VIII. Средний Днепр, нижний Днепр, Южный Буг и Днестр

Украйна, Новороссийский край

В России этнографические области не совпадают с границами гидрографических бассейнов и еще гораздо менее—с границами губерний, начертанными часто на-угад, без соображения с естественными условиями, или с намерением парализовать национальное сродство. Так, если мы возьмем малороссов, подвластных русской державе, то оказывается, что область их расселения далеко не ограничивается одним только бассейном Днепра,—они проникают на запад в бассейн Вислы и переходят за Буг, а на востоке занимают значительную часть Донецкого бассейна; они перешли даже за верхний Дон, а по ту сторону Азовского моря распространились до Кубани и на Кавказе. С другой стороны, великоруссы утвердились на верхнем течении почти всех восточных притоков Днепра, а румыны перешли за низовье Днестра. Таким образом, этим двум большим потокам, Днепру и Днестру, только в общем смысле может быть присвоено название малороссийских рек.

Наименования—Малая Русь или Малороссия, Украйна, Рутения—имеют чисто условное значение, постоянно менявшееся соответственно историческим превратностям и даже сообразно административным делениям. Ни одно из этих географических названий не относится точным образом к странам, населенным малорусским племенем, ибо эта народность, сгруппированная первоначально в изменчивую конфедерацию, никогда не имела политического единства; даже не считая закарпатских руссинов, живущих в пределах Венгерского королевства, другие малороссы оставались, начиная с четырнадцатого столетия, долгое время разделенными между двумя государствами, Польшей и Литвой. Малороссы центральной области, по берегам Днепра, едва только успели, в семнадцатом веке, завоевать себе некоторую автономию, в форме казацкой вольной общины, как вскоре утратили свою самостоятельность, отдавшись под покровительство Московского царства, сделавшагося, благодаря своим обширным размерам, Россией по преимуществу. Что касается населения древнейшей России, то-есть Киевской Руси, то оно известно под своим старинным наименованием—русинов или русняков—только на западных его границах, там, где этнографические различия еще более усиливались различием религиозных верований. Когда имя Малой России в первый раз появилось в византийских хрониках в конце тринадцатого столетия, оно применялось к Галиции и Волыни; затем оно сделалось наименованием страны по среднему Днепру, или Киевской области, отличаемой таким образом от великого княжества Московского, в столице которого, Москве, имел пребывание первосвятитель русской церкви—митрополит, перенесший туда свой престол в XIV веке. Точно также название Украйны, то-есть «окраины» или «пограничной области», соответствующее западно-европейским «мархиям» или «маркам», не переставало перемещаться, сообразно всем изменениям границ. Сначала его употребляли для обозначения Подолии, в отличие её от Галицкой Руси, которой она принадлежала; потом, когда бассейн Днепра перешел под владычество Литвы, имя Украйны было присвоено её южным провинциям, между Днепром и Бугом. В Польском государстве Украйной называлась преимущественно страна малороссийских казаков. Но и Великая Россия тоже имела свои пограничные области, свои окраины или «украйны», в одной из которых образовались, в семнадцатом столетии, малорусские вольные поселения, или слободы (так называемая «Слободская Украйна»), разделенные ныне между губерниями Харьковской, Курской и Воронежской. Как только известная область заселялась, как только в ней появлялись города, и жители устраивались мирными, хотя уже менее самостоятельными общинами, эта область переставала быть «украйной»; но везде, где поселялся малоросс относительно вольный, он приносил с собой и название «украйны» для земли, по которой бродил.

Малороссы, или малороссияне, сливаются нечувствительными переходами с белоруссами на севере, а по ту сторону Карпатских гор—со словаками; но они ясно отличаются от поляков на западе и от великороссиян на востоке; смешения очень редки между малороссами и великороссами. Даже с физической точки зрения эти две народности резко различаются между собой. У малороссиян—голова вообще более широкая и более короткая, чем у великороссов, а задняя часть черепа у них более плоская (средний указатель черепа у галицийских малороссов, по Маеру и Коперницкому, 84,3); они очень короткоголовы (брахицефалы). Около половины из них имеют темнорусые волосы и карие глаза; вообще говоря, малороссы—народ рослый (средний рост галицийских малороссов, по Маеру и Коперницкому, 164 сантим., 51/2 фут.), как показывают статистические данные относительно новобранцев; преимущественно из них набирают гренадеров, вследствие их высокого роста и статного вида, а также кавалеристов—вследствие длинноты их ног; но вообще они не имеют столько мускульной силы, как великороссы; дифтерит, эндемическая болезнь в крае, делает большие опустошения между детьми. В некоторых уездах, где малороссы и великороссы живут в непосредственном соседстве друг с другом, без промежуточного населения, можно явственно заметить физическое превосходство первых в отношении роста и красивой наружности. Малороссийские женщины отличаются грациозной поступью, ласковым взглядом, приятным голосом; у них также и более красивый костюм, похожий на одежду румынок, валахских и трансильванских. Вышивки красными и синими нитками, украшающие рубашку, юбку, передник разными фигурами: косоугольниками и крестами, треугольниками, шашешницами и ветками, сочетаются самым удачным образом, правда, по стародавним правилам, но с некоторой свободой, всегда позволяющей располагать украшения так, чтобы они гармонировали с турнюрой и чертами лица данной особы. Наконец, малороссиянки держат свои хаты в гораздо большем порядке, в большей чистоте и опрятности, чем великорусские женщины, как ни скромны эти жилища,—мазанки из глины, крытые соломой и выбеленные известкой. Национальное блюдо малороссов—борщ.

Было бы слишком смело произносить какое-либо общее суждение о целых народностях, так как смешения славян, как между собою, так и с первобытными населениями, произвели значительное разнообразие типов; но в целом, повидимому, можно указать ту разницу, что малоруссы превосходят великоруссов природным умом, насмешливостью, ирониею, природным вкусом, воображением живым и в то же время сдержанным; они не впадают в преувеличения, какие встречаются в произведениях народной поэзии великорусской или финской; но зато они не обладают практическим смыслом великорусса; они менее солидарны между собою, и хотя более даровиты, но менее энергичны. Будучи исконными соперниками, малоруссы и великоруссы награждают друг друга насмешливыми прозвищами: великорусс дал украинцу кличку хохол, вследствие пучка волос или чуба (оселедец), который тот прежде отращивал на макушке и закладывал за ухо; в свою очередь малоросс прозвал великоросса, или «москаля», кацапом, то-есть козлом, вследствие длинной бороды, которою он любит похвастать. Конечно, прозвища эти основаны только на наружных отличиях; но под этими странными названиями русские двух национальностей представляют себе также контраст, существующий между народными характерами и нравами.

Переходя к вопросу о родословной украинского народа, заметим, что при настоящем состоянии знаний возможны только более или менее вероятные гипотезы относительно степени родства или преемственности, прямой или косвенной, которая связывает малороссов с древними обитателями, следы пребывания которых найдены, в Полтавской губернии, в виде оружия и орудий из кости и кремня, рядом с костями мамонтов и с раковинами ледяного периода. Могилы каменного века, отрытые в окрестностях города Острога в Волыни, заключают в себе человеческие скелеты, совершенно непохожие на скелеты славянского племени, от которых они отличаются в особенности очень длинной и узкой головой, а также берцовыми костями, сплющенными и изогнутыми в форме сабельного клинка: эта первобытная раса, повидимому, довольно близко подходит к той, которая жила на западе Европы в эпоху дольменов. Но за этими первыми, древнейшими могилами следовали бесчисленные курганы, рассеянные по всей стране. Уже тысячи этих могильных насыпей исчезли: одни из них—в городах и деревнях послужили материалом при возведении больших построек или укреплений; другие, на полях, были употреблены для улучшения почвы на окрестных землях; некоторые, имевшие небольшие размеры, были сравнены плугом; тем не менее во многих местах, особенно на водораздельных высотах между реками, они и теперь еще настолько многочисленны, что составляют, так сказать, господствующую черту края, ибо для сооружения этих курганов обыкновенно выбирали местоположения видимые издалека—высокие, крутые берега рек, вершины естественных горок, мысы, далеко выдвинувшиеся в море. Однако, долина Днестра составляет исключение в этом отношении: мы видим там длинные ряды искусственных бугров, расположенные именно у подножья высоких берегов. Самые замечательные из могильных курганов находятся в области, соседней с Днепровскими порогами, особенно к западу от них: это—могилы «царственных скифов», погребальные обряды которых описаны Геродотом; все эти курганы имеют с северной стороны более крутой скат, чем с других сторон, и многие из них обложены плитами; между ними встречаются даже такие, которые соединены один с другим аллеями из сложенных камней, материал для которых нужно было привозить из очень отдаленных мест. Встречаются могилы (как, например, курган близ Хвостова, в Киевской губернии), которые имеют около 90 сажен в окружности и высятся среди других меньших горок, словно цари, окруженные своим двором. На многих курганах прежде стояли грубо изваянные статуи, в которых позднейшие поколения видели подобие старых женщин, откуда и произошло название каменная баба, данное этим загадочным истуканам, и которые, по общему мнению, напоминают скорее монгольский, чем славянский тип; может быть, это и есть те степные статуи, с которыми Аммиан Марцелин сравнивает гуннов: почти у всех баб руки сложены на груди. Впрочем, теперь уже не встретишь курганов, вершина которых была бы увенчана таким изваянием: почти все каменные бабы были разбиты или перенесены в другие места, чтобы служит межевыми знаками или украшениями в садах. Между тем, если верить местному преданию, баба очень крепко стояла на вершине горки, точно вросла в землю, так что требовалось не менее десятка сильных волов, чтобы увезти ее, тогда как достаточно было одной упряжи, чтобы привезти обратно на прежнее место: казалось, она сама шла, чтобы опять подняться на могильный холм, с которого ее взяли. Крестьяне чтут, как святыню, эти каменные изваяния: матери приносят к ним детей, заболевших лихорадкой, становятся на колени перед истуканом, почтительно целуют его и предлагают ему хлеба и мелкую монету.

Многие тысячи могильных курганов Малороссии были уже раскопаны, и тайны их, открытые миру, позволили отчасти восстановить мысленно давно исчезнувшие поколения, с их бытом, нравами и промыслами. Между этими памятниками представлены все последовательные века цивилизации—каменный, бронзовый и железный. Некоторые могилы принадлежат к относительно новым временам, и даже есть такия, которые, очевидно, были насыпаны после введения христианства в стране, как о том свидетельствуют предметы византийского или русского происхождения, находимые в курганах; иные заключают в себе одновременно древности, принадлежащие к трем векам—каменному, бронзовому и железному. Многие холмы содержат только скелеты лошадей. Наконец, есть много таких, где не находят ничего—ни костей, ни оружия. Великой эпохой искусства в деле погребения следует считать эпоху скифской цивилизации. Раскопки, сделанные в некоторых могилах Южной России, между прочим, в Александропольском уезде, к юго-западу от Екатеринослава, показали, что «скифы» той эпохи были в частых сношениях с греками и покупали у них самые дорогия произведения промышленности и искусства: оружие, резные сосуды, драгоценные украшения. Но рядом с этими предметами, чисто эллинскими, в курганах находят также оружие и орудия из бронзы, указывающие на тот факт, что греческая образованность, при своем проникновении в край, встретила там азиатскую цивилизацию совершенно иного характера. Мегалитические могилы, разсеянные между Днестром и Днепром, к северу от Одессы, также принадлежат к другой культурной эпохе или к другой религии. Из всех этих народов, кости которых сокрыты под насыпями курганов, одни быстро проходили, как завоеватели или беглецы, другие, напротив, подолгу оставались в стране, и, без сомнения, небольшая примесь их крови сохранилась в нынешнем населении Малороссии.

В девятом столетии население южной, черноморской покатости, между Днепром и Дунаем. и преимущественно на берегах Днестра, состояло из славян-улучей (угличей) и тиверцев. Но эти славяне находились на пути угров (венгров), печенегов, куманов, и столкновение всех этих народов оттеснило их к северу: в эпоху с десятого до двенадцатого века река Рось,—может быть «река Руси или Руссов»,—служила границей между русскими Киевской области и южными кочевниками. Многие поселения тюркского племени, торки, берендеи, «черно-шапошники», или кара-калпаки, поселились на юге от этой реки. Впоследствии татары водворились около Канева, в значительной части Киевской Руси; полагают даже, что и Бердичев был первоначально татарской колонией. Без сомнения, эти пришельцы во многих местах смешивались со славянским населением, доказательством чего служит, между прочим, тот факт, что люди, которых литовский князь Ольгерд вытеснил из Подолии в 1366 году, были татары, говорившие русским языком. На всем юго-западе России можно встретить множество названий, напоминающих пребывание в крае мусульманских поселенцев.

В наши дни малороссы—почти исключительно земледельцы, и люди самого мирного нрава. Но в прежния времена, впродолжении многих столетий, война была постоянным явлением в равнинах, где протекает Днепр, и жители всегда должны были быть готовы или к битве, или к бегству. Могучая река, которая ныне мирно катит свои воды среди стран, населенных людьми одной народности и одного языка, есть один из тех потоков, которые играли наиболее важную роль в истории народов и берега которых особенно упорно оспаривались друг у друга двумя враждебными племенами. После вторжения турок в Крым, в 1475 году, татары сделались поставщиками живого товара для гаремов и каторжных работ в Стамбуле, и вскоре южные области славянского государства стали ареной для охоты на невольников. Мусульманские хищники, задумав набег, обыкновенно собирались зимой близ Перекопского перешейка, при чем каждый из них приводил двух или трех коней для будущих пленников и ожидаемой добычи; отсюда они выступали в поход многочисленным полчищем, иной раз в количестве шестидесяти или восьмидесяти тысяч человек, переходили за Днепр, являлись неожиданно в какой-нибудь населенной местности, грабили села, хуторы, господские замки и забирали в плен всех жителей; затем, прежде чем успевали собрать войско для отражения набега, лихие наездники уже были в безопасности в своих степях, по ту сторону Днепра. Для борьбы с этими монгольскими отрядами грабителей выступали подобные же военные дружины, образовавшиеся из христианских элементов и стяжавшие себе громкую славу под именем казаков. Главная масса их армии состояла из людей независимых, искавших свободного образа жизни и простора для своей удали на границах, в то время оспариваемых друг у друга христианами и магометанами,—из рыболовов, укрывшихся под высокими лесистыми берегами Днепра,—из отважных торговых людей, странствовавших караванами по широкой степи. Кроме того, паны польские и литовско-русские, находившиеся в среде этого пограничного воинства и воспитанные более или менее под влиянием рыцарских идей Запада, сделали из казаков нечто в роде «украинного рыцарства». Один из первых центров сопротивления образовался близ Переяслава (на берегу большего колена Днепра), защищенного с восточной и северной сторон болотами, лесами, блуждающими речками. Канев и Чигирин также принадлежат к числу городов, имена которых всего чаще упоминались в первые времена истории казачества; но самой большой известностью пользовался город Черкасы, как центр «низовых казаков», то-есть рыболовов и торговых людей, и «городовых казаков», то-есть уже населенной области по среднему течению Днепра. Имя «Черкасы» даже сделалось у татар и у москвитян национальным наименованием для обозначения малороссов, и его употребляют поныне в южной части Великороссии.

В конце шестнадцатого столетия, в эпоху великой борьбы между элементами польским и украинским, казаки перенесли далее на юг свои главные стратегические позиции и расположились укрепленными становищами ниже Самарского устья, на низменных, покрытых густым, высоким камышом, островах Днепра, среди порогов и на скалистых берегах реки: отсюда и произошли названия «запорожцы» и «Запорожье»; здесь-то, вдвойне защищенные утесами и болотами этой части Днепра, огражденные, сверх того, глубокими, хорошо охраняемыми окопами, они могли смело вызывать на бой татарских хищников и начали платить им за набеги набегами то в Крым, то на берега Черного или Азовского морей. Живя рыбной ловлей, охотой и войной, эта христианская вольница скоро заставила трепетать мусульманских разбойников. Дикая свобода казаков привлекала к ним постоянно увеличивавшуюся массу крестьян, уходивших от крепостной зависимости. В семнадцатом столетии ряды их состояли по меньшей мере из «ста двадцати тысяч человек, все людей привычных к войне». Они выплывали на своих легких челнах, называемых «чайками», в Черное море и грабили турецкие берега; более отважные переплывали даже море и однажды сожгли Синоп, на малоазиатском берегу, а в одну из своих морских экспедиций, в 1624 году, они пробрались до самого Константинополя и разграбили его предместья. Укрепленные сторожевые посты были расставлены, на известном расстоянии один от другого, по всему низовью Днепра, между Бугом и Азовским морем, а около середины их владений с изменчивыми границами находилось главное убежище их, имевшее вид укрепленного лагеря и называвшееся «Сичыо», или «Сечью». Первая Сечь, по словам летописей, была основана казаками в шестнадцатом столетии на острове Хортица, прежде Хортич—посреди Днепровских порогов, близ того места, где печенеги в 972 году отсекли голову великому князю Святославу, этому истому казаку былых времен, и сделали из его черепа чашу для своих пиршеств. Но, вскоре после того, самое известное убежище их было далее на юге, на одном из островов «Великого Луга», при слиянии Чертомлика и Днепра, и на противоположном полуострове. Эта «Старая Сечь», существовавшая до 1709 г., была впоследствии заменена другими, также расположенными вблизи лабиринта днепровских островов, где турецкия ладьи, преследовавшие запорожских удальцов, сбивались с пути в бесчисленных протоках между островами и часто теряли всех своих гребцов: их сражали меткия пули невидимых врагов, спрятавшихся в густых камышах.

Казаки не составляют особой семьи, которая бы, по языку или происхождению, существенно отличалась от других славян, более или менее смешанных жителей равнин; если они разнились от своих единоплеменников, то не кровью, а наследственными чертами, которые образовались у них под влиянием нравов бродячей жизни и чувства гордой независимости. Во все времена малороссийские казаки принимали в свое общество или военное братство только людей, умевших креститься по-ихнему, то-есть всякого врага нехристей-магометан и язычников, так что, следовательно, все восточные славяне в состоянии были выдержать этот вступительный экзамен. Случайное сходство имени казацкого города Черкасы с названием кавказского племени черкесов подало повод совершенно ошибочно предполагать восточное происхождение казаков. Что касается их названия, то оно действительно татарское, и элементы печенежские и хазарские, без всякого сомнения, встречались между предками казаков, этих защитников христианских обществ; но это смешение, и в особенности смешение с племенем каракалпаков, или «черно-шапошников», обозначаемых в летописях под именем черкасов, произошло уже гораздо ранее образования казацких общин.

Запорожцы, этот авангард малороссийского казачества, могут быть рассматриваемы как казаки по-преимуществу, и потомки их, сделавшиеся мирными земледельцами, и теперь еще присвоивают себе титул «добрых козакив». Организованные в курени, то-есть военные товарищества, жившие общим трудом, имевшие общее «куренное» имущество и сходившиеся обедать за общественные столы, они подчинялись только выбранным из своей среды начальникам, куренным атаманам, или «батькам», и каждый год собрание, состоявшее из членов всех общин, сходилось на общий совет или сейм («кош»), служивший представителем всего «низоваго товариства». Это казацкое вече, или рада, распределяло по жребию реки, продукты которых прокармливали всех запорожцев и служили им средством торгового обмена; в то же время оно выбирало нового главного (кошевого) атамана и другую войсковую старшину, состоявшую из обозного судьи, писаря, эсаула, хорунжего, полковников, для управления делами войска и разбора споров между казаками; горсть пыли, посыпанная на голову этим выборным казацким чинам, должна была всегда напоминать им, что они—не более как слуги общества. Для военных экспедиций они избирали диктатора, который назывался «гетманом»; слово это немецкого происхождения (Hauptmann), или турецкого—атаман. Власть этого выборного предводителя была очень велика, хотя, впрочем, всегда согласовалась с установившимся обычаем; гетман мог казнить провинившихся, обезглавить и даже посадить на кол, но не иначе, как спросив мнение своего военного совета. Во время походов всякий пьяница изгонялся из войска; употребление «горилки» было запрещено. Слово, возглашенное или одобренное всеми, становилось для них законом, и всякая, даже малейшая группа, составлявшая уже общину, должна была заставить уважать его. Всякий, кто нарушал это слово, находил нелицеприятных судей в своих товарищах, даже среди степи, вдали от остального братства. «Там, где есть только три казака», говаривал гетман Хмельницкий, «тот, кто сделает худое, судится двумя другими». В своих степных походах они укреплялись таборами из телег—«подвижными крепостцами на колесах», которые они, быть может, заимствовали, вместе с названием, у чехов Жижки, и которые они иногда во время битвы пускали в скачь против неприятеля, чтобы разорвать его ряды. Вольные в своих воинственных похождениях, так сказать, властители пространства, запорожцы сделались почти неуловимыми: когда их сплетенные из хвороста шалаши обращались в пепел, или их легкие челны, «чайки», погибали в волнах Черного моря, они скоро оправлялись от потерь, принимая в свою среду стекавшихся со всех сторон новых пришельцев. Запорожских «братчиков» связывали в одну семью, в один союз общая опасность и любовь к степи, по которой они рыскали на своих быстрых лошадках. «Кто за веру христианскую хочет быть посаженным на кол, колесованным, четвертованным, кто готов вынести всякия пытки, кому не страшна смерть, тот пусть идет с нами!» таковы были воззвания запорожских атаманов. Но, привыкнув смотреть на себя как на защитников веры христианской, они хотели также быть охранителями их «матери», Украины малороссийской, и свободы народа. Так велика была любовь казаков к родимой земле, что, покидая старую сечь, они уносили с собой комки земли, которые служили им символом отечества на чужбине. Если они погибали в морской экспедиции, то исповедывались «синему морю».

Вся область по южной границе между славянами и татарами или турками была занята казаками, и эта «пограничная страна», Украйна, то расширялась, то съуживалась, смотря по превратностям войны и ходу военной колонизации. Большая часть пространства, заключенного между черноземными равнинами и морским прибрежьем, обратилась, наконец, в настоящую пустыню, через которую отваживались переходить только беглецы; с 1667 по 1686 год было условлено даже, что вся страна поверхностью около 45.000 квадр. верст, заключающаяся между Днепром, Тясмином, Днестром и истоками Ингула и Ингульца, должна оставаться безлюдной, чтобы служить границей между двумя христианскими государствами славянской Европы и мусульманской державой. В то время, как испанцы и португальцы уже колонизовали Америку и острова Вест-Индии, южная степь еще ожидала новых жителей, после совершенного опустошения, произведенного мусульманами и христианами. Заселение, столько раз начинавшееся со времен «царственных скифов», было дважды предпринимаемо—в первый раз после турецких нашествий, в конце пятнадцатого столетия, во второй—после раздела степей между Польшей, Московским государством и Турцией. Каждый раз колонизация состояла из двух различных элементов: вольных казаков и господских поселенцев. Польские паны, которым были пожалованы обширные земли в этих пустынных пространствах, старались заселить их кем бы то ни было, обещая всем крестьянам, которые изъявили бы готовность поселиться в этих страшных местах, полную льготу от всяких податей и повинностей, безнаказанность за всякое преступление или проступок. Граф Замойский приглашал всех, даже отцеубийц, даже людей, «обвиняемых в убийстве своего господина», и этот призыв был услышан. Привлекаемые обещанием воли на землях, к тому же славившихся своим необыкновенным плодородием, которые должны были принадлежать им некоторое время, крепостные крестьяне литовских местностей устремились туда десятками и сотнями тысяч; города, местечки, деревни основались по берегам всех речек и ручьев, на дне всех оврагов, в каждой из этих обширных феодальных концессий; степь быстро изменилась в возделанную страну, подобным же образом, как два столетия спустя дикия «прерии» Дальнего Запада Северной Америки превратились в пахатные земли. Свобода совершила это чудо внезапного заселения недавних пустынь; но когда помещики захотели взять обратно свои земли, опять обратить крестьян в крепостное состояние и отдать их на съедение евреям-ростовщикам, то они столкнулись с людьми, которые претендовали на титул казаков и желали остаться вольными. Эти попытки порабощения, соединенные с религиозными преследованиями, должны были иметь окончательным последствием, после ряда смут и восстаний, падение самого Польского государства. В 1649 году большая часть украинцев, под предводительством гетмана запорожского Богдана Хмельницкого, успела добиться признания автономии малороссийского гетманства, затем в 1654 году последнее отложилось от Польши и отдалось под покровительство Московского царства, по Переяславскому договору. Свобода его не долго была уважаема; московские бояре жаловались, что их крепостные крестьяне уходили, ища убежища в Украйне, у воевод часто бывали столкновения с горожанами, а Петр Великий требовал выдачи выходцев с Дона, которым запорожцы оказывали гостеприимство. Малороссийские казаки являлись помехой московской централизации, и их старинное устройство было уничтожено. При Петре Великом тысячи казаков погибли на работах по сооружению Ладожского канала; затем Екатерина II совершенно упразднила малороссийское гетманство, в 1765 году, а десять лет спустя Сечь была занята русским отрядом, и запорожское войско перестало существовать. Те казаки, которые хотели остаться вольными, принуждены были удалиться за Дунай, к туркам, своим исконным врагам. В 1775 г., когда последняя Запорожская Сечь, стоявшая на нижнем Днепре, была взята генералом Текели, взрослые казаки «вольных земель» были в числе 13.000, из которых почти 1.200 находилось в самой Сечи; около 60.000 человек казаков и беглых крестьян жили на окружающей территории, в хуторах, которые были даны им во владение казацкими общинами.

Некоторые черты прежнего казацкого характера должны, конечно, встречаться и у современных нам украинцев. Крестьянские бунты всего чаще имели место именно на берегах Днепра, в тех местностях, где жили самые воинственные казацкия товарищества, и по всей Малороссии старинная преданность громаде (община, мир) сохранилась в силе до наших дней, несмотря на политические преобразования. «Громада—великий чоловик», говорит украинская пословица. Малоросс сохранил в себе также нечто, напоминающее прежнего кочевника: он без труда переселяется на новые места, хотя и не обладает колонизаторским гением великорусса. У него сложилась даже поговорка, очень часто оправдываемая действительностью,—в ней выражается его страсть к перемене, происходящая главным образом от любви к вольной жизни: «хоч гирше, та инше» (хоть хуже, да иное). В 1856 году по Украйне пронесся слух, будто бы князь Константин отправился в Бисову-Арабию (Бессарабию),—другие говорили в Крым,—и что там он восседает под красным шатром, предлагая волю и землю всем добрым украинцам; но что крепостные должны явиться на его призыв непременно в этом году, по прошествии же этого срока будет уж поздно. И вот целые поселения вдруг поднялись, не затем, чтобы восстать против помещиков, а чтобы удалиться с миром. В некоторых местностях, особенно в Александровском уезде, крестьяне продали за несколько рублей все свое имущество евреям-ростовщикам, покинули свои родные попелища и отправились в путь. «Много благодарны вам за хлеб за соль», говорили они на прощаньи своим господам, «но мы не желаем более быть панскими».

Казак-воин живет теперь только в легендах, да в песнях народных; также и чумак, другой оригинальный тип Украйны привольной, должен скоро исчезнуть, вместе со своим промыслом: железные дороги, пароходы вытесняют его мало-по-малу; они уже заставили его изменить приемы чумакованья и таким образом лишили его прежней физиономии; однако, он борется против железных путей с замечательной энергией. Сидя в быстро несущемся поезде, пассажиры часто замечают по сторонам дороги длинные вереницы телег и людей, в вышитых рубахах, запачканных дегтем шароварах, с длинными чупринами: это—караваны (таборы, или валки) чумаков. Вверяемые им товары часто доставляются на корабли в Одессу не только за более дешевую плату, но и скорее, чем при отправке их по железной дороге, хотя путешествие их от берегов Днепра до Одессы продолжается несколько недель. В старину чумак тоже был герой, как и запорожец: чтобы съездить за солью и рыбой на берега Черного или Азовского моря, в Крым или на Дон, ему нужно было приготовиться ко всяким лишениям и опасностям. После продолжительного странствования по пыльным равнинам, через высохшие или выступившие из берегов реки, под палящим солнцем, под проливным дождем или снежным бураном, он встречался лицом к лицу с неприятелями, перед которыми пропускной лист не всегда был достаточной охраной. Разбойники могли поджидать его в трудных проходах; помещики могли разорить его поборами; вся жизнь его проходила в постоянном шествовании впереди своего обоза, в компании своего неразлучного товарища—сидевшего на первом возу, бдительного петуха, который заменял ему часы, возглашая каждое утро час отъезда. Если смерть застигала чумака в дороге, то над его могилой воздвигали маленький курган. Еще в прошлом столетии рядом с покойником клали бутылку горилки, подкреплявшей его силы во время последнего путешествия.

Песни вольного казака, припевы вечно странствовавшего чумака остались в памяти малорусского народа; кобзарь или бандурист, распевающий под аккомпанемент своей большой лютни, называемой кобзой или бандурой, и лирник, играющий не на лире, а на инструменте в роде старинного «рыле», и теперь еще рассказывают на распев стихи, которые впервые раздавались на привольной степи. Некоторые из песен, ныне распеваемых малороссийскими рапсодами на ярмарках, имеют исторический характер; но, кроме всем известных песен, есть такия, которые, по вдохновению мысли, по силе выражения и богатству подробностей, составляют как бы отрывки эпопей; к сожалению, эти былины уже редко услышишь из уст народа, и, вероятно, их скоро можно будет встретить только в письменной литературе. Это—думы, исторические рассказы, которые живо рисуют нам прошлое со всеми надеждами и страхами, радостями и печалями, чувствами и страстями, волновавшими людей той эпохи: слушая эти думы, малороссу кажется, что он переносится в славную старину, живет жизнью своих предков, казаков. Мало найдется языков, обладающих народной поэзией, которая превосходила бы думы украинцев энергией слова и глубиной чувства. А их любовные песни—как много в них в одно и то же время нежности и силы, страсти и скромности! Между тысячами этих песен относительно мало наберется таких, слова которых могли бы оскорбить стыдливость молодой девушки; но большинство их вызовет слезы на её глазах, потому что почти все песни малоросса проникнуты тихой грустью, меланхолическим настроением: это—песни народа, которому пришлось много и долго страдать, и который любуется созерцанием своей несчастливой доли. Однако, собрание исторических песен, сделанное различными исследователями с начала нынешнего столетия, заключает в себе также несколько песен, дышащих гневом и укором. Такова, например, песня о правде, сущность которой заимствована из псалмов: «Правда нынче в тюрьме у панов; неправда же развязно восседает с панами в почетной зале».—«...Справедливость попрана панами; а несправедливости подливают меду в чаши..».—«О, наша мать, наша мать с орлиными крыльями—где тебя найти?...».

Народные малороссийские песни и думы, авторы которых неизвестны и которые передают кобзари (по большей части слепые старики, как те слепцы древней Эллады, которые распевали гомеровские песни) от поколения к поколению, научая им других бандуристов, уже сами по себе составляют очень драгоценную литературу; но эти произведения народной музы—не единственное сокровище Малороссии, язык которой никогда не переставал быть языком литературным. Даже под церковно-славянским, который сделался письменным языком древней России со времени введения христианства, не трудно узнать малорусские обороты в первых памятниках русской письменности, каковы «Повесть временных лет» Нестора и «Слово о Полку Игореве»; волынская хроника, наиболее поэтическая из всех летописей, имеет совершенно малороссийский характер. Но особенно с шестнадцатого столетия, с того времени, как «обыкновенный» или «казацко-русский» язык, очищенный от церковных или «болгарских» форм, сделался свободным, он получил важное литературное значение для полемики политической и религиозной, повестей, драмы, переводов. В конце семнадцатого столетия, раздел Украйны, эмиграция большего процента образованных людей в Москву и Петербург, затем, с конца восемнадцатого века, запрещение народного языка в школах,—все это задержало малорусское литературное движение; но оно опять ожило, благодаря поэтам и романистам, которые говорят теперь чистым малорусским наречием без примеси церковно-славянского или польского языка. Один из этих писателей—великий поэт Тарас Шевченко, бывший долго крепостным и солдатом, несчастливец, песни которого рассказывают о бедствиях его народа и говорят ему о будущей «правде и воле».

Малороссияне отличаются большой понятливостью и очень любознательны: статистика доказывает, что популярные научные сочинения распространяются у них быстрее, нежели у великорусов. В былые времена Московское государство получало своих преподавателей из Малой России и даже из Белоруссии; в шестнадцатом и семнадцатом столетии академии существовали в Остроге (на Волыни), в Киеве, в Чернигове, тогда как Великая Россия не имела еще ни одного высшего учебного заведения; даже в 1658 году, при заключении договора в Гадяче, казаки ставили одним из условий воссоединения Малороссии с Польшей учреждение двух университетов, которые бы пользовались такими же привилегиями, как Краковский университет; далее, выговаривали себе право основывать гимназии и свободу печати. Теперь же эти украинские области, где в старину образование было в таком большом почете, занимают последнее место по степени развития народного просвещения; они имеют наименее школ и учащихся по сравнению с числом жителей.

После промежутка в сто лет, число начальных школ уменьшилось более чем на половину в бывшей казацкой Украйне; так, например, на территории Черниговского казачьего полка в 1748 году существовало 143 школы, а в 1875 году на том же пространстве их насчитывалось только 52. Этот достойный сожаления контраст между прошлым и настоящим должен быть приписан, главным образом, употреблению в школах языка, чуждого детям. Система централизации не оставила в покое и языка жителей. Литературные попытки, которые могли бы заставить ценить его, как он того заслуживает, строго обуздывались. Цензура не разрешала никаких периодических изданий на малороссийском языке; не дозволялось даже переводить сочинения религиозные или учебные, давать театральные представления или читать публичные беседы на этом наречии; даже текст музыкальных сочинений очищался цензорами от малороссийских слов. Можно подумать, что имелось в виду довести народ до того, чтобы он относился с презрением к своему родному языку, смотрел на него как на простонародную речь, и почитал за честь употреблять лишь слова, так сказать, заклейменые казенным штемпелем. Сомнительно, однако, чтобы подобное предприятие могло увенчаться успехом, так как на малороссийском языке говорят двадцать миллионов людей, из которых три миллиона живут за пределами Российской империи, в Галиции, в Буковине, в Венгрии. Малорусский язык имеет даже четыре кафедры во Львовском университете; там переводят на малороссийский язык Байрона, Шелли и творения других современных писателей европейской литературы, и двенадцать периодических изданий,—еще очень мало для всей нации,—выходят на этом языке в Галиции и Буковине. Можно ли порвать узы солидарности, связующие людей одного и то же языка по ту и другую сторону политической границы? В настоящее время самым чистым малорусским языком считается тот, которым говорят в губерниях Полтавской, Екатеринославской, на берегах Черного моря и в южных уездах Киевской и Черниговской губерний. В северной части Киевской губернии, и особенно на Волыни и в Подолии, к малороссийскому наречию, по Чужбинскому, примешано много польских слов и выражений, тогда как в северных уездах Черниговской губернии оно приближается к белорусскому, а в губерниях Курской и Харьковской, равно как в области Войска Донского—к великорусскому. Однако, собрания народных песен, сделанные во всех странах, населенных малорусским племенем, от верховьев Тиссы до низового Дона, доказывают, что на этом огромном пространстве малороссийский язык представляет очень мало местных различий.

Аграрные вопросы имеют капитальную важность во всей России, но в землях украинских казаков они тем важнее, что крупная земельная собственность появилась там в сравнительно недавнее время. Народ помнит, что земля принадлежала ему, и в период крепостного права возмущения крестьян составляли довольно частое явление. Уже до освобождения крестьян, по крайней мере в Украйне правого берега Днепра, правительство признало нужным издать так называемые инвентарные положения (приводившие в известность повинности крестьян и право владельцев на крепостную работу) и обеспечить крестьянам пользование землями, на которые они имели право; затем, после отмены крепостной зависимости, когда польское восстание 1863 года отразилось на малороссийских областях, вызвав среди украинских крестьян правого берега попытки к бунту, цена выкупа земли, сделавшагося обязательным, была уменьшена на одну пятую, в то же время величина надела была увеличена. В самом деле, этот надел составляет в Киевской губернии две с половиной десятины, тогда как в Полтавской он не достигает даже 2 десятин. Однако, большое число украинских крестьян совсем не получило земли и принуждено выселяться или работать у других в качестве батраков. В Новороссийском крае положение крестьян лучше, потому что этот край еще сравнительно менее населен, вследствие чего крестьянские наделы там значительно больше (величина их колеблется, смотря по местностям, от 21/2 до 62/3 десятин), отчасти и потому, что там обработка почвы производится целыми общинами.

Дух общинной организации, который считали исчезнувшим из Малороссии, проявляется там, напротив, в замечательной степени со времени освобождения сельского сословия. Во всей стране существуют товарищества или артели рыболовов, косарей, жнецов, напоминающие братства старых запорожцев, с тою разницею, что вместо того, чтобы работать на самих себя, эти товарищества по большей части утилизируются предпринимателями или подрядчиками: начало ассоциации, основанной на равенстве всех членов, обнаруживается там лишь в организации труда и распределении заработка. В некоторых местностях крестьяне снимают у помещиков земли, чтобы сообща возделывать их, и делят между собой получаемый продукт: при этом способе, «работа, говорят они, идет спорее, лучше и веселее». В Черниговской губернии, где подобные товарищества всего лучше изучены, они существуют с давних пор, как о том свидетельствуют старинные письменные памятники. Труд миром, артелью так укоренился в нравах населения, что на табачных плантациях молодые девушки тоже соединяются в артель, чтобы исполнять все работы—садку, полотье, отборку листьев, приготовление табаку для продажи. Владельцу остается только вспахать землю да построить дома для работниц и сараи для склада табаку. Молодые девушки получают половину сбора и всегда делят ее между собой поровну.

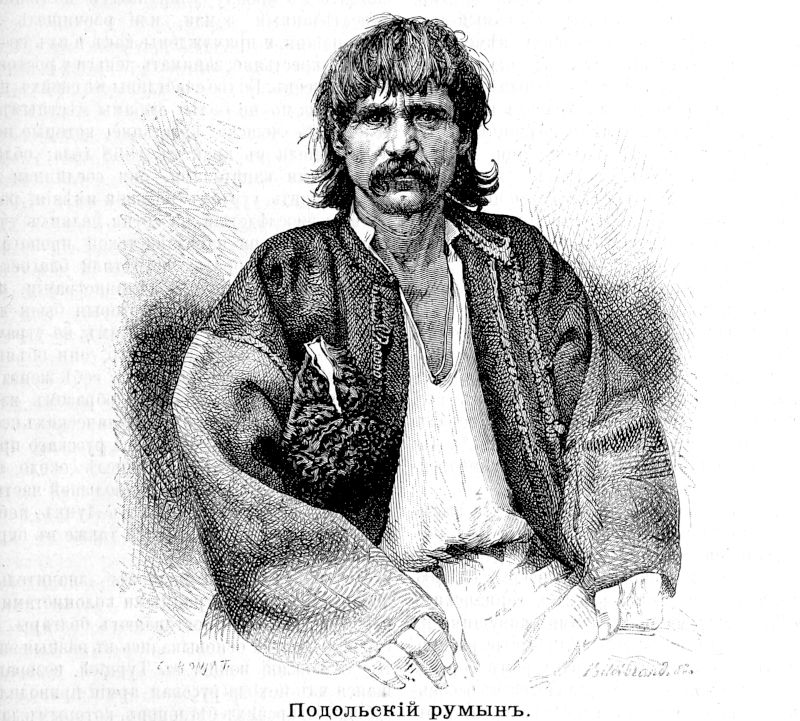

Если малороссы перешли далеко за пределы бассейнов Днепра и Днестра, то и их территория получила представителей иноплеменной национальности в большом числе. В Малороссии насчитывают, по меньшей мере, до двадцати народностей, различающихся племенным происхождением, нравами, языком. Великоруссы врезываются там и сям архипелагами во внутренность этой страны и образуют, кроме того, колонии в городах; поляки-католики, потомки бывших властителей края и служители, составлявшие у них маленькие дворы, сохранились группами во всей территории, которая составляла часть Польского королевства в восемнадцатом столетии; на юге—татары, также происходящие от завоевателей, были там и сям пощажены и теперь живут среди христианских населений. Наконец, торговые или кочевые расы, евреи и караимы, армяне, греки, цыгане, рассеяны по поверхности Малороссии, одни—многочисленными группами, как евреи, другие—редкими колониями или бродячими кучками. Одна только из неславянских национальностей населяет сплоченными массами целую часть территории: это—румыны на юго-западной границе, происходящие частию от тех даков, которые представлены на колонне Траяна. Можно определить в 22.000 квадр. верст их этнографическую область, сопредельную с независимой Румынией.

Потомки колонистов, пришедших в край не по собственной инициативе, а по приглашению правительства, составляют особенный элемент в общем составе населения южной России. Степным пространствам черноморского прибрежья, которые столько раз были опустошаемы войнами или даже систематически обращаемы в безлюдные пустыни, чтобы обеспечить мир на границах, грозила опасность потерять всех своих жителей-казаков после уничтожения автономии запорожского войска. Необходимо было призвать поселенцев из других мест, чтобы заменить убегавшее население. Еще в 1784 году, когда период нового заселения страны уже начался за несколько лет перед тем, народная перепись, произведенная, в самой оживленной и многолюдной области Украйны, то-есть на пространстве почти 1.000 верст, которое тянется вдоль обоих берегов Днепра, от Киева до Херсона, нашла всего только 45.500 душ. Только начиная с этой эпохи население южной России сделалось прочно оседлым, имеющим постоянное пребывание, и историк может рассказывать его жизнь, не имея надобности гоняться за ним по степям.

Между тем как русское население страны было водворено в ней как крепостное, принадлежащее дворянству или казне, иностранные поселенцы явились туда людьми привилегированными. Между иностранцами немцы откликнулись в наибольшем числе на призыв предпринимателей колонизации в этой обширной территории, известной под именем «Новой России». В 1789 году они основали несколько поселений в Екатеринославской губернии, на запад от Днепровских порогов, и в степях, расстилающихся между большим изгибом Днепра и Азовским морем. Большинство этих иммигрантов прибыло из юго-западной и западной Германии, из Швабии, Пфальца, Гессена; эльзасцы в небольшом числе также примешались к группам колонистов. Эмигранты, вышедшие из Мекленбурга и Восточной Пруссии в голодные годы, тоже основали колонии в разных местах Новороссийского края, равно как немцы, переселившиеся туда из Польши и Венгерского королевства. Имена многих колоний напоминают первоначальную родину жителей, и путешественник, проезжая через этот край, с удивлением встречает деревни, носящие громкое название Мюнхена, Штутгарта, Дармштадта, Гейдельберга, Карлсруэ, Мангейма, Вормса, Страсбурга. В 1876 году число немецких колоний, сгруппированных или рассеянных в четырех губерниях южной России: Екатеринославской, Херсонской, Таврической и Бессарабской, простиралось до 370, а жителей в них насчитывали свыше 200.000 душ, что составляло немного менее двадцатой части всего населения этих губерний. Вообще говоря, эти немецкия колонии находятся в цветущем состоянии, благодаря льготам, которыми пользовались иностранные поселенцы впродолжении нескольких поколений, благодаря также хорошим способам обработки земли и ведения сельского хозяйства, благодаря, наконец, трудолюбию и настойчивости крестьян германского происхождения. Поля меннонитов на реке Молочной, текущей к Азовскому морю, даже славятся в России и во всей Европе тем необыкновенным старанием, с которым они обработываются, орошаются и очищаются от сорных трав, красотой фруктовых деревьев, которыми обсажены эти нивы, комфортом жилищ колонистов. Правда, различные русские секты, как например, молокане (получившие свое название от р. Молочной), имели там и сям колонии так же хорошо содержимые, как и поселения меннонитов; но, как отщепенцы господствующей русской церкви, они часто подвергались преследованию, тогда как меннониты, эти немецкие молокане, пришедшие с берегов германской Вислы, пользовались покровительством до самого последнего времени: им дали нераздельными участками пространство, представляющее не менее 65 десятин земли на каждое семейство, а впоследствии прибавили еще и те земли, которые обрабатывали русские сектанты, духоборцы и молокане, переселенные на Кавказ. Однако, немецкие колонисты скоро разделились на два класса, из которых один, зажиточный, сделался богаче, чем были первые переселенцы, тогда как другой потерял землю и состоит теперь из безземельных батраков. Почти исключительно эти-то меннонитские пролетарии выселялись недавно тысячами за океан, в Бразилию, в Соединенные Штаты, чтобы избегнуть воинской повинности, хотя им предоставлено было право отбывать срок службы, если пожелают, на верфях или в строительных мастерских, в обозе или в бригадах лесной стражи; однако, этим эмигрантам-меннонитам не повезло в Новом Свете, и большинство их опять вернулось в южную Россию. Что касается других немцев Новороссийского края, то большое число их тоже эмигрировало, так что в 1874 году, в самый разгар этого великого переселения немецких колонистов, земли, предлагаемые в продажу, не находили покупателей. Отныне швабы Новой России уравнены в правах и обязанностях с другими русскими подданными. В силу принципа централизации, они должны употреблять в оффициальных сношениях русский язык; впрочем, некоторое число славянских слов и фраз и без того уже проникло в их обычную речь. Немецкий язык, употребляемый теперь колонистами, представляется более литературным, чем был язык их швабских предков, благодаря влиянию школ и маленьких сельских библиотек. Но в этих школах царствует строго консервативный дух: они неизменно остаются тем же, чем были в восемнадцатом столетии, и новые методы вводятся там гораздо труднее, нежели в русских школах. Ни один меннонит не поступает в университет, ни даже в гимназию.

Известно, что около 1864 года секта штундистов, получившая такое название от «часов» (Stunden), которые немецкие протестанты и меннониты посвящали религиозному бдению, возникла по близости от этих германских колоний, между малороссиянами, живущими в окрестностях Одессы. Эта секта быстро распространилась, притом с характером гораздо более радикальным; она отличается в особенности нерасположением к духовенству и отвержением св. таинств. Штунда уже не просто религиозная секта: это—«братство», члены которого обращаются друг с другом как с братьями в повседневной жизни. Новая секта, которая появилась, как бы в силу атавизма, в странах западной России, где некогда развивалось протестантское движение и где образовались православные братства, пытавшиеся подчинить церковь мирянам, сделала столь быстрые успехи, что целые деревни пристали к штунде. Новых «братьев», последователей штундизма, можно встретить даже в Гомеле, в Белоруссии.

Немецкия колонии другого происхождения, отличные от новороссийских, устроились недавно на Волыни, особенно в окрестностях городов Луцка и Новоград-Волынска. Новые поселенцы, по большей части очень бедные и почти все земледельцы, гонимые голодом из Померании и Восточной Пруссии, приходят снимать в аренду у крупных помещиков невозделанные земли, или расчищать леса под пашни, и принуждены, как и их соседи, русские крестьяне, занимать деньги у ростовщиков-евреев. Более счастливы в своих предприятиях, но не более любимы местным населением—чешские крестьяне, которые почти все пришли в край с 1868 года; обладая маленькими капиталами, они соединили их, чтобы купить гуртом большие имения, разделенные впоследствии на сотни мелких участков. Благодаря панславистской пропаганде, эти славянские братья встретили благосклонный прием со стороны администрации, и ни одно из преимуществ, которые были даны им, как и другим колонистам, не утрачено ими до сих пор; кроме того, они объявили себя гусситами и призвали к себе женатых священников, дабы таким образом избегнуть господства польских католических ксендзов, также как и господства русского православного духовенства. В числе около семи тысяч, чехи поселились по большей части на линии из Брест-Литовска в Луцк; небольшие группы их встречаются также в окрестностях Бердичева.

После немцев, наиболее значительные группы между иностранными колонистами Новороссийского края составляют болгары. Болгарские колонии основывались в разные эпохи. После каждой войны с Турцией, возвращавшаяся из похода русская армия приводила с собой болгарских беглецов, которым давали невозделанные земли в степях, или те земли, откуда были прогнаны мусульмане. После Крымской войны тысячи болгарских эмигрантов получили в собственность поля, оставшиеся свободными после ухода татар-ногайцев. Деревни их отличаются замечательной чистотой; их сады и поля, состоящие в общинном владении, свидетельствуют о хорошей земледельческой культуре; но тоска по родине похитила много жертв между этими болгарами. Новые колонисты жалели о своем балканском отечестве, более плодородном и более прекрасном, и с той поры, как Болгария организовалась в независимое княжество, много образованных молодых людей из болгарских общин Новороссии отправилось на Иллирийский полуостров. Значительная часть территории, недавно уступленной России Румынией, также населена болгарскими земледельцами. При турецком владычестве, население этого края, как и население Крыма и степей низового Днепра, состояло из ногайских татар; но еще прежде, чем левый берег Дуная перешел под власть русского правительства, эти татары переселились к Азовскому морю. Тогда их заменили болгарами. Главная иммиграция имела место после Андрианопольского мира 1829 года. Новые пришельцы, поселившиеся преимущественно в Буджаке, или южном «углу» Бессарабии, между Дунаем, Прутом и так-называемым «Траяновым Валом», скоро придали занятому ими краю печать благосостояния, которого он прежде никогда не имел. Их земли лучше обработаны, чем поля их соседей-молдаван; их дороги лучше содержатся; их деревни, по большей части сохранившие прежния свои татарские названия, составляют совершенный контраст с селениями других народностей по правильности планировки, опрятности, довольству и комфорту, по прекрасным виноградникам, которыми они окружены. Однако, эти болгары, так блистательно оправдывающие репутацию их племени относительно трудолюбия, воздержного образа жизни, бережливости, смешаны в большей или меньшей степени с молдаванами, русскими, греками, цыганами, с которыми они переговариваются на всех жаргонах Востока.

Кроме колоний немцев и болгар, есть еще несколько поселений, гораздо менее многочисленных, принадлежащих другим национальностям. Так, близ Бериславля существует еще старейшая колония, основанная Екатериной II, в 1782 году; она состоит из шведов, которые добровольно или против воли должны были покинуть остров Даго, уступив земли, составлявшие предмет их тяжбы с немецкими помещиками; по число этих колонистов, которое первоначально превышало тысячу душ, сильно уменьшилось, так что в 1863 году их насчитывали только 322, и все они занимались рыболовным промыслом; они говорили еще шведским языком и до этого времени оказывали отчасти успешное сопротивление усилиям их соседей, немцев, которые стараются «германизировать» их. Вероятнее, что употребление, почти неизбежное, русского языка поведет в конце концов к обрусению этих шведских колонистов. Что касается сербских колоний, основание которых относится к царствованию Елизаветы Петровны, когда несколько тысяч славянских семейств, преимущественно сербов, из турецких и австрийских владений, перешло в русское подданство, и которые были расселены русским правительством по всей северной окраине области запорожцев, с целью отделить ее таким образом от центра Малороссии, то эти колонии почти совершенно слились с туземным населением, хотя при Екатерине II они были так многочисленны вокруг городов Ново-Миргорода, Бахмута, Славянска, Славяносербска, что доставляли несколько полков солдат, а населенная ими часть южной России носила название «Новой Сербии». Греки и албанцы, или арнауты, рассеянные в различных земледельческих колониях или бывших военных поселениях, по большей части перебрались в города, где они занимаются торговлей. Из всех колоний, основанных в последнее столетие, наименее благоденствующими оказались поселения, где были водворены несчастные евреи, которых хотели приурочить к земледельческому труду. Те самые люди, которые обогатились бы в городах как торговцы или ростовщики, впадали в глубокую нищету как хлебопашцы: исхудалые, едва прикрытые лохмотьями, живущие в полуразвалившихся лачугах, они не умеют даже обработывать свои поля и сдают половину их в аренду колонистам другой расы. Однако, между этими еврейскими «колонистами» встречаются и очень зажиточные, но они не пашут сами своих полей. «На що я буду ходить за плугом? Про те е мужик,—я ёму заплачу, вин и зробить, що мини треба», говорил один колонист-еврей Чубинскому.

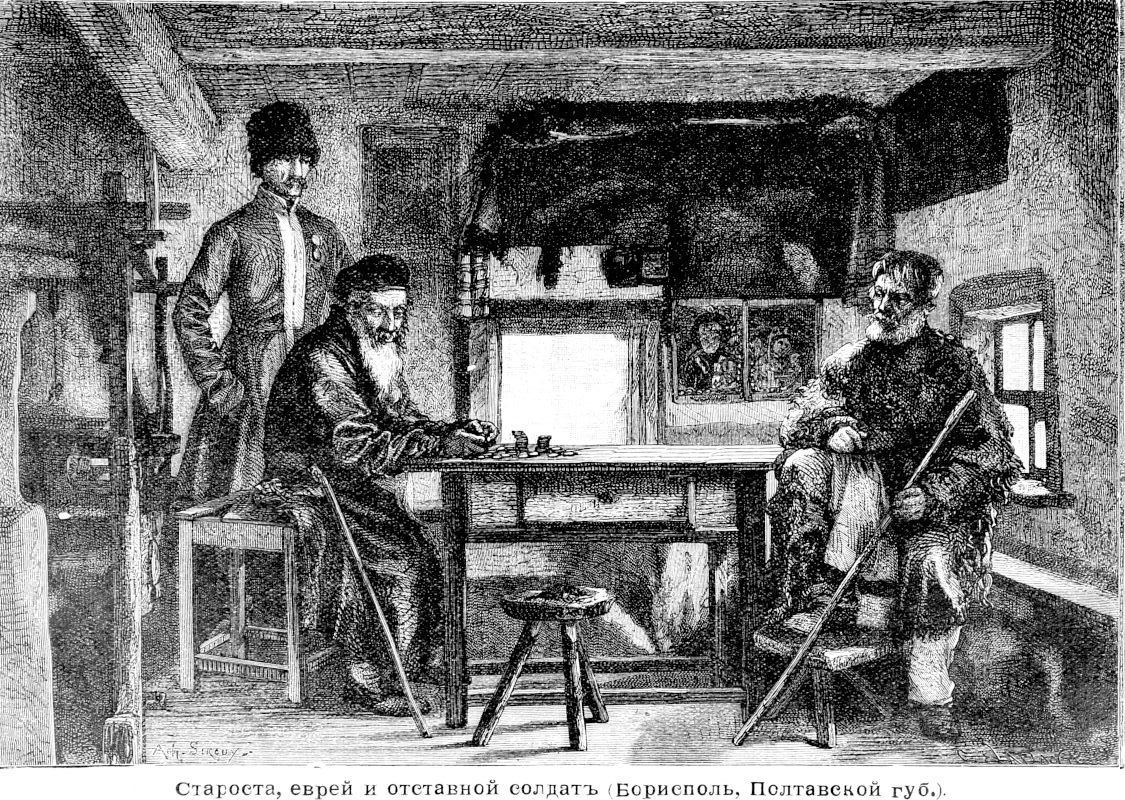

Еврейский мир, обнимающий Румынию, Венгрию, Галицию, Польшу, Литву, оканчивается на востоке в Украйне: к востоку от губерний Полтавской и Черниговской начинается территория, которая, не будучи безусловно воспрещена евреям для жительства, доступна только воспитанникам высших учебных заведений и лицам, получившим ученую степень, купцам первой гильдии и цеховым ремесленникам, имеющим надлежащие свидетельства. Поэтому все еврейское население скучено в западных провинциях России и в Царстве Польском, в числе по малой мере трех с половиной миллионов душ. Нормальный прирост, происходящий вследствие избытка числа рождений над числом смертных случаев, у них значительнее, чем у христиан. Размножение сынов Израиля в приднепровских областях было по истине изумительно: в конце восемнадцатого столетия только несколько еврейских семейств жило в Херсонской губернии, а в 1870 году еврейское население простиралось там уже до 131.900 душ. Все эти евреи—потомки польских евреев, которые, в свою очередь, первоначально вышли из Германии. До запрещения, состоявшагося в царствование императора Николая I, все евреи носили свой старый польский костюм—длинный до пят сюртук и шапку с околышем из лисьего меха; все они говорят испорченным немецким языком, с примесью еврейских слов и выражений условного жаргона, очень обедневшего в грамматических формах и сильно ославянившагося, вследствие введения всех русских названий деревьев и большего числа глаголов: этот язык называется идыш (испорченное немецкое слово judisch, еврейский), или ивритейц; но, кроме того, раввинский язык, смесь древнееврейского с халдейским, употребляется для важных документов, в оффициальной переписке и даже в большом числе частных писем, особенно в Литве и Белоруссии. Организованные в братства и соединенные прежде в кагалы или общины, которые имели в одно и то же время и религиозный, и гражданский характер, евреи западной России могли, в большинстве, предаваться тем профессиям посредников, которые так хорошо согласуются с их национальным гением; большая часть их—купцы или мелкие торговцы, подрядчики, коммисионеры, факторы; более седьмой части из них шинкари, кабатчики, и таким образом собирают по копейкам маленькую деньгу крестьянина; но есть между ними и такие, которые впадают в крайнюю бедность: в западной Украйне насчитывается свыше 20.000 евреев нищих. Средний доход каждого еврейского семейства в Украйне, по исчислению г. Чубинского, не превышает 290 рублей в год.

Известно, что в 1882 г. имела место вспышка народной ненависти против евреев: сотни их были убиты; некоторые даже погибли в пытках; более ста тысяч евреев должны были бежать в Австрию и в Германию, и целые партии беглецов отправились искать убежища в Америке. Теперь большинство этих добровольных изгнанников вернулись, но они должны подчиняться строгим полицейским правилам, и многие города закрыты для них.

Тетерев, первый приток Днепра, впадающий в эту реку ниже Припети, собирает свои первые воды на плоской возвышенности, где находится город Бердичев, часто называемый «русским Иерусалимом». В самом деле, это—важнейший центр, так сказать, главная квартира всего еврейского мира Волыни, Подолии, Киевской губернии. По переписи 1865 года, в этом городе оказалось 47.200 израильтян на 51.000 с небольшим всех жителей; но, по общему мнению, весьма значительный процент бердичевских евреев, часто отлучающихся из города в качестве странствующих торговцев, ускользает от всякого оффициального исчисления: вероятно, в Бердичеве иногда собирается одновременно до 100.000 сынов Израиля. Притягательная сила, которую этот город, не представляющий других естественных выгод, кроме своего центрального положения между расходящимися реками, оказывает на евреев, происходит оттого, что король польский Станислав-Август учредил здесь десять ярмарок, по ходатайству владельца, к владениям которого принадлежал Бердичев. Жители этого еврейского города занимаются разными промыслами: фабрикацией табаку, приготовлением галантерейных и косметических изделий; но все эти произведения предназначаются для мелочной разносной торговли, которая дает занятие тысячам коробейников, отправляемых по всем окружающим губерниям и даже за границу, в Румынию и в Австро-Венгрию. Ценность товаров, продаваемых ежегодно бердичевскими купцами, определяют в 60 миллионов рублей. Товары эти складываются по большей части в подземных гротах; последние идут по всем направлениям под городом, и происхождение их относится, вероятно, ко временам доисторическим; общую длину этих пещер исчисляют в 400 верст.

По выходе из Киевской губернии, речка Бердичев соединяется с Тетеревом, который вскоре после того встречает на своем течении Житомир, губернский город Волынской губернии. Этот город стоит на рубеже области лесов и области безлесных пространств,—рубеже, который продолжается далеко на запад, до самой Галиции, и который в то же время служит этнографической границей между полищуками (т. е. «лесовиками», жителями лесов) и степовиками (т. е. «степняками», жителями степей), как называют друг друга малороссы, живущие по обе стороны раздельной линии. По словам Житецкаго, первые, т. е. полищуки, сохранили наиболее архаические формы в своем говоре, также как в нравах и обычаях. Житомир ведет большую торговлю, преимущественно хлебом; но почти все выгоды от этой торговли идут в пользу евреев, которые составляют около трети городского населения. Много еврейских книг, печатаемых в России, выходит из Житомира. Город Радомысль, стоящий также на Тетереве, принадлежит уже к Киевской губернии.

Много важных городов расположено в бассейне Десны. Один уездный город Орловской губернии, Брянск, прежде Дебрянск, получивший это название от окружавших его некогда дремучих лесов, дебрей, о которых теперь сохранились только предания, расположен в месте соединения двух верхних ветвей этой реки, у подошвы высоких утесов, огибаемых течением Десны; это—город большой торговли, где железная дорога, идущая из Смоленска в Орел, пересекает реку, уже судоходную, и где находится пристань для сплава хлеба, пеньки, сала; здесь даже была основана судостроительная верфь; в настоящее время в Брянске существует казенный пушечно-литейный завод и арсенал. Брянские купцы скупают много земледельческих произведений в губернии и скота в южных уездах для отправки их в Москву, Петербург или южные порты Балтийского моря. Трубчевск, стоящий ниже на Десне, занимается такой же промышленностью, как Брянск, и продает хлеб, доставляемый ему по рекам Неруса и Сев, из уездов Дмитровского и Севского. Город Севск получил известность в истории смутного времени: здесь расположился станом и укрепился, в 1604 году, первый Лжедимитрий, среди своих приверженцев, изгнанников и казаков, чтобы идти потом на завоевание Москвы. К западу от Трубчевска, древний город Стародуб, находящийся уже в Малороссии (в Черниговской губернии), также напоминает многие события из войн между русскими, поляками, казаками и татарами; здесь явился второй самозванец, Лжедимитрий II, известный под именем «Тушинского вора»; в Стародубском уезде находятся некоторые из главных колоний раскольников. В этом городе сохранились остатки прежних укреплений, также как в Погаре, стоящем на том же западном притоке Десны. Далее к югу, на самом берегу этой реки, построен Новгород-Северск, бывшая столица древнего Северского княжества, воспоминание о котором сохранилось в имени города. Ниже, Короп и Сосница, другие города северян, следуют один за другим в долине Десны, объем которой почти вдвое увеличивается после слияния с важнейшим её притоком, рекой Сеймом.

Половина Курской губернии принадлежит к бассейну Десны, и главный город её расположен недалеко от того места, где река становится сплавной, при соединении двух из её притоков. Курск—великорусский город, имеющий довольно важное торговое значение, как узловая станция железных дорог, направляющихся к Киеву, Москве, Харькову, Ростову. Курская ярмарка, известная под именем «Коренной», была прежде главнейшим годовым рынком на юге России, да и теперь еще обороты её простираются до 4 миллионов рублей (прежде доходили до 15 милл.); но она значительно упала с той поры, как центр торгового обмена между промышленной областью средней России и земледельческими губерниями южной полосы переместился к югу, в Харьков. Соседние города, Щигры, Тим, Фатеж, суть простые рынки для земледельческих произведений окрестной местности, также как и лежащие ниже на Сейме—Льгов, Рыльск, Путивль (древний город). Рыльск замечателен еще как главный складочный пункт для привозимых из Штирии кос, которые отсюда рассылаются по всей Европейской и Азиатской России. Недалеко оттуда, в Черниговской губернии, и уже в Малороссии, находятся важные города Глухов, большой хлебный рынок, Кролевец (с ярмаркой), Конотоп, бывший крепостью в семнадцатом и восемнадцатом столетиях, Борзна, Березна. Конотоп, лежащий при пересечении железнодорожных линий, быстро увеличивает размеры своей торговой деятельности. Прежде важным городом этой страны был Батурин, названный так в честь его основателя, польского короля Стефана Батория, который сделал его резиденцией малороссийских гетманов; Меншиков разрушил этот город в 1708 г., но живописные развалины гетманского замка, вновь отстроенного, потом опять разрушенного, еще возвышаются над домами новейшей постройки, на южном берегу Сейма. В Глуховском уезде находится Шостенский пороховой завод, где приготовляется селитра для всех других заводов России.

История Чернигова, ныне губернского города, сливается с историей страны. Этот город, один из древнейших русских городов, принадлежал северянам, и в нем до сих пор можно видеть соборную церковь, где некоторые части здания относятся к одиннадцатому столетию. Долго оспариваемый друг у друга литовцами, поляками и москвитянами, он присоединился окончательно к Московскому государству в 1654 году, вместе со всей казацкой Украйной; в настоящее время он принимает участие в обширной торговле хлебом, пенькой и другими земледельческими произведениями, которая обогащает бассейн Десны. Несмотря на свое привилегированное положение в качестве административного центра, Чернигов лишь немногим превосходит по числу жителей (по переписи 1897 г.) Нежин, другой город губернии, расположенный на обоих берегах Остера, небольшого канализованного притока Десны, и при железной дороге из Киева в Москву. В семнадцатом столетии в Нежине поселилась колония греков, которая долгое время пользовалась особенными привилегиями; впрочем, это была скорее каста, чем колония в обыкновенном смысле, так как и другие иностранные выходцы, преимущественно болгары, неумевшие даже говорить по-гречески, вступали в эту группу, с целью возвысить свое общественное положение. Прежде нежинские греки вели значительную торговлю шелком, посылая этот продукт в Турцию, Италию и Австрию; но течения торгового обмена переместились, и греческая колония пришла в упадок. С 1820 года в Нежине существует высшее учебное заведение, основанное на средства частного лица (графа Безбородко), под именем лицея, и преобразованное с 1875 года в филологический институт; со времени преобразования, число студентов уменьшилось (студентов лицея в 1871 году—180; студентов института в 1877 году—31; в 1894 году—55). Промышленность этого края имеет важность только по значительному производству табака, составляющего одну из главных местных культур. Город Козелец, лежащий к западу от Нежина, также на р. Остер, населен отчасти ремесленниками, которые уходят на заработки в другие города.

Киев, «священный город», «мать городов русских» («Киоава» или «Самватас» Константина Багрянородного, «Куява» арабов, «Ман-Керман» татар), есть один из тех городов Европы, которые самым положением своим наперед были предназначены сделаться одним из центров тяжести в ходе истории. Он стоит почти на середине Днепровского бассейна, в равном расстоянии от области истоков и морского прибрежья, как раз в том месте, где все верхние притоки, уже соединившись с главной рекой, приносят ей свои воды и свое торговое движение. Географические поясы лесов, черноземных пространств, степей, очень сближенные в этом месте, соединяются один с другим течением Днепра, над которым Киев господствует с высоты своих гор. Столь выгодное местоположение не могло не быть оценено с тех пор, как мирные торговые сношения направились из Византии и от берегов Понта Эвксинского внутрь материка, к центральной России; по всей вероятности, город существовал задолго до того времени, когда имя его впервые упоминается в летописях: эпоха, в которую три легендарные брата, или три народа основали его, теряется в мраке времен, предшествовавших русской истории. Один летописец одиннадцатого века, епископ Дитмар, говорит о его четырех стах церквах: а во время пожара 1124 года пламя, по сказанию летописи, истребило шестьсот храмов. Через Киев проникло и христианство в Россию, именно потому, что этот город находился в непосредственных сношениях с южной Европой. Но самые его богатства служили опасной приманкой и привлекали со всех сторон врагов; он был четыре раза разграблен и разрушен: в 1171 г.—войсками Андрея Боголюбского, князя суздальского, в 1240 г.—монгольскими полчищами Батыя, затем 1416 году татарами и, наконец, в 1584 г.—татарами Крымской Орды, союзниками Ивана III Московского; впродолжении десяти лет, как говорят, холм, где был построен гордый город, оставался пустынным. Но он поднялся из своих развалин, и хотя Киев давно перестал быть центром славянских княжеств, хотя он таким образом утратил притягательную силу, обыкновенно оказываемую столицами, хотя он часто был отрезываем от своих прямых сообщений с морем и опустошаем войнами, он все-таки сохранил одно из первых мест между славянскими городами: теперь он седьмой город Российской Империи по численности населения. (В 1889 г. из общего числа жителей, 186.041, было: 144.070 православных, 18.871 католиков, 2.375 протестантов, 1.135 сектантов и 16.691 евреев).

Пространство, занимаемое Киевом, на террасе, которая возвышается на 330—430 фут. над поверхностью реки, на скатах холмов и на поясе земли, который тянется у их основания, составляет около 47 кв. верст. Дома следуют длинным рядом вдоль реки, или в некотором расстоянии от её вод, на протяжении около десяти верст; не везде соединенные в сплошные кварталы, они, по крайней мере, достаточно сближены одни с другими, чтобы различные части города образовали связное целое. Однако, обширные пространства еще не заняты постройками, или на них не встречается других жилищ, кроме настоящих ям, выкопанных в земле, или мазанок из глины. В 1874 г. в Киеве насчитывалось 9.867 строений; из них:

Строений из дерева—64,68%; из дерева и камня—14,75%; из камня—12%; из глины—8,57%.

Некоторые улицы Киева по ширине похожи на площади; группы и аллеи высоких пирамидальных тополей, ростущих там и сям по скатам холмов, своей зеленью составляют яркий контраст с позолотой куполов многочисленных церквей. Не разростаясь наружу, Киев может вместить еще двойное, даже тройное количество своего теперешнего населения, покрывая домами пустопорожния или малозастроенные пространства. Город делится на три части: Старый Киев, Печерск и Подол, и каждая из этих частей имеет свою особенную физиономию. Внизу, Подол, раскинувшийся в соседстве с рекой, служит средоточием торговли и промышленности; он занимает в обширной выемке плоскогорья, полуденную часть равнины, в которой река Почайна соединяется с Днепром, и над которой с северной стороны господствует холм Вышгород,—село св. Ольги, где жили жены Владимира-язычника. К югу от Подола, нагорье, разрезанное тремя глубокими оврагами, перпендикулярными к направлению реки, приближается к высоким берегам Днепра, и крутые скаты его сливаются, наконец, с этими берегами. Овраги делят город на особенные кварталы.

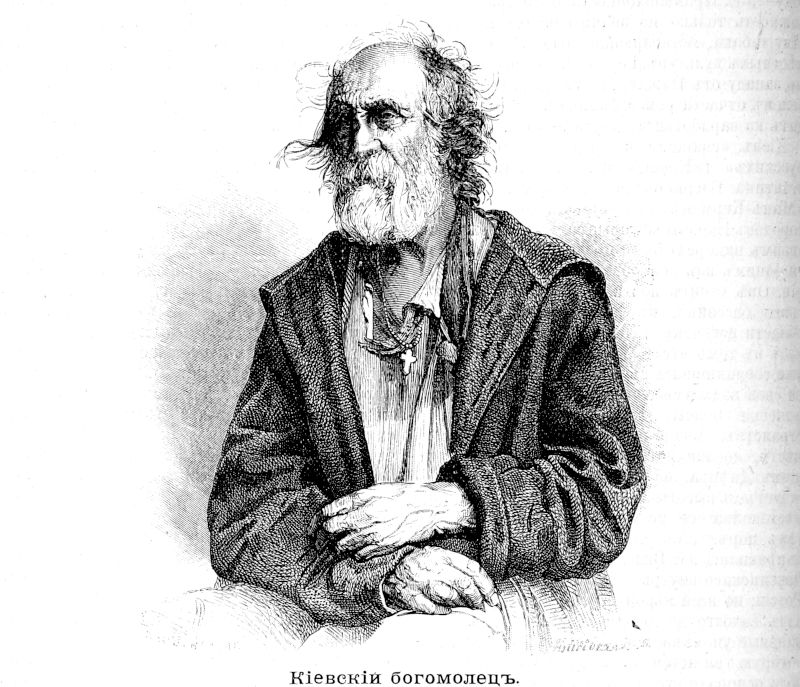

Из всех этих высоких мысов нагорного берега, следующих один за другим по направлению от севера к югу, третий оканчивается наиболее величественным выступом над рекой, а на самой оконечности его высится одно из славнейших религиозных зданий Киева, одна из главных его святынь—храм Андрея Первозванного. Собор св. Софии или Премудрости Божией (с гробом основателя храма, князя Ярослава), стоящий на том же отрывке плоскогорья, но в центре Старого Киева, есть, вместе с соседними «Золотыми Воротами», один из древнейших архитектурных памятников России в некоторых его частях, пощаженных огнем в эпоху нашествия Батыя: тут видны еще уцелевшие от времен глубокой древности ряды кирпичей и камней, несколько мозаичных и фресковых изображений (греческой работы), но большая часть украшающих его произведений иконной живописи была реставрирована или, вернее сказать, переделана. Прекрасная улица Крещатик, одна из красивейших улиц Киева, занимает овраг, отделяющий Софийскую террасу от террасы Липки; далее следует Печерск, южный выступ гор, на котором расположен Печерский монастырь и группа церквей Лавры, почитаемые главнейшей святыней России; они возвышаются над тем местом, где были крещены первые русские. При входе в ограду Лавры величественно представляется, посреди широкого монастырского двора, семиглавая соборная церковь Успения Божией Матери и за нею высокая, четырех-ярусная колокольня. Во внутренности горы идут многочисленные пещеры, извилистые подземные галлереи, происхождение которых, может быть, одинаково с происхождением других пещер, лежащих на севере, где найдены остатки, относящиеся к каменному веку; однако, они были, по крайней мере отчасти, ископаны св. Иларионом и другими отшельниками и превращены уже много веков тому назад в часовни, в подземные церкви (между ними особенно чествуется церковь св. Антония и церковь св. Феодосия), в ниши, в углублениях которых стоят гробницы; песчаные слои, залегающие в толще плоскогорья между двумя пластами глины, и в которых открываются все эти подземелья, хранят мощи подвизавшихся в пещерах св. угодников. Есть отдельные кельи с одним узким отверстием над наглухо заложенным входом; в них спасались затворники; только раз или два в неделю у отверстия клали просфору, и если она оставалась нетронутою впродолжении недели или двух, заключали, что святой затворник скончался; тогда его отпевали в той же самой пещере, где он похоронил себя заживо. В одной из гробниц покоится «Преподобный Нестор Летописец», который жил в Печерском монастыре и, без сомнения, написал там часть летописей, которые ему приписываются. Лавра с её святынями привлекает массы богомольцев, как малороссов, так и великороссов: каждый год до 300.000 человек приходит со всех концов России поклониться св. мощам и иконам, а в большие праздники, особенно в Троицу и в день Успения, тысячи богомольцев толпятся у ворот монастыря. Так как огромные комнаты монастырских гостиниц не могут вместить всей этой массы гостей, то множество странников располагаются на ночлег во дворах и на дорогах: в ночь на 15 августа 1872 года было насчитано около 72.000 богомольцев, расположившихся на голой земле. При появлении эпидемии в крае, она заносится богомольцами и в Киев; там она производит такия же опустошения, как холера между мусульманскими хаджи, стекающимися в Мекку, и оттуда разносится во все части России. В голодные годы число странников увеличивается: путешествие к киевским святым местам дает им право выпрашивать в виде подаяния хлеб, которого им негде было бы взять дома.

Старинные укрепления, защищавшие Лавру, были в новейшие времена расширены и увеличены правильными крепостными верками, которые окружают весь холм. Самый город Печерск был почти совершенно разрушен, чтобы дать место крепостным сооружениям. Напротив, ограда Старого Киева была снесена; в этой-то части и развивается новый город; по выработанным недавно проектам, еще неполучившим осуществления, новые форты должны быть воздвигнуты в том месте, где находятся университет, обсерватория и другие большие здания; пока же форты сооружены на высотах, господствующих над линией железной дороги и над долиной Лыбеди. Киевский университет, переведенный сюда из Вильно, после польского восстания 1831 года, может принимать в число своих слушателей не более 1/5 студентов католического вероисповедания. Это третий университет России, хотя он много потерял—в первый раз во время последнего польского восстания, в котором приняли участие студенты-поляки, а потом в 1878 году, когда 140 студентов были высланы. Некоторые из коллекций университета, особенно естественно-исторические, очень богаты и прекрасно систематизированы; библиотека его—одна из самых драгоценных, благодаря наследству, полученному от Виленского университета и Кременецкого лицея, которые были обогащены подарками польских магнатов: по истории Возрождения, реформации и религиозных войн тут есть редкия и весьма ценные сочинения; архивы также заключают единственные в своем роде документы по истории Малороссии. Киевский университет в 1894 г. имел 2.453 слушателя. В 1878 году в Киеве были основаны профессорами высшие женские курсы. До открытия университета, высшим учебным заведением в городе была духовная академия, также имеющая свою библиотеку и музей; она расположена близ реки, в начале Подола: в число её студентов до сих пор поступают молодые люди из всего южного славянского мира, из Сербии и Болгарии.

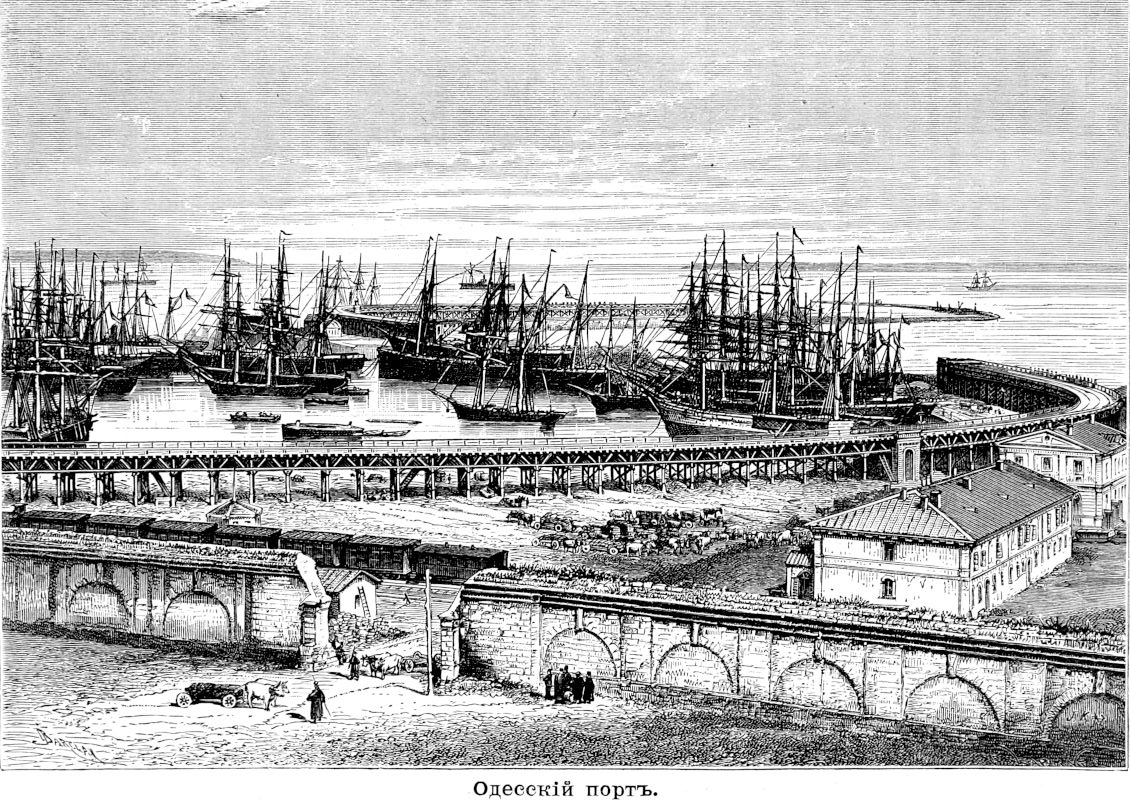

Кроме церквей и школ, в Киеве заслуживают внимания также памятник Владимиру Святому и колонна в память крещения русского народа в 988 году в водах Почайны. В ту эпоху Днепр протекал не у подножия киевских холмов,—его течение имело гораздо более восточное направление, на том месте, где теперь находится «Чертов ров», и Днепр соединялся с Почайной только при начале Печерского мыса. В последнее время Днепр снова стремится войти в свое прежнее русло, и уже много лет инженеры работают над тем, чтобы, помощью плотин, поставить преграду такому перемещению. Во что бы то ни стало нужно сохранить русло реки вблизи промышленного и торгового Подола, с его складами леса, хлеба, сахара и разнообразными мануфактурами. Два моста через Днепр построены ниже Киева. Первый, висячий, имеющий мало равных себе в Европе, начинается от крутого берега у подножия Лавры: он состоит из шести пролетов, имеющих в сумме 375 саж. длины. Железнодорожный мост находится в 3 верстах к югу от первого. Как пункт по торговле хлебом, Киев имеет меньшее значение, чем соседнее с ним село Ржищево, получившее свое название от слова «рожь» и расположенное на том же берегу, но несколько ниже по течению реки.

Ближайший к Киеву город, Васильков, лежит в 40 верстах к юго-западу, на небольшом западном притоке Днепра—Стугне. Это также один из древних городов, основанный еще в десятом веке. Третья часть его жителей—евреи,—процент еще небольшой сравнительно с другими городами Киевской губернии к западу от Днепра. В Сквире, на одном из верхних притоков Роси, они составляют половину населения; в г. Тараще, находящемся в бассейне той же реки, евреев более третьей части; некоторые роды промышленности находятся совершенно в их руках, как, напр., сапожное и портняжное ремесло, постройка домов. Белая Церковь, на Роси, бывшая одним из главных казацких городов, замечательна еще тем, что тут гетман Богдан Хмельницкий подписал в 1651 году вторичный договор с Польшею, по которому последняя признала автономию Украйны. Будучи торговым городом, где выделываются также земледельческие машины, Белая Церковь есть вместе с тем средоточие обширных поместий; в замке, находящемся там, есть драгоценные исторические документы. Равнина между Стугной и Росью славна в истории теми битвами, которые происходили здесь между русскими и куманами, между христианами и магометанами, между татарами и поляками; русские князья, начиная с Владимира Святого, поселяли здесь побежденные тюркские и даже чудские племена; о существовании этих колоний свидетельствуют географические имена. Сотни курганов, насыпанных на холмах, вздымающихся по берегам Роси, напоминают о вождях, павших здесь на полях битвы. К югу от Стугны видны остатки древних укреплений, воздвигнутых против половцев или куманов. Эти окопы известны под именем Змиева Вала: согласно легенде, дракон, запряженный в плуг какого-то героя или святого, прорыл ров вдоль вала. Везде, где производятся раскопки в этих местах, именно в Корсуне и Каневе, находят человеческие кости, оставшиеся там после осад и сеч. Немного ниже Канева, на холме, возвышающемся над Днепром, находится могила поэта Шевченко, родина которого недалеко отсюда.