VII. Русская Армения

Арарат, Алагез, Гокчайское плоскогорие и бассейн Аракса

Бассейн Аракса, взятый в общем, отличается географическим единством: это широкая полоса, имеющая вид полукруга, идущего на север от Иранского плоскогория и обращенного своей выпуклой стороной к югу. Высокие горы, с их могущественными контрфортами, опоясывают этот бассейн почти со всех сторон, кроме части, прилегающей к Каспийскому морю и занятой аллювиальной равниной, образованной наносами Аракса и Куры. Реки-близнецы протекают по местностям, этнографически неоднородным. На берегах Куры живут армяне, грузины, татары; в равнине Аракса—армяне, курды, отчасти татары, одни о-бок с другими; не несомненно, что собственно армяне составляют здесь преобладающий элемент, и при том не только по степени своей культуры и влиянию на остальное население, но также и по своей численности. В политическом отношении, бассейн Аракса является точно также раздробленным: верховья его принадлежат Турции, правый берег примыкает большею частью своего течения к Персидской территории, а добрая половина этого бассейна принадлежит России, завладевшей на нем самыми благоприятными стратегическими пунктами, позволяющими ей во всякое время спуститься в долину Ефрата. Россия имела в виду приобрести также истоки этой реки с её верхними притоками, до самого Диадина, но, под влиянием Англии, должна была съузить эти пределы и удовольствоваться тем, что ей было уделено, не взирая на Сан-Стефанский договор, Берлинским конгресом. Знаменитая гора Арарат, этот исполин Анти-Кавказа, и Эчмиадзинский монастырь, религиозная столица армян и центр этой национальности, находятся на русской территории.

На север от истоков Аракса, горы, северный склон которых спускается к Черному морю, изрезаны оврагами и долинами, а их контрфорты и неправильные звенья, каковы: Керечи-даг, Соганлы-даг, Чилдир-даг и проч., сливаются на север от Карского бассейна, на плоскогории, занятом озерами, заканчиваясь на востоке вулканами Абулом и Самсаром. Эти спутанные звенья чрезвычайно затрудняют сообщение между противоположными склонами, несмотря на то, что они далеко не достигают той высоты, как массивы Кавказа или Анти-Кавказа; самая высокая вершина Казил-Даг или «Красная гора», находящаяся между бассейном Аракса и озером Чалдыром, имеет высоты всего лишь 10.200 футов, а след., лежит ниже идеальной линии вечных снегов. На юг от истоков Аракса площадь, занимаемая горами, съуживается, но вместе с тем становится выше и встречается с водораздельным хребтом, идущим по направлению с запада на восток, между долиной Аракса и той, которая идет параллельно Ефрату или Мураду; несколько вершин с угасшими кратерами, расположенных в ряд на этой вулканической цепи, достигают высоты более чем 9.850 футов. Перли-даг, находящийся на средине цепи, и Чингил, на её восточной оконечности, около перевала, ведущего из равнины Эривани в Баязет, оба достигают почти 10.500 футов высоты.

Несколько ручейков, стекающих в Аракс, указывают своим названием «Тузла-су», на характер воды, которая перед выходом на поверхность проходит через залежи соли. На север от Перли-дага в равнине, с третичным напластованием, кроме трахитового конуса Текелти-даг, находится еще гора Кульп,—одна из самых громаднейших масс каменной соли, какие только известны; не вдалеке от неё Аракс, еще не приняв в себя западный Арпачай, проходит через узкое ущелье с базальтовыми стенами. Окружающие холмы лишены растительности и состоят из глины и мергеля различных цветов, красного, синего, зеленого и серого, что придает местности какой-то странный, пестрый вид. Соленосная гора, образованная из таких же разноцветных слоев, идет на восток с слабым подъемом, между тем как на западе она прерывается сразу, обрывисто, всего на расстоянии каких-нибудь полутора верст и заканчиваясь тремя крутыми уступами; в её обнаженных стенах видны прожилки соли, белого, розового и зеленоватого цвета, отделенные слоями глины, заключающей в себе бесчисленные кристаллы селенита, блещущие на солнце. Самый верхний пласт соли, толщина которого равняется, в среднем 50 футам, никогда еще не был эксплоатирован солепромышленниками; точно также не обращается никакого внимания на самый нижний слой, отчасти выщелоченный: разрабатывают только средний пласт, толщина которого колеблется между 100 и 210 футами; яма, вырытая с лицевой стороны уступа, тянется вглубь более чем на полверсты (600 метр.). Ломка соли в Кульпе, вероятно, может считаться, вне Китая, одной из самых древнейших. Армяне рассказывают, что сюда приходил Ной запасаться солью, и даже могут указать место, где патриарх начал свою работу. В части рудника, уже заброшенной, рабочие нередко находят молоты и каменные ломы, относящиеся к той эпохе, когда еще не знали употребления металлов. Эти орудия рудокопов, прикреплявшиеся к ручке посредством ремня, сделаны из диорита, т.е. из такой горной породы, которая не встречается ни в одной из окрестных гор и, вероятно, приобреталась путем торговли с отдаленными странами. Хотя способы добывания и улучшились с тех пор, но все же они остаются крайне грубыми, а недостаток дорог ограничивает деятельность Кульпинского рынка Тифлисской и Эриванской губерниями. Среднее количество добываемой соли поднялось за последние сорок лет, начиная с 1835 года, с 4.000 на 16.300 тонн.

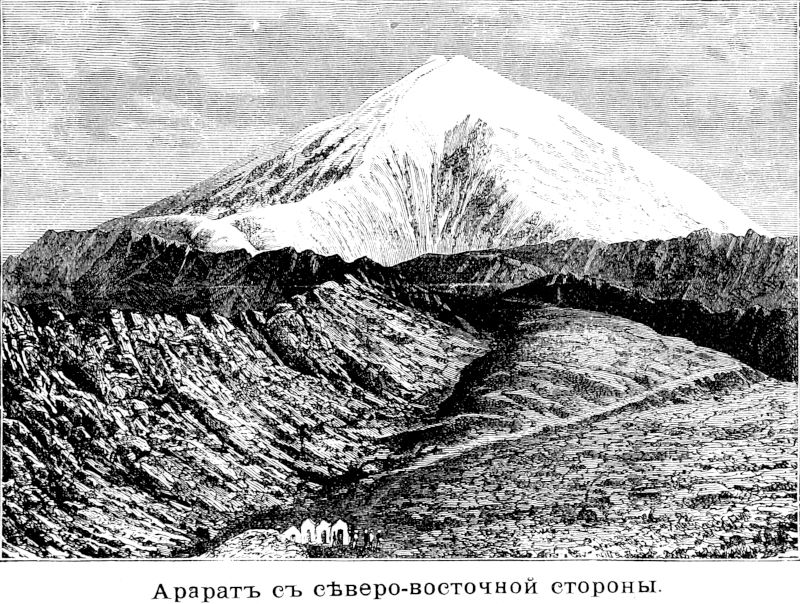

Гора Арарат, «исторический центр Армянского плоскогория» и центральный пик цепи тех плоскогорий и возвышенностей, которые тянутся через Старый Свет, начинаясь у мыса Доброй Надежды и оканчиваясь у Берингова пролива, поднимается на восточном продолжении вулканической цепи между Араксом и Ефратом; но её коническая масса, белеющая от снега и испещренная черными прожилинами, так высоко поднимается над другими горами, что она кажется стоящею как бы во главе кортежа, а холмы и плоские возвышенности простираются у её подножья точно равнины. Самое имя Арарата происхождения, вероятно, арамейского и равнозначуще выражению «особенно высокий»; армянское же название—Мазис, которое и есть настоящее имя горы, так как она находится на армянской земле, обозначает «большой» или «величественный». Турки дали название Арарату Агридаг или «скалистая гора» (Арги-даг, гора Ковчега), между тем как персы называют ее Ког-и-ну или «Гора Ноя». Весьма естественно, что на эту величественную гору, единственную по своей славе, более гордую, чем оба Олимпа эллинов, жители долины Ефрата смотрели как на божественную вершину и что, по восточным мифам, с её священной верхушки сошли люди и животные, чтобы населить собою мир. Армяне до сих пор еще показывают издали точное место, на котором остановился ковчег Ноя после «сорокадневного плавания над вершинами самых высоких гор». «Духи, вооруженные огненным мечем, охраняли этот священный корабль, зеленый, как дерн холмов».

Если смотреть на Арарат из Нахичевани, то он кажется одной конической массой, поднимающейся на северо-западе; из Баязета он виден на юге, а из Эривани—с севера; с двух последних пунктов, он представляется в виде двух различных гор, стоящих по линии направления Кавказского хребта. Большой Арарат поднимает свою двуглавую вершину к северо-западу от Малого Арарата, отделяющагося от своего соседа глубокой впадиной, в общем же обе горы, вместе с их контрфорсами, занимают между двумя равнинами, Баязета и Эривани, пространство около 900 кв. верст. Высота Арарата и прилегающих к нему возвышенностей следующая:

Большой Арарат—5.610 метр. (16.925 ф.); Малый Арарат—3.596 м. (11.695 ф.); промежуточный перевал (по Абиху)—2.705 метр. (8.872 фут.); Баязет (крепость)—2.043 метр. (6.700 фут.); Эчмиадзин—765 метр. (2.827 ф.); Эривань—985 м. (3.130 фут.)

Склоны Арарата почти со всех сторон очень пологи и напоминают Этну; но местами потоки лавы и очень глубокий снег, становящийся рыхлым в продолжение летнего времени, делают восхождение очень трудным для путешественника. Армяне рассказывают различные чудеса, которыми были часто останавливаемы их пастухи и нечестивцы, пытавшиеся взобраться на гору «Матери-Мира»; а неудачные попытки Турнефора и Морье еще более утвердили их в этом. Но когда Паррот вполне удачно достиг вершины, в 1829 году, они единодушно отрицали, чтобы такой подвиг мог быть исполнен, продолжая попрежнему держаться своих мнений и набрасывать некоторую тень подозрения на уверения этого ученого, пока другие, вслед за Парротом, не выполнили эту задачу с таким же успехом. В 1850 году г. Ходзько провел целых пять дней на вершине, ради своих работ по триангуляционной съемке Кавказа. Отсюда он визировал Савелян, отстоящий на 329 верст на юго-восток, и Эльбрус, на расстоянии 413 верст к северо-западу, и сносился посредством гелиотропов с другими астрономами, находившимися на Акдаге, среди Гокчайского плоскогорий.

На высоте 11.400 футов (3.475 метр.) горные склоны сплошь покрыты растительностью, но на 12.300 фут. (3.750 м.) семейство злаков уже прекращается; на 13.000 ф. (3.950 м.) и до самой линии постоянных снегов, встречается не более разновидностей в флоре, чем на высотах европейских Альп. Виды, ростущие на высотах Арарата, все очень похожи или однородны с теми, что встречаются на Альпийских вершинах, но они не так многочисленны, как на этих последних. Так, например, из 49 разновидностей, ростущих на Фаульгорне, здесь, на соответственной полосе, найдено всего лишь 31, что, без сомнения, можно приписать большей сухости воздуха на горах Армении. Что касается до фауны этих гор, с которых, по восточным мифам, сошли все существующие животные, то она сравнительно очень бедна: волк, гиена и, пожалуй, еще пантера, встречающаяся в лесах у горной подошвы, по близости Аракса: на склонах самого Мазиса встречается только тур, каменная куница и один вид зайца; не видно даже летучих мышей.

Хотя Арарат всего на три градуса широты южнее Перинеев, но он гораздо выше свободен от снега. Линия вечных снегов начинается, по Вагнеру, на высоте 13.840 фут. (4.220 м.) и на 14.330 ф. (4.370 м.) по Парроту, а следовательно она здесь более чем на полторы версты выше начала снеговой линии в Пиренеях. Это зависит от открытой местности, на которой стоит Арарат, вследствие чего он предоставлен всей силе солнечных лучей, отражаемых прилегающей к нему плоской возвышенностью, и влиянию ветров, содействующих испарению влаги; вот почему этот громадный вулкан показывает свои обнаженные утесы из черной лавы менее чем на 3.280 футов ниже своей верхушки; но зато в оврагах, которыми изборождены его бока, снег лежит гораздо ниже; рассказывают даже, что в одном месте, в нижней части, он покрыт сплошь снегом, точно зубчатым воротником. В большей части его ущелий снежные лавины принимают кристаллическое строение и превращаются в настоящие ледники,—единственные в Армении,—спускающиеся ниже 9.850 футов (3.000 метр.) высоты; главным из них, в северо-западной части горы, считается ледник св. Иакова, воронка которого образована наверное предшествовавшими извержениями Арарата и похожа на ту, что находится в небольшой долине Гель-Бове, у склона Можнибелло. В минувшую геологическую эпоху ледники Арарата спускались гораздо ниже: это видно по остаткам глетчеров и по следам, оставленным ими на поверхности трахитовых скал, в виде шлифовки и шрамов. В некоторых местах волнистые поверхности стен так отлично отесаны продолжительными прохождениями льдов, что блестят точно металл, отражая солнечные лучи с ослепительной яркостью.

Факт очень любопытный: Арарат, несмотря на громадное количество снега, который покрывает его конечную пирамиду, и которым засыпан его кратер, совершенно не дает воды; натуралист Вагнер мог найти только два ручья у подошвы этой могучей горы, да и те были не более, как небольшие струйки, журчащие между каменьями. В то время, как соседния горы, одинакового вулканического происхождения, дают целые потоки воды и наполняют ею обширные и глубокия озера,—склоны Арарата остаются сухими и знойными. Во время засух, они необитаемы по недостатку растительности и влаги; пастухи не гоняют туда своих стад; редко встречаются там и дикия животные; даже птицы избегают этой горы с её чернеющими утесами, с блеклой растительностью. Здесь царит полнейшая глушь, точно среди песчаной пустыни. Вода, образующаяся от таяния снегов, или падающая в виде дождя, исчезает в трещинах почвы, под слоями пепла и лавы, и скопляется, вероятно, или в подземных озерах, или же, скорей, стекает в скрытые реки.

Эти подземные воды, которые в соприкосновении с слоями, лежащими в недрах земли и их высокой температурой, превращаются в пары, объясняют, может быть, страшное извержение, происходившее в 1840 году: один древний кратер, расположенный пониже монастыря св. Иакова, вдруг снова разверзся; густой пар поднялся вверх выше вершин Арарата, распространяя в воздухе запах серы; послышались глухие подземные раскаты, и затем гора стала выбрасывать из трещин громадное количество каменьев, из которых многие достигали весом до пяти тонн: в почве образовались трещины, открывшие выход парам, и со дна реки Аракса стали бить клокочущие горячие ключи. Монастырь св. Иакова исчез под развалинами, равно как богатая и многолюдная деревня Аргури, которую армяне считали самой древней на земле. Действительно, название Аргури в переводе означает «виноградная лоза», а легенда добавляет к этому, что в Аргури Ной посадил первую лозу, по выходе своем из ковчега. От извержения пострадали не только две тысячи душ, жившие в Аргури, но и в Эривани, Нахичевани и Баязете тысячи других людей погибли при землетрясении; к счастию, почти все жители в самый момент сотрясения были вышедши из домов, подышать свежим вечерним воздухом. Четыре дня спустя после извержения и землетрясения, новое несчастие разрушило почти все нивы и сады Аргури: вода и грязь, скопившиеся в кратере и образовавшиеся отчасти через таяние снега, прорвали заключавшие их стенки и разлились по склонам горы целыми потоками, затопивши равнину, обратив ее в обширное болото. Извержение, разрушившее Аргури, было самым сильным из тех, которые известны в истории этой горы, хотя Арарат уже и до того времени был несколько раз центром сильных землетрясений. Что касается до уверений путешественника Рейнегса, который, будто бы, видел в 1785 г. дым и пламя, выходившие из вершины Арарата, то это более, чем сомнительно; никто из местных жителей армян не заметил этого явления.

Аллах-ггез (Око Господне), или скорей Ада-гёз, т.е. «пестрая гора»—если только это не есть исковерканное турками армянское название горы: Аракадз, стоит против Арарата, по другую сторону равнины, раскинутой у Эривани. Эта вулканическая масса поднимается не так высоко, как Арарат; но если его притупленный конус достигает едва 13.750 футов высоты, то, по своему протяжению и могучим контрфорсам, он превосходит своего гордого противника. На юг и на восток, потоки его лавы спускаются в самую долину Аракса; на запад и на север от него другие потоки лавы, также относящиеся к отдаленному геологическому периоду, разливались по долине Арпачая, у Александрополя; масса извергнутого вещества простирается на сотни верст в окружности. Гора заслуживает названия пестрой, по разноцветным оттенкам окалины, гладко отшлифованным каменьям и обсидианам, между которыми пробивается там и сям зелень и цветы. Три из древних кратеров заполнены маленькими озерами, находящимися вечно в тени, бросаемой окружающими их стенами; но с Алагеза, как и с Арарата, в долину воды стекает очень немного: по временам и эта вода теряется в окалине и пепле. Одно озеро, находящееся на юг от горы, Айгер-гиль, питается подземной водой и само дает начало истокам прекрасной реки Карасу, притоку Аракса, катящей свои воды у подножья старинной цитадели Армавир.

Алагез стоит отдельно от прочих гор, как и Арарат; он соприкасается лишь небольшой и вытянутой возвышенностью с горами, обращенными на север от него, именно с теми, что идут параллельно Кавказскому хребту и соединяют таким образом вулканическую цепь плоскогория Ахалкалаки с массивами, расположенными на восток от Эривани, у большого озера Гокчай. Эти горы, Сомхет, Памбак и еще несколько других, вершины которых достигают 8.080—9.850 футов (2.400—3.000 метр.), представляют собою простые кряжи плоскогория, спускающиеся по обеим сторонам длинными скатами, с слабым наклоном к порогам горного прохода. Этек-майданский перевал, находящийся на торговом пути из Тифлиса в Эривань, пересекает эту цепь на высоте 7.120 футов. В этом месте находится северо-западный угол той горной возвышенности, у которой перекрещиваются различные оси Кавказских гор, образуя настоящий горный лабиринт и направляясь с севера на юг, с востока на запад, с юго-запада на северо-запад; но господствующее направление остается северо-западо-юго-восточным, параллельным главному хребту. Впрочем хребты, имеют, в среднем, почти одинаковую высоту; они поднимаются на 3.280 футов над тем громадным пьедесталом, каким служит им плато, и только немногие из вулканических конусов достигают сравнительной высоты в 5.000 футов, или 10.000 футов абсолютной высоты. Этим пересечением хребтов равной высоты и объясняется образование среди них обширного озера, наполняющего впадину в плоской возвышенности, которое, превышая на 6.340 футов уровень Черного моря, не имеет других стоков кроме как юго-западной стороны к Араксу, посредством реки Занги, да и то лишь в летнее время. Это озеро—Гок-чай (Гокча) или «Синяя Вода», как называют татары,—Севанга на языке армян. Шардэн был первым европейским путешественником, указавшим на него. А между тем озеро занимает не менее 1.212 кв. верст (1.370 кв. километров) и следовательно в два с половиной раза больше Женевского озера. Его глубина, может быть, и не так значительна, как озера Леман, но все же довольно велика: средним числом она достигает от 118 до 285 футов, но лот отыскивает на линии, идущей вдоль озера, и 360 футов, именно в его самом съуженном месте. В северной части бассейна вода имеет пресный вкус, как и в большей части озер, служащих водоемами, но в его южной части, где вода возобновляется медленнее, она несколько солоноватая; в озере не более пяти видов рыбы: из них можно назвать форель и лосось; но зато, в отношении количества, рыбы вообще очень много. Случается, что за один раз вытаскивают сетью от 1.000 до 2.000 форелей: зимою ловят их, пробивая лед.

Гокчай обязано своим названием прекрасному лазоревому цвету воды. Треугольной формы, несколько съуженное у средины двумя выдающимися с противуположных сторон мысами, оно со всех сторон вполне окружено горами, которые вблизи берега кажутся серыми, за тем мало-по-малу переходят в синеватый фон, через который пробиваются там и сям белые полоски снега. Общий вид этого пейзажа величественный и торжественный, но вместе с тем и унылый. Склоны гор, состоящие из порфира и лавы, почти совершенно обнажены; даже на берегу не видно нигде деревца. От древних городов не осталось ничего, кроме груды развалин, среди которых часто находят множество монет, относящихся ко временам Сассанидов. Деревни приютились в хорошо защищенных уголках, у высоких уступов скал; кое-где видны лачуги, на половину вырытые в земле. В различных местах на плоскогории, раскинуты многочисленные могильные насыпи, называемые гробницами огу или великанов, расположенные или отдельно, или рядами на краю терассы, и похожия на те, которые встречаются на Алагезе и почти на самой вершине Малого Арарата. Почти все поля, раскинутые на плоской возвышенности, давно уже стоят под паром, и страна снова сделалась пустынной; еще недавно, равно как и в эпоху свайных построек, ни одного судна не было видно на волнах этого озера; сами рыбаки не удаляются далеко от берега. В продолжение восьми месяцев плоскогорие покрыто снегом, а зимою, не смотря на жестокия бури, спускающиеся с гор, случается не редко, что озеро покрывается льдом сначала у берегов, а затем мало-по-малу и на самой средине. В северо-западном углу Гокчая находится монастырь Севан, знаменитый у армян еще в IX веке; он занимает островок из лавы, т.е. собственно вершину конуса, поднятого со дна озера. Трудно вообразить более печальное место для ссылки, более мучительной скуки, какую навевает этот островок с его черными скалами, лишенными всякой растительности, с его монахами, обреченными на молчание во все время, исключая четырех дней в году. Но деревни, лежащие не вдалеке, на плоскогории, сделались лечебным местом для обитателей нездоровой Эривани. Лихорадки, столь обыкновенные и опасные в равнине Аракса, совсем отсутствуют на плоскогории; воздух здесь чистый и укрепляющий.

На восток от Гокчая и его вулканической ограды, с которой стекают ручьи, наполняющие маленькия долины, скрещиваются звенья Карабагских гор, известные у грузин под именем Рани, или персидской страны Арран—древней земли Иудеев, и простирают свои лабиринты по направлению с востока на юго-восток. В этой самой области, изрезанной глубокими ущельями, вершины волнистых массивов Гокчая достигают самой большой высоты и если не касаются линии вечных снегов, то тем не менее в обрывах их почти постоянно видны полосы снега. Круглый год сохраняют свои снежные шапки только три или четыре горы: вершина Гемышь 11.270 фут. (или 3.740 метров), с которой текут истоки Тертера, Казанлог-даг, и его южный сосед, Капуджик, который продолжается на юг к городу Ордубату крутыми обрывами, заканчивающимися на вершине остроконечной стеною и обвалившимися у боков откосами. На юг от этих кульминационных точек восточной Армении, по другую сторону ущелья Аракса, поднимаются горы такой же высоты и точно также испещренные полосами снега. Между цепью, в которой царит Капуджик, и горами, идущими у Шуши, открывается бассейн Зангезура, средняя высота которого 3.950 фут. (1.200 метр.) и который, кажется, прежде составлял такую же озерную впадину, как Гокча, но он опустел благодаря двум рекам,—Бергушета и Акеры, соединяющимся вместе, перед впадением в Аракс. В центре этого бассейна поднимается коническая гора Ишкли или Качал-даг, достигающий 9.850 футов (3.000 метр.) вышины. Пепел и окалина выброшенные окрестными вулканами и скопившиеся на дне бывшего озера слоями в несколько сот футов, размыты реками в глубокие овраги. Пемзовые террасы, занятые под посевы зерновых хлебов, оканчиваются над зеленеющими долинами разноцветными утесами, серыми, зелеными, синими и даже ярко-красными; размытые дождями в виде игл и обелисков, они образуют там и сям каменные глыбы, нависшие в виде сводов; это такия же «крытые колонны», какие встречаются и в некоторых местностях Швейцарии. Подобными приспособлениями пользуются крестьяне, устраивая в них свои погреба, стойла и даже самые жилища.

Флора гористой страны замечательно как походит на горную флору Европы, и если бы путешественника вдруг перенести с долины Альп на берега одного из притоков Аракса, то он ничуть не заметил бы перемены местности: он нашел бы здесь тот же бук, дуб, осину, те же кустарники в лесах, а между дерном те же цветы. Горные долины, покрытые слоем чернозема, очень плодородны; по причине этого плодородия страна получила название Карабаг, т.е. Черный сад. Но на склонах в лесной полосе, нуждающейся во влаге, где летний зной доходит до 40° Цельсия, почва вообще бесплодна: шалфей и еще несколько душистых трав составляют почти единственные растения лужаек, а представители фауны—пресмыкающиеся: пауки, скорпионы и страшные тарантулы, известные у русских обыкновенно под названием фаланги (phalangium araneoides). Карабагские лошади, считающиеся самыми лучшими и самыми красивейшими в Закавказье, отличаются способностью карабкаться по горам с ловкостью коз.

Аракс, река преимущественно армянская, берет свое начало вне русской территории, на юг от Эрзерума; он получает свои первые воды с вулкана Бингол-даге или «Горы тысячи ручьев», южный склон которого питает несколько притоков Ефрата, а, также и самый Ефрат; Аракс был отчасти известен под именем «реки тысячи озер». В виде небольшой реченки он проникает в русское Закавказье и затем увеличивается вдвое, принявши в себя Арпачай или Ахуреан, спускающийся с вулканических плоскогорий Александрополя и Алагеза: только благодаря этому притоку, Аракс может орошать большую часть бассейна Эривани, который без него был бы пустыней. Повернув к югу от массивов Гокчайского плоскогория и гор Карабага, Аракс выходит из днища древнего озера через узкое горное ущелье, скользит по порогам в 30-40 сажен ширины, и его клокочущие воды, ударяющиеся то в одну, то в другую сторону берега, между черными, обрывистыми, торчащими словно иглы, скалами, спускаются в среднем по наклону в 161/2 на версту и даже в 50 футов, с части ущелья, наиболее наклонной. Ордубат, при входе в Аразбарское ущелье, находится еще на 3.050 фут. (929 метр.) над уровнем Каспийского моря и почти в 100 верстах от равнины, войдя в которую, сливается с рекой Бергушед и, вместе с нею, обогнув с южной стороны «Гору храбрых» или Дири-даг, стоящую одиноко в равнине, принимает несколько рек с персидских гор и соединяется затем с Курой, протекши всего около 750 верст. У подножья «Горы храбрых», названной этим именем разбойниками, которых еще в 1877 году здесь было до 300 человек, река проходит под мостом Худаферин, приписываемым преданием Помпею; но постройка этого моста относится наверно к эпохе, более поздней; повыше находится еще другой мост, который, по мнению туземцев, построен Александром, но, вернее, что он римской постройки. Худаферинский мост, у которого производится довольно большая торговля между русским берегом и персидским, есть вместе с тем и последний на Араксе. Гидравлические работы у его слияния с Курой заброшены. Оросительные каналы, разносившие по полям плодородие, тоже оставлены, что способствовало, вместе с болотами Куры, превращению этой части Каспийского прибрежья в проклятое место. Аракс, как полагают, склоняется все больше к правому берегу, пытаясь снова отделиться от Куры и течь в море независимо, как это было во времена Страбона.

Бассейн Аракса—это одна из тех стран Передней Азии, которая наиболее страдает от крайностей температуры. Климат Эривани еще более невыносим, нежели тифлисский. Так, например, зимою температура до —30° и даже до —33°, а средняя температура января месяца равна —15°; это объясняется отчасти высоким местоположением равнины, находящейся на 3.280 футов над уровнем моря; летния жары, не редко свыше 40°, достигающие даже 44° и 45° (Цельсия), заставляют европейцев искать в это время убежища в тени, в горах. Изнурительные лихорадки и другие болезни очень обыкновенны в Эривани. «В Тифлисе, говорит армянин, не отличить молодого от старика, в Эривани—живые не лучше мертвых!» К счастью, в знойную пору, в равнине Эривани дует по вечерам северо или сев.-сев.-западный ветер, нечто в роде мистраля, с особенной силой срывающийся с гор Алагеза. Этот ветер, происходящий, как и мистраль, от разности в температурах между снежными вершинами и знойной долиной, начинает дуть около пяти часов вечера и продолжается почти до рассвета. В то время, когда свирепствует этот ветер, жители сидят запершись в своих домах, не желая подвергать себя массе пыли и крупного песку, вихрем кружащихся в воздухе. В окрестностях Эривани все тополи, стоящие у дорог и в садах, наклонены на юг-юго-восток.

Кроме пирамидальных тополей, насаженных руками людей, обитающих в долинах Аракса, во многих местах, в особенности вблизи городов, другое дерево раскидывает свои ветви над нивами, это нальбанд, вид окулированного вяза (Ulmus campestris suberosa), с его густою листвой, совершенно непроницаемой для солнечных лучей. Нальбанд—одно из красивейших декоративных деревьев, какия где-либо существуют, но он встречается только в русской Армении. Абрикосовые деревья растут во всех садах; крестьяне возделывают рис, хлопчатник, кунжут и клещевинное деревцо; разводят также виноград, из которого получается вино темного цвета, очень богатое алкоголем, и, как дессертное, может быть приравнено к мадере или хересу. Но виноградники эти могут процветать только при том условии, если от зимних стуж лозы прикрывать землею, а в знойную пору поливать их наравне с огородными растениями. Без оросительных каналов в этом климате все погибает; почва не редко высыхает так сильно, что бывает похожа скорее на закаленный кирпич. Но везде, где протекает живительная вода, почва зеленеет и покрывается цветами; среди пустынь нарождаются оазисы. Персиане, живущие в этой стране, проводя оросительные канавки, принуждены, по большей части, устраивать для воды подвалы, чтобы предохранять таким образом испарение этой ценной влаги; персиане являются здесь благодетелями, которым местные жители обязаны своим существованием; не станет воды—не станет людей, которые принуждены будут или бежать отсюда, или погибнуть. Один английский инженер занят, говорят, тем, чтобы провести воды Арпачая на юго-восток и распределить ее каналами по полям Сардарабада, на запад от Эчмиадзина, стоящих теперь пустынными; говорят также, что сотни тысяч эмигрантов, немцев, ирландцев или русских, могли бы поселиться на этой земле, если бы местность оживить водой. В бассейне нижнего Аракса, точно также, целый народ мог бы существовать на берегах его текучих вод.

В ожидании каналов, долженствующих обновить эти поля, во всей русской Армении земледелие находится по своим техническим приемам на самой первобытной ступени. Армяне, такие ловкие торговцы, оказываются рутинерами как земледельцы, а их соседи татары, как видно, ничуть не служат им примером более опытных хозяев. В большей части уездов, кабаны, живущие стадами среди кустарников и в камышах по Араксу, составляют большое зло для земледелия; они сильно вредят полям, расположенным в соседстве с порослями камыша. Но татары, как добрые мусульмане, питают такое сильное отвращение к этим нечистым животным, что не хотят преследованием их осквернять свои руки. Они не согласны предоставить даже соседям возможность истреблять диких свиней и часто из-за убитого кабана между соседними крестьянами, принадлежащими к различным национальностям, поднимаются жестокия ссоры. Земледельческие орудия армян самого первобытного устройства; до сих пор еще для молотьбы служат грубые волоки, снабженные снизу рядами остроконечных голышей. Археологи могут спросить, вместе с Коннингамом: те каменные стрелы, которых так много находят во всех частях света, не служили ли они, как и у армян, для мирных, чисто земледельческих целей?

Главная нация, населяющая долину Аракса, по численности своей занимает на Кавказе четвертое место, и уступает по своему влиянию только русским; это армяне, или вернее: гай, гайк, гайканы, как они сами себя называют. Название «Армения» происхождения арамейского, обозначающее, вероятно, «высокая страна», есть в то же время название наиболее неопределенное, прилагаемое главным образом ко всей области плоскогорий, с господствующим на них двуглавым Араратом. Следуя политическим превратностям и выселениям, собственно Армения или Гайяздан, т.е. земля, населенная гайками, изменяла свои границы с каждым столетием; в настоящее время она, занимает почти всю долину Аракса, значительную часть бассейна Куры по обе её стороны, затем весь верхний бассейн Ефрата, до слияния его двух верхних истоков, берега озера Ван и несколько кусков персидской земли в бассейне озера Урмия. Центр тяжести армянских владений перемещался все ближе и ближе к северу; он находился прежде недалеко от озера Вана, в равнине верховьев Мурада, т.е. восточного Ефрата; деревня Гайк носит еще до сих пор название национальности. Но территория, подчиненная мусульманам-туркам, не могла оставаться священной землей для армян. Во всех частях света, где только рассеяны армяне, везде они смотрят на гору Арарат и на долину Аракса, как на свое истинное отечество; там до сих пор находится главное ядро их расы, с наименьшей примесью чужого элемента; кроме того, там и язык армянский наиболее чист и наиболее подходит к тому, который употребляется еще при богослужении, но уже вполне исчез из общего употребления еще в конце XIV века.

Когда эта местность была покорена русскими в 1828-1829 гг., то 130.000 армян пришли из Персии и Турции, чтобы под покровительством русской армии поселиться в долине Аракса и Куры и заместить собой курдов и татар, стремившихся в свою очередь уйти на земли, оставшиеся во власти магометан. Во время последней войны, 1877 и 1878 годов, произошло подобное же явление: из Ардаганского округа, в долине верхней Куры, и из Карской области, в бассейне Аракса, почти все мусульманское население поуходило в пределы Турции, а взамен их явились массой армяне. Эти последние пришли из верхнего бассейна Ефрата, с берегов Чоруха, но в особенности из той части турецкой территории, которая должна была по Сан-Стефанскому договору принадлежать России, и которая по Берлинскому конгрессу снова осталась за Турцией. Нет сомнения, что эти переселения народов, встречавшихся на пути, не обходились без убийств, голода и эпидемий; потеря людей была громадна, и теперь еще, несмотря на мирное время, религиозная и расовая ненависть служат причиной ужасающих драм; но вообще враждебное население разместилось сообразно естественному влечению.

До сих пор еще нет сколько-нибудь точных статистических данных относительно численности армян в Малой Азии, но весьма вероятно, что их там меньше, чем в русских владениях.

Вот вероятные цифры армян: в Кавказской и Европейской России—934.612. В Турецкой Армении (по Равенштейну)—760.000 В Персидской Армении (по Дюлорье)—150.000 В Европейской Турции—250.000. В других странах—60.000. Итого—2.174.612.

Обыкновенно полагают, что число всех армян доходит до 3-х. а по некоторым авторам до 4-х миллионов, но навряд-ли их больше двух. Одна странная особенность, показывающая, насколько армяне рассеяны по разным странам, заключается в том, что их города и они сами гнездятся большими группами вдали от Армении и даже вне азиатского материка: напр., в Константинополе число армян достигает не менее 200.000 душ; Тифлис—второй город гайкан по численности населения, расположен тоже на неармянской земле или, так сказать, в их чересполосном владении. Есть также еще несколько других городов в Закавказье, которых можно по преобладающему населению назвать армянскими.

Прошло много веков, как армяне, лишившись политического единства и национальной независимости, разбрелись по всему Востоку; еще Геродот видел их в Вавилоне. Когда их земля стала добычей победителей, они предпочли «жить иностранцами на чужой земле, нежели быть рабами в своем отечестве». Они переселялись толпами, и в XI веке их видели пробиравшимися в Россию, Польшу, Буковину и в Галицию. Теперь их можно встретить во всех больших торговых городах от Лондона до Сингапура и Шанхая, и всюду они составляют кружки значительных негоциантов. Часто сравнивают армян с евреями, рассеянными также по всему свету, и это сравнение во многих отношениях совершенно верно; гайканы наверно не уступят израильтянам в религиозной устойчивости, в духе солидарности, точно так же, как и в страсти к наживе и торговой оборотливости, но они не так предприимчивы, как евреи, и, в то время когда последних можно встретить на отдаленных концах света единицами, успешно выдерживающими борьбу за существование, армяне могут двигаться лишь более или менее сплоченными группами. Кроме того, большинство армян, остающихся в родной земле, далеко не чувствует того отвращения к возделыванию полей, как евреи; во многих уездах Закавказья почти все хлебопашцы принадлежат к армянской национальности. Известно, что из некоторых деревень Карабага, жители их, гайканы, уходят в отхожие промыслы в качестве каменщиков и плотников. Ни в какой стране на земном шаре нельзя встретить евреев, снискивающих себе пропитание подобным образом.

Во всяком случае очень вероятно, что семитический элемент играл большую роль в складе жизни армянского народа, так как происходили многочисленные переселения евреев и переход их массами из Палестины в Армению. На общий взгляд «потомки Гайка», арийцы, очень близко стоят к персам: но постоянные превратности, сопряженные в продолжение четырех тысяч лет с войнами, покорениями, ссылками, содействовали смешению этих арийцев со всеми соседними национальностями и в особенности с евреями, переселявшимися толпами в горы Армении, как пленники ассирийских завоевателей. Царский род, самый знаменитый, царствовавший в Гайяздане и в Грузии, именно Багратиды, ведет свое начало от евреев, и генеалогия его простирается до Давида, царя-пророка. Между различными поселенцами в Армении, оказывавшими довольно сильное влияние на нацию, указывают на племя мамигонов, которые, вместе с князем Дженасдана, т.е. Китая, вступили в Армению, в Сомхет, в третьем веке по Р. X. Данные летописцев доказывают очевидным образом, что большая часть чужеземцев, приходивших сюда, подобно норманнам и варягам, т.е. в качестве полководцев, и принимавших на себя обязанность сражаться против друзей и недругов, были иранцы, принадлежавшие, вероятно, к тому же племени, как и таджики в бассейне Оксуса.

Все грамматики помещают язык гайкан в семью арийскую. Он очень схож с зендом: по синтаксису он даже вполне иранский, по составу же слов походит гораздо больше на греческий язык и на славянские; хотя он довольно груб, обилен согласными буквами, но зато по богатству слов и грамматических форм он сходен с ионийским: в нем та же гибкость в образовании слов, та же способность составлять неопределенное наклонение для составных слов. Конечно, современный армянский язык подразделяется на несколько местных наречий, заимствовавших множество выражений из грузинского и турецкого языков; так напр., в долине низовьев Аракса, в особенности там, где армяне окружены со всех сторон татарами, они говорят на жаргоне, в котором преобладает турецкий язык; можно указать также на то, что, например, в Ширване, в южном Кавказе, множество армянских обществ совершенно не говорят на родном языке. Подобные перемены были неизбежны, по причине рассеяния нации; большая часть армян давно уже покинула свою родную отчизну, и те из них, которые живут в Буковине и Трансильвании, даже совершенно забыли язык своих предков. В священном монастыре Эчмиадзине, где речь гайкан ближе всего подходит к их классическому языку, она сохранилась как чистый иранский диалект. Наконец, армянская литература, которая в продолжение двух тысяч лет не перестает все более обогащаться, объясняет историю языка и данныя о его происхождении. В Ванском округе скалы носят на себе армянские надписи, сделанные клинообразной вязью. Из других гайканских документов, писанных греческими и персидскими буквами, видно, что в V веке христианской эры в эпоху полного процветания армянской литературы в те времена. когда еще до трехсот школ были открыты для образования молодых людей, армяне составили свой собственный алфавит, употребляемый и до настоящего времени. В XIV столетии, нашествие Тамерлана сразу положило конец классическому периоду литературы Гайяздана. В настоящее время армяне, столь заботящиеся о воспитании своих детей, всячески стремятся дать им все средства пользоваться образованием: нет такой общины, которая не заботилась бы об открытии или содержании школы; часто даже их деревенские общества принуждены бывают приходить по этому поводу в столкновение с русской администрацией, считающей их не в меру ревностными в деле народного образования, и с собственным духовенством, опасающимся утерять через это часть того влияния, которое перейдет к учителям. Научное и литературное движение сравнительно с численностью армян ведется также довольно энергично, и, кажется, те из них, которые живут в России, печатают книг всего больше. Прежняя армянская литература почти вся состояла из сочинений по богословию, истории, метафизике и грамматике; теперь же она затрогивает все другие вопросы и обогащается переводами образцовых иностранных сочинений. В самом центре Анатолии путешественники встречают гайкан, занимающихся французским языком и интересующихся его литературой; уже в 1854 г. в Европе и Азии было не менее 22 армянских типографий. Их журналы издаются в Тифлисе, Константинополе и других городах, а различные общества в Москве, Вене, Париже и в Венеции занимаются изданием памятников письменности древнего языка. В 1880 году число издававшихся армянских газет и журналов распределялось таким образом: в Константинополе—9, в Тифлисе—5, Эчмиадзине—1, Москве—1, Венеции— 1. Самое знаменитое учреждение армян за границей,—это монастырь, основанный в 1717 году монахом Мехитаром, т.е. «утешителем», на острове Сан-Лазарро, возле канала лагун, по которому гондолы следуют из Венеции в Лидо. В этом здании из розового кирпича, окруженном садами, издаются очень ценные документы; здесь же находится библиотека, заключающая в себе редкия восточные рукописи.

Венецианские мехитаристы, точно так же, как и большая часть гайкан, живущих вне Закавказья и Турции, принадлежат к армяно-унитарианскому вероисповеданию, довольно близкому к римско-католической церкви, удерживая при этом некоторые из своих традиций. Но главная масса армянского народа в равнинах Ефрата и Аракса остается верной древней христианской религии; в городах, где приходится одним сектантам жить о-бок с другими, они очень враждебно относятся друг к другу и даже стараются, насколько возможно, избегать торговых сношений. Разница в догматах той и другой секты, т.е. собственно армянской и католической, лежит в понимании естества Иисуса Христа, ада и чистилища, власти соборов, церковной иерархии и различных обрядов; но, так сказать, во внешних формах, как те, так и другие, придерживаются множества различных символов, относящихся к прежнему культу. Армянский народ, окрещенный в начале IV столетия Григорием I «Просветителем», есть первый народ, обратившийся в христианство массой; но, утерявши своих богов, он не забыл своих поверий и переходил к новому культу мало-по-малу: подобные перевороты совершаются лишь медленным путем. Еще и до сих пор, как во времена Зороастра, они устраивают празднество в честь священного огня. В день годового праздника чета новобрачных сожигает в большом медном сосуде все лучшее, что производит земля: разного рода цветы, хлебные колосья вместе с соломинкой, ладон, лавровые ветки и проч. Во всех важных случаях жизни повертываются лицом к солнцу, как бы прося у него ободрения; жених и невеста также обращают к нему свои взоры, призывая его в свидетели своей любви; больные просят у солнца здоровья, умирающие желают бросить в него свой последний взгляд, а мертвых хоронят лицом к востоку. Во время больших праздников армяне приводят в церковь или под священные деревья быков, или баранов, украшенных цветами и восковыми свечами, а затем убивают их, сопровождая церемонию песнями и молитвами: это, очевидно, есть не что иное, как приношение жертвы богу Митре, завещанному старой религией новой.

Духовный глава армян—католикос, власть которого зиждется на хранении у себя очень ценных мощей: правой руки мученика Григория. Он избирается высшими лицами Эчмиадзина, если только не был раньше назначен в преемники своим предшественником, после чего ему подчиняются все его единоверцы, исповедывающие григорианство; он назначает епархиальных епископов, избирая их почти всегда из среды монахов, и шлет свои распоряжения Константинопольскому и Иерусалимскому патриархам: последнее условие было очень важно для русского правительства, присоединившего к своим владениям священную гору Арарат и чтимый народом Эчмиадзинский монастырь. Завладевши этим куском земли, столь знаменитым на Востоке, оно в то же время еще более содействовало упрочению авторитета духовного главы более чем двух миллионов людей. Таким образом петербургские власти, не особенно мягко относящиеся к религиям и сектам, удаляющимся от православия, всегда тщательно заботились, чтобы обставить католикоса самыми высокими знаками своего почтения, приобретая таким образом нечто в роде права покровительствовать армянам, живущим в Турции. Конечно, в большей части случаев излишнее рвение в обрусении народов империи, побуждало чиновников употреблять жестокия и притеснительные меры против армян, но все-таки, никакие своеволия губернаторов и политические перевороты не мешали им пользоваться тем значительным влиянием в империи, которое они приобретают, благодаря своему образованию, знанию языков, изворотливости, часто пронырству и, наконец, той замечательной способности, с какою они умеют проникать в официальный мир. Известно, какой долей власти от имени своих повелителей Османлисов пользуются гайканы в Константинополе. В Петербурге они также начинают играть роль, подобную той, которую нередко выполняли ловкие итальянцы во Франции. В Закавказье они мало-по-малу скупают земли и, как собственники, держат в руках своих соседей-татар.

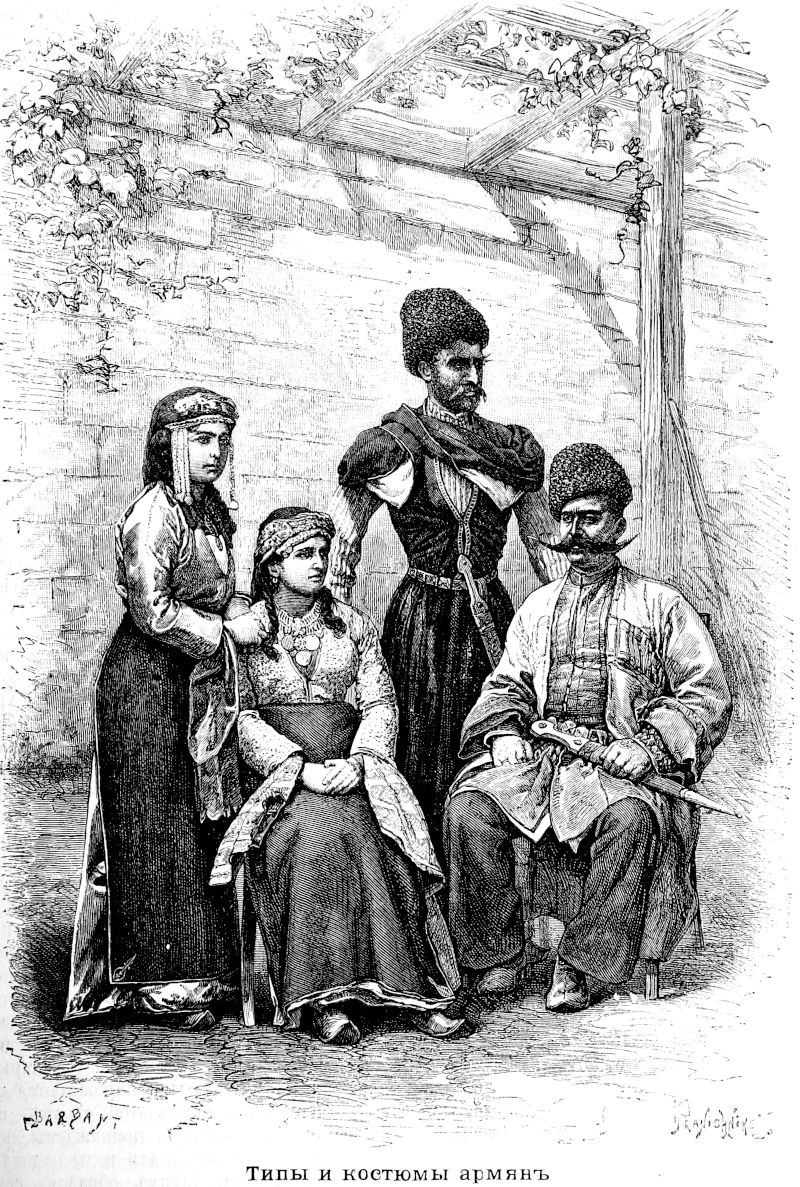

По внешнему виду армяне русского Закавказья отличаются от грузин разве только более крупными чертами лица, более округленным лицом, более короткой и толстой шеей. Очень многие из них скоро тучнеют, и вероятно причиной этому служит их слишком сидячий образ жизни. У армян обыкновенно густые черные волосы, почти всегда украшенные у женщин цветами, глаза большие, черные и томные; по виду они кажутся кроткими, тихими, почти меланхоликами. Хотя очень спокойные по своей натуре, они способны храбро отражать нападения, как это и доказали в начале XVIII столетия, во время семилетней войны за независимость, которую им пришлось выдержать против персов, в горах Карабага, и, кроме того, во многих местных восстаниях против турок. В домашней жизни армяне не носят при себе оружия, между тем как грузины особенно в бассейне Риона любят увешивать себя с ног до головы целым арсеналом пистолетов и кинжалов: как сильно сказываются в этом контрасте национальные характеры! И именно человек миролюбивый, не носящий оружия, предоставленный самому себе, съумел наилучшим образом сохранить свою свободу: армяне не признают дворян, свободно избирают своих начальников, и во все времена умели избавляться от той тяжкой участи раба, какая была и есть еще в настоящее время, хотя и под другим названием, долею большинства грузин. Вообще можно сказать, что малообразованные армяне Аракса обнаруживают в себе замечательные природные способности, и коль скоро им представляется возможность учиться, они с удивительной быстротой приобретают знания и превосходят даже славян той изумительной легкостью, с какой им даются языки. «У армянина ум в голове, между тем, как у грузина он только во взгляде». Судя по их литературе, армяне, среди других народов, имеют редкий недостаток— быть слишком тяжелыми, принимать все чересчур серьезно. Гармония стиха трогает их очень мало, хотя и у них были превосходные поэты, и даже в наше время их лучшие писатели воспевают природу и отчизну. Армяне особенно любят рассуждать о богословии, метафизике, грамматике и приобрели известность в истории литературы собственно трудами по эрудиции. Некоторые сочинения греческих классиков, считавшиеся безвозвратно потерянными, например, отрывки из Эзопа, Филона, Хризостома, были найдены в древних армянских переводах мехитаристами Венеции и Вены.

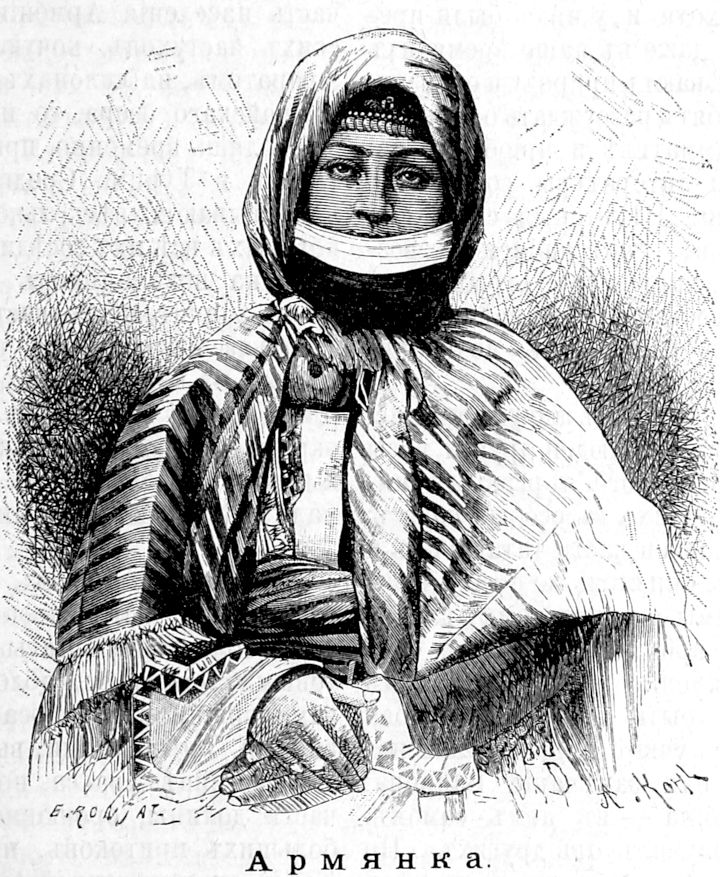

Почти во всех странах, где живут армяне, они старательно избегают людей другой расы и другого языка. Кроме того, торговые занятия зачастую выделяют их в особый класс: в городах и в большей части татарских и грузинских деревень, они столь же необходимы и столь же ненавидимы и презираемы, как и евреи в восточной Европе. Между тем, без особенного преувеличения, к гайканским крестьянам могут быть применены слова Турнефора: «Армяне лучший и честнейший народ в мире»,—или замечание Байрона: «Добродетели армянина—в нем самом, свои пороки он получил от других». Но что значит мнение света для них, живущих вне общества и среди людей, говорящих другим языком? Армяне, придерживающиеся старины, как земледельцы, так и коммерсанты, живут как бы замурованными в своей семье. Они доселе еще держатся патриархального быта; дед приказывает, дети, зятья и внуки повинуются; женщина, вынужденная молчать, по крайней мере до рождения первого ребенка, носит вокруг шеи и нижней части лица толстую суконную повязку, которая закрывает ей рот: чтобы быть понятой, она должна, подобно немой, объясняться знаками. Сделавшись матерью, она приобретает право говорить вполголоса с женщинами своей семьи; но чтобы разговаривать свободно, она должна достигнуть зрелых лет и даже старости. Все заботы о хозяйстве лежат на ней до появления в доме невестки. Иностранец редко бывает приглашен в армянский дом, и, право, можно много раз пройти через их деревню, сомневаясь даже, обитаема ли она. Постройки и сады, окруженные высокой стеной, совершенно скрыты от взгляда. Нет, ничего угрюмее и безобразнее длинного ряда глиняных стен, носящих у них название деревни, особенно в равнинах, лишенных зелени.

Татары, населяющие низовые берега Аракса, нисколько не различаются по языку, религии и нравам от тюркских племен долины Куры. Цыгане составляют весьма незначительную часть населения Армении. Что касается курдских пастухов, кочующих по близости с Араратом, на склонах Алагеза и по берегам Гокчайского озера, то почти все они живут здесь лишь временно, приходя из Курдистана, Персии и Турции. Среди этих же пастухов насчитывают несколько сотен иезидов, на которых все их соседи смотрят с ужасом, как на поклонников дьявола. Курды образуют значительную часть оседлого населения закавказской Армении, только в округе Зангезур, на юго-восток от Гокчайского озера Двенадцать, тринадцать тысяч курдов этого округа одеваются так же, как и татары, привыкают говорить их языком, и мало-помалу смешиваются с ними.

Главным городом в верхней долине Аракса, в части, завоеванной русскими, служит прекрасный Кагызман, скрытый фруктовыми деревьями, яблонями, грушами, сливами, вишнями, абрикосами, персиками, шелковицами, орешниками, вьющимся виноградом. В бассейне Аракса, но собственно только в части долины, орошаемой одним из его небольших притоков, находится знаменитый Карс, столица горной Армении и в то же время самый многолюдный город территории, не очень давно присоединенной к России. Этот город куплен дорогою ценою. Еще в 1828 г. им овладел Паскевич, а в 1855 г. вошел в него Муравьев, взявши город голодом, после долгой осады и бесплодных штурмов; наконец в 1877 году русские снова заняли этот город и окончательно присоединили его к Империи. Еще до войн России с Турцией, Карс выдержал много осад. Как столица Армянского царства, в IX и X столетиях он был разграблен Тамерланом, Амуратом III, персами, и его значение, как сильной крепости, издавна привлекало всех полководцев. В самом деле, он занимает центральное положение между верхними бассейнами Куры, Чоруха, Аракса, Ефрата и господствует над горными проходами и долинами этих рек. Самая местность содействует энергической защите. В этом месте Карс-чай съуживается и, образуя двойной изгиб, одним поворотом примыкает к городу, а другим огибает крепость. С высоты своих черных базальтовых скал, Карс, выстроенный из обломков лавы, в прежнее время мог стойко выдерживать небольшие осады, но, со времен развития артиллерии, он должен был укрепить свои высоты; в войну 1877—78 годов одиннадцать фортов, расположенных по окружности и снабженных окопами, представляли оборонительную линию в шестнадцать верст длиною. Форты вместе со скалами базальта и абсидиана—единственные интересные предметы в этом черном, печальном городе, лишенном растительности и окруженном голыми скалами. Несмотря на то, что Карс занимает положение на высоте около 6.000 футов, он ведет довольно оживленную торговлю.

Колесный путь, спускаясь на восток, долиной Карс-чай, и соединяясь с тем, который идет от Арпачая, связывает таким образом Карс с Александрополем, т.е. древнюю турецкую крепость с русским укреплением, над которым велись постоянные работы, начиная с 1837 года; до того времени существовала здесь только деревенька Гумры, населенная армянскими выходцами. Александрополь, построенный недалеко от восточного берега Арпачая, в бассейне, находящемся на юг от массива Алагез и менее чем в 200 саженях ниже своего прежнего соперника, окружен полями, значительно лучше обработанными, так как Арпачай или «Река ржи» снабжает их в изобилии водою, необходимою для орошения. Александрополь сделался наследником города Ани, бывшего в десятом и одиннадцатом столетиях резиденцией армянских Багратидов и разоренного сельджуками Альп-Арслана, а затем монголами Батый-хана. В 1319 году, землетрясение докончило разорение города, и жители его рассеялись по всему Кавказу, Крыму, до самой Польши. Развалины покрывают трехугольный мыс, находящийся на правом берегу Арпачая и отделяющийся с запада от плоскогория высохшим рвом, стены которого изрыты гротами и могилами; с северо-востока сильная двойная ограда защищала город с единственной доступной к нему стороны; на самом высоком месте скалы возвышается акрополь. Остатки церквей, мечетей, дворцов в мавританском и в то же время византийском стиле, рассеяны на поверхности скалы; почти все уцелевшие остатки носят армянские надписи; видны также следы стенной живописи, а в пещерах скульптурные изображения, грубо высеченныя из камня. Если верить данным армянских летописей, по всей вероятности преувеличенным, то в Ани было не менее 100.000 жителей, и тысяча церквей возвышали свои куполы над другими зданиями.

На юго-восток от Ани, и уже в обширной равнине, отделяющей два колосса Алагез и Арарат, находится другая груда развалин,—Талыш, который, кажется, также был столицею армянского царства; теперь же это маленькая деревушка, гнездящаяся между высокими стенами, башнями и остатками дворцов. Область низовьев Арпачая есть страна развалин. На запад от этой реки, видны еще остатки Пакарана или «Собрание богов». Несколько далее к югу две столицы, построенные последовательно одна за другой тем же царем Эриваном II, Эрованташад и Эровантагерд, и имевшие, как говорят, 30.000 еврейских и 20.000 армянских домов, находились при слиянии Аракса с Арпачаем; первая стояла на восточном берегу, а вторая на западном. Армавир, другой главный город этого царства, с блуждающей столицей, основанный также Эриваном II, ранее двух вышеупомянутых городов, оставил после себя на холме ничего незначащие развалины, расположенные среди равнины, на берегах канала Кара-су, близ Аракса. Наконец, на юг от реки, на террасе из лавы, отделенной от окружающих холмов глубокими расщелинами, возвышается «черная крепость», Кара-Кала или Кара-Кале, которую Дюбуа-де-Монпере ошибочно принимал за древний Тиграносерт. Очень немногие из старинных замков могут сравниться с суровою прелестью её башен, построенных из красного порфира и черной лавы, и воздвигнутых над пропастями, на глубине которых шумит вода. По армянскому преданию, близ этого места Иов, сидя у своего пепелища, беседовал с тремя поучавшими его друзьями.

Истинный Рим гайкан, Эчмиадзин, находящийся на запад от Эривани, почти среди равнины, есть сам по себе небольшой город. В его соседстве группируются дома маленького города Вагаршабада; сам же Эчмиадзин есть не что иное, как огромный монастырь, выстроенный из битой глины, с церковью, пирамидальной колокольней и боковыми башенками. Четыреугольная ограда, сероватые стены которой лишены даже башен, скрывает собою нижнюю часть зданий. Если и есть что истинно прекрасного в Эчмиадзине, так это его прозрачные воды, цветы, тополевые рощи и фруктовые сады,—жалкие остатки «зеленых садов», виденных в семнадцатом веке Шардэном, Тавернье и Турнефором. Тем не менее Эчмиадзинский монастырь, название которого означает, «Сошел Единородный!» есть столица армянского народа. Здесь именно, согласно легенде, «Единородный Сын» явился в солнечном луче Григорию Просветителю и одним ударом молнии низвергнул в преисподнюю языческие божества. Эчмиадзин стоит на месте города, бывшего столь могущественным в древнее время в Армении. Тут возвышался Ардемет-Кагак, «Город Артемизы» или Анахиты (Армянская Венера), куда со всех сторон стекались верующие на поклонение богине. Сюда же, к подножию Армавирской крепости, ходили совещаться с священными дубами, где жрецы подобно тому, как в Додоне, прислушиваясь к шопоту листьев, колеблемых ветром, предсказывали судьбу. Божества храма изменились, протекло не менее двадцати пяти столетий, а это место в равнине осталось священным. Монастырская библиотека богаче мехитарианской, находящейся в Венеции; она обладает 635-ью старинными рукописями, а её типография, самая древняя в Армении, издает журнал и несколько народных армянских книг. На монастырском колоколе видна тибетская надпись с мистическими словами (Om Mani Padmi houm), резюмирующими суть жизни и смерти и всех вечных истин. Таким образом, Армения еще в очень отдаленную эпоху была в сношениях с буддийским миром.

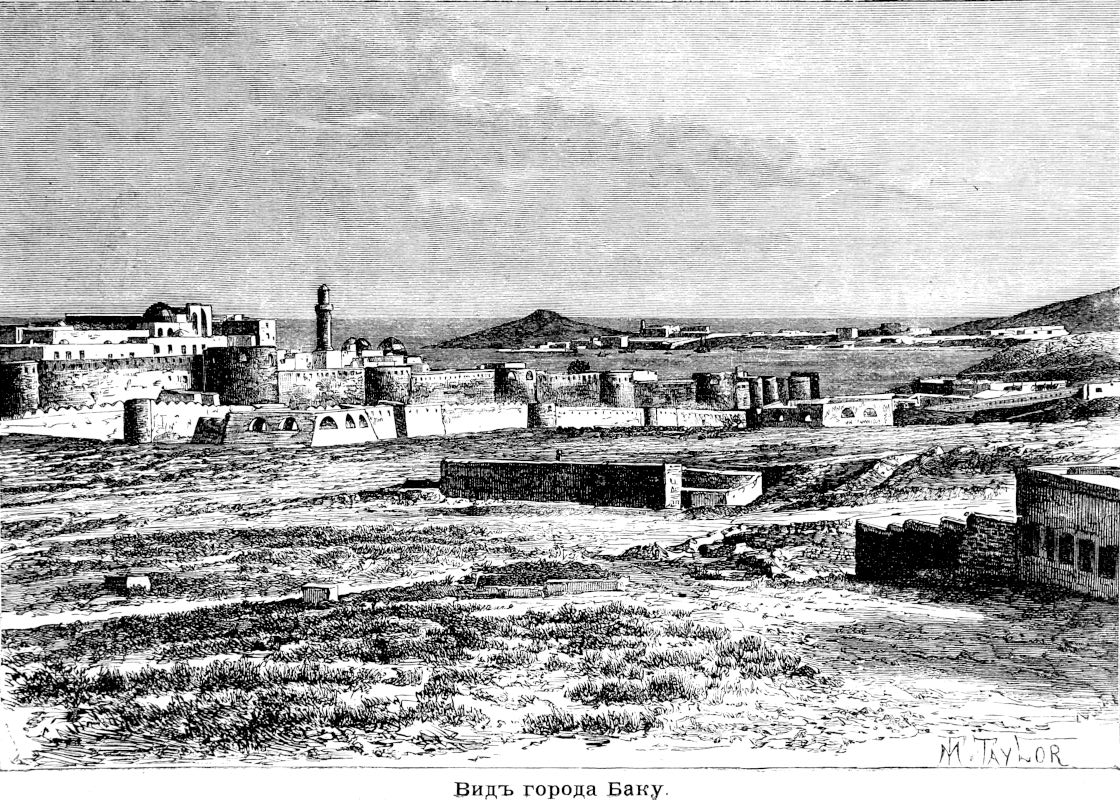

Эривань, главный город русской Армении и второй по населению в бассейне Аракса, так как Александрополь превосходит его численностью жителей, построен в северо-восточном углу древнего озерного бассейна, чрез который протекает река Занга, дробящаяся в тысячах ирригационных каналов. Главным образом Эривань населена армянами; между тем как под владычеством персов, преобладающим населением были татары. Построенная при входе в горную долину, ведущую, через Гокчайское плоскогорие, в Тифлис и бассейн Куры, Эривань должна была занимать важное стратегическое и торговое значение; её крепость, возвышающаяся на массивах базальтовых колонн, напоминает о многочисленных военных подвигах. В Эривани, почти сплошь построенной в персидском стиле, есть несколько живописных зданий, прекрасная мечеть, украшенная арабесками и оттененная великолепными вязами; но особенно хороши огороды и фруктовые сады, по которым струятся быстрые воды; отсюда открывается чудный вид на Арарат с его двуглавой вершиной, возвышающийся на юго-западе; но за ирригационной полосой начинаются серые и оголенные поля. Отвратительный климат, с резкими переходами от жары к холоду, пыль, лихорадки вскоре обезлюдили бы город, если бы он не занимал первенствующего положения на границе Персии и Турции, и если бы его сады и соляные копи не составляли значительного предмета торговли. Так, например, в 1876 г. в Эриванском уезде добыто соли 12.890 тонн. Летом все русские чиновники удаляются в горные долины. Семеновка, колония молокан, построенная на Гокчайском плоскогорье, близ верхнего спуска дороги, идущей из Эривани в Тифлис, и в её соседстве, Делижан, лежащий при разделении пути в Александрополь, считаются в числе весьма здоровых станций, как для жителей равнины Аракса, так и для обитателей долины Куры. Самое большое село плоскогорья, Кавар, находится не далее как в 6 верстах на юг от Гокчайского озера; оффициально оно известно под именем Ново-Баязета. Медные руды этого округа более не обработываются.

На восток от Эривани, в долине, находящейся среди вулканических гор, есть развалины города, бывшего также одной из множества армянских столиц. В Баш-Карны или Гарны, который, как уверяют армяне, был построен четыре тысячи лет тому назад, находятся остатки храма греческой постройки, может быть посвященного армянской Венере и называвшагося в честь основателя «Троном Тиридата». В Баш-Карны видны еще остатки дворца и крепостей; но базальтовые колонны, расщелины, в которых бежит поток, скалистые вулканические уступы, голубого, зеленого, красного цветов, как доказательства древних извержений, гораздо замечательнее остатков человеческих построек. Здесь, в самом диком месте этой волнистой области, находится Кегарт, Кергаш, или Айриванк, т.е. «Подземный монастырь», половина которого высечена в туфе и лаве. Среди равнины, там, где воды потока Карны, Карны-чая разветвляются в оросительные каналы перед впадением в Аракс, возвышался Артаксат, построенный генералом Антиоха Артаксиасом, по указанию Ганнибала и бывший армянской столицей до той поры, пока римлянин Корбулон, в царствование Нерона, не разрушил его. Нерония, названная так её основателем Тиридатом в честь «Цезаря», заступила его место, но она сделалась столицею только в конце первого столетия, чтобы быть затем вскоре развенченной в пользу Вагаршабада. Когда, в 370 году, она была разрушена армиею Сапора II, то в её стенах насчитывали более 200.000 тысяч жителей, армян и евреев, которые частью были избиты, частью уведены в плен. Деревня Ардахар, которую можно еще видеть и теперь, есть не что иное, как древняя цитадель Артаксак; повсюду кругом простирается нездоровая равнина, с разбросанными по ней жалкими хижинами. Аракс, некогда протекавший у подножия городской стены, переменил свое ложе и течет в настоящее время почти в 10 верстах южнее, около начала возвышенности, идущей к подошве Арарата.

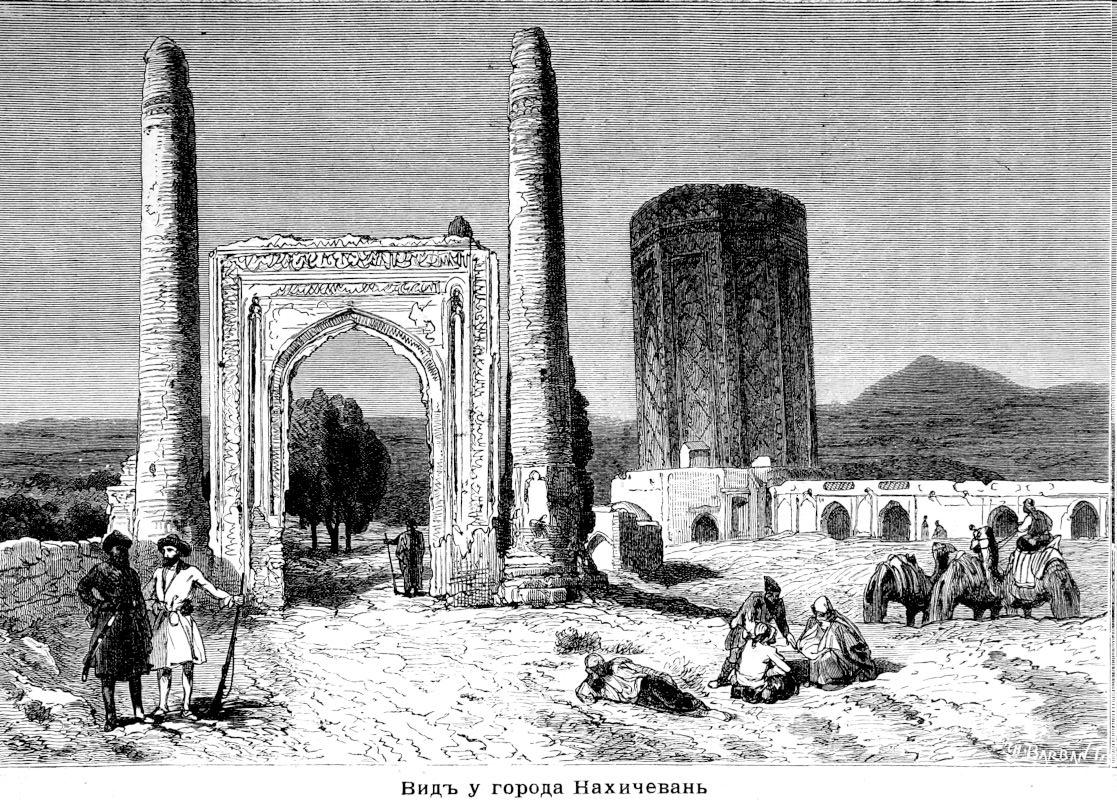

Нахичевань, главный город уезда, раскинувшагося на юго-восток от Арарата, по мнению армян,—древнее Эчмиадзина: предание говорит, что он был построен патриархом Ноем, после насаждения им первой виноградной лозы у предгория Арарата. Самое его название, по-армянски, означает «Первое пристанище», а местные священники показывают могильный курган, под которым, как они говорят, был похоронен Ной. Город этот столь же древний, как и история, описанный еще Птолемеем под именем Наксуаны, несколько раз строился и снова перестраивался; все существующие теперь дома выстроены из камня, добываемого на месте развалин. На главном портале древнего дворца, у которого стоят два высоких минарета, построенных из кирпича, находится подпись на персидском языке, украшенная богатыми арабесками: около этого же места возвышается двенадцатиугольный монумент, называемый «башнею» ханов, вокруг которого также сделана надпись, рельефными буквами, занимающая в длину около 1.480 футов. Хотя Нахичевань есть один из священных городов, почитаемых армянами, однакож он, главным образом, населен татарами, занимающимися садоводством и виноградниками; он много потерял во время персидского владычества, так как до того времени в его стенах помещалось 40 тысяч жителей. Сотни фруктовых садов обильно орошаются окрестными источниками, а также водою, проведенною из Аракса, и ручейками, стекающими с гор Карабага. В соседних скалистых контрфорсах, расположенных на северо-запад, со времен глубокой древности разрабатывают залежи каменной соли, чередующейся с пластами глины, в роде кульпинских, и точно также заключающих в себе каменные орудия, оставленные древними рудокопами. Среднее количество соли, добываемой в Нахичевани, определяют в 4.500 тонн (Густав Радо). Нахичеванские жерновые камни, вытесанные из разноцветного песчаника, очень ценятся во всей Армении.

Нахичеванская таможня есть пункт, через который проходит много товаров, составляющих в этой местности предмет торговли с Персией. Средний вывоз товаров из Нахичевани в Персию, за период 1862-72 годов простирался до 280.000 рублей. Ввоз из Персии в Нахичевань на 1.100.000 рублей.

На юго-востоке от города расположен на берегу Аракса, пограничный пост Джульфа, напротив древнего персидского каравансарая, возвышающагося над скалами из кроваво красного песчаника и стенами древней крепости. В начале семнадцатого столетия в Джульфе было сорок тысяч жителей, и она славилась во всей Армении своею промышленностью и торговлей». Но «Великий» Шах-Абаз нашел нужным превратить в пустыню округ, отделяющий Персию от Нахичевани, и всю территорию, занимаемую турками. Жители Джульфы получили приказание выселиться всей массой; тех, которые не успевала бежать, бросали в реку, а город был зажжен со всех сторон на глазах изгнанников, будущих колонистов Новой-Джульфы, близ Испагани. От старой Джульфы остались только ничтожные развалины и остатки монументального моста, с четырьмя башнями по углам и устоями, омываемыми волнами «буйнаго Аракса». Самые любопытные памятники в Джульфе—это гробницы обширного кладбища, расположенного на расстоянии почти полутора верст вдоль берега Аракса; некоторые из надгробных статуй отличаются замечательно тонкой работой. Десять семейств, живущих в разрушенном каравансарае,—вот и все, что оставалось в 1854 году от населения Джульфы. Под плитами могильных склепов гнездятся ужасные скорпионы.

Ордубат расположен на Араксе, пониже Джульфы, около того места, где река, пройдя через ущелье Мигри, достигает своей крайней южной точки и обходит с южной стороны Карабагские горы в виде луки. Это самый приятный город во всей Армении; семьдесят источников, бьющих ключом, смешивают свои прозрачные воды с оросительными каналами и поддерживают богатую растительность окружающих садов. Ни в какой другой части Аракского бассейна нет таких высоких и ветвистых деревьев, как здесь, на городской площади сохранился лишенный своей верхушки и полузасохший платан, имеющий в окружности не менее 6 сажен. В окрестностях Ордубата, в садах и на откосах гор, всюду разбросаны дачи. В нескольких верстах на северо-запад, в «Золотой долине», находится деревня Акулиссы, разделенная на две группы домов, в которых живут богатые армянские негоцианты, занимающиеся главным образом торговлею шелком и отдачею под большие проценты своих капиталов, эриванским и тифлисским спекуляторам. Акулиссы, бывший в прошлом столетии значительным городом, был разрушен Надир-Шахом, который методически уничтожал дом за домом до тех пор, пока негоцианты но согласились уплачивать ему требуемый выкуп. Медные руды в окружающих горах в настоящее время не составляют важного предмета промышленности: в 1877 г. добыто было всего 117 тонн чистой меди.

Следующие города в бассейне Аракса имеют население свыше 5.000 душ.

Карская область: Карс—20.946; Кагызман—7.000.

Эриванская губерния: Александрополь—31.594; Эривань (с двумя пригородами)—28.459; Нахичевань—13.710; Новобаязет—8.515; Ордубат—5.500 ч..

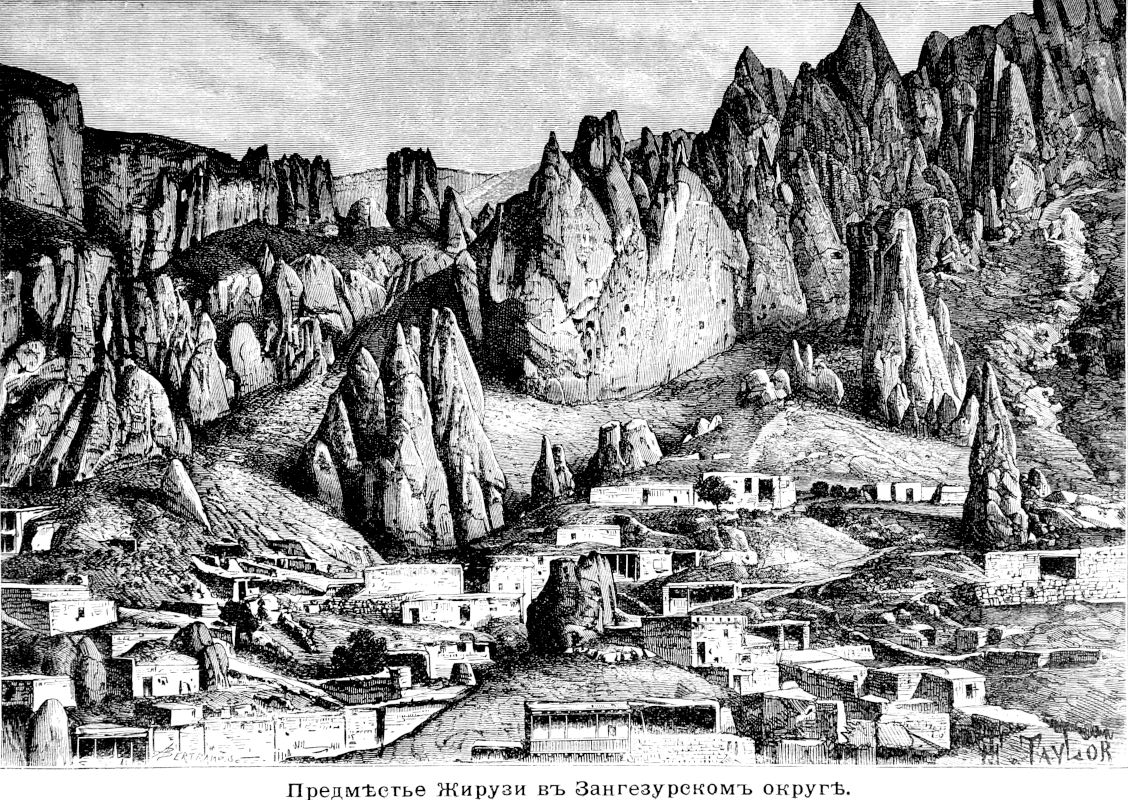

Двойной бассейн, Бергушета и Акеры, расположенный между горами Ордубата и Шуши, и образующий административный округ Зангезур, не заключает в себе настоящих городов, а всего лишь несколько значительных местечек, населенных армянами, татарами и курдами. Самое населенное местечко есть Кинзырак; главным административным пунктом считается здесь Джирузи, называемый по-армянски Корыс или «деревнею столбов», вследствие туфовых игл, образовавшихся размыванием водою склона той террасы, на которой построено местечко. Домики с плоскими крышами, расположенные друг относительно друга ступеньками, образуют какую-то странную лестницу, спускающуюся сверху вниз, под которой ютятся жители, расхаживающие подземными улицами. Другие же жилища, погреба, сараи, вырыты в террасах вулканического пепла, а обвалы, поросшие бурьяном, защищают жилье; внизу, по берегам потока, ростут густолиственные вязы, Теперешнее Джирузи нового происхождения: на 980 футах или, вернее, на 5.250 футах абс. высоты, простираются поля, заменившие прежнюю деревню. Летом, когда пятьдесят тысяч кочующих пастухов сгоняют свои стада с окрестных мест на богатые пастбища Зангезура, Джирузи становится на несколько недель торговым пунктом, и толпы народа теснятся тогда на ступенях этого громадного амфитеатра, застроенного лачугами.