VI. Бассейн Куры

Грузия и Закавказская Татария

На Куру и Аракс можно смотреть как на реки-близнецы, независимые друг от друга, они почти равны по длине, берут начало в одной и той же местности, но остаются разделенными между собой, как в верхнем, так и в среднем течении, плоскими возвышенностями и высокими горными цепями. Во времена Страбона эти реки имели отдельные устья, а в настоящее время они соединяют свои течения невдалеке от Каспийского моря, всего на 20 футах высоты, среди низменной равнины, которая, по своей пустынности, однообразию и глади, напоминает морскую поверхность. Как области этнографические, оба бассейна, Куры и Аракса, сильно различаются между собою. Положим, как тот, так и другой бассейн населен татарами, но зато по верхнему и среднему течению северной реки живут грузины,—давшие этой реке название Мтквари,—а берега южной реки заняты главным образом армянами. С точки зрения политической, Кура принадлежит всецело Российской Империи, тогда как истоки Аракса берут начало на турецкой земле, а своим правым берегом среднего течения с впадающими в него притоками с юга, он принадлежит персам.

Название грузинской реки: Кура или Кур, мало различается от греческого названия; «Kuros» или «Koros», переделанного французами в Cyrus; один из её истоков бьет ключем и известен у турок под именем «коралловой воды» или «Жемчужного источника». Эта река течет по воронковидной котловине, бывшей в древности озером и окруженной со всех сторон высокими горами; во время таяния снегов эта котловина преобразовывается в озеро, или, по меньшей мере, в болото. Выйдя из впадины через клюзу, Кура пробирается у восточной подошвы Арзианской горной цепи, затем круто поворачивает, течет через целый ряд ущелий, по выходе из которых мало-по-малу спускается с плоскогорий и пробивает себе брешь в горах, окаймляющих эту плоскость. Эти горы суть: с запада—Аджар, а с востока Триалеты, служащие продолжением Аджара и спускающиеся постепенно в равнину, к Тифлису. В нижней части этого ущелья, идущего в виде просеки между Ацхуром и Боржомом, на протяжении 23 верст, Кура низвергается быстрым потоком с высоты, имеющей в общем 535 футов. Выйдя на равнину Карталинии, она поворачивает на восток и, следуя подошве Триалетских гор, принимает в себя все небольшие притоки, текущие в долинах этих гор. В той местности, где Кура берет свое начало, только две или три вершины превосходят высоту 9.850 футов, большая часть высот не достигает этой высоты и не сохраняет снега в продолжение лета.

Почти все плоскогория, с которых берут свои начала верхние притоки Куры, очень неровны и походят на горный лабиринт, но между Ардаганом и Ахалцыхом, те плоскогория, которые тянутся по восточной стороне долины Куры, принимают уже характер настоящих плато. Если принимать в рассчет только выдающиеся пункты хребта, можно сказать, что это плоскогорие есть настоящая горная цепь, которая проходит через всю страну, отделяя Аракс от Куры. Средняя высота этой цепи над уровнем Черного моря определяется в 6.600 футов; но собственно в правильной части плоскогория возвышаются лишь притоки и удлиненные холмы с едва заметной покатостью и вовсе не имеющие вида гор. Впадины этих однообразных плоскогорий наполнены озерами, из которых вода, выливаясь через край, течет частью в Аракс, частью в Куру; но между этими озерами есть и такия, которые не имеют стоков, и вода в них мало-по-малу становится солоноватой: множество глубоких впадин давно наполовину повысохли, и только небольшие болота указывают на существовавшие в древности на их месте озера. Один вид страны ясно свидетельствует о том, что здесь был когда-то огромный озерной бассейн, заливы которого разветвлялись по ущельям окрестных гор. На восток от этого моря действовали некогда вулканы. Двойной ряд вершин с кратерами тянется на восток от Ахалкалаки и в общем имеет вид цепи, направляющейся с севера на юг, перпендикулярно к хребту Триалетских гор. Один из вулканов, Самсар, заканчивается овальным кратером почти в три версты длиною; поток его лавы простирается на северо-запад, на большую часть плато. Большой Абул и Малый Абул, имеющие общее основание, напоминают формой оба конуса Арарата; с их трахитово-порфирных вершин можно видеть, обернувшись к западу, весь Кавказский хребет, Эльбрус и Тебулос-мта.

Другие вершины вулканов, извергавшие когда-то расплавленные каменья, расположены в виде полукруга, у которого, точно в воронке, расположилось прекрасное озеро Торопован, заключающее в себе остатки озерной фауны и напоминающее собою обширный кратер, наполненный водою. С высоты этих черных гор, с зияющими внизу расселинами, выщербленными гребнями хребтов, глубокими пропастями и потоками словно и по сю пору клокочущей лавы, представляется величественное зрелище, с несколько, однако, зловещим оттенком: пастухи, бродящие вблизи, стараются избегать этой местности,—в ней «царят злые духи». Извилистые долины Куры, с их тенистыми рощами и журчащими ручейками, резко отличаются от безжизненных плоскогорий и их широких ложбин, размытых рекою; кроме того, там и сям река должна была пробиваться через узкия ущелья между потоками лавы, из которых одни выстроились колоннами, другие поднялись в виде обрывистых утесов и столбов, а на некоторых вершинах виднеются развалины замков. Взятые вместе, эти вулканические массивы, равно как и Триалетские горы, соприкасающиеся с ними и с гористыми террасами, поднимающимися на запад от Тифлиса, составляют как бы начало Малой Азии, вдающейся сюда мысом, и служат для всей страны как бы огромной лабораторией ураганов: почти все бури с градом, в Карталинии, разрешаются на склонах Триалетских гор, на узкой полосе, занимающей около 95 верст в длину. Частые градобития заставили некоторые уезды в этой местности совершенно покинуть земледелие и заняться извозом. Другая полоса бурь и градобития простирается у подошвы гор, у Елисаветполя. Еще Вахушт, в своей Географии Грузии, говорит о частых бурях в стране и указывает на то, что они мешают развитию шелководства, так как гром служит главной причиной смертности шелковичных червей.

Вот, между прочим, главные высоты в верхнем бассейне Куры:

Казиль-гийдук (истоки Куры—(10.200 ф.) 3.109 метр.; Большой Абул (вулкан)—(10.960 ф.) 3.341 метр.; Самсар—(10.830 ф.) 3.302 метр.; Годореби—(10.470 ф.) 3.192 метр.; Эмлекли—(10.015 ф.) 3.053 метр.; Койретын-даг (на зап. от Куры)—(9.965 ф.) 3.038 метр.; Арджеван (Триалетские горы)—(9.060 ф.) 2.762 метр.; перевал Канлы (между Курой и Чорухом)—(9.000 ф.) 2.468 метр.; перевал Коджор (между равн. Ахалц. и Тифлиса)—(4.335 ф.) 1.321 метр.

Соединившись с Арагвой, которая несет почти столько же воды, сколько и сама Кура, эта последняя поворачивает на юг, потом на юго-восток, но вообще придерживаясь направления Главного хребта, точно так же, как и её оба притока, Иора и Алазан, по выходе их из горных ущелий. Соединившись с Курою, эти два притока делают ее уже настоящей рекой, а недалеко от её низовьев, там, где Куру пересекает путь, идущий из Елизаветполя в Баку, она несет на себе пароходы, сидящие в воде около 4 футов; только недостаток населения мешает пользоваться этим судоходным путем, более чем в 700 верст длиною, считая расстояние до самого устья Куры. В настоящее время река в своем нижнем течении не приносить иной пользы, кроме рыбного промысла, так как рыба в её водах размножается чрезвычайно сильно. В промысловых местах Сальян, где река разветвляется, у дельты, на несколько рукавов, ловится столько рыбы за-раз, сколько нигде, вероятно, на земном шаре: десятки тысяч красной рыбы и сотни тысяч разной другой рыбы, меньшей ценности, вылавливается ежегодно рыбаками концесионерной компании. Не взирая на административные беспорядки, государство получает дохода с этих промыслов не менее 120.000 рублей. Судя по описанию Палласа, кажется, что в водах Куры лет сто тому назад рыбы было еще больше: тогда вылавливали до 15.000 осетров в один день. Случалось, что в продолжение суток осетры запруживали реку, почти сплошной двигающейся массой, несмотря на то, что Кура имеет не менее 70 сажен ширины и 72 фута глубины. Г. Данилевский замечает, что пароходство содействовало уменьшению рыбы в Куре. Бывает, что пароход встречает у входа в реку целые стаи осетров, тысячами и миллиардами входящих в Куру, для метки икры, и испуганные рыбы, убегая из реки, удаляются в море.

Кура, соединившись с Араксом, несет 676 куб. метров воды в секунду; эта восточная река Закавказья содержит сравнительно с своим бассейном гораздо меньше воды, нежели Рион, текущий в западной стороне Закавказья. Меньшее изобилие дождей и большая испаряемость на склоне, спускающемся к Каспийскому морю, объясняют эту разницу. Большая часть бассейна Куры состоит из настоящих пустынь, совершенно лишенных ирригации, но все же, после дождей, настолько богатых травою, что пастухи-татары в весеннее время выгоняют сюда свои стада, пасущиеся летнее время на горных пастбищах. Вообще в Грузии, между реками Курой и Иорой, и между Иорой и Алазаном, простираются каменистые степи, не имеющие постоянного населения. Кроме верховьев трех притоков Куры, с их низменными тенистыми берегами, вся остальная местность,—камни и глина,—представляет повсюду печальное зрелище полнейшей засухи. В прошлом столетии татары возделывали рис на левом берегу Куры, на север от Елизаветполя, но набеги лезгин принудили их покинуть свои поля, от которых ныне уцелели лишь остатки ирригационных каналов, проведенных от Иоры; стада диких коз бродят по опустевшим пажитям; на правом берегу Куры громадные пространства покрыты полынью и другими растениями пустырей. Татарские пастухи, живущие здесь, устраивают себе в земле настоящие логовища, чтобы укрываться в них зимою от холодного ветра, гуляющего по голым плоскогориям Карайяза: несколько подпор, укрепляющих землянки и выходящих концами наружу, служат единственным указанием на существование подземной деревни. С первых же дней весны, татары с радостью покидают свои грязные жилища, наполненные всякими гадами, и уходят буковыми лесами, на юг, в долы Гокчайя

В этих местах цивилизация отодвинулась назад: пастушеской жизни здесь предшествовало земледелие. Впрочем, нужно сказать, что даже зимою, т.е. в то время, когда уровень реки очень низок, Кура вместе с Араксом дают лишь 194 куб. метра в секунду, но летом, след. в то время года, когда влага наиболее необходима, массу воды, которую можно было бы утилизировать, определяют более чем 1.000 куб. метров в секунду. Единственные значительные работы по ирригации, которые были предприняты тифлисскими инженерами для изучения гидрологии р. Куры, состоят в сущности из нескольких соединенных канав, названных «Мариинским каналом»; этот канал проходит через степь Карайяза (Черный глаз), между Курой и Иорой; к несчастью, местность, выбранная для опытов, оказалась очень нездоровой, и земледельцев, рискующих своей жизнью, является сюда очень немного. Кроме того, инженеры, из страсти к линейке и компасу, проводили желоба с геометрической точностью, не обращая внимания ни на склоны, ни на выпуклости, тогда как местные земледельцы, сооружая свои каналы, относились к неровностям почвы гораздо серьезнее.

В южной стороне восточного Кавказ между Нухой и Шемахой, татарское население, сохранившее в своем владении земли, поучает русских новичков, каким образом вода, которой пользуются умеючи, может превращать пустыни в сады; каждый поток, спускающийся с Главного хребта на равнину, останавливают у выхода из ущелья запрудами, разделяющими его на множество мелких рукавов, из которых каждый в свою очередь наполняет оросительные канавки или желоба, и дробится до тех пор, пока не используется последняя капля воды. В общем все эти каналы и канавки, выходя из горнаго прохода, чтобы оросить эту громадную площадь, имеющую вид полукруга, походят на артериальную систему, которая, разветвляясь по всему организму, несет с собою кровь и жизнь. Вода, предназначенная для орошения, не достигает русла Куры. Но воды этой же реки, проведенные в боковые каналы, могли бы идти навстречу небольшим потокам и превращать, таким образом, степь в плодородные нивы. Некоторые из неорошенных степных пространств опасны для проходящих по ним караванам, по недостатку фуража и ядовитым травам, ростущим в этих степях; от здешнего полыня гибнут лошади. В 1722 г., когда армия Петра Великого проходила через эти степи в Шемаху, артиллерия лишилась всех своих лошадей. Сто лет спустя то же самое несчастие постигло армию генерала Цицианова.

Часть степей Карабага и Ширикума, занимая пространство, имеющее форму треугольника, заключенного между Курою и Араксом, а также степь Муган, начиная с правого берега Аракса и низовьев Куры вплоть до самого подножья гор Талыша, были прежде возделанной и населенной равниной. Канал, вырытый 15 столетий тому назад, проходил через степь Карабага и через многолюдный город Билган, разрушенный впоследствии Чинхис-ханом. Когда, двумя столетиями позже, Тимур велел вырыть снова канал, город выстроился опять и существовал еще до прошлого столетия. На восток от Аракса, находят следы многочисленных каналов, проведенных от реки и направляющихся на восток через равнину; но заметно, что возобновление этих каналов не могло бы восстановить прежнюю возможность пользования водой: понизился ли средний уровень реки, или же берега её покрылись наносным слоем, но оросительные каналы очутились на уровне высшем, нежели сама река. Один из таких каналов, проследованный Тороповым, имеет не менее 140 верст длины, а по сторонам его находятся громадные груды развалин существовавшего там довольно большого города. Остатки постоялых дворов (каравансараев) и засоренных водоемов доказывают также, что дорогой, теперь уже оставленной, когда-то пользовались множество путников. Могильные курганы разбросаны там и сям по равнине; на всем полуострове, образованном слиянием Аракса с Курою, тянутся многочисленные ряды окопов, прерываемые кое-где сторожевыми холмами и прикрытиями. Некоторые из этих окопов, нарушающих однообразие степи, идут на протяжении 10 и 15 верст: народ, построивший подобные укрепления для защиты своей территории, располагал, конечно, иными естественными источниками богатства, нежели камыш, солончаки и песок. Население страны стало уменьшаться со времени нашествия монголов, в начале тринадцатого столетия; в ту пору жители, не желавшие вступать в полчища Батыя, покидали свои города и поля, искали убежища в горах. Ирригационные каналы запустели и покрылись тиной; воды Аракса и Куры стали заливать во время половодья все впадины, мимо которых они протекали в прежнее время, и образовали нездоровые и болотистые скопления воды; получились настоящие озера, как например, Махмуд-чаласи, в местах наиболее низких и заполняемых теми реченками, которые очень слабы, чтобы добраться до моря. Вследствие испарения исчезли многие озера, и от них остались лишь солонцы, окруженные как бы красным поясом желтокорня и других растений солончаковых почв; в этой местности, где прежде повсюду протекали оросительные воды, пастухам теперь приходится довольствоваться вырытыми колодцами, в которых еле сочится солоноватая вода. Местами пространства покрыты бесконечным сереньким чернобыльником, а кой-где попадается еще delphinium с его голубыми цветками. И все же было бы сравнительно легко сделать почву плодородной; при земледельческих сооружениях, практикуемых в Ломбардии и в Фландрии, она могла бы прокормил не меньше двух миллионов людей. Исследования, произведенные в 1860 году, с целью ввести ирригацию, показали, что здесь, в низменной равнине, давно покинутой, находится около двух миллионов десятин орошенной земли. Довольно большое пространство в степи покрыто черноземом и недостает только воды, чтобы сделать этот край одной из житниц Передней Азии. Даже и без орошения, почва у подошвы гор Талыша настолько еще влажная, что позволит возделывать громадные поля зерновыми растениями, могущими служить предметом значительного вывоза в Закавказье; раскольники, живущие здесь богатыми деревнями, стали вести большую торговлю с тех пор, как им была дана свобода передвижения в пределах страны. Ни в какой другой части Кавказа не привилась так хорошо колонизация, как здесь.

Прежде опасались, что вторичной разработке почвы может сильно препятствовать нездоровость климата, зависящая, как и в французском Комарге, от разложения органической материи действием лучей палящего солнца; но эта нездоровость, кажется, была преувеличенной. Страшный летний зной, которому приходится иногда подвергаться в этих равнинах, выразился в легенде, повествующей о ядовитых змеях, покрывающих собой эту равнину и преграждающих в нее доступ. Плутарх говорит, что армия Помпея, опасаясь быть съеденой, отступила при виде множества этих гадов; наконец, еще не так давно, в 1800 г., русские, с генералом Зубовым во главе, проходившие зимою через эту степь, видели землю, сплошь покрытую окоченевшими гадюками. Даже дикия животные, как говорят, не осмеливались переходить через эту степь. Однако Торопов и другие путешественники указывают на то, что, напротив, пресмыкающиеся, змеи и скорпионы очень редки в степи Муган, а пастухи, бродящие здесь, ничуть их не боятся и даже роются в земле, отыскивая трюфли, которых здесь очень много. Если поверие относительно змей есть не более, как выдумка, то черепах водных и сухопутных во всех влажных местах здесь особенно много. Иногда в степи попадаются стада диких коз, скачущих вдали по равнине. Птицы вьются целыми тучами вокруг болот и текучих вод, у дельты.

Кура может, современем, содействовать возобновлению земледелия в своем бассейне не только своими водами, но также и илистыми осадками, которые теперь уносятся в Каспийское море. Эта река, подобно Риону, беспрестанно завладевает морским берегом, и её изжелта-красноватые волны, более легкия, чем соленая вода, врезываются далеко в море. С 1829 по 1862 г., т.е. в период тридцати трех лет, приращение континента, как показывают сравнительные карты, равнялось 120 кв. верст, след. около 4 кв. верст ежегодно. Главное течение реки точно также пробивается через кордон дюн, служащих нормальной линией берега; выйдя за эту черту, река разделяется на два рукава, образуя при сем полуостров, примыкающий к матерой земле островками и наносными отмелями. Акуша, западный рукав дельты, разделяется в свою очередь на несколько вторичных рукавов, из которых каждый вдается далеко в залив Кизыл-Агач. Кроме того, заметно, что к сторонам дельты примыкает множество континентальных язычков, очевидно наносного происхождения и образованных блуждавшими рукавами Куры; волны, гонимые с северо-востока полярным ветром, направляясь к суше, сглаживали неправильные очертания морского берега, заполняя их аллювием, и придали берегу закругление в форме серпа, обращенного вогнутой стороной к суше. Остров Сари, расположенный на юго-запад от крайней оконечности этого полуострова, увеличивается подобным же путем; те же самые волны приносят к нему землистые частички и отлагают их на песчаном берегу островка. Весь берег Ленкорани получил также прирост, благодаря частичкам земли, приносимым к нему волнами, с размываемой дельты Куры. Таким же образом образовался и тот ряд болот, что раскинут у подножья предгорий Иранской возвышенности. В этих нездоровых местностях комары кружатся над землей такими густыми роями, что татары принуждены пристраивать у своих жилищ павильоны, или вышки в роде сторожевых будок, довольно, впрочем, живописных, где они обыкновенно проводят ночь, чтобы избегнуть нижних слоев атмосферы, наполненных насекомыми.

Горный округ Ленкорань, которым Россия завладела у своей соседки, как бы в виде залога, или ипотеки, принадлежит географически Персии, и есть не что иное, как кайма из горных террас, поднимающихся на юг от Каспийского моря, с господствующим среди них вулканом Савалан. Пробираясь по склонам гор, лежащих в их территории, русские войска достигли горных проходов, расположенных на высоте 6.309—6.600 футов, откуда им уже не представлялось никаких затруднений выбраться и на Иранскую плоскую возвышенность. В этой стране, орошаемой обильно дождями, приносимыми с Каспийского моря муссоном, дующим правильно с севера, флора и фауна разнятся с кавказскими; в этой пограничной области, где водятся тигры, пышные леса могут быть отнесены отчасти к тропическим; но лесные породы, ростущие на высоте большей, чем 660 футов, и покрывающие склоны Талыша вплоть до 6.000 футов высоты, во всяком случае, принадлежат скорее к флоре средней Европы. Очень мало таких стран, где бы разница в флоре была так ощутительна, как здесь между склонами гор Талыша и степью Муган, на которой, в её безводной части, встречается не более пяти растительных видов. Конечно, дожди на цоколях Иранского плоскогория вчетверо обильнее, чем в степях, и среднее количество дождей выпадающих в Баку, равно всего 0,34 метра, тогда как в Ленкоране эта величина определяется в 1,33 метра. Если смотреть на эту область со стороны этнографической, то она лежит вне Кавказа и всецело принадлежит к персидской территории.

На север от Куры, в стране, сохранившей еще со времен персидской эпохи, свое прежнее название—Ширвана,—несколько холмов, отделенных равниною, повидимому, составляли прежде часть горной системы Кавказа; размываемые постоянно водою во время продолжительного геологического периода, они отделились от контрфортов Кавказа и остались среди степи, на расчищенной вокруг них местности, как свидетели минувшего. Эта область была подвержена не только изменениям медленными действиями воды, но не редко была потрясаема и действием подземной силы. Землетрясения здесь часты; город Шемаха в особенности сильно страдает от них, несмотря на то, что дома в нем строятся очень низкими и приспособленными к сопротивлению колебаниям почвы; в 1669 году, когда этот город был самым многолюдным во всем Закавказье, одно сотрясение, длившееся всего лишь несколько секунд, превратило его в груду обломков, и 8.000 душ погибло под его развалинами. Местная хроника гласит, что деревня Лача, лежавшая на юг от Шемахи, была совершенно поглощена разверзнувшейся почвой, со всеми своими жителями и стадами. В мае 1859 г. новое землетрясение, которому, к счастью, предшествовали, за час времени, легкия колебания и подземный гул, разрушило Шемаху и промышленную деревню Боскал; большая часть жителей, вместе с властями, покинули город, а Губернское Правление было переведено в Баку. В 1872 г. земля еще раз поколебалась под Шемахой. Исследованиями Абиха доказано, что действие подземных сил распространяется в этой местности с северо-запада на юго-запад, по продолжению оси Кавказских гор, и что самый город мало удален от центра сотрясений. Бывали случаи, что из глинистой или каменистой массы со взрывом вдруг начинала извергаться нефть, сопровождая извержение дымом и пламенем; остатки одного из подобных взрывов, виденных ботаником Кохом в равнине, лежащей южнее Шемахи, покрывали собою поверхность, имевшую около версты в окружности, при чем соленая вода, отзывавшаяся на вкус нефтью, заполняла собою трещины, образовавшиеся в почве.

Апшеронский полуостров, составляющий восточное продолжение Кавказской цепи, а с ним и весь берег до самого устья Куры, служат ареной непрерывной вулканической деятельности: извержения газа и горячей воды, источники нефти, вулканы, выбрасывающие грязь и даже лаву, свидетельствуют о постоянном подземном брожении в этой местности, расположенной полукратером вокруг Бакинского залива. Казалось бы, что силы, приподнявшие Кавказский хребет, стремятся в этом месте продолжить его через Каспийское море, между тем известно, что уже в новейший период здесь происходили местные понижения, как доказывают это постройки в порте Баку, погрузившиеся в воду, и остров Наргин, который, как говорит предание, был прежде частью материка. Ханыков показал, что с X столетия и по днесь, берег Каспийского моря у восточной оконечности Кавказа был подвержен попеременным колебаниям: приподнявшись на 60 футов выше теперешнего уровня берега, он спустился потом на 161/2 футов, после того поднялся снова и затем опустился опять. Как Апшеронский полуостров, так и различные острова, служащие его продолжением с восточной стороны, очевидно приподняты с морского дна одним подземным толчком, неравно, однако, распределившимся, ибо самый рельеф почвы представляет ряд многочисленных складок, в виде куска скомканной материи, происшедших несомненно от бокового нажатия. На полуострове находятся вулканы, выбрасывающие грязь, и конусы их достигают следующей высоты: Бос-даг 1.180 футов, Осман-даг 1.305 и Кирики 512 фут. Все впадины в почве заполнены болотами. Что касается конечной части полуострова, то она, как и песчаная дельта Куры, была, так сказать, срезана волнами в форме серпа. Св. остров, «Святой остров», называемый также Палагайем, на север от оконечности Апшерона, принял подобную же форму. Этот остров, как и другие прилегающие к нему, происхождения вулканического: один из них, Кумани, поднялся со дна в 1864, а другой, Лозы, имел в 1876 году три извержения и выбрасывал каменья, долетавшие до мыса Алата, на континенте. Вокруг полуострова резвятся многочисленными стаями тюлени, но за-то рыбы здесь очень мало, что объясняют присутствием в воде газов и нефти.

Во многих местах Апшеронского полуострова достаточно слегка пробить верхний слой почвы, чтобы из неё стал выходить горючий газ; маленькая искра причиняет целый пожар, который может прекратить только сильная буря или проливной дождь. Бывает иногда, что пламя появляется произвольно, и нередко в бурную ночь виднеется зарево, отражающееся на боках холмов. Даже среди моря нефть бьет ключом и разносится далеко волнами в виде пленки, поддернутой радужными цветами. Около мыса Шихова, на юг от Баку, извержение газа производит такой сильный водоворот, что моряки принуждены бросать якорь, во избежание опасности. Стоит только кинуть в подобный поток зажженую паклю, как газ мгновенно воспламеняется и на поверхности воды начинают распространяться сверкающие волны. В других местах подземные силы не ограничиваются извержением газа, петроля и асфальта, но приподнимают морское дно; еще недавно заметили один островок, появившийся около Баку. Легенда о Прометее, похитившем огонь, быть может, имела в народном воображении некоторую связь с появлениями пламени на холмах и водах Баку.

Главный источник горючего газа находится в четырнадцати верстах на северо-восток от Баку, близ деревень Балахан и Сурахан, на берегу одного довольно большого соленого пруда. Эта местность, известная под названием Атеш-га, стала знаменитым как священное место у огнепоклонников. Кажется однако, что это святилище поклонников огня, в его теперешнем виде, существует не так давно, как это обыкновенно полагают: начало основания его относится к ХVII столетию, к той эпохе, когда множество купцов из Индии посещали дворы татарских ханов в Дербенте, Шемахе и Баку. «Храм огня»—очень скромное помещение, занимающее, как бы из милости, угол на одном громадном заводе, служащем для обработки петроля и асфальта; завод снабжается непосредственно газом, выходящим из земли и имеющим значение не более, как горючего материала. Исполняющие роль священнослужителей не имеют никакого понятия об их настоящей религии: на алтаре, рядом с изображениями Сивы, стоят сосуды, относящиеся к парсийскому культу, русские иконы Николая Чудотворца, образ Богородицы, католическое распятие, и всем этим реликвиям воздается равное почитание.

Промышленное значение этого колосального «завода», устроенного самою природой на Апшеронском полуострове и Св. острове, значительно возросло за последние годы. Продажа нефтяных участков земли принесла государству более 3-х миллионов рублей. Нет ничего проще устройства обжигательных печей в этой стране: достаточно зажечь газ, выходящий из трещин в слоях известняка, чтобы камни стали мало-по-малу обжигаться до желаемой степени. В частных домах и на соседних заводах пользуются этим газом для топлива, освещения и кухни; свет, получаемый от Балаханского газа, далеко не так силен, как свет от обыкновенного уличного, так как он менее богат углеродом. Поднятием своим на поверхность земли нефть обязана напору этого газа, проталкивающего ее через слои песку и булыжника, залегающих под поверхностью наружного пласта третичного образования; поднимаясь с глубин, нефть увлекает с собою большое количество песку, который, скопляясь вокруг отверстий, образует конические пригорки, вышиною до 50 футов. До сих пор не видно, чтобы 700 нефтяных колодцев, вырытых в окрестностях Баку, до глубины 260-330 футов, были бы близки к истощению: из них получается пять шестых всего петроля, добываемого на Кавказе; с 1870 по 1878 г. производство более чем удесятерилось: построена целая флотилия пароходов и парусных судов для перевозки этого продукта. Но неопытность людей, занимающихся нефтяным промыслом, служит причиною громадных потерь; так, например, одно время Балаханский источник, дающий ежедневно 4.800 тонн, в продолжение месяца бил «в пустую», за неимением готовых резервуаров для собирания нефти. Многие из бакинских пароходов отапливаются минеральным маслом.

Нефтяной промысел на Кавказе распределялся в 1871 г. следующим образом:

В Терском округе было 172 источн., давших—29.930 пуд.; в Дагестане было 127 источн., давших—12.749 пуд.; в Кубанской обл. было 14 источн., давших—97.890 пуд.; в Тифлисской г. было 99 источн., давших—69.347 пуд.; в Бакинской губ. было 285 источн., давших—1.138.023 пуд. Итого 697 источников, давших 1.372.149 пуд.

В 1878 г. один только Бакинский нефтяной промысел дал 19.536.020 пуд., при чем экспорт равнялся 9.894.994 пудам, или 162.000.000 килограммов (по Лисенко). Добывание соли имеет для Баку также некоторое значение: в 1876 году её добыто здесь 7.300 тонн.

В центральной части Закавказья, равно как и в западной, численный перевес населения лежит на стороне грузин или картвел, потомков тех иберийцев, о которых упоминает Страбон. Изображения, находимые в гробницах, представляют тот же тип и даже ту самую прическу, какие можно видеть и у теперешних обитателей страны: в этом отношении ничего не изменилось за протекшие две тысячи лет. Владея страной в самые отдаленные исторические времена, грузины сохранили до сих пор, если не свою независимость, то во всяком случае этнографическую цельность и наречия, имеющие по своему происхождению общие начала. Прежде они владели территорией более обширной, и несмотря на то, что их страна подвергалась в различные эпохи нашествиям персов и мидян, армян, монголов, турок, и наконец славян, грузины до сих пор еще занимают все земли от равнин Куры до Требизонда и от Эльбруса до Арзиани, следовательно, пространство, равное почти Франции. Из всех народов Кавказа грузины, в числе, превосходящем миллион душ, сгруппировались наиболее тесно, и среди их населения чужеземцев встречается менее, чем где-либо. Тифлис, главный город всего Закавказья, расположен в Грузии.

Как политическое государство, Грузия имела свой период процветания и военной славы. Особенно в XII веке, в царствования Давида «Возстановителя» и Тамары, картвелы господствовали над всеми другими странами Кавказа: имя Тамары осталось популярным от Черного моря до каспийского. Во всех горных долинах имя её послужило предметом бесчисленных легенд и народных песен; большая часть рассеянных всюду развалин слывет за остатки её дворцов или крепостей; как правительница, она в народном изображении стоит на-ряду с Александром и как святая—с св. Георгием и пророком Ильей. Но период могущества Грузии длился недолго; вслед за нашествием Чинхис-хана наступил ряд беспрерывных войн и междуусобиц. Борьба прекратилась лишь в 1802 году, когда Грузия стала оффициально русской провинцией, будучи и до того времени фактически таковою. Географическое положение Грузии не позволяло её населению сплотиться в одну целую нацию и поддерживать свою независимость. Большая часть картвелов жили в раввине, а условия почвы и климата заставляли их, как земледельцев, рассеиваться по деревням. Они окружены со всех сторон горами, обитатели которых, живя в своих тесных, холодных и бесплодных долинах, бросали завистливые взгляды на равнину, и всегда, когда представлялся удобный случай, спускались в нее на грабеж. Кроме того, грузинская территория разделена на три части, совершенно разграниченные между собою горами и лесами: на востоке—долина Куры, в центре—долины Риона и Ингура, а на западе—Чоруха; все эти три части—местности, географически различные между собою, и весьма естественно, что население каждой из них жило особой политической жизнью. При том, владения грузин представляли по форме слишком длинную полосу, вытянутую по направлению с востока на запад, и вследствие уже одного этого условия, раздробление всей нации на различные народности было почти неизбежным.

Картвелы или собственно карталины, сохранившие еще название, принадлежавшее целой нации,—это грузины, живущие на восток от Сурама, в равнине озерного происхождения, центр которой есть Гори, а крайняя точка Мцхет, древняя столица Карталинии. В восточной части картвелы смешиваются с тифлисскими грузинами, и название последних часто употребляется как общее для различных народностей Грузии. Кахетины, занимающие самую восточную часть Грузии, живут в долине Иоры и Алазана. На запад от Сурама, долины Риона, Цхениса и низовье Ингура населяют имеретины и мингрельцы; гурийцы занимают северный склон Аджарских гор, а по другую сторону этой стены и отчасти в бассейне Чоруха живут лазы. Наконец, сванеты и еще кое-какие племена приютились, словно в крепостях, в горных долинах Кавказа. Карталины различных семей не вполне могут понимать друг друга, вследствие примеси чужеземных слов, вошедших в местные идиомы; тем не менее от Требизонда и до Тифлиса все наречия чрезвычайно между собою схожи; у грамотных карталинцев единство языка поддерживалось с помощью письменности, издававшейся на грузинском языке. Карталинская литература существует не позже, как с десятого века: начавшись с перевода Библии, мало-по-малу она разросталась благодаря религиозным сочинениям, поэтическим произведениям, песням, драмам и научным книгам, а в настоящее время обогатилась переводами иностранных сочинений и периодическими изданиями; но дальнейшая обработка языка и умственное развитие нации были приостановлены крайними мерами, вызванными в видах централизации. С 1807 года грузинские архивы и ценные памятники литературы, находившиеся в Тифлисе, были перевезены в С.-Петербург. Употребление картвельского языка заменено языком победителей и изучение русской речи стало обязательным во всех школах страны. На грузинский язык, причисляемый одними авторами к индо-европейскому корню, а другими—к группе алтайских наречий, можно смотреть, как на язык, занимающий самостоятельное место: таково мнение Клапрота, поддерживаемое Цагарелли, грузинским филологом, так тщательно изучившим грамматику своего языка. Грузинский язык, подобно басскому в Европе, есть остаток того языка, который был прежде в употреблении в Азии на значительно большом пространстве и который не имеет никакого родственного отношения к диалектам арийскому, семитскому и уральскому. Что касается до грузинского алфавита, употреблявшагося еще в X веке, если еще не раньше, то он так же, как и армянские буквы, взят из арамейского алфавита, через посредство пельви и зенда.

За исключением большей части лазов, обратившихся в мусульманство, все карталины христиане, православного вероисповедания, и считают своим патроном св. Георгия Победоносца; обыкновенно полагают, может быть и основательно, что по имени этого святого и самая страна стала называться Георгией, откуда, с местного произношения, получилось русское: Грузия. На севере от Риона и Куры, св. Георгий почитается более всех других святых; между тем как на юг от этих рек и в стране, занятой армянами, культу св. Марии всюду предшествовала Ма или Мая, богиня плодородия почвы и покровительница жатвы. Грузины стойко держались своей религии и, несмотря на свой кроткий характер, энергически выдерживали религиозные преследования со стороны турок и персов, во времена нашествий. Византийская архитектура грузинских церквей, введенная из Армении, приняла в средние века оригинальный характер и особенно развилась в X и XI столетиях, в эпоху национального могущества. До сих пор еще видны принадлежащие к этому времени великолепные куполы, колокольни и своды чрезвычайно грациозной и легкой постройки. Даже в долинах гор, наиболее удаленных, встречаются, к удивлению, церкви, с замечательно выдержанным стилем, расположенные большею частью на холмах, среди тенистых рощ, что придает им еще более красивый вид. Почти все церкви были приспособлены к тому, чтобы они могли одновременно служить и крепостями: в подземельях, о существовании которых трудно даже и подозревать, местное население находило себе убежище во время войн. В Кахетии, в скалах Караязской степи, раскинувшейся в долине Иоры, находится много пещер, служивших прежде церквами или монастырями, и вырытых, как говорят, в IV веке. Во всех горных местностях Карталинии крестьяне указывают на пещеры, вьющиеся лабиринтом, в которых жили пещерные люди. Попадаются также, в числе нескольких сот, какие-то странные башни, напоминающие собою сардинские nuraghi; первоначальное назначение их остается неизвестным, хотя каждый такой памятник имеет свою легенду.

Способ постройки грузинских жилищ держится в течение двух тысяч лет; целые деревни состоят из ям, вырытых в земле или в скалах и прикрытых грудой хвороста или же глиняной крышей, на которой так любят возседать женщины, пользуясь вечерней прохладой. В большей части грузинских городов множество зданий до сих пор еще покрывают, следуя обычаю, не кровлей, а слоем битой глины, фута в 2 толщиною, с слабой покатостью, только что необходимой для стока воды в отверстия, устроенные в низеньких стенках, окаймляющих террасу. Густая трава, в которой обыкновенно преобладает lepidium vesicarium, из семейства крестоцветных, растет на этой земляной крыше, напоминающей собою воздушные сады; но летом трава на площадках увядает, и, чтобы уничтожить ее, прибегают к огню; выжигание производится обыкновенно в ночное время, что придает странному зрелищу вид пожара, быстро скользящего по кровлям домов и длящегося всего несколько минут. С гигиенической стороны, эти площадки избитой глины гораздо предпочтительнее европейских крыш: они поддерживают в жилье более равномерную температуру, умеряя ее летом и сохраняя лучше зимою: только из неуместной подражательности, тифлисские баре строят свои дома в западном стиле.

Грузины, живущие в бассейне Куры, так же как и их западные соседи имеретины, мингрелы и лазы, вполне заслуженно славятся своей красотой; у них роскошные волосы, большие глаза, белые зубы, нежный и чистый цвет лица, стройная и гибкая талия, маленькие и сильные руки; но вместе с тем, они кажутся не так красивы, как картвелы черноморского прибрежья, а их женщины почти всегда раскрашены, вялы, непривлекательны, взгляд их и улыбка не озарены мыслью. У большей части грузин цвет лица красный, почти багровый, причиняемый, конечно, неумеренному употреблению вина; при всяком удобном случае грузины берут кубок с вином, и, произнося татарские слова: алла верди, т.е. «это дар божий!», опоражнивает его в честь друзей. Кахетины в особенности гордятся вином, которое производит их земля, грузинское Эльдорадо, и пьют его в большом количестве; до той поры, пока не посетил эту страну oidium (род грибка), разоривший виноградники, средней порцией деревенского рабочего было не менее двух кружек в день. Их вино,—единственный почти напиток, употребляемый в этой стране, может, как полагают, поспорить подчас с лучшими сортами Запада; один из предметов, так часто бросающихся в глаза в Кахетии, это—бурдюки из бычачьей или свиной шкуры, с торчащими оконечностями, привешанные обыкновенно у дверей лавок, или перетаскиваемые в телегах и вздрагивающие при каждом толчке, точно живые. Для того чтобы кожа сохранила свою гибкость, ее иногда сдирают с живой твари, а после этой варварской операции шкуру смазывают нефтью, что придает вину неприятный запах, с которым, впрочем, иностранец свыкается очень скоро.

Несмотря на плодородие почвы и относительно слабую населенность, сельские жители по большей части очень бедны и обыкновенно располагают всего лишь одной жалкой лошаденкой, шелудивыми коровами и овцами, с шерстью, похожей на войлок. Подобно имеретинам и мингрелам, хотя и в меньшей степени, грузины испытали на себе крепостное право. С 1864 и 1866 г. они были наконец освобождены от прикрепления к земле: крепостное состояние уничтожено в различных губерниях Закавказья тремя и даже пятью годами позже, чем в остальных областях Российской империи; но помещики, оставаясь крупными собственниками, не скоро отвыкли относиться к крестьянам как к животным, и подчинять их своему капризу, а нравы, привитые народу рабством, до сих пор еще не успели стереться. Большинство грузин неряшливы и беспечны, но зато они веселы, общительны, прямодушны, что заставляет забывать их непривлекательные качества; в общем грузины считаются менее развитыми, нежели другие кавказцы; в школах, где им приходится учиться вместе с татарами и армянами, они стоят, по способности к изучению иностранных языков, по наукам и легкости изложения, ниже других; но это, может быть, происходит от разницы в подготовке между теми и другими детьми: грузины принадлежат к сельскому населению, между тем как армяне—к горожанам. Воровство—порок почти неизвестный между грузинами и армянами, живущими в Грузии. В судебные учреждения в Тифлисе сравнительно очень редко поступают жалобы о кражах, и еще реже в подобных случаях преступниками оказываются туземцы. Надо заметить однако, что многие из них занимаются воровством в несколько иной форме— незаконной торговлей. Царь Вахтанг, издавший свод законов для своей страны, не питал, кажется, особенного доверия к честности своего народа: «Я составил этот кодекс, писал он, но в Грузии никогда не произносились справедливые приговоры,—да никогда и не будут произносить их». Кроме тех варварских наказаний, которые употреблялись прежним грузинским правительством, русские ввели еще в этой стране карательную меру, наиболее унизительную—телесное наказание. «Наказать по-русски» стало синонимом—«высечь розгами».

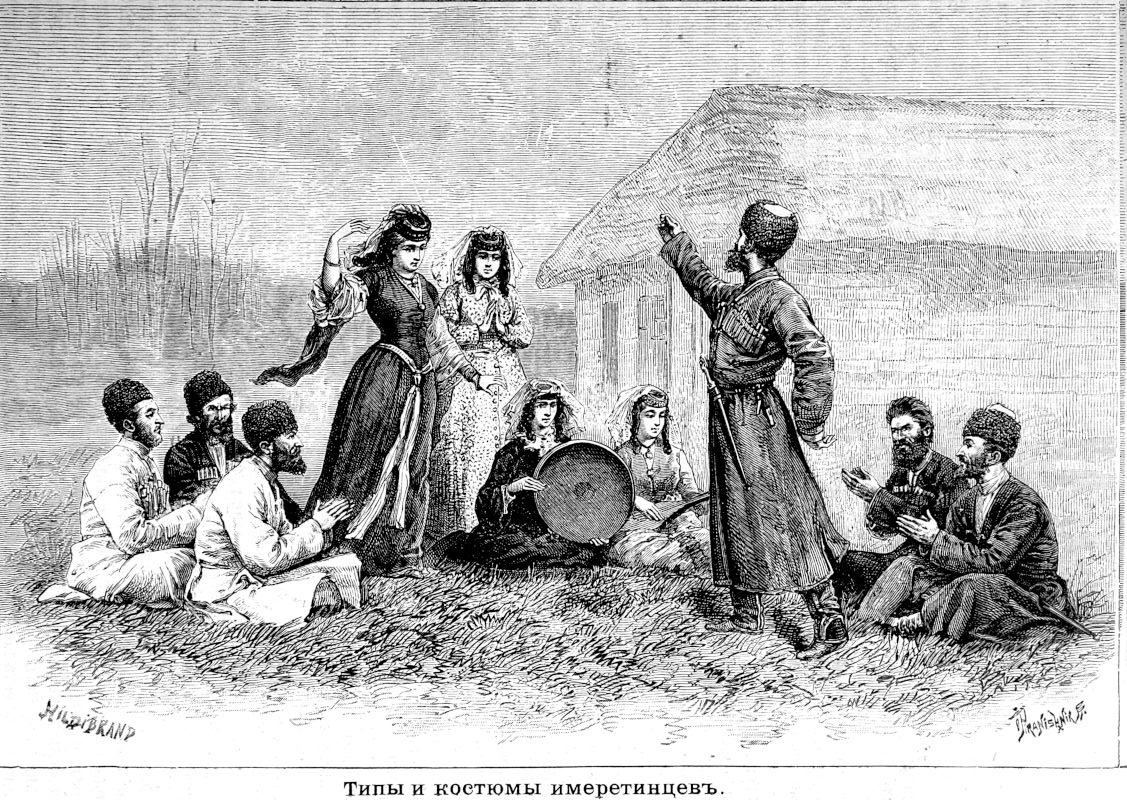

Одна из черт, наиболее замечательных в грузинском народе, это их любовь к песням и танцам. Грузины не обладают большими музыкальными способностями, и их язык, обильный гортанными и свистящими звуками, едва-ли создан для мелодий, но, тем не менее, они могут петь под звуки дайры (бубен или трехструнной балалайки), по целым дням. Они, можно сказать, способны сопровождать напевом каждое свое движение. Выпалывая поля кукурузы, или исполняя другие полевые работы, мужчины, расположившись правильными группами, поют в несколько голосов песни, соответствующие роду работы, и по мере того, как подвигаются вперед, понижают голос; ускоряя движения, ускоряют и такт. Дойдя до конца борозды, рабочие сразу останавливаются и затем снова, напевая в такт, возвращаются назад, следуя в пении тому же порядку. Суровые помещики, наехавшие к ним из пасмурной России, думали было сначала прекратить это пение, но потом уступили: работа без веселых песен плохо спорилась у имеретинских поденщиков.

Обязанность справлять многочисленные праздники, похожие на французские «freries и ducasses», обычай возвел на степень закона. Пешком, верхами, в скрипучих арбах, все население переносится на место празднества, избирая для этого сборным пунктом почитаемый храм или дубовую рощу, так как грузины любят природу и красивый кругозор. Песни и танцы, угощения, торговля, выполнение религиозных обрядов—все идет своим чередом; но самое богослужение исполняется с особенным увлечением. Богомольцы подходят с пением к священнику, чтобы тот снял с их шеи железное кольцо, свидетельствующее о временном подчинении своему святому, а затем, освободившись от колец, приносят жертвоприношение в виде барана или быка, предназначенного для празднества. Часто при этом, кидаясь в ноги молящимся, появляется невеста «белого Георгия», одетая в белом: тот, кто хочет проникнуть в церковную ограду, должен переползти через нее или же перепрыгнуть. Случается нередко, что армяне и татары-мусульмане, пришедшие на праздник с торговыми целями, невольно заражаются религиозным пылом грузин и принимают участие в их пении и обрядах. За религиозными танцами следует обыкновенная пляска и игры, принимающие иногда характер сражений: победители завладевают кушаками побежденных, одевают на себя их громадные бурки, а на голову напяливают величавые папахи. Прежде подобные битвы устраивались и на улицах Тифлиса, в память изгнания персов, при чем воинственный азарт заходил мало-по-малу так далеко, что на месте празднества всегда оставалось несколько трупов.

Восточная Грузия, равно как и западная, в этнографическом отношении богата малодоступными областями, которые заняты горцами, еще очень недавно открывшими к себе свободный доступ. По одну сторону их живут сванеты, а по другую—хевсуры, пшавы, тушины. Самые высокие долины восточного Кавказа, в соседстве с Борбало, служили приютом для беглых всех племен и наречий, впоследствии изменивших, благодаря долгому пребыванию среди горных пастбищ и снегов, если не свой тип, то во всяком случае, внешний вид, и сгруппировавшихся в небольшие народности. Чеченцы, лезгинцы, грузины, и даже евреи, говорит предание, вошли в состав новых племен; но главный элемент, преобладающий в этих группах, набирался с юга, и грузинский тип попадается на глаза путешественнику чаще других. Исповедывание ими христианской религии указывает также на то, что среди этих народцев влияние грузин было преобладающим. На северном же склоне гор общепринятый язык происхождения чеченского.

Гора Борбало заслуживает внимания, как центр, из которого реки расходятся во все стороны в виде лучей, и в то же время как этнографическая грань. На восток от неё, орошаемая двумя речками, образующими Андийский Койсу, находится Тушетия, на юг—Алазан, протекающий по Кахетии; по берегам его живут отчасти тушины, но главное население состоит преимущественно из грузин, разместившихся в долине реки; на юго-запад—истоки Иоры, а также восточные притоки Арагвы, пробегают по земле пшавов. На запад и северо-запад, на обоих склонах гор центрального Кавказа, живут хевсуры, или «ущельный народ». Вообще же нет определенных границ для владений этих племен; они часто меняют местность, уходя с своими стадами на пастбища, исстари принадлежащие им, или же приобретаемые удачными военными экспедициями.

Пшавы, живущие пониже других, на высоте всего 3.300 футов и следовательно в непосредственном соседстве с грузинами долин, более цивилизованы, нежели напр. хевсуры, и говорят грузинским языком; численность их начинает постепенно увеличиваться с тех пор, как они стали жить в мире с своими соседями и доставлять свои припасы на тифлисский рынок. Тушины, менее многочисленные и слишком стесненные в своих диких долинах, окруженных со всех сторон снежными горами, пользуются славой самых умных и самых промышленных горцев в этой части Кавказа. Большая часть мужчин принуждены уходить из дому месяцев на шесть в году, подобно савоярам и овернцам, и во время своих дальних путешествий сталкиваться с различными национальностями, живущими в долинах, с их идеями, более широкими и духом, более предприимчивым; некоторые тушины обладают замечательными познаниями и говорят на нескольких языках; их собственный язык крайне груб, беден гласными буквами и очень богат согласными, девять свистящих и восемь гортанных звуков, из которых каждый сочетается различным образом с предыдущими или последующими буквами так близко, что нужно было изобрести для обозначения их специальные знаки.

Хевсуры, оставаясь изолированными в зимнее время и даже вполне отделенными друг от друга главным Кавказским хребтом, до сих пор еще невежественны и почти совершенные варвары; но по некоторым своим племенным чертам, они самый интересный народ в Азии. Они не так смуглы, как тушины, и очевидно смешанной расы: они отличаются фигурой, цветом глаз и волос, и формой черепа; физиономии по большей части дикия, взгляд свирепый. Между ними множество крайне сухощавых, а головы их похожи скорей на черепы мертвецов, оживленных с помощью чуда. Хевсуры редко так статны, как черкесы: у них ноги и руки слишком велики и без всякой пропорции с туловищем. Земля, на которой они живут, снабдила их железными мускулами; им приходится карабкаться по самым обрывистым скалам, имея на себе тяжелую ношу; часто можно видеть, как они возвращаются из Владикавказа, и, пробираясь по снегу и каменьям, тащат на своих плечах по кулю соли, весом около трех пудов. Но, чтобы спуститься с горы, по снежному склону, они никогда не прибегают, как осетины, к «природным» салазкам, а предпочитают спускаться на свернутой бурке. Они прямо спускают с горы не только свой багаж, но и животных, связавши им предварительно ноги.

В горных долинах Борбало, насчитывали:

| По Радде | По Зейдлицу | |

| Пшавов | 7.475 | 9.155 |

| Хевсуров | 5.845 | 6.560 |

| Тушин | 5.100 | 5.624 |

| Всего | 18.420 | 21.339 |

Хевсуры и пшавы, по некоторым своим обычаям, не успевшим еще исчезнуть, несмотря на усилия русских чиновников и священников, походят на краснокожих и других диких народов Нового Света и Африки. Так например, их женщины уходят рожать где-нибудь в отдаленной лачуге или пещере без всякой посторонней помощи, даже со стороны мужа. Последний в это время бродит вокруг жалкого помещения больной и если слышит мучительные крики, при трудных родах, то старается ружейными выстрелами ободрить несчастную. По окончании родов, маленькия девочки, уведомленные отцом, тайком пробираются в сумерки или на рассвете к больной, чтобы принести ей хлеба, молока и сыру. Родильница, считающаяся нечистой, должна оставаться в продолжение месяца в своем шалаше, который по уходе её сжигается. На отца в тех случаях, когда у него родится сын, сыплятся поздравления и устраивают на его счет пирушку, в которой однако хозяин не должен принимать участия. Обычай хевсуров требует, чтобы в семействе никогда не было более трех детей. Для женщины считается стыдом родить раньше, чем через четыре года после замужества, или снова иметь ребенка в промежуток более краткий, нежели три года; девушка-мать обязана лишить себя жизни. Трудные условия для существования в этой стране, стужа и холода, объясняют указанные предосторожности, принимаемые хевсурами; но по крайней мере они не прибегают к детоубийству, как это делали прежде сванеты западного Кавказа. Кроме того хевсуры очень любят своих детей, хотя их обычай и запрещает ласкать их при посторонних. Мальчиков обыкновенно окрещивают названием какого-нибудь дикого зверя, напр.: Медведь, Лев, Волк, Пантера или другим каким-либо именем, символизирующим будущие доблести ребенка; девочкам же дают имена нежные: Роза, Жемчужина, Блестка, Солнышко и проч...

Большая часть браков решаются предусмотрительными родителями еще в то время, когда их дети качаются в люльке; тем не менее молодой человек исполняет все формальности похищения невесты, которая давним давно предназначена ему; когда свадьба уже совершена и закончена пирушкой, молодые обязаны несколько недель или месяц не видаться друг с другом при посторонних. Разводы здесь довольно часты, и кроме того очень многие хевсуры следуют примеру магометан, вводя у себя многоженство. Прежние обряды при погреблении теряют свою силу. Встарину запрещалось оставить кого-нибудь умереть в доме: умирающий должен был закрыть глаза, имея пред лицом своим солнце или звезды, и чтобы последний его вздох смешался с веянием ветерка. Стоя перед покойником, родные должны были выражать сначала радость, а затем уже давать волю слезам, рыданиям и печальным припеваниям. Если умирал ребенок, которого не успели окрестить, то его нужно было потереть пеплом.

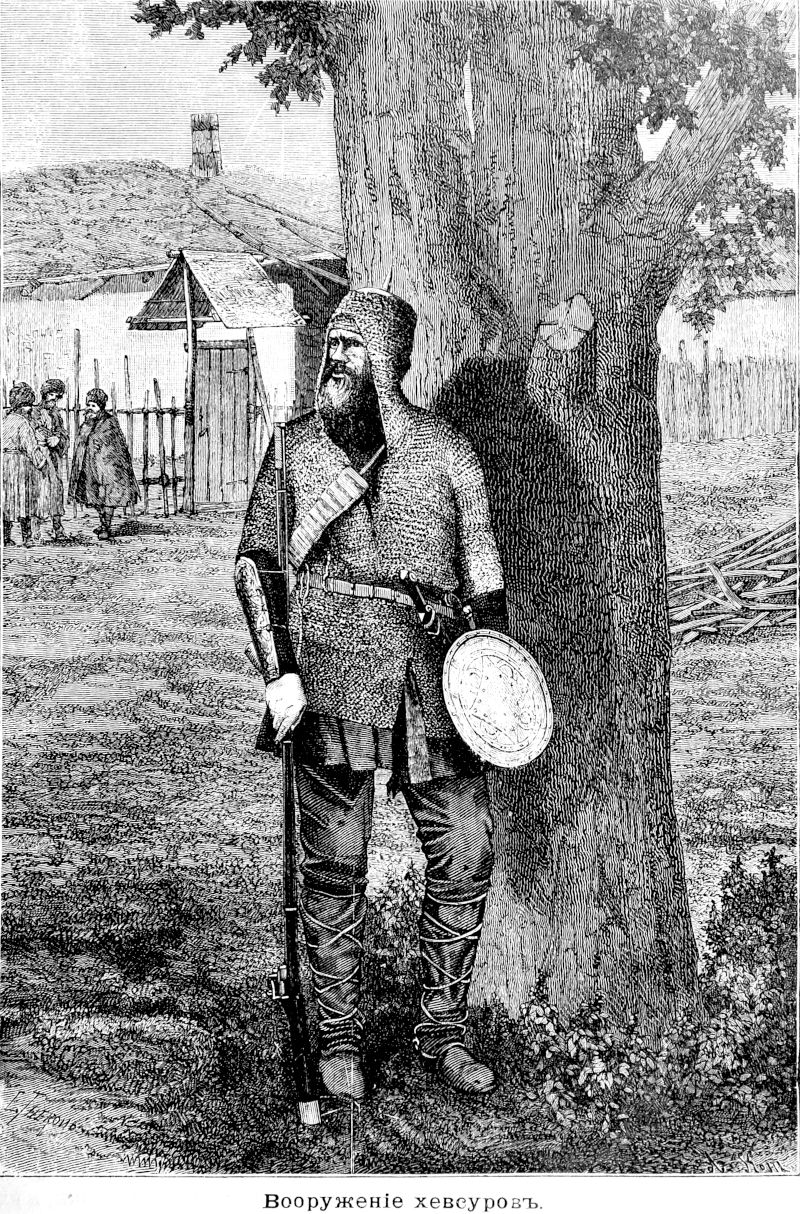

Гордясь тем, что они христиане, хевсуры исповедуют, однако, свою религию довольно оригинально: главный бог их—бог войны, а из прочих богов и ангелов они особенно почитают Мать земли, Ангела Дуба и Архангела собственности; подобно магометанам, они празднуют пятницы, не едят свинины, питают отвращение к петухам, почитают священные деревья, приносят жертвы духам земли и воздуха. Их священники лечат больных, кропят народ кровью животного, приносимого в жертву, предвещают будущее, варят церковное пиво; они же завладели всеми богатствами страны, заключающимися в ценных алмазах, старинных медалях и серебряных чеканных сосудах. Однако хевсуры с сожалением лишают себя и свои жилища всяких украшений, так как они, в противоположность тушинам, одевающимся в черное, любят носить одежду ярких цветов, украшенную бахромою и блестками. Они, может быть, единственный народ на земле, сохранивший привычку носить на себе кольчуги, наручи и каски, подобно рыцарям средних веков; но в прежнее время все народы Кавказа имели при себе это вооружение. Не далее, как в конце прошлого столетия чеченцы-ингуши носили еще кольчугу и щит. Странствуя в этих горах и замечая неожиданно перед собой людей, закованных в латы, путешественник может принять их за потомков крестоносцев, и множество авторов действительно задавались вопросом, не происходят ли хевсуры от рыцарей, загнанных сарацинами в долины Кавказии. Закон кровавой расправы принуждает хевсуров одеваться в броню. Всякий, намеревающийся мстить, или опасающийся мщения, берет с собой все свое оружие, необходимое как для защиты, так и для нападения: кольчугу, щит, кинжал, шашку и ружье; руки закрывают перчаткой, заканчивающейся железным острием,—оружие, которым наносят те страшные удары, следы от которых виднеются на лице почти всякого мужчины в этой стране.

Татары хотя далеко не так многочисленны в бассейне Куры, как грузины, но занимают, однако, почти всю остальную часть этого бассейна, начиная от самого Тифлиса. В некоторых уездах они живут сплоченным населением, не смешиваясь с другими народами; эти татары—турки, утратившие название своей расы, но представляющие собою несравненно меньшую помесь, нежели османлисы Турции; византийцы и арабы соединяли их под общим названием хазаров, вместе с теми племенами, которые жили по берегам Дона и Волги. Между татарами встречаются всякие типы, начиная с самых благородных и кончая самыми грубыми; но вообще, они вряд-ли менее красивы и стройны, нежели их соседи картвелы; лица почти у всех серьезные и строгие. Закавказские татары, рассматриваемые как народ, обладают такими нравственными качествами, каких не имеется у других жителей Кавказа; только между ними, оставшимися свободными, можно встретить такую редкую искренность, такую честность, стоящую вне искушений, и удивительно радушное и утонченное гостеприимство. Большая часть их очень деятельны, и, как скотоводы, земледельцы, садовники и ремесленники, стоят выше других местных племен. Также и по образованию, во многих уездах они стоят выше русских, будучи большею частью грамотны: многие между ними хорошо пишут по-турецки—«на языке падищахов»: очень часто встречаются татары, знающие, кроме своего языка и туземных наречий, еще два литературных языка: арабский и персидский, один семитский, другой—арийский.

Татары в некотором отношении являются цивилизаторами Кавказа, и их язык, собственное наречие Адербейджана, служит для взаимных сношений между различными народами Кавказа; исключая армян и русских, всех туземцев, в какой бы они расе ни принадлежали, принимают обыкновенно за татар, что, конечно, указывает на отсутствие национального типа. Наверное албанцев Страбона, этих людей «искренних и по возможности избегающих всякого торгашества» и столь прославленных географом Амазии, можно встретить между татарами, населяющими в настоящее время эту страну. Точно также между ними можно встретить, судя по названиям деревень, представителей воинственных народов, производивших свои набеги на южную Европу—куманов и печенегов; несколько здешних местечек носят арабские названия. Татарам недостает только инициативы, чтобы пользоваться в стране большим влиянием: в некоторых местностях они очень много терпят от ростовщиков и подчинения господству армян. По своим нравам татары низовьев Куры, Ширвана и Баку похожи больше на черкесов, нежели на турок. Хотя религия разрешает им многоженство, но они редко пользуются этим правом; их женщины вообще работают свободно, без принуждения и ходят с открытым лицом. Наконец, замечательной чертой тюркского населения Закавказья может служить его крайняя веротерпимость. Шииты здесь преобладают, но они ничуть не притесняют мусульман-суннитов; у татар Закавказья между обеими сектами совсем не существует той свирепой вражды друг к другу, которая встречается в других мусульманских странах. Они пользуются той же терпимостью и со стороны христиан; во многих деревнях с смешанным населением поочередно выбирают старшин как из среды армян, так и из татар, во избежание недовольства с чьей-либо стороны. У самой персидской границы, где шииты еще до сих пор выполняют свои религиозные процессии со всей торжественностью, христиане не только без опасения могут присутствовать на этих церемониях, но даже и принимают в них участие. Так, например, в г. Шуше, военные музыканты разыгрывают различные арии, а казаки гарцуют на своих лошадях, на похоронных процессиях, изображающих смерть Гассана и Гусейна; между тем как главные участники в этой церемонии идут перед толпой и оплакивают мучеников из семьи пророка и, увлекаемые фанатизмом, наносят себе мучения жестокими истязаниями. Во главе процессии идут «шрамовники», обрекшие себя на истязания, укутанные в саваны. Идя в такт с музыкой, они наносят себе по голове удары обнаженной шашкой: кровь струится из пораненных мест, и острое лезвие все продолжает бередить раны; вскоре маска из запекшейся крови начинает покрывать все лицо, на котором можно различить только белки их глаз, мечущих свирепые взгляды, и белые зубы, виднеющиеся из-под страдальческой улыбки. Другие правоверные втыкают себе заостренные лучины в прорезы, сделанные на обнаженном черепе, привешивают замки к скулам и к ушам, продевая их в тело, укрепляют два обнаженных меча по сторону плеч, так чтобы с каждым движением туловища острие вонзалось в тело; навешивают на руки, на грудь, на поясницу цепочки и зеркала, прикрепляя их к телу железными пристежками. Часто эти несчастные падают от потери сил или обливаясь кровью, между тем как дервиши и муллы, роль которых более легкая, продолжают идти дальше, возбуждая толпу пением, молитвами и вскрикиваниями.

Другие приверженцы секты шиитов живут в некоторых пунктах восточной части Закавказья о-бок с татарами:—это древние владельцы страны, персы и таты, известные в Туркестане под именем таджиков, выделившиеся здесь сплоченными группами. Живут они в окрестностях Баку, но распространены и дальше, на северной стороне Кавказского хребта, почти до самой Кубы. Почти весь округ Ленкоран, у персидской границы, по своему населению, состоящему из татишей, принадлежит также Ирану; эти последние находятся в полудиком состоянии и занимают гористую часть этой местности. Живя долгое время в глуши, между горными вершинами и болотами нижней Куры, они не могли так цивилизоваться, как другие народы восточного Закавказья. Их язык, на который однако не следует смотреть как на простое местное наречие, развивался в параллель с другими иранскими диалектами и в некоторых отношениях походит на афганский. Иранцы, таты, и татиши, взятые как группа, стоят на очереди после грузин и татар по занимаемому ими пространству, но армяне, группирующиеся больше в городах и особенно в Тифлисе, более многочисленны, и их влияние гораздо значительнее. Кроме этих первостепенных племен в бассейне Куры, нужно принять еще во внимание небольшие племена монголов, этих жалких остатков прежних властителей, живущих теперь более или менее смешанными с татарами, на левом берегу Алазана, между Сигнахом и Закаталами. Осетины, а также и греки, вызванные сюда в 1829 году, чтобы заместить собою татар, наконец, русские и немецкие земледельцы, пришедшие в эту страну, частью как ссыльные, частью по собственной охоте, дополняют собою оседлое население восточного Закавказья.

Русские сектанты, поселенные здесь в 1838, 1840 и в последующих годах, на южном склоне Кавказского хребта,—большею частью молокане и духоборцы, пришедшие сюда с реки Молочной, что в Таврической губернии. И те, и другие, благодаря господствующему у них согласию, пользуются гораздо большими удобствами жизни, нежели их соседи, татары и грузины; но вместе с тем, это же благосостояние и нравственная изолированность заставляют их держаться раз установившейся рутины; во многих отношениях они уступают другим славянским колониям. Духоборцы, лишенные почти все какого-либо образования и знающие лишь на память несколько религиозных песен, уважаются всеми за чистоту нравов. Молокане более образованы, более утонченны, занимаются охотно торговлей, но менее любимы своими соседями; одна из их колоний, в окрестностях Тифлиса, почти исключительно завладела извозом. Что касается до немецких колонистов, поселившихся так же, как и русские сектанты, недалеко от Тифлиса и Елизаветполя, то они остаются совершенно отдельными от окружающего населения. Они трудолюбивы, хорошие земледельцы, и земли, отданные им в 1817 году, т.е. в то время, когда они прибыли сюда из Вюртемберга, они преобразовали в настоящие сады; но они считаются не очень гостеприимными: путник с трудом может добиться у них ночлега или утолить голод. Нельзя не заметить, что за два поколения швабские колонисты замечательно как изменились физически, под влиянием среды. Хотя они совсем не смешивались с своими соседями грузинами, армянами и татарами, но большая часть их имеет уже темные волосы, черные глаза, овальное, с правильными чертами, лицо и красивую стройную талию. Они уже более не походят на своих родственников, оставшихся в родной стороне.

Город, лежащий у самых верховьев Куры и 20 лет тому назад присоединенный к России—крепость Ардаган; он построен в горной котловине, отличающейся плодородием, у южной подошвы того горного мыса, на котором стоит крепость Рамазан. Русские, занявши эту местность в 1877 году, завладели вместе с тем самыми важными проходами, ведущими в долины Чоруха и Аракса. Но Ардаган с восточной стороны не соединен еще хорошими путями с остальным Закавказьем, и вулканическая область. пересекаемая Курою, представляет большие препятствия для торговли. В стене одного из тех ущелий, по которому протекает Кура, пониже Ардагана, находится знаменитый монастырь Вардзия или Вардзиш (замок Роз), высеченный в рыхлой скале, состоящей из вулканического пепельного туфа, прослоенного черной вулканической окалиной. Подземный городок, содержащий в себе бесчисленное множество келий, расположенных этажами и соединяющихся между собой корридорами и галлереями, окаймляя пропасть, лежит почти на 200 футах над уровнем Куры. Залы служили церквями, в которых до сих пор еще виднеются остатки стенной живописи; в других же залах были устроены, так называемые, летние и зимние дворцы царицы Тамары.

На восток от этих ущелий, крепость Ахалкалаки, построенная у слияния двух притоков Куры, приобретает все более и более важное значение, несмотря на свое расположение на плоскогории в 5.500 футов высоты, открытом доступу ветров и покрытом снегом по целым месяцам, но богатом черноземом. Русские сектанты сделали город Ахалкалаки значительным рынком. Ахалцых, «Новая крепость», или Акиска, бывшая в прежнее время турецким городком Ак-гиссар («Белой крепостью»),—также военный город, охраняющий несколько дорог, идущих от русской границы; но в мирное время он служит преимущественно торговым центром, и армяне, со времени выселения отсюда турок вместе с тысячею евреев, составляют почти все местное население, занимающееся торговлей, а еще больше контрабандою; главная промышленность этого города—выделка серебряных изделий. Прежняя крепостная мечеть переделанная в церковь, одно из прекраснейших зданий на Кавказе. Во времена турецкого господства Ахалцых был главным рынком грузинских рабов, которых дагестанские лезгины, не обращая внимания на русских, находили средство захватывать в плен в равнине.

Расположившись на высоте более чем в 3.300 футов и построенный отчасти на той скале. у подножия которой протекает Посков, небольшой приток Куры, Ахалцых окружен голыми горами с их желтоватым оттенком; но равнины, окружающие его, представляют красивейшие местности, с раскинутыми на них развалинами монастырей и церквей в чисто-грузинском стиле. Окрестности Ахалцыха обладают одними из самых богатых теплых источников на Кавказе. На юго-восток от него, пониже Вардзии, минеральные воды Аспинца, бьющие ключем у самого берега Куры, на северо-запад от термальных солевых вод Аббас-Тумана, привлекают к себе множество купающихся и расположены в одной из тенистых и живописнейших долин на Кавказе. Далее на северо-восток, в одной из боковых долин Куры, источники Цинубани, самые изобильнейшие в целой стране, дают около 175 литров воды в минуту. Наконец, если спускаться от Ахалцыха к Тифлису и следовать по берегам Куры, то придется пройти через великолепный горный проход, у которого, на высоте 2.625 футов, расположен Боржом, город, усердно посещаемый купающимися и дачниками. Для богачей и вельмож Боржом— это летний Тифлис: дворцы и виллы построились в соседстве с развалинами, служащими доказательством, что до XVI века эта страна была гораздо населеннее; здесь воздух чист и прохладен, вода в изобилии; в лесах, покрывающих склоны гор, для охотников найдутся еще серны и дикия козы. Среди елей на высоте 7.880 футов, к общему удивлению, попадаются остатки укрепленного замка грузинской постройки, охранявшего когда-то горный путь между Ахалцыхом и Кутаисом.

Сурам хорошо известен путешественникам: расположенный на спуске железной дороги, ведущей из Поти в Тифлис, он служит местом невольной приостановки; это небольшое, но очень торговое местечко, по виду очень похоже на большое русское село. Высоко над его домами, на уединенной скале стоит укрепленный замок, владелец которого, желая сделать его недоступным, как гласит легенда, может быть, впрочем, очень близкая к действительности, положил под первый камень единственного сына бедной вдовы; в одной из народных баллад, распеваемых на вечеринках, передается разговор матери с её единственным сыном. Сурамом заканчивается с запада Карталинская равнина, в которой вода древнего озера заместилась обильно-плодородной почвой. Железная дорога, проходящая через Сурам, обогащена с 1890 г. туннелем, самым значительным в России (дл. 3 в 374 с.) Наибольший подъем или склон на железной дороге—0,045; наименьший радиус кривизны—60 саж. Туннель этот, находящийся между ст. Малита и Михайлово, построен для увеличения провозоспособности Закавказской железной дороги, которая, вследствие трудности движения через перевал, была слишком недостаточна. Горы Меск, покрытые когда-то лесами, теперь уже во многих местах обнажены, и восточный ветер, спускающийся со склонов этих гор в долину Кутаиса, стал более резок и сух.

Гори, главный город этой местности и, так сказать, этнографический центр Грузии, расположен, почти-что на средине существовавшего здесь в древности озера, недалеко от слияния Куры с её притоками Лиахвы и Меджуда, направляющимися сюда из Осетии. Этот город построился у подошвы одной небольшой горы, с красующейся на её вершине цитаделью, и вместе с тем в такой прекрасной местности, что может стать со временем садом Тифлиса, благодаря обилию воды, годной для ирригации. Но местные жители не умеют еще извлекать выгоду из своей плодородной земли и превосходного климата; они однако доставляют в Тифлис много вина, служащего более крепким напитком, нежели вино кахетинское, а здешняя пшеница считается лучшей в Закавказье.

На восток от Гори тянутся отроги, состоящие из третичного рухляка, круто обрывающиеся у берега Куры; к северу же они мало-по-малу спускаются скатами, покрытыми обломками разрушенных скал. На вершине одного из этих отрогов, верстах в восьми от Гори, находится город пещерных людей (троглодитов), Уфлис-цихе или Уплос-циха; он не менее интересен, чем монастырь Вардзия, и посещается гораздо чаще, так как лежит не далеко от Тифлиса и железной дороги. Скала Уфлис-цихе, вышиной в 650 футов, состоящая из наслоений, различных по плотности, вся изрыта, изрезана, выдолблена, высечена, с вершины до основания, и представляет пирамидальную груду, имеющую вид построек: остается только снять легкую каменистую оболочку, чтобы город появился на свет со всеми своими башнями и куполами. Очень вероятно, что грубые троглодиты были первыми обитателями Уфлисских гротов, но зато люди, жившие в этих пещерах после них, уже были знакомы с роскошью и искусствами; в подземных залах этого древнего города находят остатки греческой, римской, арабской и византийской архитектуры.

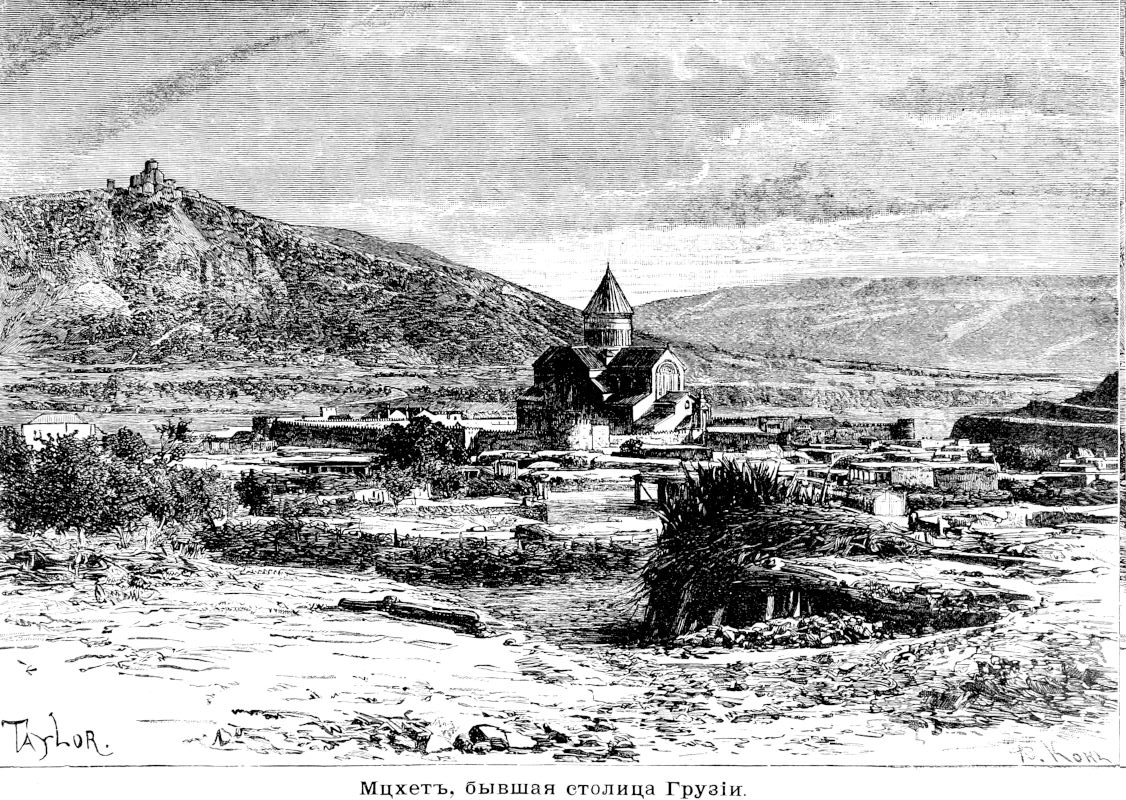

Мцхет (или Мцхета), построенный у входа в тот горный проход, который когда-то был заполнен водами озера, находившагося на месте Карталинии, в настоящее время есть не более как деревушка, не имеющая никакого значения; но в IV и V столетиях, Мцхет был столицей грузинских царей. Этот город на самом деле занимает очень важное положение в центре Закавказья, так как дорога из Дарьяльских Ворот, у которых проходит Арагва, пересекается в Мцхете с тем путем, который идет от Чернаго моря к Каспийскому, через долины Риона и Куры. Разрушенная столица переместилась недалеко от Мцхета, даже по соседству с ним, так как, действительно, всего в 20 верстах от него стоит главный город Грузии и всего Кавказа; она переместилась более к югу, чтобы несколько удалиться от осетин, этих очень опасных соседей, тысячу лет тому назад. Устои одного моста через Куру, построенного римлянами и относящагося к эпохе преследования Митридата Помпеем, уцелели, как говорят, до 1841 г. Но Мцхет владеет более замечательным памятником своего прошедшего—соборной церковью, основанной царем Мирианом в 328 году, хотя с того времени она часто реставрировалась и была даже перестроена; но все же она долгое время служила «Saint Denis» для грузинских царей и первых сановников государства. Другая Церковь в Мцхете относится также к IV столетию. Высокий курган в окрестностях города был недавно раскопан.

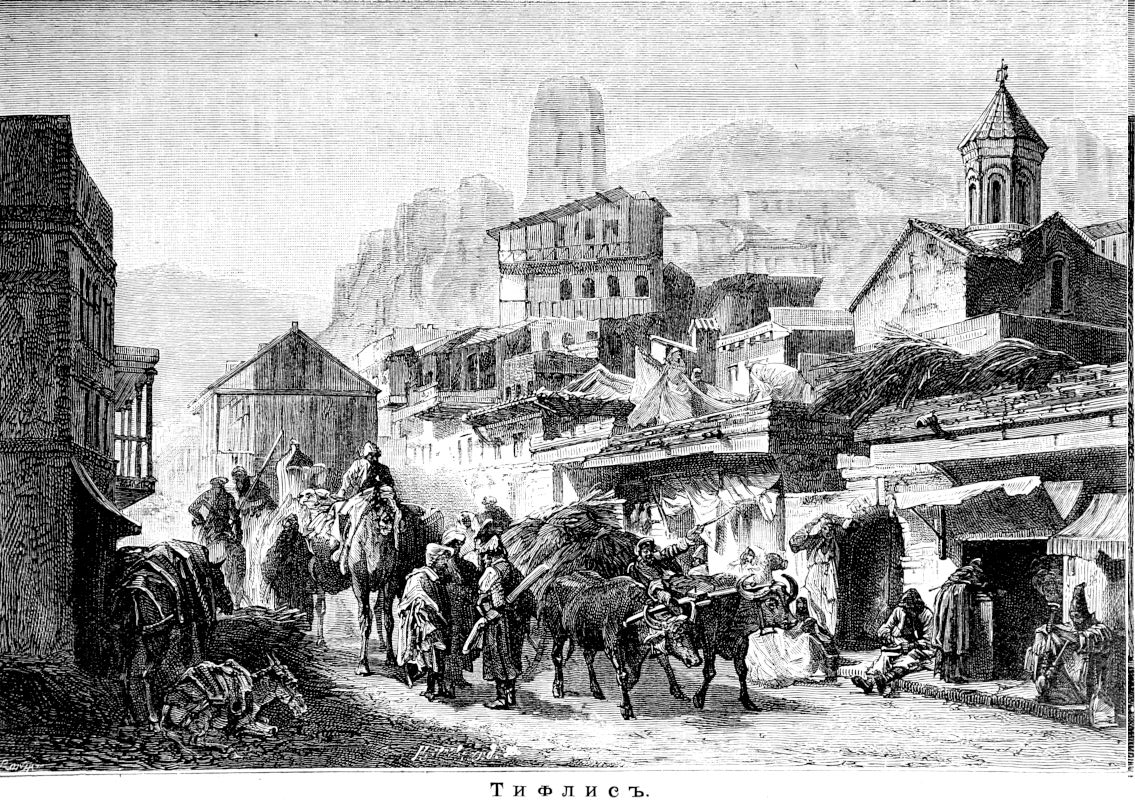

Тифлис, главный город на Кавказе и вместе с тем самый большой город в Азиатской России, не дальше как в XV столетии состоял всего из небольшой группы домов, построенных на берегу Куры, скользящей по скалистому ущелью и занимающей своим руслом не более семи сажен ширины. Не было ни одного места в долине более удобного для постройки прочного моста через Куру, чем здесь, но, вместе с тем, это составляло единственное преимущество Тифлиса; деревушка не могла рости, пока не была поставлена на степень политического центра и не сделалась пунктом, в котором сходились все дороги Закавказья.

Грузинское название Тифлиса,—Тфилис или Тфилис-Калаки, обозначающее «Теплый город»,—происходит несомненно от теплых сернистых вод с температурой в 45°, бьющих близ Куры, в расщелине Тсавкиси, струясь сквозь порфир и сланец. Можно также приписать название «теплый город» той действительно невыносимой жаре, заносимой сюда с голых раскаленных скал, окружающих бассейн, в котором лежит этот город, расположенный на высоте 1.200 футов над уровнем моря. Повсюду вокруг Тифлиса видны лишь склоны холмов или сланцевых гор, с их желтым или серым оттенком, лишенные лесов, покрывавших их в прежнее время; точно также и верхний, растительный слой земли был снесен ветрами и дождями и исчез таким образом с большей части утесов. С тех пор как русские сделались хозяевами страны, они сильно опустошили леса в окрестностях Тифлиса: но они производили истребление лесов только в оврагах, низменных местах и островках, орошаемых Курою; сероватая масса, выдающаяся мысами на 1.300 и 1.600 футов выше уровня города, повсюду застилает горизонт. Повыше квартала, бывшего древним городом Грузии, стены, бастионы и разрушившиеся башни нарушают однообразие горизонта. Между тем как на обоих берегах быстрой Куры, соединенных тремя мостами, с висячими над водой галлереями, нисенькими домиками, с крышами, раскрашенными в разные цвета, церквями с их колокольнями, заканчивающимися восьми-гранными пирамидами, все это вместе составляет живописную картину. Но между тем внешний вид этого азиатского Тифлиса остается угрюмым; сероватый оттенок кирпичных и деревянных построек производит на путешественника какое-то тяжелое впечатление. Почти половина домов во время переписи 1874 г. была крыта землею, что придавало им вид лачуг и производило странный контраст с рядом стоящими большими зданиями. На северо-запад от старого города идут, правильно выстроившись, новые улицы, с их тяжелыми домами, церквами, казармами, дворцом, в стиле, завезенном сюда русскими; на широком бульваре, по которому после захода солнца толпится публика, видны магазины, обставленные со всей роскошью больших европейских городов. А еще далее к северу, главным образом на левом берегу Куры, вокруг вокзала железной дороги, город постоянно увеличивается. Тифлис развертывается все более и более на северном берегу, по направлению к Мцхету, чтобы в широкой равнине искать побольше света и воздуху, которых ему не достает.

По разнообразию жителей Тифлис есть истинная столица Кавказии. Хотя она и лежит в этнографических пределах Грузии, но тем не менее этот город не есть чисто грузинский: в 1803 году, из 2.700 домов только четыре принадлежали грузинам. Армяне составляют самый большой процент тифлисского населения; они составляют треть всех жителей, тогда как ни русские, ни грузины не составляют и пятой части, если даже при этом считать в числе грузин мингрельских и имеретинских носильщиков и водовозов, этих «овернцев» Тифлиса, следующих пешком за своей лошадью, везущей бурдюки, из которых свищет вода.

Жителей Тифлиса, сгруппированных по национальностям, на основании переписи 1876 г. можно расположить в таком порядке:

Армян—37.308, грузин вообще—21.623, русских—19.574, немцев—2.005, татар и турок—2.310, персиян—1.692, поляков— 1.592, евреев—1.115, греков—388, осетин—293, французов—267, прочих жителей—1.354.

В пансионах, казармах, госпиталях и тюрьмах находилось 14.473 души.

В Тифлисе очень много приезжих и пришлых холостых людей, пребывающих в городе лишь временно. Средним числом население горожан состоит почти из 2/3 мужского пола, именно: мужчин 97.576, а женщин 54.788. Этим объясняется отчасти та нравственная испорченность, на которую указывают все путешественники. Вся эта бессемейная толпа наполняет собою улицы, но в особенности же толпится около базара, на котором можно видеть купцов всех рас и костюмов, соответственно роду выставляемых ими товаров: оружие, кубки, ковры, шелковые изделия, русские и английские материи, «articles de Paris» и проч. Армяне очень искусные ювелиры и занимаются отделкой в оригинальном вкусе различных драгоценных камней. Базар—главный и истинный центр Тифлиса, если не в геометрическом смысле, то во всяком случае в торговом. Тифлисские бани—другой центр, средоточие общественной жизни для русских, армянских и грузинских женщин: здесь они занимаются своим туалетом, уборкой и раскрашиванием волос. В городе нет замечательных памятников, но зато имеется богатый естественно-исторический музей, а во дворце находится прекрасный рельефный план Кавказского хребта. Между многими учеными обществами, основанными в Тифлисе, Географическое Общество, как отделение С.-Петербургского, издает документы и записки, очень ценные для географии и этнографии Кавказа; Медицинское Общество печатает также очень полезные издания. Кроме этих двух Обществ, нужно упомянуть еще о третьем, которое ставить своей целью собирание древних рукописей, писанных на закавказских наречиях.

Задыхаясь в этой жаровне, в которой расположен Тифлис, жители пользуются всяким случаем подышать чистым воздухом и толпятся в окрестных садах и парках. Можно встретить тысячи гуляющих в аллеях ботанического сада, расположенного у западной стороны старинной крепости, в верхней части оврага, с его теплыми источниками, и в прекрасном городском саду, устроенном в центре города, с его тенистыми аллеями белых акаций, спускающимися к Куре. Во время летней жары, служащие, а также богатые купцы, в сопровождении трактирщиков и торговцев отправляются толпами за город к виллам и трактирам, расположенным в горах. Главный «сенаториум» окрестностей Тифлиса—городок Коджоры, дома которого разбросаны на высоте от 4.350 до 4.950 фут., по склонам горы, лежащей на запад от Тифлиса, и в котором грузинские цари имели свою летнюю резиденцию; здесь же видны еще остатки древних лесов. Манглис, Белый Ключ и другие деревеньки раскинуты дальше, в самом сердце Триалетских гор, покрытых до сих пор еще густыми лесами. Множество ломок алебастра снабжают Тифлис известью, необходимой для построек. На юг от города видны расщелины и кратеры вулканов, выбрасывавших прежде потоки лавы, имеющие вид огромных ступенек над плодородными нивами Сомхета, орошаемыми одним из притоков Куры. Эта местность была долгое время во владении Орбелиани, княжеской фамилии китайского происхождения, которая, сопутствуемая различными восточными племенами, покорила и завладела этой страной двадцать три века тому назад, и которая существует еще и по настоящее время. Различные развалины Сомхета свидетельствуют о минувшем могуществе фамилии Орбелиани.

Следуя на юго-восток от Тифлиса, большая дорога, спускающаяся в долину и к подошве гор, поднимающихся на юге, пересекает собою несколько рек, довольно опасных во время разлива, но зеленеющие берега которых образуют точно оазис среди безводных земель. У одной из таких рек, орошающих сады Анненфельда, поднимается знаменитая колонна Шамхор, о которой упоминает еще Абул-Феда, в тринадцатом веке. Удивительно красивый по гармоничному сочетанию пьедестала, фундамента, фризы, капители и конечной колонки, этот минарет имеет более 180 футов высоты; но он сильно обветшал и наклонился, а куфическую надпись, сделанную на фризе, уже совершенно невозможно прочесть. Этот памятник, стоящий точно маяк среди окрестных развалин, полей и степей, относится, вероятно, к девятому столетию. Бассейн Шамхора, воды которого протекают у деревни этого же имени, есть самый важный пункт на Кавказе по своим минеральным богатствам. Здесь в котловине, среди порфировых гор, почти на 5.000 футов над морским уровнем, находится завод Кедобек для добывания медной руды из соседних с ним рудников. Это промышленное заведение, купленное в 1863 г. немецкими инженерами, требует постоянно более тысячи рабочих—персиан, татар, армян и греков,—и добывает средним числом от восьми до десяти тысяч тонн шести-процентной руды, изделия из которой покупаются отчасти правительством для артиллерийского ведомства. Завод располагает сетью железных дорог и 12.800 десятинами земли и леса, вообще отлично устроенных; один из минных колодцев находится уже на глубине около 2.000 футов. В 1877 г. на заводе добыто до 53.000 пудов меди, стоимостью в 530.000 рублей. Залежи квасцов, не менее богатые, чем в Толфе близ Чивита-Веккии, занимающие поверхность в 30 квадр. верст, находятся возле Соглыка, в бассейне Шамхора; по различным остаткам, найденным в минах, видно, что этими залежами пользовались еще во времена римской эпохи: в 1878 году из них добыто 7.800 пудов квасцов. Равным образом, в этой части Елизаветпольского округа добывается железо и кобольт.