III. Центральный Кавказ, бассейны Кумы и Терека

Между Эльбрусом и Казбеком, следовательно на протяжении 170 верст, главный хребет настолько высок, что вершинами своими и ледниками, скользящими в котловинные и в горные долы, заходит далеко за пределы снеговой линии. Местами, прибрежные звенья сливаются с вершинами хребта и образуют те горные массивы, которые, так ярко блистая своими ледяными вершинами, высоко поднимаются над остальными горами. Эльбрус с его контрфортами составляет одну из самых массивных частей Кавказа: татары называют его Ял-буз, или «Ледяная грива», а черкесы смотрят на него как на «Святую Гору», на «Вершину Блаженных» и считают, что снежная вершина Эльбруса есть «трон Властелина вселенной, царя духов». Адиш, Каштан-тау и Дих-тау сгруппированы возле этого пункта и выдвигаются мысами за пределы главного хребта. Далее к востоку Адай-Кох, Дзеа-Кох и соседния с ними горы представляют другую группу величественных вершин. Несколько дальше от этой группы с её снежными вершинами и ледниками, к востоку, цепь прерывается глубокой брешью, через которую протекают воды Ардона; но вскоре эта брешь замыкается хребтом Зикари, идущим параллельно оси главного хребта. Масса Зилла-Кох поднимается на юг от впадины, размытой потоками, т.е. между массивами Тепли и теми, что заканчиваются в восточной части куполом Казбека или «Главой». Этот купол—Мкинвари, как называют его грузины, Урс-Кох, или «Белая гора», как называют его осетины, а также «Пик Вифлеема или Христа». Казбек еще более почитаем, нежели Эльбрус, благодаря своему положению у ворот Кавказа, называемых теперь Дарьяльским ущельем: здесь же находится отделенный ледником от горных полян знаменитый грот, с которого отшельники, с помощью железной цепи, могли подниматься к «колыбели Иисуса Христа» и к «шатру Авраама».

Средняя высота Кавказского хребта между Эльбрусом (5.646 метр. 18.572 ф.) и Адайкохом (4.646 м. 15.239 ф.) равна 3.800 (12.500 ф.) метрам, а высота некоторых промежуточных точек:

Зикари (10.265 ф.) 3.129 метр. Зилга-Кох (12.538 ф.) 3.853 м. Тепли (13.523 ф.) 4.202 м. Мамисон (9.387 ф.) 2.862 м. Крестовая гора (7.323 ф.) 2.263 м. Беш-тау (4.592 ф.) 1.400 м.

Контрфорты и террасы, которыми спускается снежный хребет, образуюсь различные звенья «Черных гор», а затем развертываются в виде громадного полукруга у Кабардинской равнины и поднимаются потом снова на севере, в виде массы Беш-тау, заканчивающейся полуостровной формой. Воды, стекающие по этому амфитеатру, как и альпийские потоки, соединяющиеся на полях Пиемонта, образуют многоводный Терек, по Кавказу стремительно несущийся к Каспию. Между тем как воды, стекающие с выступов, наиболее выдвинутых, не соединяются с Тереком, а направляются в степи, образуя к северу Калаус, и к северо-востоку Куму.

Калаус, в верхней долине которого находится несколько деревень с оседлым населением, по своему характеру есть настоящая степная река. Весною, когда тают снега, Калаус широко разливается по низменным частям равнины; летом же, во время жаров, он мельчает по мере того, как удаляется от холмов, на которых берет свое начало и, наконец, совсем высыхает, не достигнувши впадины Маныча, этого остатка от существовавшего когда-то понто-каспийского пролива. Известно, что эта незначительная река, периодически совсем высыхающая, представляет собою замечательное явление своим раздвоением к Каспийскому морю и вместе с тем к Черному. Калаус входит в впадину Маныча у самого водораздела, и во время половодья небольшая горка заставляет его разделяться на два потока, из которых один сливается с Манычем Дона, а другой направляется к дельте Кумы. Крутые берега его, заключающие в себе ложе в 4-5 верст шириною, доказывают, что эта река была когда-то гораздо многоводнее; но её русло, по которому могли бы течь Рона или Нил, занято теперь медленно текущей речкой, пробирающейся от одного болота к другому и поросшей камышами. Напрасно надеялись некогда на то, чтобы, пользуясь водами Калауса, соединить каналом оба моря; эта река слишком маловодна, и течение её слишком неправильно, чтобы она могла служить судоходным целям.

Бассейн Кумы обширнее, чем бассейн Калауса, а воды её стекают с более высоких холмов и даже настоящих гор, на которых снег сохраняется в продолжение нескольких месяцев в году. Сойдя с высокой долины, Кума является уже многоводной рекой, в которую собираются реченки, спадающие с западных прибрежных хребтов и мало-по-малу увеличивают её; но, принявши в себя последний постоянный приток, верстах в 235 от Каспийского моря, она начинает постепенно уменьшаться и, извиваясь, уходит в степь; там часть её воды испаряется, а остальная часть, разделившись направо и налево, течет дальше, орошая луга ногайских татар и калмыков. Бывает не редко, что в 95 верстах от того места, которое было прежде устьем этой реки, последняя капля воды уходит из своего ложа в сторону, вследствие плотин, настроенных туземцами. Прежде, когда воды в бассейне Кумы было значительно больше, дельта её начиналась там, где теперь река уже перестала существовать. Северный рукав её направился к западному Манычу, ложе которого замещено теперь озерами и прудами Гайдука, расположенными в форме ожерелья. Оба другие рукава Кумы, определяющие свое направление лужами, лужицами и ручейками, тянутся почти параллельно к бухте Каспийского моря, называемой до сих пор еще Кумским Прораном, т.е. водосливом реки Кумы. Во время сильных и исключительных половодий река сносит плотины, построенные ногайцами, и временно наполняет свое прежнее русло; так, например, было в 1879 г., когда в «водосливе» показались снова желтые воды Кумы, и прибрежные жители, как говорят, пытались удержать ее в новом ложе. Но в ту пору, когда дуют ветры восточный и сев.-восточный, господствующие здесь большую часть года, то происходит явление противоположное: вода из бухты входит в прежнее ложе реки Кумы и гонит перед собой стояния воды болот; таким образом, под напором ветра обратное течение проникает иногда довольно далеко во внутрь материка. Так заканчивает свое течение река, не уступающая величиною Гаронне, но которая течет в полосе, где атмосфера много суше, чем в западной Франции. Кума, равно как и Калаус, не имеет достаточно воды, чтобы могла питать собою понто-каспийский канал. Кроме того, невозможно было бы воды верхней долины провести к водораздельному хребту, не прорезав степь каналом верст во 100 длиною. Пристань Серебряковская, у устья Кумы, недоступна для судов, сидящих в воде более двух футов. Те же суда, которых углубление более чем четыре фута, должны становиться на якорь в расстоянии почти 7 верст от берега.

Терек совсем не таков, как Маныч или Кума, которые высыхают, не достигнув моря. Его главные источники берут свое начало на высоте около 8.200 футов, в котловине, окруженной ледниками; еще не успев выйти из областей снега и горных полян, Терек уже является могучей рекою. Соединившись с другими потоками, он огибает с восточной и южной стороны массивы Кавказских гор, среди которых возвышается Казбек, а затем, пройдя через целый ряд бассейнов и ущелий, выходит на равнину через скалистые ворота, расположенные у входа в город Владикавказ. У основания громадного откоса, состоящего из вулканических извержений, наполнивших древнее озеро, Терек соединяется с несколькими потоками или донами, которые стекают с соседних долин с такой же быстротой, как и сам Терек, и точно также катя булыжник, образующий длинные полуостровки, отодвигающие потоки все более и более к низовьям: Гузель-дон, Фиаг-дон, Ар-дон или «Бешеная река» присоединяются также в главной реке, а за ними Урух, выходящий из ущелья, глубиною в несколько сот футов, где он течет под тенью ветвистых деревьев, растущих на скалистых уступах. Черек, Баксу и другие реченки также сливаются с Тереком, присоединившись предварительно к р. Малке, т.е. к самому большому из притоков Терека, получающего свои воды с снежных вершин Эльбруса. Обширные ложа высохших рек, направляющиеся к северу, дали Палласу и другим путешественникам повод думать, что некогда Малка соединялась с Кумою и текла вместе с нею в впадину Маныча; голыши, приносимые потоком, изменили течение реки и направили ее в Терек. Может быть даже, что и эта река текла когда-то прямо на север, к понто-каспийскому проливу, и что, обходя контрфорты Дагестана, она мало-по-малу со временем потечет в Каспий прямою дорогою. Еще до слияния с Малкой, Терек несет воды более 500 куб. метр. (17.650 к.ф.) в сек. Выйдя совсем из горной области, он замедляет свое течение и направляется извилинами к Каспийскому морю; после чего он принимает еще одну очень важную реку, протекающую по Чечне, быструю Сунджу, в которую вливаются изобильные серные источники: Мельчиги—большой горячий ручей, образуемый пятью обильными источниками, вода которых столь горяча, что даже в нескольких верстах от выхода она не годна для питья.

Ниже впадения реки Сунджи, Терек, теряя много воды в отводных каналах и через испарение, остается все же достаточно полноводным, чтобы образовать громадную дельту и вливаться в море многочисленными рукавами. Эти рукава, постоянные или временные, часто во время наводнений перемещаются, и сравнительное значение их меняется с каждым столетием: один из таких рукавов есть «Старый Терек», который был когда-то гораздо важнее, чем «Новый Терек», заменивший его массою своей воды. Не считая наносных полуостровов, которые почти удвоивают длину береговой линии, сама дельта вдоль по берегу занимает около 115 верст, а ложа некоторых рукавов, частью исчезнувших, повидимому, соединяют ее с устьями соседних рек: с одной стороны с Кумою, с другой—с Сулаком. К западу от дельты теперешнего Терека можно еще распознать прежний берег Каспия, а также заметны параллельные ряды бугров, совершенно похожих на те, которые, вне всякого сомнения, образовались чрез понижения уровня вод в ту эпоху, когда Каспийское море отделилось от Черного. По Бэру, аллювий Терека гораздо быстрее покрывает прибрежье Каспия, нежели Волга. Морские бухты совершенно заполнены речными наносами, и рыболовные станции, находившиеся в 1825 г. на берегу, тридцать лет спустя, отодвинулись на 15 верст во внутрь материка. Весь берег между Кумою и Тереком с 1841 г. отодвинулся к востоку на 1-2 версты. Но все эти новые местности, завоеванные у моря, еще плохо осушены и крайне нездоровы. В июле и в августе местные рабочие и садоводы жалуются на то, что у них в это время голова точно «вспухши»,—они становятся жертвой болотной лихорадки и всякого рода галлюцинаций.

Количество воды, которое несет Терек, совершенно достаточно, чтобы иметь возможность провести канал к цепи, разделяющей оба Маныча, и таким образом проложить водный путь от Каспийского моря к Черному: таков проект инженера Данилова. По всей вероятности, однако, этому дорого стоющему предприятию еще долго придется ждать осуществления. Вода Терека и его притоков служит теперь только для ирригации полей, прилегающих к берегу. Канал Эристова, питаемый Малкой, пересекает равнину в южной части бассейна и, пройдя 220 верст, соединяется с Тереком. Казаки прорыли его по собственному почину, захватив таким образом те земли, которые правительство не имело в виду предоставлять им. Другой канал, Курский, на север от предыдущего, идет также от Малки; на нем устроено 19 мельниц; во время высокой воды этот канал предоставляет из себя реку в 150 верст длиною. Третий канал, к северу от притока Сунджи, орошает собою около 100.000 десятин земли. Умело направленные воды кавказских рек, с их плодоносной глиной, могут быть проведены далеко на север и северо-восток, и богатейший кабардинский бассейн станет современем страной преимущественно земледелия и садоводства; очень немного нужно, чтобы земля стала плодороднее и лучше орошена; нет недостатка и в рабочих руках; чего недостает здесь,—это— науки и свободной инициативы.

Кабардинцы, или как они сами называют себя: кабертай, населяют почти весь южный склон центрального Кавказа, между Эльбрусом и Казбеком. Они этнологически очень близкие родственники черкесам или адиге, почти совершенно исчезнувшим на Кавказе; красивые, стройные и гордые, как адиге, любящие, подобно им, войну и борьбу, они с трудом привыкают к мирным привычкам земледельческой жизни; от своих прежних соседей, черкесов, они различаются только лишь по языку, да и тот похож на язык адиге по обилию свистящих и гортанных звуков. Их князья считают себя происходящими от арабов, что может быть отчасти объяснено желанием новообращенных мусульман связывать свое происхождение с народом, из среды которого вышел Магомет. Во всяком случае, разницу, которую замечают при взгляде на кабардинского князя и на простого воина, можно просто приписать иному образу жизни, а также влиянию скрещивания с чужеземцами. Этот народ, по всем вероятиям, пришел с северо-запада, может быть даже из Крыма, оттесненный оттуда к берегам Терека сначала ногайскими татарами, а затем русскими. Кабардинцы сохранили кое-что из кочевой жизни: они гораздо более заняты коннозаводством и овцеводством, нежели обработкой пашень. Их земли до сих пор есть общинная собственность, точно так же, как луга и леса; каждый имеет право на полосу земли до тех пор, пока он обработывает ее сам; в противном случае земля поступает тотчас же обратно в общину кабардинцев. У них, кажется, более чем у всех других кавказских племен, смелая кража считается доблестью,—при том однако условии, чтобы совершалась за пределами своей деревни и своего племени и чтобы вор оставался не пойманным; иначе он делается предметом всеобщих шуток и насмешек. Вопреки требованию русских властей, похищение невесты считается для молодого человека делом весьма почетным: за несколько дней до свадьбы, жених прокрадывается в комнату поджидающей его молодой девушки и увозит ее. Когда он возвращается с нею, чтобы вымолить прощение, то может вперед рассчитывать на одобрение его поступка со стороны всех тех, кто чтит еще древние обычаи.

Собственно кабардинцев считается около 62.000; на их территории живут еще, впрочем, и другие разноплеменные народы. В прежнее время кабардинцы считались главным племенем в Предкавказье; но они были покорены раньше других горцев, так как по географическому положению их страна представляла местность, открытую для нападений со всех сторон. Достаточно было русским перейти несколько небольших рек, чтобы вступить на территорию Кабарды, а затем открылась долина Терека, прорезывающая с севера на юг всю Кабарду и служившая естественной дорогой для завоевателей. Укрепления и посты, учрежденные на некотором расстоянии один от другого, вдоль по реке, разделили равнину на две разные половины: Большую Кабарду, на западе, и Малую Кабарду—на востоке; здесь же между двумя склонами Кавказа, была проложена главная военная дорога, которой русские были обязаны прочным установлением своего могущества. Кроме того, самое расположение Кабардинских деревень, раскинутых линией вдоль берега реки, еще более лишало их возможности защищаться от нападений. В 1763 г. кабардинцы приняли для виду крещение, отправившись в русские владения, и поселились в степи, по среднему течению Терека. В начале этого столетия более 40 тысяч кабардинцев ушли из-под власти русских и направились к туркам, на Кубань, где им было оказано убежище и дана земля, на которой еще и до сих пор живут потомки «беглых кабардинцев». Но ядро этого племени осталось в бассейне верхнего Терека, и кабардинская молодежь продолжает до сих пор поступать в царскую армию. Из среды молодых людей императоры любили формировать превосходных «черкесов», так ловко гарцующих на своих сильных и неутомимых лошадях во время парадных смотров. Они одеваются в красивый изящный костюм, который носят с особенной ловкостью; он состоит из огромной шапки или «папахи» и черкески, украшенной патронами и стянутой в талии. По возвращении на родину, они уже не принадлежат своему народу и гордятся не своей свободой, чем гордились их предки, а своим порабощением. Кроме того, торговля кабардинцев с русскими и продолжительные пребывания в их стране чужеземцев более и более изменяют их древние нравы. К тому же разноплеменное население в их стране нарушает цельность их расы. Татары, уруспевцы, балкары и ногайцы, группируясь в общины, управляемые старшинами, живут тут же отдельными деревнями. По селам бродят евреи, отыскивая желающих получать их никогда неоплатные ссуды. Лучшие земли захвачены там и сям немецкими поселениями, и даже так называемая «шотландская» колония, к северу от Пятигорска, совершенно онемечена. Что касается до городов, растущих с каждым днем, то они стали исключительно русскими. Территория, к северу от Малки, давно уже была вполне русской и занята казаками, предки которых пришли в эту страну еще во времена Иоанна Грозного.

Осетины также многочисленны в бассейне Терека, как и кабардинцы, но они почти не встречаются в равнине и живут исключительно в долинах той части горной области, которая граничит с запада Адайкохом, а с востока Казбеком. Впрочем их аулы рассеяны не только среди пастбищ и ущелий северного склона,—две пятых осетинского населения живет на южном склоне, в долине притоков Риона и Куры, берущих свое начало с откосов Зикары и Брутсабзели; осетины занимают также часть Триалетских гор, лежащую к югу от равнины Куры. Из самой точной переписи видно, что число осетин достигает более 164 тыс. душ. Они составляют одну из самых значительных национальностей на Кавказе; но не своему могуществу они обязаны своей известностью, а скорей тем различным теориям, которыми ученые пытались объяснить происхождение и родственные связи этих горцев. Кто они: алане, как это предполагают некоторые этнологи, после того как были собраны ценные указания относительно этого предмета у историков Византийской империи и средних веков? Или чистые представители «арийцев» Кавказа, а может быть даже сородичи германцев или же скорей персов? Весьма возможно также, что осетины прежние азы, родственные тем, которые переселились в Скандинавию, как думает г. Вивьен де-Сен-Мартен? Или, не семиты ли они отчасти, как утверждает это Пфафф. Судя по разнообразию их типов и физиономий, вариирующих от идеально красивых до отвратительно безобразных, можно думать, что осетины— национальность смешанная; она заключает в себе грузин, армян и кабардинцев. В Дигории, на северном склоне, несколько благородных родов несомненно татарского происхождения; на юге, в долине Лиахвы или Ливах-дона, многие аристократические семейства произошли от грузин. Если не обращать внимания на множество исключений, то в общем смело можно сказать про осетин, что по красоте они стоят гораздо ниже всех других племен Кавказа. Осетины большею частью, как по чертам лица, так и по фигуре, угловаты, неуклюжи, у них совершенно нет того чарующего взгляда, того благородства в лице, той стройной походки, которыми отличаются черкесы и кабардинцы. Между ними блондинов больше, нежели брюнетов; у некоторых из них глаза голубые, точно у скандинавов, между тем как у других, особенно у тех, которые напоминают собою евреев, торгующих подержанными вещами, говорящих, как они, таким же вкрадчивым голосом, глаза обыкновенно черные или карие.

Но к какой бы расе Европы или Азии ни причисляли этот народ, достоверно лишь то, что их язык принадлежит к одному из наречий арийской ветви. Самих себя осетины называют иронами, что напоминает Иран или Персию, а свою страну они называют Иронистаном. В дигорском наречии много примешано татарских и черкеских слов: но диалект, на котором говорят в горных долинах и который сохранил еще свою чистоту, отличается богатством корней, сходных с корнями языков индо-европейских, греческого, латинского, славянского и немецкого, хотя он более груб, чем тот, которым говорят в равнине. Пытались отыскать в нравах осетин некоторые иного рода данные, указывающие на их родство с западными нациями. У иронов, напр., имеются кровати, столы, сиденья—чего нет у других горцев; они по-европейски приветствуют друг друга, целуются и жмут руку так же, как и цивилизованные народы Запада; наконец,—важное указание, касающееся пьянства—они молотят рожь точно так же, как германцы, приготовляют из неё хмельной напиток и изготовляют пивные кружки точно такой же формы, какая употребляется у крестьян северной Германии. Путешественники указывают также на сходство жилищ южных осетин и имеретинцев с фермерскими хижинами в Альпах: это деревянные домики, крытые дранью, на которую накладывается тяжелый булыжник; но в горных долинах, где лесу мало, они живут в каменных башнях, построенных еще в глубокой древности, и из которых многие уже представляют развалины.

Вообще же осетины не делают особенной чести индо-европейской расе, слывя представителями Кавказских племен. Физически они стоят ниже своих соседей-горцев и, точно также, не могут быть сравниваемы с ними по благородству, сознанию собственного достоинства и мужеству, хотя Фрешфильд и называет их джентльменами Кавказа. В прежнее время они занимались, подобно некоторым другим горским племенам, тем, что охотно продавались тому, кто больше платил: осетины поступали солдатами на службу Византии, Грузии и Персии, которые посылали в горы агентов для набора рекрут; наемники возвращались домой только для того, чтобы прокутить вырученные деньги.

Военные привычки настолько деморализовали осетин, что они в конце концов могли заниматься только одним грабежем; особенно они почитали, да чтут еще и теперь, бога разбоев, Саубарега, который, сидя на черном коне, охраняет бандитов в их экспедициях и указывает им путь. Будучи не прочь при случае убить или ограбить, не подвергаясь большой опасности, они, как известно, были слишком осторожны, когда им приходилось, защищая свою свободу, вступать в бой с русскими, и когда исход битвы казался им сомнительным. Владея долинами центрального Кавказа и следовательно располагая самыми важными стратегическими пунктами в горах, они, однакож, оставили западных черкесов и дагестанских лезгин сражаться порознь и быть побежденными. Вместо того, чтобы занять в священной войне первое место, как казалось того требовали обстоятельства, они медлили решением принять участие в битвах до того времени, когда победа уже окончательно склонилась на сторону русских. Нищета отдала их в руки эксплоататоров разных национальностей и в подчинение княжеским родам, между которыми встречается даже одна венгерская фамилия. Чтобы положить конец спорам о земельной собственности, русское правительство объявило все земли в долине собственностью государства. Большая часть осетин считались мусульманами, теперь же они называют себя христианами и чтут св. Николая не меньше, чем и пророка Илью. Впрочем, как известно, они в продолжение последних десяти веков трижды меняли свою религию. Будучи тысячу лет тому назад христианами, они затем обратились в ислам, а после, двести лет спустя, в царствование царицы Тамары, они снова возвратились к своей прежней вере. При новых политических переменах, происшедших в XV столетии, они во второй раз приняли магометанство, за исключением лишь тех, которые жили в соседстве с грузинами. Вопреки исповедываемому ими теперь христианству, они не только придерживаются многоженства, но, кроме того, их первая жена смотрит на детей, прижитых с остальными женами, как на своих рабов. Кроме оффициальной религии и остатков мусульманства, они удерживают следы и язычества. На Св. Неделе осетины несут хлеб и масло в священные леса и там в гротах, в часовнях, бывших некогда христианскими, приносят на жертвенник свои приношения и едят баранов, закланных в жертву. Наиболее чтимыми памятниками осетин, служат их «саппады» или древние гробницы, осьмиугольной формы, вышиной от 9 до 12 футов, оканчивающиеся пирамидальной крышей, с проделанным в ней отверстием. В некоторых осетинских и черкесских деревнях эти саппады так многочисленны, что могли бы образовать настоящий некрополь. С половины последнего столетия эти памятники запрещено сооружать вновь, по той причине, что выходящие из них газы заражают воздух.

После кабардинцев и осетин, из «инородцев» бассейнов Кумы и Терека, ногайские татары—наиболее многочисленны; почти все они кочуют в восточной части степей, по берегам Каспийского моря и тех соленых озер, что зимой наполняются дождем, а летом осушаются солнцем и ветром. Эти ногайцы, потомки прежних владетелей Крыма, и родственные тем, которых можно видеть еще разбросанными там и сям по берегу Кубани, суть истинные азиаты: они живут в войлочных кибитках, как и их бедные соседи, ставропольские и астраханские калмыки; когда же им приходится менять пастбища, то кладут своих детей в корзины, привешивают их к бокам верблюдов, женщины влезают на горб животного, и караван, отправившись в путь, переходит таким образом через пустыни;—сцены средней Азии повторяются на западном берегу Каспийского моря, который, впрочем, в степной полосе мало отличается от восточного берега. Нужно однако сказать, что район этой кавказской Азии мало-по-малу съуживается по мере того, как монгольское население оттесняется русским; еще пол-столетия тому назад ногайцев на Кавказе было до 79 тысяч; с того времени это число значительно уменьшилось. По чертам лица, фигуре и походке большая часть ногайцев выглядят монголами; плоское лицо, широкий нос, выдавшиеся скулы, маленькие и косые глаза, высокий лоб и редкая борода указывают вместе с тем на помесь их с калмыками. Они кротки и приветливы, но упорно держатся закоренелых приемов, враги всяких перемен, и обрусение их идет только по берегам рек, где рыбный промысел и земледелие ставят их в постоянное сношение с русскими, или же когда бедность заставляет их работать в качестве наемников у армян и казаков. В 1865 году насчитывали до двадцати ногайских деревень, по постройкам походивших на русские. Унылые, как вообще монголы, они с грустной иронией производят свое имя от слов, обозначающих: «ты будешь несчастен!». В окрестностях Кизляра живут также несколько тысяч туркменов. Одна легенда, заключающая в себе смутный геологический намек относительно подводной части Каспийского моря, гласит, что эти туркмены пришли сюда сухим путем из азиатских степей чрез Красноводск и Апшеронский полуостров.

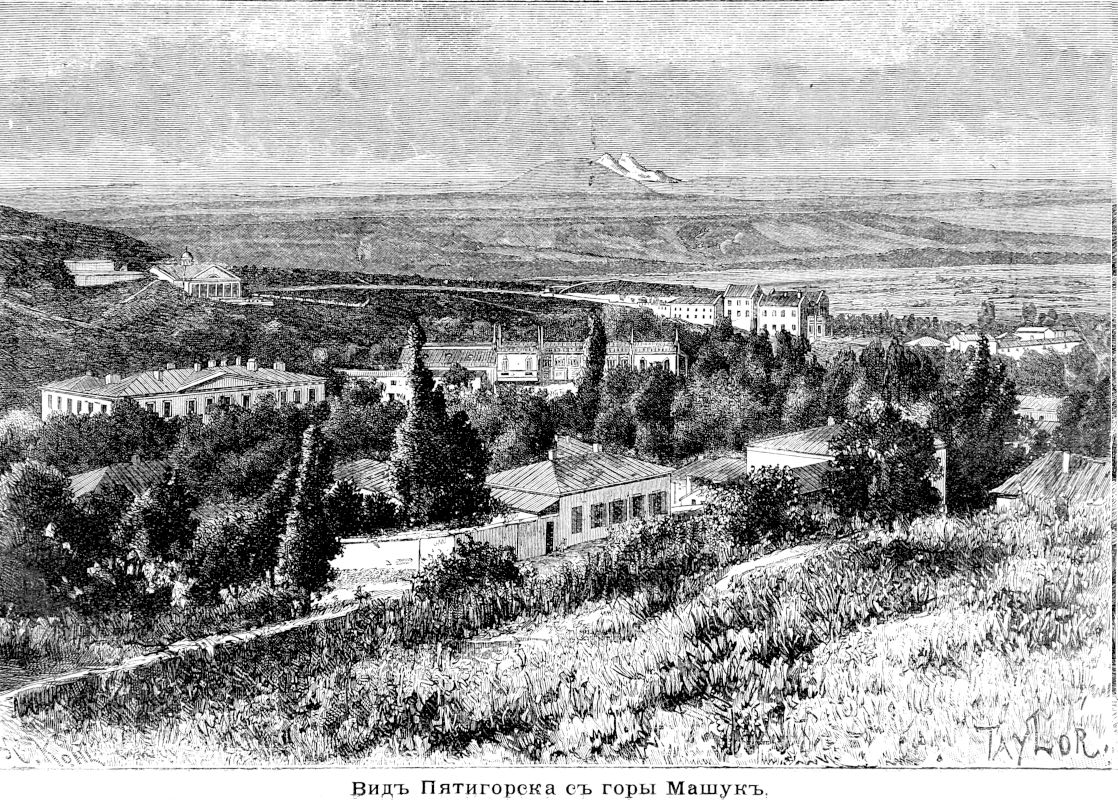

Самый большой город в бассейне Кумы, Пятигорск, расположен у южной подошвы Машука, у выдавшейся мысом горной массы Бештау. Этот пятиглавый порфировый конус, окруженный меловыми рифами, поднимающийся среди степей, вместе с прилегающими к нему вершинами гор Лисицы, Верблюда, Змеи, служил во все времена сборным пунктом для степных кочевников. Пятигорск находится в одной из тех местностей на Кавказе, где наиболее теснятся различные племена, кабардинцы, ногайцы, казаки; ныне же он стал, кроме того, сборным пунктом для русских, приезжающих сюда из разных губерний, а равно и для других европейцев. В самом деле, Пятигорск, в качестве лечебной станции, с её изобильными серными водами, пользуется у врачей и у больных громадной репутацией по своим целебным свойствам: один этот город имеет столько же посетителей, сколько целые сотни других станций, с их 700 различными минеральными источниками Кавказа, перечисленными у Ходзько. Группа лечебных вод Пятигорска, включая сюда и источники, бьющие в его окрестностях, не далее, как верстах в 40 от города, представляют собою полную серию минеральных вод, рекомендуемых новейшей терапевтикой. Двадцать источников в самом Пятигорске, температура которых колеблется между 29 и 47 градусами Цельзия, и которые дают вместе средним числом 10 литров в секунду, представляют образец сернистых вод. Верстах в 20 на северо-запад, по ту сторону горной массы «Пятигорья», расположенной островком, станция Железноводск, самое название которой показывает на характер её вод, имеет двадцать отдельных источников, различающихся между собою температурой и содержанием угольной кислоты; но количество выбрасываемой ими воды находится в зависимости от землетрясений. На запад, в той же долине, где и Пятигорск, возле деревни Эссентуки, находятся двадцать других источников,—холодных и щелочных, содержащих йод и бром, и пробивающихся сквозь слой мергеля. А еще далее, в самом, так сказать, ядре гор, бьет величественный фонтан, которому черкесы дали название Нарзан, т.е. «Напиток богатырей», и известный теперь под именем менее поэтическим, но более точным—Кисловодск; этот источник, которому нет равного по качеству, дает ежедневно более 1.500.000 литров воды (18 в секунду) и 5.400 куб. метров угольной кислоты. Стена в несколько верст длиною, окружавшая гроты и гробницы, преграждала некогда вход к священному источнику: до сих пор еще коегде видны её остатки. Из других ключей, не приносящих пока еще пользы, одни содержат хлор, другие магнезию, морскую соль и проч., между тем как озера и пруды, оставшиеся в степи, вследствие отступления моря, как и лиманы Черноморья, заключают в себе солоноватую грязь и микроскопические водоросли.

Пятигорск раскинут на громадном пространстве, в долине р. Подкумок, южном притоке Кумы, а средняя высота города на 1.550 футов выше уровня нездоровой атмосферы равнин; его громадные бульвары, парки и сады еще более содействуют оздоровлению города. Гостиницы, роскошные дома, крытые галлереи, блестящие магазины, в которых продаются персидские и бухарские ковры и тысячи предметов, привезенных из Тулы, а также с заводов Франции и Англии, придают Пятигорску вид европейского лечебного города, вроде Карлсбада, Киссингена, Виши; но этот русский город гораздо новее перечисленных: до 1830 года он не существовал даже и по имени. В конце прошлого столетия, больные приезжали сюда купаться «под выстрелами черкесов». Русские вельможи, для лечения этими водами, отправлялись сюда под охраной доброй сотни всадников и прислуги, конвоировавших их экипажи, палатки, провизию, и жили во все время лечения бивуаком, неподалеку от источника. В настоящее время введены приспособления: над подземными озерами и колодцами устроены ванны; но зато теперь не видно более собственно геологической работы самих источников. Громадные туфовые ряды, отлагавшиеся источниками, и так удивившие Палласа, почти все закрыты постройками или развалинами, и самая пропасть, которую наполняет на 75 футах глубины небольшое дымящееся озеро, потеряла уже свой прежний страшный вид; теперь купающиеся сходят в нее туннелем, и воркующие голуби, которые прежде гнездились в нишах колодца, совсем исчезли. Говорят, что эта бездна разверзлась около 1774 года, и что в то же самое время почва на довольно большом пространстве дала трещину. Эсентуки и прочия станции для купаний, принадлежащих к группе Пятигорска, окружены, правда, бесплодными степями, но зато красоту этих мест, которой нельзя не восхищаться, составляют массивы величественного Эльбруса с его ледниками, лесами, горными потоками. С юрасового хребта Бермамут, который поднимается на 8.500 футов высоты, на юго-западе от Кисловодска и его прекрасных лесных чащ, гигант Кавказских альп является во всем своем величии; Бермамут одна из гор Кавказа, на которую взбираются гораздо чаще, чем на все другие.

Георгиевск, лежащий на северо-восток от Пятигорска, но в том же самом речном бассейне, был до 1824 года главным городом Предкавказья. Уступивши затем Ставрополю свою роль главного административного пункта, Георгиевск стал простой деревушкой; он сохраняет еще свое значение, как место, куда свозятся земледельческие продукты бассейна Кумы и как станция Кавказской железной дороги. Благосостоянию этого города содействуют немецкия колонии. Вниз, по течению Кумы и её западных притоков, идут несколько старинных казачьих станиц; некоторые из них, как напр. Отказное, Александровская, Благодарное и Прасковея, сделались уже городами и важными сельскохозяйственными центрами. На восток от Прасковеи на обоих берегах Кумы, стоял когда-то известный город Мадьяр или Мадьяры. Случайное совпадение названий дало некоторыми писателям повод думать, что этот город был столицей венгров; но это название татарского происхождения, означающее «здание», «дворец», принадлежало, как кажется, одному из главных городов Хозарской империи. Он был построен татарами-кипчаками, и различные документы, открытые недавно, доказывают, что еще в половине четырнадцатого столетия Мадьяр был цветущим городом и часто посещался русскими купцами; арабский географ Абульфеда описывает его под именем Ку-Мадьяра. Во время Палласа, в нем было еще тридцать два неразрушенных дома; теперь же виднеются лишь несколько остатков башен и груда развалин, покрывающих обширное пространство; валяющиеся всюду обломки кирпича глазурованы в персидском вкусе. Здесь же найдено несколько надписей, приписываемых татарским мусульманам, и медалей, выбитых, как видно, в Сарае, на Волге. Армянская деревня Святой Крест построена среди его развалин: в окрестностях видно множество курганов. На восток, вдоль Кумы следуют земледельческие поселки, но по мере удаления от реки, встречаются лишь кочующие ногайцы и калмыки.

Главный город Кабарды, а в то же самое время и самый значительный город в бассейне Терека, имеет очень громкое название—Владикавказ; у туземцев же, осетин, он называется не иначе как Капкай, т.е. «Горные Ворота». Он и в самом деле находится у подошвы Черных Гор, у входа в высокие ущелья, через которые пробегает Терек; город лежит на высоте 2.300 футов и как центральная крепость Кавказа, стерегшая главный военный путь, проходящий мимо, в продолжение всей Кавказской войны, с 1784 г., был очень важным стратегическим пунктом; со времени же покорения горцев, он ростет еще и как торговый город. Чистенький и изящный Владикавказ есть один из тех городов, которые обязаны своим возникновением почве и которые быстро возрождаются снова, если их разрушает война или пожар. Владикавказ есть ворота, через которые равнины европейской России сообщаются с Закавказьем, и преддверие в переднюю Азию. Жизнь в нем однако пока еще имеет сдержанный характер, так как преобладающий элемент в городе чиновники и военные; в 1874 году число мужчин вдвое превосходило число женщин.

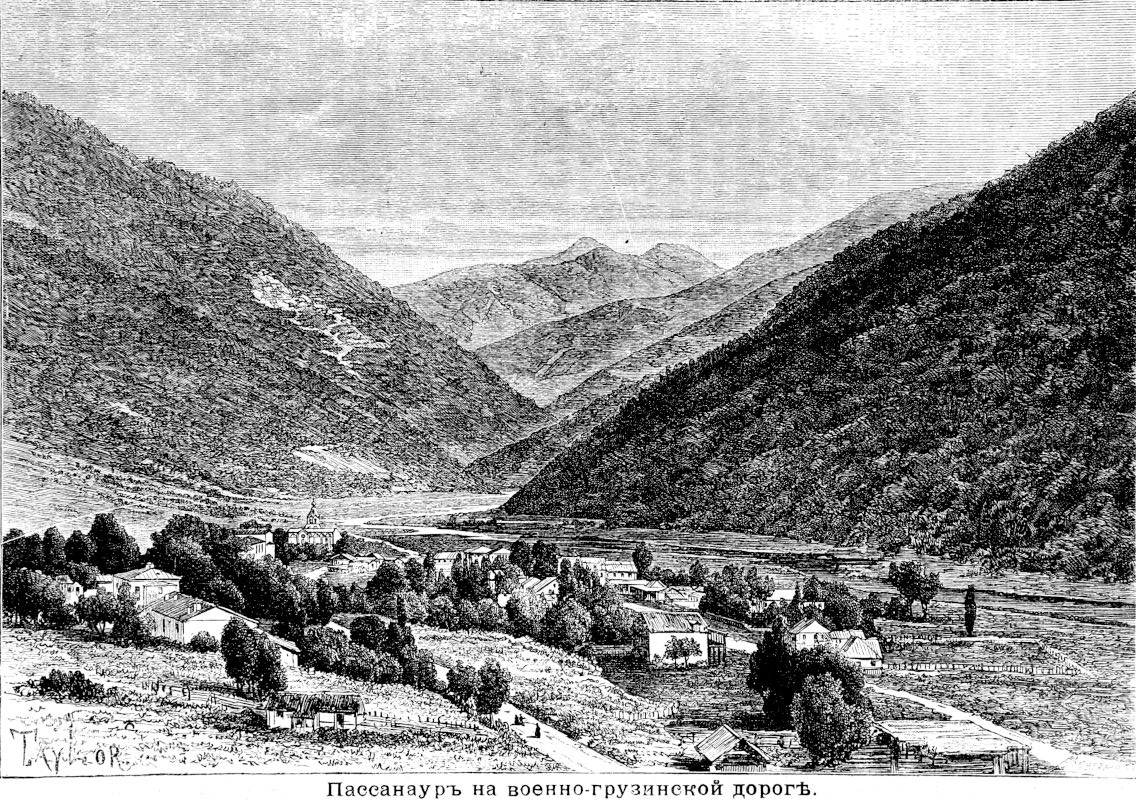

Недавно еще военная дорога, проходящая чрез Кавказские альпы, из Владикавказа в Тифлис, была несколько раз повреждаема в даже разрушаема сильным разливом бурного Терека; снежные обвалы и камни преграждали ему выходы из ущелья; известно также, что Девдоракский ледник постоянно грозит обрушиться на эту дорогу и покрыть ее грудой обломков; средним числом она блокируется каждые 17 дней в году, на расстоянии около 14 верст. Будет однако необходимо предпринять очень крупные работы, когда придется соединять Владикавказ с Тифлисом железной дорогой, если только верно, что уже решено, несмотря на все препятствия, представляемые природой, попытаться проникнуть через горы долиной Терека. Но где будет начинаться туннель? Железная дорога, проходя ниже теперешней шоссейной, должна будет встретить горы близ деревни Коби, известной своими углекислыми водами, и появиться снова на открытой местности, пройдя 16 верст под горным хребтом? Или железный путь свернет к востоку, чтобы прорезать горы туннелем меньшей длины, спустившись по южному склону долиной Малой Арагвы? Решат ли инженеры направить дорогу западнее, в долину Ардона? Если да, то в этом случаи путь пойдет на северо-запад от Владикавказа, в верхнюю долину Ардона, через ворота или ущелье Алагиря, города, окруженного фруктовыми садами и служившего прежде пунктом для ссыльных, пройдет вблизи руд среброродного свинца Садона, до сих пор еще не обогатившагося этим сокровищем, и поднимется постепенно через брешь в главной цепи, до туннеля, длиной в 41/2 версты, который придется прорыть в хребте Роки, на восток от водораздельного хребта Зикари. Верхняя долина Ардона лежит у обоих склонов Закавказья—здесь именно находится, с точки зрения путей сообщения, центр Кавказа: проезжающие будут иметь возможность очень удобно направляться отсюда в Грузию и бассейн Куры через перевал Роки, доступный только для всадников, а с другой стороны в Имеретию и бассейн Риона, через Мамисонский перевал. Кроме того, допускают еще восточное направление пути, который соединит Грозное и Нижний Терек, долины Арагвы, через Аргун и туннель, прорытый на запад от горы Барбало. Благосостояние Владикавказа и других городов обоих склонов зависит главным образом от окончательного выбора направления, по которому пройдет Закавказская железная дорога. Впрочем очень вероятно, что цепь будет обойдена с востока железной дорогой, которая соединит города Петровск, Дербент и Баку, прежде чем рискнут пробить горы ради прямого пути.

Ниже Владикавказа, по Тереку, в том месте, где в прежнее время черкесы держали брод, т.е. недалеко от слияния Малки с Тереком, в самом центре Кабарды, у большой дороги, находится Екатеринодар. Основанный Потемкиным в 1778 г.—как одна из крепостей Кавказской линии,—он семь лет спустя был сделан главным городом по управлению Кавказом. Но в 1790 году, Екатеринодар потерял значение главного города, и с тех пор он не что иное, как простая казачья станица. Политический и торговый центр этой местности—Моздок или «Черный лес», город происхождения сравнительно древнего, так как основав еще в 1759 г. владетелем Малой Кабарды, которого неудачная война заставила покинуть свою страну; Моздок служил местом убежища для кабардинцев, бежавших из долины Терека, осетин и чеченцев с гор, армян и грузин из Закавказья. Почти до последнего времени, выходцы из Армении, в числе нескольких тысяч, были преобладающим населением в Моздоке: благодаря им этот город, в котором болотные миазмы заставили жителей переместиться со времени своего основания на 7 верст в сторону, стал главным рынком Предкавказья; сюда съезжаются и станичные казаки и горцы из Дагестана, земледельцы из Кабарды, и кочевые ногайцы с низовьев Терека и Кумы. Чтобы содействовать развитию этого города, военная дорога из Ставрополя в Тифлис, распоряжением правительства, была проведена через Моздок; но с постройкой железного пути, город потерял те торговые выгоды, которыми он пользовался, благодаря прихотливому повороту столбовой дороги. С тех пор Моздок пользуется лишь своими естественными преимуществами, служит биржей для торговых сделок между различными местными национальностями и как пункт для своза земледельческих продуктов из колоний, лежащих по среднему течению Терека. На берегах Терека виднеются еще до сих пор три разрушенных города, Татар-пут, Джулат и неизвестные еще развалины, стены и рвы которых приписываются легендой хромоногому Тимур-Хану.

Грозный, дома которого группируются вокруг крепости Грозная, в настоящее время, служит главным естественным пунктом для всей долины Сунджи, долины, может быть самой плодородной во всем Предкавказье; его минеральные воды, сделавшиеся известными с половины прошлого столетия, посещаются очень многими, но нефтяные колодцы в его окрестностях не имеют большого промышленного значения. Многочисленные деревни и местечки, между которыми более других выдается Урус-Мартан, разбросаны в равнине Грозного и по окрестным холмам. Далее, на восток, лежит магометанский город Аксай с его садами, раскинувшимися в обильно орошенной местности, воды которой теряются в топях нижнего Терека и Каспийского прибрежья.

Кизляр древнее Моздока, так как о нем упоминается еще в хрониках 1616 года; в нем, как и в Моздоке, находили приют беглые всех наций и в особенности армяне, мало-по-малу завладевшие всей местной торговлей. Положение Кизляра, у самого основания дельты, весьма выгодно отзывается, если не на жизненных удобствах, то на торговле и земледелии: Терек с своими рукавами, которые сдерживаются боковыми плотинами, не всегда достаточно прочными, снабжает прибрежных жителей вполне достаточным количеством воды, необходимым для ирригации земель. В 1861 г. насчитывали вокруг Кизляра более 1.250 садов, поставлявших из рынки России различные фрукты и овощи. Кизляр известен также в восточной Европе своими виноградниками, на которые, в урожайные годы, спускаются гурьбами сборщики винограда из Дагестана. Кизлярское вино вывозится через маленькую соседнюю пристань, Брянск, и служит русским промышленникам для фабрикации портвейна, мадеры, хереса и прочих вин, пользующихся известностью. На Нижегородской ярмарке продается этого вина более 400.000 ведер ежегодно.

Следующие города бассейна Кумы и Терека имеют более 5.000 т. жителей:

Ставропольская губерния: Пятигорск (1897 г.)—48.523 жит.; Прасковея (местечко)—8.000; Александровская (слобода)—7.400; Благодарное (село)—6.050; Отказное (село)—5.150 жит.

Терская область: Владикавказ (1897 г.)—14.147 жит.: Кизляр (1897 г.)—6.774; Грозный—15.735; Моздок—8.380; Урус-Мартан—6.900; Аксай—5.000 жит.