II. Западный Кавказ, бассейн Кубани, абхазцы, черкесы, Черноморские казаки.

К западу от горного узла, в котором царит Эльбрус, цепь превращается в приморский хребет, так круто обрывающийся своим склоном у берегов Черного моря: его откос продолжается глубоко под водою, так как не далеко от берега, на глубине версты, а по Чернявскому даже 3.600 метров, лот еще не касается дна. Угол склона между главным хребтом Западного Кавказа и морским берегом можно считать, в 8 градусов,—наклон очень значительный, если при этом принять в рассчет террасы, спускающиеся одна за другою по склонам.

Часть прибрежного хребта, граничащая с Эльбрусом, довольно высока и на её вершинах, поднимающихся на 9.800—11.800 футов, лежит постоянный снег. Но здесь, как и в центральной части Кавказа, главный хребет сопровождают параллельные меньшие хребты, образующие с ним и с поперечными к ним звеньями, большие продолговатые впадины, заканчивающиеся слабыми спусками к побережью, а крутыми обрывами к стороне главного хребта; по тропинкам, проложенным через цепь и идущим долинами, параллельно хребту, достигают перевала, а затем уже для того, чтобы перейти через цепь, остается только обогнуть вершины. Недалеко от Эльбруса начинается линия вечных снегов; сначала идет Джуман-тау, тянущийся в виде кровли, а за ним, выделяясь среди других вершин, Марух, сверкающий своей снежной маковкой; еще далее, величественный Оштен (или Оштек)—высочайшая точка горной массы Фишта—расположившийся почти на половине приморской части хребта, довольно резко выделяясь среди окрестных вершин своим снежным гребнем, заканчивает вместе с тем своей конечной пирамидой наиболее высокую часть хребта. Со стороны моря в северо-западном направлении, на горизонте виднеется его профиль, быстро понижающийся и похожий на зубья пилы. С 9.800 футов он спускается на 6.500, потом 5.000 и наконец на 3.200, отделяясь местами глубокими ущельями. Последний пункт хребта, который можно считать еще горой, есть Идокопас, на юго-восток от порта Новороссийск. Далее же идут холмы, покатые стороны которых сливаются уже с аллювием Таманского полуострова. Сообщение между обоими склонами производится посредством тропинок, идущих ступеньками, но и ими почти некому пользоваться: военное местечко Сухум-Кале не соединено непосредственно с Кубанской областью какой-нибудь стратегической дорогой. Пока состоится устройство шоссейного пути, ожидаемого в 1883 году, приходится еще путешествовать по песчаному берегу, усеянному щебнем. Во время сильных волнений на море, пешеходы и всадники должны пробираться по линии индоевропейского телеграфа, то взбираясь на скалы, то опускаясь в долины рек или реченок, стекающих в море.

Вот между прочим высота различных точек в западном Кавказе (в метр.) Охтен (Фишта)—2.852; Охтен Марух—3.500; Охтен Нахар—2.931; Сангаро—2.400; Псегаско—1.888; Идокопас—735.

Хотя береговой климат очень влажен, но реки, впадающие в Черное море, слишком коротки, чтобы быть полноводными: это, по большей части, реки, которые питаются ливнем, выпадающим на склоны высот. Только немногие из рек южной долины (Кодор, Бзыбь и Мзымта) имеют некоторое значение, благодаря параллельности главного хребта с боковыми звеньями, между которыми они берут свои истоки. Большая часть горных долин носит на себе следы древних озер, которые высохли, пробив себе выход в ущелье или же в подземные водоемы. Целые реки вытекают из пещер, размывая пласты юрского известняка; таков, например, Мычиш, который большею частью изображается на картах как длинная, ровная, независимая река, между тем как он, в действительности, есть не что иное, как рукав Бзыби, который течет под слоем горы Псхув и выходит наружу, пробиваясь между рядами скал, невдалеке от моря: скрытую часть его русла определяют почти в три версты. Около Гагров, у берега, бьет обильный подводный ключ. Река Пицунда, соседняя с Бзыбью, представляет тоже интересное явление; она изменила свое течение уже в историческую эпоху; прежде текла на юг, теперь же течет на север от местечка Пицунды.

Реки Абхазии не могут приносить иной пользы, кроме как для орошения садов, лежащих у моря,—садов, редких по красоте,—в местах, которых не касались бедствия войны; пальмы смешиваются с европейскими деревьями, а в тенистых аллеях растут в изобилии розы и жасмины. Но большая часть вод, стекающих с гор, застаиваются в топях, по выходе из долин, и настолько заражают воздух, что десятая доля населения обречена на болезни. Папоротники, которые покрывают толстым слоем большую часть полянок на Абхазских горах, также отчасти способствуют развитию болезней в этом вообще нездоровом климате. Эти папоротники, в несколько аршин вышины, растут так густо и так переплетаются между собою, что трудно бывает проложить себе дорогу между их стеблей и листвой; когда они вянут, то, подгнивая у корня, своими сплетениями над землей образуют как бы своды, под которыми скопляются газы, развивающиеся в гниющих остатках растений. Дожди, падающие на эти скопления, не могут испаряться: даже на склонах гор почва болотистая и гниющая; вблизи мест, поросших папоротником, воздух зловонный, почти негодный для дыхания, и жители ближайших к ним деревень страдают лихорадками. Поэтому абхазцы, избегая соседства с болотистыми местами, должны были селиться или в лесах, или на голых плоскогориях. Везде, где русские позаботились об истреблении папоротниковых зарослей, там местный климат значительно улучшился. В полосе, лежащей между низкими местами, заросшими папоротником, и горными пастбищами, находятся прекрасные леса пихты, дуба, каштана, смешанные с самшитом и лещиной.

Эта часть берега Черного моря, простирающаяся почти на 400 верст длины, у подножья западного Кавказа станет современем для русских-северян вторым Крымом, страною дач и садов, когда нездоровость климата уничтожится. Но, во всяком случае, абхазский берег, хотя расположен южнее, чем Крым, и имеет более жаркий климат, реже затемняемый туманами, но он однако тем уступает крымскому, что не защищен от непогоды, за исключением разве местностей, лежащих на южном склоне боковых цепей. Масса морской воды, с температурой сравнительно возвышенной, заполняющая собою те бездны Черного моря, что начинаются у самого берега, сильно содействует согреванию воздуха, поддерживая его до конца ноября на 14-15 градусах; средняя температура зимних месяцев в Сухуме колеблется между 7°,3 и 8°,5. Осенью и весною здесь дуют с страшною силой юго-западные ветры и заносят иногда с плоскогорий Анатолии зимний холод; во время таких ветров плавание в этой части моря делается крайне опасным, так как здесь нет защищенных гаваней. Абхазский берег зато вполне защищен от северо-восточных ветров, полярных токов воздуха, идущих по Каспию и Куме; хотя, в своей северной окраине, западный Кавказ уже не настолько высок, чтобы помешать проходу этих холодных ветров. Бора—как итальянские и греческие моряки, плавающие по Черному морю, назвали северо-восточный ветер, напоминающий им подобный бич того же имени в Триестском заливе—налетает шквалом с холмов, отделяющих Новороссийск от степей, и страшно волнует море. В 1848 году, 12 января, все суда, стоявшие на Новороссийском рейде, были или унесены в открытое море, или выброшены на берег; одно из них, покрытое брызгами волн, мгновенно замерзавшими на бортах и на палубе, вследствие тяжести образовавшагося на нем льда, пошло ко дну со всем экипажем.

Весь северный склон береговой цепи принадлежит к бассейну Кубани (Куман—у ногайцев, Кубин—у абхазцев). Эта река, первые истоки которой берут свои начала с ледников Эльбруса, принимает потом в себя каждую речонку, каждый ручей, стекающий с долин западного Кавказа, исключая, разумеется, тех небольших потоков, которые испаряются в степях, прежде чем успевают достигнуть до главной реки. Она, по своему полукружному направлению, напоминает французский Адур; Кубань, так же, как и эта река, служит геологической границей между гористой частью страны и поверхностью, занятой тем родом степей, которые известны во Франции под именем «ландов». Наполняясь трижды в год весенними дождями, осенними ливнями и тающими снегами летом, Кубань принимает вид большой реки, и берега ее, отдаленные друг от друга на 75-100 сажен, расширяются во время половодья более чем на версту, и местами глубина достигает более десяти футов; тогда как во время низкой воды, именно в августе, сентябре и октябре, она не бывает глубже 31/2 футов, а в исключительные, впрочем, года случается, что её северный рукав у самой дельты совсем высыхает. Попытки учредить правильное судоходство по Кубани долго не имели успеха; пороги, водяные поросли в нижнем течении, а выше песчаные отмели часто задерживали суда; однако с 1873 года пароходы, идущие из Керчи, поднимаются на Кубани до самой Тифлисской станицы, отстоящей всего в 25 верстах от Ростово-Владикавказской железной дороги: на её верховьях же могут плавать лишь плоскодонные барки. Инженеры предлагали прорыть судоходный канал, который бы, огибая устье Кубани, соединял её верхнее течение с морем. По другому проекту предполагалось направить часть Кубанских вод в Куму, с целью поднять земледелие в степях, по которым течет эта река.

Верстах в 50 от морского берега, Кубань, несущая в море средним числом 1.120 куб. метр. воды в секунду, разделяется на два рукава, которые в свою очередь также разветвляются. Главный северный рукав, Протока, направляется к лиману Ахтари, заливу Азовского моря, а южный, более многоводный, Кара-Кубань, входит в болота Туманского полуострова, снова раздваивается на юг от Темрюка и затем вливается частью в Азовское, а частью в Черное посредством так называемого богара или протока, часто перемещающагося и свободнаго лишь для судов, сидящих в воде не глубже как на два фута. От одного устья до другого, от южного рукава Кубани до Протока у Ахтари, по прямой линии, будет не менее 100 верст, но если следовать по береговому пути, то это расстояние по крайней мере удвоится. Дельту Кубани, имеющую в общем, вид треугольника, можно бы приравнять к дельте Нила если не по величине, то по форме: она занимает пространство около 6.000 кв. верст. Осадки, образовавшие ее, не уносились в открытое море, как это происходит с реками: Волгой, Роною, Миссисипи, но отлагались в самом лимане, у песчаной отмели, отделяющей его от Азовского моря и более древней по происхождению, нежели дельта. Содержание осадков в воде доходит средним числом до 1:480, и наносы быстро заполнили бы весь лиман, если бы вода не увлекала их с одной стороны в Азовское море, а с другой прямо в Черное. Засаривание лимана еще нельзя считать полным, особенно в северной части, где лиман разделяется на множество отдельных прудов, отделенных один от другого параллельными бортами, окаймлявшими ложа древних рек.

В низовьях река часто изменяла свое течение; острова и протоки перемещаются так часто, что описания старинных авторов стали совершенно непонятны: переменились и направления реки и самые названия. Еще в конце XV столетия Кубань несла в Азовское море массу воды сравнительно гораздо большую. Но с того времени она перемещалась со стороны, в сторону и всякое новое половодье изменяет её направление. На всем Таманском полуострове, усеянном болотами и ериками или ложными реками, т.е. остатками половодья, сообщающимися с морем, находят сухия балки и обнаженные берега, на коих видны следы последовательных наслоений и изменений уровня реки. Хотя полуостров имеет в ширину около 40 верст, но часто случается, что озера и реки, переполняясь водою, преобразовывают его в совершенный остров, подобный тому, каким он был прежде когда-то. Вообще же весь полуостров ничуть нельзя считать низменностью: он состоит из пяти рядов холмов, идущих параллельно и поднимающихся местами более чем на 500 футов; эти ряды отделены между собою промежутками, покрытыми наносной почвой и служившими когда-то проливами; и теперь еще часть их занята плавнями. Вытянутая форма полуострова по направлению с востока на запад, расположение его озер и песчаный остроконечник указывают, что полуостров Тамань есть как бы спуск горной цепи, заканчивающейся у Азовского моря.

По Абиху, сопки, грязевые вулканы этого полуострова были в прежнее время деятельнее, чем теперь. Они расположены в ряд, составляющий продолжение горной цепи, или параллельны её оси. На этой же линии, служащей продолжением хребта, недалеко от города Темрюка, в 1799 г. возник действующий вулканический островок; он был всего сажен 200 в окружности, извергал черноватую грязь на высоту 14 футов над уровнем Азовского моря и скоро исчез; но на месте его появился другой, в 1814 г., который тоже держался лишь некоторое время над поверхностью волн. Маленькие вулканические пригорки на полуострове Тамань, извергающие грязь, одни из самых замечательных на земном шаре; они представляют собою целый ряд переходных явлений, начиная с простых сопок и кончая настоящими вулканами; малороссийские казаки назвали некоторые из них «пеклом». В 1799 году островок Темрюк, по свидетельству туземцев, извергал пламя и дым, а Куку-Оба или «Синий холм» находящийся верстах в 10 к северо-западу от Тамани, зимою 1794 года открыл кратер и с пламенем выбрасывал куски замерзшей земли на расстояние около версты. Прочия вулканические вершины полуострова извергают каменья и глинистую грязь; в этой грязи находят корни камыша, остатки водорослей и других водяных растений: вулканические источники очевидно сообщаются с лиманом и с морем. Говорят, что во время бурь в грязевых колодцах слышен какой-то шум. В прежнее время, в массе глины, выбрасываемой кратерами, и вблизи этих маленьких вулканов, находили множество обломков греческих и скифских глиняных изделий. Паллас, желая объяснить присутствие этих обломков, спрашивает: не имели ли древние обыкновения бросать сосуды и другие предметы в жерла вулканов, в виде приношений.

Нефтяные источники полуострова и севернаго склона западной части Кавказа вытянуты в ту же линию и в том же направлении, как и сопки. Область третичной формации, в которой глина и мергель заключают в себе столь ценный материал, как нефть, занимает поверхность не менее 1.300 кв. верст, продолжаясь кроме того довольно далеко под лиманами. Вода Темрюкского озера содержит в себе небольшую приместь нефти, что не мешает однако благоденствовать в ней щукам, окуням и другим рыбам; в озере ловится также много раков, имеющих впрочем несколько горьковатый вкус. Почва, столь богатая нефтью, буравлена пока только там, где изобильные источники минерального масла разливаются на поверхности, или где они выходят наружу в виде газов; вообще же до сих пор еще не получено тех блестящих результатов, на которые рассчитывали прежде. В 1866 году начались работы, в «нефтяной долине» или Куда-ко, на земле, подаренной Императором одному из сановников; первый колодезь давал в день до 800 ведер петроля; но почти все это добро пропало без проку: резервуар был устроен в высохшем ложе реки, подверженном действию ливня. Впрочем эти колодцы вскоре иссякли;—три раза их углубляли и наконец совсем оставили. В 1870 году были вырыты шесть других колодцев, дававших в сумме 13.820 ведер ежедневно, или 62.000 тонн в год; немедленно после бурения, начинал лить источник нефти на высоту 50 футов над уровнем почвы. Если бы эту «область нефти» эксплоатировать «по-американски», соединить берег Анапы с р. Кубанью железной дорогой, то из такой богатой местности можно бы было вывозить более трех с половиною миллионов ведер очищенного петроля ежегодно.

Едва-ли найдется в Старом Свете страна, где бы так часто менялось население, вследствие войн, убийств и выселений, как в бассейне Кубани и западном Кавказе. Никакая страна не заслуживает так верно названия «страны крови», даваемого другим местностям, опустошенным битвами, как эта. С половины нынешнего столетия племена и нации исчезли из долин, замкнутых с востока Эльбрусом, а люди другой расы заняли покинутые пепелища своих предшественников. Историческая цепь этого народа здесь сразу прерывается; его предания, язык и наречия безвозвратно потеряны, так как большая часть изгнанников повымерла, а среди уцелевших и рассеявшихся остатков племени, вряд-ли можно отыскать ту целость идей и нравов, того, что составляло как бы душу их родины. От хозяев страны остались только географические названия, более или менее исковерканные непривычным языком чужеземцев.

Еще в прошлом столетии черкесы занимали большую часть степей северного Кавказа; они владели пастбищами к северу от Кумы, добывали соль из озер Манычской впадины. В 1859 году Паули насчитывал их в западном Кавказе более полумиллиона, а в 1864 г., в конце войны, после которой вся горная область была окончательно покорена, число туземцев определяли еще в 300.000 душ. В настоящее время они перестали существовать как самостоятельное население страны, живут в разброс, оставаясь в стране на исключительных условиях, и скоро на всем Кавказе совсем не останется чистых представителей черкесской национальности. Абхазцы, жившие на берегу моря и в южных долинах, также почти исчезли несмотря на то, что их, как номинально подчинившихся России с 1810 года, щадили более, нежели черкесов. В 1864 году абхазцев было около 150.000, а в 1877 году, перед последней Восточной войной, число их уменьшилось на треть: более 20.000 душ эмигрировали после того, как турки принуждены были оставить укрепленное местечко Сухум. Некоторые долины совершенно лишились своих прежних обитателей и пустеют в ожидании русских: о туземцах напоминают лишь кладбища, осененные рощами дикой сливы, груши и яблони, переплетенных виноградною лозою.

Побежденные еще при императоре Николае, черкесы или адиге, жившие исключительно на северном склоне Кавказа, в долинах верхних притоков Кубани, не пожелали подчиниться власти победителей и вместо того, чтобы поселиться в низменной равнине, как им было то предложено, предпочли совсем выселиться из страны, всей массой: только 70.000 согласились остаться на сделанных им условиях. Так счастливо отделавшись от подобных врагов, русское правительство старалось содействовать «исходу» несчастных туземцев, облегчив им дорогу; прокламацией наместника, объявленной в 1864 году, после окончательного поражения горцев, всем адиге было приказано в течение месяца «очистить долины», под страхом быть объявленными военнопленными. Приказ был выполнен, и более 4/5 адиге, понукаемые русскими войсками, занимавшими в это время долину за долиной, покинули свое отечество и направились искать убежища в европейской Турции, в Анатолии, на Кипре и в других местах Оттоманской империи. С 1-го января по 10 июля 1864 г. всех горцев, переселявшихся в Турцию, было вывезено из портов:

Тамани—27.337 душ; Анапы—16.452 д; Новороссийска—61.995 д.; Туапсе—63.419 д. Сочи—46.754 д.; мыса Адлера—20.731 д. Из прочих портов—21.350 д. Итого—256.067 душ.

Из этих оффициальных данных, касающихся черкесов, отправленных, в продолжение полугода, под наблюдением русских офицеров из портов Черного моря во временные депо, учрежденные в Требизонде, Самсуне и Синопе, видно, что число переселенцев достигало почти 260.000. Прочими также оффициальными отчетами, число всех черкесов, эмигрировавших с 1858 по 1864 г. определяется в 398.000 человек. Считая еще тех, которые ушли с Кавказа до или после большого исхода, и тех, которые поумирали во время морского плавания, можно принять, что число всех черкесов и вообще кавказцев, покинувших свои горы, не менее как в полмиллиона. Само собою понятно, каков был процент смертности, сколько этих несчастных страдальцев погибло во время перевозки на баржах через море, а потом, в шалашах, раскинутых на берегу, от недостатка необходимой пищи, непогоды и дурного обращения. В некоторых местностях более половины выходцев поумирали с голоду или от болезней, несколько месяцев спустя после того, как они оставили свою дорогую родину. Прибывши наконец в страну, где им была предоставлена земля, изгнанники очутились среди враждебного населения, чужого им по языку, религии, нравам. Приученные к постоянным войнам, они и на новом месте продолжали держаться военных приемов и грабежей, захватывая мечом то, что, будучи мирными земледельцами, добыли бы плугом. Изгнание черкесов было не только бедствием для них самих, но и для тех, с кем пришлось им жить в непосредственном соседстве.

На Кавказе остались очень не многие адиге, собственно те, которые, так сказать, ценою порабощения купили себе право остаться в своем отечестве. Но на адиге очень долгое время смотрели как на тип других кавказских племен, еще не эмигрировавших, и влияние их на сих последних было слишком значительно, чтобы не видеть необходимости изучить этот народ таковым, каким он был до 1864 г., в те времена, когда он своим энергическим сопротивлением русским приобрел себе славу героев, поставив себя на-ряду с самыми доблестными нациями на земном шаре. Предания джигитов, патриархальная простота нравов, физическая красота, изящность бесспорно делали черкесов первыми между остальными кавказцами, и их именем часто называли всех других горцев. К несчастию, они жили только войною, и многие этимологи объясняют самое слово «черкес» в смысле «грабитель», «бандит», «разбойник большой дороги». Тем не менее, название нации может быть произведено от Kerketes, упоминаемых у Страбона. Язык адиге грубый, гортанный, с произношением затруднительным для всякого иностранца. Говорят, что кроме обыкновенного языка, в военных действиях черкесы употребляли особенный жаргон.

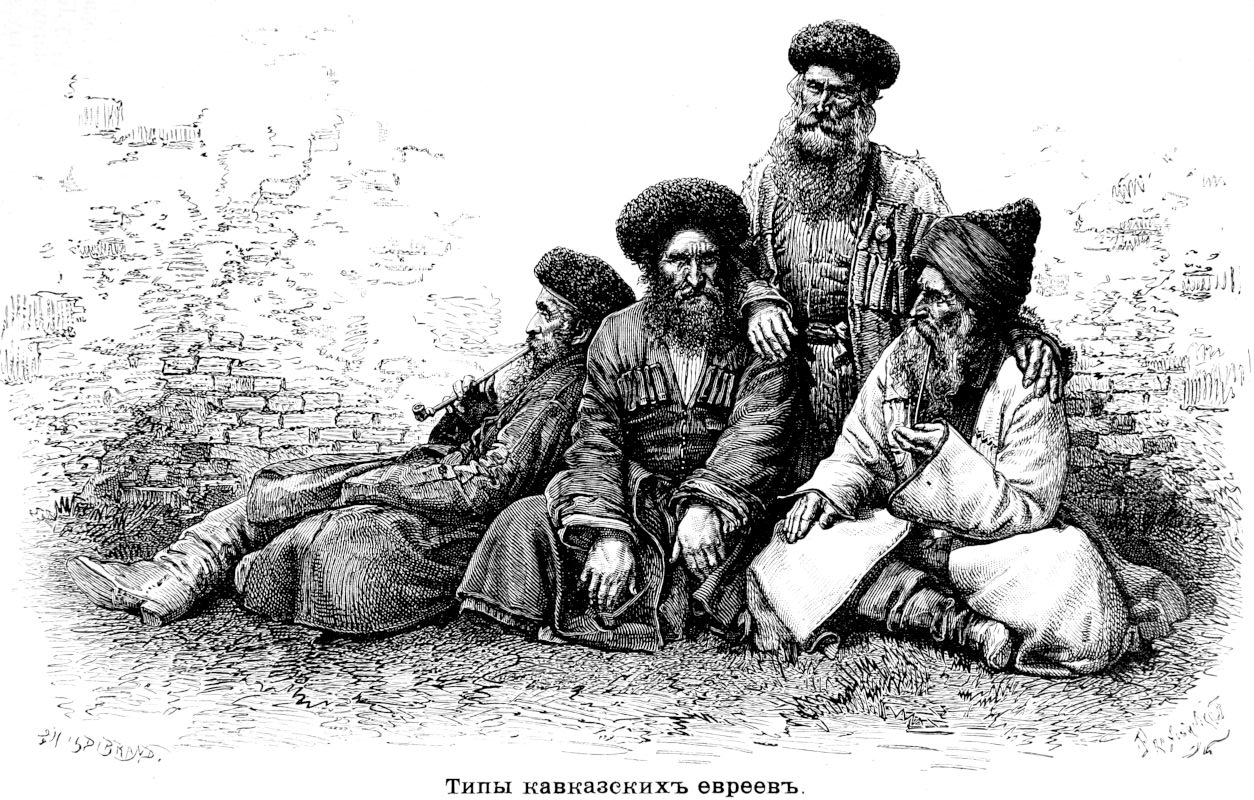

Адиге принадлежат, вероятно, к той же ветви, как и грузины, лезгины, чеченцы и прочие народы Кавказа, о которых неизвестно достоверно, принадлежат ли они к арийцам или же, быть может, представляют смесь других рас. Они большею частью красивы, стройны, с тонкой талией и широкоплечи; лицо овальное, чистое, с блестящими глазами и окаймлено густыми черными, иногда каштановыми или светлыми, волосами. Их привычку держаться прямо и откидываясь назад приписывают матерям, которые грудных детей привязывают плашмя к доске. У мужчин и женщин тучность или какой-либо другой физический порок считается позором; те, у которых есть таковой, удерживаются от посещения общественных празднеств и народных собраний. Зная, что красота есть неотъемлемая принадлежность их расы, черкесы женятся редко на женщинах другой крови. Их своеобразный нарядный костюм, который они носят с такой ловкостью, сделался национальным костюмом всех вообще горцев, а также и русских казаков; даже миролюбивые евреи до сих пор одеваются в черкеску, украшенную патронами, впрочем совершенно для них бесполезными.

У черкесов, как и албанцев Пинда, с которыми они имеют большое сходство, кровавая месть есть высший закон. Кровь за кровь; и убийца должен быть наказан, если он, по меньшей мере, не выкупит свое преступление, или если ему не удастся украсть ребенка из семейства своего врага, воспитать его, как собственного сына и затем возвратить его в родительский дом. Подлог лошади изменением тавра, так же как и убийство, требует кровавого возмездия. Вражда между семьями продолжается иногда на целые поколения; но тем не менее черкесы отличаются от своих соседей сванетов тем, что смотрят с презрением на их каменные жилища и живут в деревянных хижинах легкой постройки, рассчитывая при обороне только на силу своих мускулов. Надо заметить, что кровомщение никогда не совершается на глазах женщины: одного мановения её руки достаточно, чтобы остановить убийство. Но в то же время муж или отец столь священной особы, могут убить ее самое, не отдавая никому отчета. Следуя древнему обычаю, молодой человек похищает силою девушку, на которой он хочет жениться. Молодая черкешенка вперед знает, что ей придется оставить родительский дом, уступить притворной или действительной силе, или быть проданной в чужие края; но сила обычая такова, что лишение отечества и гаремная жизнь обыкновенно ничуть не страшат ее. Девушки уверены в том, что, по издавна сложившемуся взгляду, они в чужих краях сделаются законными супругами разных вельмож, благодаря своей красоте, изящным манерам и поэтическому языку. В то время, как другие женщины Востока были не что иное, как рабы, черкешенки оставались людьми свободными, и это делало их еще более привлекательными. Что касается мальчиков, то их чаще всего воспитывали не сами родители, но аталыки или воспитатели, которые выбирались из людей, обладавших физическими и нравственными достоинствами: мужеством, вежливостью, красноречием, умением управляться с оружием, с конем. Родители не доверяли своей нежности и, боясь портить собственных детей, давали им другого отца, поручая ему сделать из них хороших наездников, бойцов и охотников, научить их выражаться языком простым, красноречивым и поэтическим. Когда воспитание молодого человека считалось оконченным, он опять вступал в свою семью, не переставая, однако, относиться к аталыку, как к своему истинному отцу. Встарь, посредством фиктивной кражи,—остатка варварских обычаев—аталык завладевал ребенком: он похищал его через три дня после рождения, в присутствии однако семи свидетелей, обязанных клятвою подтвердить впоследствии подлинность юноши. Благодаря тем заботам, какие прилагались черкесами к воспитанию молодых людей, их народ стал «самым просвещенным на земле».

Гордясь своей свободой, адиге не были однако равны между собою. Они разделялись на три сословия: на князей и дворян, потерявших свое значение во время междоусобиц, и на простых крестьян-воинов; но все они разделялись на тлеуши, или «братства», члены которых были преданы друг другу до самой смерти; эти братства играли не малую роль в борьбе с русскими. В равнинах в особенности дворяне пользовались властью, а в некоторых местностях им удавалось даже установить в своих поместьях правеж вроде феодального; но их крестьяне убегали к горным черкесам, и дворяне тщетно пытались вернуть их назад. Через это происходила беспрестанная вражда, и некоторые из дворян, терпевших поражения, прибегали не раз к иноземной помощи. Кроме трех свободных классов, были еще рабы, состоявшие из военно-пленных или беглецов, и употреблявшиеся для работ. Воля свободных людей, выраженная в народных собраниях, становилась законом, а князья, как и дворяне, были не более, как исполнителями этой воли. Священники, принадлежавшие также к господствующему классу, пользовались слабым влиянием, так как религия черкесов, а равно их соседей, была чрезвычайно смешанного характера: они были одновременно и язычниками, державшимися старых богов, и христианами или магометанами, по обрядовой стороне; как язычники, они поклонялись Шибле, богу грома, войны и правосудия; ему после победы приносили в жертву лучшую овцу из своего стада. Они чтили деревья, пораженные молнией, и преступник мог находить под ними надежное убежище. Они считали, что боги воздуха, воды, леса, фруктовых деревьев, животных и всякой твари, одухотворены веянием Великого Духа, и имели свой культ: всему приносилась особая жертва, хотя бы в виде нескольких капель напитка, торжественно вылитого из кубка. Чтобы умилостивить волны и вызвать у них милосердие к родственникам «на море сущим», мать, жена, или невеста моряка задаривали ручьи, журчавшие у гор: течением уносило их приношения в Черное море, которое отвечало на это завыванием ветра и поднятием облачка.

Такова была религия древних черкесов: но еще до второй половины XVIII столетия князья и дворяне считались большей частью христианами, преклоняли свои колена в церквах, развалины которых видны там и сям на вершинах холмов. Шейк Мансур обратил почти всех своих земляков в секту магометан-суннитов, за что был сослан на Соловецкие острова, где и кончил свою жизнь среди ледяных покровов Белого моря. Влияние крымских ханов было направлено к тому же: из среды черкесов все более и более появлялось горячих последователей ислама по мере того, как развивалась в них ненависть к русским-христианам, завладевшим их родиной. Но в то же время некоторые практические стороны магометанства, и в особенности многоженство, не были введены в этой стране, как общепринятые—древние нравы стояли за семью. Воин стыдился даже видаться с женою в присутствии товарищей, и, если браки не держались совсем в секрете, то во всяком случае отнюдь не считалось удобным говорить о них. В религиозном рвении черкесов и других горцев западного Кавказа нельзя сравнивать с честными татарами из племени Карачай, или «Черный поток», которые занимали южные долины Кубани, на запад от Эльбруса, на территории, где, как говорит легенда, жили прежде френги, т.е. франки, или европейцы: эти карачаи—мусульмане преимущественно. Они занимаются большею частью торговлей и служат посредниками между различными племенами, живущими на разных склонах гор.

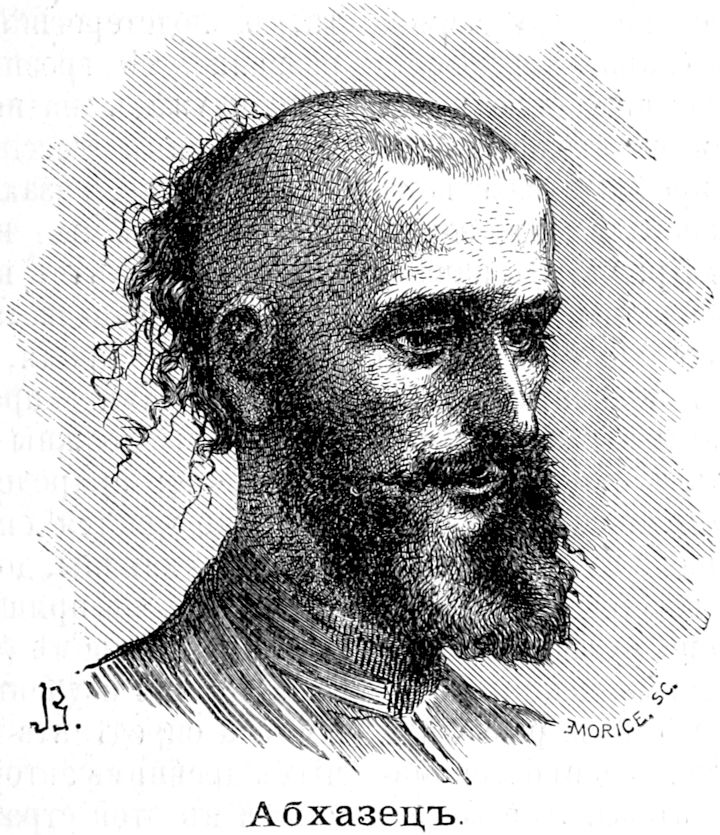

Абхазцы, сохранившие еще название абазов, под которым они были известны грекам, называют себя обыкновенно абзуа, что значит собственно «народ»; до времени больших переселений они занимали почти весь южный склон Кавказа, между долинами Ингура и Бзыби, и переходили не раз за главный хребет, чтобы завладеть землями черкесов. Они говорят языком, похожим на язык адиге, но по внешнему виду и по нравам замечается сильный контраст между этими двумя народами. Абзуа ростом меньше, чем черкесы, их кожа смуглее, волосы темнее; черты лица большею частью неправильны, выражение лица грубое и дикое. Они далеко не так красивы, как их соседи: рабы из их племени, мужчины и женщины, освобождались за половину той цены, которую стоили черкесы. Они не такие ловкие наездники, как их соседи, но как и эти последние любили жить мечом: долгое время их занятием были разбои на море; до того времени, когда Черное море еще не принадлежало русским, их суда, ходившие под веслами и под парусами и экипаж которых состоял из 200-300 человек, отваживались нападать на берега Анатолии, Крыма и Европейской Турции, вплоть до Босфора. В прежнее время многие из них отправлялись в Египет, чтобы продаться там в солдаты и в рабство. В отряде мамелюков и в самом Каире, среди жителей было очень много таких, которые родились в горных долинах Абхазии. Как и черкесы, абхазцы делились на военные группы, имевшие своих князей, дворян и свободных людей, возлагавших на рабов все трудные земледельческие работы. У некоторых абхазцев деньги были неизвестны до прихода русских: денежной единицей считалась обыкновенно корова, а телята процентами; случилось, что к концу нескольких лет, небольшой заем нужно было уплачивать целым стадом. Только в 1867 году, этот первобытный прием был заменен тем, который принят всеми цивилизованными народами. Абхазцы, подобно черкесам, все еще остаются язычниками по своим понятиям и некоторым обрядам; исповедуя ислам, они удерживают некоторые следы древне-христианского культа; они чтут кресты и церкви, едят свинину, делают приношения в храмы в виде вкладов, панцырей, оружия или одежды; еще до сих пор церковь, построенная, как гласит легенда, апостолом Павлом, на одном из выступов Маруха, служит местом стечения богомольцев. Но более всего чтимый ими храм—дремучий лес; они любили подвешивать на ветках дуба свои приношения и произносить здесь клятвы. Прежде на ветвях священных деревьев они помещали гробы своих мертвых: они полагали, что взрыв газов, развившихся в трупе, заставляет злых духов на-веки уважать покой мертвецов; почтение к мертвым доходило до крайностей: места погребения содержались гораздо лучше, чем жилища живых.

И по сие время несколько тысяч абхазцев живут еще в горных долинах южного Кавказа, между тем как адиге уже перестали существовать, как народ, на противоположном от них склоне. Карачаи,—единственные туземцы в горах, которые устояли против волн, нахлынувших из России. Всюду, кругом их, территории когда-то независимых горцев уже заняты другой народностью; несколько беглых русских семейств, которые поселились когда-то у абхазцев, были, так сказать, авангардом будущих завоевателей. Жители Кавказа смотрели прежде на юг, как на страну цивилизации, и Грузия в особенности дарила их оружием, дорогими тканями, литературным языком; теперь же они принуждены обращать свои взоры на север, откуда им шлют пока лишь одни указы, армии и переселенцев. Великороссы, малороссы, казаки, принадлежащие к этим обеим славянским семьям, принимают участие в переселениях, которым правительство придавало преимущественно военный характер, организуя земледельческие поселки на военную ногу. Можно сказать, что теперь весь западный Кавказ стал уже русской землею. Колонии чехов, основанные на землях черкесов, мало-по-малу сливаются с русским населением. Число славянских поселенцев на земле адиге давно превосходит число горцев, владевших ею.

На севере от горной области, равнины низовьев Кубани и полуостров Тамань суть местности, где следовали наиболее частые перемены населения различных рас, не связанных между собою промежуточными помесями. Что это, например, были за люди, оставившие после себя долмены, всюду рассеянные на полуострове Тамань и в соседних с ним местностях, но нигде на самом Кавказе? Эти памятники отличаются от других, находимых в разных странах, своим круглым отверстием с лицевой стороны, настолько широким, что в него может пройти голова ребенка. Неизвестно, какому бы народу можно приписать эти памятники, относящиеся к железному веку, так как история Кубани простирается в глубь времен всего веков на десять, т.е. не долее той эпохи, когда хазары и половцы, остатки которых поселились в Венгрии под именем куманов, владели или же только проходили по земле, на которой в ту пору находились эллинизованные города Кимрийского Босфора. Около конца Х-го столетия, русская колония Тмутаракань, довольно отдаленная от ядра славянских наций, была уже прочным поселком на полуострове Тамань и поддерживала связь с прочими группами русских выходцев, живших в Крыму. Из летописей видно, что русские из Тмутаракани боролись с яссами и косогами, предшественниками черкесов. Камень с надписью, найденный около Тамани и перенесенный теперь в С.-Петербургский эрмитаж, свидетельствует о состоянии цивилизации у древне-русских обитателей этой местности: на этом камне указано расстояние между Керчью и Тмутараканью, измеренное по льду зимою 1068 года. Но эти первые славянские колонии не были настолько сильны численностью, чтоб могли удержаться среди враждебного населения. Татары, пришедшие под предводительством монгольских вождей, завоевали эту землю одновременно с занятием Крыма. В начале 18-го века здесь снова поселились русские: то были казаки, предпочитавшие уйти в подданство крымского хана, нежели подчиниться власти Петра Великого. К этим казакам некрасовцам, названным так по имени их главы, Некрасова, присоединилось еще очень много раскольников, пришедших сюда из разных концов России; вскоре вся страна снова была всецело населена русскими, которые обработывали почву, занимались рыболовством на берегах рек и озер, разводили отличный украинский скот, распространившийся отсюда потом даже в Закавказье. Но тем не менее эти промышленные поселенцы не нравились правительству, и в 1777 году они вынуждены были искать убежища сначала у черкесов, зачем в Турции, в её азиатских и европейских владениях; большая часть их затерялась потом среди мусульманского населения. После них ногайские татары, выселившиеся из Крыма, в числе двух тысяч семейств, поселились в станицах, оставленных некрасовцами: но, в свою очередь, они должны были покинуть эту страну и уйти в степи на запад от Дона.

С тех пор страна эта стала принадлежать русской империи, а земли её были розданы по усмотрению императрицы Екатерины и всемогущего Потемкина. Несчастные нижнеднепровские казаки, ушедшие сначала в Турцию, после того как им разрешено было вернуться в Россию, должны были выносить на себе всю тяжесть сражений и вылазок, а по окончании войны, когда Потемкин основался на берегах Буга, их принудили покинуть свои деревни и земли, отведенные им в Новороссии, и идти на поселение в болотистые пустыни, на правый берег Кубани. Пришедши сюда в 1793 г. в числе 17.000 воинов, и следовательно по меньшей мере 30.000 душ, они были так же хорошо приняты черкесами, как и их предшественники; но вскоре черноморцы не замедлили войти с своими соседями в столкновение и из друзей превратились в победителей. Война, которая свирепствовала между ними и прежними владельцами земли, была, так сказать, войной нечаянных нападений. Казаки построили форты в стратегических пунктах, караульные башни и укрепленные станицы по всей линии Кубани: труднее всего им было бороться с неприятелем, таившимся в камышах реки и при всяком удобном случае нападавшим врасплох; но казаки сами умели набрасываться на врага внезапно, как тигр, подстерегший добычу,—в их среде развились те грозные пластуны, которые наводили ужас на неприятельские аванпосты во время войн России. Сражаясь постоянно с черкесами, казаки в конце концов усвоили их приемы, нравы и обычаи, и даже опытный глаз не всегда мог сразу отличить казака от кавказского горца.

В то же время, когда шла у них война с черкесами, продолжавшаяся семьдесят лет, они должны были еще бороться и с враждебной природой, которую победить окончательно удастся еще очень не скоро. Города, деревни, каналы, дороги—все было уничтожено, когда они пришли в эту страну: не осталось ничего кроме бесформенных развалин, впоследствии изученных археологами, пытавшимися определить места городов, упоминаемых древними авторами. Большая часть местностей в этой стране могла заселяться лишь медленно; в то время, как в степях недоставало воды, в других местах её было в изобилии, а низменности нередко и совсем затоплялись. На Кубанской дельте, где лихорадки постоянны, процент смертности очень велик, а в некоторые годы он значительно превышает число рождений. Средним числом, третья часть детей, рождающихся в этой стране, умирает очень рано: возраст от 3 до 5 лет переживает не более как половина детей.

На узком карнизе Кавказского склона, обращенного к Черному морю, нет населенных городов: эмиграция лишила страну большей части её обитателей, продолжительные войны разорили поля, недостаток путей не позволяет снабжаться съестными припасами извнутри страны, почти все рейды плохо защищены, климат морского прибрежья нездоров. Все это препятствует тому, чтобы пользоваться замечательными выгодами этого берега, долженствующего со временем сделаться одним из самых оживленных мест в Старом Свете. Даже Сухум-Кале, охраняющий вход в южную часть этой страны и претендующий на название города, есть незначительное местечко, несмотря на то, что он служит главным пунктом военного округа, несмотря на свой превосходный порт, глубокий и хорошо защищенный от ветров; на его месте, как полагает большая часть русских археологов, стоял греческий город, называвшийся у милетцев Диоскуром, тридцать два века тому назад, а позднее известный под именем Севастополя. Казалось бы более естественным, конечно, искать Диоскур южнее, у тех мест, где находится деревня Изгаур или Искурия, но по близости её и около мыса почти не находят древних развалин; между тем как один греческий город с улицами, площадями, фундаментами зданий, виден на нескольких футах глубины в порте Сухума; а повсюду в окрестностях уцелели еще остатки каналов, дорог и древних построек, а также развалины греческих памятников, служившие у турок материалом для постройки в 1787 году крепости Сухум, разрушенной вместе с городом в войну 1877 года. Даже в лучшие годы торговля Сухум-Кале, ввозная и вывозная, не достигала более нескольких сот тысяч рублей. В 1876 году в порте было всего 997 судов, вместимостью 232.750 тонн. Прибрежные жители удачно занимаются ловлей дельфинов: в 1872 году их было поймано, на одном только Сухумском рейде, до 3.800 штук. К северу от города видны остатки боевой стены, которая, как говорят, была когда-то длиною в «шестьдесят тысяч шагов», и построена в V веке для защиты приморского города от абхазцев.

Местечко Пицунда, древний Pythius византийцев, было также важным городом, как свидетельствуют это окрестные развалины: византийский храм, обновленный русским правительством, был построен, как полагают, Юстинианом в 551 г. В пицундском монастыре умер Хризостом, находившийся в ссылке. Уголок, служивший византийцам местом для ссылок, генуэзцы впоследствии обратили в торговый и самый оживленный пункт морского прибрежья: сюда именно стекались итальянские купцы и миссионеры, оставившие после себя столько следов своего пребывания в виде сторожевых башен, оружия, монет. Судя по преданиям туземцев, из иностранцев самое заметное влияние на цивилизацию страны оказали генуэзцы или «джиновы». Им также принадлежало оружие, украшенное французскими и латинскими изречениями, которое находили довольно часто в горах, около половины этого столетия.

За Пицундой следуют древние крепости Гагры, Адлер или Ардилер (Ардувач) и еще некоторые другие. Далее идет якорная стоянка Туапсе, где виден всего один дом, стоящий у берега; хотя современем появится здесь большой, торговый город, так как рейд Туапсе очень глубок и отлично защищен; уже работают над постройкой пути, который пересечет Кавказ на север от Туапсе и затем спустится у Екатеринодара, пройдя через термальную станцию Ключевая. Первый приморский город, лежащий почти у крайнего пункта Кавказа, Новороссийск или Суджук, благодаря своему рейду, ведет некоторую торговлю: в 1876 году в его порте было 486 судов вместимостью 177.400 тонн; его рейд подвержен буре, равно как и соседняя с ним бухта Геленджик, служившая во время войны с черкесами местом высадки русских войск.

Рейд Анапы еще менее надежен, и лоцмана советуют морякам быть всегда готовыми сняться с якоря; в 1876 году, число судов, заходивших в порт, не превышало 476, с вместимостью в 156.950 тонн. Анапу, бывший турецкий город, русские завоевали три раза, а в 1860 году, главный административный пункт полуострова Тамань был из него временно перенесен в Темрюк. В то время Темрюк был простой казачьей станицей, с домиками, расположенными на холме, высотой в 250 футов, среди узкого перешейка, разделяющего два пруда, сообщающихся с Кубанью. В его соседстве расположены, в виде пяти отдельных групп, главные грязевые вулканы полуострова Тамань: всех сопок насчитывается здесь более сотни, при чем, между ними есть много таких, которые постоянно меняют свои места. За последние несколько лет, грязью, выбрасываемой этими вулканами, стали лечиться от ревматических болей. Деревенька Тамань, давшая полуострову свое имя, кроме того, что лежит у самого пролива, против Керчи и Еникале, не имеет никаких других преимуществ; прилегающий к ней берег низок и доступен только для плоскодонных судов. Далее от неё, на северо-восток, находится крепость Фанагория, построенная из остатков греческого города того же имени, от которого сохранились еще несколько развалившихся стен и гробниц, хотя и менее ценных, нежели те, что находятся на противоположном от неё берегу.

Станицы, построенные казаками в степи, орошаемой Кубанью и её притоками, со времен основания их пользуются теми преимуществами перед поморскими пунктами, что лежат на перекрестке естественных степных дорог. Некоторые из этих местечек оживлены торговлею и могли бы считаться настоящими городами, если бы дома их не были разбросаны на таком громадном пространстве. В Кубанской области насчитывается не менее 146 станиц, имеющих свыше 2.000 жителей,—цифра громадная, если принять во внимание краткость периода, в который совершалась колонизация. В продолжение одного только 1872 года, население Кубанской территории поднялось с 672.000 душ на 733.000; в то время как нормальный прирост населения не превосходит шести или семи тысяч душ, эмиграция сразу повысила его не меньше как на 54.000. Понятно, что быстрое заселение края не могло не отразиться бедственно на многих переселенцах, расположившихся на болотистой почве, или выбиравших места для своих поселков на авось. В числе собственников, владеющих лучшими участками, находятся и высокопоставленные лица; с 1860 по 1870 г. в Кубанской обл. и Ставропольской губ. было роздано более 120.000 участков.

Казаки не делят свою землю на отдельные собственности. «Вместе мы ее завоевали, говорят они, вместе защищали, вместе и владеем ею». Община решает каждый год, какая часть полей должна быть занята той или другой культурой; огороды—единственная частная собственность казака. Но офицеры, уже переставшие быть выборными своих братьев-казаков, получили от правительства вместе с чинами и участки земли или хутора, которые должны были еще более вызвышать значение этих чинов. Еще во времена Екатерины разные начальствующие лица получали «в вечное и наследственное владение» хутора, как бы частную собственность. Примеру высших лиц следовали многие офицеры казачьих общин, и вокруг, их станиц построились хутора, куда уже не могли проникать стада, принадлежащие общине. В 1842 г. правительство разделило всю землю между чинами, придерживаясь иерархического порядка, именно: генералам было роздано по 1.500 десятин, штаб-офицерам по 400, обер-офицерам по 200 и простым казакам по 30. Участки простых казаков, составляющие общинную собственность, очутились также разделенными на мелкие куски, и напрасно крестьяне протестовали против такого дележа почвы, столь противного их интересам. В последнее время разные сектанты, и в особенности шалопуты, начинают сильно разростаться в малорусских селениях: круговая порука придает им особенную силу и возможность процветать там, где другие гибнут.

На выветрившихся долинах, пересекающих известковые террасы, обращенные крутизной своей к Кавказу, находятся самые плодородные земли, вследствие чего тамошния деревни в настоящее время населены более чем где-либо.

Самая главная из станиц, расположенных у подошвы кавказских подгорий—Майкоп, бывшая прежде важным стратегическим пунктом и сборным местом для войск, предназначавшихся к отправке через хребет; в качестве рынка, снабжающего съестными припасами прилегающую к нему местность, Майкоп занимает видное место между другими городами Кавказа. В самой долине Кубани процветают также и торговые местечки и станицы: Баталпашинская, Николаевская, близ которой разработываются Каракентские угольные копи, Ладовская, Усть-Лабинск, Екатеринодар. Этот последний казачий город сделался главным пунктом Кубанской области и ведет довольно значительную торговлю; сюда съезжаются до 25 тыс. крестьян на сентябрьскую ярмарку, где продается одних мануфактурных товаров средним числом на два миллиона рублей. В Екатеринодаре есть также несколько фабрик; расположившись у верховья реки, он снабжает съестными продуктами порты Черного моря: Новороссийск, Анапу и кроме того Ейск, порт, лежащий на юг от Таганрога у песчаной стрелки, омываемой желтоватыми волнами Азовского моря. В 1848 году Ейск еще не существовал. Основанный по указанию моряка Трифонова, он начал застраиваться почти с американской быстротой, благодаря раздаче земель, освобождению от налогов, свободной торговле и обильному улову рыбы, доход от которой простирается средним числом до 200.000 руб. В первые десять лет его существования, число жителей достигло 20.000. Его развитие было задержано после того, как он был лишен своих льгот, но все же Ейск остался самым многолюдным городом на Кавказском прибрежье, и несколько соседних станиц сравнительно с ним не более как деревни. Около семисот каботажных судов приходят ежегодно на его рейд, чтобы нагрузиться зерном, шерстью, льняным семенем; но эти суда не могут подходить к самому берегу, так как только в 3-х верстах от него начинается глубина едва на 14 футов. Несмотря на это, напр. в 1876 г., в его порте находилось 1.439 судов, вместимостью в 167.420 тонн.

Ставрополь, главный город той губернии Кавказа, которая по своему протяжению уступает по величине только Кубанской области, лежит уже вне бассейна реки Кубани, хотя воды, орошающие его, направляются в Азовское море, через посредство Егорлыка, Зап. Маныча и Дона. Расположенный более чем на 2.000 футах высоты, на одной из террас, упирающихся в подножье Кавказа, Ставрополь, в эпоху своего основания, т.е. в 1776 или 1777 г., был не более как «Номер Восьмой», и неизвестно даже, с какого времени он стал называться греческим именем—«городом Креста»; долгое время он не имел иного значения, кроме стратегического, в ряду тех десяти крепостей, которые охраняли равнины Предкавказья, на промежутке между дельтой Дона и городом Моздоком. Занимая довольно большое пространство на нескольких пригорках, отделяющихся друг от друга глубокими оврагами, он сделался одним из самых чистеньких городов в России: проточной водою орошается множество садов, славящихся превосходными фруктами, а клочки чернозема на Ставропольской террасе, так же, как и чернозем Малороссии, дают земледельцам обильные урожаи.

На север от Ставрополя, в долине Егорлыка и еще другого притока Маныча, Средн. Егорлыка, раскинулась группа многолюдных деревень; жители их большею частью уже не казаки, а крестьяне, выходцы из средних губерний России. Самые поселки их называются не станицами, а селами, так что самим названием определяется существенная разница между прежними деревнями бассейна Кубани и теми, что вновь в бассейне Егорлыка.

Вот перечень городов, станиц и деревень Зап. Кавказа, имеющих более 5.000 жителей:

Кубанская область: Екатеринодар—65.453; Ейск—35.715; Майкоп—36.921; Темрюк (город) 22.170; Ново-Покровская (станица) 7.000; Пашковская—6.000; Ново-Михайловская—6.550; Старо-Минская 6.250; Ладовская—6.175; Ново-Троицкая—6.150; Петровская—6.050; Ивановская—5.950; Старо-Щербиновская—5.900: Уманская—5.650; Успенская—5.600; Темиргоевская—5.420; Ильинская—5.400; Баталпашинская—5.320.

Черноморский округ: Григориполисская (станица)—5.300; Анапа—5.200; Бекешевская— 5.100.

Ставропольская губерния: Ставрополь—11.404; Белаглинское (село)—11.220; Безопасное—6.805; Краснополяна—6.500; Ладовская балка—6.200; Ново-Дмитриевское—5.800; Донское—6.775; Ново-Георгиевское—5.600; Средне-Егорлыкское—5.450; Кугульта—5.400; Песчаноокопская—5.300; Сандата—5.200; Медвежье—5.150.