IV. Дагестан. Восточный Кавказ.

В массивах восточного Кавказа нет таких гигантских вершин, как Казбек и Эльбрус, но зато в общем они своим рельефом представляют значительно большую выпуклость, поднимающуюся над равнинами. Открытые бреши между вершинами сравнительно выше, а боковые цепи настолько раздвинули эту горную часть Кавказа, что она занимает собою до двух градусов широты. Среди этих гор, различных по высоте и направлению, представляются более разнообразные виды, нежели у подошвы западных колоссов; в большей части долин видны кругом на горизонте горы, покрытые снегом или лесными чащами. Спутанность отдельных цепей долгое время покровительствовала горцам против русских: последние могли проникнуть в лабиринт горных долин не иначе, как пробравшись по пропастям извилистого ложа реки, или же идя на риск по неизвестным горным тропинкам и подвергаясь скрытой засаде туземцев. Известно, что последние решительные битвы происходили в Абхазии, но зато в Дагестане дольше всего велась борьба на смерть против славянских завоевателей.

Гору Борбало, с которой берут начало потоки, стекающие в четыре большие реки, в Терек, Сулак, Куму и её большой приток Алазан, рассматривают обыкновенно как рубеж западного Дагестана. К этому горному узлу подходит главная боковая цепь Анди, и здесь, сливаясь с главным хребтом, образует вместе с ним треугольник восточнаго Кавказа. Можно, впрочем, смотреть на Дагестан как на громадное плато, изрытое долинами; на высотах их глубина лежит всего лишь на несколько сот или тысяч футов ниже уровня хребта. По Абиху, весь горный Дагестан есть не что иное, как система складок, состоящая из пластов осадочного, юрскаго, мелового и третичного, сцепления между которыми прерваны и рассечены трещинами. Подобно тому, как на западе Эльбрус, находящийся на одной из боковых цепей, поднимается высоко вне среднего хребта, точно также и в цепи Анди возвышаются над всеми другими кульминационными точками восточного Кавказа Тебулос-мта, 15.000 футов высоты, и еще несколько других пиков или «мта», достигающих 13.150 ф.. между тем как собственно главный-то, позвоночный, хребет заходит за пределы 10—11.500 футов. Впрочем, хребет постепенно поднимается к востоку, и на юг от Самура, множество других еще точек заходят за линию вечных снегов, таковы: Сари-даг, Вицыри, Базардьюз, Тхван-даг и Бабадаг на продольном хребте, и Алахун-даг, Шалбуз-даг или восточный Эльбрус и Кизыл-кайя в северных боковых массивах. Но восток от Баба-даг горы начинают быстро понижаться по направлению к Каспийскому морю, и на Апшеронском полуострове они уже не что иное, как холмы. Почти все названия гор или турецкия или грузинские.

Укажем на различные высоты восточного Кавказа:

Главный хребет: Борбало (10.781 ф.) 3.287 метр.; Сари-даг (11.982 ф.) 3.656 м.: Вицыри (12.733 ф.) 3.882 м.; Базардьюз (14.699 ф.) 4.182 м.; Тхван-даг (13.740 ф.) 4.189 м.; Баба-даг (11.915 ф.) 3.633 м.; Атешга (Апшерон) (905 ф.) 276 метр.

Цепь Анди: Тебулос-мта (14.760 ф.) 4.500 м.; Качу (14.012 ф.) 4.271 метр.; Диклос-мта (13.717 ф.) 4.182 метр.

Восточные массивы: Алахун-даг (11.752 ф.) 3.583 метр.: Шаг-дат (13.947 ф.) 4.252 м.; Шалбуз-даг (13.933 ф.) 4.248 м.; Кизыл-кайя (12.231 ф.) 3.729 метр.

Несколько потоков, сбегающих с предгорий Дагестана, впадают в Терек через посредство его южного притока, Сунджи; Сулак же получает почти весь избыток воды, которая падает на горы в виде дождя, и состоит из четырех речек, носящих у татар название Койсу. Подобно Тереку и Ардону, эта река перед тем как выйти через величественное ущелье в равнину, течет сначала по Черным горам, и затем уже, повернув на восток, направляется к Каспию. Сулак так же, как и Терек, с помощью наносов, все более и более выдвигает свое устье в море и во время половодья даже образует временную дельту, при чем его воды смешиваются отчасти с водой Терека в громадной бухте Аграхан, похожей, в сущности, скорее на пруд, нежели на морской залив. Рассчитывая углубить фарватер, Петр Великий хотел изменить течение Сулака, отведя его в сторону посредством канала, но эта работа не принесла, как многие другие предприятия подобного рода, начатые Петром, никакой пользы: разливы реки разрушили оплоты, а грязь засорила судоходный канал. Оросительные канавки, прорытые несколько лет назад, имели больший успех. Количество земли, орошаемое нижним Сулаком, доходит до 55 тысяч десятин.

Южнее Сулака в Каспийское море впадает еще несколько рек, которые по большей части представляют собою простые ручейки, пробивающиеся между булыжником. Единственная важная река—Самур: по выходе из горы, он разветвляется на несколько рукавов, которые беспрестанно меняют свои места среди песку и голышей. Можно сказать, что Самур и все другие реки, текущие по равнине Кубы, образуют одну общую дельту, и, меняясь своими ложами, сообща покрывают наносами берег Каспийского моря. Эти потоки, стремительно ниспадающие на рыхлую почву, ими самими нанесенную, можно сравнить с fiumi и с fiumare восточного склона Апеннин, меняющими постоянно свое течение; там и сям находятся прежния их русла, ложные реки и пруды, оставленные реками. Местность у низовьев Самура, водная система которой еще не установилась, есть одна из самых нездоровых на Кавказе.

В 1868 году, по окончании войн, разоривших долины Кавказа, русское правительство предприняло перепись горных туземцев; число их доходило до 908.000; в 1872 году насчитывали их 995.000, из которых почти половина, именно 478.000, приходилась на Дагестан. Чеченцы и лезгины северного склона, между Кабардой и Каспийским морем, взятые вместе, составляют в настоящее время не менее 670.000 душ. Это население подразделяется на несколько отдельных племен, различных по происхождению, религии, нравам, языку; теперь однако уже доказано, что большая часть наречий, на которых говорят в этой области Кавказа, в сущности не что иное, как только различные patois, принадлежащие к одной и той же лингвистической ветви. Один из таких языков Дагестана употребителен лишь в деревне Инух, расположенной в юго-западной части страны и состоящей из тридцати домов; при том этот столь мало распространенный язык, как и большая часть дагестанских наречий, за исключением нескольких аварских документов, писанных арабскими буквами, совершенно лишен литературы.

Между населением восточного Кавказа насчитывается около 196.000 чеченцев, подразделяющихся между собою на двадцать разных групп и говорящих различными наречиями. Известные отчасти под именем мисджегов, как их называют лезгины, их восточные соседи, или кистин, как их называют грузины, чеченцы занимают весь западный Дагестан, расположившись на восток от осетин и кабардинцев, и на предгориях, спускающихся в равнины. Протекающая по их территории Сунджа делит страну на Малую Чечнию или низменную, и Большую Чечнию—горную. Чеченцы равнины и гор, как известно, сражались с наибольшим ожесточением против русских; в прошлом столетии Дауг-Бег и Омар-Хан, а в текущем Хази-Молла, а за ним Шамиль, группировали вокруг себя чеченцев, которые, как магометане-сунниты и более пламенные последователи своего культа, нежели их единоверцы, черкесы и абхазцы западного Кавказа, боролись с той энергией, которую придает фанатизм, соединенный с любовью к свободе и с страстью к битвам. Однако они вынуждены были уступить, и с 1859 года в Чечне, самой плодороднейшей и здоровой местности Предкавказья, живут только побежденные, русские подданные. Крепость Грозная, существовавшая с 1819 года и сделавшаяся теперь городом Грозным, была построена победителями на берегах Сунджи, между обеими территориями чеченцев,—угрозы этой крепости не оставались напрасными. Так же, как и черкесы, горные чеченцы продолжают покидать свои родные аулы: те из них, которые не соглашались селиться в равнине, в окрестностях Моздока и других городов, лежащих по Тереку и Куме, уходили в Турецкую Армению по сотне и по две семейств, конвоируемые русскими солдатами. По месяцу и по два эти несчастные плелись, в сопровождении своих стад, по пути из Владикавказа, через Тифлис, в Александрополь. На турецкой территории ожидали их другия бедствия: там недоставало для них земли, через что происходили кровавые стычки между ними и их новыми соседями. Их перемещали по несколько раз с одного места на другое, и на кладбищах в каждом месте ссылки оставалась не малая часть эмигрантов.

Жители Чечнии во многом похожи на черкесов: они на вид такие же гордые, стройные, изящные, любят богатую одежду и носят ее с такой же ловкостью. Нос у них большей частью орлиный, взгляд беспокойный, почти злой; но тем не менее они великодушны и всегда сохраняют свое достоинство в речи и в обхождении; они могут убить, но не оскорбить. Их женщины, отличающиеся стройностью и грацией, одеваются в красивые платья, обрисовывающие их талию, и широкия панталоны из розового шелка; ноги у них обуты в желтые чевяки, а руки украшены серебряными браслетами; суконная накидка, ниспадающая на плечи, скрывает отчасти и прическу. Жилища чеченцев, по большей части, настоящие берлоги—холодные, сырые, мрачные, некоторые сакли по-просту вырыты в земле, а иные сплетены из веток или сложены из камней, грубо наваленных в кучу. Издали их аулы, гнездящиеся на отвесных скалах или на откосах, напоминают собою эрратические камни, остановившиеся на краю пропасти. До покорения русскими, большая часть горцев жила общинами и управлялась народными сходами, подобно тем, какие существовали когда-то в швейцарских кантонах. Другие же общины подчинялись наследственным ханам, основавшим свою власть еще в эпоху нашествия магометан. Наконец, все они одинаково подчинялись адату или обычному праву.

Страшные для жителей равнины, как грабители и разбойники, дагестанские горцы, в особенности чеченцы, быть может из всех других воинственных народов, во время священной войны против русских, выказали в себе самые блестящие качества свободных людей: «мы все равны!» любили они повторять; и в самом деле, у них не было рабов, за исключением пленников и сыновей этих последних. Да и те, пленные, часто женились на дочерях своих владельцев и становились таким образом равноправными членами семьи. Гордость чечен доходила до фанатизма, их гостеприимство, хотя и не без примеси некоторых странностей, было безгранично. Встречая путешественника, они целой кавалькадой стремглав спускались с своего аула, и, на лету, помахивая ружьями и пистолетами, салютовали чужеземцу выстрелами, а затем, мгновенно остановившись в десяти или пятнадцати шагах от него, приветствовали почтительным «селям-алекум!» В подобных обществах правосудие отправляется «кровавым законом», и, не смотря на русский кодекс, их древний обычай остается единственным уставом, который они чтут. Убийство, грабеж и кража с насилием могут быть искуплены только смертью, или же, по меньшей мере, виновный должен отпустить волосы на голове и не брить их до тех пор, пока потерпевший не согласится выбрить его собственноручно и оба не дадут перед Кораном клятву в братстве. Случается также, что по случаю больших празднеств, законы о мести приостанавливают свою силу. Если, напр., горец замечает, что у него украдена лошадь,—он вооружается, завертывается в белую шерстяную материю, употребляемую для саванов, берет монету для уплаты священнику с тем, чтобы этот помолился об усопшем, и затем отправляется отыскивать пропавшее животное. Но обыкновенно укравший уже успел сбыть краденую лошадь, продавши ее в какой-нибудь отдаленный аул. При виде прежнего владельца лошади, готового биться с ним на смерть, новый владелец возвращает животное и, в свою очередь, надев саван и заплативши священнику, отправляется отыскивать продавшего украденное животное. Может быть такой-то и есть вор? Тогда призывают священника, и завязывается смертельный бой; если же продавший был также обманут, то и ему теперь надлежит отправляться в поиски, надев на себя ужасные символы, обозначающие борьбу на смерть. Таким образом эти визиты одного к другому оканчиваются лишь смертью виновного, если только вор не был чужой, приходивший с другаго склона гор. Другой обычай, у ингушей, свидетельствует о том, до какой степени сильна у них вера в бессмертие души: если накануне свадьбы один из обрученных умирает, то брачная церемония через это не приостанавливается: мертвый соединяется узами с живым,—свадьба-де рано иди поздно совершится на небе,—и отец не может уж отступиться от приданого, обусловленного заранее. Христианство имело всегда свою долю последователей, но тем не менее все чеченцы—сунниты, за исключением брагунов, живущих по Сундже. У кистин есть три церкви, построенные на горе, в честь Св. Георгия, Богородицы и Св. Марины; эти храмы очень часто посещаются богомольцами, про чем в известное время приносятся в жертву бараны. Их церкви переполнены останками животных.

Почти все племена, живущие в долинах восточного Кавказа, на восток от чеченцев, известны под общим названием лезгин, названием, по татарской этимологии, равнозначущим слову «разбойник», «грабитель»: но, как кажется, это имя принадлежало народу еще в глубокой древности, так как грузины и армяне с незапамятных времен называли их лек'ами или лекс’ами. Число лезгинских племен постоянно изменялось в зависимости от войны и выселений; Коленати насчитывал их 55, а Верже—51; Комаров, придерживаясь общих подразделений, на своей этнографической карте Дагестана отметил границы владений 27 племен. Все эти мелкия народности имеют свои собственные диалекты, полные гортанных звуков, трудных по произношению для европейца. Услар и Шифнер группируют все эти диалекты, относя к аварскому языку главные наречия западного Дагестана, а также наречия Дарго и Куры, в восточном Дагестане. Но горцы отдаленных местностей не могут понимать друг друга и прибегают к третьему языку: у священников и купцов, принадлежащих к западным племенам, таким языком служит арабский; в восточной же части, во всеобщем употреблении турецкий жаргон Азербейджана. Самое замечательное из лезгинских племен, пользовавшееся славою храбрейших и составляющее почти пятую часть всех лезгин, есть племя аваров, живущее на восток от их ближайших соседей, чеченцев. Следует ли на них смотреть как на братьев тех аваров, которые основали громадную империю на Дунае и над которыми торжествовал Карл Великий. Большая часть писателей признает это предположение правдоподобным. Между, тем, по Комарову, имя аваров, обозначающее на турецком языке жителей долины, «беглецы», «бродяги»— происхождения новейшего.

В Дагестане слишком мало пахатной земли, чтобы все полумиллионное население могло жить обработкой полей и скотоводством. Однак они хорошие земледельцы: их сады, окруженные стенами, тщательно орошенные, содержатся в совершенстве и доставляют зерно, фрукты, овощи; но, несмотря на это, они должны или уходить в чужие страны или заниматься грабежом, чтобы пополнять средства, необходимыя для существования. Расположившись по обоим склонам хребта, они могли спускаться на север, на долины Терека или Сулака или на юг, в плодородную Грузию. Не менее отважные, нежели чеченцы, но еще более твердые и неутомимые, лезгины имели за собой ту невыгоду, что были разбиты на множество племен, существовавших независимо и часто враждовавших одно с другим; кроме того, среди их молодежи было принято, как некогда у албанцев и швейцарцев, поступать наемниками к мелким окрестным князькам; силы страны обрушивались против её самой в беспрестанных войнах. В битве, лезгины не были так благородны, как черкесы: последние отпускали пленников, не причиняя им никакого вреда, между тем как лезгины рубили им правую руку и относили в свои жилища, как трофеи.

Только во время последних войн все лезгины соединились, чтобы общими усилиями бороться против России за свою независимость и веру. Между лезгинскими племенами указывают на дидо, живущих в верхней долине андийского Койсу, как на имеющих особую религию и слывущих между соседями поклонниками дьявола, умилостивляющими бога зла посредством жертвоприношений. Все же остальные лезгины—мусульмане. Хотя они большие охотники до вина и табаку и удерживают многое из христианства и язычества, тем не менее, все же ревностные сунниты и, благодаря лишь преданности своей религии, они смогли забыть вековую вражду с одноплеменными родами и народами, ради священной войны или газавата. Сгруппировавшись вместе с чеченцами вокруг своего соотечественника Кази-Мулла, а потом его питомца Шамиля (Самуила), из племени Койсу-бу, они не один раз прогоняли русских до самых крепостей в равнине, и случалось, что эти последние должны были покидать свои военные поселения и отдельные гарнизоны, слишком далеко забравшиеся в горы. Сила лезгин происходила от стремления к увлекавшему их равенству. Подвиги легендарного героя лезгин, Хаджи-Мурада, начались войной против аварских ханов. Но мало-по-малу учредилась аристократия из наибов или правителей, которые захватили власть и через своих мюридов или «учеников» распоряжались полновластно вооруженными силами. Толпы горцев, постепенно порабощенные своими руководителями, перестали сражаться против русских с прежней энергией. Отрезанные с трех сторон, окруженные фортами, теснимые точно железным кольцом, подступавшими со всех сторон колоннами, видя свою страну исчерченною дорогами, по которым двигались горные пушки, они вынуждены были прекратить войну, после того как половина их пала от ядер, болезней и голода. Когда сдался Шамиль, в 1859 г., при нем оставалось из его приверженцев не более четырехсот человек.

После покорения снова загорелась старинная родовая ненависть. Лезгинский Дагестан, из всех других областей Кавказа сделался главным местом кровавых столкновений и убийств. Средним числом на каждые триста человек приходится один убитый или раненый ежегодно. Округ Кайтаго-Табасеран на запад от Дербента пользуется печальной известностью и насчитывает в своей среде более убийц, чем в какой бы ни было другой провинции русской Империи. Но зато в самим близком соседстве с этими людьми, способными ежеминутно браться за кинжал или ружье, живут тихие ухбуканы, кубичи или кубачи, задача которых не сражаться, а снабжать лишь оружием всех окрестных горцев. Необходимые для всех, они и уважаются всеми, и их нейтралитет никогда не был нарушаем. В прежнее время они изготовляли кольчуги, теперь же занимаются, главным образом, выделкой ружей и кинжалов; они умели также лить и небольшие пушки. Кроме того ухбуканские ткачи приготовляют сукна. Какого происхождения этот небольшой промышленный народ, затерявшийся между земледельцами и пастухами? Кубичи называют себя: «френги» или «френки», т.е. франками, европейцами, но они ни по виду, ни по своему языку, принадлежащему к группе дарго, не оправдывают, этого названия. Они европейцы лишь по той смышлености, с какою усвоили себе промышленные приемы, будучи обучены им, вероятно, беглыми, или, быть может, они переняли искусства у бывших рабов, или же, наконец, у путешественников. Ухбуканы очень малочисленны: в 1867 г. их было не более двух тысяч душ, обитавших в 400 домах. Несколько лезгинских общинных федераций или магалов представляют также, благодаря общей солидарности и свободе каждого, замечательное благосостояние; такова федерация из пяти общин, называемая Даргилярской или Дарго, в которой прежде устраивались, в равнине возле Акуша, большие народные собрания, вроде швейцарских landsgemeinden. Этот магал давал прибежище эмигрантам всех национальностей и их округ был самым населенным во всем Дагестане.

Прибрежье Каспийского моря, как историческая дорога для армий и народов, проходивших из Азии в Европу или из Европы в Азию, задерживало у себя часть победителей или отсталые группы, принадлежавшие всем национальностям, какие только следовали по этой дороге с военными или торговыми целями. На этой узкой береговой полосе живут монголы, семиты, арийцы и турки, а еще далее от них, на север, ногайцы, раскинувшие свои шатры в степях, прилегающих к Сулаку. Начиная с этой болотистой низменности и вплоть до Дербента вся береговая часть занята преимущественно татарами-кумыками, числом более 50.000 душ; подвигаясь все далее к северу, они оттесняют в боковые долины местное население, принимая однако в свою среду множество армянских торговцев. Другие татары, родственные живущим в Закавказье, занимают место южнее, в равнинах Кубы, содействуя этнографическому преобладанию в этой стране тюркского элемента. Все жители побережья, к какой бы они расе ни принадлежали, говорят на языке «Френков», т.е. турецким наречием Азербенджана. Но персы, таты или таджики, происходящие от победителей, владевших этой страною еще во времена сасанидов, сохранили свой язык и нравы. Они живут еще отдельной колонией у Дербента, но наиболее многочисленны между Кубою и Бакинским заливом. Евреи, разбросанные там и сям в горах, очевидно пришли из Персии вместе с татами, так как они говорят между собою персидским языком, а их женщины носят иранский костюм; кроме того они сами считают Персию своим отечеством. Все евреи, живущие в Кубе, точно так же, как и их бакинские и шемахинские сородичи, поселились в этой стране с незапамятных времен, и полагают, основываясь на свидетельствах армянского историка Моисея из Хорена, что они происходят от израильтян, эмигрировавших в Персию более 2500 лет тому назад, после первого разрушения Храма Салманасаром. В их обыденном, персидском, языке примешано много древне-еврейских слов и халдейских названий, не употребительных у других евреев; имена, которые они дают своим детям при рождении, относятся ко временам Судей и изъяты из употребления более двадцати пяти веков. Впрочем большая часть кавказских евреев были принуждаемы прежде к принятию христианства и смешались таким образом с остальным населением; весьма вероятно, что очень немногие из них сохранили свою национальность; через смешение они становились осетинами, лезгинами, грузинами и в особенности татарами. Множество деревень, известных под именем Джут-Кенд’а или «жидовского города» населены исключительно жителями, называющими себя татарами.

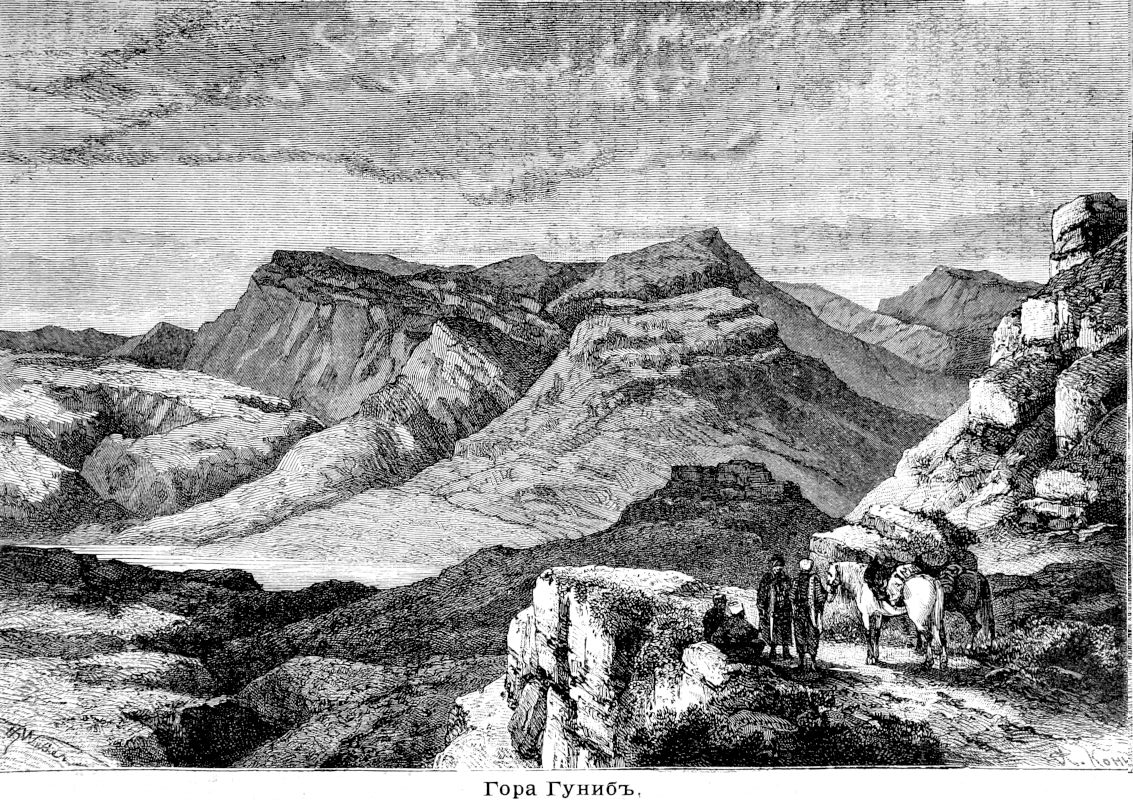

В стране горцев совсем нет городов. Часто в лезгинских аулах собираются одновременно тысячи горцев, созываемые их главою по случаю празднества или битвы; но обыкновенно все население рассеяно по деревушкам, среди скал или пастбищ. Хунзак, бывшая столица аварских ханов, лежащий у одного из притоков Койсу, представляет теперь не более как развалины, у которых расположена русская крепость; Гимры, находящийся повыше слияния Аварского Койсу с Андийским, тесно связан с воспоминаниями о войнах за независимость: здесь умер Кази-Мулла, родился Шамиль. Ведено, в Чечне, раскинутый на высокой террасе, воды которой стекают в Терек, представляет собою довольно большую деревню, укрепленную небольшим русским фортом, заменившим собой цитадель Шамиля. Недалеко от нее поднимается «гора» Гуниб, верхняя терраса которой, занимающая поверхность в 90 кв. верст, служила последним убежищем пророка. Гуниб известен у русских под именем «Горы Гитары» и назван так по форме скал; против неё поднимается другая гора, с утесистыми уступами, точно гигантская песчаная глыба, еще более странная, и напоминающая собою «Саксонскую Швейцарию».

Город Темир-Хан-Шура, в земле кумыкских татар, расположен, если не в равнине, то во всяком случае в долине, широко открытой по направлению к Каспийскому морю, и лежащей на высоте всего 1.530 фут. Озеро, или вернее пруд, давшее городу свое название, теперь уже высохло; тем не менее здесь существуют местные лихорадки, так так дожди в этой местности столь ничтожны, что не могут образовать правильных стоков воды, которая застаивается в низких местах. Как для Темир-Хан-Шуры и больших местечек, лежащих одно к юго-западу—Казанит, и другое к югу—Губден, так равно и для всей страны кумыков, гаванью служит город Петровск, бывший во время войны с горцами важным стратегическим пунтком в качестве порта, снабжавшего провиантом. Рейд Петровска один из менее плохих на Каспийском море. Благодаря изгибу берега, укрепленного каменным оплотом, суда защищены от ветров западного и южного, и имеют здесь хорошую якорную стоянку: глубина рейда с его песчаным дном в полуверсте от берега достигает 20 фут. Петровск построен недавно, но он, как порт, вытеснил своего южного соседа, Тарки, в котором, как говорит Гамба, в начале этого столетия, было 12.000 жителей, состоявших почти исключительно из татар, и который теперь не что иное как незначительное местечко, или пригород Темир-ХанШуры. Петровск оживлен торговой деятельностью, и большая часть судов, идущих из Астрахани в Баку, пользуются здешней якорной стоянкой; этим однако не удовлетворяется еще честолюбие негоциантов г. Петровска: они смотрят на Петровск, как на крайний пункт Кавказской железной дороги и, можно сказать, что современем он займет на этой линии то же место, что и Ростов, но лишь на противоположном конце понто-каспийского перешейка. В окрестностях Петровска из нескольких колодцев добывается нефть. Земледелие стало развиваться в этой стране после того, как владельцы громадных пространств необработываемой земли согласились уступать крестьянам, на оброчных условиях, сначала две пятых, а потом половину своих земель.

Узкий проход, остающийся между концом Табасеранской цепи и морем, охраняется городом Дербентом или Дербендом, построенным, как гласит легенда, царями индийскими или Александром. Но он вовсе не принадлежит к такой далекой древности, так как построен, вероятно, в конце пятого или в начале шестого века персидским царем из династии Сасанидов: Масуди приписывает основание этого города Хозрою Амуширвану. Этот, единственный в своем роде, укрепленный город, заключен между двумя параллельными стенами, прикрытыми башнями, спускающимися с гор к морю и украшенными надгробными плитами, надписи на которых послужили предметом изучения для историков; дома и базар, расположенные в этом наклонном параллелограмме, образуют собственно одну улицу, длиною около 3-х верст. Самое название города обозначает большие укрепленные ворота, или «Железные ворота»,—по-арабски и по-турецки: Баб-ельХадиб и Демир-Хапыси; называют его также и Баб-ель-Абубом, что значит «Ворота Ворот». Все путешественники средних веков говорят, что стена выходила далеко в море, и при том, по одним источникам на милю, а по другим всего на полмили. Теперь не видно даже следов этой подводной стены, что объясняют местным поднятием берега: между городом и теперешним берегом тянется длинная полоса земли, которая по виду кажется поднятою со дна. На запад от крепости Нарын-Кале, охраняющей город с вершины горы, выдающейся мысом, стены защищены точно также башнями, расположенными на некотором расстоянии одна от другой, и идут вдоль по горному хребту, спускаясь во рвы и поднимаясь на горные склоны, вплоть до отдаленных пиков. Если верить туземцам, эта стена, не имеющая, впрочем, важного стратегического значения, тянулась когда-то с своими башнями через весь Кавказский хребет, от одного моря до другого; такой вал, конечно, мог защищать все равнины, расположенные у восточной подошвы Кавказских гор: на расстоянии 28 верст от Дербента можно различать еще его остатки. Дважды взятые русскими, знаменитые ворота Азии стали принадлежать им окончательно по договору 1813 г., но город, как пост, выдвинутый мусульманами-шиитами против суннитов севера, до сих пор сохранил свой азиатский вид. Впрочем, очень мало русских городов, которые могли бы сравниться в промышленности с этим персидским городом, приходящим однако в упадок, если только верно, что в 1825 году в нем было 26.000 жителей, т.е. вдвое более чем в настоящее время. Вода Рубаза проходит через водопровод длиною в 15 верст, орошая около полутора тысяч садов, засаженных фруктовыми деревьями различных сортов, а также виноградом, хлопком, мареной, шафраном и табаком. Прежде марена играла очень важную роль в торговле Дербента: в 1861 г. её вывезено на сумму более чем миллион рублей. Как и Петровск, Дербент имеет у себя нефтяные колодцы и ломку асфальта. Порт его, обнесенный набережной, иногда замерзает.

Менее живописная Куба по численности населения и промышленности походил на Дербент. Расположенная у верхушки вулканического конуса, размытого потоками или чайями, спадающими с Шах-Дага и с соседних гор, Куба населена, подобно Дербенту, мусульманами-шиитами, занимающимися преимущественно садоводством. Тысячи евреев живут в нем торговлей. Город, к сожалению, лежит в лихорадочной местности; в 1825 году Кубу даже пытались перевести в более здоровое место, лежащее на расстоянии 12 верст к северо-западу. Но жители не последовали примеру, поданному чиновниками, и эти последние возвращаются в старый город, где они, впрочем, живут больше зимою. В горах находится община Крыз, состоящая из пяти деревень. Главный город долины Самура—Ахты, построенный среди гор, у слияния двух незначительных рек.

Следующие города и местечки восточного Кавказа имеют более 4.000 жит.:

Дагестан: Дербент—13.775 ж.: Губден— 5.500 ж.; Ахты—5.650 ж.; Казанищи—4.400 ж.; Тарки—4.100 ж.; Темир-Хан-Шура—17.335.

Бакинская губерния: Куба—15.117 ж.; Крыз—4.800 ж.