V. Бассейны Ингура, Риона, Чоруха

Мингрелия, Имеретия, Сванетия, Лазистан

Эта часть Закавказья, недавно увеличенная куском территории, которой владели турки, с давних времен была исторически связана с Европой. Еще греки построили сто двадцать мостов через Фазис и проложили прекрасный колесный путь через горы, между городом Сарапанесом или теперешним Шарапаном и долиной р. Куры. Кроме римлян, впоследствии, эту страну посещали генуэзцы; они здесь имели свои города и конторы; турки, завладев побережьем этой страны, сделались вместе с тем как-бы хозяевами Константинополя и наследниками византийских императоров. Европейское влияние отразилось также и на религии местных жителей, которые почти все были христианами еще с первых веков церкви, между тем как в восточной части Кавказа, где царит еще азиатский дух, татары, персы и горцы исповедуют магометанство в той или другой форме. Но если бассейны Ингура и Риона по своей истории были наиболее европейскими сравнительно с другими частями Кавказа, то все же они оставались долгое время вне движения новейшей цивилизации, а некоторые округа горной страны обретаются и по сю пору в полнейшем варварстве. С этой областью, древней Колхидой, очень немногие страны в свете могут поспорить в великолепии растительного мира, естественном плодородии почвы и в прочих богатствах природы, но тем не менее она очень малолюдна, едва-ли, при одинаковом пространстве, она хотя в половину так населена, как Франция. Можно также сказать, судя по приблизительным данным, что и вновь присоединенная территория, Лазистан, населена еще реже, и число душ на квадратную версту в ней еще менее.

Бассейны Ингура и Риона совершенно отделены друг от друга Кавказским хребтом, Анти-Кавказом и промежуточною горною цепью Меск. От Абхазии до страны лазов горы идут правильным полукругом, в котором самая низшая точка, исключая морского побережья, есть Сурамский перевал, достигающий 3.015 футов высоты. Горные кряжи, параллельные Главному хребту, разбивают в свою очередь этот громадный полукруг на местности, замкнутые почти вплотную и кое-где образующие как-бы свои маленькие отдельные мирки.

Долина верхнего Ингура, составляющая по административному делению округ Вольной Сванетии, есть тип подобного закоулка, совершенно отдельного от остального Кавказа; она представляет из себя продольную впадину, заключенную между двумя параллельными хребтами; её высота доходит до 6.500 футов. К северу от неё тянется Главный хребет, почти сплошь испещренный снегом, с несколькими ледниками, спускающимися в верхних котловинах: на юге находится другой хребет, еще более правильный и с остроконечными вершинами, тоже покрытыми вечными снегами. Ледники Труйбера сталкивали свои передния морены в местность, расположенную не более как в двух верстах от сванетской деревни Джабеши, в общине Мужал: эта деревня, как и многие другие, построена на обломках, занесенных сюда древними потоками льда. Потоки берут свои начала в ледниках Адиша, главным образом, в трех пунктах: с Тетнульда, напоминающего савойский Мон-Блан, с Ушба или двурогого «Чудовища», с Нуам-Куам, а также с других гор Главного хребта и с боковой цепи Корилдаш; эти потоки, образующие Ингур, соединяются в углублении впадины, занятой Вольной Сванетией, ограниченной поперечной преградой, на юг от массивов Эльбруса. Чтобы выбраться из горной долины, Ингуру необходимо пробиться через узкий проход между скал: он низвергается в пропасть и течет сначала на юго-запад, затем на юг, по ущелью длиною в 75 верст. Это ущелье, средняя ширина которого не более 21/2—5 сажен с его гранитными или сланцевыми откосами, поднимающимися на 650—1.300 футов, посещается очень редко, и то лишь в последнее время; однако эта клюза представляет из себя целый ряд восхитительных пейзажей, благодаря пышной растительности, окаймляющей берег Ингура, и небольшим обломочным конусам, находящимся у слияния маленьких притоков; вообще это ущелье,—единственное на Кавказе, по благородству очертаний и разнообразию видов. До военных экспедиций в 1858 г. не было ни одной дороги, проникавшей в его теснины: Сванетия сообщалась с Мингрелией лишь опасной тропинкой, проторенной в горах, на высоте около 10.000 футов.

В ущельях Риона и его верхних притоков, нельзя уже встретить тех величественных видов, какие на Ингуре, хотя в каждом из них есть свои восхитительные места. Обе главные реки бассейна, Рион и Цхенис (Цхенис-цхали, т.е. Река Лошади), в которых прежде когда-то находили золотой песок, берут свои начала с ледников Пасис-мта или «Горы Пазис»,—название, очень похожее на Фаз и Фазис, данное греками реке, известной в наше время под грузинским названием Риона или Риони: в этом совпадении имен хотели видеть нечто этимологически родственное. Отделенные от своих истоков цепью Гариболо, Рион и Цхинис все более и более расходятся в стороны: первая орошает собою княжескую Сванетию и Мингрелию, а вторая страну Ратша и Имеретию. Квирила, стекающая с восточных долин, и Хани—с южной стороны гор, по клюзе, напоминающей в миниатюре ингурскую, соединяются друг с другом, потом с Рионом в плодородной равнине, простирающейся на юг от Кутаиса. В этой местности начинался древний залив, который мало-по-малу был покрыт заносами Риона и некоторых других рек, спадающих с амфитеатра окрестных гор: несколько холмов—остатков прежних островов,—поднимаются среди наносной почвы покрывающей всю равнину; крайние горные выступы являются закругленными и притупленными у подошвы потоками, извилистое течение которых чрезвычайно изменчиво. В 70 верстах от устья, деревни расположены всего лишь на высоте 40 футов. Болота, трудно осушаемые по недостатку склона, окаймляют на большом расстоянии судоходную часть Риона, но густые поросли камыша, и целый пласт водных растений, а также леса и кустарники скрывают эти болота от взгляда; вокруг их не видно ничего, кроме маленьких озер, остатков того моря, которое прежде покрывало всю эту страну.

У морского берега часть древнего морского залива еще сохранилась до сих пор в виде озера, удержавшего по сю сторону свое греческое название: Пaleogtom («Старое Устье»); полагают, что оно было еще в эллинскую эпоху бухтой, в которую вливались воды Фазиса. По Бахушту, грузинскому писателю прошлого столетия, Палеостом соединялся с морем протоком, посредством которого суда, проникнув в теперешнее озеро, могли находить в нем убежище. В местах наиболее глубоких, лот опускается на 9 саж., но почти всюду илистые и плоские берега этого озера идут далеко под водою в виде мелей; вода мутная и содержит много органических остатков. Фауна Палеостома отчасти еще морская и хотя вода в нем отнюдь не солоноватая, но в ней находят тех же баланов, нереид и немерт, что и в воде Чер наго моря. Песчаная гряда отделяет это озеро от моря и тянется правильной линией далеко к северу. Воды Риона, точно так же, как и Ингура и всех других рек, текущих к мингрельскому прибрежью, должны были прорваться через эти дюны, прежде чем они пробились к морю; реки увеличивают с каждым годом новой полосою наносов берег, лежащий вне естественной плотины. Дельта Риона, так же, как и дельта реки По и большей части рек, которые впадают в море через промоину, образовавшуюся в береговом кордоне, начинают свою дельту вне такого кордона: воды должны соединиться, не дойдя до ограды, чтобы проникнуть через нее сообща. Среднее количество воды, которое несет Рион, определяют в 967 куб. метров; но почти наверное известно, что эта цифра была слишком преувеличена, так как по ней выходит, что на весь речной бассейн в 13.820 кв. верст (15.760 кв. кил.) выпадает дождя около 2 метров (1,95 метра): хотя в некоторых местах и выпадает влаги вдвое более показанного числа, но нужно принять в рассчет испарение и в особенности громадное количество воды, поглощаемой богатой растительностью Мингрелии. По свидетельству Страбона, Рион и его приток, Квирила, были судоходными до самого Сарапанеса, лежавшего в 140 верстах от теперешнего устья; между тем как в наше время суда останавливаются у Орпири, проходя всего две трети прежнего расстояния. Из карты, изданной в 1738 году Александром, князем Имеретии, видно, что большие барки могли подниматься по реке почти до самого Кутаиси, но это указание не пользуется однако доверием. Во время низкой воды, с июля по декабрь, глубина достигает едва лишь 20-30 дюймов.

Горы, образующие водораздел между Рионом и бассейном Куры, на юге и на юго-востоке тянутся непрерывной горной цепью от Меска или Сурама, соединяясь на западе с береговой цепью Лазистана. Даже обок с главным хребтом эти горы кажутся довольно величественными: некоторые вершины покрыты зеленью у подошвы, а выше лесами и горными пастбищами, достигают и даже переходят за высоту 8.200 футов, не касаясь однако ни одной точкой линии вечного снега. На западе, последняя гора этой цепи, называемая обыкновенно Аджарским или Ахалцыхским хребтом, заканчивается всего в версте от берега, омываемого Черным морем. Главные высоты этой цепи суть: Ненис-Цкаро, главн. верш. (на юг от Кутаиса) (9.450 ф.) 2.884 метр. Нагебо, на восток от Ненис-Цкаро (8.594 ф.) 2.620 метр. Сагатло, на восток от Нагебо (8.141 ф.) 2.482 метр. Чехатай, первая гора с западной стороны цепи (3.306 ф.) 1.008 метр.

С аллювиальных равнин, по которым пробегает Рион, высоты Аджара имеют вид горной цепи; но если смотреть на них с южной стороны, то они кажутся не более как шероховатой каемкой, обрамляющей плоскогорие, на котором в беспорядке разбросаны горы с округленными вершинами, разделенное на неправильные части долинами, образовавшимися через размывание потоками. С любой из подобных вершин, раскинутых в стране лазов или Лазистане, недавно присоединенная к России местность представляется волнистою, напоминающей бушующее море. На северо-восток от Артвина и на юго-восток от Батума, в горной массе Карч-Шаль есть вершина, достигающая 11.257 футов высоты, но за исключением её никакой другой пункт в земле лазов не превышает высотою гор, тянущихся оградой с северной стороны, эти последние поднимаются, в среднем, на 8.300 футов и след, более чем на 1.950 фут. заходят за наиболее предельную полосу лесов. Гора Арзиани, именем которой часто называют всю горную возвышенность, находящуюся на восток от нижнего бассейна Чороха или Чоруха, по виду совершенно похожа на древний вулкан: в доисторическую эпоху лава разливалась здесь из многих соседних с нею вершин. Утесы из черного базальта представляют сильный контраст с прекрасными лугами, флора которых, простирающаяся чуть не до самых вершин, почти та же, что и в западной Европе. В долине фруктовые деревья и лесные породы не менее роскошны, чем на склонах южного Кавказа. Лазистан—это земной рай; большая часть горцев умеют выбирать для своих деревень места, свидетельствующие о их любви к природе: с каждой из их деревень открывается прекрасный вид на цветущие луга, обрывистые скалы, горные потоки, водопады, рощи и живописно разбросанные хижины.

Все реки, стекающие с гор Арзиани по направлению к западу, сливаются с Чорухом через посредство р. Аджара или Имаршеви. Южнее, другие реки, текущие уже по русской территории, вливаются также в Чорух, хотя большая масса воды этой реки течет еще по турецким владениям. Главная река страны берет свое начало на юг от Требизонта и Понтийской цепи и, приняв здесь первые притоки, направляется параллельно берегу Черного моря и верхней долине Ефрата. В этой местности Малой Азии горы, плоскогория, долины—все вытянуто в правильные линии, имеющие юго-западное и северо-восточное направление. Пройдя около 280 верст, Чорух принимает в себя р. Туртум, а с ним р. Олты и направляется прямо к Черному морю по глубокой клюзе, пересекающей береговую горную цепь. По выходе из ущелья, эта река, подобно Риону, образует наносную равнину, выдвигающуюся за нормальную линию морскаго берега и защищающую с западной стороны батумский рейд, которому также угрожают заносы. Немного уступая Риону по массе воды, Чорух. однако, менее судоходен в своей верхней части, нежели мингрельская река; его течение слишком быстро. В 1875 году, когда эта страна принадлежала еще туркам, около 200 каиков, вмещавших в себе средним числом груз в три тонны, спустились по реке от Артвины до Батума в восемь часов: между тем как для того, чтобы подняться в верх по реке, требовалось от четырех до пяти дней.

По климату Закавказье, как известно, принадлежит к полосе умеренного пояса, наиболее благоприятной для растительности; растения отличаются удивительным разнообразием и красотою форм. Благодаря обильным дождям и защите от сухого северо-восточного ветра, представляемой Кавказским хребтом, различные садовые и лесные породы ростут на южных склонах гор гораздо выше, нежели в других странах, пользующихся той же самой температурой. Так, например, орех ростет в Сванетии на высоте более чем в 5.400 фут.; он осеняет своими ветвями совместно с другими плодовыми деревьями, струистые воды Ингура, чуть пониже ледника Труйбер; горцы северного склона приходят по осени целой гурьбою собирать здесь различные плоды, за которыми им пришлось бы ходить слишком далеко, если бы они направились в бассейн Терека. Белая шелковица и виноград ростут в Сванетии даже на высоте 3.280—3.600 фут., а Рупрехт, в долине верхнего Риона, видел хлопчатник, ростущий на 2.090 фут. высоты.

В общем, в отношении растительности, западная сторона Закавказья походит более на приатлантическую Францию и среднюю Европу, нежели на прибрежье Средиземного моря. Хотя по некоторым чертам мингрельская флора кажется принадлежащей к обеим полосам. Индигоноска, не составляющая, однако, до сих пор предмета промышленности, ростет на берегах Риона рядом с хлопчатником; из зерновых же растений преобладает здесь кукуруза; говорят, что в Лазии попадаются даже чайные деревца; камфарное дерево также акклиматизовано в этой местности. Во время цветения, гранатовые деревья, ростущие дико целыми лесами, придают стране вид громадного сада. Но зато эквалиптус, столь полезный для улучшения климата в лихорадочных местностях, не может рости в Закавказье: не потому, чтобы средняя температура была для него недостаточной,—эквалиптус отлично ростет в Лигурии, где годовая температура ниже,—но потому, что он не может вынести крайностей кавказской зимы. Оливковое дерево, разведенное греками и генуэзцами на южном берегу Тавриды, серебристая листва которого блестит так на откосах, спускающихся к Алупке и Ялте, пока не привилось еще окончательно на берегу Мингрелии. В половине текущего столетия, в Поти, у дельты Риона, произростали довольно успешно лимоны, но одна суровая зима погубила их в-конец; с того времени это дерево перестало составлять принадлежность закавказской флоры, что, кажется, может служить указанием на полное изменение местного климата. Избыток влажности представляет невыгодную сторону береговой местности, между тем как другие части этой страны страдают иногда обратным, т.е. излишней сухостью. Средняя температура Кутаиси (14°.85) на полтора градуса выше, чем она должна быть, судя по климату приморских городов. Причина такой аномалии тот сухой, палящий и порывистый восточный ветер, что дует так часто в долине Риона, губя растения и расслабляя до изнеможения людей и животных. Чтобы защитить себя от этого бича, закрывают все окна в домах и окружают себя водой, налитой в плоскую посуду, с целью сделать вдыхаемый воздух более влажным. Направляясь с востока на запад, этот ветер мало-по-малу слабеет: в Поти он уже не так неприятен, а в Редут-Кале совсем не ощутителен. Более слабый ток воздуха направляется с запада, и, сменяя собою восточный ветер в долине Риона, приносит с собою обыкновенно дождевые тучи с Черного моря.

Мингрельцы и другие жители западного Закавказья владеют слишком раскошными лесами, чтобы могли научиться дорожить деревьями. В равнине, кругом, вблизи жилищ, можно видеть деревья с обломанными верхушками и громаднейшие прутья, срезываемые ради потехи. Многие породы, ценные по своим нежным плодам, стали быстро исчезай с того времени, как явились сюда на поиски за дорогими деревьями иностранные купцы, и в особенности французы; орех, украшавший собою прежде большую часть пейзажей Закавказья, исчез в низинах страны почти всюду, где только проложены дороги. Уничтожение лесов мало-по-малу изменяет вид горной местности, и однако расчищенные места распахиваются редко: разработка земли, производится по-старому и на старых же, насиженных местах. Здесь, на родине винограда, редко где производят хорошее вино. Виноградные лозы, оставленные на произвол, тянутся гирляндами по стеблям молодого вяза, дуба или ольхи, покрывая до самой верхушки своею листвой, словно сеткой, деревья в 80 футов вышины. Туземцы не любят затруднять себя собиранием винограда на такой высоте: они обирают только нижние гроздья, предоставляя остальное птицам небесным. Сколько покинутых нив сплошь поросли папоротником. Масса построек исчезла в зелени, и сам владелец, после нескольких лет отсутствия, не может распознать своих мест!

Бассейны Ингура и Риона, эти страны прекрасных деревьев и ярких цветов, славятся, между прочим, и домашними животными. В вольной Сванетии, говорит Радде, разводят «лучший домашний скот в свете». Обе породы местных быков одинаково превосходны: одна—малорослая, веселая, резвая, другая же отличающаяся силою, солидностью и статностью—это украинская порода, введенная в долину Ингура закавказскими купцами-татарами. Очутившись в новом климате, на богатых пастбищах, с их высокой и сочной травою, украинский скот изменил цвет шерсти; его масть по оттенку и по рисунку часто походит на тигровую. В горных долинах лошадей очень мало, но они также замечательны по своей силе и грации. Ослы и мулы из Сванетии продаются татарами втрое и вчетверо дороже, нежели те, что вывозятся из равнин. Овцы и другие мелкие домашния животные тоже отличаются красотой и отличным качеством получаемых от них продуктов. Копченая свинина из Ратши, в верхней долине Риона, ценится гастрономами, а местные каплуны не менее жирны и сочны, нежели из Бресса или Манса.

В низших местах, где болота своими миазмами порождают лихорадки, влияние малярии так же гибельно для животных, как и для людей; это факт очень известный на всем Кавказе. Крестьяне, живущие в болотистых местностях Мингрелии, не могут охранить от неё даже своих кур, разводимых на дворах. Торопов не сомневается, что лихорадки могут быть причиной падежей.

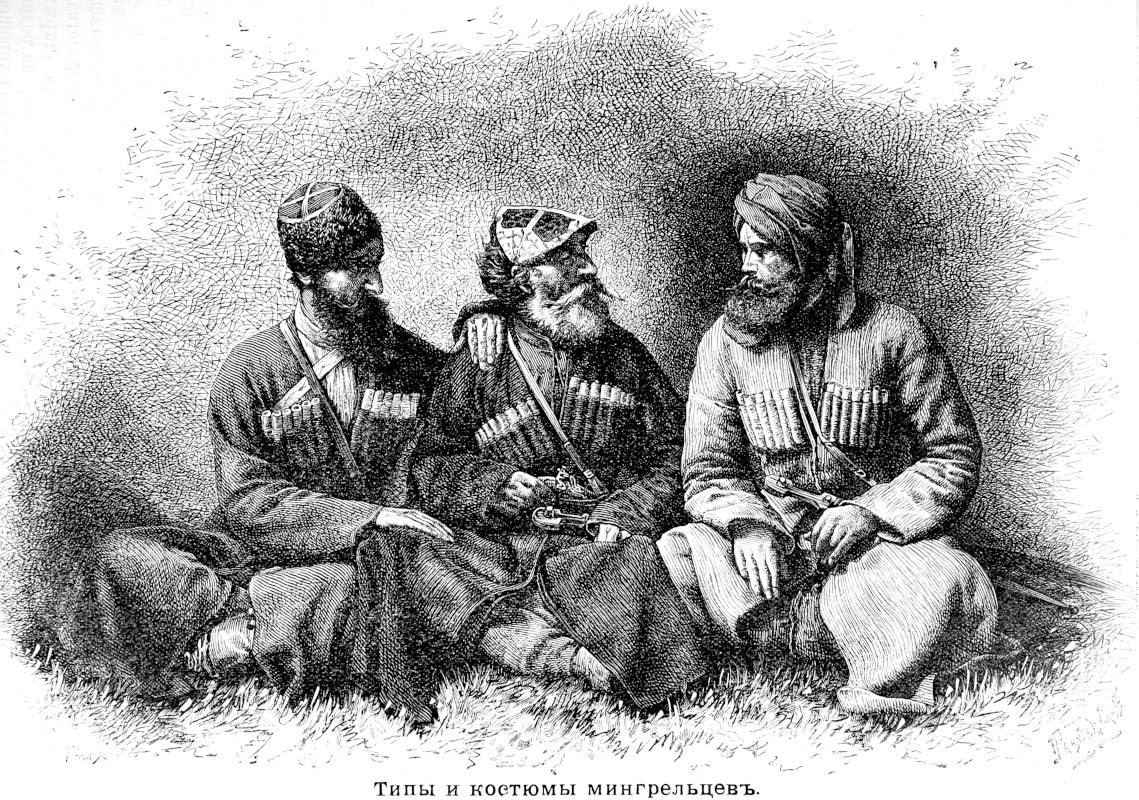

Известно, как благодетельно климат и почва той части западного Закавказья, которая лежит выше уровня болотистой местности, действовали на благосостояние человека, на развитие его сил и красоты. Но не нужно, однако, думать, что все жители этой страны принадлежат к одной чистой расе. Между ними заметно громадное разнобразие в типах, и особенно сильно бросается в глаза разница у мингельцев между блондинами и брюнетами; у первых—высокий лоб и овальное лицо, у вторых же лоб ниже и фигура шире, но те и другие красивы и статны. Еще во времена давно минувшие, восточные берега Черного моря посещались странствующим людом и неприятелем различных рас, и очень многие из чужеземцев, остававшихся в здешней стране, дали начало отраслям новых родов. Арабы, убегавшие от господства турок, и даже негры, содействовали образованию помесей. Но как бы ни были многочисленны эти помеси, их разнообразные элементы послужили основанием к произведению прекрасного и оригинального типа. В низменных частях Мингрелии и в особенности на ближайших предгориях, вплоть до высот в 3.330—4.000 футов, почти все обитатели их очень красивы: достаточно однодневной прогулки в Зугдиди или в другой подобный же маленький городок у нижнего Риона или нижнего Ингура, чтобы убедиться в том, что никакая другая человеческая раса не имеет более красивых представителей. Но зато в самом, так сказать, ядре гор, где борьба за существование была очень трудной и часто гибельной, жители уж не так красивы; там и сям попадаются фигуры положительно безобразные, в особенности между женщинами; зоб и кретинизм встречаются довольно часто у сванетов и всего более в верхней долине Цхенис—тут есть целые семейства, состоящие из кретинов. Когда поднимаются по берегу Ингура от кукурузных полей к горным пастбищам, покрытым пеленою снега, то наблюдают изменения во внешности обитателей, аналогичные с теми, какие можно заметить, направляясь от прекрасных итальянских озер к ущельям кантона Вале.

Сванеты, живущие в долине верхнего Ингура и по верхнему Цхенису, очевидно, народность смешанная, хотя их этнографическая основа—грузинская, равно как и язык. Они составляли когда-то могущественную национальность, прославленную Страбоном, и еще в XV столетии занимали долину верхнего Риона. Остатки этого народа происходят, главным образом, от беглых, которые вследствие дурного обращения, притеснений владельцев или бедствий войны, уходили из равнин Мингрелии и конечно не могли нигде находить для себя лучшего убежища, как в горах, этих естественных крепостях. Сванеты, поселившиеся в горах, в соседстве с ледниками, были там почти недоступны; Ингур, во время половодья, запирал их долины, а перевалы гор в продолжение восьми месяцев в году были загромождены снегом, так что к ним могли пробираться только самые отважные смельчаки; кроме того, верхнюю Сванетию окружали горные поляны, превращенные частыми войнами в совершенные пустыни. Сванеты же бассейна Цхениса менее отделены от остального мира: высота местности, занимаемой ими, не превышает нескольких сот футов, а окружающие их горы не представляют обрывистых утесов и доступ в их ущелья менее затруднителен. Сванеты этих долин, будучи прикреплены к земле своими князьями, вынесли на себе самое тяжелое феодальное иго; они назывались сванетами-дадьян, по имени одной княжеской древне-грузинской фамилии, владевшей ими. Их трудно по виду отличить от соседних с ними имеретин, тем более, что, как и эти последние, они говорят настоящим грузинским языком. Сванеты дадишкальяны, живущие в западной части бассейна верхнего Ингура, бывшие тоже закрепощенными, происхождения татаро-кумыкского; по уничтожении крепостного права, русское правительство откупало их у владельца как рабов. Несколько солдат, занимающих постои, являются здесь единственными представителями русской власти; но сванеты-дадишкальяны не имеют с ними никаких других отношений, кроме продажи спиртных напитков. Восточные общины верховьев Ингура, с населением в 1.120 жителей, долгое время сохраняли полную независимость и хотя они присягнули России в 1853 году, но часто и теперь еще продолжают называться «вольными».

Во многих отношениях они действительно свободны, хотя и подчинены русскому государю, и одна «мятежная» деревня, по распоряжению властей, уничтожена не далее как в 1876 году. У вольных сванетов или «бывших вольных сванетов», как называют их оффициальные документы, нет ни господ, ни начальства; их священники не пользуются никакой властью. На общинных собраниях все горцы имеют равный голос, и важные вопросы решаются единогласно; в случаях, когда имеется хотя бы один голос против постановления, или если кто-либо из вотирующих приходит в собрание после решения дела, то вопрос поднимается снова и вотируется до тех пор, пока не состоится полного согласия, чего достигают, впрочем, всегда. Но община не касается частных распрей, которые обыкновенно решаются законами возмездия, равно как и споры между двумя враждующими деревнями. Ни в каком другом месте Кавказа не господствует так кровавая месть, как в Сванетии; редко можно встретить лицо, не бывшее убийцей: отец бросает ружейную пулю в люльку новорожденного. Все дома, расположенные по берегу верхнего Ингура, представляют собою настоящие крепости, способные выдержать осаду: все они гнездятся на скалистых выступах и охраняются четыреугольной башней, вышиной в 65-80 футов, с которой приближающийся враг еще издали может служить хорошим прицелом. Входные двери в эту бойницу помещаются во втором или в третьем этаже, куда можно войти только по бревну, с высеченными на нем ступеньками и заменяющему собою наклонную лестницу.

Наследственная вражда и убийства были причиной значительной убыли населения в долине Джабе-Шеви; но оно все же оставалось довольно многочисленным, и сванеты принуждены были уходить к своим соседям. Еще во время своего военного могущества, их молодежь отправлялась на завоевания, и не раз они грабили равнину; так, например, в конце XIV века, они дошли до самого Кутаиса и сожгли этот город. Еще немного лет тому назад сванеты практиковали у себя детоубийство, с целью уменьшать в семействе число детей: мальчики пользовались предпочтением, тогда как большая часть девочек должны были гибнуть. Во время голодовок, горцы продавали своих уже взрослых детей и подростков, цены на которых колебались между 200-350 руб.. Теперь эти горцы бродят у постоялых дворов, в поисках за поденной работой. Что касается до небольшой мелочной торговли с населением, живущим в нижней долине, то она предоставлена евреям из деревни Лахамули. Эти евреи отличаются от своих братьев по происхождению воинственными привычками: они исповедывают христианскую веру и считают себя сванетами, несмотря на то, что горцы верхнего Ингура не только не женятся на их дочерях, но даже брезгают есть с ними за одним столом.

«Вольных сванетов» и «сванетов княжеских» по последней переписи было более 14.000. Составляя один из христианских народов Кавказа, они выделяют себя из среды своих единоверцев, ставя себя выше других: они считают, что их предки были крещены самим Иисусом Христом; их религия развивалась довольно своеобразно, смешиваясь с остатками более древних культов. Склепы их церквей, обыкновенно небольших строений, едва вмещающих в себе десяток прихожан, и вокруг которых собираются толпы народа, наполнены рогами тура и каменного барана—предметами очень чтимыми. Священники или «папи» образуют особенную касту, в которой сан передается от отца к сыну: но они не пользуются никакими иными правами, кроме того, что не подлежат кровомщению. Настоящая религия сванетов—их обычаи. У местных женщин не принято, как у грузинок верхней долины Риона, заботливо скрывать свой рот и подбородок, но во время пения гимнов или народных песен, они закрывают рот платком, для того-де, чтобы помешать диаволу войти в него. Точно также и сванет, отправляющийся в путь по важному делу, хранит молчание, или, если он твердит молитву, то никто не должен слышать его голос: малейшее вырвавшееся слово может навлечь бурю. Суеверия их аналогичны с теми, которые встречаются у норвежских рыбаков, у бурят и американских охотников.

Долина верхнего Риона, известная под именем Ратши, более обширна и многолюдна, нежели обе западные долины Цхениса и Ингура, а потому она всегда служила главной дорогой для пастухов, купцов, равно как и для войск, желавших пробраться из равнин Грузии в долину Терека. Население Ратши, как почти все жители Кутаиской губернии, по своему происхождению и языку—грузины; они цивилизованнее, чем их соседи, сванеты, и имеют более сношений с иноземцами. Однако, они слишком многочисленны для занимаемой ими территории, их выси негодны для полевой культуры, вследствие чего обитатели принуждены тысячами переселяться в более низменные места. Они очень трудолюбивы, не расточительны и по большей части возвращаются в свои места с заработком. Плотники и пильщики, встречающиеся в Имеретии и Мингрелии, почти все из Ратши.

Грузины верхнего Риона известны более под именем имеретин, т.е. «людей с другой стороны», так как горная цепь Сурам разделяет собою ядро этой расы. Имеретией же называлось, при перемещения политических границ, то все западное Закавказье, то лишь горная половина этой страны: под Мингрелией обыкновенно подразумевают низменность, заключающую в себе аллювиальную равнину и береговую полосу. Влияние климата, с его влажностью и обилием миазмов, не могло не отразиться на обитателях; сложилось мнение, что мингрельцы большею частью народ нерадивый и в особенности в болотистых местностях, но переселенцы из их же племени, живущие в сухом климате Тифлиса, напротив, отличаются деятельностью. Конечно, безжалостные опустошения, производившиеся набегами, постоянные междуусобицы и, сверх того, полное порабощение крестьян своими господами,—все это могло вселить только отвращение к труду: к чему задавать себе труд обработывать почву, если продукты труда пойдут в чужие амбары и скотные дворы? Эта несчастная страна испытала на себе все формы рабства. Рабы могли владеть, в свою очередь, рабами, и таким образом, эти последние, именно рабы-каторжники, были одновременно собственностью двух господ. До 1841 года, в числе рабов были даже священники. В сравнительно недавнее время, князья Мингрелии отбирали свою дань у подчиненных самолично: в сопровождении своих придворных, гостей, слуг, сокольничих, с лошадьми и собаками, они отправлялись к своим вассалам и жили у них до тех пор, пока не истощались для гостей все запасы провизии; затем князья отправлялись почтить своим присутствием другого несчастного, и, переезжая таким образом с одного пира на другой, приводили в разорение хозяев. Никакая женщина не могла быть уверена, что она останется в своей семье, в особенности если она была красива; господа завладевали женщинами, продавали детей. Слишком слабые, чтобы сопротивляться, мингрельцы скрывали дома свои в густой зелени, избегая встречи с господином, чем отличались от гордых обитателей гор, группировавших свои башни-бойницы в одну сплошную цитадель. Было несколько мятежей, особенно сильных в 1857 и 1858 годах, с целью освобождения забранных в плен женщин и отмены колод, надевавшихся владельцами на шеи своих рабов, но и эти восстания были подавлены и погашены кровью. Рабство в Мингрелии уничтожили три года спустя после того, как оно было отменено в Империи, но поборы с крестьян не вполне прекратились, и дети рабов еще не усвоили себе нравов свободных людей. На плодороднейших полях Имеретии и Мингрелии жители остаются нищими, подобно бедным ломбардцам, живущим также на чрезвычайно богатой земле, питаются почти исключительно отварной кукурузой или пшеном, кушаньем, напоминающим итальянскую polenta; их обыкновенный костюм—рубашка в лохмотьях, подвязанная веревкой или ремнем, и вместо шляпы на голове—кусок сукна, укрепленный под подбородком тесемкой. Не зная ремесл, жители могут уходить в город только в качестве носильщиков или чернорабочих. Жилище мингрельца—грязная деревянная лачуга или шалаш; несколько тощих животных, коз и свиней бродят вокруг полей кукурузы, плохо возделанных, плохо огороженных; и тут же в грязных лужах отдыхают буйволы. Хотя и видны успехи в этой стране, благодаря изобильному производству кукурузы, но этот рай Закавказья есть одна из тех стран, которые отлично доказывают, как слабо местная производительность зависит непосредственно от естественных богатств страны. Иные люди, обрабатывая гранитные скалы, пользуются большим благосостоянием, нежели мингрельцы, еле перебивающиеся на своих тучных, аллювиальных землях!

Лазы Аджара и Чоруха, жившие еще недавно неподалеку от русской политической границы Закавказья, приходятся братьями по языку и по крови мингрелам и грузинам; те же из их сородичей, что живут еще в Турции, вплоть до Требизонда и далее, являются более или менее смешанными; но множество названий доказывает, что грузины в прежния времена жили даже и во внутренней части Малой Азии. Еще Розен, посетивший Лазию в 1844 г., доказал, что наречие местных жителей очень близко подходит к грузинскому языку; между говором, который слышен у бывшей русской границы, а также на берегах Чоруха, и настоящим мингрельским языком из окрестностей Зугдиди, где до сих пор еще сохранилась древняя народная поэзия, разницы почти нет; но в языке жителей западного берега есть значительная примесь турецких и греческих слов. Что касается до нравов аджар и других горцев Лазистана, то они походят и в этом отношении на имеретин. Как те, так и другие, чтут седины и любят гостеприимство в широких размерах; они очень сдержанны, хотя вместе с тем и любопытны; как и большая часть кавказцев, они любят роскошь и живописный костюм, но вместе с тем их нельзя упрекнуть в лености, как это часто делали лица, недостаточно знакомые с ними; их поля хорошо возделаны, дома содержатся чисто. Женщины в Лазии красивы, хорошо сложены и замечательны своей храбростью. Очень многие из прибрежных лазов покидают свои места; одни поступают в матросы, и их фелуки, с тех пор как прекращены морские грабежи, плавают по портам Черного моря; другие—направляются в большие многолюдные города, где занимаются различными ремеслами: им издавна принадлежит монополия в торговле кухонными принадлежностями из латуни. И прежде Константинополь был городом, к которому они направлялись преимущественно, а с тех пор, как их земля присоединена к России, лазы-мусульмане тысячами выселяются на турецкую территорию. Константинопольское правительство съумело привлечь к себе это население, урезавши власть бегов, бывших прежде полу-независимыми, и капризы которых были единственным законом для их подданных. Очень вероятно, что теперь лазы-христиане станут знакомиться больше с Тифлисом и русскими портами Черного моря.

Турецкий режим не мог не отразиться на лазах, и они в некоторых отношениях разнятся с мингрелами, жившими в пределах русских владений. Три века тому назад все грузины верхней долины Аджара были христианами; во многих деревнях видны еще церкви, построенные в византийском стиле и доселе хорошо сохранившиеся. Некоторые общества обратились к мусульманству не далее как в конце XVIII века, хотя до сих пор еще между ними известно много таких семей, которые остаются христианами по сущности, а мусульманами только по виду, и таких, которые соединили обе религии, не ведая сами, где кончаются догматы их прежней веры и где начинается новое учение. Вместе с религией введен был в эту страну и турецкий язык; грузинская речь недавно совсем исчезла в городах и больших деревнях,— ее можно слышать только в глухих деревушках. Колонии армян, рассеянные по всей стране лазов, также совершенно забыли свой родной язык и говорят исключительно по-турецки. В настоящее время русский язык вытесняет мало-по-малу турецкий как из Батума, так и из других городов, а христианство снова изгоняет ислам. В этой стране уже попадаются славяне: путешественник Казбек встретил здесь несколько русских семейств, происходящих от беглых, покинувших свое отечество из нежелания отбывать воинскую повинность.

Долине Риона, торговое значение которой поняли еще аргонавты, и в которую тридцать веков спустя, отправились генуэзцы в поиски за тем же «Золотым руном», снова суждено принять на себя значительную коммерческую роль; прошло уже несколько лет, как вдоль этой долины пролегла железная дорога, соединив Черное море с Тифлисом, этот первый участок того железного пути, который современем будет вести в Индию. Но где был путь, по которому ходили прежде греческие купцы? Где был тот город Колхиды, который считался их главным рынком? Смутные предания, между которыми многие, вероятно, заимствованы из классической литературы, ссылаются на экспедиции греческих героев и на развалины в этой стране, в которых признают «дворцы Язона». Шарапан, ныне простая деревня, лежащая у слияния рек Квирилы и Дзирулы, Поти-Тифлисской железной дороги, кичится тем, что она построена на месте того страшного леса, через который должен был проникнуть мифический персонаж, чтобы завладеть Золотым руном. На юго-восток от Кутаиси, у входа в ущелье Хани, существуют другие развалины, расположенные амфитеатром на склонах одного холма: это остатки Багдада, города, бывшего у турок важным укрепленным местом. В прошлом столетии его жители, почти исключительно мусульмане, были изгнаны, но Багдад и до сих пор еще остался довольно большой деревней.

Кутаис, главный город губернии, заключающей в себе самую значительную часть западного Закавказья, занимает очень удобное положение, у перекрестка трех долин, по которым текут Рион, Квирила и Хани, соединяющаяся с Квирилой; здесь же находится начало аллювиальной равнины, которая простирается до самого моря. Прикрытый передовыми выступами предгорий, он хорошо защищен от северного ветра, хотя эта же защита в летнее время часто бывает причиной удушливой жары; впрочем, прохладные воды Риона, протекающего через город, питают роскошную растительность его садов и парков. Существовал ли Кутаис три-четыре тысячи лет тому назад, как гласит об этом предание, и был ли он родиной Медеи, это еще вопрос; несомненно лишь то, что он основан во времена глубокой древности,—так как еще Прокоп упоминал о нем под именем Кататисион'а,—и он не переставал появляться в истории, то как столица Грузии, то как один из важных городов Кавказии, и всегда как укрепленное место, из-за которого спорили цари. Но самый город перемещен: главный квартал его находится пониже акрополя, на террасах, занимающих правый берег реки, а улицы теперешнего Кутаиса тянутся вдоль по равнине, окаймляющей левый берег. Здание наиболее замечательное в городе—остатки собора, построенного Багратидами, в начале XI столетия, на скалах, занятых акрополем: начатый архитекторами армянскими, законченный греческими и приноровленный к местному вкусу, этот храм послужил моделью для всех других церквей в этой стране; развалины его до сих пор еще служат очень ценным памятником грузинского искусства. В последнее время Кутаис быстро разросся: с 4.000 т. жителей население поднялось до 12.000, благодаря торговле и успехам местной промышленности; выделка шляп пользуется особенной известностью. Залежи каменного угля Тквибулы, известные и слегка разрабатываемые еще с половины текущего столетия, не играют до сих пор важной промышленной роли, хотя находятся менее чем в 30 верстах, на северо-восток, от Кутаиса, в горах Накерала, и залегают толщью в 40-65 футов; в этой местности находят также род черного янтаря, из которого выделывают браслеты и другие вещицы, служащие для украшения. С 1879 года, в верхней долине Квирилы начата разработка марганцевой руды, количество которой определяют в несколько миллионов тонн. Несколько выше городка Они, главного торгового пункта верхней долины Риона, находится станция углекисло-железных источников, Уцера, привлекающая к себе ежегодно тысячи купающихся.

Хони, на северо-запад от Кутаиса, у входа в долину Цхениса, служит рынком, где княжеские сванеты сбывают свои продукты; еще ниже, неподалеку от слияния Цхениса с Рионом, находится другое населенное местечко, Кулахи. Эта часть Кавказа наиболее населенная.

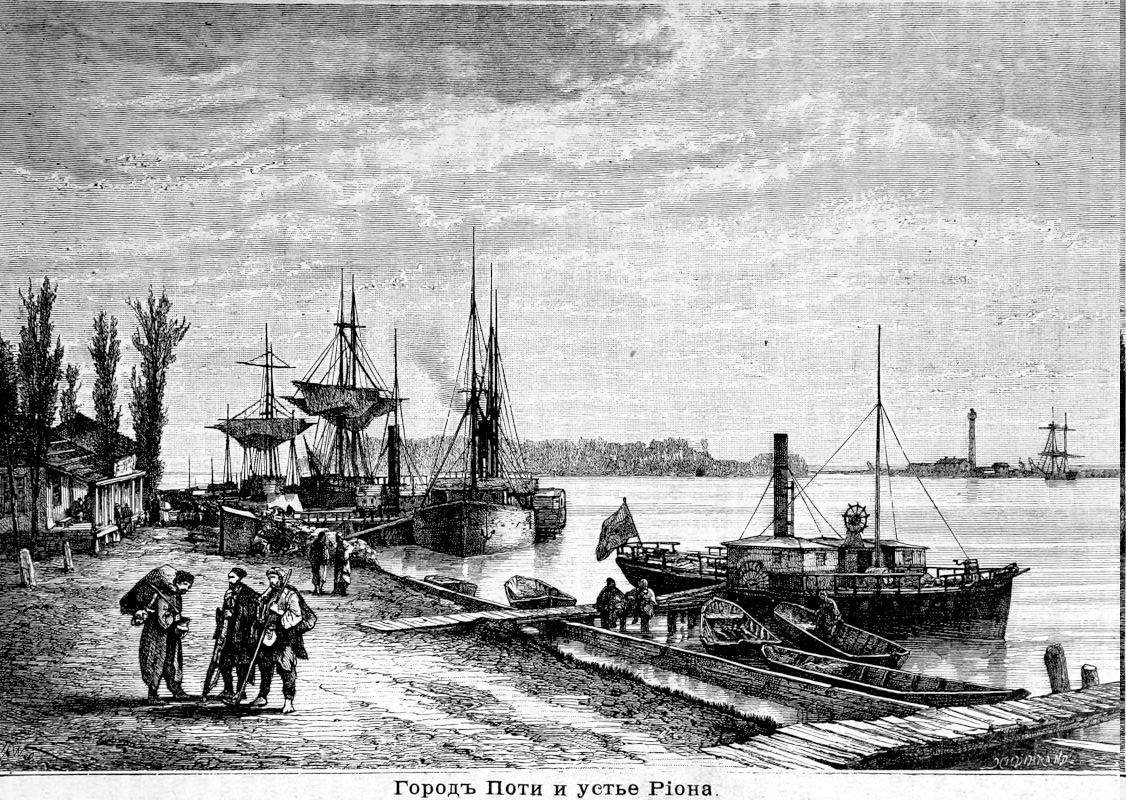

Орпири, пристань на Рионе, у слияния его с Цхенисом, есть село, в котором живут скопцы, по большой части очень зажиточные, и когда-то организованные на военную ногу для доставки съестных припасов. Торговля в селе уменьшилась со времени проведения железной дороги. Что касается до двух портов Черного моря, Редут-Кале и Поти, то купцы тщательно избегают посещать их, боясь лихорадки, а моряки также обходят их, по причине плохой якорной стоянки. Редут-Кале, имя которого так странно составлено из двух однозначущих слов,—одно французское, другое турецкое,—есть жалкая деревушка, основанная русскими в текущем столетии; она имела еще некоторое значение, как место высадки войск, несмотря на свои невыгодные стороны, так как в её соседстве по нижнему течению Ингура, находятся богатые селения, между которыми особенно многолюдны Зюглиди, Джвари и Цаленджиха, разбогатевшие через шелк-сырец; климат Редут-Кале, впрочем, менее вреден для здоровья нежели других приморских городков; тем не менее он почти совсем оставлен ради города, лежащего южнее—Поти, расположенного у устья р. Риона или Фазиса, от которой и произошло турецкое название Поти-кале-фашь иди «Замки Фазиса». Дома его, окруженные палисадниками, построены на сваях, вдоль реки, в нездоровой, болотистой местности, и раскинуты на пространстве, достаточном для большого города: два раза в год разлив Риона превращает Поти в полуостров. Рейд находится далеко от города, и порт, построенный у самого устья реки, недоступен для судов среднего углубления. Были предприняты дорого-стоющия работы по углублению порта: в подражание тому, что сделал инженер Гартлей для песчаной отмели Сулина, у устья Дуная, продолжены были в море оба берега реки посредством молов, проложенных по морскому дну; вместе с тем желали защитить вход для судов от сильного северо-восточного ветра, сделав мол с северной стороны гораздо длиннее. Но до сих пор успели только снести песчаную отмель, а в последнее время эта борьба с морем, как кажется, и совершенно оставлена. Порт Риона остается годным лишь для вывоза зерна и шелка-сырца; моряки принуждены выжидать благоприятного момента для выхода в море; ввоз также незначительный. В 1876 г. вывоз равнялся 4.721.000 рублей, а ввоз—1.209.000: средним числом в год ввозится на 600.000—1.000.000 рублей. Навигация закрыта в Поти, в среднем, 205 дней в году.

Порт Батум, значительно предпочитаемый предыдущему и находящийся от него менее чем в 50 верстах, на юго-запад, присоединен к Российской империи со времени последней войны. Стремление завладеть им, как якорной стоянкой, составляло одну из побудительных причин похода русских в Малую Азию; хотя они и были отбиты перед Батумом, но турки, проигравшие сражение на другом поле, должны были уступить этот порт, которого русское правительство так давно добивалось. Впрочем, с торговой точки зрения, Батум принадлежал гораздо более русским, нежели туркам. В батумский порт, располагающий 65 футами глубины, заходили большие одесские пароходы, чтобы выгружать здесь на небольшие суда товары, предназначавшиеся для Поти. Батум, под влиянием Англии, объявлен, по Берлинскому договору, порто-франко, что не помешало ему однако сделаться хорошо укрепленным городом: как гавань, он не имеет неудобств речных пристаней, отделенных от моря песчаными отмелями; но полуостров, образованный наносами Чоруха в Черное море, с западной стороны, к несчастью, беспрестанно увеличивается, загораживая песчаными мелями доступ на якорную стоянку, которая уже настолько уменьшилась в размерах, что не может вмещать в себе более двенадцати больших судов. Ничего нет легче, как соединить, в будущем, порт с рекою судоходным каналом, прорывши его в низменной равнине; такой канал, вместе с железной дорогой, откроют, так сказать, двойной вход в Батум: один со стороны Чоруха, другой со стороны Риона. Необыкновенное плодородие мингрельских равнин и долин Ливана в бассейне Чоруха придаст Батуму важное коммерческое значение в будущем. Главные продукты вывоза—зерновой хлеб, хлопок и превосходные яблоки, известные в России под названием «крымских», и наконец, дельфиний жир, добываемый из животных, пойманных в бухте.

Во внутренней части русского Лазистана главный город, Артвин, построен на склоне горы амфитеатром, в том месте, где Чорух, выйдя из клюзы, становится судоходным; он занимает в окружности, вместе с своими садами, не меньше 8 верст. Главный предмет промышленности—окраска материй; кроме того в нем фабрикуются шелковые изделия и другие ткани. Почти все его купцы, большей частию армяне, находятся, через посредство Батумского порта, в сношениях с Константинополем и Марселем. Говорят, что в Артвине лазы наиболее красивы: все дети их могли бы служить образцами для скульпторов и живописцев. Быть может нет таких стран, где бы меньше встречалось больных или хилых, как в Лазии.

На юг от Артвина, местечко Ардануч, бывшее некогда столицею царства, расположено на плоскогории у выхода из Адского Ущелья, а гораздо выше Артвина, в самом ядре гор, стоит другой город, принадлежавший туркам, Олти, служащий главным торговым этапом между Ардаганом и Эрзерумом: подобно Артвину, это города, фруктов и цветов.

Из городов и местечек западного Закавказья, следующие имеют более 4.000 жителей:

Кутаиссная губерния: Кутаис—32.023; Зугдиди—5.450; Кулахи—5.350; Джвари—4.850; Цаленджиха— 4.450; Хони—4.000.

Батумская область: Батум—26.162; Артвин—16.456.