VII. Государства Арало-Каспийской покатости

1. Бактриана или Афганский Туркестан

Государства и провинции этой области Азии не могут иметь постоянных, точно очерченных границ. На востоке плоская возвышенность, на юге горные хребты, на западе песчаная пустыня составляют их естественные пределы, и эти пределы выдвигаются вперед или отступают, смотря по обилию снегов, богатству пастбищ, распространению искусственного орошения, движению переносных песков. Аму-Дарья только частию своего течения служит северным рубежем этим областям Туркестана и отделяет их от Бухары. Между группами населения западного Памира северные считаются тяготеющими к Бухарскому ханству, южные связаны политически с Афганистаном; но за этими двумя государствами обрисовывается на горизонте тень соперничествующих европейских держав, оспаривающих одна у другой обладание Азией. Позади Бухары виднеется Россия, уже обратившая эмира в своего вассала; позади Афганистана выступает фигура Британии, владычицы Индий, и жители спорной страны, хотя пользующиеся полунезависимостью, хорошо знают, что их будущая судьба уже с давнего времени составляет предмет горячего спора между русским и англичанином. Дипломатическая переписка, которой обменялись, в 1872 и 1873 годах, петербургский и лондонский кабинеты, установила даже, временно, что северный предел Афганистана должен обнимать, на севере от естественных границ, образуемых горным валом Гинду-Куша и древнего Паропамиза, земли Вахан, Бадахшан, Кундуз, Хульм, Балх и Меймане. Таким образом, два европейских государства распоряжались судьбой территорий и народов, которые были посещены очень немногими путешественниками, и которых научное исследование предстоит еще сделать. Понятно, что Англия, овладевая стратегическими позициями в областях Афганистана, соседних с индийской границей, старается увеличить размеры этого государства с северной стороны и тем уменьшить объем будущих владений России. Что касается этой последней державы, которая еще далеко не окончила своего дела завоевания и ассимиляции, то она может выжидать. Географически, верхнее течение Аму-Дарьи и вся северная покатость иранского плоскогорья и Афганистана принадлежит к арало-каспийским странам, и возростающее влияние славянской державы непременно должно рано или поздно соединить в одну политическую группу различные части этого огромного бассейна. В продолжение нескольких месяцев в году между афганскими владениями аму-дарьинской покатости и Афганистаном, в собственном смысле, существует полное разобщение; тогда русские армии могли бы свободно проникнуть в северные долины Гинду-Куша, Кох-и-Бабы, гор Гарджистана.

Известно, какое важное значение имели эти страны в истории Азии, и как много народов и армий продефилировали чрез горные проходы индийского Кавказа. Там находятся, на западе от громадного полукруга горных цепей и плоских возвышенностей, замыкающаго Китайскую империю, первые пороги, позволяющие переходить через раздельный хребет между севером и югом континента. Там должны были переходить пилигримы, купцы, переселенцы, воины; там встречались различные цивилизации, с их религиями, нравами и произведениями. Там сходились и пересекались большие международные дороги Азии, тем более важные в прежния времена, что всемирная торговля еще не имела в своем распоряжении морских путей, открытых впоследствии европейскими мореплавателями. Дороги, связывающие непосредственно долину Аму-Дарьи с долиной Инда, имеют, кроме того, над дорогами, открывающимися западнее между Туркестаном и Персией, ту огромную выгоду, что они проходят почти везде через местности, пригодные для земледелия и населенные, избегают больших безводных пустынь: везде местами остановки для путешественников и караванов служат города, а необходимые им съестные припасы доставляют возделанные поля и сады. По краям этих дорог, соединяющих две половины азиатского континента, естественно, должны были возникнуть могущественные города: там царствовали повелители империи, владения которых простирались от берегов Индийского океана до равнин Сибири, и жители сотнями тысяч были собраны в их огромных столицах. Можно заранее рассчитывать на богатую жатву открытий, которую исследователи принесут из этих стран Азии, и которая даст возможность разъяснить многие еще сомнительные пункты всемирной истории. Не там ли же, в центре тяжести азиатского континента, должна гораздо существеннее, чем в Константинополе, разрешиться, наконец, великая проблема политического равновесия между Европой и Азией, известная под именем «восточного вопроса»?

Самое восточное государство в бассейне Оксуса,—если можно дать название государства земле, столь слабо населенной,—есть Вахан, чрез который протекает Сархад или Панджа, нижняя ветвь Аму-Дарьи. Территория Вахана весьма значительна, так как верхнее течение Сархада, от его истока в Малом Памире до большого изгиба Ишкашимского, имеет не менее 250 километров протяжения; но эта область так возвышенна, так холодна, так бедна растительностью, что её редкие жители не могли нигде поселиться, кроме как в нескольких, хорошо защищенных от ветра лощинах, на берегу реки: самая низкая деревушка Вахана лежит на высоте 2.700 метров, а самое возвышенное селение, Сархад, находится на высоте 3.600 метров, следовательно, выше, чем вершина высочайшего пика Пиренейских гор; за Сархадом, еще выше, разбросаны там и сям летния жилища. Тальник и другой низкий кустарник составляют единственную древесную растительность этой холодной долины, и обитатели её, вахи, сеют в своих садах только горох и ячмень; по счастию, они имеют, кроме того, стада курдючных баранов, яков и другого крупного рогатого скота; главное их удовольствие—это охотиться летом на каменного козла, качкаря (ovis Poli), а также на куропаток с помощью прирученных соколов.

Даже в этой дикой горной области, столь удаленной от плодородных равнин, и которая, казалось бы, не представляет ничего заманчивого для завоевателей, войны и рабство смешали расу; вахи или ваханцы—это народ, происшедший от смешения таджиков и узбеков, говорящий одновременно двумя языками—татарским, который их природный язык, и персидским, цивилизованным диалектом, который они употребляют в сношениях с иностранцами. Некоторые из этих горцев в полном смысле слова красавцы, с тонкими чертами лица, отличающими персидский тип; но белокурые волосы и голубые глаза тоже не редкость между ними. В настоящее время вахи магометане шиитского толка, и при том очень искренние и ревностные в своей вере, доказательством чего, между прочим, служит тот факт, что они регулярно посылают десятину своему духовному главе, имеющему пребывание в Бомбее; но тем не менее они до сих пор сохранили, вместе с некоторыми следами древнего культа огня, много нравственных черт, отличающих их от других мусульман; женщина пользуется у них большим уважением, нежели у большинства восточных народов, и, как у киргизов, так и у этого племени, все деньги семьи обыкновенно отдаются на руки жене.

Во время своего путешествия к истокам Аму-Дарьи, в 1838 году, англичанин Вуд определял общее число ваханцев только в 1.000 душ, тогда как тридцать пять лет спустя другой английский путешественник, Форсит, и его товарищи по экспедиции исчисляли население долины в 3.000 человек: эта последняя цифра очень близко подходит к числу, показанному одним документом русского происхождения, по которому в Вахане находится будто бы 550 жилых домов. Народное предание говорит, что прежде этот край был гораздо более населен; с другой стороны, в последнее время колонии ваханцев основались также на восточном скате Памира, в Сириколе и в Кашгарии. Но, очевидно, Вахан обязан своим важным значением не числу жителей, а своему географическому положению на проходе, ведущем с Арало-Каспийской покатости в бассейн Тарима; через Вахан проходит самая удобная дорога Памира, та, по которой в это последнее время, идя, быть может, по следам Марко Поло, следовали путешественники Вуд, мирза Суджа, Поталось, Форсит и Гордон. Относительно легко доступные перевалы, которыми каждый год пользуются горцы, киргизы и ваханцы, ведут на юг, через Гинду-Куш, в Читраль и Канджуд, то-есть в верхнюю долину Инда. Проход караванов, которым доставляют проводников и вьючных животных, и которые подвергаются опасности сделаться предметом разных прижимок и вымогательств и даже рискуют быть ограбленными при удобном случае,—такова главная причина, которая побудила воздвигнуть настоящие оборонительные крепости в печальной долине Сархада. В Кила-Панджа или «Пяти фортах», в нескольких верстах ниже слияния двух горных ручьев Большого и Малого Памира, остались две из этих крепостных башен, хорошо сохранявшиеся. Здесь находится резиденция ваханского мира или эмира, называющего себя потомком Сикандара, то-есть Александра Македонского, которого, впрочем, и все другие князьки области гор считают своим предком. Во время посещения Вахана путешественником Вудом, этот край был почти совершенно независим от Бадахщана; после того прежния вассальные отношения восстановились, и ваханский эмир снова сделался данником Бадахшана, а через это государство и вассалом Афганистана. До 1873 года ежегодный подарок, приносимый, в виде дани, сюзерену, состоял из невольников, и чтобы добыть этот живой товар, ваханцы должны были вести против своих соседей непрерывную войну посредством нападений из засады и неожиданных набегов. Этим и объясняется обезлюдение страны и запустение пастбищ Памира, куда прежде летом приходили в большом числе киргизские пастухи со своими стадами.

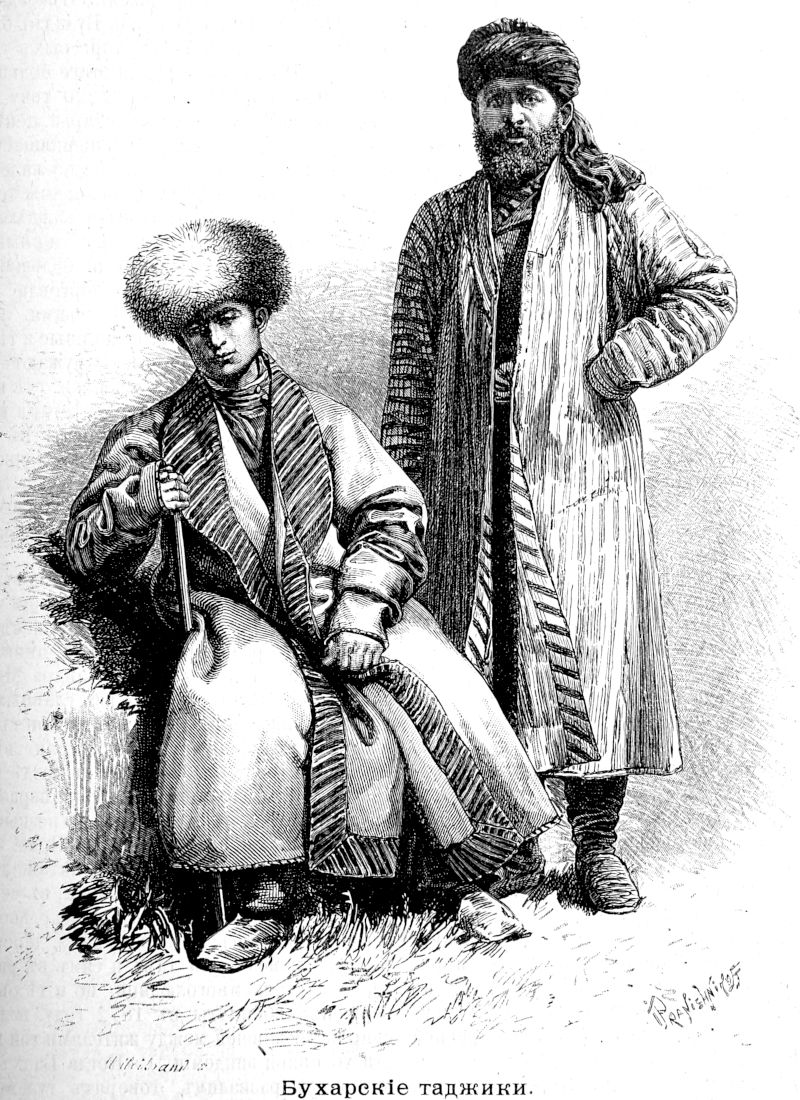

Бадахшан с 1869 года состоит в васальной зависимости от Афганистана и посылает ему ежегодно дань деньгами в размере около 180.000 франк. и лошадьми в числе 500 голов; но этот край заключен в такия определенные границы с географической точки зрения, что он всегда будет сохранять отдельное политическое существование; он отделен снеговыми горами Гинду-Куша, Читраля и Кафиристана, проломы которых, недоступные для верховых животных, находятся на высоте, превышающей 5.000 метров. Пространство Бадахшана может быть исчисляемо приблизительно в 20.000 квадр. килом. Что касается населения, довольно густого в нижних областях страны, которые спускаются пологим скатом на северо-запад, к Аму-Дарье, то общая численность его, вероятно, не менее 150.000 душ. Почти все бадахшанцы—таджики персидского языка, по большей части магометане суннитского толка; между ними, во внутренности края, поселились в небольшом числе узбеки и другие турки, но в целом раса сохранила красоту иранского типа.

Бадахшан естественно делится на две части—восточную, которая граничит с Ваханом, и через которую протекает Панджа (южная ветвь верхней Аму-Дарьи), поворачивая на север; и западную, которую орошает река Кокча или Кучка, то-есть «Зеленая», подприток среднего Оксуса. С южной стороны протянулся высокий гребень Гинду-Куша, где открываются два пролома: Нускан (5.100 метров высоты), над которым господствуют ледники, и Дора (4.000 метр.), немного менее трудный для перехода. Две половины Бадахшана разделены очень высокой отраслью Гинду-Куша, примыкающей далее на севере к возвышенным плоскогорьям, которые Оксус огибает в своем течении. Горный проход, который обыкновенно избирают путешественники и купеческие караваны, чтобы попасть из бассейна Кокчи в бассейн Панджи и подняться на восток к проломам Памира, лежит на высоте 3.320 метров, по Вуду; часто переход бывает очень труден, не только по причине глубоких снегов, но также по причине восточного ветра, который дует там с страшной силой в продолжение шести месяцев в году, с конца осени до половины весны: это так называемый «ваханский ветер», которого бадахшанцы справедливо боятся пуще всего на свете. Важнейшее поселение этой области—Ишкашим, именем которого иногда называют всю восточную часть Бадахшана; он расположен на южном берегу Панджи или Сархада, в том месте, где эта река поворачивает на север к Шигнану и Рошану, чтобы соединиться с другими реками, образующими Аму-Дарью. Ишкашим находится, следовательно, в точке пересечения естественных путей, перерезывающих страну с запада на восток и с севера на юг. Это селение обязано своим важным значением также соседству рубиновых копей, приобревших всемирную известность со времен глубокой древности; они занимают, в 32 километрах ниже Ишкашима, верхнюю часть крутых утесов, возвышающихся на 360 метров над правым берегом Панджи. Многочисленные подземные галлереи, почерневшие от копоти ламп, на половину наполненные просачивающейся сквозь почву водой, проникают далеко во внутренность гор. Ишкашимские рубины, из которых самыми драгоценными считают камни великолепного бледно-красного или розового цвета, были прежде известны под вульгарным именем баласа (rubis-balais, balai или balach), которое произошло от слова Балакшан (Balacian, Балачан, в книге Марко Поло), искаженного названия страны, употреблявшагося некогда европейцами. Вследствие войны, отдавшей эти копи в руки кундузского эмира, этот последний, недовольный тем, что он получал, как ему казалось, слишком мало драгоценных камней, овладела всеми жителями края, в числе пятисот семейств, и велел продать их в рабство. Во время проезда путешественника Вуда в 1838 году, этот округ был еще почта безлюден, и рубиновые копи были совершенно заброшены. С того времени разработка их опять возобновилась, на этот раз в пользу афганского эмира.

Южный Бадахшан тоже обладает копями, прославившимися на всем востоке, месторождениями бирюзы и лазуревого камня или лазурика, которые находятся на северном скате Гинду-Куша, близ истоков Кокчи, в округе Лажурд или Лазурд,—откуда и произошли слова: «лазурик» (lapis lazuli) и «лазурь», «лазурный». В скалах, состоящих из белого и черного известняка и прорезанных жилами в виде линий, как агат, открываются там и сям отверстия рудников, расположенные без всякого видимого порядка, на высоте 500 метров над уровнем реки; но только немногие копи проникают далеко в толщу горы, по причине частых обвалов галлерей, неимеющих никаких искусственных подпор. Самый драгоценный лазурик находят обыкновенно в самом черном известняке; менее ценятся камни нили, прекрасного индигового цвета, асмани, светло-синего или голубого цвета, и сувси, зеленоватого оттенка. Эксплоатация лазуриковых копей часто прерывалась, то по причине малых выгод, приносимых ими самим рудокопам или их господам, то по случаю войн или внутренних волнений и междоусобий, парализующих промышленность страны; однако, бадахшанские камни все очень хорошо известны купцам бухарским, кабульским и кашгарским. Говорят, что разработка этих копей драгоценных камней дает ежегодно от 500 до 1000 килограммов [от 1.221 до 2.442 фунтов камня]. По словам индийского путешественника Пундита Мунфуля, рудокопы работают в галлереях только зимой, летом же они покидают копи, потому что боятся змей. Бассейн реки Кокчи, один из замечательнейших во всей Азии по своим минеральным богатствам, известен обыкновенно под именем Хама-кан, что значит «сплошь усеянный рудниками», ибо, кроме лазуриковых копей, он изобилует также важными месторождениями меди, свинца, квасцов, серы и железной руды, разрабатываемой с незапамятных времен. Лежащие севернее горы и высокая цепь Ходжа-Мохамед, продолжающаяся на север к большому изгибу Аму-Дарьи, тоже содержат медную и свинцовую руду, а воды многих горных потоков катят золотоносный песок; благодаря этим минеральным богатствам, бадахшанцы и приобрели славу лучших кузнецов и мастеров металлических изделий на всем Востоке; но они обязаны этой славой также своим учителям, греческим художникам, ибо в древности Бадахшан составлял часть Эллинской Бактрианы; в индийском музее, в Лондоне, можно видеть серебряную чашу, принадлежавшую к числу сокровищ одного бадахшанского государя и очень любопытную по красоте и отчетливости работы, хотя эта древность относится уже к эпохе упадка греческого искусства.

Богатый минеральными сокровищами, Бадахшан есть вместе с тем одна из стран центральной Азии, поставленных в наиболее благоприятные естественные условия в отношении здоровости климата, чистоты вод, красоты тенистых рощ и лесов, плодородия долин. Бадахшанские арбузы и дыни, яблоки, персики, виноград славятся во всех соседних странах. Тамошния лошади замечательны своей крепостью и верностью шага на трудных горных дорогах,—качества, которым они обязаны тем, что кабульский эмир выбрал их, как главную дань, платимую ему этим краем. Бадахшанские бараны доставляют часть шерсти, употребляемой для тканья чудесных кашмирских шалей; стада диких свиней бродят во всех малонаселенных местностях Бадахшана. Но обитатели этой страны, так изобилующей естественными рессурсами всякого рода, живут по большей части в крайней бедности; феодальный порядок, затем войны, внесенные кундузскими узбеками в долину Кокчи и сопровождавшиеся грабежем и истреблением населения, наконец, тягостные подати, налагаемые кабульским эмиром и еще увеличиваемые его вассалом,—все это легло тяжелым гнетом на край и довело до нищеты почти всех бадахшанцев. Кроме того, властители страны предавались, до недавнего времени торговле невольниками; ни один путешественник не мог быть уверен в своей личной безопасности, пока не вступил в улицы какого-нибудь города. В силу религиозной традиции, одни только неверные могли быть обращаемы в рабство, но шииты тоже причислялись к неверным, и многие сунниты, подвергнутые пытке, принуждены были выдавать себя за последователей Али. Однако, нужды торговли ставили индусских купцов и евреев вне всякой опасности быть захваченными в плен и проданными в неволю.

Не взирая на войны, тираннию, рабство, бадахшанские таджики описываются в лестных чертах редкими путешественниками, которые отваживались проникнуть в их страну. У бадахшанцев сильно развито чувство равенства, несмотря на различие происхождения и состояния; все они отличаются хорошими манерами, и даже ребенок подходит с важностью к пожилым людям, чтобы засвидетельствовать им свое почтение; женщины, между которыми много белокурых, приветливы, деятельны, хорошие хозяйки, и хотя мусульманки, но пользуются, по крайней мере принадлежащие к бедному классу, полной свободой открывать лицо и разговаривать с мужчинами, знакомыми их семейства. Бадахшанцы очень гостеприимны, скромны, хотя и любопытны в глубине души, имеют веселый нрав, несмотря на важный вид; но их природные качества вполне развиты только в «возмутившихся» округах, то-есть в тех округах, где население сохранило свою первоначальную независимость.

Во время путешествия Вуда, главным городом Бадахшана было местечко Джерем или Джурум, состоящее из нескольких раскиданных деревень, которые все вместе имели никак не более 1.500 жителей. Прежняя столица, Файзабад, лежащая верстах в пятидесяти на северо-запад от Джерема, тоже в долине Кокчи, представляла тогда груду развалин, стены крепости еще стояли на одной скале правого берега Кокчи, при выходе реки из горного ущелья, но от самого города оставались только кучи мусора, осененные там и сям деревьями, которые были пощажены пожаром, истребившим город во время нашествия кундузцев, в 1828 году. Сделавшись снова главным городом страны, Файзабад возродился из-под развалин; однако, в 1866 году, в нем насчитывалось всего только 400 домов; по свидетельству кафира Ямшеда, он превосходит, по численности населения, всякий другой город Бадахшана; но жители его уже не той расы, так как обитатели прежнего Файзабада были переселены массами в Кундуз. Западная область края была тоже опустошена завоевателями, а три года спустя, в 1832 году, землетрясение разрушило большую часть уцелевших от кундузского погрома селений; жители были погребены под развалинами строений, дороги завалены обвалившимися с гор скалами, реки запружены грудами каменных обломков.

Неизвестно еще с достоверностью, где находился город Бадахшан, который когда-то был столицей государства, и который часто смешивали, совершенно ошибочно, с Файзабадом. Полагают вообще, что он лежал к востоку от нынешней столицы, в равнине Дашт и Бахарак, где сливаются, прежде чем соединиться с Кокчей, три реки, Зардео, Саргилан и Вардож, или Бадахшан; эмир имеет теперь летний дом или дачу на месте, где стоял древний город. Некоторые писатели искали также город Бадахшан в западной области края, где находятся местности, самые знаменитые в религиозной истории страны. Один пик величественной формы, возвышающийся на юге от города Мешеда, святого, как и одноименный с ним город Персии, известен под названием Тахт-и-Сулиман или «Соломонов Трон», данным по имени одного царя, который удалился на эту высокую гору,—так гласит легенда,—чтобы избегнуть укусов скорпионов, водящихся в равнине; от подошвы до верхушки горы расставлена была живая лестница из людей, которые, передавая пищу из рук в руки, подносили царственному отшельнику приготовляемые внизу явства; несмотря, однако, на эту предосторожность, однажды скорпион, спрятавшийся в гроздях винограда, вонзил царю свое смертоносное жало. Другая гора, Кишм, лежащая на юго-восток от Мешеда, замечательна тем, что некогда персы поддерживали там, как символ очищения для всех людей, «самый священный из всех огней». Путешественник Гардимер говорит, что он видел на этой горе остатки большого храма.

Нынешняя столица Бадахшана, по своему положению в самом сердце гор, не может сделаться значительным рынком. Город Рустак, сборный пункт для иноземных купцов, индусов, афганцев, бухарцев, находится уже в равнине, верстах в сорока к востоку от места слияния Кокчи и Аму-Дарьи; в этом городе сходятся караванные дороги, идущие из Кашгара, Читраля, Балха и Гиссара. На Аму и на его больших притоках, Гиссаре и Бадахшане, в настоящее время не существует мостов, да, быть может, не существовало даже в эпохи наибольшего процветания Бактрианы. Для переправы через реку, лошади привязываются к лодкам и паромам и плывут через поток, побуждаемые криками и жестами своих хозяев.

На запад от Бадахшана, область, заключающаяся между левым берегом Аму-Дарьи и горами, составляющими продолжение Гиндукуша, тоже зависит, в политическом отношении, от Афганистана, но населения, живущие на противоположных горных скатах, еще ясно различаются между собой. Относительно легко доступные проломы гребня или перевалы, которые позволяют в этой области переходить через раздельную линию высот между бассейном Оксуса и бассейном Сцинда, увлекали потоки народов различных рас к Бактриане, подобно тому, как вода горного озера стремится к выходному ущелью. Здесь проходили в эпоху, предшествовавшую писаной истории, арийские завоеватели, направляясь к Индии; Александр Македонский тоже переправился с войском через Паропамиз или индийский Кавказ, чтобы присоединить Согдиану к своей империи; монголы и родственные им расы следовали тем же путем в противоположном направлении, чтобы спуститься к югу, тогда как, идя по их следам в обратную сторону, иранцы и индусы направлялись к северу через те же горные проходы. Таким образом, здесь встречались лицом к лицу различные расы и народы, ведя между собой борьбу за обладание воротами. На юге, афганские иранцы сохранили преобладание, на севере, узбекские татары, поселившись среди прежнего таджикского населения, завоевали себе политическое первенство, и во всех провинциях, лежащих к западу от Бадахшана, они тоже одерживают перевес численностью; наконец, большая часть горных проходов, в том числе и самый важный из них, Бамианский, находятся во власти шиитских населений, монгольского происхождения, гезаретов, называемых также, но совершенно несправедливо, «варварами», хотя они едва-ли уступят, по степени образованности, узбекам. Близкие родичи калмыков, гезареты перестали говорить своим природным монгольским наречием в начале шестнадцатого столетия; теперешний их язык персидский. Следовательно, несмотря на безпрестанный прилив и отлив людей, с севера на юг от порогов, перерезывающих Гинду-Куш, эта «перегородка» континента осталась одним из главных этнографических барьеров Азии.

Река Кундуз, называемая Ак-Серай в нижней части ее течения, от города Кундуз до слияния с Аму-Дарьей, получает свои первые воды с хребта Кох-и-Баба или «Отца гор»; один из впадающих в нее ручьев берет начало на знаменитом перевале Хаджи-Как, если не на самом низком, то наименее трудном в цепи «индийского Кавказа»;—перевал, которым пользуются с незапамятных времен большинство путешественников, завоевателей, миссионеров и торговых людей; он открыт в продолжение семи месяцев в году. На восток от этого горного прохода, более известного под названием «Бамианских ворот», которое ему дано по имени ближайшего города, река Кундуз или Сург-Аб течет вдоль северного основания Гинду-Куша, и многие из горных потоков, посылаемых ей снегами большого гребня, тоже бегут по долинам, через которые проложены тропинки, поднимающиеся к другим порогам горной цепи. Индар-Аб, текущий с востока на встречу Сург-Абу и, по слиянии уходящий вместе с ним в равнины, тоже берет начало на пастбищах относительно невысокого горного прохода, называемого Кауак (по Маркгаму, высота его 4.010 метр.), и многие из боковых долин, впадающих в долину Индар-Аба, также ведут к проломам гребня, через которые обыкновенно переваливают кочующие пастухи со своими стадами, чтобы спуститься на юг, через Когистан, в бассейн Инда. Маркгам насчитывает шестнадцать горных проходов в части Гинду-Куша, которая продолжается с северо-востока на юго-запад, на пространстве около 220 километров от перевала Кауак до перевала Хаджи-Как. Когда смотришь с низменности или долины, в которой Индар-Аб и Сург-Аб текут на встречу друг другу, исполинская цепь является во всем своем величии, встает во весь рост, от черноватого основания до белых снеговых вершин; высокий гребень поднимается на 6.000 метров, но в разных местах этой колоссальной стены открываются вырезки в 2.000 метр., даже в 2.500 метров, прерывая там и сям линию вечных снегов, начертанную с замечательной правильностью на скатах хребта, на высоте около 4.500 метров.

Через горные проходы Хаджи-Как и Ирак город Бамиан или Бамиян сообщается с долиной реки Гельмунд так же, как с Кабульскими горами, тогда как через третий перевал, называемый Чибрским, он находится в непосредственных сношениях с долиной реки Горбанд, составляющей часть бассейна Инда. Следовательно, Бамиан, так сказать, командует большей частью Афганистана, и его стратегическую важность хорошо понимали во все времена, как о том свидетельствуют развалины укреплений, принадлежащих к различным эпохам, которые, то-есть развалины, тянутся длинным рядом на соседних скалах и теснинах долины: полагают, что этот город был древний Паро-Вами или «Блестящий град», от которого, быть может, получил свое название хребет Паропамиз, а некоторые авторы видят, вместе с Карлом Риттером, в Бамиане «кавказскую Александрию» Alexandria ad Caucasum, основанную могущественным македонцем. Как большая часть городов, построенных в соседстве раздельных возвышенностей для вод и народов, Бамиан приобрел особенную важность в религиозной истории восточных наций. Между развалинами, оставленными монголами, после разрушения Бамиана, в 1220 году, видны многочисленные следы зданий, служивших, как полагают, храмами, а также остатки ступ, религиозных памятников в форме колоколов, которые буддисты оставили после себя во всех странах, куда проникали их миссионеры. Город даже получил прозвище Бут-Бамиан или «Бамиан с идолами», от двух колоссальных человеческих фигур, грубо изсеченных из камня; эти два изображения божества, Силсаль (Серсаль) и Шамама, называемые также Красным Идолом и Белым Идолом, стоят там, как-будто, затем, чтобы смотреть с высоты своего величия на проходящие у их ног народы; караваны располагаются на отдых в отверстиях, оставленных под полой их мантии. Историограф Тамерлана, Шериф-Эддин, говоря об этих кумирах, которых он называет одного Лат, а другого Мунат, утверждает, что ни один стрелок не в состоянии пустить стрелу так высоко, чтобы она долетела до их головы; по измерениям Борнса, один из идолов имеет 21, а другой 36 метров высоты. Индусы поднимают руки, проходя мимо этих чудовищных богов; но другие бросают в них камнями, а нижняя часть фигур даже была частию повреждена пушечными выстрелами. Большая часть изваяний и рисунков, которыми были украшены идолы, изчезла; остался только ореол вокруг их голов. Во внутренности колоссальных статуй высечены лестницы и комнаты или гроты; соседния стены гор, состоящие из легко раскапываемой кремнистой глины, перемешанной с мелким булыжником, тоже пробуравлены во всех направлениях. Целый народ мог бы удобно разместиться в этих «двенадцати тысячах» выкопанных ям или пещер, занимающих скаты долины на протяжении около 13 километров; некоторые пригорки изрыты таким множеством глубоких впадин, что походят на пчелиные улья. Часто целые партии рабочих занимаются раскопкой мусора, лежащего кучами в пещерах подземного города, и находят монеты, кольца и другие золотые и серебряные вещи. На скалах горного прохода были открыты клинообразные надписи; но большая часть медалей и монет, принадлежащих уже к мусульманской эпохе, носят куфические надписи. Что касается лежащей статуи Будды, тоже имевшей громадные размеры (не менее тысячи футов в длину), которую видел миссионер Гиуэн-Цанг в седьмом столетии, то новейшие путешественники не отыскали никаких остатков этого колоссального идола.

Хотя город Бамиан географически составляет часть Туркестана, так как он находится на берегу реки Сург-Аб, на тысячу слишком метров, то-есть на целую версту ниже перевала Хаджи-Как, его, однако, обыкновенно считают принадлежащим к Афганистану. Это происходит оттого, что путешественники, вместо того, чтобы спускаться к равнинам Кундуза, следуя по течению реки, перерезанной водопадами и сопровождаемой обрывистыми скалами, направляются на север, чтобы перейти последовательно несколько небольших горных цепей, параллельных Гинду-Кушу, которые хотя не достигают границы постоянных снегов, но, тем не менее, составляют весьма серьезные препятствия между возвышенной Бамианской долиной и равнинами, спускающимися к Аму-Дарье. По Гриффиту, высоты горных проходов: Хаджи-Как—3.716 метр.: Ирак—3.932 метр.; высота горного города Бамиан—2.590 метр.

Горный проход Ак-Робат или «Белый Каравансарай», непосредственно на севере от Бамиана и Кара-Котал или «Черный перевал», в «Черных горах» (Кара-Кох), имеют, тот и другой, слишком 3.000 метров высоты, но, тем не менее, обоими можно пользоваться для проезда фургонов и артиллерии. Между этими двумя проходами нужно переходить через небольшой отрог, подъем на который очень труден по причине сильной крутизны его скал, на что указывает самое имя его, Дандан-Шикан, то-есть «разбиватель зубов». На севере от перевала Кара-Котал путешественникам не приходится более переходить через гребни, параллельные Паропамизу, но дорога, идущая по течению реки Хульм, пролегает через страшные ущелья, прерываемые живописными долинами: одна из этих теснин, открывающаяся выше Гейбака, носит название Дура-и-Зиндан, что значит «Ущелье тюрьмы», и на её отвесных скалах, возвышающихся на 300 метров, видны развалины старинных укреплений, доказывающие, что прежние властители края хорошо понимали стратегическую важность этого горного прохода. В целом, все эти горы северного ската индийского Кавказа имеют более приятный, более живописный вид и одеты более богатой растительностью, чем дикия, голые крутизны Афганистана; все склоны их покрыты зеленеющими пастбищами, а гребни и вершины ласкают взор необыкновенной мягкостью линий. Но болотистые равнины, расстилающиеся у подошвы этих гор, в особенности низменная долина реки Кундуз или Ак-Серай, принадлежат к самым нездоровым местностям центральной Азии. «Если хочешь умирать, поезжай в Кундуз», гласят бадахшанская поговорка. Рассказывают, что из ста тысяч бадахшанцев, переселенных насильно в эту страну Мурад-бегом в 1830 году, оставалось в живых, восемь лет спустя, не более шести тысяч человек.

Самый город Кундуз, хотя столица государства, представлял, даже во времена наибольшего могущества Мурад-бега, невзрачную кучку жилищ, состоявшую из пятисот или шестисот глиняных домишек, камышевых хижин и узбекских палаток, разбросанных среди садов, засеянных хлебом полей и болот: эту столицу скорее можно было принять за временное становище грабителей, чем за настоящий город. Талихан, лежащий восточнее, у подошвы горной цепи, которая отделяет Кундуз от Бадахшана, кажется, имел гораздо более важное значение: он в продолжение целых семи месяцев оказывал сопротивление осаждавшим его полчищам Чингис-хана, и Марко Поло говорит об этом городе, который он называет Тайканом, как о значительном населенном месте и большом рынке, где производилась деятельная торговля хлебом, фруктами и солью. Соседния соленосные горы, «сплошь из соли», лежат, повидимому, не на юг от Талихана, как говорит знаменитый венецианский путешественник, они находятся на юго-восток и на восток от этого города, именно близ Ак-Булака (Белый источник), в Бадахшане. Идя в этом направлении, путешественники поднимаются к горному проходу Латтабанд, обыкновенной дороге караванов, отправляющихся из Кундуза к Бадахшану и возвышенному Памиру. С этого перевала открывается великолепнейший и обширнейший вид: что особенно поражает взор, с западной стороны, так это величественный конус Кох-и-амбара, возвышающийся всего только на 800 метров над уровнем окружающих равнин, но представляющий замечательную правильность форм. По словам легенды, эта гора была перенесена из Индустана одним святым человеком, и утверждают, в доказательство справедливости этого рассказа, что будто все индийские растения произрастают на её скатах. По крайней мере пастбища её славятся разнообразием и сочностью своих трав, и жители Кундуза, Талихана и Хазрат-имама, городов, лежащих соответственно к западу, к востоку и к северу от Кох-и-амбара, посылают туда свои стада. Лев бродит в равнинах, расстилающихся на север от этих гор; но его не увидишь нигде к северу от Аму-Дарьи; новый Александр Македонский не мог бы теперь забавляться львиной охотой в лесах Трансоксианы, как называлась в древности страна, лежащая за Оксусом.

Население провинции Кундуз исчисляют различно; по приблизительным статистикам, даваемым русскими офицерами, оно простирается до 400.000 душ, что составит, для пространства области, равного, как полагают, 28.000 квадр. километров, более 14 человек на квадратный километр. Это, конечно, немного для края, столь богатого плодородными и хорошо орошаемыми долинами, но это огромная пропорция в сравнении с малонаселенностью русских владений, и потому нет ничего удивительного, что русские патриоты смотрят на эту территорию, занимающую такое выгодное положение у ворот Гинду-Куша, как на необходимое дополнение уже принадлежащего России, в большой части пустынного, Туркестана. Без всякого сомнения, если бы беспрестанные войны на афганской границе сменились прочным, продолжительным миром, население Кундуза быстро удвоилось бы, ибо тамошния женщины имеют ввести в каждый дом замечательный дух порядка и бережливости. Путешественники хвалят кундузок как отличных хозяек, и даже женщины соседних провинций признают за ними этот талант. А между тем местные нравы не позволяют кундузскому узбеку оказывать своей жене столько привязанности, сколько он питает к своей собаке. Если предложить мужу продать свою супругу, то он нисколько не обидится; но торговать у него собаченку значило бы нанести ему кровное, самое непростительное оскорбление.

Область Хульм или Хулум не так обширна, но не менее густо населена, чем Кундуз, пропорционально пространству, хотя она не столь обильна водой. Река Кундуз или Ак-Серай, питаемая снегами Гинду-Куша и Кохи-бабы («отца гор»), довольно многоводна, по крайней мере настолько многоводна, что течет до соединения с Аму-Дарьей, тогда как река Хульм, берущая начало в предгорьях цепи Кара-Кох («Черные горы»), не имеет достаточной массы вод, чтобы достигнуть главной реки бассейна: она теряется в ирригационных каналах при вступлении её в равнину. Но географическое положение Хульмского края, составлявшего средоточие древней Бактрианы, чрезвычайно важно. В этой области оканчивается дорога в Персию и Индию, идущая через Бамианский порог, здесь находится естественный центр громадного амфитеатра горных хребтов и плоских возвышенностей, который тянется от персидского Мешеда до Бухары через индийский Кавказ, Памир, Самаркандские горы. Выше Хульмского края соединяются все большие реки, которые смешивают свои воды в Аму-Дарье: Ак-Сарай, текущий из Кундуза, и Сург-Аб, спускающийся с Алая и северного Памира; следовательно, к этой области Азии сходятся естественные пути полукруга, имеющего более 1.500 километров протяжения. Некогда Балх, «матерь городов» (Аму-аль-Булад), был местом пересечения всех торговых трактов страны. После разрушения этого большого города Чингис-ханом, в 1220 году, и обезлюдения части бассейна Аму-Дарьи, центр торговли, впрочем, сильно уменьшившийся, должен был переместиться, но удержался, однако, в той же области. До половины текущего столетия Хульм был самым важным городом древней Бактрианы: населенный почти 10.000 жителей, таджиков по большей части, он производил большую торговлю мехами всякого рода, бараньими, волчьими, лисьими, собачьими и кошачьими. Обширные и тенистые сады, простые и фруктовые, окружают город поясом зелени; самое ложе реки, где вода течет не постоянно, обращено местами в сад. Хульм—город новый, которому в начале дали имя, столь обыкновенное в Туркестане, Таш-Курган или «Каменная крепость; старый Хульм, в расстоянии 8 километров от нынешнего, теперь не более, как куча мусора.

Балх, который в древности пользовался славой, как столица империи и как священный город, место, где проповедывал Зороастр, средоточие эллинской цивилизации в Средней Азии после Александра Македонского и впоследствии один из главных центров буддийской религии, представляет теперь одну обширную руину; на пространстве более 30 километров в окружности везде видишь только груды кирпичей, черепки изразцов и другого мусора, среди которых не возвышаются более, как во времена Марко Поло, остатки мраморных храмов, которые китайский пилигрим Гиуэн-Цанг видел еще, в седьмом столетии, во всей их красе. Несколько узбекских становищ и таджикских деревушек расположились было там и сям в равнине, некогда столь многолюдной, но и те были совершенно покинуты в 1872 году, вследствие свирепствовавшей между жителями той местности холерной эпидемии. «Когда Балх возродится из развалин, говорят туземцы, это будет признаком, что скоро настанет конец свету». Политический центр афганского Туркестана находится с 1858 года, в Шахт-и-пуле, километрах в двадцати к востоку от древнего Балха; но городское население, цифра которого, по Гродекову, простиралась в 1878 году до 25.000 душ, переселилось немного далее, вокруг мусульманской святыни Мазар-и-Шериф («Могила шерифа»), пользующейся славой даже по ту сторону Гинду-Куша, благодаря чудесам, которые не перестает творить из глубины своего склепа пророк Али. Мазар-и-Шериф, приметный издалека по четырем высоким голубым минаретам, находится еще в пределах области, орошаемой рекой Балх или Дегас, которая получает свои первые воды с гор Кох-и-Баба и Сефид-Кох. В низменной области эта река не более, как обведенный с боков плотинами, но еще быстрый канал, называемый Бенд-и-Барбари или «Плотина варваров», который оканчивается, на север от Балха, после течения более 300 километров, в садах Сиягирда. Там тоже развалины покрывают огромное пространство; когда едешь с берегов Аму-Дарьи, то приходится проезжать через кучи обломков на протяжении 13 километров с севера на юг. Неизвестно, был ли Сиягирд предместьем Балха, или независимым городом.

На западе другие реки, текущие тоже в афганской территории, направляются также к долине Аму-Дарьи, не будучи, однако, в состоянии достигнуть её; но, по крайней мере, воды их приносят ту пользу, что покрывают зеленью оазисы, окружающие города Ак-ча, Сарипул, Шибирхан (Шибирган, Шиберкан), Андхой, которые населены таджиками и другими иранцами, туркменами, но главным образом узбеками. Шибирхан, славящийся своими арбузами, о которых Марко Поло отзывается как о лучших в свете, есть, говорят, самый богатый и самый цветущий из этих городов, благодаря обилию воды, орошающей его фруктовые сады; когда путешественник Ферье посетил Шибирхан, в 1845 году, население его простиралось до 12,000 душ. Сарипул имел, в 1818 году, около 3.000 жителей, но запертый в цирке, или котловине, среди гор, где скопляются миазмы и воздух не освежается ветром, он принадлежит к очень нездоровым местностям. В долине, где находятся Шибирхан и Сарипул, не существовало никаких деревьев, кроме суксаула и тамариска, и старожилы не помнили даже времени, когда леса были истреблены. В недавнее время были посажены некоторые деревья, привезенные из Бухары через пустыню.

После Мазар-и-Шерифа самый многолюдный город афганского Туркестана—Андхой: по Вамбери, он имел около 15.000 жителей в 1863 году; но большая часть городского населения жила в палатках, среди развалин города, осаждаемого песками пустыни. Воды горного потока Меймене, или Маймене, протекающие через андхойские сады, уже скудны и солоноваты в этом месте, так что вновь прибывший человек не может их пить: «Соленая вода, жгучий песок, ядовитые мухи и скорпионы,—вот что найдешь в Андхое, как и в аду», говорит одно стихотворение персидского поэта, цитируемое у Вамбери. Андхойские лошади, генеалогию которых жители возводят до коня богатыря Рустема, персидского Геркулеса, славятся во всей Татарии; их посылают даже в Индию; точно также андхойские одногорбые верблюды, особенно та порода их, которую называют нер или нар, отличаются необыкновенно густой шерстью, красотой форм, крепостью членов; но обедневшее население имеет уже очень небольшое число этих драгоценных животных. Прежде андхойцы отправляли также в Персию черный барашек, известный в Европе под именем «астраханской» мерлушки, но эта торговля окончательно прекратилась с тех пор, как город был почти совершенно разрушен в 1840 году афганцами.

Меймене, лежащий в области гор, орошается той же самой речкой Нари, вода которой принимает ниже солоноватый вкус и иссякает в андхойских садах. Населенный преимущественно узбеками, которые пользуются во всем иранском и татарском мире большой славой за свою храбрость, этот город умел долгое время сохранять свою независимость среди соперничествующих притязаний Персии, Бухары, Афганистана; теперь он состоит под верховной властью кабульского эмира, как вассальное владение, в ожидании того времени, когда придут другие хозяева с севера, чтобы сделать из него один из своих аванпостов на пороге Иранского плоскогория. Стратегическая важность Меймене значительна, и некоторые даже хотели видеть в нем один из центров тяжести всей западной Азии: «Герат ключ к Индии, говорит сэр Генри Раулинсон, а Меймене—ключ к Герату!» С другой стороны, г. Гродеков, русский путешественник, который имеет, по этому вопросу, то преимущество над всеми современными географами, что он сам прошел дорогу из Меймене в Герат, утверждает, что этот путь слишком труден, чтобы им можно было воспользоваться для прохода армий. Как бы то ни было, Меймене, главная торговая станция между Гератом и Бухарой, господствует над несколькими горными ущельями, и обладание им имело бы большую цену в борьбе держав, оспаривающих друг у друга господство над Азией: в руках завоевателя все укрепленные, природой или искусством, места составляют «ключи» одно к другому. Недавно Меймене был сам по себе важным городом. В 1863 году, Вамбери определял число его жителей от пятнадцати до восемнадцати тысяч душ, а позднейшие исчисления, русского происхождения, но, вероятно, преувеличенные, говорят о шестидесяти-тысячном населении, собранном в его глиняной ограде: но в 1874 году афганское войско, численностью около 10.000 человек, с двадцатью пушками, явилось под стенами Меймене и приступило к осаде города, взяв уже перед тем Сарипул и Шибирхан. Осада продолжалась шесть месяцев и окончилась избиением 18.000 человек на улицах и в домах; с той поры Меймене представляет не более, как полуразрушенную деревню, и туркмены-грабители нередко делают на нее свои разбойничьи набеги. Что касается всего края, то статистики его народонаселения значительно расходятся между собой: по Вамбери, число жителей бывшего ханства простирается до 300.000, тогда как, по исчислению русских офицеров, оно не превышает 100.000 душ. На ярмарках в Меймене производится значительная торговля лошадьми, сушеными плодами, коврами, которые ткут местные женщины, и евреи, индусы, парсы служат главными посредниками в этой торговле.

В настоящее время Андхойское ханство есть единственное, которое еще сохранило некоторую независимость: все другие ханства, лежащие между индийским Кавказом и течением Аму-Дарьи, подвластны Афганистану. Географические деления страны остались те же самые; деревня Гурзиван и мелкие группы жилищ, рассеянные по долине Дарзаб, в горах, лежащих на юг и на юго-запад от Сарипуля, сохранили еще титул ханства, но утратили всякую самостоятельность. Узбеки этой страны не отправляют натурой воинской повинности, так как их афганские повелители боятся, чтобы они не воспользовались оружием для восстановления своей независимости: но за эту льготу они должны платить тем больше налогов, и бремя рабства для них очень тяжело. По словам г. Гродекова, они с нетерпением ждут прихода русских; но сами ничего не делают для своего освобождения и едва умеют защищаться против туркменских разбойников. Каким образом эти храбрые турки, которые в былое время дрались как львы в бою с врагом, сделались такими смирными и покорными? Ответ не труден: столетнее угнетение превратило их в наследственных рабов. Население афганского Туркестана, но Гродекову и «Военному Сборнику» (том III):

Вахав—3.000 жит. Бадахшан—158.000 жит. Кундуз—400.000 жит. Балх—64.000 жит. Андхой—60.000 жит. Шибирхан, Ак-ча, Сарипул и Меймене—270.000 жит. Гурзиван и Дарзаб—5.000 жит. Всего 950.000 жит.