Глава III Арало-Каспийский склон

РУССКИЙ ТУРКЕСТАН, НЕЗАВИСИМАЯ ТУРКМЕНИЯ, ХИВА, БУХАРА, СТРАНА ВЕРХНЕГО ОКСУСА.

I. Общий взгляд

На запад от Каспийского моря Европа имеет резко определенную границу с Азией: древний понто-каспийский пролив, по южную сторону которого выдвигаются первые плоскогория Кавказа, составляет между континентами как-бы естественный пограничный ров. Но зато на север и на восток от Каспия границы Европы и Азии сливаются в равнине, переходящей мало-по-малу в пригорки и пустыни, пространства песку, глины, в каменистые местности, солончаковые степи и болота. Если и существует с этой стороны какой-либо естественный рубеж между двумя материками, то это та наиболее низменная часть выпуклости, которая проходит между Аральским бассейном и долиной Оби: по обе стороны этой возвышенности рассеяны многочисленные озера, с неопределенными очертаниями—остатки высохших морей, а за этой полосой снова начинается область равнин, простирающаяся до самой подошвы плоскогорий и гор, составляющих часть континентальной цепи.

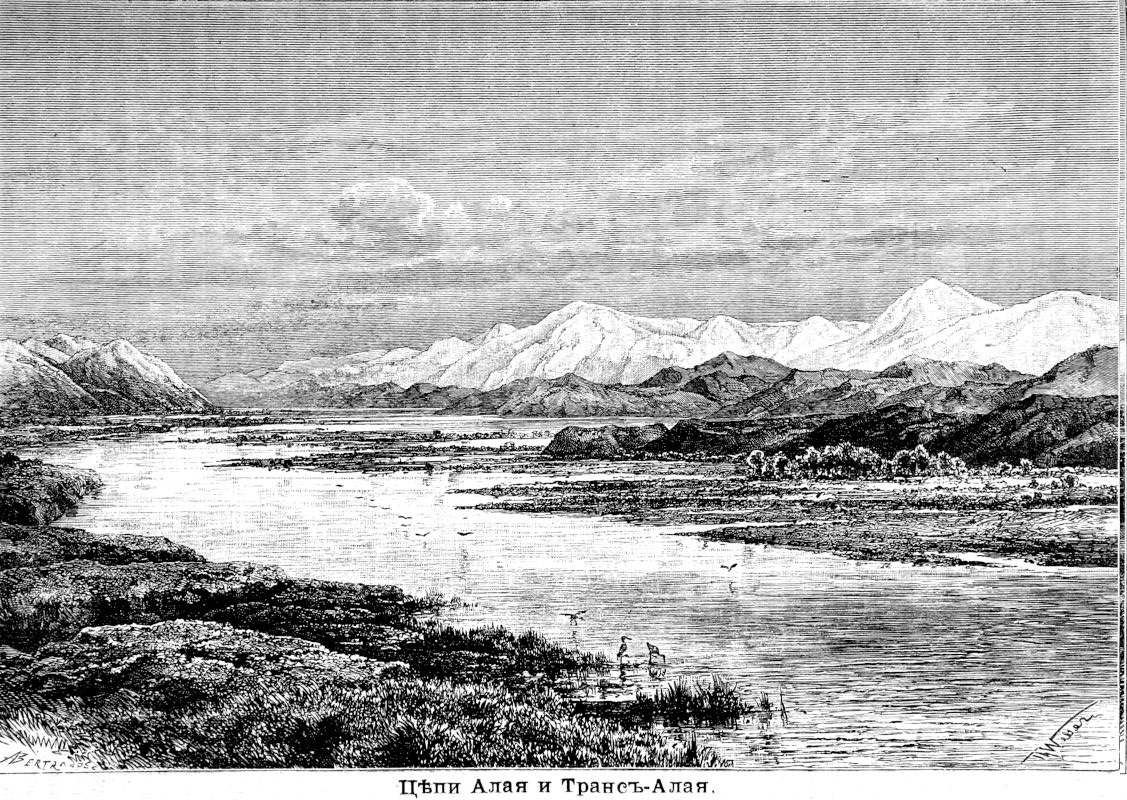

Таким образом арало-каспийский склон плоскогорий Средней Азии сливается с северо-западной стороны с степями России, между Уралом и Каспийским морем, а с северной стороны он отделяется едва заметно от равнин Оби; со всех же других сторон эта область имеет резко определенные границы. С запада она омывается водами Каспия, с юга—отделена от Персии и Афганистана горной «преградой», которая, начинаясь у юго-восточного угла Каспийского моря, соединяется потом в форме вытянутой кривой с Гиндукушем и Каракорумом. На восток лежит плоская возвышенность Памир, а на северо-восток горы Тянь-Шань и Тарбагатай, с их горными полянами и снежными вершинами. Поверхность Арало-Каспийской области, включая в нее государства, находящиеся под протекторатом России, а также Уахан, Бадакшан, Балх и земли туркменов, занимает более трех миллионов кв. верст и, следовательно, в шестеро превышает величину Франции. Территория более чем в миллион кв. верст, простирающаяся к северу, в бассейн Оби, в административном отношении также присоединена к этому естественному бассейну русского Туркестана и составляет часть одного и того же генерал-губернаторства.

Русский Туркестан, имеющий наклон с северной и восточной стороны к Каспийскому морю, состоит на половину из гористой местности и на половину из низменностей. Разнообразие климатов, фауны и флоры не менее поразительны, нежели геологические образования этого громадного пространства, по одну сторону которого поднимаются горы, высотой в 20—23 тысяч фут, а по другую—низмености, спускающиеся у берегов Каспия ниже морского уровня. Впрочем, есть некоторое сходство между восточной стороной гористой местности и западной частью области низменных равнин. И там, и здесь пределы годичной температуры гораздо шире, чем в Европе или в какой-либо другой стране, соседней с морем; колебания температуры необыкновенны. Так, например, во время холодов, осенью и зимой, в долинах и горах Туркестана господствует полярный северо-восточный ветер; летом же и весною приносит с собою жару юго-западный ветер, экваториальный; таким образом в каждое из времен года климат претерпевает резкия противуположности в температуре, что, впрочем, свойственно всем странам, лежащим внутри материка. Вообще, Арало-Каспийский склон, приведенный к уровню моря, находится в июле месяце между изотермическими линиями 20 и 25° Ц.,—температура островов Зеленого Мыса, лежащих на 2.580 верст ближе к экватору. Для января месяца в Аральской области изотермическими линиями будут: 5—15°, т.е. те линии, что проходят через Канаду, южную Гренландию и Шпицберген и, следовательно, через местности, лежащие на 2.800 верст ближе к полюсу,—настолько сильны колебания температуры крайних месяцев в русской Татарии. Но разница между жарким днем и холодным еще более значительна: средним числом она равна 74° между 44° и —25, и даже—30°. В равнине сухость воздуха и недостаток росы также содействуют резкости климата. Часто атмосфера бывает столь слабо насыщена парами, что дыхание становится затруднительным; известны целые годы, в которые дождь ни разу не освежил почву: в 1858 году продолжительность дождей в пустыне Кара-кум не превосходила в итоге четырех часов. Влажность, приносимая юго-западными ветрами, задерживается выступами Памира и долинами Тянь-Шаня, т.е. там, где есть ручьи, потоки и реки; при всем том дожди эти менее обильны, нежели в горах Европы и Индии.

Другая общая характерная черта для русского Туркестана, его гор, долин и равнин,—это постоянное высыхание почвы в течение современного геологического периода. Обе реки-близнецы, Сыр-Дарья и Аму-Дарья, текут с Памира и Тянь-Шаня, почти параллельно одна другой, в озеро, называемое всеми прибрежными жителями Аральским морем; но в предшествовавшую эпоху обе эти реки были значительно многоводнее, и несомненно, что они, соединяясь в одно общее русло, впадали в Каспий. В настоящее время, отделенные одна от другой, они все еще считаются одними из самых больших рек Азии, по крайней мере по длине: обе они имеют в протяжении не менее 2.000 верст; но количество воды, несомой ими, очень незначительно в сравнении с той массой влаги, какую несут в море такия могущественные реки окраин материка, как Обь, Енисей, Лена, Амур, Гоанго, Янгце-Кианг, Меконг, Брахмапутра, Ганг, Инд. Бассейны рек Аму и Сыра обнаруживают на поверхности явные следы постепенного высыхания: всюду видны оставленные ложа рек, частью уже засоренные; множество реченок, которые когда-то достигали главной реки, останавливаются на полдороге и затериваются или в песках, или в солончаковых болотах: мелкие озера высыхали сотнями и тысячами, не оставив после себя ничего кроме пласта соли. Большие озера, внутренния моря, в роде Балкаша и Арала, измельчали, озера плоских возвышенностей, как например Исык-Кул, совсем опустели; многие из них даже совершенно исчезли, как например, те, что заместились равнинами Кульджи и Ферганы. Каждая местность Арало-Каспийского склона, разсматриваемая отдельно, свидетельствует собою общее явление засухи. Посредством постоянного высыхания почвы, большая часть страны преобразовалась в степи и при том не только в равнинах, но и в горах. На Памире, Тянь-Шане и Тарбагатае каждая продольная долина, каждая впадина представляют собою оголенную степь, с растительностью чрезвычайно ограниченной, как числом видов, так и периодам её годичного роста. Климат здесь вряд-ли более благоприятен для растений, нежели в арктических странах, так как развитие местных растений ограничено всего тремя месяцами,—с одной стороны зимними снегами, с другой—летней засухой.

В подобной стране, где большая часть местностей настолько подвержены засухе, что становятся непригодными даже для кочевников и их стад, население, конечно, весьма незначительно. Обитатели Арало-Каспийского склона распределены следующим образом:

| Поверхность в кв. верстах | Поверхность в километрах | Вероятное население в 1880 г. | Число душ на килом. | |

| В русских владениях от Атрека до Иртыша | 3.262.157 | 3.708.135 | 4.500.000 | 1 |

| „ Хиве | 50.800 | 57.800 | 300.000 (?) | 12 |

| „ Бухаре | 210.000 | 239.000 | 2.150.000 | 9 |

| „ земле независимых туркменов | 228.900 | 206.500 | 200.000 | 1 |

| „ Авганском Туркестане | 118.600 | 135.000 | 950.000 | 6 |

| Всего | 3.870.457 | 4.346.435 | 8.500.000 | 2 |

Следовательно, принимая в рассчет даже обильно орошенные долины, где население наиболее густо, видим, что в общем, на арало-каспийском склоне не приходится жителей и двух человек на кв. версту: страна эта в 6—7 раз малолюднее, нежели Кавказский край, несмотря на его громадные пространства, необитаемые земли, на скалы и поверхности, покрытые снегом. Местные предания, исторические данные, равно как и развалины множества городов не позволяют сомневаться в том, что эта область в прежния времена была гораздо населеннее. Число жителей уменьшилось вместе с уменьшением воды. Большие империи, основанные в бассейнах Оксуса и Согдианы, исчезли: очаги цивилизации, так ярко освещавшие весь восточный мир, погасли: просвещенные народы снова обратились почти в варварство, кочевое состояние восторжествовало над земледелием, и попятное движение сказалось очень сильно. Господствующая раса также изменилась: изменение климата, высыхание почвы успешнее, нежели войны, создали в результате замещение части коренных обитателей-арийцев тюрками и киргизами. В горных долинах Памира, от Каратегина до Уахана, живут племена землевладельцев-арийцев, ушедших в горы, вследствие натиска со стороны кочевников, которые, пришедши сюда с северо-востока, заняли равнины. Перемещение изотерм и изохимен уменьшает или увеличивает площадь, занятую растениями, заставляя их спускаться с гор в равнины или подниматься с равнин на горы, превращает пахатные земли в пастбища, расширяя пределы пустынь, и привлекая к ним кочующих татар, отодвигает оседлых арийцев. Войны и убийства ускорили лишь ход, указанный климатом. Но городское население могло оставаться отчасти независимым от среды, благодаря торговле и промышленности: коренная раса, смешанная различным образом, могла существовать до сих пор о-бок с расой, пришедшей с севера. Арийцы и тюрки, или какое бы другое название ни дали им, живут в одних и тех же городах, образуя различные группы, приспособляющиеся к внешним условиям, сообразно склонностям и старинным обычаям. Оксус служит несколько веков не более как политической границею между землями Ирана и Турана, ибо во все времена на север от этой реки, среди туранского населения, жили группы иранцев, рассеянные в виде островов и архипелагов.

В настоящее время народ, говорящий арийским языком, берет верх над остальными племенами. Русские, сильные тем могуществом, которым они пользуются благодаря высшей цивилизации, пренебрегают затруднениями, представляемыми климатом, и завоевывают с успехом громадные пространства, с целью дать тесную политическую связь вновь присоединенным странам Арало-Каспийского склона. Их войска отправлялись туда после того, как страна была изучена натуралистами, послами или купцами. Русские заняли города, издавна существующие, или построили новые, и в различных торговых и стратегических пунктах, казавшихся им благоприятными, положили начало колонизации, именно в горных долинах, указав вместе с тем точные пределы кочевникам. Пароходство по обеим рекам, дороги, а позже и железные пути уменьшат, так сказать, пространство этой страны и позволят таким образом славянскому элементу легко упрочить свое превосходство. Это не более как вопрос времени. В земле таджиков, сартов, узбегов, Ташкент и Самарканд становятся русскими городами, подобно Казани, бывшей прежде в земле татар, чувашей и черемисов.

С половины текущего столетия приобретения русских в Туркестане шли очень быстро, несмотря на то, что не раз из С.-Петербурга предписывались границы как бы с целью положить конечный предел наступательных движений. В общем количество всех земель, завоеванных со времени взятия Ак-Мечети, в 1853 г., равно почти 1.000.000 кв. верст, что превосходит в два раза поверхность Франции. То по произволу честолюбивого генерала, то в наказание туземцев за оскорбление русской власти набегами, присоединяется еще и еще новая провинция к громадным владениям русского орла. Памятен еще циркуляр канцлера Горчакова, относящийся к 1864 году, когда дело заключалось в том, чтобы за пределами кочевых народов подчинить России область, населенную земледельцами и с раскинувшимися на ней городами, и могущую служить для армии опорным пунктом, гласивший, что обстоятельства и интересы России заставляют направить царские войска именно туда и не далее. С того времени русские сильно подвинулись вперед; но, тем не менее, Арало-Каспийский склон далеко еще не весь находится в политической власти России; Хива и Бухара остаются, конечно, только фиктивно независимыми, но на юг от Оксуса находятся еще различные маленькия государства, прилегающие к горам Гиндукуша и существующие самостоятельно, которых ничуть нельзя считать вассалами Империи. Договором, заключенным между Россией и Англией, в 1873 году, из этих государств создана Авганская территория; но эта дипломатическая уловка не мешает русским мало-по-малу распространять свое влияние в этих странах, отделенных от Авганистана громадной стеной Гиндукуша и несомненно составляющих часть Арало-Каспийского склона, как с точки зрения физической географии, так и по населению; пространство, простирающееся на несколько сот тысяч кв. верст, если в настоящее время еще не служит окраиною русской империи, то оно рано или поздно станет ею. На юго-западе, по Атреку, живут различные племена туркменов, из коих в особенности известны текинцы, так храбро сопротивлявшиеся русским, понесшим от них в 1878 г. довольно сильное поражение; но средства русских так велики сравнительно с теми, которыми располагают кочевники-текинцы, что на битву при Денгил-Тепе можно смотреть как на простую случайность, не имеющую никакого серьезного значения в истории, и это небольшое замедление не отсрочит решение судьбы. На всю низменную область, простирающуюся от берегов Каспийского моря и подножья Памира и от подошвы иранских плоскогорий до истоков Оби и Иртыша, можно заранее смотреть как на русскую территорию. Простая горная цепь отделяет ее от страны, расположенной на англо-индейском склоне, в черте, тяготеющей к стране Ганга. Одной стороною Бамьянский перевал обращен к С.-Петербургу, другой—к Калькутте, посматривающим на него то с вожделением, то с боязнью.

На восток от Туркестана соседи русских—китайцы. Обе империи, раскинувшиеся на несколько тысяч верст, соприкасаются своими границами. Плоская возвышенность Памир, Небесные Горы и, далее к востоку, условная пограничная линия, проходящая через Джунгарские Ворота, отделяют русские владения от китайских, оставляя при этом большую часть границы открытою для вторжения. Но чтобы ни говорила молва, а русским совершенно нечего опасаться появления на их границе нового Чингиз-Хана: на их стороне все преимущества оружия, провианта, военных позиций, и еще более того громадного превосходства, которое дает наука в приложении к войне.