5. Русский Туркестан

Часть арало-каспийской покатости, которою Россия овладела непосредственно, не оставив даже тени личной власти прежним государям страны или независимости их народам, имеет гораздо более обширное протяжение, чем область Туркестана, еще свободная или уже поставленная в вассальные отношения к русской державе; но эта часть пропорционально менее населена. Занимая более северное положение, будучи выставлен действию более холодных ветров, русский Туркестан менее богат плодородными землями, и именно те местности, куда направляется славянская колонизация, наиболее удалены от России в собственном смысле: обширные степи, простирающиеся на 1.500 верст в ширину, отделяют эти новые места России от метрополии; укрепления и почтовые станции, связывающие колонии с уральскими и волжскими городами, медленно превращаются в города и деревни.

Между этими территориями с очень редким оседлым населением самая бедная постоянными жилищами—провинция, пространством равная трем пятым Франции (по Стрельбицкому, около 287.850 квадр. верст), которая простирается между Каспийским и Аральским морями, от берегов Урала до берегов Атрека. Этот обширный край, оффициально называемый "Закаспийским отделом», подчинен, в административном отношении главному управлению Кавказа; до сих пор его рассматривали просто как морское побережье, лежащее против бакинского порта, откуда всего удобнее могут быть перевозимы войска и провиант. Единственные постоянные поселения, которые имеют там русские,—крепости и укрепленные лагери, устроенные на пунктах морского берега, наиболее доступных для судов и наивыгоднее расположенных, как центры действия против кочевников внутренней части страны. Некоторые из построенных фортов были покинуты, либо по причине недостатка хорошей воды или нездоровости климата, либо по причине совершенной их бесполезности: многие посты на Мангышлакском полуострове, некогда укрепленные, теперь представляют лишь кучи обломков; но близ форта Александровского, под защитой мыса Тюк-Караган, возникло довольно оживленное рыбачье селение, Николаевск.

Из всех поселений морского прибрежья самое важное—Красноводск, бывший Кызылсу,—построенный при основании полуострова, загибающагося в виде косы (Красноводская коса) на западе залива Балханского. Соседство источников, пастбищ, даже годных к обработке земель, глубоких вод, позволяющих судам приставать к самому берегу и почти никогда не замерзающих, обеспечивают этой красноводской позиции прочную важность, и если предпринятые портовые сооружения будут доведены до конца, торговый город, возникающий в этом месте, может сделаться закаспийским Баку. В 1877 году Красноводск возведен в степень города, хотя население его не достигало тогда даже 500 душ; более пышный, чем многие города русской Азии, он имеет каменные дома, клуб, общества сад; одного только не достает ему—это совершении пресной воды; в ожидания устройства водопровода, жители должны добывать себе годную для питья и варки воду при помощи машин, дистиллирующих морскую воду. Нефтяные ключи, бьющие из земли в окрестностях Красноводска, у подошвы Малого Балхана, не разработываются, по причине опасного соседства туркменских орд; но в последнее время выкопали более двух тысяч нефтяных колодцев на острове Челекен, который охраняет южный вход в залив Балханский, напротив Красноводской косы; нефть, смешанная с песком, такая, как ее собирали недавно туркмены, менее ценилась в торговле, нежели бакинская: но с тех пор, как введена правильная эксплоатация источников, с применением более усовершествованных способов, оказалось, что тамошняя нефть отличается замечательной чистотой. Изобилие этого минерального продукта необычайно велико: один только колодезь, выкопанный в 1874 году, давал до 160 тонн нефти в день, столько, сколько туркмены начерпывали прежде в продолжение целого года; можно сказать, что весь остров Челекень лежит на громадном слое нефти (по Загорскому, среднее годовое количество этого продукта в периоод с 1874 по 1877 год составляло 3.840 тонн). Красноводск вывозит, кроме того, серу, собираемую южнее залива Кара-богаз, и соль, которую дают в изобилии прибрежные озера Каспия; это главный порт Хивинского оазиса на Каспийском море [по Загорскому]), годовое торговое движение между Красноводском и Хивой в период с 1874 по 1878 год: 32 каравана (5.164 навьюченных верблюда); он заменил Коне-базар, прежний рынок, лежавший южнее, на берегу бухты, называемой Хивинской. В стратегическом отношении Красноводск важен, как опорная точка для русских армий на дороге от Каспийского моря к Мервскому оазису.

Военный пост Чикишлярский, на том же, то-есть восточном берегу Каспия, невдалеке от залива Гассан-Кале или Гассан-кули, в который изливается река Атрек, занимает гораздо менее счастливое местоположение; войска могут приставать в этом месте к берегу не иначе, как в плоскодонных лодках, и в окрестностях нет никаких источников для продовольствия отряда: тотчас же за воротами укрепления начинается во все стороны бесплодная пустыня. А между тем многочисленные развалины, рассеянные в окружающих пустынных пространствах, доказывают, что в прежние времена эта часть страны была покрыта городами и деревьями. В течение веков, возникавшие на разных пунктах прибрежья рынки следовали один за другим в этом юго-западном углу Каспийского моря, где проходит большая историческая дорога, ведущая из Передней Азии к областям Небесных гор и к Китаю. Абускун, на развалины которого теперь указывает Гумиш-тепе (Серебряный холмик), между заливом Гассан-Кале и устьем реки Гюргень, был в одиннадцатом и двенадцатом столетиях, важным торговым городом; говорят, он был разрушен наводнением, вследствие разлива Каспийского моря, который произошел от внезапного наплыва вод Аму-Дарьи, когда эта река опять направила свое течение по старому руслу к Балханскому заливу. Погибшему Абускуну наследовал, как торговый центр, город Ним-мардан, в нескольких километрах к югу от Гюргеня; затем сборным местом купцов сделался приморский город Альгом, стоявший при входе в Астрабадскую бухту. Теперь Ашур-Аде, у оконечности длинного полуострова или косы, ограничивающей Астрабадскую бухту со стороны открытого моря, был бы самым удобным рейдом для всех судов в этих водах Каспия, если бы эта низменная, на половину затопленная земля не отличалась таким крайне нездоровым климатом. На севере от Чикишляра, Ак-Тепе, «Белый Бугор», и Геюк-Тепе, «Зеленый Бугор», господствуют часто над становищами иомудов.

Остатки многолюдных городов, торговля которых поддерживалась некогда привозом товаров через порты каспийского прибрежья, встречаются также и во внутренности страны. Так, в одном из самых плодородных бассейнов, орошаемых рекой Гюргень, находился город того же имени (Джордан), древний Гирканиаполис, то-есть «Волчий город», прозвище которого перешло на всю страну и даже на Каспий, который древние очень часто называли «Гирканским морем». От Гирканиаполиса остались только безобразные кучи обломков среди травы и камышей, да одинокая башня Гумбеттикаус, возвышающаяся на 50 метров над окружающими грудами кирпичей. На расстоянии около 120 километров к северо-востоку от Чикишляра виднеются остатки Маздурана (известного у русских под именем Месториана), покрывающие значительное пространство. Персидское его название указывают на положение города между Ираном и Тураном; по легенде, очень распространенной в Персии, один стрелок, одаренный сверхъестественной силой, пустил с берегов Гюргеня стрелу, которая должна была своим падением обозначить границу между двумя империями; стрела упала на то место, где впоследствии выстроился Маздуран. Судя по этим развалинам и по обломкам цитадели, это был один из важных городов Азии; но что особенно дает высокое понятие о могуществе древнего Маздурана,—это водопроводы, которые орошали поля и сады в его окрестностях, и равные которым, по крайней мере по длине, существовали только на полуострове Ганго и в римской империи. Один из этих водопроводов, по сторонам которого находились в некотором расстоянии одна от другой крепостцы, шел через земли, отделяющие Атрек от его притоков Сумбар, пересекал эту реку, затем, оросив Маздуранскую равнину, направлялся к Каспийскому морю, куда и впадал после течения, общая длина которого равнялась 159 километрам. Вероятно, Атрек теперь уже не имеет достаточно воды, чтобы можно было заставить его орошать такое обширное пространство земли.

В русских владениях Туркестана, к востоку от Аму-Дарьи, область, наилучшим образом орошаемая, благодаря работам туземцев, это—долина «Золотоносной реки». По выходе из гор, Зарявшан делится на многочисленные ирригационные каналы в окрестностях города Пенджакента, затем, разветвляясь все более и более, так что отведенные из него канавы расходятся по возможно наибольшей ширине территории, он развертывает свою сеть арыков на север от Самарканда, потом поворачивает свои разветвления в юго-западном направлении, чтобы вступить в пределы Бухарского ханства, ниже укрепленного города Катты-Курган, населенного частию арабами. Эти-то несущие плодородие воды Согда, нынешнего Зарявшана или Зерявшана, составляли главное богатство древней Согдианы и заранее предназначали ей роль одной из жизненных стран в истории цивилизации; они дают теперь пропитание почти 300.000 жителей, из которых две трети принадлежат к узбекской расе. По мадзейской легенде, Согд есть второе «благословенное место, сотворенное словом Ормузда».

Самарканд, главный центр этой издревле православной страны, построен если не на том самом месте, где стоял, во времена Александра Македонского, город Марканда, то по крайней мере в соседстве; носимое им имя очень мало изменилось, хотя его приписывают обыкновенно арабу Самару, который овладел городом в 634 году и ввел там Магометову веру; в эпоху китайского господства он был известен под наименованиями Чин и Са-мо-кянь. Резиденция династии Саманидов, между половиной девятого и началом одиннадцатого столетий, Самарканд сделался «убежищем мира и науки», одним из городов Старого Света, которые наиболее содействовали развитию человеческих знаний. Это был также один из значительнейших городов Азии, по числу жителей, и когда его стены были разрушены полчищами Чингис-хана, в 1219 году, армия, защищавшая город, насчитывала в своих рядах не менее 110.000 человек. После прохода страшного завоевателя, Самарканд имел только четверть своего прежнего населения, то-есть около 25.000 семейств, но мало-по-малу он оправился от погрома и сделался средоточием громадной империи Тамерлана, затем он снова был опустошен номадами: в начале восемнадцатого столетия в нем оставался всего только один житель. Развалины древнего Самарканда, уже утратившие всякую форму, рассеяны среди полей и на высотах окрестностей; но самые замечательные памятники, пришедшие в ветхость или совершенно развалившиеся, которые составляют славу города, принадлежат к эпохе Тамерлана и его преемников. Когда подъезжаешь к Самарканду, уже издали видны, над линией стен, большие голубые куполы и некоторые минареты его мечетей, дворцы и медрессе, обрисовывающиеся на горизонте гор, белых зимой, фиолетовых или синеватых летом. На северо-востоке возвышаются господствующие над городом и его садами горы Чупан-ата, где находятся живописные развалины и могила одного святого, покровителя пастухов. У подошвы этих высот разделяются главные ирригационные каналы, «Белая вода» и «Черная вода», Ак-Дарья и Кара-Дарья. Каждый год весной четыре тысячи рабочих трудятся над расчисткой реки Ак-Дарья, русло которой, более возвышенное, скорее засаривается илом.

С тех пор, как бывшая резиденция Тамерлана превратилась в один из областных городов средне-азиатских владений России, русские построили с западной стороны цитадели новый квартал с правильными улицами, расходящимися к окружности в виде ветвей веера; сады, широкия аллеи украшают этот европейский квартал; но нужно пройти лабиринт узких извилистых улиц в магометанской части города, чтобы составить понятие, каков был Самарканд во времена его величия. Есть ли во всем свете школы, которые могли бы сравниться, по колоссальности и богатству архитектуры, с самаркандскими мсдрессе? Впрочем, теперь это школы только по имени, и доходы, получаемые с земель «вакуфа», употребляются исключительно на содержание мулл и экономов или «мутевали». План этих зданий отличается замечательной простотой. Все они имеют впереди стрельчатый портик, широкий и глубокий, как бы приглашающий проходящие толпы и высоко поднимающийся над массой окружающих низеньких домов, над которыми он простирает свою широкую тень. Это преддверие, окаймленное рядом арабесок, обрамленным двумя столбами такой же высоты, как и портик, разделено выступами, испещренными узорами из косоугольников и кривых линий на три равных яруса, которые все орнаментированы с таким же изяществом и разнообразием, как персидские ковры; линии переплетаются и свиваются на разноцветных изразцах в виде фигур изумительного разнообразия; на некоторых памятниках среди бесконечной мозаики этих перевивок красуются там и сям изображения персидского льва, служащие указанием на происхождение первых зодчих здания, и стихи из Корана, начертанные куфическими буквами. В темной глубине стрельчатой паперти, окруженной своей блестящей рамкой, неясно виднеются другие узоры из фарфора, и отверстия или двери, ведущие во внутренность здания. Над ковчегами мечетей или медрессе высоко поднимаются круглые башни, из которых многие уже без венчавшего их прежде пузатого купола, разрушенного всесокрушающей рукой времени; а с каждой стороны фасада, отделенные от строения маленькими аркадами или свободными пространствами, высятся круглые колонны, несколько съуживающиеся кверху до конечной капители и украшенные белыми и голубыми ромбами не менее, чем главный корпус здания. Это две символические колонны восточных памятников, которые лучше всякой аллегорической статуи представляют глазам порабощенного народа закон жрецов и силу земных владык.

Большинство дворцов эпохи Тимуридов находятся теперь уже в состоянии развалин, но есть и такие, в которых еще хорошо сохранилась та или другая часть здания, фасад, башни или куполы. Главная площадь города, Ригистан, постоянно оживленная толпой гуляющих и многочисленными ходячими торговцами в пестрых одеяниях, обставлена с трех сторон самыми красивыми из самаркандских медрессе: это Шир-дар или «боги львы». Тилла-кари или «Одетая в золото» и медрессе Улугбега, названная так в честь государя, по повелению которого она была построена в 1420 году; эта последняя медрессе была та знаменитая школа математики и астрономии, которая сделала из Самарканда, в пятнадцатом столетии, один из священных городов науки. Самая великолепная мечеть Самарканда и всей центральной Азии—Шах-Зиндех или «Живущий шах», названная так по имени одного защитника ислама, который теперь покоится под одним из камней здания, но который когда-нибудь пробудится, говорят правоверные, чтобы снова покорить мир вере пророка. Медрессе, тоже красивая, но уже сильно поврежденная временем, которая была основана Биби-ханым, одной из жен Тамерлана, обращена теперь частию в конюшню, частию в рынок для торговли хлопком; в этом здании существует еще мраморная кафедра, под которой ползают больные и немощные, в чаянии получить исцеление, а в одном из дворов сохранилась маленькая мечеть, сооруженная над усыпальницей, где покоится прах государыни, основательницы медрессе. Сам Тамерлан похоронен в склепе другой мечети, Гур-эмир, построенной на соседнем с цитаделью холме и еще увенчанной куполом редкой красоты. На гробнице грозного завоевателя лежит зеленоватый камень, как говорят из нефрита; со стороны, обращенной к Мекке, древко боевого знамени с привязанным к нему конским хвостом напоминает могущество этого человека, который, быть может, не имел равного себе как разрушитель, и на которого устрашенные народы смотрели как на бога. Вокруг него покоятся: его наставник, его внук Улугбег и некоторые другие из его потомков; в соседстве находятся могилы его жен, а на стенах красуются надписи, повествующие о его славе. Одна из этих надписей грозит еще: «Если бы я был жив, мир трепетал бы от ужаса!».

В цитадели, которая одна заключает в себе целый квартал города и где теперь помещаются правительственные учреждения, гражданские и военные, тоже есть мечети, древние могилы и бывший дворец эмира, обращенный в госпиталь. По середине одного из дворов этого дворца лежит большой камень сероватого мрамора, в полтора метра высоты и в три метра длины, который, по преданию, Тамерлан велел привезти из Бруссы, и который служил ему троном; этот камень, называемый туземцами кок-таш, находился прежде в другом дворце, развалины которого еще видны в нескольких километрах от нынешнего города. После Тимура, его преемники приходили воссесть на этот каменный престол, чтобы вступить в обладание империей, и палач перед кок-ташем отсекал голову несчастным претендентам.

Окруженные таким множеством мечетей и других религиозных памятников мусульманских святынь, жители Самарканда, между которыми более половины таджиков, выказывают большее усердие в исполнении правил и обрядностей своей веры, чем обитатели Ташкента и других городов русского Туркестана. Самарканд считает за честь заслуживать прозвище «Головы ислама», даваемое ему старинной мусульманской поговоркой, которая называет Мекку «Сердцем ислама», он носит также наименование «Лик Земли» или «Вертоград Блаженных», по причине многочисленных гробниц святых, рассеянных в окрестностях. Религиозная ревность не мешает населению Самарканда вести очень деятельную торговлю с русскими завоевателями; однако главные коммерсанты—иностранцы: евреи, индусы, афганцы. Промышленности в Самарканде нет никакой, кроме земледелия и садоводства (по Соболеву, годовая ценность сельскохозяйственных произведений, собираемых в Самаркандском оазисе, простирается до 8.330.000 рублей). Вся окружающая его равнина, которая до сих пор еще носит древнее имя Согд, представляет один обширный сад, и развалины древнего Самарканда или Мераканда покрылись растительностью. На западе, возвышения почвы, поднимающиеся над орошаемой равниной, носят еще следы построек и изрыты подземными галлереями, где при раскопках находили черепки глиняной посуды и монеты; там, по словам туземцев, имел местопребывание легендарный герой Афразиаб, которого одни считают основателем города, другие, напротив, его разрушителем. Старая стена Самарканда тянется еще далее за этими остатками древности, в 6 километрах от города.

Население зарявшанского города значительно возросло: со времени занятия края русскими, оно упятерилось: в 1834 году число его не превышало восьми или десяти тысяч душ, в настоящее же время по переписи 1897 г. в Самарканде значится жителей 58.531. Благодаря своему счастливому положению в соседстве гор и здоровых долин, Самарканд, без сомнения, сделается одним из главных центров европейской цивилизации, как он был некогда средоточием магометанской культуры. Поднимаясь вверх по долине «Золотоносной» реки через укрепленный город Пенджакент, мы вступаем в Когистан, эту чудную страну аллей с её живописными ущельями, серебристыми водопадами, снеговыми альпами. В этой длинной аллее гор, откуда постепенно поднимаешься к плоским возвышенностям цепи Кара-тегин, можно видеть, так сказать, резюме центральной Азии, со всем, что она заключает в себе приятного и грандиозного в картинах природы. При входе в долину раскинулись фруктовые сады, орошаемые струящимися водами. Выше, зеленеющие луга, засеянные поля, рощи и лески окаймляют течение реки, или как у Варзаминора, покрывают высокие аллювиальные террасы, оставленные исчезнувшими озерами. Сквозь ветви деревьев виднеются белые вершины гор, стоячия воды рассеяны в гранитных бассейнах, и с высоты цирков спускаются ледяные реки. Когистан представляет также явления, сходные с явлениями, наблюдаемыми на вулканах в состоянии извержения. Одна из гор верхней долины Зарявшана, Кан-Таг, прорезана, в виде жил, мощными залежами каменного угля, которые давно уже горят; гора окутана атмосферой из дыма и удушливых газов, а по ночам отражение подземного пожара окрашивает небеса красным заревом. Золотоносные пески Зарявшана разработываются в настоящее время лишь очень небольшим числом жалких золотоискателей. Золотая плотина, которую, по сказанию легенды, Александр Македонский построил поперег озера, носящего его имя (Искандер-куль), оставила после себя, как говорят, лишь кое-какие, утратившие всякую форму, обломки, и теперь дает потоку только редкия блестки драгоценного металла.

Самая населенная часть оазиса—та, которая составляет продолжение Мианкаля или Бухарского «Междуречья»: в этой области, от Катты-кургана до Пеншамбе (Пейшамбе), деревни соединяются в один непрерывный город, утопающий в зелени фруктовых деревьев, которые издали придают ему вид леса; каждый сад как-бы стережется важными аистами, которые от времени до времени постукивают клювом; хивинцы в насмешку говорят, что это постукиванье аистов заменяет бухарцам и коканцам «пение соловья». Один из кишлаков этой плодоносной страны известен под именем Урус, то-есть «русский», в память беглых московских людей, которые поселились в этом месте лет двести или триста тому назад. Несчастные переселенцы, заподозренные в том, что они продолжали поклоняться своему прежнему Богу, чем навлекли напасть на свое новое отечество, были все перерезаны бухарцами.

Верстах в сорока на юго-восток от Самарканда, город Ургут, храбро сопротивлявшийся русским, группирует свои дома в тени чинар, на берегу ручья чистой воды, вытекающего из глубокой поперечной долины. На юге открывается ущелье, ведущее на перевал Самаркандских гор (Самарканд-тау), через который спускаются к садам Шехр-и-себса, тогда как на северо-востоке широкая брешь в цепи Кара-тау дает проход дороге из Самарканда в Ташкент и маленькой речке Джизак. Этот пролом носит название «Змеинаго» ущелья (Жиланути), которое он получил, вероятно, или от извилистого течения речки, или от пресмыкающихся, ползающих между его скалами. Этот важный горный проход, который прежде охранялся с северной стороны городом Джизак (Дизак), то-есть «Ключ», есть один из исторических путей Азии, и при нем происходило много кровопролитных битв из-за обладания Зарявшаном или Сыр-Дарьей. На запад от «Змеинаго» ущельи высятся крутые стены пирамидального сланцевого утеса, поднимающиеся на 120 метров и носящие название «Тамерлановых ворот»; две персидские надписи, вырезанные на скале, не упоминают, впрочем, имени этого завоевателя. Одна из них прославляет его внука Улуг-бега, «победителя царей и народов, тень Аллаха на земле»; вторая, относящаяся к 1571 году, говорит о победе другой «тени Всемогущего,—«хана ханов» Абдуллы, который, «благодаря счастливому сочетанию созвездий», нанес поражение армии из 400.000 бойцов и «пролил потоки крови, которые в продолжение целого месяца текли в реку Джизак.—Да ведает о том весь свет!».

Обилие воды, которую долины Небесных гор изливают в Фергану, придает этому бассейну огромную земледельческую важность, и в этой области русского Туркестана, без всякого сомнения, население, уже и теперь относительно плотное, сгруппируется в наиболее густых массах. В сердце гор берега Нарына находятся на слишком большой высоте над уровнем моря, чтобы на них могли возникнуть города: только маленькие казачьи посты, посещаемые черными или дикокаменными киргизами, могли основаться в этой нагорной долине. Но тотчас же по выходе из верхних ущелий, при вступлении в северо-восточную часть Ферганского бассейна, течение Нарына окаймляется городами и деревнями. Один оазис, посреди которого находится город Уч-курган, идет вдоль левого берега реки. На севере, прекраснейшие равнины, лежат в некотором расстоянии от Нарына и Сыра, у которых, так же, как у Аму-Дарьи и у рек Европейской России и Сибири, правый берег возвышенный, а левый низменный. Долины, орошаемые водами потоков, спускающихся с гор Чоктал, более плодородны и покрыты более богатой растительностью, чем прибрежные террасы, возвышающиеся на северной стороне главной реки; они состоят преимущественно из фруктовых садов и огородов, тогда как на левом берегу оазисы засеваются хлебными растениями; между этими двумя поясами, по берегам Сыра там и сям залегают степи. Отсюда необходимый обмен земледельческих произведений между долинами юга и равниной севера: первые отправляют овощи и плоды, которые у них родятся в изобилии, вторая посылает пшеницу, которую она производит в количестве, превосходящем её собственное потребление.

Наманган есть главный центр оазисов, удаленных от реки. Это большой город, на базаре которого, содержащем около тысячи лавок, идет очень бойкая торговля, и который имеет, бумагопрядильни для фабрикации тканей, употребляемых туземцами; на наманганском рынке каждый год продается до 300.000 баранов и овец, привозимых из степей севера; кроме того, отсюда отправляют, на плотах вниз по течению Сыр-Дарьи грузы фруктов, кож, войлоков, в Перовск и Казалинск. Вокруг наманганской цитадели раскинулся русский квартал новейшей постройки, заменившей часть магометанского города, которая была разрушена бомбами во время войны, отдавшей край во власть России. Кроме произведений своей промышленности и плодов своих садов, Наманган имеет запас богатств, которые ему обеспечивают в будущем нефтяные источники и каменноугольные залежи страны. Город Кассан, на северо-запад от Намангана, обязан своим благосостоянием тенистым долинам соседних гор Чоктал, плодородным и превосходно обработанным; он гордится своей древностью, считая себя старейшим между городами Ферганы; жители его, таджики,—самые красивые во всем Туркестане. Чуст, также лежащий далеко от Сыр-Дарьи, в долине, спускающейся с гор Чоктал, тоже торговый город, где фабрикуют ножи, почти столь же высоко ценимые, как и гиссарские изделия; с высоты своего холма он господствует над прекрасно возделанными полями, простирающимися во все стороны до линии горизонта, но он не утилизирует минеральных богатств, заключающихся в окружающих горах; правильно эксплоатируются только залежи каменной соли, от которых город Чуст и получил свое турецкое имя Тус. Город Ак-сы, бывший одно время столицей всего Коканского ханства, расположен на крутом яру правого берега Сыра. В своих «Записках» султан Бабер хвалит дыни этого города как «лучшие в свете».

Долина Кара-Дарьи или «Черной реки», которая занимает юго-восточный угол Ферганской области, и река которой соединяется с Нарыном, чтобы образовать Сыр-Дарью, ниже Балыкчи, тоже орошает своими водами сады многолюдных городов. Узгент, стоящий при выходе ущелий Тянь-Шаня, приобрел славу, благодаря находящейся в соседстве могиле, куда приходят пилигримы поклониться праху мусульманского святого Хаджи-Юсуфа. С этой стороны пограничным укреплением служит город Гульша, защищающий против китайцев горный проход Терек-Даван; человеческие кости, белеющие по краям дороги, напоминают бегство кашгарцев, прогнанных китайским завоеванием: большая часть этих беглецов погибла среди снегов. По Куропаткину, годовое движение торговли между Ферганским краем и Кашгарией через проход Терек-Даван выражается следующими цифрами:

Вывоз из Ферганы (тканей)—50.000 р.; привоз в Фергану (шелков, материй, кож и пр.)—120.000 р.

Главный город бассейна, Андиджан, построен не на Кара-Дарье, но он получает воды этой реки посредством отведенных из неё ирригационных каналов. Это один из самых приятных городов Ферганской области, благодаря его тенистым садам и богатому дичью парку, который находится посреди самого города; этот пощаженный человеком уголок сельской природы, где угасает гул окружающих улиц, придает туркестанскому городу отдаленное сходство с некоторыми городами Англии; на северо-востоке, в долине Кугарана, находятся пользующиеся известностью в крае Джалабад-аюпские минеральные воды, теплые и горячия, частию углекислые, частию сернистые, куда приезжают в большом числе лечиться сарты. Поля и равнины «Месопотамии» (междуречья), образуемой Кара-Дарьей и Нарыном, населены исключительно кипчакскими земледельцами, которые умеют превосходно пользоваться этими землями, отличающимися необычайным плодородием.

Город Ош на юго-восток от Андиджана, и на той же речке Ак-бура, притоке «Черной реки», занимает, на обоих берегах потока, выход плодородной и здоровой долины, по которой путешественники поднимаются на Алай и Памир. Прекрасные, поросшие лесом, горы окружают амфитеатр города, но самой громкой славой пользуется уединенная скала, с четырьмя остроконечными главами, профиль которой обрисовывается на горизонте с западной стороны: это знаменитый Тахт-и-Сулейман или «Соломонов трон», о котором говорят восточные легенды. Впрочем, рассказы об этой горе не согласуются между собой. В то время, как некоторые из пилигримов приходят сюда поклониться только могиле визиря Сулеймана или Соломона, другие становятся на колени перед этой святыней, видя в ней либо престол, либо гробницу великого царя. Тут говорят одни, он, восседая на вершине горы, вызывал бесплотных духов, чтобы передать им свои веления; на этом месте, сказывают другие, он был умерщвлен; воронкообразные углубления, которые видны там и сям в усеянной мелким камнем почве горы, служили убежищами его черным собакам, и эти верные псы, после смерти своего господина, выпили его кровь и пожрали его тело. Чтобы получить исцеление от недугов, больные опускают голову в эти круглые ямы. С площадки мазара или надгробного памятника, стоящего на вершине четыреглавой горы, взорам наблюдателя открывается роскошнейшая панорама зеленеющей равнины, которую на юге ограничивают громады гор Алайского хребта, изрезанные брешами или проломами; на востоке, поперечная цепь Тянь-Шаня представляется в виде лазурного облака; у себя под ногами вы видите реку Ак-буру, извивающуюся серебристой лентой в ущелье, которое открылось ей по всемогущему слову Соломона. Тахт-и-Сулейман, которого размеры и изолированность были преувеличены прежними путешественниками, есть один из пунктов центральной Азии, о которых всего чаще трактовалось в сочинениях по сравнительной географии; известно, что до недавних путешествий, предпринятых в область Памира с целью исследования страны, многие писатели видели в «Соломоновом троне» знаменитую в древности «Каменную Башню», которая служила главным местом роздыха греческим путешественникам, ездившим по так называемой «Шелковой» дороге.

К западу от долины реки Як-буры находим несколько важных городов, рассеянных в ферганском бассейне. Наукат, Араван, Ассаке, следуют один за другим по берегу ручья, воды которого теряются в равнине, на юг от Андиджана; далее Шарихан, город, пришедший в упадок с тех пор, как садовники города Ассаке отняли у него своими арыками необходимую для орошения воду,—находится теперь в соседстве бесплодной пустыни, покрытой мелким летучим песком, из которого образуются переносные бугры при малейшем ветре. Маргилан, окруженный садами, которые тянутся на многие версты во все стороны, поднимает куполы и минареты своих мечетей в том месте, где река Шах-и-Мардан, спускающаяся с высоких ледников Алайского хребта, разветвляется на многочисленные оросительные каналы, прежде, чем потеряться в песках. Этот город был выбран русскими властями, как будущая столица Ферганского края, благодаря здоровому климату занимаемой им местности. Однако, русский город в Маргилане построился не рядом с сартским; он расположился верстах в пятнадцати от этого последнего, и от одного города к другому новые строения выдвигаются в виде длинных улиц. По местному преданию, «Двурогий» Искандер, великий македонец, которого мусульмане признают также одним из святых пророков ислама, кончил жизнь в Маргилане, и по этой причине город до сих пор остается священным в глазах населения. После садоводства и огородничества, главный промысел маргиланских сартов составляет производство тканей из верблюжьей шерсти, а также шерстяных и шелковых материй, в особенности полосатых тканей из очень легкого шелка, в роде модных шелковых материй, какие выделываются в Дамаске и даже во Франции. Шелководство производится там довольно оригинальным способом. Женщины завертывают яички шелковичного червя в сырую тряпку и выводят гусениц своей собственной теплотой, нося тряпку в продолжение двенадцати дней под поясом; затем, когда черви начнут ползать, они помещают их в корзинки, которые выставляют на солнце, наполнив их листьями шелковичного дерева и прикрыв мокрым бельем.

Маргилан один из тех городов, которые по справедливости могут гордиться красотой своих окрестностей, и, нет сомнения, современем еще откроют много великолепных пейзажей в горах, господствующих над главным городом Ферганской области. На юго-западе открывается прекрасная долина Исфайрана, грандиозный вход которой охраняется местечком, носящим название Уч-Курган, как и одноименный город на берегах Нарына. На юге, городок Вадиль, лежащий тоже при выходе долины, служит летом местом дачной жизни. Следуя вверх по течению реки Шах-и-Мардан, при которой стоит Вадиль, путешественник поднимается с уступа на уступ к городку того же названия (Шаг-и-Мардан), одному из наиболее чтимых и наиболее посещаемых пилигримами святых мест Ферганской области, благодаря находящейся будто-бы там гробнице Али; впрочем, на обладание этой святыней претендуют также разные другие места мусульманских стран. Название Шах-и-Мардан, то-есть «Царь людей», которое носят местечко и река, произошло от священных останков, покоящихся в храме Али. Здесь мы находимся уже в области водопадов, голубых горных озер, морен; затем, еще выше, идут вечные снега, ледники и вершины, более высокие, чем европейский Мон-Блан.

Из Вадиля в Кокан,—настоящее имя которого, по Соболеву, Хуканд,—дорога идет в северо-западном направлении, вдоль основания гор, до города Риштан, затем остается только перейти равнины, где река Сох делится и иссякает мало-по-малу в бесчисленных ирригационных каналах. Кокан, недавно столица государства того же имени, присоединенного теперь к русским владениям под названием Ферганской области, все еще может считаться главным городом края, как по численности населения, так по торговле и образованности своих жителей. Тамошние таджики говорят персидским языком гораздо более чистым, чем язык, употребляемый их бухарскими соотечественниками, несмотря на то, что последние живут в стране, лежащей ближе к Ирану. Кокан, город почти новый, так как он существует всего только около полутораста лет, имеет улицы более широкия и более правильные, чем в других городах арало-каспийской покатости; он даже довольно чистый город, и обширные сады придают некоторым его кварталам сельский вид: более сотни тысяч жителей могли бы легко поместиться в его черте. Как промышленный город, Кокан приобрел некоторую важность в Туркестане. Он имеет писчебумажную фабрику, которая производит большую часть бумаги, употребляемой мусульманами страны, даже за пределами Ферганского края; его фабриканты приготовляют ткани, мало уступающие достоинством бухарским изделиям; его медники тоже очень искусны в выделке котлов и другой медной посуды, а мастера, работающие на монетном дворе, умеют отливать пушки, сверлить ружья, делать инструменты, золотые и серебряные вещи, оправлять драгоценные камни. Разменный денежный знак, наиболее употребительный в Туркестане, и даже по ту сторону Небесных гор,—монета, известная под именем «кокан», средняя ценность которой составляет около 65 сантимов; как гласит выбитая на кокане надпись, эти монеты чеканятся в «Очаровательном Конане» (Хоканди Лятиф). Жители города далеко не все могут похвалиться красотой: из трех купцов, торгующих на базаре, один наверно страдает зобом. Эта сильно распространенная там болезнь и была причиной того, что русские покинули Кокан, как столицу, и перенесли центр управления краем в другой город, так как в первое же время оккупации около трех сот русских солдат заболели зобом.

Коканский базар, очень обильно снабженный товарами, есть бесспорно самый богатый рынок во всем русском Туркестане, и на нем можно найти не только все произведения современной промышленности страны и привозные товары из России, Англии, Персии и Индии, но также старинные вещи и настоящие произведения искусства. Замечательные памятники Кокана—несколько мечетей и в особенности дворец, построенный ханом Худояром, в котором теперь помещаются русские присутственные места. Если здания бывшей столицы коканских ханов не отличаются таким чистым стилем, как здания Самарканда, то они имеют то преимущество, что гораздо лучше сохранились, так что на них можно изучить во всех мельчайших деталях бесчисленные орнаменты фасадов и башен, придающие стенам блеск узорчатых тканей; начертанные там и сям арабские надписи благородными контурами своих букв еще более возвышают красоту этой пестрой мозаики эмальированных рисунков.

Различные города, рассеянные в окрестностях Кокана; Сох на юге, Исфара на юго-западе, Махрам на западе, не имеют сколько-нибудь важного значения в торговом отношении; когда Ферганская долина еще не была присоединена к Российской империи, Махрам был крепостью и местом стоянки гарнизона, по причине его положения на яру левого берега Сыр-Дарьи, близ границы Ходжентского края. В 1875 году происходила кровопролитная битва из-за обладания этим стратегическим пунктом, и земляные стены города, там и сям разрушенные и образующие широкия бреши, напоминают о победе, одержанной русскими.

Главные города Ферганской области, с числом жителей, по последней переписи 1897 г.

Кокан—82.054 жит.; Наманган—75.592; Маргилан—45.569; Андиджан—46.680; Ош—36.474; Наукат—15.582; Кассав—14.308; Чуст или Тус—12.631; Узгент—9.372; Ассаке—4.890; Шарихан—6.350; Балыкчи—7.020; Исфари—4.900, Вадиль—3.198 жителей.

Ходжент, город на Сыр-Дарье, ближайший к Ферганской области и служащий рынком для вывоза произведений этой провинции, состоит уже из двух городов; на юге магометанские кварталы, населенные почти исключительно таджиками, раскинулись на обоих берегах речки Ходжа-Багарган, спускающейся с Алайских гор; на севере, квартал русских жителей, постепенно разростающийся, наполняет пространство, отделяющее старый город от левого берега Сыра: в Ходженте, как и везде в других местах Средней Азии, туземцы, при основании города, селилась вдали от берега главной реки; это объясняется тем, что им нужно иметь под рукой не большую судоходную реку, а ирригационные каналы для орошения садов и полей, и понятно, что при отводе воды арыками легче справляться с маленькой реченкой, чем с быстрым потоком. Летом в Ходженте нестерпимая удушливая жара: пыль, приносимая ветром из степей, наполняет атмосферу, а белые скалы горы Могол-тау, возвышающейся к северу от города, на другой стороне главной реки, отражают на Ходжент знойные солнечные лучи. Часто река Ходжа-Бакарган, где жители берут воду для питья и домашнего обихода, совершенно пересыхает, и тогда женщины принуждены ходить за водой на Сыр-Дарью, спускаясь и поднимаясь по высокому берегу реки. Дороги, расходящиеся в виде радиусов, вокруг города, обставлены по сторонам шелковичными деревьями; плантации хлопчатника и виноградника, среди которых высятся там и сям сторожевые башни, простираются до края пустыни. Ходжент, один из древнейших городов Туркестана, построенный, говорят туземцы, дочерью Адама, имел недавно весьма важное стратегическое значение. Расположенный в соседстве бывшей границы и, так сказать, напротив Махрамской крепости, помещенный, сверх того, вблизи изгиба Сыр-Дарьи, которая перестает течь в западном направлении и поворачивает на северо-запад к Аральскому морю,—он находится в точке встречи армий, и много битв происходило пред его стенами и в окрестностях. В 1866 году русские одержали неподалеку от Ходжента, при Ирджаре, победу, отдавшую в их руки весь край. Укрепленный город Ура-тепе, на дороге из Джизака и Самарканда, тоже часто упоминается в истории войн. Тепе, как и Джизак, один из «ключей», которые некогда запирали Тамерлановы «Ворота», на северо-востоке от Самарканда.

Яны-Чиназ или Ново-Чиназ, при слиянии рек Чирчик и Сыр-Дарьи, представляет лишь небольшую группу домов, из которой русские надеялись сделать цветущий город, избрав его исходной точкой судоходства по Сыру и учредив там складочное место для товаров, идущих в Ташкент и вывозимых оттуда; но в виду препятствий, встречаемых судами на этой реке в продолжение почти всего года, суда очень редко посещают пристани Яны-Чиназа, и до сих пор не возникло ни одной транспортной компании для перевозки грузов вверх и вниз по реке: Новый Чиназ остался по-прежнему простым местом остановки для путешественников, едущих по дороге из Ташкента в Самарканд, и старый город Эски-Чиназ, лежащий в нескольких верстах от нового, все еще самый многолюдный из двух. Нельзя того же сказать про «Старый Ташкент» или Эски-Ташканд (туземцы говорят Ташканд, русские же привыкли называть город Ташкентом), находящийся на северо-востоке, на той же дороге. Этот последний город, уже около полустолетия, не более как груда развалин, и жители его, гонимые разрушительным действием реки Чирчик, подтачивающей берега, переселились в новый Ташкент.

Столица русского Туркестана сделалась самым значительным городом арало-каспийских стран и даже одним из первых городов во всей Российской империи. В громадных азиатских владениях русской державы, по численности населения, этот город не уступает даже Тифлису, и возрастание его шло не менее быстрыми шагами. Раскинутый на таком же обширном пространстве, как Париж, на 13 километров в длину и от 7 до 8 километров в ширину, Ташкент (имя которого буквально значит «Каменный замок») имеет, впрочем, еще небольшое число жителей в сравнении с протяжением занимаемой им площади; дома почти все низкие, скрыты зеленью, так что издали город кажется сплошным лесом; только крыши высоких зданий русской постройки да куполы некоторых мечетей поднимаются над тополями, ивами и другими деревьями, растущими по краям каналов.

Местоположение Ташкента выбрано очень удачно. Правда, город построен не на берегу большой реки; но снега цепи Ала-тау и источники гор Чокталь изливают достаточно воды в речку Чирчик, для того, чтобы эта последняя могла питать городские каналы постоянным приливом. Ташкент расположен как раз около середины пояса земель, орошаемых, и, следовательно, плодородных и обитаемых который простирается от равнин Самарканда до долин «Семиречья», а удобные, легко проходимые дороги позволяют ему сообщаться с верхними долинами рек Сыра, Таласа и Чу. После победоносного приступа, совершенного Черняевым во главе немногочисленного отряда, состоявшего всего только из 1.950 человек после этого завоевания, которое стоило так мало человеческих жизней и так мало денег,—завоевания, которое удивило самих победителей,—воображение воспламенилось. Авантюристы, искатели быстрого и легкого обогащения, устремились толпой в новый город, сделавшийся столицей русского Туркестана, в 1865 году: петербургские и московские купцы видели в завоеванном крае своего рода Калифорнию, и состояния быстро наживались там войной и торговлей. Современная русская литература посвятила не мало страниц описанием этих «ташкентцев», которые бросились на сартов и таджиков, как на добычу, и, обогатившись всяческими способами, вернулись в Россию выставлять на-показ свое богатство и хвастать своей щедростью. Но красные деньки спекуляции прошли. Теперь большинство русских, имеющих постоянное жительство в Ташкенте, состоит из чиновников и военных; торговля находится в руках туземцев, сартов и евреев, к которым примешиваются в небольшом числе: бухарцы, афганцы и индусы из Ширкапура, страшные ростовщики. На улицах Ташкента сталкиваются пришельцы из всех стран Центральной Азии. Даже нагайские татары, выселившиеся из Кавказского края, довольно многочисленны в столице Туркестана, где им пришлось опять найти своих господ, русских, от которых они думали уйти. Впрочем, как люди смышленые и понатершиеся, благодаря сношениям, которые они имели на Кавказе с цивилизованными европейцами, эти татары умеют отлично устраивать свои дела в Азии и служат посредниками между завоевателями и туземцами. Что касается киргизов, более или менее смешанных, которые населяют, в числе слишком 80.000 душ, долину Ангрена и почти всю страну, простирающуюся от окрестностей Ташкента до окрестностей Пекента и Ходжента, то это все потомки беглецов из трех орд, пришедших в край в давния времена, за шестьсот лет назад. Хотя они сохранили верную память о своей генеалогии, им обыкновенно дают прозвище курамов, т.е. «сволочи», и местные сарты смотрят на них с пренебрежением, вероятно потому, что эти грубые сельские жители, честные и добродушные, не обладают, как горожане, уменьем зашибать деньгу и изобретать прибыльные промыслы; они населяют «семь городов», то есть семь больших деревень (главные из этих деревень—Пангас и Аш), состоящих из глинобитных домов, из тростниковых шалашей и даже из землянок, подобных логовищам диких зверей. В окрестностях Ташкента существует нечто в роде монастыря или приюта, населенного единственно прокаженными, которые живут подаянием.

Хотя русские составляют весьма небольшую часть общей цифры населения, однако русский квартал Ташкента занимает уже значительное пространство и заключает около пятой части домов, но только шестнадцатую часть всего числа жителей. Постоянное население азиатского квартала в 1871 году состоял из 78.126 душ; по национальностям оно распределялось следующим образом:

Сартов—75.176; русских—1.289; татар (узбеков)—708; киргизов—375; евреев—293; немцев—110; индусов — 93; афганцев—25; китайцев—3; жителей, национальность которых осталась неопределена—64.

Население русского города, без войска, в 1875 году, состояло из 4.860 жителей. Широкия пыльные улицы, обставленные по сторонам рядами деревьев, белые домики, резко отличающиеся от маленьких построек с плоскими крышами сартских кварталов, большие площади, с клумбами цветов,—все это придает Ташкенту вид городов новой постройки в Соединенных Штатах и в Австралии. В Туркестане дерево составляет редкость, и каменщики не имеют других материалов для построек, кроме кирпичей из глины, высушенных на солнце, похожих на adobes, употребляемые в Мексике, или на «carreaux», употребляемые в Шампани. Кровли делаются из ветвей ивы и из тростника, прикрытых сверху слоем глины и дерна, украшенных весной диким маком и другими цветами. Пока продолжается сухое время года, все идет хорошо, но во время сильных дождей, разбухшая земля иногда проламывает хрупкую ивовую и камышевую настилку, и все проваливается разом; осенью нужно наблюдать с величайшей заботливостью за исправностью крыши, иначе рискуешь в одну прекрасную ночь проснуться под проливным дождем. Дома вообще имеют только нижнее жилье или только один этаж; более высокие здания, палаты или мечети, подвергаются большой опасности в этой стране, где землетрясения часты, и в городе можно встретить много разрушенных этим явлением построек, поросших деревцами и цветами. Каналы извиваются, как естественные ручьи, в тени ив и тополей, между развалинами, обрушивающимися стенами и новыми домами, зачастую почти не менее развалившимися, как и старые. Летом, русские, владеющие садом в предместьях, отправляются туда на дачу, и по обычаю узбеков, обитают в палатке среди зелени, наслаждаясь чистым воздухом, благоуханием цветов, журчанием струящихся вод и пением птиц. На юг от Ташкента, на чиназской дороге, городок Зенги-ата и окружающие его сады служат главным сборным местом для любителей загородных прогулок.

Промышленность Ташкента, по развитию и размерам, не имеет столько важности, как можно бы было ожидать от города с 150-тысячным населением; город вырос быстрее, нежели его мануфактурные рессурсы. В Ташкенте, правда, существует «тридцать две» ремесленные корпорации, которые полагается иметь всякой восточной столице, и каждая из этих корпораций подразделяется, в свою очередь, на тридцать две специальности мастерства; но, за исключением фабрикации шелковых тканей и дубления кож, Ташкент не имеет сколько-нибудь значительных отраслей обработывающей промышленности. В последние годы там стали выделывать грубую фарфоровую посуду или «чини», названную так потому, что она представляет подражание китайским произведениям этого рода. Некоторые национальные промышленности, как например, приготовление войлока и выделка тканей из верблюжьей шерсти, остались монополией туземцев, но большая часть других мануфактурных изделий, фабрикуемых в крае, не могут выдерживать конкурренции произведений, отправляемых с Нижегородской ярмарки и из Троицка. Ташкент получает преимущественно из России бумажные ткани, за которые он платит невыделанным хлопком и шелком-сырцом; он покупает также шелковые материи, разные изделия из металла, кожи, дерева, колониальные товары. Совокупность его торговых оборотов, по ввозу и вывозу, возрастала из году в год: так, в 1871 году общая ценность торговли этого города с Россией и с соседними ханствами составляла 15.104.615 р., а в 1873 году она уже простиралась до 18.911.630 р. (торговое движение в 1873 г.: 82.502 навьюченных верблюдов; 4.296 навьюченных лошадей: 3.648 телег; так что в настоящее время ценность торговых оборотов не может быть ниже 25 миллионов металл. рублей). Русское правительство делало большие усилия, чтобы учредить в Ташкенте постоянный рынок, который бы соперничал, в отношении средне-азиатских владений, с ярмарками Нижегородской или Ирбитской. С этой целью в 1870 году были построены магазины и помещения для склада товаров на месте, выбранном в окрестностях, верстах в семи или восьми от городского базара: оставалось только заманить туда купцов. Но купцы ни за что не соглашались покинуть свои лавки в старом городе, чтобы идти торговать на указанной им ярмарочной площади. Напрасно прибегали к принудительным мерам, закрывая торговлю на базаре в продолжение двух месяцев, назначенных для ярмарки, напрасно налагали штрафы и насильно приводили торговцев в новые лавки,—торговый поток не захотел войти в приготовленное ему администрацией русло, и ярмарочное поле, открытое в 1870 году, было почти совершенно оставлено четыре года спустя.

Большинство европейцев, живущих в туркестантской столице, смотрят на Ташкент, как на место ссылки, которое всякий спешить тотчас же покинуть, как только приведшее его туда служебное честолюбие или желание нажить состояние удовлетворено. Кроме прекрасного сада, окружающего генерал-губернаторский дворец, и парка с «тысячью абрикосовых деревьев», русские не знают, где провести время в часы досуга. Взоры их постоянно устремлены к Европе: оттуда они получают письма, газеты, журналы,—все. что составляет умственную и нравственную жизнь. Впрочем, Ташкент также имеет русский оффициальный орган печати, где можно встретить полезные сведения о Туркестане и соседних странах. Библиотека общественного собрания, содержащая 10,000 томов, богата сочинениями, относящимися к Средней Азии. Ташкент имеет также обсерваторию, школу шелководства, учительскую семинарию, две гимназии, мужскую и женскую. В 1879 г. там основался туркестанский отдел русского географического общества. Кроме того, в столице Туркестана устроились было два другие ученые общества; но одно из них, учрежденное под оффициальным покровительством, покончило свое существование от недостатка жизненной силы; другое, возникшее без разрешения власти, получило приказание прекратить свою деятельность.

Чимкент, на север от Ташкента, занимает географическое положение, во многом сходное с местоположением столицы края. Этот город тоже удален от Сыр-Дарьи и перерезан каналами, проведенными из многоводной реки; он также окружен зеленью, и самое его имя, полу-персидское, полу-турецкое, означающее «Зеленый город», вероятно, обязано своим происхождением поясу его садов. Положение его важно, как в стратегическом, так и в торговом отношении, ибо он занимает западный выход широкого пролома, который отделяет горную цепь Кара-тау от хребта Александровского, и через который бассейн озера Балхаш находится в непосредственном сообщении с равнинами Сыр-Дарьи. Цитадель, теперь разрушенная, господствует над городом с вершины крутой террасы. Кумыс, приготовляемый киргизами в окрестностях Чимкента, слывет лучшим во всем Туркестане, и жаждущие пользоваться этим драгоценным средством, слабые здоровьем русские избрали «Зеленый город» своим местопребыванием.

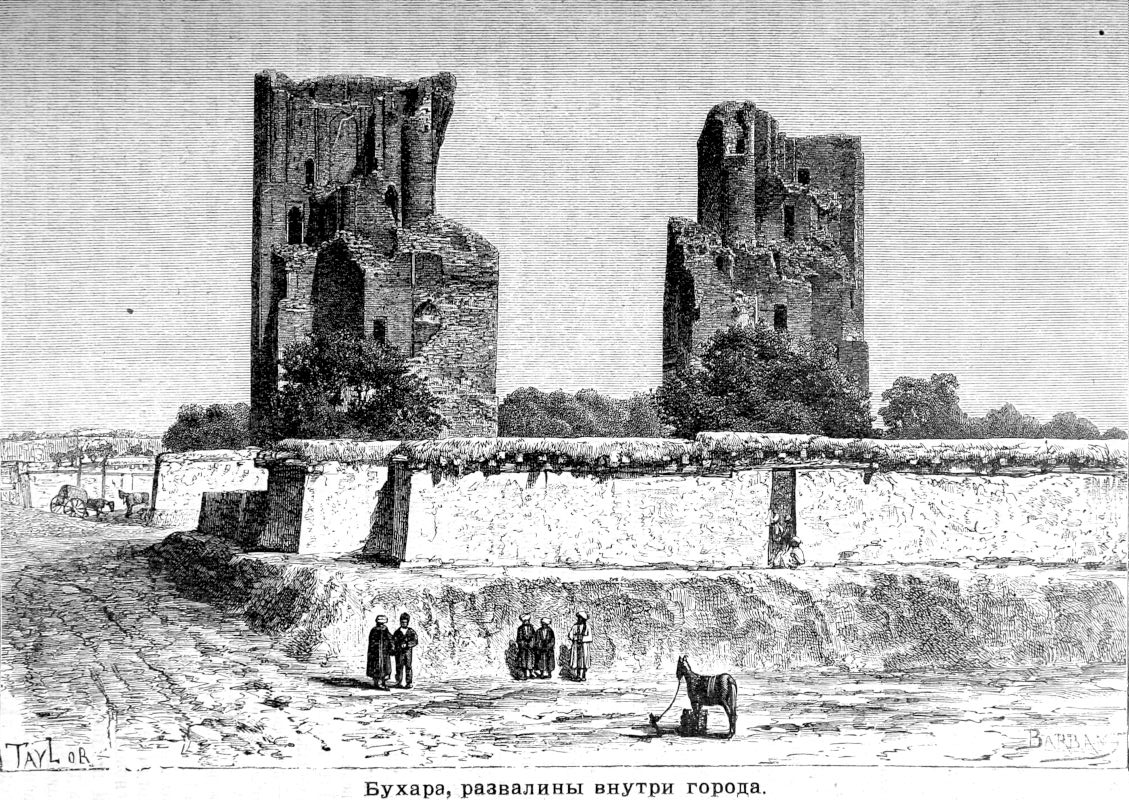

Следуя на северо-запад, через неровную степь, вдоль южного основания гор Кара-тау, изобилующих залежами каменного угля, свинцовой и железной руды, почтовая дорога из Ташкента в Оренбург проходит через древний город Туркестана, который принял имя всей страны, но который назывался Ясы, когда Тамерлан начал, в 1397 году, постройку знаменитой мечети. Это здание, посещаемое толпами мусульманских богомольцев, построено в честь Хазрета-Ясави, специального патрона киргизов. Возвышаясь посреди крепости, колоссальная мечеть, главная святыня центральной Азии, носит еще следы русской канонады, которая поколебала ее в 1864 году, и стены её, расшатанные также землетрясениями, дали во многих местах трещины сверху до низу. Впрочем, этот памятник Хазрет-султана, «седьмое чудо света», не был никогда вполне окончен строившим его персидским зодчим; в стене еще видны дыры, куда упирались балки лесов, и которые теперь служат приютом аистам,—птицам уважаемым, чтимым правоверными. Но даже в нынешнем своем виде эта громадная руина, почти совершенно потерявшая свою изразцовую обшивку и всякия наружные украшения, производит большой эффект, особенно когда увидишь издали, из степи, её величественную четыре-угольную массу, господствующую над серым городом и его полуразрушенными стенами. Паперть или портик, высотой более 30 метров, ведет в темную внутренность мечети, по средине которой стоит надгробный памятник святого, окруженный другими гробницами и «писанными камнями». Вообще эту область Татарии можно назвать страной развалин: путешественник находит здесь остатки многочисленных крепостей, некогда защищавших переход через Сыр и впоследствии покинутых, а также могильные курганы, рассеянные там и сям в равнине. Одна из этих груд обломков, на верху Сыра, к югу от г. Туркестана, указывает местоположение города Отрара, где умер Тамерлан. В Суране (Саврун) или Сауране, другом разрушенном городе, на запад от Туркестана, еще недавно стояли два высокие минарета очень красивой постройки: один из них обрушился несколько лет тому назад, другой тоже грозит скорым падением. При раскопках курганов этой страны находили грубо сделанную глиняную посуду, медные монеты, кальцинированные кости; но до сих пор эти остатки старины еще не привели к каким-нибудь важным открытиям историческим или антропологпческим.

На нижнем течении Сыр-Дарьи бывшая коканская крепость Ак-мечеть или «Белая мечеть» обязана теперешним своим именем «Перовск» бывшему оренбургскому генерал-губернатору Перовскому, который овладел ею в 1853 году, после довольно продолжительной осады, выдержанной её комендантом Якуб-ханом, сделавшимся впоследствии кашгарским эмиром. Генерал Перовский устроил на месте взятого укрепления русский форт, окруженный теперь новым городом, где хивинцы и сарты встречаются с киргизами. Расположенный во главе старой дельты Сыра, в месте бифуркации реки Яны-Дарья, которая течет на юго-запад по направление к Аму-Дарье, Перовск находится на прямой дороге из Персии и Хивы в южную Сибирь, и, без всякого сомнения, он сделается современем важным складочным местом для торговли между этими странами; но в настоящее время он имеет еще менее деятельности, нежели Казалинск, построенный ниже на главном рукаве Сыр-Дарьи. Этот город наследовал в 1855 году Раимскому укреплению (переименованному впоследствии в Аральское), которое было построено при устьи Сыра, близ Аральского моря, посреди болот, оказавшихся очень нездоровыми, так что невозможно было продолжать держать там гарнизоны. Крепость, которую обыкновенно называют сокращенным именем Казала, носила сначала наименование форта № 1-й; она действительно была первая по порядку в целом ряде укрепленных мест, которые Россия имеет теперь вплоть до подножия Алтая и в самом сердце Небесных гор. Казалинск, расположенный в низменной местности, которую Сыр наводняет во время своих разливов, должен завоевывать мало-по-малу почву, на которой стоят его дома и ветряные мельницы; тем не менее он процветает, благодаря пересекающимся там торговым дорогам, из Оренбурга в Ташкент и Бухару, из Герата и Хивы в Троицк и Екатеринбург, и возделанные земли окружат его на пространстве нескольких верст.

Город низовьев Яксарта, в одно и то же время базар и форт, не имеет соперника на нижнем Оксусе. Там находятся только местечки, как Чимбай, и военные посты, как Петро-Александровск и Нукус, которые командуют берегами реки: в летнее время эти населенные места почти совершенно пустеют, тогда как зимой стены их заключают в себе тысячи кибиток и палаток кара-калпаков. В прежния времена существовали многочисленные города в области, теперь почти пустынной, где воды Яны-Дарьи образовали общую дельту Сыра и Аму. На разстоянии дневного перехода к югу от Сыр-Дарьи еще в 1742 году, во время путешествия Гладышева, стоял город Яны-кенд или «Новая крепость», и кара-калпаки разбивали там свои юрты среди развалин; запустение этого города туземцы объясняют тем, что будто-бы жители его были прогнаны змеями. Некоторые селения дельты состоят из тростниковых хижин, поставленных среди болота на плотах из камыша, мерно качающихся по воле волн.

В киргизских степях, простирающихся на север от Аральского озера, города Тургай и Иргиз—незначительные местечки, которым только их административная роль придает некоторую важность. Однако, путешественники с радостью отдыхают там от длинного и утомительного переезда через степи по пескам, травяным пространствам и болотам.

У северного основания Небесных гор тянется пояс возделанных земель и городов, подобный поясу западного ската, но гораздо менее богатый и менее многолюдный: там уже не существует больших городов со времени кровавой резни, превратившей в пустыню почти все обработанные и населенные местности долины Или. Первый пост, занятый русскими к востоку от Кара-тау, хребта на реке Талас, Аулие-ата, еще не возвысился до степени города, хотя он ведет деятельную торговлю хлебом и скотом, благодаря живущим в долине кара-киргизам; несколько бараков—вот и все, что указывает, рядом с базаром и становищем аулиеатских туземцев, на город, для которого мечтали о высокой судьбе, давая ему имя Александрограда. Сначала предполагали даже сделать его главным городом всех русских владений в Туркестане: только в 1867 году решение было принято окончательно в пользу Ташкенту. Имя его Аулие-ата или «Святой отец», происходит от одного чтимого хана, могила которого посещается, как святыня, киргизскими пилигримами. Верстах в пятнадцати к северу, тоже на берегах Таласа, который теряется в песках пустыни, видны развалины древнего города, Тюмкента, вероятно, покинутого жителями вследствие набегов кочевников, или, быть может, по причине высыхания страны. Другие развалины, более замечательные, находятся выше по течению, верстах в пятидесяти: это остатки какого-то огромного здания, покрывающего около 3 десятин своими плитами красного песчаника, длиной почти в 3 аршина; киргизская легенда говорит, что эти камни были набросаны с соседней горы князем духов. Лерх полагает, что они были иссечены для постройки буддийского монастыря. Один китайский путешественник, Чан-Чун, посетивший этот край в 1221 году, рассказывает о городе из «красного камня» и упоминает в то же время о больших могильных курганах «расположенных на подобие звезд созвездия Большой Медведицы». Киргизы называют их Джитте-тепе, что значить «Семь холмов»; впрочем, всех горок там не семь, а шестнадцать: одна из них носит надпись на манчжурском языке, в которой прославляется победа, одержанная китайцами над джунгарами в 1758 году.

Область, продолжающаяся к востоку от Аулие-ата, по северному скату хребта Александровского, есть та самая страна «Тысячи источников», о которой говорит китайский пилигрим Гиуэн-Цанг, и где находилось некогда царство Кара-Китай или «Черный Китай», в котором многие ученые видят одно из царств «священника Иоанна», розыскиваемых последовательно в Абиссинии, на Кавказе, в Центральной Азии. Через эту область проходил исторический путь переселения народов, движения армии и торговых сношений, между северным Китаем и западной Азией; но на этой дороге города, которые строил один завоеватель, были разрушаемы другим, следовавшим за ним, и потому теперь там видны только развалины. Так, Токмак, бывшая столица Кипчакского царства, представляет ныне груды обломков, лежащие близ левого берега реки Чу, в 27 километрах выше нового Токмака, где основалась главная русская колония этой долины. Недавно Токмак имел важное значение, благодаря своему положению на дороге, ведущей в Верный через Кастетский перевал; но в последнее время этой дорогой, как слишком трудной для езды, перестали пользоваться, и колесные экипажи направляются теперь чрез другой проход, более возвышенный, или, вернее сказать, через пролом гор, на север от станции Пишпек.

Верный, главный город Семиреченской области, прежде носил название Алматы, данное ему по имени соседней горы, которая поднимается к югу от города в виде высокой пирамидальной массы, и снега которой питают Алматинку или «реку Яблонь»: это то же самое название, как Мансанарес у испанцев. Верный еще не имел времени оправдать свое имя, так как он существует, как русский город, всего только с 1867 года. Составленный из нескольких в начале отдельных кварталов, которые сливаются мало-по-малу, Верный резко отличается от городов Туркестана: по внешнему виду это чисто сибирский город, с широкими улицами, низенькими деревянными или кирпичными домами, с русскими вывесками на лавках; там начинается, наконец, истинно славянский край. Тем не менее население Верного не исключительно русское: на улицах встречаешь представителей почти всех рас северной и центральной Азии: сартов и таджиков, кара-киргизов и киргиз-кайсаков, даже афганцев, а между переселенцами из Европейской России там есть: мордвины, чуваши и черемисы. Чернорабочие по большей части калмыки, которых легко узнать с первого взгляда по их длинной висящей косе, а в их путешествиях—по быку или корове, которых они употребляют для езды. Торговля большей частию сосредоточена в руках китайцев, которым принадлежат также многие промышленные заведения города. Первые поселявшиеся в Верном китайцы приезжали туда покупать у местных звероловов драгоценное вещество, находящееся, в начале лета, в рогах оленя марала; но так как число этих животных с каждым годом уменьшается в Тянь-Шане, то этим негоциантам пришлось заняться более правильной торговлей, и долгое время они были единственными посредниками по привозу чая в Семиреченскую область. Верный служит складочным местом для продажи металлических изделий русской фабрикации, которые употребляются всеми жителями Средней Азии до границ Тибета. Благодаря духу предприимчивости, которым отличаются верненские купцы, благодаря также административным привилегиям города и его значительному гарнизону, численность которого в 1879 году простиралась до 3.500 человек, Верный сделался мало-по-малу центром торговли страны. К северу от областного города, укрепление и местечко Илийск охраняют проход через реку Или и дороги, ведущие из Верного в Кульджинский край и в Семиреченскую область. На востоке, по течению Или, форт Борохудзир, вокруг которого основалась колония крестьян, переселившихся из Томской губернии, имеет казенный сад аклиматизации растений и охраняет границу Кульджинского края.

В области Семиречья самое многолюдное поселение—город Копал или Капал, лежащий у основания северных скатов Джунгарского Ала-тау, на берегу соименной ему реки, которая теряется в болотах, верстах в ста к югу от озера Балхаш. На северо-востоке от Копала, местечко Арасан замечательно своими горячими сернистыми ключами, где русские чиновники края находят гостиницу, парк и удовольствия дачной жизни, как на минеральных водах Европы. На севере, главный пункт местностей по течению реки Лепсы, Лепсинск—цветущий город, тогда как по ту сторону цепи озер Сухого, Сассык-куль и Ала-куль, станица Уджарская,—откуда путешественники поднимаются на перевалы хребта Тарбагатай,—ведет значительную торговлю с кочевниками, так же, как и город Сергиополь, носивший прежде татарское имя Ая-гуз: этот последний город занимает, на реке Ая-гуз, восточном притоке озера Балхаш, широкую брешь или долину между хребтами Тарбагатай и Денгиз-тау. Наконец, в сердце Тянь-Шаня, центром русской цивилизации является городок Караколь, лежащий верстах в пятнадцати от залива Кара-су, у восточной оконечности озера Иссык-куль. Бывшее казачье поселение, Караколь получил ныне важное и постоянно возрастающее значение, как станция торговых караванов, ходящих между двумя склонами Небесных гор.

До тех пор, пока славянское население края состояло лишь из отрядов линейных казаков, обязанных колонизовать страну военными поселениями, строить избы и обработывать землю, в роде того, как делается солдатское ученье,—каждая русская деревня была местом пьянства и разгула. Вместо того, чтобы возделывать свои сады, казаки опустошали чужия поля, срубали яблони для топки печей. Они не только не оказывали цивилизующего влияния на калмыков, но, напротив, сами, в конце концов, становились похожими на туземцев, не по честности, но по дикости нравов. Чтобы придать себе важный вид, они говорили между собой по-татарски; как-будто их славянское происхождение было признаком низшей расы. Добровольное переселение русских крестьян совершенно изменило характер колонизации, и земледелие с той поры сделало быстрые успехи: русский сельский мир проник в эти прекрасные долины Семиречья, где русская цивилизация постепенно сменяет монгольскую культуру; но пройдут еще многие годы, прежде чем страна будет опять культивирована и заселена так же, как она была прежде. О прежней населенности её свидетельствуют встречающиеся повсюду остатки городов и буддийских памятников, следы каналов, могильных курганов, из которых многие заключают в себе золотые сосуды, украшенные драгоценными камнями. Русское население Семиреченского края в 1872 году простиралось до 52.000 душ, в том числе было 28.000 солдат, 17.000 казаков-земледельцев и 7.000 других жителей. По последней переписи население Семиреченской области определено в 990.107 ч.

К востоку от Верного, река Или протекает по Кульджинскому краю, столь богато одаренному природой, что по исчислениям, которые, впрочем, не опирались на точные статистические данные, народонаселение его, до страшных событий 1869 года, доходило до двух с половиной миллионов душ, что составляло, в среднем выводе, около 40 жителей на квадратный километр; во всяком случае, не подлежит сомнению, что он тогда был в три или четыре раза гуще населен, чем в наши дни. После кровавой сечи, прекрасная страна превратилась в громадный некрополь. Путешественник повсюду встречает оросительные каналы, занесенные илом, или превратившиеся в болота, заброшенные поля, опустошенные леса, города и деревни, лежащие в развалинах. Когда он поднимается вверх по долине Или, за укреплением Борохудзир и за лесом низкорослых вязов, насаженных китайцами, взорам его последовательно являются груды камней, указывающие, где недавно стояли города: Тургень, Джаркенд, Аккенд, Хоргос, Алим-ту. У некоторых из бывших укрепленных городов сохранились еще стены и башни, но сквозь бреши видны внутри стен только развалины, наполовину скрытые высокими травами и корнями деревьев. Город, который манчжуры основали в 1764 году и из которого они сделали столицу китайской провинции, под разными именами, как-то: Или, Новая Кульджа, Манчжурская Кульджа, Гой-юан, представляет теперь в высшей степени печальное зрелище: стены крепости существуют еще; местами высится еще зазубренная башня; уцелевшие кое-где двери, украшенные резьбой, стены домов, расписанные фресками, составляют резкий контраст с нагроможденными подле кучами обломков; в некоторых местах мостовая покрыта белеющими человеческими костями. После прохода жестоких истребителей, таранчей, до восьмидесяти тысяч трупов было рассеяно на улицах Или; два или три домика, обитаемых дунганами,—таковы были, в 1876 году, единственные признаки возрождения разрушенного города. На востоке, другой многолюдный город, Баяндай, имевший, как говорят, не менее 150.000 жителей, тоже был разрушен до основания, так что от него осталось только несколько обрывов городской стены; но на севере городок Суйдун еще обитаем.

Нынешняя столица была главным городом страны прежде Или: это Старая Кульджа, называемая также Татарской Кульджей, Нин-Юан и Курень. Так же, как Или, Старая Кульджа расположена на правом берегу реки; подобно всем городам китайской постройки, она имеет форму правильного четыреугольника, окруженного высокой зубчатой стеной, настолько широкой на верху, что по ней могут ездить запряженные экипажи. По середине каждой из сторон четыреугольника открываются городские ворота, защищаемые круглым бастионом с остроконечной башней на верхушке. Две главные улицы, оканчивающиеся у четырех ворот, пересекаются под прямым углом, образуя равные кварталы квадратной формы, которые в свою очередь, подразделяются на другие квадраты пересечением улиц и переулков. Хоти план города был, очевидно, начертан китайцами, Кульджа сохраняет, однако, внутренний характер туркестанского города, и только там и сям попадаются здания, архитектура которых напоминает русские постройки: дома, построенные из битой глины, покрытые глиняными кровлями, походят на жилища узбеков и сартов в средне-азиатских городах. Живущие в Старой Кульдже дунганы и китайцы производят довольно большую торговлю и даже основали кое-какие промышленные заведения, мельницы, фабрики разного печенья и пр.; но минеральные богатства окружающих холмов, залежи мрамора, железной руды и других металлов, месторождения серы, пласты каменного угля, разрабатываются еще в незначительном размере. Окрестные сады и поля, орошаемые частию водами, выходящими подземным путем из глубин озера Сайрам-Нор, производят в изобилии все необходимое для про довольствия жителей; а с 1878 года там разрешена и культура опиума (ценность опиума, вывезенного из Кульджинской территории в Китайскую империю в 1874 году: 332,350 рублей; площадь земель, засеваемых маком: 2.820 десятин). Население Старой Кульджи, в огромном большинстве, состоит из магометан: город имеет только две буддийские пагоды, между многочисленными мечетями, из которых две самые красивые, китайской архитектуры, были построены на средства пекинского правительства. Маленькая домовая церковь китайцев-католиков, которая существовала там до пришествия русских, свидетельствует о попытках распространения в крае христианства, сделанных французскими и итальянскими миссионерами; теперь в Кульдже строят также православные церкви с разноцветными куполами.

Так как русское правительство, после подавления восстания дунган, в июле 1870 г., заняло Илийскую долину только временно, в виду бессилия китайцев в деле поддержания порядка в пограничных областях, и обещало возвратить Кульджу Китайской империи, когда пекинское правительство окажется в состоянии управлять этой страной, то русские колонисты не получили разрешения селиться в крае: солдаты, купцы, приезжие,—единственные представители Европы в долине Или, среди всех этих восточных людей: татар и калмыков, таранчей, дунган и китайцев. Известно, что в силу недавно заключенного трактата, Китай снова вступил во владение частью территории, прилегающей к правому берегу реки Или, при чем Россия удержала за собой, на правах полной собственности, южную часть края и проход Небесных гор, которые позволяют ей господствовать в военном отношении над бассейном Тарима и над всей Кашгарией, точно так же, как и над бассейном Или. Каков бы ни был исход возможных в будущем, по поводу этой пограничной области, дипломатических пререканий, или даже вооруженных столкновений,—во всяком случае вероятно, что русские избы скоро появятся подле калмыцких юрт в очаровательных и богатых долинах, орошаемых притоками верхнего течения Или. В настоящее время нет более никаких городов, ни даже селений на берегах рек в этой области Небесных гор; но многочисленные остатки строений показывают, как многолюдна была некогда эта страна. На юго-запад от Кульджи, в долине реки Текес, видны развалины древней столицы монгольских ханов, известные теперь у киргиз под именем Ак-курган или «Белого кургана». Здания и памятники, принадлежащие к давнишним цивилизациям и эпохам, встречаются еще в разных частях края, свидетельствуя о борьбе, которая происходила здесь в разные времена и между разными народами из-за обладания этой роскошной страной. В долине реки Каш сохранились идолы и камни, носящие тибетские надписи. Близ Хорюса, на восток от Кульджи, стоит мечеть, построенная в том-же стиле, как мусульманские храмы Самарканда.

Население главных городов русского Туркестана, за исключением Ферганской области и Зарявшанского округа, по переписи 1897 г.

Сыр-Дарьинская область: Ташкент (1874 г.)—86.250 жит.; Ташкент (1897 г.)—156.414: Ходжент (1897 г.)—50.913; Ура-тепе (с предм.)—40.901; Джизак—16.041; Пангас—10.704; Туркестан—5.500; Чимкент—22.348; Пскент—6.413; Аш—5.000; Перовск—5.196; Аулие-ата—12.006; Казалинск—7.600.

Аму-Дарьинская область: Чимбай (летом)—7.000.

Семиречье: Верный с предместьями—22.837 жит.; Лепсинск—3.295; Копал—2.735; Караколь—4.416.

Кульджа: Старая Кульджа—10.000 жит.; Старая Кульджа (с предм.) 15.000; Суйдун— 4.000.

Наибольшая часть русского Туркестана состоит из пустынь и пастбищ. Исчисляют, что площадь почвы, где в настоящее время может быть производима культура хлебных растений, составляет только пятидесятую часть всего пространства этой территории. По Костенко, земледельческая область русского Туркестана, по роду земель, представляет следующие цифры, в гектарах (гектар немного более девяти десятых десятины):

| Поля | Пастбища | Пустыни или необраб. земли | Всего | ||||

| Семиречье | 902.700 | (2,2%) | 19.800.000 | (49,1%) | 19.327.300 | (49,7%) | 40.600.000 |

| Сыр-Дарьин. обл. | 393.800 | (0,8%) | 19.430.000 | (41,9%) | 27.306.200 | (57,3%) | 47.130.000 |

| Фергана | 600.000 | (8%) | 3.300.000 | (44,8%) | 3.410.000 | (46,2%) | 7.370.000 |

| Зарявшанск. окр. | 210.800 | (9%) | 1.430.000 | (54,2%) | 999.200 | (37,8%) | 2.640.000 |

| Аму-Дарьин. обл. | 50.300 | (0,5%) | 1.430.000 | (15,1%) | 7.979.700 | (84,4%) | 9.460.000 |

Но хотя эта область Средней Азии в настоящее время менее богата водой, чем была прежде, протекающие в ней реки, которые теперь теряются в соляных озерах или в нездоровых болотах, могли бы, без всякого сомнения, разветвляться, в виде ирригационных каналов, на обширных пространствах, ныне бесплодных и пустынных. Исчисляя поверхность долин и равнин, которую можно было бы ныне же утилизировать для земледелия или получить посредством искусственного орошения, равной шестой части арало-каспийской покатости,—площадь производительных земель занимала бы пространство большее, чем вся Франция, и, следовательно, там могли бы жить в довольстве около сорока миллионов человек. При том же большая часть работ по устройству искусственной ирригации была бы только восстановлением прежнего порядка вещей: берега Сыр-Дарьи, северная и западная части Бухары, почти все пространство, разделяющее две главные реки арало-каспийской покатости, были некогда покрыты цветущими полями и садами. Голодная степь носит это имя только с того времени, когда засорились песком арыки, которыми прежде была изборождена её поверхность, и которые теперь пытаются заменить новыми каналами.

Земли, которые орошает туземный пахарь,—таджик, сарт или киргиз,—дают обильные урожаи. Земледельческие орудия там самые простые, первобытные, тем не менее вся почва вспахивается, насыщается водой, а сборы плодов земных щедро вознаграждали-бы труд земледельца, если бы лучшая часть его заработка не уходила на уплату податей и налогов. Хотя столь значительная часть земель Туркестана обречена на бесплодие по недостатку воды, но того, что остается, обыкновенно достаточно для содержания населения, и жители могут, сверх того, предаваться культуре промышленных растений для вывоза их в Россию. Каждый оазис, возделываемый как сад, питает своими произведениями один или несколько городов, и население края прокармливается главным образом не земледелием, а садоводством и огородничеством. В равнине площадь садов и огородов Бухары в семь раз превышает площадь полей в собственном смысле; последние встречаются обширными пространствами только по скатам холмов и гор. Культурные земли неорошаемые занимают гораздо более обширную площадь, чем земли, пользующиеся искусственным орошением.

Культура хлопчатника значительно увеличилась в Туркестане за последние десятилетия: так, в 1858 году из средней Азии было вывезено в Россию хлопка на сумму 677.000 рублей, а в 1867 году отпуск его простирался уже до 5.513.000 рублей. Производство хлопка исчисляется, для всей арало-каспийской покатости, в 50.000 тонн (слишком 3.000.000 пудов), из которых две трети приходятся на долю Бухарского ханства; хлопчатник можно возделывать до самого Казалинска, на нижнем течении Сыр-Дарьи: но волокно средне-азиатского хлопка гораздо грубее, чем волокно американского; к тому же первый очень грязен, так что он не нашел бы покупателей на рынках западной Европы. Производство шелка сделало, быть может, еще более значительные успехи в русском Туркестане (вывоз шелка из Средней Азии в Европейскую Россию: в 1858 г. на 69.000 рублей; в 1867 году на 1.273.900 руб.). Общий сбор шелка-сырца исчисляется для одной только Бухары в миллион килограммов; в некоторых округах шелковица самое обыкновенное дерево и употребляется для всяких насаждений, для живых изгородей, для обсадки полей или дорог и т.п. Когда болезнь шелковичных червей начала производить опустошения в шелковичниках Франции и Италии, иностранцы стали приезжать толпой в Бухару за покупкой яичек шелковичного червя: но эта торговля, в начале терпимая, потом строго регламентированная, была, наконец, совершенно запрещена в 1871 году. Что касается овечьей шерсти, то она груба, худо вымыта, худо вычесана и может идти только на выделку низших сортов сукон. Но некоторые сорта ковров замечательны прочностью ткани и в особенности красотой и оригинальностью узоров. Ковры эти ткут туркменки под руководством какой нибудь матроны, которая чертит рисунок на песке, считает число ниток, указывает цвета и оттенки. Ткани из верблюжьей шерсти, тоже очень прочные, заменили парусину для приготовления солдатских блуз и мешков всякого рода.

Главное богат киргизов и других обитателей арало-каспийской покатости составляет домашний скот, общую ценность которого определяют приблизительно в 99 миллионов рублей. По Костенко, количество скота в русском Туркестане выражается следующими цифрами:

| Верблюдов | Лошадей | Быков и коров | Баранов | |

| Семиречье | 97.412 | 892.007 | 523.200 | 6.296.000 |

| Сыр-Дарья | 242.130 | 395.563 | 293.550 | 3.183.000 |

| Зарявшан | 1.248 | 51.991 | 84.463 | 283.000 |

| Фергана | 38.294 | 213.760 | 220.717 | 1.260.000 |

| Аму-Дарья | 11.267 | 48.000 | 38.070 | 329.600 |

| Всего | 390.351 | 1.601.311 | 1.160.000 | 11.351.000 |

Курдючные бараны дают большое количество сала для местного потребления, и киргизы поставляют русским каждый год шерсти на сумму около 500.000 рублей; продажа самих животных на всей «линии» между Троицком и Семипалатинском, представляет ценность около 3.500.000 рублей. Доход, который киргизы получают ежегодно от своих лошадей, превышает 5 миллионов рублей; так,—например, в 1863 году этот догор выражался следующими цифрами:

Извозный промысел—3.000.000 р.; кобылье молоко—1.700.000 р.; конина—970.000 р.; кожа—80.000 р.; выделанная кожа—68.700 р.