Глава IV Сибирь

Сибирь—«страна севера». По мнению некоторых этимологов, название это то же самое, что «Северье», встарину применяемое к различным, странам Европейской России, лежащим на север. Город Сибир или Сибирь, наименование которого сделалось названием общим для северной Азии, был называем так только русскими; собственные его жители называли его Искером. Казаки, пришедшие с юга и из центра московского государства, естественно, должны было видеть «Север» по преимуществу в этих холодных областях Обского бассейна, лежащих по ту сторону снеговых гор, которые образуют «пояс мира», cingulus terrae, как назывался на древних картах длинный раздельный хребет, носящий ныне название Урала, имеющее тот же смысл.

Уже гораздо ранее завоевания Кучумова царства русскими казаками, эта «Земля мрака» была известна арабским купцам и миссионерам. Татары, господствовавшие в Сибири, исповедовали ислам, и этот город был средоточием обширной торговли шкурами пушных зверей. Сами русские имели постоянные торговые сношения с жителями азиатского ската Уральских гор. Новгородцам были известны страны, простирающиеся «за волоками», страны заволоцкия, и их торговые люди спускались по течению притоков Оби. В первые годы шестнадцатого столетия московские цари, наследовав могущество Великого Новгорода, стали именоваться властителями «Обдорские и Кондинские земли», то-есть всей области Обского бассейна, заключающейся между слиянием рек Канды и Иртыша и поселением Обдорск, находящимся под полярным кругом: следовательно, их владения, то-есть звероловные земли, по которым разъезжали русские агенты богатых промышленников Строгоновых, окаймляли великую сибирскую реку на пространстве около тысячи верст. Но славянское могущество скоро должно было утвердиться за Уралом посредством завоевания, и так велико благоговение, которое люди питают к силе, что на победоносную экспедицию атамана казацкой разбойничьей шайки, ценою которой он поставил свою собственную голову, смотрели как на событие, приведшее к открытию Сибири, хотя ему предшествовали многочисленные мирные путешествия. И теперь еще многие видят в завоевателе Ермаке нечто в роде исследователя стран, лежащих по ту сторону Каменного пояса; на самом же деле этот отважный казак только утвердился в качестве господина там, где купцы Строгоновы гораздо ранее появлялись в качестве гостей. Карты реки Оби и Остяцкого края, составленные Себастианом Мюнстером и Герберштейном, вышли в свет уже за целое поколение раньше того времени, когда казаки вступили в город Сибирь. Самое название этого города находится на карте Мюнстера.

В 1579 году Ермак начал свою вторую экспедицию, которая кончилась, два года спустя, завоеванием столицы татарского царства. Хотя его отряд, вооруженный ружьями и даже легкими пушками, имел против себя неприятеля, действовавшего только стрелами и не имевшего понятия об огнестрельном оружии, однако, казакам приходилось много терпеть от беспрестанных нападений татар, выдерживать даже правильные сражения, и когда победители вступили в Сибир или Искер, они насчитывали в своих рядах не более 400 человек, так что в живых не осталось даже половины тех, которые перешли через Уральские горы. Но эта маленькая дружина представляла собою могущество московских царей; Ермак мог просить себе помилования у Ивана Грозного, ударив ему челом всем Сибирским царством, и хотя вскоре после того казаки, потеряв своего предводителя, погибшего в волнах Иртыша, принуждены были уйти обратно за Урал беглецами, Россия не думала отказываться от своих новых прав. Перед концом шестнадцатого столетия совершилось окончательное завоевание обширного зауральского края. Города: Сибирь, Тобольск, Тюмень сделались опорными пунктами власти, гораздо более могущественной и грозной, чем власть татарского хана, ниспровергнутая Ермаком. Столица этого хана, Искер или Сибирь, стоявшая на крутом яру высокого берега Иртыша, не существует более: река, постепенно подмывающая берег, вероятно, разрушила город; но в 17 верстах ниже по течению, тоже на правом берегу Иртыша, возникала другая столица, Тобольск, откуда русское господство распространялось все далее и далее, и наконец, вся громадная территория северной Азии прибавилась к владениям московского царя. Искатели шкур пушного зверя, еще более, чем солдаты, были истинными завоевателями Сибири; в действительности, как говорить Коль, занятие этой обширнейшей страны было лишь «продолжительной звероловной экспедицией, охотой на соболя и куницу». Тем не менее, однако, русским пришлось выдержать не мало битв с туземными инородцами до половины семнадцатого столетия; буряты на берегах Ангары, коряки и другие инородческие племена долго сопротивлялись; но почти везде завоевание было мирным захватом, и туземцы, слишком малочисленные и рассеянные на громадном пространстве, должны были без сопротивления платить налагаемый на них ясак или дань шкурами пушных зверей. Впрочем, казаки никогда не отступали от своего правила— строить остроги при слияниях рек, которые служили им дорогами, на порогах волоков, между речными бассейными, в узких проходах между гор, и эти крепостцы, неодолимые для дикарей, вооруженных только стрелами, защищали их экспедиции от реки к реке и до берегов Великого океана. Во всемирной истории невозможно указать другой подобный пример завоевания столь обширной страны, совершенного окончательным образом в столь короткое время и такой ничтожной горстью людей, действовавших по своему собственному почину, без вождей и начальников, без приказов, исходящих от отдаленного правительства.

Даже Китай допустил казаков поселиться на берегах Амура и в продолжение полустолетия терпел существование их торговых постов в пределах его владений. Только в 1689 году Нерчинский трактат заставил русских очистить весь бассейн Амура, и это была небольшая потеря, пока единственная польза края для завоевателей заключалась в его богатстве пушными зверями; но в течение настоящего столетия обнаружились другие выгоды, вытекающие из обладания Амуром. Россия поняла, как важно и полезно было бы для неё иметь свободный речной выход в Тихий океан. Она не хотела более довольствоваться в Азии ролью исключительно континентальной державы и вознамерилась сделаться также морской державой, приобрести себе военные порты, которые позволили бы ей властвовать в морях, омывающих её берега. В этих видах русские, мало заботясь о постановлениях устарелого Нерчинского трактата, заняли позиции, соответствующие предположенной цели. В 1851 году, генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Муравьев-Амурский, сделал распоряжение об основании торговой фактории Николаевска, близ устья Амура, и факторий Мариинска и Александровска на двух оконечностях волока, соединяющего Амур с заливом Кастри. В 1854 году он сам спустился по течению реки во главе маленькой армии, и на энергические протесты китайских амбаней отвечал тем, что показывал им свой пароход, свою флотилию из барок, свои плоты, вооруженные пушками. Во время Крымской войны Россия окончательно овладела левым берегом Амура, учредив ряд укрепленных постов, и в 1859 году Высочайший указ утвердил присоединение к русским владениям занятой китайской территории. Наконец, в 1860 году, в то самое время, когда союзные англо-французские войска вступали победоносно в Пекин, русские без всякой войны, единственно посредством искусной дипломатии, добились уступки, на юге Амура и на востоке его притока Уссури,—сначала на правах общего владения, а вскоре затем в полную собственность,—областей морского прибрежья, которые простираются до границ Кореи.

Так совершилось на севере Азии то отливное движение, которое увлекает к востоку европейскую державу. В тринадцатом столетия монголы сделались, если не полными господами, то по крайней мере верховными повелителями или сюзеренами тогдашней Руси, а теперь славяне занимают часть стран, откуда монгольские орды ринулись на завоевание западного мира; и в случае войны с Китаем, русским легко было бы найти себе союзников между потомками их бывших завоевателей. По громадности владений, занимаемых русскими армиями, «Белый Царь» справедливо может считаться преемником монгольских великих ханов, именовавших себя «царями царей». В одной только Азии русский император владеет территорией гораздо более обширной, чем Европа, так как уже одна Сибирь, не считая даже областей, которые были отделены от неё в последнее время для расширения пределов русской Средней Азии, превосходит пространством весь европейский континент. Правда, что во всех других отношениях нет никакого сходства между Европой и Сибирью. Этот особый мир, обнимающий весь север Азии, где есть еще много обширных пустынных пространств, доселе неизследованных, не имеет, на всей своей громадной окружности, длиною почти в 25.000 верст, внешней торговли, равняющейся оборотам одного из третьеклассных приморских портов западной Европы, каковы, например, Дувр или Булонь. Занимая тринадцатую часть всей континентальной поверхности земного шара, Сибирь далеко не заключает в своих пределах столько населения, сколько его имеет один город Лондон; она даже менее населена, нежели каждая из двух других частей Азиатской России, Кавказский край и Туркестан: в ней насчитывают всего только по одному жителю на 3 квадратных версты (пространство Сибири около 11.929.600 квадр. верст, вероятное население в 1880 году 3.900.000 душ.

Понятно, что карты, представляющей точным образом контуры и физические очертания Сибири, пока еще не существует. Только в самое недавнее время могло быть совершено вполне, без перерывов, кругосветное плавание вокруг Старого Света, и только теперь, в первый раз, видели, с Ледовитого океана весь профиль берегов Сибири. Во время охватившей западно-европейские народы страсти к географическим исследованиям, после открытия Нового Света, мореплаватели тщетно пытались обойти на севере Азиатский континент, чтобы найти прямой морской путь между западной Европой, Китаем и Индией. Корабли, посланные под начальством Уиллугби, Ченслера и Борро, следовали по тому пути, который был указан им Себастианом Каботом, как вероятная дорога к китайским берегам; но известно, что эти суда не добрались даже до морей, омывающих берега Сибири: Уиллугби замерз со всем экипажем у Мурманского (Норманского) берега, близ острова Некуева; его товарищ Ченслер должен был возвращаться домой сухим путем, и экспедиция его ограничилась тем, что он завязал торговые сношения между Англией и Московией: Борро, в 1556 году, тщетно старался проложить себе дорогу чрез льды Карского моря. Надеясь, что, быть может, для того, чтобы попасть в Китай, достаточно будет проникнуть в Обскую губу и затем подняться по реке Оби до воображаемого озера Китайского, изображенного на карте Герберштейна, англичане возобновили свои попытки к отысканию так называемого «северо-восточного прохода». В 1580 году два другие британские корабля, под командой Артура Пета и Чарльза Джекмана, направились к полярным морям России. Мореплаватели получили советы и наставления от величайших географов того времени: Гаклюйт уже рекомендовал им укрепить пролив, через который они должны были достигнуть Китая, и таким образом обеспечить Англии будущий сбор пошлины с проходящих судов, более прибыльный, чем сбор пошлины в Зунде для Дании. С своей стороны, Жерар Меркатор советовал осторожность, говоря, что за Обью корабли неминуемо должны удариться о мыс Табин, который он, основываясь на словах Плиния, начертил на своей карте, на севере Старого Света. Но ни Пот, ни Джекман не ушли дальше Карского моря. Голландцы, которые тоже подумали о том, как-бы укрепить Югорский Шар, полагая, что это и есть «ворота в Китай», были не более счастливы, чем англичане, и ни одно из трех путешествий, в которых принимал участие знаменитый Баренц, не привело далее морей, окружающих Шпицберген и Новую Землю. В 1608 году, голландец Гендрик Гудсон, состоявший на английской службе, совершил экспедицию в полярные моря, но тоже не успел проникнуть далее тех вод, где остановились его предшественники. Это была последняя попытка, сделанная мореплавателями западной Европы, изыскания которых в этом направлении прекращаются затем более чем на два столетия: но беломорские рыболовы и купцы очень хорошо знали дорогу в Обскую и Енисейскую губы, как это доказывает одна грамота Бориса Годунова, данная в 1600 году. Правда, что шестнадцать лет спустя плавание в те воды было воспрещено под угрозой смертной казни, из опасения, чтобы русские кормчие не показали чужеземцам дорогу к берегам Сибири.

Запрещенное со стороны моря и признанное невозможным мореплавателями и географами западной Европы, исследование сибирского побережья должно было подготовляться в самой Сибири, при помощи ладей, построенных для речного плавания. В 1648 году, казак Дженев, выйдя из устья Колымы во главе флотилии, состоявшей из семи маленьких суденышек, успел обойти вокруг северо-восточной оконечности Азии, и задолго до рождения Беринга, прошел через пролив, носящий имя этого мореплавателя. Стадухин тоже пускался в плавание по этим восточным морям Сибири, отыскивая острова, изобилующие ископаемой мамонтовой костью, о которых ему рассказывали туземцы. В 1735 году Прончищев и Лазиниус отправились на ладьях из Якутска, с целью спуститься вниз по течению Лены, исследовать её дельту и затем пройти, насколько можно, вдоль берегов моря на восток и на запад от устьев реки. Прончищев действительно посетил часть морских берегов, простирающихся на восток от полуострова Таймур, и пробрался далеко в Ледовитый океан; но ему не удалось обогнуть земли, которые отделяют залив Ленский от залива Енисейского: ладья, возвратившаяся в Якутск, принесла его труп. Экспедиция Лаптева, начатая в 1739 году, должна была, после крушения судна, продолжаться до самого конца исключительно сухим путем; но она имела то важное значение, что привела к исследованию полуострова Таймурского и к открытию северного мыса Старого Света, мыса Табина по Плинию, Челюскина по нашим картам, названного так по имени неустрашимого кормчего, сопровождавшего Прончищева и Лаптева. Что касается западного прибрежья, между лиманами Оби и Енисея и западными берегами полуострова Таймурского, то оно было перед тем обследовано Овцыным и Мининым с 1737 по 1739 год.

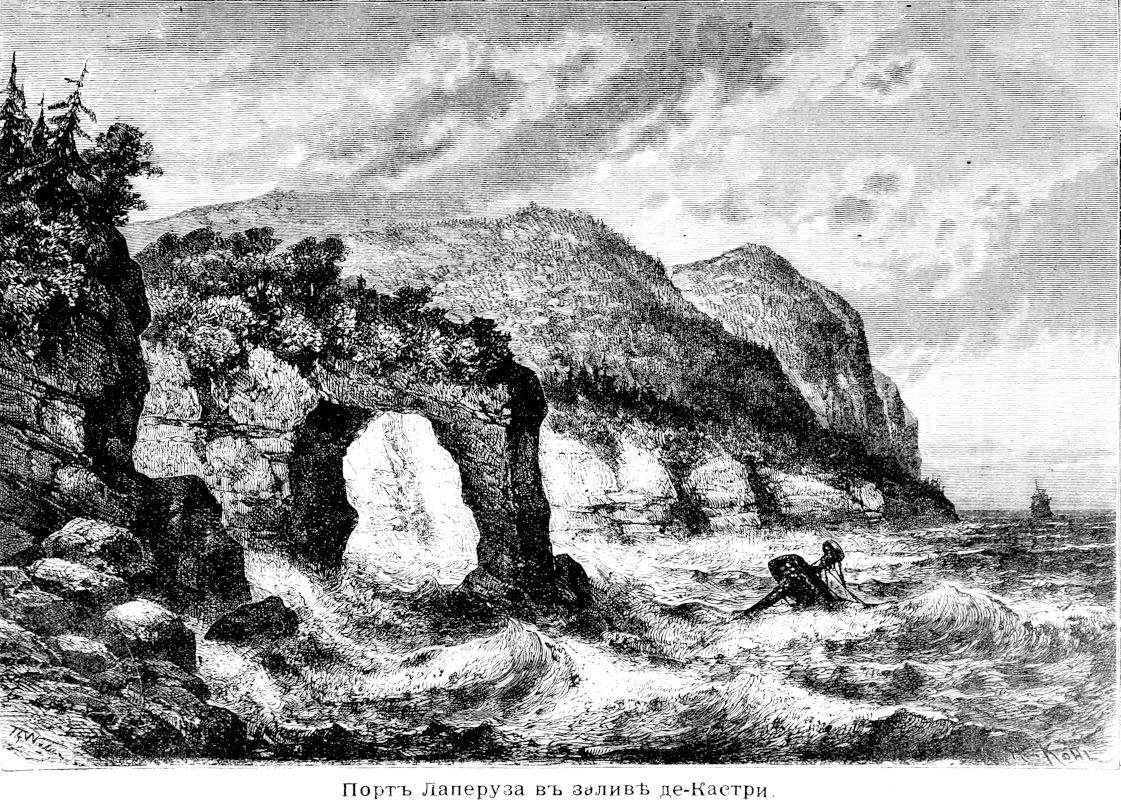

Но в ту эпоху уже началось мореплавание через Тихий океан; корабли, которым льды закрывали вход в северные сибирские моря, могли подниматься по Великому океану, между двух континентальных масс Старого и Нового Света. В 1728 году, датчанин Беринг, состоявший на русской службе, проехал через всю Сибирь сухим путем, и отплыв на корабле с берегов Тихого океана, проник в знаменитый пролив, который теперь называется его именем; через него географы западной Европы узнали впервые о существовании этого морского прохода, который уже за восемьдесят лет перед тем был известен сибирским казакам. Но архивы якутской воеводской канцелярии хранили тайну этого открытия, и Петр Великий сам не знал о нем, когда давал Берингу поручение идти исследовать восточные берега Сибири. Впрочем, плавая вдоль азиатских берегов, датский мореходец не приметил берегов Нового Света и не знал в точности, где находится пролив, долгое время даже можно было сомневаться, действительно ли Беринг проникал в те воды. Нужно было, чтобы исследование Кука, в 1778 году, доказало неоспоримым образом, что пункты морского берега, снятые на карту Берингом, на северо-востоке Азии, были именно те, которые находятся на берегах пролива его имени. Но и после путешествия знаменитого английского мореплавателя оставалось еще ознакомиться с морями, окружающими Сахалин, Иессо, Курильские острова. Лаперуз первый дал чертеж островов и берегов континента: он убедился в островном характере Сахалина и в существовании пролива, соединяющего Японское море с Охотским. С этого времени все контуры Сибири были известны в их главных чертах; впредь оставалось только указывать в их деталях второстепенные очертания.

Научное исследование внутренней Сибири началось только в восемнадцатом столетии, с поездки Мессершмидта и следовавшей за нею несколько лет спустя, экспедиции Гмелина, Миллера и Делиля-де-ла-Кроейра, которые во время путешествия, продолжавшагося девять лет, с 1733 по 1742 год, сделали драгоценнейшие наблюдения по части физической географии страны: еще и в наши дни труд Гмелина составляет весьма полезный источник для знакомства с Сибирью, хотя автор должен был воздержаться от сообщения публике результата своих точных географических наблюдений, ибо в те времена русское правительство ревниво оберегало от оглашения документы, относящиеся к рессурсам империи; часто канцелярская тайна хранилась в этом отношении чересчур усердно, так как многочисленные описания пройденных разными путешественниками путей, положенные в архивы, в конце концов утерялись бесследно. Паллас, который путешествовал по Сибири с 1770 по 1773 г., с большей свободой, нежели его предшественник Гмелин, и которого сопровождало несколько студентов, связавших свои специальные маршруты с его главным исследованием, изучил, особенно в геологическом и естественно-историческом отношениях, страны, простирающиеся до Забайкальского края, и оставленные им путевые записки составляют один из драгоценнейших материалов между изданными в свет трудами исследователей Сибири. После Палласа ряд научных путешествий прерывается на долгое время: французская революция и большие европейские войны, в которые была вовлечена Россия, отвлекли внимание к Западу; научные экспедиции в Сибирь возобновились лишь много лет спустя после политических событий 1812 и 1815 годов. Норвежец Ганстен, сопровождаемый Эрманом, отправился в 1828 году в свое памятное в науке путешествие, которое имело капитальную важность для изучения земного магнетизма. Многочисленные астрономические определения Эрмана послужили также опорными точками для карт Сибири, которые с этого времени чертились уже с приблизительной точностью; сделанные им измерения положения различных точек страны относительно морского уровня, подтвержденные последующими измерениями, показали, кроме того, что высоты Сибири были значительно преувеличиваемы до тех пор; но Эрман опубликовал лишь часть своих обширных изысканий, обнимавших все поле человеческих знаний. Александр Гумбольдт, Эренберг, Густав Розе, посетившие Сибирь в то время, когда Ганстен и Эрман находились еще там, пробыли не долго в тех краях, но тем не менее их быстрая и непродолжительная поездка—одна из важнейших в истории науки, так как Гумбольдт вывез из своего путешествия материалы, послужившие ему источниками при составлении сочинения о центральной Азии. Путешествия Миддендорфа в северную и восточную Сибирь тоже имели важное значение для знакомства с этой страной и могут быть поставлены на-ряду с исследованиями Гмелина, Палласа и Эрмана. Вскоре после того, в 1854 году, Шварц, Шмидт, Глен, Усольцев, Брылкин и их спутники совершили большую «сибирскую экспедицию», которая обследовала громадную область, простирающуюся от Забайкалья до Лены и до северных притоков Амура. Так начался непрерывный ряд новейших путешествий, которые продолжаются последовательно и систематически во всех частях Сибири; скоро не останется более пробелов среди исследованных территорий; пройденные исследователями пути, которые пересекаются во всех направлениях, образуют полную сеть, и, распространяясь постепенно все далее и далее, покроют современем соседния области, всю северную часть Китайской империи.

Дело географического открытия в собственном смысле только-что окончено, благодаря кругосветному плаванию, столь счастливо выполненному Норденшильдом. «Северо-восточный проход», которого тщетно искали Баренц, Уиллугби, Борро и многие другие мореплаватели, теперь найден, благодаря мореходной опытности и настойчивости знаменитого финляндского шведа. Тот полуостров Таймурский, исследование которого стоило стольких человеческих жизней, и который в продолжение трех столетий был непроходимым рубежем между двумя морями, наконец, обойден, и это человеку, изгнанному из пределов её территории, Россия обязана окончательным вступлением во владение морями её сибирской империи.

Большая часть Азиатской России в общей форме своего рельефа столь же правильна, как и Европейская Россия. На востоке, как и на западе от Уральского хребта, обширные пология равнины, волнообразные возвышения холмов не представляют никакого препятствия для передвижения жителей; громадность пространств, суровость климата, дремучие леса, обширные тундры и болота—вот те затруднения, которые нужно было преодолевать человеку, чтобы пройти Сибирь. Что касается многочисленных рек, перерезывающих страну, то они не только не останавливали его движения, но даже, напротив, помогали ему в его путешествиях: это естественные дороги, которыми, то поднимаясь, то спускаясь по течению, казаки успели пройти, до самых берегов Великого океана, пустынные, повидимому, беспредельные пространства, отделявшие их от далекой метрополии. По причине незначительного возвышения почвы, большие сибирские реки текут в бассейнах, не везде резко разграниченных: во многих местах раздельный порог между притоками главных рек составляют болота, луговые пространства с неопределенным скатом, и можно легко перебраться от одной реки к другой через волоки. Отыскивая дорогу по следам человеческим или звериным, как краснокожие индейцы Северной Америки, сибирские туземцы и казаки старались прежде всего открыть реку, течение которой должно было вести их в желаемом направлении; при спуске, им оставалось только отдаться на волю потока; при подъеме, они гребли веслами до того места, где вода не имеет более достаточной глубины, необходимой для плавания их лодки, сделанной из древесной коры или из досок, затем они взбирались на высокий берег и с топором в руках прокладывали себе дорогу к другой реке, текущей в обратную сторону и, следовательно, составляющей продолжение их пути. Свои утлые ладьи они, смотря по обстоятельствам, либо перетаскивали через пороги бассейнов или волоки, либо бросали их, чтобы построить себе новые на том месте, откуда должно было возобновиться их путешествие водой. Таким образом, дороги для переселения, завоевания, колонизации были наперед ясно указаны русскими судоходными реками страны, и поселки, деревни, местечки выстроились двойным рядом вдоль возвышенных речных берегов повсюду, где обилие хороших земель благоприятствовало поселению колонистов. От Урала до Якутска, на протяжении почти 10.000 верст, плывущие по сибирским водам должны перебраться только через два волока: первый между бассейнами Оби и Енисея, второй—между Енисеем и Леной.

Главный путь судоходства, который был в то же время путем сибирской истории, захватывает, по выходе из долин Уральских гор, течение Туры, затем течения Тобола, Иртыша, Оби, Кети, Енисея, Верхней Тунгузки или Ангары, Лены и Алдана. На севере от этого большого судоходного пути, завоевателям Сибири открывались другие реки, тоже соединенные волоками; но между бассейном среднего течения Лены и бассейном Амура, пороги на реках, непроходимые леса, болота, скалы, недостаток рессурсов всякого рода—ставили путешественникам такия неодолимые препятствия, что многочисленные экспедиции казаков принуждены были воротиться с дороги, после месяцев или даже годов бесплодных усилий. При том же о положении мест существовали странные, самые сбивчивые представления, и в поисках за «источником белой воды» и за изобилующей золотой землей казаки нередко направлялись в противоположную сторону от края, которого они хотели достигнуть; так, они долгое время искали Байкал не в бассейне Енисея, но на востоке от Лены, в направлении к Тихому океану. Казачий атаман Поярков, первый из русских, проникший в долину Амура, в первой половине семнадцатого столетия, поднялся вверх по течению Алдана, затем, перевалив через Становой хребет, спустился на юг по течении реки Зеи; третья часть его партии, состоявшей из ста тридцати человек, погибла голодной смертью во время пути, и пережившие должны были питаться телами своих товарищей и туземцев, убитых в боях.

Путешествия водой, которые облегчили русским овладение Сибирью, могут быть совершаемы только в средней полосе, простирающейся с запада на восток страны. На юге плоскогорья, массивы и цепи гор разделяют речные бассейны один от другого; на севере реки, уже окончательно сформировавшиеся, получили ранее, в верхней и средней части течения, почти все свои значительные притоки, впадающие воды уже не переплетаются там своими истоками, и к тому же эти мерзлые пустыни, где разгуливают леденящие полярные ветры, слишком негостеприимны, чтобы человек охотно пускался в их пределы. Впрочем, к востоку от Енисея сибирская равнина меняет свой характер: она не стелется там низменной степью, покрытой жирной землей или лужами стоячей воды, болотами и зыбкими лугами, но становится неровной, каменистой, пробитой там и сям выступающими скалами, и поднимается местами даже в виде массивов крутых, трудно доступных холмов; бассейн Лены отделен от бассейна Енисея настоящим плоскогорьем из древнейших каменных пород, которое заставляет путешественников сворачивать к югу для обхода его высот. Таким образом, административное деление Сибири на западную и восточную оправдывается физическим контрастом этих двух частей, контрастом, который замечается также в особенностях флоры, фауны и населений.

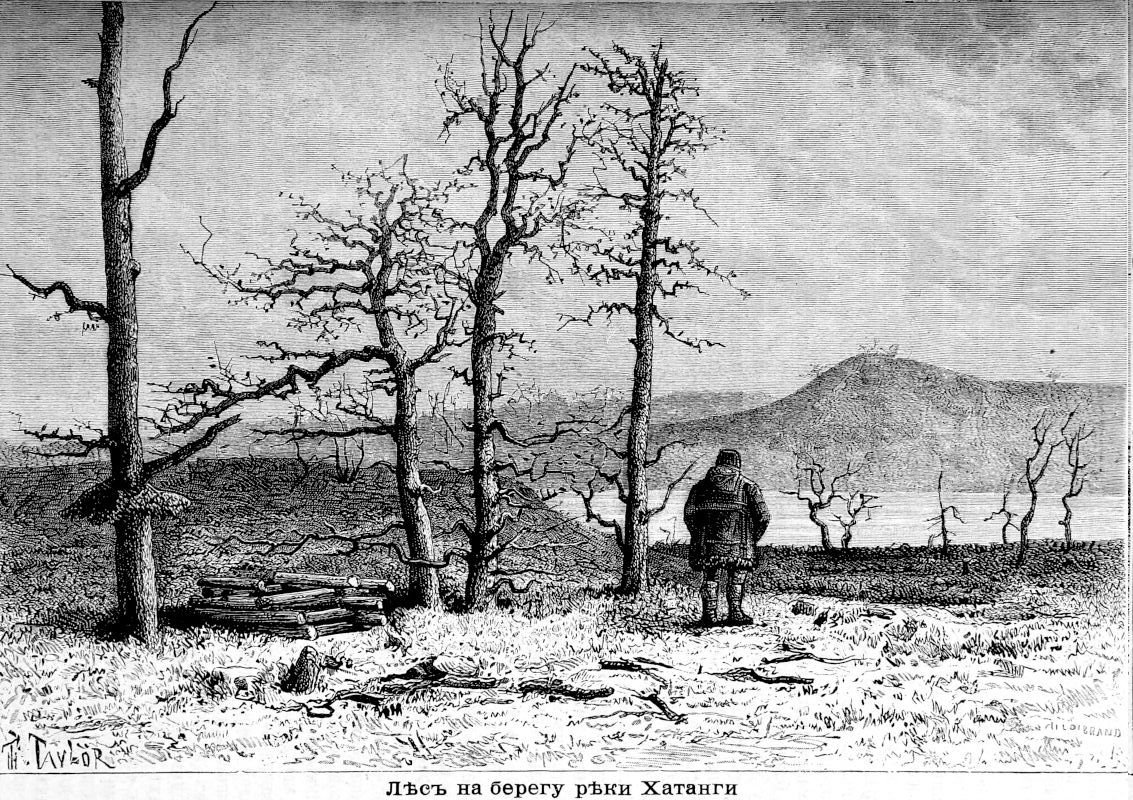

На крайнем севере Сибири тоже встречаются кое-где группы высоких холмов, прерывающие однообразие бесконечных равнин; Миддендорф даже дал название «гор» цепи Сыверма, которая тянется под полярным кругом, к западу от Енисея, и хребту Бырранга, который занимает северную часть континента, между Енисеем и Хатангой, и который выдвигает далеко в Ледовитый океан двойной полуостров Таймурский; некоторые из горных вершин на восточном берегу этого полуострова имеют, говорят, не менее 900 метр, (около 3.000 фут) высоты. Тем не менее Сибирь в целом может быть уподоблена правильной наклонной плоскости, покатой с юго-востока к северо-западу. Небесные горы и Джунгарский Ала-тау, Тарбагатай и Алтай, Саянские горы,—господствующие над бассейном Байкала, Витимское плоскогорье, параллельные хребты возвышенных областей, известные под общим названием Яблонового (т.е. поросшего яблонями) хребта, наконец, северо-восточная оконечность цепи, которая направляется к Берингову проливу, и которую обыкновенно называют Становым хребтом,—вся эта орографическая система составляет раздельную возвышенность между покатостями, воды которых направляются, с одной стороны, к Ледовитому океану, с другой—к бассейнам без истечения центральной Монголии и к Тихому океану.

Однако, эта водораздельная возвышенность делится на массивы, на плоскогорья, на группы хребтов, ясно разграниченных. На север от Тянь-Шаня, как известно, открываются ворота Джунгарии, где некогда извивался морской пролив. Верхняя долина Иртыша, между хребтами Тарбагатаем и Алтаем, образует широкия ворота, которые открываются к востоку от Киргизского края в страну монголов. Между Алтаем и Саянскими горами есть другие проходы, через которые производится сообщение между двумя покатостями. Далее на восток, около истоков Енисея и его западных притоков, возвышенные земли, средняя высота которых от 2.000 до 3.000 метров, составляют краевую цепь, ограничивающую плоскогорья Монголии, и каждая река представляет легкий путь из Сибири к Китайской империи. И самое Забайкалье представляет гористое плато, ограниченное на юго-западе двумя массивами: Хамар-дабаном, который возвышается у оконечности Святого моря, и Сохондо, который господствует, на границах Монголии, над одним из главных хребтов Яблоновых гор. Почти не поднимаясь в гору, можно достигнуть с этого плоскогорья перевалов, находящихся на высоте от 1.000 до 1.200 метров, и которые позволяют проникнуть из бассейна Селенги, то-есть с покатости, обращенной к Ледовитому океану, на покатость, спускающуюся к Великому океану. На северо-восток, гребни еще более понижаются: за массивом Сохондо, повидимому, ни одна из вершин Яблонового или Станового хребта не достигает такой же высоты, то-есть 2.815 метров, и на большой части пространства, где линия водораздела изображается картографами в форме высокого горного хребта, на севере от бассейнов Амура и Уды, водораздельный порог состоит в действительности из болотистых земель, с неопределенными скатами. Но, начиная от берегов Охотского моря, вся восточная область Сибири гориста или по крайней мере очень неровна, холмиста, и рельеф почвы представляет наибольшие возвышения в непосредственном соседстве с морским берегом.

На юг от раздельной возвышенности, выпуклость которой усажена параллельными выступами, образующими цепь гор Станового хребта, область, по которой протекают Амур и его притоки, есть в целом не что иное, как продолжение монгольского плоскогорья. Этот массив высоких земель направляется на север к оконечности азиатского континента, постепенно съуживаясь, и понижается со стороны Тихого океана рядом уступов, на которых вытянулись горные цепи, почти параллельные, Большой Хинган, Малый Хинган, Манчжурские горы, и цепь, идущая вдоль морского прибрежья на севере от полуострова Кореи. Известно, что прибрежные и морские горные цепи восточной Азии отличаются правильным расположением в виде кривых, обращенных выпуклостью к востоку или к юго-востоку. Между этими кривыми, из которых многие имеют почти с математической точностью равный радиус кривизны, они сомкнуты конец с концом, и форма их напоминает форму цепочки, подвешенной в нескольких точках, через известные промежутки; другие развертываются параллельно, как концентрические дуги; наконец важнейшие из них примыкают одною из своих оконечностей к предъидущей кривой. Так, полуостров Камчатка и цепь Курильских островов, наиболее геометрическая из всех по правильному очертанию её кривой, соединяется с холмами Чукотской земли. Впрочем, вулканические силы имели большую долю участия в образовании этих горных хребтов в форме дуг круга, которые окаймляют на востоке сибирскую плоскую возвышенность и ограничивают воды Охотского моря. В то время, как массивы южной Сибири и краевые цепи монгольского плоскогорья состоят из древних каменных пород, хребет Сихота-Алинь, равно как и различные горы Манчжурии, извергали некогда лаву, а вулканы (сопки) полуострова Камчатки, до сих пор находящиеся в полной деятельности, выстроили, вдоль восточного берега, ряд своих дымящих конусов, иногда красных от расплавленных веществ, но всегда белых от покрывающего их снега и изливающих ледяные реки в нижния ущелья. Камчатские горы, впрочем, совершенно отличные, обособленные от горных масс восточной Сибири и возвышающиеся в области, почти островной,—самые высокие в Азиатской России, после колоссов Тянь-Шаня: один из вулканов полуострова всего только на несколько метров ниже савойского Мон-Блана.

Реки, получающие начало в постоянных, никогда не растаивающих ледниках и фирнах систем Алтайских и Саянских гор и на склонах других горных цепей, где снег поочередно является и исчезает, смотря по времени года, замечательны большой правильностью их главного направления. Вследствие наклонения поверхности страны, воды текут преимущественно на север и на северо-запад, во всей части Сибири, ограниченной с юга дугой горных цепей, от Тянь-Шаня до Станового хребта. Не только три главные реки: Обь, Енисей и Лена, но почти и все другие потоки той же покатости спускаются таким образом к северу, следуя почти по линии меридиана. Однако, Лена, главный поток восточной Сибири, представляет в этом отношении некоторый контраст с двумя большими реками западной половины края, с Иртышем—Обью и Енисеем—Ангарой. Между тем, как эти два потока спускаются параллельно к той же области Ледовитого океана, Лена должна обойти на востоке, по длинной кривой, огромную горбину древнейших горных пород центральной Сибири, прежде чем получить возможность течь беспрепятственно к северу, параллельно соседним рекам, Оленеку и Яне.

Главные сибирские реки, как известно, принадлежат к величайшим в свете, не только по обширности их бассейнов, но также и по объему их водной массы. Ни одна из европейских рек, ни Дунай, ни Волга, не могут сравниться с Обью, Енисеем или Леной по пространству области истечения, ни по величине годового стока. Правда, что падение воды из атмосферы, в виде дождя или снега, относительно незначительно в Сибири, исключая, разве, местностей, подверженных влиянию дождливых муссонов. Средним числом, количество атмосферных осадков составляет не более 20 сантиметров в год по всей покатости Ледовитого океана; но вся вода, падающая из атмосферы, вся вода, тающая на почве северной Сибири, должна необходимо находить дорогу к притокам Ледовитого моря, ибо на глубине нескольких дециметров земля уже мерзлая, вода не может просачиваться в подземные слои, чтобы затем снова выступать на поверхность в виде источников, и должна стекать прямо в реки,—по крайней мере там, где почва имеет скат; в других местах она застаивается в виде луж, болот, мелких озер, образующих лабиринт земли и воды, который беспрестанно изменяет профиль своих берегов, смотря по обилию дождей и деятельности испарения. Таким порядком полуостров Таймурский превратился в обширную сеть стоячих вод.

Исчисляя только в половину годового падения дождей и снегов количество воды, которое Обь, Енисей и Лена уносят в Ледовитый океан, средний сток каждой из этих рек должен быть никак не менее 10.000 кубич. метров в секунду, следовательно, он в четыре раза превосходит объем, изливаемый в море Роной или Рейном; но этот сток распределен неравномерно в течение года: зимой ледяные плиты поверхности замедляют движение глубоких вод, и эти последние занимают тогда меньшую часть речного русла. Небольшие потоки даже совершенно останавливаются, жидкая масса замерзает до самого дна ложа: так как ледяной слой, на реках и озерах высоких широт, достигает толщины от 1 метра до 2 метров 40 сантиметров (более сажени), то ручьи и даже значительные речки превращаются в твердые массы тем легче, что лед, поднимающийся со дна, громоздится на поверхности и образует запруды, на которые опираются верхние льды. Вода источников или ручьев, еще не замерзших, которая стремится уйти через речное русло, должна пробивать кристаллический свод и разливаться по поверхности, где она тотчас же замерзает, и таким образом, вследствие этих поверхностных разливов или наледей, отвердевшая вода выростает в целую гору, высотой в несколько метров. Многие большие реки, очень обильные летом, перестают течь зимой, прерываемые в разных местах течения льдами, залегающими на отмелях; они превращаются тогда в ряд скрытых под ледяной корой водоемов, неимеющих сообщения между собой; прибрежные жители иногда принуждены ходить очень далеко от своих становищ, чтобы найти воды под твердым слоем, покрывающим реку. Таким образом в зимнее время большие реки лишаются дани всех мелких и даже средних притоков. В других реках вода вытекла вся целиком, и верхняя ледяная плита провалилась над порожними руслом: неосторожные путники рискуют упасть в скрытые пропасти, когда они пускаются по этим неподдерживаемым снизу ледяным сводам речных лож. За исключением рек, питаемых большими озерами посредством подземных ключей, все реки, берущие начало на севере полярного круга, должны совершенно иссякать зимой, так как в этих областях, с почвой всегда промерзлой и обледенелой, нет никаких источников, которые бы их питали. Эти реки имеют в то время, пропорционально их нормальному стоку, лишь весьма незначительное количество воды, которое, впрочем, еще не было измерено ни одним путешественником. Весной, во время таяния снегов, реки, сбросив с себя сковывающую их твердую кору, снова наполняют все русло до краев, часто выступают даже из берегов и разливаются на далекое пространство: они возрождаются и выходят на свет Божий, после того, как воды их в продолжение целого полугода текли в потемках. Как полупарализованные существа, вдруг возродившиеся к жизни, сибирские реки, с наступлением летнего тепла, вновь приобретают полную свободу движений; они опять становятся тем, чем реки менее холодных поясов остаются во всякое время года— жизненными артериями великого земного тела.

Разсказывают, что во время зимы вода нижних слоев, покрытая толстым слоем льда, «умирает» мало-помалу: рыбы не могут более жить в глубинах реки, где воздух постепенно делается негодным для дыхания. В конце осени, когда вода начинает портиться, они уходят массами либо в озера, либо в глубокие бассейны водоворотов, либо в залив, образуемый устьем реки. Чтобы наловить рыбы в значительном количестве, достаточно тогда разломать лед над теми местами, где вода осталась «живой»: все запертые животные устремляются к выходу, чтобы подышать свежим внешним воздухом, и их можно брать просто руками. Тотчас же после вскрытия реки, рыбы несметными стаями поднимаются вверх по течению и идут на поиски пищи, как в естественные садки, в низменные местности затопленных прибрежных лугов или лесов: загороди, устраиваемые между рекой и этими боковыми разливами, позволяют береговым жителям делать обильные уловы. Иногда рыбаки могли бы собирать рыбу мириадами: когда, вследствие возврата холодов, вода по краям замерзает до самого дна, и когда она затем снова покрывается потоком разлива,—погруженные на дно льдины вдруг отрываются от речного ложа и плавают на поверхности, усеянные массой рыб, которые плавали в реке. Так образуются обширные ледяные поля, покрытые живым мясом, которое скоро предается гниению и служит пищей морским птицам.

Вскрытие больших сибирских рек представляет некоторые особенности, зависящие от ориентирования их по направлению меридиана. В то время, как на границах Татарии или у подножия Алтайских гор поверхность рек бывает замерзшей только три или пять месяцев в году, лед держится все долее и долее по мере того, как речной поток проходит под более северными широтами, и на крайнем севере: от 72 до 75 градуса широты, устья больших рек остаются открытыми лишь в продолжение от шестидесяти до ста дней; только с конца июля до половины сентября мореходы и рыболовы, когда они посещают Ледовитый океан, могут рассчитывать на свободный вход в реки Сибири. Миддендорф вычислил, что для каждого градуса широты, между 56-й и 72-й параллелями, продолжительность замерзания рек увеличивается средним числом на девять дней с небольшим; но замедление вскрытия не совершается правильным образом от юга к северу: в южной Сибири период замерзания не увеличивается даже на одну неделю на каждый градус широты, тогда как для того же пространства он возрастает более, чем на месяц для больших рек, в соседстве Ледовитого океана. Одною из главных причин столь значительной разности во времени вскрытия следует считать отсутствие источников в северных областях Сибири, где в русле рек нет ни одной струйки ключевой воды, которая бы поднималась из глубины и способствовала более скорому таянию верхних льдов.

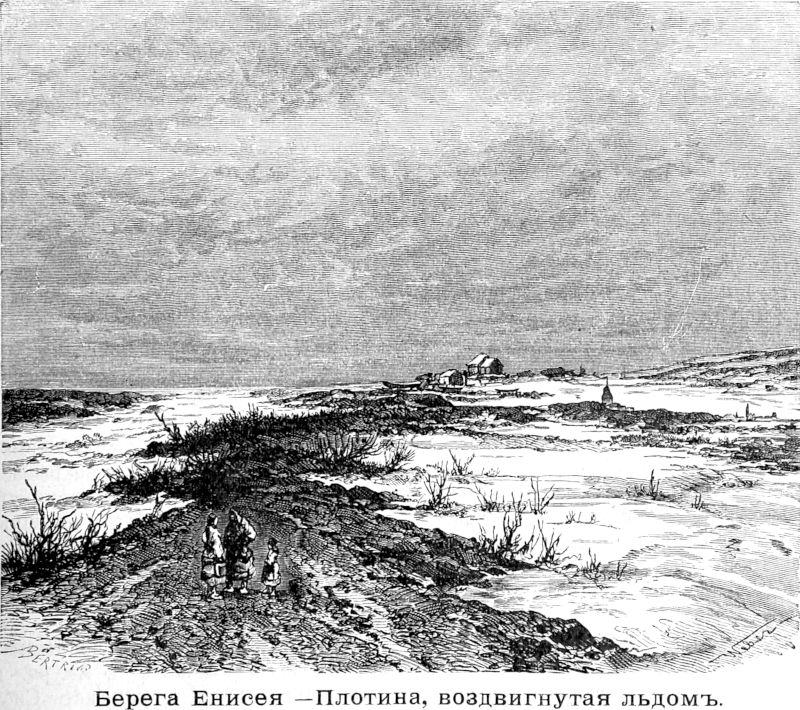

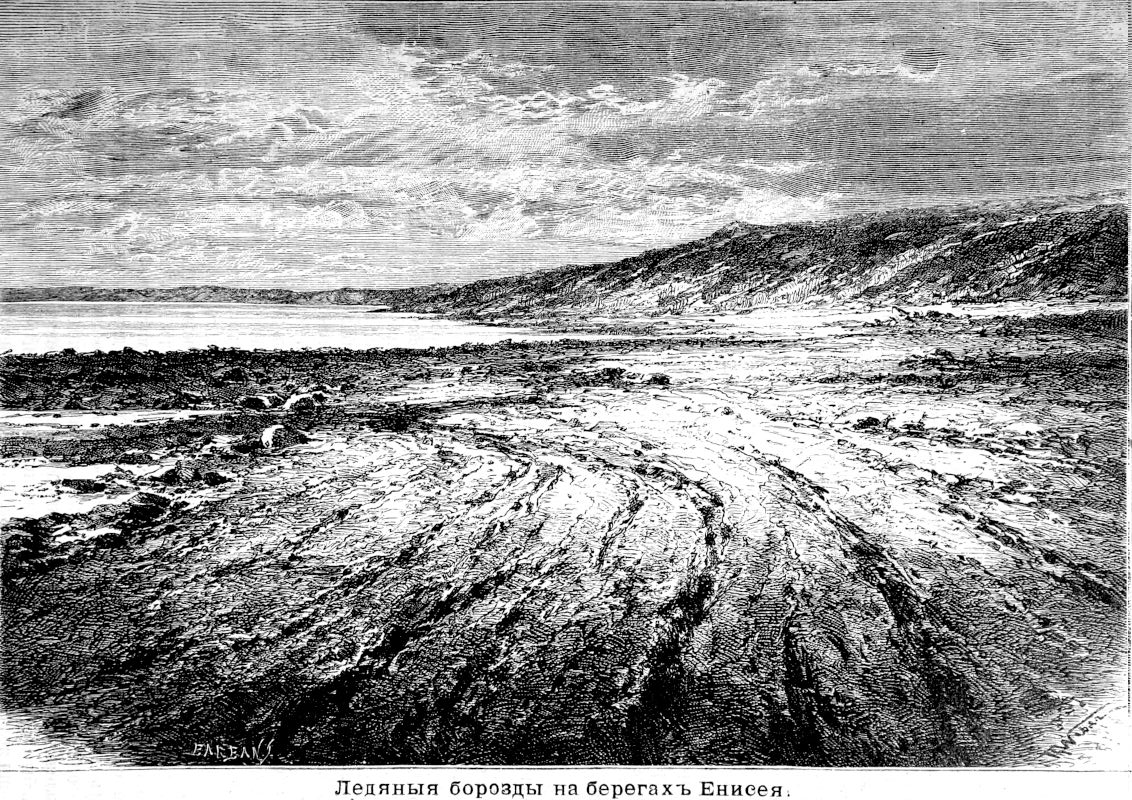

Реки северной Сибири никогда бы не освобождались от своей ледяной коры, если бы вскрытие их не подготовлялось в течение зимы движениями, происходящими в самой массе льда. Чем сильнее были зимние холода, чем глубже проникал мороз в нижние слои воды, тем более кристаллический пласт, сжимающийся вследствие охлаждения, раскалывался и трескался во всех направлениях; треск льдов, разрываемых действием мороза во время сильной стужи, особенно по ночам, походит иногда на шум сражения: кажется, будто слышишь частый треск ружейной перестрелки, покрываемый время от времени грохотом артиллерии. В то же время вода на глубинах, внезапно замерзающая, требует, по причине увеличения объема, более значительного пространства; она отталкивает верхний слой льдов и сгибает его в виде свода. Весной, когда река возобновила свое течение и делает уже усилия сбросить с себя и унести ледяную кору, она начинает тем, что затопляет оба свои берега, вследствие чего образуются две боковые реки, называемые по местному заберегами: в это время, чтобы совершить переправу через реку, нужно переплыть на лодке через один из боковых потоков, затем перетащить лодку через ледяной свод и опять начать плавание по другой забереге, идущей вдоль противоположного берега. Принимая постепенно все более выпуклую поверхность, растрескавшийся лед, наконец, делится неравномерно на огромные плиты, которые приходят в движение в постоянно прибывающей воде. Льдины, отрывающиеся со дна речного ложа, близ берегов, поднимают с собой тину, песок, камешки, даже большие каменные глыбы и пускаются в путь с этой ношей. Вся масса, мутная или прозрачная, начинает таким образом свое движение к морю; но, спускаясь в более холодные области, она встречает преграды в виде сплошного, еще не тронувшагося льда, который сдерживает напор ледохода; иногда бывает также, что полярные ветры, дующие с большой силой, замедляют движение разбитых льдин и останавливают их у какого-нибудь поворота реки: образуя плотину, ледяные глыбы громоздятся одна на другую поперек реки, задерживают воды вверху и в продолжение нескольких часов поднимают их уровень на аршин или на полтора аршина. Не находя более выхода книзу, воды и льдины должны разливаться по сторонам; жидкая масса, покрытая кусками льда, устремляется на берега, переносит лежащие на них гальки далее от берега, в иных местах нагромождает кучи или валы из обломков, а в других вырывает огромные борозды на земле. Таким образом ледоход каждый год проводит новые берега для речного русла.

Подобно рекам Европейской России, и даже еще в большей степени, реки Азиатской России, протекая по части земной выпуклости, более близкой к полюсу, представляют замечательное явление постепенного перемещения всей массы вод в сторону правого берега. Вдоль этих могучих потоков, извивающихся по направлению от юга к северу, восточный возвышенный берег постоянно подтачивается волной, тогда как западный, низменный, покрытый аллювиальной почвой, пересекаемый там и сям старыми, засоренными речными руслами, все более и более покидается водами. Отсюда происходит тот резкий контраст рельефа, который представляют два берега реки: левый берег, над которым проходят течение, и который образовался постепенным отложением наносов и осадков—везде ровный и мало возвышающийся над уровнем разливов; напротив, правый,—о который постоянно ударяется масса вод, и который составляет первоначальную почву, еще не переделанную рекой,—поднимается в виде холмов, в виде обрывистых утесов или крутояров. Это различие между берегами составляет до такой степени общее и повсеместное явление, что туземцы, даже в том случае, когда они еще не видали какой-нибудь реки, с уверенностью называют правый её берег «высоким», а левый «низким»; здесь замечается точно такая же противоположность между берегами, какая существует между «лесным» или «нагорным» и «луговым» или «степным» берегом вдоль Волги и ее притоков. Так же, как в Европейской России, города в Сибири строятся преимущественно на правом берегу, более возвышенном и потому безопасном от наводнений; но эта выгода покупается дорогой ценой; многие города, хотя основанные в относительно недавнее время, каковы Тобольск, Семипалатинск, Нарым, должны были частию перестроиться, вследствие обвалов берега, подтачиваемого рекой.

Северные морские берега Сибири, омываемые более холодными водами, чем берега Норвегии и Шотландии, не изрезаны, однако, столь многочисленными фиордами. Иссечения сибирского побережья имеют некоторое сходство с вырезками Скандинавии только на пространстве между устьями рек Кары и Енисея. Карская губа, Обская губа, залив реки Таз, Енисейская губа и их различные иссечения, наконец, прибрежные озера, которые некогда были морскими бухтами, а теперь отделены от моря, придают совокупности этой области норвежский вид; там каждая земля—остров или полуостров, каждая водная площадь—бухта или пролив. Но к востоку от Енисея образование морского прибрежья становится гораздо более правильным; фиорды встречаются там лишь на больших расстояниях один от другого, и большая часть их врезываются далеко во внутренность материка. Причину этой редкости фиордов на сибирском прибрежье нужно искать, без сомнения, в постепенной наклонности, в отлогости континентальной почвы и скатов, которыми она продолжается под поверхностью моря. Настоящие ледники не могли образоваться на этом прибрежье и своим присутствием сохранить его первоначальные иссечения: реки, несущие землистые частицы и обломки, моря, катящие в своих волнах остатки бесчисленных организмов, регулировали из века в век очертание сибирских берегов, придавая им форму, напоминающую в общем контуры морских берегов умеренного пояса.

При том морское ложе, постоянно выравниваемое песком, илом, всякого рода обломками, падающими с поверхности, обыкновенно представляет гораздо более ровную поверхность, чем соседния континентальные пространства. Но весь северный берег Сибири есть старое морское дно, поднимающееся медленным движением над уровнем Ледовитого океана. Это явление постепеннаго возвышения сибирского прибрежья очень хороши известно, и путешественники приводят многочисленные свидетельства, доказывающие его существование. Эрман, Миддендорф, Врангель проследили линии берегов, начертанные далеко внутри земель, местами даже в расстоянии около 200 верст от моря и на высоте 330 и более фут над нынешним уровнем океана; они видели груды нанесенных волнами деревьев, известных у туземных жителей под именем «Адамова» или «Ноева леса» (адамовщина, ноевщина) и находящихся теперь в большом расстоянии от моря, видели многочисленные бухты, которые превратились в замкнутые озера, или даже совершенно обсохли, слои или мели замерзших и вполне сохранившихся морских раковин, которые ничем не отличаются от ныне живущих видов Ледовитого океана; они указывают также в разных местах мысы, которые были островами в эпоху посещения страны предъидущими путешественниками. Еще недавно, во время зимовки барона Норденшильда и его спутников в соседстве Берингова пролива, Бове констатировал многия явления этого рода, свидетельствующие о постепенном поднятии сибирского берега. Из сравнения всех наблюдавшихся фактов и сведений, полученных от туземцев, повидимому, нужно заключить, что движение поднятия берегов Сибири происходить довольно быстро; если кит исчез из этих областей Ледовитого океана, то это должно быть приписано, по мнению некоторых писателей, возвышению морского дна и обмелению вод. Эрман и некоторые другие путешественники высказали мысль, что деревья, обломки которых видны на берегах Ледовитого океана, это остатки лесов, росших в этом месте в ту эпоху, когда климат Сибири был теплее, чем в наше время; но состояние, в каком находится так называемый Адамов лес, несомненно доказывает, что это принесенные водой деревья, облупленные и поломанные ударами льдин и посадками на мель. Этот сплавной лес состоит из хвойных пород и почти исключительно из лиственниц, подобных тем, которые и в наши дни во время разливов плывут во множестве вниз по течению больших сибирских рек. В продолжение длинного ряда веков эти наносы дерев были достаточно велики, чтобы окаймить почти все берега Ледовитого океана черной бахромой, которая позволяет во многих местах различить линию берега между льдом моря и снегом твердой земли; так постепенно накопились те «горы сплавного леса», которые мы видим на берегах, ныне поднятых, полуострова Таймур, Новой Сибири, Новой Земли, архипелага императора Франца Иосифа, Шпицбергена. Таким образом, остатки лесов южной Сибири уносятся реками и отлагаются от мыса до мыса, вдоль морского берега, на севере полярного круга.

Течение трех главных и промежуточных, менее значительных, сибирских рек, которые изливаются в Ледовитый океан, между Новой Землей и архипелагом Новой Сибири, несет в совокупности такую огромную массу воды, что она оказывает чувствительное влияние на нормальный порядок морских течений. Вступая в море, жидкая масса, которую изливает Обь, Енисей, Лена и другие реки, естественно обладает поступательным движением в восточном направлении: вращение земного шара на оси, которое направляет речное течение на правый берег его ложа, заставляет его уклоняться к востоку, как только поток выйдет из залива или губы. Но это направление есть то самое, по которому следуют воды, текущие из тропических морей, воды, которые, пройдя мимо скандинавских берегов и обогнув Новую Землю, движутся еще, хотя уже довольно медленно, вдоль берегов северной Сибири. Какая доля участия в этом движении вод принадлежит сибирским рекам и какая Атлантическому океану? Без сомнения, в большей части это течение речного происхождения, так как в соседстве сибирских берегов море гораздо менее солено, чем в Атлантическом океане: между фиордом Хатанга и устьями Лены содержание соли в Ледовитом океане выражается только одной сотой, следовательно составляет лишь треть нормальной солености, море в этих областях имеет столь малую глубину, что вода его на две трети сибирского происхождения. Следовательно, допуская существование этого течения, идущего вдоль морских берегов полярной Сибири в восточном направлении, проф. Норденшильд был прав, когда вверил ему свой корабль, в надежде, что движение вод откроет ему свободный путь на юг от сплошных ледяных пространств, до Берингова пролива.

На покатости морей Берингова и Охотского скат материка слишком короток, чтобы там могли образоваться значительные реки. Хребет или горб земель, служащий в то же время линией раздела вод, лежит очень близко к берегу Тихого океана, и иной приток Лены, берущий начало менее чем в 100 верстах от Охотского моря, проходит около 3.000 верст, чтобы соединиться, через посредство своей главной реки, с Ледовитым океаном. Только один поток пресной воды, на севере от реки Амура, может быть сравниваем, по длине течения, но не по обилию воды, с большими реками западной Европы, в роде Роны или Рейна: это Анадыр, впадающий в залив того же имени (Анадырская губа), между Беринговым проливом и полуостровом Камчаткой. На на юге Охотского моря прибрежные возвышенности перерезаны проломом, через который могла вылиться в океан река Амур, служившая веной истечения для всех озерных бассейнов, которые некогда покрывали плоскогорье Даурии и Монголии.

Среднее течение этой реки, составляющей границу политического разделения между двумя империями Российской и Китайской, остается свободным от льдов в продолжение шести или семи месяцев в году; между тем нижняя часть Амура, текущего в направления на северо-восток и на север, представляет то же самое явление, как и реки северной Сибири: весеннее вскрытие и ледоход замедляются по направлению сверху вниз; льда, останавливаясь на порогах, в виде временных плотин или запруд, задерживают воды разлива и заставляют их искать себе выхода по сторонам в соседния равнины, при чем наводнение размывает берега, вырывает с корнем деревья в лесах и покрывает почву грязью и каменьями. В это время от высокого берега часто отрываются огромные стены и вдруг обваливаются в реку, образуя временные запруды и вздымая громадные волны, которые распространяются верст на 15 и на 20 от места обвала.

Область плоских возвышенностей, разделяющая бассейны Лены и Амура, кажется, лучше, чем всякая другая часть Сибири, сохранила тот вид, какой должна была иметь эта страна после ледяного периода. Там каждая небольшая впадина земной поверхности наполнена болотом или озером; ручья, речки и реки представляют непрерывное сцепление бассейнов и водовместилищ всякой величины: морены, поросшие теперь сосновым лесом и кое-где обнаженные размывом вод, напоминают пребывание древних ледников; природа, во всей её совокупности, носит на себе отпечаток недоконченности; переход от одного геологического периода к другому еще не завершился: реки еще не успели окончательно вырыть свои долины и урегулировать скат своих русл. Эти сибирские нагорья, где преобладают граниты и сланцы, походят на Финляндию и Скандинавию, которые, как известно, тоже принадлежат к числу стран, образованных из кристаллических горных пород.

Если плоские возвышенности восточной Сибири еще усеяны мириадами маленьких озер, то обширные бассейны уже исчезли в этой стране, частию опорожненные проходящими через них реками, частию засоренные речными наносами. Однако, одно из этих больших озер, настоящее внутреннее море, еще сохранилось: это Байкал (или Святое море), занимающий две впадины, которые следует одна за другой в глубинах плоскогорья, между тремя покатостями Енисея, Лены и Амура. Прежде этот огромный озерный резервуар находился на гораздо большей высоте, чем в наши дни; он, так сказать, висел над упомянутыми тремя речными бассейнами, и направление его будущего выходного истока зависело от первой трещины или пробоины в его стенках. Благодаря пролому, образованному Ангарой, Байкал принадлежит теперь к бассейну Енисея. Но тем не менее, как по форме бассейна, в котором он замкнут, так по своей большой глубине и по происходящим в нем явлениям, он и поныне остается озером, географически отличным от речного бассейна, в состав которого он вошел как-бы случайно. Ориентирование долины, заключающей этот обширный озерный резервуар, пересекает почти под прямым углом направление низменности, чрез которую выливается излишек его водной массы, и ложе его спускается на несколько сот сажен ниже уровня океана: Ангара уносит только поверхностные воды Святого моря.

Столь обширная страна, как Сибирь, подверженная с одной стороны влияниям атлантического климата, с другой, действию Тихого океана, и простирающаяся от юга к северу на пространстве 29 градусов географической широты, то-есть почти на целой трети расстояния, отделяющего экватор от арктического полюса, должна, очевидно, иметь, от одной оконечности до другой на этом огромном протяжении, самые разнообразные климаты: холодная Сибирь также имеет свои умеренные области, которым славянские колонисты северных местностей с гордостью дают пышное название «Италии». Однако, в сравнении с Европой, Сибирь может быть рассматриваема в своей совокупности, как страна крайних температур,—жаров, относительно сильных и особенно холодов, чрезвычайно суровых. Слово «Сибирь» совершенно справедливо сделалось синонимом страны леденящих ветров и трескучих морозов, так как именно в восточной Сибири колеблется зимой полюс холода. Средняя годовая температура, в области, заключающейся между реками Анабарой и Индигиркой, на 12 градусов ниже точки замерзания. Полюс стужи, перемещающийся в различные точки, смотря по силе боковых давлений, от Якутска до устьев Лены, составляет метеорологический центр, вокруг которого уравновешиваются воздушные течения. В этом пространстве приготовляются в большей части элементы климата западной Европы. Вследствие общего движения атмосферы, которое направляется поочередно от северо-востока к юго-западу и от юго-запада к северо-востоку, приморская Европа и Сибирь находятся между собой в постоянном метеорологическом обмене: одна посылает влажность и теплую температуру, другая дает холода и ясную погоду.

В северной Сибири зимой термометр держится в продолжение целых недель ниже —30 градусов стоградусной скалы, а иногл опускается до —50 градусов. В 1871 году, 31 декабря, термометр показывал в Енисейске температуру —58°,6 Цельсия, холод, впрочем, гораздо легче переносимый, нежели стоявший за день перед тем мороз, который, хотя был на 13 градусов слабее, но зато сопровождался сильным северо-восточным ветром. Неверов констатировал температуру —62 градуса в Якутске, а Гмелин рассказывает, что ему случилось испытывать холода еще более значительные. В продолжение трех летних месяцев, средняя температура +15 градусов; каждый год, во время теплых летних месяцев, термометр в Якутске часто показывает более 30 градусов в тени; в исключительных случаях ртуть подымается даже до 38 градусов, то-есть выше, чем в городах умеренной Европы; жители полюса холода выносят тогда жары, каких никогда не приходятся испытывать людям, живущим на три и четыре тысячи верст ближе к экватору. Подобно тому, как в Лапландии, высохшая земля сибирских тундр так сильно нагревается тогда солнцем, что ноги пешеходов едва могут выносить прикосновение к ней: кажется, что ступаешь по раскаленной лаве. Общая разность годовых наибольших и наименьших температур в Якутске обнимает, следовательно, сотню градусов в исключительные годы; обыкновенно она составляет около 90 градусов,—пропорция все еще гораздо более значительная, чем пределы колебания температуры во всяком другом климате на земном шаре: при переходе от зимы к лету и от лета к зиме суточное изменение возрастающей или уменьшающей температуры составляет, в среднем выводе, около половины градуса стоградусного термометра: во Франции суточное повышение или понижение температуры не достигает даже четверти градуса, и даже вне тропического пояса острова с постоянным климатом, как например, Фарерские, представляют между самой высокой и самой низкой температурой годовую разность, непревышающую 7 градусов: следовательно, среднее суточное изменение температуры составляет там всего только одну двадцать пятую градуса. Таким образом, климат Якутска, или, лучше сказать, северного бассейна Лены должен быть признан наиболее совершенным на всем земном шаре типом континентальных климатов, отличающихся крайностями тепла и холода.

Приводим средние температуры различных мест Сибири, в направлении с юга на север, по Миддендорфу, Воейкову и другим:

| Широта | Высота | Средняя температура | Самый холодный месяц | Самый теплый месяц | Разность | |

| Владивосток (Приморье) | 43°,07 | 15'' | 4°,1 | —14°,4 | 20°,1 | 34°,5 |

| Благовещенск (Амур) | 50°,16 | 119'' | 0°,0 | —26°,7 | 22°6, | 49°,3 |

| Нерчинский завод (Даурия) | 51°,19 | 687'' | —4°,3 | —29°,5 | 17°7, | 47°,2 |

| Мариинск (Амур) | 51°,41 | 10'' | —18°,3 | 17°7, | 36°,0 | |

| Иркутск (Ангара) | 52°,17 | 460'' | —0°,1 | —20°,8 | 18°4, | 39°,2 |

| Петропавловск (Камчатка) | 53°,00 | 15'' | 2°,8 | —7°,9 | 14°5, | 22°,4 |

| Николаевск (Амур) | 53°,08 | 30'' | —18°,0 | 19°7, | 37°,7 | |

| Барнаул (Алтай) | 53°,20 | 111'' | —0°,02 | —20°,3 | 19°5, | 39°,8 |

| Каинск (Бараба) | 55°,27 | 139'' | —0°,7 | —20°,0 | 20°4, | 40°,4 |

| Аян (Охотское море) | 56°,27 | 20'' | —3°,6 | —20°,9 | 13°4, | 34°,3 |

| Томск (Обь) | 56°,29 | 62'' | —0°,9 | —19°,2 | 18°5, | 37°,7 |

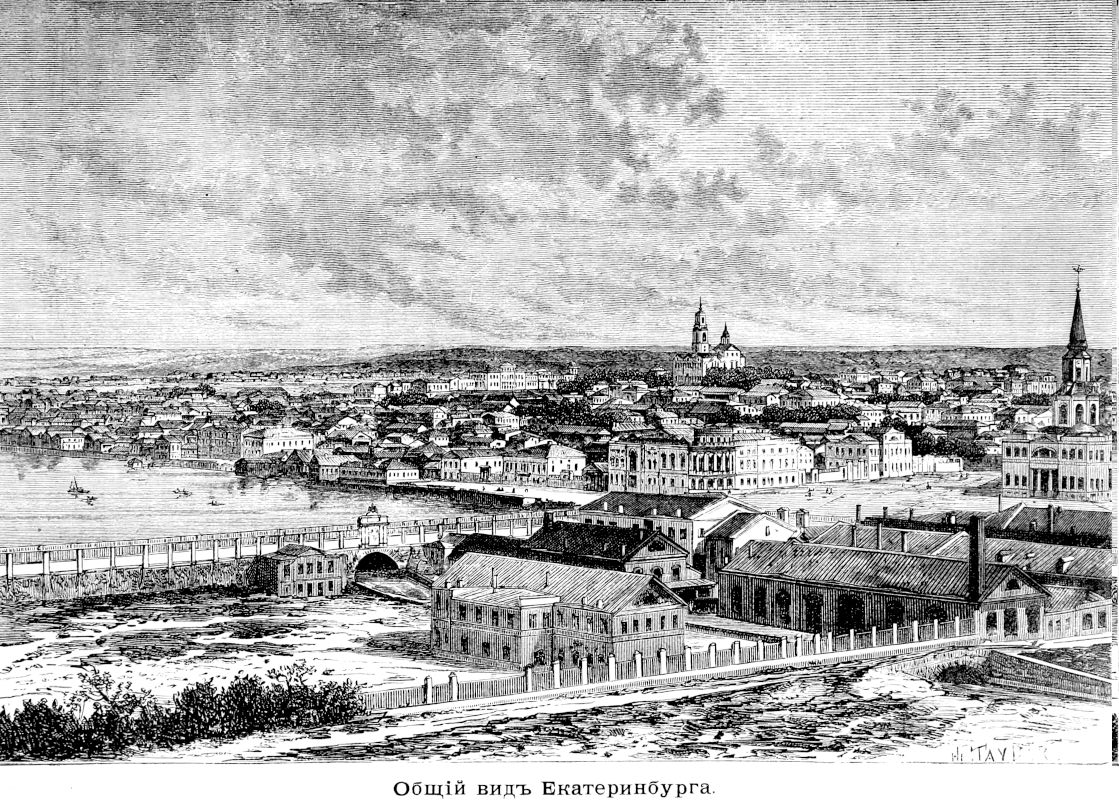

| Екатеринбург (Урал) | 56°,50 | 270'' | 0°,6 | —16°,5 | 17°5, | 34°,0 |

| Тобольск (Иртыш) | 58°,12 | 108'' | 0°,2 | —19°,7 | 20°0, | 39°,7 |

| Охотск (прибрежье) | 59°,21 | 20'' | —5°,0 | —23°,2 | 12°6, | 35°,8 |

| Якутск (Лена) | 62°,02 | 85'' | —10°,9 | —40°,8 | 17°4, | 58°,2 |

| Березов (Обь) | 63°,56 | 91'' | —4°,2 | —23°,9 | 18°8, | 42°,7 |

| Туруханск (Енисей) | 65°,55 | 15'' | —31°,0 | |||

| Нижне-Колымск (Колыма) | 68°,32 | 20'' | —12°,5 | —36°,4 | ||

| Таймур | 70°,44 | 10°,7 | ||||

| Усть-Янск (Яна) | 70°,55 | 15'' | —16°,2 | —39°,3 | 11°,5 | 50°,8 |

В отношении климатических условий кажется нормальным тот факт, что область Сибири, где климат имеет по преимуществу характер континентальный, не находится в центре страны, в значительном расстоянии от морей. Всего естественнее было бы искать около истоков Енисея если не область самых больших холодов, то область наибольшей разности между температурами. Однако, можно сказать, что, по крайней мере по своей поверхности, северные и северо-восточные сибирские моря представляют моря только повидимому и скорее должны быть причислены к суше. Покрытыя льдом в продолжение большей части года, они продолжают собою на далекое пространство континентальную поверхность, соединяя ее на севере с архипелагом Новой Сибири и с Землей Врангеля, тогда как со стороны востока она соединяется посредством этих ледовитых морей с Северной Америкой, с полярными островами, с Гренландией. На юго-востоке параллельные кряжи Станового хребта, хотя мало возвышенные, образуют, однако, род экрана между открытыми морями северной части Тихого океана и плоскогорьями восточной Сибири. Понятно поэтому, что метеорологическое средоточие континентальной области должно было переместиться к северо-востоку, далеко за геометрический центр страны. В отношении климата восточная Сибирь приближается к Северной Америке, тогда как Сибирь западная, от Оби до Енисея, составляет еще часть Европы и находится в области юго-западных ветров. Однако, полюс холода, который в то же время есть центр наибольшего барометрического давления во время зимы, был бы перенесен гораздо далее на юго-запад, если бы восточная Сибирь не имела поверхности гораздо более неровной, гористой, чем западная. В равнинах западной Сибири холодный воздух может свободно распространяться в ту и другую сторону: в области же холмов и долин востока истечение его замедляется трением неровностей почвы.

С первого взгляда можно бы было также подумать, что так как влияние географической широты уравновешивается влиянием высоты положения места над уровнем моря, то средняя годовая температура южной Сибири должна быть столь же низка, как и средняя температура северных её пространств. Вследствие явления, аналогичного тому, что мы видим во Франции,—где центральная плоская возвышенность, хотя лежащая южнее Фландрии, имеет, однако, точно такия же зимы,—и в Германии,—где баварские Альпы отличаются точно таким же климатом, как и берега Балтийского моря,—Алтай, Даурские горы, казалось бы, должны иметь столь же холодные зимы, как и равнины вокруг Якутска. В действительности, однако, этого нет. Натуралист Мюллер констатировал тот факт, что зимой температура сибирских равнин, вообще говоря, ниже температуры высот и гор: чем выше поднимаешься, тем холода становятся менее суровыми; температура возрастает с увеличением высоты мест до значительного возвышения, которое, впрочем, до сих пор еще не определено с точностью. Это факт, который замечают иногда, в исключительных случаях, и в странах западной Европы, когда посевы в равнине истребляются морозами, между тем, как культурные растения на косогорах и холмах без всякого вреда для себя переносят зимний холод. Известно также, что зимой 1879—1880 года вершины Пиренеев и Овернских гор долго были окружены более теплой атмосферой, чем та, которая стояла над равнинами, расстилающимися у их основания. Но это метеорологическое явление, редкое в Европе, почти постоянно наблюдается в восточной Сибири. Так, например, нормальная температура в январе месяце, которая в Иркутске, на высоте 1.500 футов, составляет —25°,7, в Вознесенске, лежащем на 1.100 фут. выше, равна —25°, а на горе Алибера, которая поднимается на 7.300 фут., средняя высота термометра в том же месяце только —16°,6. Эта неправильность в порядке изменения климатов должна быть приписана, без сомнения, ясности неба, спокойствию, господствующему в атмосфере. Теплый воздух собирается в верхних пространствах, тогда как более холодные атмосферные слои, которые вместе с тем и самые плотные, спускаются вниз, в силу своей большей тяжести, и скопляются над поверхностью земли. В Европе, где небо зимой почти всегда бывает покрыто облаками, ненормальное расположение слоев воздуха не может долго продолжаться; но в Сибири все метеорологические условия зимы соединяются, чтобы возвышать температуру верхних воздушных пространств в ущерб температуре нижних, ближайших к земной поверхности слоев: сухость атмосферы, отсутствие ветров, продолжительность ночей, во время которых земная теплота уходит лучеиспусканием в верхния области воздушного пространства. Притом же относительно теплые воздушные течения могут дуть в высших пространствах атмосферы, над холодным воздухом, облегающим равнины; замечено, что на горе Алибера господствующие зимой ветры дуют обыкновенно с запада, с северо-запада или с юго-запада. Таковы, вместе с сухостью климата, причины, препятствующие образованию ледников на горах Даурии, на хребтах Становом и Алданском. Даже горы в 2.000 и в 3.000 футов, которые возвышаются на северных морских берегах Сибири, к востоку от полуострова Таймур, представляют только кое-где, в нескольких местах, фирновые поля, и барон Норденшильд не решается утверждать, что он видел там настоящие ледники. Эти высоты не достигает даже границы никогда нетающих снегов и летом являются совершенно голыми или только испещрены белыми полосами в оврагах.

Таким образом Сибирь, столь замечательная с метеорологической точки зрения, как страна, над которой совершает свои колебания полюс низкой температуры, не менее замечательна потоками холодного и густого воздуха, который изливается, как водопад, в её равнины. В этой стране находится средоточие наибольшего барометрического давления: в январе ртуть в барометре поднимается там обыкновенно до 774 миллиметров, то-есть на 20 или 25 миллиметр, выше, чем над западной Европой; холодный и сухой воздух, скопляющийся над этой областью Сибири, принужден, следовательно, разливаться по сторонам, преимущественно на восток, к Тихому океану, над которым залегает масса воздуха гораздо менее значительная. Но летом происходит обратное явление: барометрическое давление уменьшилось на 20 или 25 миллиметров в восточной Сибири, и воздух окружающих областей, приносящий облака и дожди, должен притекать к этим странам, чтобы пополнить пустоту, образовавшуюся вследствие атмосферного отлива. Таким образом происходит периодическое чередование воздушных волн вокруг этой части земной выпуклости, которая является попеременно то притягательным фокусом, то центром распространения воздушных масс.

Путешественники, которым приводилось испытать сибирскую зиму во всей её суровости, говорят о ней с ужасом, смешанным с восхищением. Бесконечное безмолвие, мертвая тишина царствуют в пространстве. Вся природа кажется погруженной в глубокий сон: мхи, травы спрятались в снегу или уничтожены морозом; животные забились в свои логовища; реки перестали течь и вместе с своими берегами исчезли под ледяным или снежным покровом; земля, ослепительной белизны в центре пейзажа, окаймленная серой полосой в отдалении, не представляет ни одного предмета, на котором бы мог остановиться взор. Ни одной резкой линии, никаких ярких цветов, ничего, что прерывало бы подавляющее однообразие пространства. Единственный контраст с угрюмым видом беспредельной снежной равнины составляет вечно ясная, безоблачная лазурь небесного свода, где шествует солнце, поднимаясь едва на несколько градусов над горизонтом. Дневное светило восходит и закатывается, при трескучих морозах в 36 или 40 градусов Цельсия, отчетливо очерченными контурами, без того красноватого ореола, которым обыкновенно бывает окружен его диск на краю небосклона. Сила его лучей так велика, что снег тает на стороне крыш, обращенной к свету, тогда как в тени в то же самое время температура бывает от 24 до 30 градусов ниже точки замерзания. Ночью, когда северное сияние не расстилает по небу своей разноцветной драпировки и не вспыхивает бесчисленными ракетами, звезды и зодиакальный свет блестят необыкновенно ярко; может быть, ни над какой другой частью земного шара не расстилается небо, столь благоприятное для астрономических наблюдений. В этой области полюса стужи, атмосфера отличается совершенной прозрачностью: нигде не увидишь ни малейшего облачка, разве только на берегу рек, где поднимается густой туман, состоящий из обледеневших водяных частиц, или в соседстве стад, скрытых в клубах пара, образующагося от дыхания животных; но воздух, содержащий тонкие кристаллики тумана, не менее сух, как и прозрачная атмосфера. Человек осмеливается выходить из своего жилья в эти страшные холода; но животные остаются безвыходно в своих норах и берлогах; только ворон отваживается покружить в воздухе, слабым и медленным полетом, оставляя за собою легкую полоску пара. Впрочем, сибирские зимы не так уж страшны и трудно переносимы, как воображают иностранцы, прежде чем сами испытают их: человеку, даже вновь прибывшему в край, если он имеет достаточную и соответственную пищу, хорошо одет, закутан в меха, нечего бояться даже самых сильных морозов; мало найдется климатов более здоровых, чем климат холодной Сибири, где воздух так прозрачен, так спокоен, так совершенно сух и чист. Чахоточных никогда не видывали в Чите, в том холодном Забайкалье, где ртуть в термометре замерзает и остается в твердом состоянии по целым неделям.

Эта суровая зима, во время которой от страшных морозов трескается земля и береговые утесы рек рассекаются на правильные колоннады, напоминающие столбы базальтов, внезапно сменяется восхитительной весной: перемена происходит так быстро, что природа вдруг является совершенно обновленной; зелень распускающихся листьев на деревьях, благоухание нарождающихся цветов, опьяняющая теплота атмосферы, лучезарная ясность неба—все соединяется, чтобы сделать из радостного чувства жизни настоящее наслаждение; сибирякам, посещающим умеренные страны западной Европы, кажется, что вне их родины о весне и понятия не имеют. За этими первыми днями пробуждения природы от продолжительного зимнего сна наступает период холодной, ветряной, изменчивой погоды, как следствие пертурбации, которую производит в атмосфере внезапная оттепель и быстрое таяние снега на громадном пространстве: наступает возврат холодов, подобный возобновлению стужи, известному в приморской Европе под именем дней «ледяных святых»: только этот возврат в Сибири бывает позднее, именно около 20 мая; ночные морозы уничтожают цвет на яблонях: вот почему невозможно получить яблоки в восточной Сибири, хотя общее количество летней теплоты вполне достаточно для вызревания этих плодов. Зимние холода скоро дают себя чувствовать после короткого лета: часто ночные заморозки начинаются уже с половины июля; с 10 августа листья на деревьях, пожелтевшие от холода. начинают опадать; десять дней спустя одна только лиственница сохранила еще кое-где пучки своих игол. Случается также, с первых чисел августа, что снег, насевший густым слоем на густолистые деревья, заставляет их гнуться под его тяжестью и даже ломает на них ветви.

Даже в летние месяцы зима продолжает царствовать в глубинах почвы; после самых сильных жаров заступ не может копать грунт более как на 3 аршина под поверхностью; ниже земля остается всегда замерзшей. В половине прошлого столетия Гмелин сообщил ученому миру этот необыкновенный факт постоянного замерзания почва до глубины 100 слишком футов; но это явление казалось противоречащим теории правильного возростания земной температуры в глубинах, и ученые недоумевали, каким образом мерзлая почва Якутска может покрываться растительностью, и как могут вызревать на ней посевы хлеба. Геолог Леопольд фон Бух отвергал наблюдения Гмелина, как неимиющие никакой цены; астроном Ганстен тоже объявил их ошибочными, в то самое время, когда путешественник Эрман, в 1832 году, засвидетельствовал совершенную точность указанного Гмелином факта. Наблюдения, произведенные Миддендорфом, согласно определенным указаниям петербургской академии наук, устранили все сомнения по этому вопросу. В Якутске существует буровая скважная почти в 380 футов глубины, предпринятая для устройства артезианского колодца; скважина эта еще не прошла слой земли, отвердевшей от мороза, и от дальнейшего бурения принуждены были отказаться, не достигнув искомого слоя воды, так как потеряли всякую надежду на успешное окончание предприятия. На глубине около 3 аршин, там, где уже не ощущаются происходящие на поверхности земля колебания тепла и холода, средняя температура, которая приблизительно представляет нормальный климат Якутска, оказалась равной —11,°25; на дне же буровой скважины средняя температура уже —3°,12. Следовательно, здесь, как и везде в других местах земного шара, существует возрастание температуры по мере нисхождения вглубь земли под поверхностный слой почвы, и это возрастание совершается в Сибири даже быстрее, чем в рудниковых шахтах и копях Европы, так как оно составляет один градус на каждые 61/2 сажен; вычисление указывает присутствие сырой почвы на расстоянии около 24 сажен ниже того места, где остановился буровой снаряд. Нельзя, однако, допустить безусловно,—прежде чем будут сделаны сравнительные наблюдения во всей северной области Сибири,—что почва там совершенно мерзлая до глубины 530 или 560 футов. Возможно, что какие-нибудь исключительные обстоятельства способствуют, в одних местах нагреванию, в других охлаждению грунта, и ученые допускают, как весьма вероятное предположение, что соседство ключей и текучих вод должно влиять на повышение температуры почвы. В 7 верстах от Якутска один колодезь, глубиною всего только в 59 фут., достигает слоя земли, столь же близкого в точке таяния, как и якутский колодец, выкопанный до глубины 380 футов; к юго-западу, при слиянии рек Алдана и Майи, как говорят, совершенно пробуравили слой мерзлой почвы на расстоянии одного аршина от поверхности и проникли до слоя рыхлого песка.

В этих областях северной Сибири земные слои, температура которых постоянно ниже точки замерзания, заключают во многих местах площади окристаллизованной воды. Так, например, в золотоносных песках Енисея нашли, между гравием и торфом, слой льда, толщиною около 21 фута. Пластинки кристаллического льда, разломанные льдины, рассеянные ледяные глыбы всякой формы и величины, более или менее чистые или смешанные с песком или грязью, встречаются везде в почве, и когда гуляешь по берегу моря или большой реки, часто случается присутствовать при образовании этих прозрачных ледяных жил. Морские волны выбрасывают на берега льдины и затем покрывают их песком. Подобно тому и реки отлагают на берегу один над другим ряды льдин и песку; там же, где почва потрескается, вода проникает в трещины и замерзает в виде пластинок. Точно также снега, скопляющиеся в оврагах и покрываемые кучами осыпающейся со скатов земли, превращаются постепенно в кристаллические массы. Так образуются эти ископаемые льды, из которых самые древние отложились, без сомнения, в предшествующие геологические эпохи.

В зимние месяцы атмосфера бывает обыкновенно спокойна в области холодного полюса; но нельзя того же сказать о странах, составляющих окраины этой области. От Уральского хребта до Енисея и от Саянских гор до берегов Ледовитого океана южные ветры, и преимущественно юго-западные, преобладают зимой, тогда как на юге этого пояса, в Киргизской степи, так же, как в степях Астраханских, господствующее влияние оказывают полярные ветры, спускающиеся с высот атмосферы. Следовательно, общие законы климата западной Сибири походят на общие законы европейского климата; на востоке, как и на западе Уральских гор, воздушные течения, идущие одно из-под тропиков, другое от северного полюса, встречаются на половине дороги. К востоку же от Енисея, и особенно в бассейне Лены, движение воздушных токов совершенно иное. Там зимние ветры дуют, вообще говоря, с северо-запада, то-есть от Ледовитого океана к Тихому: от пояса высокого барометрического давления они направляются к поясу низкого давления, указанному Крузенштерном в 1805 году. На этом «отвратительном» Охотском море, как его называет знаменитый русский мореплаватель, по целым месяцам свирепствуют такия страшные бури, что часто сообщение между двумя берегами становится совершенно невозможным. В Удском, близ Охотского побережья, эти яростные сибирские муссоны, следующие в северо-западном направлении, дуют правильно в продолжение семи месяцев, с сентября до апреля, и воздушные массы, подобные водопадам, низвергаются, так сказать, с высоты Станового хребта в расстилающийся внизу морской бассейн. В эту бурную пору люди и вьючные животные тщетно пытаются по целым дням взобраться по скату гор против свирепого ветра, несущагося с вершин: путники и лошади опрокидываются порывами ветра, вьюки срываются и скатываются в пропасть. Даже на нижнем течении Амура эти бурные ветры дуют с большой силой, хотя гораздо меньшей, чем на берегах Охотского моря. В океане они далеко отклоняют «Черную реку» японцев, морское течение Куро-сиво, и тем самым заставляют корабли изменять свой маршрут между двумя континентами. На плоских возвышенностях Монголии этот ледяной северо-западный ветер дует также почти непрерывно в продолжение всей зимы, и все путешественники, отправляющиеся из Китая в Сибирь, говорят о нем с ужасом. Проводники караванов, идущих против ветра, принуждены, под страхом отморозить себе лицо, носит войлочную маску, в которой сделаны только узенькие прорезы для глаз и для рта.

На берегах Ледовитого океана северо-западный ветер отличается гораздо более правильным характером: он дует почти без перерыва, но ровным дуновением и никогда не переходит в бурю; таким, по крайней мере, имели случай наблюдать его барон Норденшильд и его спутники во время своей зимовки на этих берегах в 1878—1879 гг. Летом, полярные ветры тоже привлекаются в области сибирского побережья вследствие нагревания поверхности тундр: в это время на морском берегу образуется полоса правильных бриз. На восточной стороне континента летний муссон, притягиваемый к области низкого барометрического давления и, следовательно, разреженного воздуха, сменившей зимнюю волну высокого давления, дует с Тихого океана к внутренности земель: дуновение этих восточных и юго-восточных ветров нередко бывает ощутительно даже в соседстве Байкальского озера, куда они приносят в большом изобилии дожди. Эти летние муссоны, дующие с моря, чрезвычайно насыщены водяными парами; все предметы покрываются плесенью под влиянием постоянных туманов. В период господства этих ветров, берега Охотского моря всегда окутаны облаками, которые беспрестанно разрешаются дождем и снова собираются массами: когда спускаешься с Алданских гор, к западу от которых солнце ярко блестит на безоблачном небе, внизу постоянно видишь, в эти летние месяцы, обширное море движущагося водяного пара. В морях, окружающих Курильские острова, часто случается, что туманы и мелкие дожди не позволяют разглядеть берег в продолжение целых недель. Какой контраст между этими сырыми областями архипелагов и морского побережья и внутренними странами, столь бедными дождем! На различных пунктах Охотского берега падение воды из атмосферы, почти целиком заключенное в пределах трех летних месяцев, наверно превышает 1 метр в год, тогда как в Якутске количество выпадающего дождя и снега в тот же период времени представляет 25 сантиметров.

Годовое количество атмосферной влаги, выпадающей в разных местах Сибири, выражается следующими цифрами (по Веселовскому, Воейкову, Гану):

Аян (при Охотском море)—0,89 метр.; Якутск—0,25 метр.; Кяхта—0,20 метр,; Барнаул—0,32 метр.; Нерчинский завод—0,40 метр.: Тобольск—0.46 метр.

Целые зимы проходят без снега и в некоторых частях южной Сибири, именно в равнинах Забайкалья. Посреди Удинской степи, между Верхне-Удинском, жители всю зиму ездят на колесах по замерзшему грунту, который звенит под ногами лошадей, словно асфальтовая мостовая. В других местностях, например, в Красноярском округе, бури тоже сметают с раввин весь снег и наполняют им овраги окружающих гор: зерно, брошенное на землю осенью, уносится ветром, незащищенное снежным покровом, и лошади, запряженные в сани, то и дело принуждены останавливаться на голой почве.

Под влиянием правильных муссонов, падающий снег располагается параллельными дюнами, следующими одна за другой на подобие волн океана: в бесконечную зимнюю ночь прямолинейные ряды этих снежных сугробов, известных у туземцев под именем заструг, указывают чукчам направление, по которому они должны следовать, с такой же определенностью, как это сделал бы компас. Но каждый год, в эпоху перемены времен года, сопровождающейся изменением направления муссонов в прямо противоположное, сильные бури ниспровергают весь этот прекрасный порядок расположения белых дюн: эти сибирские вьюги, называемые по местному буранами, еще страшнее, чем мятели, бушующие в придонских степях или на берегах Черного моря. Среда обширных равнин бураны яростно кружатся вихрем, как ураган тропических стран вместе с снегом, они увлекают всякого рода обломки, крупный песок, куски льда, поломанные ветви деревьев, часто даже людей, ослепляют их и предают их смерти, когда они заблудились в нескольких шагах от своего становища.