IV. Бассейн Енисея и Байкал

С гидрографической точки зрения, воды, которые Енисей несет в Ледовитый океан, принадлежат так же, как воды Оби, к двум различным бассейнам. Улюнгур и Черный Иртыш—реки Монголии, которым пролом в окружающих горах позволил изливаться на северную покатость азиатского континента. Подобно им, Селенга получает начало в горах, окаймляющих возвышенную пустыни Гоби или Шамо, и бежит, делая крутые повороты, по впадине или долине холмистого плоскогорья, откуда вытекают на восточной и северо-восточной сторонах потоки, спускающиеся к Амуру и к Лене. Селенга впадает в большую поперечную долину, которую наполняют воды Байкала, и точно так-же через поперечную ложбину, перпендикулярную к этому обширному озерному бассейну, выходит река Ангара. Направление этого байкальского истока в начале параллельно направлению Лены, и весьма возможно, что в предшествующую эпоху Ангара соединялась с этой исполинской рекой через какой-нибудь боковой пролом: но русло, еще не вполне сформировавшееся, по которому Ангара бежит стремнинами, увлекает ее теперь на север; усиленная другими потоками, она принимает название Верхней Тунгузки, как будто бы это в самом деле была другая река, и, описывая большой изгиб к северу и к западу, течет по ровной покатости равномерным падением к Енисею. Что касается этой последней реки, одной из главных рек Сибири, то она берет начало в цепи гор, составляющих на востоке продолжение Алтайской цепи; затем, по выходе из верхнего бассейна через ряд следующих одно за другим горных ущелий, перерезывающих параллельные кряжи Саянского хребта, она спускается правильно с юга на север к Ледовитому океану, не встречая на пути тех многочисленных неровностей почвы и других геологических случайностей, которые прерывают нормальное течение его главного восточного притока. Оттого эта могучая река по справедливости сохраняет одно и то же имя, от своего вступления на русскую территорию до впадения в Ледовитый океан: она может быть уподоблена главному стволу дерева, к которому присоединяется боковая ветвь, более крепкая, более длинная и более богатая ветками и сучьями.

Вероятная длина Енисея—4.000 верст; вероятная длина Селенги—Ангары—Енисея—5.100 верст; вероятная площадь бассейна—2.595.000 кв. верст.

По истории населяющих их народностей два бассейна западного Енисея и Прибайкальского края также разнятся между собою и потому должны быть изучаемы каждый отдельно.

1. Бассейн западного Енисея

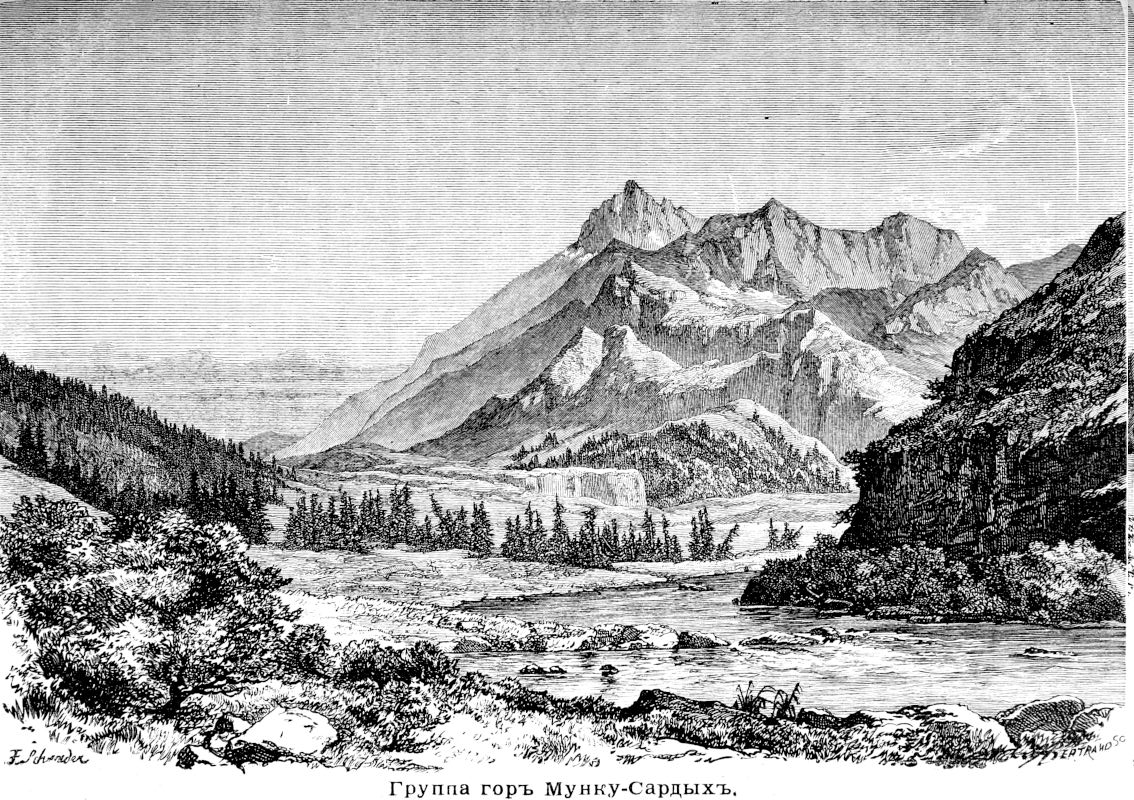

Енисей получает свои первые воды из китайской территории, заключающейся в обширном амфитеатре, который образуют на севере различные отрасли Саянских гор, на юге краевая цепь хребта Танну-ола, на востоке плоская возвышенность, усеянная озерами, с которой текут в восточном направлении верхние притоки Селенги. Ни одна из рек, которые зарождаются в этом амфитеатре гор, не получила от туземцев имени Енисея; но, насколько можно судить по рассказам местных жителей и описаниям русских путешественников, пробиравшихся в эту страну, среднее возвышение которой около 4.000 футов, главной рекой должна быть признана река Бей-кем, которую питают многочисленные ручьи, спускающиеся с восточного Саяна, более известного под именем тайги (леса) Ергик-Таргак: Бей-кем есть та самая река, которую некоторые путешественники называют «Большим Енисеем». «Малый Енисей» или Хуа-кем берет начало южнее, на высотах, прилегающих к обширной впадине или котловине Косоголь, и принимает в себя с левой стороны воды, посылаемые ему долинами горной цепи Танну-ола. Соединенные в один поток, который принимает наименование Улу-кем, реки Бей-кем и Хуа-кем образуют вместе истинный Енисей, на встречу которому, в той же самой впадине, бывшей некогда дном озера, течет другая кем, река Кемчик, получающая начало в горном узле, из которого расходятся большие хребты: Алтайский, Танну-ола и Саянский. Кажется, что с окружающих гор не спускается ни одного ледника к бассейну верхнего Енисея; но там и сям гребни расположенных на его окраинах хребтов достигают границы никогда нетающих снегов, и большая часть вершин остаются белыми в продолжение восьми месяцев в году. Верхушки хребта Ергик-Таргак, наиболее известной из горных цепей этой области, поднимаются, по всей вероятности, до 9.850 футов, а перевалы, ведущие через этот хребет, с русского склона на китайский, имеют не менее 7.300 футов высоты.

Занимая покатость, наклоненную к северу, бассейн верхнего Енисея составляет в действительности часть Сибири по своему климату, по виду природы, по растительности и животному царству, но не по жителям, которые принадлежат к монгольскому племени и к которым еще не примешались русские поселенцы. Сибирские кедры, лиственницы растут лесами по скатам гор; выше тянутся чащи рододендронов и других альпийских растений; внизу, на дне долин и лощин, тополи и ивы осеняют воды речек и озер. Охотники гоняются за красным оленем в лесах верхнего Енисея, и табарганы живут мириадами в дерновых бугорках. Рыбы, свойственные сибирским рекам, населяют также воды этой страны, и с некотораго времени минусинские рыбаки стали ездить на промысел к озерам, рассеянным по берегам верхнего Енисея, и на обратном пути спускаются по этой реке на плотах, с грузом наловленной рыбы. Однако, переход от одного климата к другому наблюдается во многих местах, в особенности на востоке, там, где водораздельная граница, довольно неопределенная, между Енисеем и Селенгой, усеяна озерными бассейнами. Некоторые из этих бассейнов наполнены соленой водой, тогда как другие содержат в растворе магнезию и минеральные вещества в различных пропорциях.

По вступлении в пределы русских владений, на расстоянии около версты ниже своего слияния с Кемчиком, Большой Кем или «Большая Река»,—ибо таков, кажется, смысл тунгузского слова Иоансси [по Кривошапкину, истинное название—«Еханес»], которое русские переделали в Енисей,—проходит через бом или очень узкую теснину, пробивая ряд параллельных цепей, расположенных по направлению от юго-запада к северо-востоку на Саянском плоскогорье, вершины которого, состоящие из протогина и из сланцев, поднимаются, с той и другой стороны, до высоты более 8.100 футов. Верстах в пятнадцати от границы река вступает в тесное ущелье, стены которого отстоят одна от другой не более, как на 15 сажен: в этом проломе, около полуверсты длиною, через который некогда вытекла вода озера, наполнявшего весь верхний бассейн гор, течение так быстро, что оно редко замерзает зимой; но непосредственно ниже этого ущелья, там, где вода разливается по бассейну с незначительным падением, поверхность реки бывает покрыта толстой ледяной корой в продолжение слишком пяти месяцев. Ниже другие пороги и стремнины прерывают течение реки во всех местах, где открываются проломы для прохода вод через параллельные кряжи, отделенные один от другого глубокими долинами, которые прежде были наполнены озерами. Многие из этих стремительных потоков опасны для проходящих плотов и барок; однако, ни один из них не представляет непреодолимого препятствия для судоходства. Так называемый «Большой порог», ниже впадения реки Ус, самый опасный; волны кружат и перевертывают задом наперед плывущие плоты, и неопытные и боязливые люди между гонщиками велят привязывать себя к бревнам плота. По выходе реки из гор, в Саянском, вид местности вдруг изменяется совершенно: дикия скалы исчезли, и на далекое пространство расстилается зелень степей. Между Красноярском и Енисейском тоже есть несколько порогов, которые считаются более опасными, потому что они находятся в такой части реки, где чаще плавают суда; эти стремнины покрывают весь Енисей кипящей пеной, и беспорядочное столкновение их волн производит такой оглушительный шум, что матросы на судах не могут слышать друг друга. Длина главного порога около 10 верст, и барки или суда, спускающиеся вниз по течению, пробегают это расстояние менее, чем в полчаса. Но в целом среднее и нижнее течение Енисея представляет тихую реку, благодаря незначительности падения воды: уклон его немногим более уклона Оби. В Красноярске, где он находится еще на расстоянии 2.000 верст от моря, высота его среднего уровня около 520 футов; в Енисейске, ниже порогов, эта высота уже уменьшилась до 220 футов.

Енисей, подобно Оби, проходит в своем течении несколько областей, где почва уже настолько обсохла, что им по справедливости может быть дано название степей; кочевые татары располагают в этих местностях свои становища так же свободно, как в степях Туркестана. Так, вдоль левого берега Енисея, выше Минусинска, Абаканская степь тянется на пространстве около 50 верст; ручьи там иссякают прежде, чем достигнут реки, и соляные озера занимают старые речные ложа. Точно также на западе от Минусинска, Качинская степь обнимает большую часть равнины, ограниченной с южной стороны рекой Абакан, и даже переходит с левого берега Енисея на правый возвышенный, где захватывает небольшую полосу береговой земли. Но такия обсохшие области составляют исключение в бассейне Енисея. Многочисленные притоки, спускающиеся большею частию с восточной покатости, усиливают этот могучий поток и делают его одною из величественных рек Азии гораздо ранее, чем он соединится с Верхней Тунгузкой. Средняя ширина его, в этой части течения, от полутора до двух верст; во время весеннего полноводья он разливается верст на шесть в ширину, а глубина его, которая обыкновенно равна 51/2 саженям, превышает тогда 8 сажен; суда, плывущие вниз по течению, спускаются со скоростью от 10 до 15 верст в час, смотря по высоте воды: из всех этих данных можно заключить, что по количеству протекающей воды Енисей по меньшей мере равен Дунаю. Верхняя Тунгузка более, чем вдвое, увеличивает объем этой жидкой массы. Под давлением этого могучего потока, Енисей, изменяя направление, изгибается к западу, и на пространстве нескольких верст, два течения, одно мутное и желтоватое, течение Енисея, другое темно-синее, почти черное, течение Тунгузки, катят свои воды в одном и том же русле, соединяясь по бокам большими водоворотами, представляющими смешанные оттенки цветов. Под конец обе реки сливаются так, что их уже невозможно различать, содержание землистых частиц уравнивается в той и другой. Замечательно, что линия слияния есть в то же время граница между животными видами: у осетров и стерлядей Тунгузки спина черная, тогда как те же рыбы, живущие в верхнем и низовом Енисее, имеют сероватый цвет. Отчего происходит этот контраст—от различия в степени чистоты вод, или от предъидущего разобщения двух бассейнов?

Ниже соединения с Верхней Тунгузкой Енисей течет нормальным образом, как почти все сибирские реки, между низменным или «луговым» берегом, по левую сторону и высоким берегом по правую, обыкновенно называемым местными жителями «каменным берегом». Однако, ниже впадения притока Сим, оба берега становятся возвышенными: длинный ряд утесов, на которых все выступы кажутся черными от бесчисленного множества ласточкиных гнезд, перерезывает русло, останавливает течение реки и заставляет ее разливаться, по направлению к верховью, в бассейн более 15 верст шириною, заключающий более пятидесяти островов, образуемых её переплетающимися рукавами. При узких воротах этой естественной запруды гранитный порог продолжается через всю реку, и когда вода стоит на низком уровне, некоторые проходы представляют судам глубину не более 2 аршин; это единственное препятствие, которое может внушать опасения большим пароходам на всем нижнем течении Енисея. Во многих местах реки лот достает дно только на глубине около 20 сажен.

После Большой или Верхней Тунгузки, с Енисеем соединяются еще в области лесов две другие Тунгузки: Подкаменная и Нижняя, а также многие другие реки, почти столь же многоводные: Бахта, Елугуй, Курейка; Нижняя Тунгузка, развернутая длина которой исчисляется в 2.530 верст, имеет около версты в ширину при впадении в Енисей. Под широтами менее близкими к полюсу этот могучий приток сделался бы отличным судоходным путем для перехода из одного речного бассейна в другой; он получает начало в небольшом расстоянии от Лены, и сначала кажется, что течение его должно направиться к этой реке, так как некоторое время он следует вдоль её западного берега, на незначительном расстоянии, и близ Киренска подходит к ней на расстояние менее 20 верст, отделенный линией водораздела, которая находится на высоте 815 футов над уровнем Лены, на высоте 560 фут. над уровнем Нижней Тунгузки. Но в тот момент, когда последняя, повидимому, готовится пробить себе путь через этот невысокий водораздельный хребет, чтобы соединиться с Леной, она вдруг круто поворачивает на северо-запад и направляется к Енисею, описывая длинные извилины и усиливаясь по дороге принятием в себя Плимши и сотни других речек и ручьев. Один из этих притоков, река Таймура, протекает через область, очень богатую залежами каменного угля, из которых одна объята подземным пожаром. В местности, известной под именем «Горелая», верстах в ста выше слияния Таймуры с Тунгузкой, земля постоянно дымится, точно в глубинах её горит неугасающий вулкан. Тогда как окружающая страна представляет безлесную равнину, деревья растут кругом по окраинам каменноугольного бассейна, благодаря теплой температуре, которую дает их корням нагреваемая извнутри почва.

В нижней части своего течения, там, где исполинская река протекает через мерзлый пояс тундр, Енисей не получает более притоков. Впрочем, в этой области он уже походит скорее на морской залив; он пытается образовать дельту во внутренности континента. Когда дует северный ветер, воды речного течения поддерживаются приливом с моря верст на 500 от устья в собственном смысле. Берега реки удалены один от другого верст на 50, местами даже на 60 слишком; правда, что речные воды, начиная смешиваться с водами океана, окружают множество низменных островов, образовавшихся по большей части из древесных стволов, завязших в тине дна, которые постепенно сгнили и смешались с землистыми наносами. В этом обширном пресноводном фьорде, совершенно открытом действию ветров, которые беспрепятственно разгуливают по гладкой, безлесной поверхности тундры, плавание очень опасно для обыкновенных плоскодонных судов, и русские рыболовы не любят пускаться далеко от берегов. Но перед тем, как соединиться с морем, река снова съуживается, и устье её имеет всего только от 19 до 20 верст в ширину. В холодные годы это устье бывает открыто для судоходства только в продолжение около пятидесяти дней, с 10 июля до конца августа: морские льды, гонимые ветром, и речные льдины, увлекаемые ледоходом, иногда сталкиваются и образуют громадные запруды, движущиеся ледяные горы, которые разрушают берега и срывают со дна песчаные мели, чтобы перенести их на другое место.

Воды Енисея менее богаты рыбой, нежели воды Оби, хотя и здесь некоторые области реки изобилуют животною жизнью, преимущественно в устье. Различные рыбьи породы, очень ценимые в Европе, как: линь, налим, окунь, плавают массами; но рядом с осетрами, стерлядями, нельмами, сигами различных форм, эти рыбы считаются малоценными, и их ловят только как корм для собак. Почти все прибрежные жители занимаются рыболовством, тогда как хлебопашество и скотоводство составляют еще весьма незначительный источник пропитания для русского населения края, за исключением разве минусинских степей; оттого и судоходство на Енисее до сих пор ограничивается ловлей и перевозкой рыбы. Нельзя не удивляться, что такая огромная и судоходная река, оживляющая столь обширный бассейн, еще так мало утилизируется человеком. Область, орошаемая Енисеем и его притоками, изобилует металлами, лесами, рыбой, дичью, а южная часть её могла бы прокармливать произведениями почвы миллионы людей: между тем на всей судоходной сети Енисея, общая длина, на которой никак не менее 7.500 верст, не считая Байкала, существовало в 1876 г. только 4 парохода, да два парусных судна, поднимающие более 3.000 пудов груза. Большая часть енисейских судов состояла из плашкоутов, буксируемых пароходами, и барок, построенных из отесанных четыреугольных бревен. Нагруженные зерновым хлебом в южной области реки, эти суда спускаются по течению до низовых пристаней, где выгружаются продукты, а самые плашкоуты и барки разбираются, и дерево, из котораго они сделаны, продается на дрова или на постройки. Теперь, когда проф. Норденшильд отыскал морские пути, ведущие из западной Европы к устью Енисея, когда он открыл превосходную якорную стоянку, находящуюся на восточном берегу, при входе в залив, и названную им, в честь своего друга, «Диксоновой гаванью» (Dicksonshavn), нужно надеяться, что торговля разовьется и на главной реке центральной Сибири, на Енисее, который, по размерам судоходства, еще так далеко отстал от Оби, своей западной соседки. Уже некоторые попытки торговых экспедиций на этот берег Сибири были сделаны негоциантами английскими, скандинавскими и сибирскими.

Правда, что бассейн Енисея, более удаленный от Европейской России, чем бассейн Оби, гораздо более гористый в своей южной области, незаключающий плодородных черноземных пространств и не простирающийся на такое же значительное расстояние к югу, не может содержать в себе столь же плотного населения, как соседний Обский бассейн; именно самые плодоносные равнины, Минусинские степи, заняты кочующими инородцами, которых еще не заменило оседлое население. Однако, вся часть бассейна, заключающаяся между северным скатом Саянских гор и слиянием Енисея с Ангарой, уже колонизована почти повсеместно группами русских поселенцев, рассеянных вдоль рек и по краям главной сибирской дороги; древности, оставленные в крае, доказывают, что в давния времена жители были скучены там значительными общинами. В 1733 году, во время проезда Гмелина по Сибири, старинные золотые, серебряные и медные вещи, вынутые из древних могил, были так обыкновенны, что их можно было найти в каждом доме. В Абаканской степи, на обоих берегах реки Абакан, так же, как на берегах самого Енисея, на всем пространстве верст на двести вниз от города Абакана, могилы сгруппированы сотнями и тысячами, особенно в плодородных местностях. Некоторые части этой степи походят на обширные кладбища; могильные курганы возвышаются там в таком множестве, что издали кажется, будто видишь города, состоящие из палаток, или стада каких-то гигантских животных. Между этими могилами есть также могилы недавнего происхождения, да и в наши дни иногда, во время больших религиозных церемоний, выкапывают ямы и делают потом насыпи, не для того, чтобы положит туда тела умерших героев, но только для того, чтобы зарыть какие-нибудь древности, относящиеся к героическим временам: панцыри и кольчуги, каменные топоры, медные орудия, серебряные монеты. Большая часть могильных холмов состоит из древних курганов, имеющих до 4 и 5 сажен в вышину и прикрывающих или останки начальников племени, погребенных вместе с их оружием и конями, или останки целых семейств, или наконец, целые груды человеческих костей, без сомнения, принадлежащих покойникам, которые были свалены в одну общую могилу после какой-нибудь битвы: эти погребальные горки известны под именем «черных» курганов. Но самые замечательные между древними могилами—это ограды из сложенных камней, из которых иные отесаны таким образом, что представляют некоторое подобие людей—мужчин, женщин или детей; русские обыкновенно называют эти изваянные камни «каменными бабами»,—то же самое название, которое дается грубым фигурам, встречающимся на могильных курганах южной России. Впрочем, большая часть этих грубых изображений уже исчезла, вероятно, растаскана. Насколько можно судить по уцелевшим еще надгробным изваяниям, они, повидимому, представляют монголов, и некоторые из вырезанных камней, как кажется, изображали верблюдов, их путевых товарищей. Впрочем, народы, останки которых погребены под этими курганами, стояли несомненно на более высокой степени цивилизации, чем европейцы соответственного бронзового века, ибо между их драгоценностями нередко находили настоящие произведения искусства, украшения из плющенного золота (бити), фарфоровые сосуды, бронзовые вазы, украшенные барельефами, изображающими фигуры животных, отчетливо сделанные и узнаваемые с первого взгляда, как-то: фигуры каменного барана (аргали), красного оленя, орла, волка, и кроме того изображающие крылатых чудовищ, грифов или летучих драконов. Металлические зеркала, подобные тем, какие употребляют в наши дни буряты и монголы при своих буддистских обрядах, также встречаются часто в этих древних могилах; но изделия из железа до сих пор были находимы только в курганах недавнего происхождения. Изображения утки,—птицы, почитавшейся священною у древних финнов,— тоже очень обыкновенны на предметах, извлекаемых из могильных холмов. По общему преданию, люди, погребенные в этих древних могилах, были та самая «чудь», которая, заметив в своих лесах появление березы, предвестницы господства белого человека, испугалась и заживо похоронила себя в вырытых ею самою ямах.

Туземное население в верхнем бассейне Енисея, на китайской территории и в пределах Сибири состоит из монголов, финнов, тюрков, представляющих разнообразное смешение племен, которые при том смешиваются одно с другим почти всеми путешественниками. Большая часть народов, живущих в Обском бассейне, встречаются также в разных частях области Енисея. Так, татары подвинулись на восток до самых ворот Минусинска, Каинска и Красноярска; они располагаются в этих степях становищами (летом в обычных кочевых юртах, зимой—в низеньких срубах, называемых зимовьями) и ведут там такой же образ жизни, как древние киргизские населения. Остяки бродят, по обе стороны, в лесах, которые тянутся на севере от слияния Ангары с Енисеем; самоеды разбивают свои чумы в тундрах, прилегающих к Енисейскому заливу. Даже в долинах верхних притоков главной реки, на северном скате хребта Ергик-Таргак-Тайги, есть несколько семейств самоедов, как полагают, потомков тех инородцев, которые остались в своей первоначальной родине в эпоху переселения их единоплеменников в северные области. В 1847 году, во время путешествия Кастрена, эти представители древней расы, известные в крае под именем моторов и называвшие сами себя тубаларами, казалось, были очень близки к исчезновению. Натуральная оспа производила между ними страшные опустошения, и большая часть переживших эпидемию переселилась на китайскую территорию. Другие слились с окрестными татарами и сойотами. Старый самоедский язык перестал существовать ранее исчезновения самого племени.

Сойоты, которых ныне насчитывают приблизительно от семи до восьми тысяч, принадлежат, как и моторы, к финской расе и говорят диалектом, близко подходящим к наречию самоедов. Подразделенные на различные колена, каждое с своим особенным именем, они живут в двух или трех долинах русской территории, но племя их гораздо многочисленнее в китайской части страны, в бассейне реки Улу-Кем и в бассейне Селенги. Прежде эти инородцы были подвластны одновременно двум соседним державам, России и Китаю, и должны были приносить каждый год свой ясак или дань мехами русским сборщикам и китайским чиновникам, но потом они догадались отойти подальше от границы, чтобы избавиться от необходимости платить двойную подать, и таким образом обширные пространства, некогда населенные, обратились в пустыни. Сойоты, которые, как кажется, представляют помесь финской расы с тюркской, имеют по большей части довольно правильные черты лица, тонкий и прямой нос, небольшие, проницательные глаза под едва заметно изогнутыми ресницами, широкий лоб, острый подбородок; выражение лица у них смелое и осмысленное. Они обнаруживают большую ловкость и сноровку в разных искусствах и ремеслах, для которых у них имеются лишь самые первобытные снаряды и орудия: так они умеют добывать железо из рудников, выплавлять из него полосы чугуна, отливать пули, приготовлять порох, поправлять ружья. Они очень искусно плавают по рекам и озерам, употребляя для этой цели плоты из бревен, связанных конским волосом. Но хлебопашеством они не занимаются: почти все кочевники, они не имеют других богатств, кроме своих стад овец, коров, яков, табунов лошадей; их верховые кони, отличающиеся стройностью и красотой форм, очень ценятся минусинскими покупателями. Молоко и все молочные продукты, сыр, масло, кумыс, составляют главную пищу сойотов, но они с особенным наслаждением и слишком часто пьют молоко в форме айрака, перебродившего напитка, имеющего то свойство, что выпивший его в приличной дозе скоро впадает в состояние глубокого опьянения.

Другой туземный народ, более многочисленный, чем сойоты, известен под именем урианхов. Эти инородцы, которые сами себя называют «донва», считаются принадлежащими к тюркской расе: они имеют тюркский тип лица, и большинство их говорит татарским наречием; хотя различия религии, вообще говоря, совпадают с различиями расы, урианхи по своим верованиям должны быть причислены и к тюркам, и к буддистам. Их племена или колена смешиваются с коленами сойотов, но главная масса их обитает восточнее, в долине реки Бей-Кем, по берегам озера Косогол и на верхних притоках Селенги и Ангары. Некоторые группы урианхов живут звероловами в лесах; но большая часть их занимается скотоводством, питаясь, подобно сойотам, молоком, при чем употребляют в пищу даже молоко свиней. Более искусные хлебопашцы, чем сойоты, они сеют преимущественно ячмень и просо, и на их землях можно встретить оросительные каналы, очень остроумно проведенные по склонам гор. Но феодальный порядок в сильной степени способствовал обеднению народа. В то время, как дайнан или князек, которому принадлежит верховная ленная власть в стране, обладает многочисленными стадами, в то время как его богатые подданные имеют по тысяче голов скота, простой народ терпит нужду во всем и живет и рабстве. Каждый богатый урианх, каждый «господин» окружен толпой слуг, которые постоянно ухаживают за ним, одевают и раздевают его, поднимают его на руках, чтобы посадить его на лошадь, даже кладут ему пищи в рот. При таких условиях быта урианхская нация естественно разделилась на две враждебные одна другой политические партии: бедняки, побуждаемые своими интересами, клонят больше в сторону русских, тогда как дворяне и ламы, принадлежащие по большей части к одним и тем же семействам и пользующиеся одинаковыми привилегиями, опираются на китайских и монгольских чиновников страны. Русские путешественники вообще встречают очень недружелюбный прием в земле урианхов, и дайнан старается выпроводит их как можно скорее из своих владений, хотя и не смеет сделать им ничего худого. Монгольское влияние еще продолжает преобладать во всей этой области: дархаты или «вольные», которые живут к югу от урианхов, но принадлежат к той же этнографической группе, до такой степени омонголились, что перестали даже говорить на своем природном тюркском наречии. На западе и юго-западе, сойоны, другой тюркский народ, отличный от урианхов и дархатов, но более или менее смешанный с киргизами, также усвоили себе образ жизни монголов и выучиваются их языку. Шаманские верования и обряды так называемых «желтых» сойонов, обитающих в китайской Монголии, далеко от границы, мало-по-малу складываются в правильное учение и изменяются в правоверный ламайский культ. Среди этих кочевников там и сям воздвигнуты капища и монастыри. У дархатов, численность которых определяется в семь тысяч душ, и которые представляют почти треть общего числа восточных урианхов, насчитывают не менее 1.400 монахов, составляющих, следовательно, пятую часть населения. «Черные» сойоны, живущие на территории более близкой к русской границе, лучше сохранили старые нравы и обычаи. Так же, как сойоты и калмыки, они употребляют для верховой езды быка и даже предпочитают его лошади, потому что он сильнее, выносливее, идет более верным шагом и не так скоро устает. Даже на охоту они ездят на быках, и, как говорят, по быстроте бега могут поспорить с конными наездниками.

Территория, населенная исключительно русскими колонистами, отделяет земли сойотов и урианхов от области, где живут енисейские татары: это, так сказать, клин, который все далее и далее врезывается в середину дерева. Карагассы, на северной покатости Саянских гор, так уменьшились в числе, что теперь их осталось только несколько сот душ: говорят даже (не подкрепляя, впрочем, этого уверения статистическими данными), что будто их жены утратили способность деторождения. По крайней мере, этот вымирающий народ оставит по себе добрую память: как поклонники солнца, карагассы хотят, чтобы его свет не озарял дурных дел; они честны и гостеприимны, дают приют беглым и делят с ними свою пищу. Другие татары, нагайцы и качинцы, которые живут, в числе от четырнадцати до пятнадцати тысяч душ, в бассейне реки Абакана, западного притока Енисея, мало-по-малу принимают черты русской народности. Большая часть тех из этих инородцев, которые кочуют в степях, простирающихся на запад от Енисея, живут в большом довольстве: между ними есть даже много таких, которые считают свой скот не головами, а стадами, и встречаются богачи, имеющие до 70 стад, из которых каждое заключает, средним числом, около пятидесяти штук скота. Почти все енисейские татары крещены в православную веру, но первоначальный языческий культ продолжает существовать под внешней оболочкой новой религии, и злой бог, то-есть дьявол, все еще призывается в молитвах: еще не так давно некоторые татары имели обыкновение в известный час обращаться лицом к востоку и произносить краткую, но горячую молитву: «не убей меня».

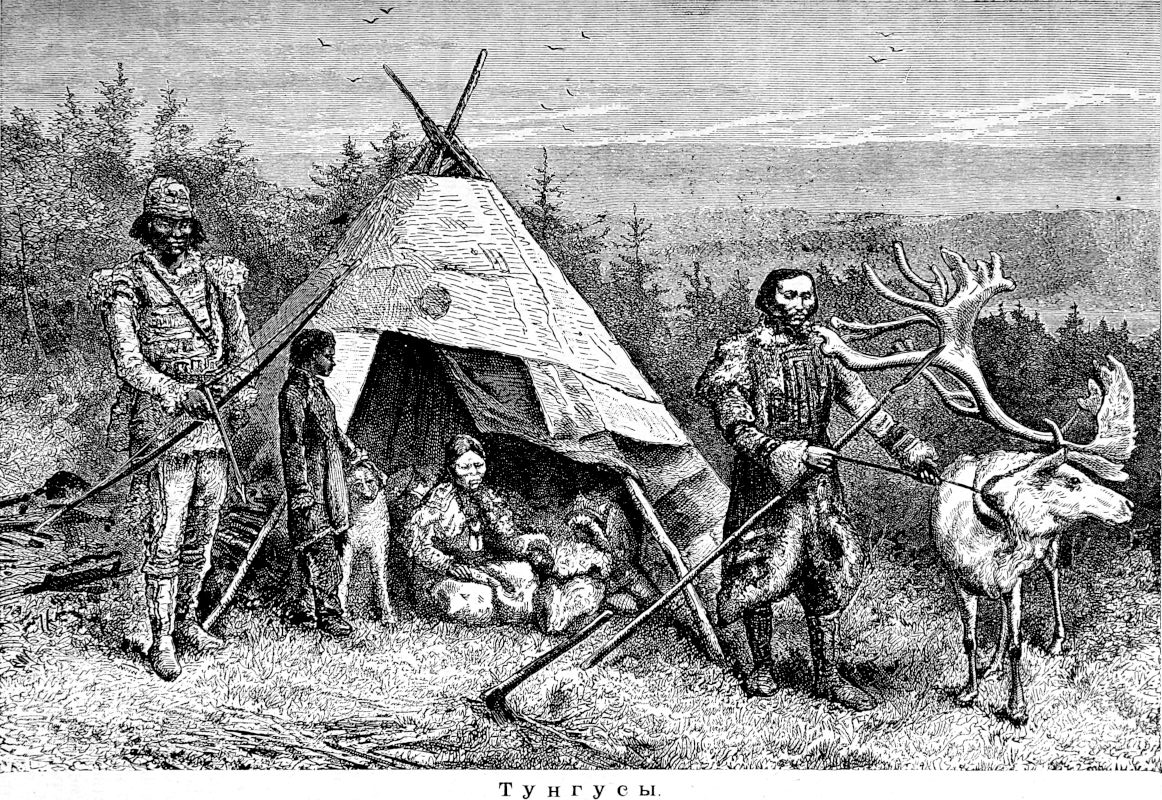

На севере от енисейских русских и татар, инородческие населения, обитающие на покатости Ледовитого океана, имеют еще в своем распоряжении обширные пространства земли. Тунгусы, господствующий народ восточной Сибири, упоминаемый уже в 1612 году голландцем Массой, занимают почти всю область, ограничиваемую с западной стороны течением Енисея, именно бассейны трех рек, называемых по имени этого народа Тунгузками (Верхняя, Подкаменная, Нижняя) и наибольшую часть бассейна Амура. Соплеменники манчжуров, которые завоевали Китай, тунгусы, вышедшие, как и манчжуры, из приамурских стран, тоже овладели Сибирью вплоть до Енисея, если не порабощая другие народности, то по крайней мере присвоивая себе пригодные для охоты территории, на пространстве от берегов Китайского моря до берегов Ледовитого океана. Самоеды называют их айями, то-есть «молодыми братьями», и это прозвище, повидимому, указывает, с одной стороны, на недавнее прибытие тунгусов в край, с другой на их миролюбивые отношения к старым владетелям земли. Около середины его течения тунгусы перешли за Енисей и подвинулись, на левом берегу реки, в этнологическую область остяков; но около центра их территории, между Байкалом и Леной, они стеснены с севера якутами, с юга бурятами и русскими: в этом месте связь тунгусской расы прерывается. Почти все кочевники, тунгусы пропорционально очень немногочисленны, во всей Сибири их, может быть, наберется не более пятидесяти или семидесяти тысяч душ (у разных писателей цифра показана различно; в 1820 году Штраленберг насчитывал их около 75.000 душ); но их мужество, их инициатива и предприимчивость, их смышленость и находчивость дают им нравственное первенство над другими сибирскими инородцами. Впрочем и сами они принимают, как большая часть наций, имена, указывающие на их умственное превосходство: так, наименования донки и бойе, из которых первое применяется ко всей нации, тогда как второе отличает лишь одно из их племен или колен, означают то же, что «люди», как бы желая выразить, что тунгусы—люди по преимуществу. Русское название их, как полагают, татарского происхождения, и буквальный смысл его—«озерные жители»; Паллас, напротив, видит в этом названии бранную кличку на тюркском языке; по Клапроту, слово тунгу или тунгху должно быть понимаемо в смысле «восточных варваров», названных так китайцами.

Смотря по роду занятий и образу жизни тунгусов, русские обыкновенно подразделяют их на тунгусов «конных» или «скотоводных», «оленных» или «собачьих», «степных», «лесных» или «береговых». Некоторое число оседлых семейств приняли также русские нравы и обычаи и почти ничем ужи не отличаются от коренных русских, кроме происхождения. Те из тунгусов, которые стали заниматься хлебопашеством, весьма немногочисленны, и приучить себя к этой новой жизни им очень трудно; но, благодаря своей природной смышлености и ловкости, они и тут успевают лучше, чем другие сибирские инородцы. Однако, за этим незначительным исключением, почти вся нация состоит из звероловов, живущих в лесах: в сравнении со всеми другими обитателями Сибири, тунгусы могут считаться идеалом бродячего народа, и тысячи из них даже не дают себе труда носить с собой жерди, бересту, кожи и тому подобные предметы, необходимые для сооружения чума или ураса: покинутый шалаш в лесу, пещера в скале, дупло в старом дереве, выгрызенное временем, достаточны одинокому охотнику; маленькие санки вмещают все его пожитки, и с таким легким багажем он странствует, от границ Китая до берегов Ледовитого океана, на расстоянии тысяч верст. И однако, несмотря на всю свою страсть к кочевой жизни, тунгус умеет безошибочно находить, через горы, равнины и реки, обратный путь к звероловной территории, которую он оставил за собою, и где расставлены его охотничьи снаряды—силки, капканы, западни и самострелы, уважаемые всеми его родичами, как его неприкосновенная собственность. Малейшие приметы, оставленные звероловом в диком лесу, тотчас же узнаются людьми его племени. Порезка на стволе дерева, сломанная ветвь, указывают направление, которого нужно держаться; хворостина, брошенная поперег тропинки, означает, что не следует идти дальше в эту сторону; стрелы, повешенные на деревьях в разных положениях, имеют язык, хорошо понятный кочевникам: это их письмена. Но и сама природа говорит с ними тысячью знаков, которые они истолковывают с изумительной проницательностью: по приметам, непонятным европейцам, они угадывают присутствие дичи, соседство прогалины в лесу или близость ручья, и направляются к месту, где наверно найдут ягод, чтобы утолить голод, или воду, чтобы утолить жажду. Очень суеверные, как все охотники, они видят также во многих ничего незначащих явлениях предвещание хорошей или худой охоты, и очень остерегаются, как-бы не совершить какого-нибудь «греха», который мог бы навлечь им неудачу в ловитве или иное злоключение: так, они боятся перешагнуть через очаг или занести на ногах или одежде свежего снегу в юрту; на всех трудных переходах через горы или болота они пробираются молча, с чувством религиозного благоговения, и не приминут предложить возлияния злым духам, хотя-бы принесение этой жертвы стоило им последней капли драгоценной водки. Никогда женщина, как ни хорошо с ней обращаются вообще, не может рожать во внутренности жилья; почувствовав первые родовые боли, она немедленно убегает в лес, и там одна, без помощи мужа, рискуя умереть в снегу или под дождем, разрешается от бремени. Так требует обычай. Новорожденный, когда его принесут из лесу, получает имя чужого человека, мужчины или женщины, который первый придет в юрту, и который должен при этом перешагнуть через горящую головню, как-бы для того, чтобы очистить только-что вступившего в жизнь младенца от грехов его племени. Традиционные обряды соблюдаются также и при похоронах. Тело умершего не зарывается в землю, а вешается на ветвях деревьев, зашитое в оленью кожу, при-чем голова трупа всегда обращена к западу; рядом к высокому столбу привязывают ружье, котел, лук со стрелами, чтобы и по смерти душа тунгуса тешилась любимым лесным промыслом.

Монголы по виду, с их широкой головой, круглым лицом, выдающимися скулами, узенькими, вкось лежащими глазами, тунгусы отличаются в особенности четырехугольной формой их лба. Между ними не встретишь жирных толстяков, как между их соплеменниками: бродячая жизнь, беспрестанное скитанье, крайняя воздержность и умеренность в пище, не позволяют им толстеть. Худощавые и гибкие телом до самых преклонных лет, они быстро скользят по снегу на своих лыжах и стрелой мчатся по тонкому льду, на который не рискнул бы ступить тяжелый остяк. Они отличаются замечательной ловкостью во всех телесных упражнениях, и когда им случается сойтись на каком-нибудь празднике или пиршестве, они любят побороться и побегать взапуски. Они охотно поют, всегда сопровождая оживленными жестами свои импровизации, обращенные на тот предмет, который попался на глаза, все равно, будет ли то лес или болото, трава или снег. До пляски они тоже страстные охотники, пляшут с каким-то бешеным увлечением, и их беспорядочный галоп принимает такой оживленный характер, что иногда даже зрители другой расы не выдерживают и тоже пускаются в пляс: забавно видеть, как неуклюжий остяк с медвежьей походкой грузно скачет в круге возле ловких тунгусов с красивой и благородной поступью. Стройный телом тунгус из всех сибирских инородцев самый щеголеватый, самый изобретательный в украшении своей особы. Особенно у тех, которые кочуют в бассейне Тунгузки, костюм поражает богатством и вкусом и замечателен как красотой общего рисунка, так и удивительным совершенством деталей отделки, состоящей из вышивок и бахромок; один только тунгус может наряжаться в подобную одежду, под которой всякий другой туземец имел бы шутовский вид. Удивительное сходство в рисунке материй наводит на мысль, что, вероятно, когда-нибудь существовали продолжительные сношения между тунгусами и японцами. Обычай ношения кольчуги и щита, некогда общераспространенный между сибирскими туземцами, не существует более у тунгусов; в настоящее время обыкновенное оружие тунгуса—пальва, длинная палка, на которую он опирается, чтобы управлять санками, и которая оканчивается острым клинком. Что касается узоров, которыми многие туземцы татуируют себе лицо, то они не могут сравниться в отношении удачного расположения линий с подобными же узорами большинства полинезийцев: у тунгусских женщин, которые еще татуируются, главный мотив украшения состоит из четырех параллельных дуг круга, нарисованных на каждой щеке, от угла глаза до угла рта; с внутренней и с наружной стороны кривой проводятся поперечные линии, несколько похожия на маленьких мотыльков со сложенными крыльями.

Начиная с Бранта, посетившего Сибирь в конце семнадцатого столетия, все путешественники наперерыв друг перед другом восхваляют качества тунгусов. Живые, полные инициативы и увлечения, всегда веселые, даже в самой глубокой нищете, неунывающие ни перед какими бедами и невзгодами, уважающие собственную личность и личность других, щеголеватые манерами и поэтичные в речи, услужливые без раболепства, гордые без чванства, презирающие ложь, страдание и самую смерть,—тунгусы просто героический народ. Тунгусы не требуют от обидчика цены крови и не знают обычая кровавой мести, свойственного большинству народцев, пребывающих еще в состоянии варварства; но как люди, вступившие в век рыцарства, они вызывают друг друга на дуэль, и правила поединка определены строго соблюдаемым церемониалом. Обитая под тем же самым климатом, как коварные, мстительные якуты, толстые, неповоротливые бурята и молчаливые самоеды, которые живут чисто внутренней жизнью, подобно деревьям их родины, приземистым стволам, прячущимся в лишаях и мхах, тунгусы представляют замечательный пример упорного сохранения присущих расе качеств в самых разнообразных средах. Взятые в массе, тунгусы не изменили своего исконного образа жизни и не усвоили себе новых потребностей и привычек, сделавшись соседями русских. Приняв по виду христианскую религию, они сохранили свою лесную, языческую веру, свои нравы и свою дикую свободу. «Наша вера велит нам жить и умирать в лесу», говорят они. Довольные малым, до крайности воздержанные, они привыкли терпеть голод и жажду по целым дням; никогда не жалуясь, даже не теряя своей обычной веселости, они переносят все лишения и невзгоды продолжительной зимы. Единственное домашнее животное, северный олень, единственное дерево—береза, удовлетворяют все их немногосложные потребности. Олень дает им мясо, шкуру, из которой приготовляют одежду, сухия жилы и кишки, которые служат нитками, кости, из которых вырезывают орудия; береза доставляет кору, бересту, которую употребляют на приготовление коробок, корзин, детских люлек и на обшивку юрт или урасов. Если тунгусы сопровождают иногда, в качестве ямщиков и проводников, в продолжение нескольких дней и недель экспедиции русских охотников или землемеров и обыкновенно принимают участие в их трапезе, то они следует в этом случае своему национальному обычаю, по которому гостеприимство считается первой и главной обязанностью человека, и который позволяет всем разделять пищу каждого. Прежде между ними не было ни богатых, ни бедных, хотя частная собственность, состоящая в праве охоты в известном округе или местности, существовала уже в ясно определенной форме. Каждая семья имеет свое стадо оленей и свою кредитную или вернее долговую книжку, по которой забираются припасы у русского или якутского купца.

Несмотря на всю эластичность своего характера и силу сопротивления внешним влияниям, тунгусы, сдавленные, так сказать, между русскими и якутами, подвергаются серьезной опасности, которая грозит их искоренению, как самостоятельного народа. Детей у них родится много, и они воспитывают их с большой заботливостью, но смертность весьма значительна в их семействах; разные повальныя болезни, каковы: оспа, корь, скарлатина, часто истребляют немалую долю населения лесов, а голод, этот главный враг тунгусского народа, иногда уносит в могилу всех обитателей юрты: тунгусы, приготовленные к этому роду смерти, говорят о ней с удивительным спокойствием духа, как-будто это самый естественный конец. Во многих лесах, где прежде находились становища тунгусов, теперь увидишь только остатки хижин да кожаные гробы, висящие между двумя деревьями, на высоте нескольких аршин от земли. Тунгусское колено, которое всегда долее оказывало сопротивление русским, исчезло совершенно: от него осталось только имя, сохранившееся в названии селения Тасеевского, построенного на реке Усолке, к северу от Каинска.

Географическое положение, климат, относительно теплый, и плодородие почвы обеспечивают в будущем значительную важность некоторым областям Енисея: но в настоящее время там существует лишь весьма небольшое число городов, да и эти города, за исключением двух или трех, представляют в действительности простые местечки. Самый южный из них, Минусинск, величающий себя столицей «Италии»,—правда, Италии сибирской,—и приобретший некоторую важность, как средоточие довольно значительной торговли с верхним бассейном рек Кем или Кхем и с Монголией, возрастает очень медленно. В 1863 году он имел уже около 4.000 жителей, а десять лет спустя население его не увеличилось даже до 4.500 душ. Занимая прекрасное местоположение на правом берегу Енисея, в виду живописного амфитеатра гор, Минусинск вместе с тем является одним из тех городов Сибири, которые обладают наиболее обильным запасом минеральных богатств в окружающей территории. С 1835 года здесь были найдены золотые россыпи, и с тех пор производятся поиски блестков золота в наносных песках долин, впадающих в долину Енисея, преимущественно долин, которые открываются на востоке в соседстве гор Ергик-Таргак-Тайга. В период с 1845 по 1859 год на этих приисках общее количество промытого золота составляло около 680 пудов, на сумму 8.775.000 рублей; средняя же годовая добыча равнялась 48 пудам, ценностью на 600.000 рублей. Кроме того в соседних горах были открыты месторождения серебро-свинцовых и медных руд, но эти руды не разработываются более со времени отмены принудительного труда, так как внимание вольных горнопромышленников направлено главным образом на поиски драгоценного металла. Залежи ископаемого угля в настоящее время не имеют никакой цены по причине обширного протяжения лесов, слабого развития промышленности и недостатка удобных путей сообщения. Соляные озера в окрестностях Минусинска пока еще утилизируются только для местного продовольствия. Железную руду ищут и разрабатывают только сойоты, так как уральские горные заводы в изобилии доставляют железо и чугун, нужные для потребления енисейских русских; но в некоторых частях этой области нет ни одной горы, где бы не встречались старые подземные галлереи и копи каменного угля, куски наполовину проплавленного колчедана и груды шлаков,—свидетельство деятельности древних туземных рудокопов. К северо-востоку от Минусинска, в долине реки Убы, находится глыба самородного железа, весом в 40 слишком пудов, которой Паллас приписывал метеорическое происхождение.

Верстах в 75 ниже Минусинска по течению Енисея, селение Абаканское (или Абаканск), бывшее важной крепостью в прошлом столетии, когда еще не существовало Минусинска, сохранило некоторое движение как место переправы с одного берега на другой. Утесы левого берега покрыты надписями, очень хорошо сохранившимися, которые почти все составлены на монгольском языке; впрочем, Паллас видел там две надписи на татарском наречии. В соседстве с этими береговыми утесами сотни могил, покрытых камнями и расположенных по две рядом, занимают значительное пространство: может быть, надписи рассказывают о битве, где погибли воины, похороненные в этих могилках. Ниже по реке, близ деревни Новоселово, одна скала на берегу Енисея тоже покрыта древними надписями, а в долине реки Сизим, часто посещаемой золотоискателями, крутой скалистый берег в одном месте испещрен гиероглифическими рисунками, представляющими птиц, диких зверей и наездников. Точно также, против впадения реки Бирюсы, близ Красноярска, видны человеческие фигуры, разрисованные красной краской на скале, господствующей над течением Енисея.

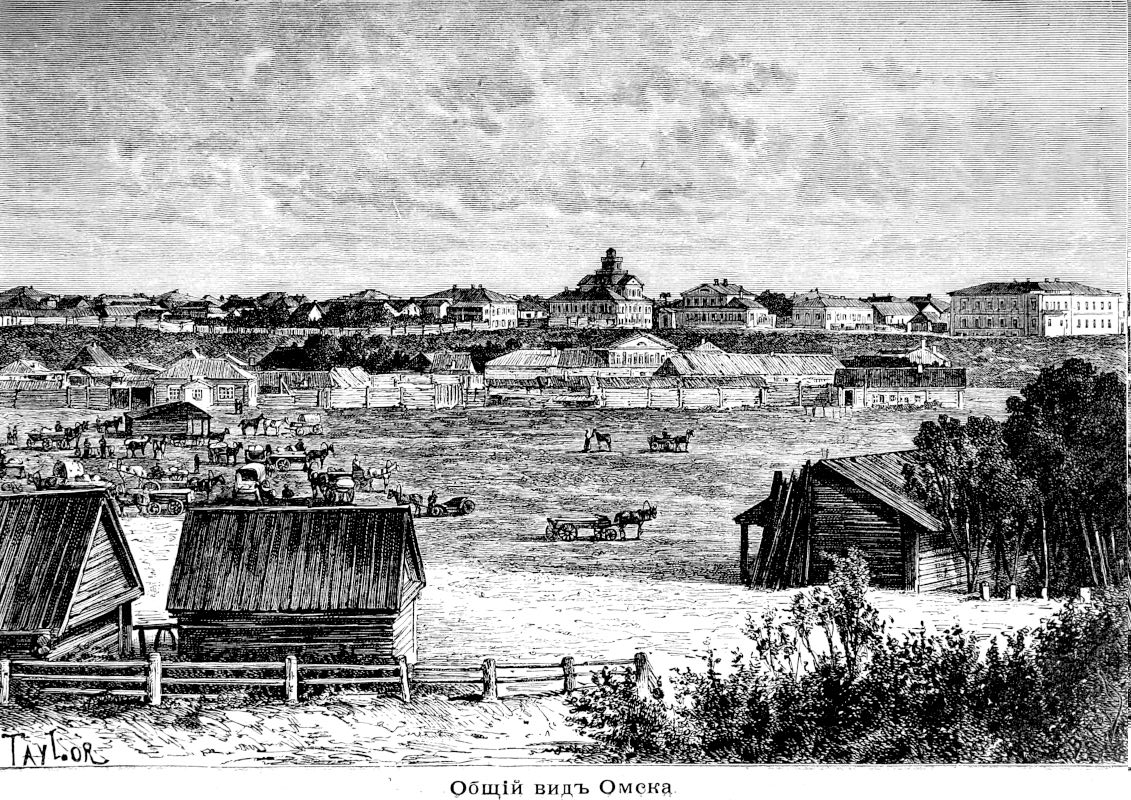

Красноярск, главный город Енисейской губернии, построен, как показывает его имя, происходящее от слова «Красный яр», при основании красноватых крутых утесов, на глинистом полуострове, образуемом слиянием рек Енисея и Качи. Занимая благоприятное положение при большой и всегда судоходной реке, в месте пересечения её главным сибирским трактом, и пользуясь, сверх того, выгодами административного центра, Красноярск, естественно, должен был быстро развиться, население его более чем удвоилось с половины настоящего столетия, так что теперь он самый значительный город между Томском и Иркутском; но зимой путешественники и обозы избегают его по причине недостатка снега на окружающей равнине, выметаемой до-чиста ветрами. Красноярск служит средоточием торговли для приисков, рассеянных в окрестных долинах, но сам он не эксплоатирует находящихся в соседстве залежей минерального угля, и одни только татары извлекают небольшое количество железной руды из гор, состоящих из красного мергеля, которые возвышаются по берегам Енисея. В окрестностях города, на берегах реки Качи, из земли бьют минеральные ключи, железистые и серные.

Енисейск, по значению, только второй город на берегах Енисея, хотя он носит название этой реки. Повидимому, он занимает великолепное местоположение, на левом берегу, ниже слияния двух больших рек, Енисея и Верхней Тунгузки. Это, без сомнения, важные выгоды; но Енисейск находится почти вне пояса русского населения, среди озер и болот, на низменном берегу, который часто заливается водами и покрывается льдами во время весеннего вскрытия рек. Много раз, при сильных разливах, городу грозила опасность быть снесенным водой. В прошлом столетии, когда перевозка товаров производилась исключительно водным путем, енисейская ярмарка, на которой главный предмет обмена составляли меха и железные изделия, была одним из важнейших годовых торгов Сибири; постройка большой сибирской дороги, проходящей южнее, через Красноярск, отвлекла торговое течение в другую сторону. Окрестности Енисейска изобилуют месторождениями железа; все окружающие холмы, бассейны озер наполнены железной рудой; повсюду бьют из земли железистые источники, и каждое болото подернуто на поверхности радужной пленкой, образующейся от примеси железа. На северо-востоке от города многочисленные золото-промышленники ищут золото в песках речек, текущих в Енисей, между Верхней и Подкаменной Тунгузками; в этой местности собирают более двух третей золота, добываемого в Енисейской губернии; но добыча его значительно уменьшалась в эти последние годы. В 1875 году на приисках этой губернии было добыто около 450 пудов золота, на сумму 4.950.000 рублей; число рабочих в этом году было 16.450. Положение приисковых рабочих, работающих в воде, не пользующихся хорошей пищей, незнакомых ни с какими правилами гигиены, в высшей степени печальное; более четверти этих несчастных заболевают на работах, и из шестнадцати тысяч работников каждый год более тысячи стараются уйти с приисков. В Каинском округе, так же, как в Нижне-Удинском, орошаемых многочисленными реками и речками, протекающими в гористой области, которая ограничена течением Енисея и Ангары, эксплоатация золотоносных песков также составляет главную горную промышленность. На север от города Каинска утилизируют, для добывания соли, соляные источники, вода которых содержит от 11 до 12 частей чистой соли.

Ниже Енисейска река протекает уже по пустынным пространствам. Там и сям на берегах показываются бедные деревушки с полуразвалившимися хижинами, да и те встречаются все реже и реже, по мере того, как лодка спускается вниз по реке. Однако, одна из этих деревень, Туруханск носит еще имя города, и живущие в нем чиновники, в сущности такие же ссыльные, как и несчастные, осужденные на невольное пребывание в этом страшном месте, управляют семействами кочевых инородцев: тунгусов, остяков, самоедов и якутов, и многочисленными поселенцами, торговцами и рыболовами, которые называют себя русскими, но которые в действительности имеют смешанное происхождение и от времени до времени приносят еще жертвы древним языческим богам, состоящие из соболей и белок. Туруханск, главный город округа, в котором насчитывается 11.117 оседлых жителей на пространстве втрое большем, чем Франция, имеет всего 219 жителей. Домишки этого городка рассеяны на острове, при слиянии реки Турухан с Енисеем, сообщающимся в этом месте с обширными озерами: пристань, живые мосты на сваях, складочные амбары ожидают торговли, которая должна со временем открыться между Сибирью и западной Европой через Енисейский залив; ярмарка, на которой выменивают у инородцев шкурки пушных зверей, привлекает в Туруханск самоедов и остяков, кочующих в северной Сибири, между Обью и Леной. Что касается огромных залежей графита, открытых на востоке от Туруханска, между реками Курейкой и Нижней Тунгузкой, и из которых одна, как полагают, содержит по меньшей мере 12.000.000 пудов камня, то до сих пор эти богатства остаются непочатыми, так как разработка их оказалась слишком убыточной по причине суровости климата и твердости мерзлой почвы. На лондонской всемирной выставке 1851 года графит с реки Курейки был признан лучшим в свете.

Города Енисейского бассейна, без Ангары, в 1897 году:

Красноярск—23.538 жителей; Енисейск—11.487; Минусинск—9.984; Каинск—7.200; Туруханск—219 жит.

Маленькая пристань Дундинко, на нижнем Енисее, была посещена профессором Норденшильдом; недалеко оттуда находится поселение сосланных из России скопцов, которые все финляндские уроженцы.