III. Бассейн Оби

Области: Акмолинская, Семипалатинская, губернии: Томская, Тобольская, восточные уезды губерний Пермской и Оренбургской.

Громадная обская система, заключающая более трех миллионов квадратных верст, занимает всю западную часть Сибири, половину Киргизской степи, и распространяется даже на юг от Алтайских гор, в пределы китайской территории. Но вся эта обширная страна, в семь раз превосходящая пространством Францию, представляет еще, в северной своей части, сплошную мерзлую пустыню; население сгруппировалось на азиатской покатости Уральского хребта, и в центральном поясе бассейна, между южными степями и северными тундрами, и относительная важность его так незначительна, что, будучи распределено равномерно по всей области Оби, число жителей составит немногим более одного человека на квадратную версту.

Пространство и население обского бассейна:

| Пространство Кв. верст | Население по переписи 97 г. Жителей | На 1 кв. версту Жителей | |

| Тобольская губерния | 1.212.442 | 1.438.484 | 1,0 |

| Томская | 749.911 | 1.292.090 | 2,0 |

| Семипалатинская обл. | 429.152 | 685.197 | 1,0 |

| Азиатская часть губ. Пермской и Оренбургской | 133.950 | 1.350.000 | 1,0 |

| Обская покатость в областях Тургайской и Акмолинской | 603.677 | 321.830 | 0,5 |

| Ачинский округ (Енисейской губ.) | 51.250 | 110.806 | 2,0 |

| Бассейн Черного Иртыша в Монголии | 88.000 (?) | 100.000 (?) | 1,1 |

| Всего | 3.268.383 | 5.835.609 | 1,0 |

Воды, спускающиеся к Ледовитому океану через течение Оби, только в незначительной части вытекают из возвышенных снежных долин. На востоке водораздельная линия между системами Оби и Енисея во многих местах совершенно нечувствительна; тундра изливает свои поверхностные воды в ту и другую сторону, так что невозможно приметить порог, разграничивающий две водные области; даже болота занимают промежуточный пояс, и, смотря по направлению ветров или местному обилию дождей, способствуют питанию то одной, то другой из этих двух рек. На юге возвышения почвы, даже настоящие холмы, обозначают, правда, хотя и не везде правильно, раздельный порог между бассейном Оби и арало-каспийской покатостью; но этот водораздел во многих местах прерывается, и там тоже находятся болота, для которых достаточно было самых легких колебаний земной поверхности, чтобы заставить их изливать свои воды то к северу, то к югу. Гидрографическая область Оби совершенно определенно отграничена только с западной стороны цепью Уральских гор и с юго-восточной горными массами и плоскогорьями Алтая: в этих-то сибирских горах, прилегающих к китайской границе, находится единственный ледник Обского бассейна, ледник Белухи.

Главной ветвью реки, систему которой мы здесь рассматриваем, можно считать не Обь, спускающуюся с русского Алтая, а Иртыш, питаемый водами китайского Алтая. Да и сам Иртыш,—или вернее «Эрчис», ибо таково его монгольское название,—вытекающий из снежных долин западного ската Алтайских гор, в действительности есть лишь приток другой реки, частию подземной, которая берет начало на самом плоскогорье Кобдо и, обойдя выступ гор на юге, направляется на северо-запад, мало наклонным течением, к большому озеру Улюнгур, одному из самых обширных озер Азии. Небольшая цепь высот поднимается между восточным берегом озера Улюнгур и ручьем, носящим название Иртыша; но эти высоты постепенно понижаются к северу, затем исчезают совершенно, и близ одного глинистого перешейка, где ручей уже находится от озера не далее, как на расстоянии трех верст, видно высохшее русло истока или выпускного канала, которое, по словам кочующих в той местности киргизов, наполняется водой каждую весну, во время разливов Улюнгура. Под этим поверхностным ложем, без сомнения, текут скрытые воды, как это доказали сравнительные наблюдения, сделанные над количеством протекающей в Иртыше воды выше и ниже порога, где проходить выпускной поток, образующийся в период весеннего разлива. Верстах в двадцати выше порога объем протекающей воды равняется 18 кубич. метрам в секунду, так как ниже, и не приняв в себя никакого видимого притока, река катит втрое большее количество воды, именно 59 кубич. метров. Откуда могла взяться эта огромная водная масса, если не из подземного притока, который составляет продолжение верхней реки Улюнгур, выливаясь из озера того же имени? На запад от упомянутого порога, где озеро очень глубоко, один маленький мыс, омываемый водами бассейна, недавно провалился в пропасть, и контуры берега, вследствие этого, значительно изменились.

Перед вступлением на русскую территорию, и даже до принятия большого притока Кальджир, который приносит ему излишек вод альпийского озера Марка (Марка-куль, бассейна слишком в 350 квадр. верст, лежащего на высоте около 4.480 футов), Иртыш, или «Черный Иртыш» (Кара-Иртыш), который по-настоящему следовало бы называть Улюнгуром, является уже значительной рекой, и воды его настолько глубоки, что небольшие суда могут там плавать в продолжение половины года; средняя глубина его в этом месте около 10 футов, а ширина изменяется от 50 до 80 сажен; количество протекающей воды, измеренное г. Мирошниченко летом 1873 года, то-есть в такое время, когда он бывает почти в своем среднем (меженном) уровне, оказалось равным 374 кубич. метрам в секунду: следовательно, он катит в этой части своего течения втрое больше воды, чем Сена под мостами Парижа. По соединении с р. Кальджир, Иртыш вступает в пределы русских владений, делится на несколько болотистых рукавов и медленным течением смешивается с водами озера Зайсан или Дзайсанг (Зайсан-нор), водной площади еще более обширной, чем Улюнгур: Зайсан долгое время считался сибирскими русскими лежащим где-то на краю света. Тобольский губернатор, отправивший в 1717 году первую экспедицию для открытия и осмотра Зайсан-нора, велел отпереть тюрьмы, чтобы найти в них сотню отчаянных удальцов, которые бы согласились пуститься в это страшное море.

Озеро Зайсан, представляющее бассейн треугольной формы, удлиненный в том же направлении, как горные массы Алтая и как цепь Тарбагатай, т.е. от востока-юго-востока к западо-северо-западу, имеет почти 100 верст в длину, по крайней мере в период разливов, ибо берега его почти везде довольно низкие, и малейшее изменение уровня увеличивает или уменьшает поверхность озера в значительных размерах. По Шванебаху, среднее его протяжение около 1.610 квадр. верст, следовательно в три раза превосходит поверхность Женевского озера, но он гораздо менее глубок: почти везде в Зайсане лот достает дно на глубине от 3 до 4 сажен, и даже в самых глубоких местах не находили более 5 с половиной сажен. Оттого вода в этом бассейне, волнуемая ветром до самой тины, покрывающей ложе, всегда мутная и желтоватая. Зайсан не похож на альпийское озеро; это скорее обширный степной пруд, хотя сквозь ветви растущих по берегам его тополей, ив и осин виднеются на севере снежные вершины Алтая, на юге тоже белые верхушки гор Сауру. Это озеро одно из самых богатых рыбой во всем свете: каждый улов, получаемый там киргизами или казаками, кажется баснословным иностранным путешественникам. Кроме видов, находимых также в озерных водах Европы, специальная фауна Зайсана заключает, между прочим, превосходный вид лосося, известный в крае под именем нельмы, как и другие сибирские породы из лососиного семейства; карпы этого озера также гораздо лучше соответственных европейских видов: очевидно, они здесь живут в своем настоящем отечестве, и европейские рыбоводы могли бы посредством «скрещиваний» с зайсанской породой достигнуть усовершенствования своих озерных видов. Название Зайсан-нор или «Благородное озеро» было, говорят, дано ему, вместо прежнего наименования Кизальпон, благодарными калмыками в память того, что необыкновенное обилие рыбы в озере спасло их от голода в 1650 году. Судя по цифре дохода, получаемого казною с местных казаков, которым предоставлено право лова, количество рыбы, добываемое из Зайсана, должно простираться ежегодно до 40.000 пудов. Водяная птица садится несметными стаями среди камышей и на песчаных мелях. Судоходства на Зайсане не существует; кроме как для целей рыбной ловли и охоты, на берегах редко где можно встретить человеческие жилища. Торговые сношения между Семипалатинском и Китаем производятся сухим путем; однако, пароход уже поднимался вверх по Иртышу в 1864 году, плавал по Зайсану, проникал в Черный Иртыш и заходил даже на китайскую территорию до поста Актюбе, ниже слияния этой реки с Кальджиром; в 1880 году занимались проектом установления правильного судоходства между Тюменью, Зайсаном и Кара-Иртышем, на пространстве около 4.200 верст.

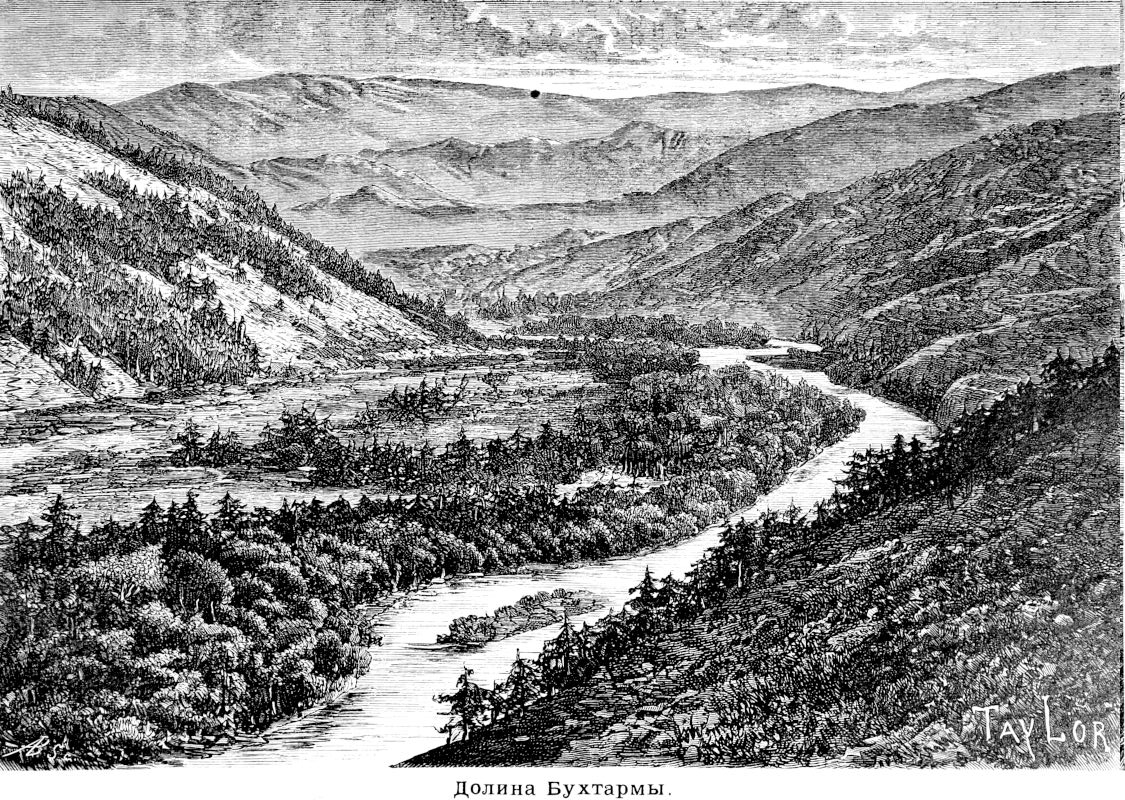

На высоте 1.344 футов начинается течение «Белаго» Иртыша, выходящего из озера Зайсан, не через западную оконечность бассейна, но через одну из бухт его северного берега. Спускаясь пологим скатом, Белый Иртыш принимает в свои мутные воды прозрачную волну алтайских рек: Курчума, Нарыма, Бухтармы, но ниже слияния с этим последним притоком он становится более быстрым и вскоре вступает в горное ущелье. Из всех рек, изливающих свои воды в Обский бассейн, один только Иртыш берет начало на юге Алтая и неровного водораздельного хребта, состоящего из гранита и древнейших каменных пород, который связывает эти горы с системой Тянь-Шань. Иртышу нужно пройти через этот естественный вал, и пролом, который он нашел, открывается как-раз через возвышенную горную массу, которую, по смелости её форм и свойству её каменных пород, можно рассматривать, как принадлежащую еще к системе Алтая. Ущелье Иртыша одно из самых живописных по величественному виду и разнообразию скал; во многих местах крутые аспидные горы, господствующие над рекой, поднимаются вертикально, иные даже наклонены вперед за отвесную линию, а с вершины одной из них громадная каменная глыба нависла над поверхностью потока; полосатые сланцевые стены увенчаны там и сям массами из табличного гранита. Но это дикое ущелье не имеет той красоты, которую дает контраст зелени с каменными скалами: на берегах реки не видно ни лесов, ни засеянных полей; только немногочисленные островки представляют на известных расстояниях группы тополей или ив; редкий кустарник покрывает зеленовато-серым колоритом верхушки утесов. Правильность течения прерывается там и сям стремнинами, которые, впрочем, неопасны, так что при спуске барки могут спокойно отдать себя на волю течения. Боковые террасы, футов на 20, на 30 более возвышенные, чем средний уровень нынешней реки, доказывают, что в предшествовавшую геологическую эпоху Иртыш протекал на более значительной высоте, потому ли что он углубил свое русло с того времени, или потому, что он катил тогда более значительную массу воды.

Ущелье Иртыша широко открывается в том месте, где построили город Усть-Каменогорск (названный так потому, что он лежит при устье ущелья), и река, вступив в равнину, принимает свое нормальное направление к северо-западу: высота этого пункта, обозначавшего прежде южную границу обского бассейна, исчисляется в 1.150 футов. Ниже Усть-Каменогорска Иртыш широко разливается в своем глинистом ложе и делится на множество рукавов, окружающих острова, из которых иные имеют площадь в несколько десятков или даже больше сотни квадр. верст, и которые дают прибрежным жителям обильные сборы сена. Во всем своем нижнем течении, от алтайского ущелья до слияния с Обью, Иртыш соединяется с тысячью рек, речек и ручьев; но на протяжении своего перехода через солончаковые и мало орошаемые степи он перестал получать сотни потоков, которые прежде притекали к нему справа и слева, и которые ныне теряются в болотах: там и сям по берегам тянутся ряды подвижных дюн и преграждают путь водам, текущим из внутренности земли. Эти песчаные бугры прежде стояли неподвижно, благодаря сосновым лесам, которыми они были сплошь покрыты; но с тех пор, как деревья исчезли, поваленные топором лесорубов, горки пришли в движение, и некоторым селениям, даже городу Семипалатинску, грозит опасность быть засыпанными песком. Здесь мы видим явление, подобное тому, которое имело место во французских ландах в средние века, после истребления лесов, которые росли на дюнах морского побережья.

Большая часть пространства, заключающагося между Обью на востоке, Иртышем на западе и Обью на севере, известна под именем Барабинской «степи», хотя она только в редких местах представляет вид настоящей степи. Правда, это пространство совершенно ровное: выпуклости обширной равнины, которые русские поселенцы величают громким именем «гор», возвышаются всего только на несколько аршин над уровнем окружающих земель, и о существовании их догадываешься не по их рельефу, а по различию растительности; в почве нигде не видно ни одного камешка, и туземные жители, знающие о камнях лишь по наслышке, имеют об них очень смутное понятие. В южных своих областях Барабинская степь, если не покрыта, то по крайней мере усеяна хвойными лесами; в других же местах лес состоит преимущественно из берез, так что эта часть Барабы может быть названа, употребляя выражение Миддендорфа, «березовой степью». Деревья там не скучены в большие леса, они рассеяны группами и рощицами, как будто художник расставил их в живописном беспорядке. Разнообразие пейзажей в этом естественном парке бесконечно велико, а между тем единственные элементы этого разнообразия—березки, да луговые травы и цветки. Весной вид этих разбросанных редких лесков быстро изменяется от действия палов, которые зажигают поселенцы для того, чтобы трава была нежнее и сочнее, и чтобы устранить страшный бич—саранчу. Когда день пожара назначен, поселяне окрестных деревень оповещаются заранее, дабы они могли пустить встречные огни и тем защитить свои нивы от широко разливающагося моря пламени. Многочисленные группы берез погибают в этих палах, и различные растения всходят на месте истребленных огнем; но даже в ту пору, когда эти луговые пространства являются во всей своей свежести, они не похожи на луга западной Европы, они богаты деревянистыми растениями, неравномерного роста, и нигде не образуют настоящей муравы. Во многих луговых местностях Барабы кормовые травы слишком перемешаны с другими растениями, чтобы стоило тратить время и труд на косьбу их; крапива достигает там такого высокого роста, что человек не может достать рукой верхних листьев; даже всадник, сидящий на лошади, исчезает среди этого моря зелени.

Барабинская степь принимает вид собственно так называемых степей лишь в солончаковых землях, где бесплодная почва производит только кое-какие жесткия рыжеватые растения, и на болотистых берегах некоторых рек, которые разливаются широко через края, какова, например, река Омь. Там кое-какие древесные породы: береза, рябина, бузина, пытаются поддерживать борьбу за существование против мхов или камышей, которые лучше приспособляются к сырости почвы; но эти деревья встречаются густой чащей только на самых возвышенных местах, появляясь там и сям в виде островов древесной растительности, на почве, совершенно горизонтальной и более ровной, чем взборожденная волнами поверхность моря. Большая военная дорога Сибири, пересекающая Барабу, от Омска до Колывани, на протяжении около 600 верст, проходит по некоторым из этих болотистых местностей. Но земледелие делает мало-по-малу захваты в степи. Целые партии переселенцев из губерний Воронежской, Симбирской и Самарской направляются к этой «березовой степи», которая справедливо славится своим плодородием, хотя почва там состоит только из тонкого слоя чернозема, покрывающего подпочву из разложившихся слюдяных сланцев. На востоке области березовых лесов, на берегах реки Карасук, Миддендорф нашел одну деревню, по имени Кочки, где общее благосостояние развилось так быстро, что все хлебопашцы—пример почти единственный—объявили себя довольными своим положением. Но нельзя того же сказать о поселенцах, живущих в болотистых местностях Барабинской степи. Колонии русских крестьян, пытавшиеся было селиться в этих местностях, были прогнаны оттуда мошкарой. Комары, мошки и другие насекомые этого рода составляют истинный бич края, и жители стараются предохранить себя от этих мучителей при помощи капюшонов, снабженных маской из конского волоса. В этой части южной Сибири, так же, как и в северных тундрах, принуждены зажигать большие костры из коровьего кала и навоза (дымокуры), для того, чтобы животные могли пастись и немного охранить себя от мучительной мошкары, под защитой густого дыма.

С половины настоящего столетия Бараба в значительной степени утратила свою сырость, и некоторые местности этой равнины начинают уже страдать от засухи; многочисленные болота и озера исчезли; однако, обширные водные площади и теперь еще занимают лощины Барабинской степи, но это все мелководные озера, гладкое ложе которых продолжает под поверхностью вод нечувствительную покатость равнин. Самые высокие берега не достигают даже 20 футов высоты над озерным уровнем, да и то нужно проехать сотни верст, прежде чем встретить один из этих возвышенных берегов, образовавшихся путем размыва. Озеро Чаны, самое обширное водовместилище в Барабинской степи, простирающееся на пространстве 2.800 квадр. верст, не имеет даже 25 футов глубины в самых впалых местах; во время путешествия по Сибири Палласа оно было очень богато рыбой, теперь же в нем почти совсем нет рыбы. Озеро Сартлам, гораздо менее обширное, чем Чаны, хотя туземцы и его также называют «морем», есть самый глубокий из озерных бассейнов Барабы, но и в нем лот достает дно уже на глубине 30 или 31 фута. Осматривая эти степные сибирские озера без глубоких впадин, без крутых скалистых берегов, без плоских песчаных и тальковых берегов, без мореновых плотин, путешественник с удивлением замечает, что они имеют форму подобную форме озер Швеции и Финляндии с их длинными азарами: так, все озеро Чаны разделено на второстепенные бассейны длинными параллельными полуостровами, из которых многие, в свою очередь, подразделяются на конечные ветви, похожия на клешни. Острова озера Чаны все расположены по одному направлению, именно от северо-востока к юго-западу, и маленькия озера, окаймляющие берег, вытянулись в том же направлении. В различных частях обширного резервуара озерные аллеи, разделяющие полуострова и сообщающиеся одна с другой посредством узких проходов, образуют настоящий лабиринт каналов, где барки могли бы плавать по целым дням, не находя выхода к собственно так называемому озеру. Реки, изливающиеся в Чаны, тоже текут от северо-востока к юго-западу; окрестные болота тянутся по линии той же оси; мало возвышенные хребты страны, служащие водораздельной линией между речными бассейнами, следуют в том же самом направлении. Какая геологическая причина этого прямолинейного и параллельного образования всех физических черт Барабинской степи, находящейся далеко от области ледников? Какой деятель мог так избороздить почву и окаймить ее бахромой из правильных полуостровов? Следует ли видеть вместе с Миддендорфом, в этом образовании действие большого морского течения, которое некогда направлялось к Аральскому морю? Или, может быть, льды Алтая, даже льды Урала спустились до этих равнин, где соединились в большие движущиеся площади, избороздившие почву параллельными глетчерными полосами, совершенно подобными тем, какие наблюдают в Финляндии и в губерниях Олонецкой и Архангельской? Слой рассыпавшихся слюдяных сланцев, покрывающий Барабинскую степь, образовал ли точно такую же глетчерную глину, какую мы находим на севере России? Наконец, направление господствующих ветров, дующих от юго-запада к северо-востоку или от северо-востока к юго-западу, параллельно изборождениям Барабы, имело ли свою долю влияния в орьентировании ручьев и рек, мелей и полуостровных плотин из песку или глины, полос растений сухопутных и водяных, словом—всех поверхностных физических черт страны?

Озеро Чаны, так же, как и большая часть других озерных бассейнов Барабинской степи, не имеет видимого истечения к Иртышу. Обилие дождей не вознаграждает убыли воды, происходящей от испарения, и вследствие того должны были образоваться, там и сям, соляные резервуары. Бассейн Чаны, столь обширный, но вместе с тем имеющий столь незначительную глубину и разделенный на такое множество второстепенных резервуаров параллельными плотинами из островов и полуостровов, наполнен пресной водой в южной своей части, куда изливаются реки Каргаш и Чулым; в центральной области вода его сделалась уже солоноватой, и хотя люди и животные пьют ее, она не может быть употребляема для приготовления чаю; около западной оконечности бассейна вода уже совершенно соленая. Однако, Чаны и другие барабинские озера должны иметь подземные истоки к Иртышу, так как близ станицы Железинской, на правом берегу этой реки, из земли бьют обильные ключи, которые увеличивают заметным образом объем в Иртыше. Нагорный берег, у подножия которого бьют струи этих естественных фонтанов, покрывает пропасти, куда часто проваливаются обширные куски земли, извергаемые далее в виде песку и грязи.

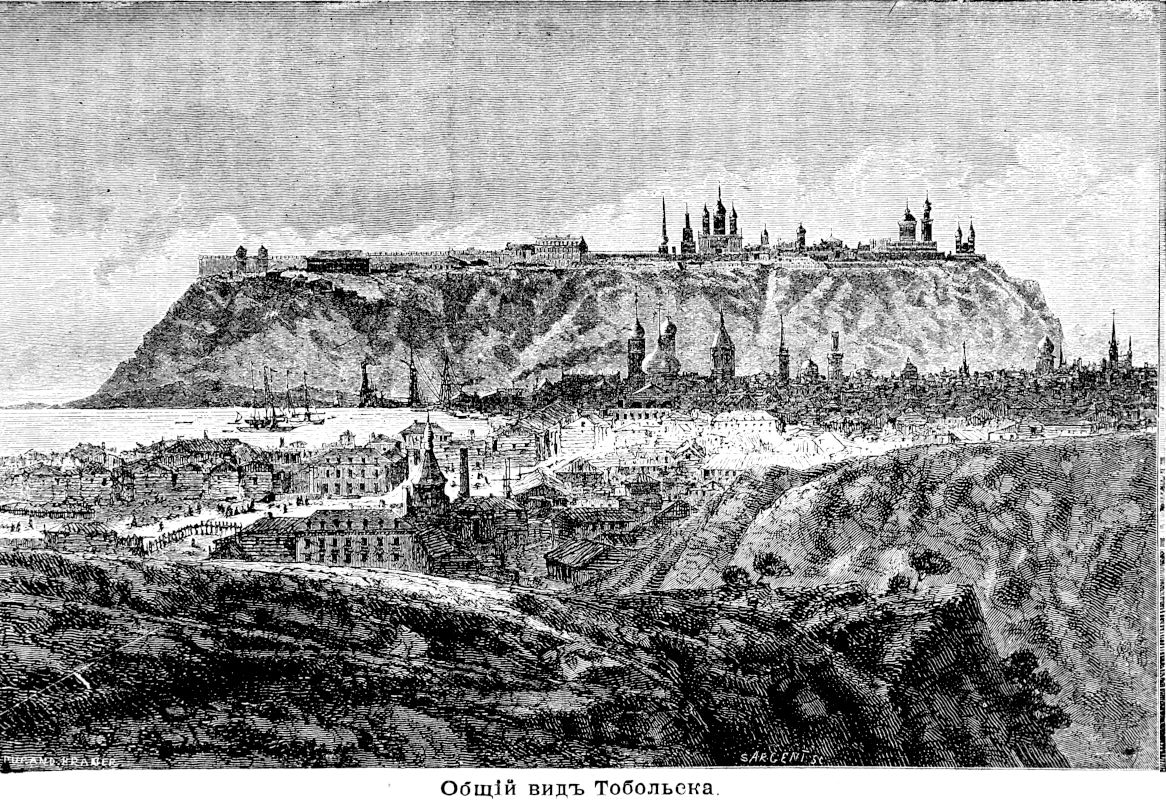

Усиленный притоком Омью, Иртыш описывает длинную кривую в восточном направлении, затем, повернув опять на северо-запад, идет на соединение с водами двух могучих рек, Ишима и Тобола. Ишим, называемый киргизами Изель, есть самый значитальный из этих притоков, по крайней мере, по развитию его течения, длину которого определяют в 1.570 верст; многочисленные опорожненные озера, уменьшившиеся болота, которые прежде изливали свои воды в Ишим, свидетельствуют об общем осушении страны. Тобол, много уступающий Иртышу по объему водной массы, мог бы быть, однако, рассматриваем как главная река всего Обского бассейна, ибо общее направление его долины совпадает с направлением, по которому следуют ниже течение Иртыша, затем течение Оби. На всем своем протяжении, от истоков до слияния с Иртышем, Тобол течет вдоль восточного основания покатостей, спускающихся от Уральских горных цепей, и к нему именно присоединяются важнейшие притоки этого водораздельного хребта между системами Оби и Волги. Один из эти притоков, река Тура, по которой следовали первые завоеватели Сибири, остался, со времен Ермака, главным историческим путем между Европейской и Азиятской Россией. Прежде Тобол соединялся с Иртышем как-раз против высокого берега, на котором расположены здания верхней части Тобольска, и этому городу грозила опасность обрушиться постепенно, улица за улицей, вместе с обвалами крутого яра, подтачиваемого течением и водоворотами двух больших рек. Оборонительные свайные и фашинные сооружения были уносимы напором воды, и рано или поздно Тобольск разделил бы участь древней Сибири, построенной также на правом, нагорном берегу Иртыша, если бы слияние Тобола и его опасные водовороты не были отведены в другое место. В 1716 году сибирский губернатор Гагарин велел вырыть канал, длиною более 3 верст (для этой работы были употреблены пленные шведы), который перенес устье Тобола ниже города и успешно защитил от размыва тобольского нагорного берега.

Верхняя Обь, соединяющаяся с Иртышом почти в 500 верстах ниже Тобольска, может быть названа дочерью Алтая: её главная ветвь, Катунь, то-есть «Царица»,—таково значение её калмыцкого имени,—берет начало из льдов, покрывающих высочайшую вершину Золотых гор; однако, река получает название Оби только при слиянии Катуни с другой ветвью, Бией, в 610 верстах ниже ледника горы Белухи: по мнению некоторых этимологов, это наименование происходил от русского слова «Обе» (т.е. обе реки); но это толкование представляется мало вероятным, в виду того факта, что русские славяне знали Обь гораздо ранее того времени, когда они впервые посетили Алтай и два большие потока, соединяющиеся у Бийска в одну реку. Окончательно выйдя из области гор, Обь спускается по скату, который имеет не более 330 футов возвышения над уровнем моря, в месте слияния её с Барнаулкой, перед главным городом Алтайского горного округа. Там она течет уже по ровной степи, и многие реки, не находящие достаточной покатости и не имеющие довольно значительного количества воды, чтобы вырыть себе ложе, останавливаются в равнине и разливаются в виде озер и болот. Здесь мы наблюдаем явление, подобное тому, какое представляет на западе, на Иртышской покатости, Барабинская степь. Впрочем, весьма вероятно, что в предъидущую эпоху, когда климат страны был сырее, текучия воды, более обильные, могли пролагать себе более правильный путь: иная река, некогда могучая, теперь оставила в своей долине только ряды маленьких озер. Многие из рек, направляющихся к Оби, в барнаульской области, являются ныне, так сказать, только намеченными; но одного дождливого года было бы достаточно, чтобы восстановить их течение. Каждый год они меняются в длине, и исток их передвигается вверх или вниз по течению, смотря по степени сырости времен года.

Сама Обь должна, по причине своего незначительного падения, принимать во многих местах озерный характер: она извивается несколькими рукавами, образуя многочисленные острова, разливаясь постоянными наводнениями. Средняя ширина её изменяется от 375 сажен до 3 верст, а в период весенних разливов река имеет не менее 40 верст в ширину: около Колывани она превращается тогда в настоящее море, так что нельзя видеть одновременно обоих берегов. Ниже впадения рек Томи и Чулыма, она делится на такое множество ветвей, что образует изменчивый лабиринт потоков, занимающий всю равнину. В продолжение пяти или шести зимних месяцев лед, покрывающий низкие воды этой части Оби, делит реку на бесчисленное множество бассейнов, отделенных один от другого, в которых вода, неимеющая течения, портится до такой степени, что прибрежные жители не могут употреблять ее для питья: так образуются временно речные озера, без всякого сообщения одно с другим, озера, подобные степным поверхностным лужам, какие оставляют после себя обедневшие реки.

Кеть, которая изливается в Обь выше Нарыма, не принадлежит к числу самых значительных притоков этой реки: со всеми своими излучинами, она имеет не более 1.020 верст протяжения, что, конечно, очень небольшая длина для сибирской реки: но она судоходна почти до самых болот, откуда берет начало (длина судоходного течения, по Сиденснеру и Вагнеру, около 960 верст), и представляет лучший естественный путь сообщения между системой Оби и системой Енисея. Во время первого похода казаков в Сибирь, пришельцы держали путь именно по течению этой реки. В начале семнадцатого столетия русские даже построили две крепостцы, одну при устье, другую при исходном пункте речного судоходства, чтобы поставить свои склады шкурок пушных зверей в безопасность от нападений туземцев. Между постом на верхней Кети и течением Енисея, ниже города Енисейска, остается волок менее, чем в 100 верст: это единственный пробел, который представляется в обширной сети водяных путей, заключающейся между уральскими реками и Байкалом, на протяжении 50 градусов долготы, то-есть на протяжении, почти равном седьмой части земной окружности. Но уже давно заняты мыслью об уничтожении этого пробела посредством устройства судоходного канала, и с 1872 года снова приступили к научному исследованию всех рек территории, которая ограничена Обью и Енисеем в наиболее сближающейся части их течения. Река Чулым, по которой небольшие пароходы поднимаются до города Ачинска, на северо-западе от Красноярска, построенного на Енисее, есть один из путей, всего лучше изученных; точно также реки Тым и Ваг, по которым можно проехать соответственно на два притока Енисея, Сым и Елогуй, были тщательно исследованы. При выборе места для перехода из Обской системы в Енисейскую предпочтение, как кажется, должно остаться за Кетью; однако, вместо того, чтобы подниматься по этой реке до селения Маковского, лежащего недалеко от её истока, суда, по проекту 1875 года, будут вступать на северо-востоке от этого пункта в маленький приток Язеву, чтобы пройти каналом болотистую местность с неопределенным скатом и спуститься к Енисею рекою Большая Кас: в этом месте волок между двумя озерами, лежащими на одном уровне, имеет всего только около трех с половиной верст длины. Соединительный канал, глубиною в аршин три четверти, при ширине в 7 сажен, мог бы давать доступ баркам, поднимающим до двух тысяч пудов груза; с той и другой стороны покатость так незначительна, что не было бы надобности устраивать шлюз. С каждой стороны видимые озера, лежащие на водораздельной линии между бассейнами Оби и Енисея, продолжаются под землей глубокими водами, одетыми сверху травяным ковром, похожим по виду на мокрую почву окрестных местностей, по поднимающимся и опускающимся, смотря по высоте вод, которые он прикрывает. Единственным затруднением для плавания судов, имеющих более 5 футов водоуглубления, были бы так называемые ломы, то-есть поломанные деревья, которые образуют запруду при поворотах ложа, и которые, впрочем, легко убрать, так как они везде лежат на тинистом дне. Когда канал будет окончен, издержки по перевозке товаров уменьшатся в значительной пропорции; купцы даже рассчитывают на уменьшение в размере пяти рублей с ящика чая. В 1825 году, когда вся чайная торговля между Кяхтой и Нижним-Новгородом производилась по рекам и волоком, движение товаров, провозимых через село Маковское, исчислялось слишком в 10 миллионов рублей.

Ниже Нарыма, Обь, к которой присоединяются многие реки, почти столь же значительные, как и Кеть, каковы Тым и Ваг, продолжает развертывать свои переплетающиеся излучины, сначала в северо-западном, затем в западном направлении, до тех пор, пока её более прозрачные воды не смешаются с темно-бурыми водами Иртыша посредством целого лабиринта каналов, где только опытные и искусные кормчие могут безошибочно определять путь. По соединении, две могучия реки, из которых каждая может быть сравнена с Дунаем по объему жидкой массы, снова разлучаются, как будто одно русло слишком тесно, чтобы вместить это движущееся пресноводное море, и два потока, Большая Обь и Малая Обь, удаленные друг от друга в некоторых местах на 30 или на 40 верст, но везде связанные между собою излучинами бесчисленных притоков, текут извилистой линией до самого залива, куда изливаются их воды, и который носит название Обской губы. Малая Обь, более узкая и менее глубокая, составляет левый рукав, и барки, которым нужно идти вверх по реке, всегда выбирают этот меньший рукав, потому что течение там не так сильно. Большая Обь, которая и есть настоящая река, благодаря постоянному притоку вод к правому берегу, служит обычным путем для судов, спускающихся к низовьям; но плавание по ней иногда бывает довольно опасно, именно когда северный ветер вздымает высокие волны, бегущие в направлении, противоположном течению. При слиянии Иртыша с Обью мы уже перешли за черту пояса хлебопашества; но Обь остается до самого устья в пределах пояса лесов. Сосны, ели, лиственницы, березы, ивы сопровождают реку в нижнем её течении, затем, по мере приближения к Ледовитому океану, эти деревья постепенно мельчают, становятся приземистее, а в соседстве залива они являются уже только в виде узеньких полосок зелени. Осенью темная зелень сосен и елок, более нежный оттенок лиственниц составляют резкий контраст с зеленой или оранжевой листвой берез и багряно-красным цветом ясеней: менее блестящие, менее разнообразные окраской, чем леса Северной Америки, обские леса отличаются более ярким осенним колоритом, чем леса приморской Европы.

Нигде на берегах Большой и Малой Оби не увидишь настоящих скал; высокие или нагорные берега состоят из глин и песков, которые иногда осыпаются на подобие водопада, когда течение подточит их основание и собственная тяжесть увлекает их в реку. Но эти нагорные берега очень неодинаковы: берега западной стороны, у подножия которых течет Малая Обь, не высоки, и откосы их во многих местах скрыты под густой растительностью камышей, осоки и других водяных растений; полосы травы и древесных ветвей обозначают там разности уровней разлива среди деревьев, ростущих на берегу и на островах; завязшие в иле или выброшенные волнами стволы дерев лежат раскиданные на песчаных мелях. Высокий восточный берег, у основания которого проходит широкое и быстрое течение Большой Оби, поднимается своими крутизнами и откосами до высоты 28 сажен, и глубокие овраги, открывающиеся на известных расстояниях в боках яра, позволяют передовому кустарнику леса спускаться там и сям до самой реки. Поваленные деревья, прибитые водою к подножию крутого берега, обозначают уровень разлива, но на плоском песчаном берегу видны также груды камней, гранитов, сиенитов, порфиров, сланцев, конгломератов, приносимых каждый год льдами, которые в следующем году опять подхватывают их за нижнюю грань, когда они вросли в берег, и переносят их далее при новом ледоходе.

Обь изливается в свой обширный лиман или губу одним устьем около 3 верст шириною и от 4 до 13 сажен глубиною. Часто рассматривают всю часть этого залива, орьентированную в направлении от запада к востоку, как продолжение реки; но в этой бухте, где расстояние от одного берега то другого 50 верст, воды не имеют уже никакого течения. Другие второстепенные заливы открываются при устье каждой реки и присоединяются к морскому пространству, которое тянется почти на 80 верст в направлении к полюсу. Обширный Обский залив, также, как залив реки Таз (Тазовская губа), который соединяется с ним на востоке, еще не исследованы во многих частях; однако, он был часто посещаем в прежния времена рыболовами из Холмогор и с реки Печоры, и в эти последние годы снова предпринимали плавания по его водам; в 1871 году Даль первый проник из Карского моря в Обскую губу, по которой спустился в самую реку, обойдя длинный полуостров Ялман, названный так по имени Иельмертса, повара одного голландского корабля. Таким образом торговый путь из Сибири через Ледовитое море был открыт, и отныне можно отправлять прямо в порты западной Европы зерновый хлеб, шерсть, сало, кожи и пушной товар из бассейнов Оби и Иртыша.

Сама Обь, эта исполинская река, по берегам которой живет столько различных народов, обозначающих ее различными именами (у татар она называется Омар или Умор; у остяков—Ас, Яг или Кольта; у самоедов—Ку-ау), и которую древние географы считали прямым водным путем в восточный Китай, открыта для судоходства почти на всем протяжении своего течения. Включая Улунгур в бассейн Оби и рассматривая его, как главную ветвь реки, находим, что длина этого громадного потока может быть приблизительно исчислена почти в 5.350 верст; именно:

Течение Улунгура—470 верст (?). Черный Иртыш, от впадения Улунгура в о. Зайсан—560 верст (?). Иртыш, от о. Зайсан до слиянии с Обью—3.450 верст. Обь, от слияния с Иртышем до Большего Носа, при входе в губу—1.170 верст. Общая длина течения Иртыша—Оби—5.340 верст.

Но судоходная сеть Обской системы гораздо более значительна: летом все большие притоки и во все время, пока не спадут воды весеннего разлива, многие из второстепенных притоков дают доступ баркам и плоскодонным пароходам; таким образом совокупность судоходных путей этого бассейна, без всякого сомнения, простирается до 15.000 верст, и теперь с каждым годом увеличивается численность парового флота, рассекающего своими колесами желтоватые или темно-красные воды этих рек; первый пароход, который был пущен в бассейн Оби, в 1844 году, прошел сначала по реке Туре. Всех пароходов на реках Обского бассейна в 1877 году было 34, сила которых в сложности равнялась 2.655 паровым лошадям. Перевезено товаров в 1878 году 46.700 тонн. Ценность торговли водяным путем в двух губерниях Тобольской и Томской в 1866 году простиралась до 3.906.000 рубл.. Различные проекты каналов были предлагаемы, чтобы соединить бассейн Оби с реками Европейской России, но проломы Уральского хребта слишком высоки и климат северной Сибири слишком суров, чтобы можно было приступить к осуществлению этих предприятий. Финш во время своего путешествия в западную Сибирь пришел к убеждению, что нечего и думать о прорытии морского канала между устьем Оби и Карской губой, который дал бы возможность избегнуть опасного и трудного плавания вокруг полуострова Ялмал; но, по мнению Струве, можно бы было прокопать речной судоходный путь длиною около 75 верст, между Кокпелой, соединяющейся с Печорой через Ленву, и Войкаром притоком Оби. В этой области Уральских гор одно понижение цепи заключает два озера, из которых одно имеет сток к Европе, другое к Азии. Еще гораздо легче было бы провести канал между течением Таза и течением Енисея, около 66 градуса широты, между деревней Тазовской и городом Туруханском.

Половина народонаселения Сибири распределена в южной области Обского бассейна в виде правильного пояса, который простирается именно по обе стороны первоначального исторического пути и его продолжения, нынешней большой сибирской дороги. Это население состоит почти исключительно из славянских элементов и образует собою настоящую азиатскую Россию по языку, нравам и гражданственности. В этом поясе русские совершенно заменили, как господствующая раса, татар, отныне рассеянных отдельными, несвязанными между собой группами в степях, на некотором расстоянии от городов и речных берегов. Некоторые из этих групп татар, более или менее обрусевших, встречаются еще в соседстве Тобольска, на западе от Иртыша, в том самом месте, где некогда находилось средоточие их царства. На берегах Иртыша можно также встретить русских крестьян, которым предание приписывает татарское происхождение, но которые, если и сохранили какое-нибудь сходство со своими предками, то разве только чертами лица. Ачинские телеуты, те, которые живут отдельными коленами (аймаками), рассеянными между Кузнецком и Красноярском, тоже сделались русскими, хотя они говорят еще чистым теленгутским наречием. На восток от Оби, между городами Томском и Енисейском, татары кизильцы (кизил) или «красные», названные так в отличие от бийских «черных» татар, занимают долину реки Чулыма: их особенное наречие, одно из самых чистых между тюркскими языками, в последнее время приняло в себя не малое количество русских слов и сверх того содержало много монгольских речений; но, подобно тюркскому диалекту теленгутов, или телеутов, оно отличается почти от всех языков тюркского корня совершенным отсутствием арабских и персидских выражений: это объясняется тем, что, не быв никогда обращены в ислам, красные татары, прежде придерживавшиеся шаманства, а ныне православные христиане, никогда не были в сношениях с магометанскими народами юга. Что касается татар казаков или кайсаков, обыкновенно обозначаемых под именем киргизов, то они живут в южной части Обского бассейна и около истоков Иртыша и составляют одно этнографическое целое с киргизами арало-каспийской покатости. Большое число бродячих племен имеют пастбища и становища в том и другом гидрографическом бассейне. Впрочем, административные деления в этой стране русской Азии совпадают с этнологическими границами: территория киргизов причисляется к средне-азиатскому генерал-губернаторству, даже те части её, которые лежат за Иртышем. Число татар, живущих в бассейне Оби и в уездах Пермской и Оренбургской губерний, определяют следующим образом;

В Тобольской губернии 37.150 душ. В Томской губернии, без Алтая—9.750 душ. На Алтае—14.975 душ. Всего—61.875 душ.

Башкиры азиатского Урала, как и башкиры другого склона, включены в состав европейских губерний, Пермской и Оренбургской.

В северной части Обского бассейна туземцы, у которых обладание землей было отнято русскими поселенцами, принадлежат не к тюркской расе, а к финскому племени: это вогулы, остяки, самоеды. Вогулы,—уральцы по преимуществу, так как Уральские горы стали их родиной с той поры, как русские постепенно оттеснили их по направлению к востоку,—живут теперь главным образом по восточной покатости Уральского хребта, на север от Екатеринбурга; особенно много встретишь их в долине реки Конды, непосредственного притока Иртыша: те из них, которые попадаются там и сям на западном склоне гор, в Европейской России, не постоянные жители, за исключением нескольких семейств, а прохожие звероловы. Финны остяцкой группы, вогулы, еще недавно называвшие себя, подобно остякам, манзами (т.е. «людьми»), сохранили из отличительных признаков своей расы маленькие косо лежащие глаза и привычку говорить между собой своим старым наречием, более или менее испорченным; но по одежде, образу жизни и роду занятий, по нравам и обычаям, большинство их сделались такими же русскими, как крестьяне, переселившиеся с другой стороны гор. Сами они, когда спросишь у них, какого они рода и племени, утверждают, что они русские, и с течением времени кончится тем, что и другие станут считать их таковыми; те из них, которые занимаются хлебопашеством и живут в избах, сливаются постепенно с массой окружающего населения. Поэтому довольно трудно определить с точностью число вогулов: его показывали различно, от восемнадцати до тридцати тысяч душ; оффициальная статистика насчитывает этих инородцев только четыре с половиной тысячи душ.

Вогульские звероловы всего лучше сохранили нравы и обычаи тех иноплеменных народцев, с которыми Ермак должен был вести войну прежде, чем добрался до Сибирского царства. Одетые в мохнатые малицы с капюшонами, украшенными с левой и с правой стороны ушами животных, они походят издали на лесных зверей; но выражение лица у них робкое, даже пугливое. Они бреют бороду и усы, которые в зимнюю служу превращались бы от дыхания в куски льда, и это открытое, безволосое лицо придает еще более добродушный вид их физиономии. Говорят, не бывало примера, чтобы вогулы ослушались приказаний купцов, которые эксплоатируют этих простодушных дикарей и своими вымогательствами обращают их в настоящих рабов. Вогулы добровольно, без всяких напоминаний, приносят положенные с них подати городским властям, и вперед обязываются делать все, что им прикажут. Само собой разумеется, что они дали, хотя и не без сопротивления, обратить себя в православную веру. Сделавшись христианами по приказу начальства с 1722 года, они научились ходить на исповедь и к причастию, венчаться в церкви, крестить своих детей по обряду православной веры. Но это обращение было лишь кажущееся. В действительности же и теперь еще, то-есть по прошествии более полутораста лет со времени крещения этих инородцев, каждая вогульская семья имеет своих домашних богов, своих пенатов, представляющих либо какое-нибудь четвероногое животное с хвостом, покрытым чешуей, либо человека, обвешанного звериными шкурами и с огромной шапкой на голове: эти грубые изображения бывают обыкновенно прикреплены к коре сосны, елки или березы, и многие лесные просеки обязаны им прозвищем «Шайтанка» или «Шайтанская» (то-есть «Чортова»), которое дано им русскими, тогда как с своей стороны вогулы обозначают черта именем «Господь», происходящим, вероятно, от русского слова Господь. Эти инородцы поклоняются также большому национальному идолу, без сомнения, «Золотой бабе», о которой говорит барон Герберштейн в своих записках о Московии. Святилище этого идола находится, по рассказам охотников, в одной возвышенной долине Уральских гор, среди болот и дремучих лесов. Женщины, которым случится проходить по близости этого священного места, не имеют даже права смотреть на верхушки деревьев, под сенью которых укрывается божество: запрещенный взгляд стоил бы им жизни. В ночь праздненства, совершаемого в честь этого национального идола, мужчины племени собираются вокруг кумирни и зажигают помост из жердей, который горит словно гигантский факел; затем, когда мрак снова воцарится в священной ограде, один из вогулов подходит к лошади, привязанной к дереву, и наносит ей смертельный удар остроконечным ножем. Кровь жертвы бьет ключом в священную чашу, к которой поочередно подходят испить все присутствующие. Церемония считается неудавшейся, если лошадь умирает сразу и если каждый из участников торжества не успеет вкусить своей доли крови в то время, как бедное животное хрипит и мало-по-малу угасает. Говорят, что вогулы поклоняются также солнцу,—культ очень естественный в этой стране холодов и туманов,—и чтобы иметь хорошую, ясную погоду, обращаются с мольбами к дневному светилу, или прямо, или через посредство своих шаманов, к которым они питают безграничное доверие. «Наши шаманы лучше попов», говорят они: «попы предсказывают нам то, что будет после смерти, шаманы же возвещают то, что случится в жизни».

Подобно многим другим финским народностям, вогулы имеют семейные клейма, которые они выкалывают себе на кистях рук, на руках и ногах. Эти фигуры, изображающие по большей части лук, связанный со стрелами, квадраты, кружки, арабески, узоры, составляют не одно только украшение в глазах вогулов; они имеют в то же время священный характер; они представляют семейное предание, продолжение рода из поколения в поколение. В лесах вогул вырезывает свое клеймо на стволах деревьев, чтобы дать знать о своем проходе тем, которые пройдут после него. Тем же фамильным клеймом он делает рукоприкладство под документами церковными или гражданскими, которые дают ему к подписи русские чиновники или священники. Наконец, он старается вылечиться от вередов или ран, татуируя себе кожу непосредственно над больным местом: таким способом он заклинает болезнь. Несмотря, однако, на эти символические татуировки, свидетельствующие о существовавшем некогда духе национальной солидарности, вогулы, лишенные ныне всякой инициативы и самодеятельности по милости корыстолюбивых купцов, которые их беспощадно эксплуатируют, сделались, может быть, наименее общительным народом из сибирских туземцев. Летом они живут разрозненными семьями, из которых каждая сама по себе гоняется за дичью в лесу; зимой устраивают свои юрты на довольно большом расстоянии одна от другой: нигде эти зимние жилища (зимовья) не бывают сближены настолько, чтобы представлять вид соединенного селения. Семейный дух тоже, кажется, очень мало развит у этих инородцев. Вогул-зверолов может иметь одну или несколько жен, смотря по степени своих достатков, но малейшая размолвка между супругами расторгает брачные узы, и тогда мужчина живет совершенно одиноким, без всяких друзей, кроме своих оленей и собак. Большинство стариков, покинутых своей родней, умирают одинокими: голод или холод—таковы обыкновенные причины смерти для этих несчастных. Оттого и погребение умерших совершается, вообще говоря, без особенной торжественности. Обряд похорон ограничивается тем, что вогулы вырывают яму на том самом месте, где смерть сразила их родича, и, более великодушные, чем накануне, не забывают положить в могилу, вместе с оружием усопшего, запас тютюна и водки. Соли они не кладут, потому что вогулы никогда не употребляют этой минеральной приправы в приготовлении своих яств.

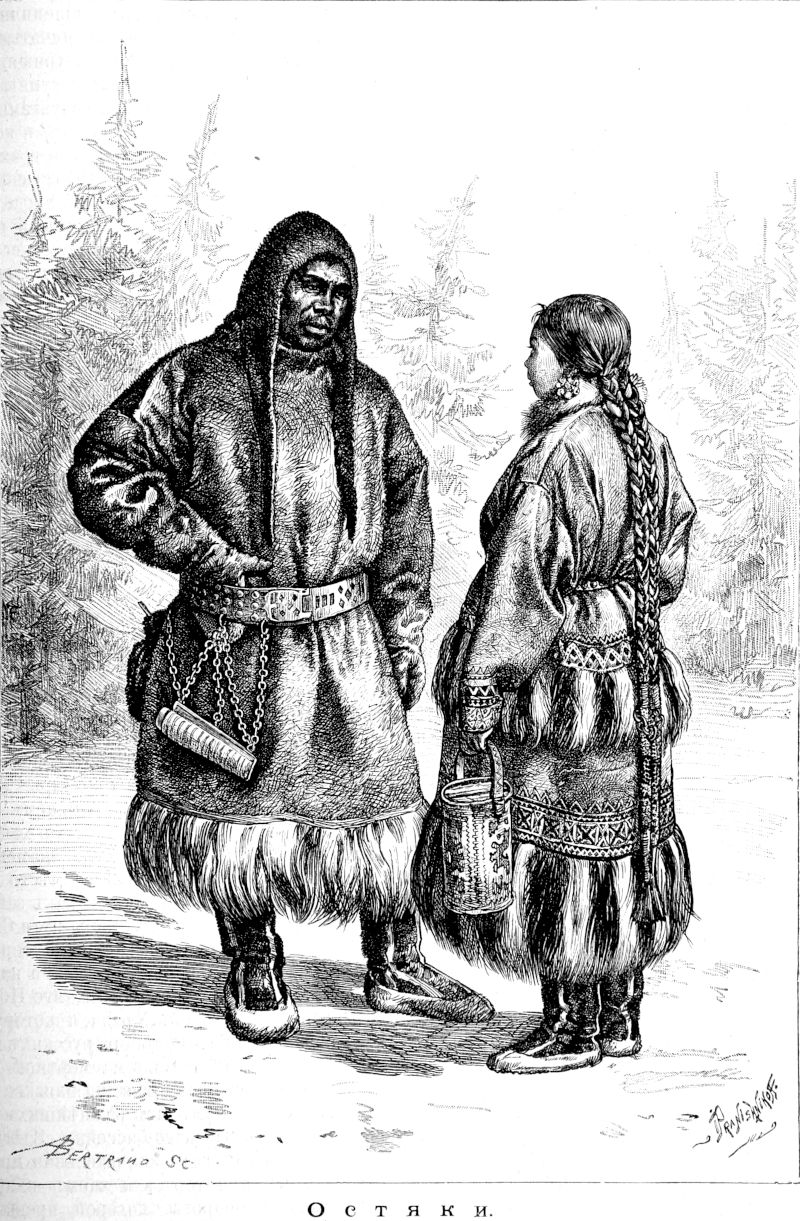

Самым значительным туземным племенем на северо-западе Сибири являются те инородцы, которых русские и другие европейцы обозначают под именем остяков, и которые сами себя называют Кондиху (жители земли по реке Конде), Ас-Ху или Ас-Як (обитатели страны по реке Оби), или просто манзами, то-есть «людьми». Клапрот усматривает в наименовании Ас-Як происхождение того прозвища, которое дали им цивилизованные пришельцы, истребители их расы. Эрман, напротив, уподобляет это название «остяк» татарскому слову уштяк или «чужой» и русскому наименованию чудь, которое имеет тот же смысл и которое славяне давали первобытным жителям древней Сибири. По этнографическим картам, остяки занимают огромную территорию, от устьев Оби до среднего течения Иртыша, и от Уральских гор до Нижней Тунгуски; но эта область почти что в миллион квадр. верст, далеко не вся принадлежит им: это необъятная пустыня, в которой там и сям разсеяны их становища, и совокупность маленьких русских колоний, приютившихся по берегам рек, составляет более значительную группу населения. Как велико число остяков в этом громадном пространстве, которое, при других, более благоприятных климатических условиях, было бы населено сотней миллионов людей? Кастрен насчитывал их около 20.000 душ в 1845 году. С той эпохи переписи, может быть, более полные, дали для остяцкого населения общую цифру, простирающуюся до 23.000 или 25.000 жителей. Однако, мало вероятно, чтобы численность этого племени возросла в эти последние годы, за исключением, впрочем, березовского и сургушского округов, где увеличение населения было довольно значительно, если верить результатам переписи. При том многие названия колен, существовавшие еще в начале настоящаго столетия, теперь уже не упоминаются, и полагают, что эти народцы исчезли вместе с именем, которое они носили. Столь важные в научном отношении записки Кастрена и Радлова, касающиеся наречий этих азиатских народностей, их сравнительной грамматики и их места в ряду человеческих языков, тем более драгоценны, что они относятся к народам, существованию которых грозит серьезная опасность, и которые, по всей вероятности, в скором времени будут вычеркнуты из списка этнографических индивидуальностей: многие группы остяков, в следствие русских поселений, даже забыли свой природный язык, и только по преданию их причисляют еще к остяцкому племени. По свидетельству Щапова, обрусевшие остяки вообще отличаются более низким ростом, чем их сохранившиеся в первоначальной чистоте соплеменники, но зато рождаемость в их семьях, как кажется, более значительна.

Когда казаки предприняли покорение Сибири, остяки противопоставили завоевателям настоящие армии. Они имели в то время национальную организацию, жили правильно построенными городами. В продолжение только одной военной экспедиции, в 1501 году, русские разрушили 41 таких укрепленных мест; до сих пор видны еще остатки некоторых древних остяцких городков в обдорском округе. В настоящее время остяки, звероловы или рыболовы, живут в жалких низеньких землянках или юртах, покорно подчиняются своим господам, русским, и охотно платят ясак, когда это позволяет их крайняя бедность; достаточно показать сыну узел на веревке, сделанной его отцом, чтобы помнить про его долг, и сын почитает для себя священной обязанностью уплатить этот долг. Уменьшение численности этого инородческого племени идет в некоторых местностях в такой быстрой прогрессии, что его приписывают не только голоду, но также безплодию остяцких женщин; кроме того, две трети новорожденных обыкновенно умирают на первом году жизни; обычай многоженства, с одной стороны, и с другой—вынужденное безбрачие, происходящее от трудности заплатить калым за невесту, способствуют уменьшению пропорционального числа рождений. Но каковы бы ни были перемены, совершившиеся в явлениях рождаемости, страшная нищета и голод уже сами по себе достаточно объясняют вымирание остяцкого народа. Сделавшись данниками русского правительства со времени покорения Сибири, эти инородцы прежде должны были платить ясак шкурами пушных зверей; но лесные пожары, топор лесоруба, порох охотника год от году уменьшают обилие добычи, животные исчезают и зверолов осужден на ту же участь, как и дичь, составляющая единственный источник его пропитания. Обязанные теперь платить дань не натурой, а деньгами, остяки не в состоянии нести лежащее на них бремя платежей, разделываться с купцами за забранную в долг муку и другой товар, уплачивать казне недоимки податей, и если им откажут в выдаче съестных припасов на зиму, они гибнут целыми семьями, падая жертвой голодного тифа. Привычка к пьянству также много способствует истреблению этой расы: при помощи одуряющей водки и крепкой махорки, несчастные дикари впадают в такое полное продолжительное опьянение, что всякая другая одурь, происходящая не от спиртных напитков, называется ими не иначе, как «полупьяным» состоянием. Положение некоторых остяцких колен до такой степени плачевно, и вымирание всех туземцев вследствие истощения от недостатка пищи предвидится с такою уверенностью при нынешних порядках, что предлагали даже отобрать у остяков детей и раздать их в русские семейства, предоставив стариков и вообще взрослых их роковой участи.

Не следует искать в нынешних остяках чистокровных представителей угорской семьи, то-есть близких родичей венгерцев, хотя на старинных картах земля их носит название Югрии. Южнее шестидесятого градуса широты мы не находим более чистых, несмешанных остяков. Собранные до сих пор черепа этого племени представляют различные характеры, хотя все они принадлежат в большей или меньшей степени к типу короткоголовых (брахицефалов); некоторые из них приближаются к форме монгольских черепов, другие, напротив, напоминают форму черепа лопарей. Точно также остяцкия наречия, которые из всех финских языков по корням и даже по грамматическому строю наиболее походят на мадьярский диалект, имеют очевидную связь с одной стороны с турецким, с другой с монгольским языками, и даже, на основании этого двойного лингвистического сродства, Кастрен приписывает остякам алтайское происхождение, так как только на Золотых горах они могли находиться в соприкосновении с турками и монголами. Остяцкий язык, так же, как и другие финские диалекты, отличается большой звучностью и очень приятен для уха; между его согласными есть одна шипящая, похожая на английский звук th, но он не имеет буквы ф. Вологодский, Эрман, Лерберг, Альквист, Кастрен изучили остяцкое наречие и составили его словари и переводы с него.

Обыкновенно путешественники принимают за типических представителей известной расы первых индивидуумов, которых им случалось изучать: этим объясняется значительная разница портретов, которые они нам рисуют. До сих пор сибирские туземцы не соглашались дать мерять себя, воображая, что эта операция была бы первым шагом к распространению на них воинской повинности. Однако, остяки были посещаемы и наблюдаемы достаточно большим числом ученых исследователей, чтобы можно было определить их тип среди разнообразия индивидуумов, сделавшихся по виду русскими, самоедами или монголами. В среднем выводе, они ростом немного пониже русских, но, когда имеют пищи в достаточном количестве, не слабее их телосложением. Лицо у них круглое, лоб выпуклый, скулы выдающиеся, подбородок короткий и круглый, рот большой и толстогубый, глаза черные, сделавшиеся от постоянного прищуривания слегка скошенными и светящиеся каким-то особенным блеском под пересекающимися ресницами: в стране ослепительных снегов, докучливых мошек, едкого дыма внутри юрт, русские, как и туземцы, принуждены постоянно щурить глаза, оставляя между сдвинутыми веками лишь проход для узкого луча света. Нос остяка, приплюснутый при основании, представляет, особенно у детей, подобие широкой пуговицы или большой бородавки по середине лица. Волосы у них черные, гладкие и жесткие: борода редкая, как у большинства азиатцев. Тип молодых девушек, так же, как у других финских инородцев, заметно более приближается к монгольской физиономии, чем тип мужчин и старых женщин, у которых щеки потеряли округлость и пухлость.

Как замечает г. Поляков, Обдорский край, главное средоточие остяцких колен, в точности, представляет, как с точки зрения антропологии, и с точки зрения физической географии, те условия, в которых, по всей вероятности, находилась западная Европа в эпоху северного оленя. Остяка едят, как это, без сомнения, делали и европейцы тех дальних времен истории человечества, плотоядных животных так же охотно, как и травоядных; лисицы, песцы и другие родственные им виды составляют любимую пищу остяков, они пожирают сырое мясо, как пожирали его древние пещерные обитатели берегов Везера, и всегда начинают с куска, который кажется им самым деликатным, самый вкусным,—с внутренностей животного: зимой любят полакомиться стружками сырой и мороженой рыбы. Камень, но в особенности рога и кости животных, и теперь еще служат им материалом для приготовления большей части орудий и домашней утвари, совершенно похожих на те, которые выделывали для себя древние обитатели европейских пещер. Медвежий зуб составляет для них амулет, символ данного слова, целебное лекарство от болезней. Татары или рогожи, которые плетут остячки, не менее похожи на плетеные из камыша, находимые между остатками древних озерных селений Швейцарии, как и на плетенья, приготовляемые современными нам камчадалками; точно так же снаряды, употребляемые ими для тканья волокон дикой крапивы, совершенно одинаковы с теми, которые и теперь еще можно видеть в северной России, и происхождение которых, без сомнения, относится к предъидущим векам человечества.

Порабощение и бесконечные, неоплатные долги ловким эксплоататорам-купцам привели к тому, что остяки утратила свою национальную связь и должны были покинуть города, в которых они жили до прихода русских; но семейные или родовые группы состоявшие из сотен, иногда даже из тысяч душ, сохранили прежний дух солидарности, члены такой семейной федерации или рода смотрят друг на друга как на родных, охотно помогают друг другу и живут между собою, как братья; хотя право собственности признается и хотя территории охоты определенно разграничены, счастливый зверолов всегда делится продуктом своей охоты с теми, которые вернулись с промысла с пустыми руками: при этом последним даже нет надобности ждать, пока им дадут: они имеют право сами брать известную долю добычи. Когда возникнет какой-нибудь спор между двумя членами родового союза,—что вообще редко случается, так как все остяки в высшей степени честны и миролюбивы,—они обращаются к старейшине, который решает дело в последней инстанции и без всяких юридических формальностей; в окрестностях Обдорска, когда произойдет несогласие между несколькими семействами, нужно идти на суд к князю, наследнику того, который был утвержден в княжеском достоинстве грамотой Екатерины II, в 1768 году. Ни князь, ни старейшины не получают от народа никакого содержания, но так же, как и шаманы, они не отказываются от подарков, подносимых им подданными.

С незапамятных времен каждый остяцкий родовой союз имеет своих особенных богов, покровителей племени, которых хранят шаманы, представляющие в одно и тоже время жрецов, прорицателей, знахарей и волшебников. Священные рощи состоят из богов, расставленных целыми сотнями, из столбов, грубо изваянных в виде фигур самой разнообразной формы, из которых многие напоминают идолов полинезийских дикарей. Кроме того, каждое семейство имеет своих домашних божков, всего чаще одетых в красное платье, с приделанной наверху головой из белой жести, иногда даже вооруженных кольчугой и мечем. Но над всеми этими семейными и родовыми богами, в «седьмом мире», царит главный бог, облеченный в свет утренней зари и возвещающий свою волю голосом грома и бури: это Турм или Турум, имя которого напоминает названия бога Тора скандинавов, Таранна галлов. Никто не смеет молиться этому высочайшему богу; он не внимает даже молитвам шамана и руководится в своих действиях только непреложными законами справедливости или велениями неумолимого рока. Остяк знает, что он не должен совершать в честь его жертвоприношений; только его сынам, к которым причисляется также русский святой, Николай угодник, только низшим божествам остяк приносит в жертву оленей или баранов, даже в церквах; только им он может делать подарки, состоящие из пушнины, отростков оленьих рогов и других драгоценных вещей; в жертву этим божествам он иногда приносит и самого себя. Однако, один только шаман своим посредничеством может склонить божество к принятию этих даров, только он один своим пением и продолжительными ударами в бубен может достигнуть того, что бог выслушает просьбу: привязанная к концу длинной палки лента, которую держат против рта идола, указывает своими колыханиями божественный ответ. Точно также один только шаман может совершать чудеса, которые, впрочем, считаются таковыми не только туземцами, но даже и живущими в крае русскими; в мнении последних «черная вера», то-есть шаманство, не менее действительна, как и их собственная, хотя она действует в силу дьявола. В глазах большинства коренных сибиряков, так же, как и в глазах инородцев монгольской, тюркской или манчжурской расы, шаманы представляются чем-то в роде полубогов, управляющих таинственными силами природы; они заклинают стихии, исцеляют недуги, знают секреты будущего, фамильярно разговаривают с добрыми и злыми духами земли и неба. «Богатырю свойственна грубая сила, шаману присущи слова, которые дают силу; богатырь владеет луком и стрелой, но только шаман может сделать, что стрела попадет или не попадет в цель, что рана будет смертельна или несмертельна. Богатырю принадлежат шум и трубный глас, то, что видно и слышно, шаман же обладает тем, чего нельзя ни видеть, ни слышать,—безмолвной, сокровенной наукой, знанием вещей и пониманием причин. Врангель признается, что он никогда не мог видеть настоящего шамана без некоторого ужаса. Но это сверхчеловеческое могущество не передается по наследству. Шаман не выбирает своего сына себе в ученики: если он приметит в своем племени мальчика или молодого парня худого, бледного, болезненного, подверженного припадкам бешенства или падучей болезни, ищущего одиночества, часто убегающего в лес, бодрствующего во время ночи,—это и есть преемник, на которого падает его выбор. Сначала он старается урегулировать его болезненные припадки своими чародейскими средствами, потом заставляет его пройти школу послушничества, обучает его искусству совершать чудеса. Кудесничество шаманов есть настоящая наука в том смысле, что она научает познавать известные физиологические явления, чтобы пользоваться ими для своих целей.

Иногда боги одной семьи или одного племени отправляются в гости к другим богам: в этих случаях устраиваются торжественные церемонии, остяки исполняют старинные воинственные пляски, теперь лишенные смысла, представляют мимикой различные сцены охоты, наигрывают на самодельной домбре, инструменте с металлическими струнами, похожем на томбору, которой Эрман ошибочно приписывает мадьярское происхождение, так как венгерцы заимствовали ее у своих соседей южных славян. Пляски оканчиваются пиршеством, в котором всегда принимают участие и боги, ибо шаман угощает их (мажет им лица) кровью или рыбьим жиром. Но надо, чтобы бог чувствовал это чествование, чтобы он отблагодарил за делаемое ему приношение; с ним договариваются насчет цены подарка, торгуются, и иногда удается убедить его быть более умеренным в своих требованиях, более снисходительным в своем торге. Есть также и злые боги: таков бог вод, которого иногда пробуют умилостивить, принося в жертву оленя, то-есть утопляя его в реке. Понятия о святости, о волшебстве приурочиваются ко всему, что в природе отличается величием, силой, уединенным положением. Кедр, который высится одиноко среди соснового леса, есть священное дерево; медведь, на которого тоже смотрят как на «сына Турума» и представителя справедливости на земле,—почитается священным у остяков, как почитался он в былое время у зырян и пермяков; когда охотник убивает зверя, он делает это не иначе, как попросив у него прощенья за совершаемое им преступление, и в продолжение пяти дней, следующих за убиением, он обязан исполнять перед трупом разные церемонии, к которым, у некоторых остяцких колен, примешиваются, по странному контрасту, ругательства и даже побои. Ни одна клятва не считается более страшной, чем та, когда остяк клянется «челюстью медведя», ибо медведь, живой ли, мертвый ли, все видит, все знает. Подобно большей части финских народцев, остяки благоговейно чтут память своих усопших братьев и заботятся о том, чтобы у схороненного покойника было все, в чем нуждаются живые: санки (нарты), стрелы с железным набалдашником, острога, топор, нож, камень от очага или чувала, дрова и по крайней мере подобие пищи. Кроме того, родственники держат в юрте куклу из полена, представляющую покойника; они одевают и раздевают ее, усаживают за стол, укладывают на ночь в постель; но по прошествии трех лет они считают смерть окончательно наступившей, так как труп уже совершенно разложился, и кукла погребается рядом с костями умершего, в могиле, которую украшают оленьими рогами, вырезанными из дерева фигурками, бубенчиками, развевающимися лоскутками. В третьем мире нет более ни болезней, ни печалей, нет ни русских чиновников, ни податей и недоимок; но увы! остякам не суждено войти в этот рай, они навеки останутся во втором мире, который находится по ту сторону океана за Обской губой.

Жена у остяков покупается, как скот, и всегда считается существом нечистым, поганым; она не имеет даже имени. Так же, как у самоедов, одна часть юрты всегда остается запретной для неё, именно тот угол, где сложены съестные припасы; в некоторых коленах доходит даже до того, что её муж и её собственные дети имеют привычку делать окуриванья, чтобы очистить место, где она сидела. Женщина никогда не наследует ни малейшей доли имущества, напротив, она сама составляет часть наследства. Однако, общая мягкость нравов предохраняет ее от всякого насилия, и в отношении любви и согласия между супругами многие остяцкия семьи могли бы послужить образцом для семейств их соседей, русских поселенцев. В южных областях и вдоль всего течения Оби, где влияние татар, прежних властителей края, предшествовало влиянию русских, обычай требует, чтобы женщины завешивались покрывалом, как магометанки, или отворачивались в присутствии мужчин, тогда как во внутренних пустынях они ходят с открытым лицом, как самоедки, и одеваются подобным же образом. Впрочем, все остяки, которые ведут такой же образ жизни, как самоеды, содержа стада оленей (оленные остяки), сделались и сами настоящими самоедами, по нравам и обычаям, по одежде и даже по языку. Нечувствительные переходы типа, нравов, религиозных обрядов, от семьи к семье, смотря по народцам, с которыми остяки приходят в соприкосновение, и с которыми они вступают в брачные союзы, совершались постепенно. В тобольском округе, татары, известные под именем Заболотных, и ачаирские, исповедующие ислам, как кажется, те же остяки, только отатарившиеся.

Самоеды, обитающие на крайнем севере Сибири, вокруг устьев Оби и Таза и по берегам Енисея, принадлежат к поколению юраков, а, следовательно, соплеменники самоедов, кочующих в северной Европе; это такие же самые люди, нисенькие ростом, боязливые, уныло выглядывающие, гостеприимные и смирные, но практикующие еще религию крови и втыкающие куски сырого мяса в зубы своим идолам. Восточные сибирские самоеды, которые встречаются там и сям на юг от Таймурского полуострова, до залива реки Хатанги, составляют другую группу, группу тагвинцев, которая у русских часто обозначается под именем «дикой орды», не потому, чтобы эти инородцы были менее цивилизованы, чем другая самоядь, а потому, что они не крещены, как их родичи, и остались более независимыми. Они держатся в стороне от русских купцов, священников и чиновников; но нигде в своем шествии к северу, далеко от славян, тунгусов и якутов, эти самоеды «дикой орды» не подвинулись до самого моря. Они считают всю область прибрежья принадлежащей по праву «народу» белых медведей, и пресерьезно рассказывают, что неоднократно пытались было завоевать эту приморскую страну, но каждый раз были прогоняемы медведями, которые всегда выставляли по двенадцати бойцов в шеренгу против восьмерых самоедских воинов.

Некоторые другие племена рассеяны гораздо далее на юге, и даже в верхнем бассейн Енисея, за пределами территории русской колонизации. Эти самоеды, впрочем, очень малочисленные, которые живут по берегам рек Кана и Маны, на юго-востоке от Красноярска, известны под именем камассов или камассинцев. Кастрен видит в них самых чистых представителей расы, тех, которые остались на своей первоначальной родине, в соседстве Алтайских гор; некоторые из окружающих народцев, отатарившиеся или омонголившиеся, рассказывают, что их предки говорили другим языком, отличным от их нынешней речи, и Кастрен полагает, что этот язык был самоедский. Прогнанные тюркскими завоевателями из своих родимых долин, самоеды спустились на север и северо-запад вдоль по течению Енисея и Оби, оставляя по дороге там и сям свои поселения, в местностях, наиболее подверженных вражеским нападениям, но принужденные во многих местах переменить имя, нравы и наречия, соответственно тем народностям, с которыми они находились в соприкосновении. Прежде во времена татарского владычества, большинство из этих инородцев смешались с тюркскими народностями. На правом берегу Оби и в долинах восточных её притоков: Чулыма, Кети, Тыма живут около 4.000 самоедов, которых обыкновенно причисляют к остякам, и которые, может быть, в близком будущем сделаются русскими.

Славянское население относительно очень плотно в той части Пермской губернии, которая находится на восточной покатости Уральского хребта, и которая образует треугольное пространство, с условными границами, орошаемое различными притоками Тобола и Иртыша. Эта область Азии, соединенная еще с Европейской Россией в административном отношении, была колонизована первая, и в настоящее время заключает слишком миллион жителей, то-есть населена пропорционально от двадцати до тридцати раз плотнее, чем Сибирь. Она, конечно, воспользовалась выгодами, которые дает ей близость европейских городов, но своей относительной важностью, в ряду других провинций империи, она обязана собственным рессурсам, своим природным богатствам. Средний Урал есть главная горнозаводская страна России, и азиатский склон еще богаче европейского ската, где добывают в изобилии драгоценные металлы, железную руду, каменный уголь, соль. Точно так же, как на европейской покатости, кристаллические горные породы, силурийские, девонские, триасовые пласты верхних хребтов и боковых кряжей были частию разрушены атмосферными деятелями и рассеяны у восточного основания гор, в виде груд каменных обломков большой мощности, где находятся драгоценные руды, скрытые в недрах земли сокровища, которые и привлекли в эту страну славянское население. Фискальные соображения побудили русское правительство сгруппировать в одну провинцию горнозаводские округи той и другой покатости Каменного пояса, тогда как естественная граница должна бы была следовать либо по направлению водораздельной линии, либо по низменности Иртыша, которая представляет впадину древнего пролива, соединявшего Каспийское море с Ледовитым океаном. Административные границы, начертанные между двумя континентами, проходят через страну почти случайно, пересекая наискось реки бассейна и перерезывая без всякого соображения с географическим законом область озер, болот, лесов, неопределенных покатостей, которая простирается на восток от Уральских гор.

Только около начала восемнадцатого столетия начали оценивать важное значение подземных рудных залежей, и были основаны первые плавильные заводы на восточном склоне среднего Урала, построенные на месте старых копей жившего здесь прежде народа чудь, который разрабатывал все встречающиеся в стране руды, за исключением одного железа. Возростающая важность уральского горнозаводского округа, значительные бюджетные доходы, которые получало из этого источника русское правительство, и в особенности баснословные богатства, которые съумели приобрести некоторые горнопромышленники, сделавшиеся основателями княжеских домов в силу обладания золотой жилой или залежью малахита, все более и более привлекали внимание к этим горам, которые теперь стали одной из классических областей геологии, и по которым путешествовали многочисленные ученые: до сотни тысяч рабочих работали одновременно на рудниках и заводах Урала. Со времени открытия «золотых полей» Калифорнии и Австралии относительная важность Урала, как страны производства драгоценных металлов, значительно уменьшилась; точно также медные руды екатеринбургского округа не могут оспаривать европейские рынки у продуктов медных рудников Австралии, Боливии, Чили: но железные руды Урала, столь же высокого качества, пользующиеся таким же предпочтением, как лучшие руды Швеции, всегда будут иметь для России капитальную ценность, а по некоторым дорогим каменным породам, особенно по своим великолепным малахитам, Урал и теперь еще занимает первое место между рудными горами. Железная дорога, соединяющая ныне два главные центра Пермской губернии, Пермь, город административный, бедный и печальный, и Екатеринбург, город промышленный и горнозаводский, город европейского вида, позволит более деятельно эксплоатировать эти богатства, которые до сих пор утилизировались только для дворцов государей, да для некоторых привилегированных музеев. Именно эти месторождения малахита находятся недалеко от железной дороги и от станции, которая носит имя «Азии», чтобы напомнить едущим из Европы путешественникам, что они вступают в другую часть света. В Нижне-Тагильске, обогатившемся от своих рудников золотых, платиновых, железных, открыли на глубине 42 сажен чистую массу великолепного малахита, занимающую несколько сажен по всем трем измерениям и весящую около 2.000 пудов. Вообще Нижне-Тагильский чугуноплавильный завод самый важный из горных заводов Сибири (среднее годовое количество чугуна, выплавляемого на этом заводе, простирается, по Субботину, до 2.450.000 пудов). Холм, называемый Высокой горой, который питает рудой, с 1720 года, плавильные заводы Тагильские и Невьянские, представляет громадную глыбу железа, разрабатываемую в виде каменоломни и заключающую по меньшей мере 367 миллиардов пудов железной руды, которая на две трети состоит из чистого металла; выемки, сделанные до сих пор в боках этой металлической горы рудокопами, наглядно показывают относительную маловажность приложенного до сих пор человеческого труда в сравнении с теми богатствами, которые еще лежат непочатыми в недрах Урала.

Прежде главным городом этого горнозаводского округа был Верхотурье, названный так по причине его положения в долине верхней Туры. Он был построен, с 1598 г. на месте древнего Нером-Кура, «чудского или вогульского городища», и, в продолжение более, чем полутораста лет, служил средоточием торговли для всей области горной промышленности; в этом городе находится древнейший монастырь русской Азии. С открытием, в 1763 году, новой дороги из Перми в Екатеринбург, проходящей гораздо южнее, Верхотурье утратил всю свою важность, как торговый город; ту же участь испытал и сосед его Пелым, лежащий на реке Тавде. Этот последний представляет теперь бедную деревушку, и путешественник отыскивает в нем место, где стояли дома, в которых Минин, Бирон и многие другие изгнанники прошлого столетия провели свои годы ссылки. Все рудники и металлургические заводы верхней долины Туры составляют один округ, Гороблагодатский. Гора этого имени, Благодать, есть огромная глыба магнитного железняка, поднимающаяся на границе Европы с Азией до высоты 1.540 футов. По преданию, один вогул открыл русским рудокопам существование этой замечательной горы, и чтобы наказать его за то, что он привлек в страну толпу чужеземцев, его соотечественники сожгли его живого: часовня, которая высится на одной из двух вершин горы Благодати, была сооружена, говорят, ради искупления этого преступления. Теперь уж не находят сильных естественных магнитов в гороблагодатской руде: лучшие экземпляры получаются с другой более высокой горы(2.770 футов), называемой Кашканар, которая господствует над городом Нижне-Туринском.

Долина реки Тагиль, которая соединяется с Турой в пределах Пермской губернии, еще богаче горными заводами, чем верхния бассейн Туры; но промышленная деятельность направилась также в верхнюю долину реки Нейвы, которая получает начало в небольшом расстоянии к востоку от потоков Тагиля, в той же самой группе гор. Там, в верховьях Нейвы, ниже одного прекрасного альпийского озера, находится знаменитый Невьянский или Нейвинский завод, который считают,—однако ошибочно,—самым старым из всех горных заводов азиатского Урала: основание его относится к 1699 году. Спустя три года Петр I отдал его в «вечное» владение горному промышленнику Демидову, прибавив к заводу пространство земли, исчисляемое в 1.275.775 десятин. Подобно Пизе, Невьянск тоже имеет свою наклонную башню; но эта массивная постройка страны вогулов не представляет и тени того изящества стиля, каким отличается итальянское здание.

К востоку от Невьянска и на той же реке Нейве находим другой город с железноплавильными и медеплавильными заводами, Алапаевск, где тоже собираются тысячи рабочих и рудокопов. Но для этих мануфактурных горнозаводских городов и для окружающих их промышленных селений нужен был экспедиционный рынок, лежащий уже в области равнины и легкодоступный как для барок, так и для телег. Таким рынком сделался город Ирбит. Расположенный при слиянии, речки Ирбити с Ницей, которая принимает в себя Нейву и далее соединяется с Турой, этот город, как полагают, татарского происхождения, название которого произошло, вероятно, от имени Ирбейск, данного ему туземцами, был, в первые времена русской колонизации, простой слободой, окруженной пустынными, необитаемыми пространствами: там со всех сторон тянулись на большое расстояние леса, хвойные на северо-западе, лиственные и преимущественно березовые на юге и юго-востоке. Колонизация началась только с половины семнадцатого столетия. В 1775 году Ирбит возведен был на степень города, в награду за то, что он остался верным императрице во время пугачевского бунта. Как город, Ирбит немного увеличился; но каждый год он приобретает на известное время первостепенную важность между сибирскими городами: в продолжение всего февраля месяца он становится Нижним Новгородом азиатской России. Дома, пустые в остальное время года, наполняются тогда иногородными гостями, приезжающими из всех частей Империи: смотря по более или менее благоприятному ходу торговли, на ирбитскую ярмарку съезжается от 12.000 до 20.000 посетителей. Несмотря на суровость температуры, несмотря на сильные морозы и леденящий ветер, который иногда поднимает снежные вихри и бураны, сибирский тракт ни на минуту «не отдыхает» во все продолжение ярмарки. Дома, стоящие по краям дороги, превращаются в эту горячую пору в гостиницы и постоялые дворы, где постоянно кипит пузатый самовар, чтобы приготовить чай приезжающим, и лошади во всей упряжи, поставляемые крестьянами ближайших к тракту селений, стоят наготове в ожидании повозок и обозов с товаром. С начала текущего столетия торговля ирбитской ярмарки, снабжающей товарами почти всю Сибирь, более чем удесятерилась по своим оборотам. В 1809 году общая ценность привезенного на ярмарку товара превышала три с половиной миллиона рублей: в 1829 году ее исчисляли почти в 11 миллионов; в 1849 г. она достигала уже 32 миллионов; а в настоящее время эта ценность простирается слишком до 50 миллионов рубл. в хорошие годы: так, в 1879 году было привезено на ирбитскую ярмарку разных товаров на сумму 50.373.000 рубл., из этого числа продано на сумму 48.890.150 рублей. Европейская Россия, через посредство ирбитского годового торга, доставляет сибирякам всех местностей, вплоть до берегов Тихого океана, всякого рода ткани и материи, отечественного или иностранного производства, орудия и инструменты, металлические изделия, сахар, пшеничную муку, виноградные вина, даже крупичатые сухари, и в обмен за эти мануфактурные произведения и колониальные товары купцы её запасаются здесь сибирскими продуктами, преимущественно пушным товаром и кожами. Как только ярмарка кончилась и громадный базар опустел, на улицах Ирбита снова воцаряется тишина и безмолвие: в продолжение одиннадцати месяцев этот торговый центр территории, равной пространством всей Европе, представляет не более, как угрюмый и сонный провинциальный городишко, жители которого обращают взоры к Екатеринбургу, Тюмени или Тобольску, как к столицам, центрам человеческой деятельности. Что касается железных рудников, которые первоначально вызвали к жизни город Ирбит, то они утратили свою важность. Главный завод этой местности, называемый Ирбитским, хотя он лежит в шестидесяти слишком верстах к юго-западу от города, производит средним числом до 735.000 пудов железа.