2. Байкал и Ангара

Подобно Иртышу и Енисею, Селенга главная река верхнего бассейна Ангары, получает начало на южной стороне гор, ограничивающих с юга равнины Сибири, и излишек вод этого бассейна находит себе путь к северу также через пролом в горной цепи. Но в то время, как Енисей спускается правильным скатом от своего истока до устья, нигде не разливаясь в озерный резервуар, а Иртыш наполняет только неглубокую впадину озера Зайсан прежде, чем продолжает свое течение, Селенга теряется в бездонной котловине Байкала, окруженной со всех сторон горными хребтами, и река, выходящая из этого озера, Ангара, есть лишь исток его, который, может быть, образовался относительно в недавнюю эпоху: он не имеет никакой связи с Селенгой в смысле её непосредственного продолжения. Словно море, Байкал явственно отделяет сибирскую покатость от южной области, известной под именем Забайкалья.

Горные цепи, возвышающиеся на западе обширного моря, называемого также Святым морем, и которые дают начало на южной стороне притокам Селенги, на северной—притокам Ангары, принадлежат к системе Саянских гор, которые сами составляют продолжение Алтая. Хребет Ергик-Таргак-Тайга, гребень которого служит границей между Россией и Китайской империей, соединяется с горами Прибайкалья цепью высоких вершин, которая поднимается до пояса постоянных снегов, и которая тем не менее оставалась неизвестной географам до недавнего времени. В 1832 году Карл Риттер не знал даже о существовании этой цепи, и хотя Александр Гумбольдт упоминает о ней под китайским именем Мондоргон-оола, но он смешивает ее с другими группами и дает ей только треть её действительной высоты; первое восхождение на эти горы было совершено в 1859 году натуралистом Радде. Цепь Мунку-Сардык, имя которой означает «Серебряную гору», представляет высокую горную массу, покрытую на верхушке вечным снегом и льдом (отчего произошло название), тогда как все другие вершины страны показывают летом свои голые скалы, что можно объяснить только существованием теплого воздушного течения, идущего с запада, в верхних областях атмосферы. Монголы никогда не взбираются на Серебряную гору; они останавливаются на месте поклонения, находящемся у основания полуденного ледника, и, помочив виски в струе воды, льющейся из хрустальной массы льда, кланяются несколько раз перед невидимым горным духом, бормочут свои молитвы и брызгают несколькими каплями водки на все четыре стороны горизонта. Эта ледяная река, единственная, которая спускается с хребта Мунку-Сардык на монгольской покатости, занимает пространство почти в 9 квадр. верст; но скат, обращенный на север, изливает к Сибири двойной ледник, гораздо более значительный, выдвинувший свои конечные морены, смешанные со льдом, на расстоянии 4 верст от вершины и запрудивший своей обрывистой массой воды истечения озера Ехой, пропасти, наполненной лазурной водой и плавающими льдинами. С узкой площадки на вершине хребта Мунку-Сардык открывается обширный вид к западу, к северу, к востоку, на целый мир гор, скал, лесов, тогда как на юге взор теряется в бесконечном пространстве пустыни, сливающейся с основанием небесного свода: синяя поверхность большого озера Косио (Косогол) и зеленеющие леса лиственницы, покрывающие нижний пояс гор, составляют резкий контраст с ярко-красным цветом голых утесов и с белизной снегов. Посреди бассейна Косогол, который продолжается с севера на юг на протяжении около 112 верст, и площадь которого исчисляют в 2.900 квадр. верст, виднеются блистающие, как беловатое облако, скалы острова, почитаемого священным буддистами, которые прозвали его Далайкуй, то-есть «пупом моря».

Пирамидальная масса Мунку-Сардыка составляет центр рассеяния вод; на юго-западе, различные ручьи, переходя последовательно из притока в приток, достигают, наконец, Енисея. На северо-западе река Ока, первые воды которой собираются в озере Ехой, течет сначала вдоль основания хребта Ергик-Таргак, потом поворачивает на север и северо-восток, и образует вместе с Ангарой Верхнюю Тунгузку. На востоке две реки Иркут, Черный и Белый, также получают начало в соседстве, на горе Нуку-Дабан, почитаемой туземцами, которые приносят в это священное место различные дары божеству, шкуры зверей, лоскутки материи, ружейные кремни, старые монеты. Наконец, на юге озеро Косогол служит главным резервуаром вод для верхней Селенги. Но обилие рек, вытекающих из этого горного узла, не всегда одинаково: оно изменяется в весьма значительной степени, так как годовое падение снега и дождя представляет большие неравенства в этой области, смотря по положению гор и направлению ветров. По счастливой случайности, метеорологические наблюдения могли быть производимы правильно на одном из самых высоких мысов этой гористой области, благодаря жилам графита, которые были открыты французом Алибером, около 1850 года, выше пояса лесной растительности, и которые вскоре сделались предметом деятельной разработки. Рудник Алибера, заложенный в сиенитовой скале с крупными кристаллами, содержит миллионы килограммов превосходного графита, уже хорошо известного художникам и приобретенного в собственность обширной карандашной фабрикой, находящейся в соседстве Нюренберга. Однако, суровость климата не позволила поддерживать эту прибыльную эксплоатацию: построенные для рудника здания, складочные сараи, дороги—все было покинуто.

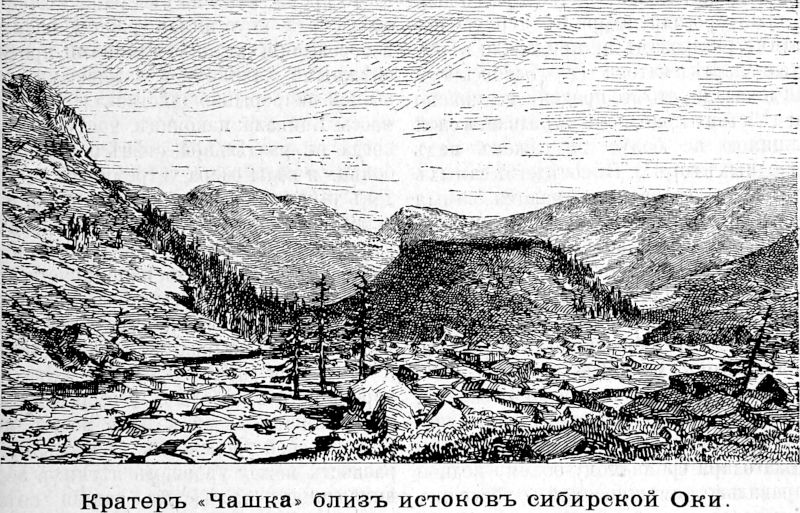

Горы, составляющие непосредственное продолжение горного узла Мунку-Сардык на востоке, и которые опускаются на берегу реки Иркут, недалеко от западной оконечности Байкала, принадлежат к той-же самой орографической системе. Это так называемые Тункинские «Гольцы» (голые, безлесные скалы), на севере которых тянутся другие возвышения почвы в виде параллельных гряд, между долинами рек Оки и Ангары. Цепь гольцов представляет совершенный контраст с Саянскими горами. Если смотреть из долины Иркута, разделяющей эти две горные системы, то на севере увидим разорванные пики гольцов, нагроможденные одна на другую остроконечные пирамиды, тогда как на юге тянутся Саянские горы в форме длинных округленных хребтов. А между тем обе цепи состоят из одних и тех же кристаллических и палеозойских казенных пород, и у основания той и другой некогда происходили излияния лавы. Из трещин, открывающихся у подножия горной массы Мунку-Сардык, вышел базальтовый поток; по краям долины Иркута, на значительной части её протяжения, залегают слои лавы, и некоторые из горок этой долины были признаны,—может быть ошибочно—за настоящие конусы извержения. Равным образом лавы выступили на поверхность земли в Тункинской долине, недалеко от Байкала, так же, как на берегах Селенги, в Забайкалье. Введенные в заблуждение относительно свойства некоторых горных пород, путешественники преувеличили важность вулканических явлений в этой области Сибири; но во всяком случае существование огнедышащих отдушин на далеком расстоянии от моря, вблизи пресноводных бассейнов Байкала и Косогола, составляет весьма замечательный факт. Единственные конусообразные горки с кратером, которые до сих пор были открыты в этом крае, и о которых имеются достоверные сведения,—это две «Чашки», находящиеся близ китайской границы, в Саянских горах, около истоков реки Джун-Булак, левого притока Оки. Эти маленькия горки, высота которых не достигает 410 футов, хотя они стоят на плоскогорье, поднимающемся почти на две версты над уровнем моря, кажутся незначительными буграми среди окружающих высоких гор, но поток лавы, вылившийся из главного кратера, имеет не менее 20 верст в длину; на лаве лежат большие глыбы гранита, что дает повод предполагать, что излияния её последовали в эпоху, предшествовавшую после-ледяному периоду. Область Иркута, Ангары, Байкала, Мунку-Сардыка, представляет в геологическом отношении ту особенность, что землетрясения там бывают всего чаще и проявляются с наибольшей силой. Город Иркутск стоит на главном вибрационном центре Сибири, так же, как Ходжент помещается на главном туркестанском центре колебания почвы. Многие признаки указывают на то, что в долинах Селенги и Ангары имели место большие провалы земли.

На Тункинских горах растут такие же леса, как и на Саянских, также и животные, населяющие эти две горные системы, принадлежат к одним и тем же видам. Но другая, менее высокая цепь, которая ограничивает с южной стороны долину Иркута, уже отличается в этом отношении от Саянских гор: сплошь покрытая лесами, она тянется в виде длинных хребтов и отличается некоторыми особенностями своего геологического состава и своей фауны. Она начинает собою систему Байкальских гор, которая опять поднимается у юго-западного угла обширного озера, где образует горную массу Камар-Дабан (или Хамар-Дабан), самую высокую из всех цепей байкальского прибрежья. Эта группа достигает высоты 7.000 футов и покрывается зимой огромным количеством снега: полярные ветры, которые проносятся над Иркутском, не оставляя в нем гонимых ими хлопьев, приносят значительные массы снега на Камар-Дабан.

Различные высоты горной цепи Мунку-Сардык, по Радде: главная вершина—3.490 метр.; основание южного ледника—3.231 метр.; верхняя граница явнобрачных растений 3.205 метр.; верхняя граница лесов—2.225 метр.: рудник Алибера—2.241 метр.: Нуку-Дабан— 2.161 метр.; Косогол—1.645 метр.

Средним числом, горы и холмы, окаймляющие воды Байкала на севере и на юге, имеют только от 3.000 до 4.000 футов высоты. По причине контраста, который представляет их рельеф с ровной поверхностью озернаго бассейна, они кажутся как-бы отдельными цепями, параллельными одна другой; но их скорее следует рассматривать, как части плоской возвышенности с волнообразной поверхностью, складки и возвышения которой тянутся от юго-запада к северо-востоку, между бассейнами Лены и Аргуна. Байкал частию наполняет своими водами две борозды этого плоскогорья: это двойное озеро; большой остров Ольхонский на западном берегу водной площади, и мыс или полуостров Святой, на восточной её окраине, суть отрывки горной цепи, которая некогда разделяла озеро на два бассейна, почти равной величины. Впрочем, огромная глубина Байкала, вертикальные стены его береговых утесов, продолжающиеся так же отвесно под водой, свидетельствуют о значительных провалах почвы, которые имели место в этой части земной поверхности. Большинство ученых полагали прежде, что Байкал образовался путем наполнения водой трещины вулканического происхождения; но геологическое исследование берегов озера доказало, что извержения лавы могли иметь лишь самое незначительное влияние на профиль берегов: вулканические извержения констатированы только в равнине, расстилающейся близ западной оконечности озерного резервуара, на северо-западе от цепи Камар-Дабан. Почти все высоты, окружающие озеро, состоят,—как и высоты южного плоскогорья до гор Яблонового хребта,—из крупнозернистых гранитов, сиенитов, кристаллических сланцев и порфиров, чередующихся там сям с древними известняками, песчаникам и очень мощными слоями конгломератов.

Байкал, название которого произошло, вероятно, от якутских слов Бай-хай, означающих «Богатое» или «Счастливое море», известен у монголов под названием Далай, Нор или «Священного моря»: сами русские прибрежные жители, дают ему преимущественно это наименование «Святого моря»—утверждая, что «никогда еще не было случая, чтобы на нем погибла христианская душа», разве только в состоянии смертнаго греха. Все местные жители: монголы, урианхи, буряты и русские приходят в негодование, когда услышат, что Байкал называют озером: в их глазах—это пресноводное море, почти равное по достоинству морю соленой воды. Тамошние рыбаки рассказывали Гмелину, что «море» гневается, когда его называют озером, и говорили о нем всегда в самых почтительных выражениях. Так, во всех странах мира, дикие народы, пребывающие во власти неукрощенных сил природы, привыкли трепетать и благоговеть перед ними. Многие из опасных подводных камней почитаются священными, и прибрежные жители часто ходили поклониться им и принести приличныя жертвы, когда ветер позволял пристать к камню: близ выхода Ангары из озера одна из этих скал слывет у туземцев престолом «Белого Бога». Полуостров или мыс священный по преимуществу, который выступает далеко в озеро, на восточном берегу, оканчивается утесами «Шаманскаго» носа, которые поднимаются сажен на 25 над поверхностью вод, в виде колонн или грубо изваянных статуй. В глазах тунгусов эти утесы—боги, властители вод, которые омывают их ноги, покровители птиц, которые несметными стаями кружатся в огромной полости их рта.

«Море» или «озеро», Байкал во всяком случае есть самый обширный бассейн азиатского континента, и во многих русских сочинениях по географии ему еще дают первое место между всеми озерами земного шара, как-бы игнорируя существование озер, образующих «пресноводное Средиземное море» Северной Америки и как бы не зная об открытии больших африканских озер Нианца (Виктория) и Танганийка. Тем не менее, если Байкал уступает по протяжению обширным озерным пространствам Африки и Нового Света, то он превосходит большинство их по массе воды, ибо глубина его громадна и самые низкие его впадины лежат гораздо ниже уровня океана. Для сравнения приводим размеры самых больших пресноводных озер Старого и Нового Света:

| Площадь, кв. км | Наибол. глубина, метр | Средн. глубина, метр | Прибл. объем воды, куб. кил | |

| Байкал | 34.975 | 1.375 | 250 | 8.743 |

| Нианце (Укереве) | 83.900 | ? | ? | ? |

| Танганийка | 39.000 | ? | ? | ? |

| Верхнее | 81.000 | 313 | 220 | 17.820 |

| Мичиган | 57.000 | 263 | 90 | 5.130 |

| Эрио | 24.600 | 62 | 15 | 369 |

| Женевское | 578 | 354 | 150 | 87 |

Средняя глубина Байкала превышает 117 сажен. У основания крутых береговых утесов лот находит скалы дна лишь на глубинах, превышающих 50 сажен, а для обыкновенных канатов, которыми располагают рыболовы, озеро почти везде представляет пучины неизмеримой глубины. В 1859 году, когда были произведены первые правильные промеры дна Байкала, от одного берега до другого, для укладки телеграфного кабеля между иркутским берегом и дельтой Селенги, Кононов, как ему показалось, нашел дно на глубине почти 600 сажен, а впоследствии новое подводное исследование этой области дало ему почти 700 сажен (1.491 метр.), как наибольшую глубину в южных пространствах Байкала; но новейшее, гораздо более подробное, исследование дна, произведенное, в продолжение зимы 1876 года, учеными ссыльными поляками Дыбовским и Годлевским, которые располагались со своими измерительными снарядами на льду озера, у края трещин или прорубей, позволило исправить эти первые измерения. Наибольшая измеренная глубина, которая, по всей вероятности, соответствует самой глубокой впадине ложа, оказалась равной 643 саженям (1.373 метрам); на пространствах в несколько верст длиною, дно представляет правильные равнины, залегающие на расстоянии 513, 560 и 607 сажен от поверхности вод. Самый замечательный факт, обнаруженный промерами,—это существование подводного горного хребта высотою более 1.000 метров, параллельного берегам Иркутска и Забайкалья, который тянется по середине бассейна и делит его на две второстепенные впадины. С давних пор судовщики, плавающие по Байкалу, говорили о существовании в озере подводных скал или мелей, на которых они будто-бы даже бросали якорь в дурную погоду; но этим рассказам не придавали веры. Упомянутые исследователи гг. Дыбовский и Годлевский доказали, что это предание не лишено основания; действительно, лот указывает слой воды толщиною не более 28 сажен над цепью подводных гор. В соседстве самых глубоких мест озера поднимаются самые высокие горы прибрежья: в «Святом море», как и в океане, почти везде промеры обнаруживали, что глубина вод соответствует крутизне берегов. Часть озера, лежащая к северу от острова Ольхонского и Святого мыса, окружена менее обрывистыми берегами, и воды её имеют меньшую толщину. В «Малом море»,—так называют залив, образуемый островом Ольхонским и противолежащим берегом,—глубина достигает 30 сажен. Благодаря громадному объему водной массы, правильно смешиваемой действием тяжести, которая увлекает ко дну более плотную воду, температура Байкальского озера представляет лишь весьма незначительные разности: на поверхности изменения её не превышают 10 градусов сто-градусного термометра: на глубине 70 сажен амплитуда колебаний температуры составляет всего только 2 с половиной градуса: тогда как на дне температура воды постоянно держится на 3 с половиной градусах.

Байкал, как он ни обширен и как ни глубок, есть, однако, только остаток бассейна, гораздо более значительного. Везде на его окраинах, где скалы не высятся непосредственно над поверхностью вод, и где покатость твердой земли довольно отлога, чтобы могли образоваться плоские берега, можно заметить лежащие одна над другой линии старых берегов, которые покрыты совершено такими же гальками, как и нынешние берега, находящиеся в известных расстояниях кругом всего теперешнего берега и в долинах притоков, доказывают, что в недавнюю эпоху озеро поднималось по меньшей мере на 3 сажени выше уровня, который оно занимает в наши дни. В предшествовавшую геологическую эпоху водная масса Святого Моря была еще больше и сообщалась с древним озером долины Иркутска посредством пролива, не имеющего ничего общего с проломом, через который ныне вытекает Ангара. Часть этой реки, заключающаяся между Байкалом и слиянием Иркута, была прежде незначительным ручьем, впадавшим в Иркут: вал из песчаниковых скал отделял её истоки от впадины, занимаемой громадным озером. Но в то время, как на северной стороне этих скал шла неустанная работа размывания и изборождения скатов рытвинами, производимая снежными лавинами и дождевыми водами, на южной непрерывно действовал натек жидкой массы Байкала; наконец, наступил момент, когда в раздельной стене образовалась пробоина, и воды озера устремились в отверстие, дав таким образом начало одной из могучих рек земного шара. Самое имя Ангары, как говорят, означает по-тунгузски «бегство воды» и, может быть, напоминает внезапное истечение водной массы через пролом, образовавшийся в северной закраине Байкала. Канал этого истока постепенно расширился и углубился под тяжестью вод, которые через него изливались, и озеро, избавившись от излишка своей водной массы, могло сохранять свой уровень в тесных пределах: разность между уровнем летних вод, поднимающихся вследствие таяния снегов, и уровнем зимних вод, неполучающих, по причине, мороза, дани от текущих в озеро ручьев, не превышает, средним числом 1 метра; но в некоторые исключительные годы прибыль воды в Байкале достигала почти 2 метров выше нормального уровня. Годовая разность между самым высоким и самым низким стоянием воды значительнее в альпийских озерах, особенно в Лаго-Маджиоре, где она может достигать 7 метров при больших разливах. Правда, что на скатах Альп годовое падение атмосферной влаги гораздо значительнее, пропорционально протяжению бассейна, чем на покатостях высот, окружающих сибирское пресноводное море; разливы притоков Байкала, каковы: Селенга, Баргузин, верхняя Ангара и сотни других рек и речек, успевают значительно уменьшиться прежде, чем воды вступят в общий резервуар, и таким образом Байкал получает менее наносов всякого рода, чем альпийские озера, хотя Селенга катит мутныя воды. Вода в Святом море гораздо прозрачнее, чем в Лого-Маджиоре или в Женевском озере: на глубине 5 сажен можно совершенно ясно различить все находящееся на дне до малейшего камешка; только на глубинах более 7 сажен перестаешь распознавать большие камни дна; даже после сильных дождей вода остается прозрачной в соседстве плоского берега и впадающих в озеро ручьев.

Это незначительное содержание твердых землистых частиц в воде, текущей в Байкал из окружающих гранитных долин, объясняет отчетливость излома, правильность углов и граней, которую еще представляют контуры берегов озера: края Святого моря как-будто сохранили свою первоначальную архитектуру, и это придает им еще более величественный вид; плавая у подножия высоких береговых утесов, которые с отдаленных, неизвестных нам эпох, стоят несокрушимо, еще не уничтоженные всеразрушающим временем, невольно воображаешь себя перенесенным за тысячи веков назад, в первобытную природу. Однако, нельзя сказать, чтобы на берегах Байкала совершенно не было новейших геологических образований; наносные формации тоже встречаются, особенно около северной его оконечности, где бассейн имеет меньшую глубину. В этом месте верхняя Ангара и некоторые соседния с нею реки соединяются в болотистую дельту, отделенную от свободной поверхности озера грядами дюн, которые, впрочем, поднимаются от земли не более, как на несколько сажен (от 1 до 5) и по большей части скрыты под кустарником, состоящим из ползучих сосен и разных других деревянистых растений. В южном бассейне дельта Селенги тоже прерывает выпуклой линией своей аллювиальной равнины первоначальное очертание берега.

Наиболее грандиозный и живописный вид имеют береговые утесы вдоль западных берегов Байкала, преимущественно вдоль крутых откосов острова Ольхонского, у выхода Ангары. Над самой поверхностью вод поднимаются высокие мысы в форме неравных башен, высотою до 650 и 1.000 футов, с выступами, покрытыми там и сям сосновым лесом и кустарником. Между этими мысами, осаждаемыми волнами и изрезанными гротами, куда с шумом низвергается вода, некоторые, более рыхлые и мягкие пласты скал частию обрушились, и через эти бреши виден весь амфитеатр прибрежных гор, поднимающихся над террасами на подобие ступенек исполинской лестницы. Несмотря, однако, на всю их грандиозность, эти байкальские пейзажи обыкновенно оставляют в уме путешественника не веселое впечатление. На берегах нигде не видно никакого жилья, ни одной нивы, везде только дикая природа и пустыня. Когда едешь вдоль берегов озера, вид гор изменяется очень мало, едва заметно: один мыс сменяется другим подобным же выступом суши; за окруженной скалами бухтой открывается другая такая же бухта, потом опять бухта и так далее; постоянно имея перед глазами одинаковый пейсаж, наконец, начинаешь спрашивать себя, не кружит ли возница на одном и том же месте. Леса, покрывающие скалы гор и узкия полосы прибрежья, состоят исключительно из сибирских пород хвойных дерев, сосен, елок или лиственниц; нигде не видно ясени, вяза, дуба, которые, в европейских странах, сообщают такую прелесть ландшафту обилием своей листвы, разнообразием оттенков зелени, величественным видом высоких стволов. Под конец этот однообразный темнозеленый колорит соснового бора наводит на душу не меньшее уныние, как и черноватые крутизны скал, на которых рододендроны, с их красными цветками и коричневыми стеблями, кажутся издали какими-то пятнами ржавчины. Одно только дерево из ростущих на берегах Байкала напоминает своим видом и обилием ветвей густолистые деревья Европы: это душистая осокорь или сибирский тополь (populus balsamifera), простирающий над ручьями свои широкия ветви, похожия на ветки орешины. Между низкими растениями самые обыкновенные на берегах Байкала—разные виды таволги (spireae): с середины озера гребцы видят во многих местах синеву воды, отделенную от черной линии лесов белой полосой, которую образуют миллионы спирей в цвету.

Байкал слишком обширен, чтобы впадающие в него притоки могли образовать в нем заметное течение: воды на поверхности озера движутся от одного берега к другому, смотря по направлению атмосферных течений. Общее движение водной массы от северо-востока к юго-западу, движение, о котором говорит Гесс, продолжается лишь под влиянием полярных ветров: в южной части озерного бассейна этот ветер известен под именем «баргузина», потому что там он кажется выходящим из бухты, в которую впадает река Баргузин, на юге от мыса Святого. Противный ветер, тот, который дует с запада и юго-запада, прибрежные жители называют обыкновенно «култуком», по имени деревни, расположенной у западного угла озера. Под влиянием этих чередующихся ветров, воды Байкала движутся то в ту, то в другую сторону и повышают уровень озера. Но, кроме этих общих ветров, внезапные бризы и бури, спускающиеся через боковые долины и ущелья, часто изменяют движение волн, и нередко поверхностные борозды пересекают в виде полос пены могучее волнение зыби.

Поверхность Байкала постоянно замерзает зимой, в конце ноября или в начале декабря, и снова освобождается от льда только в мае месяце. Ледяная кора на этом пресноводном море не образуется из кристаллических пластинок, поднимающихся со дна, как в реке Ангаре и в большей части других быстрых потоков Сибири, но появляется сначала на краях бассейна в виде тонкой пленки, окаймляющей берег, и к которой затем прилипают льдины, приносимые притоками. Замерзание постепенно распространяется от краев все далее к середине, пока, наконец, вся поверхность вод покрывается ледяной скатертью; но внезапные бури ломают хрупкий кристаллический слой и смешивают его в беспорядочную массу с кусками льда, оторванными от берегов. Даже когда лед на всем своем протяжении приобретает нормальную толщину, достигающую 1 метра или 1 метра 25 сантиметр., и когда лихия почтовые тройки, мчащиеся со скоростью товарного поезда, переезжают озеро без всякой опасности, даже и тогда ледяная площадь не перестает колебаться под жидкой массой, которая ее поддерживает. Проезжающие явственно слышат глухой шум воды, перекатывающейся под твердым сводом и заставляющей его изгибаться в виде длинных волн. Иногда от внезапного удара лед приходит в сотрясение, сопровождающееся металлическим звуком, похожим на жужжание шмеля; иногда протяжный треск, как бы стон, возвещает, что лед раскололся, и в массе его появляются узенькия, почти незаметные трещинки, продолжающиеся на протяжении нескольких верст; эти трещинки либо опять смыкаются вскоре, либо расширяются в зияющие щели с краями неравной высоты: лошади тогда с разбегу перескакивают через трещину, при чем иногда бывают, несчастные случаи, и кибитка проваливается в мерзлую воду; но обыкновенно это невольное плавание оканчивается благополучно, и кибитку успевают вытащить на лед. Вероятно, через эти-то трещины льда воздух проникает от времени до времени в глубины озера, благодаря чему рыбы и тюлени могут жить зимой, несмотря на толстую кору, сковывающую поверхность вод. Но эти временные щели скоро опять замерзают; под влиянием морозов от 20 до 40 градусов, вода, находящаяся в соприкосновении с атмосферой, замерзает почти мгновенно: на стенах скал, окаймляющих Святое море, часто можно видеть полосы отвердевшей пены, остаток бурных волн, схваченных морозом на-лету и частию замерзших.

За зимними льдами следуют весенние и летние туманы. Как только холодная вода, освобожденная бурями от твердого слоя, отделявшего ее от воздуха, получит возможность свободно распространять свои испарения в пространстве, озеро тотчас же начинает дымиться, словно громадный котел. Каждое утро, весной, густой туман застилает поверхность Байкала и скрывает берега от взоров гребцов: но после полудня, когда поверхностная часть воды достаточно нагрелась, туман рассеевается. По той же причине атмосфера снова приобретает чистоту и ясность в конце лета и в начале осени: в эту пору года температура воды приближается к температуре воздуха и наконец даже превосходит ее.

Фауна Байкала относительно бедна видами. Недостаток аллювиальных земель на берегах озера, чрезвычайно крутой скат береговых утесов к пучинам в несколько сот аршин глубины, не позволили ракообразным и другим прибрежным животным расплодиться в большом числе, и, вследствие того, водяные птицы довольно редки: за исключением бакланов-рыболовов и различных пород чаек, которые кружатся многочисленными стаями над некоторыми подводными скалами, и из которых одна была прежде известна только в Исландии и в западной Европе, не увидишь летом никакой птицы на Байкале; но весной и осенью леса, окружающие Святое море, временно оживляются стаями странствующих птиц, перелетающих из центральной Азии в Сибирь и обратно. Воды озера изобилуют преимущественно видами осетрового семейства и лососями или нельмами, в особенности той породой, которая в крае известна под именем омуля. Но рассказы Палласа и предъидущих путешественников о «мириадах» рыб, поднимающихся из озера в текущие к нему реки, уже не соответствуют действительности: истребление яичек (икры) производится рыболовами в таких широких размерах, что скоро придется принять серьезные меры к сохранению существующих видов, и некоторые из них сделались уже редки. Есть также породы, которые исчезли в самом Байкале, неизвестно в какую эпоху, но которые еще встречаются в маленьком озере, лежащем недалеко от северной оконечности Святого моря, в углублении плоской возвышенности: это Форелиха или «Форелевое озеро» (по-тунгузски Давачанда амут). Это водовместилище, необыкновенно глубокое, очень богато форелью, которой до сих пор еще не находили ни в Байкале, ни в его притоках; его особенная фауна заключает, кроме того, много других рыбьих пород. Что касается байкальских тюленей, то они тоже водятся не во всех частях Святого моря. На западных берегах они совсем не встречаются: летом их увидишь преимущественно на восточных подводных скалах острова Ольхонского, тогда как осенью они всего чаще посещают южные берега, между устьями Баргузина и Селенги. Принадлежат ли они к океанской фауне или составляют особенный вид? Во всяком случае, их невозможно отличить от тюленя, живущего на Шпицбергене (phoca foetida). Преследуемые рыболовами, которые с большим барышем продают их шкуры китайским купцам, байкальские тюлени редко показываются на поверхности озера; они не вылезают на плоские берега, как тюлени полярного моря, и колыбелью новорожденным служат плавающие льдины.

Понятно, что в этом внутреннем море, где рыбный промысел находится уже в упадке, и на берегах которого не существует ни одного города, ни одного важного промышленного места, судоходство должно быть весьма незначительно. Правда, что первый пароход Сибири был пущен по водам Байкала, в 1844 году, но для местной службы, именно, для переправы между иркутским берегом и дельтой Селенги. В этой части Святого моря сосредоточивается все торговое движение в собственном смысле: там проходят товары и пассажиры, направляющиеся из Сибири в Китай и в бассейн Амура. Прежде, когда еще не существовало пароходного сообщения, часто случалось, что парусные суда, гоняемые ветром, блуждавшие в тумане, проводили в дороге по две недели, чтобы сделать этот небольшой переезд, менее чем в 100 верст, через Байкал; правда, что управлять этими неуклюжими судами, похожими на большие деревянные ящики, очень трудно, и байкальские «мореходы», буряты или русские мужики с восточного берега, не отваживаются плыть иначе, как при попутном ветре. В промежуток времени, отделяющий период навигации от периода санной езды, товарные обозы пользуются сухопутной дорогой, которая идет вокруг западной оконечности озера, следуя вдоль основания горной цепи Камар-Дабан. Прежняя дорога поднималась зигзагами по скатам этих гор, переваливала через их хребты и вершины по снегам и болотам и затем спускалась на юге по направлению к Селенге.

Байкал получает воды с территории, площадь которой исчисляют в 281.600 квад. верст, и на которой бассейн Селенги, в Монголии и в Забайкалье, занимает по крайней мере две трети пространства. Полукруг, образуемый окраиной этого бассейна, обширная равнина, покрытая коричневым и пористым порфиром, похожим на лаву, имеет не менее 2.350 верст длины, а главный поток, тот, который выходит из озера Косогол, у подошвы хребта Мунку-Сардык, и который, после получения разных имен, принимает, наконец, название Селенги, развертывает свою длинную кривую на протяжении около 1.030 верст. Эта река судоходна для плоскодонных судов на всем своем нижнем течении, вниз от слияния её с Орхоном, и кяхтинские негоцианты пользуются ею для отправки грузов чая: таким образом от китайской границы до Ледовитого океана, на пространстве около 4.500 верст, идет непрерывный судоходный путь, сначала из Селенги в Байкал, затем из Ангары в Енисей и, наконец, по Енисею до самого моря. Селенга принимает в себя несколько больших притоков, между прочим забайкальскую Уду, которой широкая долина, спускающаяся с Станового хребта, начинается в небольшом расстоянии от Амура. Аллювиальная равнина, которую Селенга образовала своими наносами при впадении в Байкал, окаймляет озеро на протяжении около 30 верст, и река делится при устьях на восемь или десять рукавов, величина и относительная важность которых изменяется, смотря по силе размыва и высоте разлива; недавно почва речной дельты провалилась на значительном пространстве.

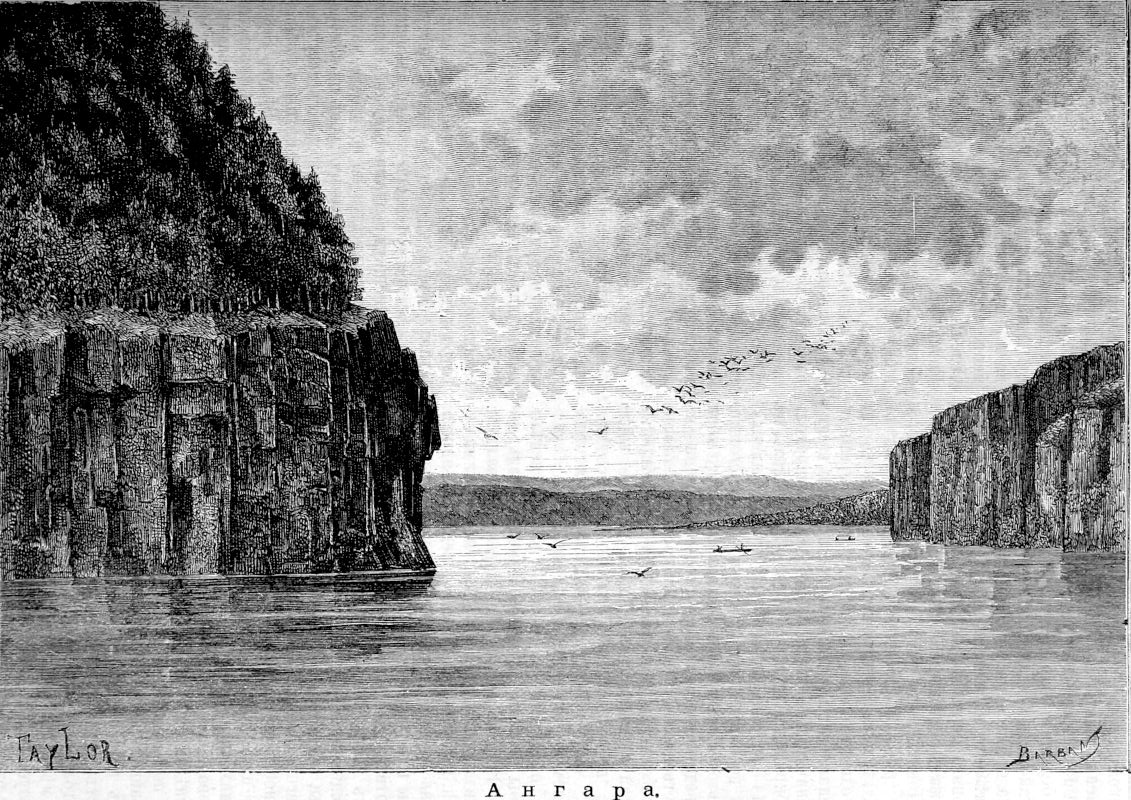

Селенга, Баргузин, с берегами, населенными бурятами, и Верхняя Ангара, протекающая через гористую страну тунгусов, а также другие менее обильные притоки, в соединении с дождями, приносят в Байкал значительный излишек вод, который уходит из озера через Ангару, одну из могучих рек Азии, катящую, без сомнения, более 3.000 кубич. метров в секунду. По выходе из широкого залива, берега которого осенены лиственницами, Ангара обтекает своими пенящимися, словно кипящими волнами «Шаманский камень», стремительно несется по покатости, наклоненной от 30 до 40 сантиметров на километр, и вскоре поглощает в своем могучем потоке, не увеличиваясь заметным образом, реки Иркут, Куду, Китай, Белую. Быстрота течения так велика, что темносиния, почти черные воды Ангары еще продолжают бежать перед высокими берегами Иркутска в то время, когда все её притоки уже покрылись толстым слоем льда. Зима давно уже наступила со своими постоянными десяти и двадцатиградусными холодами, а река все еще остается свободной от ледяного покрова; но воды её постоянно дымятся: над рекой стелется густой туман; с высоты крутого яра едва можно различить кое-где быстрое клокотанье или беловатые полосы, показывающие, что вода еще не перестала течь. Ангара начинает замерзать только после 30-ти градусных морозов, продолжающихся несколько дней сряду. Но тогда замерзание совершается очень быстро: со дна, охлажденного вследствие лучеиспускания теплоты, происходящего сквозь прозрачную воду, поднимаются льдинки, которые соединяются одна с другой, слипаясь своими иглами, и двенадцать часов спустя после появления на поверхности реки первых кристаллических пластинок, проезжающие могут уже переправляться через Ангару по льду. Во время весеннего вскрытия, разломанныя льдины, уносимые быстрым течением, ударяются о ледяные мосты, которые еще держатся на более тихих водах ниже по реке, и, скопляясь у входа в теснины, образуют иногда целые ледяные горы, поднимающиеся сажен на 20 и более над уровнем речной воды: когда эта масса нагроможденного льда обрушивается, река уносит ледяные глыбы, смешанные с обломками камней, оторванными от крутых откосов береговых скал.

Между этими теснинами Ангары самая знаменитая та, в которой река катится стремнинами и даже образует, между подводными камнями или порогами, настоящие водопады, где не отваживаются проходить обыкновенные суда. На пространстве около 70 верст, вниз от слияния Оки и Ангары, из которых последняя получает от этого места новое название—Верхней Тунгузки, следуют один за другим девять порогов (по местному падунов, или шиверов) между гранитными и сиенитовыми скалами; рев волн, ударяющихся о каменистые островки, слышен за несколько верст, в виде постоянных раскатов грома.

Названия, данные порогам прибрежными жителями, свидетельствуют об ужасе, который они внушали. Но пароходы проходят эти пороги без всякой опасности, и быстрое движение, шум сталкивающихся волн вызывают в пассажирах только мимолетное волнение; ниже слияния с Илимом, Ангара протекает у основания других скал, серпентиновых и базальтовых масс, поднимающихся почти на 600 футов над уровнем воды. Это последния крутизны берега; однако, река не в силах пробить себе дорогу через плоскую возвышенность, поднимающуюся на севере, и, повернув к западу, идет на соединение с Енисеем; недалеко от слияния её с этой рекой-соперницей, она принимает в себя большой приток Чуну, который приносит ей воды обширного бассейна, орошаемого золотоносными потоками, спускающимися с Саянских гор. Между притоками Ангары есть также «Соляныя» речки, и даже на одном острове этой реки, верстах в семидесяти ниже Иркутска, соляные источники бьют фонтаном из скал, окруженных со всех сторон пресной водой. В соседстве многих из береговых утесов Ангары залегают пласты земляного угля, непочатые запасы минерального богатства для будущего.

Так же, как на Енисее, русские составляют господствующее население в долине Селенги, на Байкале и по берегам реки, которая обязана одним из своих имен туземной нации—тунгусов; но эти последние и буряты являются еще единственными обитателями многих лесных местностей.

Два названные народа, тунгусы и буряты, составляют совершенную противоположность один другого. В то время, как тунгус смел и весел, скромен, почтителен и прямодушен, бурят обыкновенно боязлив, угрюм, груб, ко всему равнодушен, плутоват и, главное, страшно ленив, ленив,—как табарган, и даже больше, чем табарган, потому что зимой ворует у последнего запасы кореньев, сложенные в норках. Его широкое скулистое лицо редко озаряется открытым взглядом; его маленькие прищуренные глаза, оттененные узенькими приподнятыми ресницами, еле высматривают из-под широкого плоского лба через коротенький приплюснутый нос, под которым оттопырены толстые губы. Сильные, коренастые и широкоплечие, буряты по большей части не отличаются стройностью и гибкостью стана, тело у них дородное, отяжелевшее от жира, походка тяжелая, как у их соплеменников монголов. Главный их порок—пьянство, и так как хмельные напитки действуют на них гораздо сильнее, чем на русских, то чарка самой слабой сивухи, несколько глотков кумыса достаточны, чтобы повергнуть бурята в опьянение. Бурят, если только крайняя бедность не вынуждает его обходиться без всякого убранства жилья и облекаться в рубища, в грубую кожаную одежду, доставшуюся ему по наследству от родных, любит похвастать роскошью: юрта его убрана внутри коврами, которые разостланы на полу или развешаны по стенам; сам он щеголяет в шелковом халате (зимой в длинной бараньей шубе, покрытой шелковой материей, с опушкой из дорогих мехов), стянутом поясом, к которому привязаны кисет с табаком, китайская трубочка—ганза, нож, огниво и чайная чашка; его жена и дочери носят вышитые наряды, испещренные металлическими украшениями, и прядки их кос, закинутые на грудь, увешаны перламутром, золотыми монетами, кусками малахита, и продолжаются серебряной бахромой.

Буряты, которые сами себя называют гуннами, то-есть «людьми», принадлежат к монгольской расе, как их соплеменники калмыки, и в соседстве китайской границы ничем не отличаются от коренных монголов. Эти инородцы говорят различными наречиями монгольского языка, и очевидно, свою цивилизацию они получили, да и теперь еще получают отчасти, с юга, из китайских пределов. Мужчины по-прежнему бреют голову, оставляя на затылке длинную косу, которая от маковки спускается на спину, как у китайцев, и украшают свою шапку китайской шелковой кистью; самые ученые между ними имеют книги духовного содержания, переведенные с тибетского языка на монгольский и на тунгузский, и религиозные верования и обряды их ничем не отличаются от культа заграничных буддистов. У них тоже есть ламы, которые облекаются в красные халаты или шубы, на голове носят желтые шапки и подпоясываются разноцветным кушаком; они также имеют религиозные процессии, празднества с музыкой, многочисленные церемонии. В Забайкалье едва-ли найдется хоть одно бурятское семейство, в котором бы не имелось по крайней мере одного священника или ламы; обыкновенно каждый третий ребенок делается духовным лицом. На берегах Байкала, и особенно в соседстве Иркутска, буряты более или менее обрусели; тысячи из них крестились в христианскую веру; кое-где происходило смешение племен, и в то время, как буряты делались русскими, русские, в свою очередь, становились бурятами: во многих селениях трудно распознать истинное происхождение жителей, и все они, казаки и буряты, говорят двумя языками; в деревнях мужик хвастает своим уменьем говорить по-монгольски, подобно тому, как в городе цивилизованный русский щеголяет своим прекрасным французским диалектом. В бассейне Байкала самое чистое, беспримесное бурятское население находится, как кажется, на острове Ольхоне, где туземцы редко видят у себя путешественников или купцов.

Тунгус—исключительно зверолов; бурят, пришедший из степей Монголии,—по преимуществу скотовод, а на берегах озер он занимается также рыбной ловлей. Подобно калмыкам, он употребляет для верховой езды быка, но предпочитает, однако, лошадь, и животные этой породы, которыми он владеет, едва-ли не самые замечательные во всей Сибири не по красоте, но по неприхотливости и умеренности в пище и силе выносливости, по-истине изумительных. Малорослые бурятские лошадки легко делают переезды в пятьдесят и даже в сотню верст, постоянно сохраняя свою обычную рысь и не требуя ни корму, ни питья; в конце такой огромной станции они кажутся еще бодрыми, неутомленными. Зимой бурят имеет обыкновение оставлять своего коня на ночь в совершенно открытом дворе, чтобы приучить его таким образом к перенесению 40 и 50-ти градусных морозов, от которых, конечно, погибли бы в короткое время лошади всякой другой породы. Зато буряты очень ценят этих товарищей, которые переносят их с такой быстротой через степи или леса; обычай запрещает им убивать или продавать лошадей, употреблявшихся для верховой езды: они убивают, для употребления в пищу только тех животных, которые никогда не носили на себе всадника. По религиозному предание, верховой конь должен сопутствовать своему хозяину при переселении его на тот свет; но лукавые буряты стараются обойти это предание и надуть своего бога, привязывая возле могилы, куда зарыт покойник, какую-нибудь старую, никуда негодную клячу или молодого жеребенка, да и то при помощи тоненькой, некрепкой веревки: испуганное животное скоро разрывает свои узы и присоединяется к табуну. «Мы отдали его Богу, Бог возвратил нам его назад!»—таково обыкновенное извинение наследников умершего. В некоторых округах буряты также научились от русских косить сено, пахать землю и сеять хлеб, и даже, в Иркутской губернии, они сделались более искусными земледельцами, чем их учителя: они лучше удобряют и орошают свои пашни и луга и держат больше скота. Вообще в ведении хозяйства и промышленности их превосходят только поселенцы-староверы, известные в крае под именем «семейских», самые трудолюбивые и смышленые из сибиряков.

Со стороны тунгусов территория, занимаемая бурятами, определенно ограничена: северная оконечность Байкала принадлежит тунгусам, тогда как все большое озеро, от острова Ольхонского и мыса Святого до залива Култук, составляет бурятское море. Буряты делятся на племена или колена, носящие различные названия, большею частию по имени местности, где живут,—селенгинские, баргузинские, ольхонские и проч.; колена подразделяются на аймаки, из которых каждый имеет своего князька или тайшу и старшин, и управляется согласно своим обычаям: некоторые аймаки составляют между собою союз и сходятся на общие собрания, устраиваемые где-нибудь в лесных просеках или на берегу озер, для обсуждения общих дел. Администрация не вмешивается в их внутреннее управление и в их частные споры, кроме того случая, когда возникает какое-нибудь столкновение между тайшами. Правительство еще не требовало от них рекрут, и хотя у них отбирают от времени до времени, для отдачи русским поселенцам, кое-какие земли из огромной области, которая была уступлена этим инородцам при Екатерине II на «вечныя» времена, но им все еще остается земли больше, чем сколько они могут обработывать. Что касается религиозных верований, то на севере буряты еще придерживаются шаманства, которое от севера к югу постепенно переходит в ламайскую веру. Влияние русского православия тоже проявилось, особенно введением в бурятский пантеон св. Николая, сказание о житии которого совершенно сходно с легендой монгольского святого Цаган-Убукгун, или «Белого Старца»: в то время как буряты ходят в русский храм делать приношения Николе угоднику, русские, с своей стороны, почитают изображение ламайского Белого Старца. Северные буряты, хотя очень религиозные, держат, однако, очень ограниченное число шаманов, потому что слишком бедны и не могут давать приличного вознаграждения этим посредникам богов: но это не мешает им самим совершать все нужные церемонии перед своими домашними божками (бурханами), сотканными из верблюжьей шерсти, так же, как перед уединенными скалами и мысами, на берегу источников, рек и озер, и располагать в свою пользу добрых и злых гениев посредством приношений, состоящих из звериных шкурок, лент и лоскутков материи, зеркальцев, конских грив и хвостов. В окружающей их природе всякий предмет им кажется живым, все видит и слышит их и относится к ним дружелюбно или враждебно. Оттого бурят проходит с благоговением и трепетом мимо всех этих страшных богов, утесов, лесов или ручьев; по его верованию, иногда достаточно одного слова, громкого смеха, бормотанья, чтобы разбудить уснувшую бурю.

Буряты долгое время были известны под именем «братских» (в ед. числе—«братской»), которое им дали поселившиеся на Байкале русские колонисты, и происхождение которого можно объяснить игрой слов, без сомнения, невольной. Укрепление, которое было построено, чтобы держать этих инородцев в повиновении, при слиянии Ангары с Окой, и которое в наши дни сделалось маленьким местечком, до сих пор носит название Братского острога, также и равнина, разстилающаяся между Байкалом и отрогами Яблонового хребта, сохранила имя Братской степи. Но эти инородцы, покоренные двести лет тому назад сибирскими казаками, которые заставили их платить ясак московскому царю, давно оставили всякую мысль о возмущении, и теперь они принадлежат к числу самых мирных подданных русского государства: они даже принуждены были подчиниться чрезвычайно строгим полицейским правилам. В силу договоров, заключенных между Россией и Китаем, в 1727 и 1768 годах, относительно размежевания границ двух империй были приняты величайшие предосторожности, чтобы воспрепятствовать переходу кочевников с одной территории на другую, и особенно строгий надзор был установлен в пограничных землях, населенных бурятами и монголами, по причине торговых сношений, которые производились через границу у Маймачина. Промежуточный нейтральный пояс был отмерен в 10, 20 или 60 метров ширины, смотря по свойству местности, и обозначен межевыми столбами, поставленными на известном расстоянии один от другого. Каждый день эта демаркационная линия объезжалась и осматривалась, с той и другой стороны, пограничной стражей, и когда открывали где-нибудь следы человеческих ног, их тщательно обкладывали камнями или кусками дерна, чтобы сохранить это «вещественное доказательство» преступления до тех пор, пока виновные не будут отысканы и наказаны. В тех местах, где граница пересекается ручьями, поставили с каждой стороны высокие сваи, между которыми были протянуты, поперег воды, канаты, сплетенные из конского волоса: таким образом никто не мог перейти запрещенный рубеж и утверждать, что он его не заметил. Это правила неуклонно соблюдались до 1852 года, но с того времени строгости прекратились: сваи подгнили, и волосяные канаты попадали в воду, императорская печать, приложенная к столбам, сломалась, и большая часть межевых знаков исчезли. Теперь дважды в год конные казаки ездят еще к монгольским пограничным постам показывать свои паспорты, состоящие из дощечек, которые совершенно приходятся к другим кускам дерева, отпиленным монголами от той же доски. Две половинки прикладываются одна к другой, и когда все оказывается в порядке, казаки и монголы обмениваются приветствиями, осыпают друг друга благословениями и делают приличные возлияния, во славу свои государей. В настоящее время всех бурят насчитывается около четверти миллиона: именно: в Иркутской губернии 113.922 и в Забайкальской области 135.460, в обеих вместе 249.382 души.

Город, охраняющий границу в бассейне Селенги, долгое время держал в своих руках монополию торговли с Китаем. В 1728 году, после заключения дружественного трактата между двумя империями основались, на расстоянии каких-нибудь ста сажен одна от другой, две конторы негоциантов китайских и русских: на южной стороне пограничной черты Май-мей-чен (Маймачен) или «Склад» китайцев; на северной русская Кяхта, защищенная укрепленным постом казаков. Между этими двумя торговыми местечками, которые оба состоят из деревянных построек, контраст полный, и, может быть, во всем свете не найдется другого столь замечательного примера противоположности во внешнем виде городских поселений. Кяхта походить на красивый квартал европейского города, и главная её церковь, увенчанная блестящим позлащенным куполом, принадлежит к числу богатейших храмов Сибири. Маймачен есть, так сказать, предместье Пекина, гораздо более красивое и лучше содержимое, чем другие города Северного Китая; ворота покрыты скульптурными украшениями, на стенах наклеены полосы красной бумаги, во всех жилищах поют птицы, и загнутые кверху углы крыш увешаны колокольчиками, которые постоянно звонят при малейшем ветерке. Между двумя слободами китайцы воздвигли высокую досчатую стену в форме ширм, чтобы предохранить свои дома от пагубного влияния русской атмосферы; прежде на этих ширмах была нарисована буква, означающая «Счастье». Таким образом всякое вредное веяние, исходящее из Кяхты, равно как богохульство, произнесенное русскими, задерживались на пути китайским экраном и отражались в пустыню. В этом пограничном рынке между русскими или «о-ло-ло се» и китайцами или «пикандзи» выработался особенный коммерческий «язык», один из самых элементарных: это жаргон, состоящий из смеси русских и китайских слов.

Процветание Кяхты и Маймачена много изменялось, смотря по ходу политических событий. Иногда торговля прерывалась на целые годы; но огромные барыши, которые монополия позволяла извлекать из этой торговли, скоро возвращали кяхтинским негоциантам их богатство и роскошь. Китай, который продает России гораздо больше, чем сколько сам покупает у неё, вывозил сначала на русские рынки только золото, серебро, ревень и шелковые ткани. Но мало-по-малу главным предметом китайской отпускной торговли сделался чай, и русские долго хвастались тем, что они получают лучший в свете чай, благодаря «кяхтинскому каравану», который употреблял полтора года, чтобы совершить путь из Китая до Нижегородской ярмарки. Нет сомнения, чай первого сбора, привозимый в Кяхту, и который могут вкушать, по особенной милости, высокопоставленные лица и гости купцов, дает отменный, ароматический напиток. Эти отборные чаи доставляются непосредственно с чайных плантаций, находящихся в областях, где растет лучшее чайное дерево, и принадлежащих самим русским негоциантам. Но при перевозке чай неоднократно подвергается фальсификации на главных станциях, по дороге из Кяхты в Россию, сначала в Иркутске, потом в Томске, далее в Нижнем Новгороде и в Москве. Тяньцзинский трактат 1858 года положил конец торговому первенству Кяхты; на Нижегородской ярмарке 1880 года кяхтинский чай представлял лишь десятую часть всего количества привезенных чаев. Теперь Россия получает морским путем и из-за границы наибольшую часть товаров, которые прежде она покупала непосредственно у маймаченских китайцев; кроме того ей открылись другие дороги к Пекину и Янтсекиангу через разные пункты её китайской границы, в особенности через Кобдо, и русские купцы не имеют более надобности останавливаться перед мистическими ширмами Маймачена; они могут проникать далее к внутренним рынкам Небесной империи. Обороты кяхтинской торговли значительно уменьшались в последнее время, как показывают следующие цифры.

Торговое движение Кяхты, по средней годовой ценности:

С 1824 по 1830 г.—13.680.450 руб. С 1849 по 1859 г—13.313.410 руб. С 1830 по 1849 г.—13.039.510 руб.

Торговля Кяхты и всей Амурской области в 1872 г.—10.840.000 руб. Тем не менее в Кяхте и теперь еще производится в больших размерах розничная торговля, и маймаченская ярмарка «белого месяца», то-есть февраля, привлекает множество китайских и монгольских купцов. Вместе с соседним городом Троицкосавском, который лежит верстах в двух к северу и служит местопребыванием для большей части чиновников, Кяхта есть самый многолюдный город Забайкальского края и самый богатый во всей Восточной Сибири; она имеет свой порт на Селенге, Усть-Кяхту, названную так по имени ручья, впадающего в эту реку.

Два Селенгинска, «Старый» и «Новый», построенные в небольшом расстоянии один от другого, не имеют той важности, какая, казалось бы, должна принадлежать центральным городам столь значительного бассейна, как бассейн Селенги: это происходит оттого, что окружающие равнины не отличаются плодородием, за исключением земель, окаймляющих реку Чикой и её золотоносные берега; обширные пространства этого края состоят из песчаных и солончаковых степей, и между озерами, наполняющими их впадины, некоторые содержат соленую воду. На юго-западе от Селенгинска, недалеко от полуденного берега «Гусиного озера», находится главный бурятский храм, где живет хамба-лама, подчиненный непосредственно ургинскому ламе, называющемуся кутухтой; при этом храме есть монастырь, в котором число монахов доходит до двухсот. Слоновые бивни, исполинские раковины тридакны или «кропильницы», получаемые с Индийского океана, шкуры тигров и леопардов, свидетельствуют о частых сношениях, существовавших некогда между байкальскими ламами и индийскими буддистами через посредство Тибета.

После Кяхты главный город всей Забайкальской области, в бассейне Селенги,—Верхнеудинск, лежащий при слиянии Уды и Селенги, по которой пароходы поднимаются до этого места. Портом на Байкале для этого города служит село Посольское, дома которого группируются вокруг богатого монастыря, на западной стороне устьев Селенги, изливающейся в озеро многими рукавами. Ни одно из населенных мест на берегах Святого моря не возвысилось еще на степень города. Деревня Лиственничная, на берегу залива, откуда выходит Ангара, служит пристанью, где едущие из Иркутска садятся на суда, чтобы переправиться через Байкал; Култук, на западной оконечности озера, рыболовная гавань; Душ-Качан, у северного конца бассейна, тоже пристань, где тунгусы должны уплачивать свой ясак шкурами пушных зверей; деревня Турка, на восточном берегу моря, напротив острова Ольхонского, замечательна только своими минеральными водами, сернистыми и железистыми, которыми пользуются несколько больных, приезжающих из Иркутска. Что касается Баргузина, лежащего в некотором расстоянии от восточного берега, в долине, по которой протекает река того же имени, то он имеет только административное значение, как уездный город. Тунка, в долине Иркута, большое село, дома которого раскиданы среди полей и лугов на обширном пространстве.

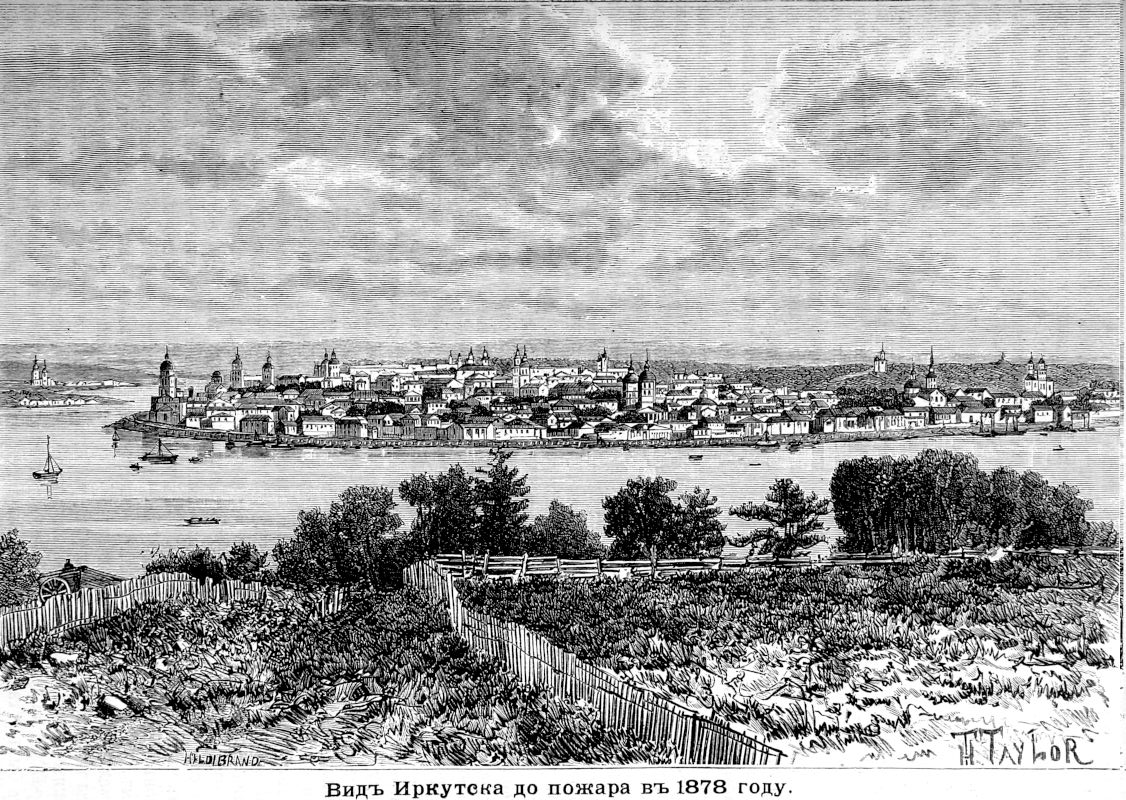

Столица Восточной Сибири, Иркутск, вероятно, самый многолюдный город Азиатской России к северу от Ташкента, стоит не на берегу реки Иркута, как можно бы было подумать, судя по названию. Правда, в 1652 г., девять лет спустя после открытия Ангары казаком Ивановым, была основана, на левом берегу этой реки, при впадении в нее Иркута, контора для выменки у туземцев шкурок пушного зверя; но с 1669 года эта торговая колония переместилась на другую сторону Ангары, к устью её притока, речки Ушаковки, где мало-по-малу выстроился большой город, занимающий теперь пространство в несколько квадр. верст. Иркутск быстро развивался: в 1735 году, во время путешествия Гмелина, он имел уже 6.500 жителей; но большинство, состоявшее из мужчин, чиновников, солдат, торговых людей, работников, не могло основывать семейств, и население должно было беспрестанно пополняться новыми, пришлыми элементами (в 1875 году в Иркутске насчитывалось 32.514 жителей, в том числе чиновников, военных, священнослужителей, лиц монашествующего духовенства, ссыльных, мужской прислуги было 12.880 человек; по последней же переписи 1897 г. в нем значится 49.344 ж.); во все времена смертность в Иркутске была гораздо значительна, чем число рождений, как показывают следующие цифры:

Население Иркутска в 1838 г.—16.569 жит.; население Иркутска в 1857 г.—23.989 жит. Перевес смертности над рождаемостью с 1830 по 1857 г.—1.425 жит. Иммиграция—8.845 жит.

Зимой население города увеличивается тысячами золотоискателей, возвращающихся из окрестных возвышенных долин.

Восточно-сибирская столица, с широкими и прямыми улицами, с низкими домами, не имеет любопытных памятников. Она, правда, гордится тем, что в стенах её находится древнейшее здание, какое существует в Сибири, но это здание есть не что иное, как остатки крепостцы или острога, на котором виден год постройки (1661-й). На иркутских триумфальных воротах, воздвигнутых в 1858 году, после заключения айгунского трактата, красуется горделивая надпись, оправданная завоеванием: «Дорога к Великому океану». Отдел русского географического общества, основанный в Иркутске в 1869 году, издает свои записки, заключающие важные материалы и исследования, но он лишился некоторых из своих наиболее ценных документов во время пожара, бывшего в 1878 году, который истребил вместе с тем значительную часть города. Иркутск—промышленный центр, и число его фабричных заведений, между которыми винокуренные и водочные заводы занимают первое место, как и в других городах Европейской и Азиатской России, быстро возрасло (в 1877 году состояние фабричной и заводской промышленности в Иркутской губернии выразилось следующими цифрами: 169 фабрик и заводов; 34.080 рабочих; ценность произведений, 355.386 рубл.; производство винокуренных заводов 1.897.455 рубл.). В восьмидесятых годах в иркутском округе основалась фарфоровая и фаянсовая фабрика, имеющая в своем распоряжении глину превосходного качества, и произведения этой фабрики находят сбыт даже в Забайкальскую область. Различные мелкие промышленности и ремесла, введением которых край обязан ссыльным полякам, много способствовали промышленному прогрессу Иркутска и вообще Восточной Сибири. Но что отличает этот город между всеми сибирскими городами—это то, что он сделался центром умственной жизни: там много читают, обсуждают события и идеи, интересуются всякою новинкою в области науки и энергично следуют за прогрессивным движением. В Иркутске выходит единственная независимая газета Сибири.

Страна так редко населена, что ниже Иркутска. на пространстве без малого 1.500 верст, на Ангаре нет ни одного городского поселения, хотя местечко Балаганск и носит название города. Единственный город всего бассейна, Нижнеудинск, находится далеко от главной реки, при её притоке Уде и на большом сибирском тракте, посреди области золотых приисков и железных рудников, для которых он служит складочным местом. Еще более половины губернии остается совершенно необитаемой, и различные группы населения: русские, буряты, тунгусы, татары, карагассы, рассеяны там на подобие островков. Константировано, что зоб составляет очень обыкновенную болезнь в некоторых частях Иркутской губернии, особенно в той её части, которая орошается Леной. В сравнении с совокупностью народонаселения, зобастые и кретины представляют, правда, не более одной сотой части числа жителей, но в некоторых округах их насчитывают по одному на десятерых человек; в некоторых деревнях они составляют треть или даже половину общего числа крестьян. Все эти несчастные русского происхождения: ни один из них не принадлежит к так называемым «инородческим» племенам. Причину этой неуязвимости бурят и тунгусов следует искать не в какой-либо привилегии или особенности расы; она должна быть приписана просто тому обстоятельству, что они при выборе мест для кочевки или поселения всегда избегали таких местностей, где свирепствует болезнь. В ближайшем соседстве Иркутска открывается великолепная долина, одна из самых плодородных в крае и наиболее защищенных от холодных ветров, где русские охотно стали селиться, удивляясь, что находят такой благодатный уголок совершенно пустынным. Все деревни этой долины носят русские названия и таким образом составляют, среди других селений, нечто в роде глоттологического острова, но в то же время и остров патологический: страдающие зобом там очень обыкновенны.

Города бассейнов Селенги и Ангары с населением, по переписи 1897 года:

Забайкальская область: Кяхта, Троицко-Савск и Усть-Кяхта, 32.476 жит.; Верхнеудинск—5.881 жит.; Ново-Селенгинск—1.093 жит.; Иркутская губерния: Иркутск— 49.344 жит.; Нижнеудинск—5.696 жит.