V. Бассейн Лены, берега Ледовитого океана

На восток от Енисея несколько значительных рек получают начало на возвышенных землях, ограничивающих с северной стороны бассейн Нижней Тунгузки, и, спустившись в равнину, протекают по пустынным пространствам тундры и изливаются в широкие заливы Ледовитого океана. Эти реки и большие озера, через которые они проходят, известны еще только в их главных чертах, хотя они с давних пор, уже более двух с половиной столетий, посещаются звероловами и русскими чиновниками, которым остяки, самоеды, тунгусы и якуты обязаны выплачивать ясак мехами. Малочисленные туземцы этой страны называются большею частию по именам этих рек, ледяная поверхность которых служит им удобным путем в зимнее время. Имена Пясины (в документах, хранящихся в сибирских архивах, встречаются также равнозначащие с этим именем названия Пясида и Пясинга; самоедское название Пясина, имеющее тот же смысл, что и слово тундра, перешедшее в русский язык, применяется к мерзлым равнинам крайнего севера), Таймыры или Таймыра, Балахны, Анабары, Хатанги и её притока Боганиды часто упоминаются звероловами в сибирской истории; но хотя многие из этих рек имеют около 1.000 верст в длину, они не представляют никакого значения в экономическом отношении: перепись не насчитывает даже 500 туземцев в громадных территориях Пясины и Хатанги, принадлежащие к Енисейской губернии, и русские «деревни», обозначаемые на картах, суть нечто иное, как группы, состоящие из двух или трех зимних жилищ, так называемых зимовьев, имеющие, средним числом, от 5 до 10 обитателей. Столица всей этой обширной области, село Хатангское, на реке Хатанге состояло, в 1865 году, из маленькой деревянной церкви и пяти лачуг, в которых жили девять человек. Если когда-нибудь судоходство получит некоторую важность на сибирском прибрежьи Ледовитого океана, Хатанга, без сомнения, увидит на своих берегах несколько новых поселений, благодаря её заливу почти в 300 верст длиною, который представляет превосходное убежище для кораблей, и в котором должны были искать пристанища первые исследователи полярных морей. Сравнение прежних изображений морского прибрежья с картой, составленной Бове, спутником проф. Норденшильда, показывает, как мало еще известна Таймурская Земля, несмотря на исследование Миддендорфа и путешествия скупщиков шкур пушных зверей; разногласие между различными картами доходит иногда до нескольких градусов.

Река Оленек, которая по всей нижней части своего течения, на протяжении более 5 градусов широты, сохраняет направление параллельное Лене, есть, после Оби, Енисея, Лены, Амура, одна из значительнейших рек Сибири. Со своими извилинами она имеет без малого 2.000 верст в длину и соединяется с морем посредством устья, около 10 верст шириною и от 3 до 31/4 сажен глубиною, представляющего хорошую гавань, непосредственно на западе от низменного аллювиального полуострова, образовавшагося из наносов Лены. Исследованный почти на всем его течении Чекановским и Миллером в 1874 г., Оленек оказывается не только рекой, протекающей по пустынным тундрам и окаймленной там и сям приземистыми деревцами: он берет начало среди больших лесов, и воды его сплавляют до самого моря многочисленные поваленные стволы деревьев, которые выкидываются волнами на плоские берега материка и соседних островков. Кроме лесов, долина Оленека заключает в себе также минеральные богатства, между прочим нефтяные источники, а воды реки изобилуют рыбой. Становища рыбаков и звероловов чаще встречаются на Оленеке, чем на западных реках, текущих на мерзлом Таймырском полуострове; на берегу речного устья существует даже настоящая деревня, Болкалак (селение Усть-Оленское): в 1863 году там насчитывали до 62 метисов, происходящих от якутских женщин и русских ссыльных и совершенно забывших славянский язык своих отцов. Напротив селения Болкалак, на правом берегу Оленека, Анжу отыскал, в 1822 году, следы становища, где члены экспедиции Прончищева провели зиму 1737 года, и могилы, где похоронено большинство их. Наблюдения, произведенные Миллером для определения силы земного магнетизма, во время экспедиции Чекановского на Оленек, показали, что полюс магнитной напряженности находится приблизительно между 64 и 65 градусами широты и около 110 градуса долготы, к востоку от парижского меридиана, между реками Оленек и Вилюй.

Лена, соперница Оби и Енисея по обилию воды и самая многоводная река Восточной Сибири, принадлежит всем своим течением покатости Ледовитого океана: истоки её находятся не на южной стороне краевых горных цепей монгольской плоской возвышенности, как истоки Иртыша, Енисея, Селенги, и она не проходит, подобно этим рекам, через глубокия ущелья, прежде чем вступить в равнины Сибири: долина, в которой некогда, как кажется, протекала большая река, соединяет её бассейн с бассейном Ангары, в соседстве Иркутска. Лена получает свои первые воды с возвышенностей относительно незначительных, так как самые высокие хребты прибрежной цепи Байкала, питающие её истоки, поднимаются всего только от 3.000 до 4.000 футов над уровнем моря; тем не менее берега верхней Лены очень живописны. Река, еще узкая, проходит сначала между сланцеватых скал, затем, у Качуги, она вырывает себе ложе в пластах красного песчаника, принадлежащих, вероятно, к пермской формации. Изборожденные рытвинами крутые откосы берегов возвышаются на сотни футов, местами даже сажен на 50 над потоком, и оканчиваются на верху зубчатыми выступами, похожими на зубцы стены: стоя внизу, можно подумать, что эти разрезанные скалы суть не что иное, как передовые отроги гор; но когда взберешься на их вершину, оказывается, что они составляют закраину почти ровного плоскогорья. Между тем как утесы левого берега почти все лишены растительности, утесы правого покрыты в углублениях и на террасах лиственным и хвойным лесом. Вода течет быстро между этими высокими скалистыми берегами, однако, река везде судоходна вниз от деревни Качуги, находящейся в расстоянии около 150 верст от истока. На севере от области песчаников начинается ущелье, известное в крае под названием «Щек»; в этом месте известковые утесы, изрытые по бокам пещерами, господствуют с высоты 14 сажен над быстро убегающими водами Лены; глубина фарватера здесь не меньше 10 сажен, но крутые извилины реки, быстрота течения и подводные камни у берегов могут поставить судно в опасное положение. Одну из скал этого ущелья живущие в том краю буряты почитают за своего главного бога.

Ниже теснины «Щек», Лена соединяется с Витимом, который удвоивает объем потока и увеличивает его ширину до 280 сажен. Витим может считаться главной рекой по развитию его течения и, без сомнения, также по массе его вод, так как он течет в области, более подверженной действию дождливых муссонов Тихого океана; но течение его менее правильно и менее удобно для судоходства, и потому нет ничего удивительного, что для прибрежных жителей Лена осталась главною ветвью. Витим получает начало на востоке от Байкала, в гористом плато, которое простирается от этого озера до Яблонового хребта, и которого параллельные выступы продолжаются от юго-запада к северо-востоку. Река и её многочисленные притоки текут сначала в бороздах этой плоской возвышенности, потом соединяются посредством расселин, открывающихся в поперечном направлении от одной борозды или впадины до другой. Даже в той части бассейна, где Витим уже определенно принял вид реки, главная долина и долины притоков следуют попеременно то в нормальном направлении плоскогорья, от юго-запада к северо-востоку, то в направлении боковых разрезов, от юго-востока к северо-западу. Быстрый и извилистый, с крутыми поворотами, Витим становится судоходным только ниже порогов, прерывающих его течение в разстоянии 550 верст кверху от слияния его с Леной. Впадины, по которым протекает Витим, были некогда заняты озерами, расположенными одно над другим уступами: большая часть этих озерных бассейнов были последовательно заменены аллювиальными равнинами: однако некоторые существуют до сих пор: таково большое озеро Орон, соединяющееся с Витимом посредством короткого истока. На западе от Витима путешественники проезжали по обширным площадям лавы, потоки которой вылились по направлению к Байкальскому озеру: одна из этих площадей застывшей лавы имеет не менее 115 верст в длину.

Начиная от полуострова, образуемого слиянием Витима, Лена течет между низменными берегами; но ниже снова появляются высокие скалистые берега, даже крутые утесы: песчаники и известняки поднимаются в некоторых местах сажен на 25 или еще выше и отражают в поверхности вод деревья, растущие наклонно на их краях. Самые знаменитые пейзажи на берегах этой могучей сибирской реки—это так называемые «Колоннады Лены», похожия на замки в развалинах, стены и башни которых высятся на пространстве нескольких миль, вдоль правого берега; известковые пласты, неравномерно расколотые сверху до низу береговых утесов, представляют разнообразнейшие виды: овраги и рытвины, вырытые дождями и снежными лавинами, обвалы; пещеры, деревья, сгуппированные на выступах или приютившиеся в углублениях между скал, извилины реки и тысячи других деталей берега разнообразят до бесконечности постоянно меняющуюся картину ленских колоннад.

В этой части своего течения Лена уже усилилась принятием в себя вод могучей Олекмы, быстрое течение которой ощутительно на расстоянии 30 верст от места слияния. Ниже к Лене присоединяются еще более обильные реки: с правой стороны Алдан, с левой Вилюй. Здесь прекращается среднее течение Лены. Она кончила обходное движение к востоку вокруг возвышенных земель центральной Сибири и принимает свое нормальное направление по океанской покатости: русло её, усеянное островами, имеет не менее 7 или 8 верст средней ширины, а в некоторых местах она разливается как настоящее море. При слиянии её с Алданом, расстояние от берега до берега около 20 верст. Рассматриваемая в целом, долина Вилюя составляет восточное продолжение долины Нижней Тунгузки и продолжается к Тихому океану долиной Алдана. Следовательно, течение Лены пересекается в этом месте поперечной впадиной, которая во все времена имела значительную важность для переселений туземцев и для их торговых сношений, и которая приносит также некоторую пользу русским, так как долина Алдана представляет кратчайший путь из бассейна Лены к берегам Великаго океана. В климате менее суровом столь благоприятное географическое положение вызвало бы к жизни первоклассный город.

По принятии в себя Алдана и Вилюя, главная река Восточной Сибири имеет уже всю свою жидкую массу и более не увеличивается: её съуженный бассейн посылает ей лишь незначительные притоки. Растущие по берегам её деревья постепенно мельчают, понижаются, и число растительных видов уменьшается: устилающие тундру ковры мхов и лишаев подступают к самым берегам Лены, острова покрыты лишь маленькими приземистыми деревцами; впрочем, последний из островов реки в собственном смысле, Тит-Ари, называемый русскими «Лиственничным», заключает, кроме деревьев, от которых получил свое имя, небольшой лесок, состоящий из елок, берез и тополей. Ниже этой группы зелени начинается обширная дельта Лены, обнимающая пространство приблизительно в 20 000 квадр. верст. Но эта огромная область, окруженная водой, не вся состоит из аллювиальных земель. На северо-западе, Халангат, ограниченный, с одной стороны, крайним западным лиманом дельты, с другой одним из рукавов реки, представляет неровную землю, усеянную холмами и озерами: это бывший морской остров или целый архипелаг, который наносами Лены, а также действовавшим одновременно медленным поднятием почвы, был постепенно приближен к материку. Землистые частицы, приносимые течением реки, не находят себе свободного выхода к морю в северо-западном направлении: с этой стороны скалистые крутые утесы сибирского прибрежья и возвышенные земли Халангата образуют естественную границу речной дельты. Вследствие этого, главные течения Лены и приносимые ими твердые частицы должны были отклоняться к востоку, и потому с этой стороны контуры островов, излучины и бифуркации речных рукавов изменяются всего чаще и всего заметнее. В море перед устьями Лены вода имеет очень слабую соленость, и мореходы могут пробираться через эту соседнюю с дельтой мелководную область лишь с величайшей осторожностью и не иначе, как с лотом в руках, потому чти глубина тут не превышает 14—21 аршина. Очертания дельты должны видоизменяться из года в год от действия речных наносов, пловучего леса, бурь и в особенности льдов, которые, в период вскрытия реки, под напором ледохода срывают целые острова и уносят их далеко на другое место. Карты ленской дельты, начерченные в разные времена, на основании съемки берегов более или менее суммарной, поверхностной, много разнятся одна от другой, и эти разногласия слишком значительны, чтобы их можно было приписывать исключительно личным ошибкам составителей карт. Тем не менее, с тех пор, как русские познакомились с дельтой Лены, главным судоходным фарватером остается все тот, который идет вокруг восточного мыса континента, и который открывается на юго-востоке, подле треугольного полуострова. Под давлением берегового морского течения, которое направляется от запада к востоку, составляя продолжение теплого течения Атлантического океана, весь аллювиальный полуостров, образовавшийся из наносов Лены, отклонился к востоку и отбрасывает воды реки на восточные берега. На северной стороне дельты, другое устье, впрочем, загражденное песчаными мелями, так называемый Туматский рукав, тоже сохранилось возле сигнального столба, поставленного Лаптевым на берегу, в 1739 г. У западной оконечности области дельты мореходы узнают вход не по грудам камней, сложенных рукой человека, но по выступу твердой земли, по Ледяному мысу, названному так по причине снега и льда, который держится круглый год у основания скал, никогда не освещаемого солнечными лучами.

Долина Лены, вверх от слияния с Витимом—1.370 вер. Долина Витима вверх от слияния с Леной—2.000 вер. Долина Витима вверх от слияния Лены до Ледовитого океана—5.300 верст. Площадь речного бассейна—2.200.000 квадр. верст.

Известно, что громадный бассейн Лены был в первый раз соединен с Европой путем, пройденным судном только спустя два с половиной столетия после занятия страны русскими. В 1878 году пароход «Лена», под командой норвежца Иогансена, проник в эту реку и поднялся по ней до города Якутска. Таким образом дорога проложена, и надеются, что суда будут ею иногда пользоваться, несмотря на значительные препятствия, которые могут противопоставить льды при обходе Таймырского полуострова и при самом входе в устья Лены. Ледоход начинается в рукавах дельты только в конце июня или даже в первых числах июля, и, говорят, что иногда льдины, скопляющиеся сплошной массой при устьях и гонимые ветром с моря во внутренность, вверх по течению, совершенно преграждали вход в продолжение всего лета. Вообще правильное судоходное сообщение между западной Европой и рекой якутов может установиться только тогда, когда будут учреждены околополярные обсерватории, предложенные австрийским мореплавателем Вейпрехтом, и когда в европейских портах будут своевременно получаться сведения о ходе общих передвижений ледяных пространств в Ледовитом океане. Лена гораздо менее доступна для судов, нежели Обь или Енисей, и никогда не будет иметь такой же важности для международной торговли, как эти две реки, но тем не менее она представляет удобства для движения внутренней торговли, и судоходство может разветвляться в её бассейне на пространстве около 10.000 верст.

Судоходное течение: Лены—4.340 верст; Витима—535; Олекмы—937; Алдана—1.410; Амги—468; Маи (притока Алдана)—468, Вилюя—1.128 верст.

Естественные богатства ленского бассейна, все население которого не превышает 300.000 душ, также равняются природным рессурсам Западной Сибири. Лена не менее изобильна рыбой, чем Обь, а леса её даже обширнее обских; по берегам её тянутся плодородные равнины и плоские возвышенности с превосходными пастбищами; золотоносные пески Витима и Олекмы бесспорно богатейшие золотые россыпи во всей Азии; месторождения свинцовой и серебряной руды, меди, железа встречаются в разных частях бассейна, хотя до сих пор еще не было произведено систематического исследования этих минеральных сокровищ; озера, соляные источники, целые горы, состоящие из кристаллических хлористых соединений, доставляют в изобилии поваренную соль; ключи сернистой воды бьют из земли на берегу реки и теряются в её потоке; наконец, пласты каменного угля, принадлежащие к той же формации, как и залежи бассейна Нижней Тунгузки, выходят на самую поверхность земли, на берегах Вилюя, и тянутся, почти без перерыва, вдоль течения Лены, на пространстве около 1.500 верст, вниз от «Колоннад». Некоторые из этих выступающих наружу слоев ископаемого угля, охваченные лесными пожарами, горели в продолжение нескольких лет, и дым, постоянно поднимавшийся из земли, породил местные предания о существовании вулканов в северной Сибири.

Хараулахские холмы, почти горы, поднимающие там и сям свои белые, или по крайней мере покрытые полосами снега, верхушки до высоты 1.320 футов, отделяют нижнюю Лену от другой большой реки, Яны, которая течет прямо на север, и воды которой тоже изливаются в океан посредством обширной дельты, развертывающей свои низменные берега от запада к востоку на пространстве около 150 верст. Водораздельная линия высот, которая принимает на большой части своего протяжения вид настоящей цепи гор, Верхоянский хребет, соединяется с южной оконечностью Хараулахских гор и, направляясь на восток к плоскогорьям Станового хребта, господствует на севере над нижней долиной Алдана. Чтобы проехать из Якутска в Нижне-Колымск, городок на нижнем течении Колымы, нужно перевалить через хребет в 2.140 футов высоты, по обе стороны которого поднимаются вершины высотою от 825 до 1.000 футов. Горный проход, через который пролегает дорога в город Верхоянск, на верхней Яне, имеет не менее 4.600 футов возвышения и идет по вырезке гребня глубиною около 650 футов. Индигирка и Колыма, получающие начало, как и Яна, на северной покатости Верхоянского водораздельного хребта, представляют замечательное сходство с этой рекой по длине и направлению их течения, по обилию их вод, по стремнинам и порогам, которые они образуют в верхней части своего ложа, по островам их дельт. Все эти реки берут начало в гористой области лесов и протекают на севере по гладким равнинам тундры; хотя все они судоходны, но по ним плавают пока только рыбачьи лодки якутов, юкагиров и немногочисленных русских поселенцев. «Самая обильная рыбой из этих трех рек—Колыма; две реки Анюй, которые присоединяются с восточной стороны к Колыме и образуют с ней одну общую дельту, также очень богаты животной жизнью.

Некоторые ближайшие к морскому берегу островки с незапамятных времен известны туземцам, которые, без сомнения, и показали их первым русским исследователям; таковы «Медвежьи острова», лежащие в море на севере от Колымского залива, и на которых, с прошлого столетия находятся зимния хижины (зимовья), построенные рыболовами. Один из этих островов, так называемый «остров Четырех Столбов», упоминается всеми посетившими те воды мореплавателями, внимание которых приковывают четыре отдельно стоящие базальтовые колонны, почти столь правильные, как-будто они были вытесаны и воздвигнуты рукой человека: матросы экспедиции проф. Норденшильда приняли их за маяки, поставленные русским правительством, чтобы указывать путь исследователям Ледовитого океана. Другой остров Медвежьего архипелага содержит такое множество мамонтовых костей, что про южный его берег составилось понятие, будто он весь состоит из бивней исполинского допотопного толстокожаго. По всей вероятности, и другие большие острова сибирского Полярного моря, открытие которых относят обыкновенно к прошлому столетию или даже к более близкой к нам эпохе, тоже были посещаемы туземцами гораздо ранее. Так, в Ляховском архипелаге, остров, называемый «Ближним» или «Первым», не мог быть совершенно неизвестен, так как юго-западная оконечность этого острова, мыс Киселяк, образуемый величественными базальтовыми колоннадами, и высокая гора Каптагай, поднимающаяся на несколько сот метров, находятся всего только на расстоянии 70 верст от мыса Святой Нос, и следовательно всегда, в ясную погоду, показываются острому зрению тунгусов и якутов. Дикие олени переходят по льду с материка на остров, так же, как белые медведи и другие животные, даже мелкие грызуны: значит, охотникам нужно было только идти по следам дичи, чтобы открыть «Первый» остров. С этого острова на «Второй» переход тоже был не труден; но «Третий», Котельный остров, который находится уже среди моря, далеко от берегов континента, равно как многие островки, лежащие на западе, вероятно, были осмотрены впервые долгое время спустя после открытия южных островов; однако, там нашли русскую могилу в 1811 году; Геденстрем видел там юкагирские санки и каменный нож, доказательство древнего посещения, ибо юкагиры уже с давних пор употребляют железные ножи, вымениваемые ими у русских торговцев. Котельный остров очень обширная земля, площадь которой, по определению Анжу, не менее 18.000 квадр. верст, и которой Геденстрем приписывал пространство по крайней мере втрое большее: полоса, состоящая из подводных камней и обширных мелей, обыкновенно соединяет ее с лежащим восточнее большим островом, носящим название Фаддеевского; между этими двумя землями остается только узкий проток (около 80 сажен шириною), через который стремительно текут морские воды то в ту, то в другую сторону, сообразно изменению направления прилива. Во время бури песчаная плотина, соединяющая два острова, Котельный и Фаддеевский, покрывается пенящимися волнами

Позже всех открыт, или, вернее сказать, отыскан в этих водах остров, которому дали имя Новой Сибири, хотя, впрочем, название это часто применяется ко всей группе островных земель, лежащих на севере от азиатского континента, между устьями Лены и Индигирки. Купец Сыроватский первый осмотрел его в 1806 году, и вскоре после того, в 1809 и 1810 годах, Геденстрем, Санников, Кожевин тщательно исследовали новую землю. Затем ее посетил Анжу, в 1820—1823 годах, во время экспедиции Врангеля, и с тех пор звероловы постоянно проводили там зиму, поселяясь в зимовьях, построенных Санниковым. Так же, как соседние острова, Новая Сибирь довольно богата животными видами, благодаря ледяному мосту, который соединяет ее каждый год с материком Азии; фауна её заключает белых медведей, северных оленей, белых лисиц или песцов, россомах, мелких грызунов и многочисленные породы птиц. Кроме того, охотники находят там остатки исчезнувших животных, кости мамонтов и носорогов, рога буйволов, лошадиные копыта; Геденстрем открыл там топор, сделанный из мамонтового бивня. Плоские берега усеяны стволами лиственниц и тополей, выброшенных волнами; но главную достопримечательность острова составляет гряда холмов, которая тянется вдоль полуденного берега, на пространстве около 5 верст: эти холмы заключают, в слоях песчаника и гравия, значительные скопления обугленных деревьев, которые, по мнению одних, принадлежат к юрской эпохе, тогда как другие видят в них просто слои наносного, выброшенного волнами леса, принадлежащего к новейшей эпохе. Хотя эти холмы, или, как их называют, «Лесные горы» поднимаются всего только футов на сто, на двести над уровнем моря, их, однако, иногда можно, благодаря действию миража, разглядеть с сибирского берега с расстояния 260 верст.

Во время своих многочисленных путешествий, предпринятых для исследования полярного моря на восток от Новой Сибири, известный русский мореплаватель Врангель постоянно стремился пробраться к северной земле, о которой ему рассказывали туземцы, и к которой, как он сам видел, направлялись стаи перелетных птиц; при том и на карте 1765 года, хранящейся в московском архиве ведомства иностранных дел, показан остров в тех водах, где его искал Врангель. Однако, в три последовательные поездки на санях по сибирским льдам, он каждый раз был останавливаем полыньей, чистым от льда пространством, какие находили другие мореплаватели в полярных морях, и русское название которых перешло и в Новый Свет, где дали имя Polynia «свободному морю», встреченному Гэйзом в американском Полярном океане, на севере от Смитова пролива. Лед на краях полыньи был так тонок, что отказывался поддерживать сани, и путешественники не могли продолжать путь далее на Ледовитый океан: они явственно чувствовали, как под ними море поднимается длинными волнами. Таким образом Врангель достиг лишь отрицательного результата во всех своих разведках, и из самых его изседований можно было вывести заключение, что искомая земля не существует. Она, однако, существует и нашлась в том самом месте, где Врангель наперед очертил на карте её предполагаемые контуры, основываясь на рассказах туземцев: большой остров, поднимающийся из моря высокими берегами, который, в память тщетно искавшего его покойного мореплавателя, назвав, по его имени, «Землей Врангеля», лежит на севере от Чукотской Земли, недалеко от входа из Ледовитого океана в Берингов пролив. Эта новая полярная земля, открытая в первый раз в 1849 году Келлетом и после того опять виденная китоловом Лонгом в 1867 году, пока еще обозначается на картах лишь неопределенными очертаниями, и неизвестно даже, на какое расстояние она продолжается на север, и составляет ли замеченная Лонгом в 1867 году земля часть её: гора Лонг, поднимающаяся на самой полуденной оконечности острова, достигает 2.475 футов высоты, и её правильная конусообразная форма подала повод причислить ее к потухшим вулканам. Льды помешали Норденшильду и Паландеру посетить эти острова. До сих пор все морское пространство на север от Новой Сибири и от Земли Врангеля, между архипелагом Франца-Иосифа на западе и полярными архипелагами Америки на востоке, остается неизследованным, и не известно, продолжается ли Гренландия в ту сторону каким-нибудь полуостровом, как это предполагает Петерманн, или воды омывают там только острова или архипелаги. Как бы то ни было, на северных берегах Сибири нигде не найдено эрратических камней: это обстоятельство доказывает, по мнению барона Норденшильда, что в ледовитых морях Сибири не существует больших земель, или вернее, что пловучие льды не переносят каменных обломков, как это допускало до сих пор большинство геологов. На северо-западе от Таймырского полуострова, норвежский мореплаватель Иогансен открыл, в 1878 году, остров, которому он дал вполне справедливое название Ensomheden или «Пустыни». Эта уединенная земли, затерянная среди ледяных пространств океана, занимает площадь в 175 квадр. верст и оканчивается на западе высокими береговыми утесами, над которыми господствует гора, имеющая около 510 футов высоты; низменный и песчаный восточный берег усеян древесными стволами, принесенными туда морскими течениями. Может быть, этот остров был уже виден Лаптевым в 1741 году.

Буряты очень многочисленны в южной части областей, лежащих по течению Лены. Из всех сибирских туземцев эти инородцы всего лучше сохранили формы древней общины, к великому удивлению русских крестьян, у которых влияние мира гораздо менее дает себя чувствовать в частной жизни членов сельской общины. Бедный бурят считает себя в праве требовать пищи и приюта у богатого; когда убивают животное, все приходят взять себе за трапезой равную долю, и хозяин между ними тот, кто последний прикладывается к яствам; даже железные украшения, которые молодые девушки заплетают себе в волоса, берутся без церемонии и без всякого вознаграждения у кузнеца общины, который продает свои изделия только посторонним людям. Сбор хлеба на полях производится в пользу всех, и каждый берет, сколько ему надо, из общественного амбара. Каждые пять или десять лет буряты одного округа соединяются, чтобы предпринять сообща охоту на лесного зверя: для этой цели они выбирают временных начальников или атаманов, и, разбившись на партии, человек по двадцати в каждой, расходятся в разные стороны по лесным чащам; но добыча охоты делится равномерно между всеми членами абы.

Господствующее население в бассейне Лены составляют якуты. Территория, на пространстве которой кочуют эти инородцы, и которая по крайней мере в два раза обширнее Франции, обнимает большую часть среднего бассейна Лены, берега этой реки в её северном течении, в низовьях и прибрежье Арктического океана, между Хатангским заливом и дельтой Лены. Якуты обитают также, на востоке, по берегам Яны, Индигирки, Колымы и живут там и сям группами на подобие островов, среди других народностей, в нескольких сотнях верст от страны, где они являются преобладающей расой. Так, в западной Сибири, мы находим несколько якутских семейств на Енисее, ниже города Туруханска; на востоке они располагаются своими становищами на нижнем течении Индигирки; на юго-востоке их встретишь даже в бассейне Амура. Впрочем эти области северной Сибири не составляют наследственного владения их племени; они здесь тоже пришельцы: в этом отношении предание их отличается большой точностью. Они жили прежде в странах, окружающих Байкальское озеро, но, вытесненные оттуда бурятами, принуждены были переселиться на север и покориться тяжелым невзгодам жизни в суровом полярном климате: татарские названия мест в прибайкальской территории до сих пор напоминают о их пребывании в том крае. В начале семнадцатого столетия они очутились лицом к лицу с другими врагами, с русскими авантюристами, сибирскими казаками, и их отступательное движение продолжалось к Ледовитому океану. В половине восемнадцатого столетия их увидели в первый раз на Таймырском полуострове, и только в нынешнем столетии они появляются на берегах верхней Колымы. Во время этого перемещения, продолжавшагося несколько веков, якутам пришлось не только акклиматизироваться, приспособиться к условиям новой физической среды, но еще изменить и самый образ жизни: быв прежде пастушеским и наездническим народом, как их соплеменники киргизы, они должны были на новых местах сделаться также рыболовами, звероловами, оленоводами. Некоторые слова их языка и традиционные обычаи свидетельствуют о разнице, существующей между старыми и современными нравами этого многочисленного сибирского племени.

Впрочем, нынешние якуты далеко не сохранили свою расу в первоначальной чистоте, напротив—с той эпохи, когда их предки покинули берега Святого моря, кровь их сильно смешалась с кровью народов, которых они встречали в своих переселениях. Всего более и чаще происходило смешение с кочевниками тунгусами, которые во многих местностях странствуют по той же звероловной территории, как и якуты, и с которыми последние находятся в постоянных торговых сношениях. При существовании обычая, даже религиозного закона, обязывающего якутов выбирать себе жен вне своей родни, а в некоторых обстоятельствах даже вне своего рода или клана, такия смешения с иноплеменниками были неизбежны: благодаря этому обычаю вступления в брак с людьми чужого рода и племени, большое число якутских семейств превратились в настоящих монголов; в Алданских горах на юго-востоке от Якутска, они сделались истыми тунгусами по наружности и чертам лица. В других местах якуты обрусели; однако чаще можно наблюдать обратное явление. Русские, которые женятся на якутских женщинах, мало-по-малу «объякучиваются». Во многих становищах встречаешь звероловов славянского происхождения, но по чертам лица и нравам совершенных якутов. Здесь татарская цивилизация берет верх над цивилизацией русской.

По описанию Миддендорфа, якут чистой расы имеет овальный облик, нос прямой, скулы мало выдающиеся, веки чуть скошенные, волосы черные: он гораздо больше походит на киргиза, чем на монгола. По росту он занимает середину между русским и тунгусом (средний рост русских в Якутске 1,83, якутов 1,74, тунгусов 1,63 метра). Костюм его не отличается от одежды его северных соседей; единственное отличие составляет высокий головной убор, похожий на колпак киргизов и хивинцев: эта меховая шапка, очевидно, скроена по образцу малахая, какой носили его предки, прежде, чем разлучились со своими соплеменниками, южными татарами. Якутский язык, изученный Бетлингом, Арминием Вамбери и другими учеными, свидетельствует, так же, как тип и костюм, о сходстве этой нации с различными народами тюркского и татарского племени; без сомнения, фризу из Ганновера и саксонцу из Трансильвании труднее будет объясняться друг с другом, чем якуту понимать разговор османлиса из Анатолии или из Константинополя. Конечно татары и якуты с трудом могли бы разговаривать между собой, но малейшее знакомство с грамматикой сделало бы беседу легкой. Якутские названия мест несколько разнятся от имен, употребляемых в Туркестане, но между теми и другими легко признать семейное сродство, и по многим выражением географическая номенклатура представляет сходство, от берегов Босфора до устьев Лены. Якутский язык чрезвычайно богат терминами, означающими различные формы гор, лесов, рек, ручьев и вообще всех физических черт земной поверхности. Большое число выражений синонимных составляет даже одну из главных трудностей, на которые наталкивается русский, когда он хочет выучиться по-якутски. Несмотря на то, многие русские и тунгусы чаще и охотнее употребляют якутский язык, чем свой природный, и даже в городе Якутске, главном центре русского господства в стране, язык туземцев был, лет двадцать назад, модным диалектом, языком светской беседы в гостиных многих русских чиновников. Правда, что в туземное наречие вошло много слов славянских, преимущественно таких, которые относятся к бюрократии, к приказному слогу и к современным техническим искусствам и ремеслам; но заимствования, сделанные русским языком из якутского, были еще значительнее. В отношении языка, как и в отношении расы, якуты одержали верх над славянами, и указывают даже семейства русских священников и дьячков, которые отатарились по языку и обычаям, сохранив лишь свои славянские имена да религиозные верования.

Якутов по справедливости можно бы было назвать «сибирскими жидами». Они одарены в высокой степени коммерческим гением, но, к несчастию, непредусмотрительность, легкомысленная беспечность тунгусов предали им в жертву этих простодушных дикарей: якуту наперед принадлежат олени тунгуса и куницы, которые попадутся в его капкан. Но не над одними только туземными обитателями Сибири якут изощряет свой дух спекуляции и торгашества, он также ловко и успешно надувает и казака, и многие местные поговорки выставляют в смешном виде глупые притязания русского, который хочет поспорить в хитрости с якутом: «как он ни хитер, говорит г. Уваровский, а всегда кончается тем, что якут перехитрит его». Полный уверенности в превосходство своего торгового гения, якут не встречает достойных себя противников, по части меркантильного надувательства, кроме как в китайских даурцах забайкальского края. Эти последние не уступают ему в недоверчивости, в изворотливости, в знании людей, в притворной наивности, в уменьи приводить в движение тайные пружины тщеславия; и сверх того, они превосходят его в воздержности, в любви к порядку и бережливости. В самом деле, якут не заботится о будущем, как только имеет возможность наслаждаться настоящим; в такия блаженные минуты он только повторяет местное присловие: «хорошо есть, хорошо разжиреть—вот самое лучшее, что может сделать человек». Пока ему необходимо трудиться, он делает это с такой же стойкостью и неутомимостью, как еврей или китаец; он переносит все невзгоды и терпит голод с такой же безропотностью и покорностью судьбе, как тунгус; никакая опасность не пугает его, никакое препятствие не останавливает его. Но когда настает час отдыха, он предается лени не хуже любого животного: если он меняет шашки на карты или пускается в какую-нибудь другую азартную игру, то это для того, чтобы рискнуть своей работой целого года или даже целой жизни. Разоренный несчастливым оборотом игры, он опять становится искусным звероловом или плутоватым торговцем и снова начинает свою бродячую жизнь, полную труда и лишений.

Несмотря на свои недостатки, якут, между всеми обитателями Сибири, наиболее благоденствует, благодаря своему замечательному таланту ассимиляции или приспособления. Он умеет прилаживаться к окружающей среде, к природе и людям. В продолжение длинной ночи полярного круга он проводит время в сне, как белый медведь, зарывшийся в снег: но во все время, пока летнее солнце описывает полный круг над горизонтом, он работает без устали. Он так же удобно располагается в самоедском чуме, как и в русской избе, построенной из положенных горизонтально одно на другое бревен. Оседлый житель или кочевник, смотря по требованиям промысла, он всегда готов, какое бы дело ему ни представлялось. С самоедом или тунгусом он и сам делается самоедом или тунгусом, но сохраняя при этой метаморфозе свой природный гений, который позволяет ему быть первым между его новыми товарищами. Среди русских он так же скоро становится русским и усвоивает с изумительной легкостью бюрократические порядки и формальности. В борьбе за существование якуты до сих пор не имели причины опасаться, что им придется исчезнуть перед русскими; в очень многих деревнях они более, чем другие поселяне, пользуются достатком и довольством, опрятно содержат свои дома, и русские парни добиваются руки их молодых девушек. Хотя тысячи якутов обрусели, однако, число их более, чем удвоилось, может быть учетверилось с начала настоящего столетия, если правда, что их было тогда только около пятидесяти тысяч душ; все новейшие статистики единогласно определяют цифру якутского народа слишком в двести тысяч душ. Вне городов эти инородцы сохранили независимое внутреннее управление; они имеют еще собственных князьков или тойонов, содержание которых оплачивается посредством добровольных взносов.

В суровом климате северной Сибири якуты не во всех округах могут заниматься хлебопашеством, но как скотоводы они и там успели сделать то, чего русские еще и не пробовали: они съумели развести у себя рогатый скот и лошадей даже по ту сторону полярного круга (только коровы защищены у них навесом и в сильные вьюги загоняются даже в юрты, лошади же всегда на дворе и на морозе), и не затруднятся тем, что им иногда приходится ездить добывать сено для этого скота за сотни верст; они успели даже развести особую породу молочных кобыл, которые дают столько же молока, как коровы, и которых можно доить несколько раз в день; маленькия лошади, которых они продают на золотые прииски, высоко ценятся за их силу, выносливость (вместо овса, якутская лошадь ест кору ивы, лиственницу, старую траву, а между тем скачет 30 верст без отдыха). Якуты едят мясо и предпочитают конину; но они очень бережливы насчет жизни своих домашних животных и убивают их только в большие праздники. Как ремесленники, они почти не имеют равных себе и успевают во всех мастерствах и художествах. Ловкость, которую они обнаруживают в ручных работах, позволяет им выделывать, при помощи самых примитивных средств, орудия и драгоценные вещи из накладного золота и серебра, вырезывать из кости всякия поделки; они добывают руду из железистой скалы, выплавляют железо и приготовляют из него инструменты лучше тех, которые привозят русские купцы. В Якутске все рабочие и мастеровые: печники, плотники, столяры, живописцы, даже скульпторы, из якутов; якутские женщины хорошие кухарки, швеи; все няньки—якутки. Там можно видеть самовары, даже ружья якутской фабрикации; переимчивый туземный ремесленник умеет всему подражать, но с оригинальным талантом: одно из любопытных произведений его промышленности—род корзинки, сплетенной из ивовых прутьев, промежутки которой замазаны глиной, и которую они обмакивают в холодную воду, чтобы покрыть ее прозрачным слоем льда; таким образом в продолжение более чем половины года корзинка имеет вид хрустальной вазы.

Большинство якутов, окрещенных в христианскую веру, по крайней мере, для формы, носят имена чиновников, русских, поляков или немцев, впрочем, до такой степени искаженные, что их невозможно узнать. Обычай детоубийства, именно умерщвления девочек, некогда общераспространенный у якутских племен, теперь совершенно вышел из употребления; прежде младенцев женского пола, от которых родители хотели избавиться, клали в корзинки и относили в лес, где вешали корзинку на сук дерева: еще недавно можно было встретить старух якутов, которые в детстве были подобраны в лесу и воспитаны чужими людьми. Старые обряда шаманского культа еще не совсем оставлена: якуты по-прежнему верят в чародейство, взывают к добрым духам и заклинают демонов. Без сомнения, со времен путешествия Гмелина, относящагося к первой половине прошлого столетия, произошли весьма значительные перемены в нравах нации, но религия в сущности осталась та же самая. И теперь, как прежде, при переходе через горные хребты совершаются самые торжественные религиозные церемонии, и шаман впадает в самое сильное исступление, произнося свои заклинанья, обращенные к божествам вод и воздушных пространств, к «маленькой прабабке речке, существующей от вечности», и к «бабушке горе», к «карликам», которых ищешь по правую руку в восьми долинах, и которые вдруг появляются на левой стороне в девяти горах». Затем он обращается к злому духу с таким воззванием: «А ты, Шандай, старый, как камни, не замедляй нашего пути, не поражай наших юношей, не моргай глазами, не устремляй на нас твоего взора, и пусть безмолвствует твой язык!» После того шаман разбрасывает по воздуху полные ложки растопленного коровьего масла, чтобы возблагодарить богов и умилостивить злых духов, и привязывает конские хвосты или гривы к стволам деревьев или к столбам, поставленным на скалах. Ко всем своим богам якуты прибавили русских святых, в особенности Николая Угодника, и к своим шайтанам—русских чертей и леших: таким образом пантеон их значительно увеличился. Они говорят также о боге, всеобщем отце, но он пребывает слишком высоко и далеко от них, чтобы поклонение ему могло сложиться в определенный культ. Этот-то высочайший бог и сотворил землю, в начале маленькую и ровную; но злой дух стал рыть почву, раскапывать ее, как собака, отчего и образовались долины и горы; так как земля постоянно увеличивалась, то долины с течением времени сделались ложами рек и морей, и материки выступили наружу среди вод.

Долганы, живущие, в числе нескольких сот душ, в лесах и тундрах севера Сибири, между реками Пясиной и Хатангой, многими причисляются к тунгусскому племени: однако, их тип и наречие свидетельствуют, что это тоже якуты, как и обитатели бассейна Лены; но они разнообразно смешались с тунгусами, самоедами и русскими, и, без сомнения, дальность расстояния была причиной того, что мало-по-малу совершенно прекратились их сношения с другими якутами, от которых, может быть, их отделили некогда эпидемии, оспа и тиф, истребившие часть племени и заставившие остальных удалиться на крайний север. Что касается юкагиров, юрты которых сгруппированы маленькими деревушками в ледяной тундре, там где ее прорезывают реки Яна, Индигирка, Колыма, то Гмелин причисляет их к якутам; Биллингс и Миддендорф видят в них тунгусов, тогда как Шифнер полагает, что они составляют особый народ среди сибирских племен. В самом деле, юкагиры говорят особым языком, совершенно отличным от наречий других инородцев Сибири; но несомненно, что они представляют сильную помесь и смешиваются со всеми своими соседями, туземцами и русскими. Многочисленные прежде, по их выражению, «как звезды на ясном небе», они теперь уменьшаются в числе и вымирают; скоро от них останутся только курганы да развалины укреплений или острогов, построенных из бревен. По Венюкову, число их в настоящее время не превышает 1.600 душ; другие писатели насчитывают их еще менее, и только какой-нибудь десяток юкагиров умеют еще говорить своим природным языком. Другой народец, некогда тоже очень могущественный, чуванцы, состоял в 1860 году всего только из 267 человек.

Малочисленное население бассейна Лены и северных тундр почти везде рассеяно деревнями и поселками очень удаленными друг от друга, и за исключением Якутска, все группы домов или лачуг, носящие громкое имя городов, не были бы удостоены даже названия местечек в многолюдных странах. Эти города занимают значительное пространство, по причине большой ширины улиц, обширности площадей, дворов, садов и огородов; но исключая праздничных и базарных дней, они всегда безлюдны, безмолвны, пустынны и почти совершенно исчезают, когда снег покрывает однообразной белой пеленой землю, растения и крыши домов: они сливаются тогда с окружающим пространством.

Верхоленск, находящийся, как показывает его имя, на верхней Лене, есть одна из этих административных деревень, получивших название городов; населенный несколькими сотнями русских, окруженный бурятскими и тунгусскими становищами, он имеет некоторое значение только как первая торговая станция между Иркутском и Якутском, при начале судоходства по Лене. Киренск, при слиянии Киренги и Лены, также обязан кое-каким торговым движением своему положению близ волока, посредством которого бассейн Лены соединяется с бассейном Нижней Тунгузки. Олекминск, в округе которого, в мореновых отложениях, находятся богатейшие в Сибири золотоносные россыпи, представляет еще менее значительное местечко, чем два предъидущие «города», хотя он построен при выходе длинной долины реки Олекмы, которая дает доступ, кратчайшим путем, из Якутска к северной ветви Амура. От этого поселения, состоящего из двадцати четырех домишек, до ближайшего города, Якутска, расстояние около 600 верст, и на всем этом протяжении речной долины существуют лишь рыбачьи деревушки, да постоялые дворы для судовщиков.

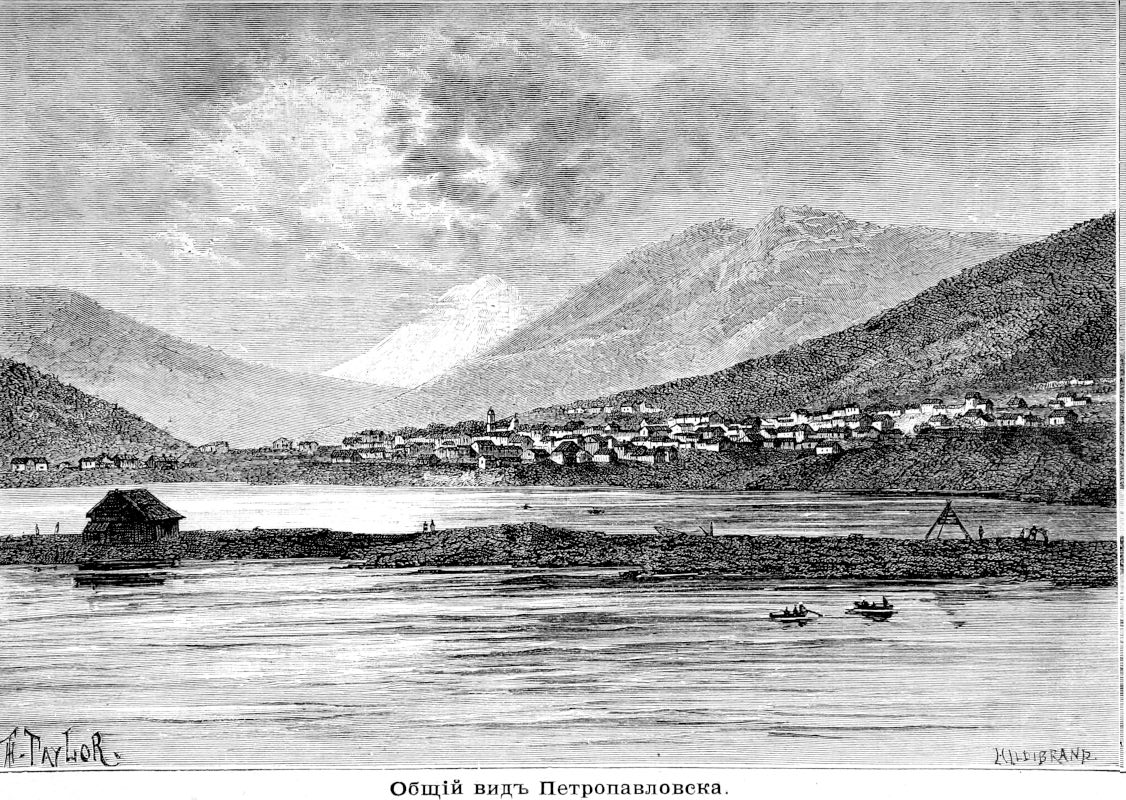

Областной город Якутск, занимающий очень выгодное местоположение, близ левого берега реки, на той части течения Лены, которая наиболее приближается к Тихому океану, и недалеко от слияния главной реки с Алданом и Вилюем, сделался настоящим городом, если принять во внимание трудную борьбу, которую в этих негостеприимных странах человек должен выдерживать против чрезвычайно сурового климата. Правда, два более многолюдные города, Архангельск и Трондгьем, находятся в еще меньшем расстоянии от полюса, но стужа в этих населенных местах далеко не так жестока, и почва там не остается круглый год замерзшей. Якутск—самый холодный город в свете, и средняя температура его климата та же самая, как на вершине Мон-Блана; несмотря на то, там постоянно около пяти тысяч человек, а во время ярмарки, на которой производится меновая торговля шкурами пушных зверей и съестными припасами на сумму более миллиона рублей, туда приезжают из других мест тысячи звероловов, купцов, судовщиков. Правда, что между обитателями Якутска есть много таких, которые живут там против воли, это—солдаты, чиновники и ссыльные. В царствование императора Николая этот город был одним из главных мест ссылки для политических преступников; впоследствии туда стали водворять на жительство преимущественно ссылаемых по делам, касающимся религии.

Вилюйск, жалкая деревушка, главный населенный пункт большой долины реки Вилюя и место ссылки государственных преступников; Верхо-Янск на Яне, Средне-Колымск, на Колыме, и Нижне-Колымск, основанный в 1644 году на той же реке, также причисляются оффициально к городам. Булун или Булани, пристань на нижней Лене, еще не возведен на степень города, а Жиганск, местечко на берегу Лены, на половине дороги из Якутска в Булун, был исключен из числа штатных городов.

«Города» бассейнов Лены и восточных рек с населением в 1897 г.: Якутск—6.382 жит., Верхоленск—1.275, Киренск—820, Средне-Колымск—500, Олекминск—1.157, Вилюйск—627, Верхоянск— 350, Нижне-Колымск—305.