II. Алтай

«Золотые горы»—ибо таков, вероятно, смысл названия Алтай, происходящего от монгольского слова «Алтын», синонима китайского выражения «Джин-Шан»—обнимают совокупность цепей и групп, которые возвышаются на север от ворот Джунгарии и составляют восточное продолжение хребтов Тянь-Шаня и Памира. Гораздо менее обширная и менее высокая, чем могущественная система Небесных гор, система Алтая может быть, однако, сравниваема с европейскими Альпами, не по высоте её вершин, ни по разнообразию её форм, обилию покрывающих её снегов или богатству её растительности, но по протяжению её хребтов и длине её долин. Правда, собственно так называемый Алтай обнимает, на русской территории, только гористую область, ограниченную с запада долиной Черного Иртыша, а на востоке Суокским перевалом; но этот, часто посещаемый караванами проход через русско-китайскую границу составляет лишь чисто условную пограничную черту, ибо система Алтая продолжается на восток, чтобы образовать цепь Саянских гор, до пролома, сделанного долиной Енисея, и затем далее до горных групп Байкальского края. Со стороны Китая Алтай продолжается в виде небольших отрогов и предгорий, которые почти все еще не исследованы, гораздо южнее истоков Енисея и проникает на большое расстояние вглубь пустынь монгольских плоских возвышенностей. Впрочем, название Алтай употребляется в Сибири в самом обширном смысле, и часто его применяют не только к холмам, но, кроме того, и к равнинам основания, ко всей области, которая в административном отношении зависит от Барнаула, Бийска и Кузнецка.

Когда приближаешься к Алтаю, направляясь от Уральских гор по большой дороге южной Сибири, перед собой видишь только неправильные холмы, более голые, более дикие и печальные видом, чем степь. Леса, рассеянные по равнине, маленькия озера, отражающие в гладкой поверхности своих вод верхушки сосен, остались позади, и взор не встречает ничего, кроме обнаженных, сероватых пространств: на юге и на востоке горизонт ограничен профилем низких гор, без определенного характера, скрывающих более возвышенные вершины китайской границы. Некоторые макушки, покрытые зеленью, составляют приятный контраст с общей наготой гор, но ансамбль пейзажа, в западной области Алтая, почти везде один из самых неприветливых. Юго-западные ветры, которые приносят дождь в Европу и даже на скаты Уральского хребта и на склоны Небесных гор, обращенные к западу, становятся уже совершенно сухими, утратившими всю влажность, когда достигают Алтая: они не только не дают дождей этим горам, возвышающимся поперек их дороги, но даже быстро иссушают листву тощих деревец, покрывающих скаты, и позволяют существовать только скудной травяной растительности степей. Гораздо более благодетельны северо-восточные ветры, которые, хотя приносят на Алтай полярную стужу, но зато наделяют его также дождями и одевают горы прекрасными пастбищами. В долине Ургудей, на севере Саянского хребта, не проходит дня без того, чтобы облака не собирались два или три раза на склонах и не покрывали их снегом, или не наводняли дождями, смотря по времени года.

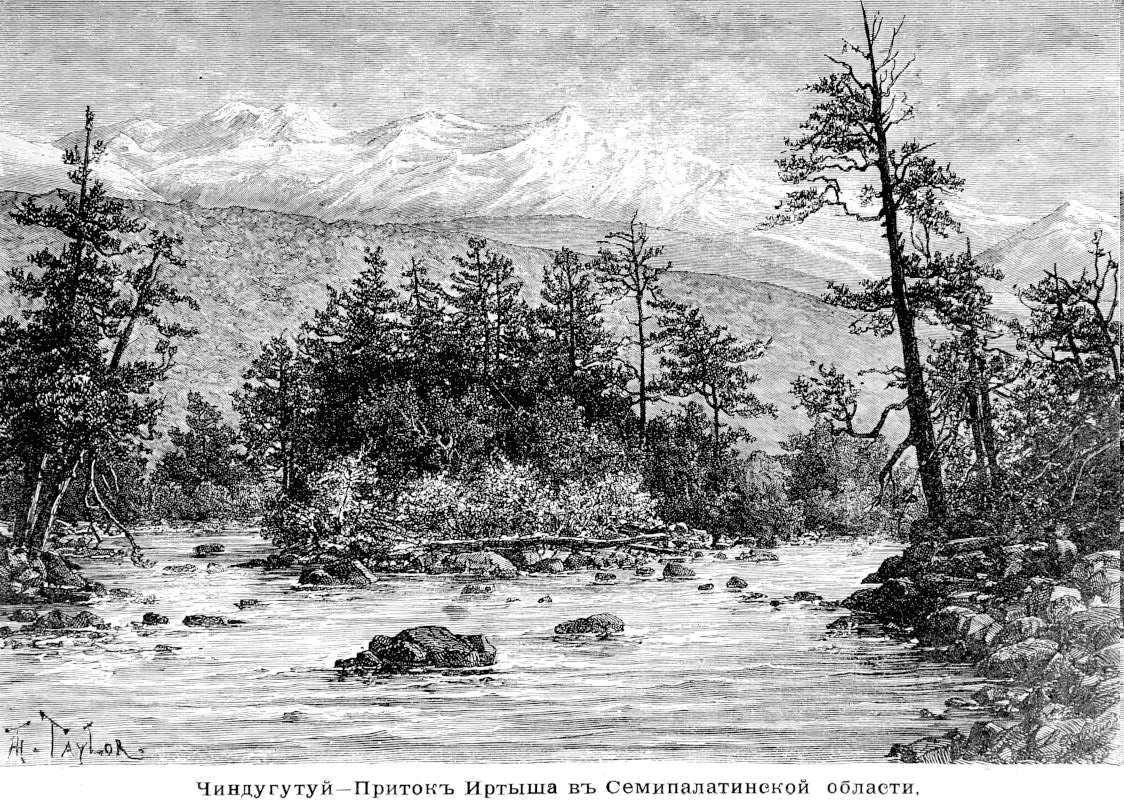

В этих областях с сырым климатом струящиеся воды и леса придают горам вид совершенно отличный от того, какой имеет западный Алтай, составляющий простое предгорье монгольской степи: повсюду, где форма скал, крутизны гор, профили вершин принимают уже более или менее грандиозный характер, пейзаж Алтая, украшаемый водами и зеленью, напоминает ландшафт Альп центральной Европы. Узкая и глубокая долина верхней Чуи (или Чу), ведущая к Суокскому перевалу, главной тропе торговых караванов между Бийском и Монголией, есть нечто в роде знаменитого швейцарского оврага «Via mala», по контрасту деревьев с мрачным ущельем, на дне которого ревет вода потока; но в самом сердце горной цепи верхний цирк, где соединяются ручьи, образующие вместе реку Чую, представляет настоящую степь, где дожди выпадают редко, где небольшое количество снега, приносимое облаками зимой, тотчас же разметается ветром. Впрочем, даже в западном Алтае многие долины имеют всю прелесть своей первобытной красы. Во многих группах Алтайской цепи альпийская область имеет свою определенную границу, точно очерченную хребтом, который служит раздельной возвышенностью между Россией и Китаем. По обе стороны этого пограничного хребта разница во всем полная: на севере скаты гор покрыты хвойными лесами, тогда как на юге тянутся на необозримое пространство каменистые пустыни. Воды бегут с обеих сторон в противоположных направлениях, и населения принадлежат к различным группам: со стороны Китая живут монголы, со стороны русской территории—теленгуты или калмыки.

Система Алтайских гор состоит из большого числа цепей, которые могут быть рассматриваемы в общих чертах, как расположенные по направлению от запада-северо-запада к востоку-юго-востоку, параллельно Тарбагатаю, некоторым второстепенным цепям Небесных гор и многим другим горным системам Азии, между прочим, и Гималайскому хребту. Эти цепи, по-местному «Белки» (название, означающее то же самое, что и «Альпы», т.е. «белыя»), соединены неправильными поперечными кряжами и нагорьями, совокупность которых дает линии водораздела между бассейном Оби и скатом возвышенности Гоби извилистое направление, идущее от юго-запада к северо-востоку: в толще системы открываются очень большие продольные долины, каковы, например, долины Бухтармы. Алтай не составляет совершенного водораздельного хребта, доказательством чего служит тот факт, что на западе один из притоков Иртыша, Улюнгур, сообщающийся с главной рекой посредством течения, частию подземного, берет начало на самом Гоби и затем обходит все западные горные массы. Средняя высота всей, рассматриваемой в совокупности, Алтайской системы, принимая в рассчет также промежуточные долины и южные плоскогорья, на которые опираются горы, исчисляется только в 4.000 или 5.000 футов, но главные хребты имеют от 6.000 до 8.856 фут. Центральный узел системы, с гидрографической точки зрения, горная масса, откуда вытекают на север многие притоки Катуни, на запад Бухтарма, на юг Ойгур, монгольский данник реки Икеэрал, перерезан проломом, который имеет не менее 9.250 фут. высоты, по Мирошниченко: это Улан-Дабас, или «Красный камень», получивший это название от входящих в состав его рыжеватых слоев железной руды. На северо-западе от этого страшного горного прохода поднимается самая высокая вершина Алтая, гора Белуха, две остроконечные макушки которой, почти равной величины, имеют около 11.000 фут. высоты. Горная масса, над которой господствует Белуха, и где возвышаются также крутые стены утесов, называемые «Катунскими колоннами», совершенно ограничена от остального Алтая с юга, с запада и с севера рекой Катунь или Катунья, которая может быть рассматриваема как истинная верхняя Обь, и к которой направляются многочисленные реки: одна из них, носящая тюркское название Кок-су, течет от запада к востоку в узкой расселине плоскогорья Коргон, поднимающагося почти на 6.560 фут. над уровнем моря. Горная масса Белухи или Катунских белок всего более имеет прав на титул «Большого Алтая», присвоиваемый обыкновенно области, еще мало известной, монгольского Алтая. Именно та цепь, которую большинство географов называют «Большим Алтаем», обозначается у Венюкова под именем «Малого Алтая» (эктаг-Алтай): это краевая западная цепь плоскогорья Кобдо, крутые скаты которого спускаются на юго-западе к долине Улюнгура и Черного Иртыша. Многие из вершин этой цепи поднимаются выше границы вечных снегов.

К востоку от различных групп русского Алтая, обозначаемых обыкновенно по имени рек, текущих у их основания или по имена ближайших поселений, цепь Танну-ола продолжает хребет в Монголию, между горными потоками верхнего Енисея и водами, спускающимися к озеру Убса-нор, тогда как далее на севере система Саянских гор развертывает амфитеатр своих лесистых вершин и оканчивается выше Енисея горной массой Шабин-дабаг. Менее высокие, небольшие цепи группы Кузнецких гор (Ала-тау), образующие водораздел между бассейнами Оби и Енисея, поднимаются еще своими верхушками, тоже покрытыми лесом, до высоты 4.000 или 5.000 футов над уровнем моря. Многочисленные маленькия озера рассеяны в возвышенных продольных долинах, соседних с горным узлом, где соединяются Алтай и Саян; но самый обширный и самый живописный озерный бассейн Алтайских гор находится уже в недалеком расстоянии от степей, хотя крутые высоты окружают его со всех сторон, и хотя он имеет совершенно альпийский вид: это озеро Телецкое, куда изливается р. Чулышман, и откуда выходить р. Бия, восточный приток Оби. По красоте своих берегов, Телецкое озеро напоминает швейцарский Леман и, подобно последнему, состоит из двух озер, принадлежащих каждое к отдельной системе изломов земной коры; но эти два озера не соединяются слегка изогнутыми кривыми, как бассейны Женевского озера. Пучины его, которые покрываются слоем льда только в чрезвычайно холодные годы, немного менее глубоки, чем пропасти Лемана. По Семенову, Телецкое озеро лежит на высоте 1.580 фут.: водная площадь его равна 250 квадр. верстам, а глубина достигает 800 фут. (930 фут. по Гельмерсену). Алтын-тау или «Золотая гора», снежная верхушка которой господствует над южной оконечностью Телецкого озера, и которая продолжается вдоль западного его берега рядом утесов Кара-корум (это название означает «Черные крутизны»), почитается у калмыков, как священная гора: они называют ее «отцом гор и озера» и говорят, что она всегда наказывала смертью дерзновенных, которые покушались осквернить святыню восхождением на вершину Алтына.

Белуха, как показывает самое имя её, покрыта никогда нетающпм снегом, и на ней существует даже ледник, длиною около двух с половиной верст; ледник этот, спускающийся в цирк, окруженный Катунскими белками, доставляет первые воды реки Катунь, текущей через древние морены, которые свидетельствуют о значительном отступлении льдов. Несколько фирновых масс небольших размеров спускаются с соседних гор, попадаются сильно измельчавшие остатки глетчеров, которые некогда покрывали всю эту цепь гор, хотя известный геолог Бернгард Котта, основываясь на некоторых, чисто отрицательных признаках, считал себя в праве оспаривать существование ледяной эпохи на Алтае. Что касается границы постоянных снегов на склонах Золотых гор, то еще недавно положение её определяли на средней высоте от 7.400 до 7.550 футов; но г. Мирошниченко констатировал, что на двух скатах, и между прочим на южной стороне, выставленной не только непосредственному действию солнечных лучей, но также влиянию отраженной теплоты полуденного нагорья, линия полного таяния снегов переходит за 8.530 футов; хотя таким образом поднятая почти на 1.200 футов выше, граница вечного снега все-таки лежит ниже, чем соответственная линия на Альпах и Пиренеях.

Почти на всем своем протяжении Алтай состоит из горных масс и цепей, образующих плоскогорья с длинными хребтами и придавленными вершинами; ниже пояса постоянных снегов, высоты частию покрыты болотистыми пространствами, напоминающими, но в гораздо более значительных размерах, нагорные болота (hautes fanges) Арденнов, и усеянные глыбами гранита, отчего и происходит данное им название «каменных болот». Глубокия долины, с очень крутыми стенами, разделяют эти плоские, как-бы усеченные верхушки; долины эти, как кажется, по большей части были вырыты действием размыва в слоистых породах, залегающих между более твердыми и лучше сопротивляющимися разрушению гранитными массами, которые образуют главные группы Алтайских гор. Даже отроги Салаира и Кузнецкого Ала-тау, которые выдвигаются в виде мысов или предгорий в северные степи, состоят отчасти из гранита; порфиры, серпентины прорезывают там и сям кристаллические породы и сланцы Алтая, но нигде незаметно в этих горах следов какого бы то ни было вулканического действия. Алтай, очевидно, очень древняя система гор: на нем не найдешь ни одного слоя осадочных формаций диасовой, триасовой, юрской или меловой, ни одного третичного пласта. Со времени образования палеозойских (древнейших) каменных пород, Алтай всегда возвышался своими вершинами над расстилавшимися внизу морями или степями: залежи земляного угля, открытые в Кузнецких горах, на берегах реки Томи, и металлоносные жилы, которые дали Алтайской области столь важное экономическое значение, ведут свое начало, без сомнения, от тех отдаленных эпох геологической истории земли.

Растительное царство Алтая, в сравнении с флорой окружающих степей, отличается необыкновенным богатством; однако она уступает флоре центральной Европы по числу видов. Ледебур, собравший на Алтае около 1.600 явнобрачных растений, исчисляет в четыре седьмых общего количества туземных видов Германии число видов, составляющих дикую флору Алтая, который лежит под той же самой широтой, как Богемские горы, и так же, как они, подвержен попеременному действию юго-западных и северо-восточных ветров. Все семейства растений, исключая тех, которые произрастают по берегам соляных озер, представлены на Алтае меньшим числом видов, чем в центральной Европе: клена там совсем нет; липа встречается лишь отдельными кучками, очень отдаленными одна от другой, также и ольха—очень редкое дерево в этих сибирских лесах; но Алтай обладает некоторыми, свойственными исключительно сибирской флоре, древесными породами, какова татарская жимолость (lonicera tatarica) и гороховник (caragana arborescens), которого жесткия ветви и белесоватая листва, подрезанная, как у акации, виднеются на большей части пустынных, бесплодных скатов, в перемежку с дикими розами и таволгами, растущими среди мелкого кустарника.

Флора степей, которая продолжается по передовым скатам гор, и ограничивает по окраинам гористой области собственно так называемую «алтайскую» флору, поднимается не выше, как на 1.000 футов. Она довольно бедна, особенно в местностях, где почва насыщена солью, и общий колорит степного ландшафта серый или желтоватый, переходящий там и сям в бледно-зеленый оттенок. Зеленеющие луга занимают только хорошо орошаемые лощины, и говорят, что для жителя голых, однообразных степей, с их тусклым колоритом, с их неподвижными контурами, эти густые высокие травы, волнуемые ветром, как поверхность вод, в первое время представляют не очень приятное зрелище: движение злаков, которые беспрестанно наклоняются и снова выпрямляются, видоизменяя свою окраску, производит у непривычного степняка нечто в роде «морской болезни». По берегам рек степная флора прерывается древесной растительностью: сосны и ели появляются в некоторых местах, но они быстро исчезают, благодаря частым лесным пожарам, которым подвергает их соседство человека, и заменяются березами и другими породами дерев, отличающимися быстрым ростом. Между тополями и ивами, которые растут в наибольшем числе по близости рек, спускающихся с Алтайских гор, некоторые породы, как кажется, должны быть признаны уроженцами верхнего бассейна Оби.

Черная береза и кизильник или ирга поднимаются на верхних склонах гор до высоты 6.700 фут., тогда как лесной пояс в собственном смысле находится на Алтае в пределах пояса, заключающагося между 4.260 и 6.500 футов высоты; но во всей обитаемой области Алтайских гор этот пояс был значительно съужен топором дровосеков; путешественники рассказывают, что им случалось там проезжать обширные пространства, в несколько сот квадратн. верст, не встречая на пути ни одного высокоствольного дерева. Вдали от горнозаводского округа, в долинах, не подверженных иссушающему дуновению юго-западных ветров, можно еще увидеть нетронутую тайгу, состоящую из сосен, а выше по скатам, из елей и пихт, более роскошную, чем европейские леса, по причине богатства и разнообразия растений подлесья: эти древесные породы, средним числом, в два раза превосходят величиной деревья лесов атлантического побережья, и цветы их поражают взор своим чудным блеском, яркостью красок: акониты, шпорники (или кавалерийские шпоры) кажутся путешественнику, приехавшему с запада, новыми видами; так пышно раскинулись их цветки, густого синего цвета, на большой высоте, над кустарником. Альпийские растения, пояс которых простирается над поясом лесов до линии постоянного снега, также отличаются очень яркими цветами и распространяют в воздухе сильный запах. Эти растения вначале разсеяны между деревьями, которые постепенно мельчают, становятся все ниже, приземистее по мере того, как поднимаются вверх по склонам; затем, по прекращении древесной растительности, они покрывают все верхушки гор, в перемежку с лишаями и мхами, которые еще выше и сами исчезают под снежной пеленой. В одной калмыцкой песне воспеваются эти прекрасные горные пастбища «старого деда Алтая, нарядившагося в одеяние из лучших трав».

Животное царство Алтайских гор, так же, как и растительное, относительно очень богато: как поют калмыки, «белый Алтай, с четырьмя, с шестью долинами, дает приют шестидесяти птицам и бесчисленному множеству оленей». Ледебур, который мог исследовать только одну часть алтайской области, и который, без сомнения, оставил после себя не мало материала для последующих исследователей, собрал во время своего пребывания на Золотых горах, 21 вид млекопитающих, 64 вида птиц, 28 видов земноводных; из класса же рыб всего только семь форм. Уже на границе Китая алтайская фауна заключает нескольких животных, принадлежащих к фауне центральной Азии, но в целом животные те же самые, каких мы находим в области Небесных гор и в Сибири. Тигры, набитые чучела которых выставлены в барнаульском музее, были, без сомнения, гости, пришедшие, ради охоты, на чужую территорию; нет, кажется, основания полагать, что этот вид был уроженцем страны. Некоторые животные, некогда довольно распространенные в крае, теперь исчезли, или по крайней мере стали очень редки: таковы, например, речные бобры, ныне несуществующие на Алтае, разве только, может быть, еще на берегах Черного Иртыша. Лет сто тому назад, во времена Палласа, лоси водились здесь в таком множестве, что ясак часто уплачивался шкурами этого животного, которые ценились немногим дороже полтинника за шкуру. Но если некоторые виды исчезли, истребленные охотниками, то другие породы были введены земледельцами русскими или татарскими. Тогда как непредусмотрительные жители Небесных гор и других областей центральной Азии убивают марали, для того только, чтобы отпилить у него рога и извлечь из них драгоценное студенистое вещество, так дорого ценимое китайцами, умные русские крестьяне Бухтарминской долины, из опасения уничтожить породу, если бы продолжалась такая беспощадная охота, ловят этих животных живыми и успевают приручить их. Таким образом отныне марали может быть прибавлен к тем сорока с чем-то домашним животным, которыя перечислены у Жофруа-Сент-Илера. В 1879 году Потанин исчислял приблизительно в двести голов число прирученных марали, и теперь увеличение стад этого животного происходит уже путем естественнаго приращения семейств. Крестьяне разведение марали даже предпочитают разведению лошади. Это жвачное животное послушнее, меньше ест сена, лишь бы только ему прибавляли соли в корм; при том рога самца, которые обыкновенно отпиливаются весной, приносят средним числом около 70 или 75 рублей в год, то-есть гораздо больше того, сколько представляет годовая ценность работы лошади: вдобавок, мясо и кожа марали также имеют большую экономическую цену. Туземные обитатели Саянских и Алтайских гор также держат в своих стадах домашних яков. Что касается баранов с жирными хвостами и бурдюками (ovis steatopyga), разводимых миллионами в Татарии, на южном склоне Кавказских гор и даже в Малой Азии, то они тоже произошли, как полагают, от восточно-алтайских горных овец или аргали (ovis argali), которые могут достигать роста небольших коров, и которые вооружены или, лучше сказать, обременены несоразмерно тяжелыми рогами.

По свидетельству Ледебура, пчелы были введены на Алтае русскими поселенцами в конце восемнадцатого столетия, после многих бесплодных попыток; однако, весьма вероятно, что эти насекомые находились и ранее в крае, именно в окрестностях Телецкого озера, так как они известны там под туземным названием, и их встречают в диком состоянии. Как бы то ни было, пчеловодство сделалось одним из главных промыслов алтайской страны, и крестьяне держат по тысяче и по две тысячи ульев вокруг своих жилищ; в некоторых деревнях ежегодный сбор меда доходит слишком до 3.000 пудов; вывоз из долины реки Бухтармы ежегодно простирается до 12.220 пудов меду и до 20.160 пудов воску. Этот мед, чрезвычайно ароматичный, составляет одно из самых обыкновенных лакомств на Алтае, где его едят, как и везде в России, с засахаренными фруктами и со свежими огурцами. Алтайский медведь, как и его родичи в других странах, не менее человека любит полакомиться медком, и опытные охотники всегда подкарауливают его около пчельников. Крестьяне, которые стараются только отогнать его от своих садов, умеют придавать своим пугалам, одетым в лохмотья, достаточно сходства с человеком, чтобы обмануть доверчивого простака Михайлу Иваныча, известного на Алтае более под кличкой «Мартына».

Доисторическое население Алтая оставило нам кое-какие следы своей цивилизации. Рудные месторождения этой страны уже со времен глубокой древности были разрабатываемы одним из тех таинственных народов, которые обозначаются общим именем «чуди»; до сих пор видны там и сям в горах и на соседней равнине относящиеся к той отдаленной эпохе многочисленные могилы, окруженные камнями и по большей части заросшие частым кустарником смородинника (ribes phylostybum), может быть, насажденного рукой человека, так как это растение редко встречается вдали от могильных курганов. Когда русские снова открыли богатые месторождения металлов на Алтае, они везде нашли там старинные рудничные раскопки, заключавшие разные орудия из камня и меди. Паллас рассказывает, что из одной обвалившейся подземной галлереи вытащили даже полуогрызанный скелет одного из этих до-исторических рудокопов, подле которого лежал еще кожанный мешок, наполненный богатой минеральной землей. Во многих местах почва, изрытая во всех направлениях древней чудью, провалилась, образовав огромные воронкообразные углубления, отчасти наполненные водой. Вне горнозаводской области, в земледельческих округах, тоже находили, под верхним слоем чернозема, скелеты людей и лошадей, вместе с различными предметами из золота, серебра, меди и железа, отличающимися довольно искусной и отчетливой работой. Вероятно, впрочем, древние рудокопы Алтая и Енисея, точно так же, как и их уральские собраты, были, по крайней мере, в значительной части, предками исчезнувших инородцев, которые обитали в долинах Алтая в эпоху прибытия русских, и которые принадлежат к урало-алтайскому корню. Под влиянием той обшей иллюзии, которая заставляет ученых обращать взоры к высоким горам, чтобы искать там колыбель народов, именами Урала и Алтая, как некогда именем Кавказа, пользовались для обозначения различных народностей северной Азии: татарских, финских и даже монгольских.

Монголы, разделенные, на многие племена и поколения, населяют всю южную покатость Алтая и соседния нагорья, но они также перешли за границу этой области и живут среди русских и татар в северных долинах. Однако, главные представители монгольской расы на Северном Алтае это—калмыки, число которых определяют различно, от 12.000 до 20.000 душ. Эти туземцы, которые сами себя называют теленгитами или теленгугами, и из которых многие даже не знают имени «калмыки», считаются, «самыми честными из обитателей Азии». Жители долины реки Чулышман, телецы, по имени которых и названо Телецкое озеро, составляют одну «братскую семью». Так называемая «цивилизация», конечно, сотрет их с лица земли, как отдельную нацию; но, тем не менее, они гораздо почтеннее и симпатичнее своих цивилизаторов своей простотой, своим прямодушием, своей приветливостью и радушием. Еще не так давно эти мирные люди были в одно и то же время подданными Китая и России; для них как-будто не существовало политической границы, и они должны были платить подати зараз двум господам, пекинскому и петербургскому; только с 1869 года калмыки северного склона Алтайских гор перестали платить дань китайским губернаторам провинции Кобдо и Улясутая. Еще в конце прошлого столетия теленгуты занимали гораздо более значительную территорию, и граница их кочевьев переходила даже за Иртыш; в настоящее же время они живут только на восточном Алтае, в долинах и на плоскогорьях округов бийского и кузнецкого. Хотя калмыки принадлежат к монгольскому племени, они не говорят более языком своей расы; впрочем, их тюркское наречие очень богато монгольскими выражениями, тогда как они совсем не употребляют арабских и персидских слов, как тюрки, подпавшие влиянию ислама.

Чистые шаманисты, алтайские калмыки совершают еще свободно свои религиозные церемонии, а в торжественных случаях даже приносят жертвы, состоящие из живых животных. Их идолы, или вернее сказать, символические изображения состоят из чурбанов или кусков древесной коры, представляющих людей, с протянутыми руками, и несколько напоминают католические фигуры ex-voto (приношения по обету), которыми испрещрены стены церквей в Провансе, в Италии, в Испании, где толпятся богомольцы. Эти образы, разных цветов, форм и поз, олицетворяют добрых гениев и злых духов, обитающим между небом и землей, в горах, на дне рек и озер. Шкурки зайца, животного, на которое православные русские люди смотрят как на поганое, у калмыков, напротив, почитаются святыней и натягиваются на деревянные кресты, которые служат священными символами. Наконец, разноцветные ленты, повешенные на ветках деревьев, или развевающиеся на воткнутых в землю жердях, представляют собою души предков, и каждый калмык зовет ленту по имени одного из своих дедов или прадедов; он понимает речь, которую нашептывает ему лента, колыхаемая ветром; он слушает советы и наставления своего предка и почтительно беседует с ним, но он никогда не откроет чужому то, что ему сказал загробный голос. Когда он поет на ходьбе, то слова, которые он повторяет тихим и жалобным голосом, часто те самые, которые он слышал от мертвых.

Хотя калмыки последователи шаманства, тем не менее тысячи их причисляются оффициально к исповедующим Христову веру. Рассказывают, что будто палочные удары и побои, наносимые этими инородцами своим женам, составляют одну из главных причин тех обращений в христианство, которые, по оффициальным отчетам, совершаются между пограничными населениями. Часто случается, что побитая жена убегает к миссионеру и просит окрестить ее, надеясь этим средством избавиться от своего драчливого мужа; но последний вскоре сам является туда же, в свою очередь тоже принимает св. крещение, дабы получить право вновь вступить во владение своей супружницей: таким образом, две души завоеваны «истинной вере». Точно также, большая часть татар, живущих в русских долинах, окрещены и считаются оффициально христианами; но они также остались верными шаманству. Большинство из них даже забыли свои полученные при крещении христианские имена и знают друг друга только под татарскими прозвищами, заимствованными почти исключительно из естественной истории, каковы: Собака, Волк, Ворон, Ястреб. Но образ жизни, нравы и обычаи, положение туземцев различаются, смотря по месту, где они находятся. Чтобы видеть этих инородцев такими, каковы они есть в действительности, надо посетить их в их родимых лесах, а не в миссии, в Улале, селении, лежащем в верхней долине реки Катунь, верстах в ста выше города Бийска. Улала, центр православной миссии в Алтайском крае, обладает любопытной коллекцией всех документов и сочинений религиозного содержания, изданных на алтайском татарском наречии, а также коллекцией народных песен, собранных в этой стране Радловым и Чивалковым. Радлов встретил только двух теленгутов, умеющих писать не по-тюрски, но на калмыцком языке своих более цивилизованных предков.

Вообще говоря, татары, из всех не славянских народностей, представляют самую живую расу, которая всего лучше сохраняет свою самобытность против русских и которая с наибольшим успехом оказывает сопротивление тем разрушительным влияниям, какие приносит им гражданственность, смешанная из столь разнородных элементов. Однако из многих татарских племен осталось одно имя. Киргизы, живущие в верхней долине Катуни, совершенно отделенные от своих соплеменников казаков, населяющих степи на запад от реки Иртыша, сделались уже русскими по оседлому образу жизни и земледельческим нравам, но они говорят только турецким языком и монгольским наречием своих соседей калмыков. Телеуты, обитающие в долине реки Бии, тоже мало-по-малу становятся русскими по нравам и обычаям, так же, как куманды и различные группы «черных» татар, названных так потому, что они живут в темном лесе. Гельмерсен и Радлов полагают, что телеуты финского племени, хотя они говорят тюркским диалектом, близко подходящим к наречию теленгутов. Что касается гассаков, пограничных инородцев, наводящих страх своим разбойничеством на монголов и калмыков, то они принадлежат к различным национальностям, и название их употребляется в общем смысле для обозначения всех бродячих мусульманских племен, пришедших с запада: смотря по надобности и удобствам грабежа, гассаки сказываются то русскими, то китайскими подданными.

Более девяти десятых населения Алтайского края состоит из русских, потомков купцов, чиновников, казаков, рудокопов, солдат, ссыльных. До 1865 года колонизация Золотых гор была воспрещена русским крестьянам, так как все земли этой области составляют особый удел, принадлежащий Императорскому Кабинету и предназначенный для разработки рудников. Однако, почва в алтайских долинах так плодородна и необходимость увеличения запашек так настоятельна, что тысячи переселенцев отваживались водворяться на этих землях, вход на которые им был запрещен. Крестьяне, пришедшие из России, преимущественно из губерний Тамбовской, Воронежской, Пензенской, Уфимской, выстраивали себе избенки в какой-нибудь очень скромной долине, в каком-нибудь захолустье Алтая, где часто многие из них оставались по целым годам неизвестными начальству, продолжая уплачивать подати в местах своего рождения: благодаря кое-каким тайным контрибуциям и подаркам, полиция снисходительно игнорировала их пребывание в Сибири: потом, когда прошло порядочно времени, когда они обжились в крае, самая продолжительность их пребывания давала уже им достаточные права на владение землей. Особенно раскольники выказали большую ловкость в овладении заповедными землями; в настоящее время они имеют довольно большое число многолюдных селений, окруженных цветущими нивами, и составляют около пятнадцатой части всего населения Алтая. Они начинают обыкновенно тем, что, никого не спрашивая, селятся на месте, которое им всего больше полюбится; когда чиновник объявляет им приказ удалиться, они упрашивают его повременить до тех пор, пока получится ответ на прошение, посланное ими в Петербург на Высочайшее имя. В следующем году ожидаемый ответ оказывается все еще неполученным, а между тем домики выстроены, травы скошены, хлеб сжат и свезен на гумно. Благодаря своей изворотливости и настойчивости, они в конце концов успевают получить легальным порядком права, присвоенные сначала самовольно, и мало-по-малу превращаются в «старых сибиряков». В настоящее время колонизация в Алтайском крае идет очень быстро; тысячи переселенцев основали новые общины в Бийском округе и даже на землях калмыков. Вообще дома раскольников, поселившихся на Алтае, свидетельствуют о гораздо большем материальном довольстве и более развитом вкусе их владельцев, чем крестьянские избы в России: они больше походят на городские дома, чем на деревенские избы в метрополии; у большинства раскольников вы увидите в горницах чистенькую, красивую мебель, шелковые занавески на окнах, драпировки, даже произведения искусства. Некоторые из самых зажиточных и содержимых в наилучшем порядке раскольничьих деревень принадлежат потомкам беглых, которых народная молва называла скрывшимися преступниками, но которые, по всей вероятности, были, по крайней мере большей частию, раскольники-безпоповцы, ибо их потомки все принадлежат к этой секте староверов, не приемлющей священства. Они убегали при появлении рудокопов и жили прежде настоящими дикарями в самых отдаленных, глухих долинах; многие из их колоний даже проникли в степи Монголии, где, как полагают, они и поныне еще существуют. Эти маленькия славянские республики известны были под именем «каменщиков». Помилованные в 1791 г., каменщики, поселившиеся в долине реки Бухтармы, где они живут в наибольшем числе, должны были покориться власти русского правительства; они выстроили себе, по правильному плану, деревни, где и дают пример честной, трезвой и трудолюбивой жизни, но еще в 1862 году человек пятьдесят из этих каменщиков покинули край и отправились розыскивать таинственную «Белую воду», которая, может быть, есть нечто иное, как озеро Лоб-Нор, и на берегу которой будто-бы находится «колония счастливых русских, незнающих над собой никакой власти, неплатящих податей и неопасающихся посещения попов». Г. Пржевальский во время своих путешествий тоже слышал рассказы о существовании этой вольной общины.

Известно, что в прежнее время Алтайский край имел важное значение для России единственно своими богатыми рудниками, которые все без исключения были открыты на месте старинных копей, приписываемых народу чудь. С начала восемнадцатого столетия русские принялись за промывание песка из ручьев в «Золотых горах». В 1723 году Акинфий Демидов присоединил к своим западным, то-есть уральским горным промыслам, металлоносную территорию Алтая, и два года спустя он основал первый в стране плавильный завод. В 1836 году открыли в Змеиногорске богатейшие месторождения сереброносной свинцовой руды, которые доставили славу горнозаводской области Алтая и которые были самые производительные рудники в свете в течение второй половины восемнадцатого столетия; в период с 1745 по 1860 год на Алтайских рудниках было добыто в общей сложности: серебра около 136.400 пудов, ценностью на 62.500.000 метал. руб.; золота около 900 пудов, ценностью на 12.500.000 метал, рубл. В 1747 году громадная территория сибирских гор между Иртышем и Енисеем, исчисляемая в 387.000 квадр. верст, увеличила собою удельные имения, и доходы от всех Алтайских рудников стали поступать в кассу Императорского кабинета. Немецкие рудокопы, приглашенные на Алтай русским правительством с половины восемнадцатого столетия, были учителями удельных крестьян в деле обработки руд и устройства шахт. Эти переселенцы с течением времени совершенно слились с славянским населением: только иногда встретишь, между нынешними жителями, лица, напоминающие тип рудокопов с саксонских Рудных гор; различные немецкия технические выражения до сих пор сохранились в языке местного горнозаводского населения.

На китайском склоне Золотые горы не разработываются; не существует также рудников и в восточной области Алтая: это, без сомнения, происходит не только оттого, что эта часть горной цепи вообще менее известна и менее населена, но также и оттого, что кристаллические каменные породы там менее многочисленны. В самом деле, большая часть рудных месторождений Алтая, на западе и на севере этой системы, находятся в палеозойских формациях, залегающих в соседстве с гранитами, порфирами, диоритами, серпентинами. Металлоносные жилы Алтая делятся главным образом на две категории рудников,—серебряные и медные; они содержат также золото, свинец, цинк, железо, а в одном из них встречается сверх того металл теллурий в соединении с серебром и свинцом. В настоящее время эксплоатация этих рудников ограничивается добыванием серебра, золота, меди, никкеля и железа. В 1876 году добыча на Алтайских рудниках представляла, по Скальковскому, следующие цифры:

Серебра—617 пуд.; золота—64 пуд.; меди—38.727 пуд.; никкеля—250 пуд.: чугуна и железа—42.250 пуд.

Общая ценность—2.000.000 рублей.

Издержки добывания руд, недостигавшие и половины общих расходов по содержанию рудников до 1861 года, то-есть до отмены крепостной зависимости, увеличиваются из года в год с тех пор, как труд рабочих оплачивается, и во многих местах пришлось покинуть рудники, чтобы избавиться от необходимости копать землю на слишком больших глубинах, между тем, как относительная ценность металла постоянно понижалась, издержки производства возрастали вследствие того, что необходимо было предпринимать дорогостоющие работы по извлечению руды на поверхность, по предупреждению обвалов внутри рудников, по осушке и проветриванию шахт, работы, которыми не имели надобности заниматься первые рудокопы. Весьма вероятно, что важное экономическое значение Алтая, как области горных промыслов, будет постепенно уменьшаться, по крайней мере до той поры, пока залежи угля, находящиеся в верхнем бассейне реки Томи, близ города Кузнецка, не сделаются предметом серьезной эксплоатации, и пока не будет устроена железная дорога, по которой бы это минеральное топливо могло быть удобно доставляемо на горные заводы. Отныне земледелие и скотоводство составляют главные источники богатства для Алтайского края, свободная промышленность, не поддерживаемая вспомоществованиями правительства, не может развиться, пока население будет так рассеяно и малолюдно, каким мы находим его в настоящее время, и пока не будут созданы удобные сообщения из долины в долину. Только в 1804 году в первый раз воспользовались течением Иртыша для отправки металла в Россию, но судно 32 тонны вместимости, спускающееся в один день от порта рудников, называемого Верхней Пристанью, до города Усть-Каменогорска, не может подняться обратно вверх по реке, на этом пространстве около 130 верст, менее, как в три дня, а иногда, и довольно часто, это плавание продолжается более недели: таким образом, в продолжение периода судоходства одно судно сделает много-много что девять или десять оборотов. На северной окраине Алтая, между нижними долинами и степной областью, сообщения сухим путем, разумеется, очень удобны, но не безопасно пускаться в дорогу с той стороны гор, где тропинки теряются среди диких скал и снегов и где кочующие туземцы появляются, со своими стадами только во время летнего сезона. Так называемая «дорога», ведущая из Бийска в Кобдо через долину реки Чу и Суокский или «Холодный» перевал, есть самая важная из всех дорог, соединяющих Обский бассейн с Монголией, а между тем последний постоянный пост русских на этом историческом пути, Угодай, представляет жалкую деревушку, состоящую из каких-нибудь двадцати лачуг, которая лежит в 240 верстах от порога гребня. Только летом русские занимают небольшой лагерь в верхней долине Чу, у подножия перевала; но на зиму они покидают эту стоянку, отдавая ее под присмотр калмыков.

Пространство и население трех округов Алтайского края суть:

| Площадь, кв. верст | Население (по переписи 1897 г.) жителей | На 1 кв. вер. жит. | |

| Барнаульский | 110.200 | 585.344 | 5,3 |

| Бийский | 164.600 | 334.042 | 2,4 |

| Кузнецкий | 78.500 | 164.300 | 2,7 |

| Вместе | 353.300 | 1.083.686 | 3,2 |

Хотя область Алтайских гор очень слабо населена, даже в соседстве рудников и горных заводов, однако русские города, местечки и деревни относительно довольно многолюдны: население, которое отличается своим духом общительности, соединилось в небольшое число групп. Столица всех русских поселений на Алтае, Барнаул, город, построенный в равнине, куда часто спускаются горцы, есть один из самых веселых городов Сибири,—даже самый приятный, как говорят некоторые путешественники, и в то же время один из тех городов, где благосостоянием пользуется наибольшее число жителей и где материальная жизнь наименее дорога; в отношении промышленных рессурсов Барнаул уступает только Иркутску во всей обширной стране на восток от Уральских провинций, а через отправку драгоценного металла в Петербург, он находится в постоянных сношениях с столицей Империи. Барнаул, один из старинных городов Сибири, был, как показывает самое название его, простой киргизский аул, когда Демидов основал там свое горнозаводское селение, на левом берегу Оби; с 1771 года он сделался главным городом всего Алтайского горного округа и местопребыванием горного правления. Большой плавильный завод, принадлежащий Императорскому кабинету, построен на плотине, удерживающей воды реки Барнаулки выше соединения её с Обью; но работы на этом заводе часто прерываются с тех пор, как деятельность рудокопов уменьшилась. Однако, в Барнауле существуют также вольные промышленные заведения: кожевенные и сыромятные заводы, фабрика охотничьих пуль, завод, на котором обработывается сода, добываемая из соседнего озера. Кроме того, в этом городе имеется метеорологическая и магнитная обсерватория, а также публичный музей естественной истории и древностей, замечательный в особенности своей богатой минералогической коллекцией и остатками рудокопной промышленности древнего народа чудь. Между горными заводами Барнаульского округа, первое место занимает Суксунский медноплавильный завод, расположенный на северо-западе при небольшом притоке Оби. Значительные лесные богатства окрестной страны заставили избрать это место центром обработки медных руд, которые привозятся сюда даже из отдаленных рудников, находящихся за несколько сот верст. В настоящее время годовая добыча меди на Сузунском заводе составляет около 33.000 пудов, ценностью на 250.000 рублей.

Город Змеиногорск (получивший это название от «Змеиной Горы», на которой он стоит), который некогда был соперником Барнаула по количеству населения и важности промыслов, теперь пришел в упадок; во времена наибольшего своего процветания он имел до 20.000 жителей, втрое больше, чем в наши дни. Построенный на высоте около 1.000 футов, на скатах голого, лишенного растительности холма, над речкой Корбалихой, воды которой утекают в реку Алей, западный приток Оби, Змеиногорск, боле известный в крае под сокращенным именем Змеева, был долгое время горнозаводским средоточием Алтая. Около половины всего серебра, извлекаемого из металлоносных жил Алтайского округа до половины девятнадцатого столетия, получалось из змеиногорских подземных галлерей, которые таким образом доставили правительству драгоценного металла на сумму свыше пятидесяти миллионов метал. рублей. Огромные глубокия ямы, образовавшиеся вследствие обвала кровель рудников, открываются там и сям над старыми раскопками и выработками, воды наполняют шахты до половины высоты. Можно было бы, при помощи туннелей, удалить воду из подземных галлерей и привести их в сообщение одни с другими, принявшись за эксплоатацию новых, еще не тронутых жил; но правительство отступило перед громадностью потребных для осуществления этого предприятия издержек, которые, может быть, не покрылись бы будущими доходами, и с 1869 года галлереи Змеиногорска окончательно покинуты; тем не менее, рудокопы продолжают разработывать кучи вынутой земли, отброшенные прежде, как слишком бедные металлом, но еще достаточно богатые, чтобы оплатить труд рабочего. Теперь Змеиногорск удерживает еще за собой некоторую важность в горнозаводской промышленности края, только благодаря своему большому плавильному заводу, где обработываются руды, привозимые из горных станций, лежащих далее на юге в верхних долинах Алтая. По всей вероятности, Змеиногорск постепенно утратит свое значение между городами этой области, так как, за исключением его подземных минеральных богатств, он не имеет никаких рессурсов, никаких специальных выгод, которые могли бы привлекать к нему переселенцев или иного родных купцов. Окружающие холмы и долины, бедные растительностью, представляют дикий и пустынный вид; юго-западные ветры дуют страшными бурями на террасе, где раскиданы дома жителей; естественные дороги, посредством которых производится сообщение между долиной Иртыша и долиной Оби, оставляют город в стороне. «Змеиная гора» до сих пор заслуживает данное ей прозвище: в несколько часов охоты там можно легко поймать гадюк, тригоноцефалов (halys) и других ядовитых змей.

В настоящее время самое деятельное горнозаводское селение или местечко—Зыряновск, лежащий в самом сердце Алтая, у подошвы «Орлиной горы», в долине нездоровой и безлесной, несмотря на имя протекающей на дне её речки Березовки, восточного подпритока Иртыша, с которым она соединяется через реку Бухтарму; до сих пор Зыряновск доставлял почти четвертую часть всего серебра, добываемого на Алтайских рудниках; в период с 1796 по 1854 год на Зыряновских рудниках в сложности было получено:

Серебра—25.051 пудов, ценностью—21.860.090 руб.: свинца—619.248 пудов; ценностью—2.162.000 рублей.

Кроме того, Зыряновск, вместе с деревней Бухтарминском, есть самое важное место на Алтае по размерам пчеловодства. Риддерск, названный так по имени горного инженера Риддера, который первый исследовал здесь месторождения сереброносной свинцовой руды, находится на половине дороги из Змеиногорска в Зыряновск, в области истоков рек Ульбы и Убы.

Добыча на Риддерском руднике в период с 1783 по 1854 год, по Гернгроссу и Семенову, была:

Серебра—2.180 пудов, ценностью—1.960.600 руб.: свинца—1.753.140 пуд., ценностью—6.131.200 рублей.

Добыча на рудниках всей группы, с 1783 до 1818 года по Ледебуру:

Серебра—3.920 пудов, ценностью—3.484.600 руб.; свинца—1.926.660 пуд., ценностью—6.850.300 рублей.

Риддерск, даже не считая шахт, находящихся в ближайших его окрестностях, есть самый важный из алтайских рудников по производству свинца. Недалеко от этого горнозаводского селения возвышается Ивановская Белка, гранитная вершина без малого в две версты вышиной: из всех Алтайских гор на эту Белку всего чаще предпринимаются восхождения. Локтевский завод, названный так потому, что он находится на главном изгибе или излучине реки Алей, к западу от Змеиногорска, есть весьма значительное горное заведение, где прежде работали одновременно до 1.200 вольных рудокопов и мастеров и более 27.000 удельных горнозаводских крестьян, и которое владеет огромной лесной дачей, занимающей площадь в 625.000 десятин: около 1860 года локтевские рудники давали, средним числом, до 300 пудов серебра и до 14.000 пудов свинца. На юге от Локтевского завода возвышаются горы, очень богатые медной рудой, которым местные жители дали прозвище Золотарских по одному могильному кургану, где были найдены различные золотые украшения, любопытной работы, весившие вместе более 60 фунтов.

В долине реки Убы и в разных местах по близости Иртыша существуют другие рудники, также снабжающие своими продуктами змеиногорский плавильный завод, наконец, на северо-востоке от Барнаула, между Обью и Томью, находятся, вокруг Салаира, многочисленные месторождения серебряной руды, ежегодная добыча которых составляет по ценности около 50.000 металл. рублей. Каменный уголь и железная руда в Кузнецком округе, по реке Томи, мало эксплоатируются и дают едва несколько тысяч тонн в год: но, кроме своих металлоносных жил, Алтай содержит ценные горные породы, и некоторые из этих пород разработываются для правительства в Колыванском заводе (гранильная фабрика, приготовляющая изделия для двора), лежащем верстах в 30 к северо-востоку от Змеиногорска. Окрестности Колывани приобрели известность в науке, благодаря описаниям геологов. Может быть, нигде во всем свете не увидишь гранитных скал, рассыпавшихся в более причудливом беспорядке: взорам путешественника представляются пирамиды, колонны, обелиски, наклонные, нависшие столбы, руины всевозможных форм и размеров, в одном месте образующие ряды горизонтальных и правильных каменных глыб, в другом—поднимающиеся в виде громадных монолитов в несколько сот метров вышиною; деревья всякой породы, сосны с темно-зеленой листвой и веселые, кудрявые березы растут среди разнообразных скал, прикрепляют свои корни между камней, покрывают своей густой тенью даже высокие утесы. Посреди этой живописной области гранитов в развалинах расстилается глубокое и прозрачное озеро, около 8 верст в окружности, в зеркальной поверхности которого отражаются фигуры деревьев и обрушивающихся скал. Крутые известковые бока долины Чараша, притока Оби, в который изливаются воды реки Колывань, изрыты многочисленными пещерами, где находятся в большом количестве кости исчезнувших животных, рядом с костями видов еще существующих. Колыванские горные породы иногда доставляют шлифовальным мастерским великолепные каменные глыбы, в особенности яшмы, коричневые и дымчатые, мраморы, кварцы, порфиры, серпентины. Как в большей части заводов, принадлежащих казне, расходы по обделке этих ценных камней далеко превосходят доходы: иная порфировая или яшмовая ваза, над которой целые годы трудились десятков пять мастеров и которая стоила не менее 20.000 рублей, считая одно только жалованье рабочим, перевозилась сотнями людей на санях особенного устройства, до речных путей, по которым ее можно было направить к Петербургу, за пять тысяч верст от места её происхождения.

Главным рынком для верхних восточных долин Алтайских и Саянских гор служит город Бийск, построенный на высоком правом берегу Бии, недалеко от слияния её с Катунью, главной рекой Оби: окрестные татары называют ее Яш-тура, то-есть «Новым городом». Следовательно, Бийск занимает очень выгодное положение, чтобы вести торговлю, с одной стороны, с Барнаулом и степью, с другой—с долинами Алтая и, через Суокский перевал, с Монголией. Период обогащения для бийских купцов был для жителей окружающей страны эпохой опустошения и всеобщего разорения. Под предлогом взыскания каких-то долгов с туземцев, купцы приступили к описи и захвату в свое владение всего их скота: некоторые спекулянты этого рода вдруг оказались владельцами тысячи, а то и двух тысяч лошадей, да нескольких сот верблюдов и быков. Но, разумеется, при таких порядках край скоро был разорен в конец, и, когда не осталось более несчастных, которых можно было бы обирать, доходы кулаков стали быстро уменьшаться. Каждый год бийские купцы съезжаются с китайскими торговцами в одном становище, расположенном среди болот в степи по реке Чу, где китайцы продают главным образом шкуры пушных зверей, рогатый скот и лошадей. С той поры, как Кашгария утратила свою независимость, движение этой меновой торговли сильно уменьшилось: в 1865 году обороты её простирались на сумму около 200.000 рублей.

Кузнецк или «Город кузнецов», лежащий в верхнем бассейне Томи, против впадения в нее реки Кондоры, мало-по-малу утратил свою важность. Названный так в начале семнадцатого столетия русскими казаками, нашедшими там туземных кузнецов, Кузнецк сделался важным торговым центром в последней половине восемнадцатого века; в ту эпоху в нем насчитывалось более 3.000 жителей, но впоследствии он пришел в упадок, так что население его убавилось наполовину, и только в новейшее время, как административный центр округа и местопребывание чиновников, он опять приобрел значение, равное тому, какое имел сто лет назад. Промышленность Кузнецка по-прежнему состоит в производстве слесарных и разных железных и медных изделий. Площадь кузнецкого каменноугольного бассейна, которым пока еще не пользуются для промышленных целей, исчисляется приблизительно в 4.500 квадр. верст.

Большие охотники до путешествий, любители перемены и увеселений, русские купцы и чиновники, живущие в городах равнины, у подножия Алтайских гор, не могли обойтись без того, чтобы не основать в очаровательных верхних долинах станций для летняго отдыха и сельских удовольствий. Самый важный из этих летних городов—Алтайская станица (у калмыков «Котон-карагай»), основанная в 1871 году в верхней долине реки Бухтармы, на высоте 3.480 футов; несмотря на возвышенное положение местности, там еще возделывают пшеницу, лен, коноплю; в других местах, овес и ячмень дают урожаи до высоты слишком 4.000 футов.

Главные города в округах Алтайского края с их населением по переписи 1897 г.:

Барнаул—29.529 жит.; Бийск—17.713; Змеиногорск—2.480; Сузунский завод—6.354; Локтевский завод—6.100; Зыряновск—4.613; Кузнецк—3.124; Салаир—2.808; Риддерск—2.686 жителей.