VII. Становой хребет, бассейн Амура, русская Манчжурия

Из всех естественных областей Сибири бассейн Амура и соседнее морское прибрежье суть страны, которые обещают достигнуть со временем наиболее важного политического значения. Омываемые водами Японского моря, выдвинутые на юге между Монголией и Кореей, и граничащие с Китаем, как раз в соседстве той «великой стены», которую Срединная империя воздвигла некогда, чтобы оградить себя от северных варваров, долины Амура, долины его южных притоков и берега русской Манчжурии являются представителями, перед лицом народов крайнего азиатского Востока, военного могущества стомиллионной державы. При том там находится единственная часть морского прибрежья, посредством которой громадное Российское государство соприкасается с морем, открывающимся свободно, почти в продолжение всего года, на океанские пространства. Корабли, выходящие из портов Манчжурии, не должны проходить через чужой пролив в роде Босфора или Зунда, и не обязаны лавировать в течение восьми месяцев среди ледяных гор и полей, как суда, отплывающие из Архангельска. Хотя лежащие под одинаковой широтой с берегами Прованса и Каталонии, внутренние бухты Посьета и Петра Великого бывают, правда, заперты льдами в середине зимы; но их эскадры, которые могут зимовать южнее, в портах какой-либо дружественной державы, представляют, тем не менее, грозную морскую силу. Если чего недостает русской Манчжурии, прежде чем она будет иметь возможность завоевать первенствующее политическое значение, на которое Россия претендует для неё, то это—населения цивилизованного, обогащенного земледелием, торговлей и промышленностью. Страны Нижнего Амура и Приморской области не заселились так быстро, как надеялись русские патриоты; пути сообщения еще не устроены в этой огромной территории: расстояние еще не побеждено. Связь, соединяющая Владивосток с Кронштадтом, существует более в воображении, чем в действительности; цепь русских городов и деревень, которая впоследствии соединит эти два крайние порта империи, прерывается еще широкими пробелами во всей своей восточной части, пробелами, которым, кажется, не суждено скоро пополниться, потому что горы, голые скалы, озера, болота занимают почти весь бассейн низового Амура, и на этом обширном пространстве многие местности, еще неизследованные, ожидают путешественников, которые опишут их поверхность и откроют богатства, сокрытые в их недрах. Можно сказать, что в Азии русский царь владеет еще только кадром своей империи.

Высоты, холмы, горы и плоскогорья, ограничивающие с севера бассейн Амура, составляют, в своей совокупности, одну из тех малоизвестных областей, которые изображают на картах без достаточной точности, соединяя промежуточными хребтами отдельные горные группы и возвышенности, уже исследованные более или менее подробно. В действительности эта извилистая цепь, проводимая на карте от плоских возвышенностей Забайкалья до Чукотского полуострова, на протяжении около 4.000 верст, есть не более, как водораздельная линия: поэтому Миддендорф предлагает называть ее Становым Водоразделом, чтобы заменить присвоенное ей ныне неточное наименование Станового хребта. Известно, как много разнятся водораздельные высоты или грани от горных цепей, которые они во многих странах пересекают под прямым углом; обвал земли, перемещение одного камня, засорение болота мохом или камышем могут изменить линию раздела между двумя покатостями, тогда как большие колебания почвы, сгибы, разрывы или поднятия, начертывают направление горных хребтов на целые века жизни планеты. Эти горы, правда, изменяются под непрерывным влиянием метеоров и всех геологических деятелей, но ось их от этого не переменяет своего направления; она обнаруживается подземными каменными породами, там, где сама горная цепь исчезла и продолжается под реками или ручьями, перерезывающими ее с той или другой стороны; положение её можно угадать даже под морскими проливами или заливами. По нерчинскому трактату, условная граница между Китайской империей и русской Сибирью была определена таким образом, что она должна проходить по гребню Станового хребта: но это всегда была не более как фиктивная раздельная черта. Естественные границы образуются не гипсометрическими линиями, но поясами различных произведений природы. На полуденных склонах Станового хребта, так же, как в бассейне Лены, скаты и низа гор покрыты хвойными деревьями, мхами и лишаями; это, следовательно, естественная область северных оленей. Оттого-то, несмотря на дипломатические трактаты, «оленные» тунгусы спускались гораздо южнее Станового хребта, по крайней мере на 4 градуса к югу от фиктивной границы, до мест соседних с Амуром. Но долины Зеи, Буреи и других притоков этой большой реки представляют обширные луга, которые гораздо более пригодны для коневодства, чем для оленеводства. Соответственно различию физических условий, изменяются нравы и цивилизация. На этих лугах живут «конные» тунгусы, население оседлое, которое с неудовольствием принимало посещения кочевых тунгусов, и которое исправно платило подать, требуемую китайцами. Последние, впрочем, не имели желания воздвигать межевые знаки своей границы в лесах верхнего пояса Станового хребта; они ставили их при слияния рек, около естественных границ луговой области, между конными тунгусами с одной стороны и оленными с другой.

Изыскания Миддендорфа, Шварца, Усольцева, Крапоткина и других исследователей доказали несомненным образом, что Становой хребет не имеет той извилистой формы, какую придали ему в своих описаниях первые путешественники, которые поднимались по течению рек и затем спускались по другую сторону порогов или других речных долин. Совокупность высот, образующих «позвоночный хребет» восточной Сибири, состоит скорее из широкой выпуклины или горба, на котором возвышаются кряжи, в иных местах параллельные, в других слегка сходящиеся. Вся плоская возвышенность Монголии, от озера Косогол до хребта Большого Хинганского, образует общий ствол, на котором возвышаются хребты, из которых искусственное соединение на картах сделало цепи гор более или менее извилистой формы. Совокупность этих возвышенных земель направляется к северо-востоку, постепенно съуживаясь и уменьшаясь. Реки, получающие начало на этом плато, между различными хребтами, расположенными на его поверхности, сначала следуют общему направлению плоской возвышенности, от юго-запада к северо-востоку, или от северо-востока к юго-западу, затем уходят через какой-нибудь пролом в горных кряжах и либо направляются в бок, к Лене или к Амуру, либо спускаются непосредственно к Ледовитому океану или к Охотскому морю. Цепи гор, следующие одна за другой на восток от Станового хребта, на перерез долины Амура, затем, еще восточнее, вдоль морского прибрежья, принадлежат к той же самой орографической системе и следуют в том же направлении с юго-запада на северо-восток.

Гористая область, простирающаяся на юге от Байкала, ограничена, близ китайской границы, самой высокой цепью Станового хребта, известной у жителей Даурии под именем «Яблоноваго» хребта, которое, вероятно, произошло от растущих там рощицами диких яблонь: это продолжение монгольского хребта Кентей. В действительности, эта цепь есть не что иное, как закраина плоскогорья и представляется в виде гор только с восточной своей стороны, над реками Ингодой и Шилкой. На западе дорога, идущая от Святого моря к Чите, поднимается до самой вершины Яблонового хребта по отлогой покатости, которая могла бы служить для устройства железной дороги, и которая оканчивается на востоке озерами и болотами. Верхняя часть краевой цепи состоит из гранитных и палеозойских горных пород, одетых хвойными деревьями и усеянных на вершине глыбами гранита, нагроможденными в хаотическом беспорядке. Дождь, падающий в изобилии на вершины, тотчас же исчезает между этими гранитными глыбами и течет под камнями и под корнями деревьев до основания гор, где подземные ручьи показываются на поверхности, разливаясь в виде обширных болот, которые очень затрудняют путешественникам доступ к скатам хребтов. Впрочем, верхушки Яблоновых гор тянутся однообразно, нигде не представляя живописных пейзажей, какие свойственны известковым горам; на склонах растительность тоже имеет однообразный характер: только березы более светлыми оттенками своей листвы местами прерывают темную зелень соснового бора.

Горная масса Сохондо или Чохондо, которая возвышается на юге и вне Яблоновой цепи, близ монгольской границы, заключает самую высокую вершину всей системы Станового хребта. Эта двуглавая вершина высится своей отвесной гранитной стеной над террасой, усеянной двумя огромными глыбами и содержащей два озера, где скопляются воды, образующиеся от таяния снега; можно подумать, что в этом месте обрушилась целая плоскость горы. Летом на верхних скатах цепи Сохондо виднеются кое-где полосы снега, но высшая её вершина, хотя она поднимается почти на две с половиной версты, не достигает границы никогда не тающих снегов; вообще ни одна из вершин Станового хребта, не исключая даже вершин северной оконечности этой системы, не бывает покрыта снегом в продолжение всего лета. Однако, группа Сохондо получает зимой очень большое количество снега: она почти всегда бывает окружена облаками, так что редко можно видеть её верхушку сквозь разорванные массы паров. Живущие в соседстве тунгусы и бурята смотрят на эту гору со страхом и трепетом, как на грозное божество, без сомнения, потому, что она почти всегда является им угрюмой, угрожающей, ниспосылающей на землю бури и грозы. Даже звероловы редко отваживаются взбираться по её скатам.

Хребет, начинающийся в горной массе Сохондо, также, как Яблоновые горы, продолжается на северо-восток к Витимскому плоскогорью, тогда как на востоке другие цепи тянутся в том же направлении, к слиянию рек Шилки и Аргунь. Одна из этих цепей, Адон-чолон, круто возвышающаяся над подернутой паром равниной, так что кажется, как-будто она поднимается из моря, ограничена у своего полуденного основания областью, которую можно рассматривать, как отрывок монгольской степи Гоби или Шамо на русской территории: это плоская возвышенность, которую русские поселенцы называют обыкновенно «даурскими степями», но не потому, чтобы местность там походила на низменные равнины Приднепровья или арало-каспийской покатости: она обязана этим названием единственно своим голым, лишенным растительности, скатам и солености своих вод; искусственная земляная насыпь, от которой еще видны, там и сям, кое-какие остатки, перерезывала некогда эти степи на всем их протяжении от Станового хребта до цепи Хинган: подобно большой китайской стене, этот вал защищал оседлые населения против набегов кочевников; сооружение его приписывают Чингис-хану. Эта «степная» область, средняя высота которой от 2.140 до 2.952 футов, отделена от реки Онон, главной ветви Шилки, обширными сосновыми лесами, которые задерживают влажные ветры; на самой степи воздух отличается большой сухостью, и влажность недостаточна, чтобы везде поддерживать растительность пионов, аконитов и лилий, которые придают столько прелести нерчинским степям. Во многих местах нужно пройти пространства верст в десять, пятнадцать и даже более, прежде чем найдешь источник, где можно утолить жажду. Единственные водные площади, которые встречаешь в углублениях плато,—это озера, наполненные соленой водой: там и сям почва покрыта белым налетом соли и магнезии, словно снегом, недавно выпавшим. Один из бассейнов этой страны, Тарей, обыкновенно изображается на картах как двойное озеро, разделенное узкой полосой земли. Но самый большой из этих резервуаров, поверхность которого обнимает почти тысячу квадр. верст, часто пересыхает совершенно. Таким видел его Паллас в 1772 году; во время посещения края путешественником Радде, в 1856 году, он тоже был высохшим уже пять лет подряд. Старый соединительный канал между двумя озерами, многочисленные острова, вокруг которых еще видны знаки, оставленные волнами, свидетельствовали об изобилии воды, которая некогда находилась в бассейне; в настоящее время малое озеро или Дзун-Тарей, вода которого насыщена солью, берега же покрыты красноватыми растениями, очень уменьшилось в размерах, а большое озеро или Барун-Тарей состоит лишь из луж стоячей гнилой воды, из пластов соли и громадных пространств, поросших камышем, откуда и произошло монгольское название русского поста Хулюсутай или Улясутай, означающее «город камышей». Мы видим здесь густые чащи растений, сильно разростающиеся на слоях земли, которые прикрывают древние льды.

Почва даурских степей во многих местах сплошь усеяна мелкими голышами, камешками из белого кварца, яшмы, агата, происходящими от выветривания и распадения соседних горных пород, песок которых улетел в виде пыли, тогда как глина была унесена потоками. Тем не менее скудная травяная растительность расстилается по степи, и стаи птиц, принадлежащих, правда, к небольшому числу видов, перелетают по стране. Это единственная область Даурии, где встречается антилопа gutturosa: тигры тоже иногда заходят туда, а на лугах бродят многочисленные табуны джигетаев или диких лошадей. Казаки еще не научились укрощать и приручать этих прекрасных животных, как это умеют делать китайцы, живущие по Желтой реке; но местные охотники с жаром преследуют джигетая ради его мяса, которое они употребляют в пищу, а также ради шкуры, продаваемой ими монголам, у которых существует поверье, что волоса дикой лошади, особенно длинные волоса хвоста, сжигаемые на горячих угольях и вдыхаемые домашними животными, обладают свойством исцелять их от всяких болезней. Постоянные странствования диких животных происходят с юга на север, чем охотники и объясняют тот факт, что дичь каждый год являете под их пули. Замечено, что у всех водяных птиц, совершивших длинный перелет через пустыню Гоби, желудок бывает наполнен гравием из белого кварца, проглоченным во время путешествия: они снова принимаются за настоящую пищу только отдохнув при конце своего пути. С другой стороны Амура происходят подобные же переселения животных, вызываемые также климатическими переменами. Косули очень хорошо знают, будет ли предстоящая зима суровая и особенно выпадет ли большое количество снегу. Предчувствуя холодную и снежную зиму, они переселяются массой на правый берег Амура; в 1867 году, когда леса по реке Бурее вдруг покрылись обильным снегом, косули эмигрировали в Манчжурию: в то время Амур нес уже большие льдины, на которые и садились отдыхать отощавшие от усталости животные, и жители прибрежных станиц убивали их палками на этих пловучих островах. Мех косуль дает превосходные шубы (даха), которые в большой моде в Сибири, и которых густая шерсть, всегда оставляемая снаружи, на лицевой стороне, отлично защищает от холода и особенно от ветра.

Горные цепи Даурии, ограничивающие область пустыни, не имеет растительности на своих скатах, обращенных на полдень. Это явление подобно тому, которое мы наблюдаем на Алтае, на Тянь-Шане и даже в некоторых местностях Кавказа; влажность, необходимая для древесной растительности, лучше держится на теневой, чем на солнечной стороне; сверх того палы (пожары), пускаемые весной пастухами, производят гораздо более опустошительное действие на полуденных отлогостях: так как с этой стороны распространение огня не задерживается снегом, то сухая трава и низкий кустарник выгорают до самой вершины гор. Но на севере Даурии и пролома, через который выходит река Шилка, кряжи Станового хребта одинаково покрыты лесной растительностью на обоих склонах: там влажность достаточно велика, чтобы поддерживать с той и с другой стороны леса почти непроникаемые, по причине топей и болот, остатков бывших озер, которые некогда залегали вдоль основания гор. Только над поясом лесов высятся сероватые гранитные куполы, перерезанные там и сям глубокими брешами; это те гребни без зелени, вид которых заставил казаков дать горам Станового хребта и всей восточной Сибири название «Гольцов», то-есть «голых скал».

На севере от Амура главные группы Станового хребта поднимаются между бассейном р. Зеи и и бассейном р. Алдана; там различные вершины достигают двух верст высоты, уступая, однако, в этом отношении цепи Сохондо; ручьи и реки в изобилии текут с этих горных масс к Амуру, Лене и другим главным рекам, непосредственным притокам Тихого океана. По ту сторону болотистых плоскогорий, отделяющих бассейн Алдана от бассейна Уды, горная цепь, гораздо более крутая на склоне, обращенном к Охотскому морю, чем на противоположном скате, принимает наименование Алданского или Джугджурского хребта; самые высокие её вершины не превышают тысячи метров (3.280 футов). Эта часть Станового хребта, хотя одна из наименее возвышенных, есть одна из самых богатых по разнообразию геологических формаций; граниты, гнейсы, порфиры покрыты там древними сланцами, а в некоторых местах даже юрскими пластами; на севере, там, где Алданский хребет приближается к новейшим образованиям Верхоянских гор, простираются слои каменно-угольной формации, а в соседстве Охотского моря, напротив вулканического полуострова Камчатки, видны вулканические породы, базальты и трахиты. Месторождения железа, свинца, серебра и золота, найденные в этих горах, столь значительны, что в другом, более благоприятном климате, сделались бы предметом деятельной и обширной разработки.

К западу от Охотска и к северу от пролома в горах, через который проходит дорога из Якутска к морю, высится гора Капитан, которой тунгусы дали это название, может быть, в память какого-нибудь русского капитана, или, может быть, как главной вершины всей этой гористой области; она едва переходит за пояс лесов лиственницы, чтобы вступить в область лишаев и оленьего мха. Ледников там нигде не видно, и даже вершины никогда не бывают покрыты снегом; но по замечательному контрасту, который свидетельствует о противоположности климатов между Европой и Сибирью в отношении атмосферного давления, количества выпадающего дождя и снега, направления ветров,—эти горы Станового хребта, не имеющие глетчеров, господствуют, однако, над долинами, совершенно наполненными постоянным, никогда не тающим льдом. Снег, уносимый ветром с соседних вершин, скопляется у подножия Капитана; там, в этих впадинах, куда редко заглядывает солнце, он постепенно превращается в лед и с течением времени занимает обширные бассейны; даже источники и ручьи, текущие в окружающих долинах, замерзают, разливаясь по огромной кристаллизованной площади. Эти лощины с ледяным дном служат естественным сборным местом для северных оленей, которые укрываются туда от назойливой мошкары.

На востоке от Станового хребта, другая горная цепь, которая начинается на манчжурской территории, и которую китайцы, монголы, гольды и русские знают под разными наименованиями, тянется с юго-запада на северо-восток и оканчивается на юге Охотского моря выступами, изрезанными глубокими бухтами и архипелагом Шантарских островов: эта цепь Даус-Алинь есть та самая, которую Миддендорф назвал в своем описании Бурейскими горами, по имени значительного притока Амура, реки Буреи, текущей на запад, параллельно хребту; русские обыкновенно дают ей наименование «Малого Хингана». Леса, растущие на покатостях этих гор, принадлежат к другой области растительности, нежели леса остальной Сибири; дуб, неизвестный в долинах Лены и Енисея, составляет во многих местностях Бурейских гор, господствующую древесную породу, и вообще в этой стране деревья с опадающей листвой преобладают над хвойными породами, постоянно сохраняющими листья; вообще, что касается флоры, то мы находимся уже в настоящей Манчжурии. В лесных чащах рыскает тигр, царь зверей, как называют его местные жители: здесь начинается область его обитания.

Все пространство, ограниченное на западе течением Уссури и нижнего Амура, занято до самого моря холмами и горными цепями, которые обыкновенно обозначаются под общим именем «Манчжурских гор»; в действительности эта плоская возвышенность, разрезанная на бесчисленное множество ветвей и снова поднимающаяся на востоке в виде выступов, которые тянутся вдоль берегов Японского моря, представляя со стороны этого моря свои самые крутые скаты. Так же, как Алданский хребет, на который он походит своей высотой, видом своих верхних макушек, лишенных растительности и господствующих над лесистыми склонами, и, наконец, своим направлением от юго-запада к северо-востоку, хребет Манчжурских гор или Сухоте-Алинь (Сихота-Алинь, то-есть «Цепь Господня») представляет лишь небольшое число проходов; болота и леса западной покатости делают очень затруднительным сообщение из долины Уссури к морскому прибрежью: только на юге, широкий порог, где скопляются дождевые воды, поддерживает сообщение между большим озером Ханкай и береговой рекой Суйфун, впадающей в Японское море, на севере залива Петра Великого. Многие утверждали, что хребет Сихота-Алинь отчасти вулканического происхождения, и что потоки базальта, вылившиеся из кратеров этой цепи, выдвинулись в Татарский пролив крутыми скалистыми мысами, возвышающимися сажен на 50 и на 100 над поверхностью вод; но кажется, что горы в соседстве залива де-Кастри, которые принимали за вулканы, в действительности суть обыкновенные высоты, состоящие из пластов песчаника.

Различные высоты Станового хребта, Бурейских и Манчжурских гор:

Сохондо (по Радде)—8.300 фут.; Становой хребет, между Алданом и Зеей—6.888 фут.; средняя высота Алданского хребта—2.952 фут.; гора Капитан—4.260 фут.; перевал на Капитане—4.200 фут.; Лагар-аул (Бурейские горы)—3.450 фут.; средняя высота Сихота-Алиня—2.952 фут.; Голая гора, главная вершина—5.660 фут.

Из четырех больших рек Сибири Амур есть наименее значительная по протяжению своего бассейна, но она обещает сделаться современем самой важной рекой для судоходства, хотя в наши дни она далеко уступает в этом отношении рекам Обского бассейна, на которых все прибрежные города имеют частые сношения друг с другом посредством пароходов. В то время, как Обь, Енисей, Лена текут с юга на север, наперерез движению населений, и впадают в Ледовитый океан, Амур развертывает свои излучины в восточном направлении, по линии исторических путей, и изливает свои воды в море, где суда могут плавать в продолжение большей части года. Мало есть рек, которым бы нужно было пройти столько гористых возвышенностей, чтобы спускаться с уступа на уступ: получая начало на Даурском плоскогорье, Амур должен пробить себе дорогу через восточную краевую цепь этой возвышенности, чтобы вступить в равнины своего среднего течения, возвышающиеся на 2.000 футов над уровнем океана. Затем он пробирается в расселину хребта Малый Хингал, по выходе из которой течет по низменным раввинам, отделенным от моря хребтом Сихота-Алинь. Подойдя к этой приморской цепи, река следует вдоль её основания в северо-восточном направлении; наконец, пробив этот последний вал, вступает в океан; но и тут она встречает перед собою остров Сахалин, и её фарватер должен обходить его двумя рукавами, из которых один проходит на севере острова, а другой проникает на юг в Татарский пролив. Амур, столь же обильный водою, как три другие главные реки северной Сибири, всегда имел, как исторический путь, первостепенную важность: встарину он служил дорогой монголам, манчжурам, всем приходившим в движение народам восточной Азии, а теперь он сделался продолжением южного сибирского тракта, по которому следовали, в противоположном направлении, русские завоеватели и колонисты. Нижнее течение Амура дополняет естественный путь, который начинается, на расстоянии почти 10.000 верст, устьем Невы. Вместе с тем приамурские страны представляют для человека ту важную выгоду, что они находятся в более умеренном климате, сравнительно с климатом остальной Сибири; даже некоторые из притоков его южного бассейна, в пределах Китайской империи, получают начало под 40-м градусом широты, следовательно, ближе к экватору, чем к полюсу.

Так как более половины Амурского бассейна находится еще на недостаточно исследованных территориях Монголии и Манчжурии, то невозможно вычислить с точностью поверхность земель, которые изливают в эту реку излишек своих вод; приблизительным образом ее определяют в 1.750.000 или в 1.800.000 квадр. верст, что составит пространство, в четыре раза превосходящее площадь Франции. Если рассматривать реку Керулен или Курулун, как составную часть Амурского бассейна, хотя она не принадлежит к нему постоянным образом, то общее протяжение реки Амура и её притока, самого отдаленного по месту происхождения, составляет около 4.685 верст. Река Керулен получает начало на полуденной покатости гор Кентей, монгольского продолжения Яблонового хребта, и течет на север, вдоль основания одной из террас плоскогорья Гоби или Шамо, затем изливается в озеро Далай. Это «Святое море»—ибо таково значение монгольского слова «Далай»—принимает в себя также реку Урсунь, исток озера Буир-нор; но эти притоки, приходящие из пустыни, приносят ему незначительное количество воды, которое почти все и уходит, путем испарения, из озерного резервуара. Из озера вытекает лишь узкий и ленивый поток мутной воды, Далай-гол, который соединяется с быстрой речкой Хайлар, составляющей живой исток реки Аргунь. Во время весенних разливов этого потока, который спускается с возвышенных долин хребта Большой Хинган, часть его вод течет обратно в Далай-гол и через этот канал вступает в озеро Далай-нор, откуда рыба выходит тогда многочисленными стаями и проникает через Аргунь на русскую территорию. Таким образом, хотя «Святое море» находится в пределах Монголии, русские рыболовы косвенно пользуются его рыбными богатствами, которых монголы еще не надумались утилизировать.

Речка Хайлах, по соединении с речкой Далай-гол, принимает название «Аргунь» и направляется на северо-восток, параллельно различным цепям Станового хребта, образуя политическую границу между Китаем и Сибирью. Что касается Шилки, реки, которой воды, соединенные с водами Аргуни, образуют остроконечный мыс, называемый «Стрелкой», принимая с этого места имя «Амур», то бассейн её почти весь находится на русской территории; только река Онон, которая вместе с Ингодой, составляет главный приток Шилки, получает начало в пределах Монголии и вступает в русскую Даурию не прежде, как обойдя издали, с южной стороны, горную массу Сохондо. Которая из этих двух рек, Аргун или Шилка, должна быть рассматриваема, как главная ветвь Амура? Аргун превосходит Шилку в отношении длины бассейна, но Шилка, протекающая по более сырой области, катит, вероятно, большее количество воды, и эта вода содержит в себе менее землистых частиц. В историческом отношении прозрачная Шилка тоже является более важной рекой, так как воды её носили ладьи казаков, которые столько раз пытались утвердиться на берегах Амура или поддерживать там свои поселения, уже основанные, прежде чем Муравьев-Амурский не овладел окончательно всем течением главной реки, в 1853 году. Между тем как на юге, для монголов, проводящих все время на коне, излюбленной дорогой служит звонкая почва степей, русские предпочитали спускаться или подниматься по течению рек, и Шилка, судоходная во всей своей нижней части, представляла им прямой путь, чтобы направляться на восток, по другую сторону Хинганских гор. Тунгусы, кочующие по Шилке, тоже обозначают этим именем все нижнее течение реки, вниз от слияния её с Аргунью. Происхождение имени Амура неизвестно в точности: одни производят его от гилякских слов «Я-мур», означающих «Большую Реку»; по мнению других, оно есть не что иное, как измененное название «Маму», употребляемое прибрежными туземцами, обитающими по нижнему течению реки; третьи, наконец, полагают, что это слово произошло оттого, что первые русские, укрепившиеся в верховьях Амура, в городке Албазине, на берегах ручья Эмури, стали впоследствии придавать долине этого маленького потока, столь храбро оспариваемой ими, легендарную важность, так что прозвище Эмур или Амур сделалось наименованием всей страны и протекающей через нее главной реки. Как бы то ни было, каждый из народов, которые встречаются в долине Амура, дает этой реке различное наименование. Гольды называют ее Манго, якуты—Кара-Туран или «Черной Рекой»; манчжуры—Сахалин-ула или «Рекой черной воды»; китайцы—Гелонг-Кианг или «Рекой Черного дракона», без сомнения, по причине темного цвета её вод.

У мыса Стрелки, в месте слияния Шилки с Аргунью, Амур имеет уже от 8 до 10 аршин глубины, а ширина его без малого полверсты. Стесненный между выступами гор Большого Хингана и боковыми отрогами Станового хребта, он направляется на восток через ряд ущелий, по выходе из которых спускается на юго-восток, следуя вдоль подошвы высот вулканической цепи Илькури-Алинь. Ниже, по обе стороны его течения, но особенно на левой стороне, между притоками Зеей и Буреей, расстилаются обширные равнины, которые Миддендорф сравнивает с «прериями» Нового Света; хотя поверхность их там и сям перерезана оврагами и рытвинами, но эти равнины не покрыты злаками, как американские травяные степи, а поросли на обширных пространствах чащами мелкого дуба, орешника и других кустарников; подобно прериям, они дают обильные жатвы земледельцу, который расчищает их под пашни.

Так же, как другие большие реки Сибири, Амур представляет нормальный поток, то-есть правый его берег, вообще говоря, выше левого. По принятии в себя с левой стороны притоков Зеи и Буреи, Амур ударяется о цепь гор, известную под именем «Малого Хингана» и должен пройти через нее ущельем в 160 верст длины, более величественным, чем рейнские теснины между Бингеном и Кобленцом, но, конечно, неимеющим той красы, которую придают пейзажам на Рейне города, приютившиеся на узком берегу, зеленеющие нивы на косогорах и замки, лежащие в развалинах или заново отстроенные—на вершинах скал. Никакой дороги еще не проложено вдоль реки в этом проломе гор; существует только тропинка, да и та исчезает под водой во время разливов: всадники, желающие попасть с одной стороны хребта Малый Хинган на другую, должны удалиться от берега Амура и пробираться с большим трудом через леса, чтобы объехать выступы гор или мысы в несколько сот метров высоты, омывающие скалы своего основания в глубокой воде речного потока. По выходе из этого ущелья, которое тянется по направлению с севера на юг, Амур изгибается к востоку, затем к северо-востоку, следуя таким образом толчку, который сообщает ему могучий Сунгари или Куэн-Тонг, считаемый китайцами главной рекой. Как Обь—Иртыш, Енисей—Ангара, Амур или Аргунь—Шилка, Сунгари тоже образуется из двух рек почти равных по обилию, Верхнего Сунгари и Ноньи.

Сунгари действительно может быть рассматриваем, как главная ветвь речного ствола, не по развитию или длине его течения, ни, вероятно, по количеству воды, но по ориентированию его долины, развертывающейся параллельно хребту Хинган, горам Манчжурии и самой оси всей северо-восточной Азии. При слиянии с Амуром мутные воды Сунгари, то зеленоватого, то молочного цвета,—откуда и произошло манчжурское название «Молочной реки», данное Сунгари,—занимают около двух третей общего ложа. Выше впадения Сунгари, Амур и его притоки имеют очень изменчивую высоту воды, и уровень их быстро понижается в летние месяцы. Этот факт доказывает, что различные группы гор, окружающие верхний бассейн Амура, не настолько высоки, чтобы вершины их могли быть покрыты большими пространствами постоянных снегов; таяние фирновых полей недостаточно, как на Альпах, для поддерживания уровня вод в период мелководья; оттого судоходство среди порогов сопряжено с большими опасностями. Горные цепи, окружающие бассейн Сунгари, еще недостаточно известны, чтобы можно было вычислить, в стоке реки, количество воды, доставляемое таянием их снегов; тем не менее вероятно, что хребет Шан-Алинь или «Белые горы», составляющие восточную границу этого бассейна, достигают, как показывает самое их название, пояса постоянных снегов, следовательно от трех до четырех тысяч метров высоты, и таким образом способствуют увеличению речных разливов. Но главная причина выступления из берегов Сунгари и других рек восточной Сибири—это обилие дождей, приносимых летними муссонами, которые дуют с северо-востока по направлению к нагорьям Монголии. Ниже слияния с Сунгари Амур принимает тогда вид моря в движении; острова покрываются водой; все ветви реки, разветвляющиеся на протяжении 10, даже 20 верст, сливаются в один безбрежный поток; деревни уносятся вместе с крутоярыми берегами, на которых они были построены, и вырванные с корнем деревья, целые леса плывут длинными вереницами, увлекаемые течением. С тех пор, как низовье Амура колонизовано русскими, часто приходилось переменять местоположение прибрежных станиц, чтобы перенести их на террасы, более возвышенные или менее разрываемые водой при основании.

Сунгари, находящийся всем своим течением в пределах Китайского царства, принадлежит исторически и социально к совершенно другому миру, чем Амур. В то время, как эта последняя река, сделавшая русской по праву завоевания, извивалась недавно вне области цивилизованных народов и носила на своих водах лишь барки полудиких тунгусов и гольдов, Сунгари, напротив, орошает бассейн, где города многочисленны, где возделанные равнины занимают значительные пространства, и где пути сообщения пересекают страну в разных направлениях. Бассейн Амура в собственном смысле представляет, почти на всем своем протяжении, безлюдную, мало исследованную пустыню, тогда как на китайском Сунгари сотни тысяч жителей скучены в деревнях, выше города Сянь-Син-Чен. Приамурский край и страна по течению Сунгари, хотя и составляет часть одного и того же гидрографического бассейна, имеют, однако, противоположные центры притяжения. На Амуре движение людей и товаров совершается по направлению от запада к востоку, из Иркутска в Хабаровку и на берега Тихого океана; население сунгарийского края устремляет взоры на юг, к Мукдену, Желтому морю и Пекину. Сообщения между китайским Сунгари и русскими владениями редки, и русским путешественникам Максимовичу, Усольцеву, Крапоткину, Хилковскому не без труда удалось проникнуть через эту реку в пределы Небесной империи.

Но река Уссури, составляющая, после Сунгари, главный приток низового Амура, принадлежит отныне к русскому миру. Выбранная, в 1860 году, границей между двумя империями, эта река течет с юго-запада на северо-восток в борозде или продольной впадине, разделяющей два параллельные хребта Шан-Алинь и Сухоте-Алинь, и долина её сделалась стратегическим и торговым путем, который ведет с берегов Амура к южным портам русской Манчжурии. Уссури принимает это название только в средней части своего бассейна, ниже впадения всех верхних притоков, из которых один, река Сунгача, выходит из «средиземнаго» моря, ибо таков смысл китайского слова Хан-кай или Хан-хай, из которого русские сделали наименование Ханка или Хинка. Это обширное озеро, изменчивая поверхность которого обнимает, средним числом, около 3.000 квадр. верст, может быть рассматриваемо, несмотря на его громкое китайское прозвище, просто как постоянное наводнение, ибо глубина его, как кажется, ни в одном месте не превышает 14 аршин: можно идти по озеру на расстояние целой версты, не находя более 30 сантиметров воды. Но в эпоху летних муссонов, приносящих столь значительное количество дождевой воды в область нижнего Амура, Ханка выступает из берегов и разливается на далекое пространство в низменной равнине, которую оно некогда занимало, образуя тогда настоящее «внутреннее море». В обыкновенное время Ханка делится на два резервуара, «Большое озеро» и «Малое озеро», отделенные один от другого песчаной косой замечательно правильного очертания, которое закругляется к северу, так что составляет точное продолжение кривой берегов, восточных и западных: этот береговой кордон, развертывающий свою дугу круга с геометрической отчетливостью, походит на тысячи других песчаных кос подобной же формы, следующих одна за другой по берегам океана; но мало известно примеров этого рода образований на берегу относительно необширных озерных бассейнов. Это объясняется тем, что внутренние водные площади, по большей части, защищены от ветров, и что последние не приходят на них регулярно из одной и той же стороны горизонта. Озеро Ханка, напротив, совершенно выставлено действию полуденных ветров, которые дуют в продолжение большей части года, низвергаясь в пролом, открывающийся на западе горной цепи Сухоте-Алинь; таким образом на поверхности бассейна образуется правильная зыбь, которая направляется с юга на север и очерчивает с замечательной отчетливостью кругообразный контур плоских берегов. «Средиземное море» Уссурийского края очень богато рыбой, а в первые времена занятия края русскими и сама река Уссури отличалась необычайным обилием рыб всякой породы, в особенности стерлядей, карпов и лососей. Переходя в брод потоки, посредством которых река сообщается с озерами своих берегов, в период ежегодного поднятия лососей вверх по течению, для метания икры, путешественники просто руками ловили рыбу десятками. В некоторых местах рыба кишела в таком множестве, что слышен был глухой шум от её плавников. По соединении с Уссури, Амур течет отныне целиком на русской территории. В него, правда, еще впадают справа и слева важные реки, но он уже достиг своей полной ширины, и новые притоки его, по видимому, ничего не прибавляют к его водной массе. Дробясь на многочисленные рукава вокруг травянистых островов, он извивается в своей широкой долине, описывая излучины и ударяясь через известные промежутки об основание холмов своего правого берега; озера и обширные болота сопровождают его течение, преимущественно на левом берегу, и служат ему водоотводными резервуарами во время наводнений: изменчивые каналы, в которых течение часто меняет свое направление в прямо противоположное, сообразно колебаниям речного уровня, соединяют Амур с этими скоплениями стоячих вод. Одно из этих озер, Кизи занимает на восточной стороне реки большую часть поперечной впадины, направляющейся к заливу де-Кастри. В этом месте долина нижнего Амура напоминает своей формой долину низовьев Дуная, который направляется к Кюстенджийскому перешейку, как будто для того, чтобы прямо броситься к Черное море, и который, однако, должен вдруг повернуть под прямым углом, чтобы обойти с западной и северной стороны полуостров Добруджу. Точно также и Амур, хотя наполняет на половину перешеек Кизи боковым потокам, направляется, однако, главным своим течением к северу, где и находит, наконец, пролом в приморских высотах, позволяющий ему вступить в Тихий океан. Простой водоотводный резервуар Амура, озеро Кизи имеет всего только около трех четвертей аршина глубины, в зимние месяцы, в период мелководья реки, как летом, во время разливов, уровень его поднимается до 10 футов. Невысокий и некрутой хребет, около 15 верст шириною, отделяет озеро от берега Тихого океана, но туземцы могут пользоваться для своих лодок маленькой речкой Тобой, спускающейся с этого хребта, и от одной покатости до другой, волок, который им нужно пройти, не имеет даже двух верст в длину. С 1857 года инженер Романов производил исследование этого волока, в видах устройства железной дороги, длиною около 50 верст, которая избавила бы путешественников от необходимости делать крюк почти в 500 верст по опасному для плавания устью Амура: но осуществление подобного проекта не принесло бы почти никакой пользы, пока русские колонии того края будут иметь столь маловажное значение, какое они имеют в наши дни. В 1878 году не существовало даже хорошей колесной дороги через перешеек Кизи.

Отброшенный к северу, Амур, сообщается еще, на правой и на левой стороне, с несколькими озерами, которые напоминают то время когда эта река искала себе выхода к морю. В этой части своего течения Амур является еще, так сказать, недоконченным, не вполне сформировавшимся: воды его образуют целый лабиринт живых рукавов, ленивых потоков и озер, в котором еще резвятся кашалоты, заходящие из открытого моря. Большая река Амгунь, спускающаяся с Бурейских гор, соединяется с Амуром и образует нечто в роде внутренней дельты, где движение вод перемещается сообразно разливам, беспрестанно изменяя форму островов и песчаных мелей. Напротив этой дельты Амгуни, близ гилякской деревни Тыр, высятся, на одной скале правого берега, три колонны, из мрамора, порфира и гранита, покрытые монгольскими надписями: это пограничные знаки Срединной империи, воздвигнутые династией Иоан, в эту эпоху, когда ей был подвластен Китай, в конце тринадцатого и в четырнадцатом столетиях. На карте Ремезова, появившейся в семнадцатом веке, в этом месте показан город, как предел завоеваний царя Александра Македонского, который «спрятал там свое оружие и оставил колокол»: таково предание, распространенное между казаками. Впрочем выбор скалы Тыр, как границы империи, как нельзя более удачен, потому что тотчас же ниже этого утеса Амур изгибается к северо-востоку, затем к востоку, и наконец находит пролом, через который может изливаться в океан или, вернее сказать, в мелководный, усеянный песчаными мелями лиман, образуемый Татарским проливом. На всем пространстве от берегов континента до острова Сахалина море занято подводными мелями, между коими извиваются судоходные фарватеры, излучины которых перемещаются во время каждой бури, и по которым лоцманы должны каждый раз следовать с лотом в руке. Эти затруднения при входе, а также продолжительное замерзание и скопление льда, запирающее устье Амура в продолжение шести месяцев в году, составляют большие препятствия для торговли и отчасти уничтожают выгоды, которые представляет эта река и её притоки развитием своих судоходных путей, исчисляемых в 10.000 верст. В озерном лабиринте нижнего течения Амура, еще весьма недостаточно известном, плавание сопряжено с большой опасностью в бурную погоду: во время одной бури более сорока русских барок, нагруженных хлебом, потерпели крушение на середине реки, вследствие того, что в подводной их части, между кормой и носом, образовались пробоины, в которые и хлынула вода; три четверти продовольствия, предназначенного для Николаевска и постов Уссурийского края, были поглощены волнами.

На севере от Амурского лимана несколько рек, получающих начало в холмистой области, которую ограничивают с северо-запада Становой хребет, с юго-востока—продолжение Бурейских гор, изливают свои воды в фьорды Охотского моря. Многочисленные острова гористого Шантарского архипелага рассеяны в открытом море, впереди всех этих заливов; во всяком другом, более благоприятном климате, в соседстве населенных морских берегов, эти острова имели бы большую важность, торговую и стратегическую, как защита внутренних бухт и их бесчисленных бухточек; но среди холодных туманов, господствующих в Охотском море, все эти великолепные гавани, так хорошо защищенные от ветров, приносят пользу только немногочисленным рыболовам. Поэтому русские естественно должны были обращать взоры на юг от Амура, к более удобным для судоходства берегам, чтобы найти там порты, которые могли бы вступить в торговые сношения с целым светом. Такова побудительная причина дипломатической деятельности, выказанной русским правительством, чтобы добиться сначала, в 1858 году, совместно с Китаем владения всей областью морского прибрежья, заключающейся между Амуром и Кореей, затем, в 1860 году, чтобы приобрести ее в исключительную собственность России и наконец фактически овладеть незамерзающими портами (1898 г. приобретение Порта Артура и Тлиенвана).

Уже весь скалистый берег, расположенный напротив острова Сахалина, представляет несколько хороших гаваней, которые могли бы иметь некоторую пользу в торговом отношении, если бы окружающие местности были колонизованы, и если бы открылись удобные средства сообщения через горы и леса прибрежной полосы. Так, бухта де-Кастри, которую первый посетил Лаперуз, в 1787 году, и которой он дал носимое ею ныне имя, может служить пристанищем для целых флотов судов, неглубоко сидящих в воде; нет сомнения, что её положение в соседстве Амура доставит ей рано или поздно действительную важность, и что её нынешний рейд и её бухточки, защищенные песчаными мелями и островками, покроются со временем многочисленными барками. На юге бухта Старк, Императорский порт, залив Пластун, заливы св. Владимира и св. Ольги следуют один за другим вдоль морского берега, и, несмотря на туманы и бури, царствующие на этом опасном Японском море, купцы китайские и русские узнали туда дорогу и посылают свои суда, главным образом для покупки там «морской капусты», водорослей, отправляемых в Китай и Японию, где они служат пищей для бедного люда и употребляются для приготовления клея.

Берега заливов св. Владимира и св. Ольги многие путешественники сравнивали с берегами Финляндии, по причине многочисленных иссечений побережья, подводных гранитных скал, которыми оно окаймлено, и очевидных следов медленного поднятия материка, которое там наблюдали: линии старых берегов видны на различных высотах над уровнем моря. Но даже независимо от того, находится или не находится она в поясе постепенного поднятия почвы, часть прибрежья, поворачивающая от мыса Островного прямо на запад и продолжающаяся до самого основания полуострова Кореи, вполне представляет вид одного из берегов Финляндии или Скандинавии, иссеченных и разрезанных на бесконечное множество заливов, бухт и бухточек, с бесчисленными архипелагами островов, островков и подводных скал или шхер. Часть этих иссечений, занимающая от востока к западу около 200 верст протяжения, образует большой залив, которому англичане дали имя Виктории, тогда как русские посвятили его памяти Петра Великого; но этот залив сам по себе представляет целое море, где завоеватели могли затрудниться разве только в выборе, чтобы найти удобный военный и коммерческий порт. На востоке расположена полукругом бухта Америка, в которую впадает судоходная река Сучан, и которая врезывается справа и слева в материк, чтобы образовать два порта—Врангель и Находку. В центре находятся два залива Уссурийский и Амурский, между которыми выдвинулся полуостров Муравьева, где на берегу бухты Золотой Рог, построен Владивосток, лучший русский порт в Японском море; наконец, на западе находим извилистые бухты залива Посьет, еще лучше защищенные, чем Тулонская бухта, скалистыми полуостровами, узкими полосами земли и песчаными косами, изогнутыми на подобие «клешней рака». Этим-то военным постом, с пушками, всегда обращенными дулом к югу, и оканчивается со стороны Китая и Японии, громадная Российская империя.

Даже в самой южной части русской Манчжурии зимний климат очень суров. Хотя залив Петра Великого круглый год не замерзает на некотором расстоянии от берега, но в маленьких бухтах прибрежья, начиная с декабря месяца, расстилается сплошная ледяная кора; в порте Владивосток суда остаются запертыми льдом в продолжение ста слишком дней в году. В этом месте годовая температура почти на десять с половиной градусов ниже, чем под той же широтой в западной Европе; для сравнения приводим средние температуры Владивостока и Марселя: Владивосток (43’07' с. ш.)—4°,1. Марсель (43’17'50" с. ш.)—14°36.

Озеро Ханка тоже бывает покрыто целых пять месяцев слоем льда, который достигает полутора аршин толщины. В бассейне Амура зимой термометр нередко показывает —40 градусов, а в Нерчинском заводе даже случалось наблюдать 45 градусные морозы. Зато летние жары там почти так же сильны, как в жарком поясе, даже на берегу моря, в порте св. Ольги, температура поднимается до 36 и более градусов. Эта часть Сибири, хотя она лежит на берегах Тихого океана, находится, однако, в области континентального климата, что зависит от направления течений атмосферных и морских. Теплые воды, распространяющиеся в Великом океане вдоль восточных берегов Японии, направляются на северо-восток, оставляя в стороне Сахалин и Курильские острова, затем текут обратно на юг, следуя вдоль берегов Ванкувера, Орегона и Калифорнии. Таким образом азиатское побережье находится вне сферы теплотворного влияния южных морских течений, и льды, образующиеся зимой в Охотском море, и на подводных мелях Татарского пролива, охлаждают в продолжение нескольких месяцев атмосферу прибрежных местностей. Сверх того, зимой на эту страну постоянно дуют холодные ветры, летом, напротив, теплые, вследствие чего нормальная температура увеличивается в том и другом направлении: в сезон холодов она делается более низкой, в сезон жаров более высокой, чем бы следовал. Климатическая противоположность между внутренней областью, около верховьев Амура, и областью морского прибрежья амурского и манчжурского происходит главным образом оттого, что нагорья центральной Азии и воды Тихого океана оказывают отклоняющее влияние на ход ветров. В то время, как на верхнем Амуре полярный северо-восточный воздушный ток, или зимний ветер и юго-западный противо-пассат, или летний ветер всегда сохраняют свое нормальное направление, атмосферные течения, господствующие на восточных берегах Сибири приходят с северо-запада и с юго-востока. Известно, какие огромные количества дождевой воды приносят эти юго-восточные муссоны в бассейн Амура и на берега аянский и охотский; в период их прохождения целое море облаков, сквозь которые редко когда проглянет светлый клочек неба, постоянно висит сводом над волнующейся поверхностью моря. Но если климат восточной Сибири отличается своими крайностями тепла и холода, сухости и сырости воздуха, то он по крайней мере имеет за собой преимущество большой правильности в ходе его годовых изменений. Он не представляет тех резких переходов температуры, какие свойственны климату западной Сибири. Сухие холода зимы, сырые жары лета держатся там правильно, без внезапных и быстрых перемен. В наименее сыром месяце, в феврале, выпадение атмосферных осадков, в виде дождя или снега, представляет в Нерчинском заводе только пятьдесят восьмую часть дождевой воды, выпадающей в месяце проливных дождей. Во Владивостоке разность между зимними снегами и летними дождями еще более значительна; первые представляют количество почти в 840 раз меньшее, нежели вторые. В 1858 году г. Венюкову пришлось выдержать на берегах Уссури дождь в продолжение 45 дней под ряд. От чрезмерно обильных дождей гниют посевы казаков Уссурийского края и южного Амура, которые еще не научились подражать китайцам, умеющим приспособлять различные роды культур к переменам времен года.

Особенностям климата, свойственного восточной Сибири, естественно соответствуют и отличительные черты растительного и животного царств. Леса, через которые путешественнику приходится проходить в бассейне Амура, не состоят, как тайга на покатости Ледовитого океана, сплошь из одних и тех же пород хвойных дерев. Формы древесной растительности в Амурском крае очень разнообразны, но распределение их довольно однообразно. К соснам, елям, кедрам, лиственницам там примешиваются лиственные деревья, не только русская береза, но также дуб, вяз, грабина, ясень, клен, липа, осина, и между этими деревьями есть такия, которые поднимаются сажен на 14 в вышину и ствол которых имеет более полутора аршин в толщину. В южной части местностей по течению Уссури и на скатах хребта Сихоте-Алинь лиственные леса преобладают над хвойными. Лианы дикого винограда обвиваются вокруг стволов сосен в лесах Амурского края, и ягоды их вызревают, хотя до сих пор еще не удалось развести с пользой домашний виноград. На верхней Уссури китайцы имеют плантации джиншеня или стосила (panax ginseng), драгоценного растения, корень которого, якобы обладающий свойством «исцелять от всяких болезней», покупается на вес золота; дикия плодовые деревья ореховое, персиковое, грушевое растут в лесах, и сделанные вокруг деревень попытки насаждения фруктовых садов доказывают, что Уссурийский край может сделаться современем одною из богатейших в свете стран, по производству садовых плодов. В целом растительное царство Амурского края приближается к флоре Китая и даже к флоре Индо-Китая; вместе с тем по многим из свойственных ему видов оно может быть рассматриваемо, как переходная флора между Старым и Новым Светом.

Главную достопримечательность флоры восточной Сибири составляют чащи травянистых растений, густо разростающихся на аллювиальных землях, на берегах и островах Амура и его больших притоков. Зонтичные растения, чернобыльники, тростники, хлебные злака различных видов перемешиваюгся там до высоты 10 футов своими стеблями, листьями, цветками и плодами, которые при том еще и лианы связывают друг с другом своей бесконечно переплетающейся сетью. Между этими роскошными лугами есть такие, по которым можно пробираться не иначе, как с топором в руке, и обыкновенно люди, которые отваживаются пускаться через эти травяные дебри, должны следовать по тропинкам, проторенным дикими зверями. Кабаны, красные олени, косули прячутся в этих высоких травах еще лучше, чем в лесу. Тигр, не менее великолепной породы, чем его королевский родич, обитатель бенгальских джунглей, живет, так же, как и пантера, в чащах Уссурийского края и встречается там вместе с медведем и соболем. Таким образом южные типы животных смешиваются с северными формами в этой богатой фауне, принадлежащей в одно и то же время к фауне Сибири и к фауне Китая.

По племенному составу обитателей его берегов, Амур еще может считаться тунгузской рекой. За исключением цивилизованных китайцев и русских, все прибрежное население, на пространстве от «Стрелки» до впадения Уссури, состоит из тунгусов; только гиляки, живущие в низовьях Амура и в области морского прибрежья, принадлежат к другой расе, родственной курильцам и камчадалам.

Тунгусы Амурского края делятся на различные колена, из которых иные мало имеют сношений или даже живут в явной вражде между собой. Одно из этих поколений, ламуты, имя которых означает то же. что «поморяне», кочуют со своими оленями на западном берегу Охотского моря; обманы и надувательства торговцев, русских или якутских, не успели еще испортить их характер, и путешественники все еще не нахвалятся их безукоризненной честностью. Орочи или орочоны, которых в 1875 году насчитывали уже только около 260 душ, живут отдельными семьями на берегах Шилки и верхнего Амура; эти инородцы ничем не отличаются от своих восточных соседей, манегров, кроме, разве, сохранившагося у них доныне традиционного обычая употреблять оленей для верховой езды. Орочоны и манегры, хотя большая часть их окрещена в православную веру, тем не менее сохранили своих шаманов и своих домашних идолов, а также зубы и когти животных, употребляемые ими вместо амулетов. До сих пор китайцы имели на них больше влияния, чем русские; костюм этих тунгусов, их украшения, очевидно, скопированы с образцов, занесенных с юга, да и черты лица также свидетельствуют о смешениях между тунгузскими женщинами и китайскими колонистами. Процесс ассимиляции, который мало-по-малу преобразовывает тунгусов, заметен в особенности на правом или китайском берегу Амура, в соседстве города Айгуна, который составляет центр цивилизации для всей страны. Даурцы, потомки кочевников того же имени, живших западнее, в нынешней Даурии, сделались оседлыми и занимаются земледелием; большинство их имеют домики, построенные на китайский лад, сады, где они возделывают овощи и фруктовые деревья, и отлично обработанные поля, а их религиозные церемонии по большей части заимствованы из буддийской веры. Они смотрят, как на низшие существа на тунгусов бирар, то-есть «прибрежных жителей», коневодов и скотоводов, которые еще кочуют на северной стороне Амура, против даурских колоний.

Гольды, другое тунгузское племя, которых встречают преимущественно на правом берегу Амура и на берегах Сунгари и Уссури, населяют также несколько деревень на левом или русском берегу, между мысом, образуемым впадением Уссури, и устьем Горина, левого притока Амура. Народ робкий и боязливый, они редко входят в сношение с китайцами, манчжурами или русскими; однако, и они приняли кое-какие обычаи у своих цивилизованных соседей, так, например, подобие китайцам, они заплетают волосы в косу, которая спускается по курме (куртке) на спину. Гольды питаются почти исключительно рыбой, которую доставляют им в изобилии текучия воды; отличные пловцы, они проводят столько же времени на поверхности воды, как и на твердой земле: когда на реке сильное волнение, они плавают на больших лодках с обрубленным, четыреугольным носом, тогда как в тихую погоду они быстро скользят по гладкой поверхности вод на своих легких челнах из березовой коры. Хлебопашеством они не занимаются, даже не разводят огородных овощей; только выменивают иногда у манчжур рис и мед на собольи шкуры. Гольды очень любят животных, и хижины или юрты их всегда окружены множеством собак и свиней, которые кормятся, как и хозяева, рыбой, свежей или вяленой (юколой). Тут же на дворе, в низеньких хлевушках, заперты медведи, волки, лисицы; гольды держат также в клетках диких гусей, уток и орлов: различные религиозные суеверия, относящиеся к этим пернатым хищникам, были даже причиной того, что манчжуры прозвали это тунгузское колено «орлятами». В полуостровной области, заключающейся между Сунгари, Амуром и Уссури, тигр делает частые визиты в селения гольдов, которые не всегда осмеливаются вступать в бой с этим, как они его величают, «господином», представителем одного царственного колена, над которым господствует Горный Дух, известный у китайцев Манчжурии под именем Шань-Шеня. Один путешественник рассказывает, что зимой 1857 года один тигр приходил каждую ночь брать свой рацион, состоявший из двух собак, которых гольды привязывали для него за оградой селения. Несчастные, когда у них истощился запас собак, не имея больше ничего предложить страшному посетителю, собирались уже приносить ему в жертву своих собственных детей, когда казаки, случайно проходившие через деревню, избавили ее, наконец, от докучливого гостя.

К северу от гольдов, другие тунгузские колена, мангуны, самагиры, игатконы, нигидалы и других наименований, живут на берегах нижнего Амура и его притока Амгунь. Мангуны походят на гольдов по языку, религии, нравам и обычаям, по привычке держать в клетке орлов и других животных; но они более цивилизованы, благодаря манчжурскому влиянию, которое теперь сменяется влиянием русских; домики, которые они воздвигают на могилах своих умерших родных, украшены любопытными изваяниями, исполненными с большим вкусом. Что касается нигидалов, живущих особняком, на одном из притоков реки Амгунь, то они, повидимому, составляют остаток народа, стоявшего на более высокой ступени цивилизации, чем на какой стоят нынешние их потомки. Люди этого колена, может быть, самые честные, самые правдивые представители благородной расы тунгусов; чтобы избегнуть по возможности всяких сношений с купцами якутскими, русскими, манчжурскими, они должны были удалиться в трудно доступные местности. Обладая большим числом драгоценных вещей и дорогих материй, вышитых в китайском вкусе, что свидетельствует о влиянии, которое некогда имела на них мода цивилизованных народов юга, они ни за что не соглашаются продать эти драгоценности, которые у них берутся для украшения невест и покойников. Каменный век прекратился в этих странах, даже гораздо южнее, на морском побережье Манчжурии, только в относительно недавнюю эпоху: он продолжался там до начала христианской эры. Племена, населявшие Уссурийский край, посылали корейцам сотни тысяч стрел своего изделия, высоко ценившихся вследствие превосходного качества камня, который доставляли их каменоломни, для фабрикации оружия.

Прибрежье океана, между устьем Амура и заливом Петра Великого, тоже населено инородцами тунгузского племени, орочонами и гольдами, которых китайцы называют Ю-пи-та-це, то-есть «Людьми, одетыми в рыбьи кожи», а русские сократили это прозвище и стали называть их тазами. Те из прибрежных инородцев, которые еще сохранили старые моды, действительно носят одежду, сделанную из кожи лососины и очень красиво вышитую разными узорами: но в горах и на западной отлогости хребта Сихоте-Алинь, ю-пи-та-це теперь уже не заслуживают более этого национального наименования и одеваются, как другие тунгусы, в костюм, приготовляемый из кож животных и из материй русских и китайских. Тазы вообще честны и прямодушны, очень гостеприимны, как большая часть тунгусов, но они не съумели сохранить своей свободы; они по большей части попали в зависимость к манзам, китайским переселенцам, которые сделались господами страны с экономической точки зрения, и которые еще недавно имели свое собственное правительство, очень грозное и наводившее страх, потому что начальники приказывали обрезывать уши провинившимся или даже живьем зарывали их в землю. Это они научили тазов хорошим способам земледелия, но они же пользуются и плодом их труда, как заимодавцы и купцы: те же манзы—обладатели рудников и копей, хозяева рыболовных судов, и это для них промывается песок ручьев на золотых приисках, для них собирается «морская капуста» и трепанг. При вступлении в брак, тазы обязаны, в силу установившагося обычая, просить особенного разрешения у китайского купца, и последний продает за дорогую цену оффициальную желтую бумагу. Купец председательствует также и на похоронах, и украшает, конечно, за приличное вознаграждение, жилище таза обоями, изображающими бога Будду. Живя в полном угнетении, тазы быстро уменьшаются в числе. В 1874 году их насчитывали всего только 250 душ; может быть через одно или два поколения они совершенно исчезнут, как отдельная раса, тем более, что манзы почти все берут себе жен между туземками. Общее число жителей тунгузских колен всех наименований в юго-западной Сибири исчисляют различно—от десяти до тринадцати тысяч душ.

Путешественники и чиновники правительства насчитывали, в 1873 году, от 3.000 до 7.000 китайцев, и даже больше, на русском побережье Тихого океана; но это население вырастает довольно быстро, и, нет сомнения, оно увеличивалось бы десятками или сотнями тысяч, если бы переселение могло совершаться с полной свободой. В шестнадцатом столетии китайцы занимали всю страну, сгруппированные в значительные колонии, и построили там города и крепости; но с 1605 по 1607 г. манчжуры произвели на них пять последовательных нападений и разгромили край: они выжгли города и деревни, перерезали большую часть жителей, других увели в неволю; остались только беглецы, успевшие скрыться в непроходимых дебрях и болотах, да китайские переселенцы, привлеченные культурой драгоценного джиньшеня и поисками за золотым песком: потомки этих эмигрантов и живут ныне в стране под именем манзов или мандзов, то-есть «вольных людей»; однако г. Палладиус видит в этом названии презрительную кличку, даваемую китайцами изгнанным из отечества; сами манзы называют себя пао-туи-ци, что значит «ходоки» или «бегуны». В 1861 году, после уступки побережья русским, китайское правительство разрешило своим подданным переселяться колонистами в эту страну со своими женами. Самые богатые вернулись в метрополию, остались только бедняки, к которым впоследствии присоединились бродяги и разбойники из Манчжурии: таковы главные элементы китайского населения в Приморской области. Корейские эмигранты тоже нередко укрывались на русскую территорию, не взирая на издание строгого закона, грозившего им смертной казнью. В 1868 году насчитывали уже более 1.400 этих беглецов из Кореи, все трудолюбивых земледельцев; но когда в следующем году наводнения заставили удалиться с полуострова массы несчастных, которые приходили просить убежища в русских владениях, то корейская эмиграция была временно воспрещена; даже высылали обратно за границу беглецов, которые и были обезглавлены по возвращении в отечество; другие были отправлены в порты Татарского моря и на берега Амура. В 1873 г. число корейцев, поселившихся в Приморской области, было около 3.500, из которых более половины дали себя окрестить в православную веру.

До прибытия русских в край, обитателями нижнего Амура были гиляки или киле, единоплеменники тех, которые живут на острове Сахалине, и родичи тех таинственных айносов, происхождение которых составляет предмет оживленных споров между этнологами. Гиляки не имеют той открытой и ясной физиономии, какая свойственна большинству тунгусов, и их маленькие глазки светятся мрачным блеском; лицо у них плоское, нос приплюснутый, губы толстые, скулы выдающиеся, волосы черные, борода довольно густая. Более удаленные от манчжуров, чем амурские тунгусы, они остались и гораздо более дикими, хотя и между ними есть также кузнецы, механики, даже искусные скульпторы. Путешественники, которым случалось иметь сношения с ними, не хвалят их характера: они описывают их лживыми, злопамятными, мстительными, нечистыми на руку. По крайней мере гиляки отличаются большой любовью к свободе: они не признают над собой никаких властей и повинуются только обычаю. Предание определяет у них все правила, относящиеся к празднествам, все обряды, пополняемые при отправлении на охоту или рыбную ловлю, все церемонии, совершаемые на свадьбах и похоронах. Невесты, покупаемые отцом еще маленькими девочками четырех или пяти лет, воспитываются вместе со своим будущим мужем до совершеннолетия. У некоторых колен тела покойников сожигают; в других местах гробы вешают на деревьях, или ставят на особо устроенном помосте в соседстве хижин. Душа гиляка, по их верованию, переходит в тело его любимой собаки; оттого это животное, когда его откормят порядком, приносится в жертву на могиле его хозяина.

Огонь составляет у гиляков предмет не менее глубокого почитания, чем у памирских таджиков. Они ни за что на свете не согласятся перенести горящую головню из одной юрты в другую: она не должна выходить из домашнего очага, который сделался священным, благодаря ей. Медведь или Котр, представитель Кура, властителя небес, есть одно из главных божеств, но вместе с тем и такой бог, которого гиляки иногда бывают вынуждены употреблять в пищу, как и остяки. Они изловляют Мишку зимой, в самой его берлоге. Удостоверившись, что медведь лежит в своем убежище, они делают в берлоге отверстие и овладевают животным, при помощи ременного аркана, затем тащат его к себе в деревню, испуская крики, чтобы оглушить бедного зверя, еще полусонного, но все-таки страшного. Пойманный медведь держится пленником, кормится и откармливается рыбой, затем в день праздника, справляемого в честь его, зверя убивают, после битвы, в которой все туземцы соединенными силами нападают на него без оружия. Подобно гольдам, гиляки держат орлов в клетке и дают им тот же корм, как и медведям; но они никогда не охотятся на волка, которому приписывают пагубное влияние.

Гольды и гиляки, орочоны и манегры, нет сомнения, должны исчезнуть перед русскими. Хотя колонизация в собственном смысле подвигается очень медленно, и даже из основанных поселений очень многие, по причине неудачного выбора места в соседстве болот или лесных чащ, слишком трудных для расчистки под пашни, пришлось покинуть впоследствии, однако военные посты, рыболовные станции, склады съестных припасов дают славянскому населению твердые точки опоры. Порты морского побережья и местности, где введена культура почвы, составляют своего рода, «Новые России», из которых каждая постепенно, шаг за шагом, присоединяет к себе всю окружающую территорию. Амурские травяные степи около Благовещенска и южные области, орошаемые рекой Уссури, принадлежат к числу стран, где русское население возрастает и благоденствует, тогда как казаки, поселенные на нижнем течении Уссури, колониями, удаленными одна от другой на расстояние от 25 до 32 верст, пришли в крайне бедственное положение и терпят недостаток в скоте и в хлебе: в 1867 году каждая «душа» в этих колониях едва имела возможность обработывать кусок земли величиной менее трети десятины. Несколько финляндских семейств, которым правительство предоставило земли на верхнем Уссури, принуждены были покинуть их и удалиться во Владивосток. Чехи тоже предлагали колонизовать долину Уссури и манчжурское побережье, но с условием, чтобы им предоставлено было право пользоваться свободными муниципальными учреждениями; правительство отвергло эти предложения колонизации, так как сопровождавшее их условие было признано опасным. Можно сказать вообще, что сделанные до сих пор попытки колонизации в бассейне Амура не имели успеха. Чтобы занять во что бы то пи стало «линию» от Забайкалья до Владивостока в два года, были основаны станицы через правильные промежутки, но все выбранные места оказались непригодными для земледелия. Вообще колонии тем лучше прививаются и преуспевают, чем менее они подвергаются стеснительному вмешательству и надзору со стороны властей. Большое число русских поселений, основанных в бассейне Амура, были названы по имени путешественников, прославившихся своими исследованиями в Сибири.

Русские города, рассеянные в стране тунгусов и гиляков, на прибрежьях Охотского моря, Татарского пролива и Японского моря, еще редки и слабо населены: едва два или три из них могли бы быть признаны поселениями, превосходящими, по числу жителей, простые деревни, если бы их перенести в многолюдные местности Европейской России; однако, они обязаны некоторою историческою важностью своему географическому положению, делающему их передовыми постами русского могущества на берегу Тихого океана, в виду Нового Света.

Город Охотск, который, подобно Венеции, дал свое имя целому морю, никогда не имел более нескольких сотен жителей; но его плохой порт, расположенный на лимане, при слиянии рек Охоты и Кухтуи, представлял, тем не менее, некоторую деятельность. До 1807 года, эпохи, в которую впервые был послан корабль прямо из России в Охотск, мимо мыса Доброй Надежды, вся провизия и все предметы необходимые для русского тихоокеанского флота, должны были быть отправляемы из Якутска сухим путем: правительство и бывшая российско-американская торговая компания употребляли каждый год по тринадцати тысяч лошадей для перевозки этой клади через Алданские горы. В 1844 году американская компания для рыбной ловли и торговли мехами пушного зверя перевела свои конторы и верфи из Охотска в порт Аян, занимающий более благоприятное положение на том берегу моря, но тремя градусами ближе к экватору, в климате менее суровом, хотя не менее сыром и обильном бурями. Другой город, состоящий из нескольких десятков домов, стоит недалеко оп юго-западного угла Охотского моря, на реки Уде: это Удской-Острог один из древнейших укрепленных постов, построенных казаками. Гижига или Гижигинси, Пенжина или Пенжинск, группы домишек, приютившиеся на северной оконечности Охотского моря, каждый при одном из заливов, которыми оканчивается это море, также носят имя «городов».

Русские городки в бассейне Амура, хотя основанные долгое время спустя после Охотска, превзошли, однако, по важности древний город, державший в своих руках монополию русской торговли на Тихом океане. Чита, столица Забайкалья, построенный в равнине, открытой всем ветрам, имеет административную важность, которую дают ему его ранг областного города и его местоположение, как центрального этапа между Байкалом и Амуром; но река его, Ингода, которая вступает ниже Читы в горное ущелье, становится судоходной только во время весеннего разлива, и в этот-то непродолжительный промежуток времени по ней отправляются партии барок, нагруженных хлебом, солью, солониной и мануфактурными товарами, предназначенными для всех колоний Амурского края включительно до Николаевска; суда эти строятся в громадных лесах, которые тянутся выше Читы. Нерчинск стоит не на речном пути: перенесенный с 1812 года, по причине наводнений, опустошавших его на прежнем месте, он теперь построен на левом берегу Нерчи, в 4 верстах от Шилки, по которой могут плавать лишь мелкие суда, хотя она образуется из двух значительных рек—Онона и Ингоды; начальный пункт настоящего судоходства находится верстах в 150 ниже, в Стретенском, цветущем селе, где существуют склады и механические мастерские; в этой пристани зимует большая часть русских судов, плавающих на Амуре. Однако, Нерчинск—торговый город, где встречаются для меновых сделок русские и тунгусы, и который сделался рынком всей области. Многочисленные рудники Нерчинского округа, где добывают содержащую серебросвинцовую руду, ртуть, медь, железо, олово, даже цинк, далее золотые прииски, залежи ископаемого угля, месторождения драгоценных камней, наконец, минеральные источники—таковы богатства, которые обеспечивают окружающей стране особенную важность. В историческом отношении имя Нерчинска напоминает трактат, который был заключен там в 1869 году между Россией и Китаем, и к выгоде этой последней державы; он напоминает также пребывание декабристов и многих других политических ссыльных, осужденных на работы в рудниках. Главная карательная колония страны находится в Карийских золотых приисках, расположенных на берегу Шилки, верстах в ста с небольшим ниже села Стретенского; там содержится более 2.000 преступников, приговоренных к каторжным работам, и между ними есть некоторые число политических ссыльных. Эти золотопромывальные заводы, так же, как и все золотопромывальни в бассейнах Аргуни и Шилки, часто обозначаются под именем Нерчинских приисков. В 1878 году в бассейне Амура было добыто около 172 пудов золота, на сумму 5.075.000 руб.; на работы было употреблено 39.250 человек, из которых 1.935 убежали. Наименование Нерчинск часто применяется также, в сочинениях по метеорологии, к Нерчинскому сереброплавильному заводу, находящемуся в 277 верстах к востоку от города, на небольшом притоке Аргуни. На этом заводе сделаны были важные метеорологические наблюдения, послужившие ученым главной опорной точкой для изучения климата восточной Сибири: вокруг металлургических заведений выстроился хорошенький городок.

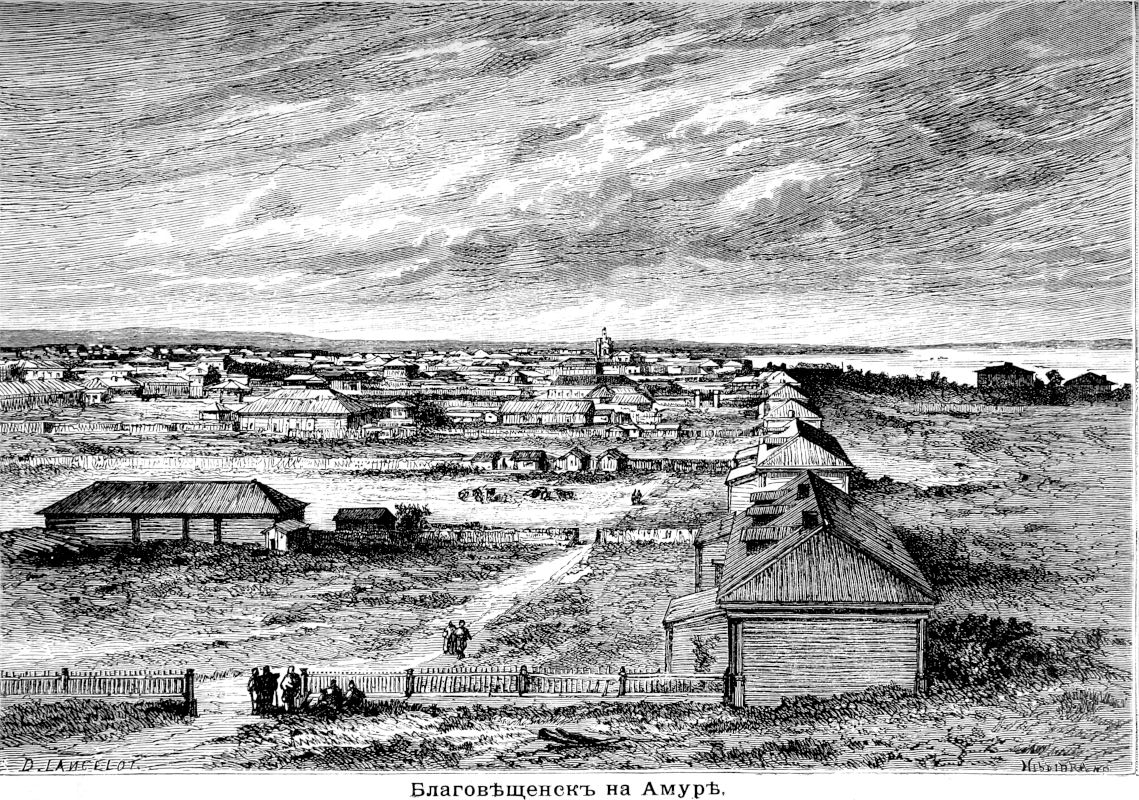

Со времени первых русских вторжений в край, берега Амура имеют уже города, лежащие в развалинах; таков древний Албазин, крепость, которая была основана в 1651 году казачьим атаманом Хабаровым, и которую китайские войска принуждены были осаждать и брать три раза прежде, чем русские отказались, наконец, от этой позиции по Нерчинскому трактату; в новейшее время большая станица выстроилась тремя рядами домов у подножия разрушенной крепостцы, которая обросла деревьями и кустарником и превратилась в зеленеющую горку. Нынешняя столица отвоеванной у китайцев территории на среднем Амуре есть город Благовещенск, основанный на полуостровной террасе, образуемой соединением Амура и Зеи, в 28 верстах от места слияния. Новый русский город, с его широкими улицами, обставленными низкими домами с красными крышами, которые все построены по одному плану солдатами, с его голыми, безлесными окрестностями, представляет печальный вид в сравнении с многолюдным китайским городом Айгуном, стоящим на другом берегу Амура, в 35 верстах ниже Благовещенска; тем не менее последний ведет довольно деятельную торговлю с Манчжурией; с 1869 года обороты этой торговли простирались, средним числом, до 500.000 руб. в год. Даже на русской территории живут более десяти тысяч китайских подданных, платящих подати чиновникам правого берега. Окрестная страна Благовещенска это—будущая обильная житница Амурской области. Большинство колонистов, принадлежащих к раскольничьей секте духоборцев, состоит из добровольных переселенцев, выбравших места для своих деревень на реках Зее и Завитой, без вмешательства военного начальства края. При переселении их из России первыми пришли, весной, молодые люди, снабженные запасами провизии и в сопровождении лошадей, которых они выменяли у манчжур на рабочих быков. Когда прибыли семейства, несколько месяцев спустя, избы были уже выстроены, и упряжки в шесть, семь, или восемь пар волов расчистили чащи мелкого дубняка. Теперь деревни переселенцев достигли цветущего состояния и своим хорошим видом составляют резкую противоположность с печальными становищами, устроенными по приказу, среди мелкого кустарника, скал или болот. Одна из самых богатых станиц—Михайло-Семеновская, расположенная при выходе из ущелья р. Буреи.

Нынешнюю столицу всей области нижнего Амура и морского прибрежья составляет Хабаровск, названный так в честь неустрашимого казачьего атамана Ерофея Хабарова, который первый спускался вниз по течению Амура почти до самого устья. Хабаровск, построенный на скате холмов, даже крутых утесов, господствующих над правым берегом Амура, при впадении в него Уссури, состоял недавно из небольшого числа казарм и военных складов; но его счастливое географическое положение в точке разделения трех больших судоходных путей, образуемых средним и нижним Амуром и его притоком Уссури, в местности, имеющей климат один из наименее суровых в Сибири, повидимому, приготовляет новому городу широкую будущность и торговое процветание, хотя окрестности его покрыты болотами и лесами, которые очень трудно превратить в культурные земли; и теперь уже там, средним числом, продается каждый год около 20.000 собольих шкурок.

Что касается русских колоний на низовьях Амура, то они оказались наименее удавшимися из всех поселений Сибири; некоторые из основанных там колоний пришлось даже совсем покинуть, так как крайне неблагоприятные условия местности, дождливый климат и неблагодарная почва, болотистая в низинах, каменистая на покатостях высот, покрытых большими деревьями, окончательно обманули надежды русских земледельцев. Софийск и Мариинск имеют некоторую важность, благодаря своему положению на Амуре, при входе в долину, ведущую к заливу де-Кастру. Николаевск, бывший «Чербах» гиляков, есть порт устья Амура и, как таковой, проявляет некоторую деятельность в летние месяцы. Там существуют даже конторы американских негоциантов; но почти все местное население города состоит из солдат и чиновников: даже вольные жители смотрят на себя как на ссыльных, и большинство их имеют лишь временное пребывание в Николаевске; женщины составляют незначительное меньшинство в этом лагере, состоящем из деревянных домиков. Затруднительность прохода через бар и неудобства внешнего рейда, лед, сковывающий воды в течение пяти зимних месяцев, совершенное прекращение сношений с остальным миром в продолжение двух промежуточных периодов, осени и весны, между навигацией и санным путем—все это мешает Николаевску пользоваться выгодами, принадлежащими ему. как входному порту одной из больших сибирских рек. Сверх того, мало найдется мест, более неприятных по климату и более печальных для обитания, чем Николаевск: жители его проводят целые месяцы, не видя солнца: с неба постоянно моросит мелкий дождик, сопровождаемый туманом; зимой снежные вьюги или пурги прекращают всякое сообщение, так что иной раз невозможно пробраться из одного дома в другой. Эти причины привели к упадку Николаевска и к замене его Хабаровском. Движение судоходства в Николаевском порте в 1876 году было:

Прибыло: 16 морских судов, с грузом на—500.000 руб.; амурских судов 9, с грузом на—400.000 руб.