VI. Берингов полуостров, бассейн Анадыря и Камчатки; чукчи, коряки и камчадалы

Северо-восточный угол Сибири и полуостров Камчатка в некоторых отношениях отделяются от континентальной массы Азии; они обращены к Америке, и даже некоторые из их бухт лучше известны и чаще посещаются американскими мореходцами, чем русскими судами; различные пункты морского прибрежья в соседстве Берингова пролива носят английские названия, которыми они обязаны китоловам, приходящим из Новой Англии и из Сан-Франциско. Некоторые из инородческих племен, населяющих эту страну, по своей родственной связи, тоже, кажется, ближе стоят к американским аборигенам, нежели туземным народцам Азии. Словом, из всех частей Сибири ни одна не осталась более чуждой славянскому миру, несмотря на давнее завоевание края русскими.

Цепь гор, известная под именем «Станового хребта», соединяется с горными массами Чукотской земли и полуострова Камчатки лишь неправильными отрогами и неопределенными плоскогорьями. Гряда высот, более других представляющая вид правильной цепи, направляется от востока к западу, на юге от полярного круга, и служит разделительной линией между северными притоками реки Анадыр и Ледовитым океаном; самые возвышенные верхушки этой гряды достигают, как говорят, 4.920 футов высоты. Можно сказать вообще, что гористая плоская возвышенность, заключающаяся между двумя краевыми цепями Станового и Верхоянского хребтов, оканчивается на западной стороне Анадырского бассейна длинной стеной, в роде мола, имеющей около 2.000 средней высоты и поднимающей свои высочайшие вершины почти на 3.000 футов; это, так сказать, оконечность континентального остова. Далее горные массы имеют уже островной характер. Фьорды, которыми изрезана восточная часть Берингова полуострова, представляют остатки проливов, отделявших когда-то острова от материка. Так, Берингов полуостров в собственном смысле делится на два второстепенные полуострова, соединенные с твердой землей узкий полосой или перешейком, имеющим не более 100 верст ширины. При том вся эта полуостровная область отличается очень неровным рельефом почвы. Сердце-Камень, последний выступ материка на морском берегу, обращенном к северу, имеет более 1.000 футов высоты; Восточный мыс, азиатский пилон Берингова пролива, поднимается верхушками своих утесов до высоты 2.320 футов; Чукотский нос, который выдвигается уже в Тихий океан, напротив острова св. Лаврентия, возвышается на 2.720 футов над поверхностью моря; другие мысы достигают еще большей высоты. На северной оконечности бухты Этелькунем, открывающейся на северной стороне Анадырского залива, виднеется даже огромная гора; эта гора, Макачинга, с черными выступами, разделенными белыми, наполненными снегом, оврагами, достигает 8.800 футов высоты: под северным полярным кругом это самая высокая вершина Старого и Нового Света.

Горные цепи, соединяющие полуостров Камчатку с твердой землей, также составляют отдельную орографическую систему. В общем своем направлении они тянутся, повидимому, параллельно последним отрогам Станового хребта, то-есть от юго-запада к северо-востоку. Так, цепь высот, начинающаяся вдоль западного берега, с самой широкой части полуострова, продолжается вдоль берегов Берингова моря и оканчивается при входе в Анадырский залив; однако этот хребет должен быть рассматриваем преимущественно, как краевая цепь гористой плоской возвышенности, которою продолжается на западе плоскогорье Верхне-анадырское, и которая представляет во многих местах вид настоящей степи: на этих пространствах пасутся летом многочисленные оленьи стада коряков. В общем рельефе полуострова Камчатки западные высоты, господствующие над Охотским морем, более возвышенны, чем правильные цепи и горные массы восточного берега, омываемого Тихим океаном; но к хребтам из гранита, порфира и палеозойских сланцев, составляющих древний остов полуострова, впоследствии прибавились вулканические горные породы, трахиты, базальты, лавы, шлаки новейшей формации, которые поднялись на высоту гораздо большую сравнительно с возвышением других горных цепей. Эти конусообразные горы недавнего образования иззубрили мысами восточный берег Камчатки, изливая свои потоки лавы в море; тогда как кривая береговая линия полуострова, обращенная к западу, отличается замечательной правильностью, сторона, обращенная к востоку, изрезана бухтами и бухточками самых разнообразных форм. Один из этих маленьких заливов, открывающийся недалеко от полуденной оконечности Камчатки, есть знаменитая губа Авачинская, одна из бухт, оспаривающих у Рио-де-Жанейро и у Сан-Франциско право на название «лучшего порта в свете».

Вулканы полуострова Камчатки оканчивают на севере изогнутую цепь Курильских островов, которая обращена своей выпуклой стороной к открытому морю, как и другие цепи островных групп Тихого океана, расположенных в виде дуги круга, каковы острова Филиппинские, Лиу-Киу, Японские, Алеутские. Около половины восточного прибрежья Камчатки две дуги круга смыкаются, и именно в точке соединения двух трещин поднимаются самые высокие и наиболее деятельные вулканы полуострова. Около сорока гор Камчатки очевидно вулканического происхождения: их конусообразная форма, существование кратеров на их вершинах или на склонах, потоки лавы, вылившиеся когда-то из их трещин, не оставляют никакого сомнения в этом отношении; но в настоящее время насчитывают не более десятка или дюжины гор, подземный очаг которых еще выбрасывает вулканические шлаки, пепел или пары. Колосс всех этих дымящихся гор, Ключевская сопка, высится недалеко от моря, непосредственно на юге от большой долины, по которой протекает река Камчатка; он окружен несколькими рядами террас и второстепенных вершин, образующими как бы громадный пьедестал исполинской горы, основание которой имеет не менее 310 верст в окружности. Вершина сопки, растрескавшаяся по всем направлениям, постоянно дымится и выбрасывает пепел, даже по два и по три раза в год: взрывы мелких каменных обломков иногда распространяли вулканическую пыль на расстояние до 300 верст и покрывали снежные равнины слоем в несколько сантиметров толщины, мешая таким образом камчадалам путешествовать на собаках, запряженных в сани. Одно из извержений, о котором рассказывает Крашенинников, продолжалось четыре года, с 1727 до 1731; извержение 1727 года, гораздо более сильное, сопровождалось излиянием огромных потоков лавы и таянием ледников, при чем окружающие долины были залиты водяными лавинами, образовавшимися из растопленного льда. В 1854 году другая огненная река спустилась с вершины Ключевской сопки; но очевидцами и наблюдателями этих явлений, равных или даже превосходящих, по энергии действия, подобные же явления, имеющие место на Везувии и на Этне, бывают только немногочисленные камчадалы да несколько русских чиновников; новость об извержениях камчатских сопок теряется прежде, чем успеет возбудить общественное внимание в Америке и Европе. Сильные землетрясения тоже часто колебали Камчатку и окружающие ее воды. В 1737 году одно из сотрясений, как говорят, подняло морские волны в виде громадного вала, высотою в 28 сажен (?), который обрушился на берега, смыл юрты камчадалов и обнаружил на дне морском скалы, которых туземцы прежде никогда не видали. Приводим высоты главных вулканов Камчатки, выраженные в метрах.

Ключевская сопка, вулкан действующий—15.040 футов; Коряковская сопка, вулкан действующий—11.090 фут,; Ушкина сопка, вулкан потухший—10.998 фут.; Шевелюч сопка, вулкан действующий—9.898 фут.; Кроноцкая сопка, вулкан потухший—10.600 фут.; Крестовская сопка, вулкан потухший—9.000 фут.; Жупановская сопка, вулкан действующий— 8.496 фут.; Авача, вулкан действующий—8.360 фут.; Большая Толбача, вулкан действующий—7.800 фут.; Вилючинская сопка, вулкан потухший—7.000 футов.

Северная часть полуострова Камчатки, лежащая вне очага, образуемого соединением цепи Курильских островов с другой Алеутских, как кажется, гораздо менее подвержена землетрясениям, чем южная область; подземная деятельность проявляется там лишь горячими ключами. Впрочем источники горячей воды бьют из земли также и на Беринговом полуострове: они во многих местах пробиваются на поверхность ручейками посреди перешейка, разделяющего этот полуостров на две половины.

Анадыр—единственная река северо-восточной Сибири, которая может быть сравниваема, в отношении поверхности бассейна и длины течения, с реками той же важности, как реки западной Европы; но, протекая отчасти под полярным кругом, она прорезывает лишь пустынные пространства тундры: маленькое укрепление или острог Анадырск, построенный в начале восемнадцатого столетия, как складочное место для шкур пушного зверя, был покинут его русским гарнизоном, и чукчи предали его пламени; это укрепление заменено теперь четырьмя небольшими деревнями, общее население которых не превышает 200 душ и состоит из чуванцев, юкагиров и казаков, имеющих одинаковые полудикие нравы, хотя все они говорят русским языком. Анадыр, так же, как большая часть других рек и речек Чукотской земли и Камчатки, до такой степени изобилует рыбой в период восхождения её для метания икры, что вода речная кажется живой и буквально кишит рыбами. Когда несметные стаи нельмы плывут вверх по течению, вода выше этой движущейся массы поднимается на подобие бара; рыбы так густо скучены, что их можно брать рукой, даже собаки сами ходят ловить рыбу, и медведь таскает ее лапой прямо из воды. Случается, что вода становится на некоторое время совершенно негодной для питья по причине невыносимого запаха и вкуса, которые сообщили ей миллионы мертвых и разлагающихся животных организмов.

Река Камчатка, от которой полуостров получил свое название, не имеет и половины длины Анадыра; но, протекая гораздо южнее, через равнины, отличающиеся большим природным плодородием и сверх того еще удобряемые вулканическим пеплом, она орошает местности, кое-где покрытые возделанными полями, и на берегах её мы находим около двадцати селений, камчадальских и русских. Это в действительности главная река Камчатки, хотя название «Большая Река» было дано русскими поселенцами другой реке, изливающейся на запад в Охотское море, недалеко от поолуденной оконечности полуострова.

Моря, омывающие северо-восточные полуострова Сибири, не глубоки. Если оконечность азиатского материка, обращенная к Америке, изрезана на отрывки фьордами, которые, так сказать, стремятся сделаться перешейками, то, взамен того, дно моря лежит настолько близко к поверхности, что может быть рассматриваемо, как часть континентальной почвы. Мелкия морские воды, простирающиеся вдоль прибежья северной Сибири, от мысов Таймырского полуострова до Земли Врангеля, продолжаются до конечной точки Берингова полуострова, затем по ту сторону пролива, вдоль берегов Северной Америки. Туземным жителям, чукчам, не безъизвестно, что Азия и Америка соединены между собой подводными мелями; они говорят даже, что эти два материка прежде соединялись перешейком, и два зверолова рассказывали путешественнику Нейману, как этот перешеек провалился в море во время страшной битвы, происходившей между одним богатырем и белым медведем. Наибольшая глубина воды, найденная до сих пор лотом, между двумя крайними, противолежащими полуостровами Старого и Новаго Света, оказалась 27,2 сажен; но средняя глубина, данная промерами, сделанными во всех азиатских и американских водах, заключающихся между Беринговым проливом, островом св. Лаврентия и дельтой реки Юкона, не достигает даже 19 сажен. Настоящий океан, с его пучинами, начинается, с одной стороны, лишь на севере от Земли Врангеля, с другой—лишь в открытом море на широте Камчатки, между этим полуостровом и Алеутскими островами, где открывается впадина, глубиною около версты. Но на юге от гряды островов ложе Тихого океана понижается и образует, на широте Японии, самую глубокую пропасть, какая до сих пор была найдена под массой морских вод: в этом месте свинцовая гиря лота опускается на 8 верст (8.573 метра). В почти замкнутом бассейне Охотского моря наибольшая глубина 652 метр..

Узкия Беринговы ворота, ведущие из Ледовитого океана в Тихий, хотя они представляют простую царапину земной коры, получили капитальную важность в истории географических открытий. Однако первое путешествие, совершенное с целью исследования этой области моря, путешествие Дежнева, было долгое время забыто; прошло восемьдесят лет прежде, чем были предприняты, по совету Лейбница, новые путешествия в этом направлении и прежде чем Беринг объехал, от Анадырского залива до Сердце-Камня, сибирский полуостров, носящий его имя. В 1741 году он во второй раз пустился по этим морям, чтобы исследовать американские берега; но это плавание окончилось несчастливо: на обратном пути корабль его, гонимый противными ветрами, сел на мель у самого большого из островов, названных в честь его «Командорским» архипелагом: могила отважного мореплавателя, недавно совершенно разрушенная, видна еще на «Беринговом острове», длинном выступе из высоких скал вулканического происхождения, который, очевидно, составляет западный столб образуемого Алеутскими островами кривого моста, перекинутого через море от вулканов Аляски к большой дымящейся горе полуострова Камчатки, к Ключевской сопке. Кук тоже объехал Берингово море и осмотрел, лавируя, всю северную воронку пролива, но не доходил до Земли Врангеля. После него другие знаменитые мореплаватели, как Литке, Коцебу, также посетили Берингов пролив и соседния моря, не говоря уже о постоянном плавании многочисленных китоловных судов, которых иногда в один год видели до четырех сот в тех водах. Наконец, Мак-Клюр, пройдя через Берингов пролив, объехал, в 1850 году, вокруг Америки, а профессор Норденшильд, в 1879 году обогнул мыс Восточный, доказав таким образом, что «северо-восточный проход», столь долго отыскиваемый мореплавателями, стал возможным с той поры, как судоходство начало пользоваться услугами пара.

Как срединный пролом огромного полукруга земель, который развертывается на протяжении почти 40.000 верст, от Мыса Доброй Надежды до мыса Горн, Берингов пролив естественно является одною из тех океанских областей, которые имеют наиболее важное значение для системы воздушных и морских течений. Ветры, которые на материках Азии и Америки ударяются о плоские возвышенности и цепи холмов или гор, находят свободный проход на проливе. Массы теплого воздуха, залегающие над Тихим океаном, и массы холодного воздуха, приходящие от северного полюса, движутся в противоположном направлении в этом узком проходе, стараясь вытеснить одна другую. В морских воротах образуются противоположные течения и вследствие различной плотности воздуха располагаются правильными слоями одно над другим, как маленькие воздушные токи, какие можно наблюдать, если приотворить дверь из теплой комнаты в холодные сени. Во время зимовки, проведенной в 1879 году близ северного входа в Берингов пролив, барон Норденшильд констатировал, что ледяной ветер, идущий с севера-запада и скользящий по поверхности вод, постоянно дул с Ледовитого океана по направлению к Тихому, пригоняя к берегу ледяные площади и груды разломанного льда, вздымающиеся в виде холмов, тогда как вверху полосы облаков, беспрестанно движущиеся с юга на север, доказывали существование встречного воздушного течения. Подобно тому, два противоположные океанские течения направляются на встречу одно другому, но узкое и мелководное пространство, которое им отмеривают Беринговы ворота, не позволяет этим морским рекам свободно развиваться. Масса тропических вод, направляющаяся из Южного моря к северной части Тихого океана, течет из Японских морей к Берингову морю, через многочисленные пробелы гряды Алеутских островов; но ударяясь о подводные высокие берега мелей, соединяющих Азию с Америкой, она должна почти вся течь обратно к югу, чтобы следовать вдоль морских берегов Нового Света. Студеные воды Полярного океана низвергаются в северное воронкообразное углубление Берингова пролива, но от действия вращательного движения земного шара они уклоняются вправо и следуют главной своею массой параллельно азиатскому берегу, над бороздой наибольших глубин, которая проходит между Беринговым полуостровом и островом св. Лаврентия. С другой стороны, небольшое количество теплой воды, которое японское течение Куро-Сиво или «Черный Поток» гонит к Алеутским островам, направляется на север и утекает через Берингов пролив. Г. Онацевич убедился в существовании течения относительно теплой воды, направляющагося от Восточного мыса к Сердце-Камню. Таким образом в проходе, соединяющем Тихий океан с Ледовитым, установляется нечто в роде водоворота, с мая до сентября, в продолжение короткого летнего сезона, разламывающего ледяной мост между Старым и Новым Светом. В это время можно видеть, как большие ледяные глыбы спускаются длинными вереницами вдоль азиатского берега, тогда как меньшие льдины несутся в противоположном направлении, от юга к северу, у берегов Америки. Впрочем, ни одна из кристаллических масс, увлекаемых течением в ту или другую сторону, не заслуживает названия «ледяной горы»; так как погруженная и воду часть средним числом представляет семерную толщину наружной, выступающая из-под воды, части, то всякая ледяная глыба, возвышающаяся над поверхностью моря более, чем на 5 метров, садится на мель на каком-нибудь подводном берегу прежде, чем достигнет пролива. В бассейнах почти замкнутых Охотского и Японского морей воды движутся подобным же образом. Каждому течению, идущему с юга, соответствует встречное течение, направляющееся в противоположную сторону.

Вид растительности на обоих берегах Берингова пролива свидетельствует о противоположности климатов. В то время, как американский берег покрыт лесами даже на довольно большом расстоянии к северу от мыса Принца Валлийского, азиатский берег не имеет другой растительности, кроме мхов и лишаев да кое-каких маленьких приземистых деревцов, приютившихся в лощинах. Издали это прибрежье кажется совершенно голым. Пояс, лишенный древесных пород, обнимает весь Берингов полуостров, берега Анадырского залива, и даже продолжается на юг от последнего вплоть до самаго основания полуострова Камчатки. Но эта последняя земля, хотя она почти вся лежат на севере от изотермической линии точки замерзания, очень богата лесами и доставляет даже хороший корабельный лес для флота. Камчатская флора заключает большую часть сибирских дерев, лиственницу и различные породы других хвойных, березу, рябину, тополь, иву; многочисленные ягодные кусты растут в подлесье и составляют один из источников продовольствия для местных жителей. Последние выкапывают из земли коренья и клубни, которые служат им пищей или употребляются для приготовления опьяняющих напитков; они едят также молодую, еще зеленую кору березы, смешанную с икрой. В некоторых долинах, особенно в долинах реки Камчатки, где почва необычайно плодородна, травы часто превышают рост человека, и русские поселенцы косят сено до трех раз в год. Культура хлебных растений, предпринимавшаяся в разные времена, до сих пор не удавалась; хотя климат довольно равномерный, благодаря соседству моря, окружающего страну со всех сторон, но туманы и изморозь, совпадающие с временем цветения злаков, почти всегда убивали растения, даже в долинах наилучше защищенных от действия холодных ветров; из зерновых хлебов овес всего чаще достигает полного вызревания. Конопля сеется и родится, но не в таком количестве, чтобы пенька могла заменить, в фабрикации камчадальских рыболовных снастей, дикую крапиву, растущую на равнинах и достигающую двух аршин в вышину. Огородничество имело больше успеха, чем земледелие в собственном смысле, и теперь туземцы возделывают, в тысячах огородов, капусту, картофель, свеклу, репу, морковь и другие овощи, введенные из России в прошлом столетии. Однако, эти растительные продукты, в соединении с древесной корой, ягодами или корнями растений, дают камчадалам лишь незначительную часть того, что необходимо для их существования и для прокормления их собак, без которых им почти невозможно было бы выходить зимой из своих хижин. В четыре летних месяца им нужно сделать запас сушеной рыбы на восемь месяцев, когда земля и воды покрыты снегом и льдом; нормальный корм одной камчадальской собаки в продолжение зимы состоит из нескольких тысяч штук рыбы, а запас, потребный для содержания шести собак, составляющих обыкновенную упряжку одних санок, может превышать сотню тысяч сельдей. Кроме того, нужно прокормить семью, и если природа оказывается враждебной, если рыбная и звериная ловля не доставляют необходимых запасов, голодная смерть является неизбежной; зима и голодовка—слова синонимические для большинства туземных обитателей Камчатки.

Животное царство северо-восточной Сибири богаче фауны западных арктических областей: вероятно, причину этого следует искать в форме континента, который, съуживаясь к Берингову проливу, сближает животных, переселяющихся с запада, с животными, приходящими с юга; кроме того, некоторые американские виды, птицы, перелетающие через пролив, четвероногия, переходящие его зимой по льду, прибавились к азиатской фауне Чукотского полуострова. В этой земле из млекопитающих альпийский заяц встречается всего чаще, даже в соседстве юрт, и несмотря на стаи голодных собак, рыскающих в окрестностях человеческих жилищ. Из других четвероногих этой стране свойственны медведь, сурок, ласка, выдра, а дикие олени бродят, стадами в несколько тысяч голов, в гористых местностях верхнего бассейна Анадыра. Змеи, лягушки, жабы не водятся ни в северо-восточной Сибири, ни в Камчатке; но фауна этого полуострова заключает один вид пресмыкающихся—ящериц, на которых туземцы прежде смотрели как на зловещих зверей, как на соглядатаев злых духов земли; приметив ящерицу, туземцы старались догнать ее и изрубить на куски, дабы она не могла донести, на кого был направлен её фатальный взор.

Благодаря своим относительно благоприятным климатическим условиям, Камчатка, естественно, гораздо более богата животными видами, чем Берингов полуостров и бассейн реки Анадыр. Пеструшки или лемминги (myodes torquatus) и другие виды мелких грызунов водятся там в несметном множестве, и нередко можно видеть, как они миллионами переплывают по прямой линии через реки, озера, даже через морские заливы и проливы, преследуемые и пожираемые стаями хищных рыб; на берегах путешественники иногда должны были стоять по целым часам, выжидая, пока перед ними продефилирует громадная армия маленьких зверков. Эти великия переселения продолжаются несколько месяцев, и проходимые животными пространства превышают тысячу верст. Так, камчатские пеструшки отправляются весной, потом, обойдя вокруг Пенжинского залива, на северной стороне Охотского моря, они достигают своих летних становищ на западном берегу около половины июля, и обыкновенно возвращаются в Камчатку не ранее октября месяца. Впрочем, странствования не предпринимаются регулярно каждый год, а на берегах Чукотской земли, по словам спутника Норденшильда, Бове, пеструшки—животные оседлые и живущие уединенно. Камчадалы очень радуются, когда видят, что пеструшки не приготовляются, в обычную пору, покинуть свои зимния становища; у них это считается верной приметой, что лето будет счастливое, урожайное, и что они будут иметь в изобилии все земные блага. Пеструшки, очень промышленные и экономные, собирают свои запасы зерен и корней в большие подземные склады, которые они, говорят, прикрывают, отправляясь в дальнее странствование, ядовитыми травами, для того, чтобы воспрепятствовать другим породам грызунов расхищать их запасы: таков рассказ, передаваемый, со слов туземцев, Крашенинниковым, который, впрочем, сам не вполне верит этому. Камчадалы, во время голодовки, тоже приходят черпать из этих запасов, но всегда кладут, на место взятого, икру или рыбьи остатки, чтобы не довести пеструшек до отчаяния и сохранить при себе этих благодетельных поставщиков.

Многие животные виды уменьшились в числе на полуострове Камчатке и в Чукотской земле, с тех пор, как явились русские промышленники-звероловы и систематически принялись за дело истребления. Пушные животные, доставляющие драгоценные меха: соболи, горностаи, россомахи, лисицы, теперь уже редко встречаются в северных областях, и многие звероловные посты пришлось совершенно покинуть по причине отсутствия дичи; но в Камчатке еще убивают ежегодно от шести до девяти тысяч соболей, шкурки которых отправляются в Россию американскими купцами, поселившимися в Петропавловске и на берегу Охотского моря. Лисицы различных пород и в особенности песцы были в прошлом столетии самым обыкновенным диким животным на полуострове; камчадалы отгоняли их палками от своих юрт и несмотря на то, когда давали корм собакам, лисицы всегда являлись принять участие в собачьей трапезе. Днем и ночью эти хитрые грабители пробирались в хижины дикарей и овладевали всем съестным, грызли обувь, разрывали шубы спящих камчадалов; с изумительной изобретательностью и ловкостью они умели доставать съестные припасы, положенные на столбах или повешанные на бревнах сруба избы. Теперь это животное сделалось редким в Камчатке, да и те представители его, которые еще остались в крае, кажется, не носят уже дорогой синевато-черной или черно-бурой шубы своих предков, но белый мех, не имеющий большой цены.

Но всего сильнее и заметнее было истребление животных видов в области моря: там некоторые виды, еще недавно существовавшие в большом числе, теперь совершенно исчезли. Около половины нынешнего столетия Берингово море изобиловало китами, которые играли там в огромном множестве, и американские китобойные суда, приходившие преимущественно из Нью-Бедфорда и других портов Новой Англии, направлялась сотнями к этим водам Тихого океана. В настоящее же время в Беринговом море, подобно тому, как в водах, окружающих Шпицберген и другие области Атлантического океана, попадаются лишь случайно заблудившиеся китообразные животные, и китоловы должны идти искать свою добычу гораздо далее на север, в заливы Ледовитого океана. Говорят, на западе от Сердце-Камня теперь уже не встретишь ни одного кита. Предсказывают, что уже недалеко то время, когда отважные мореходы, почти исключительно американцы, принимающие участие в опасном китоловном промысле, не захотят более подвергаться риску в виду незначительной и неверной прибыли. Главная опасность, которой подвергаются китоловные суда, предпринимающие экспедицию в широты полярного пояса, заключается в возможности быть запертыми льдами: несколько лет тому назад четырнадцать судов американского китобойного флота были окружены и раздавлены плавающими ледяными горами.

Морские выдры, мех которых, известный под именем камчатского бобра, чрезвычайно дорого ценится, не попадаются более на плоских берегах Берингова острова, где Стеллер и его спутники убили 800 штук этих животных в продолжение восьмимесячного пребывания. Морской лев, или сивуч (otaria Stelleri). животное китовой породы, страшное видом, но пугливое, которого прежде можно было видеть на всех подводных и береговых камнях твердой земли и островов, и который во время туманов, столь частых в тех областях моря, издали извещал мореплавателей своими криками о близости земли, теперь редко встречается там и сям на каком-нибудь уединенном утесе прибрежья. Наконец, большая Стеллерова морская корова (rhytina Stelleri), млекопитающее из семейства травоядных китов, которая имела много сходства с манатом или ламантином Караибского моря, и которую некоторые натуралисты называли этим именем, была совершенно истреблена. Первое известие об этой породе китообразных были сообщено ученому миру Стеллером в 1741 г., а в 1768 году она, как говорят, уже окончательно исчезла; однако, сведения, собранные бароном Норденшильдом у туземцев, позволяют ему утверждать, что отдельные особи морской коровы были еще встречаемы и убиваемы до 1779 или 1780 года. Как бы то ни было, можно сказать положительно, что животное более не существует, и теперь с большим трудом удается еще находить, как редкость для музеев, кое-какие кости его в обломках на плоских берегах моря. Впрочем, морская корова заранее была обречена на истребление самым образом своей жизни. Это огромное животное, имевшее в длину не менее 8 или 9 метров (слишком 4 сажени) и весившее более 180 пудов, не убегало при приближении охотников; когда звероловы заставали его врасплох щиплющего водоросли на берегу, оно спокойно продолжало есть, медленно поматывая головой, как корова, жующая жвачку, но не тревожа длинноногих журавлей, приютившихся на его шее, которые избавляли его от паразитов. Самец в минуту опасности не покидал своих и давал себя убить подле них; случалось видеть нераненых самцов, остававшихся по целым дням у трупа убитой самки. Морских коров били острогой в роде якоря, и тридцать человек, стоявших на берегу, тащили пронзенное гарпуном животное из воды, затем убивали его дубинами, когда оно ослабевало от потери крови. В половине восемнадцатого столетия на морских пастбищах Берингова острова водилось такое множество Стеллеровых коров, что мяса их с избытком хватило бы на прокормление всех обитателей Камчатки, а кожей их, «похожей на кору старого дуба», легко можно бы было обтянуть все байдары (лодки, сложенные из тонких жердей и обшитые тюленьими кожами), которые плавали поводам Берингова моря. Но область, обитаемая этим животным, не простиралась за архипелаг Командорских островов, где дно моря покрыто лесами водорослей. достигающих в вышину от 28 до 42 аршин: этим и объясняется истребление целой породы морской коровы в такой короткий промежуток времени, менее чем в полстолетие.

Другому виду морских млекопитающих этой страны, морскому коту (otaria ursina), тоже грозила опасность исчезнуть с лица земли, и мягкий, теплый мех его, известный под именем котикового, приносил уже звероловам ничтожную годовую прибыль, когда американская компания, уже овладевшая островами Прибылова, на берегу Нового Света, приобрела от русского правительства исключительное право охоты на этого зверя, на островах Беринговом и Медном, с обязательством уплачивать в казну по два рубля за каждого убитого кота: для правильного ведения котикового промысла была построена, в северо-западной части Берингова острова, необитаемого в ту эпоху, когда туда пристал знаменитый мореплаватель, деревня, населенная 300 алеутами, привезенными с острова Ачи. Воспитываемые стадами, почти как домашния животные, а не убиваемые случайно, как делалось прежде, морские коты удивительно расплодились в каких-нибудь двадцать лет: между тем, как прежде на всех Алеутских островах и на Командорском архипелаге охота на этого зверя доставляла бывшей русской компании всего только около 3.200 котиковых шкур ежегодно, в настоящее время на одном только Беринговом острове убивается от 12.000 до 13.000 голов. Но теперь при бое всегда соблюдаются известные правила: самок, котят, старых котов и самцов, у которых шкура попорчена ранами, не трогают, и охотники последовательно выбирают для боя различные части громадного стада, заключающего около полмиллиона голов. У этих животных замечательно развит инстинкт собственности. Каждый глава семейства выбирает на скалах место становища, по местному лежбища, где и поселяется на житье со своими самками и детенышами, составляющими целое стадо в сто и до ста двадцати голов. Если чужое животное осмелится переступить за границы этого семейного лежбища, самец с яростью накидываеся на дерзкого нахала, завязывается страшная битва, со всех сторон сбегаются зрители, затем, увлеченные пылом борьбы, сами принимают участие в драке, как отмстители обиженных. Таким образом иногда сражение распространяется все далее и далее и охватывает пространство в несколько сот сажен. Вспыльчивый и нежный, морской кот зорко наблюдает с какого-нибудь возвышенного места за своим многочисленным семейством: когда самка уронит своего котенка, самец набрасывается на нее, толкает ее на камни и беспощадно бьет и кусает ее, потом, когда гнев пройдет, оба супруга проливают обильные слезы. Но при малейшей тревоге, все коты, старые и молодые, стремглав бросаются к морю, при чем маленькие падают, смятые и раздавленные массой бегущих, и груды трупов остаются, рассеянный там и сям на морском берегу.

Рыболовы, звероловы или скотоводы, все обитатели Берингова полуострова, Камчатки и островов азиатского прибрежья, безусловно зависят от климата и окружающей природы в отношении своего образа жизни и рода занятий; почти везде самое место жительства меняется с переменой зимы на лето и лета на зиму. Одежда, пища, жилье и местопребывание—все разнится, смотря по времени года.

Чукчи или чаукту, то-есть «люди» (по Гуперу), настоящее их имя—туски, то-есть «братья» или «союзники»), которые составляют самый многочисленный туземный народ северо-восточной Сибири, бродят, со своими стадами северного оленя, по всему Берингову полуострову, в бассейне реки Анадыра и по ту сторону последних отраслей Станового хребта, в тундрах, по которым протекают Колыма и Индигирка: указом 1869 года определены границы областей, присвоенных чукчам, на юге от земли, занимаемой юкагирами. Совокупность чукотской территории обнимает площадь приблизительно в 704.000 квадр. верст; но на этом громадном пространстве, равном по величине Франции и Апеннинскому полуострову, взятым вместе, насчитывают всего только 12.000 жителей. Спутник проф. Норденшильда, Бове, полагает даже, что численность этой нации не превышает 3.000 или 5.000 душ; но он не имел возможности делать дальние экскурсии во внутренность края и ознакомился лишь с туземцами, живущими на морском берегу. По мнению его, первоначальную родину этого племени следует искать в бассейне Амура, тогда как Нейман полагает, что чукчи пришли из северных стран Нового Света.

Тип чукчей чисто монгольский, с круглой головой, с широким и плоским лицом, с выдающимися скулами; нос у многих так глубоко вдавлен между оттопыренными щеками, что можно бы было приложить линейку к лицу, не дотронувшись до переносья; губы толстые, а волосы, черные и гладкие, ниспадая на лоб, и без того низкий, еще более суживают его. Шея у чукчей толстая, мышцы замечательно сильные, мускульные связки тонкия и деликатные; большинство их малорослы, однако, встречаются также индивидуумы высокого стана. Между азиатскими чукчами и северо-американскими эскимосами существует большое этнографическое сходство. Благодаря тем и другим, переход типов между аборигенами Нового Света и коренными жителями Старого совершенно нечувствителен: от краснокожего американца до якута и бурята, смешения племен создали все промежуточные степени, все градации, и последовательными переходами установилось сродство рас, каково бы, впрочем, ни было первоначальное различие, и хотя языки различных народцев разнятся между собой. Можно встретить чукчей, имеющих совершенное сходство с американскими сиуксами, исключая одежды: это замечательные представители дикого индейца Америки. Очевидное сходство типа между чукчами и эскимосами, одинаковость их обычаев и образа жизни, употребление ими орудий и снарядов, сделанных из тех же материалов и с тем же рисунком, подобных древним орудиям, находимым в различных доисторических гротах, европейских и американских, и относящимся к каменному веку, привели некоторых антропологов к заключению, что эти две нации крайнего севера континентов суть представители предшествовавшего человечества или племени, постепенно оттесненного к северу и вынужденного давлением народов-завоевателей искать себе убежища на берегах Ледовитого океана. По мнению этих антропологов, предков чукчей и эскимосов нужно искать не в тундрах, на которых они ныне обитают, но гораздо южнее, в тех странах, где находят ископаемые остатки промышленности и искусства, подобные произведениям этих народцев.

Как бы то ни было, нынешние чукчи не похожи на народ, находящийся в состоянии упадка, вымирающий,—они, напротив, занимают очень видное место между другими инородцами сибирского поморья. Славяне слишком редко вступают в сношения с этим инородцем, чтобы господство их давало себя сильно чувствовать, и многие из чукчей, которые едва умеют сказать несколько слов по-русски, в роде «здравствуй» да «прощай», не знают даже о существовании Белого Царя, о котором говорят с таким благоговением и трепетом монголы, живущие на китайской границе; благодаря своим сношениям с американскими китоловами, они лучше знакомы с Соединенными Штатами, нежели с Россией, и в своей речи они употребляют много английских слов. Они платят русским ясак шкурами лисицы или другого пушного зверя, и знают, что, переходя из рук в руки, эта дань в конце концов будет положена к ногам важной особы, которая царствует в Иркутске; но они не подозревают даже, что этот владыка сам есть не более, как слуга другого более могущественного властелина. Впрочем, если какой-нибудь образ, завезенный китоловом из Америки, случайно попадает в руки чукча, последний с радостью повесит его в своей юрте, сделанной из выброшенных морем бревен или китовых ребер, обтянутых оленьими шкурами (внутри юрты делается вторая нисенькая палатка из двойных шкур, в которой в холодное время устраивают чувал), и потом будет набожно креститься пред этим изображением, сделавшимся для него священным.

Чукотская нация естественно делится на две группы колен: на внутренних или оленных и береговых или рыболовов, резко отличающиеся одна от другой не только образом жизни, но также наречиями. Тундровые чукчи, питающиеся мясом и молоком северных оленей, живут, вообще говоря, в большем довольстве, чем рыболовы, хотя и у них тоже существует большое неравенство состояний. По свидетельству Бове, у оленных чукчей и теперь еще можно встретить стада в 20.000 и 30.000 голов, принадлежащие одному хозяину: Крашенинников же рассказывает о коряцких старшинах, владевших стадами до сотни тысяч голов. Оленные чукчи—постоянные путешественники, и, странствуя от берегов Колымы до берегов Анадыря, с тундры на тундру, они проезжают на оленях, запряженных в санки, сотни и тысячи верст: эти бродячия привычки развивают у них, между прочим, замечательный талант, которым обладают также и американские эскимосы,—уменье чертить на песке или на земле карты с изумительной точностью; многие путешественники рассказывают с удивлением об этих чертежах, которые часто позволяли им с уверенностью направлять свой путь через пустыню. Оленеводы умеют приобрести любовь своих животных: Паландер рассказывает, как чукча при выходе из юрты, после ночного сна, находит перед жилищем все свое стадо оленей, выстроенное в правильном порядке, под предводительством старого самца с большими ветвистыми рогами, и как каждый олень поочередно проходит перед своим хозяином и трется мордой об его руки.

Оленный чукча обыкновенно презирает чукчу-рыболова, более оседлого, но менее храброго, менее сильного и менее заботящагося о своей особе, и вместе с тем менее богатого, вынужденного просить у него оленьих шкур для постройки своей юрты и для приготовления себе одежды; впрочем, может быть, эти две главные группы чукчей, оленные и береговые, не принадлежат к одной и той же расе, ибо тип лица и язык у них различные. Рыболов более подвержен опасности голодовок во время продолжительной зимы и должен больше заботиться о собирании запасов на все время прекращения его промысла. Он сушит рыбу, собирает молодые побеги приземистой ивы и многих других видов растений, которые, будучи заквашены, потом заморожены, дают ему зимний салат или щи. Кроме того он также выкапывает из земли разные коренья и клубни, а старухи вынимают из внутренностей убитых или павших оленей зеленые вещества (остатки ягеля), еще не переварившиеся в желудке, чтобы консервировать их как овощи: для чукчей, как и для эскимосов, это одно из самых любимых блюд. Но основу пищи составляют: рыба, мясо тюленье и моржовое, и запах этой снеди, в соединении с дымом и смрадом от животного жира, употребляемого для освещения и отопления жилищ, делает пребывание в них почти невыносимым для непривычного человека.

Встарину чукчи были народом воинственным, покорявшим другие племена; они храбро защищались, во главе других народцев, против русских, и когда согласились вступить с ними в торговые сношения, то предлагали свои товары на острие своих копий: русские торговцы, зная, с кем имеют дело, поняли, что лучше не обижаться таким оригинальным способом мены. Еще недавно одно племя, онкилоны. обитавшие на берегах Северного мыса, было прогнано чукчами: проф. Норденшильд и его спутники, во время памятной экспедиции корабля «Веги», видели селение, покинутое этим побежденным племенем, остатки которого, удалившиеся на юг от Берингова пролива, к устьям Анадыря, известны у большинства русских писателей под именем анкалов и памолло; они отличаются своим «агглютинативным» (полисинтетическим) языком от окрестных чукотских колен, которые, по свидетельству Бове, говорят наречием монгольского происхождения. Чукчи носили прежде латы из китовой кожи или кольчугу из дерева и моржовой кости, похожую на воинские доспехи японцев; употребление этой брони прекратилось с тех пор, как исчезли воинственные нравы. В настоящее время чукчи самые мирные люди в свете, всегда живущие во взаимном согласии и дружбе, преданные друг другу, всегда добродушные и веселые, не смотря ни на какие беды и невзгоды, выказывающие необыкновенную кротость и ласковость во всех своих семейных отношениях. Они не убивают более своих стариков, как того требовала прежде сыновняя любовь, ради избавления этих несчастных от непосильной борьбы с холодом и голодом, которая часто составляет их удел; по рассказам, передаваемым г. Онагацевичем, большинство стариков сами себя убивают, чтобы избавить своих детей от печальной обязанности наносить им смертельный удар. В 1848 году Гупер видел еще одного сына, который незадолго перед тем умертвил свою мать по её просьбе, и которого все родичи очень хвалили за его послушание.

Сделавшись христианами и «цивилизованными» людьми, благодаря частым сношениям с американскими китоловами, чукчи оставили некоторые из своих старых обычаев, но и теперь они все еще сжигают труппы покойников или выставляют их на деревянных помостах на съедение хищным птицам, они попрежнему приносят животных в жертву духам гор, рек, минеральных источников, по-прежнему покупают себе двух или несколько жен, когда обладают достаточным количеством оленей, чтобы сделать это дорогостоящее приобретение. Благодаря труду своих жен, которые воздвигают палатки, приготовляют пищу, шьют и украшают одежду, прилаживают санки, запрягают оленей, чукчи не знают других забот, кроме занятия рыболовством, охотой и торговлей: женщины по виду как-будто рабыни, но в действительности это они командуют, а мужчины повинуются. Что касается детей, то они всегда пользуются самым внимательным и нежным уходом. Отец и мать поочередно носят их на плече и очень заботятся, чтобы им не приходилось терпеть от голода или холода: эти маленькия существа так плотно закутаны в оленьи шкуры, что походят на шар с продетым сквозь него бруском, так как их вытянутые руки не могут более складываться в мешке из мехов, в которые они завернуты.

Из всех инородческих племен тунгусы, повидимому, имеют наибольшее влияние на чукчей. Костюм тех и других очень похож по покрою и украшениям; многие чукотские женщины татуируются по-тунгусски, двумя полосами темно-синего цвета, проведенными от глаз к подбородку и служащими как-бы стеблями для целого разветвления маленьких узоров, которое направляется к носу и ко рту; у других женщин рисунок на лице расположен в обратном порядке, именно главные линии следуют от виска к подбородку по передней округлости щеки, тогда как второстепенные черты, кружки и овалы, идут к мочке уха. С тех пор, как чукчи окрещены, некоторые мужчины рисуют себе на щеке черный латинский крест, заменивший зуб морского коня, который их предки продевали в дыру на щеке, и который в то время считался самым почетным украшением воинов; чукчи, отличившиеся на охоте или в какой-нибудь битве, тоже татуируют себе на груди грубое изображение своего подвига. Раскопки, произведенные профессором Норденшильдом и его спутниками в кухонных отбросах чукчей, привели к открытию украшений, домашней утвари и снарядов, сделанных из камня, из кости или из зубов рыб или мамонтов. Большая часть этих предметов представляет поразительное сходство с подобными же изделиями, употребляемыми гренландцами, сходство до того полное, что его невозможно приписать одному только действию одинаковых условий окружающей природы, которая доставляет обоим народам одни и те же источники пропитания и заставляет их вести точно такой же образ жизни: в этом совпадении нужно видеть также следствие торговых сношений, которые ведутся последовательно от одного племени к другому, через посредство эскимосов, на всем пространстве крайнего севера, от полуострова Беринга до полуострова Лабрадора. Не странно ли слышать на Босфоре, в гренландских фьордах и в Антильском море одно и то же турецкое слово, примененное к маленьким лодкам туземцев, впрочем весьма различным по внешнему виду? С одной стороны, якут, чукча, эскимос передали гренландцу слово, которое они употребляют для обозначения своего челна, называемого ими «каяком»: с другой, путешествуя в противоположном направлении по шарообразной поверхности земли, испанец дал название «каюко» пироге американского индейца, столь отличной, впрочем, от грациозного «каика», плавающего по водам Константинополя.

Посредники торгового обмена между Америкой и Сибирью, чукчи, повидимому, были прежде очень могущественны на берегах Берингова пролива; они играли первенствующую роль между купцами, эскимосами или представителями других народностей, собиравшимися в местах меновой торговли, преимущественно на одном из островов группы Диомида или Гвоздева, посреди пролива. Но преобладающее значение в торговле тех стран принадлежит ныне американцам: американские торговцы привезли чукчам железные орудия, чтобы заменить ими туземные изделия из камня или из кости; они же приводят этих инородцев в соприкосновение с промышленным миром: на берегах Берингова пролива можно уже встретить механические приборы американского происхождения, усовершенствованные рыболовные снаряды, револьверы, ружья, заряжающиеся с казенной части. Те же американцы привозят фатальную водку, и за рюмку дрянного подкрашенного напитка, которой достаточно, чтобы повергнуть их в опьянение, чукчи охотно отдают чужестранным коммерсантам всю добычу своей охоты или рыбной ловли. В трезвом состоянии они, напротив, очень тонкие и хитрые коммерсанты, едва-ли уступающие в ловкости своим соседям якутам.

Кажется, что этнографическая область чукчей распространяется за Берингов пролив, на американскую территорию, тогда как, с другой стороны, группы эскимосов живут на азиатском континенте, если верно, что племя анкали или намолло принадлежит к этой этнологической группе, как это допускает общепринятое мнение. Коряки, живущие на юге бассейна Анадыря, при основании полуострова Камчатки, в долине реки Пенжины и на северо-западных берегах Охотского моря, повидимому, суть родичи чукчей и говорят наречием, очень близко подходящим к чукотскому языку. Эти инородцы, которых насчитывают более 5.000 душ, делятся, как и чукчи, на оседлые семейства, занимающиеся главным образом рыболовством, и на кочующих оленеводов и звероловов. Южную границу их территории в Камчатке составляет деревня Тигильская, близ реки Седонки, куда они приходят раз в год для обмена своих произведений камчадалам и русским торговцам. Вообще эта деревня есть главный торговый пункт западного берега полуострова.

Путешественники, которым приводилось иметь сношения с оседлыми коряками, обитающими по большей части на берегах северных бухт Охотского моря, дают далеко нелестные отзывы о нравственных качествах этих инородцев. Потомки разоренных кочевников, лишившихся своих стад северного оленя, эти коряки не имеют теперь других источников пропитания, кроме рыбной ловли и меновой торговли с иностранными моряками и с русскими коммерсантами. Первые приучили их к пьянству и разгульной жизни, вторые научили обману и воровству; они совершенно погрязли в нищете и пороках, так что в Сибири не знают более развращенных инородцев, чем оседлые коряки. Напротив, коряки кочевые, еще владеющие большими стадами оленей, привыкшие к вольной и независимой жизни и сохранившие полное сознание своего равенства, не уступают тунгусам по смышлености, прямодушию, природному достоинству, благородству осанки и обращения. Они не признают ни правительства, ни законов, навязанных извне; всякий человек, владеющий хотя-бы только десятком оленей, сам себе господин и закон. Отдельные семьи вообще соединяются группами по шести или семи, в маленькия республики, но они вступают между собой в союз по доброй воле, и каждый имеет в этой федерации равный голос. С тайоном, как вообще называют самого богатого члена общины, другие члены обыкновенно советуются на счет выбора места для становища, или на счет времени перекочевки; но он не имеет никакой фактической власти. Не признавая над собой никаких властей и не повинуясь никому, оленные коряки, однако, самые услужливые, самые гостеприимные из всех сибирских инородцев, а в семейной жизни это лучшие мужья и отцы: во время двух с половиной лет пребывания среди этих кочевников, Кеннан ни разу не видал, чтобы коряк ударил женщину или ребенка. С такой же любовью и лаской они воспитывают своих домашних животных, и из привязанности к своему стаду они отказываются продавать живых оленей, как бы ни была высока цена, предлагаемая чужим покупателем; но они без малейшего колебания соглашаются продать мясо животного, когда настала пора убить его. Впрочем, только в случае крайней необходимости коряки решаются убить скотину из стада: оттого-то они, пропорционально их численности, самые крупные владельцы оленьих стад, какие существуют в Сибири.

Обычаи коряков естественно приближаются к обычаям чукчей и камчадалов, между которыми они живут, и с которыми они имеют частые торговые сношения. Они тоже питают большое доверие к своим шаманам, ловким кудесникам и скоморохам, которые под открытым небом проделывают самые удивительные фокусы и кунстштюки. Коряки приносят жертвы только злым духам, так как им кажется бесполезным заискивать благосклонность добрых божеств, и головы убиваемых животных обыкновенно кладутся на большие камни, обращенные в сторону восхода солнца. Подобно камчадалам, они обязаны, в силу обычая, завоевывать себе жен посредством отрабатывания в продолжение одного года или даже двух-трех лет в доме будущего тестя, и до самого дня свадьбы, которая имеет подобие похищения невесты, молодая девушка бдительно охраняется старухами, которые пускают в ход веревки, плети и палки, чтобы удалить от неё претендента. Наконец, у коряков сохранился еще в полной силе исконный обычай умерщвлять стариков и больных, чтобы избавить их от страданий продолжительной агонии. Этот обычай, редко исполняемый у чукчей, до сих пор остается общераспространенным у их южных соседей. Все коряки считают этот род смерти естественным концом своего существования, и когда им кажется, что пришла пора умереть, они сами говорят, каким способом должно быть дано им последнее свидетельство привязанности: одни просят, чтобы их побили камнями, другие избирают смерть посредством удара топором или ножем. Все молодые коряки учатся искусству наносить роковой удар, не причиняя страданий жертве. Тотчас же после смерти, труп сжигается, дабы душа могла уйти в воздух. В эпоху, к которой относится путешествие Крашенинникова, детоубийство также было общераспространенным обычаям: из двух близнецов один всегда приносится в жертву.

До сих пор существует еще некоторое число коряков, которые съумели сохранить вполне свою независимость, и которые не платят ясака русским чиновникам. Но нет также между инородческими племенами Сибири народа, который бы боролся с большим мужеством против русских ради сохранения своей свободы. В различных войнах, которые корякам пришлось выдержать против казаков, они всегда являлись более страшными противниками, чем другие инородцы, потому что они по-истине бились на жизнь и смерть. Когда они видели себя окруженными неприятелем слишком многочисленным и слишком хорошо вооруженным, чтобы можно было надеяться одолеть его, они клялись «погубить солнце»; убивали своих жен и детей, чтобы избавить их от рабства или пыток, сжигали все свое имущество, затем бросались в самую середину сечи: ни один из них не искал спасения в бегстве, все падали на месте битвы один подле другого, окруженные трупами.

Камчадалы или ительмены, называемые коряками «кончало», вероятно, обязаны своим русским наименованием реке Камчатке, по имени которой был назван и весь полуостров. Явно отличаясь от чукчей и коряков, они принадлежат к другой этнографической группе, хотя климат заставил эти различные племена вести одинаковый образ жизни. Камчадалы вообще ростом пониже коряков, на которых они, впрочем, походят круглым и широким лицом, выдающимися скулами, маленькими, глубоко сидящими глазами, приплюснутым носом, черными гладкими волосами, смуглым цветом кожи. Язык их, очень богатый гортанными звуками, отличается от коряцкого наречия словосочинением и состоит из неизменных корней, смысл которых изменяется посредством присоединения приставок. Но этот характеристический диалект быстро теряется, как исчезает и сама раса. В некоторых частях полуострова, и преимущественно в долине реки Камчатки, население почти совершенно обрусело, и старый язык вышел из употребления. Сделавшись по вере «православными» и часто смешиваясь посредством брачных союзов с русскими поселенцами, камчадалы сливаются там и сям со своими прежними властителями; оригинальный тип их уже изгладился. Южные камчадалы или курильцы, живущие в полуденной части полуострова, на берегах «Большой Реки» и на полуденной оконечности, на мысе Лопатка (плечевая кость), названном так по причине его формы,—еще не совсем забыли свой язык. Северные или пенжинские камчадалы из всех коренных обитателей края наименее подверглись обрусению, и наречие их приняло в себя лишь незначительное число русских слов.

В настоящее время число жителей полуострова, которые еще имеют, право называться камчадалами, по приблизительному исчислению, не превышает трех тысяч душ. Это по большей части люди в высшей степей смирные, очень честные, исключая тех, которые живут оседло в деревнях, где русские, постоянно обманывая простодушных дикарей, научили и их хитрить и обманывать; их дом, летний и зимний, всегда гостеприимно открыт чужеземцу; они никогда не устают оказывать всяческие услуги и быстро забывают нанесенные им обиды; несмотря на крайнюю бедность и другие невзгоды жизни, они всегда сохраняют удивительно ровное настроение духа. Не зная над собой никаких господ до прибытия русских в край, они должны были так много терпеть от первых завоевателей, от притеснений чиновников и обманов купцов, что дважды открыто бунтовали, в 1731 и 1740 годах; но с той эпохи они оставили всякую мысль о восстании, и теперь малейший представитель власти принимается ими с глубоким почетом, чуть не с благоговением. Консерваторы в высшей степени, крепко привязанные к старине, они никогда не покидают тропы, проторенной их отцами, и прокладывают новую дорожку только в таком случае, если старая от выбоин сделалась совершенно непроходимой. В них нет ни капли героического темперамента коряков, и их жалобные, тоскливые песни, которые первоначально, как кажется, были простым подражанием крикам морских птиц, не прославляют каких-либо битв или военных подвигов; любовь, работа, странствования в санях на собаках, охота и рыбная ловля—вот единственные темы их народной поэзии. В своих подражательных плясках они очень искусно воспроизводят телодвижения разных животных: так, они прыгают, как олень, бегают, как лисица, даже кидаются в воду и плавают как тюлень. Что касается обрядов прежней, языческой религии, то они почти совсем вышли из употребления; теперь услышишь разве только, да и то очень редко, рассказ о собаке, принесенной камчадалами в жертву злым гениям, которые удаляют рыбу или дичь; многие церемонии, которые прежде были совершаемы как религиозный акт, превратились мало-по-малу в драматическое представление. Суеверия их ничем не отличаются от суеверий других сибиряков всякого рода и племени—славянского, финского или манчжурского: так, например, подобно всем сибирским звероловам, они, когда преследуют какого-нибудь зверя, больше всего заботятся о том, чтобы не произнести его имени, из опасения неудачи или несчастия.

Для езды камчадалы употребляют собак, без которых их жизнь в продолжение длинной, девятимесячной зимы должна бы была совершенно измениться. Летом, когда езды не требуется, эти животные, которые величиной, шерстью и физиономией больше похожи на волка и даже воют по-волчьи, ходят по воле, отыскивая себе пищу в лесах, и на берегу рек, где сами ловят рыбу; но как только выпадает первый снег, они, как верные слуги, возвращаются в балаган хозяина. Нет животных более крепких и бодрых, более выносливых и легче переносящих усталость и голод, как ездовые собаки камчадала: они иной раз везут свою нарту двое суток подряд, не кормясь, не получая никакой пищи, кроме разве кусков кожи, оторванных ими самими от сбруи. Упряжка из одиннадцати собак пробегает обыкновенно от шестидесяти до семидесяти пяти верст в день, везя одного человека и до 10 или 11 пудов клади; но нередко бывало, что собаки пробегали в день пространство в два или три раза более значительное. В продолжение длинной зимы, когда реки скованы льдом, когда море неприступно по причине непроглядных туманов и бурь, езда на собаках составляет единственное средство сообщения и поддержания общественной жизни между деревушками камчадалов; без этих животных каждая группа семейств оставалась бы совершенно изолированной, почти запертой в своих подземных жилищах.

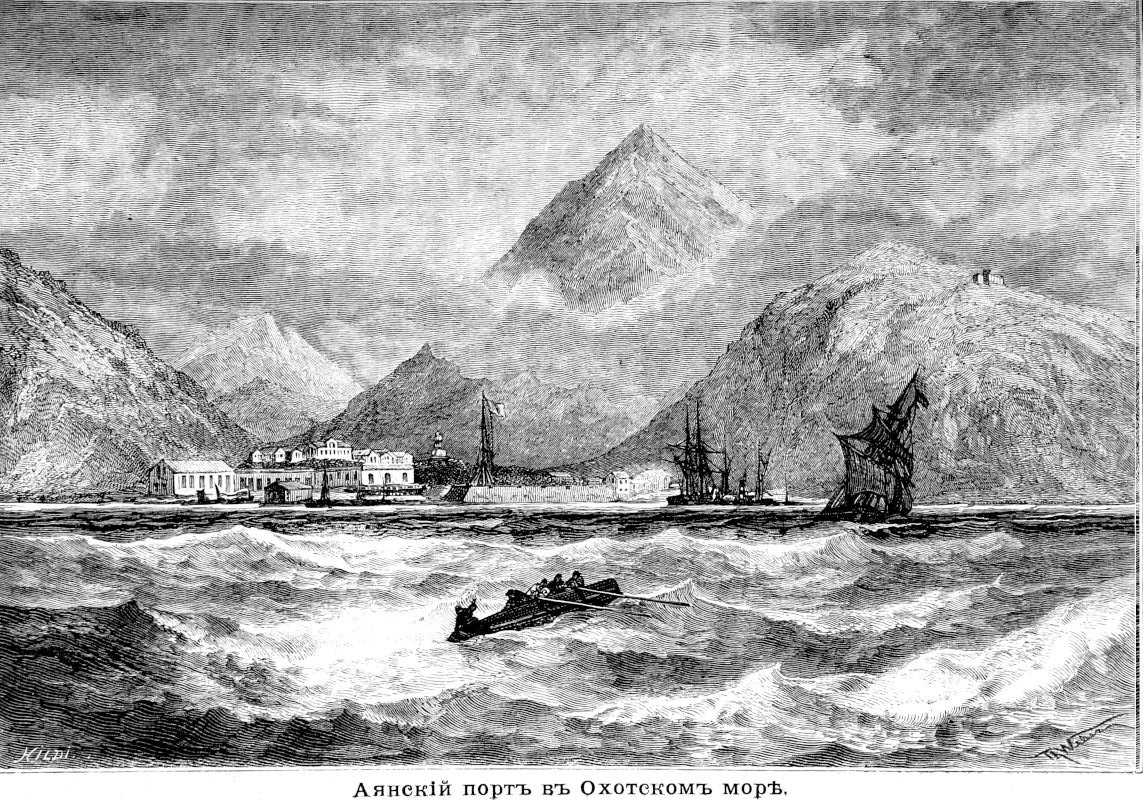

В громадной территории, простирающейся от камчатского мыса Лопатки до Чукотского полуострова, не существует ни одного сколько-нибудь значительного центра населения; едва несколько становищ кочующих инородцев заслуживают название деревень. Однако, город Петропавловск недавно имел некоторое значение, как военный порт и крепость, хотя и в то время число его жителей не превышало населения какого-нибудь малолюдного европейского местечка: расположенная на восточном берегу великолепной Авачинской губы, эта столица Камчатки совершенно защищена от ветров, и суда, проходящие в её гавань, могут бросать якорь у самого берега. Под более умеренными широтами, в соседстве с густо населенными странами, этот город, без сомнения, сделался бы одним из важнейших рынков в свете; но с тех пор как китоловный промысел в окружающих морях утратил свою важность, а торговля шкурами пушного зверя была монополизирована несколькими негоциантами, Петропавловск пришел в упадок и обезлюдел; в настоящее время он имеет не более 500 жителей, тогда как прежде население его простиралось до тысячи душ; из этого порта американская компания шкурки морских котов, убиваемых на Командорских островах, отправляет в Сан-Франциско, где они подвергаются специальной выделке. Столица Камчатки с гордостью показывает свои монументы, воздвигнутые в честь Беринга и Лаперуза, двух знаменитых мореплавателей, имена которых остались—одно за проливом, отделяющим Азию от Америки, другое—за проходом, посредством которого Охотское море сообщается с Японским, Старые укрепления Петропавловска, теперь покрытые дерном и цветами, напоминают поражение англо-французов, которые во время крымской войны предприняли атаку этой камчадальской деревни, стоящей на конце Старого Света.