VIII. Сахалин

Этот большой остров, один из самых обширных на земном шаре, так как он занимает пространство почти в 56.000 квадр. верст, принадлежит к действительно знакомому европейцам миру лишь с недавнего времени, не более ста лет. Голландский мореплаватель Мартин Герриц де-Фрис проходил, в 1643 году, вдоль восточных берегов этого острова и бросал якорь в заливе Терпения, но он полагал, что плывет около берегов японской земли Иессо. Даже на карте капитана Кука, изданной в Лондоне, в 1784 году, Сахалин представлен в виде простого островка, лежащего близ Амурского залива; из всех прежних географов один только Бюаш съумел придать северной части Сахалина контуры, довольно сходные с истинным её очертанием, но и он все еще причислял гораздо более половины острова к Иессо. Самое имя Сахалина свидетельствует о полном неведении, в котором находились тогда относительно этой земли, которую географы, так сказать, заставляли путешествовать на картах. Вероятно, что манчжурское название «Сахалан-андахада», то-есть «Скала в Амурском лимане»,—название, от которого произошло имя Сахалина,—применялось к какому-нибудь островку речного устья, а не к большой островной массе, которая тянется против манчжурского побережья на пространстве почти 900 верст от севера к югу. Японцы и айносы Курильских островов называют этот остров Крафто (Карафту, Карафуто): это имя и следовало бы сохранить за ним; японский мореплаватель Мамиа-Ринцо обозначает его просто как северный Иессо, «Кита-Иезо». Другие наименования, как-то: Таракай, Чока, Сизам, повидимому, относятся только к отдельным частям острова или к его жителям.

Уже в 1787 году Лаперуз, проходя через пролив, носящий ныне его имя и отделяющий Сахалин от Иессо, проник в Татарский залив и осмотрел, до бухты де-Кастри, все берега острова и континента: островной характер Сахалина казался неподлежащим сомнению; однако рассказы, слышанные французским мореплавателем от туземцев относительно волока, через который они перетаскивали свои сани, применялись, по мнению некоторых тогдашних географов, к перешейку, соединяющему Сахалин с материком, ибо в то время еще не знали о существовании порога Кизи между Амуром и заливом де-Кастри; впрочем, этот рассказ относился, может быть, к ледяному перешейку, который каждую зиму соединяет Сахалин с твердой землей. В 1797 году англичанин Броутон, в 1805 году русский немец Крузенштерн, из которых первый посетил западные берега, а второй объехал на корабле вокруг северной части острова, тоже полагали, что Сахалин соединяется песчаной мелью с берегами Старого Света. До половины настоящего столетия на большей части европейских карт Сахалин изображался в виде полуострова, хотя японский кормчий Мамиа-Ринцо уже несколько лет спустя после путешествия Крузенштерна поднимался вверх по Татарскому проливу и проникал этим путем в лиман Амура. Наконец гидрографические работы Невельского, произведенные в период с 1849 по 1852 год, обнаружили точную форму берегов Сахалина и пролива Мамиа-Ринцо: суда, имеющие до 5 метров водоуглубления, могут безопасно лавировать в этом проливе между песчаными мелями. Правда, что в продолжение четырех месяцев в году воды этого прохода бывают сплошь покрыты толстым слоем льда, соединяющим оба берега; плавающие льдины встречаются там до июня месяца.

С 1875 года весь остров принадлежит России до Лаперузова пролива, так как южные части Сахалина были уступлены в этом году Японией в обмен на Курильские острова. Но исследование острова началось уже ранее: Бошняк, Орлов, Рудановский, Шренк, Шмидт, Глен, Брылкин, Шебунин, Лопатин, Добротворский объехали Сахалин в разных направлениях или посетили его берега с целью изучить его рельеф, климат жителей, рудные месторождения и гавани. Уже русские имена мест оспаривают поверхность острова у туземных прозвищ, употребляемых айносами и гиляками, и многие из французских наименований, данных Лаперузом мысам, островкам, бухтам, прибрежным горам, были искажены или постепенно приходят в забвение.

По устройству поверхности Сахалин походит на континентальную Манчжурию. Если-бы почва вдруг осела на несколько сот метров, горная цепь Сихота-Алинь тоже сделалась бы островной землей, хребет которой тянулся бы на пространстве нескольких градусов широты; с другой стороны, если бы дно моря внезапно поднялось, Сахалин образовал бы длинную закраину азиатского континента. Холмы и горы острова, принадлежащие, повидимому, к более близкой к нам геологической эпохе, чем возвышенности соседнего материка, расположены в виде длинных меридиональных цепей. Западная цепь, самая высокая из сахалинских гор, которая окаймляет все прибрежье, от севера к югу, поднимается там и сям в виде настоящих пиков, высотою от 3.280 до 5.000 футов; но в других частях хребта есть места, где верхушки не превышают 600 фут., и через которые переходят с одного склона на другой без малейшего затруднения. На восток от этой главной гряды гор, состоящей из меловых и третичных формаций, тянутся параллельно другие цепи или отрывки цепей, среднее возвышение которых исчисляется всего только в 660 футов, и вершины которых по большей части имеют округленную форму: только немногие из этих высот заслуживают названия гор. Одна только Тиара, которая господствует над восточной цепью, оканчивающейся длинным полуостровом, ограничивающим с восточной стороны залив Терпения, представляет довольно величественную вершину, которая по высоте может быть сравниваема с вершинами западной цепи. Горы Сахалина нигде не достигают пояса постоянных снегов: но многие из них переходят за верхний предел растительности, и их голые сероватые скалы сливаются с дождевыми облаками.

Различные высоты гор, по Шмидту и Глену: средняя высота западной цепи (Шмидт)—2.970 футов; пик Ла-Мартиньер (Ктеуспал), в центре цепи (Глен)—4.950; Бернизет, на юге острова (Глен)—3.960; Аркайпал, перевал на востоке от Дуэ (Глен)—690: перевал между Кусунаем и Мануэ (Глен)—740; Тиара, пик восточной цепи (Глен)—1.980.

Горные цепи, расположенные по линии меридиана с севера на юг, ограничивают равнины или долины, открывающиеся в том же направлении, по которым текут реки, либо с севера на юг, либо с юга на север. Так, самая большая река Сахалина Поронай (Баранай), или Плий, изливается в залив Терпения, пробежав извилистой линией широкую равнину, расстилающуюся у основания западной цепи, и в той же самой борозде поверхности острова, на севере от низкого порога, берут начало истоки реки Тым, которая спускается на север к Охотскому морю. В этих же промежуточных углублениях рельефа рассеяны озера, и правильные кривые заливов и бухт, ограниченные справа и слева полуостровами и мысами, образуемыми выступами меридиональных цепей, тоже открываются в эти низменные земли. Подобно тому, как на берегах озера Ханка, непрерывное действие зыби, гонимой южными ветрами, проявляется также и на берегах Сахалина. Так, плоский песченый берег, развертывающийся в виде правильного полукруга вокруг залива Терпения, отделил от моря несколько озер и болот, которые напоминают прежния очертания берега и в которые изливаются воды река Поронай. Образование берегового кордона было, вероятно, облегчено медленным поднятием берега, ибо находили кучи морских обломков на землях, лежащих ныне на 7-10 футов выше поверхности моря.

Как сибирский остров, Сахалин находится в области климата восточной Сибири: вокруг восточных его мысов скопления обломков льда держатся до июля месяца, и в продолжение всего апреля можно еще ездить на санях вдоль морского берега в заливе Терпения. В январе месяце часто случается, на берегах этого залива, что ртуть в термометре стоит на 34 градусах Цельзия ниже точки замерзания, тогда как на западном берегу, хорошо защищенном меридиональной цепью гор, температура на 12 градусов теплее. Но даже и на этом берегу, несмотря на то, что он пользуется относительно гораздо более благоприятными условиями, климат очень суров; хотя южная оконечность Сахалина находится под 46-м градусом широты, в таком же расстоянии от полюса, как ломбардские города, приютившиеся у подножия Альп, температуря там почти столь же низкая, как в Архангельске и в Гапаранде. Пост Кусунай, лежащий под 48 градусом широты, на берегу Татарского залива, находится, по словам г. Добротворского, под изотермой 2°,23, то-есть средняя температура там ниже даже, чем в норвежском городе Тромсе, лежащем почти на 22 градуса ближе к северному полюсу. Средняя температура июля, самого теплого месяца в году, не превышает в Кусунае 16 или 17 градусов, а самые сильные жары достигают только 25 градусов по Цельзию. Даже берега залива Анива, столь красиво расположенные в форме полумесяца, так что они получают всю силу полуденных лучей солнца, имеют очень суровый климат, по причине северных ветров, которые проходят через широкия понижения или долины, открывающиеся между цепями гор. Неприятности климата Сахалина еще увеличиваются чрезвычайной сыростью воздуха, постоянными туманами, дождями и снегом. В Кусунае, занимающем сравнительно привилегированное положение, благодаря ветрам с континента, которые часто очищают его атмосферу, число дней с дождем или туманом доходит до 253; следовательно, не остается даже трети года для хорошей погоды; а на восточном берегу пропорция ясных солнечных дней еще гораздо менее значительна. В громадной Российской Империи, где правительство открыло столько печальных мест ссылки, нет более страшных мест, чем Сахалин, затерянный среди леденящих дождей и снежных бурь.

Растительное царство этого сибирского острова естественно походит на флору берегов Манчжурии, от которых оно отделено лишь узким проливом Мамиа-Ринцо. Большая часть деревьев, покрывающих сплошными лесами покатости гор, принадлежат к флоре сибирской и манчжурской: но некоторые древесные породы Японского архипелага тоже распространились на острове, где существует даже род бамбука (arundinaria kurilensis), достигающего в вышину роста человека и покрывающего целые горы, где на верхних склонах он ростет рядом с приземистой, камчатской березкой; наконец, и некоторые американские породы примешались к азиатской флоре острова; в миоценовую эпоху Сахалин, по мнению Шмидта, составлял часть Нового Света. Таким образом, здесь встречаются и соединяются, в виде самобытных групп зелени, растения, происходящие из самых противоположных стран земного шара. На 700 видов явнобрачных растений насчитывают всего только около двадцати форм, принадлежащих специально сахалинской флоре. Лесные растения и растения подлесья, прозябающие у подножия гор, составляют, по своим формам, продолжение, по ту сторону Татарского залива, лесов противоположного берега. Выше, пояс растительности, который поднимается до высоты почти полверсты по склонам гор, состоит, главным образом, из хвойных пород. Третий пояс, еще более возвышенный, заключает преимущественно березу и вербу; далее, около вершин виднеются густые и почти черноватые ветви ползучих растительных видов. Животные, рыскающие в этих лесах, те же самые, которые водятся на соседнем континенте: по обе стороны пролива одинаково охотятся на медведя, дикого оленя, соболя. Тигр часто посещает северную часть острова, благодаря ледяному мосту, который предоставляет ему в зимнее время пролив Мамиа-Ринцо; но его никогда не видали около южной оконечности Сахалина, и говорят, что до прибытия русских в край айносы не знали этого зверя даже по имени.

Население острова, исчисляемое в 28.166 человек (так что, следовательно, приходится почти по одному жителю на две квадр. версты), состоит единственно из переселенцев, пришедших с континента и с окружающих островов. Гиляки, живущие в числе около 2.000 человек во всей северной части Сахалина, ничем не отличаются от своих соплеменников, обитающих на нижнем Амуре. Орочи, населяющие восточный берег острова, это тунгусы того же племени, как амурские мангуны и орочоны, и даже называют себя тем же именем—ольча. Айносы, эти бородатые и смирные люди, которые, как полагают, были первоначальными обитателями Курильских островов и всего Японского архипелага, составляют коренное население южных областей Сахалина, но принадлежащие им названия мест, встречающиеся даже в северных частях острова, доказывают, что эта раса некогда занимала гораздо более значительное пространство. Гиляки и орочи оттеснили их к югу, затем, с половины настоящаго столетия, оспа совершенно обезлюдила некоторые из их деревень. С другой стороны, рабство, в которое почти все айносы были обращены японскими рыболовами, тоже способствовало уменьшению численности аборигенов, равно как и нравственному их упадку.

Представителями «цивилизованных» народов на Сахалине являются японцы и русские. Первые занимаются преимущественно рыболовными промыслами; они основали на морском берегу, в некотором разстоянии одна от другой, колонии и конторы, где не увидишь других жителей, кроме временных и безсемейных пришельцев. Что касается русского элемента, состоящего почти исключительно из чиновников, военных, полицейских или ссыльных, то все они прибыли против воли на этот негостеприимный остров, в страну дождя, снега и туманов, и забота о прокормлении их лежит на правительстве, так как рессурсы острова совершенно недостаточны для их содержания. Айносы и гиляки живут продуктами рыбной ловли, но русские имеют другие потребности, чем туземцы; при том же, морские животные сильно убавились в водах Сахалина, и Тюлений остров, обширная мель, лежащая на юго-востоке залива Терпения, не кишит уже безчисленным множеством китообразных, как бывало прежде, когда несколько человек рыболовов могли набить тысячи зверей в одну экспедицию. Культура хлебный растений и овощей, равно как разведение домашнего скота, не получили еще серьезной важности на острове и вообще могли достигнуть сколько-нибудь значительных успехов только в небольшом числе долин, наилучше защищенных от холодных ветров; вследствие этого, муку, необходимую для продовольствия населения, приходится привозить с континента, даже из России. Правда, Сахалин обладает в своих многочисленных залежах каменного угля значительным естественным богатством, которое все более и более деятельно разрабатывается русскими ссыльными и очень ценится мореплавателями Тихого океана; но это ископаемое топливо стоит дороже, чем уголь из Японии и Австралии, да к тому же и количество его, добываемое ежегодно, недостаточно велико, чтобы продажа этого продукта могла покрыть расходы по содержанию жителей. Смертность между эмигрантами много превосходит число рождений. До сих пор Сахалин не сделался еще колонией: для русских это не более, как тюрьма, место ссылки.

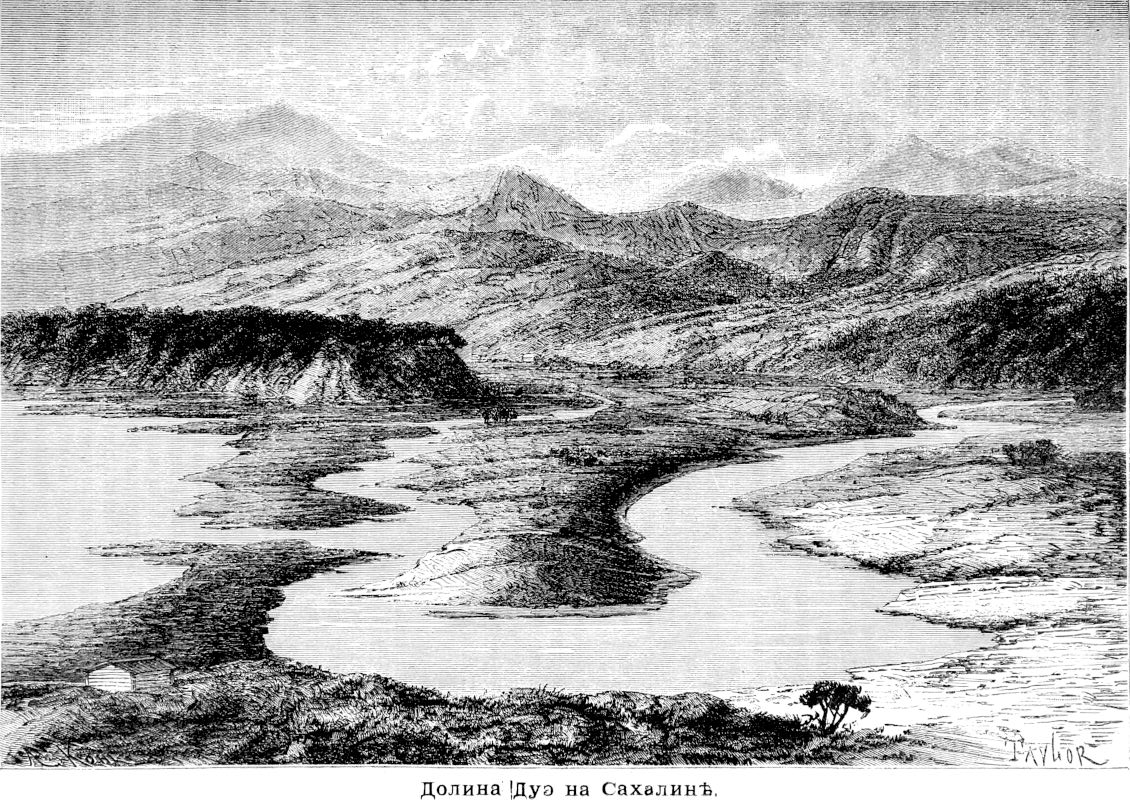

Русские посты на Сахалине все расположены на берегах моря. Дуэ, при бухте Жонкьер, около середины западного берега, есть самое важное поселение; около 2.000 ссыльных, отдаваемых администрацией в работу к частным предпринимателям, за плату от 30 до 70 к. в день, работают в окрестных каменоломнях и каменноугольных копях, первых, которые были начаты разработкой на этом острове. Другие два порта, Кунусай и Мануэ, имеют то преимущество, что они соединены дорогой, пролегающей через остров в самой узкой его части, и обязаны этому положению большим облегчением для своих торговых сношений. Южнее, на восточном берегу, около семи сот китайцев, под управлением нескольких японцев, занимаются в маленькой бухте Маука ловлей трепанга и морской капусты; на другой стороне полуострова, на берегу залива Анива, высятся казармы поста Корсакова, главного военного пункта на Сахалине: гарнизон этого укрепления состоит из 500 человек. Муравьев, или Муравьевский, на том же берегу, при озере, сообщающемся посредством узкого канала с заливом Анива,—тоже один из военных постов Сахалина и стережет воды Японии. Несмотря на затруднительность прохода через бар, его порт, может быть, лучший из портов острова. На все своей окружности, без малого в 2.000 верст длиною, Сахалин не имеет ни одной гавани, где суда могли бы найти безопасное пристанище.

Население Сахалина:

Гиляки, по Шмидту—2.000 душ; айносы—2.500; орочи, по Венюкову—400; японцы, по Шмидту—400; русские—5.000 душ.

Население по переписи 1897 г.:

Александровский округ—11.152 души; Тымовский—8.401; Корсаковский—8.553 души; Итого—28.166 душ.