Глава II Китайская империя

I. Тибет

Вне так называемого «Срединного царства», Китайская империя заключает обширные территории, занимающие в совокупности более значительное пространство, чем Китай в собственном смысле: сюда принадлежат Тибет, бассейн реки Тарима, бассейн озера Куку-нор, возвышенные долины, наклоненные к озеру Балкаш, Чжунгария, Монголия, Маньчжурия, остров Хай-нань. Она присвоивала к себе, как вассальные, платящие дань, земли: полуостров Корею и даже, на полуденном скате Гималайских гор, Нипал и Бутан, две страны, принадлежащие к Индостану, по крайней мере с географической точки зрения, но ныне эти земли отчасти самостоятельны, отчасти принадлежат другим соседям. Впрочем, каждая из земель, признающих над собой верховную власть китайского императора, резко отличается от других рельефом и природой почвы, учреждениями и нравами своих жителей. Из всех этих стран Тибет всего лучше успевал, в последние времена, охранять себя от внешних влияний: то, чем был прежде Китай, Тибет остается еще и до сих пор, государством совершенно замкнутым, почти неприступным: в этом отношении можно сказать, что он является единственным представителем традиции, уже утраченной почти всеми другими царствами восточной Азии.

Наименование Тибет применяется не только к юго-западной части Китайской империи, но также к большей половине Кашмира, населенной жителями тибетского происхождения. Эти области «Малого Тибета» и «Абрикосового Тибета», получившего такое название от фруктовых садов, окружающих селения, состоят из глубоких долин, открывающихся на подобие рвов между снежными горами Гималая и Каракорума; расположенные на покатости, обращенной к Индостану, эти страны были постепенно включены в исторический круг индусского полуострова, тогда как Тибет в собственном смысле, Тибет восточный, то-есть провинции Уй, Цзан и Кам, пошел совершенно другой дорогой и испытал другие судьбы: это тот, который известен под именем «Большого Тибета»: но смешение номенклатур так велико, что другой «Большой Тибет», иначе называемый страна Ладак, составляет часть Кашмирского царства. Впрочем, это имя Тибет, которое европейцы употребляют для обозначения двух стран весьма различных по характеру природы и политическим учреждениям, неизвестно самим жителям, и ученые обыкновенно стараются объяснить его этимологиями иностранного происхождения, производя его от монгольского слова Тубот. Герман Шлагинтвейт видит в этом наименовании странное составное слово тибетского языка, означающее «силу» или империю по преимуществу; такое же объяснение дают миссионеры семнадцатого столетия, обозначая эту страну итальянским термином potente, то-есть «Могущественный». Как бы то ни было, туземцы ныне называют свое плоскогорье одним только именем, Бод-Юл, что значит «земля народа Бод», и которое, вероятно, есть синоним Бутана, индусского наименования, употребляемого европейцами для обозначения одного только государства на южной покатости Гималайских гор. Китайцы обозначают Тибет под названиями Си-цзан, то-есть «западный Цзан», по имени его главной провинции, или Уй-цзан—слово, которое применяется к двум провинциям Уй и Цзан, составляющим вместе Тибет по преимуществу; народ же, населяющий эту страну, они называют Ту-фань, то-есть «фанами аборигентами» в противоположность си-фаням или «западным фанам», жителям Сы-чуани. Что касается монголов, которым, впрочем, подражали и русские прошлого столетия, то они часто называли Тибет «землей тангутов», по имени племен, населяющих северную часть страны; но обыкновенно они обозначали Тибет именем «земли Барун-Тола» или «Западная страна», в противоположность Дзегун-Толе или «земле Левой стороны», называемой ныне Чжунгарией.

Тибет образует почти ровно половину обширного полукруга гор, который развертывается, с радиусом в 800 километров, на западе густо населенного Китая, от первых монгольских предгорий Тянь-шаня до проломов восточного Гималая, через которые реки Цзанбо, Салуэн, Меконг уходят к Индийскому океану. Высокая краевая цепь Куэнь-луня делит этот полукруг на две части, резко отличающиеся одна от другой: на севере открывается замкнутый бассейн Тарима и многих других рек, теряющихся в песках; на юге поднимается высокое Тибетское плоскогорье. Таким образом здесь рядом с одной из самых глубоких впадин внутренности континентов возвышается самая массивная выпуклость земной поверхности.

В своей совокупности Тибет, если не обращать внимания на неправильности контуров, зависящие от политических границ, есть одна из наилучше ограниченных естественных областей Старого Света. Опираясь на северо-западе на разрезанные горные массы, изборожденные долинами Ладака и Кашмира, Тибет постепенно расширяется на юго-востоке и востоке между главными хребтами азиатского континента, Куэнь-лунем и Гималаем. Так же, как Памир, две большие горные цепи, господствующие на севере и на юге над треугольной массой Тибета, почитаются народами, живущими у их основания, как «крыши мира», как «ступеньки на небо», как «местопребывание богов». Они рисуются воображению в виде границы другой земли, которая увенчана ярко-блистающей на солнце диадемой снегов и кажется издали какой-то волшебной страной, но которую немногие путешественники, предпринимавшие восхождение на эти громады гор, описывают как страну сурового холода, снежных буранов и голода. Поддерживаемое как исполинская терраса на высоте четырех и пяти тысяч метров над поверхностью окружающих равнин, Тибетское плоскогорье занято на большей половине своего протяжения замкнутыми бассейнами, где расстилаются несколько водных площадей—озер и болот, вероятно, остатки внутренних морей, излишек вод которых вылился через проломы краевых горных цепей. Только на расстоянии 1.200 километров от горных масс, господствующих над ними на западе, возвышенные земли Тибета ограничены с восточной стороны иззубренной закраиной, направляющейся от юго-запада на северо-восток. На западе от этих гор Тибетская плоская возвышенность наклоняется к востоку и к юго-востоку, распадаясь на многочисленные цепи, отделенные одна от другой речными долинами. А между тем с этой стороны плоскогорье еще менее доступно, нежели на остальной части его окружности: дикия горные ущелья, обширные непроходимые леса, недостаток населения и, следовательно, съестных припасов и всяких рессурсов, останавливают путешественников на этих восточных границах Тибета; в последнее время ко всем этим препятствиям прибавилось еще недоброжелательство китайских властей, всячески затрудняющих проход иностранцам. Если, в течение настоящего столетия, тибетскому правительству удавалось лучше, чем всем другим азиатским государствам, поддерживать политическую уединенность, замкнутость своего народа, то оно обязано этим главным образом рельефу и природе почвы. Тибет высится словно неприступная твердыня в центре Азии: защитники его могли гораздо легче воспретить вход в их крепость, чем защитники Индии, Китая и Японии.

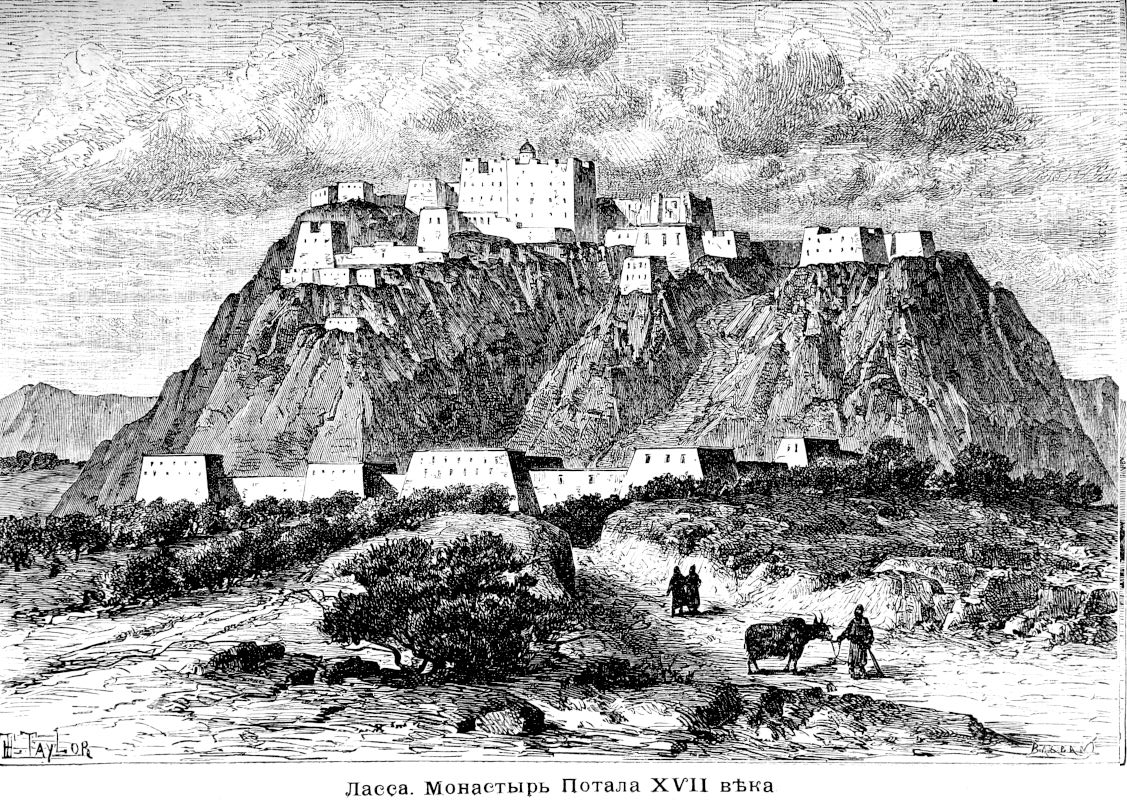

Большая часть Тибета до сих пор остается неизследованной, или по крайней мере, пути, пройденные католическими миссионерами, которые посещали эту страну, когда вход в нее еще не был запрещен, не могут быть начертаны с полной достоверностью. Известно, что в первой половине четырнадцатого столетия, один монах из Фриауля, Одорико ди-Порденоне, отправился из Китая в Тибет и жил некоторое время в главном его городе Лассе. Три века спустя, в 1625 и 1626 годах, португальский миссионер Андрада два раза проникал в Тибет, где буддийские бонзы оказывали ему радушный прием. В 1661 году другие иезуитские патеры, Грюбер и д’Орвиль, совершили путешествие из Китая в Индостан, проехав через Лассу. В следующем столетии тосканец Дезидери и португалец Маноэль Фрейре, а также и другие европейские путешественники посетили столицу Тибета, куда они ездили из Индии. Но уже ранее капуцины основали в Лассе католическую миссию под управлением настоятеля Орацио делла-Пенна, который провел в этом крае не менее двадцати-двух лет. В ту эпоху тибетское правительство позволяло иностранцам беспрепятственно проникать в его владения через горные проходы Гималая, столь ревниво оберегаемые в наши дни. Один светский исследователь также прожил несколько лет в Лассе и отправился оттуда в Китай, через озеро Куку-нор, после чего опять вернулся в Индостан, тем же путем, через Лассу. Этот путешественник был голландец ван-дер-Путте, которого знали за человека образованного и необыкновенно наблюдательного; к сожалению, он сам уничтожил свои путевые записки и карты, опасаясь, чтобы его бумаги, неприведенные в порядок и неверно понятые, не сделались источником распространения ошибок. От него остались только кое-какие заметки и одна рукописная карта, сохраняемые, как драгоценность, в миддельбургском музее, в Зеландии.

Пройденные исследователями пути, точно обозначенные на карте с помощью астрономических наблюдений или на основании съемок посредством компаса и хронометра, еще очень немногочисленны. Английские путешественники и ост-индские чиновники, командируемые правительством полуострова, посетили только юго-западную часть страны и верхний бассейн р. Цзанбо, на севере Нипала и Сикима. Юго-восточный Тибет был объехан французскими миссионерами; но все сделанные, в последнее время, попытки пробраться в Тибет с северо-восточной и с северной стороны имели неудачный исход. Братья Шлагинтвейты, которые, в подражание титулам Дибича «Забалканскаго» и Муравьева «Амурскаго», прибавили к своей фамилии странный эпитет «Закуэньлуньскаго», чтобы увековечить память о совершенном ими переходе через тибетские горы, видели только западную оконечность страны. Русский путешественник, полковник Пржевальский, должен был дважды вернуться назад, не успев проникнуть во внутренность края; точно также и венгерец граф Бела Сеченьи принужден был возвратиться, не достигнув цели. Для всех областей, которые еще не были посещены английскими и ост-индскими геодезистами, нынешния карты Тибета суть не что иное, как перепечатки карты, составленной знаменитым д’Анвилем на основании съемок. произведенных, по приказанию императора Кан-си, двумя тибетскими ламами, воспитанниками иезуитских астрономов. Однако, и теперь уже приобретены твердые опорные точки для будущих исследований, благодаря геодезическим работам, предпринятым в последнее время на Гималайских горах. В 1877 году инженер Райель даже получил позволение проникнуть в верхнюю долину Сетледжа для визирования пиков с их северного основания, и все видимые вершины этой долины вошли в его сеть треугольников. В 1889—90 годах северную часть Тибетского нагорья исследовала экспедиция Певцова. В 1895 году страну изследовали Роборовский и герцог Орлеанский; первый с севера успел пробраться до южной границы Куку-нора, второй с юга до Ассама, а позднее англичанин Ландор достиг почти самых стен Лассы. В приблизительных границах, показанных на нынешних картах, которые, постоянно изменяются во всех их чертах позднейшими исследованиями, поверхность Тибета, со включением бассейна озера Куку-нор, исчисляется пока, впредь до более точных измерений, в 643.734 квадр. мили, так что, следовательно, она в три слишком раза превосходит пространство Франции; но если прибавим к этому несколько сопредельных независимых территорий, часто причисляемых к тибетскому государству, и все округи, населенные людьми племени бод, в Кашмире и в китайской Сы-чуани, то оказывается, что общая поверхность страны превосходит два миллиона квадр. километров. По Матусовскому площадь Тибета и области Куку-нора равна 34.819,57 геогр. квадр. миль, а без Куку-норского края составляет около 21.763,03 кв. геогр. мили.

Не считая гористой области западного Тибета, которая составляет часть владений кашмирского магараджи, Тибет или Бод-юл делится естественным образом на три области: северные озерные нагорья, южные возвышенные долины, где реки Сетледж и Цзанбо текут в противоположных направлениях, следуя та и другая вдоль северной покатости Гималайских гор, и юго-восточный Тибет, разрезанный текучими водами на расходящиеся бассейны.

Северная область, самая обширная, но, в то же время, и наименее населенная, состоит из совокупности замкнутых бассейнов, которая на юге ограничена восточным продолжением цепи Кара-корум, а на севере опирается о могучий Куэнь-лунь. Эта краевая цепь плоскогорья, раздельный барьер между Тибетом и бассейном Тарима, должна быть, с гораздо большим основанием, чем Гималаи, рассматриваема как составная часть срединного хребта Азии. Это—цепь, которая, на востоке от Памира, продолжает собою горный узел Гинду-куш, соединяющийся, в свою очередь, с орографической «перегородкой» Передней Азии. Она составляет восточную половину раздельного хребта континента, хребта, который тянется неправильной линией от запада к востоку, то следуя вдоль плоскогорий в форме краевых цепей, то изгибаясь в виде параллельных или слегка сходящихся кряжей, или, наконец, поднимаясь в виде отдельных горных масс и групп. Вероятно, что в своей совокупности Куэнь-лунь и горные цепи, которыми он продолжается на восток во внутренность Китая, не представляют более правильности, как центральная ось Азии, чем цепи западной «перегородки». Впрочем, орография Тибета и Китая еще слишком мало известна, чтобы можно было с достоверностию решить этот вопрос. Рассматривая Куэнь-лунь и его восточное продолжение как один и тот же хребет, общая его длина, от его оснований или корней, в Памире, до его конечных ветвей, между реками Хуан-хэ и Ян-цзы-цзяном, может быть исчисляема приблизительно в 4.000 километров. Нужно, однако, сказать, что многочисленные проломы, перемены направления, пересечения расселин и выступов, всякого рода изменения рельефа разбивают эту орографическую систему на большое число цепей. Горная масса, носящая имя Куэнь-луня, была известна в китайской древности, еще в исторические времена, и есть группа величественных гор, поднимающаяся недалеко от истоков Желтой реки; но невероятно, чтобы эта группа могла быть рассматриваема как центральный узел орографической системы, к которой географы впоследствии применили её название. По мере того, как географическое знание распространялось с востока все далее и далее на запад, имя Куэнь-лунь (Кулькун, Куркун) передвигалось в том же направлении. Оно присвоивается теперь цепи, которую древние индусские переселенцы Кашгарии называли Ансута, от санскритского Анаватапта, то-есть «Неосвященная», гора холода или тени: это синоним татарского наименования Карангуй-таг или «сумрачная гора».

Куэнь-лунь, вероятно, не имеет вершины, которая бы подымалась до высоты высочайших пиков Гималая или даже Каракорума: наблюдения, которые были сделаны доселе на обоих оконечностях этой цепи, сведения, собранные путешественниками относительно частей Куэнь-луня, еще неизследованных ими, наконец указания, даваемые китайскими картами и документами, позволяют вывести заключение, что самые высокие горы земного шара нужно искать не на севере Тибета: Джонсон, Пржевальский, Монтгомери, Рихтгофен не думают, чтобы хоть одна гора тибетского Куэнь-луня достигала высоты 7.000 метров; но за пределами Тибета, между Кашмиром и страной Яркенд, некоторые вершины поднимаются более, чем на 7.300 метр.. Около истоков реки Черчен-Дарья высится горная масса Тогуз-дабан, где собственно так называемый Куэнь-лунь выделяет из себя отроги и террасы, постепенно понижающиеся к низменности, которую наполняло древнее Средиземное море центральной Азии. Северная цепь носит название Алтын-таг или «Золотых гор»; предгорья её выдвигаются почти до самого озера Лоб-нор. К югу от этого хребта, имеющего около 4.000 метр. высоты, тянутся параллельно две другие цепи и большой Куэнь-лунь, который продолжает следовать своему нормальному направлению от запада к востоку до Гурбу-найджи, в соседстве истоков Ян-цзы-цзяна. Монголы, населяющие цайдамские равнины, говорят, что эта цепь гор представляет непрерывный хребет, и что вершины её поднимаются в разных местах за линию постоянных снегов. Уступая Гималаю по возвышению главных вершин, Куэнь-лунь превосходит ее по средней высоте своей массы и по высоте проломов, которыми иззубрен его гребень. При том он, повидимому, гораздо древнее; так как происхождение его относится, вероятно, к более отдаленной геологической эпохе, когда Гималайские горы еще не существовали, то весьма естественно, что выступы его гребня с течением времени постепенно стерлись, осыпались, и обломки их были снесены водами и ветрами на низины и окружающие плоскогорья. Пройдя все горные хребты, отделяющие Индию от бассейна Тарима, путешественник Столичка убедился, что древнейшими каменными породами этой области несомненно должны быть признаны те, из которых образована масса Куэнь-луня: они состоят, главным образом, из сиенитового гнейса, и самые новые его осадочные слои принадлежат к триасу, тогда как формации Гималая и Каракорума обнимают весь ряд горных пород между палеозойскими пластами и эоценовыми образованиями; вообще геологи полагают, что Куэнь-лунь есть первоначальная складка или выпуклость плоской возвышенности, и что южные горные массы образовались последовательно после него.

Сравнительные наблюдения, сделанные на двух цепях, северной и южной, так же, как противоположность явлений климата, доказывают, что в целом Куэнь-лунь не представляет того разнообразия видов, того величия форм, какими отличаются Гималайские горы. Менее иззубренный пирамидальными вершинами, менее иссеченный проломами или вырезками гребня, он высится над узкими оазисами его основания и над песками пустыни Гоби, как длинный вал, там и сям испещренный полосами снега. Несмотря на свою большую среднюю высоту, Куэнь-лунь не может сравниться с Гималаями по обилию снегов и льдов; впрочем, по свидетельству китайских документов и позднейших путешественников, там есть настоящие ледники в восточной части цепи; глетчеры существуют также непосредственно на востоке от верхней долины р. Кара-каш. Кроме того, скопления неподвижного льда наполняют впадины плоскогорья, и горячие источники способствуют образованию ледяных площадей, которые во многих местах расстилаются на обширных пространствах. Северные ветры, встречая склоны Куэнь-луня, после перехода через равнины северной Азии являются уже сухими и приносят лишь весьма незначительное количество сгущенных паров; что касается воздушных течений, приходящих со стороны Индийского океана, то почти все приносимые ими атмосферные осадки они оставляют, в виде дождя или снега, на Гималае и на других горных цепях Бутана и южного Тибета. Таким образом остается мало влажности в воздухе, который проносится над верхушками Куэнь-луня; ручьи, получающие начало в верхних цирках этих гор, образуют по большей части незначительные потоки, и с той и с другой стороны теряются в песках или болотах.

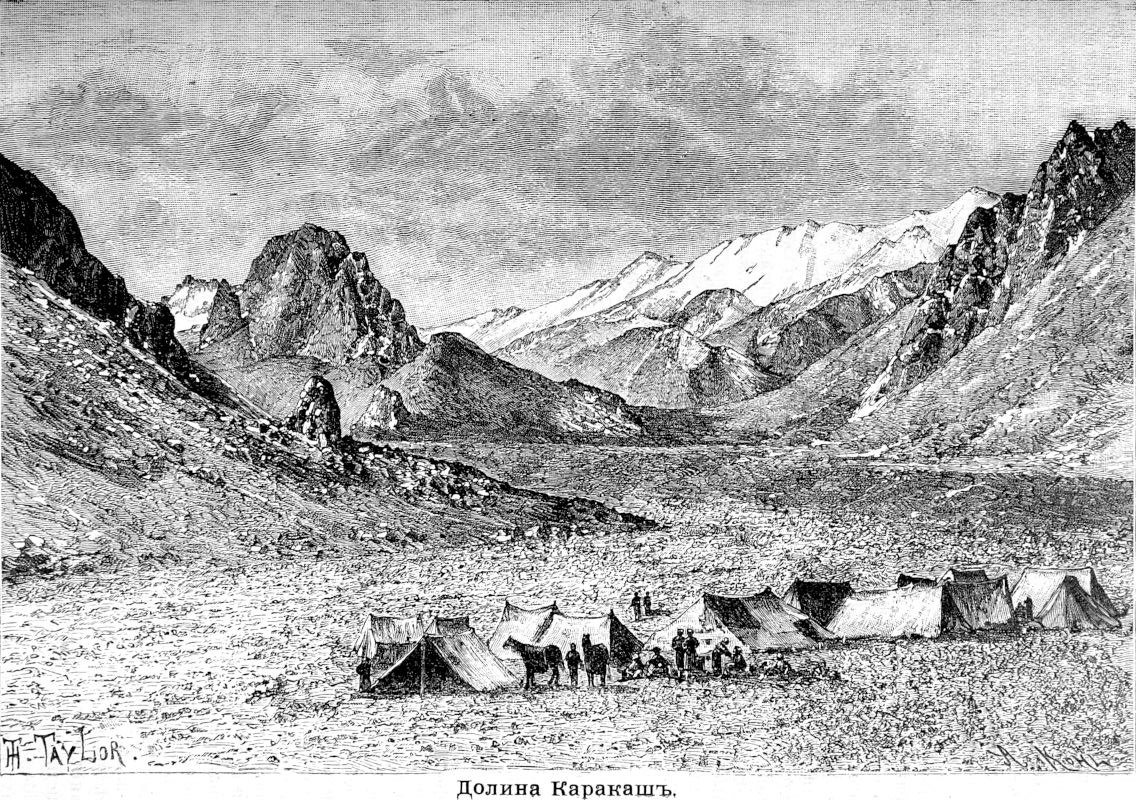

Западная оконечность цепи на севере от Кашмира гораздо богаче струящимися водами, чем собственно так называемый Куэнь-лунь. В этой области, группа горных хребтов и плоскогорье, на котором они расположены, гораздо менее широка, нежели в Тибете, и снега и льды достаточно обильны, чтобы образовать на северном скате Кара-корума значительные реки, которые выходят через ущелья Куэнь-луня и затем извиваются в равнинах Хотана и Кашгара. Так, Яркенд-дарья, уже сделавшись могучей рекой, прорезывает толщу юго-восточного Памира как раз в том месте, где должны бы были встретиться продолженные хребты Гинду-куша и Куэнь-луня. Далее на восток эта последняя цепь открывается в виде ущелья глубиною около 3.000 метров, чтобы дать проход реке Кара-каш, главному притоку Хотан-дарьи. Эта последняя река и сама берет начало на юге от главной оси Куэнь-луня, и должна пролагать себе дорогу через ущелье цепи, пройдя перед тем длинный извилистый путь в продольной долине; но к востоку от этого потока, на севере плоских возвышенностей Тибета, Черчен-дарья есть единственная река, достаточно многоводная, чтобы соединиться с другими потоками и образовать большую реку, текущую на некотором расстоянии в равнинах. Как ни малы теперь эти реки, они. однако, совершили в течение веков громадные работы размывания, вырыв или расчистив ворота, через которые ныне путники спускаются с Тибетских плато к Таримской низменности. В некоторых частях краевой цепи спуск идет так отлого и постепенно, вдоль этих рек, что крутизна ската не превышает крутизны обыкновенных дорог в гористых странах: по словам туземцев, жителей Хотана, даже можно было бы сделать в колесном экипаже переезд через Куэнь-лунь,—до такой степени эта высокая цепь представляет пология покатости и округленные контуры. Один из ость-индских геодезистов, посланных Монтгомери, мог без труда подняться из Хотана на западное плоскогорье Тибета, следуя вверх по долине реки Керия до порога возвышенностей, лежащего в большом расстоянии позади цепа, на высоте 4.875 метров. Другие проходы позволяют взойти на плоскогорье с восточной стороны, так как чжунгары неоднократно делали набеги на Тибет, переходя через степи и пустыни, простирающиеся на юг от озера Лоб-нор. Монгольские пилигримы, когда отправляются в Лассу, тоже избирают этот путь.

Северное плоскогорье Тибета, необитаемое или посещаемое только кочующими пастухами, в наибольшей части его протяжения представляет область наименее известную из возвышенностей Срединного царства, и скалистые хребты, встречающиеся в этих почти пустынных пространствах, озера и болота, наполняющие их впадины и низменности, означаются на картах единственно на основании старинных китайских документов. Впрочем и сами тибетцы знают только южные части этой страны холода и буранов. На севернем плоскогорье кочуют только номады, тюркские и монгольские, со своими стадами, выбирая места для становищ на сангах или защищенных от ветров пастбищах, похожих на памиры водораздельного хребта, возвышающагося между бассейном Аму-дарьи и бассейном Тарима. Тюркские племена, известные обыкновенно под именем «Гор» или «Хор», живут на западе и в южных частях плоскогорья, между окраиной гор, господствующих над долинами верхних притоков Инда и притоками верхнего Цзанбо. Монгольские кочевники, которые наименовали почти все озера и горы северо-восточного Тибета, носят название «Сок»: они придерживаются обрядов шаманизма; однако, общее наименование жителей этого плоскогорья, употребляемое тибетцами,—Хаш-лен или «магометане», откуда произошло, быть может, имя Хачи, даваемое этой стране; по именам двух главных групп племен, которые там поселились, ее называют также «землей Хор-сок».

Из многочисленных озер, рассеянных на плоскогорье Хачи, озера Намур, Ихэ-намур и Багха-намур, в западной области, самые значительные, если судить по их изображениям, которые дают нам китайские карты: совокупность вод и земель, частию затопляемых, заключающихся в этом обширном озерном бассейне, продолжается по направлению от юго-запада к северо-востоку на пространстве 200 слишком километров. Каковы бы ни были очертания и размеры этих водных площадей, рисуемых на картах почти что на угад на основании сомнительных источников, теперь известно, что цепь озерных бассейнов занимает по линии от северо-запада к юго-востоку большую часть плоской возвышенности Хачи, параллельно понижению плато, в котором течет река Цзанбо. В 1874 году пундит Найн-синг посетил большое число этих озер, из которых многие, очевидно, не что иное, как остатки гораздо более значительных бассейнов: некоторые уменьшились до того, что представляют теперь не более, как грязные лужи, покрытые кристалической плитой, которую ломают рабочие, чтобы собирать соль. Иные из этих озер соляные, другие только солоноваты, тогда как большинство тех, которые имеют свободное истечение, содержат совершенно чистую воду. Средняя высота этой области озер от 4.500 до 4.800 метр.; скаты её почти везде очень пологи, и, как в некоторых частях Памира и Куэн-луня, там можно бы было совершенно свободно путешествовать в колесном экипаже и даже провести артиллерийские обозы.

Одно из самых значительных, по величине, озер этой области то, которое носит название Дангра-юм или «Мать Дангра». Суженное по средине до того, что образует два почти отдельные бассейна, это озеро имеет не менее 300 километр. в окружности, и, несмотря на то, благочестивые буддисты из окрестной страны и даже из Лассы часто предпринимают обход вокруг озера в религиозной процессии, который продолжается не менее восьми и до двенадцати дней, смотря по времени года. Большая гора, которая высится к югу от озера, получила прозвище Таргот-Яп или «Отец Таргот», и туземцы почитают ее и «Мать Дангру» как прародителей Земли: группы гор, которые виднеются в окрестностях, признаются буддистами за дочерей Таргота и Дангры. «Кора» или полное пилигримство вокруг этих священных мест, горы и озера, требует около месяца времени и считается одним из самых душеспасительных актов подвижничества, искупающим обыкновенные грехи. Две такия коры искупают человекоубийство, и даже отцеубийца не считается более виновным, когда он совершил три раза обхождение вокруг «Отца» и «Матери».

К востоку от Дангра-юм озера следуют одно за другим в большем числе, чем в других частях плоскогорья, и большинство их выпускают излишек своих вод в северном направлении, где находится, говорят, самый большой озерный бассейн южной области плоскогорья Чоргут-чо, который и сам есть приток одной из больших рек, спускающихся к Индийскому океану. Менее обширное, нежели Чоргут, озеро Тенгри-нор, лежащее на юго-восточном углу плоскогорья Хачи, находится уже в поясе Тибета, исследованном современными путешественниками, благодаря соседству Лассы, от которой оно удалено не более, как на сотню километров. Расположенное по направлению от юго-запада к северо-востоку, озеро Тенгри-нор имеет 80 километр. в длину, при ширине от 25 до 40 километров: пундит, посетивший его в 1872 году, употребил четырнадцать дней, чтобы пройти вдоль его северных берегов. Эта водная площадь, неизвестной глубины, в которой отражается небо почти всегда ясное, есть «Небесное озеро» по преимуществу, как показывают его имена, Тенгри-нор по-турецки и Нам-чо по-тибетски. Каждый год тысячи пилигримов, которых не пугают ни трудности пути, ни опасность подвергнуться нападению разбойников, стекаются сюда из разных мест, чтобы посетить монастырь Доркиа и другие обители, приютившиеся на высоких мысах, откуда открывается обширный вид на лазурную поверхность вод и на белеющие снежные пики, окружающие озеро с южной и юго-восточной сторон. В этой священной области благочестивым посетителям все кажется чудесным: тут расселина в скале образовалась оттого, что камень был расколот богом; там пирамида из глины, воздвигнутая человеческими руками, вдруг растреснулась, чтобы выпустить и дать вознестись на небо душе одного ламы, умершего в экстазе молитвы; даже ископаемые, камни почитаются священными предметами: богомольцы уносят их, как реликвии одной из «трех сот шестидесяти гор», которым поклоняются как богам, составляющим кортеж главного божества, Нинджин-танг-ла, сплошь покрытого снежной пеленой.

Недавно полагали, что испарение в озере Тенгри-нор вполне достаточно, чтобы уравновешивать прибыль воды, доставляемую его притоками; но это мнение оказалось ошибочным. Путешественник, объехавший вокруг этого бассейна зимой 1872 года, не заметил истока, покрытого в это время года, как и самое озеро, ледяной плитой; ручей, вытекающий из Тенгри-нора на северо-западном углу озера, соединяется с рекой, выходящей из другого озерного бассейна, называемого Чоргут-чо. В соседстве Тенгри-нора бьют из земли горячие ключи, а далее на севере, в углублении плоской возвышенности, залегает Буль-чо, простирающееся на пространстве около шестидесяти квадр. километров; некоторые из пилигримов, соединяющие благочестие с коммерческим духом, закупают на берегах Буль-чо целые грузы буры, которую они продают потом в нижнем Тибете и даже отправляют за Гималайские горы. С этого же озера прежде получалась частию бура, носившая в торговле название «венецианской», потому что она очищалась на фабриках Венеции.

Эти химические эффлоресценции свидетельствуют о редкости дождей и снегов на плоскогорье Хачи. А между тем непосредственно на востоке от него находится та замечательная область Азии, где со всех сторон текут ручьи и речки, образующие своим соединением могучия реки. Этот контраст происходит оттого, что край плоскогорья ограничен горами, которые получают атмосферную влагу только на южных скатах, обращенных к морским ветрам, дующим с юга и юго-востока. Эти горы состоят из нескольких групп, и на них расположены истоки рек бассейна Индийского океан, и Ян-цзы-цзяна. Хотя проломы, образовавшиеся путем размывания, делят на несколько отдельных кряжей выпуклины порога, но этот последний все-таки почти на всем своем протяжении сохраняет высоту достаточную для того, чтобы произвести большую разницу в климате между двумя противоположными покатостями. Неизвестно только, принадлежат ли горы этого порога к единственной краевой цепи, перерезанной на известных расстояниях высокими долинами рек, или, напротив, они составляют часть различных хребтов, господствующих над восточной оконечностью плоскогорья. Рихтгофен принимает первую из этих гипотез, допуская существование одной поперечной орографической системы, соединяющей горы южного Тибета с горами Куэнь-луня: он даже дал этой предполагаемой цепи название Тан-ла (слово ла обыкновенно означает «перевал, горный проход»; но в восточном Тибете этот термин нередко применяется к горам и даже к целым цепям), по имени одной группы вершин, возвышающихся на юго-восточном углу плоскогорья, к югу от озера Тенгри-нор. Однако, основываясь на том, что более или менее известно о верхнем течении рек, можно, повидимому, заключить, что промежуточные цепи ориентированы так, что образуют параллельные хребты, расположенные все по направлению от юго-запада к северо-востоку и отделенные друг от друга широкими и глубокими понижениями гребня. Дороги, по которым следуют караваны из Тибета в Монголию, проходят последовательно через эти параллельные хребты.

Гребет Тан-ла, через который миссионеры Гюк и Габе с таким трудом перебрались во время своего путешествия из области Куку-нор в Лассу, есть самая южная из этих параллельных цепей и соединяется своей западной оконечностью с той группой Тан-ла, в которой Рихтгофен усматривает исходную точку краевой цепи плоскогорья; оба эти названия, кажется, одно и то же слово, различно выговариваемое туземцами разных долин. Гюк говорит о хребте Тан-ла, как о горе, которая, может быть, представляет «самую возвышенную точку земного шара»; но полковник Пржевальский, во время своего третьего путешествия в западные области Китайской империи, тоже совершил восхождение по внушающим такой страх скатам хребта Тан-ла и мог определить высоту его, которая оказалась 5.120 метр., так что, следовательно, эти горы на 1.000 метров ниже других, часто посещаемых, перевалов. На верхнем плато растут еще пучки короткой и деревянистой травы, которую щиплют верблюды. Господствуя над целым миром гор, которые ему служат ступенями, хребет Тан-ла отличается мягкими очертаниями, правильными формами и составляет резкий контраст с остроконечными и зубчатыми вершинами горных масс, которые высятся на горизонте. У основания этой цепи, с южной стороны, бьют из земли многочисленные горячие источники, клокочущие в своих каменных водоемах и соединяющиеся в широкий ручей, который течет в русле, выложенном желтыми, как золото, голышами. Густые пары постоянно поднимаются клубами над этими источниками и сгущаются в беловатые облака, уносимые ветром. В некоторых резервуарах спертый пар по временам вырывается высокой струей, увлекая со собой огромный столб воды, подобный жидким колоннам исландских гейзеров и фонтанов Национального Парка в Соединенных Штатах.

Южный Тибет, та область плоскогорья, где выстроились города, где нация постепенно сформировалась, и где она развила свою культуру, представляет сравнительно защищенную горами низменность, которая продолжается на юге от плоскогорья Хачи. В обыкновенном языке к одной только этой части загималайских возвышенностей применяется наименование Тибета. Хотя воды текут там в противоположном направлении, с одной стороны к индо-персидским морям, с другой—к Бенгальскому заливу, тем не менее эта продольная долина самая обширная и, в то же время, самая величественная в свете, благодаря громадам гор, между которыми она заключена. Но эта длинная низменность или впадина, которая тянется в виде дуги круга, параллельно Гималайскому хребту, не есть правильная равнина, или простой ров, ограничивающий с южной и юго-западной стороны плоскогорье Хачи; это, напротив, целая горная, страна, где цепи и гряды вершин ориентированы по большей части в том же направлении, как и Гималайские горы.

Цепь, господствующая с северной стороны над низменностию, собственно, так называемого Тибета, и которая образует, в то же время, южную окраину нагорья Хачи, может быть рассматриваема как продолжение Кара-корума. К востоку от Кашмира и Ладака этот хребет поворачивает на юго-запад, параллельно Гималаю, и выделяет из себя влево несколько отрогов, которые, в конце концов, сливаются с плоскогорьем, тогда как главная цепь, изрытая оврагами, прорезываемая притоками реки Цзанбо и притоками некоторых замкнутых бассейнов и, наконец, на востоке, данниками больших восточных рек, продолжается до соединения с хребтом Нин-чэн-тан-ла, который она встречает на юге от озера Тенгри-нор. Позади этой цепи поднимаются многие высокие массы гор, между прочим, цепь Таргок-яп, которая господствует над озером Дангра-юм, и которую исследователь этой страны, пундит Пайн-синг, считает самой возвышенной группой во всей области плоскогорий на севере от Гималайских гор. Далее на восток, горная масса Гиахарма также омывает свое основание в водах большого озера, называемого Нияринг-чо, и отделена от южной краевой цепи долиной реки Думфу, одного из притоков Ньяринга. Вершины, достигающие высоты от 6.500 до 7.000 метров, венчают горную цепь, вдоль которой следует течение реки Цзанбо, и которая здесь еще не имеет окончательно установившагося и общепринятого названия. Какое имя выбрать между различными, употребляемыми ныне названиями? Следует ли оставить за этой тибетской цепью, как это делают братья Шлагинтвейт, турецкое наименование «Кара-корум», принадлежащее более специально хребту, отделяющему Кашмир от возвышенной долины реки Яркенд-дарья? Или не лучше ли было бы, как предлагает Годсон, называть ее Нин-чэн-тав-ла, сходно с именем величественного пика, господствующего над озером Тенгри-нор? Но эта одноименность не введет ли бесполезной путаницы в географическую номенклатуру Тибета? Точно также не следует ли устранить тибетское имя Гангрн или «Снежная гора», которое уже употребляют для разных вершин западного Тибета? Клапрот предложил наименование Ганг-дис-ри, принятое Маркгамом, тогда как Петерман и другие географы, цепи и хребты, лежащие на юг от плоской возвышенности, называют просто «Цзанскими горами», по имени тибетской провинции Цзан, которую эти горы защищают от северных ветров.

Другая цепь гор и вершин, которую можно было назвать «Загималайским хребтом», тянется между Цзан или Ганг-дис-ри и блистающими пиками Гималаи, и с обеих сторон её спускаются ледники. Таким образом низменность южного Тибета разделена в продольном направлении, от запада к востоку, на два второстепенные понижения, параллельные одно другому. Средняя цепь, составляющая продолжение одного из хребтов Ладакского «Малаго Тибета», поднимается своими высокими лангурами или покрытыми вечным снегом пиками, на юге от долины Сетледжа, затем на юге от долины Цзанбо. Уступая по высоте Гималайским горам, эта цепь имеет более важное значение как водораздельная возвышенность, и текучия воды прорезывают ее менее многочисленными поперечными долинами: на протяжении около 800 километров Загималайские горы совершенно ограничивают бассейн Цзанбо как водораздельный хребет, тогда как высокая южная цепь, прерываемая глубокими проломами, пропускает к равнинам Ганга многие реки, получившие начало в бассейнах, открывающихся на севере от его гребня. Тем не менее все воды этих возвышенных стран находят дорогу к морю, и большие впадины промежуточных плоскогорий наполнены озерами без истечения, каковы, например, Чомто-донг и Пальгу-чо. По сообщению одного индусского пундита, вода в озере Чомто-донг совершенно чистая и пресная, из чего нужно заключить, что исток существовал еще в недавнюю эпоху. Все эти горы переходимы, даже через те вырезки гребня или перевалы, которые на 500 или на 1.000 метров превосходят высоту Мон-Блана,

Различные высоты озерного плоскогорья, цепи Ганг-дис-ри и Загималайского хребта суть:

Озерное нагорье. Ток-ялунг, самое высокое в свете обитаемое место—4.980 (?) метр.; Таргок-яп, высочайший пик цепи Таргок-лех—7.500 (?) метр.; озеро Дангра-юм—4.600 (?) метр.; пик Гьяхарма—6.430 метр.; Тенгри-нор (Небесное озеро)—4.693 метр.

Цепь Ианс-дис-ри на севере от долины Цзанбо. Мариам-ла (перевал Мариам)—4.725 метр.; Хоморанг-ла—5.721 метр.; Кайлас или Тисс—6.700 метр.; Нин-чэн-тан-ла—(7.192?) (7.280?)—7.625 (?) метр.; перевал, на запад от этой горы—5.760 метр.; Бакнакский перевал, на север от Лассы—5.440 метр.

Загималагиский хребет. Снежный пик ил «лангур», на юго-запад от Джанглаче—7.520 метр.; Тунглунг-ла— 5.630 метр.; Лагулунг-ла—4.941 метр.; Хамба-ла, на юго-запад от Лассы—5.240 метр.; озеро Пальти—4.125 метр.; Хоро-ла, на запад от озера Пальти—5.101 метр.

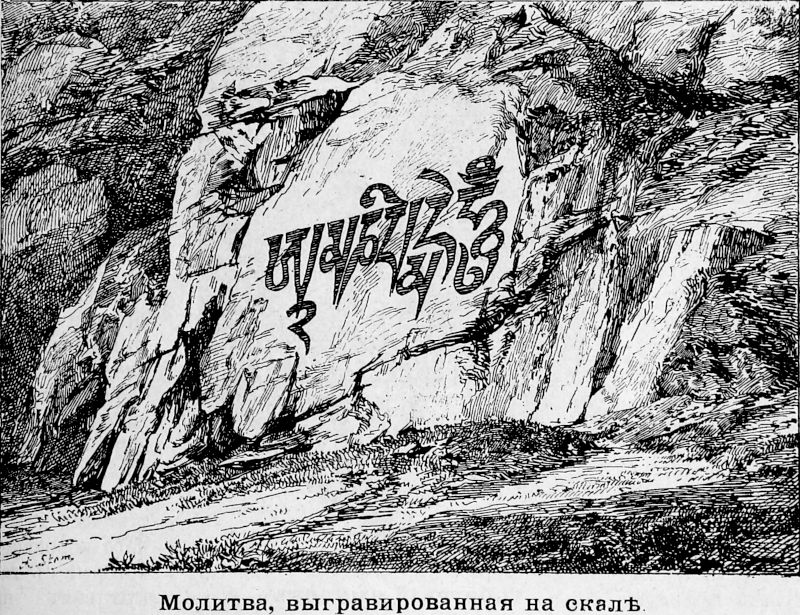

Область Тибета, в которой берут начали реки Сетледж и Цзанбо, есть одна из священных земель браминов и буддистов; это благоговение народов вытекает, без сомнения, из сознания важности страны с географической точки зрения. Поперечный порог, соединяющий Гималаи с Ганг-дис-ри, и через эту цепь со всем Тибетским нагорьем, важен не только как место необходимого перехода между двумя большими долинами, продолжающимися далеко через разные страны, он важен также, как корень или узел, посредством которого плоская возвышенность Тибета, самая обширная на земном шаре, связана с высочайшей в свете цепью, с Гималайскими горами. На северо-запад от этого раздельного порога высится гора, называемая тибетцами Тисс, а индусами Кайлас, пирамидальная масса которой стоит уединенно, отдельно от других гор цепи Ганг-дис-ри. Когда индус заметит издали обрисовывающийся на горизонте высокий гребень этой священной горы, форма которого похожа на пагоду в развалинах, он семь раз падает ниц и семь раз воздевает руки к небу: в его глазах это жилище Магадео или Великого Бога, первый и самый величественный из всех Олимпов, на вершине которых народы, на каждой из последовательных станций при их движении на запад, видели сияние ослепительного света их божеств; эта гора Меру древних индусов, пестик символического цветка лотоса, изображающего собою мир. Тибетские ламы не уступают индусским иоги в выражении благоговения к священной горе, и самые смелые из них предпринимают пилигримство вокруг Кайласа, совершаемое через снега, скалы и груды обвалившихся камней, и продолжающееся по нескольку дней, у подножия этой горы с четырьмя фасадами, из которых «один золотой, другой серебряный, третий рубиновый, четвертый из лазуревого камня», был построен первый буддийский монастырь Тибетского плоскогорья, за два столетия до начала христианской эры. Индусские легенды, впрочем, сильно расходящиеся в подробностях, согласны в том, что все они ищут по близости Кайласа или даже в его боках таинственные гроты, из которых вызываются на свет четыре божественные животные, слон, лев, корова и лошадь,—по словам других павлин,—символы четырех больших рек, Сетледжа, Инда, Ганга и Цзанбо. Эти могучие потоки, спускающиеся к четырем разным точкам горизонта, действительно берут начало если не на склонах одной и той же горы, то по крайней мере на пространстве, которое, вероятно, имеет, от юга на север, не более сотни километров протяжения. Алакнанда, Карнали и разные другие реки, из соединения которых образуется Ганг, река божественная для браминов, вытекают из земли на индусской покатости Гималайских гор, а Инд получает свои первые воды из северных снегов цепи Ганг-дис-ри. Но между этими двумя крайними точками, отделенными одна от другой двумя хребтами гор, открывается та глубокая впадина или низменность, где образуются и текут в противоположном направлении две другие большие реки: Сетледж и Цзанбо.

Порог долины с двойной покатостью, служащий водоразделом между двумя бассейнами и соединяющий в поперечном направлении Гималайские горы и цепь Ганг-дис-ри, имеет незначительное относительное возвышение при основании горных вершин, которые поднимаются на 2.000 метров выше, как гора Кайлас, и даже на 3.000 метров, как гималайский пик Гурла или Мандгата, повышения почвы сливаются с соседними высотами, так что не без труда можно различить водораздельный хребет. Впадины этой долины наполнены озерами и прудами, залегающими почти на такой же или немного меньшей высоте, как и порог, и спуск от одной из этих водных площадей к другой идет по отлогим скатам. Весьма вероятно, что в предшествующую геологическую эпоху вся низменность, которая тянется в виде полумесяца вдоль северного склона Гималая, была наполнена водами, и что нынешния озера, рассеянные в бассейне, суть не что иное, как остатки большого альпийского озера прежних времен. По замечательному параллелизму, эта длинная некогда озерная долина развертывается в том же направлении, как цепь озер полуденного плоскогорья Хачи, от Дангра-юм до Тенгри-нор. В этой низменности тоже получают начало две большие реки, текущие в противоположном направлении: с одной стороны Инд, с другой таинственный поток, из которого, вероятно, образуете река Салуэн.

Наименее покатая половина южной впадины Тибета та, в которую изливаются воды Сетледжа. Первую её террасу, в соседстве с порогом, занимает озеро, тсо или чо Конгкио, водная площадь без истечения, сделавшаяся соленой, как почти все замкнутые озера. В окрестностях рассеяно несколько других прудов, наполненных соленой водой, но два главные бассейна этой долины, Мансаровар и Ракас-таль, пресноводные озера, соединенные постоянным ручьем, приносящим Сетлджу божественную струю, ибо Мансаровар, Манаса-саровара индусских легенд, есть «озеро, образовавшееся из дыхания Брамы (по Муркрофту, название Манаса-саровара означает просто «Священное озеро»; тибетцы называют его «чо Мапанг»). Лебеди, почитаемые как блаженные существа, плавают тысячами на голубых водах этого священного озера. Там и сям на окрестных пригорках виднеются домики пилигримов, ибо, несмотря на опасности путешествия и климата, благочестивые пустынники не боятся проводить по нескольку месяцев в этих страшных необитаемых местах: те из них, которые умирают в дороге, утешают себя мыслию, что их пепел будет брошен в эту воду, «самую святую на земле», и это составляет дли них высшую награду за подвижничество. Прежде говорили, что Ганг вытекает из озера Мансаровар, и это предание было санкционировано на некоторое время рассказами иезуитов и картой д'Анвиля. Муркрофт первый доказал, что истоки Ганга находятся на внешнем склоне Гималайских гор. Еще и на этих высотах сходились враждебные армии и вступали в кровопролитный бой: так, в декабре 1841 года китайцы разбили здесь на голову кашмирских догров и преследовали их вплоть до Леха, в индийском Тибете.

По выходе из озера Ракас-таль, называемого тибетцами Ланагу-ланка, Сетледж, Сатраду или Сатадру, иногда пересыхает в конце лета: постоянное течение эта река имеет только ниже в долине, где она начинает прокладывать себе дорогу через обломки скал. Эта долина, лежащая на высоте 4.500 метров, есть одна из замечательнейших в свете своими теплыми источниками, из которых одни сернистые, другие инкрустирующие: огромные пласты скал были отложены в течение веков этими минеральными водами; в некоторых местах только и видишь что эти травертинские туфы, образованные дымящимися источниками. Как во многих других областях Тибета, который, однако, нигде не содержит вулканических пород, здесь тоже вылетают из земли струи паров, сернистыя фумароллы.

Общая покатость верхнего бассейна Сетледжа охраняет почти одинаковый уклон на всей тибетской территории. Близ того места, где река прорывается через теснины Гималайских гор к равнинам Индостана, уровень террас, окаймляющих ее справа и слева, держится на 4.500 метрах, как на Мансароварском пороге, в 300 километрах выше этого пункта, и местность тут так же пустынна, так же лишена всякой растительности, за исключением только защищенных от ветра лощин. Сетледж вырыл себе в этих террасах озерного происхождения ущелья в 400 и даже в 500 метров глубиною, которые, однако, не достигают до живой скалы дна. Каждый впадающий в эту реку горный поток должен, как и сам Сетледж, открыть себе проход через каменные глыбы и пласты глины, и таким образом вся территория представляется изрезанной на огромные овраги. В этих-то оврагах, либо по берегам ручьев, либо даже на каменистых откосах, редкие обитатели страны устроили свои жилища, временные или постоянные. Так, Даба, главный город тибетской долины Сетлоджа, занимает стены пропасти около 100 метров глубиной, открывающейся в пластах камней и глины, которые господствуют над течением одного из притоков Сетледжа. В этом месте воды и снега изрезали стены ущелья в фантастические формы башен, бастионов, пирамид, обелисков. В самых твердых частях этих стен открываются гроты, вырытые рукой человека: это жилища и склады обитателей Дабы. Несколько каменных двух-этажных домов прерывают там и сям своими белыми фасадами красноватые крутые откосы, а в верхней части города расположен квартал лам, образующий нечто в роде цитадели, над которой господствуют неприступные стены горы; единственные ворота, открытые в нижнем квартале, дают доступ жителям. Зимой город Даба совершенно пустеет; овраг наполняется снегом, и кучки домов исчезают под снежными хлопьями, кружимыми ветром; с наступлением весны нужно очищать вход в пещеры от остатков лавин, где снег перемешан с грязью и каменьями. Изрытые теперь глубокими оврагами обломки, которые засыпали обширное озеро, принадлежат к третичной и потретичной эпохам, и заключают в себе много ископаемых, равно как и костяки больших позвоночных животных. Следовательно, целая фауна успела развиться и исчезнуть в течение веков, употребленных камнями и землистыми осадками на засорение внутреннего моря, остаток которого опорожнился через пролом в Гималайском хребте, по которому текут стремнины Сетледжа.

Многие из рек, берущих начало на северной стороне цепи Ганг-дис-ри, считались прежде туземными жителями главным истоком Сцинда или Инда, и ко всем этим рекам применяли мифическое название Сенгсхабад, «река, вышедшая из пасти льва». Их называли также Сингичу или «Львиный поток»,—имя, которое мы находим в древнем санскритском наименовании Синга, слегка измененном в наши дни. Исследования, произведенные в новейшее время англо-индийскими геодезистами, доказали, что между этими реками истинным Индом нужно считать ту, которая получает начало—далее на восток, недалеко от северной покатости горы Мариам-ла: из всех потоков, которые соединяются в общем русле Инда выше того места, где он вступает в пределы Кашмирского царства, это самый длинный и самый многоводный. Гартунг или река Гарток соединяется с Индом еще на тибетской территории и увеличивает его объем почти в два раза.

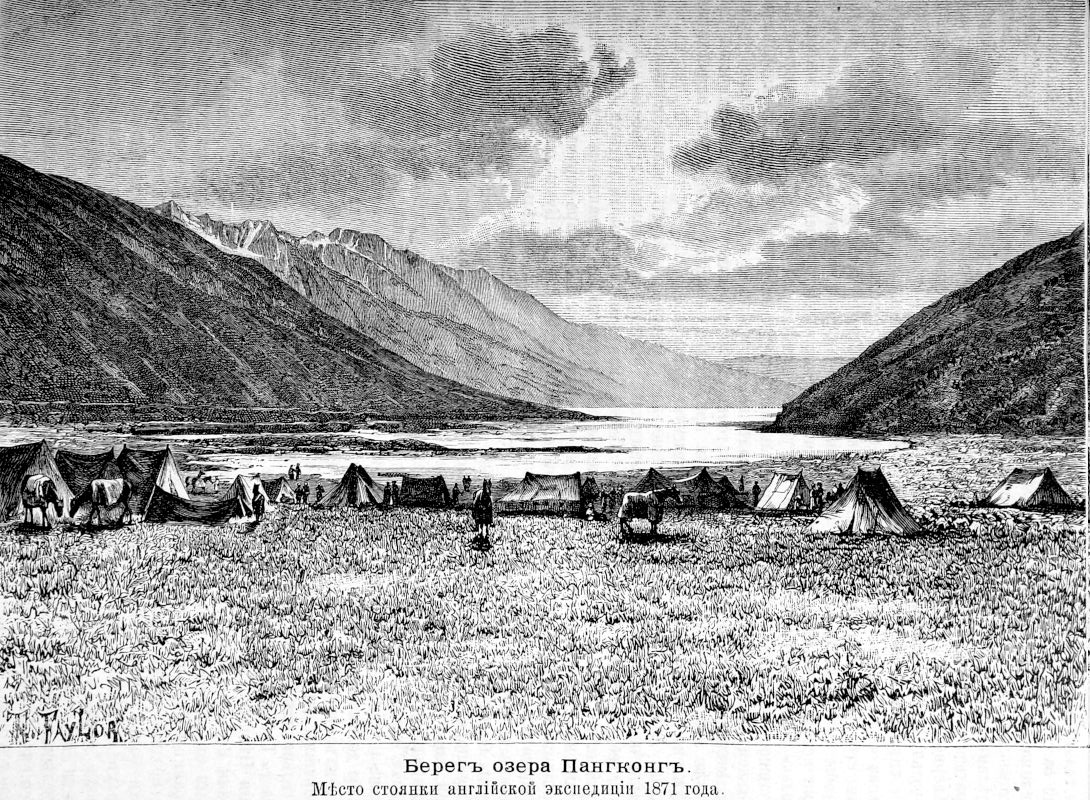

Явления постепенного высыхания, которые, со времен озерного периода, следовавшего за ледяной эпохой, низвели пресноводные озера Тибета в простые лужи соленой воды, и покрыли налетом соли и селитры столько впадин плоскогорья, изсушили также много рек, превратили в замкнутый бассейны многочисленные долины, воды которых некогда вероятно изливались в Инд. Замечательный пример этого видим на севере от сейчас названной реки, в округе Радох. В этой части плоскогорья, средняя высота которой 4.200 метров, одна долина тянется параллельно течению Инда; сначала она идет к северо-западу, затем подобно долине Инда, уклоняется на запад, чтобы образовать поперечную горную долину или ущелье, после чего опять принимает свое нормальное, северо-западное направление. Большая часть этой долины наполнена водой; но образовавшееся в ней озеро, которое походит на многие внутренние фиорды Скандинавии, попеременно расширяется и съуживается, смотря по ширине русла и выступу мысов: обвалы или, может быть, аллювиальные образования, нанесенные боковыми потоками, даже разделили это озеро на три бассейна, имеющие различный уровень. Верхний бассейн называют озером Нох, по имени соседней станции караванов. Центральный бассейн, лежащий на 12 или 13 метров выше нижнего резервуара, носит название чо или озера Монгалари, то-есть «Горного пресноводного озера»; (по словам пундита Найн-синга, истинное его имя Могна ларинг, что значит «Длинное и узкое озеро женщины». Нижнее озеро, немного меньших размеров, известно в крае под тем же именем, хотя по недостатку истечения оно мало-по-малу превратилось в соляное озеро; содержание солей, около 13 на 1.000 в нем почти такое же, как в Черном море, но пропорции их различны, ибо оно заключает почти столько же сернокислой соды и магнезии, столько морской соли. Англо-индийские исследователи познакомили нас с этим озером под именем Пангонского, заимствованным им от провинции Кашмира, в которую врезывается северная оконечность озерного бассейна. Линии прежнего уровня и слои пресноводных раковин, очень легко различаемые на крутых горных склонах, окружающих Пангонг, и в ущелье, через которое уходил излишек воды, доказывают, что уровень воды в озере прежде был на 74 метра выше, чем нынешняя его средняя поверхность, лежащая на высоте 4.149 метров; следовательно, толщина жидкой массы, в то время еще не соленой, была вдвое больше, чем в наши дни, ибо, по Троттеру и Биддульфу, наибольшая глубина равна ныне 43 метр., по Герману Шлагинтвейту, 51 метру. Общая площадь двух озер, исчисляемая теперь только в 543 квадр. кил., тоже была слишком в два раза больше в то время, когда выходивший из озерного бассейна ручей спускался в Шайок или «женский Инд» по долине длиною около тридцати километров, ныне высохшей, и посредством реки Танксе. Понижаясь мало-по-малу вместе с уровнем озера, вытекавший из него ручей вырыл скалу до высоты 47 метров над нынешней водной площадью, затем истечение совершенно прекратилось, и озеро постепенно уменьшилось до настоящих его размеров, вследствие убыли от испарения, не восполняемой притоком новой воды. Пески, оставленные на берегах, были унесены южными ветрами и образовали дюны на северном берегу, или расположились в виде откосов на скалах; что касается северных ветров, то действие их на пески слабее, потому что эти ветры господствуют преимущественно зимой, когда почва, так же, как и поверхность озера бывает скована морозом.

Река Цзанбо (Тсанну, Тсамбо, Дзангбо, Сампо или Самбо), то-есть «Святая вода», называемая часть в верхнем своем течении Яру-цзанбо или «Верхний Цзанбо», должна считаться рекой тибетской по преимуществу, так как она протекает через две центральные провинции этой страны—Цзан и Уй. Так же, как Инд и Ганг, тибетская река уподобляется туземцами мистическому животному, и многие из даваемых ей имен делают ее «рекой павлина» или «рекой лошади»: по сказанию одной легенды, она «выходит из рта коня». Тот же самый невысокий перевал, который изливает с одной стороны ручейки растаявшего снега в Сетледж, питает с другой стороны нарождающийся поток Цзанбо. Главные его притоки—ледниковые ручьи, выходящие из цирков Гималайских гор; отделенные от главной цепи Кара-корума параллельной грядой Хоморанга, верхний Цзанбо получает с этой стороны лишь небольшие ручьи. Едва сделавшись рекой, он течет по равнине с очень малым уклоном, где его замедляемые воды широко разливаются близ Тандумского монастыря; в том месте, где тропинка, проложенная через гору Мариам-ла, спускается в долину, Цзанбо представляет уже судоходную реку, по которой поднимаются мелкие ладьи, нагруженные товарами; но пороги здесь так часты, что туземцы не иначе отваживаются пускаться по его водам, как бросив предварительно монету в поток, чтобы обеспечить себе благоприятное плавание. Без сомнения, во всем свете нет другой реки, которая носила бы суда на такой огромной высоте, исчисляемой слишком в 4.300 метров; ниже, Цзанбо тоже судоходен во многих частях своего течения, при помощи особого рода плотов, обтянутых кожей; но в других местах всякое судоходное сообщение представляется невозможным по причине порогов и песчаных мелей. Высокие террасы, выступы скал, съуживающие русло реки, позволили тибетцам перекинуть мостики, висящие над потоком; но этими легкими сооружениями, которые качаются от дуновения ветра, почти никогда не пользуются путешественники, предпочитающие переправляться с одного берега на другой в лодке.

Цзанбо получает в своем тибетском течении очень много притоков, выходящих, на юге с Гималайских и Загималайских гор, на севере из цепи Ганг-дис-ри и даже, через некоторые прорывы окраинной цепи, из возвышенных областей плоскогорья, которое простирается за этими горами. Один из этих северных притоков, Намлинг, берущий начало на хребте Халамба-ла, в соседстве озера Тенгри-нор, протекает по одной из любопытнейших местностей Тибета, замечательной своими горячими источниками. Там, между прочим, есть два гейзера сернистой воды, которые от времени до времени бьют фонтаном до высоты 18 метров, и за исключением летних месяцев, ниспадающая вода замерзает вокруг отверстия в виде хрустальной закраины, усаженной высокими сталагмитами. Большинство озер этой части бассейна были засорены наносами или опорожнены через выходящие из них потоки; однако все еще остались довольно значительные резервуары, между прочим Ямдок или Палти, который изображают на картах, основываясь на чертежах д'Анвиля в форме почти правильно кольцеобразной, так что озеро имеет вид рва, окружающего крепость. Остров, который, впрочем, некоторые описания представляют скорее как полуостров, возвышается слишком на 700 метров над поверхностью вод, которая сама, как говорят, находится на высоте 4.114 метр. над уровнем моря. По свидетельству Манинга, вода этого озера имеет слегка солоноватый вкус, тогда как, по словам пундита, который обошел северные берега бассейна, она совершенно чистая и пресная. Неизвестно, сообщается ли это таинственное озеро, по рассказам очень глубокое, посредством какого-нибудь западного истока с рекой Цзанбо, от которой оно отделено на севере высоким хребтом Халамба-ла, или оно составляет совершенно замкнутый бассейн.

На северо-востоке от озера Палти или Ямдок-чо, главная ветвь Цзанбо соединяется с другой священной рекой Ки-чу, которая орошает долину Лассы. В 1875 году неизследованные области Тибета начинались в небольшом разстоянии ниже этого слияния, именно в местечке Четан, приблизительно в 1.000 километр. от истоков Цзанбо. В этом месте, где пундит Найн-синг переправился через реку, он видел, что долина продолжается в восточном направлении километров на пятьдесят, затем исчезает на юго-востоке, между синеватыми стенами гор. Но после того, именно в 1877 году, другой англо-индийский изследователь, руководствуясь указаниями инженера Гармена, проследил течение реки на протяжении более 300 километров вниз от Четана. Этот путешественник, самое имя которого известно нам только в сокращенной форме Н—м—г., прошел сначала по берегу Цзанбо до оконечности долины, которую Найн-синг видел издали; но далее он принужден был сделать большой обход через горы, чтобы избегнуть глубокого ущелья, в которое вступают воды реки. Тем не менее он мог опять подойти к самой реке, верстах в тридцати от того места, где покинул ее, и тут он убедился, что Цзанбо описывает кривую в северном направлении, прежде чем снова принять свое нормальное течение к востоку и юго-востоку. С того места, где должен был остановиться путешественник Н—м—г., он видел на юго-востоке пролом, открывающийся в цепи гор, и через эту-то брешь, как говорили ему тибетцы, Цзанбо уходит в землю диких, пройдя которую он течет по стране, принадлежащей британскому правительству, и получает название Брамапутры.

В Четане уровень долины Цзанбо около 3.400 метров, и однако, на этой огромной высоте тибетская река, бассейн которой обнимает уже площадь в 200.000 квадр. километров, может быть сравниваема, по объему жидкой массы, с такими европейскими реками, как Рона и Рейн. Когда пундит Найн-синг видел эту реку, воды ее были относительно низки; однако, принимая во внимание указываемую им значительную ширину реки (от 300 до 450 метров), а также глубину и скорость течения, можно считать, что даже в эту пору сток Цзанбо или количество протекающей воды составляет никак не менее 800 кубич. метров в секунду (по Монтгомери, от 681 до 993 куб. метров). Но плоские берега, покрываемые водами весеннего разлива в продолжение месяцев мая, июня и июля, тянутся в некоторых местах на несколько верст от ложа, занимаемого в период мелководья, и тогда масса катимой рекою воды, без сомнения, достигает нескольких тысяч кубич. метров, может быть, 20.000 метров в секунду, если даже во время разлива уровень воды повышается только на 5 метров, как рассказывают туземцы. Цзанбо, который принимает в себя еще, ниже Четана, в восточном Тибете, большое число многоводных рек, и который должен проходить в этой части своего течения через одну из самых сырых стран земного шара, приносит, следовательно, огромную жидкую массу в Индийский океан. Путешественник Франсис Гарнье высказал предположение, что юго-восточная часть Тибета, через которую проходит Цзанбо, занята известковыми горами, изрытыми пещерами в роде тех, какие он видел во многих местах Китая и Индокитая, и что эта река, текущая отчасти в глубинах земли, делится между несколькими бассейнами; однако, то немногое, что мы знаем до сих пор о геологии восточного Тибета, противоречит этой гипотезе: известняки показываются только на окраинах Юнь-наня, остальная же часть страны состоит из кристаллических горных пород, прикрытых ледниковыми глинами.

Как бы то ни было, ни один исследователь, даже ни один туземец, по крайней мере между теми, которых расспрашивали путешественники, не проследил нижнего течения Цзанбо далее того пункта, которого достиг упомянутый посланный инженера Гармена, потому географы принуждены довольствоваться гипотезами по этому вопросу, бесспорно капитальной важности. Что становится со «Святой водой» после того, как она выходит из своей тибетской долины? В 1721 году миссионер Регис, который велел составить карту страны, по приказанию китайского Кан-си, говорит, что, «достоверно ничего неизвестно относительно места, куда изливается эта река»; он узнал только, что она течет в Бенгальский залив, «около Арракана или близ впадения Ганга в Могол». Д’Анвиль, пользуясь картой тибетских лам и документами, доставленными ему миссионерами, начертил течение Цзанбо таким образом, что оно должно продолжаться, в королевстве Ава, рекой Иравадди. Реннель, напротив, отождествляет Цзанбо с Брамапутрой, и его гипотеза в настоящее время подтвердилась. Некоторые географы, например, Генри Юль, спрашивают, не может ли этот вопрос считаться уже окончательно разрешенным, и в подтверждение своего мнения Юль приводит, следующий факт, который ему кажется решающим. В 1854 году два католические миссионера, пытавшиеся пробраться из верхнего Ассама в Тибет, были убиты туземцами одного из колен племени мишми. Один епископ, проживавший в то время в тибетском княжестве, присоединенном к Китаю, писал, что тибетцы рассказывали ему об этой драме, как о происшествии, имевшем место на берегах Гакпо или Канпу, «притока Иравадди», который течет на севере от Цзанбо. Но известно достоверно, что миссионеры были умерщвлены на берегах Лохита или восточной Брамапутры, так как туда был отправлен английский отряд, чтобы отомстить за них и захватить убийц. Из этого Юль выводить такое заключение, что Лохит есть несомненно продолжение Гакпо, и что эта река, описывая извилину на востоке от Цзанбо, заключает, так сказать, эту последнюю реку в своей большей кривой; следовательно, Цзанбо не может направляться к Иравадди, и гипотеза д’Анвиля и Клапрота должна считаться окончательно опровергнутой. Спрашивается, однако, может ли смутный слух, переданный неизвестными лицами относительно сомнительного названия реки, дать подобную географическую достоверность?

Сторонники гипотезы Реннеля долго спорили о том, какую реку, в провинции Ассам следует считать главной и несущей в Брамапутру воды тибетской реки Цзанбо? Будет ли это Дихонг, Дибонг, Субансири или какой-либо другой приток? Большинство географов, по крайней мере между англичанами, за исключением Фергюссона и Гордона, высказались в пользу Дихонга, после того, как Уилькокс и Борльтон, поднявшись по нижнему течению этой реки, в 1825 и 1826 годах, доказали, что она есть несомненно главная ветвь Брамапутры. Однако, в то время, когда они высказали, как доказанную гипотезу, свое предположение, что Брамапутра есть индийское продолжение тибетской «Святой воды», неизследованный пробел между этими двумя реками составлял не менее 500 километров по прямой линии, и горы, которые высятся в промежуточном пространстве, были еще совершенно неизвестны. При том, сведения, собранные Уилькоксом, относительно реки, по которой он поднимался, были совершенно недостаточны, чтобы оправдать его мнение о тождестве двух названных рек: он должен бы был доказать прежде всего, что Дихонг катит количество воды, превосходящее объем жидкой массы Цзанбо, ибо под небом столь дождливым, как небо Ассама, ручьи и реки увеличиваются, можно сказать, заметным для глаза образом. Между тем он ограничивается сообщением, что в том месте, до котораго он доехал во время своего путешествия, Дихонг имеет 100 ярдов (91 метр) в ширину, и что течение его тихое; но глубина, которую он предполагает «огромной», осталась ему неизвестной, так как путешественник даже не дал себе труда измерить ее при помощи камня и веревки.

В наши дни проблема, о которой идет речь, заключена в более тесные пределы. По вычислениям Уокера, пространство совершенно неисследованное, которое отделяет крайний пункт, достигнутый англо-индийским исследователем Н—м—г. на реке Цзанбо, высшей точкой, до которой могли подняться вверх по Дихонгу, равна с точностью 155 километрам, а разность уровней воды составляет около 2.250 метров. Если бы эти две реки составляли продолжение одна другой, то общее падение, для приблизительного течения в 200 километров, было бы, следовательно, немного более одного метра на сто,—покатость, какой ни одна река в свете не представляет в средней части своего течения, какую можно встретить только в долинах горных потоков в самом сердце гор. Неопределенные рассказы, передаваемые миссионерами, говорят, правда, о каких-то порогах и водопадах, которые будто бы стремительно уносят воды Тибета в низменные равнины; но мы не знаем, к каким именно рекам и ручьям относятся эти рассказы туземцев, и до сих пор ничто еще не обнаружило существование Ниагар, которые, казалось бы, можно было ожидать увидеть в этой части Азии, Ниагар, низвергающихся одним потоком или ниспадающих со ступени на ступеню, скачками в сотню метров высоты.

Впрочем, точные измерения, произведенные в это последнее время относительно количества протекающей воды в Брамапутре и ее притоках, тоже говорят не в пользу гипотезы Реннеля, Уилькокса и Уокера; во всяком случае, эти изменения показывают, что географы слишком поторопились, без достаточного основания, написать окончательно на картах Тибета имена Дихонга или Брамапутры, вместо имени Цзанбо. Стоки Субансири, Дибонга, верхней Брамапутры доказывают, что все эти реки, по объему жидкой массы, гораздо менее значительны, нежели Цзанбо у Четана, и, следовательно, объем их еще гораздо меньше, чем объем тибетской реки, когда она спустится на 300 километров ниже Четана. Что касается Дихонга, то, по измерениям Вудторпа, эта река несет в секунду 1.550 кубич. метров воды в период снегов, когда уровень ее начинает подниматься, и, судя по величине площади песчаных берегов, затопляемых во время разливов, сток при больших наводнениях колеблется между 10.000 и 12.000 куб. метров в секунду. Но эта жидкая масса представляет как раз такой объем, какой доставлял бы речной бассейн, ограниченный мысленно цепью Загималайских гор, ибо в этой области, которая, по обилию дождей, занимает первое место в свете, падение атмосферной воды, достигающее в некоторых долинах 15 и 16 метров, составляет средним числом по меньшей мере 4 метра, и естественное истечение,—такое, впрочем, каким оно оказалось в действительности по измерениям, сделанным в долинах гор Гарро,—может быть исчисляемо в 50 и до 75 литров на квадр. километр поверхности. Для снабжения этого истечения, достаточно было бы бассейна, площадь которого равнялась бы от 20.000 до 30.000 квадр. километров; неизвестное пространство, отделяющее долину Цзанбо от долины нижнего Дихонга, довольно обширно, чтобы содержать бассейн такого размера, включая сюда бассейн реки Лопра-ко-чу, которая течет на западе, между Гималайскими и Загималайскими горами, и нижнее течение которой еще не изследовано.

Напротив того, сравнительный сток речных вод, как он был определен приблизительно для Цзанбо и с точностью для Иравадди, повидимому, оправдывает китайскую карту, воспроизведенную д'Анвиллем, по которой бирманская река составляет продолжение Цзанбо. У Бамо Иравадди, о котором Уилькокс, на основании свидетельства путешественников, говорил как о «маленьком ручейке», катит, в период разлива, более 30.000 кубич. метров воды в секунду: среднее количество протекающей воды составляет в этом месте около двух третей объема реки при устье, так что, следовательно, оно там не меньше 9.000 кубич. метров. Правда, что в сухое время года, с ноября до июня, сток нижнего Иравадди может упасть до 2.000, даже до 1.350 куб. метров в секунду, но тогда эта могучая река не получает более воды из облаков и оскудевает от верховья до низовья вследствие испарения. Тем не менее остается объяснить, каким образом Иравадди может иметь столь значительный средний объем воды у Бамо и в области, где годовое падение дождя, гораздо меньшее, нежели в бассейне Брамапутры, не превышает, вероятно, 130 сантиметров. Чтобы объяснить большой сток этой реки при Бамо, нужно приписать ей значительную площадь истечения, а между тем на большей части карт бассейн Иравадди отчетливо ограничен на севере от бирманских пределов амфитеатром гор. Хотя Уилькокс и Борльтон видели близ ее истоков на бирманской территории, ручей который они называют Иравадди, но из этого еще не следует, что это та же самая река, тем более, что эти изследователи и сами слышали о существовании большого восточного потока, принадлежащего к тому же бассейну, но до которого они не пытались добраться.

Какие бы ни высказывались предположения относительно излучин и направления реки Цзанбо, по выходе ее из горного ущелья, в котором она скрывалась из виду у индусского путешественника Н—м—г., нужно воздержаться от окончательного решения вопроса, прежде чем будут собраны несомненные доказательства, и подождать по крайней мере, чтобы бревна или стволы деревьев, занумерованные и спущенные стараниями ост-индского топографического бюро, приплыли с нагорий Тибета в равнины Бенгалии или Бирмы. Из вышесказанного видно, что эта область Азии еще менее известна нам, чем в последнее время центральная Африка, благодаря трудам Стенли, Ливинстона и др. Вероятно даже, что безосновательные гипотезы Реннеля, Уилькокса и других географов только увеличили путаницу понятий по поводу бассейнов Брамапутры и Иравадди. Проблемы, которые, быть может, уже были решены древними китайскими географами, снова приняли для нас всю свою таинственность. Будем надеяться, что скоро откроется путь между Ассамом и Тибетом, и что дикари племени абор и пограничные китайские власти позволят исследователям подниматься из равнин на плоскогорья, через леса, болота и горы!

На севере от низменности, в которой течет Цзанбо, Тибетское нагорье было изрезано текучими водами на безчисленное множество долин: это то же самое явление,—только в больших размерах,—которое мы видим на краю глинистых террас, где проливные дожди вырывают глубокие рытвины. Южные муссоны, дующие с Бенгальского залива находят широкие проходы в Гималайском хребте и без труда поднимаются к притягательному фокусу, который образуют, в летние месяцы, нагорья Хачи. Следовательно, восточная покатость возвышенностей получает в изобилии дождевые воды, почерпаемые атмосферными течениями в Индийском океане. В то время, как сухость почвы, разреженность воздуха, палящий зной летом, страшный холод зимой делают нагорья почти неприступными, область оврагов представляет большие трудности для путешественника по причине неровности рельефа, крутых скал и глубоких пропастей, горных потоков и рек, лесов и диких населений, обитающих в лесных прогалинах. Оффициально наибольшая часть этой страны зависит от Тибета, и административные центры установлены там, как и в других провинциях; тем не менее многие народцы этой области могут считаться совершенно независимыми. Ни одна из армий, которые снаряжались для завоевания их, не могла до сих пор овладеть вполне этим краем, изрезанным на бесконечное множество маленьких бассейнов и если дикие народцы, населяющие страну, находили выгодным признавать за собой верховную власть либо Тибета, либо Китая, то только для того, чтобы иметь возможность беспрепятственно вести торговлю своими произведениями. Никакая значительная политическая группировка не могла образоваться в этом лабиринте долин; во всей этой области нет ни одной большой аллювиальной равнины, куда бы толпой устремилось население, и где выстроились бы города, которые смогли бы служить ядром государства в собственном смысле.

Хотя эта страна, столь трудно доступная, была не раз посещаема путешественниками, преимущественно миссионерами, но большинство их не могли начертить точную карту пройденного пути, и лабиринт этих гор, в пятнадцать раз более обширный, чем группа швейцарских Альп, еще долго останется неизвестным: в настоящее время можно только попытаться определить общее направление и расположение горных хребтов. Параллельно цепи Тан-ла другие хребты тянутся до области озера Куку-нор, и все они примыкают к цепям, гребни которых следуют почти по направлению с севера на юг, и которые продолжаются далеко, теряясь в Бирме и в других странах полуострова по ту сторону Ганга: эти горы образуют индо-китайскую систему, о которой говорит Рихтгофен. Все системы гор пересекаются, и в углах пересечения образовались многочисленные изломы, через которые уходят реки верхних бассейнов. Насколько можно судить по маршрутам путешественников и по кратким картам, которые они составили, при помощи китайских документов, реки провинции Кам указывают, направлением своих долин, общее ориентирование горных цепей. Все эти реки текут сначала на северо-восток, параллельно хребтам группы Тан-ла и других цепей, расположенных по краям плоскогорья; затем, после того, как течение их нашло выход к западу, они изгибаются мало-по-малу к югу, следуя по одной из узких, глубоких долин индо-китайской системы. Так, Цзанбо, как удостоверяет новейший исследователь его течения, направляется на северо-восток, прежде чем образовать изгиб и повернуть к южным равнинам. Из сравнения карт видно, что Салуэн и Меконг тоже описывают, но гораздо большим радиусом, чем Цзанбо, подобные же кривые, и самый Ян-цзы-цзян, развертываясь параллельно Меконгу, сопровождает его к югу на пространстве нескольких сотен километров, до пролома в горах, через который он круто поворачивает на восток, и, следуя в этом направлении, проникает в так называемый собственно Китай. Ни в какой другой стране земного шара не увидишь столь замечательного примера независимых рек, текущих в параллельных долинах на таком близком расстоянии одна от другой и затем расходящихся в разные стороны и впадающих в разные моря. Между устьями Иравадди и Ян-цзы-цзяна, которые получают воды с одних и тех же гор, и которые долго текут вместе, по одному и тому же пути, протяжение морских берегов составляет по малой мере 9.000 километров. А между тем реки, устья которых удаляются на такия огромные расстояния, протекают часть Тибета в смежных долинах и так близко одна от другой, что с первого взгляда их можно принять за параллельные рукава одной и той же реки. Юль сравнивает расположение этих далеко расходящихся рек с той формой, какую древние греки придавали громовым стрелам Зевса.

Поток, выходящий из озера Чаргут и принимающий в себя в то же время воды истечения бассейна Тенгри-нор и большей части озер юго-восточного угла нагорья Хачи, образует значительную реку, которую Гюк и пундит Найн-синг описывают под именем Нап-чу или Нак-чу. Но по выходе с плоскогорья, эта река часто меняет название, смотря по стране, через которую протекает, и по языкам народцев, обитающих на её берегах. Вообще, как это заметил уже Франсис Гарнье, во всех частях Китая и особенно в этой части Тибета имена рек представляют местные названия: нигде одно и то же наименование не продолжается для одной и той же реки на пространстве более 100 километров. Так и Нап-чу принимает последовательно названия Хара-усу, Ом-чу, Ань-цзе, Ну-цзян, Лу-цзян. Это обильное разнообразие имен так же, как и трудности исследования на месте, были причиной того, что географы, так сказать, заставляли эту реку путешествовать на картах через долготы и широты. В то время, как братья Шлагинтвейты, гипотеза которых принята и Петерманом, полагают, что Нап-чу есть не что иное, как Дибонг, та река Ассама, которая соединяется с Дихонгом в небольшом расстоянии выше впадения последнего в Брамапутру, Дегонен, проехавший по средней долине «реки народа луце» или Лу-цзян на пространстве около 400 километров, убедился, что она течет на восток от Брамапутры и отождествляет ее с Салуэном. Он не сомневается также, что Лань-цань-цзян, то-есть «Река Большого Дракона» то же самое, что Меконг или Камбоджа, и это мнение было подтверждено исследованиями французской экспедиции, ездившей на Меконг, хотя Шлагинтвейты, Киперт, Петерман, как кажется, питающие некоторое пристрастие к Брамапутре, произвели и Лань-цань-цзян в данники этой последней реки: они принимали его за Лохит или Красную Брамапутру, бассейн которой, теперь достаточно известный, находится почти весь на южной покатости высот, составляющих продолжение Гималайского хребта. Выше мы сказали, что английский географ Юль, считает Лохит продолжением Гакпо, небольшой тибетской реки, которая течет на севере от Цзанбо и параллельно его долине.

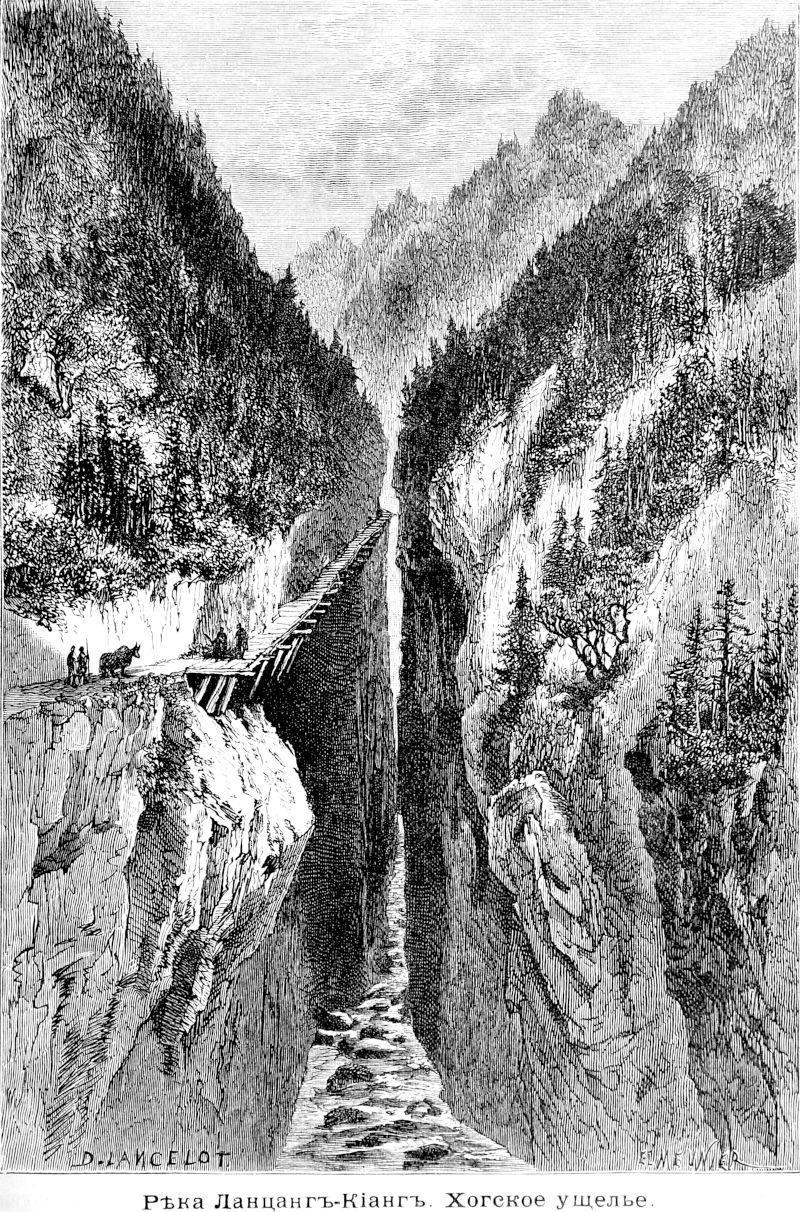

Из всех этих рек, спускающихся с плоских возвышенностей Тибета, и которые должны пробираться по глубоким расселинам между скал, чтобы выйти из области гор и достигнуть низменных равнин, Лань-цань-цзян проходит, быть может, через самые дикия теснины и ущелья. У Иеркаля, где поток находится на высоте 2.250 метров над уровнем моря, стены утесов поднимаются на несколько сот метров над поверхностью реки и во многих местах стоят почти перпендикулярно. К югу от Атенпе бока утесов так круты, что не везде можно было проложить тропинку во внутренности ущелий, а потому приходится там и сям взбираться до высоты 450 и даже 600 метров над уровнем реки, которая с этих террас представляется в виде простого ручья: камень, брошенный в пропасть, перескакивает с уступа на уступ, пока достигнет воды, бегущей по дну. Одна теснина, которую Купер назвал «дефиле Гогга», по имени одного из своих друзей, представляет настоящую трещину, ширина которой менее 20 метров, и которая кажется даже совершенно смыкающейся там, где выступы стен и нависшие скалы останавливают взор. В самой узкой части этого ущелья принуждены были устроить между вертикальными стенами род пола или помоста, поддерживаемого на сваях, косвенно вбитых в камень: эта перекладина, кое-как сколоченная из гнилого, источенного червями леса и очень дурно содержимая, позволяет видеть сквозь щели между досками поток, который, кружась и пенясь, беловатыми водоворотами несется по дну черной трещины. Когда караван должен проходить по узкому помосту, вперед шлют гонцов на другой конец ущелья, чтобы останавливать путешественников, едущих или идущих в противоположном направлении. Во многих местах течения этих рек, там, где ущелья представляют с той и другой стороны легко доступные террасы, устроили летучие мосты, напоминающие несколько tabaritas колумбийцев, или «корду», которая в былое время служила средством перехода через теснину реки Эро, близ Сен-Гильем-ле-Дезер, в Лангедоке, и другие мостики того же рода, употребляемые пастухами и контрабандистами для переправы с одного берега на другой, в теснинах Дуэро. Простой канат, сплетенный из волокон бамбука, протянут с одной стороны ущелья на другую, с довольно большим уклоном для того, чтобы предмет, скользящий по веревке, при помощи подвижного кольца, тоже бамбукового, увлекался собственной тяжестью до площадки противоположного берега: крепкия ременные привязи принимают путника или животное, которым нужно переправиться через реку, и в одно мгновение ока пространство пройдено. Чтобы вернуться, надо подняться на верхнюю площадку, откуда идет другая веревка, протянутая наклонно в противоположном направлении,—и снова совершен переход через бездну. Впрочем, план этих головокружительных качелей более или менее разнится в разных местностях страны.

Весьма вероятно, что большое число этих глубоких вырезок рельефа были вырыты водами в грудах обломков горных пород, подобных тем желтым Землям, которые занимают столь значительное пространство в бассейнах центральной Азии и Желтой реки (Хуан-хэ). Рихтгофен полагает даже, что все плоскогорье Хачи некогда продолжалось на восток, и что выступы гор, разделяющие нынешния долины рек Лу-цзяна, Лань-цань-цзяна, Цзинь-ша-цзяна составляют лишь незначительные остатки этой сплошной возвышенности. Но каковы бы ни были явления размыва, мы находим много признаков, которые свидетельствуют о большой перемене, происшедшей в климате страны. Слои красноватой жирной глины, подобные глетчерным глинам Европы, груды больших камней, оставленные в долинах, и особенно параллельные горки, в форме запруд, через которые горные потоки должны были открывать себе выход, заставляют думать, что ледники спускались прежде гораздо ниже в бассейнах рек восточного Тибета.