III. Чжунгария и китайский Или

Чжунгария, как известно, составляет широко раскрытые ворота между китайским миром и миром западным. Бывший залив «Высохшего моря», загибающийся на севере от монгольского Гань-су, вдается далеко, в западном направлении, между южными предгорьями Алтая и цепями Небесных гор, затем разветвляется на два рукава, где текли воды в геологические времена, и которые сделались двумя главными историческими путями для переселений народов и торговых сношений. Восточный корридор, составляющий общий вход этих двух путей, занят в большой части его протяжения рассеянными болотами, и это понижение, которое еще сохраняет немного вид древнего моря, продолжается двумя долинами: северной, которая направляется на северо-запад и в которой извивается река Улюнгур, продолжающаяся за озером того же имени, Черным Иртышем; и южной, которая идет на запад вдоль основания горных цепей Катунь и Ирен-хабирган, принадлежащих к системе Небесных гор. Северная борозда, где собираются первые воды величайшей сибирской реки, Иртыша-Оби, представляет почти на всем своем протяжении очень удобную дорогу, пролегающую по затверделому глиняному грунту степей; самый возвышенный пункт, виденный там полковником Сосновским, имеет всего только 765 метров высоты. Южная же представляет гораздо более глубокую рытвину. Дно её занимают болота, неопределенные, блуждающие речки и две главные впадины, где собираются воды, озера Аяр-нор и Эби-нор, продолжаются на русской территории, озером Ала-куль и другими озерами, прежде соединявшимися с Балхашем. И там также переход между двумя скатами, по дороге из Лепсинска в Урумчи, может быть совершаем без труда; средняя высота положения обеих равнин от 200 до 250 метров, и порог или перевал, через который отправляются из одной равнины в другую, между чжунгарской цепью Ала-тау и хребтом Барлык, представляет широкую брешь, страшную только по причине завывающих там сильных ветров. Пространство, отделяющее долину Иртыша от южной долины, то-есть от Тянь-шань-бэй-лу, отчасти занято хребтом Джаир, цепью Барлык и восточными предгорьями Тарбагатая и Сауру, возвышающимися над степями, как полуострова над поверхностью океана: впрочем это пространство представляет еще третий проход, менее открытый, нежели перевалы, ведущие с севера на юг, но чаще посещаемые караванами: это тот проход, в котором находится город Чугучак.

Название Тянь-шань-бэй-лу, то-есть «Северная дорога Небесных гор», данное в противоположность имени Тянь-шань-нань-лу, означающему «Южную дорогу Тянь-шаня» или дорогу, идущую на Тарим, доказывает, что китайцы вполне съумели оценить важность этого исторического пути, составляющего продолжение того пути, который, по выходе из Нефритовых ворот, пересекает наискось монгольский Гань-су до городов Хами, Баркюля и Урумчи. Так называемая «императорская» дорога, обставленная через известные промежутки крепостями и военными поселениями, перерезывает страну по направлению от востока к западу и поднимается на треугольное плато, ограниченное с северной стороны сиеррой чжунгарского Ала-тау, с южной горами Боро-хоро: оттуда остается только спуститься на юг через перевал Талки (1.909 метров) или через какой-нибудь другой соседний проход, чтобы вступить в богатую Илийскую или Кульджинскую долину, которая находится уже на западной покатости Азии и соединяется со всеми дорогами арало-каспийской низменности. Таким образом от берегов Черного Иртыша до берегов Или, на пространстве шириною около 500 километров, полукруг плоскогорий и гор, окружающий Китайскую империю, прерывается в разных местах долинами и порогами, легко доступными: этими-то естественными дорогами был, так сказать, наперед начертан путь нашествий для гуннов, уйгуров, монголов и через эту же область проходили китайцы, чтобы овладеть единственными округами, которыми они еще обладают на западной покатости Азии: это, с одной стороны, верхняя долина Иртыша, с другой долина Или.

Что касается русских, то они с первых времен покорения Сибири знали, что дорога в Китай идет между Алтаем и Небесными горами, так как они искали в понижении рельефа озеро Китай, имя которого сделалось для них названием всей Срединной империи. Тем не менее это не тот путь, которым они следовали, чтобы вступить в торговые и дружественные связи со своими южными соседями. Так как столица империи, Пекин, лежит очень далеко от центра Китая, то русские должны были сами выбрать, для сношений с этим государством, дальнюю дорогу, ту, которая проходит через холодные нагорья восточной Монголии, на высотах более 1.200 метров, между Кяхтой и Пекином. Но теперь русские купцы хорошо понимают, насколько было бы удобнее, для их торгового обмена, отправляться прямо из западной Сибири в «Цветущее царство» через Чжунгарию и северный Гань-су. От поста Зайсан до Ханькоу, который можно считать истинным центром Китая, путешественники не встречают никаких препятствий; на протяжении 4.350 километров только 270 километров не могут быть проезжаемы на колесах; но и там есть хорошие тропинки, вполне удобные для прохода вьючных животных. На этой дороге приходится идти через пустыня Гоби только в продолжение восьми дневных переходов: везде в других местах находишь от этапа до этапа оседлые населения. От Тюмени до Хань-коу через Кяхту расстояние 7.435 километров, то-есть на 3.000 километров больше, чем через долину Черного Иртыша и оазис Хами, и мы знаем из рассказов путешественников, с какими трудностями и лишениями сопровождается переход через плоские возвышенности восточной Монголии: продолжительность путешествия, исчисляемая всего только в 140 дней по прямому ближайшему пути через долину Черного Иртыша, составляет не менее 202 дней по отдаленной дороге, которою обыкновенно следуют караваны, направляющиеся к Пекину. Что касается дороги, которою тоже пользуются купцы и которая поднимается вверх по долинам русского Алтая к пограничным перевалам и затем спускается на юг к Кобдо и Улясутаю, чтобы обогнуть с южной стороны основание гор Хангай, то это из всех дорог самая трудная и пролегающая по местностям наименее плодородным и наименее населенным, без сомнения, и это не тот путь, который будет выбран главным потоком международного торгового обмена. Вот почему Россия придает так много важности обладанию подступами к этой дороге, и при заключении трактата об уступке китайскому правительству Кульджи, занятой ею во время волнений в пограничных провинциях Китая, выговорила себе право пользоваться этим путем для торговых экспедиций русских подданных; с другой стороны, Кульджинская территория врезывается клином между северной Чжунгарией и долиной Тарима, и если бы китайцы не обладали долиной Или, то они не могли бы отправляться прямым путем из чжунгарских степей к оазисам Кашгара и Яркенда и должны бы были делать большой обход, на восток от Тянь-шаня.

Внешний Китай, заключающийся между Небесными горами и Алтаем, делится естественным образом на две области, резко отличающиеся между собой и очень неравные пространством и цифрой народонаселения, которые отделены одна от другой хребтом Боро-хоро: эти два округа суть Тарбагатай и провинция Или. Вот сравнительная величина той и другой:

| Вероятн. пространство. | Вероятн. население. | |

| Округ Тарбагатай | 1.163 кв мили. | 64.000 жит. |

| Округ Или | 1.265 „ „ | 140.000 „ |

Так же, как наибольшая часть монгольских равнин, степи Чжунгарии представляют однообразные пространства, состоящие из желтых или красноватых глин и не имеющие другой растительности, кроме тощего мелкого кустарника; только по берегам текущих вод тополи и осина колышат свою скудную листву над камышами. Общее однообразие страны прерывается живописными или очаровательными местоположениями только в соседстве высоких гор. Хотя китайский Алтай имеет вообще очень суровый вид и хотя крутизны его, обращенные к югу, состоят по большей части из голых и мрачных утесов, однако в некоторых долинах южного склона существуют леса, луга, цветущие скаты, и белые полосы снега образуют там и сям яркий контраст с рыжеватым или серым цветом скал и зеленью лощин. На юге Чжунгарии, краевые горные цепи, Катунь, Боро-хоро, Талки, благодаря тому, что отлогости их обращены на север, гораздо богаче лесами, чем Алтай: в некоторых местах склоны гор сплошь покрыты вековыми соснами. Самая живописная местность Чжунгарии—юго-западный угол страны, где находится низменность или котловина, наполненная водами Сайрам-нора. Это озеро не самое значительное в Чжунгарии; Эби-нор, Аяр-нор и Улюнгур превосходят его протяжением, но оно, как говорят, очень глубоко: оттого монголы дали ему название «Большая вода»; китайцы же поэтически называют его «озером Большого спокойствия». Оно открывается как огромный кратер между лесистыми горами, и уровень его лежит всего только на какую-нибудь сотню метров ниже порога Талки, через который императорская дорога спускается в Илийскую долину. Полагают, что излишек вод Сайрам-нора уходит подземным путем под перевалом Талки и образует обильные источники, которые орошают равнины Кульджи. Если это предположение верно, мы имеем перед собой явление аналогичное тому, которое представляет на другой оконечности Чжунгарии, большое озеро Улюнгур или Кизыль-баш—то-есть «озеро красноголовых лососей»,—где подземный исток, открытый г. Мирошниченко, уносит излишния воды в реку Кара-Иртыш.

Известно, что Кульджинская территория, находившаяся некоторое время во владении России, есть одна из прекраснейших стран центральной Азии. Она обнимает всю восточную часть Небесных гор с её большими горными цепями, высотою от 5.000 до 6.000 и даже до 7.200 метров, с её долинами, в которые изливаются ледяные реки, с её обширными плоскогорьями, одетыми мягкой муравой, с её лесами сосен и яблонь, с её равнинами, где текучия воды и искусственные оросительные каналы (арыки) дают возможность почве производить богатейшие урожаи. Долина Текеса, который некогда был озером, долины Кунгеса и Каша довольно редко населены, по причине большой высоты их положения: почти все население сгруппировалось в равнинах, которые орошает река Или в своем среднем течении, прежде чем вступает в пределы русских владений и поворачивает к северо-западу, чтобы излить свои воды в озеро Балхаш.

Чжунгары, то-есть «колена левой стороны», перестали существовать, как нация, и имя их сохранилось только в названии страны, которая некогда была средоточием их могущества. Принадлежа к монгольской расе и к группе алеутов или «четырех-цветных», они успели, последние между поколениями их племени, организовать государство независимое от Китая. В конце семнадцатого столетия, когда уже все другие монголы были покорены и разделены, чжунгары основали царство, которое в несколько лет сделалось одною из самых обширных империй Азии. Государь их, как говорят, командовал целым миллионом воинов; от гор Хами до озера Балхаш вся страна была покорена его власти, и Кашгар, Яркенд, даже города западного Туркестана платили ему дань; он хотел также распространить свое владычество на Тибет, и его армии, после трех последовательных нападений, успели в 1717 году овладеть Лассой и священной крепостью Потала, резиденцией далай-ламы; только двум ламам, посланным китайским императором Кан-си с поручением составить карту Тибета, с большим трудом удалось избегнуть участи своих собратий, которых победители увезли в Чжунгарию связанных на верблюдах. Внутренние раздоры и междоусобные войны не позволили этому монгольскому царству удержаться против Китая. Две императорские армии были уничтожены чжунгарами; но, в 1757 году, третья армия достигла успеха в деле обратного завоевания покоренных чжунгарами земель: вся занятая ими территория была забрана богдыханом Цянь-луном, и враждебные монголы, которым не удалось спастись бегством в Сибирь или за Небесные горы, в западный Туркестан, были беспощадно перебиты: около миллиона человек, мужчин, женщин и детей, погибли в этом общем погроме и поголовном истреблении нации. Самое имя последней исчезло, и теперь следы чжунгарских семейств остались только между коленами калмыков-горцев, которые дали им у себя убежище, и с которыми беглецы быстро смешались, благодаря общности языка и религии. Разрушенные города были заменены военными постами и поселениями преступников, присылаемых из всех частей Китая и Монголии; кроме того, и добровольные переселенцы в большом числе стали водворяться в опустошенных областях. В 1771 году калмыки, отрасли тургутов, кочевавшие на приволжских степях луговой стороны, ушли в привольные чжунгарские степи, которые еще прославлялись народным преданием. Из трех сот тысяч калмыков, ушедших тогда с западных берегов Каспийского моря, многие тысячи погибли во время трудного бегства, продолжавшагося восемь месяцев через реку Урал, Эмбенские болота, пустыни Туркестана; но, по рассказам китайских писателей, главная масса этого несметного полчища переселенцев успела добраться до степей, расстилающихся у основания Небесных гор, Тарбагатая, Алтая, и множество других монголов, которых победы китайцев перед тем вытеснили за пределы Срединной империи, увлеклись заразительным примером и присоединились к возвратному движению их соплеменников в общее отечество предков. Таким образом полмиллиона пришельцев вновь заселили пространство, простирающееся от озера Балхаш до пустынь Гоби, и китайский император Цянь-лун мог похвалиться тем, что сделался повелителем всей монгольской нации.

Но различие рас и религий и, еще в гораздо более сильной степени, ненависть, порожденная китайским угнетением, неминуемо должны были привести, в конце концов, к новым кровавым столкновениям. Столетие спустя после разрушения чжунгарского царства, земледельческое население бассейна реки Или поднялось против китайских мандаринов и манчжурских солдат. Дунгане, то-есть оседлые магометане страны, которые считают себя потомками воинов Тамерлана, оставшихся в крае после прохода грозного завоевателя, и таранчи,—название, под которым обыкновенно понимают всех колонистов, переселившихся сюда из притаримских местностей,—одни завязали борьбу. Киргиз-кайсаки северных степей, кара-киргизы (черные киргизы) или буруты долин Тянь-шаня не имели надобности принимать участие в этом столкновении, благодаря преимуществам своего положения, которые давал им кочевой образ жизни; но между земледельцами равнины и их господами, сидевшими в городах, война, сначала веденная с той и другой стороны с большой нерешительностью, принимала с каждым годом все более ожесточенный характер и кончилась в 1865 году всеобщим избиением китайцев, маньчжур и других военных поселенцев, пришедших с Востока: только молодые женщины были пощажены, но и то затем, чтобы сделаться невольницами. Прибытие русских, которым Кульджинский край был временно передан китайскими военачальниками, положил конец этой резне; но говорят, что тогда в стране не оставалось даже десятой части прежнего народонаселения: из двух миллионов жителей, которые имел Кульджинский округ до восстания, осталось не более 139.000 человек, в огромном большинстве дунган и таранчей. Только немногим китайцам и маньчжурам так же, как небольшому числу солонов, потомков военных поселенцев, удалось избегнуть насильственной смерти в Кульдже и в её окрестностях. Теперь магометанским инсургентам нужно, в свою очередь, опасаться мщения китайцев: оттого, по Петербургскому трактату 1881 года, возвращающему Кульджинский край Китаю, Россия нашла необходимым отвести особую территорию, могущую служить убежищем для дунган и таранчей, которые не пожелают остаться под властью китайского правительства. Так велики естественные выгоды, которыми пользуется бассейн Или в отношении климата, плодородия земли, природных богатств, что, несмотря на страшные побоища 1865 года, эта страна все еще гораздо богаче жителями, нежели северная Чжунгария.

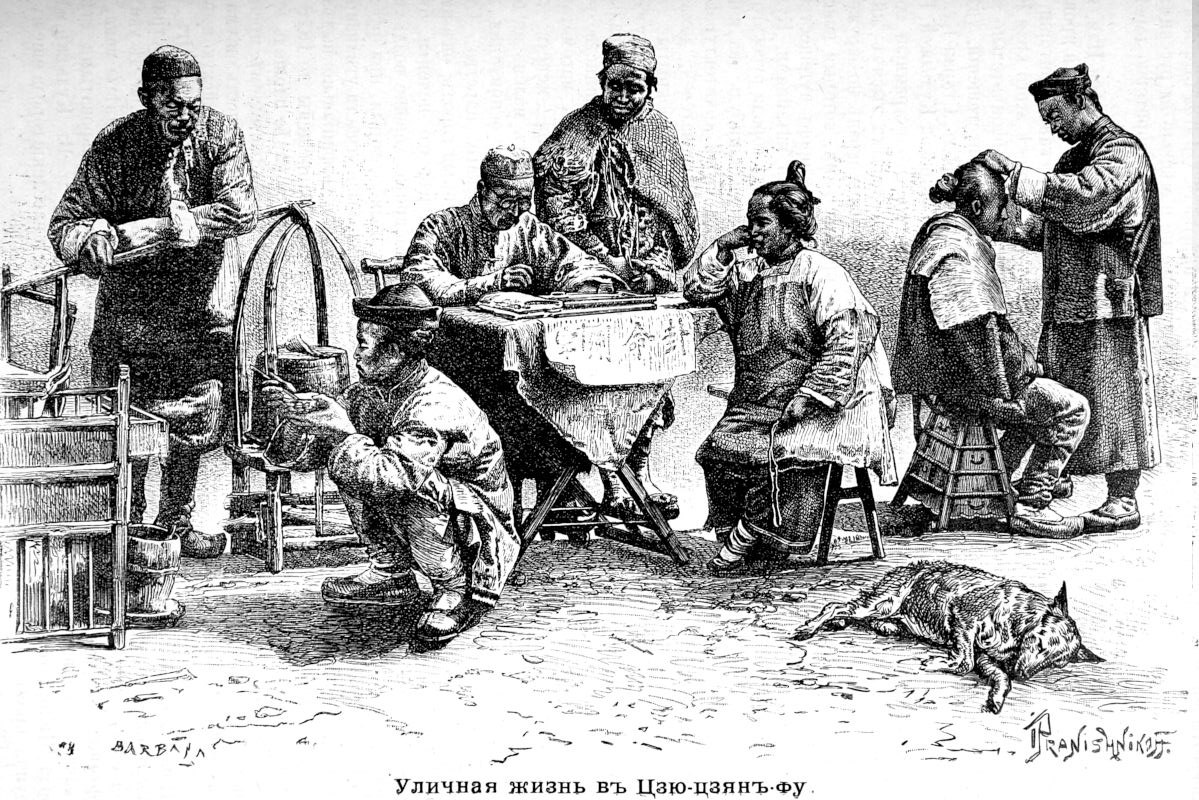

В северной Чжунгарии, то-есть в бассейне Улюнгура и на берегах Черного Иртыша, нет городов в собственном смысле слова. Однако, два поста получили некоторую важность, как этапные места и исходные пункты караванов: это Булун-тохой, укрепленный городок, которым владеют китайцы, на южном берегу озера Улюнгур, и Тульта или Тульту, на одном притоке Черного Иртыша, при входе в пролом между гор, через который ведет дорога, поднимающаяся на плоскогорье Кобдо; русские купцы сделали его складочным местом для торгового обмена с Монголией. Самый деятельный рынок Тарбагатая—город Чугучак, стоящий у южного основания хребта Тарбагатай. в бассейне реки Эмиль, впадающей в озеро Ала-куль. Расположенный на сибирской покатости, всего только в 20 верстах от пограничного поста Бахты, этот город предоставляет русским негоциантам большие выгоды для склада их товаров: в этом месте они так же хорошо защищены от вымогательств мандаринов, как если бы они были на русской территории. Кроме того Чугучак находится на дороге, по которой уже около двух столетий следуют караваны яркендцев и кашгарцев, ведущих меновую торговлю с городами Сибири. Эти купцы, известные обыкновенно под именем бухарцев, как приходящие из «Малой Бухарии», выбрали, чтобы пробраться из бассейна Тарима в бассейн Оби, окольную дорогу, которая проходит через центральный Тянь-шань, огибает озеро Балхаш и, перевалив через хребет Тарбагатай, спускается в долину Иртыша: следуя этим путем, они избегали больших западных пустынь, равно как нападений разбойничьих киргизских племен, и везде находили пастбище для своих вьючных животных. В половине прошлого столетия русское правительство хотело остановить эту торговлю, чтобы обеспечить монополию другим путям, и отказывало в проходе всем путешественникам, которые избирали дорогу на Тарбагатай; даже смертная казнь была постановляема против тех, кто оказывался виновным в привозе ревеня запрещенным путем. Но укоренившиеся привычки, в конце концов, пересилили все эти запрещения, и Чугучак опять сделался более, чем когда-либо, сборным местом караванов; в 1854 году он отправил в Россию одного чаю на сумму около 1.600.000 руб.; население его в то время простиралось до 30.000 постоянных жителей. Разоренный восстанием дунган, Чугучак снова заселяется мало-по-малу добровольными колонистами и ссыльнопоселенцами. Город, представляющий обширное скопление глиняных домиков, состоит из нескольких кварталов, из которых каждый населен отдельно эмигрантами различных национальностей, китайцами, маньчжурами, монголами, киргизами, таранчами. Отлично орошаемые фруктовые сады окружают со всех сторон Чугучак, а в соседстве его разработываются залежи каменного угля. Перевал Хабарассу, посредством которого Чугучак сообщается с Семипалатинском, доступен колесным экипажам и на самом пороге, на высоте 2.874 метров, построен каравансарай. К югу от Чугучака, переход через реку Эмиль и её прибрежные болота, близ русской границы, обороняется укреплением Сарлытам.

На запад от Урумчи все города южной Чжунгарии, Манас, Кур-кара-усу, Шихо и другие, суть военные посты, населенные ссыльными, как большая часть других поселений, находящихся вне Великой стены, и в административном отношении причислены к Новой линии. Все время, пока продолжалась русская оккупация Кульджинской территории, эти укрепленные пункты имели значительные гарнизоны; даже настоящие армии были сосредоточены между озерами Эби-нор и Сайрам-нор, чтобы сторожить переходы, через которые Чжунгария сообщается с Илийской долиной; теперь колонизация в собственном смысле быстро усиливается в этом крае, особенно к востоку от Манаса, окрестности которого есть одни из самых плодородных областей Новой линии, лежащих на север от Небесных гор; золотые прииски, месторождения ископаемого угля, соляные озера и особенно нефтяное озеро, о котором говорит г. Регель, как о бассейне, находящемся по близости города Шихо, обещают этим колонистам будущие промышленные богатства. На юге, перевал Талки и многие другие проломы горной цепи позволяют китайцам спускаться без труда в равнины Кульджи: тем не менее очевидно, что этот край географически принадлежит к другой естественной области, а не к Монголии: он составляет часть арало-каспийского бассейна, к которому он широко открывается на западе. С этой стороны никакое препятствие не помешало бы русским войскам снова вступить на территорию дорога, на которую уже знакома им.

Известно, что в бассейне реки Или (в VI томе настоящей географии Илийская провинция была описана, как русская территория, так как трактат об уступке этого края Китаю в то время еще не был окончательно заключен), после недавних опустошений, уцелел один только важный город, Старая Кульджа, называемая также Татарской Кульджей, Нин-юань-чэн и Курень. Это старинный город, заключающий около десятка тысяч жителей в своей четыреугольной ограде, но окруженный обширными предместьями, которые пояс тополей скрывает от взоров путешественников. Хотя построенная китайцами, Кульджа сохраняет внутри вид города русского Туркестана и только каких-нибудь два или три здания напоминают своей архитектурой присутствие восточных завоевателей; дома, построенные из битой земли, покрытые глиняными кровлями, походят на жилища узбеков и сартов в городах бассейна Аральского моря. Притом, огромное большинство городского населения состоит из магометан, и главные религиозные здания—мечети; кроме того в городе существует маленькая община китайцев-католиков, основанная после разрушения чжунгарского царства. Старая Кульджа—промышленный город; он имеет мельницы, фабрики разного печенья, бумажную фабрику, обширные хорошо возделанные сады и богатые поля, которые, при русском управлении краем, были отчасти утилизируемы для культуры мака. Оффициально выделка и вывоз опиума были запрещены до 1878 года, но уже за четыре года ранее площадь земель, засеянных запретным растением, превосходила 3.000 гектаров, и ценность опиума, вывозимого из Кульджи в Китайскую империю, достигала миллиона франков. От места слияния рек Или и Каша, на пространстве сотни верст вниз по течению, везде увидишь, в весеннюю пору, красные цветы мака, ярко блистающие рядом с сероватыми стенами глиняных домиков. В Кульдже живет русский консул, и население города еще в 1888 году=7.000 человек.

К западу от Старой Кульджи следы недавней опустошительной войны являются во всем их ужасе. Маленький городок Суйдун, населенный дунганами-земледельцами, существует еще; но, недалеко оттуда, город Баяндай, имевший, как говорят, 150.000 жителей, теперь представляет только развалины, полуразрушенные стены, окруженные молодыми вязами. От города, который манчжуры основала в 1764 году, чтобы сделать его столицей края, и который был известен под разными именами: Новой Кульджи, Маньчжурской Кульджи, Или или Хой-юань-чэна, осталась только крепость, окруженная грудами мусора и костей. Далее следуют один за другим другие разрушенные города, Чинча-хоцзи, Лаоцагун, Такианцзы и еще несколько других; засоренные обломками, оросительные каналы превращаются в болота. Однако, там и сям, между развалинами, выстраиваются уже новые домики. Невозможно, чтобы страна, занимающая такое счастливое географическое положение, лежащая в умеренном поясе и защищенная от полярных ветров, страна, столь богатая проточными водами и естественными произведениями, не приобрела снова значительной важности по своей населенности, своей промышленности и торговле. Провинция Или известна как месторождение золота, серебра, меди, железа, свинца, графита; в ней найдены пласты каменного угля, уже эксплоатируемые, и другие, гораздо более обширные, залежи этого минерального топлива, еще ожидающие разработки; горячие минеральные источники в изобилии бьют из земли в её долинах, и ни в одной области центральной Азии не увидишь более грандиозных местоположений, чем на берегах реки Каш и в бассейне реки Текес, у подошвы ледников и гор, над которыми величественно поднимается под облака исполинский Хан-тенгри или «царь-небес».

Города округов Или и Тарбагатая, суть:

Старая Кульджа, в 1888 г.—7.000 жит.; Суйдун—4.000 жит.; Чугучак, в 1888 г.—4.500 жит.; Тульту—1.700 (?)