IV. Северная Монголия и Гоби

Эта обширная область, по которой кочуют монголы, одна почти равняется протяжением Китаю в собственном смысле. Если прибавить к ней Чжунгарию, равнины Монгольского Гань-су и бассейн Тарима с пустыней Такла-макан, то оказывается, что она занимает половину империи. Между этими двумя частями громадной территории, принадлежащей «Сыну Неба», контраст полный: мало найдется стран на земном шаре, между которыми существовали бы более резкия различия в отношении климата, свойства почвы, образа жизни обитателей. Собственно Китай есть одна из стран мира, наилучше обработанных, самых промышленных и самых богатых, одна из тех стран, где населения скучены в наибольшем числе. Напротив, Монголия северная, так называемая «внешняя», есть одно из наименее населенных пространств нашей планеты, и даже отделена от Китая на обширных протяжениях, землями совершенно пустынными.

| Пространство кв. геогр. миль | Население | На 1 милю | |

| Монголия внешняя или сев. (Халха) | 50.234,59 | 3.000.000 | 59 чел. |

| Монголия внутренняя или южная (Кобдо, Ала-шань и Ордос) |

В некоторых местах, однако, и особенно на юго-востоке, колонизация связала этот край с Китаем и сделала из него «внутреннюю Монголию», несравненно гуще населенную, чем Монголия в собственном смысле, называемая китайцами Цао-ди или «Травяной землей». Таким способом образовался промежуточный пояс, который не принадлежит более к Монголии с этнографической точки зрения, но который, геологически и физически, составляет еще часть её, так как он обнимает скалистые покатости, образующие цоколь плоскогорья. Естественная граница степи ясно обозначена окраиной из гранитных скал, по которым лавы разлились громадной площадью, представляющей слегка волнообразную поверхность; но эта окраина была в разных местах прорыта водами; даже лавы были размыты горными потоками, временными или постоянными, которые спускаются к рекам, несущим свои воды в Тихий океан. Таким образом плоская возвышенность была изрезана по краям наружными выемками или долинами, в которые легко проникли китайские земледельцы. Настоящая внутренняя Монголия начинается только в той области нагорья, где снеговые и дождевые воды, не находя более истока через окраину, должны застаиваться в виде луж или продолжать путь в виде ручьев, скоро испаряющихся.

Если китайское правительство воздвигло непрерывный вал между Монголией и Срединной империей, то оно в этом случае только построило видимую границу между двумя естественными областями, которые уже были разделены самой природой. Различным условиям климата и почвы соответствуют различия и между населениями: географический контраст дополняется контрастом этнологическим. Это составляет капитальный факт в истории китайского мира, и мы знаем, что он имел также значительное влияние на судьбы самой Европы. Следствия происходившей в этой части Азии борьбы отразились через весь континент Старого Света до оконечности запада мирными переселениями и вооруженными нашествиями народов.

Как бы ни была велика важность неровностей в устройстве поверхности, можно сказать, что Монголия и Гоби, как естественные области, менее отделены от Китая рельефом почвы, нежели климатическими условиями. На севере, как и на юге от Великой стены, мы видим равнины и долины, плоскогорья и горные цепи, проточные воды и озера; даже одна большая река, Хуан-хэ (Гоан-го) принадлежит в одно и то же время и Монголии и Китаю: в среднем своем течении она направляется к северу, описывая большую дугу, и отделяет территорию ордосов от остальной Монголии. Тем не менее можно представлять себе в общих чертах Монголию и Гоби, как обширную плоскую возвышенность, слегка изрытую в средней её части и поднимающуюся постепенно от юго-запада к северо-востоку: средняя абсолютная высота этого плоскогорья, составляющая около 800 метров на западной окраине, превышает 1.200 метров в восточной части. Цепи и массивы гор ограничивают Монголию на большом протяжении её окружности: на северо-западе Алтайские и Саянские горы, на севере группа Мунку-сардык, Байкальские горы, хребет Кэнтэй; на востоке краевой хребет Хингана; на юго-востоке гряды гор, которые господствуют над Пекинской равниной, затем горы, которые перерезывает Желтая река; наконец на юге горные хребты, которые соединяются с вершинами Нань-шаня и, через эту цепь, с системой Куэнь-луня. Только на западе Монголия сравнительно открыта к чжунгарским проходам и к замкнутому бассейну Тарима.

Алтай открывает свои очаровательнейшие долины и свои живописнейшие ущелья не со стороны Монголии. На южной покатости склоны имеют меньшую относительную высоту по причине значительного возвышения равнин, расстилающихся у их основания; граница постоянных снегов лежит выше, и кроме как на западе, в стране Кобдо, немногие из горных вершин достигают высоты, которая около 2.600 метров по Мирошниченко, 2.730 метров по Сосновскому; ветры приносят сюда только сухой воздух из степей и пустыни. В этой центральной области Азии самые влажные атмосферные течения это те, которые приходят с ближайшего моря, то-есть с Ледовитого океана: только северо-восточные ветры приносят с собой дожди и дают зелень, но эти ветры доходят только до северной покатости Алтая, южные же скаты его остаются без растительности. Во многих местах контраст полный с той и другой стороны хребта: на севере густые леса; на юге кое-где мелкий кустарник.

Два главные хребта, которые отделяются от системы Алтая на монгольскую территорию, Эктаг-алтай и Танну-ула. Эктаг-алтай, который иногда называют «Большим алтаем», есть горная цепь, простирающаяся по направлению от северо-запада на юго-восток, параллельно течению Черного Иртыша и Улюнгура. Некоторые из его вершин поднимаются за предел вечного снега,—откуда и произошло это название Эктаг, то же самое, как имя Ак-таг или «Белые горы» на других тюркских диалектах;—но между вершинами открываются довольно глубокие проходы, через которые караваны русских купцов с берегов Иртыша без труда переходят через эту цепь гор, чтобы выдти на плоскогорье Кобдо. Прежде русские исследователи представляли Алтайскую цепь, как оканчивающуюся в пустыне, на севере от истоков Иртыша; но путешествия г. Потанина доказали, что это не так: хребет Эктаг-алтай продолжается на юго-восток, далеко за меридиан Кобдо, затем, поворачивая в восточном направлении под именем Алтай-нуру, разделяется на несколько хребтов и ограничивает с южной стороны область плоскогорий. Некоторые вершины поднимаются до высоты 3.000 метров в этой цепи, самое существование которой еще недавно было неизвестно европейским географам; перевал Улан-даба, через который пролегает дорога из Кобдо в Баркуль, имеет не менее 2.820 метров абсолютной высоты. На восток от Эктаг-алтая другие горные цепи, на-поло вину врезывающиеся в толщу плоскогорья, тянутся параллельно Эктагу и Танну-ула, то-есть по направлению от северо-запада к юго-востоку, но образуя многочисленные неправильные массивы, перерезанные во всех направлениях оврагами, размытыми водой. В этой именно области находится, по свидетельству путешественников, самый высокий хребет системы Алтая: Ней Элиас перешел его, по дороге из Кобдо в Бийск, на перевале Баян-ингир, абсолютная высота которого 2.713 метров. Одна снеговая вершина, которая высится на севере, в непосредственном соседстве этого прохода, показалась ему достигающей 3.600 метров, следовательно, она на 250 метров выше горы Белухи, этого исполина русского Алтая. По словам г. Певцова, высочайшая вершина этой области, может быть та самая, о которой говорит Ней Элиас,—носит название Алтын-цицик.

Восточная цепь плоскогорья Кобдо, Танну-ула, продолжается на большое расстояние к востоку от Алтая, до истоков различных речек, которые своим соединением образуют реку Селенгу. По свидетельству г. Певцова, верхушки цепи Танну-ула также переходят за нижний предел постоянных снегов; но во многих местах хребет имеет весьма незначительную высоту над долинами и плоскогорьями обоих его склонов. Особенно с западной стороны эти горы кажутся незначительным хребтом по причине общего возвышения страны, которую гряды высот делят на отдельные бассейны. На юге, плоскогорье, в отношении которого Танну-ула составляет краевую цепь, имеет среднюю ширину более 200 километров и оканчивается на южной окраине другой цепью, называемой Хангай, вдоль южного основания которой проходили гг. Певцов, Шишмарев, Ней Элиас. Снеговые вершины высотою до 3.000 метров поднимаются на этом хребте над лесистыми скатами, где бьют из земли обильные источники. Между цепями Хангай и Алтай-нуру залегают степи, имеющие от 1.500 до 1.800 метров средней абсолютной высоты и перерезанные там и сям оврагами.

Все лощины и низины плоскогорья, заключающагося в обширном четыреугольнике монгольского Алтая, заняты озерными бассейнами. Один из этих резервуаров без истечения, недалеко от горного узла, где хребет Танну-ула отделяется от Алтайских гор, представляет обширную впадину, наполненную солевыми водами Убса-нора, одного из величайших озер Китайской империи: это бассейн пространством по меньшей мере в 3.000 квадратных километров, где собираются воды с обширного амфитеатра гор. Другие озера плоскогорья, тоже соляные по причине недостатка истоков, менее обширны, нежели Убса-нор; но главные между ними принадлежат в гидрографической системе более значительных размеров. Одна река, получающая начало на южных скатах цепи Танну-ула, с другой стороны хребта, откуда изливаются первые ручьи, образующие Селенгу, течет в начале на юго-запад, как-бы для того, чтобы направиться в пустыню, затем она огибает на северо-западе гористое плоскогорье Улясутай и, соединившись с горными потоками, спускающимися с этого плато, теряется, наконец, под именем Дзапхын, в соляных озерах на юге от гор, ограничивающих бассейн Убса-нора. Озеро Кобдо или Кара-усу, т.е. «Черная вода», которое получает воды с хребта Эктаг-алтай через реку Кобдо и через Буянту, принадлежит к тому же бассейну посредством истока, который соединяется с рекой Дзапхын. На высоте более 1.000 метров, может быть, на высоте 1.100 метров, находится Киргиз-нор (Киргизское озеро), самая низкая впадина плоскогорья Кобдо: озеро Кара-усу лежит на высоте 1.256 метров. На этой высоте, по берегам текучих вод, еще ростут тополи и осины; но в других местах деревья редки: растительность этих гористых областей походит на растительность степей, и соляные выветривания белеют в лощинах и оврагах. Однако, на некоторых, хорошо орошаемых, местах склонов почва покрыта прекрасным дерном.

К востоку от цепи Танну-ула монгольская территория выдвигается далеко на покатость Ледовитого океана. Верхние бассейны Енисея и Селенги, хотя изливающие свои воды в сибирские реки, принадлежат, однако, к Монголии. Кочующие скотоводы «Земли трав», естественно, старались распространит свое владение насколько возможно было далее во всей области пастбищ. На юге их естественная граница—пустыня; на севере—леса; весь промежуточный пояс, в какую бы сторону ни направлялось течение рек, представляет травяную степь, по которой они кочуют со своими стадами. Впрочем, этот предел пастбищ и лесов, составляющий естественный рубеж Монголии, почти везде совпадает с горными хребтами. В бассейне Енисея Монголию отделяют от русской территории Саянские горы, а самое название «тайга», то-есть «лес», которое дают их главному хребту, Эргик-таргак, свидетельствуют о контрасте, который представляют его лесистые склоны с луговыми пространствами монгольского ската. Однако и эти последние не совсем лишены древесной растительности; сибирские кедры и лиственницы растут там и сям группами на отлогостях гор, тогда как берега ручьев окаймлены ивами и тополями. Некоторый переход замечается в этой области между монгольской природой и сибирской; но известно, что различные долины «кем» или рек, образующих Енисей, все сходятся к узким воротам Саянского хребта, через которые эта река проникает в область гор, где извивается в поперечных долинах, переходя из ущелья в ущелье, до тех пор, пока течение её не вступит в открытые равнины Сибири. Этот ряд узких проходов и обозначает истинную границу.

Енисейская Монголия, в целом наклонная, заключает лишь небольшие озерные бассейны; но на востоке верхний бассейн Селенги имеет гораздо меньший уклон, и потому воды там скопляются в виде озер. Самое обширное из них—Косогол, священное озеро, отражающее в своих лазурных водах пирамидальную вершину Мунку-сардыка с её лиственничными лесами, красноватыми крутизнами и ледяной диадемой. Косогол не замкнутый бассейн, как озера плоскогорья Кобдо; вода в нем пресная и вытекает потоком Эгин-гол, который далее сливается, в русле Селенги, с водами, спускающимися с гор сотней ручьев и речек; этот бассейн обнимает всю территорию, которая простирается, в виде полукруга, от южной оконечности цепи Танну-ула до массива Кэнтэй, конечной группы хребта, которому русские дали название «Яблоноваго». Еще далее на востоке, северо-восточная Монголия может быть рассматриваема как принадлежащая к бассейну Амура: река Кэрулэн, параллельная Онону, впадает во внутреннее море или озеро Далай-нор, соединенное с Хайларом; а эта река есть, если не исток, то один из важнейших притоков Аргуни, главной ветви Амура; во время высоких весенних разливов течение Хайлара гонит воды обратно в Далай-нор, и тогда низменные берега последнего затопляются на далекое пространство.

На юг от этой области Монголии, покатость которой наклонена к русской территории, простирается пустынный пояс Гоби, пересекаемый в некоторых местах караванными дорогами, но нигде не обитаемый постоянным образом. Гоби или «Песчаная пустыня», у китайцев известная под именем Шамо, составляет восточную оконечность пояса сухих земель, который тянется наискось через весь Старый Свет, от гор Хинган до африканской реки Сенегал. Как пустыня Такла-макан в провинции Хотан, как пески Кизыл-кум и Ак-кум в Туркестане, как пустыни Персии, Сирии, Аравии, наконец, как громадная Сахара, Гоби находится на пути сухих ветров; и обратные воздушные потоки приносят ему весьма незначительное количество дождевой воды. Годовое падение дождя на севере и на юге от Гоби: в Урге (47°55’ с.ш.) 239 миллиметров, в Си-вань-цзы (40°50' с.ш.) 461 миллиметр. Зимой господствующее атмосферное течение—северо-западное, но этот ветер, который, после того как он пронесся уже над ледяной поверхностью полярного океана, проходит еще над сибирскими тундрами и равнинами, на пространстве около 3.000 верст, и ударяется о скаты Саянских гор, не может приносить никакой влажности на монгольские плоскогорья: это ветер леденящий и иссушающий, от которого трескается кожа у путешественников, так что они принуждены защищать себе лицо войлочными масками. Летом ветер переменяется, воздушное течение принимает противоположное направление: юго-восточный муссон берет тогда перевес; но почти все дождевые облака, которые он приносит с Тихого океана, сгущаются в водяные капли и падают на землю на склонах гор и параллельных террасах, отделяющих собственный Китай от пустынных плоскогорий. Однако, летом иногда настоящие ливни разражаются и над восточным Гоби и в глинистых областях нагорья; они образуют там и сям лужи и временные озера, которые скоро испаряются, оставляя после себя только слой соленой пыли. В других местах почва изрыта эфемерными дождевыми потоками, и в этих-то промоинах монголы копают колодцы, в надежде найти там немного воды, просочившейся в землю, когда на плато почва утратила всякий след влажности. Но ни одна постоянная река не могла образоваться к югу от Толы и Кэрулэна до Хуан-хэ, между хребтом Хинган и монгольским Гань-су, на пространстве, которое можно исчислять слишком в 1.200.000 квадратных километров, то-есть более, чем в два раза превосходящем поверхность Франции. Быстрота испарения на плоскогорьях Гоби объясняется силой и сухостью зимних ветров и высокой температурой лета: по своим холодам Гоби принадлежит к Сибири, а по своим жарам она походит на Индию, и эти крайности температуры, резкие переходы от зноя к морозу, происходят иногда в продолжение нескольких часов; промежутка в половину суток достаточно для того, чтобы термометр поднялся или понизился на 40 градусов Цельсия. Так, Пржевальский наблюдал, 16-го марта, в горах юго-восточной части Монголии, температуру +20°,5 (в тени), за которой следовал ночью мороз, доходивший до 18 градусов ниже точки замерзания. Вот числа, приводимые этим путешественником для наибольшей и наименьшей температуры трех весенних месяцев:

| Высшая температура | Низшая температура | Разность | ||

| Год 1872 | Март | 22° | -20°,5 | 42°,5 |

| „ | Апрель | 21° | -16° | 37° |

| „ | Май | 40° | -2° | 42° |

Еще гораздо большую разность представляют крайности тепла и холода за целый год, как показывают следующие результаты наблюдений:

| Место наблюдения | Средняя годовая | За июль | За январь | Высшая жара | Высший холод | Разность |

| Урга | -2,9 | +17,6 | -27,8 | 34 | -48,2 | 82,2 |

| Си-вань-цзы | +2,8 | +19,5 | -16,7 | 32,8 | -31,1 | 63,9 |

| Улясутай | -0,2 | +19,2 | -24,2 | 33,1 | -47,3 | 80,4 |

Чрезвычайно суровые холода монгольских зим, тем более жестокие для путешественников, что они сопровождаются страшным северо-западным ветром, объясняют ошибку прежних географов, которые приписывали плоскогорью Гоби абсолютную высоту, по крайней мере, вдвое большую действительной его высоты. Эти земли не поднимаются, как полагали прежде, на 2.500 метров над уровнем океана; Фусс и Бунге, в 1832 году, и впоследствии Фритше, Пржевальский, Ней Элиас нашли для Гоби среднюю высоту, не превышающую 1.200 метров; но поверхность почвы на этой огромной возвышенности не везде ровная, ни даже правильно покатая: она представляет обширные волнообразные повышения и понижения; в то время, как самые высокие верхушки широких хребтов достигают 1.400 или 1.500 метров, самые глубокия впадины, те, где еще в недавнюю геологическую эпоху скоплялись соляные воды, не превышают 900 или даже 800 метров в отношении морского уровня. Пригорки и скалы показываются там и сям, среди желтоватого пространства, где извиваются беловатые излучины караванной дороги: но эти незначительные неровности почвы нисколько не изменяют однообразия пейзажа; они только отнимают у него тот характер грандиозности, который имеют все гладкия равнины, сливающие вдали свой необозримый круг с синеватой дымкой горизонта. Странствуя по целым дням и неделям через пустынные пространства Гоби, везде встречаешь те же картины, голую землю, мелкий кустарник, овраги и гряды горок, следующие одна за другой, как волны на безбрежной поверхности моря.

Гоби или Шамо не вполне заслуживает данное ему имя: это не «песчаная пустыня» в строгом смысле слова; только там и сям, в самых глубоких впадинах, тянутся песчаные полосы ша-хэ или «песчаные реки», как назвал их буддийский монах Фагиан (Fahian), живший в конце четвертого столетия. Кое где, в этих низменных местностях прогуливаются песчаные бугры: но в других местах встречаются также горки этого рода, прежде подвижные, которые были постепенно прикреплены растительностью трав и кустарника: таковы бесчисленные дюны, следующие одна за другой непрерывным рядом близ восточной закраины Гоби, в соседстве города Долон-нор, и из которых иные обросли даже большими деревьями, дубами, липами, березами. Почва Гоби в собственном смысле состоит почти везде из красноватого гравия, усеянного кварцевыми камешками, агатами, сердоликами, халцедонами. Солончаки показываются в лощинах, местами попадаются также селитряные налеты, называемые монголами гунжир и хорошо известные верблюдам, которые останавливаются в таких местах и с жадностью лижут кристаллы селитры. Трава редка в степи, и почти везде видна голая, желтая, серая или красноватая почва между пучками растений. На глинистом грунте ростет lasiagrostis splendens или, как его называют монголы, дирису, тот самый злак, с твердыми, как железная проволока, стеблями, который также является главным представителем растительности в глинистых степях русского Туркестана. Деревьев и больших кустарников здесь совсем нет, кроме как в некоторых, хорошо защищенных лощинах. От Калгана до Урги, т.е. от одной оконечности пустыни до другой, на пространстве более 700 километров, Помпелли видел только кривые, чахлые деревца; Россель-Киллуг насчитал их всего пять. В других местах ростут также маленькие кучки жалких вязов, на которые монголы-кочевники приходят посмотреть вблизи, как на диво, прежде даже, чем водрузят свои палатки, но до которых они не дотрогиваются из опасения осквернить их своим прикосновением. Ветер еще более, чем природное бесплодие почвы, препятствует произрастанию других видов, кроме низкой и гибкой травы: он вырывает с корнем иссушенные растения и катает их по степи, как хлопья пены по поверхности моря. В этих странах, как на плоскогорьях Тибета, номады не имеют другого топлива, кроме кала животных. Когда обитатели стойбища увидят пришедшего к ним какого-нибудь знакомого или даже чужого человека, они, первым делом, посылают к нему женщину с вязанкой кала (аргал), чтобы он мог развести вечерний огонь: так требуют правила гостеприимства.

Фауна Гоби так же бедна, как и его флора. Подобно тому, как в Сибири, здесь встретишь во многих местах степи норки пищухи (lagomys) или маленького зайца, животного величиной с крысу, всегда любопытного, всегда пугливого, который выбегает к отверстию своей подземной галлереи, чтобы посмотреть на проходящих путников и быстро прячется в норку при их приближении: жизнь этого зверка, угрожаемая волками, лисицами и хищными птицами, проходят в постоянной тревоге. Самое крупное млекопитающее пустыни Гоби—дзэрэн или антилопа gutturosa, которая, может быть, не имеет себе равных по быстроте бега; даже смертельно раненый и с одной переломленной ногой, дзэрэн может превзойти в скорости лучшую лошадь; приблизиться к нему можно не иначе, как хитростью: пуля охотника только тогда поразит животное, если попадет в сердце, в голову или спинной хребет. Стада антилоп по большей части состоят из тридцати до сорока голов; но иногда попадаются банды в несколько сот и даже до тысячи неделимых. Из других видов антилопы следует упомянуть антилопу—хара-сульта, которая иногда ходит вместе с дзэрэнами, а также горного барана или аргали, встречающагося среди горных хребтов. Весьма много в стране волков, лисиц и других более мелких животных. Вообще говоря, для всей Монголии Пржевальский указывает 67 различных млекопитающихся. Между птицами Гоби самые обыкновенные—коршуны, которые следуют за караванами в надежде чем-нибудь поживиться, и вороны, которые не боятся садиться даже на горбы верблюдов и проклевывают их до крови. Над травянистыми степями порхают особые монгольские большие жаворонки, так же звонко распевающие, как и их европейские родичи, кроме того, очень искусно подражающие голосу других птиц и даже умеющие варьировать свои песни. На берегах луж и озер гнездятся в несметном множестве, среди густых камышей, утки, но они не могут проводить там суровую зиму и осенью улетают в более теплые края, к южному Китаю; с наступлением весны можно наблюдать, как эти нетерпеливые птицы поднимаются большими стаями, чтобы попытать перелет через нагорье: отброшенные холодным ветром, они спускаются назад в нижния равнины, где к ним постепенно присоединяются новые эмигранты с юга, прибывающие все в большем и большем числе; затем, когда окончательно установится теплая погода, весь этот чающий движения пернатый люд разом поднимается, застилая, словно тучей, небо, и направляет путь к родимым водам. Орнитологическую фауну Монголии Пржевальский определяет в составе 291 вида, из коих постоянно живущих птиц только 63, гнездящихся—142 и пролетных—86. Среди первых самые характерные: ворон, сойка, мохноногий сыч, ушастый жаворонок, бальдурук и монгольский жаворонок.

На востоке плоскогорье Гоби ограничено высотами, которые еще и до сих пор не были вполне исследованы на обоих их скатах, но о которых известно, что они образуют длинную краевую цепь над равнинами Маньчжурии и над нижней террасой степей, которую называют Восточным Гоби или Малым Гоби. Эта цепь есть Хинган (Большой Хинганский хребет), который продолжается на север от Аргуни и который заставляет эту реку, затем Амур, уклониться далеко от первоначального направления, к грядам высот, параллельных Становому хребту. По словам г. Фритше, ни одна из гор этой цепи не превышает 2.500 метров и не достигает границы постоянных снегов. В прошлом столетии миссионеры Жербильон и Фербист упоминали, в описании своего путешествия, о массиве гор, носящем название Печа, который будто бы имеет 4.500 метров абсолютной высоты и составляет на юге конечную грань Хингана; но гг. Фритше и Пржевальский, а впоследствии Путята убедились, что краевая цепь именно в этом месте, хотя и состоит из выпуклин или отрогов довольно значительного возвышения, но самая высокая точка страны поднимается всего только немного более, чем на 1.600 метров над уровнем моря и не более, как на четыреста или пятьсот метров над поверхностью степей Гоби. В целом цепь, окаймляющая это плоскогорье, представляет на западе только округленные вершины и отлогости без лесной растительности; но с другой стороны, по крайней мере, в юго-восточной области плато, между отрогами открываются зеленеющие долины. С высот краевого хребта нагорья или с окраины нагорья, оканчивающейся обрывисто, как край крыши, ясно виден контраст двух природ: на севере и на западе—длинные волнообразные повышения и понижения однообразной и голой степи; на юге и на востоке—понижающиеся уступами террасы, с их склонами и лесами, с перерезывающими их долинами и ущельями, и в отдалении равнины, среди которых извиваются речки, показывающиеся там и сям серебристой лентой между деревьями.

Гнейсовые хребты, покрытые в некоторых местах вулканическими породами (лавами), ограничивают плоскогорье Гоби на севере от Пекина, продолжаются на юго-запад под разными именами, китайскими и монгольскими, и сопровождают Желтую реку в самой северной части её течения. Эта совокупность горных кряжей, обозначаемая общим наименованием Ин-шань оканчивается в солончаковых пустынях Ала-шаня, на северо-западе от большего колена Желтой реки: гранитные, гнейсовые и порфировые скалы поднимают там свои гребни до высоты от 2.000 до 2.700 метров, и на многих из них обнаружено существование шлифованных и исцарапанных поверхностей, которые свидетельствуют о прохождении древних ледников. Эти горы отличаются от большинства горных масс Монголии обилием вод и богатством растительности. Желтое море, которое врезывается далеко внутрь материка Чжилийским (Печилийским) заливом, посылает Ин-шаню достаточное количество дождей, чтобы одеть его богатым растительным покровом, состоящим из трав, кустарников и больших деревьев. Луга, расстилающиеся ярко-зеленым ковром, как луга Альп, украшаются весной разноцветной вышивкой цветов; орешник, шиповник, дикое персиковое дерево, барбарис, крыжевник и другие кустарники и деревца растут в скалистых местностях, тогда как выше тянется пояс лесов, заключающий более крупные древесные породы, осину, березу белую и черную, клен, вяз, ольху, рябину, дикую сливу. В целом флора Ин-шаня имеет много сходства с флорой Сибири, от которой эта цепь отделена древним средиземным морем Гоби; но сок растений на этих горах не так обилен и леса там менее высоки, менее густы и ветвисты, особенно на южной покатости. При том же китайцы в некоторых местах совершенно обезлесили горные склоны: во многих долинах теперь увидишь только поваленные и иссохшие стволы дерев.

Антилопа бродит большими стадами на пастбищах Ин-шаня, преимущественно в соседстве буддийских монастырей, ибо монгольские ламы так же, как и тибетские, запрещают проливать кровь этих животных. Один вид барана аргали тоже часто встречается в этих горах вместе с антилопами, а иногда пристает даже к стадам домашнего скота: вероятно, его легко было бы приручить, но монголы и китайцы видят еще в этом животном только дичь охоты. Барсы и тигры, по словам туземцев, тоже принадлежат к числу диких зверей, живущих в некоторых долинах Ин-шаня. Но нужно заметить, что эта гористая область, составляющая рубеж между Китаем и Монголией, есть по преимуществу страна легенд и баснословных рассказов, и потому путешественники должны в этом краю более, чем во всяком другом месте, доверять только своим личным наблюдениям. На одной из гор, рассказывают монголы, стоит окаменелый слон; другая вершина служила троном Чингис-хану, и обширные гроты на боках её заключают груды серебра, на которое гении, охраняющие вход, позволяют смотреть сквозь форточку волшебной двери; но завоевать этот клад может только какой-нибудь герой.

Весьма скудные сведения о природе юго-восточных отрогов Ин-шаня пополнились трудами Путяты и Бородовского, которые осветили своими съемками всю дотоле неизвестную площадь юго-восточного окончания Хингана в месте его соединения с Ин-шанем, а последний из путешественников был единственным после Ланге европейцем, посетившим внутренность знаменитого леса для императорской охоты—Вэй-чана.

Этот последний, несмотря на свое южное положение, носит в своей флоре совершенно сибирско-даурский характер, и вообще вся местность вдоль поднятия хребта Б. Хинган, даже на самом юге, является по своей флоре продолжением даурской природы.

На юге от Ин-шаня и северной дуги Хуан-хэ находится еще один отрывок Монголии: это плоскогорье Ордо или Ордос, которое по виду и характеру природы так же, как по составу населения, принадлежит к той же естественной области, как и Гоби, хотя оно отделено и от этой пустыни широкой долиной Желтой реки с её плодородными землями и её городами, населенными китайцами: это то же самое, как в Сибири пояс Минусинских степей дополняется там и сям равнинами, залегающими на правом берегу Енисея, или как во Франции ланды Гаскони продолжаются в провинции Сентонж, на севере от лимана Жиронды, несколькими степными пространствами, поросшими диким терном и вереском. Плато Ордос, средняя высота которого превышает 1.000 метров, образует четыреугольник слишком в 100.000 квадратных километров, ограниченный с трех сторон течением Желтой реки, а с четвертой, южной, горными хребтами, южная покатость которых принадлежит к Китаю в собственном смысле. Редкие обитатели страны называют ее «серой степью», в отличие от «зеленых луговых пространств», занимающих дно долин. Грунт земли, гораздо более сухой, чем почва северных плоскогорий, в собственно так называемой Монголии, почти везде песчаный или глинистый, пропитанный солью и совершенно непригодный для земледелия. Непосредственно на юге от долины Хуан-хэ высокий глинистый утес или яр, поднимающийся метров на 15, местами до 30, который, без сомнения, прежде был берегом этой реки, обозначает начало пустыни: мы вступаем в пески Кузупчи или «Ожерелья», получившие такое название от дюн, которые действительно издали кажутся следующими одна за другой, как ряд бус. Эти песчаные горки по большей части имеют незначительное возвышение, от 12 до 15 метров; только некоторые из них поднимаются метров на тридцать над песчаными равнинами. Все они однообразно желтоватого цвета: вообще, исключая нескольких, редко встречающихся оазисов, взор повсюду видит только этот песок, расстилающийся на необозримое пространство под бледно-голубым сводом неба; ни одно растение, ни одно животное не покажется в неоглядной пустыне, кроме ящериц серых или желтых, как песок, так что их с трудом отличишь от песчаной почвы, везде исчерченной их легкими следами. Около середины плоской возвышенности находится обширное болото Дабосун-нор, громадный резервуар самосадочной соли, смешанной с селитряным налетом, резервуар, окруженный со всех сторон горками, которые похожи на вздутия грунта; во многих местах почва обманчива, и тот, кто пускается по соляной коре, рискует провалиться и увязнуть в скрытой под нею топи. Подобно тому, как в песчаных равнинах Кашгарии, путники рассказывают о каких-то странных голосах, слышанных ими в этих ужасающих пустынях; у туземцев существует поверье, что это крики китайцев, убитых воинами Чингис-хана в происходившем тут сражении, и которые умоляют или проклинают прохожих. Иногда ветер, как гласит местная легенда, сдувает песок, покрывающий зарытые в землю серебряные сосуды; но проходящие мимо путники не трогают этого клада из опасения, как бы не поплатиться жизнью за такое святотатство. По другим рассказам, эти дюны остатки песчаного вала, воздвигнутого с целью отвести течение Желтой реки, по приказанию того же Темучина, которому народное воображение приписывает все, что есть замечательного в стране. Предание гласит, что здесь же, в территории ордосов, знаменитый азиатский завоеватель кончил жизнь; смертные останки его, говорят, были положены в два гроба, один серебряный, другой деревянный, поставленные под шелковым шатром, а члены его семейства были погребены в 10 верстах вокруг его гробницы, как бы для того, чтобы воздавать ему должный почет на почтительном расстоянии: каждый вечер приносятся еще баран и лошадь в жертву душе «верховного хана» (чингис-хана) Темучина.

Остатки прежних городов до сих пор встречаются в территории ордосов. В 30 километрах к югу от Желтой реки, видны, среди песков, развалины города, валы которого имели более 8 километров длины в каждой стороне и около 15 метров толщины; теперь он большею частию покрыт песками, и колодцы его тоже засыпаны песком. В настоящее время большая часть страны, за исключением долины реки, представляет безлюдную пустыню: дунганские инсургенты разрушили даже стойбища монгольских кочевников, ордосов, а покинутый разбежавшимися жителями домашний скот одичал: быки и коровы утратили тот глупый, тупой вид, который им придало продолжительное рабство, и снова приобрели нравы и повадки вольной жизни. В течение каких-нибудь двух или трех лет совершилось полное преобразование; при приближении человека эти животные убегали со всех ног, и догнать их охотникам стоило почти столько же труда, как настичь быстроногую антилопу. Верблюды, лошади тоже живут ныне дикими табунами в степи; но овцы были пожраны волками. Во время путешествия Пржевальского, в 1871 году, единственными посетителями ордосского края были купцы, приходившие туда за грузами лакрицы (солодковый корень), одного из характеристических растений этой области Монголии.

Близ правого берега Хуан-хэ, в той части его течения, где река катит свои воды с юга на север, цепь холмов поднимается над окружающими песками и, постепенно увеличиваясь в южном направлении, образует, наконец, настоящие горы: цепь эта носит название Арбус-ула, и, как гласит легенда, высшая вершина её служила наковальней кузнецу Чингис-хана. По другую сторону Желтой реки, которая проходит в этом месте через узкую поперечную долину, Арбус-ула продолжается другим, более высоким рядом гор, называемым Ала-шань, который тянется на юго-запад, господствуя над прилегающими равнинами своими крутыми склонами. Хребет Ала-шань представляет узкий вал, однообразной высоты и нигде недостигающий предела постоянных снегов: две самые высокие вершины его, Дзумбур и Бугуту, поднимаются соответственно на 3.000 и 3.300 метров над уровнем океана. На севере и на юге, Ала-шань, некогда островной массив среди монгольского внутреннего моря, оканчивается песками и посылает им лишь незначительные ручейки, как бы для того только, чтобы окружить свое основание узкой полосой оазисов и пастбищ. Флора его очень бедна, по причине недостатка воды; однако, верхние скаты опоясаны лесами сосен, елей, ив и осин, и мускусный олень, горный козел и особенно красный олень живут там многочисленными стадами. С вершин Ала-шаня открывается вид на необозримое пространство,—с одной стороны на долину Хуан-хэ, с её городами, возделанными полями, блестящими водами, с другой на беспредельную пустыню.

За Желтой рекой ордосские пески продолжаются на запад пустынной областью, еще более печальной, более лишенной растительности. Этот южный залив «Высохшего моря» есть одна из самых страшных для путешественников частей Гоби, по причине отсутствия воды и пастбищ, а также по причине песчаных вихрей, поднимающихся там во время бурь. Начинаясь от прохода, быть может, бывшего пролива, открывающагося между южными предгорьями Ин-шаня и северною оконечностью Ала-шаня, эта Заордосская пустыня тянется без перерыва до река Ас-зинд и до степей Монгольского Гань-су. На этом обширном пространстве, имеющем более 500 километров в ширину, не увидишь ничего, кроме песков, полос гравия, в соседстве гор, да глинистых солончаков, где растут низкий кустарник ломкого саксаула, как в русском Туркестане, и колючие стебли сулхира (agriophyllum gobicum), приносящие мелкие зерна, из которых монголы приготовляют род муки; эти растения по большей части возвышаются на песчаных бугорках, которые ветер намел вокруг корней и, так сказать, произвел их из почвы. Самая глубокая впадина Заордосской пустыни, лежащая на высоте 940 метров над уровнем моря, занята соляным озером Джаратай-дабасун, которое окружено со всех сторон, на расстоянии до 50 верст от берегов, пластами соли, толщиною от одного до двух метров. Эта кристаллическая плита в некоторых местах до такой степени прозрачна, что походит на водяную площадь: даже лебеди иногда обманываются и спускаются стаями на эту мнимую воду, откуда тотчас же и улетают, испуская сердитые крики.

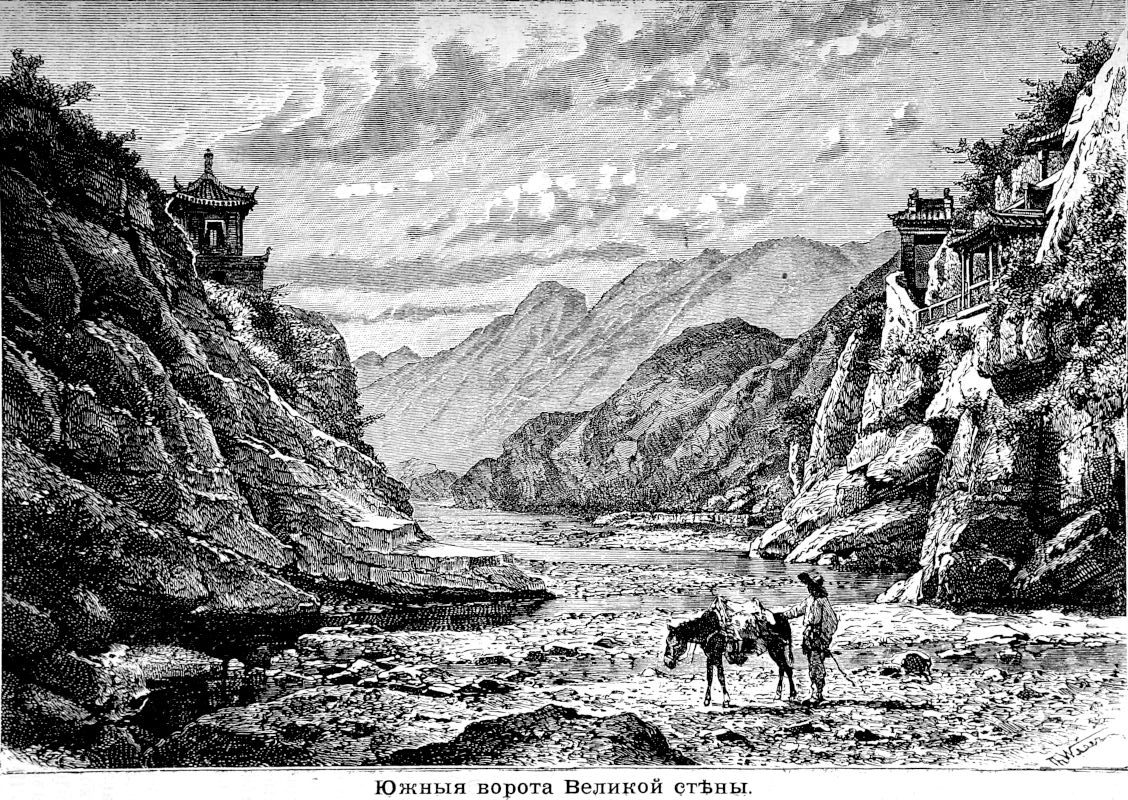

Точная граница между монгольской территорией и собственно Китаем была обозначена прежде так называемой «Великой стеной», которая, сверх того, продолжается с восточной стороны до залива Ляо-дун (Бо-хай или Чжилийский), на северной оконечности Желтого моря. «Вань-ли-чань-чэн или «стена в десять тысяч ли»,—как обыкновенно ее называют китайцы,—не имеет, правда, такого громадного протяжения в 5.000 километров, которое равнялось бы восьмой части окружности земного шара, но все-таки общая длина её превышает 3.300 километров (3.100 верст), если считать все извилины исполинского вала и двойные и тройные стены, построенные в разных местах, преимущественно на севере провинций Чжи-ли и Шань-си. Принимая среднюю высоту стены только в 8 метров, при ширине равной 6 метрам, находим, что эта удивительная работа представляет каменный вал объемом около 160 миллионов кубических метров. Понятно, что Великая китайская стена все еще указывается, на-ряду с Большим или Императорским каналом, как одно из значительнейших произведений, обязанных своим происхождением труду человека; но, забывая, что нации еще не перестали строить крепости и оборонительные стены, многие писатели сравнивают также это «чудо света» с египетскими пирамидами и видят в нем не более как тщеславное сооружение, лишенное всякой практической пользы. Такая оценка ошибочна. Без сомнения, когда император Цинь-ши-хуан-ди, за две тысячи сто лет до нашего времени, послал миллионы работников на монгольскую границу для возведения каменного вала длиною в десять тысяч ли, целые сотни тысяч людей погибли от тяжелого труда; но работа их, конечно, имела большую важность для защиты отечества, и в течение многих столетий, предки монголов должны были останавливать свои воинственные экспедиции у подножия стены, которая ограничивает их территорию. Часовые на башнях, воздвигнутых на стене в известном расстоянии одна от другой, издалека замечали приближение неприятельских наездников, и все естественные проходы были охраняемы вооруженными лагерями или пикетами. При каждых воротах стоял особый гарнизон, и в соседстве каждого прохода скоро выстраивался город, который служил рынком для сопредельного населения и самым своим положением наперед определял путь, по которому кочевники должны были следовать в своих степях. Под защитой своего исполинского вала, китайцы могли дать большую связь своему национальному единству и сосредоточить свои силы, чтобы вступить с этого времени в постоянные сношения с внешним миром через Небесные горы и Памир. Когда стена «в десять тысяч ли», окончательно форсированная полчищами Чингис-хана, потеряла всякую стратегическую цену, она уже сослужила службу китайскому народу, защищая перед тем империю в продолжение четырнадцати столетий от набегов северных номадов.

В том виде, как она существует ныне, Великая стена принадлежит различным эпохам. В климате Монголии, который можно назвать климатом крайностей, где за сильными жарами вдруг, без постепенного перехода, следуют морозы, достаточно небольшого числа лет, чтобы разрушить большую часть обыкновенных построек. Сомнительно даже, чтобы какая-либо существующая ныне часть Великой стены могла быть отнесена к эпохе первого её строителя Цинь-ши-хуан-ди, хотя, по словам летописей, этот богдыхан издал указ, угрожающий смертной казнью всякому рабочему, который бы оставил в каменной работе щель настолько широкую, чтобы в нее мог войти кончик гвоздя. Почти вся восточная часть стены, от Ордосского полуострова до Желтого моря, была построена в пятом столетии после Р. X., а в царствование династии Минов, в пятнадцатом и шестнадцатом веках, двойной вал, защищающий на северо-западе Пекинскую равнину, был два раза перестраиваем: вообще ни одна из частей громадной ограды, имеющих архитектурную цену по правильности кладки кирпичей и красоте гранитной обшивки, не восходит далее четырнадцатого века нашей эры. Смотря по переменам династий и царствований, по капризам правителей и превратностям пограничных войн, план и направление вала много раз изменялись, некоторые части ограды были заброшены, другие, напротив, поддерживались и перестроивались. Этим и объясняется большое различие сооружений на бесконечном протяжении Великой стены.

В то время, как на севере от Пекина стена еще совершенно сохранилась, во многих западных местностях, на границах Гоби, она уже представляет простой глиняный вал, и даже, в некоторых местах, не видно более никаких следов её на значительных пространствах: ворота, стоящие одиноко среди пустыни, единственные остатки бывшей оборонительной стены. Однако, даже на весьма большом расстоянии от столицы строители возводили свои линии укреплений по склонам и на самые гребни гор, до высоты 2.000 мет., и не останавливались даже перед пропастями: стена переходит или огибает все препятствия, не оставляя врагу даже узенькой козьей тропинки. Известно, что на север от Монголии, в Забайкальской области и Маньчжурии существуют остатки других стен, приписываемых легендой Чингис-хану, а также напоминающих о вековой борьбе между оседлыми земледельческими населениями и их соседями, кочевыми племенами.

Монголы, против которых китайцы должны были некогда возводить такия громадные оборонительные сооружения, представляют народ без национальной связи. Какой-нибудь смелый завоеватель мог соединить их в одну армию; но, вернувшись в свои родимые степи, они снова распадались на племена или колена, и именно благодаря отсутствию единства и внутренним раздорам этих разрозненных групп монгольского народа, китайцам удалось восторжествовать над халхасцами, алеутами, чжунгарами, тогда как Россия покорила своей власти калмыков и бурят. Впрочем, это название «монголы» применялось, в продолжение двух столетий их политического господства, к народам самых разнообразных рас, то-есть ко всем тем народам, которые принимали участие в победах и завоеваниях Чингис-хана и его преемников, проникавших, с одной стороны, в Китайскую империю, с другой до самого сердца Европы. Даже после того, как фамилия Чингис-хана угасла, основание обширной империи Тамерлана, средоточие которой было в Самарканде, и которая представляет собою, так сказать, отлив западного мира Азии к странам, откуда вышли восточные завоеватели, тоже было приписываемо монголам; впоследствии называли именем «Великого Могола» (т.е. монгола) Бабера и его преемников на делийском троне (в Индии), хотя они более не имели монголов в своих армиях; тщеславие, желание похвастать отдаленной генеалогией было их единственным правом на громкий титул, который они себе присвоили. Что касается чжунгарского царства, которое основалось в конце семнадцатого столетия, то оно было несомненно монгольского происхождения, но это царство не переходило за пределы области равнин и возвышенностей центральной Азии.

В средние века монголов смешивали с татарами или тартарами, как их называли европейцы: это племя, обитавшее в двенадцатом столетии в долинах Ин-шаня, было слабым малочисленным народцем, который, в хаосе пришедших в столкновение народов, кончил тем, что передал свое имя монголам, маньчжурам, туркам, всем кочевым и воинственным племенам Азии и восточной Европы. Никогда Чингис-хан, ни его сподвижники не считали за честь носить название татар, которое принадлежало лишь простому колену одной из семи монгольских наций: почетное прозвище, которое они приняли, было «синие монголы», «потому что синева есть священный цвет Неба» и потому что сами они были властители земли. Такую обширную известность татары приобрели потому, что они составляли вообще авангард монгольских завоевателей, и что название их давало повод к игре слов с мифологическим Тартаром или преисподней. «Утешимся, говорил св. Людовик: если они придут сюда, мы их спровадим назад в Тартар, откуда они вышли, или они сделают то, что все мы вернемся на Небо»! В настоящее время это название «татары» не дается более монголам разве только в самом общем смысле, так же, как их соседям маньчжурам: как специальное наименование, это слово применяется теперь только к населениям тюркского корня, в Сибири, в Небесных горах и Памире, в Туркестане, на Кавказе и в Европейской России.

До периода их завоеваний монгольские племена обитали только в северных и восточных областях той обширной территории, которая теперь известна под общим именем Монголии; все реки и ручьи, все озера этой страны составляют предмет поклонения, как божества, и с каждой горой связана какая-нибудь легенда, каждая гора носит титул хана. На северо-восточной оконечности этой области распространения древних монголов живут теперь маньчжурские солоны и различные монгольские и тунгузские племена более или менее смешанные и доставляющие многочисленный контингент рекрут военным поселениям, которые китайцы основали в западных провинциях империи. Халхасцы, названные так по имени одного из их прежних князьков и местности, где они обитают, населяют преимущественно северные степи, в соседстве бурят, их соплеменников, сделавшихся подданными России; чахары, кочующие в числе восьми колен на юго-востоке сплошной возвышенности, в степях, ближайших к Китаю, замечательны тем, что им было специально поручено императорским правительством охранение границы от набегов северных монголов. Ордосцы, почти совершенно истребленные, обитали на речном полуострове, который получил от них свое название, а далее на западе рассеяны стойбища алеутов, более или менее смешанных с народностями тюркского корня, и к которым принадлежат также калмыцкия орды Алтая и Тянь-шаня. Наконец, в верхнем бассейне Енисея живут инородцы тюркского происхождения, но в сильной степени омонголившиеся, племена урианхай или донва и дархат. Вообще говоря, монгольские населения делятся на восточных монголов или халха, западных монголов или алеутов и сибирских монголов или бурят, но единственное действительное деление—это деление на хошуны или «знамена»; смотря по превратностям войн и союзов племена различных хошунов соединяются в более или менее могущественные конфедерации.

Национальный тип, кажется, сохранился в наибольшей чистоте у халхасцев, которые при том же присвоивают себе некоторое превосходство над другими монголами, как имеющие среди себя семейства тайшей, производящие свой род от Чингис-хана. Но, хотя этнологи обыкновенно употребляют название «монгольская раса», как родовой термин для всех народов восточной Азии, оказывается, что именно халхаский или восточно-монгольский тип принадлежит к тем типам, которые, на крайнем Востоке, всего менее походят на «монголов», описываемых этнологами. Халхасец имеет не желтый, а смуглый цвет лица. Глаза его не прищурены так, чтобы казались косолежащими, как глаза остяка или китайца; веки глаз у него открытые, как у европейца. Однако, он имеет широкое и плоское лицо, выдающиеся скулы, черные волосы, скудно обросшую бороду,—признаки, которые признаются вообще как отличительные черты монгольской расы; впрочем, нужно заметить, что в Монголии довольно распространен обычай выщипывать волосы из бороды, и потому было бы ошибочно приписывать природе то, что есть просто следствие моды. Европейцы сначала познакомились с восточными народами через монголов и, очень естественно, они замечали между этими чужеземными завоевателями в особенности тех индивидуумов, которые своей наружностью и физиономией представляли наиболее резкий контраст с условным типом красоты, принятым на западе: чем более лицо казалось им странным, необыкновенным, тем более оно было азиатским и монгольским в их глазах. Так точно в Китае, не отличая национальности, всех европейцев величают общим именем «рыжеволосых варваров».

Монголы вообще среднего роста и крепкаго телосложения; привычные ко всяким непогодам и крайностям тепла и холода, они без труда переносят тягости, от которых умерла бы большая часть европейцев. Они могут оставаться, не жалуясь, пятнадцать часов подряд на лошади или верблюде; но они заохали бы, если бы им пришлось сделать пешком сотню шагов вне своей юрты: это потому, что они вообще не привыкли ходить, а главное потому, что им стыдно показаться пешком; монголу нужно, чтобы он всегда мог с высоты обозревать свои владения, безграничную степь. Даже в Монголии, где однако лошадь столь полезна и высоко ценима, не все жители так счастливы, чтобы обладать собственным верховым животным; в некоторых местностях лошадь составляет предмет роскоши, который можно увидеть только подле палатки знатных и богатых; но в более счастливых областях Монголии, где всякий кочевник имеет своего коня, наездник всегда стрелой несется по равнине, и даже, когда ему нужно проехать несколько сажен, которые отделяют, на месте стоянки, его кибитку от кибитки его соседа, он и тут заставляет свою лошадь скакать в галоп. Презирая всякия телесные упражнения, которые делаются не на коне, монгол не охотник до пляски, но за то он едва-ли имеет равных себе в наездничестве, в искусстве укрощать и выезживать строптивых жеребцов, пускать их в бег и исполнять на всем скаку самые опасные штуки. Если конские скачки или джигитовки монголов не имеют столько зрителей, как скачки в европейских городах, то в них принимает участие гораздо большее число действующих лиц: нет молодого наездника, нет мужчины в силе возраста, который бы не считал за честь фигурировать между состязающимися. В 1792 году, во время празднества по случаю возрождения одного монгольского Будды, 3.732 лошади оспаривали друг у друга призы на джигитовках.

Нельзя не удивляться, что эти смелые укротители лошадей и лихие наездники, эта потомки грозных завоевателей Азии, упали так низко в политическом отношении и не оказывают теперь, так сказать, никакого влияния, не играют никакой роли в Старом свете. Взятые в массе, они даже сделались трусами, и недавно мы видели, как они тысячами убегала в беспорядке перед недисциплинированными бандами дунган, вся отвага которых происходила от страха, выказанного их неприятелем. Нация побежденная, разрозненная, рассеянная, она чувствует свою слабость. Какая неизмеримая разница между униженным раболепством нынешних монголов перед русскими путешественниками, проезжающими через «Землю трав», и гордым высокомерием какого-нибудь Куюк-хана, отвечавшего легату папы римского, монаху Плано Карпини: «я судия Божий. Я имею право предать вас смерти за то, что вы оказываете мне сопротивление. А доказательство, что я имею такое право, это то, что я имею силу привести его в действие. Был ли бы я, человек, достаточно могуч, чтобы делать такия вещи, если бы сам Бог не дал мне своей десницы?» Все указы и повеления монгольских ханов издавались именем и в силу «могущества неколебимого неба». Таким образом задолго до Карлейля и других новейших теоретиков эти азиатские императоры нашли формулу власти.

Впрочем, энергия, с которой монголы выступили на сцену всемирной истории, происходила не только от их храбрости, дисциплины и неудержимой жажды завоеваний, но также от их природного духа справедливости и тех успехов, которых они достигли в цивилизации.

Монголы вовсе не были такими варварами, какими их обыкновенно воображают, основываясь на рассказах средневековых летописцев.

С покоренными нациями, после сражения, решившего их участь, монгольские завоеватели обращались с гораздо большей снисходительностью, чем какую выказывали тогда завоеватели мусульманские или христианские в отношении побежденных ими народов. «Империя была завоевана на коне», говорил один советник Чингис-хана, «но нельзя и управлять ею на коне». Монгольские государи с замечательной справедливостью разбирали и решали споры между своими подданными всех рас и языков, и между лицами, которым они жаловали земли, освобожденные от налогов, мы видим имена, принадлежащие всем национальностям империи. В то же время монголы отличались чрезвычайной веротерпимостью, которая возбуждала удивление и скандализировала католических миссионеров. Мусульмане, христиане были между полководцами и приближенными ханов: Иваны, Николаи, Георгии, Марки встречаются в списке высших сановников империи.

Истощенные своими воинственными усилиями, униженные нравственно насилиями и жестокостями войны, монголы опять впали в варварство. Без сомнения, большинство нынешних монголов отличаются еще здравым умом, прямодушием, духом справедливости, гостеприимством в отношении чужеземца, радушием и приветливостью в отношении себе равных, которых он называет в разговоре не иначе, как «товарищами», но при этом они страшно ленивы, крайне грязны и не чистоплотны, чрезвычайно обжорливы. Они допустили рабство вкрасться в их социальный быт, и теперь многочисленные семьи, происходящие от бывших военно-пленных, обречены на жалкую долю невольников, стерегущих стада начальников колен или тайшей, и господа присвоили себе над ними право жизни и смерти, хотя, впрочем, они не считают их низшими, презренными существами и не перестают, в обыкновенных сношениях, обращаться с ними кротко и доброжелательно. Правда, до сих пор никому еще не приходило в голову делить пастбища: они принадлежат всем и каждому, как воздух, как вода, и всякое поле, как только жатва собрана, снова поступает в собственность всей общины; но тем из монголов, которые не имеют собственных стад, какую пользу могут принести эти права на временное владение полем и на кочеванье по травяным степям? Тайши или князьки и ламы, владельцы скота, только благодаря этому факту и являются собственники земли. Один только ургинский главный жрец или хутухта обладает территорией, населенной 150.000 жителей, почти его невольников.

Очень редки монголы, которые, по примеру китайцев, занимаются земледелием. Почти все они ведут пастушеский образ жизни и не знают других занятий или промыслов, кроме ухода за своими стадами, которые состоят главным образом из верблюдов, баранов с жирным хвостом (курдюком), лошадей и рогатого скота. При встрече знакомые монголы первым делом начинают расспрашивать друг друга насчет скота: в их глазах стадо важнее семьи и родни. Они не понимают даже, как могут быть люди до такой степени обездоленные, «оставленные небом», чтобы не иметь домашних животных, и с недоверием посматривают на русских путешественников, когда те говорят, что у них нет ни верблюдов, ни баранов. Некоторые из исследователей Монголии и жизни монголов полагают, что на каждое монгольское семейство приходится около 50 баранов, 10 верблюдов, 25 лошадей и 15 штук рогатого скота. Профессор Позднеев из оффициального источника сообщает, что на одних казенных землях в 1892 г. послось лошадей 68.213 голов, верблюдов же 6.722. В то время, как женщины и дети, которым главным образом вверено попечение о скоте, исполняют свою задачу,—и исполняют всегда с уменьем и терпеньем,—мужчины имели бы полный досуг заниматься другими работами; даже выделка предметов хозяйства и домашнего обихода, седел, конской сбруи, оружия, вышитой одежды, войлоков (кошмы) для кибиток, веревок из верблюжьей шерсти, почти всецело предоставлена женщинам; все же другие предметы потребления, продукты и товары, в которых нуждаются монголы, они принуждены покупать или выменивать у китайцев и у русских. В особенности чай им необходим: они никогда не пьют холодной воды, которой они даже приписывают вредное влияние на здоровье; настой кирпичного чая с молоком и солью составляет их обычный и любимый напиток, вместе с кумысом, кобыльим молоком, и слишком часто с гибельной водкой русской и китайской фабрикации. Что касается их твердой пищи, то опа почти исключительно животная: они только примешивают нечто в роде теста из муки к баранине, конине или верблюжьему мясу. Большинство из них чувствует непритворное отвращение к мясу птиц и рыб.

Язык монголов, имеющий родственную связь с языками урало-алтайских народов и похожий на тюркские идиомы большим числом общих корней, делится на диалекты или наречия, довольно определенно отличающиеся одно от другого: монголы халхасские или халхи, буряты, элеуты не все могут понимать друг друга. При том к этим наречиям с течением времени примешались чужия слова различного происхождения; выражения маньчжурские, китайские, тибетские и турецкия испортили чистый монгольский язык в соседстве границ. Уже с давних пор, около двадцати одного столетия, монгольский язык имеет свою письменность, ибо в эту эпоху он уже заимствовал идеографические письмена китайцев; но собственного оригинального алфавита он не имел до начала десятого столетия. Эти буквы были заменены в двенадцатом веке другим письмом, употреблявшимся для перевода классических произведений китайской литературы; к сожалению, все эти книги потеряны, и мы едва знаем даже, какими знаками они были написаны. В период завоеваний, когда монголы вдруг пришли в соприкосновение с народами западной Азии, им понадобилась письменность более известная, чем их собственная, чтобы вступить в сношения с своими соседями: тогда они заимствовали алфавит турков-уйгуров. Однако, впоследствии мало-по-малу одержали верх и вошли во всеобщее употребление национальные письмена, изобретенные в 1269 г. одним ламой, который в награду за это получил титул «Царя веры». Эти-то буквы и служили письменными знаками для всей нынешней монгольской литературы, состоящнй из сборников законов и повелений, словарей, календарей и в особенности из книг духовного содержания. Для письма монголы употребляют кисть, которую водят по деревянным табличкам, выкрашенным в черный цвет и посыпанным песком или золой.

Богослужебные книги написаны на тибетском языке, который сделался священным языком для монголов со времени обращения их в буддизм, точно так же, как санскрит долго был церковным языком для тибетцев, в соответственную эпоху их истории. Вследствие этого, монгольские жрецы, которые хотят знать в своей религии не один только внешний церемониал, принуждены изучать тибетский язык, известный в Монголии под именем «тангутскаго»; но те, которых богословские познания ограничиваются простым чтением священных книг, имеют к этим творениям тем большее уважение, что не понимают их смысла. В некоторых монастырях калмыцких лам платили до 50.000 франков за священные книги Канджур и Танджур; а сибирские буряты давали семь тысяч быков за один экземпляр первого из этих творений. Тибет—Святая земля монголов. Тибетский далай-лама по степени божества почитается стоящим выше монгольского таранат-ламы (джетсон-тампа, штон-тампа); однако, этот последний тоже Бурхан, то-есть живой или воплощенный Будда, который, по верованию ламаистов, под различными видами преемственно сменяет сам себя или возрождается, начиная с половины шестнадцатого столетия, а может быть даже с более отдаленной эпохи. При каждой последовательной кончине он отправляется совершать свое переселение души в Тибет; поэтому туда снаряжается торжественное посольство, которое и находит его в виде младенца. Прежде монгольский первосвященник имел резиденцию в соседстве китайской границы, в Куку-хото; но он был умерщвлен, вследствие столкновения из-за первенства с императором Кан-си, и, по повелению свыше, должен был возродиться в городе Урге, в северной Монголии. С этой эпохи имена избираемых «Будд» предварительно утверждения должны быть посылаемы в министерство иностранных дел в Пекине.

Главные монгольские божества, те же самые, как и божества тибетцев, имеют индусское происхождение, но есть между ними также и боги национального происхождения, и эти последние—не наименее чтимые, хотя и менее высокопоставленные в монгольском пантеоне. Таков, например, бог Ямандага или «Козлиное лицо», которого действительно изображают с головой козла или быка, увенчанным короной из человеческих черепов, изрыгающим пламя и держащим в своих двадцати руках оторванные человеческие члены и орудия убийства: сам он выкрашен темно-синей краской, тогда как супруга его светло-голубого цвета. Другие мстительные боги или демоны это домашние идолы, даже простые куклы из дерева или кусков материи, в роде самоедских божков. Монголы отличаются большой ревностью в деле религии; нет таких тяжелых, утомительных испытаний, которым бы они добровольно не подвергали себя, нет таких эпитимий, которых бы они не налагали на себя, чтобы вымолить себе прощение грехов: усердие их доходит до того, что они предпринимают обход вокруг монастырей или кумирен, падая ниц на каждом шагу, так что измеряют ограду, своими телами, распростертыми в пыли или в грязи. Наибольшая доля их достояния и доходов заранее принадлежит ламам. Храмы, монастыри, воздвигнутые в разных местах монгольской территории, служат наглядным доказательством щедрости верующих. Когда ламы отправляются за сбором подаяний во имя «Старого Будды», они всегда и везде находят хороший прием: их освященная чаша быстро наполняется слитками золота и серебра, и скоро они возвращаются обратно, в сопровождении целого каравана вьючных животных, несущих дары, пожертвованные верующими на построение храма. Жрецы—истинные господа и хозяева страны, и единственные люди, которые, не имея надобности трудиться, всегда обеспечены в пользовании всеми благами и удобствами жизни: все, что от них требуется,—это повиноваться звукам рожка из морской раковины, призывающего их в определенные часы в храм. Оттого-то число монголов, которые избегают горькой доли бедняка, или которые освобождаются из рабского состояния, вступая в монастыри, много превышает пропорцию лиц духовного звания во всякой другой стране земного шара, не исключая даже и Тибета. Говорят, что целая треть населения страны состоит из лам или «белых людей», то-есть бритых; нет семейства, которое не имело бы по крайней мере одного из своих членов в какой-нибудь кумирне; во многих округах большинство родителей предназначают всех своих детей мужеского пола к пострижению и облачению в желтые и красные одежды лам и оставляют при себе только одного сына, поступающего в толпу «черных людей» или волосатых, которые продолжают род и пасут стада. Ни в одной стране мира наружные формы и обряды религии не соблюдаются более строго: даже пограничный китаец, продавая обманным весом какой-нибудь фальсифицированный товар, не преминет завернуть в бумагу, украшенную священной молитвой тибетцев и монголов, «Ом мани падмэ хум», и содержатель гостиницы, подавая останавливавшемуся у него путешественнику свой баснословно преувеличенный счет, пишет его под той же формулой буддийской молитвы. Китайское правительство, которое мало заботится о своем духовенстве, оказывает покровительство монгольскому ламаизму, обеспечивая приличные доходы большинству монастырей: политика маньчжурской династии постоянно стремилась и стремится к тому, чтобы увеличивать число лам с целью уменьшать настолько же естественное приращение населения и заменять мирными монастырями прежния военные ставки его наследственных неприятелей. Тем не менее, национальная ненависть продолжает существовать по причине различия нравов и противоположности интересов: почти все сбережения монгольских племен исчезают в сундуках китайских купцов и ростовщиков; они только проходят через руки лам.

Как ни многочисленно население монастырей Монголии, в которых насчитывают до десяти тысяч человек, принадлежащих всем ступеням жреческой иерархии, они, однако, заключают в себе далеко не весь религиозный персонал страны. Большое число лам живут постоянно в своих собственных семействах; другие скитаются по разным местам; наконец, и кудесники, независимые от оффициальной религии, тоже сохранили свой престиж у большей части племен: к ним именно, к этим шаманам, обращаются суеверные монголы, чтобы отвратить от стад дурной глаз и всякую беду, чтобы установить хорошую погоду, чтобы «сделать дождь», направить облака и ветер в ту или другую сторону, указать дорогу, по которой нужно следовать в путешествии, вылечить больных, напустить болезнь на людей здоровых, или даже «переменить место души в человеческом теле». Как доказывает самое имя шаманов, которое первоначально применялось, в индусской форме срамана или в китайской транскрипции ша-мен, к «саманеянам» или буддийским жрецам и монахам, мы видим здесь всевозможные переходы между древним культом сил природы и религией Будды, введенной после смерти Чингис-хана. Даже до сих пор совершаются жертвоприношения животных, в противность предписаниям буддизма. Как и в Тибете, некоторые монгольские женщины, в особенности вдовы, тоже посвящают себя созерцательной жизни; но они не довольно многочисленны, чтобы образовать монашеские общины в собственном смысле. С конца прошлого столетия изгнанники и китайские поселенцы пропагандировали христианство между некоторыми монгольскими племенами и хоть сеть католических миссий протянулась вдоль южной окраины Монголии от Ляо-дуна до самого Тибета, тем не менее едва-ли распространение христианства можно считать успешным.

Различные иноземные влияния, маньчжурское, китайское, тибетское, турецкое, которым подвергались монголы, оставили по себе следы в их нравах. Так маньчжуры заставили монголов, как и китайцев, обрезывать себе волоса, за исключением «хвоста», то-есть длинной косы, спускающейся с макушки на спину; они же, в половине семнадцатого столетия, ввели и сделали преобладающим обычай моногамии, тогда как до того времени монголы могли, как их магометанские соседи, иметь по нескольку жен. Подобно тому, как в Китае, в Монголии родители наперед устраивают браки своих детей, удостоверившись предварительно через астрологов в счастливом сочетании небесных светил. Покупная цена или калым платится и здесь, как у киргизов, и монгольский жених, подобно туркмену разыгрывает комедию похищения невесты. Что касается незаконных жен, которых обычай позволяет содержать монголам, то они просто покупаются, как в Китае, и дети их не пользуются теми же правами, как дети законных супруг. В отношении погребения умерших одерживает верх китайский обычай, когда дело идет о князьях и княгинях: их кладут в гробы, перед которыми семейство покойника совершает жертвоприношения в предписанные времена. Тела высших жрецов сжигаются, и пепел их прикрывается башенками или грудами камней, тогда как трупы бедных лам и простых мирян бросаются на земле и оставляются на съедение хищным птицам и зверям, согласно тибетскому обычаю. Собаки приходят, обнюхивать старых и больных нищих, лежащих на лохмотьях и кусках войлока у дверей кибиток и сами собой выстраиваются в ряды на похоронных процессиях, которые следуют за телами умерших при уносе их за стойбища. Вороны, которым все эти человеческие остатки доставляют обильную пищу, редко покидают плоскогорья Монголии; границей им служит Великая стена. Китайцы дают этим птицам меткое название «гробов монголов».

Несмотря на природное отвращение монголов к китайцам, нет сомнения, что цивилизация Срединной империи в конце концов одержит верх в «Травяной земле», ибо переселенцы с юга проникают все далее и далее на северную территорию, и их численное превосходство не перестает возрастать. Так, императорская область Джэгол или Жэ-хэ, которая простирается, к северо-востоку от Пекина, на пространстве около 50.000 квадратных километров, в бассейне, постепенно наклоняющемся от монгольского нагорья к Чжилийскому заливу, была совершенно колонизована китайскими хлебопашцами, и несмотря на ожесточенные столкновения, прежние обладатели земли были оттеснены к северу. Джэгол получил китайское название Чэн-дэ-фу; равным образом и все соседние места утратили свое монгольское наименование, чтобы принять китайские имена, данные переселенцам с юга. В 1792 году этих последних было уже в крае 477.000 человек; в 1827 году число их почти удвоилось, именно достигало 884.000 человек; в наши дни, по рассказам путешественников, оно гораздо значительнее. Правда, что территория Джэгол составляла часть монгольской территории только в административном отношении, и находится в действительности на приморской покатости плоскогорья; но и на самых монгольских возвышенностях китайцы уже начали дело колонизации и земледельческого завоевания этой страны. Область же Чэн-дэ-фу ныне причисляется к провинции Чжи-ли.

Часть «Травяной земли», которую обыкновенно называют «внутренней Монголией», в отличие от «внешней Монголии», простирающейся на север от пустынь Гоби, сделалась уже, как мы видели, более, чем на половину китайской. В прежния времена Великая стена была истинной границей. Этнографический рубеж довольно точно совпадал с политической раздельной линией и в то же время с геологической гранью, образуемой кристаллическими горными породами. Но китайские населения, стесненные внутри стены, за которой они были заперты, давно уже перешагнули через этот исполинский вал, чтобы занять, на южной покатости Монгольского плоскогорья, все долины с плодородной почвой и все местности, благоприятные для торговли. Совокупность территории, известной под именем Коу-вэй, что значит «За воротами», составляет отныне китайскую землю, и как таковая, она не без основания была присоединена недавно к собственно Китаю, чтобы составить часть провинций Шань-си и Чжи-ли. Колонизация этой территории, лежащей «За воротами», началась постройкой нескольких укрепленных мест, куда император Кан-си велел водворять на жительство уголовных преступников и политических ссыльных. К этому принудительному заселению края мало-по-малу присоединилась добровольная колонизация, которая постоянно усиливалась, особенно с половины девятнадцатого столетия. Одна из главных причин, привлекающих переселенцев на монгольскую территорию,—терпимость, которою там пользуются возделыватели мака; уплачивая известную сумму—налог или штраф—около 80 франков с гектара, китайские крестьяне без опаски сеют запретное зерно и таким образом могут добывать себе опиум по дешевой цене. Правда, каждый год мандарины являются объявлять всенародно, при звуках там-тама, указ, воспрещающий культуру мака, но этот объезд не имеет другой цели, кроме той, чтобы облегчить взимание налога. Теперь население кишит, как муравейник, в этих странах: даже в Собственном Китае мало найдется местностей, где бы города были более оживлены, торговля более деятельна, дороги более кишели путешественниками. Когда спускаешься с плоскогорья Монголии, контраст поразительный: угрюмая, мертвая пустыня вдруг сменяется цветущими нивами, красивыми городами, шумными толпами народа.

В этой борьбе рас, две национальности, повидимому, не обнаруживают склонности слиться в один народ. В то время, как в Маньчжурии китайцы быстро ассимилируют себе туземцев, навязывая им свой язык и свои нравы, они с трудом и очень медленно успевают переделывать монголов на свой лад. Там, где китайские переселенцы основывают свои деревни на земле, право владения которою остается еще за туземцем, этот последний поспешно снимает свою юрту и переносит ее на непочатую землю, чтобы оставаться, со своими лошадьми и овцами, вне области наступающей цивилизации. При том же хлебопашество ему запрещено, так как в качестве императорского воина он должен быть готов идти в поход по первому сигналу, должен жить единственно своим солдатским жалованьем и доходом от своих стад. Многочисленные монгольские племена скорее соглашаются позволить оттеснять себя постепенно к пустыне, чем принять образ жизни завоевателей их страны, и брачные союзы, которые портят чистоту монгольской крови, считаются у них позором. Однако, медленное, но вековое воздействие китайцев, поселившихся на территории «За воротами», успело, в конце концов, преобразить ближайшие к ним монгольские народы, изменить их черты и нравы; «эрлицы», как называют метисов, происшедших от китайских колонистов и монгольских женщин, очень многочисленны в некоторых племенах. В особенности чахары: то-есть «жители пограничного края», сделались почти совершенными китайцами; они охотно подражают обычаям сынов Небесной империи и предпочитают жизнь больших городов дикой свободе своих соотечественников. Только в северной Монголии старинная неприязнь к китайцам сохраняется во своей силе: если бы Россия захотела, она легко могла бы воспользоваться против Срединной империи ненавистью северных монголов. Завоевание «Травяной земли» было бы для ее армий не более, как военной прогулкой.

Чтобы обеспечить за собой владение Монголией, китайское правительство не имело до сих пор других средств, кроме как умышленно разделять расу на враждующие между собой племена и льстить тщеславию начальников отдельных племен дозволяя им вступать, посредством брачных союзов, в родство с императорской фамилией. Преобразовав монгольскую знать в чиновничью, маньчжуры переименовали бывших родовых правителей в князей, разделив их на 6 степеней и присвоив им известные звания и оклады; они сохранили свою власть в местных маловажных вопросах, но обязаны входить с представлениями в китайское министерство по всем более важным делам, а в остальном они зависят в действительности от Ургинского главного жреца и почитают за великую честь именоваться учениками «святого из Большего куреня». Они съезжаются каждый год на общее собрание под председательством одного из них, которого они имеют право сами выбирать, но выбор которого требует еще утверждения со стороны центрального правительства; принятые на этом собрании решения получают силу закона только по представлении их китайскому губернатору или амбаню и по одобрении их формальным порядком. Император, в одно и то же время сюзерен и верховный судья, может сместить начальника племени, который ему не нравится, но обычай требует, чтобы преемник был выбран в семействе низложенного князя. Всякая независимость в сущности есть не что иное, как пустое слово, так как начальники племен состоят на жалованьи у правительства, и их годовой оклад, изменяющийся от 750 до 20.000 франков, смотря по классам, повышается и понижается вместе с рангом, по воле богдыхана. Вообще Монголия не только ничего не прибавляет к доходам императорской казны, но даже стоит ей каждый год значительных сумм; ибо подать, уплачиваемая кочевниками натурой, верблюдами и лошадьми, остается в руках князей и лам. Правда, в определенные эпохи вассалы отправляются торжественными посольствами в Пекин подвести свои приношения «Сыну Неба»; но последний щедро отплачивает за эти приношения подарками, состоящими из шелковых тканей, дорогих одежд и разных драгоценностей. В отношении Китая монголы не считаются обязанными платить какую-либо прямую дань, но от них требуется, чтобы они несли военную службу; все мужчины, в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет, входят в состав императорской конницы; однако, князья в большинстве случаев нерадиво относятся к своей обязанности, не делают смотров и не поверяют наличного состава войска. Как полазала история недавней китайско-японской войны, монгольская армия имеет скорее фиктивное, чем действительное существование; в лучшем случае можно бы было собрать разве только десятую её часть.

Монгольские войска из западной части страны и Тибета явились в последнюю войну в Пекин, почти уже по окончании войны, хотя были вызваны при самом её начале, при том вооружение их более нежели примитивное.

Северная Монголия или Халха, занимающая большую часть Монголии, в административном и военном управлении подразделяется на четыре корпуса, некогда аймаки отдельных ханов: северный или Хан-ула, восточный или Кэрулэн-барс-хотон, центральный или Цэцэрликский и западный или Цзакголский. Предания запрещают различным племенам переходить границы этих ханств в своих перекочевках в разные времена года. В южной и восточной Монголии страна разделена таким же образом между многими коленами, как-то: суниутами, гешиктами, баринцами, найманами, хорчинами, учумсинами, униотами, джаротами, туметами, аханарами, дурбанами и восемью хошунами чахаров. Административные деления края совпадают с военными. Каждый отряд в 150 солдат называется эскадроном; шесть эскадронов образуют полк; неопределенное число полков,—разное, смотря по провинциям,—составляют хошун или «знамя»: это деление всего лучше соответствует естественной группировке племени. Некоторое число хошунов соединяется в аймак; аймаки разнятся величиной и важностью: Халха или северная Монголия—4 аймака 86 хошунов; южная Монголия—22 аймака 42 хошуна; область чахаров—1 аймак 8 хошунов; Ала-шань—1 аймак 1 хошун; область ордосов—1 аймак 7 хошунов.

Многолюдные города Монголии, естественно, группируются в юго-западной её области, т.е. в территории, называемой «За воротами», где живут китайцы; однако, и в северной части «Травяной земли» есть несколько городов, имеющих важное значение, как места пересечения дорог и торговые центры. Так, город Кобдо, лежащий на высоте слишком 1.200 метров, в долине реки Баян-ту, на одном плато монгольского Алтая, недалеко от западного берега большого озера Кара-усу, служит складочным пунктом для русских купцов, приезжающих с Алтайских горных заводов и из долины верхнего Иртыша: это был также рынок горнозаводских областей, которые находятся на юге, на дороге в Баркуль; там, небольшие холмы, возвышающиеся среди пустыни, заключают месторождения золота, которые правильно разработывались для китайского правительства, до восстания дунган. По чистоте Кобдо представляет редкое исключение между китайскими городами. По обе стороны главной его улицы струятся оросительные канавы, выведенные из реки Баян-ту, а вдоль их тянутся аллеи из тенистых тополей. К востоку от Кобдо, на том же гористом плато китайского Алтая, но на большом расстоянии, находится другой торговый пункт, Улясутай. Оба эти города расположены одинаковым образом: тот и другой состоят из внутреннего города, окруженного каменной стеной, в котором имеют пребывание местные власти и сосредоточены солдаты гарнизона, и открытого, неогороженного квартала, так называемого маймачэна (местечко для купли и продажи), где живут китайские купцы; вокруг садов там и сям рассеяны юрты монголов. В 1870 году эти два города сильно пострадали от восстания дунган: Кобдо, имевший в то время 6.000 жителей, был совершенно разграблен; в Улясутае инсургенты сожгли предместья: другой город, Хахар-чэв, в 200 километрах к югу от Кобдо, был окончательно разрушен и перестал существовать. Несмотря, однако, на этот разгром, торговля теперь снова достигла весьма значительного развития в этой области Монголии: из одного только Кобдо китайские негоцианты отправляют каждый год в провинцию Гань-су стада баранов, заключающие более 200.000 голов. Что касается населения городов, то оно не может быстро возрастать: монголы приходят в город лишь в качестве временных посетителей, а китайцы, не имея права приводить с собой своих жен, не могут основывать постоянных поселений.