Глава IV Монголия.

I. Область озера Куку-нор

Гористая страна, пространством около 300.000 квадратных километров, которая простирается на северо-восток от Тибета, и которую часто причисляют к этой провинции, составляет в действительности область совершенно отличную от Бод-юла. В политическом отношении она зависит более от китайского императора, чем от далай-ламы, а по своей торговле она имеет гораздо более связей с китайской провинцией Гань-су, нежели с главной тибетской долиной, орошаемой рекою Цзанбо. Тройной вал горных хребтов отделяет на юге бассейны Куку-нора и Цайдама от населенных местностей Тибета, и естественная покатость страны наклонена к Гоби или Шамо и к территориям, по которым кочуют монголы. Однако, эта страна высоких плоскогорий, замкнутых бассейнов, трудно доступных гор не может быть рассматриваема как принадлежащая к той же естественной области, к которой принадлежат безлюдные пустыни Гоби или обитаемые равнины Гань-су: она должна быть изучаема отдельно, настолько по крайней мере, насколько это позволяет скудость относящихся к ней географических сведений.

На востоке от Лоб-нора горные цепи Алтын-тага и Чамен-тага прерываются широкой брешью, посредством которой Цайдамская низменность соединяется с равнинами Лоб-нора и нижнего Тарима: далее на восток другие хребты, принадлежащие также к системе Куэнь-луня, образуют передовые выступы Тибетского плоскогорья. Эти ряды гор представляют параллельные цепи, между которыми берут начало реки восточного Тибета: во-первых, Мур-усу, которая ниже называется Цзинь-ша-цзян и Ян-цзы-цзян, затем Лань-цян-цзян, принимающий в дальнейшем своем течении имя Меконга, и наконец, таинственный Нап-чу, тот поток, который служит границей Тибета в собственном смысле, и который ниже называется Лу-цзяном и Салуэном. Эти горные цепи так же, как промежуточные долины, тянутся, вне плоской возвышенности, по направлению от северо-запада к юго-востоку, и в этом же направлении вырылась обширная низменность долины Чайдама или Цайдама, которая продолжается с одной стороны долиной нижнего Тарима, с другой—озерной областью, в которой находятся истоки Хуанхэ. Легко понять, почему старинные китайские географии единогласно повторяют, что истоки Желтой реки образуются из вод, заключенных в Лоб-норе: объяснение этих слов находим в том факте, что в этой части центральной Азии непрерывный ряд равнин и возвышенных долин открывается через горные цепи и плоскогорья. Первые путешественники не могли принимать в рассчет наклонения покатостей между озером Лоб и рекой Хуан-хэ; они обращали внимание только на общую форму рельефа, однако, на китайских картах, ориентированных в направлении обратном направлению наших карт, изображается вал из гор между равнинами, центральную низменность которых занимает Лоб-нор, и «Звездными озерами», в которых зарождается Хуан-хэ.

Но за этой поперечной низменностью, идущей от Тарима до Желтой реки, на севере возвышаются группы и цепи гор, соединяющиеся с Тибетским плоскогорьем, посредством чрезвычайно неровной, холмистой страны, через которую воды китайской реки проложили себе дорогу по страшным ущельям. Различные притоки Хуан-хэ перерезывают эту систему гор, которую можно назвать системою Куку-нора, по имени озера, занимающего центральную её область. На севере цепь Нань-шаня, ориентированная почти по направлению от запада к востоку, ограничивает с внешней стороны, выше равнин монгольского Гань-су, всю страну Куку-нора и, кажется, составляет продолжение, на восток от пролома, образуемого рекой Цайдам, цепи Алтын-таг; около истоков реки Асцинд, некоторые из этих горных вершин поднимаются за линию постоянных снегов, высоту которой определяют в 4.200 метров. Самые высокие вершины этой горной массы достигают 5.400 метров, но две западные отрасли, которые полковник Пржевальский назвал—одну хребтом Гумбольдта, другую—хребтом Риттера, имеют, по его измерениям, только 3.300 метров высоты. На юге от цепи Нань-шань, над которой господствует вершина Канкир—одна из священных гор тангутов—возвышается другой хребет, Четри-шань, который ограничен с северной стороны долиной Да-тун-гол, тогда как на юге открывается бассейн Куку-нора. Наконец, за этим внутренним морем, другие горные цепи, совокупность которых полковник Пржевальский называет южным Куку-нором, разветвляются на многочисленные отрасли, которые все изобилуют рудными месторождениями: прежде в этих горах собирали много золота, но со времени восстания дунган золотые прииски на ручьях заброшены.

На противоположных склонах этих различных цепей замечается тот же самый контраст, как и в Кульджинском крае между двумя скатами хребтов Тянь-шаня и в Сибири между долинами северной покатости Алтайских гор и долинами, наклоненными к югу. Так, Нань-шань порос густым лесом на стороне, смотрящей на север, тогда как бока, обращенные к югу, покрыты более скудной древесной растительностью. Две горные цепи, между которыми заключен бассейн Куку-нора, представляют на своих противоположных отлогостях такой же контраст климата, пейзажа, растительности: на севере—плодородный чернозем, текучия воды, живописные лески; на юге—глинистые скаты и каменистые овраги. Тем не менее флора этой области чрезвычайно разнообразна в сравнении с флорой степей севера и плоских возвышенностей юга: до высоты 3.000 метров тянутся леса хвойных пород, ив и деревьев, неизвестных в других местах, какова, например, береза с красной корой; особенные виды рододендронов и жимолости встречаются в подлесье и на альпийских лугах. Горы Куку-нора замечательны, кроме того, как главная область произрастания лекарственного ревеня, который покупают по очень высоким ценам китайские негоцианты из Си-нина. Фауна этих гор тоже отличается удивительным богатством: полковник Пржевальский нашел в этой стране около сорока трех видов еще неизвестных животных.

Озеро Куку-нор, от которого провинция получила свое название, известно у тибетцев под именем чо Гумбум, а у китайцев под именем Цин-хай, что значит «Голубое озеро». И действительно, эта водная площадь прекрасного лазурного цвета, «мягкого, как шелк», составляет яркий контраст с нежной белизной снегов, отражающихся в его голубой поверхности. Бассейн его имеет форму эллипса, удлиненного по направлению от востока к западу; по рассказам туземцев, общее протяжение берегов должно быть около 350 до 400 километров, ибо пешеход может совершить путешествие вокруг озера в две недели, а всадник объедет его в семь дней. Голубое озеро покрывает, вероятно, пространство от пяти до шести тысяч квадратных километров; прежде площадь его была гораздо обширнее, на что указывают старые берега, которые видны во многих местах на большом расстоянии от нынешних. Многочисленные притоки, между которыми самый значительный—Бухаин-гол, в западной области бассейна, питают озеро, но приносимое ими количество воды недостаточно, чтобы пополнять убыль, происходящую от испарения, так как этот обширный резервуар не имеет истечения, и воды его сделались солеными. В юго-восточной части озера лежит довольно большой остров, около десяти километров в окружности: по словам легенды, этот остров прикрывает пропасть, откуда вытекали воды Куку-нора; чудовищная птица бросила его с высоты небес, чтобы запереть бездну, волны которой грозили потопить весь мир. Буддийский монастырь, обитаемый десятком лам, приютился на этом уединенном острове, совершенно отрезанном от всякого сообщения с твердой землей в продолжение большей части года, так как летом никакое судно не отважится пуститься по бурным водам озера; только в течение четырех зимних месяцев, с половины ноября до конца марта, монахи по льду могут выходить из своей тюрьмы, и этим временем они пользуются, чтобы ходить за сбором подаяния на другую сторону покрытой льдом поверхности и возобновлять свои запасы масла и муки. Воды озера Куку-нора очень богаты рыбой, и фауна его, по рассказам прибрежных жителей, состоит из многих видов; однако, полковнику Пржевальскому во все время его пребывания на озере ни разу не удалось видеть, чтобы кто-нибудь поймал, ни самому поймать какие-либо другие породы рыб, кроме одного только вида, мясо которого очень вкусно, но икра ядовита. Озеро лежит на высоте 3.200 метров, еще гораздо ниже верхнего предела растительности; повсюду, где чистая вода течет в степи, она окаймлена кустарником и мелким лесом, растущим густыми чащами.

Многие другие озера, менее значительные, чем Куку-нор, рассеяны в понижениях плато, на западе от верхнего Хуан-хэ; но самое обширное из всех внутренних морей страны перестало существовать. Чайдамская или Цайдамская равнина была некогда дном этого обширного озера, которое наполняло треугольное пространство, ограниченное на севере горами Нань-шань, на востоке цепями Куку-нора, на юге хребтом Бурхан-Будда. Эту равнину прорезывает, в направлении от юго-востока к северо-западу, большая река, Баян-гол (Богатая река) или Чайдам, Цайдам, течение которой имеет, может быть, от четырех до пяти сот километров длины, и которая представляет не менее 430 метров ширины, в том месте, где через нее переправлялся Пржевальский. Но, по мере приближения к пустыне, этот могучий поток постепенно съуживается, уменьшается в объеме и, наконец, теряется в болотах озера Дабсун-нор. Во всей своей восточной части Цайдамская равнина покрыта соляными болотами, которые в иных местах образуют простые белые налеты, похожие на снег, в других кристаллические плиты соли; на северо-западе, напротив, она представляет только твердую глину или голую, каменистую почву. Камыши в болотистой области, кое-где торчащие пучки травы в обсохшей части составляют почти единственную растительность Цайдамской равнины; впрочем, там встречаются, кроме того, чащи растения nitraria Schoberi (селитряница), которое достигает более 2 метров в вышину, и ягоды которого, в одно и то же время сладкия и соленые, составляют одно из самых лакомых яств в крае, одинаково любимое людьми и животными; жители собирают эти ягоды осенью и примешивают их к ячменной муке. Фауна Цайдама так же мало разнообразна, как и флора; бедность её происходит, может быть, от чрезмерного множества комаров и мошек, которые тучами кружатся над болотами и заставляют пастухов, овец и диких зверей искать спасения в окружающих горах. Один вид антилопы, волк, лисица, заяц—вот животные, которые всего чаще встречаются при переходе через эту равнину; кроме того, по рассказам монголов, в западных пустынях бродит дикий верблюд. Человек посещает эти страны только в качестве охотника или кочевого скотовода; однако, он мог бы заниматься и обработкой почвы, благодаря оплодотворяющей воде, которую река Баян-гол катит в изобилии, и относительной теплоте климата, которая объясняется тем, что Цайдам не имеет даже 3.000 метров высоты на своей верхней оконечности и постепенно понижается к своему западному выходу, где высота местоположения не достигает, может быть, и 1.000 метров. Когда Пржевальский и Роборовский проходили через эту равнину, некоторые монголы сеяли там пшеницу и ячмень: так как восстание дунган лишило их обыкновенных источников продовольствия, то они по неволе должны были сделаться хлебопашцами. В центре равнины, недалеко от слияния Баян-гола с другой рекой, находятся развалины древнего города, свидетельствующие о больших переменах, происшедших в истории страны. Очевидно, было время, когда оседлые населения жили в этом крае, где теперь увидишь только юрты пастухов, кочующих со своими стадами.

Возвышенная степь Одонь-тала, на севере которой находится водораздельный порог между истоками Баян-гола и истоками Хуан-хэ, есть область священная для монголов и китайцев, где рассеяны озера Чжарин-нор и Орин-нор, изливающие свои лишния воды в Желтую реку. Ни один европейский путешественник, по крайней мере, в новейшее время, не бывал в этой стране Син-су-хай или «Звездного моря»: Пржевальский оставил ее в стороне, к востоку от избранного им пути, во время своего первого путешествия и не мог добраться до неё с другой стороны, во время второй своей экспедиции. А между тем пастбища «Звездного моря» посещаются каждый год в августе месяце монголами, которые приходят сюда поклониться своему богу близ священных источников. Семь животных белой масти без пятна, один як, одна лошадь и пять баранов, посвящаются жрецами божеству; привязав им вокруг шеи по красной ленте, их отпускают на волю в горы, нагруженных грехами всего племени.

К западу от степи Одонь-тала начинается крутая, утесистая цепь Бурхан-будда, которая образует с этой стороны угловой вал Тибетского нагорья. Это бесплодный хребет, почти везде одинаковой высоты и с правильными скатами, простой вал из глины, конгломератов и порфира, ограничивающий область возвышенных равнин. Узкое понижение, похожее скорее на корридор или овраг, чем на долину, отделяет эту каменистую стену от другого хребта, также голого и тоже состоящего из серых, желтых или красноватых скал, но поднимающагося некоторыми из своих вершин выше предела постоянных снегов: эта последняя цепь гор носит название Шуга. Далее, по направлению к Тибету, простирается пустынное плоскогорье, усеянное холмами и невысокими хребтами, разорванное там и сям трещинами, покрытое в иных местах булыжником, в других—песком или белой, соленой пылью. Для путешественников эта возвышенная волнистая равнина, абсолютная высота которой колеблется между 4.300 и 4.500 метров, представляется страной ужаса и смерти, и они испытывают невыразимую радость, когда, пройдя краевую цепь Баян-хара, опять спустятся, по обрывистым крутизнам, в пастбища, окружающие реку Мур-усу, то-есть верхний Ян-цзы-цзян. Оффициальной границей провинции Куку-нор считается хребет Шуга; но ее часто отодвигают до цепи Баян-хара, или до долины Голубой реки, даже до Хара-усу. Само собой разумеется, что в подобном громадном необитаемом пространстве могут быть только совершенно фиктивные границы.

Народонаселение Куку-норского края можно считать приблизительно в 150.000 человек; в области, простирающейся на западе от озера, общее число жителей, по всей вероятности, не превышает двадцати тысяч душ. Стойбища встречаются на более или менее близким расстоянии одно от другого только в равнинах, залегающих на севере и востоке от Голубого озера и в долине реки Да-тун-гол. Близ китайской границы, около города Донкыра или Дань-гэр-тина, население довольно плотно, и те округи этой области, которые не были опустошены дунганами, представляют превосходно обработанные земли. Китайские колонисты уже проникли в эти долины, коренное население которых состоит из тангутов и дальдов, племени земледельцев, которые не походят на китайцев, хотя они приняли их религию, нравы и даже одежду. Язык их, говорит г. Пржевальский, составляет смесь китайского, монгольского и каких-то неизвестных слов.

Наиболее оседлые племена состоят из монголов, жалких представителей своей pасы. Угнетаемые тангутами и необладающие достаточной энергией, чтобы оказывать сопротивление, они повинуются безропотно, утратив почти всякое воспоминание о том, что их предки были господами страны. «Вырвите у них передние зубы и поставьте моих подданных на четвереньки, они будут походить на коров», говорил один куку-норский князь Пржевальскому. Что касается тангутских завоевателей края, большинство которых принадлежит к роду хара-тангутов или «черных тангутов», то это по большей части люди гордые и смелые, с полным сознанием своей силы. Родственные тибетской народности по расе и языку, эти тангуты, известные китайцам, как и тибетцы в собственном смысле слова, под общим именем сифаней, резко отличаются от монголов чертами лица и нравами. Они имеют черные и широко открытые глаза, овальное лицо без чрезмерно выдающихся скул, черную, довольно густую бороду, прямой или орлиный нос. Пржевальский находит у них удивительное сходство с цыганами южной России. Монгол смирен, тангут задорен и сварлив. Монгол любит бесплодную пустыню, безграничное пространство; тангут предпочитает долины, сырые пастбища гор. У монгола верховым и вьючным животным служит верблюд, тогда как тангут кочует в сопровождении яка или даже употребляет его для верховой езды, продевая ему сквозь перегородку ноздрей большое деревянное кольцо. Монгол гостеприимен и радушно принимает чужеземца; тангут выпроваживает его из своей юрты или заставляет его дорого заплатить за свой прием. Хара-тангуты жадны и страстные барышники; всякая, самая малоценная вещь подает у них повод к нескончаемым торгам. Они охотно предаются воровству и грабежу: соединившись в шайки человек по десяти, они в продолжение нескольких месяцев ведут веселую разбойничью жизнь, нападая на караваны купцов или на стойбища монголов; но возвращаясь в свои родимые места, нагруженные награбленной добычей, эти рыцари большой дороги никогда не забывают сходить к святым местам, чтобы помолиться об отпущении грехов, о прощении им совершенных насилий или пролитой крови: они отправляются на священные берега Голубого озера, покупают у рыбаков или силой отнимают у них наловленную рыбу и бросают ее обратно в воду. Таким образом сумма их добрых дел легко получает перевес над числом их злодеяний.

Как подобает народу грабителей, молодые тангуты имеют еще обыкновение похищать девушек, которых они выбирают себе в подруги жизни; но этот увоз теперь чисто фиктивный, и похититель должен заплатить родителям невесты выкуп аналогичный калыму туркмен и киргизов. Многомужие не в обычае у тангутов, как у южных тибетцев, но многоженство дозволяется, и все богатые владельцы стад скота охотно променивают яков и овец на новых супруг. Впрочем, с женщинами не обращаются как с рабынями: они занимаются домашним хозяйством и уходом за скотом; они ходят везде совершенно свободно и посвящают большую часть своего времени заботам об убранстве своей шевелюры, которую они заплетают в косы и украшают их бусами, лентами, жемчугом, металлическими бляхами. Но они не умеют придавать красивый вид своим жилищам. Большинство тангутов живет в черных, обтянутых яковыми шкурами, палатках, с отверстием на верхушке, через которое уходит дым и часто падает дождь во внутренность жилища: обитатели юрты спят вокруг очага, на кучах травы и хвороста, или даже прямо на голой земле, загрязненной всякими нечистотами и кухонными помоями.

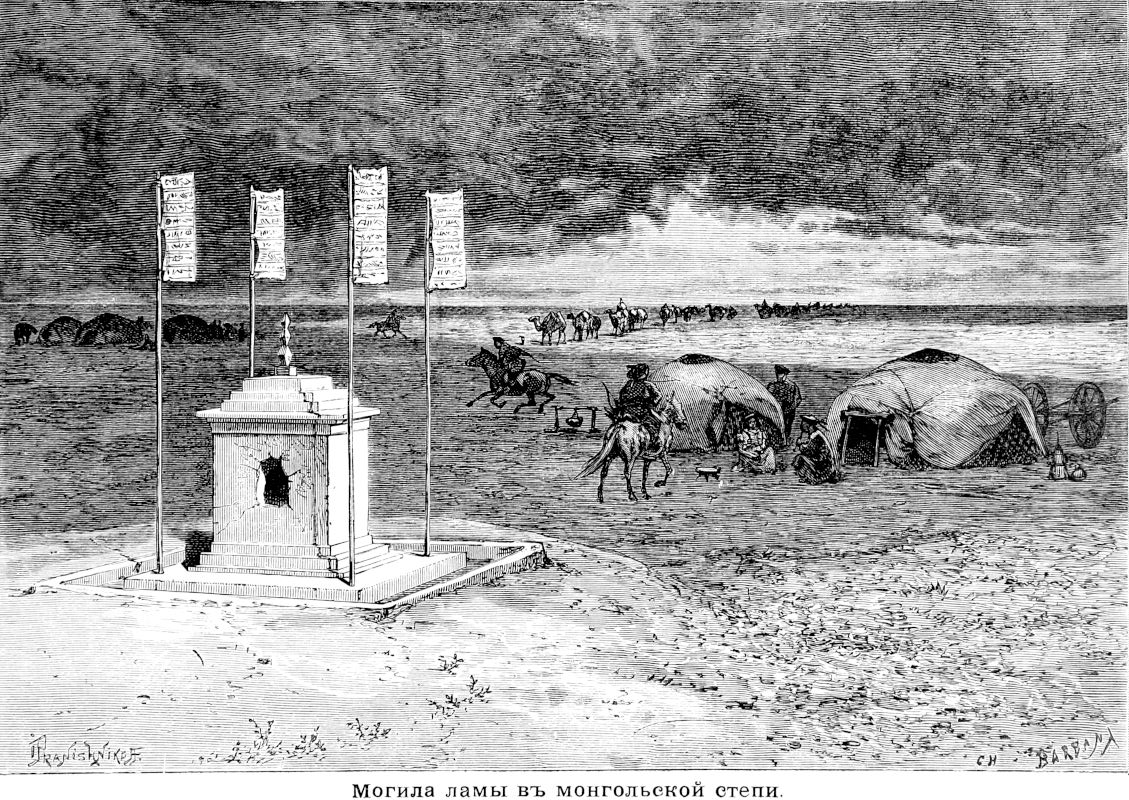

Ревностные буддисты, подобно монголам и тибетцам, монгольские и тангутские жители области Куку-нор с величайшей пунктуальностью соблюдают все правила и церемонии, предписываемые их религией; они часто совершают торжественные процессии вокруг кумирень и священных мест, и каждый год множество богомольцев из этого края присоединяются к караванам, идущим в Лассу. Один воплощенный Будда тоже имеет резиденцию в одном из монастырей Куку-нора, при чем китайское правительство не нашло нужным вмешиваться в избрание этого высшего жреца; но слава тангутского ламы затмевается славой тибетского далай-ламы, и куку-норские монастыри и кумирни считаются как бы вассалами, подведомственными священному храму-дворцу Поталу. Большое число жрецов живут в юртах, и даже монахи религиозных общин часто странствуют от племени к племени. Когда они умирают, их хоронят со всеми почестями, приличествующими их духовному званию, тогда как тела мирян, согласно тибетскому обычаю, бросаются просто на голую землю и оставляются на съедение диким зверям и хищным птицам.

Обитатели степей Куку-нора и Цайдама не имеют других промыслов и источников существования, кроме скотоводства, но за то стада у них очень многочисленны: иной зажиточный тангут обладает сотнями яков и тысячами баранов. Цена товаров исчисляется головами скота. Точно также живыми животными и их останками, шкурами и т.д., они оплачивают все предметы, в которых нуждаются, и которые им доставляют китайцы из пограничных городов Си-нин-фу и Донкыра. Благодаря этой торговле мукой, табаком, материями, чаем, ревенем, китайскому правительству удалось установит мало-по-малу, если не непосредственную власть, то по крайней мере право верховного господства над гордыми тангутами страны. Караваны монгольских пилигримов, которые отправляются от границ Сибири к нагорьям Тибета, и для которых Куку-нор служит промежуточным местом роздыха, также способствовали установлению связей между землей хара-тангутов и китайским миром. Осень—самое благоприятное время года для путешествия, потому что летние дожди уже прекратились, а бури начинаются только зимой: оттого каждый год, начиная с конца лета, монгольские караваны сходятся в сборном пункте, в Куку-норе, где животные подкрепляют свои силы для предстоящего трудного странствования через горы и пропасти, на протяжении от 1.600 до 1.700 километров. Из Куку-нора и Донкыра, ближайшего китайского города, караваны отправляются всегда в начале сентября и через два месяца достигают Лассы, где проводят три месяца и в феврале выступают в обратный путь, в сопровождении тибетских купцов. Во время возстания дунган, долго опустошавших Монголию и провинцию Гань-су, все эти пилигримства, религиозные и торговые, были прерваны, и даже далай-лама должен был отказаться от отправки оффициального посольства, которое каждый третий год возит его подарки китайскому императору.

Благодаря караванам, тангуты Цайдама и Куку-нора находятся, в мирные времена, в частых сношениях с представителями двух сюзеренов, духовного и светского,—далай-ламы и богдыхана. Кумирня Чейбсен или Чебсен, лежащая в 75 километрах к северу от китайского города Си-нин-фу, на скале, которая господствует над Бугук-голом, небольшим притоком Желтой реки, может быть рассматриваема как главный город страны. По словам полковника Пржевальского, вся эта провинция в административном отношении разделена на 29 хошунов или «знамен, значков», из которых пять образуют Цайдамский край, девятнадцать область Куку-нора и северных долин, а остальные пять лежать на юг от Хуан-хэ. Тангуты, когда им понадобится вызвать вмешательство китайских властей, обращаются со своими ходатайствами к оффициальным чиновникам, имеющим пребывание в городе Си-нин-фу.

Заметим здесь, что очень трудно передавать китайские географические названия, не только потому, что китайское произношение разнится от нашего, но также потому, что соответственно языку своей нации, путешественники и географы каждой страны имеют различную орфографию. Так как европеец, естественно, склонен писать китайские названия так, чтобы воспроизвести в своем языке звуки такими, как он их слышал, то всегда нужно принимать в соображение национальность авторов, которые говорят о Китае, и сообразно тому удерживать или видоизменять приводимые им слова. До тех пор, пока для географических имен вообще не будут употреблять однообразную систему транскрипции, воспроизводящую все звуки соответственными знаками, приходится изображать эти имена буквами того языка, на котором их произносит читатель.

*Трудность, испытываемая всеми иностранцами вообще, при передаче китайских названий в правильной форме, принудила выдающихся синологов и знатоков Китая прибегнуть к условному обозначению китайских слогов сочетанием известных букв своего алфавита. Эти обозначения у французов, англичан или немцев делались у каждого по-своему, и последнее обстоятельство нужно всегда иметь в виду при употреблении иностранных источников и географических карт Китая, изданных в Западной Европе и в особенности при переводе этих уже переиначенных на европейский манер китайских имен на русский язык.

Существование в Китае множества местных наречий еще более усложняет это дело и заставляет еще с большею настоятельностью остановиться на выборе одного какого-нибудь из них. Западно-европейские знатоки Китая в большинстве приняли, так называемое, пекинское или мандаринское наречие, хотя некоторые из европейских синологов употребляют и южное мандаринское. Русские синологи исключительно держатся наречия северного, имея для такого выбора весьма веские доводы.

Огромное развитие в Западной Европе синологической литературы заставляет русских авторов весьма часто обращаться к этим источникам, но, не будучи ознакомлены с основами сочетаниями звуков при передаче китайских слов, русские авторы переводят эти слова дозвучно буква за буквой, полагая, что чем неблагозвучнее получится китайское название тем оно ближе к истине. Такой пример мы видели еще недавно в названии бухты Цзяо-чжоу, переиначенной в Кияо-чжао, видим его даже и в оффициальных названиях новых наших приобретений Талянване, Квантунгском полуострове, Киронг (вместо Гиринь) и др. названиях, не говоря уже о тех, которые нам подносят газетные телеграммы «Нового Времени» или других агентств. Подобное коверкание китайских названий можно было бы извинить лишь в том случае, когда в русской синологической литературе не оказалось бы вовсе руководств для правильной передачи их с иностранного на русский. Между тем еще в 40-х годах, отцем Иокинфом Бичуриным были изданы таблицы, показывающие орфографию китайских звуков на языках французском и английском параллельно с русским. Таблицы эти были повторены в классическом труде Матусовского, но и до сих пор мы видим во всех переводных сочинениях о Китае, как и на картах этой страны, массу до такой степени искаженных географических имен, что даже человеку, хорошо знакомому с Китаем, бывает не только трудно, но часто и совсем невозможно догадаться, о какой именно местности идет речь. Первое издание настоящего тома Географии Реклю в отношении передачи географических названий грешило не менее других, но во время его выхода в свет Китай интересовал нас весьма мало, сама страна еще не вошла в круг международных отношений и географические сведения или справки о ней требовались в русском обществе очень редко. Совершенно иное мы видим теперь, и потому было бы непростительно относится с прежним пренебрежением и к точной передаче китайских названий, и не уважать выработанных русскими учеными правил, тем более, что со времени Матусовского в русской синологической литературе появились и такие классические труды, как Вебера «Карта северо-восточного Китая с алфавитным списком китайских названий». Игнорировать подобные труды было бы более нежели непростительно, и потому везде, где только можно, в настоящем издании тома Реклю, все китайские названия будут переданы согласно указаниям наших авторитетных синологов.*