V. Китайская Маньчжурия

На севере, северо-западе и северо-востоке Китайская Маньчжурия имеет точные границы, которые определило русское правительство, именно течение р. Аргуни, Амура и притока последнего, Уссури; на юго-востоке горные цепи, пространства и виды рек Тумынь-улы и Ялу-цзяна отделяют маньчжурскую территорию от Кореи; на юге воды Желтого моря омывают берега полуострова Ляо-дун: но на западе Маньчжурия не отделяется, со стороны Монголии, никаким естественным рубежем. В то время, как северо-восточная часть «Земли трав», на западе от хребта Большой Хинган, причисляется к Маньчжурии, лесистые области и все местности верхнего бассейна реки Шара-мурэнь вошли в состав Монголии. Когда-то «изгороди из ивняка» обозначали раздельную линию между этой частью монгольской территории и южной Маньчжурией; но эти живые изгороди давно уже не существуют. Туземцы, правда, показывают там и сям несколько рядов деревьев, о которых они говорят, что это—остатки насаждений, сделанных в эпоху богдыхана Кан-си; но в настоящее время невозможно распознать ни малейшего плана в группировке лесков, которые видны по обе стороны древней границы, в двух маньчжурских провинциях, Мукденской и Гириньской. Весьма вероятно, что эти барьеры из живых деревьев и частокола, которые некогда китайцы, японцы, корейцы устраивали взапуски друг перед другом, не имели никакой стратегической цели, ибо, в случае нападения, их все равно, невозможно было бы защищать; но они были нечто в роде волшебного круга, начертанного вокруг страны и поставленного под покровительство добрых гениев. В былые времена взаимные набеги различных племен, маньчжурских и монгольских, с обеих сторон естественной границы, образуемой Большим Хинганским хребтом, определили условную границу, существующую в наши дни между Монголией и Маньчжурией; но эти давления кочевых племен друг на друга уже утратили всякую важность: в настоящее время и те, и другие, маньчжуры и монголы, одинаково должны отступать перед китайцами, которые не перестают подвигаться вперед с юга на север, и которые составляют уже наибольшую часть населения страны. Сомнительно даже, чтобы одна двенадцатая доля общего числа жителей Маньчжурии принадлежала к той расе, от которой этот край получил свое название. По последним сведениям, пространство Маньчжурии 600.000 квадратных верст, население 12.000.000 душ, следовательно, средним числом приходится по 20 жителей на квадратную версту.

Маньчжурская территория естественным образом делится на две противоположные покатости: северную, которая постепенно спускается к Амуру и, через эту реку, к Охотскому морю: и южную, с которой воды текут к заливам Ляо-дун и Корейскому. Невысокий порог разделяет эти два ската и соединяется на западной стороне с монгольским плоскогорьем посредством полого спускающихся степей восточного Гоби, которые во многих местах представляют точно такой же вид, как и «Земля трав»: их обширные пустыни усеяны впадинами и оврагами, в которых ручьи, бегущие со скатов Большого Хингана, образуют лужи без стока. Но с той и с другой стороны этого порога замечается большая разница между северной Маньчжурией, которая составляет часть сибирского мира, и южной Маньчжурией, которая по своему климату, земледельческой культуре и характеру населения принадлежит к Китаю.

С восточной стороны хребет Большой Хинган, который ясно виден с берегов реки Нон или Нонни (притока Сунгари), кажется более величественным, нежели с западной, где подошва его врезывается в толщу монгольского нагорья; вулканы, открывшиеся некогда на протяжении этой горной цепи, выставляют свои конусообразные верхушки у оконечности глубоких ущелий, которые вырыли себе притоки реки Нонни, осененные большими деревьями. Но древние конусы извержения высятся также в равнинах, по которым протекает река Нонни, и которые некогда была покрыты водами озер, ныне опорожнившихся. В долине речки У-дэ-линь, притока Нэмэра, который изливается в Нонни между городами Мэргэнем и Цицикаром, поднимается группа холмов, вулканического происхождения, называемая маньчжурами Уюнь-холдонги или «Девять бугров». В 1720 году сильные землетрясения колебали почву окружающей страны и сопровождались, в начале 1721 года, сильным извержением, которое продолжалось более года, и за которым следовал второй взрыв, более слабый. Явления этого извержения были обстоятельно описаны пятью императорскими посланцами, которые в разные времена посещали горевшую подземным огнем местность, так что не может быть никакого сомнения относительно природы события; рассказы, относящиеся к появлению Монте-Нуово, на северном берегу Неаполитанского залива, далеко не отличаются такой точностью, как наблюдения китайских исследователей извержения на холмах Уюнь-холдонги. На трещине почвы, откуда выходили пары и лава, поднялись два конуса из вулканических обломков, и самый высокий из этих конусов возвышается на 800 саж. над уровнем равнины, тогда как кратер его имеет около версты в окружности: четыре потока лавы вылились из этого вулкана, каждый на расстоянии нескольких километров от жерла, и один из них, остановив течение реки У-дэ-линь, превратил ее в обширное озеро; после того другой поток лавы врезался в водную площадь и образовал среди неё длинную плотину или дамбу, которая в продолжение нескольких месяцев была постоянно окутана клубами паров. Архимандрит Палладий, поднимаясь вверх по долине реки Нонни, проходил в соседстве этих Девяти холмов, но он не мог свернуть в сторону от своей дороги, чтобы осмотреть их вблизи; проводники его называли их китайским именем Лу-юань-шань, что значит «Серные горы»; действительно, эти горки заключают в себе богатые месторождения серы, разработка которых запрещена китайским правительством. Многие другие холмы этой долины тоже, очевидно, вулканического происхождения; но о. Палладий не мог узнать, были ли на них наблюдаемы явления вулканической деятельности. В этом отношении, «Девять пригорков» единственные в своем роде возвышения в Маньчжурии. Существование вулканических отдушин, производящих извержения, на расстоянии около 1.000 верст от берегов океана, составляет, бесспорно, один из замечательнейших фактов в области геологии: мы имеем тут очевидное доказательство того, что соленые воды замкнутых озер, каких есть несколько в Маньчжурии, у основания монгольских степей, могут заменять воды моря в химической работе, которая совершается в недрах земли и производит извержения лавы.

На север от бассейна, в котором река Нонни собирает свои первые воды, гористая область соединяет монгольский хребет Большой Хинган с хребтом, который русские обыкновенно называют Малым Хинганом, тогда как у маньчжуров он известен под именем Даусэ-алинь. Горная страна, связывающая эти две цепи, изображается под различными именами монгольскими, маньчжурскими, китайскими. О. Палладий, который проходил по ней, слышал, что ее всегда называли Хинь-ань-алинь: это, повидимому, то же самое наименование, как Хинган; на скате, обращенном к Амуру, ее обыкновенно называют Ильхури-алинь. Часто посещаемая дорога проходит через эти горы между городами Мэргэнем и Айгуном. На самой возвышенной точке прохода, среди поляны, окруженной большими лесами, стоит китайский храм, принимающий путников всех национальностей империи, которые приходят преклонить колена перед своими идолами; стражи этого святилища, изгнанники из «Цветущего царства», обязаны пещись о благополучии прохожих и показывать им дорогу на тропиках, иногда опасных, или даже неприступных в весеннюю или летнюю распутицу, во время таяния снегов и проливных дождей. Высота этих гор не была точно измерена русскими путешественниками. По их описаниям невероятно, чтобы какая-либо из вершин достигала высоты 1.500 метров. Хребет Даусэ-алинь, который тянется от юго-запада с северо-востоку в обширном полукруге, образуемом течением рек Нонни и Сунгари, и который продолжается, на севере от прорыва Амура, сибирскими горами, прилегающими к реке Бурее, имеет, в этой северной части цепи, всего только 1.050 метров высоты, в кульминационной точке Лагор-аул.

Главный хребет южной Маньчжурии—Шань-янь-алинь, обыкновенно называемый китайцами Чан-бо-шань или «Длинная белая гора», получившая такое наименование от блеска её известковых скал, так же, как и и от венчающей будто бы её гребень диадемы льдов; самые высокие её вершины, около истоков Сунгари, поднимаются до 8.000 футов над уровнем моря и не переходят за предел постоянных снегов. В своей совокупности эта горная цепь развивается довольно правильно по направлению с северо-востока на юго-запад, от слияния Амура и Уссури до мыса Лао-те-шань, которым она оканчивается среди вод Желтого моря. На этом огромном протяжении, около 1.500 километров, главный хребет неоднократно меняет название и разветвляется многочисленными отрогами между речными долинами; но он сохраняет свое нормальное направление, параллельное направлению других больших цепей страны, на западе Монгольского Хингана, на востоке хребта Сихотэ-алинь, идущего вдоль русского прибрежья. Бай-тоу-шань—высшая точка Чан-бо-шаня, как говорят, частию вулканического происхождения, и в центральной её части находится озеро, наполняющее древний кратер, стенки которого имеют до 500 футов высоты. Маньчжурские поэты, и между ними знаменитый император Цянь-лун, воспевают горы Чан-бо-шань, как священную родину их предков и в то же время как страну прекраснейшую в мире по её лугам и лесам, по её источникам и рекам, по чистому воздуху, которым там дышешь, и яркому свету, который там разливает небо.

Другие, менее важные, горные цепи, которые поднимаются над равнинами, между Шань-янь-алинем и Хинганом, ориентированы в том же направлении, как почти все возвышения и понижения почвы в этой части восточной Азии. Один из наиболее правильных между этими хребтами тот, который господствует на западе над долиной реки Ляо-хэ, и который тянется вдоль западного берега залива Ляо-дун до мыса, у подножия которого оканчивается Великая стена, омывая в волнах моря свой последний бастион. Эта береговая цепь, известная под разными именами, принимает, около своей северной оконечности, название Гуань-нин-шань, от города, лежащего в одной из долин её подошвы; несколько потухших вулканов возвышаются в соседстве этих гор. Горы Гуан-нин, так же, как хребет Чан-бо-шань, были во все времена предметом почитания, как хранители Маньчжурии, ибо, по древнему верованию, горы дают более устойчивости стране давлением, производимым ими на почву, и доставляют самим жителям, посредством таинственного влияния, власть и силу удерживать за собой обладание краем; уже во времена династии Чжоу гора И-ву-люй, одна из вершин этой цепи, считалась одним из девяти стражей и патронов империи. Точно также императоры последующих династий помещали горы Гуан-нин в число покровителей китайских провинций и иногда не упускали случая делать им жертвоприношения, чтобы приобрести их благосклонность. И теперь еще показывают, на самой высокой вершине этой цепи пустынь, где один из богдыханов, наиболее прославляемых историками Китая, Янь-ху-ан (Jenhouang), провел большую часть своей жизни, окруженный книгами и рукописями.

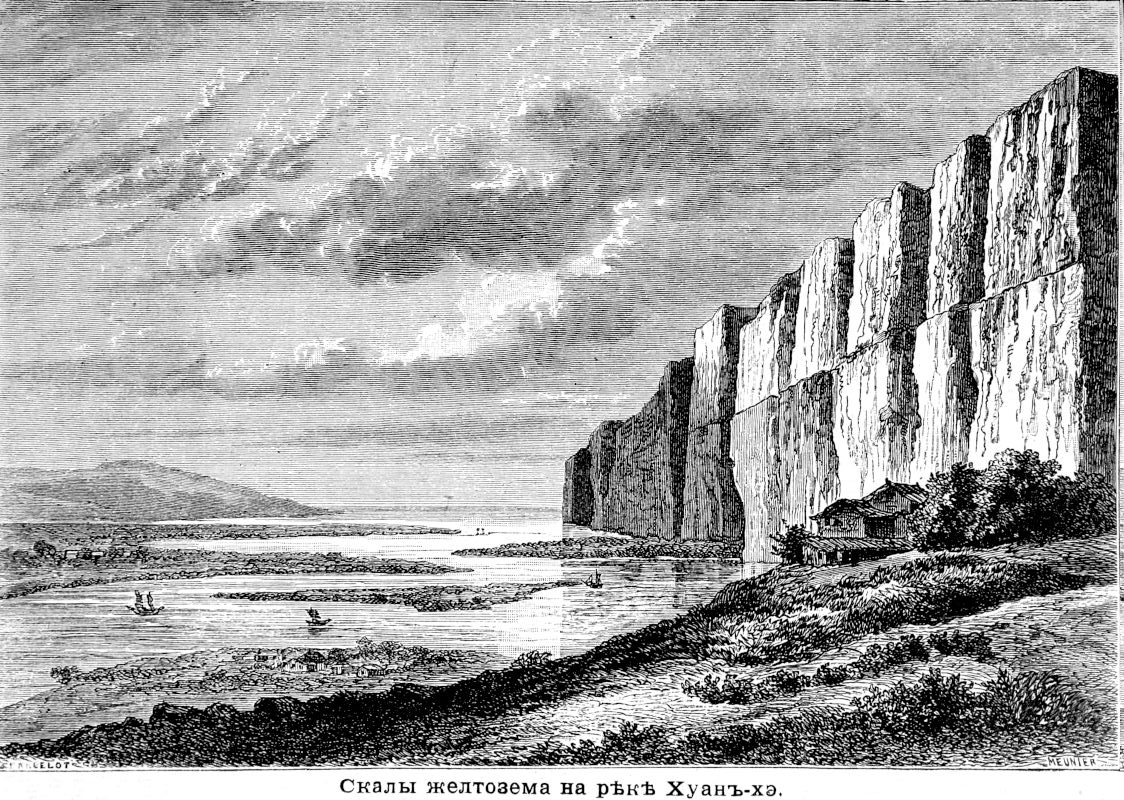

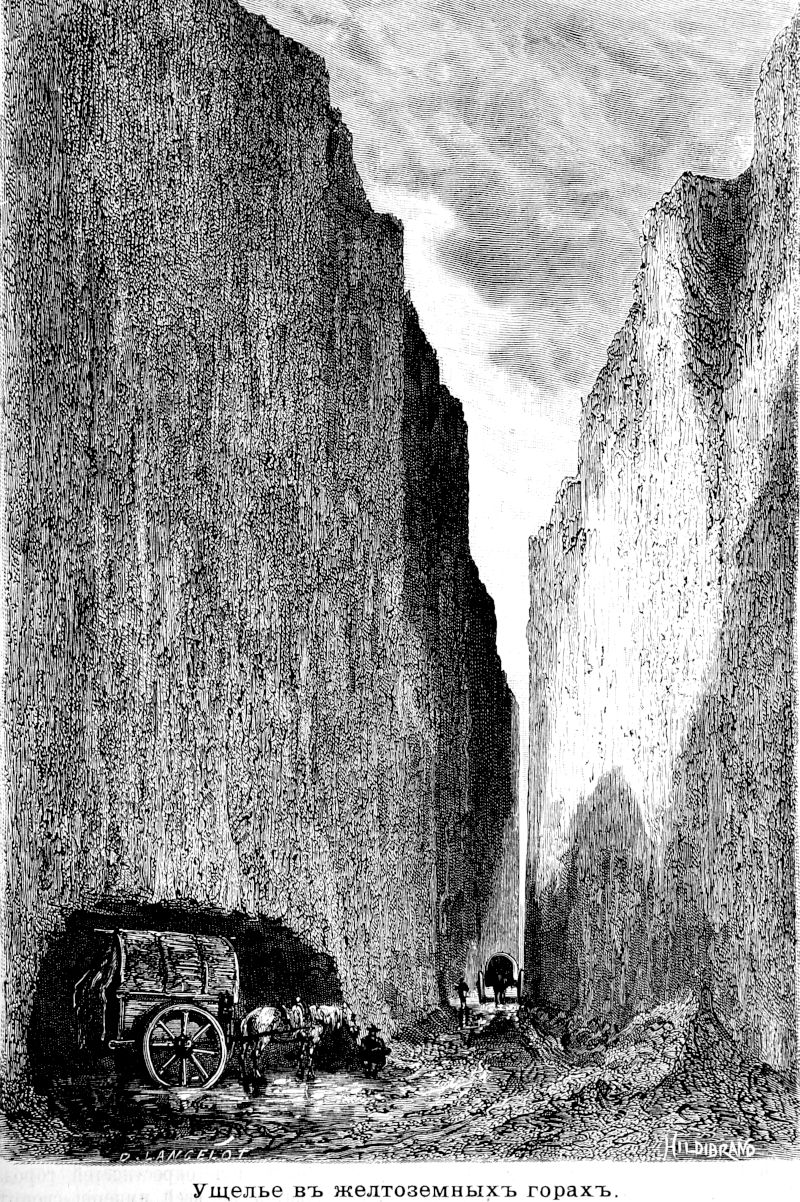

Две главные реки Маньчжурии, хотя весьма неравные по объему воды, походят одна на другую симметрией своих долин. Эти реки текут в противоположном направлении, описывая каждая полуокружность замечательной правильности: верхняя Нонни, главная ветвь Сунгари, соответствует Шара-мурэни, который есть не что иное, как верхний Ляо-хэ, а нижняя Сунгари воспроизводит такую же кривую, описываемую приморским Ляо-хэ. Между этими двумя реками, низкая терраса восточного Гоби, покрытая желтоземом, усеянная лужами стоячей воды, постепенно размывается на своих окраинах, где воды вырывают расходящиеся долины.

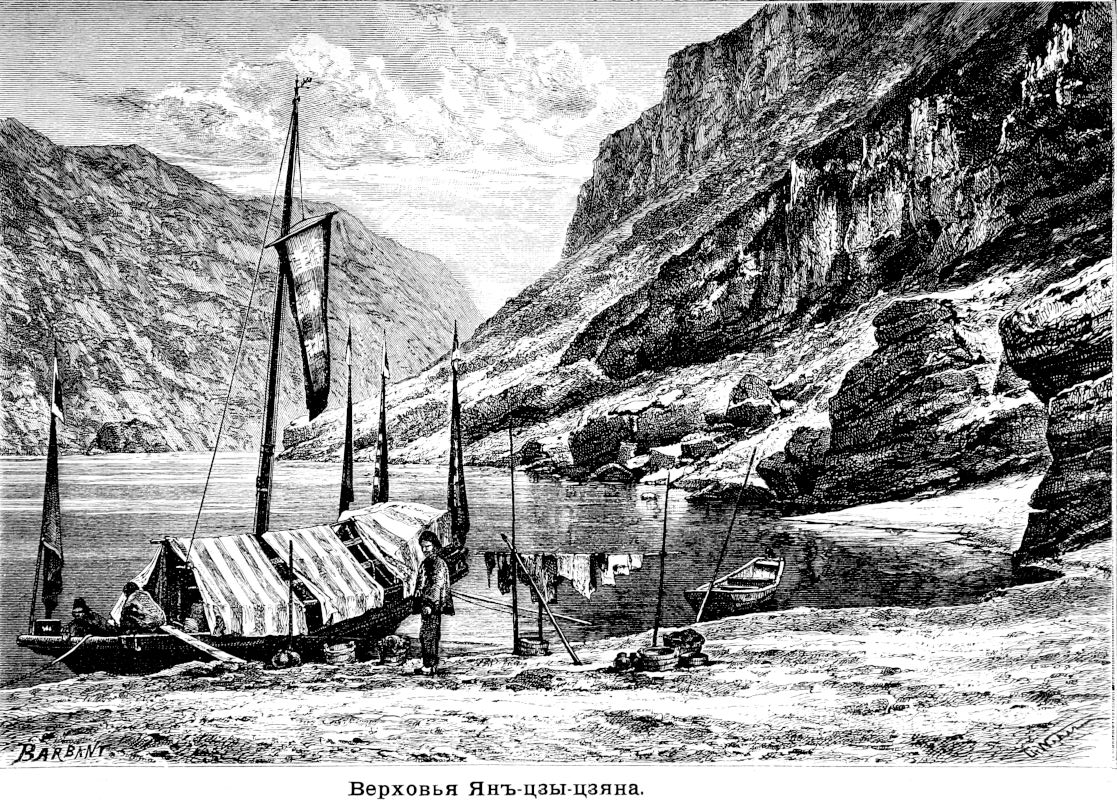

Известно, что Сунгари или «Молочный цветок»,—получившая такое название от белого цвета её вод,—считается маньчжурами и китайцами главной рекой общего бассейна, который она образует вместе с Амуром. И действительно, по направлению своей долины, идущей параллельно хребтам Хингану и Чан-бо-шаню и самой оси всей северо-восточной Азии, Сунгари несомненно должна быть признана первенствующим потоком бассейна, но она уступает Амуру как по длине течения, так и по обилию жидкой массы; только летом она превосходит своего соперника, благодаря обильным осадкам от летних муссонов на Белых горах. Кроме того, твердые землистые частицы, которые она приносит в изобилии, и от которых прозрачная до того вода Амура тоже делается мутной, ниже слияния, придают ей кажущееся превосходство: беловатый цвет её волн сообщается долго всему соединенному потоку. Во многих местах Сунгари имеет более 2 километров ширины между своими тинистыми берегами, где мириадами гнездятся ласточки; в период разливов эта река принимает вид моря в движении, усеянного бесчисленными островами, где находят убежище несметные стаи диких гусей, лебедей и уток; барки заблуждаются в лабиринте каналов, отыскивая настоящий берег. Как исторический путь через континент, Амур приобрел гораздо более важное значение, чем Сунгари, так как он носит на своих водах суда русских к Тихому океану и связывает Восточную Сибирь с остальной частью Российской империи; но Амур еще и до ныне протекает по настоящим пустыням, в сравнении с плодородными и населенными местностями, орошаемыми Сунгари, по крайней мере, в средней части её течения. Торговое движение также несравненно значительнее на маньчжурской реке, где перед наиболее многолюдными городами барки должны с большим трудом пробираться сквозь целые флотилии стоящих на якоре судов. Для барок, сидящих на воде не глубже 3-х футов, Сунгари судоходна на протяжении, по меньшей мере 1.500 километров, от города Гириня до устья; Нонни, главный приток бассейна, тоже носит барки такого же водоуглубления до Цицикара и даже выше этого города; наконец, река Хурха или Мудань-цзян, впадающая в Сунгари у города Сань-сина, доступна только мелким судам. Однако, судоходство, которое производится по всем этим рекам, может иметь лишь местную важность: большой крюк, который делает Сунгари в западном направлении, между городами Гиринем и Сань-сином, до такой степени замедляет перевозку товаров, что почти все грузы отправляются прямо по сухопутным сообщениям. Первый пароход, который поднимался вверх по Сунгари, был тот, на котором совершили свою поездку в пределы Китайской империи русские исследователи Усольцев и Кропоткин, в 1864 году. С этого года до 1894 русские пароходы не появлялись на Сунгари, но в настоящее время они уже перевозят грузы Китайской восточной дороги.

Шара-мурэнь или «Желтая река», получающая начало на плоскогорьях Монголии и текущая вдоль южной окраины пустынной террасы, на которую опирается восточное основание хребта Хинган, становится судоходной, в период разлива, только ниже того места, где она вступает, под именем Ляо-хэ, в провинцию Шэн-цзин, уже чисто китайскую. В нижней части своего течения она достаточно глубока, чтобы принимать суда, имеющие около 3 метров водоизмещения, а приходящие с моря купеческие корабли, вспомоществуемые морским приливом, который может подниматься до 3 с половиною метров, проходят бар Ляо-хэ и поднимаются вверх по реке до порта Ин-коу или Ин-цзы. Приносимые рекою твердые землистые частицы постепенно образовали, при впадении её в море, равнину в ущерб поверхности Ляо-дунского залива; даже в исторические времена аллювиальные земли захватили значительное пространство на мелких водах залива; по местному преданию, город Ню-чжуан стоял прежде у самого устья; из века в век он должен был устраивать себе передовые порты, по мере того как устье выдвигалось все далее в море и как сам он оставался внутри материка, среди болот, постепенно преобразовываемых в культурные пространства. Речные наносы, которым, быть может, помогает также общее поднятие страны, усеяли дно Ляо-дунского залива мелями и островками, сильно затрудняющими плавание судов. Долина реки Ляо-хэ во все времена имела очень важное значение, как исторический путь: этой дорогой маньчжуры спускались к прибрежью Желтого моря, чтобы вторгаться в пределы Китая, а китайские армии поднимались на север к бассейну Сунгари, к границам Кореи; оттого-то императоры во все времена учреждали бдительный надзор за безопасностью этой долины, и там видны до сих пор, в соседстве города Мукденя, остатки валов и укреплений, имевших истинную стратегическую важность. В настоящее время долина Ляо-хэ получила исключительную цену в политическом отношении, так как она представляет Маньчжурии единственный существующий для неё выход к морю. По странной непредусмотрительности, или, быть может, потому, что оно тогда не считало себя достаточно сильным, чтобы воспротивиться воле России, китайское правительство лишилось всех портов на прибрежье Тихого океана, к северу от Кореи, так что теперь торговые сношения бассейна Сунгари с другими странами, кроме Сибири, должны производиться исключительно через нижнюю долину реки Ляо-хэ, или заимствоваться чужой русской территорией; именно в том месте, где северная Маньчжурия находила бы свои лучшие выходы к Японскому морю, то-есть на берегу заливов Петра Великого, русские и основали свои морские станции для наблюдения за Китаем.

Маньчжурия представляем большое разнообразие вида и характера местности: в ней есть и пустыни, и луга, и полевые области, и густые, ветвистые леса. Пространство около 100.000 квадратных километров, которое простирается на востоке Большого Хингана от реки Шара-мурэнь до подошвы передовых гор цепи Даусэ-алинь, как известно, причисляется к Монголии, и иногда ему дают название Восточного Гоби; хребет Шань-янь-алинь, который поднимается высокой стеной на юго-востоке, задерживает на проходе дождливые муссоны Тихого океана и заставляет их отдать почти всю приносимую ими влажность, так что они продолжают свой путь по другую сторону гор уже значительно лишенные паров: понятно, что под этим изсушенным воздушным течением, с которым чередуются северо-западные ветры, еще более сухие, почва не может быть плодородной, и воды, которые изливаются на нее, должны застаиваться в виде соляных луж. Но между этой областью бесплодных степей или пустынь и теми пространствами, где муссоны свободно орошают землю своими ливнями, и где, следовательно, растительность достигает могучего пышного развития, мы наблюдаем здесь всевозможные переходные степени климата и почвы. В бассейне Сунгари расстилаются обширные травные степи подобные тем, что и на берегах Амура; травы, покрывающие эти луга, поднимаются выше роста человеческого, до 3 метров вышины, и своими верхушками мешаются с листвой кустарников и деревьев: человек должен с топором в руке прочищать себе дорогу сквозь эти леса трав и кустов, если счастливый случай не наведет его на тропинки, протоптанные дикими зверями. На большой части гор северной Маньчжурии скаты покрыты зеленью до самой вершины: леса наполняют промежуточныя долины, и дубы, вязы, ивы достигают такой высоты, что путник идет по целым часам под их тенью не видя ни одного солнечного луча, который бы пробивался сквозь густой шатер их листьев. С высоты некоторых вершин взорам наблюдателя представляется целое море зелени, простирающееся далеко, от долины до долины и от горы до горы, сливаясь на крайнем горизонте с синевой неба: богатство растительности в некоторых частях бассейна Сунгари так велико, что его можно сравнить с пышной растительностью островов Малайского архипелага. В южной Маньчжурии, где земледелие завладело уже почти всеми плодородными землями, лесная растительность менее густа, нежели в бассейне Сунгари; большая часть гор полуострова или мыса, который выдвигается в море между заливами Корейским и Ляо-дунским, оканчиваются голыми хребтами или пирамидальными вершинами, кое-где даже встречаются дюны, прогуливающиеся по берегу бухт.

По своей флоре и фауне китайская Маньчжурия так же, как и Маньчжурия русская, принадлежит к переходной области между Восточной Сибирью и собственным Китаем. Вернее она составляет обширную растительную подъобласть, которую можно назвать Китайско-Маньчжурской. Соответственные виды деревьев, кустарников и низких растений придают физиономии этих стран черты, напоминающие Европу; плодовые деревья, хлебные злаки, огородные овощи и другие культурные растения, которые путешественник видит вокруг жилищ, еще более увеличивают это кажущееся сходство маньчжурской природы с европейской. Но дикия животные еще очень многочисленны в Маньчжурии, большая часть которой все еще находится в первобытном, естественном состоянии: барсы все также прячутся в лесных чащах, и королевский тигр, этот «господин», как его называют туземцы, не перестал рыскать по стране и нападать на её обитателей, иногда даже на улицах их поселений: судя по большому количеству тигровых шкур, которое продается каждый год в городах,—шкур, из которых иные имеют около 3 метров (4 аршин) в длину, от головы до основания хвоста,—порода этих страшных кошек еще далеко не перевелась в крае. Волки этих стран тоже очень опасные звери, и говорят, что в различных местностях Маньчжурии они часто нападают даже на людей; рассказывают, что бывали случаи, когда они пробегали вскачь через стада баранов, не делая им никакого вреда, и бросались прямо на пастуха. Между другими видами диких животных, кабаны, медведи, лисицы, дикия кошки, каменные куницы тоже очень обыкновенны в некоторых округах: в северных лесах звероловы преследуют ланей, красных оленей, белок и находят еще соболей, мех которых идет на украшение шапок маньчжуров; в западных степях бродят стада антилоп. Еще и в наши дни, несмотря на мирное вторжение китайских колонистов и распространение земледелия, северная Маньчжурия есть по преимуществу страна охоты, зверованья, и, как в старые времена, когда беспрестанно нужно было опасаться нападения хищных зверей, охота доселе считается у маньчжуров своего рода религиозным актом: кто не умеет охотиться, тот нечестивец. Птицы, которые по большей части принадлежат к видам аналогичным с видами западной Европы, очень многочисленны, в особенности певчия птицы представлены большими стаями. Согласно изданному Министерством Финансов «Описанию Маньчжурии», орнитологическая фауна насчитывает в своем составе 268 видов птиц, из которых 46 видов голенастых, 35 хищные, 40 плавающих, 8 куриных, 11 лазающих и 124 воробьиных. В соседстве жилищ всегда увидишь бесчисленное множество воронов, которых маньчжуры почитают как представителей их предков, и которым они, вследствие этого, приносят ежедневные жертвы, быстро поглощаемые шумной толпой прожорливой птицы. Текучия воды Маньчжурии тоже очень богаты животной жизнью, и целые населения существуют единственно рыбой. Из описанных известных в Маньчжурии рыб повсеместно встречаются китайский окунь, налим, сомы различной породы, сазан, чебак, лещ, белорыбица, сиги, щуки, осетр, калуга, а в бассейнах реки Амура и лососевые породы: кэта, горбуша и таймень. В Сунгари, ниже города Сань-сина, лососи водятся в таком обилии и попадаются таких больших размеров, что рыболовы могут приготовлять себе из их кожи летний костюм, впрочем нисколько не уродливый, который их жены украшают разноцветными вышивками.

*Из проходных рыб другой породы, кроме лососевых, следует упомянуть калугу (Huso orientalis) и амурского осетра (Sturio Schrenckii). Первая рыба достигает до 50 пудов весу, имеет вкусное, но несколько грубоватое мясо, второй же, достигая весом до 10 пудов, имеет такое же вкусное мясо, как и осетры Европейской России и Сибири.

Из пресмыкающихся здесь встречаются: черепаха (Tryonyx Maackii), обыкновенные ящерицы и лягушки, а из змей, колоссальная по размером, японская порода Trigonocephalus Blomhoffii. Насекомыми Маньчжурия весьма богата, и состав видов их еще раз доказывает факт смешения сибирской и более южной природы. Здесь следует упомянуть лишь, что страна отличается беспримерным обилием двухкрылых, как-то: оводов, слепней, мух, комаров, мошек и т.д., составляющих в летнее время сущий бич на людей и животных, так как от этого «гнуса», как называют их местные обыватели, почти нет средств для защиты.

Нынешние маньчжуры признают своими предками ньючжэней или чжучжэней и причисляются к тунгузской народности. Одно только из их племен или колен, кочевавшее в одной долине «Длинной белой горы» носило имя, которое теперь принадлежит всей нации. Победитель всех своих соседей, Тай-цзу, начальник народца, называвшагося маньчжурами, провозгласил равенство всех своих подданных под общим именем своего племени, и этому ловкому политическому шагу, соединившему разрозненные поколения в один народ, он и был обязан своими победами и над Китаем и завоеванием этой громадной империи, в 1636 году. Но это завоевание должно было иметь неизбежным следствием преобразование самих маньчжуров. За исключением нескольких тунгузских племен, бродящих по берегам больших рек, каковы солоны, даурцы, гольды, манегиры, орочоны, маньчжуры собственно в настоящее время составляют незначительную часть населения страны. Впрочем и самая страна теперь есть не что иное, как китайская провинция, по порядку девятнадцатая область империи. Даже в верхней долине реки Нонни маньчжуры, измененные мало-по-малу китайским влиянием, положили конец своей бродячей жизни и из кочевых дикарей сделались оседлыми земледельцами. Они живут теперь в фанзах, как и переселенцы с юга, имеют культурные земли, которые обыкновенно снимают на аренду у китайцев, и говорят по-китайски с чужеземцами. Из всех маньчжурских племен солоны или салоны всего лучше сохранили свои старинные нравы и обычаи. Они не поклоняются Будде и не имеют других жрецов, кроме шаманов, совершающих свои заклинания и колдования вокруг священных пригорков. Тела умерших солоны сжигают и пепел собирают в кожаные мешки, которые привязывают к ветвям деревьев, где они и остаются висеть, качаемые ветром. Дауры, которые теперь слывут самыми храбрыми, но вместе с тем и самыми жестокими из маньчжур, суть, напротив, ревностные ламаисты, и каждая семья имеет своего жреца.

*Орочоны, отрасль маньчжур, обитающие по Номини, Гану, Ялу и притокам Нонни живут отдельными семействами или немноголюдными таборами в самых диких местах. Занимаясь оленеводством, рыбными и звериными промыслами, они представляют бедное, неразвитое племя. Гольды, живущие по нижнему течению рек Сунгари и Уссури, по преимуществу рыболовы, и к ним-то и было применимо китайское название «ю-пи-тацзы», т.е. люди в рыбьей шкуре. Общее число их не достигает и 25 тысяч человек. Как духовные качества, так и умственные способности гольдов значительно выше, чем у других второстепенных маньчжурских племен. На это обстоятельство китайское правительство обратило свое внимание и даровало гольдам некоторые права, сравнив их с маньчжурами, заведя в гольдских деревнях школы, и старается сделать из них оседлый народ.

Вследствие смешения рас, которое произвело население более рослое и более сильное, чем население центрального Китая, ныне существует большое сходство черт между завоевателями и теми, которых еще причисляют к туземцам, так что, для разрешения сомнения, нужно спрашивать у самих жителей края, кого имеешь перед собою—китайцев или маньчжур. Даже по форме ног нельзя узнать, к какой национальности принадлежат женщины, так как очень многие из китаянок, живущих в Маньчжурии, не подвергают более свои ноги пытке искусственного уменьшения. Между всеми обитателями северной полосы империи маньчжуры отличаются своей вежливостью, приветливостью и обходительностью с иностранцами. Хотя потомки тех маньчжур, которые покорили Китай, они, однако, имеют настолько такта, что никогда не хвастаются своим происхождением перед «сынами Неба»; в этом отношении они ни мало не похожи на своих соплеменников, наглых китайских мандаринов, испорченных практикой власти. Солоны, даурцы и другие северные маньчжурские племена, веселые, живые, проворные, храбрые, как сибирские тунгусы, походят вместе с тем на японцев по быстроте и легкости, с которою они усвоивают себе чужия идеи и понятия и приспособляются к переменам среды. В настоящее время контрасты, производимые различием религии, имеют в Маньчжурии гораздо более важности, нежели противоположности, зависящие от различия расы. Магометане, составляющие в некоторых местностях треть населения, живут по большей части в городах, при том в отдельных кварталах и образуют настоящие кланы или общины, члены которых, хотя и принадлежат к китайской расе, не смешиваются, однако, со своими соотечественниками других религий. В отношении исполнения воинской повинности маньчжуры разделены на восемь знамен или хошунов, откуда и произошло их прозвище Паци или «восемь знамен»; но эти воины, которые еще в 1873 году не имели другого оружия, кроме лука и стрелы, употребляются больше для охоты, чем для стратегических экспедиций. Они обязаны вносить ежегодно подать натурой или ясак, состоящий из 2.400 оленей и некоторого числа соболей.

*Составляя поголовно военное сословие, как у нас казаки, они со своим потомством несут помимо военной службы еще и некоторые повинности: так, содержат казенных лошадей для гоньбы почт и перевозки чиновников, служат матросами на правительственных барках по Сунгари и так далее. За это они пользуются среди остального населения особыми привилегиями, владеют землями, получали некогда пожизненное жалованье и в случае неурожая хлеб из запасных магазинов. До восьмидесятых годов все эти права маньчжур строго исполнялись, но с этого времени, когда в страну начали направлять колонистов из собственного Китая, привилегии маньчжур все сокращались и сокращались, и ныне они сравнены с китайцами. Впрочем, китайские элементы примешались к маньчжурской расе даже в армии, так как множество переселенцев в Шань-дуне были завербованы в войска в эпоху завоевания Китая: этих военных колонистов называют обыкновенно Ци-жэнь или «люди знамени».

Существованию маньчжурской расы, как особенной народности, и сохранению её языка, повидимому, грозит серьезная опасность, даже в близком будущем. Маньчжурские дети, посещающие школу, почти все ходят в китайские учебные заведения, где они изучают четверокнижие Конфуция и «книгу церемоний»; даже в маньчжурском крае большая часть названий мест известна больше в их китайской форме. Маньчжурский язык, вероятно, уже исчез бы, как письменный идиом, если бы он не был изучаем специально, по причине маньчжурского происхождения императорской фамилии: это один из классических языков «Срединного царства», который обязаны изучать все кандидаты на высшие посты государственной службы, и знание которого почти необходимо для ученых, занимающихся китайской историей и литературой. С тех пор, как маньчжурская династия царствует над Китаем, то-есть с 1636 года, все важнейшие произведения китайской словесности были переведены на язык завоевателей, и эти переводы позволяют разрешать трудности, встречаемые при толковании оригинала. Маньчжурский диалект довольно звучен и очень легок для изучения, благодаря правильности его грамматических форм и его синтаксиса; как все наречия тунгузского происхождения, он состоит из односложных или двусложных корней, смысл которых видоизменяется при помощи суффиксов. В двенадцатом и тринадцатом столетиях, ньючжэни, предки нынешних маньчжур, давшие Китаю династию Цинов, заимствовали свой алфавит у китайцев; буквы же, которые они употребляют с конца шестнадцатого века, монгольского происхождения и, следовательно, произведены от арамейского письма, занесенного в центральную Азию несторианами. Император Кан-си велел составить маньчжурский словарь, из которого были тщательно исключены все слова китайского происхождения. Первый маньчжурский словарь, который был издан в свет европейцем, в конце прошлого столетия, принадлежит Амиоту; с тех пор появились и другие лексиконы на русском, немецком и французском языках.

В Маньчжурии, как и в других внешних владениях или окраинах империи, китайская колонизация началась исправительными заведениями для ссыльных и военными поселениями. Первые колонии этого рода были основаны непосредственно за Великой стеной; в настоящее же время они уже далеко отодвинулись от неё, и большая часть изгнанников, осужденных за уголовные или политические преступления, ссылаются в глубь северных лесов и травяных степей, в соседстве русской границы. Цицикар долгое время служил главным местом ссылки для высокопоставленных особ и для тех лиц, которые считались опасными, как члены тайных сообществ. Во время проезда архимандрита Палладия через этот город, в 1870 году, там насчитывали до 3.000 ссыльных, которые все могли заниматься какой угодно работой и выбирать себе тот или другой квартал для жительства, под условием являться на перекличку в полицейское управление один или два раза в месяц. Большое число магометан также водворены на жительство в северной Маньчжурии; они живут особняком от своих единоверцев, добровольно поселившихся в крае, и имеют особенные мечети и школы. Все эти новые элементы оказывают большое влияние на изменение местного населения и способствуют тому, что оно делается все более и более похожим на население внутреннего Китая. Но, прежде, чем слиться мирно с другими жителями Маньчжурии, эти поселенцы, добровольные и ссыльные, неоднократно бунтовали и во многих случаях соединялись в страшные банды. Так, хунхузы или «рыжебородые», как называют тамошних разбойников, сделались врагами всех мирных колонистов окрестной местности, русских и китайцев; благодаря усовершенствованному оружию, которое они сумели добывать себе путем контрабанды, им удавалось даже составлять весьма большие правильно организованные шайки и построить себе укрепления, на которых развевалось их красное знамя с надписью: «Отмстим за себя!» Часто даже русские власти принуждены были посылать против них значительные отряды войска.

Китайские жители области Ляо-дун известны вообще под именем манзов, какова бы ни была их первоначальная родина. Они пришли сюда преимущественно из трех провинций Шань-дун, Шань-си и Чжи-ли; но в северо-западной Маньчжурии есть также много таких, которые происходят от урожденцев Юнь-нани, сосланных в семнадцатом столетии императором Кан-си. Переселенцы из провинции Шань-дун самые многочисленные: они составляют оседлый и земледельческий класс населения; их наречием говорят во всей Маньчжурии, и их нравы и обычаи преобладают. Что касается переселенцев из провинции Шань-си, то это по большей части странствующие торговцы, ходебщики, лавочники, закладчики, банкиры. Они отличаются замечательною способностью к изучению языков, и в своих деловых сношениях с иностранцами всегда употребляют диалект своих собеседников; единственное наречие, которым они гнушаются пользоваться,—это маньчжурское, которое им в самом деле бесполезно, так как бывшие властители края выучились говорить по-китайски. Эти выходцы из Шань-си так ловко ведут свои дела, что в конце концов присвоивают себе все богатства края. В их домах, построенных по маньчжурскому обычаю, с плоскими крышами, идолы, которые занимают самое почетное место, и перед которыми они всего чаще преклоняют колени,—это те, которые представляют богов богатства, Ла-о-е и Цай-цин, и нужно сказать, что падкие к наживе китайцы не без успеха молятся этим божествам: в короткое время, посредством труда или посредством ростовщичества, они захватывают все в свои цепкия руки. Однако, они еще не считают себя окончательно водворившимися в Маньчжурии: умирая, они обыкновенно просят, чтобы их тела были перенесены в отечество.

*Современная колонизация страны имеет большое значение для соседней России, и потому не мешает остановиться на этом вопросе несколько подробнее. Плодородные пространства долины реки Ляо-хэ еще в древности привлекали к себе обитателей соседних частей густо населенных северных провинций Китая. Являвшиеся сюда, культурные в значительной степени, китайцы вели постоянную борьбу с дикими аборигенами страны, которые хотя и были физически сильнее пришельцев, но нравственно подпадали под их влияние постоянно, как только дело, с поля битвы или неприязненных действий, переходило к мирным отношениям. Маньчжурия обязана китайцам основанием первых городов, введением культуры земли и началом торговли.

Когда из незначительного народа маньчжуры, покорив Китай, сделались владыками его, первой заботою вновь воцарившейся династий было сохранение родной земли для своих сородичей, что могло быть достигнуто лишь при условия недопущения туда китайцев. Запрет допуска китайцев мог распространяться лишь на северную, еще не тронутую, часть страны, так как в южной части её уже был большой процент китайского населения. И действительно, в первые годы правления маньчжурских богдоханов в Хэй-лун-цзянскую и Гириньскую провинции лишь ссылали китайских преступников, которые, по отбытии срока наказания, делались колонистами. С течением времени из южной части долины Ляо-хэ все более и более густеющее население перешло постепенно на юг Гириньской провинции и в прилегающие с запада монгольские земли. Приток китайских эмигрантов в Маньчжурию увеличился особенно в период китайско-европейских и тайпинских войн. Не имея возможности по закону покупать для себя землю, китайские колонисты арендовали ее у знаменного маньчжура и производили распашки все шире и шире.

Но не одни только земледельцы шли в Маньчжурию, сюда шла и та масса бескровных скитальцев, которых так много во внутреннем Китае.

Помимо обилия свободной плодородной земли, их привлекал также слух об обилии золота, пантов, жэнь-шэня и тому под. Пользуясь замешательством и бездействием своего правительства и подкупностью маньчжурских чиновников, население Маньчжурии все возростало и возростало, и когда пекинские власти обратили на положение этого дела свое внимание, было уже слишком поздно, и они ничего лучшего не могли сделать, как закрепит землю за колонистами и ввести в страну преобразования по части управления ею. Были выработаны точные правила на право владения землею и взнос за это пошлин, а также обращено серьезное внимание на систему колонизации земель. Напуганные поднимавшимся значением России на Дальнем востоке, китайцы прежде всего начали заселять пограничные районы и для этой целя даже вызывали китайцев из пограничных русских пределов.

Если частные приемы и способы колонизация бывали и неудачны, то общий результат этого дела достиг намеченной цели. Миссионер Росс, посетившей местность, лежащую в бассейне левых притоков верхнего Сунгари, сообщает, что где 10 лет тому назад о присутствии человека свидетельствовали лишь охотничьи тропы, во время его проезда насчитывалось до 1/2 миллиона хлебопашцев. Такие же результаты достигнуты в районе, городов Ажэ-хэ, Баян-су-су, Шуан-чэн-тин и др.

Колонизация продолжается и поныне, и в близком будущем уже рисуется картина полного окитаения страны.*

Умеренный климат и плодородие культурных земель обеспечивают южной Маньчжурии большое разнообразие земледельческих произведений. Китайцы разводят свиней и возделывают пшеницу, ячмень, кукурузу, просо и другие хлеба; из бобовых растений они сеют преимущественно «желтый горох» (soye hispida), из которого приготовляют съедобное масло, и выжимки которого отправляются, в форме лепешек, в Китай, где их употребляют для удобрения полей. Несмотря на суровость зим и благодаря жаркому лету, колонисты занимаются также культурой одного вида индигового растения, хлопчатника и винограда, но виноградные лозы здесь увидишь только летом; на зимние месяцы, с конца октября до начала апреля, растения кладутся в борозды и прикрываются землей и соломой. Крестьяне насаждают тутовые деревья и дубы, чтобы воспитывать на них разные породы шелковичного червя, которые не только доставляют им драгоценные волокна, но сверх того считаются самым лакомым кушаньем. Так же, как земледельцы Монголии, китайские колонисты маньчжурских равнин предали забвению все указы, относящиеся к фабрикации опиума, и везде поля, засеянные маком, чередуются с другими культурами. *Возделывание мака и приготовление из него опиума, как и курение последнего распространены в Маньчжурии повсюду от границ Чжи-ли до Амура, и от Монголии до берега Японского моря и границ Кореи. В Маньчжурии опиум даже принимает значение ходячей монеты. Главным центром его производства можно признать местность около поселка Цзя-бань-чжань и весь Хуланский округ. Как велико в настоящее время количество добываемого в стране опиума, можно судить по тому обстоятельству, что одна только таможня в Баян-су-су взыскала в 1894 году пошлину за вывоз на юг более чем 20 тысяч руб. золотом. «Можно»,—говорит Матюнин,—«без большой натяжки считать, что в одном лишь районе Баян-су-су опиума добывается не менее, чем на 400 тысяч рублей». Наконец, маньчжурский табак, особенно табак из окрестностей города Гириня славится по всей империи своим превосходным качеством. Известно, что маньчжуры, научившись от японцев употреблению табака, передали его, в свою очередь, китайцам, в эпоху завоевания ими Срединного царства; но сами они и поныне остались величайшими курильщиками в империи. Некоторые китайские колонисты в долине Уссури разводят также жэнь-шэнь или стосил (panax ginseng), который маньчжуры называют орота или «первым из растений»: по мнению туземцев и китайцев, ни один корень не обладает такой чудодейственной силой, как корень жэнь-шэня, исцеляющий все недуги, восстановляющий силы и способствующий продолжению жизни; оттого это целебное вещество покупается на вес золота баловнями фортуны. Прежде монополия сбора жэнь-шэня была предоставлена маньчжурам, и главным образом с целью воспрепятствовать манзам проникать в леса, наиболее изобиловавшие этим растением, и были устроены палисады или живые изгороди из ив. В настоящее время, напротив, одни только манзы и добывают драгоценный корень, либо как возделыватели его, либо как искатели дикого жэнь-шэня, который ценится гораздо выше культивированного.

Единственные местные промышленности сколько-нибудь важные—приготовление растительного масла и фабрикация водки из сорго. Маньчжуры, мужчины и женщины, часто напиваются этим вином, по их собственному выражению «до забвения добра и зла». Золотые прииски дают занятие многим тысячам рабочих: по оффициальным сведениям, более 30.000 человек работали, в половине текущего столетия, на золотопромывальнях в Ван-лун-гоу, на верховьях Суйфуна. Последние сведения указывают между прочим на существование в стране золотоискательных республик, организация коих весьма интересна. Месторождения каменного угля и железа, находящиеся в южных местностях края, обещают приобрести также экономическую важность, гораздо более значительную, чем золото. Ляо-дун уже теперь считается несравненно богаче многих внутренних провинций Китая, и превосходное положение его и то обстоятельство что он благодаря России сделался участником великого железнодорожного пути, обеспечивает ему в близком будущем развитие торговли, легкую эксплоатацию естественных богатств, хотя бы и с помощью иностранных капиталов.

*Торговля Маньчжурии с Россиею и другими странами еще только начинает развиваться и в настоящее время находится в переходном состоянии, завися от массы всевозможных побочных причин. Отсутствие безопасности при пересылках и перевозках товаров в крае, многочисленные поборы, не нормированные законом, произвол местных властей, а также отсутствие хороших способов сообщения и путей являются существенными тормозами развития торговли и промышленности страны. Вывозная и ввозная торговля страны обложена таможенною пошлиною, по весьма сложному тарифу, и ведется главным образом на юг через порт Ню-чжуан, открытый для европейцев. Деятельность этого порта сильно развивается и за 12 лет с 1881 года, коммерческие обороты его увеличились здесь более чем вдвое, дав в 1892 г. итог в 22.483.000 руб., а в последующие годы это увеличение было еще более, достигнув в 1895 году оборота в 97.534 тысячи руб. Кроме этого порта значительный торговый обмен производится в Цзинь-чжоу-фу, Фу-чжоу, Дагу-шань и Би-цзы-во. Вся сухопутная торговля Маньчжурии с собственным Китаем проходит через Шаньхай-гуань.

Торговля Маньчжурии с Кореей ведется на суше через города Фын-хуан и Хунь-чунь, а морская через Ню-чжуан, в который в 1894 году было ввезено на 38 тысяч рублей корейских товаров.

Торговля с Россиею оставляет желать весьма многого и еще весьма незначительна, в силу малонаселенности Приамурского пограничного округа и отсутствия русских предпринимателей внутри страны.

Вся торговля сосредоточена главным образом на границах и имеет исключительно местный интерес. Обороты её по недостатку данных указать трудно. Так ввозная и вывозная торговля Южно-Уссурийского края не достигает в общем оборота и в миллион рублей. Предметами торговли Маньчжурии вообще служат скот, хлеб в зерне, бобы, опиум, ввоз же главным образом состоит из мануфактурных изделий.*

На правом берегу Хэй-лун-цзяна или«Реки черного дракона»,—как называют китайцы Амур, может быть, по причине темного цвета его вод,—Маньчжурия имеет только один город, Айгунь (Айхун), едва-ли и до ныне не самый многолюдный во всей Амурской долине. Он растянулся по берегу реки на пространстве 9 километров, включая сюда его предместья и сады; кроме того подгородные селения, окруженные тенистыми рощами и кладбищами, следуют одно за другим по берегу Амура и деревни Сахалянь, лежащей против русского города Благовещенска верстах в сорока выше Айгуня. Китайский город есть не только главный административный и торговый пункт всего амурского округа Маньчжурии, но он считается также местом военного управления края и de facto ведает всеми даурцами, маньчжурами, китайцами сибирского берега, которые тщательно избегают своих русских властителей и даже продолжают по-прежнему платить ясак и подати айгунскому амбаню. Впрочем с военной точки зрения, этот город всегда представлял аван-пост, слишком удаленный от центра империи, чтобы быть в состоянии, в случае нападения, оказать серьезное сопротивление русским. Простой частокол и остатки аллеи, обсаженной деревьями, составляют ныне единственную ограду города. Город памятен тем, что 16 мая 1858 года в нем был заключен Айгунский трактат, по которому Амурский край перешел во владение России.

Мэргэнь имеет некоторое значение, как город, через посредство которого Айгунь связан с остальной империей. Он лежит в верхнем бассейне реки Нонни, в местности обезлесенной, но очень плодородной. В 1870 году, во время путешествия архимандрита Палладия, поток китайского переселения еще не направился к этой части северной Маньчжурии, и город, считавшийся нездоровым по причине большой смертности, следовавшей за работами по расчистке земель под пашни, имел весьма незначительное число жителей в своей ограде, состоящей из простого частокола. В ту пору китайская колонизация не переходила еще за Цицикар или Букуй, главный город северо-западной провинции Маньчжурии и центр военного управления всеми бутханами или маньчжурами, еще соединенными в отдельные племена или поколения. Каждый год, в июне месяце, эти туземцы приходят в Цицикар платить ясак, состоящий из 5.500 собольих шкурок, и прибытие их дает повод к большой ярмарке, на которую китайские купцы съезжаются в большом числе, чтобы нагрузить свои барки произведениями края. Это прозвище «бугханы» было дано им от укрепленного города Бутха, лежащего между Мэргэнем и Цицикаром. В эту крепость собираются для воинских упражнений туземные ратники, разделенные на три корпуса: маньчжур, солонов и даурцев или тагури. *В настоящее время Мэргэнь находится в сильном захудании; городские стены и укрепления разваливаются, домов не более 100, лавок всего лишь семь, а население едва достигает 2.000 человек. Большинство населения города перешло в Цицикар, который является одним из самых оживленных и торговых пунктов северной Маньчжурии. Население последнего достигает до 70.000 человек, среди которых много магометан. Выглядывая оживленным, бойким и зажиточным городом, Цицикар имеет до 400 лавок, в числе которых 50 производят крупную торговлю. Представляя главный административный центр Хэй-лун-цзянской провинции, Цицикар является местопребыванием цзянь-цзюня иля генерал-губернатора этой провинции и соединен китайским правительственным телеграфом с Пекином и Сахалянью на Амуре*.

Долина верхней Сунгари, более близкая собственно к Китаю и лежащая под более южной широтой, нежели Хэй-лун-цзянская провинция, населена гораздо плотнее, и население её разрослось в несколько больших городов. Гиринь, главный город северо-восточной провинции Маньчжурии, занимает великолепное местоположение, в центре амфитеатра высоких лесистых холмов и на левом берегу реки Сунгари, которая в этом месте имеет до 300 метров в ширину, но там и сям съужена дамбами и деревянными строениями, стоящими на целом лесе свай. Гиринь получил от китайцев название Чуань-чан, то-есть «Барочная верфь», по той причине, что там строится много джонок и барок для плавания по Сунгари; город, улицы которого везде вымощены ветхой деревянной мостовой, загроможден строевым лесом, а самая река покрыта плотами. Золотые рудники, разрабатываемые в соседстве города, часто подают повод к насилиям и смертоубийствам, за которые китайские власти наказывают виновных с беспощадной жестокостью. Когда архимандрит Палладий посетил Гиринь, он должен был проходить по аллее, уставленной столбами, на верхушках которых торчали отрубленные человеческие головы, и которые были забрызганы кусками запекшейся крови. *Численность населения города определяется Джемсом в 100 тысяч человек обоего пола, среди них весьма много исповедающих ислам. Расположенный в центре страны, город является самым промышленным центром северной Маньчжурии. В 1882 году в нем насчитывалось более сотни крупных торговых домов, до 800 лавок, 400 постоялых дворов, 20 сереброплавилень. Торговлю города составляют главным образом сырые земледельческие и лесные продукты и прежде всего табак, меха и лес. Кроме того, в окрестностях города расположено много гончарных заводов, поставляющих свои изделия в Амурскую область и на верховья Нонни.

Расположенный по соседству с русской границею, город приобрел значение важнаго стратегического центра страны и съиздавна сосредоточивал в себе боевые силы, административные управления войск и военные пороховые заводы. Здесь еще в начале 80-х годов был выстроен пороховой завод и арсенал, на котором изготовлялись артиллерийские орудия и ружейные патроны. Вместе с тем здесь же был произведен первый для Китая опыт чеканки серебряной правительственной монеты. Опыт этот не оправдал ожиданий, что же касается деятельности арсенала, то последний, направляемый иностранными техниками, содержится в большом порядке. Важное значение Гириня вынудило соединение его телеграфом с Пекином и нашей границею в Хунь-чуне. Еще и до сих пор китайское правительство мечтает о соединении этого города с Мукденем и Шаньхай-гуанем собственной железнодорожной линией. Изыскания для направления последней были окончены еще к 1892 году, но недостаток средств, японская война и вызванные ею осложнения не дали возможности осуществить это намерение, и железнодорожный путь, начатый от Тянь-цзиня, едва окончен около Чжунь-хоу-со, в районе Великой стены*.

В болотистой равнине, где соединяются два обширные течения Нонни и верхней Сунгари или Гиринь-ула, нет ни одного города, расположенного близ реки: местность слишком низменна и нездорова, и воды слишком часто меняют свое русло, чтобы оседлое население могло основать город в этом месте; близ слияния двух рек встречаются только деревни. Город Бодунэ, который наследовал другому, более древнему городу, лежавшему ближе к месту слияния Нонни и Сунгари, важен как торговый пункт, где соединяются дороги двух долин; он находится в 30 слишком километрах к югу от соединения рек и расположен на высоком яру, господствующем над правым берегом верхней Сунгари: китайцы обыкновенно называют его Синь-чэн или «Новый город». *Население города в 1895 году, по мнению посетившего его Зиновьева, было не менее 20.000 человек; в нем насчитывалось свыше 300 купеческих фирм, из которых 9 имели оборот до миллиона лан в год. Сверх того, в городе числилось 400 лавок, 15 войлочных, 4 бумажных, 10 скорняжных фабрик и 8 ссудных касс. Неблагоприятные для земледелия условия вызвали развитие винокуренной и фабричной деятельности, а экономически тяготеющая к Бодунэ, лежащая к западу богатая скотом монгольская степь сделала его центром торговли скотом и шерсти*.

Бодунэ ведет довольно большую торговлю, особенно с городом Куань-чэн-цзы, который лежит южнее, на большой китайской дороге, и который означают также под именем Чань-чунь или «Высокая столица». Последний, в самом деле, главный рынок для всех монгольских племен, кочующих на запад от него в степях восточного Гоби; население его достигает до 70 тысяч человек. Но главный торговый тракт в этой стране—это дорога, которая ведет прямо на север к Сунгари. На этом пути, усеянном постоялыми дворами, по которому беспрестанно тянутся обозы с товарами, встречаем один за другим города: Гуй-шу, Лалин, Ажэ-хэ и др. Последний, по составу населения почти совершенно маньчжурский; население его, согласно Матюнину, до 35 тысяч человек; своим названием он обязан реке Ажэ, притоку Сунгари. К западу оттуда лежит Шуан-чэн-тин, другой город, населенный маньчжурами. Недалеко от впадения Ажэ, с левой стороны вливается в Сунгари река Хулань, и на высоком берегу, господствующем над этим тройным слиянием, расположился город Хулань-чэн, имеющий до 70 тысяч жителей.

Из китайских городов в бассейне Сунгари наидалее выдвинут к северу Сань-син, лежащий при выходе из гор, на правом берегу Сунгари, между двумя впадающими в нее реками Хурха или Мудань-цзян и Кун-хэ, против устья третьего притока. Этот город построен на месте древнего Илань-хала маньчжуров, города «Трех семейств», от которого сохранились еще кое-где развалины стен. В другом, более благоприятном климате это великолепное торговое положение, при слиянии четырех долин и рек, доставило бы городу первостепенную важность; но Сань-син выставлен всей ярости северных ветров, а летние муссоны приносят ему огромные количества дождя, которые превращают берега Сунгари в болота, затопляют стойбища и заставляют прибрежных жителей удаляться в долины гор. Вследствие этого, Сань-син, как был, так и остался простым рынком для покупки шкур пушного зверя, которые привозятся сюда «Длинноволосыми», «Коротковолосыми» и другими народцами маньчжурских звероловов. Население города в 1895 году достигало до 20 тысяч человек. Население занимается главным образом посредническою торговлею между долиною Амура и хлебородными округами Бодунэ и Хулань. Ниже по реке оседлое китайское население еще очень редко, по причине трудности найти удобные места для поселения на этих топких болотистых берегах нижней Сунгари; и наиболее важными из населенных пунктов являются: Баян-тунь—укрепленный лагерь в 15 верстах от Сань-сина и в то же время таможня, у которой останавливаются суда, отправляющиеся вниз по реке, Фугдин—гольдская деревня, которая служит местом военных сборов для инородцев и, наконец, Лаха-су—гольдская же деревня, известная лишь как место, где китайцы обязаны визировать свои паспорты при переходе границ. Выше Сань-сина, долина реки Хурхи населена многочисленными колонистами; там даже основался важный, в военном отношении, город Нингута, расположенный среди плодородных равнин, орошаемых водами, которые спускаются с Белых гор. Из всех населенных мест китайской Маньчжурии Нингута занимает самое выгодное положение для торгового обмена с Приморской областью, а через ее и с Японией; он находится в точке встречи дорог, которые поднимаются по скатам Шань-янь-алиня, переходят по сравнительно легкодоступным перевалам, через этот хребет и затем опять спускаются на восток и северо-восток, в долины рек Суйфуна и Тумыни; превосходные порты залива Петра Великого составляют естественные гавани области, окружающей город Нингуту.

*Город состоит из ряда грязных, узких и кривых улиц, обнесенных каменною стеною; дома большею часть глинобитные с открытыми, как и повсюду в Китае, прямо на улицу лавками. Население города, состоящее главным образом из наплыва китайских эмигрантов, определялось в 20.000 душ. Здесь имеются заводы для выделки мехов, для витья пеньковых веревок, прессования бобовых лепешек и несколько кожевенных, водочных, кирпичных и гончарных заводов. Город соединен телеграфным проводом с Гиринем и нашей границею.

Из других городов, расположенных по соседству с русской границею, следует отметить Хунь-чунь, лежащий на небольшой речке Хунь-чунь-хэ, в 25-30 верстах от залива Посьета. Пункт этот, служивший в 1897 году местопребыванием военного начальства, создан почти искусственно вызовом сюда переселенцев, которые сильно заселили долину реки Хунь-чунь-хэ. Население самого города достигает до 20 тысяч, но оно сильно увеличивается во время трепангового промысла, когда в Хунь-чунь является масса китайцев. В городе есть школа, где преподается русский язык, и вообще этот пункт имеет большое значение, почему и соединен телеграфом со столицею и нашим Хунь-чунским караулом.*

Большая дорога из Гириня в Мукден, пролегающая у подошвы вулканической горы Таку-шань, проходит через несколько важных городов, каковы: И-тунь-чжоу, Кай-юань-сянь, затем Те-линь или «Железные горы», получивший это название от гряды холмов, очень богатых железной рудой; город Ти-лин—это маньчжурский Бирмингам или Шеффилд: там везде только и слышишь, что удары молотов о наковальни. Построенный в равнине, на расстоянии 3 километров от берега Ляо-хэ, он имеет на этой реке пристань, посещаемую многочисленными китайскими судами; население города достигает до 60 тысяч человек.

На южной покатости Маньчжурии, важнейший город, который в то же время есть главный город трех маньчжурских провинций и равный Пекину по административному рангу,—Мукден, по-китайски Шэнь-ян или Фын-тянь-фу, лежащий среди очень плодородных, но почти лишенных древесной растительности равнин, которые орошаются восточным притоком реки Ляо-хэ, рекою Хунь-хэ. Маньчжурское имя Мукден или «Цветущий» никогда не употребляется ни одним из жителей: обыкновенно этот город называют просто цин, что значит «столица», и его почитают даже священным, потому что он служил местопребыванием предкам нынешних императоров. Мукден, «который отличается между всеми городами, говорит император Цянь-лун, как дракон и тигр между животными», окружен глинобитною стеной; но внутри этой первой ограды, имеющей около 17 верст в окружности, находится вторая, длиною около 41/2 верст, построенная из кирпича и увенчанная по бокам башнями, и которая защищает центральный квартал самую многолюдную и торговую часть города. Улицы Мукденя содержатся в гораздо большей чистоте, чем улицы Пекина и так же, как пекинские, обставлены по обеим сторонам лавками, перед которыми толпа прохожих образует, с утра до вечера, непрерывный поток. В самом центре города стоит небольшой желтый дворец, в котором сохраняются, как святыня, обувь и пастушеская сумка Нурхаци, основателя династии. Население города, по словам Джемса, достигает до 250 тысяч человек. На севере за городской оградой раскинулось большое промышленное предместье Бэй-гуань (Северная застава), где находятся заводы для очистки золота, привозимого из Кореи.

Пользуясь большими привилегиями между городами империи, Мукден, по некоторым из его административных учреждений, в особенности по существующим в нем особым министерствам, поставлен на одинаковую степень со столицей государства. На западе, в окрестностях его, находится богатая буддийская кумирня, основанная в честь ныне царствующей династии, а с другой стороны города, в 5 километрах к северо-востоку от стен, расположено священное кладбище, заключающее могилы маньчжурских предков нынешних императоров: сквозь густые ветви развесистых деревьев видны желтые кровли капищ; но ни один иностранец, ни один туземец-профан не может, под страхом смерти, проникнуть в этот некрополь. На востоке, в горах, лежит старинный, теперь пришедший в упадок, город Син-цзин-тин, близ которого тоже есть могилы маньчжурских государей, не менее чтимые их потомками. Наконец, северный берег озера Ханка или Сяо-ху (Большое озеро), по преданию, был некогда владением князьков, от которых ведет свой род ныне царствующая императорская фамилия. Еще в прошлом столетии императоры Китая считали своей обязанностью отправляться на богомолье в Мукден, священный город своей династии; еще в 1804 году император Цзя-цин лично исполнил этот фамильный долг. С того времени в Мукден посылался через каждые десять лет «святой лик», то-есть портрет богдыхана, и при этом случае каждый раз возвышалось новою насыпью полотно по средине дороги; все движение тогда должно было производиться по низким сторонам дороги, но в настоящее время и эта церемония уничтожена.

На юге от Мукдэня дорога, ведущая к морю, проходит по одной из самых многолюдных местностей, где сгруппированы, в большом числе, городские поселения. Город Ляо-ян-чжоу виден издали, опоясанный стенами, над которыми высоко поднимается его главная пагода: эта бывшая столица, славящаяся ныне своими фабриками мебели и гробов, имеет в настоящее время, по отзыву Путяты, до 70.000 жителей. Далее на юге, в округе, очень богатом плантациями хлопчатника, показывается город Хай-чэн, славящийся в особенности теплыми источниками, которые находятся в его окрестностях; затем следует Ню-чжуан, окруженный обширными предместьями и теперь затерянный среди земель, без реки, которая проходит под его мостами; этот город окружен камышами и солончаковыми берегами, которые свидетельствуют об отступлении моря в недавнюю эпоху. Город имеет до 50.000 жителей, в нем помещается католическая миссия. В 1861 году он был открыт для иностранной торговли, но порт реки Ляо-хэ теперь уже не в нем, хотя ему обыкновенно дают имя города, которому он наследовал: он находится ныне в 40 верстах к югу, между многолюдным городом Тянь-чжуан-тай, который тоже был прежде передовым портом Ню-чжуана, и устьем реки: это город Ин-коу или Ин-цзы. Открытый европейским купеческим судам, но запертый льдами в продолжение четырех или пяти месяцев в году, этот порт есть один из тех, торговые обороты которых возрастали с наибольшею быстротой: он отпускает, главным образом, хлопок, шелк-сырец, пеньку, гороховое масло, каменный уголь, бобы.

Движение торговли Ин-цзы в 1894 г.—16.418.604 лан. Движение торговли в Ин-цзы в 1897 г.—26.358.671 лан. Движение судоходства в Ин-цзы в 1895 г. 230 судов, вмест.—185.242 тон.

Пока не были предприняты работы по установке бакенов, освещению маяков и исправному содержанию необходимых приспособлений в порте Ин-коу, большие корабли не отваживались пускаться в плавание у этих опасных берегов. Зимой, когда дороги окрепнут от мороза, в город, средним числом, каждый день прибывает до 3.000 телег с сельскими произведениями всякого рода. Население Ин-цзы в 1891 г. достигало 60 т. человек. Иностранных торговых домов в нем было 5, а иностранцев проживало 140 человек.

Вся южная Маньчжурия очень богата ископаемым углем. В холмах, поднимающихся на юго-восток от Мукденя, находятся важнейшие каменноугольные копи Маньчжурии, которые снабжают минеральным топливом всю страну, и металлургические заводы, основанные в соседстве подземных галлерей: в одной из этих копей работает более 2.000 челов. Желтоморские пароходы увозят этот уголь, который, говорят, качеством превосходит японский уголь и не уступает лучшим сортам кардифского.

К юго-востоку от устья Ляо-хэ города и коммерческие порты следуют один за другим на западных берегах полуострова, который выдвинулся на востоке Ляо-дунского залива: город Гай-пин, живописно построенный на холме, в некотором расстоянии от моря, служит рынком для торговли скотом и складочным местом для товаров, составляющих предмет торгового обмена между горной страной и равниной; другие маленькие города ведут торговлю хлопком, каменным углем, серебряной рудой, а окрестные местности заселяются переселенцами с полуострова Шань-дун, привлекаемыми через пролив слухами о благосостоянии, которым справедливо славится эта область Маньчжурии. Морской берег около оконечности полуострова изрезан глубокими бухтами, и один из этих заливов образует даже род очень длинного, далеко вдающагося в твердую землю, фиорда, которому английские исследователи прибрежья дали имя Порт-Адамса; находящиеся здесь залежи каменного угля могут в близком будущем доставить некоторую важность всему этому округу. Город Цзинь-чжоу-тин имеет два порта, один на западном, другой на восточном берегу полуострова, съуженного в этом месте в простой перешеек, который соединяет материк с полуостровом Гуандуном.

*Полуостров этот вместе с принадлежащими к нему ближними островами и водами составляет в настоящее время арендное владение России, уступленное Китаем в апреле 1898 года.

Нет надобности указывать на важное значение этого последнего приобретения, достаточно только вспомнить, что в течение всей первой половины текущего года внимание всех интересующихся политическим положением на Дальнем востоке было приковано к Да-лянь-ваню и Порт-Артуру, пунктам, лежащим на этом полуострове.

Порт-Артур, порт Ли—так зовут его англичане или по-китайски Люй-шунь-коу расположен на самой юго-западной оконечности Гуан-дунского полуострова. Ряд высот, совершенно лишенных растительности, окружает кольцом довольно обширный Люйшунь-коуский залив, имеющий до 2 верст в длину и до 11/2 в ширину и разделяющийся узким косообразным перешейком на две довольно неравномерные бухты, западную и восточную. Первая имеет значение лишь для мелко сидящих судов и, обширная во время прилива, с отливами делается почти втрое уже, вторая—искуственно углубленный до 28 футов порт, предназначенный для стоянки больших судов. Двенадцать лет тому назад Порт-Артур был маленькой рыбачьей деревушкой, но уже в 1886 году китайское правительство решило устроить здесь базу для своей северной эскадры и воздвигнуть первоклассную крепость. Пригласив для работ европейских инженеров, не щадя средств для достижения цели, правительству богдохана удалось обратить эту пристань в лучший из военных портов Китая. До последней японско-китайской войны портовые учреждения Артура и его укрепления производили на специалистов весьма выгодное впечатление. Различные богато обставленные мастерские давали возможность выполнять не только ремонтировку, но и постройку новых судов. Два сухих дока, эллинг для миноносок, обширная верфь, арсенал вполне удовлетворяли своему назначению. Пояс сухопутных укреплений из 12 фортов защищал подступы к порту. Самые укрепления, снабженные лучшими артиллерийскими орудиями и многочисленным гарнизоном, представляли серьезную преграду на случай войны. Все, на что только способна была фортификационная техника и техника военного искусства, было применено к обороне этого пункта, и несмотря на то он достался японцам без особых усилий только в силу плохого состояния китайских войск. Японцы, взяв Артур, разрушили его укрепления, и России досталась груда развалин.

Да-лянь-вань представляет залив, лежащий на северо-восточном конце Гуан-дунского полуострова и состоящий из нескольких более мелких бухт, среди которых лучшие Victoria, Iunk и Hand—особенно первая.

Что касается самого Гуан-дунского полуострова, то природа его имеет довольно жалкий вид. Внутренность страны заполнена горами без всякого признака древесной или кустарниковой растительности. Отсутствие воды и каменистая почва представляют сильные тормозы для развития земледелия, которое ограничивается посевами проса, гооляна и огородничеством. Население весьма бедно, и общее число его едва достигает 200 тысяч человек на всей уступленной Россия арендной и нейтральной полосах.*

Берег, обращенный к Желтому морю, имеет несколько портов, посещаемых джонками, как-то: Би-цзы-во, Да-чжуан-хэ и, наиболее важный из них, Да-янь-хэ, лежащий при устье реки того же имени, недалеко от корейской границы. Суда, неглубоко сидящие в воде, поднимаются вверх по реке на 20 километров и бросают якорь перед торговым городом Да-гу-шань, обширные склады которого расположены у подножия крутой горы, покрытой сосновым лесом и увенчанной на вершине двумя храмами. Да-гу-шань приморский город, через который вывозятся местные произведения из Сю-янь-чжоу, старинного маньчжурского города, славящагося своими ломками мрамора. Равным образом через Да-гу-шань сообщается с морем и город Фын-хуан-чэн, страж китайской границы со стороны Кореи. Три раза в год купцы китайские и корейские встречаются в этом городе для обмена своими товарами, и здесь же мандарины двух стран обменивались подарками, посланными их государями, и осыпали друг друга самыми изысканными любезностями. Так называемые «Ворота Кореи», находящиеся в нескольких километрах к югу от города, совсем не похожи на триумфальный портал, достойный входа в великое царство: это просто обыкновенные ворота при сторожевой мазанке, которые обходятся большинством пешеходов и телег.

На западе от реки Ляо-хэ, так называемая «Ивовая изгородь», искуственная граница Маньчжурии, оставляет китайскому населению только узкую полосу земли между горными цепями и равниной. Город Синь-минь-тин, лежащий на дороге из Мукдэня в Пекин, замечателен как очень деятельный рынок. На отроге холмов, вокруг которого обходит на восток река Шара-мурэнь, прежде, чем принять имя Ляо-хэ, носимое ею в нижнем течении, город Факу-мынь или «Живая изгородь из ив», охраняет одни из «ворот» Монголии, так называемый «большой проход», через который производятся непосредственные сношения цивилизованного мира с аймаками кочевых народцев, хорцин и корло, обитающих в восточном Гоби: эти факу-мыньские ворота, еще менее импонирующие, чем корейские, состоят только из нескольких кольев, между которыми на ночь протягивается железная цепь. Гуан-нин-сянь, расположенный у основания гор, которым он сообщил свое имя, замечателен только как старинный город, прославленный в летописях маньчжурской династии; там до сих пор можно видеть гробницы богдыханов из фамилии Ляо, которые царствовали над Китаем в десятом и одиннадцатом столетиях. Цзинь-чжоу-фу, в 18 верстах от северо-западного угла Ляо-дунского залива, имеет более важное значение, ибо близ этого города находится сборное место для всех произведений Маньчжурии, которые отсюда отправляются вдоль морского берега до ворот Великой стены в Шань-хай-гуань. Окруженный дюнами, Цзинь-чжоу-фу, открывается взорам путешественника только в тот момент, когда он переходит через порог, образуемый песчаными буграми; но тем не менее это один из самых красивых городов империи, и по сторонам его улиц тянутся ряды богатых магазинов, перед которыми постоянно толпится масса народу; небольшой соседний порт посещается большим числом джонок и других мелких судов. Нин-юань-чжоу, лежащий в 70 километрах южнее, недалеко от берега залива,—тоже торговый город. Самый южный город этой области—тот, который охраняет южный вход Маньчжурии, на оконечности Великой стены, у основания высот, которые китайцы называют «Горой печали» или «Горой радости», смотря по направлению их путешествия, при отъезде или при возвращении в отечество. Этот пограничный город, Шань-хай-гуань или «Ворота между горами и морем», состоит в действительности из трех различных городских поселений, отделенных одно от другого стенами и воротами: внутренний город, самый многолюдный, сосредоточивает в себе торговую деятельность; восточный город, местопребывание властей и войска, меньше предыдущего и имеет менее оживленный вид; наконец, западный город, носящий особое название, Нин-гай, населен преимущественно китайскими переселенцами. Ограда, наполовину развалившаяся, опоясывает все три города и соединяется с двумя кирпичными валами, уставленными по бокам башнями, которые поднимаются на горы, с террасы на террасу, до высоты 1.200 метров; самый крайний или южный из этих валов есть по преимуществу Великая стена, построенная в эпоху династии Мин; но некоторые обломки стены и земляные насыпи приписываются предшествующим сооружениям. Со стороны моря стена продолжается на пространстве около 4 верст параллельно берегу залива, затем прерывается, чтобы дать место цитадели, и оканчивается выдвинутой в залив дамбой, о которую разбиваются морские волны. Маленький храм, построенный у пролома в стене, напоминает легенду, получившую громкую известность во всем Китае и свидетельствующую о тех страшных страданиях, которые должны были переносить несчастные, трудившиеся над сооружением исполинского оплота. Одна женщина, найдя труп своего мужа между телами работников, умерших от непосильного труда, с отчаяния разбила себе голову об стену, которая в тот же момент обрушилась на нее, чтобы похоронить несчастную под развалинами рядом с её супругом. «Эта женщина,—гласит надпись на храме,—всегда будет чтиться в памяти людей, а император Цзинь достоин вечного проклятия».

Города Маньчжурии, с приблизительной цифрой их населения, сообщаемой новейшими путешественниками и донесениями европейских консулов, суть:

Провинция Мукденьская или Шэн-цзин. Мукдень (по Джемсу)—250.000 жит.; Ляо-яньчжоу (по Путяте)—70.000; Ин-коу (Инцзы) таможенные сведения—60.000; Ню-чжуан (Джемс) 50.000; Тянь-чжуан-тай (Вильямсон)—25.000; Синь-минь-тин (Вильямсон)—30.000; Те-лин (Путята)—60.000; Кай-юань-сянь (Вильямсон)—35.000; Хай-лун-чэн—10.000; Чань-ту-фу (Гармон)—125.000; Хуай-дэ-сянь (Фульфорд)—20.000; Да-гу-шань (The China Sea Dyrectory)—30.000—40.000; Тун-хуа-сянь (Фульфорд)—20.000.

Провинция Гиринь. Гиринь (Джемс)—100.000 жит.; Куань-чэн-цзы (Фульфорд)—70.000; Нунь-ань-сянь (консульский отчет)—20.000; У-чан-тин (Бернов)—1.000; Сан-ха-тунь (Бернов)—5.000; Нингута (Джемс)—20.000; Хунь-чунь (Матюнин)—5.000; Омосо (Бернов)—5.000; Сань-ча-коу (Бернов)—3.000; Бодунэ (Зиновьев)—20.000; Шуан-чэн-тин—35.000; Ажэ-хэ (Путята)—15.000; Лалинь-чэн (Путята)—20.000; Бинь-чжоу—25.000; Сань-син (Зиновьев)—20.000.

Провинция Хей-лун-цзян или Цицикарская. Цицикар (Евтюгин)—30.000 жит.; Мэргэнь—2.000; Айгунь—10.000; Ху-лань-чэн—70.000; Баян-су-су (Матюнин)—30.000; Бэй-туань-лин-цзы (Фульфорд)—25.000; Хайлар (Стрельбицкий)—1.000—2.000; Бутха (?)