Глава V Китай

Общий взгляд

Название «Китай» или «Chine», «China», которое европейцы дают континентальной империи крайнего Востока, совершенно неизвестно самим обитателям страны; и династия Цинь, от которой, вероятно, было заимствовано индийское название «Чина» (откуда произошли западно-европейские China, Chine), уже более четырнадцати с половиной столетий как перестала царствовать над равнинами рек Хуан-хэ и Ян-цзы-цзяна. Китайцы не знают также и эпитета «Небесная», приписываемого их империи: слова «Тянь-ся» или «Под небом», «поднебесный», которые употребляли их стихотворцы, применяются к «подлунному» миру вообще, так же, как и к Китаю в частности. В обыкновенном языке китайцы называют свое отечество Чжун-хуа, что значит «Срединное царство» или «Центральная империя», наименование, происходящее, быть может, от преобладания, которое приобрели мало-по-малу центральные равнины над окружающими государствами; но в нем можно также видеть выражение той идеи, общей всем народам земного шара, что именно их отечество составляет истинную середину, центр обитаемых земель. Китайцы не ограничиваются, как нации запада, четырьмя главными странами света или точками горизонта: они прибавляют к ним пятую точку, средину, и этим средоточием считается, конечно, Китай. Со времени завоевания края маньчжурами Центральное царство получило название по имени царствующего дома—«Дайцин», «Великая и чистая империя». Китайский народ означает свою родину именем «Сыхай» или «Четыре моря», синоним вселенной; он употребляет также, между многими другими названиями, выражение Ши-па-шэн или «Восемнадцать провинций», Нэй-ди, «Внутренняя земля». Особенно любимый термин—это Хуа-го—«Цветущее царство» или «Земля цветов»,—поэтический синоним «Страны земледелия и вежливости». Что касается самих китайцев, то это «Дети Хань» или «Люди Хань» или иначе «Люди Цинь», по имени двух прославляемых историей династий; они называют себя также Ли-минь (Limin),—загадочное слово, переводимое обыкновенно выражением «черноволосая раса», и кроме того, принимают еще многие другие прозвища. Недостаток точного национального термина, употребляемого всеми и постоянно, для означения Китая и его народов, происходит оттого, что каждое из имен, сделавшихся общеупотребительными, в различные эпохи, сохранило свое первоначальное значение и таким образом может быть заменяемо синонимами; ни одно из них еще не преобразовалось от употребления в чисто географическое название. То же самое нужно сказать об именах гор, рек, провинций, населенных мест: все эти имена не более, как эпитеты, описательные, исторические, военные, административные или поэтические, меняющиеся с каждым новым режимом, с каждой новой династией, и замещаемые, в случае надобности, другими эпитетами, которые не отличаются более точным применением. Ни одна река, ни одна горная цепь не сохраняет того же самого наименования на всем своем протяжении; ни один город не удерживает своего первоначального имени от династии до династии; нужно проследить все эти перемены названий мест чрез длинный ряд веков в летописях, словарях и в пятнадцати тысячах других географических сочинений Китая,—громадная работа, которая объясняет нам трудовую, посвященную кропотливым исследованиям жизнь таких ученых, как Абель Ремюза и Станислав Жюльен.

Естественные границы «Срединного царства» или Китая в собственном смысле очерчены довольно точно. На западе возвышенности, составляющие продолжение Тибетского плоскогорья и разделенные реками на расходящиеся горные цепи, образуют видимый рубеж между китайцами и сифанями, лолотами и другими полудикими народцами; на севере Великая стена «в десять тысяч ли» обозначает, на большей части своего протяжения, раздельную линию между пустыней или степью и культурными территориями; на востоке и на юго-востоке, Тихий океан омывает морской берег, который закругляется в виде полукруга, общая длина которого простирается до 3.500 километров. На юге, цепи гор, террасы плоскогорий и в особенности болота, трудно доступные речные ущелья отделяют Китай от полуострова по ту сторону Ганга или Индо-Китая; однако, эта граница во многих местах чисто условная, и по обе стороны её природа, жители и цивилизация представляют большое сходство, и с этой стороны географический переход между Китаем и другими странами совершается с наибольшею постепенностью. В своей совокупности, Срединное царство, без внешних его владений, занимает на востоке Азии пространство почти кругообразной формы, при чем одна половина окружности начертана на твердой земле, а другая совпадает с линией берегов океана. Описанная таким образом фигура Китая в собственном смысле представляет около половины империи и составляет одиннадцатую часть поверхности Азиатского континента. Сравниваемый с Францией, собственно Китай, обнимает площадь в восемь раз более обширную, на которой обитает население, как полагают, в полтора раза более плотное, пропорционально, чем население Французской республики. В самом деле, большинство ученых, изучавших и критически разбиравших результаты китайских народных переписей, пришли к тому выводу, что число жителей Центрального царства можно считать около 400 миллионов.

По оффициальным китайским сведениям 1882 года Собственный Китай:

| Пространство | Население | На кв. милю. |

| 1.327.308 кв. миль | 386.853.029 душ | 289 душ |

*Эти данные однако весьма проблематичны, и потому здесь не бесполезно будет произвести общий обзор движения народонаселения Китая, дабы уже потом не возвращаться более к этому вопросу.

По свидетельству китайских историков, в IX веке до Р. X. была произведена первая перепись, коею цифра Срединной империи определена в 22 миллиона. При Ханьской династии в период времени между 155 и 2 годами до Р. X.. было произведено 10 переписей, исключительно в интересах фиска, дабы узнать число плательщиков податей. Средняя цифра этих переписей оказалась равною 63.500.000 человек, в том числе заключаются и женщины в возрасте между 15 и 30 годами.

При Сунской династии был введен новый усовершенствованный способ народосчисления, и люди старше 60 лет не вносились в перепись. По народосчислению 606 г. население оказалось равным 46 миллионам слишком, при чем в эту цифру включены были чиновники, слуги, рабы и нищие. Перепись 772 г. показала 53 милл. душ; таким образом народонаселение в 116 лет возрасло лишь на 7 милл. Наступившая после падения дома Танов частая смена династий, междоусобия и борьбы с напиравшими с севера монголами мало благоприятствовали увеличению народонаселения, которое начало оправляться лишь при Сунской династии, когда по переписи 1102 г. оно возросло до 100 слишком милл. жителей. Завоевание Китая монголами и воцарение Юаньской династии опять уронило цифру населения. В 1290 г. по переписи, произведенной по указу богдыхана Хубилая, оказалась 59 милл. лиц, платящих подати, «не считая бежавших в горы и на озера и перешедших на сторону бунтовщиков». Китайский историк Матуанлин приводит цифры 16 переписей, произведенных при Минской династии между 1381 и 1580 гг.: средняя цифра этих переписей равна 57 милл., а максимальная 66 милл. с половиною.

При нынешней Маньчжурской династии, заслуживающее некоторого доверия, народоисчисление было совершено в 1711 году ради целей финансовых и военных, при чем в перепись включены были все мужчины в возрасте от 16 до 60 лет. Вскоре богдыхан Цянь-лун возобновил переписи. При сравнении переписи 1711 г. (28.605.716) с переписью 1753 г. (103.050.060) видно, что население если не все, то плательщики податей, увеличивалось в течение 42 лет в небывалой пропорции, на 6% ежегодно.

С 1753 г. по 1792 г., т.е. в течение 39 лет, государство под твердым управлением Цянь-луна, пользовалось непрерывным миром, что отразилось на численности населения, возросшего до 207.467.200 чел., т.е. приблизительно по 21/2% ежегодно. По переписи 1812 г. население возросло до 262.467.183 души при ежегодном приросте в 1%. Продолжайся порост в течение нынешнего столетия в той же пропорции—Срединная империя, в настоящее время насчитывала бы колоссальное население в 660 милл. Если этого не случилось и если по определению наиболее компетентных лиц, население Китая не превышает ныне 400 милл., то лишь вследствие особенно неблагоприятных обстоятельств, на время совершенно парализовавших размножение. Населеннейшие и богатейшие провинции империи подверглись полному или частичному разорению и опустошению, благодаря целому ряду политических смут и восстаний, обрушившихся на Китай в нынешнем столетии. Особенный вред причинило стране восстание тайпинов, «длинноволосых», охватившее несколько провинций и длившееся много лет (с 1854 г. по 1864 г.). Так провинция Цзян-су в 40-летний период с 1842 г. по 1882 г. потеряла 19 милл. жителей, т.е. половину своего населения. Почти столько же утратили провинции Чжэ-цзян и Чжи-ли. В провинции Ань-хой население уменьшилось на 20 милл. Около 1855 г. началось восстание магометан в Юнь-нани, завершившееся свержением китайской власти и основанием в 1867 г. халифата. Жертвы этого восстания, вследствие сильного религиозного антагонизма между китайцами и магометанами, были весьма многочисленны.

К бедствиям войны присоединилась в 1782 г. сильная эпидемия, произведшая не малое опустошение в населении. В 1860 годах вспыхнуло восстание дунган в провинциях Шэнь-си и Гань-су. Это возмущение длилось 16 лет и превратило цветущую и населенную страну в пустыню. Обезлюдение, начатое междоусобными войнами, довершено было тремя годами (с 1876 г. по 1878 г.), жестокого голода, свирепствовавшего в северных провинциях Китая— Шань-си, Шэнь-си, Чжи-ли, Хэ-нани и отчасти в Шань-дуне. В Шань-си, например, в течение трех лет от голода погибло 5 милл. человек.

Наш генеральный консул в Пекине П. С. Попов, занимавшийся демографией и статистикою Китая, пытался вывести цифры населения провинций, неупомянутых в новейших китайских отчетах, пользуясь оффициальными данными прежних годов. В нижеследующей таблице приведены цифры 19-ти провинций, заимствованные из доклада 1886 г., отчасти же из статистической таблицы г. Попова, который при выводе своих цифр принимал во внимание разные обстоятельства, влиявшие на прирост или на убыль населения:

| Провинции | Население в 1886 г. | Население в 1887 г. | Прирост | Население, выведенное на основании старых списков |

| 1) Шань-дун | 36.631.308 | 36.644.255 | 12.947 | - |

| 2) Шань-си | 10.847.147 | 10.658.401 | -188.746 | - |

| 3) Хэ-нань | 22.117.439 | 22.117.829 | 390 | - |

| 4) Цзян-су | 21.346.899 | 21.408.930 | 62.031 | - |

| 5) Цзян-си | 24.554.085 | 24.559.327 | 5.242 | - |

| 6) Чжэ-цзян | 11.691.255 | 11.703.038 | 11.783 | - |

| 7) Ху-бэй | 33.682.193 | 33.763.437 | 81.242 | - |

| 8) Ху-нань | 21.005.952 | 21.005.368 | 416 | - |

| 9) Шэнь-си | 8.395.954 | 8.403.818 | 7.864 | - |

| 10) Сы-чуань | 72.126.148 | 73.148.566 | 1.053.418 | - |

| 11) Гуан-дун | 29.751.178 | 29.762.725 | 11.547 | - |

| 12) Гуй-чжоу | 4.803.958 | 4.806.572 | 2.947 | - |

| 13) Фу-цзянь | 24.344.810 | - | - | - |

| 14) Гань-су-синь-цзянь | 1.238.583 | - | - | |

| 15) Чжи-ли | - | - | - | 17.937.000 |

| 16) Гань-су | - | - | - | 5.411.188 |

| 17) Юньнань | - | - | - | 11.721.576 |

| 18) Гуан-си | - | - | - | 5.121.327 |

| 19) Ань-хой | - | - | - | 20.596.988 |

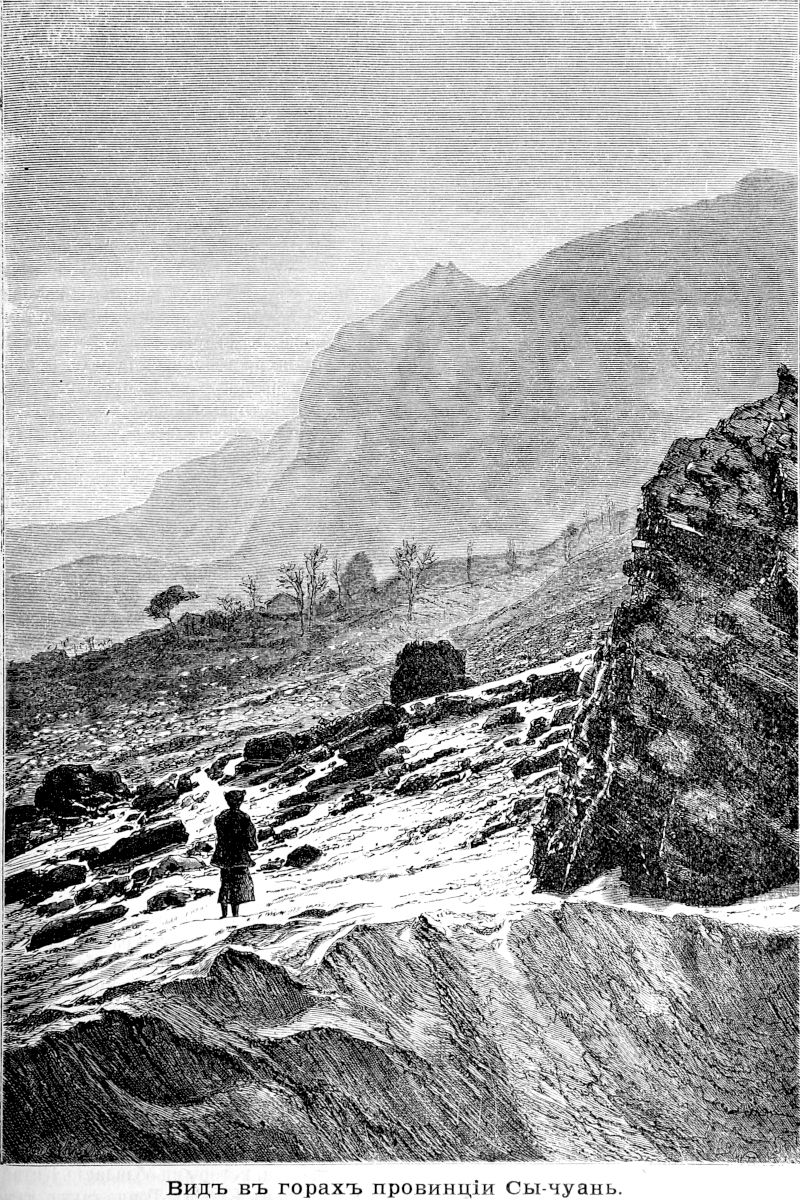

При сравнении цифр населения 1886 и 1887 гг. поражает ничтожный прирост населения почти во всех провинциях; этот прирост значительно ниже 1%, в провинции же Шань-си оказалось почти 2% убыли. Единственным исключением является провинция Сы-чуань, в которой прирост достиг почти 11/2%. Благословенный климат, необыкновенное плодородие почвы и отсутствие политических потрясений—таковы причины, благоприятствовавшие размножению населения этого китайского эдема. Кроме того, цифра населения Сы-чуани значительно повысилась благодаря приливу, во время Тайпинского восстания, беглецов из других провинций, находившихся в менее счастливых условиях. Сложив цифры населения, выведенными на основании прежних списков, получим общую сумму народонаселения для 19-ти провинций в 360.039.928 чел. или круглым числом в 360.040.000 человек. Как ни гипотетична эта цифра, но, за неимением более достоверной, ею приходится довольствоваться при определении населения всей империи. Матусовский полагает, что население собственно Китая=381.688.672 челов. Чтобы покончить вообще с населением Китая, остается рассмотреть остальные его части, где найдем, что по переписи 1842 г. население Маньчжурии, т.е. провинций Шэн-цзин, Гиринь и Хэй-лун-цзян, равнялось 1.665.542 жителям. Но в 1887 г. в одной Шэн-цзинской провинции население в 4.457.261 человек. Приняв цифру жителей двух других провинций (населенных значительно слабее), в 5 милл., мы получим для всей Маньчжурии 9 милл. человек, что, вероятно, скорее ниже, чем выше действительности.

Матусовский население северной и южной Монголии определяет в 3 миллиона. Тибета, Куку-нора в 3 милл. 650 тыс., Или и Тарбагатая в 200 слишком тысяч. Сложив цифру населения Маньчжурии с числами населения названных территорий, получим общую цифру народонаселения застенного Китая 15 милл. 850 тыс. или круглым числом 16 милл. Для получения народонаселения всей империи это число следует прибавить к выведенной нами выше цифре населения 19-ти провинций, тогда мы будем иметь.

Население: 19-ти провинций—360.040.000 чел.; Маньчжурии и остальных территорий—16.000.000 чел.; всего—376.040.000 чел.

Итог этот можно считать цифрою народонаселения Китая в 1887 г., существенную часть его составили цифры переписи 1887 г. Нет причин допускать, в особенности в виду отсутствия крупных бедствий в течение последних лет, чтобы нормальный годовой прирост населения был многим меньше 1/2%. Приняв такой % ежегодного прироста, мы получим, что население всей империи увеличилось с 1887 г. по 1896 г. (т.е. за 9 лет) на 18 милл. чел. Прибавив этот прирост к выведенной нами цифре населения всей империи в 1887 г. получим— 376.040.000; 9-ти-летний прирост—18.000.000: всего—394.040.000, минус предполагаемое население о-ва Формозы, уступленного Японии—3.000,000, получим—391.040.000 т.е. предполагаемую цифру населения в 1896 г.*

Уже за тысячи лет до нашего времени китайцы составили себе понятие о форме и рельефе своего отечества, по крайней мере, в их общих чертах. Шу-цзин или «книга летописей» рассказывает, что император Юй, за двадцать два века до начала общепринятого летосчисления западных народов, приказал составить статистическое описание Китая и вырезать карты девяти провинций на девяти бронзовых вазах: поставленные на хранение в один храм, эти предметы считались народом как долженствующие обеспечивать корону тому, кто сделается их обладателем; в половине третьего столетия старой эры, один богдохан велел их бросить в реку, дабы ими не могли воспользоваться его победители. Ряд работ, перечисляемых в книге Юй-гун, которые были произведены под руководством императора Юй в видах устроения государства, также составляет настоящую топографию, вероятно, древнейшую в свете: горы и мысы, реки и озера, качества грунта, произведения почвы, все указано в этом описании девяти провинций империи. Целые легионы комментаторов, китайских и европейских, изучали эту географию Китая и проверяли упоминаемые в ней имена мест. Отыскивая повсюду мистический порядок и симметрию с целью найти священные числа «девяти гор», «девяти рек», «девяти речных ветвей», «девяти болот» и «девяти естественных валов или стен», соответствующих девяти описываемым провинциям, неизвестный автор Юй-гуна не мог, конечно, составить себе ясного понятия о рельефе страны во всей его точности; но тем не менее верно, что география Китая, от моря до сыпучих песков пустыни Гоби, была подробно известна в ту эпоху. Даже, кажется, она была тогда лучше известна, нежели в последующие века, ибо большая часть комментариев, вместо того, чтобы разъяснить, только затемняли текст Юй-гуна, представляя как чудо малейший географический факт, рассказанный в этой книге, и пытаясь противопоставить, между предметами китайской природы, «пятерные ряды» мистическим «рядам девяти», указываемым автором Юй-гуна. Только в наши дни, благодаря критике европейских синологов, этот древнейший памятник китайского отечествоведения понят наконец в его истинном смысле.

В царствование династии Хань, во втором столетия христианской эры, в Китае существовало настоящее топографическое бюро, чжи-фан-ши, которому поручено было измерять страну и составлять карты. С того времени географические исследования никогда не были в пренебрежении; но во всех китайских сочинениях, относящихся к географии Центрального царства, замечается полнейший недостаток чувства пропорциональности, аналогичный тому, которым страдают произведения китайской живописи. Отдельно стоящий пик, цепь гор и целая орографическая система имеют в их описаниях совершенно одинаковую важность и обозначаются одним и тем же именем; ручеек, большая река, озеро, море, показаны на картах одинаково толстыми штрихами, одинаково сильными ударами кисти или чертами резьбы: берега не начерчены в виде непрерывной линии: все смешивается в картине, реки и дороги, города и горы. Указанным мерам недостает точности, и они имеют лишь общую цену, и при том и единица длины, ли, изменяется, смотря по времени и месту. Обыкновенно европейцы приравнивают ее одной трети мили или одной десятой лье; но известно, что эти меры расстояния и сами не отличаются точностью. В градусе экватора считают то 185 ли, то 192, 200 или 250, что соответствует для каждого ли 600, 578, 556 или 145 метрам длины. Таким образом средняя величина ли оказывается почти равной половине километра; но разности вычисления настолько значительны, что невозможно отметить с точностью относительное расстояние мест, перечисляемых в китайских документах. Для приблизительного исчисления расстояния однако принято считать ли равным 1/2 версты.

Первые европейские путешественники, которые проникли в Срединную империю и разсказали про её чудеса западному миру, могли, естественно, сделать только предварительную работу открытия дотоле неведомой страны, и даже пройденные этими исследователями пути обозначены на карте во многих местах неопределенным образом. При том же очень немногие из первых европейских посетителей Китая оставили по себе память в истории. После Марко Поло, знаменитого венецианца, который странствовал по Китаю в продолжение семнадцати лет, и другие европейские купцы или миссионеры, Пеголотти, Монтекорвино, Одорико де Перденоне, Мариньолли, видели большие города Срединной империи. В своем описании великолепия города Цзин-ши—нынешний Хан-чжоу-фу, Одорико ди Перденоне ссылается на свидетельство многочисленных венецианцев, которые, тоже посетив дивный китайский град, могли подтвердить его слова. Но дело исследования в собственном смысле и проверка или исправление туземных карт начались только с прибытием в страну европейских миссионеров. В семнадцатом столетии триентинец Мартино Мартини составил свое сочинение, в котором он воспроизвел китайские карты, измененные им согласно собственным путевым наблюдениям и сопровождаемые критическими документами. Сделавшись, в конце того же столетия, оффициальными астрономами и математиками империи, французские миссионеры, которые в то же время поддерживали сношения с географами Западной Европы, могли заниматься с успехом исследованием Китая, могли тщательно снимать на план пройденные ими местности, определить постоянные точки на своих картах посредством наблюдения небесных светил. В 1688 и 1689 годах миссионер Жербильон получил даже от пекинского правительства поручение принять участие в трудах по проведению новой границы между Россией и Китайской империей, и до последних русских экспедиций его записки оставались капитальным сочинением для некоторых областей северного Китая. Наконец, в 1708 году Буве, Режи и Жарту приступили, по повелению императора Кан-си, к построению генеральной карты Китая, которая и теперь еще, для некоторой части внутренности империи, составляет основу, на которую современные путешественники должны наносить свои поправки. В десять лет эта общая переделка китайских карт была окончена, известный французский географ д'Анвиль мог воспользоваться ими для составления атласа, с которого почти все другие, изданные после того, карты Китая представляют только более или менее верные перепечатки.

Труды научного исследования, предпринятые ныне в различных частях империи, позволяют надеяться на появление в близком будущем генеральной карты Китая, более точной в отношении положения городов и течения рек и в особенности более верной в отношении изображения рельефа страны. Элементы для построения этой новой карты умножаются с каждым годом. Гидрографы английские, французские, американские, немецкие, русские тщательно сняли на карту почти все морские берега империи, входы в порты, подступы к островам, архипелаги, песчаные мели. Блекистон и другие моряки начертили течение Ян-цзы-цзяна со всеми его излучинами и таким образом приготовили для последующих картографических работ линию базиса, проходящую через всю империю. Гг. Фритше, Сосновский, Пржевальский, Певцов. Грум-Гржимайло, Путята и другие русские путешественники, наконец Рихтгофен, который начал издавать атлас Китая в сорока четырех листах, связали пройденные ими пути Срединной империи с дорогами Сибири и Европы целым рядом астрономически определенных пунктов, и сеть этих маршрутов новейших исследователей образует уже, во всем Срединном царстве, большие треугольники, вершины которых сходятся на пекинской обсерватории и на европейских станциях в портах морского прибрежья. Китайцы также принимают участие в этом географическом труде, и некоторые из напечатанных в последнее время туземных карт доказывают, что, в графическом изображении форм рельефа, фантазия и мистический дух уступили место у них тщательному наблюдению черт природы. Обладая обширной синологической литературой, западные европейцы почти не имеют, кроме вышеупомянутого классического атласа Рихтгофена, хороших карт Китая. Все, что в последнее время известно в этом отношении лучшего, принадлежит русским картографам Матусовскому, Веберу, Бретшнейдеру и другим авторам, более подробный список которых уже помещен в предисловии к книге.

В своих естественных границах, собственно так называемый Китай представляет довольно большое географическое единство. Можно сказать вообще, что его горные цепи понижаются и разветвляются от запада к востоку, открывая повсюду удобные дороги населениям, поднимающимся от берегов моря к внутренним областям страны. Проломы в цепи гор, невысокие или, по крайней мере легко доступные горные проходы и перевалы делают возможным сообщение между населенными местностями противоположных скатов, и нигде отдельные мирки, образуемые плоскогорьями, не имеют достаточно важного значения, чтобы прерывать связь окружающих населений. Две главные реки Китая, Хуан-хэ и Ян-цзы-цзян, расположены таким образом, что они чрезвычайно облегчают поддержание национального единства прибрежных жителей. Обе эти реки имеют общее направление, параллельное экватору, так что переселения могут совершаться последовательно из одной местности в другую соседнюю, вдоль по течению рек, при чем колонистам не приходится страдать от резкой перемены климата. Хотя Желтая и Голубая реки текут на очень больших расстояниях одна от другой в своей средней части, и хотя многочисленные цепи гор, составляющие восточное продолжение системы Куэнь-лунь, поднимаются между этими могучими потоками, однако, между средними их течениями открываются проходы, сделавшиеся очень оживленными путями сообщения, которые ведут из северной долины в южную. В области верховьев, поперечная долина, в которой течет Мин-цзян, впадающий в Ян-цзы-цзян, представляет первую дорогу, очень трудную, но которою, однако, пользуются уже с незапамятных времен; другой путь, пролегающий по долине Цзя-лин, менее затруднителен, и потому им чаще пользуются, чем предъидущим; на востоке, река Хань-цзян тоже протекает в широкой борозде, открывающейся наискось от одной главной реки до другой в важнейших частях их течения; наконец, в области низовьев, аллювиальные равнины двух главных потоков Китая сливаются, и иногда случалось даже, что блуждающие воды Хуан-хэ изливались в лиман, сообщающийся посредством побочных ветвей с водами реки Xyaн-хэ и Ян-цзы-цзяна. Можно сказать, что два главные речные бассейна империи, обнимающие вместе, на всем их протяжении в Тибете, Куку-норе, Монголии и Китае, поверхность в 340.000 квадратных километров, принадлежат к одной и той же гидрографической системе. Половина этого пространства, которая находится к югу от монгольских степей и к востоку от тибетских плоскогорий, сделалась, естественно, земледельческой областью одной и той же нации.

Южная часть Китая, простирающаяся на юг от этих двух рек-близнецов, которые окружают своим течением истинный «Цветок середины», менее прочно соединена с остальной империей. В этой области горы более высоки, чем в центре страны, и разделяются на большее число цепей, расположенных параллельно, по направлению от юго-запада к северо-востоку; главная река края, Си-цзян (Сикианг), не может быт сравниваема по своему развитию с двумя первенствующими реками Китая, и её боковые долины не открывают населениям столь же широких путей к внутренности бассейна, как долины притоков Хуан-хэ и Ян-цзы-цзяна. Эта часть империи, составляющая особую территорию, отличную от остального Китая, и которая, с другой стороны, соединяется с областями Индо-Китая верхними долинами Красной реки и Меконга, должна была, вследствие этого, резко отличиться от области двух главных рек Срединного царства, как климатом и естественными произведениями, так и характером населения. Действительно, южные китайцы много разнятся от северных по языку и нравам; в течение многовековой исторической жизни нации они часто входили в состав других политических аггломераций.

В Старом свете Китай соответствует западной Европе своим климатом, своими естественными произведениями и историческим развитием. Правда, что Китай, от Чжилийского залива до острова Хай-нань, в своей совокупности, гораздо ближе к экватору, чем западная Европа, так как самая северная часть Срединной империи, в собственном смысле слова, т.е. приморская оконечность Великой стены, находится под 40 градусами широты, как гора Афон, Минорка и Коимбра, и к югу от Кантонского лимана все китайское прибрежье лежит в тропическом поясе; но кривизна изотермических линий, изгибающихся там к югу, так сказать, приподнимает китайскую территорию в северном направлении и сообщает ей климат относительно холодный. Так, средняя годовая температура южной Англии и северной Франции, равная 10 градусам по Цельзию, есть та же самая, как температура Пекина и долины реки Бай-хэ; Шанхай соответствует, по средней своего климата, Марсели и Генуе, а изотерма 20 градусов Цельзия, проходящая по морским берегам южного Китая, касается также португальской Алгаврии и Андалузии. Правда, средние величины температуры указывают только ось годовых колебаний климата, и нужно, кроме того, принимать в соображение, главным образом, крайности тепла и холода. В этом отношении можно сказать, что Китай есть в одно и то же время страна более северная и более южная, чем умеренная Европа. Летом жары там сильнее, а зимой холода суровее. В Старом Свете, как и в Новом, восточные берега континента имеют более неравномерный климат или климат крайностей, чем берега западные: это различие происходит главным образом от расположения океанских пространств и от вращения земного шара в направлении от запада к востоку. В Европе атмосферные течения, борющиеся из-за преобладания, суть правильные ветры, идущие от полюса, которые вращательным движением земли изменяются в северо-восточные и противо-пассаты, превращающиеся, вследствие земного вращения, в юго-западные ветры. На восточных же берегах Азии, центр притяжения, образуемый громадным бассейном Тихого океана, отклоняет воздушные токи от их нормального направления. Полярные ветры, проходящие над Сибирью, уклоняются к югу и к юго-востоку, чтобы замещать теплую атмосферу, которая из тропических морей переливается к полюсу. Летом, напротив, накаленные солнцем «желтые земли» по реке Хуан-хэ, голые степи, глинистые и песчаные пространства Монголии привлекают к себе морские ветры, и воздушные слои, простирающиеся над Великим океаном, образуют юго-восточные муссоны, направляющиеся к внутренности Китая. Это уклонение атмосферных токов проявляется с наибольшей силой на север от Голубой реки; что касается более южных стран, то притягательный центр, представляемый пустыней Гоби, который при том же заслонен цепями гор, следующих одна за другой параллельно морскому берегу, находится слишком далеко для того, чтобы влияние его могло отклонять пассатные ветры от их нормального хода, совершающагося по направлению от юго-запада к северо-востоку, и оттого последние неуклонно продолжают дуть из Бенгальского залива к плоскогорьям Юнь-нани и из Кохинхины к острову Формозе. Но в этих областях моря воздух, побуждаемый двумя различными силами, пребывает в состоянии неустойчивого равновесия, и здесь-то, под влиянием двойного усилия, происходят в эпохи перемены направления муссонов, так называемые по-китайски тайфуны или «большие ветры», те «тифоны», которых так боятся мореплаватели и которыми так страшен Формозский пролив.

Благодаря правильным юго-западным ветрам и муссонам, которые направляются с моря к внутренности континента, земли, расположенные на пути этих атмосферных течений, получают среднее количество влаги, более значительное, чем страны западной Европы, и главные реки, после того как часть их вод израсходовалась на орошение обширных земледельческих пространств и наполнение больших озер, образовавшихся по обе стороны их течения, уносят еще в море излишек, который доходит до нескольких десятков тысяч кубических метров в секунду: среднее годовое падение дождя на приморскую область Китая можно считать равным 1 метру, именно:

Среднее падение дождевой воды и снега в сантиметрах:

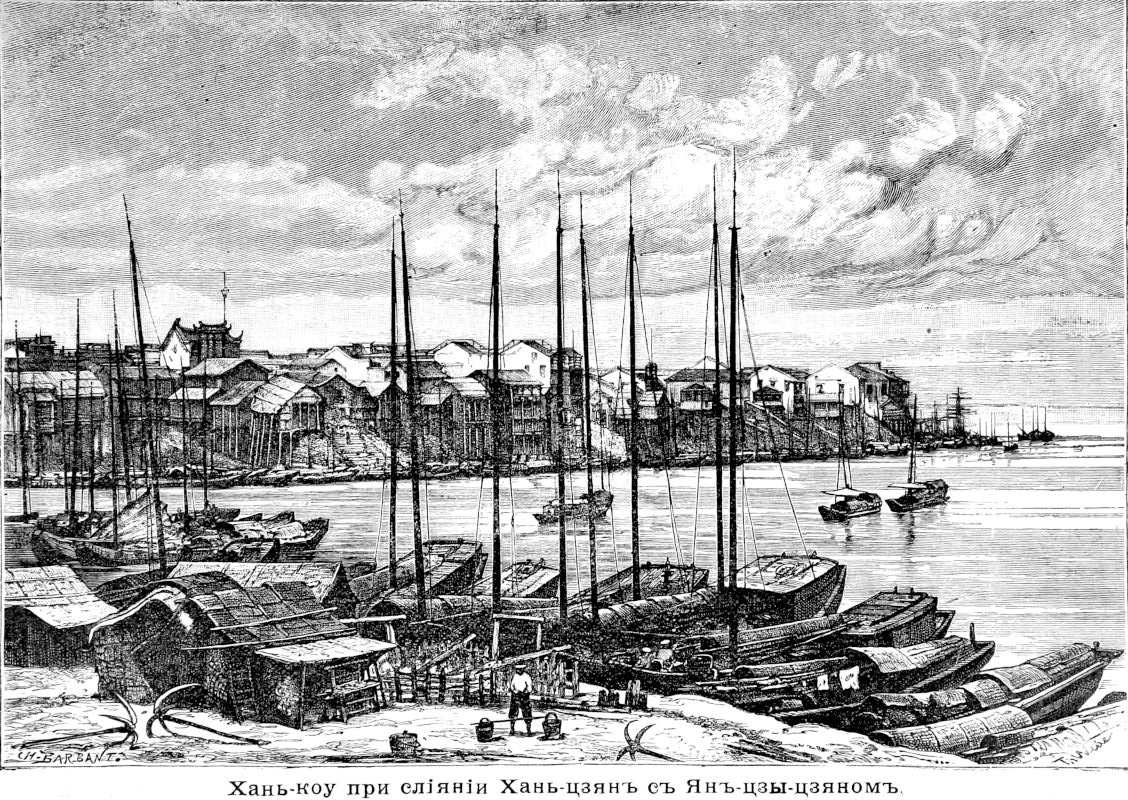

Пекин—652; Си-ка-вэй—1.134; Хань-коу—1.380: Амой—1.138; Кантон—1.795; Шанхай—1.067.

Почти вся атмосферная влага падает в виде дождя, ибо холодные зимние ветры приходят из континентальных пространств, а влажные ветры,—по большей части теплые воздушные течения, дующие с юга. Когда однажды сильный вихрь принес несколько хлопьев снега в Кантон, то удивленные жители подумали, что это, должно быть, нечто в роде летучего хлопка, и некоторые стали собирать снег, в надежде, что, может быть, он пригодится как противолихорадочное средство. Обыкновенная правильность чередования времен года и перемен погоды есть одна из причин, которые наиболее способствовали успехам земледелия в Китае. Тогда как в Европе неправильные годовые вариации атмосферных явлений отнимают уверенность у земледельца и много изменяют, от одного года до другого, величину и ценность его жатвы, уклонения климата от средней нормы в Китае гораздо менее значительны, и тамошний крестьянин с меньшим беспокойством за будущее бросает свое зерно в борозду пашни. Тем не менее, однако, и там большие катастрофы, каковы наводнения и иногда также совершенное бездожие, могут лишить население ожидаемого урожая, и тогда голод становится неизбежным.

Пользуясь умеренным климатом, который в южных областях приближается к тропическому, Китай обладает очень богатой флорой, где растительные формы индийской области смешиваются с растениями европейского вида. В промежуточных округах юга одно и то же поле может производить сахарный тростник и картофель; дуб и бамбук ростут рядом в одной и той же роще. По направлению от юга к северу замечается постепенный переход от индийской флоры к маньчжурской. Переселение тропических растений облегчается наклонностью многочисленных китайских долин к малайскому полуострову: переход от одного климата к другому не задерживается или не затрудняется никакой естественной преградой, в виде горных цепей, пустынь, степей или морей, как на юге Европы, в западной Азии и в северной Америке. Очень многие растения, принадлежащие к индийской флоре, можно видеть еще в Кантоне и в Гонконге, другие поднимаются еще далее к северу, и только в соседстве города Амой, под 24 градусом широты, тропические растения находят свою северную границу распространения. Из южных видов наидалее распространяются к северу те, которые наиболее нуждаются в большом количестве воды для своего произрастания, и которые, следовательно, требуют если не тропических жаров, то, по крайней мере, дождей, столь же обильных, как дожди тропического пояса. Одно из этих растений—бамбук, полезнейший материал в домашнем хозяйстве китайцев, которые строят из него жилища, выделывают мебель, веревки, паруса, приготовляют бумагу и даже употребляют его в пищу: молодые побеги бамбука составляют одно из лакомых блюд китайской кухни.

Главное отличие китайской флоры от европейской состоит в том, что первая заключает большое число деревянистых видов, лиан (вьющихся растений), кустарников и деревьев: и в этом отношении Китай тоже напоминает тропические области, хотя он, можно сказать, не имеет настоящих лесов. В окрестностях Гонконга, где древесная растительность была оттеснена распространением земледелия в некоторые узкия долины и на верхние скаты холмов, деревянистые породы представляют собою целую треть местных видов, тогда как на одном из островов Средиземного моря, на Искии, который, по своему географическому положению может быть сравниваем с Гонконгом, деревянистые растения составляют лишь двенадцатую часть флоры. Даже около Пекина и во всем северном Китае, где, однако, климат уже почти сибирский в продолжение известной части года, и там древесные формы исчисляются в одну пятую общего числа растительных видов. Между этими деревянистыми растениями деревья и кустарники с вечно зеленой листвой очень многочисленны: в особенности смолистые породы представлены там самыми разнообразными типами, и флора Китая превосходит в этом отношении даже лесную область северной полосы Америки: лавровые деревья также принадлежат к нормальной физиономии китайского пейзажа. Точно также древесные формы области Средиземного моря все имеют соответственные виды в китайской области, и большая часть деревьев с опадающими листьями, каковы липа, ясень, сикомора, клен, встречаются также в Китае и принадлежат к тем же родам, как и европейские виды. Наконец, в ряду кустарников олеандр и мирт тоже напоминают флору стран, прилегающих к Средиземному морю; кроме того, китайская флора имеет то преимущество над туземной флорой Европы, что она заключает в себе большое число видов, замечательных пышностью своих цветков или красотой своих листьев. В архипелаге Чжу-сан путешественник Фортюн объехал один лесистый остров, где подлесок состоял из огромных камелий, достигавших в вышину от 6 до 9 метров. Известно, что эти великолепные цветки первоначально привезены в Европу из «Цветущего царства», так же, как жасмин, азалея, глицина. Китай же дал нам шелк, самое драгоценное из наших волокон растительного происхождения.

*Новых числовых данных о количестве видов растений китайской флоры к сожалению еще не указано. По сведениям, относящимся к 1885 году и сообщенным Максимовичем, число видов пекинской флоры достигало 995, но конечно эта цифра далеко ниже действительного числа видов южного и среднего Китая. В одной только флоре Гонконга Бентам насчитывает до 1.000 видов. Из остальных провинций собрано и перечислено несравненно больше, но пока еще нет возможности указать хотя бы приблизительную цифру для всего Китая.*

Что касается животного царства, то тоже хотя неутомимые зоологи изъездили Китай во всех направлениях, но фауна далеко еще не известна во всей своей целости, и каждый новый исследователь открывает там новые, прежде неведомые виды. Вероятно, что многие другие виды перестали существовать уже в течение исторического периода: постепенные захваты земледелия в конце концов лишили их всякого убежища. Так, древние описания Китая говорят о носороге, слоне, тапире, как о животных, водящихся в империи: неизвестно, в какую именно эпоху эти толстокожие исчезли. Китайская фауна, такая, какою она могла сохраниться в гористых областях и в лесах западных плоскогорий, очень богата, гораздо богаче европейской; но во внутренних провинциях Китая мы находим уже весьма мало диких видов. Подобно тому, как в отношении флоры, в животном царстве замечается постепенный переход от индийских видов к маньчжурским формам. Обезьяны, которых можно рассматривать как представителей тропического мира в умеренной полосе Китая, живут в небольшом числе в лесных чащах и в пещерах гор чуть не до самых окрестностей Пекина. По словам путешественников Суинго и Армана Давида, по крайней мере девять видов четыреруких встречаются на китайской и тибетской территории. Около десятка видов кошачьего рода, в том числе тигр, барс и другие плотоядные звери, которых, казалось бы. можно встретить только в тропических лесах, рыскают также, но в небольшом числе, в наименее населенных местностях собственно так называемого Китая. Рассматриваемая в целом, китайская фауна много разнится от фауны западной Европы: так, на двести видов млекопитающих насчитывают всего только какой-нибудь десяток таких, которые могут быть названы в одно и то же время европейскими и китайскими; да и то существуют некоторые небольшие различия между этими животными Востока и Запада, признаваемые некоторыми натуралистами за специфические признаки. Европейские птицы сравнительно представлены большим числом видов в китайской фауне, так как общих видов оказалось около одной пятой, именно 146 на 764,—почти все хищные и водяные птицы; около шестидесяти видов принадлежат также к фауне Нового Света. Между черепахами, ящерицами, змеями, саламандрами ни один из многочисленных представителей этого класса, которыми обладает Китай, не существует в Европе. Точно также, за исключением угря, все рыбы китайских рек и озер отличаются от рыбьих пород Запада; они имеют больше общего сходства с видами Северной Америки. Причину этого явления нужно искать в сходности речных вод Старого и Нового Света к обширному бассейну Тихого океана, где сообщения были гораздо легче, чем сообщения от одной к другой оконечности континентальной массы.

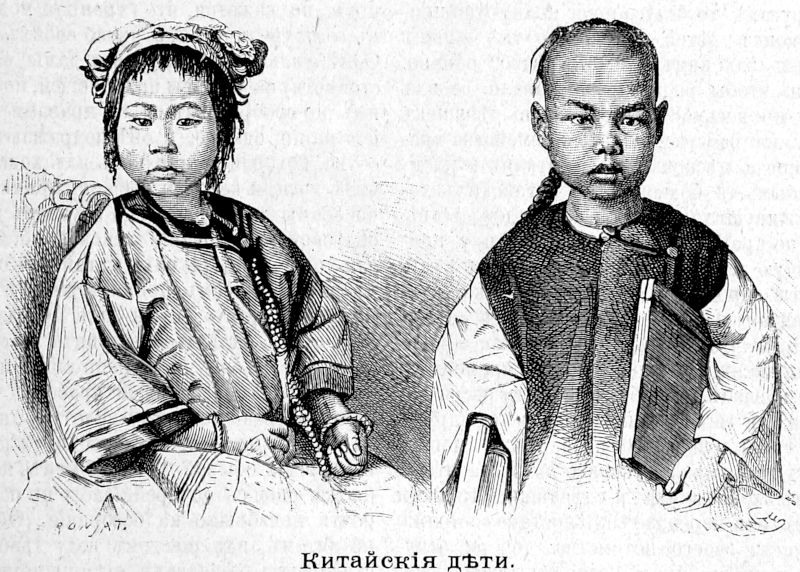

Китайский народ, который своими культурами и домашними животными съумел более, чем всякая другая нация, видоизменить флору и фауну своего отечества, образует в семье человечества одну из наиболее характеристических и своеобразных групп. В прежнее время его считали представителем так называемой «монгольской» расы, хотя он представляет большой контраст с кочевыми племенами этого имени; но это выражение, с которым прежде связывали определенное, точное понятие, обозначает ныне только соседство между народами восточной Азии. Китайское население, очевидно, очень смешанного происхождения, и самые разнообразные типы встречаются в громадном протяжении Срединной империи, от Кантона до Мукденя и от Шань-дуна до Сы-чуани; но именно монгольский тип наименее часто представлен между «Детьми Ханя». Если мы попытаемся определить в несметных толпах населения Центральной империи, каковы средние китайцы, рассматриваемые как тип предполагаемой расы, то мы увидим перед собою индивидуумов среднего роста, с довольно стройными формами тела и гибкими членами, склонных иногда к дородству, особенно в северных провинциях. Они имеют круглое лицо, высокие челюстные кости; выпуклость скул, кажется, развилась насчет собственно носовых костей, которые широки и плоски, так что отодвинули книзу внутренний угол век: отсюда эти косолежащие маленькие глаза, которые составляют одну из характеристических примет китайцев. Волоса у них так же, как глаза, всегда черные, но грубые и жесткие; борода редкая, и сквозь волосы её проглядывает кожа подбородка, белая, желтая или смуглая, смотря по климату. Общая форма черепа продолговатая, тогда как у монголов голова обыкновенно бывает гораздо более круглая. Большинство китаянок маленькая и тонкия; даже те из них, которые занимаются самыми трудными работами, сохраняют деликатность своих форм. Отличаясь в этом отношении от европейских женщин, обремененных тяжелым трудом, они не утрачивают ни гибкости тела, ни грации манер; только цвет лица делается у них смуглый от солнца и открытого воздуха.

Уже в древних книгах и в речах Конфуция находим указания на контрасты, которые представляют физические черты и нравственные свойства между различными населениями Срединного царства. По характеристике, даваемой этими старинными памятниками китайской письменности, жители северных провинций славятся своей храбростью и неустрашимостью: людям южных областей даны в удел мудрость и благоразумие; обитатели востока отличаются доброжелательством и человеколюбием; обитатели запада—хорошими правилами, искренностью и верностью. Каковы бы ни были все их добродетели, несомненно то, что китайцы разных провинций явственно отличаются друг от друга. Национальной связью этого огромного государственного тела служит общая цивилизация, а не раса, ибо первоначальные элементы народа или аборигены разнообразно смешивались с тибетцами, тюрками, монголами, маньчжурами, бирманами, малайцами и многочисленными народцами, еще полудикими, сифанями и мяоцзы, которые даже не имеют этнографического наименования. Уже десятки столетий земледельцы всякого происхождения, живущие в обширной естественной области двух главных рек страны, Желтой и Голубой, имеют одинаковые исторические судьбы, говорят наречиями одного и того же языка и составляют одну сплоченную нацию. Мало-по-малу, с течением времени, многие различия сгладились между первобытными расами; но противоположность существует еще до сих пор с замечательной силой в некоторых южных провинциях, особенно в Фу-цзяне и в Гуан-дуне; жители этих областей составляют, так сказать, две перемешавшиеся нации..

Где получила начало эта первая цивилизация, которая, слагаясь из многочисленных элементов, в конце концов, образовала великую китайскую нацию? В старину эта последняя давала себе прозвище «Ста семей» и указывала на северо-запад, по ту сторону Желтой реки, как на область, откуда группы колонистов спустились к речным долинам, чтобы прогнать или поработить себе обитавшее там менее цивилизованное население. В самом деле, весьма вероятно, что эта обширная область «желтой земли» или желтозема, лежащая главной своей частью на севере от Хуан-хэ, имела капитальное влияние в истории цивилизации народов Китая: нигде, во всем свете, не существует в одной меже такого огромного протяжения легко возделываемых земель; на пространстве, в полтора раза превосходящем поверхность Франции, почва везде легкая, рыхлая, пригодная к культуре пищевых растений; только вершины некоторых горных цепей поднимаются над этой желтоземной степью, которую плуг мог бы сплошь преобразовать в хлебные поля. Таким образом миллионы и миллионы земледельцев легко находили себе средства пропитания в области Хуан-ту, где они к тому же были защищены от набегов окрестных кочевых народцев бесчисленными промоинами, оврагами и ущельями, превратившими всю страну в лабиринт, недоступный чужеземцам. Эта область желтозема представляла, следовательно, очень благоприятные естественные условия для мирно развивающагося общества. По мере того, как высыхали озера центральной Азии, и песчаная пустыня вторгалась все далее в область культурных земель, населения, вытесняемые из западных стран, где они находились в соприкосновении с предками турок, индусов, персиян, постепенно спускались к области Хуан-ту, принося с собою в новые места поселения свои знания и промыслы. Каждая речная долина становилась путем для цивилизации народа земледельцев; мало-по-малу, переходя последовательно от одной местности к другой, культура, язык, нравы, искусства распространились с севера на юг во всей стране, известной ныне под именем Китая. Если, между главными точками горизонта, китайцы дают первенство югу, если их почетные колесницы обращены на полдень, и если они ищут свой магнитный меридиан, обратясь лицом к южному полюсу своих компасов, то причина этого, может быть, заключается в том обстоятельстве, что движение переселения и ход китайской цивилизации совершались, главным образом, в этом направлении. То же самое мы видим в Соединенных Штатах, где непрерывное распространение колонизации на запад от Аллеганских гор придало, в глазах народа, горизонту заката солнца нечто в роде мистического превосходства: «звезда господства указывает нам путь на запад!» повторяют уже с давних пор северные американцы.

Подобно европейским народам, населения Китая имели свой каменный период, и археологические коллекции крайнего Востока заключают в себе орудия и предметы всякого рода, аналогичные каменным изделиям палеолитового и неолитового периодов Запада. Сладен привез из Юнь-нани несколько нефритовых топоров. Как и в Европе, это древнее оружие считали «громовыми стрелами», стрелами, пущенными на землю богом грома и молнии. Китайцы разделили предшествующие века нынешней цивилизации на три эпохи, соответствующие периодам, принимаемым нашими археологами: «Фу-си (древнейшие обитатели страны), говорят они, делали себе оружие из дерева; чжань-мин приготовляли его из камня, и наконец, ши-юй—из металла»; но когда железное оружие вошло уже в употребление, каменным стрелам продолжали еще приписывать символическое значение, и в руках государя они считались одним из знаков царского достоинства. До двенадцатого столетия древней эры императоры Китая получали в дань головки каменных стрел, и еще долгое время после этой эпохи дикия племена, живущие на западных окраинах империи, употребляли оружие этого рода. Китайцы до сих пор еще имеют в своих письменах особенный знак, означающий «камень для приготовления кончиков стрел».

Китайская нация прошла ряд ступеней прогресса, соответствующих фазам развития цивилизованных наций других частей света; только эти первые эволюции были окончены ранее в «Цветущем царстве»; обитатели западной Европы находились еще в состоянии полного варварства, когда китайцы, за четыре тысячи лет до нашего времени, писали уже свою историю. Несмотря на бедность слога и мысли, несмотря на беспрестанные повторения, собрание китайских летописей есть бесспорно самый полный и наиболее достоверный памятник бытописания, каким только обладает человечество: в отношении древности хроник и достоверности сообщаемых в них фактов ни один народ не обладает сокровищем равноценным тому, которое историографы завещали китайской нации. Политические перемены и явления природы одинаково занесены в летописи. Точная история может пользоваться с тем большим доверием этими правильно веденными и обстоятельными анналами, что астрономические наблюдения, сделанные в различные времена и рассказанные в этих документах, позволяют проверять показанные в них даты событий.

Но, хотя достигшие, уже столько столетий тому назад, высокой степени гражданственности, китайцы отличаются между всеми цивилизованными народами еще первобытной формой своего языка: в этом отношении они остались в периоде развития, который у арийцев и семитов принадлежит к доисторической эпохе. Каждое из их наречий состоит из небольшого числа слов, все односложных, выражающих лишь общую идею и принимающих определенный смысл только в данной фразе: расставляя эти немногие основные слова в известном порядке одни за другими, речь делает из них, смотря по надобности, имена существительные, прилагательные, глаголы или частицы; вся грамматика, таким образом, сводится к синтаксису. Замечательно, что из всех китайских наречий, самый аристократический диалект, называемый «мандаринским» гуань-хуа, которым говорят в Пекине, наиболее беден словами: он представляет, по Ваде, только 420 различных односложных слов; 532 по Вильямсу. Наречия шанхайское и нинбоское приближаются к мандаринскому языку и заключают не больше слов; но сватоусский диалект, которым говорят в юго-восточной части провинции Гуан-дун, состоит из 674 односложных слов, по Годдарду, а кантонское наречие имеет даже 707. Словарь Маклая и Балдуина насчитывает в Фу-чжоу 928 односложных слов, из которых, впрочем, некоторые очень редко употребляются. Самый богатый диалект китайского языка—Чжан-чжоу-фусский, близ города Амоя; по Медгорсту и Дугласу, его 846 слов образуют более 2.500, благодаря разнообразию интонаций.

В самом деле, бедность идиома словами различного произношения заставляет китайцев, так же, как все другие народы, говорящие моносиллабическим языком, изменять смысл слова при помощи интонации, с которой они его выговаривают. Шэн (ching), то-есть модуляция голоса в среднем, мажорном или минорном тоне, определяет точное значение односложного слова в разговоре. Впрочем, китайское произношение всегда имеет для европейцев нечто неясное, неопределенное, и при том оно значительно разнится в различных провинциях и даже в городах, лежащих близко один от другого. Так, знак, который переводится на наш язык словом дитя, и который встречается в очень многих географических именах, произносится как тс в северном Китае; в Кантоне его выговаривают как ц или дз; в Макао он изменяется в чи. Понятие два выражается одним знаком; но не ходя даже в Корею, в Японию, в Кохинхину, где произношение опять особенное, отличное от китайского, мы услышим в самом Китае для этого слова различнейшие звуки, как-то: эль, ольр, уль, ур, р, люр, нге, нги, же, жи, э, и. Точно также большая часть одинаково выговариваемых или однозвучных слов подвергаются подобным же изменениям звуков. Особенно в фуцзяньском наречии звуки так часто и многоразлично смешиваются, что приводят в отчаяние иностранца, который тщетно старается уловить различие между л, ли, и б, между х и и, между иен и иан, ан и ин.

Это разнообразие произношений, в соединении с скудным запасом слов, дает тем более значительную цену шэну или модуляции голоса. Китайцы придают гораздо больше важности тональности, чем азбучному произношению звуков. Так, например, знак, означающий воду, может быть выговорен сюи, шюи, ш’юи, ш’уи, или даже чвуи, и всякий поймет его, лишь бы только говорящий съумел произнести его с свойственным ему повышением тона; то же самое слово сюи, произнесенное с понижением тона, не будет никем понято. Гамма китайских слов состоит не единственно из тональности восходящей и тональности нисходящей: Моррисон и Абель Ремюза насчитывают четыре тона; де-Гинь признает их пять; Медгорст находит их семь, а если мы возьмем всю совокупность наречий, то нужно допустить существование восьми тонов, полной октавы, так как каждый из шэнов, указываемых известным синологом Ремюза, имеет два варианта: принимая в рассчет все тонкие оттенки языка, можно бы было насчитать двенадцать и даже большее число интонаций, употребляемых в разговоре жителей провинции Фу-цзянь. Каждое слово имеет собственную модуляцию; к разговору надобно применять гамму, подобно тому как делает музыкант, когда поет слоги. Г. Леон де-Росни видит в китайском говоре указание на общее происхождение языка и пения. Молитва, которая напоминает в Центральном царстве, как и во всех других странах, архаические формы языка, всегда имеет форму стихотворения или небольшого песнопения. Точно также дети учат свои уроки громко и нараспев.

Благодаря своим разнообразным интонациям, обитатели «Великой и чистой империи» могут получать тысячи различных значений с теми несколькими сотнями слов, которыми они обладают, но язык, тем не менее, оказывается недостаточным для выражения всей совокупности идей, и китайская цивилизация должна была призвать на помощь письмена. Словарь, составленный по повелению богдыхана Кан-си, содержит 44.449 различных знаков, из которых каждый представляет группу отдельных значений; так, например, более 150 знаков, изображающих каждый особенный ряд понятий, читаются одинаково, как и. Философские сочинения, произведения серьезной литературы могут быть понимаемы только читателями, и когда разговор поднимается над уровнем обыкновенных банальностей, собеседники должны прибегать к помощи туши и кисти, чтобы рисовать знаки, соответствующие их мыслям. Отчего происходит эта крайняя бедность фонетического аппарата китайцев, в сравнении с огромной массой понятий, которые приходится выражать в цивилизованном языке? Она должна быть приписана, без сомнения, поспешной культуре нации, язык которой был слишком рано заключен в тесные рамки неизменных правил писаками правительства и пуристами академий. Народ смирных и послушных, легко подчиняющихся, землепашцев, китайцы не съумели сломать преграды, противопоставленные оффициальным говором свободным преобразованиям живой речи. По языку они так и остались в периоде детства, и нет надобности говорить, как много должна была пострадать самая мысль от этой остановки развития, вызванной чрезмерным уважением к установленному и облеченному в неподвижные формы языку!

Буддийские миссионеры, которые обращали китайцев в свою веру, неоднократно пытались ввести в стране то или другое из фонетических письмен Индостана, произведенных от санскритского алфавита. Но ни одна из этих многочисленных попыток не имела серьезного результата. Точно также христианские миссионеры употребляли латинскую азбуку для изображений на бумаге молитв, псалмов и священных стихов или песнопений, которые обращенными выучиваются наизусть, и смысл которых был объяснен им наперед. Но если только не обременить их точками, черточками, тире, знаками ударения, всякого рода значками и прибавками, при которых они сделаются еще более неудобопонятными, чем нынешния письмена, буквы фонетических алфавитов, очень полезные для обыденной речи, не могут быть употребляемы для языка истинно литературного. К этому нужно прибавить, что китайцы слышат звуки иначе, чем европейцы, но и эти последние, в свою очередь, имеют ухо, очень трудно воспринимающее китайские интонации, и потому воспроизводят их, конечно, далеко не всегда верно. Если китайцы центральной и восточной части империи, которые смягчают все звуки и не имеют в своей азбуке, как их северные соотечественники и как жители провинции Юнь-нань, гортанного звука р, принуждены произносить фолянси или фолянсай вместо француз, и билигянь, милогянь или миликянь вместо американец, то и поселившиеся в крае иностранцы платят им той же монетой в отношении произношения туземных слов.

Впрочем, самые эти так исковерканные имена фолянси и биликянь, вошедшие отныне в китайский язык, служат доказательством, что преобразование совершается постепенно, и что идиом беспрестанно обогащается многосложными словами, неологизмами ненавистными пуристам, но которые, тем не менее, приобрели право употребления, и которые оказывают влияние на образ мышления китайцев, приближая его к образу мышления западных народов. Уже образуются новые составные слова, не только для существительных, но также для глаголов, посредством соединения двух односложных слов, смысл, которых таким образом делается более определенным, более точным; так, например, составное слово «ближний-дальний» принимает значение «отдаленности», а существительное «родители» составляется из слов, означающих «отца-мать». Точно также новые термины, которые нарождаются сотнями во всех городах, открытых европейской торговле, чтобы обозначать предметы или выражать идеи иностранного привоза, получают мало-по-малу права гражданства: таковы, например, многосложные слова «пар—воздух—карета», имеющее неизменный смысл локомотива, «пар—воздух—судно», «воздух—плавание—пар», «прения—кротость—правительство», означающие соответственно «пароход», «воздушный шар», «республику». Неприязненно встречаемые поклонниками доброго старого времени, эти составные слова употребляются в устной речи и даже в популярных изданиях: они составляют часть так называемого соуэна, обыкновенного, общеупотребительного стиля, который преобразовывает благородный односложный язык Конфуция, и который более, чем другие диалекты, пригоден для народной поэзии, для сказок и комедий. Изменения, совершившиеся в наших арийских языках уже в доисторическую эпоху, происходят теперь на наших глазах в китайском языке, и это явление, в котором многие мрачные пессимисты и почитатели старины, между китайцами, должны видеть признак непоправимого упадка, не свидетельствует ли, напротив, о постоянном обновлении?

Жители различных провинций давно бы уже перестали понимать друг друга, если бы они не обладали, как посредниками, общими знаками письменного языка, которые люди ученые, книжники, читают на своих собственных языках и наречиях, не только в Китае, но также в Корее, в Японии, в Тонкине, в Кохинхине, в Сиаме. Этот диалект в меньшей мере, чем южные наречия, прибегает к гамме интонаций; оттого он отличается необыкновенной монотонностью. Три другие главные диалекты суть наречия провинции Гуан-дун, Фу-цзянь и Чжэ-цзян; в этих частях империи одни только книжники могут, благодаря своей науке, достигнуть понимания разговорной речи северных жителей. Нанкинский язык, который сами китайцы северных областей называют шэн-инь или «правильным произношением», есть наречие «мандаринскаго» диалекта, которое приближается к чжз-цзянским наречиям, представляющим, по мнению Эдкинса, наилучше сохранившиеся остатки древне-китайского языка. Эти-то различные диалекты, более, чем племенные особенности или даже, чем контрасты, происходящие от климата, отличают друг от друга населения отдельных провинций Китая.

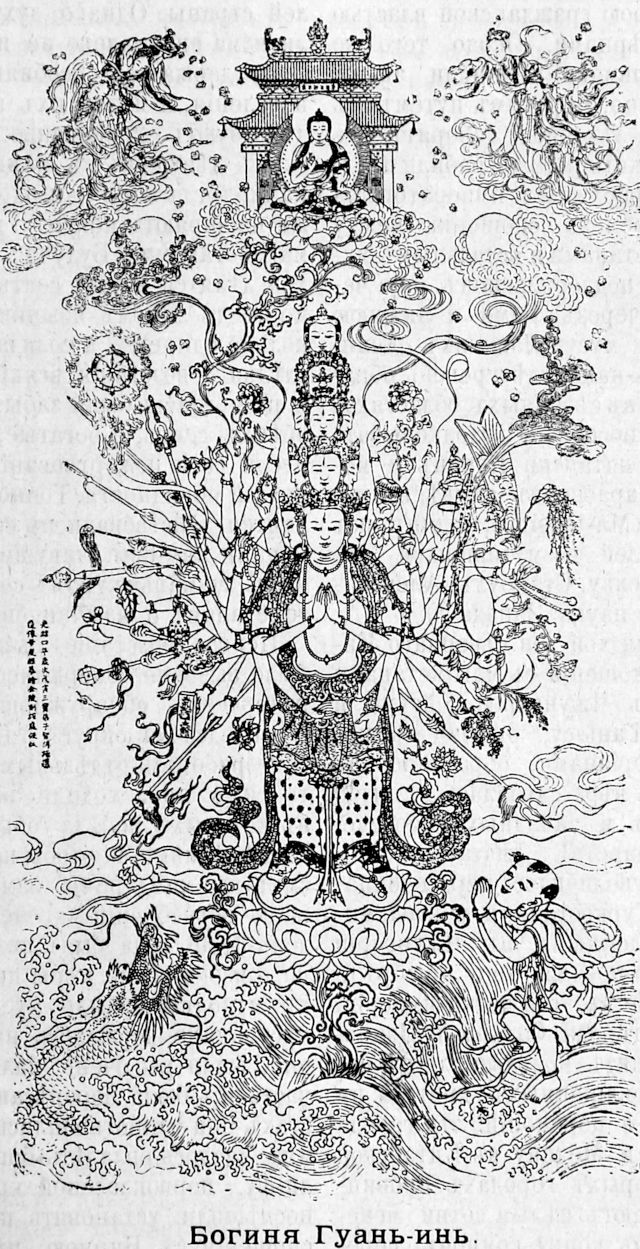

В отношении религий, как и в отношении наречий, не существует ясно обозначенных различий между обитателями северных и обитателями южных областей империи: в каждой провинции, в каждом округе практикуются различные культы, которые многообразно перемешиваются один с другим, так что нет возможности провести между ними точную демаркационную линию; одни и те же лица могут быть одновременно буддистами и даосами, и последователями Конфуция. В силу своего сана, император принадлежит ко всем трем религиям и пунктуально исполняет их обряды. В сущности между этими различными культами больше сходства, чем можно бы было предполагать при виде религиозных церемоний и особенно при чтении книг, излагающих вероучение. Юй-цзяо, религия образованных китайцев, которую обыкновенно обозначают именем Конфуциева учения, произошла из древнего национального культа; с своей стороны даосизм или дао-цзяо, совершенно забывший высокую доктрину своего основателя, представляет возврат к древним суевериям, и почти везде преобразовался в чародейство, в колдовство; наконец, что касается третьей религии, буддизма или фу-цзяо, то хотя она иностранного происхождения, но это не помешало ей совершенно проникнуться национальными идеями и принять туземные обряды.

При начале истории, слишком за четыре тысячи лет до нашего времени, религия китайцев состояла в обожании предметов видимой природы: все явления окружающей жизни казались людям действиями гениев, добрых или злых, милость которых нужно было обеспечить себе молитвами и жертвоприношениями. Деревья, скалы, ручьи и реки, все имело своего сокровенного духа; горы, целая страна, океан, наконец, вся земля тоже были одушевлены каким-нибудь специальным божеством, и над этой природой, населенной таинственными существами, поднимаются, в виде громадного купола, небесные пространства, не менее наполненные гениями, благодетельными или грозными. Человек, произведение всех побуждающих его естественных сил, тоже считался богом, но одним из самых слабых и наиболее угрожаемых; только вызываниями и заклинаниями духов ему удавалось сохранять свою жизнь среди такого множества других существ, соединившихся против него. Мало-по-малу установилась некоторая иерархия в многочисленном сонме гениев: Тянь или «Небо», которое окружает землю, обнимает всю совокупность природы, освещает и согревает ее своими живительными лучами, сделалось Шань-ди, то-есть «Верховным владыкой» или «Вседержителем», деятельным началом всего творения, тогда как Ти или «Земля» имела назначение воспринимать и вырабатывать семена и зародыши. Уже три столетия европейские синологи спорят между собой об истинном значении, которое следует придавать этому имени «Верховный владыка», приписываемому Небу, и рассуждают о том, можно ли переводить его словом «Бог» (Deus), термином, который, впрочем, имеет еще менее отвлеченное значение, так как первоначальный смысл его тот же, что и слова «День» (dies). Христианские миссионеры, увлеченные рвением к своей вере, хотели признать в Шань-ди личного бога семитов; истолковывая темные, непонятные тексты, выражения которых объясняются преимущественно воображением, они отыскали в священных книгах китайцев все догматы своих вероисповеданий, католического или протестантского. Абель Ремюза думал даже, что ему удалось открыть имя Иеговы в Дао-де-цзин или «Книге истинного пути и добродетели»; три слога, И, Ги, Вэй, взятые каждый в отдельном члене фразы, представляют, по его мнению, священное имя Бога израильтян и свидетельствуют о существовании сношений между Китаем и Западным миром в отдаленную эпоху, за двадцать пять столетий до того времени, когда доступ на китайскую территорию был открыт пушками европейцев. Однако, большинство новейших критиков отказываются видеть эту родственную связь между религиями Востока и Запада: до введения буддизма, эволюция религиозных идей в Китае была, повидимому, совершенно самобытная; первоначальное происхождение их нужно искать в культе духов.

Воображая себя окруженным со всех сторон гениями, китаец должен был заботиться только о том, чтобы обеспечить себе их милость и покровительство, как он старался бы приобрести благосклонность людей более сильных и властных, чем он; для своих молитв он не нуждался ни в жрецах, ни в правильном богослужении. Обыкновенно сам глава патриархальной семьи приносил в дар внушавшим страх существам явства и благовония от имени всех членов своей семьи; точно также глава общины или клана, рода, совершал жертвоприношение и заклинания в качестве ходатая за тех, которые группировались вокруг него. Но во всех этих обрядах нет мест для жреческой касты, и даже жрецы формально исключаются из религиозных празднеств, где показывается сам император. Так как никакого откровения не было сделано народу богами или их посланниками, то нет надобности иметь каких-либо истолкователей божественного слова. Между людьми естественным образом установилась иерархия, соответствующая иерархии самих духов. Богдыхан имел привилегию представлять свои приношения Небу, Земле, девяти или пяти большим горам (различно в разные эпохи) и главным рекам Китая. Феодальные князьки могли приносить жертвы только второстепенным божествам и местным гениям; наконец, простые граждане должны были еще более съузить область своих молитв и жертвоприношений, они ограничивались обожанием деревьев, источников и скал. Так как культ сделался одною из аттрибуций государственной власти, то малейшие его подробности были регламентированы так называемыми «сборниками церемоний». Между языком и религией китайцев замечается поразительный параллелизм; тот и другая достигли крайней степени утонченности, но они представляют еще одну из первых стадий развития человечества: язык сохранил моносиллабическую форму, а религия может быть названа самым ученым из фетишизмов.

Жертвы умилостивления встречаются в китайской религии, но происхождение этой обрядности приписывают в гораздо большей мере сопредельным населениям, нежели самим китайцам: эти монгольские племена, с которыми прибрежные жители находились в сношениях, на северных и западных окраинах империи, как полагают, научили «детей Хань» охранять себя от пагубного влияния злых духов не простыми приношениями, но кровавыми жертвами. Бывали случаи, что сотни придворных добровольно предавали себя смерти или велели зарывать себя живыми в землю, чтобы сопровождать своего повелителя на тот свет; когда умер император Ши-хуан-ди, приблизительно за два столетия до начала христианской эры, многие из его жен и телохранителей последовали за ним в могилу, и десять тысяч рабочих были погребены живыми вокруг его могильного кургана. Некоторые остатки этих варварских обычаев сохранились еще в отдаленных захолустьях, и нередко случалось, что родители, чтобы избавиться от колдовства или порчи, бросали новорожденных детей в воды реки. Один мандарин, желая положить конец этим гнусным злодействам, велел схватить всех несчастных, виновных в таких детоубийствах, и утопил их в Ян-цзы-цзяне, поручив им отнести его письма и благия пожелания гению вод. В настоящее время не существует других следов кровавых жертвоприношений, кроме обычая сжигать изображения людей и животных, при погребении умерших.

Исчезновение кровавых обрядов в китайской религии приписывается обыкновенно Конфуцию и его ученикам; однако, религиозные жертвоприношения не делались более в образованном Китае уже задолго до Конфуция, и долгое время после него, в наши средние века, церемонии этого рода еще практиковались в исключительных случаях. Тем не менее Конфуций, по важности его исторической роли, заслуживает того, чтобы его считали истинным основателем этой национальной религии китайцев, облеченной в такия определенные правила, изложенные в книге церемоний. Конфуций старается в особенности восстановить и заставить уважать обычаи, которые были в почете у древних китайцев относительно культа мертвых. Вообще сохранение, почитание и верное соблюдение завещанных предками обычаев составляло в его глазах всю суть религия: продолжать прошлое, каким его описывало предание,—это было, по его учению, главное средство навсегда обеспечить благополучие империи, с той, однако, оговоркой, чтобы это постоянное прославление «золотого века» не применялось к воображаемому состоянию, долженствующему осуществиться когда-либо в будущем. Сверхъестественное, которое берет так много места в других религиях, едва проглядывает в культе Конфуция: «как могу я, говорил он, утверждать, что знаю что-либо о Небе, когда нам так трудно составить себе ясное понятие даже о том, что происходит на Земле»? «Ты еще не научился жить, говорил он одному из своих учеников, а уже думаешь о том, что случится с тобой после смерти?» В чем должны состоять обязанности человека в отношении своих родственников по восходящей линии, в отношении своего ближнего, в отношении верховного государства?—таковы вопросы, которые он пытался разрешить; религия в собственном смысле слова находила в его учении место только как часть общей системы правления. Человек меры и порядка, каким он был, Конфуций сделался образцом для своей нации: всегда и во всем умеренные от природы и в силу привычки, лишенные религиозного жара, старающиеся постоянно держаться в золотой середине, китайцы узнали самих себя в шаньтунском мудреце, и мало-по-малу этот мудрец занял первое место в памяти своего народа. Точность исторических документов, оставленных его учениками и последователями, и самый образ его жизни не позволили, чтобы существование его было окружаемо мифами и чудесами. Из него не сделали бога; но нравственный авторитет его возрастал из века в век. Четыреста лет спустя после его смерти он получил еще только титул гуна или «князя»: через восемь столетий после того, в правление династии Тан, он был наименован «первым святым», затем статуя его была облачена в царское одеяние и увенчана диадемой. В царствование Минов, последней китайской династии, Конфуций был объявлен «самым святым, самым мудрым и самым добродетельным из наставников людей». После кончины мудреца, колония его учеников поселилась вокруг его могилы и объявила себя вассалом его семейства; другие последователи, не имея возможности предпринять дальнее странствование для поклонения этому святому месту, стали воздвигать в своих городах символические гробницы; тысяча шестьсот храмов были сооружены в честь его, и, наконец, Конфуций был торжественно признан «учителем нации». Никогда человек между теми, которые не возвысились на степень богов, не был предметом такого благоговейного уважения; когда император Цинь-ши-хуан-ди, завидуя славе прежних богдыханов, приказал уничтожить старинные книги и особенно знаменитый Шу-цзин иля «Книгу летописей», компилированную Конфуцием, то четыреста шестьдесят ученых последовали на костер за высокочтимыми творениями учителя и погибли в пламени.

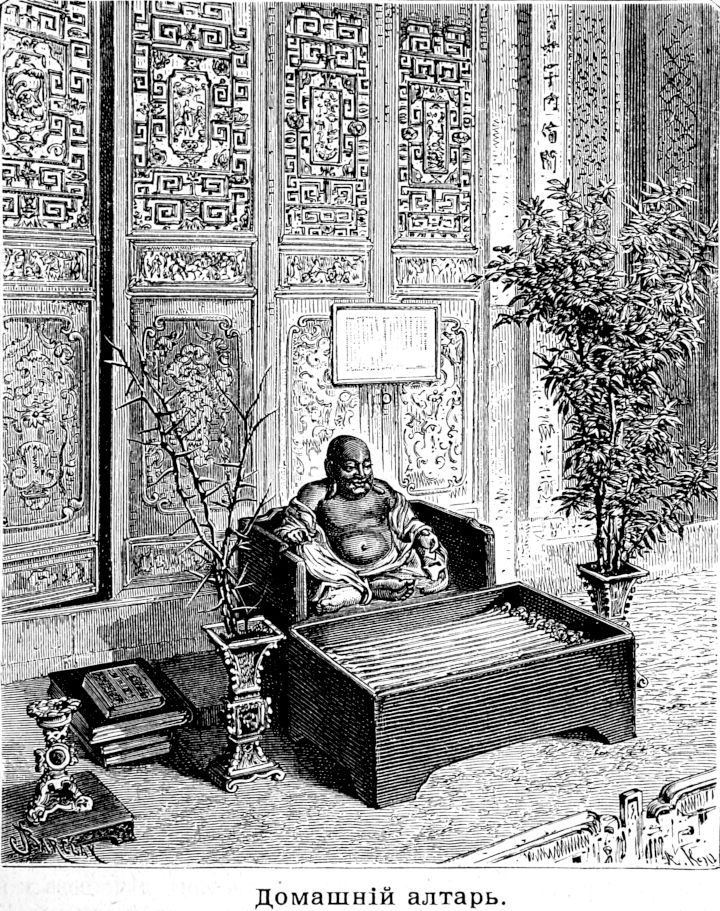

Однако, культ, облеченный в столь определенные и подробные правила, как культ оффициальных церемоний, не мог обнимать всей совокупности народных суеверий, не мог заклинать всех духов, которые кружатся вокруг людей, ставя в опасность их благоденствие и самое существование. Образовался значительный осадок обрядов не-регламентированных: это так называемый «фын-шуй», который, не будучи правильным культом,тем не менее играет важную роль в жизни народа. «Фын-шуй» буквально значит ветер и вода, и туземцы, играя словами, говорят, что этот культ «невидим как ветер и неуловим как вода»; но его можно, однако, определить как совокупность церемоний, посредством которых человек располагает в свою пользу духов воздушных и водяных, то-есть всю природу, от светил, движущихся в небесных пространствах, до блуждающих душ умерших. Два начала управляют миром, утверждают китайские вероучители. Ян, или мужское начало, соответствует солнцу и господствует над годом в период жаров; это принцип счастливых предзнаменований, принцип, действием которого растут и развиваются растения, животные и люди. Инь, или женское начало, есть то начало, представителем которого на небесах является луна, и которое царствует на земле в сезон холодов: это принцип дурных предзнаменований, он возвещает смерть. Однако, ничто не могло бы существовать без этого смешения начала смерти с началом жизни; от соединения этих двух начал все зарождается и растет, и тот, кто постиг бы их вполне, сделался бы бессмертным. В доме каждого китайца вы увидите изображение тигра, несущего дайцзи или картину (магическое зеркало), которая представляет оба начала ян и инь, соединяющиеся и взаимно проникающиеся в волшебном круге, окруженные чертами разной величины, которые изображают главные точки горизонта и всю природу. Эти таинственные черты суть те знаменитые диаграммы, которые подали повод написать И-цзин или «Книгу преобразований», которую приписывают Фу-си, и смысл которой тщетно пыталось разгадать такое множество ученых, китайских и европейских. Пекинская библиотека заключает в себе целые тысячи комментариев этого сочинения.

В течение своего земного существования правоверные последователи культа фын-шуй должны руководствоваться во всех делах правилами заклинания, впрочем, подобными, по крайней мере в принципе, если не в подробностях, заклинаниям и заговорам, которые и теперь еще можно наблюдать во всех других странах земного шара. Тени или духи предков также находятся в числе невидимых существ, которые наполняют землю и воздушные пространства вокруг жилища китайца, и которые могут влиять, в хорошую или дурную сторону, на судьбу живущих. Так же, как другие народы, «дети Хань» признают в человеке существование трех различных душ: души разумной, которая находится в голове: души страстной, которая имеет пребывание в груди; и души материальной, которая пребывает в нижней части живота. Из этих трех душ две первые могут быть удержаны после смерти, одна в поминательных табличках, другая в могиле, но третья улетает в пространство, стараясь вселиться в другое тело, и её влияние может сделаться гибельным, если родные будут небрежно исполнять свой долг почтения к памяти покойного: особенно следует бояться душ детей, потому что они были еще несовершенны в момент смерти, и их еще не успели умилостивить правильным культом. Курительные свечки, горящие при входе в дома и лавки, для того именно и зажигаются, чтобы не пропускать в двери эти пагубные тени умерших и вообще злотворных духов всякого рода.

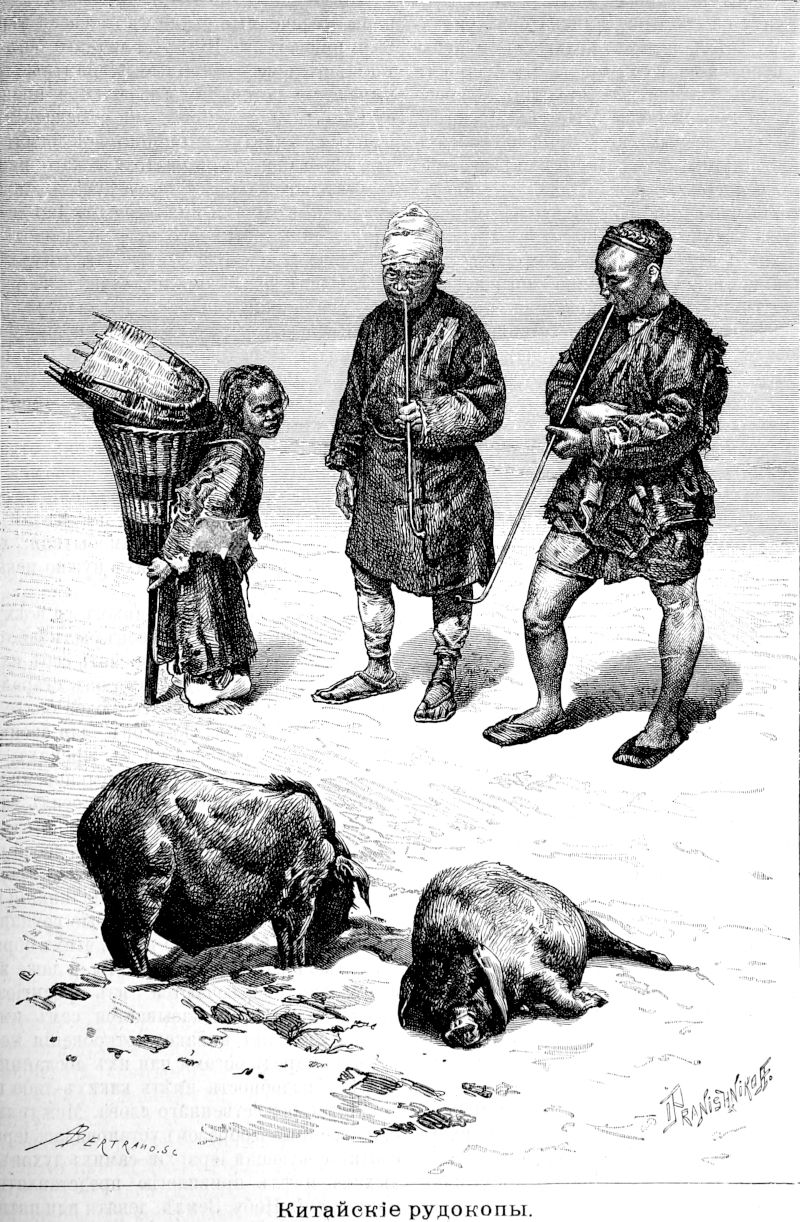

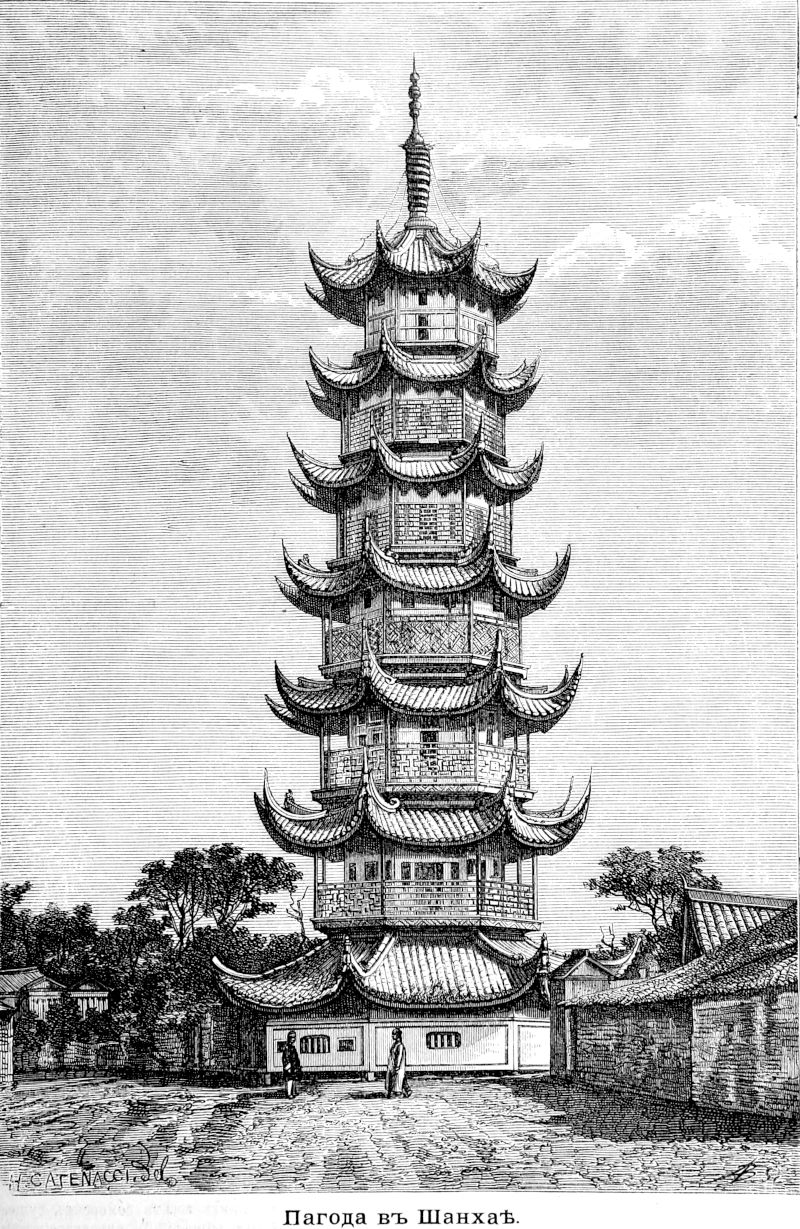

В особенности при выборе места погребения должно строго сообразоваться с предписаниями культа фын-шуй, ибо если душа покойного, несмотря на исполнение родными долга в отношении его, подвергается несчастливым влияниям, то она, конечно, постарается отмстить за себя, и гнев её обнаружится бедствиями без числа, которые постигнут неблагоразумное семейство. Духи, добрые и злые, которые «приходят в облаках и уходят в тумане», беспрестанно странствуют, прикасаясь к самой поверхности земли, и потому важнейшее искусство всех тех, кто занимается какими-либо работами, переделывающими так или иначе эту поверхность, должно состоять в том, чтобы уметь воздвигать надгробные памятники, строить капища, проводить дороги и каналы, починять каменоломни, рыть колодцы, таким образом, чтобы затруднять полет злотворных духов и облегчать путь доброжелательным гениям. Но, разумеется, знание всех способов и приемов, которые нужно употреблять для надлежащего управления этим бесконечным миром духов, приобрести очень трудно, и когда случится какое-нибудь несчастие, общее бедствие, народ не приминет приписать его нерадению или невежеству наставников культа фын-шуй. По всему Китаю встречаешь заброшенные рудники и каменоломни, которые местные власти велели засыпать по той причине, что население обвиняло их, будто они повредили урожаям, оставив беспрепятственный доступ дурным влияниям. Часто возникают даже тяжбы между соседями, обвиняющими друг-друга в произведении каких-либо перемен на принадлежащих им землях или местах, перемен, которые будто-бы заставили доброго духа уклониться в сторону от прежнего пути. Необходимо, следовательно, всегда иметь при себе хорошего истолкователя таинственных примет и указаний природы, который умел бы определять благоприятные условия ветров и вод и мог бы превращать в выгоды пагубные влияния. Иногда достаточно посадить дерево или построить на возвышении башню с боковыми кровлями и с колокольчиками для того, чтобы вся окрестная страна была поставлена под счастливое сочетание стихийных сил. Север, откуда приходят полярные ветры, есть в то же время и сторона злых гениев, тогда как добрые духи приносятся дуновением юга. Вообще извилистые кривые, описываемые течением рек, мягко округленные контуры холмов благоприятствуют благосостоянию страны, тогда как крутые повороты потоков, отвесные скалы подвергают опасности окрестное население. Нужно везде избегать прямой линии, которая есть излюбленный путь злых духов; все должно двигаться по легким извилинам, как ветры и воды. Вот почему крыши на китайских домах всегда приподняты к краям; при таком криволинейном устройстве кровли дурные влияния отвращаются от дома соседа и теряются в пространстве. Впрочем, нередко случается, что предписания культа фын-шуй согласуются с требованиями гигиены: так, например, гонконгские китайцы очень одобряли английских медиков, распорядившихся засадить деревьями пространство между казармами и нездоровыми пустырями, и признали, что это насаждение сделано сообразно правилам ветров и вод. С известной точки зрения фын-шуй составляет начальные основания естественной науки в Китае: по словам учителей этого культа, он обнимает изучение общего порядка вещей, их численных соотношений, их внутренней жизни и внешней формы. Когда европейский инженер является грубо вскрывать внутренности земли своими прямолинейными траншеями или строить кривые мосты на потоках, прорывать наискось горы, прокладывать неуклонные стальные рельсы через аллеи гробниц, народ приходит в неописанный ужас при виде такого кощунства. Сильная оппозиция, которую встретили со стороны китайцев иностранцы, предпринявшие сооружение железных дорог в Срединном царстве, происходит не только от опасений правительства, чтобы европейцы не водворились мало-по-малу в качестве господ внутри страны, но она объясняется также традиционным уважением туземцев к земле, которая их носит; они еще не привыкли к приемам иностранного инженера.

Китайская религия, которая признает Лао-цзы своим основателем, и которая в первые времена совершенно отличалась от национальной религии, представляемой Конфуцием, кончила тем, что вернулась к древним суевериям и стала согласоваться, или даже сливаться с учениями и обрядами культа фын-шуй. В противоположность Конфуцию, Лао-цзы не обращал взоров к прошлому китайской нации, чтобы открыть там образец для поведения в будущем. Он искал только чистую истину, не стараясь найти прецеденты в истории императоров. Не заботясь о духах, злых или добрых, ни о тенях предков, он пытался узнать первоначальную причину вещей, и язык этого мудреца, по крайней мере насколько удалось разгадать его под темным текстом книги Дао-дэ-цзин, напоминает язык западных философов. Для Лао-цзы «материя и видимый мир суть не что иное, как проявления высочайшего, вечного, непостижимого начала», которое он называет Дао, то-есть «путем спасения»; человек, который умеет господствовать над страстями, может избегнуть последовательных метампсихоз (переселений души) и с первой же своей жизни войти в блаженное бессмертие посредством созерцания. Таково было учение великого китайского мистика и его ближайших преемников; но скоро даоистские монахи стали претендовать на открытие бессмертия на этой земле, и приготовлением разных элексиров и жизненных эссенций они съумели снискать милость императоров. Мало-по-малу религия Дао смешалась с чародейством, и от учения Лао-цзы осталось только одно имя. Даосские жрецы, большинство которых обрекают себя на безбрачие, как буддийские ламы,—это суть некромантики Китая, люди, которые заставляют вертеться столы, и которые заклинают или вызывают духов. Без определенного догмата, который бы соединял их в особенное религиозное общество, одни из них настоящие шаманы, в роде тунгузских, другие скорее астрологи или гадальщики. Вообще ученые китайцы показывают вид, что относятся с презрением к даоизму; однако, некоторые обряды этого культа вменяются в обязанность мандаринам, и даже некоторые даоистские церемонии примешиваются к национальному культу в присутствии императора. Главный жрец даосов или «небесный учитель», как его величают, получает содержание от правительства в обмен за амулетки, разные священные вещицы и архипастырские послания на красной или зеленой бумаге, которые он велит раздавать по всему Китаю.