Глава VII Япония.

Япония, состоящая из нескольких тысяч островов и островков, имеет лишь весьма незначительное протяжение в сравнении с громадной Китайской империей, к которой она, повидимому, принадлежит географически, как одна из составных частей азиатского материка. Но это маленькое государство, которое не занимает даже тысячи-трех-сотой доли поверхности земного шара, есть, тем не менее, одна из самых любопытных стран в мире, по своей природе, по своим обитателям, по своей истории, и по тому политическому значению, которое оно успело приобрести в короткое время в среде других держав на Дальнем востоке, а также и в особенности по событиям, совершающимся там в наше время. Из всех наций, живущих вне Европы, Нового света и Австралии, японцы—единственные люди, которые приняли по своей доброй воле цивилизацию Запада и которые стараются применять у себя все её завоевания материальные и нравственные. Они не имели, как многие другие народы, несчастия потерять свою независимость, и сила не навязывала им нравов победоносной нации; господство какой-либо чуждой религии тоже не группировало их, как стадо, под власть законов их обратителей. Свободные политически и религиозно, они вступают в качестве добровольных учеников, а не в качестве подданных в европейском мире, чтобы заимствовать у него его идеи и нравы. Тогда как китайцы, гордые своей древней цивилизацией, сознающие свою силу и справедливо относящиеся с недоверием к тем иноземным варварам, которые приходили громить пушками их города и жечь их дворцы, принимают уроки западных народов лишь после долгих колебаний и под давлением событий,—японцы, напротив, с юношеским увлечением стараются преобразиться в европейцев, как они некогда пробовали измениться в китайцев. Каков бы ни был успех их попытки, во всяком случае несомненно то, что, с точки зрения научных знаний и промышленного прогресса, Япония принадлежит отныне к группе наций, пользующихся так называемой «западной» или «арийской» цивилизации. Мир европейской культуры, который еще в начале текущего столетия заключал только около 150 миллионов людей, состоит в настоящее время почти из полумиллиарда индивидуумов, не только в Европе и в Новом свете, но также в Африке, в Австралии и в Азии. Географическое положение Японии придает особенную важность этому новому присоединению. Расположенная на половине пути из Сан-Франциско в Лондон через Тихий океан и Российскую империю, империя «Восходящего солнца» пополняет собою пояс земель европейской цивилизации в северном полушарии. Она связывает восток и запад мира, и посредством окружающего его моря командует всеми дорогами, которые ведут к Малайским островам, Австралии, Индо-Китаю и прибрежным странам Тихого и Индийского океанов. Кроме того, население его довольно многочисленно и довольно промышленно, чтобы могло быстро занять роль капитальной важности в истории торговли и общей цивилизации. Уже и теперь многие европейские писатели говорят о Ниппоне, как о «Великобритании» Востока. Пространство Японии исчисляется в 27.062,46 квадратных ри, а народонаселение ее в 1897 году состояло из 42.708.264 душ, так что, следовательно, на один квадратный ри приходится, средним числом, 1.722 жителей.

Японский архипелаг вместе с Формозою составляет географическое целое, совершенно ограниченное, по крайней мере, если включить в него еще остров Сахалин, уступленный России в 1875 году, в обмен на гряду Курильских островов. Не принимая в разсчет детальных неровностей рельефа, легко признать, что остров Сахалин есть северная часть длинного выступа земель, который продолжается островом Иессо, половиной острова Гондо (Хондо) и островами и островками, примыкающими на юге к архипелагу островов Огасавара или Бонин-сима. К этой оси, почти параллельной меридиану, которая продолжается по прямой линии на протяжении около 3.000 километров, присоединяется на северо-востоке слегка изогнутая кривая Курильских островов, связывающая вулканический очаг Камчатки с таким же очагом острова Иессо. Но мы знаем, что в восточной Азии все земли, как цепи островов, так и берега континента, представляют однообразно это криволинейное расположение. Гондо, или Ниппон, главный остров Японии, описывает кривую, обращенную, как и круговая дуга Курильских островов, своей выпуклой стороной к открытому морю и направляющуюся на северо-запад к конечному архипелагу Кореи. На юге от главной, по пространству, земли Японской империи, различные островные группы, известные под общим названием Риукиу (Лю-цю), тоже расположены в форме дуги круга между островами Киусиу и Формозой и вместе с последней и Пескадорскими островами составляют одно целое. Таким образом Япония, рассматриваемая в целом, состоит из меридиональной оси и трех кривых, следующих одна за другой по направлению от северо-востока к юго-западу. Южная область острова Иессо, вокруг Залива вулканов, массив гор Никко на главном острове и центральная группа высот Киусиу составляют узлы пересечения этих различных линий, и именно в этих точках встречи находятся самые деятельные вулканические очаги архипелага. Три кривые—гряды Курильских островов, острова Гондо и архипелага Риукиу,—образуют крутые берега самых глубоких, известных до сих пор, пучин океана; но с западной стороны они отделены от твердой земли лишь поверхностными промоинами почвы. Посредством Сахалина Япония, так сказать, касается континента; посредством островов Киусиу и промежуточного острова Цу-сима, она близко подходит к Корее, при чем лот опускается не более, как на 100 и до 120 метров в разделяющем их канале. Только между Татарским проливом и двумя проливами острова Цу-сима Японское море образует глубокую впадину, и не далеко от мыса Казакова, на северо-востоке Кореи, нашли пропасти, где лот опускается на 2.690 метров от поверхности; около середины бассейна глубины, вероятно, еще более значительны.

Без ожерелья Курильских островов, Формозы, и другого ожерелья, образуемого архипелагом Риукиу, Япония в собственном смысле состоит из четырех больших островов: Иессо или «земля варваров», Гондо или Ниппон, Сикок или «четыре провинции», Киусиу или «девять стран», и безчисленного множества меньших островов и островков, которые соединяются с соседним морским берегом посредством подводных перешейков, или которые поднимаются в виде вулканических гор над поверхностью глубоких вод. Японские географии часто говорят о 3.850 островах, но не указывая, на какой именно границе морской поверхности они останавливаются в своей номенклатуре, ибо если считать все земли, окруженные морем, все скалы, выступающие из-под воды, то это число окажется еще значительнее. Давая своему отечество название Ого-я-сима или «Восьми больших островов», японцы имели в виду главные, входящие в его состав острова Садо, Цу сима, Оки и Ики в Японском море, Аваджи во внутреннем море, но они не считают Иессо, а тем болеф Формозу, которые еще недавно были для них чужими странами. Заметим здесь, что звук японских слов может быть передан почти точно алфавитом европейских языков. Метода транскрипции, предложенная Гепборном и Сатоу, вошла почти во всеобщее употребление. Однако, в виду того, что звук у исчезает почти совершенно в живой речи, нам казалось приличнее отбрасывать его в конце слов. Мы сохраняем букву с для соответственного, слегка придыхательного, звука, употребляемого в южной части империи, который английские авторы передают звуком sh (ш); так, мы пишем Куро-сиво, по методе гг. Леонаде Рони и Турретини, а не Куро-шиво. Самый большой остров, называемый самими японцами Хондо, Гондо или Гонтси (Главная земля), Тсиудо (Центральная земля), Найтси (Внутренняя земля, или «Материк»), чаще означается в Европе именем Ниппон, которое принадлежит всей группе островов: это наименование, буквальный смысл которого «Страна восходящего солнца», Япония получила по причине её положения на востоке от Китайской империи и всего Старого света. По общепринятому у моряков обычаю, название «Крайний восток» применяется к Японии и к китайскому прибрежью, тогда как, по другую сторону Тихого океана, Калифорния обыкновенно означается именем «Крайнего запада». Следовательно, условная раздельная линия между двумя половинами света, определяемая 180-м градусом долготы к востоку и к западу, либо от острова Ферро, либо от Парижа или Гринвича, проходит по средине Великого океана. Хотя дни в Иедо начинаются девятью часами ранее, чем в Париже, и только через шесть или семь часов после наступления дня в Сан-Франциско, числа месяца те же самые в Японии и в западной Европе: переплывая Тихий океан из Старого света в Новый, путешественник считает один и тот же день два раза; делая переход в обратном направлении, он перескакивает через один день календаря или насчитывает лишний день.

У японцев существует много поэтических названий их архипелага: это «Мирный берег», «Земля храбрости» или «Земля чести и вежливости»; это «Отвердевшая капля воды» или «Страна между небом и землей». Японские ученые и поэты дают иногда своему отечеству имя Фузан-куэ, переделанное по-японски в Фузан-кок и намекающее на ту таинственную страну, лежащую на востоке мира, которую описывают древние китайские авторы, как изобилующую чудесами всякого рода. Знали или нет восточные народы о существовании Нового света за полторы или две тысячи лет ранее европейцев, это имя Фузан применялось в особенности к баснословной стране, где растут деревья, высота которых достигает нескольких десятков тысяч локтей, и которые приносят плоды только один раз в девять тысяч лет. Живя на востоке от Китая, на краю океана, который казался им беспредельным, японцы могли думать, в эпоху, когда прекратились всякия сношения их империи с китайцами, что эта земля Фузан, упоминаемая в древних летописях, была именно их страна. При том же, так как слово фузан (фузо) означало название сказочной шелковицы, древесина которой имеет будто-бы свойство постоянно твердеть и, наконец, делается неразрушаемой, то они любили сравнивать это дерево с своим отечеством, торжествующим над всеми опасностями, победоносно поборящим всех своих врагов.

Марко Поло принес в Европу, вместо всяких сведений об островах «Восходящего солнца», только имя Зипангу, или Зипанг, переделанное в Зипан малайцами, в Японию (Japon, Japan) европейцами. Однако, и он говорит тоже о чудесных богатствах этой страны, об её дворцах, крыши которых обиты листами из чистого золота, а полы вымощены слитками того же металла. Известно, что Христофор Колумб полагал, что он нашел эту счастливую землю, когда пристал к берегам острова Кубы; но только спустя полвека после него, через двадцать слишком лет после кругосветного путешествия Магеллана, в 1543 году, португальские мореплаватели, Мендез Пинто, Диего Замаито и Борральо, пристали, гонимые бурей, к острову Танега, на юге архипелага Киусиу. Они были приняты островитянами самым радушным образом; вскоре установились торговые сношения между Малаккой и Японией, даже устраивались браки между иностранцами и богатыми туземными девушками. Но следом за мореплавателями явились миссионеры, и не прошло столетия, как уже вспыхнули религиозные войны: христиане были изгнаны или перебиты, и только голландским негоциантам, под условием, если они согласятся плевать на распятие и топтать его ногами, было дозволено вести торговлю с Японией в своей конторе или, вернее сказать, в своем гетто, на острове Де-сима (Де-цима), в Нагасаки. Хотя удаленные, как-бы сосланные, на этот маленький островок, лежащий у юго-западной оконечности Японского архипелага, голландцы успели ознакомиться с естественной историей страны и с нравами народа, который принял их с таким недоверчивым гостеприимством, и великия сочинения Кемпфера и Зибольда останутся в числе драгоценнейших документов, которые мы имеем относительно Ниппона.

Сами японцы, хотя их правительство приняло все меры, чтобы предохранить их от влияния голландцев, терпимых в фактории Де-цима, нашли средство научиться кое-чему от иностранцев, и географические труды, которые они издали в свет в восемнадцатом столетии, носят на себе очевидные следы европейского обучения. В 1778 году начаты были операции по генеральному кадастру Японии, который был окончен только в 1807 году, и на основании данных этого кадастра, японский ученый Ино составил карту в масштабе одной пятисоттысячной, в которой он со всевозможной тщательностью согласовал туземные работы с начертанием берегов, заимствованным из голландских карт. Некоторые японские ученые занимались также исследованием стран, лежащих вне Японии в собственном смысле. В конце прошлого столетия Могами-Токудай уже объехал и описал Курильские острова, а два брата Симодани посетили острова, находящиеся в соседстве Японского архипелага с юго-западной стороны. Наконец, Мамия-Ринзо предпринял плавание к берегам Маньчжурии и, проехав между Сибирью и Сахалином, пролив, носящий у японцев с того времени его имя, разрешил проблему, которую подняли, не решив ее вполне, экспедиции европейских исследователей Лаперуза, Броутона, Крузенштерна. «Японцы победили меня!» воскликнул этот последний мореплаватель. В 1811 году, когда другой русский мореплаватель, Головнин, был задержан в плену японским правительством, Мамия-Ринзо и другие японские ученые, которые умели определять широты по высоте солнца и долготы по часовым разностям, хотели научиться от него способу вычислять непосредственно долготу из наблюдений неподвижных звезд и расстояний солнца и луны.

Со времени революции, которая открыла европейцам порты Японии, иностранцы и туземцы деятельно и совместно трудятся над исследованием страны. На морском прибрежье, японские морские офицеры, вместе с моряками Соединенных Штатов и различных европейских держав, принимают участие в съемке специальных карт для подступов к гаваням. Геологи и горные инженеры изучают рельеф островов и свойства горных пород, и уже теперь генеральные карты Ниппона дают изображение страны с точностью, превосходящей точность карт многих европейских стран, каковы, например, Албания, Македония, некоторые части Пиренейского полуострова. Для японской номенклатуры картографы встречают одно специальное затруднение, зависящее от того, что китайские знаки, употребляемые для означения городов или других мест, могут быть читаемы на разные манеры, по методе идеографической или по методе фонетической. Чтобы утверждать с уверенностью, как эти знаки должны быть произносимы, нужно знать наперед место, которое они означают: отсюда происходят весьма частые ошибки на японских картах, даже туземного происхождения, и избегнуть их можно не иначе, как переписывая каждый знак фонетическими литерами. Но это—временные затруднения, которые, без сомнения, будут скоро устранены, благодаря изумительному рвению географии. Редко бывает, чтобы туземный путешественник, купец или рабочий предпринял поездку по делам или для собственного удовольствия, не запасшись картой провинции, по которой он должен ехать; принимая во внимание разницу условий, можно сказать, что сборники маршрутов и дорожники и «путеводители по знаменитым местоположениям» гораздо более распространены в Японии, чем в странах Запада. Лучшею картою страны, европейского происхождения, следует признать изданный в 85—87 году Atlas von Japan, Hassensteina.

Цепь гор, частью погруженная в воды океана, которая образует Курильские острова, развертывает с изумительной правильностью свою гряду в виде дуги, длиною около 650 километров. Отделенный от мыса Лопатки, оконечности Камчатки, небольшим проливом, ширина которого всего только около 13 километров, а глубина не более 18 метров, ряд «Тысячи островов»,—ибо таков смысл названия Цзи-сима, которое ему дали японцы,—начинается вулканическим массивом острова Сумшу, за которым следует на юге удлинненный и гористый остров Парамушир (по-японски Параму-сири): этой именно землей оканчивается географически полуостров Камчатка, ибо два пролива, называемые один «проливом Больших Курильских», другой «проливом Малых Курильских островов», представляют, так сказать, простые рвы, наполненные водой. Но на юге от Парамушира встречается уже довольно широкий морской пролив, посредством которого Тихий океан сообщается с Охотским морем: острова, следующие один за другим в юго-западном направлении, Оннекотан, Гарамукотан, Сиаскотан, Матуа, Растуа, Симусир, и другие менее значительные, суть не что иное, как выступающие из-под воды гребни гор, подошва которых находится в глубинах океана. Ряд островов, довольно обширных, чтобы, так сказать, пытаться образовать сплошную цепь, прерываемую только узкими каналами, снова начинается островом Уруп, «Компанейской землей» (Companys lant), которую голландский мореплаватель Герритс Фрис посетил уже в 1643 году, и которою он овладел от имени ост-индской компании; затем следует Иетуруп или Иеторофу, самый значительный из «Тысячи островов», так как он один занимает почти половину общего пространства этого архипелага [поверхность 32-х Курильских островов исчисляются в 14.800 квадратных верст; из этого числа на долю острова Иетуруп приходится 6.000 квадратных верст]; как маленький континент, он имеет свои отдельные массивы, свои горные цепи, свои полуострова. Остров Кунашир,—по-японски Кунасиро,—из Курильских островов самый близкий к Иессо, тоже представляет обширную землю; он далеко вдается в бухту, образуемую двумя восточными рогами острова Иессо, и даже соединяется с этим островом порогом из подводных скал, на встречу которым остров Иессо выделяет из себя песчаную косу, распростертую в форме султана. Иетуруп, Кунашир и соседняя земля Сикотан, получившая это название от особой породы бамбука с крапчатым стеблем, который еще растет под этими высокими широтами, принадлежали политически Японии даже ранее того времени, когда трактатом, заключенным с Россией, ей была уступлена вся эта гряда Курильских островов, и в этой-то южной островной группе, на южной оконечности острова Кунашира, находится деревушка или «станция» Томари, главный административный пункт этого, почти необитаемого, архипелага. Исследованное только в некоторых своих областях, для целей мореходства и рыболовного промысла, Курильское море есть еще одна из тех частей океана, география которых наименее известна. Мы знаем, что вулканическая трещина Камчатки соединяется с дымящимися конусами Иессо цепью вулканов Курильских островов, но нам неизвестно число гор, которые еще горят; в настоящее время даже невозможно и узнать его, так как номенклатура этих островов не установлена определенным образом, и то или другое описание мореплавателей, хотя относящееся к двум разным островам, дает одинаковое имя тому и другому. Мильн насчитывает 52 вулкана на Курильских островах. По статистике, составленной Алексисом Перреем с той тщательностью, какою отличаются все труды этого ученаго, из числа этих огнедышающих гор, по крайней мере, тринадцать извергали лаву или пепел в продолжение короткого периода, протекшего со времени открытия архипелага. Самый высокий из этих вулканов, Аланд или Арандо, который почти всегда покрыт снегом, и высоту которого определяют различно, от 3.300 до 4.480 (?) метров, высится на северо-запад от острова Парамушира, немного в стороне от цепи Курильских островов. Может быть по воспоминанию о каком-нибудь вулканическом катаклизме, камчадалы рассказывают, что этот вулкан поднимался некогда на юге от их полуострова, и что, вследствие спора с другими огнедышащими горами, он ринулся в море, но оставил на поверхности свое «сердце», то-есть скалистый островок, в глубоком озере, которое открылось на месте исчезнувшей горы. Острова Парамушир, Гарамукотан, Сиаскотан, Икарма, Циримкотан, Райкок, Матуа, Цирпой, Кунашир имеют каждые по одному действующему вулкану: на острове Иетурупе, вероятно, две огнедышащие горы, остров Оннекотан заключает три эруптивные конуса, и не может быть сомнения, что между горными вершинами обширной островной кривой существуют еще другие кратеры, извергавшие пепел и лаву. Землетрясения тоже очень часты в этом архипелаге и нередко были причиной крушения русских кораблей; в 1849 году от сотрясения почвы иссякли все источники на острове Симусире, и немногочисленные его обитатели принуждены были поселиться в других местах. Замечателен тот факт, что Курильские острова расположены таким образом вдоль обрывистого подводного берега Тихого океана: непосредственно на востоке от этой цепи вулканических гор, лот нашел глубины в 2.000, в 2.500, в 3.000, даже в 4.000 и в 6.000 метров; тогда как с западной стороны котловина Охотского моря нигде не представляет впадин, достигающих даже 800 метров углубления. Кроме могучего Аланда, некоторые горные вершины Курильских островов были измерены моряками: одна из них, на острове Кунашире, поднимается на 7.400 футов над уровнем моря; пик Матуа, достигает высоты 4.500 ф.. а пик Фуссона на Парамушире 6.900 ф.

Если остров Иессо (Иезо) или Хакондо может быть рассматриваем в целом, как образуемый встречей двух пересекающихся горных осей, то это геологическое явление обнаруживается лишь в самых общих чертах, и в деталях рельеф острова представляет многочисленные неправильности. Хребет, составляющий на юге продолжение острова Сахалина, и хребет, которым продолжается в юго-западном направлении гряда Курильских островов, сливаются в четыреугольной массе острова Иессо, где они образуют неровные массивы и отроги, раздельная линия которых, изрытая с той и другой стороны руслами рек, извивается длинными изгибами. Самая правильная между этими горными цепями та, которая тянется параллельно крайнему южному из Курильских островов и которая оканчивается мысом Сиретоко на его длинном полуострове, представляющем форму железного копья; гора, поднимающаяся на этом полуострове, недалеко от конечного мыса, имеет не менее 1.646 метров высоты; далее на юге, сольфатара Итазибе или Чертова гора поднимается на тысячу метров выше; но гребень мало-по-малу понижается к внутренности острова. Высочайшие горные вершины этого острова принадлежат к хребту, который начинается на берегу Лаперузова пролива, мысом Сойя, и который тянется параллельно восточному берегу Иессо, в юго-восточном направлении. Кульминирующие высоты острова Иессо, гора Токатситаке и другие вершины, достигающие 2.500 метров, поднимаются в расстоянии всего каких-нибудь 60 верст от берега Охотского моря: оттуда-то расходятся в разные стороны, к северо-западу, к юго-западу и к югу, бецы или самые значительные реки, Тесихо, Нака-гава, Изикари, Токатси. Главная цепь, выделяющаяся из этого центрального узла в юго-западном направлении, между пиками Изикари и Токатси, и которая разветвляется потом на несколько хребтов, образовала массив Ювари, главная вершина которого не менее высока, чем вершина Токатси; к этому второму узлу, лежащему недалеко от центра острова, примыкает небольшая горная цепь, оканчивающаяся на юге остроконечной стрелкой мыса Иеримосака.

Очевидно, остров Иессо должен быть причислен к землям, выступившим из вод моря в очень отдаленную эпоху, ибо вместо того, чтобы быть усеянным озерами, как земли, менее давнего происхождения, например, Скандинавия, Финляндия, Нью-фаундленд, он был, так сказать, изваян, на всем своем протяжении, работой рек, и озерные бассейны, образованные пересечением горных цепей, почти все были опорожнены размывом их стенок или засорены речными наносами.

Незначительные озера расположены или только по краям моря, где они образовались под защитой прибрежных высот или дюн, или в соседстве вулканических гор, извержения которых разнообразно изменили первоначальный рельеф почвы. Озерные области Иезо обнимают восточную часть острова и гористые земли, которые расположены, в виде обширного амфитеатра, вокруг Залива вулканов, на юго-западе острова и в северо-восточной его части. Из морских заливов, которые некогда вдавались далеко внутрь земель, иные, как, например, залив, по которому теперь извивается нижнее течение Изикари, превратились в аллювиальные равнины, тогда как другие, особенно вдоль северного берега, были отделены от моря прибрежными рядами дюн, которые еще более увеличивают геометрическую правильность обширной островной трапеции. Впрочем, и поднятие берегов должно было способствовать в значительной степени изменениям вида морского прибрежья, ибо во многих местах окружности Иессо и южных Курильских островов замечено существование старых морских берегов на различных высотах, даже до высоты 30 метров над нынешним уровнем моря.

Эти поднятия морского берега были, может быть, следствием вулканических вибраций почвы, так как Японский архипелаг есть одна из тех областей земного шара, которые всего чаще испытывают сотрясения под действием паров, заключенных в твердых слоях поверхности, и некоторые из высочайших гор Иессо несомненно принадлежат к огнедышащим. Близ северо-западного угла острова, эруптивный конус Рисири или пик Делангль поднимается на 1.784 метра. Цепь, лежащая на продолжении оси Сахалина, тоже, говорят, имеет один действующий кратер между вершинами своего гребня; но эта часть гористой области состоит, главным образом, из гранита и сланцев; вулканические горные породы, трахиты, базальты, новейшие лавы встречаются на продолжении цепи Курильских островов, и в этом же направлении, от северо-востока к юго-западу, расположены и огнедышащие горы. В восточной области, на юге от полуострова, где находится вулкан Итасибе, два пика Акан, О-акан или «Акан мужеский» и Ме-акан или «Акан женский», высятся остроконечными конусами подле большого озера, которому они, быть может, способствовали образоваться, задерживая его воды запрудой из вулканических шлаков. Точно также две огнедышащие горы, Турумай и Юсу-таке, на северной стороне Залива вулканов, отражают свои столбы дыма в водах озерных бассейнов, а далее во внутренности острова, на северо-западе, поднимается вулкан Сиргибец-таке, который соперничает с Рисири по геометрической правильности своего конуса извержения; но он постоянно пребывал в бездействии со времени поселения в крае цивилизованных колонистов. Японские географии упоминают также вулкан Сири-яма, в северных горах острова, и вулкан Иванай (Иванобори), на западном берегу, близ порта, который носит его имя. Образуя полуостровной массив между болотами, озерами и морем, огнедышащая гора Утсиура или Комага-таке [по правилам благозвучия японского языка, произношение некоторых слов зависит от выговора слов предшествующих; так, правописание меняется для слов таке, даке (пик), сан, зан и зен (горный хребет), кава или гава (река)], господствует, как маяк над входом в залив, носящий название «Бухты вулканов», которое он получил от дымящихся гор своей окружности, тогда как на оконечности острова Иессо, вулкан Иезан (Эсан), на вершине которого открывается зазубренный кратер, указывает мореплавателям подходы города Хокодате. На северо-востоке от этого города, Усинояма или «Гора быка», поднимающая к небу свою остроконечную раздвоившуюся верхушку, «как рога тура», тоже вулкан, но он отдыхает с незапамятных времен, и растительность покрывает все его застывшие потоки лавы и его склоны, состоящие из слоя шлаков. Наконец на севере от западного входа в пролив Мацмай или Цсугару выступают над поверхностью вод две пирамиды из лавы, теперь покрытые темным сосновым лесом, «Большой» остров и «Малый» остров, О-сима и Ко-сима. Приводим высоту главных гор острова Иессо:

Сольфатора Итасибе (Чортова гора)—2.593 метр.; Токатси-таке—2.500 метр., (8.000 фут.); Изикари-таке—7.700 фут; Саппуро-таке—1.982 метр.; Сирибец-таке—1.830 метр.; Иебосидаке—1.818 метр.; Утсиура (Комага-таке)—1.291 метр. (3.860 фут); Эсан—1.277 метр. (2.000 фут); Тарумай—920 метр. (2.600 фут); О-акан—606 метр.

Самые недавния извержения, имевшие место на острове Иессо, были извержения вулкана Комага, в 1852 и 1856 годах, и вулкана Тарумай, в 1867 и 1874 годах. Говорят, что Ко мага был гораздо выше до взрыва 1852 г.; тогда весь верхний конус горы был разрушен, и обломки, измельченные в пепел, переносились ветром даже на Курильские острова, из которых ближайший находится на расстоянии 430 километров к северо-востоку. Вулкан Эсан не производит более извержений в большом виде уже с незапамятных времен, но он еще и до сих пор изливает потоки сернистой грязи и выбрасывает большие камни из лопающихся пузырей в глубине кратера. Почва везде дрожит, и пары поднимаются из всех трещин. Разноцветные стенки громадной воронки, постоянно разъедаемые водяным паром, смешанным с серной кислотой, разлагаются и обваливаются; вид жерла меняется изо дня в день: рабочие набрасываются на эти вулканические развалины, чтобы извлекать из них серу, которая содержится там в пропорции от четверти до половины.

Большая часть горных цепей большого острова Хондо, Гондо или Ниппон, поднимается в виде параллельных гряд различной длины, которые тянутся прямолинейно в направлении от северо-северо-востока к юго-юго-западу, и соединяются там и сям в массивы посредством боковых разветвлений, поперечных отрогов и прямолинейных рядов вулканических извержений: самые высокие вершины Японии, почти все те, которые поднимаются более, чем на 2.000 метров над уровнем моря,—вулканические горы, лавы которых разлились в разные эпохи по гранитам и сланцам, составляющим остов архипелага; пепел, выбрасываемый кратерами и разносимый ветром во все части острова, способствовал, вместе с аллювиальными отложениями, образованию почвы равнин, переработанной впоследствии течениями рек. В целом почти вся страна не ровна, холмиста и представляет непрерывный ряд возвышений и долин: общая площадь равнин составляет всего только восьмую часть пространства Японии. Впрочем, большинство горных вершин имеет округленные контуры и легко доступные скаты. Японские горы не представляют тех страшных круч, обрывистых склонов, какие ожидаешь увидеть в альпийских странах; почти совершенное отсутствие известняков и песчаников, которые раскалываются на вертикальные глыбы, частое повторение обильных дождей, естественное богатство растительности дали японским ландшафтам красивую волнистую линию горизонта, лощины с пологими покатостями, долины широко раскрытые, где реки извиваются удлиненными контурами. Там и сям высокие вершины гор покрыты полосами постоянных снегов: по свидетельству геолога Мильна, фирны кристаллизуются во многих местах, так, что образуют ледники в миниатюре.

На северо-востоке большого острова, первая цепь невысоких сланцев гор, отделенная от остальной части Гондо глубокой долиной Китаками-гава, тянется параллельно высокому хребту, который составляет главный остов этой земли. Эта цепь, так сказать, внешняя, оканчивается на севере залива Сендай; посреди вод моря рассеяны «восемьсот восемь» островов, известных под именем Мацзу-сима; эти туфовые скалы, разбросанные в неглубокой воде, покрыты кустарником и соснами (по-японски мацз), от которых архипелаг и получил свое название. Японцы смотрят на этот водяной сад, как на одно из «трех чудес» своей страны; вода вырыла в основаниях островов пещеры и естественные аркады; люди выкопали гроты на стенах самых крутых островов, и вершина одного из них была иссечена в форме Будды.

На юге от бухты и равнины Сендай, горная цепь опять начинается, следуя своему первоначальному направлению и оставаясь совершенно изолированной от гор внутренней части острова широкими долинами. Прежде она была ограничена с южной стороны тоже заливом, но эта вырезка прибрежья с течением времени обмелела и засорилась от наносов реки Тоне-гава; последняя разветвляется на бесчисленное множество каналов, затем окружает своими блуждающими водами гористую землю, лежащую к востоку от бухты, на берегу которой стоит Токио или Иеддо; наносы этой реки, подвигаясь разом с двух сторон, уничтожили бывший морской пролив и соединили остров с соседней большой землей болотистыми равнинами, постепенно окрепшими. Таким образом три отрывка «внешней» восточной цепи, так сказать, приросли к «континенту» Японии. Они отличаются от всех других горных хребтов страны отсутствием вулканов. Ни один кратер не открывается среди этих сланцевых гор; но именно вдоль этого берега были констатированы самые очевидные следы поднятия почвы. На северной стороне бухты Сендай открывается маленький порт Кесен-нума, который еще в половине настоящего столетия посещался многочисленными судами и который затем принуждены были покинуть, по причине постепенного обмеления фарватера; а между тем в этом месте нет никакой реки, которая на носила бы землистые частицы, и течение не могло образовать бара; кроме того, дорога, недавно построенная вокруг соседнего мыса, проходит подле высокого известкового берега, просверленного во всех направлениях моллюсками, раковины которых совершенно сохранились; геологи определяют по меньшей мере в полтора метра общее повышение морского берега, которое произошло при порте Кесен-нума в течение современного периода. Осушение равнины Иеддо и древнего морского пролива, где теперь протекает нижняя Тоне-гава, произошло не столько вследствие отложения наносов этой реки, сколько от постепенного поднятия почвы, обусловленного вулканическими причинами.

С западной стороны, другая побочная цепь протянула свои горы параллельно оси острова Гондо; но эта цепь, погруженная в море в небольшой части своего протяжения, состоит лишь из отдельных массивов. Первый из них образует полуостров на северной оконечности острова; далее на юге возвышается второй массив, Иваки-яма. Ога-сима или «Олений остров» есть, как показывает самое имя его, островная земля, над которой господствует Салоуказе-яма или «Гора холодного ветра», возвышающаяся на 769 метров; но этот остров соединяется с большой землей длинной песчаной стрелкой или косой. Таким образом от открытого моря отделен лиман, судоходный для джонок: это «Большое озеро» (Огоката) Хациро или «Море цитры» (Котоно-уми), которое сообщается с свободными водами посредством реки Фуна-гава или «Реки судов», доступной гребным судам, имеющим до 5 метров водоизмещения. К югу от Оленьего острова следуют один за другим маленькие острова Тоби-сима и Аво-сима, затем большой остров Садо, образуемый двумя выступами, соединяющимися при основании. Полуостров Ното, изгибающийся в виде крючка удочки вокруг бухты Тояма, тоже принадлежит к этой боковой цепи, и может быть, к ней же следовало бы причислить группу островов Оки, лежащих в 300 километрах к юго-западу. Эта гряда островных горных вершин составлена не единственно из древнейших каменных пород, как восточная береговая цепь, и многие из её гор, между прочим, горы острова Ога-сима, некогда извергали лаву.

Что касается средней цепи острова, то она начинается величественным вулканом Осорезан, который поднимается на 976 метров над уровнем моря, непосредственно против острова Иессо, между проливом Цзугару или Сангарским и бухтой Аомори: часто этой уединенной горе дают специально имя Якеяма или «Горящая гора», которое впрочем, применяется ко всем вообще эруптивным конусам. По другую сторону бухты хребет тотчас же опять поднимается и затем продолжается уже без перерывов до самого центра острова. Средняя абсолютная высота его пиков, которые по большей части суть потухшие вулканы, около 1.500 метров, а высота проходов, перерезывающих гребень, изменяется от 600 до 1.000 метров; но направо и налево поднимаются вулканические конусы, имеющие более величественный вид, чем вершины правильной цепи, благодаря их изолированности и большой высоте. Так, в направлении поперечном к главной оси, от запада к востоку следуют один за другим многочисленные вулканы между городами Акита и Мориока; южнее, не далеко от западного берега, гора Чокой-сан поднимает на 2.400 метров свой верхний конус, покрытый снегом в продолжение девяти месяцев в году. Другой вулкан, Бандай-сан, возвышающийся на 1.850 метров (6.000 ф.). отражает свои лесистые склоны в водах озера Инаваширо, и с его верхнего конуса можно обозревать развертывающийся в виде обширного амфитеатра, прерываемого только на западной стороне, целый круг гор, обступивших глубокий бассейн Айдзу-таиры или равнины Айдзу. Застывший поток лавы и груды вулканического пепла образовали плотину, задерживающую воды озера Инаваширо, и стоит только расчистить часть этого естественного вала, чтобы осушить большую часть озерной равнины и завоевать земледелию превосходные земли.

*Последнее извержение вулкана Бандай-сан было в 1888 году 15 июня. Во время его погибло 461 человек, уничтожено четыре и полуразрушено семь деревень. Окружающие леса были истреблены, а течение реки Нагасе-гавы было преграждено обломками и образовало озеро Хибаро, длиною в 12, шириною от 11/2 до 3 верст.*

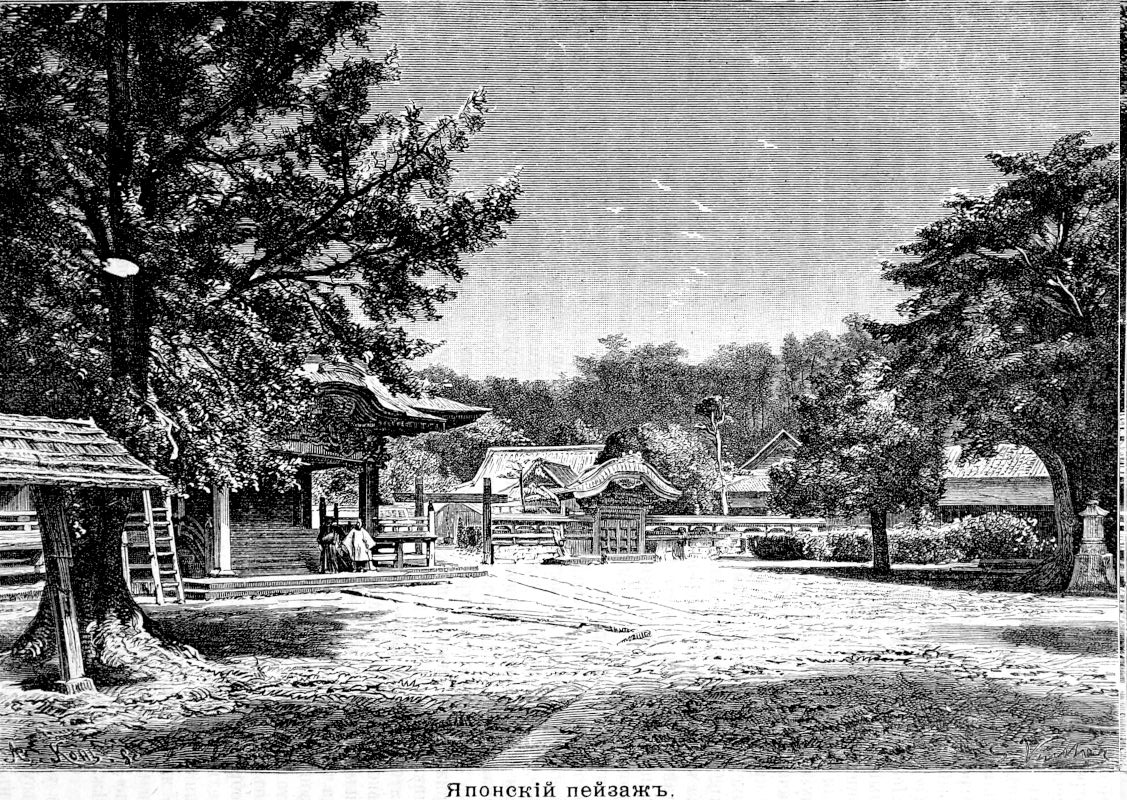

В этой части своего протяжения средняя горная цепь, гребень которой составляет водораздельную возвышенность между двумя океанами, изгибается к востоку, чтобы примкнуть к другой параллельной цепи, которая образует в свою очередь водораздельный хребет между различными притоками рек Тоне-гава и Тенрю, на востоке и притоками Цикума или Синяно-гава, самой многоводной реки не только западной покатости, но и всей Японии. На юге от соединительного хребта, средняя цепь продолжается простыми отрогами, которые постепенно сливаются с равниной на севере от Иеддо. Но именно этот хребет служит опорной точкой массиву из вулканических вершин, пользующихся громкой славой во всем царстве Восходящего солнца, благодаря лесам, покрывающим их склоны, и прозрачным водам, которые текут в изобилии с этих гор. Эта группа, почти всегда покрытая снегом, носит имя Никкозан, то-есть «Две дикия горы», которое бонзы, посредством перемены одного знака, переделали в более поэтическое название «Гора солнечного сияния». Одна из самых высоких остроконечных вершин этого массива, Нантай-сан (2.540 метров), принадлежит к числу святых гор Японии: и в прежнее время никто не мог предпринимать восхождения на этот пик, кроме как, один раз в году, в освященную неделю лета, и не иначе, как выдержав предварительно строгий пост в каком-либо храме одной из нижних долин. Тихое озеро Чугенжи, берега которого осенены большими деревьями, наполняет глубокий цирк у основания вулкана, и вытекающий из этого бассейна ручей спускается каскадами по скалам из лавы: недалеко оттуда стоят пышные надгробные памятники двух сиогунов шестнадцатого и семнадцатого столетий, поднимающие свои колонны между высокоствольными соснами и криптомериями. Обширный лес, в 70 километров длиною, соединяет это священное место с берегами нижней Тоне-гавы; вероятно во всем свете не найдется аллей, которые могли бы сравниться с великолепными авеню этой области храмов: «Пусть не говорит о красоте и великолепии тот, кто не видал Никко», гласит одна японская пословица. Благодаря соседству Токио, эти священные рощи собирают в летнюю пору под свою прохладную тень беспрестанно обновляющуюся толпу публики, к которой примешиваются, с 1870 года, многочисленные иностранцы. С мая до октября Никко походит на наиболее посещаемые местности Швейцарии по массам посетителей, которые приходят любоваться его горами, лесами, чистыми водами; зимой эти живописные долины, занесенные снегом, опять делаются пустынными. Сернистые источники Юлиота бьют из земли на северной стороне озера, в самой дикой области гор.

Раздельная горная цепь, господствующая с восточной стороны над долиной реки Синано, тоже увенчана несколькими вершинами вулканического происхождения, преимущественно на юге, где высятся две пирамидальные горы, Сиране-яма и Адзма-яма, из которых первая имела последнее извержение в 1871 году. Недавно образовавшийся конус возвышается по середине кратера, имеющего более 1.600 метров в ширину; горячия воды, бившие ключом из соседних трещин, утекали через соседний сосновый лес, опаленные деревья которого до сих пор еще носят на себе следы этого наводнения. Несмотря на то, эта область Японии, кажется, не принадлежит к числу тех её областей, которые прикрывают самые пламенные вулканические очаги. Газовые источники и «огненные колодцы» западной покатости этих горных цепей, в провинции Этсиго, вероятно, не суть истечения подземного горячего очага, как это часто утверждали; но, как пласты каменного угля и ключи горного масла, которые встречаются в той же долине, эти воспламеняющиеся газы, подобные газам, выделяющимся из земли в китайской провинции Сы-чуань представляют продукт дистилляции органических веществ, содержащихся в каменистых наслоениях осадочных формаций. В некоторых местах, эти горячие газы утилизируются непосредственно для кухни монастырей, для отопления бань и для различных надобностей промышленности; но эксплоатация обращена здесь преимущественно на добывание каменного масла или нефти, которая, впрочем, течет не в изобилии; один из колодцев, откуда извлекают минеральное масло, был выкопан до глубины 222 метров.

Как на севере острова ряд вулканов пересекает в поперечном направлении среднюю цепь гор, так точно, в этой центральной области Гондо, линия огнедышащих гор, резко ограничивающая на юге цепь, вдоль основания которой течет река Синана-гева, тянется перпендикулярно самой оси Японии, в направлении от северо-северо-запада к юго-юго-востоку; два самые знаменитые вулкана архипелага, Асама-яма и Фузи-сан, составляют часть этого поперечного ряда огнедышащих гор. По высоте, Асама-яма уступает другим горным вершинам империи Восходящего солнца, так как он поднимается только на 2.525 метров (8.280 ф.) над уровнем моря; но из всех действующих вулканов страны ни один не оставил более свидетельств своего могущества и не внушает большего страха людям, живущим в его тени; в Японии до сих пор еще с ужасом вспоминают о страшном извержении 1783 года, во время которого огромный поток лавы вылился в долину реки Вагацма и вся окружающая страна покрылась слоем пемзы; сорок восемь деревень были засыпаны дождем вулканических шлаков, и тысячи людей погибли во время этой катастрофы. С той эпохи, от времени до времени, был выбрасываем пепел из громадной воронки кратера; хотя остров имеет в этой области наибольшую ширину, однако с обоих морей можно ясно различить высокий столб сернистого дыма, поднимающийся из жерла вулкана. Почти все склоны горы Асама до сих пор еще имеют серый цвет от покрывающей их пемзы, выброшенной последним извержением, и на обширном пространстве вокруг конуса везде видны только лавы. Рядом с главным кратером, который имеет не менее километра в ширину, открывается другое жерло, стены которого пробиты трещинами, где ласточки гнездятся тысячами. По близости этой вершины нет ни одного святилища, оттого пилигримы приходят лишь в небольшом числе на эту страшную гору. К югу от Асама-яма следует ряд других вулканов, продолжающийся до Кинпо-сан, центрального массива, от которого расходятся в разные стороны многочисленные разветвления гранитных гор, и откуда получаются самые крупные и самые чистые куски горного хрусталя, шлифуемые японцами в виде шаров и в виде зеркал.

Вулкан Фузи-яма—гора священная по преимуществу, патрон страны, и иногда, в поэтическом стиле, имя его пишут таким образом, чтобы придать ему смысл «Несравненной горы». Письменные знаки, обыкновенно употребляемые для изображения названия этой горы, буквально значат «Благоденствующий офицер»; но уже задолго до введения идеографических письмен она была известна под именем Фузи, по причине кустарников (wysteria japoneusis), называемых так в наречии ямато, которые покрываюсь склоны вулкана своими переплетающимися ветвями и гроздьями белых и фиолетовых цветков. Фузи-сан (Фузи-яма, Фужино-яма), составлявший некогда предмет поклонения для буддийской секты, последовали которой назывались яма-бузи, изображается почти ни всех изделиях японского происхождения, на книгах, опахалах, лакированных вещах, материях, фарфоровой и другой посуде, обоях и мебели всякого рода; но художники рисуют и гравируют ее под условным видом: чтобы дать понятие о её громадности, они несоразмерно повышают её склоны, а вершину конуса заостряют на подобие сахарной головы. На самом деле величественная гора имеет очень пологие скаты, и кривая её правильного профиля поднимается лишь медленно и постепенно, чтобы образовать конечную горку; тем не менее она достигает своей вершиной пояса, лежащего выше пояса всех простирающихся у её подножия земель, и на боках её видишь расположенные ярусами одно над другим разные времена года. Внизу расстилаются поля, покрытые богатыми нивами и плантациями, затем следуют леса; еще выше тянется пояс кустарника, где прежде водились во множестве обезьяны, которым, по словам легенды, гении поручили охранение горы. В продолжение десяти месяцев в году вершина одета снегом, ярко блистающим на голубом фоне неба, или имеет серый цвет, как облака, едва отличаясь от воздушного пространства неопределенными линиями. Фузи-яма превышает на несколько тысяч футов большую часть других главных вулканических вершин Японии, и когда стоишь на краю его кратера, то окружающие горы кажутся как бы составляющими его кортеж. Основание его, почти круглой формы, имеет более 150 километров в окружности; широкая долина, по которой течет река Фузи-гава, окружает его на западной стороне его полуокружности. По словам одной легенды, которая, вероятно, относится к какому-нибудь сильному извержению, Фузи-яма вырос из земли в 285 году Р. X., в продолжение одной ночи, в тот самый час, когда образовалось озеро Бива. Каково бы ни было потрясение разсказанное в этой преувеличенной форме, известно достоверно, что вулкан долго отдыхает после каждого усилия; с 799 года он приходил в действие только шесть раз. Последнее его извержение, имевшее место в 1707—1708 году, продолжалось два месяца: в то время на южном его склоне открылась расселина, из которой выдвинулся вторичный конус, Гоей-сан, поднимающийся на 2.865 метров. Окрестные равнины покрылись слоем пепла толщиною около 3 метров; целые деревни исчезли с лица земли; до самого Иеддо и даже выше этого города, на расстоянии 96 километров от вулкана, воздух был омрачен, и черные тучи вулканической пыли, переносимые ветром, ниспадали по другую сторону залива, на берегах океана. После этого рокового года города и деревни были вновь выстроены и теперь опять образуют целый пояс построек вокруг первых склонов горы; новые храмы появились на месте прежних капищ, и толпы пилигримов, число которых доходит от 15.000 до 20.000 в год, снова стали совершать хождение к святилищу, построенному у подножия верхней крутизны. Перед восхождением на гору пилигримы имеют обыкновение облачаться в белую одежду, для того, чтобы напугать горных орлов, которые, говорят, нападают на людей, одетых в менее яркие цвета. Достигнув кратера, странники пьют воду сперва из «Золотого ключа», затем из «Серебряного ключа», после чего, по знаку своего проводника, звонят в колокольчики и делают поклоны в честь солнца. Сойдя к подножию вулкана, они обращаются к жрецу ближайшего храма с просьбой приложить к их одежде клеймо, которое должно напоминать об их подвиге: это пилигримское платье становится драгоценной святыней, которая переходит по наследству от отца к сыну. Англичанин Рутерфорд Алькок был первый европеец, совершивший восхождение на Фузи в 1860 году; за ним следовали сотни других путешественников. В 1873 году натуралист Книппинг провел две недели на краю кратера, для производства геологических наблюдений. Кратер, средний диаметр которого около 300 сажен, заключает две отдельные воронки, в которые можно спускаться по образовавшимся вследствие обвала откосам, состоящим из красных лав и желтых и серых туфов, до площадок, покрытых обломками камней. Глубина кратера около 600 фут. Общая высота горы, по Рейну, достигает 12.437 фут.

Вулкан Фузи-ями так же, как большое число других эруптивных конусов, стоит немного в стороне от горной цепи, к которой он принадлежит, и которая продолжается в южном направлении, чтобы образовать длинный полуостров Изу (Идзу), тоже вулканический. У основания этого полуострова простирается область Сагами, очень гористая, но легко проходимая; это наиболее посещаемый уголок Японии и одна из живописнейших местностей страны Восходящего солнца. Лесистые мысы, бухты, разделяющие их, скалы, рассеянные на поверхности вод моря, густые леса, источники и ручьи, цветы, ярко пестреющие среди зелени, поднимающаяся над гребнем холмов белая вершина священной горы—все это делает этот край восхитительным местопребыванием. Семь деревень с заведениями минеральных вод выстроились около теплых ключей, и деревня Хаконе, расположенная на берегу живописного озера Аши-ноуми или «Моря злаков», сделалась любимым местом дачной жизни. На востоке от этого города, дорога, идущая из Токио в Киото, пересекает гору на Хаконском перевале (на высоте 855 метров), который прежде был заперт укрепленными воротами, «гуан» или Центральной заставой Ниппона: отсюда и произошли названия: Гуан-до (на восток от ворот), которое дают всей части Гондо, лежащей к востоку от меридиана Хаконского перевала, и Гуан-сай, которым означают другую половину главного острова Японского архипелага. На полуострове Изу самая высокая гора—Амаки-сан; другая гора оканчивает его на юге, господствуя над бухтой и городом Симода, но в небольшом расстоянии к югу от берега цепь снова вступает на поверхность моря в виде подводных скал. Одна из этих скал, Микомото, получила печальную известность в истории кораблекрушений: в этом месте разбился, в 1867 году, корабль «Нил», нагруженный драгоценными предметами, которые он вез с Парижской всемирной выставки. Теперь устроен маяк, освещающий эту опасную скалу, известную у английских мореплавателей под именем Рок-айланд (Скалистый остров). Симодская бухта замечательна еще тем, что в ней всего лучше можно было наблюдать явление волнений моря от землетрясения, во время катастрофы 1854 года. Громадная волна, пришедшая с открытого моря, вдруг подняла уровень вод и хлынула на берега; в несколько мгновений стоявшие в порте джонки были разбиты ударами одна о другую, дома и храмы были стерты с лица земли, рейд покрылся обломками. Частные течения сталкивались и производили сильные водовороты: русский корабль «Диана», потонувший вскоре после землетрясения, повернулся 43 раза вокруг самого себя в продолжение 30 минут; в течение целого дня колебания уровня моря заставляли изменяться глубину, около корабля, от 2 с половиной до 12 метров.

На северо-востоке полуострова Изу, уединенная вершина «Большой горы», или Ого-яма поднимается на 1.324 метра, тогда как на востоке и на юго-востоке группа «Семи островов», Нана-сима-изу, показывает свои правильные конусы (высота их от 700 до 860 метров), выступившие из-под воды верхушки цепи вулканов, по большей части действующих, которая продолжается на юг до острова Гацизио или Фацизио, представляющего высокую землю с отвесными склонами на большой части ее окружности; в былое время сиогуны ссылали туда впавших в немилость сановников: изгнанники водворялись на место жительства при помощи журавля (подъемной машины), который подхватывал их с корабля и поднимал на вершину утеса. Гора Ошима или «Большой остров», называемая европейскими мореплавателями вулканом Фриса, есть безспорно самая величественная из всех гор этой области моря и наиболее известная, ибо она господствует над входом в залив, через который суда проникают в бухту Иеддо. В 1757 году, когда Броутон посетил эти воды, огнедышащая гора была в состоянии извержения; но вскоре после того жители опять принялись за свои земледельческие работы; в 1870 году склоны вулкана были по-прежнему покрыты пашнями, как вдруг вулкан снова пришел в действие, и во время извержения поля опять исчезли под расплавленным камнем. Один застывший поток лавы выдвинулся в море, словно остаток какого-нибудь разломанного моста. Южная оконечность островной цепи вулканов, между 31 и 32 градусами широты, отмечена островом новейшего образования, который поднялся в 1870 году из морских глубин. Кроме того, несколько других вулканических вершин показываются над поверхностью моря, пучины которого имеют более 2.000 метров в этих водах.

На северо-запад от вулкана Фузи-сан, (Фузи-яма) гранитная цепь,—одна из главных вершин которой (2.713 метров) (10.000 футов) есть одна из «Жеребячьих гор» или Комага-таке, которые в японских географиях насчитываются десятками,—отделяется от альпийской области, к которой принадлежит гора Кимпу-сан (8.300 ф.); но далее тянется через всю Японию, от одного моря до другого, поперечный ров, образуемый долиной реки Тенью-гава («Река небесного дракона») на юге, и долиной реки Синано-гава на севере, и заключающий в одной впадине порога живописное озеро Сува, исток реки Тенью-гавы. По другую сторону этого понижения рельефа, горы тотчас же опять начинаются. Первый хребет, ориентированный по направлению от северо-северо-востока к юго-юго-западу, отделяет бассейн реки Тенью-гава от бассейна реки Кисо-гава. Другой хребет, который тянется в том же направлении, начинается на берегу Японского моря и постепенно теряется в нижней долине реки Кисо-гава: это цепь Хида (Гида), самая крутая, самая дикая из всех возвышенностей главного острова, цепь, которая наиболее продолжительное время в году бывает покрыта площадями или полосами снега; Рейн дал ей название японской «Снеговой цепи». Чтобы перейти прямо через этот естественный вал от востока к западу, либо через перевал Хариноки, либо через перевал Хида, нужно подняться до высоты 2.400 метров (7.700 ф.) над уровнем моря; но сами вершины поднимаются лишь на незначительную высоту над могучим цоколем, который поддерживает их основания. Пик Тате-яма возвышается на 9.500 футов над уровнем океана, а Он-таке, Миджин-таке или «Величественная вершина», священная гора этой цепи, немногим превышает 10.000 футов; восемь больших кратеров, из которых иные заключают в себе маленькие озера, и несколько других более узких жерл следуют друг за другом вдоль верхнего гребня; каждый год от пяти до шести тысяч пилигримов совершают восхождение на священный пик, чтобы поклониться идолам Изанаки и Изанами, божественных предков фамилии микадо. Европейцы, которым случалось находиться между этими обществами посетителей, рассказывают, что с этой горы открывается великолепный вид на остров и два моря, обрисовывающие его контуры; в течение исторического периода извержений на ней не происходило, но она выпускает в изобилии сернистые пары. На севере, японская «Снеговая цепь» соединяется с другой грядой вулканических вершин, которая тянется параллельно морю. Яке-яма или «Горящая гора», на которую совершил восхождение геолог фон-Драге, есть главный конус этой цепи.

На западе от «Снеговой цепи» другой горный массив, тоже огнедышащий, делал извержения в 1239 и 1554 годах: это Хиро-яма, Хаку-сан или «Белая гора», получившая это название от обильных снегов, которые приносят ей влажные ветры. По странному контрасту между двумя покатостями острова, Белая гора, хотя она на целую тысячу метров ниже вулкана Фузи-яма, получает на свои три вершины гораздо более значительное количество снега; в продолжение всего лета белые полосы показываются на верхних трещинах. По преданию, уже два столетия, как снега не исчезали с этих гор; даже у основания вулканов, около теплых источников Итсиносе, которые находятся всего только на высоте 800 метров над уровнем моря, снег иногда покрывает почву слоем более 6 метров толщины. Ботаники открыли большее разнообразие растительных видов на Хиро-яма, чем на всякой другое горе в Японии: они приписывают особенностям климатической среды сохранение этих растений, столь многочисленных на тесном пространстве.

Кряж невысоких гор, отделяющийся от цепи Хиро-яма в направлении южном и юго-западном, расходится двумя ветвями вокруг обширного и глубокого бассейна, который наполняет воды озера Бива, или «Озера гитары», этого внутреннего моря, образовавшегося, как гласит легенда, в тот самый момент, когда вырос из земли вулкан Фузи; но известно, что задолго до этого легендарного появления озера Бива существовало в стране «пресное море» или Аво-уми, имя которого, сокращенное в Аоми (Оми) сделалось названием провинции, окружающей озеро. Вулканические извержения несомненно имели место в этом бассейне. Остров Цикубу-шима, где находится одно из святилищ синто, наиболее почитаемых в империи, выступил наружу из северной части острова в 82 году христианской эры, и другие островки, вокруг которых кружатся стаи бакланов, повидимому, имели такое же происхождение. Поверхность озера лежим на 333 фута над уровнем моря, а наибольшая глубина почти такова же. По объему жидкой массы, озеро Бива занимает площадь, почти равную Женевскому озеру. Так же, как Женевское озеро, Бива окружено горами, из которых одни покрыты на скатах возделанными полями, другие поросли лесом, и все отличаются смелыми или живописными формами; осенью, когда северные ветры разгонят густые тучи, приносимые муссоном, различные плоскости гор с их оттенками цветов, зелеными, синеватыми, фиолетовыми, розоватыми, сливаются гармонически в одну чудную картину, безпрестанно меняющуюся, сообразно игре света и теней. На восточной стороне бассейна поднимается самая высокая вершина громадного круга гор, вулкан Ибуки-яма (гора, извергающая желчь), который древние японцы считали местопребыванием злых духов. На западе самая знаменитая гора—Хиеи-сан, на которой, в буддийских монастырях, до половины шестнадцатого столетия, постоянно жило около 3.000 монахов. Это были истинные повелители страны; собранные в кумирне Кимон, они должны были и денно и нощно читать молитвы, бить в бубен, звонить в колокол, чтобы задержать дурные влияния, посылаемые духом Ибуки-яма и таким образом защищать город Киото, расположенный у южного основания горы. Область соседняя с озером Бива и с вытекающей из него рекой Иодо-гава, была колыбелью японской национальности, и великие исторические воспоминания придают этим местам еще большую прелесть в глазах путешественников. Красные облака запада отражают, говорит легенда, кровь, кипящую в кратерах, всех тех, которые пали на отечественных полях битвы.

Полуостров, продолжающийся на юг от озера Бива, и западная оконечность большого острова представляют почти отдельные земли, соединенные «с континентом» или Найтси лишь узкими перешейками. Тем не менее они походят на остальную часть страны гористым характером почвы. На юге, массив Ого-мине, одна из редких групп вершин, где не нашли вулканических формаций, есть один из самых диких хребтов, и, может быть, горы его покрыты лучшими в Японии лесами. На западе пик Дайсен, бывший эруптивный конус, господствует над низкой цепью, где многие из порогов от покатости Японского моря к покатости внутреннего моря имеют всего только 300 метров высоты.

Приводим высоту главных гор большого острова Японского архипелага.

| Широта | Название | Геологич. состав | Высота в метрах | Авторитеты |

| 41°19' | Осоре-сан | действующий вулкан | 976 | Морские карты |

| 40°4' | Иваки-яма | вулкан | 1.524 | Мильн |

| 39°50' | Иваваси-яма (Танжу-сан) | „ | 2.134 | Рейн |

| 39°7' | Тиокай (Чокай-сан) | „ | 1.829 | Мильн |

| 1.959 | Японск. география | |||

| 2.073 | Гауленд | |||

| 38°31' | Тсуки-яма (Гец-сан) | „ | 1.829 | Мильн |

| 1.859 | Гауленд | |||

| 37°54' | Игитойо-яма | „ | 1.217 | Японск. география |

| 37°40' | Адама-яма | „ | 1.360 | „ |

| 37°37' | Бантай-сан | „ | 1.554 | Журн. Петерманна |

| 37°8' | Насу-яма | действующий вулкан | 943 | Японск. география |

| 641 | ||||

| 36°55' | Яке-яма | вулкан | 2.316 | Гауленд |

| 2.133 | Драге | |||

| 36°46' | Нантай-сан (Никко) | „ | 2.541 | Рейн |

| 35°35' | Тате-яма | „ | 2.896 | Гауленд |

| 36°30' | Гариноки-яма | „ | 2.400 | Сатоу |

| 36°22' | Асама-яма | действующий вулкан | 2.591 | Мильн |

| 2.525 | Рейн | |||

| 36°15' | Ярига-таке | „ | 3.139 | Гауленд |

| 36°8' | Хиро-яма (Гаку-сан) | „ | 2.618 | Рейн |

| 2.720 | Петерман | |||

| 36°7' | Норинука-яма | „ | 2.987 | Гауленд |

| 35°52' | Ми-таке (Он-таке) | „ | 3.027 | Гауленд |

| 3.004 | Рейн | |||

| 35°43' | Комага-таке | „ | 2.723 | Рейн |

| 35°28' | Ибуки-яма | „ | 1.250 | Рейн |

| 35°20' | Дайсен | „ | 1.640 | Нейман |

| 1.702 | Камперман | |||

| 35°18' | Фузи-сан (Фузи-яма) | „ | 3.769 | Стьюарт |

| 3.745 | Рейн | |||

| 35°8' | Гиеи-зин | „ | 756 | Японск. география |

| 825 | Рейн | |||

| 35°3' | Комага-таке | „ | 1.345 | Рейн |

| 34°3' | Ого-мине | граниты и сланцы | 1.882 | Книппинг |