Извилистый морской пролив, отделяющий «континент» Япония от южных островов, в действительности есть не что иное, как ряд фиордов и частных бассейнов, которые соединены в одно обширное внутреннее море, имеющее около 100 километров протяжении от востока к западу. Это маленькое Средиземное море усеяно островами и островками, ограничивающими небосклон со всех сторон: плывя по этим водам, между этими лесистыми землями, которые поочередно скрывают и открывают отдаленный горизонт гор, видишь перед собой постоянно сменяющийся ряд восхитительных картин бесконечного разнообразия: видимые картины можно сравнить с норвежскими, но под итальянским небом и малайскою растительностью. По японской космогонии, при начале времен, Изанаги и Изанами, божественная чета восседала как-раз над этой частью моря на небесном мосту, поддерживаемом столбами из облаков, и любовалась оттуда движением армии волн, гоняющихся друг за другом под их ногами. Лежа беспечно на облаках, бог обмакивал пурпурное острие своего копья в океан, и каждая ниспадавшая с острия капля обращалась в один из тех зеленеющих островов, которые теперь рассеяны по поверхности моря: один из первых островов, которые выдвинулись тогда из волн, был прекрасный Авадзи (Аваджи), запирающий восточный вход «Внутренняго моря».

С географической точки зрения, японское средиземное море должно быть рассматриваемо как простой ров или канал, размытый водами, так как только в некоторых из впадин его дна глубина превышает 50 метров, средняя же глубина этого бассейна наполовину меньше. Западный вход, известный под именем Симоносеки илн «Нижней заставы», имеет всего только 10 метров глубины, то-есть как-раз столько, сколько нужно самым большим кораблям; но без помощи пара таким кораблям было бы неблагоразумно пускаться в этот узкий канал, морскую реку, окаймленную по сторонам скалами и пересекаемую на поверхности опасными течениями. Кроме Симонисеки, есть еще три прохода, дающие доступ во Внутреннее море: проход Бунго, между островами Киусиу и Сикок, и два другие на севере и на юге от острова Аваджи. Суда обыкновенно избирают северный проход, пролив Томога-сима или «Двух островов друзей», находящийся в соседстве портов Гиого (Хиого) и Осака; при том же и течения в этом канале менее сильны, нежели в других. Но ни один пролив японских морей не пугает так мореходов, как проход Наруто, между островами Аваджи и Сикок. Прилив, проникающий из океана во Внутреннее море, не может там развернуться на просторе, и движение его замедляется на всех мелких местах бассейна, при повороте всех мысов и мысиков. Таким образом приливная волна, распространявшаяся быстро по открытому океаническому пространству, встречается в узком проходе с водами, лежащими на ином уровне, вследствие чего образуются внезапные водовороты, очень опасные для обыкновенных джонок. Японские судовщики описывают этот пролив таким же образом, как северные мореходы в прежнее время представляли известный водоворот Мальстрем. По этим рассказам, которые, впрочем, не подтверждаются наблюдениями европейских мореплавателей, Наруто есть тоже кружащаяся пучина, шириной в несколько километров, и попадающие в нее предметы, увлекаемые спиралеобразно, устремляются быстрым и постоянно ускоряющимся круговращательным движением к центральной пропасти, откуда уже ничто не выходит на свет Божий.

Остров Сикок, ограничивающий с южной стороны японское средиземное море на пространстве большем половины его длины, представляет выпуклость из сланцевых гор, которая тянется неправильно от востока к западу. Главная река острова Иосино-гава (Иошино-гава), называемая также Сикоко-сабуро или «Старшим сыном Сикока», течет параллельно самому высокому хребту этих древних сланцев, и в том же направлении продолжается узкая западная стрелка или коса, которая, выдвигаясь к противолежащему полуострову острова Киусиу, оставляет лишь узкий проход водам Внутреннего моря. Хотя относительно невысокая,—так как высшая вершина её достигает только 1.400 метров,—главная горная цепь Сикока составляет, тем не менее, серьезное препятствие между двумя скатами острова, так как некоторые проходы её имеют около 1.000 метров высоты. Высочайшая вершина острова, гора Ишидзулия достигает, по Лубенцову, 6.480 ф. высоты. На плоской вершине её из кумирни путешественник может обозревать почти весь остров. Несколько вершин вулканического происхождения высятся на сланцевом цоколе. Леса, состоящие из самых разнообразных древесных пород и почти тропические по виду, в соседстве рек, покрывают склоны гор, исключая некоторых округов, где земледельцы, недальновидные варвары, выжгли лес, чтобы дать полный простор папоротникам, которых корни и стебли употребляются туземцами в пищу.

Так же, как на Сикоке, скаты Киусиу, ориентированные с севера на юг, в том же направлении, как и остров, состоят, главным образом, из кристаллических сланцев различных видов, над которыми выдвинулись трахиты, сопровождаемые туфами и залежами лигнита. Но и на этом острове тоже открылись там и сям вулканические жерла, из которых поднялись конусы извержения, образовавшиеся из шлаков и пепла, и некоторые из этих конусов до сих пор пребывают в состоянии периодической или постоянной деятельности. В самом центре острова есть действующий вулкан, Асо-сан или Асо-даке, склоны которого разработываются искателями серы и квасцов; кроме того, там находят охристые сростки, заключающие в себе какое-то белое и жирное вещество, которое жители страны едят. В 1874 году извержение пемзы превратило ручьи, бегущие с этой горы, в потоки молочного цвета,—событие, вероятно, повторяющееся довольно часто, судя по имени, которое носит главный ручей, Сира-гава или «Белая река». Вулкан Асо-сан в собственном смысле представляет конус незначительной высоты, но кратер, в центре которого он стоит, походит на лунные вулканы по своим огромным размерам: он имеет не менее 16 до 24 километров в поперечнике, а стены его почти вертикальные во внутренности, поднимаются на 200—300 метров. Последнее извержение вулкана было в 1884 году, при чем количество выбрасываемого из кратера пепла было так велико, что в Кумамото в продолжение трех дней пришлось днем употреблять фонари, даже на улицах. В этой обширной равнине живут более десяти тысяч человек, не подозревая, что их селения построены в жерле огнедышащей горы. На восток от Нагасаки полуостров Симабара или Шимабара состоит из одной только горы, длинные скаты которой правильно понижаются к морю: этот конус есть знаменитый Унзен-сан (Унзен-га-таке) или «Гора теплых источников», громадный кратер которого поглотил тысячи христиан в 1638 году, во время восстания, скоро подавленного, обращенных в католическую веру туземцев, тогда очень многочисленных в этой части империи. Уже более столетия вулкан отдыхает; однако, и теперь видно дрожание легких паров на вершине горы. Во время Кемпфера сернистые пары поднимались из кратера такими густыми облаками, что птицы избегали летать вокруг горы до расстояния нескольких миль; из бесчисленных отверстий выходили газы и потоки грязи, а во время дождей вся почва кипела, как жидкая масса. От извержения соседней огнедышащей горы, Мии-яма, сопровождавшагося излиянием огромных масс воды, погибло некогда более 50.000 человек.

На юге острова Киусиу находится группа вулканов, получившая название Кири-сима или «Острова туманов», по причине выходящего из кратеров этих гор сернистого дыма. Там все горные породы, туфы, трахиты, пемзы,—эруптивного происхождения. Плоская возвышенность, на которой стоят вулканы-близнецы Кири-сима, представляет бесплодную страну, покрытую красноватыми шлаками и пеплом: там и сям растут небольшими кучками кривые низкие сосны и другие деревца, сжигаемые каждый год кострами, которые разводят пастухи; леса каштанов, зеленых дубов, диких слив держатся только в глубоких ущельях и оврагах, куда не проникает пожар. Кратер южного вулкана, называемого Така-цихо, открывается не на вершине горы, а на западном склоне, под иенойскими сернистыми термами; на востоке высится остроконечная вершина, состоящая из вулканических шлаков, на которой сложена груда камней,—памятник происходивших здесь некогда войн. Вершина северного вулкана, с более мягкими очертаниями, заключает, говорят, маленькое озеро. По Рейну, два вулкана Кири-сима составляют высшие точки всего острова. Горы Асо-сан в центре острова Киусиу, и Комац-яма, на юго-востоке, несомненно, ниже вершины Кири-сима, которая достигает до 5.580 ф. высоты. Последнее извержение Кири-сима было в 1891 году.

Полуостров, ограничивающий на западе живописную Кагосимскую бухту, есть одна из прекраснейших и любопытнейших местностей архипелага. Над длинной стрелкой мыса, загибающейся со стороны залива, господствует величественный пик Каймон или «Морские ворота», называемые на европейских картах мысом Горнер. Ни одна из вулканических гор Японии не превосходит его красотой формы, правильностью профиля: менее притупленный, более грандиозный, чем знаменитый Фузи-яма, хотя на три четверти менее высокий, вулкан Каймон не пользуется такой же славой только потому, что ему недостает многолюдного города, разстилающегося у его подножия; на севере от этого правильного конуса некогда высился другой вулкан, более значительных размеров, но вся его конечная пирамида, разрушенная взрывом, о котором уже утратились даже воспоминания, была заменена круглым бассейном, который теперь наполняют воды Ми-ике или «Благородного озера». Другой озерный бассейн, в кратере побочного конуса, господствует над рейдом и городом Ямагава.

Кагосимский залив, открывающийся на востоке от «Морских ворот», тоже заключает замечательный вулкан Ми-таке, зазубренный конус которого один образует весь остров Сакура-сима или «Вишневый»; с противоположного берега ясно видно его основание, опоясанное полями и ярусами садов и плантаций, где растут сальные и апельсинные деревья, а выше, за этим поясом зелени, следуют сероватые, изрытые оврагами и промоинами откосы, откуда еще лет сто тому назад поднимались клубы пара.

Высоты главных гор на острове Киусиу суть:

Асо-ямо, действующий вулкан—1.600 метров, по Рихтгофену и Рейну; Така-цихо (Кири-сима), вулкан—1.672 метров, по Рейну; Комац-яма, вулкан—1.280 метров, по Рейну; Узен-га-таке, вулкан—1.250 метров, по Рихтгофену; Каймон-га-таке (Горнер), вулкан—1.000 метров, по Рейну; Ми-таке (на о. Сакура-Сима), вулкан—1.000 метров, по Рейну.

Изрезанный архипелаг, которым продолжаются на юго-западе земли Японии, тоже состоит из слоистых горных пород, одетых там и сям веществами, извергнутыми из морских глубин; многие из этих островов представляют туфовые плато с обрывистыми скатами, круто обрезанными ударом волн, или шлаковые конусы, исполосованные оврагами в виде косынки, которые ярко белеются на зеленом фоне склонов горы. Из этих конусов, очень крутых, особенно замечателен Ивога-сима, Стромболи японских морей; из кратера и боковых трещин этого вулкана, почти не менее высокого (722 метра), чем естественный маяк Тирренского моря, безпрестанно поднимаются пары, белые днем, красные ночью. В былое время японские мореходы не осмеливались приближаться к этой горящей горе, постоянное шипение которой они приписывали злым духам. Однако, один смельчак вызвался осмотреть вблизи это жилище страшных гениев; он нашел там значительные залежи серы, которые теперь составляют один из главных источников доходов князя Сацзума. В соседстве разбросаны по поверхности вод вулканические островки, выступившие со дна моря в разные эпохи. Два самые большие острова этой группы, Танега-сима и Яку-сима, не выбрасывают более из своих жерл ни пепла, ни дыма, но ряд островков, продолжающийся к юго-западу, параллельно главной гряде Ликийских островов, находится еще в периоде деятельности: Нака-сима, Сува-сима или остров Архимеда, Иоко-сима, один из двух островов Клеопатры, суть действующие вулканы, так же, как Иво-сима (Тори-сима), естественный маяк для судов, плавающих из Кореи или Шань-дуна к большому острову архипелага Лю-цю. Этот ряд островков из лавы продолжается, по направлению к северной оконечности острова Формозы, скалами и подводными камнями, того же, вероятно, вулканического происхождения.

Группа островов, лежащих в соседстве Киусиу, то-есть Сиунангуто, и небольшой архипелаг островов Линсхотен географически принадлежат уже к гряде Лю-цю, называемой китайцами Лу-чжоу, а самими островитянами Лукиу: «Страна драгоценного камня» или «Страна прозрачного коралла»—таков смысл, который можно дать этому наименованию архипелага. Правильный полумесяц, дуга которого развертывается от Киусиу до Формозы, имея точно такой же радиус кривизны, как и самый большой из Японских островов, и образует внешнюю окраину «Восточного моря» (по-китайски Дун-хай), есть, вероятно, остаток гористой страны, соединявшей некогда остров Ниппон с континентом Азии; эта гряда делится на второстепенные архипелаги, из которых два главные, следующие один за другим около середины расстояния, отделяющего Киусиу от Формозы, составлял собственно так называемое «королевство Лю-ци», обращенное ныне в простую провинцию Японской империи.

Архипелаг Лю-цю так же, как Корея, был долгое время вассальным государством двух соседних империй, Китая и Японии. После неоднократных нашествий на эти острова, китайцы добились, в конце четырнадцатого столетия, того, что ликийский король признал себя данником «Сына неба» и принял от него инвеституру. Не прошло и пятидесяти лет со времени этого события, как явились, в свою очередь, японцы и получили подарки, которые мало-по-малу превратились в дань; в 1609 году завоевательная экспедиция, предпринятая на острова Лю-цю князем Сацзума, имела результатом формальное признание за Японией ее права верховной власти над этим архипелагом. Родичи японцев по расе и языку, островитяне, однако, предпочитали им китайцев и даже гордились своими вассальными отношениями к Пекину; отдаленный богдыхан, которого они знали только по его подаркам, казался им более приятным господином, нежели японский император, представляемый их стеснительным соседом, князем Сацзумы. Однако им пришлось выбирать того из двух сюзеренов, верховную власть которого они переносили менее охотно. После переворота, которым были низвергнуты сиогуны, были присланы японцы в качестве непосредственных правителей островов, и королю велено было порвать всякие сношения с Пекином. Тщетно протестовал несчастный монарх: «уже около пятисот лет, говорил он, мы пользуемся покровительством китайского императора; мы смотрим на него, как на отца, а к Японии обращаемся как к матери. Не сказал ли Конфуций, что верность должна быть предпочитаема самой жизни?... Не заставляйте нас сделаться вероломными и покрыть себя позором!» Но нужно было уступить: в 1874 г., после победоносной экспедиции японцев на остров Формозу, маленький король потерял свой трон, и архипелаг Лю-цю был окончательно присоединен к японским владениям, как простая провинция, составляющая нераздельную часть Ниппона.

Рассказы китайского ученого Су-бао-хуана, которого император Кан-си посылал на острова Лю-цю в 1719 году, были, до начала настоящаго столетия, единственным сколько-нибудь серьезным источником для знакомства с королевством «Прозрачного коралла»; но со времени экспедиции Броутона в 1797 году, Максвеля и Василия Галя в 1816 году, многочисленные мореплаватели всех наций, между прочим Жюрьен де-ла-Гравьер, Бичи, Бельчер, Перри, посетили порт Нава, на главном острове, и издали в свет описание своих путешествий. Кроме того, на Лю-цю бывали и жили там подолгу миссионеры, католические и протестантские, а в последние горы японцы и европейцы, поселившиеся в Иокогаме, посетили разные острова «Трех санов», чтобы провести там зимний сезон в климате более теплом, чем климат центрального Ниппона. Но эти различные исследования сделали номенклатуру архипелага более запутанной, чем она была во времена богдыхана Кан-си. К местным именам, к китайским и японским названиям прибавились еще наименования, нанесенные на карты мореплавателями всех наций.

Две главные группы архипелага протянулись по направлению от северо-востока к юго-западу, то-есть параллельно другим горам китайской системы в Срединной империи и в Японии; различные острова этих групп, в свою очередь, представляют горные цепи из гранита, сланцев, песчаников, известняков, не превосходящие 500 метров высоты и дающие начало потокам чистой воды, которые утилизируются до последней капли в рисовых плантациях, окружающих селения: нигде не видно болот в собственном смысле. Главный остров северной группы носит имя Ого-сима, что значит «Большой остров», но размерами он уступает острову Окинава, который называют Большим Лю-цю, и по имени которого французские географы прошлого столетия называли все это островное царство «Ликийским»; он один заключает около двух третей всего населения провинции. На этом острове, кажется, нет вулканических горных пород, но известковые гребни многих из его холмов часто были принимаемы за лавы, по причине их неровной, усаженной остроугольными выступами, поверхности и их пузырчатого внутреннего строения, похожего на структуру вулканических шлаков: ходить по этим острым и изрезанным по всем направлениям камням должно быть невозможно. Другие известковые скалы имеют крутые, обрывистые грани и на вершинах поросли лесом, так что путешественник видит перед собой целый ряд висячих садов, разделенных непроходимыми пропастями.

Благодаря высокой температуре вод течения, омывающего архипелаг Лю-цю, все острова окаймлены коралловыми рифами, подобными рифам Южного моря и открывающимся тоже напротив устьев рек, так как кораллы не могут развиваться в пресной воде. При помощи этих коралловых построек могли образоваться, на окружности острова Окинава, порты Нава и Мельвилев (туземцы называют его Унтин), открытый Василием Галь. Во многих местах берегов коралловые рифы подняты выше уровня окружающего моря, что, без сомнения, должно быть приписано поднятию почвы. В открытом море, напротив порта Нава, коралловая банка простирается в нескольких километрах от берега и оканчивается такими обрывистыми стенами, что лот не может предупредить мореплавателя о грозящей ему опасности. Обломки кораллов, перекаченные волнами и смешанные с песком и с раковинами, образуют там и сям твердые скалы, которые видимо увеличиваются с каждым годом, как камень «maconne-bon-Dieu» на Антильских островах—довольно плотный песчаник, содержащий значительное количество раковин и кораллов.

Острова Гото, которые были часто избираемы японским правительством как места ссылки, едва отделены от Киусиу узким проливом, усеянным подводными камнями; они составляют, вместе с островом Хирадо, часть той китайской цепи, продолжение которой Помпелли ищет в островах Чжу-сан и в горах Нин-бо. Остров Ики, на северо-запад от Киусиу, тоже принадлежит географически к этому большому острову; но остров Цу-сима, лежащий в самом центре Корейского пролива, повидимому, должен быть признан скорее корейским, чем японским; его флора и фауна связывают его некоторыми видами с маньчжурской ботанической и зоологической областью. Этот остров долгое время служил торговым посредником между двумя государствами; цусимский князь, почти независимый владетель, держал в своих руках монополию торговых сношений через фузанский порт прежде, чем этот порт был открыт непосредственно японским кораблям; чрез тот же остров Цу-сима пересылались прежде на родину потерпевшие крушение мореходы обеих наций. В 1861 году на острове поселились русские офицеры для починки своих судов, и можно было думать, что они присоединят к русским владениям эту землю, занимающую столь выгодное положение между двумя морями и двумя империями; но, вследствие дипломатического столкновения с Англией, они покинули устроенные ими верфи. Выбранное ими место находится близ Фачу, главного города острова, на берегу широко раскрытого залива Тамамура, который разрезывает западный берег и делит остров на две половины: узкий канал, во время прилива наполняющийся водой, но все-таки недостаточно глубокий даже для простых барок, соединяет этот залив с Восточным морем. При отливе же обе половины острова Цу-сима соединяются в одну землю песчаной косой. От господства русских осталось лишь на память название описанной ими бухты—«Посадник».

Страна вулканическая по преимуществу, «японский континент» и принадлежащие к нему острова часто подвергаются землетрясениям, которые происходят, вероятно, от давления паров, запертых под поверхностной частью почвы. В исторические времена самые сильные землетрясения имели место в тех областях архипелага, где находятся главные кратеры извержения, и именно в равнине Токио, лежащей в соседстве вулкана Фузи и орошаемой реками, спускающимися с другой огнедышащей горы, Асама-яма, происходили наиболее сильные колебания почвы. Говорят, что во время землетрясения 1854 года, разрушившего большую часть города Иеддо, погибло около ста тысяч человек. Массивные и наиболее солидно построенные здания менее выдерживают сотрясения почвы, нежели более легкие дома, но зато они имеют более шансов не быть поваленными и унесенными ураганами, другим бичом Японии. Последнее весьма сильное землетрясение испытала Япония в 1896 г.

Окруженная водами моря и влажной атмосферой, насыщенной океаническими парами, Япония, естественно, имеет гораздо более равномерный, более морской климат, чем берега соседнего континента, от которых она отделена Корейским проливом. Тогда как в Пекине, лежащем далеко от морских испарений, зима бывает такая же суровая, как в Упсале, а лето такое же жаркое, как в Каире, Токио несравненно менее страдает от крайностей тепла и холода. Океанское течение, которому японцы дали название, Куро-сиво, то-есть «Черное течение», и которое из европейских мореплавателей первый заметил голландец Фрис, в 1643 году, соответствует, по своему движению и по влиянию на климат, Гольфстрему северной Атлантики; оно идет вдоль восточных берегов больших Японских островов, в очень близком от них расстоянии, и его теплые воды, которые перед тем прошли через проливы Малезии и Филиппинских островов, увлекают над собой воздух более теплый, чем воздух соседнего материка; средняя температура течения, которая только на 2 или на 3 градуса ниже температуры атлантического Гольфстрема, колеблется между 23 и 27 градусами стоградусного термометра и превышает на целых 6 градусов нормальную температуру морской воды под этими широтами. В летние месяцы, когда юго-западный муссон гонит волны перед собой, воды Черного течения ударяются непосредственно о берега Киусиу, Сикока и южные берега главного острова; зимой полярные ветры отталкивают воды и, удаляя их от японского прибрежья, заставляют их направляться прямо к северо-востоку. Средняя скорость морской реки весьма неравномерна, изменяясь сообразно направлению ветра; по Шренку, она составляет от 55 до 75 километров в день, а ширина течения, по исследованиям морских офицеров корабля «Challenger», равняется, средним числом, 75 километрам, на широте бухты Иеддо; промерные инструменты обнаруживают движение ее вод до глубины 900 слишком метров. На севере полярное течение, Оя-сиво, выходящее из бассейна Охотского моря, идет на встречу Черному потоку, одна ветвь которого проникает в Сангарский пролив. Подобно тому, как в Атлантическом океане, эти две морские реки делятся на параллельные полосы различного цвета, которые движутся в противоположном направлении одна возле другой, и встреча которых имеет следствием образование боковых течений и водоворотов с короткими и опасными волнами; частые туманы, происходящие от столкновения воздушных токов разной температуры, движущихся над океанскими реками, омрачают небо в этих областях моря. Зимой полярное течение Оя-сиво опоясывает ледяной бахромой восточные берега острова Иессо; оно приносит во всякое время года китообразных животных, рыб, моллюсков северных широт и тем самым способствует в значительной мере продовольствию японцев. Берега острова Иессо, в месте встречи двух противоположных течений северной части Тихого океана, соответствует Ньюфаундленским мелям в Атлантическом океане.

На запад от Японских островов, ветвь Куро-сиво, которой Шренк дал название Цусимского течения по имени двойного острова, который она окружает своими водами, способствует, как и восточное течение, возвышению температуры Японии; действие его особенно ощутительно на северных берегах большого острова, о которые ударяются волны, имеющие среднюю температуру от 19 до 20 градусов стоградусного термометра. Впрочем, Цусимское течение не постоянно движется по направлению с юга на север; зимой, под влиянием полярных ветров, воды отливают к югу, по крайней мере на поверхности, и, переходя обратно через бреши островов Лю-цю, соединяются с массой Черного потока. Даже летом, Цусимское течение, гораздо менее значительное по размерам, нежели Куро-сиво, и поочередно охлаждаемое или нагреваемое соседними землями, играет лишь второстепенную роль между различными причинами, обусловливающими колебания климата страны. Между двумя покатостями Японских островов контраст поразительный. Изотермические линии, проведенные от востока к западу через Японию, далеко не совпадают с градусами широты. На равном расстоянии от экватора, средняя температура выше на берегу, обращенном к океану, чем на берегу, омываемом западный морем, и с этой стороны горы одинаковой высоты бывают покрыты снегом в течение значительно более продолжительного периода года. Хотя метеорологические станции в Японии и достаточно многочисленны, но наблюдения не были продолжаемы в течение достаточно длинного периода времени, и потому еще нельзя начертить с большою точностью линии равной температуры. Можно сказать только вообще, что изотермы загибаются все более и более к северу, приближаясь к полярному поясу: так разность средней годовой температуры между полуденной Японией и соответственным прибрежьем Китая составляет только 2 градуса Цельзия, тогда как севернее, между Иессо и русской Маньчжурией, не превышает 5 градусов. Благодаря умеряющему влиянию моря, действующему как зимой, так и летом, период наибольшего холода замедляется до февраля, а период наибольшего тепла—до августа; сентябрь там бывает даже жарче июля.

Несмотря на контраст, который представляет, к выгоде Японии, ее островной климат, в сравнении с континентальным климатом Китая, этот архипелаг, тем не менее, подчинен общим влияниям, производящим охлаждение восточных областей материков в пользу их западных берегов. На равной широте, Япония имеет климат на 4 до 6 градусов более холодный, чем средняя годовая температура Европы. Во всех частях архипелага, даже на острове Киусиу, жители знакомы со снегом и льдом; по средине большого острова иногда выпадает глубокий снег, покрывающий, в продолжение нескольких дней, почву полей и равнин слоем толщиной в полтора аршина и более; а на острове Иессо термометр может опускаться до 16 градусов ниже точки замерзания. Зимний период совпадает в Японии, как и везде на Крайнем востоке, с господством холодных ветров, преимущественно северо-западных; эти полярные ветры, нормальное направление которых было бы с северо-востока на юго-запад, но которые отклоняются к юго-востоку собирательным фокусом Тихого океана. Зимние ветры господствуют с такой силой на западных берегах Японии, что мореплаватели редко отваживаются пускаться в эти области моря во время опасного сезона; даже пароходы, поддерживающие правильное сообщение между Ниигата и Хакодате, прекращают свои рейсы. Во многих городах морского прибрежья туземцы имеют обыкновение, при наступлении зимнего времени, воздвигать досчатые помосты, промежутки которых они наполняют хворостом и мхом и которые служат ширмами их жилищам.

Эти полярные ветры, более или менее уклоняющиеся от своего первоначального направления смотря по форме и очертанию морских берегов, рельефу горных цепей, давлению атмосферы и колебаниям температуры, сменяются, в апреле или в мае, теплыми юго-западными муссонами. Эти летние ветры не имеют такой силы и правильности, как зимние атмосферные течения, и часто прерываются штилями: вообще в эту пору года равновесие воздуха наиболее неустойчиво; к концу лета, особенно в сентябре месяце, когда температура морской воды достигает максимума, когда воздух бывает насыщен парами, малейшее нарушение атмосферного равновесия может иметь результатом образование кружащегося ветра, достаточно сильного для того, чтобы получить название тифона. Эти воздушные вихри волнуют преимущественно воды, окружающие острова Лю-цю и южную Японию, но они не переходят за бухту Сендай, на восточном берегу большого острова. Увлекаемые в движении, параллельном движению вод, они развертывают почти все свои спирали над течением Куро-сиво. После этого опасного периода, которым заканчивается летний муссон, наступает самое приятное время года, осень ясная и чистая, когда природа как бы отдыхает от томительных жаров и летних бурь. Благодаря периодическому изменению направления годовых ветров, чередование времени года гораздо правильнее в Японии, нежели в умеренных климатах западной Европы: оттого в языке японцев выработались различные названия для обозначения в одно и то же время сезона года и состояния погоды и температуры, которая должна в обычном порядке соответствовать этому сезону. В прежнее время считалось признаком хорошего тона начинать письма длинными фразами, относящимися к этим правильным переменам климата: «Теперь, когда лед растаял, когда деревья распускаются и когда вы процветаете все более и более, адресую вам эти строки, написанные кистью...» Таково было неизменное вступление письма, сочиняемого весной.

Периодическая перемена направления муссонов регулируется выпадением дождей так же, как и температуру. Почти на всем архипелаге, исключая разве острова Иессо и западных берегов главного острова, в зимние месяцы стоит очень сухая погода. Контраст, замечаемый между двумя покатостями, объясняется легко. Северо-западные ветры, которые приносят всегда хорошую погоду на берега русской Маньчжурии, насыщаются парами, проносясь над морем, и когда они ударяются о холмы и горы Японии, содержимая ими влажность осаждается и падает на землю в виде хлопьев снега; в некоторых округах гористой области снежный слой достигает такой толщины, что туземцы принуждены покидать нижнее жилье своих домов и переселяться на верхний этаж; как в Сибири или Канаде, нужно употреблять лыжи для хождения по глубоким снегам. Но как только перевалишь за гребень горы и увидишь вдали восточные равнины и море, низкое пасмурное небо, нависшее серым сводом над западным скатом, остается позади; атмосфера очистилась от облаков и солнце свободно рассыпает свои лучи по полям. В течение первого периода летнего муссона дожди бывают повсеместно на обоих покатостях и отличаются необыкновенным обилием. Часто случается, что ливни продолжаются целые дни без перерыва; однажды в половине сентября, дождь, падавший в Иокогаме тридцать часов подряд, пролил на землю слой воды толщиной не менее 176 миллиметров; все ручьи поднялись на 3—5 метров выше своего обычного уровня, а реки превратились в озера. Так как сезон дождей совпадает здесь с периодом жаров и временем испарения рисовых полей, которые покрывают столь значительную часть почвы, то страна, можно сказать, находится в жарко-натопленной паровой бане; растительность развивается необыкновенно быстро и пышно, но животные и люди чувствуют расслабляющую тягость в этой удушливой атмосфере. Количество дождевой воды здесь никак не меньше, чем под тропиками; оно почти в два раза превосходит количество, выпадающее в западной Европе. На берегах залива Токио годовое количество осадков превышает полтора метра.

Температура и количество падающей на землю атмосферной влаги в разных частях Японии выражается так:

| Станции | Средняя температура | Максимум | Минимум | Количество осадков | Барометр | Дождь, снег и град |

| Кагосима | 16,8 | 34,1 | -5,3 | 2.244,1 | 761,0 | 164 дня |

| Кочи | 15,4 | 35,9 | -6,5 | 2.685,5 | 761,0 | 139 „ |

| Осака | 14,7 | 35,4 | -4,3 | 1.469,4 | 761,2 | 152 „ |

| Нагасаки | 16,0 | 34,4 | -3,8 | 1.584,4 | 761,6 | 173 „ |

| Токио | 14,0 | 34,4 | -6,8 | 1.715,1 | 760,4 | 159 „ |

| Хакодате | 8,3 | 31,1 | -19,4 | 1.031,0 | 759,6 | 203 „ |

| Каназава | 13,0 | 35,3 | -7,2 | 2.559,9 | 761,2 | 236 „ |

| Сакаи | 14,0 | 35,2 | -5,2 | 2.080,7 | 761,3 | 217 „ |

| Акита | 10,3 | 35,9 | -14,5 | 1.641,4 | 760,1 | 229 „ |

| Немура | 5,9 | 31,4 | -16,8 | 1.064,1 | 758,9 | 154 „ |

Вода в Японском море, благодаря этим проливным дождям, гораздо менее солена, чем в Тихом океане, и при равной температуре она замерзает быстрее. В этом почти замкнутом море высота прилива весьма незначительна: у берегов острова Садо вода поднимается всего только на 60 сантиметров.

Благодаря обилию дождей, относительной умеренности зим и влажной жаре лета, японская флора отличается необыкновенным богатством и силой. В этой стране можно с успехом пересаживать самые большие деревья, даже оставляя только немного земли вокруг корней и обрубая ветви на всякие манеры. Многие растения, которые со времени третичной эпохи не могли сохраниться на китайской территории, продолжали жить и процветать в Японии. Тысячи растительных видов, происходящих с Малайского архипелага, из Индо-Китая, из долин Гималайских гор, из Кореи, из Маньчжурии или даже из Северной Америки, могли распространяться некогда через земли, ныне поглощенные морем, или семена их были перенесены птицами или морскими волнами, и Японский архипелаг дал им благоприятную для их развития среду. Оставляя в стороне растения, о которых достоверно известно, что они были введены в страну из Китая или из Европы в исторические времена, Франше и Саватье нашли, что японская флора заключает 2.743 вида, составляющие 1.035 родов и 154 семейства. Между путешественниками, посетившими Японские острова, было много ботаников, да и сами туземцы занимаются изучением растений, либо из любви к цветам, либо для отъискания лекарственных трав; следовательно, растительность Японии относительно хорошо известна; тем не менее будущее исследование острова Иессо и некоторых отдаленных, малознакомых местностей других островов, без сомнения, увеличит число доселе открытых видов. В настоящее время можно исчислять в 3.000 различных растений совокупность флоры Ниппона, из них 44 рода до сих пор еще не были найдены нигде, кроме империи Восходящего солнца.

Северные границы различных характистических растений следуют одна за другой не в правильном порядке,— одне из них совпадают с изотермическими линиями, другия отклоняются к югу или к северу под влиянием ветров, дождей и всех деятелей, обусловливающих климат. На Курильских островах деревья, береза, тополь, ива, растут во всех долинах, хорошо защищенных от морского ветра; на острове Кунашире есть даже дубовые рощи, но высота деревьев не превосходит там 6 метров, исключая лесов, растущих в долинах и оврагах: ветер срезывает верхушки ветвей, которые поднимаются над средним уровнем леса. Для постройки своих хижин и для топки печей, курильские островитяне обыкновенно употребляют деревья, выбрасываемые на берег морскими волнами. Шелковица и чайное дерево культивируются в Хондо везде до Сангарского пролива, и даже город Акита есть один из главных центров шелководства; исключение составляет Ниигатское прибрежье, хотя и лежащее южнее, но имеющее климат слишком холодный для этой культуры, так как теплые воды тропического течения не ударяются об эту часть морского берега. В южной области архипелага, до окрестностей Иеддо флора представляет смесь видов Индостана и Малезии с растениями умеренного пояса, которые сообщают растительности ее общую физиономию. Однако, известное число характеристических видов тропического пояса живут в Японии только благодаря уходу земледельца. Сахарный тростник не переходит за южные берега большого острова; толстые бамбуки, стволы которых достигают 20 метров (без малого 10 сажен) в высоту, не растут в диком состоянии; точно также пальмы, поднимающие там и сям свои верхушки из веерообразных листьев над деревцами садов, суть колонисты, еще не вполне акклиматизировавшиеся; саговые пальмы должны быть обвертываемы соломой, чтобы могли вынести зимние холода, а на бананах не вызревают плоды. Иначе и быть не может в стране, где движение сока в растениях останавливается на шесть или на семь месяцев в году, смотря по изотермической широте места. Но что особенно отличает японскую флору, гораздо более, чем смешение типов, принадлежащих к различным поясам,—это необычайное разнообразие видов умеренного пояса, группирующихся в лесах. В Японии нет степей или ландов; не увидишь там и лугов в собственном смысле: хара или «горный луг» представляет смесь трав, древесных растений и папоротников. Повсюду, где культура не придала растительности однообразного вида, почва осенена либо большими деревьями, либо деревцами, кустарником и древесными растениями, перемешанными с травами и лианами; самые разнообразные виды встречаются сотнями в поле зрения. Нет сада более цветущего, чем этот естественный сад японских полей и лесов; но между этими бесчисленными, до бесконечности разнообразными цветками, между которыми блистают белоснежные камелии, не увидишь европейских лютиков и гвоздик, и мы напрасно стали бы искать здесь многие виды мотыльков и сложноцветных, которые глаз западного человека привык встречать на всех лугах умеренного пояса; не найдешь здесь и душистых растений Запада; японские цветки имеют больше блеска, яркости красок, но меньше аромата, сравнительно с европейскими. В японском лесу разнообразие растений больше, чем во всех других странах земного шара, не исключая даже тропических; во время простой прогулки, не удаляясь в сторону от тропинки, ботаник может встретить сотню различных пород деревьев, ибо Япония, как и Китай, отличается от Европы значительной пропорцией своих древесных видов. Из всех областей растительности страна Восходящего солнца заключает на одним и том же пространстве наибольшее число деревьев, как хвойных, так и лиственных. В июне и в июле цветущие деревья представляют зрелище незнакомое на Западе, и когда листья начинают увядать, при приближении зимы, их яркие и разнообразные краски можно принять за второй расцвет растительности; под своим осенним убором, леса Японии еще прекраснее, чем леса Северной Америки, так богато окрашенные в разнообразные цвета. Во многих гористых местностях Японии леса уже истреблены, и на месте их выросли чащи кустарников и лиан.

Прекраснейшие и драгоценнейшие деревья группируются в леса на скатах японских гор, между высотами от 500 до 1.000 метров; однако, великолепные криптомерии, краса и гордость страны, не встречаются уже в диком состоянии на севере от Иеддо; аллеи из деревьев, осеняющие храмы в северной части Тосан-до и на острове Иессо, были насаждены рукой человека. Кипарисы хиноки (chamaccyparis obtusa), дерево которых служит материалом для постройки святилищ, для фабрикации всякого рода священных предметов, и которые прежде употреблялись также для получения огня посредством трения, лучше выносят холод, и некоторые отдельные экземпляры этой породы растут еще до высоты 1.600 метров на склонах гор Тосан-до. Лиственные деревья не переходят за линию высоты 1.500 метров, тогда как ели и лиственницы поднимаются до высоты 2.000 метров слишком, а ползучия хвойные деревья встречаются еще на высоте 2.400 метров над уровнем океана; даже на сотню метров выше там и сям стелются по земле узловатые древесные стволы, на половину спрятавшиеся во мхах. На горе Фузи граница деревьев находится на высоте 2.225, а граница низкого кустарника на высоте 2.450 метров. Горные вершины, поднимающиеся выше пояса древесных растений, совершенно голые или едва покрываются тонким слоем зелени: одна только Белая гора достигает предела вечных снегов.

Культурные растения архипелага все восточного происхождения, исключая табаку и картофеля, ибо островитяне получили из Азии если не самое земледелие, то по крайней мере земледельческие усовершенствования, так же, как письмо и искусства. Рис, шелковица, хлопчатник, чайное дерево акклиматизировались в Японии, равно как большая часть фруктовых деревьев умеренного пояса. Ореховое дерево, каштан разных пород перемешаны вокруг городов с растениями, дающими плоды с косточками и с зернышками, с померанцевыми и апельсинными деревьями; но влажность климата делает плоды раздутыми, водянистыми, в ущерб сладости и вкусу; вообще говоря, произведения японских фруктовых садов далеко уступают тем же произведениям Европы и Соединенных Штатов. Благодаря существенно морскому климату архипелага, японские растения легко могут быть вводимы во Франции, в Англии и во всех странах западной Европы, подверженных влиянию моря.

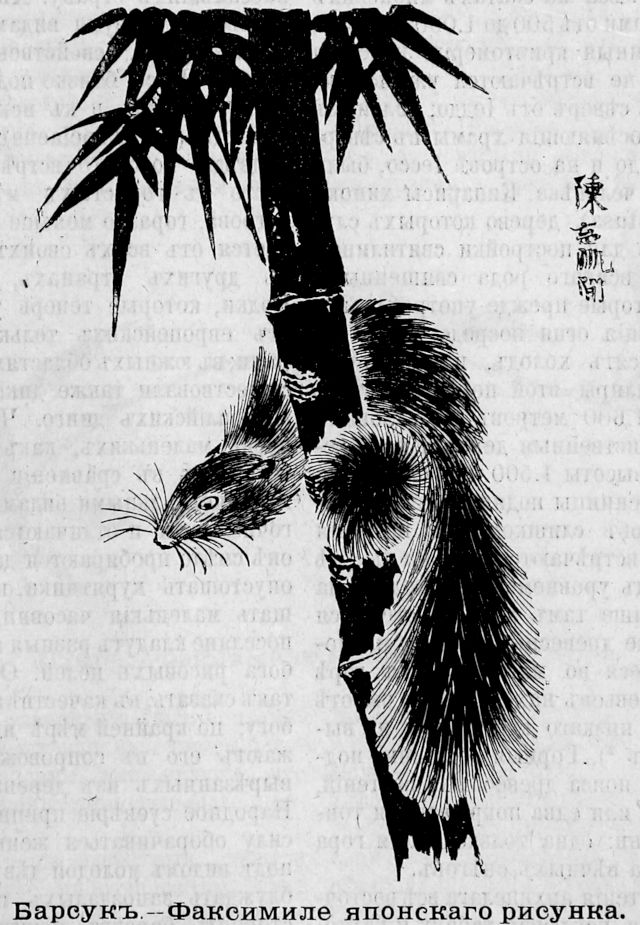

В Японии, где культура почвы проникла даже в ущелья гор, сохранилось лишь небольшое число диких животных, некогда населявших страну. Хищные звери представлены там двумя видами медведя, из которых один, свойственный исключительно острову Иессо, близко подходит к калифорнскому медведю и к ископаемому пещерному медведю (ursus spelaeus); собственно японский медведь, которого встречают еще довольно часто в гористых местностях главного острова, гораздо меньше предыдущего и отличается от всех своих родичей, живущих в других странах, отвислыми губами. Волки, которые теперь уже редки, разнятся от европейских только меньшими размерами; в южных областях архипелага прежде существовали также дикия собаки, похожия на австралийских динго. Что касается лисиц, очень маленьких, как почти все животные островов в сравнении с соответственными континентальными видами, то они весьма многочисленны и отличаются крайней дерзостью; они смело пробираются даже в города, чтобы опустошать курятники, и не забывают посещать маленькия часовни, куда благочестивые поселяне кладут разные яства в честь Инари, бога рисовых полей. Они даже навязались, так сказать, в качестве ассистентов к этому богу; по крайней мере японцы всегда изображают его в сопровождении двух лисиц, вырезанных из дерева или из камня. Народное суеверие приписывает этому зверку силу оборачиваться женщиной: говорят, что под видом молодой девушки он заставляет блуждать запоздалых путников. С своей стороны, барсук может преобразиться в мебель или в кухонную посуду, чтобы пошутить над хозяйками: кошке тоже приписывают часть этой волшебной силы.

Одна порода обезьян, сару (macacus speciosus), с зачаточным хвостом и с красным лицом, очень мало отличающаяся от варварийской мартышки, водится на главном острове японского архипелага до Сангарского пролива: это вид четвероруких, который встречается в наибольшем расстоянии от экватора, в восточной Азии; одна порода кабанов, антилопа, красный олень, многие виды грызунов, девять разновидностей летучей мыши и различные породы китообразных дополняют ряд млекопитающих животных Японии. Считая лишь сухопутных млекопитающих, Уоллес насчитывает тридцать видов, из которых двадцать пять, то-есть ровно пять шестых всей фауны, специально японские; правда, что роды не отличаются от соответственных родов соседнего континента; общая физиономия японской фауны напоминает животное царство Маньчжурии и Китая и свидетельствует о непрерывности земель, существовавшей в древние времена между китайским прибрежьем и противолежащими островами; видны также некоторые признаки родства между животными японскими и североамериканскими, приписываемые равным образом существованию в прежнее время перешейка между двумя северными континентами. Однако, различия, представляемые теперь близкими между собой видами, доказывают, что это сухопутное сообщение давно уже было прервано напором вод.

Птицы Японии, лучше известные, нежели млекопитающие, менее многочисленны, чем можно бы было предполагать, принимая во внимание соседство Китая, Тогда как в этой части крайнего Востока насчитывают около 500 видов птиц, Япония имеет их только около 300, и натурально почти все они, благодаря свободе их полета, походят на пернатых твердой земли; большое число птиц переселяются на летнее время к северу, делая перелеты через Сахалин или Курильские острова. По Зебому, в Японии считалось всего только 11 форм птиц, неоспоримо отличных от пернатых других частей Азии или всего света. Но между видами, имеющими представителей в одно и то же время в японском архипелаге и в других странах Старого света, мы к удивлению встречаем много таких, области распространения которых разделены несколькими тысячами километров. Очевидно, эти виды населяли некогда и все промежуточное пространство; но вследствие изменения условий среды, та или другая порода постепенно водворилась в тесных пространствах на обеих оконечностях своей прежней области распространения. В целом, орнитология имеет много сходства с орнитологией умеренной Европы: каждый вид представлен на архипелаге соответственными формами; однако, лучшая из японских певчих птиц, ототогису, за которую любители платят до 2.000 франков,—не соловей, она принадлежит к семейству кукушек.

Легенда говорит о чудовищных драконах, с которыми приходилось воевать героям древних времен, но в наши дни в Японии существуют только безвредные змеи, и единственные ядовитые животные архипелага—тригоноцефал (треугольно-головая змея), на которого японцы охотятся для приготовления из него какого-то лекарственного снадобья, и маленькое ракообразное из рода сколопендр. Одно из самых странных пресмыкающихся этой страны—исполинская саламандра, по-японски санцио-уво (Sieboldia maxima), которая питается рыбой, лягушками и дождевыми червями; впрочем теперь она становится довольно редка, и в самой Японии даже составляет предмет любопытства в музеях. Мир насекомых представлен в стране Восходящего солнца весьма многочисленными видами, так что во время маленькой экскурсии вокруг Токио энтомолог может собрать больше бабочек и жуков, чем сколько их имеет вся Великобритания, с которой часто сравнивают японский архипелаг. Таким образом острова крайнего Востока составляют исключение из того общего закона, что фауна и флора на островных землях беднее, чем на материках. Что касается морской фауны, которая заключает на юге—виды Филиппинских островов, на севере—виды Камчатки, то она тоже отличается замечательным богатством, и два пояса смешиваются там на широте центральной Японии и острова Иессо. Некоторые породы китообразных уже истреблены, равно как некоторые другие животные, на которых беспощадно охотились ради их меха. Большие морские звери, тюлени, моржи и ламантины, населяют воды вокруг Курильских островов. Бобры, прежде очень обыкновенные на берегах Курильских островов, совершенно исчезли со многих островов, между прочим, с Симушира. Путешественник Ляймен говорит об одном морском животном, китообразном или рыбе, которое он видел издали плавающим в водах Сангарского пролива и которое японские лодочники называют камигири, по причине имеющагося у него на спине режущего плавника; это треугольное оружие, острое, как нож, служит ему, по их рассказам, отличным средством обороны в борьбе с китом, и победа в этих неравных боях всегда будто-бы принадлежит хорошо вооруженному камигири (косатка).

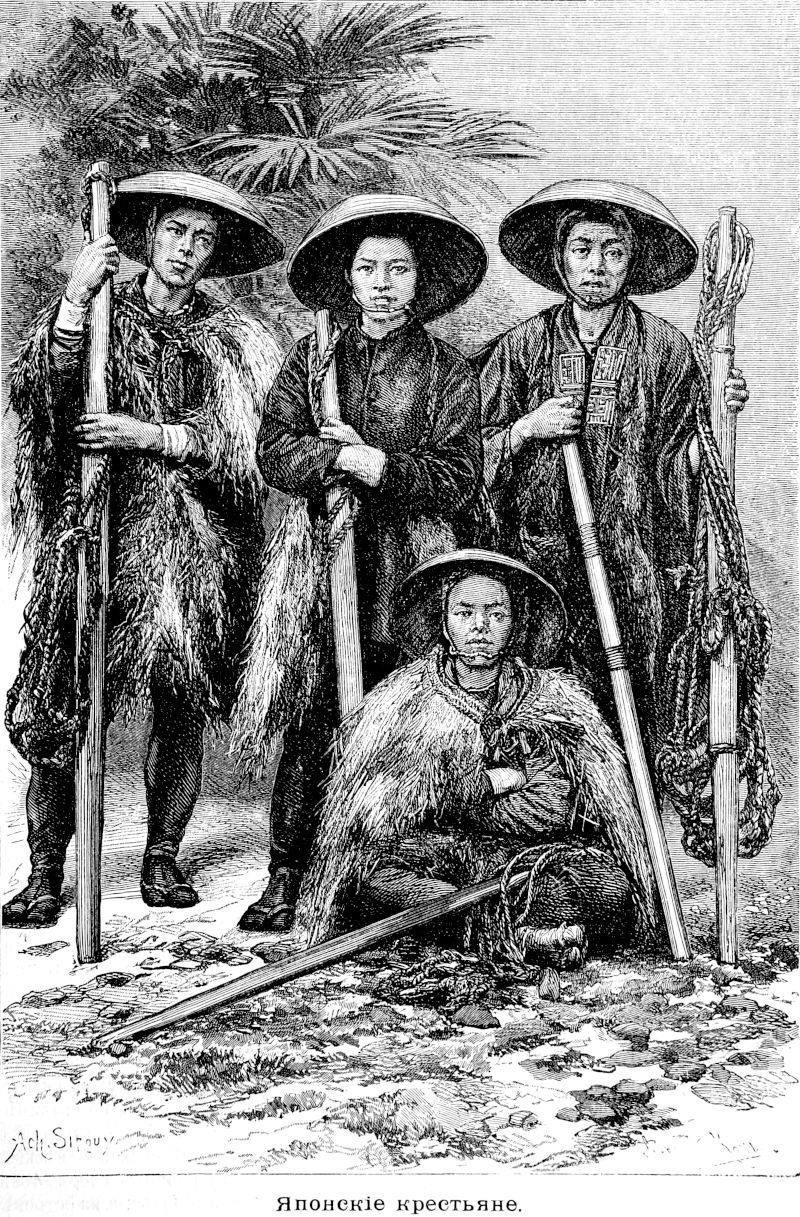

В сравнении с европейскими народами, японцы имеют весьма небольшое число домашних животных. Туземные лошади, более многочисленные в Тосан-до, чем в других провинциях, были ввезены из Кореи: они мелкой породы, некрасивы и неуклюжи, злы, любят кусаться, но очень сильны и необыкновенно выносливы; сацумская порода, упоминаемая в четырнадцатом столетии китайским писателем Матуанлином, хотя и существует, но она представлена лишь небольшим числом особей; большая часть лошадей, фигурирующих на скачках в Иокогамском гипподроме, привозится из Монголии. Земледельцы, которым по большей части приходится обрабатывать незначительные участки земли, не нуждаются в помощи скота: быки и коровы редки в японских хозяйствах, а в некоторых деревнях их почти совсем нет. Впрочем, содержание этих больших животных стоит очень дорого, по причине дурного качества пастбищ и выгонов, да при том японцы до самого недавнего времени не ели говядины. С восьмого столетия нашего летосчисления употребление мясной пищи было запрещено, и даже все те, кто занимался изготовлением или обработкой мяса или кож, мясники и кожевники, была заклеймены, в глазах общества, позором, извергались, под именем этасов или парий, в класс так называемых хи-нин, то-есть «не-людей», вместе с комедиантами и нищими. Только в последние годы, под влиянием европейских идей, японцы, жители городов, постепенно ввели говядину и молоко в число предметов питания, вследствие чего скотоводство сделало значительные успехи в селениях. Пробовали также, но с малым успехом, акклиматизировать овец и коз, которым неблагоприятен японский климат с его сырым летом. Ослы тоже страдают от продолжительных проливных дождей, приносимых южными муссонами; но свиньи, привезенные из Европы, чувствуют себя как нельзя лучше в новом отечестве, и разведение их вполне удалось. Вводители европейских кроликов получали блестящие барыши от своего предприятия, благодаря страсти к игре, которая пробуждается у японцев так легко и по всякому поводу. Покупали кроличьих самок, чтобы побиться об заклад насчет их плотовитости: лучшие экземпляры расы продавались по нескольку тысяч франков.