Нынешнее население Ниппона, за исключением, разве, окраин, внешних островов каковы Курильские, Иессо, Формозы и Лю-цю, есть одно из самых однородных, какие только существуют в свете; в этом отношении японский народ не уступает ни одной европейской нации: от Кагосимской бухты до залива Аомори, на пространстве десяти градусов широты, люди, которых мы встречаем, говорят одним и тем же языком, имеют одни и те же нравы и обычаи и обладают полным сознанием своей общей национальности. Но хотя мы видим теперь японцев уже совершенно слившимися в один народ, невероятно однако, чтобы они принадлежали к одной и той же расе, и, без сомнения, они связаны лишь косвенным образом с прежними туземцами.

Насколько далеко восходят в глубь времен японские летописи и предания, они говорят о древних диких обитателях страны, «восточных варварах», называемых разными именами, как-то: эби, эбси, емизи, мозин или мао-жин (волосатые люди), которое населяли север главного острова: это предки айносов. Никакое прямое свидетельство не позволяет, правда, рассматривать японцев как цивилизованных братьев этих северных варваров, и единственное вероятное родство между теми и другими то, которые было результатом смешения посредством браков, продолжавшагося из века в век в сопредельных территориях. Если мы в настоящее время не находим этих древнейших жителей в северной части главного острова, тем не менее можно утверждать с полной уверенностью, что не все они были истреблены японскими завоевателями пятнадцатого столетия; под именем адзма-эби они смешались с цивилизованным населением севера, и черты их не трудно узнать у нынешних обитателей страны так же, как и между остатками старины, находимыми в земле, иногда попадается каменное оружие, которое употреблялось аборигенами. В северной части Хондо (Гондо) женщины, консервативный элемент рас, гораздо больше сохранили тип айносов, нежели мужчины. На полуострове Ога-сима, которого почти не коснулось колонизационное движение, японцы представляют наибольшее сходство черт с аборигенами Курильских островов. Даже жителям равнины, где находится Иеддо, приписывают примесь айносской крови. В наши дни айносы чистой расы заключены в тесных пределах именно на острове Иессо, на южных Курильских островах и на южной оконечности острова Сахалина. Перепись 1896 года насчитала их только 16.978 на острове Иессо; но сомнительно, чтобы общая численность всей расы достигала даже 15 тысяч душ. Небольшое число семейств курильцев в собственном смысле, живущих на северных островах, соседних с Камчаткой, ничем не отличаются от курильцев сибирского полуострова. На островах Симусире и Урупе живут также алеуты.

По Головнину, имя «айносы», так же, как большая часть названий народов, значит просто «люди»: это бедное племя, от которого теперь остался лишь жалкий и презираемый обломок, тоже воображало в простоте души, что оно обитает в самом центре мира, и что оно одно составляет человечество. «Боги моря, взывает одна старинная песня айносов, боги моря, откройте ваши божественные очи. Повсюду, куда упадут ваши взоры, раздается айносская речь». Но это имя «люди», которое айносы давали себе с такою гордостью, их соседи, японцы, не преминули, конечно, объяснить на свой лад посредством своего собственного языка, и одна из их этимологий, о которой сообщает путешественник Сатов, сделала из слова «айно» (ину) синоним слова «собака». По одному японскому преданию, которое, впрочем, признает родство двух рас, образовавшееся путем смешения крови, северные варвары произошли от собаки и одной японской принцессы. Алеуты, которым приписывают того же родоначальника, очень гордятся своей генеалогией; они уверяют даже, что долгое время походили на собаку хвостом и лапами; они были снабжены руками и лишены хвостового придатка единственно в наказание за грехи.

Каждое отдельное племя или колено дикарей, живущих на острове Иессо, различно рассказывает о своем происхождении; но, вообще, айносы отказываются отвечать, когда их начинают расспрашивать об их предках: они смотрят на подобные вопросы, как на дурное предзнаменование. За неимением точных свидетельств, этнографу не остается ничего более, как поместить айносов между народами, с которыми они имеют всего более сходства. По мнению большинства писателей, айносы, соседи японцев, китайцев, маньчжур, должны быть попросту причислены к так называемым «монгольским» народностям восточной Азии, при чем указывают в особенности некоторые черты сходства, которые они имеют с японцами,—малорослость, светлый оттенок кожи, цвет волос и глаз и, у большего числа из них, выпуклость скуловых дуг; Дениц утверждает, что между айносами и японцами не больше различия, чем между германцами и южными европейцами. Другие ученые, пораженные главным образом контрастом, который существует между цивилизованными японцами и их соседями, пребывающими еще в состоянии варварства, создали особенную расу из айносов и некоторых других народностей в северной Азии, камчадалов, коряков, алеутов. Некоторые авторы даже видели в них ветвь эскимосов. С другой стороны, туземцы Иессо и Курильских островов были также сближаемы, в предположениях исследователей, с полинезийскими населениями. Наконец, некоторые смелые антропологи не побоялись даже усмотреть представителей так называемой «кавказской» расы в этих народах Крайнего Востока, отделенных от Западных европейцев всем громадным протяжением Старого света.

Каково бы ни было происхождение айносов, во всяком случае не подлежит сомнению, что обыкновенный тип их ясно отличается от типа их властителей, японцев: цвет кожи у айносов белее, лоб шире и выше, полость, вмещающая мозг, обширнее и даже превосходит по объему соответственные полости большинства людей всякой расы (средняя величина вместимости черепа айносов, по Девису, равна 1.470 кубических сантиметров), нос выдающийся, глаза большие, черные и кроткие; их веки, открытые, как у европейца, оставляют взгляду его горизонтальное направление. Что в особенности отличает айносов от их восточно-азиатских соседей,—это обилие их волос. В прежнее время они были вообще известны под названием «косматых курильцев», данное им по имени островов, на которых жили многие из их колен; таким прозвищем называют их Зибольд и первые русские мореплаватели, Крузенштерн и Головин. Японские летописи описывают их чем-то в роде диких зверей, имеющих гривы и бороды длиной до четырех футов; легенда гласит, что первый айнос, который был вскормлен молоком медведицы, покрылся шерстью, и оттого все его потомство родилось косматым, каким был он сам. Нужно, однако, заметить, что одно и то же пространство волосатой кожи менее густо обросло у айносов, нежели у японцев или европейцев, но каждый волос на целую треть толще, вследствие чего волоса айноса кажутся гораздо более обильными, чем они есть в действительности. Кроме того, очень многие из айносов имеют настоящие султаны на разных частях тела, и руно, осеняющее их кожу, состоит из волос, имеющих, средним числом, около 4 сантиметров в длину. Айнос, гордящийся своей длинной, окладистой бородой, которая отличает его от других встречаемых им людей, считает ее чуть ли не святыней, и ничто не могло бы побудить его добровольно занести бритву на это драгоценное украшение лица. В этом отношении айнос походит на русского крестьянина, с которым, впрочем, его легко смешать по чертам и физиономии. Большинство путешественников, посетивших землю айносов, говорят, что женщины там дурны до безобразия, так что трудно поверить, что они принадлежали к той же породе людей, как и мужчины: глаза у них меньше и губы толще, чем у мужчин; однако мисс Берд, которая проникла даже к племенам, живущим в горах, рассказывает, что она встречала много женщин в полном смысле слова красивых, даже между старухами. Дети, лелеемые и ласкаемые нежно любящими родителями, необыкновенно милы и привлекательны.

Язык яйносов пока известен только из кратких словарей, но и то немногое, что мы знаем о нем, достаточно, чтобы сказать с полной уверенностью, что нет никакого сходства между их идиомом и речью цивилизованных жителей Ниппона: Клапрот находил в этом языке некоторое сходство с самоедским, но Фицмайер доказал, что никакой связи между ними не существует. Айносские слова отличаются от диалекта ямато, и говор айносов, где звук р очень обыкновенен, и слова которого часто оканчиваются шипящими согласными, не имеет той мягкости, как японский, хотя он модулирован с акцентом почти музыкальным. Наречия различных народцев этого племени очень мало разнятся одно от другого, так как айносы-тол мачи, взятые на Курильских островах, на Кунашире или Итурупе, понимают без труда речь мацмайских туземцев. Язык айносов не имеет литературы, и до настоящего времени эти инородцы, за исключением нескольких молодых людей, посланных в школы Токио, не учились читать или писать; но у них отличная память, и все они очень искусные счетчики: при помощи палочек с нарезками или бирок и веревочек с узелками, напоминающих «квипосы» перуанцев, они ведут все свои счеты десятками и единицами и никогда не дадут себя обсчитать торговцам. Их домашняя деревянная утварь, искусно сделанная и украшенная узорами и рисунками, тоже свидетельствует о ловкости их руки и верности их вкуса. Музыкальное чувство у них очень развито, и они поют свои заунывные арии трогательными голосом. Употребляемые ими струнные инструменты остроумно слажены с помощью сухих жил, которые они вынимают из мертвых китов, выброшенных волнами на берег.

Звероловы и рыболовы—айносы ведут очень тяжелую и многотрудную жизнь. Они охотятся на медведя, красного оленя, лисицу, а также занимаются ловлей больших морских животных китовой породы, за исключением кита, которому они таким образом свидетельствуют свою признательность за то, что весной он гонит перед собой стаи сельдей, которые, спасаясь от преследования, бросаются в бухты берега. Когда айносы открывают молодого медведя в берлоге, они приносят его домой и отдают кормилице, которая и кормит его грудью как своего ребенка; целые шесть месяцев медвежонок растет в семье, как один из её членов, но осенью справляют большой праздник, и финальным аккордом торжества бывает пир, устраиваемый насчет животного, предаваемого закланию: «Мы убиваем тебя, о медведь! восклицают айносы, нанеся ему роковой удар, но ты скоро вернешься к нам под видом человека». Голова его, воткнутая на кол, перед хижиной, должна защищать жилище, где он был гостем. Оленьи черепа, завернутые в траву, тоже благоговейно помещаются на верхушке шеста и чаще всего в лесу, где были убиты их обладатели. Таковы главные религиозные церемонии айносов; в этом отношении они принадлежат к той же группе, как и инородические племена восточной Сибири, у которых путешественники наблюдали подобные же обрядности; как и уссурийские гольды, айносы очень любят общество животных; почти в каждой деревне увидишь, подле их тростниковых хижин большие клетки, в которых заперты медведи и орлы, составляющие предмет семейного культа. Влияние японских религий тоже заметно в их верованиях, если только, что очень вероятно, те и другие не происходят частью от общего корня. Айносы обожают солнце, луну, звезды, море, которое их кормит, лес, который их защищает, и почитают все силы природы, «камуев» или духов небесных и земных, которых мы находим также в древней космогонии японцев и восточных сибиряков. Они взывают также в своих молитвах к японскому завоевателю Иошицунэ, победителю их предков, потому что легенда рассказывает, что он был милостив к побежденным. Иностранцы, которым они оказывают гостеприимство, тоже удостаиваются чести получать от них название камуев. Подобно синтоистам Ниппона, айносы питают глубокое благоговение к душам предков. Дом умершего ломают; материал, из которого он был построен, сжигают или просушивают, затем строят покойнику новое жилище, похожее на то, в котором он обитал при жизни. Копья и другие предметы, водруженные перед этими гробницами, содержатся с уважением, как святыня, и айносы с ужасом и негодованием отвергают предложения чужеземцев, когда те просят продать им черепа их предков. Впрочем, ритуал их религиозного культа в высшей степени прост, они священнодействуют сами, не имея других обрядов или церемоний, кроме пляски, возлияний «саки», то-есть рисовой водки, и у них не существует возвышающейся над народом жреческой касты.

В общинах айносов родоначальник, звание которого обыкновенно дается члену рода или колена, обладающему наибольшим количеством оружия и медвежьих черепов, не облечен никакой властью, кроме права судить споры, возникающие между членами общины, но если общественное мнение обвиняет его в какой-нибудь несправедливости, то он тотчас же смещается, и на должность его назначают того самого человека, в отношении которого была допущена неправда. Полигамия дозволена обычаем, и обыкновенно брачные союзы заключаются, если не между братьями и сестрами, то по крайней мере между лицами, состоящими в близком родстве. Женщина работает больше мужчины, но она не считается существом низшим его; заведуя домашним хозяйством, которое она содержит в образцовом порядке и чистоте, она имеет в управлении общих интересов долю участия по меньшей мере одинаковую с мужчиной; никакое дело не обсуждается и не решается без её совета. Её благородство и права ясно изображены, в глазах айносов, знаками татуировки, начертанными её матерью; первый знак отметил ее на пятом или шестом году от роду, но украшение её тела узорами довершается по наступлении возраста возмужалости; с помощью сажи, втираемой в порезы кожи, ей делают нечто в роде усов, наклеивают мушки на губы, и целое шитье из арабесок украшает кисти её рук и предплечья. У айносов татуированье еще не освободилось от древнего символизма; это не свободное искусство, подчиняющееся всем прихотям рисовальщика, как у некоторых полинезийских народцев; оно строго регулировано искони установленным церемониалом. Вообще айносы с педантической точностью соблюдают правила этикета.

Еще независимые от японцев в половине шестнадцатого столетия и даже наводившие на них страх, айносы занимали северную часть главного острова и встречались с своими южными соседями в городе Акита, для обмена своих произведений; но уже с давнего времени нет более ни одного айноса на юг от Сангарского пролива, и даже не видать их уже на южных берегах Иессо: они были постепенно оттеснены к северу. Их стрелы, отравленные ядовитым соком аконита, и их латы из древесной коры или из досчечек не помогли им устоять против японцев. Честные, добродушные, деятельные, очень мужественные индивидуально, хотя испытывающие какой-то суеверный страх перед правительственными властями, они не обладают, к несчастию, ни нравственной силой, ни материальнымп рессурсами, которые были бы им необходимы в борьбе на жизнь и смерть с их завоевателями. Дичь убегает в глубь лесов, слыша стук топора дровосеков; а употребление огнестрельного оружия, которое дало бы айносам возможность преследовать свою добычу, воспрещено правительством; японские рыбаки приходят ловить рыбу перед самыми лачужками айносов, а эти последние не имеют ни усовершенствованных снарядов, ни пароходов для исследования вод на более обширных пространствах и на более значительной глубине. Не имея других товарищей из животных, кроме своих желтых собак, которых они запрягают в сани, или которые тащат бечевой их лодки, айносы не могут предаваться занятию скотоводством, а то немногое, чему они научились из земледелия, состоит в посадке кое-каких овощей вокруг их жилища. Они одеваются в грубые, но неразрушимые ткани, выделываемые из древесной коры их женами и дочерьми, и в холодное время года покрывают эту одежду сшитыми кожами и мехом. Хотя завоеватели края, японцы, прямо не угнетают айносов, но они всегда и везде надувают простодушных дикарей, и, даже пользуясь действительным покровительством со стороны правительства, которое требует с них незначительную дань в замен своих подарков большей ценности, эти инородцы, тем не менее, деморализуются нищетой, пьянством и всеми проистекающими из них пороками; неоплатные долги, которыми они закабалили себя судовладельцам, обратили их в настоящих рабов. Если некоторые японские колонисты Иессо переняли нравы айносов и татуируются на их лад, то туземцы объяпонились в гораздо большем числе; многие из них поженились на девушках цивилизованной расы, все говорят более или менее по-японски, и без всякого сомнения, со временем то, что останется от нации «косматых» людей, мало-по-малу утратит свой язык, свои обычаи и даже самое имя. Впрочем, кажется, нельзя сказать, чтобы эта раса исчезла вследствие перевеса смертности над числом рождений; дети многочисленны, пользуются хорошим уходом, и оспенные эпидемии перестали уже опустошать деревни айносов; после значительного уменьшения численность этих инородцев опять стала возрастать. Если что грозит их существованию, как самобытных племен, то это именно цивилизация. Как бы предчувствуя близкую потерю последних остатков своей свободы, айносы не дорожат жизнью; они всегда веселы и смешливы, но малейшая неприятность или неудача повергает их в уныние, и самоубийства нередки между ними. Однако, детоубийство у них не в обычае, исключая того случая, когда родятся двойни: тогда родители считают долгом избавиться от одного из близнецов, чтобы устранить несчастливое предзнаменование.

Японская нация, которая теперь занимает весь архипелаг Восходящего солнца, очевидно, составляет смешанную расу, и айносы входят в эту помесь лишь незначительной долей. Смотря по чертам, которые наиболее поражают того или другого наблюдателя, хотели приобщить жителей Ниппона к различным корням. Уитни, Мюллер, Мортон помещают их в число членов великой индоевропейской семьи. Большинство антропологов причисляют их к народам, «монгольским» другими словами, это значит, что японцы происходят от тех же предков, как и туземные населения Сибири и восточной Азии. Китайские летописи, которые рассказывают историю страны Уо, то-есть Японии, в ту эпоху, когда островитяне этого государства еще не были знакомы с искусством письма, сообщают факты, свидетельствующие о преобладающем влиянии, которое имела цивилизация Срединной империи на нарождавшийся народ. Летописцы упоминают о переселениях китайцев с берегов Голубой реки на эти острова Восходящего солнца; они даже передают легенду, гласящую, что предками японцев были триста молодых людей и триста девушек, посланные на восточные моря императором Цинь-ши-хуан-ди на поиски «цветка бессмертия». Некоторые ученые думали видеть в обитателях Ниппона малайцев, и Зибольд даже приписывал смешению с альфурусами, меланезцами, каролинцами присутствие людей с курчавыми волосами и смуглым цветом кожи, которых часто можно встретить между жителями южной Японии. Нет сомнения, что экваториальное течение Тихого океана и Куро-сиво могли не раз увлекать заблудившиеся суда, и таким образом возможно, что Япония населилась через архипелаги Южного моря и Малезии; однако, никакой исторический документ не упоминает о путешествиях, совершенных в этом направлении до прибытия европейских кораблей. Летописи рассказывают лишь о сношениях японцев с соседними островитянами и с жителями азиатского континента, что и понятно, так как с этой стороны сообщения были всего легче и удобнее: от главного острова Японского архипелага до Киусиу, от Киусиу до острова Ики, от Ики до двойного острова Цу-сима, от Цу-сима до Корейского архипелага и до полуострова Кореи, рыболовы всегда видят земли перед собой, и, смотря по движению муссонов, лодки их направляются попеременно от одного берега к другому. Так, в древности племя кмасо или юсу населяло одновременно юго-восточную оконечность Кореи и землю Иомодз или Нено-куми, в западном Ниппоне: они были «усмирены», то-есть покорены, только во втором столетии нашего летосчисления. Что касается племени ямато, которых предание называет японцами по преимуществу, то они обитали на южных берегах архипелага, обращенных к Тихому океану. Но острова несомненно были уже населены ранее того времени, когда летописи упоминают впервые об айносах, юсу и ямато. В равнине Иеддо и во многих других местах Японии находили груды мусора, похожия на датские кухонные остатки (kjokkenmoddinger), и содержащие, среди черепков глиняной посуды и раковин, между которыми есть виды, не принадлежащие к нынешней фауне страны, человеческие кости, перемешанные с костями обезьян, красных оленей, кабанов, волков и собак; разломы всех этих кусков человеческих костей дают повод думать, что японцы той эпохи были людоедами.

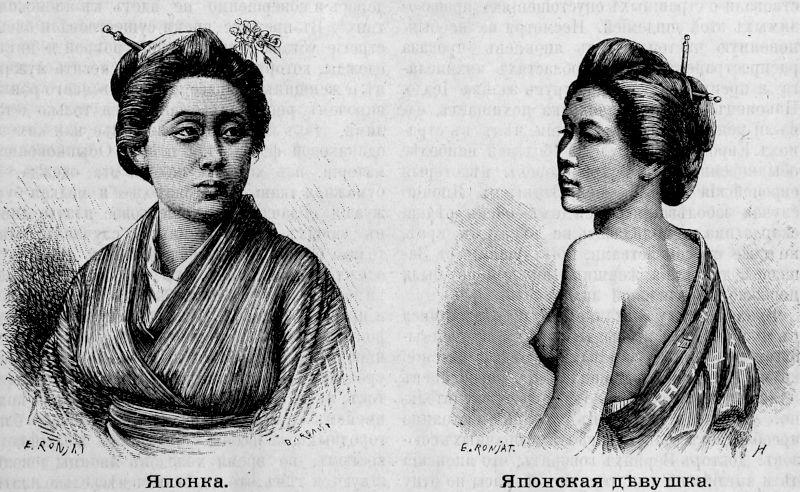

Некоторые антропологи делали попытки описать характеристический тип японца; но хотя, на первый взгляд, иностранцы не замечают различий, которые представляют обитатели страны Восходящего солнца по их наружному виду и чертам лица, европейцы, постоянно живущие в крае, скоро научаются различать два типа, соответствующие отчасти двум классам общества, типы, впрочем, понимаемые во все времена и даже утрируемые живописцами. Один из этих типов принадлежит крестьянам, другой людям благородного сословия. Земледелец, каким его изображают на картинах японские художники, и каков он есть в действительности, имеет черты, всего ближе подходящие к чертам восточного азиатца: лицо у него широкое и плоское, нос приплюснутый, лоб низенький, скулы выдающиеся, рот полуразинутый, глаза расположены по линии почти горизонтальной. Представители этой половины нации живут преимущественно в северной половине главного острова, в низменной равнине по реке Тоне-гава и в горах, возвышающихся на западе от Киото. У чистокровного аристократа, само собой разумеется, цвет кожи белее, тело более стройное и менее сильное, чем у плебея, но кроме того имеет совершенно отличные черты. Голова у него длиннее, лоб выше, оклад лица более овальный. Скулы кажутся мало выдающимися; нос орлиный, губы тонкие, глаза очень маленькие, косо лежащие, повидимому, сдавлены веками без выпуклости, осененными длинными ресницами. Живописцы, льстецы сильных мира, приняли этот тип за идеал красоты и всегда употребляют его для изображения богов и героев; для женщин, они еще утрируют черты аристократического типа. Эти образцы, хотя условные, имеют, тем не менее, цену с точки зрения антропологии и истории; они обнаруживают, как велика разница, разделяющая два составные элемента нации. Так как тип благородных встречается, главным образом, в Киото и в частях Японии, обращенных к Великому океану, то из этого заключают, что они принадлежат расе завоевателей, пришедших с восточных островов: к этим завоевателям и их потомкам можно бы применять с некоторым, по крайней мере кажущимся основанием наименование «полинезийцев». Впрочем, существуют всевозможные переходы между двумя крайними типами, и вследствие смешения через браки, равно как вследствие поворота колеса фортуны, обогащения одних и обеднения других, многие знатные особы имеют плебейский тип, тип большинства, тогда как, с другой стороны, благородный овал лица и орлиный нос встречаются у многих земледельцев. Вообще фигура японцев не соответствует понятиям о красоте, которые сложились у западных народов; этот желтоватый оливковый цвет кожи, эти косоугольные, ромбические лица, эти бритые, подавшиеся назад лбы кажутся безобразными большинству иностранцев. Однако, женские лица выкупают неправильность черт миловидностью целого, грацией улыбки и ласковостью взгляда; даже случается встречать женщин, по виду совершенно похожих на европеек. Японки из Киото и всей южной области большого острова, по единогласному отзыву соотечественников и чужеземцев, считаются самыми красивыми. В мелком дворянстве, известном под именем самураев, можно также встретить много безбородых юношей, которые удивительно походят на молодых девушек белой расы.

Жители островов Лю-цю составляют переход между «полинезийским» типом Японии и типом формозцев с почти малайским лицом. Глаза у них чуть заметно скошены, и веки не прищурены, как у японского аристократа. Они имеют желтовато-смуглый цвет кожи и зачесывают волосы на макушке в форме шиньона. Борода у них более густая, чем у жителей центральной части архипелага, которые сами превосходят в этом отношении своих соседей, китайцев. Из всех японцев островитяне группы Лю-цю имеют, может быть, наиболее кротости и ласковости в физиономии, наиболее прелести во взгляде и улыбке, наиболее грации в манерах. Первые европейские путешественники, которых они принимали у себя, Максвель, Василий Галь, осыпают похвалами этот маленький народ, обладающий всяческими добродетелями, кроме силы и гордого чувства собственного достоинства, которое дается только долговременным пользованием свободой. На островах Лю-цю только члены двух привилегированных классов, аристократии и второстепенного дворянства, носят фамильные имена. Стоящее под ними плебейское население, причисляемое в касте гей-мин, как и японцы низших классов, не может позволить себе носить такой же костюм, как люди благородного звания; употребление серебряных булавок для закалывания волос, зонтиков от солнца и некоторых других принадлежностей дворянского туалета запрещено плебеям.

Каково бы ни было различие происхождений, почти все японцы малорослы, именно мера их не превышает 150 до 155 сантиметров, а женщины пропорционально еще более низкого роста; у последних суставы всегда очень тонкие. Простолюдины по большей части крепкого телосложения, широкоплечи, очень ловки и обладают необыкновенной выносливостью и неутомимостью: по целым часам они без устали идут бегом, неся большие тяжести, и даже не остановятся, чтобы переложить ношу с одного плеча на другое. Японский кули, взбираясь на высокую гору, не имеет нужды замедлять свой ход, чтобы перевести дух или утешить сердцебиение. Конюх или стремянной сопровождает пешком лошадь своего господина, пускаемую в галоп по равнине, а кавалерийский офицер, парадирующий перед своим эскадроном, в былые времена всегда держал при себе пешего ординарца, который бегал за ним, следуя за всеми движениями коня. Японские акробаты несравненно более гибки и сильны, чем их европейские товарищи по профессии. Толстяков в Японии встретишь не много и главным образом между борцами, у которых вследствие своего рода атавизма монгольский тип развивается до поразительного сходства. Ремесленники и земледельцы, вообще говоря, отличаются пропорциональностью всех частей тела; только колени у них немного завернуты внутрь, что происходит от привычки женщин носить своих грудных детей на спине, привязывая им ноги снаружи; сами матери вредят себе этим обычаем, по милости которого у них очень рано образуется искривление позвоночного столба, и они преждевременно делаются сгорбленными. У японцев аристократической породы грудь почти всегда сдавлена, и между ними преимущественно свирепствует бугорчатая чахотка, так же, как между малайцами или полинезийцами, в которых некоторые антропологи видят их близких родичей по расе. Окружность грудной клетки у японца, в среднем выводе, гораздо меньше, нежели у европейца, и живот его всегда немного выступает вперед за линию ребер. Замечено, что старость наступает в Японии очень быстро: редко случается, чтобы уже в тридцатилетнем возрасте лицо как у мужчин, так и у женщин, не было все покрыто морщинами; только огонь глаз да белизна зубов указывают на сохранившийся еще остаток молодости. Причину этого быстрого одряхления, может быть, нужно искать в неумеренном употреблении японцами горячих ванн или бани.

Преобладающая болезнь японских островов—малокровие, особенно у мужчин: там известны, так сказать, на-перечет те, которые не страдают этим недугом; за исключением юношеского возраста, по меньшей мере четыре японца из пяти должны быть признаны за малокровных. Этот недостаток крови приписывают главным образом пище, состоящей почти единственно из риса, слишком бедной белковиной и жировыми частицами; питанием же, вероятно, объясняется и преобладание одной болезни, свойственной жаркому поясу, называемой в крае, берибери; эта форма разложения крови свирепствует только в период юго-восточного муссона, который превращает на время архипелаг Ниппона в тропическую страну; но действие её здесь слабее, нежели в Индостане, хотя и в Японии в некоторых исключительных случаях она уносит в могилу более седьмой части заболевающих. Оспа тоже составляет один из бичей, которых японцы боятся пуще всего на свете, хотя китайские способы оспопрививания известны в стране с давних времен, и хотя Зибольд ввел там, в начале настоящего столетия, употребление вакцины (коровьей оспы), еще недавно две трети островитян имели лицо, обезображенное оспой, и в продолжение двух зимних месяцев, декабря и января, погребальные поезды, следовавшие один за другим, свидетельствовали о страшных опустошениях, производимых этой эпидемией. Несмотря на необыкновенную чистоплотность японцев, проказа распространена во всех областях архипелага, и преимущественно вокруг залива Иеддо. Наконец, бугорчатая чахотка похищает едва-ли менее жертв в Японии, чем в странах Европы, где грудные болезни наиболее обыкновенны. С другой стороны, некоторые европейские болезни неизвестны в Японии: случаи заболевания рожей там очень редки, скарлатина не появлялась не только в крае, но даже с семействами, приехавшими с Запада, и тамошния женщины никогда не были поражаемы родильной лихорадкой.

Браки между китайцами, поселившимися в японских портовых городах, и туземными женщинами составляют редкое явление, но число детей, родившихся от европейцев и японок, относительно довольно значительно. Замечено, что тип матери постоянно преобладает в продукте этих брачных союзов. Доктор Верних говорит, что японские дети английской или германской расы по отцу имеют очень мало шансов жить, и те, которых успеют спасти, всегда отличаются очень слабым здоровьем. Напротив, дети французов и японок родятся по большей части в самых благоприятных условиях и развиваются быстро, более веселые, более откровенные и более живые, чем обыкновенно бывают дети туземного населения. Что касается потомков португальских христиан, женившихся на туземках южных островов, то они называют себя европейцами, носят еще фамилии своих лузитанских предков и по большей части считают за честь говорит английским языком, но почти все они женятся на японках, и дети их снова принимают первоначальный тип, с тою только разницей, что волоса у них слегка волнистые, глаза менее скошены, лоб выше, лицо с менее косыми челюстями, чем у их соотечественников.

Ношение национальной японской одежды теперь уже не только необязательно, но часто даже преследуется, и даже в своей мании подражания образованные классы и люди торгового сословия возымели странную идею облечься в европейское платье, которое совсем не идет им, но которое имеет то преимущество, что оно вводит с собой нравы, более уравнивающие различные слои общества: тогда как европейский костюм почти одинаков для богатых и бедных, различие материй, узоров, цветов разделяло японский народ на совершенно обособленные классы. *Нельзя не заметить тут, что европейский костюм, насильно вводимый в народ, оказывается весьма не гигиеническим и даже вредным для простолюдинов, не говоря уже про то, что он дорог и совершенно не идет к японскому типу*. В прежнее время существовали очень строгие уставы, определявшие покрой и цвет одежды, которую должны были носить мужчины и женщины всякого класса и всякого ранга; впрочем, регламент занимался только деталями, так как японское платье или кимоно одинаковой формы для всех. Обыкновенная материя, из которой шьется эта одежда,—бумажная ткань; простонародье и мелкая буржуазия облачаются в шелковое платье лишь в самых торжественных случаях; одни только богачи носят каждый день шелковую одежду, украшенную их гербами. Женское кимоно отличается от мужского только длиной и яркостью материй. Рукава, всегда очень широкие, служат в то же время карманами и наполнены тетрадками бумаги, которую употребляют вместо носовых платков и салфеток; книги маленького формата известны под именем «рукавных изданий». Юбка у благородных, кальсоны у бедняков дополняют костюм; во время холодов японцы довольствуются тем, что надевают несколько платьев одно на другое; во время дождя крестьяне и работники покрывают свою одежду соломенными плащами или накидками промасленной бумаги. Головным убором обыкновенно служит род зонтика из бумаги, натертой деревянным маслом или навощенной растительным воском, либо бамбуковый кружок, подвязываемый шнурками под подбородок. За исключением носильщиков и скороходов, обутых в соломенные сандалии, японцы носят хата, высокие сабо или, вернее сказать, деревянные скамейки, крайнее неудобные для иностранца, так что нужно ходить с большой осторожностью, и которые даже причиняют нервные болезни у самих японцев. Уличная грязь не позволяет щеголям употреблять европейские сапоги, а чистоплотность заставляет их ходить босыми ногами по тонким циновкам, покрывающим паркетные полы.

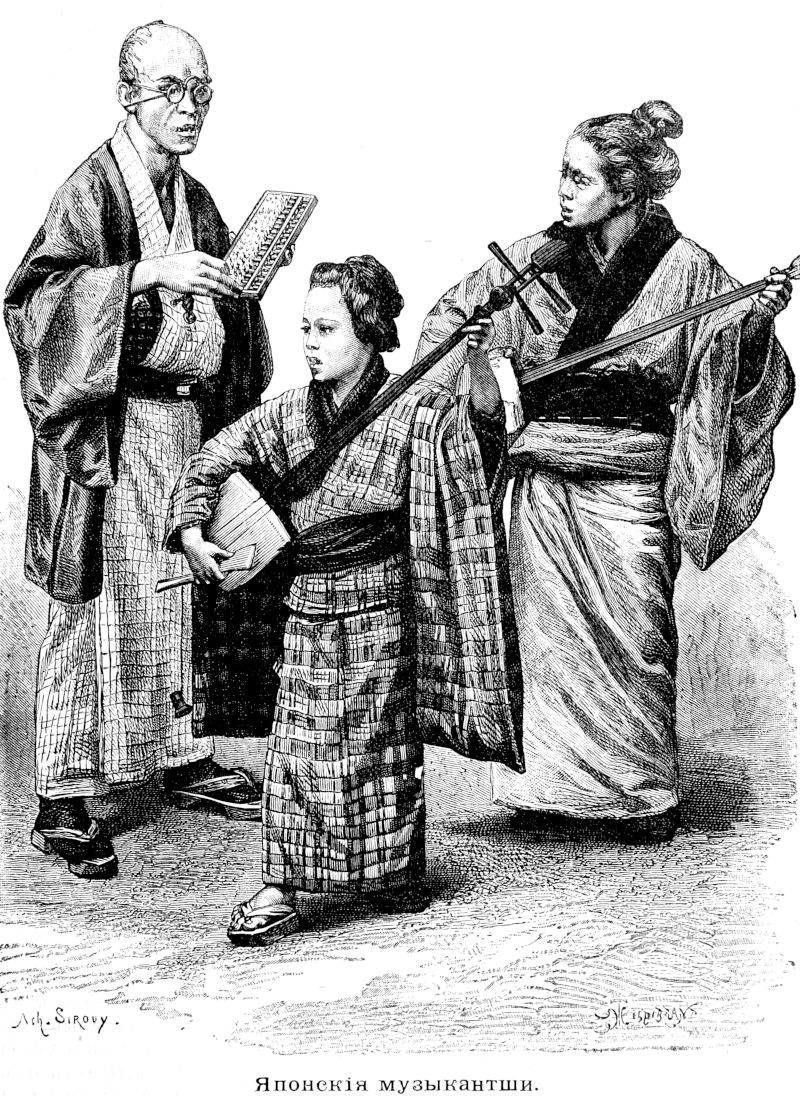

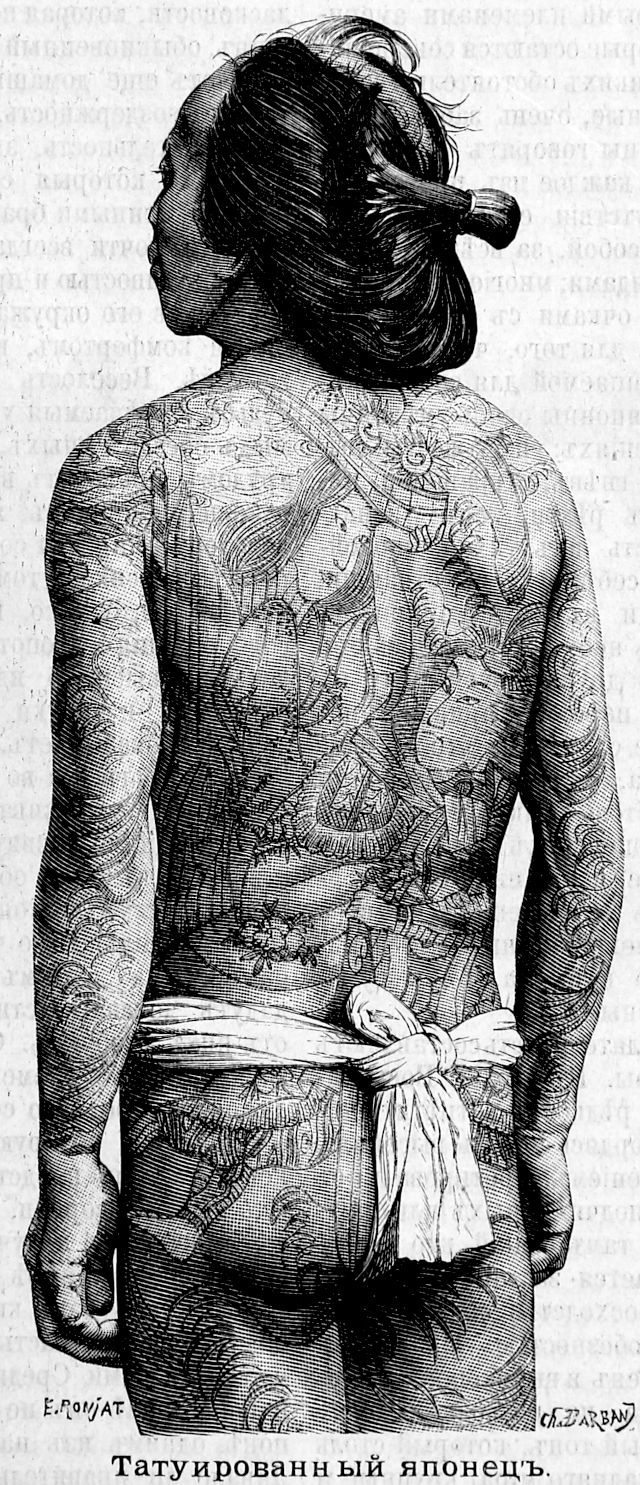

Прическа японцев, даже мужчин,—дело многотрудное, требующее большого терпения. Мужчины бреют макушку и зачесывают свой шиньон на темя, где его держит трубка из лакированного картона. Что касается женщин, то они оставляют расти небольшой пучек волос на лбу, а остальная шевелюра делится на две боковые пряди и на обширный шиньон, переплетенные с накладными волосами, которые прикрепляются черепаховым гребнем, косоплетками, булавками с коралловыми головками. Все это красивое здание куафюры не может быть построено менее, чем в полдня, оттого женщины, принужденные работать, не могут убирать себе голову чаще, чем раз или, много, два раза в неделю, и чтобы не привести в беспорядок свою шевелюру, они должны спать с затылком, положенным на подставку, так чтобы голова не прикасалась к циновкам или к подушкам постели. Минеральные белила на лице и на шее, карминовые румяна на щеках, черная краска на бровях, золотые листочки на губах, черная краска на зубах,—остаток разноцветной разрисовки тела, бывшей в обычае во времена первобытного дикарства,—дополняют туалет японки. Что касается привычки татуироваться, то она уже почти оставлена женщинами благородного сословия и даже женщинами из простого народа; правительство, желающее прежде всего угождать иностранцам, сочло долгом воспретить также и у мужчин эту древнюю форму орнаментации, подобно тому, как оно навязало им ношение европейской одежды. Матуанлин рассказывает нам, что встарину японские родоначальники были более богато нататуированы, чем люди из народа; в наши дни наоборот,—японцы, у которых тело наиболее разрисовано фигурами, носильщики и катальщики тележек, которых самое ремесло заставляет показываться почти голыми в публике. Эти рисунки, трехцветные по большей части, красные, синие и белые, переплетаются разнообразно, без всякой симметрии, но всегда со вкусом, так что соблюдается известное равновесие в расположении главных сюжетов, птиц, драконов и цветков. Так, например, одна форма татуировки представляет дерево, обвивающее своими корнями правую ступню и поднимающееся по левой ноге, затем раскинувшее на спине и на груди свои усаженные цветками ветви, на которых сидят птицы; прикрытый листвой дерева, аист занимает левую ногу. Кроме того, почти все японцы имеют на коже знаки, оставшиеся от прижиганий растением artemisia japonica, одним из самых употребительных в туземной терапевтике средств лечения.

Смешанный из весьма различных этнографических элементов, японский народ представляет тем большую трудность для суждения о нем,для оценки его нравственных качеств, что он имеет сознание об испытании, которому его подвергают иностранцы, и что он, вследствие того, позирует, рисуется перед ними. Подобно тому, как он хотел придать себе европейский вид, облачаясь в иноземный костюм, так точно он старается усвоить себе идеи и манеры, приличествующие народу цивилизованному, и. благодаря самообладанию и самолюбию, которые у него развиты в высокой степени, он умеет притвориться, умеет казаться не таким, каков он есть на самом деле; оттого он становится очень опасным, когда приготовляется к акту мести. Можно смело сказать, что во всем свете нет людей, которые бы, в радости или в горе, умели лучше сдерживаться, чем японцы,—разве только между некоторыми племенами американских дикарей, которые остаются совершенно бесстрастными во всяких обстоятельствах. До крайности осторожные, очень заботящиеся о мнении другого, японцы говорят не иначе, как хорошо взвесив каждое из произносимых слов; в присутствии европейца, они строго наблюдают за собой, за всеми своими телодвижениями и взглядами; многие чиновники вооружили свои глаза очками с синими или дымчатыми стеклами, для того, чтобы мысль их оставалась непроницаемой для собеседника. Даже между собой японцы очень умеренны и осторожны в движениях: их жесты, выражающие негодование, гнев, отвращение, никогда не бывают так резки, как у западных народов; горесть их тихая, спокойная; они не ломают себе рук в отчаянии, не взывают о помощи к божеству, поднимая руки и взоры к небу. Научившись от европейцев подавать друг другу руку в знак дружбы, они не переняли привычки пожимать ее. Редко даже случается, чтобы мать обняла своего ребенка, как бы нежно ни любила его. Поцелуй, столь обыкновенное проявление чувства у европейских народов, в Японии совершенно не известен. Эта сдержанность во внешних проявлениях чувства замечается даже у душевнобольных: в Ниппоне почти но бывало примера, чтобы сумасшедший сделался опасным.

Добродушие, доброжелательность составляют основу японской натуры. В стране Восходящего солнца большая редкость встретить человека, который бы, гордясь своим высоким общественным положением, третировал с высокомерием своих подчиненных или окружающих; напротив, там всякий, кто располагает властью, старается заставить других простить ему это превосходство своею предупредительностью и любезностью. Ни один японец, как бы властен и высокопоставлен он ни был, никогда не позволяет себе принять тот надменный тон, который столь многие чиновники западного мира, крупные и мелкие, считают драгоценнейшим атрибутом своей должности. Обычай японцев вежливо кланяться друг другу при встрече развил у них приветливость в обхождении и чувство взаимного уважения, которые сделались, так сказать, их природными качествами, и черты лица всегда сохраняют отблеск обычной доброты сердца; даже в самых мучительных страданиях больные имеют ласковый взгляд, и речь их, как всегда, приветлива. К этой природной любезности и ласковости, которая поражает особенно у женщин, обыкновенный характер японцев прибавляет еще домашния или семейные добродетели: воздержность, любовь к порядку, предусмотрительность, здравый смысл. Молодые девушки, которые соединяются с европейцами временными браками, какие практикуются в крае, почти всегда удерживают иностранца заботливостью и предупредительностью, которою они его окружают, опрятностью хозяйства и комфортом, который они вводят в жилище. Веселость и спокойная покорность, судьбе, замечаемые у работников, даже самых обездоленных, наиболее подавленных трудом, приводят в удивление европейских путешественников: японец всегда и всем доволен, мирится со всякой долей, весело переносит всякое утомление, всякия невзгоды и лишения, и, однако, нельзя сказать, чтобы эта совершенная безропотность происходила от недостатка высшего идеала; рвение, с каким искусства и науки Европы принимаются в стране, доказывает, как сильно у жителей желание прогресса во всех вещах.

Японцы удерживаются на пути усвоения себе званий и развития, составляющего естественное следствие образованности, одним из их сильных национальных качеств,—высоким понятием о чести. Они считают себя связанными долгом, и этого достаточно: они дадут доказательства цивилизации, которых от них требуют. Обычай харакири, с незапамятных времен практиковавшийся у людей благородного сословия, свидетельствует о силе воли, которую они умели проявлять, когда к тому представлялась необходимость. Что бы ни говорили, но этот обычай геройского самоубийства получил начало не в Японии, или по крайней мере существовал не в одной Японии; так как китайские летописи упоминают довольно частые случаи применения его между сынами Срединного царства, но ни в какой стране он не сделался, как в Ниппоне, одним из национальных учреждений. Давало ли правительство дворянину приказ распороть себе живот, чтобы избавить его от позорной смерти, или будущая жертва добровольно принимала решение наложить на себя руки, чтобы отмстить косвенно своему противнику, заставляя его дать жизнь за жизнь, акт самоубийства всегда исполняется самым стоическим образом и по всем правилам искусства; не бывало примера, чтобы кто-либо из этих гордых самоубийц испустил какую-нибудь недостойную жалобу в роковой момент перед собранием своих друзей. Напротив, летописи даже прославляют многочисленных героев, которые, после вскрытия себе внутренностей, находили достаточно силы, чтобы сочинять стихи или писать духовное завещание своей собственной кровью. А между тем эти люди не играют безразсудно с жизнью. Из-за других причин, кроме дел, касающихся чести, хорошо или дурно понимаемой, в Японии чрезвычайно редко случается, чтобы люди лишали себя жизни, и те, которые хотят покончить с своим горем-злосчастием, ищут забвения и безвестности. Но во всех случаях, когда японец, мужчина или женщина, должен выказать мужество, он не бывает превзойден никаким народом. История сорока семи роинов, столь аккуратных в совершении мести за убийство их господина, столь геройски предавших себя добровольной мести, известна всем и каждому, и жители столицы с благочестивым уважением поддерживают могилы этих доблестных людей. Впрочем, история войн и революций новейшего времени доказывает, что в отношении мужества японцы не выродились, не отстали от своих предков. Можно с уверенностью предсказать, что если когда-нибудь Россия или какая-либо другая из западных держав придет в столкновение с Ниппоном, она увидит перед собой храброго противника. До сих пор европейские армии одерживали легкия победы почти над всеми иноплеменными народами, благодаря превосходству дисциплины и вооружения: но японская нация не из тех, которые дадут себя завоевать без борьбы. Цивилизации наверно не придется оплакивать постыдное порабощение сорока миллионов людей, населяющих страну Восходящего солнца.

Китайско-японская война, конечно, не могла служить примером для европейцев, но и она показала Европе, чего можно ожидать в будущем от просвещенных азиатов.

Вполне признавая в душе превосходство европейца в науке и индустрии, японец, тем не менее, не высказывает этого громко и в некоторых отношениях даже цивилизованнее своих чужеземных учителей. По воздержности, сознанию собственного достоинства, развитию чувства чести, взаимному уважению и доброжелательности, масса японского народа несомненно стоит выше нравственного уровня большинства жителей западного мира; она превосходит его также и пониманием красоты в природе. Самый последний мужичек Ниппона не лишен способности восхищаться прелестью или грандиозностью пейзажей; приступая к постройке своей деревянной лачужки, он прежде всего заботится о том, чтобы выбрать для неё получше место, непременно на берегу текущей воды, в соседстве леска или рощи, в виду красивого горизонта, и почти всегда украшает свое жилище цветами, расположенными со вкусом. Там даже запрещено безобразить природу постоялыми дворами, поставленными в ненадлежащем месте и портящими или заслоняющими вид. Во время летнего сезона повсюду встретишь группы людей из простого народа, более туристов, чем пилигримов, которые посещают местности, особенно славящиеся красотой и живописностью своих ландшафтов. Ранее женщинам не дозволялись совершать подобные странствования, но теперь, одетые в белое кимоно, они свободно примешиваются к группам путешественшиков.

Главный упрек, который делают японцу, и который он делает сам себе в литературных произведениях, где он рисует свои слабые стороны, это упрек в недостатке выдержки, настойчивости: но это строгое суждение не может быть применено к массе нации, столь деятельной, трудолюбивой и предприимчивой; оно справедливо лишь по отношению к щеголю молодого поколения, слишком скоро «цивилизовавшагося» на европейский лад. Самоуверен ный, легкомысленный, поверхностный, этот японский фат не всегда дает себе труд изучить что-либо основательно, действовать последовательно; он охотно переходит от одного предприятия к другому, даже забывает начатое дело и хватается за другое. Оттого нет недостатка в зловещих пророках, предсказывающих внезапные и страшные повороты в близком будущем японской истории; они выражают опасение, как бы туземный характер, обыкновенно мягкий, как самый климат страны, но подверженный, так же, как и этот климат, внезапным бурным вспышкам, не обнаружил своего непостоянства неожиданным отречением от европейского влияния и возвратом к старине, к прежней цивилизации. Но возможно ли, чтобы нация вернулась вспять от достигнутого уже прогресса, когда этот прогресс опирается на действительное научное развитие? Возможно ли, чтобы эволюции умов не соответствовало аналогичное движение вперед в мире фактов! Пусть японцы откажутся от своей глупой мании копировать европейцев даже в их смешных сторонах, пусть они перестанут корчить из себя англичан и постараются развиваться более самобытным образом, не как слепые подражатели, а как равные,—чего же лучше? Это не помешает науке оставаться тою же самою для европейца и для восточного человека, и те, и другие должны будут одинаково изучать её законы.

Так же, как искусства, научные знания и национальные учреждения страны, японский язык содержит примесь чужих элементов. Коренной туземный идиом, называемый ямато, не имеет никакой связи с китайским; это язык полисиллабический который большинство лингвистов пытаются сблизить с языками урало-алтайской семьи, хотя до сих пор могли найти очень мало сходства между этими двумя элементами сравнения, как в отношении расположения фраз, так и в отношении всей совокупности запаса слов. Старый японский язык передал современной речи свою гармоническую звучность, которую можно сравнить с звучностью итальянского и многих полинезийских языков, передал также свои полные слоги, свои правила благозвучия и весь свой синтаксический строй. Имя прилагательное всегда предшествует существительному, дополнение ставится перед глаголом, члена не существует и падежи имен, равно как времена и наклонения глаголов означаются лишь суффиксами. В настоящее время ямато, составляющий первоначальную основу японского языка, употребляется во всей его чистоте только при дворе да среди проституток высшего полета, которые, вероятно, были в старину жрицами синтоистического культа. Даже сельские жители, так же, как и цивилизованные обитатели городов, говорят теперь синико-японским языком, в котором, впрочем, китайские слова произносятся совершенно иначе, чем в мандаринском диалекте. В Европе нет примера подобного соприкосновения двух языков; в английском элементы германский и латинский слились воедино, тогда как в синико-японском ямато и китайский, так сказать, срослись внешним образом. Между двумя крайностями, ямато и китайским, замечаются многочисленные переходные формы, настолько отличные одна от другой, что не всякий японец может понимать их без предварительного изучения. Диалект островитян Лю-цю рассматривется как особый язык, но он очень близко подходит к японскому и пишется с помощью того же алфавита; он также заключает в себе много китайских слон, введенных туземными книжками. На это наречие переведена миссионером Беттельгеймом часть книг Священного писания.

Для изображения слов на письме, жители Ниппона имеют две системы транскрипции. Они употребляют китайские иероглифы, которым они научились некогда вместе с начатками цивилизации, и таким образом пользуются той важной выгодой, что могут читать написанное по-китайски так же хорошо, как и написанное на их собственном языке; но совокупность идеографических знаков составляет такой обширный курс ученья, что нужно посвятить всю жизнь, чтобы познакомиться с ним вполне. В элементарных японских школах дети обязаны выучить около 3.000 письменных знаков; никто не может претендовать на репутацию образованного человека, если не знает их от 8.000 до 10.000, но и этот огромный багаж составляет еще только треть или четверть полнаго словаря. Поэтому совершенно естественно, что японцы с самых первых времен своей цивилизации старались упростить и облегчить труд чтения. Прежде даже чем усвоить себе китайскую письменность, они познакомились с корейским букварем; впоследствии они изобрели различные оригинальные способы фонетического письма, которые обыкновенно смешивают с корейскою азбукой под именем «божественных письмен». В настоящее время японцы имеют ни более, ни менее, как семь различных букварей, из которых шесть составляют их собственное изобретение. Японский букварь, всего чаще употребляемый в наши дни книжниками, есть ката-кана, или «боковое письмо», названное так потому, что буквы его приставляются с боку к китайским знакам, для того, чтобы дать им точное произношение. Кроме того, японцы употребляют еще «ровное» или курсивное письмо хира-кана—для частной корреспонденции, для песен, комедий, народной литературы. Но ни тот, ни другой способ письма: ни ката-кана, ни хира-кана, не могут заменить китайских идеографических знаков, употребляемых для изображения на бумаге отвлеченных понятий или научных фактов: синико-японские слова, относящиеся к умственным предметам, будучи односложными, как и в коренном языке, китайском, имеют десятки одноименных слов, которые трудно различить одно от другого, разве только посредством специальных знаков. Нынешний японский язык не мог бы обойтись без употребляемых им двух родов письма, то-есть знаков, заимствованных у китайцев, и собственного добавочного или «боковаго» букваря: этого требует странное смешение в один идиом двух существенно различных языков; одного агглютинативного, другого моносиллабического. Японцы понимают, насколько несовершенно и неудобно орудие, которым они располагают для выражения своей мысли; и уже не раз заходила речь о том, чтобы сделать изучение английского языка обязательным, дабы приготовить ближайшее будущее поколение к замене более удобным языком затруднительной речи, которою ныне говорят жители страны Восходящего солнца. Большая часть слов технических или слов, выражающих отвлеченные понятия, заимствуются из европейских языков, преимущественно из английского, который в гораздо большей мере, чем другие, заступает место китайского в качестве поставщика ниппонскому идиому новых выражений, в которых этот последний нуждается. Кроме того, латинский алфавит составляет предмет обучения во всех японских школах, и были уже сделаны удачные попытки, имеющие в виду обобщение транскрипции японского языка посредством этих букв. Верно, следовательно, что восточные и западные народы постоянно сближаются не только идеями, но также, в известной мере, и способом их выражения.

С восьмого столетия литературное движение в Японии является значительным, если не по достоинству, то, по крайней мере, по числу сочинений. Все роды представлены в этой совокупности словесных произведений: поэзия, драма, комедия, история, естественные науки, и можно сказать, что интеллектуальная эволюция страны Восходящего солнца совершалась параллельно умственному движению западного мира. Там, как и в Европе, образованность была сосредоточена в монастырях: в обителях бонз переписывались древние рукописи, собирались хроники и составлялись трактаты по богословию и по метафизике; в двенадцатом и тринадцатом столетиях в крепких замках японских баронов происходили «суды любви», подобные провансальским «cours d'amour»; ученые воины и странствующие трубадуры писали там рыцарские романы, декламировали свои лирические стихотворения. Эпохой возрождения японской литературы был семнадцатый век, затем следовал век энциклопедистов. В настоящее время прибавились еще, к ряду других произведений словесности, журналы, политические памфлеты и мелкая пресса. Что касается европейской литературы, то она впервые проникла в Японию уже около половины восемнадцатого столетия, когда организовались тайные общества для перевода сочинений голландских авторов.

С точки зрения религиозной, как и во всех других отношениях, народ Ниппона переживает теперь эпоху очевидного преобразования. Большинство образованных японцев, даже бедные жители городов выказывают, искренно или притворно, полный индифферентизм к различным религиям, как отечественного, так и чужеземного происхождения, тем не менее, редко бывает так, чтобы они не сохранили каких-либо привычек религиозного характера, не исполняли каких-либо обрядов, так как влияние женщин дает себя чувствовать, через воспитание детей, на всей совокупности общества.

Подобно тому, как в Китае, в стране Восходящего солнца существуют совместно три культа, и один и тот же человек может сообразоваться одновременно с обрядностями трех религий. Первая по времени возникновения, синтоизм, есть национальный культ, и в святилищах этого культа, в храмах «Пути Духов», искали убежища японские ретрограды против нашествия китайских идей, нравов, обычаев и языка; их библия, называемая Козики, то-есть «История дел старины», считается древнейшим и замечательнейшим памятником японской литературы. Конфуционизм состоит лишь из правил нравственности; но буддизм есть в одно и то же время метафизика и религия чувства, религия, которая утешает в горестях настоящего и показывает перспективы блаженства или покоя в загробной жизни. Следовательно, эти элементы, сообразно времени, месту и людям, могут смешиваться различным образом, не противодействуя один другому, и только в исключительных случаях, под влиянием политических событий, вспыхивали религиозные войны.

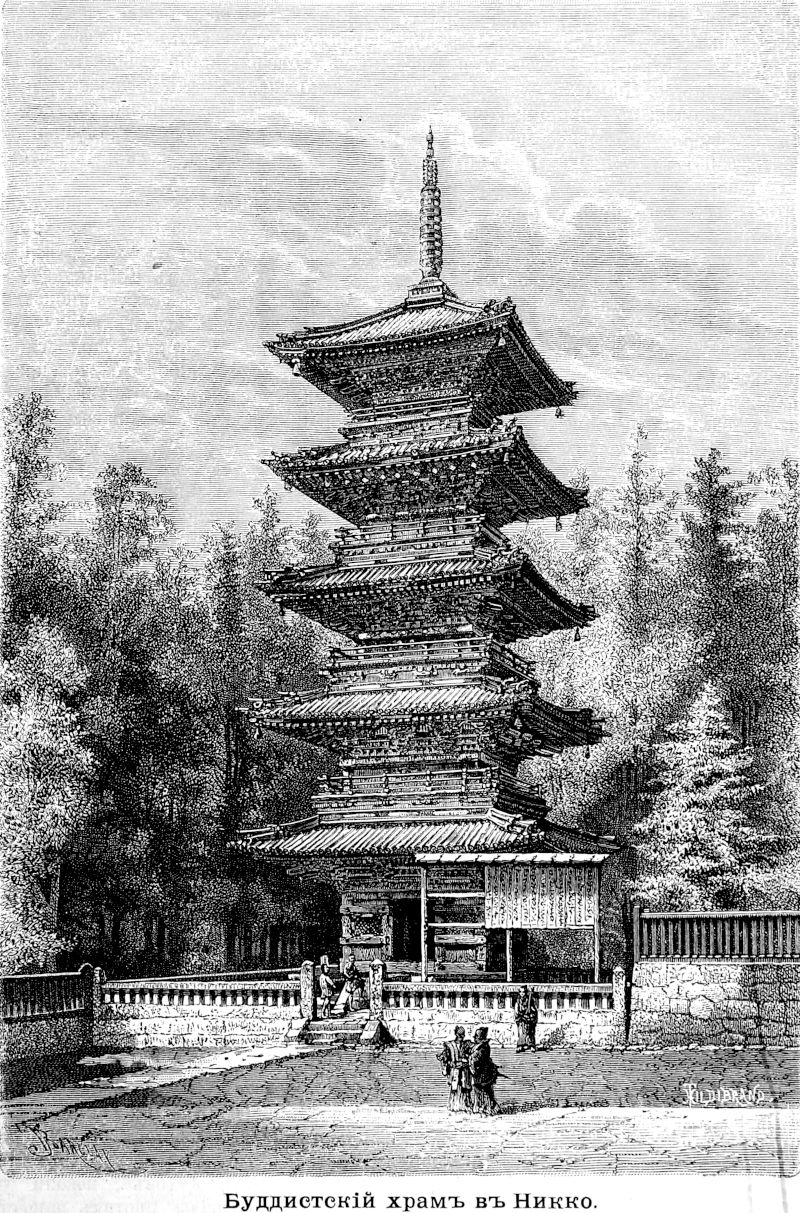

Первоначально японцы, так же, как китайцы, корейцы и сибирские народы, не имели других божеств, кроме сил природы, к которым они присоединяли души умерших и восемь миллионов духов, кружащихся в воздушных пространствах и ползающих под землей. Как жить в мире с этими бесчисленными легионами духов без постоянных заклинаний и жертвоприношений. Как мог родоначальник или глава семейства, священнодействуя от имени всех членов своего рода или семьи, удалить злые существа и умилостивить добрые, как мог он убедить всех этих невидимых духов иначе, как говоря им тем же языком, каким бы говорил смертным, и чествуя их трапезами и праздниками? Этот древний культ предков, соединенный с культом гениев или ками и сил явлений природы, и теперь еще преобладает в Японии под китайским названием синто; церемонии этой религии, очень простой, не требующей от своих последователей ничего, кроме чистоты ума и сердца, совершаются обыкновенно среди природы, в самых величественных местоположениях; там воздвигнуты святилища, посвященные духам и заключающие металлическое зеркало, символ чистоты и волшебного предведения. Каста наследственных жрецов заменила родоначальников и отцов семейств в исполнении обрядов религии; эти священнослужители возносят мольбы к гениям от имени толпы, приносят им жертвы и совершают в честь их матсури, то-есть процессии и театральные представления. По странному стечению противуположных явлений, столь часто встречающемуся в истории народов, революция 1867 года, которая ввела Японию в мир европейской цивилизации, совпадала с пробуждением национального духа в этой стране; в то самое время, как японцы сближались с западными нациями посредством науки и индустрии, древняя анимистическая религия синтоизма снова становилась на степень оффициального культа империи. Но похоронные церемонии, которые прежде имели такое важное значение в общей системе этого культа, все более и более утрачивают свой иерархический характер. Было время, когда погребение князей и вельмож сопровождалось человеческими жертвоприношениями: жены, слуги и лошади следовали за своим господином в могилу. Еще в 1844 году нужно было издавать закон, воспрещающий людям даймиосов лишать себя жизни на трупе своего властителя; так же, как в Китае, глиняные изображения заменили настоящих жертв в могилах или урнах умерших. Японцы сохранили привычку выбирать священные или живописные места для погребения покойников или помещения урн с их прахом. Так, Иеяс, и один из его преемников велели воздвигнуть себе пышные мавзолеи в прекраснейшей долине Ниппона, среди великолепных лесов, окружающих город Никко.

Мораль Кози или Конфуция, введенная со всем её китайским церемониалом около шестого столетия христианской эры, оказывала, как и в Срединном царстве, преобладающее влияние на политику, администрацию социальные учреждения, но она ни в каком отношении не имеет характера религии в собственном смысле слова; сеидо или «залы святости» совсем не похожи на настоящие храмы; это просто места собрания для людей ученых и книжников; главный сеидо Суруга-дай, в Токио, обращен в библиотеку, где собраны сочинения европейских, китайских и японских авторов. Что касается буддизма, то он до сих пор сохранил свою религиозную власть над большей частью населения, несмотря на конфискацию имущества некоторых монастырей, продажу колоколов, переделанных в медную монету, и насильственное преобразование многих его храмов в святилища синтоистического культа. Проникший в Японию сравнительно поздно, не ранее половины шестого столетия, по мнению некоторых писателей, культ Будды,—Шака на языке ямато,—имел за собой то преимущество, что он сливался для новообращенных его последователей с западной цивилизацией, ибо он приносит с собой письменность науки и искусства. Кроме того, он прельщал народ пышностью и торжественностью своих обрядов, догматами переселения душ и конечного искупления, а также бесконечным разнообразием своих святых и богов, в число которых он поспешил принять тени великих людей, чтимых народом. С этой эпохи японский буддизм, удаленный от места своего происхождения и очень редко имевший сообщения с буддийским миром континента, разделился на многочисленные секты, из которых одни сохранили, как они утверждают, древнюю веру во всей её чистоте, тогда как другие преобразовались, опираясь на новые откровения; но все эти секты утратили самую память об языке, на котором первоначально были написаны священные книги их религии, и только очень недавно, благодаря многократным просьбам известного филолога Макса Мюллера, японские бонзы, воспитывавшиеся в западной Европе, открыли, наконец, в храмах Ниппона драгоценные памятники санскритской письменности, которые ориенталисты считали потерянными. Некоторые индусские идолы тоже всегда сохраняли и доныне сохраняют тот самый вид, какой им придавался в эпоху первых буддийских миссионеров, и ни ваятели, ни литейщики не считали себя в праве изменять традиционную форму божков. Самая популярная и распространенная из сект буддизма та, которая чтит, под её тридцатью тремя различными образами, Кваннон (то же самое, что Гуань-ин у китайцев), «богиню или бога милосердия с тысячью подающих помощь рук». По переписи 1875 года оказалось, что семь главных сект японского буддизма обладают не менее как 88.000 храмов, а синтоисты имеют их более 120.000, но в этом числе есть много таких, которые служат одновременно местом совершения церемоний обоих культов: простая бамбуковая циновка разделяет два жертвенника. Молитвенные мельницы, употребление которых так распространено у тибетских буддистов, встречаются лишь в редких капищах Японии; но ханжи этой страны тоже имеют привычку постоянно повторять имя Будды. Они пишут свои молитвы на клочках бумаги и свертывают их в шарики, которые кидают на идола для того, чтобы божественное прикосновение заставило Будду внять их прошениям. Иногда они наполняют этими бумажками внутренность кумиров, или трясут коробочки, на которых написаны слова: «Десять тысяч молитв». Очень простые снаряды превращают pyчьи в «текущие взывания» к божеству.

Христианство, которое имело некогда многочисленных последователей в южной Японии, исповедуется в наши дни лишь небольшой кучкой верующих. В 1549 году Франциск де-Ксавье высадился на остров Киусиу, и вскоре после того религия «Ясо», то-есть Иисуса, на которую японцы сначала смотрели как на одну из сект буддизма, сделала быстрые успехи. Иезуиты основали духовную семинарию в Фунае, и тридцать деть спустя после первых попыток обращения, христианския общины, сгруппированные вокруг 200 церквей, насчитывали уже более 150.000 членов. Один японский князь, большой ревнитель новой веры, похвалился тем, что сжег в своем уделе 3.000 кумиров и монастырей: он отправил торжественное посольство в Рим для засвидетельствования своей верности и преданности «Великому, Всеобщему и Святейшему Отцу всего света, государю папе». Неблагоразумный ответ одного испанского мореплавателя, потерпевшего крушение у берегов Ниппона, заставил призадуматься диктатора Тайкосаму. «Каким образом твой государь успел овладеть столькими странами мира?» спросил один японский министр у испанца.—Оружием и религией, отвечал тот.—Наши священники подготовляют нам пути, обращая нации в христианство, а потом нам уж ничего не стоит покорить их своей власти». Встревоженный при виде новой могущественной силы, возникающей рядом с его собственной, Тайкосама издал, в 1587 г., эдикт об изгнании иезуитов; но он не привел своих угроз в исполнение, и только десять лет спустя несколько францисканских миссионеров, которые выдавали себя за посланников, и на которых донесли их соперники, были приговорены к смертной казни на кресте. Тем не менее, новая религия и после того не переставала быть терпимой. Вспыхнувшие в первое десятилетие семнадцатого века междоусобные войны имели следствием издание, в 1614 году, повеления о высылке христиан из страны, и исповедание христианской веры было окончательно воспрещено после возвращения эмиссара, посланного в Европу для собрания на месте сведений о религиях западных народов. Осужденные за вероотступничество, католики на острове Киусиу возмутились в 1638 году, но были побеждены и перебиты без всякой пощады: тогда-то тысячи несчастных христиан были ввергнуты в море и в жерло вулкана Унзен, близ города Нагасаки. В 1640 году четверо португальских послов, прибывших из Макао, были преданы смерти как христиане, с большей частью людей их свиты. Тринадцать матросов с их корабля были отосланы на родину с следующим грозным предостережением: «Пока солнце освещает землю, пусть ни один христианин не дерзает являться в Ниппон. Да будет ведомо о том всем и каждому! Если бы испанский король персонально или бог христиан, сам великий Шакии (то-есть Будда), вздумали нарушить этот заговор, то мы велели бы снести им голову».

Однако, некоторое число католиков сохраняли свою веру в захолустьях, в деревнях, удаленных от центров населения; во время революции 1867 года четыре тысячи этих христиан были сосланы на архипелаг Гото и на другие острова морского прибрежья за то, что отказались участвовать в религиозных церемониях в честь микадо, и не получили позволения вернуться на родину даже после вероотступничества, так что освобождение их из ссылки состоялось только по настояниям европейских посланников. Тем не менее пропаганда христианства в настоящее время производится свободно в портовых городах, открытых иностранным кораблям, и правительство разрешает преобразование буддийских храмов в католические или протестантские церкви. Английские и американские миссионеры выказывают наибольшее рвение в этом деле прозелитизма, хотя нельзя скрыть того факта, что в 30 лет усилий они достигли лишь весьма незначительных результатов. По Кристлибу, в 1679 году число туземных христиан в Японии было следующее:

Римско-католиков—4.000; православных—3.000 (по Касаткину 5.000); протестантов различных сект—7.500.

*По сведениям, даваемым японской «The Japon Weekly Maie», число христиан японцев в стране в 1897 году было:

Протестантов—38.710 челов. (кроме пресвитериан, число коих неизвестно); католиков—52.177; православных—23.153; число миссионеров: протестантов—680; католиков—96; православных—11.

Число миссионерских школ и количество обучаемых в них:

Протестантских: начальных школ—105 с 6.831 ученик.; средних—15 с 1.520; женских—47 с 2.527; воскресных—837 с 30.627; духовных—17 с 233 челов.

Православных: начальных—2 с 69 чел.; средних—1 с 53; женских—1 с 77; духовных—1 с 11 челов.

Католических: начальных—4 с 2.982; промышленных—29 с 622; высших 2 с 206; женских—3 с 180; духовных—1 с 42 челов.*

С другой стороны, буддийские жрецы, принадлежащие по большей части к «протестантской» секте мантоистов, которая отвергает безбрачие и умерщвление плоти, предпринимают поездки в Европу с специальной целью найти там аргументы против христианства и обратить их против самих миссионеров. Большая часть подобных сект, число которых весьма значительно, каковы общество «Бедных братьев», общества «Единомыслящих», «Недовольных», «Морских водорослей» и разные другие, подвергались лишь косвенно влиянию европейцев и занимаются более обновлением социального строя, чем изменениями культа. Видя авантюристов, которые высаживаются в их порты, японцы в массе не научаются уважать религию иностранца: «Дерево, говорят они, должно познавать по его плодам».

Суровость климата, в особенности частые туманы и недостаток солнечного света, не позволили земледельцам селиться ни на Курильских островах, ни в большом четыреугольнике, который образует северная часть острова Иессо, и никакая специальная промышленность не получила достаточно важного значения, чтобы привлечь туда многочисленных колонистов. В 1897 году все население Курильских островов состояло из 1.820 постоянных жителей, не считая промышленников, приезжающих на временные рыболовные и звероловные станции, которые заведены японцами на островах Кунашире и Итурупе: но северные острова остаются и до сих пор почти пустынными, благодаря тому, что население их вод было будто бы некогда истреблено русской компанией Филиппеуса, до уступки архипелага Ниппону; только три из северных Курильских островов имеют по нескольку хижин,—Сумшу, Унекатан и Синскатан; 72 жителя—такова была в 1875 году общая цифра населения этих трех островов. Главная масса острова Иессо почти необитаема во внутренней части, и группы лачуг, называемые громким именем городов, как Сойя, на берегах Лаперузова пролива, против Сахалина, Сибец и Неморо, напротив острова Кунашира, в действительности не что иное, как рыбачьи деревушки. Городское население, впрочем, весьма значительное в сравнении с населением всего края, сосредоточилось в городах юго-западной области, где климат умереннее, и где материальные средства всякого рода гораздо более многочисленны, нежели в северной области.

Столица острова, Саппоро (Сацпоро), расположенная в широкой аллювиальной равнине, по которой протекают река Ишикари и её притоки, есть город, построенный по американскому образцу в 1870 году и снабженный даже «Капитолием», стараниями кайтакуси или «колонизационного бюро»; профессора, прибывшие из Соединенных Штатов, основали там школу земледелия, устроили древесные питомники и образцовые фермы; участки земли в окрестностях были розданы тысяче солдат, переселившихся сюда со своими семьями. Саппоро уступает по важности рыбопромышленному городу Ишикари, построенному при устье реки, в которую лососина заходит густоскученными стаями; в 1860 году там наловили около 1.200.000 штук этой рыбы. Большие суда не могут переходить бар, где глубина воды изменяется от 2 до 3 метров смотря по времени года; жете, построенные в надежде углубить фарватер, оказались бесполезными.

На морском берегу, который тянется к западу от Ишикари, город Отару (Отарунай), порт столицы края, с которой он соединен железной дорогой, тоже ведет отпускную торговлю рыбой, отправляя этот продукт даже в Китай: там ежегодно сушат около шести миллионов семги, а сельди сотнями тысяч употребляются на приготовление искусственного удобрения. На юго-западе, на берегу другой бухты, находится порт Иванай, откуда вывозят каменный уголь, добываемый из соседних копей. Гораздо более населен морской берег, обращенный на юг, и на который ведет дорога, огибающая массив гор на юге от Саппоро: на этом берегу находятся города Сару, обладающий каменноугольными копями, Юбуц, сборный пункт японских рыболовов, и местечко Мороран, военно-морской порт, расположенный на берегу глубокой бухты Едомо (Эндомо, Эндермо), которая имеет не менее 8 метров на пороге бара, при низком стоянии воды: это место посадки на суда для путешественников, которые переезжают чрез Бухту вулканов, чтобы отправиться с острова в собственном смысле на полуостров Осима и в город Хакодате, построенный полукругом на песчаном перешейке, вдоль берега одного из самых безопасных рейдов во всем свете.

Открытый иностранной торговле с 1854 г., порт Хакодате, откуда можно видеть, в ясную погоду, горы главного острова, много вырос с половины текущего столетия; население его упятерилось, около сотни европейцев поселились в нем, рядом с японцами и китайцами. По последним данным в Хакодате проживает 85 иностранцев из которых 32 китайца, население же вообще достигает 70.821 чел.. Китоловы, ходящие на промысел в Охотское море, избрали этот город своим сборным местом; рейд каждый год посещается японской военной флотилией, но собственно внешняя торговля порта незначительна, так как туземные пароходы захватили в свои руки почти всю перевозку товаров и устранили конкурренцию иностранных судов (ценность внешней торговли Хакодатского порта в 1895 году: 908.750 дол.). Один из главных предметов отпускной торговли Хакодате составляет кампу или морская капуста, съедобный водоросль, который вырывают длинными ремнями (от 6 до 12 метров длины) и сушат на песчаных берегах, прежде чем отправлять в порты главного острова и южного Китая. Красивые загородные дома рассеяны по скатам холма (в 300 метров высотою), который господствует над входом в Хакодатский рейд и над перешейком, по берегу которого расположен город. На западном берегу острова Иессо, город Иезаси—тоже многолюдный центр, тогда как Мацмай или Фукуяма, самый южный город этого острова, лежащий у входа в Сангарский пролив, пришел в упадок со времени уничтожения феодального порядка; он перестал быть резиденцией маленького удельного двора и не пользуется торговыми выгодами, какие обеспечены городу Хакодате международными трактатами, открывшими этот порт иностранным кораблям; при том же место якорной стоянки в Мацмае неудобное, и суда подвергаются там сильной качке, когда дует южный ветер.

Главные города на острове Иессо суть:

Хакодате—70.821 (в 97 г.) жит.; Немуро 20.227 (в 97 г.) Сару—18.000; Иезаси—17.500; Мацмай—16.000; Отару (Отарунай)—50.717 (в 97 г.); Саппоро (Сацпоро)—33.870 жит. (в 1897 г.)