Хотя Япония в большей части своего протяжения покрыта горами, и хотя северные её области имеют слишком холодный климат для того, чтобы люди жили там многочисленными общинами, однако, население этой страны гораздо плотнее, чем населенность Франции и большинства других государств западной Европы.

Пространство и население Японской империи суть:

| Провинции | Пространство кв. ри | Население душ |

| Ниппон | 14.571,12 | 32.305.378 |

| Иессо | 5.061,90 | 507.050 |

| Курильские острова | 1.033,46 | 1.820 |

| Сикок | 1.180,67 | 2.948.009 |

| Киусиу | 2.617,54 | 6.093.769 |

| Общая цифра без Формозы | 24.794,36 | 42.708.264 |

Со времени революции 1868 года, после которой приступили к первой правильной народной переписи, увеличение населения было весьма значительно. Тогда как в 1871 году общее число жителей простиралось до 33.110.825, в 1892 году оно уже превышало цифру 40.000.000, следовательно, за девятилетний период прирост народонаселения составлял более 300.000 душ в год. Нет никакого сомнения, что если Япония будет продолжать пользоваться миром, то она превзойдет Францию в отношении числа жителй за-долго до конца текущего столетия. Так как народные переписи делались тщательно, то общие результаты их должны считаться довольно близкими к истине, и потому возможно сомневаться в действительности того замечательного факта, упоминаемого уже в древних летописях, что число мужчин в Японии превосходит число женщин. Численность мужского пола почти одинакова с численностью женщин. Известно, что во всех европейских государствах и во всех странах с европейской цивилизацией, где до сих пор были делаемы серьезные народные переписи, пропорция женщин почти всегда берет перевес над пропорцией мужчин. Численное отношение полов в стране Восходящаго солнца, по переписи 1896 года, выразилось следующими цифрами: мужчин—21.561.023, женщин—21.147.241.

Образ жизни японцев делает понятным, каким образом страна может прокармливать относительно столь многочисленное народонаселение. Национальная традиция признает пять священных растений—рис, пшеницу, ячмень, гречиху, горох-азуки, которые Бог ветра, Брат солнца, извлек из тела богини Великого воздуха и которые он положил в почву южного Ниппона. Рис занимает первое место между этими растениями и дает главную пищу жителей; его нужно обыкновенно для каждого человека более 1.200 граммов в день; но другие зерна хлебных злаков, овощи, печенья и плоды, прибавляемые к ежедневному питанию, представляют, в среднем, только 300 граммов. Бедные, можно сказать, совсем никогда не едят мяса. Поэтому, вся годная к возделыванию земля, составлявшая, по исчислениям 1880 года, незначительную площадь в 3.596.224 десятин, съ-издавна употребляется под посевы. Повсюду, где может произрастать рис, даже на скатах гор и холмов, где почва может быть достаточно напитываема водой только при помощи больших и дорого стоющих ирригационных сооружений, землевладелец распахивает свои рисовые поля; другие хлеба он возделывает только на таких землях, где рис не дал бы ему хорошего урожая, и зерно он сеет не в разброс, а кладет его в почву рукой параллельными рядами; этому драгоценному растению он заботливо приносит все животные удобрения, все хозяйственные отбросы и помои.

Цифровые данные, относящие к населению, указывают, что в период 25 лет население увеличилось почти на 1/4 и хотя увеличилось также и количество земли, обрабатываемой под рис и другие хлебные растения, достигнув к концу 1893 года площади в 4.089.140 десятин, тем не менее это увеличение и вынуждает население прибегать к культуре других промышленных растений, каковы—шелковица, деревья: восковое, лаковое, бумажное, индигоноска, жэнь-шэнь, чайное дерево. Все эти растения культивируется с большой заботливостью и дают продукты, очень ценимые американскими покупателями; эти последние предпочитают японский чай, несмотря на его терпкий вкус, ханькоуским и китайским чаям.

*Чай и коконы шелковичных червей составляют в настоящее время главный предмет экспорта страны. На культуру их с 80-х годов обращено было особенное внимание и благодаря тому обстоятельству, что культура чайного куста и особенно шелковицы не требует тех сравнительно ровных пространств земли, какие необходимы для посевов хлебных злаков, а особенно риса, требующего даже временного затопления полей, промышленность этого рода получила громадное развитие. Так в 1880 году из Японии было вывезено 3.206.361 квамме чая и 547.932 коку шелковичных коконов. В 1894 году количество того и другого сильно увеличилось, достигнув: чая 7 690.365 квамме, а коконов 1.800.747 коку*.

В некоторых округах южных островов, благодаря удобствам вывоза, культура апельсинных деревьев получила более важное значение, чем даже возделывание хлебных растений. Зибольд насчитывает в Японии около 500 видов растений, культивируемых для питания, украшения или промышленности, и из этого числа более половины привезенных первоначально из других стран.

Японцы превосходные земледельцы, или, вернее сказать, огородники и садовники: они обрабатывают свои поля точно таким же образом, как и европейские огородники возделывают свои гряды, с помощью заступа и лопаты; они не оставляют никакой сорной травы в почве и усердно утилизируют все, что может служить удобрением; вероятно, количество животных веществ, употребляемое как навоз, превосходит количество, входящее в питание, так как с острова Иессо, Курильских островов, Кореи и от нас из Приморской области привозятся огромное количество рыбы, употребляемой исключительно на унавоживание пахатных земель. Но почвы не хватает для постоянно возрастающего народонаселения, все равнины уже обращены в культурные земли; теперь земледелию еще только остается завоевывать затопляемые водой низменные аллювиальные пространства, да скаты гор. Правда, что остров Иессо представляет японцам обширное поле колонизации; более обширный, чем Ирландия, и производящий те же самые растения, этот остров мог бы прокормить население в несколько миллионов, но климат его слишком суров для того, чтобы там можно было возделывать рис, к тому же и крестьяне не выказывают ни малейшей охоты переселиться в край, более холодный, чем их родина под небо, менее милостивое; почти все японцы, приглашенные на остров Иессо колонизационной конторой, смотрят на себя как на изгнанников и пользуются первым благоприятным случаем, чтобы возвратиться в отечество. Но если острову Иессо еще долго не суждено получить сколько-нибудь важное значение в отношении земледельческой производительности, то его громадные естественные богатства, заключающиеся в строевом лесе, не могут не привлечь к себе, промышленности и, без всякого сомнения, сделаются современем предметом деятельной эксплоатации. Можно сказать, что весь этот остров есть не что иное, как огромный сплошной лес, состоящий из разнообразнейших древесных пород, между которыми, по крайней мере, тридцать шесть видов деревьев, имеющих ценность для построек или для столярных изделий: чуть только путешественник сойдет с пристани, как его останавливают непроходимые чащи лиан и бамбуков, растущих под большими деревьями; даже через прогалины трудно пробраться; пучки эвлалий (eulalio japonica), растущие тесно один подле другого, достигают такой высоты, что в них может спрятаться человек верхом на лошади.

До тех пор, пока не будут устроены пути сообщения во внутренности острова, Иессо будет обязан своим важный экономическим значением почти единственно рыбным промыслам, производимым в различных пунктах его прибрежья. По обилию рыбы, которая приходит метать икру на его берегах, этот остров походит на Орегон, на противоположной стороне Тихого океана. Некоторые из сетей, употребляемых для ловли лососины, имеют около 1.200 метров (560 сажен) в длину, и чтобы орудовать таким громадным снарядом, нужно более 70 человек рабочих; в конце дня после троекратного закидывания и вынимания сетей, рыбаки налавливают иногда до 20.000 штук рыбы. В худые сезоны улов не превышает 1.200.000 лососей, общий вес которых около 3.000 тонн. На всех берегах Японии в собственном смысле и архипелага Лю-цю тоже занимаются с успехом рыболовством, и рыба входит в гораздо более значительной доле, чем мясо, в питание жителей; в последнее время также основаны заводы для искусственного разведения рыбы на очень многих реках центрального Ниппона.

*Морскими промыслами занято в Японии около 3,3 миллиона человек. Япония не только сама истребляет массу рыбы, но и вывозит ее в другие страны. Цена вывезенной в 1892 году рыбы достигла 2.224.612 иен. Японский рыбный промысел сильно развивается также вдоль нашего побережья; так, по отчету консула в Хакодате за 1895 год, улов лососей достиг 600.000 штук и горбуши 160.000. Около Сахалинского берега в 1894 году, занималось 71 судно с 2-мя тысячами рыбаков, выручивших чистого барыша 128.000 д.* На островах Лю- цю занимаются также ловом перламутровых раковин, отыскиваемых на дне искусными ныряльщиками или водолазами. Наконец многие смелые промышленники гоняются в открытом море за кусирами, то-есть различными видами больших морских животных китовой породы, кашалотами, рорквалами или головачами, спиноперыми китами; многочисленные японские гравюры представляют целые рыболовные флотилии, преследующие этих исполинских млекопитающих и загоняющие их ударами гарпуна к сетям, сплетенным из толстого каната.

В прежнее время земля принадлежала государству, и крестьяне пользовались ею как наследственные арендаторы. Благодаря этому владению почвой, переходящему от отца к сыну, землевладельцы, в конце концов, приобрели некоторую независимость, и как класс, они следовали непосредственно за дворянством: купцы и ремесленники стояли ниже их в социальной лестнице, как бы ни было велико их богатство. Размер земельного налога был различен, смотря по роду культур, обилию урожая, прихоти государя: от одной десятой только в некоторых округах он поднимался в других областях до трети и даже до половины и трех пятых получаемого дохода. Последние революции, которые изменили весь социальный строй японского государства, естественно, должны были коснуться также и порядка землевладения. Крестьяне сделались de facto собственниками земли и должны платить налог в два с половиной процента. Можно сказать, что в общем японское право, относительно системы землевладения, приблизилось к римскому праву. Крупная земельная собственность встречается на острове Иессо, в северной части Ниппона и даже в некоторых округах центральной области, повсюду, где находились нетронутые культурой земли или пустоши. Некоторые из этих имений недавнего образования можно сравнить по протяжению с большими поместьями Ирландии и России. Близ Ниигаты одно имение, где вся земля засевается исключительно рисом, занимает площадь в 48 квадратных километров и приносит владельцу около 400.000 франков годового дохода: это немного, конечно, в сравнении с коллективным доходом тысячи мелких земельных участков, обрабатываемых их хозяевами. Законы о наследстве представляют еще остаток патриархальных установлений. Старший сын, наследующий родовое имение, не может покинуть его, и жена должна жить вместе с ним в его отчизне, принимая его фамильное имя. С своей стороны, дочь, сделавшаяся наследницей, когда отец не имел детей мужского пола, должна оставаться в отцовском имении, и тогда она предписывает местопребывание и сообщает фамилию своему супругу. Когда основывается новое хозяйство, если дом дан тестем, муж принимает фамилию жены, которая приносит ему в приданое жилище.

Горнозаводская промышленность Японии теперь относительно менее значительна, чем она была в прежнее время. Говорят, что португальцы, в семнадцатом столетии, вывозили ежегодно из Японии 600 боченков (?) чистого золота, на сумму 20 миллионов франков; в то время этот металл был относительно более обыкновенен, так как ценность его только в 12 раз превосходила ценность серебра. Во многих рудниках медь содержит значительную пропорцию золота: оттого медная руда принадлежала к числу самых прибыльных статей вывоза голландцев. Древнейшие золотые рудники Японии, находящиеся на острове Садо, которые разработываются уже сотни лет, совершенно исчерпаны и дают лишь несколько унцев, недостаточных для того, чтобы продолжать разработку. В настоящее время единственные месторождения металлов, деятельно разрабатываемые—рудники медные и железные; что же касается серебра, то хотя разработка его и производится, но запасы весьма незначительны, и не далеко то время, когда оно совершенно прекратится. Достаточно сказать, что от самых богатых рудников правительство отказалось в пользу частной компании.

Добыча золота в Японии в 1895 году—29.101 унц; добыча серебра в Японии в 1895 году—2.326.699 унц; добыча меди в 1877 году—3.800 тонн, ценность 5.500.000 франк.

Залежи железа встречаются в различных частях архипелага, и один из Курильских островов, Уруп, заключает в своих недрах огромные запасы железной руды, содержащей 80 процентов чистого металла. В окрестностях Сендая рудники питают плавильные заводы, производящие до 50 тонн в день.

Другие металлы: свинец, олово, кобальт, ртуть, доставляются рудокопами национальной промышленности лишь в незначительных количествах. Источники каменного масла или нефти обманули надежды спекулянтов, которые думали найти в Японии «масленые реки», подобные пенсильванским запасам петроля, но зато страна Восходящего солнца чрезвычайно богата каменноугольными пластами; один город Иессо заключает количество угля, исчисляемое Ляйменом в 400 миллиардов тонн, то-есть количество, достаточное, чтобы покрывать нынешнее потребление этого продукта на всем земном шаре в продолжение 20-ти столетий; а между тем добыча каменного угля в Японии в 1895 году составляла всего только 200.000 тонн. Теперь начинают также утилизировать месторождения мрамора, которыми прежде туземная промышленность совершенно пренебрегала, по причине твердости этого материала. Большая часть рудников в Японии принадлежит правительству.

Хотя главная промышленность японцев—возделывание почвы для местного потребления, тем не менее страна Восходящего солнца из всех государств Азии принимает наиболее деятельное участие в мануфактурном труде, и произведения её мастерских отправляются во все части света. Особенно в производстве изделий из глины японцы достигли высокой степени совершенства. Уже в могилах людоедов, открытых Морсе, нашли глиняную посуду с чрезвычайно искусно сделанными украшениями, темы которых видны также на фаянсах исторических веков, и места погребения всех последующих эпох доставили искателям множество фигур из обожженной формовой земли или терракоты, которые помещались в виде круга вокруг могил. Однако, японцы обязаны своими успехами в этом искусстве китайцам и корейцам. Самыми знаменитыми горшечниками в истории Ниппона считаются те мастера, которых привез с собой один Сацумский князь, в 1592 году, после победоносной экспедиции в Корею и которых он поселил в своем княжестве в городе Несиво-гава: это они фабриковали прекрасные фаянсы, теперь очень редкие и дорого ценимые, которые известны под именем «старого сацумского фарфора». Корейцы же, поселившиеся в шестнадцатом столетии в Киото, ввели там искусство приготовления фарфоров в собственном смысле. В это последнее время число мануфактур керамического производства сильно возрасло, и даже некоторые округи, прежде не имевшие ни одного завода этого рода, теперь доставляют торговле изделия, высоко ценимые за богатство цветов и оригинальность украшений, изображающих листья или животных. Селения гончаров, даже пользующихся наибольшей известностью, не отличаются от других групп хижин Ниппона: каждая мастерская состоит из членов одного семейства, которые ходят поочередно присматривать за обжиганием материалов в общественной печи деревни. В производстве бронзовых изделий, каждый мастер или вернее художник трудится над какой-нибудь отдельной вещью, и сам один плавит ее, высекает резцом, раскрашивает окислами, украшает инкрустациями из драгоценных металлов, перламутра, коралла или жемчуга. В 1894 году вывоз фарфоровых и глиняных изделий определялся в 1.435.000 иен.

Уже с незапамятных времен японские ремесленники знакомы также с искусством ткать прочные материи полотняные и шелковые, а их парчи, тканые с золотыми и серебряными нитями, составляют великолепный материал для комнатных обоев и парадных одеяний. Шелковых изделий вывозится на 12.984.000 иен, что же касается бумажных или пеньковых изделий, то в 1893 году вывоз их был на 2.012.000 иен.

В одном из храмов города Нара хранятся лаковые коробки, происхождение которых относят к третьему столетию христианской эры, и которые свидетельствуют о высокой степени совершенства, достигнутой японцами в этой отрасли промышленности уже за тысячу шестьсот лет до нашего времени. Известно, что японские лаки лучших эпох наведенные на меди и всего чаще на дереве сосны retinispora, и украшенные золотом, серебром или перламутром, принадлежат к числу драгоценнейших предметов, какие заключают наши музеи; особенно высоко ценятся те из этих изделий, которые относятся к шестнадцатому столетию, то-есть к тому времени, которое соответствует эпохе возрождения наук и искусств на Западе. Хорошие лаковые вещи имеют блеск металла и почти неразрушимы, в доказательство чего можно привести следующий случай. В 1874 году отправленный в Европу корабль «Нил» разбился о подводную скалу Микомото, в соседстве Симоды, и все сокровища, которые были посланы на Венскую всемирную выставку, пролежали целые полтора года в морской воде; когда, наконец, лаковые изделия были выловлены водолазами, они оказались совершенно целыми и невредимыми; их полировка нисколько не утратила своего блеска. В настоящее время старые лаки редки, но все же вывоз лакированных изделий достигает суммы в 797.000 иен. Японцам принадлежит также пальма первенства по производству некоторых сортов бумаги, которую они фабрикуют из мякоти шелковицы, бруссонеции (bruussonetia papyrifera), кетмии (hibiscus) и многих других древесных пород: если бы было верно, как это утверждали некоторые писатели, что степень цивилизации народов измеряется количеством потребляемой ими бумаги, то японцы могли бы претендовать на первое место в ряду культурных наций. Не только они принадлежат к числу народов, потребляющих наибольшее количество бумаги для печатания и для рисования кистью, но, кроме того, они пользуются этим продуктом для множества других употреблений: тетрадки бумаги заменяют им наши носовые платки и салфетки; табуретки, служащие подушками, обиваются бумагой; вместо стекол, в окна вставлены бумажные квадраты из четвертушки листа, и большие рамы, оклеенные тем же материалом, составляют подвижные стены домов; для защиты от дождя, японцы надевают одежду из бумаги, навощенной растительным воском, и бумага же заменяет откидной кожаный верх в колясках, возимых руками; бумажные ремни, употребляемые в машинах, оказываются даже крепче кожаных. Некоторые виды этих японских продуктов до сих пор еще не могли быть воспроизведены западной промышленностью; но что касается белизны листов, то превосходство остается за английскими и французскими фабрикантами: японская бумага всегда немного желтовата. Японцы также могут считаться учителями европейцев в искусстве плетенья камыша и ивовых прутьев, равно как в искусстве плетенья соломы: они имеют изумительное разнообразие произведений этого рода, от непромокаемого плаща до марионеток всевозможной величины и формы. Одних циновок в 1894 году из Японии вывезено на 1.965 иен. Кожевенная промышленность представлена в некоторых городах Японии замечательно мастерскими произведениями; но, вообще, кожа очень мало употребляется как материал для производства предметов роскоши, отчасти по той причине, что профессия кожевника считалась позорным ремеслом,—выделка кож низводила занимающихся ею ремесленников в презираемую касту этасов или парий, а главным образом оттого, что в Японии нет скотоводства и кожевенные товары ввозятся в Японию на сумму 1.172.847 иен. Между замечательными произведениями японской промышленности нужно упомянуть о тех «волшебных зеркалах», блеск которых, как гласит легенда, заставил богиню Солнца, любопытную и завистливую, выйти из пещеры, в которой она до того времени пряталась. Появление изображений, которые это зеркало отбрасывает на стены под влиянием пучка лучей света и теплоты, происходит, как показали опыты Шампиона, Персона, Мальяра, Гови, Айртона, Перри, Бертена, Дюбоска, оттого, что поверхность металла не везде имеет одинаковую толщину и одинаковую композицию; нагреваясь, она сгибается неравномерно в различных точках и таким образом делает видимыми, посредством искусно рассчитанных отражений своих впадин и выпуклостей, орнаментации или буквы, которые, так сказать, были скрыты в нем.

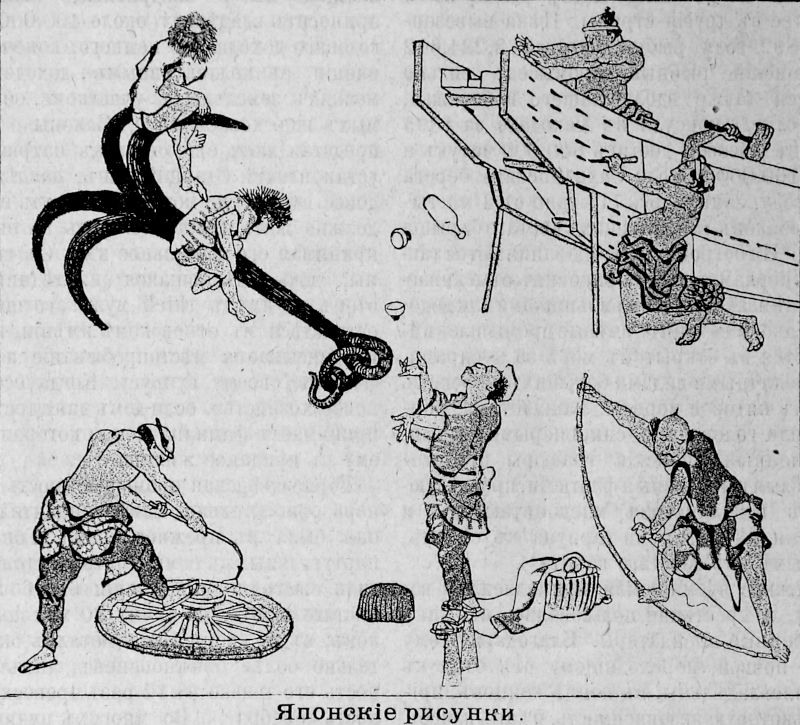

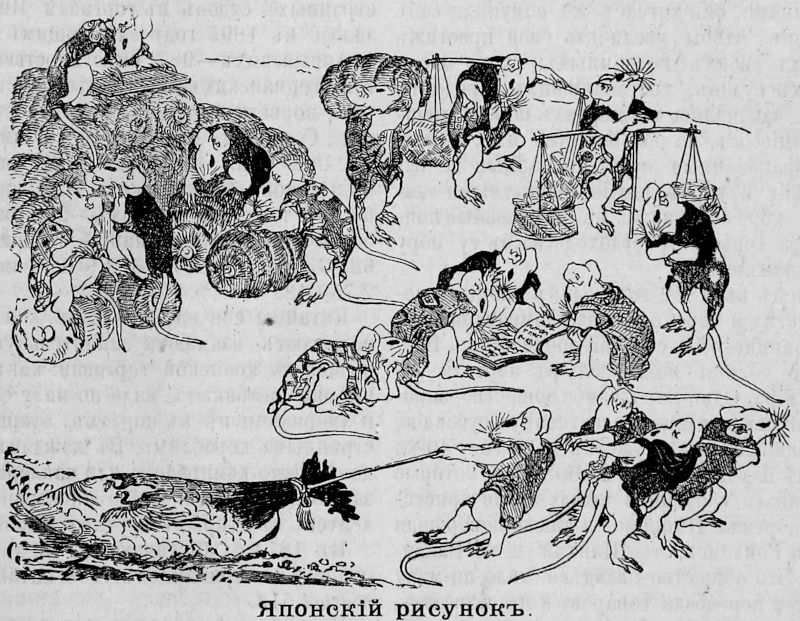

С тех пор, как торговые сношения производятся свободно между Японией и остальным миром, японская промышленность вступила в совершенно другой мир. Чтобы продавать иностранцам возможно большее количество своих произведений, туземные ремесленники стали заниматься преимущественно фабрикацией дешевых изделий, отчего, разумеется, должно было пострадать действительное достоинство их работы; кроме того, иностранная конкурренция разорила различные отрасли промышленности. Тем не менее, однако, традиции искусства сохраняются еще в прежней силе для некоторых производств, каковы бронзы, лаковые изделия, фаянсовая и фарфоровая посуда, шелковые материи, бумага, раскрашенная или гофрированная для обоев. Гармония цветов, воздержность в орнаментировке, изящество, натуральность, разнообразие рисунка составляют отличительные черты произведений японских ремесленников-художников; все предметы природы, цветки, листья, ветки, насекомые, рыбы, птицы и мелкие четвероногия животные представляются с такой поразительной типичностью выражения, с такой смелостью уменьшения размеров, с такой легкостью руки, что исполнение рисунка не оставляет желать ничего лучшего. В одно мгновение ока японский артист нарисует обширные декоративные композиции, представляющие стройное целое, при чем равновесие частей никогда не достигается повторением одних и тех же форм. Даже те, которые вовсе не артисты по профессии, импровизируют украшения, отличающиеся поразительной правдой и игривостью; рисование составляет необходимую часть обыкновенного образования; японец каждую минуту делает употребление из своей кисти. Очень тонкие наблюдатели, японские художники имеют замечательный талант схватывать типичныя черты и характеристические позы людей, и их ирония нападает не только на презираемых бонз, но и на сильных мира, изображаемых почти всегда под видом животных, лисиц, обезьян или кабанов. Хотя Ниппон получил из Китая первые уроки искусства, однако, японцы быстро освободились от рабского подражания своим учителям и сохранили только заимствованный метод и приемы, чтобы применять их к сюжетам собственного выбора с своеобразной манерой, свободной, игривой и полной фантазии; даже в традиционном искусстве буддийского культа мотивы, предписываемые религией, воспроизводятся с удивительным разнообразием деталей. Но если человеческая фигура всегда изображается на японских рисунках с большой энергией движения, с изумительной силой выражения и замечательным пониманием типов и характеров, то редко бывает, чтобы границы смешного, границы так называемого гротескового рода не были превзойдены, и чтобы изображение не переходило в каррикатуру. На всемирных выставках 1867 и 1878 годов японское искусство, уже давно оцененное европейскими знатоками, поразило всех посетителей своим неоспоримым превосходством над китайскими произведениями; влияние его уже в значительной степени отразилось на всей современной европейской орнаментации в материях, фаянсах, картинах. Японское искусство образовало особую школу и нашло себе подражателей на западе, и это уже в эпоху его упадка, когда оно само испортилось под влиянием овладевшей художниками любви к наживе и происходящей оттого торопливости и небрежности работы.

Известно, что после изгнания португальцев и избиения обращенных в христианскую веру японцев торговля Ниппона с Европой была ограничена, в 1685 году, суммой 300.000 таэлей (иен) что составит около стольких же рублей, и нагасакский губернатор с большим усердием следил за тем, чтобы определенная трактатом ценность привоза не была превзойдена. Китайские коммерсанты имели право продать в Нагасаки товаров на двойную сумму, но и за ними учрежден был не менее бдительный надзор, чем над голландцами, в наказание за-то, что они провозили контрабандным путем кресты и католические книги. Движение обмена в размере около 6 миллионов франков—вот к чему сводились торговые сношения промышленной страны Восходящего солнца с остальным миром. Хотя Япония окружена островами и островками, где джонки и рыболовные суда могут тайком складывать свои грузы, однако, несмотря на эти выгодные условия, контрабандная торговля почти совсем не существовала; не торговле, а пиратству предавались отважные японские мореходы, которых видали на острове Формозе и на берегах китайской провинции Фу-цзянь, подражатели тех смелых корсаров, которые, в первые века христианской эры, появлялись даже в Малезии и перед устьем реки Мейнам, и которые доставляли сиамскому королю лучших его воинов; наконец в конце семнадцатого столетия, колония японцев охраняла подступы к Ютии, столице сиамского царства. Лишенные компаса из опасения, чтобы этот путеводитель не ввел их в искушение пускаться в дальние плавания по морям, японские мореходы не удалялись более от берегов своего архипелага в течение трех последних столетий и воздерживались даже от всякого разговора с потерпевшими кораблекрушение чужестранцами. Во время морского землетрясения, имевшего место в Симоде, около сотни японцев решились скорее погибнуть, чем нарушить закон, воспрещавший им вступать на борт европейского судна, только двое приняли веревку, брошенную им русскими матросами с корабля «Диана».

С 1854 года, эпохи открытия японских портов иностранным купеческим кораблям, внешняя торговля Ниппона не переставала возрастать от десятилетия к десятилетию, но не год от году, ибо междоусобная война 1868 года, обесценение бумажных денег, переполнение рынка товаров, имели следствием временную приостановку в развитии торгового обмена. В тридцать лет, с 1867 по 1897 год, совокупность коммерческих операций Японии с иностранными негоциантами в десяти открытых портах: Нагасаки, Хиогокобе, Осака, Иокогама, Ниигата, Хакодате, Отурунай, Симоносеки, Сендай, Аомори, не считая Формозы, возрасла так, что превысила оборот 1867 года более чем в 10 раз.

*Журнал «Monthly Returns of the foreing trade of the Empire of Japon», дающий весьма подробные сведения обо всем, что касается внешних коммерческих сношений Японии и её торговли вообще, указывает, что в 1897 году вывоз достиг ценности 408 миллионов франков, а ввоз 549 миллионов. Таким образом общая сумма оборота за 1897 год определилась в 957.000.000 франков, или 3.824 миллиона иен. Если вспомнить, что в 1868 году торговля Японии оценивалась в 262 миллионов иен, возросши к 1879 году до 632 мил., а к 1889 г. до 1.364 мил., то легко заметить, что за время 30-летнего прогресса торговля страны более нежели удесятерилась.

Это замечательное развитие торговли зависит от прогресса японской промышленности. Привыкшие находить в самой стране земледельческие произведения и обработанные предметы, необходимые для личного употребления, японцы требуют от иностранцев только то, чего невозможно достать у себя дома.

В обмен за свои продукты, чаи, шелк сырец и материи, камфару, лакированные изделия, коконы, они получают у европейцев только шерстяные и хлопчато-бумажные ткани, металлические изделия и некоторые мануфактурные товары. Но по мере того как в Японии развивается индустрия, страна освобождается все более и более от зависимости иностранцев, делается своим собственным поставщиком и даже конкурентом своих бывших учителей. Её таможенные отчеты указывают одновременное увеличение вывоза сырых материалов и уменьшение ввоза мануфактурных изделий. За последнее пятилетие этот последний упал на 44%, тогда как количество лишь одного шелка-сырца, вывезенного в 1892 году, в 11 раз превышает количество того же материала в 1887 году. Уже теперь в Японию почти прекратился ввоз хлопчатобумажных изделий и увеличилось количество привозимого хлопка-сырца. Более того бумажные изделия Японии нашли сбыт в Корее и Китае и являются опасным конкурентом бумажно-прядильной промышленности английской Индии. Есть проект, по которому Япония будто бы хочет отказаться от ввозной пошлины на хлопок и вывозной пошлины на мануфактуры, из него выделываемые, для того чтобы еще более увеличить этого рода производство. Из прочих предметов, которые еще недавно ввозились в страну, и в которых Япония ныне уже не нуждается и даже сама вывозит, это—различные принадлежности туалета, сапоги, туфли, шляпы, зонтики, белье, дождевики. Товары эти ходко идут по всему востоку и внутри Азии. Широкое распространение нашли себе спички японского изготовления, вывоз которых в 1894 году достиг 13.843.000 гросс на сумму 3.796.000 иен.

Весьма немаловажную роль в японской торговле имеет каменный уголь, по своим качествам далеко неважный, но, как продукт дешевый, захватывающий все азиатские и даже американские рынки. В 1894 году его вывезено было 1.265.504 тонны на сумму 4.176 т. иен.

Относительно торговли чаями уже было упомянуто; здесь достаточно лишь указать, что вывоз чая в 1894 году равнялся 5.556.400 фунтов, ценою в 7.930 т. иен*.

Вообще нет таких европейских произведений, которым японцы не умели бы подражать: осакские конструкторы поставляют несгораемые сундуки, ничем не отличающиеся от иностранных произведений этого рода, и даже украшенные именем патентованного европейского фабриканта. Англия получила даже грузы кирпича, привезенные из страны Восходящего солнца.

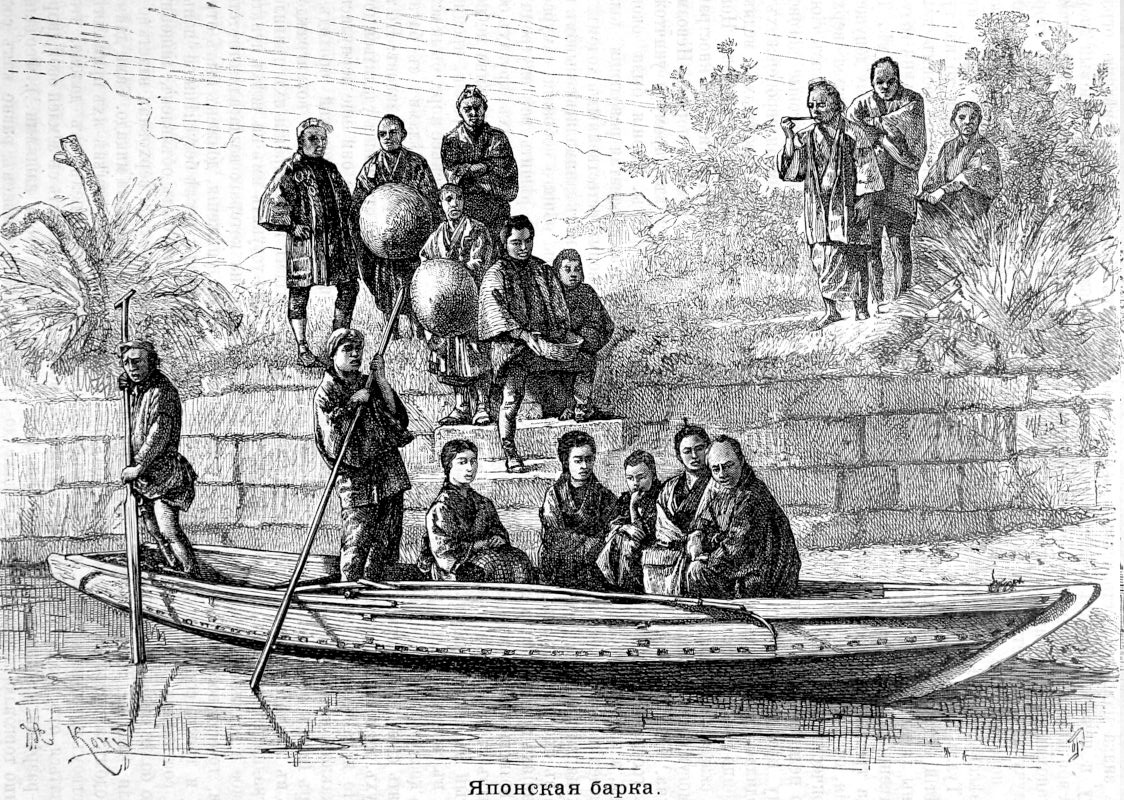

Удлиненная форма архипелага, препятствия, которые горы, наполняющие внутреннюю часть страны, противопоставляют сухопутным сообщениям, удобства, представляемые бесчисленными бухтами и бухточками прибрежья движению судоходства, по крайней мере на восточном берегу главного острова и во всей южной части Японии, все эти обстоятельства естественно должны были сделать островитян народом рыболовов и мореходов. Простые барки, слишком маленькия для того, чтобы пускаться за пределы бухточек, насчитываются в числе многих сотен тысяч; каждая семья имеет свою барку в прибрежных деревнях. Что касается более значительных судов, имеющих более 6 метров в длину и достаточно крепких, чтобы пускаться в открытое море, то их насчитывали в 1872 году свыше тридцати тысяч; до этого времени английский адмирал Гоп, плывя через внутреннее Японское море, встретил там более 1.500 джонок, не считая барок. До последней революции, то-есть до 1868 года, моряки в собственном смысле не обладали еще судами с килем, которые можно бы было сравнить с европейскими кораблями: у них были только джонки, все построенные по планам, предписанным государством; но некоторые из этих судов поднимали более 200 тонн груза и плавали во всех водах архипелага. Так как всякия торговые сношения с чужими землями были воспрещены, то большие джонки, на которые садились посланники и мандарины, отправляющиеся на острова Лю-цю, на Формозу, в Китай, принадлежали правительству. Со времени открытия японских портов европейским негоциантам, торговый флот страны получил большую важность и развитие, и теперь Япония равняется Франции и превосходит многие другие европейские государства по числу и вместимости пароходов так же, как и по общей численности флота.

Коммерческий флот Японии в 1879 году состоял из: парусных судов европейск. конструкции—714, вместим. 27.550 тонн; пароходов—166, вместим. 42.660 тонн; джонок, в 31 тонну средним числом—18.174, вместим. 745.134 тонн. Общее число судов, не считая рыболовн.—19.054, вместим. 815.444 тонн.

Первый колесный пароход, проникший в японский порт, «Барракута», едва успел войти в воды Нагасаки, как уже любознательные туземцы стали толпами являться на борт его, чтобы осмотреть во всех подробностях невиданное судно, просили показать им действие машин и заставили корабельного инженера начертить план и профиль парохода. Когда японские даймиосы вступили в сношения с иностранцами, они тотчас же накупили себе пароходов, чтобы увеличить свой престиж в глазах своих подданных; скоро около 200 этих судов, составлявших предмет роскоши, закачались в портах перед дворцами даймиосов, но большинство их, негодные забракованные суда, проданные за высокую цену и управляемые неопытными экипажами, скоро обратились в бесполезные понтоны. Эра серьезного судоходства в ту пору еще не началась.

Наконец в 1872 году один японский корабль пустился через океан, направляясь в Сан-Франциско, и с этой эпохи флаг Восходящего солнца показался в портах западного мира. Одно пароходное общество, впрочем, получающее правительственную субсидию, Митцу-биши, обладало уже в 1876 году 40-ка слишком пароходами в 2.000 тонн, которые поддерживали сообщение между всеми пристанями прибрежья Ниппона, а также совершали рейсы в Гонконг, в Шанхай и во Владивосток. Это общество овладело мало-по-малу монополией перевозки товаров и пассажиров, но возникшая вскоре новая пароходная компания явилась сильным конкурентом. После продолжительной борьбы, где успех был весьма переменчив, противники решили соединиться и под общим названием «Ниппон-юзен-кайша» образовали огромную богато-организованную компанию. Это пароходное общество, получая субсидию правительства, является для страны тем же, что для нас Добровольный флот, с тою только разницею, что количество судов общества Ниппон-юзен в несколько раз более, чем в Добровольном флоте и флот японской компании можно видеть не только во всех портах Азиатского востока и Австралии, но даже в Европе, а в последнее время была попытка завязать сношения и с Африкою. Получая солидную субсидию, служа транспортами в военное время, общество по настоянию правительства в 1895 и 1896 году приобрело 20 судов, общее же число судов, принадлежащих обществу, доходит до двух сотен.

Вообще торговое судостроение в стране развивается одновременно с торговлей, и в настоящее время по числу своих торговых морских судов Япония занимает еще более видное место, чем в 1879 году.

В ней к концу 1897 года числилось:

Судов европейского типа: а) пароходов 827, вместимостью—213.221 тонн; б) парусников 702, вместимостью—41.447 тонн. Судов японской конструкции—17.360.

Одной субсидии в 1897 году правительством выдано свыше 4.111.000 иен. Участие иностранных судов в торговле Японии выразилось в 1895 году следующим образом:

Английских—987, вместимостью 1.786.335 тон.; германских—371. вместимостью 339.921 тон.; норвежских—244, вместимостью 239.148 тон.; Соединен. Штатов—96, вместимостью 122.002 тон.; русских—72, вместимостью 86.319 тон.; французских—29, вместимостью 61.330 тон.; австрийских—22, вместимостью 55.844 тон.; других наций—84, вместимостью 62.573 тон. Итого—1.905, вместимостью 2.753.482 тон..

Китайцы или нанкин сан, как их здесь называют, взимают значительную долю барышей с японской торговли: как посредники, они заменяют мало-по-малу европейцев и американцев в портах, открытых иностранным кораблям. В каждом торговом доме место компрадора или маклера неизменно занято китайцем. Число иностранных резидентов в открытых портах Японии состояло:

В 1874 г.: англичан 1.170; других европейцев и американцев 1.238; китайцев 2.723; всего 4.513.

В 1878 г: англичан 1.067; других европейцев и американцев 1.410: китайцев 3.028; всего 5.505.

К январю 1897 года: англичан—1.960; американцев—1.025; немцев—476; французов—343; русских—269; китайцев—4.533; всего—9.238 человек.

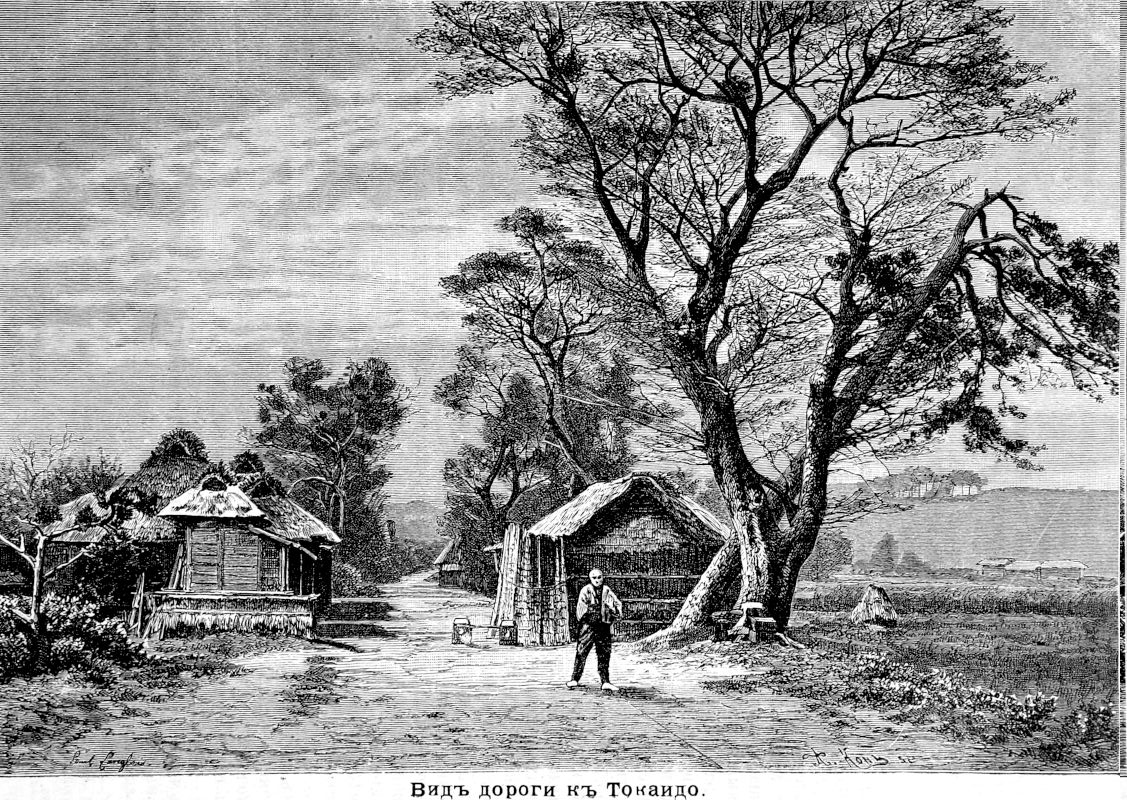

Японцы не совсем пренебрегали устройством сухопутных дорог, хотя море, освещаемое теперь маяками (в 1881 году в Японии было уже 45 маяков, не считая портовых огней), представляет им столь удобные пути сообщения. Еще недавно только, в окрестностях Киото, старой столицы государства, употребляли для перевозки тяжестей телеги, запряженные волами. Эти пути были исправлены и дополнены; другие дороги, представляющие на большей части своего протяжения простые тропинки, по которым могли проходить только мулы, были постепенно расширены, чтобы сделать их удобными для проезда ручных колясок или «дженерикша». Четыре главные дороги, называемые обыкновенно по старым именам провинций, через которые они пролегают, именно Токаи-до и Накасен-до, соединяющие Токио с Киото, одна через морское прибрежье, другая через горы; Гокроку-до, которая идет по западной покатости главного острова, и Тосан-до, северная дорога, принимают мало-по-малу вид европейских шоссе. Что касается железных дорог, то Япония сначала довольствовалась тем, что подала пример Китаю, построив два рельсовых пути из Иеддо в Иокогаму и из Осаки в Киото и Кобе, где публика толпится не менее, чем на самых оживленных линиях Европы; но после этого последнего усилия предприятия этого рода были надолго прерваны, строили только маленькия горнозаводские железные дороги, и лишь в самое недавнее время город Охоц был связан рельсовым путем с Киото, а на острове Иессо главный город Саппоро соединен с портом Отарунай. Общая длина японских железных дорог в 1881 году равнялась 138 километрам; число пассажиров, проехавших в 1879 г., было 3.000.000. В настоящее время приступают к исполнению обширного проекта, состоящего в том, чтобы провести магистральную линию с севера на юг главного острова через города Сендай, Токио, Нагойя и Киото и соединить ее боковыми ветвями со всеми важнейшими городами западного берега. Участки этой сети, которые должны быть ранее других окончены постройкой и открыты для движения, суть дороги из Охоца в Цуругу и из Токио в Нагасаки. За исключением локомотивов, привозимых из Америки, весь материал, потребный для постройки и эксплоатации новых рельсовых путей, будет туземного происхождения. Всего в настоящее время в Японии открыто железных дорог протяжением 2.501,47 английских мили, рельсов положено 3.034,51 миля.

По части почт и телеграфов успехи Японии были гораздо быстрее. Первая телеграфная линия была открыта в 1869 году, а в 1896 году общая длина телеграфной сети, заключающей несколько подводных линий и связанной с линиями соседнего континента через Шанхай, Владивосток и Фузан, составляла около 15.913 километров, при длине провода 148.758 километ.; почтовые дороги имели общее протяжение в 58.000 квадратных километров. Что касается организации почтовой службы, то Япония, одно из государств, выказавших наибольшую готовность присоединиться к всемирному почтовому союзу, не имеет причины завидовать почтам западной Европы; в этом отношении ее уже можно поставить гораздо выше многих государств с европейской цивилизацией. В 1895 году движение почтовой и телеграфной корреспонденции в Японии выразилось следующими цифрами:

Почтовых контор—3.830; писем и посылок внутр.— 439.692.266; писем и посылок за границу—4.384.868; транзитных посылок—139.763. Телеграфных контор— 784; телеграм послано—9.411.421.

Циркуляция периодических изданий в короткое время возрасла в изумительных размерах. Первое издание этого рода появилось в 1871 году; а в половине 1878 года уже насчитывалось 266 газет японских и 9 на иностранных языках, которые все вместе печатались в количестве 29 миллионов экземпляров. В течение того же года вышло в свет 5.317 новых сочинений в 9.967 томах. Таким образом страна Восходящего солнца занимает видное место между нациями мира по развитию книжной торговли; по числу выходящих в свет произведений печати она превосходит даже Великобританию. Так, например, в течение года, с июля 1878 по июль 1879 года, в Японии вышло в свет следующее число изданий:

543 сочинения по политике и законодательству; 470 сочинений по педагогике; 454 сочинения по географии; 313 сочинений по филологии, 225 сочинений по математике; 180 сочинений по истории; 107 сочинений по религии; 2.925 романов, стихотворений и т.п.

В это последнее время некоторые не очень известные японские издатели начали вступать в конкуренцию с европейскими собратами по ремеслу в отношении контрафакции английских литературных произведений. Все ценные научные сочинения, появляющиеся в Европе, переводятся на японский язык и имена Дарвинов, Гербертов Спенсеров известны всякому образованному человеку в Ниппоне.

*В 1892 году в Японии числилось 24 библиотеки с 327.548 томами книг. Выпущено 7.334 разных изданий. Выходило 792 периодических изданий, которые расходились в 244.203.066 экземплярах. Самая распространенная из Японских ежедневных газет «Jorodgu Choho» расходится в количестве 24.458.240 экземпляров*.

Быстрое возрастание литературного движения доказывает, как серьезно поставлено дело народного просвещения в стране Восходящего солнца. Образование сделалось общим достоянием, и все без различия происхождения и состояния могут изучать науки и искусства в общественных учебных заведениях. По закону, должна существовать одна начальная школа для каждых 600 жителей; средние и специальные учебные заведения, академии художеств, консерватории промышленных искусств и ремесл, университет в Токио и многие высшие учебные школы, из которых первая по времени есть главная медицинская школа в Нагасаки, основанная в 1829 году, дополняют организацию системы народного образования. Даже тюрьмы преобразованы в правильные школы, где обязанности наставников обыкновенно исполняют осужденные за политические преступления. Часть бюджета, назначенная в распоряжение министерства народного просвещения, составляет один из главных расходов государства, и японская нация, независимо от правительства, отличается между всеми народами своей щедростью в пользу школ; в пять лет, с 1875 по 1879 год, добровольные пожертвования на дело народного просвещения достигли суммы, превышающей 42 миллиона франков, не считая земель, зданий, книг, инструментов, учебных пособий, всякого рода приношений натурой. Между многочисленными ассоциациями, возникшими в это последнее время, одно общество, имеющее не менее 3.000 членов во всех частях империи, основалось специально с целью содействия распространению школьного образования в стране. Однако еще две пятых мальчиков и четыре пятых девочек не посещают общественных школ, но много детей учатся грамоте в своей семье.

В настоящее время в империи Микадо 25.617 школ в том числе 23.667 общественных, получающих помощь от государства и 1.950 частных. По отчетам число учащихся в конце 1896 года было 3.613.026 при 69.196 учителях и наставниках. Содержание всех этих учебных заведений превышает 50 миллионов ежегодно. Особенные успехи заметны в распространении высшего и профессионального образования. Так число воспитанников инженерного училища возросло до 825. На курсах архитектуры было—65 студентов; механики—40; кораблестроения—13; электротехники—30; химии и технологии—24 и металлургии—27. Став на почву коммерческого и торгового народа, японцы обратили серьезное внимание и на эту сторону образования. Понимая свою неподготовленность и неопытность в деле торговли в сравнении с европейцами, японцы спокойно и энергично стали изучать торговую тактику и приемы своих конкурентов, и предприняли ряд мер к распространению коммерческого образования, для чего открыли несколько коммерческих училищ, крупнейшие из которых находятся в Осаке и Токио; организация их и достигнутые результаты не оставляют желать ничего лучшего. Не смотря на такие, повидимому, блестящие успехи, система народного образования, по отзыву Пеликана, не обладает никакою устойчивостью. В течение первого десятилетия действия новых школьных порядков программы преподавания и самые порядки подвергались неоднократным коренным преобразованиям. Так, в 1877 году пришлось расширить круг власти местных учреждений, а в 1885 году состоялся новый пересмотр школьных уставов, вызванный жалобами на высокую плату за ученье. Были приняты некоторые меры, но они оказались недостаточны, и в 1886 году вся система вновь была изменена. Но закон 1886 года был в действии лишь до 1890 года, когда потребовалось новое его изменение и пересмотр.

Главный упрек, который делают японской системе воспитания, состоит в том, что программа её слишком обширна для начальных школ и средних учебных заведений; учение теряет в глубине то, что выигрывает в обширности курса. Кроме того, прежние грубые телесные упражнения молодых самураев заменены курсом гимнастики, но весьма недостаточным, и здоровье воспитанников много страдает от этого порядка, не сооответствующего требованиям правильного физического развития, и вообще японские ученики слишком переутомлены и впадают в сильное истощение.

Число иностранных наставников, которых японское правительство выписало из Европы и Америки, чтобы ознакомить население с науками, искусствами и ремеслами цивилизованного мира, уменьшается из году в год, и оклады, предлагаемые вновь приезжающим, делаются все более и более умеренными, что объясняется постепенной заменой англичан и американцев немецкими преподавателями. В 1875 году всех иностранных наставников, состоящих на службе японского правительства, насчитывалось 705, в 1892 году их было только 54. Иностранные инженеры, приглашенные для проведения в крае грунтовых дорог и рельсовых путей, для постройки и вождения кораблей, медики, которым получают управление госпиталями и больницами, военные, призванные для формирования и обучения войска, юрисконсульты, избранные для составления законов, финансисты, прибывшие в надежде орудовать фондами и финансами государства,—все чужеземцы были приведены ласковым и постоянным обхождением их хозяев к единственной роли, к роли учителя, каждый по своей специальности. От них требовали не применять непосредственно свои таланты в пользу своей славы, а только того, чтобы они делались постепенно безопасными, образуя учеников, которые могли бы заменить их и тем дали бы возможность как можно скорее отослать их восвояси. Новая Япония считает за честь создать себя собственными силами, и стесняющий и не скромный чужеземец, которого она принимает в качестве гостя, есть для неё не более, как необходимый враг. «Будущность народа, говорит с гордостью один японский писатель, заключается в нем самом, как орел содержится в яйце».