VII

Горы Аравали, Виндиа, южные притоки Ганга; Раджпутана, государства Мальвы, Гвалиор, Бундельханд и Бхагельханд.

Наибольшая часть треугольного пространства, заключающагося между краевою цепью гор Аравали, течением Джамны и длинною впадиной, куда изливаются, с одной стороны, река Нарбада, с другой—река Сона, состоит из политических государств, пользующихся еще номинальною независимостью. Эти государства Медиа-деса, или «Средней земли», лежащие в стороне от исторических путей Индии, долго оставались без ближайших сношений с европейскими завоевателями Полуострова. Владетельные князья или раджи этого края, защищенные многочисленными естественными препятствиями, опирались на солидные крепости, и их войска были самые храбрые, наилучше организованные во всем Индустане; это были войска, одушевленные воспоминанием об одержанных победах, гордившиеся приобретенною в боях славой, это была сила, восторжествовать над которою английским ветеранам стоило наибольшего труда. Понятно, что при таких условиях ост-индская компания, затем индо-британское правительство не могли приступить к присоединению этих стран способами столь же простыми и скорыми, как те, которые были употреблены для овладения областями равнины. По виду автономия была сохранена, но на деле власть находится в руках английских резидентов, управляющих именем раджей, между которыми есть много малолетних или женщин, и весь край был разделен на так называемые «агентства», административная организация которых соответствует устройству будущих провинций. При том же, мало найдется индусских территорий, где бы разрозненность побежденных лучше обеспечивала господство победителей. Раджпутана и восточные области нагорья, обозначаемые англичанами под именем «Агентства центральной Индии», распадаются на восемьдесят слишком государств, которые, в свою очередь, дробятся на множество чересполосных владений; только в самое недавнее время английское правительство позволило раджам дать больше связи своим владениям, обменивая дальние уделы на земли, более близкия к их столицам. Оставляя князьям раджпутским или маратским обладание их тронами, равно как значительную часть их доходов, британские властители позаботились присвоить себе в каждом княжестве полосу территории, пересекающую непрерывной линией всю область плоскогорий, от гангесской равнины до долины реки Нарбады; теперь две железнодорожные линии, из которых одна почти на всем своем протяжении находится в пределах англо-индийских провинций, соединяют непосредственно Бомбей с городами при Джамне и при Ганге, проходя через возвышенности Раджпутаны и Мальвы. Таким образом, соединение, политическое и торговое, государств нагорья с Англо-индийскою империей совершилось окончательно; однако, населения этих стран сохранили свою оригинальную физиономию, свою самобытность между обитателями Индии. Так же, как самый край, столь ясно и определенно ограниченный с географической точки зрения, эти населения имеют совершенно особенный характер. В общей истории индийского Полуострова их влияние всегда было значительно, хотя по численности они далеко уступают толпам, скученным в равнинах; занимая площадь, равную четырем пятым Франции, возвышенности Мальвы имеют вдвое меньшее население; они кажутся почти безлюдными в сравнении с густо населенными равнинами Ауда и Бенгалии.

Восточная Раджпутана, плоскогорье Мальва и горы Каймур.

| Пространство в кв. килом. | Число жител. (1881 г.) | Жит. на 1 кв. килом. | |

| Восточная Раджпутана | 196.830 | 6.870.000 | 35 |

| Агентство центральной Индии | 193.850 | 9.201.000 | 47 |

| Аджмир | 6.892 | 453.000 | 65 |

| Отдел Джанси | 13.213 | 1.000.000 | 75 |

| Округ Сагар и Дамох | 17.622 | 800.000 | 45 |

| Всего | 428.317 | 18.324.000 | 42 |

С западной стороны крайнюю границу нагорья составляет почти уединенный, на подобие острова, массив горы Абу, господствующий своими гранитными скалами над низменными равнинами Гудзерата и Марвара; даже на западе глубокая долина реки Банас отделяет эту гору от цепи Аравали. Верхняя часть массива довольно обширна и образует нагорную равнину, перерезанную живописными холмами и очаровательными долинами; благодаря дождевым облакам,задерживаемым во время их прохода верхними склонами горы, могла развиться богатая растительность на этих высоких верхушках хребта, представляющих род оазиса, окруженного долинами и голыми, бесплодными крутизнами. Обширное озеро, Нахиталь, усеянное лесистыми островами и называемое туземцами «озером Драгоценного Камня», занимает одну из впадин плато; в прежнее время смертная казнь грозила профану, который стал бы стрелять в птиц, летающих стаями над этим бассейном. Красота пейзажей, величавое уединение массива сделали гору Абу одним из святых мест Индии, и её древнее название Ар-Будда напоминает мудреца или, лучше сказать, бога, которому там поклонялись. Деревня на горе Абу, благодаря чистоте ее воздуха, сделалась английской столицей всей страны Раджпутаны.

Краевая цепь Аравали, или «Горы Силы», начинаясь в соседстве массива Абу, тянется в северо-восточном направлении на пространстве слишком 500 километров; еще в равнинах, орошаемых рекой Джамной, есть несколько возвышенностей или отрогов, составляющих продолжение этого скалистого хребта. Западный склон гор Аравали возвышается на 500 и до 1.000 метров над равнинами Марвара, тогда как противоположный скат поднимается едва на 250 метров, средним числом, над уровнем плоскогорья, а во многих местах даже сливается с его поверхностью. Впрочем, и самый характер горной цепи теряется там и сям; хребты едва обозначены или образуют целый лабиринт параллельных скал, между которыми невозможно распознать главный гребень, указывающий ось всей системы. Состоящие почти во всей своей массе из древнейших формаций, гнейса, сиенита, шифера, горы Аравали почти везде лишены растительности; даже мелкого кустарника не увидишь на их склонах; издали эти горы кажутся покрытыми снегом, и по вечерам они ярко блистают под лучами заходящего солнца; слои кварца, слегка окрашенного в розовой цвет, производят такой же эффект освещения, как ледники на Альпах. Некоторые из промежуточных долин, обращенные к дожливым ветрам, представляют очаровательные оазисы зелени, тогда как другие впадины и углубления почвы наполнены песком или соленою водой. Так, озеро Самбхар, названное по имени богини, статуя которой стоит на островке, занимает дно котловины на севере цепи Аравали, состоящей в этом месте из горных пород пермской формации, богатых солью. По словам путешественников, посетивших край в первые годы настоящего столетия, озеро это простиралось в то время на 60 километров в длину и на 16 в ширину, в период дождей; в наши дни оно гораздо меньше, площадь его имеет не более половины своего прежнего протяжения, когда оно достигает самого высокого уровня, а глубина его едва превышает один метр. После дождей, в августе или в сентябре, поверхность озера, вода которого имеет в это время плотность, равную плотности морской воды, постепенно понижается, и к июню месяцу в бассейне остается только слой ила да толстая соляная кора, разнообразно окрашенная водорослями в голубой, красный или белый цвет. Работники, мужчины и женщины, из касты барраров, выламывают кружки этой нечистой соли, которые вывозятся отсюда даже в отдаленные места, в Раджпутану, в Пенджаб, в провинции центральной Индии; согласно традиционным обычаям, каждый округ запасается особенною разновидностью самбарской соли. Эксплоатация этого соляного озера производится в пользу раджпутских государей, но под высшим надзором английского правительства, которое иногда даже запрещало добывание здесь соли, в интересах своей монополии. На плато, которое простирается на восток от цепи Аравали, неровная почва в некоторых местах усеяна пресноводными озерами, но это—искусственные бассейны, исток которых регулируется шлюзами. Таково, недалеко от города Удайпура, озеро Дебар, имеющее не менее 50 километров в окружности; весь нижний берег этого огромного резервуара, одного из самых обширных на земном шаре, состоит из каменной плотины, сдерживающей напор вод.

Плоскогорье Мальва, где берут начало Чамбал и другие притоки Ганга, наклонено к северо-востоку пологим скатом, тогда как на юго-западе краевые цепи, известные под разными местными названиями, господствуют крутыми склонами над равнинами Гудзерата. Эти краевые цепи соединяют горы Аравали с собственно так называемым хребтом Виндиа, который тянется по северной стороне долины реки Нарбады, или Нербудды затем вдоль долины реки Соны. Одна древняя легенда рассказывает, что эти горы делали тщетные усилия сравняться с Гималаем; действительно: по высоте цепь Виндиа далеко уступает исполинским горным громадам, высящимся на севере Индустана, но, тем не менее, она имеет капитальную важность, как поперечная перегородка Индии и как граница между расами. Палеозойские формации гор Виндиа, песчаники, сланцы, мраморы, принадлежат к числу древнейших геологических образований Полуострова и примыкают с восточной стороны к гнейсовым массивам Бундельханда, предшествующим, по времени происхождения, всем другим каменным породам Индии. От границ Гудзерата до пределов Бенгалии, на пространстве 1.000 километров (около 940 верст), тянется длинный ряд высот, в виде цепей или в виде массивов. Под именем Каймурских гор, они занимают полуостровную территорию, ограниченную долинами Ганга и Соны, и окончиваются на востоке длинным плоскогорьем, изрезанным небольшими долинами в форме чаш, наполненных растительною землей, где собирают самые обильные урожаи хлеба. На кристаллических выступах Бундельханда во многих местах высятся башни из песчаника, которые, в свою очередь, увенчаны короной из лавы, и большинство этих уединенных каменных глыб послужило основанием крепким замкам, где феодальные владельцы страны часто упорствовали против могущественнейших государей. Горы Виндиа содержат многочисленные месторождения глин и металлов, но пока из них добывают только строевой камень, преимущественно песчаник, красный или белый; в Бундельханде искатели алмазов промывают крупный песок, приносимый ручьями, бегущими с холмов Панна.

Общий скат треугольного плоскогорья, заключающагося между цепью Аравали и хребтом Виндиа,—на северо-восток; в этом направлении текут все реки, получающие начало на этой возвышенности; южная закраина гор пропускает к Нарбаде лишь незначительные потоки, по местному наллах, пересыхающие на целые полгода. Главный поток плоскогорья Мальва, Чамбал, берет начало на высоте 615 метров, вблизи порога, с которого видна открывающаяся внизу долина Нарбады, и вскоре усиленный многочисленными притоками, извивается в верхней области плато, затем спускается рядом водопадов в Мокиндурские ущелья. После соединения с Банасом, Чамбал становится широкою рекой, через которую не могут переходить даже слоны и которая во время разливов катит больше воды, чем Джамна; общая длина его течения не менее 920 километров. Другая значительная река, Синд, впадает в Джамну непосредственно вслед за Чамбалом; место где происходит эти тройное слияние, или Тривени, есть одно из наиболее чтимых святых мест Индии. Ниже, речки Бетва, Кен, Тонс тоже спускаются с плоских возвышенностей к Джамне и Гангу, но ни один из этих притоков не имеет важности для судоходства; воды их утилизируются только для орошения прибрежных местностей.

Этнические группы, образующие племена или касты, очень многочисленны в Раджпутане и в других областях плоскогорья и краевых холмов; в этой гористой стране, разрезанной на множество отдельных долин, разнообразие населений соответствует неровностям почвы. Здесь до сих пор уцелели даже такия племена, которые почти не смешались с завоевателями, индусскими или мусульманскими, и которых можно назвать коренными жителями или аборигенами, так как никакой исторический документ, никакое предание не говорит о их пришествии в край. Так, билийцы или билла рассказывают, что в старину они владели плодородными долинами и равнинами, окружающими их горные крепости, и что они были мало-по-малу оттеснены в самые дикия местности их родины; самое имя их, будто бы, имеет тот же смысл, что слово «изгнанник»; но принадлежат ли они к дравидийцам, как населения Южной Индии, или к коларийцам, как большая часть племен нагорья? Мнения этнологов Индии расходятся по этому вопросу. Различные, сохранившиеся до сих пор, древние церемонии напоминают еще о былом преобладании билей; так, например, при совершении обряда коронования раджпутских князей, или раджей, один билиец, как представитель прежних властителей, делает знак на челе коронующагося государя собственною кровью, которую он извлекает у себя из большого пальца на руке и большого пальца на ноге; этим обрядом он помазывает его на царство, как туземец, и передает ему право владения страной. Большинство бильских племен, лишенные земли, которая их некогда кормила, утратившие свою древнюю цивилизацию, долгое время не имели других средств к существованию, кроме разбойничества. Эти «воры Великого Бога», как они сами себя величали, устраивали свои притоны на укрепленных высотах, откуда неожиданно спускались и нападали врасплох на индусские деревни или на купеческие караваны; когда являлись большие отряды войска, чтобы наказать их за грабежи, билийцы умели укрыться от преследования, перебегая с горы на гору; мелким же экспедициям, которые предпринимались против них под предводительством раджпутских феодалов, они оказывали мужественное сопротивление; хитростью и храбростью им удалось сохраниться в виде племен почти независимых. Часть гор Аравали, Багур, или горная страна, граничащая на юго-западе с плоскогорьем Мальва, земля Кандеш, лежащая к югу от реки Нарбады, наконец, почти все высокие долины гор Виндиа заняты еще бильскими племенами, которые пользуются самоуправлением, по которым отныне воспрещено англичанами грабить соседния территории; теперь эти дикари могут удовлетворять свои воинственные инстинкты не иначе, как поступая, в качестве наемников, в ряды английской армии.

Число несмешанных билей определяют в миллион слишком. Они вообще среднего роста, гораздо менее стройны и красивы, чем индусы, но сильнее и проворнее их. Цвет кожи у них почти черный, нос очень плоский, глаза узкие, но не скошенные, скулы мало выдающиеся; волоса, которые они обыкновенно повязывают простою веревочкой, длинные и гладкие, но борода редкая, растущая маленькими пучками вокруг подбородка. Гнушаясь одеждой цивилизованных, они носят обыкновенно один передник, вместо всякого костюма, и оружие, которое они употребляют, все еще обычное оружие диких—стрела, дротик, рогатина или охотничье копье. Билийцы обрабатывают землю, но любимые их занятия—рыбная ловля и охота; они рыскают по горам в погоне за дичью с такою же горячностью, какую вносили прежде в свою охоту на людей; они очень искусно умеют подражать крикам зверей и птиц, и посредством этих звукоподражаний переговариваются между собою, не возбуждая внимания путешественников. Разделения на касты у них не существует, но они признают власть вождей или начальников, назначаемых стариками племени. Их религиозные верования и обрядности восходят, по большей части, к эпохе, предшествующей арийским вторжениям: они приносят животных в жертву священным деревьям, окропляют кровью жертвенники из грубо отесанного камня, воздвигаемые по краям горных тропинок, обмазывают их красною охрой, другим символом жизни; из признательности к железу, которое дало им оружие и земледельческие орудия, они вешают на ветвях деревьев острия копий и лемехи сох, и приносят им дары. Наконец, между богами браманского пантеона наибольшим почитанием у них пользуются бог—обезьяна Гануман, словно они видят в нем представителя древних, лишенных своей земли и обездоленных рас. Недавно некоторые бильские племена, взбунтовались против английских офицеров, которые разъезжали по их территории без разрешения. В силу мирного трактата, заключенного после битвы, англичане обязались не производить переписи населения, не мерять земель, отменить половину податей, не учреждать никаких полицейских постов, воспретить магометанам вход в некоторые священные селения билей. Одна из статей этого договора гласит, что англичане не потребуют ни от какой бильской женщины, чтобы она дала свесить себя на весах.

Билии разнообразно смешались с окружающими населениями и потому образуют различные группы, приближающиеся более или менее к цивилизованным обитателям равнины: в то время как одни остались чистыми, или «белыми», другие сделались «черными», т.е. нечистыми. Майры или мугри, населяющие северные долины гор Аравали, в числе трехсот или четырехсот тысяч душ, обыкновенно рассматриваются как особая народность, и самый край, где они живут, известен, по их имени, под названием Майрвары; но большинство их представляет тот же тип, что и билии, и их старинные обычаи, мало-по-малу покинутые для обычаев индусов, были такие же, как и у их южных соседей. В прежнее время их обыкновенно называли, как и всех других дикарей гористых областей, уничижительным прозвищем палита, или «люди палей», т.е. укрепленных огороженных поселений, среди которых их жилища были раскиданы на расстоянии нескольких сот метров одно от другого; также точно в Европе названия «paiens», «manants, «rustres» (мужичьё, деревенщина) были первоначально даваемы обитателям глухих мест, захолустий. Подчиненные непосредственно англичанам уже более полустолетия, майры принадлежат теперь к числу тех населений Индии, которые преобразовались всего быстрее. Почти все они покинули свои пали и переселились в долины; в благоприятных местах ими были устроены запасные резервуары воды для орошения земель; хорошие дороги разветвляются по всей стране Майрвара. Майры называют себя индусами и исполняют правила и обрядности браманской веры, но без особенного усердия; даже те из них, которые принадлежат к высшей касте, едят мясо и употребляют спиртные напитки. Мины, тоже бывшие палиты, еще более, чем майры, удалились от древнего типа аборигенов. Рассеянные в Джайпурском королевстве, между горами Аравали и Джамной, преимущественно в долине Банаса, они смешались с джатскими земледельцами, говорят их индусским наречием и придерживаются их обычаев. Перепись 1891 года насчитала минов 669.785 душ, именно: 536.419—в Раджпутане, 118.338—в Средней Индии, остальные—в центральных провинциях и в Аджмире.

Раджпуты, которые дали свое имя одной из стран нагорья, равно как низменным областям, лежащим к западу от гор Аравали, суть, вероятно, переселенцы, пришедшие в край после первых арийцев; хотя сами себя они величают кшатриями и считают себя потомками этой воинственной касты; хотя они указывают на один из священных индусских городов, Аджодию, находящийся в равнинах Ганга, как на место своего происхождения, однако, между ними и кшатриями в собственном смысле существует лишь косвенная связь. Оттесненные с берегов Ганга к плоским возвышенностям, они овладели нагорьем Мальва не ранее, как в период времени с десятого по двенадцатое столетие христианской эры. Все вожди дружин стали называться раджпутами, «сынами одного отца»; но тот из них, который производит свой род от коровы или змеи, несомненно принадлежит к племени биль, гонд или какому-либо другому из племен коренного населения. Их храбрость и успех, повсюду сопровождавший их оружие, скоро облагородили их и превратили в «сугубо-благородных» в глазах арийских обитателей страны; в большей части государств «царские сыны»—таков буквальный смысл слова«раджпуты»—имеют преимущество перед браманами, если не по праву, то на деле. Впрочем, не подлежит сомнению, что они соединялись через браки с старинными индусскими родами. В Индустане нет ни одной княжеской фамилии, которая не состояла бы в родстве с раджпутами, и во многих областях Полуострова, особенно в долинах Гималайских гор, царствующие фамилии титулуют себя кшатриями-раджпутами. Но хотя раджпуты распространены во всех частях Индии, они, однако, нигде не сгруппированы в числе настолько значительном, чтобы образовать большинство населения; наибольшую численную важность раджпутский элемент имеет в Meваре и в северных государствах Раджпутаны.

Со времен нашествия, «тридцать шесть» кула или царских родов, происшедших от Солнца и Луны, сохранили свое деление на колена, или сача, и на кланы (готра) и подкланы (кампа), которые все различаются особенными преданиями. На севере и на северо-западе господствуют раторы, люди, происшедшие от рата, т.е. «спинного хребта» Индры; это—самые многочисленные: «пятьдесят тысяч мечей»—таково прозвище, которым часто обозначают их поколение. На западе, в оазисах пустыни Тар, группируются батты; качвалы царствуют в северо-восточной части Раджпутаны; чауханы присвоили себе восточные государства, а бунделы, порода очень смешанная с туземными населениями, основали княжества Бундельханда. Страна Мевар, на юге, составляет владение сасодиев, которые между всеми раджпутами претендуют на наибольшую чистоту расы и выдают себя за прямых потомков Рамы, героя арийских эпопей. Удайпурский рана, или «великий царь», почитается всеми индусами, как представитель древней солнечной расы; хотя в отношении могущества и богатства он далеко уступает другим туземным государям Индии, но это не мешает ему быть «Солнцем» между царями: он один только между раджами есть в то же время жрец, и когда он вступает в храм богов, покровительствующих стране, он сам совершает обряд жертвоприношения. Брак второстепенных государей с его дочерьми составлял прежде единственную политическую связь между различными королевскими домами, и никогда «великий царь» не унижался до того, чтобы уступить принцессу царской крови властвовавшим в Дели мусульманским императорам, в обмен на титулы, сокровища или провинции. Он председательствует в собраниях государей, и все раджпуты видят в нем непогрешимого судию в вопросах, касающихся этикета, рангов, оскорбления чести, вопросах, которые волнуют «Царских сынов» гораздо сильнее, чем вопросы, относящиеся к учению или правилам и обрядностям веры. Обращенные в браманские культы, раджпуты вообще не выказывают религиозного жара в поклонении индусским богам, но они еще чтут божество, которое некогда привело их к покорению Индии; божество это—меч. Солдаты прежде всего, они заботятся только о том, чтобы держать в повиновении порабощенные расы; как потомки завоевателей, они все благородные, и между ними бедные умеют поддерживать некоторое равенство в своих отношениях с богатыми. Впрочем, красавцы по большей части, высокие и стройные, гордо носящие голову, украшенную густыми шелковистыми и вьющимися волосами, которые составляют яркий контраст с матовой белизной кожи, раджпуты действительно имеют вид властителей среди представителей других рас; на войне они сражаются не иначе, как верхом на коне, предшествуемые знаменами и барабанами. Раджпутские женщины, очень кокетливые, любят украшать себя разными драгоценностями.

Воинственные племена раджпутов, гордящиеся своею царскою кровью, сохранили до сих пор многие обычаи, напоминающие феодальные века Западной Европы. В большей части государств нагорья земля разделена на лены, и владельцы этих поместий, свободно распоряжаясь продуктом урожая, обязаны в отношении своего сюзерена только изъявлением подданнического долга или приношением кое-каких «плодов в знак почтения» в мирное время и несением личной службы в военное время. В большие праздники, вассалы, неся гербы феодального владельца, с традиционными эмблемами, павлином, львом или каким-нибудь другим животным, толпятся вокруг своего господина; подле него фигурирует домашний поэт, воспевающий славу предков, битвы с врагами, любовные дела, богатство своих господ; этот же трубадур исполняет функции астролога, вопрошая созвездия, бросая жребий, и обязанности герольда, относя вызовы на бой или дружественные послания. Проникнутые рыцарскими чувствами, раджпуты, конечно, не уступали паладинам Запада в геройской преданности дамам своих мыслей: «мужчинам надлежит совершать великия дела, женщинам—вдохновлять их», думали они, подобно рыцарям любовных судов (cours d'amour). Они тоже, как и европейские рыцари, бравировали смертью, чтобы получить какой-нибудь цветок, какую-нибудь бахрому от дамского шарфа; преследуемой или обиженной даме стоило только переслать избранному ею защитнику перстень или какой-либо другой символический предмет, чтобы тотчас же возгорелась ожесточенная война между племенами; и теперь еще брак никогда не заключается без того, чтобы невеста не послала жениху кокосовый орех, эмблему своего выбора, и не надела ему на шею гирлянду цветов; сделавшись женой, она получает титул «божественной», и муж ничего не предпринимает, не посоветовавшись с нею. Взаимные обязанности супругов состоят в том, чтобы сохранять верность друг другу до самой смерти; однако, начальники племени не сжигали себя на могилах своих супруг, как это делали жены на костре умершего мужа. История Раджпутаны есть не что иное, как длинный ряд войн, веденных из-за индийских Елен; последняя большая война, происходившая в Раджпутане перед английским завоеванием, кончилась отравлением принцессы, которую оспаривали друг у друга главные ленные владетели страны.

Брак всегда должен был начинаться похищением невесты. Строго придерживаясь экзогамического (вне-племенного) брака, раджпуты не могли вступать в супружество с членами своего собственного клана: они всегда брали, да и теперь еще берут себе жен из другого племени, или силой, или притворным умыканием. Но, в своей безумной расовой гордости, раджпуты ни за что не хотели подвергаться такому страшному позору, чтобы видеть своих дочерей замужем за людьми, стоящими ниже их по благородству происхождения; с другой стороны, они считали своим священнейшим долгом, при совершении брака, выставить на-показ такую пышность, что на справление свадьбы уходило все их состояние, и чтобы избегнуть этой двойной опасности, они не придумали другого средства, кроме детоубийства. Чудовищный обычай умерщвления детей женского пола был общераспространенным, пока англичане не сделались, чрез своих резидентов, истинными господами страны. По свидетельству отчета, опубликованного в 1818 году одним бомбейским литературным обществом, в восьми тысячах семейств одного раджпутского округа оставалось еще в живых всего только около шестидесяти девочек и девушек. Таково было заблуждение ума, порожденное этим ужасным обычаем, что иные родители, дав своим дочерям дожить до возраста возмужалости, убивали их тогда, дабы избавить их и себя от возможного бесчестия, каким они считали неравный брак. Одно только племя раджпутов, обитателей пустыни, соданы, принявшие магометанскую веру, оставалось верным гуманным нравам предков, воздерживаясь от умерщвления дочерей. Оттого соданы с незапамятных времен пользовались своего рода монополией, снабжая супругами благородных феодалов Кача и Раджпутаны. Так как соданские девушки во всей стране славятся красотой, грацией и умом, то начальники племен, даже очень дальних, считают за честь идти искать себе жену в том краю, и даже нередки случаи, когда они предлагают очень дорогое вено за свою невесту, иногда до 25.000 франк. Тогда как в других частях Индии отцы хвастаются только сыновьями, соданы, напротив, тем больше гордятся, чем больше у них дочерей.

Совершенный почти недостаток женщин в раджпутских племенах плоскогорья, естественно, имел следствием возникновение большого числа смешанных племен, раджпутских по отцам, бильских, майрских или минасских по матерям. У этих «полу-кровных» племен нравы и учреждения были те же самые, как и у чистокровных раджпутов, и детоубийство, даже человеческие жертвоприношения практиковались еще там недавно. До 1833 года существовал и исполнялся обычай закалывать одного метиса, происшедшего от раджпута и биля, каждый раз, когда Удайпурский рана собирался переправиться через реку: кровь жертвы, смешиваясь с водами, должна была умилостивить злых богов и отвратить их гнев от главы «великого царя». Между племенами некоторые номинально исповедуют мусульманскую веру, но жизнь их регулируется не столько правилами ислама, сколько стародавними обычаями. Опиум, культура которого составляет одну из главных отраслей земледелия на плоской возвышенности Мальва, есть бич всего населения, всех рас и народностей страны. «Приняли ли вы опиум?»—таков первый вопрос, с которым здесь обращаются друг к другу знакомые при встрече.

Кроме раджпутов и аборигенов, все индусские расы имеют, в более или менее значительном числе, своих представителей в крае. Браманов там очень много, и одна из их фамилий заведует архивами раджпутского дворянства. Крупная торговля сосредоточена в руках сараваков и джайнов. В северных местностях, джаты или гуджары обрабатывают почву; на востоке, класс земледельцев тоже состоит из индусских переселенцев различных каст; на юге, кумбии, судии и кулии или коли, пришедшие из гудзерадских низменностей, колонизовали край. Каста грассиев, которая прежде присвоивала себе право брать выкуп со всех путешественников, представлена в Мальве, как и в Гудзерате, несколькими племенами; но там живут также и чаруны, потомки тех неприкосновенных проводников и охранителей, которые ручались за безопасность жизни и имущества всех вверенных им лиц. До постройки больших дорог и рельсовых путей вся торговля Раджпутаны и Мальвы производилась через посредство банджаров, кочевников, в которых многие английские этнологи видят соплеменников европейских цыган. Банджары, которые между всеми индусами отличаются красотой, силой и ловкостью, соединены в племена или, вернее сказать, в караваны, не имеющие другого отечества, кроме больших дорог. Некоторые банджарские племена, как, например, племя гохар или ламбади, с незапамятных времен занимаются исключительно перевозкой предметов продовольствия. В качестве раздавателей хлеба, они имеют почти священный характер и пользуются полною неприкосновенностью; в недалеком прошлом, когда еще междоусобные войны опустошали страну нагорья, они могли проходить через места расположения воюющих армий без всякой опасности для своих караванов. Обозы их состоят иногда из нескольких тысяч волов, впереди которых идет бык-вожак, покрытый попонами и увешанный разными украшениями, почитаемый в некотором роде богом каравана; к его ногам приносят больных, чтобы возвратить им здоровье, к нему же приходят жених с невестой, чтобы освятить свой брачный союз. В прежнее время банджарам достаточно было привязать к рогам волов список перевозимых караваном товаров, чтобы входить в города, не подвергаясь никаким осмотрам со стороны таможенных чинов,—так хорошо всем была известна честность этих кочевых купцов.

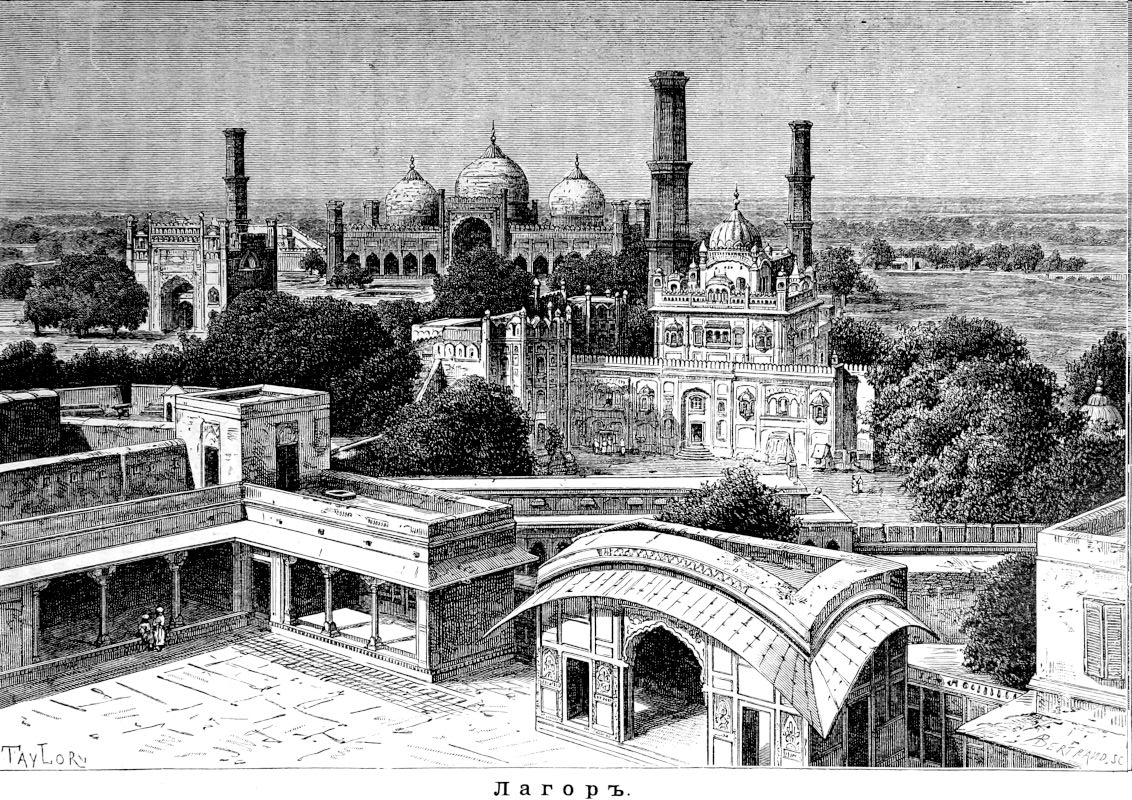

В этих туземных государствах, где до сих пор еще удержались внешния формы феодального порядка, города сохранили воинственную физиономию, какую имели также средневековые города Западной Европы. Все они—столицы раджей или их вассалов, сгруппировавшие свои дома на скатах холма, вокруг гребня или какого-нибудь уединенного утеса, на котором высятся зубчатые стены и башни крепости. Живописные строения приютившагося на горе укрепленного замка сами по себе имеют более внушительный вид, более бросаются в глаза, чем весь остальной город, представляющий беспорядочный хаос лачуг, из массы которых там и сям поднимаются куполы храмов. Впрочем, во многих городах князья, живущие отныне в мире со своими соседями, спустились из своего кремля, чтобы построить себе дворец на склонах холма или даже в равнине, среди зелени парков, на берегу священных прудов. Предместья, так же, как и главная часть города, выстроились вокруг резиденции начальника, и даже в окрестностях, среди полей, чати или маленькие куполы, поддерживаемые колоннами, напоминают прохожим славу раджпутских князей: это надгробные памятники, воздвигнутые над прахом царей и вельмож, тела которых раньше сжигались вместе с их женами и невольниками. В целом, раджпутская архитектура представляет самобытный характер: дворцы Раджпутаны вовсе не простые копии зданий Пенджаба, Дели или Гудзерата; напротив, они имеют свой собственный, оригинальный стиль, соединяющий простоту главных линий с изяществом и тщательною отделкою деталей. Одну из отличительных черт этого зодчества составляет навес в форме полумесяца, окружающий верхнюю часть окон или окаймляющий основание куполов.

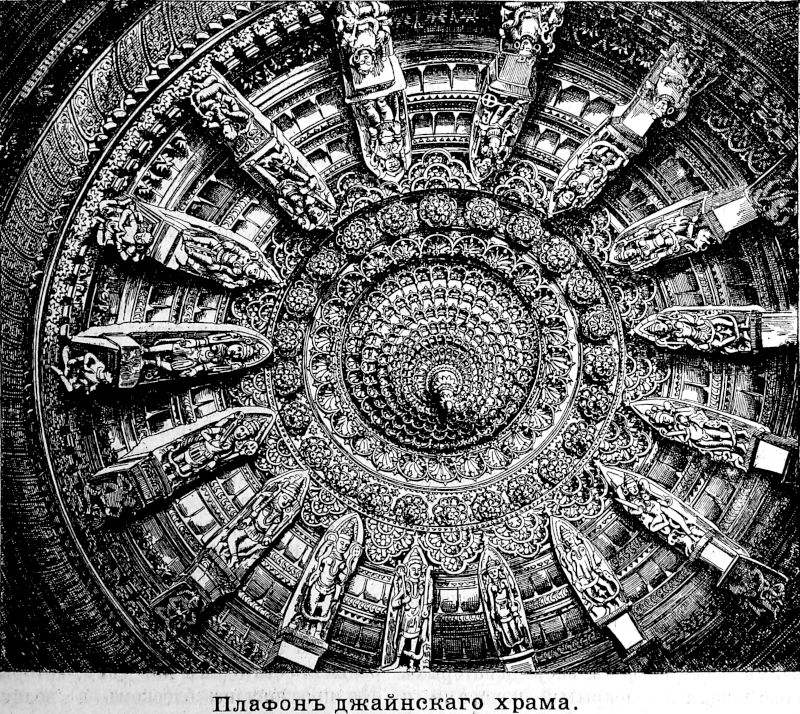

Город на горе Абу, летняя столица англичан, на территории, уступленной сирохским раджей, есть один из тех, которые наиболее прославились блеском и великолепием своих архитектурных памятников. Храмы Девальра, находящиеся почти в 2 километрах на север от английской резиденции, принадлежат к числу богатейших святилищ джайнов; особенно две из этих пагод, построенные из белого мрамора, в период времени с одиннадцатого по тринадцатое столетие, представляют чудо орнаментации, и едва-ли где-нибудь можно встретить более изящную, более тонкую отделку и резьбу камня. Некогда в соседней равнине, прилегающей с юго-запада к горе Абу, стоял один из главных городов Индии, Чандравати, но теперь видны только груды развалин и мусора на месте древних храмов и дворцов. Сирохи, главный город раджпутского государства того же имени, славящийся своими оружейными заводами, занимает один отрог на севере горы Абу, а в соседстве пустыни, аванпост англичан, город Эринпур, названный так сынами «Зеленого Эрина» (ирландцами), наблюдает за границами Марвара. На одном из самых высоких гребней гор Аравали, на высоте 1.022 метров, крепость Кумульмир представляет собою целый мир бастионов, башен, храмов, дворцов, увенчанный Бадульмагалем, или «Дворцом в облаках». Нынешняя столица Мевара, Удайпур, находится на востоке, близ истоков реки Банас; раджпутанская железная дорога оставляет этот город в стороне, чтобы обогнуть гору Абу.

«Город Утренней Зари»—таково буквальное значение имени Удиапура (Удайпур)—есть один из новых городов Индии, ибо основание его относится к последней половине шестнадцатого столетия; но дворец его—самое обширное, самое красивое и пышное здание этого рода на всем Полуострове; он построен из гранита и мрамора и частью поддерживается рядами аркад; его террасы, павильоны и сады отражаются в зеркальной поверхности озера, искусственного бассейна, наполняемого рекой Банас, и воды которого служат для орошения окружающих садов. Недалеко от Удайпура находится Агар, город мертвых, построенный на месте, где стояла одна древняя столица. В этом некрополе покоится прах царей-Солнц, потомков Рамы, под мраморными куполами, между колоннами и балюстрадами, украшенными резьбой и разными изваяниями; эти маленькие храмы прикрывают в одно и то же время погребальные костры и гробницы царских жен. На северо-востоке Мевара встречаем другой город руин, расположенный тоже на берегу реки Банас, как и Удайпур: это волшебный Читтор, «Зонт Земли», который долгое время был резиденцией государей Сусудиа. По свидетельству Томаса Ро, бывшего послом Англии при дворе Великого Могола в начале семнадцатого столетия, этот город заключал в своей черте сто тысяч каменных домов. Древняя крепость расположена на вершине узкого холма, имеющего около 5 километров длины и от 90 и 110 метров высоты над соседними равнинами. Пространство, заключающееся в этой зубчатой ограде, с большими круглыми башнями по бокам, поросло теперь терниями и колючими деревьями, но среди этого джунгля стоит еще более трехсот зданий, хорошо сохранившихся, храмов и дворцов, колонн и гробниц, блеском своей архитектуры составляющих яркий контраст с убогими хижинами нынешних обитателей, построенными из глины, смешанной с соломою; груды развалин, убранные гирляндами терновых кустов, сплошь покрывают почву; колонны и статуи лежат на берегу прудов, из которых в былые времена били фонтаны и которые теперь на половину засыпаны обломками. Читтор, «построенный самим Индрой», представляет целый лабиринт памятников, замечательных как красотой и симметрией пропорций, так и необыкновенной тонкостью, изяществом отделки деталей; но архитектурное чудо этого покинутого города, Хират-Хумб, или «Башня Победы», воздвигнутая царем Хумбу в начале шестнадцатого столетия, по форме, есть, бесспорно, единственный во всем свете памятник этого рода: никакая другая триумфальная башня не могла служить образцом её зодчему; это—колоссальная квадратная призма в 37 метров (17 сажен) вышины, при 10 метрах (14 аршин) в каждой стороне основания, разделенная на девять этажей с колоннами, отделенных один от другого резными кордонами и увенчанных короною в роде папской тиары; камень этого памятника, вырезанный рельефно, украсился тысячами статуй.

Город Тулаити, расположенный у подножия Читторской скалы, сменил собою древнюю столицу, но он не имеет теперь сколько-нибудь важного значения. Торговая деятельность края, сосредоточенная некогда в городе Бильвара, лежащем к северу от Читтора, перешла на юг, в английский военный город Нимач, центральное место расположения войск в земле раджпутов, между долиной Банаса и долиной Чамбала. На севере, в области гор Аравали, первенствующая роль в ряду городских поселений принадлежит тоже английскому городу, древнему Аджмиру (Аджамида), который сделался столицей британских владений в стране Майрвара и местом соединения трех железных дорог, проникающих с разных сторон в Раджпутану. Это город базаров, так же, как соседний с ним Назирабад, и некоторые из великолепных палаццо, построенных в новейшее время богатыми купцами джайнами, в стиле цветущего периода раджпутского искусства, принадлежат к числу самых пышных дворцов Индии. Древних памятников в Аджмире мало, но те, которые существуют, достойны сравниться с Читторскими храмами и дворцами, и сверх того, большую красу придают Аджмиру окружающие город живописные холмы, озеро, окаймленное террасами и павильонами, рощи и поля роз, роскошный «Сад Великолепия», среди которого монгольские императоры воздвигли свой замок, сделавшийся теперь резиденцией британского губернатора. Летний город сгруппировал свои виллы и дачи вокруг крепости Тарагар, господствующей над городом с вершины горы, возвышающейся на 400 метров. В окрестностях Аджмира, в 15 километрах от него к западу, на границах пустыни, находится другое чудо Индустана—священное озеро Пошкур, бассейн овальной формы, окруженный холмами и дюнами: это—одно из наиболее посещаемых пилигримами святых мест Полуострова. Браманы, живущие по-царски в пошкурских дворцах, обогатились сокровищами, приносимыми из всех частей Индии усердными богомольцами; раджпутские князья, когда они еще не были разорены войнами и не были вынуждены соблюдать экономию в своем бюджете под гнетом ревнивого надзора английского правительства, соперничали друг с другом в щедрости по отношению к этим охранителям святого места. Озеро окружено храмами, павильонами, башенками, галлереями, нависшими над скатертью вод, мраморными лестницами, спускающимися в самую воду; сохранились даже остатки каких-то древних построек, находящихся ниже нынешнего уровня священного озера. Аджмир—умственный и литературный центр Раджастана, и английское правительство основало там два лицея, принадлежащие теперь к числу важнейших казенных учебных заведений Индии, из которых «Мауо-college» (названный так в честь лорда Майо, бывшего вице-короля)—одна из тех аристократических школ, куда принимаются только сыновья раджей, приучаемые там к тщеславному повиновению их европейскими наставниками.

Джайпур не был выбран англичанами административным центром Раджпутаны и есть лишь столица маленького медиатизированного государства, но, тем не менее, он самый многолюдный город всего плоскогорья и с гордостью называет себя «Парижем Индии», самым красивым и наилучше содержимым городом во всей стране между Индом и Гангом. Основанный в 1729 году, он не имеет такого живописного вида, как другие столицы Раджастана; он построен в равнине, повидимому, бывшей некогда озером, и показывает лишь там и сям верхушки башен и храмов, выглядывающие из-за зубчатых стен, окрашенных в красный цвет. Внутри он разделен на правильные островки широкими улицами, пересекающимися под прямым углом; все дома в нем из гранита или мрамора. Если самый город построен по монументальному плану, то ни одно из его зданий не отличается оригинальным стилем или великолепием: обширный дворец представляет кучу построек без вкуса, но расположенных среди великолепных садов; главная достопримечательность города—обсерватория, основанная Джай-сингом, строителем города. Замечательные здания находятся в древней столице, Амбере, лежащей в семи километрах к северо-востоку, на восточном склоне «Черных гор», или Кали-хо, и соединенной с новым городом (Джайпуром) линией укреплений. Эта столица была некогда «Всеобщею Матерью», «Царицей Гор». Предоставленный теперь в пользование факирам и обезьянам, его единственным обитателям, древний Амбер имеет тем более красивый вид, что его позолоченные куполы и разноцветные павильоны наполовину прикрыты зеленью; в пазах между мраморными плитами укрепились корни деревьев, лианы обвиваются вокруг колонн, вода фонтанов струится извилистыми ручейками через залы дворцов, между стен, украшенных резьбой из слоновой кости и драгоценного дерева. Нигде природа не возвышает более живописно красу и прелесть этой пышной архитектуры, которая сделала Раджастан одною из обетованных земель художника. Северные города, находящиеся в соседстве с равнинами реки Джамны, Альвар (Ульвур), Диг, Бартпур или Баратпур, столица легендарного царя Бараты, тоже заключают в своих стенах великолепные дворцы, из которых иные представляют руины, другие еще стоят в целости. Бартпурская крепость долго сопротивлялась англичанам и была взята только в 1826 году, когда против неё выставили двадцати-пятитысячную армию.

На востоке Раджпутаны, бассейн реки Чамбал почти так же богат монументальными строениями, еще обитаемыми или предоставленными диким зверям. Один из покинутых городов, Манду,—единственный в своем роде по обширности занимаемого пространства и красоте местоположения. Расположенный на южном выступе гор Виндиа, который соединен с массивом узким кряжем и поднимается на 500 метров над глубокою долиной, где извивается река Нарбада или Нербудда, Манду имеет не менее 60 километров в окружности; он занимает пространство в два раза большее, чем Париж, но во всей этой громадной ограде теперь находится только одна маленькая деревня, затерянная среди лесов; несколько диких билей да нищих монахов—единственные человеческие обитатели бывшей столицы плоскогорья Мальвы, и тигры, леопарды, медведи устроили себе логовища под чащей густой растительности, среди развалин былого величия; плато, на котором была раскинута эта метрополия, превратилось в огромный парк для охоты. Однако, там уцелели еще многие очень красивые здания, дворцы и мечети, и особенно баоли, т.е. многоэтажные галереи с колоннами, спускающиеся в глубины скалы до текущей воды. Свою первенствующую роль, как главный город Мальвы, Манду утратил в первой половине шестнадцатого столетия. В следующем веке, Джехангир, монгольский государь, большой любитель красивых местоположений, перенес на некоторое время свою резиденцию на плато Манду; но после прохода маратских опустошителей город был окончательно покинут; мраморы его употребляются теперь на выделку извести для построек Дара, маленькой столицы княжества, находящейся севернее Манду, на одном из притоков Чамбала.

Индор, основанный в недавнее время,—теперь самый цветущий город во всем бассейне верхнего течения Чамбала. Главный город одного из самых могущественных медиатизированных княжеств плоскогорья Мальва, Индор сделался центром отпускной торговли опиумом (в 1878 году он поставил английскому правительству этого продукта на сумму свыше 26 миллионов франков). В этом городе находится один из тех колледжей (лицеев) для радж, где сыновья туземных государей приучаются к своей роли английских ленников. Мао, один из важнейших военных постов Индии, наблюдает на юге за Индорскою крепостью и соединен железною дорогою с главными местами расположения войск в Раджпутане, с Нимачем и Назирабадом. Эта железная дорога, построенная преимущественно как стратегическая линия, оставляет в стороне важнейший город страны, один из «семи священных городов Полуострова», знаменитый Уджейн, где царствовал славнейший из государей, известных под именем Викрамадитиа, тот самый, год рождения которого принимается за начало индусского летосчисления. Через этот же город индийские географы проводили свой первый меридиан, чтобы направить его на юг к Ланке или Цейлону, на север к горе Меру. Джай-Синг основал в Уджейне обсерваторию с тою целью, чтобы производимые там вычисления можно было сравнить с вычислениями, полученными на обсерваториях Джайпура, Дели, Бенареса. Руины старого города Уджейн, затерянные среди садов, виднеются на севере от нынешней городской ограды; впрочем, в новом городе показывают, близ дворца, ворота, составлявшие, как говорят, часть замка царей Викрамадитиа. На среднем Чамбале, недалеко от чаоли, или знаменитого «водоворота», образуемого этою рекой, некогда стоял большой храм Баролли, от которого теперь остались только некоторые отдельные части, но между этими фрагментами есть великолепнейшие произведения архитектурного искусства,—между прочим, колонны, стержень которых сделан из четырех статуй женщин. На западе, город Бунди, резиденция одного раджпутского государя, расположен у подножия горы, на котором высится целая группа дворцов, соперничающих красотой с дворцами Удайпура.

Самым значительным медиатизированным государством этой области Индии считается то, которым управляет династия Синдиев, потомков маратских «туфленосцев», сделавшихся завоевателями Северной Раджпутаны. Столица его, город Гвалиор, находится в небольшом расстоянии от равнин Джамны, между долинами Чамбала и Синда. Над городом или, вернее сказать, двумя отдельными городами, северным и южным, высится песчаниковая скала, длиною около 2.500 метров, при 300 метрах ширины, поднимающаяся над соседними равнинами на 100 слишком метров в самом высоком месте: в некоторых частях этой каменной горы стены вертикальные или даже нависшие. Из всех уединенных громадных глыб камня, которыми усеяна эта страна, и из которых каждая носит на своей вершине крепость, ни одна не была лучше приспособлена к основанию обширной твердыни, и всякого рода крепостные сооружения, нагроможденные на этой исполинской скале, показывают, что жители края умели оценить стратегическую важность этой позиции; они, очевидно, тоже были поражены красотой этих белых стен, составляющих яркий контраст с зеленеющими полями и домами равнины; колоссальные фигуры богов, иссеченные рельефно в камне, свидетельствуют о их благоговении к этому священному месту. Начиная с восьмого столетия христианской эры, форт, построенный на Гвалиорской скале, был во все времена одним из тех стратегических пунктов, которые обладатели Индии оспаривали друг у друга с наибольшим ожесточением, и в это последнее время англичане прибавили к нему еще новые укрепления. Великолепный дворец, построенный в цветущий период индусского искусства, т.е. в конце пятнадцатого и в начале шестнадцатого столетия, венчает часть скалы и примыкает к другим постройкам, которые составляют, со своими башнями, угловыми павильонами, куполами, террасами с колоннами, фасадами, украшенными резьбой и изваяниями, ансамбль зданий самый живописный во всей Индии. Многочисленные храмы джайнов, вишнуитов (поклонников Вишну), сиваитов (поклонников Сивы), принадлежащие к различным эпохам, тоже составляют часть обширного архитектурного музея, собранного в Гвалиоре, и даже во внутренности скалы находится около сотни иссеченных в камне святилищ,—иные в форме простой ниши, другие в виде длинной галереи,—заключающих много любопытных джайнских изваяний, из которых одно имеет не менее 17 метров в вышину. Английский военный город Морар, стоящий в равнине, верстах в 6 к востоку от Гвалиорской скалы, наблюдает за столицей Синдии. На юго-востоке англичане тоже поставили свои гарнизоны в окрестностях городов Дхатия и Джанси. Оба эти города расположены у подошвы высоких скал, на вершине которых стоят старинные крепости. В десяти километрах к северо-востоку от города Дхатия, на холме, окруженном отдельно лежащими каменными глыбами, стоят восемьдесят джайнских храмов Сунагара, или «Золотого замка», относящиеся к различным эпохам, начиная с тринадцатого столетия, и различающиеся между собою архитектурным стилем: линия горизонта прерывается сотнями куполов, шатрий, шпицев, колоколенок, плоских луковицеобразных глав, напоминающих главы русских церквей.

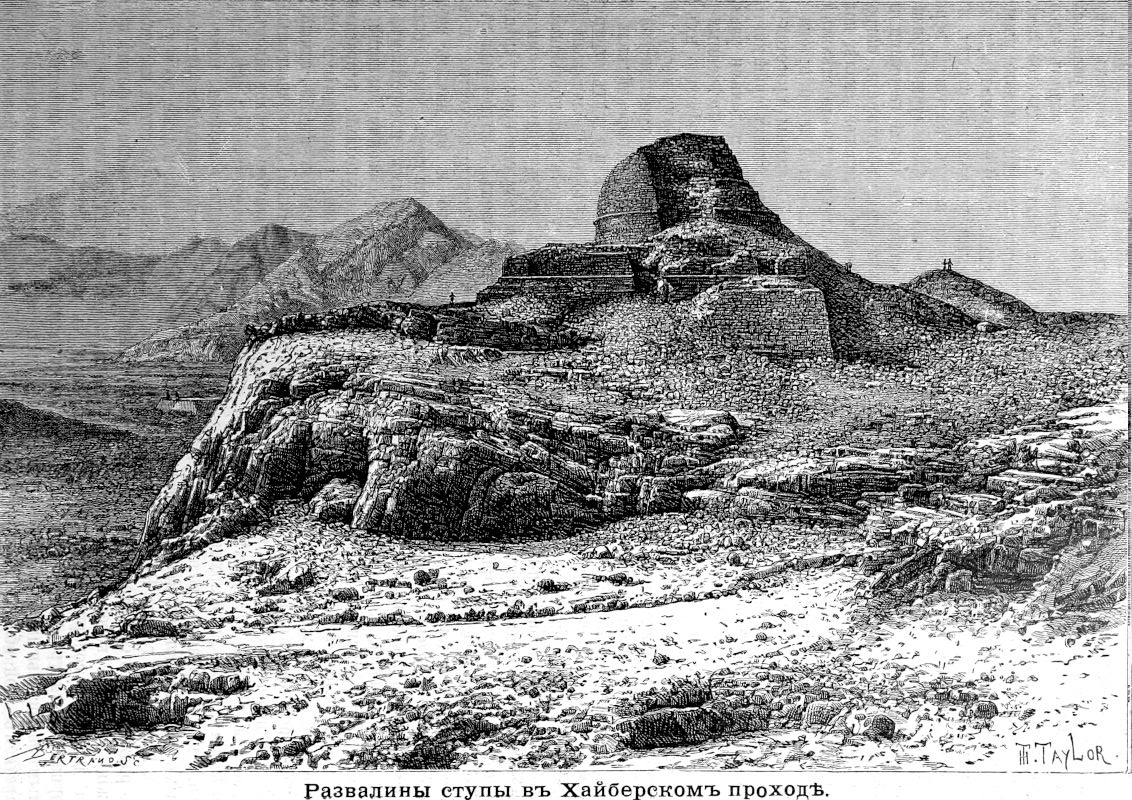

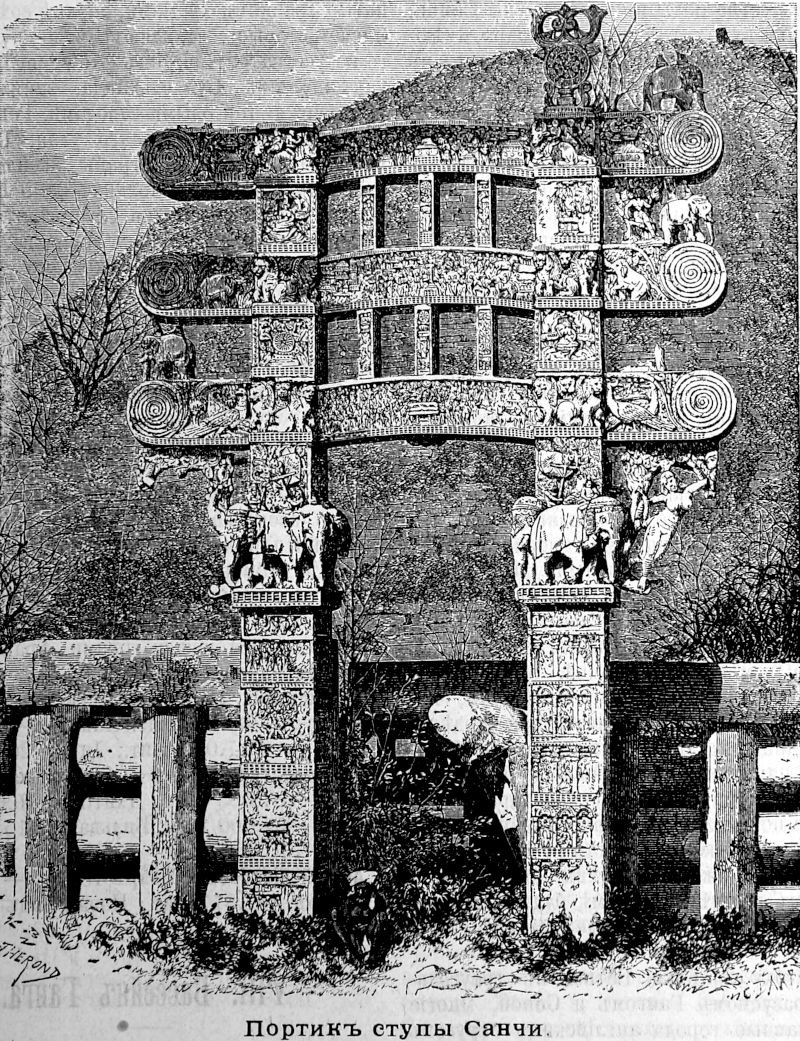

Памятники отдаленных веков, более древние, чем храмы и дворцы Гвалиора, привлекают путешественников в верхнюю долину реки Бетвы. Там находятся остатки буддийской архитектуры, самые полные и самые интересные, какие только существуют в Индии, и некоторые из них даже превосходят, по изяществу и совершенству скульптурных работ, все, что сделали в другие эпохи художники Полуострова. Между двумя городами, Бопалом и Бильсой, из которых последний славится своим табаководством, простирается почти необитаемая область, где группируются отдельными массивами около шестидесяти буддийских ступ, так сказать, вновь открытых, в 1822 г., английскими путешественниками. Эти высокие искусственные горки, которым вообще дают название Bhilsa topes, не были, конечно, самые большие из курганов, воздвигнутых буддистами, ибо история упоминает о многих подобных насыпях, размеры которых были гораздо значительнее; но грандиозные памятники, находившиеся в равнинах или на больших дорогах, по которым проходили завоеватели, не могли избегнуть разрушения; камни и кирпичи этих ступ послужили материалом для сооружения индусских храмов или мусульманских мечетей, тогда как бильсенские курганы, лежащие в стороне от исторических путей, среди дикого населения, оставались нетронутыми в течение веков, защищенные джунглями. Главная ступа та, которая известна под именем ступы Санчи: это огромный купол в форме полушара, имеющий более 100 метров (около 47 сажен) в окружности основания и перерезанный там и сям трещинами, в которых деревца и кустарники укрепили свои корни; кордон, опоясывающий этот купол, позволял некогда верующим обходить торжественною процессией вокруг всего здания и украшать его цветами. Колонны, богато украшенные изваяниями, обрушились на внешния террасы, но уцелела еще большая часть каменной балюстрады, составлявшей священную ограду. Две из входных дверей стоят еще на месте, и одна из них, почти вполне сохранившаяся, развертывает чудный ряд своих изваяний, представляющих слонов, львов, химер, богов и божественные эмблемы, и особенно драгоценные исторические документы, церемонии религиозные и гражданские, сцены местных нравов, словом, всю народную жизнь буддийского Индустана за две слишком тысячи лет до нашего времени. Эти входные двери ступы Санчи, очевидно, составляющие подражание древним порталам, построенным из четырегранно отесанных бревен, встречаются, под едва измененною формой, в Китае и преимущественно в Ниппоне: это тории, подобные тем, которые находятся при входе в храмы Найци; не зная о существовании бильсенских памятников, можно было бы впасть в ошибку и приписать японским ториям местное или полинезийское происхождение. Между многочисленными древностями Бильсенского края есть также памятники, относящиеся к другим религиям, кроме буддийской: таковы искусственно иссеченные в скале гроты Удгири.

К востоку от реки Бетвы, в треугольнике, образуемом Гангом и Соной, многие другие главные города английских округов или столицы маленьких туземных государств имеют важное значение по своим произведениям или по торговле, или обладают некоторыми из тех прекрасных зданий, которые во всякой другой стране, менее богатой великолепными памятниками строительного искусства, могли бы составить красу и славу любого города. Сагар, одно из главных мест расположения войска в центральных провинциях, замечателен своими храмами и двадцатью башнями своей крепости, отражающимися в водах озера. Чатарпур сгруппировал свои дома, свои бумажные фабрики и ножевые заводы вокруг руин старинного дворца. Каджраха, теперь в упадке, но некогда один из могущественнейших городов Индии, справедливо гордится своими восемнадцатью древними храмами, вполне сохранившимися, которые составляют чудо скульптурного искусства. Наогаон (Nowgong), военный кантонемент Бундельханда, занял видное место между торговыми городами; Ревах обладает залежами каменного угля; Паннах и многие другие города страны эксплоатируют слои алмазоносных мелких камней, залегающие по большей части на глубине нескольких метров под поверхностью почвы; ценность алмазов, посылаемых ежегодно разработывателями этих копей аллахабадским и бенаресским ювелирам, простирается до 1.500.000 франков. На западе от города Реваха, близ железной дороги из Аллахабада в Джабальпур, Коннингам и Беглар открыли, в 1872 году, остатки буддийской ступы Бхарахут, балюстрада которой покрыта фигурами, изображающими черты из жизни Будды и сцены из быта туземцев; почти каждый камень имеет свою надпись. Между памятниками древней Индии нет ни одного, который давал бы более богатый материал для восстановления истории первых веков буддизма.

Главные города плоской возвышенности, заключающейся между горами Аравали, Гангом, Нарбадой и Соной:

Раджпутана. Джайпур (1891 г.)—158.905 ж.; Бхартпур—68.033 жит.; Альвар—52.398 ж.; Удайпур—47.000 жит.; Диг—20.000 жит.

Государства Мальвы и Бундельханда. Гвалиор—104.083 жит.; Дхатия—40.000 жит.; Джанси—54.000 жит.; Бильвара—15.000 жит.; Ревах—10.000 жит.

Английские города. Сагар (1891 г.)—44.674 ж.; Аджмир—67.877 жит.; Назирабад—20.100 жителей.