VIII. Бассейн Ганга

Дели, Северо-западные провинции, без Кумаона и Гарваля; Рампур, Ауд, Бехар, Нижняя Бенгалия по сю сторону Брахмапутры.

Продолговатая равнина, которая тянется вдоль подошвы Гималайских гор, от ворот Джамны и Ганга до аллювиальных земель Сандербана, обнимает пространство почти столь же значительное, как площадь Франции, но несравненно гуще населенное. В этой равнине скучено около ста миллионов жителей; если бы земля была везде равномерно населена в такой же пропорции, то совокупность континентальных областей могла бы прокормить более 25 миллиардов людей. А между тем, эта страна еще далеко не вся покрыта возделанными участками. Между реками и речками так называемые усары, обширные пространства земли, лежащие ниже уровня разливов и лишенные орошения, представляют те же пустыни, покрывающиеся рехом, соляным налетом, похожим издали на снег; в соседстве великой индийской реки, равнины, покинутые переместившимся течением, усеяны болотами, куда земледелец не решается проникнуть; наконец, в низменной области речных устьев значительная часть почвы состоит из полузатопленных земель, недостаточно крепких даже для того, чтобы сдержать хижины человека. Совокупность страны еще не приспособлена к нуждам и потребностям её обитателей, и не раз уже в течение нового периода истории недостаток оросительных каналов имел следствием страшные голодовки. Но зато ряд хороших урожаев ведет к быстрому увеличению народонаселения: бывало, что число жителей в Бенгальском президентстве (генерал-губернаторстве) возрастало почти на миллион душ ежегодно.

Равнины Ганга и Джамны:

| Пространство кв. килом. | Население душ | Среднее число жителей на 1 кв. килом. | |

| Дели | 14.490 | 1.916.420 | 160 |

| Ауд | 62.137 | 11.222.210 | 180 |

| Северо-западные провинции | 181.040 | 30.037.600 | 165 |

| Рампур | 2.447 | 507.010 | 208 |

| Бехар | 109.855 | 19.736.100 | 180 |

| Бенгалия, без Сингбума и округов по течению Брахмапутры | 191.189 | 26.681.950 | 140 |

| 561.159 | 90.101.290 | 161 | |

| Приблизительная цифра населения в 1882 г. | 100.000.000 | 178 | |

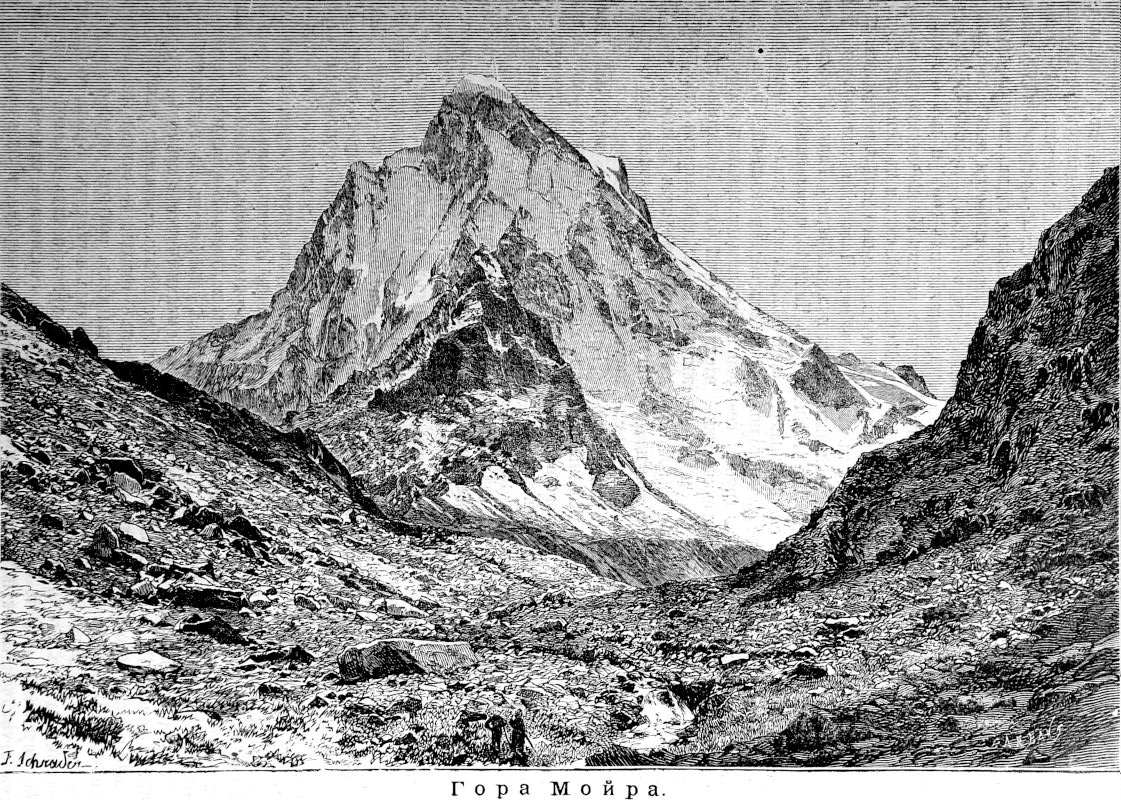

Ганг—или, точнее, Ганга—есть «Река» по преимуществу. У Гардварских ворот, где его воды вступают в равнину, на высоте 311 метров, Ганг является уже значительною рекой, образующеюся из слияния Алакнанды и Бхагирати, двух священных потоков, берущих свое начало в гималайском массиве, между вершинами которого первое место занимает гора Мойра, или Тарласагар, превосходящая другие вершины своим величественным видом, хотя и уступающая им размерами ледяного покрова. Небольшие суда могут подниматься по реке до самых ворот Гималая, несмотря на то, что более пяти шестых среднего количества протекающей воды изливается в судоходный и оросительный канал, разветвляющийся на множество ирригационных канав и канавок в области доаба, или междуречья. Этот отведенный из Ганга канал, который опять соединяется с тою же рекой у Канпура(Cawnpore), оросив на своем пути пространство слишком в 18.000 квадр. километров, есть, бесспорно, самое большое и самое важное из всех существующих сооружений этого рода; его главный ствол имеет 499 километров длины по прямой линии, и средний объем протекающей в его русле жидкой массы, у первых шлюзных ворот, составляет 230 кубических метров в секунду, следовательно, почти в четыре раза превосходит количество воды, несомое Муццой, ирригационным каналом долины реки По, который оплодотворяет в Европе наибольшее протяжение земель. Для одного только главного канала Ганга, не считая его разветвлений, нужно было переместить столько же земли, сколько и для Суэзского канала, именно более 70 миллионов кубич. метров. В городе Рурки, недалеко от Гардвара, находятся большие мастерские, главный шлюз, бассейны и колледж или институт инженеров, под руководством которых производились работы этого грандиозного сооружения.

По соединении с водами канала, затем с Джамной, Ганг ударяется, близ Чанара, о последние кручи песчаниковых холмов цепи Виндиа; но он тотчас же поворачивает от них на восток и следует в этом направлении до бреши, которую его течение, соединенное с течением Брахмапутры, пробила себе между горами Раджмагал и горами Гарро. Последние скалы речного ложа, гранитные глыбы, около которых кружатся стаи птиц, виднеются выше этой извилины, близ Кольгонга. Выше этого широкого отверстия, открывающагося между двумя горными цепями, Ганг получает все свои большие притоки,—с одной стороны те, которые ему посылают Гималайские горы, Гогру или Сарджу, Гандак, Багмати, Коси, с другой— Сону, которая спускается с массива Амаркантак, в цепи холмов Виндиа, долиной или низменностью, составляющей на северо-западе продолжение низменности, где проходит река Нарбада. Приток южной покатости совершенно отличается порядком изменений объема и уровня жидкой массы от рек противоположного склона. Тогда как эти последния всегда имеют значительное количество воды, происходящей или от таяния снегов, или от дождей, Сона бывает иногда, в сухое время года, почти совершенно без воды; но после ливней её течение нередко бывает так же сильно и многоводно, как и течение Ганга: масса протекающей воды в этой реке колеблется, смотря по времени года, от 49.000 до 17 кубич. метров в секунду. Во время мелководья простой ручеек медленно пробирается через пески; речное ложе, раздвигающееся в некоторых местах на несколько верст в ширину, занято дюнами, которые передвигаются с места на место, гонимые ветром, и чрезвычайно затрудняют путешественникам переход через Сону; обоз фур употребляет, средним числом, три часа, чтобы перебраться через речные пески. Построенный через эту реку железнодорожный мост, длиною в 1.279 метров, состоит из 28 пролетов, быки которых вбиты на 10 метров (14 аршин) глубины в дно ложа; употреблено было целых пятнадцать лет на сооружение этого моста, одного из монументальных произведений современной индустрии. Сона слишком неравномерна в своем ходе, слишком внезапна в своих разливах, чтобы можно было пользоваться ею, как водяным путем сообщения; она служит только для сплава бамбука; миллионы бамбуковых стволов посылаются каждый год этим путем из области плоскогорий в города Бегалии. Но если Сона бесполезна для перевозки товаров, то нельзя сказать того же относительно искусственного орошения, и нигде не было более необходимо регулировать речной сток, задерживая воды разлива, как запас для сухого времени года. Огромная поперечная плотина, или аникут, длиною около 3.800 метров (три с половиною версты), задерживает воды реки, при выходе её из области холмов, близ деревни Дери и отбрасывает значительную часть воды в два главные канала, которые идут вдоль каждого берега, затем разветвляются далеко по соседним равнинам; самый широкий из этих каналов, западный, получает, средним числом, 127 куб. метров воды в секунду.

Весьма вероятно, что в течение двадцати двух веков произошли большие перемены в гидрографии страны. Мегасфен, посланник Селевка Никатора, описывая Палиботру, говорит, что этот город стоит при слиянии Ганга и Эраннобоаса. Но все историки согласны между собою относительно того, что древняя Палиботра,—Паталипутра средневекового буддийского пилигрима Гиуэн-Цана,—есть нынешний город Патна, а со времени Равеншау большинство археологов признает Эраннобоас, «третью реку Индии по обилию вод», не в могучем Гандаке, который впадает в Ганг против Патны, но в Гираниабахе, «Желтой» или «Золотоносной» реке,—название Соны, которым она обязана пескам или золотым блесткам своего ложа. Но эта река в наше время уже не соединяется с Гангом под стенами Патны; вследствие постоянного размывания берегов по направлению к верховью, мыс, образуемый слиянием этих двух рек, непрерывно передвигался все далее к западу; в пятидесяти-пятилетний промежуток времени, с 1780 по 1835 год, отделяющий путешествие Реннеля от путешествия Фергюсона, этот мыс переместился почти на 5 километров; теперь он находится в 16 километрах выше города Патны. Бывшие рукава, изменчивые бухточки, представляющие непрерывное русло только в сезон дождей, позволяют распознать еще следы потока, соединявшагося с водами Ганга ниже этого города.

Не менее важные перемены совершились во времена исторического периода в течении самого Ганга. Каждая из нынешних его извилин пересекает направление, которое первые географические карты давали прежним его изгибам; блуждая в своей широкой равнине, Ганг постоянно перемещает свое течение, подтачивая и увеличивая попеременно то один, то другой берег. Так, в половине прошлого столетия эта река, обходившая на востоке массив Раджмагальских холмов, проходила на большом расстоянии от их скал, извиваясь далеко по гладким равнинам. В 1788 году она подступила к этим холмам, и не только подточила их основание, но даже проложила себе дорогу через каменистую массу, и островки и подводные скалы, еще недавно находившиеся у правого берега, очутились около левого берега. Десять лет спустя, всякие следы этих рифов исчезли, но на месте, где прежде проходило главное течение, образовался остров, длиною в 13 километров и шириною слишком в 3 километра, поднимавшийся над уровнем воды даже во время самых высоких разливов. Этим перемещением течения Ганга и постоянным подтачиванием и размыванием холмов в соседстве Раджмагала, бывшей столицы Бенгалии, и объясняется упадок городов Пандуаха и Гаура (иначе называемого Лакнаути или Джанатабадом), покинутых удалившеюся рекой во внутренности земель. В начале настоящего столетия не было уже ни одного пункта в черте городской ограды Гаура, который не отстоял бы, по меньшей мере, на 7 километров от берега Ганга, а в некоторых местах могучая река протекала уже на расстоянии 20 километров от развалин этого обширного города. Деревни, сменившие Гаур, могут сообщаться с Гангом уже не иначе, как через его приток, речку Маганадди, или через ручей, делающийся судоходным в дождливое время года; джунгли и болота занимают теперь большую часть пространства, около 50 квадр. километров, где еще видны следы могущественного города; кое-какие отрывки стен, кое-где порталы мечетей—вот все, что осталось от зданий; ураганы и, быть может, всего более каменщики, воздвигавшие города Мальдах и Муршидабад, разрушили строения Гаура. Подобные же перемены в местной географии произошли во всей аллювиальной области Ганга и его притоков: везде речные русла странствовали по равнинам, увлекая за собою толпу прибрежных жителей и заставляя их беспрестанно перестраивать и переносить с места на место свои города.

Бифуркация верхних ветвей дельты находилась некогда у Гаура; у подножия этого второго Мемфиса разделялись рукава индийского Нила. Но совокупность всей дельты постепенно переместилась к югу; по мере того, как отлагавшиеся речные наносы выдвигались все далее в море, и течение Ганга удлинялось вместе с приращением дельты в этом направлении, земли выше лежащих аллювиальных равнин укреплялись, и река удерживалась там в русле более определенном, не разливаясь в ту и другую сторону в виде боковых ветвей или рукавов. В настоящее время вершина или голова дельты находится уже в 28 километрах к югу от руин Гаура, в 350 километрах от моря по прямой линии, в 480 километрах, если считать все извилины течения; пространство, охватываемое крайними разветвлениями Ганга и Брахмапутры, составляет свыше 80.000 квадр. километров. Главный рукав, меняющий имя Ганга на более поэтическое название Падма или Падда, «Цветок Лотоса», извивается в юго-западном направлении, идя на встречу Джамуне, которая есть истинная Брахмапутра; второстепенный же рукав Ганга сохраняет имя Бхагирати, как священный исток Ганга, и, действительно, в этом русле, теперь съузившемся, проходит наиболее чтимый индусами поток. Без всякого сомнения, Бхагирати, ныне запертая даже для барок впродолжении большей части года и, вероятно, близкая к тому, чтобы обратиться в «мертвый рукав», была прежде истинным Гангом; разрыв глинистых земель, там и сям смешанных с кункурами, или известковыми сростками, которые ограничивали течение великой реки, позволил Падме изливаться к востоку, чтобы идти на соединение с Брахмапутрой, некогда обособленной от Ганга; таков, вероятно, смысл легенды о духе, который, будто бы, поглотил в этом месте воды священной реки. Продолжая спускаться к югу, извиваясь излучинами, которые образуют почти полные овалы, Бхагирати соединяется с притоками Джеллинги и Чурни (Мата-бханга), посылаемыми ей главным рукавом Ганга, и принимает тогда другое имя, Хугли, которое носит уже до самого моря. На востоке, вся область, простирающаяся до Брахмапутры, перерезана реками и речками, смешивающими одна с другою свои воды, теряющими и снова принимающими свои названия; каждое наводнение видоизменяет географию и номенклатуру этой территории. На западе также видны следы старых русл Ганга: лиман Рупнараяны еще доныне обозначается прибрежными жителями как устье священной реки.

Самый Хугли сильно изменился с той эпохи, когда европейские коммерсанты впервые основали торговые конторы на его берегах, и многие города, некогда важные гавани, состоявшие в прямых сношениях с портами Атлантического океана, видят теперь только барки, бросающие якорь перед их опустелыми набережными. Но если англичане допустили до обмеления фарватеры Сатгаона, Хугли, Чинсураха, Чандернагора, Серампура, факторий, которые принадлежали или еще принадлежат другим державам, а не Великобритании, то они тем энергичнее сосредоточили все свои заботы на той части Хугли, которая составляет вход в их большой порт—Калькутту; тут они не отступали ни перед какими расходами, чтобы поддержать и углубить проходы фарватера, укрепить высокие берега, воспрепятствовать перемещению песчаных мелей, обозначить вехами или бакенами опасные места, и благодаря, так сказать, дисциплине, которой они сумели подчинить приливы и отливы моря, им действительно удалось превратить в дорогу, относительно удобную, водяной путь, бывший прежде одним из самых опасных речных путей. Проникающий в устье морской прилив, волна которого, поднимающаяся на 2 метра (почти сажень) над уровнем реки, катится вверх по течению с быстротою 8 метров в секунду, составляет еще не малую опасность для мелких судов, но корабли, имеющие около 8 метров водоуглубления, безопасно плавают теперь с пассажирами и товарами перед лиманами Дамуды и Рупнараяны, пески которых в былое время поглощали такое множество судов. Как только судно коснется мели, течение. кружащееся в этом месте на подобие водоворота, вздымает со дна песок вокруг киля, который постепенно вязнет все глубже и глубже, как бы всасываемый илом, иногда случалось, что в какие-нибудь полчаса времени трехмачтовые суда погружались таким образом по самые реи.

Если Хугли сделался Гангом, с точки зрения торговых сношений, если даже исторически он должен быть рассматриваем как продолжение священной реки, то истинным устьем Ганга, по массе вод, следует признать рукав Мегну, который уносит также воды Брахмапутры и который течет с северо-запада на юго-восток, в том же направлении, как и Падма. Мегна, которая, впрочем, и сама разветвляется на несколько рукавов вокруг островов своего лимана, раздвинувшагося на сотню километров в ширину, мог бы с большим правом, чем все другие потоки дельты, сообщить свое имя обшей гидрографической системе Ганга и Брахмапутры. Через этот канал катятся могучия, стремительные воды двух соединенных больших рек, смывая попадающиеся на пути острова, образуя в другом месте новые земли на своей поверхности, пробивая себе протоки к морю, засыпая илом и песком старые проходы. Через Мегну же воды моря проникают наидалее внутрь материка; тогда как в рукаве Хугли приливная волна останавливается перед городом того же имени, она распространяется через Мегну и Падму далеко за дельту, поднимаясь до города Раджмагала и даже до впадения притока Гогры; в устье разность уровня между приливом и отливом составляет около 4 метров. Явление борьбы морского прилива с речным течением (известное у индусов под названием бора), очень внушительное в Хугли, еще гораздо более величественно в Мегне; иногда, говорят, громадная волна, высотою в 6 метров (почти 3 сажени), катится вверх по реке со скоростью 25 километров в час. Удар этой быстро несущейся огромной водяной стены о берег слышен на расстоянии многих верст кругом; вероятно, этому страшному треску и должна быть приписана местная легенда о «Барисальской пушке», пальба которой, будто бы, доносится вечерним ветром до прибрежных жителей Мегны: гром канонады, слышимый со стороны этого города (Барисаля), есть не что иное, как шум волн, низвергающихся на берега. Редко случается, чтобы во время муссона суда отваживались пускаться ночью на воды лимана.

Большие морские животные, как, например, сапуны (дельфины), поднимаются далеко по Мегне, за сотни верст от океана. Но Ганг, так же, как Инд и Брахмапутра, имеет уже один собственный вид, которому приписывают океаническое происхождение: это пресноводный дельфин, называемый платаниста; он играет около плывущих судов на всем течении реки вплоть до Гардварских ворот. Каким образом это китообразное животное могло постепенно приспособиться к пресным водам, в которых оно родится и живет в наши дни? Как перешло оно через порог, разделяющий ныне бассейн Ганга и бассейн Инда? Это важные вопросы естественной истории, которые ученые пытаются объяснить гипотезами о существовании древнего залива Аравийского моря, который врезывался в материк на северо-восток, по направлению к Гималайским горам, и который, будто бы, превратился постепенно в лиманы, затем в речные равнины. Впрочем, как известно, порог, разделяющий два бассейна Инда и Ганга, находится на незначительной высоте, всего только на высоте 281 метра, и часто реки, спускающиеся с гор к этому водораздельному горбу, меняли свое течение, направляя свои воды то в один, то в другой речной бассейн. Другое замечательное явление гангесской фауны это изолирование породы крокодила, называемой crocodilus bombifrons, которая встречается только в дунах выше ворот Гималая, тогда как другая порода, гавиал, живет в низовьях реки.

Средняя масса воды в Ганге, без сомнения, уменьшилась с половины настоящего столетия, так как ирригационные каналы, проведенные по прибрежным местностям, возвращают ему лишь незначительную часть заимствуемых ими вод; но как ни велика убыль течения, зависящая от искусственного орошения, Ганг, тем не менее, есть одна из многоводных рек земного шара, хотя он далеко уступает, по обилию жидкой массы, таким могучим потокам, как река Амазонок или Конго: в период наибольшей высоты разлива он катит, у подошвы Раджмагальских холмов, слишком 50.000 кубич. метров воды в секунду. Правда, что во время самых сильных засух дебит его, говорят, сокращался иногда до 607 кубич. метров: эта поразительная разность между максимумом и минимумом объясняется периодическим изменением направления муссонов; среднее количество несомой воды исчисляется в 12.000 до 15.000 кубич. метров в секунду, что представляет никак не более половины атмосферных осадков, падающих в области бассейна впродолжении года. Во время наводнений река почти везде выходит из берегов и разливается далеко по равнинам на большое расстояние от главного русла. Вместо того, чтобы насиловать природу, прибрежные жители Ганга предпочли приспособить условия своего существования к её законам и явлениям: за исключением больших городов и их ближайших окрестностей, они нигде не оцепили своей реки дорого стоющими береговыми плотинами, которые нужно повышать с каждым десятилетием, по мере того, как поднимается дно ложа, засариваемое отлагающимися наносами, и которые часто приходится ремонтировать, укреплять контр-плотинами или даже совершенно переделывать и возводить за-ново, когда исключительные по высоте разливы ниспровергнут все эти оградительные сооружения. Незащищаемые стеной плотин, как прибрежные обитатели Желтой реки, По, Луары, Миссисипи, бенгальские земледельцы не могут, понятно, запахивать свои поля в виду отдаленного урожая; они завели у себя два рода посевов: одни—для периода мелководья, другие—для времени, непосредственно следующего за периодом наводнения, когда почва еще покрыта влажным плодотворным илом. Взамен того, они не знают громадной опасности внезапного прорыва плотин, им не угрожают страшные катастрофы потопа, земля их избавляется от белых муравьев, которые опустошают ее и беспрестанно обновляют её плодородие. Что касается городов и селений, для которых невозможно было воспользоваться естественными пригорками или возвышенностями, то для них построили искусственные террасы, поднимающиеся выше уровня разливов, который у Бенареса достигает 13 или 14 метров и затем постепенно уменьшается вниз по реке; таким образом группы жилищ временно превращаются в островки. К сожалению, эти земляные работы производятся без разумного плана; чтобы иметь материал для воздвигаемой насыпи, роют землю тут же на месте и таким образом выкапывают огромные ямы, которые наполняются водой и где гниют всякого рода органические остатки, распространяя далеко зловоние; проходят длинные годы, прежде чем аллювиальная грязь заполнит до верха эти вредные для здоровья лужи.

Твердые вещества, разного рада каменные обломки и землистые частицы, ил и песок, которые содержат в себе воды Ганга,—в пропорции тем более значительной, чем быстрее течение,—не все уносятся в открытое море: большая часть этих наносов отлагается на низменных берегах и на чарах, или «teys» Сандербана. Поэтому, совершенно естественно, что там то и дело образуются новые острова в море и появляются несуществовавшие прежде песчаные мели у берегов; морские карты приходится переделывать при каждом новом исследовании поморья, и направления, которыми следуют лоцманы при проводе судов, беспрестанно изменяются. На востоке, при устьях Мегны, пояс земель быстро увеличивается на счет водной площади Джиттагонгского залива; но на западе, где, впрочем, линия берегов гораздо более выдвинута за черту первоначального прибрежья, не заметно, чтобы в новые времена дельта получила приращение. Во время ураганов море разрушает часть вновь образовавшихся земель и уносит далеко их обломки; кроме того, общее движение почвы, как кажется, понижает мало-по-малу плоскость средней дельты; так же, как низменные земли Амазонки, По и многих других больших рек, равнины, прилегающие к низовью Ганга. находятся в области оседания. Ни в какой части гангесской дельты до сих пор не открыли под поверхностным слоем речных наносов ни малейшего следа морских образований, которые непременно должны бы были находиться там, если бы море занимало в недавнюю эпоху пространства, где в наши дни простираются равнины Нижней Бенгалии. В Калькутте, при бурении почвы, доведенном до глубины 147 метров, были извлечены на свет божий единственно растительные остатки твердой земли, торф, речные раковины, пласты, отложенные пресными водами: буровой снаряд прошел даже через слой кристаллического гравия, который, вероятно, был принесен или с Раджмагальских холмов, или с массивов высот, которые существовали тогда в области дельты, но впоследствии исчезли, подточенные и размытые водами. Из этого следует, что в течение современного геологического периода дельта Ганга всегда была выступающею над поверхностью воды землей; самые новые морские формации, найденные на севере, у основания гор Гарро, принадлежат векам третичной эпохи. Но почва Калькутты, хотя лежащая выше уровня вод с такого давнего времени, не переставала понижаться, так как древние слои растительности следуют там один за другим в глубинах земли гораздо ниже нынешнего уровня моря. Это явление оседания почвы,—тем более замечательное, что с обеих сторон Бенгальского залива, на западе—на берегах Ориссы, на востоке—на Арраканском побережье, констатировано вертикальное движение суши в обратном направлении,—продолжается, вероятно, и далее на юг от дельты, к центральной впадине залива. Быть может, громадная воронка, известная у английских моряков под названием «бездонной пучины» (swatch of no ground), есть центр провала в этой оседающей области. Это—морская пропасть, открывающаяся в 130 километрах к юго-востоку от устья Хугли, но в непосредственной близости к мелям, залегающим у входа в Матлаху и в соседние лиманы. Окружающие ее воды залива имеют всего только от 40 до 75 метров глубины, тогда как во внутренности впадины бросают лот на 400, даже на 500 метров, не находя дна: это словно неизмеримый кратер громадного вулкана. Подводные берега «бездонной пучины» до такой степени обрывисты, что моряки всегда могут, по наклону ложа, определить с точностью место, где они находятся в данную минуту. По мнению Фергюсона, существование этой воронки должно быть приписано единственно круговращательному движению воды, происходящему от столкновения прилива и зыби, которые встречаются в северной оконечности залива.

Южная область дельты представляет неопределенную землю, нечто среднее между сушей и морем; она принадлежит к материку—по растительности, покрывающей ее, к океану—по обилию воды, которая проникает на нее во всех направлениях и даже заливает ее всю сплошь во время периодически повторяющихся больших приливов (совпадающих с новолунием и полнолунием) и во время бурь. Совокупность этой страны известна под общим именем Сандербан (Сундербан, Сундербанд), которое этимологи объясняют на разные лады: по их толкованию, это слово значит то же, что Синдурбан или «Красный лес», Судербан или «Величественный лес», Шандабанда или «Земля солепромышленников», Сундербанд или «Хорошая плотина», или, наконец, «Лес сундрий»,—местное название дерева (heritiera littoralis), самого обыкновенного в этих полузатопленных местностях; полагают, что Калькуттская река, Хугли, тоже обязана своим наименованием одному сандарбандскому растению, которое называется хугля (typha elephantica). Пространство этой нейтральной области между землей и морем составляет около 20.000 квадр. километров; с запада на восток Сандербан протянулся слишком на 200 километров. Необъятный лабиринт, перерезанный между островами и островками четырнадцатью большими реками и сотнями второстепенных рукавов и потоков, разветвляющихся до бесконечности, доступен только лодочнику, скользящему среди камышей или под сводами густой листвы, в своей барке, построенной из красного дерева сундри. Многочисленные острова Сандербана, хорошо защищенные песчаными дюнами, которые образуются от действия ветров муссона, покрыты густыми лесами, составляющими исключительную собственность казны, которая заботливо поддерживает в них правильное лесное хозяйство; на других островах вся растительность состоит из низкорослых пальм (phoenix paludosa) или из маленького кустарника, служащего убежищем диким зверям. Находимые там и сям развалины доказывают, что Сандербан не был необитаемою пустыней до прибытия европейцев в страну, и что там существовали даже большие города; первые португальские писатели все единогласно говорят, что земли Сандербана были густо населены в их время; но граница между областью возделанных пространств и необитаемым поясом прибрежья, кажется, сохранилась почти без перемены в течение веков. В последние сто лет завоевания земледельцев в области этих девственных, нетронутых земель довольно значительны, особенно в соседстве Мегны, где почва, вообще говоря, возвышеннее; в 1872 году поверхность территории, приобретенной для земледелия, в области Сандербана простиралась до 280.000 гектаров, но большая часть этих вновь распаханных полей подвержены наводнениям, и потому принуждены были окружить их плотинами. Часто морские приливы превращают всю область возделанных земель в бесчисленные островки, имеющие форму многоугольников. В этих-то изменчивых лиманах Сандербана, где встречаются две жидкия стихии, соленая вода моря и пресная вода рек, с их различными флорами и фаунами, и в болотистых низинах соседних равнин, называемых биль, джиль или джуллия, и зарождается «бенгальская лихорадка», или «лихорадка джунглей», одна из самых страшных болезней Индии, пристающая безразлично к людям всякой расы, как к туземцам, так и к иностранцам. В Калькутте эта лихорадка всего чаще выбирает себе жертвы между тем людом, который живет частью на реке: между лодочниками, матросами, носильщиками, таможенными досмотрщиками; охотники, отправляющиеся в джунгли, люди, работающие в низменных плантациях, тоже подвергаются большой опасности схватить лихорадку. Преимущественно в сентябре месяце, когда вода в болотах начинает убывать и оставляет обнаженными тинистые берега, случаи заболевания лихорадкой особенно опасны. Холера—тоже одна из эндемических болезней Нижней Бенгалии, и оттуда-то она и распространилась, в первой половине настоящего столетия, по остальному Индустану и во всем свете; вероятно, она существует с незапамятных времен на берегах нижнего Ганга, хотя на этот грозный бич, во время его внезапного появления в Западной Европе, смотрели как на новую болезнь. Чрезмерная сырость страны и гниение органических веществ, смешанных с водой, которая встречается везде уже на глубине нескольких сантиметров от поверхности,—вот причина, порождающая эту страшную эндемию Бенгалии.

Известно, что тысячи и даже миллионы трупов, которые в прежнее время течение Ганга выбрасывало на свои берега, много способствовали нездоровости атмосферы и распространяли заразу. С тех пор, как англичане сделались хозяевами страны, и их полиция стала вмешиваться в вопросы общественной гигиены и народного здравия, Ганг уже не уносит в своих волнах тела всех поклонников, которые обитали на его берегах; но как часто и теперь еще благочестие и сыновняя любовь ухитряются обходить предписания санитарного устава, обеспечивая умершим самое священное место вечного покоя! Как часто еще можно видеть ночью маленькия светящиеся точки, подобные блуждающим огонькам или светлякам, медленно движущиеся по течению священной реки! Этот мелькающий вдали огонек освещает доску, на которой положен труп; родные и друзья покойника толпятся на берегу, следя тоскливым взором за последним земным странствием оплакиваемого человека до тех пор, пока судно, песчаная мель, поворот реки или просто даль скрывают из глаз блестящую точку, которую взор так долго оспаривал у царствующего кругом мрака. Индусы видят более чем богиню в реке, которая орошает их поля и дает им урожаи, которая поит и кормит их: они видят в ней мать. По сказанию легенды, она согласилась сойти на землю только для того, чтобы омыть и очистить смертные остатки предков царя Бхагирати; но исток её остался на небесах, и в её чистых водах весело плещутся бессмертные небожители. Когда поток её излился с неба, бог, могучий богатырь Сива, головой и плечами которому служат вершины и скалы Гималая, один мог сдерживать на себе тяжесть великой реки, «ниспадающей с его чела, как жемчужное ожерелье, нить которого порвалась в небесной выси».

Нет места на берегах Ганга, которое не было бы священным, и самое имя реки, произнесенное с благоговением, будь то за сотни верст от её течения, достаточно, чтобы смыть грехи, содеянные впродолжении одного или даже нескольких предшествующих существований. Пилигримы наполняют божественною влагой маленькие пузырьки, которые затем укладывают в две корзины, украшенные павлиньими перьями и соединенные бамбуковою тростью; нагруженные этою ношей, на манер овернских носильщиков, они странствуют по всей Индии, продавая по дорогой цене священную воду. Таким образом, богатые индусы могут пользоваться неоценимою привилегией очищать себя святою водой; кроме того, во всех частях Полуострова народное суеверие указывает, как на подземные рукава Ганга, на ключи, бьющие из скалы. Но полная святость может быть приобретена лишь паломничеством на берега «матери Ганги», в особенности так называемой прадакшиной, которая состоит в хождении, впродолжении шести лет, по берегу Ганга, от истока к устью и от устья к истоку. На этом длинном пути местами священными по преимуществу, естественно, считаются те, которые указаны слияниями рек, уединенно высящимися скалами, крутыми поворотами течения, ущельями и теснинами; тут омовение в священных водах имеет всю свою очистительную силу. Пилигримы останавливаются в этих местах на более или менее продолжительный срок, купцы открывают торговлю, и города выстраиваются вокруг храмов.

После Янтсекианга, священный Ганг, по своему экономическому значению, есть, бесспорно, самая важная река во всем свете. Почва, которую обработывают сто миллионов жителей её бассейна, одна из самых плодородных и производит в изобилии сельско-хозяйственные продукты всякого рода; города их—богатые и промышленные; суда толпятся тысячами у подходов к рынкам. До недавнего времени могучая река и каналы её дельты были единственными торговыми путями в Бенгалии, и хотя железные дороги отняли теперь у Ганга значительную долю его торговли, тем не менее, эта река и до сих пор остается одною из самых оживленных и наиболее посещаемых судами в целом мире. Один только город Калькутта получает ежегодно с внутренних пристаней на сумму свыше 400 миллионов франков различных произведений и товаров, привозимых на судах; иной прибрежный городок видит ежедневно по несколько сот судов, проходящих перед его набережными; годовое движение грузов в портах гангесской дельты нужно исчислять миллионами тонн. Без сомнения, Ганг не может сравниться с Гудсоном, с Миссисипи, с Темзой по размерам пароходства, но нигде, разве только на реках Китая, не увидишь такого несметного множества мелких парусных и гребных судов.

На запад от нижнего Ганга самая важная река—Дамуда, очень опасная для прибрежных жителей, по причине её частых наводнений, но тем более почитаемая дикими населениями окружающих холмов. В один из своих разливов, в 1757 году, Дамуда, открыв себе новое русло к югу, направилась прямо к лиману Ганга; старое русло, которое соединяло ее с Хугли, в том месте, где этот рукав сохранил свой речной характер, совершенно покинуто с 1762 года. В области верховьев Дамуды и её притоков возвышаются единственные массивы высот Бенгалии в собственном смысле, которые продолжают, под разными именами, систему гор Виндиа, но отличаются от них геологическими формациями. Песчаники, которыми оканчиваются на востоке плоскогорья Багалканда, заменены здесь метаморфическими и каменноугольными горными породами; только несколько уединенных групп или даже простых каменных глыб свидетельствуют о древнем протяжении гряд цепи Виндиа. Выше большого изгиба Ганга, Раджмагальские горы состоят из базальтовых траппов, происхождения гораздо более нового, чем лавы Деканского нагорья; и в одном месте, в тридцати пяти километрах к юго-востоку от Кольгонга, показывают маленькие трахитовые и порфировые конусы, которые, вероятно, были ядром древних огнедышащих гор. Несмотря на очень близкое расстояние от самых многолюдных областей Индии, холмы, лежащие к западу от линии железной дороги из Бардвана в Патну, принадлежат к наименее известным местностям Полуострова и к таким местностям, где города и местечки чрезвычайно редки. Лютые звери, тигры и дикие слоны, сделали некоторые округа этой области почти необитаемыми; в прогалинах джунглей, окружающих гору Параснат, поселяне отправляются на полевые работы не иначе, как многочисленными партиями и с барабанным боем, чтобы не подвергнуться нападению свирепых обитателей лесной чащи. Однако, туземцы этих гористых местностей способствуют своею долей труда приращению богатств Бенгальского края; так, они приготовляют кашу или катеху, смолистый сок из индийской акации (acacia catechu), собирают белый растительный воск и снимают на ветвях некоторых деревьев красную камедь, выделяемую лаковым червецом (coccus lacca).

Почти все населения, живущие в равнинах Ганга и находящиеся между собою, благодаря легкости сообщения по речному пути, в постоянных торговых сношениях, могут быть причислены, взятые в целом, к цивилизованному человечеству, каково бы, впрочем, ни было различие их происхождений—арийского, дравидийского, коларийского, индокитайского. Однако, еще существует в гангесском бассейне некоторое число племен и каст, частью порабощенных, частью относительно независимых, которые сохранили свои отличительные расовые черты, не принимая внешних признаков цивилизации, индусской или магометанской. Между этими народцами есть такие, которых можно назвать дикарями или варварами; оттесненные чужеземными нашествиями, которые, в течение веков, следовали одно за другим в области равнин, эти племена удалились или в болотистые леса, которые тянутся длинною полосой вдоль подошвы Гималая, или в массивы холмов, которые Ганг огибает в своем нижнем течении. Некоторые другие племена, подобные европейским цыганам, избегают опасности своею бродячею жизнью, т.е. непрерывным бегством. Наты, канджары, бадиахи, базигары, как называют этих цыган гангесской Индии, устраивают себе временные селения, состоящие из групп деревянных шалашей, покрытых рогожами и древесною листвой; края дороги служат пастбищем их животным; сами они питаются разною дрянью, даже падалью, когда их тысяча ремесл—фокусников, престидижитаторов, показывателей медведей и обезьян, лошадиных барышников, гадальщиков—оказываются недостаточными для доставления им обилия благ земных. Подобно своим европейским братьям, они всегда умеют обеспечить свою безопасность, благоразумно держась в стороне от всякого движения политического или религиозного. Туземные государи не имеют подданных более верных, чем эти бродячие инородцы, религия которых всегда та же самая, что и господствующая вера страны: магометане по большей части, потому что властителями края были мусульмане до недавнего времени, они, кажется, не имеют в действительности другой религии, кроме погони за общим благоденствием племени.

В Ауде и далее к востоку, вдоль границ Непала, племена бхар, тару, приписывающие себе раджпутское происхождение, и другие народцы живут разбросанными группами, которые не имеют никакого сообщения с цивилизованными обитателями равнины и которые защищены своими болотами от всякого нападения. Но некоторые другие племена, которые не могли убежать от завоевателей, были обращены ими в тяжелое состояние рабов, или поставлены вне всякой касты, как отверженные парии. Так, например, кории и чамары, которым позволяют в городах заниматься некоторыми родами промышленности, ткацким и кожевенным ремеслом, остались крепостными в деревнях; они, по-прежнему, обработывают почву для своих господ, браманов или раджпутов, хотя законы оффициально провозгласили их свободу. На основании этих законов, они, конечно, имели бы право прибегнуть к защите судов; но какая им от этого была бы польза? Презираемые всеми, они не могли бы уйти из логовищ, которые они занимают, рядом с свиными хлевами, в отдельном квартале деревни, без того, чтобы их не прогнали отовсюду, как нечистых животных. Другой народец, пасии, тоже, как полагают, происходящий от прежних властителей края, занимает более высокое место между жителями Ауда; это племя на половину объиндианилось, и оно-то доставляет правительству наибольший контингент лиц, употребляемых для службы в качестве чинов сельской полиции. В Ауде один миллион людей причисляется к первобытному, коренному населению края.

Эти первобытные обитатели или аборигены еще более многочисленны в провинциях Бенгалии; там их насчитывают более трех миллионов, не включая в это число лиц, принадлежащих к низшим кастам, которые представляют собою древние расы страны, разнообразно смешавшиеся с индусскими завоевателями. Благодаря массивам холмов, окруженных джунглями и лесами, которые возвышаются на юг от Соны и Ганга, многие племена нашли себе безопасное убежище и удержались до наших дней, если несвободные, то, по крайней мере, уважаемые своими соседями. Так, малеры или пахарии, называемые англичанами Hillmen (жители холмов), которые населяют, в числе около 400.000 душ, возвышенные долины Раджмагальских гор и окружающих массивов, в южном направлении до Монгира, пользовались еще политическою независимостью в половине настоящего столетия, и англичане посылали против них в разное время несколько военных экспедиций, которые, однако, не имели успеха и должны были ограничиться обходом джунглей да выжиганием деревень. Но чего не могла сделать сила, то было достигнуто хитростью. Начальники колен пахариа, осыпанные подарками, сделались пенсионерами английского правительства, и отныне территория их отграничена точным образом: каменные межевые столбы, поставленные у выхода долин, указывают границы этого племени, и туземцы, которые спускаются со своих гор, являются уже не в качестве врагов, а в качестве мирных торговых людей. Впрочем, пахарии далеко не дикари. Они очень тщательно строют свои хижины из бамбуковых стволов и убирают их внутри резною мебелью, украшают подходы к ним; их сады и поля содержатся в большом порядке и обыкновенно дают хороший сбор плодов, достаточный не только для собственного пропитания, но и для поддержания маленькой отпускной торговли; хотя и торговые люди, пахарии, однако, отличаются безукоризненною честностью: «лучше умереть, чем обмануть»—гласит одна из их пословиц. Так же, как большинство племен Ассама и Индо-Китая, пахарии имеют в своих деревнях род общественного дома, где все молодые люди живут вместе. Перед жилищами и возле священных деревьев посажены высокие бамбуки, чтобы удалять злых духов, которые летают по ночам, пользуясь отсутствием Солнца, великого бога вселенной. Большинство антропологов видит в пахариях дравидийцев, родственных дравидийцам южной Индии; во всяком случае, они родственны им, по крайней мере, по языку, который имеет близкую связь с южными наречиями. Утверждают, но без доказательств, что пахарии быстро уменьшаются в числе, и что они исчезают мало-по-малу; но ошибки народной переписи, происходящия, главным образом, от перемены имени колен и их кланов, слишком часты, чтобы можно было допустить, как несомненный факт, вырождение племени.

Санталы или сонталы, в числе, быть может, двух миллионов душ, живут тоже в Бенгалии и Бехаре и населяют преимущественно долины и первые скаты равнин у подошвы гор, занятых племенем пахариа; отсюда и произошло название Даман-и-Кох, или «Подгорье», которое дают части их территории, прилегающей к Раджмагальским холмам. Санталы по природе довольно склонны к кочевому образу жизни; хотя земледельцы, они, однако, любят менять место жительства; как только обработываемая ими почва начинает оскудевать, они отправляются искать в джунгле других, еще нетронутых сохой, земель, и поселяются на новом месте. Во многих округах, особенно в области Даман-и-Кох, где в 1790 году было всего только 3.000 представителей этого племени, а пятьдесят лет спустя их уже насчитывалось слишком 200.000 душ, наибольшая часть почвы уже распахана и занята под плантации, вследствие чего санталы поневоле сделались оседлыми, но чтобы быть в то же время рабами, прикрепленными к земле; ни одному населению Индии не приходилось больше страдать от порядка землевладения, введенного в крае монгольскими завоевателями и англичанами. Обремененные податями и налогами, собираемыми в пользу больших ленников, притесняемые на всевозможные лады агентами фиска и другими посредниками, разоряемые безбожными ростовщиками, санталы, по крайней мере большинство их, живущие в соседстве с индусскими селениями, скоро очутились в положении полного рабства; даже для прокормления себя с семьями, для покупки хлеба, им нужно было обращаться к ростовщику, закладывать вперед, под 33 процента в год, продукт своего собственного труда и труда своих детей. Тщетно обращались они к английским судам с просьбою возвратить им владение их землей и их свободой; их жалобы не были выслушаны. Тогда они решились спуститься массой к Калькутте, чтобы идти просить правосудия у вице-короля. 30-го июня 1855 года восточные санталы, те, которым приходилось всего больше страдать от ростовщиков и непомерных налогов, выступили в поход, с женами и детьми, предшествуемые своими герольдами, бившими в барабаны: один только авангард поднявшихся племен состоял из тридцати тысяч человек. Военная процессия, предшествуемая толпой индусских беглецов, спустилась довольно далеко в равнину, грабя на пути плантации ростовщиков и предавая пламени их дома. Правительство поспешно собрало войска и послало их против петиционеров. Это была не война, а гнусная резня, о которой ни один английский офицер не мог рассказывать без стыда. Санталы, торжественно заявляя, что они не питают никакой вражды к англичанам, а только к закабалившим их ростовщикам, приняли, тем не менее, битву; но что могли поделать их стрелы против меткого огнестрельного оружия сипаев? Все время, пока раздавался бой их барабана, они давали убивать себя, не прося пощады; во многих деревнях не оставалось больше ни одного человека на ногах, когда туда проникли войска компании. После чудовищного побоища, англичане надумались, наконец, разобрать жалобы санталов и дать им некоторое удовлетворение. Земли были возвращены тем, которые их возделывали, некоторые договоры, заключенные с ростовщиками, были разорваны, и рабство или крепостное состояние, которое до того времени было терпимо английскими судьями, торжественно отменено, но чтобы быть потом, слишком часто, восстановляемым под другою формой. Железная дорога, проникая в страну санталов, где народонаселение достигло чрезмерной густоты, вследствие постоянного перевеса числа рождений над числом умирающих, призывала работников десятками тысяч; чайные плантаторы Ассама подряжали рабочих для своих плантаций: даже с островов Св. Маврикия и Соединения крупные землевладельцы делали желающим наняться к ним самые заманчивые обещания, которые почти всегда должны были, в конце концов, привести навербованных таким образом рабочих к состоянию настоящего невольничества. Очень склонные в перемене места, санталы охотно эмигрируют; тысячи мужчин ежегодно спускаются в равнину, чтобы наниматься в работники, впродолжении одного сезона или впродолжении целых годов; другие соглашаются даже покинуть отечество и отправиться на заработки в чужие края, но очень немногие из них возвращаются в свою родную деревушку.

Национальный тип этого племени—один из самых замечательных между типами народностей, населяющих Индию. Санталы не имеют такой тонкости черт, как бенгальцы, но они превосходят их силой и, сверх того, отличаются красотой, которую обыкновенно придают человеку прямодушие и мужество; вообще, лицо у них широкое, скулы выдающиеся, губы немного толстые, лоб плоский, голова круглая; наружность их свидетельствует о телесной силе и здоровье. Живые, проворные, всегда веселые, очень добродушные, они, к сожалению, привыкли относиться недоверчиво к иностранцам или иноплеменникам, и прибытие индуса в их край пугает их «больше, чем присутствие леопарда или тигра»; однако, они всегда хорошо принимают путешественника, и перед каждым домом находится почетное сиденье, называемое «скамьей странника», куда прохожие, каковы бы ни были их раса, цвет кожи, религия, приглашаются присесть и воспользоваться семейным гостеприимством. Не имея ремесленников своей расы, они принуждены были пригласить к себе кузнецов, ткачей и других мастеров чужого племени, но они обращаются с этими переселенцами как с людьми своих собственных колен и кланов, допускают их, посредством брака, в свои семейства, и мало-по-малу эти пришельцы индусы приобретают полную натурализацию. Из двенадцати племен или колен санталов семь сохранились почти в первобытной чистоте, без всяких кастовых предразсудков; но народцы, живущие в соседстве равнин, уже на половину индианизировались и мало-по-малу, усвоивая себе нравы и обычаи бенгальцев, утрачивают свое достоинство свободной нации, чтобы снизойти на степень полукаст, образовавшихся из помесей, которые находятся в презрении у чистокровных индусов. Язык, которым говорят санталы, принадлежит к коларийской группе, которая отличается своими агглютинативными формами. Из всех идиомов этого семейства, сантальский—самый развитый; он, повидимому, заимствовал много корней у санскрита, но, взамен того, и сам дал ему много своих, и полагают даже, что именно из сантальского диалекта «божественное письмо» взяло некоторые из своих согласных букв. Однако, сантальское наречие не имеет литературы, ни даже собственной, вполне ему принадлежащей, азбуки; несколько книг духовного содержания, написанных миссионерами, да переводы Библии составляют до сих пор все литературное достояние этих туземцев; в школах они учатся языку своих ненавистных угнетателей, бенгальцев.

Семейный союз очень крепко организован у санталов. Браки не решаются заранее родителями, как у индусов; молодые люди свободно делают свой выбор, но всегда в другом клане, а не в своем; вмешательство отца имеет место только для формы, чтобы исполнить правила, установленные обычаем относительно вступления чужой женщины в среду племени. Многоженство не запрещено, но редко случается, чтобы сантал воспользовался этим правом; национальные правы позволяют ему это лишь в том случае, если первая супруга бесплодна. Разводы у них редки. Уважение, которое санталы оказывают женщинам, обнаруживается особенно их привычкой к щегольству и опрятности; мужчины любят наряжаться и украшают себя цветами, перьями, кисточками из какой-нибудь материи или из конского волоса; они обвешивают своих жен и дочерей разными металлическими украшениями, самые бедные— железными, те, кто посостоятельнее, кто успел сделать кое-какие сбережения,—медными или даже серебряными. Дома, стоящие отдельно один от другого по обе стороны «пути семейств» и раскрашенные чередующимися полосами красного, черного и белого цветов, содержатся очень опрятно; скотный двор и птичник всегда помещаются в стороне. Каждая семья имеет свой особенный культ, обряды которого совершаются сообща, под управлением главы семейства; на смертном одре отец открывает старшему сыну имя своего бога и тайные слова, которыми он взывал к нему, затем, умирая, он сам переходит в сонм божеств со всеми предками их рода. Последний и священнейший долг, который старший сын или ближайший родственник обязан отдать усопшему, состоит в том, чтобы, по предании тела сожжению, отнести три куска черепа на берег Дамуды, священной реки, и погрузить эти смертные останки в святую воду, дабы они присоединились там к костям предков. Когда сантала пожрет лютый зверь, то ближайший родственник погибшего, лишая себя пищи и сна, ходит по следам животного до тех пор, пока ему не удастся отыскать какой-нибудь остаток жертвы, который он тотчас же и относит в воды святой реки.

Племенной патриотизм так же сильно развит у санталов, как и семейный дух. Вступление молодого человека в клан обставлено специальными церемониями, и старики объясняют ему его обязанности в отношении общины. Проступки против чести, преступления влекут за собою исключение из клана, т.е. гражданскую смерть; в обыкновенных случаях виновный может выкупить свое право гражданства, но в случаях важных ему не остается ничего более, как взять свой лук и стрелы и бежать в джунгль, откуда он уже никогда не возвращается. Временное лишение прав и исключение из общины—вот два единственные средства управления для сантальских племен; английские администраторы поняли, что вся их полиция, проникая в эти племена, повела только к внесению путаницы в понятие о праве у туземцев и к ослаблению влияния «отцов» и представителей, которых санталы сами избирали из своей среды. Миссионеры, католические и протестантские разных сект, поселившиеся в сантальской земле, имели в своих попытках обращения в христианство больше успеха, чем их собраты в индусской стране, но главная масса нации по-прежнему остается очень привязанною к своему древнему культу. Несколько раз в году поселяне собираются под тенью шореи (shorea robusta), национального дерева по преимуществу, чтобы плясать хороводом и петь гимны в честь своих предков, которые, по их верованию, смотрят на эти поминки с высоты ветвей; они приносят им в жертву петухов, коз или также красные цветы или плоды, которые своим цветом дают предкам иллюзию крови. Такия же жертвы они приносят солнцу и «Великой Горе», божеству, которое часто смешивается с Сивой, богом снеговых гор, и культ которого, быть может, указывает на древнее пребывание нации в какой-нибудь возвышенной долине Гималая. Санталы чтут также слона, как покровителя их племен, и матери любят класть своих детей у ног этого великана животного царства, прося его благословить их. Племена коль и хонд обыкновенно величают слона «бабушкой».

Ораоны или дангары, т.е. «горцы», другое туземное племя округов Чота-Нагпор, по расе и языку принадлежат к дравидийской семье, как и пахарии, и говорят о себе, что пришли вместе с ними из Западной Индии; сами себя они называют хуруками. Между ними-то набираются, главным образом, рабочие, употребляемые в публичных работах Бенгалии, и кулии, нанимаемые плантаторами отдаленных колоний. Ораоны, общее число которых определяют, приблизительно, в 600.000 душ и которые делятся на множество кланов, имеющих каждый свой особенный тотем, или символическое животное, называют себя «трудовым племенем», и им доставляет удовольствие дать доказательство своей силы и сметливости в работах, которые им поручают; очень простодушные, они забавляются всякою безделицей, весело пляшут и смеются до упаду, чтобы отдохнуть от трудов: возвращаясь с поля, все с венками на голове, они держат друг друга за талию и покачиваются с боку набок, распевая песни, чтобы идти мерным шагом. По большей части дангары составляют резкий контраст с индусами своею некрасивою наружностью: цвет кожи у них черный, нижняя челюсть выдалась вперед, губа толстая, лоб низкий и узкий, волоса длинные и слегка курчавые, часто напомаженные коровьим калом, и вдобавок самый род их занятий обрекает их на нечистоплотность; тем не менее, однако, они очень любят украшения и татуируют себе различные части тела. Почти везде жилищем служат им простые землянки; главное здание деревни—дум-хариа, или «мальчишник», в котором молодые парни упражняются во всех играх, требующих силы или ловкости. Многие обычаи ораонов приближают их к санталам; подобно этим последним, они поклоняются солнцу, духам, предкам, предают, в жертву им, закланию мелких животных и приносят им разные дары; так же, как и санталы, они позволяют своим детям вступать в брак по собственному выбору, но только не с односельчанами, и предоставляют женщине большую долю влияния. Когда две молодые девушки заключают между собою вечный сестринский союз, они обмениваются ожерельями, в присутствии свидетелей, и до конца своих дней называют одна другую не иначе, как «мой цветок» или «моя улыбка».

Некоторые другие племена обитают на плоскогорьях, лежащих к западу от дельты Ганга; таковы мунданы, которые близко подходят к орисскому племени коль, и карвары, родичи санталов, бродящие в лесах, на юге от реки Соны, и частью живущие дикими плодами и корнями, которые они оспаривают у обезьян: но большинство первобытных народцев (аборигенов) на-половину объиндианилось или даже отличается от индусов только более низким социальным положением, которое им присвоено в иерархии каст. Чандалы, самая презренная индусская каста, заключающая в своих рядах слишком полтора миллиона лиц, очевидно, происходит от тех древних владетелей страны, которых арийские завоеватели называли с презрением дасиасами,—именем, которое теперь сделалось, в немного измененной форме, одним из самых обыкновенных в Бенгалии фамильных названий. Раджбанси или пали, которые говорят наречием, близко подходящим к бенгальскому языку, мальда, коч и другие касты земледельцев, еще более многочисленные в бассейне Брахмапутры, чем в бассейне Ганга, тоже принадлежат к туземной расе и, вероятно, имеют родственную связь с барманскою группой; точно также хлебопашцы буя, рыбаки багди, носильщики паланкинов бари, кожевники мучи суть представители древних коренных населений или аборигенов. Им приписывают многие религиозные обычаи, чуждые арийцам, и между прочим, те человеческие жертвоприношения, вывести которые стоило такого труда английской полиции. Кровавый культ Сивы и Кали требовал отборных жертв, и до 1866 года в честь их были приносимы в жертву молодые люди, в Джессоре, в Дакке и в лесах области Чота-Нагпор. На берегах рек предание еще указывает места, где жрецы проливали человеческую кровь. Теперь, кажется, уже не бывает таких ужасов в Бенгалии, но сколько еще сохранилось религиозных обрядов не-арийского происхождения, которым браманы еще обязаны подчиняться, или заклиная злых духов, скрывающихся в лесах, или принося пригоршни земли в дар полевым божествам! Под новыми названиями продолжают существовать все те же старые культы и верования.

Индусский элемент, чисто арийского происхождения, как кажется, всего сильнее представлен, по численности, в Аудской провинции. Браманы, люди свободных профессий, промышленники или земледельцы, составляют там, по меньшей мере, восьмую часть населения; раджпуты и представители воинственных каст, присвоивающие себе название кшатриев, владеют там большею частью больших поместий, где они чествуют своих гостей англичан с пышностью по истине царскою; каясты, «умные, хитрые и фальшивые, как византийцы восточной Римской империи», сделались, «писателями» по преимуществу, и действуя за-одно с вайсиями, овладели всею торговлей; землепашцы агир или гопа, потомки пастухов, хвастаются своим знатным происхождением, утверждая, что они принадлежат к той же самой породе, как и бог Кришна; курми, первые хлебопашцы, поселившиеся в стране, и мурао, составляющие, вместе с агирами, массу нации, тоже выдают себя за индусов несмешанной расы. Те из арийцев, которые спустились в низменные равнины Ганга в эпоху первоначальных народных переселений, равным образом претендуют на чистоту крови: так же, как колонисты всякой расы, они приписывают себе, более высокую родовитость, чем какая принадлежит им в действительности; они величают себя «сугубо благородными», подобно тому, как потомки первых английских эмигрантов в Виргинии все принимают самопожалованный ранг «кавалеров», или как ост-индские англичане все без исключения украшают свою фамилию титулом «эсквайра». Но как нобльмены Великобритании не признают за «дворянами» Австралии и Канады равенства ранга, так точно и аудские браманы, особенно кануджеи, или браманы Каноджа, древней индусской столицы, считают бенгальских браманов гораздо ниже себя по общественному положению и даже по религиозным привилегиям. До сих пор еще кануджеи упорно отказываются есть с ними за одним столом, и любой вор из уроженцев Аллахабада или Бенареса стоически перенесет в своей тюрьме наказание кнутом скорее, чем согласится проглотить хоть одно зерно риса, приготовленного каликутским браманом. Еще недавно чистокровный ариец из Ауда, будь то даже простой земледелец, не мог вступить в законный брак с бенгальскою браманкой, как бы ни был богат её отец; прижитые от неё дети считались бы незаконнорожденными. К этим именно странам, где преобладают браманы, индусы по преимуществу, в верхних равнинах Джамны и Ганга, завоеватели Великие Моголы применили специальным образом название Индустана, распространенное впоследствии на все без исключения земли, где говорят индусскими наречиями и исповедуют индусские религии, т.е. на весь Полуостров по сю сторону Ганга.

Магометане, столь многочисленные в северо-западной области Индустана, составляют меньшинство населения в бассейне Ганга, хотя они были некогда политическими господами на этой покатости Индии, и хотя они часто пользовались своею властью, чтобы обращать в ислам своих подданных, отдавая приказы об обрезании их массами. В верхних пригангских равнинах мусульмане составляют лишь седьмую, а в Ауде, стране индусской по преимуществу, лишь десятую часть общего числа жителей; немного более многочисленные в Бехаре, они почти совсем не встречаются в области Чота-Нагпор, где преобладают туземные элементы, жившие там еще до прихода арийцев; но в собственной Бенгалии они снова приобретают значительную численную важность. В этом отношении всеобщая перепись 1872 года была своего рода неожиданным откровением. Английские правители с удивлением узнали, что в одной только Бенгальской провинции их мусульманские подданные превосходят числом подданных константинопольского султана в Европе и Азии. Около трети жителей Бенгалии принадлежат к исламу. Правда, что магометане этой части Индии далеко не походят на мусульман Аравии; во многих округах они даже не знают самых простых формул своей религии, и, разделенные на касты, подобно индусам, совершая те же самые церемонии в святилищах, они отличаются от своих соседей единственно соблюдением обряда обрезания. Но в это последнее время большое движение религиозного пробуждения установило более крепкую связь между мусульманскими жителями Бенгалии. Странствующие проповедники, приходящие, по большей части, из северных провинций, отвлекли своих единоверцев от индусских капищ и преподали им существенные догматы и правила своей религии. Дух солидарности магометан Бенгалии с магометанами остальной Индии и других частей света усилился: они знают теперь, чего не знали еще недавно, как велика важность их религиозной и политической роли между народами земного шара, и хотя разделенные тоже на касты, они, однако, представляют тело относительно объединенное, сплоченное, в сравнении с раздробленностью индусского общества, распадающагося на тысячу ничем не связанных между собою фракций. При том же различие занятий может только поддерживать и даже увеличивать контраст между последователями отдельных религий. Так, в Бехаре и в Ауде мусульмане принадлежат, по большей части, к высшим классам общества; в Бенгалии они соединены преимущественно в общины земледельцев, тогда как служащие и ремесленники почти все индусы. Во многих округах даже существуют неоспоримые расовые различия. Так, в Рохильханде, на юге от Кумаона и Непала, рохильцы, или рогильцы, прежние властители края, суть чистые афганы, и большинство других магометан страны, саиды, шейхи, «монголы», патаны, тоже иноземного происхождения, по крайней мере, по своим представителям мужского пола, потомкам соратников султанов Махмуда, Бабера и Акбара.

Магометанскому же влиянию обязан своим происхождением и язык, которым говорит большинство жителей в бассейне Ганга. Язык этот, известный под именем индустани, получил свое первое начало в военном стане Великого Могола, в Делийской орде или урду: отсюда и название урду, «ордынская речь», которым он обыкновенно обозначается: но из простого лагерного наречия, из грубого сабира, как говор франко-арабов, индустани вскоре сделался настоящим, вполне развитым языком, и благодаря своему неистощимому запасу слов арабских и персидских, легкости, с которою он ассимилирует себе новые слова, гармонии своих созвучий, гибкости своей фразеологии, которая позволяет ему иметь всякую желаемую пространность или краткость, он мало-по-малу вытеснил многие индусские диалекты, нисшедшие теперь на степень областных наречий; им даже говорит большее число людей, чем бенгальским диалектом (бенгали), употребляемым сорока-пятью миллионами индусов; как язык образованный, он имеет перевес над всеми родственными идиомами, каковы панджаби, синди, гуджарати, марати, непали. Он унаследовал то влияние, каким некогда пользовался язык пали в цивилизации Востока. Впрочем, несмотря на сильную примесь арабских и персидских терминов, число которых простирается, в некоторых сочинениях, до трех пятых всего запаса слов, урду остается, тем не менее, индусским диалектом по своему грамматическому строю, по окончаниям слов и по конструкции предложений. Точно также наречие бенгали сохраняет свой характер индийского языка в судопроизводстве, где оно смешано на одну треть с иностранными терминами, по большей части английскими. Индустани, хотя он произошел от наречия инди или гинди, вообще употребляет персидские письменные знаки, точно это язык не национального, а иностранного происхождения; но он может быть воспроизведен «божественными буквами» так же легко, как и словесные произведения других языков Индустана, происшедших от санскрита.

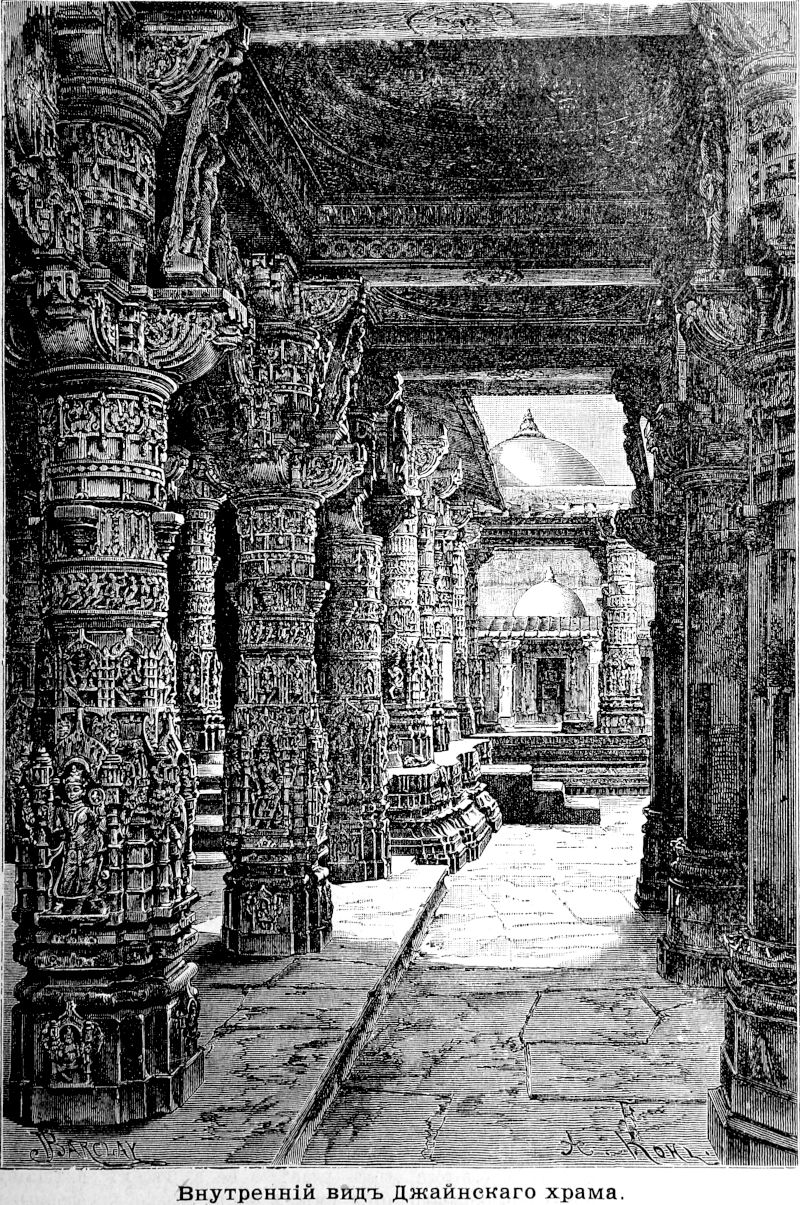

Уже более столетия англичане управляют непосредственно нижними областями гангского бассейна. С 1769 года были назначены в каждой провинции специальные агенты для наблюдения за исправным поступлением налогов и для изменения, по мере надобности, их раскладки. С той эпохи в местной администрации были произведены большие перемены. Старинные общинные учреждения, мало отличавшиеся от великорусского мира, почти совершенно перестали существовать, по крайней мере в Бенгальской равнине, под господством нового порядка землевладения, введенного англичанами. В прежнее время каждая деревня составляла одно «братство», владевшее сообща лесами, пастбищами и выгонами и распределявшее пахатные земли между всеми своими членами, давая каждому участок, который он должен был обрабатывать в течение года, для производства риса или других хлебов, индиго, овощей или плодов. Несмотря на политические перемены и на обращения из одной веры в другую, совершавшиеся добровольно или по принуждению, маленькая сельская республика сохраняла общинное владение землей и удерживала за собою характер морального или юридического лица в отношении к государству; она сама собирала причитающийся с неё налог, за исправный взнос которого ответствовала круговой порукой всех своих членов, она отправляла все обязанности местной полиции, творила суд между членами общины, видоизменяла по произволу свою внутреннюю организацию. Даже в тех случаях, когда деревня бывала разрушена, она продолжала существовать виртуально, как правоспособный союз; члены «братства», укрывавшиеся в лесах, оставались, тем не менее, соединенными между собою, и часто, после двадцати или тридцати лет такой жизни в изгнании, они, пользуясь совершившимся в крае политическим переворотом, возвращались на родное пепелище, чтобы вновь отстроить свое селение на том же самом месте и снова приняться, без всякого спора с чьей-либо стороны, за обработку полей, которые предание признавало их неотъемлемой собственностью. Сменив прежних властителей страны, как верховный владелец земли, английское правительство почти везде изменило феодальную зависимость земель в пользу генеральных откупщиков, а в 1798 году оно даже совершенно отказалось от владения землей в пользу концессионеров, принявших на себя обязательство вносить в казну определенную сумму поземельного налога. Некоторые государственные имущества были проданы или уступлены частным лицам в полную собственность; большая часть имений была передана заминдарам, талукдарам, или арендаторам. за известную ежегодную ренту; в бывшем Аудском королевстве вся страна разделена таким образом между 256 индивидуумами. Заминдары, в свою очередь, сдали землю второстепенным арендаторам или отдают ее в оброчное содержание агентам, которые сами не земледельцы в настоящем смысле слова, а обрабатывают почву руками райев; таким образом целый ряд посредников захватывает в свою пользу львиную долю земледельческого продукта; даже в том благоприятном случае, когда будущий труд крестьянина не принадлежит заранее владельцу земли, даже когда необходимый ему для прокормления себя с семьей запас риса не был приобретен заимообразно у ростовщиков, под обычный годовой процент пятьдесят за сто, и тогда он должен платить тройной или четверной налог под-арендаторам заминдаров. В большой части округов райи не обеспечены даже относительно права пребывания на обработываемой ими земле. Правда, что, в силу предания, постоянное жительство в одном месте впродолжении двенадцати, двадцати или тридцати лет, смотря по провинции, гарантирует крестьянина от произвольного изгнания; но до истечения этого периода времени он находится в полной власти землевладельца, да и после того нищета, иногда даже недостаток необходимого продовольствия или голод заставляет его подчиниться всяким условиям, какие заблагоразсудится господину предписать ему. В провинциях верхнего Ганга, которыми английское правительство владеет еще не так давно, как Бенгалией, большое число земледельческих общин еще сохранило свое старинное устройство и образует бхайячара, или «братства», но и там купцы и банкиры, джайны или баньясы, овладели целыми деревнями, население которых они эксплоатируют в свою пользу. Особенно в Бехаре положение крестьянина самое плачевное, и тяжелое бремя неоплатных долгов отдало его в полную кабалу ростовщикам. В восточных и северных округах Бенгалии сельский люд менее терпит нужды и горя, и некоторые из крестьян, особенно между мусульманами, живут даже в довольстве; но и там старинное общинное устройство исчезло, оставив после себя только кое-какие пустые формальности: пиндаяты, или «советы пяти», собираются еще кое-где, но их совещания не имеют никакой силы против решения коронных судов или воли землевладельцев. Однако, большая часть деревень назначает еще своего полуофициального советника который обыкновенно избирается в качестве третейского судьи в спорах, возникающих между членами сельского общества. Так велика, вопреки политическим переворотам, живучесть обычаев, основанных на правосознании народа, что жители сельских общин признают вообще, в качестве мундула, или наследственного «начальника деревни», человека низшей касты, представляющего в своем лице древних владетелей земли в эпоху, предшествовавшую арийскому нашествию; во время местных праздников они украшают его гирляндами и подносят ему в дар сандальное дерево. В Калькуттской области из 6.000 «сельских старшин» только 15 принадлежат к высшим кастам, 1.300—из средних каст, а большинство, 3.600,—из низших каст. Две тысячи лет господства не дали еще арийцу прав окончательной натурализации.

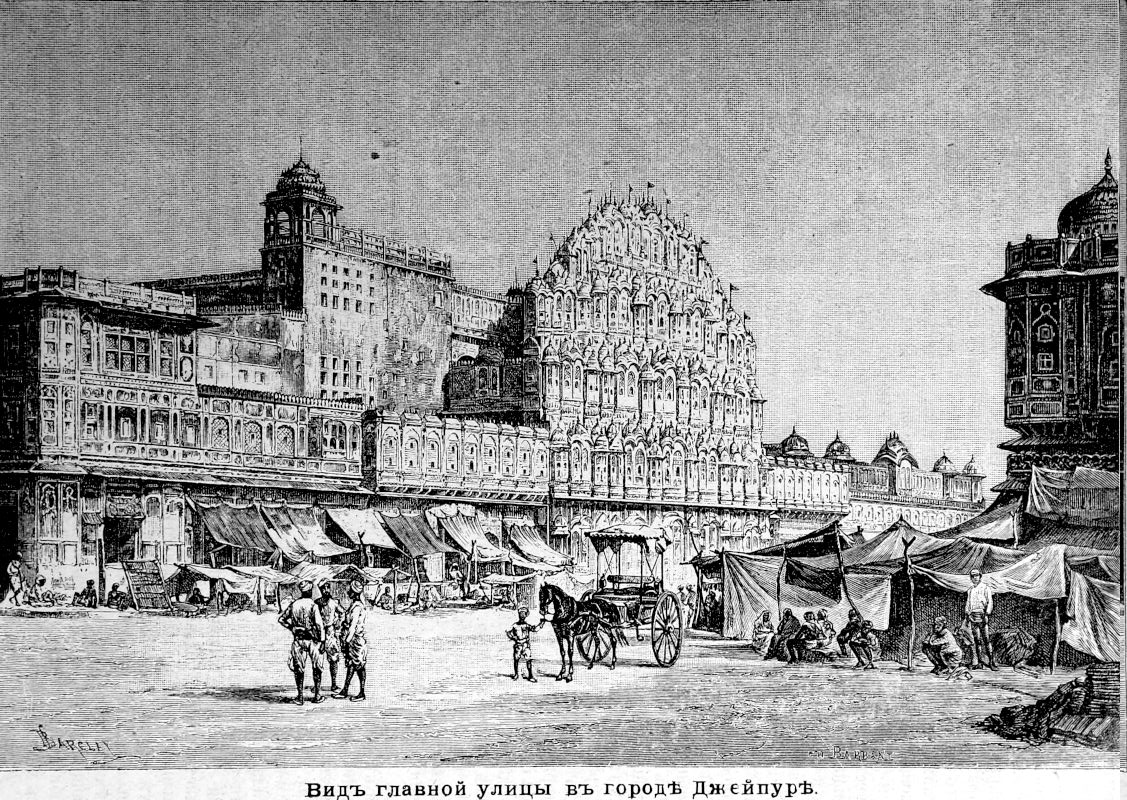

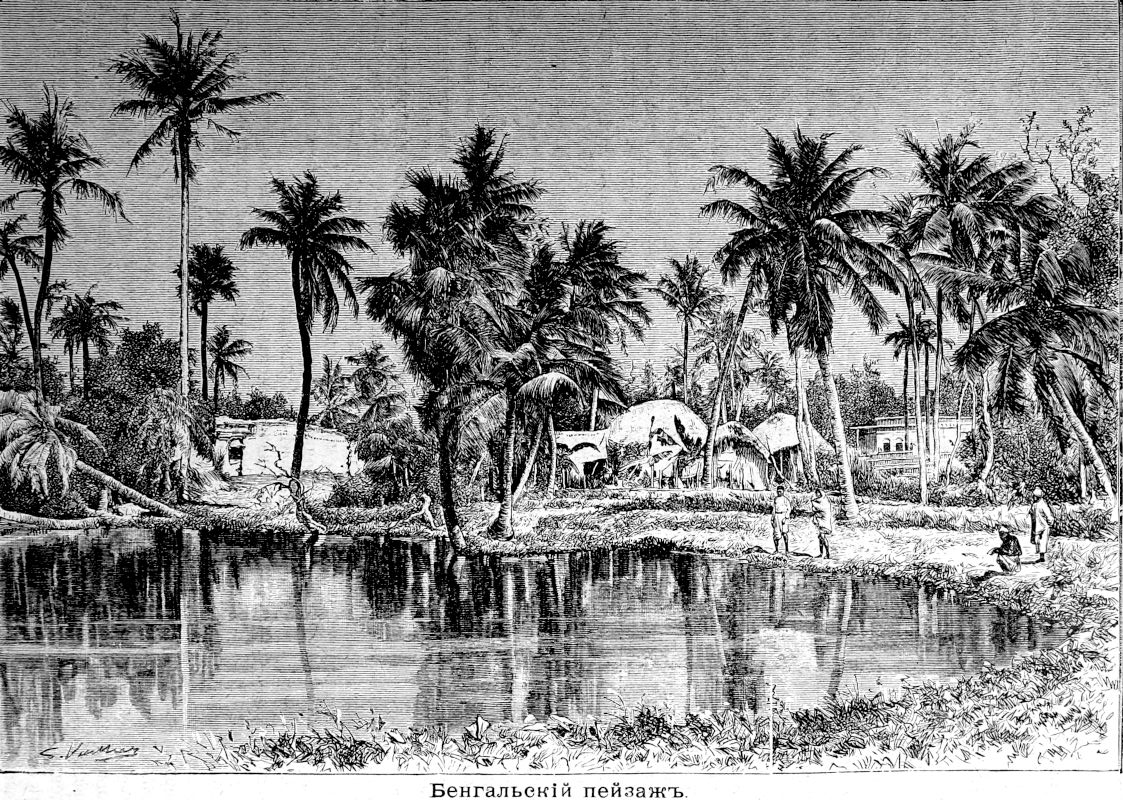

Две половины Гангской равнины, столицы которых—Дели и Калькутта, резко отличаются одна от другой распределением жителей; с одной стороны, большие городские поселения очень многочисленны, с другой—население, вне главного города, почти исключительно сельское. Провинции Доаба (междуречья, ограниченного Гангом и Джамной), где следовали одна за другою столицы империи, привлекавшие к себе торговлю и промышленность, покрылись сетью городов, где поселялись иммигранты из Персии, из Афганистана, из Бухары, группируя вокруг себя миллионами ремесленников страны. Бенгалия, напротив, осталась страной существенно земледельческою, хотя её столица есть в то же время столица всей Англо-индийской империи. Калькутта—единственный большой город провинции; большинство бенгальцев живет в маленьких деревнях, окруженных группами деревьев. Хотя этот край один из многолюдных во всем свете, путешественник, проезжающий через него, мог бы принять его за необитаемую страну,—так скромно спрятались хижины под густою листвою деревьев.

Оффициальная граница Пенджаба и провинций, называемых «Северо-Западными», хотя занимающих центральную часть индусской равнины,—река Джамна извивается среди полей индийской «Бельгии», где всего чаще решалась, в кровопролитных битвах, судьба династий, царствовавших на севере Индии. Карнал, город, существовавший уже в легендарные времена, когда происходили великия войны, о которых рассказывает поэма Магабгарата, упоминается в истории всех военных походов, начиная с магометанских нашествий; точно также город Панипат, стоящий к югу от Карнала и расположенный, как и этот последний, на старом высоком берегу, покинутом Джамной, которая теперь течет восточнее, прославился в летописях Индии пятью решительными победами, которые одержали там «монголы» Тимура, Бабера и Акбара в 1398, в 1526 и в 1556 годах, персы Надир-шаха в 1739 году и афганцы Ахмед-шаха в 1761 году. Здесь именно, в Панипате, решалась между воюющими армиями участь города Дели, а вместе с тем и судьба всей Северной Индии. Большая столбовая дорога Индустана проходит через Панипат и Карнал; железная дорога прошла восточнее, по средине Доаба, вследствие чего и стратегические пункты переместились в том же направлении. Города Сахаранпур, Деобанд «святой», Музаффарнагар, Мират следуют один за другим с севера на юг, на этом железном пути. Мират, славившийся уже во времена буддийского царя Асоки, который воздвиг там один из своих столбов с надписями, перенесенный теперь в Дели, в настоящее время есть один из главных кантонементов англо-индийской армии: здесь, как известно, вспыхнуло в 1857 году страшное возмущение сипаев: однако английские войска могли держаться во все продолжение войны. В 55 километрах к северо-востоку от Мирата, на высоком берегу, господствовавшем некогда над старым руслом Ганга, виднеются кое-какие развалины и кучи мусора: это все, что осталось от древнего «города слонов», Гастинапура, города, который так долго оспаривали друг у друга Куруиды и сыновья Панду. Уже более двух тысяч лет, как воды Ганга, подтачивая и размывая берег, ниспровергли стены этой Трои Индустана.

Дели (Дехли, Дихли. Дили), который тоже был одною из столиц Индии, и на котором в наше время английское правительство остановило свой выбор, чтобы воздвигнуть там императорский трон королевы Великобритании, был много раз разрушаем, как и «город слоновъ», только не наводнениями или размывами берегов, а рукою людей и действием времени. Нынешний город, оффициальное название которого—Шахджаханабад, по имени его основателя, появился в относительно недавнюю эпоху, именно в первой половине семнадцатого столетия, но вокруг его стен, до двадцативерстного расстояния во все стороны, видны руины, принадлежащия многочисленным прежним Дели; пространство, на котором раскинуты древние памятники или груды развалин и кучи мусора, исчисляется в 116 квадр. километров. Из всех этих городов самый древний—Индраспата,основание которого индийская эпопея приписывает Юдиштире; местоположение его еще обозначено стенами Индурпута, находящимися в 4 километрах к югу от нынешней городской ограды: тридцать четыре столетия протекло с той поры, когда сын Панду завоевал этот край у нагов, туземных поклонников священного змея. Уже в течение девятнадцати столетий следовавшие в этом месте один за другим города носят имя Дели. По сказанию легенды, железный столб Раджа-дхавы, уединенная металлическая колонна, обозначающая середину одного из древних городов, покоится на голове короля змей: один неверующий государь, желая удостовериться в подлинности этого чуда, велел выкопать столб, основание которого оказалось окрашенным кровью.

Современный Дели, построенный в форме полукруга, диаметр которого идет вдоль высокого западного берега Джамны и который обращен к юго-западу внешнею дугой своих стен, занимает пространство около 7 квадратных километров; несколько параллельных выступов или рядов скал, прилегающих к северо-западной части городской ограды и последняя гряда которых исчезает на севере под аллювиальными землями берега Джамны, объясняют удивительное счастье и живучесть Дели. В самом деле, тут находится вершина треугольника возвышенностей, ограниченного, с одной стороны, равнинами Ганга, с другой—пустыней Тар и полями, орошаемыми Индом; плоскогорья всей системы гор Виндиа, хотя перерезанные на юге многочисленными долинами, оканчиваются совершенно только на Делийском кряже или гребне (ridge или crest, по-английски); здесь прекращаются все препятствия, которые неровности почвы противополагают движению караванов и армий. Дели занимает, следовательно, как раз то место Индии, где расходятся главные исторические пути Полуострова, к нижнему бассейну Ганга, к горным проходам Гинду-куша, к устьям Инда и к Камбейскому заливу. До постройки больших дорог, Дели был важнейшим стратегическим пунктом всего Северного Индустана, и потому естественно, что столицы должны были возрождаться там после каждой катастрофы или периода упадка вследствие перенесения резиденции в другой город; в наши дни он сделался главным складочным местом торговли и центральною станцией железных путей между тремя крайними пунктами,—Калькуттой, Пешавером и Бомбеем. Даже местная гидрография свидетельствует о роли Дели как посредника между востоком и западом Индии. Выше города, Джамна делится на две ветви, из которых одна направляется на юго-запад, как бы для того, чтобы идти на соединение с Индом; она наполняет болотистую котловину, или джиль, называемую Наджафгар. которая, в свою очередь, после дождей, изливает обратно в Джамну излишек своих вод.

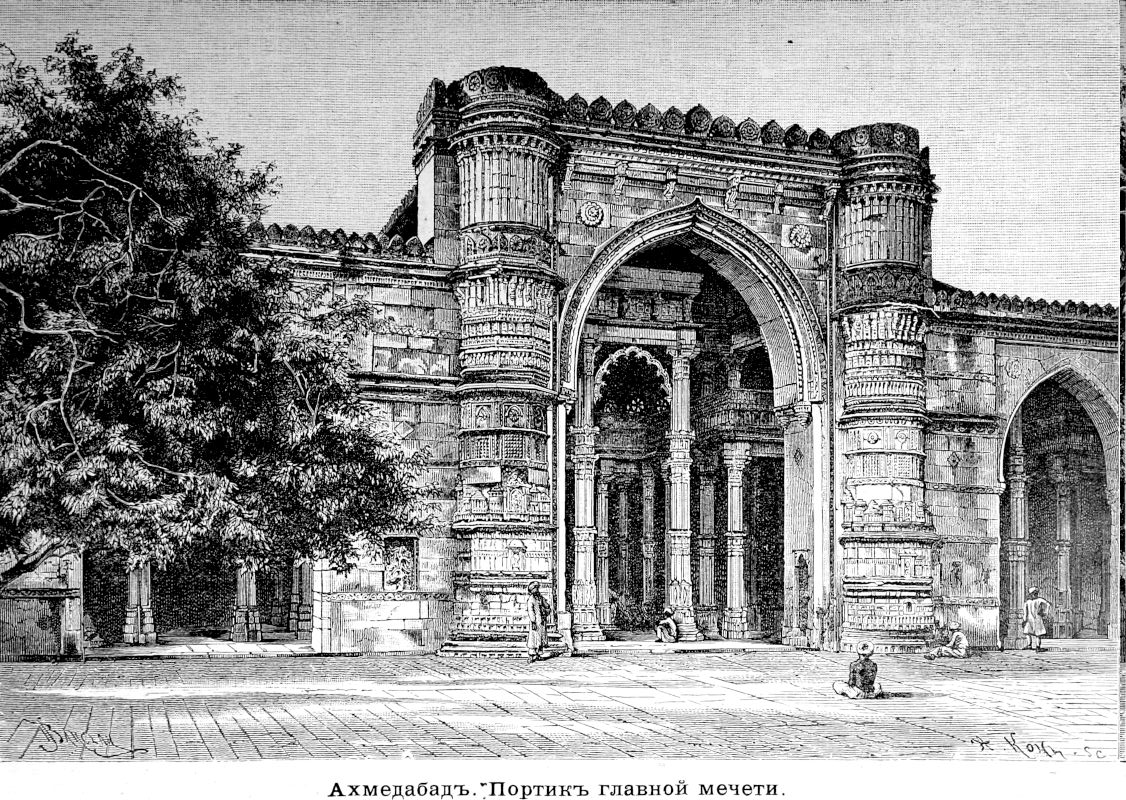

В нынешней своей черте Дели делится на два города. Северную часть, где находится станция железной дороги, проходящей перед вступлением в Дели, по прекрасному железному мосту через пески, островки и узкое течение Джамны, занимает английский город, отделенный от города туземцев обширными садами и широкими алеями или бульварами. Бывший дворец Великого Могола Шах-Джахана, вообще известный под названием «форта», тоже уединен от остального города площадями, обсаженными тенистыми деревьями. Преобразованный теперь в казармы, дворец этот много потерял своей прежней красы; тем не менее громадный параллелограмм, покрывающий не менее 47 гектаров (слишком 43 десятины), вдоль нагорного берега Джамны, заключает в себе еще некоторые из замечательнейших зданий Индии; входная зала, длиной 114 метров (более 53 сажен)—одна из самых величественных палат во всем свете, а обширная аудиенц-зала, павильоны которой господствуют над течением реки и её лесистыми островами, представляет чудо изящества и грации, вполне оправдывающее своими прелестными арабесками и провивками надпись, которая тянется вокруг потолка: «Если есть небо на земле, то вот оно, вот оно!» Главная мечеть, стоящая в туземном городе, на скалистой возвышенности, тоже принадлежит к числу архитектурных произведений, составляющих славу и гордость Индустана; в сравнении с этим величественным зданием, вздымающим высоко над городом свои узорчатые порталы, свои стройные минареты, свои три купола из белого мрамора, массивные сооружения англичан, колледж, музей, госпитали, казармы, церкви, кажутся безобразными постройками варваров.

Но самые замечательные памятники зодчества находятся в окрестностях нынешнего города, среди развалин прежних Дели; там сохранились еще многие храмы, пагоды и мечети, мавзолеи, колонны, укрепления, принадлежащие ко всем эпохам индусского искусства, начиная с периода, восходящего за две слишком тысячи лет до нашего времени. Ферозабадский дворец, заключающий, между прочим, знаменитый столб императора Асоки, далее Индурдутские руины, гробница Гумаюна, обсерватория, воздвигнутая джейтурским раджей в 1728 г.—все эти памятники следуют один за другим в равнине на юг от города, и аллеи зданий оканчиваются, в 15 километрах от стен нынешнего Дели, группой мечетей и колоннад Кутаба. Над этими строениями господствует колоссальная «башня Победы», воздвигнутая в тринадцатом столетии; это пучек колонн, разделенный на пять этажей круговыми галлереями, поясами изваяний и надписей в рельефе. Башня постепенно съуживается от основания к вершине, и потому высота её, равная 72 метрам (около 34 сажен), кажется больше настоящей от действия перспективы. С купола, частью поврежденного землетрясением 1803 года, взор обнимает все протяжение ограниченной на западе цепью холмов, исторической равнины, где возникало столько могущественных городов.

Легко понять гордость, которую испытывают патриоты Индии при виде живых свидетельств славы их предков. В 1857 году, когда англичане, прогнанные взбунтовавшимися сипаями, принуждены были брать обратно город приступом, затем обложить осадой гробницу Гумаюна, чтобы овладеть особой «Великого Могола», они изгнали всех жителей Дели, индусов и мусульман, которые таким образом должны были все время, пока продолжалось действие военного закона, оставаться вне городской черты. Снова водворившись в городе по усмирении восстания, они там теперь еще более многочисленны, чем были до войны, и это им преимущественно принадлежат, в улице Чандни-чок, блестящие магазины золотых и серебряных изделий, кожаного товара, златотканных материй, резной мебели,—произведений, составляющих специальные промышленности Дели, но, к сожалению уже много утративших своей прежней оригинальности, вследствие подражания европейским образцам. На юго-западе, при железной дороге из Раджпутаны, стоит многолюдный город Ревара, передовой товаро-складочный пункт Дели по снабжению произведениями промышленности всех маленьких государств нагорья.