X.

Бассейны рек Субарнареха, Байтарани, Брамани и Мага-Надди, Орисса, Чатисгар, туземные государства области Чота-Нагпор.

Эта часть Индии имеет небольшое протяжение в сравнении с громадным пространством бассейна Ганга, и население её относительно малочисленно, но она составляет особую естественную область, отличающуюся от других областей как историческими судьбами своих жителей, так водоскатом, порядком течения рек, физическими явлениями. Однако, её внутренния гористые земли, покрытые лесами и джунглями, не представляют никакой определенной границы; поселившиеся там дикие народцы простирают свои владения на север в Бенгалию, на запад—в бассейны рек Нарбады и Тапти, на юг—на покатость реки Годавери.

Пространство и народонаселение четырех речных бассейнов: Орисса и платящие дань государства—61.902 кв. килом., 4.318.000 жит., 69 ж. на 1 кв. килом. Сингбум, государства области Чота-Нагпор—51.596 кв. килом., 821.000 жит., 16 ж. на 1 кв. килом. Чатисгар—67.234 кв. килом., 3.239.875жит., 48 на 1 кв. килом. Государства, платящие дань—33.816 кв. килом., 825 600 жит., 24 ж. на 1 кв. килом. Всего—214.548 кв. килом., 9.204.475 жит., 43 ж. на 1 килом.

Возвышенности центральной части полуострова Индустана, из которых иные покрыты лавой, тянутся в виде обширного цирка вокруг равнин, где река Мага-Надди принимает в себя Сео, Гасду и другие большие притоки. Горы Майкал, образующие самый возвышенный краевой хребет этого амфитеатра холмов, имеют около 600 метров средней высоты. Разрезанная водами на многочисленные массивы и господствующая во многих местах над обширными бассейнами, которые некогда были озерами, орографическая система этой страны продолжается на северо-восток от Майкала и местами увенчана остроконечными или куполообразными вершинами, имеющими более 1.000 метров высоты; гора Перта, на границах округов Чота-Нагпор и Чатисгар, поднимается на 1.099 метров над уровнем моря. Довольно ровный в большой части своего протяжения, цирк верхней Мага-Надди усеян, однако, многочисленными группами острововидных холмов или даже уединенных остроконечных гор, на вершине которых виднеются живописные развалины укрепленных замков. Около середины своего течения река, уже судоходная, которая перед тем извивалась по ровным местностям, ударяется о горные валы, состоящие из древних пород, и гребни которых тянутся с юго-запада на северо-восток, параллельно морскому прибрежью Ориссы. Ложе реки загромождено каменными глыбами, вокруг которых течение бежит опасными стремнинами. Меняя направление ниже первых ущелий, Мага-Надди течет к югу в трещине гор, которая продолжается на юго-запад долиной её притока Тель. Затем Мага-Надди встречает на своем пути другие узкия, поперечные долины, которые позволяют ей снова принять прежнее направление к востоку, после чего ей остается только пройти через внешнюю цепь восточных Гатских гор длинным ущельем, которое тянется около 64 километров; это—так называемый Бармульский «проход», над которым по обе стороны господствуют лесистые склоны и перерезанные оврагами крутизны. На севере, цепи холмов разрезаны на отрывки незначительной длины реками Брамани, Байтарани и их притоками; хотя эти холмы примыкают к возвышенностям внутренней части страны, они являются, по большей части, в форме уединенных мысов или выступов, далеко выдвинутых в равнины. Одна из этих групп высот, известная под именем Талчирских гор, замечательна тем, что в ней находят залежи каменного угля, ископаемые которых едва разнятся от ископаемых австралийских каменноугольных залежей. Другой массив круто обрывается над Баласорскими равнинами, оканчиваясь высоким пиком, справедливо прозванным Магасани, или «Престолом Облаков»: это самая возвышенная из вершин этой области; она достигает 1.165 метров. К югу от этой господствующей горы, где часто предлагали основать «санаторию», небольшая гряда холмов, известная под названием Ниль-Гири, или «Голубых гор», поднимается в виде вала над аллювиальною равниной Ориссы.

Субарнареха, или «Золотая лента», зарождающаяся на высотах округа Чота-Нагпор, составляет отдельный речной бассейн, тогда как реки Байтарани, Брамани и Мага-Надди соединяются одною и тою же дельтою при выходе из области гор. Из этих трех рек Байтарани—самая короткая и наименее обильная; однако, осадки твердых частиц, отлагающиеся в её устье, наидалее выдвигаются в море, у мыса Пальмирас, очень опасного для судов; Брамани и ветви нижней Мага-Надди приносят ей свои землистые частицы и таким образом позволяют ей увеличивать свою дельту. На юге, главные рукава Мага-Надди тоже способствуют своими наносами постоянному приращению поверхности материка. Совокупность всех аллювиальных земель Ориссы, отложенных реками вне древняго каменистого побережья, развертывает линию своих берегов на протяжении 325 километров; площадь этой страны нового образования превышает 13.000 квадр. километров. Принимая во внимание глубину пластов аллювия, нужно заключить, что прибрежные равнины Ориссы представляют собою большую часть обломков, унесенных с плоскогорий центральной Индии; кроме того, значительная пропорция твердых осадков образовала подводную дельту против речных устьев и отложилась на дне открытого моря. Морские приливы (амплитуда их от 2 до 4 метров), волна которых ударяется о берег в направлении с юго-востока на северо-запад и которые закривляют к северу все устья рек, уносят с отливом большое количество твердых частиц, содержащихся в водах Мага-Надди и других рек; постоянным ударением волн и течений море тоже переработывает речные наносы и придает им почти геометрическую правильность контуров. Равнодействующая борющихся сил производит в результате беспрерывное приращение земель. Однако, вся область, обнимаемая береговыми кордонами дельты, еще не вполне завоевана сушей: некоторые озера и болота, остатки бухт и лиманов, до сих пор сохранились внутри линии берегов. Самое большое из этих озер—Шилка, залегающее на южной стороне дельты, в том месте, которое получает наименьшее количество речных наносов в сезон разливов; оно представляет обширную водную площадь пространством около 900 квадр. километров в сухое время года и до 1.170 в период дождей, но глубина его весьма незначительна (едва достигает 2 метров), и оно усеяно островками и песчаными мелями. Смотря по большему или меньшему количеству наносов, изменяющемуся от одного до другого времени года, озеро это является то пресноводным резервуаром, то бассейном соленой воды. Возделанные земли, опирающиеся на береговой пояс, быстро растут в протяжении, внешняя плотина укрепляется и расширяется. В начале нынешнего столетия она имела только один километр в ширину; в наши дни она уже втрое шире. Сто лет тому назад, проток представлял судам вход шириною в 1.700 метров, по которому проходили даже большие барки, глубоко сидящие в воде; но с 1825 года сообщения поддерживаются уже только через искусственный канал, который часто наполовину заносится илом, так что инженерам нередко приходится расчищать и, так сказать, вновь открывать его. Воды прилива, проникающие через проток, разливаются по необозримой поверхности озерного бассейна, никогда не повышая уровень его до высоты внешней жидкой массы: тогда как разность между высотой прилива и отлива на берегу моря доходит до полутора метров, в озере Шилка она едва достигает трети этой величины; но когда муссон препятствует выходу отлива, и когда выступившие из берегов воды Мага-Надди и других рек устремляются в озерный резервуар, находящиеся на берегах последнего пахатные земли затопляются; средним числом, несчастные крестьяне прибрежья рассчитывают лишь на один урожайный год из каждых четырех лет. Соль, собираемая у протока, на песках Парикуда, утилизируется для службы храмов; орисские индусы никогда не употребляют соли какого-либо другого происхождения, которая не выкристаллизовалась от действия солнечной теплоты на берегу моря. Несколько плоскодонных судов, склоченных в форме гроба, скользят по водам озера, перевозя пилигримов из Сиркара в Джагганатский храм.

Вероятно, нет реки на земном шаре, которая совершала бы столь значительную геологическую работу, как Мага-Надди, относительно поверхности её водоската и среднего объема её жидкой массы. Правда, течение этой индийской реки имеет 836 километров длины, а бассейн её обнимает территорию, превосходящую 100.000 квадр. километров, следовательно, составляющую около пятой части пространства Франции; но в сравнении с Гангом, с Ян-цзы-цзяном и другими могучими реками Азии, Мага-Надди, или «Великая река», обыкновенно является потоком средней величины. Впродолжении наибольшей части года она представляет лишь легкую водную скатерть, медленно скользящую в чрезмерно широком русле; бывает так, что истечение её умаляется до 31 кубич. метра в секунду: это дебит маленькой речки, в роде, например, французской Соммы, треть той массы и воды, какую катит Шаранта. Но во время больших разливов Мага-Надди становится огромной рекой, больше Роны, больше даже Нила или Миссисипи; при выходе из своего ущелья в Гатских горах, где в период наводнения вода поднимается на 20 метров (без малого 10 сажен) выше низкого зимнего уровня, она иной раз несет жидкую массу, представляющую слишком 50.000 куб. метров в секунду, т.е. на целую треть превосходящую тот объем воды, какой катит «отец вод» Миссисипи во время наибольшей высоты своих разливов. Но это еще не все: реки Брамани и Байтарани изливаются в ту же дельту, как и Мага-Надди, принося, во время своих периодических потопов, первая 11.300, вторая 5.650 кубических метров воды в секунду; орисские реки катят тогда массу воды, почти в два раза превосходящую ту массу, которую несет выступивший из берегов Миссисипи. Блуждающие русла, проложенные потоками в дельте, имеют разрез, недостаточный для того, чтобы вмещать в себе огромную массу воды, которую они получают, вследствие чего наводнения становятся неизбежными.

Реки Ориссы, и в особенности Мага-Надди, могут быть уподоблены, в отношении их гидрографического режима, оврагам, вырытым водой на боках гор. В верховьи открывается эрозивный цирк, или котловина, где скопляются воды и землистые осадки, и которая некогда была внутренним морем; ниже следует узкий корридор, куда низвергается жидкая масса, содержащая ил, песок и каменные обломки, затем у выхода из ущелья начинается откос извержения, простирающий далеко в море правильную кривую своего основания. Как на всех откосах этого рода, частные потоки дельты отбрасывают за черту своих берегов ил и песок, которым они наполнены, возвышая, таким образом, постепенно свои русла над уровнем окружающей почвы. Во время наводнений вода переливается направо и налево в низменные части дельты, где она разливается в виде луж и болот, не будучи в состоянии вернуться в речное русло, если только поток не переменит места и не направится сам в низменность, чтобы мало-по-малу повышать её поверхность. Таким-то образом и регулируется, в течение веков, отлогость почвы. Действие естественных сил, еще не подчиненных воле человека, проявляется во всей полноте в аллювиальных землях Ориссы; реки там свободно извиваются по равнине, разделяясь на рукава, которые далее опять соединяются, чтобы затем снова разлучиться, и разнообразно переплетаются с остатками прежних течений; во всем свете нет речной дельты, где бы гидрографическое сплетение представляло более красивый ансамбль разветвляющихся кривых.

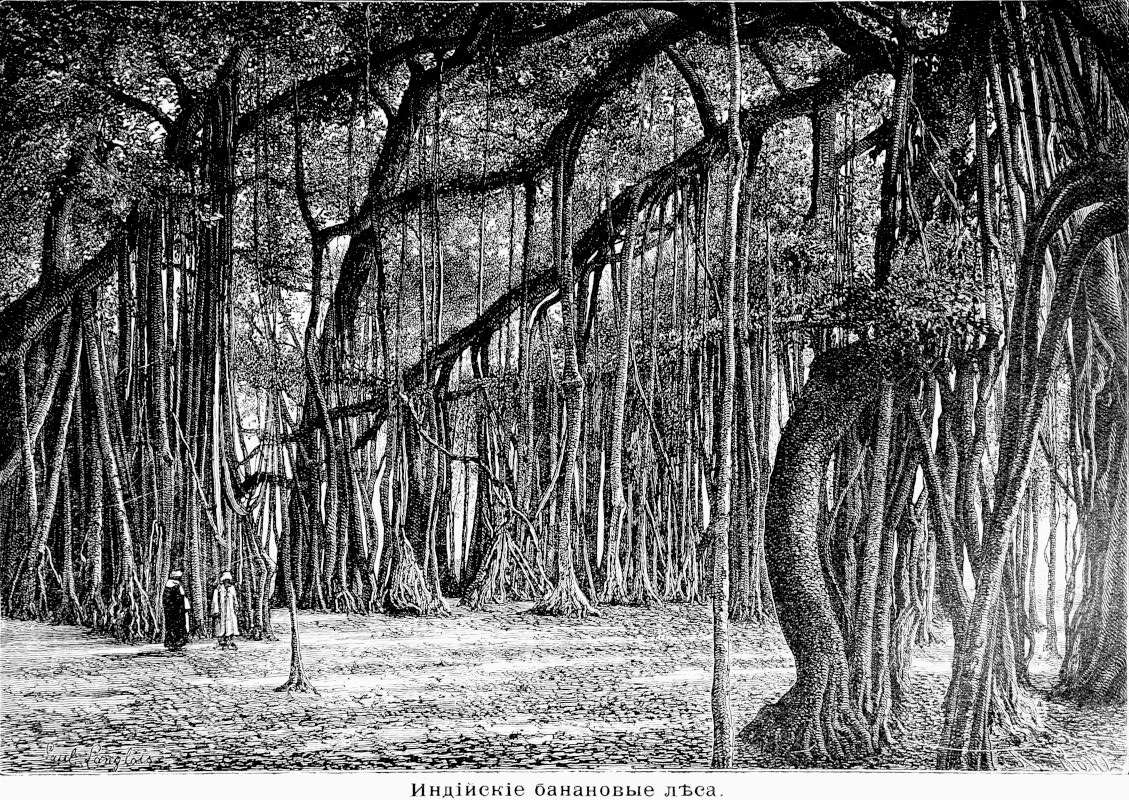

Жители Ориссы должны опасаться не только наводнений, происходящих от разлива рек,—им постоянно угрожают также наводнения со стороны моря, воды которого иногда, когда их гонит страшная сила циклонов, вторгаются в прибрежные равнины, и в этих случаях, после наводнения, рисовые поля покрываются слоем соли. Засухи тоже составляют один из бичей местного земледелия. Если уж Мага-Надди иногда обращается в маленькие ручейки, пробирающиеся по каменистому ложу, то другие реки совершенно пересыхают; остаются только там и сям лужи, напоминающие о проходе огромных потоков, которые за несколько месяцев перед тем наполняли до краев речное русло. Таким образом, крестьяне дельты всегда находятся между двух опасностей. Когда годовые дожди были недостаточно обильны, посевы выгорают прежде, чем растение достигнет созревания. Если, напротив, муссон приносит слишком большое количество дождевой воды, то все поля бывают затоплены. Реки, увеличенные в объеме дождями и задерживаемые при устьях ветром, дующим с моря, переливаются через боковые валики своих берегов, соединяются с озерами, и вся область прибрежья покрывается водой. Жители деревень, наиболее подверженных наводнениям, с такою уверенностью ждут этой привычной им беды, что, из предосторожности, обыкновенно привязывают лодки и барки к своим домам, чтобы быть во всякое время готовыми к бегству; но куда бежать, когда буря вздымает громадные волны на поверхности выступивших из берегов вод, и когда земля едва виднеется на отдаленном горизонте, там, где высится синеющая линия гор? Нужно оставаться на крыше своего жилища, потрясаемой бушующими волнами, или устроить становище на бамбуковом плоту, или, наконец, вскарабкаться на священные смоковницы, кишащие змеями, которые обвиваются вокруг ветвей. Бесчисленные трупы, над которыми кружатся зловещие вороны, плавают группами среди необозримой равнины вод. Когда, после наводнения, продолжающагося несколько недель, высокие берега выступят, наконец, из-под воды и оставшиеся там и сям вонючия лужи испаряются на солнце, наполняя воздух миазмами, несчастные поселяне, которых пощадило стихийное бедствие, не имеют больше ни посевов, ни скота, и массами падают жертвою лихорадки и голода. В 1866 году, целая четверть населения сделалась жертвою голода, причиненного засухой, как вдруг вслед затем наводнение покрыло пространство в 275.000 гектаров и потопило селения, в которых было сосредоточено свыше 1.200.000 жителей. За первым голодом следовал второй.

Англичане, располагая обширными денежными средствами, которые им доставляет сбор налогов и податей, и силами, которыми современная наука вооружает инженеров, не могли, конечно, не предпринять гидравлических работ, имеющих целью устранить это печальное положение вещей. Первые их сооружения, оградительные береговые насыпи, более опасны, чем полезны, потому что они имеют результатом постепенное возвышение речного ложа, вследствие накопления осадков; но этим не ограничилось вмешательство нынешних владетелей страны. В голове дельты, там, где река делится на две ветви, правую, Каджури, и левую, собственно так называемую Мага-Надди, которая, в свою очередь, подразделяется на два рукава, выделяя из себя на север Бирупу,—были построены три шлюзованные плотины поперег течений, чтобы задерживать часть вод разлива и держать их в запасе на случай засухи. Верхний канал, проведенный на северо-востоке вдоль основания холмов, доходит до реки Брамани и рано или поздно соединится с Миднапурским каналом, открывая таким образом линию судоходства между Каттаком и Калькуттой; другие второстепенные каналы, пользуясь средней покатостью дельты, составляющей около 28 сантиметров на километр, расходятся лучеобразно по всем направлениям, разнося питательную влагу по прибрежным равнинам. Около 320.000 гектаров, т.е. почти четверть всего пространства области, могли бы быть уже правильно орошаемы при помощи проведенной до сих пор ирригационной системы; но привычки индусских земледельцев изменяются медленно, и на большей части своей сети каналы пока не приносят иной пользы, кроме того, что регулируют в известной мере излишек вод разлива. Тем не менее, опасность наводнений далеко еще не устранена; очевидно, что при выходе долин, изливающихся в верхний цирк Мага-Надди, а не в самых равнинах дельты, нужно предупредить возможность катастроф посредством резервуаров, расположенных уступами один над другим, и оросительных каналов.

Население бассейна Мага-Надди и других рек Ориссы—индусское в огромном большинстве; однако, в области гор живут еще первобытные обитатели края или аборигены. Туземцы коль или коларийцы южной части округов Чота-Нагпор и Чатисгар и Орисских высот рассматриваются даже как представители целой совокупности племен, и хотя сродство языков ни в каком случае не может служить доказательством сродства рас, название коларийской группы было дано многочисленным наречиям Индии по сю сторону Ганга, не принадлежащим ни к арийскому, ни к дравидийскому корню. Судя по физическому виду населений и по происхождению идиомов, можно заключить, что коларийцы сохранились среди иноплеменных завоевателей как бы в виде этнографических островов и архипелагов; их можно встретить в Гималаях, в горах Ассама, в Индо-Китае, но особенно много их в бассейне реки Мага-Надди, где они представляют наибольшее разнообразие племен, стоящих на всевозможных ступенях цивилизации.

Джуаны или паттуасы, называемые также джангали, или «обитателями джунглей», живут в числе около 3.000 душ в гористой области, заключающейся между верхнею Брамани и Байтарани; это, вероятно, наименее цивилизованные из коларийцев. Они называют себя «первыми из людей» и даже показывают место, где родились их прародители: это два истока реки Байтарани, открывающиеся, «словно две ноздри коровы», на боках утеса. Джуаны не поднялись по лестнице цивилизации даже до искусства делать глиняные сосуды и ткать холст,—искусства, которое знают почти все дикие народы; большое количество каменных орудий, найденное в крае при раскопках, указывает на то, что эти туземцы еще очень недавно находились в неолитовом (новокаменном) веке; оружием у них служат лук и стрелы, и в особенности праща. Они очень малорослы (средний рост мужчин—1.520 метр., средний рост женщин—1.423 метр.), и некоторые антропологи смотрят на них как на представителей расы негритосов и соплеменников минкопов, жителей Андаманского архипелага; однако, английский геолог Баль, который впродолжении пятнадцати лет странствовал по области Чота-Нагпор и два раза посетил Андаманские острова, совершенно отрицает это сходство. Сами джуаны называют себя «индусами». С давних пор уже мужчины носят одежду, но еще в 1866 году женщины, хотя увешанные ожерельями и другими украшениями, не имели другого костюма, кроме букета из листьев, привязанного ниткой вокруг ног.

Племена харриа и бирхор, живущие в области Сингбхум, гораздо более многочисленны, чем джуаны, и некоторые из этих племен, почти объиндианившиеся, сливаются с жителями равнин; но между ними есть и такие народцы, которые до сих пор остаются на последней степени дикого состояния и живут в лесах, как дикие звери, питаясь корнями, ягодами, животными всякого рода. Еще в недавнюю эпоху они убивали своих стариков и поедали их мясо; приведенные к Дальтону, некоторые из них отрицали существование этого обычая, но с такими недомолвками, что он остался убежденным в справедливости обвинения. Другие коларийцы, племени корва или каур, населяющие самые гористые области края, на водораздельной возвышенности между бассейнами трех рек: Соны, Мага-Надди и Брамани, не менее дики, чем харриа, и не без удовольствия слушают рассказ легенды, которая дает им за прародителей каких-то страшилищ, получивших дыхание жизни от злого духа, приходившего на поля; впрочем, их жрецы, которые, вместе с тем, исполняют обязанность деревенских брадобреев, утверждают, что их племя происходит от куруидов, прославленных войнами, о которых повествует поэма Магабгарата. Соседи их буйя называют себя «Сынами Ветра», наравне с богом-обезьяной Гануманом. Все эти народцы, обитатели лесов и гор, были те самые, о которых упоминают древние индусские легенды под именем саура или савара.

Согласно преданию, те из коларийцев. которые в настоящее время населяют южную часть Чота-Нагпора, происходят от нации, которая обитала некогда в Бегаре, области гангского бассейна, носившей в старину имя Колария; в ту эпоху, когда Шакиа-Муни проповедывал свое учение, население Гайя состояло, вероятно, из коларийцев, потому что изваяния в храмах воспроизводят тип этого племени, а не тип арийцев. Вытесненный из долины Ганга, народ коль удалился в долины юга и на плоскогорья, составляющие продолжение системы гор Виндиа. Без сомнения, большинство туземцев этого племени, слившихся с индусскими населениями, разделяются теперь уже не на колена или кланы, а на касты, вместе с судрами смешанного происхождения; однако, число тех, которые сохранили свои национальные обычаи, предания и язык и которые живут еще особняком от индусов, весьма значительно; их насчитывают до миллиона душ. Одна только группа племен, называемых мунда или мундари, к которой принадлежат народцы агариахов, или кочующих кузнецов, состоит более чем из 400.000 человек. Суммарные народные переписи насчитывают 300.000 душ племени бумидж или мури и 150.000 душ племени го или ларка. Это главные коларийские нации, если только не считать принадлежащими к тому же этнографическому корню туземцев коли, живущих в Гудзерате, на западном берегу Индии. Все коларийцы имеют ясное сознание давности пребывания их племени в стране и смотрят на окружающих народов как на пришельцев. Согласно их легендам, они—нагбханси, т.е. «рожденные от змея», истинного владельца земли и гор; недалеко от Самбальпура туземцы прежде приносили каждый год козленка в жертву огромному змею-фетишу, которого они считали столь же древним, как мир, и который, по их верованию, должен был погибнуть только вместе с этим миром. Самое название бумидж есть синоним «Сынов почвы», а слово го означает «людей» по преимуществу.

Во всяком случае, эти последние, т.е. туземцы го, могут быть приняты за тип других коларийских племен, и земля, которую они населяют, в области Сингбхум, получила специально название Колан или Колехан. Они, по большей части, выше ростом и сильнее, нежели их единоплеменники; хотя лицо у них широкое и черты плоские, они, тем не менее, имеют приятную физиономию; татуируются у них только одни женщины, да и то простыми параллельными линиями, начертанными на лбу и на висках, обозначающими своими размерами и взаимным расстоянием клан и племя, из которого происходит женщина или девушка. Цвет кожи у них различный, от черного до красноватого смотря по месту жительства и роду пищи; но коларийцы редко смешиваются с людьми чужой расы; брачные союзы у них всегда заключаются вне собственного клана, в другом подразделении того же колена. Они живут самостоятельными республиками и сами исправно приносят следующие с них подати в главный город округа, не позволяя сборщику входить в их леса. Единственные иноплеменники, которых они терпят в своих общинах,—это ткачи, гончары и другие ремесленники арийской расы, потомки бывших военнопленных; после хлебопашества, в котором они отличаются своим трудолюбием и искусством, коларийцы оставили за собою только один род промышленности—обработку железа. Они очень привязаны к родной земле, к своей отчине, и чтобы защитить ее против захватов со стороны индусов, они не раз посылали своим соседям стрелу, в знак объявления войны, и в назначенный день спускались с гор, чтобы разгромить селения своих врагов. Как санталы и ораонцы, как многие монгольские народцы, как индейцы Северной Америки, коларийцы принимают для своих различных кланов, как отличительный символический знак, изображения разных животных; каждый имеет свой особенный тотем. Они почитают тени или души предков, заклинают разными приношениями зложелательство свирепых животных, в особенности тигра, поклоняются солнцу, как «отцу людей», рекам, горам и всем силам природы; около каждой деревушки находится еще священная рощица, остаток прежнего девственного леса, и считается великим преступлением занести топор на одно из этих дерев, служащих обиталищем богов. Иногда они приносят в жертву солнцу животных, но жертвенник, посвященный этому божеству, не должен быть сделан рукой человека: у народа харриа кровь жертв проливается обыкновенно над муравейником. У коларийцев не существует никаких учреждений или обычаев, которые напоминали бы главенство матери (матриархат); в этом отношении они совершенно отличаются от гарро и других туземцев Ассама. У них наследство переходит непосредственно от отца к сыновьям, и эти последние делят его между собою равными долями, с исключением сестер, которые составляют их собственность, наравне с домашним скотом; в их же пользу поступает и калым, или сумма, платимая женихом в виде выкупа за невесту. Коларийская девушка не может сама себе выбирать мужа, как молодая гарронка; она должна долго ждать сватовства, так как семья её обыкновенно назначает за нее высокую цену. Браки, вообще, гораздо более поздние у горцев области Чота-Нагпор, чем во всякой другой части Индии, редко бывают несчастливы. Брачный союз, следующий через три дня после бегства супруги и фиктивного похищения её, делает жену равною мужу, и последний всегда советуется с нею во всех важных делах. Что касается похоронных обрядов, то они походят на те же обряды у народа хасиа. Коларийцы сжигают вместе с телом покойника все вещи, которые ему нравились при жизни, и прикрывают прах его долменами и сложенными в кучу камнями; многие деревни узнаешь издали по этим мегалитам. Харриа поступают в этом случае иначе: так же, как и санталы, они вверяют любимый прах течению реки; священными водами у санталов почитаются воды Дамуды, у харриа—воды Брамави.

Вообще говоря, понятливые, смышленые, желающие нравиться,—даже слишком желающие, потому что оскорбление, неуважение или невнимание часто так сильно действует на них, что обиженный сам себя лишает жизни,—коларийцы, может быть, самые податливые из всех туземцев Индии в отношении принятия религии англичан. В то время, как у различных народцев этой страны протестантские церкви состоят только из нескольких голодных туземцев, кроме самих миссионеров и их семейств, христианские общины коларийской земли заключают в себе тысячи новообращенных членов; озлобление против индусов помогает во многих местах перемене религии. Английское влияние проявилось другим образом на племена хондов или хандов, которые живут разбросанно отдельными семьями в области восточных Гатских гор, и преимущественно на юге от реки Мага-Надди, в южной Ориссе, в Калаханди, в Бастаре и в некоторых округах Мадрасской провинции. Эти хонды сохранили свою религию, но они уже отказались от чудовищного обычая человеческих жертвоприношений, и детоубийство, некогда очень обыкновенное у них, теперь считается уже преступлением.

Дравидийцы по языку, хонды, которые, впрочем, довольно многочисленны, так как их насчитывают до 75.000 душ в одной только Ориссе, да столько же в области Калаханди, принадлежат к смешанной расе. Замечательна, что, живя рядом с народами, так строго соблюдающими разграничение кланов или каст, они нисколько не заботятся о сохранении чистоты своей крови; тысячи индусов низших каст живут среди них; кроме того, бесчеловечный обычай умерщвления девочек, которым хонды так печально отличались от всех окружающих народцев, заставлял их добывать себе жен на стороне, у своих соседей коларийцев, у индусов равнины и у гондов, жителей центральных провинций; в некоторых хондских селениях мы напрасно стали бы искать маленькую девочку: каждая девочка тотчас же после её рождения была положена в новый глиняный сосуд и зарыта в землю в месте, указанном астрологом, как таком, откуда мог повеять злой рок. Но если хонды охотно роднились посредством браков с своими соседями, то они очень крепко держатся за свою землю, которая принадлежит им, как они выражаются, «с самого начала», и до сих пор большинство из них оказывало упорное сопротивление всяким попыткам земиндаров, которые желали бы присоединить эти хондские земли к своим имениям; они даже сумели уклоняться от платежа налога англичанам. Чтобы лучше бороться за сохранение своих прав, хонды образовали из себя общий союз или федерацию и собираются иногда в народные собрания, происходящие под председательством их начальников или аббайе, которым они оказывают большое почтение.

Равным образом, из любви к почве, которая их кормит, племена хондов, поклоняющиеся Тари, богине земли, приносили ей человеческие жертвы. Чрез посредство купцов смешанной расы, они покупали в соседних странах детей, предназначенных к роли мериа, т.е. обреченных на заклание, а иногда даже, во время голода, между самими хондами находились родители, продававшие своих сыновей или дочерей для кровавой церемонии. Этих мериев, называемых токи на языке хондов, должно было покупать непременно ценой серебра, для того, чтобы принесение их в жертву было угодно богине; часто они были почитаемы соглашающимися на свое заклание, и жрец аргументировал с ними, чтобы убедить их принять смерть добровольно; но обыкновенно этих несчастных приводили, с помощью опиума, в состояние опьянения для того, чтобы можно было убивать их без сопротивления. «Мы купили тебя,—говорил жрец, обращаясь к мерии,—никакой грех не тяготеет на нас!» После этого обращения, он взывал к богине, моля ее наполнить житницы, дать рости и плодиться домашнему скоту, свиньям и птице, прогнать тигров и змей, затем он поражал жертву, и толпа бросалась на нее, чтобы разорвать ее на куски; в некоторых деревнях жертву сжигали на медленном огне для того, чтобы она пролила много слез и чтобы дожди были обильны в году. Каждый глава семейства получал кусок освященного человеческого мяса, которым он натирал порог своей житницы и который он затем зарывал в землю в своем саду, или втыкал на кол, вбитый в дно соседнего ручья; пепел костей и внутренностей жертвы развевался по полям или смешивался с зерном, предназначенным для посева. Одно только подобное жертвоприношение, совершенное по повелению Бастарского раджи, состояло из 28 человеческих жертв, и по этому случаю была даже организована правильная почтовая служба, для того, чтобы каждое соседнее племя получило свою долю мяса и пепла. В 1835 году, как только Макферсон и другие офицеры обнаружили существование этого чудовищного обычая, негодующие англичане потребовали уничтожения его на будущее время, и даже были посылаемы вооруженные экспедиции в горы, чтобы наказать упорствующих; в 1859 и 1860 годах было освобождено около 550 мериа, обреченных на заклание. Тем не менее, хонды уступили лишь под условием, чтобы им было позволено вину за прекращение человеческих жертвоприношений торжественно сложить на иностранцев. Разрешение им было дано; но что решило их окончательное обращение, так это превосходный урожай, следовавший за освобождением мериа; богиня Тари показала тем, что она удовлетворена; куркума, или «индийский шафран», одно из главных произведений края, принял прекраснейшую окраску без того, чтобы необходимо было увлажнять его человеческою кровью. Кажется, что с 1860 года уже не было ни одного человеческого жертвоприношения в стране; сами хонды дивятся, как могли они прежде верить в необходимость этих кровавых религиозных обрядов. Тем не менее, однако, дикий зверь не умер и может еще проснуться. Во время восстания, вспыхнувшего летом 1882 года, хонды области Калаханди, после того, как они соединились в одну общую конфедерацию, принеся клятву во взаимной верности на тигровой шкуре, перебили сотни индусских земледельцев, из касты культов, которые постепенно захватывали земли на их территории, и говорят, что для того, чтобы призвать своих соотечественников на священную брань, они послали каждому клану кусок мяса жертв.

Индусское население, занимающее равнины дельты, равно как долины по окружности горных хребтов, примыкает к бенгальцам нечувствительными переходами и говорит языком санскритского происхождения, называемым урия, который употребляют также в полуденной Бенгалии и в сопредельных округах Мадраса и центральных провинций; вообще, группу наречия урия составляют от восьми до десяти миллионов человек. Индусы. говорящие этим идиомом, принадлежат ко всяким кастам, из которых иные, между прочим, касты панов, занимающихся мелочной торговлей, и телингов, промышляющих рыболовством и поселившихся вокруг озера Шилка,—очевидно, смешанной расы, дравидийской и коларийской. Во многих отношениях мы находимся, в области Орисса, на общей границе двух миров—арийского и дравидийского, и, может быть, это именно обстоятельство и было причиной того, что Орисса приобрела особенную святость в глазах двух названных рас, между которыми там часто происходила вооруженная борьба и которые воздвигли там много памятников в воспоминание своих битв. Между индусскими кастами есть такия, которые в течение настоящего столетия снова поднялись из унижения и сбросили с себя угнетавший их позор. Чамары, жители округа Чатисгар, на долю которых было оставлено только ремесло живодеров и землекопов, сгруппировались в один прекрасный день вокруг одного пророка, который провозглашал отмену всяких каст и равенство всех людей. Когда они не стали более признавать высших между другими индусами, и на них перестали смотреть как на низших. Народный обычай изменил даже самое имя чамаров: их называют теперь сатнами, по восклицанию «сат нам, сат нам!», которое они испускают утром и вечером, падая ниц перед восходящим или заходящим солнцем. Этих индусов, которые сумели снова завоевать себе почетное место среди своих соотечественников и которые составляют один из трудолюбивейших классов индийского общества, насчитывают около 300.000 душ.

Населенные в большей части своего протяжения дикими народцами и еще не перерезанные железною дорогой, которая соединяла бы их с Калькуттой или Бомбеем, верхние бассейны рек Субарнанеха, Байтарами, Брамани, Мага-Надди не имеют многолюдных городов, но развалины древних городских поселений и груды шлаков около месторождений золота и меди доказывают, что этот край некогда принадлежал цивилизованному народу. Призматическая песчаниковая скала, называемая Рамгар, или «Замком Рама», которая, словно гигантская крепость, поднимается высоко над лесом дерева саль, близ истоков реки Субарнахера, сохранила еще на своей вершине, на высоте 800 метров, остатки города, двойная ограда которого представляет замечательнейшие детали, сделанные в индусском стиле, с примесью арабского; естественные гроты Рамгара покрыты изваяниями и надписями. Чайбаса, главный город округа Сингбхум, или «Земля Господ», получившего это название от раджпутских князей, сам по себе маленький городок, на одном из верхних притоков Байтарани, но он очень любопытен своими рынками, куда дикари различных рас стекаются тысячами.

В верхнем бассейне реки Мага-Надди самый замечательный город—Райпур, лежащий на высоте менее 300 метров, почти в центре равнины, некогда озерной, которая превратилась в плодоносный округ Чатисгар, т.е. «Тридцати шести замков». Благодаря своему выгодному положению, город этот является очень деятельным рынком. Донгаргаон, еще недавно бывший маленькой деревушкой, затерянной среди джунглей, сделался главным сборным местом для хлеботорговцев; во время ярмарок здесь собирается более ста тысяч иногородних посетителей, с 40.000 волов и 13.000 телег. Самбальпур, в ущельях, через которые протекает Мага-Надди, занимает выгодное положение, находясь на берегу этой судоходной реки, которая, смотря по времени года, изменяется в ширине от 40 до 1.600 метров. Город этот прославился своими алмазными приисками, которые были посещены уже в 1766 году европейцем Моттом; место, где находят алмазы в наибольшем количестве, лежит близ впадения речки Иб (Гебе) в Мага-Надди. В период мелководья около пяти тысяч джхаров, или «промывальщиков», собираются на берегу Мага-Надди, чтобы запрудить рукав этой реки, проходящий по Гира-кунду, или «Алмазному фонтану», и искать драгоценные камни, смешанные с галькой речного ложа. Европейцы несколько раз выхлопатывали себе у правительства монополию этой промышленности, но выгоды, получаемые от эксплоатации алмазных приисков, оказывались недостаточными для покрытия издержек производства. Некоторые геологи отождествили Самбальпур с древним городом Сумальпур, но, по всей вероятности, этот алмазный рынок находился севернее, на реке Гоэль, верхнем притоке Брамани. Ниже по течению Мага-Надди, Сонпур и Бод, столицы медиатизированных государств, представляют лишь незначительные местечки.

Каттак, т.е. «Крепость», столица провинции Ориссы, занимает треугольную вершину дельты, между Мага-Надди в собственном смысле и другою ветвью, рекой Каджури; это было бы великолепное географическое положение, если бы течение «Великой реки» не было так опасно, и если бы судоходство могло правильным образом пользоваться изменчивыми рукавами дельты. Каттак должен был окружить себя высокими оградительными плотинами, которые превращают его в остров во время разливов; эти гидравлические сооружения и запруды реки составляют самые замечательные строения города; что касается крепостцы, от которой он получил свое название, то теперь это не более как горка развалин. Но окрестные горы сохранили еще драгоценные памятники эпох буддийской, магометанской и браманской, изображения, иссеченные в скале, и гроты, преобразованные в храмы. Все религиозные перевороты Индии оставили по себе следы на священной почве Ориссы, и при том жители всегда выбирали самые живописные местоположения, чтобы украшать их колоннадами и произведениями скульптуры. Самая любопытная группа храмов находится километрах в тридцати к югу от Каттака, близ Буванешвара, местечка, бывшего некогда столицей государства. Большая часть архитектурных остатков, которые находятся в окружающих гротах,—буддийского происхождения. Одна надпись на скалах принадлежит к тем многочисленным надписям, которые были вырезаны, по повелению императора Асоки, в разных местах Индии; другая, более древняя, рассказывает историю одного магадского царя, жившего за двадцать два века до нашего времени. Некоторые изваяния в храмах воспроизводят человеческие формы с такою верностью и изяществом отделки, что многие археологи приписывали эти скульптурные произведения греко-бактрийским художникам.

Как «святая земля» индусов, страна Орисса делится на четыре области, которые, впрочем, все одинаково служат «преддверием неба», и обитатели которых должны неминуемо попасть, после своей смерти, в жилище блаженных духов. Как только пилигрим, идущий с севера, переступил за «теплую Байтарани», этот «Стикс индусов», он уже вступает в совершенно новый мир: жрец шепчет ему на ухо, что он, паломник, сподобился проникнуть в царство грозного Сивы и Парвати. На юго-востоке, около устьев Мага-Надди, лежит область «Солнца», теперь мало посещаемая богомольцами, хотя святилища до сих пор стоят еще там вдоль пустынных берегов реки. Берега озера Шилка, которые некогда, по сказанию легенды, были окружены 7.000 храмами, тоже посвящены богу Сиве. Но область святая между святыми, та область, «славы которой сам Сива не может себе представить»,—это территория Пури, заключенная между двумя плоскими болотистыми берегами океанского пребрежья, в стороне от дороги, по которой следовали завоеватели. Там царствует Вишну уже пятнадцать столетий, там стоит знаменитый Джагганатский храм, посещаемый иногда тремя стами тысяч пилигримов в год. Трижды блажен тот, на долю кого выпало счастье умереть в виду «Врат Рая» и башни, на верхушке которой водружены знамя и колесо Вишну! Так могущественна сила, присущая этой священной пагоде, что она уничтожает даже всякое кастовое различие. Пред лицом бога браман и живодер равны: «Правоверный, который мне угоден, говорит Вишну,—это не ученый, посвященный в тайну четырех священных письмен, а смиренный верующий; это ему нужно давать, от него нужно принимать. Почитайте его, как вы почитаете меня самого». Во дворе храма странники, смешанные без различия сословий или рас, братски делят между собою мага-прасад священную пищу. Правда, что во избежание необходимости признавать, хотя бы и временно, за равных себе презираемых телингов, стражи святилища воспрещают им вход в храм. Они охотно допускают людей низшей касты, приходящих издалека и которых они больше не увидят, но держат на почтительном расстоянии те презренные существа, с которыми им приходится встречаться каждый день.

Священное здание, окруженное широкою четыреугольною оградою, каждая сторона которой имеет более 200 метров длины, расположено на Ниль-Гири, или «Голубой горе», небольшом пригорке, образовавшемся, вероятно, из обломков буддийского храма. Сооружение его восходит к концу двенадцатого столетия; магометанские завоеватели, разрушившие большую часть индусских святилищ в Ориссе, пощадили Джагганатский храм, который, благодаря отдаче на откуп сбора приношений и подаяний, доставлял им значительные доходы. В самом деле, религия и до сих пор составляет главный, почти единственный промысел территории Пури, обитатели которой, в числе около двадцати тысяч душ, живут прямо или косвенно эксплоатациею правоверных. Жрецы и служители при Джагганатской святыне, общее число которых доходит до 6.000, разделяются на 36 порядков и 97 классов, и состоят под главным начальством раджи, который имеет наследственную должность подметальщика храма. Они посылают странствующих приказчиков во все провинции зазывать пилигримов, которым они обещают вечное спасение, взамен доброхотных приношений, пожертвованных в пользу бога и его служителей, и собирают таким образом каждый год около миллиона франков; к этому сбору нужно еще прибавить доходы с земель, уступленных храму английским правительством; знаменитый алмаз Кох-и-нур («Гора Света»), принадлежащий теперь королеве-императрице Виктории, был завещан Джагганатскому храму Лагорским раджей, Ранджит-Сингом, но придворный ювелир отказался выдать его служителям святилища. Статуя бога Вишну, так же, как статуи его брата и сестры, над которыми поднимается самая высокая башня храма, представляют грубые фигуры, едва отесанные чурбаны; но это не мешает им быть самыми священными, наиболее чтимыми изображениями во всей Индии. Каждый год, в июне или в июле месяце, 4.200 служителей храма впрягаются в колесницу бога Вишну, подвижную деревянную пагоду, около 14 метров вышиной, покоющуюся на восьми парах колес, и тащат ее в «Храм Сада», расположенный на краю плоского песчаного берега, почти в 2 километрах от Джагганата. Эта древняя буддийская церемония напоминает, без сомнения, годовщину рождения основателя буддизма Шакиа-Муни; таким образом здесь слились две религии под именем Вишну. Путешествие громадной махины, вязнущей в песке, продолжается несколько дней. Вошло в пословицу, что иные фанатические пилигримы бросаются под колеса чудовищной колесницы, чтобы иметь счастье умереть в состоянии святости; но этот род самоубийства всегда был исключительным фактом, каким бывает в Европе добровольная смерть под колесами локомотивов; когда случится подобное несчастие, движение колесницы тотчас же приостанавливается, и жрецы приступают к очистительным церемониям. Точно также обычай, называемый вир-вир, состоявший в том, что некоторые верующие, ради спасения души, привешивались на острые крюки, зацепляемые за мясо спины, так что тело их, при движении колесницы, качалось из стороны в сторону, совершенно вышел из употребления уже при жизни прошлого поколения, и вероятно, он всегда был запрещаем охранителями пурийской святыни, так как Джагганат есть «бог любви», и вид крови внушает ему ужас. В наши дни религиозная ревность ослабевает, число пилигримов постоянно уменьшается, и девять десятых их состоят из женщин; только женщины сохранили древнюю веру. Джагганатский храм служит гнездом и рассадником заразы, как и Мекская кааба; но в последнее время, благодаря уменьшению наплыва пилигримов и принятию мер к улучшению общественной гигиены, уменьшилась опасность эпидемий, которые прежде каждый год зарождались и свирепствовали между толпами отовсюду стекающихся богомольцев, по большей части грязных и получающих дурную или недостаточную пищу. Еще не так давно часто случалось, что улицы Пури были загромождены валявшимися мертвыми телами, которые служили пищей голодным собакам, да и в наши дни еще дорога, по которой следуют паломники, отмечена вереницами трупов. В видах охранения городских поселений от заразы, правительство начертало определенный маршрут, которым воспрещается заходить в лежащие на пути города партиям индусов, возвращающимся из Джагганата.

В 32 километрах к востоку от Пури, недалеко от морского берега, видны руины Канаракского храма, посвященного солнцу; европейцы дали ему прозвище «Черной Пагоды». Хотя сильно поломанные искателями сокровищ и любителями античных редкостей, испещренные именами путешественников, изваяния Канаракской пагоды, тем не менее, принадлежат к числу прекраснейших скульптурных произведений, какие сохранились от лучших эпох искусства, да и самое здание, сооруженное, как полагают, в конце девятого столетия, справедливо считается перлом индусского зодчества. Джаджпур или Яджпур, «Город жертвоприношения», стоящий на правом берегу реки Байтарани,—тоже один из замечательнейших городов Ориссы по своим памятникам, посвященным, большею частью, Сиве и Парвати, и по своей уединенной колонне, подобной столбу, воздвигнутому перед Джагганатским храмом. Джаджпур был до Каттака главным городом Ориссы.

Важнейшие города Ориссы и округа Чатисгар:

Каттак (1891 г.)—47.186 жит.; Пури—28.794 жит.; Райпур—20.300 ж.; Баласор—18.250 жит.; Самбальпур—11.700 жит.; Джаджпур (Яджпур)—10.750 жит.

Изменчивые песчаные мели, рассеяные вдоль берега, и бары, заграждающие вход в устья Мага-Надди, долго не позволяли европейским кораблям приближаться к прибрежью; только туземные суда отваживались переходить через образуемые барами пороги при высоком приливе, чтобы идти к пристаням внутренних рынков за грузами риса и других земледельческих продуктов. В 1860 году некоторые французские негоцианты, живущие в Калькутте, решились ввести свои корабли в «Великую реку» через устье Фольс-Пойнт, и вскоре после того, во время голода, постигшего край, сюда стали выгружать съестные припасы, посылавшиеся из индийской столицы. Теперь, хорошо исследованный, снабженный буями, бакенами и фонарями или маяками, Фольс-Пойнт сделался одним из наиболее доступных портов восточного берега; защищенные от южного муссона песчаною косой, суда, из которых большое число носят французский флаг, безопасно стоят на якоре в рейде, где обыкновенно бывает от 7 до 8 метров глубины, затем, в периоды прилива, сообщаются с внутренними городами посредством лихтеров и пароходов; но нужно опасаться, что судам в скором времени придется искать себе другого пристанища, потому что захваты ила у берегов бухты превышают, средним числом, 36 метров в год. Движение судоходства в порте Фольс-Пойнт в 1875 году: 110 судов с общею грузовместимостью 118.375 тонн; ценность торговых оборотов 6.530.000 франков. Как складочное место произведений Ориссы, порт Фольс-Пойнт имеет более важное значение, чем все другие гавани этого берега и даже чем Баласор, некогда очень оживленный порт до основания Калькутты и местопребывание датской торговой конторы до 1846 года. Неподалеку оттуда, в Субарнарехе, городе, теперь уже исчезнувшем, который находился при устье реки того же имени, англичане основали свою первую контору на почве Индии, в 1634 году; в том же месте ранее находилась португальская контора Пильпин.

\