XI.

Гондвана или центральные провинции; верхние бассейны рек Соны, Нарбады, Тапти и Годавери.

Еще в половине настоящего столетия эта область была в большей части своего протяжения «неведомою страною». Вне городов и вдали от главных дорог простирались опасные пространства, по которым рыскали разбойники пиндари или в которых жили дикия племена гондов. Некоторые округи, опустошенные мараттами, обратились в совершенные пустыни, и бывшие поля и селения заросли чащами джунгля. В настоящее время центральные провинции, за исключением юго-восточной части, граничащей с туземным государством Бастар, принадлежат к числу наилучше исследованных областей Полуострова. Железная дорога, важнейшая в Индии, проходит через Гондвану, чтобы соединить Бомбей с Калькуттой через Аллахабад и Бенарес; другой рельсовой путь, который проникает в южную часть края, скоро доставит более прямое сообщение между двумя столицами. Вообще, эта страна, еще одна из наименее населенных частей Индии сравнительно с её протяжением, теперь быстро возрастает по числу своих жителей.

Центральные провинции, без Чатисгара, округов Сагар и Дамох:

| Пространство | Население в 1872 г. | На 1 кв. кил. |

| 153.118 кв. кил | 5.042.900 жит. | 33 жит. |

| Вероятное население в 1882 году | 6.500.000 „ | 42 „ |

Гондвана, или «Земля гондов», естественные границы которой, вообще говоря, совпадают с административным делением, обозначаемым англичанами под именем центральных провинций, составляет хребет или горб Полуострова по расположению своих покатостей. Три большие реки, Тапти, Годавери и Мага-Надди, берут начало на юге от главной поперечной борозды, которую образуют долины рек Нарбады и Соны, от Камбейского залива до равнины Ганга; воды стекают во всех направлениях вокруг горных массивов. Однако, горные цепи Гондваны далеко не так высоки, как полагали прежде, когда дикое население края и отсутствие дорог не позволяли ближе ознакомиться с этими возвышенностями. Горы Сатпура, составляющие главную цепь страны, имеют не более 650 метров средней высоты. Несмотря на то, эти горы играли некогда значительную историческую роль, потому что они высятся, как вторая ограда естественной крепости, на юге от горных цепей системы Виндиа и глубокой долины Нарбады, представляющей собою как бы оборонительный ров; сами они, в свою очередь, опираются на юге на третий ряд высот, тех высот, которые образуют по другую сторону реки Тапти краевую цепь Деканского плоскогорья. Таким образом восходящий поток индусских населений разбивался об эту тройную линию естественных преград, которая тянется на пространстве слишком 1.000 километров от востока к западу, раскинувшись в ширину на 500 километров, с севера на юг. Нужны были длинные века торговых сношений и войн, прежде чем культура могла постепенно подняться вдоль долин и через бреши гребней до высот нагорных равнин. Эта медленная работа завоевания еще не кончена и по настоящее время.

Название Сатпура, или «Семерная цепь гор», дано географами всей орографической системе центральных провинций; индусы применяют его только к западной части гор, заключенных между двумя, почти параллельными, долинами, которые орошают реки Нарбада и Тапти в своем среднем течении. Что касается туземцев, то они не имеют общего наименования для этих массивов; они ограничиваются тем, что обозначают каждую уединенную группу, каждую отдельную вершину именем ближайшей деревни, деревьев, растущих на склонах, или божества, царствующего над страной. Впрочем, эти высоты не следуют одна за другою в виде непрерывной цепи; они стоят на трапповом плоскогорье, имеющем около 600 метров средней высоты, и по большей части образуют на громадном цоколе, который им служит фундаментом, уединенные каменные массы или второстепенные плато, также состоящие из вулканических горных пород и имеющие форму обширных столов, с круто обрывающимися боковыми гранями. Многие из этих столовых гор изрыты наверху впадинами, где скопляются дождевые воды, так что эти углубления почвы представляют естественные цистерны или водохранилища, которыми и пользовались феодальные господа для снабжения водой своих крепких замков, высящихся на вершине неприступных скал.

На востоке от массивов Сатпура в собственном смысле, широкия равнины, образовавшиеся действием размывания, уединяют центральную группу гор, над которою господствуют самые высокие вершины этой орографической системы: одна из них, гора Дапгар (Деогар, т.е. «Божья крепость»), достигает высоты 1.375 метров. Этот центральный массив за его высоту и, вероятно, еще более за смелость и разнообразие его черт был посвящен богу Сиве это Магадео, или гора «Великого Бога». Граниты, метаморфические горные породы, известняки, песчаники, застывшие потоки базальта, эруптивные массы,—все эти формации различаются цветом, профилем, видом откосов и долин, а также и характером растительности. Правильная линия верхних плато прерывается там и сям гранитными вершинами, которые узнаешь издалека по их остроконечным зубчатым скалам; но из всех этих скал самые причудливые и в то же время самые величественныя—это вертикальные стены Магадео, когда на них смотришь из долин, открывающихся на южной стороне горы «Великого Бога». С берега ручьев, извивающихся среди лугов, видишь высоко поднимающиеся над густыми кронами дерев красноватые стены горы, исполосованные трещинами, из которых пробиваются кое-где пучки травы, и оканчивающиеся на вершине башнями и башенками четыреугольной формы; с некоторых мест вся группа Магадео представляется зданием колоссальных размеров, воздвигнутым рукою человека. Громадные ущелья разверзаются в толще горной массы, и некоторые из них имеют стены до того крутые, что никакой смельчак не отважится спуститься на дно пропасти; по верованию туземцев, это трещины, которые Сива сделал своим трезубцем в массе горы, чтобы низвергнуть туда змеев, прежних владетелей земли. Речки, вступая в эти расселины, огибают горы и отделяют их одну от другой; многие потоки, зарождающиеся на южной отлогости группы Магадео, поворачивают к северу, чтобы идти на соединение с рекой Нарбадой. По причине сходства в фауне и флоре, плоскогорью Пачмари, к которому принадлежат Деогар и Магадео, дали название «северного Ниль-Гири» (Голубые горы).

Гористые области, следующие за областью горы «Великого Бога» по оси системы, отделены от этой группы верхней долиной Нарбады. Эти области, подобно западной части Сатпура, представляют характер расположенных уступами плато, и так же, как и этот массив, покрыты во многих местах пластами траппа. По направлению с запада на восток, дорога поднимается на плоскогорье Мандла как бы рядом ступеней, до краевой цепи Майкала, которая господствует на северо-западе над большою Чатисгарскою равниною. Хребет Майкал имеет не более 600 метров средней высоты: но одна из его вершин, гора Лафа, переходит за 1.060 метров. На востоке, угловой межевой столб всей системы составляет вершина, соперничающая, по высоте, с Лафой,—гора Амаркантак, где получает начало священная Нарбада и откуда вытекают в то же время воды, спускающиеся к Соне и Мага-Надди. Большая часть этой гористой области, некогда избегаемой человеком, была покрыта лесами саля или шореи (shorea robusta), дерева, которое занимает узкую полосу земли у основания Подгималайских гор, параллельно чащам пояса терая. Саль принадлежит к числу завладевающих древесных пород: его семена, падающие в изобилии при первых дождях, немедленно проростают и овладевают растительной землей, в ущерб другим растениям. Область этой породы, вне Подгималайских гор, обнимает холмы Раджмагала и Чота-Нагпора, восточные Гатские горы до реки Годавери, и горы Майкал, повсюду, где эти высоты не покрыты траппом. Присутствие этой горной породы, которая обыкновенно покрыта тонким слоем растительной земли, проводит распространению шореи непереходимую границу; но где оканчивается область этого дерева, там начинается область тека (tectonia grandis), породы еще более ценимой, как строевой лес. Только один островок песчаниковых скал в группе Магадео заключает салевый лес; это дерево некогда распространилось через аллювиальную долину реки Нарбады, теперь уже безлесную. Распределение животных видов в общих чертах соответствует распределению лесов. Так, дикий буйвол (bubalus Arni), болотный олень (rucervus Duvaucellii), джунглевый петух (gallus ferrugineus) не переходят на западе за пределы области саля, но их опять можно встретить в долине группы Магадео, где это дерево снова появляется уединенно.

Салевые и тековые леса почти все исчезли из легко доступных местностей Гондваны. Уже туземцы истребили их порядочное количество своим варварским способом земледелия, который состоит в следующем: в начале сухого времени года они срубают деревья по опушке лесов, чтобы предать их огню до наступления дождливого сезона. Тогда они сеют зерно среди пепла, возлагая надежду на природу, которая выростит посев и даст урожай; там, где почва поката, они даже не дадут себе труда разбросать семена, а довольствуются тем, что складывают их кучками на самом высоком краю лесной прогалины, ожидая, чтобы дожди распределили зерно по расчищенной поверхности. Так велика производительная сила почвы, удобренной золой от выжженного леса, что урожай первого года обыкновенно бывает очень обилен: на второй год он уже гораздо скуднее, и для новой жатвы кочующий земледелец отправляется выжигать другой угол леса. Покинутые прогалины заростают бамбуком, густой чащей мелкого кустарника и колючими деревцами, среди которых ни одно большое дерево не может расти. Таким образом, несмотря на незначительное протяжение распаханных земель, леса почти все выпустошены, и во многих округах, вследствие истребления лесной растительности, местность приняла совершенно другой вид; при этом всего больше пострадали самые ценные леса; саль истреблялся ради его смолы, тек вырубался, чтобы быть превращенным в уголь или проданным, как строевое дерево. Систематическое истребление лесов началось тогда, когда в край проникли железнодорожные предприниматели; узнав, что правительство предполагает обратить леса в государственное имущество, эти иностранцы принялись опустошать их в свою пользу, и скоро, в этой стране, где растительность так могуча, строители железного пути принуждены были нужный им лесной материал выписывать из Англии и из Норвегии. Тропического леса, такого, какой мы в праве были бы ожидать увидеть в этой шпроте, теперь совсем нет; если бы изредка не встречались там и сям одиноко стоящие пальмы или какое-нибудь другое характеристическое дерево жаркого пояса, можно было бы подумать, что находишься в умеренном поясе Европы. В сухое время года исчезает вся листва дерев, исключая только листьев шореи; ни одного цветка не видно на ветвях: природа имеет печальный и утомительно однообразный вид. В обработанных местностях одно только большое дерево всегда уважается жителями: это мхова, с вкусными венчиками цветов.

Река Нарбада, принимаемая часто за естественную границу между Северной Индией и Деканом, спускается из своих верхних бассейнов, бывших некогда озерными, рядом дефилеев, затем, по выходе из верхних ущелий, принимает почти прямолинейное направление к западо-юго-западу, которое и сохраняет во всем своем дальнейшем течении до самого впадения в Камбейский залив. Естественная граница между верхней Нарбадой и её средним течением обозначена «Мраморным» ущельем, представляющим одно из замечательнейших местоположений в центральной Индии. Река разом низвергается в эту узкую теснину, образуя каскад в 9 метров высоты, известный под именем «Пенящагося Водопада». На протяжении километров трех мраморные стены ущелья, изваянные в виде колоссальных колонн, расколотые на неравные слои, высятся на 30 метров по обе стороны съуженного русла, имеющего всего только около 20 метров ширины, на дне которого несется поток, стремительный и глубокий. Испещренные там и сям вкрапленными в мрамор черноватыми вулканическими породами, которые своим контрастом делают еще более яркою белизну мраморных утесов, две ослепительные белоснежные стены резко отделяют голубую полосу неба от голубой полосы вод; ни одного деревца, ни одной травинки не растет в углублениях скалы; камень повсюду совершенно голый; только рои диких пчел понавешали свои восковые соты на выступах стен. Кругообразный храм Бера-Гат, окруженный колоннадами, составленными из статуй, изображающих женщин,—образцовое произведение индусского искусства,—господствует над самою узкою частью «Мраморного ущелья». Эти «Мраморные скалы» знамениты также и в мифологии индусского народа: легионы обезьян, следовавшие за богом-обезьяной Гануманом, перескочили через эту мраморную пропасть, а небесный слон, на котором ехал Индра, оставил на камне след своей ноги. Оттого воды Нарбады почитаются особенно священными в этом месте, и набожные люди приходят издалека, чтобы бросить трупы своих родных в священный поток: часто можно видеть, как крокодилы оспаривают друг у друга эту отвратительную добычу. Между реками Индии Нарбада или Рева—наиболее чтимая после Ганга, и даже, согласно одному древнему пророчеству, она должна остаться священною во веки веков, тогда как Ганг уже в конце настоящего столетия потеряет свою чудодейственную силу. Камешки, взятые из ложа Нарбады, тоже почитаются священными, и поклонники Сивы носят их, как амулеты. Никакая клятва не может превзойти в силе клятву, которую произносит индус, стоя в течении этой реки, с гирляндой из красных цветов вокруг шеи и несколькими каплями божественной воды в правой руке. Так же, как на берегах Ганга, и на берегах Нарбады можно встретить пилигримов, которые дали обет подняться вверх по долине вдоль одного берега, от самого устья до храма, стоящего при истоке, на горе Амаркантак, и оттуда опять спуститься вниз по течению до лимана, следуя по другому берегу; это полное паломничество или прадакшина, странствие, в котором нужно пройти около 2.600 километров, продолжается обыкновенно два года, по причине многочисленных остановок у святынь, встречающихся по дороге. Благочестие еще гораздо больше, чем торговые экспедиции или завоевательные походы, открыли мало-по-малу центральные области Полуострова индусскому влиянию; пилигримы, приходившие в землю гондов, пользовались защитой и покровительством со стороны туземного населения, тогда как приезжих купцов обыкновенно грабили, а силе завоевателей противополагали тоже силу.

Ниже Мраморного ущелья река вступает в аллювиальную равнину, бывшее озеро, засыпанное илом и обломками, обширный бассейн, за которым следуют другие подобные же бассейны; на пространстве около 400 километров, по направлению от востока к западу, залегает широкая плодоносная долина, между плоскогорьями Мальва и горными цепями Магадео; благодаря земледельческой культуре, группировке городских населений, постройке путей сообщения, в центральной части дравидийской страны основалась своего рода внутренняя Индия, и через боковые долины продолжается постепенно, шаг за шагом, дальнейшее присоединение этого края к цивилизованному миру. Но озерные равнины, по которым протекает Нарбада, не открываются прямо на приморскую равнину, облегающую берега Камбейского залива; они отделены от последней рядом ущелий, где река низвергается стремнинами и каскадами. Нарбада слишком изрезана водопадами и в особенности слишком неравномерна в отношении массы катимой воды, чтобы ею можно было пользоваться для целей судоходства. Её бассейн, длинный и узкий, может быть сравнен с рвом, приведенным от западного морского берега до середины Полуострова: круто обрезанный северный откос этого рва не имеет никаких иссечений в виде боковых долин. С этой стороны Парбада не получает ни одного сколько-нибудь значительного притока; все впадающие в нее потоки спускаются с полуденного ската, но и эти притоки имеют небольшую длину, и при том подвержены тем же климатическим влияниям, как и центральная долина. От этого происходит то, что когда дождевые облака, гонимые муссоном, проникают в долину Нарбады, все части речного бассейна получают равномерно свою долю выпадающих дождей. Тогда как у большинства других больших рек сама собою, естественным порядком, устанавливается система компенсации (или уравнивания количества воды) между притоками, которых разливы и периоды мелководья имеют место в разныя времена года, здесь, напротив, наводнение происходит одновременно или через небольшие промежутки времени в главной реке и во всех впадающих в нее притоках. Масса вод, катимая Нарбадой, при вступлении её в Конканскую равнину, достигает, говорят, 70.600 кубич. метров, следовательно, в два раза превосходит дебит Миссисипи во время его большого разлива; но трудно поверить, чтобы эти вычисления английских инженеров не были преувеличены. Зимой Нарбада, которая соединяется с морем устьем шириною в 20 километров, представляет лишь незначительный поток, медленно извивающийся в песках.

Река Тапти, первый исток которой находится на западном скате горной группы Магадео, извивается сначала в неглубоком понижении плоскогорья, затем низвергается в базальтовое ущелье, от которого расходятся в ту и другую сторону второстепенные расселины. Вся страна разделена, таким образом, на трапповые массивы, усеянные пригорками различной высоты, которые, выветриваясь, обнаруживают на поверхности бесчисленные блестящие узелки белых агатов. Эти плоскогорья покрыты лесами ладонного дерева или салея (boswellia thurifera), в перемежку с мелким кустарником и низкой травой, по которым зимою пастухи и земледельцы пускают огонь; во время этих лесных пожаров, если смотреть ночью с высоты вершин, весь горизонт кругом является объятым пламенем и все небо освещено заревом, а днем над равнинами висит тяжелая, удушливая атмосфера, наполненная дымом и пеплом. Как и Нарбада, Тапти, тотчас по выходе из верхних ущелий, проникает в широкую долину, которая некогда была озерным бассейном, и которую она постепенно засыпала своими наносами; река Пурна, главный её приток, который она принимает в себя в этой части своего течения, тоже проходит перед тем другой озерной бассейн, через который поддерживались во все времена сообщения между западным берегом Полуострова и верхним бассейном Годавери. Ниже аллювиальных равнин река Тапти походит еще на Нарбаду тем, что она, подобно последней, протекает узкими дефилеями до своего вступления в область морского прибрежья. Наконец, Тапти может быть сравнена с параллельною ей большою рекою также и сильными колебаниями её годового дебита. Тогда как до наступления дождливого сезона количество воды, которое Тапти несет в море, колеблется между 5 и 6 кубич. метр. в секунду, оно достигает громадной массы 25.400 куб. метров во время больших разливов: это поток почти втрое больше Дуная, в пять раз больше Волги. Наводнения Тапти принимают страшные размеры; эта река—грозный враг, от которого Сурат и другие прибрежные города должны защищаться двойными и тройными рядами оградительных береговых плотин.

На юге от трапповых плоскогорий, цоколя, на котором стоят песчаниковые массивы горы «Великого Бога», простирается обширная холмистая Нагпурская равнина, имеющая от 250 до 300 метров средней высоты, равнина, по которой протекают реки Вардха, Вайн-Ганга и другие притоки Пранхиты, главной ветви Годавери, и которую отроги, отделившиеся от системы Сатпурских гор, разделяют на второстепенные бассейны. Эта область, одна из самых плодородных на Полуострове, заключает в себе значительные пространства «чернозема», утилизируемые преимущественно для возделывания хлопчатника. Подобно древним озерным бассейнам Нарбады и Тапти, равнины верхней Годавери, также служившие некогда резервуарами озерам, сделались центрами притяжения для цивилизованных населений окружности Индии; с этой стороны, так же, как и в окружающих областях, варварские племена плоских возвышенностей были постепенно покорены или присоединены.

Однако, многочисленные народцы этой области сохранили еще первобытные нравы, обычаи и языки. Разнообразие рас, населяющих центральные провинции, подало повод сравнить этот край с лесной чащей, в которой нашла себе убежище дичь из окрестных равнин. Главная масса населения, около трех четвертей, состоит из индусов, говорящих арийскими наречиями и считающих себя совершенно отличными по крови от дикарей внутренности страны; тем не менее, некоторые округи заслуживают еще название Гондваны, или «Земли гондов», происходящее, вероятно, как и наименование хондов, от телугского слова конда, которое означает «горы». В тех частях равнины, где гонды, или кой, находятся в соприкосновении с индусами, они отчасти усвоили себе нравы и язык последних; некоторые племена, пережившие уже переходный период, совсем перестали говорить своим старым дравидийским идиомом и даже не понимают его. Те из гондов, которые сохранились еще в виде отдельной расы, довольно многочисленны, чтобы образовать самую значительную этническую группу между не-цивилизованными туземцами. Общее число жителей Британской Индии, говорящих наречием гонди, перепись 1891 г. показывает в 1.380.000, но они утратили всякую политическую связь: разделенные на многие группы областями чисто индусскими, они не могли бы оказать никакого сопротивления завоевателям. С прошлого столетия, под господством мараттов, они потеряли свою независимость, но еще помнят свою былую славу. Некоторые потомки царских фамилий еще получают пенсию от английского правительства.

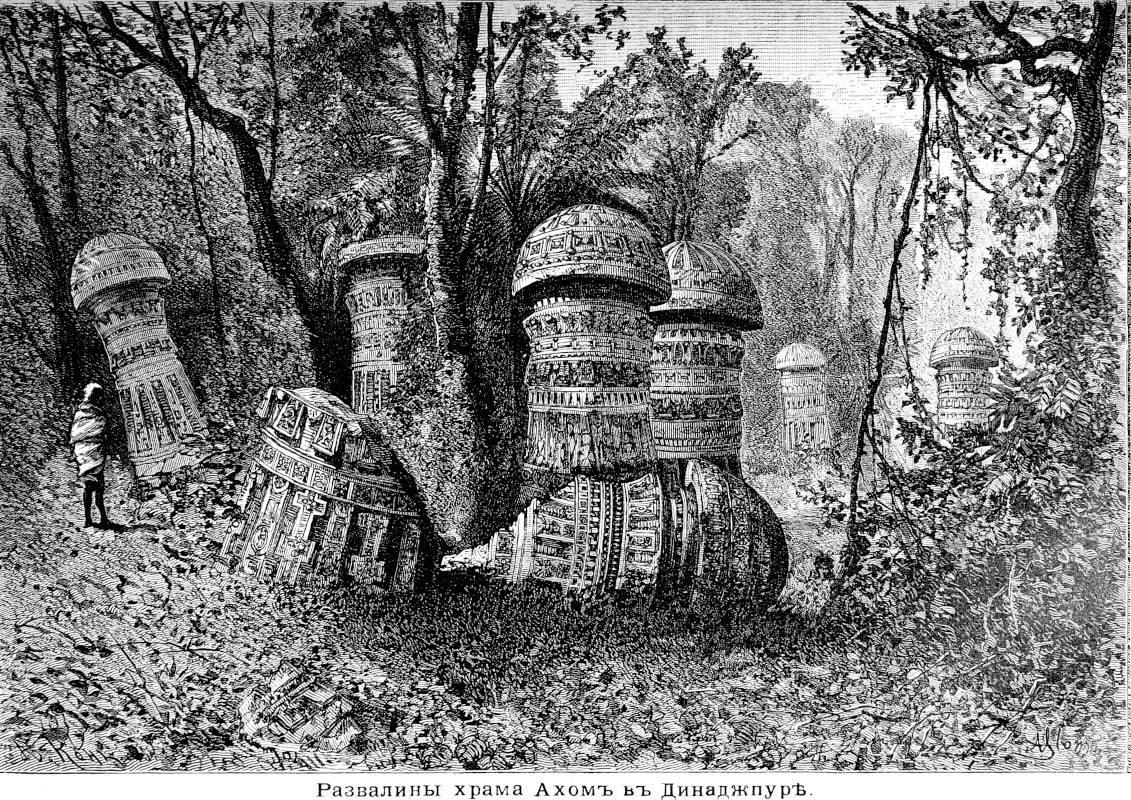

Не подлежит сомнению, что гонды некогда были цивилизованным народом. Уже первые священные книги говорят об их городах; история последних веков показывает их соперниками индусов в мирных искусствах. В лесах и джунглях встречается множество остатков храмов и дворцов; следы больших дорог, плотин, оросительных каналов свидетельствуют о прежней культуре. Преследования, бедность и бегство в леса естественно должны были изменить и самые нравы народа; быв некогда цивилизованными, гонды снова сделались дикарями, смешиваясь с дикими племенами, обитателями джунглей. Те из гондов, которых называют ассуль, т.е. «чистокровными», построили свои селения в самых глухих, наиболее удаленных от дорог, местностях, среди лесов; они старательно избегают иностранцев, и очень многие англичане изъездили Гондвану во всех направлениях, не видя нигде чистых потомков народа, который прежде владел этим краем; одно из гондских племен даже соглашается платить налоги под тем непременным условием, чтобы никогда не видеть сборщика: подъехав к деревне, сборщик податей бьет в барабан и затем удаляется; по возвращении через некоторое время, он находит требуемую сумму, положенную на камне близ входа в селение. Однако, когда этим ассулям, или чистым гондам, случится неизбежно встретиться с нынешними властителями страны, они смело смотрят им в лицо, с мужественною гордостью, и никогда не унижаются до того, чтобы льстить и лгать перед завоевателями, как это делает большинство индусов; вообще они отличаются мужеством, прямодушием, правдивостью. Малорослые и коренастые, они почти все имеют одинаковые черты: плоский нос, толстые губы, широкое лицо, вокруг которого ниспадают черные волосы густыми прядами. Мужчины не носят украшений, кроме серьги (кольца) в одном ухе; но женщины надевают на себя ожерелья, браслеты, перстни, разные драгоценные вещи и татуируют себе лицо и бедра. Между гондами, как и у орисских хондов, существуют еще племена, не употребляющие никакой одежды, кроме букета из листьев, примитивный костюм, как говорят, составляющий недавнее нововведение; есть также племена, которые ограничиваются тем, что обмазывают себе тело золой и грязью; когда на их горах задует сильный ветер, они зажигают большие костры, чтобы защитить себя от холода, но гнушаются прикрывать свою наготу каким-нибудь одеянием. В Сатпуре они имеют привычку стоять на одной ноге перед своими гостями, в знак уважения. У некоторых из этих народцев не существует даже земледелия; когда не удастся наловить дичи, эти несчастные питаются корнями, ягодами, диким медом, пресмыкающимися и разными зверками; нередко случалось видеть, как они оспаривали падаль у коршунов. Некоторые из их племен обвиняли в том, будто они убивают стариков и едят их мясо на публичных пиршествах. Несомненно то, что они делали своим богам человеческие жертвоприношения; но теперь эти жертвы заменены куклами и соломенными чучелами.

Богов у гонда бесконечное множество. Все ему божество: солнце, гора, скала, дерево, ручей, ветер, который проносится, шум, который он слышит, дух предка или злой гений, спрятавшийся, как он думает, в древесной листве. В особенности он боготворит существа, которые внушают ему страх: бог-тигр, смешиваемый с Вишну, есть из всех высших сил та, к которой он с наибольшим жаром возносит свои мольбы. Но его религия все более и более приближается к браманским верованиям и обрядностям, и между индусскими богами он чтит в особенности героев Пандуидов, Биму и Арджуну, от которых он даже производит свой род. Эмигрант-гонд, который спускается с родных гор в равнину, чтобы идти в города искать себе заработка в качестве рабочего на заводах, принимает участие в религиозных церемониях индусов, так же, как выучивается говорить их языком. Торговцы, называемые бринджари, ходят, в сопровождении своих вьючных животных, из местечка в местечко, чтобы обменивать на местные произведения разные украшения и ткани английской или индийской мануфактуры, и рассказывают в то же время новости внешнего мира. Новые деревни, которые теперь основываются, не имеют уже общего дома для холостой молодежи; вообще, нравы и обычаи с каждым днем все более и более индианизируются. В одном только гонды остались верны старине—они сохранили привычку жениться в гораздо более позднем возрасте, чем индусы, и покупать себе жен продолжительным служением в доме отца невесты; церемония брака всегда начинается фиктивным похищением молодой девушки.

Дикия племена, не принадлежащие к семье гондов, рассеяны в разных частях Гондваны. Курку, населяющие, в числе около 40.000 душ, преимущественно некоторые долины группы Магадео, суть в действительности колии, едва отличающиеся от колиев областей Чота-Нагпор и Ориссы, хотя они сами не знают об этом родстве. Байганы, которых обыкновенно причисляют к коларийцам, но которых Форсит признает особою народностью, относительно немногочисленны; их насчитывают около двадцати тысяч душ во всей Гондване. Главнейшие их племена обитают в горах Майкал; но очень склонные к кочевому образу жизни, они живут, кроме того, маленькими группами в различных частях страны. В физическом отношении байганы почти не отличаются от гондов; они только чернее, сильнее, неустрашимее последних. Диалект, которым они говорят,—чисто индусский; однако, они нисколько не претендуют на родственную связь с господствующей расой: они называют себя первобытными, коренными жителями страны, и одно из их племен даже носит название бхумия, что значит «Дети почвы». Проникнутые сознанием собственного достоинства, которое дает им древность их расы, они отличаются совершенною честностью и строгим соблюдением своих обычаев; они сами управляют своими общественными делами, без всякого вмешательства со стороны английской полиции, которая никогда не заглядывает в их селения. Из всех обитателей центральных провинций одни байганы употребляют для охоты на крупную дичь стрелы, отравленные соком аконита, при чем они всегда покупают у иноплеменных купцов этот яд, получаемый, вероятно, из страны народа мишми, из долин Восточного Гималая; так продолжаются внизу, под оффициальным и цивилизованным обществом, непосредственные торговые сношения между дикими населениями. Гонды охотно признают превосходство байганов и к ним обращаются за жрецами и чародеями. Байганский шаман имеет общение с духами и умеет изгонять их из местности, которую они повадились посещать; он низводит дождь с неба, ассенизирует страну, заклинает тигров и делает их безвредными. Когда тигр растерзает человека, что случается довольно часто в Восточной Гондване, преимущественно на дороге из Джабальпура в Чатисгар, поселяне призывают знахаря-байгана, который наряжается «человеко-тигром»; делая прыжки, как страшный представителе кошачьего рода, он бросается на добычу, ломает ей кости, пьет её кровь; суеверные дикари приписывают ему власть переводить в себя душу тигра, отнимать у хищника аппетит к человеческому мясу и давать ему взамен аппетит к какой нибудь другой дичи. Английские путешественники, которым случалось присутствовать при этих пантомимах или видеть, как байганские шаманы приходили в исступление и корчились в конвульсиях, либо для того, чтобы сделать заклинание над тиграми или злыми духами, либо для того, чтобы достигнуть лицезрения божества, говорят об этих зрелищах с ужасом.

Кроме дравидийских гондов и коларийцев различных племен, в Гондване встречаются еще другие этнические элементы, которые трудно поддаются классификации. Так, неизвестно в точности, что такое голи или гаули, жители гор Сатпура, являющиеся теперь скромным пастушеским народцем. Следует ли видеть в них потомков тех гаули, династии которых долгое время царствовали над страной и от которых остались еще древние крепкие замки, стоящие там и сям на вершине холмов? И что такое были нагбханси, или «сыны змей», от которых почти все княжеские фамилии производят свой род и которые оставили свое имя Нагпуру, самому значительному городу страны? Те из них, которые присвоивают себе это имя в Центральных провинциях, совершенно походят на индусов по наружности, но некоторые семьи нагбханси, живущие в Джаджпурских горах, на севере Ориссы, отличаются необыкновенно плоским лицом; нос у них представляет едва заметный выступ; он весь расплывается в ширину, с широко раскрытыми ноздрями, почти над щеками. По своим преданиям и верованиям, нагбханси, повидимому, принадлежат к другой расе, чем гонды; эти последние, хотя и боготворят все силы природы, не оказывают никакого особенного почитания змею; увидя это пресмыкающееся, «они помышляют о том, как бы полакомиться его мясом, а не о том, чтобы воздавать ему божеское поклонение».

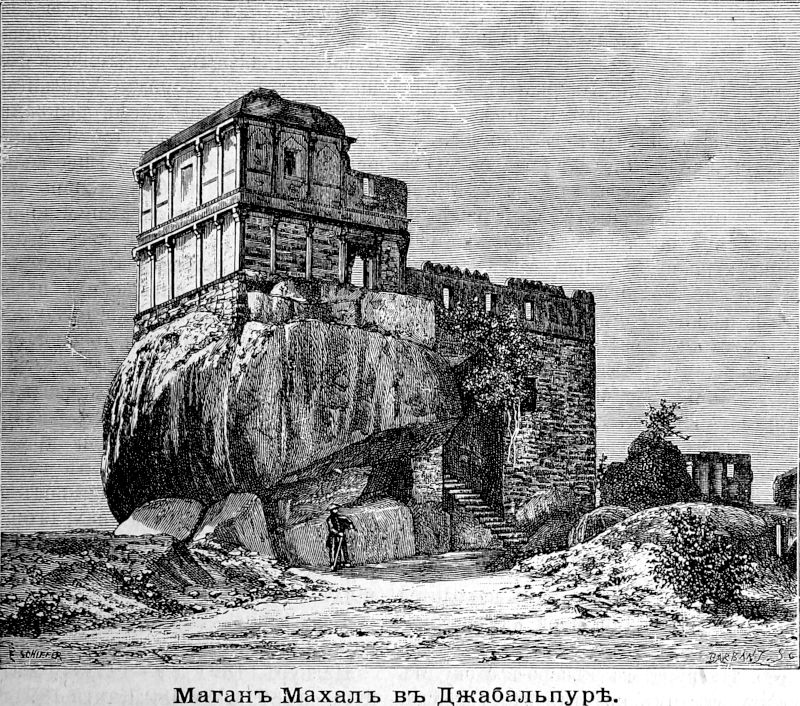

Джабальпур, главный город долин верхней Нарбады, сделался с половины текущего столетия одним из важных городов Индии. Благодаря своему центральному положению, на железной дороге из Бомбея в Калькутту, в точке соединения железнодорожной сети двух компаний и при пересечении дороги из Раджпутаны в бассейн Мага-Надди, город этот служит складочным местом для всех произведений Гондваны и товаров английской фабрикации. Озера, естественные и искусственные, прозрачные воды Нарбады в её мраморном ущелье, живописные холмы, лески и рощи, чащи бамбуков—все эти красоты природы сделали Джабальпур одним из любимых городов англичан, и даже раз предлагали избрать его столицей Англо-индийской империи. В Джабальпуре есть несколько фабричных заведений и знаменитое ремесленное училище, где арестанты «туги» и воры, окруженные своими семействами, научились ткать ковры, плести канаты, выделывать парусину для палаток; ручей отделяет Джабальпур от военного города, где расположены английские «кантонементы». На северо-западе, древний город Гарха, бывший столицей одного гондского царства, раскинулся у основания гранитных утесов; на уединенной каменной глыбе еще высится крепкий замок Мадан-Магал, построенный в двенадцатом столетии.

По выходе из «Мраморных Скал», Нарбада, извиваясь в своих аллювиальных равнинах, орошает земли Нарсингнура, «града Нарсинга», или Вишну «бога-льва», затем земли Гошангабада и Сеони. На юго-востоке, на одном из плоскогорий группы «Великого Бога», возвышающемся на 1.061 метр над уровнем моря, находится санитарный город и военная станция, основанные в 1870 году, близ знаменитых святынь Пачмари, или «Пяти Гротов»: но англичане, имеющие постоянное жительство в Центральных провинциях, еще не довольно многочисленны для того, чтобы этот город мог сравниться по значению с подобными же станциями, построенными в Гималайских горах. Плоскогорье Пачмари простирается на пространстве слишком 30 квадратных километров.

В верхней части долины реки Тапти, принадлежащей к Центральным провинциям, существует только один сколько-нибудь значительный город, Бургампур, да и тот, впрочем, в сильном упадке. Некогда он был столицей Декана и тогда занимал обширное пространство, слишком 12 квадр. километр. Когда Тавернье посетил его, в 1658 году, он уже не был княжеской резиденцией, и большинство его домов представляли из себя полуразвалившиеся, крытые соломой лачуги: тем не менее, он все еще был «большим городом», и его бумажные материи вывозились в Персию, «в Московию, в Польшу, в Великий Каир и другие места»: еще в половине истекающего столетия бареры, каста странствующих торговцев тканями, умирая, просили, чтобы их тела были похоронены на кладбище этого города. В настоящее время Бурхампур даже перестал быть административным центром округа, и железная дорога оставляет его в стороне, проходя в 3 километрах от него, у подошвы скалы, возвышающейся на 250 метров, на вершине которой стоит цитадель Асиргар, еще занятая гарнизоном. Торговая и промышленная деятельность переместилась из Бурхампура в город Хандва, построенный на севере, на плоскогорьях, отделяющих долину Нарбады от долины Тапти. Порог, через который проходит железная дорога, между двумя бассейнами, лежит всего только на высоте 378 метров.

Самый большой город Центральных провинций, Нагпур, т.е. «Змеиный город», лежит на южной стороне гор, в равнине, по которой текут верхние притоки Годавери. Он соединен с сетью железных дорог ветвью, отделяющеюся от Бомбейско-калькуттской линии, и естественно должен сделаться со временем центральной станцией между двумя главными портами Восточной и Западной Индии. Нагпур, важный торговый город, сохранил еще некоторые из отраслей промышленности, которыми он некогда славился, и его бумажные ткани до сих пор не без успеха конкуррируют с фабрикантами этого рода, привозимыми из Великобритании. Хотя в городе есть несколько прекрасных памятников строительного искусства, есть сады, большие пруды, в зеркальные воды которых глядятся стоящие на берегах храмы, англичане, однако, основали свою резиденцию вне Нагпура, у подошвы холма Ситабальди; там находится местопребывание провинциальной администрации. Камти, лежащий всего только в 14 километрах от Нагпура, к северо-востоку от него, служит местом квартирования войска; в то же время это большой продовольственный рынок; его широкия аллеи тянутся на пространстве семи километров по берегу реки Канган, до самых кантонементов. Летом, во время сильных жаров, англичане из Нагпура и Камти отправляются на дачи в города, находящиеся в горах, особенно в Чиндвару, Деогар, т.е. «Божий Замок», древняя столица Гондваны, стоял некогда на одной из скал, господствующих над Нагпурской равниной; от него уцелели еще прекрасные полуразрушенные храмы, пруды и парки. В этой равнине рассеяны многочисленные озера, остатки прежних, более обширных бассейнов. В настоящее время занимаются образованием искусственного озера при помощи запруды, которая будет задерживать воды реки Канган. Этот резервуар, площадью в 75 квадр. километров, может вмещать массу воды, достаточную для орошения 180.000 гектаров.

Очень плодородные и относительно хорошо возделанные, равнины, орошаемые верхними притоками Годавери, усеяны торговыми городами. Город Сеони—главный складочный пункт между Нагпуром и Джабальпуром; на севере от столицы, Рамтек, т.е. «Город Рамы», экспортирует листья бетеля, или пан, лучшие в Индии, а в соседстве с этим городом, берега озера Амбала привлекают в ноябре месяце до сотни тысяч пилигримов и купцов. На востоке и на юго-востоке, города Бандара, Паони, Умрер славятся своими бумагопрядильными и ткацкими фабриками, а на юго-западе, город Хингангат занял место между важнейшими рынками Полуострова по вывозу хлопчатобумажного волокна; он посылает также большое количество коровьего масла, которое теперь отправляют прямо в Бомбей по железной дороге (прежде, до постройки рельсового пути, его перевозили на рысистых волах); вся эта торговля находится в руках английских негоциантов и посредников марвари. Тогда как Хингангат возрастает в населении, древний город Чанда, лежащий на юге, ниже слияния двух больших рек, Варды и Пайна, значительно уменьшился по числу жителей; его живописная зубчатая ограда, тянущаяся на пространстве 9 километров, заключает в себе деревни, обработанные поля и земли под паром. В окрестностях Вароры находятся каменноугольные залежи, доставляющие лучшее минеральное топливо в Центральных провинциях.

Важнейшие города Центральных провинций:

Нагпур (1891 г.)—117.014 жит.; Джабальпур (1891 г.)—84.480; Камти (1891 г.)—43.159; Бурхампур, в 1877 г.—29.300; Чанда, в 1878 г.—18.700; Хандва—15.000; Бандара—12.750; Нарсингпур—12.100; Гошангабад в 1872 г.—11.600; Умрер, в 1872 г.—11.400; Сеони (бассейн Годавери)—9.550; Хингангат, в 1878 г.—9.400; Паони—8.975; Чиндвара, в 1878 г.—8.650; Сеони (бассейн Нарбады)—7.800; Рамтек—7.050 жит.