III. Центральный Гималай

Покатость Джамны и Ганга, Симла, Гарваль, Кумаон, Непал.

На восток от Инда и Сетледжа, которые перерезывают насквозь Гималайскую систему и тем самым позволили раджпуским завоевателям, так сказать, зайти в тыл горам, чтобы овладеть Западным Тибетом, верхния долины Джамны и различных ганг, соединяющихся в течении Ганга, дают доступ только до Загималайского хребта. В самом деле, эта именно раздельная линия служила политической границей индусским государствам, затем общей наследнице всех этих государств, Индо-британской империи. Даже далее на востоке, южный скат Загималайского хребта не весь принадлежит индийскому государству Непал; Китайская империя, представляемая гарнизонами, частью тибетскими, распространила с этой стороны свое господство до гор собственного Гималая, и таким образом владеет истоками и верховьями многих рек, спускающихся, через Коси, к Гангу и Бенгальскому заливу. Тем не менее, однако, естественная, область гангесской покатости Гималая имеет довольно точные границы в политическом отношении; около трех четвертей этой полосы земли составляет даже отдельное государство, Непал, связанное с Англо-индийскою империей только дипломатической фикцией. Наибольшая часть этой Гималайской покатости необитаема; на севере—снега и ледники, на юге—болотистые леса области терай задерживают распространение поселений, и от одного пояса до другого поперечные отроги и хребты, параллельные Гималаю, образуют целый лабиринт скал и высоких склонов, где невозможна никакая культура. Сравнительно с незначительным протяжением земель, которые человек может утилизировать вдоль рек и на первых террасах гор, этот край населен довольно густо, по крайней мере в английских округах, ибо относительно Непала не существует никакой статистики, и хотя различные писатели определяют население этой страны от двух до пяти миллионов душ, но это исчисление совершенно гадательное, сделанное без всяких точных данных.

Пространство и население индийской покатости центральнаго Гималая:

| Пространство. Квадр. килом. | Население, душ | На 1 кв. килом. жителей | |

| Округ Симла | 47 | 34.000 | 721 |

| Гарваль, вассальн. государство (1891 г.) | 10.826 | 199.840 | 19 |

| Кумаон и Гарваль, подвластные англичанам (1891 г.) | 29.784 | 29.784 | 32 |

| Непал | 154.000 | 3.000.000 (?) | 19 |

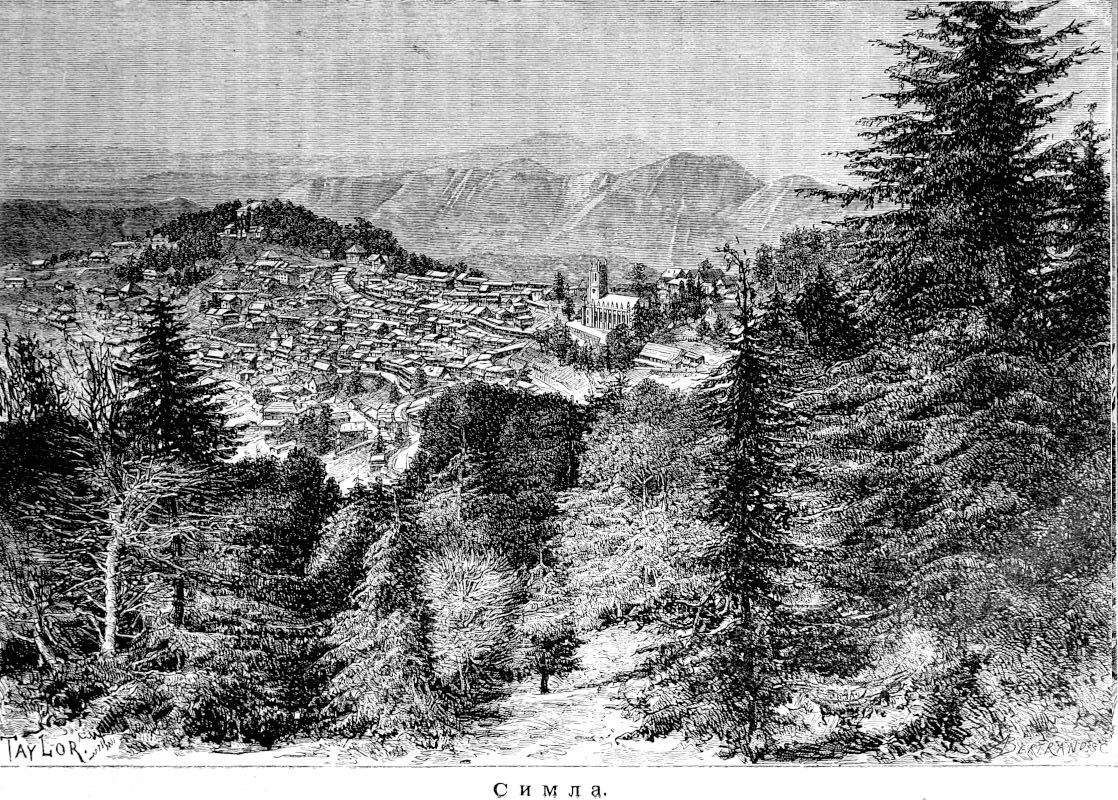

Город Симла, окруженный десятками двумя маленьких индусских княжеств, сохранивших еще кое-какие формы независимости, и границы которых более перепутаны, чем границы бывших государств «Германского Союза», занимает отдельную область между западными и центральными провинциями Гималая. Основан он недавно, но выгоды его местоположения и каприз одного вице-короля Индии сделали из него летнюю столицу для всей империи: как только наступает сезон жаров, дороги, ведущие из равнины к Симле, покрываются обозами и экипажами, перевозящими в «дачный город» высших калькуттских сановников, за которыми следует большинство их чиновников; некоторые из главных государственных учреждений ежегодно переселяются из одной столицы в другую. Естественно, что англичане, столь удаленные от своего отечества, должны были искать в Индустане мест, напоминающих их родной климат; им нужны были, на передовых выступах Гималая, местности, где они могли бы восстановлять крепость и гибкость мускулов, утраченную в знойных равнинах Инда и Ганга. Вследствие этого, целый кордон новых городов, составляющих нечто в роде индийской Англии, вытянулся на гималайских предгорьях, на высоте, средним числом, около 2.000 метров; нигде овладение землей, сделанное западными завоевателями, не совершается более разительным образом, как в этих городах, столь мало похожих внешним видом на города, которых зубчатые стены и блистающие на солнце храмы виднеются далеко в равнине. Самый большой из всех этих английских городов, Симла, есть, вместе с тем, самый важный по своему географическому положению: это не только место дачной жизни, город отдохновения и увеселений, как можно бы подумать, присутствуя на его балах и гуляньях или на его дарбарах, где представляются раджи десятками. Возвышаясь на горном хребте между Сетледжем и одним из притоков Джамны, он стоит как раз в вершине треугольника, образуемого двумя бассейнами Инда и Ганга; он наблюдает за единственным относительно легким входом из Тибета и Китайской империи; наконец, он расположен между двумя большими государствами, Кашмиром и Непалом, и посредством многочисленных военных лагерей, рассеянных на холмах и в соседней равнине, держит в повиновении населения, некогда столь воинственные, сейхов и раджпутов.

Первый английский дом появился в 1819 году на гребне Симла, открытом, так сказать, за два года перед тем братьями Жерар, но этот новый поселок получил свое настоящее имя только в 1826 году; когда Жакмон посетил его в 1831 году, там насчитывалось не более шестидесяти домов. Только в 1864 году Симла возвысился на степень второй столицы Индустана. Построенный на вершине и по скатам холма в форме полумесяца, развертывающагося с запада на восток, он раскинул свои отели, дворцы, виллы и дачи на пространстве около 10 километров, и оканчивается на восточной стороне округленною горою Джако, покрытою богатою растительностью, деодарами, дубами и рододендронами; город сделался уже так обширен и многолюден, что местные источники оказываются недостаточными для снабжения его водой, и до сих пор еще не провели из какого-нибудь гималайского потока отводного канала, который наполнил бы городские резервуары. К югу от этой летней столицы, защищенной с западной стороны батареями Джатока, множество других «санаторий», или дачных городов, лепятся один над другим по скатам или приютились на вершинах холмов. Субату, Касаоли, Дагшай, Калка—преимущественно военные посты, обороняющие издали симленскую позицию; но вся гористая область, над которой на востоке господствует пирамидальная вершина Чаура, обросшая густым лесом, образует почти уединенный массив между Сиваликом и Гималаем; с каждой верхушки перед взорами путешественника развертывается грандиозная панорама обширных лесов и снегов, от Гарваля до величественных гор, где зарождаются первые воды реки Джамны.

Эта область истоков есть одна из священных местностей индусской мифологии; там высятся, известные теперь под другими именами, многие из гор, прославленных древними поэтами. Группа Джамнотри, откуда вытекают верхние потоки священной реки, не достигает, однако, высоты вершин главного гребня; Бандерпунч и Саргаройн, две самые высокие вершины этого массива, не превышают 6.250 метров, и с боков их не спускается ни одного ледника. Впрочем, Джамна, о которой легенда рассказывает, как о зарождающейся в непосредственном соседстве Ганга, получает свое начало не на скате главного хребта, Загималая; она принадлежит скорее к неправильной гряде гор Гималая в собственном смысле. Если бы имена рекам давали по обилию их вод, то не верхняя Джамна должна была бы сохранить название нижней реки; главная река—это Тонса, которая зарождается на северном скате массива Джамнотри, или Бандерпунч, и которая, описав обширный полукруг в западном направлении, соединяется с Джамной близ входа её в равнины. Если, однако, эта последняя, а не Тонса, сохранила священное имя, то она, вероятно, обязана этим тому обстоятельству, что в небольшом расстоянии от её истоков, на высоте 2.984 метров, из земли бьют горячие ключи, место собрания пилигримов; точно также в европейских Альпах один теплый источник дал свое имя большому потоку, выходящему из Ронского ледника. В маленьком озере, образовавшемся из горячих ключей Джамны, бог-обезьяна Гануман, как гласит легенда, однажды потушил свой загоревшийся хвост; с того времени вода так и осталась горячею; таково происхождение имени горы Бандерпунч, которое буквально значит «Обезьяний хвост». Термальные источники Джамнотри—самые горячие на всем Гималае: температура их 89 градусов стоградусного термометра, менее чем на 2 градуса ниже точки кипения на этой высоте.

Население Гарваля состоит почти исключительно из индусов; если и встречаются еще кое-какие тибетские элементы между хасиями, т.е. раджпутами края, утратившими свою касту вследствие смешения рас, то эти черты все более и более сглаживаются, так как часть населения беспрестанно обновляется приходом пилигримов и переселенцев с юга. В былые времена феодальные владетели оспаривали друг у друга обладание долинами. На каждом выступе гор видны еще старинные крепкие замки, или гары, от которых страна и получила свое настоящее имя. При феодальном порядке Гарваль не мог процветать; но жители сделались еще гораздо более несчастными в начале текущего столетия, со времени завоевания края гуркасами из Непала. Истребляемые войной и продаваемые в рабство, хасии уменьшались в числе; теперь население опять возрастает, и земледелие захватывает все большее и большее количество непочатых земель; из году в год пустующие горные пажити и джунгли равнин и полосы терая уменьшаются в протяжении. Но до сих пор нет еще ни одного индусского города в верхней долине Джамны. И здесь также все городские поселения—британского происхождения; это в одно и то же время летние города, санатории, и места стоянки войска, военные лагери, откуда англичане могут удобно надзирать за окрестными населениями, пользуясь, вместе с тем, чистым горным воздухом и наслаждаясь великолепием горизонтов.

Один из этих городов, Чакрата, построен на высоте 2.190 метров, на узком плато, господствующем над полукругом долин, который образуют Тонса и Джамна выше их слияния. Другой летний город, важнейший после Симлы во всем центральном Гималае, Массури, протянувшийся в длину на 6 километров, расположен почти на такой же высоте, как Чакрата, на совершенно правильном хребте, у подошвы которого расстилается равнина Дера, или Дерадун. Немного восточнее, на повышении хребта, расположены казармы и госпитали военного поста Ландур, составляющего с Массури один городской округ. На севере, предгорья мешают видеть большую цепь тибетской границы, но дун (продольная долина) Дера, самая широкая, самая правильная во всей Индии, и однообразный горный вал цепи Сивалик, тип других цепей Подгималая (нижнего Гималая), представляют одну из замечательнейших картин: с одной стороны, на западе, видишь ворота Джамны, с другой, на юге—ворота Ганга; обе бреши, размытые течением рек, показываются разом. Между санитарными станциями этих гор город Массури представляет большие преимущества по равномерности температуры и незначительной разнице её между летом и зимой, между днем и ночью; но в период дождей он выставлен всей ярости муссона и испытывает во всей силе приносимые им непогоды; один немецкий путешественник Гюгель, рассказывает, что во время пребывания его в тех местах, в 1835 году, однажды дождь шел 85 дней под-ряд. Оттого многие из английских резидентов предпочли поселиться внизу, в долине Дера, более жаркой, правда, но зато гораздо лучше защищенной от ветров и дождей. Хорошенький городок Дера, или Дехра, лежащий всего только на высоте 700 метров,—не английского основания; он возник в семнадцатом столетии, вокруг храма, построенного одним сейхским проповедником, который приписывал себе способность умирать и воскресать по произволу. Храм этот существует до сих пор; высокий портал и эмальированный купол составляют главную красу этого замечательнейшего здания долины. Английский квартал, расположенный за чертой индусского города, обставлен по бокам казармами, как все другие местопребывания, выбранные европейцами. Здесь же, в Дере, Ост-индское тригонометрическое бюро установило свою главную квартиру, важнейший центр для изучения географии Индустана и Гималайских гор.

Город Дера, хотя лежащий уже на покатости истечения Ганга, находится в очень близком расстоянии от водораздельного хребта или порога долины дун, и воды, поворачивая мало-по-малу свои русла, так чтобы течь параллельно цепи Сивалик, спускаются между лесистых холмов, с одной стороны—к Гангу, с другой—к Джамне. Прекрасная долина с двойным скатом, совершенно отделенная от остального Индустана цепью Сивалик и сообщающаяся с равнинами лишь двумя «воротами» рек и брешами гор, не могла не получить важного значения в индусской мифологии; эпопеи сделали ее местом убежища сыновей Панду; туда же Рама ходил на покаяние; бесчисленные легенды связывают с каждою горкой, с каждым источником, с каждым леском этой долины какое-нибудь воспоминание о боге змей, о Сиве, Индре или других божествах. Здесь же находится один из древнейших памятников Индии, свидетельствующий о святости этого края: это—большой эрратический камень (кварц), лежащий на террасе, господствующей над правым берегом Джамны, недалеко от слияния её с Тонсой. Эта знаменитая скала, известная под названием «камня Калси» (по имени одной соседней деревни), носит на себе изображение слона и скрижали буддийского закона, начертанные по повелению императора Асоки, за 2150 лет до нашей эпохи. Очевидно, место, где Джамна, усиливаемая Тонсой, проникает в долину дун, считалось тогда рубежем Индии. Брешь, гораздо более доступная, через которую Джамна окончательно вступает в равнину, пройдя перед тем дуну и приняв в себя вытекающие из неё воды, кажется, далеко не имела такой важности, как священное место. Там до сих пор видны еще, на берегу реки, которая в этом месте разветвляется вокруг лесистых островов, остатки Бадшах-Магала, загородного охотничьего дворца Великого Могола. В наши дни, как и во времена Акбара и Джехангира, соседния горы служат убежищем слонам, тиграм, леопардам и другим животным дикой фауны.

Сделавшись одним из центров британского влияния в Индустане, долина Дера-дун снова приобрела, с точки зрения земледелия, ту важность, которую она утратила-было при господстве гуркасов; каналы, перерезывавшие во всех направлениях долину, были восстановлены или заменены другими, джунгли расчищены во второй раз, и под сенью манговых рощ, вокруг которых тем временем успели уже разростись большие пустынные леса, опять появились хижины. В крае были введены некоторые новые культуры, между прочим, разведение чайного дерева, и переселенцы из всех соседних провинций, даже из Афганистана, стекаются на эти плантации. С 1815 года, эпохи изгнания гуркасов, число жителей утроилось, и новые элементы прибавились к прежнему населению, браманскому и раджпутскому. Там и сям встречаются еще кое-какие остатки племен мера и дум, которые, как полагают, и были аборигенами страны. Мера боязливо держатся особняком в глуши лесов близ Ганга, тогда как дум, чернокожие, с курчавыми волосами, были распространены во всех частях долины, где они работали, как невольники. Из ненависти к своим бывшим угнетателям, индусам, некоторые из них перешли в магометанскую или в христианскую веру.

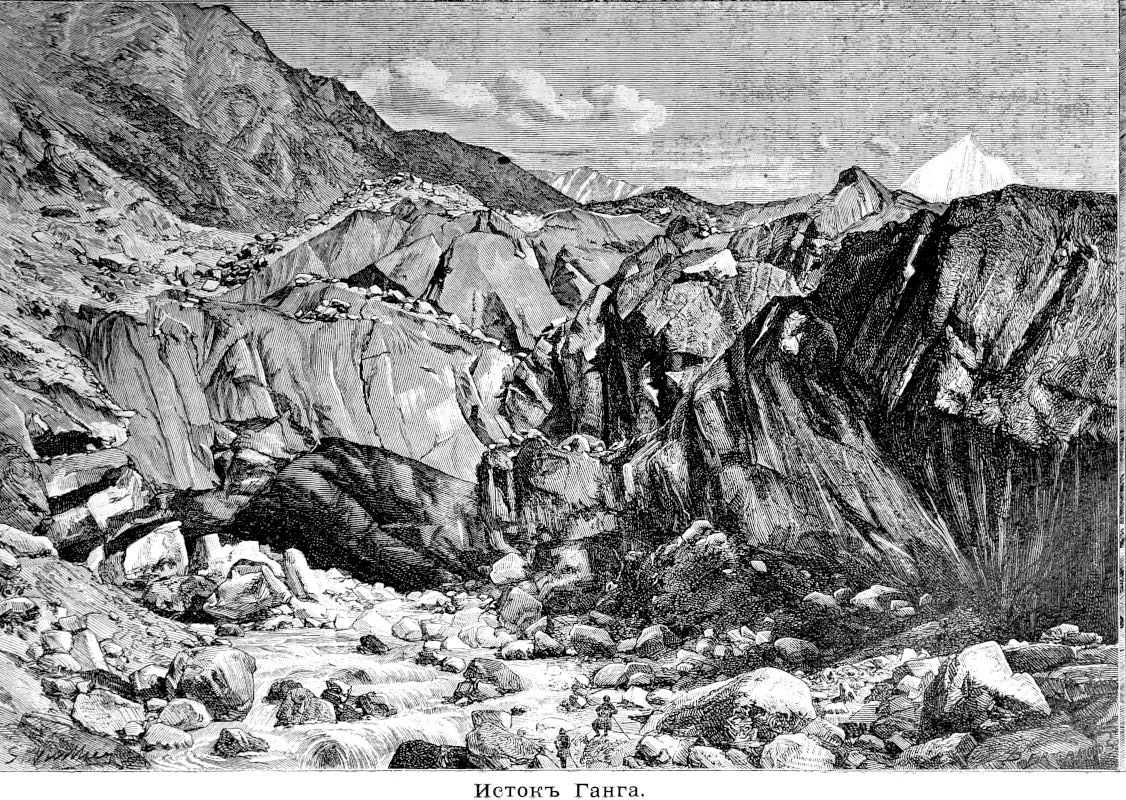

Верхний бассейн Ганга, более обширный, чем бассейн Джамны, начинается на тибетской границе, на южном склоне Загималайской цепи; северная ветвь, Бхагирати-ганга, получает даже из Бод-юла (Тибета), через страшные Ниланские ущелья, свой самый значительный приток, Джаневи. Поток, который считают истинною Гангой, или Гангом, хотя он катит не наибольшее количество воды, вытекает на высоте 4.206 метров из-под передней арки ледника, оканчивающагося потрескавшимися стенами, высотой около 100 метров (47 сажен); это и есть тот «рот Коровы», о котором говорят легенды, но которого, быть может, ни один из его обожателей не видел до тех пор, пока Годгсон, в 1817 году, и другие европейские путешественники, взбираясь над пропастями, по глубоким снегам и обвалам, не взошли на самый ледник истока священной реки; там-то и находится первая ступень трона Сивы, ибо пять больших гор, которые ограничивают горизонт на северо-востоке и на востоке, превознесены, в индусской мифологии, над всеми вершинами, как специальный престол Маха-Део, или «Великого Бога». С этих гор, называемых Кайлас или Рудру-Гималах, из которых одна достигает высоты 6.725 метров, спускаются снега в громадный цирк, высовывая в каждую долину ледяной язык и груды обломков. На юге горы еще выше. Гора Кидарнат, или Махапант, вершина которой тоже посвящена богу Сиве, достигает высоты 6.959 метров. Другая вершина, Тарласагар, или гора Моира, уединенная в своем величии, не уступает по высоте предъидущим, и многие другие вершины этой цепи, огибаемой на западе рекой Бхагирати-ганга, превышают 6.000 метров (почти 20.000 футов); три последние вершины, окутанные белоснежным покровом, получили название Триканта, или «Триглавая гора». Роберт фон-Шлагинтвейт тщетно пытался перейти цепь Кидарнат, на юге от Ганготри; ледяное море, по которому он пустился, оказалось до такой степени изрезанным широкими и глубокими трещинами, что не было никакой возможности продолжать путь.

Святое место Ганготри, в верхней долине реки Бхагирати-ганга, есть самый высокий пункт, где браманы, поклонники богини, могли поселиться, и хотя никакое пилигримство не считается более достохвальным и богоугодным, однако, сюда всего реже ходят на богомолье; трудности и беспокойства путешествия останавливают главную массу пилигримов на берегах священной реки, у менее возвышенных святынь. В прежнее время верующие, отправлявшиеся в эти святые места, несли знамя Ямы, «ведущее к смерти», и называли сами себя анивартина, т.е. «людьми, которым не суждено вернуться». В последней части дороги приходится пробираться дикими узкими проходами между гор и влезать на вертикальные стены при помощи шатких лестниц, сделанных из кольев, вбитых в скалу над бегущим внизу потоком. Одна из этих лестниц висит на перпендикулярной стене утесов, при слиянии двух рек Бхагирати и Джаневи, которые обе текут в страшных ущельях. Пилигримы, отправляющиеся к святыне Ганготри, должны совершить свои первые омовения в соединенных водах этих двух горных потоков; они получают тут из рук брамана освященный хлеб и бросают в струю течения пучек травы, вероятно, символизирующий их грех. Ниже по течению, каждый этап, каждый источник, каждый выступ горы тоже представляет священное место, где верующие совершают свои приуготовительные обряды и церемонии, прежде чем придти к главному святилищу, к храму на истоках Ганга.

Река Алакнанда, хотя менее священная, нежели Бхагирати-ганга, в мнении индусов, есть, однако, главная ветвь Ганга; она почти вдвое шире, и горы, посылающие ей первые её воды, превосходят высотою горы Ганготри. Гора Ибн-Гамин, с снежных боков которой льются направо и налево потоки, образующие реку Алакнанда, вздымает свой верхний купол на высоту 7.781 метра: из всех гор Загималайской цепи это самая высокая, какая до сих пор была измерена; её тибетское имя, которое буквально значит «Великая мать снегов», показывает, что жители Бод-юла не знают ей равных в этой части страны. Индусские брамины посвятили ее одному из своих божеств, как и все другие пики той местности, и вообще дают ей имя Нанда-Парбат, «Гора богини Нанды», тогда как на большей части английских карт она носит название Камет. На западной стороне этой вершины, перевал Ибн-Гамин, который братья Шлагинтвейты, Адольф и Роберт, перешли в 1856 году,—самая высокая из гималайских брешей, переходимых пастухами; высота его 6.236 метров. Даже наиболее посещаемые пороги этой области водораздела, на западе—перевал Мана, или Чирбиттиа-ла, на востоке—перевал Нити, или Чинду, превосходят, каждый, на несколько сот метров, высоту Мон-Блана. Ботии, племя тибетского происхождения, хотя считающие себя индусами и говорящие обоими языками, индусским и тибетским,—единственные посредники между двумя скатами: летом их всегда встретишь целыми партиями на тропинках перевалов, где они гонят перед собою навьюченных баранов. Общее число ботиев определяют, приблизительно, в 3.000 душ.

Самый знаменитый и наиболее посещаемый храм во всей области гор Гарваля и Кумаона—Бадринатская пагода, обогащаемая приношениями пилигримов, которые каждый год являются туда десятками тысяч. Через каждые двенадцать лет, когда планета Юпитер вступает в знак Водолея, к этой святыне стекается от сорока до пятидесяти тысяч правоверных индусов, и окружающие ее пастбища, над которыми высится на западе величественная пирамида горы Бадринат, превращаются временно в обширное ярмарочное поле. Игосимат или Джгосимат, Вишнупраяг, на Алакнанде, и Кидарнат, на притоке этой реки,—тоже святые места, куда приходит масса богомольцев, и где живут припеваючи общины браманов, но гражданского населения, сгруппированнаго в значительные городские поселения, в крае почти нет. Единственный город, достойный этого звания, Сринагар, или «Город Солнца», носящий то же имя, как и столица Кашмира, находится недалеко от выхода долины реки Алакнанды; он не имеет титула административного центра Гарваля, каковой титул присвоен деревне Паори, лежащей на юге в местности с более свежим воздухом.

Место слияния Бхагираги и Алакнанды, где две соединившиеся реки принимают общее имя Ганга, не могло, конечно, не сделаться священным в глазах индусов, которые называют его «божественным Слиянием» или Деопрейаг, и воздвигнутый в этом месте храм привлекает много богомольцев. Однако, самая знаменитая, наиболее посещаемая пилигримами, группа святынь находится ниже по течению; это город Гардвар, или Гаридвара. т.е. «ворота Вишну», иначе называемый также «Гара-двара», или «ворота Сивы», ибо сектаторы каждого культа приписывают своему богу главную честь открытия «ворот Ганга». Вероятно, впрочем, что храмы стояли уже в ущельи гораздо ранее той эпохи, когда жители стали поклоняться Сиве и Вишну; многие изваяния, открытые между развалинами Майапура, города, существовавшего на этом месте до Гардвара, и который был посещен буддийским пилигримом Гиуен-Цангом, очевидно, относятся к временам, предшествовавшим появлению нынешних форм индусских религий. В этом месте своего течения «божественная Ганга» является уже вполне сформированной рекой. По выходе из области гор, в небольшом расстоянии ниже слияния, она прошла через область дунов и приняла в себя с той и другой стороны ручьи, посылаемые ей боковыми долинами; чтобы войти в равнину Индустана, ей остается только проникнуть в брешь гор, которая, впрочем, имеет несколько верст в ширину, и где река может делиться на извилистые рукава вокруг лесистых островов. В том месте, где долина расширяется в форме воронки со стороны равнины, город раскинул свои храмы вдоль правого берега Ганга, напротив другого священного здания, венчающего холм противоположного берега. На юг тянется красивый квартал Кункуль, принадлежащий богатым негоциантам из всех частей Индии. Обезьяны во множестве прыгают и резвятся на деревьях садов.

Посещения пилигримов начинаются в половине марта и продолжаются почти целый месяц. Первые английские путешественники, Гардвик, Репер и другие, исчисляли постоянно сменяющуюся толпу в храмах Гардвара в два слишком миллиона человек, число, которое Джонсон, в 1827 году, находил еще ниже действительности; в 1867 году лагерь пилигримов занимал пространство в 57 кв. километров. Это объясняется тем, что масса собирающагося здесь народа состоит не только из правоверных, которые приходят за тем, чтобы поцеловать след ноги бога Вишну, выкупаться в священном пруде или в водах Ганга,—она заключает в себе также купцов всех рас и каст, съезжающихся сюда торговать вокруг храмов. Если только прежния исчисления не были лишены всякого серьезного основания, число пилигримов, как приходящих на богомолье, так и являющихся ради торговли, сильно убавилось против прежнего времени, хотя народонаселение Индии постоянно возрастало. Устройство хороших дорог и рельсовых путей сосредоточило движение торгового обмена в больших городах, и религиозный жар ослабел; теперь редко случается, чтобы число посетителей превышало 70.000; только в праздник Водолея, повторяющийся через двенадцать лет, число это бывает значительно больше. Вмешательство английской полиции, принимающей меры к изолированию больных во время эпидемии, к более правильному размещению лагерей пилигримов, к поддержанию порядка среди многочисленной толпы у входов в храмы, тоже не могло не повлиять на уменьшение прилива правоверных. В 1819 году напор массы народа, устремившейся к месту купанья, был так велик, что 430 человек потонули в священных водах, затоптанные другими купающимися. Иногда возгорались ожесточенные побоища между соперничающими сектами; в 1760 году восемнадцать тысяч трупов покрывали землю вокруг святилищ. Но, утратив отчасти свою прежнюю важность, как духовный центр, Гардвар приобрел первостепенное значение в экономической жизни Индустана, в поднятии его земледельческой производительности: у этого города начинается большой ирригационный канал Доаба, отведенный, несмотря на оппозицию браманов, из священных вод Ганга.

Другая ганга берет начало в горах Кумаона, лежащих на юг от Алакнанды: это Рам-ганга, которая течет на протяжении 660 километров и затем соединяется с Гангом в равнине. Столица Кумаона, Альмора, лежит в бассейне этой реки, на горном хребте, с которого открывается обширный вид. Старинная крепость, часто выдерживавшая осады и переходившая из рук в руки во время местных войн, Альмора сделалась, благодаря высоте своего местоположения (1.650 метров) и свежести горного воздуха, одним из городов, которым англичане отдают предпочтение за их здоровый климат. Как санаторий, с Альморой соперничает новый город Ранихет, лежащий на 165 метров выше, на плоскогорье, которое представляет строителям все, чего недостает почти во всех других городах Гималая: воду в изобилии, ровную почву и превосходные строительные материалы, камень и дерево. Предлагали заменить Симлу, как центр расквартирования выздоравливающих солдат, Ранихетом, где воздух здоровее; многие основанные здесь в последнее время военные учреждения уже придают этому городу значение крепости, надзирающей за границей Непала. Но большинство досужих людей, посещающих страну во время летних жаров, следуют за аллахабадским губернатором, который избрал дачной резиденцией более возвышенный город, Найни-таль (1.945 метров), получивший это название от озера, посвященного богине Найни, той же самой, что и Парватти, индийская Венера. В 1815 году в этом месте стоял только один храм, окруженный несколькими лачугами; теперь тут вырос прелестный город, развертывающий свои извилистые улицы в узкой равнине, которая продолжает озеро на северо-западе; красивые здания возвышаются на всех мысах, и виллы и дачи рассеяны в обширном амфитеатре зелени до самых вершин гор. Окружающая природа нигде не представляет грандиозного зрелища: самые высокие из окрестных гребней не превосходят 2.500 метров, но мало найдется на Гималае местоположений, которые бы более походили на природу умеренной Европы, что и составляет главную прелесть этого места в глазах английских резидентов Индии. На юго-восток от Найни-таля многие бассейны горы тоже наполнены маленькими озерами, или талями, и вытекающие из этих озер ручьи все впадают в реку Гола, близ входа её в великую индийскую равнину. Но между этими пресноводными резервуарами нет ни одного значительного. Площадь главного из них, Найни-таля, меньше двадцати десятин, а наибольшая глубина его не достигает 30 метров (14 сажен); Бим-таль, или «озеро Сивы», самое обширное после Найни-таля, имеет 1.200 метров в длину, но оно уже озера Найни. Самое существование этих маленьких резервуаров есть одно из замечательнейших явлений этой области Гималая, и геологи часто спорили между собою относительно способа их образования. Обвалы часты в этой части Кумаона: в 1880 году масса камней и глины, размытая глубокими источниками, отделилась от восточных холмов и засыпала часть города Найни-таль, при чем более 180 человек были погребены под грудами обвалившейся земли.

Река Кали, иначе Сарджу, Сарда или Гогра, один из самых обильных потоков центрального Гималая, была взята, в 1816 году, англичанами за границу их империи с Непалом. Так же, как Алакнанда, эта река гангесской системы получает свои первые воды с гор Загималайской цепи, на тибетской границе, и каждый из её верхних притоков питается ледником. «Богиня Нанда», или Нанда-деви, наиболее чтимая из всех местных божеств Кумаона, властвует над этою областью льдов и скал. Когда ботиям случается переходить через опасный перевал в виду этой царицы снегов, которую они еще недавно считали—«высочайшей горой во всем свете», они каждый раз приносят ей в жертву коз, при чем строго наблюдают, чтобы ни один неверный не осквернил церемонии жертвоприношения своим нечестивым взором; в подобном случае Адольф Шлагинтвейт должен был спрятаться за скалу. Вершина Нанда-деви поднимается на 7.823 метра, и ближайший к границе горный проход, Киунгар, имеет не менее 5.280 метров высоты, т.е. на 470 метров более, чем Мон-Блан. Этим перевалом очень часто пользуются, несмотря на трудность восхождения по дикой долине реки Гори-ганга и через трещины Миламского ледника. Деревня того же имени (Милам), лежащая на высоте 3.429 метров, близ конечной морены ледяного потока, бывает переполнена путешественниками во время короткого периода торгового движения. Но с октября месяца она совершенно покидается жителями, так же, как Мартоли и другие селения, лежащие ниже; все население удаляется тогда в нижния долины. Знаменитый пандит Найн-синг, тот самый, который так много сделал для исследования Загималайской цепи и плоскогорий Тибета, можно даже сказать, сделал больше, чем всякий другой из новейших путешественников, был долгое время школьным учителем в Миламе.

Главные города засетледжских государств, Гарваля и Кумаона, с цифрой их населения, не считая временных резидентов:

Симла (1891 г.)—13.840 жит. (летом—30.000 жит.); Массури и Ландур—8.000 жит.; Дера—7.320 жит.; Альмора—6.250 жит.; Найни-таль—6.000 жит.; Чакрата—1.250 жит.

Непал одна из «неведомых земель» Индустана. Хотя король этой страны признал верховную власть британского правительства, как «сюзеренной державы», и хотя английский резидент имеет право пребывать в столице края, под охраною сипаев, однако, доступ в пределы Непала строго воспрещен обыкновенным путешественникам, равно как инженерам-топографам; если некоторые исследователи, именно один из братьев Шлагинтвейт, Герман, могли посетить непальскую столицу Катманду и осмотреть её окрестности, то это удалось лишь после долгих дипломатических переговоров. Измерения колоссов Гималая, возвышающихся в центре Непала, пришлось по необходимости производить с равнин Индии, при помощи визирований, делаемых через предгорья, и чтобы получить точные маршруты внутренних областей, нужно было посылать индусских пандитов, странствовавших с разными переодеваниями, под видом купцов или монахов. Что касается истории языков и населений Непала, то они могли быть лучше изучены, благодаря исследованиям некоторых английских резидентов, дипломатов или медиков, подолгу проживавших в Катманду.

Существование Непала, как особого, отдельного от остальной Индии государства, объясняется географическим положением этой страны. Нигде нельзя лучше констатировать того факта, что так называемые «естественные деления», проводимые единственно по речным бассейнам, оказываются иногда чисто условными. Многие большие реки гангесской системы, Каркали, Гандак, Коси, перерезывают Непал с севера на юг, отделенные одна от другой высокими горами: даже самые высокие вершины земного шара поднимаются между реками Ботия-Коси и Арун, впадающими в один и тот же приток Ганга, и, однако же, не пределы этих речных бассейнов служат рубежами Непалу. Это царство, обширный прямоугольник, который тянется с запада на восток на пространстве 700 слишком километров, и которого средняя ширина всего только около 125 километров, провело свои границы поперег долин этих рек. Тогда как верхняя часть рек принадлежит Китайской империи, нижнее течение их находится в Британской Индии. На севере, естественную границу Непала составляют обширные пустынные плоскогорья между Гималаем и Загималаем; на юге, болотистый лес пояса терай образует барьер, этнологический и политический, между областью долин и областью равнины. Население каждой долины Непала, заключенной между снегами гор и болотами терая, стремится образовать отдельное политическое тело; завоевание сгруппировало их в одно государство, но не могло перейти за границы, начертанные, так сказать, кривыми уровня. Рассматриваемый в целом, Непал состоит из поясов растительности, расположенных один над другим по склонам центрального Гималая; климат, а не скат истечения вод обусловливает его географическое единство. Войны, иноземные нашествия, трактаты неоднократно и разнообразно видоизменяли политические границы; таможни тибетской границы должны были много раз выдвигать или отодвигать свои посты; точно также, отряды непальских солдат могли, в силу договоров с Англией, возводить новую бамбуковую изгородь и ставить каменные межевые столбы дальше от основания гор; но, несмотря на все эти изменения окружности, географический контраст с его следствиями в жизни народов существует по-прежнему. В начале настоящего столетия прямоугольник Непала продолжался даже гораздо далее на запад; он занял бы всю область гималайских отлогостей, если бы слишком большое протяжение территории в длину и происходящая от того трудность сообщений не уменьшали силу сцепления всех частей целого. Так точно Италия, «единая» по форме своей территории и по языку своих народов, оставалась долгое время раздробленною на множество отрывков; в подобных же условиях находится, например, Чили, в Южной Америке, которое наверно распалось бы на несколько отдельных государств, если бы море не сближало его берегов.

Известно, что Непал есть страна, где выступы земной коры представляют наибольший рельеф, наибольшую выпуклость; между самыми низкими точками и самыми высокими вершинами этой области вертикальное расстояние превышает 8 километров; на снеговых куполах горных колоссов воздух не имеет даже половины тяжести атмосферы, омывающей нижния поля и равнины. Подобно Западному Гималаю, непальские горы отделены от равнины первою грядой высот, состоящих из третичных горных пород, как и Сивалик, которого они составляют продолжение. Эта подгималайская цепь, перерезанная в разных точках своего протяжения горными потоками, носит название Черриагати. На севере, по другую сторону продольного понижения, образуемого дунами или мари, высятся передния горы Гималая в собственном смысле, поднимаясь постепенно от хребта к хребту до самых верхних массивов.

В Западном Непале высится, почти уединенно, над глубокою долиной одной из «семи» рек Гандак, массив Нараяны, или «Сына Человеческаго», т.е. Вишну; над этою группой господствует вершина Давала-гири (Даоло-гири), или «Белая гора», которую долгое время, почти в продолжение полустолетия, считали высочайшим пиком земного шара; на востоке, горы Моршиади, Баратор, Ясса соперничают высотою и величественным видом с непальским Мон-Бланом. Массив Госаинтан, или Киронг, самые горделивые вершины котораго—Деорали и Даябанг, на 1.000 метров ниже Давала-гири, но его чтут больше, без сомнения, потому что он находится ближе к цивилизованным населениям. Из расселин его скал бьют три священных каскада, образующие озеро Нильхиат, т.е. озеро «бога с синею шеей»; это резервуар, откуда вытекает река Трисуль-ганга, получившая это название от трезубца Сивы, который извел ее из скалы. Отныне первое место по высоте принадлежит Гауризанкару, иначе Чингопамари, величественной горе Восточного Непала, посвященной божественной чете: Сиве, богу Силы, и Парватти, богине Красоты. Кинчинджинга, окруженная пятью обширными снеговыми полями, от которых она и получила свое имя, означающее «Пять блистающих ледников», тоже принадлежит Непалу; она возвышается между этим государством и Сиккимом, у северной оконечности поперечной цепи Сингалила. Многие другие пики страны, не считая предгорий главных вершин, переходят в высоту за 7.000 метров. Без всякого сомнения, Загималайская цепь, которая образует водораздельный хребет между бассейном Цангбо и бассейном Ганга, но которая находится на китайской территории в большей части своего протяжения, увенчана пиками, соперничающими с колоссами Гималая, или почти неуступающими им высотою. Пандит, который обошел вокруг всего массива Гауризанкар, в 1871 г, но не мог, однако, разглядеть этой горы, скрывавшейся от него за другими вершинами, говорит, что все время видел на севере очень высокие вершины, которые показались ему нисколько не ниже колоссов Гималая в собственном смысле. Из всех гор этой области та, которая показалась ему самою высокою, принадлежит Загималайской цепи; она господствует над обширным пространством, на северо-востоке большой равнины, называемой Дингри-Майдан, или «Площадь Дингри» (Тингри).

Понятно, что при таких крайне резких различиях рельефа страны сообщения между долинами и плоскогорьем, равно как из одной долины в другую, должны быть весьма затруднительны. Большинство рек, спускающихся из Тибета, проходит через переднюю стену Гималая ущельями дотого глубокими и с боками до такой степени крутыми, что путешественникам невозможно пускаться в эти страшные теснины. Продолжать путь в тех местах можно не иначе, как взбираясь на соседние отроги через целый ряд перевалов, возвышающихся слишком на 4.000 метров. Есть даже в этой цепи совершенно неприступные бреши, которые нужно обходить с правой или левой стороны, делая крюк верст в 50. В других местах тропинки проложены в самых ущельях, но так проложены, что воспользоваться ими не отваживается ни один путешественник, кроме горцев. Ниже Чоксама, где через могучую реку Ботия-Коси перекинут мостик меньше десяти сажен длиною, тропинка состоит из 775 каменных ступенек, шириною от 15 до 45 сантиметров, положенных на железные бруски, вбитые в скалу; поток ревет на глубине 450 метров (210 сажен) под этою лестницей, висящею в пустоте. Редко бывает, чтобы овцы или козы отважились последовать за человеком по этим опасным ступеням.

Из проломов, которыми торговцы могут пользоваться, чтобы попасть с одного склона на другой, только немногие открыты торговле строгими агентами тибетского таможенного ведомства, тем более подозрительными, что проход через границу какого-нибудь лазутчика или миссионера был бы вменен им в уголовное преступление. На западной оконечности королевства перевал Ниало, или Такла-хар—один из самых важных, потому что через него можно добраться до берегов озера Мансараур и водораздельного порога между реками Сетледж и Цангбо; там находится та область, священная по преимуществу, где, по сказанию легенды, таинственные звери, скрывавшиеся в пещерах Кайласа, изрыгали четыре реки Индии; по крайней мере Сетледж, Цангбо, Карнали, все три берут начало вокруг массива Гурла-Мандгата, а Инд вытекает в небольшом расстоянии на север от Кайласа. Перевал Поту, откуда путешественники, поднявшись по долине реки Кали-Гандак до самого истока, направляются к Тадамскому монастырю и этапу,—тоже один из наиболее посещаемых горных проходов Непала. Далее на восток перевал Нола, высота которого около 5.000 метров, представляет более трудный проход. Лучшая дорога, царская, так сказать,—это та, которая поднимается из Катманду к северу долиной р. Трисуль, самой восточной в бассейне Гандак, и пройдя через Джонка-джонг, вступает на востоке в понижение, занятое частью большим тибетским озером Пальгу; но до сих пор еще ни одному из пандитов, которые были посылаемы на разведки ост-индскими офицерами-геодезистами, не удалось пробраться на эту дорогу, наименее трудную из всех тамошних путей сообщения; она предоставлена в исключительное пользование важных особ, за которыми, когда они отправляются в путь, следуют навьюченные лошади. В 1792 году китайцы спустились через эту брешь внутрь Непала. Обыкновенные купцы проходят перевалом Тунг-ла, (иначе Кути или Нилам-джонг), к которому они поднимаются по страшным ущельям реки Ботиа-Коси. Наконец, в восточной части Непала тоже есть несколько перевалов, как-то: Гатиа, Типта-ла, Нила-ла, Тинки-ла, Данго-ла, которые позволяют переходить через различные хребты, отделяющие покатость Ганга от покатости Цангбо.

Высота главных гор и наиболее посещаемых горных проходов центрального Гималая:

Симла, город—2.160 метр.; Джамнотрп—6.250 метр.; Кидарнат—6.950 метр.; Кайлас—6.700 метр.; Иби-Гамин—7.780 метр.; Бадринат—7.074 метр.; Масури, город—2.267 метр.; Нанда-деви—7.823 метр.; Гурла-Мандгата—7.686 метр.; перевал Ниало—4.500 метр.; Апи—6.907 метр.; Альмора—1.650 метр.; Найни-таль—1.945 метр.; Джумла, город—2.444 метр.; Поту-ла—4.599 метр.; Но-ла—5.000 метр.; Давалагири—8.180 метр.; Моршиади—7.557 метр.; Тунг-ла—4.526 метр.; Дайябанг—7.247 метр.; Чамланг—6.771 метр.; Катманду, город—1.327 метр.; Кинчинджинга—8.483 метр.; Гауризанкар (Эверест)—8.845 метр.

Из всех проточных вод, пересекающих Непал, поток Арун (Аран), главная ветвь реки Сапт-Косики, или «Семь Коси», имеет самый значительный бассейн и принимает в себя наибольшее число ледниковых ручьев. Он образовался из двух порядочных рек, которые берут свое начало в понижении между Гималаем и Загималаем и текут на встречу одна другой. На пространстве, по меньшей мере, 200 километров, продольная долина, разделяющая два главные хребта гималайской системы, служит руслом этим текучим водам, известным под именем Дингри-чу и Тинки-джонг. Главная река, соединяющая их в своем течении и получающая воды от таяния снега на двух главных колоссах, Гауризанкаре и Кинчинджинге, низвергается в глубокия ущелья, на 6.000 метров (около пяти с половиною верст) ниже горных громад, которые высятся над нею справа и слева; затем, прежде чем выйти из пределов Непала, смешивает свои воды с водами рек Коси и Тамру, или Тамбур. Некогда эти горные потоки изливались в большое озеро, параллельное Гималаю и цепи предгорий, но выходивший из этого бассейна исток давно уже вырыл себе русло и размыл на широких пространствах скалы из песчаника и конгломератов, задерживавшие его течение. По всей вероятности, это исчезновение озера Семи Коси (Сапт-Косики) случилось задолго до исторической эпохи, хотя индусские легенды рассказывают о его высыхании. Также точно реки Сапт-Гандаки, или «Семь Гандак», наполняли обширный резервуар, прежде чем пробить внешнюю цепь гор. При виде этого бассейна и многочисленных других таров, следующих один за другим в долинах рек Непала, невозможно не признать сразу их озерного происхождения. Но почти все резервуары были опорожнены напором вод; за исключением озер Пакра, находящихся в бассейне Света-Гандак, остались лишь пруды, да кое-где в соседстве пояса терай болотистые пространства. До выхода из области гор падение потоков очень сильно, вследствие чего в этой части течения судоходство совершенно неудобно. Прибрежные жители пользуются ими только для орошения полей и садов и для сплава леса.

Население Непала распределено неравномерно, полосами; очень редкое в возвышенных долинах, соседних с границей, постепенно возрастающее по направлению с севера на юг, оно вдруг уменьшается при приближении к поясу терай. Стесненные в своей гористой стране, жители, располагая малым количеством удобных для культуры земель, не ограничиваются обработкой ровных пространств, представляемых бывшими ложами высохших озерных бассейнов, или таров, и пологих покатостей, окаймляющих долины,—они умеют также строить искусственные террасы на слишком наклонных скатах; подобно тому, как горы на реке Ардеш (во Франции), предгорья ломбардских Альп и холмы по берегам Рейна, крутые склоны среднего Непала преобразованы в ряд уступов, в гигантские лестницы, каждая ступень которых представляет поле, засеянное хлебными злаками. На пологих косогорах и на ровной почве долин фруктовые деревья растут густыми чащами, окружая селения своею зеленью и наполняя воздух благоуханием. Выше, леса, состоящие, главным образом, из хвойных дерев, занимают всю среднюю область гор. Англичане легко могли бы найти в Непале сотни местоположений, благоприятных для постройки летних городов, в роде тех, какие они основали в Гарвале и Кумаоне; однако, непальские санатории имели бы то неудобство, что они были бы отделены от равнин Ганга чрезвычайно опасною в санитарном отношении областью терая, где лихорадки сильно истребляют население, и где тысячи людей поражены зобом. Жители горных местностей тоже страдают этою болезнью. Причину её Гукер приписывает общераспространенной в крае привычке поддерживать ношу при помощи ремней, повязанных на лбу, и таким образом переносящих усилие на мускулы шеи. Вьючные овцы и козы, у которых вьюки тоже частью поддерживаются ремнем, обвязанным вокруг шеи, также имеют зоб.

Разнообразие рас еще весьма велико в Непале, благодаря тому обстоятельству, что семьи, живущие в долинах, сохраняются в первоначальной чистоте от всякой примеси иноплеменной крови, разве только во времена воинственных набегов; нигде, исключая приморских портов, не увидишь так много представителей различных народностей, как в городах Непала. На западе Гандака преобладающею расой являются индийские «арийцы». Так же, как в Кумаоне, раджпутские завоеватели овладели страной,—около одиннадцатого столетия, говорят предания,—а по их следам пришли переселенцы с юга, преимущественно браманы, бежавшие от мусульманского фанатизма и постепенно видоизменявшие первоначальное население; они не дали покорить себя магометанам, так что непальцы—единственные жители Индии, государство которых не было основано поборниками ислама. Обитатели Западного Непала носят индусские имена и говорят наречиями, происходящими от общего санскритского корня; в то же время они причисляют себя к двум высшим кастам—браманам и кшатриям. В действительности, раса в этой стране очень смешанная, и у многих из непальских раджпутов черты лица чисто тибетские; вернее было бы поместить их между ботиями, в касту побежденных, чем признать в них представителей победившей расы; но они тем упорнее претендуют на чистокровность своей расы, что, в противном случае, несмешанные индусские касты могли бы сторониться от них, как от недостойных. Тогда как в собственной Индии дети принимают касту матери, в Непале они принадлежат к сословию отца; этим и объясняется существование такого многочисленного населения браманов и кшатриев в долинах Карнали и семи рек Гандак.

Язык, которым говорит огромное большинство парбаттиев, или «горцев», жителей Западного Непала, называется, по имени их, парбаттиа; его называют также хас, по имени воинственного племени, которое его употребляет. Даже на востоке от реки Кали до реки Трисули (Трисуль-ганга), он так же распространен, как диалекты тибетского происхождения; сделавшись идиомом властителей страны, он, благодаря господствующей роли говорящих им, приобрел исключительное влияние. Это, впрочем, язык ясный, сильный, краткий, вполне приличествующий воинственному народу, но имеющий очень бедную литературу. Совершенно «арийский» по грамматическому строю, парбаттиа заключает в себе еще пятую часть слов, принадлежащих наречиям аборигенов; в отношении языка, как и в отношении расы, тибетские элементы индианизировались.

Хасы,—которых чаще называют гурками, или гуркасами, но совершенно ошибочно, ибо имя это применяется к жителям всякой расы, которые населяют округ, лежащий вокруг города Гурка—не допускают никаких сомнений относительно их индусского происхождения и принадлежности к касте кшатриев; но есть другие военные племена, которые, называя себя индусами, гораздо лучше сохранили свои предания и нравы: это—магары, или магиары, и гурунги, живущие на севере от Гурки, в различных долинах, орошаемых притоками реки Трисуль-ганга. Со своими господами они говорят наречием хас, но между собою всегда употребляют собственный язык тибетского корня; точно также, если они и соблюдают некоторые браманские обрядности, то делают это совсем не по усердию. Вместе с хасами из Гурки, магары, гурунги и лимбу из восточных округов составляют почти всю вооруженную силу Непала; но этого недостаточно для их военных инстинктов: подобно швейцарцам былых времен, они уходят в чужие края служить в качестве наемников. Эти непальцы, известные под общим именем «гуркасов», очень многочисленны в индо-британской армии, где их очень ценят за их храбрость, выносливость, ловкость и быстроту. Истые воины, они питают глубочайшее презрение к сборищу мадхезиев. т.е. жителей равнины, и с радостью перебили бы мятежников. Легко приучаемые к дисциплине, они, быть может, были бы не менее опасны против их собственного отечества, если бы когда-нибудь вспыхнула война между Англо-индийскою империею и Непалом.

Лимбу, киранти, яха, живущие, в числе около 250.000 душ, в долинах Восточного Непала, на границах Сиккима, представляют, может быть, коларийские племена в Гималайских горах, ибо по наружному виду, правам, обычаям, кое-каким следам религиозных верований и некоторым особенностям языка они близко подходят к племени коль, живущему в Чота-Нагпуре и Ориссе. Другие племена центральной и восточной полосы государства сохранили еще чисто тибетский тип по чертам лица, нравам, наречиям, религии. Почти все жители этой части страны имеют гораздо более белый цвет кожи, чем индусы; голова и лицо у них шире; глаза сближены и немного скошены, нос сдавленный при основании, широкий на конце, с большими круглыми ноздрями; они малорослы, но сильны и коренасты. В них нет той живости ума и характера, которою отличается индус, но нет также и его хитрости; вообще нрав у них кроткий и веселый. Они делятся не на касты, как переселенцы с равнины, а на племена, которые, будучи сходны между собою нравами и образом жизни, пастушеским или земледельческим, отличаются одно от другого наречиями, местными обычаями, преданиями и никогда не смешиваются через браки. Гогдсон насчитывает в Непале не менее двенадцати тибетских диалектов или говоров, из которых каждый употребляется только одним племенем, совершенно ясно отличающимся от других племен. Ремесленников между этими восточными непальцами очень мало: ремесленные корпорации представлены группами илотов, которые наружным видом нисколько не отличаются от своих господ, но к которым последние относятся с глубоким презрением: гончары, корзинщики, плотники, каменщики, кузнецы, ювелиры, портные, стиральщики белья, цирульники, музыканты—все эти ремесленники, необходимые общине, живут, тем не менее, вне её, что, повидимому, указывает на первоначальное различие расы. Рабство в собственном смысле тоже существует в Непале: отец может продать своих детей в неволю и таким образом лишить их национальности и сословных прав и преимуществ.

Между непальскими племенами тибетского происхождения самое цивилизованное—невары, живущие в равнине Катманду, на берегах Багмати, между бассейнами рек Трисульганга и Коси. Их язык, невари, есть единственный в Непале тибетский диалект, имеющий собственную письменность и литературу, в которой, впрочем, заметно очень сильное влияние санскритских образцов. Это племя гораздо лучше, чем хасы и гурки, представляет национальный элемент между двумя противоположными силами, действующими одновременно на страну. С одной стороны, индийские нравы и политика, с другой—тибетские равно стремятся овладеть Непалом. На юге и на западе индусы взяли верх; на севере же и на востоке Китайская империя получила перевес над Индией, и гималайские племена Непала соединяются с племенами Бод-юла нечувствительными переходами. Но невары, занимающие центральную часть страны и на территории которых находится столица государства, сохранили некоторую оригинальность, не позволяющую смешивать их ни с индусами, ни с тибетцами. Говорят, у них сохранились даже кое-какие остатки древнего матриархата; по словам Килькпатрика, неварские женщины имеют право брать себе сколько угодно мужей и прогонять их под самым ничтожным предлогом. Начиная со второго столетия христианской эры, многие ревностные буддисты, спасаясь от преследования браманов, приходили искать убежища у неваров и, взамен оказанного им гостеприимства, приносили этим последним свои книги и вообще знание искусств и наук Индустана; некоторые драгоценные сочинения той эпохи, которые были известны только по имени, отысканы Гогдсоном в книгохранилищах Непала. Благодаря этим наставникам, пришедшим из Индии, цивилизация неваров развивалась мало-по-малу; но они не забывали своего родного языка и ограничивались введением в него «арийских» терминов, соответствовавших новым для них понятиям и предметам. Подобно тому, и религия, преподанная им этими выходцами, видоизменилась мало-по-малу. Около двух третей неваров еще буддисты, по крайней мере по имени; но в то время, как соседния племена, на севере и на востоке, имеют лам, как тибетцы, и придерживаются шаманства, у непальцев в собственном смысле нет никаких монастырей, и их обрядности приближаются к обрядностям индусских культов; в их храмы вошли браманские боги и символы. Древние монастыри существуют, но они давно уже обращены на пользу ремесленных корпораций. Невары-буддисты приняли даже кастовый порядок; их жрецы, звание которых сделалось наследственным, принадлежат к сословию банров, соответствующему касте браманов; у них есть также касты купцов и ремесленников; но, исповедуя религию существенно миролюбивую, они не имеют касты кшатриев, или воинов. Когда возникает между буддистами какой-либо спор, относящийся к кастам, они обращаются за разрешением к радж-гуру, великому жрецу браманов, как к своему духовному главе; они не состоят ни в какой зависимости от тибетского далай-ламы. Буддизм вымирает в Непале, и «лет через сто,—говорит Ольдфильд,—он, вероятно, исчезнет из долины Катманду, как исчез из Индустана». Архитектура двух тысяч храмов или святилищ, воздвигнутых в этой долине, свидетельствует о борьбе между влияниями севера и юга, и смешение двух стилей совершилось там с некоторою оригинальностью: первоначальные украшения, изваянные или вырезанные индусскими художниками, очень напоминают орнаменты, которые мы видим в пагодах на берегах Ганга, но употребление дерева в постройке, выступ верхних ярусов, надставка крыш—все это несомненные черты китайской архитектуры.

Если есть в Непале племена, сделавшие успехи в цивилизации, то есть и другие, которые, быв оттеснены в леса и в возвышенные долины иноземными нашествиями, снова впали в дикое состояние. По словам Гогдсона, чепанги и кусунда, живущие в гористых и лесистых местностях на запад от Катманду, принадлежат к числу этих племен, некогда стоявших на известной степени образованности, но низведенных завоеванием опять в состояние варварства. По крайней мере они сохранили свою независимость; они не обработывают землю в пользу господина, не служат в войсках, не платят никаких податей. Чепанги, маджи, кумбары питаются дикими ягодами и добычей охоты, но их раздутый живот и сухопарое тело свидетельствуют о недостаточности и грубости их пищи; жилищем им служат шалаши, сплетенные из древесных ветвей. Некоторые другие народцы, менее дикие, тоже живут особняком, совершенно в стороне от других непальцев, благодаря поясу болот, который защищает их от захватов со стороны их соседей; это обитатели жарких низменных долин и терая. Эта область, по климату смертоносная для всех других индусов или тибетцев, нисколько не опасна для этих туземцев; оттого им часто дают прозвище аулиа (лихорадочные), потому что они не боятся ауаля, или маларии (болотной лихорадки). Уже в течение несчетного числа поколении они живут на этих сырых, болотистых землях, где они сеют хлеб в лесных прогалинах и занимаются разными другими промыслами, между прочим, охотой на слона; но это огромное животное становится редким; еще недавно двор непальского короля требовал их до пятисот голов ежегодно, но теперь этот налог, или ясак уже не может быть уплачиваем в таком количестве.

Прежде племена нижнего Непала говорили разными наречиями; в настоящее время они употребляют один общий язык, именно хас, и называют себя индусами, хотя и не придерживаются браманских обрядностей. У денваров обязанности жреца в каждом семействе исполняют зятья и сыновья сестры. Во многих отношениях эти народцы непальского терая, кажется, составляют этнологический переход между коларийскими народностями центральной Индии и гималайскими тибетцами. В ближайшем к английским владениям поясе терая преобладающими колониями являются поселения племен тару и меч; представители последнего сами себя называют бодо или боро и, без сомнения, стоят в близкой родственной связи с нацией бодов или качаров-кочевников, рассеянных по всей северо-восточной Индии до границ Бармании. Они быстро индианизируются везде, где находятся в соприкосновении с индусами, и придерживаются культа Сивы, примешивая, однако, к нему свои собственные суеверия. Они продают своих дочерей в замужество своим соседям и этим способом обогащаются, так как женщины из племени меч слывут красавицами.

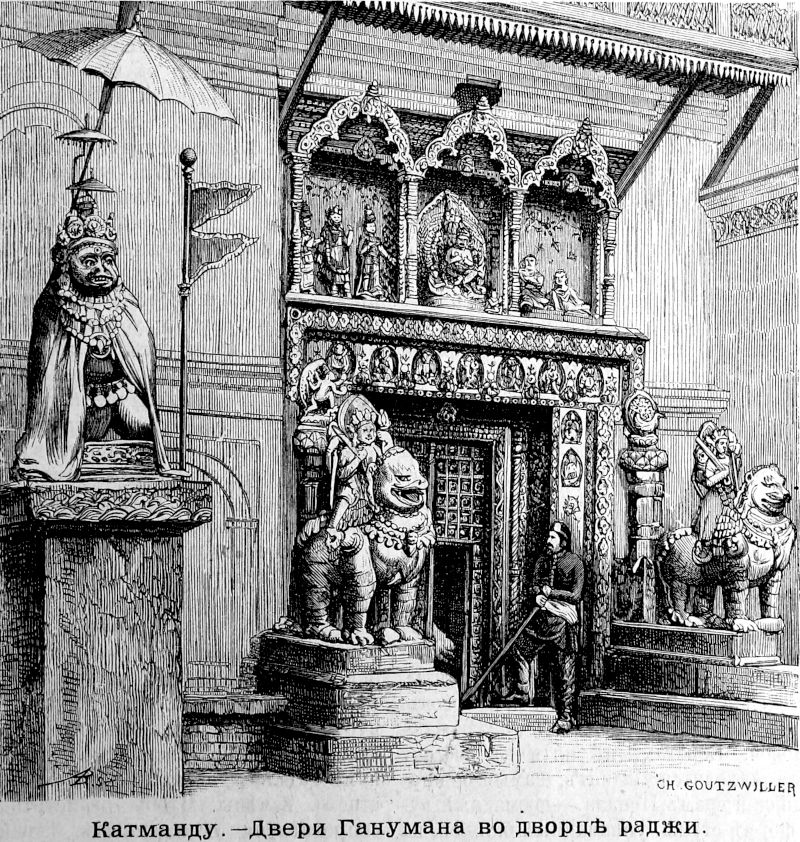

Катманду, главный город долины, давшей свое имя всему Непалу, и столица королевства, лежит на высоте 1.327 метров над уровнем моря, при слиянии двух рек, Вишнумати и Багмати, соединенные воды которых спускаются прямо на юг к равнинам Индустана. Очень неправильно расположенный вдоль высоких обрывистых берегов, этот город имеет форму «меча Божия», как говорят туземцы. Извилистые улицы в иных местах загромождены грудами обломков и мусора, и большая часть домов, построенных из красного кирпича, кажутся настоящими вертепами; многие вытянулись в два или три этажа, но настоящей лестницы у них нет, а есть только приставные лесенки, сообщающиеся посредством трапов, или опускных дверей. Королевский дворец состоит из группы разбросанных в беспорядке низеньких зданий, с портиками, испещренными причудливыми изваяниями. Везде бросаются в глаза пагоды, высоко вздымающие свои купоны, башенки, колокольни, пирамиды или кровли, покрытые блестящею черепицей или позолоченною бронзой и увешанные на углах, как китайские кумирни, колокольчиками, звонящими при малейшем дуновении ветра. Когда смотришь издали, многие кварталы кажутся одною обширною пагодой; повсюду открываются маленькия святилища, забрызганные кровью приносимых в жертву животных, петухов или уток, коз или буйволов; там и сям стоят монолиты, поддерживающие статуи государей или богов, защищаемых бронзовым змеем с угрожающею головой. Верстах в пяти к востоку от города находится Баднат, самый обширный буддийский храм Непала,—громадный купол в форме ступы, увенчанный башней, на которой нарисована фигура бога, и пирамидой со ступеньками, оканчивающейся чем-то в роде папской тиары. Это—пагода тибетских лам, которые посещают Непал каждый год зимой; они заботливо поддерживают и ремонтируют эту кумирню.

Красивый овал равнины, длиною около двадцати верст с севера на юг, окруженный со всех сторон горами, которые возвышаются от 300 до 2.000 метров над уровнем бывшего озерного дна, усеян городами, деревнями и храмами, утопающими в зелени. Вилла английского резидента, расположенная на горке, к северу от Катманду, занимает одно из прелестнейших местоположений этого очаровательного края; особенно северные склоны холмов и гор покрыты великолепными лесами. Чтобы созерцать ласкающее взор море зелени и живописную картину города, увенчанного златоглавыми пагодами, всходят также на Дареру, пустую внутри колонну, возвышающуюся на 75 метров. Рынки непальской столицы принадлежат к лучшим в Азии по богатству и разнообразию цветов, фруктов и овощей, приносимых окрестными поселянами. По исчислению Керкпатрика, население всей долины Катманду в начале XIX столетия простиралось до 180.000 душ; Ольдфильд полагает, что теперь оно превышает четверть миллиона.

В 3 километрах к юго-востоку от Катманду, город Патн или Патан,—т.е., как и Патна на Ганге, «город» по преимуществу,—и в 13 километрах к востоку, город Батгаун или Батгонг еще богаче столицы храмами эпох, следовавших за введением индусских религий; но большинство этих зданий сильно повреждено временем, и на многих из них к скульптурным украшениям прибавились естественные орнаменты из пучков травы и кустов, пробивающихся из трещин памятника. В восьмом столетии нашей эры, в эпоху основания Катманду, Патан был уже значительным городом; он и теперь еще второй город в государстве и главное средоточие неваров буддистов, которые находятся там в наибольшему числе. Катманду, как резиденция раджи, есть, естественно, сборное место для гурков и других туземцев воинственной расы; однако, большинство и тут состоит из неваров; браманы живут преимущественно в Батгауне. На западе долины, на небольшом холме, возвышающемся метров на сто над окружающими полями, находится другой город, теперь почти разрушенный,—Киртипур; он был слишком сто лет оплотом национальной независимости неваров, и гуркам удалось овладеть им только посредством измены. Чтобы отомстить за долгое сопротивление осажденных, гурки отрезали носы и уши всем жителям, пощадив лишь грудных детей, и Киртипур долгое время был известен под именем Наскатпур, или «города отрезанных носов».

На северо-запад от Катманду, город Наякот или Наокот построен в кратерообразной котловине, открывающейся на вершине горы, господствующей над слиянием реки Трисуль-ганга и её маленького притока. Этот город прежде был зимнею резиденцией непальских раджей, но теперь дворец покинут, и Наякот утратил свою торговую важность; однако, и теперь еще ежегодно бывает ярмарка у подошвы горы, среди садов, славящихся своими превосходными произведениями, особенно рисом, сахаром, ананасами, мангами: апельсины из Наякота и западных округов, лежащих вокруг г. Гурка, считаются бесподобными. Сады Наякота расположены на высоте 700 метров. До этой высоты спускались китайцы и тибетцы в 1792 году, во время их победоносного похода против гурков.

Во всей западной части королевства, ограниченной рекой Трисуль-ганга и распадавшейся некогда на сорок шесть маленьких феодальных княжеств, Байси-радж, или «двадцать два царства», и Чаубисиа-радж, или «двадцать четыре царства», нет больших городов; главные аггломерации жителей—это бурги, окруженные стенами, как Джамла или Джумла, столица Байси-радж, или торговые местечки, как Ломантанг (Мастанг, по Ольдфильду), на тропе, поднимающейся к проходу Поту-ла, или, наконец, святые места, часто посещаемые пилигримами, как Муктинат. В этом последнем месте, лежащем на высоте 3.439 метров, на скате высоких снеговых гор, бьют из земли горячие серные ключи, иногда, по рассказам туземцев, сопровождаемые пламенем. Главный торговый город на тибетских границах—Киронг, лежащий к северу от Катманду, на высоте 2.775 метров, в долине, над которой господствует, с восточной стороны, массив Госаинтан; там еще сеют пшеницу и ячмень, но рис привозится туда из нижних равнин.

Торговля Непала сильно стеснена таможенными строгостями. Пошлины с товаров взимаются не только на границах, но также во многих внутренних станциях; как государство военное, угрожаемое двумя соседними, более могущественными империями, Непал может защищаться лишь таможенными тарифами да паспортами, но, несмотря на свое нерасположение к иностранным коммерсантам, он принужден пускать их в свои пределы. Тибетцы приходят покупать опиум, чтобы ввозить его контрабандным путем; сотни индусов являются на ярмарки в Катманду, и английские товары, которые все более и более входят в употребление между непальцами и делаются для них необходимою потребностью, должны быть оплачиваемы местными продуктами, каковы дерево и смола катешю, или кашу, строевой лес, железо и медь, шерсть, лошади (маленькия неприхотливые и неутомимые животные), соль и золотой песок, разные руды, бирюза, бура, привозимые с тибетских плоскогорий. Мало того, Непал, представляемый десятками пятью крупных торговцев, может даже посылать англо-индийцам произведения своей мануфактурной промышленности, именно одеяла и бумагу, выделываемую из волокон растения daphne cannabina и по прочности неуступающую пергаменту. Несмотря на все свое желание держаться особняком, правительство Непала не может помешать нации вступать в сношения со своими соседями в Индии,—сношения, которые делаются все более и более частыми; оно должно содержать пути сообщения, уже существующие, и даже открывать новые; наконец, оно даже устроило почты на дорогах страны, поручив заведывание этим делом браманам; но дорога, ведущая из Катманду в Сигаули, станцию железного пути, идущего вдоль границы, все еще не более, как простая тропа, пересекающая широкий пояс терая и пролегающая через два горные прохода, Сизагари и Чандрагири, которые поднимаются до 1.960 и 2.190 метров высоты. Непальцы эмигрируют в большом числе в равнины Индустана, особенно в Бенарес, и, возвращаясь в свое отечество, приносят с собою новые идеи и нравы, которые все более и более преобразовывают Непал в индийскую страну. Даже большинство богатых землевладельцев терая имеет постоянное пребывание на англо-индийской территории.

Что касается политической независимости Непала, то ей не угрожает никакой опасности. Совсем напротив: катмандусское правительство всегда встречает величайшую любезность и предупредительность со стороны вице-короля Индии, который исполняет все его желания и даже соглашается держать под стражей непальских государственных преступников в своей крепости Чанар, на Ганге. Это объясняется тем, что раджа Непальский располагает стотысячною армией, славящейся своею храбростью и значительная часть которой вооружена по-европейски и снабжена превосходным боевым материалом. Драгоценный союзник, Непал был бы очень опасным врагом.

Население некоторых городов Непала (по Ольдфильду):

Катманду—70.000 душ; Патан—60.000 душ; Батгаун—50.000 душ; Гурка—10.000 душ; Киртипур—5.000 душ.