II. Западный Гималай

Нагорные долины „Пятиречья“. Кашмир, восточный Дардистан, Газара, Чамба, Кангра, государства в верховьях Сетледжа.

В своей совокупности, эта гористая земля есть нейтральное пространство, не принадлежащее географически ни к Тибету, ни к Индии, ни к Туркестану. Господствующие над нею горные хребты составляют продолжение тибетских возвышенностей, а промежуточные долины служат продолжением понижений плоскогорья; если течение вод происходит по направлению к равнинам Синда и к Аравийскому морю, то глубокия ущелья, по дну которых бегут горные потоки, крутизны и перевалы, которые нужно пройти, чтобы отправиться в верхние бассейны, совершенно разделяют две области—область равнины и область гор, точно так же, как и эта последняя отделена от области льдов; по выражению древних индийских поэтов, «три мира» лежат один над другим в этой стране. Почти все населения Кашмира и сопредельных долин тоже резко отличаются по происхождению от жителей равнин Пенджаба. В первые исторические века страна арийцев оканчивалась с этой стороны у подошвы гор, и часто Кашмир испытывал политические судьбы, отличные от судеб «Пятиречья». Еще в 1819 году он находился под владычеством афганцев; магараджа Сриннагарский стал признавать над собою верховную власть Великобритании лишь с 1846 года. Впрочем, политические пределы его владений совпадают довольно точно с естественными границами; на севере, гребни Каракорума и его снеговые бреши, столь трудные для перехода, отделяют Кашмир от китайского Туркестана, тогда как на юге последние параллельные выступы Гималайских гор указывают границы королевства с этой стороны; только узкая полоса земли, шириной от 5 до 30 километров, захватывает область равнин: это пояс, который называют персидским именем Даман-и-Кох, что значит «Подгорье». Таким образом, каждая из естественных областей страны получила общее наименование: цепь предгорий, как в Чамбе и Спити, так и в Кашмире, называется Канти, или «окраина»; за этою цепью, все внутренния холмистые или гористые земли носят название Пагар, т.е. «Горы».

Пространство и народонаселение Западнаго Гималая:

| Пространство. Квадр. килом. | Население, душ | На 1 кв. килом. жителей | |

| Кашмир (1891 г.) | 209.500 | 2.543.952 | 12,0 |

| Дардистан, независимый | 35.700 | 400.000(?) | 10,6 |

| Газара | 7.342 | 367.200 | 50 |

| Чамба | 8.329 | 130.000 | 15 |

| Кангра | 23.488 | 763.030 | 32 |

| Государства на верхнем Сетледже | 20.623 | 729 700 | 35 |

| Всего | 301.772 | 4.914.752 |

Наибольшая часть этой обширной части верхнего бассейна Пяти-Рек состоит из необитаемых пространств. Понятно, что так и должно быть в стране, представляющей в целом наклонную плоскость, верхний край которой возвышается на 6.000 метров (почти 20.000 футов, или более пяти с половиной верст) над уровнем моря. Среднюю высоту всей этой области нужно считать слишком в 4.000 метров (33/4 версты); очень немногие из альпийских гор Европы превосходят эту высоту своими вершинами. Вся северо-восточная часть страны образует даже обширное плоскогорье, высотой около 5.000 метров (16.405 футов), которое можно рассматривать как принадлежащее еще географически к Тибету, ибо горы поднимаются там лишь в виде относительно небольших выступов над уровнем плоских возвышенностей, и эти последние представляют на значительных пространствах совершенно ровную поверхность. В этой области континентального хребта, как показали исследования Адольфа Шлагинтвейта и Могамеда Амина, Джонсона, Геварда, Шау, Кэйли, Столички, Дру, Лидеккера и других английских путешественников, встречаются обширные равнины, не имеющие даже ската, необходимого для того, чтобы их воды, образующиеся от таяния снега, могли течь либо на юг к Шайоку, либо на север к Кара-кашу. К таким совершенно горизонтальным пространствам, без исключения, принадлежат равнины Лингцитанга, называемая также Чангченмо, и плато, которому английский исследователь Дру дал название «Куэньлюньских равнин» (Kuenlun Plains), от горного вала, образующего северный край этого плоскогорья; все вместе эти горизонтальные пространства занимают площадь, по меньшей мере, в 18.000 квадратных километров.

Эти промежуточные плоскогорья между Каракорумом и Куэнь-лунем составляют западное продолжение тибетского Хачи. Невысокий хребет, состоящий из богатых окаменелостями горных пород, Локзунг, который разделяет эти плато на две совершенно отличныя одна от другой равнины, вытянул линию своих вершин в направлении от востока к западу, потом в северо-западном. Немногие путешественники, проходившие через эту область, дают описание её, совершенно сходное с описанием плоскогорий восточного Бод-юла (Тибета), которое мы находим у Найн-Синга, Гюка, Пржевальского. В середине лета, единственного времени года, когда путешественники отваживались вступать в эту «страну смерти», снег, правда, почти везде растаял, кроме некоторых мест, где его скопилось так много, что образовались фирновые поля или даже кристаллические массы без движения, похожия издали на кучи или площади соли. Земля, белая или сероватая, простирается на необозримое пространство, не представляя препятствий шествию каравана, но редкость воздуха, нестерпимая жара во время дня, сильный ветер, притекающий каждый день после полудня к плоскогорью, затем быстрое охлаждение вечеров под влиянием лучеиспускания земной поверхности, делают всякое усилие чрезвычайно тягостным. Миражи, которые беспрестанно возобновляются в дрожащем воздухе, показывая всюду фантастические озера, страшно утомляют путников, заставляя их делать бесполезные переходы. Животные каравана, пони, яки, вьючные бараны и овцы, должны нести не только кладь и все необходимые принадлежности для устройства становища, но также и собственный корм, потому что на этих бесплодных плато почти или совсем нет растительности; только кое-где, на расстоянии 15 или 20 километров от одного места до другого, встречаются пучки эвроции (eurotia) или полоски лишаев, которые годны только для разведения костра, а места пастьбы для скота разделены промежутками в сотню верст. Однако, кое-какие животные, яки, дикие ослы, антилопы, бродят еще в этих пустынях, хотя и в гораздо меньшем числе, чем можно было бы предполагать, судя по многочисленным следам их копыт, так как эти следы сохраняются на земле по целым годам.

Не подлежит сомнению, что плоская возвышенность Линцгитан и «Куэньлуньские равнины» были некогда покрыты водами. Почва там, очевидно, состоит из аллювиальной (наносной) земли, и в ней можно различить тонкия пластинки растительнаго происхождения, которые отлагались на дне вместе с илом. Промоины, образовавшиеся на краях плоскогорья, позволяют догадываться, как совершилось постепенное засыпание озерных бассейнов. Некогда они должны были составлять двойное море, ибо песчаные берега видны даже на пороге гор Локцунг, между двух равнин; затем водная площадь разделилась и два обширные озера мало-по-малу высохли; от них осталось только несколько луж, частью постоянных, частью временных, окруженных соляными налетами и оставляющих после себя дно из глины, смешанной с песком, которая затвердевает в «сухарь» от действия ветра и солнца. Английский исследователь Дру полагает, что истечение озер происходило на север через реку Кара-каш, на юг через реку Чанченмо. Смотря по высоте запруд, образуемых снежными лавинами и ледниками, воды могли даже выливаться то с одной стороны, то с другой, или даже с двух сторон разом. На этом обширном хребте линия раздела между двумя покатостями Азии могла быть изменяема падением скалы или обвалом песчаного откоса. Можно с полною уверенностью сказать, что в этом месте своего протяжения Каракорум и Куэньлунь не имеют ничего похожого на горную цепь. Тибетское название этой возвышенности то же самое, как и название других гор Бод-юла—Нинджни-тангле, что значит «Степной хребет Большой Пустыни».

Рупшу, составляющий юго-восточный угол Кашмирского королевства, на границах Тибета, походит некоторыми чертами своего рельефа на северо-восточные плоскогорья. Менее возвышенный, так как средняя высота лощин около 4.500 метров, он пересечен более многочисленными гребнями, из которых одни параллельны, другие перпендикулярны или косвенны к оси Гималая, и которые везде поднимают свои вершины в виде неправильных массивов. Тем не менее, Рупшу может быть рассматриваем как род плоскогорья; это цоколь, поддерживающий горные цепи разной высоты и разрезанный на краях верхним Индом, его притоком Занскаром и притоками Сетледжа: там находится водораздел между Индом и главной рекой Пенджаба. Так же, как равнины Линцгитан и Куэньлуньские, Рупшу был некогда покрыт в большой части своего протяжения озерами, от которых до сих пор осталось еще несколько бассейнов, где вода стала соленой или, по крайней мере, солоноватой. Таковы два озера, называемые одно «Пресноводным», другое «Соляным», которые занимают углубление на северо-западе возвышенности Рупшу, и обширный резервуар Тсо-Морири, наполняющий на юге впадину плоскогорья. В 100 метрах (328 фут.) над Соляным озером ясно видны старые берега, которые омывались водами этого бассейна, бывшего в то время притоком Занскара. Точно также Тсо-Морири, лежащий выше, по меньшей мере, на 16 метров, изливался прежде через реку Пару в Сетледж; запруда, задерживающая теперь его воды, есть не что иное, как дельта из мелких камней, нанесенных рекой Пирсой, которая иногда впадает в озеро, иногда течет прямо в Пару или посылает ей свои воды подземным потоком, пробирающимся через слой гравия; озеро, удерживаемое этою плотиной из каменных обломков, имеет всего только 75 метров глубины в наиболее впалой части своего бассейна; близ западного берега лежит островок, над которым кружатся стаи чаек. Другие углубления этого плоскогорья тоже заняты озерами или соляными болотами; повсюду, от Куэньлуня до Гималая, равно как в Тибетской области, где находится озеро Панконг, можно заметить следствия перемены климата, сделавшагося более сухим в течение настоящего периода; везде воды понизились, обмелели, и соляные вещества, хлористый натрий, соли магнезии, углекислый натр, сконцентрировались на дне бассейнов; в этой стране существуют также залежи серы и буры, разработываемые для кашмирского магараджи. Когда Куннингам посетил Ганле, в 1847 году, довольно большое пресноводное озеро занимало часть равнины; семнадцать лет спустя, в 1864 году, эта водная площадь совершенно исчезла.

За исключением верхней долины Шайока, по которой поднимается тропа, ведущая на перевал через Каракорум, наиболее посещаемый купцами между Кашмирским государством и китайским Туркестаном, вся северная область бассейна Инда загромождена ледниками, почти непроходимыми. На протяжении, по крайней мере, 300 километров с юго-востока на северо-запад, насколько можно судить по результату частных исследований, произведенных в тех местах, Каракорум, или Мустаг, как его иначе называют в Кашмире, поднимается в виде сплошного вала, заваленного льдами, которые спускаются на 40 и до 50 километров к югу от гребня; в первое время, когда началось исследование страны, Тюилье (Thuillier) и другим офицерам ост-индского топографического бюро удалось только издали и посредством многочисленных визирований обследовать и измерить большинство снеговых гигантов этой цепи. Самые высокие вершины её были уже с давних пор указываемы туземцами: это триглавый Машербрум, Гушербрум и двурогий пик, окруженный с западной стороны пропастями глубиной в 1.000 слишком метров; последний долгое время означался на картах просто буквой и цифрой в виде показателя степени. Эта гора, К2, известная теперь под именем Дапсанга, поднимается до высоты 8.660 метр. (28.415 фут.); она занимает, следовательно, второе место между высочайшими вершинами земного шара. Туземцы из племени балти иногда переходили через Мустаг на западе от этого пика, обходя трещины ледника Балторо; но этим проходом можно пользоваться только в продолжение короткого летнего периода, да и тогда путешествие сопряжено с большими опасностями: люди идут гуськом, привязанные один к другому веревкой, а маленьких яркандских лошадок, которые сопровождают своих господ, нужно переносить через трещины. Ни один европеец не переходил через этот опасный перевал Мустага, а туземцы, как кажется, пользовались им в последний раз в 1863 году. Остановленные туманом, один из братьев Шлагинтвейт, затем Годуин Аустен тщетно пытались достигнуть этого порога.

Ледники, спускающиеся с вершин Каракорума на его южные склоны и занимающие целую половину бывшего государства Балтистан, суть, как известно, самые обширные в Азии и во всем свете, кроме полярных стран. Замечательно, что горная цепь Лех, поднимающаяся в виде островного массива между глубокими долинами Инда и Шайока, едва окаймлена несколькими маленькими глетчерами, тогда как с одной стороны горы Каракорума, с другой—Занскарский хребет изливают в свои долины такия огромные ледяные реки. Хотя средняя высота её вершин слишком 5.000 метров, а местами даже около 6.000 метров (около 20.000 фут.), цепь Лех—впрочем, очень узкая—немного ниже Занскарского хребта; оттого дождливые ветры, поднимающиеся с моря и с равнин, проходят над ней, омывая своими парами лишь самые высокие её вершины; часть дождей, не упавшая на Занскарские горы, остается для высокого вала Каракорума, о который ударяется облачное течение. Эта противоположность относительно выпадающего в продолжение года количества атмосферных осадков, т.е. дождя и снега, и следовательно относительно обилия льдов, между двумя соседними цепями, цепью Лех и цепью верхнего Балтистана, имеет также результатом большое различие в виде растительности. В горах Лех почти все долины бесплодны и каменисты; встречающиеся там и сям площади зелени, обязанные своим происхождением человеческой индустрии, окружены со всех сторон голыми скалами и песками, неприятно поражающими зрение резкостью контраста. На скатах гор растет лишь мелкий кустарник да кое-где пучки травы; на верхушках только кое-какие ароматические растения и мелкие злаки прерывают своими сероватыми цветами более светлый фон скал. В долинах Каракорума, напротив, густо поросшие луга, украшенные весной разнообразнейшими цветками, расстилаются до основания морен, и даже выше, на боковых скатах; кипарисы, ивы и березы растут в непосредственном соседстве с ледяными массами, и так же, как в швейцарских Альпах, здесь можно встретить возделанные земли у самой подошвы глетчеров.

Нижний предел льдов в нагорном Балтистане, по измерениям различных наблюдателей, лежит на высоте около 3.000 метр. (9.845 футов). Ледник Биафо спускается, близ деревни Асколи, до уровня немного меньшего этой высоты; верхняя граница пояса деревьев поднимается, по крайней мере, метров на 500 выше его нижнего конца. По причине большего протяжения этих ледников, из которых один, Балторо, имеет не менее 56 километров длины между приемной котловиной, где скопляется снег, и фронтальной мореной, их среднее падение незначительно: оно не превышает 2 градусов на леднике Аранду, как это констатировал английский исследователь Дру, при восхождении на этот ледник, в расстоянии около 25 километров кверху от конечной ледяной арки, из-под которой вытекает река Баша. Во многих местах воды, задерживаемые между льдами и соседними скалами, образовали озера; но, подобно швейцарскому озеру Мерил, на краю Алечского глетчера, эти бассейны иногда вдруг опоражниваются, когда движение и таяние нижних ледяных масс открывает напору воды глубокия трещины и галлереи. Так же, как европейские глетчеры, ледники Каракорума представляют явления попеременного движения поступательного и отступательного (т.е: сверху вниз и обратно). Так, морены ледника Аранду постепенно надвигаются на горные пастбища, поднимая поросшую травой землю, словно сошник исполинского плуга; точно также морены Пальмы, между двумя ледяными потоками Биафо и Балторо, находятся в периоде возростания или прогрессирования, тогда как морены Тапсы, к западу от Биафо, покинуты в долине отступающими льдами. Но каковы бы ни были нынешния перемены в движении передней части или фронта ледников, не подлежит сомнению, что в предшествующую эпоху эти замерзшие реки спускались гораздо ниже в долины; все путешественники рассказывают о старых моренах в виде вала или запруды, о шлифованных и исцарапанных боковых гранях скал, об изборожденных на дне лощинах, которые они находили гораздо ниже пояса, до которого спускаются льды в настоящее время. Обильные теплые ключи бьют из земли в большом числе в возвышенных долинах Балтистана, по близости кристаллических рек, или даже открываются широкия дымящиеся воронки посреди пространств, покрытых льдом или фирном.

Западная часть Мустага, которая сливается с массивом, где разделяются Гинду-куш и Куэньлунь, принадлежит к наименее известным областям Азии. Населенная племенами, живущими в войне со своими более цивилизованными соседями, обитателями нижних долин, эта страна не могла еще быть исследованною, и изданные до сих пор карты её составлены лишь на основании более или менее неопределенных описаний туземцев и профилей гор, снятых с дальнего расстояния английскими путешественниками. Но достоверно известно, что эта область тоже очень богата ледяными потоками, в особенности около истоков рек Гунзы и Нагара, которые сообщили свои имена двум маленьким государствам, лежащим по их течению. Эти две реки, притоки Инда через Гильгит, обходят на севере западный Балтистан и таким образом отделяют его от гор, составляющих краевую цепь Большого Памира; но река Гильгит течет в долине, составляющей непосредственное продолжение, в северо-западном направлении, долины, по дну которой проходит Инд: от Кайласа до Гинду-куша, на протяжении по прямой линии около 1.100 километров (1.030 верст), Инд и Гильгит, идущие на встречу друг другу, указывают своим течением на существование впадины, быть может, линии излома, параллельной выступам Каракорума и Гималайских цепей. Ниже слияния Инд делает крутой поворот и протекает, переходя из ущелья в ущелье, через область гор, над которой господствует колосс, известный у индусов под именем Нанга-Парбат, а у туземных жителей под именем Диярмира.

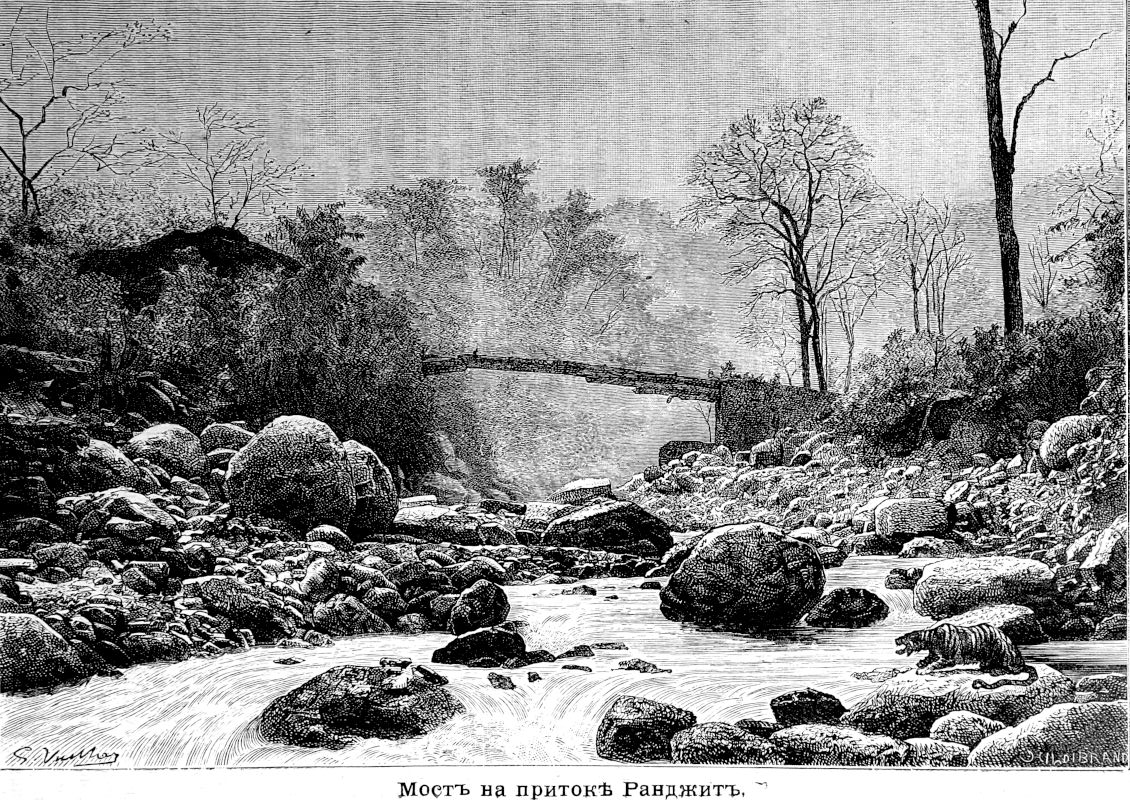

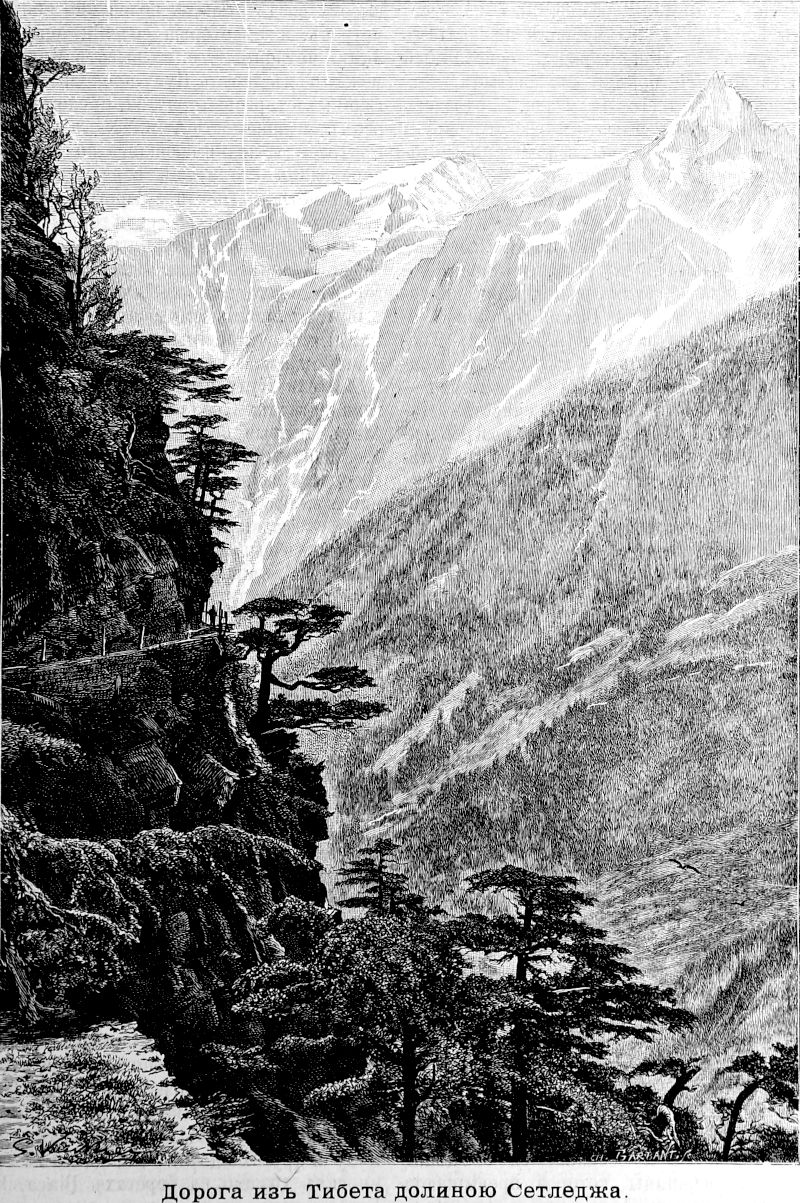

В Кашмире горная цепь Занскар или Бара-лача (Бара-лаце), получившая это последнее название от бреши, глубоко врезывающейся в гребень, почти соперничает с горами Балтистана в отношении обилия снегов и льдов. Несмотря на некоторые неправильности своего хода и расположения, эта цепь может быть рассматриваема как продолжение Загималайского хребта, западную границу которого составляет Ральданг-Кайлас, одна из тех гор из чистого золота и изумруда, которые, по индийской мифологии, служат колоннами, поддерживающими небесный свод. Но у подошвы этой горы открываются глубокие разрезы или ущелья Сетледжа и его притока Пары, из которых один спускается с Тибетского плоскогорья, а другой с возвышенностей Рупшу. Ущелья, которыми эти реки вырываются из верхних, горных областей, чтобы спуститься в равнины, представляют страшное зрелище. В том месте, где Сетледж, более известный в крае под его тибетским именем Сангпо—тем же, которое носит главная река Восточного Тибета—соединяется с рекой Спити, выходящей из теснин, над которыми господствует высокая скала Данкар, путешественник может лишь с большим трудом разглядеть слияние вод с высоты какого-нибудь выступа склонов; со всех почти пунктов тропинки, извивающейся по краю высоких террас, видишь одно пустое пространство между чрезвычайно крутыми, местами даже совершенно вертикальными стенами утесов; знаешь только, что где-то далеко внизу, на дне пропасти, скользят два потока, на глубине 350 метров ниже краев разреза, постепенно проточенного в сланцевых массах гор.

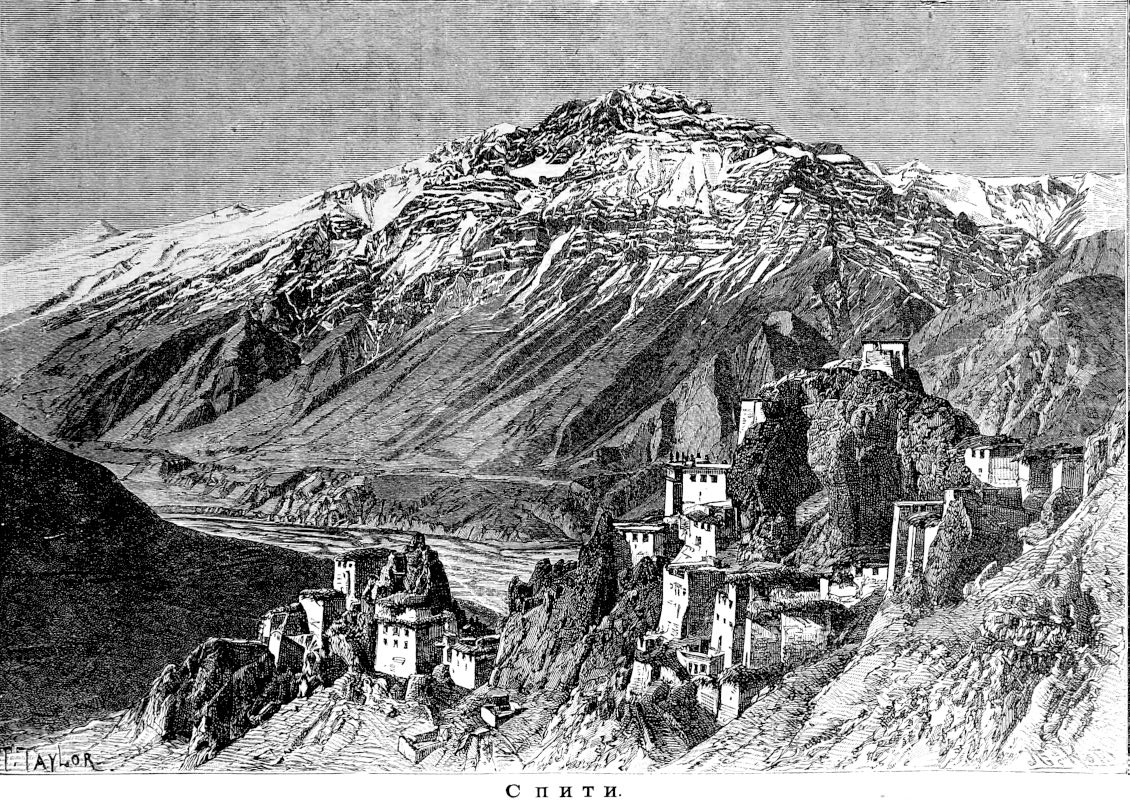

Тотчас же на запад от страшных ущелий Сетледжа гребень гор, профиль которого тянется в северо-западном направлении, поднимает свои горделивые вершины на высоту более 6.000 метров (около 20.000 футов), и из каждой его бреши изливаются массы снега и льда; но только по ту сторону горного прохода Бара-лаченского, близ которого берут начало Чандра и Бага, два верхние притока реки Чандра-Бага или Чинаб, Занскарская цепь является во всем своем диком величии, драпируясь с каждой стороны в свое ледяное одеяние. Горы этой цепи, состоящие из гнейсов, порфиров, сланцев и кварцевых конгломератов, не имеют себе соперников во всем Гималае по яркости красок, горделивости линий, причудливой и величавой архитектуре целого; разнообразие форм там бесконечно: куполы, остроконечные шпицы или иглы, башни, зубцы, обелиски и пирамиды следуют непрерывным рядом в кажущемся беспорядке, и каждый уступ, каждый выступ имеет свой специальный оттенок зеленого, пурпурного, желтого или какого-нибудь другого цвета, блистающий на солнце или прерывающий однообразие теней. Но между путешественниками мало находится охотников предпринимать продолжительные и крайне утомительные экспедиции в те края вечного холода, чтобы насладиться созерцанием этих грандиозных картин природы. Два ручья, текущие в противоположном направлении у северного основания этих гор и образующие своим слиянием реку Занскар, приток верхнего Инда, орошают поля и пастбища, лежащие, средним числом, на высоте 4.000 метров (13.125 футов) над уровнем моря; поселки, хижины которых прикрыты сверху хворостом, защищающим сруб от действия сухости воздуха, едва отличаются от окружающей почвы. Все население этой области состоит из каких-нибудь двух или трех тысяч жителей, рассеянных на пространстве более 200 километров (около 185 верст) в длину; удаленный от естественных торговых путей, Занскар мог бы заселиться лишь в том случае, если бы месторождения медной руды, от которых страна и получила свое название и которые дают иногда горным потокам огромные глыбы, катящияся среди мелких камешков, были серьезно разработываемы кашмирцами. На другой стороне цепи, гора Спити, или, вернее, Пити по произношению туземцев, не менее высока, чем Занскар. Средняя высота местоположения селений на этой горе около 3.900 метров, и на всем окружающем их пространстве, взор почти нигде не встречает деревьев; туземцы показывали Вильсону, как нечто чудесное, единственное абрикосовое дерево, растущее в их долине. Ущелья, которыми ручей выходит из гор, совершенно неприступны, и потому попасть в долину можно не иначе, как через хребты с страшно крутыми скатами; Бабехский перевал сообщается на юге с долиной Сетледжа, но им нельзя пользоваться в период юго-западного муссона, по причине сильных гроз, разражающихся там в эту пору года; Манирунгский проход, лежащий на гораздо большей высоте, часто бывает завален снегом. Но на западе от Спити область Дарша менее, чем смежные страны, заслуживает санскритского имени Лагул, или «Дикое место», под которым она вообще известна; самая верхняя часть её лежит на высоте от 3.000 до 3.300 метров, но затем местность постепенно понижается к северо-западу, и все селения этой области окружены деревьями и пашнями.

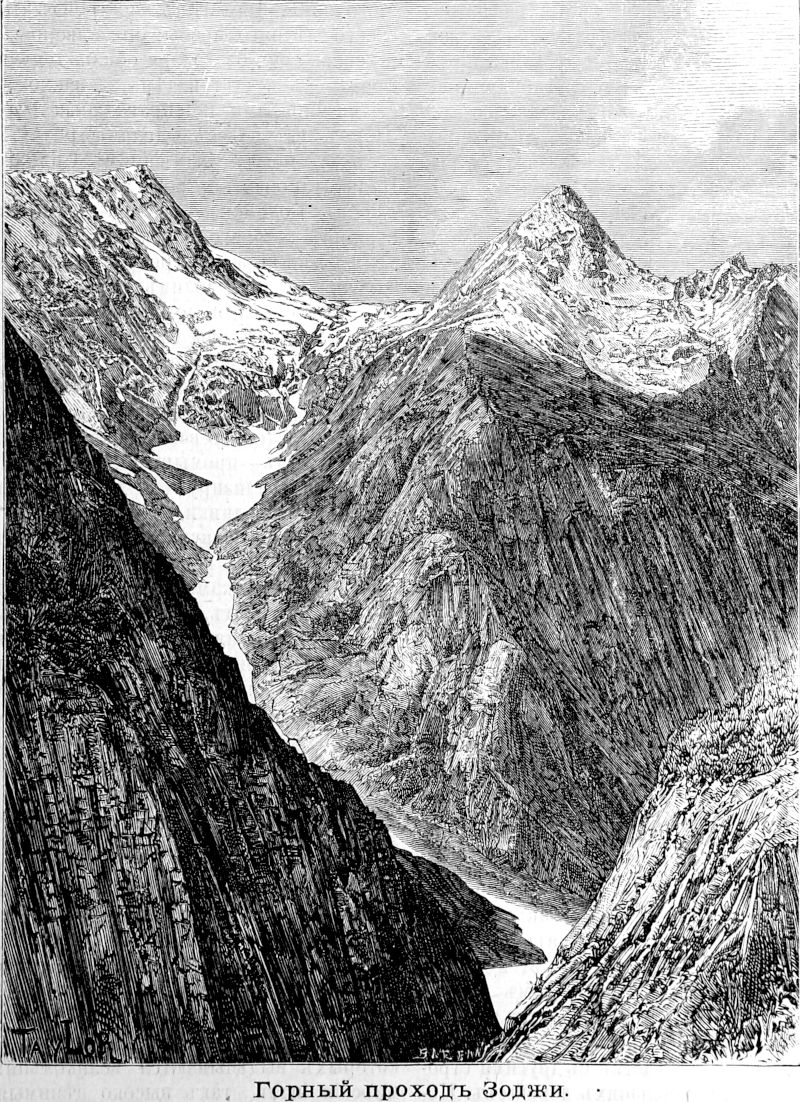

Разрезанная на своей восточной оконечности широкими долинами и разветвляясь на боковые отроги, с одной стороны к Инду, с другой—к Кашмирской равнине, Занскарская цепь снова поднимается, чтобы образовать массив, над которым господствуют две равные горы Нун и Кун, увенчанные правильными пирамидками. С этого массива тоже спускаются многочисленные ледники, на юге—в долину Вардванскую, на севере—в долины рек Суру и Драс; но к северо-западу гребень все более и более понижается, представляя многочисленные пороги путешественникам, которые отправляются из Кашмирской равнины в верхнюю долину Инда; горный проход, посвященный богу Сиве, называемый кашмирцами Зоджи-бал, а тибетцами Зоджи-ла, т.е. перевал Зоджи или Драс, которым вдруг поднимаешься с равнин юга в холодные земли севера, имеет всего только 3.444 м. высоты; за исключением размытых водой разрезов, чрез которые проходят горные потоки, как, например, верхний Сетледж, это наименее высокая брешь во всей Загималайской цепи: один соседний ледник, называемый Мечигой, спускается до линии 3.300 метров, гораздо ниже верхнего пояса пашень. Эта область гор едва-ли не превосходит все другие части Гималайской цепи по обилию выпадающих снегов. Снежные хлопья падали там почти беспрерывно с октября 1877 года до мая 1878 года, и на перевале Зоджи находили еще в августе месяце много мест, где слой снега имел не менее 45 метров (21 сажен) толщины.

Главный хребет, средняя высота которого от 4.500 до 5.000 метров (от 14.660 до 16.405 футов), тянется по северной стороне долины реки Киншан-ганга, или Кришна-ганга (река Кришны), главного притока Джилама, и выделяет из себя на север многочисленные отрасли, из которых одна служит краевою цепью широкому плоскогорью Деосай; эта нагорная равнина образует бассейн, высотой от 3.600 до 4.000 метров, наполненный мелкими камнями и крупным песком, которые некогда были отложены ледниковыми потоками, спускавшимися с окружающих гор; в настоящее время почти все эти горы уже не достигают своими вершинами границы постоянных снегов. Несколько озер рассеяно в углублениях поверхности Деосая, и река Шигар, приток Инда через Суру, вырывается из области гор на юго-восточном углу плато, смывая и унося в своих водах гальки, к которым примешиваются золотые блестки. Легко переходимый в летнюю пору, Деосай, т.е. «Чортово плоскогорье», очень опасен зимой, по причине снежных буранов; растительности на этой возвышенной равнине нет никакой, кроме короткой травы, растущей в углублениях её поверхности, в лощинах и оврагах; человеческого жилья тоже нигде не встретишь; даже животные там редки, исключая сурков, похожих на тарбаганов центральной Азии и южной Сибири. Эти маленькие зверки сидят на-стороже у отверстий своих норок и быстро, со свистом, прячутся внутрь жилища при приближении путешественников, но как только те пройдут мимо, тотчас же появляются снова на своем наблюдательном посту и с любопытством разглядывают незнакомцев.

Глубокия долины реки Астора, или Газоры, и её притоков отделяют плоскогорье Деосай от массива Нанга-Парбат, составляющего как бы угольный межевой столб Индийской империи. Эта гора, один из колоссов азиатского континента, кажется тем более высокой, что вся западная часть Загималайского хребта, за горами Нун и Кун, не достигает границы постоянных снегов. «Голая гора»—таков буквальный смысл гиндских слов Нанга-Парбат—или Диярмир, возвышается на 2.000 метров (6.562 фута) над окружающими горами, а с двух сторон, восточной и южной, склоны её, дотого крутые, что на них не может задерживаться снег, разве только кое-где в углублениях между скал, поднимаются почти вертикальною стеной над ледниками. Почти со всех горных вершин Кашмира колосс Нанга-Парбат является взорам наблюдателя как царь пространства; он хорошо виден также и с равнины через все промежуточные хребты и отроги; из Рамнагара, в Пятиречии, с расстояния 330 километров (около 310 верст) по прямой линии, Куннингам мог еще различить его на горизонте, в воздухе, очищенном от пыли водяными парами. Один из ледников, изливаемых на север снежными полями исполина Нанга-Парбат, спускается в долину Астора, близ деревни Таршинг, до черты 2.865 метров; из всех ледяных потоков Гималайской системы эта кристаллическая река, вероятно, наиболее приближается к уровню равнин. Таршинский ледник, питаемый с той и другой стороны второстепенными глетчерами, а также грудами ледяных обломков, сваливающихся, в виде лавин, с выше лежащих скал, встречает, у своей нижней оконечности, основание горы, в которую и упирается вся его масса. В 1850 году эта исполинская ледяная река, находившаяся в то время на гораздо большей высоте, чем в наши дни, удерживала в верхней своей части озеро, имевшее слишком 2 километра (около 2 верст) в длину и 90 метров (42 сажени) наибольшей глубины. Туземцы, понимая грозящую им опасность, поставили караульных у ледника; как только показались признаки разрыва ледяной плотины, задерживавшей озеро, все жители убежали на соседния высоты, но дома были снесены, поля опустошены хлынувшим потоком, и вся топография Асторской долины совершенно изменилась после этого потопа. Поверхность льдов, настолько плотная до обвала, что по ней можно было даже ездить на лошадях, покрылась широкими трещинами и сделалась совершенно непроходимою; но давление сверху снова сжимает разошедшиеся части ледяной массы, и рано или поздно образование нового озера, без всякого сомнения, будет иметь следствием новый потоп. Когда подготовляется подобная катастрофа, верхние прибрежные жители уведомляют нижних о грозящей беде посредством посланий, написанных на древесной коре.

С боков того же колосса Нанга-Парбат в 1841 году обвалилась целая грань или стена горы и совершенно остановила течение Инда. Годуин Аустен, Шау и некоторые другие путешественники полагали, что эта задержка реки происходит, вероятно, от запруды, образованной ледником Шайока, но такое препятствие не помешало бы Инду, Гильгиту и стольким другим притокам наполнять русло низовья, где в то время вода текла маленьким ручейком, который прибрежные жители переходили в брод. Как вскоре после того доказали Монтгомери и Бичер, подобное явление пересыхания большой реки не могло произойти ни от чего другого, как только от образования громадного завала ниже всех больших верхних притоков, т.е. на юге от реки Гильгит, и действительно, там именно, в местности Гатор-Пир, близ деревни Гор, туземцы показывали путешественнику Дру остатки огромной хаотической груды камней. Когда чудовищный поток воды, мелкого камня и грязи, объем которого Куннингам исчисляет в 600 слишком миллионов кубич. метров, хлынул из верхних ущелий, небольшая армия сейхов стояла лагерем на берегах почти высохшего ложа Инда, в соседней с Аттоком части равнины Чач. Более пятисот человек были унесены громадною волной потопа, достигавшей 10 метров (14 аршин) высоты: все селения, расположенные на высоких берегах Инда, были смыты до основания; течение реки Кабула было отброшено назад верст на тридцать вверх от устья, и вся равнина покрылась слоем грязи, толщиною более фута.

Горы Чамба и горы Южного Кашмира, заключенные между двумя долинами Сетледжа и Инда и отделенные от высоких цепей внутренней части страны понижениями, где текут реки Чинаб и Джилам, представляют не более, как второстепенные хребты в сравнении с горами Занскарскими и с колоссом Нанга-Парбат. Первые выступы, которые служат естественными границами страны, над равниной Пятиречья, поднимающиеся всего только на 330 до 360 метров, представляют не более, как высокие холмы, составляющие продолжение гряды Сивалика; дикия и каменистые, перерезанные узкими долинами и оврагами, размытыми горными потоками, во многих местах лишенные всякой растительности и вообще нигде не имеющие никаких деревьев, кроме акации и ююбы, перемешанных с колючим кустарником,—эти неприветливые высоты очень затруднительны для перехода везде, где нет еще хороших дорог новейшей постройки, и современные путешественники повторяют те же жалобы, какие высказывал Бернье, сопровождавший императора Ауренгзеба во время его путешествия. Ряды уступов или отвесные стены образуют со стороны дунов крутые склоны этих внешних цепей, тогда как на севере скаты гор относительно пологи и правильны, т.е. постепенно понижаются; покрывающая их растительность принадлежит уже умеренному поясу, и во время зимы все вершины убелены снегом; там мы вступаем в новый пояс, и путешественникам, приехавшим из Европы, кажется, что они опять очутились в своем отечестве; особенно леса склонов, обращенных на север, напоминают растительность западного мира. Эти горы, составляющие западное продолжение Гималая в собственном смысле и разрезанные долинами рек Сетледжа, Рави, Чинаба, Джилама на неравные отрывки, вздымают свои остроконечные вершины до средней высоты от 3.000 до 4.500 метров (от 9.840 до 14.660 футов); они достигают, следовательно, почти такой же высоты, как европейские Альпы. Панджал, т.е. «гора», ограничивающая на юге Кашмирский озерный бассейн, составляет часть этой цепи; она перерезана большим числом проходов, которым обыкновенно дают название Пир, по имени «святых» пустынников, которые поселились у самого порога перевалов, чтобы оделять благословлениями приходящих путников в обмен за кое-какие подарки и остатки от жертвоприношений, совершаемых в этом месте в честь горного духа.

Поперечный хребет соединяет цепь Панджал с горами Вардвана, а через них и с системой Занскара. На западе и на северо-западе, горы Каджнагские и горы, которые огибает долина реки Киншан-ганга, дополняют амфитеатр снеговых вершин и горных склонов, темных от хвойного леса или зеленых от лиственных деревьев, пастбищ, лугов и полей, которые окружают этот земной рай, называемый Кашмиром; по мнению геолога Вершера, это по большей части потухшие вулканы. Только на северной стороне громадного овала некоторые горы достигают границы вечных снегов. Самая замечательная из этих гор—Гарамук, откуда можно созерцать одновременно высоко поднимающиеся над горизонтом снегов две пирамиды колоссов Нанга-Парбат и Дапсанг, и далеко внизу, в подернутой легким паром равнине, гладкия, как скатерть, окрестности Сринагара, с их зеленеющими рощицами, с их реками, извивающимися серебристою лентой, с их озерами, отражающими небо в своей зеркальной поверхности. Далее, горы прерываются долиной реки Киншан-ганга, затем долиной Кунгара, потом ущельями Инда: но вся страна, за исключением этих разрезов, уставлена высокими горами, поднимающимися слишком на 4.000 или 5.000 метров (13.120 или 16.400 футов) над уровнем моря. На западе от Инда эти горы тянутся параллельно этой реке и её притоку Сват и оканчиваются массивом Магабан, который, если смотреть на него с равнины, кажется почти уединенным.

Высота главных гор и проходов Западного Гималая, а также высота местоположения некоторых городов: Раки-Пош—7.787 метр.; Дапсанг (Мустаг)—8.660 метр.: Гушарбрум—7.840 метр.; проход Санги—6.696 м.; Каракорумский проход—5.654 метр.; Гильгит, город—1.515 метр.; Нанга-Парбат—8.116 метр.; Каджнаг—4.342 метр.; Каргиль, город—2.710 метр.; Ганг-ла—5.273 метр.; Гарамук—4.855 метр.; Магабан—2.275 метр.; Зоджи, проход—3.444 метр.; Лех, город—3.452 метр.; Сринагар, город—1.595 метр.; Нун-Кун—7.146 метр.; Атток, город—271 метр.; Пир-Панджал, проход—3.436 метр.; Банигал, проход—2.806 метр.; Саджум—6.102 метр.; Раваль-Пинди—529 метр.; Ратан-Пир—2.500 метр.; Брама-Сукул—4.714 метр.; Джамму—400 метр.; Чамба—1.003 метр.; Бара-лача—4.944 метр.; Ганле, город—4.351 метр.; Гиа—7.603 метр.; Лео-Поргиал—6.774 метр.

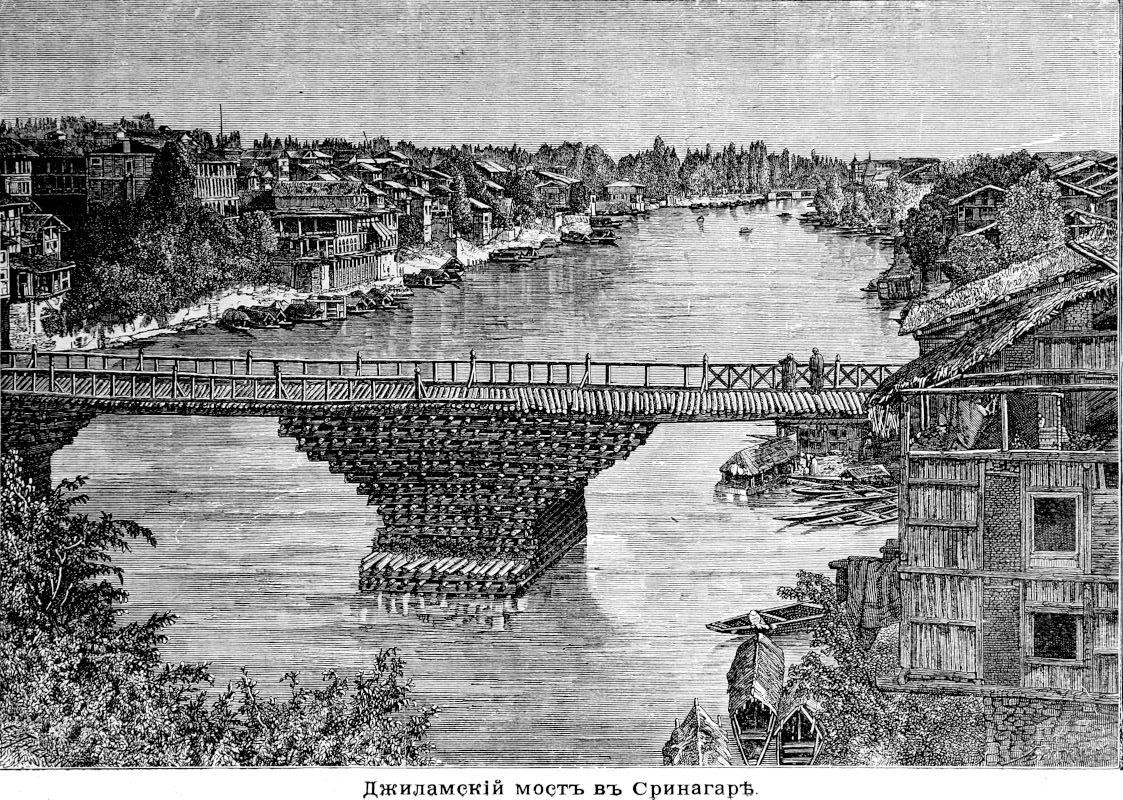

Кашмирская равнина, как известно,—одна из прекраснейших стран на земле; поэты индийские и персидские воспели ее, как восхитительное место, как земной рай, и самое имя Кашмира, хорошо известное во всем цивилизованном мире Запада через литературное предание, сделалось синонимом страны чудес и красот природы. Современные путешественники, располагающие всеми элементами сравнения, которые им дает исследование, почти полное, поверхности нашей планеты, подтверждают то, что говорили поэты об этой чудной стране, и при том, хотя бы даже Кашмирская долина имела многочисленных соперников, равных ей по великолепию горизонтов, люди, обладающие чувством природы, знают, что нет страны в мире, красота которой, верно понятая, не превосходила бы всех её описаний, сделанных туристами и поэтами, всех её картин, нарисованных художниками. Впечатление, испытываемое при виде этой роскошной равнины, тем сильнее и глубже, чем больше контраст с окружающими странами. Исключая тот случай, когда проникаешь в Кашмир через живописные теснины, куда низвергается река Джилам, в эту райскую долину можно войти не иначе, как трудными, утомительными дорогами, либо переходя через дикия кручи Панджала, либо спускаясь с северных гор и плоскогорий, заваленных снегами, льдами и каменьями, разметаемыми страшным ветром, который иногда превращается в бураны. После целых недель или даже месяцев подобного странствования по диким ущельям и перевалам без дорог, после тяжелого испытания непрерывных трудов и беспокойств, после всевозможных лишений и страданий, которые приходится терпеть в становищах от холода, а подчас и от голода, вдруг вступаешь в этот благодатный уголок земли, где, наконец, можно будет насладиться давно желанным отдыхом. Путешественник избавляется там даже от ходьбы. Достигнув берегов Бегата,—под этим именем известен у кашмирцев Джилам, Витаста арийцев, Гидасп греков,—остается только, чтобы попасть в город Сринагар, предоставить себя на волю течения реки. Тогда-то, во время этого плавания, роскошная Кашмирская долина и показывается во всей своей красе. Джилам разливается там и сям в виде широкого озера: сквозь шпалеры растущих по берегам лиственных деревьев, платанов, вязов с широко раскинутыми ветвями, высоких, стройных тополей, виднеются поля и рассеянные деревеньки, осененные орешиной и другими фруктовыми деревьями; каждая извилина реки переменяет точку зрения, и всегда вдали на горизонте обрисовывается профиль громады высоких гор и их контрфорсов, с бесконечным разнообразием их лесов и снегов. Города, дворцы, сады повсюду напоминают о пребывании человека, а развалины языческих храмов или крепких замков, стоящие на островных пригорках и холмах, прибавляют к картине настоящего перспективу протекших веков.

Климат Кашмира—единственный в Индии и походит на климат Западной Европы, только с меньшим непостоянством. Весна здесь наступает быстро, но так же, как на берегах северной части Атлантического океана, она сопровождается резкими возвратами внезапных ливней и ветра. Самое благодатное время года—это лето, продолжающееся с мая по сентябрь. Даже когда юго-западный муссон разражается над равнинами Индии и над Гималайскими горами, небо остается чистым над Кашмиром; вдали на горизонте видны дождевые облака, окутывающие верхушки гор, но на равнину ливни падают только вследствие отражения ветров, или иногда, после очень жаркого дня, в виде внезапных гроз. Летняя температура здесь, вообще говоря, выше, чем в атлантической Франции, и в соседстве озер и болот тучи москитов часто увеличивают тягостное чувство, некоторое изнеможение, обыкновенно испытываемое иностранцами от теплой сырости воздуха. Но большинство европейских резидентов, число которых ограничено дипломатическою конвенцией (например, на 1882 год число это было определено в 350), удаляются на лето в какую-нибудь долину окружающих гор, поселяясь среди усеянных цветами лугов, где извиваются прозрачные ручьи. Снег, граница которого к концу осени постепенно понижается на склонах гор, покрывает равнину белою пеленой не ранее декабря, и в течение двух месяцев он попеременно тает и снова появляется; в эту пору года над полями Кашмира часто стелется густой туман; когда смотришь с высоты холмов, образующих окружность амфитеатра, носящийся над долиной туман кажется волнующимся морем, словно поверхность обширного озера, которое некогда покрывало всю страну. Обычная тишина воздуха составляет одно из замечательнейших явлений кашмирского климата; отсюда и происходит это удивительное спокойствие вод, в которых, как в зеркале, отражается почти всегда с совершенною отчетливостью картина деревьев, гор и неба.

Не может быть никакого сомнения, что эта равнина действительно была в геологические времена резервуаром, простирающимся верст на 100 в длину и верст на 60 в ширину, главная ось которого шла с юго-востока, в том же направлении, как и Гималайская система. Впрочем, предания кашмирцев и легенды, которые они рассказывают об исчезновении этого древнего озера, не имеют никакого подтверждения в истории и объясняются совершенно естественно самою очевидностью геологического факта. Жители равнины, подобно всем другим народам земного шара, увлеклись в этих преданиях и легендах до того, что указывают точную эпоху и связывают с именем одного героя событие, которое в действительности есть результат медленной работы веков. Почва Кашмира состоит из аллювиальных земель, смешанных с вулканическим пеплом, продуктом извержения кратеров, давно уже потухших, которые господствуют над одною частью этого громадного амфитеатра. На всей окружности равнины виднеются геологические свидетели уровня первобытных берегов: это так называемые каревы, террасы, в 75 до 100 метров (около 47 сажен) средней высоты над поверхностью бассейна, опирающиеся, с одной стороны, на гору, изборожденные со стороны равнины рытвинами и промоинами, проточенными временными потоками или постоянными ручьями. Барамульское ущелье, через которое вырываются воды Джилама, представляет на своих скатах подобные же террасы, т.е. крутые берега древней реки, ложе которой было тогда гораздо выше. В настоящее время озеро опорожнено: болотистые рвы, сообщающиеся с рекой; маленькое озеро Сринагарское, представляющее попеременно то приток Джилама, то резервуар для его вод в периоды разлива; бассейн Манас-бал, защищенный одиноко стоящим холмом, у подошвы которого воды вырыли себе впадину в 14 метров глубины; и обширная водная площадь Валара, неопределенные берега которой, на юге и на востоке, продолжаются камышами, скрывающими мириады плавающей птицы,—вот единственные остатки древнего Кашмирского моря. На западе и на севере, бассейн Валар, глубина которого не превышает 3 или 4 метров, омывает основание гор и принимает вид альпийского озера, в роде Лемана. Река Джилам, несущая в своих водах аллювиальную грязь, с каждым годом продолжает свои болотистые берега все далее и далее внутрь озера; без всякого сомнения, верхний поток, воздвигающий справа и слева плотины своих новых берегов, рано или поздно достигнет выходного русла, через которое уходит исток, направляющийся сначала к Барамульскому ущелью, затем спускающийся с порога на порог к равнинам Пятиречья, лежащим на 1.200 метров ниже и на расстоянии более 300 километров, следуя по течению реки. Мало найдется долин более живописных, чем эти ворота Кашмира, с их отвесными скалами, большими деревьями, крутыми поворотами и шумящими водами.

Население Западного Гималая распределяется сообразно покатости почвы и течению рек. Тогда как северо-восточные и северные округа, по причине слишком высокого положения их над уровнем моря, почти совершенно необитаемы, а если где и обитаемы, то все население их состоит из редких кочевников, средние области, где снег лежит лишь в продолжение некоторой части года, имеют уже несколько городов и значительных местечек в низинах; но жители группируются в большом числе только в Кашмирской равнине и в широких долинах, открывающихся на юг к Пятиречью.

Вся восточная область, принадлежащая географически еще к Тибету по высоте своих плоскогорий и долин, принадлежит к нему также по происхождению своих жителей, по языку, которым они говорят, и по религии, которую они исповедуют. Один из этих народцев, дотого малочисленный, что в других странах о нем даже не стоило бы и упоминать, известен только своею изолированностью на громадной территории. Это племя хампа или чампа, живущее на плоской возвышенности Рупшу. Все население этой области, раскинувшейся на пространстве около 10.000 квадр. километров (8.880 квадр. верст), состоит всего из 500 душ кочевников, которые меняют пастбища четыре раза в год, сообразно перемене времен года, при чем зиму проводят в долине верхнего Инда; главное их становище—деревня Дора, близ тибетской границы, лежащей на высоте 4.200 метров над уровнем моря. Эти номады, промышляющие перевозкой товаров между Тибетом и Ладаком, отличаются, как и их соплеменники, обитающие на Тибетском плоскогорье, веселым, ровным характером, хорошим расположением духа, равнодушием и терпеливостью в трудах и лишениях, в нужде и голоде; в местах, лежащих ниже 3.300 метров (10.800 футов), они уже чувствуют себя не так легко, как в своей родной стихии: низкая тяжелая атмосфера душит их. Маленькая община буддийских монахов живет в монастыре Ганле, построенном на высоте 4.595 метров, на крутом гребне гор, который господствует над болотистою равниной того же имени: после золотопромывального завода Ток-ялун, в Тибете, это. вероятно, самый возвышенный пункт Азии, обитаемый постоянным образом.

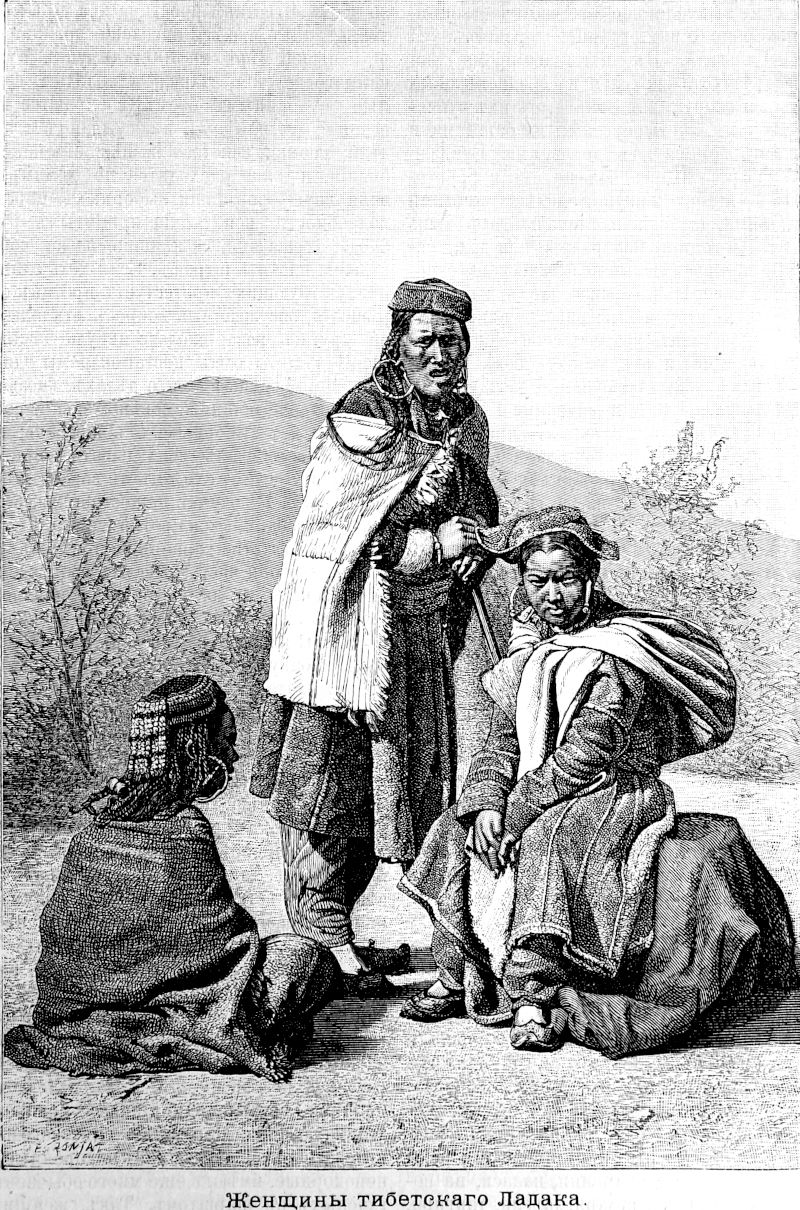

Ладакцы, живущие в стране Лех, на Шайоке, верхнем Инде и Занскаре, прибрежные жители по реке Сетледж, в Кунаваре, обитатели области Спити и большинство жителей Лагула суть, подобно племени хампа или чампа, чистые боды, или тибетцы. Как и их соплеменники в Бод-юле (Тибете), ладакцы почти все малорослы и коренасты, с широкими лицами, выдающимися скулами, скошенными глазами; они тоже отличаются добродушием, веселостью, трудолюбием, гостеприимством. Так же, как и прочие тибетцы, они дают господствовать над собою ламам и строят для них монастыри, кумирни и мани, украшенные священною надписью; однако, кажется, в последнее время пополнение рядов духовенства стало затруднительнее, и многие монастыри опустели. Незначительное протяжение земель задерживает в Ладаке, как и в верхнем, или нагорном Тибете, возрастание народонаселения, и полиандрические (многомужние) браки очень распространены: одна жена служит хозяйкой и помощницей в работе сразу нескольким братьям, сделавшимся наследниками еще при жизни своих родителей. В самой низкой части страны есть много метисов тибетских и других рас, и до 1871 года они были невольниками правительства; благодаря ходатайству геолога Дру, они были освобождены, и теперь ничем не отличаются от остального населения. Единственные люди, которых общественное мнение оставляет еще в состоянии парий и с которыми брачные союзы воспрещены,—это музыканты и кузнецы; особенно последние в большом презрении, между тем как во многих других странах они, напротив, составляют одну из высших каст. Без сомнения, причину этого презрения ладаков к людям, обработывающим железо. нужно искать в старинной расовой вражде.

Впрочем, влияние индусов на тибетцев Ладака обнаруживается уже во многих отношениях; так, например, последние теперь уже не выставляют своих покойников на скалах на съедение диким зверям, но сожигают их тела, продержав труп несколько дней подле себя. Что касается ладакского языка, то хотя он и принял в себя некоторое число слов санскритского происхождения, но так мало отличается от тибетского, что туземцы обеих стран не встречают ни малейшего затруднения при беседе друг с другом; даже нищие племени халиба, приходящие из провинции Хам, с восточной окраины собственного Тибета, без труда объясняются с ладакцами. Жители области Спити тоже говорят чистым тибетским языком, но в провинции Лагул различные идиомы борются из-за преобладания с этим языком; в некоторых долинах общеупотребительный диалект—бунан, приближающийся к тибетскому наречию, которым говорят в верхней долине Сетледжа, но имеющий свою собственную грамматику; в других местах говорят наречием манчат, т.е. тибетским языком с примесью идиома гинди и слов неизвестного происхождения; наконец, в некоторых местностях господствует тинан, образовавшийся. подобно «франкскому языку», из смешения различных элементов. В Лагуле ламайской вере уже грозит сильная опасность со стороны браманских культов; большинство лам—жрецы только по имени; в 1878 г. только семеро из них, на тысячу слишком, занимались религиозными делами. Чтобы умилостивить богов, туземцы обращаются одинаково как к браминам, так и к ламам; в то же время они молятся деревьям и змеям и совершают специальные обряды, чтобы призвать на помощь себе демонов. Христианство—тоже один из культов, исповедуемых в Лагуле с того времени, как в Кайлане, в одной из нагорных долин Занскара, поселилась миссия моравских братьев (гернгутеров) из Германии. Народное образование в Кашмире более распространено между тибетцами, чем между другими жителями края; большинства тибетцев грамотны; они легко чертят грубые карты и служат отличными проводниками для английских топографов; одна монахиня лагульского монастыря научилась даже, по словам Гаркура, вычислять время наступления солнечных и лунных затмений.

Племя балти, или балти-па, живущее к западу от Тибета по рекам Шайоку, Инду и его притоку Суру, по мнению большинства путешественников, посетивших места его поселения, имеет то же происхождение, что и ладакцы: балты, или балтистанцы, также говорят тибетским диалектом, мало отличающимся от других, и—что еще важнее с точки зрения расовых признаков,—они имеют вообще такую же форму тела и лица, как и жители Ладака, именно: выдавшиеся скулы и скошенные веки. Главные отличия, замечаемые между балтистанцами и их соседями, ладакскими тибетцами, происходят, вероятно, от более теплого климата, в котором они живут, и от обращения их в магометанство, бывшего причиной глубоких изменений в образе жизни. Впрочем, не подлежит сомнению, что было также смешение рас и что арийский элемент сильно представлен у балтистанцев; Уйфальви даже встречал там туземцев, принадлежащих, как он полагает, к арийской расе, менее смешанной, чем сопредельные племена, дарду или дардистанцы. Как бы то ни было, у балтистанцев нос менее приплюснутый, чем у жителей Ладака, и борода гуще обросла волосами; они выше ростом и менее коренасты. Смешение крови разных рас проявляется также и в характере балтов: у них нет трогательной кротости, добродушия и неизменной веселости тибетцев; они менее великодушны и более ловки, более изворотливы, хотя, впрочем, далеко не обладают таким сильно развитым духом торговли, как кашмирцы, и даже в своем собственном отечестве дают себя эксплоатировать эмигрантам этой нации. Они очень любят сильные телесные упражнения, и в их стране, также как в Дардистане, предаются со страстью игре поло (недавно введенной и в Англии), в которой всадники, вооруженные лаптами, перебрасывают друг другу мячик. Магараджа кашмирский набирает большое число своих солдат в Балтистане, и один из его полков состоит исключительно из уроженцев этого края, одетых по-шотландски. Обращенные в магометанскую веру миссионерами из Хорассана, балтистанцы принадлежат к шиитской секте ислама, но к ним закрались также многие обычаи и обряды индусов; так, например, у них существуют резко разграниченные касты—каста духовных, или мулл, каста земледельцев и каста ремесленников. Многомужие у них не в обычае, но, как и все другие магометане, они приняли многоженство, и женщина, пользующаяся такой свободой в Ладаке, порабощена и ходит под покрывалом в Балтистане. Узкия долины недостаточны для прокормления скученного в них населения, живущего в большой нужде; вследствие этого, каждый год большое число балтов принуждены покидать родину и искать заработков на чужбине, в китайском Туркестане, в Сринагарской равнине, даже в Пенджабе, и особенно в Симле и её окрестностях, везде, где англичане нуждаются в каменщиках, землекопах, чернорабочих. Балты отправляются в отхожий промысел целыми партиями, неся грузы сушеных абрикосов, которые и распродают по дороге; затем, после нескольких лет труда на чужбине, когда заработают маленькую деньгу, они возвращаются на родину с новою ношей товаров, большею частью медной посуды, которая очень ценится в Балтистане.

Вниз от Балтистана лежит страна племени дарду, или дардистанцев, которые живут в долине Инда, на всем протяжении кривой, которую эта река описывает вокруг массива Нанга-Парбат; они населяют на северо-западе бассейн Гильгита и по ту сторону отрогов Гинду-куша, на покатости реки Кабул, области Мастудж и Читраль; кроме того, они занимают, рассеянные колониями, верхнюю долину реки Киншан-ганга и некоторые части берегов Инда и область Драс в пределах Балтистана; даже в окрестностях Леха многие деревни населены дардами, происходящими из Гильгита, по их собственному преданию. Путешественники и антропологи единогласно причисляют к так называемым «арийским» народностям различные племена Дардистана, каковы бы ни были их политическое устройство, их нравы и религиозная секта, к которой они принадлежат; но кажется маловероятным, чтобы все народцы этой страны состояли между собою в близком племенном родстве, как это допускал Лейтнер, первый исследователь Гильгитской долилины; ибо между ними есть такие, которые значительно разнятся внешним видом, и их языки, хотя «арийскаго» происхождения, тем не менее весьма различны. Однако, дардистанцы, известные у их соседей тибетского происхождения под именем Брок-па, т.е. «жители возвышенностей», или «горцы», составляют совершенно определенную этнографическую группу. Они по большей части среднего роста, сильны, хорошо сложены; лоб у них прямой, нос орлиный, черты лица грубоваты, но представляют европейский овал. Дарды не уступают балтам ни смышленостью, ни мужеством и, сверх того, отличаются большою любовью к независимости.

Разделение народа на касты сохранилось еще в полной силе в Дардистане и, так же, как в собственной Индии, первоначальное происхождение этого порядка нужно, конечно, искать в том факте, что обыкновенно народы-завоеватели образовывали новый слой населения, возвышавшийся над завоеванными народами. Самая почетная каста—это каста ронов, уважаемая наравне с царствующими фамилиями в различных государствах Дардистана, где они имеют пребывание преимущественно в верхнем бассейне реки Гильгит, или Гилит; туземные государи, или раджи, обыкновенно выбирают своих министров из среды этой касты. За ронами следуют, по степени важности и почета, шины, которые составляют большинство в прибрежных государствах Инда, лежащих к западу от массива Нанга-Парбат, и в одной части верхнего течения Гильгита, но которые везде в других местах малочисленны; тем не менее, от них вся страна получила название Шинкари, т.е. «земли шинов»; по всей вероятности, это те же самые шины, о которых упоминают законы Ману и Магабгарата, и которых старинные европейские комментаторы этих памятников смешивали с китайцами (по созвучию их имени со словом China, Китай). Некогда они обитали ниже в долине Инда, но затем были мало-по-малу оттеснены к области снегов; некоторые территории, лежащие вниз от округов, населенных в настоящее время шинами и не имеющих других жителей, кроме племен афганской расы, все еще считаются составляющими часть страны Шинкари. Гордые своим происхождением, шины никогда не унижаются до ремесла носильщика и смотрят на земледелие и охоту, как на единственные достойные их занятия; говорят, они до крайности скупы: почти всякий из них имеет свое потаенное местечко в горах, куда и относит украдкой ценные вещи, монеты, медные сосуды, женские украшения. Хотя магометане, они никогда не едят ни говядины, ни мяса птиц, не пьют коровьего молока, не употребляют коровьего масла и даже ни за что не прикоснутся к сосуду, содержащему молоко или масло; это воздержание есть, быть может, остаток браманских обычаев; но, вместо того, чтобы уважать корову, как это делают индусы, они питают к ней нечто в роде ужаса, чувство, подобное тому, какое испытывает магометанин в отношении поросенка; по их верованию, если кто-нибудь положит коровью кожу в источник, то непременно разразится буря. До новорожденных телят они дотрогиваются не иначе, как палкой, а многие даже отдают корову и её сосуна на все время кормления молоком своим соседям низшей касты. Эти последние, яшкуны или ешкуны, называющие сами себя буришами, буришасками, уришками, образуют огромное большинство дардов; они составляют почти все население Гунзы, Нагара, Ясина и превосходят численностью все другие касты в землях Гильгит, Дарель и Астор; главная масса земледельческого населения состоит из яшкунов. В то время, как шины могут жениться на яшкунских девушках, яшкуны не имеют права искать себе жен в высшей касте; оттого у них семьи наименее смешаны. Четвертая каста, так называемые кремины, соответствует индуским судрам; между ними встречаются гончары, мельники, ремесленники всякого рода, впрочем, вообще немногочисленные в этой дикой стране; они, вероятно, происходят от туземцев, всего легче покорившихся господству завоевателей. Что касается касты думов, которая встречается под разными наименованиями во всех владениях Кашмирского магараджи, то они до сих пор еще остаются, перед другими жителями, на положении побежденных. Кузнецы и живодеры принадлежат к этой касте; но, как музыканты, они увеселяют все празднества: это местные цыганы.

За исключением ладакских дардов, сделавшихся буддистами, как и их соседи, все народцы, носящие это имя, принадлежат к исламу; но в то время, как одни исповедуют суннитство, другие придерживаются шиитского толка или являются последователями секты мо ллай, т.е. «божественных»; кроме того, остатки древнего идолопоклонства сохранились еще в очень многих селениях, особенно в полуденной области Дардистана, близ афганской границы. Чиласы, живущие на западных склонах массива Нанга-Парбат, говорят, в качестве новообращенных, наибольшие фанатики из магометан этой страны; ревностные сунниты, они отрубают головы попавшимся в их руки шиитам; они не довольствуются обращением в рабство своих пленников из иноверцев, как это делает большинство других независимых племен Дардистана. Что касается раджей Ясина и Гунзы, в верхнем бассейне Гильгита, то они не только порабощают своих военнопленных, но еще ведут торг людьми и, за неимением чужеземцев, продают своих подданных или обменивают их на собак; бадахшанские торговцы уводят пленников за Гинду-куш, в земли по Аму-Дарье; по словам Биддульфа, можно без преувеличения сказать, что из числа жителей, достигших 40-летнего возраста, почти половина служила, в качестве невольников, в продолжение значительной части своего существования. Эти войны предпринимаемые специально с целью захвата людей в плен, и большие экспедиции кашмирских армий, иногда победоносные иногда отражаемые, имели следствием обезлюднение страны. В области Гильгит, население которой ныне (1891 г.) около 17.000 душ, в прежнее время число жителей было, вероятно, в шесть или семь раз более значительным, судя по распаханным террасам, ныне заброшенным, которые видны повсюду на склонах гор. Многочисленные надписи (еще не разобранные), вырезанные на скалах с обеих сторон долины, свидетельствуют о древней цивилизации гильгитской земли, а выше, в области Ясин, встречаются сложенные кругами камни, в роде тех, какие находят в Бретани. Между гималайскими странами мало таких, которые имели бы более благодатный климат и были бы от природы более плодоносны, чем долина реки Гильгит. Прибрежные равнины, средняя высота которых не превышает 1.500 метров, дают все произведения умеренного пояса, и, кроме того, там возделывают кукурузу, хлопчатник, фиговое, гранатовое, шелковичное дерево. Гильгитские шелковые ткани, чистые, или с примесью шерсти или бумаги, отличаются большою прочностью.

С 1847 года, эпохи, в которую английские офицеры Юнг и Ванс-Эгню перешли через Инд у Бунджи (иначе Бованджи), Гильгитская долина стала известна европейцам; Лейтнер, Дру, Биддульф прошли ее в разных направлениях или даже жили там некоторое время. Другой путешественник, Гейвард, был убит там, в 1870 году, близ деревушки Даркот, и тело его, выкупленное его соотечественниками, похоронено под группой деревьев, за стенами Гильгита. В настоящее время кашмирские крепостцы, похожия на средневековые феодальные сооружения Запада, с их зубчатыми стенами, четыреугольными башнями и башенками, командуют деревнями Бунджи, Сай, Гильгит, Шер, их полями и фруктовыми садами; но живущие далее, за этими укреплениями, дардские племена платят лишь незначительную дань магарадже, или даже совершенно независимы в политическом отношении. На севере, нагарское племя, живущее на полночной стороне массива Раки-Пош, не съумело заставить уважать себя и находится в зависимости от своих более воинственных соседей; заключенное между жителями Гильгита, на юге, и жителями Гуазы, на севере, оно не дерзает защищаться и платит обоим соседям дань, состоящую из золотого песку и абрикосов. Напротив гунзы, занимающие долины Гинду-куша, до границ Сириколя, в китайском Туркестане, славятся своею храбростью, но в то же время наводят страх своими разбойничьими привычками; они грабят караваны, которые не платят им транзитной пошлины, и часто делают набеги на сопредельные территории. На северо-запад от Пуниала, данника кашмирского магараджи, Ясин, защищенный своими почти непроходимыми ущельями и дикими горами, почти во все времена сохранял самостоятельное политическое существование, но под тяжелым деспотизмом раджи. В этой области Гималая две державы, оспаривающие друг у друга господство над мусульманскою Азией, Английская Индия и Россия, наиболее приближаются своими вассальными владениями. Цепь гор да несколько узких долин составляют в этом месте раздельный пояс между двумя империями.

Дардские племена, живущие на неизследованных еще берегах Инда, между слиянием этой реки с её притоком Астором и землей Газарой, как кажется, всего лучше сохранили старые нравы и предания, хотя многие из них бежали сюда из афганских долин. Территория их получила название Ягестана, т.е. «непокорной» страны, за то, что никогда не подчинялась ничьей власти. Племена или роды чиласи, коми, гербанди, сазини, паласи, на восточной стороне реки, гудари, дарели, тангири, кандиа, сео, путтун, на западной стороне, и многие другие составляют столько же маленьких республик; одна из таких вольных общин состоит всего из семи дворов. По сведениям, собранным Биддульфом, английским резидентом в Гильгите, общее число способных к работе жителей мужского пола во всем Ягестане простирается до 63.600 человек, так что все население можно считать, по меньшей мере, в 300.000 душ. Мужчины каждого селения, старые и молодые, созываемые барабанным боем, собираются на мирской сход, или сига, и обсуждают все общие дела; громкий свисток возвещает конец собрания, и толпа расходится по домам, оставляя джуштеров, или выборных, определить подробности исполнения принятых решений схода; граждане, не явившиеся на собрание, должны платить штраф. Если хоть один из присутствующих протестует против общего решения, обсуждаемый вопрос откладывается до другого раза; сколько-нибудь важные решения должны быть постановляемы единогласно. Когда речь идет о делах, касающихся всей вольной общины, совещательное собрание состоит из выборных от деревень; но эти джуштеры обязаны докладывать о принятом решении мирским сходам в важных обстоятельствах. В случае нашествия чужеземцев, общины соединяются против врага. Так как главное богатство горцев состоит в стадах овец, то они часто бывают вынуждены водить свой скот на пастбища, принадлежащие другим племенам, а именно в землю Ясин, и должны платить за это дань, состоящую из соли, табаку, золотого песку или животных; но эта плата за право пользования не влечет за собою никакой зависимости. Так, Тангир, состоящий в частых торговых сношениях с Ясином, хвалится тем, что он служит местом убежища для всех царьков этой страны, лишившихся власти вследствие междоусобных войн, но сам он всегда отражал с успехом набеги, предпринятые на его территорию, и тангирцы не позволяют своим девушкам вступать в брак с ясинцами, по причине рабства, господствующего в земле последних. В нагорных долинах Свата, известных более специально под именем Когистана, которое иногда дают и всей «Непокорной» земле в совокупности, главные кланы, торвалики и бушкары, также принадлежат к племени дарду, но они не сохранили своей политической независимости, как их единоплеменники, обитающие в диких прибрежных долинах Инда. Магометане шиитского или суннитского толка, дарды, как покоренные, так и непокорные, имеют еще много обычаев, несогласных с шариатом. Так, женщины ходят с открытым лицом и пользуются большой свободой. Точно также муллы, на обязанности которых лежит и отправление правосудия, должны сообразоваться, при разбирательстве дел, с национальными преданиями. Убийства, составляющие, впрочем, очень редкое явление, не наказуются общиной: право возмездия предоставляется родственникам жертвы, которые должны сами пролить кровь за кровь. У большинства племен мужчины и женщины держатся совершенно особняком друг от друга с мая по сентябрь; это сезон военных экспедиций, и по общераспространенному понятию у воинственных народов, до эллинов и албанцев включительно, победа всегда принадлежит наиболее целомудренным.

Различные племена имеют каждое свой особенный диалект или областное наречие, связанное с кашмирским языком говорами населений западного Джилама; один только язык, буришки, которым говорят в Гунзе, Нагаре, Ясине—«туранскаго» происхождения, но Биддульф не думает, чтобы его можно было причислить к тюркским идиомам. У всех дардов пушту афганцев сделался цивилизованным языком. На юге Путтуна, самой цветущей республики Ягестана, пушту есть единственный язык, который там употребляют; население всей земли Бонеир так же, как и население нижней долины Свата, чисто афганское, а потому и язык мало отличается от того, которым говорят в Кабулистане. Нельзя того же сказать о левом береге Инда. Жители этой области ущелий, выше «Ворот», или Дербента известны под именем гимча, или «метисов», и чистокровные афганцы отказываются вступать в брак с их дочерьми или брать их союзниками в своих военных экспедициях. Одна колония на правом берегу, называемая Палоса или Паруса, состоит из непримиримых врагов Англии, вагабитов, пришедших из Индии и содержимых на счет их единоверцев. В числе около пятисот человек, они упражняются в искусстве владеть оружием, строить укрепления, посылают своих лазутчиков и пророков во все части мусульманской Азии. Таким образом, в нескольких милях от английской границы, внешние враги, предпринявшие нападение на Индию, нажили бы союзников в «Непокорной» земле. Недавно духовный глава суннитских кланов Свата, носящий титул ахунда, приобрел-было почти неоспоримый авторитет над своими единоверцами в Афганистане и в областях по течению Инда; к нему являлись посольства из всех частей Индии и даже из Константинополя.

Верхняя долина Гидаспа, или Джилама, имеет, как и другие речные бассейны этой области Гималайских гор, свое особенное население. Кашмирцы, которые дали свое имя всему царству, но которые теперь сами повинуются иноплеменным властителям, населяют озерную равнину, через которую протекает Гидасп выше Барамульского ущелья, и встречаются лишь немногочисленными колониями за пределами этой узкой области. С физической точки зрения, кашмирцы, или кашури, как они сами себя называют, едва-ли не самые красивые из индусов: среднего роста, хорошо сложенные, статные, ловкие и сильные, они в то же время имеют, вообще говоря, черты лица правильные, лоб высокий, нос слегка орлиный, губы тонкия, глаза карие и кроткие. Что бы ни говорил Жакмон, кашмирские женщины, заслуживающие репутацию красавиц, которою они пользуются во всей Индии, очень многочисленны; они отличаются в особенности благородством и чистотой черт лица, сохраняющимися даже в старости. Понятливость, ум, остроумие, вкус кашмирцев известны во всей Индии; но как бедный, угнетенный народ, живущий в равнине, куда завоеватели могут беспрепятственно спускаться со всех окружающих гор, они не имеют, для защиты своей независимости, иного оружия, кроме оружия слабых—хитрости и лести: они пресмыкаются перед своими господами, которые едва оставляют им из всего сбора плодов земных ничтожную долю, необходимую для поддержания существования.

Индусы по расе, кашмирцы говорят языком «арийскаго» происхождения, словарь которого на две трети состоит из слов персидского и санскритского происхождения; тем не менее, иностранцы с трудом выучиваются этому языку; непосредственную связь он имеет лишь с идиомами, которыми говорят на юго-востоке, в верхней долине Чинаба; только через их посредство можно признать родственные черты между сринагарским наречием и пенджабскими говорами. Впрочем, кашмирцы усвоивают с величайшею легкостью диалекты своих повелителей; почти все они говорят языком догри, или индостанским, многие знают персидский, который на Востоке играет такую же роль, как французский на Западе, и со времен Великого Могола сделался оффициальным языком кашмирского двора. Одна только каста этой страны сохранила, вместе с своею религией, воспоминание о своем происхождении: это каста браманов, которых обыкновенно называют «пандитами»; как будто они заслуживают этого наименования, присвоенного ученым собственной Индии; по крайней мере большинство из них публичные писаря или писцы в правительственных учреждениях; другие занимаются торговлей, но земледельца или чернорабочаго между ними нет ни одного. Несмотря на обращение огромного большинства народа в магометанскую веру, кастовый порядок сохранился для различных профессий; но здесь он далеко не так строго соблюдается, как в браманской Индии, что происходит, может быть, оттого, что арийская иммиграция имела место ранее строгого разделения классов у народов Индустана. Одна только каста считается совершенно нечистою—каста баталов; если бы батал дерзнул призвать имя Аллаха, то на это посмотрели бы как на богохульство. Баталы, вероятно, так же, как думы в Дардистане, суть потомки побежденных аборигенов. Говор этих ткачей шалей тоже представляет, по Лейтнеру, значительный запас слов, происходящих от идиома, предшествовавшего другим языкам Северо-западного Индустана.

На западе и юго-западе Кашмирской равнины гористая область, по которой протекает река Гидасп, или Джилам, соединенная с Киншан-гангой, населена преимущественно чибалами, т.е. раджпутскими эмигрантами, принявшими магометанство. Религия и различные перемены, бывшие её следствием, дают основание отличать чибалов от их восточных соседей догров, браманского культа, живущих у подошвы гор на обоих берегах Чинаба, в стране, которая по их имени называется Дугар. Идиомы этих двух племен, чибали и догра, принадлежащие тот и другой к семье индусских языков, немного разнятся между собою, но сливаются, от округа к округу, постепенными переходами. Несмотря на равенство, провозглашаемое исламом, чибалы сохранили даже касты, происхождение которых нужно искать либо в племенной вражде, либо в различии профессий. Масса земледельцев до сих пор состоит из порабощенных джатов, потомков прежних обладателей страны, тогда как другие племена, переселившиеся в край после завоевания его, все еще считаются как бы имеющими некоторое преимущество, привилегированными. Господствующий класс, раджпуты, гордящиеся своими воинственными привычками, гнушаются, по большей части, всякого ручного труда, ремесла или торговли; они предпочитают служить либо в качестве солдат, либо в качестве чиновников, и вообще они внушают к себе страх своим буйством или ненависть своим чванством. Впрочем, они во многих отношениях переменились со времени своего переселения в край из Раджпутаны, и давно уже их не обвиняют более в практиковании обычая детоубийства, именно умерщвления новорожденных девочек. Что касается раджпутов-магометан, то они мало ревнуют о вере; в прежнее время нередко бывали случаи, что они женились на индусках, позволяя им приносить с собою своих домашних идолов; некоторые святые места, куда ходят на богомолье, посещаются одинаково как индусами, так и мусульманами. Еще недавно ислам, говорят, мало-по-малу распространялся между населениями Даман-и-Коха; теперь, кажется, происходит скорее обратное явление: браманские влияния опять получают перевес.

На востоке и юго-востоке от Кашмирской равнины, различные долины, имеющие скат к Чинабу, и берега этой реки тоже населены племенами, у которых разнородные этнические элементы расположились один над другим в виде кастовых наслоений; эти племена известны у их соседей под общим именем пагари, или «горцев». Чертами лица и станом пагари походят на пенджабских индусов, но образ жизни, который они ведут, сделал их более сильными и более выносливыми; наречия, которыми они говорят,—впрочем, непонятные дограм и другим жителям соседней равнины,—указывают на переход между кашмирским и пенджабскими языками. В каждой долине свой особенный говор, так что «горцы», живущие на расстоянии каких-нибудь 30 километров, уже не понимают друг друга.

Кроме оседлых народцев, живущих земледелием и садоводством, в Нагаре, или «Горной» области, есть также племена, которые регулярно меняют свое местопребывание, смотря по времени года. Таковы гадды, пастухи, держащие стада овец и коз; их постоянные селения находятся в горах, но летом они спускаются со своими стадами на внешние холмы, к границам равнины. Гуджары, напротив, живущие в низменных местностях, гоняют свои стада буйволов к горным пажитям на несколько месяцев лучшего времени года. Дровосеки, которые рубят бревна деодара (гималайского кедра) в лесах и сплавляют их по течению Чинаба, тоже ведут кочевую жизнь, спускаясь периодически из верхних холодных областей в равнины Пятиречья. Некоторые группы «горцев» принадлежат к исламу; на северо-востоке небольшое число семейств остались буддистами, как их соседи, жители Лагула; но огромное большинство племен придерживается индусских культов, сохранив, однако, многие обряды древних религий. В Пагаре, на верхнем Чинабе, до сих пор еще воздвигаются храмы наг-девтам, «богам-змеям», почитаемым наравне с другими божествами индийского пантеона. В Драгарских горах, возвышающихся на западе от Чинаба, железоплавильщики никогда не пробуют плавильную печь без того, чтобы не воздвигнуть предварительно на каком-нибудь соседнем пригорке жертвенник богу Драгару, для сожигания в честь его очищенного коровьего масла; они оставляют на жертвеннике ложки. употребляемые при жертвоприношении, и окружают его железными трезубцами и камнями причудливых форм.

В Ладаке нет городов, за исключением Леха или Ле, столицы бывшего королевства, присоединенного теперь к Индийской империи, под «медиатизированным» управлением кашмирского магараджи. Лех лежит на высоте 3.500 метров, не на самом берегу Инда, а в 3 или 4 километрах к северу от реки, при выходе долины, откуда выступает откос из обвалившихся обломков, широко раскинувшийся и покрытый пашнями. Дворец или замок, служащий в то же время цитаделью, возвышает над городом, на последнем контрфорсе гор, свои высокие стены, опирающиеся на вогнутый цоколь, по правилам тибетской архитектуры. Старые кварталы, с узкими, извилистыми улицами, лепятся у подножия замка, тогда как базар новейшей постройки занимает нижнюю часть города в том месте, где оканчивается сринагарская дорога; кругом города, по скатам откоса, тянутся сады, поля, засеянные хлебами, и несколько рощиц ив и тополей. Лех важен как средоточие торговли Кашмира с китайскими территориями Тибета и Тянь-Шань-Нанлу; здесь составляется многочисленный ежегодный караван, который отвозит в Лассу шелковые ткани, шали, шафран, английский мануфактурный товар и берет в обмен китайский чай, шерстяные изделия и бирюзу. Внешняя торговля Ладака в 1873 году, по сведениям, собранным путешественником Дру, простиралась до 2.380.000 франков по привозу и до 2.060 000 франков по вывозу, всего на сумму 4.440.000 франков. Весной, во время отхода каравана, и в начале зимы, при возвращении его, яркандцы, кашмирцы, носильщики всевозможных национальностей собираются сюда в большом числе, располагаясь станом вокруг города. Загороди лугов тянутся непрерывным рядом во всех благоприятных местах вдоль троп, по которым следуют купцы. Там и сям остатки крепостей, где прежде агенты ладакского раджи собирали транзитные пошлины, господствуют над проходами, через которые должны следовать караваны. Так, ниже Леха, форт Калей командует деревянным мостом, перекинутым через ущелье Инда, который в этом месте имеет только 30 метров (14 сажен) ширины. В 30 километрах к югу от Леха, в одной долине, среди гор, находится самый большой в том краю монастырь, где живут около восьмисот лам и монахинь; везде встречаются буддийские памятники и во многих местах на стенах скал иссечены гигантские фигуры Шакиа-Муни.

На северо-западе от Леха, Скарду (Искардо), столица Балтистана, которую жители соседних стран знают под именем Балора или Палора, не заслуживает даже названия города; это просто группа маленьких селений, расположенная на высоте (средней) 2.267 метров, в каменистой равнине, перерезанной ирригационными каналами, которые проведены из Инда и окаймлены по сторонам фруктовыми садами. Две скалы, высотою около 300 метров, отшлифованные древними ледяными потоками, высятся одна против другой по обе стороны реки, и на одной из них расположены недавно возведенные укрепления, на другой видны развалины старой цитадели. Почти все дома здесь с плоскими крышами и имеют на террасе маленькое строение из глины, смешанной с соломой, которое служит летним жилищем: на этих крышах сушатся на солнце абрикосы,—плоды, составляющие богатство страны, и от которых она даже получила название Сури-Бутан, т.е. «абрикосовый Тибет». В торговом отношении местоположение Скарду одно из самых счастливых, и в менее холодном климате оно обеспечивало бы городу значительную важность. Две долины Инда и Шайока (по-туземному Цу-фо, или «мужская река», и Цу-мо, или «женская река») соединяются выше этой страны, тогда как прямо против Скарду открывается плодоносная Шигарская долина, украшенная текущими водами, тенистыми платановыми рощами и видом ледников. Через Скарду проходят многочисленные купеческие караваны; в городе живет много ткачей, переселившихся из Кашмира, которые занимаются тканьем материй из дорогой шерсти, называемой пашм и привозимой сюда с тибетских плоскогорий. Золотоискатели находят также в окрестностях самородки золота, преимущественно в песке ледниковых ручьев; у туземцев есть поверье, что золото образовалось от трения ледяных масс о камни. На юго-востоке от Скарду, в долинах притоков Инда, по которым идет дорога из Сринагара в Лех, живописные группы деревень, Каргиль и Драс, тоже имеют некоторую важность, как торговые пункты и места роздыха для караванов. Тропа, спускающаяся с нагорного Балтистана в «золотоносный луг» и в Сринагарскую долину, есть та самая, которая ведет через проход Зоджи, где восседает Сива на своем троне из вечных снегов.

Город Исламабад, «Жилище ислама», был известен у кашмирцев под именем Анат-наг или Анант-наг, т.е. «Озеро змеи бога Вишну», имя, напоминающее древний культ змеи. Это—главный город Восточного Кашмира. Суда, плывущие вверх по Гидаспу, останавливаются в небольшом расстоянии ниже Исламабада, там, где начинаются расходящиеся на подобие веера нагорные долины, по дну которых бегут шумящие потоки, со всех сторон, выше города, вытекают из трещин известняка обильные источники, осененные платанами, отражающие в своих водах храмы или загородные домики и павильоны: один из этих источников, Вернаг, образует маленькое озеро, воспетое поэтами: другой вытекает из «грота Бессмертия». Будучи естественною исходною точкою для купцов, отправляющихся в бассейн верхнего Чинаба, Исламабад имеет некоторую важность как торговый и промышленный город, особенно по производству шафрана, которое достигло довольно значительных размеров. На одной из передних террас, которые доминировали над древним Кашмирским озером, видны издалека развалины Мартандской пагоды, посвященной солнцу и сооруженной, как гласит легенда, сыновьями Панду, героями эпопеи Магабгараты; постройка этого здания, окруженного изящной колоннадой, украшенного фризами и барельефами, относится, очевидно, к той эпохе, когда индусские зодчие стали подражать греческому искусству, которое Селевкиды принесли с собою в страну; это прекраснейший архитектурный памятник Кашмира, один из замечательнейших на всем Востоке, и уединенное положение, которое он занимает на выступе террасы, высоко над Кашмирской равниной, в виду снеговых гор Панджала, придает ему в глазах путешественников еще более величественный вид; ключ, бьющий из храма, не имеет другого имени, кроме как «Баван», или источник: это родник божественной воды по преимуществу. Спускаясь по течению Джилама, через Биджбагару, бывший главный город долины, встречаем остатки храмов той же эпохи, у деревни Авантипур и в Падрантане, там, где стоял старый Сринагар; в Кашмире насчитывают более 70 религиозных зданий, построенных в том же греко-бактрийском стиле, как и Мартандский храм.