V. Магометанская Индия

Пенджаб, Дерадиат, Багавальпур, Западная Раджпутана, Синд и Кач; Пятиречье, Инд и пустыня.

Вся страна четыреугольной формы, заключенная между кашмирским Гималаем, краем афганского и белуджистанского плоскогорий, морем и горами Раджпутаны, представляет естественную область, совершенно отличную от остальной Индии. Некогда морской залив, как о том свидетельствуют найденные в разных местах ископаемые остатки морских животных, Пенджаб и Синд орошаются теперь реками, вытекающими из одних и тех же снеговых гор и соединяющимися в один речной бассейн. На восток от нижнего Инда вся территория, в настоящее время почти безводная, которая простирается до горы Абу и до цепи Аравали, тоже была орошаема этими реками, и теперь еще видны следы старых русл, маленькия извилистые озера или болота, окаймленные дюнами. Река Луни, спускающаяся к заливу Качскому (Ранн), параллельно Инду, прежде была связана с сетью гималайских потоков. В этой стране больших летних жаров все посевы и культуры, а следовательно и человеческие поселения, зависят от распределения вод. Когда какая-нибудь река высохнет или переменит русло, население прилегающих к ней местностей должно неизбежно выселиться или погибнуть гораздо вернее, чем в том случае, если бы страна подверглась нашествию целой армии кровожадных истребителей. Таким-то образом почти все жители северо-западного Индустана принуждены были сгруппироваться в территории Пятиречья и вдоль западного берега Инда, до самого моря; только малочисленные колонии поселились на восточной стороне реки, вдоль каналов и в сырых низменных местах. По большей мере только половина этого края населена, и хотя некоторые части Пенджаба усеяны городами, но общая плотность народонаселения гораздо меньше в этой стране, рассматриваемой в целом, нежели в остальной Индии. Бассейн Инда отделен от Полуострова безводною пустыней: эти две области связаны между собою в торговом и политическом отношении лишь поясом возделанных земель, идущим вдоль основания Гималайского хребта, между бассейном Ганга и Пятиречьем. Легко понять, как велика, с стратегической точки зрения, важность этой полосы земли, соединяющей с Англо-индийскою империей область почти внешнюю речного бассейна, имя которого, однако, сделалось именем всей Индии. По самому своему положению, северо-западные провинции, по которым протекает Синд, были наиболее уязвимою частью Индустана, и их политические судьбы часто изменялись. Брешь, образуемая долиной Кофена, или реки Кабул, часто позволяла завоевателям проникать в Индию. Через этот пролом пришли и сами арийцы, оттесненные мало-по-малу к востоку притоком новых переселений. С западных плоскогорий спустились древне-персидские завоеватели, затем греки Александра Македонского, далее арабы, турки под предводительством Великого Могола, афганцы, и в эту же сторону постоянно обращают взоры нынешния населения Индии, задавая себе вопрос: не собираются ли и русские, в свою очередь, спуститься к ним?

Пространство и население бассейнов Инда и Луни и островов Качского залива:

| Площадь в кв. километр. | Население в 1872 г. душ | Число жит. на 1 кв. к. | |

| Пенджаб (без Дели) | 257.347 | 15.695.075 | 61 |

| Вассальные государства равнины (Сиргинд, Капуртала, Багавальпур) | 61.309 | 2.952.100 | 48 |

| Западная Раджпутана (Марвар и Биканир) | 199.285 | 6.885.000 | 36 |

| Синд, Хайрпур и Кач | 160.356 | 2.810.070 | 18 |

| Всего | 678.297 | 28.342.245 | 40 |

| Вероятная цифра народонаселения в 1882 г. | 30.000.000 | 44 | |

Имя Пенджаб—по-санскритски Пандшанада,—или «Пять Рек», сменившее прежнее название Сапта Синдхава, или «Семь Рек», доказывает, что гидрография северо-западной равнины Индустана изменилась уже во времена исторические. Некоторые реки высохли, «пропали», по народному выражению; обширные пространства земли, некогда густо населенные, превратились в безлюдные пустыни; песчаные дюны, гонимые ветром, поглотили многие города, здания которых теперь откапывают под землей. Климат сделался, вероятно, суше, и, следовательно, почва бесплоднее. Правда, что уже и в ту эпоху, когда первые арийцы поселились в местностях, орошаемых «семью» реками, им часто приходилось терпеть от продолжительных засух, и они то и дело взывали к Индре, умоляя его «пролить дождь для жертвоприносителя»; но пустынное пространство, или «царство смерти», было тогда менее обширно, и области, оплодотворяемые текучими водами, занимали более значительную площадь. Постепенное высыхание озер Гималайского хребта, большинство которых превратилось в соляные водные поверхности, свидетельствует о совершившемся изменении климата, которое, естественно, должно было проявиться также и в равнинах; в то время, как умалялось количество выпадающего снега на вершинах гор, уменьшались и дожди в низменных местностях.

Гидрография Пенджаба должна была изменяться также вследствие блуждания горных потоков, которые, по выходе из гималайских «ворот», должны искать себе покатости на почве почти ровной; плоский песчаный или покрытый мелким булыжником берег, уступающий на том или другом пункте напору воды, ствол дерева, уносимый течением, достаточны для того, чтобы русло потока переместилось, речка или река принимает новое направление и иногда к другому бассейну. Водораздельная равнина, высотой около 250 метров, отделяющая течение Сетледжа от течения Джамны, с виду совершенно горизонтальна, и действительно, подъем её так мал, что промежуточный порог, находящийся в 144 километрах к западу от Джамны, всего только на 20 метров (28 аршин) возвышается над средним стоянием вод этой реки. Большинство рек, спускающихся с передней цепи Гималая, текут совершенно в уровень одна с другою и с равниной, вследствие чего они соединяются между собою каналами, естественными и искусственными, образуя целую сеть потоков в месяцы наводнения; рукава их разветвляются на подобие ветвей опахала, образуя среди плантаций и лесов равнины род дельты, которая теряется не в Океане, а в пустыне; как на пример этого явления разветвлений на рукава, можно указать на Голанадди, реку, где течет излишек вод Кумаонских озер. Есть основание думать, что Джамна, ныне главный приток Ганга, направлялась некогда к Инду, принося плодородие странам Западной Раджпутаны, в наши дни пустынным. С другой стороны, река Сарасвати, которая теперь теряется в песках между Джамной и Сетледжем, упоминается в Магабгарате как один из притоков Ганга.

Незначительный временный поток, который в настоящее время остается от Сарасвати или Сарсути, повидимому, совсем не заслуживал тех песнопений, которые слагали в честь его древние арийские поэты. Вытекая из предгорий Гималая, он приносит в равнину, на порог, отделяющий Джамну от Сетледжа, лишь дождевые воды, обильные только после ливней; в обыкновенное же время эта речка, отводимая справа и слева в оросительные канавы, скоро иссякает; даже нужно задерживать ее запрудами, чтобы приходящие пилигримы могли смывать свои грехи в её священных водах; на месте слияния «Семи Сарасвати», о котором говорит Магабгарата, теперь остался только пруд, наполненный грязной водой; Сарасвати не может более соединяться с параллельною ей рекою Гаггар, с которою она текла прежде, либо в Инд, либо прямо в море, к Качскому заливу. Исчезновение Сарасвати должно было совершиться в эпоху уже очень отдаленную от нас, так как древние индийские поэмы упоминают об этом событии и тысячи местных легенд связаны с преданием о бегстве богини. Ниже последних луж, где вода Сарасвати показывается еще в песках, видна местами та широкая ложбина, в которой некогда извивалось её течение, ложбина, окаймленная по сторонам давно покинутыми селениями и обрушившимися плотинами; инженеры-топографы проследили и обследовали эту ложбину до самого Багавальпура, верст на триста далее местечка Батнер, крайнего южного пункта, до которого она теперь достигает в период разлива. Без сомнения, арийцы, обитавшие на берегах Сарасвати, придавали особенную, исключительную важность этой реке, которая долгое время служила им границей; но как бы ни было велико их желание прославлять священный поток, они не могли бы описывать его так, как они описывали, если бы он не был действительной рекой. Самое имя, которое они ему дали, «Многоводная река», стало впоследствии применяться к морю. Риг-Веда изображает реку Сарасвати, как «прекраснейшую, достойную любви и наиболее почитаемую из семи сестер»; она (т.е. Сарасвати) «быстрее колесницы» и «защищает своих, как железная стена»; это огромный поток, пробивающий горы и превосходящий все другие реки своими шумящими волнами. Невозможно, конечно, объяснить контраст между нынешнею, лениво текущею речкою и тогдашним стремительным потоком прорытием каналов, уносящих воды Сарасвати на прибрежные равнины, так как и другие реки в такой же мере доставляют необходимую воду для орошения полей и плантаций. Точно также нельзя объяснять обмеление Сарасвати изменением климата или обезлесеньем гор, так как те же причины одинаково действовали во всем бассейне Инда. Следовало бы допустить, что нынешняя Сарасвати не та река, о которой говорят древне-индийские поэты,—предположение, которое не согласовалось бы с общею географиею страны, как ее изображает Веда; или нужно было бы видеть в исчезновении могучей реки следствие одного из тех перемещений, которые так часто происходили у «ворот» Гималая. Подобно тому, как Тиста, вместо того, чтобы течь к Брахмапутре, спускалась прежде к Гангу, так и Сетледж, или один из его рукавов, не впадал непосредственно в Инд и не соединялся с Биасом; протекая южнее, он принимал в себя реки Гаггар и Сарасвати. Это он, вероятно, и наполнял ту широкую безводную ложбину, которая теперь видна в пустыне, и таким образом составлял продолжение «священной» реки. Фергюсон, напротив, полагает, что древняя Сарасвати была не что иное, как один из рукавов Джамны.

Как бы то ни было, вся страна Пятиречья изборождена по направлению с северо-востока на юго-запад речными ложами, из которых одни наполнены водой, другие опорожнены, вполне или отчасти, и к которым примешиваются там и сям искусственные каналы, превращенные разливами в живые потоки. Иная река принадлежала последовательно к двум различным бассейнам; другая, быв сначала главною ветвью, снизошла впоследствии на степень простого притока. Оттого-то предания и исторические свидетельства, противоречащие одно другому относительно многих пунктов, не позволяют установить с полной достоверностью тожество всех черт этой гидрографической сети, беспрестанно видоизменявшейся в течение веков; единственные неизменные, неподвижные точки—это бреши, открывающиеся между массивами холмов верхнего Пенджаба. Благодаря этим дефилеям, «Пять Рек», несмотря на все перемещения их нижнего русла, не удалились от своих верхних долин со времени похода Александра Македонского. Комментаторы нисколько не сомневаются относительно синонимии древних и новых имен этих рек, «свято чтимых матерей», которые сходят с неба и которым земля обязана своим плодородием. Вот эти имена.

Реки Пенджаба, с запада на восток:

| Имена санскритские | Греческие | Нынешния |

| Витаста | Гидаспес, Бидаспес | Джилам, Бегат, Бедаста |

| Асикни, Чандра-Бага | Акесинес | Чинаб, Чандра-Бага |

| Парушни, Иравати, „Обильная” | Гидраотес | Рави, Рава, Равати |

| Випаса | Гифазис, Гипазис, Бипазис | Биас, Бейах |

| Сатадру, Сутудри (сто рукавов) | Зададрос | Сетледж, Гарра, Газа и пр |

Из всех этих рек самая значительная, как по длине течения, так и по обилию вод,—Сатледж, или Сетледж, зарождающийся близ Тибетского Кайласа, в соседстве истоков Инда, Ганга и Цангбо. Соединяясь в наши дни с Биасом, уже в верхней области Пенджаба, он течет прямо на юго-запад и сливается с большим потоком Тримаб, или «Трех Рек», образуемым реками Чинаб, Джилам и Рави. Эти соединенные пять рек, за которыми различные писатели удерживают имена Сетледж или Чинаб, тогда как другие употребляют название Панджнад, впадают в Инд, объем которого они удвоивают, и который продолжает их в юго-западном направлении. Место слияния лежит только на 79 метров выше уровня Аравийского моря.

Сток, или расход (объем протекающей в секунду воды) рек Пенджаба в сезон мелководья, при выходе из гор, по Бекеру, Коннингаму, Нэпиру и др. (в кубических метрах):

Сетледж—89; Чинаб—131; Биас—86; Джилам—112; Рави—75; сток Пенджаба или Пяти Рек, принимая в рассчет испарение—335; сток Инда во время мелководья, при слиянии—420; сток двух соединенных рек, в мелководье—756; сток средний Инда, при слиянии—4.498.

В период половодья Сетледж и другие реки имеют очень внушительный вид; они разливаются на версту, местами на несколько верст в ширину и настолько глубоки, что по ним могут ходить большие суда; пароходы поднимаются тогда по Сетледжу до Фирозпура, ниже устья Биаса. В это время, т.е. в сезон наводнений, реки Пенджаба вполне заслуживают сравнения индийских поэтов, которые показывают нам кортеж Инда как блестящую свиту царя, окруженного военачальниками на быстрых конях. Но в период засухи те же самые реки являются в виде узких и мелководных потоков, извивающихся между островов и песчаных мелей: воды в них в это время так мало, что даже сплавлять лес не всегда возможно. Часто прибрежные жители переходят их в брод, не имея надобности опираться на носимые с собою и употребляемые для переправы мешки из буйволовой кожи, которые издали походят на самих животных, так что караваны путников, нагруженных этими курьезными челноками, представляют странное зрелище. Из года в год кровопускания, делаемые пенджабским рекам, чтобы отнять у них излишек вод разлива в пользу требующих орошения полей, умаляют сток, и соответственно тому бесплодные пространства доабов, т.е. земель «между двумя реками», постоянно уменьшаются в размерах. Выходя из гор, река Рави катит вдвое больше воды, чем у Лагора, втрое больше, чем у Мультана; без сомнения, ни одна из этих пяти рек не достигала бы моря отдельно; каждая терялась бы в песках, как Сарасвати, если бы не доходила до Инда.

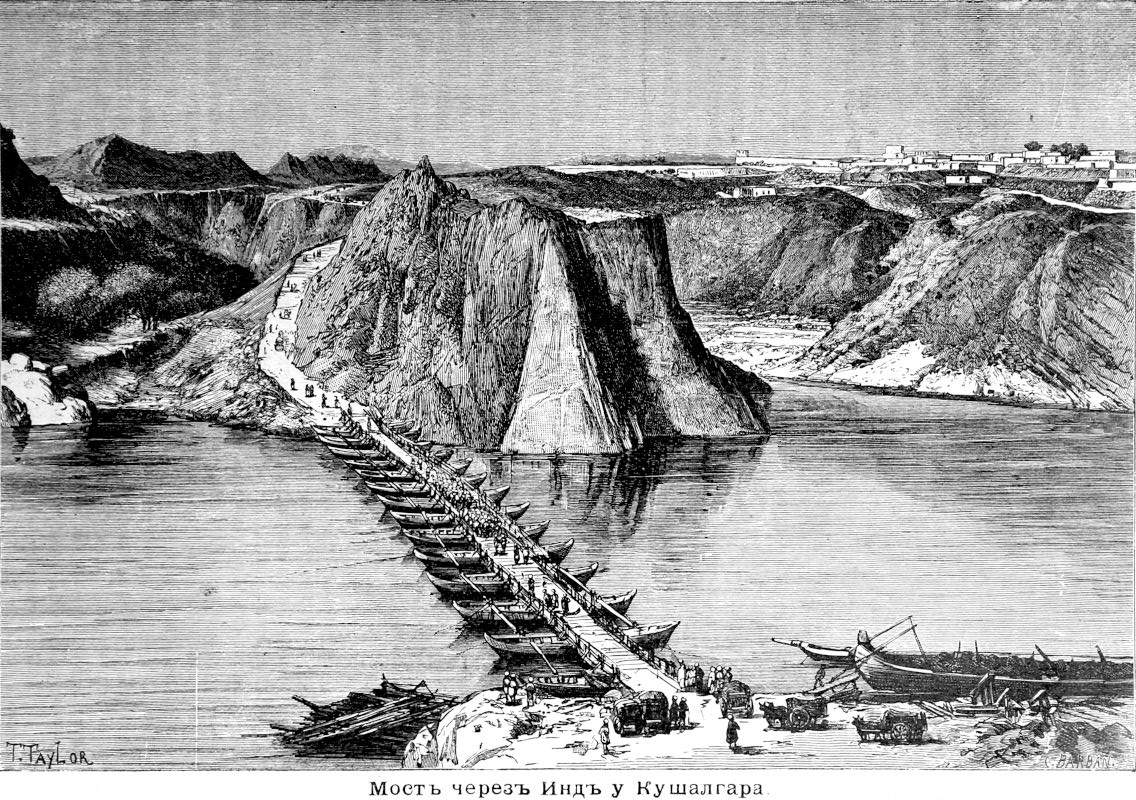

К югу от этих еще мало известных ущелий, которыми он пробирается, обогнув массив Нанга-Парбат, Инд, или Або-Синд, т.е. «Отец Рек», вступает в Пенджаб как бы через триумфальные ворота,—отсюда турецкое имя «Дербенд», данное этому проходу, над которым с запада господствуют Магабанские горы. Эти ворота, через порог которых путешественники не отваживались переходить, считались прежде «истоками Инда», хотя река в этом месте находится в 1.300 километрах от своего истинного начала и совершила уже около половины своего пути до моря. По выходе из гор, Инд разливается сначала в широком русле, среди обширной равнины, бывшей некогда озером, и соединяется с рекой Кабул, по виду такой же могучей, как он сам, и гораздо более важной с исторической точки зрения, так как по этой реке направляется главный путь Индии, которым следовали во все времена переселения народов, торговое движение и армии завоевателей. На небольшом расстоянии вниз от слияния двух потоков, Инд ударяется о скалы, от которых город, защищающий переход через реку, получил имя Атток, или «Остановка»; существовавший в этом месте пловучий мост заменен теперь железнодорожным путеводом о четырех пролетах. Затем река снова должна пробираться длинным рядом ущелий между крутых каменных стен; на пространстве около 160 километров горы и холмы заставляли путешественников сворачивать или на север, или на юг, чтобы переправиться через Инд. При таких условиях Аттокская позиция не могла не сделаться обязательным местом перехода в истории мира; крепости, следовавшие одна за другою в этом месте, наблюдают за путем, спускающимся с Гинду-куша к Гангу. Прежде Инд часто называли Аттоком или Нилабом, по имени форта, стоящего ниже Аттока, при одной теснине реки. Чтобы лучше защитить свою границу со стороны Афганистана и иметь возможность, в случае надобности, двинуть параллельно две армии в направлении Кабула, англичане построили к югу от Аттока вторую железнодорожную линию, которая подойдет к реке Кушал-Гара и впоследствии будет продолжена к Когату и полуденному склону хребта Сефид-Кох.

По выходе из ущелья Калабахского (Карабахского), или «Черного Сада», Инд окончательно покидает область гор и, снова очутившись на свободе, змеится длинными извилинами по равнине, окаймленной боковыми потоками или рукавами и ложными реками, указывающими прежния русла главной реки. Получая только один постоянный приток с западной стороны, Курам, он постепенно уменьшается от испарения до Митанкота, где принимает в себя Панджнад, образовавшийся из слияния «Пяти Рек». В этой области, где сталкиваются течения двух больших рек, капризы выступившей из берегов реки опаснее, чем где-либо. Самый Митанкот был разрушен в 1863 году разливом Инда, вследствие чего принуждены были перенести город верст за восемь от нынешнего берега, на возвышенное место, защищенное от наводнений. Оградительные валы, воздвигаемые инженерами с той и другой стороны для защиты берегов, оставляют речным водам среднюю ширину в 8 километров, еще недостаточную в дождливое время года. Но уровень разливов постоянно уменьшается по направлению к низовью; тогда как в Аттокском дефиле вода в реке поднимается на 16 метров (около 71/2 сажен) выше зимнего стояния, в проходе Рори повышение уровня составляет только 5 метров (7 аршин)

В этом месте, т.е. у Рори, река съуживается, чтобы пройти маленькую цепь известковых холмов, которая немного нарушает горизонтальность равнины. Береговой утес, на котором расположен город Рори, поднимается на 13 метров над средним уровнем воды, и лежащий на середине реки скалистый островок Баккар (Буккур), на котором высятся стены крепкого замка, прерывает течение; этот естественный устой, так сказать, наперед указывал место для постройки моста через реку, который действительно и сооружен тут. Основываясь на геологическом исследовании почвы, а также на словах предания,—не опирающагося, впрочем, на какие-либо исторические свидетельства,—можно заключить с большою вероятностью, что Инд в том месте, где он встречает известковую цепь Рори, поворачивал прежде на юг и направлялся прямо к Качскому Ранну, соединяясь с рекой, которая, как полагают, составляла некогда продолжение Сетледжа и Сарасвати через канал Гакра, или Вагинд, ныне высохший. Ложбина древнего речного русла известна обыкновенно под именем «Восточной» Нарры, или просто Нарры (река), и в сезон дождей она действительно дает проход временной реке, разливающейся местами в озера и болота. Обыкновенно на картах Восточная Нарра представлена как простой исток Инда, как верхняя ветвь его дельты; но в наши дни очень редко так бывает. В настоящее время сообщение между Индом и ложбиной Нарры установляется при помощи шлюзованного канала. Только при исключительно высоких разливах воды главной реки переливаются через береговые плотины в восточную пустыню и теряются в равнинах Пат или даже в солончаковых пространствах Ранна. Но если бассейн Нарры теперь почти независим от Инда, то он несомненно не был таким еще в недавнюю историческую эпоху. До сих пор еще видно широкое русло, известное под именем Райн, которое несло воды главной реки в Happy, и о котором предание говорит как о главном русле Инда. Другие каналы, широкие и глубокие, вырытые ниже в пустыне, свидетельствуют о беспрестанных блужданиях реки, искавшей наиболее удобного пути к морю. По словам Борнса, один рукав Инда, носивший название Пурана, или «Древний», протекал еще в 1672 году на расстоянии около 200 километров к востоку от нынешнего устья. Все признаки, обнаруженные изучением страны, указывают на тот факт, что великая индийская река постоянно подвигалась все далее и далее от востока к западу или в силу качательного движения почвы в этом направлении, или вследствие вращения земного шара, заставляющего реки северного полушария уклоняться вправо от нормального направления. Это постепенное перемещение Инда к западу имеет то следствие, что соседния, лежащие на восток от него, местности все более и более иссушаются, и многие пресноводные потоки, отделяясь от главной реки, превращаются в соляные озера. Работы по регулированию вод, производимые английскими инженерами, имели подобные же следствия. В одной части своего течения Восточная Нарра задевает песчаные берега пустыни Тар, и еще очень недавно разветвлялась между дюнами многочисленными параллельными бухтами, напоминавшими своею формой длинные, соединяющиеся с рекой, каналы, которые разделяют бугры на Каспийском прибрежьи. Эти заливы, имевшие одинаковое направление к северо-востоку, сообразно расположению дюн, превращались в озера в сухое время года, когда Нарра переставала питать их; многие из них становились тогда резервуарами соленой воды, так что дикия животные обегали их; другие же, остававшиеся пресноводными бассейнами, делались сборным местом газелей и всякой водяной птицы. Чтобы употребить до последней капли, для орошения, драгоценную воду реки, инженеры запрудили вход в бухты, вследствие чего эти последние, по большей части, высохли и превратились в пласты соли. Таким образом, первоначальный вид этой странной бахромы из озер совершенно изменился.

Дельта Инда начинается в 150 километрах от моря и образует треугольник величиною в 8.000 квадр. километров, основание которого тянется на пространстве 200 километров вдоль берега Аравийского моря. Однако, большая часть сплетения разветвляющихся лиманов, разрезывающего морское побережье между главным рукавом и портом Карачи, неточно обозначается именем «устьев Инда», и должна быть рассматриваема как совершенно независимая от реки сеть вод. Правда, эти мнимые рукава получают, особенно в период разливов, кое-какие маленькие истоки дельты, но почти все они имеют соленую воду и проникают внутрь материка под напором ветра и морского прилива: это океанические лиманы, в роде тех, какие встречаются в очень многих местах на берегах Гвинеи. Однако, весьма вероятно, что эти заливчики, не имеющие сообщения с рекой, были в разные времена ветвями Инда; доказательством служат многочисленные излучины, засыпанные там и сям песком, которые разветвляются и взаимно пересекаются между рекой и морем: повсюду почва состоит из речных наносов, переработанных течениями; даже там, где бывшие рукава не оставили после себя луж, которые свидетельствовали бы о их проходе, рощицы тамарисков и мимоз и, вблизи моря, извилистые шпалеры из корнепусков указывают издали берега прежних русл, теперь засыпанных. В течение этого столетия главное устье уже много раз переменяло место; в 1800 году главным руслом был рукав Багар, который извивался в западном направлении, и от которого теперь остались только кое-какие следы. Его сменил рукав Сата, или Ваниани; в 1819 году один из южных рукавов, Кедевари, сделался главным входом для плывущих с моря судов; затем настала очередь Какайвари, протока, который открылся к югу от предыдущего, быв перед тем простым заливчиком или временным потоком. В 1867 году этот канал тоже, в свою очередь, обмелел и был занесен илом и песком. В настоящее время истинным руслом реки сделался рукав Гаджанро, ветвь дельты, где еще около половины нынешнего столетия могли пробираться только маленькие челноки. Подтачивание и размыкание высоких берегов происходит, во время разливов, так быстро, что иногда в продолжение одной минуты слышен несколько раз шум от следующих один за другим обвалов берега, словно гром пушечной пальбы, раздающийся на поле сражения.

Число устьев Инда невозможно определить с точностью, так как оно меняется от каждого периода засухи до следующего периода половодья, и так как многие из временных боковых потоков разветвляются на изменчивые рукава; в среднем число ветвей, судоходных для барок, варьирует от двух до десяти в течение года. Торговые города, стоящие на том или другом из временных рукавов, по необходимости должны были переноситься на другое место, сообразно блужданиям реки, если не хотели обречь себя на неминуемый упадок. Так, Шах-Бундар, или «Царский порт», некогда местопребывание военных флотов, остался далеко внутри материка, к востоку от нынешнего течения Инда; точно также город Гора-Бари, или Виккар, на рукаве Гаджанро, в 1848 году был покинут рекой, которая удалилась от него; Кети выстроился ниже, на берегу нового русла, но вскоре после того жители принуждены были перенести свой город немного дальше. В свою очередь, и этот второй Кети утратил свою важность с тех пор, как постройка железной дороги к порту Карачи, на севере дельты, позволила движению товарных грузов миновать изменчивое течение реки; вообще, как только торговля не удерживает их, жители поспешно бегут с этих низменных земель, более опасных, чем Понтийские болота. В часы отлива, бары, заграждающие вход во всех устьях Инда, оставляют судам весьма незначительную глубину, изменяющуюся от одного до двух метров; средняя высота большого прилива, во время новолуния и полнолуния, около 3 метров.

Столь мало доступный большим судам, Инд есть, тем не менее, по обилию своих вод, одна из значительных рек Азии; однако, и в этом отношении его много превосходят другие южно-азиатские большие реки, Янтсекианг, Меконг, Иравадди, Брахмапутра, Ганг; говорят, он уступает даже Шат-эль-Арабу, но, вообще говоря, в нем больше воды, чем в Гоан-го, или Желтой реке (Инд катит в секунду времени: в период половодья—17.500 куб. метров; в период мелководья—1.156 куб. метр.; средним числом—5.550 куб. метр.). Это одна из самых мутных рек в свете; вода её содержит каменных обломков и землистых частиц, илу и песку в пропорции (средней) от 2 до 3 тысячных, и вычислено, что эти осадки могли бы образовать в течение года остров пространством в 166 квадр. километров и в один метр глубины. При каждой новой съемке приходится наносить на морские карты островки и песчаные мели недавнего образования. Тем не менее, однако, дельта Инда мало выступает за нормальную линию берега, что, без сомнения, должно быть приписано действию берегового морского течения. Подойдя к материку, приливная волна, гонимая юго-западным муссоном, принуждена изгибаться и идти вдоль побережья, направляясь на север, в Карачи. Это течение захватывает приносимые Индом землистые частицы и разбрасывает их вдоль морского берега, как о том свидетельствует состав слюдяного песку на пляжах, совершенно одинаковый с песком, который река отлагает на своих берегах. Наносы, не увлекаемые далеко береговым течением, большею частью теряются на юге в глубокой подводной долине, открывающейся непосредственно на юг от речных устьев, и дна которой лот не достает даже на глубине 400 метров. Эта пучина, известная у английских моряков под именем swatch, составляет совершенный географический pendant подводной впадины того же имени, вырытой по другую сторону Полуострова, против дельты Ганга.

Восточная часть низменности, простирающейся до гор Аравали, занята в большей части пустыней; пустынные пространства начинаются уже в небольшом расстоянии к югу от пояса городов и возделанных земель, идущего вдоль основания Гималайских предгорий. Замедляемые в своем течении горизонтальностью почвы, истощаемые ирригационными каналами, реки, вытекающие из гор, проходят довольно короткий путь; подвигаясь вперед, они постепенно уменьшаются, затем дробятся на лужи, а еще далее не имеют даже столько воды, чтобы увлажнять песок. Дожди удлиняют их течение на несколько миль к югу; засухи заставляют их снова отступать к северу. Однако, эти реки продолжают сочиться в нижних слоях почвы на некоторое расстояние вниз от того места, где они делаются невидимыми на поверхности земли, и колодцы, копаемые на линии их подземного течения, дают воду на глубине 30, затем 60, даже 100 метров; в Джайсальмире воду находят только на глубине 170 метров (около 80 сажен). Далее вода совершенно иссякает; до самого Индийского океана, на пространстве около 500 километров, не существует более ни одного потока, видимого или скрытого, за исключением бывших истоков Инда и Луни, или «Соляной реки», спускающейся с гор Раджпутаны; здесь мы уже вступаем в страшную пустыню, известную под именем Индийской, или Тар.

Эта область вовсе не однообразная равнина, как ее часто представляют. Это страна дюн, обширное песчаное море, волны которого, подобные волнам Атлантического океана, вздымаемым пассатными ветрами, следуют одна за другою в виде непрерывного ряда повышений и понижений почвы. Борнс говорит, что около Джайсальмира эти горки тянутся по направлению от северо-запада к юго-востоку; на картах же, составленных инженерами-топографами английского правительства, общая ориентировка песчаных холмов показана с юго-запада на северо-восток, а в некоторых частях страны с юга на север; но везде холмы сохраняют в своем направлении почти геометрическую правильность. Все эти дюны обращены крутым скатом на юго-восток или на восток, а пологим на северо-запад или запад. Как объяснить происхождение этих песчаных горок? Если предположить, что они были нанесены ветром, то нужно было бы, вместе с тем, допустить, что воздушный ток, вздымавший песок и образовавший из него гряды пустыни Тар, двигался от северо-запада, т.е. как раз под прямым углом к атмосферным течениям, господствующим там в наши дни, северо-восточному пассату и юго-западному муссону; но нельзя думать, чтобы общее направление воздушных токов могло различествовать до такой степени от нынешних движений атмосферы, так как эти движения происходят, главным образом, вследствие вращения нашей планеты на своей оси. Быть может, вернее было бы видеть во всех этих песчаных холмах не дюны, нанесенные и прямолинейно расположенные ветром, а бугры, образовавшиеся вследствие дрожания почвы, столь часто колеблющейся в области Инда; это было бы явление, аналогичное тем фигурам, которые смычек физиков производит на вибрирующих пластинках, и которые известны под именем хладниевых. При том же, правильные горки пустыни Тар не подвижны, как обыкновенные дюны, разве стада потопчут их поверхность или люди срежут растущий на них кустарник и травы; тогда ветер подхватывает верхния песчинки, кружит их в воздухе и переносит на другие холмы. Самые высокие из этих гряд поднимаются над окружающими равнинами на 130 метров (около 60 сажен), превышая почти на целую треть самые возвышенные песчаные холмы французских ланд; но средняя высота индийских песчаных горок всего только около 50 метров (23 сажени), а во многих частях Тара она еще менее значительна. Вокруг пояса дюн расстилается равнина, известная под именем Пат,—обширная степь, желтая или красная, испещренная там и сям белыми пятнами и полосами соляных эффлоресценций.

Хотя Тар обыкновенно называется, в разговорной речи и в документах всякого рода, «пустыней», он, однако, не совсем необитаем; переселенцы, приходящие из соседних, переполненных народом, местностей, стараются извлечь из его неплодородной почвы хоть какой-нибудь скудный урожай. В среднем выводе, дожди не превышают 15 сантиметров в этой части Индии; к тому же, они очень неправильны, и иногда проходят годы без того, чтобы южный ветер принес хоть один ливень. В такия эпохи бездождия флора Тара походит на флору Аравии; кое-какие колючие кустарники и растения почти без листьев, но с длинными расстилающимися корнями, составляют почти всю растительность; редкия стада едва находят себе скудный корм в лощинах и оврагах, где всего долее сохраняется сырость. За исключением билей, коренных обитателей края, и немногочисленных потомков индусов, которые некогда удалились в пустыню Тар, чтобы не быть обращенными в магометанскую веру, все жители переселяются в более гостеприимные области Инда или гор Аравали; никто не рискует, из опасения получить солнечный удар, оставаться в этой стране раскаленных песков. Но как только дожди освежат почву, тотчас же является множество временных колонистов: пастухи из соседних областей приходят пасти свой скот на отличной траве, быстро выростающей из песка и покрывающей роскошным ковром дно долин и даже скаты дюн; растительность так деятельна, что можно даже накосить сена про запас, на время бескормицы. Скотоводство, разведение крупнаго рогатого скота, овец, верблюдов.—получило большую важность в этой области, повидимому, совершенно бесплодной и ни к чему непригодной. Одна беда: стадам наносят страшный вред волки, которые рыскают здесь стаями и отличаются необыкновенною хитростью и ловкостью, так что очень редко удается напасть на них врасплох. Единственное средство избавиться от этих опасных хищников—это преследовать их в самую знойную пору года, под вертикальными лучами полуденного солнца. Тогда песок до такой степени раскален, что животные, так сказать, «обжигают себе лапы»; они не могут бежать, и охотники из племени биль, у которых ноги, для защиты от жгучего песку, обвернуты в свежия овечьи шкуры, легко настигают свои жертвы.

Весьма вероятно, что в близком будущем часть Тара, этой области, столь слабо населенной в сравнении с её протяжением, сделается земледельческою страной, составляющей продолжение хлебных полей северного Пенджаба. Если дождь не выпадает здесь в количестве, достаточном для питания растений, то большие реки, Сетледж, Чинаб, Инд, катят в море обильный поток, который мог бы быть щедро утилизирован для орошения земель. Первая из этих рек, Сетледж, во всякое время года несет, по меньшей мере, 150 куб. метров воды в секунду, и эту воду легко было бы задержать при выходе из гор; в сезон же разливов он иногда изливает в Инд до 6.000 куб. метров в секунду,—огромная масса, которую следовало бы направить посредством отводного канала к центру степи Тар, где параллельные гряды дюн представляют исключительные удобства для устройства обширных водохранилищ. Не только Сетледж, но также и Джамна могла бы посылать в пустыню излишек своих вод в период разлива; покатость почвы позволяет восстановить канал, вырытый в 1351 г. между Верхней Джамной и старым руслом Сарасвати. Эти канализационные работы частью уже возобновлены: устроена запруда, задерживающая Сетледж у Рупара, т.е. при выходе из «ворот» Гималая, и заставляющая часть его течения изливаться в канал, который разветвляется на юге в местностях, еще недавно безводных; подобные же работы производятся и ниже по реке, в Фирозпуре. Так восстановляется, под другой формой, течение «блистательной» Сарасвати, некогда наиболее прославляемой из всех рек; старые аллювиальные (наносные) земли, известные под именем бангир, где повсюду видны следы культур и других человеческих работ, начинают снова покрываться там и сям селениями и нивами. Однако, это вторичное завоевание почвы для заселения и культуры пока еще окончено только в землях, называемых хадур, образовавшихся из наносов прибрежных долин Пенджаба и Инда. В одном только Багавальпуре канализационная сеть заключает слишком 7.000 километров оросительных канавок: в пять лет, с 1867 по 1871 год, размеры земледельческой производительности более чем удвоились, и новые города выросли среди вновь завоеванных пространств. Один из этих городов, построенный, в 1868 году, на берегу большого канала Фордвах, носит смешанное, полу-индийское, полу-английское, имя Минчинабад, данное ему в честь англичанина, мистера Минчин, под управлением которого была предпринята реставрация оросительных каналов. После каждого сбора хлеба, более десяти тысяч рабочих, приходящих преимущественно из раджпутских государств, прилегающих к пустыне Тар, бывают заняты расчисткой ирригационных канав, на половину заволакиваемых наносною грязью.

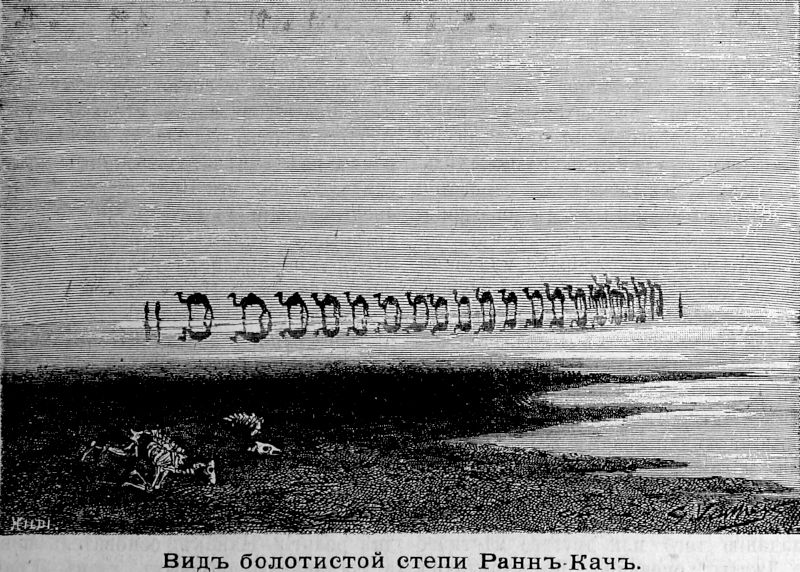

Область, простирающаяся на юг от страны дюн, представляет не менее странное явление, чем песчаная степь Тар; это—обширное пространство, которое ни земля, ни море, и которое в одно и то же время похоже и на пустыню, и на болото. Называется оно Качский Ранн (т.е. «Пустыня»), по имени гористого, имеющего форму полумесяца, острова, который ограничивает его на юге. Открытый со стороны моря узким проливом, Ранн продолжается на запад на пространстве около 240 километров, и в некоторых местах он имеет до 100 километров протяжения от одного берега до другого. К западу от острова Кач, другой пролив сообщает Северный Ранн с пространством того же рода, которое на юге соединяется с низменными берегами Качского залива. В целом, Ранн—это не что иное, как солончаковая равнина, совершенно однообразная и вполне горизонтальная на вид; самые возвышенные пространства, находящиеся около центра бассейна, поднимаются выше общего уровня не более, как на 30 или 60 сантиметров. Зимой и в сухое время года почва Ранна, там и сям испещренная белыми полосами соляного налета, представляет гладкую, как зеркало, поверхность, твердую и звенящую под ногами; дожди, не находя ската истечения ни в каком направлении, образуют временные лужи, которые ветер гонит перед собою, окаймленные поясом белой пены. Никакой растительности не видно нигде во всем громадном круге горизонта, разве только на юге Ранна, на земле, называемой Банни, которая почти всегда выдается из-под воды и на которой растут там и сям купы акаций, дающие скудную тень стадам и пастухам. Некоторые низменные островные пространства и окружность скалистых островов, из которых один—самый возвышенный во всем Качском архипелаге (438 метров), также покрываются густой травой в период дождливого муссона. Животные обегают эту безводную и лишенную всякой растительности равнину; только дикие ослы, той же породы, как и куланы туркестанских степей, бродят днем в этих пустынях, чтобы иметь перед собою открытое поле для бегства: по ночам они ходят пастись в джунгли и болота морского прибрежья. Ранн—область миража по преимуществу; малейший предмет, оставленный на земле, камень, остов верблюда, виден, благодаря зеркальности воздуха, на расстоянии многих верст, не в действительной своей форме, но с фантастическими контурами; часто он высится в виде башни или разлагается на плавающие в воздухе образы, которые кажутся привязанными к земле только нитью, колеблемой ветром. Селения отдаленных полуостровов или островов показываются над горизонтом, примыкая в воздушном пространстве к перевернутым дворцам и храмам. По словам легенды, целый город, населенный праведниками, носится в воздухе над Ранном, но не мог еще подняться до неба, и этот-то воздушный город и производит явление миража.

С наступлением дождливого времени года вид Ранна совершенно изменяется: тогда воды моря, гонимые юго-западным ветром, проникают внутрь земель через двое ворот, которые им открыты на севере и на юге острова Кач, и окружают этот остров со всех сторон, также как и острововидные отрывки горных пород юрской формации, лежащие на севере и на северо-востоке. Обширная равнина, где еще недавно не видно было ни одной капли воды, покрывается на всем своем протяжении водяною скатертью, около метра толщиною, и даже немного более глубокою на краях, так как поверхность Ранна слегка выпукла в середине. В это время года обширный лиман получает также пресные воды, приносимые ему реками Банас, Луни, Наррой и восточными рукавами дельты Инда. Тем не менее, сообщения не прерываются и в период дождей между противоположными берегами; совершенная горизонтальность почвы позволяет караванам во всякое время года смело пускаться через Ранн, бывающий попеременно то озером, то пустыней. Однако, очень редко случается, чтобы путешествие через эту область совершалось днем: с одной стороны, страшная жара, усиливаемая отражением солнечных лучей от водяной равнины или от гладкой, как зеркало, поверхности земли, с другой—обманы миража, могли бы, в конце концов, довести до безумия и людей, и животных; ослепленные проводники не сумели бы даже различить место солнца в безмерно раскинувшемся, объятом пламенем пространстве; скоро караван стал бы, незаметно для себя, кружиться на одном и том же месте, и гибель всех людей и животных стала бы неизбежною. Оттого-то переходы через Ранн всегда делаются ночью: направляя свой путь по звездам, путешественники, которым нужно перейти через равнину на востоке от западного пролива, рассчитывают свой ход таким образом, чтобы можно было сделать привал на одном из промежуточных островов. Вероятно, что в близком будущем прямая железная дорога из Бомбея в Гайдерабад пройдет через восточную часть Ранна.

Как объяснить происхождение этой солончаковой равнины? Очевидно, что она была некогда затоплена морем; это можно предполагать уже на основании солености почвы, но есть и прямые доказательства, именно остатки морских судов, извлеченные из ила в разных местах близ прибрежных деревень; даже на восточной окраине Ранна, около Нагар-Паркара, показывают старинные порты. Если верить смутному преданию, отступление моря имело место в начале четвертого столетия. Но каким образом выступление этого пространства из-под воды могло совершиться с такою удивительною правильностью? Обыкновенные аллювиальные земли, образовавшиеся из наносов морских или речных, никогда не представляют такой почти геометрической горизонтальности на пространстве десятков тысяч квадратных верст. Не следует ли видеть в этой равнине, единственной в мире по особенности своего геологического образования, продукт оседания почвы? Эта область Индии есть, как известно, одна из тех, которые всего чаще испытывают колебания вследствие внутренних сотрясений. В 1819 году землетрясение, которое было ощущаемо на пространстве, по меньшей мере, 250.000 квадр. километров, увеличило, говорят, на значительное протяжение площадь Ранна; это землетрясение сопровождалось провалом рисовых полей около Лахпата, составлявших предмет спора между местными правительствами Синда и Кача; башня Синдри, которую занимал гарнизон таможенной стражи, была вдруг окружена озером, простиравшимся во все стороны не менее, как на 25 километров, тогда как на севере один старый рукав Инда, с которым некогда соединялась Восточная Нарра, был загорожен поперечною дюной, имеющей около 50 километров в длину, несколько километров в ширину и от 3 до 6 метров в вышину. Местные жители дали этому песчаному валу имя Аллах-бунд, или «Божья запруда», чтобы отличить его от плотин, воздвигнутых рукой человека поперег боковых рукавов Инда. «Божья плотина», через которую со времени землетрясения 1819 года проложил себе дорогу поток, постепенно размывший песчаную запруду, совершенно походит на дюны пустыни Тар и также представляет выступ рельефа, оканчивающийся, с одной стороны, крутым откосом, а с другой—длинным, пологим скатом; разорванная действием подземных сил, поверхность почвы сохранила целый свой слой на одном фасе дюны. Вероятно, оба явления, образование большой совершенно горизонтальной равнины и образование параллельных бугров, или дюн пустыни Тар, должны быть приписаны одной и той же причине—вибрации или сотрясению почвы. Смотря по напряженности и направлению подземных ударов, иная часть почвы выравнивается, тогда как другая переламывается и принимает вид бугорчатой поверхности.

По преданию, многочисленные землетрясения, потрясавшие область Инда, ниспровергли многие города и обезлюдили край. К числу этих разрушенных городов принадлежит, между прочим, Бальмир, на южной окраине пустыни Тар; но самый знаменитый из них—это Браманабад, который стоял в 80 километрах к северо-востоку от нынешнего города Гайдерабада, на старом русле Инда, к западу от ложбины, в которую теперь изливается Восточная Нарра, в дождливое время года. Вследствие рокового подземного удара, река, омывавшая стены города, передвинулась на другое место, и развалины были покинуты среди пустыни; это обстоятельство и было причиной того, что Браманабад не отстроился и не заселился вновь, хотя некоторые из его зданий остались почти невредимыми. Эта старая столица имела не менее 7 километров в окружности, и обширные предместья соединяли ее с двумя другими городами, из которых один был резиденцией короля, а другой резиденцией великого визиря. Раскопки, производившиеся в развалинах разрушенных городов, доказали, что жители их были искусные мастера по части выделки глиняной посуды, живописи на стекле, резьбы из слоновой кости, шлифовки драгоценных камней. Коннингам видит в Браманабаде или, вернее, Брамане древний город браманов, которым Александр Македонский овладел во время спуска по течению Инда; по мнению Рейно, истинное имя города, Бахмана,—персидского происхождения. Постигшее Браманабад бедствие, от которого погибли его жители, «в наказание за преступления их царя», повидимому, имело место в одиннадцатом столетия. Различные предания говорят также о вулканических извержениях, происходивших некогда в той стране, но геологическое исследование местности не подтвердило этих рассказов. Не подлежит сомнению, что на острове Кач траппы и другие горные породы огненного происхождения, блистающие на солнце самыми яркими цветами, пробились наружу через меловые и юрские пласты в предшествовавшие геологические века. Многие геологи ошибочно приняли за вулкан холм Денодур, возвышающийся на 327 метров в западной части этого острова.

Большинство жителей, населяющих Пятиречье и области по нижнему течению Инда, принадлежат к магометанской вере, но нельзя сказать, чтобы все мусульмане этой страны были представителями завоевательных рас, спустившихся с плоскогорий Афганистана, с целью отнять землю у её прежних владельцев. Так, область, лежащая вдоль основания Гималая, имеет в составе своего населения, между прочим, аванов и гаккаров, в которых хотели видеть потомков явана, или ионийцев и греков, и которые, во всяком случае, населяли страну уже задолго до мусульманских нашествий. Во всех частях Пенджаба, исключая округов, лежащих по ту сторону Инда, и на холмистых плоскогорьях Потвара, коренное население состоит из джатов, которые приняли ислам везде, где господствуют магометане, но в других местах остались индусами по обрядностям культа, или примыкают к сейхам, смотря по преобладанию того или другого местного элемента. Джаты, очевидно, представляют этнографические элементы весьма различного происхождения,—это, может быть, потомки аборигенов, предшествовавших вторжению арийцев, но они в сильной степени смешались с другими племенами и нисколько не походят на тех дасиу, чернокожих и толстогубых людей, с которыми воевали прибрежные жители «Семиречья» и которых они, в конце концов, обратили в рабство. Племенная вражда постепенно ослабела в течение веков; только и до сих пор джаты причисляются браманами, все огулом, к касте судра. В числе свыше двадцати миллионов, они представляют большое разнообразие, от плоских возвышенностей Белуджистана до берегов Аравийского моря; одни из них почти черные, другие имеют желтоватую кожу и едва отличаются цветом лица от раджпутов и браманов. Есть между ними такие, на которых смотрят как на дикарей или варваров: таковы, например, пастухи, живущие в пустынях Тара; другие, напротив, имеют живой ум и осмысленные черты лица. В Белуджистане имя джат принимается в смысле «вор»; в Синде оно синоним слова банджари и применяется к народностям, которые походят на европейских цыган; на берегах среднего Инда оно означает «землевладельца»; на границах Раджпутаны его употребляют в значении «метиса», помеси, происшедшей от раджпута и судра. Однако, взятое в целом, джатское население, кажется, представляет ясно одни и те же этнические черты и может быть причислено к арийской расе; вероятно, оно спустилось в Индию через Белуджистан. Воздержные в образе жизни, деятельные, изобретательные, очень храбрые, несмотря на завоевание и гнет, которому их подвергали последовательно столько чужеземных господ, джаты, взятые в массе, составляют один из замечательнейших этнографических элементов Полуострова, это из их среды вышли те неустрашимые воины сейхи, которые с таким упорством и ожесточением оспаривали у англичан обладание Северо-западным Индустаном.

Сейхи, т.е. «ученики», бывшие в начале просто группой последователей новой религиозной секты, образовали из себя с течением времени особый народ. Религия их возникла в Пенджабе, в конце пятнадцатого столетия; было вполне естественно, что в этой стране, где магометане и последователи индусских культов живут везде бок-о-бок, явился новатор, попытавшийся примирить и согласить две религии. Нанак, основатель новой секты и составитель первых глав Гранта, или «Книги» по преимуществу, которую сейхи чтут как свое евангелие, не проповедывал почти никаких догматов, кроме веры в единого Бога, и отвергал большую часть обрядов, свойственных различным вероисповеданиям; но для того, чтобы соединить мусульман, индусов и джатов, недостаточно было показать им основное единство их религий, нужно было, кроме того, сблизить их друг с другом, уничтожив всякия расовые и кастовые различия. Сам индус и кшатрия, Нанак провозгласил равенство людей. Однако, не желая быть зачисленными в толпу людей, не имеющих предков, «ученики» новой веры должны были возвести себя в благородное звание, чтобы остаться свободными, и все они теперь считают себя кшатриями; это имя или титул они сами себе дали, чтобы установить свое равенство. Впрочем, они сумели завоевать его себе своею храбростью во всех междоусобных войнах, опустошавших Пятиречье, и к концу семнадцатого столетия новая секта сделалась могущественною. Закаленные борьбой, избавленные от ложных единоверцев преследованием, гордые своим общим участием в управлении обществом, сейхи оправдали пророчество своего основателя, который, сравнивая их с воробьями, обещал им в то же время победу над орлом. Воины по преимуществу, все сейхи должны были постоянно носить на теле какую-нибудь стальную вещь, кольчугу или кинжал. Большею частью очень красивые собою, покрытые блестящим оружием, с густыми и длинными, ниспадающими на плечи, волосами, к которым никогда не прикасались ножницы, сейхи издали бросались в глаза на поле сражения, и, по естественной игре слов, они вскоре стали известны под именем сингов, или «львов». Образовав из себя федеральную республику, они избирали своего главу, и этот последний должен был во всех важных обстоятельствах советоваться с хальсой, «национальным собранием», состоявшим из мудрецов и главных предводителей. Несмотря на раздоры сект и внутренния распри, воинственная нация сейхов достигла того, что сделалась господствующею державой во всей области, простирающейся от Ганга до Инда, и англичане, сильные превосходством своего вооружения, могли сломить могущество «львов» лишь после продолжительных кампаний и правильных сражений. Ныне сейхи, не составляющие даже десятой части населения бассейна Инда, перестали быть нацией. Теперь это не более, как религиозная секта, сгруппировавшая большинство своих общин вокруг священного города Амрицара; но они и доселе связаны между собою традициями и продолжают оказывать на всех своих соседей большое влияние, политическое и религиозное; даже браманы читают с глубоким уважением «Книгу учеников»; некоторые англичане, в том числе знаменитый путешественник Бэртон, были посвящены в таинства культа, проповеданного пророком Нанаком. Земледельческие населения, принадлежащие к религии сейхов,—самые замечательные во всей Индии, как по необыкновенному трудолюбию в мирное время, так по храбрости во время войны; солдаты-сейхи считаются лучшими в ост-индской армии; не уступая гуркасам мужеством, они превосходят их дисциплиной и благородством характера. Очень отважные по природе, они охотно следовали за англичанами в Китай и в Абиссинию и просились идти за ними в Египет или в Малую Азию. Что касается их любви к образованию, то она так велика, что их. главное ученое общество, в Лагоре, ходатайствовало перед правительством о том, чтобы всем сейхским детям были обеспечены выгоды посещения школ. Ни один из других этнографических элементов северо-западной Индии не представляет столь значительной пропорции грамотных.

Индусы в собственном смысле, браманы или вайсии, сравнительно малочисленны в бассейне Инда, хотя последователи религий арийского происхождения составляют там, по меньшей мере, треть общего числа жителей и, хотя господствующие языки, пенджабский (панджаби)—на севере, синдский (синди)—в центре, гудзератский (гудзерати)—на юге, марварский (марвари)—на юго-востоке,—все санскритского происхождения. Живя преимущественно в городах, где они занимают самые доходные места и предаются торговле и промышленности, индусы снова приобрели превосходство над мусульманами, своими бывшими угнетателями; в их руках сосредоточены капиталы, и эти магаджаны, или «крупные буржуа», как их обыкновенно называют, ссужают деньги окрестным земледельцам-магометанам не иначе, как под высокие, лихвенные проценты. Баниахи, или баньяны этих областей слывут самыми ловкими коммерсантами во всей Индии, и многие из них без боязни покидают родину, чтобы продавать в чужих краях по мелочи товары всякого рода. Во всех городах Средней Азии можно встретить этих индусских купцов из Пятиречья, известных вообще под именем мультанцев (мультани), по центральному рынку Пенджаба и Синда; это разносчики новостей и слухов о войне, которые распространяются с такою изумительною быстротой по всему азиатскому Востоку, от берегов Оксуса до берегов Ганга; сами того не ведая и не желая, они составляют, так сказать, авангард русских на границе Индии и возвещают о их могуществе. В центральной Индии, в Бенгалии и даже на границах Бармании и Китая, баниахи, купцы, мелкие закладчики или банкиры,—почти все марварцы или индусы из раджпутской земли Марвар; они захватили в свои руки монополию денежных операций, как в других странах армяне и евреи. Индусы Западной Индии—по большей части обожатели Вишну, но красный знак, который они носят на лбу, в доказательство своей веры, часто бывает начертан горизонтально, как у поклонников Сивы. Окруженные мусульманами и сейхами, удаленные от браманских центров, они не отличаются строгим соблюдением правил и обрядностей своего культа и не мало скандализируют, недостатком благочестия, сипаев из Восточного Индустана, приходящих для исполнения гарнизонной службы в их городах. Употребление крепких напитков сильно распространено у западных индусов, и еще более—употребление банга, или индийской конопли, зелья более губительного, чем опиум. В большей части пенджабских селений есть отдельная кучка лачуг, населенная чурами, людьми низшей касты, которые физически нисколько не отличаются от своих соседей, но которых почему-то считают нечистыми, даже мусульмане: должность ночного сторожа составляет наследственную профессию этих чуров.

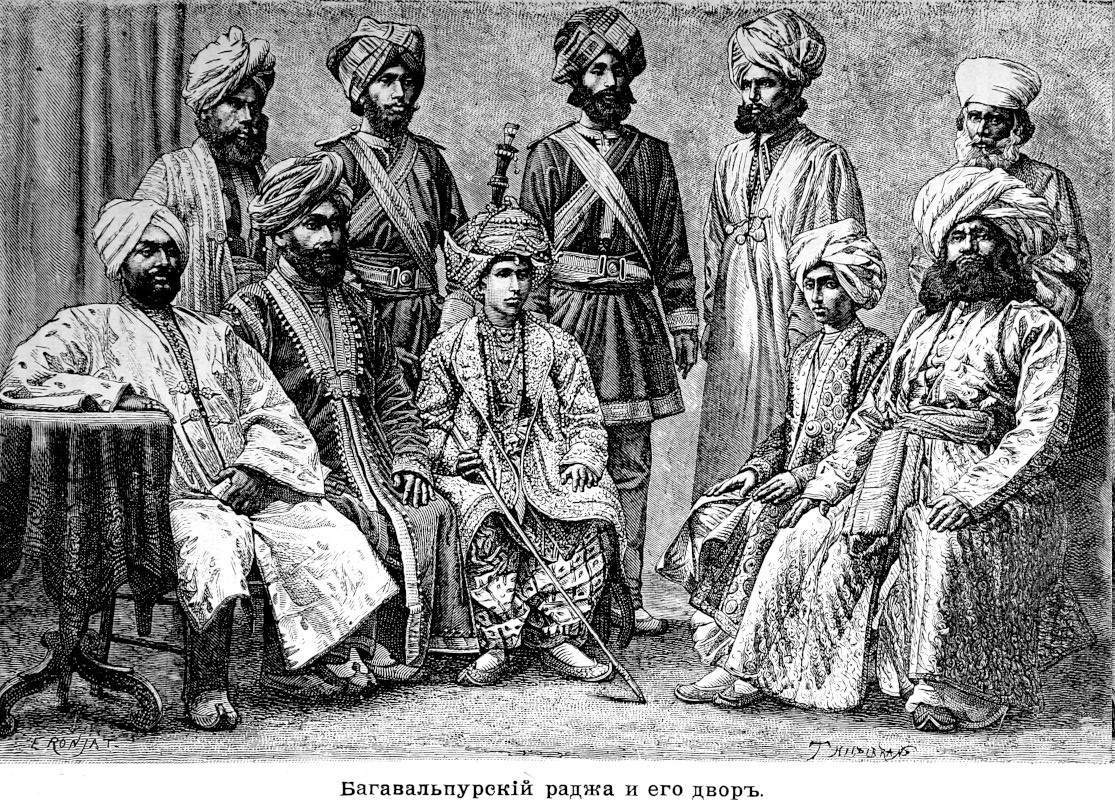

На востоке, племя биль из Раджпутаны подвинулось далеко в оазисы пустыни, тогда как на западе, афганцы, балучи, или белуджистанцы, персияне, бухарцы, турки и арабы в разные эпохи, со времени геджры, проникали в страну то как завоеватели, то как колонисты или авантюристы, и более или менее смешались с коренным населением. Эти пришельцы составляют главную массу мусульман на берегах Инда и во всей западной области Пятиречья, тогда как на востоке большинство правоверных, собирающихся в мечетях, состоит из индусов, обращенных в ислам. Впрочем, между двумя большими классами магометан Индии не существует резкого разделения; благодаря провозглашенному исламом уничтожению каст, ревностным мусульманам легко приписывать себе какое угодно происхождение. Сотни тысяч правоверных в Пенджабе причисляют себя к потомству пророка и вследствие того принимают титул саида, или шаха; так, между прочим, даудпотры, или «сыны Давидовы», ныне царствующие в Багавальпуре, принадлежат к числу тех, которые производят свой род от самого Магомета. Другие претендуют на титул монголов, и кажется, что эти, по крайней мере, действительно имеют некоторое право на особенное имя, так как они строго держатся особняком от остального населения и занимаются специальными промыслами; гордясь тем, что между их предками есть товарищи по оружию Тимуридов, они никогда не смешивают свою кровь с иноплеменниками, и у многих из них, в самом деле, резко бросаются в глаза те типические черты (широкое и плоское лицо), которые характеризуют монголов, обитателей нагорья Гоби. Им обыкновенно дают титул бега или мирзы. Что касается мусульман афганской расы, соединяемых в одну группу под общим именем патан или рогилла, то они очень многочисленны в округах, лежащих по ту сторону Инда, где их родоначальники все без исключения причисляют себя к сонму ханов. Наконец, все другие магометане не-индусы, к какой бы расе они ни принадлежали—к персидской, турецкой или белуджистанской, величают себя шейхами, хотя звание это сделалось до такой степени банальным, что его уже не считают титулом, и оно не составляет ни малейшего отличия: все богатые, при первом удобном случае, меняют его на какое-нибудь более высокое достоинство. Это выразилось даже в одной пенджабской пословице, которая говорит иронически: «вчера был мужиком, сегодня шейхом стал; а завтра он уже саид, если хлеб подорожал».

В Пенджабе преобладает система мелкого земледелия, но во многих местах старинное коллективное или общинное землевладение сохранилось до сих пор; все земледельцы рассматриваются как простые арендаторы общины и платят ей ежегодную ренту; кроме того, они связаны круговою порукой перед казной, и налог вносится за все сельское общество. Случается также, что общинники отчуждают часть своих земель, сдавая их в арендное пользование посторонним лицам; в этом случае они делят между собою полученные арендные деньги пропорционально своим правам на общую собственность; они имеют также право выкупать землю на условиях более благоприятных, чем крестьяне из других деревень. У афганских племен округа Дера-Измаил-хан через каждые шесть лет приступают к новому переделу земли. Даже в тех округах, где завоеватели завладели землей, некоторые уцелевшие обычаи старины свидетельствуют о существовавшем прежде общинном землевладении, и деревня до сих пор сохранила свое республиканское устройство. Необходимость искусственного орошения возделываемых земель, естественно, должна была соединять жителей одного и того же округа для прорытия и содержания сообща ирригационных каналов; почти везде единство общины имеет материальною причиной бытия существование общего канала, пруда или источника. Нужны были большие потрясения, произведенные завоеваниями и междоусобными войнами, чтобы разрушить земледельческую общину и разделить интересы участвовавших в ней лиц. В некоторых округах оросительные каналы и фонтаны принадлежат другим владельцам, а не самим собственникам орошаемых полей, и со времени вмешательства государства в видах прорытия больших каналов прибрежные общины попали, в отношении орошения своих земель, в зависимость от концессионеров ирригационных работ. Тем не менее, однако, пенджабские земледельцы, взятые в массе, могут считаться наиболее независимыми между райотами Индустана, и эта относительная свобода есть, конечно, одна из причин, дающих северным джатам их отвагу и гордость. В Синде, напротив, балучское господство и ростовщические ссуды индусских купцов довели земледельческое население до настоящего рабства, следствием чего было нравственное принижение как для джатов, так и для других этнических элементов страны.

Между переселенцами, пришедшими с плоских возвышенностей запада, есть такие, которые сохранили свой характер, как особые племена или классы; таковы сваты, момунды, юзуфзаи, которые живут на север от Пешавера, в раввине и на соседних горах. Это—афганцы, соплеменники тех, которые, перейдя Инд и проникнув в бассейн Ганга, основали у подошвы Гималайских гор маленькия воинственные государства, известные под общим именем Рохильханд, или «страны горцев». Юзуфзаи, или юзуфсаи—одно из афганских племен, которое всего чаще сравнивали с древними иудеями, и многие миссионеры признали правдоподобным мусульманское предание, которое видит в этих афганцах потомков пленников, уведенных из Иудеи в Вавилов. И действительно, их нравы и религиозные обычаи совершенно те же, какие были у жителей Палестины во времена судей; хотя отделенные от той эпохи промежутком почти в три тысячи лет, они переживают теперь тот же самый период цивилизации. Недавние кочевники, ныне оседлые земледельцы, но по-прежнему проникнутые воинственным духом, сгорающие от нетерпения при рассказе о битвах и военных подвигах их племени, юзуфзаи делятся на большое число кланов, которые, в свою очередь, подразделяются на второстепенные группы, часто враждующие между собою. Родовая месть переходит у них от поколения к поколению в течение длинного ряда лет; чтобы покончить свои споры, враждующие иногда избирают какой-нибудь национальный праздник и вызывают друг друга на публичное единоборство, которое, однако, нередко переходит в общую свалку и порождает новые наследственные распри. Магометане суннитского толка, они отличаются резким фанатизмом и регулярно отдают десятину своим многочисленным муллам; эти последние, составляющие отдельное колено, как сыны Левиины у евреев, освобождены от платежа податей, и города их, почитаемые священными, служат местом убежища для преступников. Но как бы ни было велико сходство нравов между древними иудеями и юзуфзаями, последние несомненно чистые афганцы, и язык их, называемый пушту, мало разнится от того, которым говорят жители нагорья. Они дали некоторое количество своих слов наречию урду, преобладающему в равнинах Северной Индии.

Другие афганские племена, известные под общим именем афридиев, занимают массив гор, ограничивающий на юге Пешаверскую равнину, и разделяются на хейли, т.е. кланы, часто ведущие войны между собою. Далее на юге, долины Сулейман-дага населены марваттиями, земледельческими и пастушескими народцами, которые имеют гораздо более кроткий нрав, чем афридии, и отличаются прямодушием, простотой обычаев, уважением к женщине. Напротив, баннучи, или жители области Банну, с давних пор порабощенные мелкими начальниками племени, подвергающими их принудительной, своего рода каторжной работе, не имеют и тени той гордости и прямоты характера, какими отличаются горцы окрестных местностей: малорослые, изнуренные, болезненные, они составляют сброд людей различного происхождения, сходных между собою в том, что все они в равной степени приобрели нравы и привычки невольника. В этом отношении они составляют прямую противоположность с вольными вазириями, племена которых бродят в горах к западу от Дура-Хази-хан. Всегда вооруженные, как и патаны, их соседи, вазирии с гордостью вспоминают, что их предки часто воевали в Индии, покорили Дели, командовали над царями и браманами. И теперь еще они охотно идут в военную службу; по первому сигналу вазирии собираются, вооруженные, вокруг своего вождя, призывающаго их на какую-нибудь военную экспедицию.

На северо-западе Индустана, город Пешавер имеет важное стратегическое значение, как главная сторожевая крепость. Построенный среди равнины, по которой протекает река Кабул, или Ландер до своего соединения с Индом, и которая перерезана в всех направлениях оросительными каналами, этот город, так сказать, составляет, на оконечности громадной Индийской империи и на большой дороге торговли и завоеваний, мостовое укрепление, тет-де-пон, всей страны, лежащей за ним, по другую сторону Инда. Атток—охранитель перехода через Инд, Пешавер—укрепленный пункт, откуда англичане наблюдают за воинственными горскими народцами. Впрочем, сам Пешавер—это просто город, выстроенный из кирпича и битой глины и защищенный от воров глиняными стенами; но на севере от него стоит внушительный форт Балагиссар, и английские кантонементы (постоянные места расположения войск) занимают скаты возвышенности, откуда открывается обширный вид, обнимающий всю равнину и простирающийся вдаль к проходам афганских гор. Другие защищенные военные посты дополняют систему обороны обширного укрепленного лагеря, который британское правительство должно было установить на этом слабом пункте своих границ, к которым уже протягивается колоссальная тень России: на севере, форт Абазай охраняет вход в ущелья реки Сват, и другие укрепления расставлены через известные промежутки у подошвы гор; на северо-западе, главная долина, именно долина реки Кабул, оберегается, в месте бифуркации орошающих равнину каналов, фортом Мишни; на западе и юго-западе, форты Джамруд и Бара защищают Пешаверские кантонементы, тогда как на юге, форт Мэксон обороняет соседния местности от набегов афганцев афридиев. На юг от этого форта проходит дорога, соединяющая два англо-индийские города, Пешавер и Когат, через горные хребты, которые продолжают на востоке ось Сефид-Коха, или «Белой Горы», называемой афганцами Спингар. Афридии много раз запирали дорогу или отказывались содержать ее, как их обязывают к тому договоры, и англичане должны были вновь завоевывать себе свободу сообщений продолжительными и трудными кампаниями против неуловимых врагов, скрывающихся позади скал. Впрочем, политические границы все еще остаются неопределенными в этой стране. Населяющие ее республиканские и воинственные племена не признают верховной власти афганского эмира, а с другой стороны, великобританское правительство перестало требовать установления «научной границы», недавно проведенной на карте Азии через горные проходы Латабанд и Шутар-Гардан, к востоку от Кабула, и вдоль водораздельного хребта, параллельного Сулейман-дагу. Однако, Англия все-таки может считаться верховною владетельницей или сюзереном страны, лежащей вне пределов, обозначенных её укреплениями, потому что начальники окружающих племен состоят у неё на жалованьи. Эти начальники получают субсидию, как дань, но, взамен того, они обязуются поддерживать дороги и горные тропы, и постепенно превращаются в вассалов индийской императрицы.

Древняя страна Гандара, в которой Пешавер теперь главный город, сохранила очень мало памятников своего прошлого; завоеватели, последовательно проходившие этим историческим путем Кабульской долины, разрушили здания, воздвигнутые их предшественниками. От древней столицы, Пушкалавати (по-гречески Пенхелаотис), остались только кучи мусора, лежащие при слиянии рек Кабул и Сват, там, где ныне находятся Чарсудда и Пранг, два из Хашт-Нагар, или «Восьми городов». Огинд, на Инде,—как полагают, древняя Эмболима,—был частью смыт подтачивавшим его течением и доставляет искателям древностей только медали и разные предметы из бронзы, погребенные под обвалами берегов. Что касается знаменитого Аорноса, утеса, которым не мог овладеть Геркулес, и который был, наконец, завоеван Александром Великим, то до сих пор не удалось еще определить несомненным образом его местоположение; описания греческих авторов, запутанные многочисленными преувеличениями, не дают достаточно надежной путеводной нити комментаторам в их поисках. Главные памятники буддийской эпохи исчезли так же, как и монументы времен арийских и эллинских; высокая буддийская ступа, которую китайские путешественники видели в Пешавере, и купол которой, по их словам, поднимался на 120 метров (56 сажен), не существует более; но «писанные камни» видны еще в долинах гор к северу от равнины, и на Хайберской дороге еще кое-где уцелели ступы, высящиеся на выступах горы, как наглядное свидетельство веры государей, поставивших свое царство под покровительство «Великого учения». В земле юзуфзаев остатки древних памятников, особенно фрагменты греко-бактрийской архитектуры, тоже очень многочисленны; мегалиты неизвестного происхождения, расположенные в виде круга, как камни в Стонгендже, стоят там у входа в ущелья гор, и теперь еще можно видеть близ этой границы один из каменных столбов, на которых император Асока велел вырезать свои указы.

К юго-востоку от переправы через Инд по Аттокскому мосту, на историческом пути от Гинду-куша к Гангу, этапами, местами роздыха служат значительнейшие города Пятиречья. Раваль-Пинди, на верхнем Согане—город нового происхождения, но английский военный город, простирающийся к югу от него, занимает местоположение древнего Гаджипура; а на северо-западе оттуда находилась могущественная столица Такшасила (Таксила), важнейший из городов, которые видел Александр Македонский во время своего похода в Индию. Коннингам открыл место расположения этого города близ местечка Шах-Дери; развалины собственно города раскинуты на пространстве 15 квадр. километров, и везде вокруг городских стен видны остатки обширных предместий. Храмы, монастыри и пятьдесят слишком ступ, из которых иные принадлежат к самым большим памятникам этого рода, встречающимся в Индии, напоминают о временах религиозного рвения буддистов, о той эпохе, когда Такшасила сделалась резиденцией императора Асоки, благочестивого соорудителя прекраснейших зданий, посвященных Будде. Другая знаменитая ступа, Маникиальская, которую открыл Эльфинстон, на восток от долины реки Соган, возвышалась не в городе, а среди группы буддийских храмов и монастырей; пепел и обуглившиеся балки, находимые в кучах мусора, подтверждают предание, по словам которого, Маникиала была истреблена пожаром.

Джилам, стоящий на правом берегу реки того же имени, не может считаться одним из важных городов Пенджаба, но в соседстве, как и на всем протяжении исторического пути, видны развалины древних городов. Города, которые Александр Великий основал на обоих берегах Гидаспа или Джилама, в ознаменование своей победы над царем Пором, не оставили после себя следов, подлинность которых была бы доказана несомненным образом; греко-бактрийские монеты, находимые в развалинах близ Джалальпура, ничем ни отличаются от монет, которые были извлечены на поверхность земли при раскопках, предпринятых в различных частях северо-западной Индии; но некоторые ученые хотели видеть потомков спутников македонца в племени аванов, которое занимает часть этого округа и распространено на запад до самого Раваль-Пинди; имя этих индусов-магометан, которые имеют другую претензию, претензию на происхождение от самого пророка, рассматривается как однозначущее с названием яван или явана, под которым были известны греки, но которое было присвоено также завоевателям других рас, так как Орисса и центральные провинции тоже подпали под власть аванов, которые проникли даже в дравидийские земли на юге Индустана. В настоящее время самый многолюдный и самый важный по торговле город этой страны—Пинд-Дадат-хан, стоящий на правом берегу Джилама, у подошвы южных скатов Соляной цепи; это главная верфь для постройки судов, плавающих по Гидаспу, а напротив, на другом берегу реки, в Миани, находится обширный склад соли, которая привозится по железной дороге из хеурских соляных копей или ломок, означаемых во всех оффициальных документах под именем копей Майо, в честь лорда Майо, бывшего вице-короля Индии. В 1872 году на этих ломках было добыто соли на сумму около 7.400.000 франков. Правительство присвоило себе в исключительную собственность соляные ломки, и работы производятся там под управлением его инженеров; занятые на ломках рабочие принадлежат к одной из самых жалких и убогих каст, в которой зобатые и немощные составляют значительную пропорцию.

На берегах Чинаба, текущего параллельно Гидаспу, города, стоящие на большой дороге, получили более или менее важное значение, смотря по тому, приближалась или удалялась река, блуждающая в соседних равнинах на большом пространстве. Гуджерат, лежащий ныне в 7 километрах к югу от речного русла,—город преимущественно промышленный, славящийся в особенности своими прелестными филиграновыми золотыми и стальными изделиями, которые принадлежат к числу наиболее ценимых произведений индусского искусства. Вазирабад, на левом берегу Чинаба, у оконечности железнодорожного моста, который имеет не менее 2.800 метров в длину и покоится на 64 столбах, вбитых в песок на глубину более чем 20 метров (около 10 сажен),—в большой части город новый. Построенный по правильному плану итальянцем Авитабиле, одним из иностранных генералов, связавших свою судьбу с судьбой сейхского раджи Ранджит-Синга, он сделался главною верфью и центром судоходства по Чинабу. Недавно здесь стояли на кантонир-квартирах войска, имевшие назначением защищать в этом месте переход через реку, но теперь эти войска переведены на восток, в окрестности города Сиалькота, где им легче наблюдать за границей и за столицей Кашмирских государств. Сиалькот, один из важнейших городов края, обязан своим нынешним значением не одной только этой стратегической роли; он имеет две хлопчатобумажные мануфактуры и большое число писчебумажных фабрик; кроме того, ярмарки его привлекают тысячи иногородных посетителей, в одно и то же время пилигримов и коммерсантов. Упоминаемый уже в древних индусских поэмах, Сиалькот был столицей страны за две тысячи лет до нашего времени. Таки, бывший впоследствии главным городом всего верхнего Пенджаба, в ту эпоху, когда китайские пилигримы посетили Индустан, находился на юге, в местности, теперь почти пустынной, которая сделалась бесплодною вследствие перемещения течения реки Рави и осушки проведенных из неё оросительных каналов. Развалины древнего города, впервые обследованные Коннингамом, находятся близ деревни Асарур, на северо-восток от небольшого холма Сангал (Сангола, Сакала), где армия Александра Македонского одержала одну из своих побед. В наши дни главный город доаба, или «междуречья», ограниченного реками Рави и Чинабом,—Гуджранвала, одна из станций пенджабской железной дороги. Окрестная страна представляет голую, пыльную равнину, без малейшего признака деревьев; нигде местность не заслуживает более справедливо эпитета «отвратительной», данного султаном Бабером этим равнинам Индустана, которые он сам так часто опустошал. В прошлом столетии несколько шаек бродяг составляли единственное население Гуджранвальского округа, где теперь насчитывается слишком полмиллиона жителей.

Лагор, также очень старинный город, упоминаемый древними писателями под именем Логавара, наследовал городу Таки, как столица Пятиречья. В течение трех столетий он был центром сопротивления против магометанского нашествия, затем газневидские государи избрали его своей резиденцией. Во время монгольского владычества он тоже часто бывал местом пребывания императоров; затем, когда основалось эфемерное государство сейхов, «львы» (синги) построили тут свой дворец; теперь англичане сделали этот город средоточием своего управления во всем северо-западном Индустане. В эпоху господства Великих Моголов Лагор был гораздо обширнее, и предместья его продолжались далеко за черту городских стен. После периода упадка он снова вступил в эру быстрого возрастания. Новый английский город выстроился на юге от старого индусского, вдоль высокого берега, у подошвы которого прежде протекала река Рави, теперь перешедшая на западную сторону, и кварталы его приближаются на востоке посредством прекрасных бульваров к штабам войск, расположенным в Миан-Мире; таким образом город протянулся в длину верст на двенадцать, между могилой Джехангир, находящейся в Шах-Дара, на северной стороне Лагора, и последними казармами Миан-Мира. Важное значение главного города Пятиречья отныне упрочено и обеспечено гораздо более его выгодным торговым положением, чем его привилегиями, как административного центра. В Лагоре железная дорога, идущая из Карачи, отделяет от себя ветвь к магистральной линии из Пешавера в Калькутту.

Прекраснейшие памятники Лагора относятся, по времени сооружения, к эпохе Великих Моголов, и хотя многие из них были обнажены от украшавшего их убора из мрамора и эмальированного фаянса; хотя другие, частью разрушенные, повысили окружающую почву своими развалинами,—но и то, что уцелело, поражает своею чудною красотою и изяществом. Открывающиеся взорам между группами стройных пальм, среди роскошных садов, где фонтаны брызжут жемчужной струей, дворцы и мечети, с их широкими перистилями, с их окнами, оканчивающимися наверху дугообразным просветом, с их висячими верандами, угловыми павильонами с колонками, их минаретами, словно вырезанными из слоновой кости, их куполами из разноцветного мрамора, кажутся какими-то волшебными замками. В этих зданиях искусство Индии сочеталось с искусством Персии, подобно тому, как язык урду соединил в одно гармоническое целое санскритскую основу с персидскими узорами. В сравнении с великолепными монументами индусского города, памятники английского представляются очень невзрачными в архитектурном отношении, но между последними есть, по крайней мере, такие, которые утилизируются для целей просвещения и умственного подъема страны; таковы лагорские коллегии или лицеи, из которых один носит титул университета; таков музей, где находится драгоценнейшее из всех существующих на Полуострове собрание произведений искусства греко-бактрийских, буддийских, индусских. Благодаря духу инициативы, которым обладают в высокой степени его жители, сейхи, Лагор сделался центром науки и литературы во всем северном Индустане.

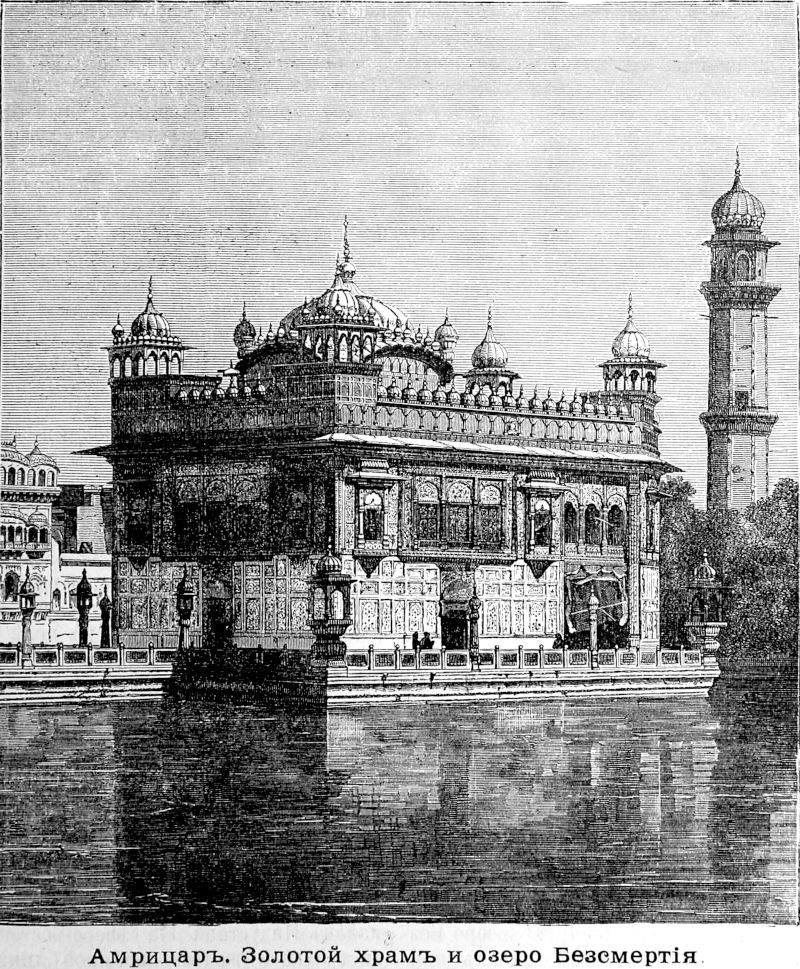

Один соседний город оспаривает у Лагора роль метрополии сейхов,—это Амрицар (Амритсар), расположенный верстах в пятидесяти к востоку, в небольшой впадине почвы или котловине, которую перерезывает оросительный канал, отведенный из реки Рави. Прежде на этом месте стоял древний город Чак, но он давно уже исчез, когда один апостол сейхов построил святилище, которое получило от пруда, омывающего его мраморные стены и перила его набережных, имя Амрит-Сара, что значит «озеро бессмертия». Пилигримы сотнями тысяч приходят каждый год молиться с коленопреклонениями на мосту, соединяющем Золотой храм с твердою землей, и под изящным сводом, увенчанным широким куполом из позолоченной меди. Долгое время Амрицар был общим достоянием всей конфедерации сейхского народа, и каждый из кланов имел в нем свой особый квартал; но со времени сооружения цитадели Говинд-гар, которая командует над Золотым храмом, пилигримы могут уже являться не иначе, как в качестве подданных её индийского величества. Стечение огромного числа правоверных, приходящих со всех концов страны, придало амрицарским ярмаркам важное коммерческое значение. Этот город служит складом товаров, отправляемых из Бомбея и из Калькутты в Кашмир и на рынки Средней Азии. Кашмирские переселенцы принесли с собою в Амрицар искусство выделки шалей, золотой парчи и позументов; в хорошие годы свыше четырех тысяч станков работали в мастерских этого города. Во время больших праздников все улицы обтянуты шалями и дорогими материями. К северо-востоку от Амрицара стоит другой торговый и промышленный город, Батала, где едва встретишь несколько сейхов, столь многочисленных в других соседних городах. Гораздо далее, на берегах Сетледжа и в небольшом расстоянии от ущелья, из которого он выходит, находится другой священный город сейхов, Анандпур, или «Город Мира», над которым господствует гора в форме чалмы, называемая Нина-Деви. «Грант», священная книга сейхов, хранится, как святыня, в одном из храмов Картарпура, местечка, соседнего с Джалландаром.