XIV. Южная Индия

Мадрас, Майсур, Кург, Кочин, Траванкор.

Оконечность Полуострова, на юг от реки Кистны, есть область, которая в некоторых отношениях может быть рассматриваема как представитель исторической Индии. Поход Александра Македонского показал западным народам только берега Инда и равнины Пятиречья, переходный пояс между Ираном и Индустаном по континентальному климату, виду местности и произведениям почвы; но он не познакомил с Индией, прославляемой арабскими купцами, с тою чудною страною, откуда привозили пряности, драгоценные камни, благовонное дерево, великолепные ткани, покупаемые на вес золота. Открытие этого легендарного края, имя которого резюмировало все, что есть на земле богатого и прекрасного, совершилось через море; путешествия первых мореплавателей приводили их чаще к берегам Малабара, нежели к берегам Конкана, потому что на юге Полуострова они могли получать драгоценнейшие произведения, перец, корицу, сандальное дерево. «Край, откуда привозится перец», сделался, в понятиях европейцев, Индией по преимуществу; это та страна, которую нам рисуют такими яркими красками волшебные сказки «Тысячи одной ночи»; южная Индия—это не только область, где чужеземные купцы находили для себя наиболее ценные грузы товаров, это также та часть Полуострова, которая представляет самые живописные виды, самые грандиозные картины природы, где особенно поразителен контраст между низкими берегами моря, окаймленными рядом домов, рассеянных под кокосовыми пальмами, и высокими громадами гор, выделяющих свои голубые массы на лучезарной лазури небесного свода. Южные государства Индии являли иностранным морякам любопытное зрелище народов, нравов и обрядов, совершенно отличных от их собственных. Новый мир, в который эти европейцы были перенесены из своего отечества, представлял им более предметов, возбуждавших удивление, чем Северный Индустан. Жители, принадлежащие к особому корню, не имеющие родственной связи по расе или языку с иранцами, как северные индусы, являются, однако, в некоторых отношениях индусами по преимуществу, именно в отношении религии и учреждения каст; нужно идти на юг Индии, чтобы понять многие страницы древних книг, смысл которых утрачен уже в северных провинциях. Постепенное вытеснение первыми арийцами, затем греко-бактрийцами, арабами, афганцами, татарами, персами населений севера имело следствием сосредоточение в южных областях оригинальности рас, типов и нравов: это на юге, так сказать, сохранилась доныне античная Индия, Индия старых рас и отдаленных традиций.

Но, с другой стороны, благодаря морским путешествиям, в этой именно части Полуострова возникло наибольшее число иностранных колоний. Уже с первых веков общепринятой эры христиане начали селиться на Малабарском берегу; когда Васко-де-Гама объехал вокруг Африки, он высадился на том же берегу, и там совершены были первые завоевания, положившие начало обширной колониальной империи, которую португальцы основали в Индии: там же, в южной Индии, вокруг городов Мадраса, Пондишери, Серингапатама, Майсура, происходила великая борьба французов и англичан. Поддержанные до конца метрополией, последние одержали верх в этой борьбе, и с конца прошлого столетия сделались бесспорными обладателями всех стран, простирающихся к югу от Кистны. Правда, англо-индийское правительство оставило существовать некоторые туземные государства, управляемые косвенно его министрами-резидентами и удерживаемые в повиновении гарнизонами укрепленных лагерей и крепостей. Но эти государства представляют окруженные со всех сторон непосредственными британскими владениями территории, неимеющие сообщения с морем, исключая двух туземных царств Кочинского и Траванкорского, составляющих вместе узкую береговую полосу между Кардамонными горами и озерами, или лагунами, морского прибрежья.

Пространство и население Южной Индии, без северного Сиркара и округов Баллари и Карнул:

| Пространство, кв. килом. | Население в 1872 г. жит. | Километр. население, жит. | |

| Мадрасское президентство | 203.093 | 22.329.931 | 110 |

| Майсур | 70.126 | 5.055.512 | 88 |

| Кург | 5.180 | 168.312 | 82 |

| Кочин | 3.525 | 598.353 | 170 |

| Траванкор | 17.430 | 2.311.379 | 132 |

| Пудукота | 3.574 | 316.695 | 88 |

| Всего | 303.926 | 30.778.182 | 102 |

| Вероятное население в 1882 г. | 29.600.000 | 97 | |

Разсматриваемая в целом, треугольная масса южной Индии образует плоскость, гораздо более наклонную к востоку, нежели плоскость Деканского плоскогорья. Так как основание этой массы менее широко и горы более высоки, то средние скаты сравнительно круче и климатические поясы более сближены. От этого произошел большой контраст между равниной и горною областью в отношении флоры, фауны, земледельческой культуры и населений. Тогда как в северной части Гатских гор и в Декане давно уже исчезли девственные леса, в южных областях они покрывали еще обширные пространства, и в прогалинах, которые этими лесами отделены от возделанных равнин, еще живут многие племена, не имеющие сношений с цивилизованными обитателями нижних местностей. До прибытия англичан различие климатов, следующих поясами один за другим на склонах гор, препятствовало сообщениям между морским прибрежьем и горною страной; напротив, с того времени, как чужеземцы, пришедшие из Северной Европы, сделались господами края, замечается как раз обратное явление. Зная, что в возвышенных долинах, на плоскогорьях, вздымающихся слишком на 2.000 метров над уровнем миря, климат умеренный, напоминающий климат их родины, англичане основали колонии и летние города, или санатории, высоко над нездоровыми областями равнины. Нигде, исключая разве предгорий Сиккима и Западного Гималая, завоеватели не водворились более прочным образом, чем на Голубых горах (Ниль-Гири) южной Индии; в этой твердыне гор, окруженной дравидийскими населениями, можно подумать, что находишься не в Индии, а где-нибудь в Англии: так все напоминает здесь дальний Альбион—климат, природа и люди.

На юг от широкого отверстия Гатских гор, через которое река Гангавали и её притоки спускаются нечувствительно с плоскогорий Декана, краевой хребет снова появляется и тянется параллельно морскому берегу, на расстоянии от него, средним числом, около 60 километров; некоторые гранитныя вершины поднимаются слишком на 1.000 и 1.500 метров; одна из них, гора Тадиандамоль, в маленьком государстве Кург, достигает даже 1.746 метров высоты. У западного основания крутых склонов этой краевой цепи простирается латеритовое плато, полого спускающееся к морю и местами перерезанное глубокими оврагами, по дну которых бегут временные горные потоки, вырывшие почву до голого камня. Там и сям высятся уединенные остроконечные вершины, гнейсовые или гранитные,—одне совершенно голые, лишенные всякой растительности, другие поросшие мелким кустарником. Но собственно Гатские горы почти сплошь покрыты лесами. Кург, имя которого означает «Крутые горы», еще недавно представлял, почти на всем своем протяжении, один сплошной большой лес, продолжавшийся на восток длинной полосой лесной поросли, которая составляет естественную границу государства Майсур, земли «Демона с буйволовою головою». В некоторых округах склоны гор покрыты однообразно деревьями с постоянною листвой, в других местах увидишь только чащи бамбуков, переплетающихся стеблями. Другие области Гатских гор представляют, напротив, очень большое разнообразие древесных пород, между которыми особенно замечательны: пун или красоцвет (calophyllum), прямой ствол которого, достигающий 25 или 30 метров (до 14 сажен) в вышину, употребляется на постройку судов, тек, составляющий собственность правительства, деревья черное, железное, хлебное, дикое манговое дерево, белый кедр и многие другие тропические виды: бесчисленные лианы протягивают с дерева на дерево свою переплетающуюся сеть листьев и цветков. Не подчиненные еще правильному лесному хозяйству, эти обширные леса эксплоатируются без всякой системы кочевниками, которые приходят собирать кардамон, чернильные орешки, дикий аррорут, корицу, кашу (смолистый сок акации катеху), камедь и мед. Леса сандального дерева, по большей части, тянутся вдоль восточного склона Гатских гор, в Майсурском царстве. Когда англичане сделались сюзеренами страны, эти леса составляли уже монополию правительства, так что победители просто заменили собою побежденных, как собственники государственных имуществ. Дорогие сорты дерева отправляются в Мангалор и особенно в Бомбей, где они употребляются на фабрикацию мелких вещей, известных в торговле под названием «бомбейских изделий» (Bombay work). Девственные леса Кургских и Майсурских Гатов служат еще убежищем тиграм и пантерам; но эти хищные звери, не находя более дичи, которая некогда водилась во множестве в этих лесах, приблизились к селениям, чтобы промышлять на счет домашних животных, и стали теперь гораздо опаснее, чем были прежде. Слоны еще недавно были очень многочисленны в этом крае, так что в 1874 году партия трапперов в один день изловила 55 штук этих великанов животного царства. Теперь эта истребительная охота запрещена; крестьяне могут только защищать свои поля, окапывая их рвами.

Массив Ниль-Гири, или «Голубых гор», стоит почти уединенно; только один из его западных пиков, Иелламалах, соединяется с цепью Брама-Гири, в земле Кург, кряжем, идущим по направлению от юго-востока к северо-западу. Со всех других сторон группа горных вершин поднимает свои крутые бока очень высоко над плоскогорьями или равнинами; прежде массив был окружен поясом болотистых лесов, подобным полосе терай, окаймляющей Подгималайские горы; кроме того, две реки, Мойар на севере, Бавани на юге, огибают цепь Ниль-Гири и соединяются у подошвы их восточного выступа, после чего они впадают в Кавери. Плоскогорья Вайнад, прославившиеся своими золотыми приисками, и Майсурские возвышенности, составляющие на севере как бы внешнюю террасу цепи Ниль-Гири, частью отделены от неё долиной Мойар. В целом, обширная трапеция Голубых гор возвышается слишком на 1.000 метров над северными возвышенностями и на 2.000 метров над южными равнинами; самый высокий их пик, Додабетта,—что значит на канарийском наречии «Большая гора»,—и пять других вершин или бетт, переходят в вышину за 2.500 метров. Пройдя внешний пояс лесов и поднявшись по крутым склонам предгорий, достигаешь края неровного, холмистого плоскогорья, где пространства почти ровные чередуются с холмами, представляющими волнообразную поверхность; в глубине небольших долин, перерезывающих нагорную равнину, рассеяны живописные лески, тогда как на высотах расстилаются зеленым ковром луговые пространства и там и сям залегают торфяные болота. Горные скаты довольно легки для подъема, что дало возможность провести по ним дороги во всех направлениях, и гуляющие без труда восходят на вершины, чтобы любоваться оттуда расстилающимся у них под ногами обширным горизонтом равнин, часто полускрытым облаками пыли и составляющим яркий контраст с передним планом картины, занятым зеленеющими лугами, лесами и шумящими каскадами. Уже три колесные дороги поднимаются от окружности Голубых гор к станциям плоскогорья, но железный путь, идущий из Мадраса, останавливается у основания юго-восточного склона.

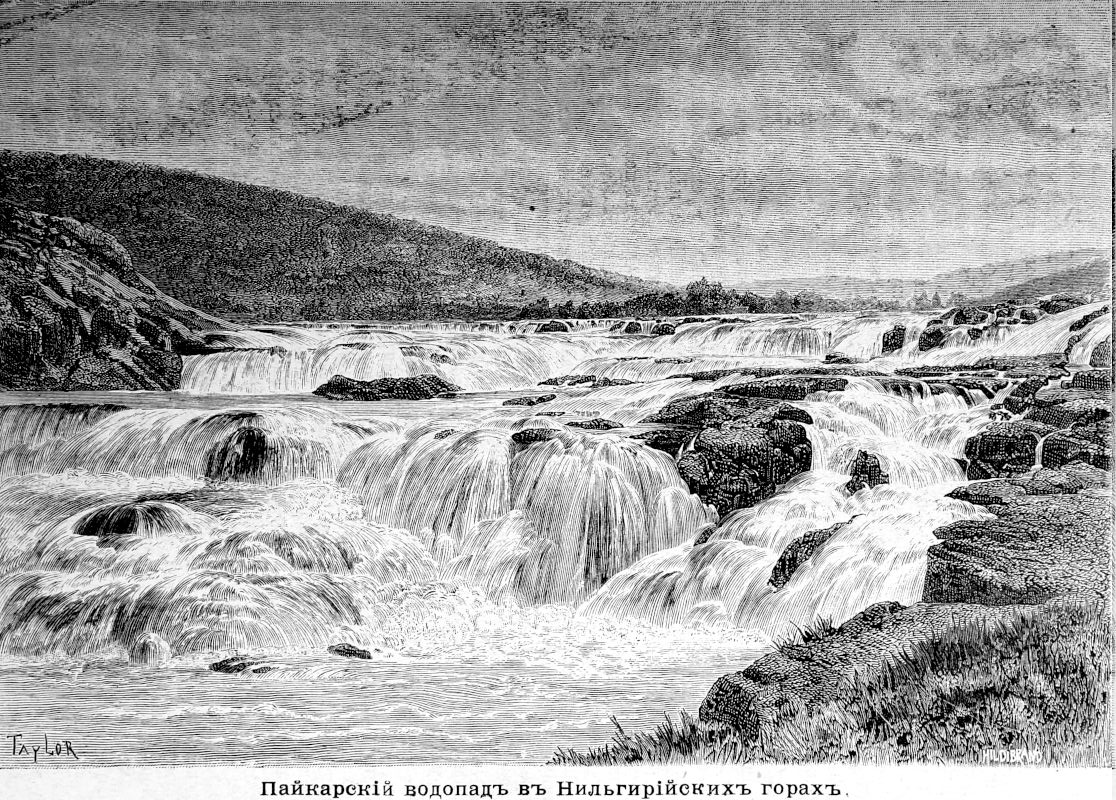

Плоскогорье Ниль-Гири в первый раз было исследовано в 1814 году Мак-Магоном и Кизом, но их оффициальный отчет пропал бесполезно, как многие другие бумаги, в архивах ост-индской компании. Настоящее открытие, то, которое обнаружило англичанам, жителям морского прибрежья, существование в их близком соседстве нагорья, пользующагося умеренным климатом Европы, было сделано пять лет спустя Уншем и Киндерслеем, двумя чиновниками, пустившимися в погоню за одним контрабандистом. Первый дом санитарной станции появился на Голубых горах в 1821 году, через два года после основания Симлы; таким образом, эти две колонии, получившие столь важное значение, как места для поправления здоровья непривычных к индийскому климату европейцев, возникли почти одновременно. Натуралист Лешено-де-ла-Тур (Leschenault de la Tour), исследуя Ниль-Гири вокруг единственного существовавшего тогда дома, собрал там 200 видов растений европейского-типа, совершенно отличных от тропических форм, свойственных нижней равнине; дуб—одно из самых обыкновенных дерев в лесах Голубых гор. С тех пор, как англичане покрыли это плоскогорье городами, деревнями, виллами и дачами, край еще более принял европейскую физиономию от разведения в парках и садах большей части древесных пород, свойственных Англии; во многих местах иллюзия полная: на холмах Мальверн встречаешь того же англичанина, со всею его обстановкою, как и в горах Девоншира; дом его покрыт теми же ползучими лианами; сад его представляет те же цветы, и вокруг его жилища насажены деревья того же вида; европейские породы птиц, выпущенные в леса Ниль-Гири, размножились там, и маленькия озера плоскогорья, где прежде водилась только одна порода рыб, получили колонии карпов, линей и форелей. На вершине Додабетты, где находится метеорологическая станция, средняя годовая температура 11,8 градусов стоградусного термометра, т.е. такая же, как на берегах Луары, и различные другие станции, смотря по высоте их положения, соответствуют, по средней температуре, Гаскони, Провансу, Тоскане, Сицилии. Но Голубые горы, лежащие в тропическом поясе, не имеют, как страны умеренного пояса, больших годовых колебаний температуры и резких переходов от тепла к холоду; на вершине горы Додабетты разность температуры между теплым и холодным временем года не достигает даже 3 градусов Цельзия. На этих высотах царствует вечная весна. Главные перемены погоды—сухость и влажность; с конца октября до начала мая небо почти всегда безоблачно, но в период дождей туманы часто стелются по плоскогорью; положение места относительно сторон горизонта составляет, после высоты, главный элемент здешнего климата. Во время юго-западного муссона увеличенные дождями ручьи превращаются в настоящие реки, а струйки маленьких каскадов заменяются могучими водопадами, временными Ниагарами, которые выгрызают края плоскогорья. Один из самых красивых каскадов в Ниль-Гири, ревущих между сиенитовыми стенами,—это водопад реки Пайкары, находящийся в 12 километрах к северо-западу от Утакамунда.

На юг от Голубых гор, цепь Гатов совершенно прерывается. Брешь Паль-Гат, которая прежде была покрыта тековыми лесами, открывается между двумя покатостями, Малабарскою и Коромандельскою, представляя таким образом дождевым ветрам юго-западного муссона широкую дорогу к равнинам Коимбатура и к бассейну реки Кавери; в период обратного муссона, суда, плывущие вдоль западного берега, почти всегда находят волнение на море, проходя мимо бреши, в которую тогда низвергается атмосферный поток. Река Понани, приток Аравийского моря, берет начало на восточной стороне гор, тогда как речки и ручьи, спускающиеся к Кавери, начинаются гораздо далее на западе; истоки переплетаются на этом, едва обозначенном, водораздельном пороге Паль-Гата, высота которого не достигает даже 250 метров. Понятно, какое важное значение должно было иметь это место легкого прохода между двумя морскими прибрежьями; прежде тут стояло укрепление, запиравшее вход в этот пролом между гор, которое часто подвергалось нападению и часто доставалось в руки неприятеля; теперь оно заменено железнодорожною станцией, одной из самых важных в южной сети Полуострова; с 1862 года проведен рельсовый путь через порог между двумя покатостями.

Горы, возвышающиеся к югу от прохода Паль-Гат, соответствуют плоскогорью Ниль-Гири, образуя вместе с ним как бы два столба громадного портала. Как и Ниль-Гири, хребет Анамалах (Анамалей), или «Горы Слонов», состоит из гнейса с прожилками кварца и порфира; как и Ниль-Гири, он обращен к проходу Паль-Гат крутыми, обрывистыми склонами, господствующими над болотистым, порождающим лихорадки, поясом терай, и точно также оканчивается гористым плато, где леса вдруг прекращаются, уступая место лугам, поросшим густою травой. Флора этих двух массивов мало разнится; впрочем, флора «Слоновых гор», наиболее богатая, может быть рассматриваема как составляющая переход между видами Ниль-Гири и растительностью острова Цейлона; там не нашли розы и земляники, которые, однако, очень обыкновенны в Голубых горах. Фауна хребта Анамалах, менее преследуемая звероловами, заключает еще многие виды, уже исчезнувшие на северном массиве; дикие быки (bos gaurus) бродят в лесах стадами; слоны еще настолько многочисленны, что на них охотятся единственно ради их бивней. В целом, Анамалах, может быть, менее высок, чем Ниль-Гири; однако, главная его вершина, Анамуди, выше (2.693 метра) Додабетты; десять вершин достигают высоты 2.200 метров. «Открытый через тридцать слишком лет после Ниль-Гири, массив Анамалах не так легкодоступен, и основанные там англичанами санитарные станции представляют еще незначительные деревушки; причина тому—более отдаленное положение его от Мадраса и политические условия: в то время, как плоскогорье Ниль-Гири находится во всем своем составе на британской территории, Слоновые горы поднимают свои самые высокие пики в туземных государствах Кочин и Траванкор. Но, нет сомнения, и эти горы скоро будут заселены колонистами и временными жителями.

Массив Анамалах менее уединен, чем Голубые горы: на западе, он делится на параллельные хребты или отроги, которые постепенно понижаются к Малабарскому берегу и от которых этот край и получил свое название Малий-Вар, означающее «Многочисленные горы»; на юге, он продолжается цепью, которую можно рассматривать как принадлежащую к системе Гатских гор, хотя она и отделена от этой системы Коимбатурским проходом; на востоке, он примыкает к другому массиву—к массиву Пальни, который тянется верст на сотню до низменных равнин Мадуры. Горы Пальни, или Вара-Гири, т.е. «Кабаньи горы», немногим ниже массива Анамалах в их западной части, а одна из вершин, Пернальмали, переходит за 2.400 метров; на восток они быстро понижаются и оканчиваются незначительною цепью холмов, покрытых лесами. Южная сторона этих гор самая крутая; в некоторых местах она имеет вид настоящей стены из гнейса, поднимающейся к небу. Травяные плато высоких гор Пальни не отличаются таким плодородием, как плоскогорье Ниль-Гири, где горная порода, выветриваясь и распадаясь, смешивается с растительными остатками и образует очень плодородную почву; на Кабаньих горах подпочва вообще состоит из плотной, не пропускающей воду, глины, на которой скопляется влажность и где корни растений превращаются в слой торфа. Однако, местами есть отличные земли в понижениях плоскогорья и в нижних небольших долинах, и маленькия европейские колонии, основанные на этом массиве, вполне оправдывают данное ему название Пальни, которое значит «Фруктовые горы»; тамошние сады и огороды походят на лучшие заведения этого рода, существующие в Европе, по разнообразию овощей и по богатству плодовых дерев.

К югу от плоскогорий Анамалах и Пальни, горы, дополняющие конечный массив Индии, похожий формою и размерами на остров Цейлон, постепенно понижаются. Кардамонные горы не достигают даже 1.000 метров средней высоты; однако, их гребни составляют барьер, который можно перейти только в немногих местах через бреши. Самая высокая вершина, Агастиа, где раджей траванкорским была основана обсерватория (впрочем, вскоре покинутая), посвящена мифическому лицу, в одно и то же время человеку и богу, о котором предание говорит, что он обратил население страны в браманский культ. Эти крайния горы Индии, покрытые лесами, где водятся во множестве дикия животные, считаются опасными по причине их миазмов; еще недавно туда ходили только некоторые туземцы для охоты и для сбора плодов, смолы и древесной коры; но теперь и в эту пустынную горную страну постепенно проникают дороги, и не так давно раджа траванкорский, подражая своим покровителям, англичанам, основал на Кардамонных горах санитарную деревню, Муттукулиньян, лежащую на высоте 1.200 метров над уровнем моря. На востоке, отрог Али-Гири, отделяющийся от южной цепи, далеко выдвинулся в равнины Мадуры; кроме того, множество уединенных холмов и пригорков, бывших некогда островами, возвышаются среди равнины, «словно стоги сена, рассеянные на поверхности луга».

Эти горки—последние возвышения Восточных Гатов, представляемых, на севере от реки Кавери, массивом Шиварай или Сива-Радж, т.е. «Царственный Сива», один пик которого поднимается на 1.648 метров, и большим числом других групп высот, отрогов и холмов. Таким образом, к юго-восточной области Майсурского плоскогорья примыкает целый лабиринт гор; но, продолжаясь к северу, система Восточных Гатов тянется правильно, в виде краевой цепи, главные вершины которой достигают высоты от 1.000 до 1.500 метров. В треугольном пространстве, ограниченном Восточными и Западными Гатами, Голубыми горами и массивом Шиварай, южная часть Деканского нагорья, т.е. плато Майсур, имеющее средней высоты от 600 до 900 метров, усеяна отдельно стоящими скалами, которые известны в крае под общим именем друг, или «Неприступных». Некоторые из этих каменных масс, возвышающиеся на триста и до пятисот метров над поверхностью неровного, холмистого плоскогорья, походят на башни, и взобраться на них можно не иначе, как по ступенькам, иссеченным в камне; между ними есть такия, которые покрыты зеленью на верхушке и на которые дожди приносят достаточно влаги для образования маленьких озер или бьющих из земли ключей; скалы эти как бы предназначены самою природой сделаться крепостями, и из-за обладания ими владетельные князья страны всего чаще вели между собою войны. Западная часть плато, опирающаяся на Гатские горы, имеет чисто сельский характер, с её живописными долинами и холмами, зеленеющими лесами и журчащими ручьями; уединенные хижины рассеяны по всем склонам над рисовыми полями, в листве бананов и арек (индийское ореховое дерево). Города и деревни редки в этом крае.

За исключением Понани, которая берет начало на восточной отлогости массива Анамалах, реки Малабара имеют незначительное протяжение и не могут соединиться с другими потоками до впадения в море; в сухое время года их русла совершенно пересыхают, но в период муссона и дождей они катят значительную массу воды, размывая берега, опустошая поля, разрушая селения; мало найдется в Индии областей, где несчастия, причиняемые наводнениями, случались бы чаще. На западе от Майсурских и Кургских Гатов большинство этих рек течет прямо в Аравийское море; но далее к югу они изливаются в береговые лагуны, известные у англичан под именем back-waters. Во многих местах эти пруды следуют один за другим по два и по три, или даже в большем числе, параллельно морскому берегу; в целом, все приморье кажется состоящим из плоских берегов, отложенных последовательно морем и отделенных один от другого ложбинами, где пресная вода постепенно заменяет соленую. Наблюдения, сделанные на Малабарском берегу, не были продолжаемы достаточно систематически, чтобы можно было сказать положительно, не способствовало ли постепенное поднятие берегов моря образованию этих параллельных прибрежных кордонов; но несомненно то, что новые берега всегда отлагаются с наружной стороны протоков, через которые излишния воды лагун изливаются в море в период муссона; речные наносы и морские пески, поднимаемые со дна зыбью, располагаются в форме стрелок, которые морское течение, следующее параллельно берегу, с севера к югу, вытягивает в одном и том же направлении.

Уровень приморских лагун изменяется с временами года, и некоторые из них попеременно наполняются при наводнениях и снова опоражниваются в период засухи. В иных местах лагуны совершенно отделены от моря при помощи искусственной земляной насыпи, и дно их распахано и засеяно рисом; но когда наступают дожди муссона, этим озерным рисовым полям грозит опасность быть затопленными; тогда все местное земледельческое население принимается за работу, чтобы укреплять плотины и вычерпывать, при помощи норий, воду из наполняющихся каналов. Иногда, однако, все эти работы оказываются бесполезными: напор моря или береговых потоков прорывает оградительные плотины, и эти маленькие «польдеры» Малабара снова делаются достоянием водной стихии. Вдоль всего приморья одна линия береговых озер или прудов заботливо поддерживается, как судоходный путь; почти вся торговля Кочина и Траванкора производится не морем, а под защитою от его бурных волн, по этой мирной дороге лагун. Даже во время большой засухи суда совершают правильные рейсы между городами Кранганор, Кочин и Алеппи, на протяжении 166 километров; обыкновенно же линия судоходства продолжается гораздо далее, с одной стороны к Мангалору, с другой—к Тривандраму; у Квилона, где скалистый мыс прерывает цепь лагун, недавно прорыли канал, чтобы избавить суда от обхода вокруг этого мыса. Сухопутные дороги почти бесполезны; за несколько мелких монет, туземные путешественники перевозятся за двести и триста верст, вместе с их багажом и товарами.

Закругляясь к востоку красивою дугою, Малабарский берег вдруг оканчивается мысом Камари или Канджамур, который известен европейцам более под именем мыса Коморин; за этим мысом, первая бухта. затем вторая, более глубоко вдающаяся в материк, обозначают начало Коромандельского берега, вероятно, получившего это название от древней дравидийской династии, царствовавшей в Чора. Горы в собственном смысле не продолжаются, как один сплошной хребет, до самого мыса. В 36 километрах от Камари или Коморина главная цепь оканчивается пиком Мундра-Гири, откуда горный хребет постепенно понижается, образуя ряд террас. Далее, последние возвышения холмов исчезают под морем лесов; только большие гранитные камни, рассеянные по почве, обнаруживают внутренний остов. Между последними холмами и мысом, древняя каменная стена, местами прерываемая скалами и джунглями, продолжает естественный вал Кардамоновых гор и заграждает их южную брешь, через которую должна в скором времени пройти железная дорога. Но, несмотря на этот искусственный барьер, изменение физических условий проявляется, от одного берега до другого, нечувствительными переходами. Не встречая никакой преграды, юго-западный муссон дует свободно на полуденные равнины Коромандельского берега и проливает на него количество дождей, достаточное для образования и питания постоянной реки, называемой Тамрапарни; с другой стороны, северо-восточный муссон задевает, на западе от мыса Коморин, южную часть Траванкорской земли; от этого происходит смешение климатов и соответственных флор. В этой области разнообразие растительных видов чрезвычайно велико; впродолжении короткого путешествия ботаник Лешено-де-ла-Тур собрал более 40 полезных растений, которые он затем с успехом ввел на острове Соединения. Даже по виду местности и географическим чертам прибрежья, оба склона представляют большое сходство; с той и другой стороны мыса Коморин водные площади, рассеянные в приморских равнинах, являются уже не в виде удлиненных лагун, отделенных от моря поясом берегов, но в виде прудов неправильной формы, удерживаемых запрудами и служащих для орошения рисовых полей. Однако, часть Мадурского приморья, так называемый «Рыболовный берег», представляет собой настоящую пустыню, покрытую подвижными дюнами: выветривающийся песчаник поверхности обращается в песок, который переносится ветром по равнинам и которым уже засыпаны многие селения. Среди этих песков растут веерные пальмы, доставляющие тысячам людей дерево для постройки хижин, плоды и сок для пищи и приготовления пальмового вина.

Во всей Индии нет области, где эти прибрежные пруды были бы более многочисленны, чем в местностях, наклоненных к Коромандельскому берегу; в Мадуре их насчитывают 5.700, а в Майсуре слишком 37.000. В некоторых местах поверхность, занятая резервуарами, равняется площади орошаемых земель; путешественник заблудился бы там, как в лабиринте, если бы дороги не заимствовали у прудов их плотин, задерживающих воды бассейна. В окрестностях Мадраса самое большое искусственное озеро, Чумбрум-Банкум, удерживается запрудой, имеющей 6 километров в длину; другое подобное же озеро, питаемое водами северной ветви реки Кавери, опирается на западе о плотину, общее протяжение которой 171/2 километров. Большинство этих прудов существует с незапамятных времен. Несмотря на войны и голода, они всегда заботливо поддерживались местными жителями и были располагаемы, по большей части, таким образом, чтобы воды их не могли разливаться в виде болот; это резервуары с вертикальными или очень крутыми закраинами, на которых вьются по косогору тропинки для пешеходов и вьючных животных. Однако, наводнения, обвалы, растрескивание почвы придали с течением времени этим бассейнам форму, гармонирующую с чертами окружающей природы: при виде их бухточек и мысков, можно подумать, что находишься на берегу настоящих озер.

Эти резервуары тем более необходимы для орошения страны, что реки, спускающиеся с Западных Гатских гор и с Майсурского плоскогорья, представляют большие неправильности в изменениях уровня и количества жидкой массы. Так, Пеннар, иначе Пинакини или Пониар, т.е. «Золотая река», берущая начало в сырой области Майсур, пройдя в своем течении около 570 километров, не имеет более ни капли воды в сухое время года. Правда, что в верхних частях бассейна её течение через известные промежутки задерживается запрудами и отводится в искусственные водохранилища; более пяти-шестых её нормального стока употребляется, таким образом, на орошение прибрежных местностей; но случается иногда, во время проливных дождей, что один из верхних прудов выступает из берегов или прорывает свою запруду, и его воды, неся массу обломков, устремляются в нижележащие резервуары, которые, в свою очередь, переполняются и льются через край или ломают плотины; целый потоп низвергается тогда с уступа на уступ в нижния равнины, которые он превращает на целые месяцы во внутреннее море. Как почти все другие реки восточного берега Полуострова, Пеннар делится на несколько рукавов выше своего устья и выдвигается в море полукругом аллювиальных земель. Большая запруда соединяет воды у Неллора и отбрасывает их на юг в сеть ирригационных канав, которая орошает пространство земли в 25.000 гектаров (23.000 десятин). Кроме того, часть вод Пеннара отведена в ирригационный канал у «ворот» Восточных Гатских гор и направлена на северо-восток к Кистне.

К югу от Пеннара, называемого также Вата-Пеннар, или «северный Пеннар», другие, менее полноводные реки, как-то: Палар, Южный Пеннар или Тен-Пеннар, Веллар (Веллаур), или «Белая река», представляют подобные же неправильности в порядке своего течения и в изменениях количества воды. Палар, или «Молочная река», которая берет свое начало тоже на Майсурском плоскогорье, бывает попеременно то могучим потоком, то совершенно пересохшим песчаным руслом. Во время одного из своих разливов, о котором прибрежные жители сохранили воспоминание, хотя и не могут с точностью сказать год события, эта река вдруг изменила свое течение в области дельты, и теперь только маленький ручеек струится в первоначальном русле, под именем «Старого Палара», или Кортеллиар; по соединении с несколькими другими ручьями, он впадает в одну береговую лагуну, на севере от Мадраса. Новый Палар, который получает почти всю жидкую массу речного бассейна, изливается в море в 90 километрах к югу от прежнего устья.

Кавери, уже известная под этим именем древнему географу Птоломею, есть самая многоводная из всех рек южной Индии, и бассейн её имеет наибольшее протяжение. Она берет начало на той же отлогости Гатских гор, в земле Кург, и проходит всю южную часть Майсурского плоскогорья, с которого низвергается каскадами, известными под названием Сивасамудрам, или «Моря Сивы»; в этом месте река делится на два рукава, окружающие своими водопадами и порогами остров, длиною в 15 километров, усеянный большими гнейсовыми камнями и осененный большими деревьями. В сухое время года Кавери обращается в несколько ручейков, скользящих по стенам скал, но в период дождей, который, впрочем, самый благоприятный сезон для здоровья путешественников, водопады её принадлежат к красивейшим в свете; тогда на северной стороне острова можно любоваться грандиозным зрелищем, которое представляет река в своем падении: громадная водяная скатерть, шириною около 400 метров, содержащая жидкую массу, по меньшей мере равную массе Гаронны или Луары в меженное время, низвергается в виде столба с высоты ста метров (почти 50 сажен) в узкий корридор между скал, со дна которого брызги разбивающейся воды поднимаются облаками пара или тумана. Ниже этих катарактов, Кавери, стесненная между боковыми отрогами массивов Ниль-Гири и Шиварай, выходит из области гор рядом узких поперечных долин с резкими контурами; затем, усиленная реками, спускающимися с Голубых гор и с Пальгатского порога, она извивается в равнине, прежде чем разделиться на бесчисленныя ветви своей дельты, из которых иные не что иное, как бывшие каналы искусственного происхождения. Так же, как Палар, Кавери переместила свое главное течение; рукав, сохранивший имя реки, продолжает течь в восточном направлении, к Карикалу; но поток, уносящий главную массу вод, Колерун или Колидам, направляется к северо-востоку, оставляя в стороне все второстепенные рукава, разветвляющиеся на пространстве, берег которого имеет не менее 175 километров протяжения. Дельта реки Кавери одна из самых обширных в Индии, и выступ, который она образует за нормальною линией морского берега, уступает, по протяжению, только выступам дельт Ганга и Мага-Надди; однако, она состоит не из речных наносов нового образования; слои ила, поднимающиеся от 6 до 9 метров над уровнем самых высоких разливов, покрывают поверхность дельты, пересекаемую рукавами Кавери, которые вырыли там себе глубокия русла, и Буккингамским каналом, одним из наиболее утилизируемых в Индии; он соединяет Кистну с южными рукавами Кавери (движение судоходства по этому каналу в 1878 году: 268.900 тонн грузов и 140.000 пассажиров). Весьма вероятно, что вся эта область была поднята на несколько метров: бывшие острова, окаймленные деревьями, некогда прибитыми волной к берегам и теперь уже находимыми в окаменелом состоянии, возвышаются над равниной, представляющей слегка волнистую поверхность. На востоке дельта примыкает к острововидным скалам, похожим на те утесы, которые образуют стрелку Рамесварам; в этом месте материк выдвигает косу по направлению к северным островам, лежащим на север от Цейлона. Вместо того, чтобы распространяться все далее в море путем отложения новых наносов, земли старой дельты, так же, как и земли при устьях рек, текущих севернее, на Коромандельском берегу, постепенно размываются волнами океана. Вследствие вторжения моря, приморская полоса материка утратила выпуклую кривизну своих берегов и протянулась прямою линией, сначала с севера на юг к мысу Калимеру, затем, сделав крутой поворот,—с востока на запад. Под защитой этого мыса, вода, скопляющаяся от действия юго-западного муссона в глубине Манаарского залива, отлагает мелкий ил, чем и вознаграждается работа разрушения северных берегов. Даже в самую бурную погоду суда могут совершенно безопасно стоять на якоре в этих спокойных водах залива.

Главная плотина, задерживающая воды реки Кавери и заставляющая их изливаться в каналы дельты, этого «сада южной Индии», построена еще в древности, по малой мере за, полторы тысячи лет до нашего времени, и до сих пор еще так хорошо сохранилась, что ее могли брать за образец для подобного рода сооружений, воздвигнутых ниже, поперег Колеруна. Жидкая масса, ударяющаяся о запруды в период больших дождей, превышает иногда 13.300 кубич. метров в секунду, тогда как средний сток не достигает даже 500 кубич. метров: оросительные каналы разветвляются на пространстве 334.000 гектаров. За приносимые ею благодеяния, Кавери почитается у туземного населения как одна из самых священных рек, почти как равная Гангу; благочестивые люди называют ее не иначе, как Дакшини Ганга, т.е. «южным Гангом»; согласно одной местной легенде, она даже чище, чем гималайская река, и последняя приходит каждый год подземными каналами обновлять свою силу в священных водах Кавери; оттого пилигримы стекаются массами купаться в источниках, при слияниях, под каскадами глубоко чтимой реки.

В некоторых частях приморья, куда земледельцы не могли провести ирригационные каналы, бесплодные пески, дюны, странствующие по воле ветра, составляют резкий контраст с богатыми возделанными землями орошаемых местностей; это маленькия пустыни, показывающие, во что обратился бы весь край, если бы водяные артерии не разносили по его поверхности животворной влаги. Но, за исключением этих песчаных пространств, весь Коромандельский берег получает достаточное орошение, и мореплаватели узнают его издалека по сплошному лесу кокосовых пальм, который тянется зеленым поясом вдоль берега. Только часть приморья, заключающаяся между реками Палар и Северный Пеннар, состоит, на протяжении около 60 километров, из длинной песчаной косы, отделяющей от моря большую лагуну Пуликат; внешний берег и островки, рассеянные в этой лагуне, не имеют другой растительности, кроме джунглей, куда жители Мадраса ходят рубить себе лес для топлива; даже на берегу твердой земли, к западу от озера Пуликат, почва покрыта соляным налетом на большом протяжении; там и сям виднеются селения, окруженные тамариндами и маленькими оазисами обработанной земли.

На Коромандельском берегу были наблюдаемы некоторые признаки медленного поднятия почвы; что касается подводного вулканического извержения, которое, будто бы, происходило в конце прошлого столетия, километрах в пятнадцати от Пондишери, то о нем рассказывает только один путешественник, видевший его мельком с корабля на ходу; но этого единственного свидетельства, конечно, недостаточно, чтобы признать сообщаемый факт за достоверный. Однако, вид морской поверхности дает повод думать, что вдоль берегов Коромандельского, Малабарского и Цейлонского происходят значительные движения почвы в вертикальном направлении, причина которых еще неизвестна. Во многих местах моря видны площади грязной воды, даже над большими глубинами; волны открытого моря разбиваются на окраинах этих мутных пространств желтого или красного цвета, поверхность которых всегда остается гладкою или колеблется в виде длинных, одна за другою следующих волн; корабли часто укрываются туда, как в порт. Многое множество рыбы находит там себе подходящую пищу, и различные рыбьи породы приходят туда метать икру. Едва-ли есть область моря, которая более заслуживала бы научного исследования, чем эти грязные островки, висящие среди чистой воды. Вероятно, эти мутные пространства кишат мириадами микроскопических животных, присутствие которых и превращает море в грязный пруд.

Вся южная Индия принадлежит дравидийским нациям, названным так по имени южных племен, означенных неопределенно древними санскритскими писателями. Это наименование, принятое новейшими этнологами, применяется теперь ко всем населениям юга и центра, которые говорят языками одного и того же происхождения, совершенно отличными от арийских идиомов севера и от коларийских диалектов области гор Виндиа. По общему мнению индианистов, дравидийцы или дравирийцы не были первоначальными жителями (аборигенами) Полуострова; хотя они поселились в крае за тысячи лет до нашего времени, однако, наречия, которыми они говорят, указывают на племенное родство их с белуджистанским народом брагуи; полагают, что они проникли в Индию через северо-западную границу; затем, оттесняемые постепенно другими иноземными завоевателями, арийцами, они, вероятно, покинули северные области, чтобы сосредоточиться в южных странах. В первые времена их истории, как она раскрывается из словаря их языка, чуждого всяких санскритских форм речи, дравидийцы были уже культурным народом, прежде чем подпасть под непосредственное влияние арийских цивилизаторов. Они знали многие ремесла и искусства, прядильное, ткацкое, красильное, гончарное, имели барки и даже палубные суда, употребляли в дело различные металлы, за исключением олова, цинка и свинца; они строили «укрепленные дома» и храмы, но не умели еще украшать их изваяниями; они знали искусство письма и чертили письменные знаки на листьях пальм пальмиры и зонтичной; во время их празднеств, поэты декламировали песни, и толпа с энтузиазмом слушала рассказы о национальных войнах. Эпопея Рамайяны рассказывает о нашествии на дравидские страны арийцев, и местные легенды говорят об одном цивилизаторе, пришедшем с севера, о мудром Агастие, пред которым горы Виндиа «пали ниц», чтобы дать ему дорогу: правоверные индусы верят, что он еще жив, и указывают, как его местопребывание на земле,—гору, которая носит его имя в цепи Кардамоновых гор, к западу от Тинневелли, а как его обитель на небе—блестящую звезду в созвездии Канопуса. Каково бы ни было значение преданий об этой легендарной личности, во всяком случае, дело индианизации, приписываемое Агастии, было уже далеко подвинуто вперед, когда греческие мореплаватели в первый раз посетили берега южной Индии, ибо в ту эпоху большая часть городов носила имена арийского происхождения.

Между различными дравидскими диалектами, которыми говорят в Южной Индии и на севере от реки Кистны, четыре—телугу, тамиль, малаялам и канарийский—возвысились на степень литературных языков. Телугу, как мы знаем, есть господствующая речь на морском берегу, от ущелья Магендра-Гири до озера Пуликат, и во всей восточной области Майсура; этим наречием в Индии говорят около пятнадцати миллионов человек, и кроме того, это язык колонистов, живущих на юге, около оконечности Полуострова, и многочисленных эмигрантов в Бармании. Те же дравидийцы языка телугу дали свое имя калинга или клинг всем индусам, переселившимся в Пинанг, в Сингапур, на острова Юго-восточной Азии: переселенцы из Индии, принесшие цивилизацию своей страны на острова Яву и Суматру, пришли, вероятно, с телугского берега. Название Gentous, данное вначале миссионерами всем язычникам («gentils») Полуострова, впоследствии стали применять к жителям языка телугу. Первоначальную их литературу составляют стихотворения, пословицы, сказки: санскритские эпопеи переводились на наречие телугу, начиная с двенадцатого столетия, и вскоре после того наступил золотой век этого богатого и гармонического языка, который по справедливости называют «итальянским диалектом Индии».

Тамиль, или тамуль, еще недавно занимал лишь второе место между дравидскими языками по числу употребляющих его; но с 1877 года, со времени большого голода, который свирепствовал преимущественно в северных округах Мадрасской провинции, численное преобладание принадлежит тамилю, употребляемому теперь на всей восточной покатости Индии между озером Пуликат и Тривандрамом, и кроме того, в северной половине острова Цейлона, область его распространения обнимает уже слишком пятнадцать миллионов человек и быстро увеличивается на счет телугу во всех городах, через которые проходят железные дороги и где находятся в большом числе европейцы, окруженные своею тамильскою прислугой; в Майсуре барманы вишнуиты (последователи культа Вишну) все говорят тамильским наречием, тогда как мусульмане употребляют индустанское (индустани). Тамиль, бесспорно, занимает первое место между дравидскими языками по изумительному богатству его словаря и оборотов речи, по древности классических произведений его словесности; есть тамильские книги, имеющие за собою, по меньшей мере, девятивековое существование; новые сочинения на этом наречии, издаваемые в Мадрасе, насчитываются тысячами. Поэмы, между которыми называют также поэму итальянского миссионера Бески (Beschi), очень многочисленны; но они отличаются не столько силою мысли, сколько утонченностью, изысканностью и вычурностью стиля; так, все стихотворения должны непременно начинаться словом, выбранным из специального списка слов хорошего предзнаменования. Тем не менее, под влиянием новых идей, тамильская литература перестает подражать древним авторам, и её произведения, применяясь к явлениям современной жизни, принимают более точный и более трезвый язык. В парижском училище живых восточных языков с 1881 г. существует кафедра тамильского диалекта и словесности.

Отличаясь духом предприимчивости, тамильцы составляют один из главных элементов возрождения в Индии. На их территории находятся такие центры, как Мадрас, третий город Англо-индийской империи, и Пондишери, столица французских владений; охотно уходя на чужбину искать счастья, они составляют главную массу населения во всех военных кантонементах к югу от Бомбея; кулии, эмигрирующие на остров св. Маврикия и в другие заморские колонии, тоже, по большей части, уроженцы тамильской земли; точно также индусы Пуло-Пинанга и Сингапура, хотя они и носят имя клинг, т.е. калинга или телугу, тем не менее, суть чистокровные тамильцы. Что касается дравидийцев языка малаялам или малаялим (малеолум), живущих, в числе свыше пяти миллионов душ, на Малабарском берегу, между Мангалором и Тривандрамом, то они гораздо упорнее, чем тамильцы, противятся влиянию современных идей и держатся особняком, обращая взоры к своему прошлому и предоставляя своим соплеменникам торговые позиции и новые роды промышленности. Из всех дравидских языков, этот диалект всего более усвоил санскритских слов и речений; в настоящее время он подвергается преимущественно влиянию тамиля. Канарийское или Канарское наречие, по туземному каннада или карнатака,—также один из главных дравидских языков, им говорят около девяти миллионов человек на юг от Гоа и реки Кистны до массива Ниль-Гири; но, по странному смешению, это название Карнатака, которое, вероятно, значит «Черная земля» и которое в самом деле применяется к пространствам черноватой почвы или чернозема, где возделывается черный хлопчатник, употребляется европейцами, в форме «Карнатика», для обозначения тамильских земель Коромандельской покатости.

Наречие тулу, тулува или тулуву, т.е. язык «смиренных», употребляемый на Мангалорском берегу, также причисляется к дравидским литературным идиомам, хотя письменность его не имеет других сочинений, кроме транскрипций санскрита, изображенных малаяламскими знаками, и маленьких религиозных трактатов, написанных канарскими буквами; но те из 300.000 тулусов, которые учатся грамоте, изучают также какой-нибудь более цивилизованный язык, как, например, канарский или малаялам. Кургский идиом, или кудагу, тоже не имеет оригинальной литературы, но он составляет особенный язык, так же, как говор племени тода и других народцев гор Ниль-Гири; песни поселян Курга отличаются веселостью, живостью, увлекательностью, тогда как песни других населений южной Индии имеют медленный и заунывный характер. Дравидские диалекты вполне обособились: телугу, тамиль, малаялам, канарский настолько разнятся между собой, что жители отдельных областей не понимают друга, друга. Считая дравидийцев Центральных провинций и Бенгалии, но не принимая в рассчет некоторых народностей пригангских равнин и гималайского пояса терай, имеющих, как кажется, то же происхождение, можно считать в пятьдесят миллионов общее число людей, принадлежащих к семье дравидского языка. Вне Индии, дравидская семья всего более имеет сходства с идиомами, обозначаемыми Кальдвелем под именем «скифских», т.е. с монгольским, манчжурским, тунгузским и особенно с финской группой остяков; все диалекты, на которые делится эта семья, уже перестали быть чисто приставочными и сделались флексивными языками. Таким образом, вследствие последовательных завоеваний и народных переселений, две половины одной и той же этнологической области постепенно отодвинулись к двум оконечностям континента.

Однако, из сходства языков нельзя еще заключить о племенном родстве всех дравидийцев с населениями севера Азии. Правда, так называемый «монгольский» тип встречается у многих народцев центральной и Южной Индии, но между ними есть также такие, черты которых мало разнятся от типических черт негров, австралийцев, малайцев, семитов, египтян. Весьма вероятно, что населения различного происхождения следовали одно за другим в южной Индии, как слои аллювиальной формации, отлагающейся на морском берегу; но в настоящее время невозможно отыскать первоначальные элементы во всем этом смешении рас; профессии, климаты, образ жизни и особенно наследственное влияние каст, даже когда первою причиной их возникновения было лишь различие ремесл, порождают главные контрасты между различными этническими элементами. Цвет кожи, который изменяется от черного до бледно-желтого и пепельно-серого, не составляет расового признака, ибо он значительно разнится в одном и том же семействе, смотря по индивидуальным занятиям его членов; замечено вообще, что кожа имеет более или менее темную окраску пропорционально сухости климата; дравидийцы Малабара, живущие почти всегда в тени больших деревьев, в стране, часто орошаемой обильными дождями, имеют цвет лица гораздо более светлый, чем их единоплеменники на Коромандельском берегу, обитающие в равнинах менее лесистых, под небом менее дождливым. В одном и том же племени, как, например, в племени шанаров, которые почти все плантаторы пальм, жители Малабара имеют цвет лица браманов, тогда как обитатели Короманделя почти так же черны, как негры. В целом, главная масса дравидскаго населения, по типу, нисколько не отличается от арийцев, а между тем, невозможно приписать иммиграции обратителей, пришедших с севера, численную важность, достаточную для того, чтобы они могли сообщить типические черты своей расы сорока миллионам людей. Когда в тамильской или телугской области входишь в суд, заседающий под председательством английского представителя магистратуры, невольно поражаешься сходством голов; разница только та, что дравидская физиономия выражает больше кротости и хитрости, а европейская больше силы и гордости.

Из всех дравидийцев наибольшее внимание обращали на себя, со времени «открытия» Голубых гор (Ниль-Гири), тодасы или тудасы, маленький народец канарского наречия, численность которого не достигала, в 1871 году, даже 700 душ, но который мог, благодаря своему уединению в горах, сохранить свои оригинальные нравы в первоначальной чистоте. Их архаическая цивилизация, занесенная с восточных равнин Канары, как гласит предание, восемь веков тому назад, была не единственная причина того особенного усердия, с которым принялись изучать этих горцев. Некоторые энтузиасты из ученых и в особенности досужие туристы, посещавшие Голубые горы, хотели видеть в тодасах наших единоплеменников, индо-европейцев, кельтов или пеласгов; говорили о их красивом профиле, напоминающем, будто бы, греческий или римский; но нужно заметить, что чертами лица они нисколько не отличаются от миллионов других дравидийцев, и цвет кожи у них гораздо темнее, чем у большинства жителей Малабара. Впрочем, они рослы (по исследованиям Маршаля, средний рост мужчин 1.727, а женщин 1.529 метров) и хорошо сложены, хотя не обладают такою атлетическою силой, какую им приписывали первые путешественники. Нрава они кроткого, приветливого, миролюбивого, не очень трудолюбивы, без честолюбия, но мужественны и держат себя с замечательным достоинством: когда они проходят мимо, драпированные в свою тогу, так и кажется, что видишь перед собою сенаторов античного Рима. Имя тода, которое они с гордостью дают своему племени, значит «люди», но соседями их оно понимается в смысле «пастухов», и действительно, род занятий их существенно пастушеский. Они не охотятся и не имеют другого оружия, кроме железного топора, употребляемого ими для рубки леса; земли они не пашут; почва и её естественные произведения принадлежат всем; понятие о собственности у них существует только в отношении хижин, движимого имущества, скота. Народ пастушеский, тодасы не знают другого труда, почти не имеют другой религии, кроме ухода за своими стадами; молоко, их главная пища, составляет как бы предмет культа. Главные доильщики, избираемые из класса пейков, или «сынов божиих»—настоящие жрецы, давшие обет целомудрия; они носят особенную одежду, живут отдельно, и одни только, вместе с кандидатами, приготовляющимися к духовному званию, имеют право собирать молоко и делать из него масло. Впереди стада всегда идет священная корова, славная своею генеалогией, побрякивая привязанным на шее звонком, драгоценным предметом, которому приписывают небесное происхождение. Очистившись для утренних трудов, жрец кланяется перед чтимым животным и благословляет стадо своим белым посохом. Все обрядности этого народца имеют тот же пастушеский характер. После смерти тодаса, заставляют дефилировать перед его трупом весь деревенский скот, как бы для того, чтобы показать ему в последний раз животных, составлявших радость его жизни; затем убивают одну или двух коров, чтобы дать усопшему самую приятную компанию в великом странствии на тот свет. Одна скала Голубых гор, Макарти, которая высится крутыми, почти отвесными стенами над западною равниной и на вершине которой обитает отшельник, «страж дверей на небо», почитается как точка соприкосновения между здешним и загробным миром; это мыс, откуда улетают души при закате дневного светила, чтобы переселиться на облачные острова, плавающие в небесной лазури. Очень религиозные, тодасы шлют благоговейное приветствие тому далекому миру, где живут их предки; они поклоняются также солнцу и луне, читая молитву, просящую о ниспослании милости их семьям и стадам. Еще не так давно у тодасов практиковался обычай детоубийства, и нравы полиандрии (многомужия), существовавшие у них, как и у многих других горских племен, может быть, и теперь еще не совсем исчезли; по крайней мере, число мужчин на целую четверть превышает число женщин.

Другие народцы, живущие в горах Ниль-Гири, тоже принадлежат к дравидской группе, по крайней мере по языку. Бадагары, или «жители севера», которых англичане обыкновенно называют боргерами, суть иммигранты, переселившиеся из Майсура в шестнадцатом столетии, вследствие преследований и голодовок. Исчисляемые в количестве около 20.000 душ (по переписи 1871 года), эти горцы являются, после европейцев, главными владетелями «Голубых гор», хотя они платят маленькую дань тодасам, в виде вознаграждения за право поселения на их земле. Земледельцы по роду занятий, сиваиты по вероисповеданию, разделенные на множество каст, бадагары ничем не отличаются от цивилизованных населений равнины и соблюдают те же обычаи и церемонии. Котахи, или гохатары, т.е. «убиватели коров», тоже платят дань тодасам, признаваемым первоначальными собственниками почвы: это горные ремесленники и промышленники, музыканты и плясуны, увеселяющие своим искусством празднества других племен, но всеми презираемые за их нечистоплотность и крайнюю неразборчивость на счет пищи. Курумбы, т.е. «дурные люди» или «добровольцы», еще в большем презрении у своих соседей, хотя бадагары выбирают себе между ними чародеев, без сомнения, потому, что эти жители лесов лучше посвящены в тайны природы; по словам Вальгоуза, они составляли в пятнадцатом столетии могущественную конфедерацию; это беглецы, утратившие свою старую цивилизацию. Что касается ирула (эрилигару), или «людей мрака», которые живут в области терая, у основания Ниль-Гири, то на них смотрят скорее как на нечистых скотов, чем как на людей; по рассказам их соседей, они, будто бы, живут в одних логовищах с тиграми, и матери даже доверяют своих детей этим диким зверям. Гохатары, корумбы, прулы, общее число которых около 3.000 душ, все говорят, также как и племя солига, живущее на восточных холмах, дравидскими диалектами цивилизованных населений, с которыми они находятся в соприкосновении, но в них видят, справедливо или нет, представителей аборигенов, которые воздвигли мегалиты, или «дома Пандуидов», рассеянные во множестве на массиве Ниль-Гири и в горах Курга и Майсура. Как бы то ни было, эти памятники, заключающие в себе угли, обугленные кости, даже оружие, сосуды, украшения, приписываются дравидийцами предшествовавшей расе, истребленной их предками; в этих же первобытных жителях края они видят строителей оборонительных стен, или каддинег, которые пересекают страну во всех направлениях. Это валы вышиной от 5 до 6 метров и всегда сопровождаемые рвом в 3 метра ширины и глубины; во многих местах стена двойная, тройная или даже четверная, и большие деревья, растущие в беспорядке на откосах, придают всем этим возвышениям и понижениям почвы необыкновенно живописный вид. В одном только Курге определяют в 180 километров длину этих странных оплотов, воздвигнутых народом, самое имя которого давно исчезло из памяти людей.

Вне области гор, некоторые племена, презираемые своими соседями, как презираются «люди мрака» тодасами и бадагарами, походят на ирулов нравами, так что, следовательно, и их можно было бы с таким же правом считать потомками первобытных обитателей страны. Одно из этих племен, корагары, составляющие последнюю касту рабов в Мангалорском округе, прежде были подчинены правилу не употреблять никакой одежды, кроме листьев. Со времени водворения английского господства, мужчины перестали носить передник из листвы, тогда как женщины, верные хранительницы обычаев и обрядов старины, до сих пор продолжают наряжаться в переплетенные ветки; но они уже не понимают первоначального значения обычая, так как носят ветки поверх другого платья и отбрасывают их назад на манер шлейфа. Корагары еще осуждены жить под кровом из древесных ветвей; им воспрещается употреблять землю для постройки хижин. Что делает очень вероятною древность их пребывания в стране—это могущество волшебства, которое им приписывают. Так же, как курумбов, их считают посвященными в тайны природы и имеющими власть над духами; оттого к ним всегда и обращаются, когда нужно отвратить заклинанием злой рок. Они едят мясо аллигаторов, но чувствуют неодолимое отвращение ко всяким четвероногим животным и простирают это отвращение так далеко, что им очень неприятно видеть даже мебель на четырех ножках.

Массив гор Анамалах, который походит во многих отношениях на Ниль-Гири, тоже населен многочисленными дикими или мало цивилизованными народцами. Кадеры, напоминающие тодасов различными обычаями, называют себя, как и те, «господами гор», и сочли бы за бесчестие возделывать почву, но они больше звероловы, чем пастухи; другие племена признают за ними некоторого рода превосходство, не считая, однако, себя обязанными повиноваться им или платить дань. Кадеры малорослы, и шевелюра их слегка курчава; по мнению некоторых антропологов, это племя, по происхождению, близко подходит к негритосам Малайского архипелага или к туземцам Австралии. Во время вступления в брак молодые люди подпиливают и заостряют себе четыре передние зуба—обычай, который встречается в разных странах света, и особенно в центральной Африке. Мальсары и мадавары, жители гор Анамалах, составляют касту земледельцев. Что касается палияров, то, по образу жизни, они пастухи и торговцы, и находят себе в горных областях убежище от презрения и дурного обращения, которому они подвергаются в равнине со стороны высших каст. Палияры имеют дикий вид: они носят огромную гриву, ниспадающую до бедер, и редко дают себе труд собирать ее в один пучек на голове, в форме шиньона. Палияры и мальсары одинаково искусны в восхождении на скалы и в лазаньи на деревья; подобно «индейцам» Новой Мексики, они взбираются на отвесные стены гор, при помощи веревок с узлами, длиною от 15 до 25 метров: они употребляют для этой цели цепи, сплетенные из тростника.

На Малабарском берегу господствующее население составляет аристократическая, некогда воинственная, каста наиров (найаров) или «властителей», подразделяющаяся на одиннадцать классов, которая, постепенно цивилизуясь под арийским влиянием и живя в согласии с браманами, более ревниво, чем другие дравидские нации, хранила и до сих пор хранит некоторые из своих национальных обычаев. Нигде, кроме разве у ассамских гарронов, не сохранились так хорошо древние формы матриархата (материнства или женского главенства), мурру-мукатаюм; до половины прошлого столетия Траванкорское государство управлялось принцессами, при чем престол переходил от матери к дочери. Первый брак, церемония, установленная некогда по внушению браманов, заключается согласно индусским обрядностям; супруг вручает супруге символическую ленту тали; но этот союз есть лишь оффициальный, и вскоре муж отсылается, вознагражденный за оказанное им одолжение каким-нибудь подарком, который ему делает семейство жены. Молодая женщина, повенчанная только для формы, снова получает свободу; ей достаточно носить на шее своей тали, чтобы была соблюдена требуемая законом формальность. С этих пор она может по своей воле выбрать всякого, кто ей понравится, но общественное мнение не простило бы ей сожительства с мужем; всего благосклоннее смотрят на союзы, заключаемые с браманами, так как они облагораживают породу. Впрочем, избранный любовник не пользуется никакими правами в доме; авторитет, по-прежнему, принадлежит жене; она командует даже над своими братьями. В каждом семействе власть представлена матерью и старшею дочерью; дяди по матери и братья только исполняют волю гинекея. Отцы, на которых всегда смотрят как на чужих, приняты в среду семейства, но не составляют его полноправных членов. Дети гораздо более привязаны к своему дяде по матери, чем к родному отцу, хотя бы даже они были им воспитаны, чего обыкновенно не бывает; дядя «кормит их», оставляет им в наследство свое движимое имущество, и, взамен того, племянники должны отдавать ему всю свою родственную привязанность. Что касается земли, то она передается, как родовая собственность, женщинами; мать завещает ее старшей дочери, и все братья обработывают ее для всей общины, взятой в совокупности; те, у которых нет сестры и, следовательно, нет законной наследницы, должны хлопотать о том, чтобы сделаться приемными братьями дочери чужой семьи. Впрочем, наирские женщины, вообще говоря, красивы, умны, очень образованы, и влияние их на целое общество громадно. Самое большое несчастие, какое только может постигнуть семейство,—это необходимость продать родовое «материнское наследие», вследствие какого-нибудь бедствия, повлекшего за собою разорение; но семейная группа энергически борется против злого рока, и потому редко прибегают к подобной крайности. Намбури, малабарские браманы, благоприятствующие матриархальным нравам туземцев, в большом презрении у своих северных собратов, которые гнушаются их и считают за людей недостойной касты. Они, вероятно, не арийского происхождения и мало-по-малу уменьшаются в числе, вымирают, так как один только старший сын имеет право основать свою семью в форме законного брака; но они сохранили свое могущество, и их правила, называемые в насмешку «шестьюдесятью четырьмя беззакониями», составляют и теперь еще закон для населений страны. «Защищай коров и браманов!»—таково было единственное наставление, которое фехтовальный учитель делал молодому наиру, вручая ему меч. Каковы бы ни были их недостатки, намбури имеют, по крайней мере, одну добродетель—это совершенную правдивость: они всегда отвечают медленно, подумавши, на делаемые им вопросы, опасаясь, что скажут правду не во всей точности.

На большинство иммигрантов, поселившихся в большом числе на Малабарском берегу, наиры смотрят как на существа, стоящие гораздо ниже их и потому не имеющие права даже приближаться к ним. Эти гордецы «высокомерные наиры», о которых говорит Камоэнс, причисляются, однако, браманами лишь к касте судрасов, вместе с другими расами края, и считаются единоплеменниками земледельцев веллалар, живущих на Коромандельском берегу; но они так энергично стоят за свои привилегии, что никто не осмеливается оказывать им сопротивление: при выездах им обыкновенно предшествуют егеря, крича: «прочь с дороги!» и заставляя толпу посторониться; случалось даже, что англичане, пройдя по дороге, которую наиры присвоили себе в исключительное пользование, тем самым подавали повод к серьезным дипломатическим компликациям. Во времена португальского господства вопрос о первенстве или местничестве между наиром и португальцем разбирался путем поединка, и жребий оружия решал в пользу чужеземцев. Тиры или таяры, имя которых означает «островитяне» и которым приписывают цейлонское происхождение, обязаны сторониться, по крайней мере, на тридцать шесть шагов, чтобы не осквернить господ своею тенью или своим отдаленным запахом. Тем не менее, таяры не составляют униженной, презираемой касты, как парии; они белее и стройнее наиров; деятельные и смышленые, они завоевали себе, несмотря на высокомерие надменных властителей, довольно высокое социальное положение, и дети их массами наполняют казенные учебные заведения. Тиры, так же, как столяры, литейщики, кузнецы, серебряных и золотых дел мастера и вся толпа земледельцев или полияров, называемых «джунглевыми наирами», сохранили обычай многомужства: несколько родных братьев или мужчин одного племени имеют одну общую жену, и наследство переходит нераздельно ко всем детям общины. В земле Мадура, где полиандрическая организация семьи сохранилась у очень многих племен, мужья должны быть в четном числе: 2, 4, 6, 8 или 10. В Траванкоре дети распределяются по порядку рождения между мужьями.

Моплахи, самая энергическая и самая предприимчивая группа населения на Малабарском берегу,—тоже чужеземного происхождения, по крайней мере с отцовской стороны; это помесь, происшедшая от арабов, взявших себе жен, большею частью, между тирами и низшими кастами. Говорят, что в девятом столетии экипаж одного потерпевшего крушение корабля поселился в земле Кочин и что за этими первыми колонистами вскоре последовали другие; как бы то ни было, арабские торговые люди насчитывались десятками тысяч на Малабарском берегу, когда португальцы высадились в эту страну. Так как обычай и религиозные предписания южных браманов воспрещают индусам вести заморскую торговлю, то чужеземные пришельцы были очень радушию приняты, как посредники торгового обмена, и их колония постоянно увеличивалась притоком новообращенных, которых увлекала страсть к приключениям и исканье счастья на чужбине. В настоящее время общее число моплахов, к которым нужно прибавить лаббаев восточного берега, простирается, по меньшей мере, до 800.000 душ. Сильные, хорошо сложенные, стройные, они составляют одну из самых красивых рас Индии, а в отношении отваги, стойкости и упорства, трудолюбия и предприимчивости почти не имеют равных себе. Города Малабара, главным образом, им обязаны своим торговым процветанием. Хорошо зная цену себе, моплахи не такие люди, чтобы дать господствовать над собою наирам, с которыми они часто приходят в столкновение. Те из них, которые занимаются земледелием, не всегда безропотно принимают тяжелые условия, налагаемые на них владельцами земли, и когда считают, что настала пора требовать восстановления своего права, смело завязывают борьбу, заранее обрекая себя на смерть. Раз решение принято, моплах, которого друзья и знакомые, с этого момента называют уже мучеником, справляет прощальный пир, разводится со своими женами и проводит свои последние дни в молитве. Готовый пожертвовать собственною жизнью, он не признает более никаких законов: врывается в индусские храмы, разбивает там статуи богов и бросается на всякого наира, который ему встретится; он никому не дает пощады, как и сам не просит её; справиться с ним нет никакой возможности, остается одно средство—убить его. Иногда, если целая община считает нарушенными свои права какою-нибудь несправедливостью, все молодые люди связывают себя взаимною клятвой пожертвовать жизнью для отмщения обидчикам, и тогда нужно выставить против них целые батальоны. Местная полиция, даже туземное войско не могут устоять против этих отчаянных удальцов; правительство принуждено призывать, для усмирения их, европейские полки. Кроме того, все жители округа, где опасаются аграрных преступлений, объявляются несущими круговую ответственность. Если бы другие народности Индии обладали такою же энергией, как эти магометане, то европейцам никогда не удалось бы сделаться властителями страны.

Христиане, называемые иногда назарени моплах, или «назарейскими моплахами», тоже составляют один из значительных элементов населения южной Индии; в этой области сгруппировалось около двух третей всех христиан Индии по сю сторону Ганга. По преданию, «белые евреи», или сирийцы, высадились на Малабарский берег еще в первом столетии общепринятого летосчисления, достигнув Индии через Иемен и остров Сокотору, и несколько лет спустя вслед за ними явились иудеи в собственном смысле, юди-моплах, потомки которых, смешанные с другими племенами, встречаются до сих пор в городе Кочине и его окрестностях. Другая легенда, португальского происхождения, приписывает начало христианских общин в Южной Индии проповеди апостола Фомы, корабль которого, будто-бы, пристал близ Кранганора; еще недавно показывали в Квилоне колонну, якобы воздвигнутую апостолом, и его предполагаемая могила находится на юг от Мадраса. Какова бы ни была степень достоверности этих легенд, несомненно то, что «назареи», которых нашли капелланы Васко-де-Гамы, не имели никакого понятия ни о римской церкви, ни о папе; так как они исповедывали учения несториан, то их тотчас же причислили к еретикам и настоятельно потребовали, чтобы они оставили заблуждения и обратились на путь истинный. В португальских владениях, инквизиция, в конце концов, силой вернула их в лоно церкви; но в туземных государствах огромное большинство назареян сохранило или снова приняло свое особенное церковное устройство и обрядности, впрочем, несколько различающиеся в различных общинах. Завися в духовном отношении от вавилонского патриарха, имеющего пребывание в городе Моссуле, они до сих пор еще употребляют древне-сирийский язык в качестве церковного языка, но самые ученые из их священнослужителей едва умеют разбирать по складам слова книг священного писания. Рассказывают, что в одной из назарейских деревень верующие выписывали совершенные в течение года крупные грехи на листках бумаги, которые затем свертывались и забивались в жерло бамбуковой пушки; выстрел рассеевал по воздуху все годовые прегрешения племени. В былое время сирийские христиане составляли благородный класс, и к ним, как к своим естественным покровителям и заступникам, прибегали во всех своих нуждах ювелиры, золотых и серебряных дел мастера, плотники; они одни, вместе с браманами и евреями, имели право путешествовать верхом на слонах. Теперь они имеют прозелитов во всех классах общества, преимущественно среди низших каст; но общность веры далеко не изгладила первоначальные социальные различия.

Огромное большинство жителей Южной Индии принадлежит к индусским религиям, и даже именно в этой области, на Майсурском плоскогорье, секта лингаитов, одна из тех, которые всего более освободились от браманских суеверий, представлена наибольшим числом членов. Лингаиты, из среды которых выходят преимущественно купцы и промышленники Дравидии, уничтожили у себя даже касты, если не в общественной жизни, то, по крайней мере, в религиозных церемониях, и не боятся есть вместе, каково бы ни было их происхождение и состояние. Но следы первобытных религий встречаются везде у живущих в глуши народцев Майсура, Мадуры, Коромандельского берега. Главный культ—это культ «десяти чертей», «семи призраков» и множества всяких духов, добрых или злых, браманов или парий; чтут даже английских гениев. Повсюду увидишь, у входа в деревни, маленькия пирамиды из глины, воздвигнутые в честь духов, населяющих воздушные пространства: этим духам приносят в дар преимущественно цветы, плоды и зерна, иногда также петухов. В некоторых местах ангелы-хранители сзываются вечером барабанным боем, дабы они не уклонялись от исполнения своей обязанности—защищать дома против ночных демонов.

Некоторые кровавые обрядности, сохранившиеся до сих пор, напоминают существовавшие некогда человеческие жертвоприношения; так, у племени ваклига, в Майсуре, близ Нандидруга, матери, прежде чем приступить к важной церемонии надевания в первый раз серег своей старшей дочери, должны обрубить себе, при помощи кузнеца, два первые сустава мизинца и безъимянного пальца. Калланы, или коллеры (Kolleries), еще недавно имели чудовищный обычай убивать одного из своих детей перед дверью врага, когда они хотели накликать напасть на его дом; чтобы отвратить от себя грозящую беду, проклятый должен был, в свою очередь, умертвить собственного сына. Наяди (янади), живущие на острове Сригарикота, к востоку от озера Пуликат, и на Малабарском берегу, едва-ли не самое жалкое, самое обездоленное племя из всех индусов: еще недавно они хранили какой-нибудь гвоздь или отломанный кончик ножа, как величайшую драгоценность, и добывали огонь посредством трения двух кусков дерева; даже если кто-нибудь бросал им на дорогу, в грязь, мелкую монету, то они имели право поднять ее только после прохода благодетеля. Они были в большем презрении у высших каст, чем даже пулайеры или пулии, имя которых происходит от слова пулу, «грязь». До 1865 года пулиям было запрещено прикрывать себе бюст каким-нибудь одеянием; они не могли говорить о себе иначе, как называя себя «ваш раб», а о своих детях иначе, как давая им прозвища «обезьян» или «телят».

Недавно каликутские наяди, одно из этих несчастных племен, живших среди лесов, в шалахах (ажупах) из листьев, сделались чем-то в роде ставки в карточной игре между миссионерами христианскими и магометанскими; последние одержали верх в этой борьбе, и теперь наядии причисляются моплахами к своим единоверцам, как вступившие в лоно ислама. Племена льява (ирава), в Траванкоре, и биллава, в Кочине, также как шанар (санар, санен), в Мадуре, вероятно, одинакового происхождения с тирами, жителями Малабарского берега,—лучше приняли христианских проповедников; из полумиллиона шанаров около одной пятой называют себя протестантами или католиками. Они живут почти исключительно продуктами, доставляемыми их веерными пальмами, или «пальмирами»; от 10 до 60 таких дерев достаточно для прокормления целого семейства, но для этого «лазальщику», как обыкновенно называют шанарского плантатора, нужно каждый день взбираться на все свои пальмы; этот труд представляет в сложности, считая, средним числом, рост дерева в 15 метров, ежедневное восхождение на высоту 750 метров, а в апреле и мае, когда драгоценный напиток течет в наибольшем обилии, приходится даже по три раза в день влезать до кроны каждой пальмы.

Мангалор, или «Счастливый город», называемый туземцами Кандиалом,—главный город Южной Канары и один из наиболее посещаемых портов этого негостеприимного берега; по словам Ибн-Батуты, там поселились, в половине четырнадцатого столетия, около четырех тысяч арабских купцов. На половину скрытый за группами кокосовых пальм, как все города Малабара, он построен на берегах лагуны, куда изливаются две реки, Натравати и Гурпур. Суда большого водоуглубления не могут перейти через бар, но небольшие суда, дони арабов и туземные паттаморы, являются во множестве в часы прилива, чтобы войти в спокойный бассейн лагуны. Мангалор, бывший некогда морским арсеналом Гейдар-Али, получил в последнее время исключительную важность по обширному вывозу кофе, производимого областью Кург; кофейные плантаторы сделали его одним из главных торговых центров, но гавань его причисляется к «неисправимым». Движение судоходства в бангалорском порте в 1875 году: 7.200 судов, общая их грузовместимость 528.000 тонн; ценность торговых оборотов в том же году 19.462.500 франк. Мангалор—один из тех городов, где христиан из туземцев, католиков и протестантов, насчитывается относительно наибольшее число; там находится, с 1834 года, местопребывание базельской миссии, которая основала многочисленные мастерские, где она дает работу своим прозелитам; некоторые из её миссионеров издали в свет многие драгоценные документы, относящиеся к народцам и языкам соседних стран.

Каннанор, или Каннур, лежащий на морском берегу, в 25 километрах к югу от мыса, хорошо известного мореплавателям, горы Дали или Делли, есть другой город Малабара, прославившийся в истории религии и торговли; в конце пятнадцатого столетия португальцы основали там миссию и торговую контору. Будучи портом, ближайшим к Майсуру и к плантациям Южного Курга, Каннанор имеет, однако, ту невыгоду, что сообщается с внутренней страной лишь посредством дорог с очень крутыми подъемами, и при том, так же, как Мангалор, доступен только судам незначительной грузовместимости; королева или биби, избравшая своею резиденцией Каннанор, наследница династии государынь, не имеет владений на континенте, но английское правительство оставило ей половину архипелага Лакедивских островов. На юге, Телличери, более многолюдный город, также отправляет за границу кофе, перец, кардамон, сандальное дерево. Ценность торговых оборотов Каннанора в 1876 году равнялась 8.387.300 франк., а в Телличери она простиралась до 22.257.300 франк. Город Маге, находящийся в семи километрах южнее, составляет торговый пригород Телличери; это бывший Майги, которым овладел, в 1726 году, француз Маге-де-ла Бурдонне и которому он дал свое родовое имя. Это французское владение, пространство которого не превышает 600 гектаров, было три раза отнимаемо англичанами, которые возвратили его только после разрушения городских стен и укреплений. Кроме того, Франции принадлежит еще в городе Каликут маленькая фактория, занимающая клочек земли в 2 гектара.

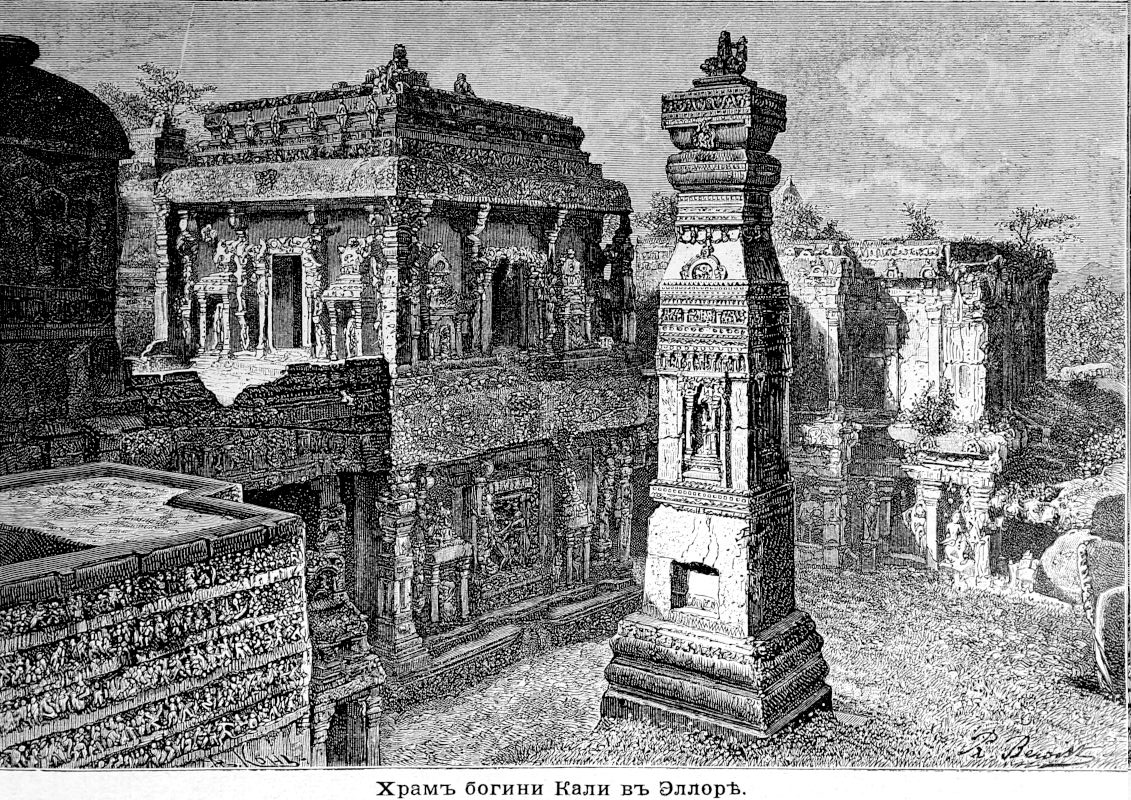

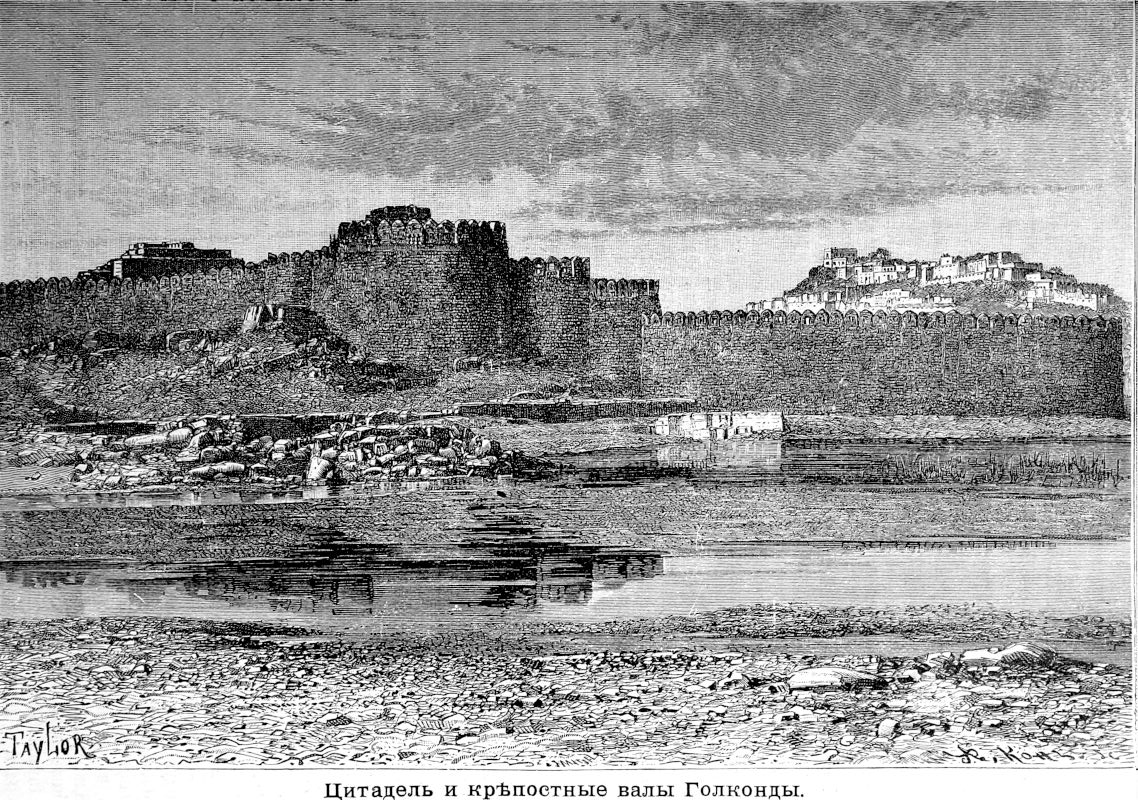

Каликут или Каликотта (т.е. «Крепость Петуха»)—самый большой город на Малабарском берегу, хотя при въезде в него путешественник замечает только шпалеры кокосовых пальм да три или четыре хижины вокруг маяка. В пятнадцатом столетии, когда европейцы в первый раз появились перед этим городом, он был столицей наирской конфедерации и резиденцией тамутири (сумури), или «заморина», т.е. «властителя моря». В 1486 году, первый португальский эмиссар, Ковильян, приехавший через Египет, сделался гостем царя, а двенадцать лет спустя, в 1498 году, Васко-де-Гама бросил якорь перед Каликутом: совершилось событие самое важное в истории Индии со времени похода Александра Македонского. Городу Каликуту пришлось жестоко пострадать от этих чужеземцев, которых он принял, как гостей. В 1501, 1502 и 1510 годах Кабраль, Гама, Альбукерк бомбардировали его, топили его корабли, вместе с женщинами и детьми, и впоследствии европейцы всякой национальности, французы, англичане, датчане, выжигали его, грабили и опустошали. Майсурские раджи тоже много раз предавали его разграблению. В конце прошлого столетия, когда им овладели англичане, он только что перед тем был разрушен султаном Типпо-Саибом: это было уже незначительное местечко, но с той эпохи он снова заселяется и обогащается. Однако, почти вся его торговля производится через посредство Бейпура, лежащего в 10 километрах южнее, но соединяющагося с городом предместьями и садами: в Бейпуре находится порт, отделенный от открытого моря баром, имеющим 4 метра воды во время отлива; несколько семейств моряков, живущих на этом берегу, носят, по словам Бастиана, название Чини-бечеган, что значит «Сыны китайцев». Суда, из которых иные поднимают до 300 тонн груза, приходят туда за золотой рудой из Вайнада, за кофе из плантаций в Голубых горах, за токовым деревом, приносимым течением Панна-Пойя, или «Золотой реки», и за всеми местными произведениями, привозимыми со станций Мадрасской железной дороги; но Бейпур уже не отправляет за границу тех бумажных тканей, «каликот», или калинкор (каленкор), которые получили свое название от резиденции заморина. В настоящее время Бейпур есть, на юге от Бомбея, единственный город западного берега, имеющий железнодорожное сообщение с восточным берегом, которое устроено благодаря широкому проходу между массивами Ниль-Гири и Анамалах. Этот рельсовый путь будет продолжен из Бейпура в Каликут, и рано или поздно заменит колесную дорогу, соединяющую гавани приморья. В 8 километрах к востоку от Бейпура находится старое кладбище, Чатапурамба, или «Поле смерти», усеянное долменами, известными в крае под именем «зонтичных камней».