XVII. Материальная и нравственная статистика Индии

По всеобщей переписи, произведенной в 1881 году, народонаселение Индии по сю сторону Ганга состояло из 257 миллионов душ, считая в том числе Дардистан, Кашмир, Непал, Бутан, Цейлон, острова Лакедивские и Малдивские, независимые и медиатизированные государства, французские и португальские владения, но исключая индо-китайские округа, лежащие за Брахмапутрой, Андаманские, Никобарские острова, английскую Барманию и другие провинции восточного полуострова, составляющие часть British India (Британской Индии). В течение десятилетия, заключающагося между 1871 и 1881 годами, число жителей увеличилось, приблизительно, на двенадцать миллионов. По переписи 1891 г., население английской Индии (без о. Цейлона и колоний Малакского пролива, Straits-Settlements), определилось в 287.223.431 душ. Ни в каком периоде своей истории Индия не была населена такими массами людей.

Вероятно, что в период пятидесяти лет население Индии по сю сторону Ганга удвоилось. В 1800 году статистики давали Полуострову сотню миллионов жителей. Еще в половине настоящего столетия суммарные исчисления определяли в 150, 180, или 200 миллионов число жителей Полуострова. Первая оффициальная перепись, произведенная в 1872 году, прибавила пятьдесят миллионов человек к этим огромным толпам. По плотности, население Индустана только немногим уступает населению Франции, но оно возростает в гораздо более значительной пропорции, и даже в самых многолюдных округах, где одна деревня непосредственно прикасается к другой, число жителей продолжает постоянно увеличиваться. Так же, как Япония и другие страны Азии, статистика которых была составлена тщательно, Индия представляет контраст со всеми европейскими государствами по численному отношению полов. Тогда как в Европе число женщин везде превышает число мужчин, в Индустане констатировано обратное явление; во время переписи 1872 года насчитали в английской Индии немного больше 98 миллионов мужчин, против 92.600.000 женщин; разность, следовательно, составляла около пяти с половиною миллионов в пользу мужского пола; в 1891 г. из 287.223.431 жителя, относительно которых можно было собрать более или менее точные сведения, оказалось 146.727.296 лиц мужского и 140.496.135 женского пола. Но, может быть, эта значительная разность должна быть приписана отчасти ошибкам статистики; по данным её, наибольшее численное превосходство мужчины имеют в Пенджабе, провинции, где магометане особенно многочисленны; производившие перепись должны были почти везде останавливаться у ревниво охраняемого порога внутренних покоев, или гаремов. Что касается детоубийства, благодаря которому еще не так давно в некоторых провинциях Индии, именно в Раджпутане, почти совсем не было девочек, то все оффициальные донесения единогласно говорят, что этот обычай ныне окончательно оставлен. Согласно английским уставам, всякое селение, где число рождающихся девочек составляло только треть общей рождаемости детей, тем самым подпадало под строгий надзор полиции. Еще в 1871 году разность полов в Аджмирском округе, который, нужно заметить, непосредственно подчинен английскому управлению, составляла около одной шестой общего числа жителей (именно мужчин насчитывалось 212.267, тогда как женщин только 184.064).

Среди несметной толпы индусов английские господа и повелители кажутся численно ничтожною горстью. За исключением пятидесяти тысяч европейских солдат и армии чиновников, представители господствующей расы, между которыми шотландцы составляют огромное относительное большинство, суть по большей части плантаторы (хозяева чайных или кофейных плантаций), владельцы приисков и копей, инженеры, механики; сверх того, немногочисленные туристы, очень редкие в сравнении с огромной массой индусского народа, посещают большие города и местности, славящиеся красотами природы или памятниками искусства. Перепись 1872 года насчитывала, кроме солдат и моряков, только 59.000 жителей, родившихся в Великобритании. Вне городов и элегантных кварталов, в массе людей, возделывающих почву или переработывающих её произведения, есть португальцы смешанной крови, но англичан нет. Часто говорят об Индии как о британской «колонии», и так велика тиранния готовых ходячих слов, подставляемых на место понятий, что на Индию указывают как на блистательное доказательство «колонизаторского гения» англо-саксов. С гораздо большим основанием можно было бы привести Полуостров по сю сторону Ганга в пример противоположного факта. На одном только острове Гваделупе больше «малых белых», обрабатывающих землю, чем сколько наберется англичан, прилагающих руки к заступу или плугу в громадной англо-азиатской империи: число лиц, занимающихся ручным трудом, составляет только тридцать вторую часть англо-индийского населения. Происходит это вовсе не от недостатка свободных земель; напротив, в Индии достаточно местностей, где английские земледельцы могли бы без труда поселиться миллионами, под благоприятным климатом. Конечно, спаленные солнцем равнины Пятиречья и верхнего Ганга, болотистые пространства Бенгалии, бесплодные плоскогорья Декана не были бы пригодны для европейских колонистов; но сколько гималайских долин, цирков в Гатских горах, плоских возвышенностей в массивах Чота-Нагпор, Ниль-Гири, Анамалах, где земледельцы могли бы легко акклиматизироваться и приняться за обработку почвы! Поверхность земель, где англичане могли бы основать новую Англию непосредственной эксплоатацией почвы, по меньшей мере равняется Великобритании по протяжению, а плодородие земель там, вообще говоря, гораздо выше. Часто поднимался вопрос о предоставлении обширных округов на Полуострове по сю сторону Ганга в распоряжение европейских колонистов, но все подобные проекты были заранее обречены на неуспех. Средняя заработная плата чернорабочего так низка, а труд англичанина, сравнительно, так щедро вознаграждается, что не могла бы установиться конкурренция между туземцами и колонистами. Если уж китайцы, которые, как известно, продают свой труд за очень низкую цену, не могут оспаривать у индусов работу на плантациях, и по этой причине встречаются только в городах, где они занимаются торговлей, то английские переселенцы и подавно исключены от всякого соперничества с индусскими райотами: они если и принимают участие в эксплоатации земель, то принимают только в качестве хозяев. При том же, англичане, считающие себя особенной кастой, посмотрели бы с неудовольствием на своих соотечественников, компрометирующих ручным трудом престиж их авторитета. Индия—завоеванная страна, а не колония.

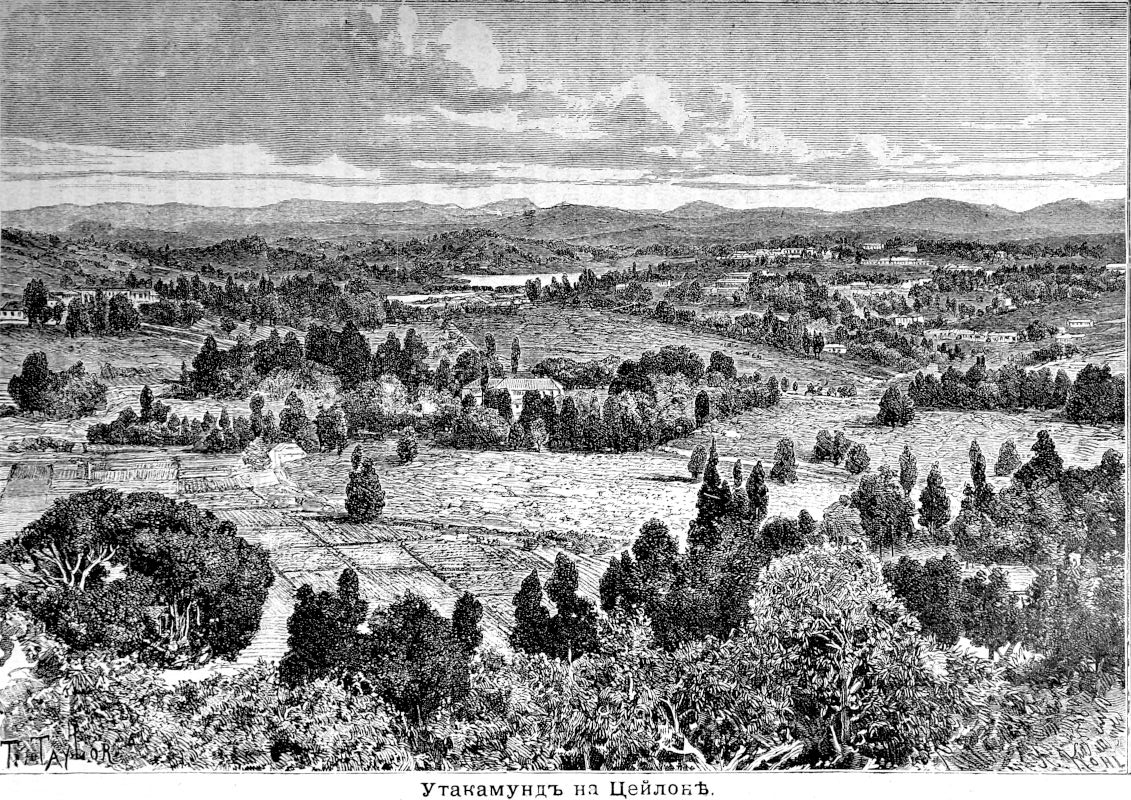

В прежнее время, именно до тех пор, пока путешествия из Лондона в Бомбей и Калькутту не сделались относительно легкими, позволяя большинству служащих в Индии англичан самим ездить в Европу искать себе жен, список пассажиров, садившихся на корабли, отправлявшиеся в Индию мимо Мыса Доброй Надежды, заключал в себе на добрую часть имена молодых девушек, посылаемых на поиски мужа. В наши дни чиновники и офицеры не проводят полжизни в Индустане без поездок в метрополию, и «белые города» столиц, так же, как санатории или летния резиденции, Симла, Дера, Дарджилинг, Махабалешвар, Утакамунд, напоминающие города родины архитектурным стилем зданий, группировкой массивов зелени, расположением садов и аллей, представляют как бы маленькия Англии, имеющие каждая свое дворянство и свою буржуазию, снабженные молодыми девушками в количестве, достаточном для браков англо-индийцев.

Долгое время принимали, как неоспоримый факт, что англичане не могут окончательно акклиматизироваться в Индии и что их дети должны быть отсылаемы в раннем возрасте в метрополию, чтобы избегнуть смерти. Опыт последних десятилетий доказал неосновательность этого мнения. Конечно, иммигранты, родившиеся под холодными широтами Англии или Шотландии, подвергаются большей опасности под знойным климатом Индустана, нежели французы или особенно южные европейцы; в особенности они должны опасаться диссентерии и болотных лихорадок, преимущественно в аллювиальных землях и во всем бассейне Инда. По суммарным исчислениям, смертность англичан доходила, будто бы, до трети новоприбывших в течение первых пяти лет их пребывания в тропическом поясе, а десятилетний период переживала только часть, меньшая половины общего числа новоприбывших. Верны или нет эти утверждения, во всяком случае, несомненно то, что значительная смертность европейцев, приезжающих, однако, в цвете лет, происходит от неблагоразумия, с каким они выставляют себя действию нового климата, не изменяя образа жизни, к которому они привыкли в северных странах. Воспаления печени—болезни, всего чаще поражающие европейцев Индии, за исключением некоторых местностей, какова, например, территория Пондишери,—прямо пропорциональны употреблению спиртных напитков: чрезвычайно редкия у туземцев, они убивают только иностранцев, привыкших к опьяняющим напиткам; точно также подагра бывает исключительно только у хорошо откормленных господ страны, щадя воздержных туземцев. С другой стороны, в Индии встречаются многочисленные примеры англичан и шотландцев, которые пользуются отличным здоровьем в своем новом отечестве и которые даже, благодаря лучшей пище и более разумной гигиене, менее, чем туземные жители, страдают от миазматических лихорадок и эпидемий. Таблицы смертности, составленные для европейских солдат, доказывают, насколько легче сделались условия акклиматизации. Около половины настоящего столетия европейские войска в Индии, хотя уже пользовавшиеся несравненно болеe заботливым уходом, нежели во время войн прошлого века, теряли еще каждый год одного человека на пятнадцать; но с тех пор процент смертности постоянно понижался, как показывают следующие статистические данные.

Смертность среди английских солдат в Индии, по Френсису Гальтону:

в 1854 г.—69 на тысячу; в 1861-1865 г.г.—29,30; в 1866-1870 г.г.—27,48; в 1871-1875 г.г.—18,50; в 1876 г.—15,32; в 1877 г.—12,71 на тысячу.

Опрятность лагерей, хорошее качество съестных припасов и воды, чистый горный воздух спасали каждый год тысячи солдат. В настоящее время англо-индийская армия теряет, пропорционально, меньше людей, нежели многие из европейских армий, хотя ей часто приходится делать утомительные походы в болотистых местностях или по жгучим пескам; процент смертности у этих иностранцев почти в три раза меньше, чем среди массы туземцев. Часть армии, состоящая из индусов, о которой, без сомнения, менее заботятся, также теряет большее число людей, чем европейские войска (смертность между собственно индусским войском составляла в 1877 году 13,38 на 1.000 человек). Восточный фатализм тоже, может быть, оказывает в известной мере влияние на это усиление смертности среди туземного населения.

В гражданской жизни можно указать многочисленные примеры английских семейств, дети которых акклиматизировались без того, чтобы их сила и здоровье пострадали при этом. Уже многие поколения следовали одно за другим в различных частях Индии, из чего нужно заключить, что англичанин, не только как индивидуум, но и как раса, может жить на Полуострове по сю сторону Ганга. Кажется, что индийский климат опасен в особенности для детей; но утверждать этого с достоверностью невозможно, так как огромное большинство родителей, принадлежащих к классу богатых чиновников, высших офицеров и «купцов-князей», посылают своих сыновей и дочерей в метрополию с первых годов детства. Что касается бедных европейцев, женатых на своих соотечественницах, то число их не велико и, при том, они не могут давать своим детям всех гигиенических забот, которые позволили бы народившемуся поколению совершенно приспособиться к среде. Вот почему акклиматизация английской семьи составляет пока еще исключительный факт. Не взирая на свое более чем вековое господство, британец все еще является иностранцем на берегах Ганга.

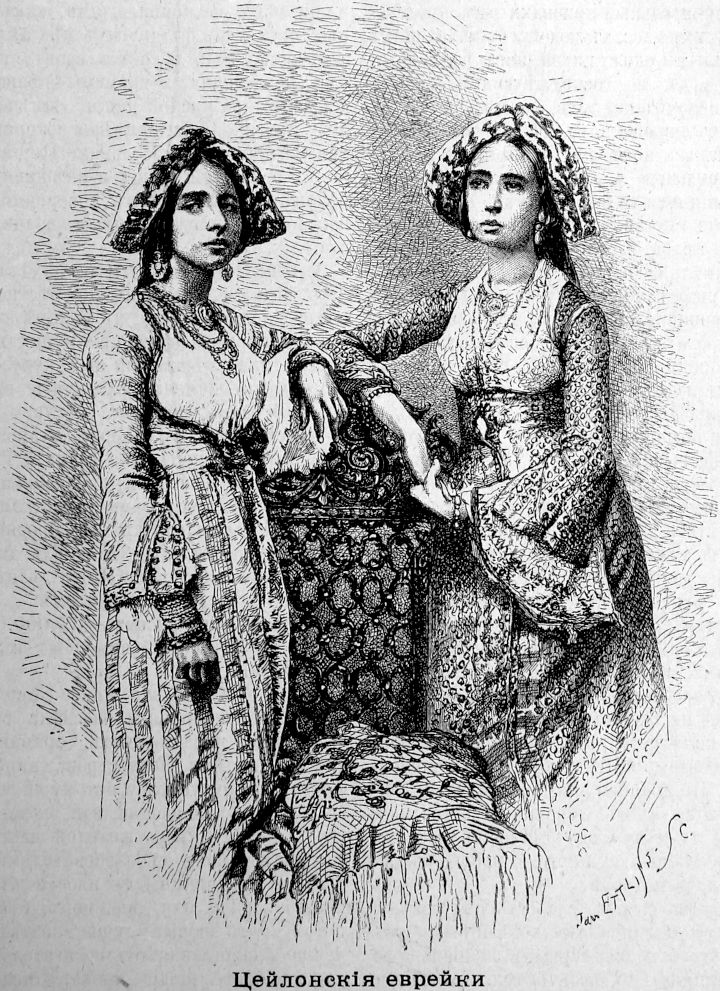

Помеси или евроазийцы (евро-азиаты), т.е. европейцы по отцу, азиатцы по матери, лишь в слабой степени способствуют укреплению британского могущества, ибо они не считаются за англичан ни туземцами, ни белыми, приехавшими из Европы: они составляют отдельную касту, и касту не из самых почетных. В физическом отношении они вообще не отличаются ни силой англичанина, ни красотой индуса; в нравственном, они, по большей части, имеют наклонность к хитрости и лжи, что происходит, может быть, от унизительного социального положения, в котором они находятся. Еще в начале нынешнего столетия, перед тем как пар сблизил Индию и Англию, они были более уважаемы и более счастливы, нежели в наши дни. Тогда очень многие из английских чиновников связывали себя с туземными женщинами брачными узами, и оставляя своих детей при себе, заботились об обеспечении их будущности. В настоящее же время англичанин, который женился бы на индуске, тем самым исключил бы себя из касты своих соотечественников. Евроазийцы, почти все непризнаваемые своими отцами, живут в бедности и беспомощном состоянии. Презираемые белокожими властителями страны, ненавидимые темнокожими подданными, они должны ухищряться, чтобы создать себе между теми и другими положение, которое всегда остается шатким. Тщеславясь, несмотря на все, тем, что в жилах их течет европейская кровь, и очень заботящиеся о том, чтобы голова их была украшена шляпой,—что и подало повод дать им прозвище «шляпников» (топас или топикарен),—они считают унизительным для себя всякий ручной труд, и те из них, которым не посчастливилось занять места писцов, приказчиков, конторщиков или толмачей, и таким образом пристроиться около касты повелителей страны, впадают часто в крайнюю нищету или добывают себе средства к существованию предосудительными ремеслами. После восстания сипаев, когда евроазийцы, угрожаемые как и англичане, сражались рядом с ними, некоторая солидарность установилась на минуту между белокожими и метисами; но эта дружба продолжалась только до тех пор, пока существовала общая опасность, и теперь богатые индусы и парсы имеют гораздо более шансов, чем евроазийцы, быть облагодетельствованными судьбой в распределении должностей и почестей. Эти полу-соплеменники доставляют не мало хлопот индийскому правительству; впрочем, они составляют лишь незначительную часть народонаселения; общее число метисов всякого происхождения, английского, португальского, французского, не превышает полумиллиона на всем Полуострове по сю сторону Ганга, что не составит даже одного на пятьсот туземцев. Португальские евроазийцы, пропорционально, самые многочисленные между помесями, и как класс, существуют уже в течение достаточно большего числа поколений, чтобы научиться тяжелым опытом, что труд не позорит человека; не считая себя призванными к исполнению профессий, называемых либеральными, они делаются поварами, кучерами, лодочниками. Впрочем, лицом они так же черны, как и индусы, и отличаются от последних только покроем платья. Евреи, поселившиеся во многих городах западного берега Индустана за несколько столетий до прибытия португальцев, лучше сохранили свой тип, благодаря чистоте крови и поддерживанию наследственных профессий.

Так как большинство англичан живут в Индии лишь временными резидентами, а евроазийцы недостаточно многочисленны, чтобы образовать действительно важный этнический элемент, то приращение народонаселения приходится почти всецело на долю индусов различных рас, коларийцев, арийцев или дравидийцев. На Полуострове безбрачие не устраняет от семьи, как у народов Запада, более трети народонаселения; в Индии все вступают в брак, и почти все женщины имеют детей, впрочем, в меньшем числе, чем сколько могли бы иметь, если бы браки были более поздние. В большинстве случаев, брачные союзы заключаются, когда супруги еще не сформировались, в возрасте от десяти до двенадцати лет; почти все молодые люди, слушающие лекции в университетах в Калькутте, Лагоре, Мадрасе, уже отцы семейства. Случаи большой плодовитости редки между индусами; тем не менее, если бы смертность от оспы и других болезней не свирепствовала среди грудных детей, число жителей могло бы удвоиваться в какие-нибудь двадцать лет; но крайняя бедность двухсот миллионов индусов и дурные гигиенические условия обрекают на смерть в раннем возрасте более половины каждого нового поколения, и прирост народонаселения, как он ни значителен повидимому, остается пропорционально меньше прироста многих наций Европы и Америки. Эмиграция тоже уменьшает его до некоторой степени. Индия посылает за границу больше людей, чем сколько сама получает путем иммиграции; правда, огромное большинство колонистов, которых она дает отдаленным странам, свободны лишь по имени: это кулии, т.е. наемные рабочие.

Общее число выселившихся индусов простирается до полумиллиона слишком. В период с 1842 по 1875 год английская Индия дала заатлантическим колониям 587.650 кулиев; в одном только 1858 году остров св. Маврикия и другие колонии получили 46.000 индийских работников; но болезни жестоко свирепствуют среди этих несчастных эмигрантов, лишенных семьи по большей части, без друзей и без всяких рессуров на чужой стороне. Санталы, ораоны, коларийцы из области Чота-Нагпор, между которыми сначала вербовали толпу кулиев, гибли на чужбине десятками тысяч; остров Маврикия получил в течение тридцатилетнего периода, с 1842 по 1872 год, более 350.000 индусов, из которых осталось в живых только две пятых.

Число индусов-кулиев в европейских колониях, исключая испанских Антильских островов и Мыса Доброй Надежды: 535.406. Из этого числа: на о. св. Маврикия—141.309; в Демераре—53.786; на о. Соединения—43.193; на о. Тринидаде—25.852; в Натале—17.862; на о. Ямайке—15.134; на о. Гваделупе—13.544; на о. Мартинике—10.000; в Суринаме—4.829; в Кайене—4.272.

Теперь большинство эмигрантов состоит из уроженцев области Бехар, окрестностей Бенареса и Коромандельского берега; благодаря тому, что с ними лучше обращаются, чем с первыми «наемниками», они не гибнут на чужбине в столь большом числе, и многие из них возвращаются на родину с маленьким сбережением, которое обеспечивает их от нужды. Всего лучше успевают устроиться на чужой стороне не кулии, отправляющиеся работать на плантаторов в европейских колониях, а клинги, телугу и тамилы, эмигрирующие в Барманию и другие страны Индо-Китая.

В этом взаимодействии демографических явлений: иммиграций и эмиграций извне и извнутри, нормального прироста вследствие избытка рождений, местных уменьшений вследствие избытка смертных случаев, одно несомненно—это то, что увеличение народонаселения везде происходит в пользу тех, которых называют арийцами, каковы бы, впрочем, ни были их первоначальная раса и исповедуемые ими культы. Населения различных происхождений, принадлежащие, по сродству своих диалектов, к арийскому миру, составляют четыре пятых общего числа жителей, и это численное отношение беспрестанно изменяется в их пользу, благодаря выгодам, которые им обеспечивают почва более плодородная, климат более умеренный и более правильный в своих переменах температуры, а также более удобные пути сообщения. Потомки аборигенов Ауда, Бехара, Бенгалии «индианизировались» по большей части; точно также туземцы племени бгиль, мгайр, гонд, сантал, бодо из Раджпутаны, из центральных провинций, из Чота-Нагпора, из Качара превращаются постепенно в индусов по нравам и языку. Общее число «дикарей» Полуострова, простирающееся еще, по приблизительному исчислению, до десятка миллионов душ, уменьшается с каждым годом, может быть, в некоторых округах по причине избытка смертности над рождениями, но главным образом вследствие постоянных захватов цивилизованного мира в области мира варварского. Что касается населений, называемых дравидскими по общему происхождению идиомов, которыми они говорят, то целая половина занимаемой ими территории представляет плоскогорье, мало плодородное и недостаточно орошаемое, а в многолюдной области морского прибрежья излишек населения уносится эмиграцией.

Все отличительные признаки рас представлены в этих массах людей, составляющих в совокупности около пятой части всего человеческого рода; но господствующим типом является несомненно тот, который всего более знаком европейцам: гибкие члены, тонкия, сухопарые ноги, чисто овальный оклад лица, правильные черты, обрамленные черными, вьющимися волосами, цвет кожи, варьирующий от смуглого цвета итальянца до черного цвета араба, взгляд умный, рот скромный, ансамбль физиономии кроткий и недоверчивый. У индуса меньше мускульной силы, нежели у европейца, но зато у него больше грации и ловкости; в среднем, он также и красивее европейца: есть целые провинции, где все женщины отличаются в одно и то же время правильностью и прелестью черт; только всемогущий обычай заставляет их уродовать себя, разрисовывая себе лицо, вытягивая уши тяжелыми серьгами, продевая себе в ноздрю металлическое кольцо; в южной Индии не редкость встретить женщин, которые с трудом ходят под тяжестью своих металлических украшений, достигающих 12 килограммов (около 30 фунтов) весу. Что касается нравственного характера туземцев, то весьма естественно, что властители страны упрекают их в пороках, вина за которые должна падать на самих завоевателей; они обвиняют своих подданных в трусости, лукавстве, лживости, т.е. в таких недостатках, которые порождаются рабством и от которых излечивает равенство. По крайней мере, за индусами все-таки остаются многие хорошие качества: воздержность, терпение, неутомимость в труде, любовь к ученью и память о прошлом, залог будущего подъема.

Большую физическую слабость индусов в сравнении с англичанами хотели-было объяснить употреблением первыми специально растительной пищи; но различия всякого рода, в условиях наследственности и в образе жизни, слишком многочисленны между двумя народами, чтобы можно было определить с полною достоверностью причины контраста в физическом отношении. Во-первых, ошибочно было бы видеть в последователях индусских религий строгих вегетарианцев. Почти все они едят мололо и масло; те, которые живут на морском прибрежьи и по берегам рек, питаются рыбой. Один только род мяса запрещен—это говядина. Но, исключая этого закона, всеми уважаемого, преобладают самые разнообразные обычаи относительно гигиены. Большинство индусов воздерживается от употребления в пищу свинины и домашней птицы, но они могут есть мясо овец и коз; другим дозволено употребление почти всякого рода мясной пищи. В некоторых округах женщины пользуются в отношении пищи теми же привилегиями, как и мужчины, тогда как в других местах мясо им запрещено. Что касается вдов, то они все, без исключения, подчинены правилам воздержания от мясной пищи. Замечено, что по духу противоречия, примеры которого представляют все секты, мусульмане Индии повинуются, в отношении пищи и внешней жизни, законам, составляющим совершенную противоположность тем, которым подчиняются индусы.

Хлебные растения, служащие для ежедневного питания, различны по местностям: в области дельты Ганга, в Бехаре и вдоль морского прибрежья едят преимущественно рис, чистый или смешанный с кукурузой: на плоскогорьях—ячмень и различные виды проса, раги, джовари, баджри, растущие на довольно сухой почве; в северных провинциях—пшеницу; наконец, в Кочине, Траванкоре, Мадуре есть населения, питающиеся исключительно продуктами пальмы, отростками, плодами и соком, свежим или перебродившим. По употреблению в пищу того или другого рода хлеба, народонаселение Индии делится приблизительно следующим образом:

Питающихся рисом—75.000.000; пшеницей—80.000.000; ячменем и просом—100.000.000.

Население главного пояса пшеницы, т.е. Пенджаба и верхнего бассейна рек Ганга и Джамны, представляет, сравнительно с другими частями Полуострова, наиболее сильную и выносливую расу, потому ли, что там пища более укрепляющая, или, может быть, потому, что там кровь жителей часто обновлялась смешением с завоевателями, спускавшимися в равнины с плоских возвышенностей запада, или, наконец, вернее всего, потому, что почва, лучше возделываемая и лучше защищенная от посягательств земиндаров, более щедро прокармливает «братства», которые ею владеют. Статистика обнаружила тот капитальный факт, что двести миллионов индусов должны обманывать свой голод пищею, совершенно недостаточною. Съестные припасы дешевы, но туземцы имеют только несколько сантимов в день, чтобы приобрести себе необходимое, и потому постоянно живут впроголодь. Средняя заработная плата индийского земледельца—60 сантимов в день; крайние же размеры ея—10 сантимов и 21/2 франка. Как не быть людям слабыми телом и здоровьем при таком ничтожном размере заработка!

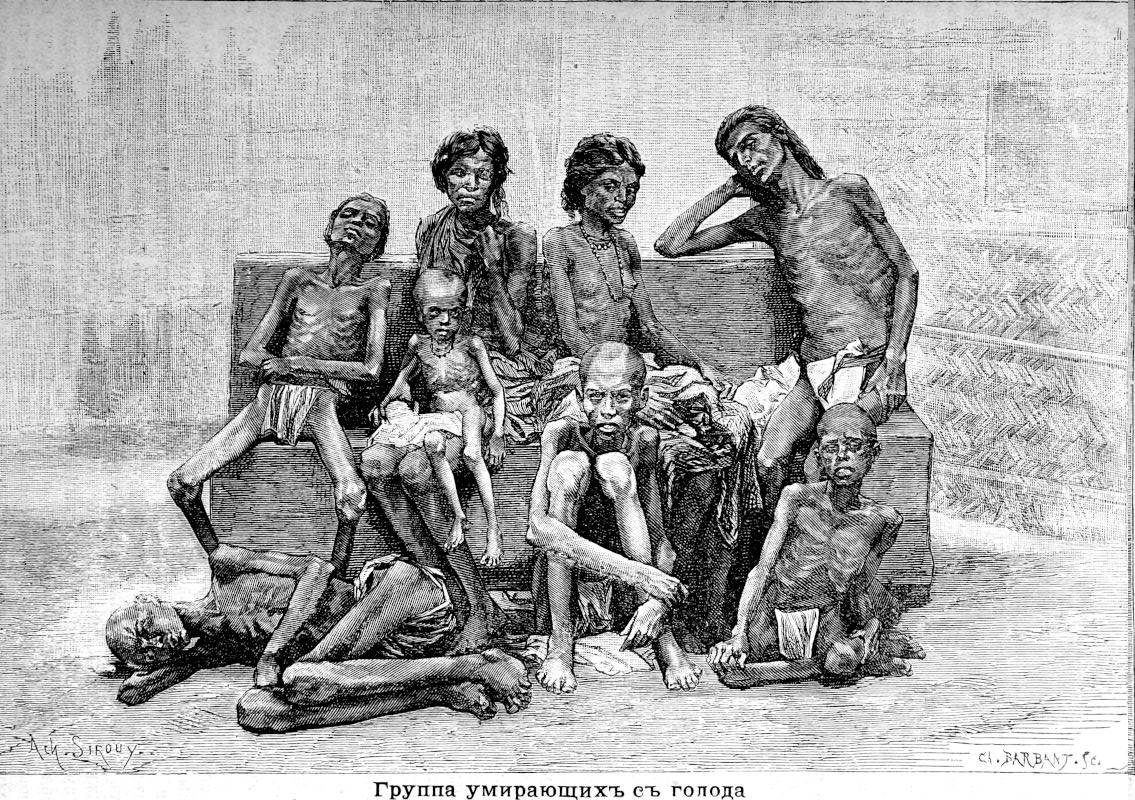

Эпидемии находят себе обильную жатву среди этих истощенных населений. Холера, которая из Индии иногда устремлялась на остальной мир, чтобы сделать там такия страшные опустошения, постоянно свирепствует в городах Полуострова, и английское правительство вынуждено установлять санитарный кордон вокруг мест ярмарочного торга и пилигримства, чтобы воспрепятствовать распространению этого ужасного бича. Элефантиазис (бугорчатая, слоновья проказа), в различных её формах, очень распространена в Индии; в некоторых провинциях двадцатая часть населения поражена этим недугом. Ни в одной стране нет такого множества прокаженных; в 1872 году их насчитывали слишком 102.000 в непосредственных владениях Великобритании. Между индусскими населениями средняя смертность на целую треть превосходит смертность жителей Западной Европы (средняя смертность в Индии, по Гунтеру, составляет 32.57 на 1.000). Но хотя болезни эндемические и эпидемические каждый год уносят людей, которые при достаточной пище остались бы в живых, народное воображение поражают в особенности голодовки, от которых иногда в одной только провинции погибает в течение нескольких месяцев четверть или даже треть населения. «Голодовки составляют одно из учреждений Индии», обыкновенно говорят тамошние администраторы. С 1771 г., в котором десять миллионов человек умерли от голода в Бенгалии и Бехаре, насчитывают двадцать одну большую голодовку, постигших страну в разное время, и восемь из этих народных бедствий похищали свои жертвы миллионами. В два десятилетия с 1860 по 1880 гг. четыре голодовки опустошили различные провинции Полуострова. В 1866 г. орисский край потерял более миллиона жителей, т.е. четверть своего населения. В 1868 г., по приблизительному исчислению, в одном Пенджабе пало жертвой голода 1.200.000 человек и втрое больше погибло вне собственно английской территории, в Раджпутане и в государствах нагорья. В 1874 году катастрофа разразилась над низменной равниной Ганга, а три года спустя над Деканом. До какой цифры простиралось число умерших голодною смертью? До 1.350.000, говорят английские документы, но никакая статистика не принимала в рассчет несчастных, павших жертвой голода в Гайдарабадском царстве и в Майсуре: на улицах ежедневно подбирали десятками трупы умерших от голода; некоторые округа, именно те, которые окружают Биджапур и Каладжи, были обезлюднены. Общее уменьшение народонаселения в двух президентствах: Мадрасском и Бомбейском и в Майсуре простиралось, в период с 1872 по 1881 год, до 1.682.575 человек, а между тем в самом городе Бомбее, на всем соседнем прибрежье и в южных округах Мадрасского президентства число жителей значительно увеличилось в этот промежуток времени. Принимая в рассчет также убыль населения в Гайдарабадском королевстве, можно заключить с большою вероятностью, что голод 1877 года унес в могилу не менее четырех миллионов человек. И в то самое время, когда такое множество несчастных погибало от недостатка пищи, калькуттский порт продолжал отправлять хлеб заграницу в значительных количествах; голодавшие туземцы были слишком бедны, чтобы купить себе хлеба, который спас бы их от смерти. Впрочем, к концу голодов 1874 и 1877 годов правительство приняло меры к покупке и раздаче голодающим разного рода хлеба, в особенности оно озаботилось организацией общественных работ, предпринятых в видах оказания помощи бедствующему населению, каковы: постройка больших дорог, каналов и железных путей; с 1874 по 1877 год расходы на этот предмет простирались до 400 миллионов франков.

Огромное большинство народонаселения Индии по сю сторону Ганга состоит из земледельцев. Об этом можно судить по переписи 1872 года, которая перечисляет 1.400 городов с 5.000 жителей и более, имеющих в совокупности около 18 миллионов резидентов; эта цифра не составит даже десятой части индусов, населяющих британские владения. Ни один из городов Полуострова не насчитывает миллиона жителей, а числовая разность между полами в главных городах, каковы Бомбей и Калькутта, показывает, что треть городского населения состоит из временных иммигрантов.

Численное отношение полов в Калькутте и в Бомбее по переписи 1881 года:

Калькутта—100 женщин на 165 мужчин; Бомбей—100 женщин на 151 мужчин.

Слишком 240.000 селений имели менее 200 жителей, 200.000 других сел и деревень от 200 до 1.000 душ и в 32.130 местечках цифра населения варьировала между 1.000 и 3.000 душ. При том, между городами и местечками много есть таких, где каждый дом имеет свой сад и где культура земли составляет почти исключительное занятие всех жителей; многие городские поселения суть не что иное, как группы деревень, разделенных полями. Как во всех торговых странах, городские поселения Индии увеличились в последнее время, но это возрастание совершалось медленно, и земледельческий класс, по численности, все еще составляет огромное большинство народонаселения. Бенгальское президентство, где находится столица империи, есть в то же время провинция, в которой сельское население имеет, сравнительно, наибольший численный перевес над горожанами. Даже деревенские ремесленники могут быть рассматриваемы как члены земледельческого класса; они работают для поселян и непосредственно вознаграждаются ими за свой труд, как служащие сельской общины.

Из опубликованных английским правительством статистических сведений, впрочем, неполных, видно, что в настоящее время только около трети пространства Индии находится в культуре. Без сомнения, крутые скалы Гималайских гор, некоторые части «пустыни» Тар и плоскогорий Декана были бы неудобны для обработки плугом; но на двух третях почвы, которые еще остаются необработанными, сколько обширных пространств могли бы быть еще завоеваны для земледелия, или путем искусственного орошения, или посредством осушки болотистых местностей, или, наконец, простой расчисткой под пашни джунглей! И, однако, во многих округах земледельцу уже мало места: в иных чрезмерно населенных местностях земля раздроблена до бесконечности, и участок, приходящийся на долю каждого хлебопашца, или в виде собственности, или в виде аренды, недостаточен для его прокормления и для уплаты податей и повинностей. По мере того, как плодородные поля делаются более и более редкими для возрастающего народонаселения, цена земли поднимается, и райот платит теперь за землю посредственного качества дороже, чем сколько он прежде платил за отличную почву. Таким образом продолжается и усиливается нужда. Но земледельческий труд везде производится с большим старанием: крестьянин умеет утилизировать землю так, что она дает ему два или три урожая в год; ему не безъизвестно, что следует вести плодопеременное хозяйство, чтобы не истощать полей; он знает пользу унавоживания и вообще искусственного удобрения почвы, и очень искусно направляет струйки воды на поля, которые нуждаются в орошении.

После хлебных злаков, которые в урожайные годы увеличивают размеры отпуска заграницу, первое место между земледельческими произведениями Индии, в торговом отношении, занимает опиум, который, если не по действительной своей ценности, то, по крайней мере, по искусственной цене, обусловливаемой монополией, дает повод к наиболее обширному движению внешней торговли государства. Мак для опиума сеют преимущественно в равнине Ганга, вокруг Бенареса и Патны, и на плоскогорьях Мальвы; в Раджпутане, в Пенджабе, в Центральных провинциях еще можно встретить кое-где поля, засеянные маком, но во всех других местах возделывание этого растения воспрещено; в округах, непосредственно зависящих от Индийской империи, культура эта ведется только на авансы, выдаваемые правительством; что касается мака с плоскогорий Мальвы, то он поступает в склады лишь по оплате пошлиной в количестве 1.500 франков за ящик. Торговая цена этого зелья, вывозимого всею массой в Индо-Китай и в Китай, простирается до 300 миллионов франков в год, а чистая прибыль, для казны, составляет около 225 миллионов, превышая слишком в два раза ту сумму, которую выручало правительство от этой торговли в ту эпоху, когда оно объявило Китаю «войну из-за опиума», чтобы принудить желтолицых сынов Срединной империи покупать гибельное наркотическое средство.

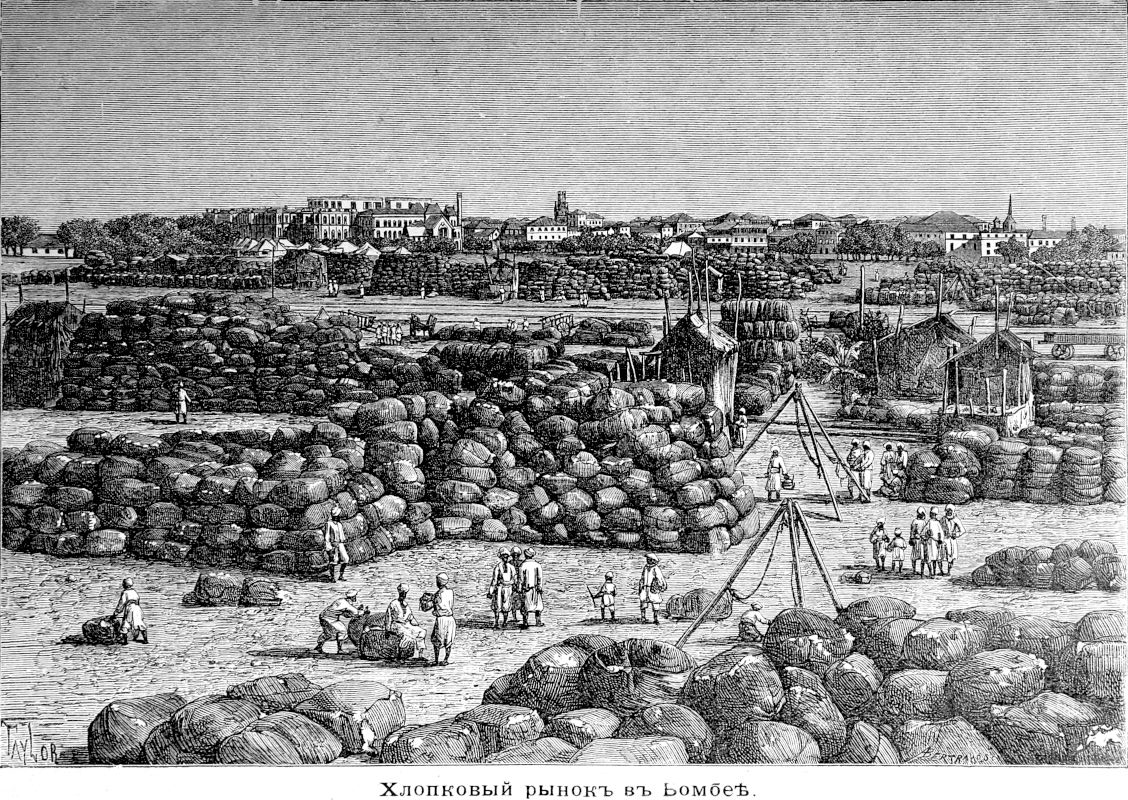

Сбор хлопка занимает лишь второе место по ценности экспорта, и годовые колебания продажи этого продукта заграницу весьма значительны. Во время междоусобной войны в Соединенных Штатах вывоз хлопка из Индии разом поднялся в четыре года с 75 миллионов до громадной суммы 925 миллионов франков; но после американской войны он быстро упал и в настоящее время колеблется между 200 и 300 миллионами в год (в 1894 г. было вывезено хлопка-сырца на сумму около 133.3 миллионов рупий). Под культуру этого растения в 1894 г. было занято 4.300.000 гектаров. Ост-индский хлопок ценится гораздо ниже хлопка из Соединенных Штатов, потому что он короче волокном и не так чист, содержит много посторонней примеси; впрочем, теперь уже во многих округах Бомбейского президентства туземное растение заменено американскими разновидностями. Из всех родов почвы наиболее благоприятною для культуры хлопчатника считается так называемый регар на плоскогорьях Декана,—черноватая земля, наполняющая углубления в формации траппа; но ее находят также, и при том обширными пространствами, в Карнатике, где она образовалась вследствие разложения гнейса и гранита. Этот род почвы нигде не встречается в аллювиальных равнинах Ганга или Инда.

Напротив, джут, прядильное растение, наиболее утилизируемое из всех технических растений Индии после хлопка, всего успешнее произрастает на намывных землях речных берегов, и преимущественно на так называемых «чарах», или наносных, образующихся из ила, островках новой формации: его сеют почти только в Северной и Восточной Бенгалии, в особенности на берегах Брахмапутры. Джут, возделыванием которого занимаются почти исключительно мелкие земельные собственники, есть одна из культур, наиболее обогативших производителя (в 1893 г. под эту культуру было занято 872.534 гектара; вывоз джута-сырца в 1894 г. на сумму около 85,2 миллионов рупий). Нельзя сказать того же о культуре индигового дерева. Еще в половине нынешнего столетия это промышленное растение доставляло негоциантам Бенгалии их главную статью экспорта, но рабство, которому плантаторы подчинили крестьян, повело к бунтам и даже к маленьким местным войнам, которые разорили самую промышленность; в сельских местностях нижней Бенгалии повсюду встречаются развалины разрушенных индиговых заводов. Все более и более распространяющееся употребление анилиновых красок обескуражило плантаторов, но им нечего опасаться, что «синтез» индиго, открытый Бейером, позволит промышленникам непосредственно фабриковать красящее вещество. Культура индиго удержалась в некоторых местностях, именно в Бехаре и в Мадрасском президентстве; там ею занимаются мелкие землевладельцы, которые возделывают растение и приготовляют кубовую краску. Вывоз индиго в 1879-1880 годах: 5.083 тонны: ценность: 30.685.850 франков.

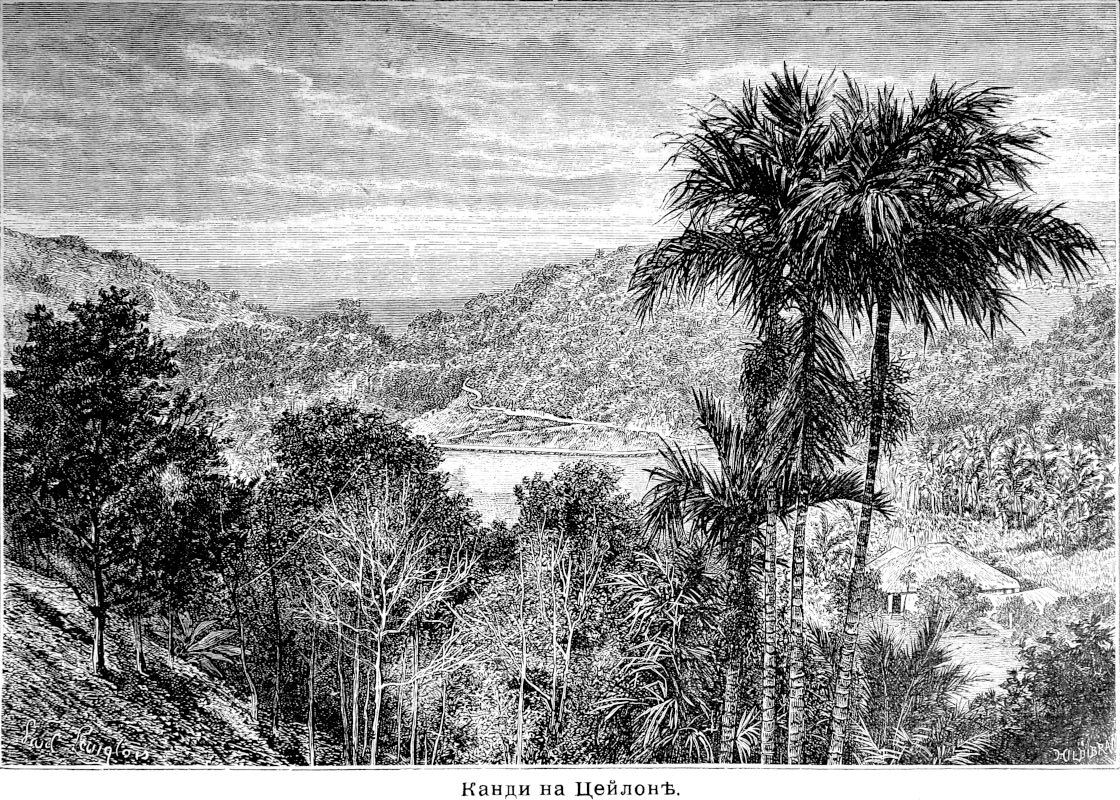

Вместо покинутых индиговых плантаций возникли другие большие плантации. Табак, культура которого была введена в бассейне Ганга в начале семнадцатого столетия, в царствование султана Акбара, получил недавно значительную важность в сельско-хозяйственной промышленности Индии; табачные поля занимают на Полуострове пространство свыше 200.000 гектаров; лучший табак дают следующие местности: Тирхут, Коконада и острова реки Годавери, окрестности Диндигуля и Тричинаполи. В последние тридцать лет Индия сделалась страной, которая, после Китая, производит наибольшее количество чая; Срединная империя теперь уже не пользуется монополией этого продукта, и весьма возможно, что в близком будущем Индия даже опередит ее по годовой ценности вывоза чая. В 1870 году Англия получила из Индии количество чая, составлявшее только десятую часть английского годового потребления этого продукта; десять лет спустя, в 1880 году, она купила у неё уже треть цифры своего потребления. От 600 до 2.000 метров средней высоты, «чайные сады» покрывают склоны Гималая, в доарах Бутана, в Сиккиме, Кангре, Кумаоне, Гарвале, и число их все более и более увеличивается в горах Ассама, в Чота-Нагпоре, на Ниль-Гири и горах Курга и Вайнада, наконец, на острове Цейлоне и в английских владениях Индо-Китая. Лучшие продукты получаются из Кангры и по достоинству, говорят, не уступают самым высоким сортам китайского чая; но наиболее обширное развитие эта отрасль земледелия получила в Ассаме, где были основаны первые плантации: тамошний сбор чая представляет половину всего индийского производства. В 1882 году сбор чая в Индии простирался до 28.400.000 килограммов, ценность которых равнялась 100.000.000 франков. В Южной Индии и на острове Цейлоне плантации кофейного дерева соответствуют плантациям чайного деревца в северных провинциях. Склоны Гатов, некоторые части плоскогорья Майсур, Вайнад и в особенности страна Кург и остров Цейлон покрыты кофейными плантациями в горном поясе. Кофейное дерево было введено на Полуострове не европейцами, как чайное деревцо: оно было привезено в 1560 году одним пилигримом, возвращавшимся из Мекки: но только англичане дали этой культуре её теперешнюю экономическую важность. Общий сбор кофе представляет, по ценности, около 140 миллионов франков, при чем более трех четвертей этой суммы приходится на остров Цейлон; но кажется, что там именно, на Цейлоне, болезни кофейного дерева более чем где-либо угрожают будущности плантаций. Сбор кофе в 1878 году: в континентальной Индии—15.020.000; на острове Цейлоне—50.800.000, всего 65.820.000 килогр.

Другие культуры мало прибавляют к богатствам Индустана; но сколько есть растений, пищевых и промышленных, по возделыванию которых Индия могла бы соперничать с другими производящими их странами!

Распашки новых земель во многих местах совершенно изменили вид страны. Почти во всех малонаселенных округах земледельцы ведут кочевой образ жизни: они выжигают лес или джунгль, бросают зерно в пепел и собирают несколько урожаев; затем, когда производительная сила почвы истощилась, отправляются в другое место зажигать пустошь. Таким образом обширные пространства были совершенно обезлесены. Но во многих густо населенных областях истребление лесов, более методическое, есть в то же время более верное: поля везде заменяют лесные поросли. В некоторых частях возвышенных равнин Ганга и Джамны теперь уже не увидишь ни одного дерева. На Деканском плоскогорье можно путешествовать по целым дням через сельские местности, лишенные всякой тени, и там новое разведение лесов было бы очень трудно; раз срубленные, деревья плохо принимаются вновь на скале почти голой. Леса южной части Гатских гор, в Курге, Вайнаде, Кочине, Траванкоре были выпустошены, к великому вреду почвы, которая покрылась рытвинами и оврагами под действием дождей. Правильным облесением местностей без культуры стали заниматься лишь с 1860 года; в эту эпоху лесные страны были поставлены под непосредственный надзор правительства; варварский и хищнический способ земледелия посредством выжигания лесных порослей был воспрещен, и там и сям начался труд восстановления безразсудно уничтоженных лесных богатств. На склонах Гималаев, каждый санитарный город окружил себя фруктовыми садами и парками, где разведены преимущественно европейские породы дерев. В Пенджабе, по берегам Инда и его притоков, теперь простираются новые лесные насаждения, и охотники радуются, что дичь, в том числе и тигр, опять появляется в стране. В Сиккиме и особенно в Ниль-Гири и на различных горных массивах южной Индии и острова Цейлона, насаждения состояли преимущественно из экзотических дерев, особенно из эвкалипта, из боливийского хинного дерева, из разных пород каучукового дерева, происходящих с Сондского архипелага, с острова Мадагаскара, из Бразилии. В конце 1878 года в лесах Индии насчитывали уже более 4 миллионов хинных дерев, из которых три четверти приносили уже полный доход.

Индия, в сравнении с Европой, очень бедна скотом. Редкость пастбищ и употребление народом растительной пищи препятствуют количественному возростанию рабочих и упряжных животных; однако, туземцы имеют некоторые замечательные породы рогатого скота, каковы, например, быки-рысаки в центральных провинциях. Лошадиная порода выродилась с тех пор, как индусы, побежденные, не имеют более надобности содержать конницу; на всем громадном пространстве Мадрасского президентства в 1878 году насчитывали всего только 395.000 лошадей (по конской переписи 1894 г., во всех провинциях, кроме Бенгалии, насчитали 1.113.939 лошадей); но в большей части провинций употребляют ослов в качестве вьючных животных, а в Пенджабе, Марваре и других раджпутских государствах путешественников и товары перевозит верблюд; наконец, в Ассаме, в Южной Индии и на острове Цейлоне употребляют несколько тысяч слонов, правда, гораздо больше для того, чтобы увеличить пышность царских празднеств и охот, чем для того, чтобы помогать трудам земледелия или промышленности.

Есть некоторые провинции, в которых всякая культура была бы невозможна без обильных ирригаций. Таковы равнины, через которые проходит Инд в своем нижнем течении; такова же значительная часть Пенджаба и доабов Индустана в собственном смысле. В южной Индии туземцы знают искусство задерживать воды в лежащих уступами один над другим резервуарах, откуда вода, выпавшая, в виде дождя, в период муссона, вытекает ирригационными струйками во время засух; англичанам нужно было только починить старые плотины и дополнить сеть оросительной канализации, чтобы увеличить несколькими миллионами гектаров площадь земель, платящих поземельный налог. Но в северных провинциях сила могучих потоков, спускающихся с Гималайских гор, слишком велика, чтобы прибрежные жители могли удержать их плотинами и превратить в ряд расположенных один над другим прудов. Там, для орошения страны, принуждены были прибегнуть к прорытию каналов, боковых рек, сток которых регулируется шлюзами; один из этих каналов, канал Ганга, который начинается у Гардварских «ворот», есть, как известно, самое важное сооружение этого рода во всем свете; но и многие другие каналы, проведенные из Инда, Сетледжа, Рави, Соны, тоже принадлежат к замечательнейшим памятникам человеческого искусства. Для орошений остается еще утилизировать некоторые большие реки, каковы Серджу, Гандак, Тапти, Нарбада. Наконец, в некоторых частях Декана и особенно на острове Цейлоне нужно только реставрировать старые сооружения этого рода: водохранилища существуют, но они превратились в болота; ирригационные каналы представляют теперь непостоянные ручьи или пруды, заросшие дикой травой. В целом, в одних только английских владениях Передней (по сю сторону Ганга) Индии совокупность земель, прибавленных к пахатной почве ирригационными каналами, исчисляют в 11.690.000 гектаров, что составляет, в сложности, территорию, равную одной пятой всего пространства Франции. Стоимость канализационных работ, предпринятых в Индии с 1868 по 1878 год, простиралась до 261.450.000 франков.

Необходимость регулировать сообща распределение вод, затоплять разом, потом осушать обширные пространства земли в рисовых плантациях, сохранила во многих местностях общинную форму деревень,—форму, прежде общераспространенную в Индии. Насильственные завоевания и постепенные скупы земли отдельными лицами и целыми кастами, внутренняя эволюция общины, вмешательство, прямое или косвенное, законодательства видоизменили до бесконечности систему землевладения: от чисто общинного обладания землей до частного владения с полным правом пользования и отчуждения, все возможные формы встречаются на обширном пространстве Полуострова. На двух противоположных концах страны, в Кашмире, так же, как и на острове Цейлоне, есть еще земледельческие группы, состоящие из нескольких сотен душ, большие семьи, где труд каждого приносит пользу всем, где никто не подвергается риску терпеть недостаток в необходимом. В других местах общинное землевладение существует уже только в принципе; каждая семья получила свой земельный участок, весь продукт которого принадлежит ей безраздельно; но через известные или неопределенные промежутки времени производится новый передел земли, как в великорусском мире, и равенство снова восстановляется между участниками. Даже в тех сельских общинах, где уже не ведется более раздела и передела земли и где каждый собственник, сделавшись хозяином своего поля, может даже продать его, сохранились еще многие учреждения, напоминающие прежнюю форму общинного землевладения и общинной жизни. Так, почти везде существует еще панчайат, или «совет пяти», иногда состоящий из одного только члена. Наконец, большинство деревень, особенно на юге, имеют своих должностных лиц и людей ремесла, которым выдается жалованье из доходов общины; таковы: плотник, кузнец, канатчик, гончар, цирюльник, белильщик, деревенский сторож, водонос, лекарь, школьный учитель, жрец, бард, астролог; богатые общины содержат, сверх того, музыкантов и баядерок для своих празднеств.

Самые цветущие и благоденствующие области те, где земельная собственность разделена и где крестьяне не имеют посредников между собою и правительством; так, почти весь Канарский край и Малаялам разделены на мелкие имения, владельцы которых, равноправные, независимые, зажиточные по большей части, составляют в то же время один из самых образованных классов на Полуострове; но самые плодородные провинции, по крайней мере в бассейнах Ганга и Брахмапутры, суть в то же время местности, где население живет в крайне бедственном положении. Талукдары Ауда, земиндары Бехара и Бенгалии, плантаторы Ассама разделили между собою страны, покровительствуемые английским правительством, которое и само состоит из ландлордов, владеющих громадными поместьями; таким образом, значительная часть Индии была превращена во вторую «Ирландию». Даже после возмущения сипаев, аудские талукдары, огромные имения которых были конфискованы, снова вступили во владение своих ленов, заключающих каждый многие сотни деревень. Оттого класс богатых землевладельцев, индусских или мусульманских, считает себя солидарным с британскими повелителями, которым он обязан своею властью и правильным поступлением своих доходов. Между этими земиндарами есть баснословные богачи, как, например, Бардванский раджа, имение которых приносит, в виде арендных денег, до 10 миллионов франков в год; но под ними сколько еще главных и второстепенных агентов, которым надо наживать себе состояние на счет труда несчастных райотов! И сколько взаимной ненависти между толпой пахарей, рабов de facto, хотя людей вольных de jure, и угнетающими посредниками всякого рода! «Добрые слова земиндара,—говорит пословица,—все равно, что сладкия речи мусульманина, ласкающего своих цыплят: он дает им есть за тем, чтобы потом съесть их самих». В Бехаре и Бенгалии, в Джиттатонге, Ориссе, средний размер поденной заработной платы не превышает 30 сантимов, а дети двенадцати лет получают по пяти сантимов, или и того менее. Большинство семей должно существовать на доход от 15 до 20 франков в месяц, и как ни дешевы жизненные припасы, редка бывает, чтобы райот в состоянии был приобретать себе даже самое необходимое: можно сказать, что в Орисском крае ничтожная разница заработка, равная 5 сантимам в день, отделяет бедность от нужды; без садика, которым окружена каждая хижина и который дает кое-какие овощи и плоды, крестьянину каждый год грозил бы голод. Понятно, какою гибельною властью пользуется ростовщик над всем этим голодающим людом. Он ссужает зерно для посева, дает хлеб для прокормления семьи до будущего урожая, но зато жатва принадлежит всецело ему: этими ссудами он держит райота в своей власти, в вечной кабале, делает его своим слугой на всю жизнь и без всякого жалованья. Не помогли и основанные правительством в некоторых округах банки, выдающие ссуды за небольшие проценты. Крестьянин слишком боится своего истинного господина, ростовщика, чтобы у него хватило смелости занимать у других.

Страна специально земледельческая, Индия не имеет, как Англия, муравейников рудокопов и обширных фабричных городов, населенных рабочими; но её ремесленники все еще отличаются замечательным искусством и тонкостью работы, которыми так восхищались первые европейские путешественники. Правда, некоторые промышленности почти совершенно исчезли, а другие сильно сократились или пришли в упадок сравнительно с прежним временем. Дакка и многие другие некогда процветавшие города не имеют уже многочисленных ткацких станков, производивших воздушные кисеи; Кашмир фабрикует еще шали, но число мастеров безпрестанно уменьшается, да и те, которые остаются, подражают европейским тканям или старым образцам, не умея сливать оттенки цветов с тою удивительной гармонией, какою отличаются старинные ткани, хранящиеся в музеях. Промышленность предметов роскоши не переставала видоизменяться в течение веков, чтобы удовлетворять вкусам государей всякого происхождения, «монгольских», персидских, афганистанских, раджпутских, маратских, сменявших друг друга на тронах Индии; теперь шали и драгоценные украшения нужно продавать европейским иностранцам, и сообразно прихотям этих новых властелинов, изменился рисунок и колорит тысячи изделий промышленности. Теперь образцы выписываются из Англии, из Бирмингама, Лидса, Рочдэля, и копируются или в тюрьмах арестантами, или в вольных мастерских обедневшими рабочими; английские дамы ввели выделку кружев в школах и христианских конгрегациях. Народная промышленность, которая всего менее изменяется, производит только обыкновенные глиняные изделия, простые ткани, недорогия украшения; но, по крайней мере, эти предметы до сих пор сохранили чисто индусский характер и отличаются изяществом формы и удачным выбором цветов. Промышленные выставки доказывают, что есть еще много артистов, занимающихся с любовью резьбой на оружии, подбором эмалей, вышивкой шелковых материй, обтачиванием металлов, обделкой слоновой кости, дерева и камня. Многие скульптурные произведения новых храмов, построенных джайнами в Западной Индии, так же поражают изяществом формы и так же искусно иссечены, как изваяния самых пышных религиозных памятников двенадцатого и тринадцатого столетий. Заработки большинства промышленных рабочих крайне скудны, как и заработная плата сельских работников. Знаменитые кашмирские шали, которые еще недавно покупались по цене от семи до десяти тысяч франков за штуку, оплачиваются их производителям, ткачам, лишь в размере 35 сантимов за рабочий день.

Во время борьбы между Францией и Англией из-за господства над Индией, мануфактурная промышленность в собственном смысле была очень деятельна в конторах иностранных негоциантов. Вокруг каждого форта ост-индские торговые компании поселили сотни или даже тысячи ткачей, которые и поставляли им ткани для вывоза заграницу. Изумительное развитие ткацкой промышленности в Ланкашире и Йоркшире изменило роли, и теперь уже Англия ввозит хлопчатобумажные фабрикаты в Индустан, особенно грубые ткани; количество набивных бумажных тканей или ситцев, некогда привозимых в Европу из Индии, как показывает и самое название их—«индийская материя» (indienne), которое Полуостров покупает теперь у манчестерских фабрикантов, составляет две пятых всего потребления Индии. Но капиталисты, по большей части шотландцы, евреи и парсы, поселившиеся в Индустане, вздумали воспользоваться двойною выгодой имения под рукой сырого продукта, хлопка, и потребителей, и таким образом были основаны бумагопрядильни в окрестностях Бомбея. Хлопчатобумажная промышленность Индии в 1894 году: 135 прядильных и ткацких фабрик, с 2.538.577 веретен, 29.362 станков, 130.570 рабочих и производством на 62.425.580 рупий. Точно также Калькутта, соперничая с Дунди, утилизирует волокно джута в больших заводах, мрачных зданиях, построенных по такому же образцу, как европейские фабрики, и так же, как они, населенных женщинами и детьми, которые работают, следуя за движением машин, в душной и вонючей атмосфере, наполненной тончайшими нитями и пылью (в 1894 г. в Индии было 26 джутопрядильных и ткацких мануфактур, с 189.080 веретен, 9.417 станков, 67.930 рабочих и производством на 34.417.870 рупий). Во многих местах, именно в Чота-Нагпоре, правительство и частные промышленники основали также металлургические заводы, но эти предприятия идут не вполне успешно; самые большие чугунолитейные заводы находятся в Джамальпуре, близ Монгира. Главное, чего недостает Индии, чтобы сделаться первоклассною промышленною страною,—это изобилия в топливе; каменный уголь, как известно, не встречается на Полуострове в таких пластах, которые могли бы сравниться с громадными залежами Великобритании. Правда, общая площадь каменноугольных формаций Индустана, включая сюда и английскую Барманию, составляет около 90.000 квадратных километров, но большинство бассейнов содержит так мало угля, что не стоит труда их разработывать, а другие заключают лишь топливо низкого качества. В 1892 году, на 87 копях, при 34.902 рабочих, было добыто около 2 с половиною миллионов угля. Вообще Полуостров по сю сторону Ганга есть еще, между промышленными странами, одна из тех, которые располагают, сравнительно, наименьшим количеством минерального топлива.

Другие минеральные богатства, алмазы в Панна, Самбальпуре и Карнуле, золото в Вайнаде, медь в Сингбуме и в Гималаях, железо в Салеме и в Чота-Нагпоре, имеют лишь небольшую относительную важность. Из минеральных веществ всего деятельнее эксплоатируется соль, составляющая в Индии монополию правительства. Что касается жемчужных раковин, то, как сказано выше, мели «Жемчужного берега» на западной стороне Манаарского залива заброшены; цейлонские же мели эксплоатируются лишь через многолетние промежутки.

Торговля внутренняя и внешняя быстро возростает с каждым десятилетием, благодаря скорым путям сообщения, сеть которых постоянно увеличивается. Открытие Суэзского канала, сократив вдруг на половину расстояние, разделяющее Индию и Англию, повлекло за собою целый переворот в движении торгового обмена, тогда как железные дороги, продолжаясь постепенно от одного города до другого через весь Полуостров, произвели перемены более медленные, но более значительные, сближая внутренния области с прибрежными местностями. Первый железный путь Индии открылся лишь во второй половине текущего столетия, в 1853 году, маленькой линией, которая соединяет Бомбейский остров с островом Сальсеттой. В том же году был начертан план двух больших рельсовых путей, долженствующих соединить три главные города президентств, Калькутту, Бомбей и Мадрас, но сооружение их было окончено лишь восемнадцать лет спустя, в 1871 году. К этим двум магистральным линиям, построенным финансовыми компаниями, которым правительство гарантирует определенный доход, не переставали прибавляться другие рельсовые пути. Теперь главные звенья железнодорожной сети близки к окончанию. Бенгальский залив соединен с воротами Афганистана непрерывною железною дорогою, параллельно которой—больше чем на половине её протяжения идет другая, второстепенная линия. Долина Инда имеет свою железную дорогу до Карачи. Бомбей соединен с одной стороны с Дели, с другой—с Тутикорином, лежащим напротив острова Цейлона. Линии первостепенной важности, которых еще недостает Индии,—это две береговые железные дороги вдоль восточного и западного берега Полуострова, соединение линии реки Инда с линией Раджпутаны; наконец, по другую сторону Индии, столица Англо-индийской империи не имеет сообщения посредством пара с берегами Иравадди. Как ни обширна индийская рельсовая сеть, она, однако, остается изолированною от системы железных дорог в остальной части Старого Света, и один из важнейших политических вопросов, решение которого принадлежит близкому будущему, есть вопрос о том, каким образом соединятся две системы железных путей, система Европы и система Индии, и какая нация возьмет на себя задачу исполнить это дело?

Общая длина сети индийских железных дорог к 31 марта 1897 г.: 20.390 англ. миль; сумма затраченного на железные дороги капитала до конца 1896 г.: 2.730.728.180 рупий.

Полуостров по сю сторону Ганга, или Передняя Индия, шестая страна в свете, по важности своей железнодорожной сети следует за Соединенными Штатами Северной Америки, Германией, Англией, Францией и Россией, по протяжению рельсовых путей. Но если принять в соображение громадное пространство её территории, то Индия оказывается опереженною в этом отношении большинством маленьких государств Европы. В сравнении с несметною массой народонаселения, скученной на Полуострове, система индийских железных дорог тоже представляется очень маловажною. При сооружении быстрых путей сообщения обыкновенно рассчитывают на неизбежные последствия, которые будут иметь для людей всякой касты путешествия по железной дороге; но до сих пор годовое пассажирское движение не представляет даже половины общего числа жителей. Число пассажиров, перевезенных по индийским железным дорогам в 1894 году: 144.826.387; количество товаров, отправленных этим путем: 32.531.337 тонн. Важность железных дорог, как ни мала она, сравнительно, в отношении перевозки пассажиров и товаров, была, тем не менее, весьма значительна по тому перевороту, который они произвели последовательно во всем индусском обществе, в его образе жизни, в его понятиях и предразсудках.

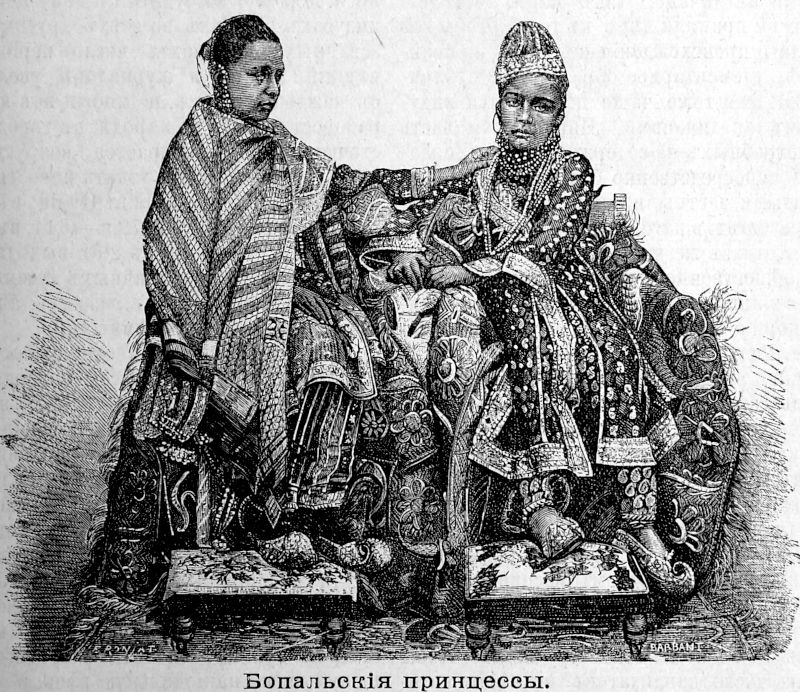

Еще очень недавно железные пути Индустана были делом исключительно английским, предпринятым правительством или банкирами Великобритании; в 1876 году насчитывали, на 56.400 акционеров, только 800 лиц, живущих на Полуострове, и из этого числа только 390 были уроженцы Индии. В настоящее время многие линии, каковы линии Раджпутаны, Бопала и других государств, построены или строются по ходатайству туземных государей и в большой части на их капиталы. Главное неудобство новых линий то, что они, по большей части, узкоколейные, всего в один метр шириной, тогда как старые линии имеют 1,67 метров ширины.

Постройка обыкновенных больших дорог не развивалась, сравнительно, так же быстро, как сооружение железных путей: длина содержимых британским правительством дорог к 31 марта 1894 г.—247.050 килом., в том числе 54.697 килом. шоссе. Одна ил этих шоссейных дорог, на которую до постройки железных путей смотрели как на замечательнейший памятник английского могущества в Индустане, есть главное или магистральное шоссе, направляющееся из Калькутты к Пешаверу, у входа в горные проходы Афганистана. К этой дороге, длиною около 2.500 километров, примыкают другие колесные пути, поднимающиеся на западе к порогам хребта Сефид-Кох, на севере к Кашмиру, к возвышенным долинам Гималаев и плоскогорьям Тибета. Дарджилингская железная дорога взбирается по горным склонам до высоты 2.250 метров, а тибетская железная дорога огибает на высоте Мон-Блана крутизны, господствующие над верхним Сетледжем. Устройство хороших путей сообщения изменило мало-по-малу условия перевозки тяжестей: теперь уже не увидишь—разве только где-нибудь в глухих местах, удаленных от больших дорог,—длинных верениц навьюченных быков, сопровождаемых целым племенем кочевников банджари; они заменены арбами, и теперь нет более надобности вверять охранение обозов специальным конвоирам, облеченным, как банджари, почти священным характером. На всех важных дорогах, посещаемых европейцами, этапы обозначены каравансараями, или «бангаловами» (bangalows), построенными на счет англо-индийского правительства или вассальных государств; путешественники белой расы находят там приличный приют; туземцы не допускаются туда и располагаются на роздых рядом с бангаловом, под досчатыми навесами. Только в 1834 году всемогущая ост-индская компания сняла запрещение проникать во внутрь страны. Поездка от Калькутты до Миратских кантонир-квартир, по гангской дороге, продолжалась в то время, средним числом, около четырех месяцев.

Каналы служат менее для перевозки пассажиров, нежели для перевозки сельско-хозяйственных продуктов и товаров: этим путям внутреннего судоходства Индия обязана, главным образом, возможностью способствовать, посредством вывоза своего хлеба, продовольствованию Великобритании. Известно, что общая дельта Ганга и Брахмапутры представляет баркам отличную судоходную сеть; точно также дельты других больших рек, Инда, Мага-Надди, Годавери, Кистны, Кавери, переполнены мелкими судами, снующими во всех направлениях. Равным образом лагуны Малабарского берега, озера Сиркарского и Коромандельского берегов перерезаны судоходными фарватерами; наконец, большие ирригационные каналы доабов Ганга и Пенджаба были вырыты таким образом, чтобы могли принимать грузовые суда. Совокупность путей внутреннего судоходства, не считая рек, исчисляется в 21.000 километров и представляет сумму издержек, превышающую полмиллиарда франков. По наиболее посещаемым водным путям суда проходят сотнями тысяч; но во многих речных бассейнах орошение полей, все более и более истощая потоки, питающие ирригационные каналы, сделало затруднительным судоходство, и перевозка по железным дорогам заменила менее дорогостоющую отправку продуктов и товаров, которая прежде производилась по судоходным каналам. Что касается легкости сообщения для внешней торговли морем, то об этом можно судить по состоянию парового флота восточной и полуостровной компании (Oriental and Peninsular Company), которая располагает полусотнею пароходов, поднимающих, вместе, около 150.000 тонн груза, не считая буксирных пароходов, лихтеров и ланш.

Общая торговля Индии менее важна, чем это кажется на первый взгляд. Без сомнения, годовой оборот её достигает почти пяти с половиною миллиардов франков; но этот торговый обмен представляет, в среднем выводе, всего только около девятнадцати франков на каждого жителя, т.е. почти в десять раз менее, нежели во Франции. Громадная Индия, с её 290 миллионами жителей, размерами своей внешней торговли уступает даже крохотной Бельгии. Из этого видно, что английские владения на Востоке не составляют для Великобритании неисчерпаемого источника богатств, какой рисует себе наше воображение, поддерживаемое классическими воспоминаниями. Тем не менее, надо припомнить тот факт, что в половине прошлого столетия вывоз индийских произведений не превышал 25 миллионов франков. Деятельность торговых сношений Индии быстро возрастает: в двадцатилетний период, с 1861 по 1881 год, она более чем удвоилась. Само собою разумеется, что Англия оставила за собою львиную долю торгового обмена своей Индийской империи: покупка хлопка и продажа мануфактурных изделий составляют уже половину внешней торговли Индустана. Отпуск опиума дает Китаю второе место между покупателями Полуострова по сю сторону Ганга; затем следует Франция: она ввозит из английской Индии ежегодно на сумму около 150 миллионов маслянистых семян, индиго, хлопка, шелка, кофе; кроме того, она ведет с своими собственными владениями на Полуострове непосредственную торговлю, представляющую, по ценности оборотов, около тридцати миллионов в год. Торговля Франции с Пондишери и другими её владениями Индии в течение 1880 года простиралась до 33.416.700 франков. Правильные торговые сношения Индии с Австралией увеличиваются с каждым годом по вывозу риса, чая, кофе и ввозу меди и лошадей. Посылаемое Индией заграницу количество её произведений постоянно превышает её собственные покупки на 250 до 600 миллионов франков (разность между вывозов и привозом Индии за десятилетний период, с 1865 по 1874 год, составляла 2.811.273.250 франков), и эта разность, оплачиваемая почти исключительно серебряною монетой, способствует поддержанию в свете относительной ценности серебра сравнительно с ценностью золота.

Внешняя торговля Индии за год, оканчивающийся 31 марта 1897 г.: морская: привоз—892 миллиона, вывоз—109 миллион. рупий; сухопутная: привоз—48 милл., вывоз—43 миллион. рупий.

Но почти все эти барыши Индии возвращаются, под другою формой, в виде окладов жалованья и дивидендов по акциям, в Великобританию, играющую роль паразита по отношению к своим колониальным владениям.

Пользуясь наибольшею долей торговли Индии, англичане в то же время являются и главными посредниками в её торговых сношениях. Им принадлежат три четверти судов, привозящих и увозящих товары и земледельческие произведения, и благодаря пароходам, построенным ими специально для прохода чрез Суэзский канал, они овладели монополией, как товароотправители. Число коммерческих судов, употребляемых англичанами для судоходства между Великобританией и портами Индустана, Бомбеем, Калькуттой, Мадрасом, Рангуном, Карачи, уменьшилось в последние десятилетия, но зато вместимость их увеличилась, и рейсы сделались чаще, так как пароходы в большей части заняли место парусных судов; хотя гораздо менее многочисленные, они представляют уже более половины общего количества тонн, составляющего вместимость судов. Движение судоходства по внешней торговле в портах Индии в течение фискального 1895—1896 года выразилось следующими цифрами: в приходе—5.226 судов в 4.128.039 тонн, в отходе:—5.071 судно, вместимостью 4.098.561 тонна; в 1896—97 г.: пришло—5.006 судов в 3.883.989 тонн, отошло—4.934 судна в 3.814.596 тонн.

Кроме того, около 4.000 мелких морских судов управляемых туземцами, плавают вдоль побережья, от одного порта до другого. Это еще не все: торговля восточных берегов Африки, Сокоторы и Мадагаскара находится почти всецело в руках индийских купцов баниахов; в этих странах путешественники с удивлением слышат звуки индустанского языка, как на Полуострове Ганга.

Что касается торговли чрез континентальные границы, то действительную важность имеет только торговля с королевством Ава, производимая по течению Иравадди; другие заграничные страны, по порядку торговой деятельности, суть: Непал, Кабул, Кашмир и Кандагар.

Торговые сношения, хотя постепенно увеличивающиеся и сближающие все провинции, еще далеко не изгладили кастовых различий, которые нравами и вековыми преданиями возведены на степень важнейшего и наиболее строго соблюдаемого догмата национальных религий. Ни в какой другой стране первоначальные контрасты, порожденные между людьми различием происхождения, богатства, образования, рода занятий, словом, всякими социальными неравенствами, не сохранились в такой резкой форме, как на Полуострове по сю сторону Ганга. Разделенные на множество обществ, не имеющих между собою взаимных сношений и преследующих различные или даже прямо противоположные интересы, индусы не составляют одного народа; ни в одной провинции, даже там, где все жители говорят одним языком, не существует общей связи патриотизма, которая соединяла бы бедных и богатых, парий и браминов. Это разделение делает легкою задачу того, кто хочет царствовать над ними. Какую бы ненависть они ни питали к властителю, они все-таки благодарны ему за угнетение, которому он подвергает вместе с ними и других.

Изследования индианистов установили неопровержимо тот факт, что так называемое первоначальное разделение населения Индустана на четыре касты или «четыре цвета» (кожи), касту браминов, или жрецов белого цвета, касту краснокожих кшатриев, или воинов, касту желтолицых вайсиев, или купцов, и касту черных судрасов, или земледельцев, есть понятие относительно новое, пущенное в ход комментаторами священных книг. Эти правильные наслоения индусского общества никогда не существовали в действительности; во все эпохи, тысячи социальных контрастов, произведенных в разных областях Индии различием профессий, ремесл, образа жизни, естественно должны были иметь следствием большое разнообразие каст и делали невозможною их точную классификацию. Греческие и римские писатели говорят о семи кастах, а не о четырех, и однако, они знали только часть северных равнин Полуострова. В настоящее время можно признать, в самых общих чертах, только существование четырех групп: браминов, сельских жителей, купцов и промышленников.

Даже господствующая каста, каста браманов, или браминов, вышедшая, как гласит легенда, из головы Брамы, состоит в действительности из множества каст, не имеющих между собою никакого родства по происхождению, занимающихся различным трудом и во многих случаях даже отказывающихся вступать в сношения друг с другом. Те из них, которые священнодействуют, как жрецы, составляют лишь весьма незначительное меньшинство браминского класса, и даже эти брамины редко занимаются теологией; они интересуются почти только тонкостями ритуала да вопросами о первенстве. Благородные брамины Ауда никогда не выдают своих дочерей за своих, яко бы, собратов Бенгалии и даже ни за что не согласятся есть с ними за одним столом. В Чамбе один класс пастухов, поклоняющихся восходящему солнцу, присвоивает себе право носить на плече нить с четырьмя отпрысками, принадлежащее исключительно сынам Брамы; в горах Симлы, другие брамины заработывают себе хлеб насущный в качестве землепашцев, носильщиков, домашней прислуги и даже продают своих дочерей в рабство. В Орисском крае есть брамины, которых презрительно называют «сажателями картофеля», а в некоторых округах центральных провинций живут «джунглевые брамины», бедные поселенцы, тяжелым трудом расчищающие под пашни нетронутую почву джунглей. В полуденной Индии встретишь браминов, происходящих от рыбаков, или таких, которые занимаются кузнечным ремеслом; есть даже брамины, не гнушающиеся исполнять унизительную должность полицейских агентов. Подобно материку Индии, остров Цейлон тоже имеет своих «браминов-крестьян». Недавно представители «Пяти Ремесл», собравшись в Салеме, подали правительству жалобу, где протестуют против наглости метисов всякой расы, которые изъявляют притязание командовать ими с незаконно присвоенным себе титулом браминов. Многочисленные легенды, относящиеся к появлению богов, будто бы сходивших на землю затем, чтобы преобразовать в «дважды рожденных» людей низших каст, очевидно, суть отдаленный отголосок исторических фактов; в некоторых областях Полуострова судрасы были возводимы в звание браминов для нужд культа; в других местах местные аристократии сохранили свое право на дворянство в виду чистых браминов, иммигрировавших в небольшом числе, и эти последние благоразумно купили себе сообщничество более сильных, чем они сами, жалуя им священную нить; наконец, продолжительная изолированность среди чуждых населений дала многим браминским колониям нравы, совершенно отличные от нравов, характеризующих господствующую касту севера; так, например, некоторые классы браминов известны у своих собратий под презрительною кличкой «мясных или рыбных браминов», по тем нечистым блюдам, которые они не брезгают употреблять в пищу. Траванкорские раджи сделались браминами, «пройдя чрез чрево золотой коровы»—новый пример всемогущества богатства.

Расовое различие еще гораздо значительнее для других социальных делений. Чистые кшатрии не встречаются нигде, хотя раджпуты все поголовно претендуют на это происхождение: все счастливые предводители, каково бы ни было их происхождение, обыкновенно производили свой род от предков, принадлежавших, будто бы, к лунной или солнечной расе; однако, между раджпутами есть такие, которые хвастаются в то же время своим происхождением от первоначальных жителей страны, или аборигенов, как, например, нагбханси, или «Сыны змей». Различные торговые корпорации, баниахи, марвари, банджари,—не говоря уже о джайнах, которые не исповедуют браманской религии,—считают себя совершенно отличными одна от другой, не признавая существования так называемого класса вайсиев. Что касается имени судрасов, то оно имеет лишь общее значение: так называются бесчисленные касты и подкасты, на которые делится народ, исключая благородных классов и купцов. Кажется, что этот термин судрасы, имеющий смысл «чистые», применялся вначале не к людям низшей касты, но к массе арийской нации; этим наименованием она отличалась от «нечистой» массы аборигенов Дасиу.

В провинциях, называемых «северо-западными», насчитывают не менее 307 различных каст, имеющих каждая свое особенное название; в Бенгалии их существует более тысячи, и если бы мы захотели проследить их подробно во всех их делениях и подразделениях, то общее число достигло бы нескольких тысяч. Равным образом и в южной Индии невозможно было бы составить полный список всех каст; народная перепись насчитала их в одном Майсуре 413, в Мадуре 94. Каждое ремесло, даже самое маленькое, сделалось особой кастой, точно отграниченной; есть касты, состоящие только из двух человек. Даже противозаконные сообщества, бадхаки и сонории в Пенджабе и Ауде, молунги в Бенгалии, рамози в Бомбее, карачавандлу в Декане, корвахи на Малабарском берегу, составляют особенные касты, признаваемые туземцами; каждый член преступной шайки, гордящийся своею профессией, посвящает себя делу воровства и грабежа, обязываемый к тому как преданиями своего племени, так и предписаниями своей религии. Правительство набрало между ними по большей части своих полицейских агентов, но, не имея возможности утилизировать таким образом целые кланы, оно принуждено было интернировать их в нескольких селениях, поставленных под строгий надзор; перестав воровать, члены касты, тем не менее, гордятся своим титулом «воров». Французский путешественник Франсуа Пирар упоминает о малабарских племенах, которые, меняя род занятий с переменою времен года, были попеременно «разбойниками на море» и «прекраснейшими людьми на земле, самыми гуманными и обходительными». Мало-по-малу, различие образа жизни создало между кастами нравственные контрасты, на которые указывают и местные пословицы, сложившиеся в каждой провинции: «лицемерен, как брамин; фальшив, как четти; себялюбив, как веллалах; жесток, как каллан»—таковы, по словам Нельсона, обычные поговорки, употребляемые в Мадурском крае.

Вводя новые промыслы и ремесла, европейцы тем самым создали новые касты, из которых иные носят названия английского или португальского происхождения; так, например, конюхи или стремянные составляют касту «кавалеров» (саvalere). Каждая религия, каждая секта, каждая борьба между соперничающими партиями влечет за собою образование соответственных классов или разрядов: нет такой эволюции социальной жизни, которая не проявлялась бы новыми группировками, которым время сообщает мало-по-малу признаки касты. Сообразно переменам промышленности и торговли, увеличивается или уменьшается социальное значение отдельных каст и степень уважения, которым они пользуются в обществе; так, например, производители корицы выиграли в достоинстве с возрастанием коммерческой важности их продукта; затем опять понизились в общественном уважении, по мере того, как уменьшалась продажа этой пряности. Чрезвычайное разнообразие работ, присвоенных специально каждому классу людей, заставляет богатых, для правильности службы, держать очень многочисленную домашнюю челядь: каждый служитель хочет делать только одно какое-нибудь определенное дело, и, при том, делает его не иначе, как по традиционному, унаследованному от отцов и дедов, способу, сообразно установленному церемониалу и порядку прецедентов: правоверный индус предпочтет лучше умереть, чем осквернить себя исполнением работы, почитаемой нечистой. В Дравидии все касты делятся на людей «правой» и «левой», получивших такое название от одной из двух рук, употребляемой для очищения себе тела; но едва-ли это объяснение можно признать верным. Во время публичных церемоний касты правой руки водружают белое знамя, касты левой—красное. Касты двух «рук» питают взаимное отвращение, а между тем, есть одно племя, которое в одно и то же время принадлежит к обеим кастам: чаккили, в Мадурском крае, причисляют себя к группе правой руки по женщинам, к группе левой руки по мужчинам, и когда в деревнях вспыхнет ссора между двумя «руками», жены удаляются от своих мужей и не возвращаются к ним, пока не восстановится мир. В Северной Индии это разделение на правую и левую совершенно неизвестно.

Вне этих тысяч ассоциаций или общественных групп, резко разграниченных между собою и по большей части враждебных одна другой, живут еще миллионы людей без расы и без права,—людей, самая тень которых может осквернить привилегированного или кастового человека. Европейцы дают им, но ошибочно, имя парий, принадлежащее группе тринадцати каст, которая с гордостью причисляет себя к правой руке, которая принимает этот титул в публичных актах, при чем никто никогда не оспоривал у нея права его носить; во многих местах границы общин поставлены под надзор парий, как представителей древних рас и законов праздника в честь «Единственной Матери», богини-покровительницы «Черного города» Мадраса; это пария представляет общество, как жених богини. В центральных провинциях внекастовых людей называют канджарами, в Кочине, Траванкоре, Тинневельском крае—палиярами. Священные книги клеймят их прозвищем чандала. Это существа нечистые, «отребье из отребья», которые родились от гнусного союза судры и браминки. Их дело очищать помойные ямы и стоки нечистот, зарывать в землю падаль и питаться ею, в случае нужды; деревни их—это собрание собачьих конур, «кладбище их—это живот шакалов». Их можно бить без греха; побои составляют их удел, в силу наследственного позора, тяготеющего над ними; древние законы не назначают ни пени, ни даже порицания тому, кто избавляет землю от этих презренных существ. Два крайние полюса индийского общества—брамины и чандалы: первым «принадлежит весь свет; они, по своему рождению, имеют право на все существующее, и только из великодушия позволяют жить другим людям»; последним запрещено оплакивать своих предков, произносит имя Брамы, читать или говорить наизусть содержащееся в священных книгах, группироваться в селения, претендовать на какое бы то ни было родство с людьми, соединенными в общество. Отверженные из мира людей, они должны искать себе убежища в джунгле, в сообществе диких зверей, и если брамин позволяет чандалам появляться в его поле зрения, то это лишь великодушная терпимость с его стороны; нечистое существо не имеет права показываться на расстоянии, меньшем ста шагов; определены точным образом, для каждой касты, пространства, на которые позволено приближаться при встрече. До введения английского режима, самые тяжкия кары, смертная казнь или рабство, грозили нарушителю предписанных расстояний между браминами, кастовыми и внекастовыми людьми; солдаты, принадлежащие к касте наиров, не могут близко подходить к арестантам, которых они конвоируют, если последние ниже их по рождению; они окружают их обширным полукругом, держа ружье постоянно направленным против своих стеснительных спутников. Идея касты сделалась понятием дотого естественным в уме индуса, что даже животные классифицируются параллельно человеческим социальным группам: бурундуки считаются зверями хорошей касты; вороны, напротив, слывут презренными париями.