IV. Бассейны Иравадди и Салуэна

Манипур, земли шанов и какиенов, Бармания, Пегу, Мартабан

Область Индо-Китая, простирающаяся на восток от раздельной цепи, образуемой горами Хамти, Сингпо, Лушай и хребтом Арракан-Иома, кажется на первый взгляд естественною принадлежностью, составною частью стран, присоединенных к Китайской империи. Легко восходимые уступы или террасы поднимаются с равнин Бармании к плоскогорьям Юннана, и узкия долины Салуэна и Иравадди дают доступ в восточные провинции Тибета; покатость почвы связывает барманские равнины с Китаем; но, с другой стороны, поморье сближает их с полуостровом Передней Индии, и с этой именно стороны распространялась цивилизация с первых времен мореплавания. В то время, как население, взятое в массе, походит физическими чертами на обитателей стран Китайской империи, сопредельных с Барманией, и происходит, без сомнения, в наибольшей доле от того же корня,—религии и идеи распространялись, напротив, через приморские порты. Теперь более чем когда-либо толчек извне дает себя чувствовать через прибрежье. Хозяева моря, англичане овладели всем приморским поясом, из которого они сделали индийскую провинцию, пересекаемую большими дорогами. Но на севере ничего не изменилось; там до сих пор дикия населения занимают гористые местности и часто запирают торговые пути. Бармания все более и более вовлекается в круг притяжения, центр которого находится в Европе, за морями, и великия политические перемены должны совершиться прежде, чем удобные пути сообщения, восстановляя географическое равновесие, соединят области нижнего течения Иравадди с верхними долинами её бассейна. В наши дни большая часть страны почти безлюдна: в сравнении с Бенгалией, Бармания, представляющая, однако, точно такия же выгоды в отношении почвы и климата, есть страна пустынная: много превосходя Францию пространством, она имеет в пять раз меньше жителей; но заселение совершается с замечательной быстротой: в период с 1872 по 1881 год число жителей английской Бармании увеличилось на 34 процента.

Пространство и народонаселение стран по течению Иравадди, Салуэна и Ситтанга:

Манипур—21.500 кв. килом., 221.000 жит., 11 жит. на 1 кв. килом.: Бармания (Бирма), Верхняя—216.186 кв. килом., 2.946.933 жит., 14 жит. на 1 кв. килом.; Бармания (Бирма), Нижняя—227.799 кв. килом., 4.658.627 жит., 20 жит. на 1 кв. килом.; государство Шан— 200.000 кв. килом., 1.700.000 жит., 8 жит. на 1 кв. килом.

Река Иравадди, принимающая в свой бассейн воды всей Западной Бармании, является уже могучим потоком, когда вступает на территорию Индо-Китая. Правда, в 1826 году исследователи Вилькокс и Борльтон, проходя горы Брамакунда, достигли берегов незначительного потока, о котором им сказали, что это верхняя Иравадди, и которого местное название, Мьит-Гьи, или «Большая Река», показалось им соответствующим главной реке Бармании. Хотя усиленная водами тающего снега, которые в то время текли с гор Намьер, лежащих в небольшом расстоянии к северу, «Большая Река» не имела даже 75 метров в ширину и путешественники могли переходить ее в брод. Вилькокс полагал, что им таким образом удалось разрешить вопрос об истоках Иравадди; однако, он слышал от туземцев о «большой восточной ветви» реки, которую утомление и трудности путешествия помешали ему посетить. Недавно плантатор Леппер собрал у туземцев сингпо сведения, подтверждающие существование этой восточной реки. Какая это может быть река, если не Иравадди, широкое течение которой было осмотрено вдоль берегов европейскими путешественниками в 150 километрах южнее?

Один бирманский исследователь, известный под псевдонимом Алага, был послан, в 1880 году, вверх от города Бхамо, с поручением проследовать вдоль берегов Иравадди до слияния двух ветвей. Он поднялся по долине за границу бирманского государства в собственном смысле, и около 23°43' достиг места соединения двух потоков, из которых один, западный, имел тогда 500 шагов в ширину, тогда как восточный рукав, через который он переправился на пароме, представлял только пятую часть этой ширины и катил неглубокия воды. Но есть ли это «большая восточная река» Уилькокса и Леппера? Не соединяется ли с Иравадди севернее другой значительный приток? Пока еще невозможно ответить положительно на этот вопрос, и мы не имеем точных измерений, которые позволяли бы вычислить в этом месте сток (объем протекающей в секунду воды) главной бирманской реки. Европейский путешественник Штреттель, который поднимался, в 1874 году, вверх по Иравадди до места, соседнего с этим слиянием, тоже описывает речное течение недостаточно подробно, чтобы можно было, на основании сообщаемых им сведений, дать приблизительно меру протекающей жидкой массы. Только в сотне километров ниже, у впадения притока Могунг, под 25 градусом широты, наблюдения, сделанные Ганнеем и Гриффитом для определения ширины русла, глубины вод, скорости течения, годовой разности полноводья и мелководья, дали возможность вычислить расход реки во время разлива, и оказалось, что Иравадди катит огромную массу воды от 25.000 до 28.000 кубич. метров в секунду. Ниже, у Бхамо, поток большого разлива поднимается почти до 34.000 кубич. метров в секунду. Сравнивая объем верхней Иравадди с объемом той же реки у вершины её дельты, находим, что в самом высоком месте, где до сих пор было измерено её течение, она имеет уже две трети своего среднего стока и половину стока в период полноводья: в этом месте она уже катит 9.000 кубич. метров в секунду, т.е. представляет поток, равный тройному устью Дуная. Так громадна выше Бхамо, в Северной Бармании, жидкая масса этой реки, которую чертят на большей части карт как берущую начало в горах, которые ограничивают на юге бассейн Брамакунда!

Этот замечательный факт—узкий бассейн, питающий такую широкую реку—можно было бы объяснить только чрезмерно большим выпадением атмосферной влаги, подобного которому до сих пор не наблюдали ни в каком другом месте земного шара: даже годового слоя воды толщиною в 20 метров, следовательно, далеко превышающего слой, выпадающий на полуденные склоны гор Гаро и Хасиа, было бы недостаточно, чтобы объяснить огромный дебит верхней Иравадди, предполагая даже, что эта вода, нисходящая из облаков, вся стекает в реку. Но все, что известно о гиетометрическом порядке этих областей, позволяет утверждать, что дожди верхнего бассейна Иравадди не равняются в изобилии дождям стран, пробегаемых Брахмапутрой и её притоками. Главное дождевое течение воздушного океана—юго-западный муссон, низвергающийся между горными громадами Индии и возвышенностями Индо-Китая, на севере от Бенгальского залива. Ударяясь о Типперахские холмы и горы Ассама, нижняя часть воздушного потока проливает на землю свои обильные ливни, и далее верхния облака встречают высокие горы, ограничивающие с севера бассейны Брамакунда и Дихонга: на этой-то покатости, очевидно, и должны выпадать наиболее обильные дожди и снега. Бассейн же верхней Иравадди находится именно на противоположной покатости; когда облака проходят над этим склоном гор, они уже утратили большую часть своей влажности. Так, южнее, падение дождевой воды, превышающее 6 метров на берегах Джиттагонга и Акиаба, не достигает даже трети этого количества на восточном скате, в дельте Иравадди.

Годовой слой дождей на покатости хребта Арракан-Иома:

Западный склон. Акиаб (средн. за 33 года)—5,01 метр. Кьюк-хпью (за 8 лет)—4,51 метр.; Сандовей (за 8 лет)—5,55 метр.

Восточный склон. Тайет-мио (за 8 лет)—1,30 метр.; Пром (за 8 лет)—1,43 метр.; Гензада (за 8 лет)—1,96 метр.; Манипур (за 4 года)—1,23 метр.

Если эта река не питается беспримерно обильными дождями, то её бассейн должен быть гораздо обширнее, чем предполагает большинство английских географов. Или Иравадди есть продолжение Цангбо, как это утверждают, основываясь на сочинениях китайских географов, д’Анвиль, Клапрот, Фергюсон, Гордон, или она принимает в своем верхнем течении другую большую реку, спускающуюся с плоскогорий Восточного Тибета.

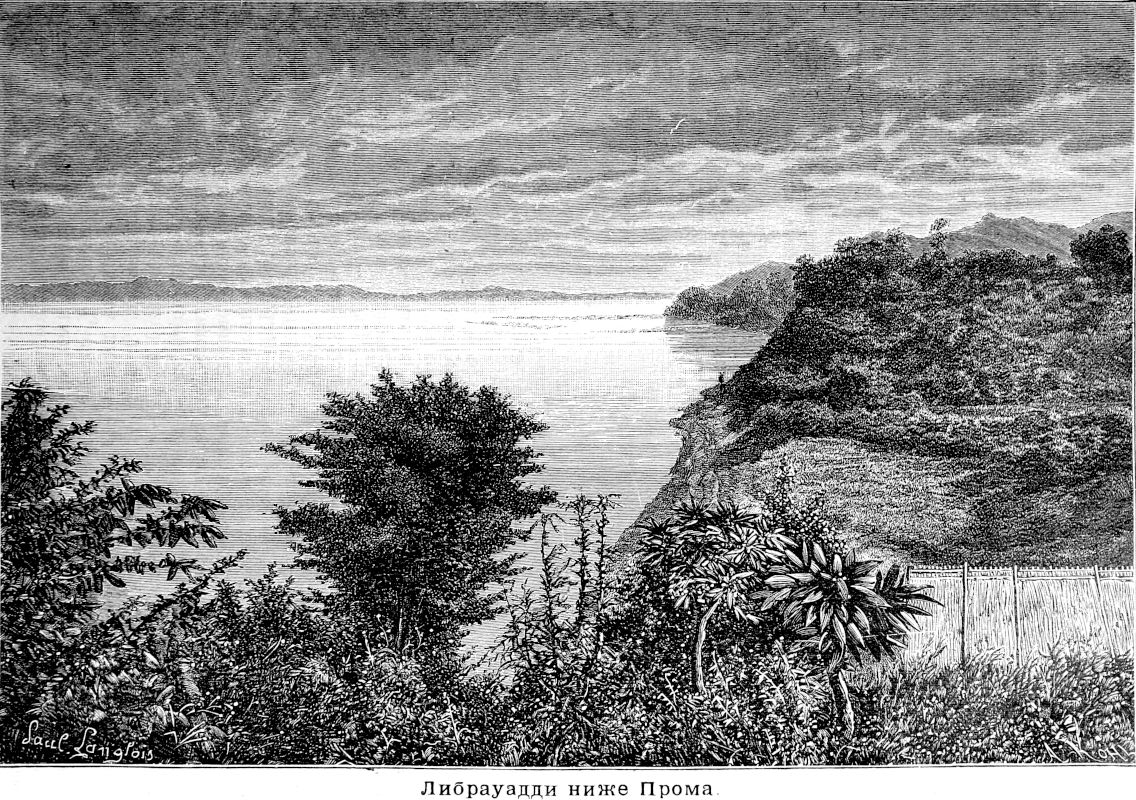

Ниже впадения Могунга, Иравадди вступает в дефилей, или «кьюкдвен», противоположные утесы которого в иных местах отстоят друг от друга менее, чем на 50 метров, но где вода так глубока, что лот не достает дна на 75 метрах; в этом узком проходе, где масса реки сдавлена между скал, поток бежит со скоростью от 20 до 25 километров в час. Другое каменистое ущелье, где река имеет до 60 метров глубины, сжимает воды ниже впадения Тапенга и города Бхамо; обезьяны прыгают на деревьях, растущих на краю обрыва, и на выступах утеса, который высится крутой стеной над западным берегом реки. До этой части течения поднимаются дельфины, весело играющие вокруг барок; впрочем, они появляются все реже и реже, хотя барманцы никогда не преследуют их. Близ Мандалая, лесистые выступы гор или мысы образуют третью теснину, и река, поток которой спускается, в среднем направлении, с севера на юг, поворачивает к западу рядом излучин. По соединении с водами своего большого притока, Кьендвена, она следует вдоль основания боковых отрогов хребта Арракан-Иома, и обогнув, против города Прома, крутой утес, поднимающийся на 100 метров над уровнем вод, она вступает в равнины, постепенно выполненные землистыми частицами, приносимыми её течением. Судя по виду почвы и рельефу страны, слой речных наносов начинается даже выше Прома: один рукав Иравадди, по руслу которого теперь проведена железная дорога из Прома в Рангун, соединялся, вероятно, с рекой Мьит-ма-ха-чунг (Хлайн или Рангунская река), которая извивается у подошвы хребта Пегу-Иома, водораздельной возвышенности между бассейнами Иравадди и Ситтанга: высоты, поднимающиеся посреди аллювиальной равнины, выше нынешней головы или вершины дельты, были некогда островными массивами.

В наши дни, бифуркация дельты в собственном смысле, не считая временных потоков или рукавов, изливающихся на востоке в период дождей, находится в 220 километрах от моря по прямой линии, в 300 километрах вместе с поворотами реки. Восточный рукав сохраняет имя Иравадди или Айравати («Река Слонов»), и продолжает следовать в южном направлении; западный рукав, Навун, течет вдоль основания хребта Арракан-Иома и впадает в Бассейнский лиман, ограничивающий на юге полуостров мыса Негре. Этот рукав уносит в эпоху разлива около десятой части вод реки. Иравадди содержит девять-десятых воды, но она вскоре делится на второстепенные ветви, и таким образом вся область дельты разрезана на множество островов, меняющих очертания при каждом наводнении, там, по крайней мере, где берега не укреплены плотинами. Соответственно альтернативам полноводья и мелководья, наносов и размываний, сеть рукавов изменяется и устья беспрестанно открываются, запираются, перемещаются. В настоящее время существует девять главных устьев, от лимана Бассейнского до лимана Рангунского. Даже за этим последним входом, аллювиальные земли, пересекаемые во всех направлениях разветвлениями рукавов, примыкают, на севере Мартабанского залива, к дельте Ситтанга и к дельте Салуэна. Не считая этих равнин, внешняя кривая дельты Иравадди развертывается на протяжении около 300 километров. Площадь треугольного пространства, орошаемого рукавами реки, исчисляется Гордоном в 46.000 квадр. километров. Хотя очень плодоносные, равнины эти не могут сравниться в естественном плодородии с равнинами Ганга; почва там состоит, главным образом, из древних глин, гораздо более трудных для обработки, чем рыхлые земли Бенгалии.

Колебания количества протекающей воды весьма значительны в рукавах Иравадди, смотря по ходу муссона: в августе месяце, после того, как дожди излились в бассейн, средняя мера стока в 17 раз больше, чем в феврале, в период больших засух. В эту эпоху года объем катимой рекою воды спускается до 2.000 куб. метров в секунду; 5 марта 1877 года он даже не превышал 1.300 куб. метров; Иравадди была тогда меньше Роны и Рейна. Но зато жидкая масса, измеряемая в период полноводья, превосходит массу реки Конго: она превышала 56.000 куб. метров 20 августа 1877 года; у города Прома разность уровня между высокими и низкими водами бывает более 10 метров (14 аршин). Средняя мера, вычисленная на основании правильных измерений, производимых с 1872 года у Сайхты, близ места бифуркации ветвей, равна 13.600 куб. метров в секунду, следовательно, почти такая же, какая найдена для Ганга. Едва ли есть реки, которые были бы изучаемы более тщательно, чем Иравадди около её устья, и гидравлический режим которых был бы лучше описан. Впрочем, англичане, сделавшись владетелями южной Бармании, необходимо должны были заняться делом защищения берегов реки от внезапных наводнений и осушкой болот, которые расстилаются во многих местностях равнины, к великому вреду для общественного здоровья. Вдоль правого берега Иравадди, выше дельты, на протяжении около сотни километров, возведена плотина, чтобы отклонить ручьи, спускающиеся с хребта Арракан-Иома, и образовать из них реку с правильным течением, текущую параллельно главной реке к ветви Навун. Вершина барманской «камарги» (так называется дельта Роны) также защищена полукругом оградительных земляных насыпей, идущих вдоль левого берега Навуна и правого берега Иравадди. К сожалению, дорого стоющие работы обведения берегов оградительными плотинами имеют везде одни и те же последствия, именно постепенное возвышение речного ложа и увеличение бедствия наводнений, когда исключительно большие разливы разрывают плотины. В 1877 году обширное пространство, в 1.250 квадр. километров, к востоку от рукава Нагун, превратилось во время разлива в озеро, и вся дельта была усеяна другими озерными бассейнами меньшего протяжения.

Твердые частицы, приносимые устьями Иравадди в море и отлагающиеся на дне его, увеличивают из года в год поверхность дельты. Конечные выступы или мысы хребтов Арракан-Иома и Пегу-Иома, внешние столбы бывшего морского залива, давно уже перейдены кривой линией аллювиальных земель. К югу от выступающей из-под воды дельты, в море тянется на большое расстояние подводная дельта; еще в 100 километрах от берега лот достает дно на глубине 75 метров, тогда как за этими мелями сразу открываются морские пучины, имеющие слишком 2.000 метров. При том же, отложение наносов облегчается отсутствием течений у морских берегов дельты. В некоторых отношениях Барманский залив может быть рассматриваем как внутреннее море: с западной стороны он заперт цепью Андаманских и цепью Никобарских островов, с южной—островом Суматрой, и выступающая из-под воды гряда островов продолжается во многих местах скрытыми мелями, естественными границами Бенгальского залива; этими мелями Арраканский берег продолжается до южной оконечности острова Препарис, и под защитой этого естественного мола и отлагаются наносы Иравадди. Все устья этой реки заграждены барами из ила и песка, и большие корабли могут проникать в реку лишь с помощью прилива, который достигает в тех водах 6 метров высоты и который поднимается в главном рукаве до города Гензада, отстоящего на 200 километров от моря.

Хребет Пегу-Иома, ограничивающий на востоке нижнее течение и дельту Иравадди, есть лишь небольшой выступ земного рельефа, принадлежащий, вероятно, к третичным векам и поднимающийся, средним числом, от 600 до 900 метров; там и сям некоторые вершины достигают более значительной высоты, но нигде переход через горы не представляет серьезных препятствий. Около южной своей оконечности эта цепь разделяется на второстепенные отрасли, и каждая долина посылает свою реку в Рангунский лиман; река Пегу, берущая начало на восточном склоне гор, огибает все их южные разветвления, чтобы соединиться тоже через воды Рангунского лимана с Хлайном и другими рукавами Иравадди. Ситтанг (Ситтунг, Цитунг) или Палун, который спускается с севера на юг в длинном четыреугольном бассейне, образуемом цепью Пегу-Иома и горами Пунглунг на востоке, сообщается с дельтой главной барманской реки лишь через низменные земли и неопределенные реки. С геологической точки зрения, можно сказать, что Ситтанг есть истинное продолжение верхней Иравадди, ибо он находится как раз на меридиональной оси этой реки между Бхамо и Мандалаем. К югу от столиц королевской Бармании, долина верхней Иравадди продолжается долиной, по которой бежит её приток Панбунг, и в том же направлении, за невысоким порогом, нарождаются первые воды Ситтанга, который впадает в море в углу Мартабанского залива, после течения длиною 560 километров; площадь его бассейна исчисляется в 56.500 квадр. километров. Вода прилива, низвергающаяся в воронкообразную впадину лимана и поднимающаяся вверх по реке во всякое время года на сто слишком верст от устья, образует, вследствие столкновения с речным течением, страшную для моряков бару или маскарет; бурливые волны, поднимающие со дна песок, которые следуют за первыми валами бары, не менее опасны, и часто опрокидывали и топили небольшие суда. Во время дождливого муссона, потоки, разливающиеся на востоке от Ситтанга и разветвляющиеся в целую сеть лагун вдоль морского прибрежья, позволяют плыть под защитой от ветров и течений до Мульмейна, при устьи Салуэна; благодаря всем этим каналам, общая длина которых около 600 километров, суда могли бы ходить на некотором расстоянии от моря вдоль всего северного берега Мартабанского залива, от Бассейна до Мульмейна. В период больших дождей, которые иногда превышают 6 метров, область поморья совершенно затопляется, равнина превращается в озеро. Тогда-то тигры бывают всего более опасны: они укрываются от потопа на тех же возвышениях почвы, где и крестьяне.

Горы, разделяющие верхнюю Иравадди и Салуэн, были перейдены лишь на небольшом числе пунктов. На севере Бармании, поперечная долина реки Тапенг, спускающейся с плоскогорий Юннана, позволила различным путешественникам, Куперу, Маргари, Джиллю, Сеченьи, Колькгуму, перейти водораздельную цепь, и все путешественники единогласно говорят, что выступы почвы расположены в этой области длинными параллельными кряжами, направляющимися с севера на юг и отделенными один от другого узкими долинами. Один из пиков этой страны поднимается на 3.190 метров, и самый высокий порог дороги перевала лежит на высоте 2.563 метров. К югу от этого горного прохода, горы, холмы и плоскогорья известны под общим именем Шан-Иома, или «Высоты Шанов»; в целом, вся эта область образует как бы террасу, имеющую слишком 1.000 метров высоты и разрезанную многочисленными реками, которые изливаются одни в Иравадди, другие в Салуэн. На юго-востоке от Мандалая пик Натик, почти уединенный, высится вне цепи Шан-Иома; путешественники, проезжающие по местностям, орошаемым рекой Панбунг, целые дни видят стену этого пика, которая кажется почти вертикальною и составляет яркий контраст с морем зелени лесов и саванн. В некоторых из этих зеленеющих равнин трава так высока, что даже после сезона дождей, когда она уже клонится к земле и начинает вянуть, слоны исчезают в ней. На юге от горы Наттик, водораздельная возвышенность между Ситтангом и Салуэном продолжается рядом массивов, из которых многие превышают 1.000 метров. Наттунг, или «Гора духов», возвышающаяся на восток от Тунгу, поднимается на 2.400 метров; туземцы очень обижаются, когда им скажут, что эта гора не самая высокая на земле. Когда-то давно, говорят они, воды потопа, покрывшие всю страну, доходили до самой верхушки пика. В сезон жаров вершина Наттунг бывает постоянно скрыта в дыме от палов, зажигаемых туземцами каренами для расчистки почвы под посевы.

Гораздо менее полноводный, чем Иравадди,—ибо он защищен от дождей юго-западного муссона не простым валом из гор, как Иравадди, но двойным, а на юге даже тройным рядом высот,—Салуэн принадлежит, однако, по длине своего течения, к числу больших рек Азии, и на большей части карт он даже изображен рекой, имеющей гораздо большее протяжение, нежели Иравадди. Салуэн берет начало на высоких плоскогорьях восточного Тибета, и под именами Ну-кианг, Лу-кианг, Луце-кианг, спускается на юг, параллельно рекам Меконгу и Киншан-киангу, одною из тех узких долин, которые открываются в поверхности материка словно борозды, вырытые гигантским плугом. Но большая часть этой реки еще не исследована, и маршруты, начертанные в северных ущельях, еще не согласованы с путями, пройденными путешественниками на барманской территории. В том месте, где его течение образует границу между английской Барманией и королевством Сиам, Салуэн течет, глубокий и быстрый, между лесистых гор, которые мало-по-малу сближаются к низовью и высоко поднимают свои стены; близ впадения притока Тунг-янг, русло Салуэна до такой степени съужено в некоторых местах, что не имеет даже 30 метров в ширину. Немного ниже слияния с этим притоком, ряды камней идут поперег реки, от одного берега до другого, и о выступы этих камней разбиваются древесные стволы, увлекаемые течением. Другие пороги и водопады, менее сильные, но тоже непереходимые для лодок впродолжении большей части года, прерывают течение нижнего Салуэна. Река делается тихою только в области дельты, там, где боковые ветви или рукава соединяют ее с Ситтангом и с лиманами берегов Танассерима; но она не впадает непосредственно в море, и воды её сливаются с солеными водами, окружающими остров Белу-гайвон; опасные мели, получившие имя «Годвиновых песков» (Godwin sands), как мели Кентского берега в Англии, защищают подходы приморских городов Амгерста и Мульмейна. Эти мели часто были причиною крушения судов. Нижний Салуэн—одна из тех рек, подъем по которым более опасен для судов, чем целое морское путешествие дальнего плавания; но бара (маскарет), столь опасная в Ситтанге, проявляется в довольно слабой степени в Нижнем Салуэне. Полная вода этой реки поднимается, средним числом, до 9 или 10 метров в области порогов, и измерения ширины, глубины и скорости течения, сообщенные путешественниками Ричардсоном, Сконом, Ватсоном, О’Рили, дали возможность инженеру Гордону вычислить в этом месте расход Салуэна в период разлива, и оказалось, что объем протекающей воды составляет от 17.000 до 20.000 кубич. метров в секунду. Средний сток реки пока еще не вычислен, но, без всякого сомнения, он простирается до нескольких тысяч кубич. метров. Англичане заключили с каренами договор о свободном судоходстве по Салуэну; тем не менее, эта река бесполезна для судовщиков, разве только на пространстве длиною около 100 километров, в нижнем её течении. Выше ею пользуются только для сплава тека, бревна которого, срубаемые в лесах по близости берегов, приволакиваются к реке слонами и отдаются на волю течения, которое уносит их длинными вереницами. Выше города Мульмейна сплавщики перехватывают плывущие бревна и связывают их в плоты.

Горы Шань, продолжение гор Юннана, столь богатых металлами всякого рода, и массивы, отделяющие Пегу от бассейнов Янзулина и Салуэна, тоже заключают в своих недрах мощные минеральные залежи, руды железа, свинца, меди, олова, серебра; река Хвили, берущая начало на северо-востоке от города Бхамо, в Юннане, катит в своих водах блестки золота; драгоценные камни, особенно рубины и яхонты, собираются для королевской казны в горах, возвышающихся на северо-западе от Мандалая. Бармания есть одна из редких стран, где существуют ломки нефрита; центр эксплоатации находится в округе Могунг, на севере Бхамо.

Сопредельные с Индией по сю сторону Ганга и отделенные от долин Ассама и Типпераха невысокими горами, леса и джунгли Бармании представляют такое же разнообразие растений, как и западный полуостров, и доставляют продовольствию и промышленности те же произведения, зерна, волокна и смолы. В ботаническом саду, основанном в Рангуне, равно как на опытных фермах, были разведены полезные растения тропического пояса, которых недоставало туземной флоре, и постепенно культура их распространилась по всему краю, даже за пределами английской Бармании. Кроме того, в области холмов были введены различные растительные виды умеренного пояса, в особенности европейские овощи. Мало найдется стран, где бы, благодаря плодородию почвы и прекрасному климату, человек пользовался большим разнообразием произведений растительного царства. Бармания есть одна из житниц Индии и всего света по производимому ею рису, который каждый год вывозится из портов поморья в огромных количествах. После этого хлебного растения, наиболее важное значение имеют различные виды плодовых дерев; во многих местах, всякая, даже самая маленькая хижина окружена фруктовыми деревьями, каковы: пальма-арека (индийское ореховое дерево), хлебное, манговое, апельсинное, банановое (райская смоковница) деревья. Сахарный тростник мало где возделывается, но один вид пальм, дани, доставляет туземцам сахар в количестве, достаточном для удовлетворения их потребностей; в одной только британской Бармании эти деревья занимают 12.000 гектаров. Табаководство распространяется, сколько по причине возростания народонаселения в стране, где все курят, даже дети, столько же благодаря всеми признанному отличному качеству листа: мульмейнский табак может сравниться с лучшими индийскими сортами. Чайное, кофейное, хинное деревья разведены на плантациях, но до сих пор они доставляют еще мало продуктов. Тропический характер растительности исчезает выше дельты; однако, пальма пальмира раскрывает еще свои вееры из листьев вокруг домов даже к северу от Мандалая. Что касается девственных лесов, которые еще покрывают столь обширное пространство, то они могли бы, если бы через них проходили дороги, доставлять промышленности огромные количества строевого, столярного или красильного дерева. Гельфер вычислил, что в одном только Тенассеримском округе существует по меньшей мере 650 миллионов дерев, принадлежащих к 377 различным породам, из которых 25 могут служит материалом для постройки судов. Тек не растет ни в северной Бармании, ни в южной части Тенассерима, к югу от 18 градуса широты; наиболее благоприятные условия для своего произрастания он находит в горах Пегу-Иома и в соседних областях; но уже некоторые токовые леса выпустошены. а новые насаждения сделаны еще слишком недавно, чтобы могли дать заметные результаты: ежегодная площадь облесения в английской Бармании не превышает 240 гектаров. После тека, наиболее ценимые древесные породы—один вид акации (катеху), с которой получается смолистый сок кашу, лаковое дерево, употребляемое для фабрикации коробок, и масляное дерево (dipterocarpus laevis). Сосны растут до полосы, соседней с морем, на горах Пегу-Иома; на высоте 100 метров появляются первые деревья этой породы. На морском прибрежьи самое замечательное древовидное растение—амгерстия (amherstia nobilis), отличающаяся красотою вида, стройностью ветвей и великолепием цветов, пурпурных и золотистых.

Слоны, без которых эксплоатация первобытных лесов была бы почти невозможна, более многочисленны в этой стране, чем во всякой другой местности Восточной Индии; но они редко покидают девственный лес; они бегут от человека, и иногда достаточно поставить простую хижину вблизи их логовища, чтобы заставить их удалиться из этого места; они никогда не делают, как в других местах, набегов на поля. В силу закона, все слоны, как дикие, так и прирученные, принадлежат государю. Барманцы и особенно сиамцы очень искусны в обращении этих огромных животных в домашнее состояние; они успевают даже воспитывать маленьких слонов в неволе: во многих местах каждая семья ходит в сопровождении своего питомца. Носороги, которых в Бармании известно три вида, иногда приручаются, как и в Ассаме, и, по словам Гельфера, их употребляют даже для перевозки тяжестей; охота на этих толстокожих предоставлена каренам и другим диким племенам. Барманские лошадки, так же, как и лошади, пасущиеся в Каренских горах, высоко ценятся, и англичане покупают их для всех своих колоний на крайнем Востоке. В Бармании крысы составляют периодический бич страны: когда настает такое время, что плодов в горах Шанских и Каренских им недостаточно, они спускаются несметными полчищами в долины и равнины, чтобы истреблять поля и даже, чтобы осаждать деревни, обитатели которых принуждены тогда покидать свои жилища. Часто видали, как полки этих грызунов переправлялись в порядке через очень широкия реки. Редко бывает, чтобы туземцы утилизировали шкуры или кожи животных, носорогов, буйволов или тигров; но в области прибрежья они охотятся на один вид алкиона, или зимородка, перья которого, небесно-голубого цвета, идут в Китай, где их употребляют как украшение на платьях мандаринов.

Рыболовы, более многочисленные, чем звероловы, живут массами на берегах Иравадди, Ситтанга и Салуэна; но другие барманцы смотрят на них как на «душегубцев». Они приготовляют род теста из ракообразных и полусгнившей рыбы, так называемое нгапи, которое служит у них приправой ко всем яствам, хотя запах этой приправы решительно невыносим для европейца. Вокруг заводов толпятся собаки и кружатся птицы, каждая ожидая свою долю угощения.

Населения, дикия или цивилизованные, между которыми разделена барманская территория, принадлежат, по большей части, к одному и тому же этническому корню, судя по сходству физических черт, идиомов и преданий. Различия происходят, главным образом, от образа жизни, и само собою разумеется, горцы всего лучше сохранили первоначальный тип.

Между северо-западными племенами, одно из наиболее цивилизованных, племя хамти, живет в долинах гор Паткой, на двух покатостях Брахмапутры и Иравадди. Вообще рослые, сильные и хорошо сложенные, они имеют плоское лицо, как у китайцев, но цвет кожи у них темнее, черты менее правильные; впрочем, очень многие из них, смешанные через браки с ассамцами или с барманцами, почти ничем не отличаются от жителей равнины. Большинство имеет привычку собирать волоса на макушке в один пучек и связывать их в пышный шиньон. Они благопристойно одеты, как их соседи барманцы, и постепенно принимают их обычаи; обращенные в буддийскую веру, они даже построили у себя несколько пагод; некоторые выучили азбуку и разбирают по складам священные книги. Взрослые девушки живут отдельно в больших хижинах; в эти-то общежития и приходят молодые люди за своими невестами после формального выкупа и постройки супружеского дома. Хотя оружие составляет ходячую монету края и хотя мандалайское правительство набирало солдат в их деревнях, хамтии—народ очень миролюбивый и пренебрегают охотой для трудов земледелия, промышленности и торговли; это, так сказать, прирожденные торговцы. Начальники или старшины племен, представители каждой общины, оффициально считаются владельцами земли, но все хамтии, жители одной деревни, составляют одно общество, и каждый член этого общества получает сполна долю продуктов, пропорциональную его труду.

Многочисленные гаумы, или кланы, известные в Ассаме под названием сингпо или чингпо, т.е. «люди», а в Бармании и в китайском Юннане под названием какиен (ха-хиен, качин, каку), составляют важнейшую этническую группу в северной области барманской территории; но между ними нет никакой политической связи, которая соединяла бы их в одну нацию. В пограничных с Ассамом местностях, эти туземцы частью цивилизованы хамтиями, на которых они походят обычаями, одеждой и оружием; но живущие в соседстве с Китаем более дики, и путешественники побаиваются их дао или даха, большого ножа, которым они владеют с удивительною ловкостью. Почти все какиены татуируются; особенно женщины испещрены узорами, очень красиво начертанными, которые служат в одно и то же время украшением и магическими письменами, имеющими силу удалять болезни и колдовство. Богачи носят в ушах, в виде серег, серебряные палочки, и все, как богатые, так и бедные, украшают себя поясами с побрякушками или раковинами. Одежда их сшита из самодельных тканей, приготовляемых женщинами и окрашенных в кубовую краску; туземцы, очень искусные кузнецы, выделывают оружие, которое находит хороший сбыт у всех окрестных народцев. Большинство кланов мало занимаются земледелием, разве только для производства опиума и хлебных растений, и единственное домашнее животное у них—свинья; если иногда и держат буйволов, то только таких, которые украдены ими в равнине. Из различных какиенских племен только ближайшие соседи барманцев и китайцев платят подать; те же, которые живут в долинах, удаленных от больших дорог, не признают над собою никакой власти, кроме власти своих старшин, или цобуа, наследственный титул которых всегда переходит к младшему сыну, или, за неимением прямого потомства, к младшему брату; старший сын покидает край, чтобы идти искать счастья на чужбине. В некоторых гаумах он получает известную долю наследства, состоящую обыкновенно из недвижимого имущества; средним же сыновьям не завещается ничего, кроме оружия. Все дети, рожденные от законных жен или от купленных наложниц, пользуются одинаковыми правами. Рабы, очень многочисленные, редко подвергаются побоям, каково бы ни было происхождение их рабства: похищение, захват в плен на войне или неплатеж долга. В очень многих деревнях все члены общины, старшины, подданные и рабы живут в одном доме; в других селениях каждой семье отведено отдельное помещение; наконец, в иных местах спальня мужчин отделена от спальни женщин камнем очага. На верховьях Иравадди ходячей монетой у какиенов служат катышки опиума.

Выдавая себя за буддистов, когда спускаются со своих гор в города равнины, какиены в действительности не имеют никакой религии, кроме поклонения духам, или натам, и религиозные церемонии их не имеют другой цели, кроме заклинания власти этих сверхъестественных существ. Когда заразительная болезнь поразит кого-нибудь из их среды, они никогда не воздают умершему погребальных почестей и даже не кладут ему в рот монеты, которою он мог бы заплатить за перевоз через поток смерти; они заботятся только о том, чтобы прогнать злых гениев, или чтобы убежать самим. В прежнее время, когда женщина умирала в родах, тело её тотчас же сжигали на костре, при чем и новорожденного бросали в пламя, крича умершей матери: «уноси своего ребенка!» Только чужой человек имел право спасти его; родной отец должен был отдать его в жертву смерти. Нигде всемогущий обычай не регулирует так строго все акты жизни; нигде не нужно так соразмерять свои поступки и соблюдать обычаи, если хочешь избежать споров и обид. Родовая месть в такой силе, что из-за неё иногда идет борьба между целыми деревнями; сын пронзает мечем воду, чтобы отмстить реке, где утонул его отец. Какиены обладают неумолимою памятью: они говорят, что им нет надобности учиться читать, потому что все уже написано в их сердце. Язык их есть, в бассейне Иравадди, один из тех, которые наиболее отличаются от барманского; это моносиллабический говор, довольно приятный и гармонический, много похожий на идиом племен абор и мишми, но оканчивающий каждую фразу протяжным визжанием.

Имя каренов (карриан), напоминающее имя хиенгов в Западной и какиенов в Северной Бармании, имеет тот же смысл, что «аборигены», по Кроссу, Мэзону и Гордону, тогда как барманцы производят его от одного слова на языке пали, означающего «грязные едуны», синоним слова «мелкие люди». Как бы то ни было, карены представляют низшую расу только по дикому состоянию, в котором живут многие из их племен; напротив, по сметливости, мужеству, прямодушию, трудолюбию—это один из замечательных народов Индо-Китая, один из тех, на которых можно рассчитывать для будущей цивилизации острова по ту сторону Ганга; лицевой угол у них более открытый, чем у других дикарей. В английских владениях их больше 500.000 душ, благодаря значительной иммиграции; всех же каренов насчитывают до миллиона душ, рассеянных на пространстве слишком 1.300 километров в длину, от гор, господствующих на востоке над равнинами около Мандалая до гор южного Тенассерима; но они разделены на множество племен, которые, в свою очередь, делятся на семьи, рассеянные в лесах; всего более группы их сближены в высотах, соседних с Тонгу, в долине Салуэна и в дельте Иравадди. Они известны под бесчисленными местными именами, но три главные деления—«белые», «черные» и «красные», называемые так не по цвету кожи, а по цвету одежды. Красные карены, или карен-ни, которые бродят в лесах Нижней Бармании, лучше других известны и принимаются обыкновенно за тип всех каренов; различаясь обычаями, они исповедуют один и тот же культ, поклонение демонам, смешанное с буддийскими церемониями, и говорят наречиями, происходящими от одного корня. Язык красных каренов, записанный в первый раз Уэдом, в 1832 году, принадлежит к моносиллабическим идиомам, как и китайский, и ударение, изменяющее смысл слогов, тоже играет в нем главную роль: в каренский словарь вошло большое число барманских слов. Национальные предания указывают на связь каренов с китайцами; они говорят также о переселении, которое, будто бы, совершилось в отдаленную эпоху из стран, лежащих за «великою Песчаною рекою». Этнологи заключили из этого, что карены—монголы, пришедшие из северных степей Гоби или Такла-Макан. В настоящее время карены походят на другие народцы, населяющие барманские горы; Самое красивое и самое сильное из каренских племен—гайхо, живущее к западу от реки Ситтанг, по обе стороны англо-барманской границы; особенно женщины их славятся красотой, и между ними есть такия, у которых цвет лица не темнее, чем у китаянок.

Соединенные группами из пяти или шести семейств, карены живут маленькими поселками, и все жители поселка состоят между собою в родстве, так как браки никогда не заключаются вне своего клана. Одна или две большие хижины, служащие кровом всей общине, составляют деревню; после нескольких лет пребывания на одном месте, семейная группа покидает свои поля, чтобы идти основать новое поселение на девственной земле леса: они бегут, как сами говорят, потому, что вокруг их жилища расплодилось слишком много злых духов, и идут искать места, где атмосфера менее населена этими врагами человека. Когда карен благословляет своего новорожденного младенца, он вооружается бамбуком, чтобы прогнать последовательно ко всем странам горизонта бедность, страдание, несчастье, слабосилие, леность, всякую скверну. «Беды всякого рода, уходите прочь!» восклицает он. Затем тою же бамбуковою тросточкою он призывает добрых гениев, но гениев добродетели прежде, чем гениев счастья; «приди, прямодушие; приди, честность; приди, богатство; приди, влияние; блага всякого рода, придите!». Когда карены хотят отмстить кому-нибудь тайными влияниями, они тоже взывают к духам, населяющим воздушные пространства: после проклятия, произносимого над врагом три дня сряду при закате солнца, они берут зажженную ветку, которая скоро гаснет, гнилое яйцо, нечистые остатки еды: «Пусть твоя жизнь угаснет, как угасла эта ветка! Да будешь ты лишен потомства, как это гнилое яйцо! Пусть конец твой походит на эти отброски!» Или они наводят на него порчу, околдовывают в глиняном изображении, представляющем ненавистного человека: продежурив перед этим изображением три дня и три ночи без сна, без пищи и питья, мститель разбивает, наконец, глиняную куклу ударом камня, который представляет руку демона. Между их божествами наиболее чтимыя—это камни-фетиши, но они требуют крови, и жрецы приносят им в жертву кур и свиней; камни эти по большей части—горные хрустали, яшмы, халцедоны. В старину бывали даже человеческие жертвоприношения: так, рабов зарывали живыми в землю на могиле начальников племени; теперь ограничиваются тем, что привязывают их на некоторое время подле могилы. Рассказывают, что у некоторых каренских племен могущество общественного мнения так велико, что человек, обвиненный в каком-либо дурном поступке перед его товарищами, сам себя обрекает на смерть: он отправляется в какое-нибудь глухое место, вырывает там себе могилу и собственноручно задушает себя. Есть еще карены без всякой цивилизации и не носящие никакой одежды, кроме куска дерева или коры; но масса наций постепенно покидает свои дикия привычки везде, где она приходит в частое соприкосновение с жителями городов. Между туземными племенами Индо-Китая нет ни одного, которое бы так легко приняло христианство, по крайней мере в наружных его обрядах. Правда, что, исповедуя одну из религий Запада, обращенные карены не покидают и своих древних языческих верований. Так, многие туземцы, перестав татуироваться в угоду европейским миссионерам, все-таки рисуют себе на одежде» магические фигуры, которые они прежде имели на коже.

Число христиан в британской (Нижней) Бармании в 1880 году:

Каренов: 72.000 протестантов, 12.220 католиков; всего 84.220 христиан в 451 приходе.

Варманцев—1.200; европейцев и евроазийцев—11.860; всех христиан в английской Бармании—97.280.

Другая раса, представленная в Бармании несколькими сотнями тысяч душ,—шаны, которые принадлежат к тому же этническому корню, как таи или сиамцы, и которые, впрочем, гораздо многочисленнее в пределах Сиамского королевства, на верховьях Менама и в бассейне Меконга: их встречают рассеянными племенами до самых границ Тонкина. Тунгту (лау, пау), которые живут в равнине Ситтанга и которых обыкновенно считают одним из каренских племен, принадлежат, кажется, к нации шанов. Ассамские народности нага, куки, лушаи встречаются также в Бармании на восточной отлогости гор Ассама, преимущественно в Манипурском крае, которым овладело английское правительство и который оно присоединило к Бенгальскому президентству, хотя эта территория принадлежит географически к Индо-Китаю. Мало найдется стран, где бы можно было наблюдать большее разнообразие наречий, чем в этой части Индийской империи: во многих долинах жители соседних деревень не понимают друг друга.

Моны, талайны, или «поморяне», живущие в большом числе по всему прибрежью английской Бармании, составляют, как полагают, население, отличное от барманцев или мрамма; их первобытный идиом очень походит на язык мундов, сингбумских и чотанагпорских коларийцев. Потомки древних владетелей страны Пегу, они были покорены, в свою очередь, в половине прошлого столетия и долгое время терпели тяжкое угнетение. Оттого они охотно переменили господ, когда англичане овладели Тенассеримом и областями Пегу. Эти поморяне мало-по-малу сливаются с барманцами; в некоторых городах, как, например, в Мульмейне, где почти все население талайнского происхождения, господствующий язык—барманский. Дома талайнов легко узнать по кокосовому ореху и по красным или желтым флюгаркам, повешенным на одной из сторон жилища: там имеет резиденцию дух, покровитель семьи. Земледельцы по большей части, талайны подпадают влиянию жрецов, торговцев, барманских чиновников: «народ книги», как и мандалайские буддисты, они признают превосходство тех, кто им дал, вместе с этою «книгой», соответственную цивилизацию. Яу и арраканцы западного берега тоже «народы книги», и, хотя состоят под английским владычеством, но всего охотнее вступают в общение со своими единоверцами, обитающими на берегах Иравадди. Священная «книга» проводит раздельную черту между цивилизованными и народностями, называемыми дикими, каково бы, впрочем, ни было действительное состояние их культуры.

Барманцы, составляющие наибольшую часть цивилизованного населения Аше-Пайи, или «Восточной страны», дают себе имя мьяма или бама, происходящее от древнего наименования мрамма, в котором большинство этимологов видят имя самого Брамы. Таким образом, барманцы возводят свою родословную до высшего бога первых индусов. Они выдают себя за потомков индийских иммигрантов, пришедших из Айодиа на берегах Ганга, и король их, претендующий на происхождение по прямой линии от государей солнечной и лунной рас, носит их знаки царского достоинства на своем троне и в украшениях своего дворца. Имена городов, Ратнапура, Амарапура, Мангалапура, Сингапура, напоминают своею санскритскою этимологией влияние браманов, сопровождавших основателей. Конечно, предание справедливо в известной мере: несомненно, что на берегах Иравадди поселились колонии индусских цивилизаторов; но последние, вероятно, привели с собою лишь небольшое число женщин, и мало-по-малу мраммы, смешавшись с туземными племенами, кончили тем, что сделались похожи на них физически. В Бармании редко можно встретить настоящий тип индуса арийского происхождения; почти везде видишь, плоские лица, с маленькими скошенными глазами и широким носом, но физиономия у барманцев более открытая, более веселая, чем у китайцев. Что касается языка, то он носит на себе следы смешения, которое совершилось в стране между двумя расами. Первоначальный диалект, моносиллабический, как и китайский, и располагающий тремя ударениями или повышениями голоса, чтобы различать омонимы, обогатился множеством индусских слов, заимствованных из священного языка; впрочем, они вообще выговариваются не отчетливо: употребление бетеля сделало барманцев народом бормотунов. Барманское произношение невозможно точным образом передать на письме при помощи европейских алфавитов. Все слова смягчаются в произношении; так, самое имя народа мрамма превратилось в устной речи в мьяма, а название реки Айравати (Иравадди) изменилось в Ай-я-уа-ди. Барманская азбука произошла из санскрита, тогда как религиозным языком остался пали, которым говорили в пригангской провинции Бехар, буддийский «Монастырь».

Большинство барманцев малорослы, но сильны и проворны; немощные между ними очень редки, и пропорция больных ниже той,, которую мы видим в Европе. Всемогущий обычай сделал роды очень опасными: в помещении, где находятся рожающие женщины, разжигают сильный огонь, может быть, для того, чтобы удалить злых духов; но несчастным родильницам приходится так жутко от этого нестерпимого жара, что «каждые роды стоят матери добрых пятнадцати лет жизни». Женщины, которые были избавлены родными от этой пытки, едва успеют разрешиться от бремени, как уже выходят из своей комнаты и снова принимаются за работу. Браки плодовиты и дети многочисленны. Если общая цифра народонаселения обеих Барманий незначительна, то причина тому войны, часто опустошавшие страну, ибо в периоды мира возрастание числа жителей идет быстро: в некоторые годы бывало, что простые местечки превращались в многолюдные города. Средства к жизни так легко приобретаются в этой плодоносной стране, что, без чрезмерного труда, почти все население пользуется известным довольством; бедных можно встретить только вокруг пагод, и то только благодаря тому, что обязательное для монашествующих подаяние милостыни создало в конце концов касту нищих. Религия, если бы предписания её строго соблюдались, запрещает барманцам есть мясо, но они употребляют в качестве мясников мусульман, так как люди, убивающие животных для питания, у них в большом презрении. Один из самых всеядных народов земного шара, барманцы не брезгают даже змеями, игуанами и ящерицами; но почти все они крайне умеренны в пище: они обыкновенно довольствуются небольшим количеством риса да несколькими бананами.

Барманцы вообще довольно богато одеты, и материи ярких цветов, которые они обвертывают вокруг тела, всегда изящно драпированы; ткани, носимые женщинами, ниспадают на колени, но открываясь с боков, чтобы дать свободу движениям ноги. Еще почти все мужчины имеют привычку татуировать себе бедра до колена; в годы юности они таким образом трудятся над украшением своей особы при помощи фигур животных, символических образов, священных слов, красных и синих черт, переплетающихся в волшебном порядке, с тою целью, чтобы «пропитать себе тело целебным средством» и чтобы сделать его неуязвимым. Еще не так давно с тою же целью вводили под кожу золотые кружки, серебряные монеты, долженствовавшие предохранять от всякой беды того, кто их носит; так, и теперь еще погонщики мулов в Юннане запускают себе под кожу на шее и на груди до десяти или пятнадцати штук золотых монет и драгоценных камней, как для того, чтобы уберечь их от воров, так и для того, чтобы застраховать свою жизнь от злого рока. Специальная татуировка, начертанная на шее и кистях руки невольника или уголовного преступника, изображала оковы и ручные кандалы: это был знак принадлежности другому лицу или клеймо позора, наложенное правосудием. «Громовые камни», т.е. кремневые топоры и стрелы, случайно вырытые из земли сохой, считаются обладающими великой силой и, обмокнутые в заколдованную жидкость, кладутся в комнате родильниц.

Так же, как в Китае и в Индии, все девушки в барманской земле выходят замуж, но брачные союзы не заключаются тотчас же по выходе из детского возраста, как на полуострове по сю сторону Ганга. Признаваемые в обыденной жизни равными мужчине, женщины принимают участие в делах семьи, и никакое решение не принимается окончательно без того, чтобы не посоветоваться с ними. Брак не есть ни таинство, ни гражданский юридический обряд, и жена вольна отказаться от сожительства с мужем, когда она не одобряет его поведения; но развод составляет очень редкое явление, особенно после рождения детей. Разлучение совершается полюбовно: каждый из супругов зажигает свечку, и та из них, которая раньше догорит, дает хозяину или хозяйке право уйти, унеся из дома самые дорогия вещи. Даже во время продолжения брачного союза всякое «благоприобретенное имущество» жены составляет её неотъемлемую собственность. Однако, некоторые обычаи свидетельствуют об известной неравноправности женщины в сравнении с мужчиной: так, перед судом, она не переходит за порог судилища, и мужчина почел бы себя обесчещенным, если бы женщина ходила на высшем уровне; во избежание этого несчастия, дома всегда строются в один этаж. В отношении погребальных обрядов, так же, как и в отношении свадебных церемоний, барманцы действуют по своей воле, без всякого вмешательства со стороны закона. Тело умершего или сжигают на костре, или зарывают в землю, сообразно с желанием, выраженным самим покойным. Обычаи королевской семьи разнятся во многих отношениях от обычаев, соблюдаемых в остальной нации. Так, принцы женятся на своих сводных сестрах, а старшая дочь короля обречена на безбрачие.

В больших городах королевской Бармании большинство туземцев, нравственно испорченные гнетом двора, лживы и раболепны; но по этим людям, окружающим королевскую власть, не следует судить обо всем народе. В сельских местностях, где жители могли убегать в леса при проходе армий или алчных сборщиков податей, можно лучше наблюдать барманцев и оценить их счастливый природный характер. Они вообще живые и смышленые, веселые, остроумные, великодушные, очень любят игры, музыку и удовольствия; случалось видеть, как жители квартала, выгоревшего утром, воздвигали вечером, среди развалин пожарища, театральные подмостки, чтобы утешить себя несколькими веселыми часами за потерю всего своего имущества. Обладая очень подвижным умом, они, тем не менее, постоянны в своих привязанностях; редко случается, чтобы глава семейства делал малейшую разницу в обращении с детьми, хотя бы даже один из них был европейского происхождения. Барманцы очень гостеприимны, радушно принимают иностранца и стараются предупредить его желания; вдоль дорог путешественники находят сараи для отдыха и сосуды с чистой водой для утоления жажды. Вежливость составляет национальную добродетель; в этом отношении мраммы и талайны походят на японцев и стоят выше огромного большинства европейцев. Хотя очень впечатлительные и подвижные, они, однако, не вносят в свои поступки той страстности, которая делает их соседей, малайцев, иногда столь опасными; они не мстительны и легко прощают обиды; они очень покорны и позволяют себя угнетать без сопротивления, ограничиваясь тем, что молят Будду, чтобы он защитил их от «пяти врагов»: огня, воды, разбойников, недоброжелателей и правителей. Барманцы нравственными качествами выгодно отличаются от индусов, которых они называют своими братьями; они не признают деления на касты, или, по крайней мере, не применяют его строго на практике; человек самого низкого звания может сделаться равным с великими мира сего; он не встречает ни одного из тех непроходимых сословных барьеров, которые делают из индуса раба судьбы. Новейшая история английской Бармании доказывает, что туземцы умеют пользоваться той свободой, в которой отказано большинству жителей полуострова по сю сторону Ганга. Однако, рабы, состоящие при кумирнях, сожигатели трупов, прокаженные, тюремщики и палачи, которых считают существами, виновными в каком-нибудь преступлении во время предшествующего их существования, остаются вне всякого общества; они не имеют даже права учиться в школе; нищий отказывается от их милостыни, томимый жаждой прохожий ни за что не согласится принять ни одной капли воды из их рук.

В действительности, религия, господствующая в Бармании, та, которая регулирует все акты жизни, есть поклонение демонам; оффициальным же культом является буддизм. Барманцы боготворят Гаутаму, воплощение Будды; во всех городах, во всех селах и деревнях в честь его воздвигнуты высокие пагоды или скромные кумирни, и статуя Мудреца, с кротким, почти женственным лицом, стоит в глубине храма. Прежде было в обычае у богатых людей посвящать избыток своего состояния на сооружение этих религиозных зданий, и многие из покинутых городов, жилища которых были преданы пламени завоевателями, или разрушены временем, состоят только из храмов, построенных из кирпича, из мрамора или из текового дерева с красивой резьбой. В наши дни религиозное зодчество уже не в такой чести, как было прежде, и щедроты богатых барманцев, употреблявшиеся в былое время на сооружение пагод, теперь чаще идут на сооружение театров; но жрецы, или помги, отличающиеся, впрочем, полнейшею веротерпимостью в отношении чужих религий, попрежнему очень многочисленны. Они не составляют особого класса, потому что не дают обета монашества; каждый помги может во всякое время сложить с себя духовный сан и вернуться в первобытное состояние. С другой стороны, и сделаться жрецом может всякий желающий; даже обязательно для молодых людей светского общества поступать послушниками в монастырь на несколько лет, или на несколько недель, и там все равны: царский сын не пользуется большим почетом, чем сын последнего нищего. Тела жрецов сжигаются или при помощи ракет, которые пускают издали, чтобы зажечь костер, или посредством трения двух кусков дерева; когда же дело идет о простом смертном, то для зажигания костра достаточно обыкновенной спички.

Название «талапуан», которое европейцы дают барманским и сиамским жрецам, произошло, вероятно, от талапат или талипот, названия веерной пальмы (corypha ombraculifera), лист которой служит опахалом священнослужителям храмов, при чем на этом листе вырезаны священные письмена. Главная обязанность жрецов состоит в обучении чтению и письму мальчиков околодка: каждый монастырь есть в то же время школа. За немногими исключениями, все барманцы умеют разбирать свои священные книги, и будучи, по грамотности, гораздо выше большинства западных людей, они всегда носят при себе таблички для того, чтобы иметь возможность, в случае надобности, поддержать свою беседу письменными объяснениями, знаками или вычислениями. Но начатки образования, которым обучают помги, смешаны с таким множеством пустых формул и церемоний, что в школах английского основания, даже в тех, которыми руководят миссионеры, с трудом объясняющиеся на местном языке, число воспитанников увеличивается с каждым годом; кроме того, девочки, которые не могли поступать в монастыри, получают теперь элементарное образование в светских учебных заведениях. В британской Бармании около двух третей школ, состоящих при монастырях, находятся под наблюдением английского правительства. В 1880 году монастырей в английской Бармании было 4.279 с 6.408 монахами, не считая послушников и аколитов. Монастырей, состоящих под контролем правительства, насчитывалось 2.678. Светских начальников школ было 473; средних учебных заведений 36; кроме того, в Рангуне есть европейское училище.

Половина барманского народонаселения, и при том самая образованная, самая богатая и самая благоденствующая, если не самая многочисленная, подвластна Англии; однако, пегуанские браманцы все еще видят в короле, имеющем свою резиденцию в Мандалае, если не государя, то, по крайней мере, священную особу, представителя Гаутамы. Несмотря на политическую границу, указываемую линией 19°30' сев. широты, барманцы королевства Ава и барманцы английской территории имеют ясное сознание своей национальности и смотрят на себя, как на один народ, разделенный на время, но долженствующий когда-нибудь соединиться в одно целое. В то время, как барманцы редко эмигрируют в Сиам, Индию или Малазию, они охотно переселяются в земли, населенные их единоплеменниками. Само собою разумеется, эмиграционное движение направляется теперь на юг, из королевства Ава к английской Бармании. Деспотическая власть короля, произвольная система податей и налогов, беспорядочность и произвол администрации, недостаток торговых удобств—все это побуждает подданных самодержавного повелителя бежать через границы в страну, которая, хотя и состоит под владычеством чужеземцев, но, тем не менее, населена барманцами, и где каждый может спокойно пользоваться плодами своего труда. Как говорил английский уполномоченный, который, без всякого трактата, просто по праву сильного, начертал границу, в 1853 году, взяв у королевской Бармании провинцию Пегу, королевство Ава держит в своей руке «как бы косточку плода». Страна отделена от Бенгалии и Ассама горами без дорог, горами, один склон которых—а в Манипуре даже оба противоположные склона—принадлежат к Англо-индийской империи; отрезанная от всякого сообщения с морем, лишенная даже территорий в трех дельтах Иравадди, Ситтанга и Салуэна, имеющая сношения с Китаем и Ассамом только через горы и плоскогорья, населенные полудикими и часто враждебными народами, эта страна как бы заперта в тюрьме; она всецело во власти англичан. Расстройство, в котором она находится уже несколько лет, должно быть приписано в большей части тем безобразным и противоестественным контурам, которые ей насильно приданы этими могущественными соседями. Понятно, что подобное положение дел, столь гибельное для стран по среднему течению Иравадди, не может долго продолжаться; настанет момент, когда английской торговле на низовьях реки понадобится установить непосредственные сообщения с Китайской империей через верхнюю Барманию. Следовательно, столкновение, созданное экономическими интересами, сделается неизбежным, и в настоящих обстоятельствах легко предвидеть, которая из двух держав останется в выгоде: благодаря пару, Иравадди, центральная артерия так называемой «независимой» Бармании, находится уже, так сказать, во власти Англии. Паровой флот нижней Иравадди, буксирующий шаланды, мог бы в пять дней высадить перед Мандалаем 13.600 человек войска, вместе с провиантом и пушками.

Из двух половин барманской нации, та, которая населяет области, прилегающие к морскому прибрежью, все более и более превосходит другую половину промышленностью, торговлею и работами всякого рода. Земледелие, составляющее занятие огромного большинства жителей, получило значительное развитие, благодаря разделению земли на мелкие хозяйства. Английское правительство, заняв место барманского короля, в качестве общего владельца земельной собственности государства, роздало прямо от себя земли маленькими участками, в среднем размере от 3 до 4 гектаров, так что между крестьянином и казной нет никакого посредника, в роде земиндара, или крупного арендатора удвоивающего налог с земли. Земледельцы, поселившиеся на новых, нетронутых плугом землях, освобождаются, в течение известного числа лет, от всяких податей и повинностей; затем, когда их поля начнут приносить полный доход, они обязаны платить правительству подать, равноценную пятой доле сбора произведений,—пропорция гораздо ниже размера налогов, взимаемых в Индии по сю сторону Ганга. Тогда как средняя норма заработной платы сельских рабочих на западном полуострове исчисляется менее чем в 3 франка в неделю, она превышает 9 франк. в английской Бармании. Немногие из туземцев могут назвать себя богатыми, но зато там почти нет и бедных, и только очень малая часть недвижных имений обременена долгами: ростовщики, которыми кишат деревни Индустана, еще недавно были почти неизвестны в селениях на нижней Иравадди; к несчастью, четские закладчики с Коромандельского берега узнали теперь дорогу и в Барманию. Золото и серебро, которого ежегодно ввозится в страну на сумму свыше 30.000.000 франк., употребляется главным образом на фабрикацию украшений для барманских и каренских женщин: это сбережение, в виде предметов роскоши, простирается, вероятно, средним числом, до 300 франков в год на каждое семейство. К сожалению, употребление опиума, введенное англичанами, делает большие опустошения среди барманского населения.

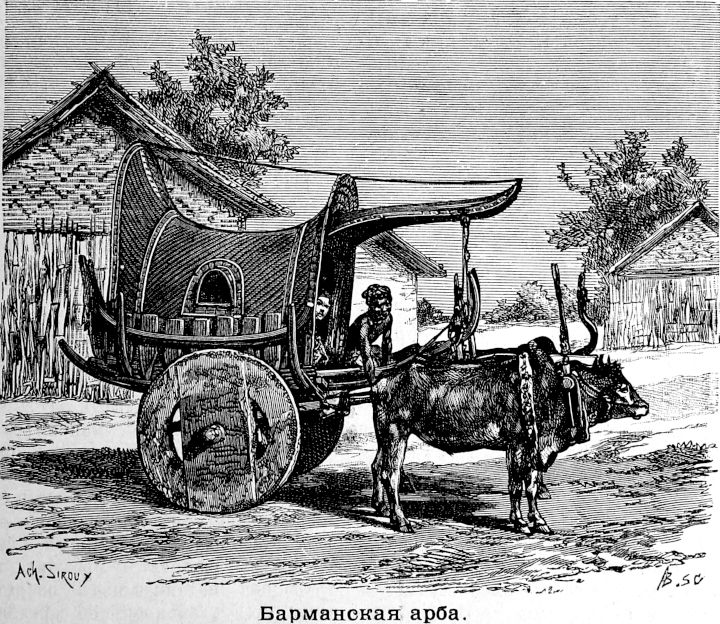

Местная торговля громадна: в каждой деревне торговцы и торговки раскладывают свои товары прямо под открытым небом; по всем дорогам идут и едут разносчики, караваны вьючных животных, обозы запряженных волами телег или арб, которые еще сохранили форму крытых лодок с навесом; скрип тяжелых сплошных колес слышится по ночам за несколько верст, нагоняя страх на пантер и других кровожадных зверей. Около тридцати пароходов и слишком 65.000 простых судов разной величины, из которых иные поднимают свыше 150 тонн, плавают по Иравадди и её рукавам. Совокупность торгового обмена с другими странами возростает из года в год; уже в 1820 г. она превышала 550 миллионов франков, так что, пропорционально пространству и населению, она почти равняется сумме торговых оборотов Франции. Около четырех пятых этой торговли производится морским путем: однако, торговый обмен между английской Барманией и верхней Барманией, или королевством Ава, тоже возростает, несмотря на дипломатическую ссору двух правительств и происходящие от того притеснения всякого рода: торговые монополии относительно строевого леса, смолы кашу, керосина, драгоценных камней, данные мандалайским двором китайским откупщикам, составляют главные препятствия развитию торговых дел. С Сиамом торговые сношения английской Бармании встречают другие трудности, именно трудности, которые представляет сообщение через лежащие между этими странами пустынные и гористые области; дороги, которые теперь пролагаются на востоке от Мульмейна и которые перейдут через водораздельную цепь, чтобы спуститься к Менаму, получат важное значение, когда торговля будет ими пользоваться для перевоски товаров между морем и рекой.

Внешняя торговля английской Бармании в течение фискальнаго 1880—1881 года:

| Морем, франк. | Сухим путем, франк. | Вместе, франк. | |

| Вывоз | 236.885.000 | 48.920.000 | 285.795.000 |

| Привоз | 220.150.000 | 50.215.000 | 270.365.000 |

| Сумма | 457.025.000 | 99.135.000 | 556.160.000 |

Ценность торгового обмена между обеими Барманиями в 1877 году: 68.474.725 франков.

Движение судоходства по заграничной торговле: 2.438 пароходов, вместимостью—1.668.325 тонн; 3.020 парусных судов, вместимостью—862.830 тонн; всего 5.458 судов, вместимостью—2.531.155 тонн.

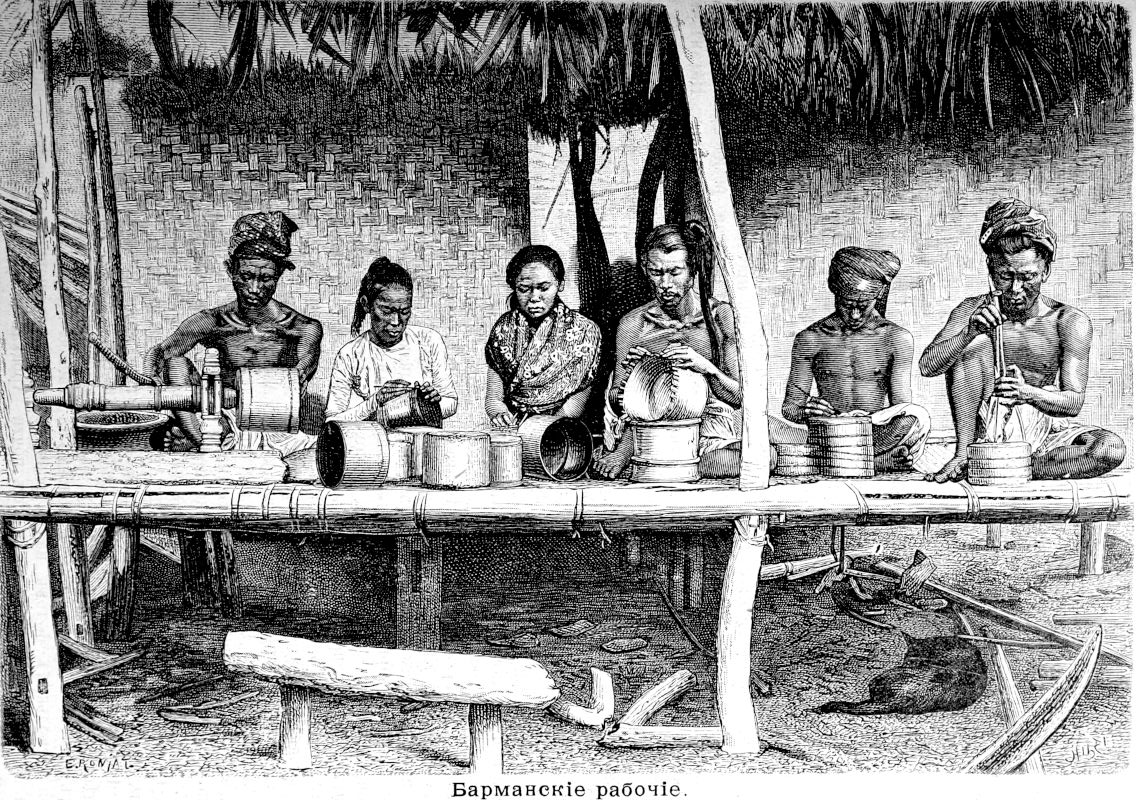

Промышленность развилась в такой же степени, как земледелие и торговля. Барманцы во все времена были искусными резчиками на дереве, ткачами, литейщиками бронзовых изделий: огромные колокола их храмов свидетельствуют об их искусстве в обработке металлов; их скороходные шлюпки, с носом в виде полумесяца, откуда кормчий делает знак тридцати или шестидесяти матросам, дружно действующим вызолоченными веслами, мало имеют равных себе во всем свете по быстроте движения, и нельзя достаточно надивиться той ловкости и быстроте, с какою судовщики на Иравадди развертывают или переставляют свои четыреугольные или веерообразные паруса, привязанные к рее в 40 метров длиною. С тех пор, как порты английской Бармании стали отправлять заграницу такое огромное количество рису (так, например, в течение фискального 1881—1882 года было вывезено этого продукта 957.200 тонн, на сумму около 150.000.000 франков), сдирание шелухи с рисовых зерен сделалось главною местною промышленностью; но эта работа производится в обширных заводах, которые почти все принадлежат европейцам или китайцам; барманцы употребляются на этих обдирных «мельницах» только для надзора за рабочими или для ручного труда; до настоящего времени механики всегда набирались и набираются между иностранцами, особенно между «детьми Гана», которые начинают появляться в крае.

Число их, несомненно, будет возростать, когда переселенцы из китайских провинций Фокиена и Куантунга узнают по народной молве об изумительных естественных источниках этих богатых стран, где возделанные земли не составляют еще даже пятнадцатой части территории. В настоящее время поток иммигрантов, представляющий седьмую часть общего числа жителей, состоит преимущественно из северных барманцев, каренов, шанов, клингов с Коромандельского берега и бенгальцев, пришедших из Джиттагонга, под управлением своих «начальников работ». Иногда дороги бывают покрыты бесконечными вереницами этих переселенцев, которых крупные предприниматели склонны третировать как невольников. Женщины сопровождают эти переселенческие партии лишь в небольшом числе, а что касается барманцев из королевства Ава, то им запрещено приводить с собою семьи; оттого мужское население почти на одну двенадцатую превышает женское, и пропорция метисов, имеющих в своих жилах в одно и то же время кровь бирманскую, индусскую, китайскую, быстро увеличивается.

Этнические элементы народонаселения в английской Бармании, считая в том числе южный Тенассерим:

| Перепись 1872 г. жит. | Перепись 17 февр. 1881 г жит. | Прирост, процент. | |

| Барманцев и талайнов | 2.111.921 | 2.766.827 | 31,0 |

| Каренов | 331.706 | 518 294 | 56,2 |

| Хьенгов | 51.117 | 55015 | 7,6 |

| Тунгту | 24.923 | 33.554 | 42.6 |

| Шанов | 36.029 | 50.723 | 65,8 |

| Диких горцев | 31.242 | 27.598 | — |

| Индусов | 137.014 | 246.289 | 79,7 |

| Китайцев | 12.109 | 12 962 | 7,0 |

| Европейцев и евроазийцев | 9.177 | 11.860 | 29,2 |

| Всего | 2.747.148 | 3.736.771 | 36,2 |

Большинство пришельцев, за исключением магометан, скоро присоединяется к рядам буддистов; поклонники Вишну и Сивы сами собою, без всякого постороннего принуждения, ходят в буддийские пагоды совершать свои религиозные обряды.

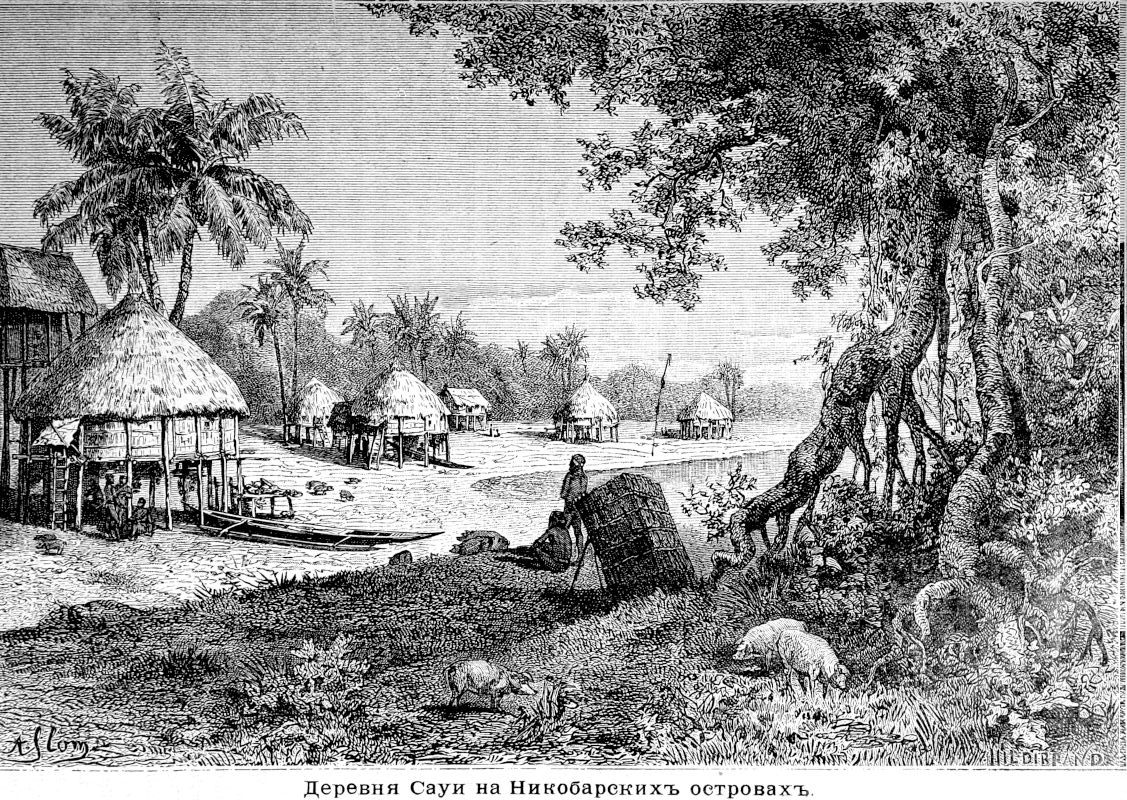

На мало исследованных берегах верхней Иравадди, в земле какиенов, между Китаем и Барманией, нет городских поселений в собственном смысле, а есть лишь остатки городов, каковы, например, Качо и Айенгдама; теперь это деревни, окруженные палисадами, которые запираются каждый вечер, чтобы быть в безопасности от нападения какиенов; вокруг наполненных водой рвов расстилаются обширные пространства, где видны еще следы прежних пашень; судовщики, поднимающиеся вверх по Иравадди, стоят на якоре по середине реки, во избежание неожиданных нападений со стороны дикарей. Город Могунг, на боковом притоке Иравадди, лежит на самой границе барманской территории, но находящиеся в его окрестностях нефритовые копи принадлежат какиенам: китайцы и шаны, эксплоатирующие эти рудники с большой выгодой, в мирное время должны платить большую подать старшинам дикарей и пошлину королевско-барманским таможням; нефрит отправляется в Кантон через Мандалай. К северу от Могунга находятся также месторождения янтаря.

Важнейший город верхней Бармании, на границах территории какиенов и китайской провинции Юннан, есть Бамо (Бхамо), расположенный на восточном высоком берегу Иравадди, в 2 километрах ниже впадения в нее притока Тапенг или Тапинг. Эго наидалее выдвинутый военный пост королевства Ава со стороны Китая: в то же время это самый значительный его торговый складочный пункт. В Бамо, как в точке пересечения исторических путей, необходимо должен был возникнуть город. Река легко судоходна до этого места, находящагося на расстоянии 1.200 километров от океана, и с 1866 года пароходы, имеющие до одного метра посадки в воде, поднимаются вверх по течению до впадения Тапенга. Эта последняя река, сама достаточно глубокая для плавания барок на пространстве около 40 километров, спускается из долины, которая дает доступ к первым ступеням плоских возвышенностей Юннана: там начинается поперечная дорога, представляющая наиболее удобный переход между Иравадди и Янтсекиангом, между Рангуном и Шанхаем. Это еще не все. Место слияния Иравадди и Тапенга, кроме того,указывается, как долженствующее быть современем связанным с Калькуттой через долину Барака и Манипур: дорога Ганга и Брахмапутры соединится с дорогой «Срединного Цветка», при начале судоходства по Иравадди. Многие города следовали один за другим в этой равнине нижнего Тапенга. К востоку от Бамо видны остатки двух городов, из которых один известен под именем «Старого Бамо»; на севере, на правом берегу Тапенга, тоже есть развалины, указывающие место, где стоял древний город Цампенанго,—на языке пали Чампанагар,—который был столицей одного шанского государства и который разрушили сингпои.

О будущей дороге, которая должна соединить непосредственно Индию с Китаем через горы, продолжающие на востоке вал Гималаев, написаны сотни статей и целых книг, но можно сказать, что эта дорога уже существует; это «золотой и серебряный путь», которым китайские войска спускались до самой равнины в 1769 году и которым всегда следовали посольства между двумя государствами; остается только, где нужно, сделать выемки в холмах и засыпать долины, для прокладки рельс. Несмотря на недоброжелательство королевской Бармании в отношении английской торговли, значительная часть товаров, посылаемых из Рангуна к верховьям Иравадди, направляется в Китай. Целый квартал в Бамо, или Цинь-гае—как его называют китайцы,—занят торговцами из Юннана, приезжающими в этот город закупать хлопок, нефрит, разные европейские товары, до соли из Ливерпуля включительно; в 1881 году один караван, следовавший этою дорогой, заключал в себе слишком 1.500 навьюченных животных. Даже во время восстания пантаев торговое движение между Барманией и Китаем, через Бамо, никогда не прерывалось: но тогда этот город имел никак не более 5.000 жителей: в 1868 году Андерсон исчислял население его только в 2.500 душ. Бамо, окруженный эстакадой, состоит из нескольких рядов тековых и бамбуковых домов, поддерживаемых столбами на высоте нескольких футов над уровнем почвы. Промышленности в нем нет почти никакой, кроме выделки сабель или дах, и приготовления глиняной посуды: отсюда и самое имя его, происшедшее от слова Манмо и означающее «город гончаров».

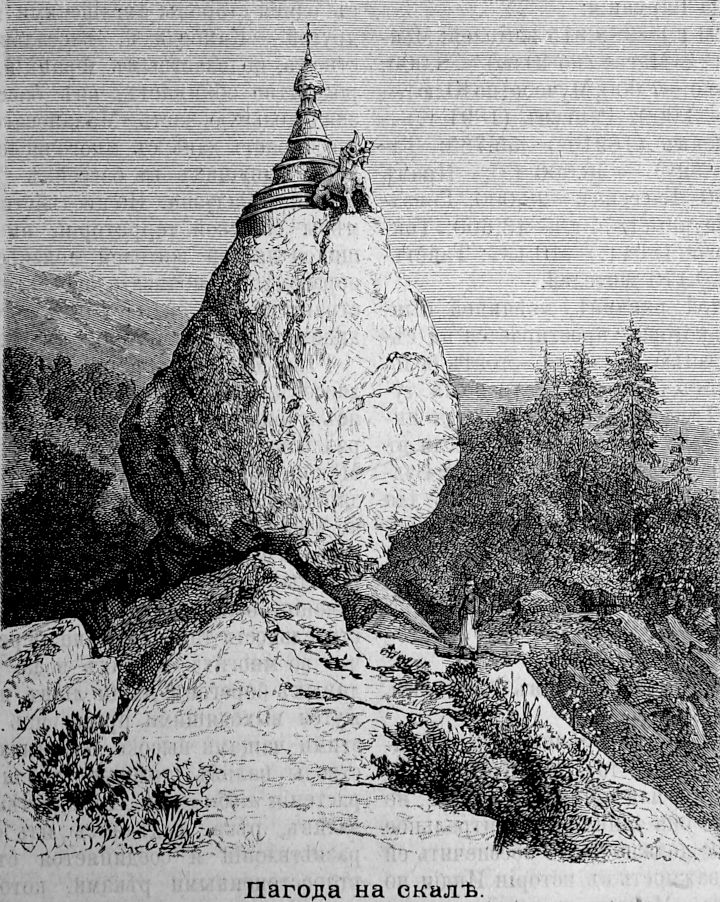

Ниже по течению, на том же берегу Иравадди, деревня Кунтуг, или Киунг-тунг, расположенная у входа в одно ущелье реки, была иногда соперницей Бамо по торговле с Китаем; небезопасность дорог заставляла караваны видоизменять свой маршрут, сообразно превратностям войн и союзов. Вниз от этого дефилея, до нынешней столицы Бармании, нет значительных городов, ни важных рынков: наиболее посещаемые места—это высокие мысы, увенчанные пагодами, и скалистые острова, где бесчисленные религиозные здания, окруженные деревьями, высоко поднимают свои позолоченные шпицы над густою листвой: так, остров Шве-гу, «Лес пагод», содержит, говорят, не менее 999 святилищ. Рыбачья деревушка, расположенная на левом берегу Иравадди, составляет все, что осталось от древней столицы Бармании, Тагунга, основанной в первые времена барманской колонизации; тридцать пять королей следовали один за другим на тагунгском престоле, но, вследствие нашествия варваров, царская резиденция была перенесена оттуда немного южнее, в Паган, называемый теперь «Старым Паганом», с тех пор, как другой город того же имени был построен в 350 километрах ниже по течению Иравадди. Остатки этих двух соседних городов, Тагунга и Пагана, поросли лесом, так что теперь с трудом можно отыскать там и сям развалины пагод и статуй Будды. Другая деревня, тоже лежащая на левом берегу реки, носит имя Цампенанго; как и город, предшествовавший Бамо при впадении Тапенга в Иравадди,—это бывшая столица шанского царства. В окрестностях разработывают, но не очень деятельно, несколько каменноугольных копей.

Главное колено Иравадди, между Бамо и дельтой, есть важнейшее историческое место современной Бармании: здесь возникли последовательно четыре столицы, Сагайн, Ава, Амарапура, Мандалай. Правда, что мало найдется местоположений, которые представляли бы больше выгод для основания центрального города многолюдной страны. Несколько второстепенных рек впадают в этом месте в главную реку; в небольшом расстоянии оттуда, ниже по течению, главный приток Иравадди, Кьендвен, соединяет свои воды с водами главной долины; направление, принимаемое главной рекой, от Мандалая к Пагану, совершенно совпадает с направлением Арраканского залива, и этот путь продолжается удобными для прохода брешами по горам; наконец, на юге, длинная долина открывает прямую дорогу к истокам Ситтанга; нет сомнения, что настанет день, когда этот сгиб почвы будет выбран для проложения железного пути, который даст Мандалаю быстрые средства сообщения с другими странами.

Ава, древнейший из упомянутых четырех городов, имеет в то же время наиболее живописное местоположение. Он находится на самом берегу Иравадди, как раз в том месте, где река меняет направление, поворачивая к западу, и где приток Мийги соединяется с главной рекой многочисленными извилистыми каналами. На противоположном берегу, на скатах и на вершине холмов, блестят позолоченные куполы пагод Сагайна, который тоже был столицей государства. Четыреугольная городская ограда Авы, около 10 километров длиной, еще довольно хорошо сохранилась, а внутренность её превратилась в обширный парк, аллеи которого представляют бывшие улицы. Несколько уцелевших еще монастырей дают приют монашествующей братии; среди лесных прогалин, плодородная почва которых в изобилии доставляет садовникам превосходные плоды, рассеяны хижины поселян; дворец представляет уже руину, на половину заросшую зеленью; коровы мирно щиплют траву между распавшимися камнями этих развалин и спускаются по королевским лестницам на водопой к быстрому потоку, омывающему неровные ступеньки. Впродолжении слишком четырех столетий Ава была столицей Бармании. Основанная в 1364 году, она была покинута в 1783 году, затем снова служила резиденцией государю с 1822 по 1837 год. Палийское имя, которое ей давали оффициально, Ратнапура, или «Город драгоценных камней», не сохранилось за нею; более древнее народное наименование Ава, или Аэнгва, т. е. «Пруд рыбаков», в конце концов одержало верх и даже стало применяться ко всему государству. В соседних странах королевская Бармания известна вообще под именем королевства Ава.

Амарапура, или «Город бессмертия», имел очень кратковременное существование: оно продолжалось всего только семьдесят пять лет, да и то с перерывом, так как одно время он был покинут двором. В 1857 году, когда король дал приказ выбираться из города, китайцы, которые незадолго перед тем построили себе новую пагоду, отказались последовать общему исходу и забаррикадировались в своем квартале. Кончилось тем, что их оставили в покое, но притягательная сила материальных выгод оказалась действительнее всяких насильственных мер: когда желтолицые «сыны Гана» увидели себя изолированными, без покупателей для своих товаров, они добровольно, один за другим, покинули свои жилища и перебрались в Мандалай. Правильный квадрат, образуемый городской оградой Амарапуры, находится в семи километрах по прямой линии к северо-востоку от Авы, но он отделен от последней прудами, ложными речками, рисовыми полями; на ближайшей половине реки рассеяны многочисленные острова, осеняемые великолепными деревьями: на западной стороне, Иравадди течет вдоль подошвы бесплодных Сагайнских холмов, бока которых испещрены полосами красного и коричневого цвета, происходящими от присутствия железной руды. Недавно у подножия этих береговых скал построены большие чугунолитейные заводы.

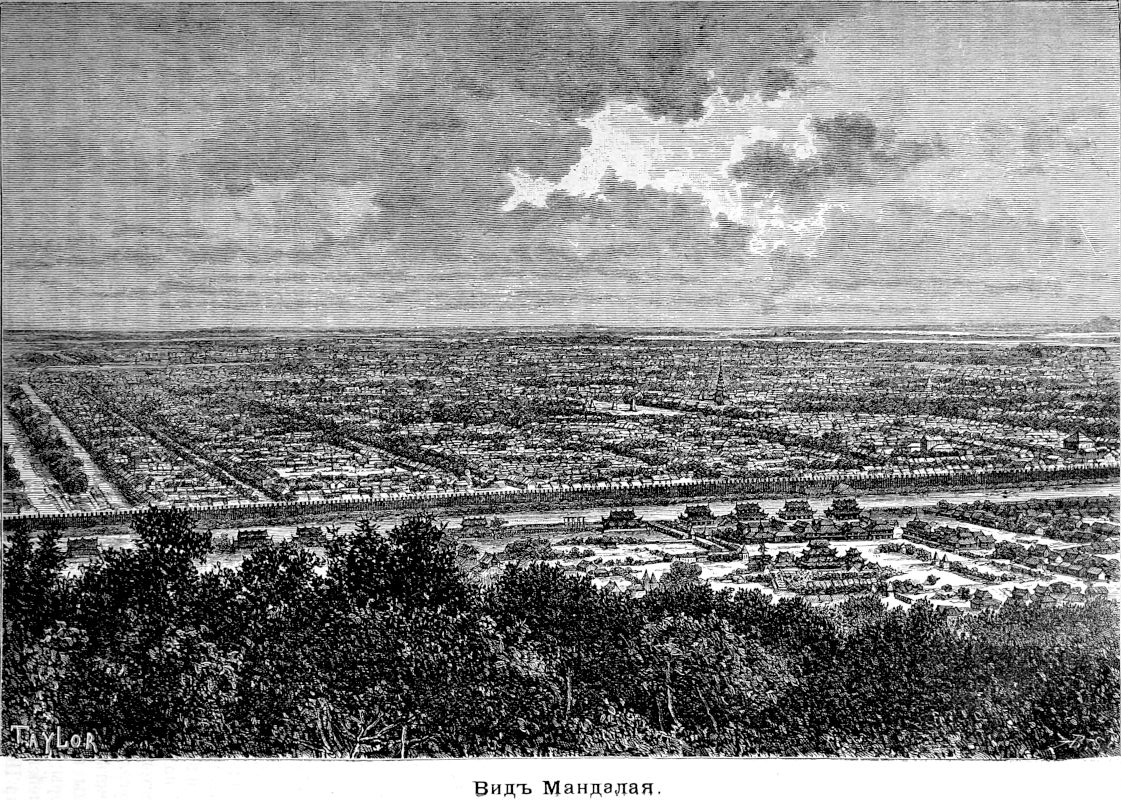

Гавань Амарапуры служит в то же время гаванью для Мандалая, или Мандале, теперешней столицы государства, названной так по имени пригорка, который возвышается на северо-восточной стороне города. Современная резиденция находится в 4 километрах от реки, с которою ее соединяет широкая аллея, обставленная по бокам домами, амбарами для склада товаров, судостроительными верфями и мастерскими; говорят, барманский король именно потому и построил свою столицу среди рисовых полей, вдали от тенистых берегов Иравадди, чтобы не слышать ненавистного шума английских пароходов. План Мандалая, так же, как и план Амарапуры, представляет подражение плану китайских городов, заключающих внутри «город варваров», т.е. иноплеменных завоевателей. Более правильный, чем Пекин, Мандалай образует совершенный квадрат, обнесенный кирпичной оградой, с воротами по середине каждой из сторон и с башнями по углам, блистающими своими вызолоченными крышами. В центре города второй четыреугольный вал окружает королевский город, заключающий дворцы самого короля, его жен, министров, белого слона; точная середина, которую занимает трон государя, увенчана шпицем с семерною спиралью, который служит символом горы Меру, центральной пирамиды мира. Перед каждым домом тянется частокол, так называемый «царский палисад», за который должны укрываться жители, когда полиция возвещает о приближении «золотых ног» его величества. Новый, построенный по однообразному плану и из непрочных материалов, Мандалай имеет вид парадного города, существующего лишь на один день и долженствующего исчезнуть, как исчезли соседние города, по королевскому капризу. Предместья, отделенные от города судоходным рвом городской ограды и продолжающиеся на юго-запад до окрестностей Амарапуры, имеют уже по самой беспорядочности их строений более оживленную физиономию, чем окруженный стеной город; береговая насыпь неправильной формы защищает их от наводнений во время разлива Иравадди. Нужно сказать, что стены Мандалая покоятся на пятидесяти слишком человеческих трупах, ибо в Бармании, как некогда в Палестине, краеугольный камень каждого здания должен быть «живой камень», имеющий силу отгонять духов и злых гениев. В 1880 году, когда что-то приключилось с резервуаром священного елея, придворный астролог потребовал, чтобы были принесены в жертву сто мужчин, сто женщин, сто мальчиков, сто девочек, сто солдат и сто иностранцев. Начали уже было хватать жертв, но объятое ужасом население стало убегать массами, и назначенное жертвоприношение пришлось отменить.

Мандалайская горка увенчана маленькою пагодой, статуя которой указывает пальцем то место, где король получил свыше повеление построить свой дворец; другая статуя, обращенная лицом к востоку, как бы для того, чтобы могла созерцать горы Шан-Иома, показывает, по словам туземцев, убежище, куда король рано или поздно должен будет удалиться, чтобы уйти от англичан. На этом пригорке содержатся, на средства государя, петушки и другие домашния животные, за которыми охотятся стаи диких собак. На юго-восток от холма обширная каменная ограда, в центре которой стоит высокая пагода, окружена и усеяна внутри красивыми крошечными зданиями: каждое из них содержит мраморную доску, на которой выгравирована глубоко вырезанными буквами часть Питтагата, или буддийского священного писания. Эти изящные храмики, числом более 700, составляют священную библиотеку Мандалая. Кроме того, есть много других религиозных зданий в городе и его предместьях, но ни одно из них не отличается такими громадными размерами, как недоконченная менгунская пагода, находящаяся на правом берегу Иравадди, в нескольких километрах выше столицы: огромная масса, которая должна была оканчиваться пирамидой на высоте 150 метров, походит скорее на песчаниковую скалу, чем на человеческую постройку; землетрясение, бывшее в 1839 году, раскололо колоссальную каменную глыбу и сдвинуло с места ряды положенных камней; теперь деревья укрепляют свои корни в трещинах скалы. К этой пагоде должен был принадлежать и знаменитый колокол, весом в сто тонн (слишком 6.000 пудов), который еще находится в соседстве храма и отливка которого производилась, кажется, под руководством европейцев. Невольно приходишь в удивление при виде несметных богатств, употребленных на сооружение всех этих зданий: золотые листы, которыми покрывают статуи и храмы, составляют едва-ли не главный предмет местной торговли.