VI. Восточный Индо-Китай, бассейны Меконга и Сонг-Коя

Восточный Сиам, Тонкин, Южный Аннам, Камбоджа, Французская Кохинхина

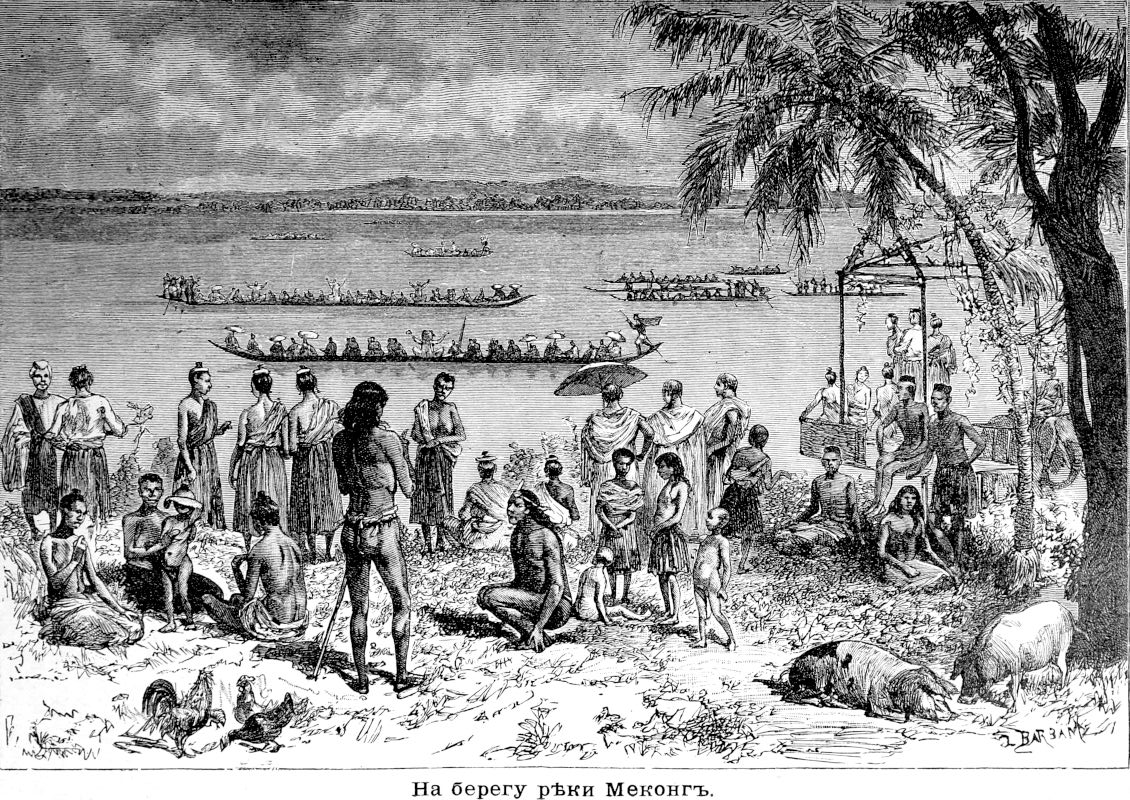

Самый обширный бассейн Индо-Китая, бассейн Меконга, имеет население, далеко не самое многочисленное. Еще большая часть этой области остается неизследованною, и половина территории занята дикими племенами. Только в соседстве морского прибрежья, около середины исторического пути, соединяющего дельту Менама с дельтой Меконга, существовавшие там образованные общества составляли некогда нацию в настоящем смысле слова, имевшую собственную цивилизацию и оставившую памятники своего могущества. Эта нация хмеров, или камбоджан, получила, конечно, из Индии апостолов и просветителей, которые преподавали ей науки и искусства, так же, как мифы и культы индусского народа; но теперь с более дальнего запада приходит то чужеземное влияние, которое оказывает свое действие на населения нижнего Меконга. Французы овладели областью дельты и дают почин переменам политическим, промышленным, социальным, которые постепенно совершаются в стране. Эти пришельцы, понятно, должны были основать свой главный город по близости моря, очень далеко от естественного центра страны, и притягательная сила торговли группирует в окружающих местностях жителей все более и более скученными массами. Тем не менее, население французской Кохинхины уступает числом населению Аннама, на восточной отлогости гор, окаймляющих берега Тихого океана. В бассейнах Меконга и других тонкинских рек почва утилизируется всего лучше, и города и местечки наиболее сближены между собою по взаимному расстоянию; один только Тонкин, хотя он составляет лишь около двадцатой части поверхности Индо-Китая, заключает в своих пределах, быть может, половину общего числа жителей.

Недостаток достоверных сведений не позволяет исчислить население Тонкина даже с тою степенью приближения, какая возможна для Бармании, Сиама, полуострова Малакки: числа, даваемые миссионерами и путешественниками, разнятся более, чем в четыре раза, варьируя от 7 до 30 миллионов душ. Легко понять, как при этом впадают в невольные преувеличения. Исследователи, проникающие в гористые территории внутренности страны, еще нерасчищенные под культуру и почти пустынные, редки в сравнении с путешественниками, которые посещают портовые города морского прибрежья, питаемые рыбною ловлей, и аллювиальные земли, покрытые рисовыми полями. В этой области, которая лишь отчасти отделена естественными границами от Китайской империи, можно подумать, что находишься в «Срединном цветке», при виде многолюдных городов и деревень, рассеянных в равнинах на близком расстоянии друг от друга. Правда, что эта страна часто находилась под действительным господством государей «центрального царства», да и в наши дни еще король аннамский регулярно посылает пекинскому двору свою вассальную дань. С другой стороны, внутри края основались полунезависимые княжества, а Франция пользуется над Аннамом фиктивным протекторатом, который уже не раз подавал повод к дипломатическим компликациям. Нет сомнения, что в близком будущем столь неопределенный ныне политический режим Тонкина примет более точную форму. Эта страна слишком важна по численности своего населения, по своим экономическим рессурсам и по пути, который она открывает к внутренним провинциям Китая, чтобы она не вошла сама собою в область европейской торговли; препятствия свободе торговых сношений идут лишь со стороны её правителей.

Пространство и население Аннама и стран по нижнему течению Меконга:

| Пространство в кв. килом. | Население душ. | Среднее число жителей на 1 кв. килом. | |

| Аннам | 420.980 | 7.500.000 | 18 |

| Камбоджа | 104.700 | 814.757 | 8 |

| Кохинхина | 55.620 | 2.226.935 | 40 |

| Тонкин | 314.110 | 14.000.000 | 44 |

На север от Тонкинского залива мыс Паклунг указывает мореплавателям политическую границу Индо-Китая. Нганнан-кианг, или «река Тихого Юга», служит в нижнем её течении оффициальною пограничною чертою между Китайскою империею и Аннамским королевством; но менее чем в пятидесяти километрах во внутренности материка начинается область гор, еще мало исследованных, которая соединяется с плоскими возвышенностями китайских провинций Куангси и Юннана. Согласно старинной китайской политике, этот пояс границы составляет мархию, если не пустынную, то, по крайней мере, запретную для подданных. Им запрещено осушать на этой полосе болота, расчищать леса под пашни, пролагать дороги через горы; на пространстве около тридцати километров, мархия Тонкина не имеет других обитателей, кроме диких племен, независимость которых уважают под условием, чтобы они препятствовали цивилизованным населениям севера и юга вступать в сношения между собою. Два главные прохода между Китайскою империею и областью дельты, Нам-куан и Бьен-кюонг, защищены зубчатыми стенами и крепостцами. Впрочем, между двумя правительствами, китайским и аннамским, сюзереном и вассалом, поддерживаются наилучшие политические отношения.

Гористая область провинции Куангси продолжается второстепенными хребтами на берегах северного Тонкина, и даже одна из этих отраслей гор оканчивается вблизи моря массивом, высшая точка которого достигает 1.400 метров высоты. Часть морского прибрежья окаймлена обрывистыми утесами и разрезана на скалистые острова и островки, которым дают, и теперь еще совершенно справедливо, имя «Архипелага пиратов»; иногда это наименование присвояется специально двум островам Каотао, далее выдвинутым в открытое море, чем другие земли той же группы. Эти островные массивы почти все изрезаны с наружной стороны крутыми береговыми утесами. Во внутренности островов открываются цирки или котловины; на первый взгляд можно принять их за кратеры вулканов, но в действительности эти воронки образовались вследствие провалов почвы, так как горная порода там известковая. Некоторые из цирков имеют сообщение с морем и дают доступ баркам; на окружности бухт открываются гроты, служившие иногда притоном морским разбойникам. Террасы, господствующие над кругообразными бассейнами, покрыты засеянными полями и плантациями. В начале текущего столетия флот высадил отряд войска, который разрушил до основания все дома, срубил деревья и увел всех жителей, чтобы положить конец морскому разбойничеству; но вскоре после этой энергической меры соседния моря были так же мало безопасны, как и прежде.

Возвышенная страна китайской мархии совершенно определенно ограничена на юге пространством аллювиальных земель, где извиваются рукава Красной реки и впадающих в нее притоков. Только несколько скалистых пригорков, остатки более обширных земель, смытых морем, показываются на подобие островков среди океана зелени. Высоты снова появляются на западе долины Красной реки. Горная цепь, примыкающая своею северною оконечностью к Юннанскому плоскогорью, на высоте (средней) 1.500 метров, тянется в юго-восточном направлении, оставляя, вероятно, раздельную линию между водами, спускающимися, с одной стороны, к Сонг-кою, с другой—к Меконгу; но она почти совсем неизвестна; видели только её отроги, изобилующие каменноугольными пластами и рудными месторождениями железа, олова, меди, золота и серебра; к югу от пути, пройденного французской экспедицией, под начальством Дудар-де-Лагре, до гор Аннама в собственном смысле, ни один новейший исследователь не переходил эту цепь. Ряды холмов, принадлежащих к этой водораздельной возвышенности, поднимаются непосредственно на западе от реки Сонг-кой, отделенные один от другого долинами притоков, из которых одна, продолжающаяся на юге дельты, составляет естественную границу между двумя половинами Аннамской империи. Разветвления главной цепи выдвигают, через довольно близкие промежутки, свои конечные скалы в море, оставляя между своими мысами полукруглые бухточки, бухты и даже, во многих местах, глубокия гавани, окруженные амфитеатром холмов. Несмотря на бесчисленные иссечения, морской берег представляет в целом замечательно правильную кривую, обращенную выпуклостью к открытому морю, как бы для того, чтобы уравновесить вогнутую Тонкинского залива. Эта округлость морского прибрежья точным образом соответствует округлости, образуемой водораздельным хребтом Аннама: параллелизм берегов и гор не менее поразителен в этой области Индо-Китая, чем в Индии по сю сторону Ганга, вдоль Конкана и Малабара. По ту сторону горных цепей, Меконг тоже следует, в общем, направлению, параллельному морскому берегу и горам. Пояс низменных долин и невысоких холмов, разделяющий море и хребет гор, имеет незначительную ширину, от 15 до 50 километров, и поперечные выступы делят эту береговую полосу земли на столько же особенных долин, сообщающихся одна с другою лишь через берег или через боковые бреши. Реки, спускающиеся по аннамской покатости, текут перпендикулярно к морскому берегу, и в том же направлении была построена, в шестнадцатом столетии, стена, разделявшая некогда два государства: на севере—Тонкин, «Столицу Востока», или Данг-Нгоай, «Внешнюю Дорогу», на юге—Данг-Тронг, или «Внутреннюю Дорогу». Имя Аннам, под которым известна более специально зона морского прибрежья, есть не что иное, как слово Нганнан, применяемое к пограничной реке; оно означает «Тихий Юг» или «Мир Юга». Равным образом и другие имена указывают на положение страны относительно Китая, родины цивилизаторов: таковы наименования Нам-Вьет («Нужно пройди полдень»), Вьет-Нам (за Полуднем), Нат-Нам (за Полуденное Солнце).

Видимые с моря, некоторые из горных гребней внутренности страны являются взорам покрытыми лесом, но большинство, особенно около южной оконечности цепи, представляют гранитные массы без всякой растительности; периодические пожары, зажигаемые с целью прогнать хищных зверей или прибавить новые земли к области культуры, истребили леса. Французские миссионеры часто переходили хребет, или для того, чтобы идти обращать в христианскую веру дикарей западной покатости, или для того, чтобы избегнуть преследований кохинхинских мандаринов и, благодаря этим путешествиям миссионеров, теперь известно, что во многих местах открываются удобные проходы с одного склона на другой. Однако, никакой документ не оправдывает часто повторяемого утверждения, будто там существуют судоходные реки, разделяющиеся на две ветви, которые текут с каждой стороны водораздельного порога. Один только из исследователей области горного хребта, француз Гарман, издал карту путешествия, благополучно доведенного до конца, с одного склона на другой. В том месте, где он перешел гребень, на северо-западе от Гуэ, столицы Аннама, порог имеет всего только 250 метров высоты, но выступ почвы снова поднимается с той и другой стороны, и мало найдется стран, которые представляли бы более резкий контраст между двумя покатостями в отношении количества атмосферных осадков. В то время как один из склонов, именно западный, наводняется проливными дождями, приносимыми юго-западным муссоном, восточная отлогость находится в сухом воздухе под вечно голубым небом; эта резкая противоположность тем поразительнее, что с одной стороны простирается дикая страна, без городов и деревень, везде покрытая лесами, а с другой—расстилаются безлесные равнины, покрытые возделанными пространствами.

На Аннамском побережье, к югу от города Гуэ, вырез берега, наиболее известный мореплавателям, всего чаще упоминаемый в политических документах, есть бухта Кюахан, обозначаемая французами под именем Туранской (Туронской) бухты. Она окружена на севере и на западе полукругом холмов, тогда как на юго-востоке острововидная скала, соединенная с материком песчаной косой, загибается впереди бухты и превращает ее в род внутреннего моря; кроме того, судоходный канал, проведенный в низменных землях, соединяет бухту с другою вырезкой прибрежья, Гой-ан, бывшим портом Файфо, лежащим к югу от Туранского мыса. Большое число других бухт, которые открываются на южном берегу Аннама, обращенном к юго-востоку, имеют подобное же образование, как и Туранская: это тоже бассейны, отделенные от моря островами, которые соединены с континентом песчаными насыпями или низменными землями. Порт Куи-ньон, или Бинь-динь, порты Кумонг, Суанг-дай, Гон-хой, Бинь-хоа, Кам-рань, следуют один за другим на этом берегу, к несчастью лишенном удобных сообщений с внутренностью страны и слишком близком к границе, запертой кордоном таможень. Большинство островов, окаймляющих прибрежье, состоит из простых скал, выступающих из-под воды; некоторые островки, лежащие на продолжении Аннамского берега, но в 100 и в 150 километрах от него, в открытом море, принадлежат к той же формации; самый замечательный из них Пуло-Сесир-де-Мар (т.е. «морской» Пуло-Сесир), названный так первыми португальскими мореплавателями, в отличие от острова Пуло-Сесир-де-Терра («континентальный» Пуло-Сесир), лежащего очень близко от берега. Пуло-Сесир-де-Мар—по-аннамски Кулао (остров) Ту—ревниво оберегается аннамским правительством, которое присвоило монополию гнезд ласточки саланганы, собираемых на скалах, и голотурий (морских кубышек), ловимых в окружающих водах.

К востоку от водораздельного хребта, до Меконга, возвышается несколько независимых массивов и разветвляются горные цепи, из которых иные превышают 2.000 метров. Таков, например, массив Пусунг, боковые отроги которого, господствующие над Меконгом, заставляют его делать крутые повороты. На юге от Пусунга обширное плоскогорье, высотой от 950 до 1.000 метров, занимает кругообразное пространство, ограниченное на западе течением Меконга и окруженное с севера горами Дон (Се-Дон), с востока и с юго-востока горами Конг (Се-Конг). Эти возвышенности, которые Торель называет Сараванским плоскогорьем, по имени одного города того края, и которым Гарман дает название «плато Боловенов», по имени живущих там дикарей, отчасти покрыты великолепными лесами, где хвойные деревья, белый бук, каштан и дуб перемешаны с бамбуками, пальмами, древовидными папоротниками; в других местах простираются болотистые бассейны, напоминающие своею травяною растительностью луговые пространства Франции. Почва плоскогорья состоит из железистой глины, залегающей на песчаниках; но горные потоки, бегущие в глубоких ущельях, обнаружили свойство подпочвы, которая состоит из площадей лавы, из груд вулканического пепла и шлаков. Конусообразные пики, как, например, пик Лагре (по имени исследователя Дудар-де-Лагре), возвышающиеся в соседстве нагорья, повидимому, были трубами, из которых выходили пары этих очагов извержения; встречающиеся кое-где источники теплой воды тоже, кажется, следует признать за остатки вулканической деятельности. На западе от Меконга, горы Бассак, высшая вершина которых достигает 1.160 метров, могут быть рассматриваемы как составная часть того же массива, к которому принадлежат и восточные горы. К югу от этой области, где цоколь возвышенной Кохинхины, доминируемый горными цепями или уединенными пиками, имеет свою наибольшую ширину, главный хребет продолжается в направлении меридиана, затем поворачивает к юго-западу, параллельно морскому берегу, и оканчивается на границах французской Кохинхины крутыми скалистыми мысами. Один из этих последних массивов, или гномов, около истоков реки Доннай, известен под именем Тионлай, и гранитная вершина его достигает 1.000 метров высоты. Далее, встречаются только островные пригорки, связанные с твердой землей аллювиальною косой, образовавшейся из речных наносов. Лесистый холм мыса св. Иакова (Сен-Жак), ограничивающий на востоке вход в реку Сайгон, есть одна из этих скал, принадлежащих к материку лишь с недавнего геологического периода. Острова, лежащие в море, на большом расстоянии от берега, суть выступы подводного хребта, продолжающего ось горных цепей Аннама. Таков, например, архипелаг Пуло-Кондор, «остров Тыкв» или «остров Пресмыкающихся»: там, в самом деле, водятся змеи нескольких видов и черепахи.

На западе от кохинхинской дельты, в южной Камбодже, находятся неправильные массивы, частью вулканические, и разрезанные во всех направлениях реками и речками; массивы эти соединяются, посредством хребта Пурсат и горы Прабат, с Шантабунскими горными цепями и выступают в виде высоких крутых мысов, продолжающихся в море скалистыми островами. Слоновая цепь, на западе от Кампота, оканчивается вершиной, имеющей около 1.000 метров высоты; в ноябре с этих гор иногда спускается страшный ветер, в роде французского мистраля, до такой степени сильный, что в местностях, наиболее выставленных его действию, не растет ни одного дерева. Жители опустошенной равнины ожидают конца сезона, чтобы снова приняться за постройку своих соломенных хижин, унесенных ветром.

На восточном берегу страны Аннам одна только большая река изливается в море: это Гон-киан (Готи-киан) китайцев, Сонг-кой (Сонг-кай, Сонг-ка, Сонг-та) аннамцев, «Красная» река французских мореплавателей, которые первые из европейцев исследовали её течение. При выходе из китайской провинции Юннана, т.е. в 600 километрах от моря, считая по изгибам реки, Сонг-кой, имеющий уже до 100 метров средней ширины, носит барки, и даже один французский негоциант, Дюпюи, поднялся вверх по течению, в 1871 году, до города Мангао, лежащего в 100 километрах выше. Эта река течет прямо на юго-восток в узкой долине, затем принимает в себя справа другую реку, почти столь же значительную, Сонг-бо (Ким-тю-ха), верхние притоки которой находятся тоже в Китае и по которой мелкие суда поднимаются даже до земли Лаосов; это «Черная река» французских негоциантов: она, в самом деле, черная, по крайней мере во всей нижней части своего течения. Ущелья, открывающиеся в гранитной массе, имеют в некоторых местах до 300 метров глубины: это трещины почвы, стены которых соответствуют точным образом от одного берега до другого, представляя совершенно одинаковое геологическое строение и полосы углекислого железа на равных высотах. В разных местах, через известные промежутки, большие камни, упавшие с нависших стен, образуют пороги, где темная вода покрывается полосами белой пены. Почти удвоенный в объеме этим притоком и сделавшись внушительною рекой, но перерезанный там и сям порогами, трудно проходимыми во время спада вод, большой поток, известный в этом месте под именем Тао, получает свое наименование Сонг-кой (или, вернее, Шонг-кай, «Великая река») лишь ниже слияния его с рекой, называемой Хам, Боде, Льеу, Ка, в разных частях её долины; по одному из её притоков иностранные исследователи часто называют ее рекой «Прозрачной воды»; благодаря плодородию её берегов, она получила большую историческую важность, и некоторые писатели признавали ее за главную реку. Но самый вид вод, ниже соединения, доказывает, что Сонг-кой берет верх силой течения; чистая волна Боде теряется в мутной воде слияния, окрашивается, говорит легенда, кровью пораженного громом дракона.

«Ствол» реки, между ветвями-притоками и верхнею извилиной (бифуркацией) дельты, имеет небольшую длину. В 150 километрах от моря воды разделяются: два главные рукава, Сонг-кой на севере, Сонг-гат или Дай на юге, разветвляются, в свою очередь, на многочисленные второстепенные рукава, и посредством естественных и искусственных каналов превращают всю дельту в лабиринт островов, меняющий свой вид соответственно речным наводнениям и морским размываниям. Два боковые рукава Сонг-коя, «река Шелковичных деревьев», или «канал Порогов», частью вырытый рукой человека, и река Кау-лю, соединяются на севере с другою дельтой, еще более разветвленной, с дельтой, образуемой рукавами реки Тай-Бинь, вытекающей, под именем Сонг-као, из озера Бабе, которое находится в неизследованной области границы. Фронт этой двойной дельты, обнимающий устья Сонг-коя и устья Тай-Биня на севере, развертывает свой неправильный полукруг далеко за чертой нормальной линии берегов, и эта кривая, длиной около 150 километров, концентрична другой, гораздо более обширной дуге, образуемой речными наносами, которые отлагаются в море вдоль берега.

Главная река восточного Индо-Китая, более известная прежде под именем Камбоджи, вообще обозначается в наши дни названием Меконг (Мейконг, Мехонг), которое применяется специально к незначительной части её течения и которое, кажется, имеет смысл «Матери Реки» или «Начальницы Вод», говорит Камоэнс («Mecom rio... Que capitao das aguas se interpreta»... т.e «река Меком, имя которой значит: начальник вод»). Еще в прошлом столетии на нее смотрели как на рукав Ганга: это была одна из священных Ганг, спускающихся из области горы Меру. Меконг есть поток, который под именем Ланцан-кианга или Кинлонг-кианга, т.е. «Реки Большого Дракона», берет начало в одной из длинных параллельных долин восточного Тибета, между Кинша-киангом, или Янтсекиангом (Ян-цзы-цзян), и Луцекиангом, или Салуэном. Известно, что Ланцан-кианг проходит в страшных ущельях, самых удивительных, какие до сих пор видели исследователи Китая, и что через него перекинуты во многих местах летучие мостики, качающиеся на высоте нескольких сот метров над бегущим по дну ущелья потоком. На дороге из Бамо в китайский город Тали-фу, уже много раз пройденной европейскими путешественниками, через Ланцан-кианг устроен висячий железный мост: это, в пределах Китая, самый южный пункт, где эту реку видели новейшие исследователи. Французская экспедиция 1860 года, под управлением Дудар-де-Лагре, встретила Ланцан-кианг лишь в 500 километрах ниже этого висячего моста, уже на индо-китайской территории, в Ксиен-Хонге. Там Ланцан является уже в виде потока шириной от трехсот до четырехсот метров, который тихо катит свои воды между высоких крутых берегов, окаймленных песчаными отмелями, и уровень которого повышается, средним числом, на 10 метров в эпоху разливов; ниже русло его вдруг съуживается между холмами, господствующими над обоими берегами. В этой части своего течения Меконг носит только барки рыболовов; как торговый путь, он почти бесполезен. В 200 километрах ниже, на общей границе барманского Лаоса и Сиама, река врезывается между скал и спускается быстринами и порогами, которые, в сезон засухи, противополагают судоходству непреодолимое препятствие; на первом пороге, называемом Танг-Хо, извилистый фарватер, разделенный скалой на два рукава, имеет всего только около тридцати метров в ширину во время низкого стояния воды, тогда как в эпоху разливов речное русло занимает пространство в 600 метров от одного берега до другого. На втором пороге, Танг-Дин, все воды соединяются в один канал от 40 до 50 метров шириной, который судовщики должны обходить волоком. Выше, один из притоков Меконга—горячий ручей, вода которого имеет такую высокую температуру, что на берегах его не могут произростать никакие растения.

Едва вступив на территорию Сиамского государства, река, которая в этом месте довольно близко подходит к западному Менаму, вдруг меняет направление: переставая течь на юг, она делает резкия уклонения в сторону между крутыми холмами, затем, на пространстве около 200 километров, извивается к востоку, как бы направляясь к Китайскому морю. Но новый угол долины в изломе гор опять возвращает Меконг к югу и юго-западу. У самого этого поворота, приток, спускающийся с гор китайской границы, река Нам-Гу, смешивает свою черную струю с желтоватыми волнами главного потока. Как раз напротив этого слияния, на левом берегу Меконга, высится отвесный утес, изрытый пещерами, у входа в которые виднеются балюстрады буддийской капеллы; вершины соседних мысов увенчаны обелисками, гробницами, статуями Будды. В месте слияния, высота главной реки над уровнем моря около 350 метров; но затем последовательный ряд порогов заставляет ее спуститься на гораздо более низкий уровень; общее её направление, в этой части течения, совпадает с осью Сиамского залива: долина указывает Банкокскую дорогу впадиной, в которой течет Менам-сак, или Сарабури. Долиной этой реки и долиной Нам-Гу современем пройдет прямая дорога из Банкока в Юннан; начальник Меконгской экспедиции думал-было проникнуть в Китай путем, идущим по реке Нам-Гу.

Новый поворот отбрасывает Меконг в восточном направлении к западному основанию Кохинхинских гор. С той и другой стороны высятся холмы, запирая реку как бы в ров, который в самых широких местах имеет только 600 метров расстояния между берегами; во время низкого стояния воды ширина Меконга уменьшается до 100, даже до 40 метров, но глубина его превышает 100 метров; весь поток проходит в этой расселине, и с каждой стороны ложе наводнения усеяно валунами, принадлежащими к разнообразнейшим формациям и представляющими громадную геологическую коллекцию. Но это еще не последние препятствия. Проходя песчаниковые скалы, запирающие его воды в крутых берегах, выше впадения большого притока Се-Мун, Меконг спускается рядом порогов, или кенг (по Гарнье, это синоним слов танг, употребляемого в верхнем Лаосе, и тан, употребляемого китайцами), равного которому, быть может, нет ни на какой другой реке Старого или Нового Света. Повсюду речное ложе представляет вид чего-то недоконченного; открытое пространство между берегами вдруг уменьшается, по ширине, с 300 до 50 метров: в одном месте воды, кажется, совсем прекращают свое течение, как бы засыпают в огромном бассейне, в другом они шумно низвергаются между скалами; островки, уединенные каменные глыбы, рассеянные по средине потока, свидетельствуют о совершенной водою работе размывания. Очевидно, Меконг, вошедший в эту часть своего русла с недавнего геологического периода—быть может, в эпоху вулканических извержений лавы и пепла, которые образовали на востоке Боловенское плоскогорье—еще не имел времени регулировать свое течение, не успел вырыть себе дорогу, соответствующую объему его жидкой массы. На пороге Кенг-Каниен, воды, вдруг сжатые в канале шириной не более 48 метров, то сталкиваются, то разделяются, образуя через правильные промежутки времени, через каждые две или три минуты, воронкообразные углубления в несколько метров в диаметре, которые то наполняются набегающими волнами, то снова опоражниваются. Понятно, как плавание на плоте или в пироге должно быть трудно и даже опасно по речному руслу, столь неправильному, столь мало урегулированному, каким является еще эта часть течения Меконга.

Хонгские катаракты, составляющие границу среднего течения реки через холмы и горы, образованы запрудой из скалистых островов и рядов камней, которая задерживает воды Меконга и заставляет их разветвляться на пространстве, превышающем в ширину 20 километров. Некоторые из рукавов этого архипелага пересыхают в сезон спада вод; другие до такой степени извилисты, что вода может скользить там без внезапных падений; но большинство перерезано порогами, из которых один имеет 15 метров (21 аршин) вертикальной высоты. Нет двух водопадов, которые были бы похожи один на другой; деревья, погружающие свои корни в воду, пальмы, окаймляющие берега, скалы, покрытые растительностью, отдаленные холмы, виднеющиеся за лесами и возделанными полями, разнообразят до бесконечности картину порогов и водопадов. Ниже соединения Меконга и реки Аттопе, вытекающей из Аннамских гор, главная река имеет пороги в одном из своих рукавов, между городами Стунг-Тренг и Сомбор, но пароходы могли бы во всякое время года подниматься и опускаться по Меконгу через восточный рукав. Большая часть торговли между низовьем главной реки и Бассаком производится на бамбуковых плотах, которые поднимают грузы товаров до 20 тонн весом.

В 300 километрах от моря, там, где стоит город Пном-пень, нынешняя столица Камбоджи, река делится на две ветви в сезон разливов: с этого места и начинается дельта; но в то время, как левый рукав спускается на юго-запад к морю, правый теряется в озерном резервуаре Тонле-сап, или «Пресноводной Реке», называемом обыкновенно «Большим Озером». Две ветви дельты, текущие в противоположном одна другой направлении, извиваются в понижении почвы, которое некогда было морским заливом и которое цепью Пурсат, а также другими горными хребтами меньшей высоты и, на юго-востоке, несколькими уединенными массивами, отделено от Сиамского залива. Параллельно морю, эта водная линия, принадлежащая к системе Меконга, есть не что иное, как покинутый морской берег. На берегах Большого Озера находятся залежи морской соли, которые туземцы прежде разработывали, но потом забросили, по мере того как земля утрачивала свою соленость. Воды, наполнявшие некогда впадину залива, были мало-по-малу отделены от моря Меконгом, который выдвигал перед входом свой бар, образовавшийся из оседающих на дно наносов. Кроме того, речной разлив, увлекаемый покатостью почвы в озерной впадине, превратил ее постепенно в пресноводный бассейн; однако, многие морские виды и теперь еще живут в этим озере, морские свиньи, скаты, морские коньки. По исчислениям Буланжье, которые, впрочем, кажется, сильно грешат преувеличением, озеро Тонле-сап еще во времена исторические, за восемь или десять веков до ныне живущего поколения, составляло часть моря, и не далее, как через два столетия оно, будто бы, должно прекратить свое существование. Китайские исторические документы, относящиеся к началу общепринятого (христианского) летосчисления, говорят о Большом Озере, как о заливе, омывающем башни Банона, близ Баттамбанга.

Смотря по временам года, на Тонле-сап происходит явление попеременного движения жидкой массы между течением реки и озерным резервуаром. В период наводнения, с июня до октября, поток, устремляющийся к озеру и длина которого около 115 километров, уносит излишек вод речного течения: этот могучий поток шириною 500, а в некоторых местах даже 1.500 метров, и настолько глубокий, что по нем могут плавать военные корабли, наполняет своими водами озерный резервуар; но в сезон засухи имеет место обратное движение жидкой массы: озеро опорожнивается мало-по-малу, и поток направляется назад к Меконгу, чтобы спуститься на юго-восток через морскую ветвь. Наполненное, Большое Озеро простирается, по длине, по меньшей мере на 110 километров, средняя ширина его около 25 километров, а глубина, почти везде одинаковая, от 12 до 14 метров; во время засухи бассейн, почти опорожненный, имеет только несколько дециметров воды, полтора метра в самых впалых местах, и берега его временно обсыхают; он занимает тогда площадь около 260 квадратных километров, составляющую лишь шестую часть поверхности разлива. Можно считать слишком в 35 миллиардов кубич. метров объем воды, приносимый в резервуар разливом реки; настолько же уменьшаются размеры наводнения в области дельты. Изливаясь в Тонле-сап, Меконг увлекает также землистые частицы, ил и песок, которые постепенно повышают дно и в конце-концов возвысят его до уровня твердой земли; равнина, то обсыхающая, то болотистая, которая служит преддверием озерному бассейну, носит у камбоджийцев очень верное название Веаль-пок, т.е. «Грязная равнина». Небольшие речки, или прек, берущие начало на востоке от Банкока и спускающиеся к Большому Озеру, соединятся когда-нибудь в один речной поток, падение которого, повышенное осаждающимися наносами, не будет более иметь попеременного движения; он превратится в простой приток. Это попеременное движение потока делает теперь из Большого Озера рыболовное водовместилище. Мириады рыб, приносимых разливом, остаются в мелководном бассейне после отступления вод; целые тучи птиц кружатся над кишащей массой рыбы; рыболовов, хотя они собираются в огромном количестве, оказывается недостаточно, чтобы эксплоатировать все эти рыбные банки, откуда сеть никогда не вынимается пустою: около 30.000 рыбаков, аннамцев, сиамцев, малайцев, хмеров, населяют воды озера во время рыболовного сезона, и на берегах его основываются временные деревни китайских рыботорговцев. Камбоджане питаются преимущественно рыбой и, кроме того, вывозят ее в Нижнюю Кохинхину, в количестве от семи до восьми миллионов килограммов (от 420.000 до 480.000 пудов.

Ниже города Пном-пень, Меконг, сопровождаемый ложными реками, которые меняют течение сообразно наводнениям, делится на два рукава: на востоке Тьен-гианг, или «Передняя река», на западе Хан-гианг, или «Задняя река», которые текут почти параллельно на пространстве около 200 километров. Хан-гианг, или река Бассак, почти прямолинейная, изливается в Китайское море двумя кеа (куа) или протоками, тогда как восточная река делится на ветви, образующие второстепенную дельту, имеющую изменчивое число устьев и соединяющуюся посредством боковых рукавов с различными реками, которые некогда были разветвлениями Меконга: западный Вайко и восточный Вайко, соединяющиеся между городами Мито и Сайгоном, река Сайгон и Доннай (Донг-най), вытекающий из Аннамских гор, суть, в своем нижнем течении, эти старые рукава, соединяющиеся с главной рекой лишь посредством сети потоков и рвов, вырытых рукой человека. Точно также на западе от «Задней реки» равнина перерезана каналами, которые впадают в Сиамский залив. Вся французская Кохинхина, за исключением северо-восточных холмов и нескольких островных пригорков, вокруг которых наносы оттеснили воды, принадлежит к области дельты. Длинный полуостров, оканчивающийся мысом Камбоджа (Мюй-ган или Онг-док), был весь отложен речным течением, но последнее взяло обратно большую часть этих отложений, переделывая свои берега; между крайними рукавами дельты расстояние, вдоль морского фронта, не менее 600 километров; кроме того, линия отмелей, продолжающаяся перед берегами, выдвигается в море километров на пятьдесят. На какой из этих берегов пристал знаменитый португальский поэт Камоэнс, поддерживаемый доской разбившагося корабля и державший над волнами рукопись своей поэмы «Луизиады»?

Но дельта Меконга во многих частях своего протяжения еще не вполне отвоевала у моря занимаемое ею пространство. Как все другие реки, часто заливающие прибрежные местности, Меконг поднял своими наносами уровень своих берегов на значительную высоту над поверхностью равнин внутренности материка; вдоль речного ложа, по краям выделяющихся из него боковых рукавов и на окружности островов земля всего лучше обсохла, и здесь-то, разумеется, прибрежные жители построили свои жилища, провели борозды в почве и посеяли питательные растения. На некотором расстоянии от берегов, внутри земель и на островах, болотистая почва, усеянная озерами и прудами, непригодна для большинства культур; завоевать эту почву для земледелия можно было бы не иначе, как посредством искусственной осушки, предпринятой в больших размерах. Так-называемая «Тростниковая равнина», занимающая на северной стороне передней реки обширное протяжение, есть одна из этих земель, некогда покрытых морем, которые теперь составляют часть континентальных пространств, но где площади пресной воды, скрытые под лесом тростника, застаиваются на почве по несколько месяцев после периода наводнений; туземцы могли обратить под пашню только окраины этих болот, по берегам рек, быстро утекающих во время спада вод. Даже на землях, повидимому, обсохших, часто бывает, что под поверхностным слоем, отвердевшим вследствие испарения, подпочва остается болотистою. Поверхность поддерживает легкие соломенные шалаши туземцев, но более тяжелые постройки неминуемо исчезли бы: слишком глубокая закладка фундаментов пробила бы верхнюю, оказывающую сопротивление, кору, и строительные материалы увязли бы в топком болоте. Некоторые каналы окаймлены землями до такой степени жидкими, что углубление их при помощи землечерпальных снарядов оказывается совершенно бесполезной работой: вынутый ил тотчас же заменяется новою грязью, сочащеюся с берегов. Равнины перерезаны по всем направлениям извилистыми руслами, куда стекают воды разлива Меконга и других рек дельты. Нынешние властители края оставили за этими потоками имена, данные им первыми португальскими мореплавателями; лучше было бы употреблять французские слова, как «ruisson», «estey»; «bayou», которыми пользуются жители Сентонжа, гасконцы, креолы Луизианы.

Объем жидкой массы Меконга еще не был измерен с такою же точностью, как объем Иравадди, Миссисипи и больших рек Западной Европы. В Лахоне, в стране Лаос, Делапорт исчислил сток реки, или объем протекающей в секунду воды, в 1.350 кубич. метров, но тогда был конец сухого времени года. В Бассаке, ниже впадения притока Се-Мун, Френсис Гарнье нашел 9.000 кубических метров, 5 декабря, в то время, когда уровень воды уже понизился на 9 метров и средняя скорость течения не превышала одного метра в секунду. Вычисление дало ему слишком 50.000 кубич. метров для расхода воды во время большого разлива; в месте бифуркации дельты дебит, будто бы, достигает 60.000 или 70.000 кубич. метров; а по Буланжье, и эти огромные числа еще ниже действительности. Как бы то ни было, средний объем протекающей в секунду воды нужно считать не менее 12.000 кубич. метров. Таким образом, Меконг, по величине, соперничает с Иравадди, хотя во всей верхней части его течения цепи гор задерживают двойным или тройным валом движение дождливого муссона; в нижней области бассейна, к югу от страны лаонцев, наибольшая часть облаков разрешается в дождь на западной отлогости гор Кохинхины. Вода в Меконге, мутная в период мелководья, становится желтою от ила в месяцы наводнения, и до большого расстояния в море поток, содержащий землистые частицы, утратил свою прозрачность. При всех устьях удар набегающей с открытого моря зыби о речное течение заставляет последнее отлагать часть своего ила, вследствие чего при входе образуются банки. Обширный треугольный полуостров Камао, продолжающийся на юго-западе дельты, есть целиком «дар реки»; медленный поток, окаймленный «водяными пальмами», заслоняющими вид со всех сторон, разветвляется на тысячу каналов, и болота занимают все промежуточные пространства: там и сям залегают небольшие озера, куда рыба удаляется в несметном множестве в сухое время года. Только при высоком приливе корабли проникают в реку; самый низкий порог, Куа-тие, может быть переходим судами, имеющими до 5 метров посадки в воде. В эпоху разливов, морской прилив, отражаемый речным течением и достигающий, средним числом, высоты одного метра, поднимается по реке лишь на незначительное расстояние от устья; в сезон мелководья, приливная волна распространяется вверх по течению далеко за «Четыре рукава» у города Пном-пень, с одной стороны до Хонских порогов, с другой—до бассейна Большого Озера; изменение уровня, производимое приливом в этом резервуаре, составляет около дециметра.

Заключенная на всем своем протяжении в пределах тропического пояса, Кохинхина принадлежит к числу жарких стран. В Тонкине, где бывают сравнительно самые большие холода, термометрический столб ртути может опускаться в исключительных случаях до 7,6° Цельзия. В Гуэ, столице Аннамского королевства, самая низкая температура, какую до сих пор наблюдали, была, по Дютрейль-де-Рену, 17° стоградусного термометра, а в Сайгоне она не бывает ниже 18 градусов; но в бассейне Меконга, отделенном от моря Кохинхинскими горами, климат имеет гораздо более континентальный характер. Гарман отметил там, в апреле, температуру 8,6°, и туземцы уверяли, что такой холод у них не редкость. Зато летния жары сильнее и тягостнее во внутренности материка, чем на морском прибрежьи; они также сильнее в дельте Сонг-коя, на севере Кохинхины, нежели в Сайгоне, в нижнем бассейне Меконга; разность между крайними температурами становится все значительнее, по мере того как поднимаешься с юга к северу: в то время как в Сайгоне амплитуда колебаний температуры составляет только от 8 до 9 градусов, в Ганое, в Тонкине, она превышает 28 градусов.

Климат Тонкина и французской Кохинхины:

| Средняя температура года | Самый теплый месяц | Самый холодный месяц | Разность | Средняя дождя | |

| Ганой, под 21° с.ш. (2 года наблюд.) | 23,5° Ц. | июнь, 31,4° | январь, 14,3° | 17,1° | 1,802 метр |

| Гуэ, под 16°30' с.ш. (1 год наблюд.) | " | июль, 34° | декабрь. 22,7° | 11,3° | " |

| Сайгон, под 10°43’ с.ш. (7 лет наблюд.) | 27,01° | апрель, 29,85° | февраль, 27,0° | 2,85° | 1,740 метр |

Как и в Индии по сю сторону Ганга, год делится на два времени: сезон дождей и сезон засухи, но воздух всегда влажен; обыкновенно считают еще третье время года—период жаров, предшествующий юго-западному муссону. Перемены времен года, по крайней мере в восточной Кохинхине и особенно во впадине Тонкинского залива, происходят не без резких воздушных революций. В апреле месяце, когда наступает муссон, каждый вечер образуются тучи, где гремит гром и откуда льются потоки дождя, смешанные иногда с небольшим количеством града. «Небо падает», говорят тогда туземцы; ливень до такой степени обилен и продолжителен, «как будто целое море льется из воздушных пространств сквозь громадное решето». Циклоны, которые иногда кружатся на берегах Аннама, при возобновлении муссона, разражаются преимущественно к концу года, в октябре и ноябре. Местное население с такою уверенностью ожидает предстоящего бедствия, что когда заметит признаки, предвещающие скорое появление урагана, то внутри домов жители спешат укрепить стены, подпирая их толстыми бревнами; несмотря, однако, на эти подпорки, часто случается, что циклон срывает перегородки, и дом уносится в вихре. В 1867 г. только три церкви остались на месте из трехсот, которыми миссионеры владели в крае.

В одно и то же время жаркий и сырой, климат нижней Кохинхины есть один из самых опасных для европейца; нигде ему не приходится принимать больше предосторожностей, чтобы преодолеть трудности акклиматизации. Накожные болезни, включая сюда проказу, нарывы и болезни внутренностей, очень обыкновенны в области низовья Меконга. «Кохинхинская диаррея», от которой погибли тысячи солдат и моряков, порождается, повидимому, одним паразитом anguilala stercoralis, который происходит, быть может, из пресных вод и развивается сотнями тысяч в человеческом теле. Даже когда иностранцы, поселившиеся и прожившие несколько лет в Кохинхине, не страдают никакою специальною болезнью, они делаются анемиками (малокровными), и если не уедут обратно в Европу, рискуют угаснуть от истощения сил, даже не кажась больными. Однако, смертность между европейцами стала теперь гораздо менее сильна, чем в первые годы оккупации, благодаря ассенизированию городов и более глубокому ознакомлению с местными болезнями и с гигиеной, которой должно следовать. Впрочем, по действующему уставу, пребывание европейских чиновников ограничено двухлетним сроком, так как третий год признан по опыту годом климатерическим, т.е. годом наибольшей опасности для жизни европейца. Впрочем, тамошний климат представляет одну немаловажную выгоду: нет страны, где бы поранения всякого рода заживали быстрее и без лихорадки. Вообще говоря, климат гористых местностей гораздо здоровее: однако, большинство лесов нездорово: внизу господствует болотная лихорадка, выше—лихорадка лесная, которая угрожает аннамитам равнины столько же, как и европейцам. До сих пор французы еще не основали санитарных городов на каком-нибудь горном плато; впрочем, вершины, достаточно высокие, чтобы можно было пользоваться там укрепляющим горным воздухом, не встречаются в пределах их владений. Англичане нашли наиболее благоприятный пояс для основания своих санаторий на высоте от 2.000 до 2.200 метров; но в восточном Индо-Китае мало горных вершин, которые достигали бы этой высоты. Торель полагает, что плоскогорье Сараван было бы, в соседстве французских владений, наиболее удобною местностью для основания санитарного города.

С тех пор как французы утвердились в нижней Кохинхине, флора этой страны стала известна, и ботанические исследования постепенно были распространены на Камбоджу, бассейн Меконга и горы Аннама. Слишком 12.000 растительных видов были обследованы в восточном Индо-Китае. На берегу моря болотистые пространства и затопленные земли покрыты ризофорами (корнепусками), панданами, пальмами каламами, с длинным и гибким стеблем, как у тростника. Между этой зоной морского прибрежья, флора которой еще не изменилась под влиянием человека, и областью гор, где девственные леса еще сохранили бесконечное разнообразие своих типов, простираются рисовые поля, сады, рощи кокосовых и арековых пальм, культивируемые аннамитами; эта область есть, вместе с полуостровом Малаккой, самая богатая страна Азии по разнообразию и обилию плодов; в этом отношении Индо-Китай далеко превосходит полуостров по сю сторону Ганга. Равнины нижнего Меконга и восточная покатость водораздельной цепи Аннама и Тонкина во многих местах совершенно лишились своей самопроизвольной флоры; употребляемая туземцами система культуры, состоящая в выжигании лесов в конце сухого времени года, для того, чтобы бросить зерно в пепел, имела следствием опустошение некоторых местностей. Выше в поясе гор Лаоса и земли Мой, заключенном между 500 и 1.500 метров высоты, тянутся девственные леса, где растения Гималаев, Китая, Японии перемешаны с индо-китайскими видами и где встречаешь даже анемоны, фиалки, камнеломки, как в Западной Европе. Там растут деревья, наиболее ценимые для построек и столярных изделий, как-то: тек, деревья железное, лаковое, орлиное, из которых последнее издает, при горении, восхитительный аромат; в Аннаме употребление его присвоено исключительно королю и богам: его жгут только во дворце и в храмах. Равным образом одна разновидность корицы принадлежит исключительно государю; высоко ценимая в тонкинской фармакопее, она продается контрабандным путем до сотни франков за унцию. Ботанический сад в Сайгоне обладает большинством растительных видов, найденных во внутренних областях; он заключает все лесные породы Индо-Китая и соседних стран. Кроме того, промышленные растения тропического пояса, кофейное дерево, лавр коричный, гвоздичник, мускатное дерево, индигоносница, перечник, сахарный тростник, деревья гуттаперчевое и каучуковое, хлопок, ваниль, джута представлены во всех их разновидностях; посаженные в этом саду деревья и растения считают десятками тысяч. Несмотря на баснословное богатство их флоры, аннамиты ограничиваются обыкновенно культурой небольшого числа видов; рис, которого здесь существует около сорока разновидностей, составляет их главное хлебное растение, а молодые побеги бамбука заменяют им овощи; для выделки циновок, решеток, веревок, корзин, даже сосудов и большинства предметов омеблирования, для постройки домов и барок им достаточно бамбука. Недавно во Франции было много толков о кохинхинском диком винограде, как могущем заменить виноградные лозы, истребленные филлоксерой; но эта индо-китайская лиана дает лишь терпкие плоды, из которых получается отвратительный напиток.

Фауна Аннама сходна с животным царством Передней Индии. Она заключает в себе слона, носорога, дикого буйвола, а также один вид быка, дзин, который, может быть, есть то же самое, что и животное, известное у племени мишмп под именем минут. «Владыка тигр» рыскает в лесах Аннама, как и в лесах центральной Индии, гоняясь за оленями и козулями; аннамиты редко нападают на него прямо; они обыкновенно ловят его, устроивая западни—прикрытые сверху ветками и хворостом глубокия ямы; но во французской Кохинхине начинают охотиться на тигра из засады, подстерегая его из шалашей, так как правительство выдает премию за истребление кровожадных зверей (число опасных диких животных, убитых во французской Кохинхине в 1880 году: 84 тигра, 22 пантеры, 17 диких буйволов). Туземцы смотрят на тигра как на бога, и носят его зубы в виде амулеток; чтобы отвратить его гнев, жители округов, часто посещаемых страшным зверем, прибивают снаружи своих домов цветные бумаги, где написаны похвалы ему. Аннамиты приручают слона, как это делают их соседи, жители Камбоджи и Сиама, но употребляют его на работу реже; больше всего они пользуются для перевозки своих произведений буйволом; они утилизируют также вола для обозов и даже для езды. Лошади аннамские малорослы и слабосильны, но теперь их заменяют более сильными животными, привозимыми из Индии и Австралии. Кохинхинская собака—довольно независимое животное, мало заботящееся о своем хозяине и редко ласкаемое им. В сельских местностях Тонкина, Аннама и Камбоджи каждый скотный двор заключает в себе не малое количество свиней, а птичьи дворы богаче курами, гусями и утками, чем большинство европейских ферм. Рыба тоже входит значительной долей в состав животной пиши аннамитов и камбоджийцев. Последние со страстью занимаются ловлей крокодилов, мясо которых, особенно мясо хвоста, кажется им очень вкусным. Равным образом, гнилая рыба и питающиеся ею червяки, а также сырые кузнечики составляют лакомые блюда у жителей страны.

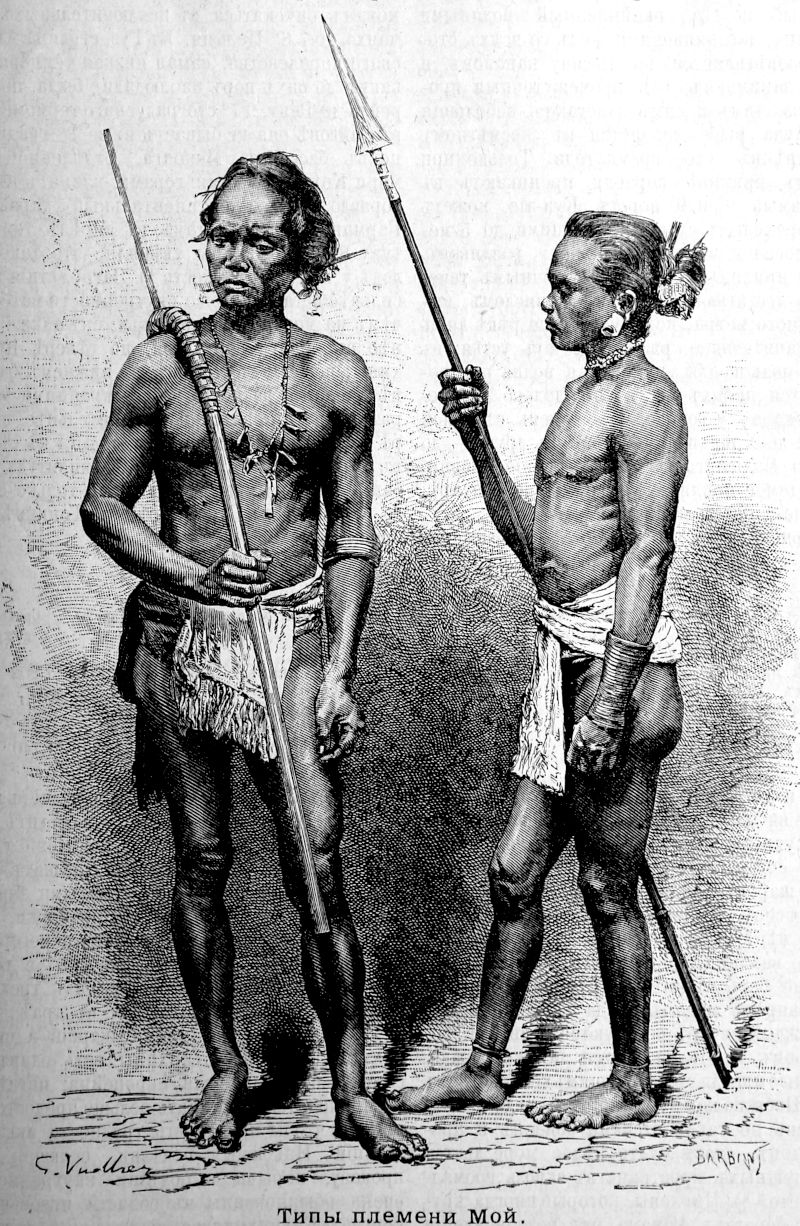

Населения, еще дикия, восточного Индо-Китая, оттесненные на западе сиамцами и лаонцами, на востоке и юге аннамитами, на юго-западе камбоджийцами, живут только в области лесов, на плоскогорьях и в долинах гор. Большинство их известно под генерическим именем: это мюонг тонкинцев, ха сиамцев, пном камбоджийцев, мои аннамитов, лоло китайцев; на границах французской Кохинхины, около истоков Донная, они называют себя трао. Торель причисляет эти дикия племена к большой семье альфурусов Океании. Как бы то ни было, эти народцы, рассматриваемые в их совокупности, живут малочисленными группами, изолированными одна от другой, и лишь изредка встречаются между собою для торгового обмена или вооруженных столкновений; национальное их оружие—лук, из которого они пускают отравленные бамбуковые стрелы на расстояние свыше 190 метров; кроме того, они употребляют в дело и топоры. Все они земледельцы, но не имеют других полей, кроме прогалин, полученных путем лесного пожара; все прибавляют к урожаю продукты охоты и сбора плодов в лесах; но перед жатвою им часто случается терпеть недостаток в продовольствии, и тогда они принимаются за пресмыкающихся, разных мелких зверков, червей и предпринимают воровские экспедиции. Вообще, племена восточного Индо-Китая, хотя непохожия друг на друга во многих отношениях, имеют общие этнографические признаки: средний рост, смуглый цвет кожи, более темный, чем у аннамита, менее черный, чем у индуса, сдавленный череп, округлое лицо, менее плоское, нежели у монголов, прямые и горизонтальные глаза, очень большой рот и огромные челюсти. Борода у моев гуще, чем у аннамитов и китайцев; кроме того, они имеют бакенбарды, и торс у них слегка оброс волосами. Выражение лица у них кроткое, но оно редко озаряется улыбкой: когда они хотят выказать радость, они раскрывают широко рот.

По Комбу, все дикари, которые живут в обширной стране, простирающейся между Аннамом, Лаосом и Камбоджей, принадлежат к одной и той же семье; физиономия, черты, верования, нравы и обычаи сходны у всех племен, и хотя языки очень разнятся между собою, однако, большая часть словаря во всех одинакова и синтаксис их совершенно тожествен. Эти наречия нисколько не похожи на диалекты аннамитов: они отличаются очень простой конструкцией, плавным и легким произношением. Очень богатые выражениями, относящимися к предметам и явлениям природы, к земледельческим работам и к торговле, идиомы этих дикарей почти совсем не имеют слов, обозначающих отвлеченные понятия; за исключением говора мюонгов Черной реки и некоторых других племен Тонкина, ни один из этих языков не имеет письма; оттого лабаар, или «говорящая бумага», пользуется в горах Аннама мистическим влиянием, столь же могущественным, как и у негров внутренней Африки. Аннамиты и китайцы наперерыв друг перед другом злоупотребляют простодушием туземцев; они знают, что из-за удовольствия надеть себе на шею ожерелье из зеленых или красных бус, дикари не задумаются пожертвовать будущностью женщин и детей и заранее обрекут их на рабство: имя мои, в Кохинхине, еще недавно было синонимом невольника, как имя ха в стране Сиам. Во многих округах пояса, окружающего территорию цивилизованных аннамитов, ходят на охоту за детьми, все равно, как пошли бы охотиться на оленя. Живя в постоянном страхе, мои или трао, по большей части, чрезвычайно пугливы, но и им иногда случается в стычке убивать нападающих на них людей. В этом случае обычай племени трао требует, чтобы тело убитого врага было съедено сообща всеми жителями деревни.

Северные дикари, вообще, цивилизованнее южных, благодаря, без сомнения, соседству Китая, откуда промышленность, науки, искусства распространялись постепенно в южном направлении. Между этими образованными племенами одно из самых замечательных—племя до или лава, которые живут к западу от Меконга, в горах, соседних с Юннаном; отличаясь торговым духом, они возделывают различные земледельческие произведения для вывоза в Китай, в особенности хлопок; они регулярно спускаются с гор на рынки и, обращенные в буддийскую веру, выказывают не меньшую религиозную ревность, чем лаонцы окрестных местностей. К востоку от Меконга живут те племена, известные под именем «Тринадцати Мюонгов», которые отличаются знанием письма; они имеют силлабическую азбуку из 36 знаков, и употребляемая ими система счисления состоит из девяти единиц. Очень промышленные, они ткут шелк, хлопок и другие прядильные вещества, знают также искусство крашения тканей. Семьи их очень многочисленны, но в соседстве равнин большинство детей выкрадывается и обращается в рабство китайскими бандитами. Не к этим ли мюонгам следует причислить нагамских мео, которые, по словам миссионера Фиота, насчитывают не менее 6.000 домов в многочисленных селениях? Они одеваются по китайской моде и даже говорят китайским языком, более или менее испорченным; религия их состоит из культа предков. Тщательно избегая сношений с населениями другого корня, они имеют домашних животных различных пород и возделывают даже овощи, которые не встречаются у их соседей и семена которых они отказываются давать посетителям.

На юге Тонкина различные племена ха, известные под местными названиями, как-то: со, суэ, пу-тай, бру и брао, гой и гай, темеп, ягун, боловен, алак, те, тсу, прун, лове, титай, занимают лесные прогалины и плоскогорья водораздельной области. Почти все эти туземцы, столь же пугливые, как лесные звери, убегают при приближении аннамитов, которые, впрочем, и сами боятся их, как колдунов. Рассказывают об одном народце ха, что он обитает в двух деревнях, называемых одна—«Готовое пламя», другая—«Готовая вода», и что этим людям стоит только сделать знак, чтобы уничтожить своих врагов пожаром или потопом. Так же, как средневековые географы, жители Камбоджи представляют себе обитателей этих малоизвестных областей какими-то чудовищами, отличными от других людей: по их понятию, ха одного племени имеют, будто бы, в груди отверстие в роде клапана, который они открывают, чтобы чистить себе желудок с помощью палки.

Наиболее известны из племен ха те, которые населяют водораздельную область между нижним Меконгом и аннамитскою провинцией Бинь-динь, как-то: чанграй, гиарай, радех, банар, седанг, стиенг. Между этими дикарями промышленностью особенно славятся гиараи, изделия которых отличаются сравнительно наибольшим искусством и лучшим вкусом: выделываемые ими ткани, очень тонкой работы, украшены прелестными узорами; вещи из хорошо закаленного железа имеют изящную форму; медные инструменты свидетельствуют о замечательном промышленном развитии. Что касается седангов, то можно сказать, что они составляют народ кузнецов; по окончании полевых работ, жители семидесяти деревень принимаются за добывание руды из многочисленных залежей и выковывают земледельческие и другие орудия и оружие, которые и продают своим соседям, в обмен на ткани и сельские произведения. Таким образом, между этими населениями установилось разделение труда. Галанги собирают в небольшом количестве блестки золота в песке своих речек и продают их лаонцам; но главную статью торговли составляют невольники, захватываемые в плен в войнах между отдельными племенами. Обычай родовой мести существует у всех этих народцев. «Отмсти за себя! не сегодня, так завтра!»—таков любимый девиз дикарей.

Банары, или ба-хнары, родственные по языку своим северным соседям, седангам, составляют, между населениями страны, одно из тех, которые всего лучше сохранили древние предания; в то же время между туземцами нет народца, который был бы лучше изучен европейцами. Миссионер Комб, проживший несколько лет в земле банаров, определяет число их в 25.000 человек. Посреди их деревень, которых насчитывают около сотни, стоит большой общий дом, где справляются празднества и религиозные церемонии и который мог бы, в случае надобности, служить крепостью, благодаря солидности его постройки. Вместе с тем, это—«мальчишник», где молодые люди и холостяки проводят ночь. Дети, разлучаемые с матерью со дня отнятия от груди, воспитываются в этих общественных «дворцах», более обширных и более красивых, чем большинство подобных зданий у других дикарей Индии. Молодой человек признается за мужчину только после того, как он заключит с товарищем договор дружбы, опорожнив полную чашу их смешанной крови. Для ратификации мирных трактатов соблюдают подобные же церемонии; но в этом случае уполномоченными, смешивающими свою кровь, являются мужчина с одной стороны, женщина—с другой: мир облекается в форму брачного союза. Дух общинной солидарности очень силен у банаров: никогда семья не станет пить приготовленное ею пальмовое вино или есть добычу охоты, без того, чтобы не пригласить своих соседей и не дать им такой же доли, как её собственная; даже когда ребенок поймает ящерицу или мышь, он непременно подождет своих товарищей, чтобы сварить и съесть животное вместе с ними. Каждая деревня составляет маленькую республику, где старики являются естественными советниками; но необходимо общее согласие для того, чтобы то или другое решение могло быть приведено в исполнение. Глава семейств есть в то же время великий жрец, «тот, который представляет воду демону», но один он не довольно могуч, чтобы заклинать злых духов, и должен прибегать к содействию чародеек, которые умеют толковать полет и пение птиц, и главное, разоблачать замыслы и козни колдуний, или денг, которые, даже во время своего сна, могут навлечь всякия напасти на племя; избавляются от этих колдуний обыкновенно таким образом, что продают их в рабство лаонцам. Обычай ордалий, или суда божьего, особенно посредством кипящего дегтя, расплавленного олова, продолжительного пребывания под водой, еще в большом ходу у банаров. Подобно многим другим диким народам, банары сжигают вокруг трупов все вещи, которыми пользовались покойники, дабы умерший не пришел беспокоить живущих, требуя от них своей собственности. Не имея рабочего скота, который позволял бы им глубоко распахивать землю, банары покидают свои становища через каждые три года, чтобы искать другой годной для культуры почвы, которую они огнем освобождают от чащи мелкого кустарника. Семена риса, которые они приносят со старых полей на новые, хранятся с благоговейною заботливостью, и тот, кто вздумал бы продать их, был бы тотчас же поражен смертью демонами. Первый рис нового урожая съедается втихомолку, и во время этой важной операции банары с ужасом посмотрели бы на чужого человека, проникающего в их жилище. Они считают в году, как имеющие действительное существование, только восемь месяцев земледелия; период с декабря до апреля, когда поля отдыхают, считается как бы несуществующим.

Самая многочисленная раса области, заключающейся между Меконгом и восточною покатостью Аннама,—чанграи, укрепленные деревни которых рассеяны на пространстве слишком 400 километров к северу от французской Кохинхины. Они говорят наречием, близко подходящим к малайским идиомам, что объясняется вековыми торговыми сношениями, которые туземцы внутренности страны поддерживали некогда с юго-восточным побережьем, очень часто посещаемым малайцами. Радехи (рде), обитающие в той же горной области, где и чанграи, и на востоке и на севере, отличаются от своих соседей белизною лица: черты их напоминают, говорят, черты европейцев; но, как большинство аборигенов Китая и Индо-Китая, они имеют привычку вытягивать себе уши, так чтобы нижняя мочка висела над плечом. Они живут в обширных домах, где каждая семья имеет свое отдельное пространство или свой квадрат. Все население деревни соединено в одном строении, без наружной двери, доступном только посредством высоких лестниц, приставленных к стене; таким образом, мы встречаем на оконечности Азии здания, похожия на постройки зуньев и других народцев Новой Мехики и Аризоны. Подобно банарам, радехи меняют становище после нескольких лет пребывания, чтобы обратить новые земли в пашни; но их религиозные церемонии отличаются от церемоний других племен; они приносят жертвы теням предков, рекам, священным деревьям, и особенно камням различных форм, воздвигнутым в их домах. Иногда некоторые радехи спускаются с гор до рынков на Меконге, куда они ходят обменивать воск, слоновую кость и грубо сделанные сосуды. Все эти племена искусны в тканье материй, в резьбе на дереве, в выделке глиняной посуды; наименее искусны из них стиенги. Последние не имеют промышленности в собственном значении слова и приносят на аннамитские или камбоджийские рынки, для обмена на домашнюю утварь китайского производства, на ткани и рис, только продукты охоты или сбора плодов в лесах. Что касается трао, которые живут к востоку от биенгоа и бариа, во французской Кохинхине, то им, кажется, грозит опасность исчезнуть в скором времени с лица земли, вследствие болезней и уменьшения численности детей. Принадлежала к числу самых маленьких между людьми, они едва превосходят, по росту, лопарей (рост мужчин 1,555 метров, рост женщин 1,462 метра; среднее 1,508 метр.).

Кроме названных народцев, в этой стране есть племена, составляющие, повидимому, рассеянные обломки существовавших некогда цивилизованных наций. Так, шамы (хиам, циам или хой), рассеянные в юго-восточной области индо-китайского полуострова, преимущественно в Камбодже и на высоких плоскогорьях главной цепи, между провинциями Бинь-Туан и Нга-Тран, рассматриваются всеми писателями как потомки циампойцев, или жителей Циампы, постепенно оттесненных аннамитами и китайцами. Государство Циампа, повидимому, было некогда могущественнейшею империей Загангского полуострова; по словам миссионера Гагелина, этому царству принадлежало все континентальное пространство, заключающееся между течением Менама и Тонкинским заливом; память о могуществе циампойцев живет еще в самом имени Кохинхина, в котором находятся китайские знаки Ко-Чен-Чин, т.е. «бывшая Циампа». Одна из первых столиц этого государства, лежащая близ границы Тонкина и южной Кохинхины, носила имя Чен-Чин. Но древние шамские надписи, которые, быть может, раскроют историю нации, еще очень мало известны. По общепринятому мнению, шамы принадлежат к малайской семье; отличаясь от других обитателей Индо-Китая, исключая, может быть, чанграев, они живут особняком в лесах и строят себе, позади чащи бамбуков, образующей нечто в роде занавеса, хижины на очень высоких сваях, сообщающиеся с почвой только посредством приставных лестниц, убираемых по вечерам. Шамы, вообще говоря, немного выше ростом, чем аннамиты, крепче сложены и сильнее; скулы у них менее выдающиеся, лица менее плоские, глаза более открытые; они отличаются между всеми азиатцами большою выпуклостью задней части тела: в этом отношении их женщины почти походят на готтентоток. Шамский язык состоит, почти на треть, из малайских слов, к которым примешаны некоторые аннамитские и камбоджийские выражения; более половины словаря не имеет никакого сходства с идиомами окружающего населения. Хотя малочисленные, шамы делятся на две различные религии. Те, которые сохраняют свое этническое имя, не едят мясо коровы и вообще питают отвращение к этому животному. Умерших они сжигают, предварительно продержав и «прокормив» их два или три месяца, смотря по средствам; затем собирают пепел в сосуд, который зарывают в землю, бедные просто под деревом, богатые в мавзолее. Класс шамов, называемых бах-ни, т.е. «люди религии», происходит от прозелитов магометанства; бах-ни практикуют обрезание, не пьют крепких напитков и с ужасом смотрят на свинину, которая составляет главную животную пищу китайцев и аннамитов. Но многие из их религиозных верований и обрядов, как поклонение солнцу и луне, употребление магической палочки, кровавые жертвоприношения, восходят, вероятно, к эпохе, предшествовавшей обращению в магометанскую веру. Женщины класса бах-ни строго добродетельны, оттого раса остается чистою, без примеси чужой крови; эти шамы сохраняют гордость, храбрость, совершенное прямодушие—качества, которыми они так резко отличаются от своих соседей аннамитов. Другие шамы, во многих местностях горной страны, живут в добром согласии с дикарями и частью даже смешались с ними. Неис и Септанс посетили деревни, жители которых, шамы и трао, говорили безразлично на обоих языках и практиковали одни и те же обычаи. Некоторые шамы живут близ озера Тонле-сап, рядом с малайцами, быть может, их единоплеменниками. Малайская или шамская хижина дает кров целому роду, начиная отцом с матерью и кончая правнуками; иногда таким образом до двадцати лиц соединены в одном жилище.

Горы Камбоджи, на севере и на юге Большого Озера, населены дикарями, как и высоты Аннама. Самре, живущие в гористых областях между Тонле-сап и Сиамским заливом, воздвигают свои хижины на стволах деревьев, срубленных на высоте 2 или 3 метров над уровнем почвы, и не знают других промыслов, кроме звероловства и сбора лесных плодов; они платят подати камедью и драгоценными породами дерева. Куи, обитающие в северной Камбодже,—все кузнецы, подобно седангам: они превращают красный железняк, находимый ими в большом количестве в крае, в чугун превосходного качества, далеко превосходящий металл, привозимый из Европы и гораздо выше ценимый камбоджийцами и аннамитами. Племя прак, тоже бродящее в лесах Камбоджи и уверенное, что платимая им дань, состоящая из воска и камеди, обеспечивает его от обращения в рабство, отличается от соседних наций тем, что у него сохранились еще матриархальные нравы. По смерти родителей, имущество делится поровну между дочерьми; сыновья же не наследуют. Праки вообще народ рослый и хорошо сложенный, но они уродуют себя, подрезывая верхние передние зубы до уровня десен и заостривая концы зубов нижней челюсти; происхождение этого обычая они объясняют тем, что не хотят «походить на обезьян». Они носят также тяжелые латунные наручи, обвитые вокруг руки от локтя до кисти.

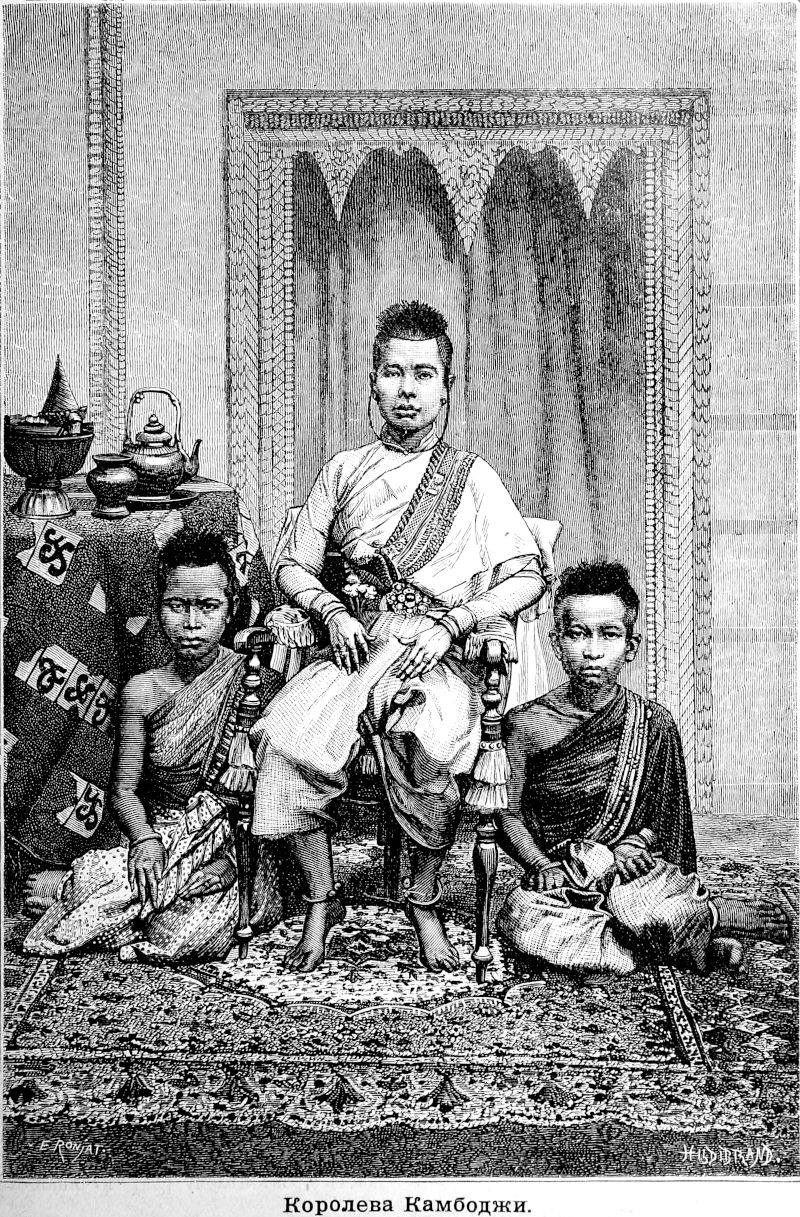

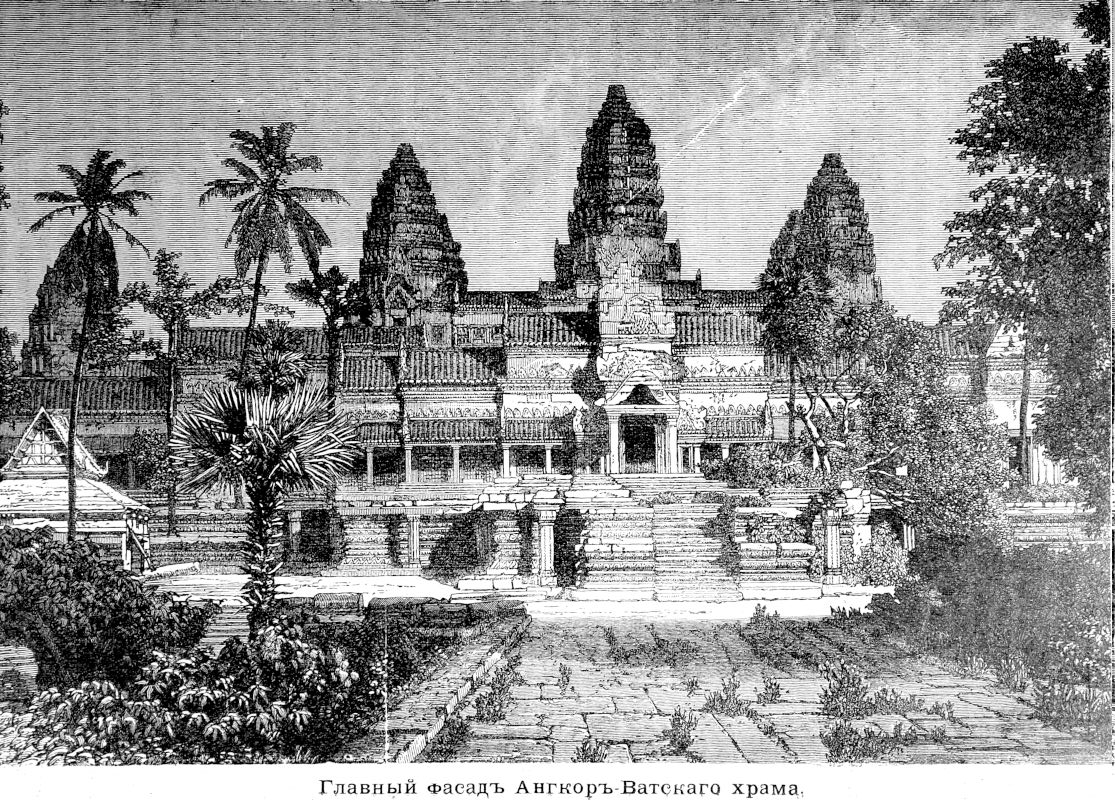

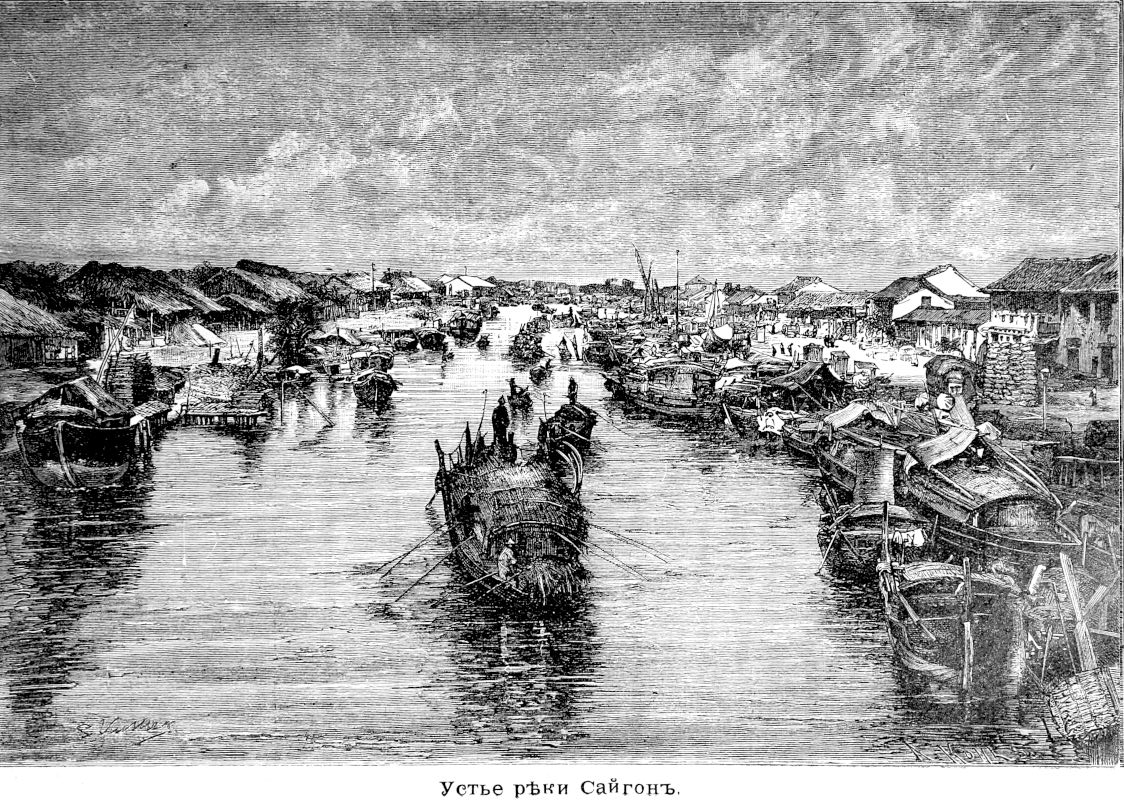

Камбоджийцы, или хмеры, как шамы,—раса, пришедшая в упадок. В наши дни, то, что уцелело от этой нации, разделено между двумя королевствами: на западе, округа, которых ручьи и реки спускаются к озеру Тонле-сап, присоединены к Сиаму; на востоке, маленькое государство, заключающееся между Сиамским морем и течением Меконга, между Большим Озером и французскою Кохинхиной, состоит под «покровительством» Франции. Теперь всего только около полутора миллиона индивидуумов присвоивают себе имя камбоджийцев, и чужеземцы живут в большом числе среди них. Но предания, исторические документы, здания свидетельствуют о политическом могуществе прежнего государства. Камбоджа имела свой период преобладания в Индо-Китае и во время своего цветущего состояния поддерживала постоянные сношения, с одной стороны, с полуостровом Передней Индии, с другой—с островом Явой. Близ берегов Большого Озера находился один из центров индусской цивилизации. Названия столиц, имена королей Камбоджи и особенно скульптурные произведения и архитектурный стиль храмов. наконец, язык, имеющий близкую связь с идиомами арийского корня, напоминают влияние, которое оказывали последовательно браманизм и буддизм на культуру жителей. Легенда, признаваемая в Камбодже за историческое сказание во всех её подробностях, рассказывает, что один индусский государь уроженец Индраспати (прежнее название Дели), переселился, за двадцать три столетия до нашего времени, в бассейн Большого Озера, с десятью миллионами своих сограждан. Нынешняя династия претендует, с своей стороны, на происхождение от одной фамилии из Бенареса. Но самые деятельные сношения, повидимому, существовали между Камбоджей и страной Ланка, или Цейлоном, островом, которому общность религии придавала, в глазах камбоджийцев, почти священный характер. Когда хмер построит себе дом, соблюдая все предписанные правила, для того, чтобы злой рок навсегда был устранен от него, когда он впустит туда домашнего кота, будущего хранителя дома, и хочет сам вступить в свое жилище, то человек, стоящий на пороге двери, останавливает его жестом, спрашивая: «откуда ты?»—«Я из Ланки,—отвечает владелец,—я переплыл море, моя барка разбилась, и, очутившись без приюта, я приношу то, что удалось спасти от кораблекрушения; прихожу поселиться в этом необитаемом доме». Таким образом, Ланка и Северная Индия способствовали та и другая начаткам камбоджийской цивилизации и должны были оказывать, через смешение посредством брачных союзов, значительное влияние на самую расу. Имя Камбоджи (Кампушеа, Кампокса) было отожествлено некоторыми историками с Камбоджей санскритской географии, но ошибочно: Камбоджа есть «земля камменов», сиамская переделка имени хмер.

Различие физических черт незначительно между камбоджийцами и их соседями сиамцами; отличительные признак по преимуществу—это малая величина черепа: у хмерской женщины средняя вместимость костяного ящика, говорят, на целую четверть меньше объема черепа у китаянки. Профиль лица, вообще, очень правильно очерчен, нос тонкий, так же, как и губы, лоб широкий, взгляд твердый; часто лица имеют нечто повелительное, чего никогда не увидишь у аннамитов; кажется, что в типах хмеров проглядывает след индусской крови. Костюм, очень простой, как и одежда сиамцев, состоит лишь из передника лангути и шарфа, или из куртки с металлическими пуговицами; люди высшего класса стригут себе волосы в форме щетки, по сиамской моде. Подобно большинству других индо-китаянок, камбоджийские женщины привешивают себе к ушам куски дерева или слоновой кости. В горах Пурсат, между Большим Озером и Сиамским заливом, туземные племена, менее цивилизованные, нежели камбоджийцы, жители равнины, принадлежат, как полагают, к той же расе; у сиамцев они известны под именем каммен-донг, или хмеров-горцев. Все путешественники согласно говорят, что камбоджийцы медлительны, апатичны, но терпеливы, выносливы в труде и в существе гораздо более серьезны, чех им соседи, сиамцы или аннамиты; теперешняя приниженность камбоджийцев должна быть приписана нравам, развившимся у них под влиянием рабства. В Кохинхине и в Сиаме боятся их мстительного нрава и даже часто приписывают им дурной глаз. Их религиозные обряды не составляют простой формальности, как обряды большинства других индо-китайцев; брак у них пользуется большим уважением, чем у аннамитов: общественное мнение осуждает всякого мужчину, который, достигнув известного возраста, не женат и не бонза. Женщины верны, но горды и ревнивы. Хотя аннамиты, в качестве завоевателей, выказывают презрение к хмерам, но эти последние, которые еще с гордостью говорят о Мага-Нокор, или «Большом царстве» своих предков, смотрят на кохинхинцев как на людей, принадлежащих к низшей расе, и редко случается, чтобы камбоджийка взяла себе мужем аннамита; почти все метисы—камбоджийского происхождения только по отцу, по матери же они аннамиты. Хмеры очень любят музыку, пение, поэзию: плавая по реке, матросы распевают песни звучным голосом; на барках мандаринов раздаются звуки тамбуринов, гармоники, флажолета. Камбоджийцы обнаруживают гораздо более вкуса, чем аннамиты, в постройке домов и судов. На озере Тонле-сап с первого взгляда узнаешь национальность судовщиков по внешнему виду их барок.

Так же, как в Сиамском королевстве, сыновья богатых воспитываются в кумирнях, под руководством талапуанов; они должны приготовляться к жизни заучиванием на память молитв и благочестивых изречений; им обязательно быть монахами прежде, чем сделаться людьми. Многоженство существует только у вельмож; они одни сохранили старинный обычай вступать в брак со своими сведенными сестрами. Богатые имеют также привычку держать умерших в своих жилищах в течение нескольких месяцев, прежде чем предать их сожжению; иные даже погребают временно трупы, чтобы затем истребить вырытые из могилы кости огнем, несколько лет спустя. Что касается бедняков, то они сжигают своих покойников тотчас же после кончины; время хранения мертвых тел измеряется степенью богатства семейств. Буддийские монахи, или люк-санги, строгие блюстители религиозного устава, пользуются, вообще, большим уважением, и влияние их значительно. Попытки обращения туземцев в христианскую веру, сделанные католическими миссионерами, не имели до сих пор никакого серьезного результата. Хотя хмерское царство состоит под покровительством французской республики, его политические учреждения нисколько не изменились. Король по-прежнему является «неограниченным властителем жизни и имущества» всех своих подданных. Он выбирает по своему усмотрению мандаринов, не заставляя их проходить через ряд литературных экзаменов, и созывает их дважды в год для исполнения церемонии питья клятвенной воды, в которую погружена священная шпага; стражи, в одно и то же время воины и жрецы, дежурят посменно день и ночь перед этим мечем, напевая без перерыва установленные молитвы. Правосудие, отправляемое судьями, которые сами себе платят жалованье штрафами и повинностями, налагаемыми на тяжущихся и подсудимых, продается тому, кто дороже даст; торговля, составляющая королевскую монополию, сдается на аренду алчным китайским откупщикам; этим и объясняется леность, в которой упрекают хмеров королевства. Понятно, что при подобном режиме камбоджийская раса, несмотря на все её хорошие природные качества, должна была придти в упадок. Рабство еще не отменено, но с 1877 года оно сделалось менее тяжелым, исключая служителей пагод, которых не коснулось это облегчение; обыкновенно невольники получают поденную плату, которая может помочь их освобождению; они не считаются более пожизненными рабами и переходят в состояние «наемников», служителей своих заимодавцев до полной уплаты долга. Что касается государственных или казенных невольников, происходящих по большей части от лиц, осужденных за политические преступления, то они обязаны только служить в течение трех месяцев королю или мандарину; остальное время года они вольны уходить и уезжать куда угодно, возделывать почву и заниматься торговлей в свою пользу. В Камбодже индивидуальная собственность не существует: все земли составляют общинное достояние, которое жители культивируют на правах земледельцев-исполовщиков.

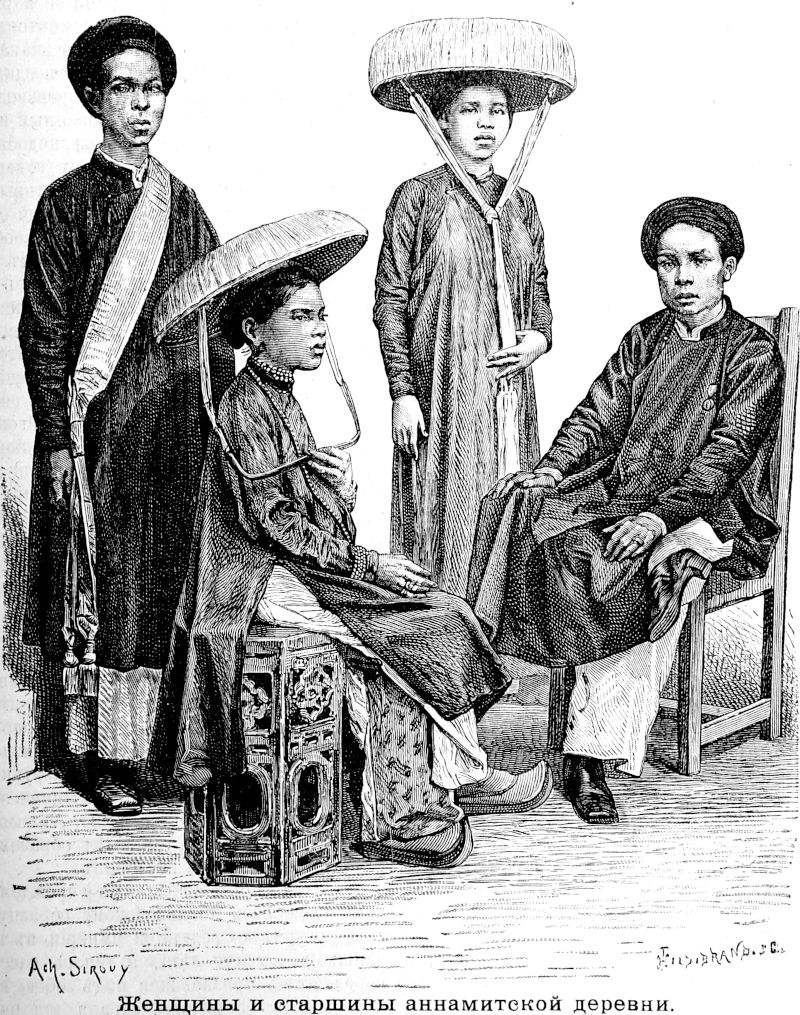

Господствующая нация на восточной покатости гор и в нижней области Меконга—аннамиты. Гиао-ши (гиао-кии),—таково имя, даваемое господствующей расе,—приближаются к китайцам более, чем всякий другой народ Загангского полуострова; но происхождение их не известно. Большинство писателей причисляет их к синическому (китайскому) корню; другие предполагают сродство аннамитов с малайцами; по Отто Кунце, гиао-ши—единоплеменники японцев: по словам его, многие обычаи свидетельствуют об общности расы этих двух народов. Согласно преданию и истории, аннамиты постепенно распространились вдоль морского берега, по направлению с севера на юг: долгое время заключенные в пределах Тонкина, где они и теперь еще гораздо многочисленнее, чем во всей остальной Кохинхине, аннамиты мало по-малу одержали перевес над населениями юга и оттеснили циампойцев внутрь страны; только в половине семнадцатого столетия они отвоевали нижний Меконг у хмеров. Эта область, составлявшая некогда часть Камбоджи, справедливо обозначается ныне под именем французской Кохинхины, ибо большинство хмеров были оттуда прогнаны или истреблены; огромное большинство её населения состоит теперь из кохинхинцев; наконец, колонии беглых аннамитов встречаются в некоторых редких местах на западной покатости гор, в землях моев и лаонцев; повсюду, где они являются уединенными группами, они делаются родоначальниками и в короткое время образует важный элемент населения.

Рядом с камбоджийцами и моями, обладающими сильно развитыми мускулами, аннамиты не отличаются видной осанкой. Они малорослы, но пропорционально сложены; тучность встречается у них гораздо реже, чем у китайцев. Недостаток физической силы они выкупают гибкостью членов; особенно ноги у них отличаются замечательною ловкостью: благодаря удалению больших пальцев на ноге, указываемому самим именем гиао-ши, они легко подбирают предметы, находящиеся на земле или на полу, и поднимают их до высоты руки. Поступь их свободная, непринужденная; но у женщин она кажется несколько нескромною, по причине косвенного положения бедер и происходящего от того качания торса. Что касается лица, то оно широкое и плоское, как лицо китайцев, и приближается больше к форме ромба; веко также слегка более скошенное; смотря по воспитанию, месту пребывания, роду занятий, цвет кожи различный, изменяясь от грязно-белого до шоколадного. Борода появляется поздно, и то только над губами и на подбородке. Аннамиты быстро стареются; в пятьдесят лет человек уже выглядит совсем стариком. Как мужчины, так и женщины, вообще менее различающиеся между собою, чем в других странах, чертами лица и голосом, носят длинные волосы и собирают их на верхушке головы, так чтобы уши были открыты. Костюм состоит, у обоих полов, из широких панталон и платья; мужчины не всегда ходят с голою головой, как сиамцы; они носят шляпу в форме конуса, тогда как женщины надевают на голову род круглого подноса, очень легкого, под которым их маленькое лицо едва видно. В то время, как хмеры воздвигают свои хижины по большей части на курганах и песчаных буграх, бывших дюнах, кохинхинцы строят настоящие озерные города на берегу воды или даже в ложе рек.

Аннамит кажется холодным и редко позволит себе унизиться до того, чтобы изъявлять удивление чему бы то ни было; он склонен к критике, охотно осмеивает высших; мстит насмешками за вынужденную униженность в отношении великих мира сего. Семья составляет для него своего рода предмет культа: он почитает родителей, советуется с женой во всяком деле и предприятии, воспитывает детей с большою заботливостью. Он отличается большою природною кротостью и мягкостью характера. «Природа великодушна, мы должны подражать ей»—поговорка, очень употребительная в аннамитских семействах. Никогда он не вдастся в постыдные споры и перебранки в роде тех, какие так часто вспыхивают в городах Запада. Мужество его не обнаруживается в нападении; у него нет ни страсти к приключениям, ни любви к борьбе, и он убегает без стыда, когда не имеет никакой серьезной причины принять битву; но он обладает силой сопротивления, стойкостью и умеет умирать так, что ни один мускул на лице не дрогнет. Он любит родную землю и покидает ее лишь с болью в сердце; однако, он отлучается на время, чтобы помочь нуждам своей семьи, и, в качестве торговца или судовщика, предпринимает дальние путешествия. Ум его живой: аннамитские дети учатся с удивительною легкостью; очень любознательные и понятливые, они охотно пользуются представляющимися им случаями к ученью. Благодаря новым школам, открытым теперь в деревнях французской Кохинхины, едва-ли найдется хоть один туземец нового поколения, который не умел бы читать и писать латинскими буквами. Буддисты по имени, аннамиты еще менее набожны, чем китайцы, и так же, как у «сынов Гана», мораль Конфуция проповедуется у них большинством «ученых» только для того, чтобы скрыть насмешливый скептицизм под прекрасными нравственными правилами, завещанными прошлыми веками. Как и в Китае, культ сил природы, культ гениев и предков составляют здесь истинную религию, ту религию, которая вошла в самую жизнь народа. В Тонкине каждая деревня имеет своего духа-покровителя, каждый дух имеет свой храм, и повсюду религиозные обряды различаются, смотря по качествам, приписываемым божествам, по опасностям, которые надлежит устранить, по выгодам, которые нужно получить. Первый католический миссионер в Кохинхине, доминиканец Диего Адварте, высадился на тонкинский берег в 1596 году, и правильная миссионерская деятельность началась с следующего столетия: католицизм приобрел многочисленных прозелитов в народных массах, так что около 1650 года миссионеры насчитывали не менее 420.000 христиан в Тонкине; но затем частые преследования, вызвавшие даже вмешательство Испании и Франции, заставили большинство обращенных отречься от своей веры. Во французской Кохинхине слишком 50.000 аннамитов практикуют обряды католического вероисповедания; в Тонкине насчитывалось в 1878 году до 71.000 христиан.