II.

Афганистан не есть название, которое жители страны сами дали земле, лежащей между Индией и Персией: они называют ее Пуктуен-Ква или «Страна Пектанахов» и говорят на наречии пукто или пушту. В Индустане пактанахи известны под общим названием рогилла или «горцев», а чаще всего под именем патанов, которое, по мнению Ласана и других писателей, произошло от их местного названия; название же «афганцы» происходит, может быть, от санскритского слова асвака (Ass ka), т.е. «всадники»,—название, вполне заслуженное ими вследствие воинственных набегов, которые они совершали по равнинам. Известно, что по местному преданию, которому первые английские путешественники придавали большее значение, чем оно имело на самом деле, и распространению которого они, может быть, даже содействовали,—афганцы считают себя народом еврейского происхождения и признают своим предком царя Саула из племени Вениамина. Но подобные предположения, принятые и другими английскими писателями, каковы Raverty, Bellew, Talboys, Wheeler, не могут иметь серьезного значения в стране, где многие совсем незначительные князьки возводят свою генеалогию до «Двурогого Скандера», где целые племена ведут свое происхождение от баснословного Рустема, Джемшида, древнего героя персидских эпопей, или от Магомета, пророка Аллаха. Известно, что между афганцами, равно как и между таджиками и иранцами, часто встречаются люди с высоким выпуклым лбом, с алчным взглядом, орлиным носом, толстыми губами и густой бородой, похожие на купцов-семитов; и неудивительно, что это встречается в стране, лежащей на большой дороге военных нашествий между Индией и Передней Азией. В Афганистане расы постоянно смешивались, то вследствие переселений, то вследствие завоеваний, или похищений женщин одним племенем у другого. История показывает нам афганцев сперва как кланы горцев, обитающих на западных границах Индустана, но в то же время завладевших всеми землями, простирающимися за пределы их первого отечества: с одной стороны вплоть до бассейна Ганга, с другой стороны до Сеистана. Эти племена слились с народами различного происхождения, которых язык и название они изменили. Дорн и Ласен думают, что им удалось открыть народ пукту в Пактиисах, упоминаемых, по словам Скилакса, Геродотом и обитавших именно к юго-востоку от персов и к западу от бассейна Инда; но собственно название Пактиисов нигде не встречается у историков Александра; многочисленные названия народцев, на которых делится афганская нация, были узнаны в терминологии санскритских поэм.

Язык пушту принадлежит к арийской семье, а семитические слова, примешанные к его словарю, перешли к нему не от евреев, а от арабов, со времени совращения жителей Пуктуен-Ква в магометанство. Азбука, которую употребляют афганцы, также арабская, впрочем совершенно неспособная к передаче звуков индо-европейского языка. Филологи еще не определили с точностью место, которое занимает язык пушту между арийскими языками. Произошел ли он от зендского языка, или же в нем следует видеть переходное наречие от наречий персидских к наречиям индийской семьи и наиболее приближающееся к этим последним? Последнее мнение более общепринято; пушту считается языком, отделившимся еще в глубокой древности от общего корня; он, кажется, более близок к персидскому языку, чем к индусскому. Жесткий и гортанный, «как будто холодный ветер, спустившийся с высот Гинду-Куша, он заставляет говорящих на нем людей держать рот полуоткрытым»; язык этот слывет наименее благозвучным на всем Востоке: по одной поговорке, неверно приписываемой Магомету, «это язык ада». Национальная афганская литература совсем не так бедна, как о ней думали еще недавно: она состоит из героических поэм, любовных песнопений, из которых некоторые были собраны Раверти, нескольких сочинений богословских, юридических, даже грамматических. Науки преподаются на персидском языке, и наиболее любимые писатели, несмотря на различие языков,—иранские поэты. Пактанахи—большие любители пения и музыки: больше всех других предметов они покупают флейты в Индустане.

У большинства племен, афганский тип отличается крепким телосложением и сильной мускулатурой; мужчины сильны, стройны, неутомимы в ходьбе и хорошие работники. Голова у афганцев имеет продолговатую форму; они отличаются выдающимися скулами, сильно выступающим носом; нижняя губа у них по большей части очень толстая, брови густые, борода и волосы жесткие, почти всегда черные; тип светло-русый и темно-русый встречается только у горцев Кафиристана иной расы. Западные афганцы, ближайшие к Персии, имеют цвет кожи более светлый, чем афганцы, населяющие восточные области: цвет кожи у них оливковый, тогда как афганцы, соседние с Индостаном, схожие с своими братьями раджпутами, имеют цвет кожи коричневый, переходящий в черный. У всех у них взгляд полный энергии и гордости—признак врожденной храбрости. В сравнении с персами, они кажутся резкими, даже грубыми, небрежными в одежде. В мирное время, когда людям становятся чуждыми дурные страсти, которые в них развивает война: жестокость, мстительность, лукавство и жажда грабежа,—афганец гостеприимен, искренен и великодушен: «тот не афганец, кто не откроет своей двери чужестранцу», говорит пословица. Женщины у афганцев в большом почете, и они ведут хозяйство с уменьем и уверенностью. На Востоке существует такая поговорка: «поезжай обогащаться в Индию, веселиться в Кашмир, а жену бери себе у афганцев». Воздержанный и скрытный, пылкий в предприятиях, афганец охотно жертвует удовольствием для труда; но он не так дешево расстается с своею независимостью, как перс или индус. Несчастия, которых нельзя избежать, он переносит с покорностью, но в то же время энергично защищается от притеснений, только не при дворе, где господствует своенравие и жестокость деспотической власти. Большинство английских путешественников жалуются на чрезмерное вероломство афганцев; но европейцы, показывавшиеся в стране, приходили туда большею частью повелевать, а потому самое их появление не было ли оскорблением для жителей? Поэтому, нисколько неудивительно, что туземцы, более слабые, чем англичане, почти во всех сражениях прибегали к вероломству против ненавистных врагов. Когда в афганцах возбуждена чем-либо ненависть, они предаются ей с необычайным ожесточением и упорством. У магометанских индусов существует такая пословица: «Да хранит тебя Бог от мести слона, очковой змеи и афганца!».

Различные афганские племена, которые все считают своим предком одного патриарха, составляют множество отдельных республик. Каждое из этих маленьких государств разделяется на кланы и подкланы, заи или кейль, из которых наименьшие состоят из нескольких семейств. Все эти группы имеют одинаковое устройство: самый меньший клан, самый низший кейль имеет своего главу, избираемого обыкновенно по праву рождения, а все кланы вместе управляются ханом, назначаемым в большинстве случаев эмиром афганским; иногда же хан избирается выборными от племени. Он не пользуется неограниченной властью: собрание начальников кланов, джирга, под председательством хана, решает дела во всех важных обстоятельствах; оно одно, руководствуясь обычаями, дает санкцию, которая необходима начальнику клана для приведения в исполнение постановлений джирги. Весьма редко случается, чтобы племя не признало постановления собрания своих старшин: старинный общинный дух господствует еще до сих пор. Сам Ахмед-Шах, покоритель Индии, неограниченный властитель миллионов людей, кишащих в равнине, был в своей стране не более, как первый старшина между другими старшинами, равными ему по праву. Однако, равновесие власти изменяется самым странным образом в группах афганских семей, следуя за тысячью поочередных частных соперничеств, мщений и войн, от которых почти беспрерывно страдает край. Случается даже так, что избирается диктатор, которому предоставляется неограниченная власть во время опасности; но по окончании смут, этот властелин становится по-прежнему частным человеком, равным по власти со всеми прочими выборными племени. Часто также составляются временные союзы между несколькими кейлями, и соединенные между собою джирга заключают договор на счет ведения войны или заключения мира. Находясь даже под властью эмира, хана или джирги, афганец любит считать себя независимым. «Мы все равны», часто повторяют афганцы английским путешественникам; и когда те начинают восхвалять монархический образ правления, афганцы говорят: «Мы предпочитаем наши раздоры, предпочитаем наши боевые схватки; пускай льется наша кровь, если это надо, но мы не хотим властелина!» Если местные беспорядки и часто повторяются в Афганистане, то известно также, что племена, живущие вдали от городов, избегают не только чрезмерно гнетущего режима, но также и общих восстаний, которые производят народы Передней Азии, подчиненные неограниченной власти. Большинство племен не имело никогда рабов: афганец считает преступлением «продавать людей»; он их убивает, но не порабощает.

Обычай родовой мести все еще держится в Афганистане, и некоторые племена ведут между собой постоянные войны, не из-за какого-либо интереса, или ради достижения какой-либо цели, а единственно из-за «кровавого возмездия». Несмотря на это, часто происходят посредничества между враждующими сторонами. Нередко джирга вмешивается в борьбу семей, и иногда избирается кейль судьей между двумя враждующими группами; в таком случае, сторона, признанная виновною, присуждается к выдаче в замужество нескольких девушек за мужчин оскорбленной семьи или племени. Это одна из главных причин смешения крови между различными афганскими народностями. Обычай гостеприимства также способствует слиянию племен: чужеземные семейства встречают радушный прием на территории клана, им раздаются земли, и их старшина принимается в число членов джирги; несмотря на это, пришельцы могут управляться согласно их обычаям. Кроме этих чужеземцев, особенно радушно принимаемых, есть еще другие, как напр. гамзои или «Соседи», на которых туземцы смотрят, как на «покровительствуемых» племенем и которые, по обыкновению, не вступают во владение землями, которые они обработывают; однако, все же редко бывает, чтоб после одного или двух поколений они не слились с племенем, оказавшим им гостеприимство. В то время, как элементы различного происхождения группируются таким образом в одну семью, многие племена, в свою очередь, разделяются на враждебные партии, вследствие какого-нибудь частного насилия или же политических распрей. Заи или «сын»—слово, прибавляемое к большинству названий племен и кланов,—не указывает с точностью настоящего происхождения: часто это не более, как только отличительный признак, не имеющий надлежащего значения. Так, с самого начала событий, предшествовавших последнему британскому вторжению, кабулистанцы разделились на Каваньяри-заи, благоприятствовавших союзу с англичанами, представителем которых был резидент Каваньяри, и на Якуб-заи, врагов всего чужеземного и в то же время ненавидевших эмира Якуба. Часто общие интересы соединяют все племена одной территории против других племен, какой бы они ни были расы: так напр. гильзаи и таджики, известные под общим названием логари, или «людей Логари», ведут борьбу с другими гильзаями и таджиками, обитающими вдоль Лахмана.

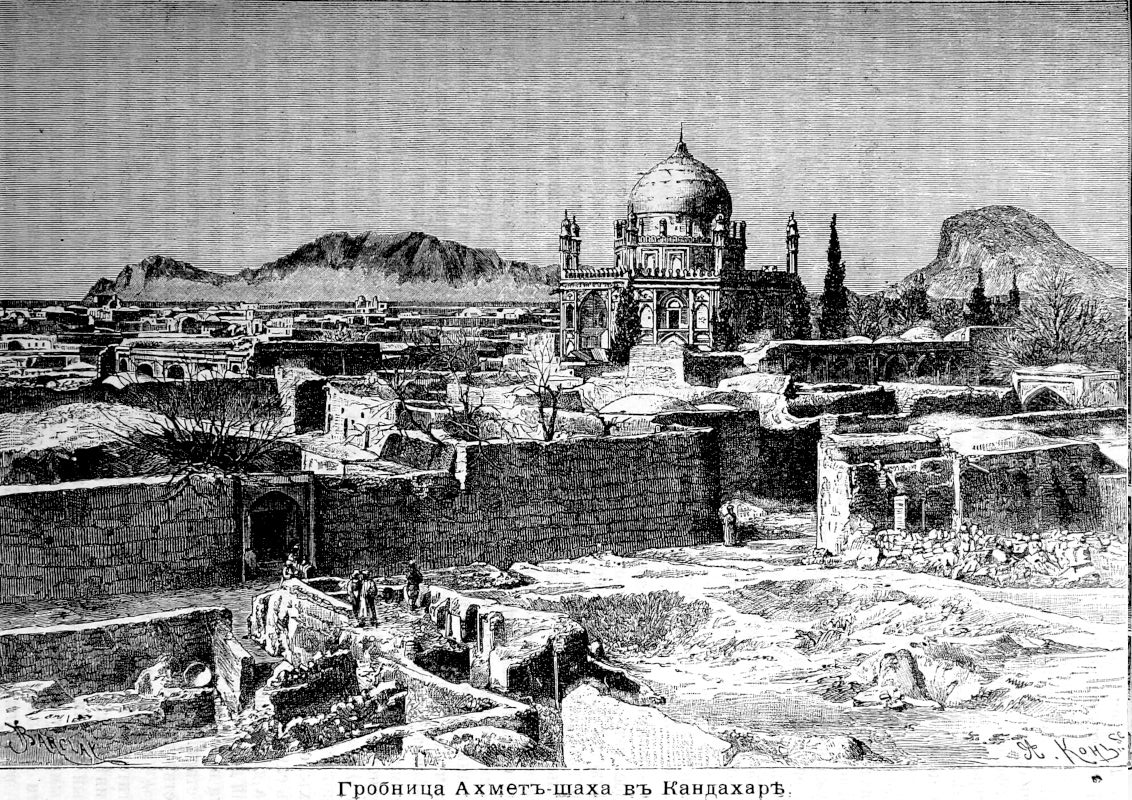

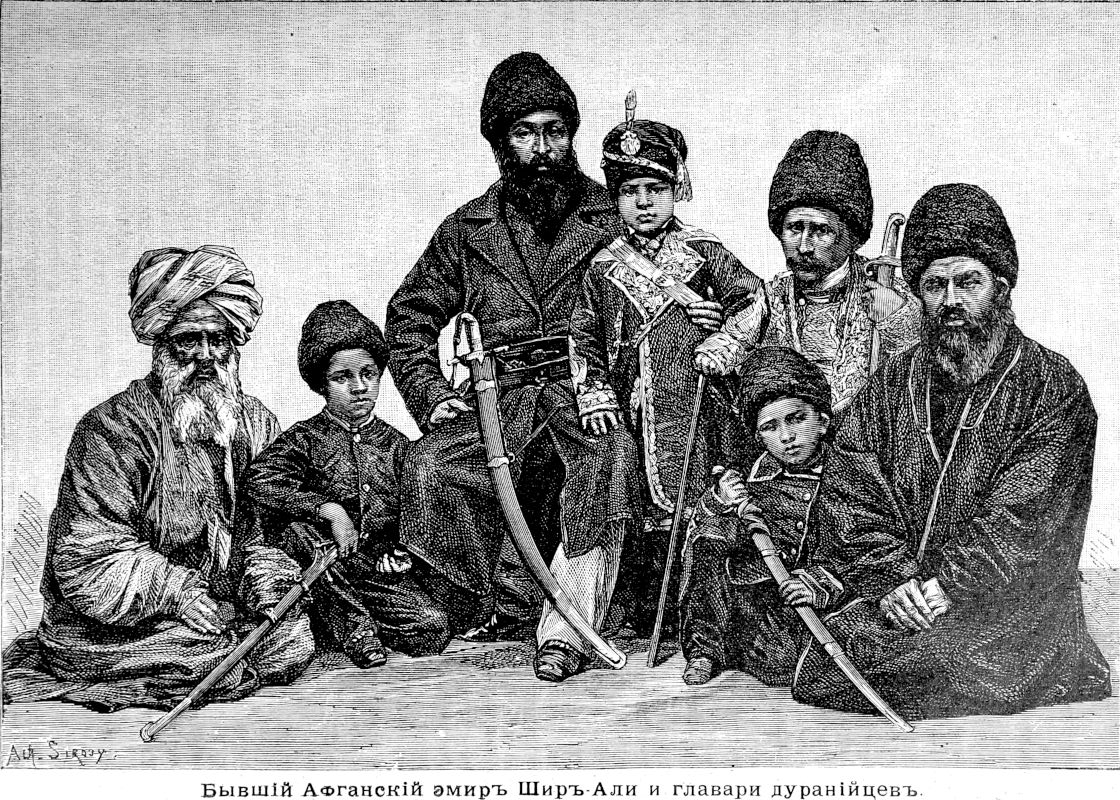

Противоречивые сведения, доставляемые путешественниками, происходят от разнообразия и перемены названий племен, и препятствуют строгой классификации кейлей по степени их настоящего родства. Оффициальные таблицы, публикуемые командируемыми английскими и русскими офицерами генерального штаба, имеют между собою весьма отдаленное сходство. Тем не менее, попытка общей классификации возможна. По отзывам всех ученых, господствующее племя между четырьмя стами кейлями афганцев есть племя дурани, к которому принадлежит ныне царствующая династия в стране: оно составляет почти одну пятую всего населения Афганистана, к югу от Гинду-Куша. В начале прошлого столетия, люди этого племени назывались авдали (абдали); но после того как Ахмед-Шах, покоритель Индии, принял титул Дура и Дурана или «Жемчужины из Жемчужин», нация, от которой он произошел, переменила свое имя на имя своего повелителя. Территория Дурани занимает большую часть южного Афганистана, всю среднюю долину Гильменда, между землей гильзаев и Сеистаном, равнину Кандахара, Заминдавара и гористые массивы окрестностей Фараха. У этого афганского племени скотоводы весьма многочисленны, но не составляют большинства даже у ализаев Заминдавара. Все эти скотоводы—кочевники и имеют по меньшей мере по два кочевья: кишлак или зимняя стоянка, которая находится в равнине, и айлак или летняя стоянка, расположенная в горах. Пастухи-кочевники говорят всегда с восторгом про тот день, когда они покинут низменную страну и, в сопровождении своих игривых стад, пойдут устраивать свои палатки среди цветущих пастбищ возвышенных долин или плато. Гордящиеся своим родством с царствующей династией, дурани,—между ними особенно клан Ахмед-Шаха, поползаи, и клан нынешних повелителей, а также большинство высших сановников, баракзаи,—из всех афганцев наименее отстаивали свои республиканские убеждения.

Северо-восток Кандахара, долины и плато, граничащие на востоке с хребтом Сулейман-Дага, принадлежат большею частью гильзаям или гильджи, называемым также маттаи и подразделяющимся на пятьдесят кланов. Сами они считают себя племенем турецкого происхождения и пришли с запада в десятом веке: это—кильджи или каладжи у арабских писателей. Они рано совратились в ислам, не оставляя в то же время и некоторых обычаев своей прежней религии. Предание говорит, что они были христианами, составлявшими одно целое с христианами Грузии или Армении, в доказательство чего приводят факт, не имеющий, впрочем, большого значения, что их одежды были расшиты крестами и что их женщины складывают на груди руки крестом перед тем, как принимаются месить хлеб. Хотя они и держатся отдельно от афганцев, но говорят на одном с ними языке, с виду очень походят на афганцев и держатся одних и тех же обычаев. И действительно, их следует считать настоящими пактанахами, сделавшимися таковыми чрез смешение, в какой бы, впрочем, оно степени ни отразилось первоначально на победителях-чужеземцах; вообще кильджи отличаются благородной осанкой и необыкновенно правильными чертами лица. Гильзаи были когда-то самым могущественным племенем в стране: они-то и покорили Персию в начале прошлого столетия, и именно истощением страны, причиненным этими войнами, следует несомненно объяснить переворот, поставивший их на второе место в ряду прочих племен; но тем не менее они сохранили гордость своей расы. Республиканский режим удержался у них гораздо лучше, нежели у дурани: каждый клан, почти каждая семья управляется вполне независимо и редко вмешивается в управление других общин: мир среди племен нарушается только в эпоху общего восстания, в то время, когда вербуются войска для эмира. Весьма гостеприимные, гильзаи содержат в каждой общине специальное должностное лицо, называемое «экзен», которому поручено принимать иностранцев и удовлетворять всем их нуждам. Самая многочисленная группа гильзаев—это Сулейман-кейль, которая разделяется на многочисленные кланы, блуждающие по пастбищам Соломоновых гор, а на зиму они спускаются на склоны, обращенные в сторону Индустана. Пастухи-гильзаи южных округов вынуждены ежегодно следовать за своими стадами в соседния равнины Кандахара и находятся, таким образом, во время выгона скота в горы, в вассальном отношении к племени дурани, заселяющему равнину. Что касается до гильзаев Кабула, смешавшихся с людьми различных рас, которых торговля, войны и придворные козни привлекали в столицу,—они, по большей части, утратили свой первобытный характер. Афганцы, перерезавшие англичан в 1842 году, были в большинстве гильзаи.

Афганские племена, поселившиеся к северо-востоку, в бассейне реки Кабула и на ближайших высотах, называются иногда общим именем бердурани, придуманным Ахмед-Шахом, но неизвестным даже между самими кланами. Наибольшую группу составляют юзуфзаи или «Сыновья Иосифа», которые живут частью в равнине Пешавера, но в большем числе они населяют северные и северо-западные афганские долины. По словам Эльфинстона, «Сыновья Иосифа» численностью простираются до 700.000; при этом он отводил им слишком большое пространство территории, от Гинду-Куша до Соляных гор Банну, и множество племен, известных под другими названиями, он причислил к этой же группе. По словам Раверти, это племя состоит из ста тысяч «вооруженных людей». Юзуфзаи, подобно гильзаям, разделяются на множество кланов, но разбойничьи набеги, которые они часто делали в богатые равнины Индии, их обычай военных передвижений по найму государей, их постоянные сношения с разноплеменными купцами, проходившими вблизи их кочевьев,—все это способствовало к развращению их нравов. Внутренния смуты у юзуфзаев весьма часты. Так, они сами повествуют о себе, что один святой, оставив им свое благословение, сказал: «Вы будете всегда свободны, но между вами никогда не будет единства!». Подобно древним иудеям, которых большинство английских миссионеров считают предками «Сыновей Иосифа»—впрочем, без исторических доказательств,—юзуфзаи и другие соседния племена, каковы магомет-заи и сваты по прошествии известного периода времени—десяти, двадцати и тридцати лет,—приступают к новому разделу земель, при чем бросают жребий соломинками между кланами и семьями, и землевладелец переходит на временно присужденный ему участок. Тот, кто начинает протестовать против судьбы или кто заведет спор из-за межи полей, изгоняется из своего племени и лишается одновременно земли, жены, детей и всех гражданских прав. Подобный режим собственности, напоминающий древнее общинное владение, не мешает, однако, полям юзуфзаев быть прекрасно возделанными и приносить хороший доход; но допущение невольничества во многих округах имело последствием сильный упадок земледелия и промышленности. Различные кланы, захваченные в плен, равно и военнопленные, приведенные когда-то из Индустана, были разделены между племенами юзуфзаев и сватов, которым они помогают в возделывании почвы и других работах. Эти рабы, известные под названием факиров, получают иногда дозволение, подобно русским крестьянам во время крепостного права, заниматься в деревнях торговлею или каким-либо ремеслом, но с обязательством платить оброк своему хозяину, сверх податей, налагаемых джиргой.

Сваты, получившие свое название от реки, в долине которой они живут в многочисленных и населенных деревнях, походят во многом на юзуфзаев, но отличаются от них некоторыми обычаями. Так, наприм., мертвых хоронят в залежах, которые должны быть в скором времени пущены под пар. Когда земледелец начинает бороздить плугом землю, он обращается к мертвецам со словами: «Вставайте! Поднимайтесь! Плуг приближается!» Но надо, чтоб сошник раздавил трупы и выбросил бы куски мяса на поверхность земли: «Вот хорошо, говорит он, мертвые уходят в благословенную Мекку». К югу от сватов живут момунды, вдоль берегов Кабула, неподалеку от кланов афридиев, заселяющих восточные долины Сефид-Коха и получающих субсидию от англичан за содержание и охранение горных дорог между Пешавером и Когатом. На западе—Чинвари, менее воинственные, чем афридии, служат посредниками торговли и конвоирами товаров по дороге в Кабул. К западу и к юго-западу страны афридиев, область, лежащая между параллельными горными хребтами системы Сулеймановых гор, принадлежит независимым племенам, или же меняющим своих властителей—эмира Афганистана или английскую королеву, смотря по превратностям войн и переселений. Так, бангахи (багахи), обитавшие в средней долине Курамы или Курмаха, спустились к Когату и находятся теперь почти все под властью англичан: они поставляют многочисленных наемщиков для индийских войск. Турии, заместившие бангахов на их прежней территории, домогаются также покровительства Индийской империи, так как они шииты и должны опасаться насилий и притеснений со стороны их соседей суннитов. Но большинство племен сбрасывают с себя всякое политическое иго, как только иностранные солдаты покинут их горы. Одна из этих наций свободных людей—джаджи, двенадцать кланов которой живут в возвышенных долинах Курамы и его притоков. Заклятые враги туриев, они храбро устояли перед англичанами во время их последнего нашествия. Все их несчастие в том, что они разрознены родовым мщением, которое происходит у них просто вследствие перемены имени. Почти всегда борьба возгорается между тестем и зятем: по существующему у них обычаю следует, чтоб жених был принят в дом родителями молодой девушки и прожил бы в их семье четыре или пять лет, предшествующих браку; но в конце с него требуют такой огромный выкуп, что он предпочитает похитить свою жену. Тогда необходимо кровопролитие: или отец убьет похитителя, или же он сам будет убит им. Соседи джаджи все—турецкого происхождения и образуют вместе буйное «братство». Мангалы, кости или карларни, шита долины Тотши—также не более их ценят человеческую жизнь.

Многочисленные кейли вазирисы кочуют на уступах Сулейман-Дага, к югу от Банну. Они также пользуются вполне политической независимостью, но их можно считать окончательно вошедшими в сферу английского влияния, благодаря эмиграции, которая ежегодно направляет большое количество их молодежи в равнины Инда. Однако, есть еще вазирисы почти дикари, которых, так сказать, открыли англичане в последнюю войну: таковы мазуды, отличающиеся силой и мужеством и живущие в долине Какту, на притоке Тотши. Они вооружены короткой шпагой и щитом, весьма ловко действуют пращею и с подобным оружием нападают на англичан; с помощью своих усовершенствованных винтовок, в 1874 г. они овладели небольшим городом Танк на равнине Дераджата.

Вазирисы чрезвычайно воинственное племя, но тем не менее дозволяет проходить чрез свою страну караванам повиндахов или «наездников», принадлежащих в большинстве к многочисленному племени логаниев, занимающемуся почти исключительно торговлей; между ними есть также много гильзаев, каротов и назаров. Не слишком доверяя великодушию вазирисов, повиндахи, чтоб быть уверенными в безопасности пути, группируются целыми сотнями, даже тысячами, чтоб быть наготове в случае надобности проложить себе дорогу оружием, в том случае, когда налог, уплачиваемый ими старшинам племени, покажется недостаточным. Летом эти купцы-воины кочуют на плато, в округе Газни, затем осенью они спускаются к Инду с своими семействами и стадами чрез Гомульский проход или Гвалари, или же чрез другие горные ущелья и возвращаются на место своих кочевий не ранее апреля: говорят, что встречались караваны, численностью от восьми до десяти тысяч человек. Между торговцами логаниев есть такие, которые путешествуют регулярно из Бокхары до самого центра Индии, то пробиваясь среди снежных буранов, то передвигаясь по знойной пустыне, беспрестанно рискуя быть ограбленными разбойниками или разоренными пошлинами, и заставляя уплачивать себе, по прибытии на место десятерную или сторичную цену против прежней стоимости товаров, за все перенесенные ими опасности и вытерпенные муки. Переходя за Инд, они оставляют своих жен, детей и стариков в кочевьях Дераджата, среди стад, складывают свое оружие, ненужное во время путешествий по Индустану, и берутся за него снова, когда им приходится возвращаться к своим плато; ремни от ружей и пики, водруженные на вершинах холмов, стоящих по сторонам дороги, свидетельствуют о смерти купцов-путешественников во время пути. Обороты меновой торговли, в которой служат посредниками повиндахи, по разным дорогам Афганистана, между Хайберским и Боланским проходами, достигают более 37 миллионов франков. Около двенадцати тысяч купцов, с обозами верблюдов, проходят ежегодно чрез Гомульский проход. С открытием публичных работ в Индии, многочисленные небольшие отряды повиндахов начали работать на верфях.

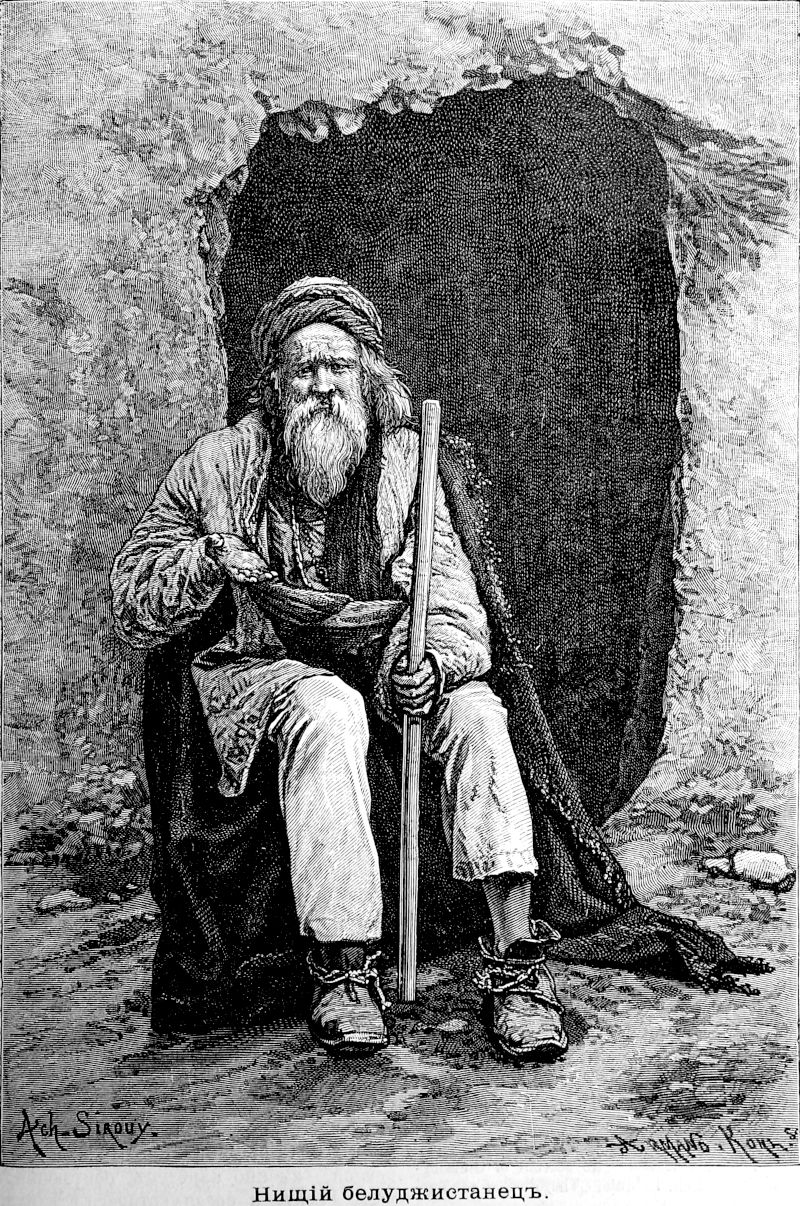

К югу, ближе к земле белуджей, различные племена принадлежат также к афганской расе, хотя они частенько входили в состав политических государств, чуждых Кабульскому ханству; теперь они частью подпали под владычество Англии, которая удержала свою «научную границу» между Кандахаром и Квэтой. Таким образом, пичины и тарии или таримы, обитающие на юге гор Коджа-Амрам, сделались вассалами Индийской империи, и главный источник доходов они получают от торговли, которую ведут с английскими гарнизонами. Большая часть населения этих долин состоит из сеидов (сейады), называющих себя арабами и даже потомками пророков, хотя они на самом деле чистокровные афганцы. Они весьма охотно занимаются торговлей, а в особенности конским промыслом, и в качестве лошадиных барышников рыщут по всем провинциям полуострова по ту сторону Ганга: обычаи индусов весьма распространены в их стране. Какары занимают, главным образом в долине Бораи, территорию, обозначенную на новейших картах присоединенною к Индустану; но тем не менее, они остались независимыми, благодаря природе страны, в которой они живут, между параллельными хребтами Сулейман-Дага: даже самое название страны Ягестан значит «Свободная земля». Соседния племена описывают их разбойниками; но, за исключением некоторых спорных округов, какары—мирные скотоводы, отличающиеся от большинства других афганских племен своими миролюбивыми нравами. Когда война угрожает их стране, они переселяются на другие пастбища и сообщаются со своими соседями только чрез посредство редко заезжающих купцов индусов и логаниев, которые посещают их страну и которым они оказывают самое радушное гостеприимство. Племя назаров еще более кочевники, чем кланы какаров; их можно сравнивать с банджариями Индустана и с европейскими цыганами. Племя это не имеет ни определенного местопребывания, ни правильных кочевий зимних и летних: оно блуждает по плоскостям и в низменных долинах, сообразно с переменами времен года, с изменениями союзов, превратностями войн и причудами своего неугомонного характера. Назары избирают себе вождя или главу каравана на все время путешествия; но как только раскинутся палатки, всякий член племени становится по-прежнему свободным.

Хотя афганцы составляют наибольший контингент жителей страны, которая носит их имя, но большинство путешественников почти не видит их, потому что, за исключением солдат и нескольких торговцев, афганцы совсем не живут в городах: собственники земель, они по преимуществу живут во владениях, которые они наследовали от победителей-предков. Горожане, которых иностранцы встречают в Кабуле, в Кандахаре, в Газни, в Герате, и даже сельчане окрестностей этих столичных городов, большею частью—таджики, и по ним неоднократно составлялись суждения об афганской расе, с которой у них нет ничего общего ни в языке, ни в нравах. Таджики Афганистана, группы которых рассеяны по всему краю, за исключением луговых округов, походят на тех, которые живут по ту сторону Гинду-Куша, в Туркестане: поселившись с давних времен в стране, они сохранили некоторые старинные обороты слов, которые не существуют в языке западных иранцев. Как на одном, так и на другом склоне гор, таджики, т.е. «Коронованные», «Люди с тиарой», происходят от древних политических властителей страны, смешавшихся впоследствии с разными народами, населявшими страну: афганцами и персами, арабами, узбеками и турками. В Кабуле, так же, как и в Бухаре, их часто называют парзиванами или Парзи-Зебан, что значит «те, которые говорят по-персидски»; называют их также и сартами, но это название употребляется в дурном смысле. Таджики Афганистана учредили тридцать два цеховых ремесленных общества, которые содержат лавки, отправляют товары, одним словом служат представителями промышленности и торговой деятельности нации. Таджики-горожане составляют также и ученое сословие, удержавшее афганцев от варварства, в которое, казалось, их могли вовлечь столько кровопролитных войн. Известное число таджиков обрабатывает землю, особенно в западном Афганистане; но собственники редко встречаются между ними: большинство этих земледельцев находится в порабощении у хозяев-афганцев. Что касается до когистанцев, населяющих Даман-и-Кох и долины, платящие дань Панджиру, то их можно считать отдельным сословием особых таджиков; они походят на них сметливостью и любовью к труду, но не обладают их миролюбивыми нравами и кротостью; их не так легко подчинить своей власти, как таджиков-горожан.

После таджиков, главные представители класса буржуазии в Афганистане—хиндки и кизильбаши. Хиндки или индусы почти все поголовно купцы или закладчики, в руках которых пропадают как произведения труда афганцев, так равно и награбленное ими имущество. Кизильбаши или «Красные Головы» происхождения туркменского, равно как и их имя. Пришли они из Персии во времена Надир-Шаха и держались в стороне от других языческих племен в стране. Большинство их, особенно в Кабуле, пристраиваются ко двору и занимают высшие должности, в качестве секретарей, интендантов и чиновников всех родов. Привыкшие к повиновению, они рабски относятся к своим начальникам и в свою очередь сами не прочь повелевать толпой, теснящейся у дворцов. Они усвоили пороки, являющиеся следствием подобного образа жизни: их обвиняют в наглости, роскоши, жестокости, коварстве. «Красные Головы», живущие в Герате и в окрестностях, занимаются, как и таджики, торговлей и промышленностью, и нисколько не заслуживают подобных упреков: нравы и характер их таковы, какие дала им их среда.

К северу и к востоку от таджиков Когистана, к западу от сватов, момундов и юзуфзаев, к юго-западу от дардов Гильгита и верхнего Инда, гористая страна населена туземцами, которых называют кафирами или «Неверными», потому что большинство из них отказываются до сих пор перейти в магометанство шиитского или суннитского толка. Чаще их называют зиагпуши или «Одетые в черное», потому что в прежнее время они одевались в шкуры черных коз; но один из кланов кафиров, весьма немногочисленный, носит белое руно, откуда и происходит название сефидпуш. Впрочем, привычка носить одежду из белой бумажной и разноцветной ткани входит все более и более в общее употребление у кафиров, и если их называют «Одетые в черное», то это не больше, как заблуждение. Единственный клан кафиров, у которых женщины сохранили старинный национальный головной убор, это—бухгали: они носят на голове убор с двумя рогами, из которых каждый имеет более фута в длину. «Неверные», населяющие долины Гинду-Куша, съумели сохранить свою независимость, благодаря трудности доступа в их край, окруженный с запада и с юга историческими проходами из Бактрианы в Индустан: неровность дороги в ущельях, узкость долин, и в особенности непроходимая спутанная растительность в чащах, окаймляющих берега рек,—все это вместе взятое защищало кафиров от чужеземного вторжения лучше, чем их природное мужество.

Как велико число их? Их насчитывают до полумиллиона, но в это число входят также все народности, живущие на пространстве между Гинду-Кушем, рекой Кабулом и индусской границею: собственно кафиров не может быть более 150.000. Впрочем, еще ни одному из новейших путешественников не удавалось проникнуть во внутрь их страны. В 1840 г., во время посещения Бадакшана, Уайд видел несколько человек из племени зиагпушей и был ими приглашен посетить их родину, где, по их словам, он нашел бы «столько вина и меду, сколько бы ему захотелось». Но английский ученый не мог воспользоваться этим приглашением. Однажды человек сорок из них, идя потихоньку и играя на волынке, пришли в английский лагерь, чтоб повидать своих «братьев», которые оттолкнули их с презрением. В 1878 г. два специальных посольства, посланные племенами зиагпушей, обратились к англичанину Биддульфу, пребывавшему в то время в Читрале, и убедительно просили его отправиться с ними в их горы; но возложенная на Биддульфа миссия не дозволила ему удовлетворить просьбу посланных кафиров. Горцев этих знают только по тем из них, которые встречались вне их страны, как торговцев или пастухов, а чаще всего как невольников на рынках Кабула. Один зиагпуш был даже привезен Лейтнером в Европу. Одна экспедиция была отправлена на север Джелалабада, в страну кафиров: во время войны 1879 г. английский офицер Теннер, в сопровождении нескольких человек, проник в Дара-Нур и посетил деревни Чугани-Аре и Шулут, взобравшись по ущельям Рамканда (гора Рама?), откуда долина, по которой протекает река Кабул, кажется пропастью, с её городами и деревнями, представляющимися маленькими сероватыми пространствами, окруженными зеленью.

Юль и Раулинсон предполагают, что кафиры—не кто иные, как арийские индусы, прогнанные с давних времен в «Страну гор»; они их называют Wamastan. По мнению Трумппа, видевшего нескольких зиагпушей, люди этой расы нисколько не отличаются от северных индусов. Но в этом предположении с ним не соглашается ни один из ученых, исследовавших эти племена, по мнению которых тип кафира, по всей Азии, есть один из наиболее близко напоминающих типов черты европейцев. Между ними нередко встречаются люди с белокурыми волосами и голубыми глазами, как у англичан или северных германцев, но у большинства из них волосы темные или светло-русые, а глаза серые; цвет кожи не темнее, чем у половины западных народов. Сначала в зиагпушах предполагали потомков македонян, оставленных в горах Александром; но ранее, чем вступить в сношения с европейцами, они не знали имени Искандера и, отъискивая знаменитого предка, выдавали себя за арабов, «потомков Магомета». В настоящее время, когда многие из них видели англичан, они называют себя «братьями» покорителей Индии, а те, в свою очередь, часто думают, что горцы Кафиристана были почти что их соотечественники. Неоднократно писатели предлагали англо-британскому правительству взять себе в союзники зиагпушей Гинду-Куша, навербовать армию из их племен, построить крепости в их стране и настроить таким образом афганские народы, чтобы их окончательно убедить в господстве Англии над Кабулом. С другой стороны, русские патриоты думают про себя, и совершенно справедливо, что «Одетые в черное» могут быть так же братьями славян, как и англо-британцев, и присоединяют их заранее к «Святой Руси»: они видят в них будущий авангард русских по дороге в Индию.

Будучи совершенно чуждыми замыслов, которым предаются по их поводу в лагерях двух могущественных держав, оспаривающих друг у друга Азию, зиагпуши составляют одну из языческих групп, наименее политически-однородную: они разделяются на восемнадцать кланов, состоящих во вражде между собою, за исключением времени уборки хлеба, которое бывает периодом вооруженного мира, а во все остальное время война беспрерывно свирепствует между деревнями. Кроме того, кафиры часто вступают в борьбу с соседними мусульманами. Те, в свою очередь, стараются забрать больше пленников, так как невольник-кафир считается вообще более стоющим, чем два невольника другой расы; воины-кафиры, напротив, никогда не упускают случая убивать пленных. У них не существует славы большей, чем убийство, и чтоб завоевать себе славу багидура или сурум-нали, необходимо отрубить собственноручно не менее четырех вражеских голов. Обычай не требует ни от какого героя множества великих подвигов, но прославляет тех, кто «для собственного удовольствия» не ограничиваются четырьмя жертвами. Эти храбрецы водружают вблизи своих домов огромные шесты, на верхушке которых находится аляповатое человеческое изображение, в котором они делают столько дыр, сколько ими убито людей: пустое отверстие означает жизнь женщины, а отверстие, в которое воткнут пук шерсти, напоминает о смерти мужчины. Женщина, у которой муж или отец убивал мусульман, украшает свою голову особым головным убором, называемым cavuris, или надевают красную ленту на шею. Несчастливцы, которым не удалось отрубить ни одной вражьей головы, должны есть отдельно, вдали от стола героев. Чрезвычайно редко бывает, чтоб ссоры возникали между двумя субъектами одного и того же клана; и когда происходит между ними борьба, то оба противника должны снять с себя одежды и затем, по окончании битвы, бросить оружие и помириться в присутствии всех жителей деревни.

Одна из главных причин частых войн между племенами—это неизбежный обычай у зиагпушей добывать себе жену вне своего племени, бросая окровавленные стрелы в дом, где живет та, которая ему нравится; зиагпуш смотрит на всех молодых девушек деревни, как на своих сестер. В то время как «Неверные» отправляются. в далекия страны похищать жен, магометане проникают в страну кафиров, чтоб там купить или взять силой невольниц, предназначаемых для гаремов сильных мира: женщины зиагпушей—это черкешенки Афганистана. Клан, подвластный хану Читраля, обязан посылать ему каждогодно дань медом, маслом, тканями, драгоценными сосудами и скотом; ко всему этому добавляется целый транспорт молодых девушек и детей обоего пола. Вообще, женщины не в почете у «братьев англичан». На них лежат все труды по домашнему хозяйству, равно и возделывание земли: во многих местностях они пашут землю наравне с волами, при чем ярмо приноровлено к их плечам. У большинства племен полигамия допускается, а у некоторых она запрещена. В немногих странах нравы разнятся более, чем между кланами, сообразно множеству изменений, вошедших в обычай вследствие войн, рабства, религиозных влияний и смешений. У зиагпушей, виденных Биддульфом, брачные узы весьма не крепки, тогда как у других племен примеры супружеской неверности никогда не встречаются. Там достаточно только, чтоб молодая девушка была заподозрена в незаконной связи, как восстанет вся деревня: под страхом смерти виновные должны себя выдать, жилище их предается пламени, и сами они навсегда изгоняются. Дорога, по которой они пускаются в бегство, считается оскверненной, и престарелые люди в деревне предлагают принести очистительные жертвы на берегу первой реки, через которую переправились беглецы. У племен, проживающих внутри страны, собственность уважается наравне с честью семьи. Вещь, потерянная кафиром, будет лежать несколько лет на том месте, где она упала, и никто ни за что ее не поднимет. Убийца чрезвычайно добросовестно отсылает родным все вещи, оставшиеся после его жертвы. Почтари могут безбоязненно проезжать по их стране, лишь бы они прикрепляли свои письма к концу шеста, украшенного цветами.

Наречия различных племен или гали слишком разнятся одно от другого, чтобы кафиры отдаленных округов могли взаимно понимать друг друга; тем не менее лингвисты признали, что общий корень наречий Кафиристана—чисто арийский и приближается к санскритскому. Равно и религиозные культы «Неверных» одни и те же, что у племен индусских. Некоторые имена богов, как напр. Индра, а у иных племен Имбра,—напоминают богов славы у браманов, и их жертвоприношения похожи на торжественные всесожжения, происходившие некогда на берегах Семиречья. Другие сказания свидетельствуют о влиянии, которое оказывала в прежнее время религия Сивы. Подобно индусам, кафиры имеют беспредельную любовь к Верховному Существу, но их поклонения обращены специально к многочисленным божествам, сделанным из камней, дерева, или же представленным в образе животных и аляповатых изображений, в роде знаменитого Вишну из Джагганата: этих богов молят о ниспослании на землю дождя или вёдра, об избавлении от болезней, голода или войны. Некоторые обычаи кажутся заимствованными у гебров: огонь тщательно охраняется, и никакое нечистое дуновение не должно до него касаться. Змей, о котором упоминается во всей мифологии, есть одно из существ, наиболее чтимых кафирами: они никогда не убивают этого стража подземных сокровищ, из страха навлечь великое бедствие на страну. Если бы какой-нибудь иностранец отважился проникнуть в какое-либо из их святилищ, он был бы низвергнут с вершины утеса.

Зиагпуши признают братьев по происхождению в большинстве мусульманских племен соседних долин. Они знают, что в прежнее время земля их была обширнее и что они были постепенно вытеснены из равнин в страну снегов, лишившись не только своих богатств, но утративши также и цивилизацию, «потому что, по их словам, предки их умели читать и писать, как ученые индусов». Не только сходство в наружности и в языке свидетельствуют об общем происхождении между зиагпушами и многими пограничными племенами, совращенными в ислам, но и множество обычаев «Неверных» также сохранились в мусульманской стране. Так, обычай употреблять для сиденья скамьи едва-ли менее известен у мусульман, живущих в горах, чем у их братьев зиагпушей; они редко садятся «по-турецки», поджавши ноги, и не садятся на корточки «по-персидски»; как те, так и другие—большие охотники до вина; наконец, зиагпуши-язычники и зиагпуши-мусульмане, на каком бы наречии они ни говорили, ведут счет по двадцати, и их единица третьего разряда, соответствуя нашей сотне, есть двадцать раз двадцать. Женщины мусульманских племен кафирского происхождения имеют привычку ходить с открытым лицом, как женщины у «Неверных», и принимают участие во всех работах вне дома. Некоторые народцы могут считаться как бы переходным племенем между «Одетыми в черное» и горцами-мусульманами, каковы сафы, т.е. «Чистые». Одно из племен на половину афганское, это—чуганы, живущие возле сафов в Дара-Нуре или в «Долине Ноя», а на нижнем Кунаре, к северо-востоку от Джелалабада, их часто называют нимшахами или «Половина Одного и половина Другаго». Через браки, они делаются одновременно афганцами и зиагпушами, и стараются поддерживать дружеские отношения со всеми своими соседями. Они и читралы служат посредниками вывоза отличного скота из страны кафиров: быков, охотничьих собак и овец. Благодаря этому сбыту, большинство селений «Неверных» пользуются благосостоянием и строят себе дома в несколько этажей; вообще постройки их обширны и удобны, украшены красивой деревянной резьбой. Племена эти живут группами в деревнях, окруженных высокими и крепкими заборами.

Если Афганистан населен чистокровными арийцами, каковы «Одетые в черное», то также между его народами есть множество племен, принадлежащих к монгольской ветви. Гезарехи (гезарахи) или «Тысячи», называемые так, вероятно, по причине их дробления на множество маленьких государств,—живут в долинах Кох-и-Баба и Зиа-Кох, в верхних бассейнах Гильменда и Гери-Руда. Занимая почти всю гористую страну, отделяющую Кабул от Герата, они вынуждают войска и караваны делать большой обход к югу чрез Кандахар и Фарах, тогда как расстояние от Кабула до Герата по прямой линии никак не более 600 километров; дорога, получившая историческую известность, по которой проходили во все времена войска, равно и торговые караваны—на половину длиннее. Гезарехи составляют одну из групп племен, которой всего труднее отвести настоящее место между народами. Они, бесспорно, монгольского происхождения, что подтверждается также именем могель, которое им дано гильзаями: их калмыцкая физиономия, маленькие и узкие глаза, выдающиеся скулы, плоское лицо редкие и щетинистые волосы на бороде свидетельствуют о их происхождении, так как их собственные предания, точно также и единогласные рассказы восточных писателей, присоединяют их по происхождению к народам «татарским». По словам Абуль-Фазиля, историографа Акбарского, гезарехи пришли в тринадцатом столетии, посланные Мангу-Ханом на юг Гинду-Куша; но как это случилось, что эти монгольские завоеватели, не вступавшие в сношения с персами и будучи со всех сторон окружены афганцами и туркменами,—забыли совершенно, за исключением одного только племени, свой родной язык и говорят чистым иранским наречием, с небольшой примесью нескольких слов турецких, заимствованных у их соседей-туркестанцев? Раулинсон предполагает, что предания эти относятся к менее значительному нашествию, о котором не упоминает Абуль-Фазиль; по его мнению, гезарехи поселились в стране в глубокой древности и находились в сношениях с персами в эпоху самого сильного цивилизаторского влияния Ирана. Многочисленные развалины городов, которые описывают туземцы, свидетельствуют о состоянии образованности несравненно высшей, чем та, которая существует в стране в наше время.

Между гезарехами нет кейлей-кочевников, разве только на севере западного Сефид-Коха. Южные гезарехи живут оседлыми в деревнях, состоящих из низеньких домиков, покрытых соломой и на половину углубленных в землю; башни с бойницами возвышаются на холме над деревней и могут служить убежищем для жителей на случай внезапного нападения. Избирая постоянные места для жительства, гезарехи, тем не менее, сохранили многие обычаи своих предков-монголов: они особенно любят скачки и, как наездники, они не менее искусны, чем калкхи, обитающие в степях Гоби. Хотя гезарехи и обладают поэтическим даром настолько сильным, что их любовные признания передаются в стихотворных импровизациях, но все же они несравненно ниже по цивилизации афганцев, и, по обыкновению, их соседи из Герата и Кабула подсмеиваются над ними по причине их чрезмерной наивности; плутоватые таджики проделывают над ними всевозможные штуки. Но не всегда таджики насмехаются над дикарями Зиа-Коха: они их также и побаиваются, как колдунов, и приписывают им магическую силу сжигать одним взглядом печень во внутренности их врагов; без сомнения, у гезарехов сохранились обычаи, аналогичные с обычаями шаманов. Весьма гостеприимные, гезарехи сохранили также во многих племенах обычай уступать свою жену гостю, на все время его пребывания. Впрочем, женщины пользуются у них большой свободой: на них лежит обязанность вести хозяйство и заниматься полевыми работами; когда возгорается война, они принимают участие в совете, ездят верхом и сражаются наравне с мужчинами. В семейных делах ничто не делается без их участия и совета; никогда не бывало случая или примера, чтобы мужчина из их племени поднял руку на женщину.

Правление у племен гезарехов монархическое. Самое богатое племя между ними то, которое присвоивает себе титул Сер-Кане или «Главы Дома», и оно в понятии всех прочих кланов составляет как-бы высшее сословие. Каждый народец повинуется беку или султану, который их судит, налагает штрафы, приговаривает к тюремному заключению и даже к смертной казни. Часто эти незначительные владетели воюют между собой; часто также они заключают между собой временный союз, или для ограбления могущественного соседа, или же для сопротивления в уплате податей посланным эмира Кабульского; политическая карта страны беспрерывно меняется, следуя превратностям военнаго счастия, выгодам и своенравию властителей. Но по соседству с афганскими племенами большинство кланов гезарехов оставили политический быт чужестранного происхождения и разделились на небольшие республиканские группы, подобно гильзаям. На всем пространстве страны гезарехов, смешения во многих местах значительно изменили расу, и поэтому встречается множество монголов с афганской физиономией, равно как и черты лица гильзаев походят на калмыков. Чрез посредство народцев смешанной расы, производится торговля афганцев с гезарехами, заключающаяся, впрочем, только во взаимном обмене произведений почвы и не имеющая почти никакого экономического значения. В наше время, гезарехи во множестве эмигрируют в Индустан, где они работают в качестве гребцов на шлюпках, чистильщиков колодцев и землекопов; тысячи из них находятся в рабстве у афганских хозяев.

Отличие религиозного культа, по всей вероятности, и есть причина, заставляющая считать аймаков отдельной нацией, разнящейся от гезарехов. Гезарехи-шииты, как персы; аймаки, т.е. «Племена» по преимуществу—ярые сунниты, подобно афганцам. Но кланы аймаков, по крайней мере восточные, нисколько не отличаются происхождением от гезарехов: подобно последним, они также происходят от монголов, и даже множество кейлей,—именно народец, обитающий в горах Герата и среди которого все мужчины, по наследству от отца к сыну, занимаются ремеслом угольщиков,—говорят на монгольском наречии. Аймаки, у которых главное племя носит еще до сих пор монгольское название кипчаков, живут на гористых пастбищах Гура, к югу от страны гезарехов, и в высоких долинах амфитеатра гор, который окружает бассейн Герата и южные покатости Паропомиза на туркменском склоне. Кроме них, таймуры, одно из «Четырех Племен» или Чахар-Аймак, поселились на западе от Герата, в самом центре персидской территории. Большинство аймаков живут еще «ордами», т.е. в палатках; их урду, правильно расположенные близ укрепления, в котором живет глава племени, состоят из войлочных юрт серого цвета или обтянутых черными кожами; деревни в их стране населены только таджиками. Столь же воинственные, как и гезарехи, и управляемые, подобно последним, старшинами, пользующимися неограниченной властью, люди «Четырех Племен» наводят ужас своим зверством. Эльфинстон рассказывает, что ему случалось видеть, как они по окончании битвы, пили кровь своих жертв и увлажняли этой кровью свои бороды. Феррье утверждает, что у некоторых племен девушки не имеют права выйдти замуж до тех пор, пока они не участвовали в битвах наравне с мужчинами, во время их воинственных набегов.

Среди хаоса племен, из которых одни добровольно перемещаются, а других вынуждают к тому силой, и которые в течение веков смешивались с различными расами,—трудно определить настоящее происхождение многих народцев, которым, к тому же, каждый сосед дает различное название. Подобные племена, по словам одних—монгольского происхождения, а по мнению других—арийского. Так, джемшиды, из которых пять тысяч семейств живут в высокой долине Мург-Аба, в шатрах, сплетенных из тростника, причисляются к аймакам, тогда как они чистейшие персы. Если им верить, то нет ни одного племени столь чистой иранской крови, как джемшиды, потому что они ведут свой род от баснословного Джемшида, героя персидских эпопей. Их язык и правильный тип, встречаемый в лицах большинства из них, не допускают сомнения в их арийском происхождении; но постоянные войны, беспрерывные переселения, жизнь в кочевьях придали им нравы и характер их соседей-туркмен: подобно им, и джемшиды занимаются грабежом и, когда представится случай, делают нападения на караваны. Кажется, что неудачные походы значительно поубавили число их с начала нынешнего столетия. Фируз-куги окрестностей Герата—также персидские аймаки, изгнанные Тамерланом; прежним отечеством этих изгнанников был иранский округ Фируз-Куг, лежащий у подошвы передних южных гор Демавенда.

Кроме главных рас, разделяющих между собою территорию Афганистана, сколько еще эмигрантов из чужих земель были привлечены в эту страну вследствие войн, или по торговым делам, или по призыву правителей! Тут встречаются евреи и еще большее число армян, которые оспаривают туземных заемщиков у индусских банкиров; абиссинцы, калмыки, арабы, лезгины, курды, покупаемые в качестве рабов, или пришедшие как искатели приключений,—встречаются между телохранителями эмира и в гарнизонах. Туркмены, белуджи, брагуи кочуют на границах и делают частые набеги внутрь страны. Все народы Западной Азии имеют своих представителей в этой стране, куда европейцы так редко проникали, исключая тех трех кампаний, когда англичане прокладывали себе путь пушками.

Народы Афганистана, к югу от Гинду-Куша, в приблизительных цифрах:

| Афганцы: | Дураны | 700.000 | 2.100.000 |

| Гильзаи | 400.000 | ||

| Юзуфзаи, сваты и другие северо-восточные племена | 600.000 | ||

| Вазирисы и другие восточные племена | 200.000 | ||

| Какары и другие юго-восточные племена | 200.000 | ||

| Иранцы: | Таджики и парзиваны | 500.000 | 800.000 |

| Когистаны | 200.000 | ||

| Свистаны | 50.000 | ||

| Джемшиды и фируз-куги (Чахар-Аймак) | 50.000 | ||

| Кафиры или зиагпуши | 150.000 | ||

| Чуугани, читралы, дарды, и проч | 300.000 | ||

| Монголы: | Гезарехи | 300.000 | 600.000 |

| Таймуры и кипчаки (Чахар-Аймак) | 300.000 | ||

| Турки и туркмены | 100.000 | ||

| Хиндки, кизиль-баши, курды и другие иноземцы | 150.000 | ||