II.

Не имея определенных естественных границ со стороны востока, где Афганистан и Белуджистан продолжают плато, равнины и горы Ирана, Персия тремя остальными своими фасами образует совершенно отдельное географическое целое. Складки местности над поверхностью туркменских оазисов и вдоль южных берегов Каспийского моря, другие возвышенности по берегам Оманского и Персидского заливов, наконец уступы гор, господствующие над равнинами Месопотамии,—составляют внешний оплот Персии. Внутри этой гористой ограды тянутся равнины, направляющиеся к центру и непредставляющие на большей части своей поверхности ничего, кроме песков, твердой глины и солончаков. Население Ирана устремилось главным образом к окружности страны, на север, на запад и на юго-запад, в долины, которые доставляют воду, необходимую для их пашен. Нигде не представляя из себя плотной массы, население тянется в виде двух полос, направляющихся одна с востока на запад, другая с юго-востока на северо-запад, которые встречаются между Каспийским морем и высокой долиной Тигра, в области Адербейджана. Там-то, в точке соединения населения и культуры обеих полос, высится Тавриз, наиболее населенный город Персии; здесь устанавливается единство страны. Если не обращать внимания на неправильности деталей, населенные местности расположены в виде угла, соответствующего углу, какой представляют в их целом горные цепи, идущие по окраинам плато.

На северо-востоке, крайний хребет гор, составляющий естественную границу Ирана и Туркестана, в действительности, несмотря на отдаленность и промежуточную бездну Каспийского моря, есть правильное продолжение Кавказских гор. Апшеронский полуостров, подводные пороги, мели и островки, которые соединяются с Красноводским мысом, разделяя две глубокия пропасти Каспийского моря, наконец, два массива Больших и Малых Балкан—указывают самым точным образом на существование соединительной ветви между большим Кавказом и «Кавказом Туркменским», который под различными названиями Куран-дага, Копет-дага, Гулистанских гор, Кара-дага продолжается до разрыва, в который проходит Гери-руд. Далее, горы, которые тянутся сначала в восточном направлении, а потом в северо-восточном, принадлежат к системе Парапомиза. Вся эта страна Туркменского Кавказа начинает делаться известной в своих топографических подробностях, благодаря исследованиям русских топографов, которым поручено размежевание границы. Карта в 1/84.000, оконченная несколько лет тому назад для страны нижнего Атрека, продолжает составляться для всего Даман-и-Коха или туркменского «Пиемонта», вплоть до оазисов Серакса и Мерва.

В силу пограничного трактата, заключенного в 1882 г., богатые долины, данницы Атрека, с принадлежащими к ним обширными пастбищами и превосходными дубовыми и кедровыми лесами, были отданы Персии. Но взамен этого русские наследуют от Ирана, в силу их притязаний на сюзеренство в Мерве, «ключ к Индии». Они взяли также у Персии некоторые долины Копет-дага, к западу от Асхабада и к югу от срытой крепости Геок-тепе, прославленной храброю защитою. В этом месте, которое напоминает о победоносных подвигах, русские присвоили себе весь склон горы, вплоть до раздельного хребта, и распоряжаются по своему усмотрению водами, орошающими поля и сады их подданных туркмен.

Что придает исключительную важность этому хребту, служащему границей Ирана, это то, что он обладает источниками и ручьями, которых воды испаряются вблизи гор, в песках равнины. Персы, обитающие в гористой местности,—природные собственники источников, которыми они пользуются для орошения своих полей. Но в этом климате, где небо так скупо на дожди и где летом бывает такой палящий жар, редко вода бывает настолько обильна, чтоб удовлетворить всех прибрежных жителей; жители верховья и низовья рек невольно становятся врагами одни других. Когда горцы-земледельцы, опираясь на армии, располагали необходимой силой, они всегда утилизировали до последней капли воду своих потоков: они следили за её течением, устраивая на известном расстоянии плотины, рыли каналы на скатах гор, расширяли направо и налево район пашен. Во времена персидского могущества, вся страна Атока или «Задержания вод»,—то-есть Даман-и-Кох,—была наводнена иранцами: туркмены были отброшены в пустыню, целый ряд городов и крепостей защищал от их вторжения возделанные земли, в которых исчезали последние струи влаги. Но зато, когда грозные туркменские наездники прорвались сквозь ограду укреплений, с какою мстительною злобой они сжигали города, уводили в плен или убивали людей, которые лишали их питавшей воды, свежих долин, зеленеющих полей и лугов! До прихода русских, война между персами и пограничными туркменами продолжалась без перерыва. Последние, сделавшись более сильными, проникали чрез все горные ущелья, чтоб опустошать долины, лежащие по ту сторону гор. Традиционная вражда, разжигаемая различием расы, религии и нравов, поддерживалась причиной, постоянно усиливающей взаимную ненависть—неравным распределением воды: из двух народов один мог кормиться произведениями почвы, другому оставалось существовать грабежом. Ныне всемогущая воля России начертала границу, давши в одном месте туркменам источники рек, а в другом оставивши часть их персам, запретив им увеличивать пространство прибрежных полей, а также увеличивать число или деление их каналов, под угрозой «строгого наказания». Но могут ли они препятствовать засухам, и если туркмены, покровительствуемые Россией, не будут по какой-либо причине иметь воды, на которую рассчитывали, то не обвинят ли они в этом своих исконных врагов? Война, переменив форму, примет, может быть, дипломатический характер между двумя державами; но самая граница, препятствуя способу общей обработки земли к выгоде всех заинтересованных в этом сторон, не становится ли тем самым преградой к примирению пограничных народов?

Пограничный хребет, в своей восточной части, довольно однообразен по высоте; горы его, которых верхние скаты покрыты можжевельником, возвышаются от 2.400 до 3.150 метров. Несколько выдвинутых вперед отрогов и передния горы отделяют его высокую вершину от равнины; снизу, во многих местах, ничего не видно, кроме вершин этих второстепенных массивов. Один из них и есть знаменитая гора в Азии, Келат-и-Надир, названная «фортом Надира», потому что знаменитый завоеватель сделал из неё одну из своих цитаделей. Это—известковый утес продолговатой формы, имеющий 35 километров в длину, от востока к западу, при средней широте в 10 километров. Его откосом идущие стены возвышаются от 300 до 400 метров над равниной, представляя в некоторых местах вертикальные выпрямления от 100 и даже до 200 метров в вышину. Поток, берущий свое начало в южных горах, проникает чрез расселину внутрь Келат-и-Надира и разделяется на ирригационные каналы, которые оплодотворяют растительность, разбросанную во впадинах плато. В обыкновенное время воды оросительных каналов достаточно обильны, чтобы снова войдти в русло потока и вылиться в равнины чрез клюзу, которая проходит по утесу от юга к северу. Топи, образовавшиеся при выходе потока, делают иногда воздух страны весьма вредным для здоровья. Оба ущелья, где проходит ручей, равно как и три остальные бреши, открывающиеся в стенах массива, укреплены весьма тщательно, и на самой возвышенной точке утеса, на западе массива, высится цитадель, ныне разрушенная, среди которой уцелела одна деревня. От прежнего укрепленного дворца Надира вид распространяется далеко на серые равнины туркмен, а на юге взорам представляется длинный хребет Кара-дага или «Черной горы», продолжающийся на запад Хазар-Масджидом или «Ста Мечетями». Пик наиболее возвышенный, который дает название целому ряду пиков, разрезывается на множество игол, которые пылкое воображение богомольцев Мешхеда сравнивает с исполинскими минаретами.

К северо-западу от «Форта Надира» другие массивы, находящиеся вне южного склона хребта, граничат с богатыми и плодоносными бассейнами Дерегеза или «Долины Тамарисов», отличающимися наиболее яркой растительностью во всей Персии, после областей Каспийского прибрежья, в Гиляне и Мазандеране. У подошвы этих выдвинутых вперед гор останавливается ныне, у станции Асхабад, железная дорога, построенная русскими войсками со времени войны с туркменами текке и, впоследствии продолженная к Афганистану, идя вдоль подошвы гор. Русские инженеры предлагали также проложить железный путь, который проходил бы чрез хребет по одной из долин Дерегеза и спускался бы к юго-востоку по направлению к Мешхеду. В некотором расстоянии, по ту сторону ущелья Гарм-аба, оба склона главного хребта составляют часть новых русских владений: граница спускается в долину Замбара, затем проходит чрез свой приток Чамбир, и, идя вдоль раздельной линии между бассейном Замбара и Атрека, соединяется с устьем обеих рек. В этой области горы постепенно спускаются к Каспийскому морю, и на плато Ирана могут взобраться без труда путешественники, пробирающиеся по многочисленным долинам, пролегающим между расходящимися разветвлениями горных хребтов. Туркмены, живущие грабежом, хорошо знают эти дороги, позволявшие им еще недавно заходить в тыл населению плато, не имея нужды взбираться на восточный хребет, поставленный подобно оплоту над их степями.

Атрек, главный приток Каспийского моря на азиатском берегу, есть та самая река, которая дала название всему бассейну, расположенному между Копет-дагом и Иранским плато. Поднимаясь по главной долине, длина которой не менее 500 километров, доходят, таким образом, до Кучана, лежащего на высоте более 1.350 метров,—высокой равнины, которая образует раздельный порог между Каспийским морем и Гери-рудом. Тут представляется весьма разительный пример того факта, что раздельные линии для стока вод не всегда совпадают с таковыми же линиями горных вершин. В этой области Персии, горизонт кажется закрытым со всех сторон высокими хребтами гор, а на самом деле это едва заметные выпуклости почвы, которые отбрасывают воды с одной стороны к Каспийскому морю, а с другой—к реке Герата. Как и на некоторые другие реки, так равно и на верхний Атрек, туземцы указывают, как на настоящий источник, т.е. не на такой, которого течение простирается далеко, а на такой, который никогда не перемежается. Этот источник, известный под названием Кара-Казана или «Черного Котла», есть бассейн, имеющий около пятидесяти метров в ширину; вода поднимается со дна тысячами вертикальных струй и разливается по поверхности ключами, которые беспрестанно перемещаются, пересекаясь своею кольцеобразной рябью. Вода «Черного Котла» слегка теплая.

К югу от продольного плоскогорья, в котором происходит разделение вод, высятся другие горы, в среднем менее высокие, но доминируемые несколькими вершинами, которые выше огромных вершин Туркменского Кавказа. Так, одна из вершин, которая виднеется к западу от Мешхеда, превышает 3.300 метров; другая вершина, Шах-Джехан, доминирующая над раздельным порогом между Атреком и Кашаф-рудом, такой же точно высоты; наконец, к юго-западу и к западу Буджнура, две горы достигают еще большей высоты: Ала-даг или «Пестрая Гора» (3.750 метров) и Куркуд (3.810 метров). Все вместе взятые, эти различные горные хребты северо-восточной Персии тянутся параллельно длинному пограничному хребту Копет-дага, то-есть от северо-запада к юго-востоку, но они более неправильны в своем главном направлении и перерезаны большим числом брешей. Тем не менее, они представляют более трудности при переходе, вследствие недостатка воды и отсутствия зелени: дожди, приносимые полярными ветрами, и те, которые приносятся экваториальными течениями, одинаково задерживаются при проходе чрез пограничные горы плато; ливни весьма редки на высотах, расположенных внутри иранской ограды.

В общем, горная полоса, ограничивающая Персию, к северо-востоку странным образом изменяется в ширину. Тогда как на западе толщина стены, отделяющая равнины Астрабада от равнин Шахруда,—Каспийскую область от пустынных пространств центральной Персии,—едва достигает до сорока километров, на востоке параллельные хребты присоединяются к главному гребню гор, и от запада к востоку они получают все более и более значительную ширину, так что развертываются полукругом на восток от большой пустыни. Между Персией и Афганистаном, под меридианом Мешхеда, гребни гор, следующие друг за другом с севера на юг, почти все идут, сообразно с нормальным направлением персидских гор, от северо-запада к юго-востоку, в числе двенадцати, не считая второстепенных отрогов: дорога из Мешхеда в Сеистан, по которой проходят караваны, представляет непрерывный ряд подъемов и спусков; на некоторые из них, благодаря крутизне скатов, весьма трудно взбираться; почти повсюду находишься на высоте более 1.000 метров, а многие бреши гор превышают 2.000 метров. С другой стороны, плоскогорья, разделяющие параллельные хребты, представляют во многих местах песчаные и пустынные пространства. Итак, хотя все эти промежуточные проходы составляют естественную дорогу, которая ставит в сообщение Персию с Афганистаном, но трудности, встречаемые на дорогах, пролегающих по пескам, или по крутым горам, побудили сделать из этой страны «проезжую дорогу» между двумя государствами. Кроме того, набеги туркмен, которые в этих странах, благоприятствующих засадам, врывались бешеными кавалькадами внутрь их равнин, более чем на 500 километров, много способствовали тому, чтобы сделать из этих стран настоящую границу, где встречаются персы с афганцами.

Горы, господствующие своими лесистыми скатами над южным полукружием берегов Каспийского моря, известны под общим названием Эльбурса. Впрочем, название это принадлежит только одному изолированному массиву, тому, который высится на северо-западе Тегерана; это—древний Альбордж, «первая гора, от которой возникли все прочия», центр семи «симметрических частей земли, соответствующих семи небесам планет и семи кругам ада», лучезарная вершина, упирающаяся в небо, источник вод и колыбель человечества.

В действительности все эти высоты, находящиеся между русским морем и персидским плато, не составляют единого хребта, а отдельные звенья, соединяющиеся одни с другими посредством второстепенных отрогов. Первый восточный массив и один из наиболее возвышенных—это Шах-Кух (Шах-Кох) или «Королевская гора». Его изрезанный хребет, представляющий контраст своими пилообразными зубьями с куполами большинства других гор Эльбурса, возвышается к западу от луговых вершин, имеющих столь важное значение с военной точки зрения, которую разделяют равнины Астрабада от равнин Шахруда: именно там и пролегает одна из исторических дорог, наиболее часто проходимых между Ираном и Тураном. Высота порога в Чалчанлианском ущельи достигает 2.620 метров, а наиболее возвышенные иглы Королевской горы господствуют над проходом, высотой около 1.500 метров. Груды снега наполняют круглый год южные впадины, ближайшие к вершине, к великому огорчению горцев, обязанных платить дань снегом губернатору Астрабада. Деревня Шах-Кух-Бала, расположенная на высоте приблизительно 2.400 метров, на южной покатости горы, считается самым возвышенным населенным пунктом в Персии. Угольные копи и залежи каменной соли находятся в известковых и песчаных скалах Шах-Куха и соседних гор.

Ущелье, посещаемое чаще Чалчанлианского, потому, что оно сокращает на целые сутки путь путешественникам, отправляющимся из Тегерана в провинцию Астрабад,—огибающее на западе вершину Шах-Куха, называется Шамшербурским или «Ущельем, прорубленным мечем». Туземцы видят в этом подвиг Али и рассказывают, что герой этот, прорубивши гору, бросил свой меч в Каспийское море; от этого происходят и все бури, часто волнующие это море. Немного найдется ущелий, похожих более на портал, сделанный рукой человека, чем эта вторая брешь Ролана, но менее высокая и менее грандиозная, чем та, которая в Пиренеях. Верхнее ущелье, длиной в 135 метров и шириной от 5 до 6-ти метров, доминируется и с той и с другой стороны двумя скалами в виде столбов, которые совершенно отделены от остальной горы и гладкия стены которых имеют от 6 до 10-ти метров в высоту. По словам Непира, мнение которого не подтверждается подлинниками других авторов, этот природный вход и есть то ущелье, которое греки называли «Каспийскими ущельями». Известно, что Шамшербур есть одна из древних дорог Мидии. Различные местные поверья свидетельствуют о святости, в которую облечена вся эта страна, посещаемая людьми всех стран. Так, скала, находящаяся близ деревни Астаны, там, где сходятся несколько дорог, на юго-западе ущелья, носит отпечаток ноги. Место это обнесено решеткой, в ограждение от назойливого любопытства вольнодумцев, столь многочисленных в Персии. Этот отпечаток ноги приписывался прежде богам; ныне чтится шиитами, как свидетельство посещения Али. Вблизи этого места бьет сильный источник, по всей вероятности самый сильный во всей Персии: это—Чесмех-и-Али или «Источник Али», дающий, по словам Непира, до 3-х кубических метров в секунду. Он оплодотворяет поля Астаны, создавая зеленый оазис среди всех этих желтоватых скал, наводящих уныние полным отсутствием растительности, как почти все скалы южного склона Эльбурса. Но источник этот более ценится, благодаря своей таинственной очистительной силе, нежели свойствам удабривания: богомольцы, отправляющиеся в священный город Мешхед, никогда не забывают погрузиться в его воды. Впрочем, кажется, источник Али считается целебным для лечения накожных болезней.

По ту сторону Шамшербура, главный хребет, известный под специальными названиями Хазар-джара и Савад-куха, правильно продолжается к юго-западу, обращая к Каспийскому морю крутые скаты, покрытые роскошной растительностью, а в сторону плато, напротив, спускаясь последовательными террасами, то каменистыми, то зелеными, и не имея растущих деревьев нигде, за исключением некоторых впадин, где журчат воды источников. Самая обильная водою река в этой части Мазандерана—Тилар или Талар, которая получает свое первоначальное течение не с северного склона гор, а с южного. Она берет свое начало на плато Кинг, на высоте более 2.850 метров; затем, соединив множество притоков, пробуравливает себе выход сквозь хребет Эльбурса. Дорога, по которой недавно еще так часто проезжали, до постройки дороги, пролегающей более на запад,—входит в эту клюзу и спускается к берегу Каспийского моря; она служит для караванов, доставляющих в столицу дрова, уголь и съестные припасы. Высокая гора Незвар (3.965 метров) господствует над ущельем с восточной стороны, окруженным почти кольцеобразно притоками Талара. Развалины крепостей, приписываемых, как и множество других сооружений в стране, Александру Великому, защищают входы в ущелье, близ деревни Фируз-Кух. Параллельный хребет, гораздо менее возвышенный и состоящий большею частью из конгломерата и каменных обломков, отделяет эту часть Эльбурса от лежащих внутри пустынных равнин. Его называют горой Самнан, по имени города, наиболее имеющего значение на дороге, идущей вдоль её южной подошвы. Передняя гора этого хребта, которая выдается далеко в пустыню, пересекая дорогу, по всей вероятности, та самая, которой ущелья ныне известны под названием Сирдара, а прежде назывались «Каспийскими ущельями». Многочисленные развалины укреплений свидетельствуют о той важности, какую придавали обладанию этим проходом, с помощью которого можно избежать длинного обхода по солончаковым равнинам юга, или по скалистым горам севера.

Самая высокая вершина Эльбурса, Демавенд, которого пирамида высится на 2.000 метров над окружающими горами, геологически совсем не принадлежит к иранской орографической системе: это—вулкан, весь составленный из скал, смешанных с извержениями и лавой, тогда как все горы, образующие пьедестал Демавенда, состоят из осадочных слоев извести и песчаника, слои которых нисколько не расстроились от появления верхнего конуса. Груды шлаков были выброшены расщелинами почвы поверх переднего возвышения гор и плато, и во многих местах можно видеть огнезданные скалы, покрывающие известковые слои. Но на восточной стороне вулкана можно заметить громадную расщелину, которая образует почти раздельную линию между веществами, выброшенными землей, и осадочными слоями. Центральный конус немного наклонен к западу, как будто бы его восточная база приподнята; зазубренный полукруг, остаток более древнего кратера, окружает пик, как другая Сомма окружает Везувий, но больших размеров. Высота вулкана, наиболее возвышенного конуса в Персии, была высчитана различно: по словам Кочи—первого европейца, достигшего кратера, после ботаника Ошера Элуа,—высота вулкана достигает только от 4.200 до 4.500 метров, судя по поясам растительности; но Томсон, Лемм и некоторые другие ученые прибавляют к этому вычислению еще более 2.000 метров. Измерения Ивашинцова, которые он делал тригонометрическим способом, доходят до 5.628 метров. Персидские ученые, которые считают Демавенд самой высокой горой на земле, при полном непонимании меры, говорят, что высота его достигает 30 километров. Из Тегерана видно его даже ночью господствующим над горизонтом, и когда солнце восходит за Эльбурсом, то от него огромная черная тень ложится далеко над парами равнины; его видно даже от подошвы Кашанских гор, через полосу пустынь. Кажется, с исторических времен Демавенд не производил извержений; но столбы пара часто поднимаются из трещин вершины, и особенно из случайного конуса Дуди-куха или «Дымовой горы», которая высится на южном склоне. Эти пары часто растопляли слои снега, покрывающие верхний конус, а также маленькие ледники в кругообразных лощинах, причиняя таким образом страшный потоп, уносивший лавины обломков на нижния террасы. Теплые источники, весьма обильные, возникшие на окружности горы и распространяющие такой же серный запах, как и дымовые трещины вершин, образовались из растаявших снегов, просачивающихся сквозь слои пепла. Их употребляют только при лечении болезней; земледельцы считают их пагубными для растительности. Кроме того, железистые источники и другие, выбрасывающие травертиновый туф, текут в изобилии со скатов Демавенда. По исследованиям де-Филиппи, вулкан был еще в действии и тогда, когда на иранском плато наносы заполнили верхом древние озера.

По сказаниям легенды, Демавенд или Дивбанд («Жилище Див или Духов» ), был свидетелем всех событий, скрытых под завесой мифов. Там, говорят магометане Персии, остановился Ноен ковчег; там жили Джемшид и Рустем, воспетые в эпопеях; там Феридун, победитель исполина Зогака, зажег торжественный огонь, который напоминает, может быть, о древних извержениях: там заперто чудовище, а пары, выходящие из горы, это—дым из его ноздрей; там также пригвожден, подобно Прометею, Язид-бен-Джигад, печень которого, беспрестанно возрождающаяся, пожирается исполинской птицей. Гроты вулканов наполнены сокровищами, которые стерегут змеи. Туземцы идут туда только для собирания серы, лежащей в жерле кратера и в соседних с ним дымовых трещинах. Подъем на гору трудный, хотя скаты везде правильные и поверхность из лавы и пепельные откосы нигде не прерываются пропастями. В предохранение от скорбута, который, благодаря испарениям почвы, становится иногда опасным, взбирающиеся на гору имеют обыкновение жевать чеснок или лук. Часто случается, что искатели серы погибают от внезапных бурь, поднятых одновременно снегом и пеплом, смешанными с сернистыми парами, что делает атмосферу невозможною для дыхания. Края кратера, которого впадина превышает 300 метров в окружности, заполнены льдом; при входе на гору, открывается громадный горизонт, более чем в 300.000 квадратных километров. Но весьма редко случается, что пространство не бывает задернуто туманом: сквозь серое покрывало из пыли и паров, едва можно различить у подошвы горы черные пятна, обозначающие сады Амола и голубую поверхность Каспийского моря, обрамленного желтоватой линией берега, изогнутого в виде полукруга. Со стороны иранских плато скорее угадываешь, чем видишь, города, окруженные садами: надо спуститься на выдвинутые вперед террасы, чтоб иметь перед глазами верную картину пространства, испещренного оазисами, «подобно коже пантеры».

На северо-западе от Демавенда хребет Эльбурса принимает северо-западное направление, почти параллельное Каспийскому прибрежью, но мало-по-малу приближаясь к берегу. Точал-гора, которой длинная вершина господствует на севере над равниной Тегерана, достигает высоты 3.900 метров, и многие ущелья этой части Эльбурса превышают 2.500 метров. В них есть убежища, местами подземные, сохраненные близ входа для приюта животных и людей от снежных буранов. На северо-западе Тегерана, одна из вершин, не самая высокая гора Альп северной Персии, есть одна из тех «Соломоновых Тронов», которые находятся во всех мусульманских землях: Тахт-и-Сулейман Эльбурса достигает высоты не менее 4.400 метров; в половине июля, она еще разливает блеск снегов; но на ней нет и следов ледников, ни нынешних, ни прежних: Персия, в которой столько признаков указывают на бывший прежде период дождей и снегов, не имела периода льдов. В недалеком лишь расстоянии, к юго-востоку от Трона Соломона, над ущельями, к которым доступ весьма труден, высится, доминируемая горой Зиялар, крутая скала Аламут или «Орлиное гнездо», из которого «Старец Горы», король-священник «Убийц», т.е. правоверных, опьяненных «гашишем», сделал свою главную крепость и складочное место для своих грабежей. После долговременной осады крепость эта была взята монголами в 1270 году; остальные сто замков секты также вынуждены были сдаться; но религия, называемая Измаили, существует еще и теперь, и прямой потомок Старца Горы пребывает в Бомбее, в качестве мирнаго британского подданного, содержимый добровольными даяниями правоверных.

За Тахт-и-Сулейманом тянутся пастбищные вершины Самана. Горы спускаются отлогостями, а чрез всю толщину хребта протекает обильная водою река Сефид-руд (Белая река), которая берет начало в горах Курдистана и течет на пространстве около 200 километров вдоль южной подошвы Эльбурса, до тех пор, пока находит брешь, дозволяющую ей ринуться к Каспийскому морю. На западе Гери-руда, Сефид-руд—единственная река, пробуравливающая местами вершины хребта, образуя таким образом диафрагму западной Азии. Брешь эта замечательна не с одной только географической точки зрения, но также и в отношении местных климатических явлений. Все путешественники жалуются на страшный северный ветер, поднимающийся летом с Каспийского моря и проникающий в ущелье Сефид-руда. Сначала он не особенно силен, но постоянно усиливается по мере того, как дальше проникает в ущелье и превращается в ураган при выходе из ущелья, там, где мост Менджгиль перекинут чрез поток. Легкие пары, приносимые этим ветром с моря, сгущаются на плато при соприкосновении с более холодными слоями воздуха и уже в виде густых облаков клубятся вокруг гор. Сейчас по наступлении дня, рискованно проходить по мосту Менджгиля: можно быть унесенным ветром; даже животные ни за что туда не идут. Легко себе объяснить происхождение этого атмосферического явления: во время жарких летних дней, долины, защищенные от северных ветров массивами Эльбурса, наполняются жгучей атмосферой; воздух Каспийского моря, втянутый в это горнило, стремится в воронку Сефид-руда и оттуда немедленно проникает в верхние слои воздуха плато. Зимой происходит противуположное явление: холодный воздух горных вершин вторгается в ущелье Сефида, притягиваемый менее холодною температурой Каспийского моря.

Горный хребет, снова показывающийся по другую сторону Белой реки и огибающий залив Ензели, затем продолжающийся к северу и выдвинувший в море свой мыс Астара, откуда течет поток, отмечающий границу между Персией и Россией,—считается обыкновенно принадлежащим к орографической системе, разнородной с Эльбурсом. Этот хребет есть продолжение Талышских гор, первые холмы которых возвышаются в Закавказье над Муганскою степью. Гребень этих гор вытягивается по прямой линии, километрах в двадцати от Каспийских берегов; во многих местах кручи представляются в виде вала над морем. Тем не менее, некоторые бреши в хребте дозволяют добраться до плато Азербейджана, и две идущие дороги,—одна от русского военного поста Астара, другая от небольшого порта Керганруда,— проходят чрез гору на высоте 1.980 метров; идущая южнее тропинка, которая огибает северные скаты Ак-дага,—не ниже 2.700 метров. Между этими двумя склонами Талыша контраст поразительный: с одной стороны виднеется море между ветвями деревьев, растущих на обрывистом скате; с другой стороны тянутся слегка волнообразные покатости плато, почти совсем лишенного растительности.

Узкая прибрежная полоса, образующая между горами и Каспийским морем две области, Гилян и Мазандеран, представляет страну, настолько разнящуюся от Персии и своим видом, и свойством почвы, и климатом, и произведениями, что в ней гораздо заметнее географическое влияние Кавказа, нежели Ирана, часть которого она составляет и с которым эта территория связана в политическом отношении. Контраст столь резок между плоскогорьями, простирающимися с южной стороны Эльбурса, и плодоносными долинами его северной подошвы, что многие ученые видели в этой противуположности одну из главных причин дуализма, составляющего основу древней персидской религии. Правда, если сравнивать Мазандеран с суровыми пустынями плато, он представляется раем по обилию своих вод, по силе и яркости своей растительности, по богатству своих садов. Но зато в другом отношении он невыносим, благодаря хищным зверям, обитающим в его лесах, несметному количеству комаров, тучи которых затемняют атмосферу, а также господству болотных лихорадок, действующих самым разрушительным образом на организм жителей. Эта прелестная страна была именно той, которую населяли злые духи. «Если хочешь умереть, ступай в Гилян», говорит персидская пословица. Другая причина, по которой нижний Мазандеран считался проклятой страной, по сравнению с высокими местностями, заключалась в том, что «герои», т.е. победители, жили на горе и на передних холмах, тогда как в прибрежных местах, не защищенных болотами, работали порабощенные народы или данники, т.е. презренные. Прибрежная полоса, простирающаяся в длину около 600 километров, а в ширину имеющая не более 15 или 20 километров, не могла, очевидно, сделаться владением автономного народа: жители возвышенных местностей, внезапно спускаясь с гор, становились заранее хозяевами этих богатых посадов, которые они видели у своих ног. Но как бы ни был разителен контраст относительно почвы, климата и земледелия между иранскими плато и низменными областями Мазандерана, все же он представляет менее резкий переход от хорошего к худшему, нежели какой мы видим собственно в Персии: там просто поражает внезапный переход от зыбучих песков или голых скал пустыни к тенистому зеленому оазису, в котором слышно журчание фонтанов, пение птиц, и в чаще зелени которого скрывается многолюдный город.

Пары с Каспийского моря и приносимые полярными ветрами более, нежели какая-нибудь другая геологическая сила, содействовали тому, что Мазандеран обладает такой роскошной растительностью. Количество дождя, падающее на склоны Эльбурса, еще не измерено посредством сравнительных наблюдений; но на основании приблизительных вычислений известно, что дождь падает по крайней мере в пять раз больше на северных скатах горы, нежели на противуположных скатах, обращенных к Ирану. Когда дождевые облака поднимаются с моря, то почти всегда видно, как они останавливаются на самой вершине гор, резко очерченные сухим воздухом, который покоится на плато. После больших ливней, пресная вода, которую морской ветер выбрасывает на горы и которую затем уносят обратно потоки, покрывает на значительном пространстве соленые волны Каспийского моря. Предание, сообщенное Плутархом, говорит, что Александр Великий пил эту воду во время своего похода в Гирканию. Вследствие дождей, форма возвышения гор совершенно различна на двух покатостях персидских Альп. На юге Эльбурс высится правильными террасами, слегка надрезанными воздушными стихиями, а на севере его скаты изрыты по всем направлениям глубокими лощинами, осевшие частицы которых тянутся по почве узкой равнины в виде гравия или ила: с каждого холма, выдвинутого вперед, видны следующие друг за другом вдоль берега параллельные гребни мысов, из которых последние исчезают в густом тумане. Каждая из этих линий обозначает вход в долину, с её небольшими боковыми лощинами, и целую систему потоков, рек и ирригационных каналов. Хотя берега Мазандерана распространяются к северу до 36° широты, тем не менее они обладают если не тропической растительностью, то во всяком случае не менее богатой, как и на юге Европы. На севере Каспийского моря тянутся всюду степи и пустыни, на юге всюду виднеются итальянские деревни, где растут фиговые, миндальные, гранатовые, лимонные, апельсинные деревья. На холмах ростут кустарники самшитов (буксов), а кипарисы окружают деревни и замки. Выше леса, покрывающие скаты до 2.000 метров высотой, походят на леса центральной Европы и состоят преимущественно из ясеневых, буковых и дубовых деревьев. Европейцам, живущим в Тегеране, стоит только перейти чрез ущелье Эльбурса, чтоб почувствовать себя снова в своем отечестве. Возделанные поля, лежащие у подошвы гор, чрезвычайно плодородны: как говорил Страбон, «стоит зерну выпасть из колоса, чтоб произвести новую жатву; там деревья служат ульями для пчел и мед капает с их листьев».

Мазандеран продолжает быть садом Персии, и Тегеран пользуется от него рисом, пшеницей и фруктами, шелком-сырцом, равным образом лесом и углем из его лесов, и рыбой из Каспийского моря. Понятно, что государи Персии заботились о защите этой богатой провинции от вторжения разбойников-туркмен, рыщущих на юго-востоке Каспийского моря в долинах Атрека и Гюргена. Легко защищаемая с западной стороны, где холмы приближаются к морю настолько, что оставляют только узкие проходы, равнина Мазандерана имеет довольно широкий пролет с восточной стороны, к Гюргенской долине, к «Волчьей реке», которая дала название Гиркании древних. Надо было, следовательно, перерезать этот пролет стенами и башнями, опираясь с одной стороны на море, а с другой на горы: такой оплот должен был остановить яджуджей и маджуджей, племена «Гога и Магога», как их называли арабские ученые средних веков. Но чрез эти стены переступали не раз; поэтому и население Мазандерана состоит из большого числа земледельцев, происшедших от туркмен-номадов.

Хотя Каспийское море и очень глубоко вблизи побережья, судя по тому, что лот определяет глубину морскую в 750 метров на расстоянии всего только 30 километров от берега,—берег Мазандерана тем не менее совершенно не имеет хороших портов: наносы, приносимые с Эльбурса многочисленными потоками, подхватываются морскими волнами и осаждаются вдоль берегов. Почти повсеместно берег идет прямой линией или легкими извилинами. Единственный заметный выступ побережья образуется из осадочных наносов Сефид-руда, выдвигаясь по крайней мере на 25 километров против нормальной черты берега. Это осаждение земель морем объясняет возникновение обширного внутреннего залива, в который текут воды западного рукава дельты. Волны, захватывая наносы, приносимые Белой рекой, образовали из них прибрежный вал, окруживший водяное пространство, которое прежде составляло часть моря: это—Мурд-аб или «Мертвое Море» персов. Воды его, хотя и занимают пространство около 400 квадр. километров, совсем не глубоки: суда могут плавать там в небольшом числе по извилистому фарватеру; проток Энзели, соединяющий залив с Каспийским морем, дозволяет проходить только гребным судам, имеющим от 50-ти до 60-ти сантиметров осадки; места, поросшие камышем, распространяя на далекое пространство топи Мертвого моря, дали Гиляну его название, означающее «Страну Болот». Наиболее возвышенные местности равнины те, которые идут вдоль реки, как и во всех дельтах. Благодаря своему ежегодному половодью, Сефид-руд не перестает поднимать свои берега: по старинному преданию, Лангеруд или «Река якорных стоянок», город, расположенный в наше время в нескольких километрах от моря, был когда-то портом Каспийского моря, и не так давно, в половине прошлого столетия, под почвой этого города не раз находили якоря.

Астрабадский залив, находящийся в юго-восточном углу Каспийского моря, походит на Мертвое море Гиляна, но он глубже, и чрез некоторые проходы туда проникают волны открытого моря; суда с углублением более 4-х метров могут входить в этот бассейн в благоприятную погоду. Стрелка, которую русские назвали Потемкинской, отделяет залив от открытого моря. Она постепенно съуживается от запада к востоку и кончается двумя островами, из которых наибольший, Ашур-аде, был выбран русским правительством для морской станции; рощи, изобилующие дичью, занимают почти всю окраину прибрежья. Астрабадский залив представляет, вместе с своими окрестностями, скорее вид затопленной местности, нежели залива первобытного образования: кажется; будто старый берег был разрушен, и деревни, лежащие за ним, были залиты приливами. Явления погружения в воду, которые были констатированы во многих местах каспийского побережья, именно в Баку и близ Ашур-аде у «Серебряного Холма» или Гумиш-тепе, делают весьма вероятным это вторжение моря в Астрабадский залив. Равным образом, замечались также следы понижения уровня каспийских вод во многих местах прибрежья, у Мазандеранского берега; понижение морского уровня не прекратилось. На различных высотах над уровнем настоящего берега можно наблюдать линии, проведенные ударом волн в эпоху, когда внутреннее море соединялось, быть может, с Понтом Эвксинским. Некоторые из этих оставленных берегов окаймлены стволами деревьев, зарытых волнами наполовину в ил. Деревья эти одинаковых пород с деревьями соседних лесов, приносимыми потоками к морю и которые после сильного половодья виднеются плавающими во множестве вдоль берегов. Раковины, смешанные с песком старых морских берегов, все принадлежат к породам, живущим и в настоящее время в соседних морях, и некоторые из них сохранили свежесть своих красок. Но замечательно, как исключение, то, что сердцеобразные раковины, столь обыкновенные теперь в Каспийском море, не встречаются совсем на покинутом прибрежье: в этом видно указание на важные изменения в жизни моря, со времени уменьшения его вод. На южных берегах его и теперь еще формируются песчаные скалы: там попадаются не только раковины и обломки дерева, но также и остатки человеческой производительности, что доказывает, что аггломерация этих песков в камни есть современное явление.

На западе Талышских гор высится почти изолированная гора, коническая форма которой кажется издали вулканом: это—Савалан, которого вершина достигает 4.844 метров; она почти постоянно покрыта снегом. От начала исторических времен не упоминается об извержениях пепла или лавы, которые бы потрясали эту гору. Путешественники, всходившие на нее, видели там только следы кратера; но обильные теплые источники бьют у её подошвы. На востоке, на севере и на юге Савалан совершенно отделен от окружающих гор. Только на западе высокий отрог соединяет его с Кара-дагом или «Черной горой», которой вершина идет полукругом к югу от ущелий Аракса и соединяется в Армении с массивом Арарата. Черная гора есть гребень, граничащий к северо-западу с иранским плато и закрывающий, таким образом, длинный вход, открывающийся между Эльбурсом и горами Курдистана. Но нельзя сказать, чтоб эта горная цепь, идущая на севере вдоль русской границы, служила бы естественной границей. Горы северной Персии, южного Закавказья и турецкой Армении составляют в их целом одну и ту же орографическую систему, соединяя горные хребты Ирана с хребтами Малой Азии: это та гористая страна, которой Карл Риттер дал название Медийского перешейка. В этой стране почва равнин весьма возвышенна: наиболее глубокая низменность, представляемая впадиной озера Урмия, превышает 1.300 метров.

В северо-западном углу Персии, наиболее высокая гора, один из священных пиков иранцев—Сехенд (в 3.546 метров высотой), кругообразная подошва которого, имеющая 150 километров в окружности, погружена в бассейн озера Урмия; наверху этой природной обсерватории Монтеит чертил карту Азербейджана. который он видел распростертым у своих ног. Гордый массив, образовавшийся из трахитовых скал, на которые наслоились известь, сланец, песчаник, конгломераты,—весьма обилен всякого рода источниками, теплыми и холодными, кисловатыми, железистыми, серными. Источники Сехенда питают водохранилища Тавриза. На западном склоне, воды, сильно насыщенные солью, стекают в Урмийское озеро, увеличивая его солоноватость. Глубокая пещера в горе, Искандериях или «пещера Александра», выделяет в изобилии угольную кислоту, и животные, проникшие в эту расщелину земли, неизбежно погибают. Груды костей от умерших заграждают вход: по словам туземцев, в глубине этой пещеры, оберегаемой такой ядовитой атмосферой, Александр зарыл свои сокровища. Скалы восточного склона испещрены прожилинами меди и серебристого свинца. Туземцы идут разрывать руду с единственной целью добыть из неё свинец, посредством разведенного у себя дома огня, пренебрегая тем, что этот металл имеет большую примесь серебра, которую, впрочем, они не съумели бы извлечь.

На юге Савалана, треугольник, находящийся между Эльбурсом и хребтами гор, служащими границею западной Персии, занят различными массивами и отрогами гор, составляющими переход между двумя орографическими системами. Наиболее величественный из этих массивов, параллельный Эльбурсу и прикасающийся к нему своею юго-восточной оконечностью, с остальных трех сторон превосходно очерчивается длинною дугою, которую описывает река Кизиль-узен ранее своего слияния с Шах-рудом, при входе в Менджгильское ущелье. Массив этот—знаменитый Кафлан-кух, который служит одновременно и метеорологической, и исторической границею. На севере страна более влажна: это—страна проточных вод и пастбищ; на юге воздух суше, почва бесплоднее. По одну сторону население состоит главным образом из турок, по другую сторону большинство населения—персы. Кафлан-кух, несмотря на свою небольшую высоту в сравнении с Эльбурсом, горами Курдистана и Армении, и несмотря на легкость подъема на него по плохо вымощенной дороге,—считается как бы составляющим часть среднего раздела всего азиятского материка. Впрочем, он действительно принадлежит к линии водораздела между Каспийским морем и персидской пустыней. Было бы более смысла назвать его «Пограничной горой», а не Тигровой горой, как обыкновенно его называют. Кафлан-кух состоит из мергеля, местами переходящего в фарфор, вследствие извержений порфира. Высокий хребет Камзех, простирающийся к югу, отделенный от Эльбурса долиной Шах-руда, подобно Савалану, весьма богат металлами: один из его отрогов, по которому приходится переходить из Султаниеха в Казвин, весь состоит из массы железистого камня, в котором количество металла весьма велико.

Горы Курдистана, поднимая некоторые из своих вершин на высоту почти столь же значительную, как Сехенд, примыкают к массиву Тендурека и, подобно этому конусу, который стоит прямо против двойной вершины Арарата, они частью также вулканического происхождения. Один кратер открылся в этой стране гор, и лава его текла широкой каменистой рекой над песками и гравием долины Зельмаса, северо-западного притока Урмийского озера. В некоторых местах река эта течет между базальтовыми утесами в сто метров вышиной. Горы водораздела состоят большею частью из трахитовых порфиров, подобно Сехенду. Они начинаются на турецкой территории; только на юг от Урмийского озера, персидская граница, впрочем чисто условная, направляется к западу от первой вершины, чтоб затем спуститься в равнину и обогнуть подошву гор. Там не встречается таких складок почвы, которые бы в целом представляли столь поражающую правильность, какую мы видим в западной Персии. Горы однообразно направляются от северо-запада к юго-востоку, наклоняясь к югу немного более, чем понто-каспийский Кавказ и «Туркменский Кавказ». Большинство горных хребтов состоит из известковых и меловых скал третичной формации, тогда как предгория, которые ближе к Тигру, состоят большею частью из нуммулитов и свежего песчаника. Между всех этих гор гранитные ядра попадаются лишь на небольшом пространстве, если не считать того участка, который тянется от Урмийского озера к Испагани. Боковые горы иранского плато иногда называются общим именем Загроса: так называли их греки. Но это название принадлежит специально горному хребту, который внезапно круто возвышается, подобно валу, над равнинами Месопотамии, и который длинною долиною Керкга отделяется от восточных хребтов Нуристана и Кузистана. Горы, служащие границей Персии, идут по прямой линии, подобно вершинам Юры, Аллеганам, венгерской Маты, подобно горам Боснии, Сулейман-дага, и в большинстве они перерезаны местами широкими брешами или тенгами, открывающимися не в самой нижней части меловых и нуммулитовых хребтов, но именно в самых возвышенных частях каменистых соединений. Нигде нельзя лучше константировать, как тут, что некоторые горные ущелья возникли от пролома почвы, а не вследствие медленного размытия её: реки входят в них порывистыми изгибами, чтоб затем спуститься в перпендикулярные долины, лежащие между параллельными хребтами, и снова исчезнуть в боковой клюзе. Стены, сотнями громоздящиеся друг над другом, от равнин Вавилонских к иранским плато, между ущельями рек, принимают росположение, подобное тому, которое англичанин Раверти, привыкший к маневрам войск, сравнивает с «баталионами в ротных колоннах». Цоколь каждого горного хребта тем выше, чем он ближе к возвышенным местностям Ирана. Идя от равнины, приходится подниматься по целому ряду ступеней из одной клюзы в другую, благодаря чему и назвали эту страну Тенгзир или «Страна Тенов».

Некоторые из хребтов западной Персии так же однообразны по своей высоте, как и в общем направлении; но между ними есть однако несколько вершин очень неровных. Раньше, до того времени, когда английская коммиссия, назначенная для установления персидских границ с востока на запад, научно исследовала иранские горы, их считали менее высокими, чем они были в действительности. Непрерывный ряд подъемов и спусков сбивал с толку большинство путешественников; поэтому они пытались произвести измерения скорее относительной высоты гор, нежели абсолютной, отнесенной к морскому уровню. Одна из этих высоких вершин—знаменитый Эльвенд, по иранской мифологии Реванд; эта гора из гранита и кварца достигает высоты 3.270 метров. Город Гамадан, над которым она возвышается с южной стороны, стоит на высоте 1.877 метров. В течение восьми месяцев в году Эльвенд покрыт снегом. На юге Испагани, гора Алиджук имеет более 4.200 метров высоты. Но из всех горных хребтов достигает наибольшей высоты Кух-Динар, который простирается на север от Шираза, параллельно берегу Персидского залива. Его видно с моря, близ Бушира, на расстоянии более 200 километров, через другие горные гребни, превышающие 300 метров. По словам Оливера Сент-Джона, пики Динара выше по крайней мере на 1.000 метров против того, как предполагали прежде. Главная вершина его, Кух-и-Дена, превышает 5.200 метров: во всей Передней Азии, на запад от Гинду-Куша, гора эта уступает в высоте только одному Демавенду. Некоторые из самых невысоких гор страны Тенгзира представляют несравненно более трудностей при взбирании на них, нежели колоссы плато. Изломы в скалах образовали в некоторых местах вертикальные стены, вышиной в 500 и 600 метров, и образовали таким образом природные крепости или дизы, жителей которых можно покорить только посредством голода. Последний национальный государь Персии, Иездиджерд, укрывался некоторое время от арабов в одной из этих цитаделей в скалах. В южной Персии горы мало-по-малу понижаются, но расположение их иное. Сильные колебания почвы, выдвинувшие северные хребты гор параллельно Персидскому заливу и его прежнему северному протяжению, ныне затянутому наносами с Тигра и Евфрата,—дали также возвышенностям Ларистана направление, параллельное направлению берегов Ормузского пролива: здесь они тянутся большею частью с запада на восток; одна из вершин, которые высятся на одном из этих параллельных отрогов, на северо-восток от Бендар-Аббаси, Джебель-Букун, достигает высоты 3.230 метров. Большой остров Кишм, окаймляющий побережье к югу от ларистанских гор, расположен в направлении от юго-запада к северо-востоку: в этом месте на взгляд представляется, как будто остроконечная стрелка южной Аравии, кончающаяся у Раз-Мазандама, проникла чрез глубоко-сидящие скалы в слои персидских гор и вытянула их к северу, как будто эти горы состоят из тягучего вещества. Другие острова восточного побережья, в Персидском заливе,—не более, как простые отрывки береговых гор, частями погруженные в воду, сообразно общему расположению персидских гор.

Собственно на иранском плато, складки почвы, возвышающиеся над узкими долинами пашен и пустынными пространствами, идут, как и пограничные хребты западной Персии, в нормальном направлении, от северо-запада к юго-востоку. На пространстве 1.800 километров, вдоль берегов Кизиль-узена—в Азербейджане, близ гор Бампушта—в Белуджистане, простирается по прямой линии, без других перерывов, кроме ущелий и клюз, и без других неправильностей, кроме легких наклонов оси,—горная цепь, которая местами принимает чисто альпийский характер. Гаргиш, на юго-западе Кашана, и Дарбиш—на юго-востоке, имеют, как тот, так и другой, более 3.500 метров в высоту; Шир-кух к югу от Иезда, также альпийский массив, высотой около 4.000 метров, которого верхний купол походит с боку на альпийский Мон-Блан,—кажется полосатым от снега до конца лета, и даже некоторые слои снега на нем совсем не тают. Различные вершины Джамаль-Бариса или «Холодных гор», и базальтовый конус Кух-и-Газар, на юго-западе и на юге Кирмана, по словам Оливера Сент-Джона, превышают 4.200 метров. Кух-и-Бирг, на границе Белуджистана, достигает высоты 2.400 метров. Судя по некоторым названиям стран, еще мало исследованных, которые находятся в этой части юго-восточной Персии, горы там довольно высоки. Одна из вершин известна под названием Сефид-куха или «Белой горы», и вся область этого Когистана или «Страны гор» называется одинаково белуджистанцами и персами Сархадом или «Холодной землей». Близ южной оконечности этого главного хребта, который проходит чрез Иран, почти по всему его диаметру, и который, между Кирманом и Бампуром, состоит большею частью из вулканических скал, двух вулканических конусов Ношадура и Базмана,—в стране Нормашир высятся еще другие горы с менее высокими кратерами, близ окраин впадины, которая прежде была внутренним морем, а ныне завалена песками пустыни. Но следует заметить, что продолжение иранской оси Сехендом ведет к соединению на северо-западе с другим вулканическим массивом, с массивом Арарата. Вдоль южного берега, на Персидском заливе и на Аравийском море, заметны следы колебаний почвы, которые имеют, быть может, связь с вулканическими явлениями. На Персидском Мекране, равно как и на Белуджистанском, попадается множество холмов, которые прежде были конусами, извергавшими ил. На отмели порта Джаска показывается из глубины моря глиняный холм, который, по всей вероятности, был прежде одним из грязных вулканов.

Маленькия островные группы, возвышающиеся на плато, среди песков и глины пустыни, имеют также общее расположение персидских гор, от северо-запада к юго-востоку. Наиболее известный из этих горных островов, Зиах-кох, который высится на расстоянии около 150 километров от Тегерана, среди голой пустыни, имеет направление от запада к востоку. Этот массив из траппа и трахита вполне заслуживает свое название «Черной горы» и представляет резкий контраст темными красками своих верхних скал с меловыми слоями подошвы. Хотя самые возвышенные его точки не превышают 1.500 метров, массив имеет тем не менее грандиозный вид, благодаря своей изолированности над равнинами пустыни, которые в этой стране не выше 600 метров. Как Эльбурс, хотя и в значительно меньшей степени, Зиах-кох представляет замечательную противоположность между своими северными и южными скатами: на юге скаты голые, точно выжженные, а на севере они поросли кустарником. В глазах окрестных номадов, которые приходят сюда запасаться топливом, и этот хворостинник кажется превосходным лесом.

Обширное пространство треугольной формы, заключающее в себе горы Персии,—не более, как пустыня, состоящая из глины, песку, скал или соли, по которой кое-где, изредка разбросаны оазисы. Чтобы составить себе верное понятие об областях Хорассана, наиболее населенных, надо вообразить, говорит Мак Грегор, «небольшой зеленый круг вокруг каждой деревни, указанной на карте, а все остальное покрыть темной краской». Пустынные пространства, закрытые со всех сторон горами, были несомненно внутренним морем в эпоху, когда дымились еще вулканы, которые ныне высятся на севере равнины. Правильные слои, наблюдаемые Филиппи на берегах Агвара, на юго-востоке Султание, служат доказательством, что процесс наслоения происходил в эпоху относительно недавнюю. Там слои кремней, песку, глины, покрытые черноземом, наложены один на другой на ряде камней и обломков, в которых попадаются остатки человеческой производительности: обточенная кость, глиняная посуда, куски каменного угля. На пространстве более 70-ти километров в длину можно наблюдать это разделение слоев,—доказательство, что тут не может быть и речи о давнем перевороте. Таким образом, нынешняя почва этой области иранской впадины не существовала еще в то время, когда человек, которого глиняные изделия были перенесены в равнину проточными водами, жил уже на скатах окрестных гор. Эти обломки, перенесенные, вероятно, в снежный период, современный ледяной эпохе Альп, и засыпали окончательно персидское средиземное море. От каждой окрестной горы спускаются в равнину скаты с осколками, изрытые временными потоками вод, далеко уносившими с них пыль. Затем ветры продолжали процесс засыпания, перенося наиболее легкие материалы во впадины плато, из века в век все более и более толстыми слоями. На всем иранском плато, равно как в Афганистане и Белуджистане, виднеются огромные кучи песку и глинистой пыли, которые походят на «желтые земли» в Китае, но которые, по недостатку воды, становятся негодными для растительности. Но как бы ни был значителен процесс размельчания скал, все же внутреннее иранское море могло исчезнуть только вследствие чрезмерного испарения: обильные дожди помогли бы продержаться большому озеру, поднимая его уровень, по мере того, как наполнялось бы русло, и до тех пор, пока озеро нашло бы какой-нибудь выход из треугольной ограды гор, чтоб излить свой избыток в море.

В юго-восточных горах Персии господствуют пески. Ветер разметает их в холмы, которые перемещаются при каждой буре, стирая следы караванов, покрывая иногда пашни вблизи источников и временных ручьев, держа в осаде даже деревни и города. Есть стены, которым трение песков, гонимых ветром, придало глянец мрамора; есть также и такия стены, через которые перебрались дюны и, проникнув в город, вынудили жителей эмигрировать. Другие пустыни, где пески были совершенно сметены ураганами, представляют сплошной голый камень. В остальных пустынях, пространства, покрытые гравием, походят на высохшие русла потоков. В течение одного и того же дня караванам приходится проходить по почве весьма различного свойства: слои глины и песков соперничают с кремнями и скалами. Одна из этих пустынь, на северо-западе Сеистана, известна под названием Дахт-и-Наумеда или «Равнины отчаяния». Для того, чтоб вести там свои войска и для разъезда гонцов, Надир-шах приказал воздвигнуть на известных промежутках высокие колонны, которые бы указывали, какого направления следовало держаться. На востоке этой пустыни, на афганской границе, высится изолированная скала, знаменитая музыкой песков, которую производит в них ветер. Скала эта, называемая Рейг-Раван, походит на издающий звуки холм в долине Панджира, в северо-восточном Афганистане, музыка которого слышна на расстоянии почти двух километров.

Самая грозная пустыня Персии известна у народов, населяющих Хорассан, под названием Лута или Лота,—слово, которое, по мнению некоторых ученых, означает «Пустыня», а по мнению других оно напоминает о существовании древних исчезнувших городов Содома и Гоморры. Лут покрыт почти на всем своем протяжении слоем песку, скрепленного солью; более мелкий песок, который вздымает ветер, покрывает эту твердую поверхность. Отделяя Керманские горы от гор южного Хорассана, пустыня эта совершенно необитаема и имеет только небольшое число колодцев: чтоб пройти по её наименее широкой части, караваны должны употребить не менее трех дней и четырех ночей. Эта «проклятая земля» не имеет равной себе по бесплодию на всем пространстве азиатского материка, по крайней мере на севере Аравии; Гоби и Казиль-кум киргизов, в сравнении с Лутом—плодородные земли. Уже в десятом веке Истакри говорил, что «персидская Сахара», которую он не знал под её настоящим именем, была самой мрачной пустыней между всеми странами, принявшими ислам. Если на нее смотреть с верху какого нибудь окрестного холма, то видно, что она тянется на необозримое пространство, похожее на «массу металла, раскаленного до бледно-красного цвета»: ни малейшая тень не проходит по этому громадному пространству, освещенному ярким светом от восхода и до захода солнца. Но все же вид Лута несколько менее печален, нежели многие степи в русском Туркестане, потому что дуга горизонта нигде не образует абсолютно правильного круга; голубые или фиолетовые горы, похожия на легкия облака, прерывают монотонность пространства и указывают путешественникам направление, которого они должны держаться.

Вообще, самые глубокия части персидских бассейнов заполнены соляными топями, которые производят контраст с песчаными сахарами. В северных областях Ирана их называют кевирами, а в южном Иране—кефихами и кафахами. Самый обширный из них—тот, который простирается в пустыню на север от Теббских гор. Другой кевир, который, как говорят, имеет 75 километров в окружности, виден с верху «Черной горы», по направлению к Кашану; но обманчивый мираж, может быть, удвойвает его действительное пространство, так же, как близ Кома мираж беспрестанно изменяет форму Кух-Телизмаха или «Талисмановой горы»: в разгар лета пруд исчезает, его илистые воды заменяются красной землей, покрытой белыми полосами соляной плесени. Другие большие кевиры, остатки озер, рассеяны по долинам, параллельным с областью Кирмана; они принимают, подобно горным вершинам, направление от северо-запада к юго-востоку. Большая часть соляных грунтов представляют почву весьма неровную, пробуравленную в различных местах небольшими впадинами, которые чрезвычайно затрудняют движение верблюдов; но все же трясины редки на всем пространстве болот. Зимой, влажная земля делается черной, шероховатой, как будто она изборождена плугом, а летом она покрывается кожицей кристальной соли, под которой долго держится ил. В некоторых местах даже опасно переходить по этим обманчивым грунтам земли. Наиболее низменная часть кевира, на севере Иезда, по всей вероятности, не превышает 600 метров; но далее к юго-востоку, в сахаре Лута, впадина плато становится все глубже и глубже. В Дихи-Зеифе, на северо-востоке Кермана, Ханыков нашел, что почва выше морскаго уровня только на 380 метров: по его мнению, самая низменная точка будет, по всей вероятности, на абсолютной высоте 120 или 150 метров.

Трудно вычислить даже приблизительно, какова относительная величина этих бассейнов без водораздела между внешними покатостями Персии, которые обращены или на север—к Каспийскому морю, или на юг—к Персидскому заливу, или к Аравийскому морю. Прежнее пространство дна бассейнов, несомненно, изменилось в геологическую эпоху: прежняя река, когда она катила значительную массу воды, достигала моря, тогда как ныне она исчезает во внутреннем болоте; прежнее озеро, закрытое со всех сторон кругом возвышенностей, тогда изливалось на морской склон через трещину своей ограды. Подобные же изменения совершаются и в наше время из лета в лето: большая часть течений, достигающих моря во время половодья, останавливаются на дороге в период засух; тогда несколько сотен метров в секунду представляют все количество воды, которое с этой части материка возвращается к морю. Но если бы реки, служащие периодическими данницами Каспийского моря или Индийского океана, считались постоянными указателями внешней покатости Ирана, тогда пришлось бы отвести под эти области течений немного более одной трети поверхности страны. Другие две трети Персии состоят из закрытых бассейнов, не имеющих сообщения ни с Каспийским морем, ни с океаном.

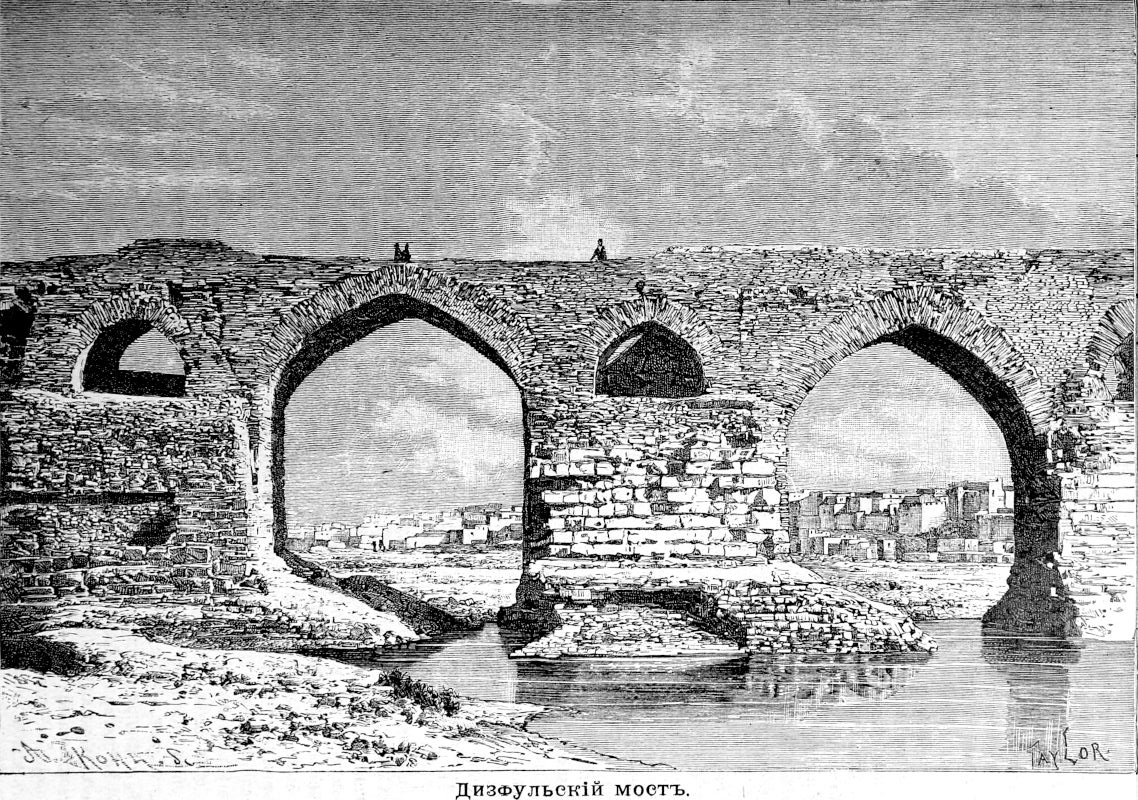

Небольшие реки, которые спускаются с Эльбурса и затем вливаются в Каспийское море—единственные, которые по сходству бассейна могут сравниться с реками западной Европы. Когда Атрек и Гюрген достигают моря, в них остаются только медленно текущие и болотистые воды. Что касается до Сефид-руда, который изливает более значительное количество воды, то он недостаточно глубок, чтоб служить для настоящего судоходства, и различные попытки для перевозки товаров этим путем не имели никакого успеха. Персидский залив не принимает в себя ни одной реки, которая не была бы переходима в брод, во всякое время года, и которая не отделялась бы от моря песчаной стрелкой во время лета. Его главные притоки: Джеррахи, Хиндиан или Зорех, Шемс-и-Араб, а южнее поток, носящий название Сефид-руда или «Белой реки», равно как и течение Азербейджана,—не более, как простые потоки. Но все же Персия имеет реку, судоходную вплоть до моря: это—Карун или Куран, образовавшуюся из потоков северной Сузианы и южного Луристана. Но эта река изливает только весьма небольшую часть своих вод прямо в залив: искусственный канал отвел ее к Шат-ель-Арабу, и в настоящее время она стала только притоком большой реки, подобно рекам верховья, Джиале и Керке, берущим свое начало в западной Персии. Карун должен был бы служить главным путем доступа в плато для перевозки товаров, отправляемых чрез Персидский залив, так как он имеет более метра глубины во всякое время и пароходы могут подниматься по нем в 250-ти километрах от его устья. На всем этом протяжении его течения существует только единственное препятствие, составляемое порогом песчаных скал, близ древнего большого города Ахваза. В этом месте холмы, или вернее глыбы песчаника, достигающие почти до ста метров в высоту, которые издали можно принять за здания, воздвигнутые рукой человека,—съуживают долину; река входит в ущелье и спускается порогами между выступами скал, идущими в одну линию параллельными остриями к оси персидских гор. Уже более полвека прошло с тех пор, когда в 1836 году, англичанин Эсткур поднимался по Каруну на пароходе вплоть до утесов Ахваза; шесть лет позже, Зельби преодолел препятствие и остановился в 2-х километрах от низовья Шустера. Канал Аб-и-Гаргар, к западу от главной реки, между Шустером и устьем Дизфуля, представляет еще более удобств для навигации, и в продолжение двух месяцев в году Дизфуль судоходен на всем протяжении, вплоть до города того же имени. Итак, целая сеть речных путей могла бы существовать в этой области Персии, особенно если б прорыли, как предлагали инженеры, канал около 2-х километров длиною, для обхода Ахваза. По мнению Дьелафуа, достаточно было бы исправить плотину и шлюзы Ахваза, чтоб пароходы вместимостью в 600 тонн и в 120 лошадиных сил могли доходить до Шустера.

Воды, текущие к внутренним бассейнам, пропорционально гораздо менее обильны, чем воды морских склонов. Доказательством этого служит высыхание бесчисленных плоскогорий плато, влажность которого испарилась или исчезает в иле соляных болот. Русло реки, спускающейся с Кузских гор, на юге входит в пустыню Лута и проходит на всем протяжении страну пустынь. Но с тех пор, как существуют люди, русло это никогда не было наполнено водою: даже в дождливые годы течение никогда не превышает уровня пашней, а тем не менее русло это глубоко прорыто в почве долгим и постоянным действием древнего течения. В этом и заключается одна из многочисленных причин переменного климата на иранском плато; по преданию, море громадной пустыни изсякло в один день, как родился Магомет. Ныне количество дождя весьма незначительно во всей Персии, за исключением северных покатостей Эльбурса, и еще меньшее по количеству в областях плато; в среднем, количество дождя не превышает, ежегодно, высоты 25-ти сантиметров, а в центральной Персии, равно как на границе Белуджистана, оно еще вдвое меньше. Причина такой бедности Персии в облаках и дождях та же, что и в странах, лежащих более к востоку: происхождение ветров чисто континентальное. Тогда как оба большие морские бассейна, откуда идут ливни, с одной стороны Индийский океан, с другой Средиземное море, находятся на юго-западе и на западе, воздушные течения, ведущие борьбу из-за равновесия и проходящие одни за другими по персидской территории, суть ветры юго-восточный, который проходит по Африке и Аравии, и северо-восточный, который должен пройти по материку, почти во всем его диаметре, от полярной Сибири к степям Туркестана: это тот грозный ветер, который дует «сто двадцать дней» в некоторых областях Персии, именно в Сеистане, с такой силой что вырывает деревья с корнями из земли: должно быть, в этой ветряной стране изобретены и ветряные мельницы. Тотчас после уборки хлеба, крылья из камыша и из пальмовых листьев прикрепляются к концу цилиндра внутри какой-нибудь башни, открытой со стороны северо-востока, где завывает ветер; от сильного давления воздуха цилиндр начинает вертеться, а вместе с ним и основной жернов.

Воздух, покоющийся на иранских плато, чрезвычайно сухой. Он пересекается такими же сухими ветрами, идущими от экватора или от полюса. В пустыне Лут Ханыков нашел, что относительная влажность воздуха была только 1,2 на сто; это—самая сильная степень сухости, которая где-либо встречалась на всей поверхности земли. В Кирмане, среди пашней, она еще колеблется от 16 до 20-и сотых. Летом и осенью воздух так сух, даже в западной Персии, что металлические вещи, оставляемые на террасах во время ночного холода, остаются блестящими в продолжение целых месяцев. Иногда во время ночных переездов случается видеть, как лошади, махая хвостом, выпускают целые снопы искр. В июле месяце случалось видеть термометр, показывающий только 13 градусов до восхода зари, и поднявшийся до 62 градусов на солнце в восемь часов утра. Иногда воздух затемняется «сухими туманами», во время которых не осаждается ни пыли, ни росы. Пыльные бури—почти ежедневное явление; обыкновенно они начинаются между девятью и одиннадцатью часами утра, в зависимости от солнечного жара, и постоянно увеличиваются и числом и объемом к двум часам по полудни. Иногда образуются также большие облака пыли, граничащие с горизонтом, подобно стене. Летний жар здесь часто так силен, как в Сахаре в Африке: близ Мешеда запасы стеарина и сернокислой соли растапливались от жара, что допускает предполагать температуру в 65°,5 внутри ящиков, в которых они были запакованы. Ханыков предполагает, что самый горячий центр пустыни Лута имеет наклонность к югу изотермических линий всей северной Персии. В русском Туркестане эти линии весьма пространны; они, так сказать, жмутся к югу гор, идущих вдоль Хорассана, вдоль которого проходит кривая изотермическая 12-и градусная линия. Теплотворное влияние Лутского плоскогорья чувствуется даже в Мазандеране, где растительность, в сравнении с прочими берегами Каспийского моря, имеет почти тропический характер. Ядовитый ветер бадех-самум, совсем лишенный водяной влаги, дующий иногда со стороны пустыни, главным образом близ прибрежья, в соседстве с Бендар-Аббасом, чрезвычайно страшит путешественников; они рассказывают, что задохнувшиеся от него люди быстро синеют и члены их отпадают.

После всего этого становится понятным, с каким непреодолимым рвением персидские земледельцы, по крайней мере те из них, которых угнетение не отвратило от труда, стараются уловить у спуска с гор малейшую струю воды, чтоб утилизировать ее в своих полях и садах, где она переходит в сок и в плоды. Подземные водопроводы, известные в Персии под названием канатов или канотов, так же, как и в Афганистане, роются с особенным благоговением, и содержатся они с большою заботливостью, так как жизнь всего народонаселения зависит от них. Когда подземные воды иссякают вследствие повсеместной засухи в стране, или вследствие обвалов, тогда целые деревни обречены на погибель. Возделывание земли возможно только в горных долинах, потому что в Персии дождей летом не бывает: там дожди выпадают обыкновенно зимой или весной; целое лето проходит так, что небо ни разу не нахмуривается грозовыми тучами. В летний сезон небольшое количество воды можно найти только в гористых областях, где таяние снегов питает подземные ключи; внизу гор почва вдвое суше, с одной стороны от солнечного жара, а с другой от осушки почвы подземными канатами. Как мало походит эта печальная, голая, сожженная солнцем Персия, вне её горных долин, на идеальную страну, воспетую Гафизом и Сади! Надо долго странствовать по плато и спуститься к плоскогорьям Тенгзира, прежде чем встретятся ароматные леса, полные певчих птиц, и свежие ручьи, текущие под кустами роз. Все эти чудеса—фантазия поэтов, искавших в своем воображении того, чего им не представляла природа. Знаменитый Банд-Эмир, воспетый поэтами Востока и Запада, как чудная река, текущая в прохладной тени,—не что иное, как канал, отведенный плотиной от небольшой речки, пересекающей равнину Персеполиса. Так драгоценны воды в этой бесплодной стране, что самое незатейливое водохранилище чествуется подобно озеру с чистой прозрачной водой, окруженному живописными утесами и тенистыми покатостями.

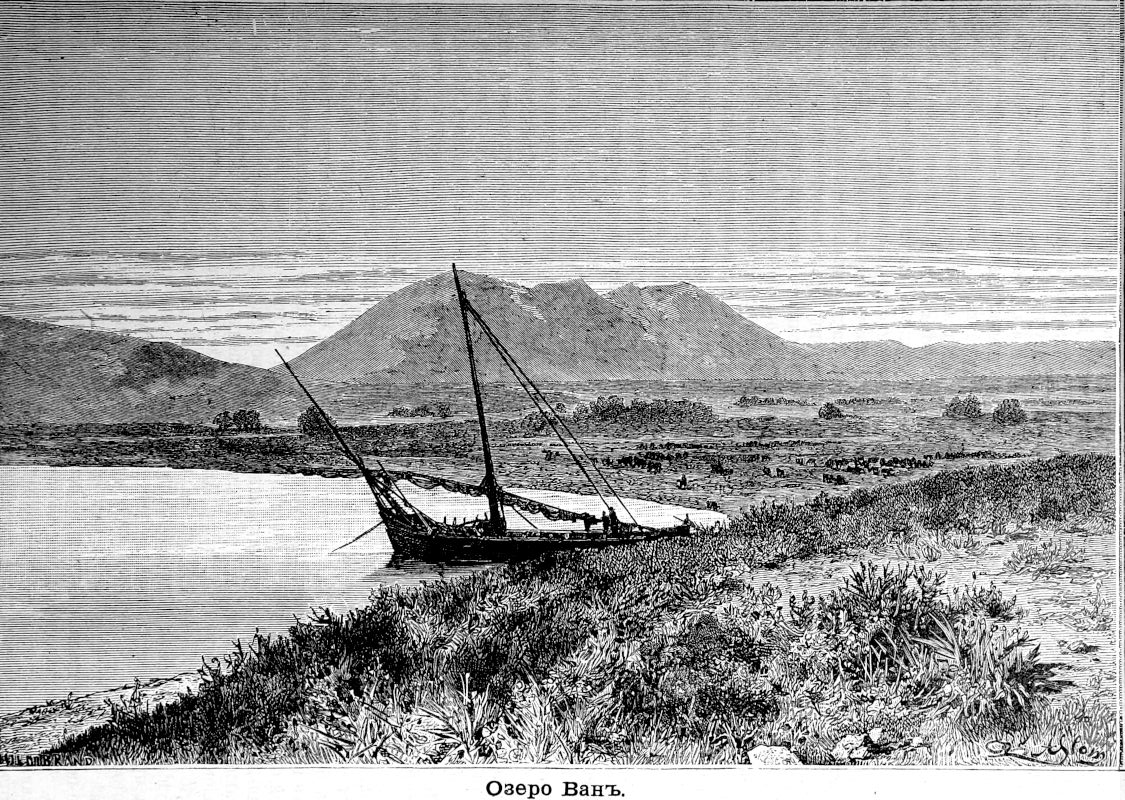

На северо-западе иранского плато, но уже в стране высоких армянских земель, находится самое большое водохранилище Персии, единственное, которое действительно заслуживает название озера: это—Дариатча или «Маленькое море», озеро Урмия, Марага или Арменистанское, над которым высится на востоке большой массив Сехенд. Острова озера, его мысы, гора, которой скалы погружаются в воду, грандиозный вид снежного Арарата, варьируют картины до бесконечности. Берега, орошаемые более обильными дождями, нежели в южной Персии, имеют много лесов; они также и менее пустынны: города, села, замки виднеются на всем пространстве берегов. Но «Маленькое море» далеко не представляет такой бездонной глубины, как озера центральной Европы: самая глубокая часть бассейна, измеренная Монтейтом, в северо-западной оконечности, достигает только 14-и метров. В среднем, вероятно, высота воды не превышает 5-и метров. И так, хотя озеро Урмия и занимает пространство около 4.000 квадр. километров, все же оно содержит воды от шести до восьми раз меньше чем Леман, который занимает весьма небольшое относительно пространство. Следует заметить, что у большого города Урмия озеро опускается от западного берега к восточному, следующими друг за другом пятью плато замечательной правильности: сначала лот показывает однообразно один метр, затем два с половиной и последовательно четыре, шесть и семь метров. В некоторых местах болотистые берега простираются далеко впадинами, едва погруженными в воду на несколько сантиметров. Более пятидесяти островов и каменных подводных рифов высятся над поверхностью воды. В числе островов есть три: Остров Лошадей, Остров Баранов и Остров Ослов, которые достаточно велики для того, чтобы прибрежные жители могли утилизировать их земли под пашню и под пастбища. Вода озера Урмия гораздо солонее и богаче йодом, нежели вода в море, и даже чем вода в Мертвом море; купальщики не могут в нее погружаться: их тело тотчас же покрывается слоем соли, которая блестит на солнце, как бриллиантовая пыль. По мнению Вагнера, ванны из этой соленой и йодистой воды могли бы быть единственными по своему целебному свойству при излечении некоторых болезней. Вода в океане содержит в себе только тридцатую часть солей, тогда как вода озера содержит в себе пятую часть соли. Как только подует ветер, на поверхности воды образуется пелена из соляной пены; на илистых берегах соль осаждается плитами в несколько дециметров толщиною, а в некоторых местах в пять и в шесть километров шириной. Жители страны могли бы сколько им угодно запастись солью, как в каменоломне; в местах, где доступ к берегу легок, они устроили солеварни, подобно солеварням на берегах Средиземного моря; но вообще жители предпочитают каменную соль с соседних гор, легче добываемую и гораздо более чистую. Никакая рыба, никакие молюски не живут в водах озера, но зато в них виднеются мириады скорлупняков (раковидные животные) с тонким хвостом, составляющих особую породу; они служат пищею лебедям и другим птицам, стаями опускающимся над озером. Там также встречаются породы насекомых, каких нигде нет, и специально соляная флора, выросшая на иле, окаймляющем берега, и которая делает всю окружность озера совершенно недоступной. Эти илистые массы, черноватые или темно-зеленые, имеющие иногда металлический отблеск и распространяющие зловонный запах, занимают широкую зону на берегу озера и простираются далеко над поверхностью его. Они заключают в себе магнезию, железо, равно как и большую дозу органических остатков. Маслянистые подонки этого вещества придают такую плотность жидкой поверхности, что даже во время самого сильного морского ветра, вода, ударяющаяся о берега, не вздымается волнами. Зимой эта полузастывшая масса превращается в какую-то кашу.

В многих местах обильные фонтаны бьют со дна озера, пересекая соляную массу своими столбами чистой воды; но наиболее замечательные источники текут близ берегов, на северо-западной стороне озера, в соседстве с равниной Зельмас, и на юго-востоке, неподалеку от деревни Дихкерган. Эти источники известны под названием «мраморных фонтанов». По общему убеждению туземцев, которое разделяется также большинством европейских путешественников, фонтаны эти действительно дают осадок мраморных слоев. Несомненно, им следует приписать образование тех залежей, которые разрабатывают в окрестностях Дихкергана, и которые доставили материал для великолепных дворцов Персии и Передней Азии. Этот «Тавризский» мрамор обыкновенно молочно-белого цвета, желтоватый или розоватый и имеет блеск кварца; часто он образует сцепление частиц подобно сталактитам, и окись, которую он в себе содержит, оттеняет его чрезвычайно красивыми цветами. Весьма вероятно, что мрамор этот стал осаждаться в эпоху, когда фонтаны, настоящая температура которых не превышает 18-ти градусов по стоградусному термометру, имели температуру, гораздо высшую; ныне они выбрасывают из себя небольшие, очень тонкия водяные струи белоснежного цвета, впрочем совершенно одинаковые по составу с соседним мрамором. Кроме того, источники дают осадок крупного туфа, который иногда смешивается с илом и сливается в черноватые массы. Большинство источников бьет из травертинских конусов, которые они образовали из своих же осадков. Когда отверстие, чрез которое бьют источники, засаривается, тогда они открывают новый для себя выход у подошв старинных холмов, или же пробивают где-нибудь, постепенно, еще новые выходы.

Уровень озера Урмия подвергался частым изменениям. По существующему туземному преданию, бассейн занимал в прежнее время гораздо большее пространство; но было также и такое время, когда размеры его были весьма незначительны: туземцы говорят, что страшное чудовище жило на дне озера, и что оно то выпивало, то выбрасывало из себя назад воды Мертвого моря. Что озеро было значительно больше в прежнее время, это подтверждает самый вид страны: прежние берега простираются далеко на значительное расстояние от нынешних берегов, на всем протяжении скал, ныне отдаленных от волн. Острова, каковы гора Шахи или вернее Шах-и-кух на северо-западе озера, близ Тавриза, превратились в полуострова, и эти полуострова со всех сторон примкнули к материку. Но, с другой стороны, озеро было в прежнее время довольно низко, так что один государь мифологических времен, Рустем или Джемшид, мог построить поперег южной части бассейна, между озером и противоположным берегом, плотину, служившую в одно и тоже время дорогой для людей и для экипажей. Множество туземцев уверяют, что они видели следы этого шоссе под прозрачной водой; в начале столетия один афшарский вождь, не зная другого способа перейти по озеру, шел по этой плотине, и нигде вода не была глубже четырех футов.

С тех пор как европейцы стали посещать страну, понижение уровня озера стало значительно, что объясняется тем фактом, что пашни расширились, утилизируя, следовательно, ирригационные воды более широким способом. Увеличение и уменьшение возделанной территории имеют непосредственное влияние на вместимость озерного бассейна, и, по всей вероятности, влияние это имеет больше значения, чем климатическое колебание с постоянными переходами от засухи к дождям. Когда береговые скаты покрываются обработанными полями, то воды, удерживаемые на пути каналами, не достигают озера; когда же эти скаты обезлюжены, то воды, ничем не задержанные, снова находят свой путь и увеличивают озерной бассейн. Таким образом, изменение береговой линии указывает на колебание самой истории относительно прибрежных жителей. Это явление аналогично с тем, какое описали Гумбольдт и Буссенго об озере Тикарагу или Валенсии; но на берегах Азербейджанского озера последствия должны быть гораздо значительнее. Бассейн озера вплоть до водораздела, где берут начало все его притоки, превышает 50.000 квадр. километров, и масса дождевой воды, выпавшей в этой стране,—если б она даже в среднем была не более 25-ти сантиметров в год,—представляет полную массу, по крайней мере в десять миллиардов кубических метров, почти около половины количества воды, собранной в центральной впадине. Судя по отношению возделаемых земель к массе истекающей воды, очертания озера должны изменяться тем быстрее, потому что поверхность воды изменяется при малейшей разности. И если поверхность глубокого Лого-Маджиоре изменяется на сорок квадр. километров между периодом засухи и половодья, то можно судить о переменах, которые представляет поверхность озера Урмия, большая часть которого не что иное, как болото. Очевидно, судоходство не может иметь значения на этом бассейне, не имеющем глубины; но все же несколько парусных судов плавают в отдаленных местах малой глубины; перевозка товаров и весьма немногих путешественников производится на плотах. В 1838 году, дядя шаха приказал назначить себя главным адмиралом озера, и, прежде всего, чтоб удержать за собою монополию судоходства, он начал захватывать и уничтожать все суда, принадлежащие частным лицам.

В озеро Урмия впадает множество рек, из которых главнейшая Джагату, текущая с южных гор. Один из главных притоков, Сарук, получает часть своих вод из колодца в 300 шагах от башни, которая высится на вершине известкового холма, называемого, как и множество других, Тахт-и-Сулейман или «Соломонов трон». Без сомнения, эта небольшая гора овальной формы, около 50-ти метров высоты, постепенно образовалась от самых вод, которые осаждали пласты травертина вокруг своего устья. Колодезь имеет совершенно такую же глубину, как и пласты травертина; но источник находится совсем не на дне этой бездны: сперва он должен наполнить обширные водоемы в горах, потому что, как бы ни были значительны займы воды, делаемые из колодца от холма для ирригации окрестной равнины, уровень озера остается всегда на одной и той же точке. Груды окаменелостей, приносимых в проход каналов, отведенных от большого источника, высятся там и сям вокруг Соломонова трона; между этими окаменелостями есть одна, имеющая фигуру дракона, о которой легенда говорит, что это было действительно чудовище, превращенное в камень сыном Давида. На западе есть другая подобная гора, называемая Зиндан-и-Сулейман или «Соломонова темница»; она поднимается на высоту более 60-ти метров, в сравнении с холмом нынешнего колодца, но происхождения с ним одинакового. Гора эта также образовалась из окаменелостей вод, но посреди её конуса находится вертикальный колодезь «темница», в которую Соломон запирал провинившихся духов. Оттуда в прежнее время била углекислая известковая вода; но ныне пучина опустела: вода из неё вырвалась чрез выход в скалах. Со всех сторон вокруг обоих колодцев бьют фонтаны минеральных и теплых вод, кисловатых, серных и известковых.