II. Лазистан, Армения и Курдистан

Прибрежье Понта, бассейны озера Ван и верхнего Евфрата

Если нынешние политические пределы Азиатской Турции не совпадают с естественными границами, то по крайней мере краеугольный межевой столб, разделяющий владения русского царя, шаха персидского и султана османлисов, выбран как нельзя более удачно: это—массив Арарата. Разграничение трех империй находится на хребте или проходе, открывающемся между главным и нижним конусами этого массива. Начиная от этого пункта, политическая граница Турции следует до расстояния 150 километров к западу от линии водораздела, между бассейнами Аракса и Евфрата. Все понимают, что граница эта временная. Между исследователями, которые прошли страну во всех направлениях, русские занимают, по числу, далеко не последнее место; но их карты и планы предназначены по большей части для стратегических этюдов генерального штаба, и если судить по воспоминаниям предшествовавших войн, то можно предвидеть, что столкновения кончатся новыми территориальными присоединениями. Эльборус может повторить Тандуреку, Бингель-дагу, Аргейской горе то, что он говорил некогда Казбеку в стихотворении Лермонтова «Спор»: «Берегись!

Вот на севере в тумане

Что-то видно, брат!»

Тайно был Казбек огромный

Вестью той смущен;

И, смутясь, на север темный

Взоры кинул он;

И туда в недоуменье

Смотрит полный дум:

Видит страшное движенье,

Слышит звон и шум.

От Урала до Дуная,

До большой реки,

Колыхаясь и сверкая,

Движутся полки;

Боевые батальоны

Тесно в ряд идут,

Впереди несут знамена,

В барабаны бьют;

Батареи медным строем

Скачут и гремят,

И, дымяся, как пред боем,

Фитили горят...

К западу от горы Арарат, цепь, усаженная вулканическими конусами, небольшого относительно возвышения над гребнем, ограничивает своей крутой стеной зеленеющие равнины Эчмиадзинского бассейна. Некоторые вершины, Чингил, Перли-даг и другие, переходят за высоту 3.000 метров, поднимаясь почти на 1.500 метров над уровнем равнины; но, продолжаясь извилистой линией в западном направлении, затем в юго-западном, цепь постепенно понижается, в то же время, как поднимается, у её северного основания, долина Аракса. Около области истоков она опять повышается и образует, вместе с другими сходящимися цепями, массив Бингель-даг или «Гору с тысячью озер» (3.752 метра), зимние и весенние снега которой питают воды, струящиеся со всех сторон: на востоке Аракс, на севере и на юге две главные ветви Евфрата, Кара-су и Мурад, принимают в себя все эти потоки. За узлом Бингель-дага, гористая область, главный гребень которой идет параллельно прибрежью Черного моря, продолжается к западу на протяжении 250 километров, и, постепенно понижаясь от вершины к вершине, дает наконец проход реке «Черной воды» или Кара-су, которая круто поворачивает к юго-востоку, чтобы соединиться с другой ветвью Евфрата.

Высокий хребет, который тянется в северном направлении, связывает массив Бингель-дага с Эрзерумскими горами и образует на востоке от цирка, где собираются первые воды реки Кара-су, раздельную возвышенность, извилистую и перерезанную многочисленными брешами. Там проходит большая военная дорога из Эрзерума в Карс. Гора Паландекен, возвышающаяся непосредственно на юг от Эрзерума, есть самая высокая вершина (3.145 метров) обширного круга гор, опоясывающая бассейн; но далее на запад боковая отрасль массива Ерли-даг, которую огибает первая большая излучина реки Кара-су, содержит несколько вершин, достигающих еще более значительной высоты. На севере Эрзерумского бассейна другой, очень высокий массив, Гяур-даг или «Гора неверных», образует узел, подобный Бингель-дагу, как центр расхождения вод. Горный поток Тортум-су, соединяющийся впоследствии с Чоруком, притоком Черного моря, спускается с его северных склонов; затем, усиленный многими другими ручьями, падает в виде великолепного каскада, «одно из красивейших в Старом Свете», и низвергается в глубокия ущелья, извивающиеся между крутых стен из лавы, которые поднимаются до высоты 300 метров. На юго-востоке, бегущие с гор потоки принадлежат к Каспийской покатости через посредство рек Аракса и Куры. Наконец, на юге, на скатах Думли-дага, отрога «Горы неверных», бьет из земли, на высоте 2.570 метров, ключ, дающий начало Евфрату, притоку Персидского залива. Почти все истоки больших рек образуются в галлереях известковых гор, родник же Евфрата берет начало в порфирах и трахитах. Холодная, почти ледяная вода (3°,3 Ц.) этого родника, выходящая из водоема скалы, прославлена в армянских легендах: в том самом месте, откуда вытекает обильный ключ, был, будто-бы, погребен «истинный крест», до перенесения его в Константинополь; в тот момент, когда животворящее дерево было извлечено из почвы, появилась жила чистой воды. На окружающем лугу бьют из земли двадцать других источников, присоединяющих свои струйки к водам главного ручья. Даже турки чтут, как святыню, исток Евфрата, и говорят, что вода его смывает обыкновенные грехи, но убивает тех, кого преследует гнев Аллаха. По соединении с другими потоками, из которых один, по объему жидкой массы, не уступает Евфрату, святая вода спускается в Эрзерумский бассейн, где расстилаются весной, во время таяния снегов, обширные болота Сазлик. Равнина, покрытая тростником, населена дикими гусями, утками и другой водяной птицей; по выходе из этих болот, темная вода Евфрата, текущая медленно в тенистом ложе, вполне заслуживает данное ей турками имя Кара-су. Весьма вероятно, что болота Сазлик—остаток озера, наполнявшего некогда весь Эрзерумский бассейн; однако, г. Радде не мог, несмотря на продолжительные изыскания, найти там ни одного вида озерных раковин: растительные остатки, образовавшие в равнине толстый пласт чернозема, и слои вулканического пепла, выброшенного огнедышащими горами, сплошь покрыли бывшее ложе вод.

Горы, окружающие равнину, где простиралось некогда Эрзерумское озеро,—по большей части вулканического происхождения, и там и сям видны еще стоящие на гребнях шлаковые конусы, отличающиеся замечательной правильностью, но потоки лавы редки; в этом отношении эти вулканы не могут сравниться с вулканами восточной Армении, с Араратом, с Тандуреком, с Сейбаном, но в особенности с Алагезом, которого плащ из лав имеет слишком 150 метров в окружности. У самых ворот Эрзерума, близ гор, опоясывающих южную часть бассейна, возвышается вулкан, кратер которого был прежде наполнен водой; давление жидкой массы прорвало северную стену горы и вырвало овраг, открывающийся на север, к болотам реки Кара-су. Самая высокая из этих потухших огнедышащих гор и вместе с тем самая замечательная своей красивой конической формой, напоминающей форму Везувия,—вулкан Сихчик, который высится на северо-запад от Эрзерума, в цепи Гяур-даг, поднимаясь слишком на 1.100 метров над уровнем окружающей равнины, тогда как общая (абсолютная) высота его достигает 3.184 метров: почти весь он состоит из рыхлого пепла, восхождение по которому очень затруднительно. Посередине кратера, гораздо более обширного, чем кратер нынешнего Везувия, возвышается шлаковый конус, бурая и черная масса, окруженная кольцеобразным лугом, который весна убирает цветами. Хорошо защищенная от северных ветров, замедляющих и уменьшающих развитие растительности на окрестных вершинах, небольшая кольцеобразная долина, заключающаяся между внешними стенами вулкана Сихчик и его центральным конусом, обладает флорой, самой богатой видами и самой яркой цветами во всей этой области.

С северной стороны долину реки Кара-су сопровождают горы, расположенные в форме цепи, общее направление которых параллельно берегу Черного моря, и которые теряются на западе в плоской возвышенности Сивас. Несколько массивов, имеющих каждый свое особое название, возвышаются на протяжении этой цепи, носившей в древности название Париадрес; но общее наименование, обыкновенно даваемое ей,—Коп-даг, по имени горы (3.300 метров), которую огибает на востоке и на севере колесная дорога из Эрзерума в Требизонд. Перевал, через который проходит эта дорога, самая замечательная в Турции, как произведение инженерного искусства, лежит на высоте 2.700 метров, то-есть почти на высоте горы Стельвио, в центральных Альпах. На севере открывается долина Чорука, образующая, вместе с долиной Харшута или реки Гумиш-хане, полукруглую впадину, отличающуюся удивительной правильностью. От порта Батум, близ которого Чорук впадает в Черное море, до Тиреболи, лежащего при устье Харшута, можно идти как-бы гигантской аллеей, между двух рядов пиков: на всем этом пространстве нужно перейти только один перевал в 1.900 метров высоты у деревни Вавуг, между истоками двух рек. Обширный полумесяц, описываемый этими потоками, занят грядой высоких гор, называемых Понтийскими Альпами, одна вершина которых, Хачкар, на юго-востоке от Ризе. поднимается, говорят, выше 3.600 метров; один соседний хребет имеет, по Коху, 3.268 метров высоты. В этой области Лазистана тропинки бывают завалены снегом в продолжение шести слишком месяцев: «даже птицы, говорят туземцы, не могут летать зимой через гору». На запад от реки Харшута, горы, простирающиеся вдоль морского берега, по направлению к Кизыл-Ирмаку, менее высоки, чем Понтийские Альпы; однако, они все еще довольно высоки, чтобы затруднять сообщения от одной горы до другой, и через известные промежутки выдвигают к морю высокие мысы между небольшими долинами морского прибрежья. Один из этих естественных рубежей называется Язун-бурун, что значит «мыс Язона». Скала до сих пор еще носит имя легендарного мореплавателя, направившего свой корабль к таинственной Колхиде. В верхних долинах Понтийских Альп видны многочисленные следы древних ледников, морены, отшлифованные и изборожденные стены скал. Лавы, порфиры и другие эруптивные породы, из которых состоят эти горы, как и горы, продолжающиеся на западе от Харшута к реке Гермили или древнему Ликусу, были исчерчены резцом глетчеров. Везде в этой области вулканическая деятельность, повидимому, имела место в эпоху, предшествовавшую ледяному периоду; в настоящее время единственными признаками существования подземных очагов служат частые землетрясения и присутствие горячих ключей, бьющих из земли у основания гор и на высотах. По Штреккеру, вершина Колат-дага (2.900 метров), стоящая на гребне большой цепи, в 50 слишком километрах к югу от Требизонда, есть гора Фехес, откуда «Десять тысяч греческих воинов», предводимых Ксенофонтом, после долгого странствования, увидели наконец море и приветствовали его радостными криками, как конец своих бед. Но эта вершина не легко доступна для армии со всем её багажом и обозами продовольствия, а на северном склоне спуск с Колат-дага положительно невозможен. Место, столь часто упоминаемое древними писателями, откуда греки увидели у своих ног зеленеющие берега и беспредельное пространство блистающих вод, нужно искать ближе к морю, и при том на пороге, через который проходит дорога или тропинка. Однако, на юг от Колат-дага и даже от перевала Вавуг, очень близко от пути, которым должны были следовать греки, существует гора, поднимающаяся на 2.400 метров, с которой ясно видно море. На самой высокой вершине её стоит курган из порфировых глыб, около десяти метров высотой, окруженный другими грудами камней в форме усеченных конусов. Г. Брио, открывший этот памятник, полагает, что это не что иное, как памятный холм, воздвигнутый греками, и что, следовательно, вершина, которую он венчает, есть именно гора Фехес.

Громадный лабиринт Альп Армении или Анти-Кавказа, занимающий все пространство, заключающееся между бассейном закавказской Куры, Черным морем и верхним Евфратом, обнимает также, на юге и юго-западе от Арарата, обширный бассейн озера Ван и окружающую его страну до персидской границы. Почва этой области везде очень возвышенная. На юг массива Перли-даг одна впадина плоскогорья заключает озеро Балик-гель, или «Рыбное», лежащее на высоте 2.237 метров над уровнем моря; вытекающий из этого озера ручей уносит излишек его вод в один из притоков Аракса. Мурад или южный Евфрат, текущий на юг от этого озерного бассейна, пробегает, на высоте 2.000 метров, по дикой узкой долине, по обеим сторонам которой высятся глыбы лавы, вылившейся некогда из кратеров и вулканических трещин. Голые, лишенные растительности, крутые склоны, разорванные остроконечные верхушки гор, господствующие над обвалами и осыпями, придают дикий, почти страшный вид этим каменистым пустыням. На севере высится могучая масса Арарата с черными скалами, на которых резко выделяются белые полосы снега; далее тянется менее высокая, но страшно крутая цепь гор. Ала-даг или «Пестрая гора» (горы этого имени очень многочисленны во всех странах тюркского языка; в форме Аллах-даг оно означает «Божьи горы»), откуда изливаются самые верхние истоки Евфрата, достигает 3.518 метров. Другая, еще более величественная вершина, поднимающаяся непосредственно на восток от Ала-дага, имеет 3.565 метров в высшей точке своего овального кратера. Из всех армянских вулканов Тандурек или Тантурлу, то-есть «Жаровня», называемый также Сундерлык-даг или «Гора печки», и обозначенная, кроме того, на первых русских картах под именами Хур и Хори, сохранил наиболее многочисленные следы прежней деятельности. Главный кратер, громадная впадина около 2.000 метров в окружности и 350 метров глубиной, не извергает теперь ни лавы, ни паров, и на дне жерла виднеются воды небольшого озера; но сотней метров ниже из расселин горы выделяются фумароллы. На восточном склоне находится пещера, откуда вылетают пары, не сернистые, температура которых около 100 градусов Цельзия; со дна кратера слышен непрерывный рев; в одну из закавказских войн, русские и турки, стоявшие в соседстве друг от друга, на двух противоположных скатах одного отрога Тандурека, приняли этот шум за отдаленную канонаду, и в обоих лагерях была сделана тревога. У северо-западного основания Тандурека,—на продолжении оси, проходящей через пещеру, главный кратер и второй кратер извержения,—бьют из земли обильные Диядинские сернистые ключи, покрывающие почву своими известковыми инкрустациями, различных форм и цветов, и образующие горячий ручей, который бежит маленькими дымящимися каскадами к холодным водам Мурад-чая. В 1859 году, главный источник находился ниже; от сильного подземного удара, поколебавшего почву до самого Эрзерума, он иссяк; но вскоре после того воды открыли себе новый выход. Впрочем, в области истоков должны происходить частые перемены от действия слипания, производимого минеральными источниками, которое быстро изменяет рельеф местности. Тэйлор видел множество маленьких гейзеров, бивших фонтаном до высоты 2 или 3 метров над уровнем почвы, затем внезапно исчезавших: издали явление представляло словно фантастическую пляску призраков. Несколько лет спустя Абих не мог открыть этих перемежающихся водометов. Ниже истоков Мурад исчезает под базальтовым туннелем, который продолжается глубокой траншеей между двух вертикальных стен.

Тандурек составляет узел расходящихся в разные стороны небольших цепей. На северо-западе тянется хребет, соединяющийся далее с массивом Перли-даг, и через который пролегает дорога из Эрзерума в Тавриз. Хребет этот, казалось бы, должен служить границей между Турцией и Персией; но высокая восточная долина, в которой находится озеро Балык, и откуда вытекает ручей того же названия, причисляется к Оттоманской империи. Цепь гор, начинающаяся непосредственно на восток от Тандурека, напротив двух вершин Арарата, также составляет в своей совокупности естественную границу, и граница эта, благодаря независимым курдам, которые занимают оба её склона, уважается обеими сопредельными империями. На восточной покатости, по направлению к озеру Урмия, эта цепь выделяет из себя лишь короткие отроги, оканчивающиеся крутыми, обрывистыми мысами, тогда как на западе, по направлению к озеру Ван, отделяется несколько ветвей, которые продолжаются далеко и наконец сливаются с плоскогорьем, средняя высота которого около 2.000 метров. Сама цепь достигает высоты 3.000 метров лишь немногими из своих пиков. Хребет гор Гаккиари, который, повернув на юг, тянется вдоль южного берега озера Ван, не имеет, кажется, более высоких вершин, хотя, по словам Морица Вагнера и Рича, там существуют еще «ледники», то-есть, вероятно, поля отвердевшего снега, залегающие на дне некоторых оврагов. На севере и северо-западе другой каменный вал дополняет круг гор и возвышенностей, опоясывающих озерную впадину, и на верху стоит древний вулкан, Сейбан или Сипан, высота которого, по Феншау Тозеру, около 3.000 метров, и который бывает покрыт снегом в продолжение десяти месяцев в году. Благодаря своему уединенному положению, белому конусу, которым он оканчивается, синей поверхности вод, в которой он отражается, этот вулкан кажется больше многих других гор, более высоких, но стоящих среди массива или в соседстве других вершин. Шиль сравнивал его с Демавендом и приписывал одинаковую высоту обоим вулканам, которые, однако, разнятся между собой по крайней мере на 2.500 метров. В Сейбане видели также соперника горы Арарат, и легенда рассказывает, что когда воды всемирного потопа стали сбывать, то Ноев ковчег был сначала брошен волнами на гору Сейбан; затем, увлеченный течением на север, остановился окончательно на Арарате; еще недавно армяне приносили туда непорочного барана для заклания его на краю кратера. Верхняя чаша, глубиной около 150 метров, зимой наполненная снегом, а летом усеянная цветами, иногда же содержащая маленькое озеро, окружена грудами беловатых шлаков, возвышающимися в виде остроконечных горок. С вершины этих горок, составляющих как-бы ограду кратера, можно созерцать на севере обширный горизонт гор Армении, развертывающийся в виде кривой линии, длиной около 300 километров, от Бингель-дага до Арарата. На юге виден боковой кратер, впадину которого наполняет Агир-гель или «Неподвижное озеро»; далее простирается бассейн озера Ван с его бухточками, заливами, болотами, составляющими как бы продолжение этого обширного резервуара, и с амфитеатром гор, которым он окружен со всех сторон: у западного подножия вулкана расстилается маленькое озеро Назик, пресноводный бассейн, залегающий на водораздельной возвышенности между озером Ван и Евфратом, которым он посылает по ручью, по крайней мере в дождливое время года. На юго-западной стороне горизонта синеватая дымка сливается с неопределенными очертаниями равнины. Последние уступы армянского плоскогорья оканчиваются над месопотамскими равнинами зубчатой линией утесов, изрытой в виде глубоких зазубрин речками и ручьями, но представляющей в целом правильное направление от юго-востока к северо-западу, на продолжении краевой цепи Луристана. На западной стороне озера, гора Нимруд-даг, почти целиком состоящая из вулканического пепла, склонила к водам свой громадный кратер, имеющий, как говорят, несколько километров в ширину, а на южном берегу открывается эллиптическая бухта, чаша вулкана, частию находящагося под водой. Вся возвышенная Армения—страна вулканическая, часта колеблемая землетрясениями. Горячие ключи там более многочисленны, чем даже в самых богатых термальными источниками горах Запада, каковы Пиренеи и Овернь.

Озеро Ван, по-армянски Тосп,—откуда имя Фоспитис или Тоспитис, которое ему давали древние географы,—лежит на 336 метров выше озера Урмия; абсолютная его высота 1.625 метров. Площадь озера Ван, исчисляемая в 3.690 квадр. километров, немного меньше поверхности Азербейджанского моря, но первое имеет значительную глубину; в 3 километрах к западу от города Ван лот достает дно лишь на глубине слишком 25 метров, а в южной части бассейна ложе еще гораздо более вогнуто, так что общая вместимость озера Ван, без сомнения, превышает объем озера Урмия. Что касается северо-восточной бухты, которая вдается внутрь материка на 60 километров, то это не что иное, как водная площадь, происшедшая от наводнения, где ручьи образуют весной обширные аллювиальные дельты. По местному преданию, эта бухта некогда была плодоносной равниной, где извивались две речки, продолжавшиеся на юго-запад к Битлису; на бывшем месте слияния их, говорят, видны остатки моста, покрытого водами. Сведения, собранные Жобером, армянином Нерсесом Саркисианом, Ауриемой, Лофтусом и Штреккером, не оставляют никакого сомнения относительно значительных изменений, которым подвергался уровень этого внутреннего моря. В период с 1838 по 1840 год он поднялся от 3 до 4 метров. Прибрежные жители рассказывали Лофтусу, что в начале семнадцатого столетия вода поднималась таким же образом в продолжение нескольких лет, но затем опять понизилась. Годы исключительной засухи задерживают прибыль и распространение вод, но после временного отступления дело захвата возобновляется с еще большей силой. Многие острова прибрежья были залиты водой; прежние полуострова, теперь отделенные от материка, превращаются в островки, постоянно уменьшающиеся в размерах. Дорога, пролегающая вдоль северного прибрежья, должна быть из поколения в поколение переносима все далее внутрь материка; город Арджиш, на берегу северо-восточной бухты, почти совершенно исчез, а местечку Адельдживас, на северной стороне главного бассейна, угрожает опасность наводнения. Точно также на восточном берегу окраина озера приближается к городу Ван, который уже сменил прежнюю, более древнюю береговую полосу резервуара; деревня Искелла частию покинута жителями; лодочники привязывают свои барки к стволам дерев, находящимся теперь далеко от берега; колодцы, куда проникли, путем просачивания, воды озера, дают лишь солоноватую жидкость: может быть, эти вторжения озера и породили легенды, относящиеся к большим городам, погрузившимся на дно вод. Какая причина этого возрастания, представляющего явление, обратное тому, какое наблюдается почти во всех других озерных бассейнах Азии? Если только не существует особенного местного течения воздуха, увлекающего в эту область больше дождевых облаков, чем прежде, нужно принять объяснение, которое дают сами прибрежные жители: по их мнению, подземные расселины, откуда выходят обильные источники к верхним притокам Тигра, частию засорились от обвалов, и резервуар, получая посредством дождя и снега больше жидкости, чем сколько берут испарение и подземные истоки, увеличивается в объеме и протяжении до тех пор, пока не восстановится равновесие, или пока излишек воды не выльется на юго-запад, в поток Битлис. Какие-то кочующие пастухи, по словам туземцев, завалили большим камнем отверстие одной из воронок, через которые уходят воды,—воронок, подобных катавотрам озер Греции, и с того времени уровень, будто-бы, повышается медленно, но постоянно. Интересно было бы проверить непосредственным наблюдением рассказы туземцев относительно засорения воронкообразных углублений и прежде всего удостовериться, действительно ли источники, указываемые как подземные истоки озера, походят на него содержанием соляных частиц. К востоку от озера Ван, другой бассейн, Эрчек, тоже представляет постепенное повышение уровня; эта прибыль воды в двух соседних озерах дает некоторую вероятность предположению о совершившейся перемене климата. Эрчек походит на озеро Ван также и минеральным содержанием своих вод; только по Миллингену, он содержит весьма значительную пропорцию мышьяку; поля, затопленные его разливом, делаются бесплодными на многие годы.

Как бы то ни было, жидкая масса, заключенная в бассейне Ван, сконцентрировала соль, которую ей приносят его притоки, и, не будучи столь соленой, как вода озера Урмия, содержит, однако, так много соли, что ее не могут пить ни люди, ни животные: стада ходят на водопой к устьям рек, а рыбаки возобновляют свой запас годной для питья воды, черпая из ключа, бьющего со дна и клокочущего на поверхности. Менее соленые, чем жидкая масса озера Азербейджанского, воды армянского внутреннего моря дают приют более развитым животным видам: в устьях впадающих в него речек ловят в значительных количествах одну породу рыб, которую Жобер ошибочно принимал за совершенно тожественную с черноморским анчоусом, столь обильным в требизондском рейде; это—уклейка (cyprinus Tarichi), как ее определил натуралист Дейроль. Однако, эта рыба не живет в соляных частях бассейна; она показывается в верхнем слое только с марта до начала мая, то-есть в том периоде, когда пресные воды, происходящие от таяния снегов, расстилаются поверх более тяжелых соляных вод озера; во все остальное время года не увидишь ни одной рыбки; все уклейки, которые не были пожраны бесчисленными бакланами или морскими воронами, удалились в ручьи, изливающиеся в озерный бассейн. Прежде полагали, что они держатся в глубинах озера. В бассейне Назак, вода которого, впрочем, пресная, наблюдали, говорят, точно такое же ежегодное исчезновение рыбы. Соляные частицы, остающиеся, после испарения воды, на плоском берегу Вана, так же, как вокруг бассейна Эрчек, состоят на половину из углекислой и сернокислой соды, которую утилизируют для выделки мыла, и которую вывозят отсюда даже в Сирию.

Суда составляют редкость на озере Ван; однако, английский путешественник Тозер недавно проехал озеро на рыболовном судне, сопровождаемом пятью баржами. Американские миссионеры, проживающие в Ване, пустили по озеру, в 1879 году, складной пароход, все части которого были доставлены из Константинополя на верблюдах, но, кажется, это предприятие не имело успеха.

Самое существование озер Ван, Урмия, Гокча в Закавказье и многочисленных озерных впадин на ахалцыхском плоскогорье, между Карсом и Тифлисом, доказывает, что климат армянских плоских возвышенностей имеет над климатом Персии то преимущество, что он гораздо влажнее. Действительно, весь Лазистан и гористая страна, получившая в древности название Понта, находятся под влиянием Черного моря с метеорологической точки зрения. Господствующие западные и северо-западные ветры приносят в изобилии дожди во время летних бурь, снег—в зимние месяцы. Количество атмосферных осадков там далеко не столь значительно, как на южных склонах Кавказа, в Мингрелии и Имеретии, где годовой слой дождя превышает 2 метра; но и в Лазистане есть долины, поставленные природой в благоприятные условия; там облака проливают в продолжение года более метра дождевой воды; по словам одного американского миссионера, количество снега, выпавшее в Битлисе, на южной отлогости гор, господствующих с юга над озером Ван, составляло пять с половиной метров в продолжение зимы 1858-59 года; это слой снега, представляющий слишком 40 сантиметров воды. Хотя мы еще не имеем точных наблюдений, которые позволяли бы сделать несомненный вывод, можно однако приблизительно принять равным почти полметру среднее количество атмосферной влаги, получаемой возвышенностями Армении.

В некоторых областях, каково, например, плоскогорье Ольты, загороженное от влажных ветров высокими горами, редко бывает дождь, который так необходим для земледельческой культуры; как в местностях Закавказья, лежащих на каспийской покатости, там нужно перехватывать ручьи и разветвлять их на тысячи канавок, перерезывающих пахатные земли. Но наибольшая часть южной Армении, несмотря на барьер, образуемый Понтийскими Альпами, подвергается влиянию дождливых западных ветров, которые направляются с моря на плоскогорье Сивас, затем низвергаются в западные долины реки Карасу, до Эрзерумского бассейна, получает ветры с Черного моря. Они дуют преимущественно зимой и покрывают густым слоем снега амфитеатр гор, окружающих истоки Евфрата; летом, северные и восточные ветры, составляющие ветвь главного полярного течения, которое пересекает континент Азии, приносят сухой воздух, развевающий облака; но случается также, что внезапные бури, налетающие с запада, оканчиваются сильными ливнями. Кроме того, юго-западные ветры, посылаемые Средиземным морем, тоже приносят свою долю влажности и раздирают свои облака о кручи армянских гор; даже в хорошую погоду легкий туман смягчает резкие контуры гор и оттеняете пейзаж нежными красками. На северном склоне, избыток влажности, получаемой армянскими Альпами, образует реки, как Чорук и Харшут, водная масса которых весьма значительна в сравнении с размерами бассейна, а на южном скате он питает Тигр и Евфрат, воды которых, соединенные в Шат-Эль-Арабе, превосходят объемом всякий другой поток, заключающийся между Индом и Дунаем, и даже почти в два раза превышают водную массу Нила. Таким образом в атмосферическом и речном кругообороте Черное море, посредством дождей и через русло Евфрата, непрерывно изливается в Персидский залив.

На берегу Понта Эвксинского города пользуются довольно теплой средней температурой. В прибрежных местностях холода редко доходят до 6 градусов ниже точки замерзания; с другой стороны, умеряющее влияние моря не позволяет летним жарам подниматься выше 25 градусов по Цельзию. Так например, климат Требизонда, в разные времена года, на основании шестилетних наблюдений, определяется следующими числовыми данными: средняя температура января 6°.8 Ц., температура августа 24°,3; средняя температура года 15°,5; крайния температуры самого теплого и самого холодного месяцев 29°,9 и —2°,6 Ц.; количество выпадающего в продолжение года дождя 566 миллиметров. Вдали же от моря, которое сближает крайности годового климата, населения турецкой Армении страдают попеременно от сильных холодов и страшных жаров. В Эрзеруме почти не бывает весны; зимние снега растаивают там в несколько дней, превращая вдруг ручьи в широкия реки; наблюдавшиеся крайности температуры самого холодного и самого жаркого дня суть —25+44 градуса. Впрочем, необходимы еще ряды продолжительных наблюдений прежде, чем можно будет в точности сравнивать этот климат с климатом европейских и азиатских стран, которые уже хорошо известны с метеорологической точки зрения.

Климат Эрзерума в разные времена года (высота места 1.987 метров).

| Зима | Весна | Лето | Осень | Год | |

| По Чихачеву (3 г.) | —10°,8 | 9°,8 | 24°,3 | 10°,3 | 8°,45 Ц. |

| „ Маламе (3 года) | —4 | 10°,8 | 24°,2 | 7°,9 | 9°,72 Ц. |

Даже в один и тот же день случалось наблюдать разность температур между утренней зарей и полуднем, доходившую до 33 градусов. Зимние холода и весенние утренники замедляют растительность, но летом растения торопятся расти и созревать; природа, так сказать, делает вспышку, в мае и июне. Пшеница проходит все фазы своего произрастания, от распускания листьев до созревания колоса, в двухмесячный промежуток, но жгучее летнее солнце спалило бы ее в цвету, еслибы ирригационные канавки не доставляли ей необходимой влаги. До 1.800 метров возделывают пшеницу, и даже на высоте 2.100 метров увидишь еще поля, засеянные ячменем; но на этих высотах урожаю хлебов угрожают ранние осенние заморозки. В среднем, пояс культуры поднимается менее высоко в армянских Альпах, нежели на грузинских склонах Кавказа, лежащих, однако, под более северной широтой. Причиной тому, вероятно, форма гор: в то время, как горные цепи Армении пропускают северный ветер через многочисленные бреши, однообразный вал Кавказа защищает растения, живущие на его южном склоне. Растительные области переплетаются своими границами сообразно местным климатам. Так, в окрестностях Вана растут еще померанцовое и лимонное деревья, но масличное дерево уже не может там жить. Во Франции, напротив, пояс оливкового дерева наидалее выдвигается к северу.

В соседстве Черного моря понтийская растительность похожа на флору Мингрелии, с которой она, однако, не может сравниться в отношении разнообразия видов и яркости цветов. Армения есть одна из стран Малой Азии, где фруктовые деревья дают самые вкусные плоды, и где, по мнению ботаников, следует искать первоначальную родину многочисленных видов, между прочим, винограда и груши. «Лазистан»—говорят туземцы,—отечество фруктов. В Азиатской Турции нет местности, более богатой растительностью, чем окрестности Требизонда; от основания до вершины, холмы, покрытые однообразным слоем растительной земли, или разделенные на террасы посредством подпирающих стен, одеты сплошной зеленью садов, лугов и лиственных деревьев с постоянной или опадающей листвой. Лимонные, масличные деревья окружают города и деревни, раскинувшиеся на берегу, а выше идут ореховые деревья с широкими ветвями, каштаны, дубы, издали азалеи и рододендроны блестят красными скатертями на склонах гор. Цветкам азалей приписывают ядовитое действие меда, от которого опьянели и обезумели воины Ксенофонта. Ботаник Кох не мог отыскать этого меда в кавказских областях, но его продают на всех рынках Понтийского берега, между Батумом и Орлу; туземцы, чтобы сделать этот мед безвредным, отваривают его и прибавляют сахару.

Во внутренности материка горы Армении почти все лишены древесной растительности: видишь только скалы, да горные пастбища. В этой стране, которая могла бы быть покрыта сплошными лесами, многие округа не имеют другого топлива, кроме коровьего кала. Птицы здесь редки, за исключением тех, которые вьют гнезда в углублениях скал. Дикие звери, принадлежащие к тем же видам, как и живущие в горах Закавказья, не находят себе убежища на этих голых или поросших мелкой травой пространствах; почти все горные скаты составляют владение пастухов и их баранов с толстыми хвостами или курдюками, оберегаемых полудикими собаками, часто более опасными, чем медведь и волк. Лошади, пасущиеся в степях Предкавказья, хорошей породы, но они уступают в силе туркменским лошадям, а в грации движений—персидским: хотя полные огня, они всегда очень смирны. Впрочем, курды, как и большинство других обитателей Армении и Малой Азии, предпочитают понукать животных голосом, чем кнутом. Буйвол, запряженный в телегу, идет только под звуки песни; когда проводник умолкает, животное останавливается. Пастбища турецкой Армении, более травянистые, нежели пажити Персии, по причине большей влажности воздуха и обилия источников, прокармливают миллионы голов скота, мясо которого служит для продовольствия Константинополя и многочисленных городов Малой Азии. Миллинген полагает, что число овец, рассеянных на пастбищах, заключающихся между Араратом и Персидским заливом, не менее 40 миллионов. В начале текущего столетия, Жобер исчислял в полтора миллиона количество баранов, которое Стамбул получал ежегодно с гор Армении. Посылаемые стадами, от полуторы до двух тысяч голов, они в дороге паслись на горах, следуя постоянно по области пастбищ, и достигали Босфора лишь через семнадцать или восемнадцать месяцев после отправления. Алеппо, Дамаск, даже Бейрут тоже снабжаются мясом пастухами Армении и Курдистана, и турецкия армии во время походов зависят в отношении продовольствия от жителей верхнего Евфрата.

Жители Понта, турецкой Армении и Курдистана, исчисляемые в два слишком миллиона душ, принадлежат в большей части к тем же расам, как и населения Закавказья: в этнологическом отношении эти две сопредельные страны имеют такое же единство, как и с географической точки зрения.

Население вилайетов Требизондского, Эрзерумского и Ванского, в приблизительных числах, по Еризову, Мордтману и другим:

Турки и туркмены—800.000 жителей; армяне—600.000; курды—450.000; лазы—100.000; черкесы—50.000; тюрки—50.000; другие национальности—20.000 жителей.

По ту и другую сторону Кавказских гор живут, хотя под различными именами, грузины; турецкий Эрзерум такой же армянский город, как и русская Эривань; курдские пастухи водят свои стада на берега озера Гокча, так же, как и на берега озера Ван: политическая граница не составляет естественного рубежа между народами. Правда, переселения, не всегда добровольные, в обратном направлении из одной территории в другую имели место после всякого нового завоевания России. Так, с 1828 по 1830 год, более ста тысяч армян из Турции и Персии, надеясь найти свободу в христианской стране, просили убежища у русского правительства и получили земли, покинутые курдскими и татарскими эмигрантами, которые в свою очередь бежали в магометанские края. Точно также со времени войны 1877 года, произошел обмен населения между турецкой Арменией и провинциями, присоединенными к русскому Закавказью. Турки из Ардагана и Карса последовали к Эрзеруму и Сивасу за своими отступавшими армиями, турки из Артвина направились к плоскогорью Ван, тогда как гайканы с верховьев Чоруха, из Эрзерума, из Вана заняли, вокруг русских крепостей, оставленные прежними жителями места. В целом, наиболее выиграла при этом обмене Оттоманская империя; мусульмане не хотят более жить под русским господством и уходят к своим единоверцам и единоплеменникам; с другой стороны, многие из армян Турции не страшатся насилия турецких пашей, и также идут под власть Порты.

Движение переселения в территории, присоединенной к русским владениям, в период с 1877 по 1881 год:

Эмиграция—87.760 душ; иммиграция—21.890 душ; потеря—65.870 душ.

Главным результатом русских нашествий было то, что они преобразовали Армению в Туркестан.

Однако, эти значительные перемены в равновесии этнографических элементов, перемены, которые сопровождались ужасающей смертностью, вызванной голодом, лихорадками, тоской по родине,—далеко не произвели этнологического разграничения, совпадающего с условным начертанием границы. Понятно, какие выгоды, дипломатические и военные, смежность населений одинакового происхождения дает русскому правительству, в случае, столкновения с Портой. Во имя своих подданных, грузин Закавказья, оно может вмешиваться в дела грузин требизондских; как властителю курдских пастухов, ему легко было бы присвоить себе право надзора за этими кочевниками от одной территории до другой; но в особенности как покровитель армян, как покровитель их священного города Эчмиадзина, оно было бы в своей политической роли, требуя реформ и административной автономии для братьев тех, которые состоят под его покровительством. В Европейской Турции оно могло возвысить свой могучий голос в пользу болгар и заставить дать им территорию, простирающуюся до Салоникского залива; точно также, когда представится удобный к тому случай, оно будет вооружено предлогом для вмешательства за армянские общины, рассеянные на пространстве от Эрзерумской долины до покатости Александретского залива, напротив острова Кипра, нового завоевания Англии. Что касается Великобритании, то она не могла бы гарантировать действительным образом нынешния границы Оттоманской империи против русских; если она понуждала турецкое правительство к выполнению его обязательства относительно обеспечения порядка в его анатолийских провинциях, то это только с той целью, чтобы иметь предлог взять назад свое неблагоразумное обещание покровительства; она грозит потому, что не может более действовать.

Грустно подумать, что страна, столь богатая, одна из прекраснейших и плодоноснейших областей умеренного пояса,—страна, которая, вероятно, дала, относительно своего протяжения, наибольшее число питательных растений, так мало в наши дни утилизируется человеком: теперешнее население её можно считать никак не более 6 жителей на квадратный километр, да и то есть основание думать, что оно уменьшается. А между тем, господствующая раса, турки, или, вернее сказать, туркмены—ибо большинство еще живут обособленными племенами,—обладает сильными качествами, которые, казалось бы, должны обеспечивать ей значительную долю в труде наций. Трудолюбивые, терпеливые, стойкие в начатой работе туркмены возобновляют, без устали, дело, прерванное вражескими нашествиями. Сознавая славу своих предков, кара-куюнли и ак-куюнли, то-ест «черных» и «белых пастухов», они сохранили чувство национальной связи, которого недостает большинству их соседей, и при смешении рас это смешение вообще совершается к их выгоде: лазы, черкесы, курды кончают, во многих округах, тем, что соединяются с ними, особенно там, где кочевые нравы уступили место оседлой земледельческой жизни. В этом-то сильном населении туркменов, а не в политических союзах, возвратах военного счастия или содействии «европейских капиталов», Турция должна была бы искать элементов своего «возрождения».

Лазы морского прибрежья и аджары береговых гор, между Батумом и Требизондом, суть грузины магометанской религии, не менее красивые, стройные и изящные, чем их соплеменники в Грузии; их язык, очень близко подходящий к наречию, которым говорят в сельских местностях Мингрелии, смешан с турецкими и греческими словами. Различие религии, политического режима, и особенно привычки временного переселения, общераспространенные в Лазистане, все более и более обособляют говор грузин, подвластных России, и лазов турецкого Гурджистана; в некоторых округах, даже на верхнем и среднем Чорухе, турецкий язык сделался общим идиомом. Лазы трудолюбивы, предприимчивы, искатели приключений. Прежде они охотно предавались морскому разбойничеству, и их маленькия барки смело пускались в бурю преследовать купеческие суда: теперь они занимаются рыбной ловлей и перевозкой товаров; тысячи эмигрантов лазов приходят в Константинополь, где они занимаются ремеслом носильщиков, грузильщиков в гавани, котельников. Остающиеся дома—пастухи или земледельцы, и нужно удивляться, с какой тщательностью они устраивают террасы пахатной земли на боках гор. В округе собственного Лазистана, ограниченного на западе мысом Кемер (Кемер бурну), лазы составляют почти все население; за этим округом, по направлению к Требизонду, и далее до Платаны, они являются отдельными общинами, все менее и менее многочисленными, редко рассеянными среди турецких и греческих резидентов. Черкесы, абхазы и другие выходцы с Кавказа, переселяющиеся сюда ежегодно в количестве около шести тысяч душ, составляют, после грузин, важнейший этнический элемент страны. Они охотно соединяются с туземцами в одну нацию, благодаря красоте грузинских девушек, с которыми они предпочтительно вступают в брак. Армяне имеют лишь небольшую группу деревень вокруг Копи, а греческая колония сводится к нескольким отдельным семействам в городах и местечках морского берега. В некоторых долинах внутренности страны, особенно в Дживислике, находятся промежуточные населения, называемые по-итальянски «Mezzo-Mezzo», которых невозможно причислять ни к туркам-мусульманам, ни к грекам-христианам: утром они беседуют по-турецки и ходят в мечеть, а вечером говорят по-гречески и совершают христианские таинства. Потомки эллинов, но эллинов, смешанных с лазами и обращенных в ислам в семнадцатом столетии, эти двуязычные и двоеверные поселяне держат в тайне перед османлисами совершаемые ими христианские обряды, но секрет их всем известен и презрительно терпим. Впрочем, их магометанство нельзя считать чистым лицемерием: обрядности обеих религий, в силу привычки, делаются им равно необходимыми. Быть может, в них следует видеть потомков тех макронов, о которых говорит Геродот, как о людях, практикующих обряд обрезания: если это так, то они, значит, были «мусульманами» уже до завоевания страны воинами ислама.

Нигде, ни в Турции, ни в Закавказском крае, гайканы или армяне не живут в виде сплоченной национальности, но на южном склоне долины Чоруха, так же, как в долинах главных ветвей верхнего Евфрата, они составляют господствующее население. В Малой Азии, в бассейне Джигуна, они населяют исключительно некоторые возвышенные долины; там-то, на пространстве от Черного до Средиземного моря, всего лучше сохранились предания Армянского царства. Численность гайканов неизвестна: так как их политическое положение подало повод к оживленным спорам, то были допущены преувеличения в том и другом направлении, сообразно интересам участвующих в этой полемике: по словам одних, в оставшихся под властью Турции провинциях число армян простирается еще от двух до трех миллионов; другие, напротив, утверждают, что их наберется не более пятисот тысяч. Оффициальные статистики, составляемые на основании простых местных исчислений, не всегда ведут правильный счет различных национальностей; тем не менее, однако, так как численное отношение отдельных рас известно в общих чертах по исследованиям путешественников, то из него можно вывести приблизительное число турецких армян: число это, вероятно, от семисот до восьмисот тысяч душ. Таким образом, около трети гайканской нации находится на османской территории. В Эрзеруме, так же, как в Константинополе, армяне отличаются от турок более открытым и более свободным умом, большей любовью к образованию, большей инициативой в торговле и промышленности; в Ванском вилайэте нет дома, который не был бы построен ими; нет туземной материи, которая не была бы соткана их руками, нет почти плода, который не происходил бы из их садов. Они охотно эмигрируют, и—не считая тех, которые покидают родину, чтобы уйти от вымогательств пашей или от набегов курдских грабителей—армянских выходцев встретишь тысячами в Стамбуле и в других городах Анатолии и Европейской Турции, где они работают преимущественно в качестве каменщиков, чернорабочих и носильщиков. В Константинополе имя Ван-эрменизи, «армянин из Вана», употребляется в таком же смысле, как, например, слово, «оверньят» в больших городах Франции. На родине целые деревни населены одними женщинами, оставленными дома их мужьями и братьями, чтобы заниматься хозяйством семьи.

В то время, как центр тяжести армянского населения находится на русской территории, у подножия горы Арарата, наиболее многочисленные племена курдов (в турецких владениях этническое имя произносится курд или курт; арабы называют эту нацию карт, во множественном числе экрат; сами же они именуют себя картмаиче) сосредоточены в пределах Оттоманской империи: истинное средоточие их области находится на плоскогорье Ван, но область их распространения громадна. Считая в числе курдов луров и бахтиаров, жителей краевых цепей Ирана, и различные народцы, переселенные государями Персии в Хорассан и на границы Белуджистана, нужно признать, что немногие из наций Передней Азии рассеяны на более обширной территории: пояс, который они занимают, почти без перерыва, от местности, соседней с Гамаданом, до Аинтаба, имеет не менее 1.000 километров в длину, при средней ширине около 250 килом. Они распределены между тремя империями; но курды России, относительно малочисленные, окруженные армянами, грузинами и татарами, не имеют никакой связи с главными племенами. Большинство племен признают верховную ленную власть (сюзеренитет) султана; восточные племена зависят от Персии, и, наконец, различные народцы наименее доступных областей, особенно те, которые населяют горы Дерсима, на юго-запад от Эрзерума, живут еще маленькими независимыми государствами.

Курдские населения, исчисляемые приблизительно: Турецкий Курдистан и другие страны Азиатской Турции—1.300.000 жител., Персия (не считая луров и бахтиаров)—500.000 жител., Афганистан и Белуджистан—5.000 (?) жител., Русское Закавказье—13.000 жител.

В долинах, где курды сгруппированы в сплоченные племена, особенно в бассейне «Большого Заба», они составляют национальность довольно могущественную для того, чтобы в виду турок и персиан стремиться к образованию особого государства. Между возмущениями, которые вспыхивали с половины текущего столетия, в особенности со времени последней войны с Россией, многие несомненно имели целью завоевание политической свободы: были даже попытки основания «курдской лиги». Редко случается, чтобы возникали раздоры между курдскими племенами: они обыкновенно нападают только на иноплеменников.

Разсеянные на таком огромном пространстве, курды далеко не везде представляют один и тот же физический тип, и, без всякого сомнения, принадлежат к различным расам. Одни из них смешаны с туркменами или тюрко-татарами, другие—с армянами или с персианами. Некоторые племена, которым приписывают чисто-армянское происхождение, выдают себя за потомков древних христианских общин, обращенных в магометанскую веру. Почти все турецкие солдаты, расквартированные в горах курдов, женятся на туземных девушках. Различие физиономий соответствует различию происхождения: иные курды безобразны и неуклюжи, тогда как другие могли бы поспорить силой, стройностью и грацией с красивейшими черкесами. Те, которые живут в бассейнах озер Урмия и Ван, и которых считают потомками кудрахов, упоминаемых в надписях древнего Персеполиса, кардухов и гордийцев, о которых говорят греческие писатели,—среднего роста и крепкого телосложения, широкоплечи, с гордыми и выразительными чертами лица; но курды, обитающие на персидской границе, имеют вообще подавшийся назад лоб, широкия и хорошо разделенные брови, длинные ресницы, большой рот, выдающийся подбородок, резко-орлиный нос, заостренный и с очень мясистыми ноздрями. В очень многих племенах курды, подобно персиянам, красят свои густые бороды и волоса на голове в красный или черный цвет; между ними нередкость встретить таких, у которых от природы волосы белокурые и глаза голубые, так что их можно принять за немцев. Пять курдских черепов, измеренных г. Дюгуссе, отличаются замечательной короткоголовостью (головной указатель у курдов 0,06; средний указатель, но Эрнесту Шантру, 0,81) и составляют поразительный контраст с черепами восточных персиан, афганцев, индусов. Однако, большое разнообразие, представляемое курдами в физическом отношении, не позволяет видеть в этих нескольких краниологических измерениях выражение общего явления. Американские миссионеры, очень многочисленные в курдской стране, сравнивают её жителей с краснокожими индейцами.

Ансамбль курдской физиономии напоминает, по выражению г. Дюгуссе, «обличье плотоядного животнаго», но он не лишен красоты. Дети прелестны, и в живописных караванах кочевников нет картины, более грациозной, как вид улыбающихся головок, которые высовываются из котомок, привязанных к седлу, на боку лошадей. Курдские женщины, которые никогда не закрывают лица, имеют вообще черты, отличающиеся строгой правильностью, большие глаза, орлиный нос, мощные формы, длинную, заплетенную в косы, шевелюру, цвет которой, черный, как смоль, гармонирует с темно-смуглым оттенком кожи; но, к сожалению, во многих племенах они уродуют себя, как индуски, продевая в ноздрю золотое кольцо. Храбрые, как мужчины, и берущиеся за оружие в случае надобности, они любят также драгоценные украшения и красивые платья, но им редко удается наряжаться в эти платья, потому что мужья присвоивают себе право пользоваться ими. Курд любит дорогия и пестрые материи, яркие цвета, высокие головные уборы, обернутые великолепными шалями. К тяжести своего костюма он еще прибавляет арсенал оружия, заткнутого за поясом,—пистолеты, кинжалы, ятаганы, далее ружье, которое он носит на перевязи, длинное копье, украшенное стрелами и лентами, на которое он опирается; но для битвы он вооружается более легко. Багдад поставляет в курдские горы бамбуковые стволы для пик и носороговые кожи для щитов.

В своем путешествии через курдские области нагорья, г. Дюгуссе не заметил физической разницы между начальниками племени или шейхами и толпой земледельцев, обработывающих курдские поля; но исследователи и миссионеры, пробывшие долгое время среди этих племен, единогласно признают у большинства курдских народцев, как в Персии, так и в Азиатской Турции, существование двух, ясно обособленных каст, принадлежащих, вероятно, к различным этническим корням: эти две касты—кермани или ассирета, то-есть благородные, и гуран или крестьяне. Последние, в четыре или пять раз более многочисленные, чем первые, в южном Курдистане считаются—и вероятно справедливо—потомками побежденной и порабощенной нации: их называют, в Азиатской Турции, райями, так же, как и других закрепощенных людей. Во многих округах они действительно невольники, обязанные обработывать землю для своих господ, которые присвоивают себе над ними право жизни и смерти. Они никогда, ни при каких условиях, не могут возвыситься на степень воинов; им остается только покориться судьбе и менять господ, когда того потребует исход битв. С своей стороны, благородные или воины сочли бы за бесчестье предаваться земледелию. Единственный мирный труд, позволительный этим высшим людям,—это уход за стадами; грабеж и война, либо за свой собственный счет, либо в качестве наемников, вот единственные достойные их занятия, кроме пастушеского ремесла; в некоторых округах они, в виде отличия, носят красный плащ. Вообще менее красивые, чем курды из касты гуранов, они имеют формы более тяжелые, лица угловатые, глаза маленькие и глубоко сидящие. У гуранов черты лица более мягкия, более правильные и приближающиеся к греческому типу. Кроме того, между армянами и курдами живут несколько семейств чингианехов или цыган, во всем похожих на европейских, и тере-камехи, которым приписывают тюркское происхождение, по сходству их наречия с турецким. Тере-камехи населяют около сотни деревень близ персидской границы.

Язык так же различен, как и черты лица. Говоры сильно разнятся между отдаленными друг от друга племенами. Курд с гор Киликии с трудом понял бы курда с Копет-дага. Общее строение их диалектов существенно иранское. У восточных племен словарь обогатился персидскими словами; у западных и у северных он изобилует арабскими и тюрко-татарскими терминами; в некоторых округах очень многочисленны сирийские слова. В Закавказском крае курды употребляют русские выражения; наречие заза, которым говорят в Муше и в Палу, представляет некоторое сходство с идиомом кавказских осетин. По Лерху, курдский язык делится на пять наречий, из которых одним, керманджи, говорят во всех племенах к западу от Моссула. Все эти наречия грубы, звуки их состоят как будто из ряда взрывов, но они менее изобилуют свистящими и гортанными, чем большинство языков, которыми говорят соседния нации. Несколько народных песен, воспевающих горы, реки, богатырей, без длинного поэтического развития мысли, но с глубоким чувством, исчерпывают собою всю оригинальную литературу курдов. Американские миссионеры прибавили к этому перевод Библии и некоторых сочинений духовного содержания. Не имея собственного письма, курды пользуются арабским алфавитом, видоизмененным их соседями персиянами, и те, которые поднимаются над уровнем массы путем образования, обыкновенно оставляют свой собственный язык, заменяя его речью образованных иранцев или турок. Самое имя их, курды,—персидского происхождения и значит «сильные» или «могучие». Правда, что татары производят это слово от гурд или «волк», мстя этой иронической этимологией за жестокую алчность и хищничество народа, от которого им часто приходилось терпеть. Курды охотно претендуют на арабское происхождение, и можно поверить, что действительно некоторое число их шейхов принадлежит к этой расе завоевателей.

Ни балучи, ни бедуины, ни апачи, пи патагонцы, не превзойдут курдов воинственных племен разбойничьими инстинктами и искусством удовлетворять эти инстинкты. Начальник или глава племени, крепкий замок которого господствует, словно орлиное гнездо, над входом в горные ущелья, содержит шайку воров, которые рыскают по окрестным дорогам и приносят ему добычу. Кража вооруженной рукой или открытый грабеж считается у них особенно почетным и достохвальным делом, но они презирают контрабанду, которую легко было бы практиковать в этом гористом крае, где встречаются границы трех государств. Эта тайная торговля кажется им несовместной с их достоинством. Тем не менее, однако, они пользуются этой смежностью границ различных государств для того, чтобы организовать свои грабительские экспедиции то в одной, то в другой стране, так, чтобы свалить ответственность на своих соседей и поставить границу между собой и преследующим их войском. Особенно когда представляется случай удовлетворить свою племенную и религиозную ненависть к армянам, курды чувствуют себя в своей истинной стихии и радостно приготовляются к воровским экспедициям. Желание избавиться от таких опасных соседей и было причиной опустения многих армянских округов, жители которых массами переселились в Закавказский край. Во многих местностях нагорья, города и группы армянских деревень держатся как бы в осаде этими грабителями; никто не отваживается выходить за ограду садов. Страшные казни, применяемые к разбойникам, даже костер и кол, не устрашают курдских племен, и часто даже побуждают их к ужасному возмездию; подавленная в одном месте борьба возобновляется в других пунктах, вынуждая иногда турецкое правительство снаряжать военные экспедиции против грабителей. По словам путешественника Полака, существует одна курдская секта, у которой строго воспрещено грабить живых, но обирать мертвых дозволяется, из чего сектанты, будто-бы, выводят заключение, что они в праве убивать тех, имуществом которых им хочется овладеть. Впрочем, в обыкновенное время курдские грабители уважают человеческую жизнь: они не убивают тех, кого грабят, и даже оставляют съестные припасы и одежду бедным в ограбленных ими деревнях. Однако, английский консул Абот, попытавшийся было, при нападении на него разбойников, обороняться, был убит палками и оставлен голым на Диядинской дороге, среди своих испуганных служителей. Они проливают кровь только в тех случаях, когда нужно отмстить за личную или наследственную обиду; но, чтобы исполнить эту священную обязанность родовой мести, они не останавливаются ни перед чем, нападают друг на друга и дерутся даже в мечети. Шейхи, которым племена оказывают слепое повиновение, держат открытый стол и возвращают в виде пиршеств полученные подарки и награбленную добычу; чужеземец находит очень радушный прием, когда является в качестве гостя.

Взятые в массе, и несмотря на их воинственные нравы, курды более честны и более надежны, чем их соседи других рас. Вообще, они уважают своих женщин и предоставляют им гораздо большую свободу, чем какой пользуются турчанки и персиянки; но неустанный труд делает существование курдской женщины в высшей степени тягостным, и говорят, что часто матери, желая избавить своих дочерей от тяжкой жалкой жизни, какова их собственная, убивают их тотчас же после рождения. Однако, курды, в противоположность черкесам, на которых они походят во многих других отношениях, никогда не продавали своих молодых девушек поставщикам гаремов. Несмотря на все их качества, существованию курдов, как нации, грозит опасность во многих округах Персии и Турции; они уменьшаются численно, и там и сям сливаются с окружающими населениями. Крепостные крестьяне, составляющие главную массу жителей, не имеют никакого интереса поддерживать узы, связывающие их с военной кастой, и последняя обречена на постоянное самоистощение, обречена своим образом жизни, который есть не что иное, как борьба против всех. С другой стороны, религиозная ненависть тоже способствует делу истребления, по крайней мере в Персии, ибо три четверти курдов—ревностные сунниты, и иранцы, в качестве шиитов, считают богоугодным делом всячески притеснять и даже убивать еретиков.

В этой переходной стране, где смешались обломки стольких народов, самые разнообразные верования и культы оставили свои следы. Г. Шантру указывали даже, в сертском или саэртском санджаке, один курдский народец, как неимеющий никакой религии. Между племенами, населяющими армянские и курдские плоскогорья, мы находим не только магометан и христиан всех вероисповеданий, но еще и бессознательных наследников древнего маздеима. Кизыльбаши или «Красноголовые»—слово, которое в Афганистане и в других странах Востока применяется к людям персидской расы,—по большей части курды: на 400.000 сектантов (впрочем, Тэйлор полагает, что их не больше 25.000) только 15.000 принадлежат к туркменской расе, и два или три племени называют себя арабами. Красноголовые, главные общины которых живут в среднем бассейне Евфрата, на берегах Гермили и верхнего Кизыл-Ирмака, причисляются мусульманами к христианским сектам на том основании, что они пьют вино, совершают обряды крещения и причащения, и женщины их не закрывают лица. Из всех сектантов кизыль-баши всего упорнее обвиняются—справедливо или нет—их соседями в совершении ночных праздников, на которых, будто-бы, царствует самый разнузданный разврат: отсюда имя Терах-Сондеран или «Гасители светильников», под которым они вообще обозначаются. Духовный глава кизыль-башей имеет пребывание в Дерсиме, близ реки Мурат.

Другие внушающие ужас сектанты—те, которые известны у их соседей под именем «обожателей дьявола». Курды, иезиди или шемсиех, хотя очень малочисленные, никак не больше пятидесяти тысяч, рассеяны на весьма значительном пространстве: становища их находятся преимущественно в Синджарских горах, на север от равнин Месопотамии, но существуют также на плоскогорьях Ванском и Эрзерумском, равно как в Персии и в Закавказском крае, близ восточных берегов озера Гокча; одна из их колоний выдвинулась даже до самого Босфора и расположилась в виду Константинополя. Ненавидимые, проклинаемые своими соседями всякой религии и всякой расы, то вынужденные сражаться, то бегущие от своих преследователей, истребляемые голодом и болезнями еще более, чем мечом, они успели, однако, сохранить из века в век свои бедные общины, не имея, как евреи, прочной точки опоры, которую дают кодексы писанных преданий, история долгого прошлого, когда народ пользовался независимым существованием; у них есть только вера да память о вчерашней борьбе, для того, чтобы поддерживать в себе мужество к борьбе завтрашней; они утверждают, что будто их главный святой, шейх Ади, написал поучительную книгу, Асват или «Черный», но не существует ни одного исторического документа, доказывающего справедливость этого утверждения, которое, вероятно, было придумано ими с той целью, чтобы заставить мусульман относиться к ним с большим уважением. Нигде они не пользуются независимым существованием; синджарские иезиди (помесь курдов с арабами), которые в продолжение целого ряда поколений жили автономными республиками в своих горных цитаделях, образуемых скалами, были большей частию истреблены в 1838 году; большинство укрылось в пещерах, но их оттуда выкуривали дымом; женщины были проданы в рабство, и жалкие остатки племен принуждены были покориться магометанам.

Сравнивая рассказы путешественников, посетивших курдов иезиди в разных округах, где они рассеяны, замечаешь такия существенные различия, что ученые должны были допустить различное происхождение для сектантов, подводимых под общее имя «поклонников дьявола». В соседстве армян они, повидимому, примыкают к тому же этническому корню, как и их соседи, и точные исторические документы указывают середину девятого столетия и одну деревню Ванского округа, как эпоху и место, где получила начало религия этой секты, бывшая в первое время простым расколом армянской догмы. В Синджаре, напротив, курдам иезиди приписывают арабское происхождение, и культ их производят от ислама. В Персии на них смотрят, как на потомков гвебров или огнепоклонников; однако, самое название, под которым они известны, указывает на связь их с мусульманским миром, так как оно происходит от имени Езида, проклинаемого калифа, виновного в убиении Гуссейна, внука пророка Магомета. Наконец, курдские племена часто смешивают их с христианскими сектами нижних равнин, и рассказывают о тех и других самые странные вещи: нет такой гнусности, которой бы им не приписывали; нет такой фантазии, которой бы не выдумывали на их счет. Их обрядности разнятся, смотря по местности: некоторые из них совершают над своими детьми обряд крещения и делают знак креста; в некоторых округах они практикуют обрезание, в других местах оно, напротив, запрещено; посты строго соблюдаются у иезиди, живущих в соседстве с армянами, тогда как другие «обожатели дьявола» считают себя вольными есть во всякое время; здесь господствует многоженство, там—строгое единоженство; прежде большинство были всегда одеты в синее платье, теперь они гнушаются этим цветом и употребляют исключительно белый. Впрочем, преследуемые сектанты естественно должны были, подобно еретикам персидского шиизма, научиться исполнять для виду церемонии оффициальных культов: нет святого христианского или мусульманского, суннитского или шиитского, которого бы они не признавали за своего и не почитали с притворным рвением.

Общей связью между иезиди различного происхождения и различных культов служит обожание мелека Тауса, их царя Павлина или Феникса. Господина Жизни, Святого Духа, Огня и Света, которого они представляют в форме птицы с петушиной головой, помещенной на подсвечнике. Первый его минист—Люцифер, утренняя звезда, которого они не переставали почитать, несмотря на его падение. Сами пребывая в состоянии грехопадения, говорят они, в праве ли мы проклинать падшего ангела, и если мы ожидаем нашего собственного спасения от божественной милости, то почему великий низверженный не мог снова возвыситься на степень вождя небесных воинств? Быть может, даже пророки Моисей, Магомет, Иисус Христос были его воплощением; быть может, он уже возвращен на небо, чтобы снова исполнять, в качестве главного служителя Божия, повеления Всевышнего законодателя. Они приходят в ужас, когда услышат, что мусульмане или христиане богохульствуют над именем архангела, и говорят, что у них определена смертная казнь тому, кто осмелился бы произнести имя «Сатаны»; слышавшие это имя обязаны убить оскорбителя, затем и самих себя лишить жизни. Они избегают даже всякого сочетания слогов, которое могло бы напомнить кощунственное слово. Они свято исполняют приказания своих священнослужителей, и многие из них ходят в пилигримство к святому месту шейха Ади, которое находится на севере от города Моссула, по дороге из Амадиаха: их папа или шейх-хан имеет пребывание в местечке Баадлы, приютившемся на крутой скале; но самое святилище находится в другой деревне, Лалех, где жил один пророк, «Магомет» иезидиан: там совершаются торжественные религиозные церемонии, и священное изображение мелека Таус выставляется на поклонение верующих; утром, когда солнце поднимается на горизонте, толпа пилигримов приветствует озаряющий землю свет троекратным падением ниц. Путешественники, даже миссионеры католические и протестантские, которые были приняты у иезидиан, понятно, должны были содрогаться от ужаса при мысли быть в присутствии обожателей дьявола, единогласно отзываются от них, как о людях, стоящих нравственно гораздо выше всех своих соседей, несториан или грегориан, суннитов или шиитов. Эти сектанты отличаются безусловной честностью; опустошители и грабители, когда война объявлена, они в мирное время относятся самым почтительным образом ко всему, что принадлежит другому. Они выказывают безграничную предупредительность к чужеземцу, доброжелательны друг к другу, кротки и верны в браке, очень прилежны на работе. Песни, которые они поют, обработывая пашню или отдыхая вечером от дневных трудов, состоят либо из отрывков эпопеи, прославляющих подвиги предков, либо из строф любви, полных чувства, иногда также из жалобных воззваний. «Шакал откапывает только трупы, он уважает жизнь; а паша пьет только кровь молодых. Он разлучает юношу с его невестой. Будь проклят тот, кто разлучает два любящие сердца! Будь проклят сильный, незнающий жалости! Могила не возвратит погребенных в ней; но Высший Ангел услышит наш вопль!»

Некоторые христианские секты также представлены между населениями Курдистана. Главная из них та, которую обыкновенно обозначают именем несториан, хотя, впрочем, сами они не принимают этого имени: они называют себя «мессианскими назареями», «сирийскими назареями» или просто назареями, и язык их действительно есть арамейский диалект, происходящий от древне-сирийского; миссионерам пришла мысль обучать еврейскому языку своих несторианских учеников, которые понимают его с удивительной легкостью и, так сказать, не учась. Более многочисленные, чем иезидиане—может быть, около двухсот тысяч,—они распространены, как и те, на обширной территории, и, вероятию, к их же секте принадлежали китайские несториане, от которых теперь осталось только одно воспоминание, и сектанты Нассарени-Моплах Малабарского берега, у которых до сих пор древне-сирийский язык служит священным идиомом, и которые признают своим духовным главой вавилонского патриарха, имеющего пребывание в Моссуле. Неизвестно, в какую эпоху и по какому случаю назареи Персии и турецкого Курдистана покинули свою сирийскую родину, чтобы поселиться среди населений, отличных от них по расе, языку и нравам: это событие, без всякого сомнения, предшествовало гиджре, то-есть началу магометанского летосчисления. Когда мусульмане овладели Месопотамией, они не дали себе труда захватить гористую область Джуламерк, между двумя озерами Урмия и Ван, где несториане имели крепости и важные общины. Независимые de facto, христиане считали себя обеспеченными от всякого нападения; но в 1843 году окрестные курды мусульмане, поощряемые турецкими властями, ринулись на несторианские селения: мужчины, оказавшие сопротивление, были перебиты; женщин увели в неволю, а мальчики, подвергнутые обрезанию, были насильно обращены в магометан и таким образом сделались будущими врагами своих собственных семейств. В настоящее время Турция не имеет более покорных подданных, чем христиане Джуламерка. Подобно окружающим их курдам, они делятся на два класса, дворян или ассирета и крестьян, мало отличающихся от невольников. Ими управляет целая иерархия духовных лиц под патриаршей властью первосвященника-царя, известного под именем Мар-Шимун или «Господин Симон». Патриарший престол переходит в порядке наследования от дяди к племяннику; во время беременности мать будущего патриарха обязана употреблять исключительно растительную пищу, которая предписана прелатам; если надежда её не оправдается и у неё родится дочь, то она обречена на монашескую жизнь.

Несториане мало интересуются теологическими тонкостями о человеческом и божеском естестве Иисуса Христа, которые имели следствием раскол основателя их секты, Нестора, но различия в обрядах было достаточно, чтобы породить вековую вражду между ними и другими религиозными сектами. Халдеи, то-есть христиане Месопотамии и Загроса, живущие по большей части в низменных местностях, вокруг Диарбекира и на севере от Багдада, присоединились с шестнадцатого столетия, по крайней мере оффициально, к римскому католицизму. Они, однако, сохранили различные обряды своего древнего вероисповедания, и священники их вступают в брак, за исключением высшего духовенства; но пребывающие среди них католические миссионеры стараются мало-по-малу сблизить халдейские обрядности с обрядностями западной церкви. Что касается несториан, оставшихся верными назарейскому культу, возникшему в Сирии, то они находятся, с 1831 года, главным образом под влиянием американских протестантских миссионеров, которые содержат около шестидесяти миссионерских станций в их стране и дают денежные пособия на содержание туземного духовенства и учебных заведений; вместе с тем они неоднократно оказывали действительную защиту горцам-христианам против турок и курдов.

Города относительно немногочисленны в этих населенных армянами и курдами гористых областях, столь часто опустошаемых разбойничьими набегами и большими военными экспедициями. К бедствиям, удручающим страну, нередко присоединяются еще голодовки. Когда недостаток дождей или какая-нибудь другая неблагоприятная причина лишит земледельцев обычного урожая, им не остается ничего более, как питаться полевыми травами, набивать себе желудок хлебом из желудей и древесной коры: не имея денег, они не могут купить себе хлеба в соседних провинциях, от которых их отделяют дикия горные тропинки. Несчастные, не умирающие с голоду, ходят побираться к соседним племенам; путешественник проезжает тогда через деревни, совершенно покинутые жителями, и через города, где развалины занимают больше пространства, чем дома. Половина населения ведет полукочевую жизнь, между зимними и летними пастбищами, и бедные постройки, возводимые этим пастушеским народом, так непрочны, что время скоро сравнивает их с окружающей почвой. Шатер, летнее жилище курдского пастуха, представляет гораздо более импонирующий вид, нежели убогая зимняя лачуга: конус из черного войлока, составляющий яркий контраст с зеленеющим пространством лугов, поднимается на 5 или на 6 метров в вышину, привязанный длинными веревками из конского волоса к кругу кольев, вбитых в землю. С той стороны, где открывается более далекий вид на горизонт гор, края палатки приподняты на двойную высоту человеческого роста наклонно поставленными столбами, на остроконечной верхушке которых войлок образует фестоны, в виде правильных кривых линий, и через это широкое отверстие видны, занятые каждый своей работой, обитатели внутренности кибитки, то на половину скрытые тенью, то выделяющиеся светлыми фигурами на черном фоне кошмы. Зимния жилища, как у армян, так и у курдов, состоят по большей части из хижин, на половину подземных, кровли которых, покрытые землей, едва отличаются от смежной почвы; одни и те же травы растут на доме и на окружающих землях, весной и летом одни и те же цветки распускаются и тут, и там. Если бы не пирамиды высохшего навоза, возвышающиеся подле каждого жилья, то можно было бы пройти по деревне, не замечая её существования. Некоторые могущественные шейхи между курдами обладают большими каменными домами, имеющими даже мраморные камины, но всегда расположенными так, чтобы хозяин постоянно имел перед глазами лошадей, которые составляют его славу и радость: стена, высотой по грудь, отделяет конюшню от большой залы и служит основанием колоннам, поддерживающим крышу.

На западе от Батума и дельты Чоруха, отделенных Россией от турецких владений после войны 1877 года, моряки плывут вдоль берега на пространстве 150 слишком километров, не встречая ни одного города, даже ни одного сколько-нибудь значительного местечка. Атина, древняя греческая колония, носившая некогда имя Атене, как столица Аттики, состоит лишь из разбросанных домов, и в соседстве её видны кое-какие остатки стен, которым турки дают название Эски-Тирабзон или «Старый Требизонд». Ризе—маленькая пристань, командуемая редутом и посещаемая покупщиками апельсинов, орешков и плотного полотна, называемого «требизондским», которое ткут лазовские женщины окрестных селений, Оф и Сюрмене—группы избушек, к которым иногда пристают барки.

Требизонд, Трапецос греков, Тирабзон османлисов, есть один из древнейших городов Малой Азии: прошло уже более двадцати шести столетий с того времени, как одна вышедшая из Синопа колония поселилась в этом месте. В древности он был столицей Понта, а в средние века сделался главным городом азиатской империи греков: известно, что в начале тринадцатого столетия Алексей Комнен основал в Малой Азии новое царство, отделившееся от Византии, которое в продолжение слишком двух с половиною веков задерживало поток магометанских завоевателей, и слава которого так воспевалась в рыцарских романах: поэты Запада любили повторять это звучное имя Требизонда. Даже после падения Константинополя. столица империи Комненов долго еще оказывала сопротивление врагу; с тех пор как и она пала в свою очередь, она снизошла на степень главного города турецкой провинции, но все еще сохранила некоторое значение как рынок Персии на Черном море; во все времена она была портом, где высаживаются пассажиры и выгружаются товары, направляющиеся в Иран, и куда караваны привозят произведения, отправляемые из Персии в западные страны. Правда, этот город не имеет хорошего рейда, и в бурную погоду суда должны становиться на якорь западнее, перед прелестным городком Платаной, утопающим в зелени фруктовых садов. Другая невыгода Требизонда та, что он лежит не у выхода большой долины, далеко проникающей внутрь страны; узкая же Деджерменская долина, прорезывающая на юго-западе вал гор, доставляет торговле лишь незначительные рессурсы; дорога, поднимающаяся на юге на плоскогорья, пролегает через труднопроходимые местности, часто заваленные снегами и выставленные холодным ветрам. Тем не менее, эта дорога, кратчайшая и удобнейшая, которая, соединяет с морем возвышенности Азербейджана через Баязидский горный проход и через Эрзерумскую равнину, есть исторический путь по преимуществу, главная диагональ Передней Азии между Индом и Понтом Эвксинским. В наши дни трудно-проходимая горная тропа, соединявшая Требизонд с Эрзерумом, была заменена колесной дорогой (около 340 километров длиной), скаты которой нигде не превышают 10 сантиметров на метр, и по которой ходят даже артиллерийские обозы; но другой, окольный путь, путь железных дорог, которые начинаются у ворот Батума и Поти, чтобы направиться к Баку и продолжиться рано или поздно к Персии через прибрежье Каспийского моря, грозил уже отнять у Требизонда наибольшую часть его торговли. Почти весь сахар, отправляемый из Франции, чай и ткани, посылаемые Англией, покинули-было прежний путь на Эрзерум и направились через Закавказье; персидский экспорт тоже было значительно уменьшился, особенно по причине совершенного отсутствия безопасности и плохого состояния дорог, пролегающих через Курдский край.

Торговое движение Требизонда в 1881 году: Привоз—43.329.555 фр., из которых 16.744.110 фр. в Персию. Вывоз—24.932.950 фр., из которых 3.793.390 фр. из Персии. Вместе—68.262.505 фр., из которых 20.537.600 фр., перс. транзита.

Однако, запрещение кавказского транзита, объявленное русским правительством, должно иметь следствием возвращение прежней деятельности Эрзерумской дороге. Иной караван, идущий из Требизонда в Персию или обратно, состоит из полутора тысяч вьючных животных.

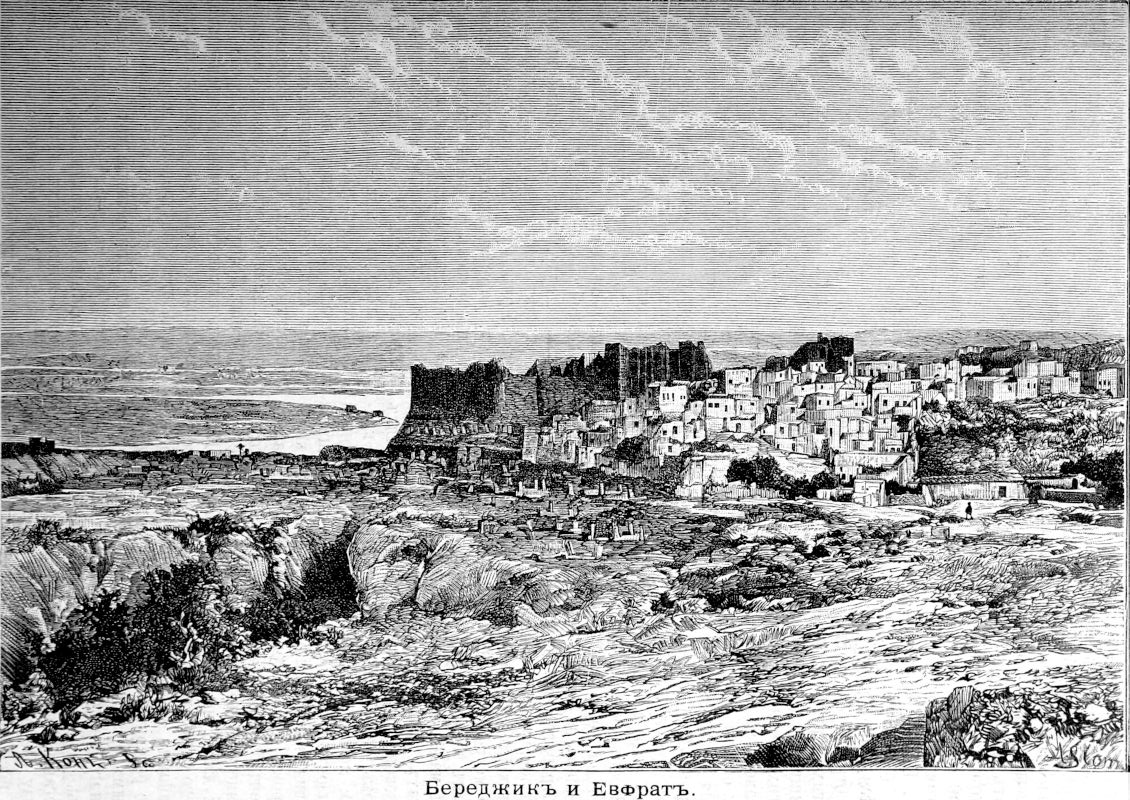

Трапеция городских стен, от которой город получил свое название, существует еще до сих пор. По крайней мере, план первых валов, много раз вновь отстроенных в течение веков, сохранился в старой ограде с башнями, густо обвитыми плющом; на вершине мыса, между двумя крепостями, высится крепость, соединенная хребтом в несколько метров ширины с соседней горой Боз-тепе («Серая гора»), состоящей из трахита и вулканическаго пепла. Дворец Комненов, западная стена которого служит в то же время стеной крепости, господствует отвесно над глубоким и зеленеющим ущельем, по краю которого тянется извилистая линия городского вала; лежащий в развалинах замок завершает укрепления со стороны моря, и его изваянные камни образуют скалы среди вод: это почти все, что осталось от античного Трапецоса. Турецкий город, построенный амфитеатром по скату холма, возвышается своими ярко окрашенными домами, минаретами и группами деревьев над берегом моря, усеянным каиками, и над товарными складами набережной, с колоннадами, на которых натянуты рыболовные сети. Вне городских стен, на вершине холма, командующего городом с восточной стороны, расположен новый квартал Гяур-Мейдан или «Площадь неверных», населенный армянами, греками и европейскими негоциантами; там останавливаются караваны, приходящие из внутренности страны; иногда на большой площади бывают собраны целые сотни верблюдов. Посещаемый почти ежедневно пакеботами, город изменяет мало-по-малу свою физиономию и принимает вид других портов прибрежья, где люди, одетые по-европейски, постепенно завладевают главными улицами и площадями, оттесняя туземцев в их живописных костюмах в боковые улицы. В смешанном населении Требизонда персидская колония довольно многочисленна и доставляет городу почти всех его ремесленников, производящих предметы искусства: портные—преимущественно армяне: турки, как в большинстве других городов покоренной ими территории, занимают, если не считать мест чиновников, низшие должности: они метут улицы, носят тяжести и ходят на барках в море ловить рыбу хамси (особый вид анчоуса), потребляемую в большом количестве во всей северной части Анатолии. Кое-какие грубые гончарные изделия и фрукты садов, окружающих город зеленеющим поясом,—таковы другие местные произведения Требизонда. На юге, на высокой террасе и в огромном гроте, открывающемся на боку массива Колат-даг, восемь или десять тысяч «греческих» богомольцев посещают каждый год знаменитую Сумелийскую Панагию или Мириам-ана, «мать Марию». Даже турецкия женщины приходят в большом числе молиться о её заступничестве против лихорадки или неплодия; она может избавить от всяких бедствий, но в особенности против саранчи помощь её проявляется со всей силой; оттого на всем пространстве от Пафлагонии до Каппадокии она известна под именем «Саранчовой Панагии». Этому монастырю принадлежат громадные земельные имущества на южных берегах Черного моря, между Требизондом и Константинополем.