III. Бассейны Тигра и Евфрата

Нижний Курдистан, Месопотамия, Ирак-Араби

Область Передней Азии, орошаемая двумя большими реками, Тигром и Евфратом, хотя и лежит среди континента, однако, представляет собою одну из стран, которые всего рельефнее отличаются от окружающих земель своими физическими чертами и историей своих народов. Нигде вид почвы и местности не показывает лучше, насколько судьбы наций гармонируют с землей, на которой они живут. Без Тигра и Евфрата как объяснить халдейскую цивилизацию или могущество Ассирии? Подобно тому, как имя Египта вызывает представление о Ниле, заключенном между двумя пустынями, затем разветвляющемся в дельту, так точно слова Вавилон и Ниневия напоминают о двух больших реках, окружающих равнины Месопотамии своими водами, беловатыми или желтыми от примеси твердых частиц. Населения равнин, заключающихся между Тавром и Персидским заливом, важностью своей исторической роли обязаны были, очевидно, не по собственному достоинству той или другой расы, ибо нации, которые организовались в области этих двух рек, имеют многосложное происхождение и образовались из самых разнородных элементов. Именно смешение этих рас, в среде, благоприятной их слиянию, так же, как их развитию интеллектуальному и социальному, и доставило Халдее и Ассирии продолжительное первенствующее значение в истории древнего мира.

Иранское плоскогорье, господствующее с востока над равнинами Тигра, расположено относительно этих низменностей как поперечная запруда, откуда стекают воды. Месопотамия представляет как бы водоспуск для населений соседних возвышенностей, которые легко могли спускаться через ту или другую из долин, наклоненных к Тигру, и акклиматизироваться, останавливаясь на каждом из лежащих на пути уступов. Точно также жители армянских гор и жители Тавра, на севере и на северо-западе, были естественно привлекаемы к равнинам, орошаемым двумя большими реками. Наконец, горцы прибрежных цепей Средиземного моря тоже устремляли взоры к Евфрату через узкую полосу пустыни. С трех сторон, обширный полумесяц равнин, покатых к Персидскому заливу, окружен возвышенностями, жители которых, так сказать, чувствовали естественное влечение к низменным полям, к обильным водам и плодоносным морским берегам. Всем этим переселенцам, пришедшим с огромной горной окружности, Месопотамия представляла аналогичные условия; разнородные элементы были ассимилированы в одну цивилизованную нацию, и из всех этих этнических контрастов образовалось высшее единство.

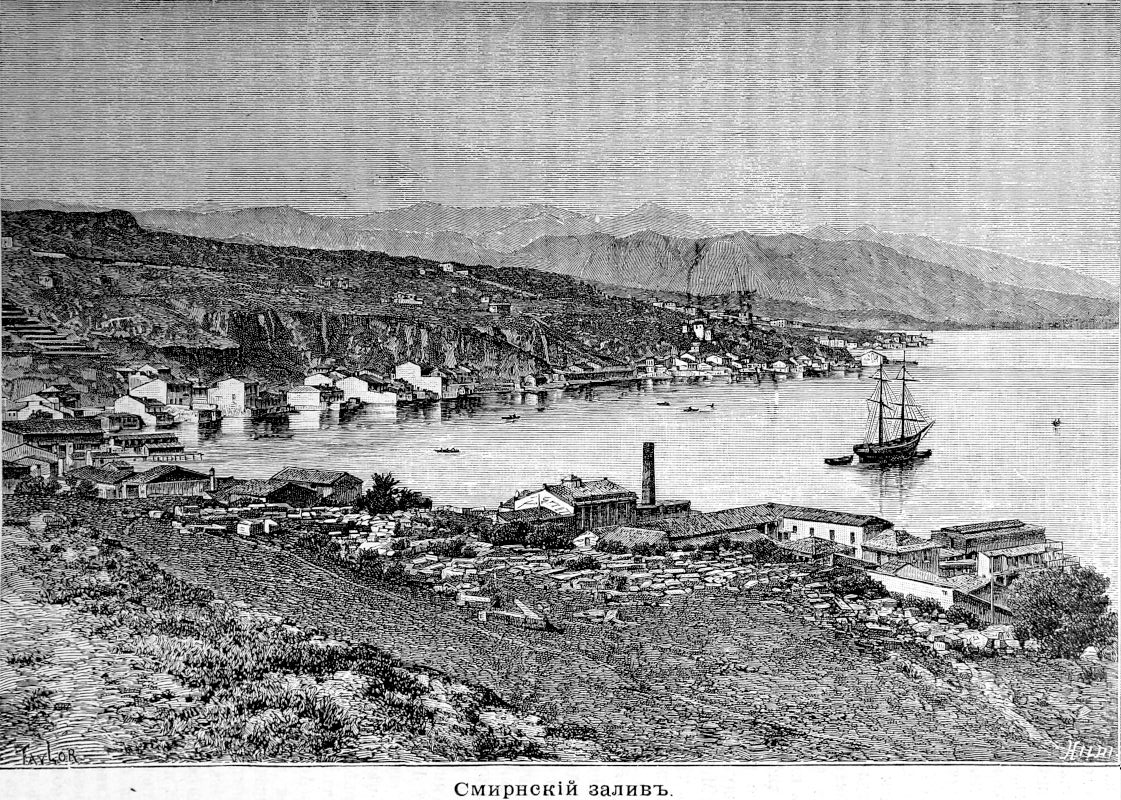

Как исторический путь, долина Евфрата имела, вместе с долиной Тигра, капитальную важность в древнем мире. Там проходит дорога, соединяющая линии берегового судоходства между Индией и странами Средиземного моря. Долина, продолжающая через Переднюю Азию поперечную впадину Персидского залива, достигает на северо-западе прибрежного пояса Средиземного моря, и через пролом гор сообщается с нижней долиной Оронта: таким образом естественное понижение рельефа почвы продолжается непрерывно от одного моря до другого. С тех пор как люди научились управлять своими судами на волнах, Евфрат естественно должен был сделаться посредником между Востоком и Западом и заменить труднопроходимые тропинки Ирана через горы и плоскогорья. Путь по Евфрату представляет, хоть в меньшей степени, выгоды, сходные с выгодами, присущими Нилу, и потому движение истории совершалось параллельно в той и другой стране. Вавилон был естественным соперником Египта во всемирной торговле; оттого могущественные государи этих стран всегда пытались завоевать соперничающую дорогу, чтобы уничтожить или обратить в свою пользу её конкурренцию. По крайней мере была эпоха, когда Месопотамия, повидимому, имела перевес, как средоточие торгового обмена. Двадцать пять веков назад, Вавилон был складочным местом богатств Индии, и, чтобы иметь в своем владении всю транзитную дорогу, царь Навуходоносор, уже владевший портом Тередон, на Персидском заливе, овладел городом Тиром, на Средиземном море. Евфрат, сделавшийся тогда главным торговым путем во всем свете, превосходил по важности даже дорогу Красного моря и Нила. Персидские завоеватели, привыкшие к нагорным дорогам и неопытные в морском деле, остановили движение торгового обмена между Индией и Месопотамией; видя в реках оборонительные линии, а не дороги, они перерезали их течение запрудами, с целью помешать судоходству и обеспечить себя от попыток нападения. Сделавшись повелителем империи персов, равно как стран по Нилу, Александр Македонский, понимавший цену двух великих торговых путей, перешедших под его власть, пытался реставрировать евфратскую дорогу. Он разрушил запруды, задерживавшие воды, выпрямил течение обеих рек, восстановил порт Тередон, велел построить флоты и вырыть в Вавилоне доки, где могли поместиться до тысячи судов. Эти усилия не были бесплодны, и не только во времена греческого господства, но еще и после Селевкидов, течение Евфрата оставалось дорогой между Востоком и Западом. При калифах, когда арабы обладали еще той могучей силой первого порыва, который дал им половину известного тогда света, рынки Месопотамии возобновили свою деятельность в международной торговле. Впоследствии эта область Турецкой империи обратилась в пустыню; но не видим ли мы уже предвестников возвращения счастливых дней для Месопотамии? Отлив цивилизации распространяется к тем странам, откуда к нам пришла её приливная волна. Афины, Смирна и Александрия снова выступили на всемирную сцену; точно также возродится, без сомнения, и Вавилон.

Взятая во всей совокупности её исторической жизни, эта область Передней Азии есть, бесспорно, одна из тех стран, которые пользовались наиболее продолжительной цивилизацией. Когда мидяне и персы наследовали могущественной ассирийской державе, были уже тысячи лет, как династия халдеян, эламитов, вавилонян, ниневийцев последовательно сменяли одна другую в равнинах Месопотамии, и как их учреждения, культы и языки совершали свою эволюцию. Прибрежные жители Двух Рек возводили свою мифическую историю к тем отдаленным временам, когда произошло великое наводнение, которое подало повод к преданию о потопе, сохранившемуся в их рассказах, и их достоверные летописи начинаются слишком за сорок одно столетие до нашей эпохи. Но еще ранее, до этой, ныне несомненно установленной исторической даты, какой длинный культурный период должен был пройти для того, чтобы различные элементы, представленные скифами или туранцами, «древнейшими из людей», иранцами, семитами, жителями острова Тильмун—может быть, нынешнего Барейна—могли смешаться и выработать религии, нравы, политические учреждения, запечатленные характером единства! Новейшие исследования не указывают ли также на тот факт, что и наука китайцев, которую так долго считали совершенно самобытной, самостоятельно возникшей на восточной покатости Старого Света, имеет в действительности халдейское происхождение и получила начало на берегах Евфрата? Вавилонское чародейство мы находим даже у тунгузов.

Так велико было превосходство и влияние цивилизации древних халдеев, что окрестные населения, в своих легендах, помещали между двумя реками Месопотамской низменности то идеальное место, где первые люди жили в невинности и радости. Как все народы, обитатели бассейна Евфрата должны были относиться с особенным благоговением к той стране, откуда к ним пришли искусства и науки, и эта страна превращалась в их глазах в благодатный и счастливый край, в «рай», в «Эдем»—где смерть не имела власти, куда не пробирался змей-искуситель. Иранцы обращали взоры к долинам Эльборджа или Эльбурса; индусы переносились мысленно в страну «Семи рек», над которой господствует священная гора Меру; точно также евреи, пришедшие из Месопотамии, устремляли взоры к области её рек, и их рай имел границами течения Тигра и Евфрата, а также течения рек Пизон и Гихон, оставшихся неизвестными. Матросы, поднимающиеся вверх по Шат-эль-Арабу, никогда не упускают случая показать путешественникам, как местоположение земного рая, старые деревья, растущие в Корна, при слиянии двух рек. Много существует теорий, предложенных археологами и толкователями Священного писания, которые пытались с точностью определить место, где книги евреев помещали сад блаженства; но не следует ли видеть в нем просто пояс возделанных земель, орошаемых двумя главными реками Месопотамии и проведенными из них ирригационными каналами? В клинообразных надписях Вавилонское царство всегда изображается именами четырех рек: Тигра, Евфрата, Сумани, Укни,—вероятно, тех самых, о которых говорит Книга Бытия. Имя Эдем или Ган-Эдем, как полагают, тожественно с названием Ган-Дуни, одним из наименований, которыми обозначалась Вавилонская страна, посвященная богу Дуни или Дуния. Со времени открытия литератур зендской и санскритской, слово «Земной рай», который легенда локализировала в стране Арам-Нагарайн, то-есть «Сирии Двух Рек», сделалось неопределенным выражением, применяемым к Кашмиру, к Бактриане или к какой-либо другой плодоносной области Передней Азии.

Халдея, куда все еще обращают взоры те из людей западного мира, которые ищут золотого века в прошлом, не могла не оказывать капитального влияния на религию народов, принявших её цивилизацию. Священные книги евреев, сделавшиеся ветхозаветным священным Писанием христиан, содержат многочисленные места, переписанные из халдейских книг, и даже отрывки, составленные на вавилонском наречии; сказание о жизни патриархов, о всемирном потопе, о вавилонском столпотворении и смешении языков совершенно одинаковы; космогония Книги Бытия мало разнится от той космогонии, которую передают отрывки из Бероза. Но Халдея завещала западным народам также свое научное имущество, знание небесных светил и их движений, искусство разделения времени по движению небес; она научила их взвешивать и измерять предметы с точностью, и преподала им тысячу первоначальных понятий из астрономии и геометрии, следы которых до сих пор сохранились в технических терминах. Для торговых сделок халдеи употребляли—вероятно, первые—обожженные кирпичи, на которых писался порядок платежа; из Вавилона это изобретение перешло в Персию, откуда арабы распространили его в Европу. Что касается искусств и литературы населений, живших в бассейнах Тигра и Евфрата, то действие их тоже было очень могущественно, но не прямо, а через выработку, которой их подвергли, с одной стороны, евреи и финикияне, с другой—гиттиты, киприоты, фригийцы. Их доля влияния на ход человечества была долгое время забыта; но она, так сказать, пробудилась в настоящем столетии. Первые исследователи разсказывают, как они были поражены, во время раскопки развалин, когда увидели этих крылатых быков, с бесстрастным и грозным лицом, которые охраняли вход в храмы. Легко понять ужас арабов, которые, при виде этих откапываемых священных фигур, убегали без оглядки, или падали на колени, полагая, что из земли выходит божество.

Ни в какой стране Передней Азии почва не покрыта более многочисленными руинами, чем в Месопотамии; на обширных пространствах земля смешана с осколками глиняных сосудов и кирпичей. Телли или горки обломков и мусора разбросаны сотнями и тысячами по равнине; кое-какие остатки башен и бесформенных стен напоминают города, где некогда толпились массы людей, и самое имя которых неизвестно в наши дни. Подобно соседним нациям, народы, населявшие область Двух Рек, пришли в упадок вследствие поступательного движения, которое постепенно переносило центр цивилизации из Азии на берега Средиземного моря и оттуда далее в западную Европу; но состоя из земледельцев и торговцев, рассеянных в равнине, открытой со всех сторон набегам варваров, эти народы не могли с успехом защищаться от нападений диких орд, которые, следуя по стопам цивилизованных, также подвигались постепенно с востока на запад. Города были срыты, жители истреблены, и теперь едва насчитывают пять миллионов душ в этой области, столь же обширной, как Франция, и гораздо более плодородной в тех местностях, где могут разветвляться ирригационные каналы; более половины обитателей Месопотамии, и именно обитатели нижних равнин, которые могли бы давать обильнейшие урожаи,—кочевники, живущие становищами на окраинах пустыни и всегда готовые снять свою палатку и перекочевать на другое место.

Население округов Месопотамии, по Сальнаме или оффициальному альманаху за 1879 г.:

Диарбекирский вилайет—818.000 жит.; санджак Орфа—56.000; санджак Зор или Дейр—240.000; Багдадский вилайет—3.210.000; Бассорский вилайет—790.000. Общая цифра населения—5.114.000 жит.

Естественные границы Месопотамии составляют горы, образующие на востоке и на севере первые ступени краевых цепей Персии и плоскогорий Курдистана; на северо-западе пределом служат массивы и цепи Таврских гор, общее направление которых с северо-востока на юго-запад, и которые оканчиваются выступами и мысами на берегу Средиземного моря. Но внутри обширного полумесяца, описываемого этими складками почвы вокруг Месопотамии, и даже внутри громадного острова, ограниченного течениями двух её главных рек, есть несколько гряд высот независимых или, по крайней мере, отделенных от предгорий Тавра и Курдистана глубокими проломами.

Массив Караджа-даг, на юге от узкого перешейка из скал, поднимающагося между истоками западного Тигра и крутым поворотом Евфрата у Телека, протянул свои гребни по направлению с севера на юг и образует, так сказать, стрелу громадного лука, очерченного краевыми горами Армянского нагорья; горный проход, высотой около 800 метров, отделяет его от массива Мераб-дат, передового контрфорса Тавра, занимающего крайний угол междуречной области. Караджа-даг—могучий массив из черного базальта, вершины которого, достигающие около 1.900 метров высоты, выливали некогда из своих трещин большие потоки лавы: горные ручьи, бегущие с Караджи, вырыли свои русла в этих огненных породах, которые высятся по обеим сторонам потока в виде вертикальных утесов. Так, Караджа-чай, ручей Караджа, текущий с северо-восточных склонов к Тигру, ниже Диарбекира, бежит по дну глубокого ущелья, иссеченного в массе лавы, и соединяется, на небольшом расстоянии от реки, с другим горным потоком, Кучук-чай (Маленький ручей), над правым берегом которого господствует перпендикулярная базальтовая стена, в 70 метров высоты. Город Диарбекир построен на оконечности одного из этих застывших потоков лавы, которые, очевидно, вылились в эпоху, предшедствовавшую нынешнему геологическому периоду, так как они покрыты легким слоем глинистой земли.

На западе базальтовые горы Караджа-дага опираются на боковые отроги, невысокие цепи которых разветвляются по направлению к Евфрату; некоторые из этих цепей достигают до 800 метров абсолютной высоты, превышая таким образом на четыреста или пятьсот метров уровень нижних равнин; эти высоты—к которым принадлежит, между прочим, Нимруд-даг, горы Немврода—имеют внушительный вид только благодаря своим крутым скалистым склонам. Но в большей части своего протяжения, к западу, эти возвышенности принимают характер плоскогорий: так, на запад от гор Немврода, возвышенность Кара-Сека представляет плато в роде тех, какие мы видим в южной Франции (где они известны под именем causses), хотя менее правильной формы. Этот известковый стол, имеющий 720 метров средней высоты, прерывается через известные промежутки трещинами, которые оканчиваются в кольцеобразных углублениях, впадинах, образовавшихся вследствие провала почвы, в которых скопляется немного воды во время дожливого сезона.

На востоке, Караджа-даг отделен от гор Мардин широким проломом около 800 метров абсолютной высоты, представляющим легкопроходимую дорогу путешественникам, отправляющимся из Диарбекира в степи, огибаемые течением реки Хабур. По обе стороны перевала геологический контраст полный: на западе высятся базальтовые утесы, на востоке простираются пласты известняков и мела. Высота самых высоких вершин почти одинакова, около 1.500 метров; на тех и других бывают иногда в конце апреля полосы снега. Горы Мардин, Мазиос древних географов, представляют, на высоте около 1.000 метров, многочисленные понижения гребня, через которые бассейн Евфрата сообщается с бассейном Тигра, а с восточной стороны широкая долина отделяет их от менее высокого доломитового массива Тур-Абдин, который продолжается по направлению к Тигру базальтами Гамка-дага и Элим-дага. Вершины Тур-Абдина почти все без деревьев; во многих местах камень нигде не покрыт даже травкой; только в долинах кое-где показываются редко стоящие дубы; но у подошвы южных крутых склонов, равнины, орошаемые горными потоками, разветвляющимися на тысячу ирригационных каналов и канав, представляют один громадный сад, где скучены селения столь же многочисленные, как в наилучше обработанных странах Европы. Откосы утилизируются жителями до последнего клочка земли, благодаря стенам в виде лестницы, опоясывающим каждую террасу; внизу, фруктовые деревья едва оставляют место, необходимое для дорог; тополи окружают пригорки, на которых некогда стояли оборонительные башни и храмы, деревенские акрополи или кремли.

Водораздельная возвышенность проходит гораздо ближе к Тигру, чем к Евфрату; в Лелеки-баире, где воды разделяются, при чем одни текут в Тигр, а другие образуют далее притоки Джахджаха и Хабура, раздельный хребет в десять раз более удален от Евфрата, чем от восточной реки. Он продолжается на юг, чтобы образовать массивы Карачок и Бутман, которые господствуют над Тигром и заставляют его описывать излучины по направлению к востоку. С своей стороны, массив Бутман примыкает к восточной оконечности цепи, которая выдвигается далеко к юго-западу в степи средней Месопотамии: это—Синджар, по-курдски Сингали, хребет, хотя не высокий, но, тем не менее, имеющий величественный вид, благодаря своему уединенному положению среди ровных степных пространств: с речных берегов в открывающейся взорам пустынной области видны только крутизны Синджара и скал, продолжающих его в западном направлении, Джебель-Ахдала и Джебель-Азиза, обрисовывающих на горизонте свой неравный гребень над пыльной поверхностью пустыни, и снова появляющихся по ту сторону Евфрата, чтобы соединиться с Анти-Ливаном через кряжи Джебель-Амур и Джебель-Рюак. Редко посещаемый, хребет Синджар сделался, однако, центром населения, по причине дождей, орошающих его склоны; многочисленные гроты, открывающиеся в известковых скалах, часто служили убежищем преследуемым иезидам, обитающим в окрестных селениях. Равнины, простирающиеся на запад от Синджара, по направлению к Евфрату, были свидетелями великого научного события, совершившагося в начале девятого столетия: измерения градуса меридиана собранием арабских астрономов; по их наблюдениям, длина одного градуса оказалась равной 56 и двум третям арабских миль. Но какова была в ту эпоху точная величина мили? По Беку, погрешность, сделанная астрономами, посланными калифом Аль-Мамуном, составляла около одной десятой по плюсу; по Ханыкову же, ошибка их не превышала одной пятидесятой.

К югу от хребта Синджар, в Месопотамской области встречаются только невысокие горки, почти все искусственные, да столы из скал, выгрызенных водой временных потоков (уади). На восток от Тигра, почва везде снова поднимается в виде горных валов; но эти скалы, перерезываемые притоками реки, принадлежат к иранской системе, ориентированной с северо-запада на юго-восток, и продолжаются параллельно краевым цепям Персии, снеговые вершины которых, блистающие на солнце, ясно видны из садов Багдада. К северо-востоку от Моссула, различные гряды гор, гораздо более неправильные, чем цепи Ирана, и соединяющиеся во многих местах в высокие массивы, поднимаются большим числом вершин выше 4.000 метров; массив Тура-Джелу, на востоке от Большого Заба, имеет, по Лейярду, более 4.500 метров высоты. Главная цепь, которую путешественники переходили перевалами, очень удаленными один от другого, та, которая господствует над становищами и селениями курдов гаккари; от озер, лежащих южнее озера Ван, она продолжается до краевых хребтов Персии, к которым примыкает между истоками двух рек Заб. Точная граница земли курдов или Курдистана на северо-востоке Месопотамии есть в то же время предел гористой области: это—песчаниковый вал, Джебель-Гамрин, четыреугольная призма геометрической правильности, разрезанная водами на узкия поперечные долины или ущелья, не менее правильные. Персиане дают совокупности гор, господствующих над равнинами Месопотамии, общее название Пушт-и-ку, которое можно встретить на очень многих картах, но которое на самом деле не применяется ни к какой особенной цепи. Это имя просто значит «Горы по ту сторону».

Тигр, менее длинный из двух рек-близнецов, изливающих свои воды через устья Шат-эль-Араба в Персидский залив, берет начало, как известно, в соседстве Евфрата. Близ Сиванских рудников, главные истоки, называемые Уч-Гель (Три озера), бьют из земли на расстоянии не более тысячи метров от глубокого ущелья, где течет Мурад, и образуемый ими ручей направляется на юго-запад, как бы для того, чтобы броситься в Евфрат, при выходе его из гор. Но другой поток, берущий начало также в нагорной долине, близкой к Евфрату, идет ему на встречу и увлекает его в юго-западном и южном направлении: это—Диджле, который считают главной ветвью Тигра, откуда и самое имя Шат или «Река» по преимуществу. Он течет сначала с полуостровной области, которую ограничивает Евфрат, описывая длинный ряд извилин на севере, потом на западе и на юге от возвышенных равнин Харпута; вытекая близко (всего только в нескольких километрах) от крутого поворота Евфрата, Диджле тотчас же начинает искать себе выхода из громадного круга, очерченного вокруг него рекой-соперницей. «Маленькое озеро» с солоноватой водой, Гельджук, Гельджик или Геленджик занимает в небольшом расстоянии к северу и 200 метров выше, впадину плато, кругообразная закраина которого посылает ручьи как в Тигр, так и в Евфрат. Недавно, после нескольких дождливых годов, озеро, уровень которого постепенно повышался, подобно тому, как это было с армянским внутренним морем Ван, достигло, наконец, пролома скал у его восточной оконечности, так что излишек вод его полился в Тигр: пользуясь этим обстоятельством, предприняли даже прорытие траншеи для того, чтобы урегулировать истечение озера и сделать его постоянным питательным источником реки. Так сближаются два речных бассейна, сближаются дотого, что сети их вод кажутся переплетающимися, как бы подтверждая описания древних авторов. Согласно местной легенде, поток Тигра был посещен Александром Великим; оттого этот исток называют «Рекой о двух рогах», по прозвищу, которое получил македонский завоеватель вследствие обоготворения его народами Востока.

По вступлении в Диарбекирскую равнину, «Река» быстро увеличивается в объеме от принятия притоков, посылаемых ей северными горами. Батман-су, один из наиболее обильных притоков,—второй Тигр по стремительности его вод, и бассейн этого притока, как и бассейн Диджле, начинается в непосредственном соседстве верхнего Евфрата, на южной стороне Мушских гор. Затем следуют Арзен-су и другой Шат, Ботан-су, в который впадает река Битлис, получающая начало в невысоком массиве, ограничивающем с юго-западной стороны резервуар озера Ван. Этот прекрасный ручей Битлис есть, вероятно, тот самый поток, который подал повод к басням, повторяемым Страбоном и Плинием, о проходе Тигра через озеро, в котором, будто бы, водилась только одна порода рыбы; на воды Битлиса смотрели, как на подземное истечение озера Ван, но этот поток берет начало на более высоком уровне сравнительно с уровнем озера, и вода его не солена и не содержит натра, как вода ванского замкнутого резервуара. Очевидно, только по составу воды можно будет узнать, существует ли действительно между притоками верхнего Тигра ручей, вышедший из Армянского озера подземными галлереями

Ниже соединения двух Шатов, Диджле, или западного Тигра, и Ботана, или восточного Тигра, река, которая уже катит половину жидкой массы, несомой его нижним течением в море, поворачивает на юго-восток, чтобы направиться в ущелья, перерезывающие дикия горы. На пространстве около 75 километров, тропинки оставляют берега и взбираются либо на западной, либо на восточной стороне, по крутизнам, съуживающим течение реки: там и сям, с высоты мысов, видны в глубине ущелья воды, скользящие у основания почти отвесных известковых стен или базальтовых колоннад. Ниже этого первого пролома гор, куда не решились проникнуть «Десять тысяч воинов Ксенофонта», открывается широкая равнина, и река извивается на просторе среди аллювиальных земель; но вскоре после того поток перерезывает другие горные валы, и в этих местах берега его опять делаются непроходимыми. Утесы и обвалы известняков, глин, конгломератов омываются волной: тропинки, избегая реки большими обходами, удаляются даже от нижней части притоков, которые все текут на глубине 15 метров между двух глинистых стен.

В ряде теснин, который начинается при слиянии притока Ботан-су и оканчивается выше города Моссула, река сохраняет нормальное направление, которому она следует до Евфрата, параллельно краевым цепям иранского плоскогорья. В этой части своего течения, как и в области истоков, Тигр получает большие притоки только с левой стороны: покатость правого берега представляет лишь узкую полоску земли, и почти все воды водораздельной возвышенности текут по направлению к Евфрату. Дождевые облака, приходящие с Средиземного моря и с Индийского океана, разрываются на южных скатах высот Курдистана, и в то время, как дожди, падающие на предгорья, непосредственно на север от пустыни, стекают к Евфрату, влажность, приносимая южными ветрами на высокие горы Вана и западной Персии, возвращается, в виде горных потоков, к Тигру. Некоторые из этих потоков имеют значительный бассейн: таков Большой Заб или Зарб (Зарб-эль-Кебир), верхния реки которого уносят воды области, заключенной между двумя озерами Ван и Урмия. Малый Заб (Зарб-Сагир) тоже катит много воды, часть которой он получает в персидской территории. Точно также, река Диялах, впадающая в Тигр, ниже Багдада, получает из Персии большое число ручьев, берущих начало в параллельных понижениях краевых цепей. Притоки, как и самый Тигр, должны пройти через параллельные хребты гор, прежде чем выйти из своих древних озерных впадин, чтобы вступить в равнину Месопотамии. Большой Заб, вытекающий из возвышенных долин курдского края, ударяется, на востоке от Моссула, о конгломератовые массивы, которые он перерезывает широким руслом, имеющим в некоторых местах не менее километра от берега до берега. Малый Заб тоже достигает Тигра, пройдя последовательно ряд узких поперечных долин между горами. На юго-восток от одних из «Ворот Тигра», вырезка, вертикальные стены которой имеют от 50 до 70 метров высоты, открывает проход водам реки Диялах через пласты красного песчаника массива Гамрин. В дождливое время года воды скопляются в виде временного озера в равнине Кизыл-Робат, лежащей выше ущелья. Другой приток Тигра, Адгим, берущий начало на склонах священной горы, Пир-Омар-Гудрун (2.500 метров), образует постоянное болото выше «Железных Ворот» или Демир-Капу, отделяющих его от аллювиальных равнин Месопотамии. Ниже всех рек-притоков, Тигр во многих частях своего течения выступает из берегов и выделяет из себя на восток болотистую ветвь, Гадд, которая соединяется с Керхой, рекой Луристана. Зимой вся равнина, простирающаяся от нижнего Тигра до Персидских предгорий, представляет одно внутреннее море, часто называемое в насмешку Умм-эль-Бак, что значит «Мать москитов»; летом остается сеть извилистых потоков, по которым удобно ходят мелкие суда, из Тигра в Керху, на расстоянии более 150 километров.

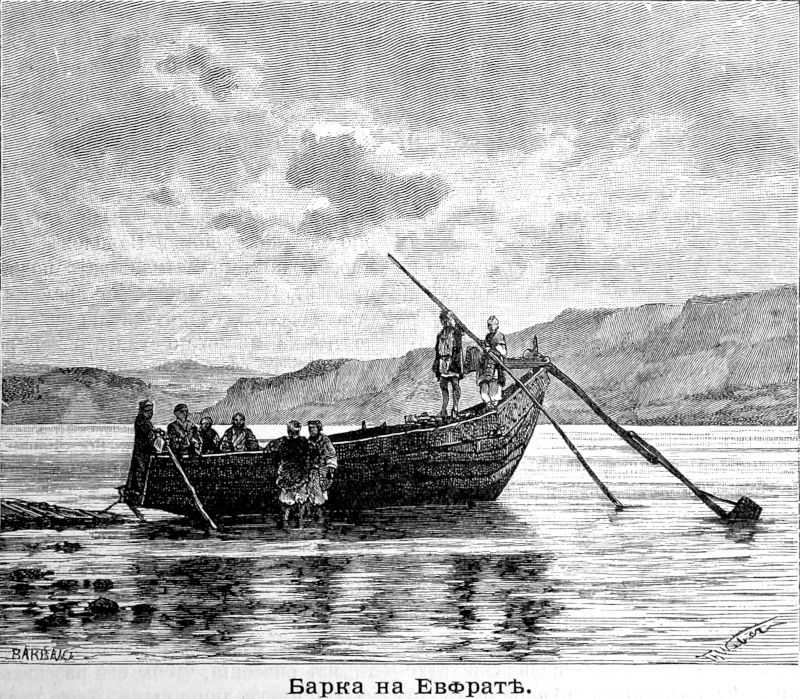

При слиянии с Евфратом, у Корны, Тигр, вопреки тому, что говорит Страбон, самая полноводная из двух соединяющих рек. Среднее количество протекающей в Тигре воды равно, по Ренни, 4.656 кубич. метров в секунду, тогда как в Евфрате, у Гита, по измерениям того же исследователя, оно составляет только 2.065 куб. метров. Западная река, то-есть Евфрат, теряется в его потоке, не увеличивая, повидимому, его объема. Отсюда может быть и название «Безводный Тигр», Диджлат-эль-Аура, которое прежде давали соединенным рекам, как бы желая тем указать на кажущееся исчезновение Евфрата. Общая длина Тигра, между истоков «Двурогой Реки» и местом её вступления в Шат-эль-Араб, около 2.000 километров, вдвое менее, чем длина Евфрата, и протяжение его бассейна тоже далеко уступает пространству бассейна этой последней реки; но, вместо того, чтобы извиваться в пустыне, как Евфрат по выходе из цепи Тавра, он все время течет вдоль основания гор, которые посылают ему свои воды, происходящие от снега и дождя. Получая начало в местности, лежащей на несколько сот метров выше долины Евфрата, и следуя, в направлении Персидского залива, по менее извилистой долине, Тигр имеет гораздо более наклонное падение. Он бежит быстро между крутых берегов, откуда и произошло его древне-персидское название Тигр или «Стрела», заменившее ассирийское наименование Гиддекель (Идиклат) или «Река с высокими берегами», которое сохранилось в армянском имени Дикла и в арабском Диджле. Благодаря большей скорости течения, Тигр теряет менее воды испарением и менее разливается по прибрежным равнинам в виде озер и болот. Пароходы с неглубокой посадкой подымаются по реке до Багдада и могли бы даже достигать Текрита, отстоящего от моря почти на 1.000 километров. Выше, до Моссула, ходят только барки, а еще выше, между Моссулом и Диарбекиром, единственное средство плавания составляет келлек, то-есть плот из досок, поддерживаемый на воде надутыми кожаными мешками. Мольтке и Мюльбах были первые европейцы, спустившиеся по реке этим способом и усмотревшие грандиозные ущелья, которыми Тигр выходит из области гор.

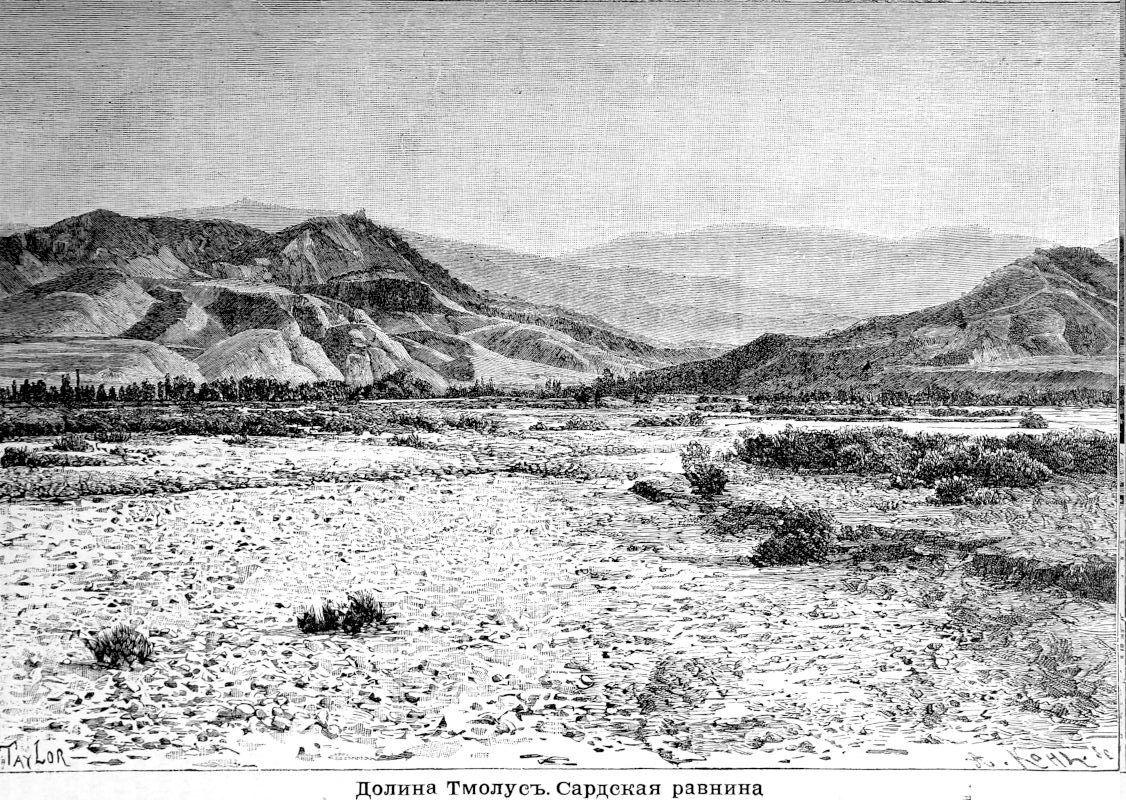

Ниже слияния двух главных ветвей—Мурада, наиболее полноводного из них, и Фрата (Кара-су, или «Черная вода»), давшего название всей реке,—Евфрат, то-есть «Река по преимуществу», несет уже большую часть водной массы, которая соединяется с Тигром в Шат-эль-Арабе. Русла двух Евфратов имеют, в среднем, более 100 метров ширины, один метр глубины, и скорость течения равна 3 метрам в секунду. В период разлива, то-есть с половины марта до конца мая, уровень поднимается обыкновенно от 5 до 6 метров и даже еще гораздо выше во время исключительно больших наводнений. Ущелья, которыми проходит поток, наполняются от утеса до утеса, и тропинки по берегам заливаются водой. Прежде, чем выйти из горной области, Евфрат усиливается еще несколькими притоками, присоединяющимися к нему как раз у вершины большой дуги, которую он описывает к западу от последних отрогов Тавра. В этом месте, воды возвышенностей Армении некогда скоплялись в озеро, бывшие берега которого видны еще на окружающих крутизнах, и которое оставило после себя многочисленные болота в богатых аллювиальных землях Малатии, отложенных течением Евфрата и его притоков. Не много найдется стран в Передней Азии, почва которых была бы столь же плодоносна, но и нет местностей более нездоровых. Между этими реками западной покатости, соединяющимися с Евфратом, самая полноводная Токмасу (Мелас древних географов), истоки которой переплетаются на водораздельной возвышенности с истоками Джигуна или Пирама Киликийского, притока Кипрского моря. Низменная равнина, орошаемая Токмой и Евфратом, лежит как раз на половине дороги из Константинополя в Багдад и составляет место роздыха на этом главном тракте Турецкой империи. Кроме того, и другие исторические пути проходят через этот бассейн, естественный центр пересечения дорог между Арменией и Сирией, между Малой Азией и низовьем Евфрата. Эта низменность, составляющая на западе продолжение верхней долины Тигра, была дорогой, указанной природными условиями местности караванам и армиям, отправляющимся из Персии к берегам Ионии. Клинообразные надписи, вырезанные на скале, господствующей над Евфратом в месте прохода, напоминают чужеземцу какой-нибудь забытый военный подвиг и славу персидского завоевателя, имя которого ученые стараются дешифрировать.

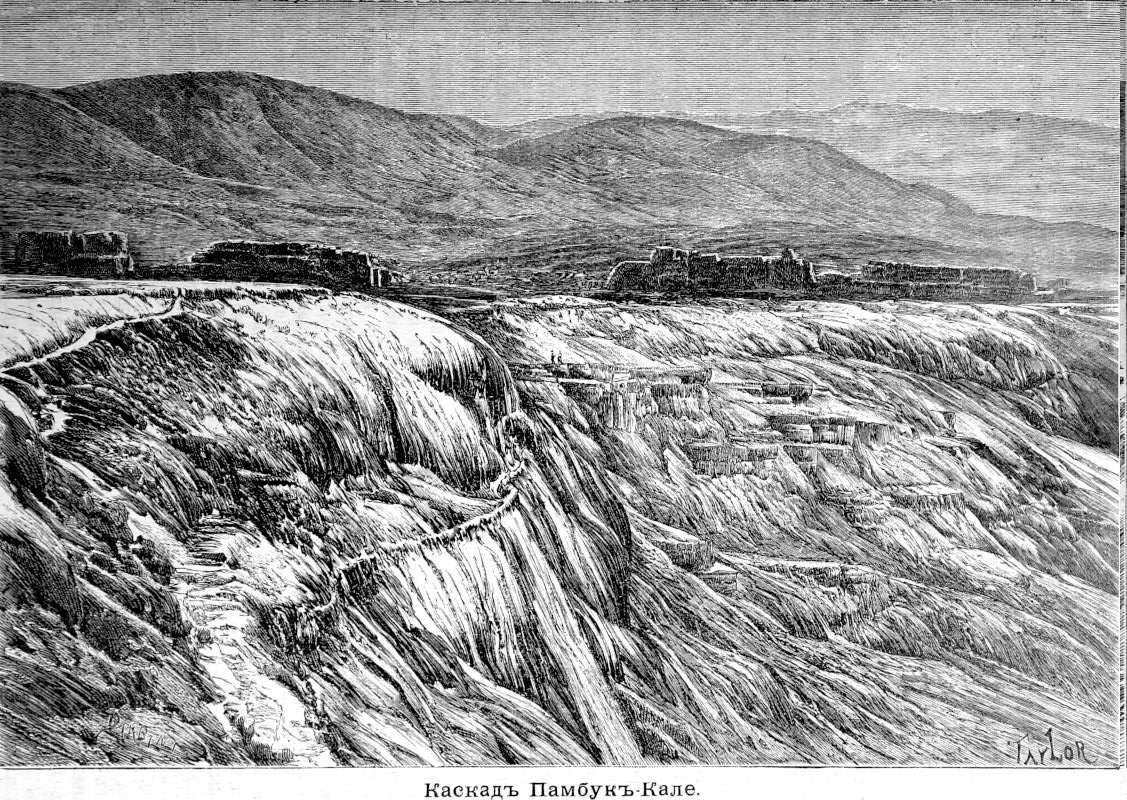

В бассейне Малатия, река находится еще на высоте 847 метров, и вал Тавра отделяет ее от нижней равнины. Поворачивая сначала на восток, чтобы следовать вдоль северного основания гор, поток вскоре вступает на юго-востоке в ущелья между скалистыми крутизнами, поднимающимися на 500 слишком метров: здесь начинаются стремнины или «пороги» Евфрата, которым турки дают название «Сорока дефилей». Эти пороги, в числе около трехсот, следуют один за другим на пространстве 150 километров, и в некоторых местах в таком близком расстоянии, что едва минуешь один катаракт, как уже слышишь рев воды на следующем пороге. Иногда, зимой, льдины задерживаются на выступающих из воды камнях и скопляются сплошными массами, по которым поселяне переходят через реку, как по мосту. Смотря по высоте вод, пороги бывают более или менее опасны: то поток убегает, образуя наклонную плоскость последовательных волн, то он низвергается каскадами. Водовороты перемещаются, и тогда как в одно время года воды кружатся медленно, в другое они несутся бешеным потоком, вырывая воронку, окруженную пеной. Справа и слева, с гор бегут ручьи, одни спускаясь по дну оврагов, через которые взор поднимается до верхних террас, с их лугами, осененными раскидистыми орешинами, другие низвергаясь шумными каскадами или даже падая с высоты карниза, откуда по временам летят также, смешанные с водяным столбом, глыбы и мелкие камни.

Один из самых опасных порогов—тот, который встречается первый на пути из Малатийской равнины: это—«Змеиный водоворот», названный так по причине волнообразного движения потока, который в этом месте имеет падение 5 метров на 180. Другие грозные пороги следуют один за другим близ Телека, там, где Евфрат, круто поворачивая на юг, затем на юго-запад, проходит под плоскогорьем, на котором бьет из земли, в 400 метрах выше, исток западного Тигра; сернистые воды вылетают фонтаном из расселины скалы, вблизи катарактов, и приметны издалека своими волютами паров: ниже, горный обвал съузил реку, и русло, средняя ширина которой перед этим местом превышает 200 метров, имеет здесь не более тридцати метров от одного берега до другого: эта теснина известна под именем Геик-Таш, что значит «Прыжок оленя». Один из последних порогов, Гергер (Гургур или Харкар), справедливо прозванный «Ревом воды», тоже считается опасным у плотовщиков. Однако, находились смельчаки, пускавшиеся в плавание через пороги. В 1838 и 1839 годах офицер Мольтке, командированный турецким правительством изучить на месте перевозочныя средства для транспортирования военного провианта, спустился по дефилею на плоте келлек: в первый раз он совершил переезд благополучно; но во второе плавание, предпринятое в сезон разлива, ему лишь с большим трудом удалось спастись от одного из водоворотов на пороге Телек; кожаные мешки были разорваны или отвязаны от плота силой течения, и несколько раз волны увлекали его под воду.

По выходе из ущелий армянского Тавра, Евфрат огибает на востоке, потом на юге, эту цепь гор, которая посылает ему многочисленные горные потоки; выше маленькой деревни Кантары видны еще кое-где пороги и стремнины. Река еще не вступила в равнину; утесы и холмы, известковые или меловые, высотой около сотни метров или даже более, прерываемые в местах впадения перерезывающих их речек, господствуют над долиной, преимущественно на правом берегу; но с высоты этих береговых круч на юге виднеются уже, через холмы, однообразные пространства Месопотамии и длинные извилины реки, с её островками и песчаными мелями. В этой части своего течения Евфрат направляется к Средиземному морю, и при вершине крайней описываемой им дуги он находится от этого моря всего только на расстоянии 155 километров. К этой излучине, столь важной в историческом отношении, сходятся естественные пути между морем и рекой. Самое имя Рум-Кале или «Крепкий замок римлян» указывает на важное значение, которое римляне или византийцы придавали этой части реки, называемой древними цейгма или «соединением», «местом переправы», по преимуществу. Выше этого пункта на Евфрате были построены мосты в разные времена, и Линч еще в 1836 году видел кое-какие обломки, в которых он признал остатки этих древних сооружений. Ниже, в Бире или Биреджике, главном месте прохода караванов, иногда скоплялось до пяти тысяч верблюдов, ожидающих судов для переправы через реку. До Балиса, лежащего на 150 километров ниже Рум-Кале, Евфрат течет почти параллельно берегу Средиземного моря, и только с этого места он поворачивает на юго-восток, чтобы пересечь наискось территорию до Персидского залива.

Справа и слева долины почва равнин довольно ровная; однако, высокие берега все еще сопровождают реку, особенно на правой стороне, где размывающее действие вод наиболее ощутительно. Некоторые цепи холмов оканчиваются выступами или высокими мысами над потоком и даже съуживают его ложе. Так, ниже Деира, Джебель-Абиад, или «Белая гора» заставляет Евфрат отступать, изгибаясь к западу до ущелья, через которое река соединяется с Хабуром. Ниже Анахаи до Гита, известковые скалы, окаймляющие берег, так близко подходят к реке, что не остается даже места для домов и нив. Некоторые селения состоят из естественных и искусственных гротов, вырытых в стенах поднимающихся над рекой утесов. Стоя внизу, различаешь жилища арабов и соседния пещеры, служащие убежищем диким голубям, только по тучам пернатых, кружащихся в воздухе. Некоторые деревни, как, например, Гадида (Гадиса), Эль-Уз, Джеба, построены на скалистых островах среди потока, который шумно ударяется о выступающие над поверхностью воды камни. Словно крепости, эти селения поднимаются над уровнем половодья, который почти на 7 метров превышает зимний горизонт вод. Внешние дома походят на стены цитадели и не имеют ни одного отверстия, через которое вода могла бы проникнуть в селение: во время наводнений деревня превращается таким образом в род кругообразной шахты, лежащей ниже потока.

Судоходный в продолжение части года, по крайней мере для пароходов небольшого водоуглубления, Евфрат имеет, ниже Биреджика, лишь весьма незначительное среднее падение до самого моря: принимая в рассчет все извилины, наклон площади истечения едва превышает один дециметр на километр; оттого вода спускается медленно, особенно в период мелководья, в конце осени и в начале зимы. Когда глубина составляет только полтора метра в самой впалой части ложа, верблюды могут безопасно пускаться через реку по крепкому дну; даже перед деревней Гадида поселяне переходят в брод. Во всем своем течении по равнине вниз от Биреджика, река Передней Азии, вероятно, уменьшается в объеме, подобно Нилу. Правда, к ней присоединяются притоки справа и слева: так, она получает Саджур из Таврских гор, Нахр-Белик—с высот Урфа, Хабур—вытекающий из гор Тур-Абдин; но, за исключением этого последнего, горные потоки, впадающие в средний Евфрат, несут значительный объем воды только в сезон дождей; другие притоки не более, как уади, почти круглый год безводные; прибрежные жители спешат отвести воду на свои поля, как только она появится на песчаном или глинистом дне ложа. Многие из этих временных потоков улетучиваются в прудах или теряются в болотах. Уади Али, начинающийся в соседстве Пальмиры, есть одно из этих русл, почти всегда сухих, а между тем он имеет не менее 300 километров. Уади Гарра, уади Гауран тоже имеют, по своим высоким берегам и широким ложам, вид больших рек, хотя летом там увидишь лишь лужи стоячей воды. Но эти временные ручьи и речки сирийской пустыни далеко превзойдены руслом потока Эль-Недж или Эр-Румом, который берет начало километрах в пятидесяти от Мадианского прибрежья, затем описывает большую дугу к югу во внутренности Аравии и оканчивается у нижнего Евфрата, пройдя пространство по меньшей мере в 2.000 километров. Эта большая «безводная река» свидетельствует о значительных климатических переменах, которые совершились с той эпохи, когда дожди могли размыть такую громадную рытвину на восточной покатости Аравии. Если бы брать в рассчет все временные воды, которые, даже из глубины Аравии, стекают на месопотамскую покатость, то поверхность бассейна Евфрата и Тигра, исчисляемая почти в 500.000 квадр. километров, увеличилась бы на целую треть. Устья временных потоков или уади бывают иногда опасны для перехода, даже когда в них совсем нет воды и дно кажется совершенно ровным. Дело в том, что во время сильных жаров почва дает широкия и глубокия трещины, которые первые дожди, увлекая мелкий песок, покрывают кремнями в виде пленки, тонкой, как лист бумаги. Путешественники должны идти с величайшей осторожностью, когда они рискуют пускаться по этому обманчивому грунту. Между двумя из этих уади, Кубейса и Мохамедие, из которых последний спускается с западных степей, непосредственно под городом Гит, простираются обширные слои пропитанной горной смолой почвы, прикрытые гипсом и глиной. бесчисленные серые холмики, поднимающиеся над поверхностью равнины, словно палатки лагеря, изливают из своего основания горную смолу (асфальт), в виде дымящихся источников, средняя температура которых от 25 до 30 градусов стоградусного термометра. Тягучая жидкость течет извилистым ручьем на почерневшей земле и медленно спускается к Евфрату.

В том месте, где западная река наиболее приближается к Тигру, и где эти два потока спускаются параллельно, на расстоянии один от другого, средним числом, около 35 километров, лежащая между ними равнина орошается Евфратом, который выше восточной реки почти на 5 метров. Кажется, что в предшествующую эпоху Евфрат в этом месте соединялся с Тигром, потому что скат от первой реки ко второй однообразен, без всякого промежуточного порога: вследствие постоянного размывания и подтачивания своего правого берега и отложения наносов на левом берегу, Евфрат постепенно удалился от Тигра, но он и теперь еще посылает ему боковые потоки. Оскудевая таким образом в пользу багдадских равнин и Тигра, получающего излишек водной массы своего близнеца, Евфрат мало-по-малу уменьшается в объеме; кроме того, значительная часть его вод переходит через плотины, худо содержимые, и разливается по болотам равнины, этим громадным «тростниковым морям», которые продолжаются на необозримое пространство, на протяжении сотен квадр. километров. Выше Вавилона, течение реки не переставало перемещаться, то вправо, то влево, иногда по собственной воле, часто вследствие труда человека, повиновавшагося приказу Нитокриса, Кира или Александра Македонского. Еще в эпоху Селевкидов, главное русло проходило к востоку от небольшого возвышения почвы, которое поднимается непосредственно на юго-западе от Багдада, и змеилось в равнинах, на расстоянии менее 25 километров от Тигра: вдоль этого древнего ложа и расположены почти все груды развалин и кучи мусора, оставшиеся от прежних городов, тогда как на берегу нынешней реки нигде не находили руин. В 80 километрах к югу от места первоначальной бифуркации начинается рукав, называемый каналом Гиндие и обязанный этим именем будто-бы работам ремонтирования, которые были предприняты одним индийским набабом; но, повидимому, он существовал уже в предшествовавшую эпоху; были уже сделаны многие прорезы, чтобы урегулировать изменчивое русло. Канал Гиндие уносит теперь около половины вод главной реки и изливается на западе в обширное «море» Неджеф; воды его очень уменьшаются в объеме от испарения, когда выходят из этого обширного болотистого резервуара, чтобы вернуться в главное русло. Вследствие этих разветвлений речного течения, произошло то, что рукав, за которым сохраняется имя Евфрата, перестал быть узнаваемым. Среди Ламлунских болот он имеет не более 74 метров от берега до берега; фарватер в собственном смысле имеет, в сухое время года, всего только 60 сантиметров глубины и от 3 до 4 метров ширины; спускаясь на барке по течению реки, англичане Кембаль и Бьюшер часто принуждены были тащить свое судно в грязи и пролагать себе проход через камыши, там, где пароходы Чесни находили за тридцать лет перед тем от 4 до 6 метров воды.

Ниже Евфрат снова принимает свою нормальную ширину, благодаря возвращению канала Гиндие и вод, изливающихся из прибрежных каналов, а также благодаря водной массе, приносимой ему Тигром, ибо, по странному явлению, восточная река, после принятия в себя истечений Евфрата, делается, в свою очередь, данником своего соперника: обмен вод совершается от верховья к низовью. При том, система канализации так же неудовлетворительна в прибрежном поясе Тигра, как и в прибрежном поясе вавилонской реки, и многие каналы, вместо того, чтобы разветвляться на второстепенные канавы и канавки, теряются в обширных болотах, заражая атмосферу. Во время наводнений часто случается, что плотины прорываются выше Багдада, и город остается по целым месяцам отделенным от восточных возвышенностей необозримой водной площадью, среди которой возвышаются там и сям, на подобие островов, пригорки, служащие убежищем для поселян, захваченных врасплох катастрофой. Поток наводнения не облегчается более, как было прежде, всеми этими боковыми каналами, которые сообщались с водовместилищами, вырытыми во внутренности туннеля, и защищали таким образом низовые равнины, сохраняя излишек вод до конца разлива. Восточные притоки Тигра, которые более удобны для канализации, чем главная река, по причине их меньшего объема и большей наклонности их скатов, гораздо лучше утилизируются: это преимущественно водам Халиса, отведенного из реки Диялах, багдадские равнины обязаны своей богатой растительностью. На берегах того же притока сделаны были с успехом первые ирригации по методам европейских гидротехников.

Во все времена хотели установить нечто в роде мистического контраста между двумя главными реками Передней Азии; в этом брачном союзе вод Евфрат представлялся воображению восточных народов мужским элементом, тогда как на Тигр смотрели, как на элемент женский. После соединения Тигра и Евфрата в общем русле Шат-эль-Араба, еще на расстоянии нескольких километров ясно заметна разница двух потоков: менее обильный, Евфрат приносит воду более медленную, более теплую, более чистую, более правильную в своем стоке; наносы или осадки его отложились уже в прибрежных болотах, тогда как «Стрела» содержит еще муть или твердые землистые частицы, увлекаемые её течением. Мыс Корна, омываемый двумя реками при их слиянии, составляет южную оконечность большого овального полуострова «Междуречье» или Месопотамия, Джезире турок, Арам-Негарайн древних халдеев и египтян во времена Тутмесов и Рамзесов. Эта островная область начинается, в строгом смысле слова, у Телексного колена, там, где пороги Евфрата отделены от истоков Тигра лишь узким валом скал; но с географической точки зрения, в отношении вида местности, почвы, климата, произведений, жителей и истории, истинная Месопотамия есть просто равнина, в которой переплетаются ирригационные воды, отведенные из этих двух рек. Искусственный вал, начинающийся на Тигре у Самарской луки и направляющийся на юго-запад к западной оконечности канала Саклавиях, ограничивает на севере эту плодоносную область Междуречья. Эта стена, называемая «валом Немврода», имела от 11 до 15 метров средней высоты и через каждые 50 метров была фланкирована башнями; но теперь во многих местах от этого сооружения остались только бесформенные развалины.

Евфрат мало утилизируется для судоходства, хотя с 1836 года пароходы спускались по реке ниже Биреджика. В различные эпохи, со времени Александра Македонского, по этому поперечному пути Передней Азии ходили целее военные флоты; император Юлиан собрал там не менее тысячи ста судов. В мирные периоды, когда судовщики не имеют причины опасаться вымогательств со стороны солдат или нападений грабителей, торговое движение возобновляется между речными пристанями, по перевозке фруктов и других произведений; плашкоуты, длиной до 12 метров, имеющие 1 метр осадки, безопасно плавают по среднему Евфрату в продолжение двух третей года, с грузом до 15 тонн. С 1563 года, эпохи, в которую один венецианский купец, Чезаре Федериго, спустился по течению из Биреджика до Фелуджи, багдадской пристани на Евфрате, европейские путешественники часто избирали речной путь, отправляясь с прибрежья Средиземного моря в города Месопотамии. До применения пара к судоходству, главное препятствие в торговых сношениях происходило от трудности проводить барки обратно к верховью: большая часть плашкоутов разбирались по прибытии на место назначения и продавались как строительный материал или на дрова, а судовщики, точно так же, как это было во времена Геродота, возвращались домой сухим путем, либо следуя вдоль берега, либо избирая более короткую, но и более трудную дорогу, через пустыню. Редкость леса на горах Армении и на Тавре делает лодочное судоходство очень дорогим, и на нижнем Евфрате, вниз от города Гита и его асфальтовых источников, употребляют, для плавания по реке, преимущественно большие корзины, сплетенные из веток тамариска; промежутки между прутьями затыкаются соломой, и вся корзина внутри и снаружи покрывается слоем асфальта, который совершенно не пропускает воды и выдерживает давление водной массы. Иногда можно видеть оригинальное зрелище, как эти корзины, кружащиеся на воде, плывут сотнями, нагруженные товарами, которых ожидают на берегу караваны верблюдов. Таким образом, нынешния суда на Евфрате отличаются от кожаных корзин, описанных у Геродота. Что касается пароходства, то река достаточно известна со времени исследований Чесни и других английских офицеров, чтобы можно было, во всей нижней части Евфрата, предварительно канализированной в местах прохода через болота, устроить правильное пароходное сообщение на все время сезона дождей; но города, сменившие могущественный Вавилон, не довольно многолюдны, чтобы поощрять подобные предприятия. От времени до времени, какое-нибудь турецкое судно появляется выше Гилле до Анаха, но можно судить о теперешней маловажности реки, как судоходного пути, по тому факту, что почти вся торговля последнего из только-что названных городов с Багдатом производится не по Евфрату, а дорогой через пустыню, направляющейся на восток к Текриту на Тигре.

Известно, как велико было плодородие вавилонской почвы, когда речные воды были искусно распределяемы по прибрежным местностям. Геродот, который, однако, ранее видел плодоносную дельту Нила, не хотел описывать растительность на берегах Евфрата, из опасения, чтобы его рассказы не показались преувеличенными. Даже после прохода стольких завоевателей и разрушения канализационных работ, сделанных ассириянами, сырая Месопотамия, совершенно непохожая, по физическим условиям, на сухую Месопотамию, то-есть полосу, обнимающую северные степи, отличалась баснословным плодородием: первые калифы извлекали из этой области громадные выгоды, когда вымогательства еще не обезлюдили края, последствием чего было постепенное распространение пустыни по возделанным землям. Статистика, составленная по повелению калифа Омара, констатирует тот факт, что производительные земли черноземной полосы Савад, общая площадь которых составляла всего только миллион сто тысяч гектаров, давали казне доход в 85 миллионов франков, контролируемый свинцовыми печатями, которые земледельцы носили на шее, после уплаты налога. В наши дни земледельческое производство далеко не так велико, но оно все еще возбуждает удивление своим обилием, и невольно задаешь себе вопрос: как природа соглашается так щедро вознаграждать столь примитивный труд араба. Тамошний земледелец ведет свое хозяйство следующим способом: он выбирает какой-нибудь хор, то-есть опушку болотистого пространства, средина которого занята грязью и тростником; затем, без всякой обработки, или просто поцарапав почву закривленной на конце палкой, которая менее взрывает землю, чем это сделал бы зуб граблей, и даже не дав себе труда вырвать сорные травы,—бросает семена ячменя в приготовленное таким образом поле. Как только покажутся листики, выпускают скот на хор, чтобы дать ему выщипать первые всходы, после чего оставляют поле без всякого ухода до дня сбора. Через четыре месяца после посева, в апреле, хлеб готов для жатвы. До тридцати и сорока колосьев родятся из каждого посеянного зерна.

Вода и теперь еще настолько утилизируется в сельских местностях, хотя и варварскими способами, что река значительно уменьшается в объеме в некоторых частях своего течения. Большинство прибрежных жителей орошают свои поля при помощи привода, который попеременно понижает и поднимает мех из козьей кожи. В промышленных округах для этой цели употребляют колеса, приводимые течением в движение и к которым привязаны бадьи, выбрасывающие воду в каменные водопроводы, построенные на вершине высокого берега. Наконец, кое-где есть каналы, регулируемые при входе шлюзом, которые берут ирригационную воду прямо из реки и разветвляются далеко по прибрежным равнинам: это лишь слабый остаток исполинских гидравлических сооружений, описанных у Геродота, во времена которого боковой резервуар, откуда получали воду ирригационные канавки, был так обширен, что мог принимать в себя в продолжение нескольких дней, не наполняясь, весь поток Евфрата. Канал, построение которого приписывалось царю Навуходоносору, и который разветвлялся параллельно реке, от Гита до моря, имел не менее 800 километров в длину; он не был превзойден ни одним из новейших сооружений этого рода. Древние каналы, остатки которых видны в прибрежных равнинах, были двоякого рода: одни, как, например, канал Нахр-эль-Мелек или «поток царя», спускавшийся наискось из Евфрата и впадавший в Тигр при Селевкии, были вырыты настолько глубоко, что поток проходил там во всякое время года и прочищал свое русло собственной силой размывания: это были судоходные пути. Другие каналы, служившие исключительно для целей орошения, получали воду только во время сезона разливов, который как раз совпадает с самым деятельным периодом растительности; но эти ирригационные канавы засоривались, заносились песком, и каждый год нужно было вынимать из них ил, который выбрасывали на берега; образовавшиеся от этого откосы достигали, наконец, высоты от 6 до 7 метров над уровнем равнин; встречаются даже такие, которые превышают 10 метров. С течением времени земледельцы утомлялись поддерживать эти каналы с двойным боковым валом; они вырывали рядом второй канал, затем третий, боковые насыпи которых возвышались последовательными рядами поперег равнины; во многих местах существует пять или шесть таких старых ирригационных каналов, окаймляющих горизонт своими параллельными стенами, которые издали походят на линии ретраншементов. Ничего не было бы легче, как снова привести эти каналы в исправное состояние очисткой от засорившего их ила и песка, тем более, что в новейшее время уже бывали примеры подобных реставраций: так, в июле 1838 года один пароход спустился по каналу Саклавиах до Тигра у Багдада. С того времени были поправлены и некоторые другие из вавилонских каналов; но ирригационные канавы, которые роют в наши дни, имеют по большей части гораздо более скромные размеры, нежели подобные же сооружения древних; они далеко не достигают такой значительной ширины (от 20 до 80 метров), какую имели древние каналы, являвшиеся настоящими реками, и не снабжены резервуарами-регуляторами, вымощенными и выложенными камнем, как старые водохранилища, которые еще видны там и сям, затерянные во внутренности земель. Запущенные и заброшенные уже сотни лет, эти гидравлические сооружения не окружены более мощной растительностью, как это было в старину: теперь кругом них во все стороны расстилается на необозримое пространство бесплодная равнина, покрытая, точно снегом, белым соляным налетом. Что касается построения речных плотин, то прибрежные жители, арабы или другие, умеют еще возводить их с большим искусством: ветви тамариска и камыш служат им материалом для приготовления фашин, которые, по своей гибкости, лучше оказывают сопротивление, чем камень; ил, залегая в промежутки между прутьями, скрепляет обшивку берегов и способствует их прочности.

В нескольких километрах ниже соединения Тигра и Евфрата, Шат-эль-Араб принимает в себя значительный приток, Керху, персидскую реку, которая спускается с гор Луристана. Имея полкилометра в ширину и от 6 до 10 метров глубины, «Река Арабов»—таков буквальный смысл слова Шат-эль-Араб—есть одна из больших рек Азии, хотя, однако, ее нельзя сравнивать с такими могучими потоками, как Ян-цзе-кианг, Ганг и Брамапутра; она даже много уступает объемом Дунаю, сопернику Евфрата по длине течения, но протекающему по стране с более сырым климатом. Средний сток Шат-эль-Араба исчисляется Барнсом в 6.696 куб. метров в секунду, что представляет истечение около 3 дециметров для всей поверхности бассейна: так как средняя глубина Персидского залива составляет 75 метров, то водам Шат-эль-Араба нужно бы было около семидесяти лет, чтобы наполнить эту впадину, если бы она была осушена каким-нибудь явлением природы. Землистые частицы, содержащиеся в водах этой реки, отлагаются при устье и образуют в море бар в форме полумесяца, представляющий в часы отлива только от 3 до 4 метров глубины: суда, имеющие более значительную осадку, должны выжидать прилива, который в среднем достигает 3 метров высоты, или употребить большую паровую силу, чтобы прорезать килем порог из грязи, запирающий вход в речное устье и покрытый слоем воды толщиной от 3 до 4 с половиной метров. Речные наносы, постепенно накопляющиеся, выдвигаются все далее и далее, заставляя море отступать за собой. В шестидесятилетний период времени, с 1793 по 1853 год, приращение дельты составляло, по Раулинсону, 3.200 метров, то-есть около 53 метров в год, и вычислено, что в течение тридцати последних веков все прибрежье подвинулось к югу слишком на 150 километров. Эти состоящие из речных наносов пространства продолжают равнины морского образования, которые можно видеть даже в соседстве Багдада, и происхождение которых обнаруживается мириадами раковин, принадлежащих к тем же видам, как и раковины Персидского залива. Но подвигаясь мало-по-малу в область морских вод, река не перестает передвигать свое течение то вправо, то влево, совершая как-бы качания, в роде качаний маятника: русло перемещается из века в век и из года в год. Было время, когда Тигр, Евфрат, Карун, даже Керха изливались в море каждый отдельно; «Две Реки», соединенные своим средним течением, были самостоятельны по низовью; они спускались параллельно морю, и русло, где соединяются воды, раздваивается там и сям, как будто две реки имеют стремление опять разделиться. Клинообразные надписи упоминают о военной экспедиции Сеннахериба против государства Элам, во время которой этот царь должен был подвергать себя и свое войско опасностям морского плавания, чтобы добраться от устья одной реки до устья другой. Прежнее независимое русло Евфрата, Паллакопас древних греков, известное в наши дни под именем Джахризадех, находится километрах в двадцати к западу от Шат-эль-Араба, и хотя ему часто дают название «безводной реки», однако, там и теперь еще течет ветвь Евфрата,в продолжение восьми месяцев в году. Морское течение, которое идет вдоль прибрежья Персидского залива, устремляясь к устью в направлении от востока к западу, от берегов Персии к берегам Аравии, постепенно засыпало песком вход Паллакопаса или «устья Абдалаха». Точно так же и нынешний лиман, частью уже засоренный илом, переменяет место; со времени построения первых английских морских карт, он отодвинулся к востоку, приближаясь к старому устью Каруна. Эта персидская река, некогда впадавшая прямо в море, теперь соединена с Шат-эль-Арабом искусственным каналом Гаффар, вырытым в 40 километрах ниже города Бассоры. Первоначальное русло Каруна существует еще под именем Бамишира, давая таким образом персианам независимый торговый пункт, которым они, впрочем, не стараются воспользоваться, чтобы не иметь надобности расчищать и поддерживать проход из реки в море.

Устья Шат-эль-Араба и Бамишира старые, покинутые течением речные русла, боковые истоки или ветви верхних вод, пруды, наполняющиеся в период разлива, топкие илистые берега—все это вместе образует неопределенное, переходное пространство, которое уже перестало быть морем, но еще не успело сделаться твердой землей: это—область, которую можно сравнить с Сандербаном Ганга, но растительность её гораздо менее богата: вместо непроницаемой чащи джунглей, где кусты и деревья переплетаются стволами и ветвями, здесь увидишь лишь камыши в затопленной равнине, и в часы прилива путешественники, уже прошедшие бар и поднимающиеся по речному течению, могли бы подумать, что находятся еще на море; только на северном горизонте, ряды пальм, которых видны лишь вееры, показываются в воздухе, как стаи птиц. Солончаковые пространства возвышающиеся над уровнем наводнения, покрыты солончаковыми растениями, тогда как земля уже твердая, но еще затопляемая периодическими пресными водами, поросла особого рода тростником, mariscus elatus, волокнистые корни которого переплетаются в ткань дотого плотную, что почва превращается в род войлока, оказывающего сопротивление самым сильным разливам; там, где mariscus овладел почвой, размывания уже не бывает: вода скользит вдоль берега, не подтачивая перепутанного до бесконечности сплетения корней. В мелких и тинистых водах, окаймляющих пояс тростников, живут мириадами барвены, которые роют себе норы в иле и поднимают его мало-по-малу, облегчая таким образом захват почвы растениями. Фауна Шат-эль-Араба отчасти морская. Акулы поднимаются с приливом до города Бассоры, и даже выше в Тигре и Евфрате, но они заходят по большей части в Карун, вода которого, спускающаяся с гор Хузистана, гораздо прохладнее; в нескольких сотнях метров температура воды разнится на 8 градусов Цельзия. В Каруне ладейщики встречают этих акул во всем низовье до запруды Аваз; их видели даже в соседстве Шустера.

На берегах обеих рек, Тигра и Евфрата, и в степях подошвы Синджара и Мардинских гор, летния жары почти невыносимы. Зимние холода там тоже очень чувствительны, особенно в открытом поле; лужи замерзают по ночам: когда дует северный ветер, арабы валятся с лошадей, как безжизненные массы; верблюды, окоченевшие от холода, не в состоянии двигаться. Месопотамская область обязана исключительно этим двум главным рекам своей замечательной географической индивидуальностью: по климату она представляет переходный пояс, где перекрещиваются метеорологические явления соседних стран, и где встречаются флоры и фауны, принадлежащие различным областям. Тогда как северные округи заняты предгорьями Курдистана и первыми уступами плоскогорья Персии, обширные пространства, заключающиеся между двумя реками, состоят из глинистых или каменистых степей, и растительность, окаймляющая правый берег Евфрата, ограничена песками пустыни или соляной эффлорессенцией высохших болот. С одной стороны, скаты гор убираются весной самыми разнообразными цветами, и стада газелей прячутся в густой траве; с другой—бесплодная почва дает только тощий кустарник, и дикая фауна представлена лишь хищными зверями, бродящими вокруг палатки бедуина. От Багдада до Мардина не увидишь, может быть, и шести дерев, разве только в возделанных лощинах, да на вершине холмов. Однако, северные степи представляют также местами пространства очень плодородной земли, где могли бы жить миллионы людей, если бы они утилизировали воды ручьев и отводили в свою пользу течения Тигра и Евфрата; весной охотничьи собаки, бегающие по степи, возвращались домой все желтые от насевшей цветной пыли. Большая равнина, зеленеющая с февраля по май, желтая в остальное время года, принадлежит к русскому поясу по чернобыльникам, к сахарной области по мимозам, к бассейну Средиземного моря—по злакам. По мнению большинства ботаников, подтверждающему то, что говорил двадцать три столетия назад Бероз, равнина Двух рек есть страна по преимуществу хлебных злаков: там был испечен первый хлеб; в начале настоящего столетия, в 1807 году, путешественник Оливье открыл в одном овраге, непригодном для культуры, пшеницу, ячмень, полбу в диком состоянии, и с того времени многие ботаники находили эти виды в области среднего Евфрата. С юга на север и с запада на восток Месопотамия представляет ряд поясов, отделенных один от другого неправильными линиями. Пальмы не переходят на севере за южное основание массива Синджар; на Евфрате последняя большая пальмовая роща находится в городе Анах; в Текрите, на Тигре, находим две последние плодовитые финиковые пальмы, составляющие как-бы авангард финиковых лесов нижней Месопотамии: они указывают естественный предел арабского владычества, а далее на севере начинается область курдского армянского масличного дерева. Хлопчатник растет в Диарбекирских равнинах, но далее этого предела он не встречается; выше европейские плодовые деревья, которые, однако, первоначально были привезены в нашу часть света из Передней Азии, их настоящей родины,—яблони, груши, абрикосовые деревья, окружают селения, но вишни нет, так же, как в северной Армении и на Понтийском прибрежье.

В равнинах Междуречья лев бродил еще в половине настоящего столетия, даже в соседстве Мардинских гор, но он исчез с берегов среднего Тигра выше болот Керхи. Слон и дикий тур, на которых охотились ассирийские цари в окрестностях Ниневии, не встречаются там более, по крайней мере уже слишком двадцать пять веков. Равным образом дикий осел перестал уже принадлежать к месопотамской фауне. Пеликану, еще недавно столь обыкновенному в евфратских лесах, тоже грозит опасность исчезнуть в очень близком будущем, так как пух его идет на муфты, очень ценимые, особенно в России. В степи самый обыкновенный зверек—тушканчик или табарган, разрывающий почву своими норками, так что в некоторых местах лошадям очень опасно бежать по такому обманчивому, постоянно проваливающемуся под ногами грунту. Евфрат и его прибрежные местности сохранили еще кое-какие остатки флоры и фауны, отличной от растительного и животного царства степей; река имеет собственную растительность, своих особенных птиц и диких животных: на берегах её водятся куропатки, франколины, сороки, гуси, утки и другие пернатые, которых никогда не встретишь в 2 километрах расстояния на пустынной равнине. На скалах вокруг Биреджика гнездится ибис (ibis comata), абиссинская птица; кажется, он не имеет колоний в других местах долины Евфрата, и жители охраняют эту птицу, видя в ней как бы покровителя их города. Бобры сохранились еще в средней части течения реки, а в прибрежных болотах обитает особый вид черепахи, trionix euphratica, длиной около метра. Чесни утверждает, что будто в Евфрате, именно в области ближайших к Сирии излучин, водятся крокодилы; однако, этот факт подвергнут сомнению некоторыми зоологами.

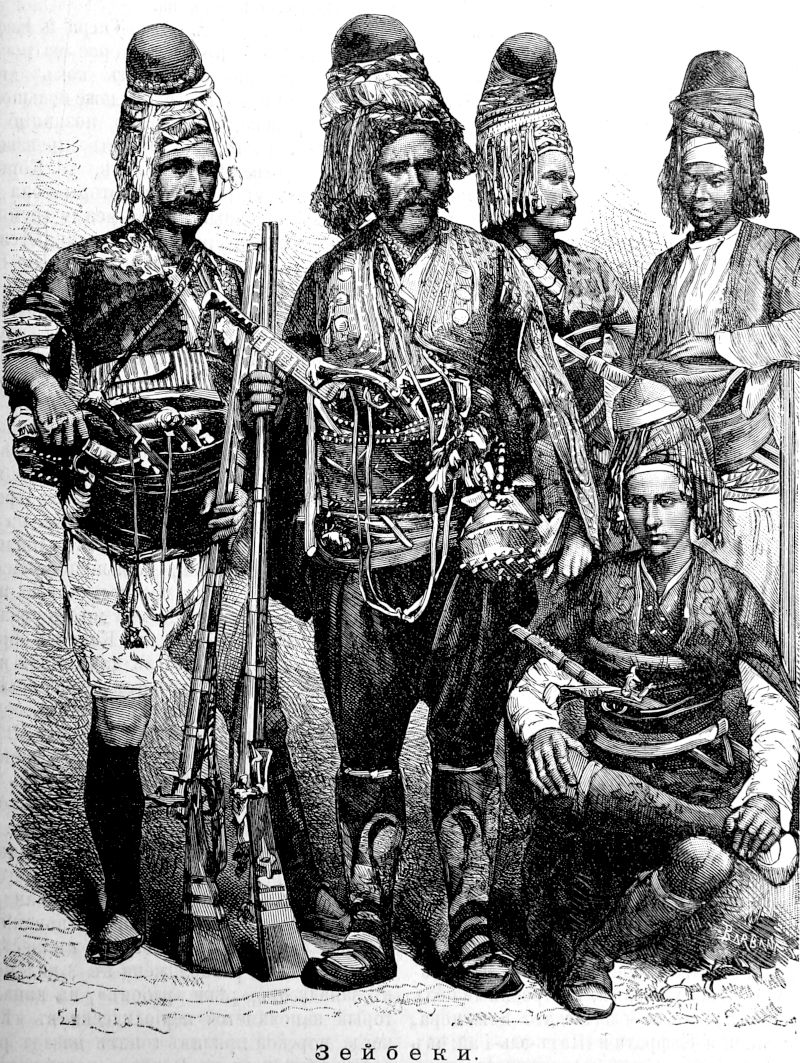

Во все времена с самого начала писанной истории, население Месопотамии было смешанного происхождения. Иранцы севера и востока, семиты юга и запада встречались в равнинах Тигра и Евфрата, и в этой области Междуречья образовались новые нации, непохожия на первоначальные расы и отличающиеся особенными качествами, подобно тому, как сплавы приобретают новые свойства, отличные от свойств первоначальных металлов, из которых они составлены. Ассирияне и халдеи имели свой особенный гений, отличный от гения их соседей, персов и мидян, арабов, сирийцев и евреев; но они не сохранили отдельного существования, как эти соседние народы. Сделавшись слабейшими, они были истреблены или смешались со своими победителями, утратив свое имя, свой язык, сознание своей национальности; однако, и до сих пор существует еще между курдами одно племя, которое носит имя Айсор и претендует на прямое происхождение от древних ассириан. Падение цивилизаций Вавилона и Ниневии позволило первоначальным элементам снова взять верх, и в наши дни вся Месопотамия разделена, как завоеванная земля, между этнологическими областями арабов равнины и горских курдов и туркменов. В половине семнадцатого столетия, когда Оттоманская империя была в борьбе с Австрией, арабы племени шаммар или шомер из Неджеда воспользовались удалением турецких войск на театр войны, овладели несколькими городами на берегу Евфрата и прошли победоносно по равнинам до Мардинских гор. Другое племя арабов, аназехи, пошли по их следам, чтобы иметь свою долю в завоевании, и после продолжительной и кровопролитной борьбы, вся область, простирающаяся от гор Сирии до предгорий Ирана, оказалась разделенной между двумя названными главными народцами и их союзниками. Аназехи распространили свое владычество в северо-западных степях до самых ворот города Алеппо; шаммары стали господствовать в Месопотамии. Война в собственном смысле прекратилась между шаммарами и аназехами, но мир не был заключен, и набеги из территории в территорию часто повторяются. По сведениям, собранным английской путешественницей, Анной Блент, численность этих племен определяется приблизительно следующими цифрами:

Аназехи и союзные племена: 30.000 палаток или 120.000 душ; шаммары и союзные племена: 28.000 палаток или 112.000 душ.

Со времени крымской войны прибрежные города на Евфрате были снова завоеваны турками; паши установили военные посты на больших дорогах, по которым ходят караваны, и некоторые племена оставили кочевую жизнь, променяв ее на земледельческий труд; они не носят более копья. Так, могущественный народец монтефиков или «соединенных», численность которого прежде простиралась по меньшей мере до тридцати тысяч палаток, состоит теперь из феллахов, водворённых на нижнем Евфрате и на Тигре. Племена бенилаам, заключающее около четырех тысяч семейств, баттар, зигрит, абу-могамед, шаб на нижнем Каруне, которые, впрочем, в сильной степени смешаны с иранскими элементами, тоже принадлежат к числу арабов-земледельцев, населяющих пригородные деревни, но они повиновались лишь призыву торговли: правительство тщетно пыталось ранее действовать на них силой. Различные племена кочевых бедуинов, внезапно окруженные войсками, получили приказ построить себе избы и обработывать соседния земли под надзором солдат; но как только гарнизон уходил, они снова отправлялись в свои излюбленные степи. Всего легче совершается переход от бродячей жизни к оседлому существованию у тех народцев, которые занимаются скотоводством, то-есть кочуют со стадами баранов и буйволов; наездники же, привыкшие владеть копьем, не могут принудить себя покинуть пустыню. Некоторые племена приспособились к постоянной жизни среди болот, где они обитают в хижинах, сделанных из тростника: таковы хозаилы и маданы, которых никогда никакие завоеватели не пытались преследовать в их топях и трясинах. Этим болотным жителям достаточно прорвать плотины, чтобы оградить себя от всякого внешнего нападения или преследования. Другие кланы арабов, зобеири, например, состоят исключительно из лодочников. Во всей Месопотамии нет более красивых мужчин, чем эти рослые, сильные матросы: ни один из их молодых людей не может думать о женитьбе, если он не совершил по крайней мере трех плаваний вверх по Тигру, из Шат-эль-Араба до Багдада.

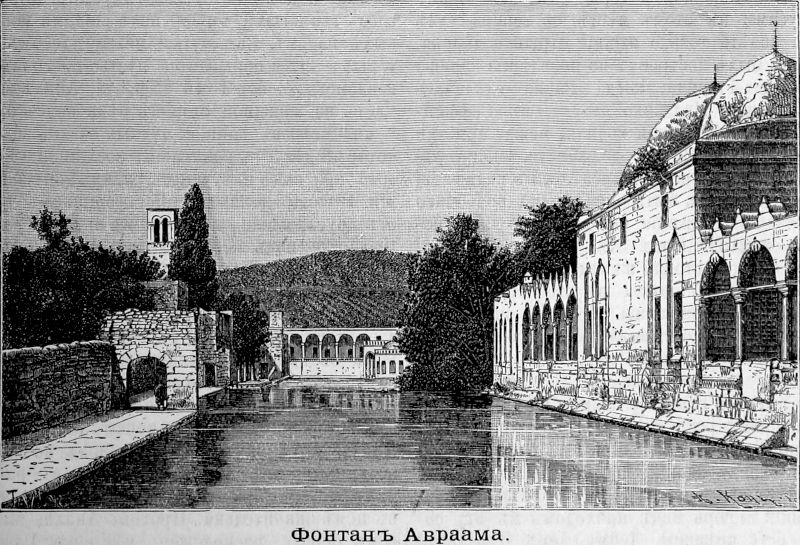

Курды предгорий принадлежат, вероятно, как и курды Персии и Армении, к различным расам, но они походят друг на друга нравами и образом жизни. В большинстве, они магометане, но несториане тоже представлены между ними значительными группами, особенно в долине реки Большой Заб, вокруг Джуламерка; халдеи имеют в Моссуле и в его окрестностях общины, более богатые, чем те, которые существуют на плоскогорье Урмия; сурияни или христиане-якобиты живут в числе около 30.000 душ в горах Тур-Абдинских, вокруг Мидиата и монастыря Дер-Амер; развалины семидесяти обширных монастырей свидетельствуют о важности, которую имела некогда эта секта: шемсиехи, иезиди или «обожатели диавола», также имеют в верхней Месопотамии свои убежища на Синджаре, где они долгое время пользовались почти полной независимостью. Некоторые специальные секты, остатки гонимых гностиков, равным образом удалились в уединенные массивы Месопотамии: рассказывают об одной общине, живущей в Мардинских горах, которая, как полагают, происходит от поклонников солнца, изгнанных из Харрана, города Авраама. Угрожаемые смертью, при калифе Аль-Мамуне, потому что не имели священной «Книги» или Библии, как христиане и евреи, эти сектанты принуждены были обратиться оффициально в одну из терпимых религий: большинство их присоединились для виду к секте христиан-якобитов, населяющих, вместе с ними, около шестидесяти деревень в горах Мардин и Тор. С тем искусством притворяться, которым так хорошо владеют вообще восточные люди, они аккуратно исполняют религиозные обряды, предписанные патриархом; но потихоньку продолжают поклоняться солнцу, луне, всему сонму звезд и регулируют свою жизнь по сочетаниям планет и волшебным заклинаниям. На нижнем Евфрате и в долине Каруна живут другие христианские гностики, которые, как полагают, тоже сохранили некоторые обрядности культа небесных светил: это гараниты или сабейцы (но не сабеяне), названные так по имени одного из их пророков; сами себя они называют мандайе, что значит «Ученики слова», и вообще католические миссионеры называют их «христианами Иоанна Крестителя», по имени Крестившего на Иордани, которого эти сектанты считают основателем их религии. Сабейцы, повидимому, были прежде очень многочисленны. На карте Тевенота обозначено тридцать шесть групп «Учеников слова», обитавших в Бассорском округе, и некоторые из этих групп состояли из двух тысяч семейств; в 1875 году насчитывали уже не более тысячи сабейцев на берегах Тигра и около восьми тысяч во всей Месопотамской области; на Евфрате главное место их—деревня Сук-эш-Шиок, в земле племени монтефиков. До половины текущего столетия все сабейские священники в окрестностях Бассоры погибли от чумы; сменившие их священнослужители исполняли лишь внешние обряды, между которыми самым важным считается частое крещение верующих—первое условие прощения грехов. Сабейцам не позволяется жить далеко от реки или «Иордана»: в текущей воде они совершают большую часть своих религиозных церемоний, в том числе даже обряд бракосочетания. Они поклоняются кресту, потому что мир, разделенный на четыре части, сам составляет крест по преимуществу. Их религия, враждующая сестра иудейства, христианства, магометанства, основана на гностической идее двух начал, проповеданной некогда их богословами и философами, ибо сабейцы имели также свой период литературной деятельности. Подобно христианам, евреям и мусульманам, они—«люди Книги»; они обладают «Сокровищем», называемым также «Книгой Адама»—хотя она появилась уже после Магомета—и составленной на своеобразном семитическом языке, как подобает идиому особенной религии. Однако, этот язык существует лишь в священных сборниках: верующие говорят арабским языком, как все жители страны. Многоженство им не воспрещено, но они могут заключать брачные союзы только в среде своей общины. В обыкновенной жизни они отличаются от магометан только большей честностью; впрочем, иначе и быть не могло бы, так как они должны завоевать себе уважение, чтобы пользоваться терпимостью.

Так же, как христианство, учение Магомета породило множество сект в этой стране, где перемешалось столько религиозных преданий. Все секты Востока имеют своих представителей в Месопотамии. Аравийские вагабиты организовали там общины, за которыми учрежден строгий надзор; персидские бабисты держат там свои тайные сходбища; на берегах Тигра тысячи мусульман называют себя учениками ахунда, смиренного и бедного проповедника из долины реки Сват, в Афганистане. Существует также, как говорят, между монтефиками и другими арабами на нижнем Евфрате и Шат-эль-Арабе небольшое число последователей религиозной секты или сообщества сенусиа, возникшего в Алжирии, где оно наделало не мало хлопот французам. Кроме преследуемых сект, вынужденных явно притворяться исповедующими какую-либо дозволенную религию и продолжающих в тайне соблюдать обряды своей собственной веры, есть местности, где два культа в чести. Так, жители Моссула, мусульмане и христиане, имеют одного и того же патрона, Джерджиса или св. Георгия. Во многих областях Месопотамии, между прочим, в Орфе, мусульманки делают приношения Божией Матери, чтобы иметь детей; если их желание исполнится, они считают долгом отправиться в церковь, чтобы принести благодарственную молитву, и подробно расспрашивают об обрядах, которые нужно исполнить по христианскому обычаю. С другой стороны, есть много бедуинов, о которых трудно было бы сказать, к какой религии они принадлежат: они боятся дурного глаза и отстраняют его от себя жестами, подобно тому, как это делают неаполитанцы, но они не принудят себя даже прочитать молитвы и считаются магометанами только по имени.

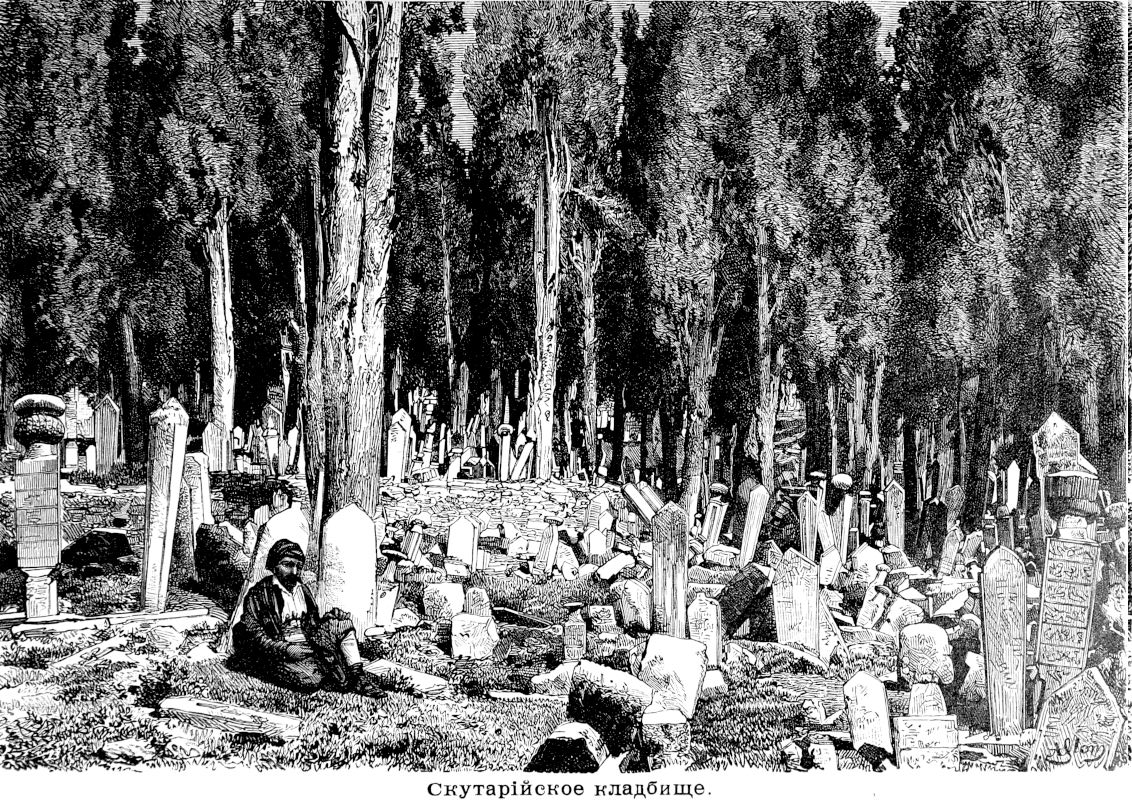

В городах, арабское население, смешанное с турецкими и халдейскими элементами, исповедует суннитскую догму; однако, Вавилония заключает в своих пределах святые места, наиболее чтимые у шиитов, после Мекки: таковы Кербела, где находится могила Гуссейна, и Неджеф, где высятся куполы мечети Али. Верным шиитам, которым посчастливилось жить и умереть в этих святых местах, нечего бояться мук ада: они даже не будут ответствовать за дурные дела, совершенные на этом свете. Оттого тысячи персиан и сотни богатых индусов шиитской секты поселились на постоянное жительство либо в Багдаде или в Хадиме, в соседстве священных могил, либо даже в Неджефе или в Кербеле, и очень многие из богатых иранцев, которые не имели счастья жить на благословенной земле, просят, умирая, чтобы их смертные останки отвезли туда для погребения. Перевозка покойников в Кербелу и в Неджеф, хотя иногда запрещаемая, до сих пор составляет одну из главных статей торговли между Персией и Азиатской Турцией; по новейшим статистическим сведениям, среднее число ввозимых персидских трупов равняется 4.000 в год; но в 1874 году, после голода и следовавшей за ним большой смертности, было зарегистровано 12.202 мертвых тела, посланных из Персии в Месопотамию. Сверх того, многие арабские племена, увлеченные силой примера, взяли привычку отправлять своих покойников в святые города шиитов, превратившиеся, вследствие этого, в обширные кладбища. Для длинного странствования, тела завертываются просто в ковер или циновку,без всяких антисептических ингредиентов, и когда транспорт приходит в святое место, покойники представляют лишь бесформенную массу останков; на расстоянии нескольких сот метров путешественники задыхаются от невыносимого трупного запаха, распространяемого погребальными поездами, которые перевозят в одно и то же время мертвые тела и чуму. Ирак-Араби есть одно из гнезд этой страшной болезни: из сорока последних эпидемий двадцать две получили там начало или распространение.

В верхнем бассейне западного Тигра самый высокий по положению город—горнозаводский центр Хапур (Маден-Хапур), стоящий на высоте 1.039 метров над уровнем моря и 250 метров над уровнем реки. Соседняя гора, Магарат, доставляет в изобилии медную руду, которую работники греческие, армянские и турецкие частию переплавляют на месте, но которой большая часть вывозится в промышленные города Азиатской Турции—в Диарбекир, Эрзерум, Требизонд; еще недавно почти все восточные люди, от Константинополя до Испагани, запасались медной посудой из Маден-Хапура. В начале нынешнего столетия годовой вывоз руды с верхнего Тигра в Багдад простирался до 400 тонн, но с той эпохи добыча меди много уменьшилась; теперь едва эксплоатируют месторождения свинцовой руды, содержащей серебро, и не занимаются более добыванием золота и серебра. Город Аргана, лежащий на юго-западе от Хапура, на выступе горы, господствующем над Тигром, обязан соседству подземных рудокопных галлерей тем, что ему тоже дали прозвище Маден: Аргана-Маден или «Аргана рудниковая».