IV. Малая Азия

Названия «Малая Азия» и «Анатолия», употребляемые ныне в тожественном смысле, суть термины византийского происхождения, значение которых изменилось в течение веков. По мере того, как наименование Азия, принадлежавшее в начале области незначительного протяжения на покатости Эгейского моря, распространялось на более обширную совокупность земель, постепенно увеличивавшуюся из века в век с открытиями путешественников и походами завоевателей, сделалось необходимо употреблять другие термины, во избежание путаницы понятий. Так, с начала пятого столетия христианской эры, название Малая Азия стали применять к полуострову, заключающемуся между Кипрским заливом, Понтом Эвксинским и течением реки Галис, для отличия от всего остального континента, называвшагося «Большой Азией» или «глубокой», то-есть дальней Азией. Выражение Анатолия, которое употребляли в Константинополе для обозначения небольшой части азиатского полуострова, и которое в шестнадцатом столетии, в царствование Сулеймана Великолепного, было еще оффициально названием особой провинции, получило в конце концов общий смысл и заменило имя Рум или «Романия», которое обычай давал прежде византийским провинциям, столь долго оспариваемым турками у константинопольских императоров. Сами османлисы употребляют, в форме Анадоли или Анадолю, это греческое слово Анатолия, синоним наших неопределенных выражений «Восток» или «Левант». Правда, по странному смешению понятий, какого географическая номенклатура представляет много примеров, это название Анатолия или Натолия могло быть взято турками как имя города Натолии, столицы одного из княжеств Рума, и распространено ими на всю страну.

Как бы то ни было, географические наименования Малая Азия и Анатолия имеют в наши дни довольно точный смысл и применяются к области, хорошо ограниченной. Залив Искандерунский или Александретский, проникая далеко внутрь материка между Киликией и Сирией, ясно обозначает на юго-западе крайний угол полуострова. Цепь гор и высоты, продолжающие на севере хребты Сирии и составляющие водораздельную возвышенность между Джигуном или Пирамом и притоками Евфрата, образуют естественную демаркационную линию при основании полуострова. Только в северо-восточном углу, там, где тянутся параллельно Черному морю Понтийские Альпы, раздельная черта становится неопределенной, и географическую границу проводят уже условным образом от плоскогорья Сивас к мысу Язун, через долину реки Гермили, притока Ешил-Ирмака; однако и там отроги гор Армении, резко отличаясь своим мощным рельефом и богатством своей растительности от однообразных равнин Запада, составляют естественный рубеж между Понтом и Малой Азией в собственном смысле. В этих пределах полуостров занимает пространство, почти равное пространству Франции, но обитаемое населением в пять раз менее многочисленным.

Пространство и народонаселение Малой Азии, с островами прибрежья, но без Кипра: 517.600 квадр. километр.,6.720.000 жит., 13 жителей на 1 квадр. километр.

Без всякого сомнения, Анатолия могла бы легко прокормить такое же число жителей, как самые богатые страны Европы. Правда, почти вся поверхность этого края занята высокими плоскогорьями и горами, и средняя высота страны над уровнем моря, вероятно, не менее 1.000 метров; но сколько миллионов людей могли бы жить в довольстве в плодоносной долине Меандра или в какой-либо другой равнине, покатой к морю Архипелага! Даже на внутренних возвышенностях жители могли бы группироваться массами: на многих плато, где в наши дни увидишь только палатки пастухов, почва усеяна древними городами в развалинах: на той же абсолютной высоте, на которой находится Монлуи и Бриансон, эти французские крепости, столь пугающие, как места пребывания, Малая Азия имела в былые времена сотни многолюдных городов. Разность широты вознаграждает за разность высоты; изотермическая линия 12 градусов по Цельзию проходит через Кайсарие, главный город Каппадокии, лежащий на высоте приблизительно 1.200 метров над уровнем океана, тогда как во Франции, 8 градусами севернее, эта самая линия средней годовой температуры пересекает область сентонжского прибрежья. На берегу Кипрского моря, на склоне гор, обращенных на юг, климат уже почти тропический.

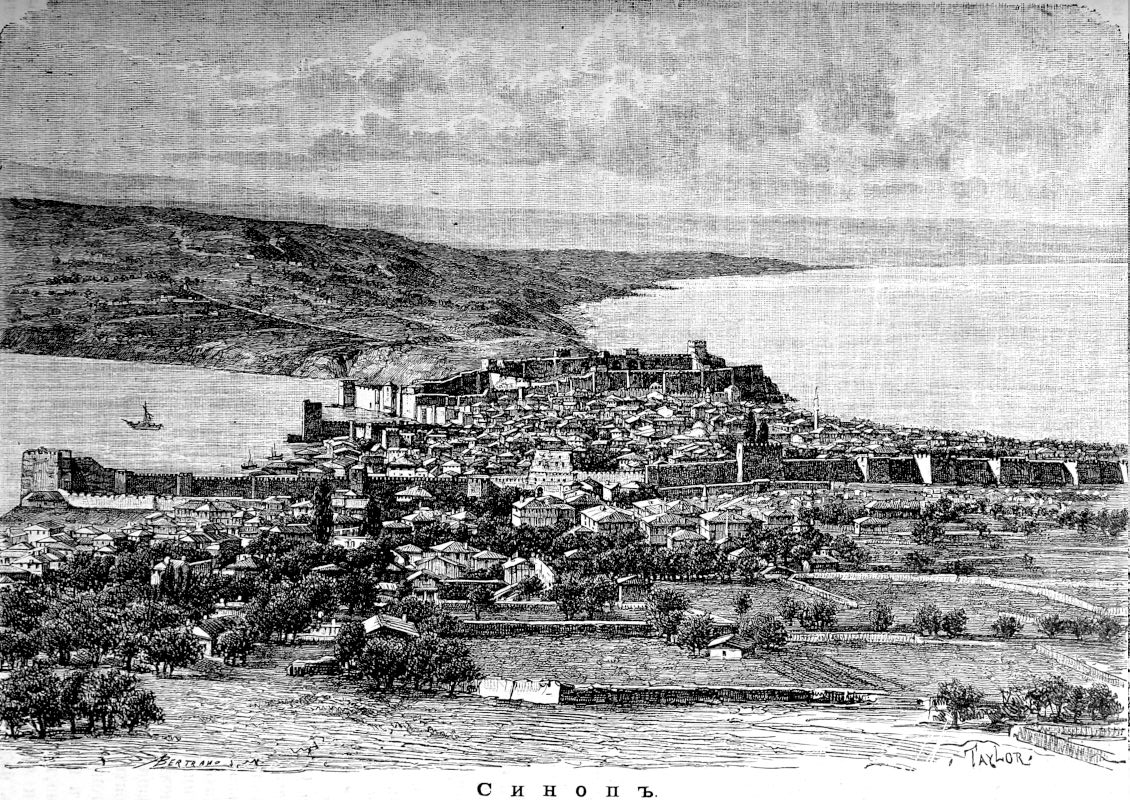

Одна из главных выгод Малой Азии состоит в замечательном развитии её морского прибрежья сравнительно с пространством территории. На востоке, как на побережье Понта, так и на побережье Средиземного моря, берег представляет волнистую линию, образующую длинные полукруговые выпуклости и вогнутости, изрезанные на окружности второстепенными правильными изгибами берегового контура. Около северо-западного и юго-западного углов Анатолии, кривые с большим радиусом сменяются глубокими иссечениями берега; прибрежье разветвляется как-бы на суставы, которые, в свою очередь, выдвигают маленькие полуострова в море, усеянное островами и островками: весь западный берег разрезан на гористые полуострова, которые следуют один за другим правильно от залива к заливу, ритмируя свое движение, как стихи с гармоническим размером. Если принимать в рассчет только главные изгибы, то оказывается, что общее протяжение ионийского берега по крайней мере в четыре раза превосходит прямое расстояние, а с побережьем всех обитаемых островов длина его вдесятеро больше. Пункты берега, где море вызвало к жизни рынки и порты, возрасли численно в значительной пропорции; повсюду открываются бухты и порты; дополняясь всеми этими расчленениями, морской берег сделался оживленным.

Западная часть Малой Азии представляет поразительный пример того, как много условные деления заключают в себе произвольного. В самом деле, острова, полуострова, речные долины Анатолии до гор и плоскогорий внутренности страны вовсе не имеют азиатского характера: они принадлежат географически, так же, как исторически, к Европе. По обе стороны моря климат сходен, берега имеют одинаковый вид и одинаковое образование; на той и другой стороне поселились, друг против друга, единоплеменные населения, и одно и то же историческое движение увлекло их к одинаковым судьбам. Вместо того, чтобы разделять Элладу и Анатолию, Эгейское море, напротив, соединило их непрерывным обменом произведений и путешественников. Как во времена Геродота, Афины и Смирна, которые смотрят друг на друга через волны моря, остались греческими городами, несмотря на завоевания и нашествия варваров, переселения которых происходили сначала от востока к западу, потом приняли обратное направление—с запада на восток.

Но две Греции, Европейская и Азиатская, представляют замечательный контраст. Если азиатская Иония не менее богата расчленениями берегов, чем Европейская Греция, то различие её положения относительно соседних земель дает ей иную историческую роль. В то время как Пелопоннез—на что указывает и самое имя его—есть скорее остров, чем полуостров, да и континентальная Греция—страна почти исключительно приморская, отделенная от северных областей высокими горами, проход чрез которые возможен лишь по узким дефилеям,—расчлененное морское побережье, окаймляющее в виде полукруга полуостровной корпус Малой Азии и образующее ту область, столь благоприятную для культуры и торговли, которую Лежан называл «анатолийской подковой», составляет естественный придаток внутренних плоскогорий. Правда, от возвышенностей центра и даже долин рек, впадающих в Эгейское море, до плоских берегов окружности, сношения затруднены во многих местах горными массивами, оставляющими населениям побережья лишь узкий пояс земли; из области морских берегов на центральные плоскогорья приходится подниматься по диким скалам богазов; прибрежные равнины и внутренния степи—совершенно различные земли, имеющие различное население и различную историю. Даже в некоторых местах бассейны окружности были разделены на замкнутые бассейны, с трудом сообщающиеся один с другим: таким образом эллины, обитавшие на морском берегу, могли долгое время сохранять свою самостоятельность и свою самобытную цивилизацию рядом с могущественными азиатскими царствами, от которых они были отделены только поясом скал в несколько миль ширины; но, тем не менее, несомненно, что, вообще говоря, между областями морского прибрежья и областями внутренности страны должны были установиться правильные сообщения, постоянный обмен товаров, людей и идей. В этом и заключается оригинальность дела, выполненного во всемирной истории жителями анатолийского полуострова. Можно сказать, что эта страна состоит из двух областей, вложенных одна в другую: это азиатская земля, вставленная в рамку из европейского прибрежья.

Как область прохода для народов Востока, Малая Азия составляет естественное продолжение плоскогорий Армении и «Индийского ущелья»; но на этой оконечности Азии должна была происходить приостановка в движении племен. Только на северо-западе, там, где море, на Босфоре и Геллеспонте, съуживается до размеров реки, переселения могли совершаться без затруднения с одного континента на другой. В других же местах везде сношения между Европой и Азией производились не перемещением самих населений, но чрез посредство торговли и военных экспедиций. Впрочем, различие почвы и климата между внутренними плоскогорьями и иссеченной окружностью приморских низменностей имело следствием контраст между обитателями тех и других. Переходный пояс между Азией и Европой, между ионийцами с одной стороны, лидийцами и фригийцами с другой, находился на самом полуострове; это в Малой Азии была совершена, гением прибрежных эллинов, изумительная выработка всех элементов искусства, науки, цивилизации, принесенных из Халдеи, Ассирии и Персии, из семитического мира и даже, косвенным образом, из отдаленного Египта; они разработали все эти чужеземные элементы, и все это новое достояние было передано ими своим единоплеменникам на островах Архипелага и на континентальных берегах Греции. Анатолию сравнивали с рукой, протянутой Азией Европе; но эта рука не могла бы распространить своих благодеяний, если бы от одного берега к другому эллины не служили посредниками.

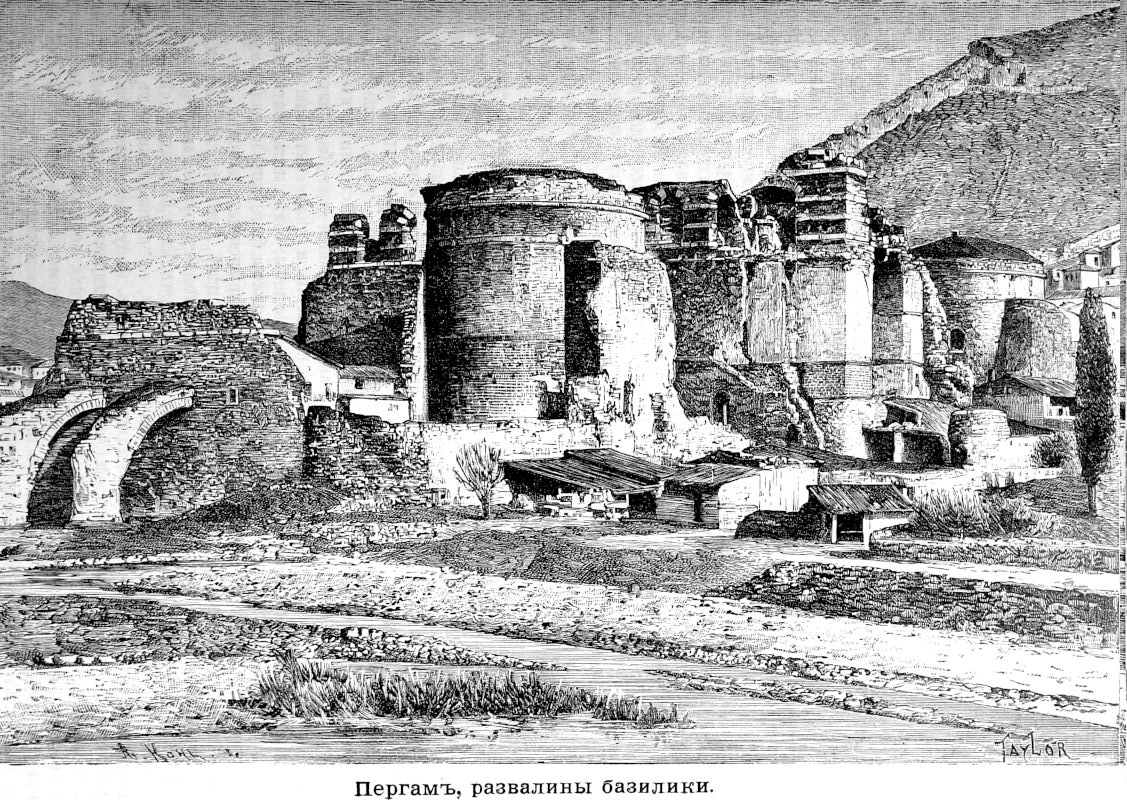

Мало найдется стран в свете, где бы, по выражению известного историка Курциуса, «так много истории было скучено на таком тесном пространстве». На этом поясе поморья, пользующемся таким благоприятным климатом, на этих берегах, так хорошо разрезанных на заливы и полуострова, в этих аллювиальных равнинах, где природа, вспомоществуемая человеком, производит пищевые растения в таком изобилии,—населения должны были стекаться толпой и оспаривать друг у друга почву с ожесточением. С одной стороны, жители плоских возвышенностей и внутренних долин усиливались сохранить в своем владении прибрежные земли Эгейского моря; с другой, народы моряков, торговых людей или пиратов, старались утвердиться на этих, так много обещающих берегах. После длинных превратностей кровопролитной и истребительной борьбы, о которой рассказывают мифы и античные поэмы, победу одержали населения наиболее подвижные, наиболее живые, населения приморские. Греки различных корней или племен: лелеги, ионийцы, доряне, овладели лучшими по положению и удобствам портами, и города, которые они основали, сделались многолюдными и могущественными центрами населения. Там-то из всех элементов, принадлежащих различным цивилизациям Египта, Сирии, Персии, Индии, областей Кавказа, вышло то движение искусства и науки, которое увлекает нас и по настоящую минуту; там истинное начало нашей культуры, наша умственная колыбель. Гомериды распевали там древнейшие песнопения нашей средиземной литературы; ионийское искусство достигло там своей высшей степени изящества и блеска; философы высказали там гипотезы о мироздании, которые до сих пор составляют предмет обсуждения. В одном из городов Малой Азии, в знаменитом Милете, Анаксимандр, Гекатей, Аристагор начертали, слишком двадцать четыре века назад, первые географические карты, на бронзовых досках. А между тем редко отдают справедливость азиатским эллинам, подобно тому, как в течение столетий видели древнюю Грецию сквозь римский мир, так точно, от действия перспективы, видят эллинскую Малую Азию преимущественно как бы в тени Греции; впечатление ансамбля было бы совершенно иное для азиатских населений. Открытия археологов доказывают, что Азиатская Греция стояла не ниже Греции Европейской в отношении произведений искусства, и что первая предшествовала последней. «Ионийская цивилизация была весной цивилизации греческой, это она дала первые плоды культуры, эпос и лирическую поэзию». Малая Азия—родина Гомера, Фалеса, Гераклита, Пифагора и Геродота. Только тогда, как в европейской Элладе весь умственный свет, казалось, сосредоточивался в Афинах, он был рассеян в многочисленных фокусах на берегах Малой Азии: в Пергаме, Смирне, Эфесе, Милете, Галикарнасе.

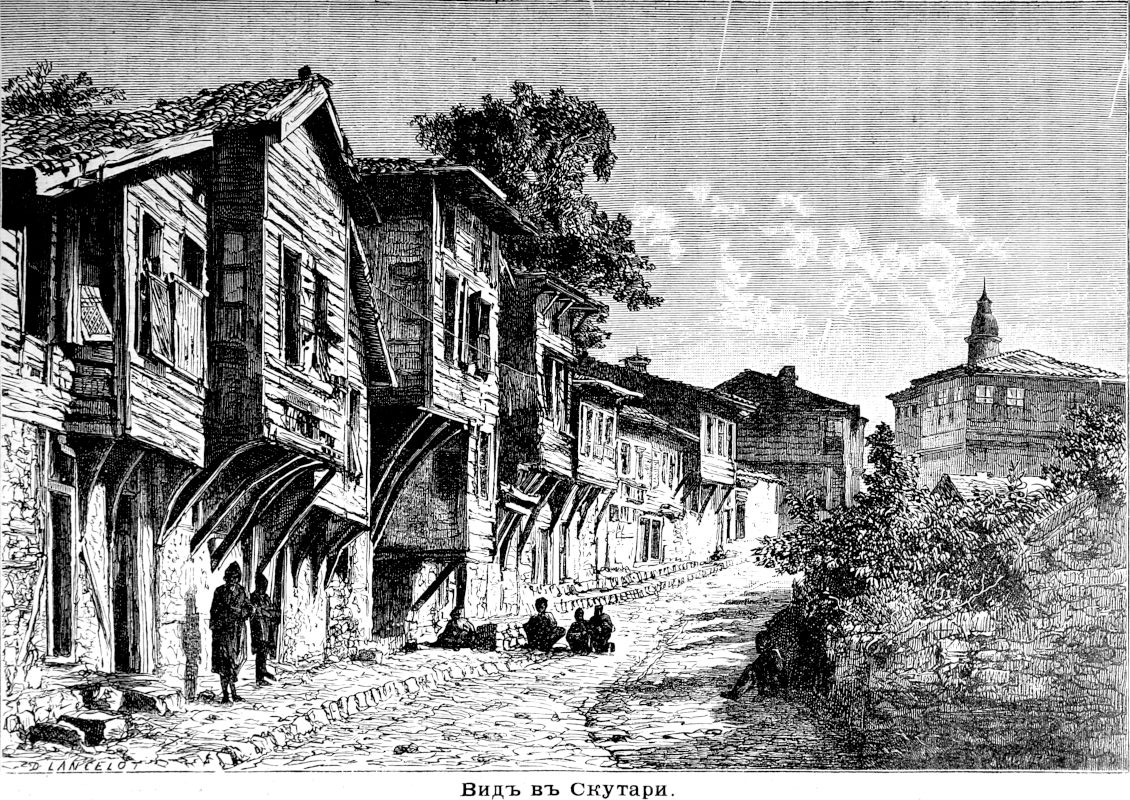

Конечно, разница велика между античной Ионией и нынешней турецкой территорией Анадоли. Упадок до такой степени очевиден, что одно имя Малой Азии вызывает в уме образ её славного прошлого, а не образ печальной современной эпохи. Язык почти отказывается называть провинции и города их нынешними наименованиями: мы все еще видим их такими, какими они были две тысячи лет тому назад. Однако, было бы несправедливо повторять обычные обвинения против османлисов, как будто бы они были единственными виновниками контраста, который представляет страна в сравнении с тем, чем она была в давния времена. Ведь турецкие завоеватели, как замечает Чихачев, нашли это наследие древности уже в состоянии руины. Сколько побоищ и опустошений пронеслось над этими странами со времени экспедиций римлян до Крестовых походов и до нашествий монголов! Притом же между происшедшими там переменами нет ли таких, которые должны быть приписаны природе или последствиям дурного ведения земледельческой культуры? В настоящее время между странами, которые могли бы быть в большей части покрыты лесами, Малая Азия одна из наиболее обезлесенных. Множество старинных письменных памятников говорят о лесах, существовавших в тех местностях Анатолии, где теперь увидишь лишь обнаженную землю или жалкий кустарник. Истребление лесов, конечно, увеличило крайности температур, разность между зимним холодом и летним жаром; оно влияет также на экономию приточных вод, удлинняя засухи и делая разливы более внезапными. Менее регулируемые в своем течении, воды образовали обширные болота, которые заразили атмосферу и сделали обширные пространства почти необитаемыми. В некоторых низменных равнинах деревни, стоящие на месте древних многолюдных городов, летом обязательно должны быть покидаемы жителями под страхом смерти; в некоторых из наиболее опасных округов действие чумного яда ощущается даже до высоты 1.800 метров над уровнем моря. И не только ухудшение климата уменьшило число жителей миазматическими болезнями, Малая Азия часто бывала очагом эпидемий для западных народов: сколько раз корабли из Леванта заносили чуму в порты Италии, Испании и Франции!

Но, несмотря на теперешнее печальное состояние Анатолии, нет недостатка в признаках, позволяющих надеяться на близкое возрождение страны и на обратное завоевание ее цивилизацией. Капитальное дело современного поколения состоит не в том только, чтобы расширять посредством колонизации поверхность обитаемого мира, изливать, в Африку и в Австралию излишек европейских населений, но также и в том, чтобы опять найти Восток, снова завоевать культурой эту страну нашей колыбели. Подобно морскому приливу, поток которого распространяется круговыми волнами, западная цивилизация охватывает постоянно все окружающие ее страны и не следует исключительно тому направлению с востока на запад, которое так долго было траекторией прогресса. Могучая волна, которая перекатила свои воды через Атлантический океан и омыла берега Нового Света, отливает также в Средиземное море и достигает берегов, которые, казалось, на всегда были покинуты культурой. Уже работа географического исследования почти вполне окончена в Малой Азии для всех главных линий сети, и за этим общим или суммарным ознакомлением теперь следуют местные изыскания, более подробные и более точные. Некоторые города морской окраины принадлежат уже к кругу притяжения Европы, и это движение распространяется все далее во внутрь материка. Горки развалин, могильные курганы, одетые газоном, поломанные колонны, полуразрушенные замки, города, сливающиеся с скалами или покрытые наносами рек и ручьев,—все эти руины оставляли бы глубокое впечатление грусти, если бы не предчувствовалось, что следы смерти исчезнут под новой жизнью. Это обновление уже проявляется на деле. Когда видишь, с каким рвением эллины, армяне, евреи занимаются воспитанием своих детей, готов разделять их веру в будущее. Поколение, которое они приготовляют, не ослабеет перед своей задачей.

В целом прямоугольник Малой Азии представляет плоскость, наклоненную к Черному морю. В южной части полуострова, над берегами Средиземного моря, стоят самые высокие массивы и тянутся главные горные цепи. Северный скат этой средиземной закраины сливается с плоскогорьями центральной Анатолии, а эти плоскогорья разрезаны во всех направлениях реками, долины которых, постепенно расширяющиеся, выходят устьями к Черному морю. Только на севере, там, где берег Малой Азии выдвигается в виде большой выпуклой кривой в воды Понта Эвксинского, возвышаются независимые и как-бы островные массивы между бассейнами рек Кизыл-Ирмака и Сакария, ограничивая на севере центральную равнину, впадина которой еще наполнена остатками внутреннего моря. Горы, окаймляющие в некотором расстоянии южное прибрежье и разделяющиеся на массивы и неправильные цепи, имеют в целом форму полумесяца, выпуклость которого обращена к Средиземному морю, соответствуя таким образом северной кривой черноморского прибрежья. Эти горы южной части Малой Азии обозначаются под общим названием Тавра.

Известно, что в прежнее время это название Тавр было, как и наименование Кавказ, одно из тех неопределенных выражений, которые применялись к самым различным и очень отдаленным одна от другой горам. На всем полуострове встречаются вершины, называемые Давр и Даври, которые представляют собой столько же Тавров, под едва измененными именами. По понятиям большинства писателей древнего мира, Тавр есть совокупность всех линий возвышенностей которые от западных мысов Малой Азии до неизвестных берегов крайнего Востока, образуют диафрагму азиатского континента. В наши дни это имя еще применяется вообще к нескольким различным цепям Передней Азии, но теперь обыкновенно определяют точнее каждую область гор обозначением провинции, где они находятся. Так, армянский Тавр есть совокупность массивов юго-западной Армении, которые прорезывает в своем течении Евфрат, чтобы выбраться к равнинам Месопотамии. Тавр киликийский есть угловой бастион, который возвышается на юго-востоке малоазийского плоскогорья, над долиной реки Сейгун. Затем, по направлению с востока на запад, следуют один за другим Тавры исаврийский, писидийский, ликийский. Местные турецкия названия, смысл которых более определенный, применяются к горным выступам, имеющим ясно обозначенную индивидуальность.

Тогда как в Верхней Армении и Понте, к северу от Мурада, континентальный остов образован Понтийскими цепями, прилегающими к Черному морю, в Анатолии становой хребет выступивших из-под воды земель направляется к Средиземному морю; но поперечный кряж соединяет эти две системы гор, следуя направлению всех черт географического рельефа в этой части Малой Азии, гор, долин и морских берегов. Первое звено цепи, соединяющей Понтийские Альпы с системой Альп Киликийских,—Карабельдаг, вставленный между большим изгибом Евфрата у Эгина и верхними притоками Кизыл-Ирмака. Абсолютная высота этого массива значительна, так как самая высокая вершина достигает 1.764 метров; но цоколь возвышенностей, на котором он стоит, поднимается на 1.500 метров над уровнем моря: поэтому, относительно окружающих плато он представляет лишь скромную гряду холмов. Это и есть начало горной системы Анти-Тавра, которая тянется к юго-западу в виде параллельных хребтов, кажущихся тем более высокими, чем глубже их основание подточено Сейгуном и его притоками. Впрочем, эти стены из скал, прорезанные в разных местах узкими и трудно доступными брешами, действительно повышаются, подвигаясь вперед в южном направлении; до июля месяца вершины Ханзир-дага или «Горы вепрей», Бимбога-дага или «Горы тысячи быков» и других цепей Анти-Тавра остаются убеленными снегом; во многих углублениях между скалами фирновые поля держатся круглый год, Одна из вершин Козан-дага имеет 2.812 метров высоты; к востоку от Сейгуна, одна из вершин Кермез-дага, говорят, достигает даже 3.200 метров. Обильные дожди, получаемые этой южной частью Анти-Тавра, сравнительно с волнистыми плоскогорьями севера, дают ей также более богатую растительность, обширные леса, покрытый газоном, и усеянные цветами склоны гор. Некоторые из долин, где берут начало ручьи, текущие в Сейгун, составляют поразительный контраст разнообразием своих растений и блеском своей зелени с обедневшей флорой центральных областей Малой Азии.

В самой стране, различные отрывки цепей, которые следуют один за другим по направлению с северо-востока на юго-запад, образуя легкую выпуклость со стороны запада, не обозначаются одним собирательным именем. Название Анти-Тавра, даваемое им географами, вовсе не оправдывается, ибо вместо того, чтобы возвышаться напротив Тавра-Киликийского, как соперничающий параллельный массив, они принадлежат к той же орографической системе и составляют лишь продолжение её, хотя слегка разорванное промежуточной впадиной. Анти-Тавр продолжает горы Киликии, подобно тому, как в Пиренеях средиземная цепь продолжает цепь атлантическую, от которой она отделена лишь Аранской долиной. Разрез между двумя половинами Таврских гор есть понижение почвы, в котором проходит река Замантия-су, самый полноводный из западных притоков Сейгуна; на западе тянутся вершины Ала-дага, северной оконечности киликийского Тавра; на востоке массивы Гедин-бали и Козан-даг начинают собою Анти-Тавр; но несколько гряд, которые географы рассматривают как принадлежащие к этой половине Таврской системы, продолжаются на запад от долины реки Замантия-су: таковы массивы Кале-даг и Ханзир-даг. На востоке массив Кермез-даг соединяется, посредством группы Берута, высотой в 2.400 метров, с другими параллельными горными валами, не менее правильными, чем Анти-Тавр, но следующими иному направлению, именно с запада на восток: это—цепи армянского Тавра, которые оттесняют Евфрат к востоку, прежде чем разорваться на ущелья, чтобы дать проход водам реки. На юге, отдельная цепь, точно ограниченная глубокой долиной реки Ак-су, притока Джигуна, составляет юго-восточный вал Малой Азии: это—Гяур-даг или «Гора неверных», названная так по населению, состоящему из армян и греков, которые обитают в её долинах. Этот массив тянется по направлению с северо-востока на юго-запад и соединяется посредством поперечного кряжа с сирийскими горами, известными под именем Амануса. Прерываемый глубокими понижениями гребня, он снова появляется на берегу Александретского залива, чтобы образовать два массива: Джебель-Нур или «Гора света» и Джебель-Миссис. Река Джигун огибает эти горы на юге, извиваясь в широкой аллювиальной равнине; но далее несколько холмов, некогда островных, возвышающихся среди болот, продолжают цепь и оканчиваются круто обрывающимся высоким мысом Кара-Таш или «Черный камень».

Собственно киликийский Тавр начинается величественным массивом Ала-даг или «Пестрая гора», одна вершина которой, Апиш-Кардаг, превышает 3.400 метров; но эти горы высовывают свои верхушки из такого лабиринта других цепей, поперечных или параллельных, что нужно находиться в большом расстоянии, или взойти на какой-нибудь отрог, чтобы увидеть весь ансамбль высокого ряда покрытых снегом вершин. Однако, эта могучая масса, образующая на юго-востоке внешний вал плоскогорья Малой Азии, не составляет раздельной возвышенности для стока вод. Две реки, берущие начало на внутренних возвышенностях, перерезывают насквозь массив Ала-даг, чтобы идти на соединение с Сейгуном, который и сам образуется из всех потоков, выходящих из параллельных долин Анти-Тавра. Два ущелья, которыми пробираются эти реки, Геклю-су и Чекид-су, совершенно недоступны, и от одного до другого склона нужно подниматься на гору по опасным тропинкам; одна из высоких брешей обозначена в старинных дорожниках именем Карга-Кермез, что значит «Непереходимая для воронов». Единственная дорога, которою артиллерийские фургоны могут проникнуть из пояса морского прибрежья во внутренния области Анатолии, поднимается по реке Кинду на севере от Тарса, затем вступает в боковое ущелье Гюлек-богаз, чтобы обойти крутые склоны, господствующие на западе над ущельем реки Чекид-су.

Этот проход «Пил» или Киликийские Ворота, высота которых 966 метров, всегда имел первостепенную стратегическую важность, так как здесь оканчивается диагональная линия Малой Азии между Босфором и Александретским заливом; здесь должны проходить армии, направляющиеся из Константинополя к сирийскому прибрежью или к большому изгибу Евфрата при входе его в Месопотамию. Нет пути, более прославленного в военных летописях, чем этот узкий дефилей, где сходятся дороги полуострова. До Ксеркса и Александра Македонского это ущелье уже было пройдено многими завоевателями; точно также и после них там проходили многочисленные воители. В 1836 году, Ибрагим-паша, победитель Низиба, сильно укрепил Гюлек-богаз, чтобы загородить дорогу турецким армиям; кроме того, все тропы, ведущие через гребень, были сделаны непроходимыми; весь киликийский Тавр был преобразован в неодолимую крепость. И теперь еще видны кое-какие остатки египетских редутов, так же, как крепких замков, построенных генуэзцами и армянами; эти укрепления следуют одно за другим на половине склона над поясом морского прибрежья и прежде сносились между собой посредством телеграфических сигналов; кое-какие следы сооружений видны также в дефилее. Над дорогой, проникающей в Гюлек-богаз, можно совершенно отчетливо различить остатки древней дороги, высеченной в скале ассириянами или персами; в самой узкой части ущелья видны обломки жертвенника и двух обетных столов, надписи которых стерлись, равно как ступени лестниц, над которыми были ворота, запиравшиеся в военное время. В наши дни «Киликийские Ворота» имеют важность только для торговли, несмотря на внутренния таможни, взимающие пошлину с каждого верблюжьего вьюка. Все ущелья, проходящие через цепь Тавра, представляют метеорологическое явление, аналогичное с тем, которое можно наблюдать в ущелье Сефид-руд: в них врывается яростный ветер, дующий попеременно от верховья к низовью и от низовья к верховью, соответственно суточным колебаниям температуры.

Вся западная часть киликийского Тавра, ограниченная на востоке ущельем Чекид-су, известна специально под именем Булгар-даг: это та цепь, которую путешественники, плывущие вдоль морского берега, созерцают на северном горизонте, и которую им называют как «Тавр» по преимуществу. Это, в самом деле, одна из высочайших цепей Малой Азии, одна из тех, которые смелым профилем своего гребня, изрезанного на подобие зубцов пилы, и богатством своей растительности, всего более напоминают горы Западной Европы. Массив Булгар-даг походит на Пиренеи, с той только разницей, что его высшие пики немного выше пиренейских, и что они тянутся параллельно морскому берегу, где виднеются белые города, прячущиеся под шатрами пальм. Самая высокая вершина Булгар-дага, поднимающаяся на 3.500 метров над уровнем моря,—на сто метров выше, чем пиренейский массив Маладетта,—известна в крае под названием Метдезис. Инженер Русэггер, который первый совершил восхождение на эту гору, в 1836 году, дал ей название Аллах-Тепесси или «Божия гора», в память «божественно прекрасной панорамы», которую он созерцал. С этой обсерватории, обрезанной отвесно с северной стороны страшной пропастью, видны все большие пики цепи, высшую кульминационную точку которой занимает зритель. На северо-востоке, горизонт ограничен хаосом гор всевозможных форм и цветов: одни в виде террас, другие в форме пирамид или шпицев, желтые или красные, черные или серые: это—контрфорсы Булгар-дага, где разрабатываются богатые рудники содержащего серебро свинца, называемые Булгар-Маден. Далее высятся другие горы, Ала-даг и Анти-Тавр, параллельные цепи которых очерчивают на небе пересекающиеся линии своих профилей. На севере, на плоской возвышенности, неясно отсвечивают воды больших озер и блистают искрами снега Арджижа, самой высокой вершины Малой Азии. На юге, взор обнимает весь склон гор, с их передними контрфорсами и валами, которые расходятся в разные стороны по почве равнины, как корни дуба. За первым берегом видны еще берега Сирии до Латакие, обрисовывающиеся так же отчетливо, как берега Сицилии, когда смотришь с вершины Этны; посреди голубой поверхности вод, неопределенные контуры, проглядывающие сквозь туман, указывают горы острова Кипра. Хотя расположенная в южной части Малой Азии и вполне выставленная солнечным лучам, цепь Булгар-даг сохраняет снежный покров в течение нескольких месяцев в году и высокие бреши её иногда бывают совершенно завалены снегом. На северном склоне фирны, усеянные каменными глыбами и мелкими камнями, держатся в продолжение целого года: прежде предполагали существование маленького ледника на скатах Чубан-гуйю, одной из гор, соседних с вершиной Метдезис; но образование этих масс прозрачного и голубоватого льда объясняется присутствием значительного источника, который растопляет снег, вскоре превращающийся в лед в холодные ночи.

В то время, как с одной стороны киликийский Тавр поднимается во всю свою вышину, так как основание его ограничено морем, с другой стороны его известняковые стены господствуют над плоскогорьем, средняя высота которого превышает 1.000 метров, и на котором стоят многочисленные массивы, соединяющиеся высокими террасами с цепями Булгар-даг и Ала-даг. Между Тавром и группами Гассан-дага горы следуют одна за другой непрерывным рядом, но эти высоты принадлежат к другой геологической системе, к системе вулканов, пылавших некогда в центре полуострова, на берегах древнего внутреннего моря. Господствующая вершина высится на северо-восточной оконечности этой вулканической области: это могучий конус Арджижа (Арджеха) или Аргейской горы, которая превышает все другие вершины Анатолии, как это было известно уже Страбону, родившемуся в нескольких днях ходьбы к северу от вулкана. По Лихачеву, южный край кратера находится на высоте 3.841 метра над уровнем моря, а некоторые шпицы перпендикулярных или нависших скал поднимаются еще на сотню метров выше.

Высота Аргейской горы, по Гамильтону—3.962 метра; высота Аргейской горы, по Куперу—3.993 метра; высота Аргейской горы, по Тозеру—4.008 метров.

По рассказам редких путешественников, которые, во времена Страбона, всходили на эту гору, взор, при ясном небе, открывал, будто бы, за-раз два моря, Понт Эвксинский и «море Иссийское». Ничего этого нет в действительности. С вершины, правда, созерцаешь необъятный горизонт, но на юге могучие валы Булгар-дага и Ала-дага скрывают Средиземное море, и на северо-востоке едва можно разглядеть неопределенные очертания Понтийских гор.

Аргейская гора стоит на очень высоком цоколе: на севере, Кесарийская равнина, самая низкая на всей окружности, имеет слишком 1.000 метров абсолютной высоты, тогда как на западе горный проход, отделяющий центральный массив от другой вулканической группы, переходит за высоту 1.500 метров. Контрфорсы, придаточные конусы, застывшие потоки расплавленных каменных пород окружают гору в собственном смысле так, что совокупность группы имеет поверхность, превышающую 1.000 квадр. километров. Идя вверх по южному склону, который выбрал Гамильтон, первый из новейших путешественников, совершивших восхождение на Аргейскую гору, поднимаешься последовательно на широкия террасы, расположенные в виде уступов вокруг главной вершины. Верхний конус, имеющий около 800 метров высоты, изрезан глубокими расселинами, и непогоды вырыли там расходящиеся овраги, которые обрисовывают на краю кратера как бы косынку из белого снега, спускающуюся длинными полосами между красноватых шлаков. На этих изрытых откосах малейшей перемены температуры во время ночи достаточно, чтобы заставить их скатываться в снега; они сковываются морозом, но с восходом солнца теплота освобождает их: увлекаемые собственной тяжестью, они прыгают со скалы на скалу над расселинами. Весной, в период таяния снегов, эта артиллерия очень опасна, и восхождение должно быть совершаемо ночью, прежде чем гора проснется. Летом, снег совершенно исчезает с южного ската Аргейской горы, но в глубоком кратере всегда лежат снежные массы, которые образуют там даже настоящие ледники.

Еще в эпоху Страбона эта гора проявляла остатки вулканической деятельности. Склоны её были покрыты лесами, впоследствии исчезнувшими; но равнина была «снедаема внутренним огнем», откуда часто выбрасывалось пламя; в пятом столетии христианского летосчисления Клавдиен описывает «объятые огнем вершины» Аргейской горы. Чихачев говорит о древних монетах, найденных в окрестностях города Кайсарие, на которых (монетах) изображена гора в извержении. В наши дни никому не случалось наблюдать ни фумаролл, ни источников угольной кислоты на склонах вулкана и окружающих его конусах огненного происхождения, но повсюду вид вулканических шлаков, потоков лавы и кратеров такой, какой должен был бы представлять едва охладившийся очаг извержений. Али-даг на северо-востоке, Севри-даг на юго-западе и другие горы сотнями, холмы или простые бугры, которые возвышаются в вулканической области, сохранили свои кратеры. Из всех вулканических вершин, принадлежащих к системе Аргейской горы, самые высокие после главного вулкана,—вершины Гассан-дага, поднимающиеся почти на 3.000 метров; на юго-востоке, этот массив примыкает к другим горам, почти столь же высоким, к вершинам Ешил-дага, который оканчивается над равнинами крутыми стенами и базальтовыми колоннадами; на юго-западе, вулканическая цепь соединяется с массивом Караджа-даг, который продолжается на 200 километров от Аргейской горы. Один из кратеров Караджа-дага имеет чрезвычайно любопытную форму, быть может, единственную в своем роде. Кругообразный холм, который виден в 8 километрах к юго-востоку от Карабунара, посреди небольшого соляного озера, представляет на вершине овальную чашу, край которой постепенно поднимается на восточной стороне и оканчивается нависшим выступом; по всей вероятности, жидкия вещества, извергнутые кратером, застыли на верху жерла, отчего и образовался на внешней стороне конуса выступ в виде носка амфоры.

К западу от киликийского Тавра, вся передняя область морского прибрежья, заключающаяся между заливами Тарсским и Адалийским, занята лабиринтом гор, известным под именем Тавра Исаврийского или Трахейской Киликии. Географы не могли еще с достоверностью определить между этими массивами те, которые получили от древних названия Крагус, Имбарус, Андрикус. Впрочем, эти имена применялись преимущественно к горам, которые были видны с берега, какова бы ни была их важность относительно более возвышенных пиков, находящихся внутри материка. Главная группа всей области—Гёк-ку или «гора Неба», высокие вершины которой достигают 3.000 метров; большинство принадлежащих к этой группе второстепенных цепей тянутся по направлению с северо-запада на юго-восток, так же, как параллельные цепи и восточный берег Адалийского залива. Вне группы Гёк-ку мало вершин, которыя поднимались бы выше 1.500 метров. Несмотря на незначительную высоту этих гор, поморье Малой Азии не имеет более крутых берегов, чем берега Трахейской или «Круто береговой» Киликии, названной так в противуположность низменным берегам «Полевой» Киликии, которая простирается у подошвы Булгар-дага, по направлению к Александретскому заливу. Высокие мысы из сланцев, конгломератов, известняков, белого мрамора следуют один за другим без перерыва на всей окружности кривой линии берега, обращенной к острову Кипру, и между этими мысами есть такие, которые поднимаются вертикальными утесами на 200 слишком метров над поверхностью морских вод. Первый мыс, который мореплаватель огибает, пройдя низменные берега Полевой Киликии,—величественный полуостров Кавалерского мыса, Манават османлисов, крутые берега которого состоят из расположенных разноцветными лентами слоев самого причудливого вида. Соединенный с твердой землей плоским берегом, перерезанным прудами, этот полуостров образует естественную цитадель, преобразованную в сильно укрепленное место оборонительными стенами и рвами, высеченными в живом камне; в нескольких километрах к востоку, другая мраморная скала, но совершенно окруженная водой, носящая имя Провансальского острова, тоже увенчана крепостью, и, кроме того, там видны еще развалины домов и часовень. Эти остатки военных и религиозных сооружений, равно как названия мыса и острова, доселе употребляемые прибрежными моряками, напоминают о пребывании здесь христиан: эти две скалы киликийского берега были в числе крепостей, которые Лев, царь армянский, уступил папе, в конце двенадцатого столетия, и где рыцари ордена св. Иоанна Иерусалимского основали приют освобожденных христианских невольников. На запад от Кавалерского мыса другие мысы, менее любопытные по историческим воспоминаниям, столь же живописны: мыс Кизлиман, также соединенный с твердой землей низменным перешейком, состоит из пластов совершенно правильных и представляющих самые разнообразные цвета—красный, фиолетовый, коричневый, желтоватый, синий. Далее следует мыс Анамур, самая южная оконечность Малой Азии.

На севере от горного лабиринта Крутобереговой Киликии возвышается, на подобие острова, массив среди однообразных Кониехских равнин. Эта группа, носящая имя Кара-даг или «Черная гора», столь обыкновенное в землях турецкого языка, лежит на продолжении оси цепей, которые, за городом Коние, продолжаются к северо-западу, на пространстве около двухсот километров. Восточный вал, ограничивающий на западе центральную низменность Малой Азии, перерезан большим числом брешей, и возвышается, средним числом, только на двести или триста метров над уровнем высокой равнины; но на северо-западной своей оконечности он оканчивается массивами Эмир-даг и Кешир-даг, немного более высокими горами, где многочисленные пастухи располагают свои становища во время летних жаров. Западный вал, носящий имя Султан-даг, которым он обязан, может быть, своим более значительным возвышением, представляется в виде настоящей цепи с восточной стороны, над поверхностью озер и болот; но на западе и на севере он сливается во многих местах с гористым плато, где реки, впадающие в Эгейское море, Гедиз-чай, Меандр и их притоки, начинают вырывать свои долины.

К юго-западу от краевой цепи Султан-дага, горы постепенно возвышаются, приближаясь к морю. В Пизидии, где Боз-Бурун или «Седая голова», достигает почти 3.000 метров высоты, направление цепей с севера на восток; в Ликии они ориентированы по большей части с северо-востока на юго-запад. Один массив ликийского Тавра, Ак-даг или «Белая гора», достигает 3.080 метров; Сузуз-даг, стоящий напротив него с восточной стороны, почти не уступает ему по высоте, а Бей-даг или «Главенствующая гора», находящаяся на востоке от Эльмалу, может быть, превосходит Белую гору: он имеет, говорят, 3.150 метров. После Метдезиса, ливийские массивы Ак-даг и Бей-даг самые высокие из таврских вершин, и их большая, близость к морю придает им еще более величественный вид. На склонах, обращенных к северу, массивы ликийского Тавра покрыты или испещрены снегом в продолжение целого года; этой белизне своих вершин многие горы в этой части Малой Азии и обязаны, будто бы, придаваемым им эпитетом бали, имеющим большое сходство с славянским словом «белый», которое также употребляется для обозначения снеговых вершин. Название Тавр тоже сохранилось в местной номенклатуре: цепь, которая начинается у южной оконечности озера Эгердир и образует ствол всех отраслей, направляющихся к морским берегам Ликии, носит имя Даврас или Даурас.

На восточном берегу Ликии высится, достигая 2.375 метров, гора Тах-Талу, Солима древних, в основание которой врезываются ущелья, а средние склоны покрыты деревцами и кустарником: на полуденном склоне этого величественного пика горит день и ночь «Химера», о которой говорят греческие и римские географы и которая подала повод к такому множеству сказок. Огненный источник, Янар или Янар-таш, бьет фонтаном из отверстия глубиной около метра, над которым возвышаются развалины древнего языческого храма. Не видно ни малейшего дыма, который сопровождал бы пламя; в нескольких метрах расстояния, серпентиновая скала, откуда вылетает таинственный огонь, имеет температуру не выше той, какую показывает окружающая почва; в непосредственном соседстве с огненным фонтаном растут деревья, и под тенью их извивается ручей. Часто окрестные пастухи приходят готовить себе кушанье на пламени Химеры, но она отказывается, говорит легенда, варить украденную пищу. Другое отверстие на скале, подобное отверстию Янара, теперь погасло, и там незаметно никакого выделения газа. По временам, рассказывают местные жители, слышен глухой подземный рев внутри горы Тах-талу. Эта область Ликии была известна в древности под именем горы Феникс, и одна из деревень той страны до сих пор сохранила название Финека. Орлы и коршуны беспрестанно парят над объятой пламенем скалой азиатской Финикии. Не этому ли факту, спрашивает английский путешественник Феллоз, должно приписать происхождение легенды о фениксе, постоянно возрождающемся из своего пепла?

Мысы Ликии, как и мысы Крутобереговой Киликии, оканчиваются почти все высокими стенами из беловатого известняка, составляющими резкий контраст с покрывающими их сосновыми лесами. Морское побережье, разрезанное на многочисленные полуострова, обнаруживает там и сям стремление образовать острова, как бы служащие предвестниками архипелагов, прилегающих к западным берегам. Имена, данные греческими и итальянскими мореплавателями, начинают преобладать: так, главный береговой остров, Кастель-Ориццо, вероятно, обязан этим наименованием (Кастель-Россо) красноватым оттенкам своих скал; мыс и острова Хелидан или Хелидония, на юго-восточном углу Ликии, получили свое имя от ласточек, которые кружатся тучами вокруг скал; далее, на восточном берегу, открывается Генуэзский порт (Дженовезе). В Средиземном море мало найдется областей, где морские течения отличались бы такой силой, как в проливах между Хелиданскими островами. Поток, постоянно несущийся от берегов Сирии к западу, следуя вдоль прибрежья Анатолии, ударяется, на юге от Адалии, об утесы, которые выстроились поперег его течения, как громадная плотина, и, отброшенный влево, быстро уходит в открытое море через проходы, которые ему представляет небольшой Хелиданский архипелаг; в некоторых местах скорость течения доходит почти до 5 километров в час. Эти острова очень любопытны также в геологическом отношении своими естественными рвами, образовавшимися вследствие провалов или оседания почвы; три из них перерезаны от одного берега до другого аллеей, до такой степени правильной, как будто траншея была сделана рукой человека: можно подумать, что скала подалась книзу, и вместе с тем налегающие пласты опустились всей массой до высоты нескольких метров над уровнем моря. Другая достопримечательность Хелиданского архипелага—маленький пресноводный ручей, текущий на островке Грамбуза, который, повидимому, слишком мал, чтобы дожди могли питать там столь обильный источник; вероятно, вода происходит с материка и снова выступает на поверхность в виде артезианского колодца, пройдя под проливом, который имеет не менее 52 метров глубины.

Западная область плоскогорья Малой Азии понижается неравномерно к берегам Эгейского моря. На передней, обращенной к морю, стороне этого плоскогорья находятся многочисленные вырезки морского прибрежья, усложняемые, кроме того, боковыми разветвлениями, подобными разветвлениям норвежских фьордов. Возвышенности раздробляются как ткань, которая сечется. Хребты, расположенные по большей части в виде параллельных линий, понижаются уступами к морю; затем другие цепи, отделенные от первых глубокими брешами, возвышают свои крутые склоны над равнинами и, в свою очередь, прерываются широкими пространствами, как бы проливами зелени, которые соединяют поля двух покатостей; далее, гряды высот снова появляются, но их наклонное основание уже покрыто морем; они выдвигаются в виде полуостровов, и последние их выступы или мысы погружены в глубокую воду; однако, твердая земля исчезает только для того, чтобы далее в море снова выступить на поверхность в виде гористых островов, которые продолжаются другими, более низменными островами, затем островками и подводными камнями. Горы континента и островные массивы—одна и та же формация. Если уровень моря поднимется, то на окраинах твердой земли появится бахрома из новых островов; если, напротив, воды понизятся, то архипелаг морского прибрежья превратится в полуострова.

Гористое разветвление, которое отделяется от плоскогорья, чтобы развернуться к юго-западу от полуострова, начинается у горделивого массива Баба-даг, «гора Отец», Кадмус древних (1.860 метров). Этот массив огибается на востоке низменностью, через которую долина Меандра, притока Эгейского моря, сообщается с долиной реки Дулуман-Чай, впадающей в Родосское море. На юг от Кадмуса, цепь Боз-даг или «Серой горы» понижается постепенно до 1.000 метров, затем до 600 метров и еще менее; отрасли, выдвигающиеся далеко в море на углу полуострова, состоят лишь из невысоких холмов, впрочем, очень круто обрезанных и отличающихся бесконечным разнообразием форм. Горы на островах выше, чем горы соседнего поморья; так, гора Аттайрос, на острове Родосе, достигает 1.240 метров; гора Ластос, на о. Карпафосе, только метров на двадцать ниже; с этой высшей точки совершенно отчетливо видна восточная оконечность острова Крита, которую соединяет с Малой Азией, между морскими пучинами глубиной слишком 2.000 метров, порог, покрытый слоем воды толщиной от 300 до 400 метров. На север от Родоса, другой полуостров продолжается островом Сими; длинная узловатая ветвь, оканчивающаяся на мысе Крио, снова появляется на Низиросе, пирамидальная гора которого поднимается на высоту 692 метров. Далее, полуостров Галикарнасский едва отделен от острова Коса и архипелага Калимноса и Лероса узкими проходами, загроможденными подводными скалами. Замечательно, что гора Низирос, единственный еще действующий вулкан Малой Азии, высится как раз на углу полуострова Анатолии, между Эгейским морем и глубоким бассейном восточной части Средиземного моря. Фумароллы, температура которых превышает 100 градусов по Цельзию, выходящие из земли столбы пара и образование кристаллов серы—таковы в настоящее время единственные видимые явления вулканической лаборатории. Деятельность подземного очага усиливается во время сезона дождей; тогда дно кратера превращается в серное озеро, имеющее температуру кипящей воды. Искатели серы превратили кратер в завод. Одна греческая легенда говорила, что Низирос не что иное, как отрывок острова Коса, брошенный в море богом; но в действительности совершенно наоборот: окружающие земли образовались из обломков, которые жерло вулкана Низирос выбросило во время своих извержений. Островок Яли, лежащий между островами Косом и Низиросом, есть груда этих вулканических туфов, чередующихся с травертинами, которые очень богаты ископаемыми. По Горсе, этот островок, будто бы, испытал ряд колебаний уровня, которые продолжаются и в наши дни, свидетельствуя таким образом о постоянном движении лавы в подземном очаге. В этих областях Средиземного моря прилив и отлив очень чувствительны; разность уровня вод превышает 30 сантиметров в заливе Сими.

Тот же массив Баба-даг, образующий общий ствол отраслей на юго-западе полуострова, выделяет из себя также к западу ветвь, прерываемую на некотором расстоянии одна от другой глубокими долинами. Несколько вершин, имеющих слишком 1.000 метров высоты, показываются над гребнями, и около западной оконечности этой гряды массив Беш-Пармак или «Пятипалый» поднимает одну из остроконечных вершин на 1.371 метр и примыкает к «горделивому треугольнику Латмуса, похожему на фронтон храма». На север от долины Меандра, цепь гор, выступающая вне плоскогорья, гораздо правильнее, чем массив Баба-даг и его продолжения. Эта цепь, известная под разными местными именами, но вообще обозначаемая греками древним названием Мизогис, продолжается без перерыва на протяжении около 140 километров, от пролома Меандра, близ Буладана, до мысов Скала-Нова, в Эфесском заливе. Средняя высота самых высоких вершин не превышает 1.000 метров; голые и серые, они следуют одна за другой правильно с востока на запад, без промежуточных брешей, однако, в целом эта цепь имеет очень разнообразный вид, благодаря конгломератовым террасам, идущим вдоль её основания на высоте 100 и 150 метров, и которые разрезаны горными потоками на кубы и пирамиды. Возделанные пространства, расположенные уступами одно над другим, и густые деревья, наполняющие небольшие долины своей зеленью, составляют яркий контраст с красными цветами горных обвалов и осыпей. Все эти земли, которые обваливаются и покрываются рытвинами, и обломки которых уносятся ручьями, отлагающими их в виде наносов в долине Меандра, суть, очевидно, остатки отложений, которые образовались в предшествующую геологическую эпоху, в то время, когда берега Анатолии были глубже погружены в море.

Около западной своей оконечности, цепь Мизогис понижается. Порог, под которым проходит подземным туннелем, на высоте 243 метров, железная дорога из Смирны в долину Меандра, отделяет главную цепь от массива Гумиш-даг или «Серебряной горы», изобилующей залежами наждака и других руд. На юге, группы холмов окаймляют низовье Меандра, напротив крутых склонов массива Беш-Пармак; далее виднеется в профиле направляющийся с востока на запад зубчатый хребет Самсун-даг, Микале древних. Каменистая пирамида Рапаны, возвышающаяся посреди этой цепи, над большими сосновыми лесами, лавровыми и митровыми рощами, есть самая высокая вершина азиатского прибрежья Эгейского моря (1.258 метров); непосредственно на западе закругляется верхушка другой вершины, немного пониже предъидущей, но считающейся у эллинских моряков священной горой; остаток часовни, посвященной пророку Илии, который сменил в почитании ионийцев бога солнца Аполлона-Мелькарта, стоит на краю пропасти, откуда открывается чудный вид на прибрежье и море с его заливами, проливами и островами. Напротив, как бы на расстоянии брошенного камня, виден остров Самос, оканчивающийся на западе массой Керки, еще более высокой (1.750 метров), чем вершины хребта Микале; далее, за Самосом, показываются вершины Никария, тоже поднимающиеся выше 1.000 метров, а к юго-западу различные острова, между прочим, Патмос, выделяются на фиолетовом фоне моря, то в виде черных теней, то в виде светлых паров. Пролив, отделяющий Самос от наидалее выдвинутого в море мыса Микале, имеет всего только 2 километра в ширину; да и то еще маленький островок, где отдыхают дезертиры, переправляющиеся через пролив вплавь, делит канал на два рукава. Из города Самоса население могло видеть воздвигнутый на противуположном берегу материка крест, на котором был распят тиран Поликрат «в своей славе». Этот крайний выступ твердой земли сохранил свое античное имя Микале, измененное перестановкой слогов в Камилла или Камелло.

На север от цепи Мизогис тянется другая цепь такой же высоты, Тмолус древних, которая оканчивается непосредственно на восток от Смирны громадным молом, где на половине ската приютилось несколько деревень. Вместе обе эти цепи, Мизогис и Тмолус, закругляются в виде обширного полукруга, обхватывающего долину Кайстра. На запад от этой долины, горы образуют независимые массивы, некогда отделявшиеся от внутренних гор широкими проливами. Массив Аламан-даг, Галлезион древних, сохранил свой островной вид: зелень, окружающая его откосы и проникающая в его ущелья, ограничивает мыс так же резко, как ограничивала бы вода моря; мало найдется гор, которые имели бы более горделивый вид, чем эти скалы, которых пирамиды с гладко обрезанными плоскостями или гранями, опирающиеся на скаты горных обвалов, поросших травой, отличаются такой правильностью формы, что их можно принять за гигантские памятники, воздвигнутые рукой человека; каменные стены, идущие вдоль горных хребтов, крепости, стоящие на краю пропастей, кажутся как бы принадлежащими к архитектуре горы. В противуположность почти всем другим цепям азиатской Ионии, нормальное направление которых от востока к западу, Аламан-даг выстроил свои пики в направлении с севера на юг, точно так же, как и другая, более западная ветвь, которая перерезывает Смирнский полуостров и примыкает к вершинам-близнецам Двух-Братьев, лесистые склоны которых господствуют над входом в рейд. Далее, другая цепь, превосходящая предъидущие по абсолютной высоте, следует тому же направлению с юга на север, от мыса Карака до Мимаса или мыса Кара-бурун; длинная гряда гор высится, как вал, на полуострове Эритрейском поперег Смирнского залива. Ближайший к морскому прибрежью остров Хиос ориентирован таким же образом и, следовательно, отличается от других островов азиатского архипелага протяжением по направлению меридиана. Названием своим этот остров, может быть, обязан снегу (хион), блистающему на его горах в течение нескольких зимних дней или нескольких недель. Самая высокая вершина, гора св. Илии, возвышающаяся на северной стороне острова, достигает 1.267 метров.

Формации острова Хиоса принадлежат к различным геологическим эпохам, и земля продолжает до сих пор работать, чтобы производить новые образования. Эруптивные горные породы, серпентины, порфиры, трахиты, встречаются во многих частях острова, так же, как и напротив, на полуострове Эритрейском: два параллельных массива, которые разделены рукавом моря, имеющим на пороге всего только 25 метров глубины, находятся в той же площади вулканического колебания. Известно, что эта область Ионии, одна из богатейших в Малой Азии по термальным источникам, есть одна из тех, которые наиболее страдают от подземных потрясений. В течение второй половины настоящего столетия немногие из естественных бедствий могут сравниться с страшным землетрясением, которым был разрушен город Хиос. В октябре 1883 года, почва снова дрожала преимущественно под Эритрейской областью, где виден маленький кратер, близ Чесмы. Земля разверзлась в Лацатском округе. Источники иссякли, тогда как новые ключи стали бить из земли; многие поселения и целые кварталы в городах были повалены; более пятидесяти тысяч человек должны были жить в палатках подле своих разрушенных домов.

Горная цепь, которая соединяется невысоким порогом с горами Тмолус и изгибается к западу, чтобы ограничить на севере Смирнскую бухту, не принадлежит к числу замечательных выпуклостей рельефа Малой Азии, ни по занимаемому ею пространству, ни по высоте своих вершин, но она имеет громкое имя в мифологии и истории. Это—Сипилос, где царствовал Тантал, а самая высокая гора, которая видна напротив Смирны, и усеченный конус которой обрисовывает свой профиль над другими, более близкими вершинами, есть «трон Пелопса» где возседал родоначальник, давший свое имя Пелопоннезу. Древние писатели говорят о страшных землетрясениях, разрушивших многие города и «поглотивших» гору Сипил. Теперь неприметно никаких следов этих катаклизмов, но вся западная часть цепи, обозначаемой турецким именем Яманлар-даг, образована из эруптивных горных пород. Западная часть Сипила, Манисса-даг или «гора Магнезии» состоит из меловых формаций, которые круто обрываются, на северном склоне, грозными стенами, разнообразно окрашенными, изрытыми гротами, изрезанными трещинами, которые, повидимому, проходят через всю гору насквозь. Таким образом, в массе горы открываются настоящие траншеи, совершенно правильные, и проникают далеко внутрь скал, между двумя вертикальными стенами. На восток от горы Магнезии (Манисса-даг), Сардская равнина, по которой протекает река Гермус или Гермул, простирается вдоль северного склона цепи Тмолус, известной в этом месте под названием Боз-дага или «Серой реки». Эти скаты, как и скаты массива Мизогис над долиной Меандра, обставлены по бокам красноватыми каменными обломками в форме террас, которые разрезаны реками на отдельные массивы, и края которых усажены пирамидами и обелисками, изваянными действием дождевых вод. Более высокие, чем береговые террасы Меандра, террасы Сардской долины также составляли часть сплошных слоев, которые занимали всю ширину равнины, прежде чем Гермус открыл себе ущелье для прохода к морю, между Сипилосом и горами Гассан-дага.

Массивы, возвышающиеся против цепи Тмолус, на север от Алашерской долины,—отчасти вулканического образования, и одна из заключающихся между ними равнин носит название «Спаленной страны»: это—Катакекаумене древних греков. Один конус извержения, Кара-Девлит или «Черная чернилица», поднимающийся приблизительно на 150 метров над равниной Кула, состоит сплошь из вулканического пепла и черноватых шлаков, подающихся под ногами. На запад от «Черной чернилицы» два другие конуса извержения, с правильным кратером, следуют один за другим на расстоянии 11 километров, и так же, как Кара-Девлит, дают начало потокам лавы, спускающимся с севера к Гермусу. Самый западный конус, Каплан-Алан или «Пещера тигра», представляет наверху чашу, имеющую около 800 метров в окружности. В течение неизвестного числа веков застывшие потоки лавы сохранили шероховатость своей поверхности; как во времена Страбона, они и теперь вполне заслуживают данное им греками имя «Спаленной страны»: бесплодные и черные, эти каменные реки из вулканических шлаков составляют поразительный контраст с зеленеющими равнинами, которые их окаймляют. Кроме трех конусов извержения, откуда изливаются эти лавы, относительно нового происхождения, вероятно, принадлежащие той же эпохе, как и вулканы Оверни, есть несколько других, которые можно различить только по их профилю, и которые одеты такой же точно растительностью, как и окрестные местности; склоны их покрыты виноградниками и возделанными полями, как и окружающая их равнина; наконец, на плоскогорьях, состоящих из сланца и мрамора, высятся другие вулканы, относящиеся к предшествовавшей эпохе. На запад от Катакекаумене, маленький бордюр из гор, Кара-даг, сопровождает с северной стороны долину Гермуса; поддерживаемое им плато осело или выгнулось к центру и заключает как в овальном цирке озеро Мермере, уровень которого лишь немного превышает уровень моря.

Массив Мурад-даг, составляющий западное продолжение хребта Эмир-даг, может быть рассматриваем как горной узел, откуда расходятся цепи, и откуда вытекают главные реки на северо-западе полуострова. Там берут начало Меандр, Гермус, Фимбриус. Мурад-даг, одна из высоких цепей Малой Азии, поднимающаяся слишком на 2.000 метров, продолжается на запад Ак-дагом или «Белой горой», достигающей высоты 2.440 метров. Далее продолжаются правильные разрезы цепи Демирджи-даг, выделяющей из себя на юг отроги, между прочим величественный трахитовый массив Каяджик, возвышающий свои вертикальные стены над тенистыми долинами, где извиваются воды потоков. Цепь Гассан-даг, составляющая продолжение главного хребта на востоке и на юго-западе, загибается к горе Сипилос, как бы для того, чтобы замкнуть долину Гермуса; железная дорога из Смирны в Магнезию открывает себе проход через эти ущелья, куда прежде проникали только опасные тропинки. Другие массивы, которые примыкают к Демирджи-дагу, и которые превращают в обширный лабиринт всю область, простирающуюся к Мраморному морю, закругляют по большей части свои вершины в виде длинных волнообразных повышений рельефа: это так называемые яйлы или покрытые пастбищами плато, где племя юрук располагает свои становища в летние месяцы. Однако, некоторые цепи имеют резко очертанные гребни: таков, напротив Митилены, массив Мадара-даг, сиенитовый вал, образованный в большей части из каменных глыб, нагроможденных одна на другую в виде фантастических фигур и представляющих всевозможные переходные степени формаций, от твердой скалы до сыпучего песку; там и сям обвалившиеся скалы повисли между двух крепко стоящих столбов и служат крышей мазанкам пастухов. Митилена, которую Эдремидский залив отделяет от открытого моря, тоже окружена горами; одна вершина, носящая имя «Олимпа» и иногда блистающая снежным покровом, отражается в водах внутренней бухты, называемой Масличным портом. Этот большой остров анатолийского прибережья принадлежит, очевидно, к двум орографическим системам: западный его берег составляет продолжение троянского берега, тогда как восточный идет параллельно берегам Мизии. Этому двоякому образованию остров и обязан своей причудливой конфигурацией, представляющей форму веера, протянувшего свои ветви на юг, где море проникает внутрь острова в виде кругообразных заливов.

Главный узел гор Троянской области или Троады находится не в центре территории, но на одной из её оконечностей, непосредственно на север от Эдремидского залива. Там возвышаются лесистые кручи массива Каз-дага, «Гусиной горы», Иды или Гаргары древних; однако, эти два названия должны быть применяемы в их поэтическом значении к другим, более центральным горам Троады, так как с высшей вершины Каз-дага,—достигающей 1.769 метров, по Шмидту,—но окруженной другими вершинами, почти столь же высокими, не видно равнины Илиона, и оттуда Зевс не мог бы наблюдать борьбу троянцев с греками на берегах Скамандра. Для современных эллинов Ида—священная гора, как она была священной и для верующих предшествовавших религий: близ вершины видны остатки келий и часовен, и накануне Ильина дня поселяне из окрестных деревень приходят провести ночь на самом пике, чтобы приветствовать земным поклоном дневное светило, когда оно появится на горизонте: без сомнения, эта церемония не изменилась с тех пор, как античные поэты воспевали славную вершину, которую солнце освещает своими первыми лучами, и которая «распространяет по лицу земли божественный свет». Ида еще одета великолепными лесами, от которых она и получила свое имя; но большая часть передних гор, каковы Кара-даг или Карали-даг, обезлесены и покрыты лишь мелким кустарником. Там и сям, однако, на горных пастбищах сохранились рощи сосен, не тех хвойных дерев, которые все походят друг на друга стройностью ствола и формой ветвей, как деревья европейских лесов, но сосен, которые все отличаются одна от другой положением ствола и движением ветвей. Большие сосны громадного парка, рассеянные в беспорядке по мягкой мураве, не группируются в лес довольно густой, чтобы задерживать взор; становища юруков приютились в лощинах, стада овец рассыпаны белыми пятнами по зелени лугов, по известняковым склонам и трахитовым куполам соседних гор. Внизу, на Троянской равнине, змеится Мендере, за ним показывается извилистый Дарданельский пролив, а еще далее виднеется сверкающее море, с его островами, Тенедосом, Лемносом, Имбросом, Самофракией, иногда даже треугольный профиль Афонской горы. Последние холмы системы Иды, заключенные между Безикской бухтой и входом в Дарданеллы, образуют вдоль моря островной вал, ограниченный на юге устьем ручья, бывшего некогда рекой Скамандром, на севере дельтой Мендере или Симоиса Гомера. В открытом море, обнаженная глава Тенедоса, на холмах которого нет ни одного дерева, и несколько островков, менее бедных зеленью, образуют маленький архипелаг против троянского прибрежья.

Южный берег Мраморного моря также окаймлен орографической системой в миниатюре, отдаленной от южных гор наносами и третичными формациями, которые указывают на проход в этом месте древнего пролива между морями Черным и Эгейским. Сизикский полуостров, соединенный с городом узким перешейком, тоже заключает импонирующую горную массу, Капу-даг, и острова Мраморного архипелага, названные так по их мраморным скалам, суть выступающие из-под воды горы. На восточной стороне Пропонтиды, полуостров, ограниченный линией, проведенной через заливы Гемликский и Исмидский, также имеет свой островной массив, главная вершина которого, Саманлу-даг, достигает высоты 830 метров, и который оканчивается на западе грозным Боз-Бурун или «Серым мысом», извержением траппа, подобным многим другим массивам из горных пород огненного происхождения, которые возвышаются в виде конусов на берегу моря и озер, равно как в аллювиальных равнинах страны. Полуостров Вифиния, между Исмидским заливом и Черным морем, тоже заключает вулканические формации, пробивающие другие горные породы. Плывя вдоль берегов Понта Эвксинского, от Босфора до устья Сакария, видишь на материке следующие один за другим многочисленные трахитовые мысы, изрытые при основании гротами, куда вливаются, как в пропасть, волны моря.

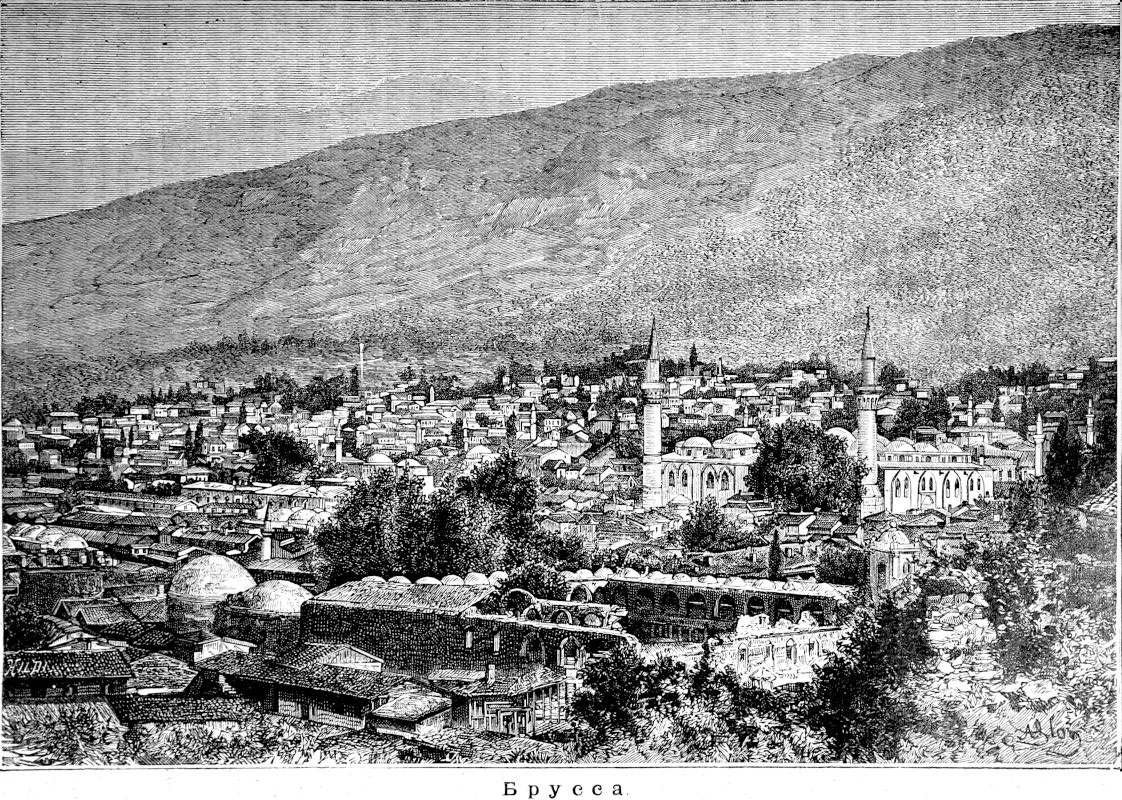

Олимп, вершину которого можно ясно различить из Константинополя в виде лазурной линии, обрисовывающейся на южной стороне горизонта, соединяется лишь неправильными хребтами с узлом Мурад-дага, во внутренних горах. Это почти уединенный массив из гнейса и гранита, одетый на скатах диоритом и мрамором. Он больше импонирует своей массой, нежели высотой; на него легко взбираться, даже на лошади, и в Бруссе много есть резидентов и приезжих, которые совершили восхождение на эту гору. Однако, абсолютная высота центральной вершины, называемой Кечиш или Монашеской горой, еще неизвестна; она, вероятно, немногим менее 2.500 метров и дает высокочтимой горе эллинов первое место между вершинами северной части Малой Азии.

Высота Олимпа, по карте Киперта—1.888 метр.; высота Олимпа, по карте Петермана—1.930 метр.; высота Олимпа, по карте Стебницкого—2.494 метр.; высота Олимпа, по барометрич. измерениям Мармона—2.247 метр.; высота Олимпа по барометрич. измерениям Фритша—2.120 метр.

Это на запад от галатского Олимпа, первый массив, получивший имя Олимпа, а между пятнадцатью или двадцатью горами, которые носят это название,—означающее «Блистательный» или «Лучезарный»,—он сделался в народном воображении главным жилищем богов. Олимп вифинский по своему северному склону, Олимп мизийский по южному склону, он стоит на рубеже двух провинций, господствуя над необъятным горизонтом, простирающимся от вод Черного моря до островов—Мраморного архипелага и до берегов Фракии. На юго-восток гора Олимп продолжается узким и правильным хребтом, который далее делится на параллельные валы. На восток от Олимпа, горы «с многочисленными складками», другие горные цепи, менее высокие и изрытые потоками, тянутся по направлению к долине Сакария. Эта река проходит узкими дефилеями, между вертикальных стен или крутых склонов, но соседния вершины имеют лишь незначительную высоту над уровнем плоскогорья. Горы в собственном смысле снова появляются лишь на восток от реки Сакария и области степей, занимающих центральную часть Малой Азии.

В своей совокупности различные горные цепи, поднимающиеся на плоской возвышенности, между бассейнами Сакария и Кизыл-Ирмака, так же, как между бассейнами Кизыл-Ирмака и Ешил-Ирмака, суть валы незначительной относительной высоты, направляющиеся с юго-запада на северо-восток. Только небольшое число из этих цепей достигают высоты 2.000 метров; многие же из них не что иное, как удлиненные возвышения рельефа, покрытые пастбищами, яйлы, посещаемые только пастухами, но которым, вероятно, предстоит современем сделаться местопребыванием многочисленных оседлых населений, так как почва там плодородна, и воздух, постоянно обновляемый верхними течениями атмосферы, которые проходят над лощинами и болотистыми степями, отличается замечательной чистотой; эти травяные плато были бы великолепными санитарными станциями для жителей Константинополя и городов морского прибрежья. Между всеми цепями этой области самая высокая— Ала-даг, одна из тех многочисленных «Пестрых гор» или, может быть, «Божественных гор», которыми изобилуют турецкия страны; её кульминационные точки возвышаются слишком на 2.400 метров над уровнем моря. Массив Ала-даг состоит из пяти параллельных валов, понижающихся пологими скатами к окружающим плоским возвышенностям и заключающим прелестные долины, которые зеленеют между их стенами. Массивы Илькас-даг, к югу от Кастамуни, Эльма-даг или «Яблонная гора», к югу от Ангоры, тоже поднимаются выше 2.000 метров; к западу от Сиваса, горная цепь, состоящая, как и Ак-даг, из параллельных стен, ориентированных по направлению с юго-запада на северо-восток, и отделенных травяными плато, заслужила по своим зимним снегам название Ак-даг или «Белой горы»; Чихачев определяет абсолютную высоту самых высоких её скал в 2.200 метров. Илдыз-даг или «Гора звезд», составляющая северо-западное продолжение предъидущих массивов, имеет только около тысячи метров высоты; но далее горы снова повышаются, чтобы соединиться с понтийскими цепями. Один высокий хребет тянется вдоль побережья, на север от глубокого понижения, по которому протекает река Ликус или Гермили. Сиениты, порфиры, покрытые там и сям осадочными породами, образуют остов этих гор, верхние пласты которых пробиты во многих местах выступающей наружу застывшей лавой: на север от Шибин-Карагиссар, один вулкан, Казан-Кая или «Каменный котел», поднимает свой выемчатый кратер слишком на 2.500 метров. Эта приморская цепь, может быть, самая богатая в Анатолии по содержанию руд железных, медных, серебряных, и кучи шлаков, оставленные древними халибами, встречаются повсюду среди лесных чащей: здесь, как гласит легенда, были изобретены молот и наковальня.

Так как Малая Азия в целом имеет форму плоской возвышенности, наклоненной к северо-западу, то истечение вод необходимо происходит главным образом в этом направлении; воды больше, чем с половины Анатолии, текут, через бассейны двух Ирмаков и Сакария, в Черное море, но затем остаются еще в центральной части полуострова обширные замкнутые низменности или котловины, где дождевые воды скопляются в виде соляных озер. В предшествовавшую геологическую эпоху, когда средиземный климат был влажнее, чем теперь, эти впадины, лучше наполненные водой, вероятно, изливали излишек своей жидкой массы в море, но общее обсыхание почвы, перевес испарения над количеством получаемых атмосферных осадков, мало-по-малу произвели разделение пресноводных озер на площади соленой воды.

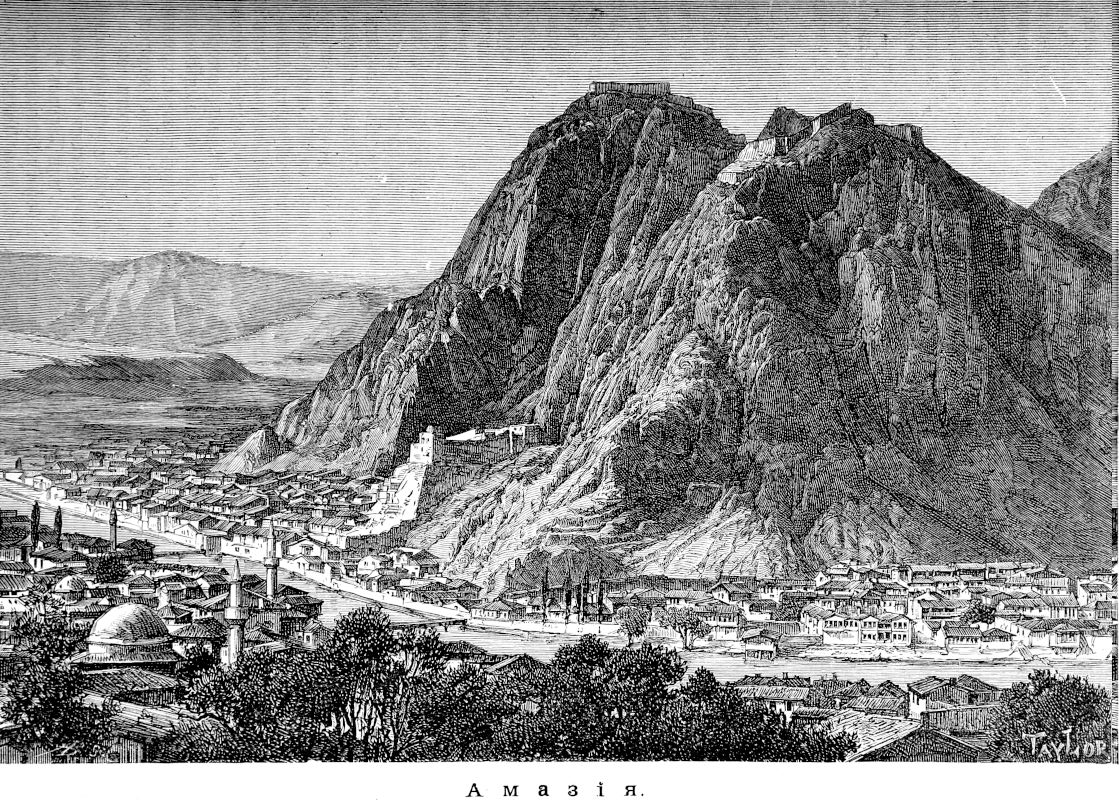

Самый замечательный бассейн на северо-востоке Анатолии—это бассейн древняго Ириса, нынешнего Ешил-Ирмака, который получает почти все воды с западных разветвлений Анти-Кавказа. Тозанлы-су, рассматриваемый как главная река, по причине направления его долины, вытекает из небольших долин массива Кес-дага, южный склон которого дает начало Кизыл-Ирмаку, самой большой реке Малой Азии. Он течет сначала на запад, затем поворачивает к северу и северо-востоку, принимая в Амазии исток озера Ладик-гель, которое теперь незначительно, но которое во время Страбона занимало обширное пространство. Древний Ликус, называемый турками Келькит или Гермили, есть самая полноводная из этих двух потоков; он берет начало гораздо восточнее, чем Тозанлы-су, под меридианом Требизонда. Ниже соединения, река не получает более притоков; она прорезывает ущельем последнюю цепь скал, которая некогда преграждала её течение; затем, вступив в приморскую равнину, разливается в дельту, наносы которой завоевали у моря пространство в несколько сот квадратн. километров. Вода Тозанлы-су, слегка солоноватая, насыщена также известью, и жители Амазии принуждены часто менять ирригационные водопроводные трубы, залепляемые известковою накипью. Непосредственно к востоку от Ешил-Ирмака, течет река, часто трудно переходимая и гораздо более полноводная, чем можно было бы ожидать, судя по незначительной поверхности её бассейна; это Терме, имя которой напоминает греческое название Термедон; высокая долина, по которой бежит этот горный поток, прославилась в древности связанным с нею воспоминанием об амазонках, о которых до сих пор еще говорят местные легенды. Одна из скалистых цепей, которые перерезывает река Терме, продолжается на запад до Ириса и далее под именем Мизон-даг или «Горы амазонок».

В целом Кизыл-Ирмак или «Красная река» турок, Галис (Соленый) древних греков, описывает обширную кривую концентрическую с Ешил-Ирмаком или «Зеленой рекой»; развернутая длина его течения, между истоками в массиве Кес-даг и его дельтой, по меньшей мере в пять раз превосходит прямое расстояние между этими двумя крайними точками. В верхней своей части Красная река иногда совершенно пересыхает летом; даже в среднем течении и в соседстве дельты она переходима в брод во многих местах. Так как потеря вследствие испарения превышает прибыль от дождевых вод, то вода в реке имеет солоноватый вкус, который оправдывает её греческое имя: в равнине Сивас она проходит через пласты каменной соли, откуда жители Армении получают свой обычный запас соли. Как и Ешил-даг, Красная река делится при устье на большое число ветвей или рукавов, далеко выдвигающихся своими наносами в Черное море. Часто древние географы, следуя примеру Геродота, принимали Галис за предел Малой Азии: по ту сторону этой реки для них простиралась обширная Трансгализийская Азия. Выбор этой границы объясняется военной важностью трех значительных рек: Термодона, Ириса, Галиса, следующих одна за другой в небольшом расстоянии, как рвы крепости. Наростание аллювиальных образований в дельте Кизыл-Ирмака было значительно: тысячу лет тому назад город Паврахе, нынешний Бафра, был на берегу моря; в семнадцатом столетии он еще был посещаем кораблями.

Хотя более длинный, чем все другие реки Малой Азии, Кизыл-Ирмак катит жидкую массу, меньшую, чем Сакария (Сагарис или Сагариас древних). Эта последняя река очень извилиста, как и оба Ирмака восточной Анатолии; тогда как по прямой линии расстояние от её истоков до устья только 200 километров, общее протяжение её течения по крайней мере в три раза больше. Нормальное направление горных цепей этой области—с востока на запад, а потому в этом же направлении текут Сакария и её притоки, и чтобы достигнуть моря, они пробираются узкими поперечными долинами или дербентами (воротами), перерезывающими ряды гор. В низовой равнине Сакария, быстрая и несущая много землистых частиц, часто меняла русло, и византийские летописи рассказывают о значительных гидравлических работах, которые предпринимались с целью исправления её течения. Несколько проектов канализации этой реки были также и в наши дни представлены турецкому правительству: по одному плану, составленному французскими инженерами, предполагалось сделать Сакарию совершенно судоходной во всякое время года до расстояния 250 километров вверх от устья посредством шлюзованных запруд; в некоторых трудно-проходимых частях течения должны были быть прорыты боковые обходные каналы, а бар реки был бы избегнут прорезом морского берега, продолженным до глубокой воды. Эти проекты не были приведены в исполнение, и Сакария служит лишь для мелкого местного судоходства и для сплава леса и угля, отправляемых в Константинополь. Проекты постройки железных дорог, которые тоже не были осуществлены, отвлекли общественное внимание от планов канализации; но сакарийский путь необходимо должен быть улучшен, так как он составляет часть поперечной линии Малой Азии, отрывка кратчайшей дороги между Англией и Индией.

Озерная область центральной Анатолии прежде, кажется, составляла часть бассейна Сакарии, по крайней мере в большей половине её протяжения. Туз-гель или «Соляное море», называемое также Ходж-гиссар-гель, по имени соседнего города, лежащего близ его восточного берега, есть самый обширный озерный бассейн во всей Малой Азии: оно имеет не менее сотни километров в длину, по направлению с северо-запада на юго-восток, и нигде менее 12 километров в ширину; оно занимает площадь слишком в тысячу квадратных километров, но, вероятно, летом средняя глубина его не превышает двух метров. Около середины озера Туз-гель видны следы плотины длиной около 12 километров, которую один султан велел построить для прохода своей армии, и вода, окаймляющая эту насыпь, не представляет ни в одном месте более метра толщины. В действительности, это озеро есть не что иное, как необозримая площадь рассола. В сезон засух окружность его можно признать лишь по растениям берегов; твердая соляная плита продолжается на многие мили; но редко случается, чтобы можно было побывать на озере летом, по причине недостатка воды и продовольствия. Зимой вода наполняет всю озерную впадину, но поверх воды простирается соляная кора, имеющая различную толщину, от 5 сантиметров до 2 метров; эта кора приобретает вообще довольно крепкую консистенцию, так что по ней можно ехать на лошади; благодаря тому обстоятельству, не раз совершали переезд от одного берега до другого, как по льду замерзшего озера. Солепромышленники, эксплоатирующие Соляное озеро, ограничиваются выламыванием поверхностной плиты, которую вода отделяет от дна из синеватой глины, и вскоре на месте вынутой образуется новая соль. По анализу Филипса, вода озера Туз-гель, более тяжелая и более соленая, чем вода Мертвого моря, содержит слишком 32 части соли на 100 частей воды, и удельный вес её равен 1.240. На востоке возвышается несколько холмов, зелень которых составляет яркий контраст с блестящей белой поверхностью равнины.

На запад от озера Туз-гель, равнина усеяна многочисленными прудами, солоноватыми водными площадями, болотами и ручьями соленой воды, которые летом совершенно испаряются и высыхают, а зимой возобновляют свое течение. Некоторые из них отличаются от бассейна Туз-гель содержанием солей. Так, озеро Булук-гель, недалеко от деревни Эскиль, заключает преимущественно сернокислую магнезию и глауберову соль. Синеватые глины, составляющие ложи временных озер, которые простираются на юге и на западе в громадном бассейне степей, тоже пропитаны горькими магнезиевыми солями, без примеси хлористого натрия: близкое соседство соляных и горько-соленых озер, происходящее от прохождения источников через различные по составу слои земной коры, представляет довольно обыкновенное явление в замкнутых бассейнах; на берегах горько-соленого озера Булук-гель один из этих магнезистых ручьев был обследован от источника до устья. Пропитанный магнезиевой солью ил не имеет такой твердости, как ил, покрывающий эффлоресценции обыкновенной соли; он остается в вязком тестообразном состоянии, которое делает ходьбу затруднительной, так как грунт подается при малейшем давлении. Самые сухия пространства степи покрыты травой, которую очень любят коровы и которая распространяет восхитительный запах, когда лошадь раздавит ее копытом; в Коние из травы приготовляют душистое масло, запах которого показался путешественнику фон-Мольтке по меньшей мере столь же приятным, как розовая эссенция. Около центра равнины, между озером Туз-гель и городом Коние, близ станции Обрукли, видна лужа на дне ямы глубиной в 60 метров.

Кроме озер Центральной Анатолии, которые находятся в степях, прилегающих к Большому Соляному озеру, и составляют, очевидно, часть древнего, более обширного бассейна, вытекавшего на север через реку Сакария, есть другие резервуары, которые, хотя занимают отдельные долины в почти замкнутых цирках, повидимому, принадлежат к той же покатости Понта Эвксинского. Пороги, возвышающиеся над бассейнами, ущелья, где видны следы речных течений, указывают во многих местах следы некогда существовавших сообщений. Пруды, разсеянные в низменности, которая разделяет массивы Эмир-даг и Султан-даг, и представляющие попеременно то водные площади, напоминающие горные озера Альп, то простые болота, окруженные солью, тоже, повидимому, принадлежали прежде к приморскому бассейну Центральной Анатолии: на севере посредством пролива равнин, который открывается из Афиум-Кара-Гиссара в Кютайе, на юге посредством широкого пролома, перерезывающего вал Эмир-дага.