Самый рельеф почвы сгруппировал на морском прибрежье наиболее многочисленные населения; по мере удаления от берегов, населенные места встречаются все реже и реже, и, наконец, путешественник вступает в пределы настоящих пустынь. Города, многолюдные села и деревни находятся в огромном большинстве в соседстве моря; как на Пиренейском полуострове, с которым Малая Азия имеет так много сходства, плотность народонаселения уменьшается от окружности к середине. Однако, плоские возвышенности Анатолии, как и нагорья Испании, заключают несколько важных городов, необходимых этапов торговли, которая производится от одного прибрежья к другому. Линия раздельного хребта между покатостями Черного и Кипрского морей составляет почти точную границу между двумя стилями архитектуры: к северу от этой черты везде увидишь наклонные крыши, покрытые черепицей, к югу—террасы из битой глины или мелкого булыжника, каковы бы, впрочем, ни были климатические условия.

К западу от мыса Язона, рассматриваемого, как восточный предел Понтийских берегов Малой Азии, первый город богатого Джаникского края—порт Уние, имеющий некоторую важность по судостроительным верфям и по каменоломням, откуда добывают красную и белую известняковую плиту, отправляемую в другие города побережья. Горные породы, из которых выламывают плиту, содержат залежи волнистой яшмы, отлично принимающей полировку: здесь, как думает Гамильтон, выделывались те яшмовые вазы, которые Митридат любил показывать своим гостям. Возвышающиеся внутри этого края известняковые холмы покрыты желтоватой глиной, в которой находят гнезда железистого камня с довольно слабым содержанием металла, и местные жители, может быть, потомки древних халибов, плавят эту руду в маленьких деревенских заводах; впрочем, их железо, очищаемое на древесном угле, превосходного качества, так что турецкое правительство покупает его для своих арсеналов. В одно и то же время рудокопы, кузнецы и угольщики, униехские «халибы» ведут кочевую жизнь, перенося свои хижины и кузницы на новое место, когда на старом залежь руды кажется им истощившейся. Вся страна усеяна рудоплавильными печами в развалинах и грудами шлаков. На востоке, тоже на берегу земли халибов, следуют один за другим несколько портов—Фатиса, Орлу; но, служа местами сбыта для коротких долин, эти порты имеют незначительную торговлю. В этой области, защищенной от ветров мысом Язоном, находится лучшая якорная стоянка на всем анатолийском прибрежье Черного моря, Воналиман, куда некоторые суда удаляются на зимовку.

Верхняя долина реки Гермили, главного притока Ешил-Ирмака, начинается в самом сердце Понтийских гор, между травянистыми склонами. Главный город этой альпийской области—один из тех многочисленных Карагиссаров или «Черных замков», названных так от разрушенных крепостей, приютившихся на вершине отвесных скал. Карагиссар северо-восточной Анатолии обозначается специально прозвищем Шеб-хане, Шабанах или Шабин, по причине квасцовых рудников, которые разрабатываются в соседстве, и продукты которых перевозятся через горы Гумбет-даг в порт Керасун. План колесной дороги, еще не выполненный, соединяет этот город с набережными порта Тиреболи. Шабин-Кара-гиссар, высоко стоящий на уединенной скале, в цирке гор, находится на высоте слишком 1.600 метров. Другой торговый город этой долины, Никсар, древняя Нео-Кесарея, лежит всего только на высоте 500 метров; он отстоит не более, как на 50 километров от слияния двух главных ветвей Ириса. Среди его обширного леса фруктовых деревьев видны кое-какие остатки римских укреплений Новой Цезареи. В этом-то городе, который у Страбона называется Кабирой, и была, по мнению Гамильтона, резиденция Митридата. Почти все нормальное население окрестностей состоит из кизыль-башей.

Токат, столица верхнего бассейна реки Ирис или Тосанли-су, есть один из больших городов внутренней Анатолии и один из главных этапных пунктов на дороге из Константинополя в верхнюю Месопотамию. Предместья его продолжаются далеко в боковые долины между садами; в 12 километрах вверх по реке находилась пышная Комана понтийская, где еще видны кое-какие обломки древних храмов, вставленные в византийский мост, построенный на Ирисе. Токат, представляющий ныне скопление домишек из битой глины и кирпича, высушенного на солнце, легко мог бы быть отстроен из мрамора, так как он расположен у подошвы двух крутых вершин из кристаллического известняка, доставляющего великолепнейший строительный материал; слои, на которых залегают эти мраморы, ломаются широкими плитами, которые турки употребляют на надгробные памятники. Северная скала увенчана живописными развалинами византийского замка, а на одной из её стен открываются гроты, естественные и искусственные, которые, вероятно, служили некрополем; портал, на пороге которого висит остаток лестницы, давал некогда доступ в подземные галлереи. Сады, хорошо нагреваемые теплотой, отражающейся от мраморных скал, и орошаемые обильными водами, проведенными из Ириса, дают превосходные плоды; их яблоки и груши еще лучше и ароматичнее, чем ангорские, славящиеся во всей Малой Азии, даже в Константинополе. Токат имеет медноплавильпый завод, куда привозят руду, добываемую из залежей Кабан-Маден, за Сивасом. Выделываемая на этом заводе посуда отправляется даже в Египет, в Персию и в Туркестан.

Ниже Токата простирается, на берегах Ириса, плодоносная, равнина Каз-ова или «Гусиная», оконечность которой охраняется большим местечком Турхал; над домами и садами этого городка высится совершенно уединенная скала, пирамидальной формы, с выступами, расположенными косвенно кругом стен и придающими ей поразительное сходство с древне-ассирийским храмом, каким его показывают реставрированные планы. На вершине Турхальской скалы видны развалины крепости. К юго-западу от этой долины, в равнине, орошаемой притоком Ириса, значительный город Зиллех, древняя Зила, населенный почти исключительно турками, также сгруппировал свои дома у подошвы скалы, отделенной от окружающих холмов и увенчанной крепостью. На вершине скалы стоял храм богини Анагит, высоко чтимое здание, на которое древние персидские цари, по словам Страбона, смотрели, как на главное святилище своих божеств. Вероятно, сила привычки сделала из Зиллеха одно из наиболее посещаемых ярмарочных мест Малой Азии; толпу пилигримов, привлекаемых некогда святостью храма, сменило стечение торгового люда. К северу от Зиллеха, на дороге в Амазию, находится поле битвы, которую Цезарь дал Фарнаку, царю Понтийскому, и которую он описал в трех словах: «veni, vidi, vici!» (пришел, увидел, победил!).

Амазия, где родился Страбон, и где был написан его великий труд, наполняет узкий бассейн, через который протекает Ирис (Ешил-Ирмак), соединяющийся немного ниже города с притоком Терсекан-су. С восточной и западной стороны высятся огромные серые скалы, лишающие город лучей солнца в продолжение нескольких часов дня. Восточные холмы, менее крутые, представляют несколько террас, покрытых виноградниками и усеянных домиками. Западные скалы, фланкированные при основании широким цоколем, на котором стоял дворец понтийских царей, указываемый еще кое-какими обломками, представляют почти вертикальную стену, оканчивающуюся острым гребнем, на котором помещалась цитадель, описанная Страбоном. Чтобы взобраться туда, нужно обогнуть скалу и войти на западе в утесистую брешь, откуда крутая тропинка поднимается к ограде бывшего укрепления. Нынешняя крепость почти вся византийской и турецкой постройки; но уцелели еще две эллинские башни превосходной работы, а также галлереи, высеченные в скале, которые спускаются к подземному источнику, затем выходят на поверхность папертью, подобной порталу в Турхале. На стенах скалы, господствующих над древним дворцом, виднеются пять царских могил, ясно выделяющихся на сером фоне камня, благодаря тени высеченных вокруг них гротов.

Древняя метрополия Понта не сохранила других античных остатков, если не считать фрагментов изваянных мраморов, которые послужили материалом для постройки быков одного из её мостов; но она имеет богатую мечеть, прекрасные фонтаны, живописные дома, мельницы, поднимающие ирригационную воду большими, медленно вращающимися колесами, группы тутовых деревьев в перемежку с домами, и почти чистые улицы. Белые ястребы, гнездящиеся в расселинах окрестных скал, очищают город лучше, чем это сделали бы отряды турецких рабочих. Амазия, насчитывающая между своими жителями большое число армян и греков, составляющих около четверти населения,—довольно промышленный город; многочисленные заводы следуют один за другим вдоль реки и её каналов, мельницы, мастерские для разматывания шелка, мануфактуры грубых сукон. Тем не менее, этот город есть также оплот турецкого фанатизма. «Оксфорд Анатолии», Амазия дает приют двум тысячам студентов, разделенных между восемнадцатью медрессе или коллегиями, богоугодными заведениями, владеющими полями, домами, лавками, доходы с которых идут на содержание профессоров и воспитанников. Эти имущества, вакуфы, управляемые специальным администратором, который заседает в Константинополе в совете министров, приносят школам лишь весьма небольшую часть получаемых с них действительных доходов.

Амазия и другие города нижнего бассейна Ираса, Чорум и Мерсифун (Мерсиван), не отправляют своих произведений и товаров через устье реки; суда не поднимаются по течению, и ближайшее к морю местечко, Чарамба, в голове дельты, состоит лишь из домов, рассеянных на обоих илистых берегах Зеленой реки. К западу от Ешил-Ирмака, Самсун, новый порт, служащий посредником в торговле между бассейнами Ешил-Ирмака и Кизыл-Ирмака, находится почти на полдороге между дельтами этих двух рек; он сменил древний Амизус греков, который лежал в 2 километрах севернее, и от которого уцелели еще молы и остатки набережных, окаймляющие аллювиальные земли, на которых разведены сады. Нынешний город, с грязными кривыми улицами, замечателен только своим рейдом, заключенным между двух обширных полукругов твердой земли, образовавшейся из речных наносов. С половины настоящего столетия торговля его значительно увеличилась, особенно торговля с Россией, и в многочисленных проектах инженеров Самсун обозначен, как исходный пункт будущей железной дороги, которая направится к Токату, Сивасу и равнинам Евфрата. Торговое движение в порте Самсун в 1880 году: 310.000 тонн.

Сивас, главный город большой провинции, лежит на правом берегу верхнего Кизыл-Ирмака, в равнине, постепенно понижающейся с высоты 1.250 метров и доминируемой на западе крутыми склонами холма, возвышающимися на 300 метров. Внутри городской ограды встречаются пространства, покрытые развалинами и полуразрушенными зданиями персидской конструкции; несмотря на то, Сивас—один из самых цветущих городов внутренней Анатолии, благодаря тому обстоятельству, что в нем сходятся главные караванные дороги между Черным морем, Евфратом и Средиземным морем; на юге, недалеко от местечка Улаш, находятся очень производительные солончаки, разрабатываемые для казны. Пятая часть населения состоит из армян, которые имеют в соседстве чтимую церковь, а также богатый монастырь, в самом же городе многочисленные школы.

Кайсарие, деревня Кесарея, метрополия Каппадокии, лежит не в долине Кизыл-Ирмака, как Сивас: она занимает, к югу от этой реки, бассейн, некогда озерный, который защищен от лучей южного солнца громадной массой Аргейской горы, и через который протекает небольшой южный приток Красной реки. Соседнее болото, остаток бывшего озера, выливает зимой излишек своих вод через реку Кара-су (Черная вода), которая принимает в себя также Кесарийский ручей; выходное ущелье несомненно то самое, о котором Страбон говорит, что оно было запружено одним государем Каппадокии с целью превратить эту равнину во внутреннее море. Кесарея, древняя Мазака, лежащая ближе к вулкану, чем нынешний Кайсарие, оставила после себя лишь бесформенные обломки, да и от средневекового города, разрушенного землетрясениями, видны одни только развалины. Теперешняя Кесарея, где армяне и греки доставляют больше трети населения, довольно торговый город, благодаря своему центральному положению, и караваны беспрестанно ходят между Константинополем и равниной, над которой господствует гора Аргей; тем не менее, правильные рейсы пакетботов, ходящих от пристани до пристани вдоль берегов Черного и Средиземного морей, отвлекли к прибрежью торговое движение, и Кайсарие утратил свое значение, как центральный рынок Малой Азии. Тенистые долины Аргейской горы и соседних гор усеяны загородными домами, где богатые негоцианты и чиновники проводят лето. Эверек, расположенный в лесу фруктовых деревьев, у южного основания горы Аргей, и населенный исключительно христианами, армянами и эллинами, есть главное местечко в окрестностях, откуда отправлялись все путешественники, предпринимавшие восхождение на вулкан. Много других деревень населены греками, говорящими по большей части только по-турецки.

К западу от Кайсарие, большая дорога, ведущая в Константинополь, не спускается к Кизыл-Ирмаку, но следует параллельно его долине в некотором расстоянии, в понижении, отделенном от реки высокими горами. Она проходит через города Инджех-су, Ургуб и Нем-Шехр (Нев-Шехр), из которых последний один из богатейших городов внутренней Анатолии, один из тех, где греки наиболее многочисленны, так что им принадлежит половина города и почти вся его торговля. Ургуб и соседняя деревня Уч-Гиссар или «Три замка» расположены в одной из замечательнейших стран Малой Азии по её достопримечательностям, естественным и археологическим. В этой вулканической области верхния формации, состоящие из твердого камня, залегают в форме стола на пластах туфа, которые, хотя имеют некоторую консистенцию, но легко разъедаются водами. Вековая работа ветров, солнца, дождей образовала в горной породе целую сеть долин, оврагов и барранок. Некоторые из холмов, вырезанных таким образом в туфе, сохранили свою капитель из твердого камня; это—«колонны в шапках», как те глиняные обелиски, которые встречаешь в эрозивных долинах Альп. Другие утратили верхнюю плиту и являются в форме конусов неравной высоты, различие которой зависит от большего или меньшего сопротивления, оказываемого горной породой разрушительному действию атмосферных деятелей. Есть такие, которые возвышаются почти на 100 метров, другие поднимаются только на 50, иные не выше 10 или 20 метров; но они рассеяны по равнине целыми тысячами, представляя вид громадного поля, покрытого исполинскими палатками, где спят гиганты. Большинство этих конусов, серых или красноватых и опоясанных зеленью при основании, просверлены отверстиями, открывающими вход во внутренния полые пространства, человеческие жилища, голубятни или могильные склепы. Между этими гротами одни простые прокопы, четыреугольные или полукруглые, другие имеют спереди изваянные вестибюли и даже колоннады, и украшены живописью; целый народ поместился бы в этих подземельях, вырытых со времен доисторических. Древние аборигены несомненно обитали в этих подземных галлереях, впрочем всегда сухих и совершенно здоровых; туда они помещали своих богов и там же хоронили своих покойников. Теперешние дома Ургуба сохранили некоторые особенности, напоминающие древние жилища троглодита; они построены на высоких аркадах, под которыми открываются обширные подвалы, высеченные в туфе. На юго-запад от Аргейской горы, недалеко от города Кара-Гиссар, скопившийся вулканический пепел, Соанли-дере, представляющийся в форме зубчатых стен, изрыт таким множеством гротов, что в целом скала имеет вид громадного здания с неправильными этажами и неровно расположенными окнами; несколько тысяч отверстий усеяли своими черными точками серый фон скалы. Соанли заключает в себе церковь, из которой можно подняться, переходя из галлереи в галлерею, почти до натуральных зубцов гребня.

На северной покатости долины Кизыл-Ирмака, так же, как и на южной, города удаляются от глубокой впадины, в которой течет река. Маджур, Кир-Шехр, построены, тот и другой, в боковых долинах. Часть страны если не совершенно безлюдна, то по крайней мере без постоянных жителей: там можно встретить только палатки туркменов или курдов. Что касается постоянных селений, то они состоят из домов, которые едва отличишь от окружающей почвы, из домов, погребенных на три четверти для того, чтобы их обитатели менее страдали от летних жаров и зимних холодов; часто путешественники, не замечая улицы, проезжают на лошади по террасам, рядом с баранами и козами, которые щиплют траву на кровлях домов. Этот стиль архитектуры объясняется высотой плоскогорий, поднимающихся, в среднем, слишком на 1.200 метров.

В том месте, где Кизыл-Ирмак, описывая свою большую полукруглую дугу, перестает течь к северу и принимает окончательное направление к северо-востоку, городок Каледжик или «Маленький замок», расположенный на левом берегу, командует проходом, на дороге из Ангоры в Сивас через Юзгат. Полуразрушенная крепость господствует над крутым остроконечным пиком, который опоясан рядом домов. На одном из рукавов реки построен деревянный мост; затем дорога продолжается через брод к восточному высокому берегу. Юзгат, немного значительнее Каледжика, лежит почти в геометрическом центре кривой, описываемой Кизыл-Ирмаком от Сиваса до Черного моря. Этот город, относительно недавнего происхождения, так как он основан в половине восемнадцатого столетия, находится на высоте 1.792 метров, то-есть почти на высоте Эрзерума, и в местности, более выставленной леденящему дуновению полярных ветров. Юзгат, вероятно, был бы обитаем только в сезон жаров, да и то лишь пастухами-кочевниками, если бы он не был избран как административный и военный центр. С половины текущего столетия этот город обогатился разведением ангорской козы, которая прежде водилась только на пастбищах, лежащих к западу от Кизыл-Ирмака.

Некогда страна несомненно была более многолюдна, чем ныне, судя по находимым там развалинам многочисленных городов, которые, повидимому, былп очень богаты и заключали пышные памятники. Менее чем в 40 километрах к северо-западу от Юзгата, близ Богаз-коя или «Деревни ущелья», видны остатки храма великолепных размеров. Соседния скалы покрыты барельефами, представляющими торжественные процессии, может быть, двух государей, заключающих мирный договор, может быть—бога, идущего на встречу царю-победителю. Тексье, первый из новейших исследователей, посетивший «писаный камень», полагает, что город, находившийся в этом месте, был Птерия, разрушенная Крезом слишком две тысячи четыреста лет тому назад. По мнению Гамильтона, в этих барельефах следует видеть остатки древнего Тавиума, о котором Страбон говорит, как о важном торговом городе. Но к какому городу принадлежали артисты, которые покрыли скалу изваяниями, по виду еще полу-ассирийскими, но уже заставляющими предчувствовать произведения эллинской скульптуры? Не менее замечательны руины в Оюке, находящиеся километрах в сорока севернее, на покатости Ешил-Ирмака, близ трахитовой скалы Кара-Гиссар, похожей на изолированную пирамиду. Двери древнего дворца охраняются двумя гигантскими животными, имеющими голову женщины, а туловище и лапы льва; по стилю эти колоссы походят на египетских сфинксов, тогда как другие изваяния, между которыми виднеется также двуглавый орел, воспроизводимый на гербах современных империй, напоминают сцены охоты и битв, изображаемые на памятниках Персии и Ассирии. Нынешняя деревня Оюк построена на горках обломков, покрывающих дворец, и для того, чтобы предпринять серьезные раскопки, нужно начать с отчуждения и сломки жилых домов.

Чангри и Искелиб, в плодоносных бассейнах притоков Красной реки—многолюдные города; но на среднем течении главной реки городов совсем нет, да и в нижней долине они немногочисленны. Один из важнейших—Османджик, стоящий на правом берегу, у оконечности старого каменного моста о пятнадцати арках, где проходит прямая дорога в Константинополь. Ниже Османджика с Красной рекой соединяется речка, спускающаяся с высокой Коч-гиссарской долины и орошающая сады местечка Тозия; затем другой, более обильный приток приносит воды, текущие с гор, окружающих Кастамуни. Этот город, круг домов, кожевенных заводов, прядилен, красильных заведений и садов, в центре которого высится скала, увенчанная крепостью времен Комненов,—откуда имя его Castra Comneni, переделанное в Кастамуни,—есть один из главных этапных пунктов на дороге, которая идет прямо из Стамбула в Самсун, не следуя вдоль извилин морского прибрежья. Ниже, на той же реке, Таш-Кепри или «Каменный мост» заменил древний Помпеиополь. К востоку от главной реки, город Визир-Кепри, окруженный кипарисами и тополями, тоже лежит вне главной долины, на последнем притоке. Наконец, Бафра, рынок дельты, расположен в некотором расстоянии от топкого речного ложа и окружающих его болот, на возвышенном месте, часто превращаемом в остров наводнениями: дороги все должны проходить по насыпям над низменной равниной. Главная культура на этой сырой и плодородной почве—табак, который отправляют в Константинополь через маленький порт Кунджас или Кумжугаз, лежащий на востоке дельты, как раз в том месте, где аллювиальные земли образуют выступ на нормальной линии морского берега.

Прелестный Синоп, древний ассирийский город, уже колонизированный милезийцами двадцать семь веков тому назад, ведет менее значительную торговлю с внутренними областями, чем Самсун. В то время, как этот последний порт имеет легкое сообщение с Эрзерумом, Амазией, Токатом и Сивасом, Синоп отделен от средних долин Кизыл-Ирмака и Сакарии крутой горной цепью Марайдаг, через которую ведут лишь плохия тропинки. Синоп, лежащий близ самого северного мыса Малой Азии и не имеющий дорог, находится как бы вне континента; на него должно смотреть, как на род острова, который обязан своей важностью лишь выгодам приморского положения. Группа холмов, слегка волнистых, на которые он опирается, была в самом деле островным массивом, состоящим из известняковых пластов, которые прикрыты в некоторых местах трахитами и вулканическими туфами. Узкий перешеек, который северо-западные ветры посыпают тонким песком, соединяет высоты с твердой землей: с холмов, господствующих над перешейком Синопа, его строениями и двумя рейдами, созерцаешь одну из восхитительнейших картин азиатского прибрежья. Гармонические, волнистые изгибы берега, сравниваемые восточными поэтами с гибким стройным станом юноши, отдельные группы деревьев, осеняющие скаты высот, дома, башни, минареты, корабли, глядящиеся в зеркальную поверхность голубого моря, контраст двух портов, имеющих каждый свою систему волнений и течений, свои шквалы и отблески,—все это вместе придает городу необыкновенно живописный вид, так что Синоп по справедливости можно назвать жемчужиной северной Анатолии. Но внутри городских стен, установленных по бокам потрескавшимися и наклонившимися башнями, не видно более никаких остатков тех памятников, которые украшали вольный греческий город во времена, когда там родился Диоген-циник. Здания, построенные Митридатом, также сыном Синопа, не существуют более, но в стенах византийской эпохи встречаются вставленные фрагменты античных изваяний и надписей. Южный порт, гораздо более посещаемый, чем северный, не защищен никаким жете, но суда могут совершенно спокойно стоять там, когда дует опасный западный ветер. Турецкое правительство вновь выстроило в Синопе арсенал и кораблестроительную верфь, взамен тех, которые были сожжены, вместе с стоящей на рейде маленькой оттоманской эскадрой, русским флотом в начале крымской войны, в 1853 году. Местная торговля имеет некоторое значение только по вывозу фруктов и леса; торговое движение Синопского порта в 1880 году выразилось цифрой 113.000 тонн. Известно, что пафлагонский город доставлял художникам ту «синопскую землю», название которой передалось в геральдическом языке зеленому цвету (sinople) на гербах. Оконечность Синопскаго мыса усеяна пропастями и ямами, образовавшимися вследствие провалов почвы.

К западу от мыса Сириас или Инджех-Бурун, составляющего западную границу масличного дерева, как это заметил еще Ксенофонт, следуют один за другим маленькие порты между скалистыми мысиками; такова древняя греческая колония Инеболи, откуда выходит горная дорога, направляющаяся в Кастамуни, Коч-Гиссар и Чангри. Далее следует Сезамиус (Амастрис, Амасра), где видны остатки висячего сада, поддерживаемого девятнадцатью колоссальными сводами. Порт Бартан, также греческого происхождения, стоит не при море, а на реке, древней Парфении, которая позволяет судам, сидящим в воде не более 2 метров, вход на целую милю внутрь материка. Река Филиас—в старину Биллеус—гораздо более полноводная, чем Бартан или Парфений, заперта в устье баром, через который суда не могут проходить; но она орошает сады двух важных городов, называемых, тот и другой, Боли. Восточный Боли, обозначаемый специально под именем Зерафан-Боли или «Шафранный Боли», лежит в широком бассейне плодородных полей, орошаемых рекой Суганли-су, притоком Филиаса; шафран, украшающий в октябре месяце своими цветами всю равнину, вывозится главным образом в Сирию и Египет. Западный Боли, называемый просто Боли, находится уже в самом сердце гор, на высоте 860 метров, на дороге из Эрекли в Ангору: это—древний Вифиниум. Город, большой и некрасивый, расположен у подошвы высокой скалы, увенчанной развалинами крепкого замка; на юге обрисовываются длинные лесистые верхушки Аладага, Галатского Олимпа. На западном мысе, господствующем над устьем реки Филиас, рассеяны руины города Тиума—храмы, амфитеатры, водопроводы, ворота, стены и гробницы, на половину скрытые листвой больших деревьев и гирляндами плюща. Тиум—«жемчужина Эвксина».

Эрекли, древняя Гераклея, или «порт Геркулеса», хотя теперь в упадке—один из красивейших городов прибрежья. Расположенный при выходе зеленеющей долины, на берегу бухточки, защищенной с севера высоким мысом, он окружен старыми стенами, закрытыми там и сям густо разросшимися деревьями; наблюдаемые с моря, все холмы, до крайнего горизонта, покрыты буковым лесом. Эрекли—один из портов Черного моря, которым, повидимому, предстоит сделаться центрами самой кипучей деятельности, когда рессурсы страны будут утилизируемы как следует. В соседстве эксплоатируют в очень незначительных размерах каменноугольные копи, которые, при более серьезной разработке, тщетно предлагаемой европейскими промышленниками, могли бы быть гораздо более производительными. Залежи каменного угля, исследованные на небольшом числе пунктов, простираются на пространстве, имеющем от 120 до 130 километров в длину, с запада на восток, и около десяти километров в ширину; мощность одного из пластов равна 4 метрам. Кое-какие обломки древней Гераклеи видны еще внутри нынешней ограды; на севере, между скалами северного мыса, показывают грот Ахерусия, где Геркулес спускался в подземное царство, чтобы привязать на цепь Цербера и победить смерть; волшебники вызывали там призраки. Посреди гористой и лесной области, простирающейся на юг к Галатскому Олимпу, местечко Ускюб, древняя Пруза или «Prusias ad Hypium», сохранило интересные остатки греческого театра, а также длинные и любопытные надписи.

Известно, что бассейн реки Сакария, к западу от гор Галатеи и долины Кизыл-Ирмака, соединяется по наклону почвы с степями и озерными впадинами центральной Анатолии: несмотря на общее осушение почвы и разделение на замкнутые бассейны страны, простирающейся за истоки Сакария до южной стороны Большего Соляного Озера, можно сказать, что вся эта область принадлежит геологически к черноморской покатости. Ак-Серай или «Белый дворец»—незначительное местечко, сделавшееся главным городом бесплодного и почти пустынного края, самая обширная впадина которого занята Большим Соляным озером. Населенный единственно турками, Ак-Серай, в окрестностях которого нет никаких поселений, кроме временных становищ кочевников, не имеет других предметов торговли, кроме селитры, собираемой на стенах после дождей; но эта страна, как показывают остатки старины, была некогда гораздо более богата. На юге, предгорья массива Гассан-даг покрыты циклопическими постройками, акрополями, храмами и гробницами, от которых сохранилось несколько великолепных обломков. Мало найдется стран в Малой Азии, где бы древние населения, предшествовавшие завоеваниям Александра Македонского, оставили более грандиозные свидетельства своего пребывания. Виран-Шехр, то есть «Покинутый город», есть, как полагают, древняя Назианза, известная в истории церкви, как место рождения св. Григория.

Озерный бассейн, который лежит в низменности, заключающейся между Эмир-дагом и Султан-дагом, также должен быть рассматриваем, как находящийся на покатости Черного моря. Более узкий, окруженный горами, которые доставляют ему большое количество воды, этот бассейн гораздо более населен, чем солончаковые степи Ликаонии, и заключает более важные городские поселения: Ильгун, Ак-Шехр, Бульвадин, Афиум-Кара-Гиссар или «Черный замок опиума». Этот большой и промышленный город, где фабрикуются сафьяны, ковры, шерстяные материи, есть один из главных этапных пунктов на дороге с Босфора в Сирию, и по проектам большинства инженеров, там должны соединиться две линии, константинопольская и смирнская, на общем стволе железной дороги в Индию. Скала, от которой этот важный город получил свое название Черного замка, есть трахитовый конус, который стоит одиноко среди равнины, увенчанный стенами и башнями; на севере, полукруг других трахитовых горок составляет как бы кортеж центральной скалы; сады окружены полями мака, чередующимися с хлебами и другими культурами. На севере, за холмами, простирается узкая равнина, заключающая один город, повидимому, очень древняго происхождения: Эски-Кара-Гиссар или «Старый черный замок». Там можно видеть некоторые из прекраснейших изваянных мраморов Малой Азии, гробницы, бани и колонны, материал для которых был добыт из покинутых ныне каменоломен. Кристаллические мраморы, окруженные трахитами, которые видоизменили пласты сплошных известняков, представляют разнообразие оттенков—белый, синеватый, желтый с прожилками и крапинками.

Область истоков реки Сакарии, богатая руинами, теперь очень слабо населена. Развалины Герган-Кале, покрывающие обширную равнину, представляют собою, по мнению Гамильтона, остатки древнего Амориума, а Тексье признал в фрагментах колонн и фризов, разбросанных вокруг деревни Бала-Гиссар, руины Пессинуса или Пессинонта, где жили галлы или галаты, воздвигнувшие храм «бабушке» Цибеле; теперь эти развалины разрабатываются, как каменоломня. Новый город, сменивший древние греческие и галатские города, носит название Севри-Гиссар или «Замок остроконечных вершин». Он построен на высоте слишком 1.000 метров, у южного основания крутой гранитной скалы, где на половине высоты видны развалины замка. Совершенно защищенный от северных ветров и обращенный на юг, Севри-Гиссар занимает счастливое положение во время зимнего сезона; но летом, спокойный воздух, нагреваемый отражением белых скал, кажется раскаленным, словно выходящим из горящей печи.

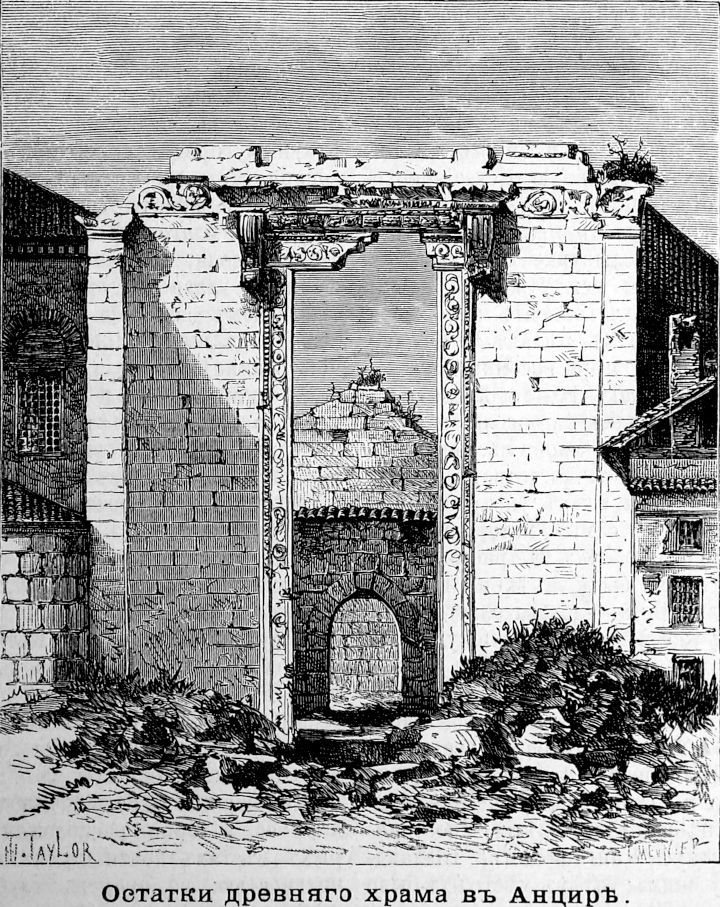

Восточная ветвь реки Сакарии, Энгури-су, орошает поля, окружающие знаменитую Энгурие или Ангору, древний галатский город, сделавшийся главным очагом западной цивилизации во внутренней Анатолии. Город некрасив; его серые дома, из необожженного кирпича, имеют вид мазанок, и окрестные холмы, не высоко поднимающиеся над равниной, представляют монотонный профиль, едва прерываемый несколькими изгибами. Самый живописный элемент пейзажа—скала черноватого трапа, на вершине которой приютилась цитадель, обнесенная тройной стеной. Ангора, Анкира или Анцира древних греков и римлян, обладает остатками прекрасного храма, посвященного Августу и Риму, и который заключен теперь в строениях мечети Гаджи-Бейрами; там находится драгоценный «анкирский памятник», то-есть надпись на двух языках, в которой семидесяти-шестилетний Август рассказывает историю своего царствования, перечисляет свои деяния, свои завоевания, здания, которые он построил. Только в 1861 году латинский текст и греческий перевод надписи были окончательно списаны со всей точностью, какой требовал исторический документ такой важности. Стены и ворота Ангоры большею частью построены из обломков римских зданий, храмов, колоннад, амфитеатров. Лев прекрасного стиля вставлен в турецкий фонтан, почти у самых ворот Ангоры, на расстоянии однодневного перехода к юго-западу, в дефилее обширных плоскогорий Гаймане. Гг. Перро и Гильом открыли драгоценный гиттитский памятник, представляющий две фигуры с тиарой на голове и с правой рукой, протянутой к западу. Над этими изваяниями высятся циклопические стены крепости, называемой туземцами Гяур-Кале, то-есть «Крепостью неверных».

Почти треть населения Ангоры состоит из армян-униатов, которые забыли родной язык и всегда говорят по-турецки, разве только в семинарии, тогда как на западе местечко Истанос, стоящее на месте того города, где Александр Великий рассек гордиев узел, сохранило древний идиом. Ангорские армяне отличаются от константинопольских большей сердечностью, более веселым и общительным характером, меньшей скрытностью в сношениях к иностранцами. Тип тоже разнится: в столице Галатии большинство армянок не имеют того смуглого цвета кожи, тех грубоватых черт, того слишком округлого лица, которые обыкновенно замечаешь у гайканских женщин Турции; большое число галатских армянок имеют белокурые волосы, голубые глаза, овальное лицо, физиономию европейцев, тип, который, впрочем, часто встречается в Пафлагонии. Г. Перро спрашивает: не следует ли видеть в ангорских армянах смешанную расу, происходящую частию от галатов, «древних французов», как говорят армяне? Точно также мусульмане Галатии, слывущие самыми кроткими и общительными между правоверными Анатолии, имеют, как говорят, небольшую долю галльской крови в жилах. Однако, прошло уже по малой мере восемнадцать веков с тех пор, как кельтский элемент окончательно распустился в населении Анкиры; часто повторяют со слов св. Иеронима, что в его время, то-есть в четвертом столетии христианской эры, язык, употребляемый анкирцами, был тот самый, которым говорили тревиры; по уже лет за триста перед тем галатские имена были заменены в крае греческими названиями,—доказательство, что галльский идиом уже исчез в ту эпоху; в галатской территории до сих пор не нашли никакой кельтской надписи, никакого памятника, который бы напоминал в каком-либо отношении отдаленное западное отечество. Ангорские армяне почти все занимаются мелочной торговлей. Отпускная торговля принадлежала в прошлом столетии иностранным негоциантам,—английским, голландским и французским; затем место их было занято греческими коммерсантами, переселившимися из Кайсарие, которые скупают и отправляют в Англию шерсть ангорских коз, почти столь же тонкую и шелковистую, как пашм кашмирских коз. Тщетно турецкое правительство пыталось передать эту торговлю в руки своих единоверцев, предоставив им, в половине текущего столетия, монополию экспорта ангорской шерсти: силой вещей отпускная торговля опять перешла к грекам. Они отправляют также и другие произведения края, особенно воск и чекери (rhamnus alaternus), желтую ягоду, окрашивающую материи в прекрасный зеленый цвет. Дважды в год негоцианты покидают свои конторы и переселяются на жительство в свои виноградники на склонах гор: в первый раз они поднимаются туда в апреле или в мае; затем во время больших жарова, спускаются обратно в равнину и снова переезжают в свои загородные дома, когда наступает пора сбора винограда. Нет такого бедного резидента в Ангоре, который не имел бы собственной дачки.

Западная ветвь Сакарии, Пурсак или Пурсаду, превосходит реку Ангору длиной течения, обилием воды, населенностью бассейна. Главный город её верхней долины, Кютайе, соперничает с Ангорой в отношении числа жителей и пользуется большими торговыми выгодами, благодаря близости Бруссы и Константинополя, а также благодаря своему положению на главном торговом тракте, перерезывающем поперег Малую Азию. Кютайе лежит на высоте 930 метров, в плодоносной равнине, которая, повидимому, была некогда дном озера, и над городом, как во всех анатолийских городах, господствует высокая крепость византийской постройки. Крепость эта одна из наилучше содержимых и всего более походит на современную цитадель; там есть, между прочим, так называемый «французский» сад, сплошь засаженный миндальными деревьями, которые были посажены пленными французами из египетской армии. От древнего Котиеум, имя которого сохранилось под турецкой формой Кютайе, не осталось никаких руин. Подобно стране, окружающей Ускюб и Нев-Шер, на западе от Аргейской горы, верхняя долина Пурсака наполнена туфом и пемзой, которые размывающим действием вод разрезаны на конические горки, расположенные в некоторых местах почти с симметрической правильностью: со времен глубокой древности жители выкопали в этих горках всякого рода пещеры, могильные склепы, жилища и святилища.

Эски-Шер или «Старый город»—тоже греческого происхождения: это—древний Дорилеум, часто упоминаемый в истории, как сборное место византийских армий, выступавших в поход против турок; Готфрид Бульонский одержал там большую победу. Эски-Шер имеет термальные воды, привлекающие большое число посетителей; но важность его зависит главным образом от соседства залежей пенки, которые находятся в нескольких часах ходьбы к юго-востоку. До настоящего времени этот город обладал монополией добывания и продажи этого драгоценного магнезита: дурное состояние дорог, большие налоги, взимаемые фиском, алчность посредников тормозили эту торговлю, никогда, однако, не прерывая ее, и, вероятно, она прекратится только вместе с истощением пластов, которое предвидится в довольно близком будущем. Рудокопы, почти все персиане, подчинены своему консулу и должны платить ему ежегодную ренту; сверх того, турецкое правительство взимает двойную пошлину в размере двенадцати с половиной процентов с ценности добываемой пенки,—пошлину, которую откупщики налогов еще увеличивают в свою пользу. Австрийские, армянские и турецкие негоцианты отправляют пенку преимущественно в Вену, но также в Рулу, в Париж, в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, для фабрикации трубок и портсигаров. Успехи химии позволили получать подобные продукты, которые только искусные знатоки могут отличить от анатолийской пенки; тем не менее, вывоз этого минерала из Эски-Шера не переставал возрастать с начала нынешнего столетия: с 3.000 ящиков, вывозившихся около 1850 года, он поднялся в 1881 году до 11.000 ящиков, содержащих около 2 миллионов килограммов, ценностью от 4 до 5 миллионов франков.

Больших городских поселений нет в бассейне нижней Сакарии, но несколько маленьких городов рассеяны по берегу главной реки или в её боковых долинах. Аяш или Бей-Базар, откуда получаются превосходные груши, называемые «ангорскими», затем Налли-Хан следуют один за другим от востока к западу на дороге из Ангоры в Константинополь; Мудурлу (Модзени) командует горным проходом Ала-дага, на дороге из Эски-Шера в Боли; Согуд (Шугшат) или «Ива», обладающий гробницей Отмана, основателя оттоманского царства, сгруппировал свои дома у подошвы лесистых холмов, через которые пролегает дорога из Бруссы в Эски-Шер; Биледжик населен армянами, имеющими около пятнадцати шелкопрядилен; Лефке, древняя Левце, занимает, при слиянии Гек-су и Сакарии, живописный и плодородный бассейн, один из наилучше обработанных на всем Полуострове; Ада-Базар или «Рынок острова», цветущее местечко, раскинул свои загородные дома среди рощ, близ ручья, выходящего из озера Сабанджа и впадающего в Сакарию. Один из прекрасных памятников, воздвигнутых по повелению великого строителя, императора Юстиниана, мост длиной 267 метров, вполне сохранившийся, проходил некогда над главным течением Сакарии; но так как река переместилась, то теперь этот мост стоит уже над болотистыми лагунами, и грунт до такой степени повысился, что начало арочных сводов зарыто в слое аллювия. Мы находимся уже в пределах городского округа Константинополя, и охотники приезжают из столицы стрелять дичь в болотах и лесах окрестностей. В 1880 году, около двух с половиной миллионов килограммов яблок и груш были отправлены в столицу садовниками из Сабанджи; но большая часть фруктов пропадает или идет в корм домашним животным.

Главные города Анатолии на черноморской покатости, с приблизительной цифрой их населения:

Требизондский вилайет (Понт): Шабин-Кара-Гиссар, по Бранту—12.500 жит.; Самсун—15.000; Бафра, по Гамильтону—5.500; Никсар, по Бранту—5.000; Чаршамба, по Чихачеву—3.500 жит.

Вилайет Сивас (часть Каппадокии): Сивас—43.000 жит.; Токат—30.000; Амазия—30.000; Зиллех, по Чихачеву—15.000; Мерсиван—10.000; Визир-Кепри—5.000; Турхал, по Гамильтону—3.000 жит.

Вилайет Кастамуни (Пафлагония): Зафа ран-Боли, по Вронченко—25.000 жит.; Кастамуни—20.000; Чангри, по Энсворту—19.000; Искелиб, по Вронченко—13.000; Боли, по Вронченко—12.000; Тозия, по Вронченко—10.000; Синоп—9.000; Мундурлу—5.000; Таш-Кепри, по Энсворту—4.500; Эрекли (Гераклея), по Перроту—2.000; Инеболи, по Вронченко—3.000; Бартан, по Боре—2.500 жит.

Вилайет Коние (Ликаония и часть Каппадокии): Нев-Шер, по Гамильтону—20.000 жит.; Ургуб, по Барту—7.500; Кир-Шер—3.500; Ак-Серай, по Гамильтону—3.300; Маджур—3.000 жит.

Ангорский вилайет (Галатия, часть Каппадокии и Фригии): Кайсарие, по Тозеру—60.000 жит.; Ангора—28.000; Юзгат, по Тозеру—15.000; Чорум—10.000; Инджех-су—4.500; Кара-Гиссар, по Гамильтону—3.500; Каледжик, по Перроту—3.000 жит.

Вилайет Гудавендигиар (Фригия и Вифиния): Афиум-Кара-Гиссар—42.000 жит.; Кютайе, по Перроту—37.000; Эски-Шер—13.000; Севри-Гиссар, по Гамильтону—11.500; Ада-Базар, по Мутье—10.000; Биледжик, по Барту—10.000 жит.

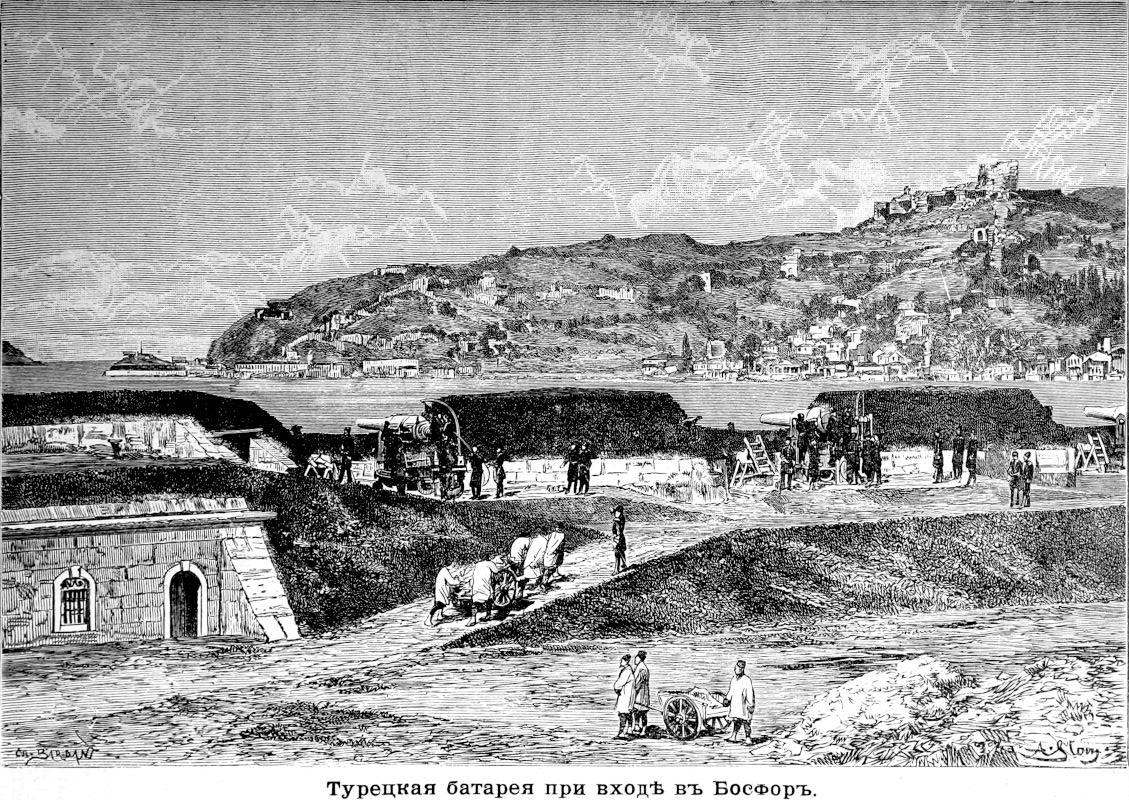

Азиатские города и деревни берегов Босфора составляют в сущности лишь предместья европейского города, который покрыл своими мечетями и дворцами высокие берега Золотого Рога. С геологической точки зрения, полуостров, на оконечности которого построен Константинополь, принадлежит к Азии, так как он состоит из одних и тех же горных пород, которые в точности соответствуют друг другу своими выступами и бухтами; геологическая граница между двумя континентами обозначена километрах в тридцати к западу от Босфора, там, где девонская формация анатолийской системы оканчивается в виде мыса в новых образованиях, третичных и четвертичных. Но с исторической точки зрения, со времени основания Византии обладание обоими берегами должно быть приписано Европе: укрепления, порты, мечети, кладбища, места загородных прогулок, рыбацкия деревни, виллы и дачи, даже города составляют в действительности лишь пригороды или подгородные селения соседней обширной столицы, и с той и другой стороны моря существует почти совершенное соответствие как между сооружениями, возведенными рукой человека, так и между естественными чертами местности. При входе в Босфор со стороны Черного моря, маяк в Анадоли стоит как раз напротив маяка в Румели, затем батареи азиатского берега перекрещивают свои огни с батареями европейского берега, чтобы остановить русские военные корабли, если бы они попытались проникнуть в пролив. Две генуэзские башни, Анадоли-Кавак и Румели-Кавак, сторожат с той и другой стороны один из самых узких проходов морского дефилея. Прелестные города Буюк-дере и Терапия, с их домами, наклонившимися над водой, с их мраморными дворцами, тенистыми садами, массивами платанов отражаются, так сказать, со стороны Азии, в деревнях Беикос, Инджир-кой, Чибуклу, которых белые колоннады, минареты и купоны ярко блестят на зеленеющем фоне долин. Середина пролива, которую охраняют, на европейском прибрежье, громадные башни укрепления Румели-Тиссар, построенного Магометом II, защищается, на противоположном мысу, крепким замком Анадоли-Гиссар, сооруженным по повелению того же завоевателя. В этом месте съузившиеся воды морского потока колышутся, как река, и, кажется, ждут моста, который Микель Анджело хотел перекинуть из одного замка в другой между двумя континентами. Но если инженеры должны обесславить Босфор какой-нибудь чудовищной железной трубой, подобной стольким другим уродливым сооружениям этого рода, которые портят прекраснейшие виды и картины природы, то можно только пожелать, чтобы их пагубное дело замедлилось как можно долее.

Непосредственно к югу от Анатолийского замка открывается маленькая, обросшая мягкой муравой, долина, где извивается ручей, в тени ясеней, платанов и сикомор: это—«долина Небесной воды», которую иностранцы обыкновенно называют «азиатскими Сладкими Водами», по уподоблению европейским Сладким Водам, любимому месту загородной прогулки стамбульских дам, которые приезжают туда полежать под тенистыми деревьями, вокруг журчащего фонтана. Азиатские предместья Константинополя начинаются у мыса, ограничивающего долину Сладких Вод. Кандили, Вани-Кой, Кулели, Ченгелькой, Бейлер-бей, Иставрос, Куз-Гунджук, Скутари (Ускудар) следуют один за другим по прямой линии на пространстве десятка верст, противополагая городам восточного берега соответственный ряд дворцов и мечетей. Более ста тысяч жителей населяют этот высокий берег, группируясь в отдельные кварталы, смотря по национальности,—турки, греки и армяне. Скутари, азиатское предместье Царьграда, мыс которого приходится как раз против Золотого Рога, один заключает в себе более половины этого населения, и турки составляют там огромное, большинство. Забывая греческое происхождение древнего Хризополиса, они видят в Скутари священный город: там крайний мыс их отечества; туда, как предсказывают их пророчества, они вернутся, когда их прогонят из Стамбула. В вышине, на холме, виднеются большие кипарисы, которые осеняют, может быть, несколько миллионов их мертвых, погребенных на прахе других миллионов трупов, фракийских и византийских. До сих пор европейские нововведения еще не изменили оттоманского города. Многочисленные улицы вполне сохранили свой оригинальный характер, ничто в них не переменилось: ни мраморные фонтаны, покрытые арабесками и защищенные широкой выгнутой крышей, ни лужайки с решетчатыми окнами, где несколько могильных камней с изваянными тюрбанами показываются среди кустарника, ни деревянные дома, два этажа которых выступают навесом, скрывая все свои отверстия под трельяжем в форме ромба, ни извилистые, поднимающиеся в гору дороги, над которыми платаны распростерли свои широкия ветви. Гора Бульгурлу, господствующая над Скутари, представляет прекрасную обсерваторию, откуда можно обозревать грандиознейшую панораму Константинополя, Босфора и Мраморного моря.

На юго-восток от Скутари цепь предместий продолжается громадными казармами и кладбищами до мыса, где стоит Кади-кой или «Село судьи», древняя Халкедония. Здесь уже началось европейское вторжение, постепенно преобразующее вид города: постоянное население состоит преимущественно из греков; сотни константинопольских негоциантов, особенно англичан, имеют загородные дома в тенистых рощах Кади-коя; в продолжение дня пароходы беспрестанно ходят взад и вперед между столицей и её азиатским предместьем. Лесистые широкия аллеи мыса, который выдвигается на юг, ограничивая естественный порт, соседство архипелага Принцевых островов, куда каждый праздничный день приводит тысячи посетителей, великолепие страны, которая развертывается от входа в Босфор и от стрелки сераля до отдаленных берегов Мраморного моря, наконец, защита, которую Скутарийский холм представляет против северных и северо-восточных ветров,—все это способствует возрастанию из года в год европейской колонии. В равнине, отделяющей Кади-кой от главного Скутарийского кладбища, собирались некогда армии пади-шаха для его азиатских походов; теперь там находится, рядом с «величайшей в свете казармой», станция Гайдер-паша, исходный пункт железной дороги, которая идет на севере вдоль Исмидского залива и которая должна продолжиться современем до Сирии, Вавилонии и в Индию. Она касается маленьких портов Маль-тепе, Корталь, Пендик, откуда отправляют плоды первого сбора в Константинополь. Напротив, на противоположном берегу залива, Карамуссаль посылает в столицу первые вишни. Железная дорога проходит через Габиз (Гибисса), где умер Аннибал: курган, осененный тремя кипарисами, хранит, говорят, пепел великого полководца.

Исмид или Искимид, древняя Никомедия, построенная «сыном Нептуна», и которую Диоклетиан хотел сделать столицей империи, занимает великолепное положение на восточной оконечности залива того же имени, на передних террасах высокого холма, обращенного на юг и изрезанного при основании оврагами, где сквозь листу деревьев проглядывают группы разноцветных домов. Античный акрополь или вышгород, с эллинскими фундаментами прекраснейшей работы, поддерживающий римские и византийские башни и современный императорский киоск, господствует над городом, верфями и портом, куда приходят мелкие суда грузить лес и зерновой хлеб. Никомедия может быть рассматриваема географически, как истинный порт реки Сакария, от которой она отделена невысоким порогом, на западе озера Сабанджа; удивительно, что город, занимающий такое счастливое положение, как пункт скрещения дорог из внутренних областей и как место отправки товаров морским путем, имеет такую незначительную торговлю: никакой факт не свидетельствует более красноречиво о режиме угнетения, который тяготеет над страной и парализует развитие и эксплоатацию её экономических рессурсов.

Гемлик занимает положение, сходное с положением Исмида; расположенный на восточной оконечности залива, который глубоко вдается в материк, и на последних склонах холмов, обращенных к югу, он также окружен прекрасными тенистыми рощами и находится в легком сообщении с долиной Сакарии через низменность, заключающую воды Никейского озера. Гемлик ведет, подобно Никомедии, небольшую розничную торговлю и строит мелкие суда незначительной вместимости. Исник или Никея, имевший некогда свой «флот и адмиралтейство» там, где ныне стоит маленькое греческое местечко Гемлик, теперь не более, как бедная деревня, затерянная среди своей двойной римской ограды, и почти совершенно покидаемая жителями в сезон господства лихорадок. «Город Победы», резиденция царей Вифинии, место рождения Гиппарха, в настоящее время состоит из какой-нибудь сотни убогих домишек, да из груд обломков, на половину скрытых кустарником. Издали, однако, можно подумать, что Никея большой город: её высокие стены с большими башнями по бокам довольно хорошо сохранились; но, подойдя ближе, замечаешь кучки кустарников, растущих между брешами. Мечети сломаны, от римских памятников не осталось ничего; единственная достопримечательность—это маленькая греческая церковь, заключающая грубо нарисованную картину, изображающую Никейский собор, который провозгласил в 325 году почти все члены веры, известные под именем «Символа Апостолов». Кроме того, Никея—один из городов, прославленных в истории крестовых походов: в 1096 году армия крестоносцев оставила более двадцати тысяч трупов в соседних ущельях; в следующем году она овладела Никеей, блокируя ее при помощи флотилии, перевезенной по сухому пути в Исникское озеро.

Столица вилайета Гудавендигиар, Брусса,—один из больших городов Анатолии; вместе с тем это один из красивейших городов Малой Азии. Очень обширный и разделенный на особые кварталы, отделенные один от другого небольшими долинами, осененными платанами и орошаемыми живыми водами, город господствует над плодоносной равниной своими домами с красными крышами, позолоченными куполами и белыми минаретами; нет ни одной группы строений, которая бы не была украшена зеленью: Брусса в одно и то же время город и парк. Могучия предгорья Олимпа, исчерченные сходящимися складками, контрастом своей темной зелени делают более ярким блеск зданий; непосредственно над городом тянется пояс каштанов, затем следуют леса разнообразных древесных пород,—лещины, грабины, бука и дуба; еще выше сосны и другие хвойные опоясывают гору черным кругом. Равнина, простирающаяся у подошвы террас города, представляет огромный сад, где тропинки и дороги извиваются в тени гигантских орешников; жимолость (каприфолий) и жасмин перемешиваются своими гирляндами с ветвями кипариса и фруктовых дерев.

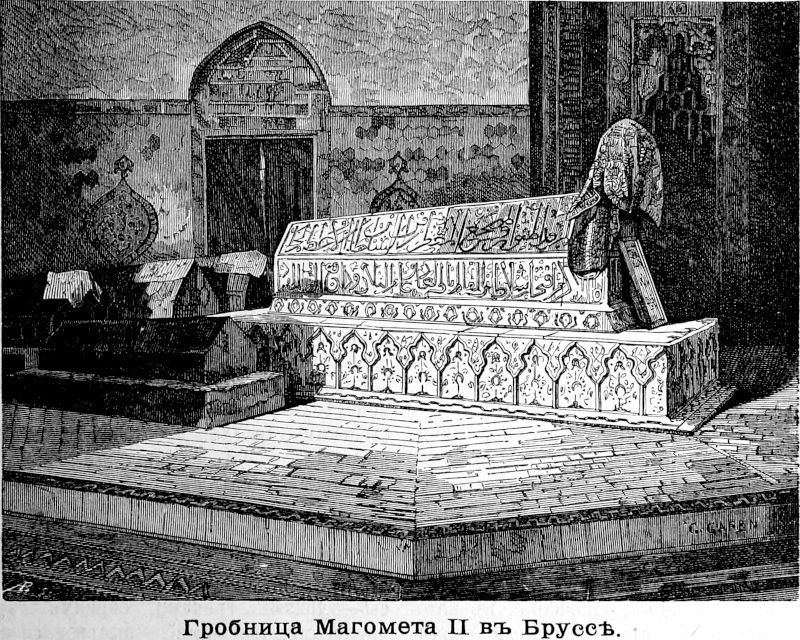

Брусса, сохранившая доселе, в слегка измененной форме, имя Прузиум, которое ей дал её основатель, царь вифинский Прузиас, не имеет уже никаких остатков римской древности, но в ней еще уцелели, несмотря на землетрясения, низвергнувшие её здания и разрушившие или покосившие её минареты, некоторые драгоценные остатки той эпохи, когда она была столицей Оттоманской империи; с 1328 года она подпала под власть османских турок, и здесь-то Орхан «Победоносный» получил титул падишаха османлисов. Брусса замечательна в истории, как город, где оттоманские турки достигли сознания своей силы, где, по выражению одного писателя, «племя превратилось в нацию, и где глава орды сделался главой империи». Наследовав своему соседу, городу Енишеру, как резиденция султанов, Брусса была заменена, в свою очередь, Адрианополем, затем Константинополем, но она до сих пор осталась высокочтимым градом, и правоверные с благоговением посещают кенотаф (пустую гробницу) Османа, равно как могилы Магомета II и других первых государей турецкого царства. Между «тремя стами шестьюдесятью пятью» мечетями Бруссы, которые почти все потрескались от землетрясений, многие обращают на себя внимание богатством и изяществом своих эмальированных фаянсов или изразцов; одна из них, Ешиль-Джами или «Зеленая мечеть», была реставрирована в примитивном вкусе персидского искусства одним французским художником. Брусса—торговый центр и даже промышленный город, благодаря культуре тутового дерева, а также мукомольным заводам, приготовляющим муку для вывоза; но с 1856 года болезни, появившиеся на шелковичном черве, уменьшили на две трети шелковичное производство Гудавендигиарского вилайета; средняя ценность сбора шелка, простиравшаяся прежде от 28 до 50 миллионов франков в год, не достигает теперь даже 10 миллионов.

Шелковичное производство провинции в сезон 1880-1881 гг.: 433.040 килограммов. Шелка-сырца: 928 кип, или 83.520 килограмма; ценность шелка и остатков: 9.049.500 франк..

Фабрики, числом около 45, прядут шелк почти исключительно для Лиона; вообще торговые сношения Брусса поддерживает единственно с Францией, через посредство армянских, греческих и турецких домов. После разведения шелковицы самая важная культура в этом округе—возделывание винограда. Производство виноградников в прибрежной области залива Гемлик до 40 километров расстояния от берега: 780.000 килограм. черного и 10.600.000 килограм. белого винограда. Виноград идет преимущественно на приготовление густого сока или сиропа, употребляемого для варенья: небольшая часть собираемого винограда превращается в вина греческими негоциантами.

Европейская колония Бруссы состоит менее, чем из сотни лиц, но она увеличивается временно в мае и в сентябре, в месяцы, рекомендуемые для пользования минеральными водами. Источники Чекирже, железные и серные, необыкновенно обильные, представляют величайшее разнообразие состава и целый ряд всевозможных температур, от 35 до 80 градусов Цельзия. В середине лета сезон лечения прерывается сильной жарой; зажиточные местные жители и приезжие посетители удаляются в виллы, рассеянные на склонах Олимпа, или отправляются на берег моря, в Муданию, в Арнаут-кой и в другие места. Мудания, место дачной жизни для обитателей Бруссы, есть в то же время их главный экспедиционный рынок; но рейд открыт ветрам с моря, и во время северо-восточных бурь корабли уходят в порт Гемлик, как более безопасное место. Спекулянты предлагали построить искусственный порт перед Муданским берегом, и даже был уже сломан, в соседстве, греческий театр древней Апамеи, для того, чтобы строительные материалы этого здания употребить для сооружения мола, оставшагося почти безполезным. Более того—железная дорога, длиной в 42 километра, построенная с 1875 года между Муданией и Бруссой, никогда не была открыта для публики; ржавчина испортила машины, рельсы и шпалы растащены крестьянами и дожди размывают насыпи. Пример заботливости, какая прилагается в деспотических странах к развитию общественного блага!

Долина реки Сусурлю-чай, самого большого притока Мраморного моря, проникает далеко внутрь материка; равнины, орошаемые этой рекой, принадлежат к плодороднейшим местностям Малой Азии и производят в изобилии мак, табак, пеньку; склоны холмов покрыты зарослью дубов кина, жолуди которого (собственно их чашечки) Смирна отправляет за границу. В этой долине есть значительные местечки и даже города. Близ озера, откуда выходит исток, уже довольно полноводный, реки Сусурлю, находится город Симау, в соседстве с древней Анкирой Фригийской. Ниже, недалеко от большой излучины, которую образует река, изгибаясь к северу и северо-востоку, группируются жилища местечка или кассабы с славянским именем Богадич или Богадица; затем, на западной стороне реки, в широкой равнине, некогда озерной, виднеется местечко Балакесри или Балак-гиссар, с очень оживленными ярмарками; далее следует Муалич, расположенный на островообразном повышении почвы, в низменной местности, где истоки озер Маниас и Абуллион соединяются с главной рекой. Муалис—большое местечко, обогащаемое обильными урожаями, которые дает его аллювиальная равнина, но имеющее нездоровый климат по причине вредных испарений, поднимающихся с соседних болот. Абуллион, древняя Аполлония, совершенно покрывает своими живописными домами, тесно скученными, островок озера, соединенный с твердой землей качающимся извилистым мостом, который осеняют передния ветви платанов. Прежде проходом командовал византийский замок, построенный частию из остатков античных зданий. Население этого города рыболовов и моряков состоит почти исключительно из греков. Поселившиеся в окрестностях казаки тоже эллинизировались.

От пышной Кизики, прославленной древними, остались лишь незначительные обломки, и очищенные от мусора подземные строения старинных зданий не отличаются той прекрасной греческой работой, какой мы восхищаемся при раскопках в Пергаме, в Эфесе, в Милете: турки называют эти руины Баль-Киз или «Медовая девушка»,—название, в котором Гамильтон видит невольный каламбур, происходящий от сокращения греческого имени Палайя-Кизикос или «Старая Кизика». Эллинский город занимал великолепное местоположение на южном берегу гористого острова, превратившагося теперь в полуостров, и имел два хорошо защищенные от ветров порта, открывавшиеся один к Геллеспонту, другой к Босфору; пролив занесло илом, и вместо двух мостов, соединявших, во времена Страбона, остров с твердой землей, образовался перешеек, шириной более километра. В настоящее время восточный порт Кизики заменен портом Пандермоса или Панормоса, маленького города, населенного турками, греками и армянами, куда регулярно заходят пароходы из Константинополя. Западному порту наследовал порт Эрдек, древняя Артакея, окруженная виноградниками, которые производят превосходные вина, лучшие в Анатолии. Напротив, на континентальном берегу, большое местечко Айдинджик показывает многочисленные древние надписи, найденные в развалинах Кизики; недалеко оттуда находятся ломки мрамора, откуда добывались плиты, которыми обшивали гранитные здания соседнего города. Мусульмане, эмигрировавшие из «Долины роз», в Балканах, направились в большом числе к Кизике и её полуострову. В окрестностях разработывается очень богатое месторождение борацита, залегающего целыми глыбами.

К западу от Эрдекского залива и от группы Мраморных островов, на морском берегу, по большей части болотистом, попадаются лишь бедные деревни. Единственный город, Бига, лежит километрах в двадцати от берега внутри материка, на том месте, где река Коджа-Чай или Граник выходит из области гор, и где Александр Македонский одержал свою решительную победу при переправе через реку. Азиатский берег Геллеспонта так же мало населен. Ламсаки, древняя Лампсака, которую персидский царь Ксеркс дал изгнаннику Фемистоклу, чтобы доставлять ему столовое вино—теперь маленькое местечко, затерянное среди масличных рощ и виноградников; Абидос не сохранил даже никаких руин, и путешественник видит в нем только казармы, да батареи, подобные стольким другим военным веркам, защищающим вход в пролив. Дарданельский замок, центральный пункт всех этих укреплений, стоит на южном берегу пролива, подле устья Чинарлика, древнего Родиуса, маленькой реки, текущей в тени ив и платанов. Город, который населен людьми всякой расы—турками, греками, евреями, армянами, черкесами, цыганами,—выстроился на северной стороне крепости, между рекой и Геллеспонтом, и часто экипажи всех торговых наций Европы еще более увеличивают царствующее здесь смешение языков. На большей части домов, окаймляющих морской берег, развеваются флаги различных государств, так как Кале-Султание или «Замок султана», как оффициально называют город Дарданеллы, есть как бы входные ворота Константинополя, и все суда обязаны бросать здесь якорь, прежде чем подниматься к столице. Этому городу дают также название Чанак-Калесси или «Замок гончаров», по причине существующих там заводов, выделывающих глазированную глиняную посуду, по большей части причудливых форм. Окрестные горы изобилуют металлоносными залежами, составляющими в большей части монополию правительства.

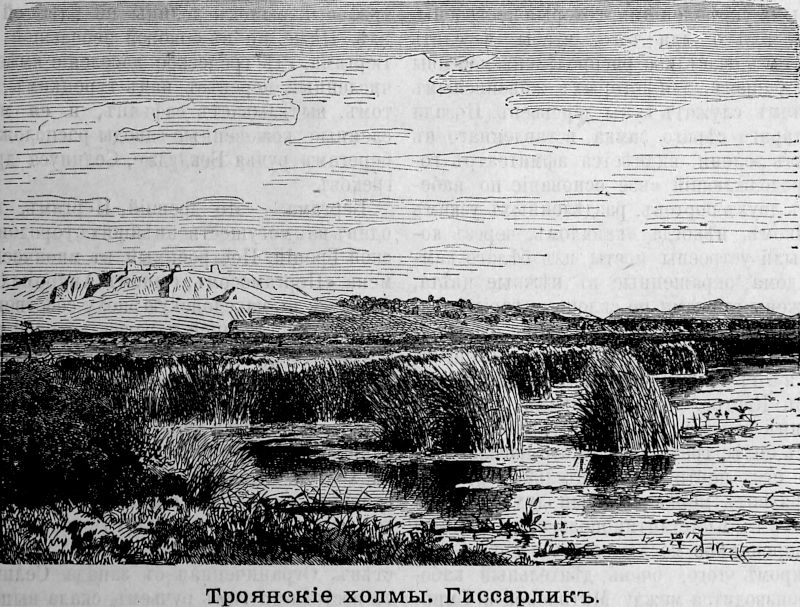

К югу от Дарданельского замка пролив съуживается; на мысе виднеются правильные откосы акрополя древнего Дардануса, поломанные мраморы которого рассеяны по соседним тропинкам. Далее, большое село Эрен-Кой или Итгельмез, сплошь населенное греками, несмотря на его турецкия названия, стоит на высокой террасе, осененной дубами и орешником, и уже отсюда виднеются в отдалении Троянская равнина и конусообразные курганы, воздвигнутые на окрестных холмах. Долина, где бежит ручеек, в котором Шлиман предполагает реку Симоис, отделяет Эрен-Койские высоты от небольшой цепи холмов, из которых последний, господствующий над болотистыми равнинами реки Мендере, есть знаменитая терраса Гиссарлик или «терраса маленького замка», отожествляемая большинством археологов с новым Илионом; напротив, сейчас названный счастливый раскапыватель древностей видит в этой террасе, вопреки свидетельству Страбона, Илион Гомера, и нет ничего удивительного, что, совершив такия обширные работы по очистке мусора и раскопке холма, он склонен преувеличивать ценность своих открытий: приближаясь к Гиссарлику, можно подумать, при виде этих огромных траншей, этих исполинских груд обломков, что находишься у подножия какой-нибудь крепости, изрытой неприятельскими бомбами и гранатами.

В этом месте твердая горная порода прикрыта обломками, общая толщина которых около 16 метров (7 с половиной сажен), и которые расположены слоями, относящимися к различным векам. Остатки шести следовавших один за другим городов скучены здесь в одну громадную земляную насыпь. Верхний слой принадлежит историческому периоду греческого мира; ниже лежит очень тонкий пласт, где найдены вазы лидийского происхождения; затем следуют два слоя, которых дома, невзрачные на вид, были построены из маленьких камней и вымазаны внутри глиной. Еще ниже находилась, как полагают, Троя Илиады, город, истребленный пламенем, и пепел которого заключал тысячи предметов, свидетельствующих об эллинском происхождении троянцев и об их специальном культе богини Афины. Наконец, нижний слой указывает, по мнению археологов, на пребывание народа, предшествовавшего даже легендарному периоду истории. Судя по форме предметов, найденных в этих развалинах, пожар, воспетый Илиадой, имел место около трех тысяч шестисот лет тому назад, в эпоху чистой меди и богов с лицами животных. Однако, Гиссарликская терраса, занимающая около 79 гектаров, представляет слишком узкое пространство, чтобы город, построенный в этом месте, мог быть когда-либо значительным и крепко осевшим; кроме того, на ней нет воды: едва легкое просачивание влажности виднеется у подошвы холма во время дождя. По мнению Лешевалье и Форхгаммера, местоположение древнего Илиона следует искать на холме Бунарбаши или «Голова воды», на юге аллювиальной равнины: там стоит высокий холм, сплошь усеянный разбитыми камнями, который господствует на западе над течением реки Мендере неодолимыми и неприступными кручами, цоднимающимися исполинской стеной в 100 метров высоты; длинные пологие скаты, где рассеяны домишки нынешнего Бунарбаши, спускаются на север к равнине; наконец, у основания скал вытекает «сорок ключей», соединяющихся сначала в два ручья, за тем в один поток, на который Лешевалье и указывает, как на истинный Скамандр Илиады. Глубоких раскопок еще не было сделано в Бунарбаши, а найденные до сих пор обломки зданий не принадлежат к прото-эллинской древности.

Существует еще третья Троя, та, которую построил Александр Македонский на одном мысе Эгейского моря, лежащем напротив серого Тенедоса; на нее также долгое время смотрели, как на бывшую резиденцию Приама, и имя, которое она носит, Эски-Стамбул или «Старый Константинополь», свидетельствует об иллюзии, заставлявшей искать во всей стране большой город, существование которого восходит к первым временам истории. Александрия-Троас или Александрова Троя представляет в самом деле импонирующие руины, фрагменты городских стен, остатки терм, дворцов, храмов, водопроводов; в соседстве один гранитный холм иссечен каменоломнями, где еще видны колонны, подобные тем, которые были открыты при раскопках в Бунарбаши и Гиссарлике; одна из колонн-монолитов имеет слишком 11 метров в длину. В наши дни главные центры населения Троады или Троянской области образовались на самом углу континента, в островном пространстве, ограниченном с одной стороны рекой Мендере, с другой каналом Безикским. На юге большая греческая деревня Нео-Хори, по-турецки Ени-Кей, приютилась на вершине крутого утеса; далее на севере, на оконечности небольшой цепи высот, лежит Ени-Шер или «Новый город», сменивший античную Сигею; наконец, у подошвы хребта, указываемого издали длинным рядом ветряных мельниц, выстроенных на гребне, крепость и городок Кум-Кале или «Замок песков» занимают низменный мыс, отделяющий устье Мондере от открытого моря. Обширные кладбища рассеяны в равнине, и могильные курганы, с которыми совершенно сходны по виду и некоторые из естественных трахитовых конусов, нарушают своим резким выступом однообразие горных склонов и вершин. Эти курганы, к которым легенда приурочивает имена Ахилла, Патрокла, Антилоха, Аякса, Гектора, вероятно, не имеют никакого права на эти названия, так как предметы, открытые в них раскопками, восходят не далее, как к македонской эпохе или к императорской эре. Самый высокий из искусственных холмов, Юджек-тепе, горделиво стоящий на плато, которое господствует с востока над Безикской бухтой, был некогда посвящен пророку Илии, и каждый год греки из окрестных мест отправлялись туда на богомолье. Когда Шлиман приехал в Юджек-тепе делать свои раскопки и стал взрывать святую землю, велико было негодование верующих; однако, они не посмели остановить археолога; только религиозные празднества с той поры прекратились, и теперь никто уже не приходит поклониться святому на профанированной почве.

Города покатости проливов и Мраморного моря, с их приблизительным населением:

Скутари и другие константинопольские предместья на берегах Босфора—110.000 жит.

Брусса—76.000жит.; Баликерси (Киперт)—12.000; Дарданеллы, Кале-Султание или Чанак-Калессн (Баттус)—9.000; Маниас (Гамильтон)—7.500; Гемлик (Киперт)—6.500; Панормос (Перро, Гамильтон)—6.000; Эрдек или Артакия (Перро, Гамильтон)—6.000; Бига (Киперт)—6.000; Богадич (Гамильтон)—5.000; Исмид или Никомидия—3.000; Абуллион (Перро)—2.700; Мудания—2.000; Кум-Кале—2.000 жит.

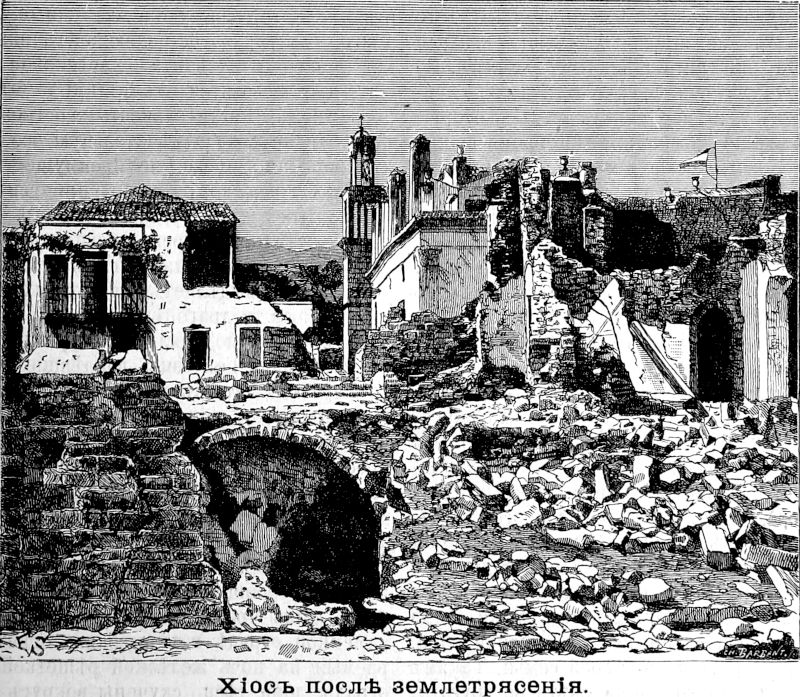

Баба-Кале или «Замок отца», на остром углу южного мыса Троады,—живописный городок, расположивший свои серые дома ярусами по крутому голому склону, где нет ни одного деревца; в небольшом от него расстоянии к востоку стоит, на крутой скале, древний Ассус, «совершенный идеал греческого города», как выразился исследователь Лик, говоря об амфитеатре его трахитовых стен, отлично сохранившихся; из театра собравшийся народ любовался чудной картиной расстилающагося внизу моря и высящейся напротив громады митиленских гор. Эдремид, Адрамитти греков, лежащий в аллювиальной равнине, над которой господствуют с северной стороны продолжения горы Иды, остался многолюдным городом, но потерял свой порт, занесенный илом горных потоков, которые со всех сторон сходятся к соседней бухте. Важнейший торговый город на морском берегу—Кидония греков, Айвали турок,—то-есть, на обоих языках, «Город квитов или айв»,—построенный на берегу бухты, которую архипелаг «Ста островов» отделяет от Эдремидского залива, и соединенный портом с островным городом Мосхинизия. Населенный преимущественно греками, этот город много пострадал за национальное дело во время войны за независимость; в 1821 году турки разрушили его и перебили жителей. Долго после того он оставался почти пустынным, но, наконец, другие греки вновь отстроили его, и теперь он отличается, как и в былое время, между эллинскими городами побережья своей инициативой, любовью к образованию, торговой деятельностью. Нигде в Малой Азии не увидишь более поразительного контраста между двумя расами, оспаривающими одна у другой преобладание. Верстах в пятнадцати к юго-востоку от Айвали, недалеко от моря, недавно стоял турецкий город Айасмат, жители которого сделались, в 1821 году, палачами своих соседей айвалиотов и заняли их место, как владельцы виноградников и масличных рощ. В наши дни Айасмат, пришедший в упадок, состоит из каких-нибудь двух десятков лачуг, рядом с обширным кладбищем, тогда как греческие жители Кидонии устроили свое население и выкупили свои прежния имения. Так как порт частию обмелел, то негоцианты прорыли канал в 4 метра глубиной, дающий доступ кораблям, которые приходят грузить деревянное масло, вина, изюм.

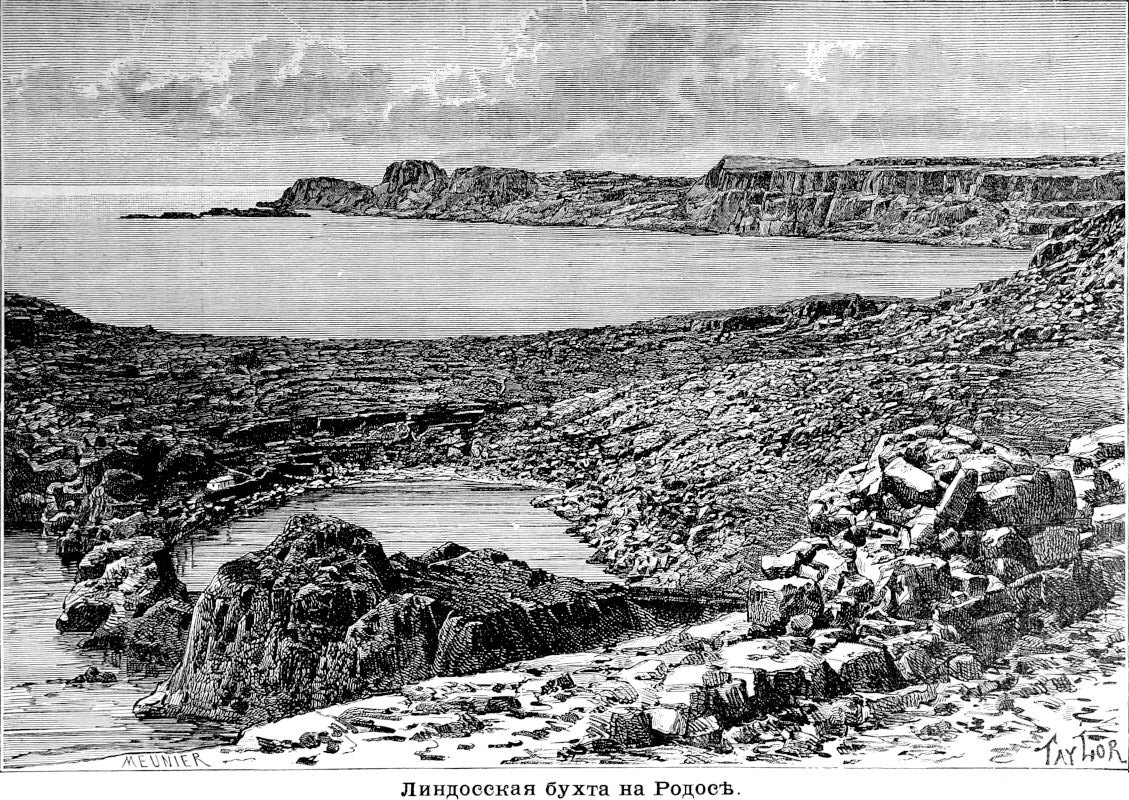

Порт Митилены, ведущий большую торговлю с Айвали и другими рынками материка, лежит на западном берегу Митилены или Лесбоса, знаменитого острова, где родились Сафо, Алкей, Терпандр, Арион. Столица этой земли поэтов, этого Золотого острова, занимает одно из приятнейших местоположений. Невысокий холм, бывший некогда островком, скрывает наполовину город; гребень его, до половины ската, покрыт неправильными средневековыми укреплениями, которые построены, кажется, только для того, чтобы веселить взор,—так счастливо распределены массивы стен и башен, для которых живописным контрастом служат купы деревьев. Позади этого старого серого замка, вставленного в рамку из зелени, виднеется афмитеатр города, продолжающий свое основание по набережным двух портов, разделенных узким перешейком, некогда «каналом, через который были устроены мосты из белого камня»; дома, окрашенные в нежные цвета, расположены этажами по склонам горы, словно ряд ступеней; где прекращаются строения, начинается оливковый лес, над которым господствуют кручи отвесных скал. Митилени или Кастро, как его прежде называли по причине его замка (кастро—крепость), заключает более трети лесбийского населения; у жителей его, почти исключительно греков, сильно развит меркантильный дух, и суда их возят в Константинополь вина, винные ягоды, деревянное масло, деготь и другие продукты; кроме того, очень деятельный каботаж производится между Митиленой и Смирной. К сожалению, большие корабли должны становиться на якорь на рейде, в некотором расстоянии от берега; только суда незначительного водоизмещения могут подходить к самой пристани. Правда, остров имеет две несравненные гавани, порт Масличных рощ и порт Каллони, настоящие внутренния моря, сообщающиеся с открытым морем лишь узкими проливами, но они находятся не на пути следования судов, ходящих между Смирнским и Эдремидским заливами; поэтому торговый порт Лесбоса должен был основаться на менее удобной бухте западного берега. Митилени сохранил лишь кое-какие следы античных памятников; лучшая его римская руина—водопровод, перекинувший свои высокие аркады через глубокий овраг; но в различных частях острова видны остатки храмов и акрополей.

Между Лесбосом и Смирнским заливом, залив Чандарлик, опасный для мореплавателей, вдается внутрь материка и принимает в себя речку Бакир, Каик древних, образующую при впадении маленькую дельту. Её долина, относительно очень густонаселенная, отличается своей промышленностью. Киркагач или «Сорок деревьев», в бассейне, лежащем при начале долины, окружение полями хлопчатника, которые дают лучшее в Анатолии волокно, утилизируемое отчасти в нескольких местных ткацких мастерских. Сома, над которой господствует старая византийская крепость, тоже значительный город, центральный рынок долины по хлебной торговле. Ниже, но в боковой небольшой долине, Бергама, где греческое население имеет уже численный перевес над турецким элементом, выделывает сафьян, и её многочисленные кожевенные заводы расположены пи берегам ручья Боклудже, Селинуса древних греков.

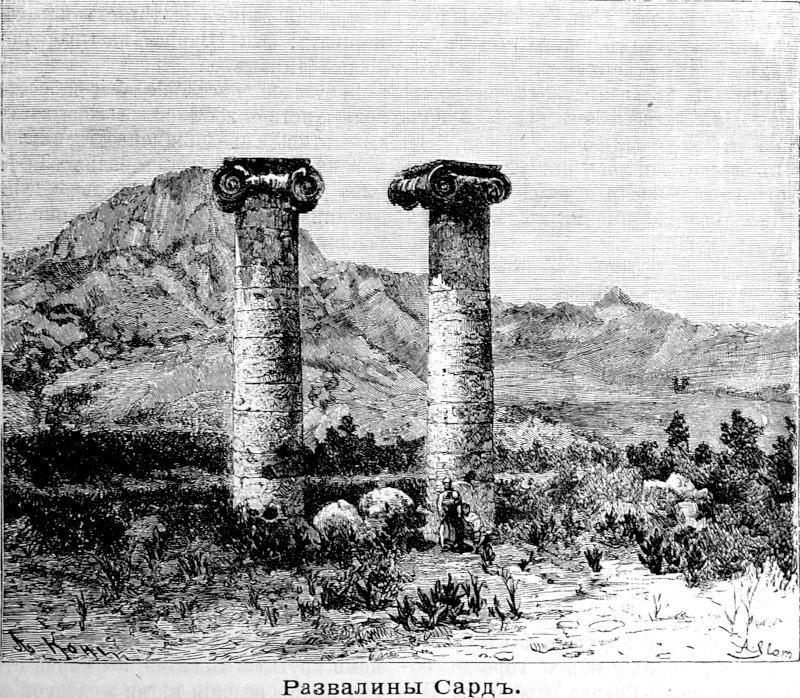

Бергама—это древний Пергам, некогда один из могущественнейших городов азиатской Греции. Построенный в мифические времена «Пергамосом, сыном Андромахи», он сделался в македонскую эпоху собственностью Лизимаха и столицей царства, которое династия Атталидов завещала римлянам: храм, называемый «базиликой», и другие памятники, остатки которых до сих пор возбуждают удивление, относятся к этому периоду. На 300 слишком метров над равниной возвышается холм акрополя, очень крутой с трех сторон и представляющий доступный скат только с южной стороны, где извивается тропинка, поднимающаяся между развалинами стен. Ограниченная с запада Селинусом, с востока другим ручьем, скала вышгорода, где брызжет фонтан, высечена в виде вертикальных стен, которые продолжаются крепостными стенами, соединяющимися в многочисленную ограду; на южном фасе холма дворцы и храмы, расположенные рядами один над другим, в виде амфитеатра, соединяли нижний город с акрополем, тоже наполненным памятниками зодчества, обломки которых лежат на почве, покрытые землей или обросшие кустарником. В городе видны остатки храмов, набережных, мостов и двойной туннель, длиной около 200 метров, в котором проходят воды Селинуса. На северо-востоке, у основания высот, стоящих напротив вышгорода, ристалище, театр, амфитеатр, которые в старину украшались, с большим блеском, указывают местоположение Асклепиона, древнего города ванн и увеселений, славившагося в греческом мире здоровостью воздуха и обилием вод. Наконец, Пергам обладает также памятниками, предшествующими историческому периоду: это—галлереи, высеченные в скале, которые служили жилищами и святилищами, и четыре могилки, из которых одна состоит из двух рядом стоящих конусов, окруженных широким рвом; под этими конусами, по преданию, погребены основатель города и его мать Андромаха. Один из могильных курганов, Маль-тепе или «Холм сокровищ», стоящий на юге, близ дороги в Дикели, возвышается на 32 метра над равниной; раскопки доказали, что эта горка была перекопана, чтобы служить могилой государям из династии Атталидов.

До 1878 года знали лишь небольшое число древностей, извлеченных из Пергамского акрополя: заметили барельефы, надписи, фрагменты статуй в византийских валах, но не давали себе труда вынимать их из стен, где они были крепко вделаны, и думали, что почти все разрозненные мраморы были подобраны и снесены в печи для обжигания извести, чтобы быть превращенными в цемент. Когда же разные признаки открыли инженеру Гуману существование античных изваяний, представляющих высокий интерес, германское правительство выхлопотало у Порты разрешение приступить к подробному исследованию акрополя, и в продолжение четырех лет под-ряд отряды рабочих, под руководством Конце и других ученых, раскапывали верхнюю террасу: около половины площади, занимающей пространство в семь с половиной гектаров, было изрыто во всех направлениях, и план зданий, венчавших холм вышгорода, известен теперь в подробности. На южной стороне высился колоссальный жертвенник, имевший слишком 40 метров длины у основания и окруженный колоннадами; около середины акрополя, на краю западного крутого откоса, стоял храм Минервы Воительницы, и несколько других храмов группировалось вокруг этого святилища, покровителя города; далее, на самой возвышенной части холма, римляне воздвигли Августеум, а северный выступ горы заканчивался храмом Юлии. Вокруг жертвенника и храма Минервы раскопки обнаружили драгоценнейшие барельефы, составляющие теперь, вместе с олимпийскими барельефами, славу и гордость берлинского музея; около двухсот статуй и изваянных пьедесталов лучшего периода греческого искусства были извлечены из массы развалин; найден также великолепный фриз длиной около сотни метров, представляющий гигантомахию, отчаянную борьбу титанов с богами; во всей эллинской скульптуре нет героического сюжета, разработанного с большим разнообразием замысла, с большей силой в концепции целого, с большим искусством в исполнении; эти титаны, как полагают, символизировали галлов, которые были побеждены близ Пергама в 168 году до Р. X.. Другое открытие, почти столь же интересное—это находка греческого дома, построенного за две тысячи лет до нашего времени и еще сохранившего внутреннее распределение комнат и стенную живопись. Отныне имя Пергама будет пользоваться в истории искусства такой же славой, какую оно уже приобрело в истории наук, благодаря знаменитым уроженцам этого города, как Галиен, и драгоценным манускриптам, написанным на «пергамских кожах» (пергамент).

Дорога длиной в 28 километров, построенная Гуманом, исследователем руин, ведет из Пергама в его новый порт, Дикели, сделавшийся в несколько лет цветущим греческим городком. Чандарлик, на северном берегу залива того же имени, приходит в упадок с тех пор, как перестал быть отпускным портом долины Бакир-чай. По другую сторону залива, простая деревушка, Ламурт-кой, указывает местоположение древних Кум (Киме), матери других Кум, италийских, где Энеида поместила вход в ад. Далее, на морском берегу, при рейде, открытом северным ветрам, основалась Енидже-Фокия или «Новая Фокея»; жителя её, большинство которых греки, строят мол для защиты кораблей от ветров.

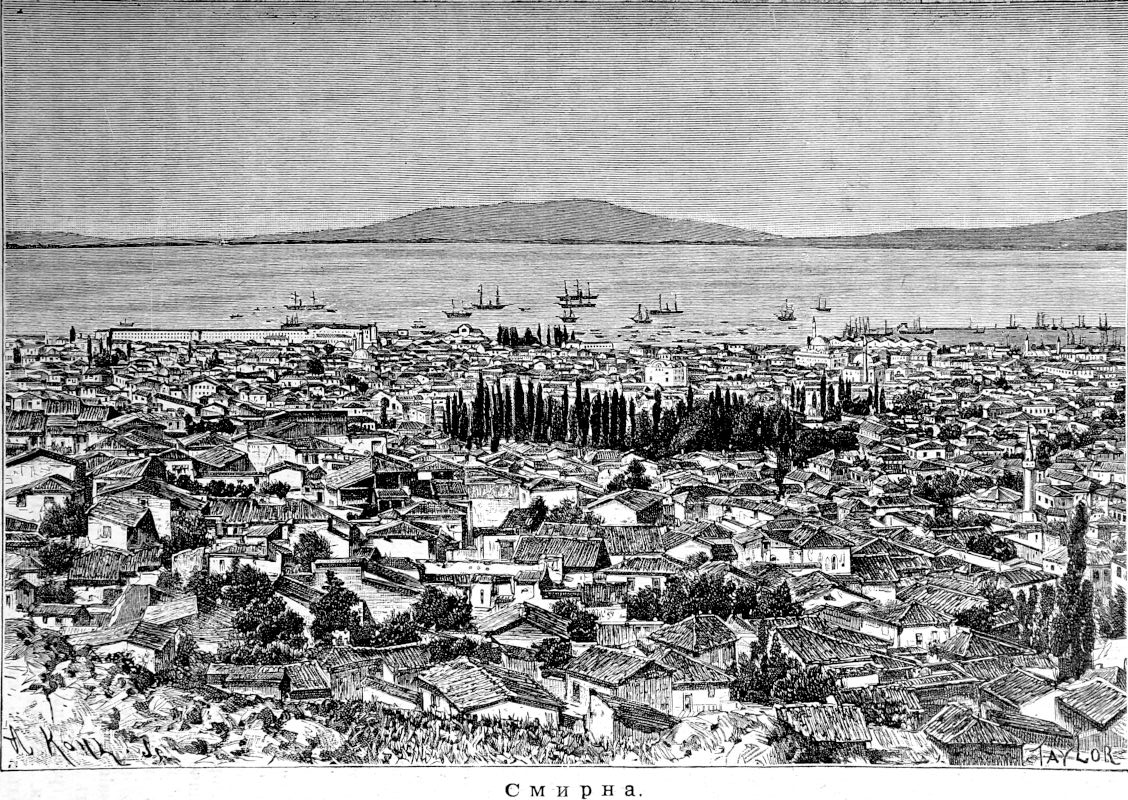

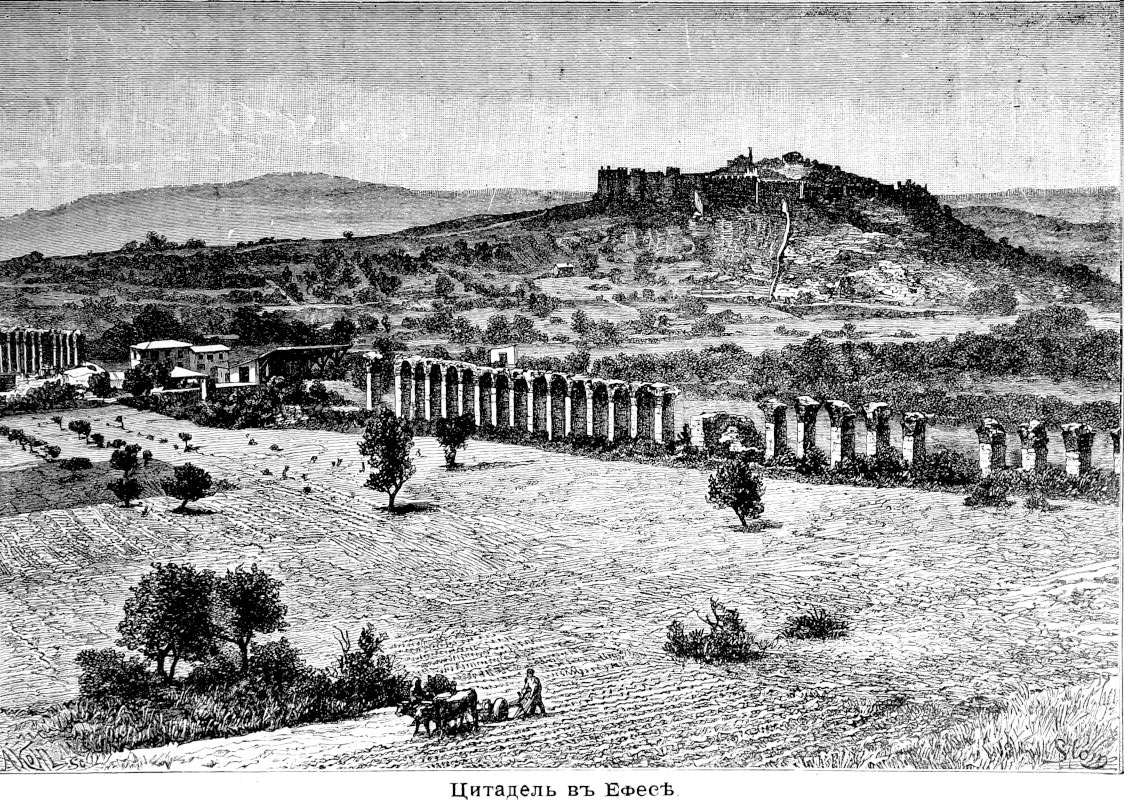

Караджа-Фокия ила просто Фокия, Фуджес или Фоглеры, есть знаменитая Фокея, смелые выходцы которой основали Марсель и столько других колоний. Старая Фокея, скромный городок в сравнении с её богатой дочерью, не уступает последней по красоте местоположения, а её естественный порт гораздо обширнее марсельского. Группа островов, Перистериды или «Голуби», защищают рейд с северной и северо-западной стороны, оставляя судам только два входа: северный, не глубокий, и южный, широкий и доступный самым большим купеческим кораблям; мыс, занятый разрушенной цитаделью, защищал некогда вход в порт. Круглый бассейн, который кажется запертым со всех сторон высотами острова и твердой земли, сам делится на два второстепенных порта, на севере и на юге полуострова, на котором расположены развалины крепости и собственно город. Еще недавно эта скала была островом; но обломки, падавшие с соседних стен, выбрасываемый в море балласт кораблей и мусор всякого рода, наносы ручейка, может быть, также, как утверждают туземцы, медленное поднятие почвы осушили пролив, и теперь стоят дома там, где прежде становились на якорь суда. Новый квартал, населенный почти исключительно греками, вытянулся полукругом на берегу, вдоль северной бухты. Масличные рощи, в перемежку с кипарисами, занимают овальную равнину, которая составляет как бы продолжение залива и окружена со всех сторон голыми каменистыми горами, известковыми на юге, вулканическими на севере. На юго-востоке видны остатки города, бывшего акрополя Фокеи, господствующие над другой гаванью, которую Смирнский залив выделяет из себя внутрь материка: это—Вария, называемая турками Хаджи-Лиман.