V.

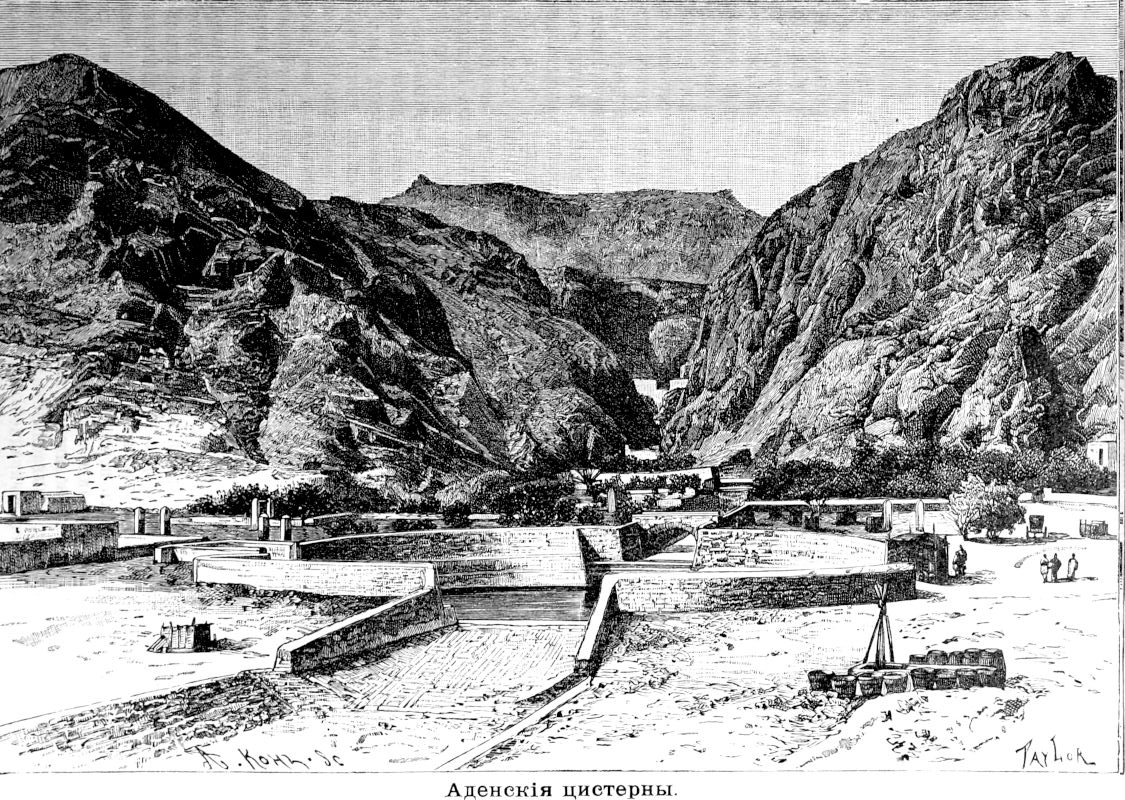

Если морская флора Аравии отличается необычайным богатством, то сухопутная её растительность сравнительно менее разнообразна. По области, отделяющей Идумею от Евфрата, северная Аравия принадлежит к поясу степей. Деревьев там почти совсем нет, а растительность трав и низких деревянистых растений продолжается только в весенние месяцы; с конца мая природа принимает свой угрюмый вид общей засухи: за исключением чернобыльников и мимоз, все растения блекнут и принимают окраску окружающей почвы. К югу от сирийских степей, центральная Аравия составляет часть пояса пустыни, тоже бедного растительными видами; однако, деревья там небезъизвестны: в оазисах растут финиковые пальмы в многочисленных разновидностях; даже в Нефуде есть деревья, как-то: гада, с белым стволом, с сероватой листвой; таль, с круглыми листьями, рассеянными на колючих ветвях; небая, с блестящей зеленью; сидр, особый вид акации, каждая ветка которого походит на крыло из тонких перьев. Итель, лиственница. встречающаяся только в Аравии, растет в небольших долинах и на песчаных равнинах. В песке Гамада образуется в изобилии род трюфеля, чема. Некоторые области пустыни представляют совершенно голые пространства, без кустарника и без травы; только лишаи расстилаются ковром по скалам—простые пленки, прилегающие к камню. Даже в Техаме, на морском побережье, флора чрезвычайно бедна; на Аденском полуострове до сих пор найдено только девяносто пять видов, из которых около трети свойственных исключительно Аравии. В целом растительность представляет самый сахарский характер; но различные растения указывают переход от флоры Сахары к флоре Судана и Индии.

Из всех областей Аравии наиболее приближается к Судану по своим растительным видам гористая закраина, ограничивающая пустыни на трех фасах Красного моря, Индийского океана и Оманского залива. Возвышенности Ассира, Иемена и Гадрамаута могут быть рассматриваемы как принадлежащие к тому же поясу, к которому принадлежат противуположные горы в Абиссинии и на Сомальском берегу; по характеру растительного и животного царств, так же, как по жителям и истории, Иемен скорее африканская, чем азиатская земля: истинную границу составляет не вырезка пролива, а окраина большой пустыни. Леса юго-западных гор Аравии состоят главным образом из различных пород акации, все почти более или менее камедоносных; молочайные и жирные растения там тоже очень обыкновенны; между видами, до того времени неизвестными, ботаник Гильдебрандт, указывает промежуточный тип между самшитом (букс) балеарским и мадагаскарским. Одно из растений, особенно ценимых в домашнем хозяйстве жителей Иемена—кат, catha или celaslrus edulis, куст, которого почки и распускающиеся листья оказывают более возбуждающее действие, чем чай, на нервную систему; говорят, он даже обладает, хотя и в меньшей степени, опьяняющими свойствами хашиша. Горы южной Аравии славились в древности, как страна лекарственных зелий и благовонных растительных веществ: оттуда привозились особенно кассия и сенна, еще и теперь хорошо известная в торговле под названием «александрийского листа». Мирра, смола, сочащаяся из коры бальзамного дерева или balsamodendron,—тоже одно из произведений Аравии и Сомальского берега Африки, перечисляемых некогда на-ряду с жемчугом и ладаном между сокровищами, за которыми финикияне ездили на берега Эритрейского моря; теперь этот продукт отправляется через Бомбей. Дерево, производящее ладан или olibanum, также растет в горах Гадрамаутского побережья; но первоначальная родина его, говорят, на африканских холмах, на другой покатости Аденского залива; камедь, выделяемая арабским ладонным деревом, качеством ниже подобного же продукта Африки. Арабы не дают себе труда собирать ее; этим промыслом занимаются сомали, приезжающие с противуположного побережья, которые продают собираемый ладан в Макаллу и в другие приморские порты.

На плоскогорьях и горах Аравии возделывают растения умеренного пояса: пшеницу, кукурузу, ячмень, просо, чечевицу, виноград и европейские плодовые деревья, равно как различные красильные виды. В числе промышленных растений, культивируемых в Аравии, находим также хлопчатник и табак; но сахарный тростник, составлявший прежде одну из главных культур на юге полуострова, теперь можно встретить только в садах. В низменной области пищевое дерево—финиковая пальма, которой, говорят, насчитывают до ста тридцати разновидностей в Геджасе, по словам одного арабского писателя, цитируемого Бурхардтом: «чтите финиковое дерево—говорил Магомет—ибо это ваша мать!» Может быть, Аравию даже следует считать первоначальной родиной феникса или финика (phoenix), дерева, которое финикияне привезли с собой в Сирию, в эпоху своего переселения к северу, и которое они затем распространили в средиземноморском мире. Но растение арабское по преимуществу—кофейное дерево—происходит из Эфиопии: до пятнадцатого столетия христианской эры ни один писатель, ни арабский, ни иностранный, не упоминает об ароматическом бобе, при перечислении произведений Аравии; боб этот появляется впервые в торговле полуострова и во всемирной торговле только со времени португальских экспедиций в Индийское море; но он появляется тогда, как драгоценнейшая ягода «Счастливой» Аравии, и единогласное мнение приписывало это растение окрестностям Мокки, города, откуда кофе вывозился в Европу. Однако, исследования ботаников установили тот факт, что кофейное дерево не встречается в Аравии в диком состоянии, и что первоначальная родина его—африканская земля Каффа, имя которой оно носит и до сих пор; но по крайней мере на полуострове началась промышленная эксплоатация этого растения, которое получило такое важное значение в торговле мира, в его экономической истории и даже, говорят панегиристы кофе, в умственном и нравственном развитии человечества. Чтобы расширить и распространить насаждения кофейного дерева, предпринимались европейские войны, были завоеваны обширные территории в Новом Свете, в Африке, на Сондских островах; миллионы рабов были взяты в неволю и перевезены в новые плантации; совершилась целая революция, повлекшая за собой последствия, неисчислимые по их сложности и запутанности, где зло перемешано с добром, где обманы, войны, порабощение целых населений, поголовные истребления сопровождают увеличение и распространение торгового обмена, возрастание знаний, сближение континентов и народов.

В настоящее время Аравия имеет лишь весьма незначительную долю в этой торговле, которой она дала первый толчок; едва одна двухсотая часть общего количества кофе, потребляемого во всем свете, происходит из этих гор Иемена.

Производство кофе в различных частях света, по Нейман-Спалларту, в метрических центнерах (метрич. центнер равен 100 килограммам или 6 пудам 4 фунт.).

| Метр. центнер. | |

| Бразилия, в 1880 г | 2.600.000 |

| Ява, в 1879 г. | 1.228.800 |

| Цейлон, в 1880 г | 330.000 |

| Венецуэла, в 1879 г | 276.000 |

| Гаити, в 1879 г | 232.000 |

| Другие Антильск. острова, в 1879 г. | 332.000 |

| Др. страны Нового Света, в 1879 г. | 250.000 |

| Аравия | 30.000 |

На востоке Аравии кофейное дерево не растет в Гадрамауте, за Джебель-Яфия. Но иеменский кофе, который арабы пьют в виде отвара, а не в виде настоя, как европейцы, все еще считается в числе лучших сортов этого продукта и, быть может, уступает ароматом только кофе из области Юнгас в Боливии. Кофейные плантации в Аравии содержатся с большой заботливостью: они расположены этажами, между высотами от 400 до 1.300 метров, на боку холмов в виде широких террас, и на каждой террасе есть пруд, откуда ирригационная вода разветвляется бесчисленными каналами, омывающими корни кофейных дерев. Эти последние поднимаются на десять или двенадцать метров, защищая от палящих лучей солнца молодые деревца, предназначенные заменить старые деревья, производительность которых истощается после двадцатипятилетнего урожая. Всегда в цветах, всегда в плодах, эти кофейные сады ласкают взор блеском и разнообразием красок; колеблемые легким ветерком, листья смешивают нежно-зеленый цвет своей нижней поверхности с темно-зеленой окраской лицевой стороны; белые, как снег, цветы, алые, как коралл, ягоды ярко блестят среди постоянно меняющихся оттенков земли; мотыльки, падкие на мед, носятся разноцветными тучами вокруг листвы; блестящие птицы, привлекаемые прохладой тени, весело порхают с ветки на ветку. Трудно описать это восхитительное зрелище, составляющее своим веселым, оживленным характером приятный контраст с неумолимой монотонностью синего неба.

Бедная растительными плодами, Аравия есть вместе с тем одна из стран Азии, наименее богатых животными формами. Где нет растений, там нет и животных, и на границах пустыни дикие звери не находят себе убежища среди этих обширных открытых пространств, по которым быстроногие арабские кони могут легко скакать, во всех направлениях. Однако, на полуострове все-таки есть львы, пантеры, леопарды, гиены, лисицы, и так же, как и в Азиатской Турции, шакалы бродят вокруг становищ кочевников. Каменный баран и козерог живут в песчаных и каменистых местностях: большие антилопы, называемые «дикими коровами», бродят в горах Неджеда и сурки веббер лазят там на деревья. Газели очень многочисленны в пустынных местах, даже в настоящих безводных пустынях; туземцы утверждают, что они никогда не пьют. Еще в первой половине девятнадцатого столетия дикие ослы и страусы жили в Гамаде, а южнее, в равнинах, окружающих Неджед, они и теперь еще водятся. Иемен, флора которого сходна с флорою африканских гор противуположного берега, имеет и фауну такую же, как в этих горах, и многие виды обезьян встречаются там даже в массиве Джебель-Кора, к востоку от Мекки. На всем протяжении берегов и богатых рыбой бухт, хищные птицы: орлы, соколы и коршуны, очень многочисленны, а в лесных чащах внутренних областей сидят на деревьях искусно делающие гнезда ткачи, горлицы, куры, фазаны: некоторые острова Персидского залива, где живут птицы в несметном множестве, покрыты слоями гуано, как островки перувианского берега. Аравийская фауна заключает в себе также змей, как, например, кобра-капелла, ящериц, скорпионов, ядовитых пауков, и по общераспространенному в Персии и Вавилонии мнению, там же, именно в Оманской территории и на границах Нефудов и Красной пустыни, нарождаются те несчетные рои саранчи, этого «воинства Господня», которые ветер приносит в соседния страны. Саранча, появляющаяся в иранском Гермсире, происходит из Аравийской Техамы. Иногда случается, что канаты кораблей, стоящих на якоре в порте Бушир, бывают сплошь покрыты саранчей, увлекаемой южным ветром. В Ормузском проливе плывшее под парусом судно, на котором ехал путешественник Брюс, вдруг подверглось нападению тучи арабской саранчи, которая в короткое время сгрызла паруса и кабельтовы, так что пришлось остановить ход корабля. Бедуины охотно употребляют в пищу этих насекомых.

Что касается домашних животных, вьючных, верховых и упряжных, то Аравия в этом отношении бесспорно первая страна в свете, хотя она не имеет слона и очень мало рабочих волов. Верблюд до сих пор не найден в Аравии в диком состоянии, как в степях Туркестана; но если первоначальная порода исчезла, то Неджед, называемый часто «Матерью верблюдов», есть по крайней мере страна, откуда происходят наиболее многочисленные разновидности этого полезного домашнего животного, неразлучного спутника человека. Оманская земля—родина самых быстрых дромадеров; горы Гадрамаута слывут отечеством самых смышленых; каждая провинция имеет свою особую породу верблюдов, которой качества и добродетели восхваляются местными жителями. Арабская легенда говорит, что верблюд и финиковая пальма были сотворены Аллахом из той же земли, как и Адам, они были в земном раю вместе с первым человеком, они будут сопровождать его также и в будущий мир, как это символизировал древний обычай, требовавший, чтобы верблюда оставляли умирать с голоду подле могилы его умершего хозяина. Этот жестокий обычай не соблюдается более со времен Магомета; но если араб теперь уже не приобщает верблюда к своей смерти, то он заставляет его делить с ним его существование, допускает его к своим празднествам и даже к религиозным обрядам: пророк Магомет, сидя верхом на верблюде, провозглашал свои законы; и когда толпа пилигримов собирается у подошвы священной горы Арафат, опять-таки с высоты верблюда раздаются поучения проповедника. Первая мечеть была построена на том месте, где легла на ночлег верблюдица Пророка, после бегства его из Мекки в Медину—события, от которого магометане ведут свое летосчисление (геджру); там, где верблюд, на котором ездил Али, положил труп своего господина, был воздвигнут купол храма Меджед-Али или Неджефа; наконец, со спины верблюда Магомет вознесся на небо. Новорожденного верблюженка араб носит на руках: «у нас родился ребенок!» радостно кричат члены семьи, как будто дело идет о появлении на свет нового сочлена, человеческого младенца. И в самом деле, за верблюженком так же заботливо ухаживают, как за родным сыном или дочерью; ему навешивают на шею амулеток, чтобы отвратить от него дурной глаз. Никогда араб не ударит своего верблюда; на ходу он подбодряет его только голосом и пением; он говорит с ним, как с товарищем, и рассказывает ему длинные истории и сказки; он никогда не позволяет оскорбить его и смотрит, как на личную обиду, на всякое бранное слово, сказанное его любимой скотине. Как брат в семье или клане, верное животное может сделаться причиной ведетты или родовой мести: кровь верблюда требует крови человека. Шестьсот имен и эпитетов, по Бохарту,—тысяча по Шардену,—обозначают и прославляют верблюда. Араб пустыни платит свой долг признательности животному, без которого он не мог бы бежать в пустынные пространства и сохранить свою гордую независимость. Если бы у него не было верблюда, он тоже подпал бы под иго завоевателей; без верблюда, и он был бы принижен до уровня тех презренных феллахов, которые пашут землю на берегах Нила или Оронта.

Араб довольствуется малым, говорят; но все, что он имеет, превосходно: его финики, его благовония, его кофе—«лучшие», какие есть в свете; точно также его домашния животные лучшие во всем мире, самые статные и красивые, и нигде они так не привязаны к человеку. Собаки, как и верблюды, принадлежат племени, роду или клану, семейству, и делят их судьбу, их радости и горе с безграничной преданностью. Осел в Аравии, особенно в области Хаза,—тоже благородное животное, и имя его не составляет там бранного слова, как в странах Запада, где выродившееся животное хотя и сохранило свою удивительную воздержность и неприхотливость в пище, свое терпение и упрямство, не имеет более ни того роста и статности, ни той гордости аллюров, которые отличают его на Аравийском полуострове. Но верховое животное по преимуществу—лошадь, и в отношении этого животного превосходство Аравии над всеми другими странами признано с давних времен. Между различными областями Аравии первое место в этом отношении занимают Нефуды и степи, соседния с Сирией и Евфратом, где увидишь лучших скакунов самых красивых и стройных, самых живых и горячих на ходу, самых гордых с виду и в то же время самых смирных и послушных руке или голосу всадника. Но этих великолепных коней не встретишь в большей части Аравии, так как им нужны сочные пастбища и обильные воды. В Неджеде и в южной Аравии они хотя и сохраняют чистоту своей расы, благодаря изолированности, в которой находятся, но уже вырождаются мало-по-малу; в области Хаза это уже маленькия лошадки, почти пони по росту; но по пылкости—это «маленькие львы». Истинное их отечество—область травяных степей в северной Аравии; в этих обширных равнинах, подобных пампасам Аргентинской республики, где конская раса так великолепно развилась с первых времен колонизации, лошади находят наиболее подходящие климат и пищу; в то же время они имеют там беспредельное пространство, полный простор и приволье. Правда, что в этой области, близко лежащей от великих исторических путей, раса подвергается многочисленным скрещиваниям. Древние барельефы на памятниках Халдеи показывают нам лошадей, может быть «туранской» породы, которые значительно разнились от арабских коней, и которые, кажется, были преимущественно упряжные животные: это—предки тех неуклюжих подседельных лошадей, которых встречаешь в полукруге гор, опоясывающих Месопотамию, и которые, в глазах бедуинов, не заслуживают даже названия лошади. В Северной Аравии большинство племен наблюдают с величайшей заботливостью за чистотой крови своих коней; только монтефики и другие народцы нижней Месопотамии, увлеченные страстью к наживе, стали скрещивать свою конскую расу с породами Персии и Туркестана, чтобы получить более крупных животных, которых они продают за очень дорогую цену индусским купцам. Чистокровный арабский конь, какого увидишь особенно у аназехов, ростом гораздо меньше английской лошади; голова у него больше, губы тоньше, глаза больше и взгляд более кроткий, спина короче, мускулы более выдающиеся, ноги тоньше: один из характеристических признаков расы—держание хвоста, который всегда имеет горизонтальное положение во время бега. Конечно, эти арабские кони были бы опережены на гипподроме европейскими скакунами; но, при равенстве размеров, они всегда вышли бы победителями из состязания, а для дальнего путешествия они тотчас же снова берут перевес над всяким соперником, благодаря своей необыкновенной выносливости и умеренности в пище и питье: они «живут воздухом» говорит поэт. Арабские лошади, воспитанные в семье, товарищи детей, которые играют между их ног, никогда не видали от своих хозяев ничего, кроме ласки и доброго слова; оттого не было случая, чтобы арабский конь лягался или становился на дыбы, чтобы сбросил всадника на земь; полный доверия к тому, кто им управляет, он не пугается ничего и радостно бросается в опасность.

К несчастию, этой великолепной конской расе грозит опасность исчезновения; лошади без порока становятся все более и более редкими; у некоторых племен уже не найдешь ни одного такого коня. Главная причина тому—безпрестанные войны, разделяющие народцы Аравии и оканчивающиеся обыкновенно облавами и поспешной продажей захваченного у неприятеля скота; но и предразсудки относительно чистоты крови тоже в значительной степени способствуют постепенному вырождению лошадиной породы. Чистокровное происхождение, так сказать, герб лошади имеет в глазах араба большую цену, чем её сила или красота. Арабы заботятся прежде всего о поддержании в конских заводах славной генеалогии. Ценный конь должен принадлежать к хамсе, то-есть к одной из пяти пород кехилан, происшедших, по преданию, от пяти любимых кобылиц, на которых ездил Пророк; шестнадцать других второстепенных рас, стоящих рангом ниже высшей лошадиной аристократии, имеют в своих жилах достаточно благородную кровь, чтобы гражданское состояние каждого жеребенка, то-есть принадлежность к привилегированному сословию, была формальным образом удостоверена перед свидетелями, и чтобы животное носило на шее, в мешечке, подлинные доказательства его происхождения: по этому вопросу какой-либо обман или надувательство—дело неслыханное в Аравии; генеалогия лошади—это такая святая вещь, что самый отъявленный обманщик никогда не осмелился бы фальсифицировать относящиеся к ней документы. Кроме пяти главных и шестнадцати меньших рас, все другие лошади называются кадиш, то-есть «неизвестного рода»: как бы ни были они красивы, их не ценят, и никогда араб, верный преданиям, не согласится унизить породу скрещением кровных аристократов с этими неровнями, неимеющими родословной. Следствием этого является то, что чистая раса истощается, вымирает, и теперь даже самые могущественные шейхи лишь с большим трудом успевают поддерживать заводы чистокровных лошадей. Во время путешествия Пальгрева, в 1862 году, отборные кони находились в Риаде, у Ибн-Саудов, владетелей Неджеда; в 1878 году, когда супруги Блент посетили центр полуострова, эмиры Гайля, в Джебель-Шаммере, сделались богатейшими лошадиными собственниками во всей Аравии.