VI.

Араб, житель степей, Нефудов и Неджеда, высоко ценит чистоту своей расы, как и чистоту породы своего коня. Очень простой в нравах и в языке, он тем не менее аристократ по высокому мнению о своем происхождении, гордящийся «голубой кровью», которая течет в его жилах со времен, предшествующих истории. Никогда он не носил ярма неволи, как другие народы; в отношении незапамятного, идущего спокон века, пользования свободой он не имеет равных себе между нациями земного шара. В течение тысяч и тысяч лет его предки разъезжали по пустыням, как разъезжает он сам; им всегда было знакомо, как и ему, чувство опьянения от быстрой скачки в беспредельном пространстве равнины. Могут ли люди палатки «народ парусины или войлока», как они себя называют, не презирать боязливых обитателей городов, печальный «народ глины»? К туркам же, которые претендуют на господство и хотят заставить их платить налог, арабы питают ненависть. Оттоман—это их враг.

Прозвище «бедуины», которое европейцы принимают обыкновенно в дурную сторону, применяя его преимущественно к метисам (помесям) различных рас, бродящим в соседстве приморских городов и живущим грабежем и нищенством, принадлежит тем благородным расам пастухов, которое считают себя первородными из людей. Бедуины—это арабы по преимуществу, «люди равнины», «сарацины», если верно, что это название первоначально означало «жителей Сахары» или пустыни. Истинные бедуины по большей части среднего роста и хорошо сложены, поразительно худощавы, что объясняется их образом жизни, но очень проворны и обладают гораздо большей физической силой, чем можно бы было думать, глядя на их тощие, сухопарые члены. Почти черные или пепельно-серые, они имеют правильные черты, лицо красивой овальной формы, череп часто неправильный и остроконечный, лоб высокий, глаза черные и пронизывающие; но привычка хмурить брови и щурить глаза, чтобы защититься от солнца, смотря вдаль к горизонту, придает беспокойный блеск их зрачку: часто говорят, что у них, как у краснокожих, взгляд волка, и многие склонны приписывать им свирепость, которой вовсе нет в их характере. Брак между двоюродными братьями и сестрами, вообще между родственниками, составляет обыкновенное явление у арабов, как и у персиян, и в вежливом разговоре имя «кузина» значит то же, что супруга. Бедуины быстро стареются: кожа их делается грубой и морщинистой от постоянного пребывания на открытом воздухе; в сорок лет борода у них седеет; в пятьдесят лет—это уже старики; очень немногие из них достигают шестидесятилетнего возраста. Но по крайней мере их короткая жизнь не прерывается болезнью: самые воздержные из людей, бедуины вместе с тем отличаются наиболее крепким здоровьем, голова у них всегда свободна, дух ясен и бодр. С самого детства они привыкли спать на жесткой постели, переносить южный зной, обходиться без долгого сна и обильной пищи; они не употребляют крепких напитков, разве леббен или кислое молоко, которое только действует слегка возбуждающим образом, никогда не приводя в состояние опьянения; едят они всего один раз в день, и сумма принимаемых ими питательных веществ гораздо меньше в сравнении с ежедневными трапезами западного человека; по исчислению Вольнея, в среднем ежедневная пища бедуина, в виде мяса, плодов или зернового хлеба, составляет всего только шесть унций или около 170 граммов. Араб даже сложил песни, прославляющие его победу над голодом, как у большинства других народов есть песни, воспевающие их гастрономические наслаждения или опьянение от вина и пива.

«Я сын терпения», говорит одна героическая поэма Аравии, и такова, в самом деле, главная добродетель бедуина; но это терпение он отдает на служение своей страсти или своему энтузиазму. Он должен переносить голод и жажду, холод и жар, крайнее утомление во время длинных переходов, и редко случается услышать от него жалобу. Больной или раненый, он удаляется куда-нибудь в уголок, как животное, и терпит боль молча, одинаково приготовленный к выздоровлению или смерти. Очень кроткий и ласковый в отношении женщин и детей, он приходит в гнев только против сильных; но редко бывает, чтобы, в набегах или войнах, его можно было обвинить в жестокости. По международному праву, признаваемому в области степей с незапамятных времен, каждое племя может «поднять руку» против соседних племен и стараться отнять у них стада; но обычай требует, чтобы эти грабежи вооруженной рукой делались, если возможно, без кровопролития; даже когда кровь пролита в бою, она должна быть оплачена рано или поздно таром или вендеттой и порождает на целые века войны, которые ведутся при помощи хитрости и засад: самые смелые отступают перед этой страшной обязанностью за убийство, перед громадной диех или «ценой крови», налагаемой законом возмездия. Главный порок бедуина—алчность: он любит до страсти блестящие и звонкия монеты, серебро еще больше, чем золото; но он любит их как дитя, чтобы восхищаться их блеском. Впрочем, степной араб, как он ни жаден к деньгам, всегда ставит долг гостеприимства выше любостяжания; «потерянные деньги найдутся, потерянная честь—никогда», говорит арабская пословица. Бедуин, житель Гамада, предоставляет полу-кастам Сирии постыдный обычай торговаться с иностранцем, когда тот приходит просить крова и пищи. Гость—священная особа в становище араба; даже враг находит радушный прием, когда берется за веревку палатки.

Бедуин не имеет над собой никакого господина, не знает никакой власти; он не зависит даже от клана или племени. Если он и соединяется со своими единоплеменниками, то только потому, что находит в этом свое удовольствие, свою выгоду или, наконец, свою честь: редко случается, чтобы в одном и том же клане или роде все входящие в состав его не признавали себя солидарными: хотя большинство членов семьи Магомета не разделяли его учения, однако, они не покинули своего родича, и за исключением одного, все подвергли себя, вместе с пророком, добровольному изгнанию, продолжавшемуся два года. Но если арабу вздумается отделиться от своих товарищей и жить особняком в пустыне, на свой риск и страх, никто не оспаривает его права. Когда совокупность племени не приходит к соглашению относительно предлагаемой военной экспедиции, заключения мирного договора с другим племенем или выбора нового становища, то большинство и меньшинство расходятся полюбовно, и таким образом народцы делятся до бесконечности, чтобы группироваться сообразно своим новым средствам: коллективное отечество, составляемое общностью или ассоциацией интересов, беспрестанно перемещается вместе с группами палаток; племена переплетаются, перемешиваются, как волны на море; тот или другой клан, живший прежде в одной из долин Неджеда, теперь стоит лагерем на верховьях Евфрата или в оврагах Синджара; нередко сотни, тысяча верст разделяют две группы одного и того же рода или семьи. Каждое племя имеет своего шейха, и вообще эта особа принадлежит к какой-нибудь фамилии, прославленной длинным рядом предков, или же она обязана, в силу своих богатств, исполнять, от имени всей общины, долг гостеприимства. Но шейх не обладает никакими правами наследственности; он избирается себе равными и не есть виртуально старший над ними; его смещают, когда он перестал нравиться. Специальная его функция, кроме чествования гостей,—судить споры вместе со старейшинами: это примиритель и третейский судья, но решения его не имеют силы закона; решениям этим, вообще опирающимся на обычное право и поддерживаемым общественным мнением племени, обыкновенно подчиняются, но никакая уголовная санкция не связана с его вердиктом, и осужденный может избавиться от наказания, либо покидая племя, либо бравируя общественное порицание; он делается тогда бауак, человек «без чести». Некоторые шейхи, имеющие за собой знатность рода и богатство, пользующиеся поддержкой могущественных союзников, успевают приобрести значительную власть, когда умеют отождествить свои интересы с интересами племени; но последнее никогда не забывает своего первоначального права, и часто представляется случай привести его в действие. Нередко случается, что шейх избирается только на мирное время: это муж совета и мудрости. Для войны нужно прибегнуть к человеку хитрости и отваги: тогда племя выбирает себе агида, вожака или вождя—откуда, вероятно, и произошло слово гид, проводник, в западно-европейских языках,—который ведет своих равных ему одноплеменников в бой, предводительствует при грабеже или прикрывает отступление. Его временные полномочия оканчиваются с заключением мирного договора.

Оседлые арабы, занимающие громадную окружность полуострова и степей Месопотамии, естественно, очень разнятся между собой происхождением и различными посторонними элементами, которые к ним примешались с течением времени: употребление одного общего языка группирует их в одно целое, в котором уже трудно заметить все первоначальные отличия; но не подлежит сомнению, что на востоке Аравии персиане и индусы, на юге и на западе сомали, абиссинцы и различные негритянские народцы в значительной степени способствовали видоизменению первоначальных элементов; даже важные особы, шерифы и другие, женятся исключительно на негритянках-невольницах, как бы желая показать тем, что между их арабскими соотечественниками никто не достоин выдать за них свою дочь. Наиболее чистокровным считается население верхнего Иемена и Гадрамаута: там живут «араб-ариба», то-есть чистые, коренные арабы, тогда как другие жители полуострова, отличающиеся от предъидущих кровью, родственными союзами, так же, как древней культурой известны под именем арабов муста-ариба или «объарабившихся арабов». Местные предания и история согласно признают в юго-западной Аравии существование этнического корня, отличного от кочевников внутренней части полуострова. Обозначаемый под разными именами в легендах и мифических генеалогиях, этот корень получил в наши дни генерическое название гимиарской расы: это нация «красных»—гомериты древних греков—которую считают тожественной с нацией пунт или пуна, предками финикиян. В первые времена истории гимиары или сабеяне, жители Счастливой Аравии, были в числе цивилизованных народов, и, может быть, именно славе, которою пользовалась их культура, а также красоте их отечества и высокой ценности их произведений, страна и обязана прозвищем «Счастливой», которое за ней осталось в географической номенклатуре. С незапамятных времен красные, народ цивилизованный, находившийся в сношениях с аббиссинцами и индусами, знали искусство письма. Скалы Иемена и Гадрамаута носят на себе надписи, относящиеся к векам, предшествующим христианскому периоду, и, чтобы собрать эти разбросанные отрывки гимиарских летописей, европейские ученые Арно, Мальцан, Галеви предпринимали утомительные и опасные путешествия в Иемен, до восточной покатости гор, находящейся в соседстве пустыни. Благодаря этим смелым исследователям, возникла новая наука, и перспектива истории отодвинулась на несколько веков далее в глубь времен. Теперь не существует более гимиарской нации; цивилизация её смешалась с цивилизацией арабских мусульман; но есть еще в Гадрамауте племена, каковы, например, деайбиры или «волки», которые говорят о себе, что они принадлежат к этой античной расе, и происхождение которых удостоверяется всеми их соседями. В южном Иемене, недалеко от города Сана, одна длинная долина носит имя Уади-Гимиар. Сабейский язык тоже не совсем исчез: он продолжает существовать до сих пор в одном диалекте области Махра, составляющем середину между арабским и эфиопским; но тогда как гимиары, по Мальцану, были темно-смуглого цвета, переходящего в черный, Лангер говорит, что жители уади, носящего их имя, имеют почти белый цвет кожи.

Физический тип юго-западных арабов, которых считают потомками гимиаров, не настолько разнится от типа кочевников внутренней Аравии, чтобы можно было с точностью указать их отличительные признаки, или лучше сказать—различия нравов жилища, климата, образа жизни сами по себе достаточны, чтобы объяснить контрасты, замечаемые между оседлыми и бродячими племенами. Бедуины центральной Аравии представляют большее единство типа, что объясняется тем, что они наименее подвергались смешению, а также тем, что они в своих постоянных перекочевках ведут, однако, наиболее однообразный образ жизни. Арабы морского побережья, более различающиеся друг от друга профессиями и промыслами, разнятся также больше и физическим видом. В среднем, белизна кожи соответствует высоте места: на горах Иемена цвет кожи вообще довольно светлый, и женщины, запертые в гареме, имеют цвет лица не более смуглый, чем у итальянок, тогда как в городах Техамы лица у жителей почти черные. Впрочем, очень большое число негров и других чернокожих африканцев были привезены на полуостров, в качестве невольников или солдат, и акклиматизировались в стране, скрещиваясь с коренным её населением; но на плоскогорье центральной Аравии, в Хейбаре, г. Гюбер встретил чисто-негритянское население. То же самое мы видим на восточном берегу Аравии: в некоторых округах области Хаза можно подумать, что находишься где-нибудь на берегах Мозамбикского поморья. Ввоз черных невольников и теперь продолжается; по Малькольму, в 1878 году в Иемен было ввезено по крайней мере 2.000 негров.

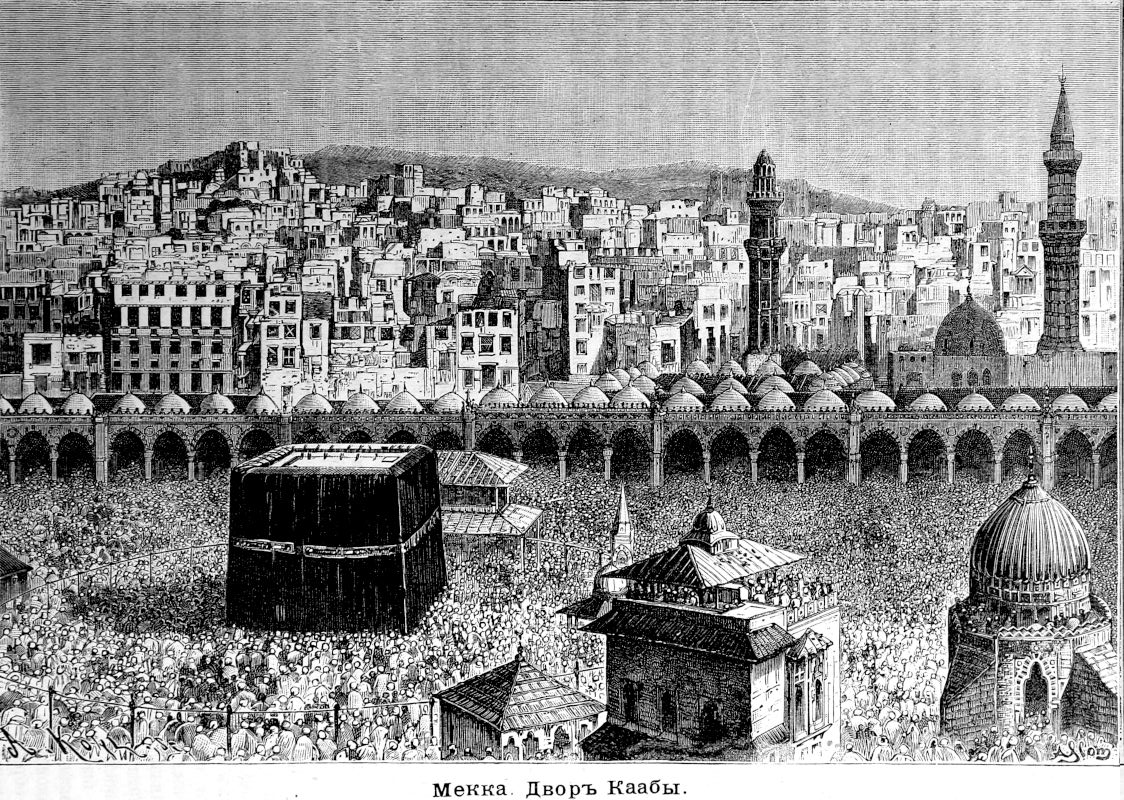

Все арабы называют себя магометанами и все строят свои дома, ориентируя к кибле. Последние племена, сохранившие древние, предшествовавшие исламу, культы, были истреблены в начале настоящего столетия оружием вагабитов: это были народцы Ассира, которых их естественные твердыни, горы, хорошо защищали от обратителей в новую веру. Древняя политеистическая религия состояла главным образом в поклонении звездам, представленным на земле идолами; но у аравийских сабеян не было ученой теологии в роде той, какую вавилонские жрецы выдумали, чтобы объяснить все таинственные явления на земле и на небе. Культ их был очень прост: обожание черного камня Мекки и трехсот шестидесяти окружавших его идолов, молитвы, коленопреклонения перед священными предметами—вот все, к чему сводилась религия арабов до Магомета. Священная книга мусульман тоже отличается простотой содержащагося в ней учения. Рассказы, чудеса и святые иудейства и христианства допущены в Каран в том виде, как они были воспроизводимы или изображаемы местным преданием; остальное состоит из нравственных правил, часто противоречивых. Основу учения составляет единство Бога, строжайший монотеизм, представляемый древним местным богом Аллатом или Аллахом, восторжествовавшим над всеми соседними богами, подобно тому, как восторжествовал Иегова в Палестине над Ваалом, Камошем и другими покровителями племен, воевавших с израильтянами. Поклонение Единому Богу и, для верующего, право «ходить по головам своих врагов», порабощать и даже истреблять их, наложение руки на богатства земли, уверенность получить на том свете богатства рая—в этом заключается вся вера мусульманина. Неожиданные триумфы учеников Магомета, громадная добыча, которую они завоевали в первые годы, и которая доставила каждому ребенку победителей годовой доход в двести дирхемов серебра, казалось, оправдывали их в глазах света и доставили им необыкновенный престиж у соседних населений. Со всех сторон стекались обращенные в ислам; сирийцы, египтяне; принадлежавшие к христианству лишь для формы и всегда сохранявшие, под внешностью православия, свой древний политеистический культ, без труда переменили веру. Благодаря простоте своего учения, понятного всякому, магометанство поддерживает у своих последователей большую силу сцепления, и пропаганда его продолжается в Африке, в Индии, даже в Китае. Тогда как обращение магометанина в христианство—факт почти неслыханный, несмотря на сотни христианских миссионеров, проповедующих на Востоке, случается довольно часто, что христиане, по убеждению или из личных выгод, переходят в лоно ислама.

Однако, религиозное рвение, ознаменовавшее первые века ислама, теперь существует лишь у небольшого числа правоверующих, и большинство мусульман могут считаться таковыми лишь по рутинному исполнению обычных обрядностей и повторению освященных формул или молитв. Оттого от времени до времени в среде магометанства появлялись реформаторы, призывавшие его к ревности, отличавшей старую веру, и к строгому соблюдению правил и обрядов религии. Последним по времени и, быть может, важнейшим из этих пробуждений была попытка реформы, сделанная одним арабом из Неджеда, Могамедом-Ибн-Абд-эль-Вагабом, по имени которого его последователи получили название вагабитов. Он родился, вероятно, в последних годах восемнадцатого столетия и начал свою проповедь, кажется, между 1740 и 1750 гг., после изучения мусульманского богословия в Дамаске, в Бассоре и в Багдаде. Преследуемый своими земляками в Неджеде, по причине религиозных споров и распрей, порожденных им среди населения, он удалился к шейху Сауду, главе племени аназехов, и соединился с ним, как брат: один был слово, другой меч «нового ислама». Однако, они не имели в виду основать какую-либо новую секту; стремления их были направлены лишь к тому, чтобы вернуть мусульман к первоначальной простоте веры и чистоте жизни. Эти «янсенисты» ислама порицали пышность религиозных обрядов, роскошь мечетей, употребление дорогих тканей, «пустую и неопрятную» привычку курить табак; они не признавали никакой привилегии за духовенством, отвергали, как богопротивную, всякую молитву, вознесенную к престолу Всевышнего через посредников, не исключая и Пророка, и обязывались возобновить войну против всех неверных; они одни, верные исполнители закона, имели право называться мусульманами; все другие были нечистые кафиры, мушкирины или политеисты. Религиозная реформа осложнилась социальной революцией. Массы бедняков арабов, беглых или оттесненных могущественными племенами в бесплодные пустыни, присоединились к новой секте, чтобы снова завоевать себе место на солнце, опять найти разом земли, стада и гордость расы. С половины восемнадцатого столетия почти весь Неджед, вокруг главного города Эль-Деррейе, был обращен мечом к учениям вагабитов; затем круг завоеваний постепенно расширялся за пределы центрального нагорья. В 1783 г., в последние годы жизни Вагаба, сектанты простерли свою дерзость до того, что, к ужасу всего мусульманского мира, стали нападать на караваны хаджей, направлявшиеся к Мекке; в 1799 году они были настолько могущественны, что сами совершили пилигримство к Каабе, под предводительством Сауда, внука шейха Сауда, товарища Вагаба, и вскоре после того, в 1801 году, вагабиты, в числе двадцати тысяч человек, разграбили шиитскую мечеть в Кербеле, где со времен Надир-шаха накопились несметные сокровища, образовавшиеся из приношений персиян. Наконец, в 1803 г. последователи Вагаба овладели самой Каабой, а в следующем году вступили в Медину; четыре дороги пилигримов, дороги из Египта, из Дамаска, из Персии и из Иемена были перерезаны ими, и в течение нескольких лет хаджи могли посещать священный камень не иначе, как высаживаясь с кораблей в Джедде, которою вагабиты не успели овладеть. В ту эпоху новое государство представляло народы Аравии пред лицом турок и персиян: власть Сауда распространялась на большую часть полуострова, и дружины его подвигались в сирийскую пустыню до Евфрата и до окрестностей Алеппо и Дамаска. Однако, Оман, Гадрамаут оставались вне пределов «нового ислама», а Иемен подвергался лишь быстрым набегам. Впрочем, преобладание вагабитов продолжалось не долго, всего около десятка лет; другие мусульмане не могли сносить исключения их из святых городов, и с своей стороны, султан, наследник калифов, должен был опасаться потерять престиж своего титула, если бы ему не удалось восстановить свой авторитет в Мекке и Медине. В 1812 и 1813 годах египетская армия завоевала обратно побережье Геджаса, затем проникла во внутренность страны, где сражалась с переменным счастьем, и, наконец, в 1817 г. Эль-Деррейе, столица новой империи, была взята Ибрагимом-пашей. Храбрый Сауд, «Отец усов», умер за три года до катастрофы.

Со времени поражения вагабитов царство их вновь организовалось, но оно уже не самое могущественное в центральной Аравии; государство Джебель-Шаммар, главный город которого Гайль, приобрело первенство, и нравы в этой стране чужды того фанатизма, каким проникнуты её соседи; персияне-шииты пользуются там полной веротерпимостью, и туда призывают даже евреев из Иемена, этих презираемых потомков некогда могущественных иудейских колоний, которые издавна поселились в западной Аравии, и влияние которых так заметно отразилось в рассказах и предписаниях Корана. Пропаганда вагабитизма продолжается за пределами Аравии, особенно в Индии, и даже, быть может, число мусульман «реформатов» в настоящее время более значительно,чем в эпоху побед Сауда; но теперь движение имеет преимущественно религиозный характер, и до сих пор предосторожности, принятые англичанами в видах предупреждения восстаний, увенчались успехом: опасность пришла не от магометанских подданных Великобритании.

В самой Аравии большая часть населения, называемого мусульманским, осталась совершенно в стороне от религиозных войн, возбужденных новым исламом. Бедуины-кочевники не дали себя увлечь в вагабитское движение, к которому они примыкали только, что случалось не раз, чтобы сопровождать вагабитов в грабительских экспедициях. Магометанство их состоит просто в том, что они говорят: «Аллах есть Аллах», и призывают его в свидетели в своих утверждениях; но не молятся ему и не воздают благодарений. Из всех «благородных» степных племен одно только, шаммары, имеют муллу, состоящего на жалованье у шейха, который усвоил привычки горожан. Полу-касты феллахов, обработывающих поля на берегах рек, презираются бедуинами, не только по причине их оседлого образа жизни и угнетения, которое они переносят, но также по причине их религиозных обрядов, на которые «сыны пустыни» смотрят, как на признак унижения. Вероятно, следы древнего сабеизма еще имеют у бедуинов перевес над магометанским влиянием, так как, по свидетельству многих путешественников, различные племена сохранили обычай приветствовать поклоном восходящее солнце; один народец, зедиехи, в северных равнинах, говорят, молится также падшему ангелу, подобно иезидам; но это поклонение «диаволу» ни мало не скандализирует их соседей; больше удивляются тому, что зедиехи носят рубашки с вырезками в форме квадратиков вокруг шеи. Если бедуины принадлежат к числу народов, наименее интересующихся религиозными догматами, то они вместе с тем один из тех народов, жизнь которых всего менее управляется суеверными приметами и обычаями; некоторые из них носят амулеты, но не охотно признаются в этом; они не занимаются определением мистического значения чисел и цветов, не советуются с полетом птиц и бегом диких зверей, не тратят времени на истолкование снов. Идея бессмертия души чужда обитателю аравийских степей; однако он имеет смутную идею переселения душ, и по этой причине подбирает бродячих собак. Его кочевая жизнь, проходящая в постоянных разъездах и беспрерывной деятельности, не оставляет ему досуга, необходимого для метафизических умозрений, при том же немногие из бедуинов имели случай находиться один или несколько раз в жизни, как большинство европейцев, «при смерти». Первая их болезнь есть в то же время и последняя, уносящая их в могилу; их молодость, их зрелый возраст суть периоды постоянного здоровья, во время которых воображение их не имеет повода страшиться «царя ужаса». Бедуин не ищет санкции для морали, для правил нравственности в наградах и наказаниях будущей жизни: ему достаточно сообразоваться с общепринятым в его племени понятием о добре и зле. Но это понятие гораздо строже, чем то, какое существует в европейских обществах: злоупотребление доверием, мелкие обманы, постыдное воровство, столь обыкновенные на Западе, неизвестны у номадов, так несправедливо презираемых: мы тщетно стали бы искать между бедуинами бесчестного человека, способного отпереться от получения вещи, отданной ему другом на сохранение; вообще строгая честность в делах составляет неизменное правило у народов пустыни, даже у тех, которые при случае практикуют разбой вооруженной рукой.

Часто повторяют, что в течение трех тысяч лет арабы не изменились. Без сомнения, что касается кочевых племен пустыни, перемены, если они произошли, весьма незначительны: условия среды таковы, что образ жизни почти не может видоизменяться. Но не так в городах и обработываемых сельских местностях: там даже и для бедуинов движения истории не прошли бесследно, не совершились без того, чтобы не оказать видоизменяющего влияния на ход идей. Форма правления значительно разнится у оседлых арабов, сообразно бесконечному разнообразию местных условий, зависящих от степени цивилизации, от образа жизни и от исторических преданий. Большое число народцев сохранили политическую организацию кочевых племен: они состоят из равноправных членов, выбирающих из своей среды судью, во всякое время могущего быть смененным, который разбирает возникающие между членами общины споры и постановляет приговоры. Другие группы семей образовали из себя олигархии; иные представляют монархии, ограниченные или самодержавные; наконец, Мекка, священный город, состоит под теократическим режимом. Большинство государств, состоящих из небольшого числа племен, имеют незначительное протяжение, иногда один оазис, одна долина, один массив холмов составляют всю территорию самостоятельного политического тела; народцы суть первоначальные элементы, и установившиеся между ними отношения недостаточны, чтобы соединить их в одну группу, имеющую общего шейха и общие законы. Значительные государства, как, например, Оман, не походят на большие централизованные общественные союзы западных наций; они состоят из отдельных племен, имеющих каждое свою особенную организацию и связанных с сюзеренным правительством лишь платежом десятины. Общий патриотизм не соединяет более между собой различные народцы: оттого политические группировки беспрестанно изменяются; малейшего случая достаточно, чтобы изменить сеть границ. Если бы история Аравии была достаточно известна, так чтобы можно было начертить на карте изменчивое сплетение границ, то эти взаимно пересекающиеся линии представляли бы каждый год различный вид. Только в соседстве Адена и на берегах Персидского залива, где господствует английское влияние, политические перемены редки; вассалам могущественной империи нечего бояться своих подданных, ни своих соседей.