VI. Собственно Абиссиния

Большинство европейских путешественников, посетивших возвышенности Абиссинии, совершали восхождение с восточной стороны, т.е. с той, откуда эта громада гор представляет наиболее поразительное зрелище. Над голой равниной (самхар или мудун), отделяющей морское прибрежье от первых откосов плоскогорья, вздымаются один над другим, в виде куполов и пирамид, наружные уступы эфиопской платформы, спаленные скалы или зеленеющие склоны, вершины которых, с контурами, почти всегда дрожащими в фиолетовой дымке, сливаются в один неровный гребень. У выхода оврагов, рассекающих скалистые массы своими параллельными бороздами, глина равнины сменяется валунами, обвалившимися камнями, и там и сям показываются одиноко стоящее дерево, чащи кустарника, клочки луговой земли в низинах, где скопляется дождевая влага, где проходит иногда внезапно появляющаяся и с шумом бегущая вода временных потоков. Выше вздымаются склоны каменистые или поросшие лесом, крутые стены, огибаемые опасными тропинками. Когда путешественник достигнет, наконец, вершины горы, он очутится не на гребне, как ожидал, а на пастбищах почти ровных и усеянных большими деревьями можжевельника. На высоте от 2.200 до 2.700 метров обрисовывается в профиле закраина этого плато, откуда видишь, с одной стороны, серую и голую равнину, с другой—странную шахматную доску внутренней Эфиопии с её неравными террасами, уставленными неправильными массивами и перерезанными глубокими ущельями.

В целом Эфиопское нагорье состоит из множества отдельных плато, которые можно сравнять с многогранными призмами, образующимися на глинистых полях вследствие растрескивания почвы от действия солнечного жара. Эти столбообразные горы, перерезанные пропастями и уставленные башнями, имеют различную величину: иные образуют целые территории, заключающие города и многочисленное население; другие, называемые амбами, суть не что иное, как глыбы камня, четыреугольные столбы в несколько сот метров высоты, в роде другов, или «неприступных», южной Индии, или в роде уединенных «камней» Саксонской Швейцарии. В восточной Эфиопии происхождение этих амб нужно искать в дезагрегации толстого слоя красного или сероватого песчаника, который делится на вертикальные массы и обнаруживает там и сям напластование нижних слоистых пород и кристаллическое ядро. Во внутренней Эфиопии, и особенно на западе, где преобладают вулканические формации, большинство естественных башен состоят не из песчаника, как на восточном плато, в Саксонии и в Индии, но из лавы, и оканчиваются на верху базальтовыми столбами, из которых иные расположены сходящимися пучками, как стволы срубленных дерев, сложенные в костер, а другие высятся в виде колоннад, как храмы акрополя. Призмы, у которых верхняя терраса достаточно обширна, чтобы представлять пахотные поля и давать начало источникам, по большей части служили крепостями, и часто случалось, что какое-нибудь племя, какая-нибудь шайка осажденных разбойников оставались целые годы на одном из таких камней, совершенно разобщенные с остальным миром. Другие амбы были выбраны иноками для основания монастырей, и, как места священные, служат убежищем преследуемым. Наконец, самые узкие столбы часто назначаются царем, как место заключения вельможей, впавших в немилость.

В восточной Эфиопии общая поверхность плоскогорья более изломана, разрезана на большее число второстепенных плато и призм, чем в западной. Большинство частных массивов обращены главным откосом к востоку, на запад же наклоняются более пологими скатами. Это, в малых размерах, та же форма, которую представляет в целом вся страна, круто обрывающаяся на стороне, обращенной к Красному морю, и понижающаяся длинными скатами к принильским равнинам. Впрочем, только точные инструменты могут обнаружить эту общую покатость страны, так как вид плоскогорья и возвышающихся над ним гор слишком неровен, чтобы можно было распознать первоначальный план. Амбы, имеющие разную высоту, обрисовываются на голубом фоне неба в виде стен и башен; под ними, зеленеющий цоколь плоскогорья местами разрезан пропастями, крутые стены которых показывают издали правильные четыреугольники, образуемые линиями наслоения и вертикальными трещинами; на эти стены опираются откосы обвалов, в иных местах исполосованные лавинами камней, в других одетые зеленью; террасы, на которые осыпались эти обломки, сами, в свою очередь, ограничены новыми утесами, и гора понижается таким образом с уступа на уступ до зеленеющей долины, где извивается ручей. Пейзажи Абиссинии напоминают пейзажи Скалистых гор Северной Америки своими, расположенными одна над другой, террасами и огромными утесами монументального вида. Недалеко от Магдалы восточный край плоскогорья Таланта, говорят, оканчивается вертикальной стеной из базальтовых колонн, поднимающейся на 1.000 слишком метров.

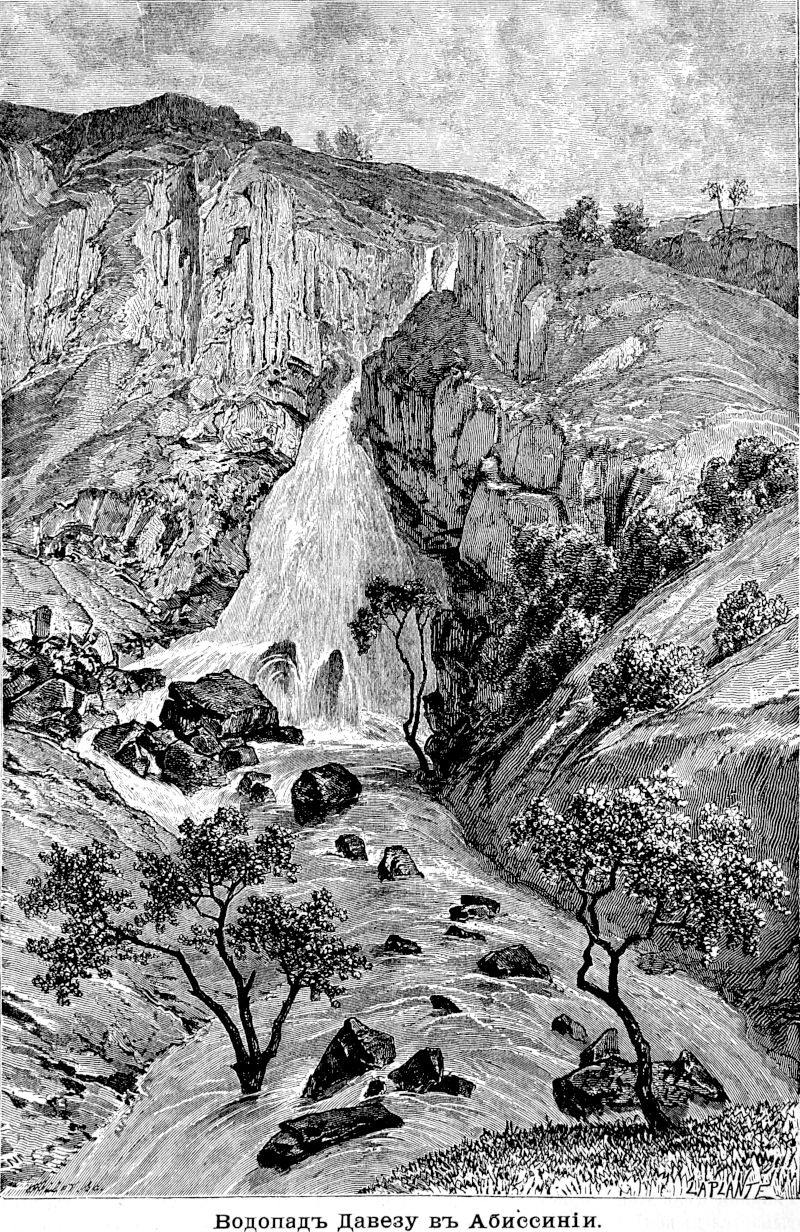

Высота эфиопских плоскогорий различна; между крайними массивами: на севере массивом Симен, на юго-востоке и юго-западе массивами Ласта и Годжам, среднее возвышение их около 2.400 метров. Все местности, достигающие или превосходящие эту высоту, обозначаются именем дега, аналогичным персидскому сархад и арабскому неджед. Ниже 1.800 метров, открывающиеся между плато промежуточные долины и ущелья, вырытые горными потоками на различных глубинах, называются куалла, колла или кулла, полосы «жарких земель», как гермсиры в Персии и техамы в Аравии: между этими двумя поясами простирается область или война-дега. Во многих местах крутизна склонов производит резкий, почти непосредственный контраст между дегами и куаллами, и к различию рельефов присоединяется различие климата, растительности, санитарных условий местности; водопады, как например, водопад Давезута, близ Дебра-Табор, ниспадают одним потоком или рядом порогов из одного пояса в другой. Впрочем, названия, употребляемые для различных областей, имеют лишь относительное значение, как термины плато и долина: иная сравнительно низкая страна называется дегой соседними жителями, обитающими в более глубокой куалле; иная дега, напротив, считается куаллой в отношении вышележащих деревень.

У большинства частных отрывков плоскогорья, гранитов или базальтов, внешния стены состоят из лежащих один над другим утесов и откосов, которые придают горам вид пирамид со ступеньками; но некоторые из куалл не что иное, как расселины, узкия поперечные долины или ущелья, в роде северо-американских каньонов. От одного края ущелья до другого расстояние кажется такое маленькое, что можно перебросить камень; но чтобы попасть на другую сторону, нужно спуститься в пропасть, идти целые часы по краю головокружительных обрывов, перейти через текущую на дне реку, иногда с опасностию жизни, затем подняться зигзагами на противоположные, столь же крутые, стены. Камни, приносимые ручьями, запирают иногда ущелье, скопляясь с той и другой стороны у выступов скал, и эти преграды, случалось, задерживали на целые часы караваны или вооруженные банды. Самые замечательные ущелья Эфиопии находятся на восточной закраине плоскогорья, где общий разрез превышает 2.000 метров, от высот деги до уровня моря. Нигде нельзя лучше убедиться в огромной силе размывания, проявляемой текучими водами. Иное ущелье, противоположные стены которого поднимаются почти вертикально на расстоянии нескольких метров одна от другой и на сотни метров высоты, представляет выемку твердых каменистых пород, объемом по меньшей мере в 300 миллионов кубич. метров. Тем не менее воды совершенно урегулировали покатость дна, которая в среднем составляет всего только один метр на сорок. Это очень легкий подъем; однако, есть много таких дефилеев, куда нельзя пробраться по целым месяцам, по причине воды, наполняющей их дно и кружащейся в водоемах; тропинки приходится каждый год вновь прокладывать через нанесенные водами груды обломков. Есть даже тропы совершенно заброшенные: так, например, дорога из Кумайли, которую избрала английская армия, чтобы достигнуть плоскогорий Абиссинии, не была употребляема для передвижения военной силы, может быть, со времен греков. Эфиопия оказывается таким образом разделенною ущелиями на множество обособленных областей; вместо того, чтобы облегчать сообщения, как в равнинных странах, реки Абиссинии представляют своего рода рвы, трудно переходимые, и часто даже совершенно разделяют две смежные провинции в продолжение недель и месяцев. Единственная по своей изолированности среди народов, осаждающих основание её гор, Эфиопия очень раздроблена внутри разрезами её плоскогорья, чем и объясняются независимость её в отношении других народов и её беспрестанные гражданские войны: география согласуется с общими чертами истории.

С геологической точки зрения существует большое сходство между эфиопскими массивами и противолежащими массивами Аравии. Формации и тут, и там те же самые, вследствие чего горы имеют почти одинаковые контуры, одинаковый общий вид, почти одинаковую растительность, и те из жителей этих двух плоских возвышенностей, которые имели общее происхождение, развивались в среде почти тожественной. Хребет всего эфиопского плоскогорья, еще означаемый на некоторых старых картах под названием Spina Mundi (хребет мира), образует восточная закраина гор, которые господствуют над низменностями, прилегающими к Красному морю. На протяжении около 1.000 километров эта закраина,—гора по одному из своих склонов, слегка покатая равнина по другому склону,—продолжается с севера на юг, едва отклоняясь от направления меридиана. К западу от этого хребта, составляющего в то же время линию водораздела, совокупность плоскогорий постепенно понижается к Нилу, следуя по скату, обозначаемому гораздо более точным образом куаллами, в которые изливаются воды Мареба, Таккаце, Бешило, Абая, Джеммы и их притоков. На восточной покатости, склоны гор перерезаны в разных местах глубокими долинами уади, спускающимися с плоскогорья и открывающими доступ к внутренней части Эфиопии; но одна река, Ауаш, берет начало в большом расстоянии к западу от горной цепи: долина этого потока описывает правильный полукруг на юге от гор Шоа, составляя естественную границу между Абиссинией и страной южных галласов.

В северной своей части горная ось имеет небольшую ширину, всего каких-нибудь сто километров, вместе с предгорьями и боковыми отрогами. Первые её возвышенности господствуют на юге над равниной Токар, где река Барка теряется в болотистой дельте; поднимаясь обрывистыми уступами, она образует крутой массив, господствующий над морским берегом, в иных местах изрезанный бухтами, в других усаженный полуостровами; крутые вершины оставляют при основании лишь узкий проход, загроможденный скалами, прерываемый руслами уади, усеянный топкими болотами: это были бы эфиопские Фермопилы для армии, которая пыталась бы проникнуть с этой стороны в область гор. Южнее, горы отодвигаются от моря, и вдоль основания крутых склонов, состоящих из гнейса, гранита и сланцев, тянется полоса низменных земель, шириной около 20 километров, известная, как в Алжире, под именем Сахель; несколько конусов извержения рассеяны у подошвы гор и на берегу моря, и потоки лавы чередуются с песками, глинами, конгломератами пустынного прибрежного пояса. Над Сахелем хребет гор возвышается на 1.000-1.650 метров. Параллельные цепи, называемые в этой области рорами, расширяются в некоторых местах так, что образуют плато, которые, при обилии дождей и плодородии почвы, могли бы быть превращены в один обширный сад, если бы там поселилось земледельческое население. Так, рора Азгеде, направление которой параллельно направлению морского берега, соединяется второстепенными хребтами с ророй Цаллим или «Черной горой», ближе лежащей к морю, и ограничивает вместе с ней возвышенную равнину Нафка (средняя высота около 1.500 метров), которая изливает свои воды в ручей, впадающий в Красное море: в настоящее время пустынная область, имеющая только пастбища, Нафка, по отзыву одного путешественника, «самая приятная местность Абиссинии», была бы пригодна для всяких культур—кофейного дерева, хлопчатника, шелковицы, винограда и табаку. Несколько горных массивов выдвинулись в виде высоких мысов к западу от Popa-Азгеде: такова, например, группа Хагар,—или Хагар-Абей-Неджран, то-есть столица Неджрана,—на которой прежде находился знаменитый монастырь, посещаемый богомольцами, отправлявшимися из Аксума в Иерусалим; эта гора, где теперь видны только развалины, превышает 2.400 метров. Южнее, другой массив, почти уединенный, господствует с востока над долиной р. Ансебы: это Дебр-Аби или «Большая гора», называемая иначе Тембелле. Мунцингер, первый описавший эти горы, голые, крутые, даже неприступные для скота, дал свое имя одной из главных вершин, высоту которой он определяет приблизительно в 2.700 метров.

Ограниченный с запада долиной Барки, горный хребет, составляющий южное продолжение Роры-Азгеде, перерезан многочисленными ручьями и речками, усиливающими течение этой реки. Главные из этих притоков, именно Ансеба и сама Барка, берут начало к западу от Массауа или Массовы, на плато в 1.400 метров высоты, составляющем северо-восточный угол собственно Эфиопии. На этом цоколе стоят, поднимаясь на 500 метров выше, горы, которым их уединенное положение, крутые стены, гранитные зубцы придают величественный вид. Такова знаменитая вершина Дебра-Сина или «Гора Синай», возвышающаяся к востоку от Керена, главного города земли племени богосов. Верхушка этой горы представляет хаотическую массу камней всякой величины, как будто выброшенных каким-то извержением, но которые обязаны нынешней своей формой только медленному действию метеоров. Покоясь косвенно одни на других, эти каменные глыбы служат сводами многочисленным пещерам, которые труд человека урегулировал во многих местах и соединил в галлереи: в одной из них высечен монастырь и церковь, куда ежегодно стекаются со всех концов Эфиопии тысячи богомольцев, находящих себе приют под скалами. К югу от Керена высится другая гора, прославившаяся в религиозной истории страны: это Цад-Амба или «Белая Крепость». Стена этой горы вздымается почти вертикально на высоту 1.200 метров над долиной Барки, и остроконечная вершина её представляет такое узкое пространство, что монахи едва могли построить там стены своей обители; плоды нескольких диких смоковниц, да молоко коз, которые щиплют редкую траву между скалами—вот и вся пища иноков, если не считать доброхотных подаяний, приносимых братьями-сборщиками. Монастырь Белой Крепости соединен с плоскогорьем только каменным гребнем, длиною около тысячи шагов, кривая которого имеет такой же вид, как кривая веревки, протянутой между двумя берегами реки; около середины этого гребня держится в равновесии большая уединенная глыба камня, служащая пристанищем коршунам. Когда некоторые послушники, почувствовав головокружение, отказались идти по опасной тропинке, их ввели в монастырь потайной дорогой на западном склоне, взяв с них предварительно клятвенное обещание никогда никому не открывать точного места этого входа.

В собственной Эфиопии, которая начинается плоскогорьем Гамазен, цоколь возвышенностей шире и выше, чем в земле богосов или биленов: средняя высота этой провинции превышает 2.000 метров. Плато Гамазен, так же, как большая часть эфиопских массивов, покрыто лавами базальтовыми или трахитовыми, поверх которых лежит слой красной или желтоватой земли, содержащей большое количество железа, так что во многих местах прямо собирают эту поверхностную руду и, подвергнув ее обжиганию, получают нечистый металл, из которого выделывают оружие и разные железные вещи. Не подлежит сомнению, что этот охряной слой, покрывающий однообразной скатертью плоскогорья Абиссинии, образовался из разливающейся лавы, как те мощные пласты латерита, которые простираются по Декану и почти по всей южной Индии. Во многих местах встречаются базальтовые колоннады, частию преобразованные в массы красноватой глины. Вообще нормальный цвет эфиопских горных пород красный; даже жилы кварца часто имеют розовый оттенок, происходящий от присутствия окиси железа. По словам Гейглина, по крайней мере одна из огнедышащих гор, откуда изливались некогда лавы Гамазена, вполне сохранилась, почти на половине дороги между Кереном и Адуа, столицей Тигре. Кратер, поднимающийся метров на 120 над правильной поверхностию плоскогорья, все еще, будто бы, имеет конечное жерло и центральную пирамиду из шлаков, словно он только недавно потух; но, следуя по тому же маршруту, Рольфс тщетно искал этот вулкан. На юге и на восточной закраине плоскогорья, составляющей род раздельной линии, высятся там и сям правильные конусы других уединенных вулканов. Некоторые из вершин южного Тигре—настоящие горы, не только по общей или абсолютной высоте, но даже и по относительной высоте над уровнем окружающих равнин. Так, к востоку от города Адуа, гора Семайята, которую легко узнать по трещине на вершине, поднимается на 3.092 метра, то-есть на 1.000 слишком метров выше города, приютившагося у её подножия в понижении плоскогорья; на востоке, около внешней закраины плоских возвышенностей, выступают вершины, соперничающие по высоте с Семайятой, а одна из них, конусообразная гора Алеква, даже превосходит ее, достигая высоты 3.375 метров. На западе, между реками Мареб и Таккаце, плоскогорье постепенно понижается, а вместе с тем уменьшается и относительная высота гор.

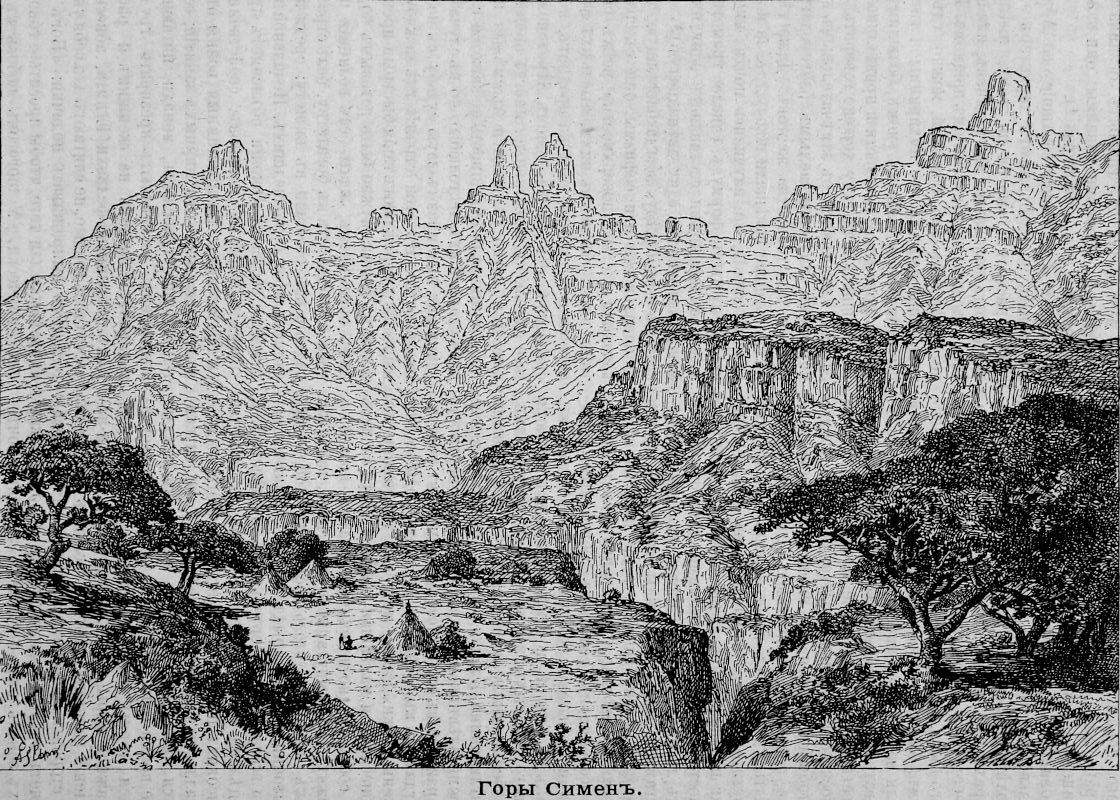

Высший массив северной Эфиопии отделен от страны Тигре на севере и на востоке куаллой, вырытой в сланцевых породах, на дне которой развертывается в виде полукруга течение Таккаце; на юге и на западе притоки этой большой реки, врезываясь в массу плоскогорья, отделяют Симен (Самен, Семен, Семьен или Семьене), то-есть «Север» или «Холодную страну». Средняя высота её краев превышает 3.000 метров, тогда как окружающие долины, на юге долина р. Балагас, на севере долина р. Таккаце, лежат соответственно на 1.500 и 2.000 метров ниже: оттого воды, спускающиеся с снеговых высот Симена, имеют очень быстрое течение, прерываемое во многих местах водопадами. Гейглин описывает один из этих водопадов, низвергающийся с высоты 400 метров в пропасть, бывшую, повидимому, кратером, который частию разрушен процессом размывания. Симен, как большинство других отрывков собственно Эфиопского нагорья, состоит сплошь из эруптивных (вулканических) пород: трахитов, базальтов, фонолитов, пемзы; но горы, вздымающие свои покрытые полосами снега склоны на плато «Холодной страны», не имеют кратеров. До недавнего времени самой высокой вершиной Симена считали Рас-Дажан, высота которого, вероятно, превышает 4.620 метров; но первое место принадлежит, может быть, Буагиту или Абба-Яреду. Вот высота главных вершин Симена, по измерениям разных путешественников:

Абба-Яред: 4.578 метр. (Рюппель); 4483 метр. (А. д’Аббади); 4.602 метр. (Штеккер). Буагит: 4.510 метр. (А. д’Аббади); 4.529 метр. (Штеккер); 4.917 метр. (Абаргуэс-де-Состен). Рас-Дажан: 4.685 метр. (Ант. д’Аббади), 4.620 метр. (Лифевр); 4.430 метр. (Шимпер); 4.631 метр. (Абаргуэс-де-Состен).

Верхние куполы или главы двух первых гор, Абба-Яреда и Буагита, соперничающих по высоте с европейскими Мон-Розой или Мон-Бланом, часто бывают покрыты полосами снега, и, по свидетельству туземцев, фирновые поля держатся там круглый год. Из двух путешественников, которые недавно всходили на Буагит, спустя слишком тридцать лет после первого восхождения, совершенного Антуаном-д’Аббади, один, именно испанский исследователь Абаргуэс-де-Состен, видел на этой горе фирновые пространства, усеянные обломками камней, тогда как другой, Штеккер, тщетно искал их; но последний нашел на горе Абба-Яред пространства кристаллической воды, которая, по его мнению, вовсе не фирны, а поля градин, сохраняющихся в твердом состоянии по причине низкой температуры окружающего воздуха; как и Брюс, он отрицает существование в Абиссинии этого снега, который, однако, многие другие путешественники видели собственными глазами и трогали собственными руками. Впрочем, на Симене мало мест, где бы горы имели величественный вид больших Альп, так как их относительная высота не более 500-800 метров над цоколем плоскогорий. Но с краев террас, отделенных от них глубокими пропастями куалл, эти горы, фантастически разрезанные на множество башен и пирамид и представляющие последовательные переходы всех климатов на своих склонах, являются во всем своем величии. Из прохода Ламальмон на Гондарской дороге, чудная картина открывается вдруг при повороте одной скалы, и путешественники не могут удержать крик удивления при виде этих снеговых гор, гордо вздымающих свои остроконечные главы под облака. Не слыхать, чтобы туземцы или путешественники, взбиравшиеся по кручам Симена, когда-нибудь жаловались на «горную болезнь»; но холод ежегодно похищает там не малое число жертв: так, в 1848 году триста человек погибли в снегах горы Буагит. Антуан-д’Аббади передает легенду об одной знатной даме, присевшей на минутку отдохнуть на перевале. Она окоченела на месте, и в продолжение восьми дней прохожие с ужасом видели ее подле тропинки сидящею точно богиня морозов, облеченная в драгоценные одежды.

К востоку от Тигре, цепь, образующая восточную закраину Эфиопии, продолжается правильно с севера на юг, иззубренная брешами в 2.500 до 3.000 метров высоты, которые позволяли бы спускаться в прибрежные равнины, если бы страна не была занята страшным племенем афар. Высота краевой цепи сохраняется на пространстве около 300 километров; но в некоторых местах выступы, почти совершенно притупленные, сливаются в одну неправильную нагорную равнину, понижения которой наполнены озерами, как-то: Ашанги, Гаик, Ардиббо. На востоке одно предгорье выдвигается далеко в территорию Сомали: это терраса Зебуль, поднимающаяся на тысячу метров и доминируемая вершинами более высокими на 300-600 метров. В сравнении с большими горами Эфиопии, остроконечные вершины Зебуля имеют скромный вид; однако, подъем на них труден, не потому, чтобы склоны были слишком круты, а потому, что их покрывает густая растительность, где сети лиан переплетаются с колючими ветвями. Одна из рек, спускающихся с водораздельной возвышенности около истоков Таккаце и Бешило, Бекенна или Беркона, приток Ауаша, отделяет краевую цепь от бокового массива Аргобба, далеко выдвинутого в равнины. Это, на юго-востоке, последнее предгорье собственно Абиссинии.

Линия поперечных понижений, указываемая на морском берегу заливом Таджура, а во внутренней Эфиопии впадиной, которую наполняет озеро Тана, ясно обозначена в краевой террасе узлом расходящихся долин. Тут главный центр, откуда расходятся в разные стороны эфиопские реки; недалеко от теплого источника, признаваемого за начало могучего Таккаце, зарождаются другие реки, усиливающие этот поток; главные притоки реки Бешило или Бешло, соперницы Абаи в образовании Голубого Нила, тоже вытекают из этих гор, тогда как на восточной покатости бьют из земли первые воды Гвалимы или Голимы, которая теряется в равнинах Данакиль, и воды многих притоков Ауаша. В соседстве озера Хаик, к востоку от крепости Магдалы, одна брешь гребня поднимается немного выше 2.000 метров: это, кажется, самый низкий порог краевой цепи на восточном фронте Эфиопии. Но по сю сторону, в областях, уже разрезанных на отдельные отрывки глубокими куаллами рек, многие горы достигают значительной высоты, уступая в этом отношении только вершинам Симена и Годжама: к востоку от озера Ашанги, в островном почти массиве Ласта, ограниченном кривой верхнего Таккаце и рекой Целлари, горы Бяла и Гавзигивла превышают 3.800 метров. Горы Абуна-Иозеф и Имарага, недалеко от истоков Таккаце, имеют больше 4.000 метров высоты. К югу от нарождающейся реки тянется в западном направлении разрезанное плато, оканчивающееся огромным массивом Гуна, одной из самых высоких вершин Абиссинии (4.231 метр); его западное предгорье, наклоненное к озеру Тана, есть знаменитая Дебра-Табор, или «гора Фавор», где находится военная столица нынешней Эфиопии. На севере высятся горы Бегемедера, затем горы Белеса, еще очень мало известные, которые соединяются с горами Вагары и Куаллы-Вагары, следующими одна за другой, как ступени пирамиды, по направлению к принильским равнинам.

К западу от плоскогорья Галла-Волло, как полагают, обширного поля лавы, склоны постепенно понижаются к Белому Нилу, прерываемые, однако, второстепенными цепями. Перерезанное на юге глубоким водопадом в форме полукруга, где проходят воды Абая или Голубого Нила, плоскогорье снова начинается западнее и поднимается террасами до гор Годжама, которые, вместе с горами Симена и Ласты, составляют высшие точки Абиссинии. Главная цепь этой гористой провинции развертывается в виде полукруга, концентрического с полукругом, описываемым Голубым Нилом. Высший гребень, известный под названием Тальба-Вага, вероятно, превышает 3.600 метров; но хотя одна из вершин называется, как гора при Адуе, Семайятой, то-есть «Целующей небо», однако хребет этот, кажется, никогда не бывает покрыт снегом: повидимому, в этой области, между 10 и 11 градусами широты, горные вершины не достигают линии вечных снегов.

Горы Тальба-Вага понижаются крутыми откосами на запад и на север, как большинство других цепей Эфиопии, тогда как на западе они спускаются пологим скатом к земле племен гуму и берта. На севере и на северо-западе остаток плоскогорья, разрезанный реками на бесчисленное множество отрывков, образует ряд уступов, доминируемых несколькими, относительно невысокими пирамидами: вершины Вальдебба, на северо западном углу озера Тана, достигают 2.340 метров. Вся эта область Эфиопии вулканического происхождения и оканчивается со стороны равнины обрывистыми массами, имеющими до 30 метров вертикальной высоты и несущими базальтовые колоннады на вершине. За мысом, называемым Рас-эльФиль или «Слоновым» и ограниченным на юго-западе течением реки Рахад, гладкая поверхность степи усажена зубцами и шпицами разной величины, придающими стране чрезвычайно странный вид. Гранитная, совершенно уединенная, гора Гана или Джебель-Аранг есть передовая каменная масса этой своеобразной формации; большие деревья, в том числе баобабы, достигающие в этом месте северного предела своей области распространения, растут на склонах Ганы и венчают её вершину, на высоте около 600 метров.

Вне эфиопских плоскогорий, несколько массивов и уединенных гор высятся в соседстве Красного моря. Таков Гадам или Гедем, который некогда был островной скалой, а теперь выдвигается в виде высокого мыса между заливом Массова и бухтой Адулис, оканчиваясь с восточной стороны крутыми стенами. Имея красивую правильную форму вулкана, Гадам представляет собою, однако, гранитную массу, через трещины которой вылились расплавленные вещества, на поверхность, усаженную выступами и местами почти недоступную. Хотя Гадам весь, от основания до вершины, виден из Массовы, измерения его высоты не всегда отличались достаточной точностию: показания путешественников разнятся от 811 до 1.029 метров; геодезическим способом Антуан д’Аббади нашел 995 метров для самой высокой вершины. Полуостров Бури, ограничивающий на востоке бухту Адулис, также оканчивается конической горой грандиозного вида: это вулкан, лавы которого расходятся по всем направлениям длинными потоками, выдвигаясь далеко в море в виде дамб с шероховатой поверхностию, которые были разорваны волнами в разных местах, так что образовались островки и подводные камни. Вулкан Бури или гора Ауэн (на английских картах Hurtow-peak), повидимому, отдыхает, но в скалах его кое-где открываются фумароллы, иногда действующие и выделяющие серные пары, столбы которых, по словам афаров, видны с далекого расстояния. Кроме того, на окружности горы в разных местах бьют обильные ключи, нагреваемые подземным очагом расплавленной лавы; среди подводных камней морского берега вытекают из земли тысячи струек горячей воды (температура 67 градусов Цельзия), через которые туземцы проходят бегом, чтобы не обжечь себе ног.

К югу от полуострова Бури, другие холмы, обрезанные по большей части в виде террас и утесов бывшими берегами моря, тоже состоят из вулканических пород, совершенно отделенных от гор собственно Абиссинии. Но одна вершина, еще дымящаяся, высится на оконечности террасы эфиопского плоскогорья к юго-западу от бухты Ганфила или Гамфале. Этот действующий вулкан, свидетельство внутренней, подземной работы, примеры которой в настоящее время так редки на африканском континенте, известен у афаров под названием Артали или Ортаоле, то-есть «Горы дыма». Гильдебрандт, единственный путешественник, восходивший на эту гору почти до самого кратера, описывает ее как конус черноватой лавы, перерезанный трещинами и выделяющий густые клубы беловатого пара. В соседстве другая гора, теперь пребывающая в состоянии покоя, заключает в своих недрах залежи серы, откуда и самое имя её Кибреале или «Серная гора». Севернее, в солончаковой равнине находятся уединенные сольфатары Делоль или Даллоль, где абиссинцы с плоскогорья добывают серу, необходимую для фабрикации пороха. Наконец, на востоке, близ маленького порта Эдд, раскинулся на большом пространстве целый хаос сольфатар и гор с кратерами, придающий стране вид взволнованного моря. Моряки говорят об извержениях лавы, которые, будто бы, имели место на расстоянии «одного дня ходьбы» от Эдда, именно в 1861 году; но неизвестно, где находится сама огнедышащая гора; может быть, это тот же вулкан Ортоале, лежащий, правда, дальше, чем на расстоянии дневного перехода, верстах в ста внутри материка. Горы с кратерами очень пугают туземцев, которые считают их местопребыванием злых духов; под предводительством своих чародеев, они отводят туда корову для жертвоприношения, но как только животное поставлено на пылающий костер, все участники церемонии убегают без оглядки, потому что их ожидала бы большая беда, если бы они увидели, как духи будут пожирать свою добычу.

Если вулкан Ортоале стоит не на берегу моря, то он по крайней мере вздымает свой дымящийся конус над озерной равниной, которая некогда была морской бухтой. Эта низменность Рахад, которую Мунцингер называет также Ансалийской, по имени уединенного холма, лежащего посреди пустыни, занимает пространство около 2.500 квадр. километров, и средний её уровень метров на шестьдесят ниже поверхности Красного моря: это «гор» в миниатюре, подобный той впадине, в которой течет Иордан и залегает Асфальтовое озеро. Почти по всей окружности этой котловины тянется извилистый гипсовый утес или вал, прерываемый в разных местах руслами уади, и из этих скал вытекают источники, осененные пальмами дум; таким образом пояс зелени окружает пустынное, голое пространство, где увидишь только акации, кое-какой кустарник, да солянковые растения. Центральная часть, покрытая глинистой почвой, окружена полосой песков. Уже в небольшом расстоянии от берегов появляется соляной налет, слой которого мало-по-малу утолщается к середине равнины и превращается в плиту в полметра толщины, представляющую местами вид сероватого паркета, пазы которого наполнены кристаллами ослепительной белизны. В самой глубокой части низменности, между холмом Ансали и вулканом Ортоале, скопляются воды озера Алальбед или Аллолебод, размеры которого изменяются, смотря по количеству воды, приносимой ручьями; в среднем, оно имеет не более метра глубины. Осушение бывшей бухты Ансали объясняют повышением морского прибрежья, которое постепенно поднималось на западной стороне Красного моря, так же, как на восточном берегу, в Аравии: коралловые мели, раковины ныне живущих видов, находимые на севере равнины, свидетельствуют о пребывании морских вод на выступившем теперь пороге, между Рахадской равниной и бухтой Аувакиль. Реки, спускающиеся с эфиопской цепи, даже Рагуали или Рагуле, получающая несколько притоков и постоянное течение которой поддерживает на её берегах богатую растительность, недостаточно обильны, чтобы вознаграждать убыль воды от испарения, и, вследствие этого, бывшее озеро, некогда очень обширное, постепенно сократилось до размеров неглубокого болота. Талталы, обитающие в окрестных местностях, рассказывают абиссинцам, вероятно, с той целью, чтобы напугать их и избавиться от их посещения, что иногда озеро вдруг «выступает в поход», покидая старое ложе и перебираясь на новые места. Беда караванам, если их застигнет внезапное наводнение! Впрочем, даже вдали от озера они рисковали бы увязнуть в обманчивой почве топей, и целые отряды, будто бы, исчезали таким образом, люди и животные. Тем не менее мели, окружающие озеро, эксплоатируются безопасно сотнями талталов, которые извлекают оттуда почти всю потребляемую абиссинцами соль, а также раковинки (кегля или конус), которые употребляются в южной Эфиопии, как мелкая разменная монета. По словам Мунцингера, со дна озера Алальбед ежегодно добывается этих раковин около тридцати миллионов штук, представляющих в Антало, на плоскогорье, сумму в восемь миллионов франков.

Острова соседнего побережья, между прочим, большой остров Далак, самый обширный на Красном море, прикрывающий с восточной стороны Массовскую бухту,—частию кораллового происхождения; но там есть также вулканические конусы, и застывшие потоки лавы образовали на краю материка ряд мысов. Во многих местах почва перерезана глубокими трещинами, происшедшими, повидимому, вследствие подземных сотрясений. Две губы этих пропастей не всегда сохранились на одинаковой высоте после разрыва почвы, и разность высоты противуположных краев доходит до пятнадцати метров для некоторых трещин. В период дождей там скопляется вода; затем, когда она испарится, сырая почва покрывается лугами, составляющими приятный контраст с голыми скалами окрестной местности. Землетрясения, производимые, говорят туземцы, телодвижениями быка, «на котором стоит свет», довольно часты на острове Далаке. Во внутренней части острова бьют из земли ключи горячей воды, температура которой превышает 60 градусов по Цельзию, что не мешает рыбе размножаться в этих источниках.

Эфиопия, вершины которой поднимаются в область вечных снегов, тогда как основание её скал лежит в жарком поясе, а выступы его или мысы погружены в воды Красного моря, имеет, понятно, целый ряд климатов, изменяющихся, смотря по высоте и положению местности: на скатах плоскогорий и гор времена года идут, так сказать, ярусами, расположенными один над другим, перекрещивая до бесконечности цепь своих изотермических линий, представляющих такой правильный изгиб на картах, которые изображают континент без рельефа, приведенный к однообразному уровню морских берегов. Сколько раз путешественники, идя под холодным, пронизывающим до костей ветром высоких плато, должны были бороться со смертью, или даже засыпали на дороге тем страшным сном, от которого нет пробуждения! Во время военных экспедиций целые батальоны замерзали при переходе через снеговые хребты; одна хроника, приводимая в путешествии Антуна д'Аббади, рассказывает даже, что однажды от холода погибла вся армия в Ласте. Напротив, на дне узких куалл часто рискуешь погибнуть от жара. Летом, в те часы, когда солнце особенно сильно печет, почва этих раскаленных печей, на которую отражаются жгучие лучи от блестящей поверхности стен, нагревается иногда до 70, даже до 75 градусов. Воздух обыкновенно спокоен в этих ущельях без видимого выхода; но как только равновесие воздушных масс нарушилось, поднимается страшный ветер и яростно несется вверх по долине, сгибая, как тонкие прутики, попадающиеся на пути деревья; затем так же внезапно наступает тишина, и воздух снова делается недвижим. Недостаток правильных атмосферных течений, очищающих воздух, делает дно куалл очень опасным для перехода. До или после сезона дождей нужно поспешно переходить долы ущелий, быстро подниматься по склонам, чтобы как можно скорее достигнуть области, простирающейся над поясом лихорадок. Почти так же знойные, прибрежные равнины Чермного моря представляют местность гораздо более здоровую; климат там опасен только в те годы, когда количество дождей превышает среднюю цифру: тогда в крае господствуют лихорадки.

Крайности климатов, стужа верхних плато и жара глубоких ущелий неизвестны в средней Эфиопии, где сгруппировалось почти все население, сосредоточились все города, за исключением тех, которые возникли вокруг какой-нибудь крепости или привлекающей богомольцев церкви, приютившихся на вершине горы. Пояс заселения в Эфиопии заключается между 1.800 и 2.500 метрами: это война-дега или область винограда, между дегой и куаллой. На этих высотах средняя температура соответствует средней температуре берегов Средиземного моря, с тою разницей, что перемена времен года, с зимы на лето, там гораздо менее чувствительна. Так как плоскогорье Эфиопии лежит в тропическом поясе, то лучи солнца имеют там всегда почти равную силу, и разница между зимой и летом незначительна; колебания температуры зависят главным образом от чистоты неба и густоты облаков. По Брюсу, наибольшая температура в Гондаре, в апреле, 22°,17 Ц., наименьшая, в августе, 13°,49 Ц. Так же, как на Антильских островах и в странах, где чередуются муссоны, эфиопский год делится на два времени, определяемых появлением и исчезновением дождей.

Сравнительные температуры плоскогорья Эфиопии и берегов Красного моря:

| Широта | Высота | Средняя годовая температ. | Средняя самого холодного месяца | Средняя самого теплого месяца | ||||

| Побережье | Macсова | 15°36' с. | 0 метр. | 31°,4 Ц. | Январь | 25°,5 | Июнь | 36°, 9 |

| Плоскогорье | Гейдар | 12°36’ „ | 2.270 „ | 19°,4 „ | Декабрь | 17°,6 | Апрель | 22°,7 |

| Анкобар | 9°34’ „ | 2.500 „ | 13°,0 „ | Декабрь | 11°,0 | Июнь | 16°,7 | |

Период дождей в отношении времени наступления и продолжительности меняется, смотря по широте, высоте, положению различных эфиопских стран; некоторые местности имеют даже два дождливых сезона, как переходная территория, принадлежащая в одно и то же время к двум метеорологическим областям. На возвышенностях южной Эфиопии бывают две зимы: одна начинается в июле, когда солнечные лучи падают почти вертикально на землю, и оканчивается в сентябре; другая, менее продолжительная, падает на январь или на февраль и март, когда полоса облаков, образующаяся в поясе столкновения между контр-пассатами и полярными ветрами, отодвигается к югу. В центральной области Эфиопии зимнее время или азмара начинается обыкновенно в апреле и продолжается, с некоторыми перерывами, до конца сентября; но у северо-западного основания гор, в провинциях Бого, Галабат, Гедареф и Сенаар, этот дождливый сезон распадается на два, из которых один наступает в апреле или в начале мая, а другой, период больших ливней, обнимает месяцы июль, август и сентябрь. Дожди, приносимые ветрами, дующими с Красного моря или Индийского океана, падают почти всегда после полудня и сопровождаются грозами; после ливня небо опять проясняется и остается безоблачным всю ночь и все следующее утро до нового дождя. На восточной покатости Эфиопских гор порядок времен года обратный: там дожди, приносимые северным ветром, падают зимой, то-есть с ноября по март; африканские берега Красного моря находятся в области зимних дождей Средиземного моря, тогда как аравийские берега, внутренняя часть Египта и верхняя Эфиопия принадлежат к другому климатическому поясу. Иная гора, лежащая на рубеже двух поясов, получает попеременно и летние, и зимние дожди, так что абиссинским пастухам стоит только вертеться кругом горы, чтобы находить, смотря по времени года, траву, необходимую для стад, или землю, пригодную для культуры. В эту пору года воздух, над низменными равнинами эфиопской территории, отличается необыкновенной влажностию: гигрометр никогда не показывает меньше 60 процентов. На плоскогорьях, напротив, воздух вообще сух.

В тех областях Абиссинии, где годовое количество дождя было измеряемо, оно колеблется между 7 и 8 дециметрами; но это количество должно быть гораздо больше в некоторых высоких долинах, где грозовые облака сдавливаются ветрами; число градусов там весьма значительно. Известно, что водяные лавины имеют очень грозный характер в долинах, доминируемых крутыми и лишенными растительности склонами; на восточной покатости краевых гор Эфиопии, где ложе ручьев так сильно наклонено, эти внезапные потопы более опасны, чем где-либо: как только послышался отдаленный гул потока, нужно поскорей взбираться на склоны горы; еще несколько минут—и внизу, по дну долины, уже несется огромная масса воды, грязи и мелких камней. В дождливое время года сообщения совершенно прерываются между плато, разделяющими глубокия куаллы. В равнинах Самхара, среди песков, солончаковых глин и лав, караваны задерживаются иногда нестерпимой жарой, которую отражают почва или скалы, или песчаными вихрями харифа,—красные движущиеся столбы, прогуливающиеся по пустыне.

Флора Эфиопии, очень разнообразна, благодаря различию климатов. Главных поясов растительности, разумеется, два: пояс высоких плато и пояс низких долин; но есть очень много видов, которые успешно произрастают и в той, и в другой зоне: каждое растение имеет свою особенную область, отличающуюся протяжением и вертикальной высотой вдоль склонов. Берега Красного моря имеют свою специальную флору, главными представителями которой являются кассипурея (cassipourea africana) и шора (аvicennia tomentosa),—деревья, растущие в зоне побережья, попеременно покрываемой и оставляемой водами; на берегах бухты Гауакиль эти деревья почти такой же величины, как европейский бук, и походят на него видом. У подошвы гор Эфиопской цепи зона степи Сахель, которую часто называют пустыней, но совершенно несправедливо, заключает почти только кустарник, исключая места, лежащие в соседстве источников. Флора куалл отличается особенно тем, что она очень богата деревьями, которые теряют листву в сухое время года. Там растут сикоморы и смоковницы; тамариски теснятся по берегам ручьев, акации переплетают свои колючия ветви на каменистых пространствах; там и сям огромный баобаб, «слон растительного мира»,—этот представитель семейства мальвовых, который, будучи самым большим деревом, имеет однако во многих отношениях вид травы,—высоко поднимает свой пузатый ствол, часто полый внутри и наполненный водой, и свои короткия толстые ветви, оканчивающиеся розетками листьев; когда буря повалит этого великана растительного царства, его громадный ствол, имеющий от 20 до 25 метров (до 12 сажен) в окружности, утилизируется пастухами, которые укрываются в нем, вместе со стадами, от жары и непогоды. Пальмы не проникают в куаллы, они не удаляются от берегов Красного моря; финики привозятся в Эфиопию из Аравии. Растения, доставляющие абиссинцам хлебные злаки особенных видов или разновидности, совершенно отличные от европейских растений этого рода,—особенно успешно произрастающие в поясе средней высоты, где сгруппированы почти все города Эфиопии. Земледельцы Шоа и Амгары, говорят, имеют в своем распоряжении 28 сортов проса, 24 сорта пшеницы, 16 разновидностей ячменя, разные виды ржи и кукурузы; самое обыкновенное хлебное растение—элевзина, по местному дакусса, из которой варят пиво, и которая в прежнее время доставляла исключительно хлеб для царского стола; абиссинская поа, по местному теф или тиеф, тоже в большом употреблении: маленькия зерна её дают муку, из которой приготовляется хлеб. Картофель, ввезенный из Европы Шимпером, некоторое время хорошо родился, но затем, когда на нем появилась болезнь, эфиопские крестьяне совершенно перестали сеять его. Вид банана, musa ensete, растущий в куаллах, редко приносит плоды, может-быть, потому, что он родом из равнин галласской земли; в Эфиопии пользуются только листьями, идущими в корм скоту, и корнями, которые от варки приобретают вкус картофеля, и из которых приготовляют тесто, очень ценимое в земле Ильм-Орма. Что касается европейских фруктовых дерев или соответственных видов, то они дают по большей части превосходные плоды; но виноград, который был, без сомнения, введен из Европы, как о том свидетельствует его почти греческое название война (ойнос) и который прежде был очень распространен, судя по тому, что вся промежуточная полоса Эфиопии называлась «страной виноградников», то теперь едва существует еще несколько футов этого растения: он погиб от болезни, называемой цвелью; некоторые путешественники в исчезновении винограда винят также царя Феодора, приказавшего вырвать все лозы, под предлогом, что вино должно быть предоставлено существам, стоящим выше человека. Наконец, кофейное дерево, божественное растение страны Каффа, кажется, не местного происхождения в собственной Эфиопии: его культивируют только в Годжаме, в окрестностях Гейдара, на южных берегах озера Тана и в некоторых других местностях плоскогорья.

Одно из самых характеристичных диких растений Эфиопии, одно из тех, которые наиболее способствуют сообщению пейзажам страны их специальной физиономии,—колкуал, молочай-канделябр, похожий на гигантские молочаи Канарских и Азорских островов; эти растения так плотно переплетают свои мясистые ветви, что из них делают живые изгороди вокруг полей и деревень для защиты от непредвиденного нападения; у некоторых экземпляров разветвляющийся стебель достигает около 6 сажен высоты; молочный сок колкуала—страшный яд, находящий обширное применение в эфиопской фармакопее, а древесина его идет на приготовление пороху. Другое растение, видом и размерами похожее на пальму, украшает склоны гор до высоты 3.300 метров: это джибара (rhynchopetalum montanum), оканчивающаяся наверху пучком мечевидных листьев, из которого поднимается цветочный стебель, от 3 до 5 метров (до 7 аршин), опоясанный красивыми лиловыми цветками, открывающимися последовательно снизу вверх; но растение умирает, когда отцветет. Другое характеристическое растение эфиопских возвышенностей—репейник гигантский (echinops giganteus), ствол которого похож на ствол дерева, а цветы величиной с человеческую голову. Еще больше вереск, достигающий высоты 8 метров. На террасах же дег растет величественный куссо (brayera anthelmintica), густая листва которого увешана бесчисленными гроздьями розовых цветов, употребляемых в виде настоя против солитера, не только в Эфиопии, но также в Европе с тех пор, как медик Брайер рекомендовал это средство. Один вид фигового дерева, ficus daro, походит на индийскую смоковницу своими воздушными корнями, образующими новые стволы, начинающийся лес, под которым сотня людей могли бы найти тень: легенды, относящиеся, очевидно, к даро, говорят о целых армиях, стоявших лагерем под ветвями одного абиссинского дерева. Ванце (cordia abyssinica)—густое дерево, которое обыкновенно садят вокруг домов. Семейство хвойных представлено на высоких плоскогорьях Эфиопии тисом и особенно можжевельником, исполинский ствол которого достигает высоты 30 и 40, а в Шоа даже 50 метров высоты. Этим деревом обсажены кладбища, и ветки его бросаются на могилы. Можжевельник, раскалываемый на длинные щепы,—ибо туземцы даже не дают себе труда распиливать его на доски,—есть главный строевой лес в Абиссинии; кроме того, его употребляют как топливо.

Некоторые эфиопские области, именно предгорья Зебуля, к востоку от краевой цепи, покрыты громадными лесами можжевельника, где топор пока еще сделал очень мало просек. Леса эти представляют единственное в своем роде зрелище, так как ни в какой другой части света не увидишь хвойных деревьев, как деревья северного пояса, соединенных одно с другим сетью лиан, так густо переплетающихся, как лианы тропических лесов. Но в целом Эфиопия страна безлесная; общераспространенный в Африке обычай выжигать сухую траву на пастбищах объясняет истребление почти всех лесов на высотах. Во многих местах не увидишь, с высоты гор, других зеленых пятен, кроме тех, которыми кажутся пашни вокруг селений и священные рощи при церквах. Впрочем, древесные породы, принадлежащие абиссинской флоре, немногочисленны: до сих пор известно не более 235 различных пород, из которых только 30 свойственны области война-дега и 10 области дега. Но, благодаря разнообразию климатов и растительных видов, изменяющихся последовательно с увеличением высоты на горных склонах и террасах, Эфиопия могла бы сделаться современем обширным ботаническим садом для культуры всех европейских деревьев, всех пищевых и промышленных растений. Бедная минералами, так как имеет только железо, соль и серу в вулканических местностях, да немного золотого песку в Годжаме и Дамоте, эта страна располагает зато бесконечными рессурсами, которые дает ей универсальность её флоры, европейской на вершине, индийской у основании гор: но эти естественные богатства будут оставаться почти непроизводительными до тех пор, пока удобные пути сообщения не поставят эфиопские плоскогорья в торговые сношения с внешним миром. В самую благоприятную пору года, когда дожди не превращают тропинки в непроходимые топи, а ручьи в бурные потоки, путешественнику нужны обыкновенно целые месяцы, чтобы пройти Абиссинию, от берегов Красного моря до равнин, спускающихся к Нилу. Места остановок, условия продовольствия определяются верховной властью, и многим путешественникам приходилось ждать по неделям и месяцам разрешения продолжать путь.

Разнообразие климатов и флор имеет следствием разнообразие животных видов, диких и домашних: как растения следуют одно за другим на боках гор в порядке, соответствующем порядку поясов на поверхности земного шара, так точно и фауна расположена ярусами по горным склонам. Внизу абиссинская фауна имеет арабский или сахарский характер; на предгорьях она соответствует фауне Сенегала; средиземноморская на плоскогорьях, она почти европейская на вершинах гор. В нижних равнинах водятся жирафы, зебры, дикие ослы, одна форма которых была новинкой для натуралистов. Страусы тоже живут в низменностях. Из многочисленных видов антилоп, обитающих в Эфиопии, некоторые поднимаются по откосам плоскогорья лишь на небольшую высоту, тогда как на высочайших вершинах Симена, на высоте более 4.000 метров, встречается каменный баран. Разные породы обезьян, между прочим, соlubus guereza, с великолепной черной и белой шерстью, не покидают лесов низменных областей Шоа, Годжама, Куалла-Воггара: но на высоте 2.000 метров живут, некоторые виды собачьеголовых (павианов). Что касается носорога, то его видали в горах Абиссинии до высоты 2.500 метров, среди скал, на которые он взбирается бегом. Слон тоже горное животное, хотя он и предпочитает лесные чащи нижних равнин, где делает большие опустошения, пожирая листья, ломая ветви, вырывая с корнем деревья. Но когда реки иссякнут, недостаток воды гонит его из низменных местностей: тщетно тяжелые животные ложатся в высохшее русло потоков, в надежде, что хоть немножко влаги насочится во впадину, выдавленную их грузным телом; покидая теплые земли, чтобы забраться в высокие долины, где еще текут кое-какие ручьи, они бродят в горах области Бого, господствующих над течением Таккаце и над берегами озера Тана. Впрочем, эти толстокожия становятся редки, потому что охотники преследуют их с ожесточением, не только ради их драгоценных бивней, но также потому, чтобы отмстить за вред, наносимый ими полям. Арабы, жители равнины, рассказывают, что слоны отлично знают, когда нужно ожидать прохода обозов с дуррой, отправляемой в горы: подкарауливая караван из засады, они вдруг появляются посреди дороги; испуганные верблюды становятся на дыбы и убегают, сбросив с себя кожаные мешки, наполненные хлебом, и догадливые грабители овладевают большими запасами зерна. Недостаток же воды в равнинах заставляет бегемотов пробираться во внутреннюю Эфиопию, до подошвы водопадов: они купаются в водоемах верхнего Таккаце и не боятся всходить по скатам гор на большое расстояние от потока; эти толстокожия водятся также во множестве в водах озера Тана, но не достигают там таких больших размеров, как в африканских беках. Крокодилы поднимаются по рекам Абиссинии почти до самых потоков: но те из них, которые не могут уйти, поднимаясь по текучим водам, и которых отступление озер или временных луж в высохших реках оставляет в тине, погружаются в спячку на все время, пока продолжается засуха; новый разлив пробуждает их из оцепенения.

Лев редко заходит в места, лежащие выше низменных пространств, и по направлению к северу не переходит за территорию племени бени-амер; от своих родичей центральной Африки он отличается темным цветом гривы, а одна разновидность, живущая на берегах Таккаце, имеет даже совершенно черную шерсть. Убить льва считается славным подвигом для воина: победитель с торжеством приносит шкуру сраженного зверя своему королю, который жалует ему от неё несколько обрезков, прибиваемых к щиту в виде украшения. Леопард опаснее льва, потому что он смелее и рыскает по стране до высоты 3.300 метров; отведав раз человечьего мяса, он уже предпочитает его всякому другому: Эфиопия, как и Индия, имеет своих «людоедов» между дикими животными. Другой хищный зверь, еще более страшный,—вобо или асамбо, которого Лефевр считал волком, но который, говорят, имеет свойства льва и леопарда: во всех местностях Эфиопии туземцы уверяют, что видали его желтую или сероватую, с черными полосами, шубу; к югу от Абая, один из этих зверей напал на хижину Чекки и разорвал ребенка. Пятнистая гиена очень обыкновенна. Буйвол, встречающийся особенно в куаллах, близ рек и ручьев, из диких зверей всего чаще нападает на человека; нет врага, которого бы он испугался, и никакие преграды не в состоянии остановить его—ни болота, ни скалы, ни чащи колючего кустарника. Когда убивают старых буйволов, всегда находят у них на теле глубокие знаки битв; часто они ломают свои исполинские рога, достигающие иногда 60 центиметров в окружности основания; рога эти служат любимым кубком у эфиопских гастрономов. Дикая фауна заключает в себе также кабанов, мясо которых эфиопские христиане иногда едят, чтобы подразнить магометан; но обыкновенно это животное считается нечистым. Абиссинцы не прикасаются также к черепашьему мясу; но из всех живых существ заяц наиболее противен им, и они ни за что не решатся отведать мяса этого грызуна, в отношении которого ими еще строго соблюдается закон Моисея. Обыкновенно повторяют, что в Африке нет певчих птиц, но нигде нельзя лучше, чем в Эфиопии, убедиться в неосновательности этого общепринятого мнения: певчия птицы представлены в этой стране большим числом видов, при том почти все они отличаются ярким оперением. Священный ибис (geronticus aethiopicus), которого не видно больше на берегах египетского Нила, все еще живет в высоких абиссинских долинах. На ветвях деревьев, наклоненных над ручьями и стоячими водами, висят бесчисленные гнезда ткачика (textor alecto или ploceus aureus), птички из семейства воробьиных; Штеккер насчитал 872 этих корзиночек, висевших на одной акации.

Смотря по высоте обитаемой ими области, абиссинцы имеют различных домашних животных. Верблюдов они держат только в низменных частях страны, и выше 1.500 метров уже не встретишь этого животного. Что касается абиссинской лошади, очевидно, арабского происхождения, то она распространилась во всех населенных местностях Эфиопии, но видоизменяясь мало-по-малу: она меньше, коренастее арабской, отличается собачьей верностию и не уступает мулу выносливостию и ловкостию при восхождении по горным тропинкам. Осел тоже был введен на плоскогорьях, но там это животное почти бессильное и мало пригодное для перевозки: он не имеет ни одного из качеств, так выгодно характеризующих его египетских родичей. Эфиопия, с её обширными пастбищами, покрытыми густой, сочной травой,—страна особенно благоприятная для скотоводства, и некоторые из рас, отличающихся ростом и формой, длиной рогов и цветом шерсти, могли бы соперничать с лучшими европейскими породами. Два вида овцы, одна с тонким, другая с толстым хвостом, так же, как промежуточный вид, встречаются в различных частях плоскогорья. Абиссинцы разводят также коз, кожа которых дает пергамент, употребляемый главным образом для переписки книг духовного содержания; но у них нет ни свиней, ни голубей, ни уток, ни гусей; кур можно встретить в каждой деревне, а при некоторых церквах держат петухов, которые своим пением возвещают час утренней молитвы. Домашния собаки все мелкой породы, без замечательных качеств, за исключением пастушьих собак, отличающихся крупным ростом и большой храбростию. В некоторых округах Эфиопии занимаются также пчеловодством; но замечено, что мед имеет ядовитые свойства везде, где пчелы сосут цветки молочая-канделябра,—явление, подобное тому, которое наблюдали со времен глубокой древности в горах Кавказа и Понта.

В населении Эфиопии слились весьма разнообразные элементы. Переселенцы с полуострова Аравийского, с берегов Нила, с окружающих высоких и низменных равнин неоднократно смешивались там с аборигенами или первоначальными жителями страны. Аборигенами считаются агау или «вольные люди», которые еще составляют основу эфиопской нации и живут главным образом в провинциях Ласты, на Верхнем Таккаце, и в Агаумедере, к западу от озера Тана. По мнению египтологов, агау—потомки нубийского народа уауа, о котором говорят древние египетские памятники, и который был постепенно оттеснен к Верхнему Нилу и в горы. Различные обряды указывают, будто бы, на продолжающееся влияние древне-египетской религии. На берегах Голубого Нила, так же, как на Таккаце, агау справляют праздники в честь божественной воды. Они почитают также змею, которая играла такую важную роль в первоначальной мифологии египтян, и которую и теперь еще боготворят многие народцы Старого и Нового Света. Агау говорят особенным наречием, хамтенга или хамва, которое, впрочем, принадлежит к тому же корню, как и амхаринья, обычный язык абиссинцев.

Фелаши, эфиопские евреи, число которых определяют различно, от 10.000 до четверти миллиона, по всей вероятности, братья агау по происхождению: они встречаются во всех частях плоскогорья и даже в Шоа и Кураге, разделенные на три религиозные группы, имеющие каждая своего первосвященника: в южной Эфиопии их называют фенджами; теперь их уже нет в горах Симена, где они еще в конце шестнадцатого столетия составляли большинство населения. Имя их «фелаша» значит «изгнанные», и они действительно называют себя потомками изгнанников Святой Земли. С другой стороны, они любят также ссылаться на легенду, производящую их от Менелика, сына Соломона и царицы Сабейской. Из путешественников, посетивших фелашей, многие находят, что тип их очень напоминает восточных евреев; но большинство исследователей не заметили поразительной разницы в чертах лица между этими туземцами и их соседями, разве только ту, что глаза у первых немного скошены, как и у агуа. Равным образом и язык фелашей, куара, хуара или хуараца, который, впрочем, кажется, близок к исчезновению, походит на идиом агау, что придает еще большую вероятность гипотезе относительно общности происхождения этих двух групп населения. Но религиозное рвение «изгнанников» так сильно связывает их с евреями, что нет ничего удивительного, если другие сыны Израиля смотрят на них как на единоплеменников. Во всяком случае, было время, когда религиозная связь между различными иудейскими общинами, от Палестины до Эфиопии, была полная: от иерусалимской горы Мория до многочисленных «Синаев» африканских плоскогорий сообщения были непрерывные, благодаря могущественным еврейским республикам, занимавшим большую часть Аравийского полуострова, и из которых одна существовала еще в Гимиаритской стране за пятьдесят лет до рождения Магомета. С востока религия распространилась через Красное море, и когда наступил период упадка, «избранный народ» всего лучше сохранился на западе. Фелаши не имеют уже, как прежде, религиозного преобладания в Эфиопии, и династии их оставили по себе одно только воспоминание; однако, они и не составляют, как евреи в Аравии, всеми презираемой и гонимой касты.

Во всех почти провинциях фелаши держатся особняком от других абиссинцев, живя в отдельных селениях или в особых кварталах в городах: их «мечети», разделенные на три отделения неравной святости, как скинии первых израильтян, можно узнать издали по глиняному горшку, поставленному на коньке кровли. Очень заботящиеся о сохранении в чистоте своей расы, эти эфиопские евреи никогда не женятся на иноверках; им даже запрещено входить в жилища христиан, и когда им случится осквернить себя подобным посещением, они обязаны очиститься, прежде чем снова переступить порог своего дома. Многоженство не в обычае, и брак уважается у них гораздо больше, чем у других абиссинцев, хотя женщины пользуются большой свободой; в противоположность христианским семействам, ранние браки редки: брачные союзы обыкновенно заключаются в возрасте от двадцати до тридцати лет для мужчин и от пятнадцати до двадцати лет для женщин. Подобно магометанам, они вообще стоят по нравственности гораздо выше христиан, своих господ. В противоположность другим евреям, абиссинские иудеи не имеют никакой охоты к торговле; они по большей части ремесленники—кузнецы, каменщики, плотники, гончары, ткачи; есть между ними и такие, которые занимаются земледелием или скотоводством, но все они единогласно осуждают профессию купца, как несогласную с законом Моисея. Из этого видно, что толкование священных книг у них иное, чем у раввинов Европы и Азии; впрочем, каково бы ни было их усердие в исполнении предписаний «закона», к обрядам их примешано не мало церемоний. заимствованных от местных христиан. Главная их забота—строго соблюдать день субботний, приносить жертвы на священном камне храма и, согласно традиционным формам, держать себя в чистоте посредством частых омовений и удаления лиц, оскверненных болезнью: каждая семья имеет вне деревни хижину, куда должны быть переносимы больные на определенное число дней, и там же всего чаще кончают свою жизнь старики, лишенные неумолимым законом счастия иметь подле себя сына. Но, вероятно, в очень недолгом времени религиозные обычаи фелашей перейдут в область воспоминаний, так как эфиопское правительство держится того принципа, что подданный должен исповедывать веру своего повелителя.

Каста камантов, которые встречаются в небольшом числе в горах окрестностей Гондара и в куаллах северо-западной покатости Эфиопии, а также в Шоа, говорит языком фелашей и не отличается от них типом лица, почему и этих туземцев причисляют к агаусской расе. Своими преданиями они связаны с фелашами и, подобно последним, называют себя последователями пророка Моисея; если они не празднуют субботы, то по крайней мере отдыхают в этот день от трудов; некоторые, говорят, воздерживаются от работы в христианские праздники. Однако, и христиане, и евреи смотрят на них как на язычников; говорят, что они ходят исполнять некоторые обряды у подошвы скал. В начале своего царствования Феодор хотел-было обратить их насильно в христианскую веру; но ему заметили, что не годится третировать как равных перед Богом людей презираемого сословия, служащих водоносами и дровосеками у гондарской буржуазии. Каманты очень трудолюбивы, и в этом отношении могли бы служить примером абиссинцам, считающим себя выше их: это благодаря им, Гондар и другие соседние города получают каждое утро необходимое продовольствие. Как орегонцы Нового Света, как ва-куафи, живущие в соседстве Килиманджаро, и различные бантусские племена, камантские женщины прокалывают себе мочку ушей при помощи деревянных кружков, так чтобы наружный хрящ свешивался на плечи. Обитающие на берегах озера Тана войтосы, охотники на бегемотов и рыболовы, которые еще недавно говорили агаусским языком, также принадлежат к первоначальному, коренному населению: они не подвергают своих детей обрезанию и питаются безразлично мясом чистых и нечистых животных. Целланы, в той же области, суть кочующие пастухи.

Племена менса и бого или билен, живущие на северной покатости Эфиопских гор, в Сенгите, Сеннагейте или «Прекрасной стране», отделяющей Сахель от Барки, тоже, будто бы, агаусского происхождения, тогда как, по мнению Антуана д’Аббади, они происходят от блеммисов. Богосы, или вернее боасгоры, то-есть сыны Боаса, производят свой род от одного агауса из Ласты, который, будто бы, покинул родину около половины шестнадцатого века, чтобы избегнуть грозившей ему вендетты (родовой мести). Живя на военной границе между магометанами равнины и христианами плоскогорья, богосы были почти истреблены теми и другими; в 1858 году общее число их не превышало 8.400 душ; однако, этот слабый обломок нации сохранил свой язык, билен, и кое-какие остатки христианских верований и обрядов. Хотя низведенный в своей численности до нескольких групп семейств, этот маленький африканский народ есть, однако, один из тех народов, которые сделались предметов глубокого и всестороннего изучения, так как их обычаи взяты за тип обычаев, наблюдаемых у всех населений северной Эфиопии. Общество делится на два резко разграниченных класса—класс «старших», или шумалье, и класс «клиентов», или «тигре», из чего можно заключить, что эти плебеи—побежденные абиссинцы или иммигранты, принятые в качестве просивших убежища пришельцев. Тигреец—крепостной «старшаго» или шумалье; но последний не имеет права продать его: он может только уступить его вместе с землей другому помещику; он даже обязан оказывать ему покровительство и защиту, мстить за нанесенные ему обиды; кровь тигрейца оценивается в другую плебейскую кровь или в 93 коровы, тогда как кровь шумалье должна быть оплачена другой благородной кровью или 158 головами скота. Старший сын дворянина получает в наследство его обоюдуострый меч, белых коров, земли и крепостных, но дом отеческий достается самому младшему из сыновей. Дочери, почти всегда выдаваемые замуж в очень раннем возрасте, не наследуют после родителей. Добродетель женщин ценится очень высоко, посягнувший на нее приравнивается убийце; но женщина, не пользующаяся уважением как человек, ценится только как вещь, как собственность: лично она существо бесправное, безответственное, даже не имеющее никаких обязанностей; ее уподобляют гиене, животному, наиболее презираемому в Эфиопии. У богосов муж никогда не видит лица своей тещи и даже никогда не произносит её имени. С своей стороны, жена не могла бы, не совершив преступления, назвать имена своего мужа и свекра. По преданию, великолепная страна, обитаемая ныне богосами, была отечеством ромов, которые до сих пор еще прославляются в песнях, как храбрые воины, «такие смелые, что бросали копья в небо». Над костями их воздвигнуты каменные памятники, и в народе есть поверье, что злые духи стерегут сокровища, зарытые в этих древних могилах. Кто были эти ромы? Может-быть, колонисты византийской цивилизации, хвалившиеся именем римлян; может-быть, адулитанцы, загнанные внутрь страны мусульманским нашествием.

К северу от богосов, и тоже на передовых террасах Эфиопских гор, живет племя такуэ, также агаусского происхождения, говорящее биленским наречием, почему этих туземцев, как и богосов, называют иногда биленами. Подобно большинству своих соседей, такуэ с гордостью называют себя—вероятно, не без основания—нацией победителей; но они уроженцы Африки, по крайней мере с незапамятных времен, и в Гамасене еще показывают поля, принадлежащие их родам. Дамбеласы, на западе, тоже абиссинцы, тогда как менса, на восточных плато, и мареа, в гористой области, ограниченной с севера течением Ансебы, приписывают себе арабское происхождение и даже производят свой род от дяди пророка Магомета; они полу-номады, хотя и земледельцы, и живут в шатрах. Впрочем, оба эти племени, менса и мареа, были христианами, так же, как такуэ и богосы, и только в первой половине нынешнего столетия началось дело обращения их в магометанскую веру, прежде всего бедняков и порабощенных; начальники же приняли новую религию только после обращения главной массы нации; в больших бедах они иногда взывают о помощи к старому богу Эгзиабегеру, заменяемому Аллахом в обычных молитвах. Со времени своего вступления в лоно ислама, мареа не делают более земляных насыпей над могилами покойников, как богосы. В числе около 16.000 душ, они делятся на два племени—на «черных» и «красных»; но, по странному контрасту, «красные», составляющие южный отдел, возделывают черноватые земли, тогда как мореа, «черные», живут на почве красного цвета. Что касается их языка, то они говорят наречием побежденного народа тигрейцев, жалких илотов, бесправных существ, которые считаются рабами каждого мареа в отдельности и целой нации, вопреки правилам ислама, дающим имя братьев всем верующим без различия. Когда умирает кто либо из благородного сословия, то-есть из мареа, каждый домохозяин тигреец обязан привести корову наследникам усопшего. Во всем свете нет расы аристократов, которая бы равнялась мареусу по гордости. Оттого «смерть без фраз» есть единственная кара, какая может быть на него наложена; он никогда не явится ни перед каким судилищем, никогда не унизится до того, чтобы извиниться или оправдываться. Когда кровь расы осквернена рождением вне брака, отец, мать, ребенок предаются смерти все вместе: так исчезают следы преступления против чистоты породы.

Хабабы или аз-гиббесы, пастухи, кочующие к северу от племен менса и мареа, на гористых плато, ограниченных с востока прилегающею к Красному морю равниной Сахель, с запада долиной Барки, тоже связаны с эфиопскими населениями своим языком, происходящим от языка гез, как и тигрейский, и преданиями, ибо они были христиане, по крайней мере по имени, до половины девятнадцатого столетия; сделавшись из земледельцев номадами, они приняли религию других кочевых племен, которыми они окружены. Разделенные на маленькия пастушеские республики, все богатство которых заключается в скоте, хабабы перекочевывают с гор на предгорья и в равнину, отыскивая места, где есть вода и пастбища. На зиму великолепное плато Нафка, которое может быть рассматриваемо как центр области хабабов, совершенно пустеет и отдается в полное владение диким зверям; между тем остатки построек, могилы, расположенные тремя или четырьмя круговыми уступами, доказывают, что прежде эта страна была обитаема оседлым образом: развалины эти приписываются бет-малье или «людям богатого дома», маленькому племени, как полагают, принадлежащему к первобытным жителям. Слон в земле хабабов такой же кочевник, как и люди. Пока продолжаются зимние дожди, он бродит целыми группами по восточным скатам плоскогорья, на окраине равнины Сахель; затем, летом, поднимается к высотам плато Нафка, чтобы спуститься после на запад и пробраться в долину Барки и на склоны абиссинских гор.

К западу, к северу и к востоку от хабабов, в низменностях, тянется полукругом смешанный пояс, занимаемый бени-амерами, которые произошли, кажется, от смешения абиссинцев и беджасов, и у которых «бедуинский» идиом беджасов борется за преобладание с тигранским диалектом, известным в крае под именем гасса. Сахельские небтабы, все благородные и признаваемые за таковых соседями, тоже разделены между двумя глоссологическими зонами. Эфиопский элемент тем сильнее представлен, чем ближе племена бени-амеров к большому плоскогорью: племена, живущие в соседстве менсаев, в равнинах Самхара, говорят почти исключительно тигранским наречием; кровные союзы делаются через дочерей богосов и других горных народцев, которых, т.е. дочерей, бени-амеры берут себе в жены; сами же они слишком горды, чтобы отдавать своих дочерей в замужество к абиссинским племенам. В этих промежуточных областях, как на невольничьих рынках, окружающих область плоскогорий, можно встретить самые разнообразные типы, от типа агау, с широким лицом и выдающимися скулами, до типа арабов или арабизованных, каковы гадендоа или шайкиехи, с высоким лбом, с плоскими щеками, с тонким носом, с диким, почти свирепым взглядом.

Что касается сахо или шохо, которые занимают, к западу от Массовы, покатость плоскогорья Гамасен, и которые к рессурсам, даваемым скотоводством, прибавляют заработки, доставляемые им ремеслом проводников между приморским портом и горами, то они признаются некоторыми писателями за истых абиссинцев, тогда как большинство путешественников причисляют их к афарам или даже к галласам; наречия их, афарского происхождения, походят на диалекты, которыми говорят во всей южной области до реки Ауаш. Хотя очень умеренные в пище, они довольно полные из себя, и цвет лица у них удивительно свежий. Господствующая религия у племени шохо, как и у всех народностей поморья,—магометанская; однако, в соседстве плоскогорья встречаются туземцы этого племени, у которых к мусульманской вере примешано не мало христианских воспоминаний, и некоторые селения, где имеют пребывание миссионеры, обратились в католицизм. Шохо, хотя номинально подвластные «царю царей», в действительности независимы, и начальники их не имеют другого авторитета, кроме имени: все члены племени совещаются. как равные, в собраниях, и тот из них, кто попытался бы продиктовать свою волю, был бы исключен или предан смерти. Соблюдение наследственных обычаев, уважение общественного мнения—вот узы, соединяющие шохо в сплоченную нацию. Закон крови соблюдается с крайней строгостию. Убийца должен умереть или заплатить цену, определенную за человеческую жизнь. Когда скрывшийся убийца не имеет родных, которые могли бы ответить за него, племя должно заступить их место, и тогда бросают жребий, чтобы узнать, кто будет должником крови. Впрочем, иногда бывает, что семья убийцы соглашается на его казнь, и в этом случае родные и друзья приходят, каждый по очереди, взять свою долю ответственности за смерть, потянув веревку, привязанную к ногам казнимого.

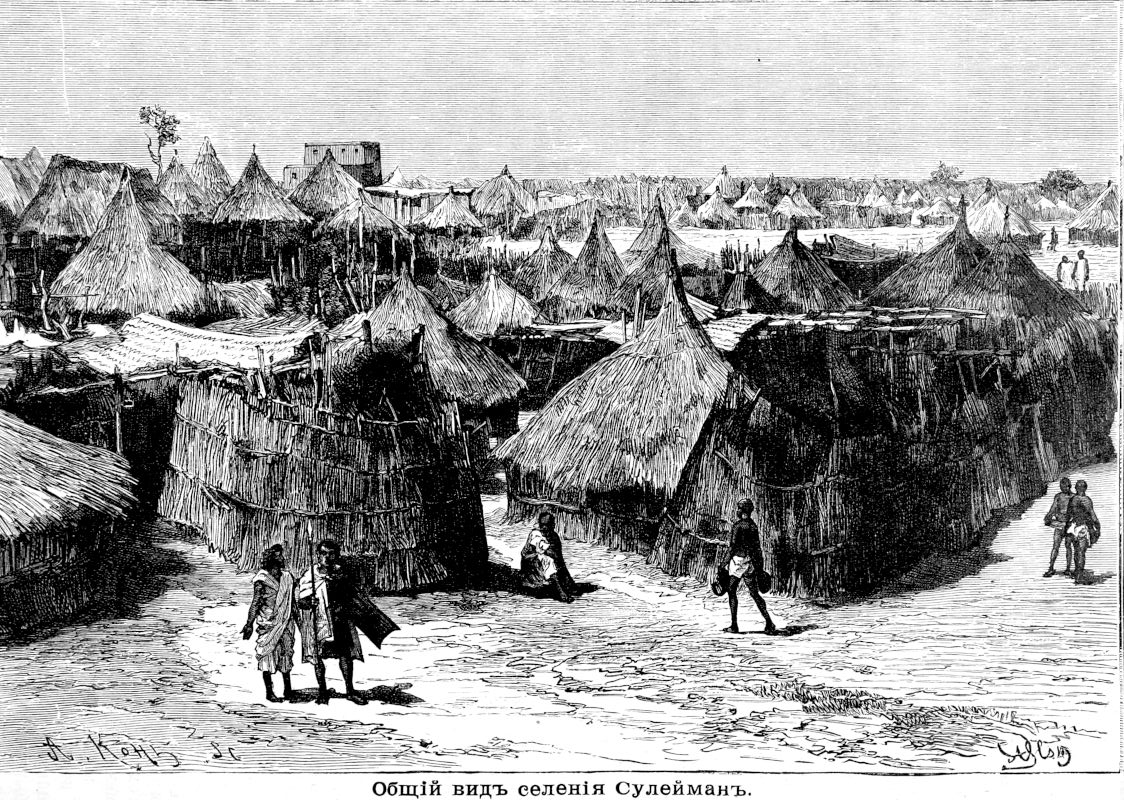

К западу от эфиопских плоскогорий, на предгорьях, обращенных к Атбаре, Рахаду, Дендеру, Голубой реке и её притоку Тумату, скрещения абиссинской расы происходили не с арабами или афарами, но с другими этническими элементами, с негритянскими народностями. Общее имя, даваемое этим туземцам, населяющим западный склон гор Эфиопии,—шангалла или шанкалла: под этим наименованием соединяют множество племен, различных по наружному виду, языку и происхождению. Они схожи между собою только цветом кожи, почти черным, да состоянием относительного варварства, в котором их поддерживают постоянные войны и беспрерывная охота на человека. С незапамятных времен и поныне эфиопские «бароны», живущие в соседстве шангалласских племен, считают одним из драгоценнейших своих прав право спускаться в леса предгорий со своей шайкой загонщиков и стрелков, убивать несчастных, осмеливающихся защищать свои деревни, и уводить партию пленников, чтобы презентовать их своему государю или продать торговцам невольниками. В соседстве равнины, шангалласам угрожает другой враг,—арабы, которые тоже обратили в рабство значительную часть чернокожого населения. Наконец, на юге нашествия галласов или ильм-орма часто сопровождались обезлюднением страны; правда, галласы, опустошив некоторые округи, сами поселились в них на жительство: таковы, к западу от Абая, галласы провинции Меча, сделавшиеся постоянными жителями на абиссинской территории; у этих галласов нет более ярых врагов, чем их прежние соотечественники: патриотизм изменился вместе с почвой.

Цивилизованные эфиопы плоскогорий составляют две главные группы, различающиеся языком и преданиями: жители Тигре, то-есть северо-восточных возвышенностей, и жители Амгары и Шоа, западных и южных областей. Тигрейцы, давшие свое имя занимаемой ими провинции, имеют, может-быть, немного более резкия черты лица, чем другие абиссинцы, от которых их, впрочем, трудно отличить; но они говорят особенным языком, тигринья, происшедшим от геза, классического языка, на котором написаны религиозные книги, и на котором священнослужители совершают богослужение в церквах, как-бы для того, чтобы придать больше святости своим молитвам и славословиям, произнося слова, непонятные народу. Семитические корни геза встречаются, более или менее смешанные со словами языка аборигенов и со словами галласского происхождения, в диалекте тигринья, так же, как в родственном наречии тигрие (тигре, тиграй), употребляемом населениями северного склона гор, в высоких долинах притоков Барки. «Бедуинский» язык хабабов есть гез, сохранившийся почти без изменений, и часто бывали примеры, что абиссинские теологи нарочно отправлялись в северные горы и подолгу жили среди этих смиренных пастухов, чтобы изучить в живой речи начала своего священного языка. Другое наречие того же происхождения, гасса, мало отличающееся от тиграя, сохранилось у бени-амеров, в равнинах Самхара, прилегающих к Красному морю; но у этого народа, где арабский элемент борется с элементом эфиопским, первый постепенно одерживает верх; с этой стороны, глоссологический пояс Абиссинии мало-по-малу съуживается в пользу арабского языка, подобно тому, как до недавнего времени христианская религия была оттесняема исламом.

Из двух главных эфиопских языков, тигринья и амхаринья, последний, также происшедший от геза, более распространен, благодаря превосходству цивилизации, принадлежащему жителям Амхары, и их политическому преобладанию. Амхаринья—язык торговли и дипломатии; он в тоже время и язык литературный, имеющий свою особенную азбуку, состоящую из 33 букв, каждая с 7 различными формами, следовательно, всего из 251 знака, которые пишутся от левой руки к правой, как в наших европейских языках, и число сочинений, написанных на этом языке, уже настолько значительно, что они составляют целые библиотеки. Важнейшие из этих библиотек находятся в Европе, и первое место между ними занимает абиссинская библиотека Британского музея, которая заключает 348 сочинений, взятых большей частию из коллекций царя Феодора. Большинство амхаринских книг духовного содержания и составлены для назидания верующих, но магия, история, грамматика тоже представлены в собраниях эфиопских сочинений, например, в библиотеке д’Аббади, состоящей из 234 рукописей. Наука обладает уже тремя словарями языка амхаринья; новейший из них, составляющий филологический труд капитальной ценности, есть тот, над которым д’Аббади работал больше четверти столетия. Что касается наречий тигринья, то они не имеют никакой литературы.

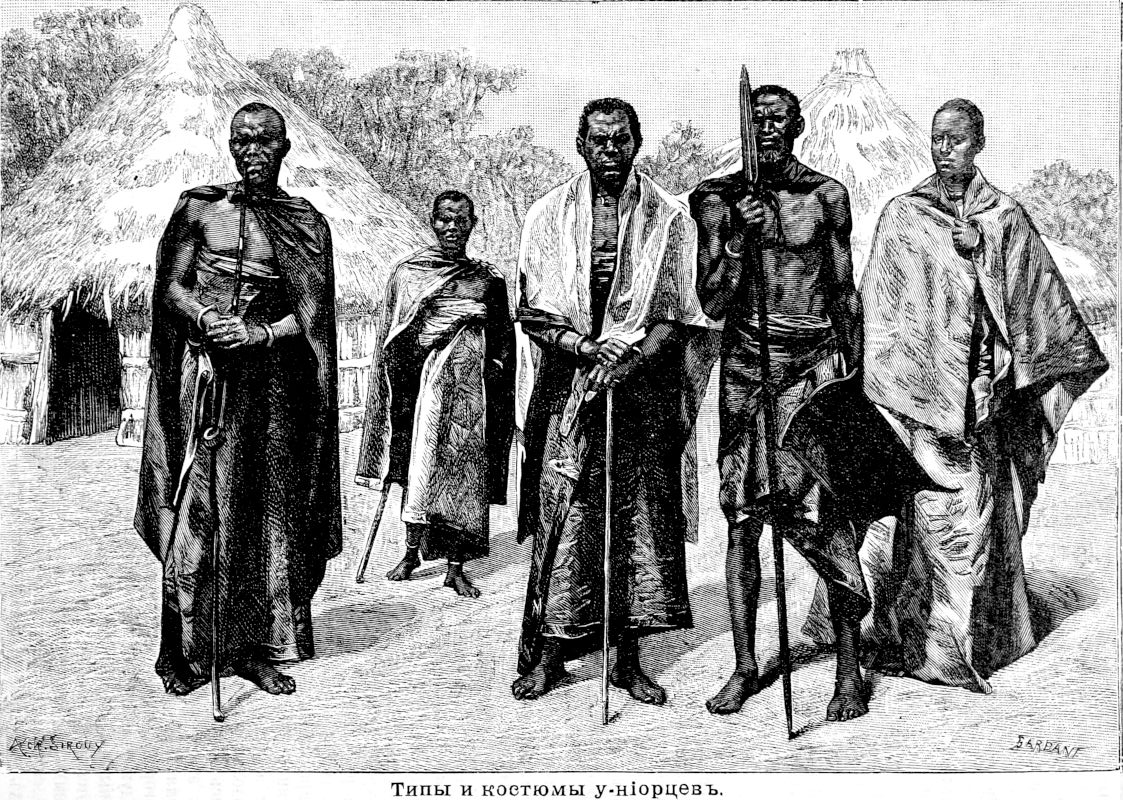

Абиссинцы различных провинций, Тигре и Амхары, представляют значительные контрасты, смотря по месту жительства, роду занятий, пище, расовым смешениям; но если не брать в рассчет крайностей, изменяющихся от негритянского типа до типа белых европейцев, то можно сказать, что в целом эфиопы отличаются красивым, пропорциональным телосложением и правильностию черт лица. Большинство среднего роста (1,60 метра; от 1,56 до 1,65 метр.), широкоплечи, немного худощавы, но удивительно изящны в жестах и манере держать себя; одетые в свою шуму, похожую на римскую тогу, они располагают с большой грацией складки костюма, сообразно подвижным впечатлениям своего ума. Лоб у них вообще высокий, нос прямой или даже орлиный, губы толстые, рот более выдвинутый, чем у европейца, подбородок заостренный. Голова, продолговатая, покрыта волосами слегка вьющимися, почти курчавыми, часто расположенными в виде маленьких пучков, известных у мусульман, торговцев невольниками, под именем фильфиль или «зерен перца». Борода у абиссинцев, как и у большинства африканцев, редкая; точно так же, подобно другим африканцам, они имеют привычку, моргая, щурить свои большие глаза, что часто придает их физиономии несколько фальшивое и вероломное выражение. Что касается цвета кожи, то в Эфиопии увидишь все оттенки, от совершенно черного цвета негра до смуглого цвета южного европейца, прибрежного жителя Средиземного моря: но господствующий цвет—темно-желтый, иногда впадающий в кирпично-красный; у абиссинки цвет лица обыкновенно довольно светлый, так что можно заметить внезапно выступившую краску. В молодости большинство женщин очень грациозны, но период красоты продолжается недолго; рост их пропорционально меньше, чем рост мужчин; по Гартману, он равняется, в среднем, от 1.45 до 1,48 метра, и лишь в очень редких случаях превосходит эту высоту.