XII. Египет

Пока не была известна шаровидность нашей планеты, все народы должны были воображать, что центр мира находится в обитаемой ими области, и у каждого народа даже ребенок мог показать пальцем точное место, озеро, гору или храм, которое считается серединой земель. Исследование земного шара доказало, что на земной поверхности, так же как и в бесконечном мировом пространстве, «центр везде, а окружность нигде»; однако, если изучать поверхность земного шара в отношении распределения континентальных масс, то, конечно, существует область, которая с большим основанием, чем всякая другая, может быть рассматриваема как занимающая истинное средоточие суши: такая область и есть Египет, или Миср, как его называют сами туземцы. С геометрической точки зрения, Малая Азия, Палестина, Месопотамия имели бы, пожалуй, такое же право, как и равнины Нижнего Нила, на признание за ними центрального положения в группе трех материков Старого Света; но Египет имеет над ними то преимущество, что он представляет легкий переход с одной морской покатости на другую: там пересекаются две большие диагонали мира—диагональ сухопутных дорог между Азией и Америкой и диагональ океанских путей между Европой и Индией. Открытие же Суэзского канала поместило Египет на полдороге в Америку и Австралию, так что древние египтяне совершенно справедливо отводили своему отечеству место сердца в великом земном теле. Одна из этимологий древнего имени Мемфис приписывает ему смысл «Середины Мира».

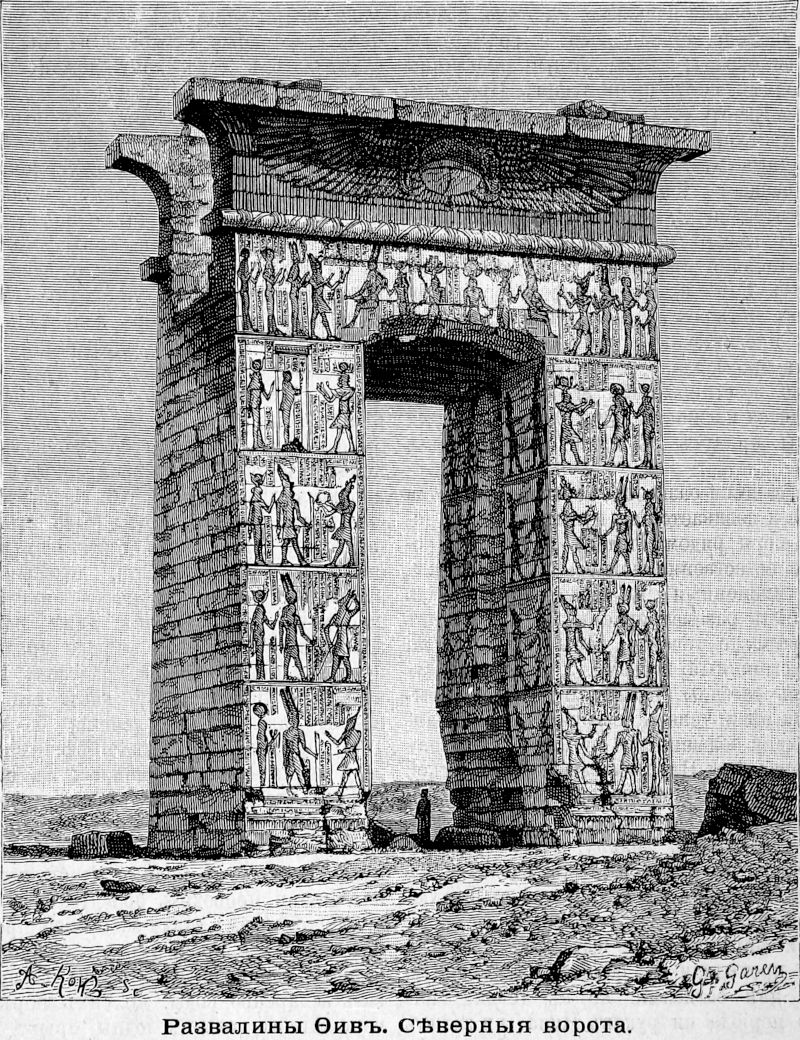

В истории, народ, живущий на берегах Нижнего Нила, играл роль, соответствующую географическому положению страны. Египет появляется первым в летописях цивилизации. Он существовал уже как образованная, достигшая самосознания, нация, в ту отдаленную эпоху, когда Вавилон и Ниневия еще не были основаны, и когда вся Европа пребывала еще в диком состоянии, без истории. Обитатели Малой Азии и Эллады, которые должны были сделаться воспитателями и чародеями по отношению наций, пришедших после них на арену всемирной истории, были еще не более, как троглодиты и лесные люди, вооружавшиеся против лютых зверей дубинами и заостренными кремнями, в ту эпоху, когда их современники египтяне обладали уже богатым запасом астрономических наблюдений, знанием чисел и геометрии, научной архитектурой, всеми искусствами и почти всеми ремеслами, которые практикуются в наши дни, всеми играми, которые чаруют наше детство или составляют приятное отдохновение от трудов в зрелом возрасте. В папирусах, на барельефах памятников Верхнего Египта мы находим начатки наших наук, и многие нравственные правила, которые еще повторяет «мудрость народов», выразившаяся в пословицах, многие догматы, провозглашаемые существующими религиями, читаются под их первоначальной формой в документах, которые сохранились до нашего времени в гробницах Фив и Абидоса. Из Египта мы получили письмена, видоизмененные впоследствии финикиянами и сообщенные ими всем народам Средиземного моря: самый склад нашей мысли получил начало на берегах Нила. Без сомнения, человечество не знает своих первых веков, и никто не может утверждать, что цивилизация зародилась в Египте; но мы не можем проследить ее в веках, предшедствующих египетским летописям: пирамиды составляют для нас предел времен.

У египтян не было хронологии в собственном смысле слова, так как они делили время по годам царствования государей, следовавших один за другим на престоле Мисра; но недостоверные даты, которые дает последовательность царствований, указываемая отчасти на зданиях и сообщаемая жрецом Манефоном при Птоломее Филадельфе, могут быть контролируемы некоторыми достоверными числами, именно датами астрономических событий или явлений. Так, Био, обсуждая иероглифы, переведенные Эммануэлем де-Руже, мог определить в истории Египта три даты, заключающиеся между пятнадцатым и тринадцатым столетиями до Р. X.: следовательно, в ряде времен египетские летописи показывают нам известную точку, предшествующую семью веками халдейской эре Набонассара, которую другое астрономическое совпадение позволило поместить в 746 году до христианского летосчисления. Точно также Шабас нашел в одном «медицинском» папирусе лейпцигской публичной библиотеки картуш фараона Менкеры или Мицерина, сопровождаемый упоминанием о восхождении в солнечных лучах звезды Сотиса, или Сириуса, как о явлении, имевшем место в девятый год царствования этого государя; если толкование текста верно, то вычисление приводит к тому результату, что эта дата должна заключаться между 3007 и 3010 годами старого летосчисления (до Р. X.), то-есть на целую тысячу лет позднее эпохи, приписываемой царствованию Менкеры в хронологической таблице Мариетта. Как бы то ни было, можно надеяться, что дальнейшие открытия подобного рода дадут нам возможность с достоверностию подняться вверх по течению реки времен и определить при начале истории положительные даты, к которым может быть приурочена шаткая хронология древнейших событий, воспоминание о которых сохранилось в человеческой памяти. Та же самая необходимость, которая заставила принять общую меру для земных пространств, метр, и которая заставляет теперь обсуждать вопрос об употреблении одного общего меридиана, делает равным образом неизбежным изыскание общей эры, чтобы установить согласование событий в разных странах. Рано или поздно, когда ученые постараются заменить, для счисления годов, ныне господствующую в христианской Европе странную методу, разделяющую историю на две эры, в первой из которых года и столетия считаются наоборот,—они, по всей вероятности, будут искать в египетских летописях первую определенную точку на рубеже между ночью смутно различаемых первобытных времен и ясным днем положительной истории.

Цивилизация Египта так стара, что в некоторых отношениях мы знаем ее только по времени её упадка; летописи показывают нам население берегов Нила всегда порабощенным и, следовательно, живущим под таким порядком, который должен был уничижать его, подавлять в нем самодеятельность и инициативу, заменять самопроизвольную жизнь правилом ставить формулы на место идей. Но всякий народ может развиваться, увеличивать свой запас знаний лишь соразмерно степени свободы, которою он пользуется: то, что властитель расточает в один день ради своей славы, было приобретено долгим трудом людей вольных или, по крайней мере, пользовавшихся по временам тем перерывом в состоянии рабства, который дают борьба между городами и перемена господ. Следовательно, египтяне должны были пройти через период автономии, относительной независимости, для того, чтобы могли приобрести те материальные рессурсы и тот запас знания, о которых свидетельствуют оставленные ими памятники. Постройка исполинских пирамид, которую многие писатели восхваляли, как доказательство высокой цивилизации египтян, действительно доказывает, что до этой эпохи нация сделала весьма значительные успехи в науках и искусствах; но во времена постройки пирамид, отделенные от нас промежутками около пяти тысяч лет, народ находился уже в состоянии упадка. Трудно представить себе, говорит известный историк Гердер, то глубоко-бедственное положение, ту степень приниженности, до которых должна была пасть масса населения для того, чтобы можно было употреблять ее на сооружение таких чудовищно-громадных могил. Печальна цивилизация, заставлявшая тысячи людей в продолжение многих лет трудиться над перетаскиванием нескольких глыб камня! Порабощение жителей Египта, которое еврейские писатели приписывают Иосифу, должно было совершиться уже с давних пор, для того, чтобы цари и жрецы могли употреблять народ на подобную работу: земли и люди уже задолго до того сделались собственностию фараонов; под властителем, населения уже были не более, как стадо.

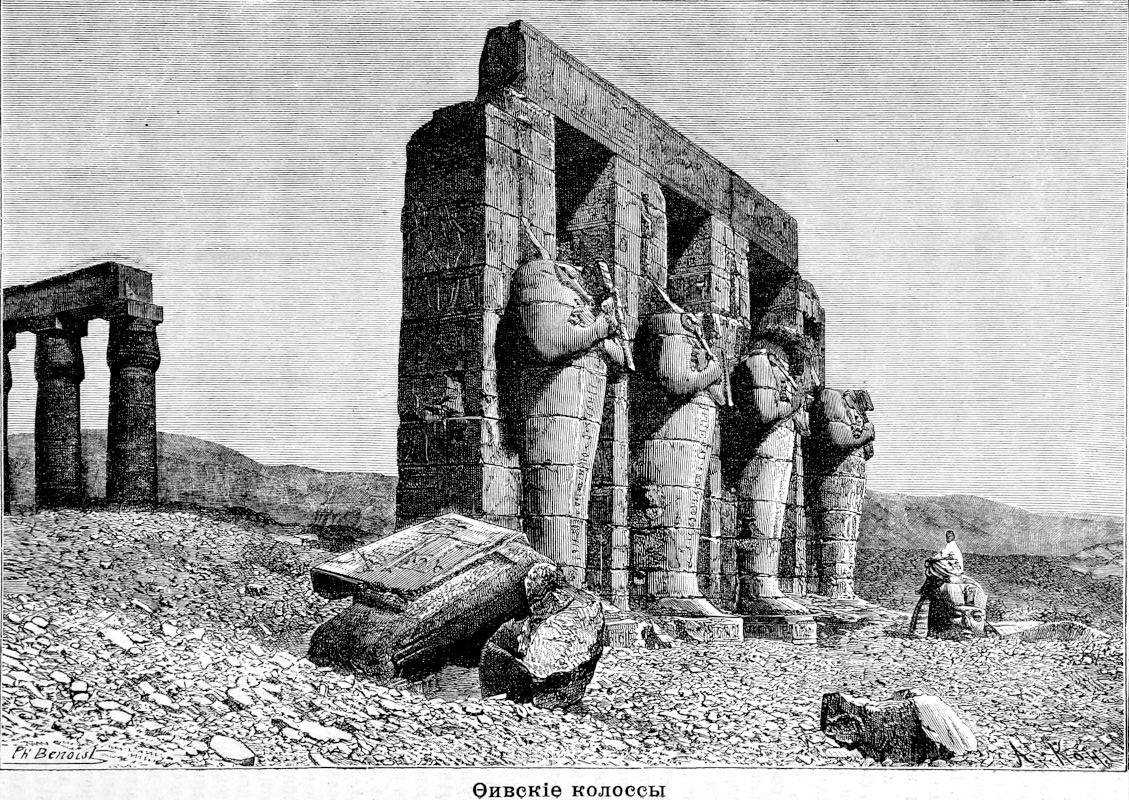

Подобно Нилу, египетская цивилизация скрывает свой источник в неведомых доселе областях, и еще ранее царя Менеса, о котором летописи говорят как об основателе Египетского царства, иероглифы показывают нам Гор-шесу, или «служителей Гора», тоже работавших над сооружением памятников на почве Египта, по планам, начертанным на газельих шкурах. Каково было в ту отдаленную эпоху социальное состояние прибрежных жителей Нила—мы не знаем; но несомненно, что древнейшие постройки, оставленные ими, именно Саккарахская пирамида со ступенями и храм Армахиса, подле большого сфинкса, свидетельствует о цивилизации, уже уверенной в своих силах и средствах; между египетскими статуями нет более живой, более близкой к великому искусству, чем статуя Хефрена, а между тем это одна из древнейших статуй! В первые времена египетской истории, картины, покрывающие стены некрополей, показывают, что философия египтян была гуманна и разумна; она нисколько не походила, говорит Мариетт, на мистический фетишизм, возникший в Фивах, две тысячи лет спустя: эпоха, самая совершенная со всех точек зрения, есть именно самая древняя, какая нам известна. Когда Египет вступил в один из тех периодов военного господства, на которые еще так много людей смотрят как на признак истинного величия нации, государи Египта могли утилизировать для своих завоеваний импульсивную силу, которую давала их армиям ранее приобретенная цивилизация, и владычество их распространилось далеко за естественные границы Нильского бассейна, проникнув даже в Азию. По Мариетту и большинству египтологов, монархия фараонов, в эпоху своего наибольшего протяжения, обнимала все пространство, заключающееся между экваториальными странами Верхнего Нила и берегами Каспийского моря, между берегами Индийского океана и Кавказскими горами. Но военные экспедиции всегда являются предвестником упадка; при завоевателе Рамзесе II падение идет быстрыми шагами, и в последние годы царствования этого фараона в египетском искусстве появляются уже варварские произведения, «изваяния, поражающие странной грубостию стиля». Сила, происходящая от высшей цивилизации, в конце концов истощилась, и Египет был, в свою очередь, завоеван: с того времени, вот уже две тысячи двести лет, он постоянно находился под владычеством иноземных династий.

Политическая и социальная судьба возделывателей египетской почвы ясно определяется средой, в которой они живут. Нил, общее достояние нации, наводняет все земли разом, и прежде чем землемеры произвели размежовку почвы, он должен был сделать также и земли общей собственностию; ирригационные каналы, сделавшиеся необходимыми для земледелия с тех пор, как обработка почвы перешла за черту пояса периодически затопляемых земель, не могут быть вырываемы и содержимы в исправности иначе, как массами землекопов, работающих сообща. Следовательно, земледельцам предоставляется на выбор одно из двух: быть всем равноправными общниками и собственниками земли, или быть всем рабами господина, туземного или иностранного. В течение писанной истории осуществлялось последнее, каковы бы, впрочем, ни были, при фараонах, Птоломеях и султанах, великолепие городов и кажущееся благосостояние страны. Барельефы памятников показывают нам египетский народ уже три тысячи лет тому назад согбенным под плетью, как согбен он и в наши дни, постоянно угнетаемый до крайности налогами: феллах не может переходить с места на место, как это делает бедуин-номад; в необъятной однообразной равнине дельты или в узкой долине реки нет ни одного уголка, где бы он мог попытаться устроить себе безопасное убежище. Бедственное его положение безвыходно, будущее безнадежно, а между тем он страстно любит свою родную землю. Вдали от берегов любимой реки феллах постоянно грустит и наконец умирает, снедаемый тоской по родине: самые красивые пейзажи—это самые простые.

Вот уж скоро сто лет, как западно-европейские завоеватели оспаривают друг у друга Египет, этот естественный центр Старого Света и ключ ко всем колониальным владениям на берегах Индийского океана, как об этом писал уже Лейбниц в 1672 году. Капитальная важность этой господствующей позиции не могла ускользнуть от внимания государственных людей: там именно нужно было выиграть ту партию, ставка которой—полуостров по сю сторону Ганга. Если бы армии первой французской республики успели сохранить Египет, так быстро ими завоеванный, они тем самым положили бы конец владычеству Англии в Индустане: наследие Великого Могола ускользнуло бы из её рук. Но после уничтожения французского флота в водах Абукира, Великобритания, вернув себе неоспариваемое обладание морскими путями, снова сделалась, в свою очередь, владычицей Египта, при чем ей даже не нужно было трудиться завоевывать его, и французы должны были очистить страну фараонов после двухлетней оккупации. За вооруженным столкновением следовали дипломатические маневры, борьба из-за влияния между министрами в Константинополе и в Каире. Со времени прорытия Суэзского канала, французского предприятия, открывшего пароходам прямой путь в Индию, казалось, что Франция будет, наконец, пользоваться чем-то в роде верховной ленной власти или сюзеренитета над Египтом; но Англия, сосредоточивая свои усилия на приобретение этой переходной страны, кончила тем, что завоевала Египет политически, заняла его своими войсками, так же как обеспечила себе торговое преобладание на канале, соединяющем два моря. Оффициально Англия вмешивается только затем, чтобы давать советы и оказывать услуги государю; в действительности же её посланники очень близки к тому, чтобы играть роль самодержавных повелителей. Они редижируют трактаты, объявляют войну и заключают мир, раздают места и пенсии, диктуют приговоры судебным учреждениям и стушевываются за египетскими чиновниками только тогда, когда дело идет о подписании списков налогов и о всяких других правительственных актах, за которые им нежелательно принимать на себя ответственность.

Можно сказать, что бассейн Нила, с его сорокамиллионным населением, сделался, если не формально, то фиктивно, на более или менее продолжительное время, частью громадной Британской империи. Хотя английские генералы не имеют в своем распоряжении достаточного войска, но у них не будет недостатка в наемниках всякой расы, чтобы докончить завоевание, начатое недавно, за счет хедива и султана, Мунцингерами, Бэкерами, Гордонами, Джесси, Стонами, Праутами. Однако, присоединение всей этой обширной страны к британским владениям встречает не одни только военные затруднения. Если бы даже другие европейские державы помогли Великобритании окончательно утвердить её власть в Египте, власть эта не опиралась бы, как в большинстве других английских колоний, на содействие населения британского происхождения. Те из живущих в крае иностранцев, которые располагают финансовыми рессурсами, которые основывают промышленные заведения, издают журналы и газеты, руководят общественным мнением,—все это по большей части европейцы с континента: итальянцы, французы, греки, австрийцы, интересы и стремления которых не сходятся с интересами и стремлениями англичан. Лучше принятые коренными жителями края, чем северные завоеватели с холодным взором, с суровой речью, завоеватели, которым самый климат всегда будет служить помехой к образованию колоний в собственном смысле слова, эти не-английские иммигранты из Европы составляют в городах постоянно возрастающее общество, численность которого простирается уже до сотни тысяч лиц, и которое, конечно, не преминет стеснять проявление британской власти. Правда, новые властители страны имеют верное средство, если не заставить себя полюбить, то по крайней мере приобрести уважение местного населения: это отдать землю тем, кто ее обрабатывает, вырвать земледельца из рук разоряющих его ростовщиков, обеспечить ему беспристрастный суд, предоставлять все более и более «Египет египтянам». Но какое же правительство обладало когда-нибудь этим искусством стушевываться мало-по-малу? Правительство Великобритании покажет ли пример в этом отношении? Если верить торжественным и неоднократно повторенным заявлениям государственных людей, стоявших и стоящих во главе английского правительства, они имеют в данном случае только одну цель, одно стремление: восстановить и обеспечить порядок в финансах и администрации Египта, затем, по исполнении этого благотворительного дела, удалиться, оставив своим преемникам хороший пример для подражания.

Привязанный к кругу притяжения европейской политики, Египет есть, естественно, одна из наилучше исследованных стран африканского континента. Во время французской экспедиции конца прошлого столетия, многочисленные ученые, сопровождавшие Бонапарта, Дезе и Клебера, изучили край со всех точек зрения и со всех сторон: изучили его геологию и минералогию, историю почвы, гидрографию, летописи, архитектуру, нравы и обычаи, его социальное устройство, и совокупность их работ и теперь еще составляет значительнейший научный памятник, какой только существуете в нижней долине Нила. Генеральная карта, которую они составили в масштабе одной стотысячной, тоже остается до сих пор во многих отношениях самой полной, какою мы обладаем, особенно для Верхнего Египта или Саида. Карта меньших размеров, составленная стараниями Линан-де-Бельфона, директора общественных работ в Египте, представляет другой драгоценный документ; но, кроме главных черт страны, отмеченных остовом возвышеностей и скал, ограничивающих зеленеющие равнины, очертания почвы меняются из года в год, и та или другая местная карта, снятая с величайшей тщательностию в период жизни предшествующего поколения, подлежала бы почти полной переделке: с одной стороны высокие или нагорные берега Нила были подточены течением, с другой—отложились наносы и образовались отмели, которые феллахи уже обвели плотинами и обратили в пашни; засоренные илом каналы были заменены другими ирригационными рвами и канавами; дороги, деревни перенесены на другие места и носят новые имена; специальные карты, сделанные для кадастра больших имений, придают им последовательную различную физиономию. Что касается пустынь «Аравийской» и «Ливийской», то они пока еще известны только по сети маршрутов нескольких путешественников, с одной стороны между Нилом и портами Красного моря, с другой—в направлении оазисов. Пора бы уж позаботиться, чтобы страна, где Эратосфен сделал, слишком две тысячи лет тому назад, первое измерение дуги земного меридиана, обладала, наконец, сетью геодезических измерений, которые могли бы служить надежными точками опоры для всех специальных карт.

Но большинство исследователей Египта больше изучали древнюю историю народа, чем его современную жизнь и специальную географию страны. Когда открытие Шамполиона приподняло завесу, которая, облекала столь долго и столь ревностно отыскиваемую тайну иероглифов, и когда ученые получили, наконец, возможность разбирать надписи, тысячами покрывающие стены и колонны громадной архитектурной библиотеки Египта, они с восторгом устремились в этот античный мир, до того времени остававшийся почти неведомым: к сочинениям Геродота и греческих географов теперь прибавились документы еще более драгоценные, «таблицы» и папирусы, писанные самими египтянами за сорок веков до нашей эпохи. Благодаря раскопкам Мариетта, продолжаемым ныне г. Масперо, благодаря надписям, прочитанным Лепсиусом, Берчем. Шабасом, Эммануэлем де-Руже, Дюмихеном и многими другими египтологами, история древней Нильской земли восстановляется мало-по-малу; мы все более и более знакомимся, в его интимной жизни, в его глубокой морали, в его душе, так сказать, с этим народом, которому мы обязаны такой большой долей полученного нами наследия идей. Что бы ни говорили, произошли значительные перемены со времен, представленных на древнейших памятниках. Правда, тип лиц и физиономии могут встретиться у многих потомков ретов, этих древнейших, известных нам обитателей берегов Нила; даже моды той отдаленной эпохи сохранились, если не у египтян, то, по крайней мере, у покоренных ими нубийцев; род культуры не изменился, по крайней мере для поселян, и ныне, как и прежде, «температура Египта, всегда однообразная», делает там, как выразился Боссюэт, «умы солидными и постоянными». Но события истории не могли совершиться без того, чтобы не отразиться на египетским населении: иммигранты всякой расы совершенно видоизменили городскую цивилизацию; бывши некогда учителем соседних наций, Египет должен был впоследствии сделаться, в свою очередь, учеником; римляне, византийцы, арабы, наконец европейские народы были последовательно его наставниками.

Возможно, что Египет в настоящее время менее населен, чем был в эпоху наибольшего своего могущества; но местечки и селения всегда были многочисленны на берегах Нила; они тянутся непрерывным рядом, одно за другим, вдоль берегов, как во время Геродота. Сравнительно с площадью, годной к возделыванию почвы, Египет есть одна из стран земного шара, где население достигает наибольшей плотности. В самом деле, истинный Египет состоит единственно из низменных земель, которые могут быть подвергаемы действию вод: каменистые или песчаные пространства, простирающиеся вне речной долины, составляют часть Ливии или «Аравии». Узкий бордюр «золотой нити» и её «бахрамы» в дельте—вот и вся страна феллахов; за этими пределами, несколько оазисов на западе, да в горах востока пастбища суть единственные удобные для обитания места: треугольник дельты и извилистая долина Нила, которую пешеход легко может перейти в несколько часов, если только найдет лодку, чтобы переправиться через реку,—вот и вся страна; как писал арабский полководец Арму калифу Омару: «Безплодная пустыня и великолепная равнина между двумя валами гор—вот и весь Египет». Оффициально это государство имеет будто-бы поверхность около миллиона квадр. километров, не считая азиатских владений по ту сторону Суэзского канала, но со включением всей Нильской области между Ассуаном и Уади-Хальфа. Для этого огромного пространства, народонаселение в 9.755.300 душ, по переписи 1897 года, было бы очень незначительно, меньше даже, чем народонаселение Скандинавского полуострова, пропорционально территории; но удобный для обитания Египет, который в отношении формы можно сравнить с треугольным бумажным змеем, снабженным длинным извилистым хвостом, не имеет даже 30.000 квадр. километров; при этих размерах плотность его населения втрое больше, чем во Франции, и превосходит даже плотность населения Бельгии и Саксонии. Вот точные цифры, показывающие пространство и народонаселение Египта в 1897 году:

Пространство, по оффициальным данным: 994.668 кв. килом.; население: 9.755.295 душ; средним числом 9,8 жителей на 1 кв. километр. Площадь долины и дельты, вместе с рекой, каналами и озерами, по Амичи: 33.239 квадр. килом. Площадь удобной для обитания почвы в Египте: 29.400 кв. километр.; вероятное население 6.900.000 жителей; километрическое население 234 жителя. Площадь удобной для обитания почвы в Бельгии: 29.455 кв. килом.; вероятное население 5.600.000 жителей; километрическое население: 190 жителей.

Египет—это Нил, и самое имя его есть то, которое носила некогда эта великая река. Древнейшее название страны, Кем или Кеми, то-есть «Черная», тоже происходит косвенно от Нила, так как оно дано по цвету темно-фиолетовых наносов, отлагаемых течением, которые составляют резкий контраст с «Красным», то-есть с песками и скалами пустыни: имя Кам или Хам, присвоенное в «Книге Бытия» африканским народам, есть, вероятно, не что иное, как самое наименование Египта. Из этого чернозема, образовавшагося из речного ила, родятся питающие человека растения, и сам человек произошел из той же земли, повторяют древние легенды. Все города, все селения Египта расположены по берегам реки и её каналов, все они зависят в отношении своего существования от её животворных вод. До недавнего времени сообщения между Верхним и Нижним Египтом могли производиться не иначе, как по Нилу, который, впрочем, представляет очень удобный водный путь, так как барки поднимаются или спускаются по реке с одинаковой легкостию, либо гонимые к верховью северным ветром, господствующим почти в продолжение целого года, либо увлекаемые к низовью силой течения. Крушения или продолжительные задержки судов могут случаться в особенности при крутых поворотах Нила и против выхода оврагов, откуда дуют неправильные ветры, наперерез направлению реки.

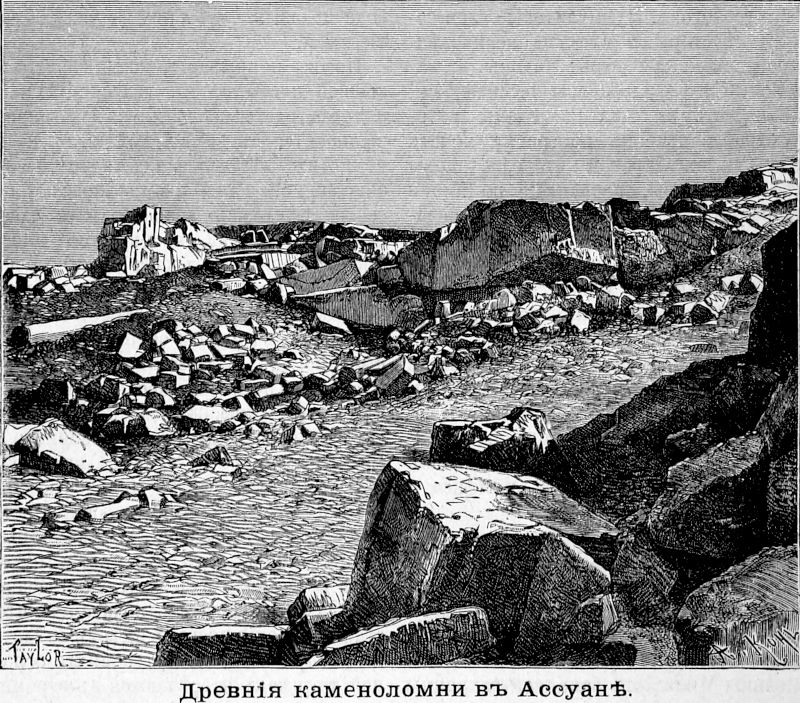

На пространстве от Ассуана до Каира, с той и другой стороны, над берегами Нила господствуют либо склоны гор, либо закраины плоскогорий, среднее возвышение которых от 50 до 350 метров: с этих высот видишь у себя под ногами целый сегмент Египта, от восточной границы до западной, с его селениями, каналами и обработанными землями; внизу желтоватые стены скал походят во многих местах на каменоломни, дно которых занято садом. Особенно на востоке утесы принимают там и сям грандиозный вид, хотя нигде они не вздымаются в виде настоящих гор: нужно отойти на некоторое расстояние от Нила, в местности, соседния с Красным морем, чтобы достигнуть краевой цепи, впрочем недостаточно исследованной, которая продолжает в северном направлении горы Этбая; некоторые из её вершин поднимаются, говорят, на 2.000 метров над уровнем моря. Эти высоты «Аравийской» пустыни, вообще обозначаемые именем Эль-Джебель или «Гора», состоят из кристаллических пород: гранита, гнейса, слюдяного сланца, порфира и диорита; они образуют несколько отдельных массивов, разделенных один от другого разветвлениями песчаных уади. Один из этих массивов, в южном Египте, дает начало поперечной цепи водопадов, которая ограничивает собственно Нубию и соединяется с Ливийской цепью у ворот Ассуана: там, в сиенитовых и гранитных скалах, огибаемых порогами реки, находятся знаменитые, теперь заброшенные, каменоломни, где во времена фараонов высекали громадные монолиты для обелисков и статуй. С восточной стороны, тот же массив, который дает начало цепи водопадов, выдвигает в Красное море треугольный полуостров, оканчивающийся мысом Рас-Бенас и прикрывающий на юге залив Умм-эль-Котеф, который в древности носил название гавани Вереники.

На север от нубийской границы, где кристаллические породы занимают всю вершину египетской территории, пояс гранитных формаций постепенно съуживается, но сохраняя свои главные вершины в соседстве моря. Эта область, где в настоящее время кочуют только малочисленные номады, была некогда эксплоатируема целыми армиями рудокопов и каменотесов. Гора Джебель-Забара, Смарагд древних, возвышающаяся на берегу Чермного моря, под шириной Эдфу, заключает в своих горных породах гранаты и другие драгоценные кристаллы, и путешественник Кальо открыл там, в 1816 году, месторождения изумрудов, впрочем редких и плохого качества,—месторождения, которые эксплоатировались, по приказанию государей Египта, в разные эпохи до 1358 г.; на севере и на юге этого массива видны остатки селений, построенных для рудокопов. Севернее, в долине, соединяющей Нильскую извилину с портом Коссеир, нашли остатки города, состоявшего из двух тысяч каменных жилищ, и обширные ломки «античного змеевика», «египетской брекчии» и других разновидностей диорита, которые употреблялись преимущественно для резьбы ваз, саркофагов и статуй. Еще севернее следуют один за другим два массива древней «Клавдиевой горы», Джебель-Фатире и Джебель-Дохан, первый гранитный, второй порфировый, из которых монолиты, доставляемые на берег Красного моря, перевозились затем по Суэзскому заливу или «Траяновой реке» на Нил, потом в Александрию, а оттуда отправлялись на кораблях во все средиземноморские города римского мира. Джебель-Дохан, или «гора Дыма»,—«Порфировая гора» древних—представляла наилучше эксплоатируемую во всем Египте группу каменоломен; сами же египтяне не разрабатывали этой твердой породы. Со времени царствования императора Клавдия, Рим и Византия вывозили великолепный красный порфир, служивший материалом для постройки их храмов и дворцов: там и теперь еще можно видеть колонны в восемнадцать метров длиной и в семь с половиной метров в окружности, превосходящие размерами самый большой камень «Помпеевой колонны». Нашествие арабов в Египет положило конец разработке знаменитых каменоломен, на которую указывают еще громадные кучи обломков и остатки городов, некогда существовавших там. Порфировый массив Джебель-Дохана поднимается среди гранитных гор, как подобные же порфиры среди гранитов Синайского полуострова: с обеих сторон Красного моря горы имели, повидимому, одинаковое происхождение.

Против Тора, на синайском берегу, массив Джебель-Гариб вздымает свои остроконечные шпицы на 1.885 метров высоты: это последняя большая вершина краевой цепи, и, по Швейнфурту, самая высокая во всей Аравийской пустыне; она кажется неприступной,—так круты её стены. Далее, за Джебель-Гарибом, показываются гора Тенасеб, потом Джебель-Шеллалла, который Уади-эль-Тихом, или «Долиной заблуждения», отделен от Джебель-Аттака; каждый массив этих стран делится на множество пирамидальных вершин, контрфорсы которых или предгорья тоже разрезаны на пирамиды, правильно следующие одна за другою со всех сторон вокруг центрального конуса. Этот массив, высота которого не превышает 300 метров, но который, благодаря своим обрывистым скатам, круто поднимающимся над Суэзским заливом, имеет вид высокой горы,—образует северную оконечность гранитной цепи. Далее на север встречаются только известковые скалы или дюны. Оба склона цепи покрыты пластами менее древнего происхождения. На востоке, меловые откосы опираются во многих местах на гранитные горы и образуют несколько выступов, выдвинувшихся в море в виде мысов; в этих возвышенностях находят месторождения серы, равно как нефтяные источники и кучи горной смолы: в Джебеле бывали когда-то базальтовые извержения: лавы эти встречаются даже в соседстве Измаилии. Грунт земли морского берега состоит из песчаников и известняков современной формации, содержащих раковины и полипники: это обломки твердых оболочек раковин, доставляющие цемент песчаных частиц; известняки и песчаники недавнего происхождения сплошь состоят из этих перемешанных частиц песку и обломков черепа раковин. Прибрежные жители присутствуют при образовании этих новых горных пород, подобных так называемому «maconne-bon-Dieu» (довольно плотный песчаник, содержащий в себе довольно значительное количество раковин и кораллов) Антильских островов, и так же как на побережье Аравийского полуострова, на египетском поморье замечается постепенное выступление берега из вод, происходящее либо вследствие вертикального поднятия почвы, либо по причине понижения уровня моря. В целом западный берег здоровее, менее загроможден коралловыми постройками, чем восточный; море глубже в соседстве последнего, и хорошие гавани на этом берегу многочисленнее.

На западе от гранитов. сланцев и порфира краевой цепи обшивка кристаллического ядра состоит, как и на востоке, из песчаников и известняков. В южной части поднимается островообразный песчаниковый массив, подобный массивам Нубии, Кордофана, Сеннааара. Особенно в массиве Джебель-Сильсиле, между Ассуаном и Эсне, этот камень (песчаник), очень мелкого зерна и делящийся правильными пластами, как это нужно для больших зданий, вырублен обширными ломками, откуда извлекли материалы для постройки тысяч храмов; выемки, сделанные в скалах правого берега, имеют нечто ужасающее по своим громадным размерам: по словам Шарля Блана, по крайней мере половина египетских памятников вышла из этих гор. Каменоломни западного берега, менее обширные, более замечательны с точки зрения искусства, потому что они заключают в себе много храмов, высеченных в скале, погребальные гроты, статуи: едва открытые для разработки, эти каменоломни были превращены в могилы. В северной части аравийских гор песчаники заменены известняками разных геологических веков и одни из этих известняков принадлежат к меловому периоду, другие к эоценовым ярусам: так, над правым берегом Нила высятся, в виде утесов, преимущественно меловые скалы, представляя живописнейшие формы с их монументального вида цоколями, разделенными простыми расселинами или темными оврагами и увенчанными пирамидами и башнями. На севере, последние скалы, оканчивающиеся в самом Каире Джебель-Мокаттамом, или «Писаными горами», почти сплошь состоят из нуммулитов, остреи, церита и других раковин, связанных известковым цементом; по обилию своих ископаемых и известковых сростков эти горы сущее «Эльдорадо» для геологов. Нуммулитовые слои содержат в некоторых местах великолепнейшие прозрачные алебастры; таковы, на западе от Бени-Суэфа, алебастры массива Джебель-Уракама, откуда были извлечены материалы, употребленные на постройку мечети Мохаммеда-Али, в каирской цитадели; таковы же, южнее, алебастры, названные по имени города Алабастрона, который стоял в недалеком расстоянии от того места, где ныне находится город Миние. Но важнее, чем эти каменоломни, служившие удовлетворению роскоши, были ломки строительного камня, находящиеся на берегу Нила, именно Турахская и Мазарахская: по пирамидам, воздвигнутым на другой стороне реки, можно судить о громадной выломке камня, произведенной в течение шести тысяч лет в этих нуммулитовых каменоломнях, которые доставляли также материалы для построек Мемфиса и Каира.

Ливийские холмы ниже холмов «аравийскаго» берега. В целом рельеф Египта представляет вид наклонной плоскости, покатой по направлению от востока к западу: от гребня, образуемого краевой цепью, массивы и плато постепенно уменьшаются в высоте до долины Нила; от западной закраины этой долины до оазисов почва тоже мало-по-малу понижается и, наконец, достигает уровня меньшего, чем уровень моря. По обе стороны зеленеющей и населенной равнины, через которую протекает Нил, пояс скал одинаково лишен постоянных жилищ; но Ливийская область, более однообразная, без высоких выступов в виде гор, и покрытая песком, кажется более угрюмой, чем восточный пояс: она составляет уже часть той громадной пустыни, которая простирается на запад до берегов Атлантического океана. С вершины пирамиды Хеопса это ливийское плоскогорье представляется бесконечной равниной, усеянной песчаными буграми; но это только оптический обман зрения, как о том могут засвидетельствовать редкие путешественники, проникающие в эти печальные, безводные и бесплодные пространства. В целом пустыня, заключающаяся между Нилом и долиной оазисов, представляет плоскогорье из нуммулитового известняка, достигающее высоты 250 метров над уровнем реки. Крутые скаты обозначают границы этого плоскогорья, а поверхность его разрезана на отдельные массивы древними размывами моря. Горки одинаковой высоты, поднимающиеся там и сям над плоскогорьем, указывают первоначальный уровень страны. Без всякого сомнения, Средиземное море в эпоху, предшествовавшую четверичному периоду, омывало основание всех этих мысов и разбивало свои волны среди этих архипелагов скал, где в наши дни вода показывается лишь в виде обманчивых миражей.

Песок покрывает сплошь поверхность Ливийской пустыни: в углублениях он скопляется толстыми слоями, на возвышениях почвы носится в виде едкой пыли, но только в немногих местах скала является совершенно обнаженной: зерна кварца повсюду облегают ее желтым или красноватым слоем. Эти кварцевые пески несомненно иностранного происхождения, так как плоскогорье пустыни представляет лишь известковые скалы и глины; ветры, и раньше морские воды, принесли с дальних гор эти обломки первичных горных пород. Беспрестанно передвигаясь взад и вперед по почве, пески сообщили ей замечательную шлифовку: во многих местах скала имеет блеск отполированного мрамора. Все рассеянные по пустыне камни словно покрыты лаком от действия песка, притупляющего их углы и сглаживающего все шероховатости: некоторые из этих каменных глыб имеют такой лоск, что многие путешественники принимали их за вулканические обсидианы. Геолог Циттель полагает, что беспрестанное трение песков имеет следствием химическое изменение внутреннего строения камней, так как встречаются в огромном множестве кремни, содержащие в центре почку из нуммулитового известняка: следовательно, камень преобразовался от внешней к внутренней части, и какая же могла быть причина этого явления, если не постоянное прохождение песчинок по поверхности камня? Между мириадами нуммулитов, покрывающих почву толстыми слоями, все те, которые лежат на поверхности, постоянно подвергаясь трению о них песчаных частиц, совершенно превращены в кремень и приняли синеватый цвет и почти металлический блеск, тогда как нуммулиты нижних слоев, неподверженные трению, равно как и действию света, остаются белыми и сохраняют свою известковую формацию.

Каковы бы ни были химические силы, которым нуммулиты обязаны своим превращением в кремни, эти последние не остаются неизменными после своего образования. Перемены температуры, столь значительные от дня к ночи под этим безоблачным небом, заставляют раскалываться камни, и обширные пространства усеяны их осколками. Иногда излом кремней происходит таким образом, что они получают совершенно правильную геометрическую форму: так, например, в одном уади аравийской цепи к западу от Бени-Суэфа, встречаются в значительных количествах обломки кремней, похожие на усеченные конусы с восемью равными боковыми гранями. Этими же резкими переменами температуры хотели было объяснить происхождение расколотых и даже отесаных камней, которые были найдены в разных доисторических мастерских Египта; однако, работа человека представляет точные отличительные признаки, которые нельзя смешать с произведениями природы; упомянутый геолог Циттель тщетно искал в пустыне естественные осколки кремня, которые имели бы хотя лишь отдаленное сходство с остриями копий и дротиков, какие человек приготовлял себе в продолжение каменного века, где бы то ни было: в Египте ли, в Европе или в Новом Свете. Между камнями правильной формы, находимыми в египетских пустынях, Кальо и Русэггер указали сердолики, яшмы, агаты и другие твердые камни, имеющие форму чечевиц или дисков разной величины, окруженных кругообразным выступом в виде кольца: внутренность этих кружков часто расположена концентрическими слоями. Эти слепки очень часто встречаются вместе с ископаемыми лесами

Известно, что по странному контрасту окаменелые деревья встречаются во многих местах в этой стране, где живые деревья стали так редки. В небольшом расстоянии от Каира, на восточной стороне массива Джебель-Мокаттам, можно видеть, если не «окаменелый лес», как обыкновенно говорят, или «мачты севших на мель кораблей», источенные фоладами и покрытые морскими обломками, как утверждали старинные путешественники,—то по крайней мере несколько древесных стволов, превращенных в столбы кремнезема и халцедона. Но углубляясь в пустыню, находишь гораздо более значительные скопления окаменелого дерева, действительно заслуживающие названия «лесов». К юго-востоку от Каира, в одной лощине «аравийских» плоскогорий, окаменелые стволы деревьев, большие и маленькие, являются в таком множестве, что кремнистые стержни или куски ископаемого дерева покрывают сплошь некоторые части почвы, с исключением всякого другого камня. К западу от пирамид, в ливийской пустыне, тоже встречаются «окаменелые леса», заключающие в себе древесные стволы более 20 метров (28 аршин) длиной, с ветвями и корнями, и частию покрытые корой. Наконец, путешественники находили эти скопления ископаемого дерева в разных частях Нубийской пустыня, в Сеннааре и Кордофане, даже на высоких плоскогорьях Эфиопии, и во всех случаях эти растительные остатки, превращенные в кремнезем, принадлежат к порядку навознянковых (sterculiaceae): в Египте это nicholia nilotica; в одной из каирских коллекций находится также род бамбука, извлеченный из тех же залежей ископаемого леса.

Откуда взялись эти стволы окаменелых деревьев? Некоторые геологи полагали, что они были принесены морскими волнами, когда Средиземное море простиралось далее к югу, чем ныне; но в таком случае трудно было бы понять, каким образом эти ископаемые деревья могли быть выброшены на берег так хорошо сохранившимися и без всяких следов тех морских организмов, растительных или животных, которые обыкновенно прицепляются к пловучему лесу; кроме того, нужно было бы объяснить, каким образом мог совершаться перенос этих морских выкидков через горы и долы до возвышенностей Эфиопии. Точно также нельзя приписать и речным течениям, как, например, течению Нила, нанос этих древесных стволов, так как они не сопровождаются никакими аллювиальными образованиями. Очевидно, эти навознянковые деревья находятся на самом месте или, по крайней мере, в непосредственном соседстве своего первоначального места произрастания. Наиболее вероятным между геологами считается то мнение, что растительные волокна постепенно превратились в кремнезем под действием горячих минеральных вод, какие вытекают из земли в разных частях Египта, особенно в оазисах; насыщенные этими водами, поваленные древесные стволы мало-по-малу изменяются в камень, как они изменяются в торф в болотах сырых северных стран. Правда, окаменения травы и деревьев, происходящие на наших глазах, вокруг гейзеров Исландии и Монтаны, отличаются от петрификаций египетских пустынь как по наружному виду, так и по способу образования: там дерево превращается не в зерна кварца, а в аморфный кремнезем. Но в этом случае, может-быть, нужно принять в рассчет различие климатов и продолжительное действие времени. Рядом с «окаменелым лесом» в окрестностях Каира есть куполообразный песчаниковый холм, Джебель-эль-Ахмар или «Красная гора», где ломка камня производится внутри горы, благодаря легкости работы в глубоких слоях. Этот песчаный холм, стоящий среди нуммулитовых известняков, не был ли извергнут каким-нибудь древним гейзером, и деревья соседней равнины, покрытой лесом в ту эпоху, не обязаны ли своим сохранением действию бивших из земли горячих вод?

На западе Египта, так же как на западе Нубии, тянется цепь оазисов, расположенных по кривой, почти параллельной течению Нила. Первый из этих оазисов, еще необитаемый, Куркур, находится километрах в ста от Ассуана. Почти в таком же расстоянии к северо-западу простирается Большой оазис древних, ныне называемый Харге, как и главный его населенный пункт; он занимает, по направлению с севера на юг, включая сюда пальмовые рощи Бериса, низменность длиной около 150 километров. Впрочем, это не сплошной оазис, но скорее архипелаг маленьких оазисов, плеяда островов культуры, разделенных пространствами без всякой растительности. Далее следует, в западном направлении, оазис Дахель или Дакле, то-есть «Внутренний», называемый также Уа-эль-Гарбие или «Западным оазисом»; известковая пустыня, частию покрытая сыпучими песками, отделяет его от оазиса Фарафре, лежащего в 200 километрах к северо-западу. Лабиринт скал, занимающий пространство между этими двумя оазисами, есть одна из самых странных формаций этого рода, какие существуют на земном шаре. Узкия расселины, извивающиеся и пересекающиеся под разными углами между оставшимися в стоячем положении каменными массами, походят на улицы какого-то фантастического города, обставленные по сторонам памятниками самых причудливых форм: пирамидами, обелисками, трофеями, сфинксами и львами, даже статуями, имеющими некоторое подобие человеческой фигуры. На северной стороне этого каменного города без жителей открывающие вход в него естественные ворота получили от Рольфса имя Баб-эль-Ясмунд, в честь одного его соотечественника. Один ближний портал, еще более гигантский, стоящий у выхода из лабиринта со стороны оазиса Дахель, назван Баб-эль-Кальо, в память первого европейского путешественника, который в новое время прошел эти негостеприимные пространства.

Несколько оазисов меньшей величины рассеяны вокруг Уа-эль-Фарафре, образуя архипелаг, продолжающийся на северо-востоке оазисом Бахарие (вероятно, «Малый оазис» древних), одним из ближайших к Нилу: он находится всего только в 150 километрах от возделанных равнин Миние, в речной долине. Но в этом месте ряд котловин раздвояется, и в то время, как одна ветвь продолжает развертываться параллельно Нилу, другая направляется параллельно берегу Средиземного моря, на запад от Александрии. Ось её пересекает впадины «Безводных озер», Бахр-Бела-Ма, затем другие котловины, бывшие некогда озерами, и доходит до оазиса Сивах, в древности посвященного Юпитеру Аммону. На севере от этой долины поднимаются, в виде утеса, крутые склоны плоскогорья Киренаики, тогда как на юге высокие дюны окружают уединенные скалы из грубого известняка. В этой области, лежащей в соседстве моря и уже в поясе зимних дождевых облаков, вода образует обширные озерные площади, но все насыщенные солью. Большое озеро Ситра занимает дно котловины, на половине дороги между «Безводными озерами» и оазисом Сивах; но этот «блистающий сапфир, оправленный в золото», продолжается болотами. Другие впадины теперь не содержат воды: вырытые в форме колодцев, глубиной от 20 до 50 метров, они сохраняют на дне слой грязи, смешанной с солью и гипсом; есть и такия, где бьет из земли ключ, но кругом такого соляного источника нет никакой растительности; в водоемах бывших озер попадается кое-где низкий кустарник, и то только в тех местах, где песок, нанесенный ветром, прикрывает толстым слоем соляной налет. Недалеко от озера Ситра простирается ныне покинутый оазис Эль-Арадж, которым мало-по-малу завладевают пески: уже внешний пояс деревьев частию погребен под песком; колодцы, на дне которых можно найти лишь скудный запас воды, да и то соленой, тоже на половину засыпаны; растительность постепенно вымирает, и скоро в этой равнине не останется иного свидетельства о пребывании человека, кроме гробниц в египетском стиле, высеченных в соседней скале.

Оазис Сивах, где вещал оракул при храме Юпитера Аммона, которого приходил вопрошать Александр Македонский, соперничает в красоте с оазисом Дахель, хотя известковые холмы, образующие его ограду, не могут сравниться с живописными утесами портала Баб-эль-Кальо: но и эти холмы отличаются такой же причудливостию форм: в некоторых местах скалы Ливийского плоскогорья оканчиваются рядом ступеней, с горизонтальными площадками и одинаковой высоты, точно подъезд какого-нибудь дворца; цвет камня, составляющий резкий контраст с белым песком, покрывающим ступеньки, еще более увеличивает странность зрелища.

В низменности, ограничиваемой этими утесами в форме лестниц, крутые горки поднимаются до высоты плоскогорий, часть которых они некогда составляли; они высятся в виде островов среди возделанных земель и пальмовых рощиц, и одни из них увенчаны зданиями, другие разрезаны в форме башен и стен, имеющих вид крепостей. Лазурные озера, рассеянные среди зеленеющей равнины, придают оазису Юпитера Аммона вид восхитительнейшего уголка, настоящего земного рая; однако, соленый вкус вод и миазмы, поднимающиеся с тины, на окружности себх, скоро умеряют восторг путешественника. Несколько пресноводных источников, термальных по большей части, текут рядом с солеными ключами; другие воды содержат серу; что касается родника, называемого ключем «Солнца», вода которого была, будто-бы, попеременно «холодная» среди дня и «теплая» ночью, то полагают, что это тот самый источник, который находится в некотором расстоянии от храма Ум-бейда, но температура его почти всегда одинакова, от 28 до 29 градусов Цельзия. Понятно, впрочем, что при отсутствии точных измерений, древние могли ошибаться на счет действительной температуры источника, находить его прохладным под жгучим зноем солнца и теплым во время холодных ночей. Вместе с финиковыми пальмами, на этом оазисе растут маслина, абрикосовые и гранатовые деревья, виноград, слива; лесные прогалины заняты полями, засеянными луком. Присоединенный к Египту в 1820 году, оазис Сивах составляет скорее естественную область Киренаики, так как он связан с покатостию Сиртов оазисом Фарегда и другими островками растительности, окруженными скалами и песками. На севере, по дороге из Александрии, другая котловина среди скал заключает в себе оазис Гара, все население которого состоит из четырех десятков жителей: по местному преданию, это число сорок не может быть превзойдено, и смерть неминуемо и неумолимо восстановляет его каждый раз, когда родится излишек детей или когда новые поселенцы придут в слишком большом числе.

При виде цепи оазисов, которая удаляется от Нила и извивается в пустыне, чтобы достигнуть моря рядом долин и теснин, совершенно естественно явилось предположение, что эти низменные и плодородные земли должны быть рассматриваемы, как остаток старого речного течения, как рукав Нила, частию засыпанный песками. У туземцев существуют легенды, рассказывающие о высыхании этой реки, теперь безводной, и до недавнего времени большинство путешественников искали еще следы Нила в оазисах Ливийской пустыни; даже на современных картах течение Бахр-Бела-Ма (безводная река) начерчено из долины в долину, как будто-бы это течение и вправду было обследовано. В самом деле, весьма вероятно, что в какую-нибудь предшествующую геологическую эпоху речные и морские воды, вырывая долины и проливы, проходили в область, занимаемую в наши дни оазисами; но в течение настоящего периода ни рукав Нила, ни залив Средиземного моря не проникли в эти низменности пустыни, так как там до сих пор не нашли ни ила речного происхождения, ни морских отложений, содержащих современные раковины. Однако, горячие источники оазисов заключают в себе животные виды, принадлежащие в одно и то же время к фауне Средиземного и к фауне Красного моря: таковы две рыбки, называемые cyprinodon dispar и cyprinodon calaritanus. Но если оазисы независимы от нынешнего Нила по своему образованию, то весьма возможно, что они имеют связь с этой рекой посредством вод, которые дают жизнь их пальмам. В самом деле, обильные источники, вытекающие из земли в оазисах Дахель и Фарафре, не могли бы образоваться в самом крае, так как дожди там составляют чрезвычайно редкое явление. Местные жители твердо убеждены, что эти воды питаются Нилом, и утверждают даже, что будто замечается некоторое усиление в истечении их ключей в эпоху разливов реки, что, впрочем, было бы очень удивительно, так как движение подземных вод должно быть чрезвычайно замедляемо песками, чрез которые они должны проходить. Исследователи Кальо и Русэггер допускали, подобно туземцам, что вода оазисов—нильского происхождения; однако, в виду того, что оазис Дахель лежит гораздо выше, чем речное ложе под той же широтой, нужно бы было искать начало глубоких вод в верхнем течении Нила; вероятно, они выходят из южных областей, где падают тропические дожди. Как бы то ни было, высокая температура, которой она достигает в своем скрытом странствовании, доказывает, что эта водная площадь течет на глубине нескольких сот метров ниже поверхности земли; все источники имеют среднюю температуру от 36 до 38 градусов Цельзия, и вода их употребляется как для орошения полей, так и для лечения болезней. С 1850 года количество этих бьющих из земли вод значительно увеличилось в оазисе Фарафре, благодаря одному сметливому человеку, который, совершив путешествие с французским инженером Лефевром, вернулся к себе на родину, чтобы копать там колодцы и проводить оросительные канавки; кроме того, там стали заботливо прокапывать подземные галлереи, подобные Иранским канатам или харизам, чтобы воспрепятствовать испарению воды. До сих пор не замечено, чтобы новые колодцы, арыки и подземные каналы сколько-нибудь уменьшили обилие прежних источников; подземная водная площадь кажется неисчерпаемою. В оазисе Берис, к югу от Харге, двести колодцев засорены песком; осталось всего только 25, в которых вода, горячая (от 25 до 30 градусов) и содержащая в большом количестве железо, встречается лишь на глубине, средним числом, 60 метров. По словам древних писателей, некоторые колодцы Большого оазиса были некогда выкопаны до глубины более 200 метров (более 93-х сажен). Стены колодца скреплены деревянным срубом, по которому можно спускаться до самого дна; при бурении новых колодцев или при расчистке засыпанных старых работа небезопасна, когда приходится прокапывать последний слой песку. Там, где вода течет в изобилии, в оазисе Дахель и еще более в оазисе Харге, она разливается отравленными лужами.

К северу от Бахр-Бела-Ма и параллельно последовательным низменностям, известным под этим именем, тянется с юго-востока к северо-западу более правильная долина, дно которой занимают семь неглубоких луж: это так называемые «натровые озера». Хотя долина Эль-Натрун и отделена от ближайшей извилины Нила каменистой пустыней, имеющей около 40 километров в ширину, тем не менее она, по всей вероятности, питается нильскою водою: в продолжение трех месяцев, следующих за осенним равноденствием, вода «темно-красного или кровавого цвета», может-быть, по причине наполняющих ее инфузорий, просачивается из почвы на восточной стороне долины и образует ключи и ручейки, спускающиеся к озерам. Воды в бассейнах прибывают до конца декабря, когда достигают от одного до полутора метра глубины; затем они идут на убыль, и некоторые из луж совершенно пересыхают. Состав озерных вод разнится, смотря по бассейнам: в одних преобладает морская соль, в других углекислый натр; сернокислый натр примешан к жидкости в различных пропорциях. Два из этих озер, окрашенные в красный цвет, высыхают, окаймляясь кругом красной или коричневой соли, которая распространяет в воздухе приятный запах розы: разложение морской соли углекислой известью, содержащейся в сырой почве, производит кристаллы соды, которая отлагается сероватым слоем, и которую приходят собирать жители деревни Терране, лежащей на левом берегу Розетского Нила. Несколько струек пресной воды вытекают из скал в соседстве озер, поддерживая скудную растительность, состоящую из средиземноморских видов и нескольких чахлых пальм. Вот химический состав натрона из озер Терране, по анализам Бертолле:

Хлористый натрий—52 проц.; углекислый натр—23; сернокислый натр—11; песок—3; углекислая известь—0,9; окись железа—0,2; вода—9,7 проц.

Единственные обитатели, долины Эль-Натрун—монахи обителей дер-Барамус, св. Макария и других монастырей, основанных в четвертом столетии после Р. X., когда тысячи иноков удалялись в пещеры скал и долины дюн; как древние кеновиты, нынешние отшельники долины Эль-Натрун не могут прокармливаться продуктом своих садов: свою ежедневную пищу они попрежнему получают из Египта. Впрочем, дух отречения от мира в наши дни не играет более никакой роли в заселении этих монастырей пустыни: большинство монашествующей братии состоит теперь из изгнанников, обреченных на медленную смерть. Не видно никаких развалин древних памятников в этих пустынных местах, кроме разве остатков стеклянного завода, который можно узнать по обломкам кирпичных печей, да по кускам шлаков и остеклованному песку. До событий, отдавших Египет во власть англичан, занимались нивеллировкой почвы к западу от Нила, с целью узнать, можно ли отвести рукав этой реки или Бахр-Юзефа в низменности Бахр-Бела-Ма и приобрести таким образом около 200.000 гектаров для земледельческой культуры.

Уровень оазисов не представляет правильной покатости от границ Нубии до берегов Средиземного моря. Уже барометрические измерения Кальо установили тот факт, что почва впадин понижается от оазиса Дахель до оазиса Фарафре, после чего опять поднимается по направлению к оазису Бахарие, затем опускается ниже уровня моря в оазисе Сивах. Измерения, сделанные Иорданом в 1873 и 1874 годах, с большей тщательностию и при помощи инструментов лучшей конструкции, подтвердили результаты, полученные Кальо, но изменив несколько цифры, данные французским путешественником. Теперь вне всякого сомнения, что пальмовые рощи оазиса Сивах имеют более низкий уровень, чем поверхность Средиземного моря, а оазис Арадж находится метров на пятьдесят еще ниже.

Высота оазисов по Кальо и Иордану:

Харге—104 метр. (Кальо), 68 метр. (Иордан); Дахель—55 метр. (Кальо), 100 метр. (Иордан); Фарафре—33 метр. (Кальо), 76 метр. (Иордан); Бахарие—35 метр. (Кальо), 113 метр. (Иордан); Арадж—60 метр. (Кальо), 80 метр. (Иордан); Сивах—33 метр. (Кальо), 36 метр. (Иордан).

Далее, за Сивахом, цепь оазисов, бывшая, может-быть, проливом в предшествующем геологическом периоде, продолжается, на юг от плоскогорья Киренаики, оазисами Фаредга, Джало, Ауджила; кажется, что эта цепь тоже, на всем своем протяжении, лежит ниже уровня моря, и только бар из подводных скал и гряды дюн мешают морским водам проникнуть в это понижение материка: средняя разность уровней составляет около тридцати метров. После констатирования этого географического факта, заговорили о возможности превратить всю Киренаику в один большой остров посредством введения вод Средиземного моря в ров, образуемый оазисами. Таким образом предлагали создать, по другую сторону Сиртов, новое «внутреннее море».

Слово «оазис» вызывает в уме представление о каком-то рае земном, оживляемом текучими водами и богатою растительностию: древние называли египетские оазисы «островами Блаженных», как будто пребывание в этих пальмовых рощицах, осаждаемых грозной пустыней, было милостью богов. Однако, государи Египта и позднее императоры Рима и Византии узнали, что оазисы далеко не такия счастливые места, какими их воспевают поэты, и ссылали туда своих врагов, чтобы сжить их со света, обрекая на невыносимую тоску и скуку: тысячи христиан, изгнанных другими христианами, расходящимися с ними в мнениях, пали жертвою ностальгии в этих обширных тюрьмах. Некоторые оазисы, между прочим, оазис Дахель, действительно кажутся очень живописными, благодаря величественной ограде из скал, горделиво вздымающих свои башни метров на двести или на триста над крышами деревень и коронами пальм; но если путешественник восхищается красотой пейзажа, то это главным образом под впечатлением контраста, который представляет их ласкающая взор зелень с мрачными, безжизненными пространствами голых камней и песков. Как, в самом деле, не прийти в восторг, когда только что странствовал по безводной пустыне, в погоне за столь желанным берегом, и когда, наконец, находишь настоящие источники, весело журчащие под тенью пальм! Только впоследствии тесный оазис кажется печальным и наводящим уныние местом, в сравнении с открытыми зеленеющими равнинами, продолжающимися, без видимых границ, от одного горизонта до другого.

Пески пустыни развертываются в виде дюн, как пески плоских берегов Атлантического океана и Средиземного моря. Между течением Нила и цепью оазисов протянулось несколько рядов этих дюн, и почти все они ориентированы с юго-востока на северо-запад, параллельно направлению реки между Асуаном и Миние. Дюны эти не поднимаются до такой значительной высоты, какой достигают дюны французских ланд, без сомнения потому, что лаборатория, где перетираются пески, находится дальше, а также потому, что ветры здесь дуют с меньшей силой. Обыкновенно, опорной точкой при образовании песчаных горок служит какое-нибудь деревцо, чаще всего тамариск. Песок, задерживаемый этим препятствием, образует позади его маленькую дюну, в виде полумесяца, выдвинувшего вперед свои рога: скоро растение охватывается со всех сторон, и в короткое время было бы совершенно засыпано песком, если бы не выростало мало-по-малу, не тянулось кверху, чтобы высвободить свои ветви. Так возникают небольшие песчаные бугры, средняя высота которых всего только от трех до пяти метров, и из которых высовывается листва тамариска или какого-нибудь другого деревца: эти незначительные возвышения почвы, формой и цветом похожия на выгрызенные временем скалы, но которые все имеют на вершине или на скатах куст или деревцо, придают особенную физиономию Ливийской пустыне. Пески не переходят за скалы, превышающие средний уровень плоскогорья, они останавливаются также перед пирамидами, на краю известковых утесов, господствующих над долиной Нила: отсюда и явилось предположение, впрочем, лишенное всякого здравого смысла, что, будто-бы, колоссальные усыпальницы фараонов были воздвигнуты именно с целью воспрепятствовать засыпанию Египта песками пустыни. Когда ветер дует с запада, тысячи маленьких водопадов красного или золотисто-желтого песка ниспадают с каменистых карнизов плоскогорья и образуют длинные откосы, захватывающие там и сям возделанные земли: так, течение Бахр-Юзефа было постепенно оттеснено к востоку грядами дюн, окаймляющих левый берег; но это поступательное движение песков весьма незначительно и, может-быть, еще вознаграждается размыванием, происходящим от действия течения на утесы правого берега Нила; притом же пески могут быть возделываемы, как другие почвы, везде, где они получают оросительные воды, приносящие жирный речной ил.

К западу от оазисов Ливийская пустыня еще не была пройдена исследователями в направлении оазиса Куфра и Феццана; громадное пространство, по меньшей мере в миллион квадратных километров, негостеприимное, непроходимое даже для путешественника, снабженного всеми рессурсами, какие может дать современная индустрия, простирается в этой части Африки, отделяя совершенно Египет и Киренаику от прибрежных стран озера Цад. Жители египетских оазисов не могут ничего сообщить иностранцам об этих таинственных и страшных пространствах, ограничивающих их горизонт и в которые они боятся проникать; они рассказывают о них только разные странные легенды, не имеющие никакой исторической цены. В 1874 году Рольфс, Циттель и другие немецкие исследователи тщетно пытались пройти эту пустыню по прямой линии, чтобы добраться до Феццана. В предвидении продолжительнаго путешествия, они отправились в сопровождении целого каравана верблюдов, которые несли на себе большой запас воды, заключенной в железные, внутри обитые оловом, ящики. Но на шестой день по выходе из оазиса Дахель путешественники поняли, что верблюдам невозможно будет перейти последовательные гряды дюн, преграждавшие им дорогу в направлении Феццана, и потому повернули на север, чтобы искать убежища в оазисе Сивах, куда и прибыли на двадцать третий день после последнего встреченного ими источника пресной воды. Во все время своей экскурсии они видели кругом себя только песок, голые скалы, да «воду Сатаны», показываемую вдали миражем. Ближайшая к египетским оазисам часть Ливийской пустыни походит видом на ту часть, которая лежит в соседстве долины Нила: несколько известняковых холмов чередуются там с рядами дюн и с низким кустарником; но когда вступаешь в область кварцевых песчаников, исчезают всякие признаки растительности: везде кругом себя видишь только песок да слои песчаника, в перемежку с пластами очень богатой металлом железной руды. Почва постепенно поднимается по направлению к западу, и около пояса соприкасания между известняками и песчаниками высота плоскогорья достигает 440 метров. Там начинается песчаный океан, продолжающийся по направлению к Феццану до неизвестных расстояний; на севере, к оазису Сивах, он тянется на пространстве не менее 400 километров. Громадные дюны, образовавшиеся путем разложения песчаниковых слоев, имеют в среднем 100 метров высоты и, следовательно, превосходят размерами самые горделивые из движущихся песчаных холмов Европы; гребни же их, говорят, достигают 150 метров высоты. Ориентированные с юга на север или с юго-юго-востока на северо-северо-запад, перпендикулярно к направлению полярных ветров, эти песчаные гряды следуют одна за другой как волны океана под правильным дуновением пассатов; второстепенные дюны, которые можно сравнить с придаточными конусами, выступившимися на боках Этны, образуются от действия неправильных ветров, и располагаются поперег или наискось к нормальным грядам. На дне узких лощин, между двух параллельных валов, ходьба довольно легка, но она крайне тяжела и утомительна на откосах осыпающихся песков. У подошвы дюн нигде не увидишь ручейка или ключа, ни малейшей струйки воды: тут полное царство смерти, и сами спутники, в угрюмом безмолвии шагающие по сыпучему песку, представляются друг другу какими-то привидениями.

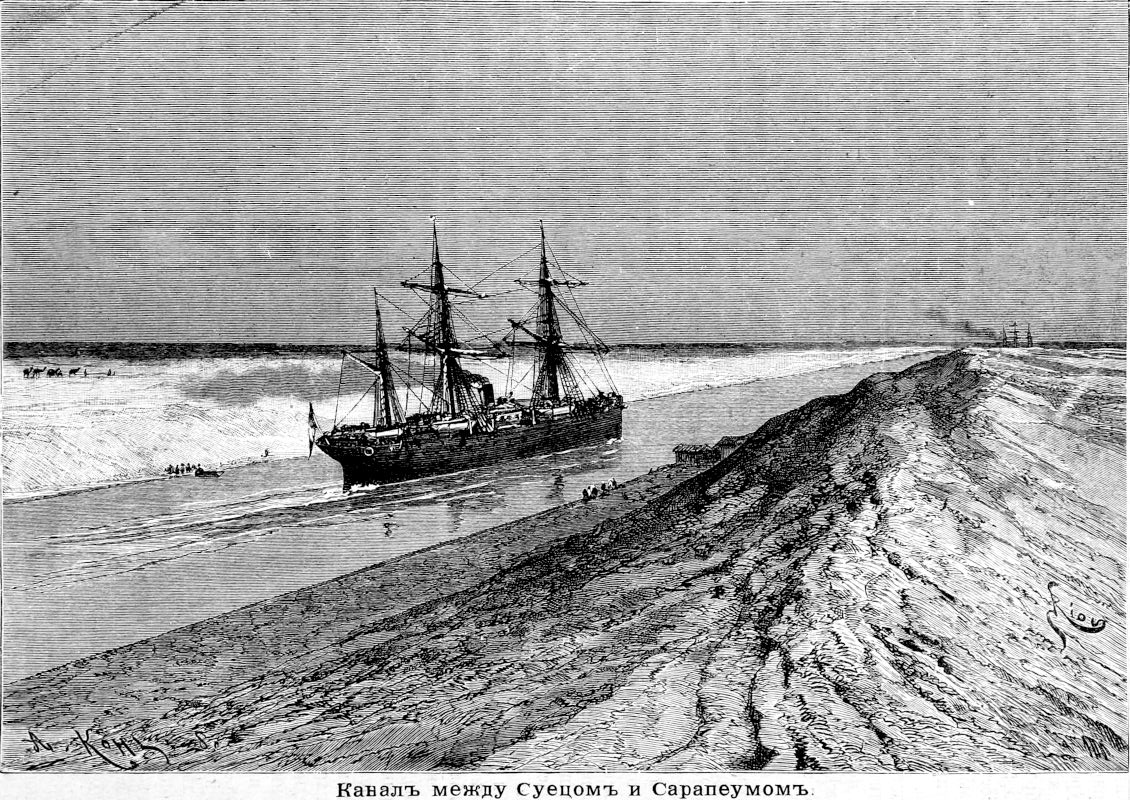

Климат Египта, хотя весьма различный в соседстве Средиземного моря и в узкой долине верховья реки, над которою господствуют с той и другой стороны пустынные плоскогорья, замечателен в особенности постоянством своих явлений, правильным ходом атмосферных течений и сухостию воздуха. По порядку своих ветров, долина Нила, или, что то же, Египет, походит на Красное море. Как во всяком горком ущелье, воздушные токи, низвергающиеся в эту морскую аллею, движутся в ней правильно по направлению её длины: они преобразуются либо в шемал, или ветер Суэзского залива, либо в ассиаб, или ветер Аденского залива. Так, северо-восточный муссон, дующий в Индийском океане с октября по март, меняет направление, проникая в воронку Аденского моря, и делается юго-восточным ветром; точно так же хамсин, выходящий из Ливийской пустыни, то-есть с запада, дует к северу, параллельно берегам, когда вступит в Чермное море. Все ветры, исходящие из Средиземного моря, воздушные течения северные, северо-восточные и западные, принимают направление, противное юго-восточному муссону; наконец, бризы, материковая и морская, чередующиеся с такой замечательной правильностию на большей части тропических берегов, проявляются в очень слабой степени на берегах Красного моря: эти периодические ветерки, которыми едва могут пользоваться мелкие парусные суда, да и то только несколько часов в сутки, уносятся либо на север, либо на юг, в общем течении атмосферы; они приобретают некоторую, и то небольшую силу только в эпоху перемены времени года, весной и осенью. Под действием попеременных ветров северного и южного, в Суэзском канале установляется движение взад и вперед, которое летом гонит воды Средиземного моря в Красное, а зимой уносит воды Суэзского залива к заливу Пелузскому: около 400 миллионов кубич. метров воды проходят таким образом в каждое время года по каналу, с различною скоростию, от 15 до 60 сантиметров в секунду. В долине Нила, как и в длинной аллее Чермного моря, все ветры, каково бы ни было их первоначальное происхождение, изменяются одинаково в воздушные течения, движущиеся от верховья к низовью, или наоборот; только в Нижнем Египте, где воздушные массы не встречают в своем движении никаких препятствий, которые бы заставляли их уклоняться в ту или другую сторону, ветры дуют из всех частей горизонта, смотря по первоначальному направлению и по местонахождению собирательного фокуса.

Чередование восходящих и нисходящих ветров не отличается в долине Нила такою же правильностию, как в Красном море. В этом удлиненном заливе последовательность воздушных токов совершается как бы по определенному ритму. Зимой, юго-восточный муссон, с силою врывающийся в Баб-эль-Мандебский пролив, имеет преобладание и бывает ощутителен даже в соседстве Суэца. Летом происходит обратное явление: северо-западные ветры берут перевес и делаются господами атмосферы почти до самого входа в Аравийский залив. Чтобы избегнуть этого противного воздушного течения, мореплаватели, приходившие из Индии или с берега Ароматов, имели прямой интерес выгружать свои товары в порте, представляющем более легкий доступ, чем Суэзский залив: этим и объясняется, почему гавани Вереники и Миос-Гормос получили такое важное значение, и почему Птоломеи и Цезари велели построить дороги, снабженные цистернами, в пустыне между Красным морем и Нилом. Точно также в Египте, северные течения дуют правильно в сезон жаров, привлекаемые высокой температурой сопредельных песков, и освежают атмосферу. Зимой та же самая причина дает преобладание северным ветрам над южными; только с конца марта до начала мая установляется борьба между противоположными течениями, и часто в эту пору года Египет бывает подвержен влиянию «пятидесятидневнаго» ветра, который, впрочем, редко дует в продолжение такого длинного периода; при том он никогда не господствует во время ночи. Горячее дыхание хамсина имеет иссушающее свойство и насыщено пылью; по исследованиям Пикте, один кубический метр воздуха содержит до одного грамма пыли. Иногда этот ветер вполне заслуживает названия симуна или самума, означающего «яд»: приводят множество примеров, когда караваны и путешественники, даже в Нижнем Египте, теряли своих вьючных животных, убитых ядовитым дуновением удушливого пыльного ветра. В среднем, северные ветры дуют в Каире в шесть раз чаще, чем южные. Но, по мере того, как поднимаешься верх по Нилу и приближаешься к экваториальным областям, все более и более восстановляется равновесие между двумя противными воздушными течениями: в Нубии мы видим уже почти полное равновесие между северными, или зимними, и южными, или летними, ветрами.

Область египетской дельты принадлежит, в отношении климата, к средиземноморскому поясу. Лето и зима сменяются там так же, как и в южной Европе, с тою только разницей, что промежуточные времена года, весна и осень, в этой области очень непродолжительны.

Средняя температура Египта: Александрия: 20°,8 Ц.; Каир: 21°,3 Ц.; Порт-Саид: 21°,15 Ц. Температура самого теплого месяца (август): Александрия 26°,8 Ц.; Каир 29°,6 Ц. Температура самого холодного месяца (январь): Александрия 14°,9 Ц.; Каир 12° Ц. Температура самая высокая известная: Александрия 44°,5 Ц.; Каир 47° Ц.

Египетское лето, во время которого разливается Нил, наводняя прибрежные земли, есть период, когда погода стоит наиболее ясная и небо бывает совершенно безоблачно; тем не менее, влажность воздуха в эту пору года значительна и часто очень близка к точке насыщения: особенно на берегах Чермного моря чувствуешь себя как в паровой бане. Зима—сезон дождей, но приносимая ею влажность редко бывает значительна, хотя в нижней дельте она часто затрудняет сообщения: малейший дождик превращает берега каналов—единственные дороги в тех местах—в предательскую и скользкую грязь. Даже в Александрии, которую омывают дождевые облака, питаемые Средиземным морем, средняя высота слоя дождевой воды, выпадающей в продолжение года, составляет только 175 миллиметров по Русэггеру, или 200 по выводам новейших исследователей, то-есть только треть количества атмосферной влаги, получаемой Парижем, или одну пятую среднего количества, выведенного для всей Франции. В Каире, куда морские облака приходят уже облегченные от своей ноши водяного пара, годовой слой дождей еще гораздо меньше, всего только 34 миллиметра: это пятидесятая часть того, что выпадает в Черра-Понджи, в английской Индии. В Александрии среднее годовое количество дождевой воды, в период с 1886 по 1893 год, составляло 215 миллиметров. Древние египтяне называли себя обитателями «Чистой Области»; однако, небо над Каиром бывает покрыто облаками в сложности более четверти года, и иногда ливни бывали там настолько сильны, что производили временные наводнения на улицах: в 1824 и в 1843 годах многие дома были повалены вторжением потока дождевых вод. К югу от дельты, в обеих пустынях, Аравийской и Ливийской, дожди еще реже; однако, они там не неизвестны, как это часто повторяли: Кальо в оазисе Сивах, Рольфс на западе от оазиса Дахель попали под сильные ливни. В «Аравийской» пустыне внезапные дожди снесли деревню Дезам, близ города Атфие, так что жители должны были перенести свое селение на новое место вне уади. Но бывали также случаи совершенного отсутствия дождей по нескольку лет: так, однажды в местности между Коссеиром и Кене шесть лет подряд не выпало ни одной капли дождя; всякий след травы исчез в долинах; из деревьев одна только акация устояла, нечувствительная к окружающей засухе. А между тем цистерны, принимавшие в себя дождевую воду, вдоль древней дороги из Коптоса к порту Вереники, несомненно доказывают, что прежде падали дожди в этой области. В некоторых местах находят естественные цистерны, водохранилища, образовавшиеся вследствие подземных обвалов, в нуммулитовых скалах, и в которых вода скопляется на непроницаемом для неё дне из кремнистых пластов. Эти мгеты, совершенно отличающиеся от поверхностных источников, обыкновенно называемых эль-аин, почти всегда содержат превосходную воду, и окрестные арабы стараются скрывать их существование от европейцев.

Как ни незначительна зимняя влажность, она обыкновенно достаточна, чтобы придать растительности, даже без помощи искусственного орошения, вид свежести и жизни, которого ей недостает в летнее время; в этом отношении египетская зима составляет совершенную противоположность с зимой умеренной Европы. Впрочем, дожди представляют в дельте лишь часть осаждающейся из воздуха влажности; ночные росы довольно обильны, особенно при ветрах, дующих с моря, чтобы смачивать регулярно крыши и балконы домов Александрии. Но по мере удаления от моря, обилие росы все более и более уменьшается, и в нубийских пустынях она уже осаждается в очень малом количестве только в соседстве реки. Среди египетских пустынь там, где скалы и белые пески полученную в течение дня теплоту теряют ночью лучеиспусканием в поднебесное пространство, часто случается, что капли росы замерзают под утро; поднимаясь из-за горизонта, солнце, которое немного часов спустя сообщит почве температуру более двадцати градусов, начинает с того, что растопляет тонкий слой гололедицы, покрывающий пустыню; даже в возделанных местностях растения замерзают иногда; путешественник Масперо поднял льдину на дороге из Эдфу в Эсне. В Верхнем Египте крайности тепла и холода, менее резкия, чем в Нубии, все еще очень велики: они постепенно возрастают с севера на юг, от изотермической линии 20 градусов до линии 25 градусов.

Египет есть одна из стран, климат которых, как кажется, сильно изменился с начала исторической эпохи. Судя по барельефам, украшающим стены Саккарахского некрополя, быть-может, самого древнего в мире, образ жизни тогдашних египтян был вовсе не такой, какой должен бы быть свойствен жителям, осаждаемым грозной пустыней. Им не был известен верблюд, домашнее животное, без которого нынешний араб не мог бы пускаться в путь по знойным, песчаным и каменистым равнинам; до прихода гиксов они не имели даже ни лошадей, ни овец: у них был только рабочий вол, помогавший им пахать землю. Египтяне не были в то время порабощенным народом, каким они изображаются на барельефах и картинах позднейших веков; это были жизнерадостные земледельцы, любившие поплясать и попировать, незнакомые с отвратительным искусством войны. Не подтверждают ли эти признаки справедливость гипотезы, допускающей существование в те времена климата, отличного от нынешнего? Оскар Фраас идет даже так далеко в этом предположении, что прямо говорит: «Пустыни в то время не существовало». Такое категорическое утверждение, без всякого сомнения, преувеличено, но несомненно, что воды были прежде более обильны в долинах гор ливийских и «аравийских»; во многих местах приметны еще на скалах следы древних водопадов, которые текли непрерывным потоком, тогда как в настоящее время эти страны безводны. Тогда леса было достаточно для разработки рудников, которые в наши дни невозможно бы было утилизировать по недостатку топлива. Феллахи жгут для печенья хлеба лепешки из кала животных, смешанного с речным илом и высушенного на солнце.

Но если можно принять, как имеющую большую степень вероятности, гипотезу значительного изменения египетского климата с первых времен истории, то еще нельзя было бы допустить, как доказанные, утверждения многих путешественников и метеорологов, относящиеся к климатическим переменам, которые, будто-бы, произошли с конца прошлого столетия. Часто утверждают, что насаждения шелковицы и других дерев, сделанные Могамедом-Али, имели ближайшим следствием увеличение дождей; большие успехи, достигнутые земледельческой культурой в период жизни настоящего поколения, имели, будто-бы, те же результаты; но эти утверждения основаны на чисто личных впечатлениях, которые до сих пор еще не были подкреплены систематическими наблюдениями. Точно также можно задать себе вопрос: правда ли, что местный климат Суэзского перешейка, как уверяют некоторые писатели, несколько изменился со времени постройки каналов пресной и соленой воды? Произведение это, без сомнения, гигантское в глазах человека, но ничтожное в сравнении с поверхностию морей, могло ли оно, разве только в непосредственном соседстве канала, умерить крайности тепла и холода, сделать атмосферу более влажною, увеличить число и продолжительность дождей?

Мало найдется в свете стран, по сю сторону полярного круга, которые были бы менее богаты, чем Египет, растительными видами. Однообразие равнины, недостаток разнообразия в химическом составе почвы, отсутствие хорошо орошаемых холмов и гор, правильность культуры,—все способствует ограниченности флоры. Уже за тысячи лет до нашего времени земледельцы истребили леса, если не считать таковыми пространства, усеянные нильской акацией (acacia nilotica), известной у туземцев под именем сунт,—деревом, некогда священным, давшим материал, из которого евреи сделали кивот завета. Дерево составляет такую драгоценность в Египте, что лодочники делают обшивку для своих ладей и барок из коровьего кала, смешанного с землей и рубленой соломой.

В целом египетская флора представляет смесь видов европейских, азиатских и африканских; но преобладающая роль принадлежит последним, по крайней мере вне дельты. Физиономию египетским пейзажам сообщают главным образом африканские растительные формы: тарфа или тамариск (tamaris nilotica), финиковая пальма, сикомора или египетская смоковница, иначе Адамова фига (ficus sycomorus); пальма дум, которая, впрочем, не растет в Египте в диком состоянии, встречается в садах только выше города Эсне. Файюм носил некогда название «Страны Сикомор», и одно из древних названий Египта было «Страна дерева бек», которое, вероятно, принадлежало к роду пальм. Нет деревни, которая не имела бы пальмовых аллей вокруг своих стен и вдоль своих каналов, которая не обладала бы по крайней мере сикоморой с широкими развесистыми ветвями, под которыми жители собираются по вечерам. В прежния времена сикомора, много отличающаяся от породы, которая известна под этим именем в Европе, была гораздо более распространена в Египте: дерево её, считавшееся «нетленным», употреблялось на выделку дорогой мебели и особенно на приготовление гробов, которые ставились в некрополях: ныне, по прошествии трех тысяч лет, сикоморовые доски, извлекаемые на свет божий из глубины погребальных подземелий, оказываются сохранившими, благодаря сухости воздуха, всю крепость и тонкость своих волокон. Плод сикоморы ценился древними как один из лучших фруктов: «смертный, вкусивший этого плода, говаривали они, не может преодолеть желания вернуться в Египет», оттого, при отъезде, было в обычае есть эти смоквы, чтобы обеспечить себе возвращение в равнины Нила. Как же случилось, что в настоящее время плоды смоковницы египетской так безвкусны, что их прозвали «фигами ослов»? Изменился ли их вкус, или, что более вероятно, у самих египтян вкус уж не тот, какой был у их предков? Но если некоторые древние породы изменились, то другие, как известно, совершенно исчезли. Деревья, в выдолбленные стволы которых клали умерших в эпоху одиннадцатой династии, теперь растут только в Судане. Плоды пальмы дум, ныне уже не переходящей за пределы Верхнего Египта, и пальмы аргун, теперь растущей уже только в Нубии, находятся в изобилии в египетских некрополях. Что сталось с папирусом, имя которого отождествляется более, чем всякое другое, с именем самой египетской цивилизации? Сальт, Дроветти, Ренье, Минутоли отыскали его в окрестностях Дамиетты, но его не видно более ни в какой другой части Египта; прежнее отечество этого растения не обладает им больше, тогда как папирус существует в Сирии, в Сицилии, где он был введен из долины Нила. Куда девались чащи розового лотоса, с широкими распростертыми листьями, под которыми плавали, во времена Страбона, жители Александрии, наслаждаясь прохладой вод и благоуханием цветов? Белый лотос, некогда распространенный по всему Египту, теперь встречается уже только в области дельты. В наши дни розовый кипрей (epilobium), вместе с тростником—самые обыкновенные растения на берегах озер и болот Нижнего Египта.